Бесплатный фрагмент - Знаки бессмертия

Предчувствия и пророчества русских поэтов

НОСТРАДАМУС И ВЕЛИМИР

1.

«Что сказать, ну что сказать, — поётся в одном советском киноводевиле, — устроены так люди: желают знать, желают знать, желают знать что будет».

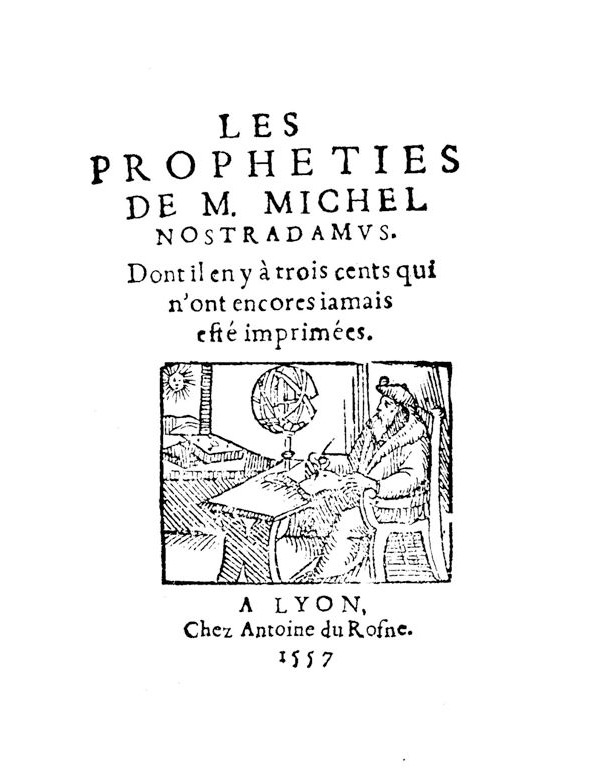

А спрос всегда рождает предложения. Так было и во Франции XVI столетия, когда Мишель де Нострдам, известный в Провансе врач, довольно удачно лечивший чуму лекарственными травами, в 1550 году выпустил первый альманах своих астрологических прогнозов.

В то время таких альманахов выходило в Западной Европе много, и поначалу писания Нострадамуса, как назвался эскулап, латинизировав фамилию, не выделялись из общей массы популярной литературы подобного рода. Поэтому пять лет спустя он предпринял издание нового типа — «Пророчества», разделенные на десять частей, по сто четверостиший-катренов в каждом. «Столетия», или «Центурии», как именовались части этого обширного труда, — название весьма условное, ведь никакой хронологической последовательности в них нет, как нет и порядка внутри четверостиший.

Во вступительном слове к первой части «Пророчеств» автор так объяснил нарочитую непонятность изложения: «…царства, секты и религии претерпят огромные изменения, станут диаметрально противоположными нынешним. И это так мало соответствует тому, что хотели бы услышать главы царств, сект, религий и вер. И поэтому они осудили бы то, что узнают будущие столетия, и то, что окажется правдой. А, как сказал Спаситель: „Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас“ (Мф. 7:6). Эта причина удерживала мой язык от речи на людях, а перо от бумаги. Но позже, имея в виду пришествие простонародья (commun avenement), я решил в тёмных и загадочных выражениях всё же рассказать о будущих переменах человечества, особенно наиболее близких, тех, что я предвижу, пользуясь такой манерой, которая не потрясёт их хрупкие чувства. Всё должно быть написано в туманной форме, прежде всего пророческое…»

Ключевыми являются слова о «тёмных и загадочных выражениях». В отличие от своих маловразумительных катренов, здесь Нострадамус ясно даёт понять, что обладает-де исчерпывающе точной информацией относительно грядущих событий, и прибегает к «туманной форме» лишь из боязни протрясти «хрупкие чувства» простонародья (а заодно, очевидно, и тех «глав царств, сект, религий и вер», которых он, заимствуя слова Христа, весьма революционно для своего времени сравнивает со свиньями).

Итак, на первых порах поэтические упражнения провинциального астролога не привлекали особенного внимания. Но в 1559 году из-за нелепой случайности на рыцарском турнире погиб французский король Генрих II — обломок копья вонзился ему в прорезь шлема, выколол глаз и повредил мозг. Тут-то и вспомнился 35-й катрен 1-го «Столетия» «Пророчеств» Нострадамуса:

Молодой лев одолеет старого на поле битвы в одиночной дуэли,

Он выколет ему глаза в золотой клетке.

Два флота — одно, потом умрёт жестокой смертью

В доме богатого горожанина.

Так началась, не затухавшая окончательно никогда и длящаяся по сию пору, слава пророка из Солона. А ведь если взглянуть непредвзято, то ничего в приведённых строчках не указывает на трагическую смерть короля. Судите сами. Граф Габриэль Монтгомери, невольный его убийца, был всего на шесть лет моложе сорокалетнего Генриха. Никто из них не использовал изображение льва в своей геральдической символике — а как же иначе следует понимать намёк предсказателя? Их поединок на турнире не являлся, строго говоря, дуэлью, и уж точно не «одиночной дуэлью на поле битвы». Шлем короля не был ни золотым, ни вызолоченным, и сам он потерял один, а не оба глаза.

Но потрясённые современники не обратили внимания на такие «мелочи». Им оставалось решить проблему «двух флотов», что оказалось проще простого, если употреблённое Нострадамусом латинское слово classis — «флот», заменить на греческое klasis — «перелом». Теперь можно было истолковать туманное прорицание в том смысле, что переломленное копьё так или иначе станет причиной «жестокой смерти».

И какое значение после такого «открытия» имело то, что несчастный Генрих, проживший ещё десять дней после полученного ранения, умер не в каком-то «доме богатого горожанина» (в таком доме, орлеанском особняке местного губернатора-бальи Жака Гроло, скончался его старший сын), а в своём собственном Турнельском дворце, стоявшем в ту пору на площади Вогезов в Париже!

Яркая звезда вспыхнула на астрологическом небосклоне. Не замечать её было уже невозможно. Поэтому, когда новый французский король Франциск II, первенец Генриха II и Екатерины Медичи, не отличавшийся крепким здоровьем, в ноябре 1560 года опасно заболел — у него в ухе образовался свищ и началась гангрена, — чуткие придворные и грамотные парижане бросились перечитывать Нострадамуса.

Первый сын, вдова, несчастливый брак,

Без детей два острова в раздоре:

До восемнадцати, в незрелом возрасте,

А другой вступит в брак ещё моложе.

Под «несчастливым браком» следовало понимать двухлетний к тому времени, но всё ещё бездетный матримониальный союз Франциска с шотландской королевой Марией Стюарт, рисковавшей вот-вот стать вдовой.

И действительно, проболев менее двух недель, юный король скончался 5 декабря. Ему не было и семнадцати. На освободившийся во второй раз за два года престол под именем Карла IX вступил его младший десятилетний брат.

За два дня до смерти Франциска посол тосканского герцогства информировал своего государя: «Здоровье короля очень неопределённое, и Нострадамус в своих предсказаниях на этот месяц говорит, что королевский дом потеряет двух молодых членов от непредвиденной болезни» — вероятно, дипломат имел в виду не дошедший до нас альманах Нострадамуса за 1560 год.

Сенсационная смерть в том же декабре юного графа Рош-сюр-Йон, представителя младшей ветви правящей династии Валуа, разумеется, тотчас заслонила собою неудобный вопрос о неких «двух островах», чей раздор, если истолковывать катрен как предсказание, относящееся к смерти Франциска, по-видимому, попал в текст случайно. Или всё-таки не случайно?

С ответом повременим. А пока заметим, что в дальнейшем, по крайней мере при жизни Нострадамуса, ни одно из предсказаний, которыми он продолжал снабжать заинтересованную публику, даже близко не подошло к процитированному выше 39 катрену X «Центурии».

Однако на авторитет предсказателя это обстоятельство не повлияло. Вскоре к услугам ставшего нарасхват астролога прибегла даже католическая церковь, чьи идеологи в то же самое время метали в Нострадамуса печатные громы и молнии, находя его деятельность «ложной и возмутительной». Между тем «преподобные сеньоры каноники» кафедрального собора в Оранже обратились к нему за помощью в отыскании украденной у них церковной утвари. Сохранившийся пространный ответ Нострадамуса, снабжённый чертежом гороскопа, гласил:

«Согласно астрономическому чертежу, помещённому выше, вы можете ясно видеть, что кража священных предметов была совершена в результате попустительства двух ваших братьев по церкви, именно тех, которые раньше неоднократно высказывали мнение о том, что случилось с вашим серебром. Один из них предположил, что оно было увезено в Авиньон, другой, что оно попало в какое-то другое место. Оба считали, что оно уже продано, ибо таково и было их намерение.

Добычу имелось в виду разделить среди каноников, которые сейчас подобны солдатам.

Это мнение не было добрым и благочестивым. Некоторые не согласились с ним, хотя другие были довольны, но в конце и они не были согласны в том или ином пункте.

Но всё остановилось, когда серебро было перенесено в дом одного из ваших людей и заперто там. А это было не по душе кое-кому. Одно из мнений было — надо перетопить серебро в бруски и продать его, сложив его покамест в доме одного из них.

Затем двое или трое заявили, что это невозможно в течение долгого времени, ибо римская католическая церковь будет вовлечена в самые жуткие события. Итак, оно (серебро) было заперто, хотя двое из них остались при том мнении, что его следует переплавить в бруски и продать, сложив его временно в доме одного из них. Их было только трое и они — братья Церкви и они похитили то, что безупречно, намереваясь украсть всё, не без сговора с хранителем, ибо вы доверили овец волку. Так же, как Иисус Христос на некоторое время доверил своё стадо грабительству своей Церкви, выступающей под маской веры и честности, так и вы доверили своё серебро, освящённое и посвящённое священному украшению вашего храма, дарованное некогда королями и правителями земли, как истинными хранителями веры и религии».

Исчерпав на этом астрологические средства, далее предсказатель прибегнул к помощи избитых психологических трюков:

«Но имейте в виду, достопочтенные сеньоры, что тех из вас, кто знает, когда кража священных предметов была совершена, если они не будут возвращены полностью, и не только в руки тех, кому они были доверены, но возвращены непосредственно в храм, на них, этих людей, обрушатся величайшие несчастья, какие когда-либо случались с человеком, и на них, и на их семьи. И более того, к вашему городу подойдёт чума и распространится среди его стен, поэтому пусть они не противятся.

Священники подобны товарищам благосклонных богов, но увидят, как Бог мстит тем, кто осквернил его святой храм и украл то, что в древние времена пожертвовали верующие.

Поэтому прочтите это моё письмо в собрании всех ваших людей, (но не открывайте его, пока все не соберутся) и тогда тут же лица тех, кто замешан в этом деле, выразят великий стыд и конфуз, ибо они не смогут скрыть этих чувств».

Показательна заключительная часть послания, в которой Нострадамус занимается привычным делом — юлит и наводит тень на плетень:

«Храните же это моё письмо как полное свидетельство истины (будущее это покажет) и заверяю вас, достопочтенные сеньоры, что если украденное не будет возвращено тем или иным путём, они умрут самой жалкой и самой мучительной, медленной смертью, с такими страданиями, которых никому не приходилось ещё переносить — если не будет возвращено и помещено в прежнее хранилище, и вы увидите, что именно так и произойдёт.

Я огорчён, что овечка была доверена волку, и исходя из этого я составил своё послание.

То, что я написал вам, соответствует астрономическим расчётам, но я заявляю, не желая оскорбить никого на свете, что «Я человек и могу ошибаться, быть неправым и обмануться». Однако если есть в вашем городе кто-нибудь знакомый с астрономическим учением, пусть ознакомится с представленным мной чертежом, и если он понимает в этом деле, он увидит, что я говорю чистую правду.

Не сомневайтесь, сеньоры, вскоре всё будет найдено. А если этого не случится, будьте уверены, что горькая судьба ждёт всех, кто совершил это чудовищное преступление.

Большего я вам сейчас не могу сообщить. Бог хранит вас и вернёт вас в прежнее положение. Хотя некоторые будут недовольны, те, которые не захотят оказаться в компании таких же, как они.

Да хранит вас Бог от зла. Из Солона, 4 февраля 1562 г.»

Священники выполнили по крайней мере один наказ Нострадамуса — сохранили его письмо. Что же касается украденной утвари, то никаких сведений о её возвращении в храм тем или иным путём не имеется.

Разумеется, не обошла предсказателя вниманием и высшая европейская знать. Герцог Савойский в 1561 году пригласил знаменитого астролога для составления гороскопа своего сына и наследника, которому тот немедленно напророчил славу великого полководца. А два года спустя французская регентша Екатерина Медичи, посетив Солон со своим венценосным отпрыском, была настолько очарована личным знакомством с самым известным горожанином, что подарила тому 200 экю и пригласила в путешествие по Югу Франции. Нострадамус предрёк властителям наступление всеобщего мира в 1566 году, а лично Карлу IX — выгоднейший брак с Елизаветой Английской.

Надо ли говорить, что ровно ничего из этих пророчеств не сбылось.

Но почувствовать на себе монаршее неудовольствие Нострадамусу было не суждено: 2 июля 1566 года его свела в могилу подагра, называемая иначе «болезнью гениев». На мраморном надгробии во францисканском монастыре высечена надпись: «Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звёзд, будущие события всего мира».

Слава пророка из Солона не пошла на убыль с его смертью, как это часто бывает, а, напротив, от столетия к столетию росла — пропорционально увеличивающемуся количеству легковеров, и к середине двадцатого века представляла собой явление, из которого просто грешно было не извлечь политические дивиденды.

История о том, как немецкая авиация разбрасывала над Англией тонны листовок с «подкорректированными» геббельсовским ведомством, сообразно моменту, катренами Нострадамуса, содержавшими «предсказания» неизбежной победы Германии в войне, выглядела бы как исторический анекдот, если бы не была сущей правдой. Более того, англичане отнеслись к немецкой затее настолько серьёзно, что со своей стороны подготовили и распространили катрены с «опровержениями».

А теперь ответ на вопрос: случайно или не случайно в своих катренах (в их подлинном, конечно, а не «отретушированном» виде) наряду с кажущимися «попаданиями в цель» предсказатель допускал и явные «промахи»?

Прежде всего, необходимо признать, что Мишель де Нострдам не был ни хитроумным шарлатаном, ни тем более «чудовищем кощунства», как отозвался о нём кальвинистский проповедник Теодор де Без; подобно многим современникам, Нострадамус искренне верил в божественную силу астрологии вообще и, в частности, в свою способность предвидеть с её помощью грядущие события. Поэтому нужно с полной серьёзностью и с должным уважением относиться к следующим его словам:

«Мои ночные пророческие расчёты построены скорее на натуральном инстинкте в сопровождении поэтического исступления, чем по строгим правилам поэзии. Большинство из них составлено и согласовано с астрономическими вычислениями, соответственно годам, месяцам и неделям областей и стран и большинства городов всей Европы, включая Африку и часть Азии… Хотя мои расчёты могут не оказаться правильными для всех народов, они, однако, определены небесными движениями в сочетании с вдохновением, унаследованным мной от моих предков, которое находит на меня в определённые часы… Это так, как будто глядишь в горящее зеркало с затуманенной поверхностью и видишь великие события, удивительные и бедственные…»

Проблема пророчеств Нострадамуса, как представляется, в том, что его интерпретации так или иначе оказались не верны.

Что же всё-таки пытался сообщить потомкам исступлённый поэт из Солона? Исследователями уже предпринимались попытки, в том числе довольно остроумные, реконструировать его несбывшееся будущее. Желающих ознакомиться с одной из них отсылаю к превосходной книге Э. О. Берзина «Нострадамус и его предсказания», в которой почерпнута фактологическая информация для этой главы. Коротко говоря (ибо неудачные предсказания не представляют в рамках моей задачи специального интереса), в «тёмных и загадочных выражениях» Нострадамус описывал, стараясь передать даже мельчайшие подробности, борьбу Европы с мусульманским Востоком, их великую тяжбу, конца которой он не предвидел и в отдалённом будущем, простирая её в следующее тысячелетие.

Собственно, в этом-то и заключается единственный реально оправдавшийся прогноз Нострадамуса.

Не будем излишне строги к нему: ошибочным был не сам метод, а сделанные с помощью него поспешные выводы. Пройдёт время, необходимое для накопления и осмысления опыта, и наука о будущем сделает шаг вперёд в лице другого поэта — русского гения Велимира Хлебникова.

2.

И замки мирового торга,

Где бедности сияют цепи,

С лицом злорадства и восторга

Ты обратишь однажды в пепел.

Так начинается, написанная в 1920 году, хлебниковская поэма «Ладомир». Восемь последующих десятилетий эти строки воспринималось вполне однозначно — как выраженное самыми общими словами предсказание грядущего социального взрыва, обусловленное распространёнными в те годы в России, но не оправдавшимися ожиданиями вот-вот готовой начаться мировой революции («Мировая революция требует мировой совести», проницательно заметил Хлебников незадолго до смерти).

Однако 11 сентября 2001 года всё это вдруг обрело совершенно конкретный смысл. В тот день, как мы помним, пассажирские самолёты, захваченные и направляемые арабскими террористами-смертниками, врезались в наполненные людьми небоскрёбы нью-йоркского Всемирного торгового центра, так называемые башни-близнецы, и те полностью разрушились в результате чудовищных пожаров.

Воспроизводимое отдельно, четверостишие производит сильное впечатление. Зáмки прочно ассоциируются в нашем воображении с башнями; тогда место, где «бедности сияют цепи», т.е. где кучка махинаторов регулирует денежные потоки и без стеснения обналичивает средства, полученные от эксплуатации остального человечества, — это, несомненно, Нью-Йорк, финансовая столица мира. Отчего же во многочисленных интернет-публикациях всегда фигурируют только эти четыре хлебниковские строчки, а не всё произведение целиком?

Если цитировать «Ладомир» до конца, под заранее заданным углом зрения, пришлось бы признать в его авторе, ни много ни мало, воспевателя Бен-Ладена и/или тех, кто, согласно «теориям заговора», умело направлял деятельность ближневосточной «Аль-Каиды» из Западного полушария. В таком случае именно они и есть «творяне» — «Ладомира соборяне с Трудомиром на шесте»! Как же согласовать такое с заключительными словами поэмы: «Черти не мелом, а любовью (первоначально у Хлебникова было: „своей кровью“) Того, что будет, чертежи»?..

И как это напоминает излюбленный приём толкователей «Пророчеств» Нострадамуса: берём то, что кажется нам подходящим, а на остальное закрываем глаза!

Всё-таки зачин «Ладомира» представляет собой нечто бóльшее, чем случайное «попадание». Во-первых, ежедневно находясь в сфере тотального влияния СМИ, как никогда жёстко контролируемых государством, и не обладая при этом фактически никакой сколько-нибудь ценной, существенной информацией, большинство из нас, вероятно, неверно понимает смысл происходящего, а уж тем более важнейших, узловых, поворотных моментов современной истории. Выскажу мысль, могущую кому-то показаться кощунственной: «теракт 11 сентября» — событие далеко не однозначное. Для многих оно стало личной трагедией, а США и их союзники не только осудили бесчеловечную акцию «международного терроризма», но и произвели якобы в ответ на неё крупномасштабное, имевшее серьёзные последствия, вооружённое вторжение в нефтеносный Ирак, повинный лишь в том, что его властитель пытался вести до некоторой степени самостоятельную политическую игру. Не является однако тайной, что «злорадство и восторг» имели место во многих странах и регионах. Неужели же они были вызваны пресловутой дикостью, «варварством», какой-то особенной кровожадностью тамошнего населения? Отсюда всего шаг до объявления «недочеловеками» целых народов и рас.

Во-вторых, всё, что мы знаем о Хлебникове, исключает отношение к нему, как к беспочвенному фантазёру, чьим занятием при жизни было словесное жонглёрство и надувательство читающей публики. Рассмотрим в качестве примера его небольшое прозаическое сочинение «Радио будущего», появившееся спустя год после «Ладомира». Начав с декларативного вступления, автор быстро переходит к описанию действия связи нового типа, призванной в будущем «объединить человечество».

«На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полётов и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо…

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио…»

Можно подумать, что речь у Хлебникова всё же идёт скорее о телевидении, путь к созданию которого в его время уже нащупывался:

«Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдалённой деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далёкой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку…»

Но вот далее следует короткая главка «Радиоклубы», которую позволю себе процитировать целиком:

«Подойдём ближе… Гордые небоскрёбы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживлённая беседа человека в Америке с человеком в Европе… В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого…»

Достаточно ясно говорится здесь о видеокамерах, о двусторонней видеосвязи, доступной любому.

Что особенно интересно, Хлебников не ограничился описанием современных нам возможностей Интернета, но, как будто опершись на них, заглянул вперёд:

«И вот научились передавать вкусовые ощущения — к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира…

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.

Известно, что некоторые звуки, как «ля» и «си», подымают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая её на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться Радио по всей стране, на много раз подымая её силу».

И наконец, «в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны — как высших, так и низших.

Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение её сознания в единой воле.

Так Радио скуёт непрерывные звенья мировой души и сольёт человечество».

Как видим, всё довольно серьёзно. А между тем отношение к творчеству, в особенности к футурологическим изысканиям Хлебникова, как к фантазёрству, отравлявшее ему жизнь, распространено и по сию пору. Сформулировал и подытожил общее мнение скептиков в 1977 году В. И. Стругов: «Нет необходимости доказывать утопичность устремлений Хлебникова». Таким образом, должны были пресекаться на корню любые попытки перевести разговор о наследии великого поэта из сугубо литературной области в сферу науки.

Но разве отсутствие необходимости доказывать хлебниковский утопизм связано с вердиктом какого-либо всестороннего научного исследования, убедительно и бесповоротно опровергшего его методы прогнозирования будущего? Таких исследований никогда не проводилось. В тех же редких случаях, когда отдельными энтузиастами предпринимались попытки проверить те или иные математические выкладки Хлебникова, даже если приведённые им цифры были не совсем верны, результат в итоге оказывался удивительный.

В. П. Кузьменко в статье ««Основной закон времени» Хлебникова» проанализировал один из простейших расчетов, содержащийся в итоговой хлебниковской работе 1922 года «Слово о числе и наоборот» (т.е. число о слове): «Самодержец Николай Романов был 16.VII.1918 расстрелян через 37 +37 дней после роспуска думы 22.VII.1906 г.». «Проверка показала, — пишет Кузьменко, — что между указанными двумя датами существует расстояние в 12 лет без 6 дней, 37 +37 дней равняются 12 годам без 9 дней, так как среди этих лет присутствовало 3 високосных года, факт наличия которых Хлебников в данном расчёте упустил. И всё-таки приведённая им зависимость имела место. В действительности царская семья была расстреляна ночью уже следующих суток, т.е. 17.VII.1918 года.

Решение о роспуске Государственной думы Николай II вместе с П. А. Столыпиным принял за две недели, а механизм отставки лиц, противодействующих этому решению, был запущен за 2 дня до свершения самого акта прекращения её деятельности, о чём рассказал в своих мемуарах П. Н. Милюков. Таким образом, решение о роспуске думы за два дня до его объявления, то есть 20.VII.1906 г., было запущено и историческое событие стало неотвратимым, в связи с чем именно такие поворотные решения и выступают в качестве моментов начала ускорения или замедления исторических процессов, изменяющих плотность исторического времени».

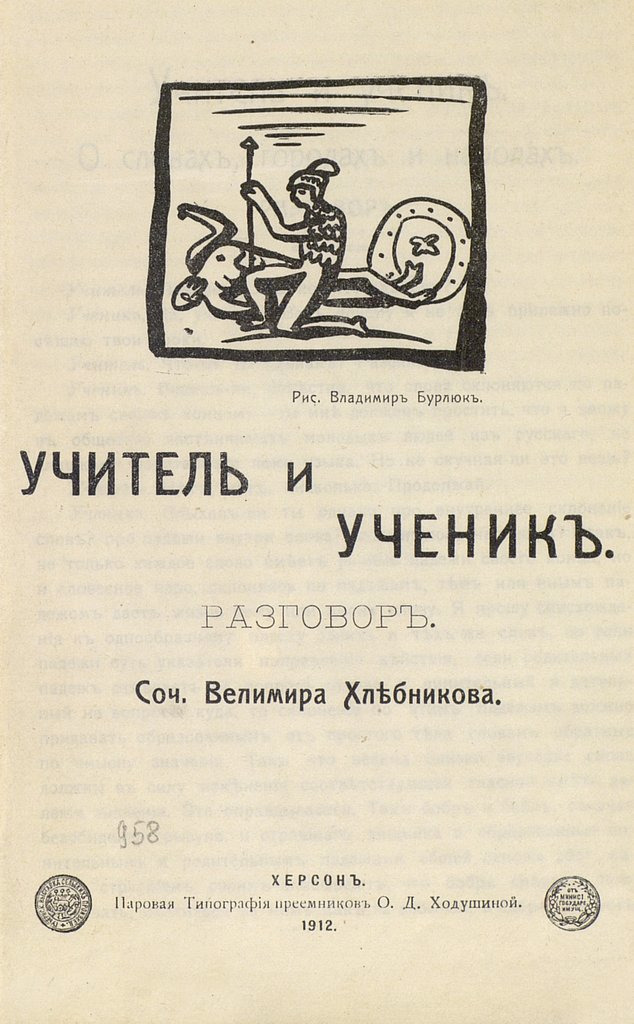

С точностью до дня Хлебников стал просчитывать закономерности тех или иных событий лишь начиная с 1920 года, с момента открытия им «основного закона времени». До этого, в 1912 году, в книге «Учитель и ученик», руководствуясь несколько иной системой расчёта, он сделал менее точное, зато бесспорно сбывшееся предсказание «не следует ли ждать в 1917 году падения государства», неоднократно и настойчиво повторённое впоследствии, например, на последней странице знаменитого сборника футуристов «Пощёчина общественному вкусу» (1912) под заголовком «Взор на 1917 год».

К слову, этим, наиболее известным из хлебниковских пророчеств, «Учитель и ученик» не исчерпывается. Например, в 2052 году автор предвидит возможное «восстание молодой окраины», а 2222-м, через 317 лет после 1905 года, отмеченного чрезвычайно важным лично для Хлебникова Цусимским сражением, «суда какого-нибудь народа потерпят крушение, быть может, у чёрного Мадагаскара».

Очень любопытно предсказание, касающееся, по всей вероятности, России и тех, кто, живя в ней сегодня, имеют некоторые шансы проверить пророчество на практике. Приведу его полностью:

«Когда y=+1, то z= (365+48) ·1=413.

Через 413 лет поднимаются гребни волны объединения народов. Так, в 827 году Эгберт соединил Англию; через 413 лет, в 1240 году, немецкие города объединились в Ганзу, а ещё через 413 лет, в 1653 году, трудами Хмельницкого соединилась Малая и Великая Русь. Что будет в 2066 году, если этот ряд волн прервётся»?

— А если не прервётся, — хочется задать закономерный вопрос. — А если опять повторится?

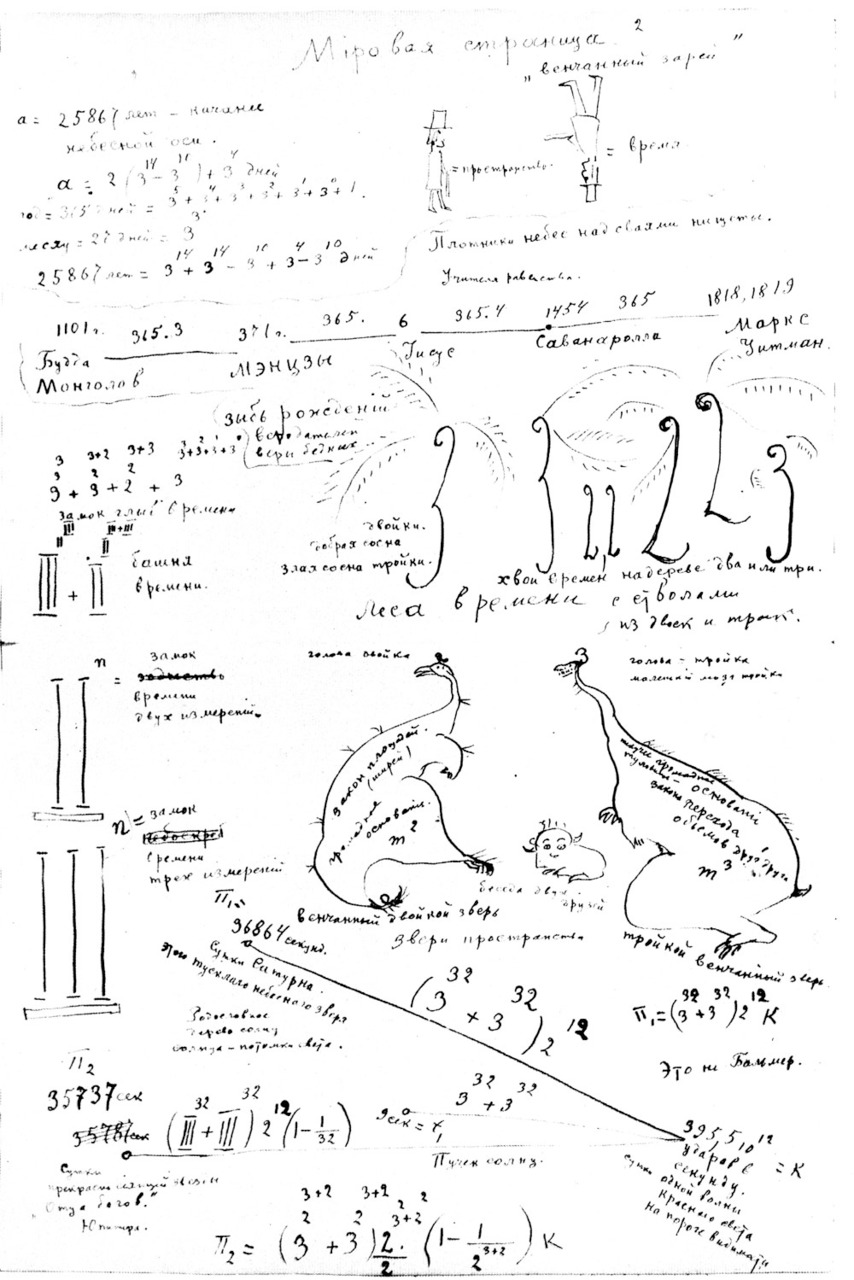

За три месяца до смерти, 14 марта 1922 года, своему последнему другу, художнику П. В. Митуричу, Хлебников писал, подытоживая многолетний труд: «Мой основной закон времени: во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; событие, дух времени становится обратным через 3n и усиливает свои числа через 2n; между 22 декабря 1905 года, московским восстанием, и 13 марта 1917 прошло 212 дней; между завоеванием Сибири 1581 г. и отпором России 25 февраля 1905 г. при Мукдене прошло 310 +310 дней. Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает, и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством».

То, как с годами изменялся на практике, уточняясь, хлебниковский метод прогноза, — предмет дальнейшего разговора. Пока лишь замечу: «тёмным и загадочным выражениям» своего французского коллеги и предшественника Хлебников изначально противопоставил ясность расчётов («Дать очерк жизни человечества на земном шаре не краской слов, а строгим резцом уравнений — вот моя задача»). Среди его ранних записей, относящихся к периоду 1905—1907 гг., есть и такая: «Знание будущего в том отношении расширяет права свободы воли, что знающий когда наступает на земле прилив, сумеет отойти от него». Но с годами видение поэтом своей задачи расширилось: теперь это было не спасение избранных, «знающих», не указание пути для «отхода в сторону» от земных бедствий, «приливов», а воздействие на существующее положение дел с благороднейшей целью:

Если я обращу человечество в часы

И покажу, как стрелка столетия движется,

Неужели из нашей времён полосы

Не вылетит война, как ненужная ижица?

3.

В мае 1905 года Россия узнала о гибели своего флота в Цусимском сражении. Добралась эта весть и до Урала, где в то время в орнитологической экспедиции находился студент Казанского университета Виктор Хлебников. Известие настолько поразило его, что он тогда же решил, как признавался впоследствии, «найти оправдание смертям».

В сохранившемся черновом наброске с красноречивым заглавием «О будущем человека», предположительно датируемом 1907 годом, видны первые, ещё очень осторожные подступы того, кто затем примет гордое имя Велимир, к теме, ставшей с тех пор основной в его размышлениях и творчестве: «Каковы же теперь надежды человечества? Не должно ли было бы остановиться в эти же первые года нового столетия и попытаться определить наши ожидания и веру в будущее, нашу веру в силы человечества? Нельзя ли отыскать за некоторый промежуток времени направление, по которому следовали взаимные отношения человеческого рода и Земли, и, уловив это направление, сказать, что, если не будет крупных и непредвиденных изменений, человечество будет подвигаться по тому же пути?»

Далее — впервые в дошедших до нас хлебниковских рукописях — следуют подсчёты, хотя они пока ещё не имеют отношения к математическому истолкованию исторических процессов.

Летом 1908 года в крымском Судаке Хлебников случайно знакомится с одним из главных представителей русского символизма — учёным, поэтом и теоретиком искусства Вячеславом Ивановым, и уже осенью, переведясь в Петербургский университет, публикует в журнале «Весна», у будущего соратника по футуризму, Василия Каменского, стихотворение «Искушение грешника», ставшее дебютом его в печати. С апреля следующего года он начинает регулярно посещать в качестве участника вечеров молодой поэзии знаменитую «башню» Иванова на Таврической улице. В октябре, в письме к матери, он не без рисовки информирует, что «познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга», и перечисляет некоторых из них, наиболее для него интересных: «Гумилёв, Ауслендер, Кузмин, Гофман, гр. Толстой, Гюнтер». На первый взгляд, довольно необычно выглядят следующие слова из того же хлебниковского письма: «Я подмастерье и мой учитель — Кузмин (автор „Александра Македонского“ и др.)». Один из лучших русских литераторов Серебряного века, Михаил Алексеевич Кузмин, живший в ту пору у Иванова, сознательно фраппировал публику своими специфическими пристрастиями. В скандальном «Дневнике» Кузмина, из которого он не делал никакой тайны и в который наряду с описанием разного рода ежедневных событий скрупулезно заносил перипетии своих любовных похождений, Хлебников поначалу оценивается как «ничего себе, хотя, конечно, несколько полоумный». Но певец «прекрасной ясности» был в первую очередь поэтом и знатоком искусства, поэтому на тех же страницах вскоре появляется такое высказывание о стихах нового знакомого: «…в его вещах есть что-то очень яркое и небывалое». Кроме Вячеслава Иванова, не этот ли «учитель», поигрывавший в модный тогда оккультизм и частенько мистифицировавший приходивших на Таврическую гостей, в том числе упомянутого Хлебниковым экзальтированного немца Йоханнеса Гюнтера, своими фокусами сподвиг впечатлительного студента к углублению математических изысканий? Как бы то ни было, в письме от 30 декабря 1909 года, поздравляя родителей с Новым годом, Хлебников впервые упоминает о домашних прозвищах, данных ему на «башне»: «Меня зовут здесь Любек (в „Дневнике“ Кузмина, понятное дело, чуть иначе: Любик) и Велимир», и шокирует семью обещанием прислать вскоре «визитную карточку с Велимиром, вместо зачёркнутого Виктора».

Ни эстетически, ни нравственно круг постоянных посетителей ивановской «башни» не мог быть, конечно, близок ему. Не принятый в него на правах равного и даже не допущенный в качестве автора на страницы журнала «Аполлон», уже в марте 1910 года Хлебников переходит в противоположный стан, приняв участие в художественной выставке объединений «Венок» (братья Бурлюки, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова) и «Треугольник» (его возглавлял пропагандист крайне «левых» течений в искусстве Николай Кульбин). В альманахе «Студия импрессионистов», выпущенным к выставке, публикуется, ставшее хрестоматийным для начавшего оформляться именно в этой среде русского кубофутуризма, признанным главой которого стал Хлебников, его стихотворение «Заклятие смехом». Новое окружение, в особенности чрезвычайно деятельный Давид Бурлюк, всячески поощряет «учёную» деятельность поэта, и через год, в феврале 1911, тот пишет в Москву брату Александру: «Я усердно занимаюсь числами и нашёл довольно много закономерностей. Я, однако, собираюсь довести дело до конца, пока не отвечу, почему так это всё происходит». Следом приводятся некоторые цифры, из которых наиболее важные — 951, 365 и, полученные путём прибавления к последнему и вычитания из него же 48 (вероятно, количество недель в лунном календаре или, как позднее объяснял Хлебников, «удвоенные сутки земли»), соответственно, 317 и 413.

Летом настойчивость приводит к первому успеху, год спустя зафиксированному в диалоге «Учитель и ученик» (1912): «В день Ивана Купала я нашёл свой папоротник — правило падения государств». Согласно наблюдениям Хлебникова, скомпонованным в этом сочинении, исторические события заключают в себе известные закономерности. Если «года между началами государства кратны 413», а «951 год разделяет великие походы, отражённые неприятелем», то, полученное путём сложного вычисления число 1383 («z = (365 +48y) x, где y может иметь положительные и отрицательные значения», «…если у = 2, а x = 3, то z = (365 +48 × 2) × 3 = 1383), выраженное в годах, разделяет «паденья государств, гибель свобод». Отсюда прослежена связь: «Завоеванию Египта в 1250 году соответствует падение Пергамского царства в 133 году (до н.э.; 133 +1250 = 1383. — М.Л.)

Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1383 года после падения Самниума в 290 году (до н.э. — М.Л.)».

Из этого сделан прогноз: «Но в 534 году было покорено царство Вандалов: не следует ли ждать в 1917 году (т.е. через те же 1383 года. — М.Л.) падения государства?»

К осени 1914 года относится вычисление Хлебниковым «закона поколений», равного 28 годам («Истина разно понимается поколениями. Понимание её меняется у поколений, рождённых через 28 лет») и проиллюстрированного в одноименном трактате любопытными числовыми выкладками из истории русской литературы.

Годы Первой мировой войны, как и последовавшей за ней гражданской, вообще отмечены множеством рукописей и публикаций Хлебникова, посвящённых математическому анализу истории. Расскажу об одной, не останавливаясь подробно на всех и надеясь, что читатель сам найдёт возможность ознакомиться с их содержанием, что сейчас не представляет большого труда. Итак, это брошюра «Битвы 1915—1917 гг. Новое учение о войне», выпущенная в Петрограде в конце 1914 года (на обложке указан 1915 год издания). Её принято считать неудачей Хлебникова как предсказателя. Почему-то его слова о том, что «1915-й год должен быть годом ущерба господства островитян на море» воспринимаются как несбывшийся прогноз о поражении Англии в грандиозных морских баталиях 1915 года (правда, крупнейшее в истории морское Ютландское сражение между германским и британским флотами совсем скоро, в мае 1916-го, всё-таки произошло). При этом упускается из виду, что именно в 1915 году Германия, осуществляя морскую блокаду Британских островов, впервые прибегла к так называемой неограниченной подводной войне, апогеем которой 7 мая стала чудовищная трагедия — потопление английского трансатлантического лайнера «Лузитания», унёсшее жизни 1198 пассажиров. В той же брошюре повторена дата «падения государства» — 1917 год, отдельно приведены примеры «закона поколений», а также сделаны, казалось бы, совсем уж несуразные заявления, вроде утверждения о взаимозависимости военно-исторических событий… и географии: «Число морских неудач японцев равно числу полуостровов Сибири». Более того, в руки тех, кто и тогда и позднее обвиняли поэта в мегаломании, тут же влагался «козырь» — вышесказанное объявлялось «законом и ключом, по которому можно воссоздать многовековую забытую повесть забытых народов, осаждавших Илион»!

Неужели перед нами всё-таки бред сумасшедшего, или «полоумного» (Кузмин), или «психопата типа Dejener supericur», как аттестовал необычного пациента психиатрической лечебницы «Сабурова дача» под Харьковом профессор В. Я. Анфимов (впрочем, Хлебников пребывал там в 1919 году не по причине обострения какого-то психического расстройства, а всего лишь находился на медицинском освидетельствовании с целью уклониться от призыва в белую Добровольческую армию). В конце концов, неужто прав был Д. П. Святополк-Мирский, в 1928 году вынесший безапелляционный вердикт: «Эти вычисления были бесплодны и бессмысленны, и что в конечном счёте Хлебников был неудачник, спорить не приходится. Зёрна его гениальности, и в жизни и в стихах, приходится искать в хаотических грудах безнадёжного на первый взгляд шлака».

Так называемый шлак выглядит «безнадёжным» только на «первый взгляд». А вот для второго и т. д. не у многих хватает терпения. В том числе и к ним, этим неусидчивым ученикам, поверхностным исследователям Хлебникова, обращены следующие слова его «Единой книги»:

Да, ты небрежно читаешь. (Даты небрежно читаешь. — М.Л.)

Больше внимания!

Слишком рассеян и смотришь лентяем,

Точно уроки закона божия.

«Закон и ключ» кроются в зафиксированной Хлебниковым периодичности, не только свойственной всем без исключения, от мала до велика, явлениям природы и человеческой культуры, цивилизации, но и связующей буквально каждое из этих явлений между собой. Вот что такое хлебниковская «гамма будетлянина — одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца».

Синхронность в возникновении природных катаклизмов и наступлении социальных кризисов, обусловленных солнечной активностью, убедительно продемонстрирована в работах по гелиотараксии основоположника этой научной теории, выдающегося советского академика Александра Чижевского, смело отнёсшего, например, революции с разряду психических эпидемий. Замечено также, что вообще любая система, в том числе система экологическая, подверженная действию собственных биологических ритмов, устойчиво функционирует в автоколебательном режиме. Признаки такого режима наличествуют и в экономике, и в культуре, и в науке. Так, о периодичности экономических кризисов писал ещё К. Маркс, С. Ю. Маслов выделил в истории архитектуры циклы в 50—80 лет, связав их с попеременным доминированием «типов сознания» — левого и правого полушарий мозга, а Г. М. Идлис установил периоды между крупнейшими открытиями в теоретический физике: 11 лет.

Что же касается собственно истории, которой Хлебников уделял так много внимания, то здесь уместно обратиться к «Новой хронологии» российского академика Анатолия Фоменко. Руководимый им коллектив математиков разработал процедуру, с помощью которой удалось выявить полностью аналогичные другу другу исторические периоды, так называемые «дубликаты». Полученные результаты были восприняты как сенсационное свидетельство фальсификация истории Иосифом Скалигером, с семьёй которого, между прочим, одно время был очень дружен Мишель Нострадамус. Однако существует иное и, как представляется, более разумное объяснение феномена фоменковских «дубликатов» — наличие в истории всё той же самой периодичности, только более сложно организованной, что было в своё время проницательно замечено и просчитано Хлебниковым.

Какие-то подобные расчёты лежат, надо полагать, и в основе «Пророчеств» Нострадамуса. Если хлебниковкий вывод о всеобщем колебательном движении внутри периодов и циклов верен, тогда, повторю свою мысль, французский астролог ошибался не столько в расчётах, сколько в преждевременной попытке интерпретировать с их помощью грядущие события. В предисловии к «Битвам 1915—1917 гг.» Алексей Кручёных справедливо заметил в этой связи: «Законы судьбы, предлагаемые Хлебниковым, были и у астрологов, каковые вкупе со многими „великими мудрецами древности“ знали лишь часть мира и потому владели частью истины».

Наконец, в декабре 1920 года в Баку «прошлое вдруг стало прозрачным, и простой закон времени вдруг осенил всё».

«Я понял, — продолжает Хлебников в январских заметках 1922 года к своему итоговому труду «Доски судьбы», — что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чётных и нечётных чисел.

Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени.

И когда я вспомнил древнеславянскую веру в «чёт и нечет», я решил, что мудрость есть дерево, растущее из суеверия (в кавычках).

Открыв значение «чёта» и «нечета» во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверком дрожит древний рок. Похожие на дерево уравнения времени, простые, как ствол в основании, и гибкие и живущие сложной жизнью ветвями своих степеней, где сосредоточен мозг и живая душа уравнений, казались перевёрнутыми уравнениями пространства, где громадное число основания увенчано единицей, двойкой или тройкой, но не далее.

Это два обратных движения в одном протяжении счёта, решил я.

Я видел их зрительно: горы, громадные глыбы основания, на которых присела, отдыхая, хищная птица степени, птица сознания для пространства. И точно тонкие стволы деревьев, ветки с цветами и живыми птицами, порхающими по ним, казалось время».

Так, после долгих мытарств по руинам падшего государства, незадолго до рокового дня 28 июня, встреченного на ложе из досок в санталовской баньке, миссия поэта-пророка была исполнена.

«Мы стоим у порога мира, — писал Велимир Хлебников в статье „Наша основа“ (1919), — когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия».

Я видел, что чёрные Веды,

Коран и Евангелие,

И в шёлковых досках

Книги монголов

Из праха степей,

Из кизяка благовонного,

Как это делают

Калмычки зарёй,

Сложили костёр

И сами легли на него —

Белые вдовы в облако дыма скрывались,

Чтобы ускорить приход

Книги единой,

Чьи страницы — большие моря,

Что трепещут крылами бабочки синей,

А шелковинка-закладка,

Где остановился взором читатель…

— — — — — — — — —

…Эту единую книгу

Скоро ты, скоро прочтёшь!..

ЗЕЛЁНЫЕ ЛУЧИ ЛЕРМОНТОВА

1.

Далеко не каждому в жизни доводится увидать собственными глазами любопытное оптическое явление — зелёный луч на закате, а уж тем более на восходе солнца. Для этого нужны особые условия: чистый воздух, свободное от облаков небо, открытый горизонт в степи или тундре, штиль на море. Физическая сторона явления — преломление и дисперсия (разложение в спектр) солнечных лучей при их вхождении в земную атмосферу — давно известна и не представляет никакого «чуда».

Иное дело — первые и последние «взблески» художественного гения. Ослепительные, они поражают воображение, но природа их для науки темна, и до сих пор это terra incognita для искусствоведов. Поэтому приходится говорить о них, прибегая к терминам религиозно-мистическим, ничего, по сути, не объясняющим: «прорицание», «предвидение», «предчувствие».

Такое положение, современное Сократу с его «даймонионом» (божественным голосом), нельзя признать нормальным в эру НТР, и со временем, надо полагать, оно изменится, — утратив «сверхъестественность», «пророчества», как зелёные лучи солнца, станут объектом лишь для чисто эстетической рефлексии.

Ну а пока в разговоре о Михаиле Лермонтове нам не уйти от рассуждений о таинственном даре, с необычайной, кажется, прежде ни у кого из поэтов невиданной силой проявившемся как в начале, так и в конце его стремительного и относительно недолгого творческого пути. Да он и сам заявлял в предсмертном стихотворении «Пророк», заключающем, несомненно, автобиографическую характеристику:

С тех пор, как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Это не было самообманом: те из современников, кто имел возможность хоть сколько-нибудь внимательно всмотреться в загадочную личность, находили в поведении и даже в облике Лермонтова черты, свойственные людям его задачи и обыкновенно отталкивающие окружающих. К. А. Бороздин, в 1841 году 13-летний мальчик, восторгавшийся лермонтовскими стихами и мечтавший познакомиться с их автором, который заранее рисовался его незрелому, книжному воображению «чем-то идеально прекрасным, носящим на челе печать высокого своего призвания», так описывает первую (из двух) встречу с поэтом: «Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающие скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздёрнутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. я таких глаз никогда после не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума… Во всё время его разговора с хозяйкой с лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого, когда тот, разочарованный Москвою, бранил её беспощадно… Впечатление, произведённое на меня Лермонтовым, было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нём столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, я его струсил». Но в лермонтовской природе всегда чувствовалось что-то иное, что резко выделяло его из среды молодых русских дворян-мизантропов, среди которых он воспитывался и чьи старшие товарищи показали себя во всей красе в событиях 14 декабря 1825 года. Характерным образом, мемуарист тут же отмечает: «И не менее того, увидеть его снова мне ужасно захотелось».

Евдокии Растопчиной, наблюдавшей Лермонтова в ту пору, когда он был одних лет с Бороздиным, ещё на детских балах, тот запомнился «бедным ребёнком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием». В 1858 году, описывая его Александру Дюма, собиравшему сведения о главных русских литераторах, Растопчина окрестила лермонтовские стихи, до первой высылки на Кавказ, «ощупываниями», а принесшее ему первую славу стихотворение «Смерть поэта» (1837) даже назвала «посредственным». С одной стороны, в этом отзыве чувствуется профессиональную придирчивость, — Растопчина сама писала стихи, и довольно недурные (их ценил и Лермонтов); с другой же, далеко не всё из пресловутых «ощупываний» могло быть ей тогда известно. Интересно, что сказала бы мемуаристка о впервые опубликованном в Берлине, в 1862 году, лермонтовском «Предсказании»:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мёртвых тел

Начнёт бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймёшь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! — твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет всё ужасно, мрачно в нём,

Как плащ его с возвышенным челом.

Стихотворение датировано 1830 годом, когда автору было всего 15 лет. Всё в нём, начиная с заглавия, проникнуто непоколебимой убеждённостью в реальности описываемых картин грядущего. Напрасно скептики, по-своему истолковывая помету, сделанную рукой Лермонтова на полях рукописи: «Это мечта», пытаются уверить нас, будто таким образом юный автор отрёкся от своего предсказания, посчитав его чем-то несерьёзным, какой-то детской игрой. Нам говорят, что у слова «мечта» в XIX столетии было и другое распространенное значение: «фантазия». Хочется задать закономерный вопрос, а разве у этого слова не существовало прямого значения, куда более распространённого, и что помешало Лермонтову написать «Это фантазия», если он и впрямь считал так?

Как бы то ни было, содержание «Пророчества» говорит само за себя. Доказательство его серьёзности — 1917 год, чёрный год России, когда упала корона её царей. Кстати, Лермонтов, как и в 1912 году Велимир Хлебников, не предсказывал Октябрьский переворот (последний сделал это за два дня до 25 октября ст. ст., отправив телеграмму: «Мариинский дворец. Временное Правительство. Всем. Всем. Всем. Правительство Земного Шара на заседании своём от 22 октября постановило: 1. Считать Временное Правительство временно несуществующим…»), — оба поэта ожидали «падения государства», совершившегося в результате двух последовательных событий; взятие Зимнего большевиками и левыми эсерами было прямым следствием Февральской революции, посягнувшей не просто на монархический, а на государственный строй как таковой и запустившей гигантский маховик тотального разрушения.

В целом, текст «Пророчества» понятен каждому и не нуждается в подробном анализе. Остановлюсь лишь на двух моментах.

Первый. Строки «Когда детей, когда невинных жён низвергнутый не защитит закон…» можно принять в общем смысле, то есть как массовое насилие над беззащитными. Но нет ли тут чего-то более конкретного, касающегося, допустим, царской семьи? Ещё раз вчитаемся в начало:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон…

Речь, как представляется, идёт не столько о падении самодержавия вообще, сколько о связанной с этим судьбе самих царей, и шире — царской фамилии, ведь «чернь» забудет любовь не к одному из них, не «к нему», а «к ним». Чьи же «смерть и кровь» в таком случае будут пищей многих? Да тех же, чьих детей и жён «низвергнутый не защитит закон». Камень преткновения в этих строках — «невинные жёны». Если Лермонтов имел в виду невинность чисто физиологическую, почему тогда он не написал просто: «дев»? Присутствие банальной рифмовки «жён — закон» не может быть принято во внимание, так как ничего не стоило, не изменяя смысла высказывания, перефразировать следующую строчку с окончанием, допустим, на «гнев». Невинность здесь можно понимать и как невиновность. Если так, то говорится о насилии над детьми и их матерями, кроме того, принадлежащими к высшему слою общества, поскольку неповинны они именно перед «чернью».

Два имени возникают в этой связи: несчастные сёстры Александра и Елизавета Фёдоровны — жёны, соответственно, императора Николая II и великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом Иваном Каляевым в 1905 году. Основательница Марфо-Мариинской обители, преподобномученица Елизавета Алапаевская выше всякого земного суда, но вот её младшая сестра и при жизни, и после цареубийства в доме Ипатьева огульно обвинялась в предательстве интересов России, в шпионаже в пользу Германии. И это даже ещё не самое гнусное обвинение, из предъявленных государыне заочно. Однако ни одно их них никто так и не смог подтвердить. Не следует ли теперь «Предсказание» Лермонтова (предсказание, подчеркну, сбывшееся) принять в качестве доказательства её невиновности?

Второе. Те, кто считает лермонтовское стихотворение «фантазией», полагают, что всё в его содержании не выходит за рамки известного поэту, хотя бы из уже имевшихся в его время описаний, например, Великой французской революции. Между тем, ни она, ни какая-либо другая революция, вплоть до Февральско-октябрьской, не сопровождались вспышками заразных заболеваний и массовым голодом, о которых чётко говорится в «Предсказании». Наиболее сильное впечатление производит строка «И зарево окрасит волны рек…». Да ведь это ни что иное, как зарево пожаров в помещичьих усадьбах, в «чёрный год» запылавших по всей России!

О какой «фантазии» у Лермонтова можно вообще говорить, когда через два года после «Предсказания» та же рука уверенно выведет:

Нет, я не Байрон, я другой,

Ещё неведомый избранник…

И далее:

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум немного совершит;

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

Об этом раннем конце Лермонтова, о предсмертных стихах — зелёном луче на его закате, — дальнейший наш разговор.

2.

К 1840 году предощущение Лермонтовым безвременной смерти стало диктовать ему внятнее, в подробностях:

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остаётся жить!..

— — — — — — — — — — — — —

Скажи им, что навылет в грудь

Я пулей ранен был…

В том же году вышел из печати роман «Герой нашего времени», в котором обрисованы не только, так сказать, декорации пятигорской трагедии, но и набросаны портреты её главных действующих лиц.

В том, что Печорина автор наделил чертами собственного характера, нет, разумеется, ничего удивительного, но вот сходство Грушницкого, позёра литературного, с реальным Николаем Мартыновым, убийцей Лермонтова, феноменальное. Поводом для дуэли, согласно известному рассказу, стал каламбур, произнесённый поэтом на вечеринке в доме Верзилиных: «montagnard au grand poignard» (фр.: «горец с большим кинжалом»); высмеивался несколько маскарадный черкесский костюм отставного майора, с кинжалом за поясом.

Здесь, как и во всей последовавшей дуэльной истории, много неясного. Каламбур был совершенно в духе той грубоватой армейской среды, к которой принадлежали и Мартынов и Лермонтов. В сущности, ничего обидного в нём нет. Скорее это своеобразный комплимент, пусть и не слишком уместный в присутствии дам. Во всяком случае, ничего такого, что должно было привести двух старинных знакомцев к поединку. Ну, повздорили бы слегка, назавтра помирились бы за чарочкой, — так обыкновенно тогда и происходило, иначе русское офицерство перестреляло бы само себя. И всё-таки «обиженный» настоял на своём и хладнокровно убил готового к примирению «обидчика»; он даже ничем не рисковал, ведь Лермонтов стрелять не собирался. Убил, замечу, не какого-то безвестного поручика, а знаменитого поэта, в общем мнении — наследника Пушкина. Неужели даже сутки спустя, в день дуэли, Мартынов всё ещё чувствовал себя смертельно оскорблённым и «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал»?

Справедливо обращают внимание, что Мартынов писал стихи, не возвышаясь однако над уровнем заурядности, и таким образом Лермонтов, уже вкусивший заслуженную литературную славу, мог пасть жертвой банальной зависти. Но только ли он один желал смерти гения? Характерно высказывание о Лермонтове одного из секундантов, князя Васильчикова: «Если б его не убил Мартынов, то убил бы кто другой; ему всё равно не сносить бы головы». За попыткой оправдаться, свалив всё на якобы совершенно невыносимый характер поэта, не сквозит ли в этих словах знание того, что «горец с большим кинжалом» действовал не в одиночку?

В связи с этим вспоминается неадекватная радость Николая I при получении вести о гибели Лермонтова: «Собаке — собачья смерть!» И ведь что интересно: ни убийца, ни так называемые секунданты (или замешанные в интригу соучастники), Глебов и Васильчиков, не понесли сколько-нибудь серьёзного наказания, что для того строгого времени было прямо-таки вопиющим исключением! Для сравнения: Лермонтова за несостоявшуюся дуэль с Барантом исключили из гвардии и отправили на Кавказ, под чеченские пули. А что же обагривший руки праведной кровью поэта Николай Мартынов, неужели загремел в Нерчинские рудники? Нет, отделался лёгкой прогулкой в один из киевских монастырей, «на покаяние», да и то вместо объявленных ему поначалу двенадцати лет отбыл там всего четыре года, отлучаясь потихоньку в Москву — позировать для своего портрета. В убийстве он, как известно, так никогда и раскаялся…

Почувствовал ли Лермонтов расставленную ловушку? И да, и нет.

Вспомним, как в завершающей «Героя нашего времени» повести «Фаталист» Печорин становится свидетелем безумной выходки поручика Вулича — тот на спор с ним пробует застрелиться, чтобы проверить «может ли человек своевольно располагать жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута».

Лермонтов устами Печорина передаёт эту сцену так:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.