Бесплатный фрагмент - Жили-были в одной деревне…

Сборник рассказов

Тимошка

За окном начинался рассвет. Весна разгулялась, по улицам потекли ручьи, кругом слякоть. Деревья проснулись от зимней спячки и задышали набухшими почками. Воробьи расчирикались на сливе возле окна. Я проснулся и поглядел в окно. Вставать не хотелось, а надо. Все должен успеть, помочь матери почистить в хлеву у скотины, пока мать доит корову и успеть к десяти часам истопить баню, помыться и к обеду пойти с родителями и свахой сватать мне невесту. Ей шестнадцать лет, но у нас в деревне такое правило: не успела выскочить замуж, после двадцати уже старая дева, и уж девке пиши пропало — никто замуж не возьмет.

Меня, девятнадцатилетнего, мало волновали события, происходящие в стране, далеко от нас гремели невзгоды. Мы жили в достатке и нашу семью беды обходили стороной. Мой отец был хорошим плотником и столяром, научил меня своему делу, да так, что у меня получалось куда лучше, чем у него самого. Он всегда восхищался моей работой и приговаривал: «моего батюшки у тебя хватка, весь ты Тимка в деда удался, заговоренный, судьба, слава богу, у тебя счастливая и долгая». Вот я и жил с верой в это.

Невесту мою звали Клавушка. Русая толстая коса на зависть соседкам перекинута на высокую грудь. Высокая, статная — настоящая королевна.

Она залилась пунцовой краской, когда мы зашли к ним в горницу. Поздоровались. Мать ее встретила нас ласково.

— Проходите, гости дорогие, к столу, пожалуйста, отведайте наше угощение. Голубушка Клава сама стряпала.

Невеста сидела опустив глаза, щеки разрумянились, теребила свою косу, словно хотела расплести и своими волосами смести все со стола.

Еда оказалась вкусной. Мои родители сидят едят, чмокают да нахваливают девушку. Я встал и увел Клаву в сени, пусть взрослые поболтают. Целоваться она не давалась, но в щеку чмокнуть разрешила. Я улыбался, думая: вот будешь моей женой, тогда и спрашивать не стану, когда захочу, тогда и не только чмокну. Через несколько минут нас позвали в дом. Заходите, чего уж там прячетесь. Отец Клавы встал и поднял стакан мутного самогона:

— Ну, давайте выпьем за молодых, мы согласны отдать дочь за вашего сына, за такого дельного парня любые родители рады были бы отдать. Мастер ваш Тима на все руки, золотые они у него, дочь наша будет счастлива и с ним не пропадет, а насчет свадьбы — да хоть сейчас давайте справим.

Все засмеялись. Мы тоже сели за стол, но самогон не пили. Нам поставили сливового компота.

Назначили день свадьбы. Церковь находилась в пятнадцати верстах от нашей деревни. Когда пришло время, у нас обоих головы кружились от радости. А в самый разгар веселья пришла с конца деревни замужняя баба Таня. Я напугался, что она выдаст мое похождение к ней до свадьбы, но она только поздравила нас, хитро улыбаясь, пожелала хорошо провести первую ночь и напоследок добавила ехидно:

— Только детей у вас не будет, пустая твоя Клавка, бесплодная, — и ушла.

Я было разозлился, но и на том спасибо, что не осрамила меня при народе. А как дело-то вышло. Заказала она мне сделать бочку дубовую под соленые огурцы и попросила принести. Ну я сделал и принес. Мне тогда было лишь шестнадцать лет, а она на десять лет меня старше. Я называл ее тетя Таня: так у нас в деревне заведено старше себя кого на пять годов называть тетей, дядей, кто постарше — бабушкой да дедушкой. А она как расхохочется и отвечает: «я тебе покажу, какая я тебе тетя» и повалила меня на кровать. Прижала и давай всего целовать и раздевать меня. Я растерялся и молчал сначала, а потом мне понравились ее ласки, аж мурашки поползли по моему телу и облепили с ног до головы. Я не сопротивлялся этой тетке о двадцати шести лет. Сейчас-то даже самому смешно, что так ее называл. Вон и в тридцать нынче девахи какие ядреные ходят.

Дома у нее в это время никого не было, кадка стояла рядом и словно была с глазами, и я застеснялся этой посудины, а еще больше боялся ее мужа. Ох, зайди узнай он, не здобровать бы мне. К счастью, все обошлось.

После того случая она мне каждый день назначала свидания и я приходил тайком то к ней в сарай, то в баню. Иногда встречались в стоге сена, иногда у нее дома. Муж ее всегда работал и она называла его «мой холоп». Двух детей мальчиков она относила своей матери, которая жила на другой улице. В деревне Танькину мать называли ведьмой, но я не верил, что бывают в жизни колдуны и ведьмы. Татьяна угощала меня красным вином, борщом, каким-то особенным шиповным чаем, умела печь вкусные пироги из клюквы. Я много не пил, боялся своих родителей, да и не тянуло к спиртному. Но на еду Танька меня как заговорила: пью-ем и к ней тянусь, как теленок к вымени. У нее родился сын от меня, как она сказала, а потом еще двое, но она не требовала на ней жениться — муж уже есть.

С Клавой мы прожили два года. Как и накаркала Танька, детей не было. Жена моя от слез иссохла и пострашнела. Я жалеючи с ней жил, а уж чмокать как в сенях на смотринах уж не тянуло.

Вот однажды приехали ко мне из другой деревни двое мужиков на телеге и позвали поехать с ними:

— Заказ срочный, сделай — хорошо заплатим. Делать его лучше на месте: сырье наше, а инструменты возьми свои.

Я отправился с ними, сказав Клаве, что на неделю. Ершовка от нас находилась — километров восемь, я там никогда не был. Люди сами приезжали ко мне и заказывали кто ларь под муку, кто бочку, стулья, столы разные, шкафы. Я делал все без отказа, а в деревне, знамо дело, плотники в цене.

Приехали. Поселили меня в половинке дома, где жили родители с дочкой. Веселая, кареглазая, стройная Надя — услада любому парню. С утра до вечера я работал, а она около меня крутилась — и когда только успевала чистоту в доме навести, приготовить обед и за скотиной присмотреть, накормить? Так продолжалось с неделю. Как-то раз, задумчиво, без улыбки, Надя и говорит: «вот бы мне такого мужа как ты, Тима». Я встрепенулся, молоток выпал из рук — вот никак не ожидал такого поворота. Такая видная дивчина — такого случая нельзя упускать. Я возгордился, ведь много парней холостых вьются возле ее дома, а она меня выбрала. И ухнул: «а ты согласна выйти за меня замуж? Если да, то я готов жениться хоть сейчас.» Она залилась звонким смехом, я думал убежит. Но она осталась и отвечает: «Сначала домой съезди за вещами, да жене скажи, что покидаешь ее, что влюбился и не можешь без меня жить.»

Ко второй недели я заканчивал делать заказ и, чтоб побыть с Надей подольше, стал работать медленно, а по вечерам мы много целовались и миловались. Я забыл всех на свете. Две недели пролетели словно птицы. Я взял у Надиного отца лошадь и поехал за вещами. Родители ее ради счастья дочери в выборе ей не мешали.

Приехал я в свою Дерюговку. Клава, как чувствовала, стояла у порога. Косы не вижу и платок повязан на голове, закрыв половину лба. Спрашиваю, что с тобой случилось, а она голову склонила: «Сон я увидела, Тимоша, что ты меня бросил. Расстроилась, плакала. Тебя долго нет. Скучала, тосковала по тебе, вот и накинулись вши, да такие огромные. Пришлось остричь косы, разве ж истребишь их в густых длинных волосах.» Я ей в ответ: как же без волос-то, а она грустно так улыбнулась и ответила: «волосы не зубы, вырастут». Думаю, как начать: скажу ей, что бросаю — заплачет, бросится на шею, повиснет или упадет в ноги целовать. Вдруг я сжалюсь и прощай счастье мое с Надюшкой. Но к моему удивлению Клава спокойно сказала: «Я тебе, Тима, вещи твои собрала. Любила тебя, не поминай меня лихом. Видно не судьба нам жить с тобой и иметь деток. Правду говорили люди: не ходи Клавка за Тимошку, похаживает он к ведьме Таньке, не даст она вам житья, да и ее пророчество в день нашего венчания сбылось. Не послушала я их, любила тебя, думала, что со мной забудешь ты старую Таньку, да ошиблась — видать колдовство ее сильнее оказалось моей любви… одной моей любви оказалось мало. Ты вот хочешь бросить меня, ладно. Бог нам судья, рассудит, а вот что жить ты и с другой не будешь, в этом я уверена: тетка Танька не даст, чтобы ты забыл ее, да и детки ее трое на тебя, говорят, похожи. Все семена свои истратил ты на нее и мне нисколько не оставил, но я уже смирилась со своей судьбой. А тут недавно под воскресенье сон вижу вещий: замуж выхожу, и не хуже он тебя, и голос Ангела сказал мне: «Не плачь раба божья, будешь ты счастлива и дети у вас родятся через год.» Ну ладно Тима, прощай. Или ты хочешь привести жену в этот дом?

— Нет, — ответил я, — всю живность и дом тебе оставляю.

Взял вещи свои, поклонился Клаве в ноги и сказал: «Ты тоже не поминай меня лихом, сердцу ведь не прикажешь». Она усмехнулась: « Если сам не сможешь приказать, то другие ворожбой помогут. Ведь если черт рога кому приделает, то и с рогами будут ходить». На том и кончился наш разговор.

Уехал я, а на душе кошки скребли, словно что-то забыл здесь, недоделал или потерял и не нашел. Но время лечит. Как только увидел Надю и она мне бросилась на шею со словами «милый мой, а я уже думала, что тебя не увижу», то и совесть мучить перестала. Я взял ее на руки и, поцеловав, понес в дом, приговаривая: «без тебя мне нет житья, без тебя я не дышу, без тебя мне свет не мил». А она: «Вот врушка ты этакий» и поцеловала меня крепко-крепко, чуть не до крови.

Поп обвенчал нас не спрашивая меня, женатый я или холостой, сыграли свадьбу, пировали два дня. На свадьбе гуляли только ее родственники и соседи, с моей стороны никого не было. Я боялся своих родителей: они любили Клаву и считали, что первая жена от Бога и жить с ней надо, пока смерть не разлучит. Вторая жена от черта, а третья от людей, но я придерживаюсь своего мнения — кого люблю, с той и живу.

Зажили мы с Надей весело и дружно. Появилось у нас двое детей — мальчик и девочка. Мы радовались счастью. Всего-то было в достатке: скотины полный двор, сотни две гусей, уток, кур. Работал я не покладая рук. Но нашему счастью пришел конец. Бывшая полюбовница моя Танька приехала сюда жить с тремя дочерьми и матерью, злая-презлая. Колхоз ей дал старый домик не далеко от нас. Меня встречала часто и с укором говорила: «Что, горемычный, забыл меня? А я вот тебя помню: детки наши не дают забыть, напоминают про тебя.» И смеется. В последний раз не выдержал, вспылил: «Да ты что, белены объелась? Девочки-то не мои». Она от злости даже позеленела и зарычала: «Твоих сыновей я у мужа оставила. Он не отдал, помощники ему нужны и считает их своими. Тебе какая разница кто трое у нас с тобой. Пусть вместо мальчиков девочки будут. Приходи посмотри на них, на меня они похожи, зверь ты эдакий, аль уж не по нраву я теперь?» И добавила другим тоном, ласково глядя мне в глаза: «Я ведь не дам тебе житья с другой, мой ты, понимаешь, мой и ни чей другой». И вновь у меня с той поры в душе кошки заскребли. Люблю Надю и по Таньке тоска, разрывается сердце и душа на две половинки. Что со мной случилось — не могу с собой совладать, даже спать спокойно перестал. Стали с Надей ссориться и в конце концов после большого скандала я ушел к Таньке. Она рада-радешенька обняла меня и успокоила: «Завтра поезжай в соседнюю деревню Сосновку. Она отсюда всего четыре километра будет, там колхоз другой. Я узнавала, что там плотник нужен и дом дают поновей этого».

Я так и сделал. Дали мне жилье и Танька с детьми приехала ко мне, а мать ее там осталась. Надю я долго не мог забыть, временами Таню Наденкой называл, во сне снилась. Встану, попью водицы — ушел образ, а когда засну — опять Надю вижу — думал с ума сойду. Таня ругалась — я молчал.

А через три месяца приехала в гости к нам теща и объявила новость: Надя-то замуж снова вышла, да такого славного красавчика работящего захомутала. Меня это известие словно кипятком обварило, ревность душила: как она так быстро меня забыла? А еще божилась, что любит. В лице я изменился, побледнел. Жена нынешняя рассердилась и стукнула больно по плечу. Как в чувство привела. Все правильно: красивая молодая Надя не должна жить одна, я ведь ее сам бросил. И мне стало так спокойно на душе. Я посмотрел на стол, где с приездом своей матери Таня ставила угощение, и у меня такой волчий голод проснулся, словно я три дня ничего не ел. Сел за стол и начал уплетать щи да кашу с пирогами за обе щеки. Да так уплетал, что пищи оказалось мало: пришлось голод утолять молоком с черным хлебом.

Зажили мы спокойной жизнью. И совесть не мучила, и сны перестали сниться. Таня мне по хозяйству помогала, а оно у нас большущее было. В деревне ведь без скотины не проживешь, да еще большой семьей. Жил я всегда спокойно, ел сытно, вдосталь. Зарежешь свинью и наслаждаешься парным мясцом, а щи со свининой да жареная картошечка — одно наслаждение, а сальцо соленое с чесночком на ржаную горбушечку. Уф, слюни текут, как подумаю. Или бывало пойдешь в сарай, наберешь куриных яиц, нажаришь с мясом да с ржаным хлебом так умнешь и запьешь холодным молоком, что кажется лучше в жизни ничего не бывает.

Но на долго мою жену не хватило. Вдруг перестала мне помогать, я один стал ухаживать за скотиной, да еще плотничал, столярничал. С раннего утра на ногах до позднего вечера, уставал сильно, порой и покушать забывал. Бух на полати и уже отключился. Временами приходила маленькая дочушка Дина и лепетала « Холоп, а, холоп! Иди поешь, мама тебя зовет». Я не обращал на слова внимания, думал ребенок, что с нее взять, но после только и слышал «холоп да холоп, принеси, сделай, сходи». И жена и дети так кличат. Смотрел на Таню и не узнавал — узурпаторша злая, коварная, не ласковая. Я с ней и так и эдак, а она все мной не довольна, ворчит, колотит меня, имя мое забыла. Вспомнил я Клаву и Надю, куда как лучше бы жил с одной из них, и всегда меня Тимошенькой кликали, любили обе. Время назад не вернешь. Клава — не знаю как она и где. Надя вышла замуж. Ну а что, если поехать к ней, в ноги упасть, попросить прощения. Примет, так и заживем как раньше.

Огорченный, но с надеждой приехал к Наде, да разве такая красавица будет одна. Детям привез гостинца, муж был на работе, я его не видел. Надя пополнела и мне показалось, что стала еще краше, расцвела. Видно, жизнь у нее даже лучше, чем была со мной. Поговорили о пустяках и я уезжать собрался, только сел на лошадь верхом, Надя остановила.

— Постой, — говорит, — что хочу сказать: твоя любовница, а теперь жена, колдунья. Про нее и мать ее такое рассказывают, что страшно делается. И в кошек превращаются, и на метлах летают, и воют, когда на кладбище по ночам на крестах висят. А уж сколько от них скоту дохнет и урожай на корню гибнет — не перечесть. Но ты ведь сам ее выбрал. Поэтому мы с тобой и ссорились чуть не до драки — все козни Танькины. Я часто видела возле нашей калитки кошачий и собачий пух. Мне бы спросить у бабушек, что в таком случае требуется делать, а я внимание не обращала, не верила, думала обойдется. Не обошлось. Вот мы с тобой и стали жить, как кошка с собакой. Да и в еду она тебе подмешивала. Вот ты по ней и сох. А уж и сохнуть-то там не по чему…

Я ничего не ответил, поехал не солоно хлебавши, опустив голову. Прискакал к первой жене — может она приветит. А Клава сидит на лавочке возле калитки с младенцем на руках и рядом мальчуган побольше крутится — рада мне радехонька. Как время-то быстро летит и не заметил, казалось, что недавно только покинул этот дом, а у Клавы уже дети. Сон-то и правда ей в руку был. Поздоровались и говорю:

— А ты, Клава, права была насчет Татьяны. Слаб я против ее воли, слаб… А ты, вижу, счастлива. Рад за тебя.

И, не оглядываясь и не дожидаясь ответа, поскакал обратно. Слышал только в спину: «Спасибо, дай бог и тебе счастья!»

Придется мне снова с Танькой жить. Терпеть ее побои, насмешки. Сам выбрал эту дорогу, некого обвинять…

Грянул сорок первый. Сыновей взяли на фронт. Я их и знать-то не знал. Видел мельком раз-другой и все. Вроде бы и чужие, переживать не надо. А мне броню дали: нужный я работник в колхозе. Для лета телеги делал, для зимы — сани, бочки для засолки. Да и сердце шалить стало, а может от того болело, что жизнь не такую я хотел прожить, да не мог уже ничего поделать.

Война много горя людям принесла. Всех троих моих сыновей убили на войне. Не повезло им вернуться живыми. Так и остались лежать во сырой земле на чужбине, так и не узнав, что я их отец. Танька моя тоже по ним не убивалась, говорила, мол, судьба такая, что поделаешь.

— Вон ты, холоп, до глубокой старости доживешь, я вот раньше тебя умру, — и заплакала: — не справедливо.

Спрашиваю откуда ты знаешь, а в руках у нее книга в черной обложке — читала ее. Закрыла книгу и тычет пальцем в нее, приговаривая: «Библия моя мне поведала… У меня и иконка есть от покойницы-матери». Стал я с интересом разглядывать икону эту и вдруг нарисованная Богородица с венком на голове вместо нимба показалась мне живой. Кивнула мне, и глаз сверкнул не по-доброму будто бы. Пошевелила маленькой рученкой и я прочитал надпись «Одолею!», а под подписью стояли здоровые веселые люди. Пошевелила другой рученкой и тут же увидел надпись «Исцелю!» и внизу больных сидячих и лежачих людей с некрасивыми злыми лицами.

Я посмотрел на жену с недоумением. «В кого это ты веришь?» — «Каждый верит в то, что лучше лечит». Подумал жена из ума выживает. Она еще подала мне книгу: «Возьми, почитай–ка». Открыл я страницы черные, все расплывается, ничего не вижу, хоть и зрение хорошее. Ужас какой-то обуял резко. Вернул тут же. «На, забери, сама читай. И меня не втягивай.» Фыркнула Танька: «Холоп и есть холоп!»

В сорок пятом кончилась война, а разруха мою семью стороной обошла. Коровка молока давала, куры, гуси, утки, мясо и яйца — все в избытке. В огороде помидорчики, картошка, тыковка, яблоки со сливами — все свое. Все сыты.

Вскоре старшая дочь уехала в город от нас. Через год и вторая к сестре переехала, осталась с нами третья дочь Дина — еще три года с нами жила. Я их трех удочерил.

Дочери одна за другой вышли замуж но не долго жила Дина с мужем. Родила дочь и стала, как и мать, звать своего мужа холопом. Ну он и показал какой он холоп: стал ее бить и погуливать с другими бабами. Наплакалась Дина и вернулась к нам. Сильно уж себя любит: вся в мать характером и лицом — не вытерпела унижения. Но пожила у нас не долго. Снова замуж выскочила, правда страшненький был мужичок, маленького роста. Дина-то у нас высокая — метр семьдесят семь. Его голова чуть касалась ее груди. Маленькие светлые глаза, большой приплюснутый нос и огромный на поллица с толстыми губами, особенно верхней, рот. Губы всегда были мокрые от слюней. Мне на него смотреть было тошно. Дина его стала звать холопом, а он услышал и сердито ей заявил: если еще раз назовешь меня холопом, я тебе так нахлопаю, что разобью лицо в кровь и брошу, и запомни, я тебе муж, а не холоп. Этот урок она усвоила и стала звать его по имени. После этого случая я даже зауважал зятя, ведь сам-то так и не смог избавиться от поганой клички. Родила она еще двух девочек, но он и не знал, что не от него: Дина боялась, что дети от мужа уродками будут, потому и погуливала. А любовниками ее два друга были, и Света, внучка моя, похожа на светлого Колю, а младшая Таня — прям в черного Ваню.

Подросли внучки, бабушке Тане уже восемьдесят стукнуло, заболела сильно. Когда перед смертью начинала стонать и от боли кричать, то ее вопли было слышно через три километра. Людям надоело слушать, пришли и говорят мне: она у тебя ведьма, не умрет, пока не поднимешь крышу у дома. Пришлось с соседями балку поднимать. Только приподняли, как она, моя Таня, дух и испустила. Похоронили ее, и сразу тоска по ней у меня прошла. Ни одной слезинки не проронил. Словно и надо мной крышу подняли — легко на душе стало.

Первая внучка уехала в город и через несколько месяцев вышла замуж, но кровь родителей горячая, вот и стала погуливать от мужа, а тот в слезы. А ему его мать и говорит: потерпи сынок, она у нас красивая, всем нравится, нагуляется, тогда и остепенится. Потом родилась у них дочка, а муж все терпит, его же мать души не чает в невестушке. Я только наблюдаю за ними и удивляюсь, как моя покойная женушка преуспела, что и внучек выучила своему мастерству «холопов на привязи держать».

Вторая внучка с одним спит, а с другим в клуб ходит, но все же вышла за того, с кем спала. Изменял он ей, она ему тоже — в итоге разошлись. У них общая дочь, осталась с матерью, но не долго жила в одиночестве моя внучка Света: любовник ради нее свою жену и сына бросил и к ней переехал.

Ну и третья чернявая моя внучка Таня — в честь бабушки ее так назвали, тоже вышла замуж. И как-то раз приходит муж неожиданно домой пораньше и застает жену в своей кровати с другим. Ну, не долго думая, взял он веревку и петлю себе на шею накинул, еле успели снять его. Таня прощенья просила, умоляла не бросать, так что простил он ее. Стали жить дружно и спокойно, но внучка моя шельма, разве ее остановишь? Как гуляла, так и гуляет от него по-хитрому. Вот и правду говорят: яблоко от яблони не далеко падает.

А у меня после смерти жены невесты появились: в старости плохо и скучно жить одному. Дина сама стала мне невесту подыскивать и нашла.

Пришел я к ней в гости, а она сидит и голыми пятками сверкает: носки себе зашить даже не может. Нет уж, у меня была уже такая, хватит: сам все делал, сейчас другую хочу. Повернулся назад да и чаю даже не попил. Дина не довольная была, предлагала другую, еще хуже. Я знаю, почему она мне плохих подсовывала. Это чтоб свою жену ценил и после ее смерти.

Сижу как-то в гостях у дочери и слушаю как ругает она меня и вдруг приезжает из соседнего села Маша, сестра Дининого мужа, а брата нет дома. Ну она подзывает меня и говорит тихонько: поехали, дед, ко мне в гости, я на лошади приехала — отвезу. Что тебе-то здесь скучать? У меня две дочки, с ними посидишь — все разнообразие будет в жизни. Ну я и поехал.

Приехали в то село, а она меня не к себе повела, а в гости к кому-то и говорит, подмигивая: «невесту я тебе нашла». Заходим в дом — чисто, уютно в доме, хозяйка моложе меня и встречает приветливо, улыбаясь. Посмотрел я на нее и взгляд не могу оторвать, сердце сильно заколотилось и меня словно током прошило — даже в молодости такого не испытывал. Вот, думаю, кого мне надо: красивая фигура, что надо, добротная женщина, красивая. И я бросился к ней, не задумываясь над тем, что в дальнейшем произойдет, обнял ее и стал целовать, и она меня тоже, даже не оттолкнула. Очнулся я от голоса Маши: «ну вот и хорошо, будьте счастливы». Я посмотрел в глаза своей новой возлюбленной и спросил:» ты пойдешь за меня замуж?» и она сказала «да». Маша засмеялась и говорит: «ну а теперь познакомьтесь: это Аня, а это Тима.»

Анка, моя долгожданная Анка, сразу мне предложила остаться жить у нее, я, не раздумывая, и остался. Дина была ужасно не довольна.

Мы справили свадьбу и зажили с Анечкой так счастливо, как я себя никогда не чувствовал. Что как вспомню житье с Танькой, сердце начинает щемить, а Анке говорю: «где же ты была раньше, все эти годы, моя половинка, моя красавица, душа моя, счастье мое? И где я сам раньше был, почему не встретились? Ведь у прошлой жены имени своего не помнил, все холоп да холо, а Анка мне говорит: а ты мне не холоп, если ты холоп, тогда и я холопка. Ты мне муж любимый, Тима, Тимошечка.» И утром мне в постель какао горячее подает, а вместо воды — молоко. Подойдет ко мне, веселая, ласковая, статная, хоть ей семьдесят лет, а выглядит на пятьдесят, поцелуемся и в объятья ее приму, и расставаться не хочется. Так везде вместе и ходили не расставаясь: работать вместе, отдыхать вместе. Скотины полный двор, птицы, огород — все успевали сделать: и нацеловаться, и отдохнуть, хотя нам вдвоем работа была в радость, что мы не уставали.

Анка мне сказала:

— Я без мужа осталась рано, молодая была еще. Красивый он был, любили мы друг друга, но детей у нас не было. Хорошо мы жили, все нам завидовали, но вдруг он заболел тяжело и вскоре умер. Долго я горевала, много сватались ко мне, но вижу: все не тот, с которым я могу прекрасно жить, а как увидела тебя, Тима, меня словно током прошило. Вот, думаю, с кем мне жить и предложила тебе остаться. Хорошо, что Маша нас познакомила, мы ей благодарны до конца дней своих. Она нам как дочь стала.

От ее слов я расплакался. Ни Клава, ни даже Надя на нее похожи не были.

А как моя Аннушка сдобные пироги печет! — никто так не умеет и я сам никогда такие вкусные не ел.

Однажды Дина была у нас в гостях и не могла оторваться от сдобы, да так наелась, что рвота открылась.

Сдобные пироги моей Аннушке легко было стряпать: молоко, яйца, сметана, масло — все свое. Тесто печеное во рту таяло. Меду было много: пасечник родственником ей приходился. И мы едим ароматные пироги и глаз друг от друга отвезти не можем.

Аня мне всегда говорит:

— Где ты, Тима, раньше был? Я со своим мужем счастлива была, но с тобой еще лучше.

И я ей говорю то же самое: где ты всю мою жизнь была, почему не со мной? Я огорчен лишь тем, что на Земле жизнь коротка, и где же ты, моя красавица, раньше была и где я раньше был…

Дина злилась на меня и выговаривала: вот за мамой ты так не ухаживал, видно заколдовала сильно она тебя. А я подхожу к своей возлюбленной Анке и начинаю при дочери ее обнимать и целовать, а то на руки возьму и качаю как ребенка, а она меня целует. Дочь моя от злости вся трясется и зеленеет, а потом синеет и краснеет, начинает бубнить проклятия. Анка моя скажет: «ничего не говори, Тима, она погостит и уйдет, а мы останемся, и нам от счастья хочется всегда обниматься и целоваться. Пусть позавидует, не страшно.»

Но жизнь прожили мы вместе не долго. Счастье наше было не вечно. Прожили вместе мы всего шесть лет и покидать этот мир, как бы мне он дорог не был, все равно пришлось. И похоронили меня в одной могиле с Танькой, как она завещала детям. А через год и Аня ушла в мир иной от тоски по мне. Зачахла такой еще молодой, и похоронили ее в одной могиле с ее первым мужем. Почему люди и судьба распорядилась так несправедливо. Мы, едва встретившись, так надолго расстались, даже в общей могиле не лежали вместе…

А Танька перед самой своей смертью сказала:

— Хоть и ухожу раньше, не умрем с тобой в один день, но я тебя и после смерти не отпущу. Если есть другая жизнь, то и там не дам я тебе покоя. Как был ты мой, так моим и останешься.

В моих соседях, в другом подъезде, растут двое, брат и сестра. Старшая Таня, вредный подросток с курносым носом и вечно недовольной мимикой, и кривоногий мальчуган, на шесть лет ее младше. Тимошка. Всегда ходят вместе, он тащит сумки с хлебом из магазина, а сестра поворачивает голову назад и рычит на него: «ну чего ты телишься там взади, холоп бестолковый!»

Это совпадение или проклятие сработало? Возможно ли вообще такое? Тогда, наверно, где-то уже и Аня учится от мамки стряпать вкусные пироги.

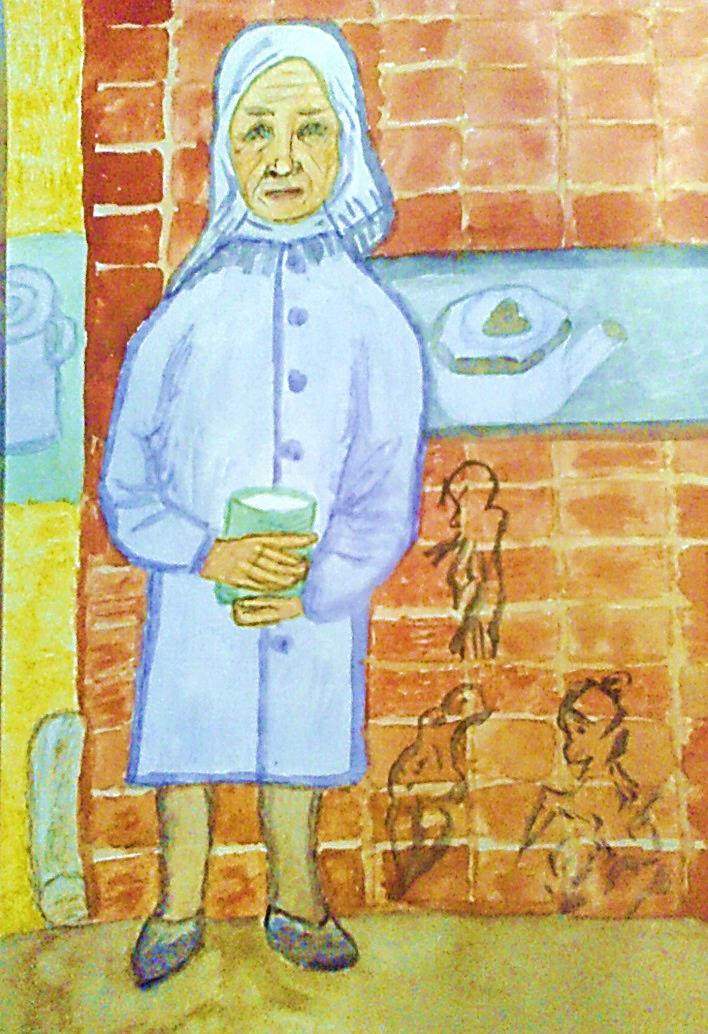

БАБКА ВАЛЯ

Бабка Валя, развесив белье на веревку, села на скамейку и стала любоваться им, думая: «Какое у меня чистое белье! А как вспомню маленьких детей и мужа, который бил меня, работу на колхозной ферме, где и не отдыхала. Что ж мне, подохнуть от работы, что ли? Вот теперь благодать: дети выросли, разъехались, и я могу когда захочу поспать, поесть, в гости сходить, и никто мне не указ. Какое все же чистое белье, и похвалиться не грех, да и кому марать? — Я одна. Заезжают дети проведать меня лишь в неделю раз. Привезут гостинца, а кто дает немного денег, скажут: «мамуля здравствуй» и не помнят зла. Например Ванька. Больной уродился: ходить не мог до четырех лет. Сидит бывало в корзине — с фермы в ней картошку утащила, чтоб детей накормить, — и весь своим дерьмом измажется, и накушается, и сытый сидит молчит, таращит свои чайного цвета глазенки. Я с ним и в больницу не обращалась. А зачем, если судьба выжить, то жить будет. Их у меня четыре девки и шесть ребят, двое умерли. Лежали все вместе в больнице, когда заболели желтухой. Да и остальные дети благодарны мне: я их научила самостоятельно принимать решения. Голодные, есть хотите, а работать не хотите: непосильный труд любая работа, тогда вон — соседский огород рядом, сходите и нарвите что нравится. Они так и делали, и не попадались. Мешками яблоки таскали, картошку. Зачем самим сажать мучиться, когда можно украсть. Видно, у нас это в крови. Меня так моя мать, покойница, учила, царствие ей небесное. Нас у нее три сына и две дочери было. Все выжили, в голод в войну не огибли. И дети мои живучие. Только вот Юрке не повезло: пьяный всегда полезет воровать, и всегда попадет, и все ему по крупному своровать хочется — вот жадность да водка подводят. А так он у меня славный: накопает картошки у соседки, моркови нарвет, травки у нее, приправки, и приготовит покушать, и кличет меня: «мамуля, иди кушать, я приготовил». И вкусн-то как сготовит, аж пальчики оближешь.

А меня гордость распирает: дети на своих машинах приезжают на свои дачи по близости. Сами вышли родм из деревни и в деревнях понастроили домом, правда автомобили дешевые у них. Зато свои, и бог с ними. Девчонки меня ругают часто: «Зачем Юрке в тюрьму деньги посылаешь? Пенсии самой мало, приходится нам тебе каждый месяц по сто рублей давать. Вот перестанем давать, тогда будешь знать.» Они ведь не знают, что сын меня пьяный ругает: «Почему ты, мамуля, не кормила меня, а заставляла воровать, и не научила как правильно, чтобы не попадаться в руки правосудию.» Еще у меня другой сын, Толька, не путевый. В отца пошел: пьет и жену бьет. Первая терпела-терела, да не выдержала: с ребенком сбежала и уехала к матери, дальнейшая судьба их нам не известна. А вот второй жене все лицо испортил. Была симпатичная баба, а теперь не узнать: изуродовал ее так, что даже продавцом не берут работать: кто же подойдет покупать у такой, если вид бомжихи. Да, впрочем, они и есть без постоянного места жительства. Пьяные были и подожгли дом. Хорошо, что сами живы.

А вот остальным детям здорово повезло: у троих квартира в Москве, у других дома в деревне рядом. Ах, забыла, Ванька-то мой уже женился и живут в Курске, и поступил учиться на юриста. Говорит как-то мне: «Меня считают дураком, а я хочу всем нос утереть», и ведь утирает. Теперь уважать его стали. Слабенький был по здоровью, в армию не взяли: почки больные и мочевой пузырь. Я мучилась с ним: каждый день приходилось стирать постельное белье, не положишь ведь его на клеенку спать. С женой как он сейчас живет — не спрашиваю, боюсь обидеть. Говорит хорошо, а мне радость: с меня забота с плеч. Надеюсь вылечил почки и не ссыться больше. Ох…»

Гордость распирает ей не только душу, но и грудь. Бабка Валя закашлялась то ли от вдохнувшего холодного декабрьского воздуха, то ли от болезни, которую называет хроническим заболеванием бронхов. Идет в небольшой дом, старенький как и она. Ей семьдесят, но она хочет выглядеть моложе и одевает красивый с яркими цветами халат. Летом вечно нижние пуговицы не застегнутые и ветер, развевая подол, обнажает ее еше довольно упругие полные ноги выше колен. А через забор выглядывает сосед, пятидесятилетний дачник — майор на пенсии, и кричит ей: «Здравствуй, дорогая соседка!» А я наблюдаю за ними и думаю, неужели и ему, как и нам, она дорого обходится? А соседка несет ему уже куриные яйца, приготовленные заранее. Он их берет, благодарит за угощение и они долго болтают о пустом, потом расходятся. А бывает кофе к ней пить ходит с яйцами или с пряниками. Соблазняет его, что ли? Жена-то у него так в Москве и живет с сыном, на дачу редко приезжает. Вот, наверно, заскучал мужик и на Вальку и повелся.

Во дворе залаял пес — смесь дворняги с овчаркой. Бабка вышла и заорала:

— Мухтар, ты что разлаялся, это ведь бабушка идет! — а бабушка та — ее подруга-ровесница. Но пес продолжает лаять, надрывается и рвется вперед, норовит укусить.

Бабка Валька вновь прикрикнула на собаку и, отворив дверь, пригласила бабку Соню войти в дом. Та поздоровалась и протянула небольшой сверток, завернутый в белую ткань.

— Я вот тебе гостинец принесла: только сейчас испекла, хворост называется.

Хозяйка с расростертыми объятиями впускает подругу:

— Ну заходи, я сейчас чаю поставлю греть, — двигает ей табурет, гостья садится за стол и разворачивает принесенное лакомство.

— Как ты его стряпала? — спрашивает бабка Валька.

Бабка Сонька отвечает с важным видом и начинает, как учитель, объяснять по порядку, дережируя рукой:

— Беру куриные яйца, муку, делаю тесто и раскатываю в тонкий блин, затем сворачиваю в трубочку, а левой рукой держу за один конец трубочки, а правой ножом режу как лапшу тонкими лентами и ложу в кипящее растительное масло, подрумянив их, вынимаю на тарелку, и вот к чаю угощение.

Баба Валя уже разливает чай по чашкам и подруга начинает втягивать со свистом горячий байховый напиток с песком. На столе лежат конфеты и в банке стеклянной сахарный песок. Мед на стол гостям не ставит — дети ей для лечения привозят, но почему-то он не помогает. Кашель мучает ее постоянно.

Пока гостья пьет чай, хозяйка начинает вспоминать свое прошлое. Воспоминания одно за другим нахлестывают ее и она забывает пить чай. Он дымится и медленно отстывает. Баба Валя смотрит на подругу и радуется: не зря она за глаза называет ее бабушкой. Дружба у них длится два года, но за это время цветущая Соня превратилась в старуху. Лицо ее избороздили глубокие морщины, а у бабушки Вали только лишь у глаз мелкие, словно это от того, что много улыбается. Слегка злорадствует Валя: «То-то же, не будешь хвалиться, что вас с дочерью все путают.»

Рассказ Валька начинает с далекого детства, но прерывает: не хочется вспоминать годы войны, хотя их семья от голода не страдала. Мать работала в пекарне и любовник был управляющий, а по какой причине он не на фронте — никто не знал. После войны отец не скоро вернулся. Мать думала, что он женился и где-то там остался, потомучто на него похоронка не приходила. Отец неожиданно появился в пятьдесят первом году, ничего не объяснив, а через год родилась последняя дочь — самая красивая в семье, кареглазая Люба, но баба Валька не любит говорить про это, снова расхваливает себя: «Какая я была красивая!» — говорит и глаза ее устремляются вдаль, со стороны наблюдает за прожитой жизнью и продолжает рассказ:

«Много парней за мной бегали, но я выбрала Витьку гармониста из соседней деревни. Он как заиграет, так вся молодежь сбегается, начинают с частушками плясать. Я одна не пела и не плясала. Не хотела, да и не умела. Одна красивая деваха уж много около него вертелась, а сколько частушек знала! — возможно на ходу их сама сочиняла. Запоет и глазки строит, улыбается, а у меня сердце от ревности разрывается. А та начинает петь, да и притоптывает каблучками: «Гармонист, гармонист — тоненькая шейка. Развернусь — по харе дам. Играй хорошенько.» Его гармонь выговаривает слова и после проигрыша деваха другую частушку уже поет: «Гармонист, не гляди глазами вниз, гляди прямо на меня: завлекать буду тебя.» А я стою в стороне и чуть не плачу. Витька посмотрит на меня, улыбаясь, подмигнет, а плясунья свое продолжает: «Гармонист, у тебя на гармошке золотые планки. Не гуляй с моей подругой, такой хулиганкой.» Все засмеются, а я опущу голову вниз и думаю: «Все равно все сделаю — мой будешью.» А частушка уж другая режет мне слух: «Гармониста я любила, гармониста тешила. Сама гармошку на плечо гармонисту вешала.» Да еще подойдет к нему и поправит ремень. Все смеются, только мне не весело. Гармонист намеревается встать и идти меня провожать, а плясунья нервничает и начинает петь: «Я б тебе, милый гармонист, много частушек пела, да уж мне домой пора: ночь мне надоела.» И хватает его за руку, а я за другую. И он все же выбирает меня. Я, как сейчас помню, привожу его к себе. У нас мать с отцом спят, спит и младшая сестра, а три брата еще гуляют. Подаю ему чаю, он выпивает, целует меня и отправляется в свою деревню. Он живет с теткой Марусей. У нее нет детей и она с десяти лет воспитывала племянника. Витькина мать вышла замуж за старика — у того квартира в Москве была. Нашла его ей старшая сестра Груня, жившая по близости с мужем и сыном. Уговор был такой: «Ты, Дуня, выходи за старика, а когда он умрет — твоя квартира будет. А там и мой сын подрастет. Ты уже будешь старой и поженитесь фиктивным браком с ним, вот и твой племянник будет иметь свою квартиру. Наша его детям достанется, а твоя квартира — ему.» Так и порешили. Как-то так и вышло, что бросила она сына Витьку на бездетную Маруську. И забыла про него.

Рассказывала баба Валя о многом, но вот главного не сказала: как она смогла некрасивая такая, неприглядная, захмутать гармониста — завидного жениха на деревне, которого красивые девушки любили, — в свои сети. Не стала Соньке рассказывать. Только задумалась, всоминая как было. Мать ее учила, что и как делать надо, а в последствии она уже учила своих детей.

Молодой она была маленькой, худенькой, невзрачной. На нее и внимание-то никто не обращал, а Валя порвала у отца нижнии понталоны. Отец с матерью их потом искали, да не нашли. Связала из них веревку из семи узлов и под каждым произносила «Витя мой». Закопала под шиповник и стала ждать результата. А когда он в первый раз выпил чаю, настоянного из плодов того шиповника, то потом тосковать стал по Вале и женился на ней. Привел ее в теткин дом. А тетка вскоре и умерла, и вся семья Валина переехала в этот дом из своего развалившегося. Валя с Витей же на целину в Казахстан подались на заработки. Не говорила баба Валя даже подругам, как над каждым блюдом ей приходилось колдовать и приговаривать: «Витька гармонист, будь со мной речист. Называй Валюшкою, приласкай и обогрей, свою душу чарочкою согрей. А я туда уж не замедлю зелья капну, положу и потом ты пей. После горя будет радость, и все будет хорошо. Сама зелье приготовлю, ярко-красное на цвет: у меня его так много, что хватит на весь свет. Я по капле буду капать в пищу и питье. Будешь шелковый, поверь мне, и нежен как цветок. Буду я казаться милой — лучше не сыскать. Пей для радости отраву, а я буду колдовать.»

Много они изъездили по стране в поисках легкой жизни, но везде надо работать. И она работала: на ферме выращивала телят, а он — трактористом. Много деревень повидали и наконец остановились в большой деревне близ районного города Петушки, и уж поселились здесь окончательно. Тут она родила еще троих и стало десять детей.

Я видела сон, будто в прошлой жизни она была кошкой, а еще раньше — собакой. Вот почему так много нарожала, потомучто у нее от кошки остался рефлекс. Но это лишь сон, а в жизни она просто беременела и рожала, а муж пил водку и играл на гармони, и бил каждый день жену, плача и приговаривая: «Расколдуй меня, расколдуй! Ненавижу тебя. Когда вижу, то хочется тебя убить, а когда тебя нет со мной — тоска меня съедает по тебе, хоть умирай. Измучила ты меня, расколдуй же!» И начинает снова ее лупить, пинать ногами, если она упадет. И только соседи слышат: «Ненавижу тебя! Расколдуй! В тебе ведь ничего хорошего нет, а без тебя задыхаюсь. А как вижу — ненавижу, так бы и убил.» Но никто не вмешивался. Валька плачет, дети плачут, а он еше больше распаляется. Иногда соседка не выдержит и прибежит разнимать: «Не бей, — говорит, — пожалей детей», а он заплачет и одно твердит: «Ведьма она проклятущая, заколдовала она меня. А какие у меня невесты и любовницы были — не чета ей. Хотел ее бросить, да не могу — тоска смертная гложет.» За голову схватится и ревет сидит. И все ревут. Соседка головой окачает, да и домой вернется. А однажды не вытерпил гармонист, словно красного зелья перепил: в голову кровь и ударила. Нашли его повешенным на толстой-претолстой веревке в сарае. Отмучился. А гармонь так и лежит в углу пылиться.

Дети выросли. Баба Дуня, мать Вити, после смерти сына, всомнила о кровных узах и устроила двух внучек в училище в Москве, затем они вышли замуж в столице и получили квартиры, работая бригадиршми на стройке. Дуня в свое время, как и договаривалась, вышла фиктивно замуж за племянника и умерла. Племянник, он же ее муж, приехал к родственникм в деревню и попросил помочь похоронить Дуню, но ее внуки и сноха забыли о том, как она внучек в столице устроила, и прогнала незваного гостя со словами: тебе она квартиру подарила, вот сам и хорони. И не помянули бабку добрым словом.

Вот как-то муж второй дочери Лены говорит соседке по даче: «Помогите мне, жена в больнице лежит, а я с любовницей хотел бы остаться, жену бросить. Да не могу: когда ее вижу — убить хочется, а когда ее нет — тоскую по ней.» Соседка ему и отвечает:

— Это к колдунам обращайся, а я не могу тебе в твоем деле помочь.

Плохо мужичку приходится: и любовницу любит, и тоска по жене свободы не дает. Прям как когда-то у Вали с Витей было. Все повторяется. Но и это еще не все. Младшая Люба вышла замуж в районном центре. Все вроде хорошо идет. Жаловаться не на что: муж работает в милиции и зарлатой не обижен, сама Люба поваром в больнице трудиться: в доме всегда холодильник вкуснотой дефицитной завален. Но жизнь такая штука: никому поблажек не дает.

Вот как-то раз приезжает муж за женой, а работники столовой и говорят, а сами смеются:

— Вон, твою врач в кабинете обследует. Болезни ищет. Закрылись там на ключ. Он повернулся и уехал домой. Только оставил записку: «Не хочу вам мешать. Люблю тебя, Любушка, и сына нашего.» — и повесился.

— Схоронили его, да поплакали: хороший был, красивый да работящий. Только вот что-то сердце отказало, — сказала баба Валя и утерла щеку рукавом, делая вид, что Сонька не знает, как умер зять. — Автомобиль новенький остался, не продавать же. Вот научилась Любаша моя водить машину, права купила и теперь мужа себе нового ищет.

И тут зелье красного цвета службу сослужило или нижнее белье чье-то закопанное.

А баба Валя живет себе припеваючи: сладко пьет, вкусно ест, да только сосуды свои кровяные засорила и кашель мучил. Задыхалась от него она и кровяных телец было столь много в сосудах, что засоренные артерии не смогли справиться с потоком крови и подпустить к сердцу свежую кровь — парализовало ее, когда, проводив подругу, подошла успокоить собаку и упала возле пса. Пес выл возле нее и лизал ей лицо, но баба Валя уже была где-то далеко, в другом потустороннем мире. Возможно это ее гармонист Витька увел домой, как и в том далеком прошлом.

ДАР ВАКХА.

Часто вспоминаю маленькую деревеньку своего детства. Когда я была дитем, она казалась огромным миром, где мне всего хватало и я все любила. Она называлась поселком Гулюши в Татарии. Наверно и сейчас так же ее кличут.

Семья у нас была большая: папа, мама и нас девять детей. Я последняя. Папа Алексей работал скотником, подвозил корма скотине зимой, а летом пас на лошади коров. И я часто просилась с ним покататься. И он тешил нас своим удальством: как хлыстнет по воздуху огромным кнутом, по округе словно гром грянет — восторг. Мама же, Аня, работала ветврачом, но я к ней не ходила: так неприятно пахло лекарствами. Хозяйства своего мы не вели, но голодными никогда не были. В совхозе резали скотину и нам всегда отдавали головы и ноги. Мама варила холодец и щи, от которых у нас аж за ушами трещало, и мы надувались как шарики — вот до чего невозможно было оторваться от них. А на огороде только картошку сажали. Бывало выдем всей оравой и управимся — глазом не моргнешь.

— Ой, смотрите, Марулины, рабочий отряд на поле вышел! — смеялись соседи. Завидовали нашей сплоченности.

А мы и правда никогда не ссорились.

Нам половина деревни жалеючи носили кто мяса, кто овощей. И зимой и летом. А когда резали своих свиней, телят, овец, то почти весь ливер и конечности отдавали маме. Зато она бесплатно лечила их скотину. Но добрые люди все равно часто совали ей деньги: на, у тебя детей много, поднимай.

Мы же девятеро, ради озорства и от скуки лазили по чужим огородам, рвали яблоки, обдирали сливы. Родители не знали об этом, а нас никто из хозяев не видел. Интуиция нас не подводила.

У отца родители рано покинули этот свет, а у мамы оставались отец и мачеха. Дед мой женился вторично, когда у моей мамы уже было пятеро детей. Мачеха многому научила мою маму, хорошо к ней относилась, но я ее совсем не помню: едва мне стукнуло девять лет и эта бабушка ушла от нас. Дед Кирилл переехал к нам. Я его просто обожала. Для меня он был самый славный дедушка в мире. Он сам мастерил музыкальные инструменты, прекрасно играл на многих из них. И из всех внуков избрал меня своей любимицей.

— Ты избранная, — как-то молвил, погладив меня по голове.

— Кем? — спросила я.

А он ответил:

— Богом, который властвует над веселием и вином. Вакх, — и еще добавил: — Девочка моя, ты очень красивая растешь. Вакх избрал тебя своей земной невестой. Он сам подберет тебе жениха, когда вырастешь.

Меня разобрало любопытство узнать побольше, но дед ласково отмахнулся и сказал: «Вырасти сначала». И показал книгу:

— Она тебе поможет. Я ведь не возьму ее в могилу. Оставлю книгу твоей матери и тебе. Я ее называю Библией. Она досталась мне от отца и передавалась из рода в род. Все берегли ее и скрывали ото всех, иначе бы нас как колдунов закидали камнями и насадили на вилы. Разные бывают библии, от разных богов. Моя от бога Вакха.

До этого я часто видела ее у него. В черном переплете, с золотыми буквами. И на таких ремешках, чтобы закрывать на замок. Дед ее часто читал и мама тоже. Нам очень везло. Возможно из-за этой черной книги нам все помогали, хорошо к нам относились. Никто и не помысливал причинить вред.

Дед Кирилл привез с собой балалайку, скрипку, контрабас. Гитару он делал уже при мне. Долго выбирал в лесу дерево, точил, строгал, пилил, что-то нашептывал. Я его не спрашивала, а он не говорил, какое дерево использовал, что шептал, почему.

Однажды дедушка привлек меня, ласково погладил по голове и молвил:

— Вот Наташенька, пришла пора. Все знания, которыми наделил меня мой бог, я отдаю тебе. Разве только инструменты не будешь делать, да тебе это и не нужно. На этих инструментах ты будешь играть и станешь знаменитой чуть не на весь мир. Так будешь играть, что люди будут заслушиваться твоей игрой, плакать, смеяться, радоваться, веселиться. А ты не должна допускать чужих рук до моих инструментов. Ты их не бери с собой по гастролям. Оставляй дома. Они твой талисман. Ты и на чужих инструментах на любых, каких захочешь, будешь вертуозная, даже если первый раз их видишь. Так повелел Вакх. Я благословляю тебя на успех. А теперь возьми поиграй, — и подает мне маленькое пластмассовое сердечко. — На, не хрупкими же пальчиками по струнам будешь скрябать.

Я ударила медиатром по струнам. И что-то со мной случилось, как током прошило. Я не знала как, не знала что, но просто делала, будто через меня кто-то другой играл. Мне было хорошо и ни к чему было знать, от чего это так. Я словно разговаривала со струнами и говорила «играй» и музыка сама лилась, а я лишь легко дотрагивалась до инструментов.

Дед Кирилл был доволен мной. Захлопал в ладони, которые напоминали мне две темные разрисованные старой краской дощечки.

Я очень много времени проводила с дедушкой. Он рассказывал сказки, небылицы. О себе, как он был маленький и к нему явился бог. Веселый, небольшого роста, с пузиком и весь сиял смешным разноцветным светом. А лицо непонятно, молодое, старое ли. В левой руке бог держал черную книгу и говорил: «Это твоя главная грамота. В ней все, что тебе нужно для жизни». А в правой руке звенящий бубен. Он завещал беречь родовую книгу и искать в ней советы. Если нужно узнать будущее, дед открывал наугад страницу и красные строки вспыхивали меж черных шрифтов. Если кто-то чужой случайно открывал эту книгу, то буквы словно оживали и огромными букашками скакали и прыгали, а человек думал, что в глазах рябит. А то текст и вообще становился сплошным и будто на чужом языке написанный.

Один раз видел бога своего дед Кирилл, но это изменило его жизнь. Он ведь рос непослушным, драчливым и ему могла и не перейти по наследству волшебная книга. И жизнь прожить он мог плохо и неправильно. Дед говорил, что после этого он никогда не знал ни печали, ни горестей. У него было море поклонниц, деньги как с неба сыпались, его и войны не тронули, и власти не обижали.

Дед мастерил музыкальные инструменты и продавал их. Пел песни, сочинял музыку и где бы не появлялся, всегда был в почете.

Но не долго дедушка тешил меня своей компанией. Через два года, как переехал, тоже отдал богу душу. Мы сильно горевали по его кончине. Когда несли гроб с телом, мне вдруг страстно захотелось играть на скрипке и я запиликала. Так желал дед и так пела скрипка. Даже посторонние люди, встречавшиеся на пути, останавливались и вытирали непрошенные слезы. Скрипка словно выдавливала их из глаз. И вот последняя горсть земли кинута на свежий бугорок. Дед безвозвратно далеко. На обратном пути я выхватила гитару и забренчала веселую мелодию. Я ревела, а голос мой дрожал. Но песня была веселая и счастливая. Люди на меня зашикали:

— Наташка, перестань играть. Разве так можно? На похоронах плясовую.

Но я продолжала играть, напевая слова: «Так повелел мой дед, я исполняю его волю…» Кто-то сказал, что девочка тронулась умом с горя. От меня отстали. Я впервые играла эту мелодию. Снова я не знала откуда она взялась и кто ее автор. Может быть я даже не касалась струн пальцами. Дедушка витал где-то рядом. Может вселился в гитару и издавал прекрасные звуки. Но я его чувствовала рядом.

С той поры мне его очень не хватало. Я скучала. Хорошо, что рядом с нами жила одна семья. И в ней рос мой ровесник, в играх с которым я забывала об утрате.

Марьям, его мать, осталась вдовой с тремя малышами на руках. Работая на птичнике, познакомилась с Альгамом, который как-то привез корм курам. Ему двадцать пять. Ей тридцать. Глянули друг на друга и больше с той поры не раставались. Мать и сестры Альгама чуть не волосы на себе рвали: сильно воспротивились, ведь сын и брат в их глазах оставался нетронутым святым ребенком. А тут еще баба с тремя детьми. Не иначе заколдовала, охомутала парня, опоила зельем. Так судачили люди, но Альгам не слушал пересуды. Стал жить с Марьямкой и дети его полюбили, стали звать отцом. Появились еще два сына. Последний и был мой друг Камиль. Нас тянуло друг к другу. Нам было хорошо. Нас даже дразнили жених и невеста.

Время шло. После смерти дедушки родители решили уехать отсюда. На другое поселение близ Арзамаса. Тоже работать в совхозе. Но там для совхозников строились кирпичные дома со всеми удобствами: газом, паровым отоплением. Из крана даже текла вода и не надо было с коромыслом ходить в колодец. Да и что греха таить, отхожее место не надо искать за сараем и морозить ягодицы. А водонапорная башня, высившаяся в конце пока единственной нашей прямой улицы казалась мне таинственной башней с заточенной там принцессой.

Нам дали просторный светлый дом. Мы несказанно радовались новоселью. У нас даже для девочек и мальчиков отдельные комнаты появились.

Поселок наш высился на крутом холме и мы любили с гиком сбегать с него. Все дома красивые, с большими садами. Фруктовые деревья, кусты обильно плодили каждый год. Чернозем давал богатый урожай. Мы как в рай попали. Например, одна картофелина была такой крупной, что могла весить аж три килограмма, а лук можно сравнить с большим мужским кулаком. И еще здесь росло невысокое диковинное дерево, колючее, усеянное серыми мохнатыми плодами. Настолько плодовитое, что кажется полностью серым и без листьев. Люди по-разному его называли. Кто серушка, кто сливянка войлочная. Мы очищали мохнатую шкурку и сладкая розоватая мякоть таяла во рту. А язык хочет еще и еще и не может насытиться. Одна загвоздка, не всем нравится сердцевина плода. Это волокнистый серый как мышь комочек, в котором скопились несколько семян, похожие на виноградные. Только покрупнее. Если сердцевину разжуешь, то вкус ореха напоминает. Дети очень любят эту мышку. Только потом за животы хватаются и бегут к матерям делать клизмы. Старожилы не помнят откуда появилось такое деревце и почему в других местах его нет. Видные ученые-ботаники брали саженцы, семяна, но саженцы в другом месте погибали, а семяна не всходили. А странное дерево по весне распространяло такой дурманящий запах, что ничего другого больше не чувствуешь и ходишь счастливый и пьяный. В нашем поселке каждый сажал себе такое деревце как талисман.

Внизу улицы в самом саду среди одних этих мышиных деревьев красовалось каменное здание нашего клуба. По вечерам там собирались в зарослях на лавочках парни и девчата. Шутили, пели песни и слушали как протекает неподалеку маленькая речушка. Настоящее раздолье для гусей, уток и малышни.

Я быстро прижилась здесь. Ребята называли меня по-разному. Кто Натка, кто Наташка, кто просто Наташа, но для всех я была — великий музыкант. Каждый вечер молодежь приходила гурьбой к моим окнам и вызывала меня поиграть на гитаре и на скрипке. Каждый вечер я брала разные инструменты. Возьмешь балалайку и тут же пародируешь животных, птиц. Все вокруг смеются, от хохота скрючиваются. И мне радостно. Я просто сияла от счастья, что я и моя музыка нужны людям. По окрестным клубам разъезжать стала, приглашали на свадьбы. Обо мне несколько раз писали в газетах. Талант, самородок. А я с удовольствием исполняла всем свои песни. Сама сочиняла музыку и слова. А бывает на концерте выйду на сцену, вспомню деда и хватаюсь за скрипку, что все зрители как один плачут. А мне удивительно, как мой дед мог наделить меня и инструменты таким волшебством.

Однажды я выехала в Арзамас с концертом и мне после выступления подарили очень дорогую шубу с блестящим черным мехом. Торжественно накинули ее мне на плечи и все зааплодировали. Папа встал с первого ряда и поднялся ко мне на сцену, чтобы взять подарок. Снимая с плеч, выругался: «В жопу мать! Какая тяжелая!»

С первых рядов послышались распросы у моей мамы: «Что, что он сказал?» Мама чуть покраснела.

— Это он русскую молитву сказал.

Она ведь не могла ославить мужа, что он такой матершинник и грубиян.

Принес папа шубу в машину, пока меня ждали. Вахтер тут же свистнул в свисток и мигом явились два милиционера, охранять мою шубу. А сколько мне премий давали, цветами осыпали с головы до ног. Столичными конфетами заваливали. И всегда я деда вспоминала. Благодарила. Да и как не вспомнить. Его черная книга осчастливила не только меня, но и моих братьев и сестер. И каждый раз на приглашение учиться красными буквами оповещала: «В училище не ездий учиться музыке, и тем более в Москву.»

А я и родителей бросать не хотела. У меня и здесь славы и поклонников хватало. От парней отбоя не было. Но книга не велела никого выбирать из них, называла их бродягами и разбойниками. И как-то обмолвилась: «Когда поедешь на родину луком торговать на машине с сестрой и братом, там суженого и сыщешь.»

Так оно и вышло. Мне девятнадцать лет стукнуло. Мама решила отправить нас в село Никольское, что рядом с Гулюшами. И как раз на грузовой машине лук продавать. По осени за хорошую работу в совхозе нас троих — меня, брата и сестру- кроме денег наградили еще и луком. И получилось этого луку целый кузов. Самим нам его не съесть. А деньги всегда нелишние. Вот и направились мы на Родину. За одно и дедову могилу навестить. Едва мы только показались на дороге, как у нас по дорогой цене весь лук раскупили, да еще заказывали.

В тот же вечер подошел ко мне друг детства Камиль. Красивый вырос, статный. Широк в плечах. Я его и не узнала. А он меня почему-то сразу признал. Слово за слово и уже договорились встретиться у нас под Арзамасом через неделю. Он без опоздания приехал в назначенное время. Так и остался. Так и поженились. Мне на него книга прямо и указала.

«Это он» — так началась моя семейная счастливая жизнь.

У нас родились четыре девочки и четыре мальчика. Дочери на мужа похожи. Все черноглазые и смуглые татарочки. А сыновья в меня. Только последний сынишка Кирюша вылитый дед. И губки даже пухлые бантиком. Небольшой красивый носик, широкие глаза. И даже в его повадках было что-то дедово. И в голосе звучали знакомые нотки.

Но все еще были у меня особые три поклонника. Я уж многодетной матерью стала, а они по мне сохли. Не женились. Под окнами торчали. Ни один концерт не пропускали. Запили. Отъявленными известными дебоширами заделались. А когда я за Камилюшку моего вышла, они чуть в петлю не полезли.

Но муж мой никогда не ревновал меня, потому что знал, что я всегда останусь ему верна. Единственное только было странно в наших отношениях, да это и изменой-то не назовешь, это мои странные сны. Деда мне говорил: «Ты будешь земной невестой бога Вакха». Бога своего я никогда не видела, но во сне четыре раза была близка с неким мужчиной. Видеть его не видела, а вот тело его и дыхание совершенно реально ощущала.

Четыре сына родились после снов в определенное точное время. Камиль все удивлялся: «Что-то ты их не догуливаешь по две недели.» Но я же не скажу ему про Вакха. Да может и это все мои вымыслы. Нам с Камилем еще жить.

А время идет. До сих пор я чувствую себя молодой. Смотрю на себя в зеркало и оттуда на меня вперяет взор совсем другая женщина, чем я была много лет назад. И бороздки в уголках глаз, и смешливые полосы у рта. В волосах чуть серебрится возраст. Я не скажу, что я жалею о чем-то. Может я и счастливее всех на свете. Но любому человеку сколько не дай, ему все мало. Потому что мы такие и жизнь наша короткая. Всего все равно не успеешь. Мне смешно замечать тех моих ухажеров. Они все еще увиваются и видят сны наяву. Заядлые холостяки уже потеряли вид, стали еще злее.

Однажды мы всей семьей поехали в Арзамас на концерт. Родители мои только остались дома с инструментами. Я их по настоянию деда не брала с собой. Концерт не удался. Я еще не могла назвать причину, хотя смутно догадывалась. Мы возвращались на машине домой и уже издали заметили неладное. На месте нашего дома еще дымились недогоревшие черные руины. Крик ужаса вырвался из моей груди и я ринулась, хотя уже было поздно. Позже выяснилось, что эти забулдыги забрались к нам в дом и стали ломать музыкальные инструменты. Они уничтожали их в отместку за мое пренебрежение. А те, как живые, издавали такой рев и стон, что вся деревня всполошилась, но никто в испуге даже из дома не высунулся.

Когда они ломали моих друзей из фанеры и струн, я беспечно выходила на сцену и держала в руках гитару. И одного раза стало достаточно понять, что сила моя и дар иссякли, а играть я больше не могу. В зале понеслись недовольные окрики, пересвист, поднялся переполох. Меня чуть не убили, так как билеты были очень дорогие. Зрителям в три дня вернули деньги, а мне требовалось заплатить неустойку. Да и стыд-то какой. Я тогда так расстроилась, просто ужас. Но еще не знала, что дома ждет настоящая трагедия. Эти бешеные пьяницы закрыли моих родителей в комнате и, уничтожив мои талисманы, включили утюг, положив его на постель. Родители колотили в дверь, звали на помощь, но никто не откликнулся и не пришел. Они погибли. А мой дед говорил маме: «Ты Нюся умрешь с Алексеем в один день», только не сообщил как.

Люди увидели пожар. Только тогда побежали с ведрами тушить его. Не допустили лишь чтоб газ взорвался. Закопченые черные стены зловеще нашептывали, что за все хорошее надо платить.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.