Бесплатный фрагмент - Застывший Северодвинск

Потехобывальщина

1. От начала до началия

В сию пору листопада городского Голову уже величали Оловой, ибо знали, что с первой нетающей порошей злаченая волостная повозка привезет нового, и закрутится чехарда в городских палатах.

Низовые горожане к таким переменам были привычны и ждали их, как нечастую потеху, в городке с названием Северодвинск.

— Почему еду в Северодвинск?.. — мозговал новорожденный Голова. — Почему не в Саратов? Конечно же, высшему руководству виднее, но… Как мне тут, в совином краю, будет? Не померзну ли, как заключенный в белом остроге? Да будет ли сытным и горячим пропитаньице? Что они тут вообще едят? Раз у моря живут, то рыбу, наверное, одну да водоросли, как островные японцы. Земля-то мерзлая. На ней, почитай, и не растет ничего. А, вон елки видны. Значит, орехи с шишек еще едят, значит, и белок добывают. Интересно, а есть блюда из беличьих хвостов? Да нет, там и мяса-то, поди, жук начхал, и общипывать намаешься. Разве что холодец из них сварить? Опять же холодным есть… Нда… Надолго ль сюда? Надеюсь, нет…

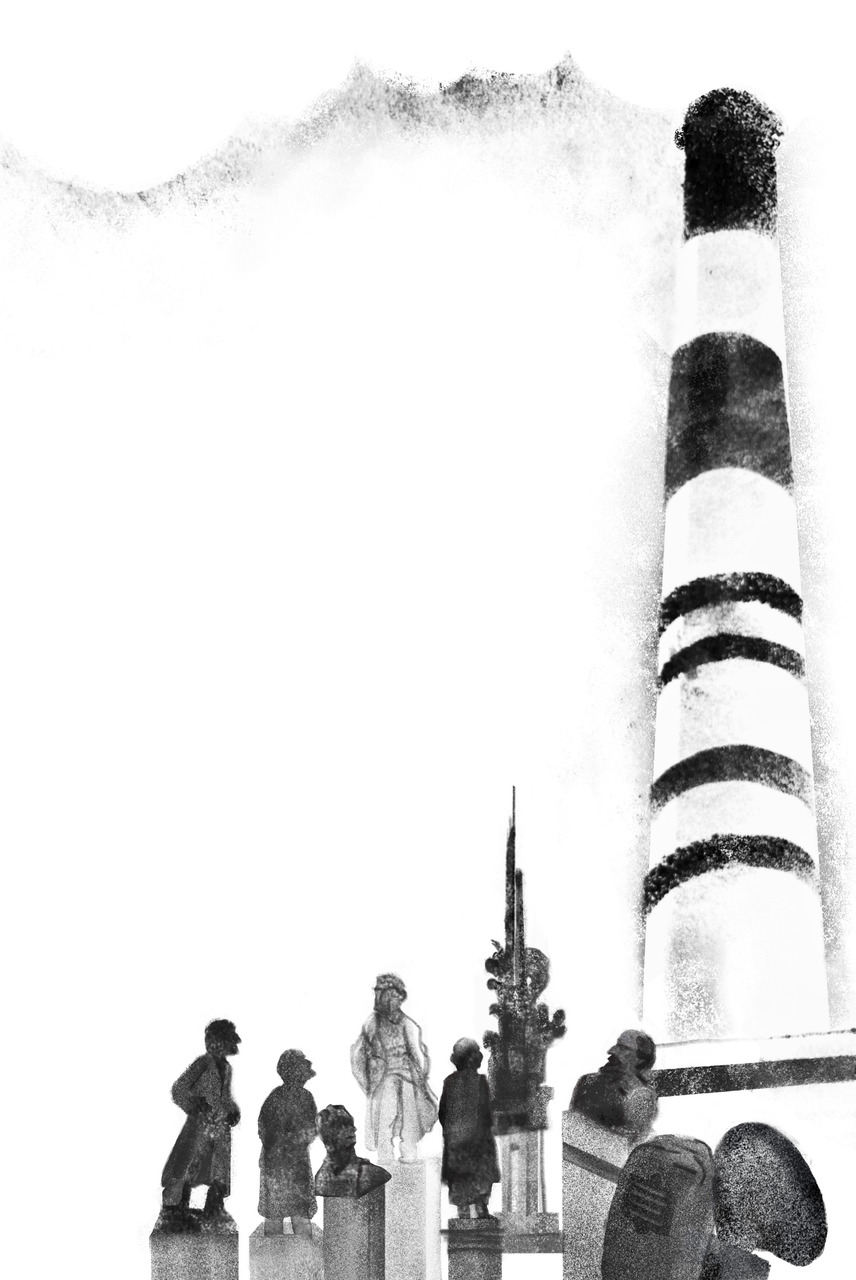

Северодвинск был поселением на берегу студеного Белого моря, построенным для ваяния кораблей и укрепления северных границ державы. В городке обитали мастеровые разных ремесел, рыбаки, военные и прочий ярмОрочный люд. Свет, который завешивал город, был скорее серым от тусклого, с облаками неба, долгой зимы, пыхучей трубы и ветра.

Движение на улицах города было непостоянным — с замиранием днем, стихийной спешкой утром и усталой, трюхающей рысцой вечером. Если и встречались днем на улице люди, то оказывались либо стариком со старушкой, либо беременной, либо отпускником.

Северодвинск пролегал в северных широтах и для сохранности жизней человечьих был прикован к дымящей заводской трубе, отапливающей город. Славный трудовой люд к трубе с утра стремился. У нее, у матушки, весь день, работая, грелся. Вечером же, умаявшись, отогретыми подошвами от нее отталкивался и убегал до утра домой.

****

Приехав, новый Голова, как и положено ему в рекомендательных грамотах, смотрел надменно и щурил глазки. Этот прием назывался в высшей школе управления «щучьи глазки» и являлся необходимым навыком руководителя.

Первый, на кого накинулся новый Голова, был сторож-смотритель, не желающий отворять двери незнакомому человеку. Последний приехал без предупреждения, с целью огорошить и оценить степень расторопности новоподданных. А расторопности-то никакой и не было, только смятение, оторопь и полусон.

— Это отчего ж вы дверь не отопрете, служивый?! — надсаживался приказной голос.

— А оттого, уважаемый и любезный, что я вас не знать, бумаг о вашем приезде не приходило, и мне вы ничего не предъявили, а токмо дверь трясете. А она, между прочим, крепонька, так как к защите от татей ставлена, — отвечал степенный басок.

— Ну, а ежели есть у меня приказные бумаги и предъявлю их сейчас же, отопрете?

— Отопру, отчего ж не отпереть, коли не липовы…

***

Рядом с крыльцом мягко шевельнулась ветка голубой ели.

2. Аристарх

Сторож недоверчиво смотрел на новоприбывшего визгливого слюнявого хлыща, багровеющего от негодования. Новый Голова, в свою очередь, видел полусонного, тумбовидного, но с самодостоинством остолопа с полукруглым бесстрастным лицом.

Смотритель, так не к месту потревоженный, ранним утром выполнял задание увядающего Головы.

Головы, приезжая, обрушивали на подчиненных надуманные причуды. Каждый, выплачивая жалованье служилым, старался задействовать их поплотнее.

Так, позапрошлый Голова велел придумывать тосты к юбилеям, праздникам, именинам, похоронам, памятным датам.

Прошлый поучал сторожей облагораживать околоток городских палат: зимой чистить дороги и образировать сугробы, весной подстригать кусты, летом красить заборы, осенью же гнать избыточные лужи в колодцы.

Нынешний же заставлял сочинять по ночам возвышенные песни, и чтобы непременно содержали слова «держава», «урожай» и созвучные им. Аристарх как раз почти поймал мыслью созвучие к слову «величие», как его прервало это явившееся орущее «доразумение».

Поняв, что перед ним новый городской властитель, смотритель попытался разгадать его личность, а также пристрастия, из которых бы потом вытекала и дополнительная нагрузка в работе. Посему выходило, что этот — неугомонный и правление будет стихийным: сегодня выкапывайте, завтра закапывайте, и наоборот.

«…Откуда их все время присылают и где выращивают? — в сердцах вопрошал смотритель. — Почему руководителей присылает общество Единорогов? Не, ну понятно, что народ сказочки любит про дивных непорочных существ, которых не бывает и которые сакральны. Сакральны?! Фу, слово какое неприятное, срамное, наверно… Нужно будет рот прополоскать. Но почему все же единорогов? Едино — это понятно, это как „сильно“, „нерушимо“. Но рог-то тут при чем? Или это символ власти, как скипетр или трезубец? Вот ты родился единорогом — у тебя сразу скипетр! И властвуй, бодайся, вводи в трепет врагов и кобылиц! Единорог?! Или, можа быть, это тот зверь, который в африках бегает и носорог зовется? Но где эти африки? И люди там, говорят, темнокожие. А присылают нежнобелокожих, в угловатых воротничках. А вот, кстати, был такой на Руси сказитель Пушкин, африканских кровей, и кучерявый, и кожа потемней. Но тогда еще обществ единорогов не было… или были? Дай-ка пойду Александра Сергеевича полистаю, что-то он вроде там писал о единорогах — носорогах?.. „Не допускать существования божества значит быть нелепее народностей, думающих по крайней мере, что мир покоится на носороге“. Однако упоминание имеется, но означает, что древние верования прямо указывают на давнишность культа носорога — вседержителя мира… Но ведь не похожи внешне нынешние на тогдашнего Пушкина. И сказок не пишут, только указы. Вот ведь докука какая с этими управленцами…»

***

Аристарх был уже не молод, однако ж не одряхлел телом и умом. Тело он закалял водой и воздухом в бане и на морозе. Ум же поддерживал осанистым, упражняясь в крестословицах. Происходил он из потомственных северян-смотрителей. Все его предки по отцовской линии за чем-нибудь да доглядывали: кто за заключенными, кто за книгами, кто за здоровьем горожан, а кто и за властителями поселений.

Аристарх за свою почти тридцатилетнюю службу насмотрелся на присылаемых деятелей и повидал всякого. Но какой бы новатор ни являлся, его решения и поступки, с небольшими отступлениями, повторялись так, будто все руководители действовали по одному и тому же пособию или в их сияющие головы было вставлено неумолимое и четкое заводное устройство.

Как правило, вновь привезенный Голова первые полгода делал сучьи глазки, всех и все ругал, стучал валенком по столу из карельской березы, пыхтел, выпускал гневные указания и приказы. Затем власть имущий развешивал свои образа по детским садам и школам для почитания и равнения на власть с младых ногтей. Ближе же к годовщине правления, обуркаясь на новом месте, похлопывал подчиненных по плечу, обнимал, хвалил за хорошую работу и гнал с верховой избы, заменяя тех на бывших однокашников. Вслед за этим в городе начиналась перетряска торговых рядов, гонения и закрытие наливаек, если их владельцы не шли на поклон и не несли новым хозяевам города подарки. Устаивалось все открытием новых винных лавок.

«Интересно, этот присланный такой же? — думал Аристарх. — Или начнет по-другому выкидывать коленца? А может, у них уже поменялись основы руководства с правилами управления, и он начнет по-иному верховодить и мыслить? Поживем — увидим…»

3. Влажная благодать

Этой ночью Голова тревожился в неуютной постели. Темное одолевало во сне. Ворочался, сбивая простынь, выползал из-под одеяла. Холодились пятки, пропадала подушка. Плуталось. Никак не выравнивалось положение в кровати. Искалось подголовье, потела и часто дышала голова. А виделось следующее:

Ветер шумел так, что болели уши. С ним поднимался океан. Вихрилось… Земляной гул прерывался роптаньями. Твердь трещилась поползнями. Больно плевались огнедышащие дуды… Цвета земли, воды и неба являли причуды, сменяясь от ярких к тусклым и в обратку… Дымное заволочье душило. Пелена сквозь сизые толщи моргала первородной бездной. Резались молнии. Падали камни. Черные ветра били по щекам. Брала оторопь…

Постепенно слабел ветер, затихал океан, кроясь льдами. Мело. Снег залеплял рот. Промерзали глаза. Когда полностью леденел и вмерзал в побережные заструги льда, просыпался огнеплюй… Текло и таяло, потом жгло… Ветер приносил тяжелую волну океана, ударяющую, сбивающую и поглощающую…

Ворочались суглинки. Барахтались пески. Цеплялось, да не удерживалось…

Все стихало. Отступал океан. Из-за облаков пригревало солнце. Лили дожди…

Корневились мхи, травы, кусты, дерева. Медленнее тек ветер. Выстаивались озера. Завязывались водоросли, с дерев падали листья. Зарастали озера. Гнили растения. Образовывалась надземельная широкая благодать влажных мхов…

Что-то пошевеливалось. Добротность болот тушила страсти. В безмятежной тишине парения тускнели огни.

***

Светало. Жулька кусала пятку.

4. Каменья и чугунья

В пятистах шестидесяти двух шагах от головных палат, на площади Победы, возвеличивалось Изваяние. То был памятник вождю с ленивым псевдонимом. Не все помнили, когда и кто его возвел и чем был примечателен вождь. Однако же он давно стал частью города, его столпом и знаменем. Изваяние использовало непогоду — дождь, снег или сильный ветер — для общения с себе подобными. Медленными веяниями витали их перемысли по городу. Каждый досматривал свой район и сообщал другим о происшествиях. Общением старались заниматься под утро, без людской, голубиной и механизированной суеты.

Изваяние почиталось главным, посему первым принимало известия от прочих памятников. Само же вещало редко, только во время гуляний на площади, да и то если всеедино попросят. Было оно не болтливо и степенно. Лишь зимой изваяние бесилось от затмевающей его елки, которую неразумные теплокровные выставляли с декабря по февраль.

При совещаниях соблюдалась своя иерархия. Начинал обычно Ломоносов с круглой площади — он докладывал, какие велись разговоры в трапезной «Весна» и кто из видных горожан там бывал. После Ленин от заводской проходной доносил, что в производствах делается. Затем наступала очередь Кирова — тот досматривал сад с колесом потех, знал о досуге горожан и прибавляемости человеческих отпрысков. Первостроители вещали, окреп ли лед на реке и какова испаряемость воды. Изваяние Ченслеру с ухом Зрячева глаголили о настроениях моря и событиях на набережной острова Ягры. Памятник Корабелам сообщал о текущей скорости ветра в городе и количестве покупок в торговых рядах. Бюст Крылова извещал о событиях в студенческой среде. Бюст Торцева ведал трудностями у военных моряков. Стела при въезде в город примечала плотность и стремительность извозопотока. И все вместе голосили о бесчинстве голубей с неправильным питанием, с последующей сраменной пятнистостью памятников.

И о засилье разбивающих дороги шумящих возках, которые, не ровен час, и в личные памятные зоны начнут влезать.

Если дворники не начинали шуршать и скребстись, наступала очередь мемориальных досок на зданиях. Те сообщали о происшествиях внутри зданий. Особенно внимательно заслушивали доклад доски с головной избы, где обсуждалось строительство новых памятников и выделение средств на содержание имеющихся. В совсем скучные на события дни (такое случалось морозной зимой) в общение успевали вползти надгробные плиты. Эти все время размножались, и бедолагам доставалось от грунтовых вод, бездомных собак и белок, любивших кутью.

Иногда шум и гам в общении повышался до невозможности восприятия и в нарушение очередностей. Тогда головной памятник басил: «Уймитесь!» Все постепенно смолкали. Кто долго не мог угомониться и кого последним слышали, на следующий день лишался голоса. В таких случаях приходилось тренировать память, запоминая события за два и более дня. В силу долгих терпений и насильственных еженощных затираний высокими собратьями, могильные плиты обладали наидлиннейшей памятью.

5. Если… то

Центровое изваяние, помимо благообразного влияния на вид города при беглом взирании, использовалось горожанами для гаданий. В колядки под утро на площадь тянулись страждущие. Пели сердобольные песни, на высокой ноте щурились и пристальничали на памятник. Гадающему не рекомендовалось петь более одной песни, во избежание сумасшествия. А приметы были такие…

Если бросались в глаза бровь или усы вождя, то это означало, что задуманное даст всходы.

Если ботинок, то нечего и пытаться — выпнут и потопчут.

Если сжатый кулак — дело твое правое, и ты всего добьешься.

Если ухо, то на ухо перед сном ляг, и ответ во сне придет.

Если согнутый локоть — много вас таких, придется потолкаться и похлопотать.

Если воротник — придут на чекушку занимать.

Если лысина — в храм сходи и ни о чем больше не вопрошай.

Если развевающаяся пола бушлата — хватит гулять, лучше в доме приберись.

Если распахнутое нутро одежд — к любви.

Если нос, то завистники в твои дела влезут и помешают.

Если плечи — тяжело тебе придется.

Если губы — промолчишь — за умного сойдешь.

Если пуговица, то к деньгам.

Если щека — опрятностью своей займись.

Если глаза — постись.

Если нога — к дороге.

Если рука за спиной — с родственниками помирись.

Если подбородок — много хочешь.

Если галстук — быть тебе в казенном доме.

Если сам не знаешь че — иди проспись.

Небольшая окружность пятачка мостовой белела от затертости. Участок вмещал не более двадцати ног воззрившихся и издавна использовался гадающими. Тут возникали сутолока, давка и стихийная очередь. Не рожавшие причитали. Бабки бубнили. Лысые невенчанные мужи ворчали. Парни сажали девок на плечи. Жизнь бежала своим чередом…

6. Труба иерихонская

Ежеутренне, невзирая на мороз и дождь, в легком пиджачке или рубашке по городу бодро шел приметный человек. Звали его — Саня. Солдатской походкой, разрезая воздух лбом и взмахивая руками, обычно вышагивал он, будоража утро. Саня был крепким мужичком за шестьдесят с широкими плечами и оладьевым лицом. Лета и жизненные перипетии разбудили в нем нужный в северных широтах дар — не молчать там, где все молчанием придавлено. И он, бродя по застывшему, хмурому городу, здоровался с прохожими, шутя и призывая их к вере Христовой.

Всматриваясь в прохожих, Саня разгадывал кривовулины, и световулины, и то, что из них сильнее напирало на его натруженный глаз. Кривовулиной он нарекал темное, искаженное в начале человека. Плохие мысли, поступки, то, что умудрялся разглядеть в лике встреченного… Световулиной считал все доброе и красивое в душе человека. То, чем человек мог поделиться с другими.

Исходя из увиденного, он подбирал ободряющую или нравоучительную прибаутку. И громогласно, певуче глаголил:

— «Улыбнись, ведь Христос воскрес для радости твоей».

— «Хмурое лицо смерти кланяется, а веселое — жизни».

— «Мрачно идешь — быстро упадешь».

— «Легко прошла — света принесла».

Горожане Саню любили за необычность, раскрытость, пример бодрости и широты души. Кто-то называл его Жириновским, кто-то юродивым, кто-то трубою иерихонской, кто-то бахвалом, кто-то петухом. Благодаря мощной грудной клетке, натруженным легким и необходимости согреваться в мороз пением Санин голос разносился далече. Человек он был работящий. Но поскольку слишком уж разили правдой его высказывания, то не всегда надолго удерживался он на одном рабочем месте. Не каждому начальнику нравился такой красногласный заводила. Не мог Саня закрывать глаза на уродливости душ и несправедливости человеческих отношений. Поэтому частенько приходилось менять работу. Чем дальше она находилось от дома, тем дольше был путь к ней и от нее, тем больше новых встреч сулило это громовержцу.

Особенной утренней страстью Сани было огорошить и окатить трезвящим словом подгулявших сограждан, не всегда ровно идущих домой или по своим делам. Так сильнее в них засядет зерно веры и в минуты отчаяния может дать ростки, думал он.

В январские выходные Санин прогулочный путь пролегал через главную площадь города. Там, где топтались гадающие, взыскующие сердоболы. Поскольку мракобесы пели, Саня приноровился подгадывать перерывы и в затишьях успевать слово Божие выкрикнуть. В совсем уж затяжные пения гадающих, чтоб не мерзнуть, Саня кружил по площади. Заблудших овец, расползающихся лучами от пятака толкучки, подлавливал и окучивал подготовленными прибаутками.

«Зачем пялитесь на памятник? Устыдитесь, сей бронзовый телец — не помощник вам, а плутотатство и мыслеблудство неразумое. Обратитесь к Христу, тому, кто в жертву ради вас себя принес, и воздастся вам!» Сердоболы бубнили и разбредались, храня в себе нагаданное.

Народные традиции были сильны и гнулись плохо, но и краснобай не сдавался и продолжал наставлять, раздухариваясь от гнева праведного. И продолжал. И продолжал…

А с площади неслись стенания:

Ой, чего так темны ноченьки, отчего так серы дни.

Почему же мне не ведомо: что, когда, сойдется ли.

За себя я вопрошаюси, не взыщи, виденье дай,

Хоть чуток, хотя бы в щелочку мне ответы угадай…

7. Легла бумага

В городке со стороны Головы был организован Догляд. Дворники, извозчики и продавцы крупных заведений докладывали начальству, а те в городские палаты, о необычных поведениях сограждан. В обсобливости внимание надлежало чинить в отношении руководящих деятелей города.

В один из январских дней, а точнее, пятнадцатого числа, на стол городского Головы легла бумага с доносом. В ней говорилось об участии верховного пожарного в гаданиях на площади близ изваяния.

Голова задумался и решил собрать совещание. По его указу прибыли и в светилище восседали:

— городской знахарь, лысый и в очочках,

— усатый городовой околотка, где проживал пожарный,

— опрятненький начальник посыльного отделения,

— носатый воевода.

Позвали также и Аристарха как старого опытного наблюдателя с независимыми суждениями, к тому же обладавшего обширными личными связями в городских кругах.

Повестку совещания обозначили так: почему власть имущий пожарный роняет честь власти в глазах простого народа, участвуя в суеверных стенаниях? И что ему вообще не хватает в жизни?

Стали рассуждать и делиться сведениями, составляя собирательный образ обсуждаемого.

— Чин имеет высокий?! — вопрошал Голова.

— Да, — дружно ответили все.

— Оклад я ему положил достойный? — вслух задумался руководитель.

— …

— Достойный! — сам себе бодро ответил Голова и продолжил припоминать. — Годов ему тридцать девять — самая маковка жизни.

Знахарь открыл было рот, но…

— Ну, лысый, это да, но и не повсюду. И, скорее всего, оттого и умный. Ну, по крайней мере, по примете должен таковым быть, — с сомнением продолжал Голова. — Зато росту в нем, почитай, три аршина! — бодро продолжал он разглагольствовать, не замечая попыток подчиненных вставить слово.

— Большие пожары, за которые ответственность несть, часто случаются? — наконец-то спросил Голова, нахмурив брови и окинув взглядом собравшихся.

— Раз в два года, — подсказал Аристарх.

— Вот! Не часто! — кивнул Голова. — Что ж он дурью-то мается? Предлагаю всем высказаться. Начинаем по часовой стрелке после меня. Я заключительным скажу.

— На здоровье особливо не жаловался. В таком возрасте у мужчин бывает подведение промежуточных итогов. И когда чего-то не сделал в жизни, может омрачать, — поведал знахарь.

— Во вверенном мне околотке пожарный бесчинств не чинил и в срамном заподозрен не был, — рапортовал городовой.

— Доставки через посыльное отделение часто заказывает. Вещи не бьющиеся, хорошо упакованные. По длине как дверца сундука, — отчитался начальник посыльного отделения.

— Рыбалку забросил. Навагич на него жалуется, — поведал воевода.

— Нужно разузнать, что за посылки присылались. И Навагича расспросить, какие разговоры вел, о чем откровенничал и что вопрошал при последних встречах, — молвил Аристарх.

— На том и порешим. Через неделю повторный сбор. Начальник отделения и воевода, готовьте доклады. Остальные тоже по своим связям поспрошайте по возможности, — подытожил Голова и, отпустив руководителей, облегченно вздохнул, намереваясь отобедать.

8. Навагич

На двери подъезда шестого дома по улице Железнодорожной шершавилась светлая выщерблина. Еженедельно она подтачивалась кузовом местного несуна — Навагича, приземистого худого непоседливого мужичка с охлапистой бородой неопределенного цвета.

В рабочие дни Навагич ждал выходных. По наступлении оных спозаранца уматывал на рыбалку. Выбегая из подъезда, оставлял на двери след дружественного подзатыльца, оцарапав ее кузовом.

Кто так назвал Навагича, точно известно не было. Однако ж прозвище ему подходило. Был он охоч до добычи беломорской рыбины наважины. Поймав ее в изобилии, высоко и гордо ехал на своем каракате домой, светясь лицом. Вернувшись в город, щедро делился пойманной рыбой с соседями и родственниками.

Любовь к наваге имела для Навагича две стороны. С одной стороны, рыба была, бесспорно, вкусной, нажористой, повышала чувственность и восприимчивость жизни. С другой же развивала сильный зуд на пальцах, губах, щеках и прочих участках лица. После вкушения наваги, что случалось частенько, Навагич нередко ходил с расцарапанной мордой под топорщащейся бородой.

…Зима выдалась ветреная и снежная. С буранами и заносами. В сию неделю ветер особенно свирепствовал, усиливаясь от мордотыка. Навагичу в выходные пришлось просиживать без рыбалки. Чем всенепременно и воспользовалась женка, наказав чинить домашнюю утварь и подскребсти лавки. Однако перед этим Навагич все ж таки сбегал в гараж, смазал и подкрутил части своего верного «коня» — караката.

***

Под вечер в дверь постучали. Хозяева открыли. В проем влетел хвост метели, а следом за ним в прихожую вшагнул тулуп. Человека видно не было, лишь из небольшой ямки между поднятым воротником и заиндевелым ворсом ушанки торчал красный нос. Вошедший снял шапку, отряхнул ее и оказался воеводой Семеном. Закрыв дверь, гостя отхлопали от снега рукавицей и провели в кухню к плите. Дав отдышаться и отпоив горячим, вопрошали:

— Случилось чаго? — заерзал Навагич.

— Случилось, Голова вызывал, — нехотя начал Семен.

— Ой! — молвила хозяйка, поправляя съехавший рукав.

— Не Ой, а ой. Спасибо за чай, но подробности должен знать ограниченный круг лиц, — насупился воевода.

Благоверная вышла из кухни.

— Ну чего там? — спросил, неуверенно посмотрев на воеводу, Навагич.

— Голова велел поспрошать у тебя о дружке твоем, о Борисе, пожарном, — строго сказал Семен.

— А что с ним не так? — встрепенулся хозяин.

— А ты и расскажи, — воззрился на него Семен.

— Ну, грустный уже как полгода стал. Не поет на вечерках. На рыбалку не затащишь, — припоминал Навагич.

— А чем вообще занимается? — продолжил опрос Семен.

— На службе вечно задерживается допоздна, а дома вечерами вроде бы книжки читает.

— О чем читает? — не унимался воевода.

— Да я особо не знаю. Не интересно мне, — отмахнулся Навагич.

— А ты поинтересуйся. Сходи к нему в гости, попроведай. Рыбкой угости. Человеку поддержка нужна. Тревожные вести про него Голове доносят, — напутствовал гость.

— Что доносят? — испуганно спросил хозяин.

— Не могу разглашать. Пока, по крайней мере, — повернувшись вполоборота, пробасил воевода.

— Хорошо, схожу. Сегодня же. Но без рыбы: пообтрясся чей-то. Завтра вечером заходи, потолкуем, — пообещал хозяин.

Еще немного поболтав с Навагичем, гость засобирался. Хозяин, вызвавшись его проводить, оделся потеплее. Мужи, переступив порог и притиснувшись плечами друг к другу, вышагнули из домового нутра и растворились, скрывшись в пелене белесого круговерта.

Жена в закрывающийся проем двери успела прокричать Навагичу:

— Домой быстрее ворочайся! Не через Рикасиху провожай.

9. Ширшемский сказ

В эту холодную зимнюю ночь памятники и мемориальные плиты закончили свои обсуждения, и очередь дошла до могильных плит. Решили послушать историю от ширшемской могильной плиты, где схоронено много замученных трудников–строителей города Северодвинска.

— Маленький Леонид родился в Москве в день Павла Ледоставника в еврейской семье счетовода и рос нежным послушным ребенком.

— В Москве что, тоже есть ледостав? — спросили Первостроители.

— Наверное, есть, не мешайте.

— Молчим…

— В пять лет с семьей переехал в село Гуляйполе Александровского уезда Екатеринославской губернии, где отец устроился работать на завод сельхозмашин. Там было теплее, вольготнее, сытнее жизнь, и десятую часть населения составляли единоверцы — евреи. Мальчик рос разумненьким. Много читал. Помогал по дому. С друзьями бегал по берегу реки с татарским названием Гайчур, ловил раков в запрудах. Тяготел к учебе, но евреям получение образования затруднялось в царской России. Поэтому при возможности только в двадцать четыре года окончил севастопольскую гимназию экстерном, а после, в двадцать девять лет, — факультет Харьковского технологического института по специальности «Инженер-механик».

— Жил в Гуляйполе, а гимназию окончил в Севастополе, до которого, почитай, шестьсот верст — далековато…

— Может, к Черному морю гонял погреться и купаться, заодно и гимназистом заделался?

— Может.

— Странно, что гимназию так поздно окончил, ведь из семьи служащего…

— Чем он занимался до двадцати четырех лет, если не учился?

— Неизвестно. Может, на лошадке по Гуляйполю перед гуляйпольками ездил — красовался. Может, от еврейских погромов прятался. Может, с анархистами и Нестором Иванычем Махно лиходействовал и куражился. Может, в огороде и саду ковырялся. Неведомо.

— А потом чего?

— После работал инженером на разных заводах. Жил в Харькове с женой Сарой и детьми Евгением и Инной. К сорока годам его признали дельным специалистом и направили обучаться в Германию, для проектирования Краматорского машиностроительного завода. На строительстве которого впоследствии работал главным инженером. К пятидесяти годам за строительство завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени и внесен на мемориальную доску завода.

— Слава! — выкрикнула мемориальная доска с площади Ломоносова.

— Слава! — вторил ей воинский мемориальный комплекс.

— Да, слава или дурная примета. Такие доски, как вы знаете, правители любят устанавливать посмертно.

— Да, знаем, но с нашей точки зрения, все равно — Слава!

— Так вот, в этот же год нарком по кличке Серго назначил Леонида техническим директором завода, который строился у Белого моря.

— Это его со средней полосы к нам на Север отправили? Похоже на ссылку…

— Да.

— А отказаться было можно?

— Нет.

— А если заупрямишься?

— В тюрьму как врага народа.

— Понятно.

— А нарком — это кто?

— Ну, это как Голова в определенной артели государственной. Например, нарком земледелия или военных дел.

— А. А этот каких дел?

— Серго был Головой тяжелой промышленности, — вставил академик Крылов.

— Еще вопросы или я продолжу? — недовольно прошамкала ширшемская плита.

— Продолжай.

— Полтора года Леонид корпел над созданием завода, а приходилось и город заодно строить.

— Почему только полтора года?

— А потому, что его в день рождения, когда ему исполнился пятьдесят один год, арестовали. Было это в московской командировке, в кабинете Головы тяжелой промышленности.

— За что?

— Оговорили.

— Почему не проверили проверяющие?

— Боялись, что их тоже могут оговорить. Государство тогда страхом сплочало, а от умников избавлялись. А Леонид из умных.

— Ясно.

— Тридцать дней Леонида били и заставляли признаваться в том, чего не делал. И тогда подписал он уничижительное самопризнание. Потом отказался. Позже шесть дней заставляли его стоять на ногах, не отходя от стены, и он снова подписал самопризнание. Суд отправил Леонида на восемь лет лагерей. Через год суд пересмотрел дело и заменил его расстрелом, но наивысший суд отменил расстрел и заменил его десятью годами лишения свободы.

— Странный какой суд.

— Тогда суды советской страны часто такие решения принимали, и очень много людей испытали это на своей шкуре. В итоге Леонида, как ценного сотрудника, вернули работать на завод простым умельцем, туда, где раньше был техническим директором. Утром его выводили из заключения работать, а вечером возвращали в заключение спать. Угнетала его бессмысленность осуждения, и держался он за счет выполнения Дела по устроительству завода. Так, через двенадцать лет заключений, прожив до шестидесяти трех лет, в пятницу он умер.

— Ну и история. И сейчас он под твоей плитой лежит?

— Да, как и многие другие.

— А фамилия у него какая была?

— Копп…

10. Воля

В эту студеную ночь тревожил Голову беспокойный сон. Снилось, что стоит он на берегу, одетый в рубище, измокшее и исхлестанное морским ветром. Свет округ тусклый, то ли сумерки, то ли ранний рассвет. Время года — осень или позднее лето.

Выходят из моря двое мужей. Смотрят пристально, прямо в душу, и слово держат.

— Мы прошлые властители здешних мест — братья Антоний и Феликс, сыновья Марфы Борецкой.

А слово у них такое упругое и плотное, что пробирает и в тело впечатывается, обжигая лоб, шею и грудь.

— Ты Головой поставлен на места окрест Николо-Корельского монастыря?

— Да, — ответил оторопевший Голова.

— Так береги сии земли и люд, на них обитающий.

— …

— От мздоимства отрекись, ибо земли скудны и всяк на них живущий — также и выживающий.

Вдруг уже не двое глаголят, а трое, и третий, стоящий за братьями, муж постарше, и звать его Евфимий.

— Об устроительстве города заботься. Здания и дороги чини. Новые дороги прокладывай. Чтобы труд ранее живущих замученных трудников не напрасен был, а преумножен тобой и потомками…

Потом иные голоса заслышались, а видения совсем пропали. И громче так:

— Не поощряй множение винных лавок, ибо сие есть зло, тело дряхлящее, ум туманящее, волю и самоуважение опускающее.

— Что? — недоумевает Голова.

— Север — горнило испытаний духа. Кто в соблазн войдет, тот, в испытаниях размякши, не поднимется, и силы его развеет вьюга бесноватая.

— Кто говорит?

— Мы: Памва, Василиск и Иринарх.

— А вы-то кто? — испуганно молвит Голова.

— Архимандриты…

— О-о-о…

***

Голова ворочался в постели. В ознобе искал теплого тела жены, дабы погреться. Не нашел. Вскочил.

Пытался припомнить сон, но не смог. Потрогал исподнее — сырое, в поту. Снимал его, надевал сухое. Хотелось водицы испить. Слонялся, искал, брал, найдя ковш — пил. Задумался. Припомнилось имя из сна — Памва.

…Светало. Садится у окна. Смотрит на необъятное снежно-белое покрывало за окном. Размышляет.

— Ставленник я над городом Северодвинск?! Да.

— Что за словесо таковое и почему так вызвано?

— Северодвинск. Север о двинск.

— Север. Се вер. Это вер. Это вера.

— О — это как округ.

— Двинск — равно что удар. Двинул и задвинул.

— Получается, это вера округ удара, вера округ движения.

— Ну, так и получается, не двигаешься — заснешь и замерзнешь.

— Не веришь в себя, не прикладываешь усилий, не проявляешь воли — зима поглотит тебя…

11. Вокруг трубы, внутри колючки…

Сквозь снежную дымку, выше тягучих проводов, виднелась труба завода. Денно и нощно высвечивалась она знаком восклицания в назидание упорства и стойкости заводским труженикам, кои сменяли друг друга и не приостанавливали общих работ ни на час.

Вкруг завода в два ряда тянулась колючая проволока и стояла охрана. Сделано было так, чтоб неприятель не проникал в государево производство, а приятель в неположенный час не покидал его. Ранее и город окружался проволокой колючей, пока строился, да потом расколючили. Многие свидетели строительства города лежали, усопнув и упокоившись вечным сном, в земле под городом, а оставшиеся в живых предпочитали молчать о прошлом. Молчать молчали, а осадочек несвободы на заимках мысли притаился. Север вообще молчалив сам по себе. Древний зимний закон гласит: береги бороду и тепло, рот не разевай, дыши носом.

…Мерилом дневных промежутков заводчанина был гудок. В недрах машинного и людского напряжения копился пар. В определенное время скопившийся дюже злобный пар выпускался в небеса, оглашая тройным ревом городок. Так происходило четыре раза в день.

В шесть утра — когда спишь и норовишь себе ухо закрыть от звукового удара, возвещающего о предстоящем подъеме с кровати.

В восемь утра, когда должен стоять в робе с инструментом перед бригадиром и выслушивать задание на день.

В двенадцать, четко после получасового рычания изнеможенного сока в желудке, с последующим кормлением в столовой.

В семнадцать с зевотцой, но внутренним подъемом, перед броском за колючку, для законного отдыха.

Работники кораблеваяния звались заводчане, реже корабелы, ибо долгие года скрывался предмет их труда. В заводской утробе трудники ковали, сваривали и клепали железо. Многие трудоносцы, окружая остовы будущих кораблей и подлодок, прилепляли к ним нужное по умению и воле своей. Кто силою мысли и сверканием очков, кто натруженными руками, а кто и тем, и другим, и третьим. В сей многокучной общности обитал разный люд. Были праведники с вживленным в самую стать чувством долга, чей основательный и равномерный труд приносил уважение сослуживцев и честный заработок. Были шабашники, относившиеся к работе так-сяк. Их различали по возгласам:

— Сколько времени осталось до обеда?

— Нам мало платють!

— Скорей бы выходной!

— Скорей бы домой!

Также водились люди настроения, такие как Шуробуб, которые руководствовались непредсказуемыми движениями внутренних стихий. То бездумно и безвременно вкалывали, пугая подмастерьев, то, заснув, храпели за шкафчиком да под шапкой.

У заводчан имелись приятствия и бояния.

12. Приятствия

Приятствия на Севере — это, как известно, то, что душу и тело греет. И вкратце для заводчанина это означало — ТЕПЛО.

А не вкратце следующее:

— Мохнатые валенки. Подшиты и не стареньки. Такие, в которых и в стужу, и в слякоть ноги как в теплом доме. Ноги со свободно пошевеливающимися пальчиками, обернутые плотным сваляным покровом шерсти неизвестных животных, чувствовали себя спокойно, как в материнской утробе. Валенки своевременно просушивались. В противном случае они превращались в прохладный мокрый плен наподобие холодного таежного болотца.

— Увесистая и горячая еда. Такая еда, которая сначала тяжелила руку, а потом долго переваривалась, согревая нутро. Размеры еды в заводских столовых были одинаковыми, а размеры людей разными. Потому большим заводчанам казалось, что еда вовсе не увесистая и нутро не согревает, а как-то быстро проскальзывает. Небольшим корабелам, в свою очередь, еда не казалась неувесистой. Но поскольку им приходилось есть ее дольше, то из-за долготы жевания небольшими челюстями и ограниченности заполняемости рта к завершению трапезы остужалась и горячей уже не казалась.

— Теплые и не рваные носки. Тут все понятно, главное — без сквозняков и, конечно, со своевременной просушкой наравне с валенками. Особенностью пользования носков была необходимость их ежедневной стирки. В противном случае носки издавали ядовитые зловония и помышляли втолкнуть их владельца в круг нежелательных лиц — отщепенцев, которых старались обходить, не пускать дальше прихожих, ограждая дома от их вторжения. Многие заводчане, спешившие после работы на свиданки, брали запасные носки с собой и надевали их на трудовые послерабочие ноги. Или стирали после работы используемые в течение дня носки на заводе, в умывальнях. После же тщательно отжимали и сушили на отмытых ногах.

— Теплая, плавно переходящая в горячую баня. Тут обозначивалось перепутье. Либо общая городская — платная, с прибаутками от незнакомых бульбашей и узнаванием городских новостей, но с ограниченным временем работы. Либо личная, построенная на дачном участке, в кругу близких друзей с неспешными разговорами и откровениями, но до которой нужно долго добираться самому и твоим друзьям. Часто случалось, что там парились поодиночке… не дождавшись приезда друзей.

— Теплые и сухие ноги. Это ускользающее чудо чаще всего проявлялось после избыточных парений, когда тело через поры выдыхало все свои внутренние нечистоты и на непродолжительное время благолепно замирало в удовольствии.

— Пыложарные, с горячим киселем, блины от тещи. Чтобы добиться и вожделенно вкусить это приятствие, нужно было попотеть. Приходилось продолжительное время не перечить жене, хотя бы неделю, но лучше месяц. Помогать теще в приусадебном хозяйстве. Смеяться над шутками тестя. Делать с детьми школьные домашние задания.

— Теплые и бережно ношенные рукавицы. На самом деле сложности в бережном ношении особой не было, если ты не работал на открытом воздухе — крановщиком или грузчиком на часто открываемом приезжающими водителями складе. Непутевость рукавиц заключалась в частеньком терянии. Ношение же разных по виду рукавиц заводчанами не одобрялось. Предполагалось, что либо ты промышляешь воровством в раздевалках, либо дома не установил порядков и одеваешься на скорую руку.

— Теплая, довольная и хорошо пахнущая жена. Это являлось огромным приятствием, переходящим в счастье, но счастьем сложнодостижимым. Добиться подобного, вероятно, было можно, но живых примеров обладания этим приятствием найти не удавалось. Для достижения оного требовалось выполнение всех условий для пыложарных блинов, а также еще очень многого — того, чего скажет жена. Окончание перечислений того, чего нужно жене, дослушать большинству заводчан не удавалось. А тем, кто все-таки умудрялся это сделать… В общем, бедолаги имели жалкий и обреченный вид.

— Теплая и желательно с подшерстком шапка. Священная вещь, которая и грела голову в мороз, и служила подушкой. Дополнительно она, верно, служила накрывашкой от внешних световых и звуковых раздражителей во время спонтанных опочиваний. В горячих спорах она была неоспоримым снарядом, в противодействие слов брошенная в лицо, не согласное с твоим мнением. Пригождалась она и при сложном выборе ходока, которого направляли за молоком в столовую или за материалами на склад: шапка становилась вместилищем, из которого вслепую тянули именной пропуск. Также при передвижении по полу домашней тяжелой утвари она подкладывалась прослойкой между ножкой комода и не царапанным покрытием, защищая оное от нежелательных борозд.

— Отпуск в теплое время года в южных краях родины. Раз в три года рядовой заводчанин имел на это право, если в бригаде отсутствовали льготники. Если сумел заблаговременно скопить денег. Если твоя семья не слишком многочисленна. Если жене срочно не требовалась новая шуба и домашний ремонт. Если у тещи на даче неожиданно не упал забор.

— Штаны с подчесом и слоеная телогрейка. Железный остов корабля, как правило, холодит…

13. Бояния

Бояния, они же страхи, были следующие:

— Сложные чертежи. Столкнувшись в жизни с предметом такого страха, испытуемый восклицал: «Как тут разобраться? Это же злокозненные казематы недоступных мне идей! Они погребут меня вместе с моими мыслями в пучины распадка ума своею хитростью, подготовленной столичными чертежниками».

— Теща. Непредсказуемое, стихийное существо, вобравшее в себя все женские обиды и обладающее незримой (пока ты на работе) властью.

— Пристрастный досмотр ВОХРА и Вохрушки. Даже если ничего не проносишь через вахту: ни инструмента, ни материала, ни личного положенного в карман — все равно чувствуешь, что на тебя смотрят и что-то про тебя знают.

— Проспать на работу. Это самый повторяемый и тревожный сон. Сон, который вынуждает вскакивать ночами и сверять часы с заоконным светом.

— Опоздать на работу. Страх, косвенно связанный с предыдущим, однако ж, в отличие от него, остро проявляющий себя в пути к рабочему месту. Побочными действиями такого страха были избыточные потения и придыхания, а также нелепые неожиданные скачки при быстром беге в сторону завода.

— Остаться на работе до утра. Редко, но встречается, как досадливый сучок памяти, среди уснувших на работе шабашников. Бывало, когда за уснувшим снодавом в течение дня не доглядели бригадиры или доглядели, но поздно, и решили проучить косячника. Сторожа завода, в свою очередь, позже положенного времени никого с заводского пространства не выпускали… Шабашникам ничего не оставалось, как идти к месту своего позорного снодавства и там досматривать тревожные самоуничижающие сны.

— Потерять уважение сослуживцев. Этот страх представлялся как закупорка своей и потеря дружественной силы, передаваемой через рукопожатия, которые становились недоступны.

— Крик начальства. Иногда он слышался в заводском гудке. Иногда ощущался в выдаваемой заработной плате. Но гораздо чаще являлся воочию, стоя перед тобой во весь рост и давя укором от всей обороностроительности страны.

— Пришел в столовую, а из еды остался только холодный кисель. Страх бескормицы, усугубляющийся пониманием того, что вторую половину дня придется работать голодным, вынуждал раньше обеденного гудка покидать рабочее место и нервничать сначала у закрытых дверей столовой, а потом в очереди.

— Особенное бояние являло собой ядовитое излучение, в простонародье именуемое Грязь.

14. Грязь

Всех заводчан, да и горожан, волновала Грязь. И если первые про нее кой-чего знали из заводских бумаг, то вторые не знали и знать не хотели, считая ее неуправляемой и неизбежной напастью. Каждый про нее что-то слышал и что-то додумывал. Само слово виделось как грозная змея злоязыка, подкрадывающаяся и разящая замешкавшиеся ноги. Когда и как она появилась в городе, для большинства оставалось неведомо. А оно, как известно, пугает.

Верующие воображали, что Грязь заточена от сотворения времен в Николо-Корельском монастыре Архангелом Михаилом…

Как началось противоборство и кто его начал? Через века времен сие неузримо было. Но само сражение Михаила с Грязью, яки битва света и тьмы, долго и тяжело длилось. Многажды раз противники опрокидывали друг друга в студеные воды Белого моря. Сложно пришлось Михаилу, но явился ему на помощь священный холод и заморозил море, а вместе с ним страсти морские и земные, которыми Грязь подпитывалась. После чего и смог Архангел Михаил запечатать Грязь в подземелье. В надземелье выстроил Николо-Корельский монастырь, завещав служителям оного чтить устав и моленьями удерживать от воскрешения зло. И наступил покой. Единственным упоминанием о той битве сохранился герб волостного города Архангельска. На нем изображен миг победы продолжительного противоборства Архангела Михаила.

Однако ж по прошествии веков, в суетные времена, дух безверья и зверя нагнал лихих людей, развенчал культ, заморил служителей и выпустил изголодавшуюся Грязь на волю, исправно поставляя ей тела и души заключенных трудников…

Неверующие убеждены были, что Грязь в город завезли избыточно башковитые ученые. Те считали, что Грязь якобы могла помогать движению корабля. Ежели поймать Грязь за хвост, считали они, и накрутить ее на гребной винт, то, сильно сопротивляясь, Грязь будет производить избыточные движения вокруг своей оси, значительно улучшая ход корабля или подлодки. Но Грязь оказалась хитрая и за

хвост цепляться не желала. А плохо обученные заводчане без головастых ученых более половины Грязей, привезенных в бочках, не удержали. И теперь сбежавшие Грязи мстят за своих единокровных соплеменниц, насильственно прикрученных к кораблям. Месть их заключается в порченье крови заводчан. В кровь заводчан Грязь попадает через воду, в которую при случае плюет своим ядом, исторгая из себя проклятия в адрес ушлоруковертких заводчан и ученых…

***

…По утрам Грязь прилетала к центральному изваянию и внимательно осматривала его на пристойность и опрятный вид. Чистила от нелицеприятных голубиных пятен. Поправляла снежок, чтоб походил на мантию, а не на выкинутый прокисший творог. Слушала вести от монументов и плит. Делилась городскими новостями. Опосля, не перебивая, внимала итоговым умоизмышлениям изваяния.

Помолчав немного и дождавшись от изваяния просительных движений бровями, Грязь начинала проминать мелкие, средние и крупные твердоменелости. При этом она как-то особенно подвывала и баюкала его. Изваяние благодарно кряхтело на выдохе. Повторно хорошенько проминая спину и плечи, говорила, подготавливая его к мужскому одиночеству, что сейчас пойдет опочивать. Он охал. Она, закончив, всачивалась в постамент и засыпала, отдыхая до следующей ночи, в тени его спокойствия.

Их отношения складывались подобно мужскому и женскому единению. Он управлял, мыслил, властвовал, олицетворяя незыблемость и стойкость духа. Она же, гибкая и переменчивая, витала повсюду, собирая сплетни, создавая настроение и суету.

15. Провода качались

Сотрясая вечерний воздух, взбудораженный Голова топтался по дому. Покусывая губу, останавливаясь у углов, размышлял вслух. Жена ненавязчиво кивала, поддакивая и зашивая продырявленное. Прочие домашние схоронились и под ногами не мешкались.

— А не я ли виноват в беспокойствах Бориса пожарного? — остановился он.

— Только не ты, милый… — прошептала благоверная.

— Видишь ли, не далее как месяц назад я учинил ему отлуп за попустительство в неспокойствии проводов, — признался муженек.

— За что? — не поняла супруга.

— Приходили ко мне просители и умоляли снять бесноватую чайку с проводов. Я и в толк сначала взять не мог, о чем они глаголят, — вспоминал Голова.

— А о чем? — уточнила она.

— Только и слышно было: «Ей больно! Детей пугает. Кричит. Пожарный не едет. Плохой знак. Символ души».

— И что ты на это? — спросила жена.

— Пришлось Аристарха гонять за водой, чтобы на них прыснул. А ты знаешь, он этого не любит — чтит свое достоинство, ходит, переваливаясь важно.

— Не любит. Важно, — поддакнула штопальщица, борясь с узелком.

— Когда утихомирили их, тогда только и смогли они объясниться.

— И что вызналось? — жена глянула исподлобья, перекусывая нитку зашитого носка.

— А вот что. Ветер дул. Провода качались. Чайка летела. Зазевалась. Мечтала, наверное.

— Наверное.

— А может, и не мечтала! …а как ваше племя, трещала с подругами и важно головой с крыльями крутила.

— Я так никогда не делаю, — опешила жена.

— Ага, не делаешь… — хмыкнул Голова. — Так вот, чайка крутила не тем, чем нужно, не так, как нужно, не туда, куда нужно, и не тогда, когда было нужно.

— И-и-и? А когда было нужно? — теряя нить разговора, уточнила супруга.

— Что и? Тьфу, сбила… На чем я закончил? — остановился Голова.

— Не тогда, когда было нужно… — быстро повторила она.

— Что нужно?

— Э-э-э… что-то про чайку. Спать мешала?

— Да нет, вроде спал нормально. А что?

— Может, есть хочешь?

— Может, и хочу.

— Подогреть?

— Нет. Я же вроде вопрос решаю служебный. А ты опять с едой. Не даешь подумать.

— Ну, прости…

— А, так вот. Ветер дул. Провода качались. Чайка летела.

— Так…

— Так, так. Провода качались так, как будто бы они были большими скакалами, а чайка никогда не прыгала через резиночку.

— Очень интересно. А ты прыгал?

— Я нет. А что? …А-А-А-А-А! Да не путай ты меня! — взъерепенился и замахал руками супруг.

— Молчу, молчу… — зашевелилась и отодвинулась от гневного окрика жена.

— Почему-то чайка неправильно соизмерила колебания волнового пути движения проводов под воздействием силы ветра, — вдруг выпалил супруг.

— Действительно, почему? И как она могла это сделать?

— Откуда ж я знаю. Мне потом Аристарх так в докладе записал.

— Опять умничал?

— Опять!! Умничал!

— Тяжело тебе с ним, дорогой?

— Да уж не просто.

— Может, уволишь?

— Что ты! Он меня в бодрости держит! Говорит, так воли для управления горожанами больше.

— А, ну тогда терпи.

— И терплю. Городу на радость, себе на усталость…

— Может, поешь?

— Накрывай!

16. Сход

По окончании обеденного перерыва управляющий посыльного отделения собрал служащих на совещание. День выдался тягомотный, с разными переоформлениями, шумом и жалобами от прихожан. Подчиненные смотрели зачумленными глазами. Пахло сургучом. На столе блестела клякса клея. Вяло летала одинокая зимняя муха, подобно отправлению с недопроставленным адресом письмополучателя…

— Кто принимал и оформлял посылки для городского пожарного Бориса Пантелеймоныча? — начал совещание управляющий.

— Пропало что? С посыльных нужно спросить, кто доставлял, — сказали приемщицы.

— Речь не о том, пропало или нет. Мне нужно узнать, что было в посылках, — уточнил начальник.

— Так запечатано же все. Только по размерам предполагать можно, — пояснили служащие.

— Хорошо, будем предполагать. Зовите посыльных, — приказал управляющий.

С морозца пришли два краснощеких мужичка и бледный паренек.

— Чаго случилоси? — мнясь и грея руки, вопрошали вошедшие.

— Его благородие спрашивают: что было в посылках для пожарного Бориса Пантелеймоныча? — повторили вопрос приемщицы.

— Мы не знаем. Не роняли, не распечатывали, не открывали, — отпирались посыльные.

— Но ведь поднимали, тащили, руки раздвигали, размеры могли запомнить, — допытывался начальник.

— Могли. А что, пропало чего? Мы не брали, — отнекивались вновь пришедшие.

— Да что вы все про воровство?! У нас тут воровской сход, что ли? Если не брали — говорите, чего знаете! — начал заводиться руководитель.

— Посылки были разные и много, — вспоминали посыльные.

— Какие они были? — напирал начальник.

— Некоторые размером с псалтырь, некоторые с дверь, — уточняли мужички.

— А весу какого? — не унимался управляющий.

— Все больше легкие вроде бы, — неуверенно пожали плечами носильщики.

— Что это могло быть? — дознавался главный.

— Может, книжки, картины? — предположил бледный паренек, взглянув на соратников. Те торопливо закивали.

— О чем эти книги и что изображено на картинах, знаете? — попытался вызнать начальник.

— Не ведаем, — безоружно выдохнул старший из посыльных.

— Все свободны. Большего, видимо, сегодня не узнать. И проветрите тут. Надышали, — сказал руководитель и вышел на улицу.

17. Нуму!

Этой ночью Голова снова смотрел сон. Сон, в свою очередь, трудясь, окручивал образами, трепыхая и тревожа чувства Головы…

…Голова улавливал запах рыбы, псины и еще какой-то мокрой шерсти. Позже оказалось — оленьей. Руки были связаны, да и не просто связаны, а приторочены к деревянному остову саней. Да и не саней, а нарт. Лежа на спине, Голова разглядывал концы шестов в навершии чума. Рядом раздавались гортанные незнакомые голоса. Язык речений, а вместе с ним и смысл пленнику были не ведомы. Однако же раз тело ощущает тычки от палки, значит, недовольны им. Желтоватые лица, что иногда нависали над ним, вперивались в пойманного раскосыми глазами. «Не татары ли монголы пленили меня?» — размышлял Голова. Присмотрелся к терзателям — одеты в шкуры — выходит, жители Севера или гор. Но если оленем пахнет, значит, не гор, в горах ослы. Значит, Север, причем либо древний, либо дюже окраинный. Условно пусть будут лопарями. Чего ж они хотят?

Поняв, что их не понимают, лопари водрузили на грудь пленника камень. Тяжелый, весу в нем гривен пять. Тепло от него пошло, и речь лопарей разгадалась. Камень оказался белужьим…

Лопари звали себя терами и серчали от засилья лесотундры русами. Говорили, что их священные войны увяли в плачевных исходах, а сами они отступили в студеные льды. Как не ждали они, что новгородцы с московитами перебьют друг друга и вымрут, этого не произошло: московиты взяли верх и захозяйничали…

Долго не могли решить теры, что делать с Головой. Одни велели отпустить, чтоб не пришли московитские мстители. Им возражали, что он сам их приведет, если отпустить. Другие говорили, что они так и так придут, когда его хватятся. Самые неистовые из теров предлагали проколоть его копьем с ядом неказистого лютика или принести в жертву морю, опустив с нартами под лед. Иные предлагали умертвить во славу Нуму, оставив связанным в снегу. Так ничего не решив, спорщики покинули чум…

Долго лежал Голова на нартах, переваривая услышанное… Темнело, в звенящей тишине таяли очертания чума… Шевельнувшись, Голова уловил движение нарт. Заскрипев, сани понеслись незнамо куда, сквозь ветер и снег. Колкие, стужащие подветрия жгли лицо. Весь окоем забелел до слепоты, и только короткий олений хвост виднелся и подрагивал огурчиком…

18. Ветер стихал

Ветер стихал, в зимнем воздухе на снежинках серебрились отсветы витрин и фонарей. Подновленная снежком, приятно чутка хрустела тропка. Навагич шел к Борису. Легкие и пустые руки непривычно болтались. Пальцы сжимали пустоту варежек. Шастая по гостям, Навагич привык таскаться с рыбинами. А тут без улова — одно недоразумение. «Борис и так не весел в последнее время… Вот и Голова им интересуется… А я ничего не принесу. Как-то непривычно, не по-человечески», — переживал Навагич.

Дом Бориса находился на окраине. Световой купол городского освещения не выедал естественную темень окраины, лишь едва ее касался.

Навагич поднялся на крыльцо. Попинал валенками ступеньки, сбил лишнее налипшее. Постучал в дверь. Тук-тук-тук. Тишина. Тук-тук-тук. Тишина. Обошел дом. Посмотрел. Света в оконцах нет.

Сев на крыльцо, уставился в небо. На темном небосводе пищали колючие морозные звезды. Задумавшись о жизни, Навагич, не забывая про мленье, сжимал и разжимал кулаки, шевелил пальцами ног.

— Как одиноки мы в этой вечной зиме. Как снежинки, летящие и поворачивающие на своем жизненном пути по велению случайных дуновений и завихрений. То вверх тебя унесет, то вниз, то вперед, то назад. То в богатый сугроб собьешься, то на тощем инее прозябаешь. То с волевой метелью удары всему живому наставляешь, то смягчаешь падение чужака распадающейся сугробной пуховостью.

А дорог сколько проторишь, изведаешь?! Исследуя их — и себя узнаешь. Откроют тебе себя самого и не раз удивят. Попутчиков множество узнаешь и их полетов неисчислимых. Всех, и тех, которых на своей шкуре не испытать! То на лошадке покачаешься, то с собакой пропрыгаешь, а то и с птицей улетишь. А пригреет тебя весеннее солнце или дым трубы — ты и размяк, раззявился, испарился. И нет тебя.

Так думал человек, сидящий на крыльце, а тем временем что-то менялось, что-то становилось не так. Навагич встал, попрыгал на пяточках и уже думал идти восвояси, как увидел зеленеющее небо.

— Экма, видать, не зря из дома вышел. Сиянием себя побаловал северным. Шел к городскому пожарному, а пришел к небесному писаному пожару. Забава.

По небу расползались, как загорающие страницы, нарастающие и тающие цветовые пятна. Зеленые, рыжие, желтые, синие, белые. Колыхаясь от диковинных красок, менялось полотно небостора. Световые пучки зримых небесных лучей волновались, перемигиваясь.

Уже и нос щипал мороз, и под коленкой царапал холод, но оторваться было невозможно.

«Слишком разительно и благолепно, — думал Навагич. — Тут никаких картин с кинами не надо, природой все уже дадено и человеком получено. Умей только заметить, воспринять и в памяти сберечь. Эх, хорошо. Пойду своей расскажу. Это значит, погода будет меняться. Значит, и рыбалкой себя скоро уважу, а она, может, и рыбкой».

19. Вая и Рязя

Прилетевшая Грязь, промяв Изваяние, поинтересовалась его мнением про одну из нашумевших городских разрух.

— Вая, скажи, а почему угловой подъезд дома рухнул на Ленина пять? — спросила Грязь у Изваяния.

— А, ты опять про это, Рязя. Мы как раз недавно обсуждали это с памятной доской с Ленина шесть и мемориальной доской с Ленина десять, — ответил Изваяние.

— Что это ты все с досками общаешься? — пошла в наступление Рязя.

— Я с ними одного роду племени. Общаюсь я не только с ними, а и со всеми остальными камневаяниями тоже. Просто они от этого дома ближе всего висят. И вообще, не ревнуй, — примирительно ответил Вая.

— Ну, для порядку-то нужно, — не сдавалась Грязь.

— Ну, раз нужно, давай. Я тебе подыграю, — сдался Изваяние.

— Давно знакомы?

— Одна меня старше, я только 11 августа 1988 года воздвигнут. А памятная доска с 11 января 1978 года висит, — отчитался он.

— С опытной, значит, хороводишь? — возмущалась она.

— Ну, что значит хороводю? Так, стоим все вместе, общаемся, — тихо промолвил он.

— И сразу заобщались? — не сдавалась Рязя.

— Да я тогда еще совсем юный был! Памятники да доски с плитами меня всему обучали — на правление готовили, — отбивался он.

— То есть всего десять лет разница. А второй сколько? — выспрашивала подруга.

— Она помладше, — вздохнул Вая, предугадывая следующую реакцию.

— Та-а-ак… — опасно растянула она.

— Ее давно планировали повесить, но из-за Перестройки не сооружали, откладывали, — еще пытался примирить подругу он.

— И давно она висит? — подбиралась Рязя.

— С 6 января 2000 года.

— Еще и годовщинная!!! — набирала обороты подруга.

— Ну, Рязя, перестань! Не накручивай! — вяло успокаивал Вая.

— А чему она посвящена в своем висении? — заодно уточнила Рязя.

— Руководителю, крупному заводчику — судовоскрешателю.

— А первая кого чтит? — Рязя вернулась к расспросам о первой.

— А такого же примерно руководителя, крупного заводчика — судостроителя, — сказал бодрым голосом Вая, радуясь уходу разговора в другое русло.

— А чем судостроитель отличается от судовоскрешателя? — спросила, недоумевая, подруга.

— Ну, первый, как мать, — рожает новое, второй, как знахарь, — восстанавливает убогое.

— Понятно.

— Так тебе интересно, почему подъезд рухнул? — быстро спросил Вая, зная свою подругу и предчувствуя недоброе.

— Нет, уже не надо, — сухо ответила она.

— А что так? — искренне переживал он.

— Расстроил ты меня. Испереживалась. Спать пойду.

— Спокойной ночи, Рязя, — мягким виноватым голосом сказал Изваяние.

— Угу… — долетело из глубины постамента.

20. Паек

В поле, на приличном отдалении от домов, за тройной колючкой торчал неприметный холмик, переходящий в холмище. Попасть туда можно было только при предъявлении особого пропуска молчаливому караульному. Строение было выполнено на века, с толстыми стенами, покрытыми земляным валом для защиты от прямого попадания пудового ядра. Дорожка туда, однако же, изрядно притоптана, ибо в том месте военные удовлетворяли нужду пропитания и одеяния.

Вещи и яства здесь были утолкованы в емкое слово «паек». Это слово для военных, в особенности обитающих на Севере, вбирало в себя некую святость, обволоченную в манну небесную. Перед произнесением слова «паек» служивые не торопились и долго крутили его в голове, представляя, как оно выплывает из тумана пустынного небытия, показываясь то одним, то другим бочком. Достаточно покрутив, блаженно, с глупотцой улыбаясь, они решали, пора ли спустить его на язык али нет? Все же, еще немного докрутив, с выдохом направляли в звукоявленье. С усладой произнеся словесо «ПАЕК», проседали в коленях, зажмуривали глаза, представляя в голове райские кущи изобилия и благолепие своего нежения в нем. В такие счастливые моменты завистливые взгляды окружающих и суета внешнего мира не могли поколебать толщу их сладостного забвения.

…На полках деревянных стеллажей на военном складе лежали вещи, необходимые для неустанно-безвременного несения караула и питания его осуществляющих.

Кладовщица Ефросинья решила прибраться, так как наступило двадцатое число. Сегодня ожидались чернокафтанные «пингвинчики» из воинских частей, те, кто месяц назад хаживал, да еще и вновь прибывшие. Протерла тряпкой пыль на полках. Посмотрев в окно, оправила занавески. Подмела пол, прошлась по нему сырой и сухой тряпкой. Причесалась. Попила воды. Не идут.

Посмотрела в окно — никаких движений. Только тени на снегу. Поспать, что ли? Ага, уснешь тут с ними. Только ляжешь, как набегут. В двери застучат — только что не выломают. Походила взад-вперед. Еще раз в окно глянула. Не идут.

Опять попробовала доутрамбовать валенки в ячею. Те упорно не получало начальство, но каждые два года они исправно присылались на каждого по новой паре. Умять не получилось. Валенки не могли уже более утрамбовываться, их было слишком много, а Ефросинья одна.

«Вот начальствие! — думала Ефросинья. — Не хочется ему в валенки обуваться! Некрасиво. Красиво нонче только в сапожках, хоть и ножка морозится. А попробовало бы это начальство с молью повоевать, как Ефросинья воюет, чтоб незабранные валенки спасти. И ведь годами спасает! А начальству и дела нет. А дело появляется, как отчет держать по описи полученных и невыданных припасов. Эх, дела — кутерьма».

На крыльце что-то затоптало.

— Явились страждущие! — встрепенулась заждавшаяся кладовщица.

— Ефросинья, открывай! — слышалось с улицы.

— Открываю. Заходить по одному! На крыльце снег с обувки сбивайте. Только полы помыла и высушила, — строго предупредила хозяйка.

— За какой период выдавать будешь? — интересовались военнослужащие, выстраиваясь в очередь.

— За месяц, — пояснила Ефросинья.

— Просроченной снеди не будет? — с надеждой поинтересовался один из пришедших.

— Не должно, но срок годности сами сверяйте, — независимо рекла выдавальщица.

— Чем сегодня попотчуешь? — заискивающе вопрошал первый из очереди.

— Каша с мясом — пять банок.

— Дальше.

— Масло сливочное — два килограмма.

— Дальше.

— Не дальшекай тут мне, а то перерыв выставлю, и очередь тебя поставит в свой зад за смутьянство.

— Ну, так-то уж не стращай, — опешил военный.

— А я и не стращаю, я не должна тебе перечислять все, что в паек включено. Сам бери, смотри и читай, — прошипела кладовщица.

— Ну, давай что есть, где расписаться? — сдался забиратель.

— Тут, — кладовщица подала зеленовато-желтый шершавый лист. — А, кстати, где Карполий? — внезапно вспомнила она.

— А зачем он тебе? — спросил кто-то из очереди.

— Он обещал мне прийти стихи почитать, — пояснила Ефросинья.

Очередь подозрительно закачалась и закхекала.

— Где Карполий, я спрашиваю?! — что-то почуяв, повысила голос хозяйка склада.

— Он в больничке сестричке сегодня читает, — ляпнул кто-то в хвосте очереди.

— Тш-тш.. — шипели в очереди. — Сейчас без пайка останемся, молчите, правдорубы.

— Как в больничке? Кому читает? Клавке, что ли? — опешила Ефросинья.

— Заболел, наверное, лежит там и читает. Давай мы ему паек отнесем и скажем, чтоб к тебе шел, — пробовали замять назревающее бедствие пришедшие.

— Ага, щас. Я сама ему паек отнесу. И отнесу, и скормлю. И ему, и Клавке ентой! Одним словом — ПЕРЕРЫВ. УЧЕТ! — крикнула Ефросинья, закрывая дверь и вывешивая картонку с надписью.

— Ну не сердись, ты же знаешь, он из подводников…. — вяло пробовал успокоить ее кто-то из очереди, но уже особо не надеясь на паек.

21. Подводники

Одной из разновидностей военнослужащих Северодвинска были подводники. Появлялись и исчезали они спонтанным образом, то всплывая у берега города, то погружаясь в морскую пучину и уплывая по тайным внутренним приказам. Подводники любили Северодвинск, называя его Двинском — городом отдыха Северного Морского Воинства. Северодвинск, по сравнению с другими северными городами, считался хорошо благоустроенным и чистым. «Там женщины свободно ходят по мощеным, ровным дорогам!» — это изъяснение о Двинске передавалось подводниками из уст в уста с томительной задумчивостью, будоража воображение. Жены подводников, напротив, не любили Двинск, называя его городом кобелирования мужей.

Служебные задачи подводников были такие же, как и у прочих военных: охранять границы державы, теснить неприятелей, твердолобо и упорно достигать целей, поставленных руководством, беречь честь мундира, на смотрах дружно и дужно кричать «хав, хав, ура!», олицетворяя своим видом бодрость духа и непобедимость отчизны. Однако ж среда, в которой несли службу, была не совсем обычной.

Под водой и мир иной, а вернее, в подводной лодке свои порядки. Окошко там, как известно, не откроешь, небесов не увидишь и напрямую молитву не выкрикнешь. Приходится продвигаться ей тужно, через толстые переборки, сквозь пласты истонченного воздуха, минуя сжатые пространства, заполненные недоспанными телами подводных трудомучеников. И оттого молитва делается неправильного строения, угловатая и у высших существ зачастую застревает при рассмотрении-расчувствовании и переваривается плохо.

Перед погружением подводники вписывали свое имя и место жительства на бумажку. Бумажку вкатывали в теплый воск, залепляли, утрамбовывая в форму свечи, и вкладывали в карман. Воск не растворяется в воде, и при погибели под водой подводника опознавали по свече.

Каждому служилому при подготовке к походу выдавалась коробочка с воздухом. Открывать которую можно только при тревоге и в опасных обстоятельствах. Порой хотелось подводникам в коробочку носом залезть и надышаться, но в коробочке той — неприкосновенный запас, который перехватывать без сильной надобности нельзя, ибо случись чего — она выжить поможет. Правила эти не единожды повторялись начальством с приведением примеров из прошлых поколений подводников, многие из которых не дожили до своей старости.

Очень любили подводники, когда корабль поднимался из морской пучины в надводное положение. В таком случае открывалось верховое отверстие, и дышали они, сколько хотели, морским просторным воздухом. Поднимались наверх, дышали по очереди. Корабль же усиленно прокачивали с рубки свежим воздухом и заполнялись им про запас. Всплытие корабля на поверхность усложнялось морскими штормами. Поэтому в шторм подводнички ждали штиля и, согласно древним верованиям, не скребли ногтем досочку, не свистели, пересчитывали лысых знакомых и заставляли лысых подводников носить в карманах щепу, обернутую в платок.

Перед погружением на глубины начальство обходило подопечных и требовало в срок сдать написанные завещания. Завещание, как известно, составляется на случай близкой или внезапной смерти, что на службе может произойти в любой момент и по множеству причин… Так, например, потопление подлодки с подводниками из-за прохудившегося корпуса судна на глубине, в случае старости или полученного повреждения от неприятеля. Отказ устройств по обеспечению воздухом. Пожар на судне и отравление ядами горения. Головотяпство наладчиков. Заползшая в кровь Грязь, сбежавшая из ядра движителя подводной лодки. Драка за место в люле-вертолете — качающейся койке для сна. Все эти обстоятельства вынуждали подводников нацеплять на себя ложную лихость, частично защищавшую самолюбие и самоуважение и скрывавшую саможалость. Ту, которую во время подводных испытаний не могли залатать своими слезами, ласковыми словами и мягкими объятиями мамки и Машки, оставшиеся на берегу.

Самыми нелепыми считались смерти подводников на суше. Случаи эти были не редки. Так, морской подводный «волк», прошедший все лишения и невзгоды на глубине, выбирался на сушу и всему миру заявлял о своем превосходстве. Однако же оный, «бренча» своим суровобывалием, часто сталкивался с непониманием со стороны сухопутных. Из-за неоправданных ожиданий первого и безразличий с неприятием вторых случались трения в средах, где бурление крови было особенно сильным — на ярмарках и в питейных. Сначала это выражалось в косых и хмурых взглядах, позже в злооброненных словах в пол и подстолье. Вскорости происходили предложения выйти и поговорить. После чего случался махач с толканием и отталкиванием грудей, рук, ног, голов, а затем и сугробная передавилка. Когда красные круги крови на снегу становились слишком уж кричащими, прохожие призывали околоточного. Околоточный и его подручные с напряженными лицами развозили буянов по отделениям и больницам. Некоторые из больниц попадали в морг. Так порой обрывалась жизнь прошедшего подводную пучину бойца, слишком уж обдышавшегося воздухом свободы на долгожданной, но недобро встретившей суше.

22. Завещания

Особой гордостью и удалью у подводников были соревновательные написания завещаний. Близость смерти, как известно, либо сжимает, либо окрыляет. Поэтому и завещания делились на скупые и избыточные. Скупые писались обреченно и сухо: «Отдайте все маме», «Завещаю все жене и детям», «Завещаю половину Николо-Корельскому монастырю, а половину Лешуконскому землячеству».

Избыточные же, напротив, пестрели деталями и наследниками.

«В сий ветреный и дождливый день, такого-то числа такого-то года от сотворения мира, в добром здравии и светлой памяти, перед вынужденным погружением в неизведанные неприятельские глубины хочу завещать следующее следующим, топающим дольше и дальше меня по земле-матушке: часы на цепочке — Евпрашке, подсобной работнице с продуктового склада на Южной улице, за то, что улыбалась мне, прядь со лба откидывая. Паек за сий месяц — Анкудину, механику рубки, ибо проигран был в очко такого-то числа такого-то месяца. Безрукавку теплую с подчесом — младшему брату моему Елевферию Кузнецову, одиннадцати лет, ученику пятого „Б“ класса двенадцатой школы города Северодвинска на память о старшем брате. Фляжку из нержавеющей стали — отцу моему Кузнецову Пахомию Порфирьевичу, ибо дадена мне им только на этот честной поход с возвратом. Жалованье за службу — мамушке, Кузнецовой Глафире Юфтевне. А что не вспомнил и не учел — нашему повару Панкрату Михайловичу Шишкину за то, что хорошо кормит и не злоупотребляет готовкой горохового супа в безвоздушном подводном пространстве. Засим кланяюсь всем и прошу простить, кого позабыл…»

«В то время, как страна послала меня на непосильный подвиг и я доблестно принял сей призыв, не убояси и не жалея живота своего, завещаю нажитое мной наследующим за мной и во благо. Дом с пристройками и баню жене моей Аглафире Поликарповне Чухиной. Наследство, от папеньки мне оставленное, сестре моей Протасии Вассиановне Жебелевой. Жалованье и паек старшему сыну моему Петру, ибо теперь он главный кормилец семьи. Далее марать бумагу не стану. Не поминайте лихом. Ежели рыбы не съедят меня полностью, то похороните останки мои на холме под березкой. Жена покажет где…»

Написав завещание, подводники, готовые посвятить в свои личные дела, показывали рукописные произведения сослуживцам. Более всего ценились завещания, выбивавшие слезу, вызывавшие сбивку дыхания и потение ушей. Если невозможно было определить победителя, в судьи брали скупых на чувства подводников из старослужащих. Победитель пользовался правом первого едока. Его завещание не раз пересказывалось в походе и в будущем, сильные строки попадали в завещания любителей удачных словес.

Бывало так, что некоторые завещания не допускались до соревнований как невыразительные и скупые на чувства или маленькие по размеру. Были и такие, за которые наказывали… Особенно каралось среди подводников, если завещание, выставленное на общее обозрение и участвовавшее в соревновании лучшего, повторяло прошлые. По итогу общего голосования, признавшего заподозренного виновным, возмутитель спокойствия и попиратель традиции новизны становился мойщиком посуды в походе. Если попирателей и возмутителей не было, то мойщиками становились все по очереди, меняясь через сутки от младых подводников к старым.

Мойщику посуды на корабле надлежало есть последним, и звался он Мойдодыром. Во время часов кормления он стоял с услужливой улыбкой, принимал грязную посуду, мыл ее и насухо вытирал полотенцем, висящим на шее. Питались подводники очень хорошо. Куски приготовленного мяса занимали половину тарелки. Давали и ягоды, и кисели. Особенно вкусными казались пельмени, которые вылепливались, а потом съедались всем подводным составом. А вот воздуха в подлодке не хватало. Отчего служивые передвигались вялыми и сонными. Сон вообще был мерилом силы, основательности и добротности породы спящего. По долгоспанию подводники примечали своих богатырей. Богатырем мог считаться подводник, беспробудно проспавший более тридцати часов. Проснулся, попил воды и снова уснул — не считалось за беспробудный сон. Долго спящим, конечно, доставалось от начальства, но, с другой стороны, спящий потреблял меньше воздуха, так необходимого всем работающим. С годами приучаясь мало дышать под водой, подводники замечали изменение строения своих тел. Грудная клетка при появлении свежего воздуха могла расширяться весьма изрядно, по подобию груди рыбы фугу. Если же воздуха было мало или он оказывался не слишком свеж — клетка груди мгновенно схлапывалась.

В остальном же служба была привычна и несуетлива. Лазали по лестницам, подкручивали хитрые военные устройства, сверяли данные. А когда появлялось свободное время, подводники начинали скучать и обнаруживали, что крыс на корабле многовато…

23. Рубаки

Случалось, что в плавании на подводном корабле не оказывалось кота. Причин этому могло быть несколько. Кот загулял и к назначенному часу отплытия не смог вернуться к месту службы. Кот умер от старости и похоронен в море. Начальство чихало от шерсти, и кота переводили в сухопутные войска. Кота смыло волной в надводном положении корабля. В таких случаях численность крыс снижали подручными средствами. Их морили, раскладывая яды. Пытались споймать, ставя ловушки… Но так как крысы старше человечества на много миллионов лет, то все ухищрения ими давно были изучены и изящно обойдены.

Меж тем, видя тщетность своих попыток, подводники нервничали, ибо крысы, размножаясь, занимали все больше пространства и постепенно начинали отжимать общие кормовые запасы корабля.

Доходило до того, что уставший, мирно спящий военнослужащий просыпался от неожиданного шевеления собственных усов. Открывавший глаза с изумлением обнаруживал, что хвостатое создание, примостившись на его груди, топчет тельняшку и ест хлебные крошки, заблудившиеся в усах спящего. Когда подобные случаи участились и грозились стать повальными, был созван большой совет.

Совет признал, что решения в виде ядов, ловушек и бросания тапок с ботинками в крыс недейственны и существенного влияния на снижение грызунов не оказывают. Требовалось принять иные меры, но предложений не было. Решили собраться через сутки, перед тем помозговать, а также расспросить временно спящих и отсутствующих на наличие придумок. Через световой день появилось предложение по вербовке и внедрению в сообщество крыс крысобоя, отловленного и обученного братоубийству. Но как это сделать?

Решили покормить крысу крысой. Одну из хвостатых изловили, умертвили ударом молотка, разрезали на части и разложили в углах столовой. Останки убиенного брата остались нетронутыми в течение нескольких дней.

Заставить крысу есть крысу оказалось не так-то просто. Поскольку других вариантов все равно не было, продолжили думать. Новоясную мысль явил Андрепин из наладчиков, проспавший перед тем двадцать семь часов. Предлагалось поместить крыс в замкнутое пространство, оставив там на неопределенное время. По истечении которого предполагалось, что крысы начнут драться, сильнейший сожрет слабого, и мясо крыс станет выжившему основным источником пищи. Для сих целей применили пожертвованную поваром двухсотлитровую бочку с крепко закручивающейся крышкой. Возникли вопросы: как следить за битвой и ее окончанием, когда ждать окончания обращения в крысолова? Было решено: проделать в крышке бочки маленькие дырки для досмотра. Выставить часового, который по звукам, доносящимся из бочки, и через дыры определит точное время начала схватки, ее продолжительность и конец. О чем отпишет подробный отчет в бумаге.

Изготовились ловить четырех крыс. Сначала думали про двух, но опытные люди надоумили, что для ваяния матерого крысолова нужно более одной жертвы и продолжительное пожирание себе подобных. Перед тем подводники поделились на носовых, центровых, рубковых и кормовых — каждым предстояло поймать и выставить своего крысобойца на бочковый бой. Старались ловить крыс поядренее, чтобы являли силушку и не позорили перед соперниками. Условились, что побежденные подводники до конца похода обещают жертвовать победителям выдаваемый в столовой сыр.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.