Бесплатный фрагмент - Записки энтомолога с обочины реальности

Вместо предисловия

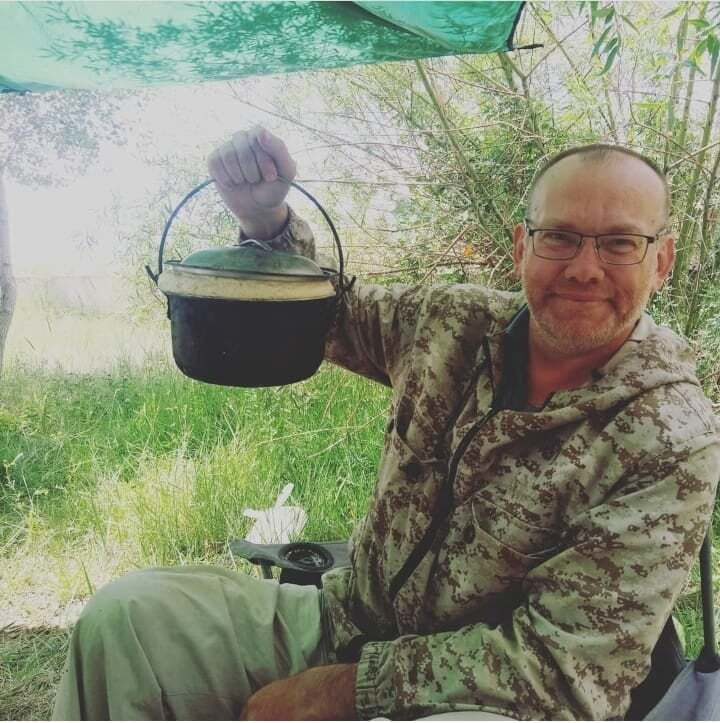

Энтомология — наука о насекомых, соответственно, энтомолог — это тот, кто такой наукой занимается. Обычно облик энтомолога рисуется как субтильный мужчина (реже — женщина) в очках с толстыми стеклами и роговой оправе, одетый в зеленый плащ и высокие сапоги, с белым сачком и кучей склянок в одежде, с пинцетом и толстой книгой под мышкой. Этот образ происходит, главным образом, из образа Паганеля, так удачно сыгранного Лембитом Ульфсаком в советском фильме «Дети капитана Гранта». В представлении большинства людей энтомолог бегает по окрестным лугам и горам, машет сачком, ловит бабочек и жуков.

На самом деле энтомолог в современном мире — профессия высокотехнологичная. Конечно, почти всем энтомологам приходится время от времени и с сачком побегать, но основную массу своего времени они заняты в своих лабораториях: с микроскопами, секвенаторами и другими сложными приборами они изучают сложный мир шестиногих.

Экспедиционная работа современного энтомолога не менее технологична. Используя современные средства транспорта, системы позиционирования GPS и Глонасс, интернет и прочие прелести цивилизации, современный энтомолог значительно эффективнее в поле, чем энтомолог прошлого. Но, в любом случае, работа в поле — это всегда приключение, всегда — некий элемент случайности и, конечно, без походной романтики тут не обходится.

Эта книга — сборник коротких рассказов о некоторых забавных или поучительных случаях и небольших приключениях, случавшихся в моих экспедициях.

Надеюсь, вам понравится.

С уважением, автор (современный энтомолог).

Коллеги

Сюрпризы вроде этого, который случился с нами в 2017 году на Алае, бывают не часто. Обычно встреча с коллегами в полевых условиях — дело не просто заранее спланированное, но и многократно скоординированное. Задействуются все доступные ресурсы: мобильная связь, интернет, заранее разработанный маршрут передвижения. Под эту встречу резервируется бутылочка чего-нибудь вкуснее водки и элитная тушёнка или даже что-то более экзотичное.

Но когда на одну точку на громадной планете в одно и то же время совершенно независимо приезжают коллеги из разных экспедиций (и даже стран) — это событие из разряда «вероятность сильно меньше тысячной процента».

Урочище Арчаты на Алае — место примечательное и замечательное. Туда есть хорошая дорога. Там есть вода (несколько ручьев и ключей). Не сильно нарушенная природа и, что самое главное — комфортные для нахождения высоты. Мы заезжаем туда каждый раз, когда идём в высокогорье — отдохнуть и понежиться перед тем, как уйти в холодищу суровых гор.

В этот раз было также. Давно примеченная нами заброшенная глинобитная сакля служила нам защитой от ветра, текущий на склоне рядом с ней небольшой ручеек — источником воды. Подъехали и встали рядом, как обычно. И тут, буквально через 10 минут после нашего прибытия, вдали показались два патрола. Нещадно пыля, они подъехали к нам.

— Хай!

— Хай.

— We are biologists from Austria and Germany and we would like to take a night here!

— Wow! We are biologists too, and we will stay here too.

Оказалось, что это — наши коллеги из Германии и Австрии, и что они обследуют юг Кыргызстана в составе комплексной экспедиции. Мы немного поболтали, после чего наши коллеги решили все же стоять не рядом с нами, а переехать на соседний склон.

На следующее утро они уехали, но память об этом событии, о весёлых и неунывающих европейских коллегах, о неожиданной приятной встрече — эта память будет жить очень долго.

Хлеб

В одной из экспедиций мы забрались так глубоко, что обнаружили, что в ближайшем селе (километров 12 от места стоянки) не продают хлеб. Ни в одном магазинчике (а было их на все село четыре штуки). Люди готовят его сами, никто не покупает. А там, где нет спроса — нет и предложения.

А хлебушка хотелось. Продавец в одном из магазинов посоветовала пройтись по домам и спросить, может кто-то продаст свой домашний хлеб. Но до такой степени голода мы ещё не дошли, поэтому было принято решение хлеб приготовить самим. Купили муку, соль, сахар и дрожжи.

За дело взялся Саня Барышев, в честь которого мы с Лехой Беликом назвали таинственную желтушку с Талдыка. Замесил тесто в походном котелке, поставил в тепло. Тесто поднялось, да так знатно! Достал походную сковороду, и пошла работа.

Масло — на сковороду. Плоские камни — вокруг костра. Жарко шкворчит масло, над биваком распространяется бесподобный аромат свежего хлеба. Непередаваемое ощущение предвкушения вкуснятины.

Конечно, это был не хлеб в его обычном понимании — скорее, это были наполовину оладьи, наполовину — лепешки. Но вкусные до безобразия! После этого каждый день мы наслаждались своим собственным хлебом, приготовленным на костре.

Ночной бегун

А эта история случилась с нами совсем недавно, в самом конце прошлого лета. Двое моих друзей из славного города Пензы коротали последние дни экспедиции. Поступило предложение затариться всякими вкусняшками и, отъехав немного в горы, с удовольствием их там употребить, любуясь красотами ночного города издалека, вдыхая свежий воздух и слушая стрекотание цикад, кузнечиков и прочих насекомых

Сказано — сделано. Заехали в магазин, закупились. Купили также, что покушать, и уехали за Арашан. Есть там у меня одно замечательное место, где и заезд нормальный, и горки не скучные. Там и встали.

Разложили складные стульчики, столик, поставили вкусняшки, еду… И начали общаться. Часа в 2 ночи решили-таки пойти спать в машину.

А надо сказать, нас трое было. А машинка — гольф 4. Не самый приспособленный для ночлега аппарат. Но поместились. У кого нога торчит из окна, у кого голова в багажнике… В общем, спать, спать, спать.

Горы вокруг крутые, дорог да тропинок, кроме той, на которой машина стоит, нету. Ночь. В горах темнота, хоть глаз коли. И только начали мы засыпать…

С горы послышался громкий топот, да с таким резким пришлепыванием — как будто кто-то в босоножках бежит. Сначала мимо машины промчалась собака. А потом — молодой парень. Летел он с горы, как в попу ужаленный, да оно и понятно — склон крутой, разгонишься — не остановишься.

Через минуту его громкий топот затих далеко впереди. Мы некоторое время порассуждали, что мог делать этот спринтер в горах в два часа ночи, пришли к выводу, что, наверное, это пастух, который запоздал к ужину и теперь сильно торопился наверстать упущенное, да и стали дальше спать. Утро то вечера всяко мудренее

Страшная бабочка-вампир

Почти десять лет назад ко мне в гости приехал мой хороший друг, финский айтишник Юха. Он очень хорош в восстановлении данных — собственно, на этой почве и познакомились, и наша крепкая дружба продолжается уже больше 20 лет.

Так вот. Приехал Юха. Сходили мы в пару кафешек, посмотрели площадь Ала-Тоо, а потом он и говорит:

— Не интересно. Хочу увидеть, как люди живут.

Ну, сказано — сделано. Собрали туристические пожитки, загрузились в машину, да и поехали в самую глубинку — в Нарынскую область да на Алай.

Вот в Нарынской области эта история и произошла

Юха сильно устал за рулём, и сказал:

— Делай что хочешь, а гостиницу мне найди. Палатка твоя неудобная, днём жарко, ночью прохладно, никак не выспаться!

Ну, куда деваться? Пошел я по селу (доехали как раз до небольшого поселочка, километров 30 не доезжая Куртки), спрашиваю: не пустите бедных путников переночевать за деньги? В первом доме оказалось много народу — пошли дальше. Во втором говорят — да, без проблем! Посмотрите комнату, если подходит — спите.

Юха в комнату заглянул: матрац есть, одеяло есть, окно занавешено. Упал на постель, выставил флаг: не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым — да и надавил на массу. Да так успешно, что его богатырский финский храп пошел раскатами по всему дому.

А мне что делать? В доме двое молодых людей: парень лет 20, да его сестра лет 16. Взрослые уехали куда-то толи на той, толи на куранок — и не вспомню уже. В общем, решил я покушать сделать. Наварил лапши с макаронами, молодежь покормил. Тут как раз и стемнело. И пошел я на улицу, под фонарь, бабочек смотреть. А девочка со мной пошла — видимо, тоже интересно.

Так вот. Сижу я под фонарем. Бабочки об него стукаются и вниз падают. А я разглядываю. И все бабочки такие интересные! И тут слышу — девчонка каааак заорёт!!

— Копелек шайтан!!!

А я слышал, что так кыргызы крупную павлиноглазку называют — коричневая бабочка как раз с женскую ладонь, и на крыльях у нее глаза нарисованы. Обрадовался — классно, думаю, как раз хотел ее увидеть. Оборачиваюсь — а на столбе сидит орденская лента, передние серые крылья задрала, задними красными немного шевелит — ощущение такое, будто язык кто-то высунул раздвоенный, как у змеи. Ну я бабочку накрыл (тоже интересная, не хуже павлиноглазки), и спрашиваю:

— Айгуль, а почему бабочка-шайтан?

— Байке, эти бабочки, говорят, кровь у коров по ночам пьют. Посмотрите, какой у нее длинный хоботок! Она им, говорят, на коже как пилой разрез делает, кровь оттуда выходит, и она ее слизывает. Вампир, шайтан! Может и у человека тоже пьют!

А хоботок у лент действительно длинный, особенно у той, что на столбе сидела — малиновая орденская лента, самая крупная лента в стране. Но, конечно, к кровопийству эти бабочки никакого отношения не имеют. Правда, есть у них особенность: любят перебродивший сок деревьев, гнилых фруктов, ну и все такое. Так что, если корове на бок кусок арбуза попадет (арбузными корками их часто кормят — не пропадать же добру), то бабочка очень может прилететь, чтоб полакомиться соком. А в темноте да сослепу это будет так и выглядеть: красная арбузная мякоть — как свежая рана, а на ней сидит большая серая моль, шевелит красными задними крыльями и шурует длинным хоботком в красной «свежей ране».

Вампир, ни дать, ни взять!

Энигма

Энигма в переводе с греческого — загадка. Этим словом обозначают обычно что-то такое, что не могут найти, над чем бьются долгие годы (а иногда — десятки и даже сотни лет). Я же хочу рассказать вам о бабочках-энигмах.

Примеров бабочек с загадочными происхождением и историей довольно немало. Это и первые птицекрылки (Ornithoptera), которые летали так высоко, что их приходилось подстреливать из ружья; это и некоторые высокогорные парнассиины, и другие. Из парнассиин, пожалуй, самая интересная судьба-загадка по праву принадлежит бабочке Аполлону автократору. Эту бабочку описал в 1913 году известный российский энтомолог Андрей Авинов.

Самое любопытное, что никто так до сих пор и не знает, где была эта бабочка поймана. Авинову ее прислали из среднеазиатских владений Российской империи, из Памира, без, что называется, сопроводительных документов. Долгое время считалось, что бабочка была поймана на Дарвазе — что ещё больше запутывало ее поиски, так как именно там этой бабочки нет. Но люди упорно искали ее в окрестных горах.

Единственный экземпляр автократора долгое время оставался единственным. Он даже был украден из коллекций Зоологического института в Санкт-Петербурге и продан на одном из аукционов; стоило огромных трудов вернуть его обратно.

В 30-е годы прошлого века немецкий энтомолог Ганс Котч (Hans Kotzsch) обнаружил автократора в Афганистане. Увы, он долгое время не рассказывал, в каких условиях обитает эта бабочка, оставаясь монополистом в ее поставке на рынок коллекционеров Европы. И хотя бабочка была описана с территории Российской империи, найти ее на этой территории никак не удавалось.

Прорыв наступил в 80-е годы прошлого столетия, когда усилиями Александра Крейцберга и Леонида Каабака бабочка была наконец найдена. И найдена не в одном, а сразу в нескольких местах, в Таджикистане: близ Сарезского озера и на перевале Гушхон. Александр Крейцберг исправил местонахождение, откуда была описана бабочка (оно называется типовое местонахождение, где обитают эталонные особи вида), на перевал Гушхон. К сожалению, справедливость этого исправления никак нельзя доказать, оно больше умозрительное, чем основанное на фактах. Именно поэтому, даже по прошествии больше чем ста лет с момента обнаружения, бабочка-автократор все ещё остаётся энигмой, хотя уже давно известно много мест, где она летает (включая одно в Кыргызстане).

К чему все это?

А вот к чему. Недавно я и мой Саратовский коллега Алексей Белик описали из Кыргызстана новый вид желтушек, Желтушку Барышева Colias baryshevi. Находка весьма нетривиальная, и прежде всего потому, что описана бабочка с перевала Талдык, на котором энтомологи работают каждый сезон.

Первые экземпляры новой желтушки были пойманы в начале девяностых годов прошлого века, но вот беда: где они были пойманы, человек, их собравший, не помнил. Маршрут его экспедиции был довольно простым: по Памирскому тракту из Кыргызстана в Таджикистан, и обратно. Условия, пригодные для обитания неизвестной желтушки, представлены почти по всему маршруту, а это несколько сотен километров высокогорий с плохими дорогами и архисложными условиями поиска. Но что делать? Пришлось искать.

Наша исследовательская группа обозначила район поиска от перевала Талдык в Кыргызстане до озера Дункельдык в Таджикистане — более 300 километров! И начала отработку маршрутов. У нас не было выбора: простой поиск «в лоб» — это единственное, что доступно в данном случае. И мы искали…

Сезон проходил за сезоном, а успеха не было. Поиск в условиях высокогорий — то ещё удовольствие, да плюс бабочка вполне может держаться строго определенного склона, не особо вылетая за его пределы. Вот и попробуй найти ее, иголку в тысячах стогов сена, раскиданных по разным склонам, на разной высоте… бабочка оставалась энигмой.

Но все же нам повезло. Пензенский исследователь Александр Барышев нашел эту бабочку на перевале Талдык. Так мы узнали, где всё-таки она летает, и смогли описать новый вид не из terra incognita, а из определенного точно места.

Реле

Когда двигаешься в экспедиции на автомобиле, его исправность становится в буквальном смысле краеугольным камнем всего путешествия. Именно поэтому начинаешь не просто аккуратно проверять уровень масла или антифриза каждое утро, но и буквально прислушиваться к тому, как ведёт себя авто.

Возникновение любого постороннего шума — серьезный повод чуть ли не к панике: что? Что случилось?! Все пропало, машина дальше не поедет!!! Запасов хватит на месяц, а потом нас ждёт мучительная смерть от голода!

Конечно, все не так грустно. Но все равно, машину начинаешь ощущать, как одного из членов экспедиции. Относишься к ней, как к обладателю души, даже называешь по-особенному — например, моя машина на время экспедиций принимает имя Ласточка.

…Ранней весной я люблю выезжать в горы с целью ознакомиться с теми представителями флоры и фауны, которые смогли пережить зиму. Из растений это многочисленные тюльпаны, ирисы и крокусы. Ну а из живности — мухи, жуки и бабочки.

Вот и в этот раз я отправился к подножию одной из гор, чтобы лицезреть своими глазами то, как просыпается жизнь после зимнего оцепенения. Однако пока я ехал, мой слух напрягало какое-то ненормальное щёлканье, доносившееся явно из-под приборной панели. Я открыл бардачок, осмотрел внимательно его содержимое — щёлкать вроде нечему. Начал искать причину — и вскоре она нашлась. Щелкало одно из реле в соответствующей панели. Замена реле результата не дало: щелчки продолжались.

Поднапугавшись, по возвращении домой поехал к электрику. Тот не смог разобраться в причине того, почему реле щелкает. Посоветовал его просто извлечь, и так и ездить. Что это за реле — информации не было.

Я так и сделал, и пару дней все было прекрасно. До тех пор, пока я не решил все же разобраться: в чем таки дело, и что это за реле? Интернет, обычно такой мудрый и всезнающий, на этот раз молчал. Без особых надежд я воткнул на место реле, и снова услышал мерные щелчки.

Обошел машину по кругу. Постойте-ка… Штанга дворника задней двери отсутствует, а вот крепёжный болт крутится! Ах тыж ёкарный пистолет! Штангу я снял как раз за неделю до выезда, на нее нужно найти дворник, без дворника она при движении назад в дождь срабатывает автоматически и больно царапает заднее стекло. Так вот, кнопка заднего дворника оказалась нажата, и щелкало реле его управления, которое тупо качало крепеж штанги вперед-назад!

Отжал кнопку — и подозрительные звуки прекратились. Вот так…

Чудеса японской фототехники

Эта история приключилась в 2009 году, в ходе большой экспедиции по Кыргызстану. Одним из ее пунктов был Сары-Челекский заповедник. Пропустим красоты озера Сары-Челек, по которому нас несла быстроходная моторная лодка. Пропустим чудесную нетронутую природу заповедника. Пропустим все, что вызывает восхищение, и сконцентрируемся на леденящем ужасе, который мне пришлось пережить.

На другом берегу озера, который не могут посещать обычные туристы (чтобы туда попасть, нужно или переплыть озеро на лодке, или долго ехать на лошадях — и при этом нужно специальное разрешение, так как там природоохранная зона) в озеро втекает река. Она питается из многочисленных ледников и снежников, которые покрывают почти все саи в среднегорье. Эти ледники и снежники имеют довольно рыхлую структуру, из-под каждого вытекает небольшой ручеек, который затем и втекает в речку, питающую озеро.

Один такой снежник я и выбрал для того, чтобы взобраться на склон. Идти по снежнику намного легче — он ровный, на нем не растут непроходимые чащи барбариса и диких роз, разрывающие одежду длинными иголками. Не путается в ногах трава, не норовят запрыгнуть за шиворот вездесущие муравьи. Рай, да и только!

Но я не учел одну важную деталь. Сходить со снежника нужно очень аккуратно, так как в том месте, где он соприкасается со склоном, он тает быстрее — земля темная и лучше прогревается солнцем. Я же шагнул без каких-либо приготовлений, и тут же за это поплатился.

Большой пласт снега откололся от основной массы снежника, и со мной во главе пошел вниз по склону. Склон оказался очень крутым и скалистым, и — высоким. Я проваливался под снежник. Прыгать было поздно. Вокруг внезапно наступила темнота и повеяло могильным холодом. Где-то на уровне моего уха мерно капала вода: кап… кап… кап… Внизу журчал ручеек.

Темно. Холодно. И никто не знает, где я! Из оборудования с собой только камера — японец Canon EOS 5D Mark II. Говорят, его корпус сделан из титана. Чтож, сейчас проверим…

Склон имеет крутизну примерно 60 градусов. Лезть по такому вверх — глупая затея, сорвешься. К тому же, склон сырой, и весь покрыт скользкой глиной. Ползти вниз и искать дорогу под снежником — верная смерть. Или снежник обвалится и похоронит тебя, или просто заблудишься в кромешной тьме. Дорога одна — вверх.

Но — как??? Вот тут и спасла японская техника. Длинный ремешок закидываю наверх, на один из выступов какой-то скалы. Подтягиваюсь на нем. Ногами упираюсь в фотоаппарат, который висит на ремешке. Перехватываю выступ руками, подтягиваю камеру. Отдыхаю. Главное — не выронить фотик. Внизу я его уже точно не найду, а без него мне не выбраться. Группируюсь и закидываю ремешок на полметра выше…

Через три часа я пришел в лагерь. Грязный, как бомж. В изодранной одежде. Японский фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II покрыт слоем грязи и царапин. Ремешок — с размахренными краями и весь в глине. Что-то от фотоаппарата оторвалось, но — не критично. Кстати, этот фотик я использую до сих пор, он прекрасно снимает. Единственное — был сильно разболтан байонет, но это мне починили. Оправдала себя японская техника. Реально, видимо, из титана.

Ну а я… Я выпил винтом две бутылки коньяку и проспал больше суток. И с тех пор я не хожу по снежникам.

Очень хочется спать…

Когда ты двигаешься по горам, искать место для ночлега нужно начинать задолго до того, как зайдет солнце. Этому нас научила одна ночь, о которой я и расскажу сейчас.

Мы двигались из Хорога в Куляб через перевал Хабуробот. Сказать, что дорога ужасна — не сказать ничего; достаточно лишь уточнить, что расстояние в 176 км мы преодолевали двое суток.

На второй день пути, когда мы прошли долину реки Сурхоб и начали подниматься на небольшой перевал в районе Файзабада, через час подъема по дороге, состоявшей (на тот момент) только из крупных камней и глины, мы поняли: засветло нам этот перевал не пройти. Ехать по такой дороге в темноте — абсолютно невозможно, наше транспортное средство для этого не приспособлено совсем.

Решили искать место для стоянки. За час проехали не больше пяти километров — и чем дальше ехали, тем хуже становилась дорога. Вот уже и солнце коснулось вершин окружающих дорогу гор, а места для стоянки как не было, так и нет. Дорога — буквально высеченный в скале узкий коридор, по которому автомобили двигались только в один ряд. Разъехаться можно только на специально оборудованных карманах, или в местах поворотов, где серпантин давал возможность небольшого маневра. С одной стороны дороги — пропасть, на дне которой то и дело угадывались остовы свалившихся туда машин. С другой стороны — отвесная стена, с которой то и дело срываются мелкие камушки.

Солнце село. Наступила полутьма, а места для стоянки — нет. Но остановиться надо, так как ехать дальше в темноте да по такой дороге — огромный риск не только потерять машину, но и здоровье (а то и жизни).

Внезапно начался асфальт. Вот буквально только что мы ехали по разбитому ухабами бездорожью — и вдруг, за одним из поворотов дороги — прекрасное ровное полотно. И — различные дорожные указатели, которые обычно сопутствуют дорожному строительству. Дорога была свежая, явно построенная едва ли не несколько дней назад.

А солнце уже село совсем. Увидев на краю дороги большой щит с данными, какое СМУ строило этот участок, мы решили дальше не ехать, а остановиться на ночлег прямо за этим знаком, в нескольких метрах от проезжей части. Загнали за него машину, наскоро перекусили лепешкой и какой-то консервой, и начали устраиваться спать. Четыре человека в Daewoo Nexia.

Естественно, всем четверым комфортно разместиться в такой машине — нереально. Прямо за щитом, который мы выбрали в качестве укрытия, находились остатки какого-то бетонного строения. Пробовали спать на нем, подстелив карематы. Но — жестко, жестко… По краям дорожного кармана росли какие-то крупные колючки; ими был усыпан весь наш «пол», и время от времени они больно впивались в ноги. Вдалеке то и дело выли шакалы, а по дороге то и дело проносились машины, освещая нас своими фарами. Представляю, что думали водители этих машин, когда из темноты свет фар вдруг выхватывал страшные бородатые рожи, застывшие в причудливых позах на бетоне, ведь совсем недавно в этом районе подавили очередную ячейку какой-то террористической организации.

В общем, ночь прошла в постоянном движении между сидением автомобиля и бетонным столом. Утро мы встретили вместе с восходящим солнышком, завелись и поехали дальше, в благословенный Куляб, где нас ждали нормальная постель и вкусная домашняя еда.

Мультики

В высокогорьях Алая нет электричества, кроме того, что генерируется на месте. Линии электропередач срезаны в 90-е и сданы на цветмет, ну а новые, увы, никто не провел. Кстати, так не только на Алае — есть много высокогорных областей в Кыргызстане, где электричество кончилось примерно 30 лет назад. Восстановить электроснабжение можно, но требуются серьезные вложения, делать которые ради нескольких семей пастухов никто не будет.

Мы почти всегда возим с собой компьютер. Он нужен для того, чтобы было куда скинуть отснятый за день фото- и видеоматериал. Кроме этого, часто приходится работать в удаленном режиме — поэтому компьютер имеет выход в интернет. Ну и, конечно, источник энергии — генератор-киловаттник, который обеспечивает лагерь электричеством: освещение в вечернее и ночное время, работа компьютера, зарядка телефонов и камер, и т. д.

На перевале Талдык, который расположен на Алайском хребте, сразу направо от седловины имеется небольшой домик, в котором мы останавливаемся уже, можно сказать, традиционно. Каждое лето там живут пастухи, которые держат на склонах своих дойных кобыл и готовят вкуснейший кымыз. И каждое лето у них в домике живут и посильно помогают многочисленные дети. Дети растут, но детские пристрастия никуда не деваются: мультики, сладости, любопытство.

В тот год все было как обычно, кроме того, что перед экспедицией я накачал в свой ноутбук много фильмов. Долгими вечерами так приятно посмотреть кино не на микроскопическом экране смартфона, а на полноценном 15-дюймовом дисплее компьютера.

Заехали на Талдык, попросили разрешения остановиться. Нас поселили в юрте. Когда наступил вечер, я вытащил из багажника и заправил генератор. Установил освещение, завел электричество и протянул провода в юрту. Да будет свет! Лампа 160 ватт, светит хорошо… Поставили на зарядку все электроприборы. Дети смотрели на это все с нескрываемым любопытством.

— Ребята, хотите мультик? — спросил я.

— Конечно, да! — ответила Сумая, самая бойкая из девчушек.

И вот уже дети расположились перед моим лаптопом, на экране которого забегали цветные картинки. Не скрою, я тоже люблю мультфильмы, и тоже с интересом смотрел на экран. А мои друзья в это время блаженно отдыхали на тошеках, подложив под уставшие от целого дня хождений по горам на высоте почти 4000 метров части тела мягкие подушки.

«Какая идиллия», — подумал я. — «Как жаль, что не везде можно так беззаботно отдыхать, не думая об установке лагеря, запасе воды, топлива и прочих походных делах»…

Так и прошел этот вечер. После окончания фильма дети легли спать, но ещё долго в полутьме юрты я слышал их возбуждённый шепот — видимо, обсуждали новый мультик.

Ураган

В экспедиции — как на вулкане. Никогда не знаешь, когда начнется извержение. Поэтому готовность к внезапному природному катаклизму — отличительная черта опытных походников.

…Урочище Кызыл-Эшме — одно из живописнейших мест Южного Алая. И очень удобное для стоянки. Есть речка с чистейшей водой, разные травки для чая, ровные площадки для палаток, погода почти всегда прекрасная…

Почти. Это важное уточнение. В любой, даже самой идиллической местности, случаются природные явления, чреватые проблемами.

В первый же день нашей стоянки в Кызыл-Эшме, уже под вечер, небо на востоке затянула свинцовая туча. Сверкали молнии. Свинцовая мгла быстро двигалась в нашу сторону. Вдруг резко запахло дождем. Мощный порыв ветра едва не унес тент, натянутый вдоль машины. Второй порыв… Третий…

Тент пришлось опустить и прижать камнями. А ветер усиливался, уже появилась опасность, что он сорвёт палатки. Решили спрятаться — кто в палатки, а я в машину.

И только все попрятались, как начался ураган пополам с редким крупным дождем. Нас задело самым краем грозы, и вот по этому краю, по ее фронту, разница давлений порождала ураганный ветер. Некоторые вещи в лагере, которые не были прибиты к земле, унесло — но, слава Богу, недалеко. Палатки нещадно трепало. Я, сидя в машине, ощущал, как ураган раскачивает ее. Было полное ощущение того, что кто-то мягкими, но сильными руками пытается перевернуть мой двухтонный Лэнд Ровер. Он раскачивался, скрипели пружины амортизаторов, и с каждым новым толчком взбесившегося ветра мне казалось: ещё немного, пара таких толчков, и машина вместе со мной перевернется, и покатит ее ветер, как консервную банку, вниз, вдоль речки…

…А через 15 минут — тишь да благодать, синее небо и солнышко, заходящее за горизонт. И только разбросанные по лагерю вещи говорили о том, что недавно здесь бушевал ураган.

Арбузики

Тема пищевых отравлений в экспедициях — особая и очень больная, так как она полностью парализует на какое-то время работу экспедиции. Я буду возвращаться к этой теме ещё не раз. А сейчас — про арбузики.

В моей поездке в Чили питание было организовано главным образом в небольших местных фаст-фудах, основным поедаемым блюдом были комплето — здоровенная, разрезанная пополам, булка, внутрь которой напихивается разное вкусное: мясо, овощи, кетчуп… Непременный ингредиент комплето — авокадо, который в Чили используется, как у нас картошка.

Но время от времени я посещал небольшие магазинчики, в которых можно было купить какие-то фрукты. Особенно меня поразили местные арбузы. Арбузики, как я их назвал. Размер — с два сложенных вместе кулака. Цвет — темно-зеленый, черные полоски широкие. Форма — практически идеальный шар.

Купил пару. Уселся на камушек, разрезал. Цвет — красный, яркий. Запах — арбузный, сочный. Вкус… Арбузный, похоже, но не сладкий совсем. Как будто картошка с запахом и привкусом арбуза.

Ну не выкидывать же! Доел. Полез в гору. И тут началось…

Желудок рассказал мне о том, что он думает про этот арбузик. Он начал активно выражать свое недовольство, довольно громко. Я понял: сейчас, на крутом горном склоне, меня ждёт незабываемый… Туалет.

И да, он был незабываем! Крутой горный склон крайне неудобен для физиологических поз. Пришлось найти достаточно широкий камень, на котором поза и была принята. А дальше я описывать не буду — надеюсь, все понимают, что там было.

Но самое смешное не это. Самое смешное, что русо туристо (облико морале) оголил свой зад на виду всей деревни, расположенной ниже по склону; более того — этот зад почти прямо над деревней и нависал. Ну не было укромных мест на голом склоне.

Вот такие вот арбузики, будь они неладны. Возвращался я другой дорогой, чтоб не видеть смеха обитателей деревни.

Жарки

В самом начале лета, когда ещё не совсем отступила весна, в лесах нижегородчины расцветают жаркИ (именно так, с ударением на последний слог). Жарки — ярко-оранжевые цветы, больше известные под названием «купальница», но мне отчего-то ближе «жарки». Наверное, потому, что это название идеально отражает то, что вы видите, когда попадаете на заросшую ими поляну: жаркое оранжевое поле, колыхаемое ветром, издали похоже на пламя.

Но история не о том. История о высокогорных жарках — купальнице джунгарской; история о том, как я первый раз их увидел.

В далёком 1993 году случилась моя первая экспедиция в горы Тянь-Шаня. Не мудрствуя лукаво, мой научный руководитель договорился с Институтом ботаники в Бишкеке о том, что на их базе в ущелье Чункурчак я проведу полтора месяца, изучая энтомофауну ущелья. Так и случилось.

Погода в том году не радовала, и на день солнца в ущелье случалось в среднем два дня дождей. Высокогорье, которое и было моей главной целью, освободилось от снега только в середине июня. Первый раз я попал туда примерно 20 числа.

Гору Кызыл-Белес, которая в Чункурчаке является первой по левую руку после массива Узун-Гыр, я решил взять в лоб. Лезть на склон было не просто: сначала продирается через лес, затем надо подниматься по сланцевым ступеням и идти по камням, и только потом выходишь на плавный траверс склона горы. Я этого всего не знал, и попер напрямую.

40 минут продирался через лес и лез по камням. Язык на плече, ноги гудят от напряжения, и вдруг сложности прекратились: вот он ровный склон. А на нем… Оранжевое пламя, волнами, словно сполохами, гонимое ветром то туда, то сюда. Бог ты мой, жарки! Да сколько! До конца склона, и потом на соседнем, и дальше! Снизу этой красоты не увидеть: склон закрывает. А вот когда стоишь на его уровне, или выше, открывается фантастическая картина цветочных всполохов.

Присел. Смотрел долго, отдыхали не только ноги, но и глаза. И пошел вверх. Жарки обступали со всех сторон, шевелили венчиками, махали приветливо зелёными листиками. Домашние, родные, свои…

Клад

На перевале Долон мы останавливаемся почти каждый год. Прекрасное место, очень удобное для стоянки. И, конечно же, экскурсии по перевалу и его окрестностям очень интересны.

Года три назад в одной из таких остановок на гору взошел один из моих знакомых, неся в карманах кошелек с небольшой суммой денег, и сотовый телефон. Все это хозяйство он там благополучно потерял. Поиски результата не дали: как найти вещи в горах, если ты даже примерно не знаешь, где они выпали?

А прошлым летом, когда мы вновь встали на Долоне, пропажа нашлась. Совершенно случайно наткнулись и на телефон, и на кошелек. Телефон, переживший в горах две зимы, естественно, умер. А вот деньги, хотя и заплесневели, сохранились вполне достойно.

В конце июля прошлого года неожиданная находка была торжественно возвращена владельцу. Это дело было незамедлительно обмыто в неплохом баре «Пинта», где за мясо и пиво расплатились и теми, возвращенными с перевала Долон, многострадальными деньгами.

Как мы речку подкапывали

Есть такие места, куда вроде как и проехать можно, а вроде как и нельзя. Горные речки — очень удобные дороги, на самом деле. Дно столетиями выровнено водой, но одна проблема — иногда бывают довольно крутые берега. Спуститься и подняться — нужно или искать место, или его подготовить.

Вот и в тот раз также было. Решили пройти наверх по речке. И все бы хорошо, но спуск крутой. Оставлять бампер в виде жертвы речному божеству не хотелось. Взяли топор и лопату, и начали ровнять бережок.

А лопата… Совок с короткой ручкой. Это уже потом я взял простую штыковую лопату и укоротил у нее рукоять. А в тот раз пришлось орудовать тем, что было. Зубочистка, и та лучше.

Копали, копали… Топором выворачиваешь камень, на лопату цепляешь — и подальше. И так снова, снова и снова.

Пока не выкопали пологий спуск.

Калорий сожгли немало.

А потом поехали дальше.

Голод — не тетка

В высокогорьях Памира очень мало населенных пунктов. В основном по памирским горам живут кыргызы в юртах или небольших домиках, на приличном удалении друг от друга. Не увидеть ни одного жилья на протяжении пары — тройки десятков километров здесь — дело обычное.

Кыргызы пасут скот. В основном на Памире это яки и лошади. Овцы тоже есть, но мало — на такой высоте часто случаются летние морозы, овцы не очень к ним приспособлены. Ну и Памирский волк и снежный барс заметно легче могут забрать овцу, чем яка и уж тем более — лошадь.

Пасти скот людям помогают собаки. Но взаимоотношения пастухов и собак довольно своеобразные: собак они не кормят, те вынуждены жить на подножном корме. Где-то добудут сурка, где-то горного зайца-толая… Перепадает иногда и с хозяйского стола — когда хозяева режут скотину. Но бывает это нечасто, живут в высокогорье очень экономно.

…Проехав несколько километров от Мургаба в сторону Хорога, увидели нагоняющие нас грозовые тучи. Дело было к вечеру, решили не ждать, пока гроза нас догонит — все равно пора готовиться к ночлегу. Съехали с Памирского тракта в прокопанное рекой русло, поставили палатки и начали готовить ужин.

И тут вдали показалась собака. Худая, как доска, с рельефно выступающими ребрами, и отвисающими сосками. Было понятно, что это кормящая мать, ощенившаяся где-то в окрестных горах, и пытающаяся прокормиться. Банки из-под тушёнки были аккуратно вылизаны до блеска. Но близко к лагерю собака не подходила — было видно, что люди у нее большого доверия не вызывают.

Достали несколько черствых лепёшек (свежих не было). Дали собаке. Нервно торопясь, съела. Отошла от лагеря, прилегла у реки, лакает воду. Наблюдает за нами.

Мы поужинали, на десерт — арбуз. Арбуз ели по стандартной походной технологии: режем пополам, а потом ножом нарезаем прямо внутри. Получаются небольшие квадратные кусочки, которые можно цеплять вилкой и кушать, не рискуя заляпать сладким соком лицо.

Съели арбуз, а две пустые половинки оставили недалеко от лагеря — или конь, или як доедят. Но доела собака…

Я никогда ни до, ни после этого не видел, чтобы собака ела арбузную корку. Ела жадно, торопливо, оглядываясь с опаской по сторонам — а вдруг отберут?

Голод — не тетка.

Песчанки

На громадной территории Казахстана есть очень интересное место — горы Богуты. В этих очень древних горах имеются богатые формы выветривания, и не только. Об одном из этих «не только» — мой рассказ.

В одной из долин этих гор мы остановились на ночь. И оказались посередине громадной колонии песчанок. Песчанки — это такие мелкие грызуны, издали похожие на сусликов. Их особенность в том, что они роют огромное количество ходов, создавая своеобразный подземный город. Юркнув в норку на одном конце долины, песчанка вполне может выбраться из норы на совсем другом ее конце. И при этом ни разу не покажется наверху.

Громадное количество песчанок — это и громадное количество блох и клещей. Правда, до нас эти паразиты не добирались — вдоль дороги песчанки не селились. Но учитывать этот факт при путешествиях необходимо.

Вечером я решил прогуляться по окрестным холмам. Как только я вступил на территорию города песчанок, тут же моя нога провалилась по колено. Вытащил, сделал шаг в сторону — другая нога ушла в землю.

Начал выбирать места потверже, с большими камнями. Но все равно время от времени проваливался. Самым неприятным оказалось провалиться обеими ногами сразу, почти по пояс. Перед глазами начали мелькать картинки из Звездных войн: вот-вот я попаду в логово Великого Сарлакка, который откусит мне все, что расположено ниже ватерлинии.

Пошел назад. Надо сказать, не без труда выбрался на твердую землю, а потом ещё полчаса вылавливал блох и клещей, которых нацеплял в городе грызунов. Осмотрев масштабы городища, могу сказать, что выветривание — далеко не единственный фактор постепенного уменьшения этих гор. Песчанки тоже немало повлияли на их ноздреватый ландшафт.

Супертигр

В далёких экспедициях, связанных с дальними перелетами, генератор мы покупаем на месте. Конечно, покупаем то, что Бог пошлет. Логика простая: чем платить бешеные баксы за транспортировку генератора самолётом, проще за те же деньги, или даже дешевле, купить его на месте.

Но везёт не всегда. В нашей первой экспедиции в Таджикистан генератор оказался очень капризным. Он то не хотел заводиться, то чихал и кашлял, то выдавал вместо 220 Вольт — сильно меньше. За все время, что мы путешествовали с этим геной, перебирали его раз пять точно. И уже при первой разборке поняли, что перед нами не новый генератор, а химера, сделанная минимум из трёх разных устройств. Хотя торговец на рынке в Кулябе бил себя копытом в грудь и клялся мамой и остальными родственниками, что генератор просто безупречно новый и вообще, он буквально час назад приехал из Китая и мы первые, кто видит его на таджикской земле.

Супертигр — так назывался этот генератор. Но я бы назвал его суперленивец, потому что за все время нашей экспедиции нормально он отработал не больше 20 часов.

Айтишник

Даже будучи в походе, ты все равно — айтишник.

В горах Таджикистана, на живописном озере Дункельдык, наша команда всерьез застряла: сдох аккумулятор. Машина дизельная, с толкача не заведешь (хотя, видит Бог, мы пытались). Пришлось идти в ближайшее селение за другой машиной, чтоб нашу прикурить.

16 км по высокогорьям Памира — и я в поселке. Местные кыргызы увидев иностранца, зарядили 100 баксов за то, чтобы приехать на своем уазике и прикурить наш муссо. Делать нечего: до Мургаба ещё дальше. Согласился.

Приехали, завелись, двинулись назад. По дороге назад обобравший меня до нитки байкешка пожаловался, что у него ни один компьютер в администрации не работает. Пришлось признаться, что я айтишник с огромным стажем, и как раз на ремонте специализируюсь.

В общем, починил я один комп, использовав второй как источник запчастей.

Но не бесплатно… Ибо не стоит 100 бакинских за то, чтоб машинку прикурить, требовать.

По обоюдному согласию вышли в ноль, хотя я мог задрать цену и выше.

Соловей

Соловей, соловушка… Для многих эта маленькая птичка ассоциируется с красивым пением где-то вдали, на вечерней зорьке. Ну а я расскажу о другой стороне этой медали.

…Дневной переход с рюкзаками по 20 килограмм — дело тяжёлое. 25 километров по балкам и оврагам, в двух местах пришлось пересечь мощные заросли кустарников, но к вечеру цель достигнута: речка Пьяна, названная так за то, что виляет ее русло так, будто напилось водки.

На берегу реки, под раскидистой ивой, поставили палатку. Разожгли костер, приготовили ужин. Поели. Ноги тяжёлые — шутка ли, 25 км отмахать по такой жаре. Решили лечь спать.

И тут началось. В двух метрах над нами заорал соловей. По-другому назвать это нельзя. Когда он в паре километров от вас, его пение, щелчки и свистки, звучит гармонично и даже красиво. В двух метрах это все давит на уши.

Мы поорали из палатки, надеясь, что соловей умолкнет. Ага, щаззз… Заорал пуще прежнего. Конкуренты явно придали ему энтузиазма!

Кто-то вылез из палатки и запустил в ветви ивы палкой. Какое там… Только раззадорили наглую птицу. Та начала орать так, будто ее внезапно настигло бешеное вдохновение. С переливами, с перещелкиваниями, с пересвистываниями, почти без перерыва жуткий птах орал полтора часа. После чего, видимо, решил, что пора отдохнуть.

Мы провалились в блаженный сон… Угадайте, кто разбудил нас в 5 утра?

Навоз

Шли мы долго — весь день. Цель была — дойти до окраины знаменитого села Большое Болдино, известного по имени Александра Сергеевича Пушкина, который там проживал. Дошли уже в полутьме, торопливо поставили палатку, быстро поужинали сухпайком и легли спать.

Спать было на удивление мягко и тепло. Но выйти утром из палатки в стандартном режиме не получилось: было полное ощущение того, что вход в палатку завален чем-то тяжёлым.

С большим трудом приоткрыли другой выход и увидели, что где-то на треть палатка погружена в коричнево-серую субстанцию.

Выбрались наружу. Осмотрелись. Так вот оно что! В полумраке мы выбрали единственное ровное место в окрестностях стоянки — большую компостную яму. Компост — это пополам навоз и сухая трава. В яме это все постепенно перегнивает, образуется питательное удобрение — компост.

Спать на навозе мне больше не приходилось. Но если приспичит — я знаю, что он теплый и мягкий. Главное, чтоб палатка в него не ушла полностью.

Кымыз. Первое знакомство

Первый раз в Кыргызстан я приехал в 1993 году, аккурат как только ввели сомы, и нехорошие кондуктора в автобусах сдачу давали не тыйинами, а билетиками. Которые мне были вообще не нужны, ведь я ехал в горы, где 43 автобус не ходит.

Когда я добрался до места и поселился (это тема отдельной истории), пару дней я адаптировался к условиям среды: недостатку кислорода, дикой жаре днём, холоду ночью. Кстати, именно там, в первой поездке, у меня треснул передний зуб: такая холодная вода была в роднике, что на контрасте с холодной водой произошло это неприятное явление.

Так вот. Внизу, под нашим стационаром, метрах в двухстах, стояла обычная кыргызская кошара. Кобылы, коровы, бараны — все это хозяйство активно бродило по склонам и кушало травку. Которой, к слову, тогда было намного больше, чем сейчас: правильное планирование выпаса делало свое дело.

Но история не об этом. Как-то утром подошёл ко мне хозяин кошары, хитро так улыбнулся, и спрашивает:

— Ты кымыз пробовал когда-нибудь?

— Нет, — честно ответил я. — Откуда в Нижегородчине кымыз?

— Давай так. Ты мне пачку «Полета», я тебе литр кымыза.

— Договорились!

— Ну тогда жди, — и он ускакал вниз на своем коне.

Через пять минут или около того вернулся, привез банку (литр) белой жидкости с плавающими темными хлопьями. Я выдал пачку сигарет. А он и говорит:

— Сейчас пей, пока свежий. Вечером кислый будет, не то совсем!

Ну я и выпил.

— Бодрит! — вырвалось у меня.

— Ещё как бодрит! — сказал байке, и подмигнул. — Скоро почувствуешь, как бодрит!

Ну, я значения словам не придал: жидкий-жидкий кефир (бифидок называют) у нас тоже делают, на любителя, но проблем никаких. Полез в гору — как обычно, начал штурмовать Кызыл-Белес.

…Прошло минут 20. Ровно посередине траверса живот вдруг предательски забурчал, и на нижний клапан образовалось серьезное давление. Искать, где бы присесть, времени не было: так на тропе я штаны и скинул. Но не это было самое печальное, а то, что с собой — ни листочка бумаги. И вокруг — только камни.

Вы когда-нибудь вытирали попу камнями? Нагретыми на солнце, горячими, как плитка. Вы когда-нибудь ползали гусиным шагом по склону в поисках плоских, удобных камней? Я — да. Минут десять ползал, и потом понял, что сейчас все повторится второй раз.

…Если коротко, то по склону на кортанах я ходил около часа, пока эхо из моей прямой кишки не начало отдаваться в желудке. Наконец, позывы прекратились, и я смог выпрямиться. Идти наверх? Упаси Боже, ноги не держат, трясутся: час беготни гусиным шагом по крутому склону не прошел даром. Пошел вниз.

Шайлообек ржал, как конь. Он оказывается в бинокль наблюдал за моими забегами с голым задом по склону. Сказал, что так только первый раз бывает, и потом можно всю жизнь пить кымыз без последствий.

На следующий день привез мне ещё банку кымыза. Я выпил и остался в лагере. Но — действительно, никаких проблем!

Вот так мы с Шайлообеком и подружились.

И с тех пор я считаю, что лучший в Кыргызстане кымыз делает жена Шайлообека, в ущелье Чон-Куурчак.

Айбек

Когда ездишь много по стране, один из наиболее востребованных навыков — находить общий язык с местными жителями. Ведь не секрет: то, что для тебя — мягкая травка под палатку, для кого-то — пучок сена корове на зиму; то, что для тебя речка — для кого-то вода полить огород; и так далее. Поэтому мы не только выбираем для стоянки те места, которые явно не являются сенокосом или полем, не только не стираем в реке носки и трусы, но обязательно поздороваемся с местными жителями и спросим разрешения на установку лагеря.

Это приносит как свои плюсы, так и свои минусы. Один из этих минусов — в этой истории.

Большинство людей — адекватные и вежливые. Но встречаются и другие.

Вблизи перевала Коро-Гоо мы встаём почти каждый год — и место живописное, и стоянка удобная. И все бы хорошо, но приходится терпеть его. Айбека.

Первый раз он пришел к нам в лагерь, когда мы отдыхали после дневного перехода и установки лагеря. Мы пили холодное пиво. Айбек не говорил по-русски. Мы предложили ему пива, он не отказался. Ушел он только тогда, когда пиво кончилось. Всё пиво.

На следующий день он снова пришел. Первым вопросом было: Арпа бар? Пива не было. Но Айбек не унывал. Он взял со стола сигареты, закурил и… лег спать. В нашем лагере. Через пару часов проснулся, покурил наших сигарет, и ещё пару часов наблюдал за тем, что мы делаем в лагере.

На следующий день он снова пришел. Увидел на столе мой нож, взял в руки. Повертел. Выдал «жакши» и… потребовал его ему подарить. Пришлось отказать. Не беда! Айбек взял со стола сигареты, закурил и снова завалился спать.

Вы думаете, такое было только один раз?

Нет.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.