Бесплатный фрагмент - Занимательные рассказы о русском характере «Кто будем мы?»

О становлении русского национального характера через призму литературы

Русская классическая литература известна всему миру и составляет гордость России, ее культуры. Она познакомила мировое сообщество со своим историческим, национальным своеобразием, с характером русских людей, сказала новое слово о человеке вообще. Русская литература углубилась в его природу, в его существо и тем продвинула словесное искусство всего мира. Эта заслуга перед человечеством с благодарностью признается другими народами и странами.

Для того чтобы с наибольшей убедительностью передать глубину человеческого духа, русские писатели открывали заложенные в художественном языке новые смысловые и эмоциональные возможности. Вследствие этого русскую классическую литературу можно рассматривать как историю словесного искусства, как историю сменяющихся стилевых принципов. С такой точки зрения читателю важно проследить не только за тем, как менялись темы, идеи произведений, но и как менялось на протяжении XIX века отношение к слову у разных писателей, каких традиций и предпочтений придерживались Пушкин и Лермонтов, Достоевский, Лев Толстой и Лесков.

Русская литература отвергает как поверхностное содержание во внешне блестящей форме, так и невыразительную форму общественно интересного содержания. В конкретном художественном произведении содержание и форма составляют целое.

В лаборатории хороших книг заложено воспитание имперского самосознания. «КТО БУДЕМ МЫ?»

Занимательные рассказы

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

II пол. XIX века и нач. XX века

1. «…Будь гражданин! служа искусству,

Для блага ближнего живи,

Свой гений подчиняя чувству

Всеобнимающей Любви!»

2."…Ты и убогая,

Ты и обильная,

Ты и могучая,

Ты и бессильная,

Матушка Русь!»

3. «…Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит Отчизны своей!»

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ

«Русский — значит, по мнению философа Владимира Соловьева, наднациональный, надэтнический. Каков же русский национальный характер, который неподвластен пониманию европейца? На ум приходят поэтические строчки Федора Ивановича Тютчева:

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

В ней есть особенная стать —

В Россию можно только верить!»

Что отличает русского человека от любого другого человека современной цивилизации? Ответить на эти вопросы мы сможем, если заглянем вглубь веков нашего исторического самосознания, опираясь на культурологический аспект становления человека, проживавшего на территории Руси, а впоследствии на землях, где советское общество консолидировало лучшие образцы межнациональных взаимоотношений, выведя абсолютно новый тип гуманистического мышления — человека СССР.

Непременная составляющая национального самосознания человека — чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и исторические традиции народа, за литературу, которая, в отличие от европейской традиции, всегда отличалась колоссальным воспитательным воздействием на ум и душу человека, умеющего читать и понимать текст, написанный по-русски.

Снижение уровня речевой культуры разных слоев русского общества настолько очевидно и масштабно, что назрела необходимость возрождения непрерывной культурно-просветительской, а также языковой (лингвистической) и литературной подготовки на всех ступенях образования, включая профессиональное.

Знакомиться с хорошей книгой всегда не просто: требуется определенная лингвистическая подготовка, техника чтения должна быть такой, чтобы не затруднять осмысление прочитанного, нужен социально-бытовой и культурный кругозор — словом, классическая литература всегда предъявляет ряд требований к своему читателю, которого и будоражит, и вдохновляет, и воспитывает…

Русский язык богат, велик и могуч. Это утверждение давно стало хрестоматийным и принимается без возражений. Но можно ли считать, что язык, созданный великими предками, его потенциал, богатство неистощимы? А насколько правомерно утверждать, что сегодня речь большинства наших соотечественников отражает богатство и величие национального языка? Вопрос риторический.

Сегодня мы часто наблюдаем расшатывание традиционных литературных норм, стилистическое снижение письменной речи, вульгаризацию бытовой сферы общения за счет небрежного (неосмотрительного, халатного) обращения с материей русского языка.

В научно-культурном содружестве исследователей уже сложилось мнение, что современный студент (подросток) часто не способен сосредоточиться на тексте. Школьник (выпускник школы) не читатель, школьник обычно листатель. Привычка к серфингу в интернете отвращает многих (конечно, не всех) подростков от книг. Нужно ли остерегаться этого явления, угрожает ли оно взрослению и становлению нового типа человека?

По данным международного исследования PISA, почти каждый десятый российский школьник не может выделить основную идею прочитанного текста или найти в нем какую-то информацию.

Директор института возрастной физиологии Марьяна Безруких — одна из авторов исследования по читательской грамотности — отмечает, что так нам аукается пережиток советской системы образования, когда детей «натаскивали» на скоростное чтение, чтобы уже в начальной школе ученик читал бегло и осмысленно, у него должен быть хороший словарный запас и фонематическая подготовка. (Фонематические навыки — это то, насколько хорошо ребенок умеет соотносить звуки, которые слышит, и буквы, которые видит).

Способность учиться — привилегия элиты?

В настоящее время столько аудиокниг, подкастов, видеороликов и инфографики, что больше не нужно «проглатывать огромные кирпичи» текста, чтобы узнать что-то новое. Да и интернет во многом способствует клиповому восприятию информации. Ленты соцсетей с короткими постами, пятиминутные ролики обо всех тайнах науки и беллетристика в кратком пересказе — читать больше не обязательно.

Ученые по этому поводу бьют тревогу.

Российский нейролингвист Татьяна Черниговская доказывает, что это одна из ловушек современности: «Уметь читать сложные тексты теперь необязательно, поэтому таких людей будет становиться все меньше и меньше, — уверена заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. — Разница между теми, кто может читать сложную литературу, и теми, кто читает посты в интернете, будет нарастать.

Проблема: получить действительно хорошее образование, фактически не умея читать и осмысливать, невозможно. Сама способность учиться может стать привилегией элиты». В современном интернет-пространстве можно встретить и подобные комментарии: «…извините, многА букффф, не осилил…. (логин — жареный муравей)».

Значит ли это, что великая страна Россия обречена стать варварской территорией, населенной людьми, которые умеют приспосабливаться, обладают высокой толерантностью к лозунгам фашистской идеологии, охотно жертвует собственной культурно-исторической и литературной традицией и не имеет памяти? Думается, что нет.

Знание языка, его законов, заложенных в нем возможностей, знание риторики — искусства владения речью — позволяет воздействовать на других людей, использовать слово как оружие: Слово может спасти человека, может и убить; Слово не стрела, но пуще стрелы разит. Поэтому очень важно, кто этим оружием владеет.

Русская классическая литература обладает мощным воспитательным потенциалом, возделывая из Человека Природы — Человека Творца, мыслящего, творческого и совестливого.

Образование и воспитание в подрастающем поколении имперского самосознания — первоочередная задача в условиях агрессивной угрозы Запада, старательно стирающей в постсоветских людях гендерные различия и историческую память российского народа, победившего нацизм фашистской Германии. «….Нам следует возродить силу и мощь российского государства, поддержать становление новых для России структур гражданского общества; восстановить и укрепить нравственный авторитет власти; обеспечить динамичный и устойчивый рост экономики, заложить основы правосознания у граждан, воспитать в них чувство уважения к Закону, труду, земле и частной собственности. Но, прежде всего, мы должны поверить в нашу Россию, укрепить дух нашей нации, восстановить позитивный образ нашей страны во всем мире». (Из политического манифеста Никиты Сергеевича Михалкова «Право и Правда»).

Изучение корней, постижение основ становления земли русской позволит отличить «руду от пустой породы», обеспечить осознанное и благоразумное отношение к современной речи, к великой русской литературе и даст повод надеяться на то, что потомки не обвинят нас в близорукости и безответственности, не утратят «человеческий код» в угоду глобальной цифровизации, главная цель которой, по нашему мнению, — уничтожение русскоговорящих с тем, чтобы обладать территорией с колоссальными ресурсами.

Сегодня, в 2025 году, как никогда важно осознавать, что образование и воспитание имперского самосознания наших соотечественников — дело гражданской чести и национального мужества. Занимательные рассказы о русском национальном характере через призму литературы нацелены на формирование осознанности, базирующейся на многовековом опыте содружества людей разных национальностей СССР, говорящих по-русски, понимающих и ценящих великую русскую литературу.

Учебное пособие: «Занимательные рассказы о русском национальном характере «КТО БУДЕМ МЫ? через призму классической литературной традиции — написано учителем-практиком, преподавателем русского языка и литературы Высшей квалификационной категории

ГЕЙДА Еленой Александровной.

Пособие культурно-просветительского плана рассчитано на широкую аудиторию и предназначено для лиц, интересующихся вопросами национального самосознания и заботящихся о расширении выразительных возможностях речи. Дидактическая ценность издания обусловлена тем, что в конце книги даны авторские средства — Листы рефлексии с опорой на воспитание русского национального характера, нацеленные на совершенствование речевых навыков.

ГЛАВА I. Картина эпохи. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (Иван Константинович Айвазовский, Василий Васильевич Верещагин, Виктор Михайлович Васнецов, Николай Николаевич Ге, Иван Николаевич Крамской, Василий Григорьевич Перов, Илья Ефимович Репин, Василий Иванович Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (Исаак Ильич Левитан, Василий Дмитриевич Поленов, Алексей Кондратьевич Саврасов, Иван Иванович Шишкин, Федор Александрович Васильев, Архип Иванович Куинджи). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (Милий Алексеевич Балакирев, Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». Михаил Семенович Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность Александра Ивановича Герцена, Виссариона Григорьевича Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (Иван Сергеевич Тургенев, Иван Александрович Гончаров, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Николай Семенович Лесков и другие выдающиеся литераторы).

Познакомившись с данной главой, вы сможете сформировать общее представление об эпохе; установить взаимосвязь между социальной, политической и культурной жизнью; проследить влияние общественной жизни на духовную; познакомиться с яркими представителями культуры, науки и искусства второй половины XIX века.

«Это было удивительное время, — писал современник, — время, когда всякий хотел думать, читать, учиться…

Порыв был сильный и задачи огромные…

Эта заманчивая работа потянула к себе всех… даровитых и способных людей и выдвинула массу публицистов, литераторов, учёных, художников, музыкантов…».

Николай Гаврилович Чернышевский

В России литература всегда была в союзе с освободительным движением. Беспомощность угнетённой и забитой крестьянской массы повышала интерес к ней со стороны наиболее просвещённых и гуманных представителей образованного слоя, пробуждала у них сочувствие и сострадание. Неизбежные столкновения, идейные конфликты таились в самой сущности русской жизни, и писатель, проникавший в эту сущность, не мог не заметить их.

Главные вопросы эпохи: кто виноват и что делать? (в сложившейся ситуации неравноправия). Главный герой русской литературы — и реалистический, и романтический — ищет достойную человеческого назначения форму практической деятельности.

Главные исторические события II половины XIX века

Каковы важнейшие исторические события этого периода?

1848 — 1849 гг. 1848 — 1855 гг. — революции в Европе, период «мрачного семилетия».

1853 — 1856 гг. — Крымская война, поражение России.

1855 г. — смерть Николая I.

19 февраля 1861 г. — отмена крепостного права.

1861 г. — реформы Александра II (земская, городская, судебная, ВОЕННАЯ и т.д.)

1877 — 1878 гг. — Русско-турецкая война.

1 марта 1881 г. — убийство Александра II народниками.

1869 — 1881 гг. — последствия крестьянской реформы. Демократические идеи народничества, их утопический «социализм». Активизация тайных революционных организаций. В обществе витают призраки коммунизма.

60-е годы XIX века

60-е годы XIX века — одна из самых ярких страниц в истории идейного и художественного развития России (наука, живопись, музыка, литература, журналистика, театр).

Наука

Кого из известных ученых этого периода мы можем назвать? Каких успехов они достигли? Крупнейших успехов добилась русская наука, в особенности естествознание. Мировую известность приобрели работы профессора-физиолога Ивана Михайловича Сеченова. (Иван Михайлович Сеченов; 13 августа [1 августа по старому стилю] 1829 — 15 ноября [2 ноября по старому стилю] 1905) был российским психологом, физиологом и ученым-медиком). В 60-е годы стали появляться первые женщины-врачи и учёные: дочь крестьянина Надежда Прокофьевна Суслова, печатавшаяся в «Современнике» физиолог, хирург, гинеколог, первая из русских женщин, ставшая доктором медицины. Сестра Аполлинарии Сусловой); Мария Александровна Бокова — доктор медицины Гейдельбергского университета (Германия), она перевела на русский язык книгу Брема «Жизнь животных». Первая русская женщина-офтальмолог, хирургиня; Софья Васильевна Ковалевская 3 (15 января) 1850, Москва — 29 января (10 февраля) 1891, Стокгольм, российский математик, механик, писательница, публицист. Первая в мире женщина-профессор математики и первая женщина, избранная членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук (1889). Автор книг: «Воспоминания детства», «Нигилистка», «Борьба за счастье. Две параллельные драмы», очерк «Михаил Евграфович Салтыков» и многие-многие другие выдающиеся личности, ковавшие славу великой Русской империи.

В 60-е годы определился интерес к естественным наукам у таких выдающихся учёных, как прославившиеся впоследствии Дмитрий Иванович Менделеев, русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель; Илья Ильич Мечников — русский и французский биолог (микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог). Почётный член Петербургской АН (1902), Климент Аркадьевич Тимирязев [22.5 (3.6).1843, Санкт-Петербург — 28.4.1920, Москва], российский естествоиспытатель, один из основоположников отечественной школы физиологов растений, член-корреспондент Петербургской академии наук (1890), русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза), Иван Петрович Павлов (26 сентября 1849 — 27 февраля 1936) русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы.

Музыка

Кого из композиторов XIX века мы можем назвать амбассадорами русской музыкальной школы? Ну, разумеется, Михаил Иванович Глинка — родоначальник классической русской музыки. Его творчество оказало влияние на всех русских композиторов XIX века. Основные произведения: Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Симфония на две русские темы», увертюры, романсы, арии, песни. (романс М. Глинки «Я помню чудное мгновенье»).

Петр Ильич Чайковский — русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик. Основные произведения: оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Чародейка», «Иоланта», «Мазепа», «Черевички», балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Всенощное бдение», симфония №6, романсы… Наследие Чайковского представлено разными жанрами: это десять опер, три балета, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы

«Могучая кучка»: Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887);

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908);

Модест Петрович Мусоргский (1839—1881);

Милий Алексеевич Балакирев (1837—1910);

Цезарь Антонович Кюи (1835—1918).

«Могучая кучка» (а также Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа или, иногда, Русская пятёрка) — творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов.

Участники «Могучей кучки» систематически записывали и изучали образцы русского музыкального фольклора и русского церковного пения. Результаты своих изысканий в том или ином виде они воплощали в сочинениях камерного и крупного жанра, особенно в операх, среди которых «Царская невеста» и «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Хованщина» и «Борис Годунов» Модеста Петровича Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина. Интенсивные поиски национальной самобытности в «Могучей кучке» не ограничивались аранжировками фольклора и богослужебным пением, но распространились также и на драматургию, жанр (и форму), вплоть до отдельных категорий музыкального языка — гармония, ритмика, фактура и так далее.

Девиз кружка: музыкальный реализм и народность. Сочувствовали передовым идеям века. Сюжеты находили в историческом прошлом русского народа. В 1861 году организовали «Бесплатную музыкальную школу». Широко общались с публикой.

Театр

Основные произведения, которые были поставлены в театре I половины XIX века, — это «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина, «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, «Ревизор», «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя, французские пьесы Жан-Батиста Мольера. Мелодрамы и водевили составляли более шестидесяти процентов всех постановок.

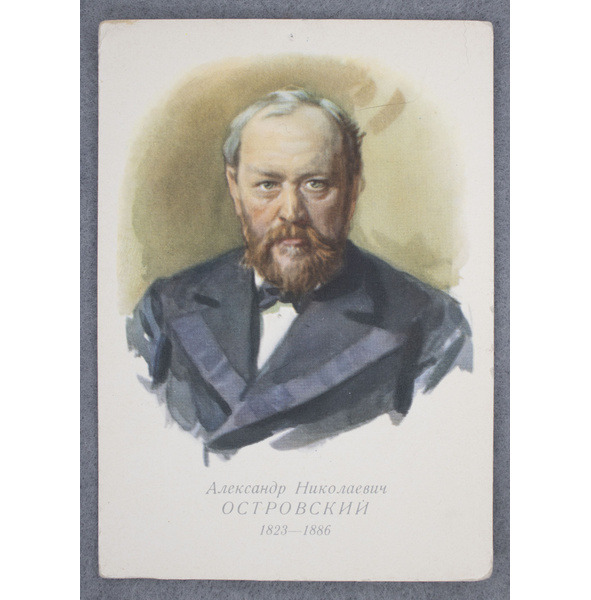

Во второй половине XIX в. в истории русского театра наступает новая эпоха — на сцене появляются пьесы великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.

А. Н. Островский (1823 — 1886) — родоначальник русского национального театра. Самые известные его произведения: «Банкрот», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Гроза», «Волки и овцы», «Доходное место», «Бесприданница», «Снегурочка». Именно с Островского начинается русский театр в его современном понимании: ПИСАТЕЛЬ СОЗДАЛ ТЕАТРАЛЬНУЮ ШКОЛУ И ЦЕЛОСТНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ИГРЫ В ТЕАТРЕ.

Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных ситуаций и противодействия актёрскому нутру. В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.

Основные идеи реформы театра:

театр должен быть построен на условностях (есть «4-я стена», отделяющая зрителей от актёров); неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях; ставка не на одного актёра;

Естественно, что нововведения встречали противников. Им был, например, Михаил Семенович Щепкин. Драматургия Островского требовала от актёра отрешенности от своей личности, чего Михаил Семенович Щепкин не делал. Он, например, покинул генеральную репетицию «Грозы», будучи очень недоволен автором пьесы.

Идеи Александра Николаевича Островского были доведены до логического конца Константином Сергеевичем Станиславским (1 января 1863, Москва — 7 августа 1938, Москва). Настоящая фамилия Алексеев. Актер, режиссер, теоретик сценического искусства. Вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко в 1898 г. создал Художественный театр и руководил им. Принадлежал по рождению и воспитанию к высшему кругу русских промышленников, был в родстве и дружбе с такими знатоками искусства и меценатами, как С. И. Мамонтов, братья Третьяковы.

Журналистика

«Библиотека для чтения». Журнал. Критик А. Дружинин выступил с программой «чистого искусства», не связанного с реальной жизнью. Журнал не имел успеха у широких кругов общества 60-х гг.

«Русский вестник». Журнал Михаила Никифоровича Каткова (изд. с 1856 г). (Михаил Никифорович Катков (13 февраля 1818 — 1 августа 1887) — консервативный русский журналист, влиятельный в царствование Александра III. Он был сторонником русского национализма, важной фигурой в создании чувства национальной идентичности и целеустремленности. После Крымской войны (1856) и польского восстания 1863 года Михаил Никифорович Катков отказался от своих либеральных англофильских взглядов и отверг ранние реформы царя Александра II. Был центром притяжения для многих либеральных и консервативных писателей.

«Русское слово». Журнал, близкий к «Современнику», был основан в 1859 г. Талантливые статьи Дмитрия Ивановича Писарева принесли журналу широкую известность в кругах демократических читателей и ненависть реакционеров. Журнал был закрыт в 1866 г.

«Колокол». Газета. Начала издаваться с 1 июля 1857 года, сначала раз в месяц, затем — два раза в месяц, а в иные годы –еженедельно. «Колокол» приобрёл огромное влияние, сыграв исключительную роль в революционной истории России. Герцену пересылалось со всех концов страны множество различных материалов, разоблачавших язвы и уродства русской жизни. Вдохновенные статьи Герцена, боровшегося за победу народа над царизмом, звавшего к революции, властно увлекали читателей. Тираж — 2500 экземпляров. Издавался в течение десяти лет, за это время вышло 245 номеров газеты.

«Современник». Журнал. Был создан А. С. Пушкиным и начал выходить в 1836 г. В 1838 г. его редактором стал профессор Петр Александрович Плетнёв, ректор Петербургского университета. В 1847 Г. ЖУРНАЛ ВЗЯЛИ В АРЕНДУ ИВАН ИВАНОВИЧ ПАНАЕВ И НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ, которые сумели сгруппировать вокруг него все лучшие литературные силы того времени: Николай Григорьевич Белинский, Александр Иванович Герцен, Николай Платонович Огарёв — поэт, революционер-демократ, ближайший друг и соратник Александра Ивановича Герцена, Иван Сергеевич Тургенев, Дмитрий Васильевич Григорович. Его хвалили как первого автора, реалистично изобразившего жизнь российской сельской общины и открыто осудившего систему крепостного права.

Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Афанасий Афанасьевич Фет и другие видные деятели культуры и искусства.

Вскоре Николай Гаврилович Чернышевский и Николай Александрович Добролюбов (русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, публицист, революционный демократ) вошли в редакцию «Современника» и сделали журнал революционной трибуной. Успех журнала возрастал с каждой новой его книжкой. В то же время среди сотрудников наметились непримиримые разногласия. Писателям-дворянам — Ивану Сергеевичу Тургеневу, Ивану Александровичу Гончарову, Льву Николаевичу Толстому, сторонникам медленных и постепенных реформ, был чужд «мужицкий демократизм» Николая Гавриловича Чернышевского и Николая Александровича Добролюбова, сторонников крестьянской революции.

Раскол в редакции становился неизбежным. Из журнала ушли Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич Дружинин — русский писатель, литературный критик, переводчик Байрона и Шекспира; инициатор создания Общества для пособия нуждающимся литераторам, Лев Николаевич Толстой, Иван Александрович Гончаров, Дмитрий Васильевич Григорович, Афанасий Афанасьевич Фет и Аполлон Николаевич Майков — русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1853). Тайный советник (с 1888 года)).

На смену корифеям пришла талантливая молодёжь. Журнал звал к борьбе, активному сопротивлению и, по сути, к революции, когда «верхи не могут, а низы не хотят».

В 1866 г. «Современник» был закрыт навсегда.

Литература

Яркие представители: Федор Иванович Тютчев, Николай Алексеевич Некрасов (28 ноября [10 декабря] 1821, Немиров, Винницкий уезд, Подольская губерния — 27 декабря 1877 [8 января 1878], Санкт-Петербург) — русский поэт, прозаик и публицист. Классик русской литературы. Драматургический метод Некрасова предполагал полную близость рассказчика к своему герою, которого он «разыгрывал» как актера, раскрывая мотивы, используя сарказм, а не гнев, либо иронически восхваляя злодеев;

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (15 (27) января, 1826 года, деревня Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, Россия — 28 апреля (10 мая) 1889 года, Санкт-Петербург Россия) писатель, вице-губернатор. Родился в состоятельной семье Евграфа Васильевича Салтыкова, потомственного дворянина и коллежского советника, и Ольги Михайловны Забелиной. Считается самым выдающимся писателем-сатириком в истории русской литературы.

Иван Александрович Гончаров 18 июня 1812 — 27 сентября 1891 Прожил79 лет. Русский писатель, публицист и литературный критик. Член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности (1860). Автор трёх знаменитых романов «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история». Обладатель гражданского чина Действительный статский советник.

Александр Николаевич Островский (12 апреля [31 марта] 1823, Москва, Российская империя-14 июня [2 июня] 1886, Щелыково, Костромская губерния, Российская империя) — русский драматург, считающийся крупнейшим представителем русского реалистического периода. Автор 47 оригинальных пьес, Островский «почти в одиночку создал русский национальный репертуар».

Афанасий Афанасьевич Фет (при рождении — Шеншин) — русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии наук (1886), прозаик. Родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в усадьбе Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии. Умер 21 ноября (3 декабря) 1892 года в Москве.

Николай Семенович Лесков — русский писатель, публицист, литературный критик. Долгое время публиковался под псевдонимом М. Стебни́цкий. Николай Лесков начинал карьеру как казенный служащий, а свои первые произведения — публицистические статьи для журналов — написал лишь в 28 лет. Он создавал повести и пьесы, романы и сказы — произведения в особом художественном стиле, основоположниками которого сегодня считаются Николай Лесков и Николай Гоголь. Писец, столоначальник, губернский секретарь.

Федор Михайлович Достоевский (1821 — 1881) — великий писатель, классик русской литературы, мыслитель, философ. Автор таких бессмертных произведений, как: «Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы» и многих других. После смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения. Творчество русского писателя оказало воздействие на мировую литературу.

Антон Павлович Чехов (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (ныне Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская империя) — русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач. Антон Павлович Чехов — великий прозаик и драматург, создатель более 500 произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Фильмы и спектакли на их основе продолжают ставиться во многих странах и собирать полные залы, потрясая души и врачуя сердца, на протяжении уже более одного века. Среди них наиболее популярны «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Палата №6», «Три сестры», «Дуэль», «Степь».

Особенности литературы этого периода, жанровое многообразие:

«Очерковые книги».

Мемуарно-автобиографические жанры.

Демократическая повесть, роман.

Расцвет романа.

Эволюция малых литературных форм: очерка, рассказа, повести.

Жанр сказа.

Лирические жанры в творчестве поэтов-романтиков.

Публицистический и фольклорный характер поэзии.

Многообразие литературно-критических школ связано не только с развитием искусства, но и с политической обстановкой в стране.

Вопрос о путях развития России: двигаться ли в направлении политики Западной Европы или искать собственные пути развития?

Западники Славянофилы принимали реформы считали, что Россия должна Петра Великого опираться на собственную культуру, на исторические традиции и православие.

Либералы, революционные демократы

Александр Иванович Герцен (25 марта (6 апреля) 1812 — 9 (21) января 1870). Писатель, политический деятель, философ. Внебрачный сын богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева и немки Луизы Ивановны Гааг. При рождении отец дал ребенку фамилию Герцен (от немецкого слова herz — сердце). Образование. Получил хорошее домашнее образование. С юности отличался начитанностью, свободой и широтой взглядов.

Николай Платонович Огарев (24 ноября (6 декабря) 1813 — 31 мая (12 июня) 1877) — поэт, революционер-демократ, ближайший друг и соратник А. И. Герцена. Родился в Санкт-Петербурге. Сын пензенского помещика Платона Богдановича Огарева и Елизаветы Ивановны, урожденной Баскаковой.

Владимир Иванович Даль (10 (22) ноября 1801 — 22 сентября (2 октября) 1872) — военный врач, этнограф, лексикограф, фольклорист, писатель, автор первого «Толкового словаря живого великорусского языка». Сын лингвиста и медика, датчанина по национальности Ивана Матвеевича Даля и немки Марии Христофоровны, урожденной Фрейтаг.

Сергей Тимофеевич Аксаков [20.9 (1.10).1791, Уфа — 30.4 (12.5).1859, Москва], русский прозаик, мемуарист, литературный и театральный критик, чл.-корр., чиновник и общественный деятель, автор книг о рыбалке и охоте.

Виссарион Григорьевич Белинский (30 мая [11 июня] 1811 — 26 мая [7 июня] 1848), литературный критик, публицист. Белинский считал, что единственной сферой свободы в репрессивное царствование Николая I было письменное слово.

Иван Сергеевич Тургенев (28 октября [9 ноября] 1818, Орёл, Российская империя — 22 августа [3 сентября] 1883, Буживаль, Франция) русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, прозаик и переводчик. Один из классиков русской литературы.

Александр Николаевич Островский (12 апреля [31 марта] 1823, Москва, Российская империя-14 июня [2 июня] 1886, Щелыково, Костромская губерния, Российская империя) — русский драматург, считающийся крупнейшим представителем русского реалистического периода. Автор 47 оригинальных пьес, Островский «почти в одиночку создал русский национальный репертуар».

Аполлон Александрович Григорьев [16 (28).7.1822, Москва — 25.9 (7.10).1864, С.-Петербург], рус. лит. и театральный критик, поэт, прозаик, переводчик. Сын чиновника и дочери крепостного кучера. Окончил юридический факультет Моск. университета (1842), учился вместе с А. А. Фетом и Я. П. Полонским.,

Федор Иванович Тютчев (23 ноября [5 декабря] 1803, Овстуг, Брянский уезд — 15 [27] июля 1873, Царское Село) — русский поэт-мыслитель, лирик, переводчик, дипломат и чиновник (с 1865 г. тайный советник), консервативный публицист.

Николай Михайлович Языков — 16 марта [О.С. 4 марта] 1803 — 7 января 1847 [О.С. 26 декабря 1846]) — русский поэт и славянофил, который в 1820-х годах соперничал с Александром Пушкиным и Евгением Баратынским как самый популярный поэт своего поколения.

Время разрешило все споры. Дорога, выбранная Россией, оказалась предложенной западниками. В стране начала отмирать община, церковь стала независимой от государства, а самодержавие вообще прекратило свое существование.

Живопись

Яркие представители:

Василий Григорьевич Перов (2 января 1834 года (21 декабря 1833 года по старому стилю) в Тобольске, Тобольская губерния, Российская империя, как Василий Григорьевич Васильев (Василий Григорьевич Васильев). Перов был незаконнорожденным сыном местного прокурора барона Грегора Густава Фридриха фон Крюденера, который принадлежал к немецкой и прибалтийско-немецкой дворянской семье, принадлежавшей к Ураделю, и русской Акулины Ивановой, коренной жительницы Тобольска. Русский живописец, жанрист и портретист, первостепенная фигура реалистической школы второй половины XIX века. Академик (с 1866) и профессор (с 1870) Императорской Академии художеств, один из членов-учредителей (в 1870) Товарищества передвижных художественных выставок.

Иван Николаевич Крамской — художник, (27 мая 1837 г., — 25 марта 1887 г.) «Я родился, — писал И. Н. Крамской в своей автобиографии, — в уездном городке Острогожске, Воронежской губ., в пригородной слободе Новой Сотне, от родителей, приписанным к местному мещанству». Великий русский живописец и рисовальщик, один из главных художников реалистической школы второй половины XIX века, художественный критик и талантливый педагог.

Иван Иванович Шишкин (13) 25 января, 1832 — 20 марта, 1898) — русский художник-пейзажист и гравёр-аквафортист. Мастер реалистического пейзажа. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Императорской Академии художеств. Был награждён орденом Святого Станислава III степени (1867, за картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа») и Золотой медалью Первой Всероссийской выставки печатного дела (1895, за заслуги в области тиражной графики). Один из самых знаменитых пейзажистов пореформенной эпохи.

Алексей Кондратьевич Саврасов (12 (24) мая 1830, Москва — 26 сентября (8 октября) 1897, Москва) — русский художник-реалист, один из учредителей Товарищества передвижников, первооткрыватель жанра лирического пейзажа в русской живописи. Особенности творчества: личное, интимное восприятие природы; виртуозная работа с цветом и светом, позволившая передать уникальные состояния природы, в частности — особую прозрачность и неуловимую подвижность весеннего воздуха.

Илья Ефимович Репин (24 июля [5 августа] 1844, Чугуев, Российская империя — 29 сентября 1930, Куоккала, Финляндия) — русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств. Уже с самого начала своего творческого пути, с 1870-х годов, Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма. Художнику удалось решить задачу отражения в живописном произведении всего разнообразия окружающей жизни, сумел охватить все стороны современности, затронуть темы, волнующие общественность, очень живо реагировал на злобу дня. Репинскому художественному языку была свойственна пластичность, он воспринимал различные стилистические направления от испанских и голландских художников XVII века до Александра Иванова и современных французских импрессионистов.

Василий Дмитриевич Поленов (20 мая [1 июня] 1844, Санкт-Петербург — 18 июля 1927, усадьба Борок, Тульская область) — русский художник, педагог, профессор Императорской Академии художеств. Народный художник РСФСР (1926). Один из реформаторов, принёсший понимание пленэрного этюда как самостоятельного произведения. русский живописец, один из наиболее значимых художников пореформенной эпохи, мастер исторической, пейзажной и жанровой картины.

Выводы:

Во II половине XIX века историко-литературный процесс развивался в двух направлениях. С одной стороны, формировалась литература, порожденная демократическими преобразованиями в стране, которая была тесно связана с общественной жизнью, стремилась быть «учебником жизни» и преобразовать действительность на гуманистических основах. Этот процесс породил литературу критического реализма. С другой стороны, рядом с литературой «общественной» развивалась литература «чистого искусства», отражающая тончайшие переживания человека, литература, пытающаяся усовершенствовать общество с эстетических позиций. Однако в произведениях русской классики смогли интегрироваться оба процесса: в классической литературе беспощадная критика буржуазных отношений сочеталась с глубоким психологизмом, умением передать «диалектику души» человека, и отразить это на высоком художественном уровне. Это определило величайшее мировое значение русской литературы.

II половина XIX века — это новый период в историческом развитии русской художественной литературы. Литература становится всё более социальной по проблематике и значительно в большей мере демократической по идейной направленности и формам. В ней получает дальнейшее развитие реалистический принцип отражения жизни, и активнее и критически глубже осознаются главные социальные конфликты русской действительности. Развивается направление критического реализма.

Появляется жанр социально-бытового романа и повести, психологических по изображению характеров героев. Великие аторы:

Лев Николаевич Толстой (28 августа [9 сентября] 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния. Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, классик мировой литературы. Входит в число наиболее великих писателей-романистов мира. Участник обороны Севастополя. Его взгляды послужили основанием для появления нового религиозно-нравственного течения — толстовство. За свои взгляды был отлучён от Русской православной церкви. Автор книг «Война и мир», «Анна Каренина». Все поклонники Толстого делятся на тех, кто любит «Войну и мир» и тех, кто любит «Анну Каренину». Еще один внушительный по объемам роман, однако, не охватывает столь обширный материал. Теперь Толстой сконцентрировался на природе счастья и несчастья семейной жизни. Эта тема невероятно заботила автора и он пытался решить самые разные этические вопросы: можно ли оставить ребенка ради любимого человека и можно ли простить измену ради счастья детей. Кроме того, в романе есть герой, отражающий образ самого Толстого — это Константин Левин, который уходит из светской жизни и начинает пахать поле вместе со своими крестьянами. «Воскресение» (последний роман Льва Толстого, который он сам считал своим лучшим произведением. Это история искупления некогда распутного офицера. Он соблазнил невинную воспитанницу своей тетушки, и оставив ей деньги, не попрощавшись уехать вновь на службу. Для него это был лишь эпизод, а вот жизнь девушки была сломана — она забеременела, вынуждена была уехать, искать себе средства для пропитания. В итоге они встречаются в суде: он в качестве скучающего присяжного, а она как подсудимая. Узнав ее страшную историю, бывший офицер переживает невероятный внутренний перелом. Он едет за девушкой на каторгу, чтобы облегчить ее существование… Роман отражает духовные скитания и самого Толстого), «Крейцерова соната». (Эта небольшая повесть вызвала невероятно бурную реакцию в обществе, ей зачитывалась молодежь, но одно время она даже была запрещена к печати царской цензурой. По сюжету муж убивает жену в порыве ревности. Его оправдывают, и через много лет рассказывая об этой истории случайному попутчику, он размышляет, как сильно развращено все общество. Ему противно, что девушек с юности готовят быть хорошими женами и угождать мужьям, а для юношей считается нормальным предаваться разврату до брака. Толстой транслирует собственное разочарование в институте брака, его кризис. При этом он вообще призывает отказаться от всего плотского, предназначение женщины он видит именно в рождении детей и уходе за ними).

Федор Михайлович Достоевский (30 октября [11 ноября] 1821, Москва — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. Классик мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Собрание сочинений Достоевского состоит из 12 романов, четырёх новелл, 16 рассказов и множества других произведений. Проблемный роман, жанр художественного очерка и целых циклов очерков. Николай Алексеевич Некрасов (28 ноября [10 декабря] 1821, Немиров, Винницкий уезд, Подольская губерния — 27 декабря 1877 [8 января 1878], Санкт-Петербург) — русский поэт, прозаик и публицист. Классик русской литературы. По взглядам его причисляют к «революционным демократам». С 1847 по 1866 год — руководитель литературного и общественно-политического журнала «Современник». С 1868 года — редактор журнала «Отечественные записки»;

Иван Сергеевич Тургенев (28 октября [9 ноября] 1818, Орёл, Российская империя — 22 августа [3 сентября] 1883, Буживаль, Франция) — русский писатель, переводчик, публицист, драматург и поэт. Один из классиков русской литературы. Представитель плеяды великих русских писателей-реалистов XIX столетия, романист;

Глеб Иванович Успенский — русский писатель и публицист, близкий к народническому движению. Крупная фигура русского реализма XIX века), романы политические по проблематике и конфликтам (Николай Гаврилович Чернышевский (24 июля [О.С. 12 июля] 1828 — 29 октября [О.С. 17 октября] 1889) был русским литературным и социальным критиком, журналистом, романистом, демократом и философом-социалистом, которого часто называют социалистом-утопистом и ведущим теоретиком русского нигилизма и народников;

Василий Алексеевич Слепцов (17 [29] июля 1836, Воронеж — 23 марта [4 апреля] 1878, Сердобск) — дворянин, русский писатель и публицист, характерный представитель либерального направления 1860-х годов. Организатор Знаменской коммуны в Петербурге.

Использованные источники:

1.Материалы сайта http://wikipedia.org/2.Портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/slavianofily-i-zapadniki 3.Проект Всемирная история http://historic.ru/4.ПорталУрок.РФ.https://урок.рф/library/konspekt_urokalektcii_kulturnoistoricheskoe_razv_171030.html?ysclid=m0aw52t1s2415785291

Глава II. Александр Николаевич

ОСТРОВСКИЙ. Новатор русского драматического искусства о «кухне жизни»

Парадоксально, на наш взгляд, схожи портреты двух личностей.

Однако, мастера великолепны в своем ремесле: Александр Николаевич Островский остро подмечал типологические черты в характерах людей разных сословий, владел мастерством «подперчить» изображаемый характер с неожиданного ракурса. Константин Витальевич Ивлев на правах шеф-повара организует гастрономические шедевры, приправляя их пикантными соусами.

Оба виртуозно живописуют «кухню жизни» российской действительности.

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Литературно-театральная деятельность А. Н. Островского.

«Имя Островского хорошо знакомо и памятно всем, кому дорога национальная русская культура. Поражает естественность произведений, их простота, правдивость. Вдумчивый читатель или зритель видит в Островского не только описателя быта, но и острого сатирика, лирика, драматического поэта».

Николай Добролюбов, русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, поэт, публицист. Представитель «революционной демократии»).

Великий драматург, основоположник русского драматического театра, каким мы его знаем, новатор, гуманист и величина мирового значения Александр Николаевич Островский является значительной фигурой не только как классик русской литературы, но и как гуманист, поднимавший важнейшие остросоциальные вопросы своего времени.

Александр Николаевич родился в последний день марта в 1823 году в Замоскворечье в семье священника.

Уже в гимназические годы мальчик знал, что ни за что не будет проповедовать в храме, но постарается нести свою правду жизни каким-то иным способом. Каким именно, он понял только в 13 лет, когда с замиранием сердца погрузился в волшебство действа, разворачиваемого на сцене театра. Юношей А. Н. Островский мечтал создать свою театральную школу, но впоследствии ограничился актерским кружком.

Семья похоронила мать Островского, когда ему было только восемь лет. Женщина тяжело перенесла последние роды и скончалась в муках. Отец погоревал, но живому — живое, а мертвому — покойное. Спустя некоторое время отец посватался к образованнейшей дворянке. Она согласилась и постаралась стать приемным детям хорошей мачехой. Нужно отдать должное: у нее это получилось. Все дети были прекрасно образованны и развиты.

Вопреки ожиданиям отца, что сын будет юристом, студент юридического факультета А. Н. Островский бросил Московский университет на третьем курсе, хотя по большей части благодаря связям отца был устроен на службу в суд канцеляристом. Здесь, в зале заседаний, впечатлительный юноша с интересом погрузился в мир семейных склок, фамильных трагедий, дележа наследства, грызни родственников, поломанных из-за отсутствия приданого женских судеб и много другого, о чем не догадывался. Все впечатления он скрупулезно собирал как литературный материал к своим сочинениям и наблюдал, наблюдал, наблюдал…

— «Записки заморского жителя» — первая сочиненная пьеса, а вот первая опубликованная «Ожидание жениха».

— ПьеСа Островского «Свои люди — сочтёмся!» (первоначальное название «Банкрот») родилась в 1849 году и хотя пьеса не была поставлена в театре из-за остроты социальных тем, поднятых в произведении, под жандармское наблюдение юноша все же попал. (В течение двух месяцев за воротами всегда дежурил соглядатай, который фиксировал, в какое время и в каком направлении отбыл).

Еще в молодости пылкий Александр Николаевич страстно влюбился, но по соображениям мезальянса в глазах родителя этот брак не был зарегистрирован, хотя пара и прожила совместным хозяйством около 20 лет. Официальной супругой А. Н. Островского стала Мария Васильевна Бахметьева.

Занимательные факты из жизни

Драматург владел семью языками: английским, немецким, испанским, французским, итальянским, древнегреческим и латынью. (Как не вспомнить добрым словом мачеху, которая осознавала значимость хорошего образования в жизни молодых людей)

Занимался переводами текстов В. Шекспира, благодаря чему русской публике стали доступны шедевры великого англичанина.

Обладал цепким взглядом писателя, умеющего подмечать в разных характерах общие типологические черты, психологически выписывал типы национального русского характера.

Великий драматург воплощал в литературном творчестве свои замыслы более 40 лет, но всегда болезненно реагировал на критические замечания в адрес его сочинений, переживал, горячился.

А. Н. Островский был педантичен, соблюдал аккуратность не только в одежде, но и в отношениях: следовал договоренностям, не нарушал данные обязательства.

С его участием не случалось никаких скандалов, дуэлей.

Драматург отличался эксцентричным вкусом в одежде. Литератор не стеснялся вступать в открытую полемику с театральными критиками, конфликтовал с цензурой. (Потому многие пьесы не были допущены к публикации, не дошли до массового читателя).

Островский активно увлекался рыбалкой.

В возрасте 62 лет он отвечал за репертуар театров Москвы, руководил театральным училищем. Эта деятельность, хоть и приятная, была очень напряжённой и сильно повлияла на здоровье писателя.

Островский написал за свою жизнь 49 пьес. А пятидесятое произведение не закончил. Скончался скоропостижно. (Умер 63-летним, в своей усадьбе за рабочим столом, переводя трагедию В. Шекспира «Антоний и Клеопатра»).

Бессмертная пьеса «Гроза» написана в 1859г., в тот же год показана театральной публике (драма шла с большим успехом, всегда при полных залах), напечатана была в 1860 году.

«Кухня жизни» российской действительности: о власти денег, или Почему Карабас Барабас самодур

Русский человек всегда был остер на язык, подмечая, что несладко живется на Руси тому, у кого не припасен на черный день лишний кусок. Тема свободы выбора жизненного пути часто параллельна наличию финансового ресурса.

Величайший русский драматург А. Н. Островский, с детства наблюдавший нравы жителей Замоскворечья, служивший в молодые годы канцеляристом в суде, кропотливо собирал в зале заседаний из протоколов слушаний и допросов правдивую «кухню российской действительности». Литератор по долгу службы не единожды становился свидетелем чудовищных семейных трагедий, когда из-за дележа наследственной доли исчезали семейные кланы; как в отсутствие приданого честные, но обедневшие дворянки рушили свои женские судьбы; как обуреваемые алчностью старшие члены семейств заедали жизнь молодой поросли. И всему виной были деньги.

В нашей культурной традиции — богатейший пласт фольклора, в котором поднимается тема богатства и денег.

Пословицы и поговорки об отношении к деньгам

Живётся, у кого денежка ведётся; Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют; Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет; Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся; Держи девку в темноте, а деньги в тесноте; Денег наживёшь — без нужды проживёшь; Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся; За свой грош везде хорош; С деньгами мил, без денег постыл; Деньги счет любят, а хлеб меру; Добр Мартын, коли есть алтын; На деньги ума не купишь; После Бога — деньги первые; Родню считай, денег не поминай; деньги считай, родни не поминай!; При беде за деньгу не стой; Не кланяюсь богачу, свои денежки плачу; Блюди хлеб про еду, а копейку — про беду; Денежка без ног, а весь свет обойдет; Деньги — гости: то нет, то в горсти; Была бы догадка, а на Москве денег кадка; Денежки — что голуби: где обживутся, там и поведутся; Трудно деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить; Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман; Кто до денег охоч, тот не спит и ночь; Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля; Не пожалеть за рубль алтына; не придет рубль, так придет полтина; Долг платежом красен и многие другие.

Художественное пространство драматурга А. Н. Островского расстилается перед читателем мрачным полотном российской действительности, где деньги правят миром, и многие людские трагедии происходят оттого, что в сознании человека прочно укрепляется мысль обладания «золотым тельцом», который, неспешно пощипывая травку на лугу, постепенно объедает и обедняет духовные закрома нравственной чистой жизни.

Первая пьеса А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», 1850 г., выводит главным действующим лицом деньги и их власть над человеком.

Главная тема — самодурное отношение с деньгами, Желание всех объегорить, а самому при этом остаться не только с изрядными барышами, но и упрочить семейную власть, укрепить подчинение семейства перед тем, Кто деньгу платит, тот и девушку танцует.

Вся сценография выстроена вокруг денежных и имущественных притязаний между членами семьи. Сюжетная интрига состоит в том, даст ли купец Большов за дочкой пустышкой Липочкой богатое приданое, на которое она собирается «поймать» корыстного женишка, такого же пустого и поверхностного, как и она сама. Все разговоры героини об удовольствиях: танцах, платьях-нарядах, женихах, хитростях, которыми она якобы виртуозно владеет, и своей неземной красоте. (С точки зрения здравого смысла они, кажется, очень хорошо друг другу подходят: По Сеньке и шапка; Кому на ком жениться, тот в того и родится; Всякая невеста для своего жениха родится; Каков болт — такова и гайка.)

«Какое приятное занятие эти танцы! Ведь уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Приедешь в Собрание али к кому на свадьбу, сидишь, натурально — вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная; вдруг подлетает кавалер: «Удостойте счастия, сударыня!» Ну, видишь: если человек с понятием али армейский какой — возьмешь да и прищуришься, отвечаешь: «Извольте, с удовольствием!»

Ах! Очаровательно! Это просто уму непостижимо! Больше всего не люблю я танцевать с студентами да с приказными. То ли дело отличаться с военными! Ах, прелесть! Восхищение! И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиками. Одно убийственно, что сабли нет! А для чего они ее отвязывают? Странно, ей-богу! Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее! Ведь посмотрели бы на шпоры, как они звенят, особливо если улан али полковник какой разрисовывает — чудо! Любоваться мило-дорого! Ну, а прицепи-ка он еще саблю: просто ничего не увидишь любопытнее; одного грома лучше музыки наслушаешься. Уж какое же есть сравнение: военный или штатский? Военный — уж это сейчас видно: и ловкость, и все; а штатский что? Так, какой-то неодушевленный!»

Из этих реплик героини можно заключить лишь одно: «Ну просто прелесть какая дурочка!»

Однако, на какие средства Липочка планирует свою интересную семейную жизнь с красавцем военным? Вряд ли он привлечется только на яркий фантик ее внешности. Интуитивно, свои женским чутьем она угадывает, что заполучить нужного мужа можно богатым приданым. Только не ясно, даст ли за ней отец денежное состояние — это главный интерес героини на протяжении пьесы. Деньги, деньги, деньги — они правят желаниями и настроениями в художественном мире пьесы «Свои люди — сочтемся».

Наслаждение властью, которое гарантируют деньги, — патологическое свойство натуры отца семейства купца Большого.

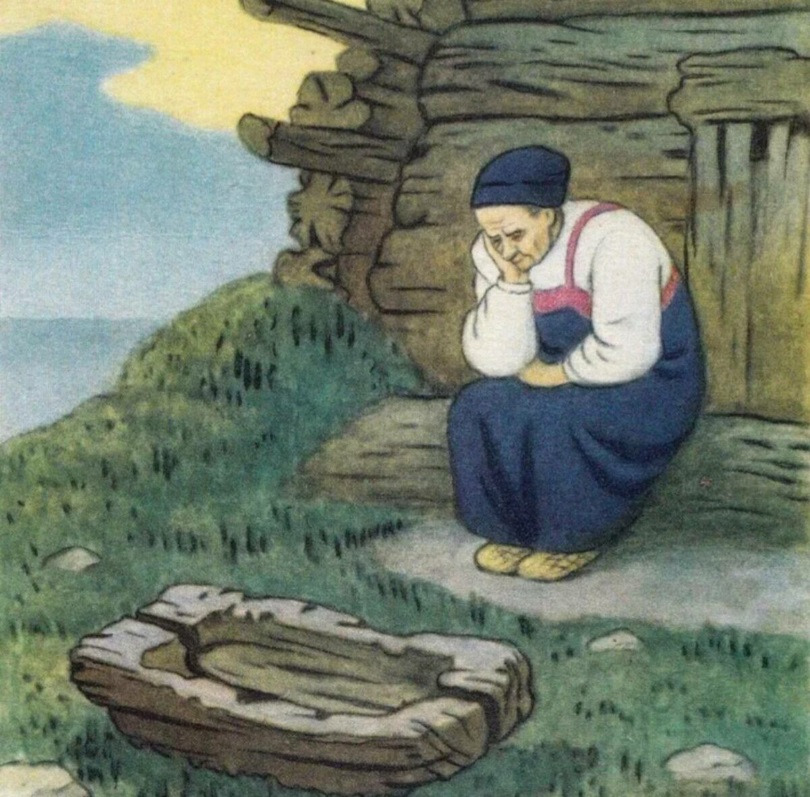

Он мечтает не столько разбогатеть (он и так довольно состоятельный человек), сколько с упоением грезит идеей возвыситься над всем остальным миром за счет своих денег. Он мечтает стать самым уважаемым, самым почтенным и самым главным не только в кругу близких и родных, но и в масштабах всей городской знати. (Как не вспомнить фразеологизм — остаться у разбитого корыта. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина старуха тоже в конце концов осталась у разбитого корыта, хотя мечтала «быть владычицей Морскою»).

Купец Большов придумывает аферу с банкротством, чтобы обмануть конкурентов, менее сообразительных дельцов. Считая себя необыкновенно предприимчивым рачительным хозяином, он объявляет о том, что разорился, стал банкротом и не может вернуть деньги кредиторам. Решил сплясать купеческую кадриль, чтобы обмануть товарищей-купцов. Расплатиться с ними по 25 копеек за рубль и ввести их в убытки, а самому таким образом возвыситься.

Идея доминирования над себе подобными в России обречена. Обратимся к фольклору: Дружба да братство дороже всякого богатства; Как аукнется, так и откликнется; В миру жить — добрым (честным) быть.

Купец Большов решается довериться в этой афере своему приказчику с говорящей фамилией Подхалюзин и, разумеется, жестоко разочаровывается. Причем не только в своем лакее, но и в дочери, и в супруге: Подхалюзин уговаривает Липочку выйти за него замуж, обещая развлечения на балах и модные туалеты не хуже, чем в жизни с мужем военным; супруга Аграфена Кондратьевна в силу ограниченности ума и неразвитости душевных качеств пытается лебезить перед зятем, угощает его водочкой, поит чаем, с восторгом заискивает и причитает. А купец Большов, замыслив денежную аферу, сам остался в дураках. Идея наслаждения властью над другими оказывается сильнее даже жажды наживы.

Купец Большов не хочет завоевывать репутацию и уважение трудовым способом, не от нищеты он решается на подлость, им владеет мысль доминирования. Патологическое желание показать всем свое превосходство, свою иерархическую недосягаемость. Желание власти и первенства иссушает рассудок купца Большого.

Драматург А. Н. Островский новаторски ввел в русский литературный язык слово «самодур» — это человек, болезненно мечтающий упиваться собственной властью и вседозволенностью. Изначально лексема САМОДУР была введена в ткань пьесы «В чужом пиру похмелье» (1853г.), а впоследствии термин прочно и, видимо, навсегда вошел в обиходно-разговорную речь. Таким ругательным словом называют человека, который неуклонно стремится ежечасно доказывать свое социальное превосходство. (Как не вспомнить песенку Карабаса Барабаса — это замечательные стихи Булата Окуджавы, которые переложил на музыку композитор Алексей Рыбников для фильма-сказки «Приключения Буратино»).

1.

Считайте меня подлым —

Да! Я готов на подлости!

Эх! Я готов на подлости!

Ух! Я готов на подлости!

Но лишь бы в потасовке

Хватило бы мне бодрости,

Но лишь бы в потасовке

Хватило бы мне бодрости,

Хватило бы мне бодрости,

Хватило бы мне бодрости!

***

Зовете меня гадким?

Да! Я готов на гадости!

Эх! Я готов на гадости!

Ух! Я готов на гадости!

Но лишь бы все захапать

К своей великой радости,

Но лишь бы все захапать

К своей великой радости,

К своей великой радости,

К своей великой радости!

***

Плевать на унижения —

Да! Я готов унизиться!

Эх! Я готов унизиться!

Ух! Я готов унизиться!

Но лишь бы к сладкой цели

Хоть чуточку приблизиться,

Но лишь бы к сладкой цели

Хоть чуточку приблизиться,

Хоть чуточку приблизиться,

Хоть чуточку приблизиться!

1860 год — исторически значимое время, когда рушились устои крепостного права.

Название «Гроза» не только красивое природное действо, когда земля омывается и пробуждается для рождения новой жизни, также драматург символически заключил в этом названии и зреющие громы и молнии в общественно-политической жизни России конца 19 века, социальное брожение. В драме показан рост общественного самосознания передовых людей эпохи 50—60 годов.

Необходимо отметить, что драматург Островский великолепно создает удушающе тянущую пейзажную зарисовку, где душно и в прямом, и в метафорическом смысле. Жители города Калинов, несмотря на окружающую красоту волжских далей, ожесточены, грубы и несчастны. Невежество и духовная неразвитость провоцируют примитивную тяжелую жизнь, в которой люди с деньгами садистически терзают тех, кто от них зависит.

Кулигин предлагает жителям обратиться к красотам природы, полагая, что они способны разбудить их нравственно: «Чудеса! Наглядеться не могу».

Сущность драмы нельзя сводить к любовной интриге. В основе конфликта лежит столкновение самодуров и их жертв. «Гроза» с первых явлений вводит читателя и зрителя в обстановку напряженной борьбы. Мы застаем героев в тот момент, когда противоречия между ними достигли уже значительной остроты.

Речь Катерины соответствует облику женщины из народа. В основе ее речи лежит поэтика народной песни; повторы, инверсии, риторические восклицания придают речи Катерины задушевность, напевность («А какие сны мне снились, Варенька, какие сны!»), сравнения, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами («ключик», «водицы»). Влияние на речь Катерины церкви, духовных стихов («храмы золотые», «кипарисом пахнет», «лукавый шепчет»).

Советский литературовед Александр Иванович Ревякин (Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории литературы факультета русского языка и литературы МГПИ им. В. И. Ленина. Заслуженный деятель науки РСФСР) высказывал взгляды, близкие ко взглядам Добролюбова. А в современных исследованиях прежде всего Катерина воспринимается воплощением народной души, народной религиозности, во многом символическим образом, свидетельствующим о крушении мира несвободы, лицемерия и страха.

Литература

1.Андреев М. Л. Метасюжет в театре Островского. М., 1995.

2.Добролюбов Н. А. Луч света в темном царстве / Добролюбов Н. А. Русские классике. М., 1970 (Литературные памятники).

3.Добролюбов Н. А. Темное царство / Добролюбов Н. А. Русские классики. Избранные литературно-критические статьи. М., 1970.

4.Журавлева А. И. А.Н. Островский — комедиограф. М., 1981.

5.Журавлева А. И. Анализ драмы «Гроза» / Русская литература XIX — XX веков. Учебное пособие для поступающих в вузы. Т., 2001.

6.Журавлева А. И. Некрасов В. Н. Театр А. Н. Островского. М., 1986.

7.Лотман Л. М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. М.; Л., 1961.

8.Москвина Т. В. В спорах о России: А. Н. Островский. СПб., 2010.

9.Руднев В. П. Поэтика «Грозы» А. Н. Островского // Семиотика и информатика. — 1995. — Т. 34.

10.Русская трагедия. Пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении. — СПб., 2002.

11.Скафтымов А. П. Белинский и драматургия А. Н. Островского / Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.

12.Песня Карабаса Барабаса https://allforchildren.ru/songs/film11-8.php#close

13.Культурные корни «Грозы». https://www.culture.ru/materials/257622/kak-chitat-pesu-aleksandra-ostrovskogo-groza?ysclid=m0dmwugbfd344236846

14.Жизнь и судьба А. Н. Островского. https://culturcenter.ru/tpost/43odefznz1-aleksandr-nikolaevich-ostrovskii-interes?ysclid=m0djhs89ha113045253

15.Драма А. Н. Островского «Гроза» и трактовка критиками Н. А. Добролюбовым и Д. И. Писарева образа главной героини Екатерины. https://infourok.ru/drama-aostrovskogo-groza-obraz-katerini-i-ego-istolkovanie-dpisarevim-i-ndobrolyubovim-1522055.html?ysclid=m0dm98fa4u796528008

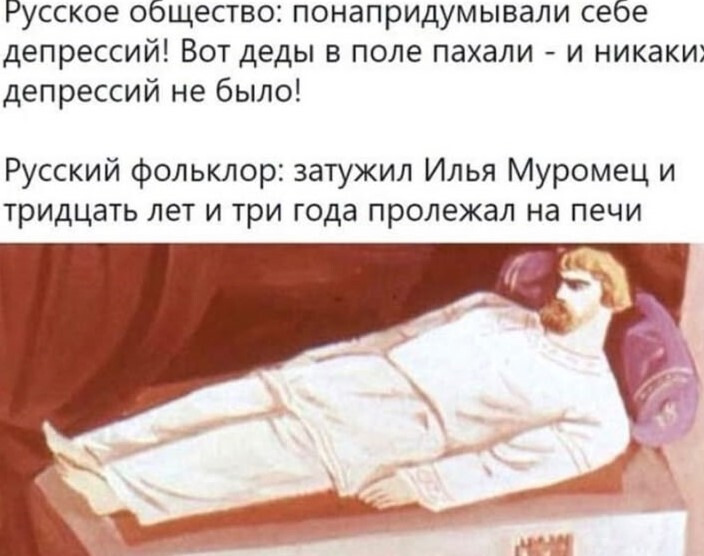

Глава III. ОБЛОМОВЩИНА. Русская болезнь или национальная черта? О творчестве Ивана Александровича

ГОНЧАРОВА

Критики хвалили И. А. Гончарова за мастерство выпукло показать особенность русского национального характера — лень — на примере Ильи, молодого человека 30 с небольшим лет, который ничем не болен, однако первые 150 страниц романа не встает с дивана…

Илья Ильич Обломов — представитель и своего времени, и психотип русского человека, вневременной образ. Типичность образа Обломова как стереотипность мысли и поведения: «А зачем?»

Штольц и Обломов. Проблемы любви в романе. Прошлое и будущее России. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).

Иван Александрович Гончаров (1812–1891) — русский писатель, автор трёх знаменитых романов: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Все три произведения начинаются на «Об…". Первый роман он писал три года, второй — 10 лет, а третий — без малого долгих 20 лет, и даже потом хотел бросить это занятие, но все же взял себя в руки и завершил начатое.

Литературный критик и публицист, действительный статский советник, Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске (сейчас это город Ульяновск) в благополучной купеческой семье, где в полной мере вкусил безмятежного счастливого детства. Кроме Ивана, в семье было еще трое детей: Николай, Анна и Александра. Отец владел свечным заводом, мать — Авдотья (Шацкая в девичестве) была очень проницательная, чуткая женщина и являлась для мальчика большим нравственным авторитетом.

К сожалению, в возрасте семи лет Иван потерял отца, а мать стала вдовой, но воспитывать детей матери-одиночке помогал крестный, моряк в отставке Николай Николаевич Трегубов. Мужское воспитание со стороны крестного благотворно сказывалось на развитии юноши. Впоследствии Иван Александрович с большим уважением вспоминал авторитетного, но любимого крестного. Иван Александрович вспоминал: «Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему…»

Свои первые произведения — «Лихая болесть» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839) — Гончаров опубликовал, взяв себе псевдоним, в журналах «Подснежник» и «Лунные ночи». В 1846 году писатель познакомился с кружком Белинского. В 1847 году в журнале «Современник» была опубликована «Обыкновенная история», а в 1848 — рассказ «Иван Савич Поджабрин». В течение двух с половиной лет Гончаров был в кругосветном путешествии (1852–1855 гг.), где написал цикл путевых очерков «Фрегат Паллада». Его самое главное произведение, знаменитый роман «Обломов», вышел в свет в 1859 году. Этот роман принёс автору славу и популярность.

После романа «Обрыв» писатель часто впадал в депрессию, писал немного, в основном этюды в области критики. Гончаров был одинок, часто болел. Однажды простудившись, он заболел воспалением легких, из-за чего умер 15 (27) сентября 1891 года, в возрасте 79 лет.

В трех своих романах писатель реалистично изобразил быт и нравы «крепостнической России», безжалостно обнажая те пороки человека и социальные несовершенства, которые презирал.

Долгие годы, параллельно с литературной деятельностью, Гончаров служил чиновником — работал в министерстве финансов, в цензурном комитете. А в 1850-х писатель совершил кругосветное путешествие на военном корабле «Паллада» и после этого написал сборник очерков «Фрегат «Паллада».

С 1820 по 1822 год Гончаров учился в частном пансионе Екатерины Хованской в Симбирске. Там он изучал немецкий и французский языки, Закон Божий. Позднее учебу в пансионе прозаик описывал в романе «Обрыв».

Один из первых педагогов Гончарова — протоиерей Федор Троицкий — стал прототипом священника Николая Ивановича, героя той же книги. Когда Ивану Гончарову исполнилось десять лет, мать отправила его учиться в Московское коммерческое училище. Там уже занимался старший брат писателя Николай. В училище преподавали арифметику, бухгалтерию, право, а также рисование, пение и танцы. Гончаров отлично учился и часто попадал на «красную доску» — в почетный список отличников. Однако занятия писатель считал неинтересными. Он вспоминал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем… Мы кисли там восемь лет, восемь (!) лучших лет без дела!»

По просьбе Гончарова в 1830 году его отчислили из Московского коммерческого училища. Он не хотел становиться бухгалтером, уже тогда он планировал заниматься литературой. Год Гончаров готовился к поступлению в Московский университет. (Для этого он даже специально выучил греческий язык, которым раньше не занимался). На экзаменах Гончаров получил отличные оценки и был зачислен на словесное отделение.

Об университете он позднее писал: «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом… Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого».

В одно время с Гончаровым в Московском университете учились Александр Герцен, Виссарион Белинский, Михаил Лермонтов: «Лермонтов… казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть», — вспоминал Иван Гончаров.

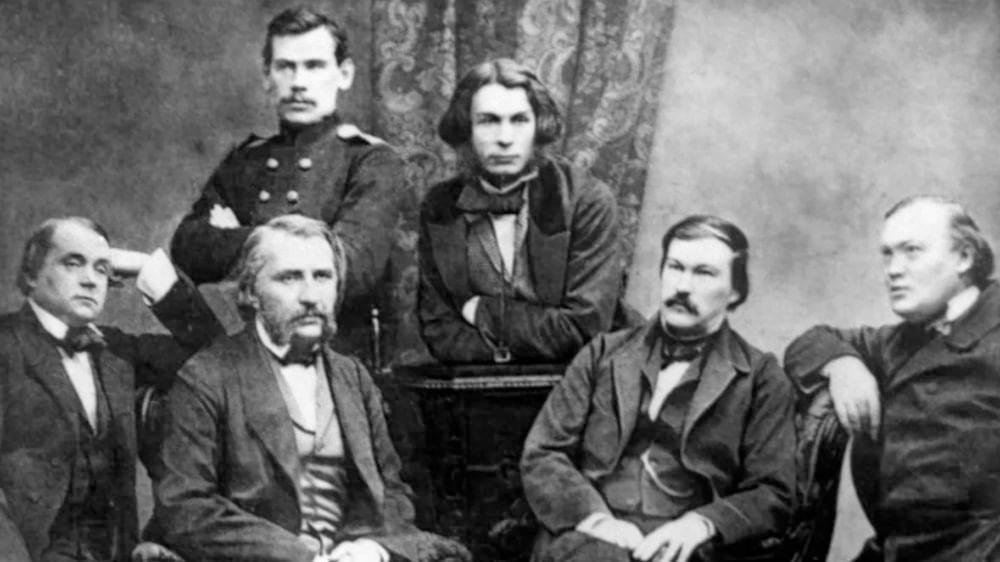

Постоянные сотрудники журнала «Современник», верхний ряд: Лев Толстой, Дмитрий Григорович, нижний ряд: Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Дружинин, Александр Островский.

В 1834 году Иван Гончаров окончил университет и вернулся в Симбирск. Он хотел пожить несколько месяцев у родственников, а затем уехать в Москву. Но по рекомендации Трегубова писатель остался в родном городе и вскоре стал секретарем симбирского губернатора Александра Загряжского.

Работу Гончаров называл «скучной»: он встречался с другими чиновниками, разбирал документы. Писатель вспоминал: «Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву». В Симбирске Гончаров прожил около года, а затем уехал в Петербург, где устроился переводчиком иностранной переписки в Министерство финансов. Еще писатель подрабатывал уроками латыни и русского языка. На литературных вечерах в доме Майковых, с детьми которых он занимался русским языком, Гончаров познакомился с писателями Федором Достоевским, Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым. Встречи с ними вдохновили начинающего прозаика, и он стал сочинять литературные произведения. В журналах «Подснежник» и «Лунные ночи» вышли первые рассказы и очерки писателя, среди которых «Лихая болесть», «Пепиньерка», «Лунные ночи». Тогда же Гончаров попробовал себя в поэзии. Он опубликовал стихи «Тоска и радость», «Весны пора прекрасная минула…», которые позднее включил в роман «Обыкновенная история».

В середине 1840-х Иван Гончаров начал писать свой первый роман «Старики». Книгу он не закончил и уничтожил. (Писатель считал, что его роман слишком похож на повесть Николая Гоголя «Старосветские помещики»).

Следующим крупным произведением Гончарова стал роман «Обыкновенная история» о жизни провинциального дворянина Александра Адуева. Над книгой он начал работать в 1844 году. Уже через два года Гончаров закончил рукопись и передал ее петербургскому чиновнику Михаилу Языкову. Языков прочитал книгу и посчитал «плоховатым романом», но все же передал рукопись Николаю Некрасову, а уже тот показал книгу Белинскому. Критик писал об «Обыкновенной истории»: «Какой… страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!» В 1847 году «Обыкновенную историю» опубликовали в журнале «Современник», а через год она вышла отдельным изданием.

Критики писали о таланте Гончарова, его легком слоге. Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу.

«…Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. <…> У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерский изустный рассказ… А какую пользу принесет она обществу!..»

Критик Виссарион Белинский. Из письма Василию Боткину, 1847 год

После публикации «Обыкновенной истории» Иван Гончаров начал работу над новым произведением — романом «Обломов». Прозаик постоянно переделывал уже готовые части «Обломова», менял сюжет. Журналисту Андрею Краевскому он писал: «Прочитавши внимательно написанное, я увидел, что всё это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить». Работу над «Обломовым» Гончаров прервал из-за путешествия на фрегате «Паллада». Участники экспедиции должны были заключить торговый договор с Японией, которая тогда была закрыта для иностранцев, а также посетить Аляску и острова Российской империи в Тихом океане. В поездку писателя пригласил адмирал Евфимий Путятин, которому был нужен секретарь. Гончаров должен был вести на корабле судовой журнал, переводить иностранные документы и составлять «летопись похода». О поездке Гончаров писал: «Поехал… затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. <…> Если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, прожил бы остаток жизни повеселее… Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости».

В кругосветном путешествии Гончаров пробыл около двух лет — с октября 1852 года по май 1854-го. Прозаик посетил Великобританию, Португалию, Сингапур, Китай. Из поездки он отправлял друзьям и родственникам письма, в которых описывал жизнь в иностранных государствах. Еще Гончаров вел дневник с путевыми заметками. Позднее эти записи стали основой книги очерков «Фрегат «Паллада». В произведение вошли и заметки Гончарова о Сибири и Дальнем Востоке России. Из-за того, что состояние «Паллады» было плохим, писателю пришлось возвращаться в Петербург по суше.

В Петербург Иван Гончаров вернулся в феврале 1855 года. Через несколько месяцев в журнале «Отечественные записки» вышел его первый рассказ о путешествии на «Палладе» — «Ликейские острова». В следующие несколько лет очерки выходили в журналах «Современник», «Морской сборник» и «Русский вестник». А в 1858 году они вышли отдельной книгой под названием «Фрегат «Паллада».

Вернувшись из путешествия, Гончаров перешел на работу в министерство народного просвещения. Писатель получил должность цензора, на которой проработал одиннадцать лет. Обязанности не мешали Гончарову заниматься литературой. Он вновь стал работать над «Обломовым», а в 1858 году закончил черновик романа. О книге писатель говорил: «Я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало». Еще год Гончаров редактировал роман. Книгу «Обломов» издали в 1859 году.

Критики хвалили писателя за правдивый образ доброго, но ленивого помещика Ильи Обломова и достоверное изображение России. Они считали, что главный герой романа стал воплощением русского национального характера, а обломовщина, то есть личностный застой и лень, — общероссийское явление.

ЕМЕЛЯ: «По моему хотению, по моему велению, хочу…!»

Николай Добролюбов в статье «Что такое обломовщина» писал: «Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни… Не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. Истории о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — не бог весть какая важная история.

Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип».

Иван Гончаров никогда не был женат. Анатолию Кони он писал: «Поклонник, по художественной природе своей, всякой красоты, особенно женской, я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, „небритый, бледный и худой“, победителем, благодаря своей наблюдательности, остроумию, анализу и юмору. Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не замечать, как это всё вместе взятое глупо и комично. Словом, мучаясь субъективно, я смотрел на весь ход такой драмы и объективно — и, разложив на составные части, находил, что тут смесь самолюбия, скуки, плотской нечистоты, и отрезвлялся, с меня сходило всё как с гуся вода».

В студенческие годы Гончаров был влюблен в Юнию Гусятникову, родственницу Майковых. С ней прозаик познакомился в 1833 году. Однако предложение Гусятниковой он не сделал. Она вышла замуж за чиновника Александра Ефремова. Много лет писатель переписывался с ней; именно Гусятниковой Гончаров одной из первых читал отрывки из «Обломова» и «Обыкновенной истории».

В середине 1850-х Гончаров познакомился с Елизаветой Толстой. Прозаик считал, что в ней сочетаются «красота ума» и «грация чувства». Толстой он писал: «Прекраснее Вас нет женщины в мире, следовательно, нет нигде». Гончаров хотел сделать ей предложение, но Толстая была влюблена в своего двоюродного брата Александра Мусина-Пушкина. Она даже обратилась к писателю, чтобы тот добился разрешения на этот брак. В Российской империи жениться близким родственником запрещалось. Однако у Гончарова были знакомые в Синоде, которые помогли Толстой и Мусину-Пушкину вступить в брак. Елизавета Толстая стала прототипом Ольги Ильинской из романа «Обломов».

Последние годы жизни

После неудачи с «Обрывом» Иван Гончаров решил не браться за новое крупное произведение. Он публиковал небольшие очерки, среди которых «Поездка по Волге», «Литературный вечер», «Май месяц в Петербурге». Писал он и критические статьи о классических русских произведениях. Гончаров много переписывался с другими писателями, бывал на литературных вечерах. По приглашению великого князя Константина Николаевича прозаик преподавал его детям русский язык.

В конце 1870-х Гончаров решил переделать сборник очерков «Фрегат «Паллада». Он добавил в книгу новые главы, убрал ненужные подробности, исправил стилистические ошибки. Гончаров писал: «Романы пишутся для взрослых, а взрослые поколения меняются, следовательно, и романы должны меняться… Книга моя (путешествие) нравилась прежнему поколению детей, пригодится и нынешнему».

После того как вышла новая версия «Фрегата «Паллады», Гончаров почти ничего не писал. У него появились проблемы со здоровьем. Писатель плохо видел, а в середине 1880-х даже ослеп на один глаз. Он почти не покидал свою квартиру, не бывал на литературных вечерах и не встречался со знакомыми.

В восьмидесятых годах в Петербурге… можно было видеть маленького старичка с палкой, в синих очках, неторопливо совершающего свою обычную прогулку. Он не замечал, или старался не замечать, проходящих. Только иногда, сидя на скамейке Летнего сада, поглядывал он менее строго на гуляющих и с подходящими знакомыми вступал даже в разговоры. Это был автор «Обломова» и «Обрыва» — Иван Александрович Гончаров.

От прежнего Гончарова, каким его знали и рисовали современники, остались только слабые искры. Ворчливый, привередливый, замкнутый в своей маленькой квартире на Моховой, он всех чуждался. Его уважали, но звали чудаком и как будто избегали. (Писатель Петр Гнедич. Из сборника воспоминаний «Книга жизни»).

24 сентября 1891 года Иван Гончаров сильно простудился. Анатолий Кони вспоминал: «Я посетил его за день до его смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет, я умру!» Через три дня писатель скончался от воспаления легких. Похоронили его на Никольском кладбище в Петербурге. В советское время могилу Ивана Гончарова перенесли на «Литераторские мостки» Волковского кладбища.

Николай Ярошенко. Портрет Ивана Гончарова (фрагмент). 1888. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Алупка, Республика Крым

Жанр и проблематика романа «Обломов»

«Обломов» — социально-психологический роман. Автор размышляет об ответственности русского дворянина или, если смотреть шире, о долге образованного человека перед собой, близкими, отечеством и миром. Иван Александрович Гончаров решал вопросы, например, действительно ли годовой аграрный круг веками вызывал у русского человека мечты о покое, об окончании страды — чтобы и работать не надо было, и холода не наступали? Помимо социальных проблем, в романе задаются и глубокие психологические вопросы: может ли личность изменить свой характер? Можно ли заставить человека стать другим, вдохновить его на отказ от своей природы? Что есть любовь? Обречён ли человек всю жизнь тосковать по утраченному раю детства? Может ли мечта сломать человеку жизнь? Такой спектр рассматриваемых проблем характерен именно для социально-психологического романа.

«Обломовщина — национальная черта?»

В романе «Обломов» раскрывается одна из главных проблем того (или нашего?) времени — «обломовщина».

Праздность и бесцельность бытия, отсутствие стремления к развитию, довольствование материальной пищей и нежелание питаться духовной — Обломов был воспитан в таких устоях, и его жизнь, как и его смерть, стала закономерным результатом того, в какой среде он вырос. Главному герою противопоставлен Штольц — друг, без которого Обломов с высокой вероятностью угодил бы в долговую яму. Прагматичный, предприимчивый и умный, Андрей является идеальным мужем для Ольги и товарищем, без которого Обломов никак не смог бы выпутаться из своих неприятностей. Но ведь по какой-то причине его привлек Илья Ильич. Чем же?

Несмотря на все свои недостатки, Обломов — человек с искренней и чистой душой. Мухояров и Тарантьев смогли его провести только потому, что Обломов, сам будучи простым и честным человеком, не мог и подумать, что кто-то может обманывать. Его наивность и простодушие и привлекли Штольца. В романе замечательно отражается относительность понятия «счастье». Для Штольца и Ольги счастье — это развитие, движение, достижения новых высот, а для Обломова — покой. Для полной гармонии ему нужны лишь удобный диван, вкусная еда и любимая заботливая жена, которая все это ему обеспечит. И читатель прекрасно понимает, что праздность Обломова его же и погубила, но с другой стороны, нельзя ведь осуждать человека, который жил так, как он хочет, и пусть он и прожил недолго, но последние годы жизни он чувствовал себя счастливым.

В какой-то степени герои книги представляют две крайности: предприимчивый и деятельный Штольц и простосердечный Обломов, склонный к праздности и лени.