ИДЁМ НА РАСКОПКИ… СЛОВ

Поиграем в археологов?!

Интересная наука — археолингвистика. Изучая, древние формы слов, мы понимаем, как был устроен древний мир. Тот мир, что оставил нам скудные артефакты, но наш язык сберёг для нас не только речь далёких предков, но и понимание того: как они жили, как общались, что строили….

Археолингвистика разрушает и некоторые устойчивые мифы историков. Вернее, она уточняет реалии, даёт истинную картину быта людей в разные периоды создания языка.

Надо ясно понимать, что первобытный человек выглядел иначе, чем современный. Да, мы очень похожи, но…. Посмотрите на младенцев: они не рождаются с умением говорить. Сперва они учатся произносить звуки, пристраивая к ним свой речевой аппарат, свои голосовые связки. Они рассматривают свои ручки, ножки, пальчики, всё то, до чего можно дотянуться. Так рождается соображение. И вот ребёночек интуитивно замечает: на этот звук мама или папа реагируют так, на другой — вот так. Постоянное повторение ситуации звук-действие создаёт некую изначальную осмысленность. И вот уже случайное «Па! Па!» становится осмысленным «папа». И каждый раз этот звук приводит большого сильного человека, который берёт на руки, прижимает к большой, тёплой груди. С ним безопасно, надёжно.

Таков механизм осознания звуков был и у первобытного человека. Но, если нынешнему младенцу помогает социум в виде взрослых людей, то древнейший строитель языка сам складывал эти смыслы. Правда, его слабый речевой аппарат в первые тысячелетия homo sapiens просто не мог произносить звонких звуков, его речь была тихой. Первоначально, только из 12 осмысленных фонем: пять гласных и семь согласных. А, Е, И, О, У и В, Л, К, Н, П, С, Т. В нём не оказалось даже таких распространённых во многих языках фонем как М и Р.

Звук О, например, и сегодня сохраняет семантику древнего междометия, имеющего смысл объёмности, обширности, и нами сегодня, так же, как миллион лет назад, объём обозначается расширением или сужением рук. Звук Е стал означать движение — соответственно продвижению языка вперёд. Звук Т — твёрдое прикасание языка к зубам, он послужил осмыслению понятия твёрдости. Звук В — вхождение зубов в нижнюю губу, потому он стал приближаться к понятиям вхождения, воли. Звук П сконструировали плотно сжатые губы, что само по себе создавало понятие плотности. Звук К образовал смысл «касания», «приближения». Звук С образован от стремления к соприкосновению. Эта согласная смыкания зубов опережает по частоте все остальные. Звук Н связан с отрицанием «но» или «не», когда язык отрывался от нёба. Звук Л как видно, образовался вместе с понятием движения «лизать». Каждый звук утверждал свой смысл.

Таков основной постулат археолигвистической теории — эволюция звуков. Близоруко считать, что вся звуковая палитра была дана людям в полном объёме, такой, как сейчас. Ведь и сейчас в языке происходят изменения, которые можно зафиксировать. К примеру, соцсети сегодня дают наглядную картину такой эволюции. Рассмотрим обычное традиционное слово, выступающее наречием или частицей — ТАК. Мы видим, что у многих на письме оно преобразовалось в ДАК, хотя такого слова ранее не было. (Если не считать единственное число от названия народности «даки»).

Или вот: традиционное, словарное ТИП, ТИПА, вдруг стало писаться как ТИПО. Почему бы это? Потому, что идёт развитие речи, людям кажется, что некоторые слова уже не отображают новые смыслы. Точно так же происходило и в древности: на базе существующих понятий создавались новые, лишь немного «подправляя звучание». Иначе, никто ничего не понял бы.

Происходит некоторая модернизация привычных слов-понятий.

Однако нет уверенности, какой вариант этой лингвистической эволюции история утвердит во временной перспективе.

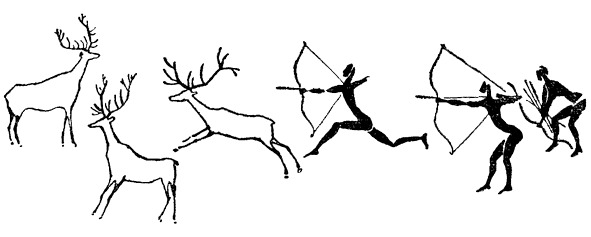

Иллюстрация: «Первобытные люди» в интерпретации искусственного интеллекта; наскальный рисунок.

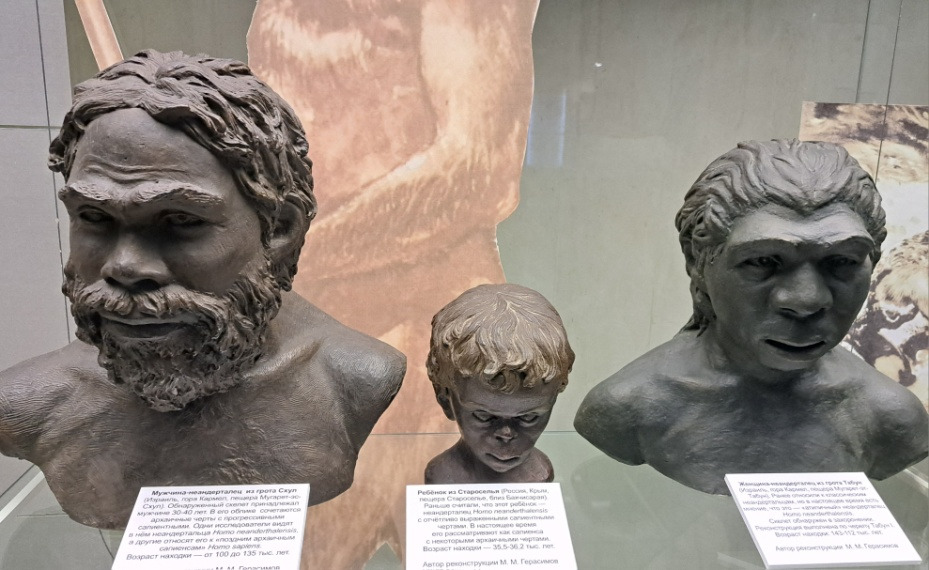

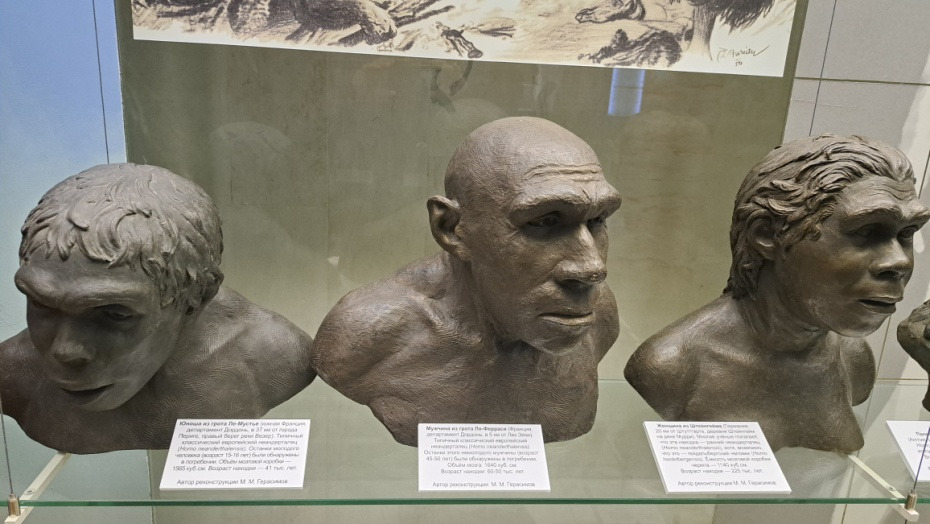

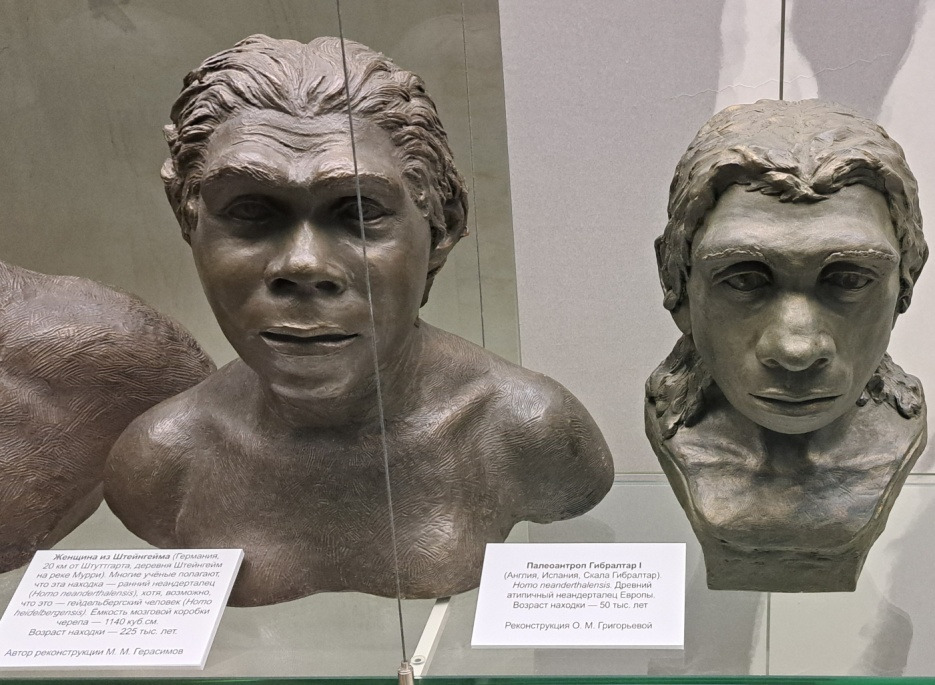

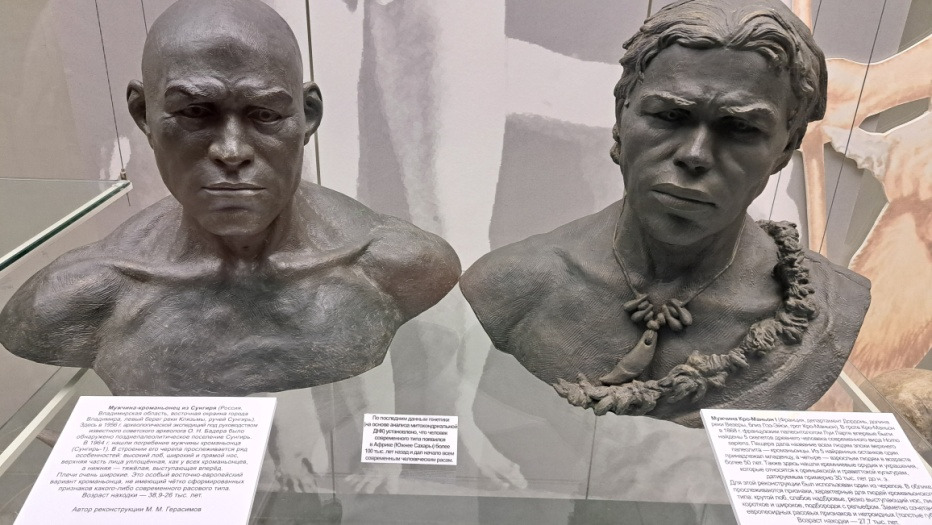

Чья бы COW мычала

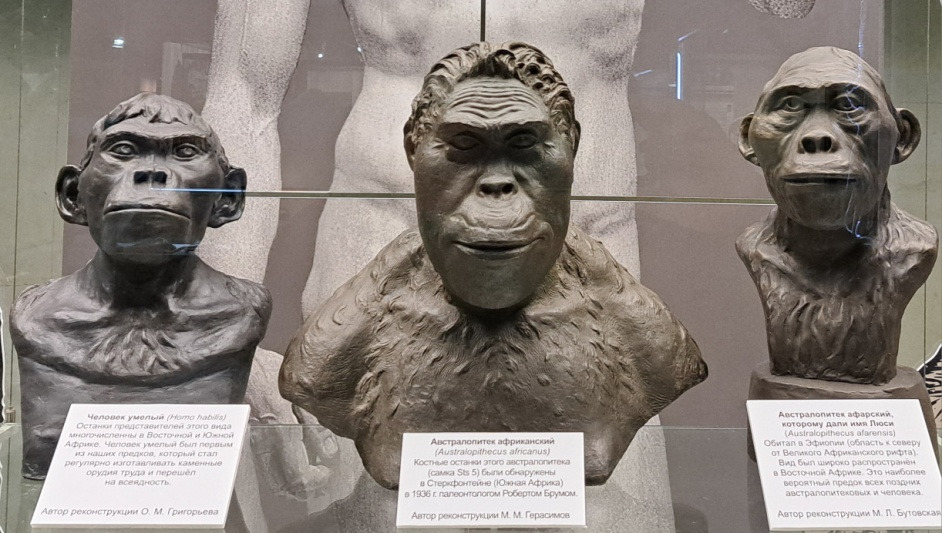

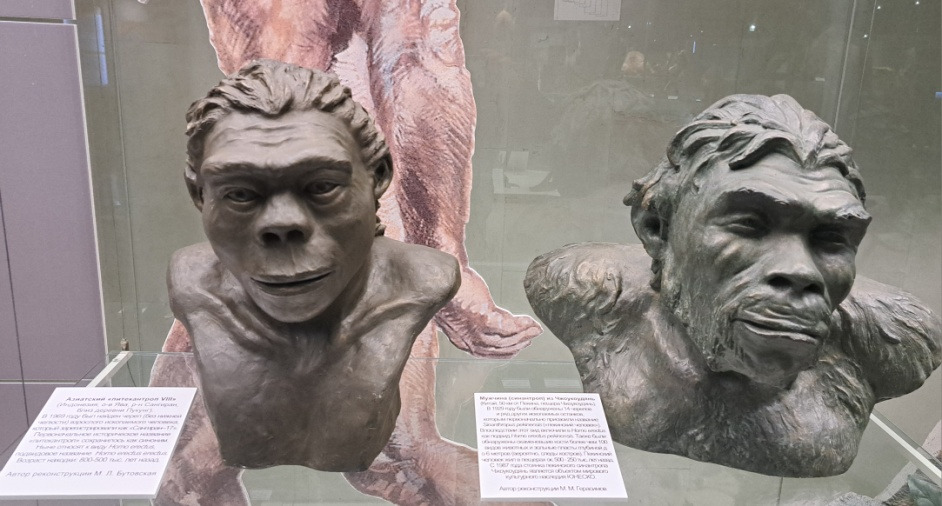

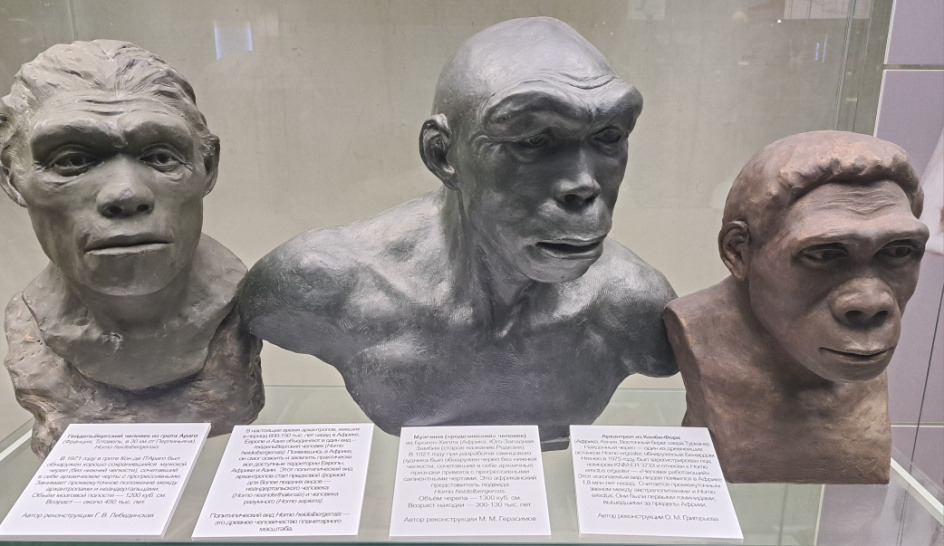

Вглядитесь в лица первобытных людей: кроманьонцы, неандертальцы, австралопитеки…. Это всё люди каменного века, но как они похожи на нас, хотя и не похожи друг на друга! И, главное, расовые различия видны уже явно.

Музей Чарльза Дарвина в Москве прекрасен, но, как ни странно, он толком не говорит об эволюции человека. Да, номинально касается этой темы, не углубляясь в научное учение. А почему?

Потому, что у Дарвина не было ответа на вопрос: когда обезьяны приобрели те или иные черты, расовые различия и т. п. Да, что тут говорить! — даже «недостающее звено», переходный вариант от животного к человеку, не найдено. А почему? Да потому, что даже великий Чарльз никогда, НИКОГДА не говорил, что человек произошёл от обезьяны. Этот псевдонаучный миф родился у псевдоучёных-коммунистов, чтобы скрыть Божественную суть происхождения человека. У Дарвина так и есть: «творение Господа».

Получается, что человек произошёл от… человека. От того человека, которого Бог создал по своему образу и подобию. Заметьте: по образу и подобию, но не прямую копию. Здесь нет идентичности, как нет её, например, среди рыб. Они все — рыбы, мы это видим и без труда сможем их различить. Но, насколько они разнообразны! Насколько они разноподобны! Так и с животными, и с птицами, и с насекомыми…. Так, почему же должно было быть иначе с человеком?!

Да, все люди имеют один образ, все подобны друг другу. Но они, во-первых, не прямая копия себя и Бога. А, во-вторых, все они имеют особенности, связанные со спецификой бытования. Когда сложилась эта специфика? Сколько миллионов лет до нашей эры?

Сегодня учёные не могут (и не хотят!) ответить на эти вопросы просто потому, что над ними довлеют расовые теории, затвержённые политиками. Именно политические причины заставили людей науки изыскивать подтверждения того, что одна раса, нация лучше другой. Что один цвет кожи лучше, чем другой. Что один разрез глаз лучше, чем другой. Что один язык лучше, чем другой…. Вслед за учёными нацистскую ерунду повторяет и обыватель.

«Борщ придумали украинцы!», — кричит один. «Нет — русские!», — спорит второй. «Пельмени — китайское блюдо!», — утверждает третий. «Это изобретение пермяков!», — уверен четвёртый. «Глиняные амфоры — греческое наследие!», — настаивает пятый. Шестой смеётся: «Их и наши крымские мастера делали!». «Зато язык латинян самый древний!», — взвивается седьмой. «А санскрит древнее!», — возражает восьмой. «А наши ваших подтираться учили!», — звенит девятый…. И такими глупыми спорами наполнен весь шар Земной. Кто же на Земле древнее, умнее и главнее?

Упрямая археология утверждает, что люди на всём земном шаре были одинаковы. Нет, не по цвету, не по облику, и не по подобию. Единым у них был дар Творца. Все люди на Земле были созданы, чтобы творить.

Задмывались ли вы, почему растения выращивают, воткнув зерно или черешок в землю? Почему ткани ткут из продольных и поперечных нитей? Почему мясо варят, жарят и запекают? И так — во всём мире! Почему?

Да потому, что иначе нельзя. Так устроено. По-другому не получишь ни урожай, ни ткань, ни вкусное блюдо.

То есть, на всём Земном шаре ремёсла появлялись и создавались одинаково. Логично?! Да, иначе ведь нельзя. Но они создавались людьми, у которых по два глаза, по два уха, по две руки и так далее. Которые одинаково устают и которые одинаково радуются, огорчаются. Ведь внутреннее устройство человека не знает расовых различий.

Интересно, что львы, тигры, слоны, не говоря уже о крысах, змеях и москитах, были распространены по всей земле. Их останки археологи находят повсеместно. И повсеместно находят их изображения в наскальных рисунках.

Получается, что наша молодая планета была практически одинакова на всех полушариях. Все люди были одинаковы, условия их жизни были одинаковы. Навыки их тоже были одинаковы.

Так почему же при всех этих исходных, появление языка должно было быть разным? Не логично.

Логичнее предположить, что исходные смысловые понятия людей были одинаковыми. Во всяком случае — у подавляющего числа землян. Современные учёные утверждают, что геном всех людей на Земле — пигмеев, китайцев, норвежцев, папуасов — идентичен на 99,9%, а все различия между отдельными особями, этносами и расовыми группами приходятся на 0,1%.

Не могу судить о том, насколько объективен метод Михаила Герасимова по восстановлению лиц, исходя из базового черепа. Но, если вернуться в Дарвиновский музей и рассмотреть лица древних людей, заметим, что останки первобытных, найденные в Европе, выглядят как европейцы, в Китае — как китайцы, в Африке — как африканцы.

Вопрос: Господь создал их такими или скульптор метода Герасимова?

Скорее всего — Господь. Да, люди изначально не были созданы одинаково, хотя и подобно. Как, например, собаки: они есть везде, но все разные. Какая порода главнее? Какая умнее? «Эти вопросы — лишь повод для драки между любителями собак», — замечу я, шутя. И не очень верится, что у собак общий предок — волк. Собаки — собаками, волки — волками. Дикие твари из дикого леса и сейчас ни как не хотят в мопсов превращаться.

Но все собаки лают. Вернее, производят сходные звуки потому, что их «речевой аппарат» сходен для любых пород. Причём, по-русски мы воспроизводим этот лай как вав-вав, а по-английски — «woof-woof». Кошки мурлычат — «мур-мур», а в английском языке звучит «purr-purr». Речевой орган лягушки «говорит» — квак, а по-английски — «croak». Корова мычит — муу — и на английском языке коровы издают такой же звук мычания «moo». Эти примеры показывают, что сходные явления человек в речи обозначал так же сходно.

Конечно, речь людская начиналась со звукоподражания. В первую очередь, своему телу. К примеру, звук «кха-кха» ни у кого не оставит сомнения, что речь идёт о кашле; по-английски звук кашля — caugh-caugh. Что означает «ка-ка» или «сссс» — тоже всем ясно. По-английски «апчхи!» — ahchoo! Зевота — yawn. Так и возникали звуки, несущие семантику, смысл. Постепенно сращение «факт-звук-мысль» стало мощным инструментом прогресса человечества. Это стало началом речи.

Иллюстрации из Музея Ч. Дарвина в Москве, фото автора

Кошачий язык

Забавно пьют воду или молоко русские кошки — они любую жидкость лакают. Что это за слово такое, закреплённое за одним животным и одним процессом?

Оказывается «язык» по-болгарски — локал. Можно сказать, что кошка «языкает». Это очень точно передаёт процесс работы её маленького язычка. ЛАКАТЬ — ЛО-КОТО: «живой ход».

А вот, например, у англичан the cat laps. У немцев Katze streichelt. Итальянцы же больше согласны с русскими: il gatto lacca. И у поляков kot lakieruje.

Интересно, что название этому животному все народы дали одинаковое, лишь с небольшими звуковыми отличиями. Ведь в основе этого наименования общечеловеческое понятие, означающее ход, движение. Помните, это хорошо подмечено у английского писателя Киплинга: «Кошка, которая гуляла сама по себе» (The cat who walked by herself). Это главный отличительный признак данного одомашненного животного: КОТО (ход).

Русский человек скажет: вода журчит; француз произнесёт: l’eau murmure; англичанин в чём-то солидарен с французом: water murmurs. Но для русского сочетание звуков «мур-мур» означает лишь одно: мурлыкание кошки. Кот мурлычет. Француз же считает, что Le chat ronronne. А англичанин уверен: The cat purrs. В китайском нет звука Р, потому там — māo fāchū gūlū shēng. А турки, например, не выговаривают звук Ф, потому фарси стали персами. Но виноват в том слуховой или речевой аппарат — сказать трудно. Но их кот, кстати, — kedi.

Интересный казус случился в одном из сельских предприятий. Российские животноводы купили в Германии стадо коров. Привезли их по железной дороге, потом — автотранспортом. Наконец, приехали. Выгнали из кузовов на твёрдую землю. Зовут в коровники, попить-покушать с дороги, а те не идут. Толкают их, тащат. А те упираются, не могут понять, что новым хозяевам надо.

Один сообразительный малый крикнул им: «Шнель!». И коровы послушно пошли. Они поняли родную немецкую речь, поняли «Schnel!». Чего здесь больше: прямого понимания языка или приобретённого условного инстинкта? Об этом гадать не будем. Но, верно то, что люди, долго живущие со своими котами, коровами, лошадьми со временем начинают понимать друг друга. Это бессловесное, невербальное общение. Но оно есть. И этот факт оспорить невозможно. И именно он в некоторой степени иллюстрирует начальный период создания языка человеческого. Где жест, звук, взгляд описывали проблему, которую решить можно было только совместно.

Представьте: китаец тащит тяжёлое бревно. Негр тащит тяжёлое бревно. Русый славянин тащит тяжёлое бревно. Представили? Видите, все они делают это одинаково. И кряхтят одинаково. Надорвав пупок, одинаково сели под кусток….

А теперь представьте, что всё это происходит в каменном веке. И нет там никаких китайцев, негров или славян. Есть просто люди в разных местах земли. Эти люди одинаковы, все технологии их жизни и быта одинаковы. У них у всех есть уши, носы, губы, зубы, языки. Все эти органы работают идентично. Так, с какой стати у этих людей должны возникнуть разные языки?

Речь появилась практически у всех людей Земли одинаковой. И, в исторической перспективе — единовременно.

Сперва это были просто звуки, содержащие некий смысл. Потом быт усложнялся, звуки стали соединяться…. И так — миллионы лет! Но началось-то всё и у всех, напомним, с первых 12 звуков: А, Е, И, О, У, В, К, Л, Н, П, С, Т.

И это пришло в современность так же, как сегодня древнейший КОТ ЛОКАЕТ.

Чем пахнет Фасмер

Заглянем в Этимологический словарь русского языка. Слово: «подмышка». Автор словаря Макс Фасмер считает, что оно от слова «мышь». Это, безусловно, смешно, ведь на самом деле правильнее вести родословную слова от «мышцы». Тот, кто понимает русский язык, кто хорошо знает его, должен был это уловить. Простое слово «сорочка» он производит…. Ну, пофантазируйте, от чего может произойти такое слово, означающее лёгкую нательную рубашку? Ни за что не поверите: от балтийского šаr̃kаs — «суконный кафтан рыбаков». Да ещё и даёт варианты этого слова: «срачица, срака, сракы». Согласитесь, русские люди эти варианты к иному месту прикладывают.

Заметен крен фасмеровской этимологии русского языка на испражнения. Слово «свинья», оказывается, происходит от слова «ссать». Точнее так: звукоподражательное, «животное, которое делает sū-». А другие животные этого не делают? За что же свинушке такой «почёт»? Это ли её главная примета? Впрочем, этимологическая свинья грязи найдёт.

Вот другое животное — хомяк. Фасмер считает, что его название русскими «заимств. из др.-ир., hamaēstar- «враг, повергающий на землю». Ну, в древнем Иране, возможно, так и было, но на Великой русской равнине эта скотинка не столь грозна. И незачем было русским идти за тридевять земель, чтобы найти ей имя. Впрочем, «собака» Фасмера тоже пришла к русским из Ирана. Безгранична она, наша иранщина….

Даже простое слово «ворс» славяне привезли оттуда. Робкие предположения иных исследователей, что, может, всё наоборот: туда пришло отсюда, Фасмер строго отвергает. Хотя исходное слово «волос» признаёт-таки русским. Вот и «кожа» у нас тоже вроде бы своя, но «от коза́, т. е. праслав. *koziā козья (шкура)». Короче: козлы вонючие!

С «верблюдом» фасмеровские русские вообще всё перепутали, произвели его, это слово, через ряд превращений, из «элефант», слон. Поистине: если на клетке слона увидишь надпись «буйвол», не верь глазам своим.

Итак, с животными всё понятно. А вот, как русские называют своих детей? Ну, конечно — ребёнок «от рабёнок, сын раба». Так же оттиражировали восемь выпусков словаря для школьников под редакцией именитого филолога Н. М. Шанского. И теперь дети со школьной скамьи знают, что все мы — дети рабов — «научное» доказательство, рабски принятое нашими продвинутыми лингвистами. А дитя? — «др.-инд. dhēnúṣ ж. „дойная корова“, авест. daēnu- „самка животного“ с и.-е. oi, но ср. также лит. dėlė̃ „пиявка“». Конечно, нежная мамкина титя не достойна рабов великого Рейха!

«Ой, калина…». Во скольких песнях и стихах воспета она, эта русская ягода, наша милая калина красная, этимологию которой немецкий языковед возводит к слову «кал», при исходном значении «куст с чёрными ягодами». Может, он напутал чего? С какой стати калина стала чёрной? Впрочем, и чёрный цвет кала — тоже спорное утверждение. Но, с немецкой точки зрения, всё это очень может быть. Возможность того, что ягода эта «калёная», похожа на расплавленный металл — Фасмер отвергает.

Понятно, что и «смородина» — это «смрад, вонь, кал». Такая вот душистая русская ягодка получилась у знаменитого учёного времён фашистской Германии.

В центре Берлина 40-х годов прошлого века в словаре, чьё написание финансировалось рейхсмарками, иначе и быть не могло. Так и хочется его помыть средством для туалетов.

Но самое мерзкое то, что фасмерщина сегодня — основа этимологической науки современно России. Немец Макс Фасмер — непререкаемый авторитет Российской академии наук. Именно поэтому новые лингвистические теории в нашей стране тормозятся. (Об этом мы поговорим попозже).

Что сказал ЛОТ?

Сегодня в школьных учебниках мы можем прочесть о некоем «родоплеменном» построении первобытного общества. И тут же речь идёт о «человеческом стаде». Стадо — понятие животного мира. Даже у обезьян нет различий: кто кому папа с мамой, бабушка с дедушкой, не говоря уже про дядю и тётю, про брата и сестру, про кузена, деверя, свекровь и прочих сородичей. Библейская притча о том, что дочери Лота соблазнили собственного отца — вполне обычное дело в стаде животных.

Да, таковым когда-то было и первобытное стадо людей. Ни о каких родственных отношениях тогда и речи быть не могло. Какой уж тут РОД?

Но человек имел великий Божий дар — дар речи. Господь дал человеку разум. И, естественно, эти два обстоятельства выделили людей из прочей фауны планеты Земля.

Представьте это сообщество раннемыслящих особей. Они только-только выработали единые звуки, только-только научились различать их смыслы. И вот такой древний охотник в шкуре, с дубиной или камнем идёт в зарослях, чтобы добыть зверя. И он слышит (а слух у них был — огого!) или даже видит другого человека. Свой? Чужой? Враг? Друг?

Как узнать?

Наш охотник подаёт звук, который в его стаде уже известен всем. И второй — откликается. Они понимают друг друга! У них один РОТ. Точнее сказать — ЛОТ, ведь звук Р и сегодня не каждый ребёнок может выговорить. Французы и евреи, например, и сейчас его произносят кое-как, грассируя. А китайцы даже не заморачиваться не стали: нет в их языке такого сложного звука.

Первые социальные отношения в человеческом обществе, как показывает археолингвистика, были не родовые, а ротовые, лотовые. Не случайно, одним из первых и наиболее распространённых семантических дифтонгов (фонетических двоезвучий) стал дифтонг ЛО, означающий человека. ЛО-ТО — это наш «рот» на первобытном языке. ТО — и тогда, и сегодня указывает на внешнее взаимодействие.

Кто такой брат? Какова этимология этого слова? Заменим звонкие звуки на глухие и восстановим полногласие: БРАТ — ПО-ЛОТО. Тот, у кого тот же ЛОТ — «соЛОТник». Это не физическое, а языковое родство. BRATHER (англ.) — ПО-ЛОТ (Е) -ЛО, где ЛО — указание на человека, как и иные окончания современных слов на er, связанные с человеком (вахтёр, шофёр, полотёр и т.п.). В русском сохранилась просторечная форма «брателло». Вскользь заметим, что праязык несёт массу элементов «итальяности», что может стать темой отдельного исследования.

Синонимичность понятий «человек» и «рот» сохранилось и до сего дня. Всегда можно услышать: «В нашей семье шесть ртов» или «Мне надо накормить 20 ртов». Понятно, что речь идёт не об органе, а о самом человеке. В военном же деле существует понятие «рота», подразумевающее некоторую группу людей, сообщество. В старой лексике это была «рать», отсюда и «соратник», соротник — сослуживец.

Как древний человек мог назвать маленький кусочек пищи, тот, который входит в рот просто и полностью, который можно проглотить, практически не подавившись? Конечно — это то же ЛОТО или просто — лот.

До сего дня мы знаем, что ЛОТ — это мера веса, равная примерно 12—15 граммам, применявшаяся до введения метрической системы. Но эта единица измерения была настолько общеизвестна и общеупотребительна, что дошла до наших дней, правда, стала означать наименьшую сумма валюты, которую банк может выставить на валютной бирже. Биржа это точно «проглотит». Может, это не только валюта, но и единица сделок на бирже, партия товара, определенное количество товара одного сорта, это тоже — лот. Единица торга на аукционе — опять лот. Как видим, слово разошлось, но исконная семантика его всё-таки сохраняется.

Правда, школьный этимологический словарь русского языка, утверждает, что слово «лот» было заимствовано в XVIII веке из немецкого языка, где Lot «грузило», кусочек свинца. Но, понятно, что понятие это древнее любой рыболовной снасти и даже мореходства. Впрочем….

Представьте себе плот, на котором плывёт несколько человек. Хлипкое судно. Попадёшь на камень или на мель — всем гибель. Потому, впереди есть человек, который шестом или длинной лианой с камнем на конце измеряет глубину. Он постоянно даёт указания: куда загребать, как плыть. Он — лотовой, а измерительный инструмент в его руках «подсказывающий» путь — лот. В польском «lot» имеет ещё и значение «путь, рейс». Думается, и пират (ПИ-ЛОТ) — из того же этимологического ряда людей, ищущих путь в пучине морской. Да-да, «пилот» тоже вышел из пещеры, задолго до появления самолётов. Его так же называли «лоцман», говорун.

На карте мира легко можно найти топонимы с основой ЛО, ЛОТ (LOT). В первую очередь, речь идёт о названии рек. Вероятно, что и название водяного цветка — лотос — ведёт свою этимологию именно отсюда.

Также можно найти много имён и фамилий людей — ЛОТ. Даже упомянутый нами библейский персонаж и его история — не подсказка ли нам? Нужно только «отверзнуть свой ум к уразумению Писаний».

Иллюстрация — Хендрик Гольциус «Лот и его дочери».

РОССИЯ, ЛОХИ и прочие ЛО

Мы сказали, что дифтонг ЛО обозначил самого человека. Почему ЛО?

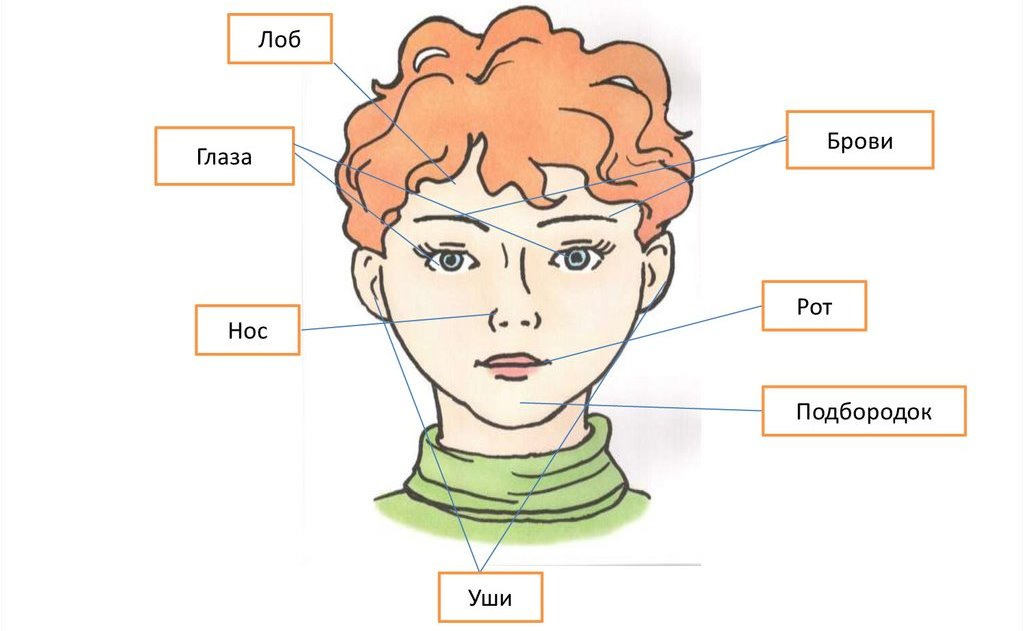

Здесь можно только предполагать, что звук Л — продукт самого подвижного органа — языка. О — окружающее пространство. Возможно, это стало отличием человека от окружающей природы и «очеловечивание» этим символом другие предметы, имеющие свойства шевелиться. Потому древние языкотворцы в наименование частей тела включали этот слог ЛО. Какие-то ЛО слышатся и сегодня: чеЛОовек, во-ЛО-сы, го-ЛО-ва, саЛО, ЛО-коть, ЛОдыжка, ЛОб, затыЛОк, ЛОпатка, ЛО-но, — грудь.

В той же парадигме слова, содержащие ЛО, ЛЕ, ЛУ через позднюю Р: РЕбро — ЛЕПО-ЛО, нутро — НУТО-ЛО, кровь — КО-ЛО-ВЕ. ЛУ-но — слово почти неизвестно, встречается в диалекте, как бы продолжение груди: живот и далее, У указывает на «сужение». Рука — ЛУ-ко — У сгибание. Око — ВО-КО-ЛО. Ухо — ЛУ-ко — уко, ухо, где У — сужение (ср. слух). Рот — ЛО-т. Горло — ко-ЛОТО-ло — ко рту. Гортань — коЛОтоне. Глотка — коЛОтка — ко рту. Плоть — по-ЛО-те. Пальцы — по-ЛЕ-ти. Борода — по-ЛОта — по рту. Бедро — пето-ЛО. Бровь — по-ЛО-ве. Если хотите: brow (англ) — то же ПО-ЛО-ВЕ. А, что же снится РЕсницам?

Колено — ко-ЛЕ-но, ЛЕ, там, где имеется сгиб. Плечо — по-ЛЕ-то, Ладонь — ЛО-тоно, Туло — туЛО, где «ту» означает тоже сужение в области поясницы. Сердце — СЕ-ЛО-ТЕКЕ. Несмотря на разговорное «серце», мы сохраняем древнее Т, лишь озвончив его — Д. Сохраняем потому, что «живое течёт». Сравните: англ. Heard — СЕЛОТО, Herz (нем) — СЕЛОСО — совсем, как наше нынешнее разговорное серце.

Как видно, закономерность не случайна: ЛО, ЛЕ, ЛУ выражали одушевлённость, некую самостоятельность. Логично предположить, что древнейший человек воспринимал своё тело не целиком, а как «сообщество» многих живых существ. Так современный младенец рассматривает свои руку или ногу, не идентифицируя их с самим собой.

Кроме того, аналогичны многие имена существ животного мира, содержащие слог ЛО. ЛОГОВО, где ЛОКО — зверь, ВО — входить; берлога — ПЕЛО-ЛОКО — укрытие зверя. ЛОКО ср. лохмато — ЛОКОНОСО — звероподобный. Белка, где ПЕЛО-КО — тоже покрытие, шкурка, название идёт от практической ценности зверя, а не от цвета. Даже восточнославянское прозвание глуповатого человека — ЛОХ — идёт от сравнения с ЛОКО, с непонятливым зверем. У Александра Македонского «лохи» — передовой отряд фаланги.

Сочетание ЛО вошло в названия предметов, сделанных человеком, получившими некую одушевлённость. Эти вещи стали как бы его продолжением: кресаЛО, вес-ЛО, сед-ЛО, пряс-ЛО, ЛО-пата, ЛО-м, ЛО-дка, ветри-ЛО — парус, барахЛО — ПОЛОКО-ЛО (ср. «плохо»), кресЛО, сЛОво, письменный прибор — писаЛО.

Слог ЛО также означал всё стихийное, произвольное, что было отнесено к «живым» явлениям, то есть, и тут мы наблюдаем антропоморфизм: буря — ПУ-ЛО, пурга — ПУ-ЛОКО, пал (огонь) — ПАЛО, радуга — ЛО-ТУКО — живая дуга. Объект поклонения славян — СВЕТИЛО, в слове СОЛНЦЕ — СОЛО-НЕСЕ, где выпала вторая фонема О, а Л сохранилась. Здесь мы видим зачатки религиозно-мистического сознания, когда человек обозначает нечто «живое», действующее, но непознанное. Мы и сегодня говорим: светаЛО, упаЛО… Одушевление неживой Природы создала поэтику речи, что способствовало её развитию в сторону дальнейшего абстрагирования.

Протолингвистические исследования указывают, что одним из древнейших человеческих понятий было понятие ЛИКО. Обычное ЛО, указывающее на человека одушевлённого, усилилось множественным И, отражающим «двойственность» лица, состоящего как бы из двух «зеркальных» половин. КО — общее понятие обращённости к чему-то. До наших дней дошло в русском языке слово «лицо», образованное от «лик», церковное — икона (лико-на (лик на… стене, доске, холсте)). Радостно прижиматься лицом к лицу в древней Руси обозначалось глаголом «ликовать». В некоторых славянских языках понятием «лик» означается часть лица — щека. И это — эхо старых семантик. Именно это удвоение, умножение ЛИ дало нам термин КОЛИЧЕСТВО. И вы ещё верите Фасмеру, что это слово в русском языке появилось из «лит. kelì „некоторые“, греч. πηλίκος „сколь великий“»???

Сопоставляя семантику ЛО, получаем вывод: смысл перешёл на всё «живое», что стало ассоциироваться с человеком, животным. Так слог ЛО оказался во многих словах как лингвистический артефакт первого понятия человека, стремящегося найти различие в природе, окружающем мире. Отсюда в русском языке образовался и средний род существительных, так как вещи, сделанные человеком, и стихийные явления нельзя было отнести ни к мужскому, ни к женскому родам. Со временем где-то слог ЛО сохранился, где-то утрачен, где-то фонема Л перешла в Р.

Разные «расшифровывальщики» слов замечают, что в словах русского языка часто встречается слог РА, приписывая этому слову некую египетскую сущность (Бог РА). Так вот прямой ответ: РА это бывшее ЛО, что означало «человек» или любое живое, одушевлённое существо. Популярное РАдуга — совсем не от египетского бога РА пришла на Русь. ЛО-ТУКА — живая дуга.

Да и само слово РУСЬ — РУСО-ЛУСО содержит древнейшее понимание солнечных лучей. Потому сохранился фразеологизм «Святая Русь», Светлая Русь. Пахать на руси — на солнечном поле. Русь по-китайски — 俄罗斯 éluósī, так как у них не появился звонкий Р, они сохранили раскатистый L — ЛУСИ. Это понятие несут имена Луций, Люция и т. п. Жители ЛУСО — ЛУТИ, мы сейчас говорим — люди. А те, что жили на территории нынешней Германии озвончать второй слог не стали, у них так и осталось — Leute.

Лучи, люкс — не только свет, но и лучший (lux). Причём, «ЛУЧший» не всегда в позитивном смысле — лютый зверь или лютый холод означают наивысшую степень холода или «звериности».

ЛО самый распространённый слог в праязыке, который в одних словах остался в виде РА, в других — в виде РО, в третьих — трансформировался в йотированные Й, Я, Ю.

Вариант наименования крупнейшей страны мира РОССИЯ — ЛО-СО-СИЛО даже на первобытном языке говорит само за себя.

Шляпки и тапки

Хотите, мы научим вас археолингвистике? Вы понимаете, что, чтобы стать археологом, надо закончить исторический факультет какого-нибудь высшего учебного заведения, возможно, ещё и аспирантуру. Надо специализироваться на древности, ездить в археологические экспедиции, проходить практику, иметь огромный багаж знаний. Попробуйте-ка в простом булыжнике разглядеть орудие труда древнего человека: каменный топор или скребок! Тут надо исхитриться, чтобы увидеть далёкое прошлое.

А вот археолингвистика. Берёшь любое слово. Например, ШЛЯПА. Начинаешь его ворочать и так и сяк: шляпа — шляпка…. Зная, что шипящих не было, заменяем: сляпка. Ого, что-то стало уже проявляться: сляпка — слепка. Может, это то, что слепили? Этакий слепок с головы? Нет, вряд ли. А, может, это, чтобы солнце не слепило? Ведь для того этот головной убор и нужен. Ну-ка, давайте разберём поподробнее. Смущают два согласных рядом, такого в древней речи быть не могло. Скорее всего, выпала гласная О. СОЛЯПОКА. Смотрите-смотрите, уже совсем ясно: мы видим древнейшее понятие СОЛО, означающее солнце. И видим древнейшее понятие ПОКО — покрытие. «Покрытие от солнца», что и требовалось доказать.

Но, постойте, всё же там затесалась Я, которой в великой дюжине первых фонем не было. Теория археолингвистики утверждает, что Я пришло на замену привычного понятия ЛО (человек). Получается, что изначально некий головной убор назывался СОЛО-ЛО-ПОКА. «Солнце-человек-покрытие». Вполне логично предположить, что и верхняя женская накидка «салоп» — той же древнейшей этимологии: покрытие от солнца.

Позднее слова, войдя в бытовой обиход, усекались, и шляпка стала просто шляпой. Это, как колготки многие называют «колготы» потому, что так солиднее.

Мы же, продолжая урок археолингвистики, спустимся с головы на ноги и увидим — тапки. Похоже на «шляпки», не правда ли? Тем более, что даже тапки-шлёпки существуют. Но, не спешите делать выводы. Давайте разбираться.

ТАПКИ — ТОПОКИ. Просто бросается в глаза созвучие с глаголом «топать». Ясно, что глагол этот древний, то в чём топали, то и — топки. Но, чтобы не путаться с печной топкой, они стали «тАпки». Абсолютно верная логика и лингвистический артефакт может занять своё место на словарной полочке, но… было бы всё так просто.

Червь научного сомнения начинает глодать: а почему тапками мы называем не всю обувь и не лыковые лапти, не деревянные кломпы и даже не кожаные мокасины, а именно мягкие, нежные домашние тапочки?

Возможно, корневое понятие ПОКО имеет отношение к… покойнику? Известно, что умерших людей хоронили или кремировали по особому обряду. Его крепкая ещё обувь могла послужить грядущим поколениям, а ему хватало некого наскоро сшитого образа обуви. До сих пор существует вульгарное выражение-угроза: «Я тебя видел в гробу, в белых тапочках». Вполне вероятно, что производство обуви для покойников было серьёзным бизнесом древних веков. Но, войдя в паркетные залы, человек не захотел портить красивые полы своей грубой обувью, в тёплом доме неуютно сидеть в плотных сапогах. И вот тогда вспомнили про лёгкие тапки. Про обувь «для покойника». Первородный смысл, конечно, был отброшен в угоду смыслу здравому.

Итак, два тапка — два толкования. Какое вернее?

Ответ на этот вопрос вам может дать только ваша научная интуиция и опора на знания. Как видите, археолингвистика требует не только филологической образованности, но и исторической грамотности. Только букет знаний может привести нас к истине.

А в остальном — всё просто.

Фокусы слуха: СТО БАЛЕРИН

Знаменитые певцы Kris Norman и Suzi Quatro дуэтом исполнили песню, ставшую мировым хитом — Stumblin in. По-русски название песни, входящее рефреном в ткань текста, переводится — «по ошибке» (или точнее — спотыкаясь), но каждый россиянин знает эту песню как «Сто балерин».

Вот хоть ты тресни: они поют stumblin in (стамблин ин), а мы слышим — сто балерин. Мозг как бы сам «переводит» незнакомое слово на знакомое нам звучание и толкование.

Хотя, вот сейчас, когда смотришь глазами на английское слово, прочитываешь его, никаких «балетных» ассоциаций не возникает. Но в том-то и фокус, что древнейший человек имел в своём арсенале лишь слух. И это несовершенство слуха порождало диалекты и самобытность нарождающихся языков.

Такие «ослышки» имеют даже специальное название — мондегрины (англ. mondegreen), и встречаются они не только при трактовке иностранных текстов. Но даже вполне знакомое звучание при определённых условиях воспринимается иначе.

Яркий пример: песня Игоря Саруханова, в которой поётся про «скрип колеса, лужи и грязь дорог». Однако слушателям кажется, что героиня песни некая «скрипка-лиса». И это настолько чёткое восприятие, что автор сдался публике и теперь официальное название песни именно такое: «Скрипка-лиса».

Подобные примеры можно множить, но речь сегодня не о них.

Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Нам только кажется, что мир для всех одинаков. На самом деле, все органы чувств работают индивидуально. Один лучше слышит, другой хуже видит, третий различает самые тонкие запахи, четвёртый своими тонкими пальцами осязает, как бьётся жилка на виске любимой женщины…. Мир многообразен и для каждого человека он свой. Потому homo sapiens проделал огромную работу, чтобы заставить всех сородичей одинаково воспринимать звук и соотносить его с определённым значением. Это значение вошло в плоть и кровь человечества, а точнее говоря — в генный код людей.

На это понадобилось сотни тысяч лет.

Названные примеры убеждают в том, что артикуляционные возможности первобытных людей были ограничены и для обозначения явлений они использовали одни и те же звуки. Но звуки эти осмысливались творчески. В этом и есть дар Божий — дар речи.

Развиваясь, человек создавал всё новые и новые звуки. Но звуки эти далеко не уходили от своего первоначала, иначе можно было совсем запутаться. К примеру, явление сужения человек мог воспроизвести губами, звуком У, явление смыкания — П. Очень просто показать ртом явление ограничения, надо только произнести: К-У-П. А, что закупоривало самого человека? Верно — КУПО, КУПИ. Есть уже такие слова? Да. Потому один-другой звук надо изменить, получатся ГУБЫ. Но купон, купить, купировать, купе и ещё масса слов происходит именно от понятия ограничения, ассоциация с которым дал собственный рот человека. Потому, не прав немецкий этимолог Макс Фасмер и его последователи, утверждающие, что, к примеру, слово «купе» пришло в русский «из франц. соuре́ — то же, от соuреr «отрезать». Наши общие предки национальностей не знали.

Аналогично — с «губой». Общий смысл тот же, что и у «купо»: отделение, ограничение. В России было даже административное деление: губа. Были губные старосты, потом стали губернаторы. Но ничего заимствованного тут нет. Как, впрочем, и в названии военной тюрьмы. Отправили на губу, это не значит, что на гауптвахту, как пытаются утверждать иные толкователи фасмеровского толка. А просто — в заключение. Про Онежскую же губу и прочие топонимы мы поговорим ниже, в главе о топонимах.

Впрочем, мы отвлеклись. Нам ведь интересны фокусы слуха и эволюции языка.

Итак, напишите слово ПЛЕСКАТЬ. Красивое слово, сразу возникает ассоциация с водой, с переливами солнца в её струях и…. Зачерпните ладонью воды, плесните ввысь! Что полетит? Плески? Нет. Брызги! Если все древние глухие звуки (П, Л, С, К) зачеркнуть и заменить их поздними звонкими (Б, Р, З, Г), то и получится: БРЫЗГАТЬ.

Вот английское слово slot и русское — след. Семантика одна и та же, но звонкое Д указывает на более позднее слово. SLOT — SO-LO-TO — СОЛОТО, «то с ло», нечто с человека. Но заимствована ли древняя семантика? Нет. Праязыковое понятие в одном языке сохранило свой вид, а в другом чуть видоизменилось.

Не заимствованиями, а внутренним творчеством человека развивался язык. Говорить иное — пустой тripe, по-русски говоря, — трёп.

Но, даже сегодня иностранные слова воспринимаются в соответствии с языковым генным кодом. Скажем, копировально-множительную технику в современную Россию первыми привезли две зарубежные фирмы: Оливетти (Olivetti) и Ксерокс (Xerox). Но русским, чтобы передать одним словом процесс копирования страниц, приглянулось именно второе название, появились даже производные: ксерить, отксерить, ксерокопировать и даже — ксерануть. Никаких «оливеттить» даже не возникло. Почему? Просто в русском языке, пусть и в пассивной лексике, но существует старинный глагол «серит». Обратимся к словарю Даля: «СРАТЬ сирать, сирывать, испражняться. Ед. 1. серю или серу, сру; 2. серешь, срёшь; 3. серет, срёт; мн. 3. серют или серут, срут. Повел. ед. 2. сери, сри. Нечем черту срать, так угольями».

Действительно, умная машина выбрасывает из своего чрева листочки в точном соответствии с привычной лексической нормой русского языка, в соответствии с генной инженерией языка. Так взятое слово в другом языке становится своим. Оно не заимствовано! Оно переработано и «изобретено» новым носителем для своего языка. В английском ничего «отксерить» нельзя. Это — русское слово. Кстати, американцы тоже, взяв у греков имя царя — Ксеркс, исковеркали его, но это уже современная история брендинга.

Или, к примеру, новое в русском языке слово «никнейм» — это имя человека, употребляющееся в виртуальном компьютерном мире, в отличие от его реального имени. Ни в каком языке такого слова нет. Только — в русском! В американском оригинале используется термин «an ekename». Но генный речевой код подсказывает понятие «никнуть», означающий приближение, совмещение: она приникла к нему, он приник губами к ручью…. Ну, «нейм», в смысле «номинация», имя — тоже привычно для русского слуха. Вот вам и — никнейм. Новое русское слово.

Эффект «ста балерин» — это эффект языкового творчества в дописьменную эпоху. Он объясняет способы создания речи, её распространения и бытования. Он объясняет, что пресловутых заимствований практически не может быть.

На каком языке пели мамы своим деткам, укачивая их в донациональный период, в прогретой костром пещере? В книге «Когда Британия не знала английского» (2019 г.), Борис Новицкий даёт пример «осколков» праязыка. Так по-русски люли, люлька — это полнятие убаюкивания, кроватка для младенца. В санскрите — lolati — двигать туда-сюда, качать. В средне голландском lollen — лопотать. В средне шведском lulla — напевать колыбельную, баюкать. В немецком lullen — укачивать. В английском lull — баюкать, lullaby — колыбельная. В староанглийском lullen — успокаивать, убаюкивать.

У всех мам мира — один язык….

Кто бога тырил*?

Слова БОГ, БОГАТЫРЬ, ДАЖДЬБОГ и другие подобные не дают покоя современному обществу, которое нутром чует подвох, когда кто-то пытается этимологизировать их.

Ведь какой только чепухи тут не начитаешься. Словарь Макса Фасмера до того докатился, что одно из значений слова БОГ звучит так: «черт», укр. богиня «привидение». Ну, Фасмер ещё тот этимолог…. Впрочем, вслед за ним и другие словари заповторяли, что БОГ — это от древнеиндийского bhágas — господин, одаряющий. Всё понятно? А мне — нет. Откуда же тогда взялся этот bhágas?

Давайте, не будем мудрствовать лукаво, обратимся к протолингвистике. То есть, ко времени создания речи первобытным человеком. Тем человеком, у которого ещё только-только отделился большой палец, у которого ещё не совсем сложился речевой аппарат. Но у него уже появились осмысленные звуки. Пока — только глухие. П (сомкнутые губы), К (движение языка к нёбу). Чтобы было проще дышать при произношении, добавлялся воздух — О. ПО-КО.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять значение, семантику этих фонем. ПО — нечто по поверхности. КО — к чему-то. Общее значение ПОКО — покрытие.

Древний человек нуждался в защите: пещера, шкура для тепла. Тот, кто ему это давал, был его ПОКРОВИТЕЛЬ. ПОКО-ЛО-ВЕ-ТЕЛО. ЛО — это сам человек. ВЕ — смысл движения. Столь длинное понятийное сращение, согласитесь, произносить древнему губошлёпу было сложно. И общепонятным стало упрощённое ПОК, которое с более поздним озвончением получило вид БОГ. Ну, у кого-то — bhágas.

Покровом человеку служило и собственное тело. Точнее — кожа, её жировой слой. Тот, у кого значительным слоем подкожного жира тело покрыто (ПОКО-ТЕЛО), тот был «покатый», с озвончением — богатый. Тут же тебе и — богатырь ПОКОТО-ТЕЛО. Крупный, мощный мужчина и сегодня — богатырь. Разве не так?

А вот славянский ДАЖДЬБОГ. Ясно, что наименование это появилось уже в довольно развитой речи, когда появились звонкие и шипящие. (Вы знаете, что, например, в немецком языке звука Ж нет до сих пор). Тем не менее, озвончение — это вторичный этап развития языка на базе первородных глухих.

Из «Слова о полку Игореве» мы узнаем, что русский народ — Даждьбожий внук, а движущееся по небу солнце названо Хорсом (КОЛО (Е) СО).

Следует пояснить, что часто Ж — это дублёр П (жар-пар; жопа — попа). Потому ТОПОТОПОКО — вот древнейший образ сына Сварога. Понятно, что ПОКО — покрывающий. Но чем? Что имел ввиду древний человек под этим ТОПОТО?

Первое, что приходит на ум — дождь. Ведь это и есть ТОПОТО. Да, звукоподражательное словообразование: дождь — топот. Причём, топот ног — это подражание дождю, а не наоборот. Почему? А потому, что ТО — ПОТ. Для homo sapiens, ещё не придумавшего слова «вода», а всё сверявшего со своими телесными ощущениями, влага с неба было потом. ПОТ — эту влагу выделяло его тело. И дождь был — пот неба.

Получается, что Даждьбог — тот, кто покрывает дождём. Но, всё же лингвистическое чутьё и исторические реалии заставляют глубже исследовать этот факт. Точнее — языковой артефакт. Ближе смысл несколько иной: ТО-ПОТО-ПОКО — это тот, кто покрывает потом. А от небесного пота защитит — ПОТОЛОК.

Попутно заметим: РАБОТА — это ЛО-ПОТО, человек потеющий. ЗАБОТА — СО-ПОТО, «совместное потение». На основе ПОТО появилась и вода, ВОТО — water. По аналогии ПАР-ВАР.

Человек зафиксировал способность Солнца — вызывать пот. Вот была кожа сухой, а вышло солнце, стало жарко и откуда ни возьмись, появилась на теле влага. Чудо? Да, конечно. Кто делает чудеса? Бог.

Всё, сделанное человеком, в том числе и его речь, созданы из самого простого, из его тела, из его незамысловатого быта. И тут не нужно нагромождать мистику или инопланетян. Ищите древнее слово, и оно само всё расскажет о себе и о своём создателе.

Иллюстрация — Игорь Ожиганов «Славянские боги».

*При всём уважении к светлой памяти артиста и исследователя Михаила Задорнова, его толкование «богатырь — бога тырил», это, конечно, эстрадная этимология. Но спасибо ему за пробуждение интереса публики к Слову, к его исходным корням.

БОРЩ из травы Сталина

Некогда толерантные в национальных вопросах украинцы вдруг потребовали у мирового сообщества признать кулинарное блюдо БОРЩ исконным национальным блюдом Украины. Им претит словосочетание «русский борщ» или, например, «белорусский борщ». Так чей же это суп?

Давайте сразу отбросим всю чепуху по поводу ингредиентов борща, будто бы свёклу, картошку, капусту и прочее славяне, русские «заимствовали» у других народов. По каждому слову можно произвести этимологический анализ и выяснить, что слова эти ведут свою родословную из древнейшего языка людей. А язык этот возник в донациональную эпоху. Как и похлёбка из растений.

Кстати, мой дед по маме Степан Абросимов не представлял себе борща без грибов. Кто-то туда добавляет и иные растения. Это уж кому как культурно-кулинарная традиция семьи предписывает.

Надо отметить, что само слово БОРЩ — позднее приобретение человечества, хотя существует оно во всех славянских языках, в той или иной огласовке.

Давайте переведём современное звучание на глухой и полногласный язык первобытных людей.

ПОЛО (Е) СТО (Е). ПОЛО (Е) -СТ (О) Е. Мы допускаем возможность О и Е просто потому, что эти гласные звуки мало значили для древнего человека, они существовали больше для дыхания, чем для смысла. Гораздо позднее Е приобрело семантику протяжённости, а О — объёмности.

Интересный факт на эту тему рассказала певица Варвара Визбор о своей бабушке, поэтессе Аде Якушевой. По-русски бабушка писала с АшиПками, хотя была очень грамотным человеком, но… по-белорусски. Для неё написание «кАрова» было в порядке вещей. А по-сербски — крава, а по-польски — крова. В этом как раз и есть отголосок «пренебрежения» гласными звуками создателя языка.

Но вернёмся к нашему борщу. Сочетание СТ — это всегда нечто незыблемое, стоящее, стелющее, это основа слова СТЕПЬ. (В скобках заметим, что даже Фасмер признал: английское и немецкое STEPPE, а также украинское СТЕП заимствовано из русского языка). Это — раСТения, СТебель. Это — СТИ, которые в дописьменную эпоху превратились в ЩИ. Щи, как всем известно, — суп из растений, из стеблей. Степь «расстилается» по всем языкам, подчёркивая не только общую среду обитания древних людей, но и моногенез их речи.

Итак, совершив археолингвистические преобразования, мы из БОРЩ получили: ПОЛО (Е) -ЩИ. То есть, общеизвестные «щи», но с каким-то ещё ПОЛО (Е).

Вообще, понятие ПОЛО мы видим во всех словах семантики пустоты, готовой к заполнению: полка, поле, полати, полость, даже — полис. Возможно, это та похлёбка, которую варили не просто из растений, а именно из запаса растений, запаса овощей. В то время как щи — из свежих.

Но в этом же ПОЛЕ присутствует и семантика множественности. В русском языке префикс «поли-» мало употребим: полиметалл, полифония, полиглот и т. п. Однако в праязыке это значение существовало и дошло до наших дней. Мы все его прекрасно понимаем и «комплектуем» с привычными нам словами. Получаем поли-стеблевый, «поли-растениевый» суп. Фирменный красный цвет наш нынешний борщ получил от помидоров и свёклы, но это ровным счётом ничего не значило. Понимание цвета к людям пришло ещё позднее. К слову, один грек мне сказал как-то: «Я знаю ваш русский суп, он красный, за это вас «красными» зовут». Вот такой полит-кулинарный компот получился.

Таким образом, мы видим древнюю семантику слова БОРЩ. Она элементарна: соединение многих овощей, «много растений». Интересно, что в литовском этот суп звучит как борщчай. Такой вот общий чай, где заварены разные растения. И родился он в пещере, где не было ни украинцев, ни русских, ни белорусов, ни даже американцев. А были просто люди.

Интересно, что Макс Фасмер в своём Этимологическом словаре русского языка пытается убедить нас, что слово БОРЩ, «похлебка из красной свеклы», появилось в результате переноса названия похлебки, которую раньше варили из борщевника, на новое блюдо. Это очень яркий и, можно сказать, героический эпизод Второй мировой войны.

Известно, что Макс Фасмер составлял словарь, работая с заключёнными, с узниками концлагеря Нойбранденбурга, выясняя у них толкование тех или иных слов. И, надо себе представить того заключённого, который рискнул рассказать немецкому учёному о якобы похлёбке их борщевника. Точнее это растение называется БОРЩЕВИК. Из 150 его видов, только 2—3 не являются ядовитыми. Это страшнейшее растение, вызывающее тяжёлые ожоги, гибельны все его составляющие: корни, листья, цветы, плоды. В те годы в русском фольклоре борщевик называли «трава Сталина», ходили слухи, что он травил своих недругов, подсыпая им в еду части этого самого растения.

Такой вот героический эпизод на полях лингвистических сражений.

На самом же деле БОРЩЕВИК — ПОЛО-СТЕ-ВЕ-КО. Понимать надо так: полый-стебель-веет-ко (к чему-то). Дело в том, что огромные стебли (до 6 метров высоты) борщевика пусты, полые внутри. После высыхания растения оно становится безвредным и, возможно, именно его стебли использовали для изготовления первых духовых оружий, первых трубопроводов и т. п. Но никакого отношения к полезному борщу он не имеет.

PS. Есть ещё один вариант происхождения слова БОРЩ. Хотя он маловероятен, но всё же скажу. Возможно, это был «буростебель», «бурост», «бурст». От «буряк» — одно из наименований свёклы. БУРЯК — ПУЛОКО (указание на раздутость). Потом трансформировалось в «борщ». Не убедительно, но и эта трактовка не умаляет интернациональности блюда.

Медведи блины не едят!

Многие годы ходит по Руси великой байка: мол, раньше медведей называли комами, потому известная пословица правильно звучит так: «Первый блин — комам!». Типа, проснулся мишка, вышел из комы и тут ему — на блин! Он хвать его! Ну, не блин, конечно, не по-звериному ему тестом давиться. Нееет, свеженького блинопёка — «хвать», чтобы дурью не маялся, не лез к косолапому.

Разве, какой немчик подгулявший примет его за партизана, крикнет: Ком! Ком! (иди, значит, сюда). Но русский медведь к немчатине привычен, слопает за милую душу, только пуговкой пукнет.

Иные, уже не шутя, утверждают, что «ком» — это сон. Типа: впал в кому — уснул. И как бы медведя кто-то так называл по данной примете — «соня». Однако так ли уж важен был для жизни первобытных людей данный физиологический факт?

Многие ссылаются на некий праздник — Комоедицу. Единственный источник о нём — статья священника Симеона Нечаева за 1874 год. Нечаев наблюдал Комоедицу в селе Бегомль Борисовского уезда Минской губернии. Нет данных, что это был всеобщий славянский праздник, и что он вообще где-то ещё праздновался. Более его не видел никто и никогда.

Священник писал: «В этот день приготавливаются особые кушанья, именно: на первое блюдо приготавливается сушёный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительною пищею, травами; на второе блюдо подаётся овсяный кисель, потому что медведь любит овёс; третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название „комоедица“. После обеда все — стар и мал — ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя». То есть, медведь остаётся медведем, а ком — комом. Комоедение — поедание комов (не медведей же!).

Кстати, и коматозное состояние — это не совсем сон. Даже совсем не сон. Это почти смерть. И, думается, словцо пошло от праязыкового понятия КОНО — конец, кончина. Не случайно существует упомянутый фразеологизм: «впасть в кому». Впасть в конечное состояние.

Так что, прогревайте хорошо ваши сковородки, не жалейте маслица и первый блин, и все последующие, у вас будут не комом. А солнышком!

Кстати, слово БЛИН — это ПЕЛИНО, пелена. Родственно: плёнка, пелёнка. ПЕ в праязыке — покрытие. ЛЕ (ЛИ) — литься. То есть, само слово указывает на технологию изготовления: лили жидкое тесто на горячую поверхность. Возможно, ещё до появления железной сковороды.

Давайте поговорим и о медведе. Говорят, что он мёд ведает, заведующий по мёду. Потому так и прозван.

Получается, что жил-был грозный зверь, которого первобытные люди уважали, боялись, но… никак не называли, пока не придумали слова «мёд» и «ведать». Это нонсенс, товарищи!

МЕДВЕДЬ. Не могло древнее слово начинаться с М. Жаль разрушать привлекательное толкование, но… Скорее всего, первоначальным был звук П. ПЕТО-ВЕТО. Здесь что-то есть. ПЕТО — беда, ВЕТО — веять, вещать.

ПЕТВЕТ — предвестник беды. И это правомерно. М пришло позднее, когда люди придумали слово МЕХ и уменьшительно-ласкательное — Мишка. Медведь же был одним из самых свирепых и ужасных спутников всей жизни древних людей. И то, что они дали предупредительное имя — вполне оправданно. Попасть к нему в лапы — беда! И люди и скот часто страдали от этого «сладкоежки». Потому и назвали «предвещающий беду». Его жестокий нрав человек испытал на себе, потому назвать он мог только по этому отличительному признаку, а не по медоведению.

Медвежья лапа вполне может любого в кому отправить. Переедание блинами, кстати, тоже.

Слово из пяти пальцев

Говоря о древних традиционных блюдах, нельзя не обратить внимания на считающийся тюркским бешбармак (хотя кухня народов мира знает сотни рецептов из мяса и теста). Но нам интересно само слово, само название.

Не мудрствуя лукаво, процитируем всезнающую Википедию:

«Слово «бешбармак» (образованное из «беш» и «бармак») в переводе с киргизского языка означает «пять пальцев». По наиболее распространённой версии название блюда возникло от способа его употребления руками.

Согласно толковому словарю В. И. Даля, бешбармак (или бишбармак) «…у башкиров и киргизов, в переводе пятипалое (блюдо), варёное и крошеное мясо, обыкновенно баранина, с прибавкою к навару муки, круп; едят горстью».

Согласно этимологическому словарю русского языка М. Фасмера, бешбармак «кушанье из баранины с мучной приправой», …кушанье называется так потому, что его едят пятернёй.

Согласно этимологическим словарям Н. М. Шанского, слово было заимствовано из татарского языка в XIX веке. Наряду с этой точкой зрения существует и точка зрения, что оно заимствовано из киргизского языка.

В киргизско-русском словаре К. К. Юдахина, слово бармак переводится как «палец». По звуковому облику — слово киргизское. «Изредка встречающийся экзотизм бесбармак (с казахским бес) (киргиз. беш „пять“), по-видимому, является искусственным».

Итак, все этимологи согласны с производными слова: БЕШ-БАРМАК. Однако никто не говорит о том, как появилось это слово! Не с неба же оно в котёл свалилось!

Давайте обратимся к археолингвистике, приведём современное слово в первобытное звучание, в те времена, когда это блюдо появилось в рационе человека. А вот звонкие звуки тогда ещё не появились, Б и Р не было. Но и М не было….

И мы тогда увидим ПЕСО-ПАЛОНАК; ПЕСОПОЛОНАКО..

ПЕС — это уже почти по-польски: piec, пять. ПАЛНАК, согласитесь, это почти тот же ПАЛЕЦ, только в несколько иной огласовке. Кстати, по-турецки произносится: parmak.

Иначе говоря, мы приходим через древнее общечеловеческое звучание ПЕСПАЛНАК (ПЯТЬПАЛЕЦ) к современному тюркизированному произношению БЕШБАРМАК. Интересно, что гласные звуки в разных языках здесь спокойно взаимозаменяются: Е на И, А на О. Они не несут в себе принципиального смысла.

То есть мы видим яркий пример моногенеза языка, того, что законы его развития справедливы для всех народов. И нет тут никакого заимствования.

Что же касается самого блюда, то глупо было бы думать, что какой-то народ мира не догадался бы варить мясо и добавлять в бульон кусочки теста. Просто кочевникам удобнее было есть его руками, что и закрепилось в названии.

Но, стоп! Вот мы и оказались в плену компоративистской этимологии, которая не объясняет главного: как родилось слово. Ведь получается, что создавая блюдо из варёного мяса и теста, человек уже знал числительные и имел названия своих органов! Но ведь это — чепуха! Ясно, что люди умели есть и научились готовить пищу раньше, чем обрели связную речь с обширной лексикой.

Потому вернёмся к первобытному звучанию и посмотрим на него глазами пещерного человека: ПЕСОПОЛОНАКО. Состоит из «слов» -слогов: ПЕСО-ПОЛО-НАКО.

ПЕСО. Нет, речи об испанской монете здесь не идёт, но… есть итальянское блюдо — пицца, по-русски — пища, по-гречески — пита…. Вспомните у Даля — «бишбармак». Значит, могло быть и ПИСО. Вот и вырисовывается «пища».

ПОЛО, как мы знаем — наполнение, заполненность.

НАКО — это и есть нака, нечто вкусное из детской лексики. Произошло от НА-КО, возьми-ко!

Получается: пища-заполненность-вкус = ПИСПОЛНАК.

Но со временем люди забыли праязык, как таковой, ушли от его семантик и наградили привычное звучание новым значением, связанным якобы с привычкой есть руками. Однако древнейшее слово сохранилось во множестве языков, в этом секрет его распространённости, как и самого блюда.

Точно так же смешно думать, что какой-то народ первым придумал жарить мясо насаженное на железных или деревянных прутьях. Такое происходило во всех пещерах мира! Сама древняя семантика подсказывает, что ПАР-ЖАР-ВАР — всё это слова из одной кухни.

Да, место, где происходило приготовление и поедание пищи, ещё в древнейшие времена, называлось, как и сейчас — кухня (кушня).

Макс Фасмер в своём словаре утверждает, что слово «кухня» появилось в русском языке, начиная с 1717 г., до этого времени — поварня. А пришло оно в Россию как бы через польский kuchnia и чешский kuchyně, а те ещё раньше заимствовали это слово из древнего восточно-немецкого kuchī̆na, немцы же произвели это слово от латинского соquīnа или народнолатинского сосinа. Забавная история.

А, правда, кто же у кого заимствовал? Ведь и сегодня «кухня» в немецком — Küche, а в английском — kitchen. Определённое созвучие слышится.

Давайте разбираться. КУХНЯ. КУХ-НЯ.

Мы уже знаем, что звуки со временем изменялись. Но они сохранялись в иных формах того же слова. Что делают русские люди на кухне? Правильно — кушают. Кухня — это и есть «кушня», просто Ш перешла в Х. А откуда слово «кушать»? Верно: это изменённое «кусать». А «кусать» — первобытное понятие, также сложенное, как утверждает археолингвистика, из двух составляющих КУ — сжимание и САТО — садить. Это образ действия челюстей, зубов. Так древние люди передавали процесс жевания, еды. Где разделали животное, там и сели его есть, там и кухня.

Причём, ни в каких иных языках, кроме русского, нет слова «кушать». Так чья кухня? И, какие там блюда подаются…?

Читаем у А. С. Пушкина в его «Путешествии в Арзрум»: «Запивали мы азиатский шашлык английским пивом».

Слово «шашлык», по мнению словарей, тоже тюркское. Заимствованное. Однако в современных тюркских языках оно встречается крайне редко. Чаще вы услышите слово «кебаб» или «шиш-кебаб». В Армении это блюдо называется хоровац. В Юго-Восточной Азии шашлычки называют сатэй. А вот славянские языки все имеют «шашлык», считается, что из… русского. Это слово из России попало и в западноевропейские языки: нем. schaschlik, фр. chaschlik, англ. shashlik и др.

Возможно, в основе слова лежит та самая пика, тот самый кий, который назывался «шиш». Даже жест такой есть характерно оскорбительный: нечто, насаженное на пику, фига. Нечто аналогичное человек усмотрел и в насаживании кусков мяса на прут. Понятно, у древних были свои причуды. И кулинарно-лингвистические пристрастия.

Снять шкурку с апельсина

Кажется, все знают, что заморское слово «апельсин» состоит из двух слов апель- яблоко и син — Китай. Китайское яблоко. Но парадоксально то, что как бы заимствованное слово «апельсин» в языке заимствования… отсутствует.

Считается, что апельсины по всему миру развезли португальцы. Но «апельсин» по-португальски — laranja, а вот болгарский, турецкий и греческий народы, отдавая дань мореплавателям, называют его — портокал (португальский). А, скажем, испанский — naranja, итальянский — arancia, китайский — chéngsè, сербы говорят — наранџа, татары — әфлисун. По-английски, по-французски, по-датски и на большинстве иных языков — orange.

Однако есть мнение, что слово «апельсин» россиянами взято из нидерландского (голландского) языка. Почему бы нет?

Первые торговые связи между голландцами и русскими были зафиксированы летописями уже около 1000 года. Некоторые клады, найденные археологами вдоль великих русских рек, впадающих в Балтийское и Чёрное моря, которыми пользовались голландцы, включали в себя и фризские монеты. Восточные славяне уже в XIII в. поставляли зерно жителям таких крупных нидерландских городов, как Амстердам, Брюгге, Гент, Антверпен, Мидделбург и Ставерен.

В русском языке слово «апельсин» письменно зафиксировано в начале XVIII в. Об этом известно из письма Коричина Петру I от 9 марта 1700 г.: «достал апельсин…».

Русские, белорусы и украинцы называют этот фрукт одинаково — апельсин, к ним примкнули и немцы со своим — Apfelsine. А вот голландцы-нидерландцы переставили слова — sinaasappel. Кстати, картофель по-нидерландски — aardappel. То есть, для этого языка подобное словообразование не случайно. Интересно, зачем русским, заимствуя слово, переворачивать его? Чудно!

Давайте же снимем шкурку с этого самого лингвистического апельсина, разделим его на дольки. Во всех славянских странах ЯБЛОКО — это «яблоко» в разных огласовках, только македонский как-то англицировался в епл. Да, большинство англоязычных стран имеют в своих языковых корзинках apple, а Нидерланды — appel.

Если мы этот древнейший библейский фрукт переведём в археолингвистический формат, то получим общее человеческое ЛОПОЛО (КО добавили к своему лополу славяне). Семантика ясна — как потопаешь, так и полопаешь. «Человеку для еды».

«Китай» на славянских языках (кроме польского) одинаков. Латино-английская группа языков — это cina, в том числе и Нидерланды. Китайцы свою страну называют zhōngguó.

ТАЙ — переводят обычно как возвышенность, берег, плоскогорье, вершина. КЕ (И) — крепкое. Русское КИТАЙ обычно расшифровывают как «великая изгородь», намекая на Великую китайскую стену. Но есть и иной вариант перевода: тай — «свободный»…. Есть и мутная история о том, что якобы Чингисхан захватил эту страну, где была народность кара-кидани, вот в честь этих кидани Китай и стал Китаем, русские же якобы переняли это слово у монгол.

Но мы отвлеклись, нам интересна и «долька» СИН. Чайна, Чина, Хина. Есть мнение, что это — европеизированные варианты наименования династии Чин, правившей страной.

Можно предположить, что, к примеру, название цвета СИНИЙ пришло на Русь из Китая, славившегося своими красителями и яркими тканями. Однако, «Слово о полку Игореве» даёт немало примеров использования этого слова: «да позримъ синего Дону!» (посмотрим на синий Дон); «трепещуть синии млънии» (трепещут синие молнии); «къ синему морю» (к синему морю); «в сине мьгле» (в синей мгле).

Некий Константин Ткаченко пишет в Интернете: «Южнославянско-русский корень СИН (СЫН) — то же, что и курдское ШИН («голубой»), массагетское СИНион («небесный») и сакское СИНабар («верхний человек» — по сути «царь»). То есть у южных славян и у русичей (объединенных когда-то церковнославянским языком Кирилла и Мефодия) в значении «СИНий» проник ираноязычный корень. Скорее всего, это алано-сарматское или гунно-сарматское (суварское) заимствование семемы «Небо». Это доказывает, что аланы Хазарии и русичи — часть общности. К слову, имена Синион и Синабар до сих пор в ходу у осетинов… СИНерук — старинное чувашское женское имя, этимология которого «голубая». Образовано от СИНкер («голубой») и УК (общетюркский притяжательный суффикс). То есть «Небесная».

Вот никак мы не можем представить себе русский язык без заимствований! Хоть у курдов, хоть у хазар, да сопрём какое-нибудь словцо!

Помните, у Сергея Есенина:

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа…

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.

И не надо никаких заимствований. Синь = небо, небесная синева.

СИНЕВА. Вот оно древнейшее слово, состоящее из понятий: СИ-НЕ-ВО. По архаичной лексике СЕ — это сеять, посевные площади. Гласная И указывает на множественность, широкое распространение. НЕ — отрицание. ВО — указание на внутренность, либо на превосходную степень. Общее понимание: не для посевов.

Конечно, АПЕЛЬСИН нельзя «перевести» на язык каменного века. Это новое слово, поздно вошедшее в славянские языки. Но данный пример говорит о том, что в языке нет ничего случайного. Из всего перечня названий оранжевого фрукта, было выбрано именно то, которое укладывается в языковую матрицу, в генный лингвистический код.

В современном мире сплошной информатизации в язык ежедневно входит огромное количество новых слов. Но остаются лишь те, которые свойственны именно этому языку, генной структуре данного народа, сложившейся за многие тысячелетия.

Помидоры против томатов

Для начала разговора позволю себе процитировать застольную беседу двух гурманов — Николо Писани (драгоман князя М. И. Кутузова), Николая Хитрово (генерал-майор, зять М. И. Кутузова) и его дочери Екатерины Хитрово (внучки М. И. Кутузова) из остросюжетного кулинарного детектива «Любовь с приправами»:

«- Однако ж, вот эти белоснежные куриные грудки, mille pardon, ma chère, сами себе не попробуют, — обратил внимание сидящих за столом на дымящуюся снедь радушный хозяин. — Здесь берётся большой пучок базилика, горсть обжаренных кедровых орешков, кусочек пармезана, чесночиночка, пара ложек оливкового масла и из всего этого взбивается замечательный соус песто. Точнее говоря, это всё перетирается, перемалывается, толчётся в единую массу. Потому он, наверное, и называется «песто», что его надо пестить, толочь. Куриную грудку вспороть на манер кармашка и уложить туда соус с тёртым сыром маскарпоне. Этот сыр, кстати, продукт смешения молочной сыворотки и скисшегося вина. Намазать грудку оливковым маслом, обвалять в измельчённых сухарях и — в печь. Но! Обязательно! Слышите? Обязательно рядом надо положить помидорки, прямо с веточками. Когда всё пропечётся, посыпьте ещё кедровыми орешками и ещё подпеките. Вынув, посыпьте свежим базиликом и…. Прошу вас отведать!

— Да вы настоящий гурман, граф! — восхитился Писани.

— Ещё мудрый старик Гиппократ утверждал: «Мы есть то, что мы едим», — рассмеялся Николай Фёдорович.

— И, заметь, papa, — что ни местное блюдо, то — с помидорами, — сказала юная графиня Екатерина.

— Верно, разумница ты наша, — откликнулся тот. — И ещё заметь, что «помидоры» — это только у итальянцев и у нас. Да, ещё — у грузин. У других — томаты. И это ещё один аргумент в пользу единого этруского мира.

— Помню с детства, что и обычная вилка начала победное шествие по Европе как раз из Тосканы, но были они и на Руси, — вот вам и ещё аргумент в вашу копилку, Ваше Сиятельство, — сделал полупоклон в сторону собеседника граф Писани. — Некий Апиций, имя которого попадалось на гробнице в этруском городе Каистра, оставил нам целую коллекцию рецептов, секрет которых состоял в умении terere — тереть, «толочь». К примеру, он пишет, что для приправы к заячьему рагу надо растолочь перец, любисток, зерна сельдерея, маниоку и сильфиум с вином и небольшим количеством растительного масла. Чтобы сделать вкуснее вареную курятину, следует положить в ступку зерна укропа, сушеную мяту, корешки сильфиума, сбрызнуть уксусом, добавить финиковый мед, несколько капель гарума, немного горчицы, масла и вареного вина для сладости и подавать».

Интересное замечание: помидоры есть только у итальянцев и русских (а также примкнувших к ним грузин, поляков, украинцев, узбеков и литовцев). Справедливо предположить, что это не заимствование, а сохранение наименования популярного овоща из праязыка до наших дней.

Да, сторонники теории заимствований утверждают, что слово «помидор» переводится на русский как «яблоко золотое», от итальянского «pomo d’oro». Да, фонетическое сходство есть. Однако фрукт итальянцы обычно называют mela, термин pomo — это скорее набалдашник, некая яблокообразная вещь. Согласимся, что к яблокам золотой цвет вполне приложим, а вот к помидорам… Жёлтый помидор — недозревший плод, вряд ли это его главная характеристика. Да и поэтичные образы — совсем не в духе первобытных людей. Им милее прикладное значение наименования растения.

ПОМИДОР — ПО-НЕ-ТОЛО. Похоже на указание: не по дороге, не придорожный овощ. Видимо, помидоры с пещерных времён высаживали специально, возделывали.

Современная наука некритически воспринимает восемь центров происхождения растений, выделенных академиком Николаем Вавиловым:

1. — Китайский. Это родина сои, гречихи, проса, редьки, сливы и вишни.

2. — Среднеазиатский центр происхождения культурных растений. Здесь появились мягкие сорта пшеницы, конопля, горох, бобы, чеснок, репа, абрикос, морковь, груша.

3.- Средиземноморский. В этом районе произошла сахарная свекла, петрушка, маслины, капуста.

4. — Индийский. Является родиной риса, цитрусовых, баклажана, сахарного тростника, огурца и черного перца.

5.- Переднеазиатский. Здесь зародились разные виды пшеницы, ячмень, рожь, роза, инжир.

6.- Северная Мексика и центральные районы Северной Америки. В этом районе появились виды кукурузы, табака, хлопчатника, тыквы.

7.- Абиссинский центр в Африке. Является родиной твердых сортов пшеницы, кофе, бананов и сорго.

8.- Южноамериканский. Он считается родиной картофеля и ананаса.

К Южной Америке относят и томаты.

То есть, культурные растения, составляющие основу питания человечества, родились на крайне узкой полосе Земного шара. Но это же нонсенс!

Для справки: по объёму выращивания помидоров Россия, с её суровым климатом, сегодня находится на 11 месте в мире. На 1 месте — Китай. На втором — Индия. На третьем — США (Северная Америка). А что же Южная? Впрочем, мы рассматриваем не агрономический аспект. Хотя удивительно, что огромная часть суши, которую занимает нынешняя Россия, была как бы пустынна для разного вида съедобных растений. Возможно, это связано с тем, что российским учёным интереснее были зарубежные командировки, контакты с импортными коллегами.

Надо сказать, Россия — единственная страна, спокойно принимающая различные унижения. Этакий комплекс слона, небрежно относящегося к тявканьям мосек разного калибра. Утверждается, что едва ли не весь русский язык состоит из чужих слов, заимствований, что едва ли не все основные продукты «слизаны» у чужеземцев. Надо же преподавать школьникам такую чепуху, что помидоры и картофель в Россию завезли только в 18 веке! А до этого, что ели?

Нет, конечно, историки не врут. Они лишь немного передёргивают. Да, действительно, при Петре Великом привезли в Россию, но не синьоры Помидоры, а томаты, совсем другой сорт. Помидоры же, как были, так и были. Их сажали и выращивали с незапамятных времён — что этруски, что русские. Потому и названия у них одинаковые сохранились. Правда, во многих губерниях они считались ягодой. И в этих русских домах вплоть до середины 20 века помидоры ели с сахаром и варили из них варенье.

То же и с картофелем. Пётр привёз декоративный овощ — potato, который садили на клумбах ради нежных цветков, которыми дамы украшали своим причёски-вавилоны.

Однако картошка как таковая была известна издревле. Тарас Бульба жил за сто лет до Петра. И хотя это литературный персонаж Николая Гоголя, но фамилия реальна. В Белоруссии картошка — бульба, по-литовски — bulvės. Болгарский язык говорит — картофи, украинский — картопля, латышский — kartupelis, немецкий — Kartoffel, эстонский — kartul. Есть и ещё целый ряд названий этого популярного и общераспространённого овоща.

Аргументом антикартофельных историков считаются так называемые «картофельные бунты». Якобы крестьяне, защищая родную репу, отказывались сажать «царскую» картошку, потому взялись за вилы. Глупее не придумать! Чего же они из-за помидоров и огурцов не бунтовали?! Да и родиной репы не Россию называют.

На самом деле, среди государственных крестьян в 1840 году возникли слухи, что их переведут в удельные, и что возделываемые ими земли перейдут в частное пользование жестоким помещикам. Кроме того, было указано увеличить наделы под посадки картофеля. То есть, увеличивалась трудовая нагрузка. Не миновал русского крестьянина и произвол местного начальства, которое под предлогом общественных посевов уничтожало личные приусадебные посадки картофеля и вымогало деньги за освобождение от этой повинности. Вот причина бунта — а не бедная картошка, которая стала кормить людей ещё с пещерных времён.

КАРТОФЕЛЬ — КОЛО-ТО-ПЕ-ЛО. Здесь прямо «зашифрована» технология посадки этих клубней. Люди прокалывали землю (КОЛО) колом, опускали в углубление ТО, что ещё не имело названия, присыпали (ПЕ) землёй, и оно само росло. Семантика ЛО нам известна.

Фасмерообразные филологи говорят, что слово КАРТОФЕЛЬ — это видоизменённое итальянское наименование гриба — «трюфель», восходящего к лат. terratuber «земляная шишка» (terra «земля», tuber «клубень, шишка»). Якобы картофель получил свое название по сходству его клубней с «клубнями» трюфелей. Тогда объясните: откуда взялись слова terra и tuber? И почему картошке нельзя было дать имя собственное, без отсылки к грибам?

Археолингвистика разбивает мифы в пух и прах. Растения появились по всему миру так же, как животные, насекомые и люди. И всё это жило и развивалось в гармонии. Да, переезжая на новое место, люди везли с собой семена любимых растений, делились ими, культивировали, занимались селекцией. Всё для того, чтобы жилось вкусно и сытно.

Иллюстрации: свежие помидоры; Аркадий Пластов «Сбор картофеля».

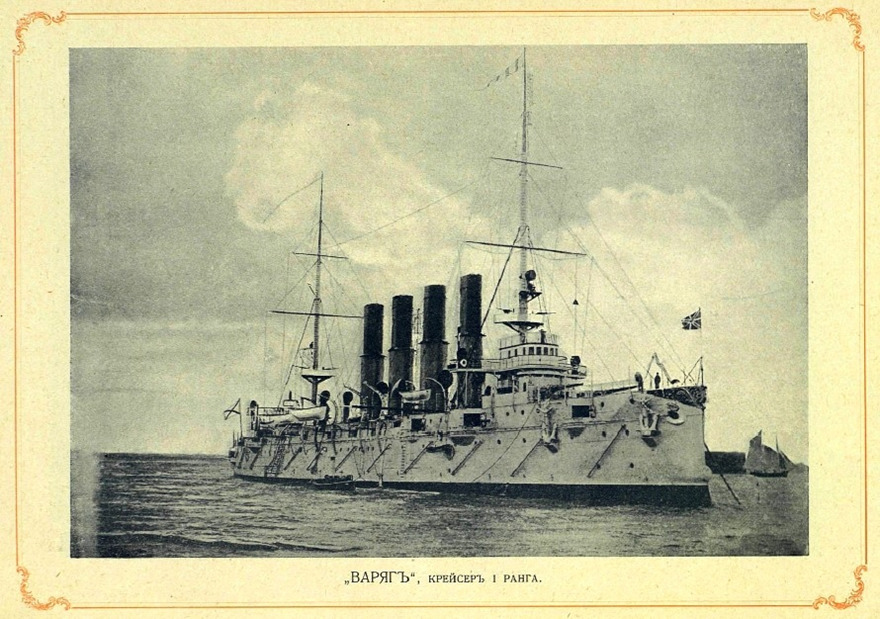

Вранью не сдаётся наш гордый «Варяг»!

Кого же пригласили на Русь, на княжение из земель варяжских? Был ли Рюрик гастарбайтером, мигрантом?

Концепция о тождестве варягов и руси зафиксирована в поздних вариантах Повести временных лет, известных по летописям XV в.: Ипатьевской, Радзивиловской, Новгородской первой младшего извода. Другие известные тексты, содержащие «варяжскую легенду» (в составе русской переделки краткого Летописца патриарха Никифора), отделяют русь от варягов, называя её среди племен, приглашавших варяжских князей. Эта первая по времени версия варяжской легенды дошла до нас в составе церковных памятников конца XIII–XIV вв.: двух Кормчих книг и Толкования Никиты Ираклейского на Слова Григория Богослова. Во всех трех самых ранних дошедших до нас памятниках с варяжской легендой строго выдержана одна и та же версия событий. В Новгородском и Варсонофьевском списках Летописца сказано: «придоша Русь, Чюдь, Словене, Кривичик Варягомъ, реша: земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». В другом варианте Летописца (в составе Толкований на Слова Григория Богослова) имеется сходная запись: «придоша к Варягам Русь, Чюдь, Словене, Кривичи и рекоша им…».

В Киевской же летописи не было варяжских князей — только русские, и ничего не говорилось о «Варяжской» земле — только о Русской. Но в Лаврентьевской летописи (она составлялась под руководством суздальского епископа Дионисия) варягов именуют русью: «придоша к варягом, руси», «ибо называли они себя варягами».

В Троицкой (1408 г.) и Ипатьевской (ок. 1425 г.) летописях: «придоша к варягам, руси, сице бо звахуся тьи варязи русь» («пришли к варягам, руси, ибо звались те варяги русь»). В Радзивиловской летописи (конец XVв.): «идоша за море к варягомъ руси, сице бо тии звахуся варязи русь… Реша руси чюдь, и словени, и кривичи, и вси…». Здесь слово русь поставлено не в именительном, а в дательном падеже, так что обращалась уже не русь, а обращались к руси.

В основных летописных сводах XVI в. — Воскресенской и Никоновской летописях — русь из числа приглашавших варягов племен исчезает, а сам текст варяжской легенды приобретает отчетливо проновгородский характер. В Воскресенской летописи к варягам в Прусскую землю посылают новгородцы по совету своего старейшины Гостомысла. В числе приглашавших племен остаются чудь, словене и кривичи: «Реша Чюдь, Словене, Кривичи Варягомъ…». В Никоновской летописи на первом плане оказываются новгородские славяне: «приидоша словени рекше новгородци, и меря, и кривичи варягом реша: земля наша велика и обильна». Фразы о том, что приглашенные «варязи звухуся Русью», сохраняются.

Ещё один интересный факт: в Начальной летописи нет варягов. В трех русско-византийских договорах, помещенных в Повесть временных лет: Олега (912), Игоря (945) и Святослава (971) — речь идёт лишь о русских послах, русских князьях, русских гостях, ладьях, челядинах и так далее. Ни в одном договоре нет ничего варяжского — ни князя, ни посла, ни купца.

Вот такая запутанная история: то ли русские варягов звали на княжение, то ли сами были варягами. Итак, русские варяги, кто они? А варяги-норманны — кто?

Забегая исторически далеко вперёд, изумимся той простоте решения исторических загадок, которые даёт археолингвистика.

Итак. Варяги — это не нация, не народность. Это — профессиональное сообщество. Первое профессиональное сообщество людей, оторвавшихся от обычных занятий (земледелие, скотоводство) и ремёсел. Варяги — это озвончённое слово «волоки». Иначе говоря — бурлаки.

Судоходство было главным видом транспорта для дальних сообщений. Корабли таскали, волочили, из реки в реку, из моря в море, и т. д. Ясно, что со временем данным делом стали профессионально заниматься команды крепких мужчин — волоков. Они знали все рифы и мели на своих участках, у них были наготове все снасти, они грамотно делали эту трудную и ответственную работу. Понятно и то, что иной раз не брезговали волоки и грабежом, потому и лютого зверя, ворующего ягнят, прозвали волок, волк. Создавали они и охранные дружины, и ходили в походы, как наёмники. Потому и закрепилось слово — враги, те же волоки, но в иной огласовке.

Повесть временных лет, можно сказать, современный письменный источник, даёт подробную лоцию: «бѣ путь из Варягъ въ Грѣкы, и изъ Грѣкъ по Днепру, и вѣрхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти в нити в Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и втечеть въ озеро великое Нево, и того озера внидет устье в море Варяское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река». На этом пути волочь приходилось много: два больших перехода из водоёма в водоём, да ещё внутри водоёмов — до судоходных мест. За Ильмень-озером даже деревня есть — Волок. Трудная работа. Образно говоря, путь «из варяг в греки» — это путь «из волоков в калеки». Надо думать, и колело народу не мало.

Царьград, как известно — Константинополь (ныне — Стамбул). Это одна точка. Другая — в городе Волин, в вотчине славян-венетов. Ещё — в Старгарде (Старгороде) — столице славян-вагров. Ещё — в Щецине, городе славян-поморян.

Как позднее появилось сообщество казаков, объявивших себя отдельной нацией, так ранее по той же схеме создалось сообщество бурлаков, волоков. Понятно, что все они для удобства коммуникации делились на земляческие ватаги (русские, поляки, скандинавы и т.д.), но принципиально это было одно «национальное» образование с преобладанием славян, а среди славян — русских. Вот мы и нашли «варязи звухуся Русью». На этом фоне справедливо предположить, что основой интернационального слэнга волоков была славянская, русская речь.

И, логично, что возглавлял эту варяжскую ватагу глава самой большой группы людей, о чём мы поговорим чуть позже.

Справедливо задать вопрос: куда делись варяги-волоки? Исчезли?

Нет, конечно. Их снесла семантическая волна, когда звук М выходил не только из Н, но и из В. По известному принципу: волоко — молоко. Генотип ВО в сочетании с одушевляющим ЛО всегда даёт семантику движения, воли, семантику волн. ВОЛО-НА — направленная воля. Так мы видим древнюю смысловую связь современных слов «море» и «воля», создающую поэтику речи. На этом пути сообщество людей, объединённых профессиональным признаком перетаскивания судов, называвшееся «волоки», позднее, при расширении их функций, перешло в «варяги», а до наших дней дошли «моряки». Моряки — это и есть потерянные варяги.

Чтобы закрыть вопрос скандинавов, констатируем два факта: отсутствие на территории Восточной Европы скандинавской топонимики (при наличии славянской, кельтской, балтской, финской, иранской, тюркской) и появление имени «руси» в источниках южного происхождения (арабских и византийских) на два столетия раньше варягов. Ясно, что русские как нация сформировались гораздо раньше профессионального сообщества волоков. То, что варяги фактически были русскими людьми, знали историки дореволюционной России. Иначе, не назвали бы они флагман российского флота именем «Варяг». Именами врагов корабли не называют.

Иллюстрация: фрагмент «Радзивилловской летописи»; «Бурлаки на Волге» Илья Репин; Русский военный флот. Альбом 1904 г.

Имя тонкое…

Анна: Аня, Аннушка, Анюта, Нюра, Нюся, Анетта, Нюта. Александр: Алекс, Алексашка, Алексаня, Саня, Саша, Шурик, Шура, Лекса. Сергей: Серёжа, Серёга, Серёня, Серый, Сергун, Гуня. Вот неполные перечни вариантов известных имен, которыми называют детей в России. Отчего же такое разнообразие называния одного и того же человека? Нигде в мире нет ничего подобного.