Бесплатный фрагмент - Я дрался за Украину

Предисловие

Более полувека прошло с тех пор, как закончились последние боевые столкновения советских органов госбезопасности и подполья ОУН на территории западных областей Украины. Несмотря на то, что в украинском националистическом движении так или иначе участвовали сотни тысяч людей, их воспоминания мало известны широкому кругу читателей. Мы собрали информацию об эпизодах партизанской войны, материально-технических аспектах подпольной работы, попытались взглянуть на эти события глазами их непосредственных участников, понять психологию бывших повстанцев и узнать их сегодняшнюю оценку прошлого.

Книга представляет собой сборник интервью с ветеранами УПА и подполья ОУН (данные организации запрещены в РФ) о партизанской войне и подпольной работе в 1930-50-е годы. Интервью были проведены в Ровенской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины в 2013—2014 годах. Искренне надеемся, что эти материалы дадут ответы на многие вопросы читателей, интересующихся историей СССР и украинского националистического движения 1930-50-х годов.

Алексей Ивашин, Антон Василенко

Володимирский Фотий Николаевич

Ф.В. — Я родился 1 сентября 1924 года в семье рабочего. Жили мы в городке Вишневец — тогда это была Польша, Волынское воеводство, Кременецкий уезд, а сейчас это Тернопольская область, Збаражский район. Мой отец был маляр, красил церкви, дома. Сначала он работал один, а потом организовал целую бригаду рабочих. Мама вела хозяйство дома. У меня была сестра Люба, она две недели назад умерла в Красноярском крае. Мы с ней были двойняшки, их с мамой вывезли в Сибирь на поселение и потом не дали вернуться на Западную Украину.

Закончил я семь классов польской школы, хотел поступить в ремесленно-промышленную школу, но меня не хотели принимать, говорили, чтобы отец выкрестился на католика. Отец сказал: «Я не буду». И я год сидел дома, потом пошел в вечернюю школу и собирался снова поступать в ремесленно-промышленную школу на слесарное отделение (там учили на токарей, на слесарей), но в 1939 году, перед самой войной, меня приняли в эту школу на столярное отделение.

Мой отец со своей бригадой выполнял работу для школы — красили окна, двери. Но им за это дали не деньги, а поездку в город Гдыня. И мы с отцом поехали на экскурсию в Гдыню, администрация гмины за нас заплатила. Это было как раз перед самой войной. Когда ехали через Гданьск (он тогда был отдельно, ни немецкий, ни польский, и назывался «Вольный город Данциг», но жили там в основном немцы), то нам сказали: «Не подходите близко к окнам — немцы бросают камни». А местные немцы становились задом к поезду и показывали полякам жопу. Мы приехали, побыли на море, походили, посмотрели на Гдыню. Очень хороший был город — новый, дома морским песком оштукатурены. Еще в Гдыне есть полуостров, где была польская военно-морская база, в то время Польша имела только один выход к Балтийскому морю. Мне тогда еще не было и пятнадцати лет, я мало что понимал, но уже знал, что будет война. Хотя меня это мало интересовало, я больше думал о том, как хорошо, что мы с папой едем на море.

Приехали мы обратно в Вишневец, а через три дня началась война. Немцы с советами быстро разбили Польшу, и в сентябре 1939 года к нам пришла новая власть.

А.И. — Помните момент, когда пришла советская власть? Какие были впечатления?

Ф.В. — Перед приходом советов люди у нас говорили: «Братья идут!» Строили торжественные арки, встречали с цветами. Помню, у нас в Вишневце арка стояла, люди с хлебом-солью встречали Красную Армию. Я хожу среди людей, мужики поют: «Ще не вмерла Україна…» А еврей стоит в шапке, один мужик подходит — и по морде ему! А советский политрук стоит сбоку, смотрит: «Не надо, не надо». Пришли советы, а наши им «Ще не вмерла Україна» пели! Это комедия была!

Пришли наши «освободители», и из ремесленно-промышленной школы сделали техникум электрификации сельского хозяйства. Нас автоматически зачислили из школы в этот техникум. Хочу сказать, что НКВД сразу взяло техникум под контроль. Немного расскажу Вам об этом. У нас физику преподавал один поляк, и в классе была доска на роликах — двигаешь одну половину доски вниз, а вторая поднимается вверх. И кто-то написал на этой доске: «Смерть Сталину!» Приходит этот преподаватель на физику, двигает доску вниз, чтобы писать — и вверх поднялась эта надпись. Все — урока нет! НКВД стало искать по почерку, всех студентов собирали. Написали мы диктант по русскому языку и спрашиваем, почему нам не дали листки с нашими диктантами, с исправленными ошибками. А преподаватель был старик, русский — видно, антибольшевик. Он сказал нам прямо: «Ваши диктанты в НКВД. Они смотрят, у кого почерк похож». Не знаю, нашли ли они кого-то. А потом, когда пришли немцы и открыли подвалы НКВД, я нашел там папку с нашим диктантом.

Последнюю неделю июня 1941 года мы сдавали экзамены в техникуме, а уже началась война, бомбили. Один экзамен был по украинскому языку, и у меня было такое предложение: «І досі наш веселий край святкує щиро цей звичай — щоб у суботу поминати, кого нам приязно згадати». В этом предложении нужно было поставить знаки препинания, обозначить, где глагол, где прилагательное и так далее. И это предложение я почему-то до сих пор помню.

Как-то в эти дни попал в Вишневец немецкий танк. Откуда он прорвался — неизвестно. Когда увидели этот танк, то все начальство, все секретари, даже директор нашего техникума — все убежали. Но потом вернулись, потому что фронт был еще далеко. Помню, что всем советским начальникам выдали пистолеты, потому что это была прифронтовая полоса.

Перед приходом немцев НКВД должно было арестовать двух наших студентов. Один из них, поляк, беженец из коренной Польши, как-то сказал о новой власти: «Łatwo przyślij — łatwo pójdą» («Легко пришли — легко уйдут»). Его забрали в НКВД и там замучили. Должны были забрать еще одного парня, чеха, но тот остался жив. Он потом рассказывал, что пришли к нему, говорят: «Пошли!» А он ботинок надел и снова скинул — как будто душа чуяла, куда его поведут. Потом снова надел ботинки, сидит, зашнуровывает их. Энкаведисты смотрят — долго шнурует, а они уже убегают! И ушли, повели того поляка, а этого парня не забрали.

Когда пришли немцы, то вместо нашего техникума сделали мастерские и школу трактористов. До обеда мы учились, а после обеда работали в мастерских. В школе была токарная мастерская, была литейная, и немцы свозили к нам молотилки, конные приводы, всю сельскохозяйственную технику. И мы это все ремонтировали. При немцах у нас действовала подпольная организация ОУН, в 1942 году стали создавать самооборону, наши стали обстреливать немцев, не давали им грабить население.

Немцы начали вывозить нашу молодежь на работу в Германию. Однажды в школу пришла разнарядка — кто-то должен был ехать. И в то время как раз к нам пришли ребята из подполья: «Организуется Украинская Повстанческая Армия, кто хочет вступить — скажите, вечером мы вас отведем». И я уже не пошел домой, после обеда помыл руки в кузнице и пошел в село Кривчики, оттуда связные перевели меня в Шимковецкие леса. Это было в начале мая 1943 года.

А.И. — До того времени Вы не были связаны с ОУН?

Ф.В. — Нет. Я стал членом ОУН, но гораздо позже, в июле 1944 года, на Холмщине — наша сотня пошла туда воевать с поляками. Мы там приняли присягу и стали членами ОУН.

Направили нас связные в лес. Приходим, я смотрю — а тот мастер, который нас учил в школе трактористов, Павел Загребельный — это сотенный командир, и псевдо у него «Чоп». Он меня узнал, засмеялся. Он был 1917 года рождения, родом из села Колодно под Збаражем.

Взяли меня на подготовку, получил я псевдо — «Муха». Я сам себе такое выбрал. Мы не знали имен, фамилий друг друга — разве что кто-то попадался знакомый. Моей фамилии не знали, и я не никого знал и не интересовался. Псевдо — и все. По псевдо обращались: «друг «Муха», «друг «Орлик». На подготовке мы изучали оружие — разбирали карабины, чистили. Было полно советских патронов — остались после боев. Они уже заржавели, надо было и их чистить, а то когда стреляешь, то у них вырывает дно там, где капсюль, а пуля остается на месте.

А потом меня поставили роевым (командиром отделения — прим. А.И.). Я был шустрый, городской парень, а там ребята были в основном из сел, не такие развитые. Я грамотный был — закончил семь классов школы, техникум и уже должен был сдавать выпускные экзамены, а учился везде очень хорошо. Дали мне рой, я его подготавливал, больших боев у нас тогда не было. Были перестрелки с мадьярами, с поляками, но это не были очень тяжелые бои. Пару раз мадьяры ехали на села, мы засели, постреляли, они убежали. Убили мы кого-то или нет — кто его знает. Была одна засада, когда мы поубивали мадьяр. Они ехали в село Свинюхи возле Вишневца, а перед этим нам агентура сообщила, какой дорогой и когда они должны ехать. Мы там засаду сделали, а они ехали на повозках, ноги спустили. Не боялись ничего и сложили головы.

Немецкая армия, немецкая администрация были очень хорошо организованы. Но Вы знаете, нам против них было легко воевать. Был языковой барьер! Бывало так, что приходит к немцам мужик из села и говорит, что в селе есть партизаны — были и такие люди в селах. Но переводчик у немцев наш, оуновец! Немец спрашивает: «Что он говорит?» Тот ему: «А, они там жидов постреляли — просит, чтобы керосина ему дали». А немец мужику по морде, по морде! Мужик идет себе домой, думает: «О, говорили, что немцы хорошие, а они еще и побили!» Потом к мужику приходила местная референтура ОУН или Служба безопасности, давали ему десять шомполов, у него кожа на заднице лопалась, и больше он к немцам не ходил. Если у нас потерь не было, то за такое не убивали.

В июне 1943 года я получил первое ранение. В то время полиция переходила от немцев к нам, и мне сотенный «Чоп» сказал, что должна прибыть полиция из Тернополя — хочет бежать к нам. Там есть такой Черный лес, как ехать на Кременец — большой лес. Приказ был такой: «Ты со своим роем иди в Черный лес, там краю леса подожди. Они должны прийти туда, ты их встретишь и приведешь к нам». Вечером мы пошли, было холодновато, мы в шинелях. Пришли на место, ждем. Недалеко от нас село Колодно. Ждем-ждем, уже светает — в июне ночи короткие. Слышим — в селе колокол на церкви бьет, потом вижу — люди из села бегут. Я вышел и хочу одну женщину остановить: «Что такое, почему вы убегаете?» Рукой машет и бежит. Потом одного парня остановил, он говорит: «Немцы приехали грабить!» Вы знаете, что Волынь была оккупирована, а в Галичине был Дистрикт Галиция — был президент Кубийович, была своя власть, люди сдавали «контингент», и никто их не трогал. А на Волынь немцы ехали только грабить — забирали свиней, коров, зерно. Я думаю: «Что делать? В селе немцы!» А нас всего тринадцать человек, все с немецкими карабинами или советскими карабинами Токарева, пулемета не было. Посылаю связных к сотенному, он присылает приказ: «Обходите село. Там есть приселок Дильное, мы на холме заляжем, сделаем засаду на немцев, а вы пробивайтесь к нам». И мы пошли. Колодно прошли, заходим в это Дильное, солнце поднялось, так тепло. А вишни зеленые в садах — с краю еле румяные. Я так пить хочу, а воды близко нет — взял те вишни, ем. Впереди меня идет парень из Львова, студент. Слышу — по-немецки заговорили. И сразу — бах, бах! Стреляли из винтовки. Я на колено стал, выстрелил туда, откуда был выстрел, но я их не видел. Немцы в селе грабили, а тут выставили прикрытие — в саду, среди деревьев. Чувствую — мне в правую руку укололо. И второй укол в правую ногу. Думаю: «Что такое?» Но тут смотрю — потекла кровь. Я в ноге до сих пор чувствую это место — когда пуля шла, то в кости ямку выбила. Хлопцы меня взяли, а наши наверху услышали, что стреляют, и сотня открыла огонь, я слышу — заработал наш пулемет. И мы отошли к своим, рой присоединился к сотне. Немцев мы из Дильного выбили — взорвали их машину, убили троих, остальные отошли в Колодно. В нашей сотне ранение получил только я, убитых не было, но тот парень-студент, который шел впереди меня, не разобрался, где свои, а где чужие, и побежал к немцам. Они его поймали живым, привязали колючей проволокой к машине, и так тянули до Тернополя. Что из него стало, я не знаю… Меня раненого забрали, и был один смешной момент. Это теперь мы знаем религиозные конфессии — греко-католики, православные. Наша Волынь православная, и я никогда не думал о том, что есть греко-католики — праздновали праздники одинаково, ходили в гости друг к другу. Внесли меня в какой-то дом, чтобы сделать перевязку, я вижу — образа висят: Матерь Божья, Иисус Христос и у него такое большое сердце нарисовано. У православных такого нет. Я говорю: «Хлопцы, вы что, к полякам меня занесли?» Они говорят: «Нет, это наши люди!»

И так я выздоровел — делали мне перевязки, а раны были легкие, пули прошли навылет. На выходе пули немного вырвали мяса, но через месяц я уже был в строю, снова попал в бой. В Зарудье стояла полиция, латыши — из Латвии привезли аж сюда. Немцы так делали — наших полицаев отправляли туда, а латышей привозили к нам. Нам надо было забрать у них оружие, под вечер мы напали, обстреляли хаты, одна хата загорелась. Убитые у них были, на другой день нам люди говорили. Латыши начали кричать нам, чтобы не стреляли. Перестрелка прекратилась, мы подошли к ним, и они отдали часть оружия.

И тут меня забирают в Службу безопасности. Структура СБ была такая — районная, надрайонная, областная и краевая. Командиром районной СБ был Юрий Бойчук («Зирка»), 1914 года рождения. Я его знал, потому что он тоже работал в школе трактористов в Вишневце. «Зирку» арестовали после войны в Днепропетровске, он был законспирирован, имел документы фронтовика. В Тернополе был показательный суд, и его казнили. «Зирка» взял меня к себе, нас был отдельный рой, шестнадцать человек. Хлопцы были старше меня — мне было девятнадцать лет, а им было по двадцать-двадцать пять, они уже были членами ОУН. Из вооружения у нас были винтовки, пистолеты, гранаты, у «Зирки» был автомат. Все были хорошо одеты, вышколены, подтянуты.

О работе в СБ я Вам всего не расскажу. Были у нас акции на немцев, на полицию, на советских партизан, пленных мы допрашивали, и эти допросы были жестокими. Что тут говорить — был враг, и с ним надо было бороться. Все! Некоторые кричат: «Бандеровцы убивали людей!» Да, мы убивали! И своего предателя убивали, и вражеского агента убивали — а что мы должны были делать? На войне с врагом надо воевать — или он тебя уничтожит, или ты его. Наша война была партизанская, подпольная, а подпольная борьба всегда жестока, врага миловать нельзя. Я Вам приведу один пример. Моя жена родом отсюда, с Ивано-Франковщины, из села Викторов. В их селе был повстанческий схрон, и о нем знала одна женщина. И эта женщина, видно, договорилась с москалями — фартук развязала и бросила на кусты там, где схрон. Энкаведисты приехали, был бой, и восемь хлопцев в схроне застрелились. А эту женщину потом оуновцы убили за предательство. Так вот в газетах писали: «Мать убили! Трое детей осталось!» Видите ли, жалко ее! А тех восемь хлопцев не жалко? Я еще раз говорю — врага, предателя надо уничтожать!

Много страшных вещей я пережил, но обо всем я Вам рассказывать не буду. Я с этим умру.

А.И. — Расскажите то, что считаете нужным. Вас специально готовили к службе в СБ?

Ф.В. — Брали уже подготовленных, идейных, физически крепких. Я был как вол здоровый, мог любого такого как Вы, взять на штык и перекинуть через себя. Если кто-то Вам будет говорить, что он служил в СБ и был стрельцом УПА, то уже ему не верьте. Служба безопасности подчинялась Проводу ОУН, это была совсем другая структура! Но мы работали с УПА — например, когда ловили пьяного стрельца, то вели его к сотенному и говорили: «Накажите его — он ходит по селу пьяный!» Знаете, как оно было — местные люди видят стрельцов, угощают, а это же молодые ребята, могут и выпить. Бывало, что мы им палок давали, шомполов.

В каждом селе у СБ был референт. Все данные о том, что происходит в селе, он передавал в районную СБ. Сообщал, кто сексот, кто перебежчик, кого поймали немцы. Как-то один референт нам помог, и мы поймали большевистского парашютиста. Он шел на встречу со своими, при себе имел сломанный надфиль. При допросе признался, что должен был прийти в одно село в такую-то хату к одному человеку, а у того была вторая половина надфиля. Если стыковали эти две половины, и они сходились — значит, он попал правильно, на своего. Показал нам — где та хата, кто там живет. И того второго взяли, допросили, потом казнили обоих. Хотя такие боевики, как я, допросами занимались редко. Пленных допрашивали командиры, весь разговор протоколировали, а потом писали отчет, кого допросили и кого уничтожили — писали шифром на такой маленькой бумажке. У нас на Волыни ее называли «грипс», а на Галичине — «штафета». И этот отчет передавали куда надо — из районной СБ в надрайонную и так далее.

Девушки к нам попадали, советские разведчицы. Они шли с востока, под маркой гражданских людей — то вроде как искали работу, то говорили, что от голода спасаются. Украинским языком владели хорошо — их же обучали, у советов были специальные школы, где учили галицкий диалект, волынский диалект.

Возле Вишневца есть село Лозы. Летом 1943 года, перед жнивами, немцы привезли туда мануфактуру, керосин, соль — выдавать тем, кто сдаст «контингент». Мы на них напали, нас была одна чета (взвод — прим. А.И.), а немцы стояли в замке, замурованные окна были кругом. Замок мы не атаковали, но не давали немцам оттуда выйти. Взяли в селе три фуры и ночью поехали на базу, где немцы хранили все эти товары. Фуры грохотали по мостовой так, что люди нам потом говорили: «Мы думали, что это какая-то армия едет!» Заехали на ту базу, забрали оттуда товары, потом людям в селах раздали. Такие иногда были мелочи, но они давали свой результат.

А.И. — С поляками были бои?

Ф.В. — Я не помню, чтобы у нас на Кременеччине были бои с поляками. В наших краях среди поляков в основном были «осадники» — те, которые воевали вместе с Пилсудским. При Польше им дали землю, разрешили иметь оружие. Огнестрельного оружия у них было мало, но каждый имел коня, имел пику, саблю. Когда пришли советы, то почти всех «осадников» вывезли в Сибирь. А тем полякам, которые остались, ОУН передала приказ выехать в Польшу, и многие уехали, хотя некоторые и не хотели.

А.И. — С советскими партизанами часто сталкивались?

Ф.В. — Летом 1943 года они шли в Карпаты большими силами, проходили через Волынь, грабили села, ограбили хозяйство моего отца. А мы с ними встретились, когда их немцы разбили в Карпатах. Они отходили на Белоруссию, небольшими группами. Один из референтов СБ сообщил, что к ним в село зашли человек пятьдесят красных. Мы послали в село разведку, хлопцы выследили, что они в сарае стали на ночлег. Нас был рой, шестнадцать человек, взяли два пулемета. Ночью подошли, фонариком подсветили — все спят. Расстреляли их всех за пару минут, гранатами забросали. Раненых добили, ни один не убежал. Посчитали убитых — ровно пятьдесят человек их было.

Потом, когда стал приближаться фронт, меня и еще нескольких хлопцев из районной СБ забрали в надрайонную СБ, которая действовала на территории бывшего Кременецкого уезда. Командиром надрайонной СБ был «Палий», у него было подразделение особого назначения. Главной задачей было делать запасы до того, как подойдет фронт — запасали оружие, одежду, зерно, заливали смальцем колбасы. Ездили по селам Кременецкого района, в каждом селе был хозяйственный отдел ОУН, которым руководил станичный. Мы брали у них зерно, белье, женщины вязали для нас рукавицы, свитера. Был такой случай — мы искупались в реке, станичный принес белье, все переоделись. Я надел такую вышитую рубашку, и она была очень длинная — ниже колен. Хлопцы посмотрели на меня: «Слушай, это женская!» Я говорю: «Ну и что, что женская? В колени тепло — пусть будет!» Подвязал ее, заправил в штаны и так ходил. Были случаи, когда надо было запасать хирургические принадлежности — такие круглые банки со скальпелями, их надо было завернуть в материю и закопать в определенных местах. Может, наши их потом откопали, а, может, до сих пор лежат. Иногда надо было захоронить убитых — и своих, и чужих.

Однажды в конце 1943 года мы взяли в плен немцев. В одном селе все было сожжено, осталась одна хата, и эти немцы в ней поселились. Были у них лошади, телеги, какое-то свое барахло, продукты и все такое. Решили взять их, подошли к хате. Командир подразделения, «Палий», говорит мне: «Я пойду в двери стучать, а ты возьми две гранаты, открути у каждой колпачок и держи. А я за дверью буду стоять. Как только по мне выстрелят, или будет какой-то шум — сразу в окно бросай гранаты!» У нас были немецкие гранаты — мы их называли «макогоны». Я говорю: «Хорошо». Он пошел под двери, стучит. Открыли! «Палий» вошел в хату. Я вижу, что не стреляют, иду за ним. Автоматы на немцев наставили, а они за столом сидят в рубашках — едят, пьют. Мы говорим: «Мы из УПА, здесь нас идет пять тысяч. Сложите оружие!» Самый старший немец отстегнул свой «парабеллум», бросил, и все побросали. А я слежу за ними, держу палец на спусковом. Вижу — один немец не снимает оружие. Я смотрю на него, жду. А он подходит ко мне, отстегивает от штанов пояс, а в нем полно патронов. И вынимает мне бельгийский пистолет, никелированный. Ручка черная, а сам весь такой зеркальный — можно причесаться! Командир его увидел, ко мне как прицепился, так я ему отдал, а он мне дал «наган». Пистолет был дамский, маленький — такой деликатный, что если где-то пыль попадет, то он стрелять не будет. Тот «наган» на шесть патронов для меня был лучше — стреляет, сам вращает барабан. Тот немец мне сказал: «У нас тоже есть ЮПА!» Оказалось, что это был не немец, а югослав, и все они были из охранного батальона. Я спросил его, куда должен был ехать батальон. Он сказал: «В город Станислав». Это была не фронтовая часть, они охраняли какой-то завод в Славуте. Фронт шел на запад, а они еще раньше отступали. Этих солдат было человек двадцать, но там были не одни немцы, а сброд — были югославы, были еще какие-то, я их не спрашивал. Мы у них оружие забрали, подводы с лошадьми забрали и вели их от села к селу. У нас на Волыни люди убивали пленных немцев — брали с подводы железный крюк для упряжи и били им по голове. Народ был очень злой на них, потому что они жгли села. Мы пленных направили в Станислав с нашими связными — иначе люди их убили бы.

В той хате я зашел на кухню, там лежали какие-то подушки. Я подушки снимаю, а там девушка: «Не убивайте, я имею связь с партизанами!» Я говорю:

— Как тебя зовут?

— Шура.

— Фамилия?

— Демченко.

— Почему ты с ними?

Она рассказала мне, что они работали на заводе в Славуте, и там советские хлопцы совершили диверсию, и немцы всех этих хлопцев позабирали кого куда, а немец взял ее к себе в батальон. Она топила им печь, варила, а, может, и любовницей была — я не спрашивал. Спросил ее: «Кем ты работала при советах?» Она говорит: «Была пионервожатой». Я говорю: «Ну, ты уже с ними не пойдешь, будешь здесь». Передал ее в нашу женскую сетку, и она с нашими девушками была. Когда я потом, в 1944 году, возвращался с Холмщины через то село, спрашивал о ней у наших — куда она делась? И никто не мог мне точно сказать. Одни говорили, что ее наша СБ убила, потому что она хотела к советам перейти, когда фронт подходил. Другие говорили, что ее отправили в соседнее село. Так я больше и не видел ту Шуру Демченко — может, убили ее, а может, еще где-то живет.

Еще как-то взяли двоих немцев — одного убили, а двоих взяли. Они ехали на Кременец, там идет из Ямполя дорога, немцы по ней отступали. В одном селе трое немцев пришли в хату — искали подводу, потому что их машина застряла. Местный референт СБ нам об этом доложил. Заходим в хату, немцам: «Хенде хох!» Один из них берется за автомат, товарищ мой — трр! — его застрелил. Потом те двое немцев так его жалели, говорили, что был очень хороший человек. Один немец был гауптман, а с ним два охранника. Одного солдата убили, а гауптмана еще с одним солдатом забрали туда, где мы стояли. Что значит немец — утром встает бриться, открывает такую папку со змейкой, в ней бритва, одеколон. Кто-то из наших мимо шел, говорит: «Смотри, как бреется! Думает, что ему будет капут!» Он как услышал, заволновался: «Дойч капут! Дойч капут!» «Палий» говорит мне: «Бери их, завяжи обоим глаза и вези ближе к шоссе. Там их отпустишь. И скажи им, что мы немцев не убиваем. Но если будут жечь села, то будем убивать!» Вы понимаете, это делалось для пропаганды. Что те два немца? Мы их убьем — ну и что, на этом война закончится? И я их повез на санях, лошадьми правил мужик из села, я говорю ему: «Вы лошадей держите крепко, потому что на шоссе немцы — может, захотят стрелять, я тогда тоже буду стрелять». У этих немцев забрали оружие, но нам сказали никаких вещей у них не брать — ничего не трогать, потому что будем наказаны! Выехали в поле, где-то впереди шоссе, гудят машины. Развязали немцам глаза, я говорю: «Идите туда!» А этот гауптман вынимает золотые часы, такие плоские, карманные — дает мне. Я говорю: «Я не возьму. Сказали ничего не брать». Он сует эти часы мне в руку: «На!» Но я не взял. Так мы их и отпустили.

Когда к нам подошел фронт, надрайонная СБ направила меня в сотню «Наливайко», в охрану командира сотни. Каждый сотенный имел при себе шесть-семь человек охраны — были часовыми, обеспечивали связь. Имени «Наливайко» я тогда не знал, только сейчас вычитал в «Летописи УПА», что его звали Степан Савчук. В сотнях УПА обычно было больше ста стрельцов — могло быть и сто пятьдесят, и двести человек. Наша сотня была небольшая — чуть больше ста человек. Вооружены были кто автоматом, а кто карабином. Многие хлопцы имели советские десятизарядки, но потом их все повыбрасывали. Она очень деликатная — где-то попала грязь, и все, заедает. У нас также было четыре пулемета Дегтярева — как для сотни, то это было маловато. Еще в сотне был один ротный и один батальонный миномет.

В марте 1944 года сотня пошла с Тернопольщины через Львовщину на Холмщину. Большевицкий фронт в апреле стал под Бродами, а мы пошли от фронта на запад. Удачно перешли железную дорогу Киев-Львов, это было не так просто сделать, потому что немцы с обеих сторон пути на сто метров вырезали все до кустика — голо было. И все время ездила дрезина, обстреливала лес — для испуга, чтобы не подложили мину. Поэтому нам надо было ползти, чтобы не заметил никто.

На Галичине стали мы на постой в каком-то селе около Бродов. Перед этим очень долго в лесу стояли, не могли никак пройти. А я, когда квартировал, то всегда вечером выходил, изучал местность: «Так, здесь мы стоим, там дорога в лес, тут село». Никогда не было так, чтобы я не знал, где я нахожусь. Нас было двое в хате — я и «Пава». Он был старше меня, служил в немецкой полиции, потом убежал к нам. Сняли мы сапоги, легли спать, оружие поставили. Не раздевались, только разулись. А эта хата была чуть дальше от дороги, с краю села, на пригорке. Хозяйка забрала ребенка, ушла ночевать к соседям, потому что боялась. Утром, на рассвете, слышим — стучат, открывают двери. Заходит большевик в плащ-палатке, с автоматом! Откуда он взялся? Спрашивает у нас:

— Кто такие?

Я говорю:

— Партизаны.

— Какого отряда?

— Калашникова.

— Ступайте к командиру!

— Есть!

Было бы в руках оружие, я бы их босой погнал, убил бы его. Но когда я сказал «партизаны», то он открыл дверь, кричит: «Братва!» А на улице стрельба! Это какая-то советская часть прорвалась в немецкий тыл — глубоко зашли, потому что фронт еще был далеко. А в селе стояли с одной стороны мы, с другой немцы, и они бой завязали с этими немцами. А наши услышали, что идет бой, и отошли. Я слышу, что он пошел к своим: «Братва! Братва!» Мы — раз! — обулись, ремень на себя, оружие в руки, и по тропинке в лес. Я вечером посмотрел, где лес — знал, куда идти. Сзади слышим: «Ёб твою мать! Убежали!» Дальше идем, видим — бежит немец за нами, без шинели. «Пава» говорит: «Я его сейчас застрелю». Я говорю: «На хрен он тебе нужен? Он тоже убегает». Спрашиваю у немца: «Откуда ты взялся?» Он говорит: «Рус загте „Стой!“ А я драп-драп!» Потом отламывает ветку, сбрасывает штаны и дерьмо с кальсон счищает! «Пава» говорит: «Я его убью!» Я ему: «Не надо, дурной ты!» Идем дальше, слышим — впереди нас по-немецки говорят. Немцы! Мы того немца посылаем вперед. Он с ними поговорил, из леса выходят немцы — в маскхалатах, с пулеметами MG. И тот немец к ним присоединился, а мы пошли к своим. Приходим к нашим:

— Почему же не сообщили нам, что отступаете?

— А мы не могли найти, где вы!

На Холмщине польская Армия Крайова сильно уничтожала наших людей. Украинцы бежали оттуда на Галичину — на Мостиска, Раву-Русскую. В июне мы пришли в села возле Грубешова, выгнали оттуда поляков. Там была река Гучва, поляки бежали за реку, а сотни УПА заняли эту территорию. Помню, что идем по селу — а дорога заросла бурьяном, хаты закрыты, только кое-где кот на нас посмотрит. Возле некоторых хат были ульи — пчелы так меда наложили, уже полные рамки, и они сверху лепят, на рамку! А меда хочется — берешь патрон, пулю вынимаешь, пороха насыпал, поджег. Пчелы улетели, берешь вощину с медом. Мы проверяли, нет ли кого в хатах. Захожу в одну хату, а там убитая старая женщина, лет под семьдесят — видно, месила хлеб, и ей поляк в затылок выстрелил. И она на той бочке лежала, руки в тесте, хата залита кровью. Эта картина у меня вечно перед глазами. Мне было двадцать лет, и которое я имел отношение к тем полякам? Только кровавая месть! Были бои, мы жгли их села. Открытых боев с местными поляками почти не было — они отступали в села, мы их оттуда выгоняли, они бежали, отстреливались, но не помню, чтобы кого-то из наших ранило или убило. Они боялись нас. А подразделения Армии Крайовой стояли где-то за Грубешовом, в лесах, к нам не подходили. Потом поляки перестали даже появляться в тех местах, украинцы стали возвращаться в села, в июле начались жнива.

У нас были потери от немцев. Возле одного села было большое имение, мы там квартировали, везде были наши посты. И ехала немецкая машина с солдатами, наехала на наш пост, и хлопцы из пулемета как ударили по ней! Подожгли машину, нескольких немцев убили, остальные убежали. Но они передали по рации, что их обстреляли, приехал танк, прилетели самолеты. Мы легли в рожь, она уже дозревала, мы ее на себя нагнули, а они строчат из пулеметов! Тогда нашего казаха убило. В сотне был один казах, он бежал из немецкого плена к нам.

Потом немцы стали отступать на запад. Мы пошли за Грубешов, там был лесок, мы в нем остановились. Закопали батальонный миномет, оставили только малый, ротный. Собрали все документы, фотографии, адреса и все подожгли. Ничего не осталось — ни один документ. Недалеко была дорога — машины немецкие едут, едут, едут. Мы никого не трогаем, и они нас не трогают — бегут. Потом где-то два часа тишина. А потом опять машины едут, слышим — «Катюшу» поют. Это уже русские. Мы переждали, пока все проедут и пошли в село, местные жители нас переодели. А там полное село советских солдат, ходим среди них. Солдаты к нам подходят, говорят: «Ребята, тоже пойдете в армию!» А вечером мы опять собрались, переоделись в свою одежду, взяли оружие и связные повели нас в лес. Подходим к лесу, а оттуда как открыли огонь! Советские войска стояли в лесах, они думали, что это немцы идут. Мы все рассыпались. Было темно, они ничего не могли нам сделать. Я зашел в поле, лег в рожь, со мной был еще один парень, из Ковеля. Нагнули на себя рожь и лежим, не знаем, что дальше будет. Пролежали всю ночь, наутро рассвело. Видим — по меже идет девушка с граблями. Я говорю тому парню: «Ты подползи к меже и спроси ее, где мы находимся». Он подполз, спрашивает:

— Девушка, где мы?

— Там крайний сарай, который выходит в поле. Как стемнеет, идите туда.

Все! Больше ничего не сказала, даже не остановилась! Ее послали нас искать. И вечером мы все сошлись к сараю, целая сотня, и пошли дальше. Все время вели нас связные, одни мы не шли. Связь была очень налажена. Первой шла разведка — если никого нет, то проходила сотня. Никогда никому не рассказывали, куда мы идем. А если и говорили, то совсем про другую сторону, а сами туда не шли. Такая была конспирация.

Вообще мы фронтовые части старались обходить — и немецкие, и советские. Вот коммунисты кричат, что мы «фронтовикам в спину стреляли». Но подумайте — зачем нам было это делать? Надвигался фронт — шли большие части, полно солдат, техники, нам было очень невыгодно с ними воевать. Разве что случалось так, что на них наткнулись — тогда начиналась перестрелка, мог быть бой. А так, чтобы специально делали засаду на фронтовую часть — то нет. Мы их обходили. Наша политика была такая — пусть немцы и советы уничтожают друг друга. Нам это было очень интересно, чтобы они себя как можно больше уничтожали. А после войны, Вы знаете, Черчилль хотел пойти войной на Советский Союз, и это был бы для нас хороший шанс. Но Рузвельт был против этого, еще и ядерное оружие появилось — и они побоялись воевать.

Когда мы были на Холмщине, к нам перебежал от немцев кубанский батальон, и они воевали вместе с нами против поляков, немцев, все время были с нами. Говорили кубанцы по-украински, немного на суржике. Им было по тридцать-сорок лет, они говорили нам: «Хлопцы, держитесь — к вам большевики возвращаются!» Они даже себе песню сложили, когда были у нас, на русском языке, первые ее строки были такие:

Потянулись к небу тучи грозовые,

Кликнул нас Бандера, верных сыновей.

С хутора-станицы йдут у партизаны

На защиту Родины своей.

Здоровые были, чернявые, хорошо пели. Когда перешли фронт, то наше руководство решило отправить их на Восточную Украину. Пошли на восток — прошли Броды (там после боев лежало много убитых, оружия), пришли в город Острог Ровенской области. Под Острогом есть село Вилия и река Вилия — это граница Западной Украины. И наших кубанцев послали на восток. Судьба их неизвестна — поймали их, или убили, пришли ли они с повинной, судили ли их.

Наша сотня тоже пошла на восток, дошли до Славуты — это сейчас Хмельницкая область. Там была фабрика, сигареты делали. Вечером зашли в село под Славутой, на фабрику не шли, потому что знали, что там охраняется. Пришли на пункт, где молоко сдавали. Заходим — на стене большой портрет Сталина, сепараторы стоят. Дрр! — из автомата по сепараторам, продырявили их. И того Йоську, который висел, тоже продырявили. Уничтожили этот пункт и ушли, боя у нас там не было, это все делалось тихо. Потом сотня вернулась обратно на Львовщину, шли по советским тылам. Это была осень 1944 года, в октябре мы пришли в Радеховский район.

А.И. — Много было боев с НКВД?

Ф.В. — В бою мы встречались с ними не так часто, но мы их ловили. Например, в селах все девушки-учительницы были связаны с нами. А эти энкаведисты были очень падки на наших девушек. Я помню, как одна девушка привела к себе домой офицера-энкаведиста, а мы там сделали засаду. Взяли его, допросили — рассказал, как он следствие ведет, как допрашивает. Потом его ликвидировали. Мы их так часто брали. А когда офицеры НКВД квартировали, то взять их было трудно, потому что у них всегда была охрана — взвод или больше. Мы квартировали в лесу, они в селе, и мы всегда знали, сколько их. Но мы понимали, что если пойдем в село, убьем этих энкаведистов или председателя сельсовета, то полсела вывезут или село десяткуют. Надо было гражданских людей жалеть — мы убили врага и убежали, а они не могли спрятаться. Так что наши основные бои — это были короткие засады на дорогах.

В Радеховском районе мы вели бои, и 13 декабря 1944 года в селе Нивицы в бою с НКВД меня гранатой ранило в обе ноги. Мы ночевали в селе, а они на нас напали. Их немного было — как они попали в село, не знаю. В селе стояла вся наша сотня, но мы с несколькими хлопцами были в охране сотенного, в отдельной хате. Возле той хаты был самый большой бой, хата загорелась. Наш пулеметчик стрелял с чердака и сгорел вместе с хатой. А я был во дворе, стрелял, потом вижу — один москаль спрятался за дровами. И он в меня стрелял, а я в него. И тут слышу, у меня в ногах — бах! Я еще раз выстрелил и чувствую — у меня ноги онемели. Сапог потрогал — а он как решето. Энкаведистов мы разбили, кто жив остался, тот убежал, но сотня не хотела идти на риск, потому что могли прийти их большие силы, и отступила в лес. Меня хлопцы забрали, повезли в другое село, занесли в хату, а меня всего трясет. Соседи сбежались, слышу — одна женщина говорит другой: «Он умрет». Я думаю: «Боже, двадцать первый год мне пошел, а уже умирать!» Нашли фельдшера, он мне сапоги разрезал, вынул из ран куски носков, некоторые осколки, которые были сверху. Перевязали меня, и так из хаты в хату, из села в село перевозили. Дежурила возле меня девушка, уже была зима — возле хаты всегда стояли сани. Правая нога была больше ранена — в ступне одиннадцать осколков, на трех пальцах вырвало сухожилия. В 1968 году, когда я жил в Коми АССР и работал на шахте, мне на ногу упало железо и один осколок с места отбило. Я приехал во Львов, и мне там его вынули. А еще шесть этих осколков и сейчас в ноге. И одна рана еще течет — течет и заживает, потом снова открывается. Был я у врачей, они собрали консилиум, говорят: «Пан Володимирский, мы боимся туда лезть, потому что можете потерять ногу». И я уже не даю ничего делать, сын приезжает, перевязку мне делает, и так доживаю век.

На Крещение я лежал в одном селе, название сейчас не вспомню, в хате у одной женщины. Муж этой женщины был на фронте, она куда-то ушла, в хате со мной была старая бабушка. Вдруг слышим — москали приехали в село. Бабушка плачет: «О Боже, Боже! Москали!» А я всегда был спокоен — убьют, так убьют. Говорю бабушке, что надо делать. А матраса на кровати не было — была солома. Отгребла бабушка солому, я ложусь на доски возле нее, она меня соломой накрывает, и так лежим. А большевики приехали крест спилить — в каждом селе были кресты на символических могилах. Я говорю бабушке: «Только не паникуйте! Как зайдут в хату, дайте им что-нибудь выпить и все!» И тут один москаль открывает дверь, голову просунул к нам:

— Че, бабушка, больная?

— Ой, буду умирать, дети.

— Не умре-е-ешь!

Закрыл дверь. Видите — я как будто должен был выжить!

Скрывался я до марта 1945 года. В селе Оглядове 13 марта 1945 года была облава, девушка-медсестра услышала вечером выстрелы, пошла узнать, ее поймали, она не показала, где я. Они меня сами нашли в хате, допрашивали, били, потом привезли под тюрьму в Лопатин, «стрибок» (боец «истребительного батальона» — прим. А.И.) меня караулил, я сидел на земле. Вышел начальник тюрьмы, спрашивает конвойного:

— Чего он сидит?

— Он раненый.

— Раненый? Зачем везли?

А возле тюрьмы могилы энкаведистов — рядами. Начальник мне:

— Видишь, сколько наших убили?! Шкуру снимем!

Внесли меня в камеру, там было полно хлопцев со всего района, их поарестовывали, потому что не шли в армию. Меня положили на пол — побитый, измученный, воды не дают. Двадцать человек в камере, тесно, я лежу в углу. Потом стучат в дверь: «Всем встать!» А я лежу — раненый, на ноги встать не могу. Заходит какой-то офицер — надо мной стал, постоял, посмотрел и вышел из камеры. И сейчас же дежурный, белорус (те, которые были в красных партизанах, нас по тюрьмам охраняли), приносит ведро воды и говорит: «Где тут раненый?» Может, тот старший ему сказал? Хлопцы показали на меня. А он так матюкнулся на них и говорит: «Он хоть воевал! А вы прятались!» Вот какая логика! Логика мужчины, который воевал, хоть и был враг! Ведро воды выпили за десять минут. Так я лежал в камере, потом начал немного ходить. Пара осколков вышла из ноги вместе с гноем. Никто перевязки не делал, в бинте полно вшей, но ни гангрены не было, ничего — что значит, молодой, здоровый!

Потом завезли меня во Львов, в тюрьму на Замарстынове. Там я пробыл полгода, хлопцев привозили и забирали, привозили и забирали. А меня сначала допрашивала милиция — как скрывавшегося от армии. Потом передали дело в НКВД. Но они не имели на меня материалов. Не знали, за что зацепиться. Допрашивали меня: «Почему ты ранен?» Я говорил:

— Я над Бугом копал окопы — немцы забрали нас. Бежали от немцев, шли через лес, и я на мине подорвался.

— А почему тебя не завезли в больницу?

— Хлопцы меня в село завезли, сказали: «Мы тебя вылечим, спрячем, а иначе заберут в армию».

Проверяли, действительно ли у меня ранения от мины. Приезжала какая-то военная — фельдшер или врач. Говорит мне: «Разбинтуй ноги». Я разбинтовал, она посмотрела, говорит: «Это не осколочные ранения! Это пулевые! Сюда пуля пошла, здесь вышла, а другая — сюда пошла, здесь вышла». И ушла. Записали, что ранения пулевые.

Я сразу сменил фамилию — сказал, что я Сушенко, родом из Вишневца. Однажды пришли ко мне, говорят: «Мы делали запрос — такого знать не знают в Вишневце!» Мама Божья, как я обрадовался! Если бы они знали, что я был в Службе безопасности, то меня бы повесили. Но у меня была конспирация — я никогда не появлялся домой с оружием, никто меня не видел. Родители знали, что я в подполье, но не знали, где именно. У нас соседи были поляки, они спрашивали маму: «Пани Антонина, а где Ваш сын? Что-то его давно не видно». Мама говорила: «В Почаеве на попа учится». Прикрытие у меня было, потому что в Почаеве у нас тоже были свои люди — там организовали курсы священников для походных групп ОУН, так что они могли подтвердить, что я там учусь.

Потом привезли нас на Полтевну, там был вокзал, стояли товарные вагоны. А перед тем суд был, 9 января 1946 года. Напихали нас полный «воронок» и привезли на военный трибунал войск НКВД города Львова. И всех судят — ничего не спрашивают! Я ничего не подписывал, никаких признаний. Сидит такой жид лысый и заседатели — двое стриженых солдат-краснопогонников. И говорит: «Статья 54—1а „Прямая групповая измена Родине“. Десять лет лагерей и пять лет поражения в правах!» Я даже ничего не говорю, ничего у меня не спрашивают. Выхожу, хлопцы спрашивают: «Ну, сколько?» Я говорю: «Десять». Они обрадовались: «Так тебе повезло! Дают по двадцать пять лет, каторги по двадцать лет, по пятнадцать!»

Из Львова меня повезли в Коми АССР — на шахты, на лесоповалы. Там началась моя лагерная жизнь. Сначала попал в Печорлаг, а потом меня забрали под Воркуту, но там не приняли, и отправили в Абезь — там был инвалидский лагерь. Недолго там побыл, и попал на Инту в Минлаг. И там мы встретились с «рецидивом». Эти урки забирали у людей одежду. У меня на себе много не было — вышитая рубашка, телогрейка и штаны. А когда прибыли к нам гуцулы в таких вышитых кожушках, то их блатные грабили, и мы не могли ничего сделать. Но потом мы организовались — литовцы и мы, бандеровцы. Литовцев очень много было в лагере, эстонцев. Но потом начальство лагеря бросило такую кость между нами и литовцами. Такая была провокация, как будто «они на вас доносят администрации». Чуть до драки не дошло! Но, слава Богу, помирились и потом были очень осторожными.

С блатными мы бились жестоко, хорошо их придавили. Бандеровцев они боялись страшно! Бывало так, что в бараке утром встают — а в туалете два-три блатных зарезанных. У нас такие организованные хлопцы были — когда надо было кого-то зарубить, то приносили топор с шахты, прятали его так, что никто не видел. Бригадиром у нас был русский, Жуков — молодой, раньше летчиком был. Большевистская власть ставила бригадирами блатных, но он как-то попал на бригадира. Он со мной хорошо обходился, но взял себе в бригаду блатного, а тот на работу не ходит, за него надо работать. Однажды я прихожу в барак, а этот блатной мне: «Иди сюда! Разуй меня!» Я говорю: «Чего? Разуть? Сейчас разуем!» Пошел, позвал своих. Приходят двое хлопцев с ножами, садятся сбоку, ткнули ему ножи под дыхало: «Ну, так кого будем разувать?» Он давай проситься: «Ребята, я не знал!» Я потом слышал, как Жуков этому блатному говорил: «Нахуя ты его трогал?!» С ним хлопцы поговорили, и все — он успокоился, больше ничего такого не делал. Надо было его убрать, но я не хотел еще одного брать на душу — и так их на мне много. Всякую сволочь приходилось убивать.

В лагере я работал на шахте монтажником — лавы монтировали, комбайны, конвейеры. Тяжелая была работа — самая маленькая деталь пять килограммов весила.

Отбыл я девять с половиной лет, вышел из лагеря. Я хотел одного — только на Украину! Но не давали никуда выезжать. В Коми АССР я женился, там родился сын Богдан, полжизни своей я там прожил. Писал в Фастов, в кооператив — многие наши жили в Фастове. Но мне надо было пятнадцать лет работать на шахте, чтобы иметь право поступить в кооператив. В 1978 году я поступил в кооператив сюда, в Ивано-Франковск — местных возвращали домой, а я же не ивано-франковский, а тернопольский. И я их немного обманул — сказал, что по «комсомольской путевке» был направлен на север. Я хорошо изучил, как работало КГБ — если на тебя кто-нибудь не стучал, то можно было проскочить, можно было их обмануть. А меня никто не знал. Когда я приехал сюда, мне даже были рады: «О, привез мешок денег с севера!» Деньги и правда были хорошие — северная надбавка, коэффициент.

Здесь поступил в кооператив, немного оберегался, никуда не вмешивался. Еще два года работал, а после этого уже нет, жене сказал так: «Я десять лет не буду работать — столько, сколько я там задаром работал, а потом пойду на работу». Но потом уже не захотел. Имел большую пенсию, как-то пошел в городской совет, там посмотрели на мою трудовую книжку, говорят: «Вы персональный пенсионер!»

Но все равно за мной следили. Сын пошел в армию из Коми, а пришел уже сюда, в Ивано-Франковск. Устроился на работу на завод «Прибор», пришел домой, говорит: «Папа, меня в отдел кадров вызывали и спрашивали, почему я родился в Коми АССР». Так что все-таки нас подозревали, но здесь таких как я, была половина. Я сильно не высовывался — хотели поставить меня председателем кооператива, но я отказался. Думаю: «Если я буду ходить в городской совет, что-то требовать, то могут мной заинтересоваться, еще что-то раскопают про меня».

При независимой Украине создалось Всеукраинское Братство ОУН-УПА, и я уже несколько лет являюсь председателем Краевой Управы Братства ОУН-УПА Карпатского края, но хочу это дело бросать — уже не те силы. Такова краткая история моей жизни, а чтобы рассказать все, нужно, как говорится, «сорок дней и сорок ночей».

А.И. — Хотел бы задать еще несколько вопросов. Вам приходилось воевать с «истребительными батальонами»?

Ф.В. — Нет, «стрибков» я не видел. Они боялись нас, сразу бежали. Кого мы видели, так это дивизионников — солдат дивизии «Галичина». Мы с ними не враждовали, но были случаи, когда они нас обстреливали.

А.И. — Ошибочно или намеренно?

Ф.В. — Тут уж разберитесь вы, историки. Когда мы шли на Холмщину, то заквартировали возле Золочева, в селе Подгорье. А они приехали в село на фурах, вместе с немцами — что они должны были там делать, не знаю. И на нас напали. Обстреляли то место, где мы стояли, одного парня нашего поймали. Немец посадил его на фуру и сказал одному дивизионнику: «Держи его при себе, будем везти в район». А сами пошли по селу грабить — дивизионники вместе с немцами. Наш парень стал говорить с этим дивизионником, познакомились. Дивизионник говорит ему: «Мы будем ехать возле леса, а ты беги! Я буду стрелять, а ты не падай, ничего, только беги!» Так и сделали, парень сбежал. Не знаю, что немец тому дивизионнику сделал — или по морде дал, или какой-то рапорт на него написал, но наш парень остался жив. Дивизионники не были против нас, но они же под командованием немцев были. Я считаю, что эта дивизия была не нужна. Ее создали в 1943 году, когда большевики были под Киевом. Кубийович тогда выступал, говорил, что надо воевать. А за что воевать? За то, что немцы грабили Украину, вывозили наших людей? Бандера говорил ни в какую дивизию не идти. УПА уже воевала с немцами, Волынь вся горела — можно было бежать. И те дивизионники, которые в 1944 году прорвались из-под Бродов на Волынь, все остались живы и пошли в УПА.

А.И. — Чем Вы были вооружены?

Ф.В. — У меня была сначала советская трехлинейка, потом немецкий карабин — наши где-то разбили немцев, отбили у них много оружия. Он был черный, покрытый лаком, не ржавел. И ручка затвора в немецких карабинах не просто так торчала, что можно за что-нибудь зацепить и разрядиться, а загибалась вниз. А еще очень хороший патрон немецкий. Советский патрон вынимается из замка за такой выступ, а на немецких патронах есть заточка, патрон глубоко заходит в замок, и легче его вынуть.

Потом я себе взял автомат ППШ, с круглым диском. У нас были немецкие автоматы «эм-пи», но к ним нужны были патроны. К нам шли советы — зачем нам было немецкое оружие, нужно было переходить на все советское. Еще у меня был «наган», он мне нравился. Далеко я из него не стрелял, «наган» хороший, если надо стрелять близко, очень близко — Вы поняли, о чем я говорю.

А.И. — Что Вы чувствовали в боевой обстановке?

Ф.В. — До первого ранения я не боялся, когда где-то стреляют. А после ранения, если где-то пулемет застрочит, то инстинкт тебя гнет вниз. Ты не хочешь, а тебя гнет!

Я никогда не думал, что должно убить меня: «Чего это меня должно убить? Меня не убьют». Но ведь первый раз ранили, второй раз ранили… А потом, когда я попал в руки большевикам, то понял — что угодно может быть.

Сейчас я старый человек. И знаете, Алексей — я не хожу на исповедь. Много езжу — освящения, могилы, раскопки, всю область объехал, знаю всех священников, владык, но не иду к ним руку целовать. Я только одному человеку исповедовался. Был тут у нас отец Роман Кияк — старый священник, националист. Ему я все рассказал, он сказал мне так: «Бог тебе все простит!» А молодым священникам я не исповедуюсь — потому что они, может быть, больше грешные, чем я. Но я верю в Бога — в ту силу, которая меня держала и помогла все пережить.

Ф. Н. Володимирский умер 4 января 2014 года

Интервью, лит. обработка и перевод: А. Ивашин

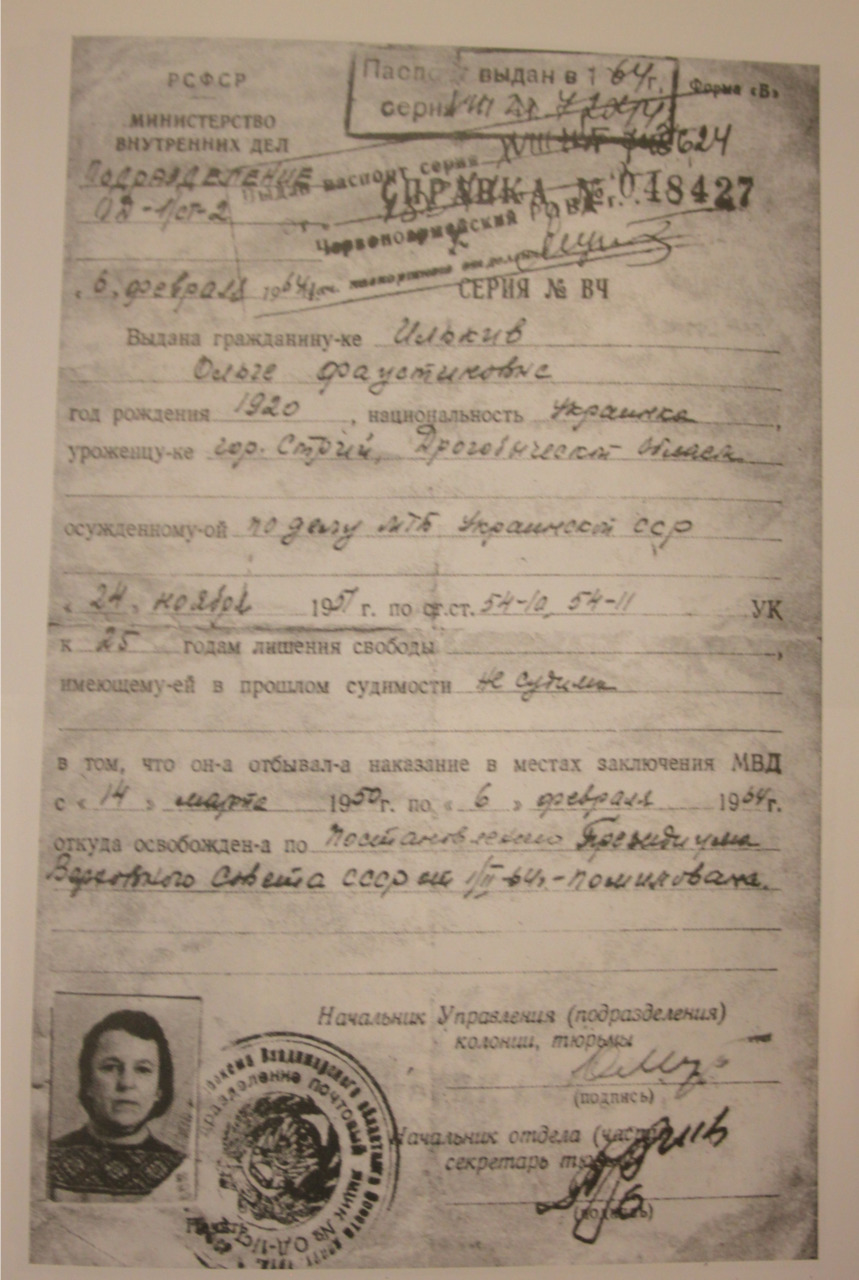

Илькив Ольга Фаустиновна

О.И. — Я родилась в городе Стрый 21 июня 1920 года. В этом городке Бандера учился и жил некоторое время, а его младшая сестра даже ходила со мной в стрыйскую гимназию. Когда мне было четырнадцать лет, мне пришлось покинуть Стрый потому, что мама развелась с отцом и уехала в Варшаву. Мама во второй раз вышла замуж, и мы жили с отчимом. К тому времени я окончила первый класс гимназии нового типа, что соответствовало второму классу «нормалки» («нормальная школа», которая проводила обучение по стандартной непрофильной программе, в отличие от профильных или интенсивных учебных заведений — прим. А.В.). Приехав в Варшаву, я не могла пойти учиться, так как это стоило очень дорого, а если бы хотела учиться дешевле, то должна была для этого перенести метрику из греко-католической церкви в католический костел. Учебный год был потерян потому, что не имела денег, и я не хотела переносить метрику в костел. Поэтому решила, что буду учиться сама. А мама мне на это говорит: «Зачем тебе гимназия? Запишись на курсы стенографистов. Закончишь — будешь иметь должность, а гимназисты не имеют стопроцентной должности. Будешь зарабатывать, будешь хорошо одеваться». А я ей: «Не хочу хорошо одеваться, хочу учиться!» Мама говорит: «Боже, какая идеалистка!»

В то время я познакомилась с одним человеком. Звали его Андрей Макух, он был братом Ивана Макуха — бывшего казначея ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики — прим. А.В.). Этот Андрей Макух увидел меня и взял надо мной шефство. Он сразу связался с теми людьми, которые выехали из центральной Украины в Польшу, и дал им знать обо мне. Они мне передали «Кобзарь» 1861 года издания — года, когда умер Шевченко. Кстати, в нем было много белых страниц — их тогдашняя цензура не пропускала. И еще они дали мне тексты многих патриотических и героических песен, а я послала им письмо в Стрый, чтобы они мне выслали список литературы, которую мне следует прочитать.

Эти люди сказали мне, что в Перемышле есть институт для девушек, а при институте гимназия. Кто поступает в институт после гимназии, у того есть скидка на обучение. И я решила поступать. За один год невозможно выучить самостоятельно ту программу, которая была нужна для дальнейшего обучения — требовалось два года. Поэтому до войны я не успела получить образование.

В Перемышль ехала одна. Приехала и заявила, что училась самостоятельно и прошу принять во внимание, что могу что-то не знать, но потом догнать. И этим обратила внимание всех учителей. Так и произошло — на экзамене я что-то не знала по естествознанию, но меня приняли в третий класс.

Это были годы моего счастья. Этот институт (О.И. подразумевает всю территорию института и гимназии — прим. А.В.) был настоящим чудом — там такая красота, что я мечтаю дожить до того времени, когда опишу это в своих мемуарах. Институт соединялся с гимназией галереей. Стояли они на холме, по которому шли тропы, каждая из которых имела свое название — например, «Тропа мечтателей». На тропах росли ирисы, наверху было памятное место Ивана Франко, а внизу стояла фигура Божьей Матери с надписью «Под твою милость». Эта надпись стала моей главной молитвой на всю жизнь.

До войны я не успела получить среднее образование и поступить в институт — в 1939 году, когда немцы напали на Польшу, даже не успела до 1 сентября приехать в Перемышль. И это меня спасло — потому, что если бы успела, то попала бы к москалям.

Еще когда я училась в Перемышле, то уже была национально настроенной. Даже говорила девушкам, чтобы они свои бантики завязывали по-украински потому, что мы — украинки. Из-за этого на меня обратила внимание одна подпольщица, дочь генерала Змиенко (Всеволод Ефимович Змиенко — генерал-хорунжий армии УНР — прим. А.В.). Она начала со мной общаться и предложила вступить в женскую организацию имени Палия (женская молодежная организация под кураторством ОУН, входившая в «Пласт» — прим. А.В.). Ее членов называли «палиивки». Мы отличались от ОУН — ребята из мужской гимназии состояли в ОУН, а мы нет. И мы полушутя ссорились из-за этого. Они говорили, что мы 50-процентные националистки, а мы им говорили: «А вы 105-процентные националисты!» В организации мы подпольно изучали историю и географию Украины, а в гимназии жили своей жизнью.

Парни с девушками не учились вместе, и поэтому наши встречи были очень романтичными — вечером ребята приходили к нам с музыкой и играли серенады под окнами. А раз в год проводили официальный прием, на котором мы встречались в спортивном зале с партером.

Так я жила до 1939 года. Когда я все это потеряла, то не знала, что с собой делать. Граница проходила по реке Сан, поэтому я осталась на стороне немцев.

Я пошла в Украинский вспомогательный комитет в Варшаве, чтобы спросить, что мне делать в связи с тем, что все мои вещи и документы остались в гимназии. Там ко мне подошел парень, спросил из какой я гимназии и говорит: «А я тоже не закончил». Так мы познакомились, и стали вместе работать при немцах. В Варшаве жил украинец, Давидович, который помог нам в этом. Он был схидняк (выходец из восточной Украины — прим. А.В.), гетманец (член Гетманской партии — прим. А.В.). Его мать была врачом, а отец сотником. Когда он с нами познакомился, то сказал, что у него есть для нас хорошая работа в кинотеатре. Полячек он брал на более грубую работу — мыть полы и окна, а нам дал работу не настолько тяжелую: парню — билеты проверять, а мне — ходить с фонариком и сопровождать тех людей, которые опоздали. На той работе мне даже чаевые давали, я их понемногу собирала и уже готовилась ехать в Краков, чтобы сдавать выпускной экзамен. А тот парень имел другие связи — его мама водила знакомство с Оленой Телигой, поэтому у него были другие планы.

Когда я приехала в Краков, то пошла жить в «дом флифтленгов» (доходный дом, где за небольшую плату или бесплатно селились беженцы — прим. А.В.). Там мне жилось очень голодно. Утром давали черный и горький кулеш, а на обед суп, но я в нем не видела ничего — все разваренное и непонятное. В Кракове я ходила в немецкий ресторан, изображала немку и покупала обед за небольшие деньги. Но этим я рисковала — потому, что если бы меня обнаружили, сразу бы уничтожили. Бог помог мне, и уже тогда у меня воспитывался мой характер.

В Кракове я и получила среднее образование — за четыре месяца выучила программу целого класса, сдала выпускной экзамен и приехала в Варшаву. Но я совсем не знала, что делать. В Варшаве меня нашел один националист по фамилии Полищук, а звали его, кажется, Андрей. Он подошел ко мне и говорит: «Я националист, возглавляю отдел молодежи под руководством Поготовко (Михаил Михайлович Поготовко — украинский летчик, подполковник Армии УНР — прим. А.В.). Я должен приступить к более важным делам, и хочу поставить Вас на свое место. У Вас будет ставка машинистки, но фактически нужно будет сидеть только на телефоне». Это и было прикрытием подпольной работы, которую мне поручил Полищук. Она заключалась в патриотическом воспитании молодежи. В тех краях было очень много смешанных браков, и я из кожи вылезала, чтобы украинизировать детей от этих браков. Это первая националистическая работа, которую мне поручили. Во время этой работы я много читала украинских поэтов, писателей и учила молодежь географии и истории Украины.

Одна история мне очень запомнилась. Отцом моей подруги Гали Змиенко был генерал Змиенко. А его шурином был Безручко (Марк Данилович Безручко — генерал-хорунжий армии УНР — прим. А.В.). Однажды я пришла к ним в гости, сидела за столом, и Галя говорит: «Сейчас придет мой дядя Безручко, и вы увидите, что с ним поляки сделали. Они дали ему что-то напиться, и теперь он живет, но ни к чему не имеет интереса». И я увидела, как он шаркает ногами, садится за стол, ест, но очень медленно себя ведет.

Как-то раз на улицах Кракова я видела, как шли наши гуцулы в своей одежде, с резными бартками (традиционными гуцульскими топориками — прим. А.В.) и пели.

А.В. — А как немцы к этому относились?

А.И. — Немцы насчет этого не очень переживали. Они с поляками тогда имели больше дел, а украинцев не трогали. Сейчас кричат, что только Гитлер делал зло. Да, он его делал, но больше на востоке. А то, что делали советы на Галичине — то же самое, что Гитлер! Нет разницы!

Я как увидела тех гуцулов, то говорю Гале Змиенко: «Эти националисты такие воодушевленные! Нам надо такое же делать, как эти гуцулы делают». А она мне ответила, что «пластуны» ничего подобного сейчас не делают. Я ей в ответ: «Так идем в ОУН! Мне такая организация не нужна, как у нас, которая ничего не делает». Галя почему-то не захотела, и я ей сказала: «Вы, Галя, как хотите, а я перейду к националистам».

Ко мне подходили Малащук (возможно, подразумевается Роман Малащук — тогдашний руководитель ОУН по Львовской области — прим. А.В.) и Василий Охримович, которые курировали мое вступление в ОУН. Я им сказала, что не хочу очень быстро вступать, мне надо подумать, потому что я хочу быть объективной. А кто-то из них тогда и говорит: «Нет ничего объективного, все субъективно». Я согласилась с ними и перешла в ОУН.

Как я уже говорила, в то время я работала на телефоне, и занималась тем, что украинизировала детей от смешанных браков. Но я понимала, что если просто скажу: «Говори на украинском языке потому, что у тебя отец украинец», то никто этого делать не будет. Надо показать красоту языка, красоту культуры. И я организовывала торжественные вечера памяти националистов (мы их называли «академиями»). Например, был вечер памяти Ольги Басараб (Басараб Ольга Михайловна, украинская общественная и политическая деятельница, арестована и убита польской полицией в 1924 году — прим. А.В.). Когда поляки ее замучили, то сообщили, что она сама повесилась. Поляки все-таки старались как-то замаскировать свои преступления. Москали этого не делали, они не оправдывались, а поляки более «элегантные злодеи» (я так о них всегда говорю), чем москали.

Чтобы девушки полюбили украинскую культуру и украинские традиции, я устроила, например, Андреевский вечер. На нем мы пели, гадали. Устроила еще Николаевский вечер — много было таких вечеров.

Как-то раз на вечер пришло много украинских ребят. Я думаю: «Что это такое? Кто они, откуда появились?» А это были люди, бежавшие из СССР, и среди них мой будущий муж, за которым советские солдаты пришли, чтобы арестовать. Ему потихоньку сказали об этом, и он как был, так и убежал за границу. Я произношу речь и вижу — сидит парень и ни с кем не общается. Потом после речи подхожу к нему и говорю: «А почему Вы не развлекаете девушек?» А он мне улыбнулся белозубой улыбкой и говорит: «А я стесняюсь».

Так мы с ним и познакомились. Звали его Владимир Лык, в ОУН имел псевдо «Данило», а на момент нашего знакомства — «Вихрь». Он служил с теми ребятами в «Веркшутце» (военизированном формировании по охране предприятий — прим. А.В.). Немцы могли их расстрелять как подозрительных лиц (украинских националистов, которые перешли границу), но не сделали этого. Если бы москали были на месте немцев, то точно уничтожили бы. А немцы их не уничтожили, а взяли в «Веркшутц», вооружили, водили в горы и учили военному делу.

А в тот раз, о котором я рассказываю, я пришла на «академию» с девушкой, дочерью от смешанного брака. Она хотела выйти за поляка, а я агитировала ее, что не надо за поляка, а надо за украинца. А потом во время какого-то праздника… Дня Святого Николая, что ли… Не помню… Я заболела гриппом и не пошла. После праздника ко мне приходит та девушка и говорит: «Вам привет от „Вихря“! Он меня провожал домой». А я ей в ответ: «Видите, какой хороший парень! Так зачем Вам эти поляки?»

И вот однажды у меня на работе раздался телефонный звонок. Звонивший говорил: «Я от ребят-веркшутцев. Нам немцы разрешили отпраздновать сочельник, и мы хотим, чтобы пришли девушки». Я спрашиваю: «Кто звонит?» А он: «Вихрь».

Я девушкам предложила пойти, а они мне: «Что? Мы — в казарму? Не пойдем!» И некоторые не пошли, а некоторые согласились, и я пошла с ними. Один националист потом нас упрекал за тот вечер: «Вы в день смерти Коновальца ходили на торжество». Но мы пошли.

Там так было в казармах все красиво украшено по-украински! Подходит к нам «Вихрь» и говорит: «Я сижу за столом, за которым колядуют. Идем к нам». И мы с моей подругой Иванкой пошли колядовать. Давали кутью, борщ, вареники, а алкоголя не было. Один парень вытащил бутылку, но его остальные ребята отвели в сторону и не дали пить. Пока мы были в казарме, начался комендантский час. А немцы ведь очень щепетильные! Это поляки могут отпустить в такой ситуации, мы можем отпустить, а немцы нет! Поэтому они и такие жестокие — что им приказали, то они и сделают.

Ребята нам предложили переночевать в казарме. А я им говорю: «Налейте себе воды на голову! Некоторые девушки не хотели даже идти в казармы, а вы предлагаете оставить их здесь на ночь?!» Тогда они решили нас провести. Мне и еще одной девушке надо было идти через мост, и нас провожало трое парней, среди которых и мой будущий муж. И вдруг выходит немец! Мы ему говорим, что праздновали, что это у нас рождественские праздники, вечер, и мы по украинскому обычаю праздновали. Ребята показывают ему паспорта, а немец говорит: «Это бумажка! Вы не имели права вести девушек». Тогда я вспомнила, что у меня есть фиктивный паспорт, по которому я — студентка из Берлина. Мне его когда-то дала одна знакомая из Гетманской партии.

Немец посмотрел и говорит: «Что Вы такое делаете? Вы студентка из Берлина? Так… Я Вас должен расстрелять, арестовать… Мне Вас жаль. Поэтому договариваемся — я Вас не видел, и Вы меня не видели».

А.В. — Какие задачи Вы выполняли в ОУН?

О.И. — Мой муж взял надо мной шефство и дал мне прочитать статью Бандеры «За чистоту линии». Когда я вступала в ОУН, то колебалась, куда именно вступать — к бандеровцам или к мельниковцам. Но когда прочитала статью, то решила — только Бандера! И это тогда очень приблизило меня к мужу. Потихоньку мы сближались. Я организовывала после Нового года праздник Маланки и просила ребят прийти. Мы праздновали тогда всю ночь, и тогда я еще сильнее сблизилась с Владимиром — у нас начались романтические отношения.

В начале 1941 года меня познакомили с Надеждой Мицко, руководителем походной группы УПА на Житомирщину, и предложили пойти с ними. Я согласилась. Перед нами шла на Украину группа с моей знакомой Катей Данилив, а мы пошли позже. Надя Мицко привезла нас в Краков, а оттуда мы должны были ехать во Львов. Реку Сан мы переходили дорогой, а не по воде. Помню, что шли по какой-то арматуре, по какой-то сетке, и меня там покалечило, но потом все зажило как на собаке. На той стороне Сана видели, что люди, которым по 19—20 лет, были очень счастливы, что освободились от москалей. Они создали свое подразделение милиции, поставили триумфальные ворота, создали отделение ОУН. Они тогда почувствовали, что именно украинский народ у власти, и поэтому были такие счастливые!

А.В. — Это происходило в 1941 году, в первые месяцы немецкой оккупации?

А.И. — Да. Немцы очень странный народ. Им не дашь приказ — они ничего не сделают. И поэтому они тогда позволяли нам все это делать. Они заняли пространство, и были этим довольны. Мы ехали, и немцы ничего не делали нам. А украинские люди были настолько счастливы, что освобождены! Жали свою рожь на своей земле… И мы говорим: «Дай Боже, люди так счастливы, что уже коммунистов нет!»

Доехали мы до Львова и видим — Львов весь в красно-черных немецких флагах, но там еще была украинская власть. Мне дали общежитие на Драгомовича (название улицы может быть указано неверно — прим. А.В.) и талоны на обеды, на два-три дня.

Во Львове я пошла к знакомой даме из гетманской партии и рассказала о своем участии в походной группе. Она мне и говорит: «Куда Вы идете? На смерть!» А я говорю: «Я не могу отказаться, я националистически настроена!» И уехала. Еще я встречалась со своими знакомыми из Перемышля, виделась со многими украинскими националистами, и они меня спасли от ареста. Один старый националист сказал мне: «Я уцелел потому, что мне снились яйца, а это к аресту. И я не пришел туда, где арестовывали. Специально опоздал». В те дни многих наших арестовали, а я осталась на свободе и мне посоветовали бежать. Но все равно в моих планах было ехать в Житомир — поднимать молодежь на националистическую борьбу. Тот националист и говорит: «Я знаю, как Вам поехать в Житомир. Вы устройтесь там на работу». И я устроилась в главную дирекцию железных дорог «Юг», так как все ее рабочие должны были ехать в Одессу. Со мной там еще работала девушка Калитовская. Я сориентировалась сразу и увидела, что надо строить подпольную сеть. В то время немцы взяли Киев, взяли Одессу, и они уже боялись нас, украинок, брать в Одессу, вместо нас взяли «фольксдойч». Тогда я и начала создавать сеть ОУН. Нас передали в главную дирекцию железных дорог «Львов», и я стала работать у них, а параллельно делала подпольную работу. Во-первых, я всегда могла своим ребятам доставать «пасиршайны» (проездные документы — прим. А.В.). Немцы не позволяли никуда ехать без «пасиршайнов». И я с девушками ехала на вокзал и просила их у секретарш-украинок как будто для себя, но отдавала ребятам. И ребята обратили на меня внимание. А на тот момент я уже создала небольшую подпольную сеть. Ребята-оуновцы заинтересовались нами и наладили контакт с моей сетью.

Когда арестовали наших, одна подруга из Стрыя, которая тоже была в походной группе, говорит мне: «Я иду на запад, надо бежать». А я ей говорю: «Как это бежать? Люди жизнью рисковали, а я буду бежать?» И что я потом узнала — я до сих пор жива, а она уехала на Запад, вышла за украинца, завела детей, они все семьей ехали в машине и все погибли. Вот Бог управляет человеком, а ты хочешь перехитрить Бога? Порядочный человек никогда не бросит свой народ! Я осталась и сколько беды пережила… Но жива.

В 1942 году со мной захотел видеться подпольщик «Смола» (также имел псевдо «Арпад» и «Золотарь»). Он пригласил к себе меня и Галину Голояд (участница УПА, украинская писательница, умерла в Киеве в 2003 году — прим. А.В.). Она тоже жена героя, ее мужа поляки замучили в тюрьме Береза-Картузская. (Мирон Григорьевич Голояд — член ОУН и УПА, неоднократно заключался под стражу в лагерь Береза-Картузская, однако погиб не в лагере, а в бою с НКВД 1 ноября 1944 года возле села Грабовка Калушского района Станиславской области — прим. А.В.) «Смола» при встрече мне сказал, что я буду руководителем женской сети ОУН во Львове, а Голояд будет возглавлять женскую районную организацию. Как руководитель я, например, проводила уроки истории, географии — то же, что делала в Варшаве. Но тут еще надо расширять сеть. Мы собрали сторонников ОУН, которые сами себя облагали налогами, делали взносы. Один инженер, которого я нашла, дал, помню, целых 100 злотых. Еще мы организовывали подпольные встречи членов ОУН. Я была городским человеком, а Львов — это много ворот, улочек, разные секреты. Всем этим я владела и свободно передвигалась по городу. И еще в то время мне приходилось изучать, как понять, что за тобой следят, как узнать того, кто за тобой следит, как уйти от слежки и прочее.

В 1943 году я вышла замуж за Владимира, а моя мама переехала во Львов. При немцах она владела магазином. Когда пришли «советы», то сначала ей ничего не сделали, сказали: «Торгуйте, торгуйте». А потом хитро и подло все арестовали. Ми имели свою квартиру, которую купили, но после прихода «советов» ее у нас забрал заместитель начальника тюрьмы НКВД №4, которая называется «Бригидки». Я тогда уже была замужем, но когда пришла советская власть, то при выдаче паспорта спросили: «Кто Вы? Холостая?» Я говорю: «Да». Это был большой риск, так как все соседи знали, что я замужем и могли даже случайно выдать, но Бог меня уберег.

Моим руководителем был «Смола», и однажды, когда пришли москали, он сказал: «Мне надо идти воевать, а Вы должны взять все на себя всю сеть». И после этого я уже самостоятельно руководила всей женской львовской сетью ОУН, но работа практически не отличалась от работы со «Смолой». Только начальника надо мной уже не было, а так я делала то же самое, что от меня требовал «Смола».

В 1946 году я родила ребенка, дочь Дзвинку (Дзвениславу — прим. А.В.). Думала рожать в Стрые — не знала где рожать, и шла на риск, поехала в Стрый, чтобы в больницу попасть. И счастье, что я не доехала, там бы меня убили. Позже я узнала, что когда я рожала, в Стрые шли аресты и облавы. Я родила в селе Конюхов, где были свои люди. На тот момент меня уже назначили руководителем женской сети ОУН Станиславщины, но у меня был ребенок, и я временно не занималась работой. Поэтому я убереглась от «Красной метлы» (масштабная операция НКВД против УПА и подполья ОУН — прим. А.В.), которая в то время прошла по Станиславщине.

Через некоторое время (Дзвинке было уже три месяца) приезжает ко мне Катя Зарицкая и говорит: «Вы мне нужны для легенды потому, что мы создаем конспиративную квартиру для большого нашего Руководителя (здесь и далее под словом Руководитель понимается Главный командир УПА Роман Шухевич — прим. А.В.). Вы с ребенком как раз мне подойдете». А я говорю: «А если будет еще и женщина постарше?» А она: «Так чудесно!» Я: «Запишите мою маму».

И мы приехали в село Княгиничи Букачевского района Станиславской области, в десяти километрах от города Ходоров, под легендой, что мы переселенцы из Польши, которых выселили во время операции «Висла». ОУН получила настоящие бланки, а мы вписали в них придуманные фамилии. Себя я записала под именем одной своей подруги на Засянье (польской стороне реки Сан — прим. А.В.) — Марийка Килер. И это имя стало моим новым псевдо — «Марийка». Вообще у меня было псевдо «Роксоляна», но на этой квартире каждый имел свое псевдо. Екатерина Зарицкая, например, выдавала себя за мою сестру и называлась «Маня». Конспиративная квартира тоже имела свое имя — «Короленко».

А.В. — Как была обустроена конспиративная квартира?

А.И. — Ее нам дал председатель сельсовета. Посмотрел наши документы, ничего не заподозрил и дал помещение в здании бывшей почты. Сам он жил в соседнем доме. При входе в дом железные двери — когда через них проходишь, то попадаешь в первую комнату. Она была полутемная, потому что окна забили деревянными досками. Там мы не жили, стояло лишь туалетное ведро и лежали какие-то вещи. Через эту первую комнату мы входили в основную комнату — в ней стояла кровать и стол. Там мы шили, и говорили всем, что мы швеи. Никто нас не проверял, потому что мы имели документы, а их уже проверили, и до нас никому не было дела. Еще была одна маленькая комната, в которой находилась моя маленькая дочь, ее кровать прикрепили к стене. Ей тогда было три месяца, и она не имела понятия, какая она героиня (смеется).

В бункере мы хранили все что надо — и оружие, и документы, и книги. Вход в бункер сверху заложили картошкой — была как будто яма для картошки, а в той яме вход в бункер. И если возникала опасность, то Руководитель лез в бункер, а мы сверху заваливали его картошкой. Но он туда почти никогда не лез, а когда кто-то приходил, то первой выходила Катя и спрашивала: «Кто? Что надо?» Этого времени хватало, чтобы Шухевич встал за портьеру. Только один раз он лазил в бункер. К Руководителю ребята приходили через окна, а под окнами росла кукуруза, чтобы закрывать окна.

Я была «берегиней» конспиративной квартиры. Руководитель увидел, что я хорошо делаю свою работу и спрашивает: «Хотите быть моей связной?» Я согласилась. Он говорит: «Тогда получайте первое задание. Езжайте в Рогатин». Шухевич верил в женщин. Он видел, что мы надежные люди — Катя Зарицкая и я. Поехала я в Рогатин, там мне дали какие-то деньги, дали задание, кого найти, что передать. Я тогда легко садилась на автобусы, машины, все успевала.

Потом Шухевич сказал, что будет новое задание: «Надо делать новую квартиру, такую, как мы сейчас живем». Речь шла об обустройстве конспиративной квартиры в селе Громное Городокского района Львовской области — про нее я еще расскажу позже.

Потом к нам присоединился «Богдан» — врач Любомир Полюга. Произошло это так. Однажды я поехала к мужу и там забеременела. А когда приехала обратно в Княгиничи, то очень захотела борща. Руководитель сразу сориентировался и говорит: «Ого! Что-то случилось! Это будет еще одна Дзвинка». А он был шутливым, никогда не кричал, старался говорить полушутя. И как будто уколол меня этим. И действительно — через некоторое время стало понятно, что я беременна. Надо было что-то делать — или уничтожать нашу квартиру, или ребенка в себе. Но мы сделали совсем по-другому — я заключила фиктивный брак с Любомиром Полюгой, которого знала еще со времен учебы. Пригласила его к нам и сказала всем, что это мой жених, от которого я и первого ребенка родила там, на западе. А сейчас он вроде как вернулся ко мне, и уже второй ребенок есть. Мы сделали фиктивные свадебные снимки и уже почти легализовались, но тут нашу квартиру пришлось покинуть.

А.В. — Как это произошло?

О.И. — 21 сентября 1947 года Руководитель послал Катю на связь. И когда она собиралась, я еще хотела ее немного задержать. Мы жили в доме очень весело, и соревновались, кто лучше приготовит разные блюда. В тот день я приготовила печенку и говорю: «Катенька, Вы уже едете в Ходоров? Покушайте перед дорогой». А она мне отвечает: «У меня нет времени, у меня нет времени, я уже еду!» И тогда я пошла, нарвала яблок, положила ей в блузочку, которую сама сшила, и говорю: «Вот, возьмите с собой». Она как пошла и больше не вернулась. Тогда я отправилась в Ходоров, чтобы разузнать, что там произошло. Там у меня работали информаторы, которые воровали у государства сахар — они не были националистами, но не любили власть. Я к ним подошла и говорю: «Что произошло?» А они мне: «Да тут такое произошло! Здесь такая женщина была! Она застрелила москаля, и ее убили». Потом мы узнали, как было на самом деле. Катя поняла, что за ней следят и застрелила того, кто следил. Ее начали преследовать, ранили, а когда она упала, то стали бить прикладом так, что она потеряла сознание. Когда пришла в себя, то хотела отравиться, но яд не подействовал быстро, и ее спасли. Этот яд делал Любомир Полюга и он его много положил. Надо очень точно положить, чтобы была моментальная смерть, если много положить, то от этого яда еще можно спасти. Я тоже носила яд, но не успела его принять, когда меня арестовали — Бог уберег. А москали даже сделали снимок, что они Катю убили. Им это было нужно, чтобы делать провокации на допросах.

Когда я рассказала Руководителю о том, что узнала, то он сидел, как завороженный, а потом говорит: «Так умирает украинская женщина! Я ухожу. Моих ребят сейчас нет, надо, чтобы меня кто-то проводил. Пусть „Богдан“ меня отведет». У «Богдана» был, помню, большой револьвер. Я его благословила перед выходом и говорю: «Пусть тебе Бог помогает». Потом спрашиваю Руководителя: «А когда он вернется? Я же остаюсь тут с ребенком и с мамой». Руководитель говорит: «Сегодня утром он будет на станции в Рогатине. В такое-то время отходит поезд — он будет там». Я успокоилась. Ну, а когда Полюга стоял в Рогатине на станции, то шла какая-то проверка или что-то такое, и у него стали проверять документы. Он имел оружие при себе, и начал нервничать. Если бы он не нервничал, то, может быть, и не схватили бы его, а, может, они уже знали, кто он такой. Когда Полюга увидел, что его могут схватить, то выстрелил и стал убегать. Они по нему дали очередь из автомата. Полюга упал раненый, хотел застрелиться, но попал себе в руку. Лежал окровавленный, его и схватили. А я сижу дома, играю роль его жены. Приходит ко мне один мужчина и говорит: «Моя жена рожает. Где же твой молодой врач?» А я думала, что он просто опоздает немного и говорю: «Да он вышел куда-то — сейчас придет». Спрашиваю: «Какой дом? Я его отправлю к Вам». А он не идет и не идет. Уже час прошел. Я нервничаю. Люди приходят, спрашивают: «Где он?» Я вижу — уже люди с поезда возвращаются, а его нет. И тогда я говорю: «Ой, люди, тут такое было! Его забрали какие-то люди, сказали, что на ночь, и, видимо, уже уничтожили». А мне тогда говорят: «Не волнуйтесь, в соседнем селе есть раненый парень, его, наверное, взяли для раненого парня». Село не знало, что есть подполье — такая была хорошая конспирация. И додумали за меня, что случилось.

А когда все стало ясно, мы с мамой оставили эту квартиру. Руководителя я больше не видела.

А.В. — Каким Вам запомнился Шухевич?

О.И. — Это очень интересный человек. Я бы стихи о нем писала. Когда его брали, он не дал себя уничтожить, а застрелился. Они потом его сожгли и пепел рассеивали, глупые — думали, что с этим пеплом уничтожат нашу борьбу.

Очень много достойных людей погибло в те годы. Мой муж погиб через четыре года после нашей свадьбы. Остались одни доносчики! Много было доносчиков — их привозили с востока на Галичину.

Руководитель был очень веселый. Когда ребенок плакал, он говорил: «Дзвинка плачет — она хочет, чтобы ее подержали за коленку». У нее был такой свитер, с бубончиками, и он крутил бубончик перед ней.

Без Руководителя я уже вела свою жизнь иначе, скрывалась. Мой муж погиб. Между тем, как мы сбежали из дома в Княгиничах и как погиб мой муж, Руководитель меня поддерживал материально — давал немного денег. Тогда как раз менялись деньги, а у подполья были старые деньги, но приходилось стоять в очередях и по тысяче выменивать их на новые. Муж передал мне 7000 рублей, и моя подруга Марта Пашковская стояла в очереди, чтобы обменять эти деньги. А на остальные я покупала все, что могла купить, пока те деньги еще имели стоимость.