Бесплатный фрагмент - Выставка Canvas World — 2025

Обзор выставки современного искусства

GR VERBART

КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

CANVAS SUMMER 2025

2025

Введение

Выставка Canvas Summer — это уникальное событие, которое объединяет творчество четырёх художников, каждый из которых предлагает зрителю свой неповторимый художественный язык и философское видение мира.

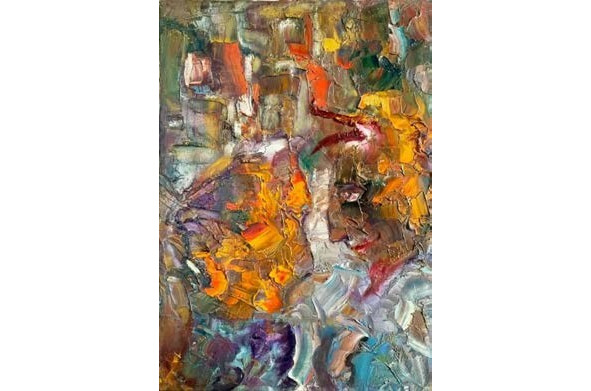

Вячеслав Ли в своих работах воплощает идею корпускулярно-волнового дуализма, сочетая материальные частицы — отражения фактов окружающего мира — с эмоциональным содержанием. Его живопись — это эссе в линиях и красках, где каждая картина несёт в себе двойственность: она и отображает предметный мир, и передаёт волновую природу мыслей, чувств и эмоций.

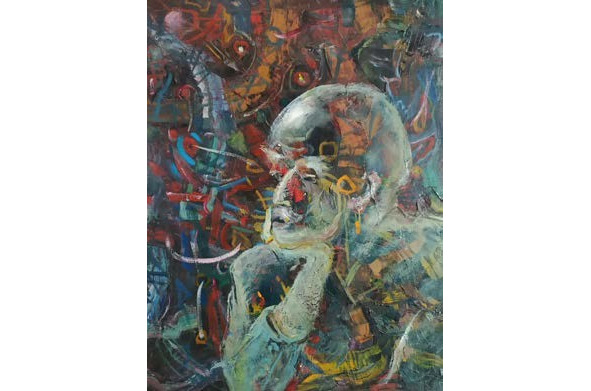

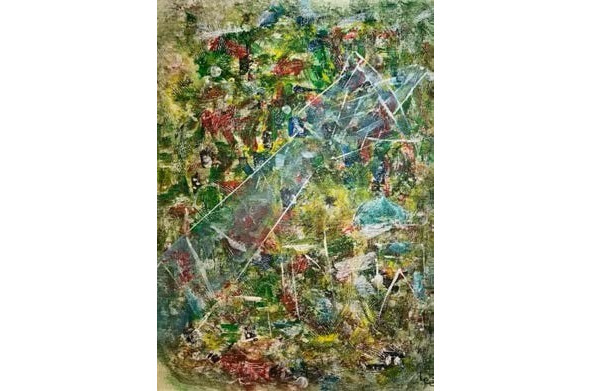

Валерий Цыганков работает на стыке цифрового искусства и философского исследования. Он виртуозно использует цифровые технологии как инструмент для проникновения в саму материю визуального образа. В его работах — сложных пластических конструкциях — контраст фактур и цвета рождает ощущение метафизической глубины и внутренней динамики. Цыганков создаёт напряжённое трёхмерное пространство в плоскостном изображении, увлекая зрителя в область философского осмысления мироздания. Дмитрий Боровой обращается к абстрактному минимализму, где каждая линия и цвет наполнены определённым символизмом. Его творчество — это попытка задействовать не только зрительное восприятие, но и весь мозг зрителя. Боровой видит в минимализме не только свободу автора, но и свободу зрителя — возможность интерпретировать увиденное исходя из собственных внутренних ощущений. Его работы — это ребусы и загадки, которые приглашают к глубокому осмыслению и вариативности взгляда.

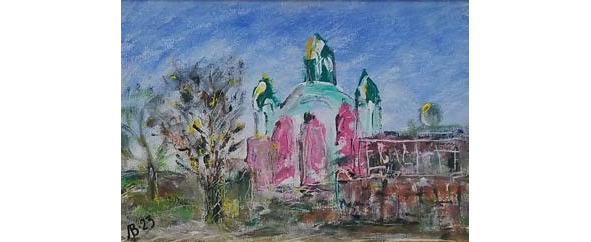

Инвер Хуако — художник-автодидакт, который находит в живописи успокоение и гармонию. Его творчество отражает любовь к российским пейзажам и стремление передать красоту любимых мест. В работах Хуако также присутствует личное видение — портреты членов его семьи.

Таким образом, выставка Canvas Summer становится пространством диалога между разными художественными мирами, где каждый зритель может найти что-то созвучное себе и открыть для себя новые грани восприятия искусства.

Выставка Canvas Summer представляет интерес для коллекционеров, галеристов и любителей искусства по нескольким причинам:

— Разнообразие художественных стилей и направлений: Абстрактный минимализм Дмитрия Борового предлагает зрителям глубокие философские размышления и возможность интерпретировать произведения через призму собственных ощущений. Коллекционеры и галеристы, интересующиеся абстрактным искусством и ищущие работы с глубоким символическим подтекстом, найдут в его творчестве богатый материал для пополнения коллекций.

Уникальное видение Вячеслава Ли, основанное на идее корпускулярно-волнового дуализма, привлекает внимание тем, что объединяет материальные и эмоциональные аспекты. Это делает его работы интересными для тех, кто ценит двойственность и многогранность в искусстве.

Цифровое искусство Валерия Цыганкова демонстрирует синтез традиционных художественных поисков и современных технологий. Его метафизические и философские работы будут интересны коллекционерам, следящим за развитием цифрового искусства и ищущим произведения, которые сочетают технологичность и глубокую смысловую нагрузку.

Реалистичные и эмоциональные работы Инвера Хуако привлекут тех, кто ценит красоту российских пейзажей и личные, душевные портреты. Его творчество будет интересно любителям традиционного искусства и тем, кто ищет работы с ярко выраженной эмоциональной составляющей.

— Возможность открыть для себя новых авторов и уникальные художественные подходы:

Выставка даёт возможность познакомиться с творчеством художников, каждый из которых предлагает собственный неповторимый язык и видение мира. Это шанс для коллекционеров и галеристов обнаружить новые имена и направления, которые могут стать перспективными в будущем.

Для любителей искусства выставка — это возможность расширить свои горизонты, увидеть разнообразие стилей и техник, задуматься о разных философских и эстетических концепциях.

— Потенциал для формирования разноплановых коллекций:

Коллекционеры смогут подобрать работы, которые дополнят их коллекции, внесут в них новые акценты и направления.

Галеристы получат возможность представить в своих пространствах произведения, которые привлекут разнообразную аудиторию и подчеркнут многогранность современного искусства.

— Интеллектуальный и эмоциональный опыт:

Выставка предлагает не просто визуальное восприятие, но и глубокое погружение в мир идей и смыслов, заложенных художниками. Это делает её привлекательной для тех, кто видит в искусстве не только эстетическую, но и интеллектуальную ценность.

Любители искусства смогут получить эмоциональный заряд, насладиться красотой и многообразием художественных решений, задуматься о глубоких философских темах, которые поднимают авторы.

Ссылки на мультимедиа выставки:

— Вячеслав Ли: https://verbart.ru/canvas-slava-li

— Валерий Цыганков: https://verbart.ru/canvas-vt

— Дмитрий Боровой: https://verbart.ru/canvas-borovoy4. Инвер Хуако: https://verbart.ru/canvas-inverСпасибо за внимание и интерес к искусству!

Биография Ли Вячеслава Николаевича.

Ли Вячеслав Николаевич, родился 16 июля 1948г. в Казахстане, в городе Астана, в семье депортированных в 1937году, корейцев. Его дед, Хван Унжон (Унден), активный участник Гражданской войны в Приморье России. В 2005году он стал Героем Республики Корея, за антияпонскую борьбу в 20—30годах 20-го столетия. Отец — профессор, доктор экономических наук. До своей научно — педагогической деятельности он был художником и оказал большое влияние в эстетическое воспитании сына. Подростком, обучаясь в Новосибирской физико-математической школе Академгородка, Вячеслав параллельно посещал художественную школу. В дальнейшем, применял полученные навыки в общественной, художественно — оформительной работе.

1972 году закончил физический факультет Казахского государственного университета, работал преподавателем Целиноградского инженерно-строительного института.

В 1975 — 1978 гг. обучался в аспирантуре Ленинградского государственного университета, работал в Научно-исследовательском институте физики (НИИФ) при ЛГУ.

В 1981 году защитил в ЛГУ диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, на тему « Универсальный спектральный метод определения углерода в неорганических веществах и материалах». Вместе с тем, годы пребывания в Ленинграде обогащали, развивали и формировали его интерес и вкус к изобразительному искусству.

После получения учёной степени, он вернулся в Казахстан, работал в Целиноградском инженерно-строительном институте, получил звание доцента.

В 1990 году поступил в докторантуру ЛГУ и вновь приступил к исследовательской деятельности, но пережил трагическую потерю жены и младшей дочери, в автокатастрофе. После чего решил оставить докторантуру и вернулся домой.

В этот период стране начались большие перемены во всём.

В 1997 году, он приступил к созданию частного университета «Кайнар» в Астане. Был ректором этого университета более 20 лет, затем работал директором частного колледжа «Асу».

Ли Вячеслав — член Казахстанской Национальной академии естественных наук (КазНАЕН), член Европейской академии естественных наук (Ганновер, Германия)

В 2020-м году он вышел на пенсию. Стал больше общаться с художниками.

В 2021-м году состоялась случайная встреча с Настар Мамай, киргизским художником, докторантом Венской академии изобразительных искусств.

Настар положительно отметил его работы и рекомендовал участвовать в художественных выставках современного искусства. Ли Вячеслав последовал его совету, после удачного участия в выставках Евразийского художественного Союза был принят в ряды его членов.

В 2023 году он стал амбассадором EXC в Казахстане и Средней Азии.

К настоящему времени Ли Вячеслав был участником, победителем и призёром ряда различных международных выставок-конкурсов. Его участие отмечено более 35 дипломами, он награжден золотой медалью «Звезда Виртуоза SV-2024» в номинации — Арт-проект. Серебряной медалью Международной академии современных искусств ART EXCELENCE AWARDS (AEA-25), за картину «Всадник в потоке». Золотой медалью международной выставки «Я Россия», за четыре работы.

Ли В. Н. — Почетный член Международной академии современного искусств. Honorary member of the International Academy of Contemp orary Arts. (2025 г.)

Провел 7 персональных выставок в Казахстане (2024—2025),одну в Москве, RUART club ПЕРСОНЫ, персональная выставка в Западном крыле Новой Третьяковки 10—18 сентября 2022:

— Дворец Жастар. «Пробудившаяся любовь»

— Центр по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия. «Осенний калейдоскоп»

— Корейский культурный центр при посольстве Республики Корея

«Утреннее беспокойство»

— «Дом дружбы» г. Астана «Самый светлый день»

— «Искривление времени», Центр активного долголетия (Астана) — Выставка «Tamir Bazaar», Astana, в университете им. Н. А. Назарбаева

— Выставка «Созерцание мысли» в отеле «RAMADA»

— «Объединённые искусством», EXC. Мексика

— «Ru персона» в Западном крыле Третьяковской галереи. «Расцвет Заката» г. Москва 2022г.

— Принял участие в международном выставочном проекте-фестивале

«ЯРоссия», январь 2025 года, г. Москва.

Концепция выставки художника Ли Вячеслава (Slava).

Моя медийная выставка на «Canvas World» является итогом творчества за период с 2021 по 2025 гг. В этот период в моей личной жизни было немало разных событий, да и в жизни моей страны, всего мира случилось много чего.

Концептуально, моё творчество отражает физическую идею «корпускулярно-волнового дуализма», применительно к художественному творчеству. Свои работы я рассматриваю, как «материальные частицы», отражающие отдельные факты окружающего мира. Вместе с тем, они наполнены эмоциональным содержанием, это мысли, чувства, эмоции в красках, а это уже можно рассматривать, как волновые характеристики моих живописных работ.

Таким образом, для моих зрителей они одновременно являются, как изображениями предметного мира, так и несут информацию волновой природы. Вот эту двойственность, я рассматриваю, как проявление принципа дуализма в моей живописи.

Идея выставки Ли Вячеслава.

Живопись — эссе в линиях и в красках!

Особенности выставки.

Мои картины посмотрели тысячи людей из моей страны — Казахстан. Я счастлив, что они с пониманием, одобрением и даже восторгом воспринимает мое творчество. Мечтаю о том, чтобы люди из ваших стран восприняли меня, как художника несущего людям добрые чувства, тёплые эмоции и глубокие смыслы!

Всадник Апокалипсиса. холст, масло,127х100, 2021 г.

Серебряная медаль «ART. Excellence. Awards», 2025.

Международная академия современных искусств.

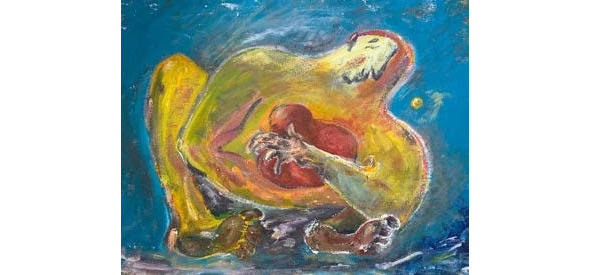

Эта картина — тревожное пророчество, художественный крик души, предвосхитивший череду глобальных катастроф, охвативших мир. Работа, созданная в 2021 году, словно пронзённая током предчувствия, предстала как предвестие надвигающейся тьмы, того самого времени, когда из глубин воображения художника выходит Он — Всадник Апокалипсиса. Он несётся стремительно, держа на плече смертоносную ракету, готовую разразиться огнём. Его облик неясен — он будто ведом неведомой силой, чьё намерение то ли затушить хрупкое пламя газовой горелки — символ надежды и тепла, то ли зажечь огонь, способный испепелить всё вокруг. Кто он — наказание или предостережение? Пейзаж вокруг — мёртв и безлюден. Бледные земли, лишённые человеческого присутствия, напоминают о зыбкости цивилизации. Фигуры людей вялы и пассивны, словно подавленные волной апатии, отголосками тщетных протестов. Энергопровод разрушен, и страшнее всего — не стихией, а руками человека: взрыв был спровоцирован подводным аппаратом, чей выбор стал началом новой волны бедствий. Из трубопровода сочится кровь, алым пятном проступающая сквозь серые тона, как символ боли. Это — предупреждение, зеркало, в которое заглядывать страшно, но необходимо. И всё же, среди мрака, появляется символ света — деревенская ласточка. Она словно Феникс, расправив крылья, защищает остатки домашнего уюта, очагов тепла и веры в человека. Её полёт — акт мужества, знак того, что даже в разрушенном мире остаётся место для заботы, памяти и любви.

Шепот. холст, масло, 38х54,2024 г.

2 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Санкт-Петербургская неделя искусств», 2024 год.

На этой картине затихает мир — его окутывает липкая тишина, в которой шёпот звучит громче крика. Это не просто голос, это нашёптывание зла, тонкое и бесстрастное, будто змеиное дыхание. Перед нами — сцена искушения, древнего и вечного, скрытого и настойчивого, как сама человеческая слабость.

Дьявол здесь не гротескный. Он не кричит, не угрожает — он улыбается и убеждает, находит слова, от которых дрожит сознание. Его лицо может быть даже привлекательно — слишком, чтобы не слушать. Он близко. Беседа интимна, почти доверительная. Он предлагает то, что кажется естественным: успех, власть, признание, любовь — всё, что жаждет душа. Цена? Всего лишь душа. Или подлая сделка, компромисс… мелочь.

Жертва не сломлена, но уже не борется. Взгляд затуманен, дыхание замедлено, движения словно растекаются. Искушаемый тает, теряет форму, становится мягким, как воск на солнце. В нём загорается внутренний жар — не пламя жизни, а огонь сгорания. Лицо и тело теряют границы, превращаются в облако вожделения и страха.

Момент критичен. Всё висит на паузе между словами — ещё одно мгновение, ещё один шёпот, и сделка свершится. Без подписей, без бумаг — она уже почти случилась в сердце.

Сцена написана с точной дозировкой мрака и тепла, притягательности и тревоги. Это не адская бездна, а куда более опасная территория — угол души, где сомнение становится вратами, а желание — проводником. Шёпот — метафора внутренней борьбы. И только от нас зависит, услышим ли мы свой голос сквозь чужой.

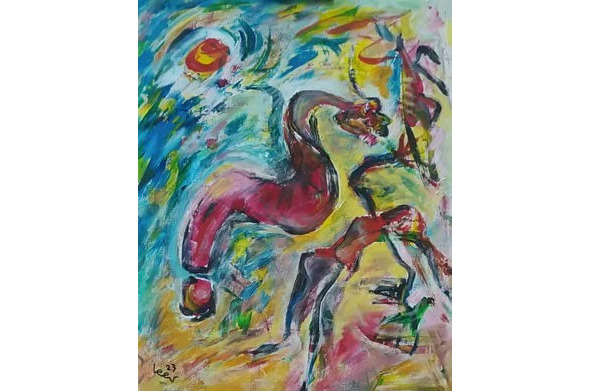

Демон-Бриз. холст, масло. 50х40,2023 г.

2 место, Международная выставка-конкурс абстрактного искусства «Мир Абстракции», 2024 год.

В этой работе мир утратил очертания. Линии стерлись, границы расплылись, реальность стала зыбкой — как туман в горах или дыхание в холодную ночь. Всё пространство картины наполнено тревожной тишиной. И в этой тишине, словно из иного измерения, возникает Он — Демон-Бриз.

Он не страшен в привычном смысле. Нет рогов, когтей и крыльев ужаса. Напротив — он невидим, лёгок, как ветер, прохладный и обволакивающий. Он витает в сумерках, но прежде всего — внутри нас, в местах, куда не проникает свет. Его присутствие неуловимо, но ощутимо. Он — как фон в музыке, как эхо падшего ангела, когда-то блиставшего, а теперь забытого и одинокого.

Иногда он касается почти нежно: холодок по щеке, рука сквозняка в окне. Мы чувствуем его кожей и интуицией. В эти мгновения он кажется другом — мягким и утешающим. Обнимает, как любимый, проникает, как воздух.

Но суть его обманчива. Объятия могут сжаться, превратившись из утешения в удушье. Воздух становится спертым. Демон не разрушает — он задерживается. Он питается слабостью, тоской, тенями. Приходит в минуты упадка и бессонницы, когда разум ослаблен, а сердце открыто. Он — не внешний враг, а голос изнутри. И если впустить его глубоко — он не уйдёт.

Картина не даёт однозначных трактовок. Каждый увидит в Демоне своё: страх, тоску, одиночество. Главное — он реален, ведь его дыхание мы знаем с детства. Он — часть нас. И бороться с ним значит заглянуть вглубь себя, не испугавшись находок.

Увядание. х.а,30х40,2024 г.

3 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Поэзия окружающей реальности», 2024 год.

В этом произведении нет зла, конфликта или отчаянного протеста — лишь движение внутрь, к себе, к тишине. Это не смерть, но и не жизнь в полном расцвете, а мгновение между. Картина «Увядание» — пауза в танце, выдох после долгого вдоха, дрожь лепестка, готового оторваться и упасть.

Главная героиня — собирательный образ женщины. Она присела на вращающийся табурет, устав от внутреннего вихря и суеты. Кажется, всё вращалось слишком быстро: жизнь, события, мысли, чувства. Всё закружилось в телесном, духовном и временном измерениях. Смешались будни и мечты, любовь и потеря, молодость и зрелость. И вот она замерла. Притомилась. Призадумалась. Её чуть согнутое, расслабленное тело передаёт ощущение лёгкого головокружения, знакомого каждому, кто пытался устоять в вихре перемен. Взгляд направлен внутрь, и наступает ясность: жизнь проходит, и вместе с ней — краски, запахи, ритмы. Они не исчезают, а растворяются, мерцая отблеском прожитого.

Ощущение невесомости пронизывает композицию. Фигура словно зависла — между сидением и падением, между землёй и небом, между «было» и «будет». Пространство вокруг — не интерьер, а память о нём: размытые границы, мягкий свет, журчание времени, как вода сквозь пальцы.

Это не трагедия. Это поэзия ухода, принятый закат, осознанное замедление. Полёт души лёгок, а телесное увядание — не распад, а возвращение. К природе, к себе, к покою. Ведь каждый рассвет однажды уступает место вечернему свету. И это не конец, лишь переход.

Дачный терем. х.а.,30х40,2024 г.

2 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Поэзия окружающей реальности», 2024 год.

Это не просто архитектурная фантазия. Это миф, сотканный из иронии, памяти и тяги к свободе. Перед нами — дачный терем, чудо-строение из панцирей речных раков, будто взятое из фольклора и помещённое в пространство абсурда. Он кажется живым, дышащим существом, несущим опыт страны и тоску по дому.

Терем строит друг художника. Он не архитектор и не маг, но упрямо возводит утопию: высокую, как башня, лёгкую, как шар, полную звуков и запахов. Его стены дышат жизнью — со смехом, шумом, тоской. Он тянется к небесам, но помнит о корнях: в подвале — воспоминания, книги, банки с вареньем и детские страхи.

Это пространство не знает норм. Оно живёт по собственной логике: преодолевает запреты, высмеивает правила. Оно шутит, рычит, говорит иронично и даже дерзко. Его речь — с фаллическим акцентом, с издёвкой над культурными клише, но при этом — с любовью к жизни во всей её нелепости.

Он построен из панцирей — твёрдых снаружи, но некогда живых, нежных. Этот материал — метафора: защита, пустота, ирония. Терем — почти мифический, но и до боли реальный. Здесь есть место всем: птицам, детям, людям и призракам. Это протест против стандарта, гимн индивидуальности, архитектура внутренней свободы.

Лимбическая система. х.м.,40х50,2023 г.

1 место, «Санкт-Петербургская неделя искусств», 2023 год.

Перед нами — портрет не просто человека, а человеческой мысли. Он сидит в тишине, отрезанный от мира. Его поза проста, но в ней зреет напряжение: он не отдыхает, он ищет. Во взгляде читается тоска по утраченной целостности, попытка ухватить ускользающее, распутать клубок времени, боли, памяти и цифрового шума. Он — Гамлет нового века, задумчивый и уязвимый.

На его ухе блестит пирсинг — деталь, соединяющая внешнее и внутреннее. Он современен, но в нём есть архаичность, как в старых черепах или библиотеках. Его лицо озаряет рассеянный свет мысли, а позади — пустота, пространство вопросов. Кто я? Что чувствует человек, когда прогресс обгоняет сердце? Может ли разум выжить, если чувства умолкают?

Название картины отсылает к лимбической системе мозга — древнему механизму эмоций, корням страха, любви и памяти. Это не анатомия, а символ того, что в каждом из нас бурлит море невидимых импульсов, управляющих судьбой, решениями, искусством. Он размышляет о бренности без пафоса. В его тени проступают образы: бедный Йорик, пластиковый череп 3D-печати, может быть, сам художник. Словно звучит: «Вот интеллект, но где чувства? Где душа, если всё оцифровать?» Искусственный интеллект уже здесь — но остаётся ли место для тоски и нежности?

Это портрет внутреннего монолога, диалога с вечным. В этом — его правда.

Заброшенное кафе. х.а.,30х31,2023 г.

3 место, XXXIV Международная выставка-конкурс традиционного и современного искусства «Российская неделя искусств», 2023 год. Когда-то здесь кипела жизнь. Кафе, втиснутое в импровизированное помещение на волне переезда — в новую столицу, в новые мечты. Оно стало пристанищем тех, кто покидал родные города ради призрачных перспектив. Здесь пахло кальяном, мясом на углях и жаждой свободы. Молодые, уверенные, полные смеха и жара, наполняли стены так плотно, что казалось — штукатурка треснет от переизбытка голосов.

Шашлык и поцелуи, разговоры до рассвета, случайные связи и важные обещания оставили следы на диванах, в зеркалах туалетов, в мутном свете над стойкой. Кафе было храмом Бахуса: здесь пили за победы и поражения, за любовь и измену, за всё и ни за что.

А теперь — тишина. Будто кто-то щёлкнул выключателем времени. Остался облупленный фасад, потускневшие вывески, холод и пустота внутри. Пространство, некогда переполненное, стало сиротским, как старик, которого все забыли. Оно смотрит на улицу с упрёком и надеждой: может, кто-то войдёт, вспомнит, оживит. Художник запечатлел не просто интерьер, а дыхание ушедшей эпохи. «Заброшенное кафе» — образ поколения, короткой эры, где романтика соседствовала с грубостью, а будущее ещё не успело окаменеть. Оно стоит как руина памяти, забытый алтарь страстей и надежд. Быть может, именно в таких местах и прячется душа города.

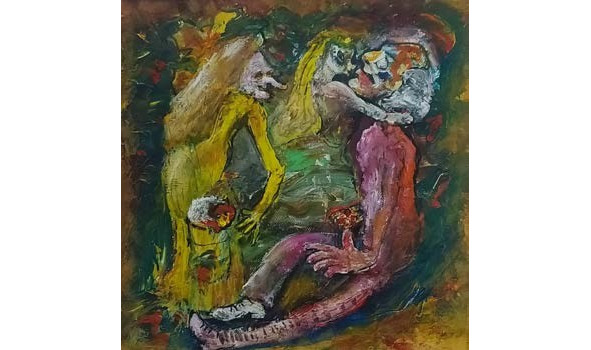

ММA. (man, msn, afrodita) х.м.,40х30,2023 г.

1 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Современный авангард», 2023 год.

На первый взгляд — сцена поединка. Зритель может подумать, что перед ним спортивное состязание: бойцы, арена, напряжение мышц. Но всматриваясь, понимаешь: это не про спорт. Это — о нас. О людях, которые ежедневно вступают в бой без правил — в семье, на работе, в отношениях, в себе.

«ММА» переносит нас за пределы октагона. Здесь нет времени и места: пространство абстрактно, словно поле битвы, где стёрты границы. Молодые и старые, сильные и уставшие, мужчины и женщины — все участники не физической, а человеческой схватки. Это борьба за право быть услышанным, любимым, нужным. За возможность сохранить достоинство и своё место в мире. Бойцы изображены в крайнем напряжении. Их тела не идеальны, но живые, дышащие, уязвимые. И в то же время — решительные, бескомпромиссные. Они используют всё: кулаки, взгляды, слова, прошлое, манипуляции. Здесь важна не техника, а выживание. На переднем плане — заветный платочек. Он не из сказки, но символизирует приз. Это может быть любовь, признание, власть или просто чувство значимости. Ради него бойцы готовы на всё: нарушать договорённости, идти на подлость, терпеть боль. Потому что в этом ММА — метафорическом и настоящем — нет судей и правил. Побеждает тот, кто выдержит дольше.

Эта картина — зеркало, где отражаются наши собственные схватки: с одиночеством, равнодушием, самим собой. И каждый раз, когда мы встаём после поражения, мы тоже участники этого бесконечного ММА.

Калейдоскоп и тень Бухары. х.а.,30х40,2023 г.

2 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Объединённые искусством», 2024 год, Мехико.

Ах, Бухара… Не город — дыхание веков. Картина втягивает зрителя в калейдоскоп, где история, культура и память кружатся, сталкиваются и вновь складываются в узоры восточной щедрости.

Здесь время не линейно — оно вращается, как трубка старинной игрушки: с каждым поворотом — новая сцена, новый век, новый смысл.

Художник призывает не только зрение, но и все чувства. Слышатся шумы базаров, крики торговцев, переливы дутаров, запах специй и пыли, согретой солнцем. Всё мерцает и дышит. Узорчатые фрагменты текут по полотну, распадаясь на лоскуты цвета и ритма. Земля словно покрыта ковром из памяти и грёз.

На заднем плане — тень минарета Калян. Она падает не просто на камни — она ложится на века. Это страж города, знак святости и наблюдения, след самого времени. Она пугает и защищает, величественна и тиха. Её не нужно видеть целиком — достаточно почувствовать.

Название картины хранит имя — Бухра. Это может быть женщина, дух, сама Бухара, окутанная тайной. А может — лишь фантом, оставленный в сердце того, кто однажды там был. Картина не даёт ответов — и в этом её сила. Она зовёт вспоминать, мечтать, ощущать связь с тем, что переживает нас.

«Калейдоскоп и тень Бухры» — это и про Восток, и про внутренний мир. Путь через шум и краски — к звону одиночного колокольчика в груди.

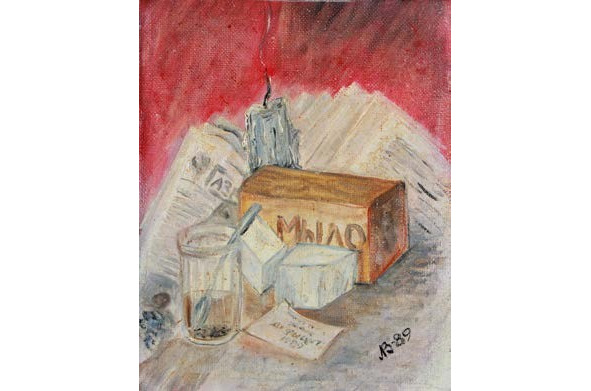

Газеты и мыло х.м., 30х35,1989 г.

2 место, XIII Международная выставка-конкурс «Санкт-Петербургская неделя искусств», 2022 год.

Это не просто натюрморт. Это тихий, почти застенчивый, но пронзительный рассказ о времени — потерянном, прожитом, но не забытом. На первый взгляд — случайные предметы: кусок серого мыла, газеты с пожелтевшими полосами, коробочка с резинкой. Но в этом — память. Здесь запах старой квартиры, сырой подвал

с потёками, стук ключей и голоса с кухни, где говорят вполголоса, чтобы не слышала власть.

Мыло — символ чистоты, но и дефицита. Не сувенир из бутика, а хозяйственный прямоугольник — грубый, честный, как сама эпоха. Газеты — не источник информации, а обёртка и подстилка. В них заворачивали рыбу, утепляли окна, искали намёки между строк, прятали иронии.

В этих предметах — целая жизнь. Жизнь, где не хватало еды, но была надежда. Где всё было «не очень», но всё равно — было. Здесь и память о времени, когда, как шутили, не было ни хлеба, ни сыра — зато «гуталин был, и газеты с мылом». Ирония проступает сквозь краску, но не разрушает серьёзности. Это не насмешка, а ностальгия и нежность.

Композиция сдержанна, но каждый предмет наделён смыслом. Нет блеска, только матовая тишина, полутени, лёгкий налёт пыли — отпечаток прошлого. Эта работа — не про вещи, а про состояния: нехватку, бережливость, устойчивость. Про то, как люди выживали, мечтали, верили, даже когда на полках — только мыло. Даже тогда — жили.

Торо! х.м., 50х20,2021 г.

2 место, Мехико 2024, «Объединены искусством» Международная выставка-конкурс.

Картина «Торо!» наполнена не просто драматизмом боя, но и глубокой символикой. На первый взгляд — сцена корриды: тореро в решающий момент и бык, чья мощь угасает. Но вглядевшись, понимаешь: это не просто бой человека и животного, а столкновение духа и плоти, разума и судьбы, культуры и хаоса.

Бык — архетип силы природы, первобытной и безжалостной. Его массивная тёмная фигура словно воплощает неизбежность: время, смерть, страдание. Изломанные ноги и потухший взгляд становятся метафорой конца, предопределённости, от которой нет спасения.

Тореро — образ воли и сознания, хрупкий, но устремлённый к высшему. Его движения изящны, почти воздушны: он не столько убивает, сколько совершает ритуал, танец, в котором заключён смысл человеческого существования. Здесь ощущается трагическая красота: человек способен одолеть зверя, но не победить саму смерть.

Красное полотно — символ крови и страсти, но и знак самой жизни, энергии, делающей схватку возможной. Оно горит, разделяя пространство между человеком и зверем, словно грань между хаосом и порядком.

За холмами Андалузии угадывается вечность, равнодушная к драме. Зритель понимает: «Торо!» — это не о победе, а о судьбе. В поединке нет окончательного торжества, есть лишь мгновение, когда человек, вооружённый духом, смотрит в лицо хаосу.

Так картина превращается в аллегорию жизни: мы все — тореро на арене времени, и каждый шаг — попытка придать форму неизбежному, одержать пусть краткую, но величественную победу над хаосом.

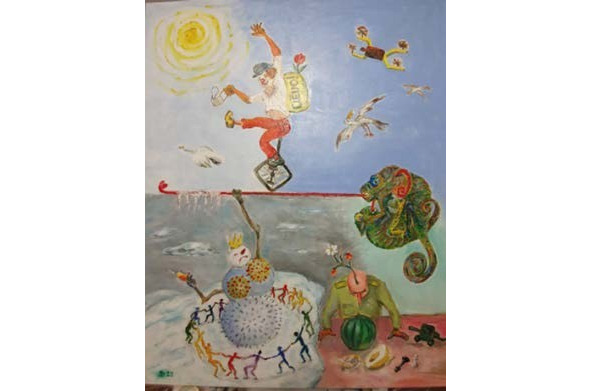

Доставка Весны х.м 127х102,2022 г.

3 место Санкт-Петербургская неделя искусств, Июль СПБ 2022.

Эта картина — философская аллегория мира весной 2022 года, где каждый элемент превращается в символ бытия.

Доставщик «всего» на нелепом велосипеде с квадратными колёсами — образ человечества, вынужденного двигаться вперёд по зыбкой нити судьбы, даже если движение кажется невозможным.

Его рюкзак с надписью «Весна — 22» несёт надежду на обновление, но путь к этой весне полон противоречий и опасностей.

Внизу COVID предстаёт не просто болезнью, а коронованным символом власти над людьми. Вокруг него — хоровод разноцветных фигур, олицетворяющих все континенты, объединённые общей уязвимостью. Их круг — и радость, и обречённость, а вирус угрожает сломать «дорогу жизни».

Фигура за столом, готовящаяся к войне, отражает трагедию человеческой природы: под видом благих намерений совершаются разрушительные поступки. Борьба за власть и раскалывание мира, словно арбуза, намекают на иллюзию контроля: человек верит, что управляет судьбой, но на деле разрушает её гармонию.

И только хамелеоны продолжают вечный ритуал жизни и любви. Их слияние — символ силы природы, равнодушной к человеческим тревогам. Для неё нет войн, вирусов и амбиций: она живёт в собственном цикле, неизменно даря обновление.

Так полотно превращается в размышление о противостоянии трёх начал: человеческой жажды контроля, общей уязвимости и вечной силы природы. Весна здесь символ возрождения, приходящего не благодаря человеку, а вопреки ему.

Апрельский гидрокостюм. х.м. 120х100,2022

I место, Санкт-Петербургская неделя искусств, июль 2022

Метафизическая фантазия, где соединяются мечта, женская чувственность и свобода духа. На первый взгляд — сюрреалистический образ русалки, возлежащей на красном ковре-самолёте среди облаков. Но за сказочной эстетикой скрыт философский подтекст — размышление о границах и их преодолении.

Русалка расколота между мирами: земным и водным, человеческим и мифическим. Здесь она обретает новую двойственность — морская и небесная одновременно. Весна становится символом пробуждения не только телесного, но и духовного: жажды выхода за пределы привычного, стремления к свободе, пусть даже в иллюзии. Красный ковёр с грубыми стежками символизирует и полёт, и искусственность. Это не сказочный ковёр-самолёт, а рукотворное чудо — попытка сконструировать путь к иным измерениям. Он хрупок, но держится в небе, как держится мечта.

Рядом — бутылка и белый кот, спутники одиночества и лёгкой эйфории. Всё вокруг говорит о грани между реальным и фантастическим, сознанием и сном. Лёгкое опьянение героини — не только от вина, но и от самой возможности быть вне рамок, вне пола, вне гравитации, вне обязанностей.

Картина задаёт вопрос: кто мы, когда мечтаем? Что остаётся от нас без оболочки и условностей? «Апрельский гидрокостюм» превращается в метафору весенней трансформации: героиня не просто русалка, а женщина, жаждущая стать больше — стихией, ветром, возможностью.

Это поэма о свободе, написанная красками.

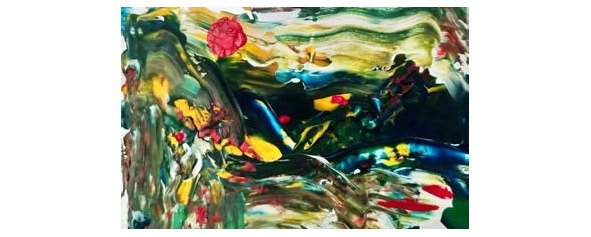

Памятный вечер. х.а.,10х15,2024 г.

3 место, Москва 2024 «Мир абстракций» Международная выставка-конкурс современного искусства.

Эта картина предстает пред зрителем не только как абстрактное переплетение красок, а эмоциональный срез памяти, где каждая линия и пятно цвета становятся следами пережитого. В этом хаосе отражена энергия вечера, который начался как праздник близости и доверия, но завершился разрывом, оставившим после себя тревожную тишину и неразрешимые вопросы. Яркие всполохи красного и жёлтого, будто вспышки страсти и тепла, постепенно тонут в тяжёлых зелёных и тёмно-синих потоках, словно в удушающем море сожалений.

Картина воплощает то состояние, когда время перестаёт быть прямой линией и превращается в вихрь воспоминаний. В нём перемешаны радость и боль, свет и тень, надежда и пустота. Художник словно фиксирует миг, когда человеческая душа оказывается на границе между прошлым и будущим, между решимостью идти дальше и желанием удержать уходящее.

Здесь нет чётких форм, потому что любовь, как и разлука, не поддаётся ясным очертаниям. Она живёт в переливе, в переходах, в зыбкости. В каждом мазке чувствуется борьба между тем, что было, и тем, чего уже не вернуть. Это внутренний диалог: правильным ли был выбор, можно ли было поступить иначе, и есть ли вообще «правильные» решения в лабиринте человеческих чувств? Таким образом, «Памятный вечер» становится не только образом личной драмы, но и философским размышлением о хрупкости связей, о конечности всего земного и о том, что каждый конец одновременно рождает начало — новое, ещё неведомое, но уже готовое войти в жизнь.

Праща. х.а.,127х100,2024 г.

Перед нами — не просто момент ожидания битвы, а сама драматическая пауза, в которой сосредоточена суть человеческой судьбы. Давид ещё не вступил в схватку с Голиафом, но именно в этом мгновении решается больше, чем в самом броске. Картина фиксирует не удар, а внутренний выбор, момент тишины перед бурей, где решается исход не только поединка, но и история народов.

Фигура героя изображена напряжённой и одновременно уязвимой. Он собрал пять камней, но они пока безмолвны. Праща — не оружие, а символ веры, доверия к собственной решимости. Здесь важно не физическое превосходство, а духовная концентрация. Давид словно созерцает предстоящую победу не глазами, а внутренним зрением, взвешивает не камни в руке, а вес собственной судьбы. Голиаф, огромный и страшный, пока ещё в тени. Но истинный гигант в этой сцене — сама судьба, вырастающая над человеком, проверяющая его смелость. Давид оказывается лицом к лицу не только с врагом, но и с собственной хрупкостью. Победить можно лишь тогда, когда страх трансформируется в веру, а сомнение — в действие.

Таким образом, картина «Праща» — это метафора вечного противостояния малого и великого, слабого и сильного, но главное — внутреннего и внешнего. Битва ещё впереди, но именно в этой предбитийной тишине заключено самое важное: готовность человека выйти за пределы собственной слабости и доказать, что победа рождается прежде всего в духе, а уже потом в действии.

Эстафета. х.м.,120х100,2022 г.

Эстафета в спорте всегда была образом единения и преемственности: бегущий передаёт палочку другому, и в этом жесте заключено доверие, общее усилие, общее время. Но если выйти за пределы спортивного смысла, этот акт становится символом самой истории — бесконечной передачи власти, идей, ответственности и даже иллюзий.

На картине нет лёгкости спортивного бега, здесь доминирует тяжесть рук, напряжение тела, ощутимая материальность момента. Человек словно склоняется над самой сутью передачи, придавая этому действию метафизический вес. Власть — не палочка из лёгкого металла, а груз, обжигающий руки. Она не передаётся беспрепятственно: она вырывается, сопротивляется, превращается в борьбу между тем, кто отдаёт, и тем, кто принимает.

Эта «палочка» — символическое ядро. Передача власти в истории человечества редко бывает чистой и честной. Чаще она — перекладывание того же самого из одной руки в другую, лишь смена положения, а не сути. Народ ждёт обновления, а получает лишь перестановку. Правая рука становится левой, левая — правой, но сам круговорот власти остаётся замкнутым.

И всё же в этом движении скрыта надежда. Каждый акт передачи — шанс для изменения, возможность для нового пути. Но реализуется ли он? Или всё снова сойдёт к механике — от руки к руке, от тела к телу, от эпохи к эпохе?

Картина напоминает: власть — это не предмет, который можно бесконечно перекладывать. Это живое пламя, которое либо разгорается и освещает мир, либо обжигает и уничтожает. Вопрос лишь в том, как с ним обойтись и кто окажется достойным держать его в руках.

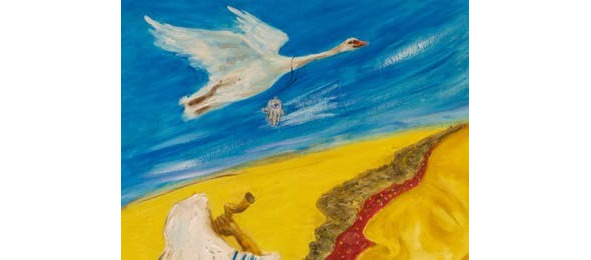

Бабий Яр — 33771. Х.м.,80х60,2023 г.

История человечества хранит раны, которые не заживают. Бабий яр — не просто овраг под Киевом, а символ бездны, в которую человек способен низвергнуть самого себя. 28 сентября 1941 года здесь оборвались жизни десятков тысяч евреев, и кровь текла по земле, превращая её в реку страдания. Это совпало с Йом Кипуром — днём искупления, когда евреи обращаются к Богу в поиске прощения и надежды. Но в тот день небо молчало, и вместо молитвы в воздухе звучали выстрелы.

На картине раввин возвещает ритуальным шофаром о наступлении священного дня, но звук его рога тонет в гуле войны. Овраг становится красной раной земли, трещиной, по которой течёт кровь убиенных. Фигура врага растворяется в небе, искажаясь в профилях: Моисея — как символа народа, несущего веру и закон, и лица фашизма — как олицетворения бездушной машины уничтожения. В этом переплетении образов рождается напряжение: вечное противостояние света и тьмы, духа и звериной жестокости.

И всё же над этой бездной летит лебедь — символ надежды и чистоты. На его шее — оберег Хамса, «рука Мириам», знак защиты, обращённый к высшим силам. Лебедь уносит память, но и обещает возвращение: даже после самой тёмной ночи остаётся возможность для света.

Картина напоминает: Бабий яр — это не только трагедия прошлого, но и предупреждение будущему. Каждый овраг истории может наполниться кровью, если человек забудет, что святость жизни выше любых идеологий. Надежда, покидающая землю, всегда может вернуться, если её ждут.

Похищение сердца. х.а., 36х46,2024

Любовь — это не всегда гармония и встречное движение. Чаще она предстает как борьба, в которой один стремится завладеть тем, что по своей природе не принадлежит никому. Сердце другого человека — это не трофей и не вещь, которую можно удержать силой или хитростью. Но, ослеплённые страстью, многие пытаются совершить именно это — похищение.

На картине фигура, изогнутая в мучительном экстазе, прижимает к себе сердце, вырванное из контекста жизни. Оно стало добычей, предметом обладания, но не источником счастья. В этом акте заключена вся трагичность: похититель получил то, чего жаждал, но вместе с этим потерял главное — ответность, доверие, взаимность. Ведь сердце, захваченное силой, не бьётся в такт, оно остаётся чужим.

Вопрос, который встаёт перед зрителем, сродни гамлетовскому: возможно ли завоевать любовь, не оставив за другим права на свободу выбора? И если сердце украдено, станет ли оно твоим? Или оно превратится в тяжёлый груз, напоминающий о насилии над чужой душой?

Эта работа говорит о том, что любовь нельзя навязать, нельзя присвоить. Она рождается лишь там, где есть встречное движение, готовность обнажить себя и довериться другому. Похищение сердца — это иллюзия победы, за которой всегда стоит поражение. Настоящая победа — это не завладеть, а быть избранным. И в этом хрупком выборе раскрывается величайшая тайна человеческих отношений.

Холодная. х.м., 33х38,1990 г.

Иногда мы встречаем людей, которые кажутся противоречием самим себе. Они сияют, искрятся жизнью, их смех чист и звонок, их движения полны лёгкости и внутренней свободы. Они словно несут в себе неугасимый огонь, обогревающий всё вокруг. Но рядом с ними всегда существует кто-то, кто видит иначе — и произносит слово, ранящее глубже, чем любое обвинение: «Ты холодная».

В этом портрете я попытался уловить парадокс: лицо, окрашенное теплом, словно огнём заката, и глаза, наполненные хрупкими цветами — символами нежности, чистоты и одновременно незащищённости. Её взгляд не остекленел, не угас — наоборот, в нём живут детская искорка и доверие миру. Но слово, сказанное близким человеком, наложило на её образ печать — она воспринимается «холодной».

Что значит эта холодность? Возможно, это неспособность раствориться в чужой воле, сохранить независимость, не позволить страсти уничтожить себя. Быть «холодной» иногда значит быть сильной. Ведь настоящий жар — внутренний, и он не всегда проявляется в привычных формах ласки. Он может быть скрытым пламенем, которое согревает на расстоянии, не обжигая.

Эта женщина — образ того, как нас видят другие и как мы видим себя. Между этими взглядами всегда существует пропасть. Она не стала спорить, не пыталась доказать обратное — её сила в молчаливом сиянии, в способности жить в гармонии с собой. Парадоксальная «холодность» здесь превращается в метафору: иногда самые тёплые люди кажутся холодными лишь потому, что их свет не совпадает с ожиданиями других.

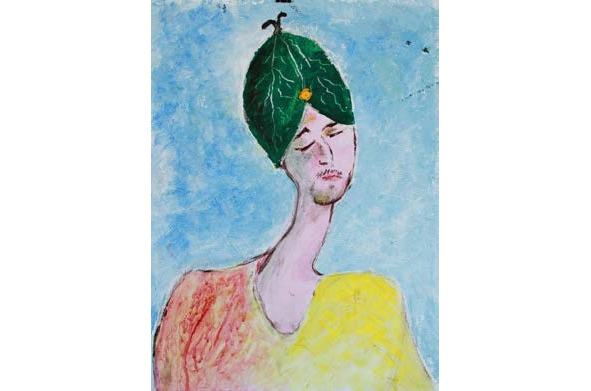

Лавровый лист. х.м,30х40,2024 г.

С древности лавровый венок был символом славы и признания: его возлагали на головы победителей и героев. Но здесь мы видим лишь один лист — скромный, хрупкий знак, который заменяет венец. На портрете — юноша, уже не совсем юный: его взгляд выдаёт опыт и пройденный путь. Возможно, он знал маленькие победы — над собой или обстоятельствами. Но вместо венка на его голове только лист, словно напоминание о том, что мечта о великом триумфе остаётся недостижимой.

В этом образе нет поражения, а есть философия взросления. Молодость питается амбициями, но со временем приходит осознание: жизнь редко дарит венки, чаще — отдельные листья. Тогда рождается разочарование — время уходит, а громкой славы нет. Однако один лист — не пустота. Это знак смирения и понимания: настоящая ценность не в овациях толпы, а в тихом осознании пути. Герой картины задумывается об этом: его лицо закрыто, он отстраняется от мира, прислушиваясь к себе. Возможно, он понимает, что венок ему не достанется, но прожитые годы, опыт и маленькие победы — уже его невидимый венец.

Картина становится размышлением о судьбе человека, хрупкости амбиций и неизбежности времени. Лавровый лист превращается в символ не славы, а принятия: величие может жить в тишине, а не в громком триумфе.

Заплыв. х.м. 91х61,2023 г.

Иногда человеку даётся редкий дар — остаться наедине с самим собой. Мой друг, живущий в тихом, живописном краю, однажды оказался в этом состоянии: его супруга уехала отдыхать к далёким турецким берегам, а он остался один рядом с любимым озером. Но это одиночество не стало для него пустотой или тягостью. Оно превратилось в зеркало, в котором он увидел собственную жизнь, собственное тело и душу. Он начал ежедневные заплывы — не ради рекордов и славы, а ради внутреннего освобождения. Каждое движение в воде становилось не только физическим усилием, но и духовным опытом. Вода принимала его, очищала от суеты и лишних мыслей, возвращала к самому простому и самому важному.

Он позволил себе быть искренним и свободным, без показного, без маски. Даже слабости перестали казаться грехом — напротив, они становились частью человеческой полноты. И чем дольше он плыл, чем глубже вдыхал свежий воздух уединения, тем яснее чувствовал, что жизнь сама по себе — подарок, который не требует заморских берегов или искусственных развлечений.

Когда супруга вернулась, она увидела в нём перемену: он словно стал моложе, стройнее и живее, чем раньше. Его взгляд светился, движения были лёгкими, а слова — добрыми. Он открыл для себя простую истину: счастье не всегда нужно искать где-то далеко. Иногда оно рождается рядом, в отражении неба в родном озере, в ритме собственного сердца и в бесконечном разговоре с водой. Ведь не всегда нужны нам Турция или Африка — достаточно лишь того, чтобы услышать самого себя и позволить душе выплыть к свету.

Трансформация вопроса. Х.м. 40х50,

2023 г.

3 место, Москва 2023 год, «Всёчество» Международная выставкаконкурс арт-идеи XI века

Жизнь неустанно ставит перед человеком и человечеством вопросы. Они возникают внезапно, как дыхание ветра или как шёпот внутреннего голоса: простые и сложные, будничные и судьбоносные, социальные и интимные, философские и детские. Одни из них звучат как загадки, требующие мудрости и терпения, другие — как вызовы, требующие смелости и действий. Но далеко не всегда на эти вопросы находится ясный и честный ответ. Человек склонен обходить острые углы, прятаться за привычкой, уходить от напряжённого поиска. Иногда он игнорирует вопрос, надеясь, что время само всё расставит по местам. Но мир устроен иначе: то, что не разрешено, не растворяется в небытии. Вопросы, оставленные без внимания, словно семена, прорастают вглубь. Они медленно трансформируются, накапливают силу, меняют свою форму. И то, что когда-то было лишь тихим сомнением или робкой просьбой, оборачивается проблемой, давлением, а затем — конфликтом. В безответности рождаются трещины, которые расширяются до бездн. Из маленьких умолчаний вырастают большие недоразумения, из невысказанных слов — отчуждение, из неразрешённых противоречий — войны. Вопрос, не нашедший ответа, превращается в острие, которое ранит уже не только задающего, но и весь мир вокруг. И именно в этой трансформации скрыта великая трагедия и мудрость: пока мы ищем и задаём вопросы, у нас есть шанс на рост, понимание и свет. Но стоит нам отвернуться от них, как сами вопросы превращаются в ужасы, с которыми нам всё равно придётся столкнуться лицом к лицу.

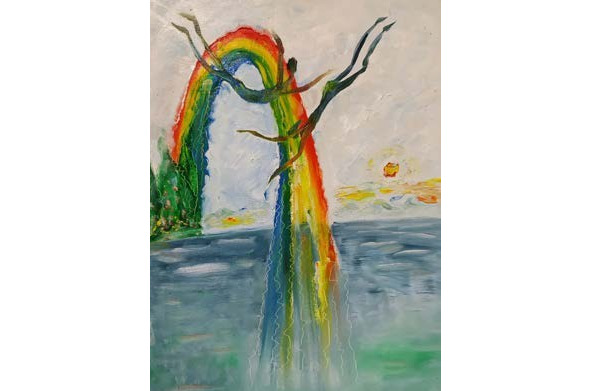

Прыжки в Пицунде. х.а. 30х40,2023 г.

Эта работа родилась случайно, хотя, наверное, случайностей в искусстве не бывает. В Пицунде я вышел к морю писать этюд: солнце, шум волн, сотни купальщиков вокруг. Но в какой-то момент привычный взгляд устал от толпы и палитра пошла иным путём — свободным, спонтанным, без замысла. Я словно сам растворился в бликах воды, в искрах брызг, в танце солнечных лучей. И вдруг на холсте появилась радуга.

Для меня это было не просто природное явление. Радуга стала образом очищения, моментом, когда человек выходит за пределы привычного. Я увидел, как в ней купаются люди — обнажённые, как в первозданном раю, свободные от условностей и суеты. Их прыжки в морскую гладь стали символом радости жизни, возвращения к детской лёгкости, к беззаботной игре, где тело и душа едины.

Я понимаю, что зритель может видеть здесь разное: кто-то улыбнётся и вспомнит лето, кто-то почувствует протест или вызов, а кто-то найдёт метафору пути между земным и небесным. Для меня же эта картина — не манифест и не иллюстрация. Это память о миге, когда я сам оказался свидетелем чуда: радуга вдруг стала мостом, соединяющим море и небо, человека и вечность. В этих прыжках — мой личный гимн жизни. Радость, простая и чистая, которую не объяснить, а только прожить.

Беркутчи-дрон. х.а 40х50,2025 г.

В традиционном образе беркутчи заключена сила, мудрость и связь человека с небом. Это не просто охотник, а посредник между стихией и землёй, хранитель древнего знания, передаваемого из поколения в поколение. Но в современном мире эта фигура претерпевает трансформацию: на его руке уже не гордый беркут, а дрон — холодный механизм, созданный не для продолжения жизни, а для её прерывания. Картина становится аллегорией разрыва между прошлым и настоящим, между органическим и искусственным, между памятью степи и логикой глобальной политики.

Рассматривая образ, мы видим не только смену орудий охоты, но и смещение самого смысла. Беркутчи прошлого был символом слияния с природой, частью её гармоничного ритма. Сегодняшний беркутчи-дрон олицетворяет человека, втянутого в систему контроля, наблюдения и подавления. В его руках уже не живая птица, а машина, лишённая души, но обладающая властью над судьбами тысяч людей. Это столкновение культурной памяти и политической реальности, где традиционный миф превращается в инструмент новых стратегий.

Здесь заложен философский вопрос: может ли человек, утратив связь с живым и доверившись механическому, сохранить своё предназначение? Или вместе с дроном он поднимает руку к небесам уже не в поисках гармонии, а в утверждении силы, чуждой природе? Картина не даёт ответа, но заставляет задуматься — что важнее: продолжение традиции или ослепляющий блеск технологий, которые могут обернуться оружием против нас самих.

Кругосветка пенсионера. х.м. 55х51,2023 г.

Метафора жизни, прожитой в ограниченном пространстве, но не потерявшей тягу к новым горизонтам. Рыба, всю жизнь проведшая в воде, символизирует человека, привыкшего к своей среде, к привычным законам и круговороту будней. Она знала свои глубины и опасности: очищала воду, метала икру, спасалась от хищников, обманывала сети рыбаков. Её существование было борьбой и одновременно служением великой реке жизни.

Но теперь, когда испытания пройдены и смерть не раз обошла стороной, перед ней открывается иной мир — воздушная стихия.

Рыба в лодке выглядит как странник, решившийся на смелый шаг в старости — выйти за пределы возможного. Ведь именно в зрелости человек способен понять: жизнь не сводится лишь к выживанию. Настоящее её предназначение — открытие и движение вперёд, даже если силы уже не те, а лодка мала и без паруса. Кругосветка этой рыбы — не просто географическое путешествие, а внутренняя трансформация. Это её право на новую свободу, на открытие бескрайнего мира, где привычные границы исчезают.

Философский смысл картины прозрачен: пенсия — это не конец пути, а возможность для иного начала. Как рыба, покинувшая воду, человек способен переступить за пределы привычного, чтобы увидеть, что жизнь не ограничивается рамками профессии, обязанностей и страха перед будущим. Просторы зовут, а душа, освободившаяся от груза прожитых лет, вновь становится лёгкой и жаждущей странствий.

Опыление дроном. х.а.,40х30, 2024 г.

3 место, Москва 2024. «Абстрактум», Международная выставкаконкурс абстрактного искусства.

Картина «Опыление дроном» — это размышление о парадоксе жизни и смерти, природы и технологий. Само слово «опыление» хранит священный смысл: акт передачи будущего, тайная алхимия природы, когда цветы и насекомые бесконечно совершают процесс зарождения новой жизни. Но человек, наделённый разумом, создаёт машины, чьё «опыление» несёт не рождение, а уничтожение. Вихрь красок на картине отражает столкновение двух миров:

зелёного — символа роста и жизни, и стального — холода технологий. Среди них возникает дрон, механическое насекомое, которое вместо нектара приносит гибель. Его присутствие тревожно, ведь в нём — искажённый закон природы. Там, где могла бы цвести жизнь, остаются лишь руины и тишина.

Ирония в том, что дроны, как и пчёлы, трудятся неутомимо. Но пчела продолжает род, а дрон прерывает его, превращая будущее в потери. Так проявляется трагедия человечества: в стремлении управлять природой мы извращаем её законы, превращая священные механизмы в оружие.

Эта работа звучит как предупреждение: всё, что создано природой для жизни, может быть искажено и поставлено на службу разрушению. Но выбор остаётся за человеком — каким будет его «опыление»: созидающим или убивающим.

Пожила, я… х.а.,30х40. 2024 г.

Это размышление о пути, который уже пройден, о годах, наполненных радостями и потерями, светом и тенью. Перед нами образ женщины, в лице которой отражены следы прожитых лет. Она закрыла глаза, словно прислушивается к внутренней мелодии своей судьбы, к эху тех мгновений, которые не вернуть. В её позе чувствуется усталость, но не поражение; это скорее примирение с самим течением жизни.

Она вспоминает свою неразделённую любовь — рану, которая не кровоточит, но и не заживает до конца. В этих воспоминаниях нет ни горечи, ни отчаяния, лишь лёгкая печаль, как у человека, который понял: прошлое невозможно повторить, но можно хранить его как драгоценный дар. Когда она прикрывает глаза, ей кажется, что всё ещё можно любить, что сердце не закрыто навсегда. Но она также осознаёт — огонь взаимности не вспыхнет вновь. Это знание делает её чувства чище, превращает их в тихую внутреннюю молитву о красоте и нежности.

Яркий жёлтый фон картины словно символизирует закат, когда солнце ещё горит, но уже готово скрыться за горизонтом. Он говорит о том, что даже в сумерках жизни есть своя особая красота и тепло. Женщина прожила не бедно и не грустно, но именно память о невозможном делает её образ особенно человечным.

Эта работа напоминает: ценность жизни не в полноте достигнутого, а в том, что сердце не теряет способности чувствовать, даже если эти чувства обречены оставаться без ответа.

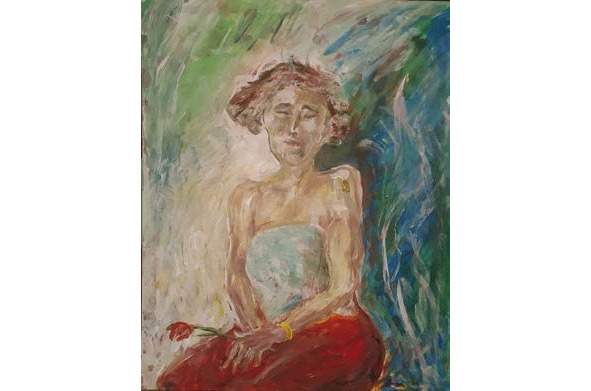

Дама с тюльпаном. х.а, 50х40,2024 г.

Размышление о женской душе, о красоте, которая не равна внешнему совершенству, но рождается из глубины прожитых лет и накопленного опыта. Перед нами образ женщины, чьё лицо отмечено следами времени, но в её взгляде и в лёгкой складке губ скрывается не усталость, а тихая, зрелая сила. Она держит в руке тюльпан — символ весны, юности, пробуждения, и этот цветок становится словно мостиком между прожитым и желаемым.

Эта дама никогда не была классической красавицей, ни в молодости, ни теперь. Но её жизнь знала и любовь, и романтику, знала нежные прикосновения и сладость ожиданий. В её памяти живы весенние тюльпаны и запах свежести, напоминающий о первых встречах, о первых признаниях, о трепетных мгновениях, которые не стираются временем.

В её облике чувствуется жажда прожить ещё один момент настоящей весны. Она готова вновь броситься в океан чувств, пусть даже без навыков плавания, словно ребёнок, который просит у матери: «Ещё один раз — и всё». В этом порыве есть одновременно наивность и мужество: желание снова испытать силу эмоций, которые делают человека живым, даже если они приносят боль и разочарование.

Картина говорит о том, что в душе нет возраста. Тело может знать усталость, лицо — хранить морщины, но душа способна хранить огонь и жажду переживаний. «Дама с тюльпаном» напоминает, что романтика — это не удел юных, а вечное качество сердца, которое не соглашается на равнодушие. Она сидит в раздумье, и её образ — это одновременно тишина и ожидание, смирение и надежда.

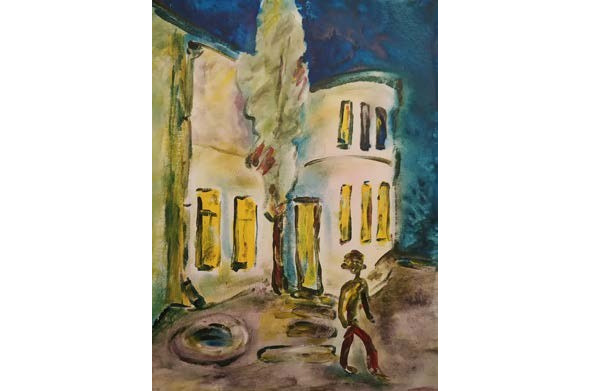

Вечерний мотив. х.а.,30х40 2024 г.

3 место, Москва 2024. «Поэзия окружающей реальности», Международная выставка-конкурс современного искусства.

Картина «Вечерний мотив» — это встреча с самим собой во времени, попытка удержать образы, хранимые в глубинах памяти. У каждого есть свой дом детства — реальный или преображённый ностальгией. Стоит закрыть глаза, и перед внутренним взором возникает его силуэт: стены с теплом прожитых лет, двери, хранящие тайны первых шагов и открытий.

На полотне показан именно такой дом — место, где детство не исчезает, а затаилось в полутени. Из окон льётся мягкий свет: он освещает сумрак вечера и становится метафорой внутреннего тепла, нити, связывающей нас с истоками. В этом сиянии слышатся голоса, смех, тревоги и радости, оставившие след в душе. Во дворе стоит подросток — занят простыми делами, но в то же время он сам есть образ памяти. Он и далёкий, и близкий: это отражение самого себя. «Я знаю его, — говорит автор, — это я, только подросток». Здесь открывается великая правда: прошлое не исчезает, оно живёт внутри нас, формируя поступки, мысли и сны. Картина заставляет задуматься о природе воспоминаний: они зыбки, но именно они делают нас теми, кто мы есть. Вечер — граница дня и ночи, прошлого и будущего. И в этой границе человек встречает самого себя — доверчивого и юного, идущего дорогой, по которой взрослый уже прошёл.

Гранатовый снег. х.а. 40х30,2023 г.

3 место, СПБ 2024.Санкт-Петербургская неделя искусств. Международная выставка-конкурс современного искусства.

Картина — размышление о человеческой жажде чуда, не угасающей ни в юности, ни в старости. Взрослея, человек учится принимать утраты и разочарования, но в глубине сердца всегда хранит ожидание невозможного. Даже аксакалы, прошедшие долгий путь, продолжают смотреть в небеса с надеждой, будто там скрыт ответ на их тайные молитвы.

И вот чудо свершилось: в ясный день на землю падает гранатовый снег. Нежные зёрна, словно капли застывшей крови, сыплются из небесной глубины, превращая воздух в сказочное зрелище. Для старца это исполнение давней мечты, знак, что небеса не забыли его. Он подставляет ладони, собирает зёрна и восклицает в сердце: «Это всё моё! Я ждал этого всю жизнь!»

Но рядом его спутник — кот. В отличие от хозяина, он насторожен: красный цвет зерна тревожит, в нём чувствуется не только сладость, но и предвестие испытаний. Кот, как символ земной мудрости, воплощает сомнение, сопровождающее чудо. Ведь небесный дар может быть и благословением, и испытанием.

Картина напоминает: чудо двулико. Для одного оно источник радости и благодарности, для другого — повод задуматься о цене. Так раскрывается философия жизни: чудо проверяет душу на веру, сердце на смелость, а разум — на способность различать добро и искушение.

Пролив красного моря. х.а.,84х60 2024 г.

Картина «Пролив Красного моря» предстает как философская притча о хрупкости мира и неизбежности столкновения сил, питаемых жадностью и амбициями. Из глубин всплывает агрессивная акула — символ военной и политической угрозы. Её пасть — алчность, движение — разрушение, а за ней следуют смерть и страдание.

В центре внимания — голубой шар, перекрывающий Баб-эль-Мандебский пролив. Он словно рука Провидения или чья-то воля, преграждающая артерию, по которой веками текли караваны культур и идей. Это не географическая деталь, а метафора ограничения свободы и дыхания целого региона.

В левом углу — искажённые лики могущественных держав: восточного гиганта и его европейского союзника. Их улыбки полны цинизма, глаза — расчёта. Рядом фигуры ближневосточных мужчин: один с двумя головными уборами — символ раздвоенности и двойной лояльности, другой в арафатке — носитель боли и радости своего народа.

Особенно выразителен персонаж в каноэ. Его лодка — антипод библейского ковчега. Он не спасает других, а лишь уводит себя подальше от центра конфликта. Его жест — философское напоминание: иногда человек не властен изменить историю и может лишь сохранить хрупкое пламя собственной жизни.

Море, некогда путь соединения культур, становится ареной страха и агрессии. Но вместе с тем оно — зеркало человечества, которое снова и снова оказывается перед выбором: быть хищником, жертвой или свидетелем, уходящим прочь, чтобы выжить.

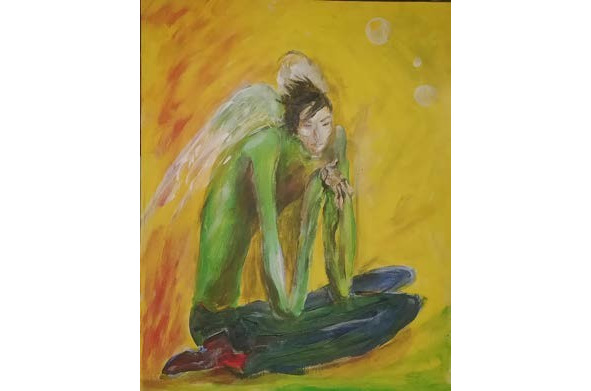

Ангел Тим. х.а. 40х50,2024 г.

Перед нами юноша в облике ангела — не небесное создание в классическом понимании, а хрупкий проводник человеческой уязвимости и доброты. Его фигура напряжена, словно он несёт в себе груз несбывшихся надежд или неудавшегося полёта. Взгляд погружён вглубь себя, пальцы в перчатках судорожно перебирают воздух, будто ищут невидимую опору или пытаются ухватить мысль, ускользающую, как свет во тьме. Это не торжествующий ангел-победитель, а ангел раздумий, сомнений и тихой борьбы с самим собой.

Прототипом образа стал студент-художник Тим — добрый, застенчивый юноша с физическим недостатком, препятствующим свободному общению. Его дефект речи словно запирает внутренний мир, делая его ещё более ранимым и одиноким. Но именно эта ранимость рождает в нём особую силу: способность глубже чувствовать, видеть то, что скрыто от равнодушного взгляда. Деформация внешнего мира обостряет внутренний слух, превращая молчание в особую форму речи.

Ангел Тим — это символ всех, кто в своей тихой неидеальности сохраняет чистоту и справедливость сердца. Его зелёное тело — метафора молодой жизни, ещё не утратившей надежды, но уже познавшей боль. За спиной — светлые крылья, как напоминание, что путь к высоте лежит через испытания. Перед нами не падший и не вознесённый ангел, а тот, кто остаётся на земле, чтобы своим существованием доказывать: уязвимость и доброта сильнее силы и громких слов. В его тишине слышен голос совести, в его задумчивости — обещание искренности, которой так не хватает миру.

Влюбленный Балбал. х.м. 40х50,2023 г.

Картина погружает зрителя в пространство, где реальность переплетается с мифом, а камень начинает дышать, чувствовать и мечтать. Перед нами древнее изваяние — балбал, свидетель веков и хранитель памяти о воинах, чья слава растворилась в веках. Но в эту весеннюю ночь, когда земля Казахстана пробуждается от зимнего сна, оживает и он. Под сиянием луны, под дыханием звёздного неба его каменные черты смягчаются, и в руках возникает яркий символ жизни — красный цветок. Этот цветок не случайность: он воплощает пробуждение, надежду и любовь, которую способен ощутить даже каменный воин.

Весна, как сила обновления, разрывает границы между живым и мёртвым, между природой и артефактом. Влюблённый балбал становится образом того, что в каждом существе — даже в камне — таится способность к теплу и ожиданию встречи. Он стоит в гордом одиночестве, как рыцарь, готовый к свиданию, которого, возможно, никогда не будет. Но именно эта готовность делает его живым.

Взгляд картины философски указывает на парадокс: любовь не всегда требует присутствия возлюбленной. Само чувство, способность к ожиданию и открытость сердцу уже являются высшей формой существования. Балбал, изначально созданный как памятник мёртвым, здесь превращается в метафору вечной жажды жизни. Так в этой работе искусство оживляет неподвижное, даря ему душу. И зритель, глядя на влюблённого каменного стража, невольно задумывается: а не в нас ли самих спрятаны такие же неподвижные, но жаждущие тепла каменные сердца, ожидающие пробуждения весной?

К тебе, на день рождения. Х.м.,50х40,2023г.

Картина наполнена особым поэтическим дыханием, в котором образ фантастической птицы обретает символическое звучание. Перед нами существо, соединяющее в себе черты мира природы и мира человеческих чувств. Оно шагает стремительно, будто сквозь пространство и время, неся в руках — а может быть, в крыльях — скромный букет белоснежных цветов. Этот жест прост, но в нём заключена великая тайна: дар, который лишён роскоши, становится бесконечно ценным, если он идёт от сердца.

Птица словно воплощает архетип вечного посланника. Она не просто спешит поздравить, она несёт нечто большее — напоминание о том, что истинная радость кроется в умении разделить тепло с другими. Её букет белых цветов становится символом чистоты намерений, бескорыстия, дружбы, которую не измерить материальными дарами.

Стремительность её шага выражает внутренний порыв — как будто само время подталкивает её в спину, а мир вокруг склоняется в ожидании этого встречи. Птица напоминает нам о том, что праздник — не столько дата в календаре, сколько состояние души, когда одно сердце откликается на зов другого.

И всё же в её движении есть оттенок растерянности. Это момент, знакомый каждому человеку: когда любовь и желание порадовать переплетаются с сомнением — достаточно ли прост мой дар? Но именно в этой простоте и рождается истина: не величина подарка делает его бесценным, а вложенная в него душа.

Так «К тебе на день рождения» превращается в метафору человеческой способности к благодарности и нежности. Картина учит: спешить дарить радость — значит успевать жить по-настоящему.

Золотой ангел. Смена Имиджа. Х.м. 40х60,2023 г.

1 место, Москва 2023 г., «Всёчество». Международная выставкаконкурс Арт-идеи 21 века.

Картина «Золотой ангел» открывает пространство, где границы ясного и неясного стираются, а смысл растворяется в символах. Перед нами существо в переходном состоянии — момент перемены, который становится вечностью. Ангел то ли надевает чуждое одеяние, скрывающее сияние его сущности, то ли освобождается от тяжёлого покрова, возвращая себе свет. Этот жест — загадка, как и сама природа ангела.

Его лицо — золотая маска: неподвижная, лишённая индивидуальности. В ней можно увидеть и безмятежность Будды, и молчание Сфинкса, и фантом, лишённый плоти. Это не личность, а универсальный символ, вобравший все возможные выражения и сведший их к тишине.

В фигуре ощущается двойственность, сродни Янусу — богу, смотрящему одновременно в прошлое и будущее. Ангел застыл между небом и землёй, светом и тьмой, вечным и временным. Он может быть и вестником надежды, и предвестником утраты, стражем или искушением. Яркие всполохи красного и зелёного соединяются с золотым сиянием, подчеркивая, что истина здесь неоднозначна: противоположности ищут гармонию в одном теле. Эта работа — философский образ человеческой природы. Каждый человек подобен этому ангелу: надевает маски, чтобы выжить, и снимает их, стремясь вернуться к истине. Но момент выбора всегда остаётся неопределённым. Золотой ангел — зеркало души, в котором каждый зритель находит собственную тайну.

Тополь и ночь х.а. 20х30, 2023 г.

1 место Москва 2023. «Современны авангард»

Международная выставка-конкурс современного искусства.

Картина наполнена тихой философией одиночества. Перед зрителем — стройный тополь, устремлённый ввысь, словно свеча среди тьмы. Его крона окрашена в тревожные зелёные и красные тона — не только краски природы, но и символ внутреннего горения, тайной жизни, скрытой в немоте. Он гордый страж ночи, несломленный, но обречённый на одиночество, ведь вокруг — пустота. Его единственный собеседник — луна. Но она далека, отражает свет, не даря тепла, словно холодная мысль, подчеркивающая тоску. Их связь зыбка: притяжение есть, встречи нет. Тополь и луна образуют пару, которая никогда не станет единством. Их диалог — обмен взглядами без слов, ожидание без надежды.

Скупая палитра подчёркивает суровость: лишь дерево, ночь и луна. Но в этой простоте раскрывается многое — упрямство жизни, растущей в пустоте, и сила одиночества, превращённого в достоинство. Тополь становится образом человека, стоящего одиноким в мире, который не всегда отвечает взаимностью. Его тень уходит вдаль, как знак памяти, след, что останется после него.

Эта работа напоминает: одиночество не всегда трагедия. Иногда это форма силы и верности себе. «Тополь и ночь» говорит о стойкости духа и внутреннем свете, который не угасает даже под холодным взглядом луны.

Крик в Тандыре. х.м. 30х40,2023 г.

Картина передаёт состояние внутреннего напряжения, когда душа уже не в силах хранить молчание. Молодой человек, склонённый к раскалённой печи, словно ищет выход для своей боли, для тех чувств, которые невозможно выразить словами. Его крик, спрятанный в глубине тандыра, становится актом очищения, ритуалом тайной исповеди, где пламя и камни поглощают его отчаяние, превращая его в тишину. Это не просто вопль — это диалог с пустотой, с внутренним мраком, с самой сутью человеческой уязвимости.

В этом жесте заключена древняя мудрость: человек всегда ищет пространство, где можно безопасно высвободить страдания, не разрушая внешний мир. Он выбирает тандыр, вместилище огня и хлеба, как символ преображения — ведь именно в нём рождается пища, поддерживающая жизнь. Теперь же печь становится вместилищем для боли, местом, где крик обретает новый смысл, растворяясь в стихии.

Такое «скрытое» выражение страдания противопоставляется шумному миру, где всё наружное слишком часто лишено подлинной глубины. Здесь же — тишина соседей остаётся нетронутой, но внутренний огонь гаснет под натиском человеческого голоса. Крик, спрятанный в недрах глины и камня, становится свидетельством того, что боль можно укротить, не разрушив ни себя, ни других.

«Крик в тандыре» — это метафора человеческой души, ищущей пути для освобождения. Это картина о хрупком равновесии между внутренним бурлением и внешним покоем, о стремлении пережить свои муки, оставив мир вокруг в тишине.

Осенний поцелуй. х.а. 32х32 2022 г.

2 место, Москва 2023. «Современный авангард»

Международная выставка-конкурс современного искусства.

Картина «Осенний поцелуй» открывает древний как мир сюжет, где вечное столкновение молодости и старости воплощается в напряжённом и тревожном образе. Седой мужчина, проживший долгую жизнь и несущий на себе груз опыта, оказывается пленником страсти, пробуждённой прикосновением юной женщины. Она ласкает его, её поцелуй пылает огнём, обещающим возрождение. Но этот огонь — скорее мираж, чем реальность. Его руки дрожат, едва удерживая скромный букет, символ хрупкой надежды и последней попытки ухватиться за ускользающую молодость.

Рядом стоит его супруга, женщина зрелая, знающая цену времени. Она не может соперничать с силой юной красоты, её оружие — лишь молчаливый укор и тяжесть прожитых лет. В её взгляде — не только печаль, но и мудрое понимание того, что этот всплеск страсти окажется кратковременным. Она знает: за мимолётным миражом всегда следует похмелье разочарования, за пылающим поцелуем — холод одиночества.

«Осенний поцелуй» становится метафорой человеческого стремления обмануть законы времени. Мы жаждем повернуть вспять ход лет, вернуть утраченные силы и страсти, даже если знаем: это невозможно. Старость, словно неумолимый судья, напоминает, что плоть подчинена иному ритму, а желания всё так же юны и непримиримы. В этом противоречии — драма человеческого существования: душа стремится в вечность, тело тянет вниз.

Поцелуй здесь — не только символ соблазна, но и последняя искра, которую старик тщетно пытается удержать в руках, как осенний листок, сгорающий в вихре времени.

Превращение блудного сына. х.м 30х30,2023 г.

1 место, Москва 2023. «Современны авангард»

Международная выставка-конкурс современного искусства.

Картина погружает зрителя в размышления о наследии, идентичности и вечном конфликте поколений. Сюжет отсылает к евангельской притче, но переосмыслен: блудный сын возвращается не в изношенной одежде, а в облике, чуждом отцу. Его фигура окрашена всеми цветами радуги — символом иной системы ценностей и культурных кодов. Сын не просто вернулся, он переродился, отказавшись от прежних ориентиров.

Отец изображён согнутым, словно утратившим силу. Его жест молчалив, покорен: ни радости, ни негодования, лишь признание того, что власть времени сильнее личных желаний. Здесь сталкиваются два мира: один, где ценность жизни — традиция и преемственность, и другой, где смысл — в самовыражении и личном выборе.

Возникает парадокс: наследие родителей не всегда становится фундаментом для потомков. Часто это лишь точка отсчёта, от которой дети отталкиваются, чтобы строить своё, непривычное. Для отца возвращение сына становится испытанием: принятие требует отказа от собственного «я» ради чуждого, но реального бытия нового поколения.

Картина напоминает: подлинное прощение и принятие всегда сопряжены с болью. Любовь требует смирения перед тем, что дети выбирают пути, которых мы не понимаем. Но именно в этом глубина человеческого опыта — позволить другому быть другим, сохраняя невидимую связь.

Буран. х.а 30х50,2023 г.

3 место Международный конкурс «Современный авангард», 2023 г. Картина наполнена размышлением о преемственности и разрыве ценностей на границе поколений. Пожилая женщина, склонившаяся над шкатулкой с украшениями, словно ведёт беседу не только с вещами, сопровождавшими её жизнь, но и с самим временем. Каждое кольцо и брошь — не просто предмет, а застывший миг судьбы, символ радости, боли и побед. Эти вещи становятся свидетелями её жизни, артефактами, в которых заключена её душа.

За её плечами возникает призрачный образ внучки с телефоном в руках — символом новой реальности, где ценности измеряются скоростью, развлечением и поверхностным блеском. Она соткана из света и ветра, эфемерна, мимолётна и потому недосягаема для той, кто хранит воспоминания.

Контраст очевиден: старое и новое, глубина и поверхностность. Женщина стремится передать внучке свои ценности, но буря времени разрывает связь. То, что для неё было сутью жизни, для новой эпохи становится лишь тяжёлым грузом.

«Буран» превращается в метафору столкновения эпох: не просто снежная вьюга, а метель забвения, сметающая всё, что некогда казалось прочным. И всё же в этом есть трагическая красота: несмотря на холод будущего, женщина остаётся хранительницей смысла. Она не властна над временем, но её внутренний мир сохраняет величие и целостность.

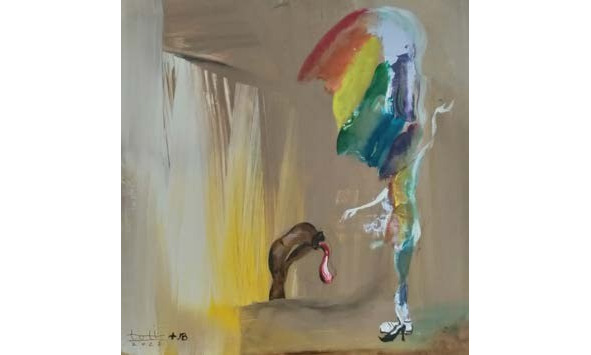

Синяя шляпка. х.м,25х20,2021 г.

Картина «Синяя шляпка» наполнена метафорой одиночества и мимолётности человеческого бытия. Перед зрителем — не столько дама в головном уборе, сколько её отражение в мире символов, где каждая деталь обретает философский смысл. Синяя шляпка — не просто предмет гардероба, а знак достоинства, иллюзии праздника, попытки вырваться за пределы обыденности. Синий цвет напоминает о небе и вечности, о тоске по недостижимому и возвышенному.

Свеча, горящая в вечерней тишине, символизирует короткую человеческую жизнь. Она освещает лицо женщины, создаёт иллюзию тепла и присутствия, но неумолимо тает, укорачивая мгновения её игры с собой. В этом обряде — надеть шляпку, взглянуть в зеркало, полюбоваться собой — заключена вечная попытка удержать красоту, остановить время, обмануть судьбу.

Но зеркало не лжёт: оно возвращает лишь образ, зыбкий и ускользающий, который исчезнет вместе с угасшей свечой. Вздох женщины, её жест снять шляпку и спрятать её в коробку — акт смирения, признание того, что праздник души всегда временный, что любая маска неизбежно снимается.

Эта работа рассказывает о внутреннем ритуале, присущем каждому человеку: желании создать иной мир, где можно полюбить собственный образ, забыть о времени и обрести пусть краткую, но утешительную гармонию.

Таким образом, «Синяя шляпка» — повествование о диалоге иллюзии и реальности, света и тьмы, тщетности и надежды. Она напоминает: всякая красота, как пламя свечи, прекрасна именно потому, что обречена угаснуть.

Корона, х.м. 85х65,2021 г.

3 место Российская неделя искусств, Москва 2022 г.

На картине собрались странные создания — гибриды, словно вышедшие из сновидений или мифов. Птица, рыба, зверь, человекоподобное существо — каждое несёт иной код, иной опыт, иную природу. Их не объединяет происхождение или сходство, их соединяет притяжение к символу, лежащему в центре стола, — к короне. Этот золотой знак, простой и в то же время наполненный силой, становится предметом тайного и явного вожделения.

Корона здесь не просто украшение или атрибут власти, а метафора жажды доминирования, стремления быть выше других, управлять и властвовать. Вокруг неё стираются различия: видовые, культурные, генетические. Перед лицом власти все равны и одинаково подвержены её соблазну. Птица, привыкшая к небу, рыба из глубин, существо земли и фигура с человеческими чертами — все становятся пленниками одного и того же желания.

Их позы и взгляды напоминают древние советы, вечные переговоры, где решается судьба мира. Но здесь угадывается фарс: существа не понимают друг друга, у каждого своя стихия и язык. Тем не менее жажда короны заставляет их сидеть рядом, вступать в игру, смысл которой ускользает.

Полотно превращается в философскую аллегорию: власть — универсальный соблазн, одинаково влекущий птицу, зверя и человека. Корона становится символом искушения, размывающим различия и обнажающим родство всех живых — стремление выйти за пределы своей природы и завладеть знаком превосходства. Но в этой жажде скрыта трагедия: собравшиеся забывают, что корона — лишь знак, а не сама жизнь.

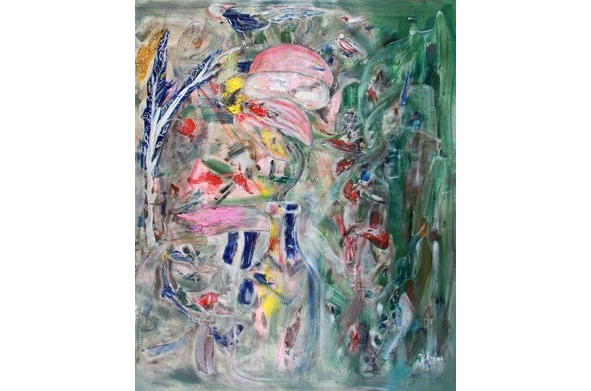

Mamamia! Пандемия! х.м. 100х120,2022 г.

Живописное полотно отражает одно из величайших потрясений современности — пандемию. Оно не иллюстрирует события напрямую, а предстает как метафора хаоса, в который погрузилось человечество. В центре — вихрь образов: люди, птицы, звери, маски, фрагменты тел, осколки памяти и страхов. Всё сливается

в единую аморфную ткань, где исчезают границы, дрожит пространство и теряется линейность времени.

COVID здесь — джин, вырвавшийся из бутылки: некогда скрытый, теперь растворённый в воздухе, он стал частью повседневности. Его нельзя схватить или до конца увидеть, но он меняет всё: привычки, ритмы, судьбы. Из этого джина рождаются паника и тревога, но вместе с ними и новая чувствительность мира.

Хаос композиции отражает внутреннее состояние общества, где одновременно присутствуют трагедия и фарс, жизнь и смерть, наука и суеверие. Люди оказываются уязвимыми, животные — свидетелями, природа — участником событий. Полотно фиксирует не только болезнь, но и метафизический сдвиг: разрушение прежних опор, когда даже самое прочное оказывается зыбким.

И всё же в этом вихре ощущается дыхание жизни. Сквозь серость и муть пробиваются пятна розового, синего, жёлтого. Они напоминают: хаос — не только разрушение, но и условие нового рождения. Мир, пройдя через разрыв, ищет иные формы равновесия.

Таким образом, работа становится философским свидетельством эпохи: пандемия предстает не только болезнью, но и символом выхода за пределы привычного, встречей человека с самим собой и с миром, который оказался куда сложнее, чем представлялось прежде.

Свободная Индейка. 120х100,2021 г.

3 место Санкт-Петербургская неделя искусств,2022 г.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.