Бесплатный фрагмент - Вспоминая Африку (важное… и не очень)

Сыновьям, внукам и внучкам,

и правнуку — посвящается

Очутившись в Африке, я жаждал

узнавать все больше и больше,

и мне все было интересно…

Э. Хемингуэй

Годы работы в Африке: военным переводчиком языка суахили на Занзибаре (1965—1966, вместе с Володей Овчинниковым), журналистом — заведующим Бюро Агентства печати «Новости» (АПН) в Танзании (1978—1982) и в Уганде (1985—1990, одновременно корреспондентом АПН в Руанде и Бурунди), и дипломатом, первым секретарем Посольства России в Эфиопии (2001—2002), — оставили столько воспоминаний, что невольно задумываешься: в самом ли деле всё это было?..

* * *

Рассказывать, или писать, в строгой последовательности — не представляется возможным. Поэтому пусть это будут зарисовки, с отступлениями, где это возможно.

Начну издалека, воспользовавшись замечательной строкой, что встретил на одной из страниц газеты «Советский спорт»: «… я перекинул мостик через волны памяти в ту далекую пору — и сразу оживают детали…». В моем случае, точнее и не скажешь.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА…

НА «ПУГОВИЦЕ ЗЕМНОГО ШАРА»!

Восемь лет назад я написал и опубликовал своего рода заметки — «На Занзибаре, немного о себе и других» в книге «В Египте и на Занзибаре (1960—1966 гг.). Мемуары советских военных переводчиков» (М., Издательство «Memories», 2011. 200 с., с илл.).

В этой книге «мои» страницы — 102—198. В них — то, что помнил. А на 165-166-й — о той самой встрече, что вынесена в заголовок этой заметки. Приведу некоторые строки:

«…Событием для нас стал заход теплохода «Грузия». Было это весной 1966 года. С советскими туристами! В выходной с Володей пошли к порту, на рейде которого стояла «Грузия» — белоснежная, красивая, и даже изящная. Возвращались через живописный сквер… Решив передохнуть, присели на скамейку в тени раскидистого манго. Приметили — в нашу сторону идет белый, средних лет человек. Он приблизился, видим — наш, советский, то ли казах, то ли узбек. Турист. Узнав, что мы русские и работаем здесь, сказал, что он — из Ташкента, попросил помочь пройти туда-то и туда-то.

Беседуя по пути, я обмолвился, что скоро домой, женюсь, моя невеста — дочь ученого-спиртовика, преподавателя одного из институтов в Москве. Наш узбек, услышав это, вдруг остановился и спросил, не тот ли это…? И произнес — Малченко. Он назвал фамилию отца моей будущей жены! Сказал, что был его студентом, а потом под его руководством защитил кандидатскую диссертацию. Короче, он сразу забыл о своей просьбе и пригласил нас на теплоход отметить это неожиданное знакомство…

Можете себе представить: встретить человека из далёкого Ташкента, который знает моего будущего тестя! И где — на Занзибаре! Этой пуговице на Земном шаре!»

* * *

Эта фраза (о «пуговице…») принадлежит не мне, а первому корреспонденту ТАСС на Занзибаре Юре Устименко. Он был командирован на остров в середине 1964 года. Для него это была вторая зарубежная командировка. До нее он, выпускник МГИМО, в течение трех лет — в 1960—1963 годах — работал военным переводчиком с английским языком с советскими военными советниками в Египте. На этой «основе» мы быстро подружились: Юра — бывший военный переводчик и журналист, я — военный переводчик и почти журналист. Помогал ему переводами с суахили заметок из местных газет, а он мне — в общении с занзибарским журналистским сообществом.

Как-то вскоре после знакомства Юра вдруг спросил: «Олег, знаешь, куда ты приехал? Это же пуговица на Земном шаре! Посмотри на глобус — и с лупой не найдешь!»

В 1980-х Ю. Устименко работал корреспондентом ТАСС в Сан-Франциско.

* * *

В 2011-м писал о «Незабываемой встрече…» исключительно по памяти — то, что помнил и забыть не мог.

…Наступил 2014 год. Прихожу к маме. Она передает мне большой свёрток, перевязанный бечёвкой (в мае 2018-го она скончалась, за четыре дня до 97-летия. Но рад я, что за месяц-полтора до кончины мама моя успела прочитать бóльшую часть этих заметок. Она сказала: «Алик! Неужели ты всё это помнишь?»).

А в свёртке том — почти ВСЕ мои письма, когда-либо написанные с 1957 по 1990-й годы: будь то родителям (отец многие годы работал за границей), или — невесте, потом жене. А также и письма жены моим родителям, когда я работал в Африке.

Эти письма хранил, и сохранил, папа (он умер в 1998 году), о чем ни я, ни сестра моя, Наташа, никогда не знали. Между тем, многое из уже опубликованного, как и упоминавшийся выше очерк, писал я по памяти. А память-то — вот она, в письмах! Потому и получается (наверное, получилось), что на многих страницах в этой книжке воспоминаний, как говорил Маяковский, «гвоздями слов прибит к бумаге я».

* * *

Просматривая эпистолярный «архив», обнаружил свое «занзибарское письмо» от 28 ноября 1965 года Оксане — будущей жене. И в нем — в деталях ВСЁ о встрече с «узбеком» (каковым он вовсе и не был!), и отнюдь не «весной 1966 года». Чем и хотел бы поделиться с читателем:

«…Днем, в выходной, прошлись с Володей по городу. А в это время полно туристов наших растеклось — теплоход «Аджария» (ошибся я в том очерке, назвав теплоход «Грузией») утром пришел. Вдруг к нам подходит один казах и спрашивает, как пройти к порту. Я сказал: «Мы вас проводим» — и пошли вместе.

Разговорились. Оказывается, он сейчас — профессор в Алма-Атинском университете на кафедре планирования и учета. Пришли с ним на корабль. Он привел нас в ресторан, спросил: «Чем угостить?» Мы выбрали армянский коньяк, и на его вопрос «Сколько?» — сказали: «Ну, грамм 200», имея в виду — на двоих, совсем забыв при этом — а сколько это будет. Любопытно: расплачивался он не рублями, как мы ожидали. При выезде за границу рубли обменивались на так называемые боны, «имеющие хождение только на борту теплохода», сказал нам этот турист (в те годы советским не разрешалось вывозить с собой рубли за рубеж).

Наш новый знакомый не поскупился — перед нами появились два полных бокала по 200 грамм! Конечно, отпив понемногу, на этом и остановились — выпить больше не было никакой возможности: кругом жара невыносимая, а нам надо было возвращаться домой, на службу. А потом он купил нам по бутылке коньяку, блок сигарет «Солнце» (болгарские), дал 2 цветные кинопленки (8 мм), 6 цветных позитивных фотопленок.

…Мы шли и удивлялись. Рассказал он и о себе, что 20 лет просто выкинуты у него из жизни, т.к. занимал высокие административные посты в республике, и только 3 года назад перешел на научную работу. В прошлом году получил звание профессора.

Потом опять пошли с ним в город за покупками — долг платежом красен. Ходили по закоулкам — и мы купили ему отрез на костюм.

И вот снова идем к порту. Он спрашивает, женаты ли мы. Вова ответил, что жена его — медик, а я сказал, что собираюсь вот-вот жениться, что ты (Оксана) — в пищевом институте. Он спросил: «У Гатилина?» (в 1960-х гг. — ректор МТИПП, московского пищевого института, сейчас — Университет пищевых производств). Я говорю: «Кажется, да». И пошло… Он перебрал всех ваших начальников. И тут я спросил: «А не знаете ли вы Малченко?»

Он как шел, так и остановился: «Да мы же с ним 15 лет работали вместе! Я был его аспирантом». Тут я обалдел, и сказал, что твоя фамилия — Малченко. А он говорит, что знал тебя, когда ты «ходила еще без штанов», и прибавил, что об этом же скажет при всех на нашей свадьбе. И начал он рассказывать об Андрее Леонидовиче — и то, что он болен, и о том, что живете вы на улице Горького. Точно! И планировку комнат указал точно! И что твой папа — очень хороший его друг!

После всего этого он сразу же назвал себя моим тестем и сказал, что обязательно приедет на свадьбу и будет тамадой!!!

Обо всем этом мы говорили, пока не вернулись на борт теплохода. Познакомились с его женой, он сразу же с ней обо всем поделился.

Вышли мы на верхнюю палубу — подышать свежим воздухом. И тут у меня мелькнула мысль — а что если нам после свадьбы отправиться на отдых в какую-нибудь страну: Польшу, Чехословакию, Венгрию? Сказал об этом Володе. Поделились этим с нашим новым знакомым и другом (он-то побывал в 21 стране (!) и знает, что и как). Он сказал, что «путевки стоят чепуху, 170—180 руб. одна». А потом: «Слушайте, а зачем вам ехать в какую-то Венгрию? Приезжайте ко мне в Алма-Ата. Вам такой устрою отдых! Беру все расходы на себя!» Дословно пишу.

Вернувшись в каюту, стали записывать адреса. Зовут его — Бутин Мажекен Есенович, Алма-Ата, Октябрьская д… И добавил он: «Если соберетесь, вам нужно только позвонить, больше ничего не нужно. Остальное я устрою всё сам». И ушел куда-то, а вернулся с двумя бутылками «Шампанского».

Скоро, сказал М.Е., кто-то из его знакомых приедет сюда, так он обещал через него снабдить меня пленками и фотопленками на год вперед! Он даже не спросил, согласен я или нет. Сказал, как отрубил, и баста!

Такого рода людей я еще не встречал! О вашей семье очень тепло отозвался, и о папе и о маме твоей. Он, чудак, и меня предупредил, что «Оксана — хорошая девушка». Как будто я этого и сам не знаю!

А уж под самый конец нашего визита попросили Мажекена Есеновича отослать телеграммы в Москву (с наших судов можно отсылать в любую точку страны, договорившись с капитаном). Я послал тебе, и общую от нас с Володей — в институт.

Когда прощались, Мажекен Есенович поцеловал нас обоих. Возвращаясь домой, всю дорогу говорили о нем.

Вот такой у нас был сегодня день. Редко они бывают, но бывают…».

* * *

Вернувшись в Москву в июне 1966 года и справив свадьбу в июле, спросил своего тестя, Андрея Леонидовича Малченко, знаком ли ему М. Бутин. На что А.Л. ответил — помнит его, был у него такой аспирант.

Его дочь Оксана пошла по стопам отца — окончила МТИПП, где многие годы преподавал профессор Малченко. Кандидат химических наук, до 1997 года — ведущий научный сотрудник, она — автор статьи об отце «К 100-летию со дня рождения Андрея Леонидовича Малченко», опубликованной в журнале «Пищевая промышленность» в 2004 году (№4, с. 122—123).

И найдите, читатель, в библиотеке журнал «Вопросы истории», 2000, №10. В рубрике «Возвращение в историю» в статье «Всегда любезный, всегда молчаливый товарищ» Оксана рассказывает о своем двоюродном деде, дяде Андрея Леонидовича.

Это — очерк, основанный на архивных документах ОГПУ (пока их вновь не «закрыли» в начале 2000-х), о расстрелянном 18 ноября 1930 года Александре Леонтьевиче Малченко — соратнике Ленина по созданию в 1897 году петербуржского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». На известном фотоснимке Александр Леонтьевич — рядом с Лениным, а в изданиях 1930-х годов и позднее его фигура на снимке заретуширована. И только после реабилитации в 1958 году Малченко «вернули» на это фото.

* * *

Прочитав в 2014-м собственное «ноябрьское 1965 года» письмо из Занзибара, в котором указан адрес Мажекена Есеновича, задумался — можно ли «связаться» с его родственниками? И рассказать им словами «очевидца» о той давней встрече на далеком Занзибаре с их папой, дедушкой, прадедушкой…

И мне повезло! Благодаря… Салиме Сагиевне Кунанбаевой! Она — ректор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук.

Салима Сагиевна стала первой, давшей свое согласие стать членом Международного редакционного совета (созданного в начале 2014 года в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комисии) журнала — «Азия и Африка сегодня», где с 2003 года я работаю первым заместителем главного редактора Алексея Михайловича Васильева (тогда член-корреспондент, в декабре 2011 года избран академиком Российской академии наук).

Никаких других «контактов» ни в Алма-Ате, ни в Казахстане вообще у меня до сих пор не было. Обратился к С.С.Кунанбаевой с просьбой найти родственников «моего» Бутина, и в октябре 2014-го получил от неё координаты его сына — Ерке-Булана Мажекеновича.

У нас завязалась переписка… Ерке-Булан прислал мне две книги, написанные к 100-летию его отца, Мажекена Есеновича («Парыз»), и его мамы («Кос-Маке»). Обе на русском и казахском. В ответ отправил ему «В Египте и на Занзибаре…», с указанием тех самых страниц с коротким воспоминанием (по памяти) о его отце.

В начале мая 2015 года Бутин-мл. предложил мне поделиться впечатлениями о его папе в сборнике по итогам предстоявшего вскоре форума бухгалтеров Центральной Азии, посвященного 105-летию со дня рождения М.Е.Бутина. Разумеется, согласился я с радостью: пусть и его близкие, друзья и соратники узнают, быть может, чуточку больше об этом человеке!

Вспомнив ту самую «далекую» (и по времени от наших лет, и по расстоянию: Занзибар — Алма-Ата!) встречу с Мажекеном Есеновичем Бутиным, не могу забыть впечатлений о нем. Меня, в общем-то, случайного знакомого, он принял, только узнав, кто станет моей женой (точнее — дочь кого), словно родного, как близкого родственника. Да назвал себя моим тестем! Ну, а о его хлебосольстве и говорить не приходится…

Удивительно широкой души человек! А перед глазами — его удивительная улыбка и лучистые глаза. Уже полвека минуло, а встреча с Мажекеном Есеновичем — как будто встретились вчера! Воистину так, когда читаю-перечитываю фрагменты того письма…

Очень жаль, что он так рано ушел. Впрочем, как и его научный наставник Малченко Андрей Леонидович — в 1971 году в день рождения (!) собственной дочери. И было ему ровно 67 лет. Он пережил два инсульта: первый — в 1963-м, прямо на кафедре, когда читал лекцию студентам, и в 1966-м. С недугом он справился, учился писать и говорить, и ходить тоже. До последних месяцев-дней жизни курировал своих аспирантов…

Сожалею также и о том, что мы с Оксаной (в июле 2018-го справили 52 года свадьбы) так и не воспользовались приглашением Мажекена Есеновича «справить медовый месяц в Алма-Ата». Молодые мы были тогда, да и забывчивые…

P.S. В июле 2015 года этот очерк был опубликован в сборнике — «Известия» Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2015, №2 (9), c. 24—28. Интересно, что в Приложении к сборнику — «Кто есть кто в научном сообществе бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» — есть и «страничка» обо мне, да еще с фото.

«КОРРЕСПОНДЕНТ» АПН НА ЗАНЗИБАРЕ

Весной 1965 года я и мои сокурсники (всего 7 человек) заканчивали V курс в Институте восточных языков (ИВЯ) при МГУ, где изучали суахили. Это первый из африканских языков, преподавание которого в 1960 году началось в ИВЯ (с 1970 года — Институт стран Азии и Африки МГУ — ИСАА МГУ).

Язык суахили? Что в нем «особенного»?

Попробую рассказать, но коротко.

Главное — сегодня на суахили разговаривают и понимают его (для многих он — родной) не менее 200 миллионов африканцев из более чем миллиардного населения стран Африки южнее Сахары (при населении всего континента — в 2018 году — 1 миллиард 277 миллионов человек: на 100 миллионов меньше, чем в сегодняшней Индии, не намного уступающей Китаю).

В Танзании (с 1967 г.), Кении (с 1974 г.) и Уганде (с 2005 г.) — это государственный язык, их население ныне — более 155 миллионов человек. В ареал распространения языка суахили входят: Бурунди и Руанда, восточные провинции Демократической Республики Конго, юг Сомали, северные районы Замбии, Малави и Мозамбика, Сейшельские и Коморские острова, и восточное побережье Мадагаскара. Другими словами — вся Восточная Африка, значительная часть Африки центральной. Или — на 20 процентах территории Африканского континента преобладает язык суахили.

Небольшой экскурс «в историю вопроса» в нашей стране.

…Еще в конце XVIII века в России появились первые сведения о суахили. Тогда Петербургская академия наук опубликовала издание о всех известных к тому времени языках мира, в котором упоминался… язык «соваули»; приводились числительные от 1 до 10 на этом языке, некоторые имена существительные. Эти данные о суахили долгое время оставались единственными, известными в России.

…В Википедии, в Интернете вообще, много разнообразной информации об истории изучения африканских языков в Советском Союзе. Здесь же отмечу, что впервые преподавание суахили началось в 1957 году в Московском институте международных отношений (МГИМО), затем в 1960-м — в МГУ (в ИВЯ), а с 1961 года — в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (сейчас РУДН).

Настоящими «провидцами» были те, кто тогда в Москве, «наверху», принимали историческое (думаю, именно так!) решение: из всех языков Черной Африки советским студентам изучать суахили!

Ещё в 1966 году первый президент независимой Ганы Кваме Нкрума (1909—1972) предлагал объявить суахили единым всеафриканским языком, но эта идея не нашла тогда широкой поддержки. Спустя четыре десятилетия, в 2004 году, по решению «африканской ООН» — Африканского Союза (преемник ОАЕ — Организации Африканского Единства) язык суахили стал 6-м рабочим языком этой организации — после (в алфавитном порядке) английского, арабского, испанского, португальского и французского. И — первым среди всех африканских языков!

«Kisu hiki kizuri…»

1 сентября 1960 года на первом занятии в ИВЯ наш педагог — Наталья Вениаминовна Охотина (1927—1999; кандидат филологических наук, ученица патриарха советской африканистики, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Алексеевича Ольдерогге (1903—1987), преподававшего на Восточном факультете Ленинградского университета) — сказала, что изучать мы будем язык суахили.

Начало преподавания этого языка и создание в ИВЯ кафедры африканистики было, безусловно, отражением существенных перемен во внешней политике СССР после ХХ съезда партии (1956). Страна становилась более открытой для внешнего мира, и круг ее интересов в сфере политики и экономики существенно расширился.

Незабываемое впечатление оставило первое занятие «африканским языком». Наталья Вениаминовна вкратце рассказала о языке суахили, а потом подошла к доске и написала мелом крупными буквами нечто странное: «Kisu hiki kizuri kilianguka chini». И произнесла эти слова. Для нашего слуха они прозвучали очень необычно! Еще более необычным оказался перевод — «Нож этот красивый упал вниз»! Почему именно это предложение было выбрано нашим учителем? Уже не узнать…

Н.В.Охотина, заместитель заведующего кафедрой африканистики в ИВЯ, заложила в нас основы грамматики суахили — языка, непохожего, например, на западноевропейские (как, впрочем, и другие африканские языки). Доставала неведомо откуда тексты на этом языке, запомнились, например, «Desturi na Tabia…» («Обычаи и нравы…» какой-то народности, кажется, zaramu), словари — суахили-английский и англо-суахили англичанина Фредерика Джонсона…

* * *

К концу V курса учебы в ИВЯ каждому из нас предстояла годичная практика, т.е. работа по специальности востоковеда-африканиста. Боря Пильников выбрал ТАСС; Саша Довженко, два Володи, Макаренко и Овчинников, — Московское радио, редакцию вещания на Африку, в том числе и на языке суахили; Ира Федосеева и Толя Луцков (самый старший из нас, ему было 26, преподаватель английского языка) — академические институты.

Я выбрал Агентство печати «Новости» (АПН) — организацию, созданную недавно, в 1961 году, «корни» которой — это Совинформбюро времен Великой Отечественной войны. Стажировку начал в феврале 1965 года в Главной редакции Африки (ГРА).

Работа очень понравилась: кроме переводов, поручали что-то писать, редактировать и т. д. Направляли брать и интервью. Так, в одной из московских газет прочитал заметку о каком-то сотруднике одного из факультетов МГУ, который знал чуть ли не 20 иностранных языков, в том числе и… суахили! Глазам своим не поверил: как так? Мы, студенты ИВЯ, учим суахили уже пятый год, а вот какой-то человек в нашей стране УЖЕ его знает!

Одним из моих кураторов был Сурен Григорьевич Широян, заместитель Главного редактора ГРА. Получил от него разрешение взять интервью у этого «некто», а потом направить его в Бюро АПН в суахилиговорящих странах Восточной Африки — в Танзании и Уганде — для публикации в тамошней прессе. Увы, из этой задумки ничего не вышло — мне не удалось найти «героя» газетной заметки. И был ли он на самом деле?..

В апреле в ИВЯ поступил запрос из Министерства обороны СССР — «нужны переводчики языка суахили». Для группы советских военных специалистов, работавших на Занзибаре, островной части Объединенной Республики Танзания.

Они прибыли на Занзибар в марте 1964 года, через два месяца после революции 12 января 1964 года — «народной», «антифеодальной», «антиимпериалистической», как писала советская пресса, по приглашению Революционного Совета Народной Республики Занзибара и Пембы. В западных СМИ революционный Занзибар называли «Кубой в Африке» и рассматривали как угрозу распространения советского влияния на всем Африканском континенте. Напомню, в те годы «холодая война» набирала обороты, как и идеологическое противостояние Запада с Востоком. И Занзибар обратился за помощью — к СССР, Китаю, ГДР…

В этой первой группе советских военных на Занзибаре было два переводчика — с английским языком. Между тем, чуть позднее, в апреле 1964 года, китайские военспецы приехали с собственными переводчиками — с суахили! Выбор руководства кафедры и дирекции Института пал на Володю Овчинникова и меня.

Когда Сурен Григорьевич узнал о моей предстоящей поездке на Занзибар, попросил, по возможности, информировать о перспективах работы АПН в островной части Танзании. При этом он не скрывал недоумения: почему Владимир Прокопьев, первый заведующий Бюро АПН в Дар-эс-Саламе, работая уже почти год в Танзании, ни разу после посещения Занзибара, несмотря на запросы, так и не удосужился отчитаться.

Из Москвы — на Занзибар

Прежде чем рассказывать, выполнил ли я задание, полученное в АПН, и вообще о нашей с Овчинниковым работе военными переводчиками, не могу не поделиться тем, как мы с Володей добирались до этого экзотического острова.

Столько лет прошло, многое стерлось из памяти, но само «путешествие» помню в мельчайших подробностях.

…В Минобороны нам вручили красные (общегражданские) загранпаспорта и по 10 долларов разными купюрами «на непредвиденные расходы». При этом строго указали, а фактически — запретили рассказывать, кому бы то ни было, о конечной точке поездки, и главное — «ни с кем не разговаривать на суахили»! На английском — пожалуйста.

Вечером 16 июня 1965 года из Шереметьево на самолете Ил-18 мы долетели до Каира, в те годы — крайняя точка «Аэрофлота» в этой части Африки. Там — пересадка на самолет другой авиакомпании. Нам предстояло лететь по маршруту: Хартум (Судан) — Аддис-Абеба (Эфиопия) — Могадишо (Сомали) — Найроби (Кения) — Моши — Танга — Занзибар (Танзания).

В Каире приземлились ближе к ночи. Наши стюардессы подсказали, что о посадке на интересовавший нас рейс в Хартум сообщат в аэропорту. Около двух часов провели в зале ожидания. Там было многолюдно, оживленно, работали кафе и бары, сувенирные лавки и неведомый нам с Володей доселе магазин «Duty Free»… Выйдя из туалета и увидев стоящего у входа уборщика-араба в белом до пола одеянии, я подумал: а вдруг здесь принято давать чаевые? И уже протянул, было, ему 1 «бумажный» доллар, как проходивший мимо какой-то европеец с негодованием в голосе чуть ли не закричал: «Ты что делаешь? Ни в коем случае! Забери! Тут могут подумать, что он украл этот доллар, и выгонят с работы. Здесь с этим строго! Если хочешь, дай ему пару монет». И я его послушал, но «мелочи» у меня не нашлось. Вернувшись к Володе, рассказал ему о разговоре с этим «бывалым» европейцем…

Из Каира на американском «Дугласе-9» с остановками в Хартуме и Аддис-Абебе долетели до Могадишо. Первое «приключение» случилось в Хартуме, где приземлились ранним утром. Здесь планировалась часовая остановка. Показалось странным, что пассажиров расположили не в здании аэропорта, а в каком-то ангаре на летном поле. Прошел час, второй… Наконец, нам объявили о каких-то неполадках с самолетом. В общем, задержка составила много часов, и за все это время — а около полудня температура зашкаливала за 45 градусов, и в ангаре дышать было нечем, — пассажирам подали лишь 1—2 стакана воды или сока, другого «питания» не предлагали.

В Могадишо с удивлением обнаружили, что многие сомалийцы — служители аэропорта — общались между собой на суахили! Но, следуя строгому «наказу», не решились проверить свои познания в этом языке. В столице Сомали пересели на винтовой «Фоккер» компании «Кения Эйруэйз».

Еще вылетая из Каира, знали, что в Найроби нас ожидает ночевка.

В те годы практически все аэропорты по нашему маршруту, за исключением, пожалуй, каирского, с наступлением темноты и вплоть до рассвета не принимали и не отправляли самолеты ввиду недостаточной технической оснащенности, а может быть, и по соображениям безопасности.

Надеялись побывать в городе, размять ноги, да и просто отдохнуть от многочасового перелета. Но не тут-то было!

В аэропорту Найроби я и Володя, как и другие транзитные пассажиры, устремились к стойке паспортного контроля. Кенийские пограничники не мешкали, звучно штампуя печати на визах в паспортах. Ожидая своей очереди, обратили внимание на сотрудников Посольства СССР в зале ожидания, которые встречали или провожали кого-то.

Наши паспорта — красные, «молоткастые» — вызвали, как мы заметили, некоторое замешательство у кенийцев. Очередь застопорилась. Спросив, в чем дело, говорим: «У нас есть визы, выданные Посольством Кении в Москве. Разве этого недостаточно, чтобы выйти в город?» В ответ — молчание.

Вскоре подошел старший офицер. Взглянув на нас, перелистал паспорта, отложил их и попросил отойти в сторону, сказав, что покинуть аэропорт нам не разрешается. Не получив внятных разъяснений от кенийских пограничников, мы обратились за помощью к советским дипломатам, благо они находились буквально рядом. Один из них, взяв наши паспорта, переговорил с офицером. И вот слышим: визы, выданные Посольством Кении в Москве, «недействительны в Кении, необходимы визы, выданные МИДом Кении в Найроби»!

Попытки объяснить, что мы «транзитники» и оставаться в Кении не собираемся, толку не возымели.

* * *

По прибытии на Занзибар в Генконсульстве СССР узнали причину столь повышенного «внимания» к нашим персонам в аэропорту Найроби. Год назад, т.е. летом 1964 года, на рейде кенийского порта Момбаса был задержан советский теплоход с военной техникой, предназначавшейся, по утверждению кенийских властей, сторонникам Огинги Одинги — главного политического противника президента страны Джомо Кениатты.

Скандал был немалый. Из Кении выдворили нескольких советских дипломатов, двух из трех работавших там корреспондентов ТАСС, были закрыты корпункты АПН, газет «Известия» и «Правды».

Один из «пострадавших» тассовцев — Владимир Иванович Астафьев — «перебрался» в АПН, под его началом я стал работать в африканской редакции агентства, куда в 1973 году перешел из Института Африки. От него тоже узнал некоторые подробности той давней истории с теплоходом.

Отношения между СССР и Кенией оставались после этого «инцидента» прохладными еще очень многие годы, вплоть до начала 1980-х.

Работая в Танзании в 1978—1982 годах заведующим Бюро АПН, а другими словами — руководителем совзагранучреждения, по службе часто общался с послом Юрием Алексеевичем Юкаловым (1932—2003).

В одной из бесед он сказал, что вместе с женой собирается побывать в соседней Кении: его пригласил коллега — советский посол (обычная практика — наши послы в странах-соседях нередко обменивались приглашениями такого рода). И уже подал документы на получение виз в кенийское посольство в Дар-эс-Саламе. Прошло несколько дней, и Юкалов сообщил — кенийцы, такие, мол, и такие, дали визу жене, а ему — нет!

Мне тоже не повезло. Не раз и не два я обращался в посольство Кении в Танзании на предмет получения визы, чтобы в Найроби аккредитоваться как корреспондент АПН, имел на руках официальное письмо АПН, адресованное Министерству информации Кении. Всё было тщетно…

* * *

Но на этом наше приключение в аэропорту не закончилось, чем и запомнилось!

Вплоть до вылета утром к нам приставили… полицейского с винтовкой (!). Всю ночь провели с Володей на одной койке в полицейском участке внутри аэропорта, в сопровождении вооруженного полицейского ужинали и завтракали (на что и потратили те самые доллары «на непредвиденные расходы»). Даже в туалет ходили «под конвоем». Более того, попытка выйти из зала ожидания и покурить на свежем воздухе была пресечена полицейским свистком. Стоит ли говорить, что в аэропорту Найроби мы ни словом не обмолвились на суахили. Иначе, нетрудно представить, какова могла бы быть реакция кенийцев…

Утром следующего дня на том же «Фоккере» мы продолжили путешествие. Пролетая над Килиманджаро, увидели снежную шапку на ее вершине — незабываемое зрелище! Это была удача! Потом узнали, что нам повезло: как правило, она окутана густым туманом или облаками, сквозь которые очертания Килиманджаро практически невидимы. И действительно, когда спустя годы я многократно пролетал по этому маршруту, редко-редко удавалось полюбоваться этим высочайшим пиком Африки…

Наш самолет совершил посадку в аэропорту Моши — города у подножия Килиманджаро. Так мы оказались в Танзании. А затем, после часовой стоянки и еще через час, приземлились в Танге, на берегу Индийского океана.

Подлетали на небольшой высоте — из иллюминатора взгляд охватывал весь небольшой городок, утопающей в зелени: кругом пальмы, сквозь кроны деревьев кое-где едва проглядывались улочки, а снижаясь к аэродрому, увидели и горожан — кто с повозками, кто на осликах, а кто-то, помахивая кнутом, подстёгивал овец или коз (немногочисленных, правда)…

В Танге нас ожидала двухмоторная «Цессна». Пассажиров в салоне было немного — 25—30, не больше, европейцев среди них — единицы; африканцы — в яркой, красочной, многоцветной национальной одежде, но кое-кто из мужчин и в цивильных костюмах с галстуком.

Покидая Тангу, пересекали Занзибарский пролив и вскоре приблизились к острову — Пемба. Он показался большим — летели над ним пару минут. Покрыт зеленью, но виднелись и проплешины. И чуть ли не сразу же по курсу самолета показался «зеленый ковер», плотный, нескончаемый.

Это был остров Занзибар! А правее от него, чуть вдали, отчетливо просматривалось побережье Африканского континента.

…Днем 18 июня, т.е. почти через двое суток после вылета из Москвы, приземлились на Занзибаре. С посадочной полосы (короткой, непригодной для больших авиалайнеров; она же и взлетная) самолет неторопливо выруливал на стоянку, чуть ли не касаясь крылом выстроившихся, словно солдаты, кокосовых пальм.

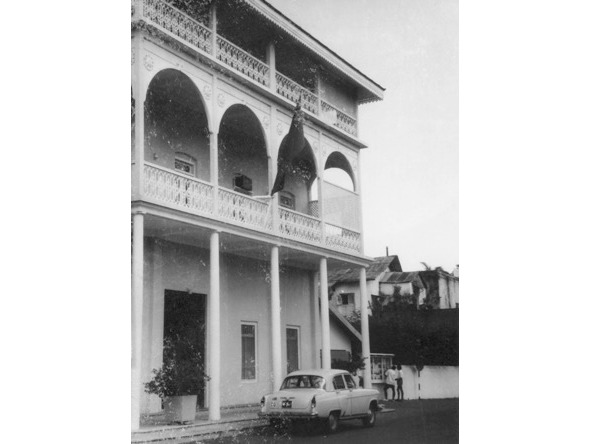

Аэродром небольшой, а здание аэропорта, выкрашенное в белый цвет, и вовсе скромное — двухэтажное, с десятком арок по фасаду, украшенных национальными танзанийскими флагами, за которыми проход по всей его длине. Над центральным входом возвышалась диспетчерская вышка. За невысокой оградой — немногочисленные встречающие (или любопытствующие), а перед ними всего два полицейских. Было солнечно и безветренно.

Самое первое, неожиданное и яркое впечатление: едва вышел на трап, на меня буквально дыхнуло чем-то влажным и жарким, воздух какой-то «тяжелый», а руки словно обложили влажной и теплой ватой! Вот они — тропики!..

Выполняя задание АПН

На третий день по прилету на Занзибар поинтересовался в Генконсульстве о Прокопьеве, зав. Бюро АПН. С ним мы «разминулись» — утром 19 июня, т.е. на следующий день после моего приезда, он вернулся в Дар-эс-Салам. Об этом узнал от вице-консула Бориса Николаевича Чиркина (товарищ отца по совместной работе в Норвегии в 1954—1959 годах).

На руках у меня было письмо С.Г.Широяна для генконсула Геннадия Иосифовича Карлова с просьбой оказать содействие в моей журналистской работе. Но консул был в отпуске, и письмо я показал Чиркину. Мне повезло — он курировал пропагандистскую работу консульства, отвечал за распространение литературы, поступавшей из Москвы, но главным образом — из Бюро АПН в Дар-эс-Саламе. И помог: ввел в курс дел, познакомил, как тогда был принято говорить, с «информационно-пропагандистской обстановкой» на Занзибаре.

Памятуя о задании Широяна, в первые два месяца выкраивал время, как правило, по вечерам (после 17.00, хотя многие учреждения к тому времени уже были закрыты или закрывались — такова занзибарская специфика) и в выходные дни, чтобы знакомиться с прессой — тогда еще частной, издаваемой индо-пакистанской общиной, с редакторами газет. Посещал книжные магазины — их было всего несколько.

Свое руководство — подполковника Виктора Михайловича Григорьева (в 1966-м стал полковником, а военную карьеру завершил в середине 80-х в звании генерал-лейтенанта) и моего непосредственного начальника майора Бориса Николаевича Линёва — не уведомил, кто я и что. Не сказал о письме из АПН на имя консула, не говорил и о «походах» по газетам. Наверняка они догадывались, но явных препятствий не создавали, и замечаний я не получал. Хотя бывало и так — Линёв говорил: «Все личные дела — после работы»…

Случалось это тогда, когда корр. ТАСС Юра Устименко, получив какое-либо приглашение, пытался вызволить меня у начальства под видом переводчика. Но обычно все эти мероприятия проводились в первой половине дня, и отлучиться мог только с разрешения. Отсюда результат — «после работы». Исключений почти не было.

Единственное свободное время, которое имел, это обеденный перерыв — 1,5 часа. Разумеется, многого не сделаешь. Правда, один-два раза в неделю удавалось быть свободным после 12-ти. Старался использовать эту редкую в тех условиях возможность с наибольшей эффективностью. В общем, делал, что мог.

В зависимости от встреч c занзибарцами, причастными, так или иначе, к сфере информации, представлялся: корреспондент АПН, внештатный сотрудник АПН или переводчик при Генконсульстве. Пока в сентябре Виктор Михайлович не надоумил: «Олег, кончайте ходить по этим частным газетам. Вы все-таки военный переводчик. Могут подумать, что вы там что-то рассказываете и о нас» (в отличие от Линёва, он ко всем своим подчиненным в группе военспецов обращался только на «вы»),

Так сказал мне В.М.Григорьев, а домой я написал более обтекаемо: «…В начале сентября непосредственное начальство запретило работать по линии Агентства ввиду местной обстановки».

На этом моя «журналистская деятельность» завершилась. Тем не менее, довольно объемистое письмо на имя С.Г.Широяна я направил в Москву. А по сути, это отчет — на 12 страницах машинописного текста через один интервал, на тонкой, почти «папиросной» бумаге, дабы облегчить вес дипкурьерам, и нестандартного формата — на листе умещалось 45—47 строк («синюю» копию сохранил — копирка почему-то оказалась синей).

Представляю его на суд читателей.

Письмо в АПН. Сентябрь 1965 г.

В Главную редакцию Африки

«Здравствуйте, уважаемый Сурен Григорьевич!

Более двух месяцев нахожусь на Занзибаре. Акклиматизация прошла нормально, здесь оказалось не так жарко, как представлялось, но до лета (здешнего) времени достаточно, привыкнуть можно.

С первых же дней приступил к своей непосредственной работе. Время она занимает много, распорядок дня в местных условиях неудачный: работаем с перерывом до 17 часов, т.е. когда все учреждения закрыты или закрываются.

Мы прилетели 18 июня и, как узнал, Прокопьев улетел отсюда 19-го. Ни встретиться, ни поговорить с ним не удалось. Генконсула также не было, он в отпуске, поэтому с Вашим письмом обратился к вице-консулу Чиркину Б. Н. Именно он и является как бы ответственным за пропаганду и распространение советской литературы на Занзибаре. Имел с ним несколько бесед. Попытаюсь кратко изложить их суть.

До декабря 1964 г. в консульстве распространением наших материалов практически никто не занимался. Вся имевшаяся литература лежала навалом, бесконтрольно. Поначалу наладили распространение более-менее свежей литературы, газет и журналов, затем постепенно разошлось всё оставшееся.

В настоящее время на адрес консульства поступают следующие материалы:

Из Лондона — «Совьет Уикли» (около 200 экз.)

Из Дар-эс-Салама (Бюро АПН) — «Ньюс фром Совьет Юнион» (80 экз.)

Из Найроби (Бюро АПН) — «Совьет Ньюс» (130—150 экз.)

Из Москвы и «Международной книги» (помимо книг):

«Интернейшнл аффеарс» — 10 экз.

«Калчер энд Лайф» — 10 экз.

«Совьет литерча» — 10 экз.

«Москоу ньюс» -– 50—60 экз.

«Нью Таймс» — 20—30 экз.

«Совьет Юнион» — 20 экз.

«Советская женщина» — 10 экз. (но почему на французском языке???)

Также поступают брошюры, книги и некоторые издания на английском языке самого различного характера. Начинает поступать из Москвы и литература на суахили.

Возможности распространения

Сейчас, в чем я мог убедиться, распространяется все, что поступает. Газеты и журналы расходятся через 1—1,5 недели после прихода очередной почты в консульство. Основные «потребители» их — индийцы и арабы (более грамотная часть населения), главным образом подростки и юноши. В меньшем количестве — африканцы, причем взрослые. Имеются постоянные клиенты, регулярно посещающие консульство, которым предлагаются и книги. В целом, литература распространяется сейчас более устремленно, среди тех, кто может читать и имеет интерес. Каждого посетителя спрашивают, что именно его интересует. Запросы самые разнообразные.

Каналы распространения

1. Официальные места — министерства (здравоохранения, финансов, сельского хозяйства и др.). Сюда по договоренности направляются в ограниченном количестве книги, красочные журналы «Совьет Юнион» и «Калчер энд Лайф», а также «Интернейшнл аффеарс». Журналы в виде подарка раздаются некоторым влиятельным лицам.

2. Общественные места — колледжи, публичные библиотеки, клубы-бары, аэропорт. В колледжи направляется художественная, политическая (которой не особенно много) и, если есть, учебная литература. В библиотеки, клубы-бары, на аэродром время от времени поступают, брошюры, журналы, еженедельники. Литературу принимают охотно, изъявляют желание получать постоянно. Буду пытаться регулярно снабжать библиотеки, клубы-бары.

3. Специалисты по месту работы (наши военные советники) — регулярно распространяются, в основном, еженедельники и бюллетени АПН, которые получаем из Дар-эс-Салама.

4. Магазин «Мапиндузи (на суахили — „Революция“) Бук Шоп» — функционирует под наблюдением и руководством Молодежной лиги партии Афро-Ширази (АШП). Соотношение литературы нашей (от «Международной книги») и китайской, поступающей в магазин, — 1/3 и 2/3. Однако это вовсе не говорит о том, что к нам там относятся хуже, чем к китайцам. Консульство направляет сюда только газеты. Берут охотно и хорошо расходятся.

С 3 по 14 августа в «Пипл’с клабе» (самый большой клуб на Занзибаре) проходила выставка-продажа советской книги, на которой экспонировались образцы книг на английском и суахили, а также фотовыставка: всего было представлено около 300 снимков и фотоплакатов, переданных в свое время из консульства. Вся выставка была оформлена на суахили — «плод» усилий моего товарища (мы прибыли сюда вдвоем) и моих. Судя по отзывам посетителей, выставка имела большой успех.

Фотовитрина консульства

В начале июля с.г. на стенах нашего консульства появилась витрина (ночью освещается). В консульстве КНР она появилась значительно раньше, а в начале августа и в Посольстве ГДР — правда, у них есть здесь «Дом дружбы ГДР-Занзибар», где фотовитрина обновляется постоянно.

До того как была подготовлена наша фотовитрина, часть снимков передавалась в «Мапиндузи Бук Шоп» для демонстрации в витринах магазина. Сейчас же фотовитрина консульства оформляется и обновляется при нашем активном участии раз в 10 дней (у китайцев реже, причем текстовки чередуются: раз на английском, другой — на суахили; у немцев — на суахили).

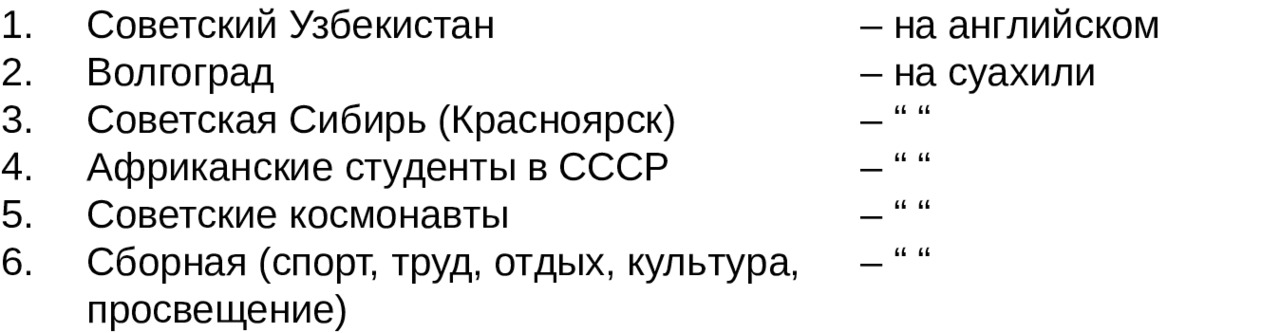

За период с июля по первую неделю сентября демонстрировались 6 витрин на следующие темы:

Расположение нашей фотовитрины выгодно отличается от других (КНР и ГДР). Здание советского консульства своим фасадом выходит на одну из самых оживленных улиц — «Каунда Роуд», поблизости от резиденции президента. Витрина пользуется большой популярностью.

Я разговаривал со многими из тех, кто осматривал ее. Наибольший интерес вызывают фотографии, касающиеся жизни африканцев в нашей стране (именно поэтому витрина №4 продержалась свыше 20 дней), а также, как удалось выяснить в ходе разговоров, митинги солидарности, праздники в СССР, парады, карнавалы, наши восточные республики.

Чиркин говорил, что часто приходят невыразительные фото, которые «не смотрятся». Например, серия о молодых скульпторах Советского Союза, или о золотодобывающей промышленности (очень мелкие) и т. п. Вот и с последней почтой пришли снимки о Бакинской нефти. Прямо сказать, не совсем удачные, больше половины неинтересны (например, человек идет по улице, или кто-то что-то делает среди стальных труб и т.п.).

На мой взгляд, африканцев заинтересуют фотографии, рассказывающие о колхозном движении в нашей стране (кооперативном на Занзибаре), можно было бы прислать фото об одном из наших колхозов или совхозов. Наверняка интересными окажутся снимки о выращивании и производстве риса в СССР (как раз сейчас в стране ведется кампания за увеличение производства риса). Или серия о школах и строительстве школ.

Можно подумать о сериях фотографий на такие темы: жизнь советского Севера (зима); Женщины; Советская армия, флот; Ленинские места; спортивные мероприятия; свадьба — с пояснительным текстом, как молодые люди женятся у нас. Здесь жены покупаются за 400—1000 шиллингов — сумма большая, если учесть, что средняя заработная плата не превышает и 200 ш.

Желательно присылать больше крупных цветных фотоснимков, красочных, эффектных.

Распространение материалов АПН (статьи и бюллетени)

Материалов приходит много, большая часть их устаревает. Первое неудобство состоит в том, что посылается всяческая информация, второе — английский язык. В этом и состоит основная трудность: материалы на английском языке используются в весьма ограниченном количестве.

Чтобы яснее представить, какие возможности существуют для распространения материалов АПН, привожу следующие данные о печатных изданиях Занзибара, опубликованные в справочнике «Юнайтед Рипаблик Пресс Дайректори 1964/65»:

«Квеупе» («Рассвет») — бесплатная правительственная газета, суахили, выходит 3 раза в неделю, тираж 8000 экз.

«Африка квету» (можно перевести как «Африка для нас») — частная еженедельная газета, суахили, тираж 800 экз. Редактор и владелец — М.А.Рехани, мэр города Занзибар и вице-председатель партии Афро-Ширази (выходит очень нерегулярно).

«Самачар» (С.) — частная еженедельная газета (воскресная), английский и гуджарати. Владельцы — М.Х.Мастер и Р.Х.Мастер (тираж не указан).

«Занзибар Войс» (З.В.) — частная еженедельная газета (воскресная), английский и гуджарати, тираж 800 экз. Владелец — Занзибар Войс Ко. Лтд. Редактор З.Е.Кассем.

В справочник включены еще две газеты, которые в настоящее время не выходят:

«Кипанга» («Сокол») — еженедельная, суахили, орган Молодежной лиги партии «Афро-Ширази», тираж 200 экз.

«Мфаньякази» («Рабочий») — двухнедельная, суахили, орган Федерации революционных профсоюзов Занзибара, тираж 500 экз.

Выходит еще бюллетень — «Заньюс». Ежедневный, бесплатый, издается отдельно на английском и суахили, тираж сравнительно большой. Его директор номинально С.С.Абдулла, но фактическим главой является Абейд Салем (прокитаец). Печатаются исключительно материалы агентства Синьхуа, наши материалы не проходят.

Никакого отношения к Занзибару этот бюллетень не имеет. Свой транспорт. Создается впечатление, что «Заньюс» финансируется китайцами. По воскресным дням идет широкая распродажа китайских журналов, полученных, как мне удалось выяснить, из «Заньюс».

И последнее, издается еженедельный правительственный бюллетень «Расми за Серикали» — «Правительственные Указы». Весь текст — на суахили, приложение (изложение бюллетеня) — на английском. Основные подписчики — правительственные учреждения.

Как сообщил Чиркин, основную часть более или менее пригодных материалов АПН он направляет в Департамент информации и радиовещания. Через Ахмеда Яхья — заместителя руководителя департамента, относится к нам хорошо, мог бы и лучше, если больше общаться. Это пожелание Чиркина учту.

В департаменте нет средств для перевода на суахили, поэтому наших материалов по радио проходит мало, а в газетах «Квеупе» и «Африка квету» пока ничего не печатается (по крайней мере, за 2,5 месяца моего пребывания здесь не встретил ни одного). Между тем, департамент рассылает имеющуюся у него информацию во все газеты.

Этот департамент представляет для нас особый интерес. Недавно закончено строительство своей радиостанции, время вещания увеличилось, а недели полторы назад было установлено новое оборудование, позволяющее вещать на всю Восточную Африку, Мозамбик, Конго, Замбию. В связи с этим принимаются меры с целью расширить использование наших материалов через радио.

К этой работе привлечен и я. Пока вместе с Чиркиным отбираем материалы, специально предназначенные для радио, а их, к сожалению, мало. Задача ближайших дней — посетить департамент и переговорить с Яхья, которому благодаря помощи Юрия Устименко, корреспондента ТАСС, я уже представлен.

Ахмед Яхья берет наши фильмы на суахили, но их мало. За 2,5 месяца в одном из кинотеатров, их всего три, в разное время демонстрировались журналы — один на суахили, другой «Гости из далекой Африки» — на русском.

Желательно, правда, не знаю, в наших ли это возможностях и компетенции, присылать побольше киножурналов на суахили, лучше — цветных: ведь на Занзибаре зелено-зелено!

Познакомился пока с редакторами газет «Занзибар Войс» и «Самачар» и имел с ними несколько бесед.

Тираж «З.В.», как утверждает З. Е. Кассем, достигает 3000 экз., из них 1700 — на Занзибаре, и 1300 расходятся на Пембе. Газета потеряла многих читателей после революции: англоговорящие и многие представители азиатской общины покинули страну.

Газета публикует материалы, предоставляемые ей департаментом информации, АПН, АДН (ГДР), Синьхуа, ТАСС, перепечатывает статьи из разных газет. С готовностью печатает наши материалы (список опубликованных статей прилагаю). Хотела бы больше получать материалы о жизни советского народа, о новых достижениях в науке и технике, сельском хозяйстве, о жизни африканских студентов в СССР, проблемные, имеющие отношение к Африке, в особенности к Восточной Африке.

Почти в каждом номере печатаются китайские статьи, много немецких, а также АПНовские, получаемые из Бюро АПН в Дар-эс-Саламе (последние два месяца по неизвестным причинам почти ничего не поступало), и, в большей мере, из консульства Сейчас пытаюсь постоянно снабжать как «З.В.», так и «С.».

Редактор «Самачара» указал, что тираж газеты достигает 6000 экз. (до революции — 9000 экз.). По его словам, 1900 экз. распространяется на Занзибаре, остальные — в Кении, Танганьике, Родезии. Газету интересуют, в основном, те же материалы, что и «З.В.». Но «Самачар» несколько отличается от «Занзибар Войс»: две полосы отдает хронике из разных стран мира, меньше рекламы.

Пожалуй, оба редактора склонны к преувеличению. Мне еще ни разу не довелось видеть эти газеты в продаже.

Обе газеты рассылаются по всем министерствам, общественным местам и подписчикам. Редактор «С.» дал следующие цифры: 34% читателей — из азиатской общины, 29% — европейцы, 37% — африканцы.

После встреч с редакторами обеих газет складывается впечатление, что Кассем с большей готовностью может принимать и публиковать наши материалы. Можно сказать, что эти две газеты охвачены нами успешно.

Постоянно функционирует здесь «Бритиш Информейшн Сёрвис» и «Америкэн Лайбрэри», которую посещают, в основном, арабы и индийцы, а английское агентство — африканцы.

Китайская пропаганда

Китайцы в информационном плане развернулись очень широко. В каждой библиотеке, школе, клубе в аэропорту, в «Мапиндузи Бук Шоп» можно встретить: «Чина» (на суахили — «Китай») — ежемесячный журнал на суахили; «Ньюс буллетин» — издается посольством КНР в Танзании; «Пекин ревью» «Чина реконстрактс», «Чина’с скриин», «Эвергрин» -– все на английском.

Довольно часто в кинотеатрах демонстрируются их киножурналы (на суахили и английском) и художественные фильмы (с титрами на английском). О бюллетене «Заньюс», китайской фотовитрине и публикациях в местной прессе писал выше.

Какие будут пожелания?

Хотелось бы, чтобы среди наших материалов, присылаемых сюда, побольше было имеющих отношение только к Африке, ее проблемам. Статьи политического характера (о НАТО, колониализме и империализме, дискриминации и т.п.) — позубастее. Они хорошо идут. Это пожелание Чиркина.

Было бы замечательно, если бы часть наших материалов шла на суахили и таким образом проблема охвата нашей пропагандой суахилийских газет «Квеупе» и «Африка квету», в особенности первой, решалась бы гораздо успешней. Наша литература в подавляющей массе — на английском. Здесь это идет, но воздействие минимальное.

Чтобы осуществить эту задачу с большей эффективностью, следует знать специфику этих газет. Размер газет маленький — меньше, например, четверти полосы «Правды»; объем — 4 полосы. В них публикуются материалы, касающиеся почти исключительно Занзибара. В «Африка квету» реклама занимает 80% всего объема газеты, в «Квеупе» половина последней полосы отдается хронике типа нашей, рекламы вообще нет, за исключением расписания киносеансов.

Какие статьи могут пойти в этих газетах? Размер должен быть как можно меньший, не больше 1,5—2 страниц печатного текста. Писать короткими, простыми фразами, более понятно, не загромождать специфическими терминами. Что им нужно? Может быть, начать с того, что такое социализм. Знакомить с нашей теорией нужно возможно проще. Лучше серия небольших статей, каждая из которых на одну какую-то тему, чем одна большая.

Пойдут статьи, имеющие отношение только к проблемам Восточной Африки. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы прислать сюда специально подобранные статьи для этих газет, в особенности для «Квеупе», и дать полномочия консульству редактировать их, если возникнет необходимость, с тем, чтобы здесь, на месте, перевести их на суахили, и уже суахилийский вариант предлагать этим газетам. Мы с товарищем приложили бы все наши старания в этом деле.

Может быть, стоит связаться с издательством иностранной литературы в Москве и с «Международной книгой», чтобы больше, в смысле количества наименований, присылали политической литературы на суахили. Я не знаю, есть ли в Бюро АПН в Дар-эс-Саламе и Найроби переводчики (из местных) с английского на суахили?

Совершенно случайно натолкнулся недавно на брошюру-бюллетень, издаваемую в Даре, очевидно, кубинским посольством или консульством на суахили — «Кьюба Хабари» («Новости Кубы»). Хороший язык и интересная информация.

Консульство сейчас получает явно недостаточно таких журналов, как «Интернейшнл Аффеарс», «Совьет Юнион», «Калчер энд Лайф». А между тем, есть адреса 35—40 лиц — членов правительства, членов Революционного совета, влиятельных деятелей, — симпатизирующих нам и которым можно было бы регулярно посылать эти журналы. Чиркин просит посодействовать, чтобы количество их было увеличено раза в два.

С Карловым беседовал сразу же после его возвращения из отпуска. Беседа была деловой, короткой. Если будет необходимость — поможет. А пока — держать связь с Чиркиным. Просил передать благодарность за Ваше письмо.

Вот, пожалуй, и все. Что забыл, напишу в следующую почту. Если что не правильно — подскажите…».

* * *

По словам С.Г.Широяна, это письмо обсуждалось на заседании Правления АПН, «что бывает крайне редко», и получило «очень хорошую оценку». И папа мой узнал о нем каким-то образом, наверное, от своего друга Чиркина, написав: «Твой отчет слушали на Правлении АПН!»

Широян передал мне слова тогдашнего Председателя Правления АПН Бориса Сергеевича Буркова: «Надо же! Корреспондент без году неделя — и такой отчет!» Но не был я тогда никаким «корреспондентом», а лишь учился стать им…

…В 1967 году, завершив обучение в ИВЯ, пришел в Агентство. Сурен Григорьевич привел меня в кабинет Главного редактора ГРА Николая Арсентьевича Сметанина. Вкратце разговор свёлся к тому, что меня готовы взять на работу, а через год-два — направить редактором в помощь заведующему Бюро АПН в Танзании, а затем, еще через несколько лет, и заведующим Бюро в какую-либо африканскую страну.

На первый взгляд, карьерные перспективы были неплохими. Но, вернувшись домой, прикинул: «Год-два — это 1969 год, а может быть, кто знает, и позже. А что затем? Трудно загадывать…». И выбрал аспирантуру, куда и поступил в ноябре 1967 года, — в Институте Африки АН СССР.

И все же этот отрезок работы на ниве журналистики поспособствовал тому, что в 1973 году, закончив аспирантуру, я продолжил свою карьеру именно в Агентстве печати «Новости». И спустя еще 5 лет не раз посещал Занзибар, работая в Танзании заведующим Бюро АПН (об этом — ниже).

РАБОТАЯ НА ЗАНЗИБАРЕ

Писуч я оказался до писем домой из Занзибара (некоторые «процитировал» выше). Приведу одну цифру: только Оксане, будущей жене, отправил 30. Кроме одного (я их нумеровал), все эти письма сохранились (в некоторых разные даты: дописывал их в разные дни перед очередной «почтой» в Москву).

Содержание многих — собственно о переводческой работе на редком «восточном» языке — может, думаю, быть интересно читателю.

При этом замечу. Мы с Володей Овчинниковым стали в 1965 году вообще первыми (!) советскими студентами-стажерами, да еще военными переводчиками, работавшими в тогдашней Африке южнее Сахары. Но осознание этого пришло много позднее, а «подсказал», много-много лет спустя, Аполлон Борисович Давидсон, мой наставник по истории Африки со студенческой скамьи в ИВЯ.

Подчеркну также, что перед отправкой на Занзибар мы не получали «сверху» никаких «инструкций», «напутствий» или «наказов», вроде того, что на нас ложится «ответственность» за поручаемое дело, что мы — «советские», и этим всё сказано.

Нам, молодым парням, было не до этого: радовались, что скоро будем на «родине» суахили, точнее, Kiunguja — суахили занзибарского (Unguja — Занзибар на суахили: так занизибарцы называют свой остров). А это, считали англичане, — King Standard of Swahili, или «Эталон языка суахили — занзибарский». Главное же, как я понимал, — не подвести Институт, меня (нас) рекомендовавший.

Но сначала о том,

Как суахили стал «моим»

В первом письме из Занзибара, 21 июня 1965 года (через 5 дней после вылета из Москвы), я писал:

«…18 июня часов в 6 вечера успешно приземлились. Как приятно было снова очутиться на земле! Ведь в Хартуме, при жаре 46 градусов, проторчали 8 часов на аэродроме, пока чинили самолет, на который пересели в Каире с нашего «Ила».

Лететь было интересно. Сначала Русь, ночью Черное море и Турция, Каир, утром — пески, пески, пески и горы, но чем южнее, тем больше зелени и воды, и даже тучи, когда пролетали над высочайшим пиком Африки — Килиманджаро. В Найроби ночевали в аэропорту. А утром «свеженькие» и отоспавшиеся вылетели на Занзибар.

Погода здесь, в городе Занзибар, отличная. Тепло, но не жарко. Солнце какое-то ласковое (первые впечатления оказались очень обманчивыми — круглый год температура 30—35 градусов, при стопроцентной влажности — тропический климат!). Море прохладное, берег песчаный, вода цвета необыкновенного, лазурная, прозрачная, правда, довольно соленая. А кругом пальмы, наверху — огромные кокосовые орехи. На деревьях удивительные цветы цветами — яркие, сочные. Зелень — везде.

…К работе в военном лагере Chukwani (Чуквани) — в 10—12 километрах от города — приступил лишь сегодня. Это была настоящая работа — всё время говоришь на суахили. И здесь встречаю значительные затруднения. Особенно в разговорном языке. Понимаю много, но вот сам говорю нередко через пень колоду. Ну, ничего, месяца через два надеюсь говорить более свободно.

Распорядок дня: с 8 до 12, с 12 до 14 — обед и отдых, и с 14 до 17—18 часов (а темнеет здесь ровно в 17.30).

29 июня. — …Вечером был на встрече с представителями печати, пригласил корр. ТАСС Юра Устименко. Имел очень приятную и содержательную беседу с редактором и издателем газеты «Zanzibar Voice», получил приглашение и в ближайшие дни нанесу ему визит. Здесь же, на встрече, пришлось впервые переводить с английского на суахили. В целом, справился неплохо, но очень волновался.

4 июля. — …В нашей группе (человек 15) два переводчика с английского. Они рассказали, что с английским переводом у них мало что получалось: рядовые солдаты их не понимали; сержантский состав тоже не силен в английском; немного толку от лейтенантов с капитанами, хоть как-то знающих этот язык. Обучение шло с превеликим трудом, впустую терялось время…

Солдаты занзибарские — новобранцы, коих следует научить строевой, боевым навыкам, обращению с оружием и т.д., в массе своей — бывшие крестьяне, неграмотные, выходцы из беднейших слоев населения — вообще едва знают разговорный английский, а о военных терминах и говорить не приходится. Складывается так (да и китайцы подали пример, прибыли сюда с собственными переводчиками на суахили), что без суахили — никак!

Kifaru, mzinga, papa, и taptapu…

…Перед поездкой на Занзибар я знал, что «kifaru» — это «носорог», а «mzinga» — «улей». Как же удивился, когда в Чуквани услышал, что на военном суахили «kifaru» — это «танк» (очень удачное сравнение!). А «mzinga» — это «пушка»! И вот почему.

На Занзибаре пчелиные ульи устраивают не на земле, как у нас, в России, а привязывают веревками высоко на ветвях деревьев. И представляют они из себя не наши «домики», а выдолбленные изнутри достаточно крупные поленья гладкоствольных (курсив — мой) деревьев, в том числе и пальм. А какой главный «элемент» у пушки? Правильно — ствол! Поэтому «mzinga» и стала «пушкой».

Таковы были мои «открытия», когда оказался на Занзибаре. В завершение этой словарной эквилибристики (невоенной) не могу не привести еще несколько примеров: «акула» на суахили — это «papa», «папа, отец» — «baba», а «мама» — и на суахили «mama».

В разговорном суахили «переводчик» — это «taptapu». Не слышатся ли, читатель, в этом слове характерные звуки пишущей машинки — «тап-тап-тап…»? Узнал о нем на Занзибаре. В словарях его не найти — там есть только литературные «mkalimani» и «mtafsiri».

Да и не многие танзанийцы знают это слово, если они не выходцы из Занзибара. Во всяком случае, убедился в этом многими годами позже в Дар-эс-Саламе. Так, «старший» по местному штату в Бюро АПН Диксон Марадуфу, профессиональный журналист и блестящий переводчик с английского на суахили, услышав от меня это «taptapu», искренне удивился: «Неужели? Никогда не слышал!» Правда, сказал, что никогда и не был на Занзибаре. Не знали этого слова и другие танзанийцы, работавшие в Бюро…

Отсутствие разговорной практики на суахили давало о себе знать в первые месяц-два. По крайней мере, я это осознавал. Володе было легче — с III курса он уже практиковал суахили, «подрабатывая» на иновещании Московского радио, был переводчиком и диктором, общался с занзибарцами Раджабом и Сейфом Ахмедом Харуси, которые по контракту работали на радио в редакции суахили в начале 60-х годов.

* * *

8 июля. — …На днях побывал в Mapinduzi (суах. — Революция) Bookshop — книжном магазине Молодежной лиги (типа нашего Комсомола) правящей партии Афро-Ширази, единственной на Занзибаре, в котором пройдет «Выставка социалистической книги». Переводил на суахили тексты для наших фотоплакатов. В общем, выполнял «поручение» начальника нашей группы военных советников подполковника Григорьева: «Чтобы не болтались без дела, все же вы (т.е. я и Володя) — военные».

По субботам (уже тогда выходными на Занзибаре были суббота и воскресение) проводим занятия по суахили для наших военных: два часа — автодело, два часа — только суахили. А после 13.00 — мы свободны.

13 июля. — …Посетил министерство образования — для будущего диплома нужны некоторые данные о развитии образования на Занзибаре после революции. Приняли меня хорошо. Разговаривал с высоким начальством на суахили и английском. Кстати, сейчас говорится на суахили гораздо свободнее.

…По советским «лекалам» с Володей придумали разные упражнения физподготовки для занзибарских солдат: бег на 100 метров, эстафетный бег, метание копья, диска, ядра, бег на 5 миль (8 километров). Я судил бег на 5 миль — отвез «спортсменов» к старту на машине, а потом ехал за ними по пятам. А еще — перетягивание каната. Очень увлекательное зрелище! Соревнуются, как правило, полицейские с солдатами. И все время побеждали «наши» солдаты.

2 августа. — …Задались целью — составить для наших военных словарь на суахили. Пока записываем на карточки русское слово, а внизу — на суахили. Придерживаемся алфавитного порядка (чем это закончилось, уже не вспомнить…).

23 августа. — …Чем больше читаешь суахилийские газеты, вчитываешься, все больше и больше убеждаешься, до чего же красивый язык суахили! Встречаются очень интересные обороты речи.

Был у нас такой случай. После обеда отдыхали, я собирался соснуть, а Вова увлекся газетами. Уже почти задремал, и вдруг Овчан рассмеялся, да так заразительно, что я проснулся. Оказывается, он выискал на суахили слово «дровосеки». Когда зачитал, я тоже рассмеялся, до чего же просто! Ну, а после этого было уже не до сна, его как рукой сняло.

«Дровосеки» на суахили я не запомнил. В наших Русско-суахили словарях оно не значится. Как-то позвонил Володе, спросил, но и он не вспомнил…

4 сентября. — …Когда с головой окунаюсь в работу, чувствую себя совсем по-другому, как-то на своем месте. Посещение здешних кинотеатров кажется чем-то второстепенным…

18 сентября. — …В субботу поутру проводил занятия по суахили с нашими офицерами. Это очень терпеливые и старательные ученики. Такие занятия начинают приносить если не удовольствие, то удовлетворение…

27 сентября. — …Рабочий день прошел сегодня на радость плодотворно, даже самому понравилось: наговорился, напереводился. В Чуквани работаю в разных подразделениях. Наши офицеры показывают и рассказывают, а я перевожу — устройство и пулемета, и карбюратора, гранаты и зенитки, разборку-сборку автомата…

* * *

Конечно, пригодилась учеба и занятия на Военной кафедре МГУ (с I по IV курс), когда занзибарцам объяснял, что такое «мушка» и как целиться «под яблочко». Примерные аналоги последних двух «терминов» есть, разумеется, и на английском. Но английского языка рядовые солдаты не знали. А мой непосредственный начальник, Борис Николаевич Линёв, обучая солдат как стрелять, командовал: «Целься в мушку, и под яблочко!». Но невдомек ему было, что на Занзибаре яблони никогда не росли (и не растут!).

Пришлось мне на стенде рисовать условное «яблоко» и рассказывать (на суахили), как именно через «мушку» надо целиться. В общем, я придумал — «Tizama („смотри“) mushka» и «Lenga („целиться, целься“) pod yablochko». Эти «термины» и использовал, а мои подопечные в Чуквани вполне их понимали…

Автор — студент I курса ИВЯ со значком

3-го разряда по стрельбе. Вручил лично начальник Военной кафедры МГУ полковник Михаил Михайлович Маслов

за 3-е место (96 очков из 100

из мелкокалиберной винтовки

в положении «лёжа» на дистанции 50 метров) на соревнованиях среди «курсантов» гуманитарных факультетов МГУ (февраль 1961 г.).

Переводы, переводы…

20 октября. — …За переводами время летит очень быстро. И главное, полезная работа — 5—10 новых слов, которые быстро запоминаешь.

4 ноября. — …С кинопередвижкой консульства приехали вечером в Чуквани и показали фильм «Чапаев». Надо было видеть, КАК солдаты реагировали!

Пока экран — большое белое полотно — солдаты растягивали и привязывали к пальмам, я вкратце рассказал им о сюжете картины, о том, что в России произошла революция, началась гражданская война, были «красные» и «белые», кто такой Чапаев и т. д. Синхронный перевод в микрофон не получался. Порой меня просто не слышали, в особенности, когда баталии в картине «захватывали» занзибарцев — они начинали что-то кричать, выражали свои эмоции очень непосредственно. Например, когда каппелевцы шли в атаку или когда Анка-пулеметчица стреляла по врагам.

10 ноября. — …6 ноября на вилле консула был грандиозный прием в честь Октября. Место красивое, уютное. Гостей было много. Присутствовал и президент Каруме, он произнес очень теплую речь, которую, правда, Корнеев не совсем точно и удачно переводил — переводил сухо и общими фразами.

Я так и сказал ему после приема. Он не обиделся — через пару дней пригласил нас с Володей к себе, показал подарок, который выписал для сынишки, — автодорогу с машинками, работает на батарейках…

7 ноября переводил у консула Карлова на личной беседе с очень высоким лицом. (Кто он? Если тогда не написал, сегодня разве вспомнишь?)

Обучать солдат приходилось, порой, и на собственном примере — стрелять из пулеметов и автоматов, метать гранаты. Так, наш офицер, отчаявшись научить новобранцев обращаться с гранатометом, целиться и стрелять по фанерной мишени (на расстоянии порядка 30—40 метров — каким-то образом они промахивались, пуляя то по мангровым зарослям, то в пальмы, между которыми и устанавливалась мишень), обратился ко мне: «Олег, ну покажи ты им, как надо стрелять — ничего у них не получается!..».

«Базуку» (так солдаты называли гранатомет) я впервые держал в руках, но выстрел удался: хорошо усвоил «теорию», переводя на занятиях по его изучению. От мишени остались одни щепки…

* * *

На полигоне рядом с Чуквани обучали солдат навыкам строевой подготовки, выполнению тех или иных команд, совершать марш-броски. Проходили и учения с боевой стрельбой.

В один из дней боевой подготовки Линёв подошел ко мне: «Олег, сейчас идем в „атаку“. Ты им скажи и предупреди, чтобы позади нас никто не стрелял!» Я бегом к командирам — сержантам, лейтенантам…

Оказывается, такое случалось, и не однажды. Борис Николаевич рассказывал: «Веду в атаку солдат, рядом со мной лейтенанты, сержанты, и вдруг сзади, в спину, раздаются выстрелы, автоматные и пулеметные очереди, а патроны-то — боевые!..»

И на этот раз, устремившись с ним и командирами-занзибарцами вперед и пробежав пару десятков метров, слышу выстрелы. «Ложись!» — закричал Линёв. Я тут же перевёл — «Lala chini!» и успел оглянуться назад: стреляли из траншеи, где залегли пехотинцы второй волны «наступления». Солдаты наши от испуга попадали ниц. Потом Линёв, рассвирепев, устроил выволочку занзибарским офицерам, и я с трудом находил нужные слова…

* * *

Cразу ли получалось у нас с переводом на суахили? Конечно, нет. С чего всё начиналось по приезде на Занзибар?

…Вместе с Линёвым впервые приехали к месту работы в Чуквани. Он представил нас тамошним командирам, а те — своему личному составу. Я сразу ощутил доброжелательное к нам отношение со стороны занзибарских военных.

Оказавшись в окружении солдат, нас расспрашивали, откуда и кто мы, где учили суахили. Мы рассказали, что из Москвы, учились в университете. Удивительно, но кое-кто из них слышали и о Москве, и о МГУ. Но когда я назвал мой институт ИВЯ на суахили — «Chuo Kikuu cha lugha za Mashariki» — начались расспросы…

Наша беседа продолжалась еще некоторое время. А когда мы отвечали на вопросы или что-то разъясняли, стал замечать: к нам внимательно прислушиваются, у кого-то появляются улыбки на лицах, а некоторые и вовсе смотрели на нас с нескрываемым любопытством.

И вдруг кто-то спросил: «Mnazungumza lugha gani?» («А на каком языке вы говорите?»). Вопрос я, конечно, понял. А увидев удивление в моих глазах, этот «кто-то» сказал: «Tunaanguka kwa kucheka!» («Мы умираем со смеху!», дословно — «Мы падаем от смеха!»), и все вокруг дружно рассмеялись.

* * *

Занзибарцев мы понимали. Но, видимо, обороты нашей речи, построение фраз, те или иные слова из нашего не слишком богатого словарного запаса были для них непривычны. Наверное, мы говорили излишне академично, слишком «грамотно», строго придерживаясь грамматических норм. Одним словом, говорили мы, скорее всего, на литературном языке суахили. А разве могло быть иначе?

Тексты, которые были у нас в ИВЯ под рукой на I—III курсах, это, в основном, сказки, рассказы об обычаях и традициях племен и народностей в Восточной Африке, пословицы и поговорки, некоторые произведения танганьикского писателя Шаабана Роберта, и т. п.

Учебных пособий на суахили и о суахили просто не хватало, а текстов «сегодняшних» не было, и взять их было неоткуда. Танганьика и Кения, для которых суахили — родной язык, в 1960—1961 годах были еще британскими колониями, да и позднее закупать литературу и прессу на суахили, а также словари было возможно только через Лондон. Нужна была валюта, а её на «наш» язык, если и выделяли, то явно недостаточно.

За первые четыре года учебы в ИВЯ грамматику языка суахили, которую преподавала Наталья Вениаминовна Охотина, мы усвоили на «отлично». Читать научились тоже, занимались переводами с русского на суахили и с суахили на русский. И «разговаривали» на суахили между собой — с 1961 года этими занятиями в нашей, первой группе суахили в ИВЯ, руководила Нелли Владимировна Громова.

Но у нас не было военных текстов на суахили, а военной тематикой вовсе не занимались. В первом советском «Суахили-русском словаре», изданном в Москве в 1961 году, военные термины практически отсутствовали. Правда, надо отдать должное этому словарю, в который перед отъездом на Занзибар не удосужился заглянуть: в нем можно обнаружить и «танк», и «пушку» как вторые значения каждого из приведенных выше суахилийских слов.

На первых порах пришлось нелегко, мы спрашивали-переспрашивали у занзибарских военных, знавших английский, что и как из «военного» называется на суахили, и учились на ходу.

* * *

13 января 1966 г. — …Начиная с 8 января, мы готовились к салюту в честь 2-й годовщины революции 12 января 1964 года. Салют в здешних условиях — дело хлопотливое. Его дают из разных точек, в том числе и с островков, расположенных поблизости. Получилось так, что я попал на Черепаший остров. Этот остров славен тем, что там обитают громадные морские черепахи.

На катере с солдатами и офицерами добрались туда затемно. Полчаса-час бродили по острову — искали место для зениток. И совершенно случайно набрели на одну черепаху. Действительно, громадина! Ей ничего не стоит перевезти на панцире двух человек — груза как будто не чувствует. Разбудили мы ее шумом и фонарями. Шипит она громко — так она дышит. Передвигается как бы нехотя. Отползла чуть в сторону, в кусты, и замерла. Спрятала голову под панцирь, и была такова.

На этом острове до революции была тюрьма для африканцев, а еще раньше — сюда привозили рабов. Мы даже видели огромные огороженные ямы, к которым с опаской приближались. Как раз в них и содержались рабы…

1 февраля. — …Отправились в субботу в архив — найти что-то интересное для будущих дипломов. Приходим туда, узнаем, что к чему, и просим показать каталог — опись архива. Приносят толстенную книгу, а времени у нас, чтобы просмотреть её, — всего ничего. Мы же хотели, чтобы этот каталог дали нам до понедельника.

Если здоровались на английском, то уж дальше разговор пошел на суахили. Поначалу нам отказали, сказав, что каталог у них всего в одном экземпляре. И тут Овчан блеснул!

Он так заговорил на суахили, что архивисту и его помощникам стало как-то неловко от того, что у них имеется даже этот единственный экземпляр. Я наблюдал за их лицами. Сначала расплылись в улыбке, а затем просто просияли! В конце концов, Вова их уговорил, мы дали им расписку и ушли с каталогом, страшно довольные.

6 февраля. — …Слушал выступление президента Занзибара Каруме на митинге, посвященном 9-й годовщине партии Афро-Ширази, на площади Mnazi Mmoja (в переводе с суахили — Одна пальма. Тогда это был, скорее, пустырь, где росли две-три кокосовые пальмы).

До чего же его трудно переводить на русский! Его недостаток — перескакивать с одной темы на другую, и снова к первой возвращаться. А если он начинает шутить — гиблое дело! Смысл более-менее ясен — и его шуток, и пословиц, и поговорок. Но начинаешь переводить на русский — ерунда получается. Не успеваешь. А в переводе, если потеряешь одну мысль, о второй и не догадаешься. В общем, попарился!

7 февраля. — …Интересная встретилась мне статья в одной из местных газет. Я диву дался! Типично антиамериканская, в саркастическом тоне, столько в ней издевки, насмешки! Получил удовлетворение. А как красиво, весомо звучит всё это на суахили!..

16 февраля. — …Позвонил Володя Корнеев из консульства, передал, что мне переводить делегату от ВЛКСМ, приехавшему сюда по приглашению Молодежной Лиги партии Афро-Ширази.

Это Дмитрий Тулаев, а для меня просто Дима. С ним знаком, работает он в КМО (Комитет молодежных организаций) СССР зам. зав. отделом Африки, и знает тех, кого и я знаю в КМО.

Везёт же здесь на знакомых! Его начальник — Орлов! «Владислав Иванович — „большой человек“, секретарь парторганизации КМО», сказал он мне. Помнишь, говорил тебе о нем. Попросил Диму не забыть привет ему передать.

В штаб-квартире Лиги завязался очень интересный и полезный разговор о молодежи у нас, о Комсомоле в первые годы Советской власти, о молодежи в новом Занзибаре. Переводил, наверное, часа два. Обсудили многие важные вопросы о сотрудничестве молодежных организаций наших стран, да и сам узнал многое из того, что меня интересовало.

Счастливый жених пишет невесте.

* * *

Дмитрий Тулаев окончил МГИМО с китайским языком. В дни визита на Занзибар был он на приеме в посольстве КНР, после которого рассказал мне удивительную историю:

«Здороваясь с китайцами, говорю им на китайском: „Здорово, ребята!“ — Молчание и вытаращенные глаза в ответ. Снова — „Ребята, здорово!“: повторяется то же. „Я же к вам на китайском языке обращаюсь!“ — Глаза расширяются… „Вы что, китайский язык не знаете?“. Тут что-то дошло до них, и один у другого, в присутствии африканцев, говорит на английском (!): „Он у нас спрашивает, знаем ли мы китайский язык?“. Африканцы держатся за животы…».

Как говорится, комментарии излишни. Что могу сказать? Мы приехали на Занзибар в самый разгар идеологической войны между Москвой и Пекином. Китайцы называли нас «ревизионистами». Вот, наверное, и Тулаев оказался для них «ревизионистом», с которым «нужно ухо держать востро».

Мы, китайцы и «mzungu»

(или — не всё так просто…)

Идеологический конфликт (или «раскол») между СССР и маоцзденунским Китаем, начавшийся в конце 1950-х годов, нанес свой «отпечаток» и на взаимоотношения советских и китайских военных советников на Занзибаре. Ощущалась недоверчивость, напряженность, мы были чужими друг для друга. Разумеется, чувствовалось и соперничество: кто лучше — мы или они — проявит себя в боевой подготовке занзибарцев. Уверен, этим пользовались (во благо себе, конечно) военное и политическое руководство Занзибара.

Китайцы работали в военном лагере на соседнем острове Пемба поблизости от административного центра Чаке-Чаке. Сколько их было? Вряд ли больше, чем советских. Встречались ли мы с китайскими военспецами? Практически нет. В городе я их ни разу не видел. Даже не запомнил, на каком транспорте китайцы приезжали на репетиции парадов — всегда приезжали первыми, раньше нас.

Запомнилась первая из очень редких встреч с ними. В конце декабря 1965 года началась подготовка к военному параду в честь 2-й годовщины революции. Репетиции проходили на Mnazi Mmoja.

На первую репетицию наша группа во главе с Григорьевым прибыла позднее китайцев, вокруг которых уже собралось несколько занзибарских военных чинов. Виктор Михайлович вежливо поздоровался с китайским коллегой, тот, улыбаясь, начал разговаривать с ним, на русском.

С Володей стояли поодаль, рукопожатиями с китайцами не обменивались, но жестами поприветствовали друг друга. Я с любопытством посматривал на китайских «суахилистов» (их было три-четыре) — молодые ребята, все одного роста и в одинаковых белых рубашках навыпуск, черные брюки. Вели себя как-то скованно, и, когда переводили, чуть ли не в рот смотрели своим офицерам, беседовавшим с занзибарцами. Почему-то подумал тогда, что дисциплина среди самих китайцев была строгой, ничего лишнего, только работа…

Занзибарские командиры и советские военспецы на плацу лагеря Чуквани. Автор — справа от фоторепортера (светлые брюки, рубашка навыпуск).

Через некоторое время Виктор Михайлович подозвал меня: «Олег, надо сходить к ним. О чем они там говорят? Попробуйте послушать». Не спеша, делая вид, что прогуливаюсь, сделал несколько шагов в сторону китайской группы. Моя «прогулка» не осталась незамеченной, кое-кто стал оборачиваться в мою сторону — видимо, я был плохим актером.

Подойдя еще ближе, услышал: «Mzungu anakaribia» («Белый приближается») — сказал негромко один из занзибарских офицеров, что стоял рядом с китайцами. И все они разом замолчали, всякие разговоры в их группе прекратились. Мне ничего не оставалось, как ретироваться. Чувствуя, что за мной продолжают наблюдать, шел к нашей группе, «не поспешая». В голове промелькнуло: «А вдруг они догадались, что я их слышал?»

Эта фраза — «Белый (mzungu) приближается» — меня поразила! Для занзибарцев, оказывается, я был вовсе не русский (суах. — mrusi) или советский (msoviet), для них все равно оставался «белым»! Не сомневаюсь, что и между собой занзибарские военные нас так и называли — «wazungu» («белые»).

* * *

Небольшое отступление. Я не филолог-языковед, а историк-африканист, практиковавший (и практикующий) суахили. Хотел бы поделиться некоторым мыслями, быть может, небесспорными, но имеющими прямое отношение к тому, о чем уже рассказал, а шире — к тогдашним советско-занзибарским отношениям.

Mzungu — это собирательное значение «европеец» на суахили. Так трактуют все известные словари языка суахили, включая танзанийский «Kamusi ya Kiswahili Sanifu» («Толковый суахили-суахили словарь») — первый такого рода, изданный в 1981 году Институтом изучения суахили Дар-эс-Саламского университета. И советские — «Кamusi ya Kiswahili-Kirusi» («Суахили-русский словарь») (1961 г., 18 000 слов), о котором уже упоминал, и его новое издание 1987 года (ок. 30 000 слов). Среди авторов последнего — Н.В.Громова, Н.Г.Фёдорова. И Володя Макаренко — сокурсник по группе суахили (скончался в 2002 году, это была первая потеря среди нас).

В том же значении «mzungu» указан и в «Русско-суахили словаре» (М., 1996, ок. 30 000 слов). Один из его составителей — Саша Довженко (пожалуй, лучший тогда «суахилист» в СССР). Он подарил мне экземпляр этого словаря с автографом — «…с простым напоминанием о том, как молоды мы были! 26.9.2002» — в день моего 60-летия.

Но я вспомнил, что рассказывал о «mzungu» нам в ИВЯ на уроках «разговорного суахили» Хассан, племянник последнего занзибарского султана, — «носитель» языка. По его словам, «mzungu» называли не всякого белого (к тому же, в суахили есть «mweupe» — букв. «белый человек»). «Mzungu» относилось, прежде всего, к тем «белым», которые когда-то колонизировали Восточную Африку, фактически и султанат Занзибар, бывший британским протекторатом с конца XIX века и вплоть до декабря 1963 года, когда он обрел политическую независимость. И в этом значении, с явным негативным оттенком, это слово укоренилось в сознании африканцев. Не сомневаюсь: меня назвали «mzungu» именно в этом смысле.

Позволю себе высказать еще одно соображение об этимологии этого слова.