Бесплатный фрагмент - Вселенная — это лук

Вселенная — это лук

Albert J. Spooky

ВСЕЛЕННАЯ — ЭТО ЛУК

Или: как я обнаружил, что время может идти и назад, а современная физика — это хорошо рассказанная ложь

🧅 ПРЕДИСЛОВИЕ «Дорогой читатель, если ты хочешь убаюкать себя успокаивающей чушью физиков, ты перепутал полку. Если же ты хочешь узнать, почему вселенная, вероятно, пахнет малиной, но всё равно является луком… добро пожаловать в бардак.»

ЧАСТЬ I — РЕЗКИЙ РАЗРЕЗ ЛУКУ

Диагноз физики, которая работает… но не очень

📍 Глава 1 — «Физика — это хорошо рассказанная ложь» Или: как мы построили ракеты, компьютеры и GPS, ничего не понимая о времени

Дорогой читатель, добро пожаловать в мир современной физики. Место, где всё работает идеально… пока ты не задаёшь слишком много вопросов.

Это как тот раз, когда ты собирал мебель IKEA, следуя шведским инструкциям, переведённым на китайский пьяным роботом: в итоге мебель стоит, на неё даже можно поставить телевизор, но если кто-то спросит тебя, почему она работает, ты покажешь оставшиеся винты и смениешь тему.

Физика примерно такая же. Мы построили спутники, которые определяют твоё местоположение с точностью до сантиметров, компьютеры, которые побеждают чемпионов мира по шахматам, и ракеты, которые возят людей в космос туристами. Всё идеально, всё работает, всё невероятно точно.

Но если ты остановишься на минутку и спросишь: «Извините, а что такое время?» — вот тогда физики начинают смотреть себе под ноги, как подростки, пойманные за курением за школой.

Потому что правда такова: современная физика — это лучшая ложь в истории человечества. Не то чтобы она была неправильной, просто… неполной. Как фантастический торт, в котором не хватает каких-то основных ингредиентов, но который ты всё равно подал, потому что гости уже приходили.

И гости — то есть мы — были так впечатлены тортом, что никогда не просили полный рецепт.

Ньютон и яблоко: Когда гравитация была простой, как падение с кровати

Начнём с самого начала. Жил-был парень по имени Исаак Ньютон, который сидел под яблоней, вероятно, думая о своём, когда БУХ — яблоко падает ему на голову.

Большинство людей подумали бы: «Проклятые яблоки, я испачкал парик.»

Ньютон же думает: «Подождите-ка. Почему это яблоко падает вниз, а не вверх? И почему оно падает именно с такой скоростью? А что если та же сила, что заставляет яблоко падать, удерживает Луну на орбите вокруг Земли?»

Вот это момент, когда рождается современная физика. Не с «Эврика!», а с «Хм, как странно.»

Ньютон, у которого явно было слишком много свободного времени (и вероятно, слишком мало Netflix), решает превратить это наблюдение в математическую теорию. И вот здесь приходит гениальная идея: вместо того чтобы ограничиться словами «вещи падают просто так», он изобретает революционную концепцию, называемую всемирным тяготением.

Идея проста и прекрасна: всё во вселенной притягивает всё остальное. Земля притягивает яблоко, яблоко притягивает Землю (очень слабо, но притягивает), Солнце притягивает планеты, ты притягиваешь свой телефон, когда он выпадает из кармана. Это большая космическая вечеринка, где все договариваются обняться.

Но вот интересный момент: Ньютон не объясняет, почему это происходит. Он говорит: «Смотрите, я даю вам формулу для вычисления, насколько сильно притягиваются два объекта. Почему — разберётся кто-нибудь другой через пару веков.»

И здесь начинается наша история хорошо рассказанных лжи.

Ньютон представляет свою теорию гравитации как будто она полная. И действительно, она работает отлично: предсказывает орбиты планет, объясняет приливы, позволяет стрелять из пушек с миллиметровой точностью. Она настолько эффективна, что 200 лет никто не задавался вопросом: «Да, но что такое гравитация?»

Это как если бы Ньютон сказал: «Вот, гравитация — это то, для чего F = G (m₁m₂) /r². Теперь хватит задавать вопросы и идите строить мосты.»

И мы, как послушные дети, перестали задавать вопросы и пошли строить мосты. Что, признаю, было очень полезно.

Но была одна маленькая проблемка, которую Ньютон спрятал под ковёр, как то пятно от вина, которое ты притворяешься не замечающим, когда приходят гости. Проблемка называлась действие на расстоянии.

Если Земля притягивает Луну, как она это делает? Что проходит между Землёй и Луной, чтобы сообщить: «Эй, Луна, иди сюда!» И Луна отвечает: «Сейчас приду, Земля!»

Сам Ньютон признавал, что концепция действия на расстоянии ему не очень нравилась. В частных письмах он писал что-то вроде: «Идея о том, что одно тело может воздействовать на другое через пустоту без посредников, кажется мне настолько абсурдной, что не думаю, что любой компетентный в философских вопросах человек может в это поверить.»

Переводя: «Ребята, эта штука с гравитацией, которая действует мгновенно через пустоту, кажется мне чушью. Но формула работает, так что давайте притворимся, что всё в порядке.»

И 200 лет мы притворялись, что всё в порядке.

Пока не пришёл парень с усами и высунутым языком, который сказал: «Подождите, у меня есть идея получше.»

Эйнштейн и поезд: Относительность для чайников (спойлер: мы все чайники)

Парня звали Альберт Эйнштейн, и он собирался всё усложнить необратимо.

Альберт Эйнштейн был методичным типом. Ему нравилась упорядоченная, предсказуемая вселенная, где причины предшествовали следствиям и ничто не двигалось быстрее света. Немецкая вселенная, короче говоря.

Потом пришла квантовая механика и полностью испортила ему день. Но это другая история. Пока сосредоточимся на том, как Эйнштейн решил проблему Ньютона… создав ещё десять новых.

В 1905 году Эйнштейн ехал в поезде (мысленно, конечно, он не ездил постоянно в поездах, как фрустрированный пассажир) и задался вопросом, который ни один здравомыслящий человек никогда бы не задал: «А что если я буду двигаться со скоростью света и включу фонарик, что произойдёт?»

Согласно классической физике — ньютоновской, если понятно — ответ должен быть простым: свет от фонарика должен лететь со скоростью света плюс скорость поезда. Как когда ты идёшь по движущейся дорожке в аэропорту: ты идёшь со скоростью 5 км/ч, дорожка движется со скоростью 3 км/ч, итого 8 км/ч. Математика первого класса.

Но Эйнштейн столкнулся с проблемкой под названием «эксперименты Майкельсона-Морли», которые показали очень неловкую вещь: свет всегда движется с одинаковой скоростью, что бы ты ни делал. Всегда. ВСЕГДА.

Это как если бы ты бежал навстречу приближающемуся автобусу и обнаружил, что неважно, как быстро ты бежишь, автобус всегда приближается с той же скоростью. Бежишь к нему? Та же скорость. Убегаешь в противоположном направлении? Та же скорость. Становишься на голову? Угадай? Та же скорость.

Другими словами: c = константа. Всегда. Для всех. Везде.

Большинство людей подумали бы: «Ну, наверное, хронометр сломался.»

Эйнштейн же думает: «Подождите. А что если вселенная странней, чем мы думали?»

И вот приходит удар: специальная теория относительности.

Идея одновременно проста и разрушительна для здравого смысла: если скорость света всегда одинакова для всех, то должны изменяться пространство и время, чтобы счёты сошлись.

Ты правильно прочитал: ВРЕМЯ изменяется.

Это не то что твои часы идут медленнее, когда ты быстро двигаешься. Именно само время замедляется. Это не оптический эффект, не иллюзия, не то что ты выпил слишком много кофе. Это реальность, которая изгибается как резинка, чтобы скорость света оставалась постоянной.

И вот первая математическая бомба Эйнштейна: t’ = t√ (1 — v²/c²)

Безобидная формулка, которая говорит: «Если движешься быстро, твоё время замедляется.» Точка.

Это как если бы вселенная была навязчивым бухгалтером, который, лишь бы свести баланс скорости света, готов манипулировать колонками пространства и времени, пока они не сойдутся.

Но Эйнштейн на этом не останавливается. В 1915 году он возвращается с общей теорией относительности, и на этот раз в прицеле Ньютон и его загадочная гравитация.

«Дорогой Исаак,» говорит в сущности Эйнштейн, «ты говоришь, что гравитация — это сила, действующая на расстоянии? Какая там сила. Гравитация — это искривлённое пространство-время.»

Представь, что ты кладёшь шар для боулинга на матрас. Матрас прогибается, правда? Теперь прокати шарик для пинг-понга рядом с шаром для боулинга. Шарик не пойдёт прямо: он последует изгибу матраса и в итоге будет кружить вокруг шара для боулинга.

Вот, по Эйнштейну, именно это и происходит во вселенной. Солнце — это шар для боулинга, пространство-время — матрас, а мы — шарик для пинг-понга, который кружит, следуя изгибам.

Нет никакой загадочной силы, которая притягивает нас к солнцу. Просто пространство-время искривлено, и мы делаем самую естественную вещь в мире: идём прямо в пространстве, которое не прямое.

Всё это сводится к одному из самых элегантных (и ужасающих) уравнений, когда-либо написанных: Gμν = 8πTμν

Где G описывает кривизну пространства-времени, а T описывает материю и энергию. Проще говоря: «Скажи мне, сколько у тебя вещества, и я скажу тебе, насколько изгибается пространство.»

Это гениально. Это элегантно. Работает отлично: предсказывает орбиты с точностью, которая делает Ньютона дилетантом, объясняет, почему свет изгибается, проходя рядом со звёздами, позволяет строить GPS, которые работают.

Но есть одна маленькая деталь, которую Эйнштейн, как и Ньютон до него, спрятал под ковёр с изяществом английского дворецкого, который сметает пыль под диван.

Деталь такова: что такое пространство-время?

Эйнштейн говорит нам, что оно искривлено, что изгибается, что расширяется, что вибрирует как поверхность озера, когда в него бросаешь камень. Отлично. Но ЧТО изгибается? ЧТО вибрирует? Из чего сделано это пространство-время, такое эластичное и податливое?

Это как если бы Эйнштейн сказал: «Видите, гравитация — не сила. Просто космический матрас изгибается.» И мы: «Круто! Но… из чего сделан матрас?» И он: «Эх, детали. Извините, мне нужно идти играть в бридж.»

Сто лет мы принимали, что пространство-время — это «что-то, что изгибается», никогда не спрашивая, что это за что-то. Это как принимать, что машины едут «потому что есть мотор», никогда не открывая капот.

Проблемка: Всё работает, пока не смотришь слишком близко

Теперь вы могли бы подумать: «Хорошо, у нас есть Ньютон, который объясняет, как падают яблоки, Эйнштейн, который объясняет, как работает пространство-время. Проблема решена, идём домой.»

А вот и нет. Потому что физика как та мебель IKEA, которая кажется идеальной, пока не заметишь, что один винт криво закручен, и всё остальное начинает шататься.

Проблемка в том, что когда начинаешь смотреть действительно близко — и под «действительно близко» я имею в виду микроскопы, телескопы, ускорители частиц и все те дорогие штуки, которые обожают физики — замечаешь, что идеальные теории Ньютона и Эйнштейна начинают капризничать.

Начнём с Ньютона. Его классическая механика работает отлично для всего, что мы можем увидеть невооружённым глазом. Хочешь вычислить, когда теннисный мяч, который ты бросил, попадёт в окно соседа? Ньютон. Хочешь отправить зонд на Марс? Ньютон (с небольшими эйнштейновскими поправками, но в основном Ньютон). Хочешь предсказать, когда будет полнолуние? Ньютон на всю жизнь.

Но если попытаешься применить уравнения Ньютона к электрону, кружащему вокруг ядра атома… сюрприз! Электрон должен упасть на ядро за долю секунды, излучая энергию как сумасшедший. По Ньютону, атомы не должны существовать. Что является проблемой, учитывая, что мы состоим из атомов.

«Мелочь,» скажете вы. «Пустяки.»

Тогда перейдём к Эйнштейну.

Общая теория относительности — такая элегантная и точная теория, что вызывает слёзы. Предсказывает чёрные дыры, гравитационные волны, искривление света — вещи, которые Ньютон не представил бы даже в самых психоделических снах.

Но есть одна маленькая, крошечная, незначительная проблемка: общая теория относительности полностью несовместима с квантовой механикой.

Это как если бы у тебя было два идеальных рецепта — один для карбонары, другой для тирамису — но когда пытаешься готовить их вместе в одной кастрюле, получается что-то похожее на содержимое кошачьего лотка.

Эйнштейн описывает пространство-время как гладкую и непрерывную ткань, которая мягко изгибается под весом материи. Физики-квантовики же говорят, что на микроскопическом уровне всё зернистое, вероятностное и прыгает туда-сюда, как гиперактивный ребёнок после трёх Red Bull.

Эйнштейн: «Вселенная детерминистична и элегантна.» Квантовая механика: «Вселенная случайна и странна.» Эйнштейн: «Бог не играет в кости.» Квантовая механика: «Не только играет, но ещё и мухлюет.»

Результат? У нас две теории, которые идеально работают в своей области, но смотрят друг на друга как бывшие на вечеринке. Каждая претендует на объяснение вселенной, но как только пытаешься их совместить, они начинают ссориться.

И это только начало бардака.

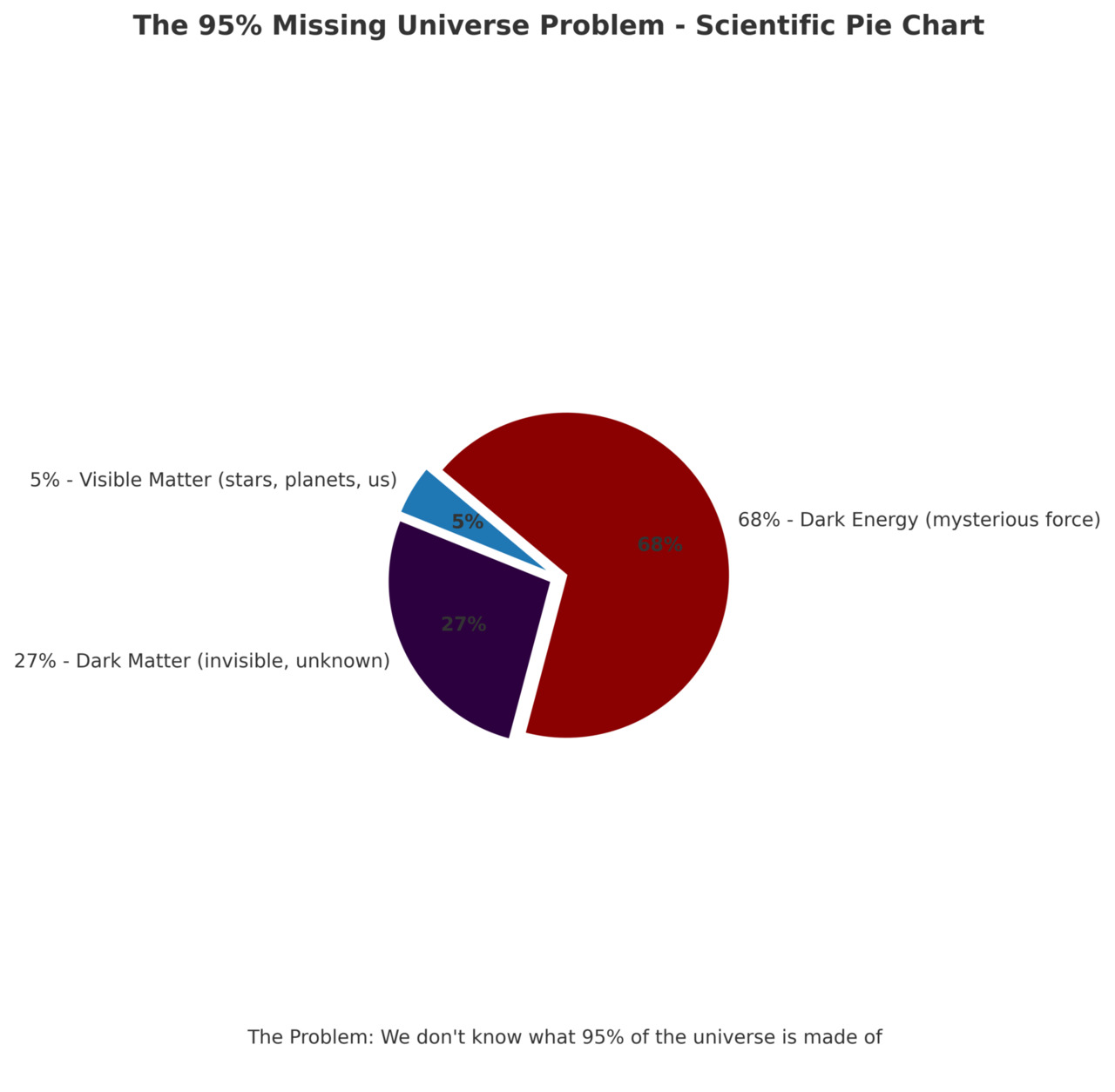

Потому что потом есть такие симпатичные детали, как 95% вселенной, которые оказываются состоящими из «тёмной материи», и мы не знаем, что это такое.

Это как обнаружить, что 95% твоего дома сделано из невидимого материала. «Ах да, гостиная поддерживается тёмной материей. Не видишь? Странно, а она есть.»

95% вселенной состоит из «тёмной материи» и «тёмной энергии» — веществ, о которых мы буквально ничего не знаем, несмотря на десятилетия исследований.

Или тот факт, что вселенная расширяется всё быстрее, подталкиваемая загадочной «тёмной энергией», которая имеет любезность существовать, но не объяснить нам, что это такое.

🧮 Формулы не кусаются: F = ma (но что означает «ma»? )

Ладно, глубокий вдох. Пришло время взглянуть в лицо зверю: формулы Ньютона. Не убегайте, обещаю, что не больно. Более того, вам будет смешно.

Начнём с самой знаменитой: F = ma

Сила равна массе, умноженной на ускорение. Просто, не так ли?

Но подождите. Что такое сила? «Это то, что заставляет тебя двигаться,» скажете вы. А что такое масса? «Это сколько ты весишь… нет, подождите, это количество материи…» А ускорение? «Это когда едешь быстрее…»

Вот видите? Мы определяем вещи через другие вещи, которые сами не очень понимаем, что такое. Это как если бы я сказал: «Флурбл равен блурфо, умноженному на снаргль.» Очень поучительно.

Ньютон, хитрец, обошёл проблему так: он сказал, что сила определяется как масса, умноженная на ускорение. По сути: «Не спрашивайте меня, что такое сила. Сила — это та штука, которая, когда вы её применяете к массе, заставляет её ускоряться в этой пропорции.»

Это гениально в своей цикличности. Это как определить «счастье» как «состояние быть счастливым.» Технически правильно, но не очень помогает понять, что такое счастье.

Но посмотрим настоящую магию. Возьмём закон всемирного тяготения: F = G (m₁m₂) /r²

Где: • F — сила (которая, как мы только что видели, несколько загадочна) • G — гравитационная постоянная (6,67 × 10⁻¹¹ N⋅m²/kg²) • m₁ и m₂ — массы двух объектов • r — расстояние между центрами двух объектов

Красиво, правда? Но подождите, есть ещё лучше. Эта G, гравитационная постоянная, измеряется экспериментально. По сути, Ньютон сказал: «Ребята, гравитация работает так. Не знаю почему, но если измерите, насколько притягиваются два объекта, и посчитаете, всегда получится это число: 6,67 × 10⁻¹¹.»

Это как если бы я сказал: «Рецепт карбонары всегда требует 42 грамма гуанчиале на 100 граммов макарон. Не спрашивайте, почему 42, но если положите 41 или 43, будет невкусно.»

И вот самое интересное: эта постоянная G — одна из наименее точных физических констант, которые мы знаем. После 300 лет измерений мы всё ещё не уверены в последних десятичных знаках. Как будто вселенная нас троллит: «Эх нет, точное значение не скажу. Разбирайтесь сами, дурачки.»

Но настоящая изюминка в том: если посмотреть на формулу F = G (m₁m₂) /r², заметишь странную вещь. Гравитационная сила зависит от 1/r², правда? Но это означает, что если отодвинуть два объекта очень далеко, сила станет крошечной, но не нулевой, никогда.

Никогда.

Переводя: технически, вы сейчас гравитационно притягиваете галактику Андромеды. Не сильно, конечно. Примерно 10⁻⁴⁰ Ньютона, что меньше силы, нужной для перемещения бактерии. Но математически говоря, есть.

Это создаёт интересную философскую проблему: как Земля «знает», что галактика Андромеды существует? Какими сообщениями они обмениваются? И главное, как это сообщение приходит мгновенно?

Ньютон: «Эх, не знаю. Но формула работает.»

И 200 лет мы довольствовались этим ответом. Что немного как сказать: «Да, машина работает, но понятия не имею, как работает мотор. Ах, и иногда издаёт странные звуки, но пока едет…»

Вот почему формулы не кусаются: потому что они идеальные феноменологические описания вещей, которые мы не понимаем. Они как кулинарные рецепты, написанные кем-то, кто отлично готовит, но не может объяснить, почему это работает.

Иногда непонимание того, как работают вещи, не мешает их использовать. Это как отлично водить машину, не зная, что под капотом.

Проблема возникает, когда мотор начинает издавать странные звуки, а ты продолжаешь говорить: «Ну, пока едет…»

🧅 Финальная луковица: «Физика как политика: если работает, не задавай вопросы»

Итак, резюмируем. У нас есть Ньютон, который изобретает гравитацию, но не может объяснить, что это такое. У нас есть Эйнштейн, который переписывает пространство-время, но создаёт больше вопросов, чем решает. У нас есть формулы, которые работают идеально, но основаны на понятиях, которые мы определяем циклично.

И какова была реакция научного сообщества последние 300 лет?

«Отлично! Ничего не трогаем!»

Это точно как политика. У тебя есть система, которая более-менее работает, которая держит конструкцию, которая производит измеримые результаты. Конечно, иногда заедает, иногда делает странные вещи, иногда приходится придумывать фантастические объяснения аномалий. Но работает.

И зачем ставить под сомнение?

GPS работает (хотя должен корректировать относительность каждую микросекунду). Ракеты долетают до Луны (хотя расчёты полны приближений). Мосты стоят (хотя иногда рушатся из-за «непредвиденных обстоятельств»).

Это как политик, который говорит: «Экономика идёт хорошо!» игнорируя тот факт, что 30% граждан не доживают до конца месяца. Технически макроэкономические показатели могут быть даже хорошими. Но что-то не сходится.

Современная физика такая же. «Теория работает!» игнорируя тот факт, что 95% вселенной состоит из загадочной материи, которую мы не знаем, что такое.

Но вот разница между политикой и наукой: в политике, когда что-то не работает, всегда можно свалить вину на предыдущее правительство. В науке, когда что-то не работает, приходится придумывать всё более абсурдные вещи.

«Ах, вселенная расширяется слишком быстро? Должно быть, тёмная энергия!» «Галактики вращаются странно? Должно быть, тёмная материя!» «Частицы ведут себя причудливо? Должно быть, принцип неопределённости!»

Мы создали вселенную, полную «должно быть» и «вероятно» и «согласно нашим моделям». Это как правительство, которое для объяснения дефицита каждый год изобретает новый невидимый налог.

И прекрасно то, что это работает! Как политика, физика умудряется двигать дело вперёд, придумывая творческие объяснения всему, что не сходится.

Но наступает момент в жизни каждого честного учёного (и каждого бдительного гражданина), когда останавливаешься и думаешь: «Минутку. А что если весь этот карточный домик построен на неправильном фундаменте?»

А что если вместо того, чтобы продолжать латать систему, которая трещит, начать сначала с других предпосылок?

Это опасный вопрос. Потому что если задаёшь его серьёзно, потом должен быть готов принять, что может быть, Ньютон, Эйнштейн и все другие гиганты были гигантами… но гигантами, которые строили неполными инструментами.

Не то чтобы они были неправы. Они были правы, но только частично. Как архитектор, который проектирует идеальный дом, но не знает, что у участка есть три подземных этажа.

Их фундамент всё ещё держится, но, возможно, пришло время копать глубже.

Глава 2 — «Когда гиганты ссорятся»

Относительность против квантовой механики: драма развода века

Эйнштейн против Бора: Матч тысячелетия (спойлер: проиграли оба)

Если думаете, что ссоры в социальных сетях плохи, подождите, пока не услышите, что произошло, когда Эйнштейн и Нильс Бор начали спорить о природе реальности. Это были самые долгие, самые ожесточённые и самые интеллектуально разрушительные дебаты в истории науки. Драка, которая длилась тридцать лет и в конце концов оставила обоих противников на земле, истекающих кровью, пока вселенная смеялась с края ринга.

Но давайте по порядку.

В 1900 году, пока Эйнштейн всё ещё был служащим патентного бюро и беспокоился о поездах, путешествующих со скоростью света, немецкий физик по имени Макс Планк пытался решить, казалось бы, банальную проблемку: почему горячие вещи светятся?

Звучит как глупый вопрос, правда? Но Планк понял, что если применить классическую физику к этой проблеме, получишь катастрофическое предсказание: любой горячий объект должен излучать бесконечную энергию в ультрафиолете. По сути, каждый раз, когда включаешь лампочку, должен испарить вселенную.

Поскольку это, эмпирически, не происходило (лампочки имеют тенденцию освещать комнаты, а не дезинтегрировать их), Планк сделал что-то отчаянное: изобрёл математическое решение, которое работало, хотя понятия не имел, почему.

Его идея была такой: а что если энергия не непрерывна, а приходит в маленьких дискретных пакетах? Как монеты: можешь иметь 1 евро, 2 евро, 50 центов, но не можешь иметь 1,732847… евро. Энергия, сказал Планк, приходит в «квантах» — маленьких неделимых пакетах.

Это был математический трюк, думал Планк. Хитрая формула, чтобы свести счёты. Он и не подозревал, что только что зажёг фитиль бомбы, которая взорвёт всю физику.

Потому что в 1905 году — в тот же год, когда Эйнштейн опубликовал специальную теорию относительности — наш друг Альберт взял идею Планка и довёл её до самых крайних логических следствий.

Эйнштейн сказал: «Если энергия приходит в пакетах, то и свет приходит в пакетах.» И эти пакеты он назвал «фотонами». Не непрерывные волны, как думал весь мир двести лет, а дискретные частицы. Маленькие пули света, путешествующие в пространстве как светящиеся снаряды.

За эту идею — не за относительность, заметьте — Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Потому что только что доказал, что свет состоит из частиц. Точка.

Жаль, что была одна маленькая деталь: свет также ведёт себя как волна. Мы знали это веками. Эксперимент с двойной щелью Юнга 1801 года доказал это неопровержимо: посылаешь луч света через две щели и получаешь картину интерференции, которая может быть объяснена только если свет — это волна, проходящая одновременно через обе щели.

Итак, резюмируем: свет — это волна (эксперимент Юнга). Но свет также состоит из частиц (фотоэффект Эйнштейна).

Другими словами: свет одновременно волна и частица.

В этот момент любой здравомыслящий человек сказал бы: «Ребята, очевидно, мы что-то путаем.»

Вместо этого физики сказали: «Круто! Назовём это корпускулярно-волновой дуальностью и притворимся, что это имеет смысл!»

Но лучшее было впереди.

В 1913 году Нильс Бор — датский физик с бородой университетского профессора и склонностью философствовать обо всём — взял идею квантов и применил её к атому.

По Бору, электроны в атомах не могли вращаться на любом расстоянии от ядра. Они могли находиться только на определённых, дискретных орбитах. Как этажи здания: можешь быть на первом этаже, втором этаже, третьем этаже, но не можешь быть на этаже 2,5.

А когда электрон перепрыгивал с одной орбиты на другую? Испускал фотон. Пакет света. С энергией точно равной разности между двумя уровнями.

Это было гениально. Объясняло, почему атомы излучают свет только на определённых частотах, почему некоторые элементы имеют характерные цвета, почему водород имел тот особый спектр, который сводил химиков с ума десятилетиями.

Но была одна проблемка: согласно классической физике, электрон, вращающийся вокруг ядра, должен терять энергию и врезаться в ядро за долю секунды. Все атомы должны мгновенно коллапсировать.

Бор решил проблему самым элегантным способом: решил, что классическая физика в атомах не действует. Точка. Электроны на своих «разрешённых» орбитах просто не теряли энергию. Потому что да. Потому что это было запрещено квантовыми законами.

Это было как сказать: «Машины потребляют бензин, кроме красных по вторникам, которые едут на магии.»

Работало. Чертовски хорошо. Но никто не понимал почему.

Затем пришли де Бройль, Гейзенберг, Шрёдингер, Борн и вся банда молодых европейских физиков, которые между 1920 и 1930 годами построили здание квантовой механики.

И здесь начинается настоящий бардак.

Потому что квантовая механика говорит не только, что электроны могут находиться только на определённых орбитах. Она говорит нечто гораздо, гораздо более тревожное: что до измерения электрон НЕ НАХОДИТСЯ нигде конкретно. Он существует в «суперпозиции» всех возможных мест одновременно.

Это как сказать, что ваш кот, до того как вы откроете дверь дома, не внутри и не снаружи, а в квантовой суперпозиции внутри-и-снаружи одновременно. Только когда открываете дверь, «волновая функция коллапсирует» и кот «решает», быть внутри или снаружи.

Да, я знаю. Это безумие.

Эйнштейн думал точно так же.

В 1927 году на Сольвейской конференции — которая была как G7 мировой физики — Эйнштейн и Бор начали интеллектуально избивать друг друга по этому поводу. Эйнштейн утверждал, что квантовая механика неполна, что должны существовать «скрытые переменные», которые определяют, где действительно находится электрон, даже когда мы его не наблюдаем.

Его самая знаменитая фраза была: «Бог не играет в кости с вселенной.»

Бор ответил: «Эйнштейн, перестань указывать Богу, что ему делать.»

И так началась ссора века.

Эйнштейн изобретал всё более изощрённые мысленные эксперименты, чтобы доказать, что квантовая механика абсурдна. Самый знаменитый был ЭПР (Эйнштейн-Подольский-Розен): если запутать две частицы и разделить их на световые годы, согласно квантовой механике, измерение одной должно мгновенно повлиять на другую. Но это нарушило бы относительность, которая говорит, что ничто не может путешествовать быстрее света.

«Призрачное действие на расстоянии,» называл это Эйнштейн, и был отвращён этой идеей.

Бор каждый раз отвечал аргументами всё более тонкими, всё более философскими, всё более… непонятными.

Потому что правда в том, что даже Бор не понимал по-настоящему, что происходит. Он просто принял, что вселенная на квантовом уровне настолько странная, что наш здравый смысл становится бесполезным.

«Кто не шокирован квантовой механикой, тот её не понял,» говорил Бор.

Эйнштейн не был шокирован. Он был разъярён.

Дебаты продолжались тридцать лет. Эйнштейн изобретал парадоксы, Бор решал их всё более заумными интерпретациями. Эйнштейн предлагал скрытые переменные, Бор отвечал дополнительностью и принципами неопределённости.

В 1955 году Эйнштейн умер. В 1962 году Бор последовал за ним.

Дебаты казались закрытыми с победой Бора: квантовая механика работала, делала правильные предсказания, позволяла строить компьютеры, лазеры и магнитные резонансы.

Но в 1964 году ирландский физик по имени Джон Стюарт Белл сделал что-то, что всё изменило: превратил философские дебаты Эйнштейн-Бор в экспериментальный тест.

Белл доказал, что если Эйнштейн был прав — если действительно существовали локальные скрытые переменные — тогда определённые эксперименты должны давать определённые результаты. Если же был прав Бор, те же эксперименты должны давать другие результаты.

В 1981 году Ален Аспе провёл эксперимент.

Эйнштейн был неправ.

Вселенная действительно играет в кости. Квантовая запутанность реальна. Две частицы действительно могут быть мгновенно связаны на космических расстояниях.

Но вот что интересно: Бор тоже был неправ.

Потому что эксперимент Аспе также доказал, что «дополнительность» Бора — идея о том, что квантовая природа была только вопросом того, что ты выбираешь измерять — была чушью. Вселенная действительно нелокальна. По-настоящему.

Другими словами: дебаты века завершились открытием, что оба ошибались.

Эйнштейн был прав в том, что квантовая механика была неполной. Но был неправ в причине: не потому что существовали скрытые переменные, а потому что вселенная была ещё страннее, чем представляла сама квантовая механика.

Бор был прав в том, что квантовая вселенная действительно работает таким абсурдным образом. Но был неправ, думая, что это закрывает дискуссию: это только перенесло проблему на ещё более глубокий уровень.

Гладкое против зернистого пространство-время: Как спорить о торте, который никогда не пробовал

И так мы приходим к сути проблемы. Эйнштейн и Бор спорили не только о божьих костях. Они спорили о природе самого пространства-времени.

С одной стороны, Эйнштейн подарил нам пространство-время, гладкое как попка младенца. В общей теории относительности пространство-время — это идеальный континуум: можешь делить его до бесконечности, увеличивать сколько хочешь, и оно продолжит быть гладкой и дифференцируемой поверхностью. Как тональный крем голливудской звезды: идеальный при любом уровне увеличения.

Это пространство-время элегантных уравнений, чувственных кривых, тензоров, текущих как математический мёд. Когда масса его деформирует, оно изгибается с грацией балерины. Когда гравитационная волна проходит через него, оно вибрирует как поверхность кристального озера, тронутого стрекозой.

С другой стороны, квантовая механика представила нам совершенно другую вселенную: зернистую, как фото, снятое первой цифровой камерой в истории.

Согласно квантовой физике, если достаточно увеличить пространство-время, в какой-то момент должна встретиться «фундаментальная зернистость». Существует минимальная длина — планковская длина, примерно 10⁻³⁵ метров — ниже которой само понятие «расстояния» теряет смысл. Это как самый маленький пиксель вселенной: дальше идти нельзя.

Дело не в том, что у нас нет достаточно мощных инструментов, чтобы увидеть, что там внизу. Просто там ничего нет. Квантовое пространство-время состоит из маленьких дискретных кирпичиков, как пиксельное изображение, где каждый пиксель настолько мал, что мы даже не представляем, насколько он мал.

Это как два шеф-повара, которые спорят о рецепте торта, который ни один из них никогда не пробовал. Один говорит: «Он гладкий как мусс!» Другой: «Да нет, он зернистый как тирамису!» А тем временем никто не знает даже, сладкий он или солёный.

Призрачные гравитоны: Частицы, которые существуют только в снах физиков

А теперь поговорим об одной из самых знаменитых частиц теоретической физики, той, которую все знают, но никто никогда не видел: гравитоне. Это как парень подруги-одиночки: она о нём всегда говорит, описывает в мельчайших деталях, но почему-то никому его не представляет.

Гравитон должен быть частицей, которая «переносит» гравитационную силу, так же как фотон переносит электромагнитную силу. Это красивая идея, чистая, симметричная. У всех других фундаментальных сил есть своя частица-посланник: у электромагнетизма есть фотон, у сильного ядерного взаимодействия есть глюоны, у слабого ядерного взаимодействия есть бозоны W и Z.

А у гравитации? Ну, у гравитации должен быть гравитон. Должен, потому что иначе она была бы единственной силой без частицы, и это испортило бы симметрию Стандартной модели. Это как иметь четырёх Beatles и одного, который не умеет играть: технически возможно, но странно.

Проблема в том, что гравитон теоретически необходим, но практически невозможен для обнаружения.

Во-первых, он должен быть частицей без массы (как фотон), путешествующей со скоростью света. Пока всё хорошо. Но также должен иметь спин 2, что делает его математически гораздо сложнее для обработки по сравнению с фотоном (спин 1) или частицами материи (спин 1/2).

Но настоящая проблема в том, что гравитон должен быть квантом гравитации — минимальным пакетом гравитационной силы, который может существовать. И вот тут осёл падает, потому что гравитация чрезвычайно слаба.

Насколько слаба? Если взять два протона и поместить их рядом, электромагнитная сила между ними примерно в 10³⁶ раз сильнее гравитационной силы. Это как сравнивать слона с бактерией: технически оба живые существа, но один весит чуть больше.

Это означает, что гравитоны, если существуют, настолько слабы, что практически невидимы. Это как пытаться сфотографировать призрака сломанным фотоаппаратом в тёмной комнате во время полного затмения.

Чтобы обнаружить единственный гравитон, пришлось бы построить детектор размером с Землю и ждать дольше возраста вселенной, чтобы поймать хотя бы один. Это как рыбачить в море с крючком размером с вирус: теоретически можно поймать рыбу, но, вероятно, умрёшь от старости раньше.

Невозможный брак: Почему ОТО и КМ не выносят друг друга

И так мы приходим к самой неловкой проблеме современной физики: как поженить общую теорию относительности с квантовой механикой. Это как пытаться организовать свадьбу между английским аристократом и панк-рокершей — на бумаге они могут даже понравиться друг другу, но на практике каждая попытка их объединить заканчивается разбитыми тарелками и убегающими гостями.

Проблема не обязательно в том, что обе теории неправильны. Наоборот, они обе необычайно точны в своих соответствующих территориях. Дело в том, что они описывают реальность настолько радикально разными способами, что кажется невозможным, что они говорят об одной и той же вселенной.

Общая теория относительности — классическая, детерминистическая, элегантная теория. Она точно говорит, где будет каждый объект в каждый момент, если знаешь начальные условия. Это физика Ньютона, доведённая до крайности: вселенная-часы, где каждая шестерёнка вращается с математической точностью.

Квантовая механика вероятностна, индетерминистична, причудлива. Она говорит только, какова вероятность того, что частица находится в определённом месте, и эта вероятность коллапсирует в определённую реальность только когда кто-то смотрит. Это как жить во вселенной, которая принимает решения, бросая космические кости.

Но настоящая проблема возникает, когда пытаешься заставить две теории сосуществовать в экстремальных ситуациях. Как внутри чёрной дыры, где кривизна пространства-времени становится настолько интенсивной, что квантовые эффекты больше нельзя игнорировать.

Общая теория относительности говорит, что внутри чёрной дыры пространство-время искривлено до бесконечности — сингулярность, где законы физики перестают работать. Это как дойти до края древней карты, где написано «Здесь водятся драконы» — дальше мы не знаем, что там.

Квантовая механика говорит: «Подожди минутку! Прежде чем дойдёшь до сингулярности, нужно учесть квантовые флуктуации вакуума!» И начинает вычислять эффекты настолько сложные, что компьютеры сдаются.

Результат? Совершенно разные предсказания о том, что должно происходить. Это как иметь двух метеорологов, которые смотрят на одни и те же облака, и один предсказывает яркое солнце, а другой объявляет апокалипсис.

🧮 Формулы не кусаются: E = mc² встречает ħ (и разбегаются в разные стороны)

Хорошо, пришло время испачкать руки математикой. Не бойтесь: формулы как бездомные собаки — кажутся агрессивными, но на самом деле просто хотят быть понятыми.

Начнём с абсолютной звезды современной физики: E = mc²

Это маленькое безобидное уравнение изменило мир больше любой политической революции. Оно говорит простую вещь: масса и энергия — одно и то же, только в разных формах. Это как сказать, что лёд и вода — одно и то же вещество — меняют вид, но суть остаётся той же.

Но вот первая проблема, когда E = mc² встречается с квантовой механикой.

В относительности масса — нечто хорошо определённое и непрерывное. Объект имеет точную массу, точка. В квантовой механике же в игру вступает формула де Бройля:

λ = h/p

Где λ (лямбда) — длина волны, связанная с каждой частицей, h — постоянная Планка, а p — импульс частицы.

Да, вы правильно прочитали: в квантовой механике каждая частица также имеет свойства волны. Это знаменитый корпускулярно-волновой дуализм: электроны ведут себя как шарики, когда их считаешь, но как волны, когда пропускаешь через два отверстия.

Но здесь начинаются проблемы. Если частица имеет энергию E = mc² и одновременно имеет длину волны λ = h/p, что происходит, когда пытаешься точно её локализовать?

Входит принцип неопределённости Гейзенберга:

Δx · Δp ≥ ħ/2

Где Δx — неопределённость положения, Δp — неопределённость импульса, а эта «ħ» (h-перечёркнутое) — приведённая постоянная Планка — по сути h, делённое на 2π.

Этот принцип говорит тревожную вещь: чем точнее знаешь, где находится частица, тем менее точно можешь знать, как быстро она движется, и наоборот. Это не технологическое ограничение наших инструментов — это фундаментальное свойство реальности.

Теперь попробуем соединить E = mc² с Δx · Δp ≥ ħ/2.

Если у тебя есть частица с хорошо определённой массой (как требует E = mc²), её импульс p = mv также должен быть хорошо определён. Но если p определён точно, тогда Δp почти ноль. А если Δp почти ноль, принцип Гейзенберга говорит, что Δx должно быть бесконечно большим.

Другими словами: частица с определённой массой «размазана» по всей вселенной. У неё нет определённого положения нигде.

Это как пытаться сфотографировать движущееся привидение: если используешь долгую выдержку, чтобы лучше его захватить, оно получается смазанным. Если используешь очень короткую выдержку, чтобы его остановить, оно почти не отпечатывается.

🧅 Финальная луковица: «Это как объединить Бэтмена и Супермена: красиво на бумаге, бардак в реальности»

Вот суть: у нас есть две теории, которые работают отлично, когда находятся в своих углах. Эйнштейн в своей элегантной гостиной с пространством-временем, изгибающимся как шёлк, Гейзенберг в своей хаотичной лаборатории, где всё прыгает как сумасшедший попкорн.

Но когда пытаешься заставить их сотрудничать? Это катастрофа Лиги справедливости, научная версия.

Проблема не в том, что они неправильные — наоборот, они настолько чертовски точные, что это неловко. GPS работает, потому что Эйнштейн был прав в своих расчётах. Квантовые компьютеры начинают работать, потому что Гейзенберг был прав в своих.

Бардак в том, что когда складываешь две правильные вещи, получаешь неправильную. Это как если бы вселенная наняла двух гениальных архитекторов для строительства одного дома, но один проектировал в метрах, а другой в футах. Оба проекта идеальны, но когда их накладываешь… всё рушится.

А физики-теоретики? Продолжают делать то, что умеют лучше всего: изобретать всё более сложную математику, чтобы скрыть тот факт, что понятия не имеют, что происходит. Струны в 11 измерениях, квантовые петли, мультивселенные… это как добавлять соль в кофе: может быть, и работает, но знаешь, что что-то не так.

Невозможный брак между относительностью и квантовой механикой — не баг нашего мозга. Это фича вселенной, которая говорит нам: «Ребята, вы смотрите не в ту сторону.»

Может быть, пора сменить перспективу. Может быть, Бэтмен и Супермен не обязательно должны быть в одной истории — может быть, они в разных историях одной вселенной.

Но чтобы это понять, нужно сначала признать факт, что 95% вселенной решили стать невидимыми. Потому что когда тебе не хватает 95% ингредиентов, даже самый простой рецепт становится загадкой.

📍 Глава 3 — «Тень вселенной»

Тёмная материя и энергия: когда вселенная тебя разыгрывает

Представьте, что вы взвешиваете чемодан перед отпуском. Весы показывают 20 кг. Отлично, вы укладываетесь в лимит авиакомпании. Приезжаете в аэропорт, и весы показывают 400 кг.

«Извините, тут ошибка…»

«Нет-нет, всё правильно. Ваш чемодан весит 20 кг обычного содержимого и 380 кг невидимых вещей.»

«А что это за невидимые вещи?»

«Мы не знаем. Мы их не видим, не трогаем, не знаем, из чего они сделаны. Но они есть, потому что иначе расчёты не сходятся.»

Добро пожаловать во вселенную согласно современной космологии.

Недостающие 95%: Вселенная как мой банковский счёт, по большей части пустая

В 1930-х годах швейцарский астроном по имени Фриц Цвикки наблюдал скопление галактик под названием Кома. Ничего особенного: галактики, кружащие вокруг общего центра, как дети, играющие в хоровод. Цвикки произвёл свои расчёты, чтобы выяснить, сколько должны весить все эти галактики, чтобы удерживаться вместе гравитационно.

Результат? Галактики двигались слишком быстро. Очень слишком быстро.

Это было как видеть машину, которая проходит поворот на 200 км/ч, не съезжая с дороги. Либо законы физики были неправильными, либо было что-то ещё, что держало космический хоровод вместе.

Цвикки, с типично швейцарской элегантностью, назвал это что-то «тёмной материей». Тёмной, потому что её не было видно. Материей, потому что должна была иметь массу, чтобы оказывать гравитационное притяжение.

Проблема в том, что этой тёмной материи должно быть в пять раз больше, чем обычной. В ПЯТЬ РАЗ. Это как обнаружить, что у вашего дома есть пять невидимых этажей над тем, в котором вы живёте.

Но история на этом не заканчивается. Становится хуже.

В 1990-х годах две группы астрономов изучали сверхновые (звёзды, которые взрываются эффектно), чтобы измерить расширение вселенной. Все ожидали, что расширение замедляется — в конце концов, гравитация должна всё тормозить, правда?

Вместо этого они обнаружили, что вселенная ускоряется. УСКОРЯЕТСЯ.

Это как бросить мяч в воздух и увидеть, что вместо того, чтобы замедлиться и упасть, он набирает скорость и улетает в космос. Какая, чёрт возьми, сила его толкает?

Учёные, с творческим подходом тех, кто называет вирусы («Covid-19», «H1N1»…), назвали эту загадочную силу «тёмной энергией». Почему тёмной? Потому что её не видно. Почему энергией? Потому что толкает.

И этой тёмной энергии должно быть 68% всей вселенной. ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ПРОЦЕНТОВ.

Резюмируем: • Обычная материя (звёзды, планеты, мы): 5% • Тёмная материя (невидимые вещи, которые держат галактики вместе): 27% • Тёмная энергия (невидимая сила, которая толкает вселенную): 68%

По сути, в нашей вселенной мы понимаем только 5%. Остальные 95% — это вещи, о которых мы ничего не знаем, ничего не видим, ничего не трогаем, но которые, очевидно, управляют всем.

Научное сообщество отреагировало на это открытие самым рациональным способом: построило всё более крупные и дорогие детекторы для поиска частиц тёмной материи. Подземные лаборатории, криогенные детекторы, эксперименты на миллиарды евро.

Результат после 30 лет интенсивных исследований: абсолютно ничего.

Ноль найденных частиц тёмной материи. Никаких прямых доказательств. Это как искать невидимого слона в гостиной десятилетиями и не найти даже какашки.

Но вместо того чтобы предположить, что, возможно, слона нет, ответ был: «Построим детекторы больше! Слон должен быть ещё более невидимым, чем мы думаем!»

Тёмная материя: Существует, весит, но стесняется как подросток

У тёмной материи очень особенная личность. Она присутствует везде, влияет на всё, что происходит вокруг неё, но никогда не показывается напрямую. Короче, она идеальный космический подросток.

Что-то есть, потому что мы видим её эффекты. Галактики вращаются так, как будто есть что-то, что держит их вместе. Скопления галактик ведут себя так, как будто они погружены в невидимый ореол массы. Формирование космических структур следует паттернам, которые требуют её присутствия.

Но когда пытаешься найти её напрямую? Исчезает.

Физики предложили серию кандидатов для объяснения того, чем может быть эта стеснительная материя. Частицы с экзотическими названиями: ВИМПы (Слабо Взаимодействующие Массивные Частицы), аксионы, стерильные нейтрино, суперсимметричные частицы. Звучат как персонажи научно-фантастического фильма 80-х.

Проблема в том, что ни одна из этих частиц никогда не была найдена.

ВИМПы, в частности, были фаворитами годами. Идея была простой: массивные частицы, которые слабо взаимодействуют с обычной материей. Достаточно массивные, чтобы обеспечить необходимую гравитацию, достаточно неуловимые, чтобы их было нелегко обнаружить.

Эксперименты по поиску ВИМПов — шедевры инженерии. Тонны кристаллов германия или жидкого ксенона, охлаждённых до экстремальных температур, закопанных под километрами породы для экранирования от космических лучей. Идея в том, что когда частица тёмной материи ударяет ядро в детекторе, должна произвести маленькую вспышку света или крошечное повышение температуры.

После десятилетий исследований эти эксперименты обнаружили… фоновый шум. Никаких ВИМПов. Пределы исключения становятся всё более строгими, что означает, что если ВИМПы существуют, они взаимодействуют ещё меньше, чем мы думаем.

Тёмная энергия: Толкает вселенную как кофе толкает меня утром

Если тёмная материя стеснительная, то тёмная энергия — противоположность: это бурная сила, которая никогда не сидит на месте. Это та, что берёт вселенную за плечи и говорит: «Давай, двигайся! Расширяйся! Быстрее!»

Проблема в том, что никто её об этом не просил.

Согласно всему, что мы знали до 1998 года, вселенная должна была вести себя как мяч, брошенный в воздух: стартовать быстро от Большого взрыва, а затем постепенно замедляться из-за гравитации. Может быть, в конце концов она перестала бы расширяться и коллапсировала бы на себя (Большое сжатие), или, может быть, продолжила бы расширяться, но всё медленнее и медленнее (Большое охлаждение).

Вместо этого, когда Саул Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс измерили скорость расширения, используя сверхновые как «стандартные свечи», они обнаружили что-то совершенно неожиданное: вселенная ускоряется.

Она не только продолжает расширяться — она расширяется всё быстрее и быстрее. Это как если бы тот мяч, брошенный в воздух, вместо того чтобы замедлиться, набрал скорость и полетел в космос.

Но что, чёрт возьми, его толкает?

Учёные, с обычной креативностью, назвали эту загадочную силу «тёмной энергией». Название говорит всё: мы не знаем, что это (тёмная), но знаем, что толкает (энергия).

И этого вещества очень много.

Охота на призрака: 50 лет поиска вещей, которых не видно

В 1933 году Фриц Цвикки сделал открытие, которое мучило бы физиков следующие 90 лет. В 2025 году мы всё ещё здесь, ищем то, что он назвал «тёмной материей», и баланс удручающий: ноль конкретных результатов, миллиарды потраченных евро, целые карьеры, посвящённые погоне за частицами-призраками.

Это самая дорогая и фрустрирующая охота за сокровищами в истории науки.

Подумайте обо всех экспериментах, построенных в последние десятилетия. Большой адронный коллайдер в ЦЕРН, который с его 27 километрами окружности и 10 миллиардами евро стоимости должен был производить частицы тёмной материи в столкновениях между протонами. Результат: нашёл бозон Хиггса (отлично), но тёмной материи даже тени.

Подземные детекторы как XENON, LUX, PANDAX, закопанные под тысячами метров породы для экранирования от космических лучей. Тонны жидкого ксенона, охлаждённого до -100° C, в ожидании, что частица тёмной материи столкнётся с ядром и произведёт слабейший сигнал. Годы наблюдений, данные, проанализированные с маниакальной точностью. Результат: несколько аномальных событий, которые затем оказались фоновым шумом.

Космические эксперименты как космический телескоп Ферми и Альфа-магнитный спектрометр на Международной космической станции, разработанные для обнаружения продуктов аннигиляции тёмной материи. Миллиарды гамма-лучей проанализированы, каждый избыток сигнала изучен с надеждой. Результат: куча интересной астрофизики, но ничего, что напоминало бы частицу тёмной материи.

Пятьдесят лет исследований. Пятьдесят лет.

Чтобы поставить вещи в перспективу: за пятьдесят лет мы изобрели интернет, персональные компьютеры, мобильные телефоны, расшифровали геном человека, отправили зонды на Марс и Плутон. Но частица, которая должна составлять 27% вселенной? Ничего.

Прекрасно то, что каждый отрицательный эксперимент, вместо того чтобы заставить усомниться в существовании тёмной материи, приводит к проектированию ещё более чувствительных экспериментов. «Если мы её не нашли, значит, она взаимодействует ещё меньше, чем мы думали. Построим детекторы больше!»

Это как продолжать искать слона в гостиной с увеличительными стёклами всё более мощными. Рано или поздно должно прийти сомнение, что, возможно, слона нет.

🧮 Формулы не кусаются: Λ (Лямбда, самая дорогая неизвестная в истории)

Поговорим о лямбде. Эта безобидная греческая буква стала символом нашего самого дорогого космического невежества.

Эйнштейн ввёл её в 1917 году в свои уравнения поля, чтобы удержать вселенную неподвижной. В то время мы думали, что вселенная статична, неподвижна как картина, висящая на стене. Поэтому Альберт, как хороший космический инженер, добавил эту константу, чтобы сбалансировать гравитацию, которая иначе заставила бы всё коллапсировать.

Rμν — ½gμνR + Λgμν = 8πTμν

Вот уравнения поля Эйнштейна с знаменитой лямбдой. Эта Λgμν — практически математический трюк, чтобы сказать: «Добавим загадочную силу, которая толкает наружу.»

Затем пришёл Хаббл в 1929 году и обнаружил, что вселенная расширяется. Эйнштейн почувствовал себя как когда понимаешь, что оставил машину в неположенном месте на три часа: «Чёрт, я облажался.» Он назвал лямбду своей «величайшей ошибкой» и убрал её из уравнений.

Но у судьбы извращённое чувство юмора. В 1998 году, изучая сверхновые типа Ia, Перлмуттер, Шмидт и Рисс обнаружили, что вселенная не только расширяется, но и ускоряется. Как если бы кто-то нажал педаль космического ускорителя.

Эйнштейн был прав, не зная этого. Лямбда вернулась, но на этот раз с новым именем: тёмная энергия.

Проблема в том, что когда пытаешься вычислить, сколько должна стоить лямбда, используя квантовую механику, получаешь число, неправильное на фактор 10¹²⁰. Сто двадцать порядков величины. Это как пытаться купить кофе за 1 евро с 10¹²⁰ евро. Это самая большая ошибка предсказания в истории науки.

Λ_теоретическая ≈ 10¹²⁰ × Λ_наблюдаемая

Это то, что мы называем «проблемой космологической константы». Это как если бы вселенная нас дразнила: «А, хотите понять тёмную энергию? Вот вам загадка, которая сведёт вас с ума на следующие сто лет.»

🧅 Финальная луковица: «Искать тёмную материю — это как искать чёрного кота в тёмной комнате… которого нет»

Вот суть. Пятьдесят лет исследований тёмной материи научили нас одной фундаментальной вещи: мы очень хороши в том, чтобы не находить то, что ищем.

Но что если проблема не в нашей неспособности найти тёмную материю, а в том, что мы ищем не в том месте?

Это как анекдот о пьяном, который ищет ключи под фонарём. Прохожий спрашивает: «Ты уверен, что потерял их здесь?» А он отвечает: «Нет, я потерял их там, в темноте, но здесь больше света.»

Вот что мы делаем с тёмной материей. Мы ищем под фонарём физики частиц, потому что там мы знаем, как искать. У нас есть ускорители, детекторы, элегантные теории о суперсимметричных частицах. Но, возможно, «ключи» не там.

Может быть, тёмная материя — не материя. Может быть, тёмная энергия — не энергия. Может быть, это симптомы чего-то другого, чего-то, что мы никогда не рассматривали, потому что слишком влюблены в наши текущие теории.

Представьте, если бы я сказал вам, что 95% вселенной, которую мы не понимаем, состоит не из экзотических вещей, а просто является эффектом более крупной структуры, которую мы не видим. Как если бы мы были муравьями на столе, пытающимися понять, почему иногда их мир дрожит, никогда не поднимая взгляд, чтобы увидеть, что стол стоит на шатком полу.

Может быть, пора поднять взгляд.

Может быть, пора перестать искать чёрного кота в тёмной комнате и начать спрашивать себя, не стоит ли включить свет… или, может быть, выйти из комнаты и посмотреть, что наверху.

Потому что если вселенная состоит из слоёв, как лук, тогда то, что мы называем «тёмной материей», может быть просто тенью верхнего слоя. А то, что мы называем «тёмной энергией», может быть напряжением между слоями.

Но об этом поговорим позже. Пока наслаждаемся иронией: мы потратили больше времени и денег на поиск вещей, которых не видно, чем потратили на отправку человека на Луну.

А Луну, по крайней мере, мы нашли.

📍 Глава 4 — «Квантовая магия или фокус иллюзиониста?»

Запутанность: когда у двух частиц больше взаимопонимания, чем у вас с партнёром

Эйнштейн и «жуткое действие»: Когда гений бесится

Если коллапс волновой функции казался вам странным, пристегните ремни, потому что сейчас идёт главное блюдо: квантовая запутанность, то есть когда две частицы решают стать лучшими подругами навсегда, даже если их разделяют миллиарды световых лет.

Представьте, что у вас есть два одинаковых близнеца с очень специфической суперспособностью: что бы ни случилось с одним, другой чувствует это мгновенно. Один ударился мизинцем? Другой кричит от боли в тот же самый момент, даже если находится на другой стороне галактики. Никаких телефонных звонков, никаких сообщений, никаких радиосигналов — мгновенная связь, и всё тут.

Это именно то, что делают запутанные частицы, и Эйнштейн ненавидел это всей душой.

Альберт Эйнштейн, гений, который подарил нам относительность, имел священный принцип: ничто не может путешествовать быстрее света. НИЧТО. Это была предельная скорость вселенной, космический дорожный знак, который гласил «Максимальная скорость: 299.792.458 м/с — кто нарушает, платит».

Затем приходит квантовая механика со своими запутанными частицами, которые ведут себя как пара влюблённых подростков по телефону, и Эйнштейн начинает терять терпение. Он называл это «spukhafte Fernwirkung» — призрачное действие на расстоянии — и это не был комплимент.

В 1935 году Эйнштейн вместе со своими коллегами Подольским и Розеном опубликовал то, что сегодня мы называем «парадоксом ЭПР» — статью, которая практически говорила: «Ребята, эта квантовая штука — чушь.»

Они не использовали именно эти слова (были уважаемыми профессорами), но смысл был именно таким.

Суть была в квантовой запутанности. Две частицы, которые, однажды провзаимодействовав, оставались загадочно «связанными» навсегда. Неважно, насколько далеко их разделишь — метр, километр, световой год — когда делаешь что-то с одной, другая реагирует мгновенно.

Для Эйнштейна это нарушало один из фундаментальных принципов относительности: ничто не может путешествовать быстрее света. И всё же эти частицы, казалось, общались мгновенно через вселенную, как если бы были соединены невидимой нитью.

«Бог не играет в кости с вселенной,» сказал Эйнштейн. На что Нильс Бор, папа квантовой механики, ответил примерно так: «Альберт, перестань указывать Богу, что ему делать.»

Эйнштейн был убеждён, что существуют «скрытые переменные» — секретная информация, которую частицы носили с собой с самого начала, как секретный код. По его мнению, никакой мгновенной связи не было; частицы просто знали, что делать, потому что получили инструкции заранее.

Это было как если бы два человека договорились перед разлукой: «Когда меня спросят, хочешь ли кофе, ты всегда отвечаешь да. Когда спросят, хочешь ли чай, ты всегда отвечаешь нет.» Снаружи казалось бы, что они общаются телепатически, но на самом деле просто следуют заранее написанному сценарию.

Идея была элегантной и рациональной. Очень по-эйнштейновски, короче.

Белл и невозможный тест: Как доказать, что невозможное возможно

В 1964 году ирландский физик по имени Джон Стюарт Белл сделал то, что никто не считал возможным: превратил философскую дискуссию в лабораторный эксперимент. И при этом нанёс то, что казалось смертельным ударом по идеям Эйнштейна о запутанности.

У Белла была гениальная интуиция. Он сказал примерно так: «Ребята, хватит философствовать. Если скрытые переменные существуют, то корреляции между удалёнными частицами должны будут соблюдать определённые математические пределы. Если же запутанность реальна, они должны будут некоторые нарушить.»

По сути, Белл нашёл способ заставить вселенную признаться.

Он создал то, что сегодня мы называем «Неравенством Белла» — математическую формулу, которая говорит: «Если прав Эйнштейн, результат эксперимента должен быть меньше 2. Если прав Бор, может быть до 2,82.»

Это было как создать тест ДНК для вселенной: либо она дочь Эйнштейна, либо дочь Бора. Середины нет.

В 1970-х и 1980-х физики вроде Алена Аспе начали проводить реальные эксперименты. И вердикт был очевидно ясен: неравенства Белла нарушались систематически.

Вселенная, казалось, говорила: «Извините, но прав Бор. Запутанность реальна, мгновенна, и нет скрытых переменных, которые её объясняют.»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.