Бесплатный фрагмент - Все аспекты деятельности испытательной лаборатории

Практическое пособие

Аннотация

Книга «Все аспекты деятельности испытательной лаборатории. Практическое пособие» содержит основные сведения о всех направлениях деятельности испытательной лаборатории.

В ней подробно рассмотрены вопросы организации деятельности по управлению документацией, персоналом, рисками, осуществлению внутрилабораторного контроля, организации деятельности по обращению материалов, оборудования, реактивов, в том числе, прекурсоров, организации аналитической деятельности лаборатории и деятельности по подготовке работы дегустационной комиссии для проведения органолептического анализа, организации деятельности по охране окружающей среды и обращению с опасными отходами, в том числе, с реактивами с истекшим сроком годности, организации деятельности по охране труда, технике безопасности, пожарной и электробезопасности.

Книга содержит поможет совершенствованию компетенций, необходимых для осуществления организации деятельности, руководства, повышения эффективности и безопасности работы в испытательных лабораториях.

При подготовке практического пособия проанализированы требования нормативно-технической документации, регулирующей деятельность испытательной лаборатории, принятой до сентября 2025 года.

Книга будет полезна для руководителей и сотрудников научно-исследовательских и испытательных лабораторий, менеджеров системы качества, педагогических работников и студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций, а также энтузиастов, интересующихся химией и занимающихся исследованиями в домашних лабораториях.

1. Требования к управлению испытательной лабораторией

1.1. Этапы испытательной деятельности лаборатории

Координация технологической и управленческой деятельности имеет важное значение для осуществления постоянной, высококачественной, безошибочной, квалифицированной и эффективной работы испытательной лаборатории.

Требования к управлению охватывают широких круг вопросов:

— организационно-управленческую структуру лаборатории;

— ведение и контроль документации;

— обеспечение должной компетентности персонала испытательной лаборатории;

— стандартизацию методов испытаний;

— контроль аналитической деятельности в части методологии и процедуры;

— выбор, закупку, техническое и метрологическое обслуживание испытательного и калибровочного оборудования;

— выбор и закупку услуг и расходных материалов;

— обеспечение безопасности деятельности испытательной лаборатории;

— механизмы обратной связи с клиентами.

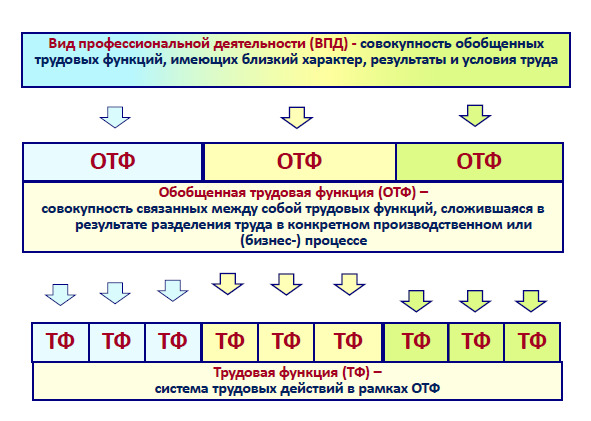

В лабораторной деятельности выделяют 3 основных этапа деятельности:

— подготовительный — период, предшествующий непосредственному исследованию;

— аналитический — непосредственно лабораторный анализ;

— завершающий — оценка и систематизация полученных данных.

В испытательной лаборатории все аспекты лабораторной деятельности имеют ключевое значение для достижения точности, надежности и своевременности результатов измерения, анализа и исследования. Внедрение системы менеджмента качества (далее — СМК) лаборатории не может гарантировать безошибочную работу лаборатории, но она позволяет достигнуть стабильных и повторяемых результатов деятельности.

Перед тем, как начать какое-либо исследование, в лаборатории следует внедрить следующие важные элементы:

— установить для каждого исследования специфические подготовительные, аналитические и завершающие рабочие процессы и процедуры;

— определить отношения ответственности и отчетности всех лиц, вовлеченных в исследование;

— определить потребности и ожидания относительно исследования;

— выяснить, найти, приобрести и подготовить соответствующие средства, персонал, оборудование и материалы;

— разработать, проверить и задокументировать конкретные подготовительные, аналитические и завершающие рабочие процессы и процедуры;

— обучить персонал и оценить его компетентность;

— определить способ, с помощью которого будет осуществляться управление результатами и отчетами;

— определить необходимость в определении мероприятий со стороны испытательной лаборатории по сбору жалоб и анализа несоответствующей работы;

— определить, как будет измеряться производительность испытательной лаборатории для удовлетворения целей, задач и ожиданий;

— определить способ подготовки отчетов по результатам деятельности;

— определить, каким образом руководитель лаборатории будет оценивать и определять возможности по усовершенствованию процессов и расставлять приоритеты, а также инициировать деятельность по развитию испытательной лаборатории.

1.2. Основные элементы системы управления испытательной лабораторией

Структура. Испытательная лаборатория должна быть юридически идентифицируемой и иметь структуру, которая гарантируют оказание качественных услуг.

Сфера всех лабораторных услуг должна быть четко документирована с описанием оказываемых исследовательских услуг. Все функциональные роли, обязанности и взаимоотношения подотчетности необходимо документировать и довести до каждого работника. Следует выполнять качественное планирование и оценку рисков в целях обеспечения соответствия текущих, измененных или новых процессов и процедур регулирующим требованиям. Распределение (бюджетирование) средств, сотрудников, оборудования и материальных ресурсов необходимо для того, чтобы убедиться, что ресурсы обеспечивают адекватные возможности по удовлетворению потребностей клиентов. Необходимо производить периодический анализ со стороны руководителя лаборатории эффективности деятельности в отношении достижения поставленных целей и задач, а также установленных требований. Анализ системы управления должен завершиться определением приоритетов лаборатории в отношении возможностей развития, распределения ресурсов для осуществления модернизации и мониторинга деятельности по совершенствованию для обеспечения более высокого уровня эффективности.

Технические средства и безопасность. Лаборатория должна иметь достаточное рабочее пространство и оборудование, которое должно соответствовать требованиям государственных стандартов для оборудования и окружающей среды, и спроектировано, создано и модернизировано для:

— оптимизации эффективности рабочего процесса;

— минимизации риска получения травм и профессиональных заболеваний;

— защиты сотрудников и посетителей от общепризнанных опасностей.

Мероприятия по обустройству необходимы для текущего поддержания в исправном состоянии оборудования в целях сохранения функциональных, надежных и безопасных условий его эксплуатации. Обеспечение чистоты рабочих зон и их содержание на должном уровне предполагает привлечение штата сотрудников лаборатории и вспомогательных услуг, предоставляемых организацией. Лаборатория должна иметь достаточно места для хранения расходных материалов; реактивов и химических веществ; образцов проб и материалов. Безопасность работы оборудования и проведения лабораторных испытаний является неотъемлемым дополнением к средствам производства. Мерами безопасности, необходимыми в лаборатории, являются:

— готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях (пожар, погодные катаклизмы, стихийные бедствия);

— соблюдение универсальных мер предосторожности;

— соблюдение порядка обращения с опасными отходами;

— выполнение требований химической гигиены;

— санитарно-эпидемический контроль;

— мероприятия по предотвращению производственных травм и заболеваний;

— эргономика.

Подготовка к соблюдению правил безопасности необходима для каждого сотрудника в качестве дополнения к его или ее профессиональным обязанностям.

Персонал. После того как организационная структура и обязанности каждого сотрудника определены и учтены потребности лаборатории в физическом пространстве, следующим важным ресурсом, требующим организации, является персонал. Безусловно, без квалифицированного, обученного и компетентного штата сотрудников обеспечить качественное функционирование испытательной лаборатории, невозможно.

В случае необходимости, испытательные лаборатории могут устанавливать дополнительные или более высокие квалификационные требования к сотрудникам и уровень ответственности. Все требования к квалификации персонала и его ответственность должны быть задокументированы в должностных инструкциях, которые необходимо постоянно обновлять, и которые должны быть доступны всем сотрудникам. Все сотрудники должны пройти профессиональное обучение и подготовку в отношении рабочих процессов и процедур, которые охватывают соответствующие рабочие задания, вне зависимости от того, имеет ли новый сотрудник предыдущий опыт работы. Необходимые подходы по обеспечению компетентности персонала оцениваются и документируются, первоначально, после подготовки и, в дальнейшем, периодически, в соответствии с перечисленными ниже позициями:

— непосредственное наблюдение за повседневным рабочим процессом и проведением процедур;

— непосредственное наблюдение за процессом проверки и обслуживания оборудования;

— мониторинг регистрации и отчетности результатов исследований;

— проверка рабочих протоколов;

— оценка навыков решения проблем.

Для того, чтобы работа и профессиональные знания сотрудников лаборатории оставались на должном уровне, руководителю лаборатории следует разрабатывать программы для обучения и профессионального роста, в том числе, по программам дополнительного профессионального образования. Документация, подтверждающая участие персонала во внутренних и внешних курсах повышения квалификации, должна храниться в личных делах сотрудников. Помимо указанных выше процессов, руководитель лаборатории должен сотрудничать с отделом кадров по таким направлениям, как профессиональная иммунизация, отчетность по несчастным случаям, а также, в отношении начисления и выдачи заработной платы.

Оборудование. После анализа структуры испытательной лаборатории, условий для работы и наличия персонала, следует оценить наличие оборудования, необходимого для выполнения требуемых услуг: основного оборудования лаборатории, инструментов и аналитических систем, а также компьютерных систем аппаратного и программного обеспечения.

В случае выявления необходимости приобретения дополнительного оборудования, руководитель лаборатории должен установить критерии отбора для каждой единицы оборудования, которую необходимо приобрести, и определить, какие производители соответствуют данным критериям. Перед тем как выбрать оборудование, руководитель лаборатории должен проверить, соответствуют ли материальные условия потребностям оборудования: по пространству и весовой нагрузке, по потреблению электроэнергии, по условиям вентиляции, влажности и температуры, по типу и качеству воды и по другим специфическим требованиям.

После приобретения и перед использованием, каждая единица оборудования должна быть установлена и предварительно проверена на соответствие заявленным производителем характеристикам. После начала фактического тестирования, оборудование также должно быть проверено на предмет функционирования по назначению в реальных рабочих процессах, в которых оно используется. Лабораторные графики и процедуры, сопроводительные инструкции производителя необходимы для текущей профилактики, калибровки и верификации калибровки.

К системе управления оборудованием относятся: эталоны единиц величин, средства измерений, непосредственно испытательное и вспомогательное оборудование, а также иные технические средства, необходимые для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации. Всё оборудование должно быть в наличии и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Критериями аккредитации установлено, что в руководстве СМК должна быть предусмотрена идентификация каждой единицы оборудования и программного обеспечения (в том числе наименование изготовителя, идентификация типа и серийного номера или другая уникальная идентификация). Следует отметить, что, если программное обеспечение является неотъемлемой частью оборудования и не может быть изменено в процессе эксплуатации, дополнительные требования к управлению им не требуются.

Система управления оборудованием неразрывно связана с системой управления документацией, поэтому испытательная лаборатория должна иметь:

— эксплуатационную документацию на используемое оборудование;

— свидетельства об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки;

— наличие графиков аттестации эталонов единиц величин, поверки и калибровки средств измерений.

Одним из основных элементов системы управления оборудованием является наличие и соблюдение правил по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи. Правила должны включать, в том числе, регистрацию повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования и результаты проведенного обслуживания оборудования. Последнее, как правило, подразумевает наличие плана обслуживания, в котором должны быть указаны: объем, способ и время проведения работ, а также лицо, ответственное за проведение обслуживания.

Приобретение и управление расходными материалами. Перед началом выполнения какого-либо исследования в испытательной лаборатории следует приобрести все необходимые материалы и реагенты. Лаборатории, также, может понадобиться приобретение таких услуг, как техническая поддержка и заключение контрактов на обслуживание и поверку измерительного оборудования. Для этих целей руководитель лаборатории должен формализовать свои потребности и нужды в документированных соглашениях с поставщиками, где будут определены обязанности каждой из сторон. Данные соглашения должны периодически пересматриваться в целях определения способности поставщиков удовлетворять потребности лаборатории, и при необходимости следует вносить коррективы.

Эффективная деятельность лаборатории требует бесперебойной доступности реагентов, расходных материалов и услуг. Лаборатории необходимо поддерживать экономически эффективный доступный запас расходных материалов и своевременно осуществлять закупку необходимых материалов. Критически важные реактивы и материалы должны быть приобретены, оценены и по мере потребности (перед использованием) протестированы для обеспечения выполнения необходимых требований к уровню качества.

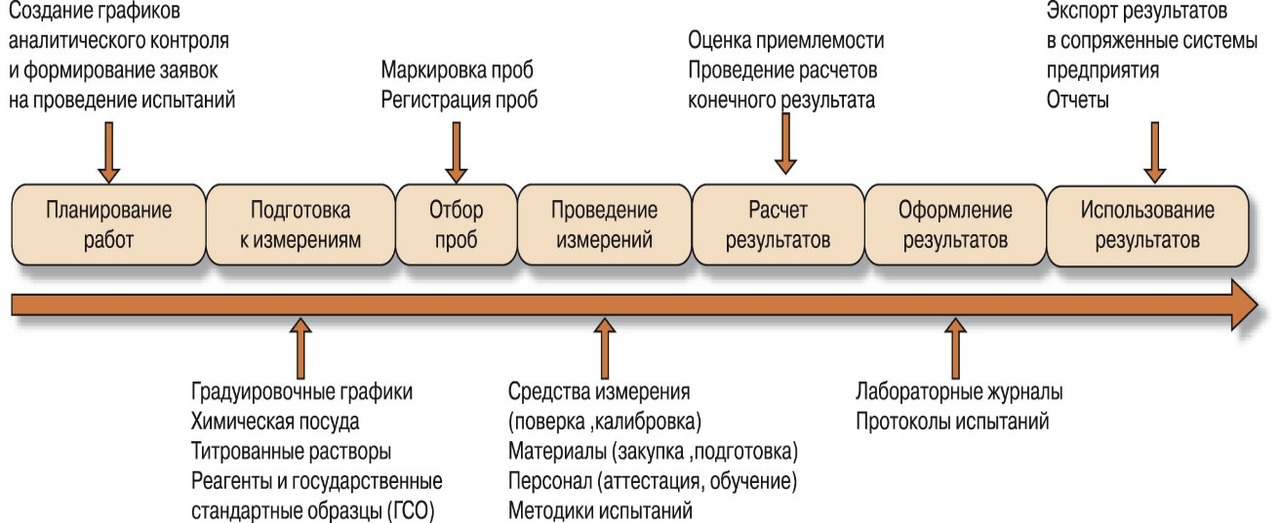

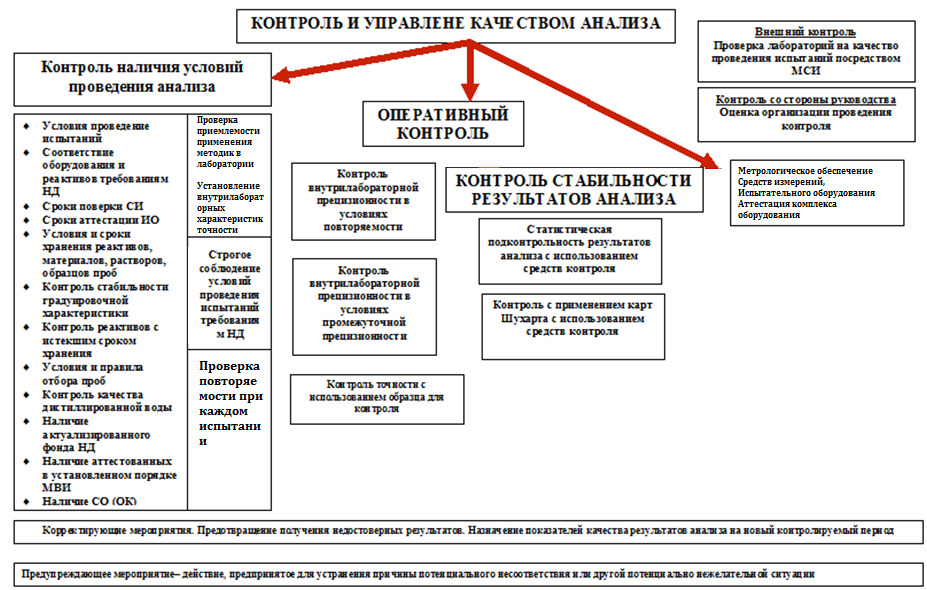

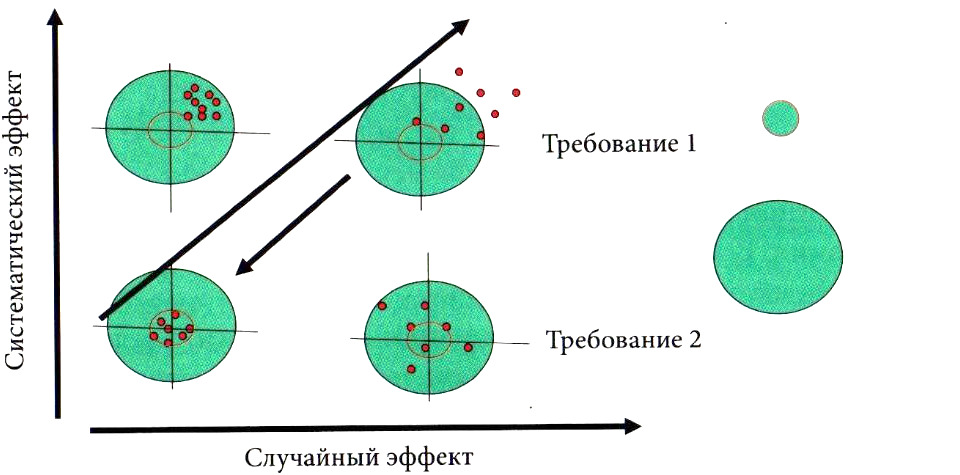

Контроль аналитического процесса. Контроль подготовительного, аналитического и завершающего рабочих процессов в испытательной лаборатории имеет решающее значение в отношении качества результатов лабораторных исследований. Данный контроль процессов начинается с установления и документирования многих рабочих операций лаборатории. Применяется краткое руководство по лабораторным процессам с примерами. Использование надлежащим образом спроектированных технологических карт процесса эффективно определяет виды деятельности, для которых процедуры (например, инструкции) необходимы сотрудникам лаборатории в целях выполнения возложенных на них профессиональных задач. Перед тем, как любой процесс будет выполнен в реальных условиях, он должен быть верифицирован на предмет его соответствия намеченному результату. Верификация заключается в создании плана, который позволяет техническому персоналу подвергнуть сомнению как изначально разработанный процесс, так и документы, и результаты, а также определить, соответствуют ли ранее установленные критерии процессу. Методы верификации исследований также требуются в отношении процессов, в которых выполняются лабораторные исследования. К тому же, руководитель лаборатории должен проверять, соответствуют ли установленные методы проведения испытаний оснащению, персоналу и материалам лаборатории.

В испытательной лаборатории должны быть установлены правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия), оказывающих влияние на качество результатов работ в области аккредитации. Правила должны включать: сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе, допустимых отклонениях от них, а также о технических требованиях к помещениям, правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе, правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных работ.

Регламентирующая и учетная документация. В центре лабораторной управленческой деятельности находятся регламентирующие документы, которые указывают сотрудникам, что и как делать, а учетная документация объективно свидетельствует о результатах выполняемых процессов и процедур. В настоящее время, от испытательных лабораторий требуется осуществление контроля своих регламентирующих документов и учетной документации посредством перечисленных ниже процессов:

— идентификации документов;

— создания, просмотра и утверждения новых документов;

— наличия файлов с оригиналами документов;

— пересмотра и утверждения изменений к ранее утвержденным документам;

— периодического пересмотра неизменных документов;

— наличие индексного указателя документов;

— распределения документов;

— архивации, хранения и фиксации устаревших документов.

Допустимы бумажная, электронная или обе системы контроля документооборота при условии, что наиболее часто используемые документы доступны всему персоналу на местах выполнения их профессиональных обязанностей.

В СМК должны быть приняты правила обеспечения актуальности используемых версий документов. Соблюдение указанных правил должно исключить применение документа в устаревшей редакции.

Оценка соответствия Критериям аккредитации основана на получении объективных свидетельств, поэтому доказывать, что работники испытательной лаборатории знают и применяют документы без наличия правил ознакомления работников с документами, бесперспективно.

При реализации корректирующих мероприятий, а также при анализе результатов проверок руководством, возникает необходимость в корректировке документов, что реализуется в соответствии с правилами пересмотра документов и внесения изменений в документы в рамках управления документацией. Следует обратить внимание на то, что все изменения должны быть своевременно доведены до работников лаборатории.

Типичным несоответствием Критериям аккредитации является нарушение правил, предусматривающих фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы изменений и имени работника, внесшего соответствующие изменения. Это выражается в некорректных исправлениях в документах и записях, которые встречаются как в первичных данных, так и в протоколах результатов испытаний.

В архиве лаборатории могут храниться не только документы с результатами выполненных работ, но и документы, которые не используются лабораторией в текущей деятельности. Поэтому, при аккредитации или при расширении области аккредитации, проверка системы хранения и архивирования документов, в том числе правил хранения и архивирования, является обязательной. В лаборатории должны быть разработаны и соблюдаться правила систематизации и ведения архива документов, в том числе: условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов. Кроме того, должно быть установлено лицо, ответственное за ведение архива, и архив должен быть доступен специалистам испытательной лаборатории, в том числе при проведении внешних оценок.

Управление информационными потоками. Управление информационными потоками — это процесс управления информацией лаборатории, содержащейся в печатных или компьютерных регистрационных системах. Руководитель лаборатории должен выполнять процессы и проводить процедуры относительно доступа и безопасности информации, запросов о предоставлении информации, конфиденциальности информации, передачи информации (например, электронные интерфейсы и пересылка данных), а также относительно полноты данных (например, удобочитаемость и точность учетной документации).

Оценка: внешняя и внутренняя. Внешняя и внутренняя оценка объективно свидетельствуют о деятельности испытательной лаборатории в сравнении с установленными целями.

Аудит лаборатории — это процесс сопоставления результатов наблюдения фактического положения дел с нормативами, а также, предоставление результатов сравнения руководителю лаборатории. Любой подготовительный, аналитический или завершающий процесс в испытательной лаборатории может быть подвержен аудиту для определения его соответствия установленным в лаборатории стандартам, процессам и процедурам, а также внешним регуляторным и аккредитационным требованиям. Оценка и мониторинг показателей производительности лабораторных процессов представляют возможности для совершенствования.

Вся оценочная деятельность, такая как контроль качества, подтверждение квалификации, внешняя оценка, внутренние показатели качества, обеспечивается обратной связью, информирующей относительно текущих или потенциальных проблем на подготовительном, аналитическом и завершающем этапах.

1.3. Требования к системе менеджмента качества лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17025–2019

Доверие к результатам исследований (испытаний), измерений и калибровки напрямую связано с компетентностью лабораторий, непосредственно выполняющих данные работы.

В сентябре 2019 на территории Российской Федерации введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных калибровочных лабораторий» идентичный международному стандарту ISO/IEC17025:2017. Приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» вступили в силу изменения в Критерии аккредитации для испытательных лабораторий.

Внедрение новых требований позволяет лабораториям продемонстрировать компетентность и способность получать достоверные результаты, осуществлять действия по управлению рисками и возможностями, создать основу для повышения результативности системы менеджмента и будет способствовать признанию результатов лабораторной деятельности на международном уровне.

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ ISO/IEC17025–2019 лаборатория должна:

— определить организационную и управленческую структуру лаборатории, ее место в головной организации и взаимосвязи между управленческими, техническими и вспомогательными службами;

— установить ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в управлении, выполнении или проверке работ, влияющих на результаты лабораторной деятельности;

— документировать свои процедуры в объеме, необходимом для обеспечения стабильного осуществления своей деятельности и достоверности результатов.

Лаборатория должна иметь персонал, который, независимо от других обязанностей, имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, в том числе:

— внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента;

— выявление отклонений от системы менеджмента или от процедур для осуществления лабораторной деятельности;

— инициирование мер по предотвращению или минимизации таких отклонений;

— представление руководству лаборатории отчетов о функционировании системы менеджмента и необходимости ее улучшения;

— обеспечение результативности лабораторной деятельности.

Руководство лаборатории должно обеспечить:

— обмен информацией о результативности системы менеджмента и важности удовлетворения требований заказчиков и других требований;

— сохранение целостности системы менеджмента при планировании и внесении изменений в неё.

Требования к системе менеджмента установлены в разделе 8.1.1. ГОСТ ISO/IEC17025–2019. Лаборатория должна установить, документировать, внедрить и поддерживать систему менеджмента, которая способна обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ ISO/IEC17025–2019 и обеспечивать качество выполненных лабораторией работ.

В дополнение к соответствию требованиям разделов 4–7 лаборатория должна внедрить систему менеджмента. Как минимум, система менеджмента лаборатории должна предусматривать следующее:

— документацию системы менеджмента;

— управление документами системы менеджмента;

— управление записями;

— действия, связанные с рисками и возможностями;

— улучшения;

— корректирующие действия;

— внутренние аудиты;

— анализ со стороны руководства.

Руководство лаборатории должно установить, документировать и поддерживать политику и цели для выполнения требований ГОСТ ISO/IEC17025–2019 и должно обеспечить, чтобы эти политика и цели были признаны и внедрены на всех уровнях организации лаборатории.

Политика и цели должны быть направлены на обеспечение компетентности, беспристрастности и стабильности деятельности лаборатории. Руководство лаборатории должно представить доказательства приверженности к разработке и внедрению системы менеджмента и постоянному повышению ее результативности.

Вся документация, процессы, системы, записи, относящиеся к выполнению требований настоящего стандарта, должны быть включены в систему менеджмента, соотнесены или связаны с ней.

Весь персонал, участвующий в лабораторной деятельности, должен иметь доступ к тем частям документации системы менеджмента и соответствующей информации, которые применяются в сфере его ответственности.

Требования к управлению документами системы менеджмента представлены в разделе 8.3.

Лаборатория должна управлять документами (внутренними и внешними), относящимися к выполнению требований ГОСТ ISO/IEC17025–2019. Лаборатория должна обеспечить подтверждение того, что:

— документы проверены на пригодность уполномоченным персоналом до их издания;

— документы периодически анализируются и при необходимости пересматриваются;

— идентифицируются изменения и статус текущей редакции документа;

— актуальные версии применяемых документов доступны на всех рабочих местах, и, при необходимости, их распространение управляется;

— документы уникальным образом идентифицированы;

— не допускается непреднамеренное использование устаревших документов и применяется соответствующая идентификация данных документов в случае, если они сохраняются с какой-либо целью.

Требования к управлению записями содержатся в разделе 8.4. Лаборатория должна вести и сохранять разборчивые записи с целью подтверждения соблюдения требований настоящего стандарта. Лаборатория должна осуществлять управление, необходимое для идентификации, хранения, защиты, резервного копирования, архивирования, поиска, срока хранения и уничтожения своих записей.

Лаборатория должна сохранять записи в течение периода, установленного договорными обязательствами. Доступ к данным записям должен соответствовать обязательствам в области конфиденциальности, и записи должны быть легкодоступными.

Анализ системы менеджмента качества лаборатории со стороны руководства изложен в разделе 8.9.

Руководство лаборатории должно анализировать систему менеджмента с запланированной периодичностью, чтобы обеспечить её постоянную пригодность, адекватность и результативность, включая заявленные политики и цели, связанные выполнением требований настоящего стандарта. Входные данные анализа со стороны руководства должны быть зарегистрированы и должны включать информацию относительно:

— изменения во внутренних и внешних вопросах, имеющих отношение к лаборатории;

— достижение поставленных целей;

— пригодность политик и процедур;

— статус действий, запланированных после предыдущих анализов со стороны руководства;

— результат (ы) последних внутренних аудитов;

— корректирующие действия;

— оценки, проводимые внешними органами;

— изменения объема и вида работы или области деятельности лаборатории;

— обратная связь от персонала и заказчиков;

— жалобы (претензии);

— результативность реализованных улучшений;

— достаточность ресурсов;

— результаты идентификации рисков;

— итоги деятельности по обеспечению достоверности результатов, а также, других значимых факторов, такие как мониторинг деятельности и обучение.

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать записи обо всех решениях и действиях, относящихся:

— к результативности системы менеджмента и её процессов;

— к улучшению лабораторной деятельности, относящейся к выполнению требований ГОСТ ISO/IEC17025–2019;

— к предоставлению необходимых ресурсов;

— к любой необходимости изменений.

Лаборатория должна обеспечивать наличие в технических записях для каждого вида лабораторной деятельности результатов, отчета и достаточной информации, позволяющей, если это возможно, идентифицировать факторы, влияющие на результат измерения и связанную с ним неопределенность измерений, а также обеспечить возможность повторного проведения данной лабораторной деятельности в условиях, максимально близких к первоначальным.

1.4. Особенности проведения оценки соответствия и аккредитации испытательных лабораторий

1.4.1. Особенности проведения аккредитации испытательной лаборатории

Оценка соответствия — это прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17000—2012 (ISO/IEC 17000:2004) термин «оценка соответствия» определён как «доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу, выполнены».

Аккредитация — это официальное признание права испытательной лаборатории осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний. Термин «аккредитация лаборатории» применяется к признанию технической компетентности и объективности.

Лаборатория должна быть аккредитована именно на те конкретные методы, которые используются при проведении испытаний.

Аккредитации предшествует оценка соответствия — проверка испытательной лаборатории с целью установления ее соответствия критериям аккредитации. Понятие «аттестованная лаборатория» используют все реже, скорее по привычке. «Аттестованная лаборатория» — это та испытательная лаборатория, в которой соответствующий орган провел процедуру оценки состояния измерений.

В соответствии с законом «О техническом регулировании» аккредитация является добровольной процедурой. Если испытательная лабораторий не представляет результаты испытаний (измерений) сторонним организациям, и уверена в правильности своих результатов испытаний, то смысла нет проходить внешнюю оценку соответствия. Однако, испытательная лаборатория может аккредитоваться с целью подтверждения своей компетентности и демонстрации ее заинтересованным лицам. Заказчик (контролирующий орган или потребитель продукции) вправе затребовать любую форму подтверждения соответствия лаборатории требованиям, установленным в РФ со стороны третьих лиц.

Раньше считалось, что только аккредитованная лаборатория может работать с заказчиком. Сейчас все зависит от заказчика. Если его устраивают область и результаты испытаний, испытательной лаборатории нет необходимости аккредитоваться.

Для подготовки к аккредитации необходимо иметь (на бумажном и электронном носителях) следующие документы:

— заявку на проведение аккредитации (на бланке организации с указанием юридического адреса, банковских реквизитов, с гарантией оплаты, за подписью руководителя и главного бухгалтера);

— заверенные копии уставных документов, сведения о государственной регистрации, копии лицензий.

Материалы, отражающие следующие сведения о лаборатории:

— виды исследуемой продукции и исследуемые факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериальные паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения) и иные;

— сведения о видах и методах исследования, исследуемые показатели и виды испытании (подробно);

— сведения о наличии утвержденных нормативных документов, регламентирующих значения параметров, характеристик, показателей продукции, работ, услуг и факторов среды обитания;

— сведения о наличии утвержденных нормативных документов, на методы испытаний и исследований (измерений);

— сведения об оснащенности испытательным и вспомогательным оборудованием, включая: наименование, тип (марку), заводской номер, изготовителя, год выпуска, год ввода в эксплуатацию и инвентарный номер, основные технические характеристики, дату и номер документа об аттестации, периодичность аттестации, проводимой аттестационной комиссией организации;

— сведения об имеющихся СИ (далее — средства измерения), включая: наименование СИ, тип (марку), заводской номер, год выпуска и год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, изготовителя, основные метрологические характеристики, дату и номер свидетельства о поверке, периодичность поверки;

— сведения о стандартных образцах (далее — СО);

— сведения об имеющихся в испытательной лаборатории контрольных штаммах микроорганизмов, включая наименование микроорганизма, номер штамма, откуда поступил штамм, дата поступления, нормативную документацию (далее — НД) на порядок и условия применения;

— сведения о кадровом составе лаборатории, выполняемых функциях, стаже работы в указанной области, а также, сведения о повышении квалификации за последние 5 лет;

— сведения обо всех помещениях, используемых непосредственно при проведении испытаний и приеме образцов, с указанием требований к технологическим характеристикам (освещенности, влажности, температуре, шуму и др.), о наличии средств индивидуальной защиты.

Работа по аккредитации включает следующие основные этапы: — рассмотрение (экспертизу) заявки и представленных документов;

— аттестацию (проверку) заявителя;

— принятие решения об аккредитации или отказе в аккредитации, оформлении и выдачу аттестата аккредитации.

Соответствие лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2019 и установление возможности ее аккредитации устанавливаются на стадии экспертизы документации, а также, при выезде комиссии к месту расположения лаборатории. Проверка деятельности лаборатории на соответствие критериям аккредитации проводится в соответствии с Программой. По результатам работы комиссии составляется Акт, после оформления документов в Росстандарте лаборатория будет внесена в Реестр аккредитованных лабораторий.

Конечным результатом работ по аккредитации (при положительных результатах работ, проведенных на этапах, определенных Общими правилами) является Аттестат аккредитации, в котором подтверждено что юридическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к испытательной лаборатории.

Приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» утверждены критерии аккредитации, устанавливающие совокупность требований, которым должно удовлетворять аккредитованное в национальной системе аккредитации лицо для осуществления деятельности в области аккредитации.

Лаборатория должна соответствовать требованиям, установленным положениями ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Лаборатории должны выполнять требования следующих документов по стандартизации:

— Р 50.1.108—2016 «Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений», утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2016 г. №1387-ст «Об утверждении рекомендаций по стандартизации Российской Федерации»;

— Р 50.1.109—2016 «Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках», утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2016 г. №1388-ст «Об утверждении рекомендаций по стандартизации Российской Федерации»;

— ГОСТ Р 58973—2020 «Правила к оформлению протоколов испытаний», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 августа 2020 г. №593-ст;

— Р 1323565.1.038—2021 «Оценка соответствия. Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации», утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2021 г. №1429-ст «Об утверждении рекомендаций по стандартизации».

Дополнительные требования к лабораториям, выполняющим работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в целях обязательного подтверждения (оценки) соответствия, а также к лабораториям, выполняющим работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены требования о наличии аккредитации в национальной системе аккредитации.

Наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц высшего образования, либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, либо ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации

Наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:

— для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в целях обязательного подтверждения (оценки) соответствия, — не менее двух лет;

— для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены требования о наличии аккредитации в национальной системе аккредитации, — не менее одного года;

— допуска к работам по проведению исследований (испытаний) и измерений, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости).

Допускается привлечение к выполнению работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, за исключением подписания протоколов исследований (испытаний) и измерений или иных документов, содержащих результаты исследований (испытаний) и измерений, лиц, не отвечающих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации.

Работниками лаборатории, непосредственно выполняющими работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, состоящими в штате по основному месту работы, должно обеспечиваться проведение исследований (испытаний) и измерений по не менее чем половине включенных в область аккредитации международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, включенных в перечни международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятых технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Работник (работники) лаборатории, непосредственно выполняющий (выполняющие) работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, может (могут) работать по трудовому договору в составе только одной лаборатории.

Руководитель лаборатории, его заместители должны работать в лаборатории в штате по основному месту работы.

Наличие у работников, участвующих в выполнении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

Право владения и пользования помещениями, испытательным оборудованием, средствами измерений, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, не может быть приобретено на срок менее одного года.

Для государственных и муниципальных учреждений допускается наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, на ином законном основании, предусматривающем право пользования.

При проведении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц допускается использовать оборудование, не имеющее широкого распространения и требующее регулярного обслуживания (уникальное оборудование), которое находится по месту его применения и используется на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право пользования.

Лаборатория может проводить работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям по месту осуществления временных работ в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в области аккредитации, работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям проводятся за пределами места (мест) осуществления деятельности лаборатории, но с использованием испытательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, указанных в абзацах первом — третьем настоящего подпункта.

Помещения для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ должны соответствовать требованиям документов по исследованиям (испытаниям) и измерениям, инструкциям по эксплуатации оборудования (при наличии таких требований).

Наличие у лаборатории нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение лабораторией требований данных документов.

Наличие в документе (документах) системы менеджмента качества лаборатории системы управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:

а) правила резервного копирования и восстановления документов;

б) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования, предусматривающие хранение на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации архива документов, в том числе документов, представленных в лабораторию заявителями для проведения исследований (испытаний) и измерений, в течение трех лет со дня выдачи соответствующего документа о результатах исследований (испытаний) и измерений, или принятия решений об отказе в его выдаче;

в) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов.

Документы и сведения, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

1. документ (документы) системы менеджмента качества, содержащие требования системы менеджмента качества лаборатории в соответствии с настоящими критериями аккредитации, в том числе правила применения изображения знака национальной системы аккредитации;

2. документы, подтверждающие соблюдение установленных требований к работникам лаборатории:

— трудовые договоры (либо их копии);

— гражданско-правовые договоры (либо их копии);

— документы о получении работниками высшего образования, среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования (либо их копии);

— документы, подтверждающие наличие у работников испытательной лаборатории (центра) опыта работы по проведению исследований (испытаний) и измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, трудовые или гражданско-правовые договоры или копии указанных документов;

— трудовые книжки (либо их копии) или сведения о трудовой деятельности (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью);

— при необходимости документы (их копии), подтверждающие наличие в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, допуска к проведению работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3. документ по оснащенности лаборатории средствами измерений;

4. документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием;

5. документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием;

6. документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами;

7. документ по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) и измерений;

8. документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц;

9. сведения о работниках, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, дата и место рождения;

— основание для привлечения личного труда (трудовой договор, гражданско-правовой договор или иное), работа по основному месту работы или по совместительству;

— выполняемые функции, проводимые исследования, испытания, измерения;

— образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, реквизиты документа об образовании);

— практический опыт по исследованиям, испытаниям, измерениям, включенным в область аккредитации (в годах, с указанием, в каких организациях, в какой период и по каким видам исследований (испытаний) измерений получен);

10. сведения об оснащенности средствами измерений (СИ), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции;

— наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (при наличии);

— изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска);

— год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация;

— метрологические характеристики (диапазон измерений; класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд);

— сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений;

— право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов);

— место установки или хранения;

11. сведения об оснащенности испытательным оборудованием (ИО), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции;

— наименование испытуемых групп объектов;

— наименование испытательного оборудования, тип (марка);

— изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска);

— основные технические характеристики;

— год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация;

— дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия;

— право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов);

— место установки или хранения;

12. сведения об оснащенности вспомогательным оборудованием, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— наименование;

— изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска);

— год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация;

— назначение;

— место установки или хранения;

— право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов);

13. сведения об оснащенности стандартными образцами (далее — СО), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП);

— изготовитель СО;

— назначение (например, градуировка, контроль точности);

— метрологические характеристики (наименование и аттестованное значение; неопределенность и (или) характеристика погрешности аттестованного значения);

— дополнительные сведения (в том числе сведения из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений на ГСО);

— нормативный документ, порядок и условия применения;

— срок годности экземпляра СО;

— дата выпуска экземпляра СО;

14. сведения о помещениях, используемых для проведения исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации:

— назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов, обработки результатов испытаний, хранения документации или другое);

— специальное или приспособленное;

— место нахождения или иная уникальная идентификация;

— площадь;

— перечень контролируемых параметров в помещении;

— наличие специального оборудования (например, вентиляционного, защиты от помех);

— право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов).

1.4.2. Особенности проведения оценки состояния измерений

Испытательным лабораториям, заинтересованным в подтверждении соответствия условий проведения измерений предъявляемым метрологическим требованиям, следует сформировать комплект документов для оказания услуг по оценке состояния измерений в согласно МИ 2427—2024 «ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля».

МИ 2427—2024 устанавливает правила ведения единого реестра лабораторий, подтвердивших наличие необходимых условий для выполнений измерений в ФБУ «НИЦ ПМ — Ростест», включая его размещение на сайте организации. В реестре также изменены условия регистрации ГНМИ и региональных ЦСМ, включая обязательное наличие не менее двух специалистов в организации, прошедших необходимое обучение. Свидетельства о регистрации ГНМИ и ЦСМ в реестре организаций Росстандарта, проводящих работы по оценке состояния измерений в лабораториях, действуют в течение 5 лет с даты их выдачи.

Помимо этого, МИ 2427—2024 устанавливает обновленные требования к лабораториям, в частности к персоналу, оборудованию, методикам измерений, условиям выполнения измерений, документам и записям и др. Новая редакция вводит инспекционный контроль деятельности лабораторий на договорной основе и уточняет порядок оформления, переоформления, приостановления или прекращения действия заключений. МИ 2427—2024 устанавливает правила ведения в ФБУ «НИЦ ПМ — Ростест» единого реестра лабораторий.

Оценка состояния измерений осуществляется для официального подтверждения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений и проведения исследований (испытаний), а также, для подтверждения возможности осуществления производственного контроля выпускаемой продукции, входного контроля сырья и материалов.

В соответствии с МИ 2427–2024 оценку состояния измерений проводят Государственные научные метрологические институты и Государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний (далее — ЦСМ), аккредитованные в области обеспечения единства измерений на проведение работ по метрологической экспертизе.

Для проведения оценки состояния измерений лаборатории необходимо подготовить материалы в виде заполненных форм (Паспорт метрологического обеспечения) в соответствии с рекомендациями МИ 2427–2024 Паспорт содержит основные сведения о лаборатории, в МИ 2427–2024 приведена рекомендуемая форма паспорта.

Для проведения работ по оценке состояния измерений разрабатывается Программа оценки состояния измерений.

Работы по оценке состояния измерений в лаборатории проводятся в три этапа:

— рассмотрение и анализ предоставленных материалов лаборатории (Паспорт);

— обследование лаборатории с выездом на место (проверка состояния измерений в лаборатории и соблюдения условий эксплуатации) с оформлением акта обследования;

— оформление результатов работы.

При проведении оценки состояния измерений в лаборатории проверяют:

1. Наличие:

— положения о лаборатории, определяющего ее функции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими подразделениями организации и другими организациями;

— Руководства по качеству, соответствующего ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2019;

— актуализированного и зарегистрированного в лаборатории фонда НД, необходимого для функционирования лаборатории, в том числе руководства по отбору и хранению образцов для испытаний (измерений) проб, регламентирующих процедуры получения представительных проб и неизменность их состава и свойств;

— планов (графиков) отмены или пересмотра документов на методики ведения испытаний (далее — МВИ), неудовлетворяющих требованиям ГОСТ 8.563, и проведения аттестации (при необходимости);

— необходимых СИ и СО всех категорий, обеспечивающих проведение измерений;

— испытательного и вспомогательного оборудования, реактивов и материалов необходимого качества;

— утвержденных в установленном порядке должностных инструкций.

2. Соответствие фактического состояния дел в лаборатории представленным материалам, в том числе:

— соответствие применяемых НД на МВИ и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей по НД, устанавливающим требования к параметрам контролируемых объектов, а также соответствие НД на МВИ требованиям ГОСТ 8.563;

— соответствие процедуры выполнения измерений (в том числе контроля точности результатов измерений) требованиям НД на МВИ и методы испытаний;

— соответствие СИ и ИО требованиям НД на МВИ и методы испытаний и требованиям к их метрологическому обеспечению, в том числе обеспеченность поверкой (калибровкой);

— соответствие применяемых стандартных образцов требованиям ГОСТ 8.315 и НД на МВИ и методы испытаний;

— соответствие методик приготовления аттестованных смесей установленным требованиям;

— наличие процедуры проверки пригодности реактивов, выпускаемых без указания гарантийного срока хранения или после его окончания, для выполнения измерений с заданной точностью и т.п.;

— соответствие лаборатории другим требованиям, установленным в ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2019, НД федеральных органов исполнительной власти и НД предприятий (при их наличии);

— наличие персонала, выполняющего измерения, в отношении его компетентности (если это предусмотрено установленными требованиями к выполняемым измерениям) и наличие их должностных инструкций;

— лабораторные помещения, необходимые для проведения измерений (испытаний), имеющие документальное подтверждение соответствия их требованиям безопасности, в том числе безопасных условий труда в заявленной области деятельности.

По результатам работы комиссии составляется «Акт» и, если в нем констатируется наличие условий для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности, оформляется «Заключение об оценке состояния измерений в лаборатории» с приложением перечня объектов и контролируемых в них показателей.

В МИ 2427–2024 уточнены основания, по которым принимается решение об отсутствии условий для выполнения измерений.

При положительных результатах проведенной экспертизы лаборатории выдается «Заключение об оценке состояния измерений в лаборатории» с Приложением, в котором содержится перечень объектов и контролируемых в них показателей (вместо Свидетельства о состоянии измерений в лаборатории).

Материалы оценки состояния измерений могут предъявляться и учитываться при:

— проведении государственного метрологического надзора;

— проведении метрологического надзора, осуществляемого метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц;

— формирования конкурсной документации для участия в тендерах и конкурсах на заключение контрактов, как элемент конкурсной способности и обеспечения доверия потребителей;

— декларировании соответствия продукции на основе собственных доказательств;

— обеспечении гарантии контроля за стабильностью производственных технологических процессов (сертификация, декларирование);

— сертификации производства или сертификации Систем качества;

— производственном контроле, в том числе производственном экологическом мониторинге на предприятии и внутреннем контроле качества продукции и сырья;

— представлении результатов контроля экологических показателей (в частности, анализа сточных вод и промышленных выбросов в Центрах лабораторного анализа и технических измерений (для санитарно-промышленных лабораторий).

1.5. Автоматизация управления в испытательной лаборатории

Лаборатории, работающие в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», должны вести весьма обширную документацию, отслеживая при этом множество моментов, требующих вмешательства. Необходимо учитывать, хранить и архивировать множество документов (ГОСТов, МИ, методик выполнения измерений и т.д.), учитывать реактивы, стандартные образцы, средства измерений и вспомогательное оборудование, контролировать сроки поверки средств измерений и обучения сотрудников, готовить протоколы исследований. Для этого приходится вести множество журналов, тратить массу времени — особенно руководству лаборатории.

Решение этих задач значительно облегчается при использовании компьютерных программ, например, компьютерной программы для ведения лабораторного делопроизводства DControl (Document Control).

DControl (DocumentControl) — предназначена для компьютеризации остальных видов деятельности лаборатории. Программа позволяет вести все необходимые виды учета — учет документов, реактивов, материалов, стандартных образцов, оборудования (в том числе средств измерений), сотрудников (отдел кадров), умеет регистрировать претензии, проводить внутренние проверки и корректирующие действия и многое другое. Последние версии делают практически все, что требуется от аккредитованной лаборатории, вплоть до генерации форм для Росаккредитации.

DControl позволяет:

— учитывать и хранить в компьютере документы (включая методики выполнения измерений), изменения и дополнения в них, архивные копии;

— вести перечни определяемых показателей и объектов исследований («область аккредитации»);

— вести списки заказчиков и субподрядчиков;

— отслеживать количество, сроки годности реактивов, материалов и стандартных образцов;

— учитывать и контролировать состояние оборудования (средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования);

— регистрировать претензии и предпринятые корректирующие действия;

— вести списки сотрудников и отслеживать сроки повышения их квалификации («отдел кадров»);

— планировать и отслеживать результаты внутренних проверок, предупреждающих действий;

— создавать и оформлять протоколы исследований (для полной компьютеризации учёта образцов и создания протоколов используйте SControl);

— печатать содержащиеся в программе сведения в форме, удобной для использования как самой лабораторией, так и органами по аккредитации, в том числе по формам Росаккредитации;

В последних версиях:

— добавлены блоки «Организация», «Поставщики», «Помещения» и «Контроль качества воды»;

— сделан быстрый поиск реактивов, документов и т.д.;

— добавлена возможность прикрепления документов (например, сканов трудовых книжек или договоров) везде, где необходимо, в том числе с доступом к встроенной библиотеке документов;

— добавлена входная регистрация документов;

— сделана печать этикеток (наклеек) на журналы и документы;

— в блок «Область деятельности лаборатории» добавлена возможность ведения списков в соответствии с требованиями Росаккредитации;

— возможен гибкий экспорт данных в QControl;

— внесены другие изменения с учетом опыта ее использования в лабораториях разного профиля;

— и многое другое.

Программа DControl работает в операционной среде Windows 7 SP1 и более высоких версий на базе СУБД Firebird 2.5 Win32. Она может работать как на одном компьютере, так и в сети. Программа имеет простой и удобный интерфейс, и работать с ней могут даже неподготовленные сотрудники. Помогает в этом и большой раздел «Помощь», в котором просто и в то же время подробно описано, как работать с программой.

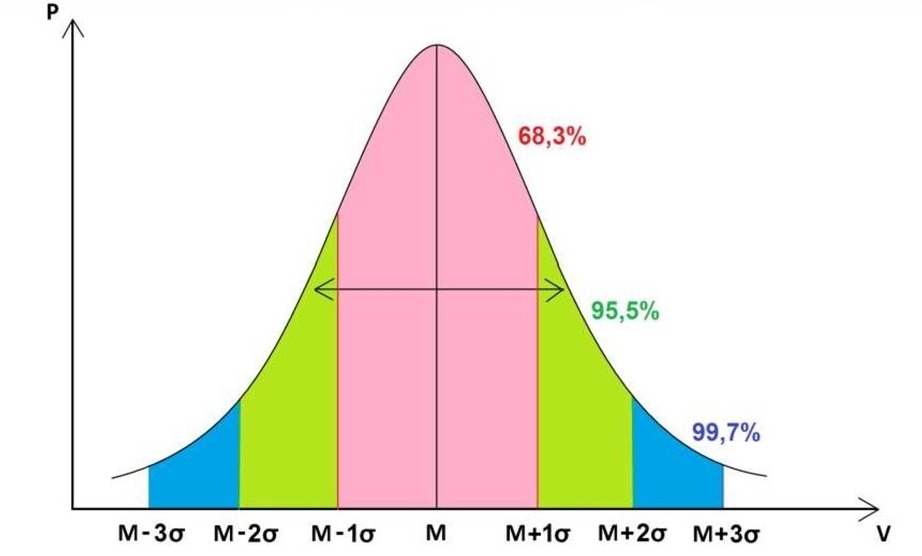

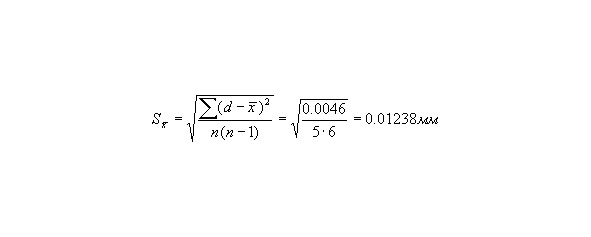

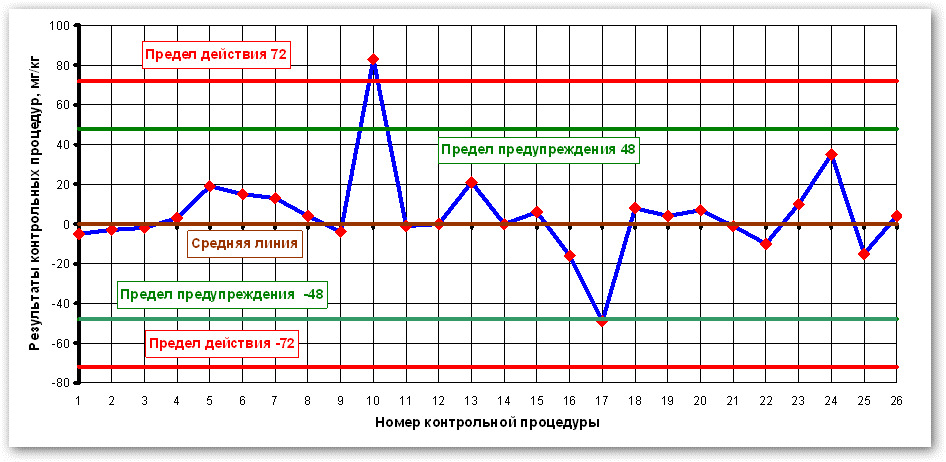

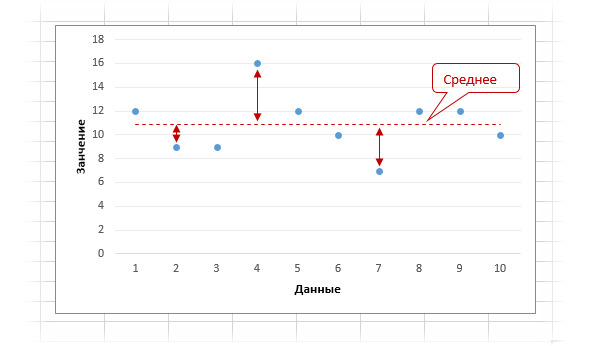

Программа QControl (QualityControl) разработана для компьютеризации работы лаборанта, включая расчет результатов измерений (с использованием градуировочных характеристик и формул), проверку их приемлемости, контроль стабильности по контрольным картам и другие способы контроля. Программа содержит полноценный Лабораторный журнал. При его использовании лаборант только выполняет измерения — все остальное делает программа.

Программа SControl (SampleControl) позволяет регистрировать поступившие в лабораторию образцы и партии образцов, следить за их движением по лаборатории, генерировать протоколы, вести статистику исследований за любой период времени и т. д. Вместе с лабораторным журналом блок полностью компьютеризирует и работу лаборанта (включая контроль качества), и деятельность группы регистрации образцов и генерации протоколов. SControl — это блок, являющийся дополнением к программе QControl и работающий только вместе с Лабораторным журналом QControl.

2. Организация деятельности по управлению документацией испытательной лаборатории

2.1. Виды документации лаборатории

Номенклатура дел лаборатории — это документ, который определяет состав документации, ее структуру, подразделения и должностных лиц, ответственных за ведение каждого конкретного документа, а также сроки хранения документации. Таким образом, номенклатура дел связывает уровни иерархии и виды документации.

Номенклатура составляется на основе нормативного документа — «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» утвержден приказом Росархива от 20 декабря 2019 №236. Кроме того, для испытательных лабораторий применяется Приказ Росархива от 28 декабря 2021 №142 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения».

Номенклатура содержит весь перечень документации испытательной лаборатории. Применение номенклатуры дел помогает выполнить требования критериев аккредитации лаборатории (критерий 23.7) в Российской национальной системе аккредитации «Росаккредитация».

Испытательная лаборатория должна иметь следующие виды документов:

1. Организационные документы:

— учредительные документы организации (предприятия);

— паспорт испытательной лаборатории;

2. Организационно-методические документы:

— Руководство по качеству;

— регистрационные документы на СИ;

— эксплуатационные документы на СИ, которые входят в комплект поставки СИ (паспорт, руководство по эксплуатации, документы по техническому обслуживанию, ремонту и т.д.);

— документы, подтверждающие компетентность поставщиков СИ и организаций, оказывающих услуги испытательной лаборатории;

— графики поверки и технического обслуживания СИ;

— свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации).

3. Нормативные технические и методические документы на испытания объектов в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории:

— нормативные технические документы, регламентирующие технические требования к объектам испытаний и устанавливающие показатели качества (состояния) этих объектов, а также конкретные виды (методы) испытаний этих объектов;

— международные и национальные стандарты и методические документы, в которых определены виды испытаний объектов, закрепленных за лабораторией, установлены основные параметры испытаний, даны схемы и общие требования к проведению испытаний;

— программы и методики испытаний и иные документы, регламентирующие порядок проведения (технологию) испытаний, отбора проб конкретных объектов конкретными видами испытаний.

4. Документация по персоналу лаборатории:

— должностные инструкции;

— материалы по аттестации сотрудников лаборатории.

5. Документация по архиву:

— инструкции по порядку ведения архива;

— журнал регистрации архивных документов.

6. Документация об оборудовании:

— сведения о ремонтах, поверках действующих СИ;

— сведения о новых СИ заносятся в регистрационные документы по мере поступления.

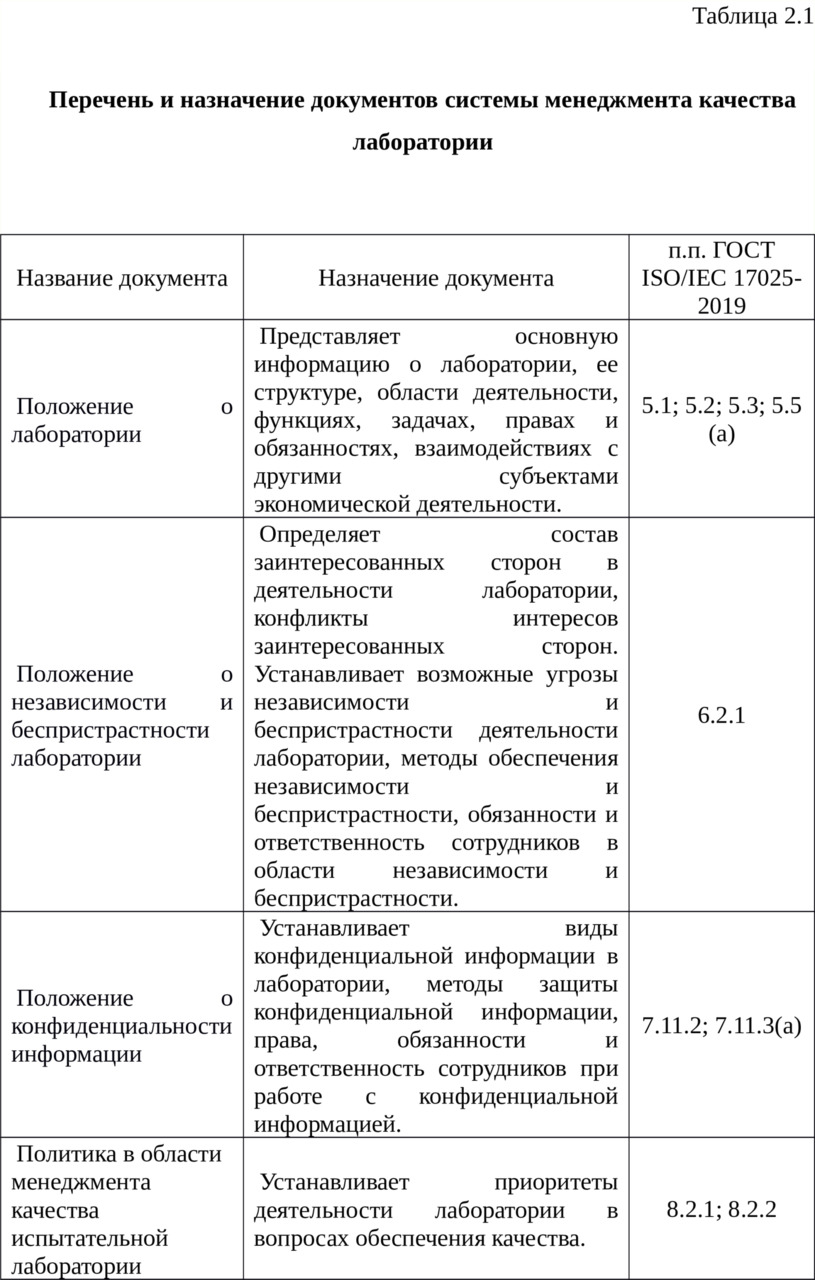

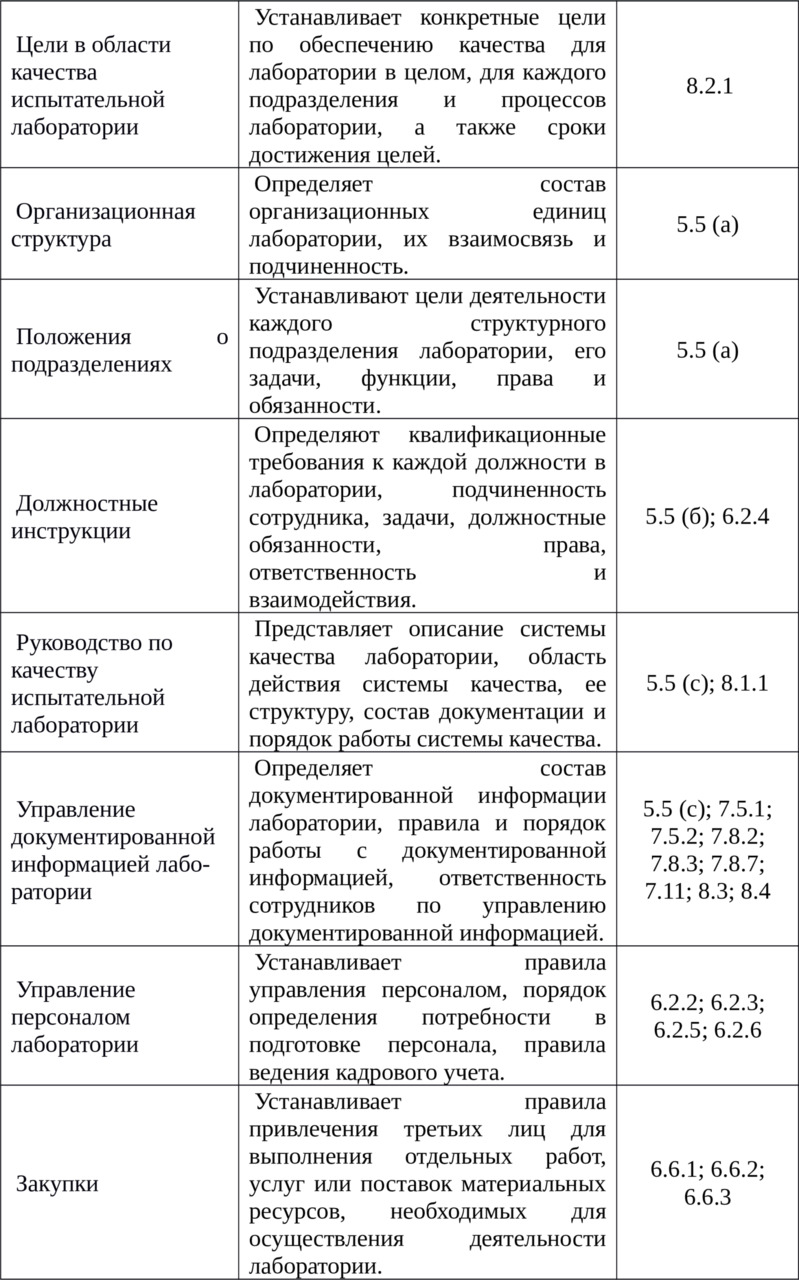

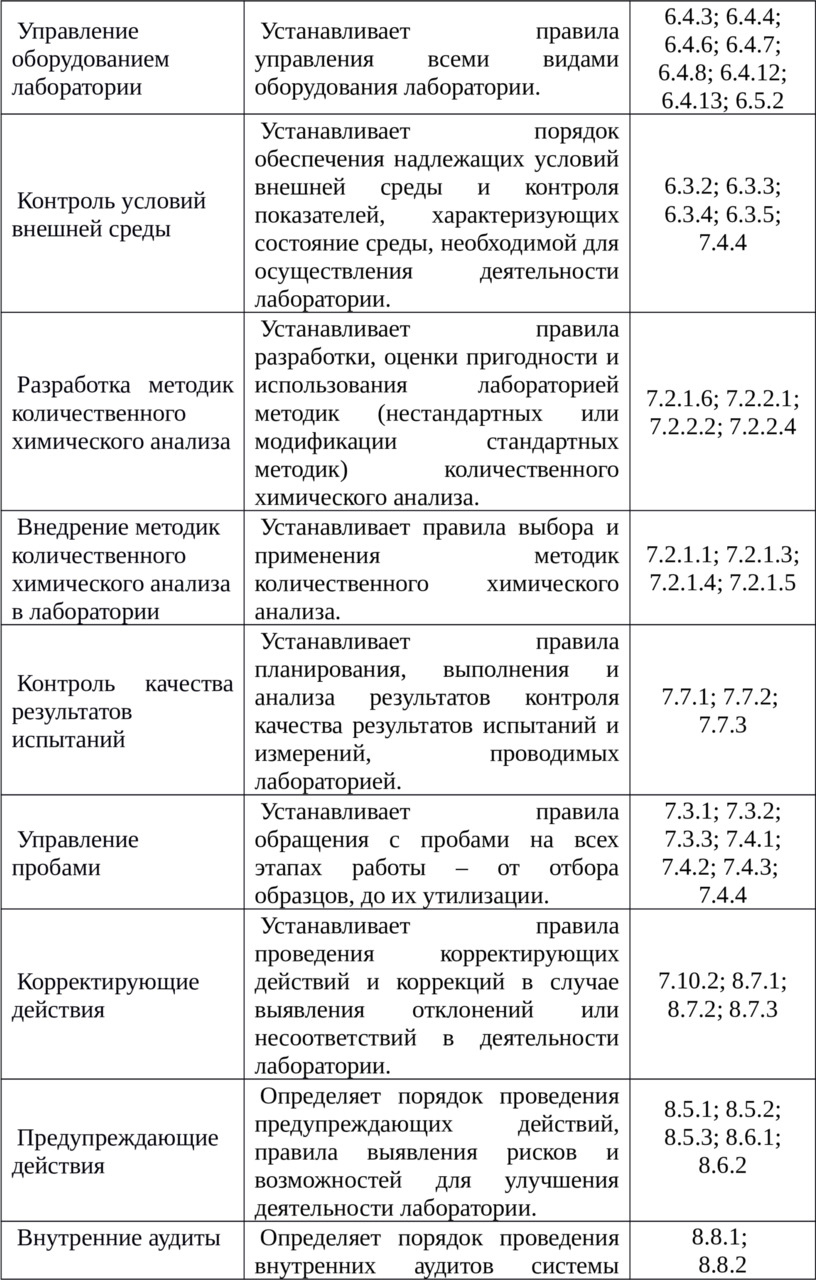

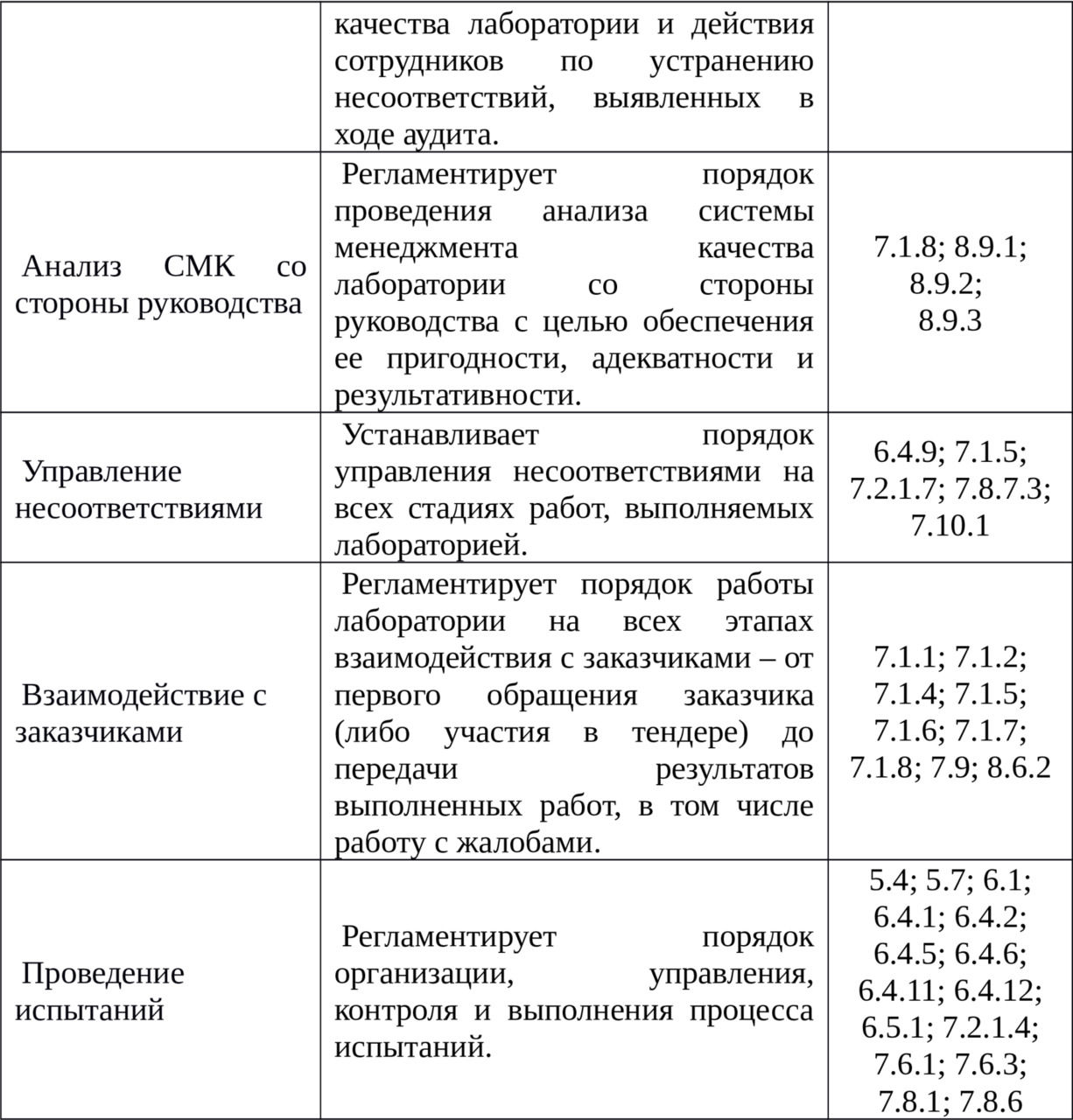

7. Документация СМК в соответствия с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 (табл. 2.1)

2.2. Управление документацией и записями испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория должна управлять документами (внутренними и внешними), относящимися к выполнению требований ГОСТ ISO/IEC 17025–2019.

Испытательная лаборатория должна разработать и поддерживать процедуры управления документацией, предусматривающие:

— соблюдение порядка утверждения и выпуска документов;

— соблюдение порядка составления, учета и хранения документов испытательной лаборатории;

— соблюдение порядка учета, ведения и хранения документов системы менеджмента качества;

— описание системы информационного обеспечения;

— ведение перечня имеющейся нормативной технической и методической документации;

— проверку полноты требований документов уполномоченным на это сотрудником;

— анализ и актуализацию (внесение изменений) по мере необходимости и повторное утверждение документов;

— обеспечение персонала соответствующими копиями документов на рабочих местах;

— обеспечение сохранения документов чёткими и легко идентифицируемыми, в том числе, при пересмотре документов;

— обеспечение регистрации внешних документов;

— предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

Лаборатория должна обеспечить выполнение следующих требований:

— документы должны быть проверены на пригодность уполномоченным персоналом до их издания;

— документы должны периодически анализироваться и, при необходимости, пересматриваться;

— должны идентифицироваться изменения и статус текущей редакции документа;

— актуальные версии применяемых документов должны быть доступны на всех рабочих местах;

— документы должны быть уникальным образом идентифицированы;

— не должно допускаться непреднамеренное использование устаревших документов.

В испытательной лаборатории должны быть разработаны и внедрены процедуры идентификации, сбора, индексирования, систематизации, доступа, ведения, хранения и изъятия записей по СМК и техническим вопросам, должны быть установлены сроки хранения записей и обеспечено их безопасное и конфиденциальное хранение.

Лаборатория должна вести и сохранять разборчивые записи. Лаборатория должна осуществлять управление, необходимое для идентификации, хранения, защиты, резервного копирования, архивирования, поиска, срока хранения и уничтожения своих записей. Лаборатория должна сохранять записи в течение периода, установленного договорными обязательствами. Доступ к данным записям должен соответствовать обязательствам в области конфиденциальности и записи должны быть легкодоступными.

К техническим записям, подлежащим регистрации, относятся:

— записи о приеме, учете, передаче, списании образцов (проб), подлежащих анализу;

— записи о первичных наблюдениях при проведении измерений (рабочие листы, рабочие журналы);

— расчеты, поправочные коэффициенты, градуировочные зависимости;

— сведения о проведении операций, предусмотренных методикой проведения измерений (устранение мешающих факторов, приготовление растворов реактивов, построение градуировочных зависимостей, результаты холостых опытов, др.);

— данные о персонале, занятом на любом этапе аналитической работы;

— записи об оборудовании, необходимые для оценки его пригодности к проведению данной серии измерений;

— свидетельства о поверке средств измерений, аттестаты на испытательное оборудование, записи по техническому обслуживанию оборудованию;

— записи по внутреннему контролю качества результатов КХА;

— сведения об условиях проведения измерений;

— протоколы.

Записи должны быть изложены четким, понятным языком. Для записей на электронных носителях должны быть разработаны процедуры их защиты, в том числе от несанкционированного внесения в них изменений, и восстановления.

Технические записи должны содержать сумму сведений и информации, отражающей результаты проведения всех этапов испытаний. Записи должны содержать информацию, достаточную для воспроизведения испытаний, максимально приближенных к первоначально проведенным испытаниям, и при необходимости оценки факторов, влияющих на погрешность испытаний. В записях должны быть сведения о персонале, производящем отбор образцов (проб), проводившем каждый этап испытаний, осуществлявшем контроль результатов испытаний.

При ошибках в записях они исправляются путем зачеркивания ошибочных и нанесения правильных значений, что заверяется подписью лица, внесшего изменения.

Записи должны храниться в испытательной лаборатории в течение срока, установленного системой менеджмента качества.

2.3. Содержание основной документации испытательной лаборатории

2.3.1. Документация на оборудование

Документация на оборудование должна содержать:

— сведения о ремонтах, поверках действующих средств испытаний вносятся в регистрационные документы сразу же после сдачи средств испытаний в ремонт или поверку;

— сведения о новых средствах испытаний заносятся в регистрационные документы по мере поступления.

Номенклатура оборудования определяется действующей нормативной и методической документацией на испытания, распространяющейся на объекты испытаний и (или) виды испытаний.

Каждая единица оборудования, средств измерений, которые имеются в лаборатории, включая и объекты испытаний (образцы для испытаний), средств контроля, должны быть идентифицированы и зарегистрированы в испытательной лаборатории. Сведения об оборудовании и других технических средствах должны быть внесены в паспорт лаборатории и (или) в регистрационный документ (учетный лист, карточку).

Сведения об оборудовании, средствах измерения других организаций и физических лиц, применяемых в лаборатории (арендуемых средствах), должны быть внесены в паспорт (формуляр) лаборатории, в том числе должен быть указан срок, в течение которого испытательная лаборатория имеет право использовать не принадлежащее ей техническое средство (заключен договор с владельцем оборудования или средства измерения).

Испытательная лаборатория должна иметь документированные процедуры технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств испытаний, включая источники автономного питания, а также, график поверки средств измерений и график аттестации испытательного оборудования.

Оборудование испытательной лаборатории должно быть однозначно идентифицировано, т.е. отнесено к средствам измерений, испытательному оборудованию.

Каждая единица оборудования для испытания или измерения должна быть зарегистрирована в Журнале регистрации средств измерений и оборудования или иметь регистрационную карточку, содержащую следующие сведения:

— наименование оборудования;

— наименование изготовителя (фирмы), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

— даты получения и ввода в эксплуатацию;

— месторасположение в настоящее время — в случае необходимости;

— состояние на момент получения (новое, изношенное, с продленным сроком действия и т.п.);

— данные о поверках или метрологической аттестации;

— данные о ремонте и обслуживании;

— описание всех повреждений или отказов, переделок или ремонта.

Средства измерений, до ввода в эксплуатацию, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации — периодической поверке.

Средства измерений поверяются региональными ЦСМ. Поверка проводится в соответствии с графиком периодической поверки. Свидетельства о поверке должны храниться в испытательной лаборатории.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ 8.568–2017. Каждая единица испытательного оборудования должна иметь: аттестат (оформленный при первичной аттестации), протокол первичной аттестации, протоколы периодических аттестаций, методику периодической аттестации (или типовую методику аттестации).

Оборудование для отбора образцов, если имеет нормированные метрологические характеристики (например, нормированный объем и погрешность), поверяется в соответствии с методикой поверки. Если оборудование для отбора образцов специально изготовлено для этих целей, имеет техническую документацию, то в этих случаях осуществляться проверка соответствия технических характеристик в соответствии с требованиями технической документации. Каждая единица оборудования должна иметь специальную бирку, содержащую текущие сведения: идентификационный номер, даты проведенной и последующей поверок или аттестаций.

2.3.2. Документация на реактивы

Все приобретаемые реактивы должны сопровождаться паспортом качества, в котором указывается предприятие-изготовитель, наименование и формула продукта, его квалификация, дата изготовления, показатели качества и, при необходимости, особые условия хранения, срок годности. Растворы реактивов готовятся в соответствии с требованиями нормативной документации, записи должны заноситься в Журнал приготовления реактивов. Растворы реактивов должны иметь этикетки с указанием сведений о наименовании вещества, концентрации, даты приготовления и окончания срока годности.

В испытательной лаборатории ведется постоянный учет расходования реактивов, а также отслеживаться окончание их гарантийного срока годности. Данные заносятся в Журнал учета и расходования реактивов.

Каждый государственный стандартный образец (далее — ГСО) должен быть снабжен паспортом качества, в котором указываются:

— наименование ГСО;

— назначение;

— предприятие-изготовитель;

— метрологические характеристики;

— порядок применения (инструкция по применению);

— свидетельство о приемке;

— условия транспортирования и хранения;

— гарантийный срок хранения.

2.3.3. Документация на образцы

Отбор образцов (определение мест, зон контроля) следует производить в соответствии с требованиями нормативных технических и методических документов на испытания. В лаборатории должны быть план и процедуры отбора образцов. Записи по отбору образцов должны включать идентификацию персонала, проводящего отбор образцов, условия окружающей среды, указание мест отбора и количества отобранных образцов. Если документами не установлены план и процедура отбора образцов, то они согласовываются с заказчиком и документируются.

Персонал, проводящий отбор образцов, составляют акты отбора, в которых отражены:

— наименование и адрес предприятия-изготовителя;

— наименование и адрес поставщика;

— наименование продукции;

— единица измерения;

— размер партии;

— результат наружного осмотра партии;

— дата производства представленного образца, номер партии;