Бесплатный фрагмент - Врач и пациент. Книга 2

Doctor & Patient. Book 2. Treatment via behavior & body «re-launch»

Врач и пациент. Книга 2.

Doctor & Patient. Book 2.

Treatment via behavior & body «re-launch».

Делом и Телом: возможности лечебного воздействия через поведенческое и телесное убеждение.

Key points:

Transfocusing: Way to solve «learned helplessness»

Orniatrea: Birds Lifes Matter

Selfbuilding: Your own Workout trainer

Muscles repression\sarcopenia prevention

Motivation for changes

Coccygodynia solving

Office healthy behavior

Гонорар за книгу предназначен для помощи птицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

medice cura te ipsum

Предисловие.

После выхода первого издания автор получил как в большинстве положительные (включая многократное цитирование), так и некоторые критические отзывы. Это их соотношение легко установить, просто «полазив» по соотв. ключевым словам и названием книги. Автор благодарит и за те, и за другие. Особенно за цитирование, это поистине вдохновляет.

Среди вторых, тем не менее, отмечу несколько таких, которые вызывают скорее недоумение, нежели благодарность. Именно с точки зрения здравого смысла и фактологии, а не отношения к моему тексту, который, как сейчас изъясняются, кому-то «зашел», а кому-то нет.

Первая группа отзывов звучит примерно так: «Книга для молодых врачей, а для опытных интереса не представляет». В аннотации же и предисловии написано: «книга предназначена, скорее, для врачей с небольшим опытом работы» и автор в тексте несколько раз об этом напоминает. Видите разницу? Вот и я нет. Как если бы этот критик тщательно выбрал арбуз, постучал по его крепкой полосатой кожуре, разрезал широкими долями, попутно выковыривая семечки из сочной, кроваво-красной сердцевины, не торопясь съел его, погладил округлившийся живот, расстегнул ремешок на брюках, а потом в негодовании воскликнул: «Черт возьми, меня провели, это же был арбуз, а не дыня! Girolamo, losapiamo! Sapete!». Поистине, автору невдомек, зачем читать, а потом «оценивать» книгу, предназначенную для иной целевой аудитории? «Не странен, не странен кто ж?» (Гамлет, В. Шекспир).

Кто-то из критиков обратил внимание на то, что информация, в ней содержащаяся, «дублирует» курс «Врачебная этика и деонтология» для студентов мед. вузов. Автор еще раз (ранее сделал это до написания книги) посмотрел программы некоторых циклов по этой теме. Ни в оглавлении, ни в содержании, ни в тематическом наполнении, ни в блок-схемах, кейсах, ни в специально подобранной фильмографии, и даже в речевых конструкциях ничего общего. Цель, очевидно, схожая, подход и методология — нет. Следуя логике критика, после романа «Война и мир» не нужны книги о войне, после «Ромео и Джульетта» не нужны пьесы о любви и так далее. В идеале представляется такой Критик, стоящий на огромной горе из помятых, изорванных и не нужных никому разнообразных книг и прижимающий к груди побелевшими от напряжения пальцами только одну — а какую, надо у него спросить.

Кроме того, было замечание — пожелание, чтобы в ней, этой самой книге было побольше простых, готовых вариантов диалогов, прямой речи, с помощью которой можно «разрулить» любую проблемную ситуацию. То есть самому \ самой думать поменьше, просто вызубрить «золотые мантры», и дело сделано. Профессиональный текст тем и отличается от мифологического, что предполагает собственное осмысление и адекватное ситуации применение. Тем более, в книге есть глава о том, почему развивать свой тезаурус и глоссарий важно и для врачебной коммуникации и (внимание!) для врачебного мозга.

Наконец, читатель под цифровым кодом (почему-то те, кому книжка понравилась, и кто ее цитирует, оставляют имена, а все те, кто недоволен ею только цифры) заметил, что тон общения с читателем менторский, как бы свысока. Это дельное замечание и полезная обратная связь. Видимо, этот читатель (скорее, читательница) обладает выше среднего EQ (эмоциональным интеллектом) и тонко чувствует нюансы общения. Поэтому я за него\нее рад.

Кроме того, автор приносит извинения за опечатки в первом издании, надеясь, что качество корректуры в этой книге окажется выше.

Введение

Эта книга не вполне продолжение предыдущей «Врач и пациент. Техники общения и влияния». Это несколько более углубленная в телесно-поведенческом плане работа.

Она состоит из четырех глав. Первая предлагает вариант поведенческой терапии, названный орниатрией через технику внешней трансфокусировки.

Вторая и третья посвящены работе с телом (селфбилдинг, внутренняя трансфокусировка) с акцентом на предотвращении возрастной саркопении, сохранении и развитии мышечной массы тела как универсальном способе улучшения качества и продолжительности жизни. В этой части автор сознательно не дифференцирует врача и пациента, обращаясь к врачу как к условному пациенту. Врач, излечись сам!

Во второй и третьей главах использованы переработанные и дополненные материалы из моей книги «Селфбилдинг. Как справиться с выученной беспомощностью и работать с телом, мотивацией и сознанием в зрелом возрасте», 2023г.

В четвертой части приводятся простые и доступные практики для преодоления последствий т.н. «офисного синдрома» как у врачей, так и у пациентов.

Во всех случаях, когда автор использует работы других исследователей, он приводит их с соответствующими ссылками.

Ключевые авторские термины.

Трансфокусировка прямая\внешняя — перенос жизненного контроля из внутренней, пораженной области во внешнюю, здоровую и способную к развитию. Пример в книге — Орниатрия.

Трансфокусировка обратная\внутренняя — напротив, перенос контроля из неблагоприятной, травмирующей внешней ситуации на способствующую развитию внутреннюю, например Селфбилдинг.

Локус позитивного контроля — область возможного влияния на положительное развитие локальной ситуации вопреки преобладающему негативному «жизненному» фону.

Селфбилдинг — самостоятельные усилия по сохранению\развитию своего тела, а также стабилизации, или снижению биологического возраста, разновидность внутренней трансфокусировки.

Орниатрия (упрощ. от Орнитоатрия) — вариант лечебного воздействия на пациента через изменение его поведения, а именно, помощь в выживании птицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Разновидность прямой Трансфокусировки. Не путать с Орнитотерапией! — способом психорелаксации через пассивное слушание пения птиц, еще одним проявлением человеческого эгоизма, «потребления» природного ресурса для себя, любимого.

Поведенческая деградация — совершение сознательных, либо неосознанных действий по снижению своего жизненного потенциала, сокращению продолжительности здоровой жизни, разрушению своего тела. Несколько более расширенное понятие, нежели известное Автодеструктивное (саморазрушительное) поведение.

В конце первой и второй главы читателю предлагается опросник для самодиагностики. Это несколько вопросов, помогающих выявить вашу экзистенциальную мотивацию, уровень конформизма, готовность к изменениям. Как мы понимаем, не решив своих проблем, врач не сможет решить и проблему пациента. Опросники проблем не решают, но помогают понять, что к чему внутри себя.

Фильмография.

Обычно такую информацию, как и библиографию, предоставляют в конце книги, но есть смысл смотреть фильмы из этого списка по мере прочтения книги. Все они разные, но общее у них одно: высокое качество драматургии, режиссуры, актерской игры. Убежден, что вы видели лишь некоторые из них, или не смотрели их вообще (кроме «старых» советских). Таким образом, впечатление будет более цельным, тем более, что в каждом фильме тема отношений врача и пациента, тема отношения к своему телу составляют одну из важных сюжетных линий.

— Коллеги, 1962г., драма.

— Не горюй! 1967,драмеди, В. Кикабидзе.

— Неоконченная пьеса для механического пианино, 1977г., драма.

— Просто Саша,1976г., драма. И. Кваша, М. Неелова.

— Афина, 1954, комедия о начале эпохи ЗОЖ и культуризма, Дж. Пауэлл, Дебби Рейнолдс.

— Больница, 1971, трагикомедия о личном и профессиональном кризисе главного врача городской клиники в детективной «оболочке».

— Секс и незамужняя девушка, 1964, легкая комедия с Т. Кертис и Натали Вуд.

— Монт — Ориоль, 1982, драма с элементами сатиры по роману Ги де Мопассана. Е. Соловей, В. Стржельчик, Ю. Демич, Л. Луппиан, Р. Нахапетов.

— Окончательный анализ, 1992г., Р. Гир, К. Бейсингер, У. Турман. Психологический триллер-нуар.

— Доктор Голливуд. 1991г., М. Дж. Фокс. Добрая комедия.

— Врач страховой кассы. 1968, гениальная медицинская комедия-сатира с А. Сорди.

— Кожаный нос. 1952г., драма с Ж. Марэ.

— Целитель. 1953г., драма с Ж. Марэ.

— Врач и знахарь. 1957г., трагикомедия с М. Мастрояни и В. Де Сика.

— Интенсивная терапия, 1997г., современная медицинская драма.

— Опасная жалость. 1979г., мелодрама по роману С. Цвейга «Нетерпение сердца».

— Портрет в черных тонах. 1960г. Триллер с Л. Тернер.

— А как же Боб? 1991г., психотерапевтическая комедия с Б. Мюррей.

— Другая любовь. 1947г., драма с Б. Стенвик.

— Доктор. 1991, врачебная драма.

— Лето и дым. 1961г. Психологическая драма по пьесе Т. Уильямса.

— Три лица Евы. 1957г., психодрама с Дж. Вудворт.

— Зачарованный. 1945г., психодрама с Г. Пек, И. Бергман.

— Двустворчатое зеркало. 1958г., семейная драма о пластической хирургии с Ж. Моро.

— Внезапно, прошлым летом. 1959г., Классическая психодрама с Э. Тейлор.

— Дилемма врача. 1959 г. По пьесе Б. Шоу, с Натали Вуд.

— Фрейзер. 1992—2003, 11 сезонов. Лучший ситком в истории. 31 премия Эмми. Тонкий, разнообразный юмор. Много комичных ситуаций врач-пациент.

Глава 1.Орниатрия и преодоление выученной беспомощности через внешнюю трансфокусировку. У птиц есть для нас послание

Очень холодной зимой 23—24 года, когда с ноября по февраль температура держалась в интервале минус 15—25, у нас на балконе появился Жорик. Он был довольно зрелой синицей, как говорится, мужчиной в расцвете сил. Под новый год, на украшенном гирляндами балконе до самого позднего вечера Жорик скакал туда-сюда, подолгу сидел в окне своего мини-кафе, иногда садился у ног керамической собаки и задумчиво смотрел на разноцветные огоньки. Скорее всего, его заботили не вопросы эстетики поздней стадии угасания человечества, а практические моменты наличия семечек, личинок и маслица в кормушках. Он прилетал раньше всех, примерно в 6 утра, а улетал, бывало после 21—00. Иногда мы обнаруживали его сидящим на промерзлой земле в большой кадушке с увядшими давно вымерзшими цветами.

Фото автора

Пришлось утеплить это место одеялком и освещать балкон допоздна, чтобы Жорик мог наблюдать иллюминацию и не бояться. Он, думаю, перенес серьезное нервное потрясение, связанное с внезапным лишением еды, например, развалилась кормушка, или туда перестали класть корм, или во время «ледяного» дождя кормушка покрылась смертельно толстым и плотным слоем льда… Да мало ли… И вот Жорик нашел для себя временное пристанище на чердаке нашего дома, какой-никакой ночлег, и при этом изобилие еды, в которое все никак не мог поверить.

Фото автора

Фото автора

Ему казалось, что этот мираж вдруг исчезнет, и он останется один на один со страшным ночным холодом и однажды просто не проснется, как и многие его родные и друзья. Жорик был одинок как, впрочем, и многие другие самцы. Во вторую зиму умерла его спутница и он больше не женился. Так вот и вдовствовал, жил то с одной, то с другой стаей. Пока не прогонят. Всем приходится трудно, чужаки не нужны никому. А здесь он немного отъелся, успокоился, почувствовал, что кто-то о нем позаботится. В конце февраля Жорик улетел и не вернулся. Он так и не дал ответа на вопрос, что его привлекало на ночном балконе, сидя в лапах дежурной по балкону собаки — только лишь возможность вволю и не торопясь наесться до отвала, или игра огоньков от гирлянд что-то будила в его душе, заставляя вспомнить нечто теплое, летнее, хорошее и обнадеживающее…

Следом, почти сразу появился Щечкин. Этот забавный и по-своему уникальный персонаж был возрастной птичкой, немало испытавший, переживший и наверное, потерявший в своей беспокойной жизни. Он был как и Жорик одинок, старался прибиться к стайке, которая подъедалась на нашем балконе в трех пти-кафешках.

Фото автора

Щечкин был серьезно болен, эта была глубокая 2-я стадия птичьей оспы, на правой щечке под глазом у него была небольшая, но зловредная опухоль, которую он старался счесать. Что ему однажды удалось после проведенного курса лечения сложным травяным составом. Но болезнь вызвала прогрессирующую деформацию клювика, он потерял твердость и приобрел «клестовидную» форму. Теперь ему не давалась обычная твердая пища, семечки он лущить больше не мог, только мучился. Поэтому пришлось изобретать для него особые блюда, сиропы, соусы с которыми он мог справиться. Иногда Щечкин жаловался на больные клювик и горлышко, подлетал и показывал, что ему трудно глотать. Вообще, благодаря ему в рационе всех синичек появились очищенные семечки. Ему-то они не особо помогли, зато все остальные стали намного быстрее справляться с этим блюдом, что на морозе минус 25 было немаловажным. И то сказать, вместо одной семечки в скорлупке они могли сьесть 3—4 очищенных. Возможно, это кому-то очень помогло. И в этом заслуга Щечкина. Постепенно он осваивался, начал чувствовать себя хозяином. Да и внешне округлился, стал плотненьким, гладким, не таким растрепанным и вечно чумазым как раньше. А странной «крестообразной» формы клювик стал частью его имиджа, довольно внушительной и даже угрожающей. Ему, думаю, помогло специальное «меню» из толченых орешков, семечек, сливок и меда.

Фото автора

Всего — навсего две крышечки от консервных баночек, а птица воспряла душой и телом. Тем более, Щечкин очень ревностно относился к своим блюдам и посягательства на них сразу пресекал.

Фото автора

И когда по весне появились дрозды и стали примериваться к новой жилплощади, Щечкин один объяснил «гостям» что место занято и никаких перспектив у них тут не будет.

Фото автора

И хотя дрозд был в несколько раз больше и выглядел пугающе, Щечкин, повидавший виды и не раз глядевший в глаза смерти, не дрогнул…

Он пропал в один из теплых апрельских дней, вволю налетавшись между домов и деревьев, поднявшись над крышей, глянув в сторону реки, взмахнув быстро-быстро своими небольшими крылышками… и исчез. Мы ждали его несколько дней, ждал его и приятель, молодой самец-синичка, который обожал поддразнивать Щечкина, а потом удирать и прятаться в ветвях. Он сидел на перилах и целых три дня призывно посвистывал, звал друга… Не дождался. А потом весна и лето новыми заботами и делами приглушили память синичьей компании о такой удивительной, мужественной и стойкой птице — Щечкине Великом. А мы его помним.

Фото автора

Всегда можно найти того, кому хуже, чем тебе. Это общеизвестно. Вопрос в том, радует ли нас беда ближнего нашего, или заботит. От этих сложных моральных выкладок можно легко избавиться, начав проявлять элементарную заботу о лучших обитателях городов на сегодня — птицах.

Переходя от слов к делу, первым делом определите, где будет ваше пти-кафе. Дома, на работе, на даче и т. д.

Конечно, наличие балкона упрощает задачу. Там можно установить несколько кафе, лишь бы хватало корма. Если балкона нет, подойдет вариант установки на внешней стороне окна.

Фото автора

Разумеется, дизайн пти-кафе это ваш выбор. Ваша вкус и эстетика. Главное, не тянуть,, не задавать себе идиотский вопрос: «А зачем мне это надо?» Просто сделать это как можно скорее, пока зима своим холодом и люди своим безразличием убивают тысячи птиц в наших городах.

Чем скорее вы начнете практиковать орниатрию, тем вероятнее начало изменений в вашем теле и сознании. Сейчас я обращаюсь к коллегам, книга написана для врачей. И они болеют едва ли не чаще и тяжелее, чем их пациенты. Только начав самому \ самой такое лечение, вы сможете транслировать его своим пациентам. Это могут быть хронические больные с умеренным болевым синдромом, или без него, перенесшие инфаркт, инсульт, временно ограниченные в передвижении и так далее. Но это все условно. Любой человек может и должен спасти хотя бы одну птицу. Тогда птица спасает дерево. И так далее, так это работает.

Прямая\внешняя Трансфокусировка — это не только перенос внимания и активности изнутри вовне. Это постепенная перестройка приоритетов, изменения отношения к реальности, вероятно, смена жизненной парадигмы.

Свободные и по-своему счастливые птицы у ваших окон прекрасный фон для развития детей, если они живут с вами. При этом нет необходимости в регулярном уходе, затратах на ветеринара, дорогой корм и т. д. Конечно, элементарная уборка балкона один раз в 2—3 дня необходима. Вы общаетесь со свободными существами, ваша помощь — это не взаимная зависимость. Птицы у вас ничего не клянчат, они умирают молча. Насколько вы способны перенести чувство стыда на не спасенную вами пусть трудную, но прекрасную и свободную жизнь? Сегодня вы ляжете спать, вздыхая от якобы неразрешимых жизненных тягот, а за окном, на стылом ветру будут замерзать забытые вами чудесные божьи творения. Которых вы могли спасти несколькими простейшими действиями. Но не спасли. Начните сейчас, если вы все еще человек.

Врачу же всегда проще давать указания своему пациенту, кем бы тот ни был. В самом деле, даже большой начальник вынужден быть в подчиненным положении в общениис врачом, если авторитет лечащего врача для него значим. Значит, вы легко справитесь с рекомендацией пациенту. Правда, рекомендовать «большим людям»орниатрию я бы пока повременил, слишком несоизмерим в их сознании масштаб их личности и судеб каких-то «бесполезных» для их бизнеса птиц…

Вначале вероятно некоторое недоумение пациента, как и у вас сейчас. Очевидно, вам стоит показать видео, фото своих пти-кафе, рассказать историю. Конечно, пациента надо «подобрать «адекватного» этой цели, с определенными личностными характеристиками. Многие люди готовы совершать необременительные, малозатратные добрые дела. И орниатрия это как раз то, что надо.

Как известно, нередко хронические болезни как бы «упакованы» в липкую ленту под названием «выученная беспомощность»:

— Сделать ничего не могу, от меня это не зависит, никто мне этого не говорил, все равно ничего не получится, мне уже ничего не поможет, ерунду какую-то предлагаете, выписывайте рецепт и я пойду!

Это стандартный набор внутренних высказываний любого, кто прочно засел в тюрьме собственной беспомощности. Простейший способ выйти оттуда — не работа над собой (это удел немногих), а помощь тому, кто страдает еще больше, кто находится на грани жизни и смерти. Это я о птицах зимой.

Фредерик Перлз, основоположник гештальт-терапии и телесно-ориентированной психотерапии, называл это «сенсомоторным сопротивлением», состоянием психики, когда человек обходится в своей жизни ограниченным числом «выученных» эмоций и действий, которыми реагирует на абсолютно все жизненные вызовы. В этом случае он не «разжевывает» впечатления от жизни, не проживает их, а «глотает», чтобы поскорее набить свое эмоциональное «брюхо». При этом любые отклонения от такого сценария воспринимает враждебно, задавая вопросы, чтобы отделаться от любых непривычных эмоциональных состояний и нетипичных действий. Именно поэтому даже начав что-то делать (например, заниматься своим телом), вскоре отказывается от любых, даже не обременительных, усилий. Это же относится к алкоголю, курению, сильнодействующим препаратам, общению с «токсичными» людьми и т. п.

В этом случае внешне необычное предложение что-то сделать для птиц окажется надежным маркером вероятности изменений в его поведении. Встретит его в штыки, значит и все остальное не сработает. Подтверждено неоднократно. Сенсомоторное сопротивление изменениям работает универсально — и птицам не станет помогать, и собой заниматься будет лишь формально — «так и быть начну принимать „ваши“ таблетки, но уверен, и они мне не помогут!»

Подобная установка характерна для «кортизолового» человека. Дистресс, т.е. хронический стресс, не разрешаемый вариантами «сражайся или беги», приводит к изменениям в организме, внешнем облике, поведении. Человек как бы зависает между могу-не могу, хочу-не хочу, буду — не буду и т. д. И отказывается от определенных действий, так как они связаны с риском, пусть даже минимальным что-то изменить. Типичный пример — Гамлет, принц Дании в одноименной трагедии Шекспира. Монолог «Tobeornottobe» этоманифесттакого кортизолового человека. Кстати, и внешность Гамлета, вопреки расхожим представлениям, как о герое (благодаря импозантным актерам в этой роли — Ричард Бартон, И. Смоктуновский), у Шекспира описана именно как кортизоловая: немного полноватый, с одутловатым лицом и даже с одышкой после быстрой ходьбы. Это в его -то годы! Другое дело, что он в итоге преодолевает свое сенсомоторное сопротивление. И чем все заканчивается, мы знаем. Кто не знает, почитайте, хотя бы кино посмотрите…

В 1964 году американский психолог Мартин Селигманинициировал серию экспериментов над собаками в психологической лаборатории Пенсильванского университета.

Эксперименты ставились по схеме классического обусловливания, часть их состояла в том, чтобы сформировать у собак рефлекс страха на звук высокого тона. В качестве негативного подкрепления использовался несильный, но чувствительный удар электрического тока, который собаки, сидя в клетках, испытывали после того, как слышали звук.

После нескольких стимуляций клетки открыли, чтобы проверить, начали ли собаки бояться звука. Экспериментаторы ожидали, что в силу сформированного рефлекса страха собаки будут убегать, заслышав высокий звук, чтобы избежать удара током. Однако, вопреки ожиданиям, собаки не убегали. Они ложились на пол и скулили, но не совершали никаких попыток убежать, хотя при открытых ящиках это было несложно

Наблюдая неожиданные результаты эксперимента, Мартин Селигман предположил, что, возможно, собаки не пытаются избежать удара током не из-за отсутствия страха — по их поведению было очевидно, что они ожидают удара — а потому, что в ходе эксперимента они несколько раз попытались избежать его, но поскольку это не получилось, они привыкли к его неизбежности. Иначе говоря, собаки «научились беспомощности».

Эксперимент

Селигман решил самостоятельно проверить своё предположение и в 1967 году вновь использовал схему И. Павлова для экспериментального изучения природы беспомощности. Вместе с коллегой Стивеном Майером он разработал похожую схему эксперимента с ударом током, но уже с участием трёх групп собак.

Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия: нажав носом на специальную панель, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей удар. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, её реакция имела значение. У второй группы отключение шокового устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала связанная с ней собака первой группы. Третья группа собак (контрольная) удара вообще не получала.

В течение некоторого времени две экспериментальные группы собак подвергались действию электрошока равной интенсивности в равной степени, и в течение одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одни из них могли легко прекратить неприятное воздействие, а другие успевали убедиться в том, что не могут повлиять на неприятности.

После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть, и таким образом избавиться от электрошока.

Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать удар. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Однако собаки с опытом неконтролируемости неприятностей метались по ящику, а затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током всё большей и большей силы.

Селигман и Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, неприятности происходят сами по себе и на их возникновение влиять никак нельзя. Первые эксперименты Мартина Селигмана получили широкую известность, были опубликованы солидными психологическими журналами.

Продолжение исследований

Контроль и его влияние на здоровье престарелых

Изучение беспомощности, контроля и их влияния на психику человека продолжили в 1976 году психологи Э. Лангер (англ.) и Дж. Роден, проведя ставшее впоследствии знаменитым исследование в доме престарелых Арден-Хауз в штате Коннектикут (США).

Для проведения исследования Лангер и Родин случайно выбрали два этажа дома престарелых, обитатели которых стали участниками эксперимента. Таким образом, в экспериментальную группу вошло 8 мужчин и 39 женщин (четвертый этаж), в контрольную — 9 мужчин и 35 женщин (второй этаж), всего 91 человек.

Ход эксперимента

Экспериментаторы договорились с администрацией заведения о двух типах экспериментальных условий. Вкратце их можно описать так: жителям четвертого этажа предоставлялась увеличенная ответственность за себя и свой образ жизни, жителям второго этажа оставляли возможность вести обычный для пациентов дома образ жизни, в окружении внимания и заботы персонала.

Жителям второго этажа на первом собрании дали стандартную инструкцию:

«Мы хотим, чтобы ваши комнаты выглядели как можно уютнее и постараемся все для этого сделать. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь счастливыми, и считаем себя ответственными за то, чтобы вы могли гордиться нашим домом престарелых и быть здесь счастливы… Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам… Я хотел бы воспользоваться возможностью и вручить каждому из вас подарок от Арден-Хауза (служащая обошла всех и вручила каждому пациенту по растению) теперь это ваши растения, они будут стоять у вас в комнате, медсестры будут поливать их и заботиться о них, вам самим ничего не нужно будет делать».

Жителям четвертого этажа было сказано следующее:

Вы сами должны решить, как будет выглядеть ваша комната, хотите ли вы оставить там все как есть или желаете, чтобы наши служащие помогли вам переставить мебель… Вы сами должны сообщить нам свои пожелания, рассказать, что именно вы бы хотели изменить в своей жизни. Кроме того, я хотел бы воспользоваться нашей встречей, чтобы вручить каждому из вас подарок от Арден-Хауза. Если вы решите, что вы хотите завести растение, то можете выбрать то, которое вам понравится, из этого ящика. Эти растения ваши, вы должны содержать их и заботиться о них так, как считаете нужным. На следующей неделе два вечера, во вторник и в пятницу, мы будем демонстрировать фильм. Вам нужно решить, в какой именно день вы пойдете в кино и хотите ли вы вообще смотреть фильм.

Таким образом, группе четвертого этажа (экспериментальной) была предоставлена возможность делать выбор и контролировать ситуацию по различным жизненным вопросам. Обитателям же второго этажа (контрольной группе) было сказано как будто то же самое, однако из сообщения было понятно, что большинство решений, касающихся их жизни, будут принимать не они, а руководство. Эксперимент длился 3 недели, в течение которых администрация и персонал четко придерживались заявленной политики на обоих этажах. По истечении трех недель среди пациентов были проведены опросы, измеряющие удовлетворенность собственной жизнью, кроме того медперсонал получил опросники по активности, общительности, общему тонусу, питанию и привычкам пациентов. Также замерялось, сколько испытуемых из каждой группы решили посмотреть фильм, и сколько из них решили поучаствовать в несложном соревновании (угадать количество конфет в большой банке).

Результаты

Различия между двумя группами оказались экспериментально значимыми. Так, отрицательный средний уровень счастья −0,12 у «группы второго этажа» противопоставлялся средней оценке +0,28 у «группы четвертого этажа» (по личным сообщениям пациентов). Изменение состояния пациентов по оценкам медсестер у экспериментальной группы показало +3,97 (улучшение) против −2,39 (ухудшение) у контрольной. Значительно различалось также время, потраченное на общение с другими пациентами, беседы с персоналом, а также пассивное наблюдение за персоналом (последний критерий показал −2,14 у экспериментальной группы против +4,64 у контрольной).

Оценки фактического поведения жильцов также подтвердили предположение о позитивном воздействии контроля и возможности влиять на свою жизнь. Большее число участников экспериментальной группы посмотрели кинофильм и поучаствовали в игре на отгадывание (10 против 1). Сделанный исследователями вывод гласил, что некоторые негативные явления, сопутствующие старению (потеря памяти, снижение тонуса), вероятно, связаны с утратой возможности контролировать собственную жизнь, а значит, их можно предотвратить, вернув пожилым людям право принимать решения и чувствовать свою компетентность.

Продолжение наблюдений

Через полгода после исследования Лангер и Родин вернулись в Арден-Хауз, чтобы произвести еще один замер и выяснить, продолжается ли экспериментальное действие. Оценки медсестер показали, что испытуемые из группы с увеличенной ответственностью продолжают находиться в лучшем состоянии: общая средняя оценка для них составляла 352,33 против 262,00 у контрольной. Также были отмечены небольшие улучшения здоровья у экспериментальной группы и ухудшения у контрольной. И наконец, за интервал времени, прошедшего с момента первого исследования, 30% участников контрольной группы умерло, тогда как из числа участников экспериментальной ушло из жизни 15%. На основании полученных результатов администрация Арден-Хауза приняла решения и дальше поощрять стремление пациентов к контролю за собственной жизнью.

Последующие исследования престарелых другими психологами позволили также предположить, что в жестких условиях невозможности выбирать, пожилые пациенты могут проявлять саморазрушительное поведение (отказываться от еды и лекарств), так как это единственное, что они еще могут выбирать.

Влияние контроля на тревожность

В других экспериментах было выявлено влияние контроля (и его отсутствия) и на другие аспекты психического состояния человека. К примеру, переполненный лифт субъективно воспринимается как более свободный и вызывает меньшую тревогу у тех пассажиров, которые стоят ближе к контрольной панели. В другом исследовании две группы испытуемых должны были решать задачи при сильном шуме. Одна из них никак не могла влиять на шум, другой же было сказано, что они смогут отключить звук в любой момент, но их просят не выключать, если они еще могут терпеть его. Вторая группа справилась с заданиями значительно успешнее.

Надеюсь, вы внимательно прочитали статью. О ком она? Она не только про американских собачек, старушек и студентов, она про всех нас.

Делаем выводы. А заодно формулируем сообщения для пациента.

Если вы не пытаетесь принять и реализовать решение и ждете, что все самой как-то утрясется — вы ошибаетесь!

Если вы надеетесь, что кто-то умнее и сильнее вас решит ваши проблемы — вы ошибаетесь!

Если вы смирились с нарастающим страхом и болью — вы ошибаетесь!

Возможно, вы не отдаете себе отчет в том, насколько выученная беспомощность укоренилась в обществе.

Если вы сами, или окружающие часто повторяют:

— это невозможно,

— у меня не получится,

— не вижу смысла,

— все равно это никому не нужно,

— от меня не зависит,

— я ничего не решаю и тому подобное, значит, синдром выученной беспомощности — ваш диагноз.

Как исправить ситуацию? Очевидно из результатов эксперимента — самому менять положение вещей, не смиряться с проблемами. Это полностью относится к состоянию больного организма.

Кому же сейчас может быть хуже, чем вашему пациенту? С его точки зрения никому. Глубоко фиксированное в амигдоле и ретикулярной формации страдание, «спаянное» с жалостью к себе создает мощный щит от каких-либо попыток действовать проактивно. Поэтому пациенту удобнее ждать той самой помощи, которая делает его еще более беспомощным.

Заменой такому беспомощному ожиданию может стать забота о тех, кому хуже и тяжелее, чем пациенту. Например, птицам зимой. Для того, чтобы позаботиться о них и спасти многих не нужны особые навыки, силы, время и даже деньги. Это совсем несложно и попробуем это доказать в дальнейшем.

Очень пожилые люди помогали растениям и жили дольше. Вы\ ваши пациенты могут помогать птицам и жить дольше. И растениям, конечно, тоже…

В пособиях, посвященных состояниям хронической боли очень много внимания уделяется трем составляющим терапии (помимо собственно медикаментозной).

— когнитивно-поведенческой,

— релаксационной

— коммуникативной (общение с врачом и позитивно-настроенными близкими).

Эта триада в том, или ином сочетании рекомендуется при миофасциальном болевом синдроме, фибромиалгии, кокцигодинии, хронической боли в спине, сомато-вегетативных расстройствах типа СРК и многих других состояниях, сопровождающихся жалобами пациента на боль.

Психофизиолог Роберт Дж. Гатчел показал в своих исследованиях насколько переживания боли связаны с жизненным опытом человека, его воспитанием, социальными ролями и т. д. то есть боль индивидуальна и от личности пациента зависит насколько она станет (или нет) частью его жизни. Страдающий хронической болью в своем развитии проходит, по его мнению, три стадии:

— растерянность, возмущение, раздражение, поиск «чудесного» исцеления и т. д.

— депрессия, уныние, нежелание что-то делать, отказ от усилий в лечении

— возникновение поведенческой установки — « Я-больной», защита от внешних побуждений, ограничение своей собственной активности, сужение спектра жизненных целей. Например, человек с болями в спине отказывается от более активной работы, спорта, секса, имея оправдание своему бездействию. Конечно, присоединяются симптомы других «болезней» — артериальная гипертония, метаболический синдром, СРК, и дальше, и дальше…

В то же время попытки дистанцироваться, изолироваться, отвлечься от боли редко бывают успешными. Та же медитация, о которой стало модно говорить в медицинском сообществе лет 20 назад, вообще означает самопогружение настолько глубокое, что в идеале предполагает обретение там, на самом дне своего «Я» абсолютную пустоту. И только тогда обретаемая в результате легкость тела и духа позволяет не чувствовать ни боли, ни вины, ни вообще какого-либо смысла в чем-то. Великое Ничто. И где вы видели внаших широтах такого гуру, коуча, психотерапевта, клинического (прости господи) психолога, который бы сам владел такой практикой?

Ф. Перлз, писал: «С тем, чтобы избежать конфликтов, остаться в среде общества, или другого целостного образования, индивид отторгает те части своей личности, которые способны привести к конфликтам с окружением. Уклонение от внешних конфликтов, однако, приводит к образованию внутренних».

Комментарий к нашей ситуации — кормить птиц это не мое, неудобно, несолидно и вообще… Пусть старушки и дети этим занимаются. Щелк! — в этот момент срабатывает триггер перевода внешнего конфликта (пусть и совсем незначительного) во внутренний. Кормить не буду, а нечто внутри меня, отмирающий остаток человеческого подает слабый голос — неужели их тебе не жалко? Но мощное «сверх -Я» подавляет этот слабый голос, скорее даже писк и вот он, внутренний конфликт. Теперь, проходя мимо сценок кормления птиц и других малых сих вы будете отворачиваться, чтобы удержать под контролем свой конфликт с лучшим собой.

Иногда для анализа истинной проблемы пациента хорошо помогает модель Эрика Берна из его книги «Игры, в которые играют люди». Пациент-хроник нередко играет в эту «игру». Он\она, пациент-ка, разумеется, жертва. Болезнь — агрессор, Врач, стало быть долгожданный спаситель. Но в процессе этой игры она превращается в другую: «Посмеемся над дураком». Как только врач пытается что-то изменить, Жертва объединяется со своим Агрессором против Спасителя, не желая менять свою жизненную установку. Ведь если я не Жертва, значит, возрастает моя ответственность перед собой и социумом. А это трудно. Лучше оставаться Жертвой и смеяться над очередным врачом — «спасителем» и его неудачей в лечении. Заодно и рассказать, пожаловаться на него и все врачебное сообщество, неспособное вылечить нашу Жертву. Болезнь тут только в помощь. То есть этот Агрессор-болезнь просто собачка на поводке, сначала понарошку нападает на хозяйку, а потом они дружно ругают незадачливого прохожего-спасителя, опрометчиво бросившегося на помощь хозяйке.

Трансфокусировка.

Поэтому одной из альтернатив может быть активная, действующая форма терапии пациентов, которую автор называет внешней трансфокусировкой. То есть перенацеливанием своего внимания с собственной боли на избавление от боли других. Кого? Ну, не другим же больным людям они смогут помогать, если и врачи с этим не всегда справляются. А вот малым нашим, птицам, единственным, кто еще остался, чтобы связывать нас с природой, которую мы почти уничтожили, помочь можно. Сам ритуал, организация этой помощи содержат в себе и когнитивный и релаксационный (попробуйте понаблюдать за оживленнымпти-кафе четверть часа, сами поймете) и коммуникативный (со временем вы будете различать всех посетителей этого пти-кафе, дадите им имена и т.д)…

Все традиционные стратегии помощи замыкаются на самом пациенте в связке с терапевтом, а должны быть открытыми вовне и приносить эмоциональное и практическое удовлетворение.

Домашние питомцы тут не годятся. Милые собачки, котики и прочие четвероногие члены семьи и сами живут с вами и сами страдают от тех же проблем, живут в той же парадоксальной комфортно-болезненной обстановке. Кроме того, они всегда рады вам, по-своему проявляют признательность и любовь. Хорошо ли это? Да, как утешение, как «подкормка» вашей (т.е. пациента) жалости к себе, прощение себе своей лени, обжорства, неряшливости, обычной бытовой дурости и не лучших человеческих качеств. Ваш кот любит вас за приют, корм и чувство безопасности, а не за высокие моральные принципы, совершенное тело и наличие турбодизеля на колесах под окном.

А вот городские птицы существа независимые, ведут жестокую борьбу за каждый прожитый день и ласкаться к вам не будут. Творите добро незаметно (еще помните кто это сказал?) — это про них. И для них. Конечно, со временем, стаи голубей, воробьев, ворон, синиц, дроздов могу начать вас узнавать издалека, ориентируясь на шанс поесть чего-нибудь. Автор столкнулся с этой реальностью. Но так же скоро про вас забудут, если вы забудете о них. В этом сила их самосохранения. Не будут они годами прилетать туда, где вы с ними расстались. Это не история про верного пса, который годами ждет хозяина на заброшенном полустанке… Но это история о том, что активная деятельность может придать вам, или вашему пациенту веру в свои силы и возможность что-то изменить к лучшему в этом мире, изменить здесь и сейчас.

Разумеется, врачу лучше всего начать с себя. Важно пройти самому \самой этот нехитрый путь. Просто начните с установки пти-кафе (кормушка — это как то унизительно, свои рестораны мы ведь кормушками не называем) у себя на балконе, на окне. Вы увидите новую, активную, забавную, иногда жестокую, но настоящую жизнь, которая так, или иначе существует благодаря вам. Затем вы сможете убедительно передать свои эмоции и доводы пациенту, членам его семьи. Особенно это эффективно, если пациент временно, или стойко ограничен в своих возможностях. Это пациенты после инсульта, инфаркта, больные дети, жертвы тяжелых травм конечностей и множество других, прикованных к постели, к квартире, нередко одинокие. Даже вполне себе сохранные пациенты, но страдающие от хронических заболеваний могу получить мощный позитивный импульс от ухода за птицами и наблюдением за перипетиями их жизни. Нередко более содержательной и увлекательной, нежели наша с вами. Уж поверьте.

Нельзя представить себе сегодня более зрелое социальное, вернее, анималистское, поведение, нежели спасение птиц. Представьте, что каждый год восемь, или девять из десяти ваших родных и близких погибают от холода и голода. Вместо 1

10—12 лет, городская птичка проживает в среднем только один-два года. Это как если бы человек жил в среднем семь-восемь лет. Этот экзистенциальный ад существует рядом с нами здесь и сейчас. Что нужно сделать для их спасения, в чем тут выученная беспомощность? А просто в бездействии. И в незнании, конечно. Представьте, на что бы вы оказались способны, спасая разом вашу жену\мужа, детей, родителей, близких друзей? И ведь жертвы от вас никакой не требуется. Замените покупку пачки сигарет или пары чашек суррогатного кофе (другой найти очень непросто) на 1кг гречки, пшенки, овсянки, очищенных семечек, измельченных орехов. Вы спасете жизнь нескольким птицам. Пусть только на пару дней. Что ж, пусть так. Вы курите ежедневно, значит, и помогать можете ежедневно. Просто не покупайте сигареты и всякое мерзотное пойло, не будьте поведенческим деградантом. Вы можете создать 1—2 пти-кафе из пятилитровой банки для воды, тогда весной появятся несколько новых прекрасных живых существ, которых послал нам Создатель в напоминание и назидание. Существ, которые без устали трудятся с апреля по октябрь, спасая все еще выжившие в городском апокалипсисе деревья. Одна синица спасает за лето одно дерево. А вы?

Убивая себя, своих близких т.н. «цивилизацией» в виде омерзительной зимней жижи, растворяющей не столько лед, сколько весь слой плодородной земли, в виде выхлопов авто, в виде несметных гор отбросов мы, позевывая, перекладываем все дальнейшие заботы на тех, кто еще остался рядом с нами в городах, на птиц. Но даже сим малым нам помочь недосуг, ведь заняты мы самым важным — самоуничтожением.

Герберт Маркузе, автор «Одномерного человека», книги, наделавшей в 60-е годы много вполне оправданного шума, описывал человека, «запертого» в туннеле неизбежности своего безальтернативного привычного жизненного маршрута и становящегося «одномерным», не объемным и даже не плоским. Если мы составим объемное восприятие человека через четыре базовых измерения: тело, сознание, поведение, время, то поймем, что одномерный человек заперт в своем ущербном «сознании», а все остальное воспринимает как нечто чуждое. Например, время для него не движется, поведение его стереотипно и неизменно, тело вообще чуждая и непонятная субстанция и пусть живет своей жизнью. Такого человека несложно вычислить, рутинная жизнь в скорлупе привычного паттерна и живущего от рождения до смерти неизвестно зачем. При этом в теле некрасивом, дряблом, слабом. Чеховский «Человек в футляре», короче…

Фото автора

Помогать птицам надо тоже с умом. Не все мы орнитологи, как и автор этих строк. Достаточно начать, постепенно расширять свои знания, наблюдая, совершая ежедневно малые полезные дела, этого достаточно. В приложении будут указаны самые простые и необходимые элементы орниатрии.

Признаю закономерным вопрос: что это за игры разума, как это вообще может помочь лечению хронического соматического заболевания? А как в свое время плесневые грибы из рода Penicillinum спасли десятки миллионов жизней и продолжают это делать до сих пор? И разве не считали поначалу тех, кто вел такие исследования не совсем учеными (в лучшем случае)?

Механизм трансфокусировки заключается в создании центральной поведенческой доминанты помощи птицам у вас, у пациента, и в одновременном смещении на периферию обыденных активностей, которые незримо связаны с этим самым основным заболеванием. Например, приходя домой, пациент первым делом не включает телевизор, откуда обычно льются обыкновенные ментальные помои, а проверяет состояние пти-кафе, контролирует количество корма, чистоту в них и вокруг. Невольно задерживается, чтобы посмотреть на разнообразные игры, суету, и прочие движения птичьего сообщества. Приходит осознание того, что вы, или пациент создали новое пространство живой жизни, где смогут пережить страшные зимние месяцы несколько совершенных творений природы.

Существуют исследования уровня гормонов «позитивности и удовольствия» — окситоцина, серотонина, дофамина. Они доказывают, что в случае, если вы КОНТРОЛИРУЕТЕ ситуацию (без внешнего приказа, а просто в соответствии со своими ценностями и целями), вы повышаете выработку этих эндорфинов\нейромедиаторов. То есть можете управлять своим эмоциональным фоном без вредоносных искусственных стимуляторов. Помощь птицам — идеальная модель для того, чтобы сделать себя если не абсолютно счастливым, то спокойным и довольным собой и своей жизнью. Орниатрия может стать своего рода «центром эмоциональной кристаллизации» всего положительного, собрать воедино все ценное и жизнеспособное, что в вас еще осталось. А что потом делать с такой мотивацией — уже ваше дело. Помните про дарованные свыше свободу воли и возможность выбора?

Если спросить десять обыкновенных человек, кем бы они хотели родиться, если не человеком — восемь десять скажут — птицей. Если спросить, каким животным хотели стать после смерти, если бы переселение душ было бы реальностью, большинство захотят побыть птицей. Чтобы познать счастье полета, приблизиться к небу и отдалиться, наконец, от бренной опостылевшей земли.

При этом мы готовы равнодушно смотреть, как на наших глазах гибнут эти прекрасные создания, а цена вопроса этому — копейки и несколько минут, проведенных на свежем воздухе. Беспомощность не просто выучена, она заучена, вызубрена и доминирует в поведенческих паттернах.

Быть самодостаточным в одной сфере жизни и беспомощным в других означает иметь расщепленную личность. Обычно такие люди пытаются компенсировать успехами в чем-то одном неудачи в другом. Это утомительная жизненная стратегия, это не движение, а беготня от утюга к чайнику и обратно, когда неизвестно, который из них включен…

Как только фокус страдания удается вывести наружу, и найти объект испытывающие бОльшие чем у нас проблемы, ваши ресурсы смогут высвободиться для решения этой «чужой проблемы». Ваша доминанта страдания освобождается и постоянной активации, она становится невостребована, нет ресурсов и времени ее «кормить».

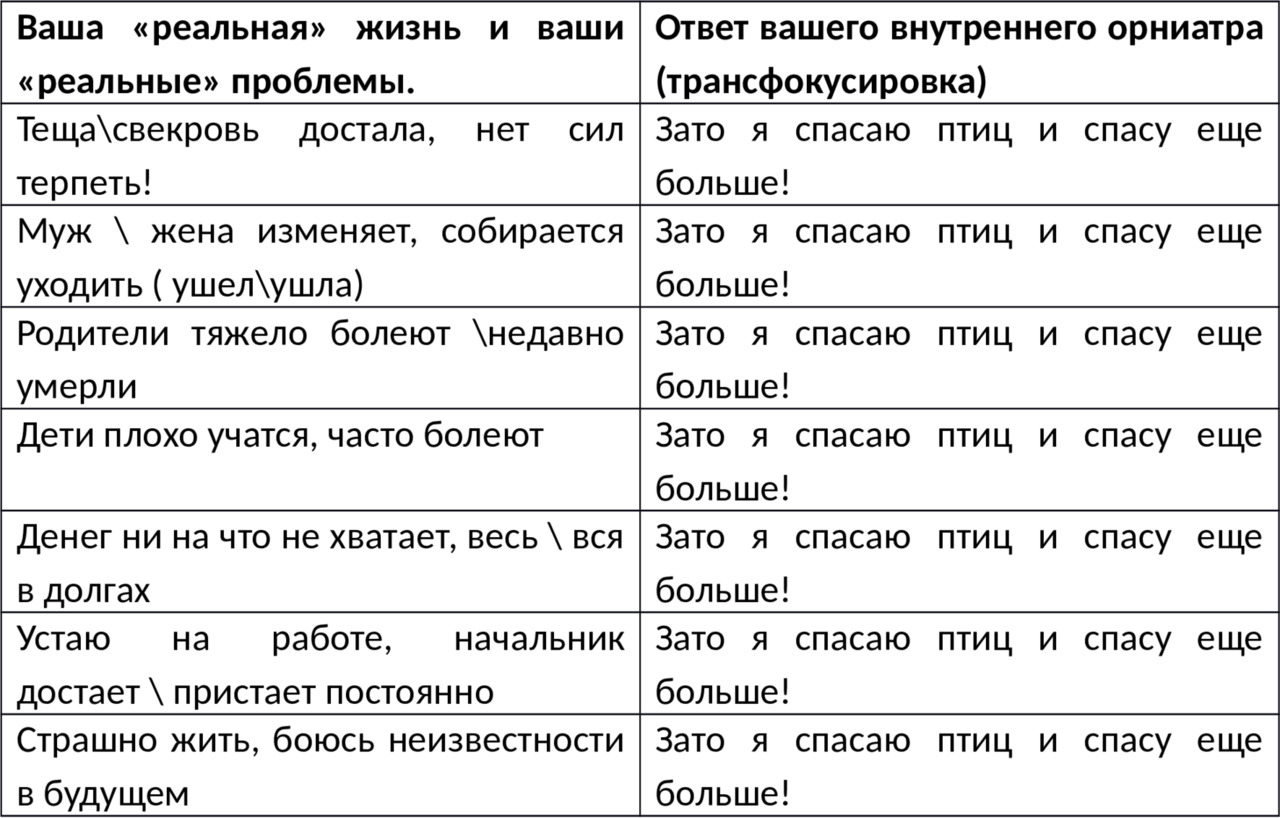

Как вообще это работает, эта трансфокусировка?

На первый взгляд, выглядит как так себе месседж. Его надо повторять себе (если вы врач) вслух регулярно, но без фанатизма, конечно и уж точно не вслух общественных местах. Со временем, странным (а как вообще работает расстановка по Б. Хеллингеру? А как работает Балинтовская врачебная группа? — толком еще никто не объяснил, а они работают!) образом выравниваются отношения, удается найти нужное решение, избавиться от лишних, «токсических» отношений, и даже (есть такой пример) найти хорошую работу и мужа взамен прежних, опостылевших. Впоследствии, как только у вас сформируется новый паттерн и вы почувствуете себя орниатром (автор, как основоположник метода, если вы захотите, может вручить вам соответствующий диплом) начинайте трансфокусировку у своего первого пациента.

Лучше начинать с создания 1-2-х пти-кафе у себя во дворе. Это 5-литровая банка с двумя окнами, одно побольше и пониже, второе поменьше и повыше. Расположены рядом, а не напротив. Для такой конструкции есть основания: удобство для малых птиц, защита от голубей, предотвращение затекания дождя и снега, профилактика сквозняка и др. Обрезанные края необходимо защитить липким скотчем, чтобы птицы не повредили лапки.

Размещение — чуть в стороне от пешеходных дорожек, прочная фиксация к дереву, кустарнику синтетической веревкой. Не забудьте про крышку! Оконные «жалюзи» не надо загибать кверху, им достаточно наклона 45 град. Ширина окошек 4—5 см, высота 3—4см. Не больше. И самое главное — регулярно, то есть ежедневно наполнять емкость содержимым, т.е. простой смесью из гречки, пшена, семечек. Это минимум. Объем до 100 г. Обратите внимание, сколько на городских деревьях заброшенных, убогих, скореженных и совершенно непригодных для использования т.н. «кормушек» — это следы человеческого непостоянства и безответственности.

Фото автора

Ситуаций, в которых требуется ваша помощь больше, чем кажется и не только зимой. В 2024 году в течение 3-х месяцев подряд — июля, августа, сентября в Центральной России не было практически ни одного дождя. Птицы страдали от жажды, близость водоемов не везде одинакова. Кроме того, не все птицы, в частности, голуби, готовы покидать свой стабильный ареал обитания. К счастью, кому-то пришло в голову выставлять пластиковые корытца с водой в траве, это спасло часть птиц, но многие погибли от обезвоживания и тепловых ударов. А чего проще, на 3—4 минуты включить во дворе воду и дать возможность несчастным созданиям спасти свою жизнь?

Фото автора

В любую зиму весь поведенческий стереотип птицы, оставшейся на свою голову в наших широтах подчинен выживанию в тесной клетке стандартных чувств и действий: голод-холод-страх-поиск-движение-голод… и так далее. Как мы знаем, большинство зимующих у нас птиц создают пары один раз на всю жизнь. И жизнь такой пары очень коротка. Поэтому в стаях так мало семейных пар, одни только вдовы и вдовцы. И сироты. Птенцы взрослеют быстро, но первая же зима убивает до 70—80% всех родившихся весной молодых птиц. Если это не ад на земле, то что тогда?

И это инферно рядом с нами, каждый день. Каждую ночь замерзают птицы, которым просто не удалось найти немного корма до наступления темноты. Представьте, что вы живете, зная, что могутнасмерть замерзнуть КАЖДУЮ следующую ночь и ваша жена\муж и дети. И как это вам? Все еще жалеете себя? Вам все еще жаль 200 рублей, чтобы спасти нескольких птиц в своем дворе для будущей весны?

Если вы сами, коллега, создадите небольшой центр помощи в виде 1—2 пти-кафе во дворе, и столько же у себя на балконе, сможете получить ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая за их поведением, играми, конфликтами, сложными взаимоотношениями в каждой стайке. Только получив такой эмоциональный опыт, вы сможете поделиться им с пациентом. Не скаждым, конечно. Немало людей как минимум будут недоумевать, при чем тут птицы, когда лечить-то надо ЕГО?! Поэтому, начинайте работать с людьми спокойными, совестливыми, умеющими слушать, ориентированными не только на свой телесный эгоизм.

Создавайте локус позитивного контроля, а именно: покажите пару видео, фото, напомните, что детям, которые есть в семье, это будет настоящим подарком. Если же вы педиатр, тем более, наблюдение за птицами в окне может стать великолепным антидепрессантом для длительно болеющего ребенка. Со временем он и вы научитесь отличать внешне похожих, но таких разных птиц по окраске, поведению, повадкам в стайке и т. д. Дадите им имена, будете поддерживать жизнь в этом островке тепла и заботы до самой весны. Такая трансфокусировка может снизить интенсивность проявлений основного заболевания. Причина — перенос эмоциональных переживай со своей проблемы на проблемы других, еще более нуждающихся.

Мои наблюдения пациентов, которые проходят сейчас терапию через трансфокусировку пока неполны. Это несколько человек, страдающих преимущественно хронической патологией опорно-двигательного аппарата, симптомами со стороны периферических нервов, а также артериальной гипертензией. Есть первые положительные результаты. Автор не может привести доказательные аргументы, в т.ч. с использованием рандомизации, плацебо, контрольной группы и т. д. Как таковой подход далек от привычных моделей терапии, имеет высокий условный вес плацебо-эффекта (автор прекрасно это понимает) и чрезвычайно сложен в «стандартизации» условий проведения сравнительного анализа. Провести двойное слепое рандомизированное тут, боюсь, не получится. При всей своей (уверяю вас) рациональности автор, тем не менее, предлагает этот внешне «иррациональный», но эмоционально, этически и поведенчески оправданный подход.

Как вообще можно трансформировать восприятие застрявшего в «заботе» о своих болячках человека? Вспомните когда очень известные стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова:

«Мне кажется порою, что джигиты

С кровавых не пришедшие полей

Не в землю нашу полегли когда-то

А превратились в белых журавлей»…

В песенном варианте «джигиты» заменены на «солдаты». Это поэтический образ, метафора. Мы умом осознаем, что это не так, но внутри себя чувствуем, что такое возможно и это тревожит нас. Кто знает?

Теперь только на одну минуту представьте себе, что по замыслу Создателя все когда-либо жившие и умершие Дети превратились в птиц и ждут своего часа на страшном суде, вволю наслаждаясь небом и свободой. Представили? А теперь попробуйте все также наплевать на промокших и замерзающих на карнизах голубей, дрожащих на морозном ветру воробьев, облепивших голые ветки деревьев синичек…

Вот теперь с этим и живите. Ведь этого не бывает.

Другой известный писатель и поэт и достаточно расчетливый, иногда циничный (по словам знавших его современников) и вполне себе преуспевший в жизни человек написал вот это:

Сергей Михалков

Уточка

На вечерней зорьке Уточку убили,

Уточку убили — метко подстрелили:

Лишь одна дробинка в сердце ей попала

За кустом в болото Уточка упала.

Как она упала — клювом в воду ткнулась,

Так она лежала, не пошевельнулась,

И ее по ветру отнесло в осоку.

Не нырять ей больше, не летать высоко.

Не нашел охотник Уточки убитой,

За кустом болотным камышами скрытой,

Не достал добычи, зря искал, бранился…

Долго над болотом селезень кружился…

1967

Если вам все еще наплевать, закрывайте книгу и никогда не помогайте ни одной птице, у самого забот полон рот, не так ли?

Технические вопросы орниатрии также важны. А именно, питание, отношение, биоритмы.

Вы можете найти множество рекомендаций в сети. У автора есть свой опыт и он готов им поделиться.

Синицы. Parusmajor (lat.) прекрасно само название — Большой парус. Присмотритесь, когда синичка сердится, или угрожает — крылья распахнуты настолько широко, что кажется, будто это настоящий парус. Разновидность этих птиц — лазоревка. Она миниатюрнее и еще более очаровательна. Синие шапочка и шейка, хитроватый взгляд раскосых глаз. Они и сами ощущают себя аристократками, держатся особнячком, с «простыми» синицами общаются скупо. Составляют не более 10 процентов популяции, и если у вас появились эти гостьи, радуйтесь, с кем попало они не общаются. Рацион тот же, но они более осторожны и пугливы. Но в общей птичьей компании смелы. Прекрасные создания!

Приоритеты в питании– всевозможная мелкая живность — жучки, гусеницы и прочие насекомые, в т.ч. опасные для растений. Но это летом. С октября по апрель гибнет до 80% синиц — нечего есть. Популяция поддерживается новыми птенцами, но и от них зимой мало кто останется в живых… В пти-кафе лучше всего предлагать семечки подсолнуха (обычные и очищенные в равной пропорции). Почему очищенные? Представьте, при -20 мороза им приходится грызть кожуру семечки, на это уходят драгоценные секунды и силы. Надо, чтобы вначале они как можно быстрее согрелись очищенными семечками, а потом уже возьмутся за простые. Отличная добавка — личинки черной львинки. Наконец, в морозы отлично спасает кусочек сливочного масла с медом. На стайку в 10 птиц достаточно кусочка 1х1см. Его надо придавить в крышку от банки, а крышку закрепить на полу пти-кафе. Иначе эти хулиганчики выбросят масло наружу, чтобы унести подальше и там поделить «по-справедливости», то есть все себе, любимому.

Это необходимый минимум. Конечно, иногда синицы любят угоститься фруктами, сливками, толчеными орехами и т. д. Но это уже ваше решение, насколько для этих хлопот есть время и желание. Забавно угощать их очищенным орехом фундуком. Вообще, это не их еда, скорлупу им не пробить. Но чистый орех они изобретательно обрабатывают так, чтобы в нем появилась дырочка, как в мяче для боулинга. Цепляют этот орех и обязательно уносят подальше, чтобы слопать его в одиночестве. Синицы — истинные интеллектуалы в птичьем сообществе, обучаемы, любопытны, имеют хорошую поведенческую память и собственные пристрастия. Достаточно посмотреть на то, насколько они виртуозны в полете. Резкие развороты, кувырки, разгоны и торможения — просто понаблюдайте и представьте их вестибулярный аппарат и качество навигации.

Отношения строятся постепенно. Они будут всегда взлетать, когда вы подходите близко, и только через несколько недель начнут очень медленно привыкать. В руки не дадутся, только если прилетит совсем уж истощенная птичка. Прекрасно, если в вашем дворе есть деревья, на которые они будут отлетать и грызть семечки и все остальное. Они активно коммуницируют между собой, в стайке есть свои лидеры и аутсайдеры. В целом, они вполне сообразительны и адаптивны. Главная опасность — воробьи, вам придется (со временем, конечно) выстроить способы разумной защиты от них.

Воробьи более организованы иповеденчески беспардонны; они абсолютные коллективисты и толпой могут со временем вытеснить синиц с кормовой территории. Самое надежно средство — неочищенные семечки. Воробьи с ними не справляются, иное устройство клювика. Поэтому как только появятся, давайте только нечищенные семечки и они со временем откажутся от своих захватнических планов. А лучше всего, повесьте во дворе 5-литровую бутылку с дверцами и кладите туда воробьиный корм. Понемногу, но регулярно.

Биоритмы.

Самый сложный период жизни у синиц с октября по апрель. И хотя в апреле уже намного теплее, необходимость кормить птенцов очень выматывает самцов и для них есть замечательная возможность для передышки — заскочить в знакомое пти-кафе, перехватить семечку-другую и снова на охоту. Позже папа может прихватить с собой сыновей и дочек и зрелище это более чем забавное. Потом молодые птички станут вашими постоянными клиентами. И что может быть лучше, чем помочь пережить их первую в жизни зиму?

Воробьи. Повесьте во дворе 1-2-3…5-литровых банки с 2-мя дверками (см. фото) и на ночь насыпайте крупяную смесь: пшенку, гречку, овсянку, немного чищеных (!) семечек, общий объем смеси до 150—200 г. В сильные морозы можно прилепить к внутренней стенке пониже кусочек масла 1х1см. Вы спасете очень полезных для наших городских растений птиц и заодно отвлечете их от синичьих пти-кафе.

Голуби. Орнитологи называют их птицами-жертвами. Они никого не обижают. А сами часто страдают и от человека и от других напастий, в том числе ворон. «Добрые» люди, правда кормят их белым хлебом, который мало того, что очень опасен для них, так он и «дубеет» на морозе, превращаясь в деревяшку. Если уж класть белый хлеб — только понемногу, сдобрив растительным маслом, или разведенным в воде медом. Для них подойдет все то же, что и для воробьев. Только минимальный объем пакета крупяной смеси примерно 500—1000 мл на стаю из 40—50 птиц. Птицы вполне сообразительные и доверчивые.

Поначалу будут отбегать в сторону, боясь подвоха с вашей стороны (печальный опыт общения с Homosapiens), а потом будут торжественно маршировать вслед за вами, по дороге на «пикник». Найдите во дворе ограниченную площадку (асфальт, полянка, зимой — теплые канализационные люки) и рассыпайте смесь несколькими порциями, чтобы не случалось давки. Люди обычно ссыпают все в одну кучу, некоторые птицы вспрыгивают на спину других, возникает давка (видели раздачу голодающим и малоимущим дешевых продуктов в депрессивных регионах мира?) Не копируйте поведение «человеков», дайте возможность всем птицам спокойно поесть. Среди них встречаются робкие экземпляры, они не могут пробивать себе дорогу в этом жестоком мире; ходят вокруг, боясь давки. Постарайтесь и для них насыпать горсть-другую в сторонке. Обязательно подлетят воробушки, им тоже что-то перепадет. Вы сами отойдете в сторону и отправитесь по своим делам с просветленными если не душой и сердцем, то хотя бы мыслями и настроением, что тоже немало (внешняя трансфокусировка!)

Кто-то считает, что голуби туповатые и медлительные птицы. Поэтому, дескать, они часто попадают под колеса наших авто. А вы попробуйте поголодать несколько дней\недель, когда ни о чем другом не можете и думать и единственная возможность что-то найти — вот так без устали ходить по тротуару, дворовым дорожкам, переулкам и часами думать только о еде, при этом страдая от постоянного изнуряющего холода. А водитель при этом вообще не считает вас за существо, достойное жить. Сколько человеческих трупов будете вы находить по дороге с работы и обратно? Существует устойчивый миф о том, что голуби «переносят заразу». Натуральное средневековье, конечно. Есть заболевания, как и у все живых существ. Инфекция если и может передаваться, только через выделения и контакт с ранками, свежими царапинами на вашей коже. Вам не придется с ними контактировать, если только вы не увидите раненную, или больную птицу и захотите ей помочь. Для этого случая просто имейте при себе пару мед. перчаток. Голуби страдают примерно от 10—12 наиболее частых заболеваний, 2—3 из которых инфекционного происхождения. У людей их СОТНИ. Вопрос, кто же опаснее для нас с вами, повисает в воздухе.

Вороны. Их недолюбливают и боятся. Причина — в городе им просто не хватает еды. «Ворона бывает кусачей»… и т. д. Если хотя бы 1—2 раза в неделю на отдельной площадке оставить несколько кусочков мяса любой разновидности, когда вы кормите голубей, то и вороны очень аккуратно и без суеты отдадут вам должное. Можно добавлять универсальную крупяную смесь, они в голодное время будут этому рады. Тогда они не будут терроризировать голубей и других птиц. В любой семье образуются мясные обрезки, их можно направить на добрые цели, обеспечив мирное сосуществование в вашем дворе, квартале. Кстати, если вы испытываете сомнение в доброкачественности потребляемых вами «мясных» продуктов, просто предложите их воронам. Они взяток от производителей не берут и поэтому объективно оценят качество вашего предложения. Раньше с этой задачей справлялись беспризорные собачки, жившие почти при каждом дворе, но их истребили представители человеческой «цивилизации». Вспоминаю, что в нашем дворе жила собачка Алиска, чрезвычайно сообразительное и адаптированное существо. Они соглашалась только на отборную баранину по 400 руб. (10—12 лет назад были такие цены!) А вот сосиски, там колбасу и прочее она, для вежливости понюхав, тактично отодвигала носом в твою сторону. Жри, дорогой, дескать, сам.

Вороны быстро начинают вас узнавать, уважать и общаться языком своего тела. Если им не хватило еды, они тактично дадут это понять с крыши соседней машины. На вашу они не сядут, так как всегда соблюдают этикет и царапать ваше драгоценное движимое имущество не будут. У них-то с локусом позитивного контроля все в порядке!

Фото автора

Нередко приходится кормить все сообщество одновременно. И голубей и воробьев, и ворон. Вначале рассыпаете корм для голубей, при этом воробьи постепенно приближаются и начинают подбирать свои зернышки, оставаясь по периметру. Вороны же ждут терпеливо, когда вы выделите для них отдельный «столик» и потом уже начинают трапезу в строгом соответствии с иерархией. Старшие всегда едят первыми, а остальные ждут своей очереди. Могут даже выстроиться в цепочку, чтобы подчеркнуть свою дисциплину и организованность.

Фото автора

В конце концов, это просто интересно и увлекательно, сбалансировать взаимоотношения единственных диких (не ручных) живых существ, оставшихся в нашем городском окружении.

Мы всегда имеем выбор. По праву рождения «человеками», имеем свободу воли и право на выбор. Другим существам сложнее. Их поведение — это взаимная связь врожденных простых и сложных рефлексов, родительского научения, приобретенного жизненного опыта. Многое предопределено в их жизни. Но в наших силах сделать их жизнь чуть легче, свободнее, комфортнее, дать силы для того, чтобы хотя бы пережить зиму, а дальше они сами. Вот хотя бы так, не ленитесь, насыпьте горсть крупяной смеси бедной одинокой птице, у которой есть свое пространство между постоянно хлопающей дверью в убогий магазинчик и мусорным ведерком… Вы хотели бы ТАКОЙ «иножизни» для ребенка, своего или чужого?

Фото автора

Голубь приболел, или был подранен, кто знает. И заслужил у матери-природы, которая бросила его в этот жестокий мир хотя бы спокойный и неунизительный уход из оказавшейся для него такой беспощадной жизни.

А вот этот персонаж, что он заслужил? На то, чтобы его обнаружить, скоординировать работу разных служб, доставить в лечебное учреждение и пролечить (?) будут потрачены многие тысячи, которых хватило бы на спасение сотен птиц. А конечный результат все равно предсказуем.

Фото из открытых источников

Как он использовал дарованные ему свыше свободу воли и право на выбор? Зачем ему вообще они были нужны? Да какая теперь разница… Ленинградец Михаил Зощенко в 1928г. выразил это вполне лаконично: «С этим у нас вполне быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище».

Фото автора

Если этой зимой на своем карнизе вы увидите такую птичку, не отмахивайтесь, не закрывайте шторы, постарайтесь присмотреться, аккуратно прикормить ее, предложить укрытие, просто сделать что-то правильное. Это поможет и ей и вам.

Опросник для самодиагностики к 1 части.

— Какие чувства я испытываю после прочтения этой главы?

— Что меня обрадовало, огорчило, смутило, обнадежило, обидело и почему?

— Что мешает мне делать что-нибудь для птиц?

— Почему я не замечал этой проблемы?

— Нужно ли мне этой сейчас?

— Как отнесутся к моему предложению помочь птицам мои близкие?

— Будут ли надо мной смеяться другие люди?

— С чего надо вообще начать?

— И что мне за это будет?

— А все ли в порядке с автором, который предлагает взрослым людям заниматься этим?

— Я врач, очень занят с людьми, зачем мне лишняя головная боль?

— Как вообще предложить это моим больным?

Ответы лучше записать и потом подумать о том, что они, эти ответы (конечно, искренние) говорят о вас? Уверяю, вы точно будете удивлены, и удивлены, не исключаю, неприятно. Зато это будет первый шаг к поведенческому оздоровлению, вашему и ваших пациентов. Если будет интерес к более основательному анализу, пишите мне на почту: mk.strex@ya.ru

Глава 2.Работа с телом в зрелом возрасте. Внутренняя трансфокусировка

Развитие тела и управление биологическим возрастом.

Все фото в этой главе взяты из открытых источников.

Приведу один случай из практики. Обратилась женщина 50 лет с болями в области бедра, неотчетливо иррадиирущими до уровня колена, усиливающимися при ходьбе. Анамнез до 15 лет. Обострения, т.е. усиление болей 3—4 раза в год. Занимается уборкой помещений, что связано с наклонами, переноской умеренных тяжестей, частыми изменениями положения тела и т. д. С диагнозом «остеохондроз, радикулит» неоднократно проходила курсы лечения НПВП, витаминами гр В, приняла несколько курсов рефлексотерапии. Практически без эффекта.

Кроме того, по рекомендации врачей и других пациентов занималась «лечебной» физкультурой, умеренной растяжкой и т. д.

При обследовании — объем движений в обоих ТБС и пояснично-крестцовом отделе практически сохранен, симтомы натяжения не выражены, снижение поверхностнойкожной чувствительности справа незначительное.

После проведения УЗИ правого ТБС выявлены признаки хронического подсухожильного бурсита с наличием незначительного анэхогенного объема в соответствующей полости. Разумеется, дополнительные исследования также были проведеныдля исключения последствий специфического процесса.

После курса парентерального введения антибиотика ШСД состояние значительно улучшилось, интенсивность боли снизилась по шкале с 10 до 2—3-х. При этом сохранялась умеренная болезненность в точке выхода седалищного нерва, и выраженная реакция со стороны аддукторов правого бедра и грушевидной мышцы при глубокой пальпации.. Объективно контрольное УЗИ показало элиминацию полости с сохранением ее довольно плотных фиброзированных стенок. После проведения до 12 сеансов рефлексотерапии в сочетании с ПИРМ и акупрессурой триггерных точек грушевидной мышцы жалобы элиминировались. Пациентка отметила изменение болевых ощущений по шкале ВАШ с 9 до 2—3 баллов. При этом проявления психогенной боли по шкале DN-4 выявлены не были.

Пациентка продолжает самостоятельно выполнять упражнения по укреплению мышц брюшного пресса, ягодичной области, мышц задней группы бедер, в частности, бицепса и аддукторов. Пока сохраняется р-ция на избыточную рабочую нагрузку, т.к. она продолжаетвыполнять тяжелую физическую работу по уборке помещений.

На протяжении всего курса лечения пациентка причитала: « как же так, почему раньше никто не смотрел мой сустав, сколько денег я за эти иголки отдала, все без толку!»

Таким образом, в этом кейсе мы можем увидеть цепь неблагоприятных для пациентки решений:

— не собран детальный анамнез. Пациентка рассказывала, что в лет 15—20 назад много каталась на мотоцикле, то есть имела место длительная поза «наездницы» с длительным разведением в обоих тазобедренных суставах и длительное переохлаждение. Это доказанный фактор повреждения связочно-капсульного аппарата ТБС и он был фактически проигнорирован.

— «навешан» дежурный диагноз и соответственно, запущен стереотип последующего восприятия врачами симптоматики, с «укладкой» всех симптомов в уже заготовленное определение.

— не учтен фактор сочетанной патологии — ТБС и радикулопатии, присоединившейся позже на фоне рабочих нагрузок и «прикрывавших» один другого. Обнаруженные на МРТ позвоночника (ну куда без этого) 2—3 протрузии завершали «объективную» картину. Клинические проявления этих патологических форм — подсухожильного бурсита и вертеброгенной радикулопаии внешне схожи, но дифференцировать их возможно.

— не выбрана верная тактика обследования и такая доступная методика как УЗ-обследование сустава не была проведена ни разу.

— соответственно, лечебная тактика была предопределена неверно и поэтому давала минимальный краткосрочный эффект.

И, наконец, неадаптированные советы «специалистов» по ЛФК. Пациентке были противопоказаны и стретчинг, и циклические нагрузки. А вот ПИРМ и укрепление мышечного аппарата низа спины, пресса, ягодичной области и тыла бедра не проводились.

Конечно же, медицина прошла за столетие огромный путь, многое изменилось… Ровно сто лет назад, в 1924г. великий русский беллетрист М. Зощенко в рассказе «Медик» писал:

«Нынче, граждане, в народных судах всё больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвёл, другой — с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке. Всё это не по-европейски. Всё это круглое невежество. И судить таких врачей надо».

К счастью, ничего подобного нет теперь и в помине, не так ли, коллеги?

Впрочем, вот (публикуется по: Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», 09 ноября 2024).

Пациент обратился в частную клинику к хирургу-урологу-андрологу. После обследования врач рекомендовал хирургическое лечение. Однако диагноз был установлен неверно: у мужчины было злокачественное новообразование, а результаты УЗИ мочевого пузыря не были проверены методом МРТ. Как следствие, было проведено вмешательство, к которому не было показаний. Кроме того, при операции врач не ушил края раны и забыл в брюшной полости пациента иглу. Развились осложнения: кровотечение и критическая кровопотеря. Мужчина, которого своевременно не перевели в реанимацию, скончался.

В отношении врача возбудили уголовное дело и предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ −оказаниеуслуг, неотвечающихтребованиямбезопасностижизнииздоровьяпотребителей, повлекшеепонеосторожностисмертьчеловека.

Мы не знаем многих важных деталей этого печального эпизода и поэтому не можем судить ни врача, ни самих судей. Важно одно. Ни супердиагностика, ни всемерный контроль, ни регулярное переобучение не гарантируют сейчас нашей профессии покоя как и сто лет назад…

Помимо рутинных причин (опыт, квалификация, мотивация) важно определить невысокую компетентность большинства врачей и общей практики и специалистов (кроме врачей спортивной медицины) в области развития тела, сохранения и развития мышечной массы как доминирующего фактора здоровья. Поэтому автор предлагает коллегам обзор основ того, что я называю «самостроительством» тела, или селфбилдингом.

К сожалению, число врачей, занимающихся осознанной работой с телом невелико. И поэтому они в своей массе сами ничего не могут дать своим пациентам в этой важной области. Все больше людей занимаются чем-то вроде фитнеса, бодибилдинга, силовых практик. Но далеко не все тренеры-инструкторы разбираются в медицинских аспектах этих активностей. Поэтому критически важны компетентность врача и его ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт по развитию своего собственного тела.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.