Бесплатный фрагмент - Война в судьбах нашей семьи

Документы, факты, воспоминания

Семейная книга о войне…

Здравствуйте, дорогие родные и все те, кому интересна история одной семьи.

Сначала было желание просто сохранить воспоминания Татьяны Николаевны Юфа, в девичестве Дегтярёвой, чтобы дети помнили и знали, что такое война и блокада Ленинграда, какие она приносит ужасы, утраты и страдания, но потом захотелось рассказать и о других членах нашей семьи, которые пока ещё сохранились в памяти наших родителей… Не только о моих бабушках и дедушках, но и о бабушках и дедушках моей супруги. Ведь для наших детей они уже прабабушки и прадедушки, и хочется, чтобы память о них сохранилась. От некоторых осталась только справка о смерти, найденная в архиве, и все…

Эта книга приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало рассказа о нашей большой семье. Я надеюсь, что, взяв её в руки и прочитав, у вас возникнет вопрос: «А почему здесь не рассказано о моём дяде, тёте, дедушке?» Если вы хотите, чтобы и о них сохранилась память, то я готов это сделать во второй части книги. Свяжитесь со мной по e-mail: okkervilgrad@my.com, и мы вместе с вами напишем продолжение.

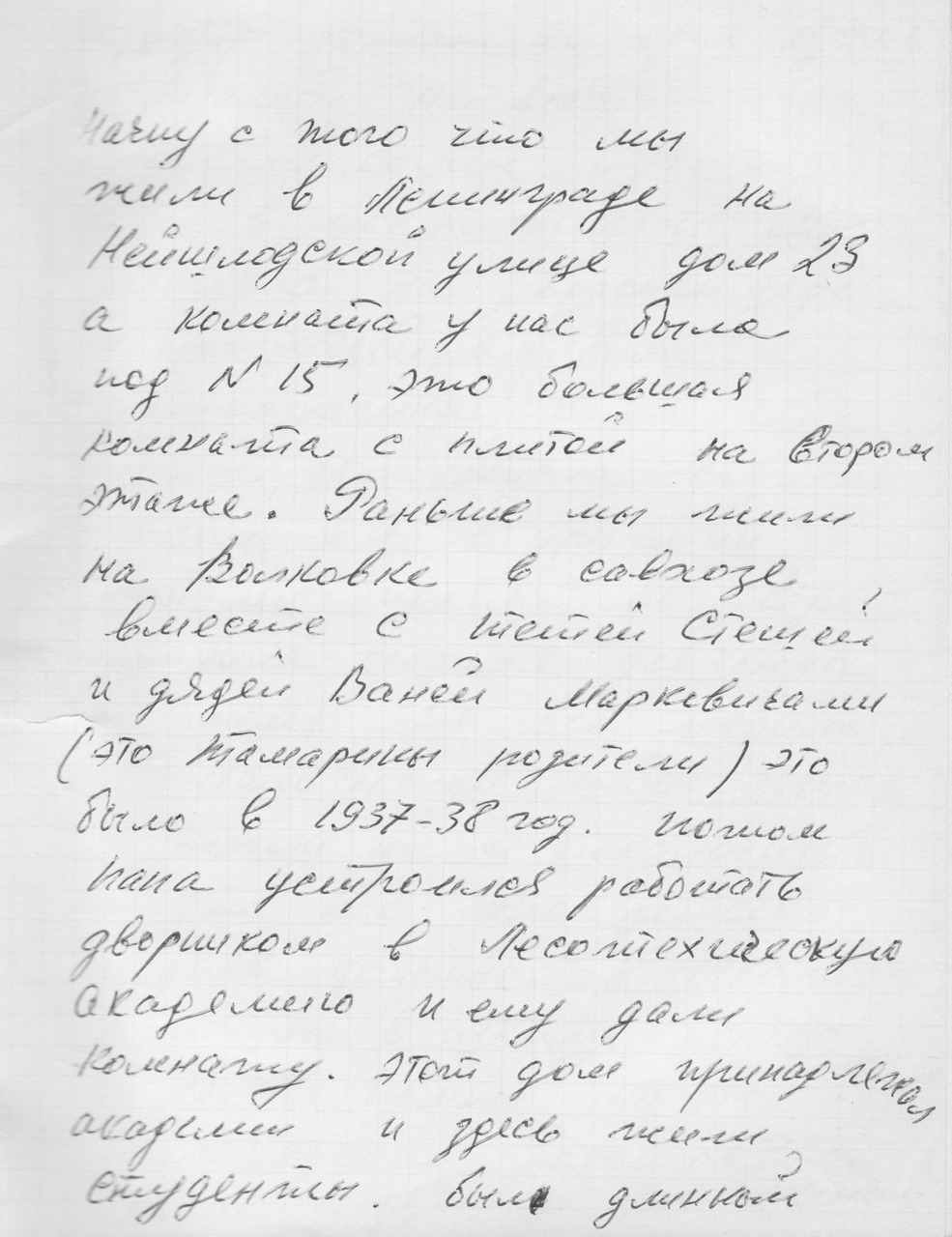

Откроют рассказ о войне воспоминания тёти Тани, Татьяны Николаевны Юфа. Тогда, в далеком 1941 году она была просто Таня Дегтярёва и жила в Ленинграде на Нейшлотском переулке в доме 23, что стоит у самой железной дороги, рядом с Финляндским вокзалом.

Эти воспоминания она написала, когда её родной город сменил имя и стал Санкт-Петербургом, но для неё он так и остался Ленинградом.

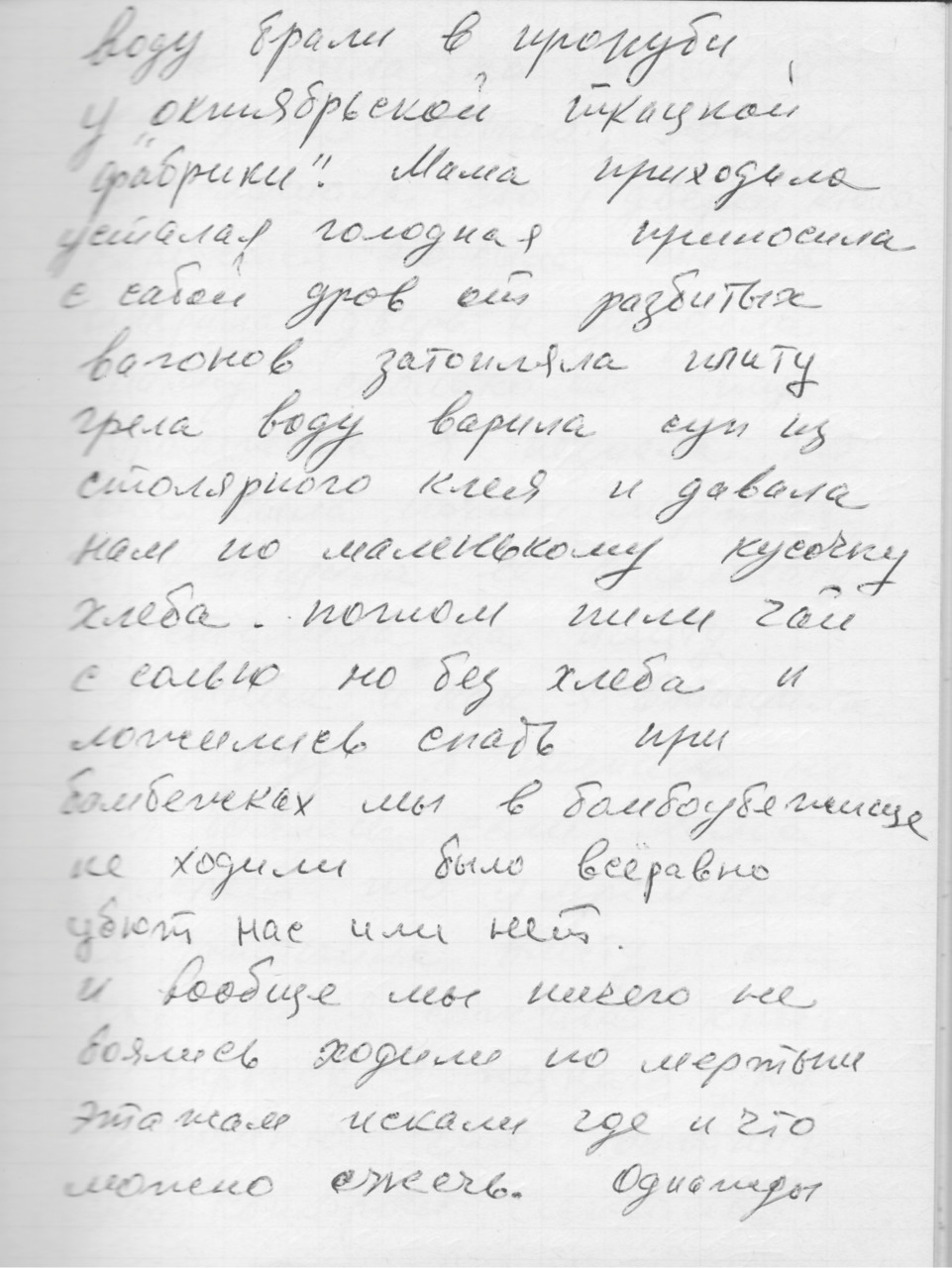

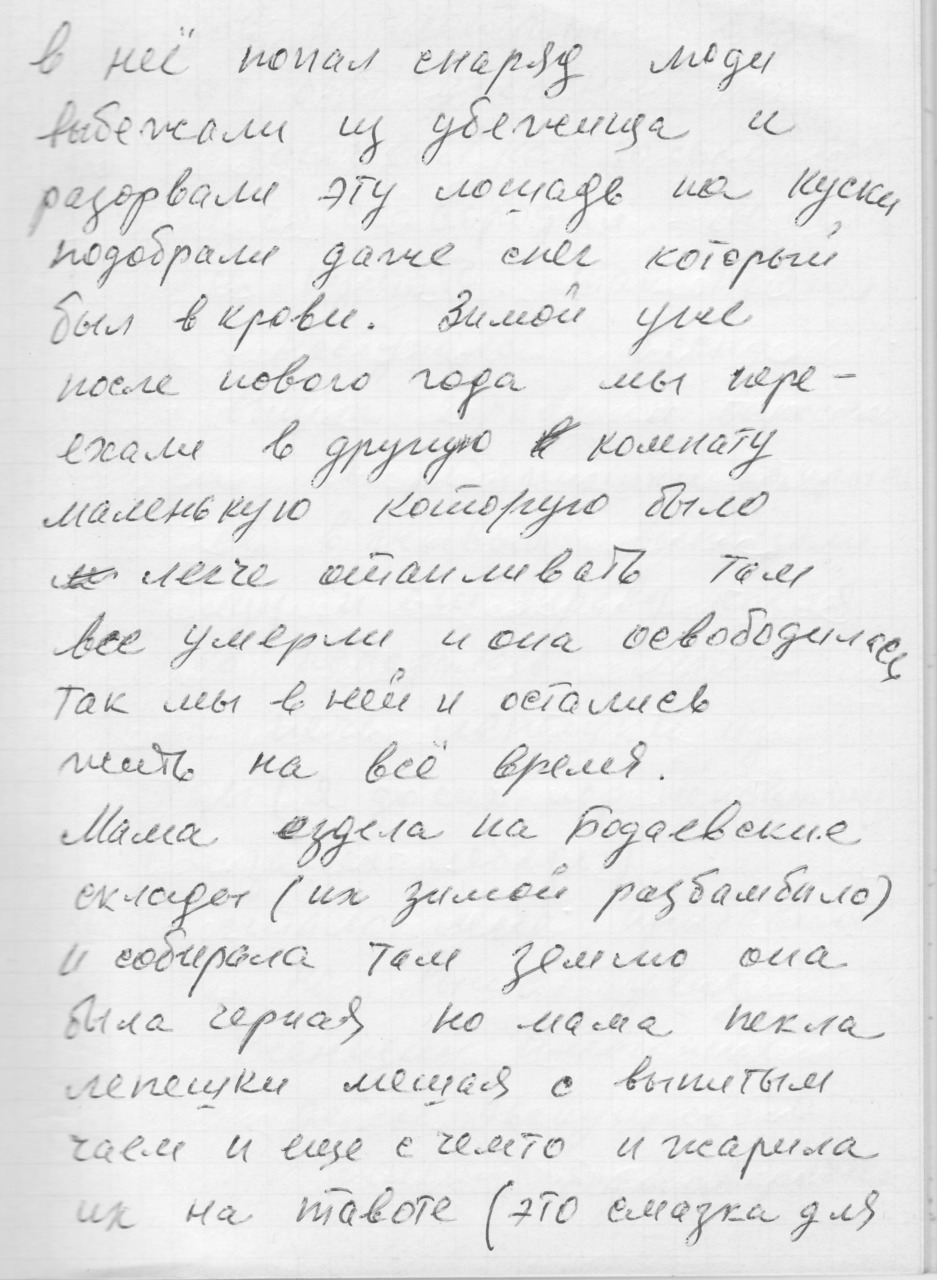

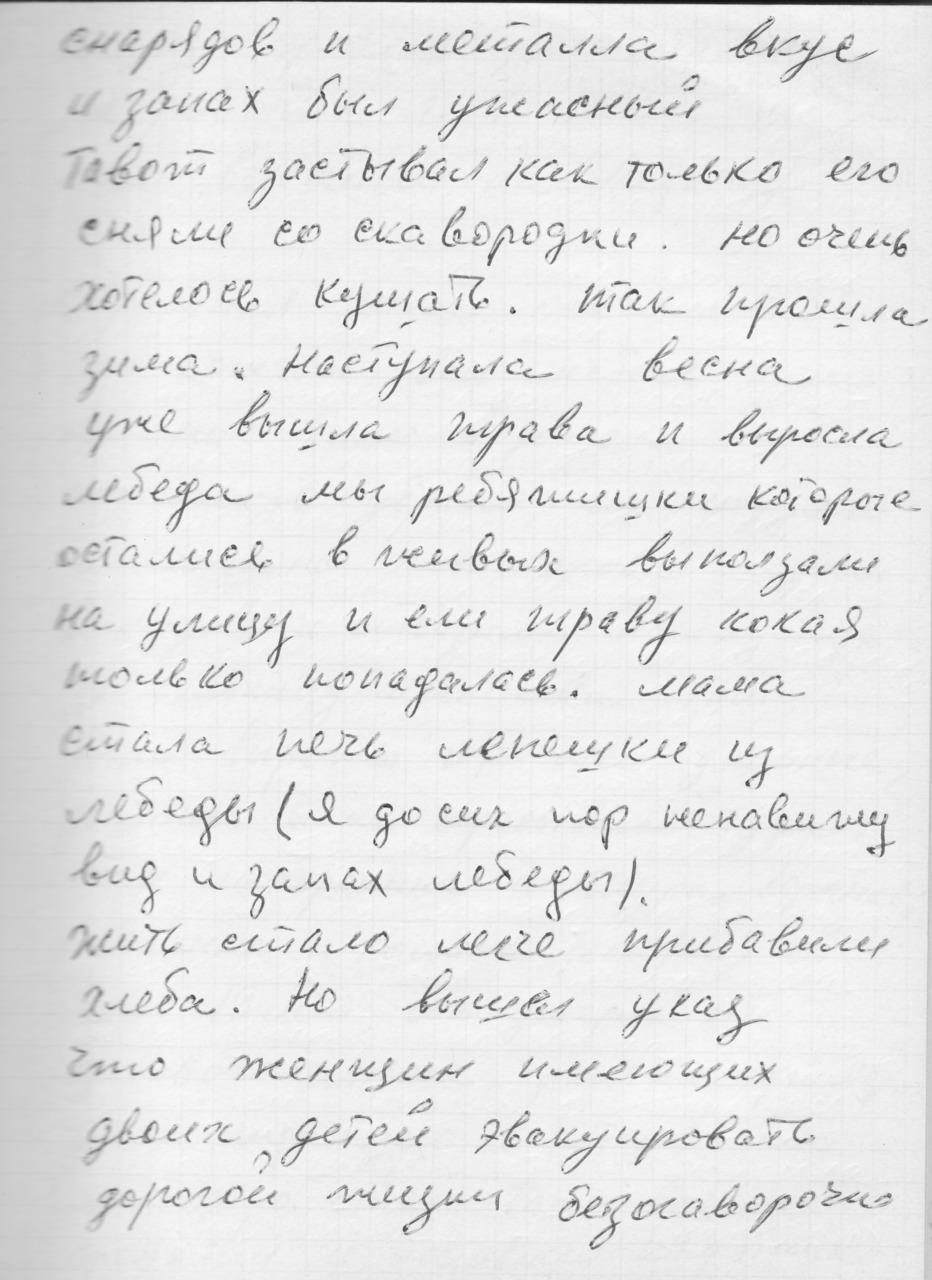

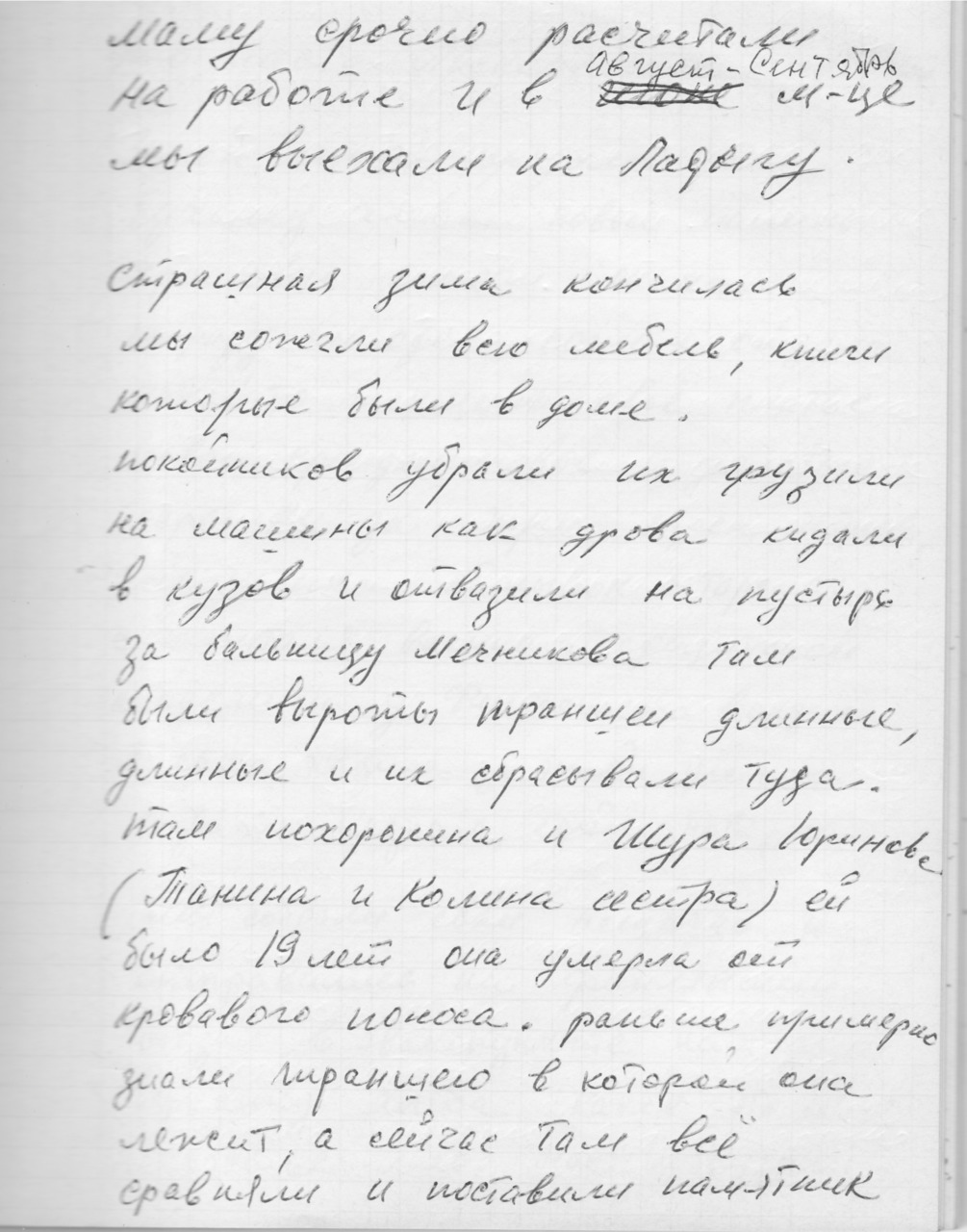

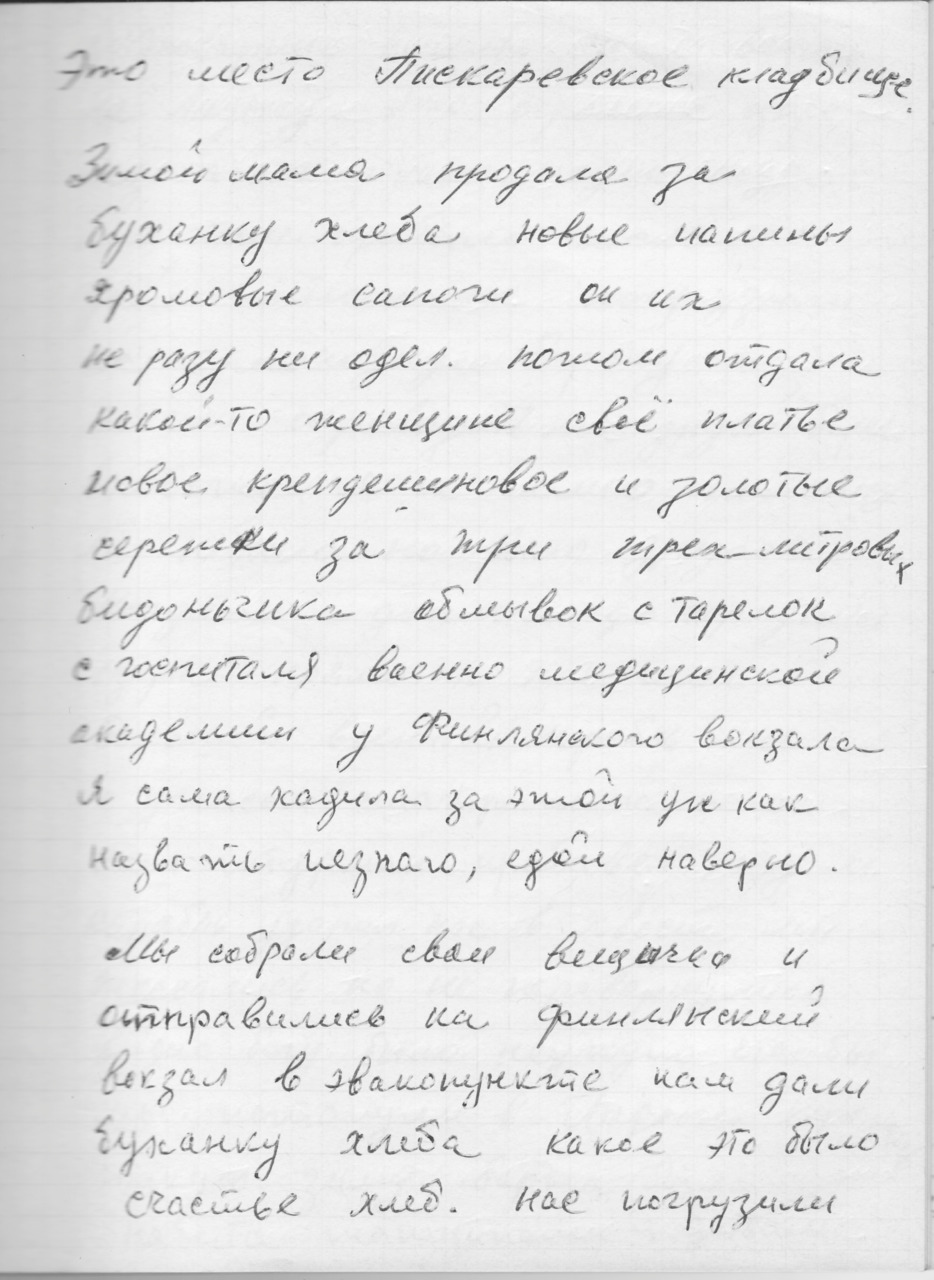

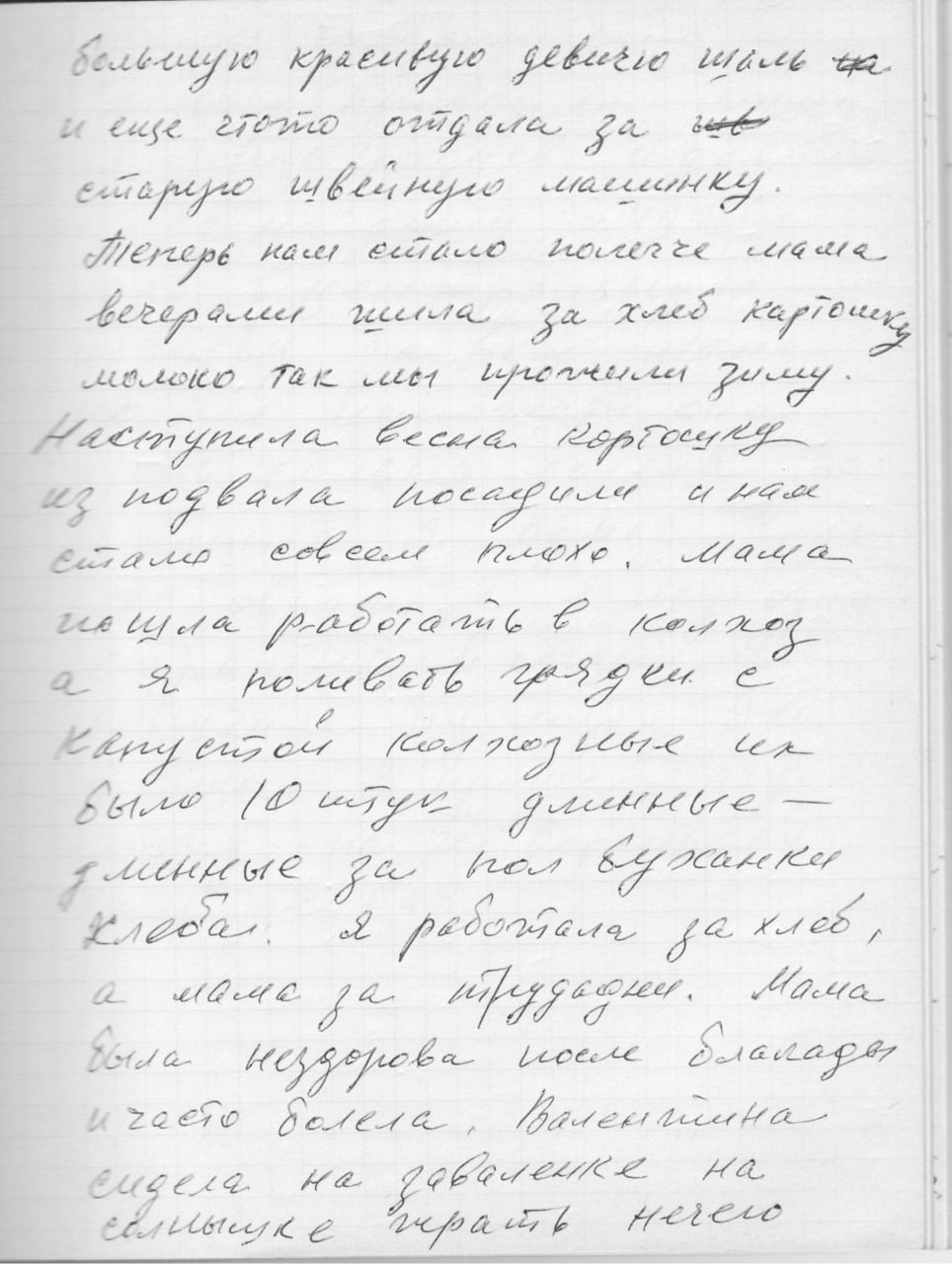

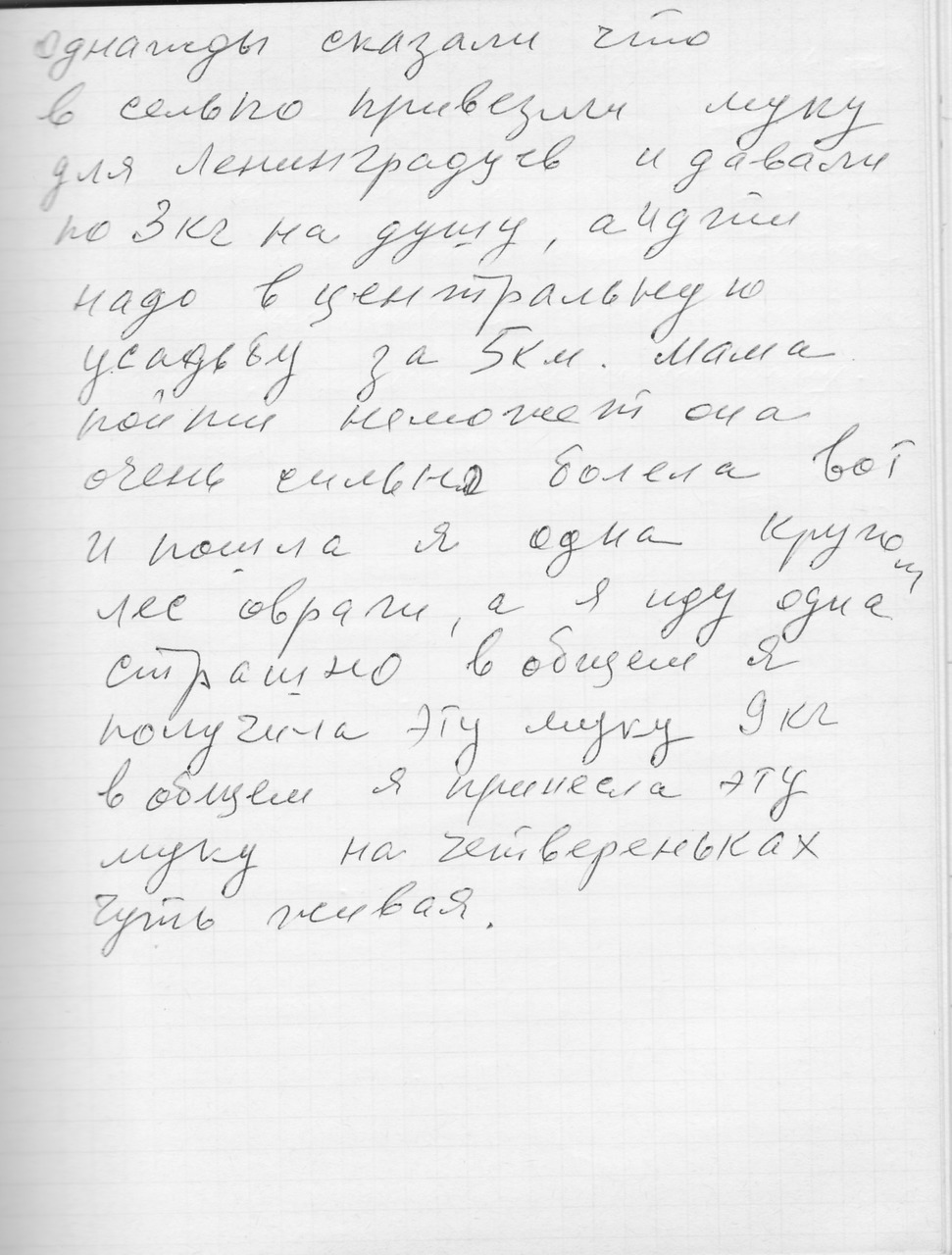

Сначала вы увидите отсканированные страницы этих воспоминаний, а потом, для удобства, прочитаете обработанный текст…

Итак, начнем…

Глава первая. Блокада Ленинграда глазами ребёнка

Начну с того, что мы жили в Ленинграде на Нейшлотской улице, дом 23, а комната у нас была №15. Это большая комната с плитой на втором этаже. Раньше мы жили на Волковке в совхозе вместе с тётей Стешей и дядей Ваней Маркевичами (это Тамарины родители (Тамары Ивановны Василевской, в девичестве Маркевич)). Это было в 1937—1938 годах. Потом папа устроился работать дворником в Лесотехническую академию, и ему дали комнату. Этот дом принадлежал Академии, и здесь жили студенты. Был длинный коридор комнат 20, одна кухня и туалет на всех.

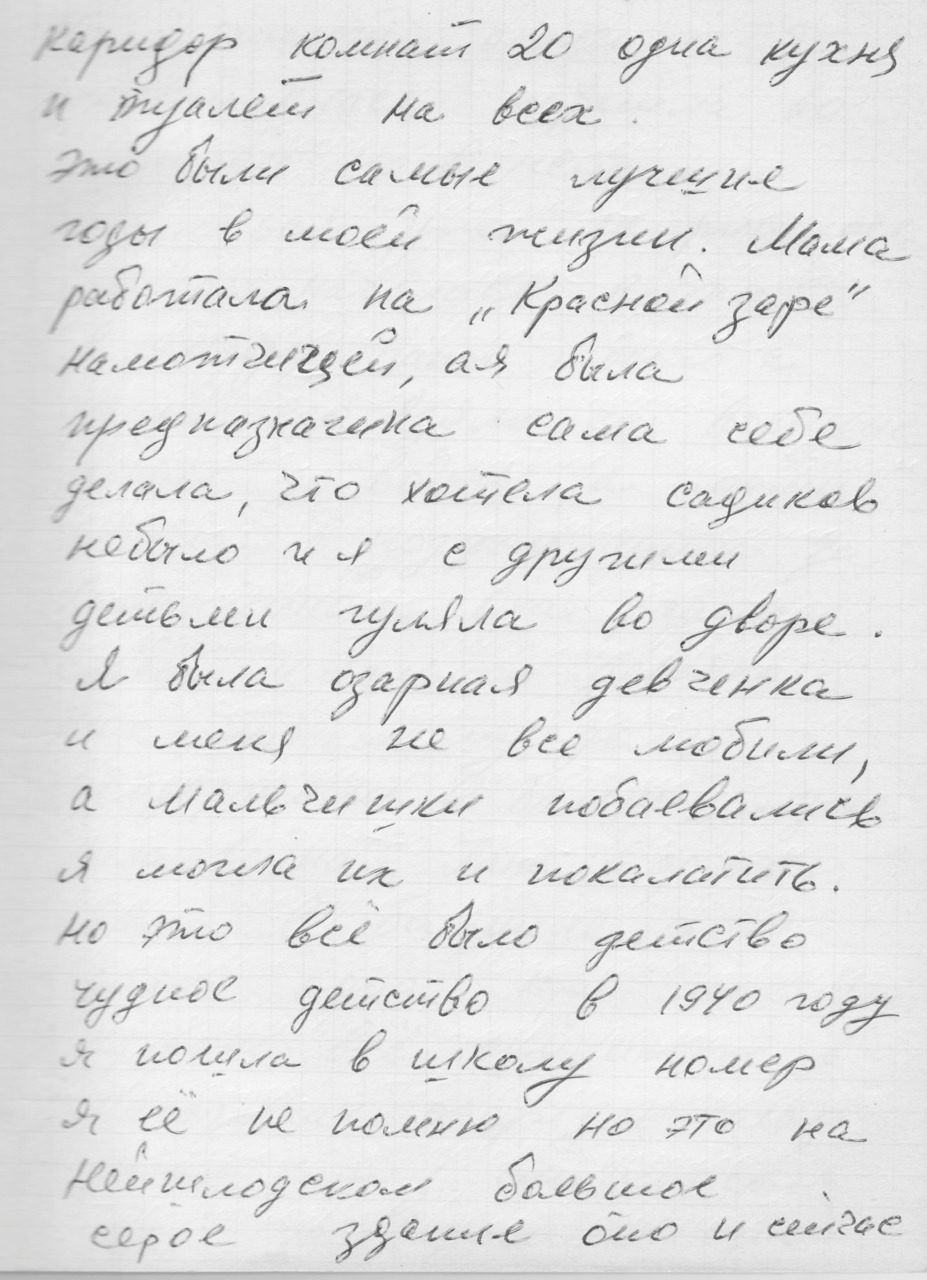

Это были самые лучшие годы моей жизни. Мама работала на «Красной заре» намотчицей, а я была предназначена сама себе, делала, что хотела, садиков не было, и я с другими детьми гуляла во дворе. Я озорная девочка, и меня не все любили, а мальчишки побаивались, я могла их и поколотить. Но это всё было детство — чудное детство. В 1940 году я пошла в школу, номер я её не помню, но это на Нейшлотском, большое серое здание, оно и сейчас там стоит. Окончила я первый класс, перешла во второй, но в нем мне учиться уже не пришлось. Когда началась война в 1941 году, папы не было с нами, его взяли на военные сборы до войны, а мама попала в роддом, ушла за Валентиной (Валентиной Николаевной Абрамовой, в девичестве Дегтярёвой). Она родилась слабой и больной девочкой, так что маму долго продержали в больнице, уже шла война. Папа в армии, мама в больнице, а я дома одна. Мне 9 лет, кругом все скупают — в магазинах очереди — сахар, крупу, спички, соль, все затоварились. Одной мне ничего не надо. Гуляю себе сколько хочу.

15 июня родилась Валя, а мама пришла домой уже в июле с большой температурой, её выписали из больницы из-за меня.

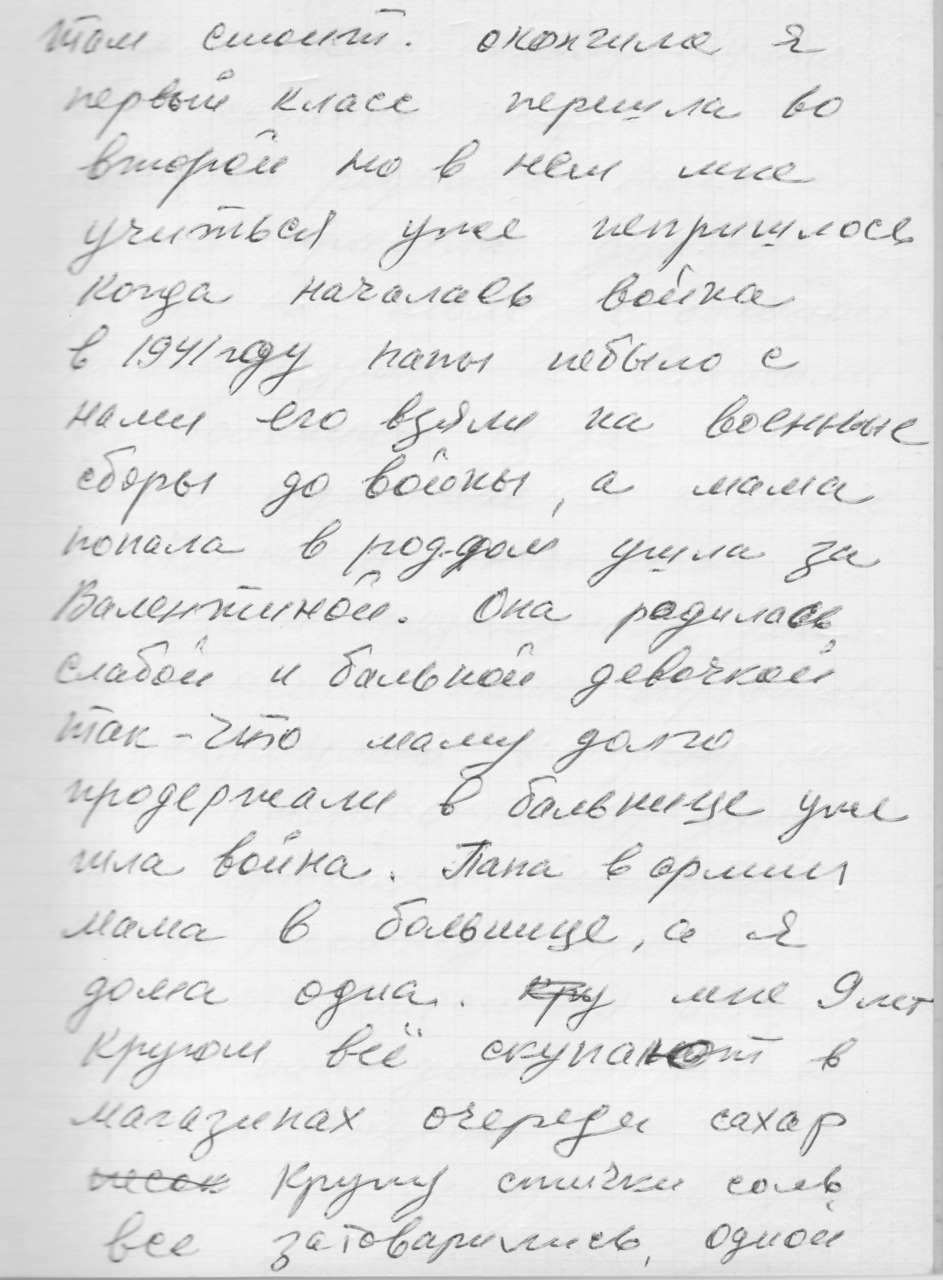

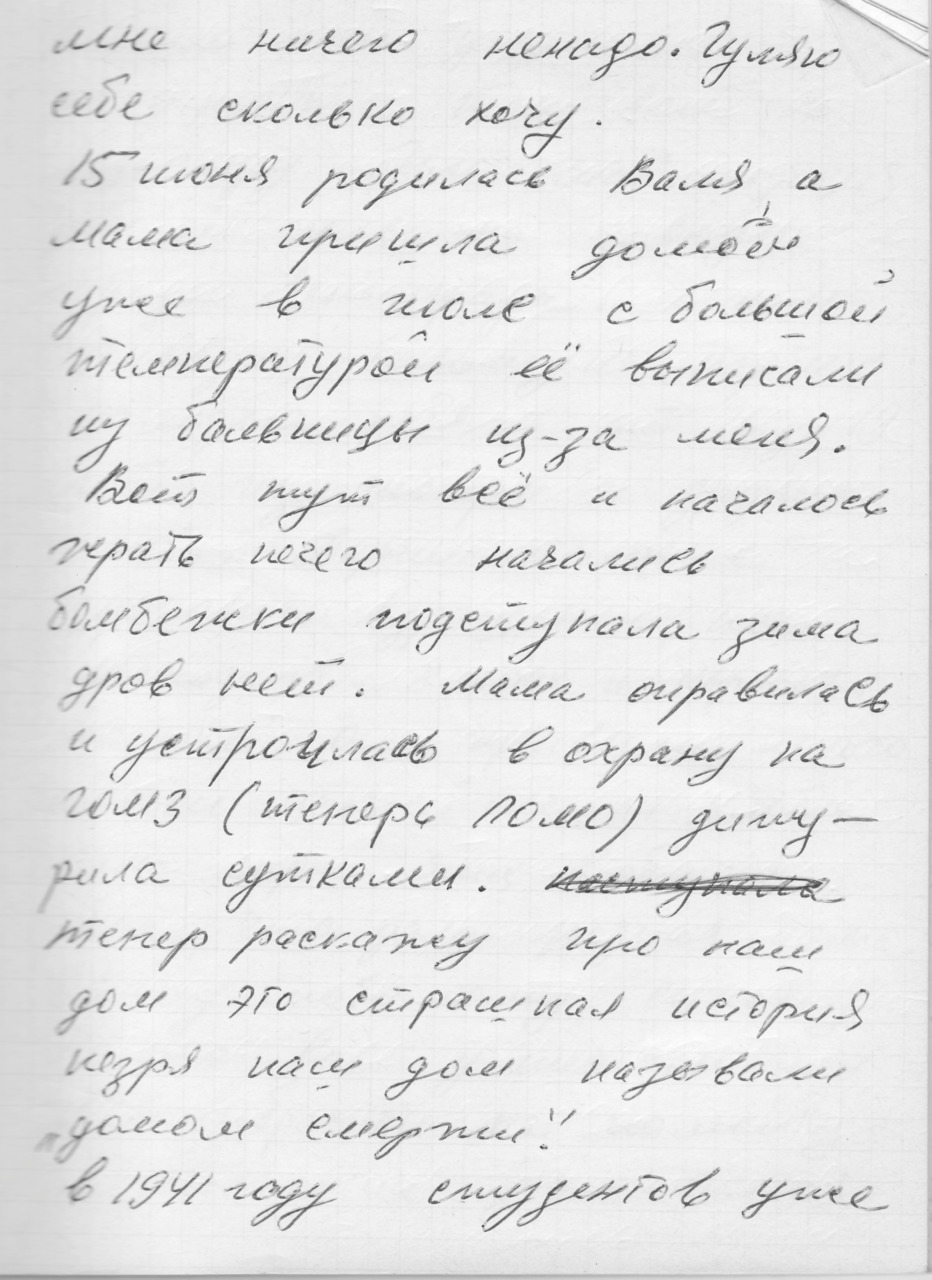

Вот тут всё и началось. Жрать нечего, начались бомбежки, подступила зима, дров нет. Мама оправилась и устроилась в охрану на ГОМЗ (теперь ЛОМО), дежурила сутками.

Теперь расскажу про наш дом. Это страшная история, не зря наш дом называли «домом смерти».

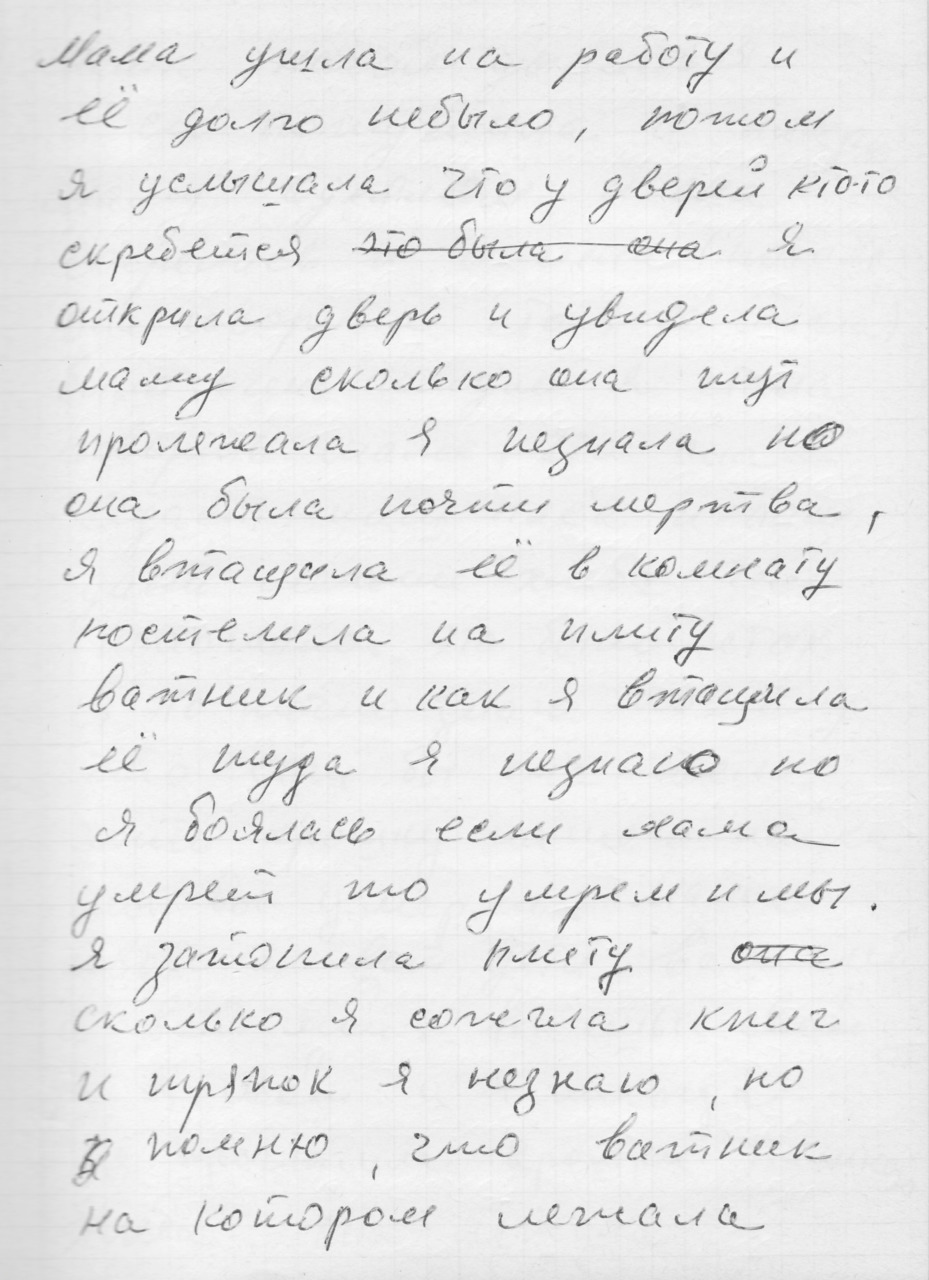

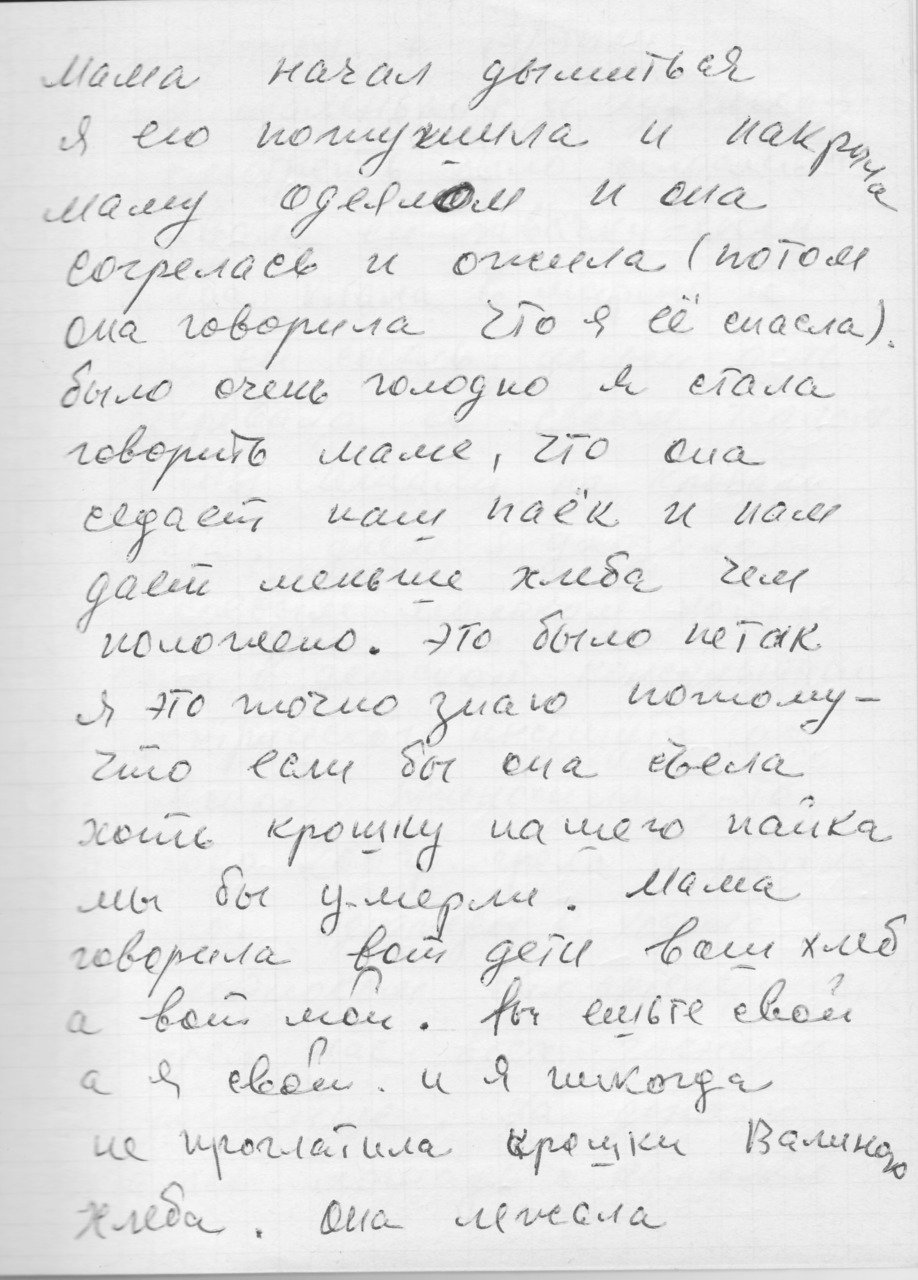

В 1941 году студентов уже не было, они ушли все на фронт. Так вот, в 1941 году была мобилизация рабочей силы на заводы города Ленинграда. К нам привезли большую партию молодых ребят от 16 до 19 лет из Сибири и других мест. Парни молодые, здоровые, взрощенные на колхозных хлебах и коровьем молоке. Они привезли с собой целые мешки хлеба, сала, сыра, яиц, в общем, всё, что дала родная мама своему любимому сыночку. Но это всё у них отняли и выбросили на помойку, в общежитии у нас нельзя хранить большие запасы. Ведь они поступили в училище на государственные хлеба. Хлеб, который им давали, и крупяной суп не утоляли голода. И парни стали слабеть. Они деревенские парни и не могли найти выхода из этого положения, а зима была суровая, они умирали целыми комнатами, по 5—6 человек сразу. Но их никто не убирал, они лежали всю зиму прямо в своих постелях, скорчившись от голода и холода. Дом наш стоит у железной дороги у Финляндского вокзала, одинокий такой дом, а кругом железная дорога (Дорога жизни), ЛОМО, товарная станция, танки, пушки, всякие составы, так что можно представить себе, сколько раз в день нас бомбили и обстреливали. В доме не было стёкол вообще. Все окна забиты фанерой, света не было, пользовались свечой, а чаще ничем. Так вот, наш дом в 8 этажей, в каждом этаже 20—25 комнат, а в каждой комнате по несколько покойников. Они лежали до весны, окоченевшие от стужи. Наш дом стоял на отшибе, и к нам во двор и парадную свозили всех мертвецов нашей улицы и ближайших улиц тоже, но когда была зима и всё было покрыто снегом, это было не видно, а когда наступила весна, они стали вылезать отовсюду. Это было ужасно смотреть. Я никогда не забуду тех двоих детишек в корзине у забора. Вот прошло много лет, а я их помню. Я уже сказала, что мама работала сутками на заводе, а мы с Валей лежали в холодной комнате, покрытые периной и какими-то матрасами, и ждали маму, когда она придет и принесёт хлеба. Вода в ведре застыла, за ней мы ходили на Неву, воду брали в проруби у «Октябрьской текстильной фабрики». Мама приходила усталая, голодная, приносила с собой дров от разбитых вагонов, затопляла плиту, грела воду, варила суп из столярного клея и давала нам по маленькому кусочку хлеба. Потом пили чай с солью и без хлеба и ложились спать. При бомбёжках мы в бомбоубежище не ходили, было всё равно, убьют нас или нет. И вообще, мы ничего не боялись, ходили по мертвым этажам, искали, где и что можно сжечь. Однажды мама ушла на работу и её долго не было, потом я услышала, что в дверь кто-то скребется. Я открыла дверь и увидела маму. Сколько она тут пролежала, я не знала, но она была почти мертва, я втащила её в комнату, постелила на плиту ватник и как могла втащила её туда. Я не знаю, но я боялась, если мама умрет, то умрем и мы. Я затопила плиту. Сколько я сожгла книг и тряпок, я не знаю, но помню, что ватник, на котором лежала мама, начал дымиться. Я его потушила и накрыла маму одеялом, и она согрелась и ожила (потом она говорила, что я её спасла). Было очень голодно, я стала говорить маме, что она съедает наш паёк и нам дает меньше хлеба, чем положено. Это было не так. Я это точно знаю, потому что если бы она съела хоть крошку нашего пайка, мы бы умерли. Мама говорила: «Вот, дети, ваш хлеб, а вот мой. Вы ешьте свой, а я свой».

Шестнадцать тысяч матерей

пайки получат на заре —

сто двадцать пять блокадных грамм

с огнем и кровью пополам.

…О, мы познали в декабре —

не зря «священным даром» назван

обычный хлеб. И тяжкий грех —

хотя бы крошку бросить наземь:

таким людским страданьем он,

такой большой любовью братской

для нас отныне освящен,

наш хлеб насущный, ленинградский.

О. Ф. Берггольц

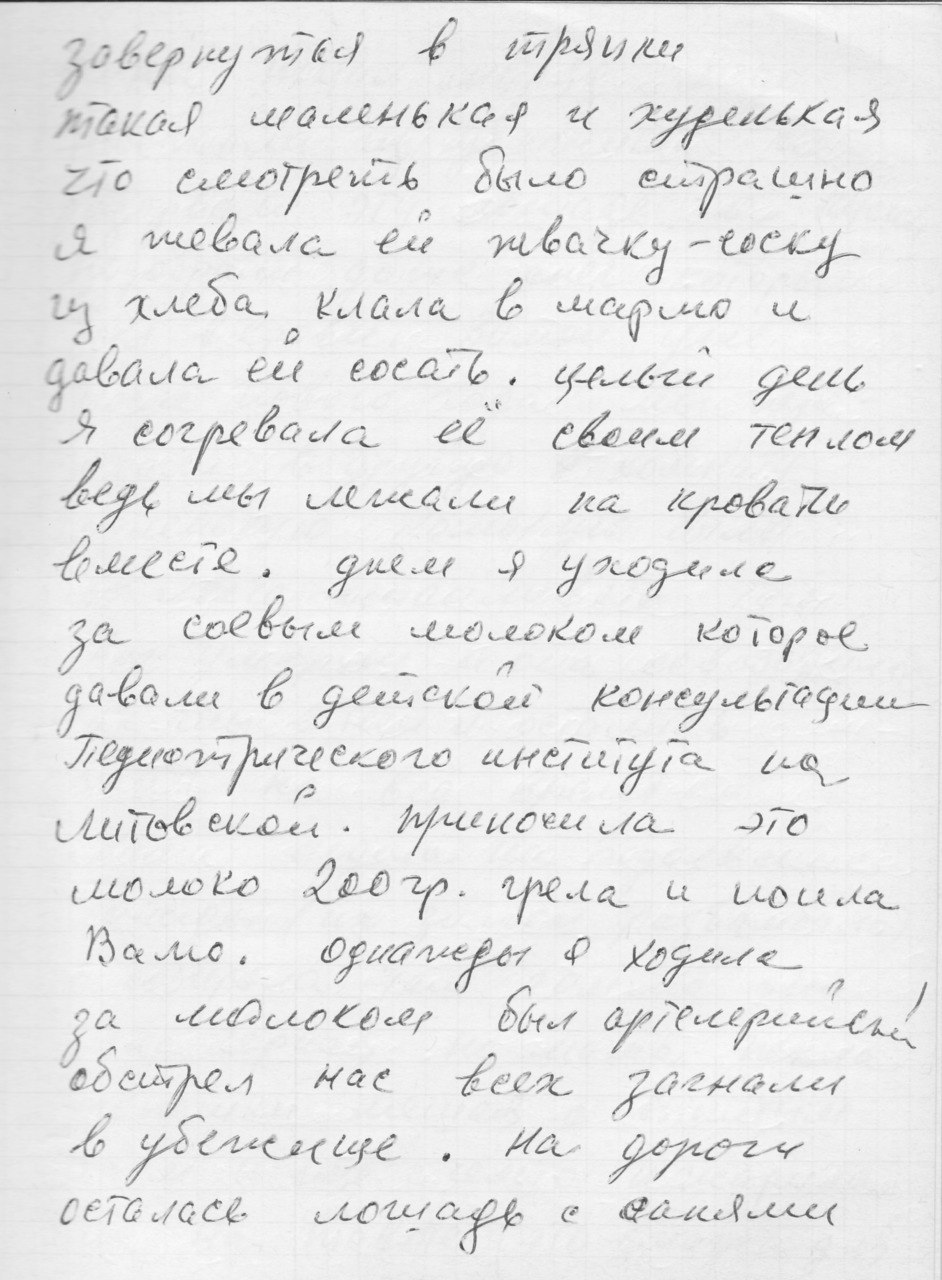

Я никогда не проглотила крошки Валиного хлеба. Она лежала завернутая в тряпки, такая маленькая и худенькая, что смотреть было страшно. Я жевала ей жвачку-соску из хлеба, клала в марлю и давала ей сосать. Целый день я согревала её своим теплом, ведь мы лежали на кровати вместе. Днем я уходила за соевым молоком, которое давали в детской консультации Педиатрического института на Литовской. Приносила это молоко, 200 гр., грела и поила Валю.

Однажды я ходила за молоком, был артиллерийский обстрел, нас всех загнали в убежище. На дороге осталась лошадь с санями, в неё попал снаряд, люди выбежали из убежища и разорвали эту лошадь на куски, подобрали даже снег, который был в крови. Зимой, уже после Нового года, мы переехали в другую комнату, маленькую, которую было легче отапливать, там все умерли и она освободилась, так мы в ней и остались жить на всё время. Мама ездила на Бадаевские склады (их зимой разбомбило) и собирала там землю, она была черная, но мама пекла лепёшки, мешая с выпитым чаем и ещё с чем-то, и жарила их на тавоте (это смазка для снарядов и металла), вкус и запах был ужасным, тавот застывал, как только его сняли со сковородки. Но очень хотелось кушать. Так прошла зима. Наступала весна, уже вышла трава и выросла лебеда, мы, ребятишки, которые остались в живых, выползали на улицу и ели траву, какая только попадалась. Мама стала печь лепёшки из лебеды (я до сих пор ненавижу вид и запах лебеды). Жить стало легче, прибавили хлеба. Но вышел указ, что женщин, имеющих двоих детей, эвакуировать Дорогой жизни безоговорочно. Маму срочно рассчитали на работе, и в августе-сентябре м-це мы выехали на Ладогу.

Страшная зима кончилась, мы сожгли всю мебель, книги, которые были в доме. Покойников убрали, их грузили на машины, как дрова, кидали в кузов и отвозили на пустырь за больницу Мечникова, там были вырыты траншеи длинные, длинные, и их сбрасывали туда. Там похоронена и Шура Юринова (Танина и Колина сестра), ей было девятнадцать лет, она умерла от кровавого поноса. Раньше примерно знали траншею, в которой она лежит, а сейчас там всё сровняли и поставили памятник, это место — Пискаревское кладбище.

Зимой мама продала за буханку хлеба новые папины хромовые сапоги, он их ни разу ни одел. Потом отдала какой-то женщине свое платье новое крепдешиновое и золотые серёжки за три трехлитровых бидончика обмывок с тарелок с госпиталя Военно-медицинской академии у Финляндского вокзала, я сама ходила за этой, уж как назвать, не знаю, едой, наверно.

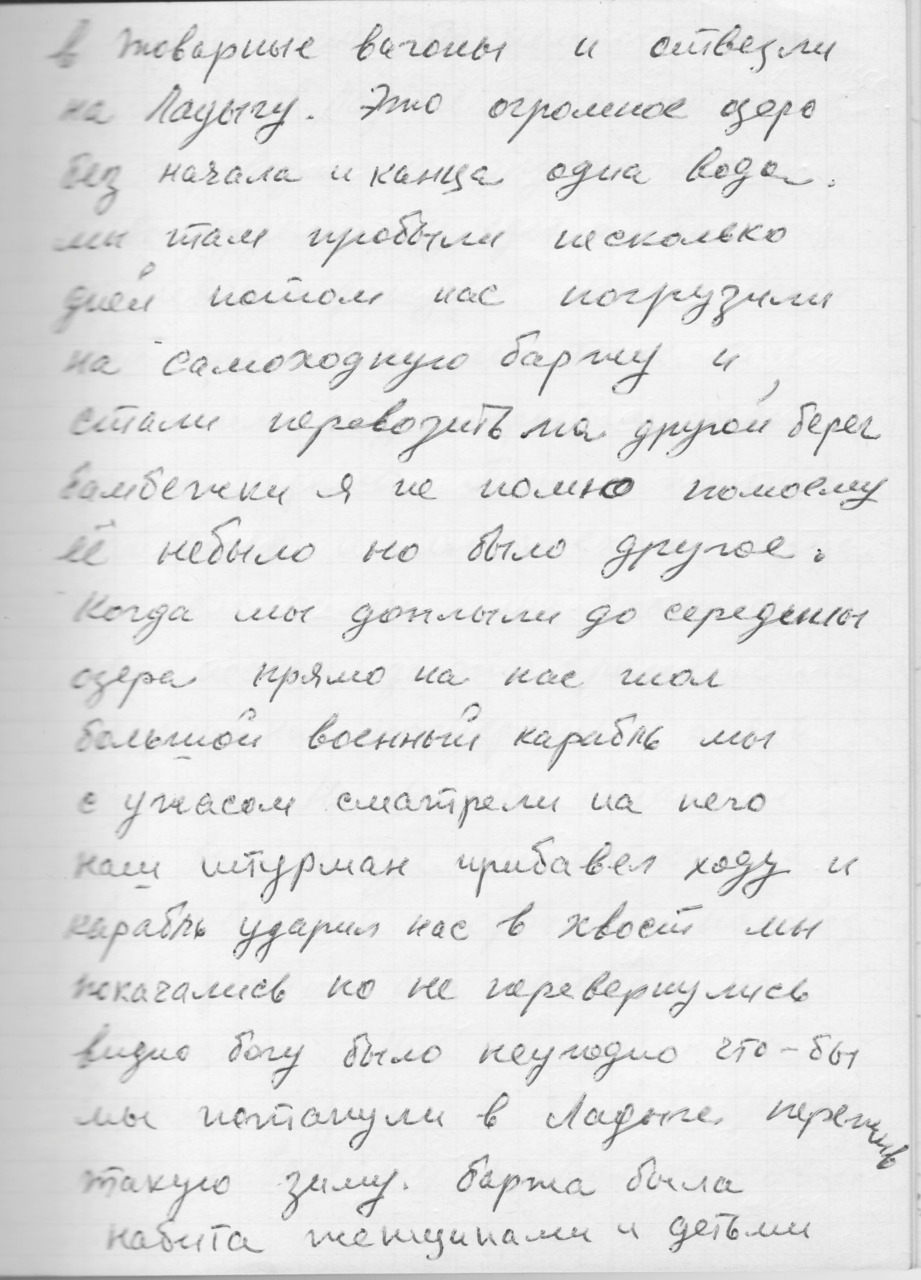

Мы собрали свои вещички и отправились на Финляндский вокзал, в эвакопункте нам дали буханку хлеба, какое это было счастье — хлеб. Нас погрузили в товарные вагоны и отвезли на Ладогу. Это огромное озеро без начала и конца, одна вода, мы там пробыли несколько дней, потом нас погрузили на самоходную баржу и стали перевозить на другой берег, бомбёжки я не помню, по-моему, ее не было, но было другое. Когда мы доплыли до середины озера, прямо на нас шёл большой военный корабль, мы с ужасом смотрели на него, наш штурман прибавил ходу, и корабль ударил нас в хвост, мы покачались, но не перевернулись, видно, богу было неугодно, чтобы мы потонули в Ладоге, пережив такую зиму. Баржа была набита женщинами и детьми до краев. Ещё бы немного, и мы были бы в Ладоге, ну, а там конец.

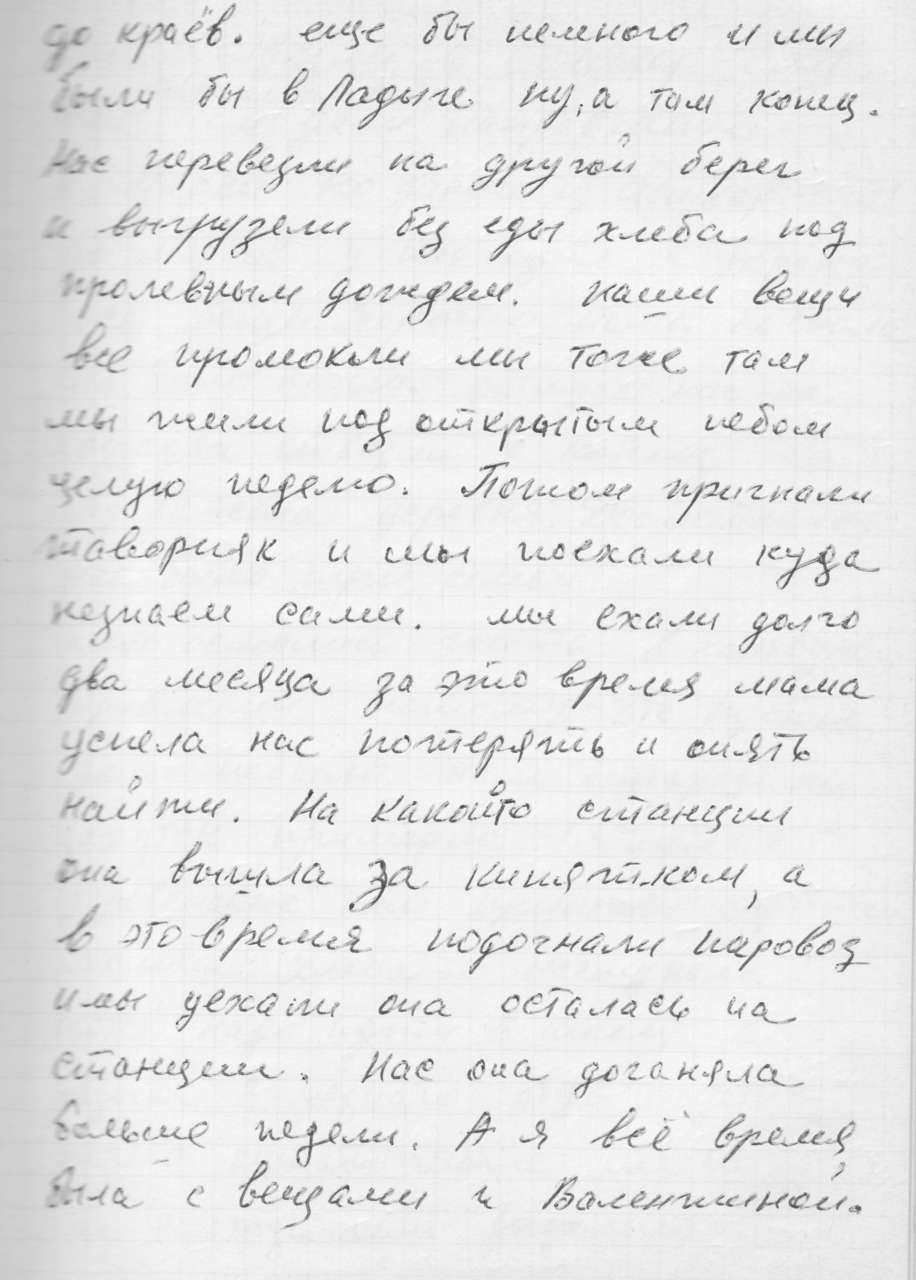

Нас перевезли на другой берег и выгрузили без еды, хлеба под проливным дождем. Наши вещи все промокли, мы тоже, там мы жили под открытым небом целую неделю. Потом пригнали товарняк, и мы поехали, куда — не знаем сами. Мы ехали долго, два месяца, за это время мама успела нас потерять и опять найти. На какой-то станции она вышла за кипятком, а в это время подогнали паровоз, и мы уехали, она осталась на станции. Нас она догоняла больше недели. А я всё время была с вещами и Валентиной.

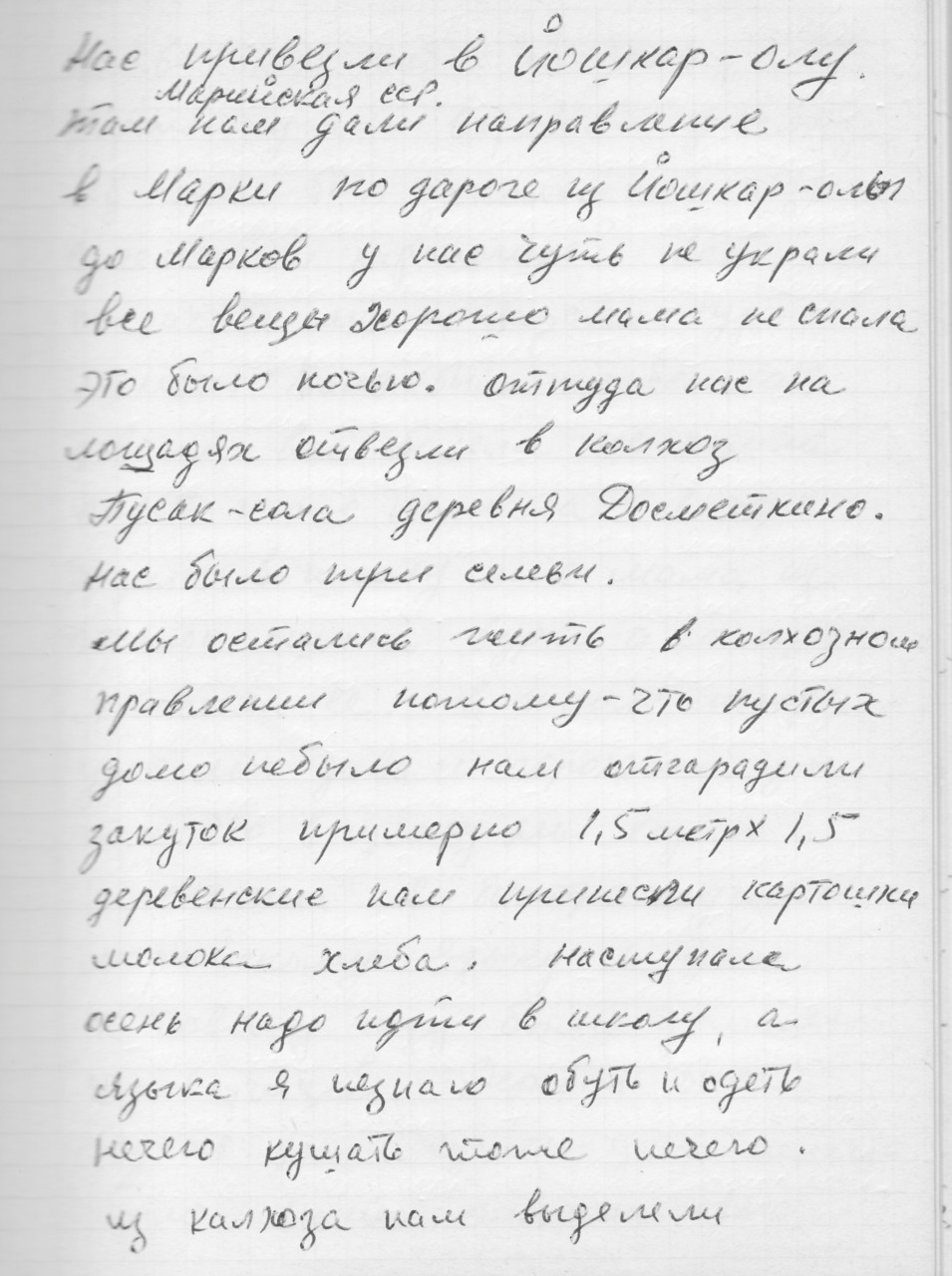

Нас привезли в Йошкар-Олу. Марийская ССР. Там нам дали направление в Морки, по дороге из Йошкар-Олы до Морков у нас чуть не украли все вещи, хорошо, мама не спала, это было ночью. Оттуда нас на лошадях отвезли в колхоз Пусак-Сала, деревня Досметкино. Нас было три семьи. Мы остались жить в колхозном правлении, потому что пустых домов не было, нам отгородили закуток примерно один и пять метра на один и пять метра, деревенские нам принесли картошки, молока, хлеба.

Наступала осень, надо идти в школу, а языка я не знаю, обуть и одеть нечего, кушать тоже нечего. Из колхоза нам выделили полбуханки хлеба на день, картошку воровали у колхоза — под нами был заколоченный подвал с семенной картошкой. Вот поначалу мы и лазали туда с мамой. Валя была слабенькая девочка, всё болела, не ходила, сидеть и то не могла.

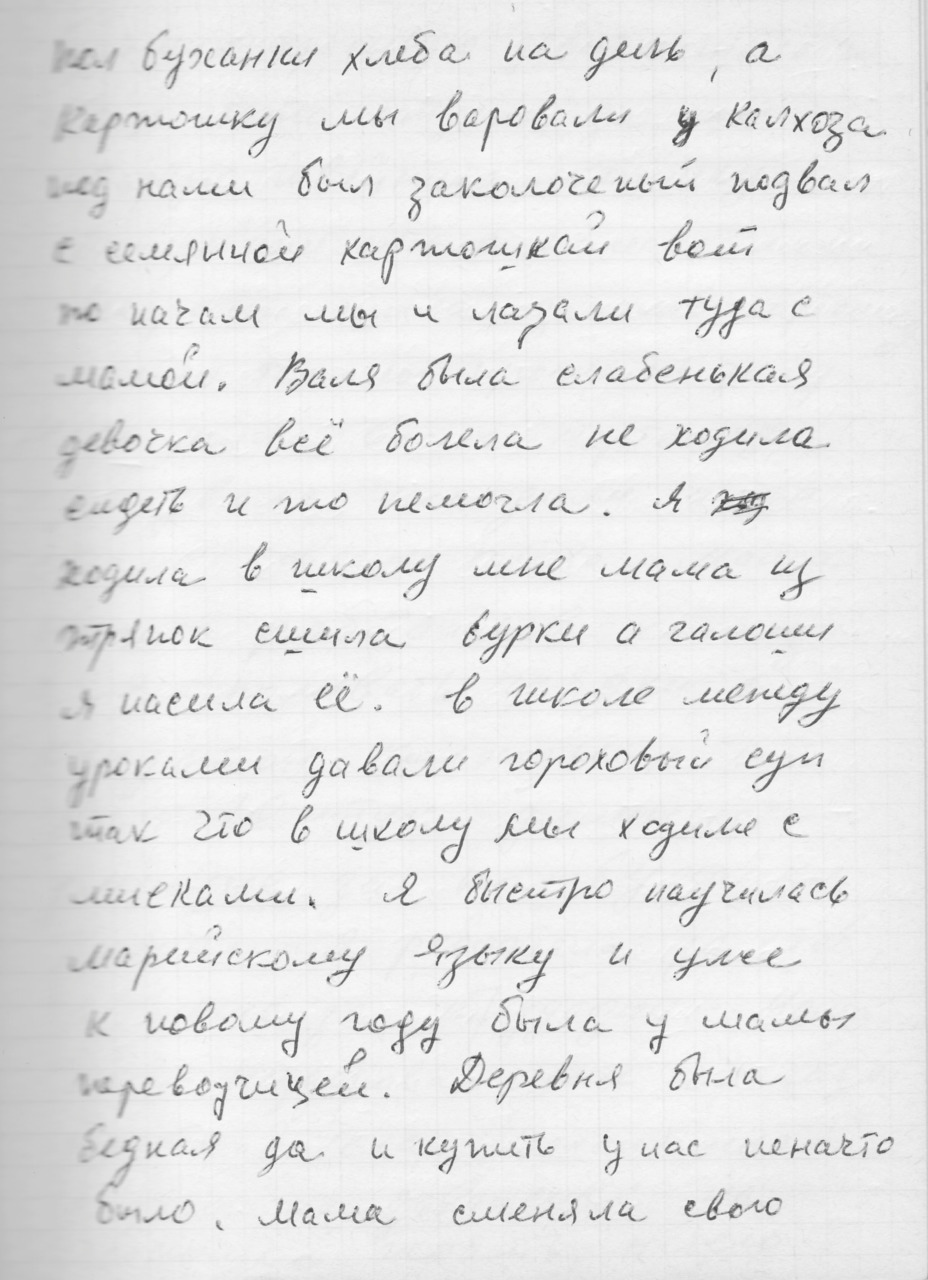

Я ходила в школу, мне мама из тряпок сшила бурки, а галоши я носила её. В школе между уроками давали гороховый суп, так что в школу мы ходили с мисками. Я быстро научилась марийскому языку и уже к Новому году была у мамы переводчицей. Деревня была бедная, да и купить у нас не на что было.

Мама сменяла свою большую красивую девичью шаль и ещё что-то отдала за старую швейную машинку. Теперь нам стало полегче мама вечерами шила за хлеб, картошку, молоко, так мы прожили зиму. Наступила весна, картошку из подвала посадили, и нам стало совсем плохо.

Мама пошла работать в колхоз, а я — поливать грядки с капустой колхозные, их было десять штук, длинные-длинные, за полбуханки хлеба. Я работала за хлеб, а мама за трудодни. Мама была нездорова после блокады и часто болела. Валентина сидела на завалинке на солнышке, жрать нечего. Однажды сказали, что в сельпо привезли муку для ленинградцев, и давали по три кг на душу, а идти надо в центральную усадьбу, за пять км. Мама пойти не может, она очень сильно болела, вот и пошла я одна. Кругом лес, овраги, а я иду одна, страшно, в общем, я получила эту муку, девять кг, в общем, я принесла эту муку на четвереньках чуть живая.

Перед началом блокады произошло ужасное: немецкая авиация совершила налет на ленинградские Бадаевские склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы так точно, что в одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки. Скорее всего, их на склады навели. Город был окружен, продовольствие брать было неоткуда. Еще с 18 июля в Ленинграде введены карточки. А с 8 сентября — фактического начала блокады — хлебная порция стала систематически снижаться.

Всего снижений было пять, и с 800 июльских граммов порция упала до 200 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Сейчас нам сложно это понять, но вы можете вспомнить одну из разрезанных краюшек черного хлеба, которые вам давали в школе к обеду — это даже чуть больше, чем 125 граммов. Но похож ли он был на наш современный хлеб?

Блокадный хлеб

Сам хлеб изначально делался, как и сейчас, но со временем, когда муки становилось все меньше, хлеб приобретал блокадные черты: особый вкус и консистенцию, которая так запала в память всем ленинградцам, пережившим те суровые годы.

«Стандартный», если можно так выразиться, состав блокадного хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из тех, что были под рукой) — до 75%, целлюлоза пищевая — до 10%, жмых — до 10%, остальное — это обойная пыль, выбойки из мешков или хвоя.

Но это лишь один из вариантов. По старой русской традиции, в ход могла пойти и лебеда, и древесная кора, и сосновый луб. Добавляли также лузгу, рисовую мучку, соевый шрот или отруби. Мука тоже часто менялась, использовалась любая — от ячменной до кукурузной. В целом рецепт хлеба мог меняться ежедневно. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть чем-то горожан.

Глава вторая. Абрамов Яков Иванович

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.