Бесплатный фрагмент - Влечение к смерти. Диалог со Шмидт-Хеллерау

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Юрий Робертович Вагин

Том 2

Выпуск 1

Юрий Вагин

Влечение к смерти

(Диалог со

Шмидт-Хеллерау)

Рецензент

Л. Я. Дорфман, д-р психол. наук, проф.,

зав. каф. психологии Перм. ин-та искусств и культуры

Вагин Ю. Р. Влечение к смерти (Диалог со Шмидт-Хеллерау).

Монография научного руководителя Пермского образовательного научно-исследовательского центра авитальной активности, кандидата медицинских наук Ю. Р. Вагина посвящена метапсихологической теории Зигмунда Фрейда. В диалоге со швейцарским психоаналитиком Корделией Шмидт-Хеллерау автор отстаивает монистический материалистический характер метапсихологической теории Фрейда и продолжает разработку тифоаналитической теории, основанной на оригинальной теории влечения к смерти. Адресовано работникам медицины, образования, психологам.

Влечение к смерти (Диалог со Шмидт-Хеллерау)

Редактор Л. В. Паршина

Ю. Р. ВАГИН, 2004

Введение

Уборка закончена и наступил праздник — такое ощущение возникает, когда держишь в руках переведенную Сергеем Панковым и выпущенную санкт-петербургским издательством Б&К книгу швейцарского психоаналитика Корделии Шмидт-Хеллерау «Влечение к жизни и влечение к смерти. Либидо и Лета. Сводная формально-логическая модель психоаналитической теории влечений и структурной теории». Уже одно название звучит как песня. Долгожданный праздник появления на российском книжном рынке работы по настоящему современному психоанализу. Праздник этот частный, может быть, даже личный, и издатели это, скорее всего, понимают (тираж книги — 500 экземпляров), но праздник этот наступил.

Фраза, с которой Корделия Шмидт-Хеллерау начинает свою работу: «Минули годы с той поры, когда метапсихология стала объектом придирчивой и принципиальной критики», — для нее самой эпическая и, может быть, элегическая, и, скорее всего, автор совершенно не представляет себе (да и не должна), какое особое трагическое значение эта фраза имеет для российской аудитории. Эта фраза вызывает легкую душевную боль из-за не столько невосполнимой, сколько именно трагической оторванности российского психоанализа от международного и межнационального потока психоаналитической мысли. Шмидт-Хеллерау, говоря о «придирчивой и принципиальной» критике, имеет в виду уважаемых ею господ Клейна и Гилла, Холта и Шафера, Столороу и Петерфрейнда, Резенблата и Тикстуна, Рапапорта и Рубинштейна, а в памяти российских читателей старшего поколения всплывает «придирчивая» критика других товарищей: Ляликова и Бассина, Рожнова и Рожновой, Спиркина и Мамардашвили — и здесь нет большой нужды перечислять все фамилии, потому что эта «критика», единственно знакомая нам на протяжении многих десятилетий, заключалась по большому счету в одной фразе: «Картина природы человека, нарисованная Фрейдом, не только мрачна и принципиально неверна. Она, кроме того, по существу, глубоко аморальна».

Начало учебы в клинической ординатуре по психиатрии совпало у меня со знаковым по тем временам выходом «Лекций по введению в психоанализ» в 1989 году. Это событие трудно было назвать праздником. Книгу выдавали психиатрам по спискам в кабинете главного врача областной психиатрической больницы и разве что не брали подписку о неразглашении. Это не был праздник — это было современное переложение классической античной трагедии. Большинство врачей-психиатров, которые, может быть, впервые в жизни держали в руках работу Фрейда, уже не могли ее прочитать. Они держали книгу в руках, листали, выхватывали из текста отдельные моменты, рассказывали их друг другу как анекдоты… и все. Повлиять на сформировавшееся клиническое мышление книга уже не могла.

Последующее возвращение Фрейда в Россию ограничилось по большей части переизданием библиотеки Ермакова со всеми ее достоинствами и недостатками. О реальных планах по переводу и изданию полного собрания сочинений Фрейда не слышно. Часть работ первостепенной значимости до сих пор не переведена и недоступна российскому читателю. Всплеск интереса к психоанализу, произошедший в середине-конце 80-х годов XX века, с середины 90-х пошел на убыль. Иллюстрацией к этому может служить один молодой доктор, проходивший практику в нашем отделении, который, пролистав несколько книг Фрейда, сказал однажды: «Что ж, теперь, когда я в совершенстве овладел психоанализом, мне бы хотелось овладеть психосинтезом». Психоанализ (вторая волна в психологии), едва докатившись до российских берегов, оказался поглощен гуманистической психологией (волной третьей) и экстрасенсорным мистицизмом Менегетти (волной четвертой).

Психосинтез, НЛП, трансактный анализ, гештальт, трансперсональная и гуманистическая психотерапия — вот те направления, которые занимают сегодня умы российской психологической и психотерапевтической школы. И можно не удивляться, что популярные в России представители гуманистической психологии и психотерапии Франкл, Фромм, Хорни обвиняют сегодня (сегодня — разумеется, в нашем ретардированном восприятии) Фрейда, психоанализ и теорию влечения к смерти точно так же, как обвиняли их в свое время представители советской психологии. Те «новые пути в психоанализе», которые предлагают неофрейдисты и постфрейдисты, ведут читателей в направлении, прямо противоположном направлению движения фрейдовской мысли, и проходят по территориям, на которых вершина метапсихологического творения фрейдовского гения — теория влечения к смерти — «является не только необоснованной, не только противоречащей фактам, но и, несомненно, вредной по своим последствиям».

Еще более необычно складывается ситуация с метапсихологической теорией Фрейда в рамках классического психоанализа. Никто не совершил столько усилий для исключения метапсихологии из практики психоанализа, сколько сами психоаналитики. При этом, если представители других школ психологии и психотерапии, будучи не согласны с некими положениями психоаналитической теории, открыто выходят на поле научной брани, чтобы смело бросить вызов психоанализу и сразиться с ним в честном бою, современные психоаналитики молчаливо игнорируют метапсихологическую теорию в целом и теорию влечения к смерти в частности, не отягощая себя критикой (по принципу «о мертвых или хорошо, или ничего»), и спешат раньше времени произвести их похороны. Томэ и Кэхеле (Thomä & Kächele, 1996) — авторы первого после шестидесятилетнего перерыва изданного в России фундаментального двухтомного руководства «Современный психоанализ» — пишут в самом начале о метапсихологической теории Фрейда как о связанной с биологией XIX века, устаревшей и давно уже умершей теории, принятие которой за основу для научного объяснения психики мешало психоаналитикам признать неадекватность дуалистической теории влечений. Авторы с удовлетворением сообщают нам, что «лишь совсем недавно произошли ее (метапсихологии — Ю.В.) достойные похороны», «раздел имущества» и теперь уже психоаналитикам «больше не придется затруднять себя псевдонаучными метапсихологическими объяснениями энергетических трансформаций». Петер Цизе в энциклопедии глубинной психологии пишет, что теория влечения к смерти «вряд ли играет существенную роль в современной психоаналитической литературе». Теория влечения к смерти «представляет собой интересную натурфилософскую спекуляцию, но не приносит пользы в клинико-теоретическом смысле», — пишет там же Хайнц Хензелер. О том же и в тех же словах — Петер Куттер в «Современном психоанализе».

Я, как и Шмидт-Хеллерау, критически отношусь к теории влечения к смерти в том виде, как она была сформулирована Фрейдом (о чем подробнее уже писал ранее), но мне бы хотелось здесь обособить свою критику от той, с которой приходится часто встречаться на страницах психиатрической, психоаналитической и психологической литературы. По очень многим принципиальным позициям можно не соглашаться с теорией влечения к смерти Фрейда, но нельзя считать, что под названием «влечение к смерти» Фрейд описал собственные метафизические фантазии, вызванные, по мнению различных авторов-психоаналитиков, его старостью, болезнью, войной, смертью дочери или ослаблением умственных способностей. Открытие Фрейдом влечения к смерти можно сравнить с открытием Христофором Колумбом Америки. Хотя Колумб искренне считал, что он открыл западный путь в Индию, но ведь земля была, и был остров Самана, и было Саргассово море, и Куба, и Гаити, и Багамские острова. Так получилось, что, описывая в 20-х годах влечение к смерти как дуальную пару к влечению к жизни, Фрейд описал на самом деле то единственное влечение, которым обладает любое живое существо. Он ошибался не в том, что предполагал наличие влечения к смерти (как считают многочисленные критики), а в том, что предполагал у человека наличие влечения к жизни. Шумные проявления Эроса, которые так бросались ему в глаза, на самом деле оказались проявлениями Танатоса, а либидо — магистральным потоком влечения к смерти, настолько мощным, что он способен, преодолев барьер системы хронификации жизни, максимально быстро привести живой организм к гибели.

Вся теория влечений, без сомнения, нуждается в пересмотре, и сам Фрейд этого никогда не боялся. Качество его открытий нисколько не умаляется достаточным количеством ошибок и неточностей. Фрейд никогда не уставал исправлять их, не боялся открыто признавать и, даже совершая новые, часто здесь же допускал саму возможность ошибиться. В «Жизнеописании» он выражает готовность пожертвовать любой частью своей метапсихологической теории безо всякого сожаления и ущерба для теории в целом, как только выяснится, что ей чего-либо недостает.

Прошедшие после смерти Фрейда годы показали: если метапсихологической теории чего-либо и недостает, то это не идей, а в первую очередь — людей, обладающих способностью смело следовать за логикой фрейдовской мысли, а не бросаться в пропасть вместе со знаменитым фрейдовским верблюдом при встрече на узкой горной дороге со львом глубинных структур агрессивности, деструктивности и влечения к смерти. Шмидт-Хеллерау сумела это сделать. Заметив, как и многие, существенное противоречие в попытке Фрейда увязать концепцию влечения к смерти с представлением об агрессии, она, благополучно миновав льва, пустилась далее в увлекательное путешествие по стране фрейдовской метапсихологии, которое принесло ей немало открытий и приятных моментов. Ее путевые заметки и легли в основу ее книги. Здесь не так важно, что многие из ее наблюдений не совпадают с той картиной, которая открывается нам с тифоаналитической точки зрения. Важно то, что Шмидт-Хеллерау имеет свою точку зрения и ее взгляд обращен в том же направлении, что и наш.

Остается еще раз подчеркнуть здесь, что работа Корделии Шмидт-Хеллерау представляет собой счастливое исключение в современном психоанализе. Бережное отношение автора к теории влечения к смерти — последнему ребенку гениального отца, ребенку, которого не только выплеснули из купели вместе с водой, но и поспешили заживо похоронить, — вызывает искреннее уважение. В то время как критика метапсихологии сама по себе уже стала классикой, в то время как все громче раздаются голоса о том, что «Фрейд умер… и важно не застревать на нем, как на каком-то ригидном симптоме, превращая его в идола или пытаясь очернить», нужно иметь определенную смелость, чтобы заявить, что все аргументированные обвинительные заключения «далеко не столь неотвратимы, как видится авторам критических работ». И Фрейд, и его метапсихология, и их ребенок (теория влечения к смерти), по мнению Шмидт-Хеллерау, благополучно живы по сей день, и если они чем-то и болеют, то их нужно лечить, а не хоронить.

Глава первая

Итак, Шмидт-Хеллерау не ставит перед собой задачу реанимировать метапсихологическую теорию, поскольку считает, что она, собственно, жива и благополучно продолжает существовать, вне зависимости от того, желают это замечать отдельные психоаналитики или нет. Автор лишь справедливо замечает, что пренебрежительное отношение к метапсихологии не может не отразиться на качестве психоаналитической терапии и на перспективах ее развития. «Конфликт с метапсихологией не исчерпан», — пишет Шмидт-Хеллерау, а «любой неизбывный тлеющий конфликт подрывает функциональный потенциал Я, в данном случае — критический и новаторский потенциал психоанализа». Одного этого уже вполне достаточно, с ее точки зрения, чтобы в интересах самого психоанализа вновь обратиться к проблеме.

Прежде всего, Шмидт-Хеллерау пытается разобраться, какое место метапсихология занимает в общем массиве психоаналитической теории, и, заметим, не случайно ее введение имеет подзаголовок: «Метапсихология: надстройка или базис психоанализа?». Используя категории исторического материализма, автор (доктор философии) ставит вопрос: что такое метапсихология — дополнительный и необязательный компонент клинической практики (как утверждает большинство аналитиков) или ее основа (базис)? Возможно или нет достичь положительных результатов в лечении без явной или скрытой опоры на метапсихологию? И если психоанализ — цельное здание, то является ли метапсихология его фундаментом или это лишь изящное украшение фасада, дизайн, который может кому-то нравиться или не нравиться и который можно легко произвольно изменить при косметическом ремонте или вообще отбросить без необходимости существенных изменений в структуре сооружения?

Эта проблема, которую Шмидт-Хеллерау поднимает на первых же страницах своей работы, на самом деле имеет столь немалое значение для психоанализа, что обходить ее стороной было бы непростительной ошибкой. У противников метапсихологии в этом месте расположен очень мощный аргумент, который они никогда не забывают использовать в качестве одной из отправных точек для своей критики, и следует признаться — их в этом трудно обвинить.

Чтобы понять, в чем сила этого аргумента, представим себе еще раз то же здание психоанализа и его главного архитектора, который, знакомя нас со своей постройкой, говорит нам про некий ее фрагмент уже знакомую нам фразу: я готов без всякого сожаления и ущерба для всего здания в целом пожертвовать этим фрагментом или заменить его на любой другой, как только выяснится, что ему чего-либо недостает. О каком фрагменте, мы могли бы предположить, здесь идет речь? О фрагменте фундамента или о некоем второстепенном фрагменте интерьера? Логично предположить, что столь легко и без сожалений архитектор мог бы рассуждать лишь о некоем второстепенном фрагменте. А ведь фраза, которая приведена выше, — это практически дословное высказывание Фрейда по поводу собственной метапсихологической теории. Шмидт-Хеллерау пишет, что не случайно ее (фразу) в последнее время так любят цитировать противники метапсихологической теории:

«…при мысли о „надстройке“ и готовности Фрейда пожертвовать любым фрагментом теории так и подмывает обновить те из них, которые представляются непригодными, меняя одну теорию на другую, как меняют головной убор, чтобы поспеть за изменчивой модой, — сперва выбрать модель power engineering, затем польститься на кибернетику и, в конце концов, остановить свой выбор на теории хаоса, — только бы не отстать от актуальных тенденций, даже если для психоанализа не будет от этого никакого толка».

Разумеется, мы можем сказать, что нельзя строить систему аргументации, основываясь лишь на одной фразе одного человека. Но в данном случае это нам вряд ли поможет. Даже если мы попытаемся отмахнуться от слов Фрейда, сославшись на возможную оговорку автора (коих в текстах Фрейда обнаруживается немало), то мы никак не сможем так же легко отмахнуться от его многолетней и целенаправленной деятельности по замене главного компонента метапсихологической теории — теории влечений. Хорошо известный и очевидный факт, что Фрейд как минимум однажды принципиально изменил ядро метапсихологии, и это, как не менее хорошо известно, не привело к заметным потрясениям во всем здании психоанализа, позволяет большинству психоаналитиков рассматривать метапсихологию не как базис, а как надстройку, как интересный, но не очень нужный эстетический и философский штрих. Большинство жильцов здания (психоаналитики) «поворчало» некоторое время на возрастные «странности» отца-основателя и как ни в чем не бывало продолжило жить, стараясь либо не замечать, либо различными способами прикрывать причудливые и пугающие картины влечения к смерти, изображенные Фрейдом в последних работах.

Их можно понять. На самом деле трудно представить себе, как могло бы здание психоанализа столько лет строиться и стоять на неверно уложенном фундаменте и как могло получиться, что последующее обнаружение «фундаментальной» ошибки и замена основ никоим образом не сказались на его общем состоянии. Разумно предположить в этом случае, что если Фрейд что-либо и менял в своей метапсихологии (здесь не так уж важно, верны или не верны его изменения), то, по крайней мере, все его манипуляции не относятся к основам психоанализа, являются частным делом Фрейда и не имеют обязательного характера для всех психоаналитиков. Вполне разумно также, что, исходя из этого, в большинстве последующих классификаций в фундамент психоаналитической теории закладывается не метапсихология, а клинико-психологическая феноменология, полученная в строгих рамках аналитической ситуации. На этом эмпирическом основании возводятся стены клинических интерпретаций, а на них возлагается крыша клинической теории. Метапсихологии здесь достойного места просто не остается, и она всегда занимает последние уровни во всех классификациях. Для полной и окончательной ясности в комментариях специально подчеркивается, что она имеет «куда менее важное» значение, чем все остальные уровни.

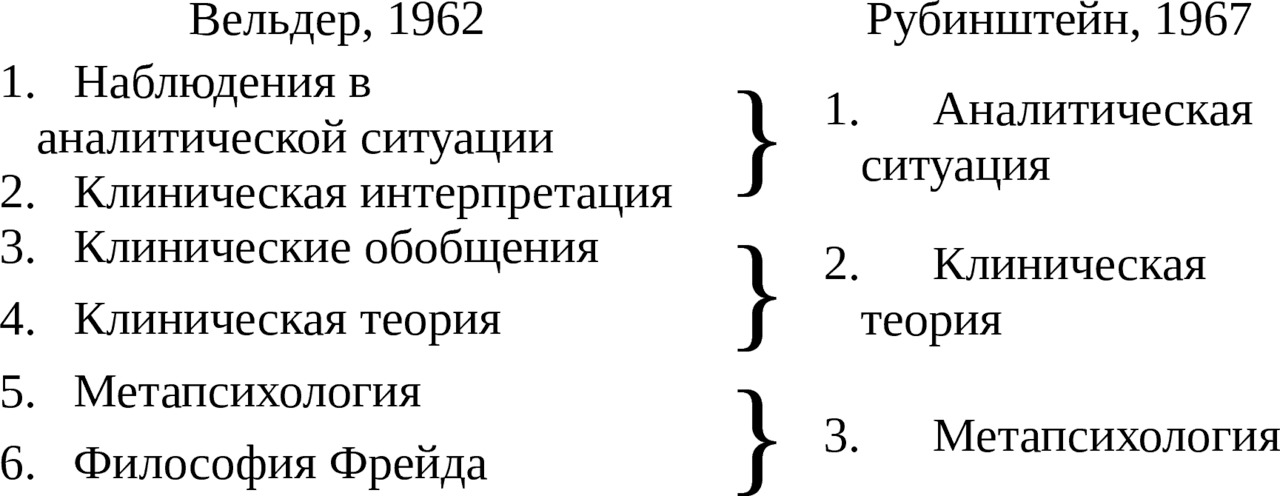

Шмидт-Хеллерау приводит две наиболее известные систематизации: Вельдера и Рубинштейна, считая, что они достаточно хорошо отражают существующие тенденции:

Вельдер в пояснении к своей классификации указывает, что метапсихология — всего лишь умозрительная и малозначимая надстройка. «Научным самозаблуждением» называет ее Хабермас. Гилл считает, что метапсихология — это вообще не психология. «Метапсихология — кому она нужна?» — спрашивает Мейсснер. От метапсихологии осталась лишь пустая идея, — пишет Моделл. Томэ и Кэхеле (Thomä & Kächele, 1985) считают, что идеи метапсихологии содержательно и методологически чужды психоанализу, и призывают современников «обновить психоаналитическую теорию, существовавшую раньше в форме метапсихологии и потому основанную на зыбкой почве (курсив мой — Ю.В.)». Современный психоаналитик, — пишет Алексей Руткевич, — «может строить гипотезы относительно того, что доминирующий у пациента тип взаимоотношений с другими людьми как-то связан с недостаточным вниманием к нему со стороны матери в первые месяцы жизни или со сложностями в идентификации с отцом-алкоголиком. Но аналитик совершенно спокойно (курсив мой — Ю.В.) обходится без широких обобщений о «судьбах влечений». И это, судя по всему, на самом деле так. Академический учебник Ральфа Гринсона «Практика и техника психоанализа», пользующийся большой популярностью за рубежом (более десяти изданий) и в России, и о проблеме дуализма влечений, и о проблемах влечения к смерти упоминает вскользь несколько раз. Получается, что практикам они совершенно не нужны?

Какой вывод остается сделать нам? Если рассматривать ситуацию только в свете тех фактов, которые были приведены выше, то можно лишь согласиться с большинством психоаналитиков и спорить дальше уже не о фундаментальных принципах метапсихологической теории, а о ее прикладных аспектах, имеющих не столько естественнонаучную, сколько метафорическую, герменевтическую и литературно-философскую ценность. Если психоанализ собирается оставаться в тени собственных прошлых заслуг, — считает Джонатан Лир — он превратится в философию души, а всю психоаналитическую литературу (Фрейда, Гартмана, Эриксона, Винникотта) нужно будет читать как философские или поэтические тексты в одном ряду с Платоном, Шекспиром, Кантом, Шопенгауэром, Ницше и Прустом.

У нас нет никаких оснований упорствовать в попытке убедить кого-либо в том, что возможно извлечь из-под здания фундамент и заменить его новым так, чтобы это никоим образом не повлияло на качество жизни его жильцов. Продолжая настаивать на этом, мы рискуем подвергнуться не просто критике, а заслуженному осмеянию, и не собираемся этого делать. Если бы все было только так, как изложено выше, то нам (и всем сторонникам основополагающей роли метапсихологии в психоанализе) нужно было бы признать свое поражение, прекратить бесплодные споры и поставить на этом точку. Это было бы так, если бы не те новые факты, которые недавно были открыты нами в свете развиваемой нами тифоаналитической теории. В ее свете многое становится более ясным и даже очевидным, и в том числе — затронутая выше базисно-надстроечная проблема. Становится понятно, как получилось, что кардинальные изменения, произведенные Фрейдом в метапсихологическом базисе, не привели к заметным потрясениям в многоэтажной и разветвленной структуре надстроек психоаналитической теории и терапии. Если теория влечений — фундамент психоаналитической теории, то, положив изначально в основу здания психоанализа с двух сторон сексуальное влечение и влечение к самосохранению, Фрейд в дальнейшем, как он всегда утверждал, объединил их и добавил на освободившееся место влечение к смерти. Жить в здании, основанном на этом новом дуалистическом фундаменте, большинство психоаналитиков отказалось, но при этом, что интересно, отказалось и выезжать из него, заявив, что все, что происходит в сфере фундаментальной метапсихологии, не имеет отношения к сфере клинической деятельности и их не касается.

С этой позицией не согласны ни Шмидт-Хеллерау, ни мы. Метапсихология и теория влечений являются обязательной основой психоаналитической теории, равно как и любой теории, изучающей влияние глубинных мотивационных сил на нормальное и патологическое функционирование личности.

То направление исследований, которое мы обозначаем здесь как тифоаналитическое, позволяет и даже заставляет нас высказать предположение, что в основе пирамиды человеческой психики, равно как и всей биологической жизни, с самого момента ее зарождения, всегда лежал, лежит и будет лежать единый фундамент влечения к смерти. Психология, а вслед за ней и психотерапия, к сожалению, до сих пор в значительной степени поражены вирусом витализма, от которого биология долго и безуспешно пыталась излечиться. Виталистический принцип «жизненного порыва» без какой-либо критики принят в современной психологии и единовластно господствует в ней. Глубинная психология Юнга и психоанализ не являются исключениями в этом вопросе. Витализм и «жизненный порыв» нашел свое выражение здесь сначала в теории либидо, а затем — в теории влечения к жизни. Только в конце жизни Фрейд нашел в себе мужество противопоставить безраздельному господству виталистической идеи идею противоположно направленного влечения — влечения к смерти. Что из этого вышло — мы уже писали. Что выйдет из нашего утверждения, что человек, равно как и любое другое живое существо, не обладает влечением к жизни — можно только догадываться, хотя факт этот, по большому счету, настолько очевиден, что по своей сути даже банален. Если мы наблюдаем, к примеру, некий процесс и видим, что он имеет определенное направление из точки А в точку Б, и если мы предполагаем присущую ему определенную тенденцию, то, если мы назовем эту тенденцию влечением, спрашивается: влечением к чему будет определяться данный процесс? Дети ответят, что данный процесс будет определяться влечением к точке Б.

Если, далее, не останавливаясь на этом, мы совершим с вами еще одно интеллектуальное усилие и рассмотрим с этих же позиций теперь уже другой, определенный, процесс, который мы с вами называем жизнью, то что мы увидим? Мы увидим все тот же вектор, определяющий направление некоторого движения, начальной точкой которого является, допустим, оплодотворение, а конечной — смерть.

Движение от точки А (оплодотворение) до точки Б (смерть) мы называем жизнью. Какая тенденция лежит в основе этого процесса? Или какое влечение, если мы будем использовать этот термин? В данном случае использование того или иного понятия не играет существенной роли, поскольку как бы мы ни назвали этот процесс, он всегда будет устремлен в одном направлении — к смерти. И, соответственно, всегда в основе жизни будет лежать тенденция к смерти, влечение к смерти, стремление к смерти и воля к смерти. Иного не дано.

Почему, спрашивается, если мы наблюдаем жизнь только как векторный процесс, всегда направленный из точки оплодотворения в точку смерти, и никогда по-иному, почему сама мысль о влечении к смерти, если она и высказывается, вызывает столь бурное сопротивление? Почему любые попытки решить эту, в общем-то, простую задачу, воспринимаются как оскорбление общественного мнения, как вызов, если не как бунт? Каким образом в основе жизни может лежать влечение к жизни? Как в основе процесса может лежать влечение к процессу? По своей сути определение жизни через влечение к жизни есть классическое определение вечного двигателя, который якобы должен работать за счет внутренней тенденции к работе. Такого двигателя нет, равно как не существует и не может существовать у живой системы никакого влечения к жизни.

Фрейд описал одно из крупнейших структурно-динамических образований, функционирующее (по его мнению) на базе влечения к жизни, как систему сексуальности, считая ее энергосистемой с автономным источником питания, запасом энергии (либидо), целью и объектами. Энергией этой системы подпитываются многочисленные (если не все) системы психического аппарата за исключением систем самосохранения, имеющих свой источник питания (интерес). Что такое либидо и что такое интерес, каким образом они противопоставлены друг другу в организме — по понятным нам теперь причинам психоанализ так до сих пор и не выяснил. Около двух десятилетий ситуация сводилась к достаточно успешной клинической практике — с одной стороны, и гораздо менее успешной попытке развязать терминологический гордиев узел теории влечений — с другой. В 20-м году XX века Фрейд предпринял смелую попытку разрубить этот узел, усмотрев в случаях нарциссизма, садизма и навязчивых повторений рядом с сексуальным влечением некое другое влечение, названное им влечением к смерти.

В данном случае, как мы теперь понимаем, он заметил не другое дуалистическое, а то единственное влечение, которое располагается не рядом, а много глубже сексуальности, и питает ее наряду с остальной биологической, психической и социальной активностью. Заметил, но не придал этому влечению того фундаментального значения, которое оно по справедливости имеет для биологической и психической активности. Система сексуальности, расположенная между взглядом Фрейда и влечением к смерти, всегда мешала ему полностью рассмотреть фундамент психической и биологической активности, состоящий из единого мегаблока влечения к смерти. То, что он описал в 20-х годах как влечение к смерти, — всего лишь малая часть единой системы влечения к смерти, а ее другую часть на протяжении всей жизни Фрейд описывал как влечение к жизни и либидо. Поскольку мы понимаем теперь, что и либидо, и влечение к жизни по своей сути есть влечение к смерти, то понятно, почему Фрейд так удивлялся, что проявления либидо хорошо заметны, а проявления влечения к смерти скрыты за шумными проявлениями Эроса. И то, что Фрейд называл либидо, и любой интерес, и все влечения Я, и любая жизненная потребность являются производными от влечения к смерти. По-разному обозначая их, Фрейд ошибался в квантификации и квалификации влечений, но не в их фундаментальной роли в психической и психопатологической активности.

Пересмотр дуалистической теории влечений не привел ни к каким потрясениям в здании психоаналитической теории и практики лишь потому, что он никак не затрагивал фундамент человеческой психики, но лишь все больше приближался к нему и той картине, которая открылась нам сегодня с тифоаналитической точки зрения. Но это уже проблемы не психоаналитической теории и не метапсихологии Фрейда, а тифоаналитической теории. Мы же сейчас вновь обратимся к системе аргументации Шмидт-Хеллерау.

*

Вслед за рассмотрением базисно-надстроечной проблемы метапсихологии Шмидт-Хеллерау обращает наше внимание на проблему естественнонаучного редукционизма Фрейда, замечая, что предъявляемые к научной системе требования четко использовать свой понятийный аппарат не всегда выполняются в психоаналитической теории. То, что многие психоаналитические понятия имеют различный смысл на различных уровнях теории, приводит к логическим ошибкам и провоцирует дополнительную критику с постоянными попытками ревизии тезауруса. Все «явные логические погрешности и неточности, допущенные при формулировании понятий метапсихологии… объясняются именно тем, что Фрейд не обособлял различные уровни теоретических формулировок», — пишет Шмидт-Хеллерау, но она, в отличие от критиков, считает, что данная проблема преодолима, так как «главную роль при определении нюансов значения того или иного понятия играет соответствующий дискурс». Способен ведь любой живой язык справляться не только с многозначностью, но и с омонимией, выводя конкретное значение слова из контекста. Признавая избыточную метафоричность и антропоморфизм фрейдовского стиля, Шмидт-Хеллерау показывает на примерах, что до настоящего времени все попытки «перевести» психоанализ на четкий «практический» клинический язык неизбежно терпят фиаско.

Парируя критику естественнонаучного редукционизма фрейдовской метапсихологии и обвинения в том, что метапсихологические «безличные понятия, обладающие лишь мнимыми научными достоинствами, скрывают от нас индивида, осознающего себя активной, деятельной личностью, определяющей и создающей обстоятельства», автор очень удачно использует пример из современной фрактальной геометрии, замечая, что, очевидно, «никому не придет в голову упрекать, скажем, математика в том, что, экспериментируя с формулой х → х² + с, он грешит редукционистским и механистическим подходом к осмыслению природы». Геометрические фигуры, получаемые при графическом изображении фрактальных формул, очень похожи на многие природные явления: снежинки, листья, деревья, но математика интересуют не они (не конкретные формы), а те принципы, которые лежат в основе их возникновения. Индивидуальность, в редукционистском пренебрежении к которой часто обвиняют метапсихологию, не может исчезнуть из сферы ее интересов, поскольку ее там никогда не было, — считает Шмидт-Хеллерау, — и она никогда не являлась предметом ее изучения. Заметим здесь, что метапсихология Фрейда — не единственное направление исследований человека, которое подвергалось необоснованной критике именно с этих позиций. В пренебрежении к индивидуальным психологическим особенностям человека традиционно обвиняется бихевиоризм, который открыто и четко постулирует пренебрежение индивидуальными психологическими особенностями как отличительную специфику своего методологического подхода.

За различными направлениями аргументации за и против фрейдовской метапсихологии Шмидт-Хеллерау зорко усматривает старую как мир проблему взаимоотношения души и тела:

«Какие бы частные расхождения ни обнаруживались между представлениями оппонентов, которые могут отдавать предпочтение теории тождественности или теории взаимодополнения, склоняться к функционалистскому или эпифеноменалистскому подходу, придерживаться нейроэпистемологической или интеракционистской точки зрения, в целом расхождения эти продиктованы ответом на главный вопрос о том, являются ли психика и соматика двумя взаимосвязанными, но в корне различными началами, как полагают дуалисты, или душа и тело представляют собой нечто целое, как считают сторонники монизма».

Если мы вспомним здесь классификацию Вельдера и его пренебрежительное отношение к метапсихологии и философии Фрейда, то поймем, что Шмидт-Хеллерау предлагает занять еще более принципиальную позицию: мало того, что она считает, что для адекватного понимания психоаналитической теории необходима метапсихология, — она считает, что для адекватного понимания метапсихологии в свою очередь необходима философия Фрейда. Прежде чем обсуждать метапсихологию Фрейда (пятый уровень классификации Вельдера), необходимо, так или иначе, высказать свое отношение к его философии (шестой уровень классификации). Шмидт-Хеллерау считает, что невозможно адекватно использовать ни один уровень психоаналитической системы без учета вышележащего уровня, хотя сам Вельдер, как мы помним, утверждал совершенно противоположное. Он считал, что значимость уровней снижается при переходе от клиники к теории, а пятый и шестой уровни в своей классификации определял как «куда менее важные», чем остальные. Клейн, полагая, что метапсихология является всего лишь формой, в которую Фрейд отлил свою философию, также не считал ее важной или содержательной и вообще писал, что она не имеет никакого значения, поскольку никак не связана с выполнением главной задачи психоанализа — терапией.

Шмидт-Хеллерау с этим принципиально не согласна, но (!) это несогласие автоматически предполагает необходимость открыто высказать свое отношение к философии Фрейда, которое в данном случае определит все дальнейшее понимание его метапсихологии, клинической теории, клинических интерпретаций и собственно клинической феноменологии. Если ты принципиально согласен с философией Фрейда — ты имеешь и возможность, и право на критическое осмысление вытекающей из нее (философии) метапсихологии. Если ты принципиально не согласен с ней, то тем самым ты утрачиваешь право и возможность критиковать его метапсихологию. Потому что человек, не согласный с философией Фрейда, может критиковать лишь ее, но не метапсихологию, так как не имеет смысла тратить усилия на анализ неправильного следствия из неправильного посыла. Принципиальному противнику употребления алкоголя глупо критиковать вкусовые достоинства водки, коньяка, вина или пива.

Необходимость обозначить свою позицию по поводу психофизиологической проблемы на пороге здания психоанализа — проблема не менее актуальная, чем все предыдущие, затронутые Шмидт-Хеллерау. Эта проблема, возможно, не существует для тех, кто считает философию и метапсихологию Фрейда непринципиальной для психоанализа (в этом случае непринципиальна и философская позиция), но если ты ставишь фрейдовскую философию и метапсихологию в основание психоанализа, ты должен ответить (как минимум для себя) на вопрос: какую философскую позицию ты занимаешь сам. Заметим: Шмидт-Хеллерау считает, что на самом деле это необходимо сделать всем. «Всем критикам метапсихологии (а не только тем из них, кто с уважением относится к фрейдовской философии — Ю.В.) приходится сталкиваться с проблемой выбора между монизмом и дуализмом».

Принципиальная позиция автора («с кем ты, товарищ») вызывает наше абсолютное согласие и искреннее уважение. Но (!) тем быстрее на этом фоне возрастает наше удивление, когда мы убеждаемся, что сама автор (столь принципиальная по отношению к другим) со своей позицией так и не определилась. Шмидт-Хеллерау так и не определила для себя, какую философскую позицию занимает она — монистическую или дуалистическую.

Поднимая осторожно этот вопрос, Шмидт-Хеллерау апеллирует к работе Б. Рубинштейна «Психоаналитическая теория в свете души и тела». Его теорию эмпирического параллелизма она считает наиболее адекватной в ситуации, когда «„окончательное решение“ не вынесено». С последним утверждением спорить трудно, и надеяться, что решение по делу, слушание которого идет уже более двух тысяч лет, будет вынесено в ближайшее время — наивно. Оно, возможно, не будет вынесено еще несколько ближайших столетий (если не тысячелетий). Ведь еще более двух тысяч лет тому назад Тит Лукреций Кар писал:

…доводы нам говорят, что телесна природа

Духа с душой, раз она и членами движет, и тело

Будит внезапно от сна, и меняет лица выражение,

И человеком она целиком руководит и правит,

Этого можно достичь не иначе, как осязанием,

А осязания нет без тела. Не ясно ль отсюда

Нам, что и дух и душа обладают телесной природой?

Уже тогда Лукреций призывал читателей не соглашаться с откровенным психофизиологическим параллелизмом Демокрита:

В этих вопросах, смотри, не держись ты такого

Как полагает о том Демокрита священное мнение:

Будто одно за другим расположены первоначала

Тела и духа и так, чередуясь, связуют все члены…

На дворе XXI век. Что изменилось? Ничего. Как будто двух тысяч лет и не было. Есть сторонники монистической точки зрения. Есть сторонники дуалистической точки зрения. Каждая сторона твердо отстаивает свою позицию. Кроме этого, есть попытки занять либо обе позиции сразу, либо — некую промежуточную. На этом фоне наивно ставить вопрос в плоскости необходимости принять окончательное решение. И мы этот вопрос таким образом и не ставим. Вопрос ставится совершенно в иной плоскости: в плоскости необходимости занятия своей определенной позиции. Фрейд ее занимал, открыто обозначал и всю жизнь строго придерживался. Повторимся: мы здесь не говорим о том, что та или иная позиция имеет свои преимущества, или, тем более, о том, что та или иная позиция верна. Мы удивляемся лишь тому, что Шмидт-Хеллерау мягко и уклончиво заявляет, что «поскольку каждая сторона выдвигает веские доводы в свою защиту, обвинять кого-либо было бы несправедливо», и определить свою позицию не спешит.

Но, простите, как же так? Если восприятие и адекватное использование всего корпуса психоаналитической теории, включая метапсихологию, зависит от адекватного прочтения фрейдовской философии (в чем нас выше старалась убедить сама автор), а важнейшим ее моментом является принципиальное решение психофизиологической проблемы — как можно понимать здесь подобный плюрализм? Тем более с опорой на теорию эмпирического параллелизма, которая, кстати, является теорией не Рубинштейна, а русского психолога Г. И. Челпанова, за свою принципиальную «идеалистическую» и «дуалистическую» позицию смещенного с поста директора основанного им же психологического института.

Г. И. Челпанов был учеником В. Вундта и открытым сторонником его откровенно дуалистического принципа психофизиологического параллелизма. Именно этот принцип он положил в основу своей теории эмпирического параллелизма. Психическое и физиологическое принципиально не отождествлены, не могут быть отождествлены и не детерминируют друг друга, — считал Г. И. Челпанов. В своей фундаментальной работе «Мозг и душа: критика материализма и очерк современных учений о душе» он писал, что «дуализм, признающий материальный и особенный духовный принцип, во всяком случае лучше объясняет явление, чем монизм». Единственным источником познания психических явлений он считал самонаблюдение, а эксперименту отводил вспомогательную роль, усматривая, вслед за Вундтом, его основное значение в том, чтобы сделать самонаблюдение более точным. Обвиняя материализм и монизм в редукционизме, Челпанов утверждал принцип эмпирического параллелизма как принцип независимого, параллельного течения психических и физиологических явлений, соответствие между которыми может лишь констатироваться эмпирическим путем. Это — точка зрения Челпанова. В его институте, заметим, свободно в форме докладов заслушивалась и противоположная точка зрения Фрейда, с которой Челпанов был принципиально не согласен, но он никогда и не ставил перед собой задачу критиковать или развивать метапсихологическую и клиническую теории Фрейда.

То, что ни Рубинштейн, ни Шмидт-Хеллерау не знакомы с идеями Г. И. Челпанова — не удивительно. До последнего времени с его жизнью и научной деятельностью не были знакомы даже многие отечественные психологи. В конце своей жизни, после того как расстреляли Г. Г. Шпета, обеспечивавшего своего учителя хоть какой-то работой, последний приходил к крыльцу своего института, садился у дверей и спрашивал, глядя в глаза входящим сотрудникам, помнят ли они его. Сотрудники стыдливо отводили глаза. Это тот самый трагизм истории отечественного психоанализа и отечественной психологии, о котором Шмидт-Хеллерау, скорее всего, не знает.

*

«Старая как мир» психофизиологическая проблема (проблема соотношения психических и нейрофизиологических процессов), к которой обращается Шмидт-Хеллерау, равно как и проблема психофизическая (проблема места психики в природе), поднималась и до, и после Лукреция неоднократно. Рене Декарт в XVII веке разделил механическое тело и бестелесную душу, и они, не соприкасаясь и не влияя друг на друга соответственно теории Гейлинкса (теории «двух часов»), существовали синхронно и параллельно. С противоположной (монистической) точкой зрения выступили Томас Гоббс и Бенедикт Спиноза, которые утверждали, что психика полностью выводима из взаимодействия природных сил. Идеи Декарта развил Лейбниц, который говорил не о взаимодействии и выводимости, а лишь о корреляции души и тела. Только логический позитивизм полностью решился отказаться от дуалистической теории, считая все психические акты функциями мозга и указывая, что предмет споров заключается в использовании различных языков для описания сознания, поведения и нейрофизиологических процессов.

Заметим здесь, что именно на этой прочной монистической позиции стоял Фрейд, полагая, что, используя язык психологии и метапсихологии, он тем самым описывает некие реальные психические (они же нейрофизиологические) процессы как процессы, происходящие в мозге. Они могут быть столь же хорошо, а может быть, даже лучше описаны на языке нейрофизиологии или даже химии. «Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, — писал Фрейд, — если бы психологические термины мы могли заменить физиологическими или химическими терминами». Это не есть дань устаревшему грубому детерминизму XIX века, как пишут исследователи и «последователи» Фрейда. Это есть занятие определенной позиции в вопросе взаимоотношения психики и мозга. Мы не говорим здесь, что эта позиция хороша или плоха. Мы не оцениваем ее как правильную или неправильную. Мы лишь утверждаем, что ее придерживался Фрейд, и что он ее придерживался осознанно, считая наиболее удобной для себя и клинического психоанализа.

Рубинштейн, к позиции которого склоняется Шмидт-Хеллерау, соглашаясь в целом с тем, что на свете бестелесной души не сыскать и что невозможно создать психологическую теорию, игнорирующую знания о физиологии, тем не менее предполагает (и Шмидт-Хеллерау с ним соглашается), что «появление таких феноменов, как желания, мысли, чувства, сновидения и т.д., всегда сопровождается (курсив мой — Ю.В.) возникновением более или менее отчетливых физических ощущений и физиологическими изменениями, которые можно зафиксировать. Поэтому можно утверждать, что любой психический феномен соотносится (курсив мой — Ю.В.) с неким физиологическим феноменом». И все, что утверждается о психике, для Рубинштейна имеет не прямое, а почему-то лишь «косвенное отношение к мозгу».

Таким образом, склоняясь к концепции эмпирического параллелизма (здесь уже не так важно — Рубинштейна ли, Челпанова ли), Шмидт-Хеллерау тем самым склоняется к позиции психофизиологического параллелизма и дуализма, о чем она сама же и пишет дальше: из допущения, «что психоаналитическая теория является исключительно психологической… следует, что дискурс теоретических понятий, относящихся к высшему уровню, составляют только психологические сущности, а значит, такие понятия непереводимы на язык нейрофизиологии (курсив мой — Ю.В.). При этом мы автоматически склоняемся в сторону дуалистической теории». Нам остается лишь добавить здесь, что эта сторона, к которой склоняется Шмидт-Хеллерау, не есть та сторона, к которой склонялся Фрейд. Лишь между прочим Шмидт-Хеллерау упоминает о подходах и людях, много более близких по духу фрейдовской философии (теории трансэмпирической тождественности и пионере психосоматической медицины Викторе фон Вайцзеккере), но останавливает свой выбор окончательно на принципе эмпирического параллелизма: «…феноменологические и протонейрофизиологические утверждения, будучи соотнесенными, остаются взаимно непереводимыми (курсив мой — Ю.В.), поскольку в эмпирическом отношении они различаются всегда (курсив К. Ш.-Х.), даже в том случае (курсив мой — Ю.В.), если в трансэмпирическом отношении они тождественны…».

Одна только эта фраза способна породить не один вопрос. Во-первых, что значит «даже в том случае»? Получается, что автор предполагает возможность существования иных случаев? Случаев, когда феноменологические и нейрофизиологические утверждения не тождественны друг другу? Тем самым автор сразу же встает на позицию, которая откровенно чужда философии, метапсихологии и психоаналитической теории Фрейда. Во-вторых, что значит: «взаимно непереводимы», если с точки зрения фрейдовской теории метапсихологические понятия как раз и являются переводом нейрофизиологических понятий на язык метапсихологии? Шмидт-Хеллерау допускает, что лишь «некоторые (курсив К.Ш.-Х.) нейрофизиологические формулировки могут соотноситься с психологическими формулировками». Разумеется, нам очень любопытно: какая мысль стоит у автора за этим курсивом набранным словом «некоторые», а также каким образом автор мыслит себе дифференциацию между теми нейрофизиологическими формулировками, которые могут быть соотнесены с психологическими формулировками, и теми, которые не могут быть соотнесены. Здесь у нее получается очень интересный и своеобразный симбиоз из монизма и дуализма. Какие-то высказывания и феномены на язык нейрофизиологии перевести можно — и Шмидт-Хеллерау склоняется к монистической позиции, а какие-то нельзя — и тогда она склоняется к позиции дуалистической.

Например, высказывание «П желает О», по мнению Шмидт-Хеллерау, перевести на язык нейрофизиологии невозможно. Заметим: автор не пишет, что данное высказывание перевести на язык нейрофизиологии «пока невозможно». Она имеет в виду принципиальную невозможность перевода, что, с точки зрения Фрейда (и здесь мы с ним абсолютно согласны), совершенно неоправданно. Язык метапсихологии и язык нейрофизиологии — это два языка, описывающие один и тот же феномен: функционирующий мозг. Даже если в одном языке на сегодняшний день мы не имеем адекватных понятий, чтобы перевести уже имеющиеся в другом, то это не означает их принципиальной непереводимости. Перевод этот достаточно сложен, и мы не умеем полностью осуществить его в настоящий момент (то, о чем всегда сожалел Фрейд), но он не невозможен в принципе. Вся феноменологическая визуальная совокупность изображений на мониторе моего компьютера, включая все то, что я сейчас печатаю, не может быть мною переведена в феноменологию операций микропроцессора, или даже феноменологию языка программирования, но это не значит, что это невозможно в принципе. Высказывание «П желает О», безусловно, можно перевести на нейрофизиологический язык, правда, оно при этом превратится в громоздкое подобие фразы: «совокупность динамики нейрофизиологических процессов системы нейрофизиологических связей, которую Я (как устойчивая система нейрофизиологических связей) сопоставляет с совокупностью воспринимаемых сигналов различной модальности и распознает: во-первых, как П, во-вторых, как определенную динамику системы П, соответствующую динамике системы Я в момент желания, и, в-третьих, объект, имеющий отношение к динамике определенных нейрофизиологических процессов (желание) определенной нейрофизиологической системы (П), идентифицируется нейрофизиологической системой (Я) как определенная нейрофизиологическая система (О)». Даже при простейшем действии то, что происходит в «центральном процессоре» человека, описывается на нескольких страницах текста. Теоретически не только можно, но даже должно допустить возможность существования полной и точной нейрофизиологической копии феномена «П желает О» с монистической точки зрения. С этой же точки зрения можно и должно допустить существование подобной копии химической. Всеми этими проблемами занимается в настоящее время когнитивная психология, и не без успехов.

Мы не случайно так подробно остановились на этом моменте работы Шмидт-Хеллерау, поскольку автор сама же подчеркивает, насколько важен выбор исходной гипотезы, который «определяет характер трактовки психоаналитической теории». На этом фоне достойно удивления то, что, собираясь рассматривать метапсихологическую теорию, в выборе своей исходной позиции Шмидт-Хеллерау затрудняется. Эта принципиальная «недоговоренность на берегу», собственно, и привела ее далее к тем многочисленным недоразумениям, с которыми нам предстоит столкнуться на страницах этой замечательной в прочих отношениях книги.

*

Во введении же автор затрагивает вопрос о взаимосвязи между психоаналитической, информационной и системной теориями. Е. Петерфрейнд, А. Д. Розенблат и Ж. Т. Тикстун утверждают, что в естественных науках давно уже произошел кибернетический переворот и поворот от изучения систем, перерабатывающих вещество и энергию, к изучению систем, перерабатывающих информацию. Лишь психоанализ до сих пор строится на устаревших и нечетких метапсихологических понятиях. Высказывается даже мнение, что когнитивные нейронауки могут предложить новую и более адекватную основу для развития психоанализа, чем метапсихология. Шмидт-Хеллерау так не считает и делает акцент на взаимодополняемости этих теорий, но не их взаимозаменяемости, и критикует тех сторонников взаимозаменяемости, которые считают, что информационная и системная теории могут полностью заменить собой метапсихологическую теорию в психоанализе. В конце своей работы она приводит как приложение анализ взаимодополняемости метапсихологической концепции Фрейда (правда, уже в своей интерпретации) и нейропсихологической модели российского ученого А. Р. Лурия.

Анализируя точки зрения сторонников взаимозаменяемости, Шмидт-Хеллерау подробно останавливается на информационно-системной психоаналитической теории Петерфрейнда, в соответствии с которой:

1) центральная нервная система представляет собой систему переработки информации;

2) организм в целом имеет множество иерархических программ переработки информации с механизмом обратной связи;

3) при поступлении новой информации старые программы преобразуются (обучаются);

4) психические акты в состоянии бодрствования и сна (мысли, фантазии, аффекты, сновидения и так далее) сообразуются с действием особых сложных программ, организованных по иерархическому принципу, или происходят параллельно им (курсив мой — Ю.В.);

5) патологические психические акты происходят из-за ошибок или неточностей программирования, а конфликты — из-за несоответствия логики и целей программирования;

6) оптимальная система переработки информации предназначена для контроля, адаптации, организации и интеграции функций Эго;

7) психоаналитический процесс представляет собой системный процесс обучения со сложной обратной связью между аналитиком и анализандом.

Заметим здесь, что против этих «основополагающих тезисов» у Шмидт-Хеллерау не возникает «никаких возражений», что и не удивительно. Вопросы к ним возникают у нас в связи с той самой «старой как мир» проблемой психофизиологического параллелизма, которую Шмидт-Хеллерау выше обозначила, но свою позицию по отношению к которой не определила.

Три первых пункта информационно-системной психоаналитической теории Петерфрейнда, в которых утверждается, что центральная нервная система представляет собой иерархическую систему адаптирующихся программ переработки информации с механизмом обратной связи, возражений не вызывают, но вот четвертый пункт, в котором говорится, что все психические акты лишь сообразуются с действием этих сложных программ или вообще происходят параллельно им, — с монистической позицией Фрейда согласуется крайне плохо. Цитируемое высказывание — откровенно дуалистическое, предполагающее возможность параллельной деятельности неких психических актов и неких информационно-системных программ в рамках психофизиологического параллелизма. То, что Шмидт-Хеллерау так легко соглашается с этим высказыванием Петерфрейнда, только лишний раз подчеркивает отсутствие у нее принципиальной позиции по этому вопросу. И даже ее понимание того, что подход Петерфрейнда во многом тавтологичен, не оправдывает ее соглашательство с его дуалистической позицией, принципиально не соответствующей позиции Фрейда. Не извиняет ее и то, что в конце раздела она приходит к выводу, что попытка замены, а не дополнения «старомодной» метапсихологии современной кибернетикой также лишь «снижает познавательный потенциал психоаналитической теории» и не стоит надеяться, что с помощью одной кибернетики, которая ориентирована на исключительно системные аспекты любой теории, когда-нибудь «удастся изменить содержание теории».

*

В предпоследнем разделе «Введения», посвященном стратегиям исследования в психоанализе, Шмидт-Хеллерау обращает внимание на распространенное среди психоаналитиков заблуждение, что психоанализ — если он хочет быть настоящей наукой — должен начинаться с наблюдения. Она указывает на традиционное заблуждение естественных наук по поводу того, что возможно строгое разделение на мир объективных внешних данных и мир субъективной внутренней психической реальности. Шмидт-Хеллерау доказывает, что это не так. Во-первых, человек в принципе не способен создавать теории в отрыве от собственного опыта. Во-вторых, наивно надеяться, что субъект сможет когда-либо установить объективные связи между различными феноменами. В-третьих, человек никогда не сможет экспериментировать произвольно и независимо от собственной субъективности. Заметим, что здесь автор использует монистический подход к теории познания и пишет:

«…можно констатировать, что эмпирические исследования и теории, разработанные по принципу bottom-up на основе результатов этих исследований, обладают такой же структурой, такими же достоинствами и недостатками, что и другие исследования, продиктованные теорией и проводимые в соответствии со стратегией top-down».

Главное значение при оценке качества теории имеет фактор внутреннего согласования. Если мы обнаруживаем слабые места в метапсихологической теории, они должны быть укреплены не клиническими нитями и феноменологическими заплатами, которые просто расположены в ином измерении (или на ином уровне) и, соответственно, не могут помочь нам. «Разрывы в логической цепи» метапсихологии должны быть зашиты нитями логики, «разреженная понятийная среда» — насыщена понятиями, а отсутствующая систематизация — восполнена лишь систематизацией, — такова точка зрения Шмидт-Хеллерау. Эта точка зрения, основанная на монистической теории познания, вызывает наше немедленное и принципиальное согласие и полную уверенность в том, что автор собирается работать с материей метапсихологии адекватными средствами, но (!), к сожалению, мы не можем забыть здесь печальную неопределенность Шмидт-Хеллерау в ее философской позиции. А это значит, что мы не можем быть и дальше уверены, что тот метапсихологический костюм, который Шмидт-Хеллерау собирается реставрировать по лекалам своей неопределенной дуалистически-монистической философии, будет соответствовать тому метапсихологическому костюму, который по выкройкам принципиально монистической философии всю свою творческую жизнь шил и с удовольствием носил сам Фрейд.

Когда Шмидт-Хеллерау полагает, что возможно разглядеть и извлечь метапсихологический костяк психоаналитической теории из-под толстого слоя последующих дополнений и изменений, то, соглашаясь с этим в принципе, мы позволим себе усомниться в той части, что монистическая концептуальная целостность и логическая последовательность метапсихологии Фрейда может быть адекватно рассмотрена сквозь несколько странные очки автора, одно стекло в которых — дуалистическое, а второе — монистическое. Можно ли будет назвать при этом тот костяк, который автор разглядит и извлечет из текстов Фрейда, костяком метапсихологии Фрейда — вопрос, на который мы не готовы ответить утвердительно.

Не удивительно, что в конце своего введения Шмидт-Хеллерау пишет относительно главного интересующего нас компонента фрейдовской метапсихологии — влечения к смерти, с той неопределенностью, которая логично вытекает из двойственной неопределенности ее философской позиции. Она осторожно пишет, что:

«…в данном контексте было бы не корректно ставить вопрос о том, существует ли влечение к смерти; этот вопрос следовало бы сформулировать следующим образом: можно ли считать целесообразным, необходимым, резонным с эвристической точки зрения, логически оправданным, допустимым с учетом иных гипотез использование теоретического понятия „влечение к смерти“ в рамках представленной модели психики?».

Автор пишет, что ее книга построена таким образом, чтобы читатели могли вступить в дискуссию с самим Фрейдом, «который и поныне остается невероятно интересным собеседником». Соглашаясь целиком и полностью с последним замечанием Шмидт-Хеллерау и выражая неподдельную радость от возможности общения с ней как человеком, которому идеи Фрейда глубоко небезразличны, позволим себе все же толику грусти, которая, как мы надеемся, не испортит нам весь праздник: хотелось бы, все же, очень хотелось бы вступить в дискуссию именно с самим Фрейдом и иметь возможность читать его тексты, значительная часть которых (в том числе «Проект научной психологии») российскому читателю пока недоступна.

Надеемся также, что наша работа будет началом исполнения надежд Шмидт-Хеллерау на то, что ее подход станет темой углубленной и широкой дискуссии на страницах современной научной литературы. И тема, выбранная автором, и ее работа этого, вне всякого сомнения, заслуживают.

Глава вторая

Кропотливую работу по препарированию и извлечению на свет метапсихологического скелета фрейдовского психоанализа Шмидт-Хеллерау начинает в хронологическом порядке с 1895 года. Она делит хронологию создания метапсихологии на три этапа:

1) 1895—1905 гг. — создание основ модели;

2) 1910—1915 гг. — совершенствование модели;

3) 1920—1925 гг. — строение модели.

Первый хронологический этап (создание основ модели) Шмидт-Хеллерау начинает с разбора работы «Проект научной психологии», которую Фрейд показал Флиссу в 1895 году и которая впервые была опубликована в сокращенном варианте в 1950 году, а в полном — в 1987 году, то есть почти спустя столетие после ее написания. Удивительное и симптоматичное явление на фоне почти талмудической приверженности ортодоксального психоанализа к фрейдовским текстам. Во «всемирно известной» энциклопедии глубинной психологии в обзорной статье, посвященной сочинениям Фрейда, Рудольф Хайнц с наивной откровенностью пишет, что «Проект» не вошел ни в одну из рубрик его обзора творчества Фрейда из-за его «особой сложности». Подобная парадоксальная аргументация (текст игнорируется из-за его сложности) в отношении текстов Фрейда не представляет собой нонсенса и вопиющей казуистической диковинки в науке, а реально отражает общую тенденцию. Сложность «Проекта» привела к тому, — пишет Шмидт-Хеллерау, — что он «относится к числу наименее востребованных текстов Фрейда». Очень немногие психоаналитики оценили значимость этого текста даже после того, как Джеймс Стрейчи (редактор англоязычного собрания сочинений Фрейда) подчеркнул, что вникнуть в суть всех остальных метапсихологических работ Фрейда стало возможно лишь после публикации «Проекта».

Шмидт-Хеллерау видит в проекте интерес Фрейда к количественным параметрам психических процессов, которые Фрейд собирается подчинить определенным логико-математическим закономерностям и осмыслить в формальном ключе — при условии, что «составные части модели являются квазиматериальными элементами».

«Проект научной психологии» на русском языке нам, к сожалению, недоступен, а недостаточное знание немецкого языка не позволяет полностью доверять собственному переводу оригинального текста, но все же многие разделы проекта обращают наше внимание на то, что Фрейд высказывает желание создать естественнонаучную психологию, рассмотрев психические процессы как количественно определенные состояния неких материальных частей в целях наглядности и устранения противоречий:

Es ist die Absicht dieses Entwurfs, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern, d.h. psychische Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte Zustände aufzeigbarer materieller Teile, und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu machen.

Никаких «квазиматериальных элементов» в приведенной выше оригинальной цитате Фрейда мы не наблюдаем. Речь в ней идет о вполне материальных частях, и, в соответствии со своей строго монистической позицией, Фрейд собирается рассмотреть психические процессы (psychische Vorgänge) как определенные состояния (bestimmte Zustände) материальных частей (materieller Teile).

В начале проекта он выдвигает два принципа: (1) количественный принцип инерции и (2) нейронную теорию. Количественный принцип выводится им из клинических наблюдений (особенно истерии и невроза навязчивых состояний), в которых количественные особенности выступают четче и чище, нежели в обычном нормальном состоянии. К пониманию нейронного возбуждения как количественного процесса Фрейда привело изучение таких психических функций, как раздражение, замещение, конверсия и разрядка. Принцип инертности в отношении нейронов означает для Фрейда, что все нейроны стремятся к количественной разгрузке. Возбуждение, поступающее в нейрон, вызывает его ответную реакцию, направленную на разрядку.

Шмидт-Хеллерау, характеризуя этот процесс, предлагает формулу, в соответствии с которой усиление возбуждения в нервной системе (+е) и разрядка (–е) в совокупности (по ее мнению) должны дать гомеостаз (0), где «0» обозначает «стабильное исходное состояние системы». Количественный принцип инерции, по ее мнению, представляет собой в формальном отношении «ничто иное, как принцип регуляции с целью сохранения гомеостаза или динамической стабильности в рамках системы». Заметим, что Фрейд такой идеи в работе не высказывал, а тот «нулевой гомеостаз», о котором пишет Шмидт-Хеллерау, противоречит не только его позиции, но и современным термодинамическим представлениям о жизни как диссипативном динамическом энтропийном процессе.

В середине XIX века Герман Гельмгольц, открывший закон сохранения энергии, заявил, что живой организм — это система, в которой нет ничего, кроме преобразования энергии. То, что «поток энергии является ключевым моментом в существовании биологических структур и их динамике», — мало кем оспаривается в настоящее время (за исключением, может быть, лишь тех психоаналитиков, которые оспаривают метапсихологическую теорию Фрейда в целом). Но и в начале XX века то, что энергия есть некая единая сущность всех процессов во вселенной, считал не только Зигмунд Фрейд. Академик Бехтерев писал, что «все превращения материи и все формы движения, не исключая движение нервного тока, представляют собой ничто иное, как проявление мировой энергии…».

Илья Пригожин в середине XX века показал, что для описания процессов развития, роста и старения живых организмов можно и нужно использовать критерии термодинамики. В соответствии с его теоремой, в стационарном состоянии продукция энтропии внутри термодинамической системы при неизменных внешних параметрах является минимальной и константной. Если система не находится в стационарном состоянии — она будет изменяться до тех пор, пока скорость продукции энтропии или диссипативная функция системы не примет наименьшего значения. Теорема Пригожина сводится к утверждению, что в процессе возрастных изменений в живом организме происходит непрерывное снижение интенсивности теплопродукции. Согласно теории Пригожина-Виам, во время развития, роста и последующих возрастных изменений происходит непрерывное старение системы, выражающееся в уменьшении удельной скорости продукции энтропии, и многочисленные экспериментально полученные данные хорошо подтверждают это. Непрерывное уменьшение функции внешней диссипации происходит по определенной кривой, которая в термодинамике называется «креод» (рис. 1).

Каждый новый организм начинает свое развитие в точке А с максимально высоким уровнем удельной скорости продукции энтропии и заканчивает его в точке В с ее минимальной скоростью. С термодинамической точки зрения совершенно невероятно, чтобы отдельно существующая система, которой является зародыш, растущий организм или взрослое животное, на каком-либо отрезке креода могла бы иметь нулевой, а тем более — положительный гомеостаз. В период созревания половых клеток идет процесс аккумуляции энергии, которая в момент их соединения начинает высвобождаться: сначала быстро, а затем все медленнее и медленнее. Поскольку в течение жизни энергия живой системы постоянно и хронически снижается (разряжается), постольку гомеостаз живой системы имеет отрицательное значение. Хотя такое понимание термодинамики живых систем появилось еще в конце XIX — начале XX века, оно, как можно убедиться на примере работы Шмидт-Хеллерау, до настоящего времени не является общепринятым. Наличие двух фаз в существовании организма — созревания и инволюции — создает иллюзию увеличения общего количества энергии организма в первую фазу и снижения ее только во вторую фазу. Лишь в XIX — XX веке появились люди, на которых безуспешно просил указать Сенека: «Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом».

Август Вейсман (при жизни Фрейда) утверждал, что зигота способна в результате последовательных делений в течение жизненного цикла произвести лишь определенное число клеток, после чего организм неизбежно умирает. Эти идеи Вейсмана были переведены на язык термодинамики Максом Рубнером, который считал, что закон сохранения энергии можно и нужно применять ко всем живым системам и что живая система способна осуществить лишь определенное число физиологических функций. Рубнер доказал, что трата энергетического фонда начинается сразу же после первого деления оплодотворенной яйцеклетки, и каждый физиологический акт приближает живую систему к ее концу. Онтогенез живого организма стали сравнивать с работой заведенных часов, завод которых осуществляется в процессе оогенеза и сперматогенеза, а запуск происходит в момент оплодотворения. В процессе жизни свободная энергия живой системы, то есть расстояние неравновесного состояния молекул системы от равновесного положения, все более и более уменьшается.

*

Экскурс в термодинамику живых систем был необходим нам не столько для того, чтобы порадоваться за Сенеку, сколько для того, чтобы понять, что формула, предложенная философом Шмидт-Хеллерау для описания функционирования системы психического аппарата, принципиально неверна. Она не верна не только с точки зрения метапсихологии и философии Фрейда, но и с точки зрения термодинамики. В соответствии с термодинамикой открытых диссипативных систем, психический аппарат никогда не может стремиться и не сможет дать тот нулевой гомеостаз, о котором пишет не только Шмидт-Хеллерау, но и многие физиологи. Гомеостатическое диссипативное функционирование любой живой системы всегда происходит в направлении от более высокого энергетического состояния к более низкому: от «+» к «–». Соответственно этому и психический аппарат как главная управляющая и организующая часть живой системы стремится не к нулевому, а к отрицательному значению, и формула гомеостатического диссипативного баланса будет выглядеть следующим образом:

(Е -) + (Е +) = (Е -)

Принцип гомеостаза, равно как и принцип инертности, не предполагает стремление живой системы удержаться в рамках некоей динамической стабильности, отклонения от которой в ту или иную сторону всегда дают в итоге «0». Он предполагает устойчивую тенденцию системы к некоему динамическому, плавному, хроническому снижению напряжения. Этот принцип можно назвать принципом гомеостатической хронификации жизни. В его основе лежит влечение к смерти (е-) и система хронификации жизни (е+), которую мы неудачно называем инстинктом самосохранения. Именно эта система предполагает наличие механизмов, которые препятствуют всем другим возможным путям освобождения от возникшего в результате оплодотворения напряжения. Психический аппарат выступает в качестве лишь одной из систем хронификации жизни, о которой спустя 30 лет после «Проекта» Фрейд написал в работе «По ту сторону принципа удовольствия»:

Положение о существовании влечения к самосохранению, которое мы приписываем каждому живому существу, стоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к самосохранению, к власти и самоутверждению теоретически сильно ограничиваются; они являются частными влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить организму собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему… Живой организм противится самым энергичным образом опасностям, которые могли бы помочь ему достичь своей цели самым коротким путем (так сказать, коротким замыканием).

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.