Бесплатный фрагмент - Виброакустическая массажная спа-услуга с поющими чашами

В работе косметика-эстетиста по уходу за телом

Предостережение

Содержание данной публикации предназначено для общей информации и не может заменить практическую консультацию специалиста. Публикация не должна использоваться в качестве учебного пособия по медицине, а также в целях диагностики или лечения каких-либо болезненных состояний и их осложнений. В случае возникновения таковых рекомендуется незамедлительно проконсультироваться с лечащим врачом. Издательство и авторы публикаций не несут ответственности за ущерб, нанесенный чьему-либо здоровью в результате таких действий, как лечение, самолечение или отказ от лечения, предпринятых на основании информации, содержащейся в данном издании. Данная публикация носит ознакомительный характер с целью поделиться тем опытом, который есть у автора, и обозначить гипотезы и проблемы в контексте применения поющих чаш в современном мире. Автор также решает задачу привлечения внимания к теме изучения воздействия поющих чаш на организм человека. С уважением, Виктор Огуй.

Предисловие

Это учебное пособие является теоретическим компонентом программы повышения квалификации «Виброакустическая массажная спа-услуга с поющими чашами в работе косметика-эстетиста по уходу за телом. Авторский метод Огуй В. О.» (72 академических часа).

Важно: Полноценное практическое освоение авторской методики возможно только при условии прохождения очного обучения и использования учебно-методического пособия В. О. Огуй:

Огуй, В. О. Виброакустический массаж поющими чашами по В. О. Огуй в спа: Учебно-методическое пособие / В. О. Огуй; Нац. федерация массажистов; учебно-метод. комитет. — М.: ООО «Издат. решения», 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-0056-3056-8. — DOI 10.12731/978-5-0056-3056-8. — EDN AGKQLY. (ВАК)

Виктор Огуй — Профессор народной медицины, ведущий мировой эксперт по звукотерапии и основатель высшей школы ПОЮЩИЕЧАШИ.РФ. Автор научно обоснованного метода Виброакустического массажа (запатентован), удостоенного международных премий. Исследователь (Scopus, WoS), международный преподаватель (59 семинаров в 15 странах), член Президентского совета НАНМ. Объединяет глубину медицинских знаний (> 30 лет практики) с глобальным опытом путешествий по местам силы.

Общая оценка

Представленное учебное пособие «Виброакустическая массажная спа-услуга с поющими чашами в работе косметика-эстетиста по уходу за телом (авторский метод Огуй В. О.)» является выдающимся, систематизированным и научно-практическим трудом, полностью соответствующим требованиям ДПО и профессиональным стандартам в сфере эстетических услуг. Структурированное по главам и разделам, оно глубоко и всесторонне раскрывает авторский метод В. О. Огуй, сочетая фундаментальные знания с прикладными аспектами для косметиков-эстетистов. Пособие заслуживает высшей оценки за научную строгость, методическую четкость и практическую ценность.

Сильные стороны учебного пособия

Фундаментальная научная база (Глава 1):

Раздел 1.1: Обеспечивает глубокое погружение в историко-культурные корни метода (1.1.1, 1.1.2), классификацию инструментов (1.1.3) и критически важные для практика знания по анатомии, физиологии (1.1.4) и механизмам воздействия (1.1.5).

Раздел 1.2 (Физика звука): Представляет уникальную и обязательную для понимания метода основу. Темы 1.2.1—1.2.4, 1.2.6 дают четкое физико-биологическое обоснование, а тема 1.2.5 (влияние на воду) подкрепляет метод научно обоснованными данными.

Раздел 1.3 (Научная обоснованность): Является ключевым достоинством пособия. Темы 1.3.1—1.3.6 предоставляют убедительные доказательства эффективности метода по конкретным параметрам (сон, тревожность, качество жизни, психоэмоциональное состояние), что соответствует принципам доказательной медицины и повышает доверие к методике.

Высокая практико-ориентированность и методическая детализация (Глава 2):

Раздел 2.1: Четко позиционирует метод в контексте спа-индустрии (2.1.1, 2.1.2), определяет его цели и задачи (2.1.3) и, что критически важно, детально освещает противопоказания (2.1.4) и условия проведения (2.1.5), обеспечивая безопасность клиента.

Раздел 2.2 (Методика): Выделяется исключительной детализацией и практичностью:

Исчерпывающе описаны техники работы с чашами (2.2.1: положения, извлечение звука, воздействие, ритм).

Уделено особое внимание эргономике специалиста и клиента (2.2.2), что предотвращает профессиональные травмы и повышает эффективность процедуры.

Четкие методические рекомендации и дозировка (2.2.3) обеспечивают воспроизводимость результата.

Наличие формализованного протокола процедуры (2.2.4) и чек-листа самоконтроля (2.2.5) — безусловные преимущества, стандартизирующие работу специалиста и гарантирующие качество услуги.

Комплексный подход к правовым и нормативным аспектам (Раздел 2.3):

Темы 2.3.1—2.3.3 (требования к образованию, СанПиНы, юридический статус метода) имеют неоценимое практическое значение. Они дают специалисту полную ясность по вопросам легализации деятельности и соблюдения законодательства, что часто игнорируется в аналогичных изданиях.

Соответствие требованиям ДПО и профессиональным стандартам:

Логика построения (от теоретических основ → научного обоснования → практического применения → нормативного обеспечения) идеально соответствует дидактическим принципам обучения взрослых и формированию профессиональной компетенции.

Объем и глубина проработки тем (особенно в Главе 1) полностью оправдывают 72-часовой формат.

Акцент на авторском методе и его уникальности обоснован и соответствует требованиям к программам повышения квалификации, направленным на освоение новых компетенций/технологий.

Содержание напрямую соотносится с профессиональными стандартами в сфере косметических услуг, формируя конкретную, востребованную квалификацию.

Актуальность и уникальность:

Пособие восполняет дефицит качественных, научно обоснованных учебных материалов по интеграции виброакустических практик (в частности, поющих чаш) в современный СПА-уход за телом.

Представленный авторский метод В. О. Огуй позиционируется как инновационный, имеющий доказанную эффективность и значительный рыночный потенциал.

Заключение

Учебное пособие «Виброакустическая массажная спа-услуга с поющими чашами в работе косметика-эстетиста по уходу за телом. Авторский метод Огуй В. О.» является высококачественным, научно обоснованным и исключительно практико-ориентированным изданием. Оно полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), профессиональным стандартам в сфере бытовых косметических услуг и действующим нормативным документам, регламентирующим образовательный процесс в ДПО.

Глубина научного обоснования (Глава 1), детализация практических методик (Глава 2, Раздел 2.2) и внимание к нормативно-правовым вопросам (Раздел 2.3) делают это пособие образцовым для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных оказывать уникальную, эффективную и безопасную спа-услугу на современном рынке.

Глава 1. Виброакустический массаж поющими чашами по Огуй В. О.

1.1 Введение в предметную область виброакустического массажа поющими чашами, вибрационного массажа и вибротерапии

1.1.1 История поющих чаш, вибрационного массажа и вибротерапии

История поющих чаш

Поющие чаши — это не просто музыкальные инструменты. Их история окутана мифами и легендами. Считается, что они появились в Гималаях, где использовались в ритуалах и медитациях. Однако современные исследования показывают, что в том виде, в каком мы их знаем сегодня, поющие чаши имеют короткую историю, начавшуюся в 1960-1970-е годы.

Авторитеты в этой области, такие как Фрэнк Перри, автор книги Himalayan Sound Revelations, подчеркивают, что чаши создают звуковые вибрации, влияющие на физическое и эмоциональное состояние. В тибетской традиции их называют «стоячими колоколами», а их звук сравнивают с мантрой, очищающей пространство.

Ключевые авторы в этой области:

— Митч Нур (Mitch Nur) — американец, который в 1970-х годах отправился в Непал в поисках поющих чаш.

— Фрэнк Перри — автор книги Himalayan Sound Revelations. В личной встрече с нами в Лондоне он поделился уникальными знаниями о чашах, включая их связь с тибетскими практиками.

Практика: Медитация-настройка с поющей чашей

— Займите удобное положение с прямой спиной.

— Закройте глаза, извлеките негромкий звук из чаши.

— Направьте внимание внутрь тела, отмечая ощущения: тепло, тяжесть, легкость.

— Дышите глубоко, «сканируя» тело от макушки до пяток.

— Когда звук стихнет, медленно откройте глаза.

Традиции и историческое использование:

— В Японии и Корее чаши использовались в ритуалах. Например, в храме Киото стоит огромная чаша с инструкцией: «Извлеки звук. Услышь тишину. И ты познаешь Будду».

— В Гималаях чаши изначально были посудой для приготовления пищи, пива (chang) или подношений божествам. В Непале особые чаши из специальных сплавов применялись для питания ослабленных людей — детей, стариков, беременных.

— В Ладакхе мы обнаружили чашу, превращенную в шаманский бубен: на металлическую основу натянута козлиная шкура. Такие инструменты использовались в ритуальных танцах.

Мифы о поющих чашах:

— «Чаши пришли из Тибета» — ложь. Тибетские монахи не занимались ковкой.

— «В сплаве — метеоритное железо» — маловероятно, в силу того, что осколки метеоритов, которые достигают землю имеют очень высокую температуру плавления, которую, практически не возможно создать в бытовых условиях в высокогорье..

— «7 металлов в сплаве» — спектральный анализ показал: основу составляет колокольная бронза (75% меди, 24% олова), другие металлы в составе в микроскопических дозах, а золото и серебро отсуствуют.

—

Вибрационный массаж: от древности до наших дней

Вибрация как метод воздействия на тело известна с древности:

— Древняя Русь: веничный массаж в бане, где удары березовыми вениками создавали ритмичные вибрации, улучшающие кровообращение.

— Китай XVI века: рукописи с техниками поколачивания и колебаний для лечения болезней.

— Индия: вибрационные приемы перед кулачными боями для разогрева мышц.

— Греция: первые инструменты для массажа — деревянные лопаточки, обернутые хлопком.

В XIX–XX веках вибрационный массаж стал научным направлением:

— 1905–1909 гг.: Курт Витауер и Брейтман М. Я. опубликовали первые руководства, разделив вибрации на простые и сложные, местные и передвижные.

— Советский период: работы Щербака А. Е. и Боришпольского Е. С. доказали, что вибрация может успокаивать или возбуждать нервную систему в зависимости от частоты.

— Космическая программа СССР: вибрация применялась для предотвращения атрофии мышц и костей у космонавтов. Позже НАСА внедрило Whole-body Vibration (WBV) для астронавтов.

Современные аспекты вибротерапии

Сегодня вибрационные методы активно используются в:

— Медицине:

— В гинекологии (работы Радионченко и Креймера, 1980-е).

— Для коррекции тревожности и бессонницы (патент RU 2687006C1 на метод ВМПЧ — виброакустический массаж поющими чашами).

— Спорте:

— Вибромассаж улучшает восстановление спортсменов. Например, исследования Чуян Е. Н. (2008) показали снижение утомления после курса термовибромассажа.

— Психологии:

— Метод ВМПЧ эффективен при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), нормализуя сон и снижая тревожность.

—

Актуальность в условиях пандемии COVID-19

— Безопасность: массаж проводится через одежду, минимизируя контакт.

— Самомассаж: доступен в условиях самоизоляции.

— Иммунитет: опосредованно укрепляется за счет снижения стресса.

Перспективы применения

— Спорт: разминка, восстановление, коррекция эмоционального фона.

— Медицина катастроф: работа с людьми в экстремальных условиях.

— СПА-индустрия: экологичность и низкая стоимость метода.

— Пренатальный период: исследования показали потенциал для снижения стресса у беременных.

Заключение

Вибрационные практики — это мост между древней мудростью и современной наукой. Авторский метод ВМПЧ по Огуй В. О., защищенный патентом, демонстрирует, как традиционные инструменты могут решать актуальные проблемы: от реабилитации спортсменов до коррекции ПТСР. Будущее вибротерапии — в интеграции с цифровыми технологиями и расширении доказательной базы.

Дополнительная информация

— История поющих чаш. Frank Perry

Техническим термином для поющих чаш является — «Колокол покоя». Что касается колоколов: самая ранняя форма колокола была найдена при раскопках, в Китае, где один авторитетный источник утверждает, что он относится к 1700 году до н.э., по другому источнику — он мог быть отлит до 2000 года до н.э.

Еще один источник заявляет, что мы можем быть достаточно уверенными в том, что никто на Земле не производил ничего похожего на бронзовый колокол до 1500 г. до н.э., по крайней мере, согласно археологическим свидетельствам. Многие древние китайские колокола, некоторым из которых более 3000 лет, сохранились со времен династий Шан и Чжоу. Это литые колокола, по которым не ударяют, в отличие от поющих чаш. Говорят, что древние китайцы попросили своих литейщиков колоколов отлить колокол с долгим приятным звучанием, не таких как литые оркестровые колокола (которые были созданы около 500 г. до н.э.), которые звучали кратковременно. Таким образом, это было где-то около 500 г. до н.э., и в одном источнике упоминается Да-Цин (китайский колокол покоя), датируемый 526 г. до н. э. Упоминается еще один колокол, пришедший из династии Хань (206—210 г. н.э.). Японцы скопировали многие культурные идеи из Китая, и поэтому мы можем сказать, что самый ранний «датированный» колокол покоя (Добачи или Кин по-японски) хранится в музее Mission Inn, Риверсайд, Калифорния. Он датирован японским годом 2, что соответствует 646 году нашей эры. Джон Беллезза сообщает нам, что gshang (цимбала Bonpo) была изготовлена из сложных медных сплавов по сложным технологиям литья, которые вряд ли были разработаны в Тибете до середины или в конце первого тысячелетия до нашей эры.

Copyright Frank Perry 2019.

Для свободного распространения.

В случае каких-либо изменений,

пожалуйста, свяжитесь с автором.

Перевод: Сальникова Нина

Поющие чаши — Отделяя правду от выдумки. Митч Нур (Mitch Nur)

«Мы достигли эпохи, когда очень трудно понять, что есть истина, а что обман»

Bangambiki Habyarimana

Когда мы рассматриваем звуковые инструменты, используемые в сегодняшних практиках звуковой терапии или в священных звуковых программах, то видим, что ни один инструмент не имеет такого поразительного мифа, как гималайские поющие чаши. В этой работе я сосредоточил внимание на том, чем эти чаши являются «на самом деле». Несомненно, многие из нас в сообществе людей, практикующих звуковую терапию, применяли их с глубоким пониманием. Они стали очень популярным инструментом в звуковой терапии. Они стали для многих очень популярным инструментом в искусстве звуковой терапии.

Мое путешествие в мир Поющих Чаш началось в 1973 году задолго до того, как термин «лечением звуком» обрел популярность, и, вероятно, задолго до того, как многие из вас, читающих эту работу, родились. В то время Поющими чашами занимались не более полудесятка людей, проживающих на Западе, наиболее заметным из которых был Фрэнк Перри из Великобритании. Но я не могу не упомянуть вклад в первые годы Хеннингс, Генри Вольфа, Кармы Моффатта и доктора Алена Презенсер в развитии учения о чашах.

Я потратил более сорока лет на их изучение, проживая в Непале и проводя научные исследования на территории Гималаев. Я знаю или, по крайней мере, встречался, почти со всеми, кто участвовал в «торговле» Поющими чашами в Непале, а также с некоторыми в Индии. Диапазон этого исследования охватывает сотни интервью с представителями монашеской общины, многократное наблюдение за изготовлением чаш, за целительными ритуалами с их использованием, проводимыми шаманами и ламами-целителями Бонпо, обзор как западных, так и восточных коллекций чаш, и многое другое. Я думаю, что было бы «справедливо» сказать, что я проделал честную работу в этой области.

Со всем уважением ко всем людям, связанным с изучением чаш, включая играющих на них, продающих их, использующих их в практике звуковой терапии, рассказывающих о них и т. д. На основании моего исследования, я хочу поделиться некоторыми своими мыслями о том, чем чаши являются, а чем не являются. Их не делают из священного семи-планетарного сплава, о чем распространяется в Интернете и некоторых книгах. Эта информация, по-видимому, возникла изначально из трактата, написанного египтянином Олимпиодором на греческом языке. Он, между прочим, насколько нам известно, никогда не был в Гималаях, и никогда вообще не упоминал что-либо о Тибете или Азии в своих трудах. А 7 металлов (а также 7 цветов, 7 запахов и т.д.) — это то, что было распространено в ближневосточных кругах алхимиков (и появляется в других европейских трудах алхимиков), также не имеющих отношение к Азии, это просто стало частью «выдумки». Достаточно обратиться к работе «De Re Metallica» Георгия Агриколы (1556 г. н.э.), чтобы понять, как эта информация повлияла на ранние идеи на Западе в отношении о планетарных или металлических сплавах. Поющие чаши бронзовые, на 98—99% изготовлены из бронзы с незначительными примесями из 14 микроэлементов, составляющих 1—2%. Я знаю это по многочисленным металлургическим анализам и по моим непосредственным наблюдениям в Гималаях, как сырье добавлялось в «горшок гули».

Процесс, который используется сегодня, более совершенен, чем, скажем, несколько сотен лет назад. В прошлом медь и олово были не очищенными (содержали много примесей металлов), а в Гималаях содержится по крайней мере 3 вида меди, один из которых обладает более резонансными характеристиками, чем другие. Это известно в академических кругах, которые занимались этим, и подтверждено, по крайней мере, двумя тибетскими текстами, что чаши для питья, тарелки и горшки для еды, изготовленные из металлического сплава, аналогичного тому, из которого изготовлены Поющие чаши, обладающими определенными медицинскими свойствами и метафизическим потенциалом. «Я помню короткое интервью, которое я взял более двадцати лет назад у Тера Эллингсоном, доктора философии, адъюнкт-профессора по сравнительному религоведению и южноазиатским исследованиям в университете Вашингтона. Он проводил научные исследования в Непале примерно в то же время, что и я в начале 70-х годов ХХ века. Он вспоминает, что видел, как «Поющие чаши» использовались только в старых пивных (чан) ларьках в Катманду, но не более. Я помню, как думал, что уважаемый профессор видит в них интересную пивную кружку. Но существуют сотни различных типов и стилей чаш, используемых гималайскими культурами даже сегодня. Я видел их в медицине, астрологии, гаданиях и в редких случаях в школе дзогчен для медитации. Многие из них, которые вы видите для них на Западе, просто западные, а не восточные. Мое исследование показывает, что чаши возникли в Гималаях и, вполне возможно, в горах Загрос (теория, которой я сейчас занимаюсь). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что кузнецы из северных гор Куньлунь (Кхам) могли также участвовать в их раннем изготовлении. Имейте в виду, что в их производстве очень важны 3 вещи. Вам нужен доступ к меди, олову и дереву, чтобы был уголь для печи. Для справки: у Тибета очень мало запасов олова. Исследователь тибетского бонпо Самтен Дж. Кармей в беседе со мной соглашается с тем, что чаши возникли не в Тибете, а, скорее всего, в районе Ассама. Рядом с Ассамом, к северу-востоку, было Королевство, известное как Джанг. В ранних исторических текстах этот район был известен как Земля женщин, а согласно скифской истории, скифы они однажды сражались с целой армией, состоящей из женщин в доспехах. Итак, мы знаем, что в этой области мира была развита культура металлообработки. Но исторически изначальной областью для производства Поющих чаш является Непал (Индия — вторая область) и прилегающая область Гималаев.

Я хочу отметить, что культура изготовления Поющих Чаш простирается в основном от Афганистана до Бирмы, но во Вьетнаме есть разновидности Поющих Чаш, а небольшие группы людей по производству металла существуют в Ладакхе, Кашмире, Кушанской долине в Иране, например. Чаши, похожие на Поющие чаши, существуют, например, в Китае, Корее и Японии, а Поющие чаши были обнаружены в археологических раскопках в Камбодже и Вьетнаме. Сегодня, когда вы посещаете Непал, чаши есть повсюду, и торговцы утверждают, что каким-то образом связаны с ними, даже монастыри продают их и заявляют, что в какой-то форме связаны с ними. Когда вы посещаете культурные объекты ЮНЕСКО и вдруг обнаруживаете, так называемые «эксперты» утверждают, что их чаши являются по происхождению поющими чашами, а они сами обучались в Тибете. Это все чепуха, это тактика продаж в очень бедной стране, это просто бизнес. Но отделить подлинные образцы поющих чаш от сомнительных (преобладающих) в Непале может быть довольно сложным для новичков.

«Истории» о Поющих чашах так многочисленны, что их нельзя сосчитать, причем, возможно, только 1% из них содержит некоторое подобие правды. Подлинные истории, а также «народные сказки» более интересны и увлекательны, чем многие письменные псевдонаучные свидетельства, наводнившие сети. В этом более всего виноваты западные специалисты, но непальцы ничего не делают, чтобы опровергнуть эти вымышленные истории, т.к. у них есть семьи, которые надо кормить. В начале 1970-х я посетил более 100 монастырей в Непале (прожив некоторое время на высоте 3867 метров в Ньингма Гомпе возле горы Эверест) и не нашел Поющих чаш; в то время в Катманду не было ни одного магазина по их продаже, а сегодня, вероятно, там есть 1000 магазинов, которые занимаются их продажей по всей долине Катманду. За последнее десятилетие экономические проблемы в Непале затруднили импорт сырья, поэтому отныне большинство Поющих чаш на Непальском рынке сегодня, производятся в Индии и доставляются в Непал.

Об этой теме я мог бы говорить без конца, в ней так много аспектов, которые представляют большой интерес для сообщества, занимающегося звуковой терапией. Вся эта чепуха о том, что чаши из Тибета или сделаны из какого-то секретного сплава из 7 планет, о монахах, которые в своих песнопениях, рассказывают как они делаются, или что каждая метка молота имеет 108 изреченных мантр; Чаши с китами, чаши с дельфинами, лунные чаши, чаши с лотосами, чаши для воды, пустые чаши, чаши с ом мани педме хум и т. д. имеют чисто западный дизайн (чтобы продать их или объяснить, непальцы теперь приняли эти слова). Вся эта бессмыслица распространяется и усиливается от претенциозного к фальсификации и до обмана. Вы можете быть или не быть частью этого информационного цикла. Но я действительно верю, что люди хотят больше сосредоточиться на истине, чем на выдумке.

Таким образом, Поющая чаша сделана из бронзы и по технике изготовления относится к колоколу, потому что внутреннего движения «меньше» внутри металла, чем по краям; так что в теории они являются стоячим колоколом. Однако поющие чаши находят широкое применение в качестве покоящегося гонга в храмах по всей Азии. Они произошли не только из Тибета, а, как свидетельствуют факты, очень немногие из них были сделаны в Тибете; поэтому тибетская поющая чаша имеет только такое название, а не означает страну происхождения. Их использование в качестве инструмента для звуковой терапии началось на Западе, что было принято в регионе Гималаев, чтобы продавать их неосведомленным покупателям. Использовали ли их в Гималаях для каких-нибудь других целей, кроме как посуду? Исследования и личные наблюдения в многочисленных изучениях в Непале, проведенных в течение 4 десятилетий, позволили обнаружить их применения в областях гаданий, астрологии, ритуалов в медицине, церемоний шаманов, священников Нагпы и небольшого числа лам в традициях Бон и Ньингма. Чаши были сделаны не в монастырях монахами или ламами, а кузнецами из «кузнечных» каст в Гималаях. Надписи, обнаруженные на Поющих чашах, не являются мантрами, но в большинстве случаях являются фамилиями. Являются ли они полезными в звуковой терапии? — Да, во многих случаях и в большей степени людьми, получившими подготовку и имеющими образование в области музыкальной или звуковой терапии. Единственная книга, которую я буду рекомендовать на эту тему, — «Гималайские звуковые откровения» Фрэнка Перри.

Дополнительную информацию см

На странице 240 в Dreamworld Tibet: Western Illusions, автор Martin Brauen.

За дополнительной информацией обращайтесь к: Тибетский шик: миф, маркетинг, духовность и политика в музыкальных представлениях Тибета в Соединенных Штатах.

Даринда Конгдон © 2016

Митч Нур, PhD

Перевод: Сальникова Нина

Путешествие по хорошим вибрациям: культурная коммодификация и тибетские поющие чаши

Бен Джоффе — кандидат наук в области культурной антропологии из Южной Африки, Университет Колорадо, Боулдер, в своей статье «Путешествие по хорошим вибрациям: культурная коммодификация и тибетские поющие чаши» исследует комплексный феномен «тибетских» поющих чаш, развенчивая их исторический миф и анализируя процессы культурной апроприации, коммодификации и создания новых духовных значений. Автор последовательно раскрывает:

— Научный миф как отправная точка: История физика Нираджа Лала (Кембридж, 2014), чье открытие в области солнечной энергетики было вдохновлено тибетскими поющими чашами, иллюстрирует укорененность представления о чашах как о древней духовной технологии Тибета. Этот случай служит введением в тему широко распространенного, но исторически сомнительного нарратива.

— Развенчание «тибетского» происхождения:

— Отсутствие исторических и лингвистических свидетельств: Академический консенсус (историк Церинг Шакья, Мартин Брауэн) утверждает, что «тибетская» поющая чаша — западное и современное изобретение. Отсутствие специфического тибетского термина для «поющей чаши» и надежных исторических свидетельств их ритуального использования в Тибете (в отличие от утилитарного — столовые приборы, подношения) является ключевым аргументом.

— Путаница с аутентичными инструментами: Автор подчеркивает наличие в Тибете богатой традиции ритуальных музыкальных инструментов (дрильбу — колокол, ганлин — флейта из кости, шанг — ритуальный колокол Бонпо), которые не имеют отношения к поющим чашам в их современном понимании.

— Происхождение и популяризация мифа:

— «Тибетские колокола» (1972): Альбом американских музыкантов Генри Вольфа и Нэнси Хеннингс признается отправной точкой популяризации звука гималайских чаш (использованных как музыкальные инструменты) в западном мире, связанной с Тибетом и «космической»/«нью-эйдж» эстетикой. Именно они впервые профессионально записали звук чаш, придав им «тибетский» бренд и мистический ореол («музыка пустоты» по словам 16-го Кармапы).

— Коммодификация в диаспоре: С 1970-х годов тибетские беженцы в Индии и Непале начали массово производить и продавать металлические чаши (изначально утилитарные предметы) туристам как «тибетские поющие чаши» в ответ на растущий спрос, созданный западными представлениями. Это стало важным экономическим подспорьем.

— Стратегии легитимации мифа практиками: Энтузиасты и целители звуком, сталкиваясь с отсутствием исторических доказательств и незнанием тибетцев о ритуальном использовании чаш, интерпретируют это молчание как:

— Недоступность высшего знания для непосвященных.

— Утрату традиции.

— Сокрытие тайных (возможно, до-буддийских шаманских) практик из страха преследований (пример Кэтлин Хамфрис, связывающей чаши с Бон и шаманизмом).

— «Физическое доказательство»: Прекрасный звук чаш воспринимается как свидетельство их изначально сакрального предназначения.

— Конструирование эзотерического знания: Практики наделяют чаши сложными значениями, связывая их с чакрами, планетами, элементами, «вибрациями», «космическими» энергиями (примеры Эндрю Коллинза с «древней звуковой технологией», Александры Давид-Нил с силой звука в Бон). Материальность чаш фетишизируется, особо ценятся «старинные» экземпляры.

— Культурная апроприация и политика:

— Критика присвоения: Тибетские активисты (Choetso Amnyetsang, «Angry Tibetan Girl») резко критикуют использование «тибетского» бренда без уважения к реальной культуре и истории угнетения (примеры Майли Сайрус с треком «Miley Tibetan Bowlzzz», кастинга Тильды Суинтон на роль «Древнего» в «Докторе Стрэндже»).

— «Эффект пиццы» (Агехананда Бхарати): Западный конструкт («тибетская поющая чаша») реимпортируется в регион происхождения (Непал/диаспора) и усваивается местными жителями, которые теперь сами позиционируют себя как носителей «древней» традиции звукоцелительства (примеры Шри Кришны Шахи, Ламы Топгьяла Лобсанга).

— Антропологический вывод: Джоффе предлагает не просто разоблачать миф, а изучать сложную социальную жизнь чаш как объектов, находящихся в центре:

— Транснациональной экономики: Важный товар для выживания тибетских беженцев.

— Культурного синкретизма: Контейнеры для разнообразных духовных и терапевтических значений.

— Герменевтических петель обратной связи: Постоянное переосмысление и наделение новыми смыслами («петля пиццы»).

— Продуктивного когнитивного диссонанса: Несоответствие между мифом и реальностью не разрушает практику, а стимулирует религиозное творчество и инновации. Материальность чаши позволяет ей быть одновременно и обычным предметом, и сакральным символом.

Ключевые аспекты выжимки:

— Миф о древности и тибетском происхождении поющих чаш не имеет исторических оснований. Это западное изобретение второй половины XX века.

— Альбом «Тибетские колокола» (1972) был ключевым фактором в создании и популяризации «тибетского» бренда и мистического ореола чаш, положив начало жанру «нью-эйдж».

— Экономика диаспоры: Продажа чаш как «тибетских ритуальных» предметов стала важным источником дохода для тибетских беженцев с 1970-х годов, несмотря на их изначально утилитарное назначение.

— Стратегии легитимации: Практики интерпретируют отсутствие исторических свидетельств и незнание тибетцев как доказательство эзотеричности и тайного знания (шаманизм, Бон), опираясь на физические свойства звука.

— Культурная апроприация: Использование «тибетского» бренда западными знаменитостями и индустрией (Сайрус, Голливуд) вызывает справедливую критику со стороны тибетцев, указывающих на неуважение к их культуре и истории колониализма.

— «Эффект пиццы»: Западный конструкт («тибетская поющая чаша») был усвоен и адаптирован непальцами и тибетцами, которые теперь сами предлагают «аутентичные» традиции звукоцелительства, основанные на этом мифе.

— Фокус антропологии: Важен не спор об «аутентичности», а изучение того, как эти объекты функционируют в реальности — как товары в глобальной экономике, как контейнеры для синкретических верований, и как точки напряжения между присвоением и адаптацией, где когнитивный диссонанс стимулирует культурные инновации.

1.1.2. Колокола и колокольный звон в народной медицине исторические предпосылки авторского метода виброакустического массажа поющими чашами

Огуй, В. О. Колокола и колокольный звон в народной медицине: исторические предпосылки авторского метода виброакустического массажа поющими чашами / В. О. Огуй // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. — 2023. — №11. — С. 14—21. — EDN IUETXU. (РИНЦ)

Аннотация: В последние годы набирает популярность виброакустический массаж с использованием поющих чаш (патент RU 2687006 C1). Поющие чаши — это инструмент для виброакустического массажа в форме «стоячих» колоколов. Цель настоящей статьи: провести анализ литературных источников, для определения исторических предпосылок применения авторского метода виброакустического массажа поющими чашами в народной медицине. Проведенное исследование литературных источников показало, что существуют исторические предпосылки к применения авторского метода виброакустического массажа поющими чашами в народной медицине. Необходимы дальнейшие исследования воздействия виброакустического массажа на организм человека с целью разработки показаний, противопоказаний и методологических особенностей применения данного метода в народной медицине, оздоровительной и терапевтической практике.

1. Введение

Хотя колокольный звон в основном исчез из обихода современного человека, в исторической ретроспективе он играл важную роль, участвуя в разнообразных событиях в жизни наших предков. Колокол считается одним из древнейших инструментов, и первые его образцы появились еще в эпоху Неолита, примерно 35—40 тысяч лет назад. В качестве религиозного или магического предмета колокольчик применялся во многих культурах. Колокольчики (бубенцы) были обнаружены у китайцев, евреев, скифов, греков, египтян, этрусков. Первые бронзовые колокольчики стали отливать в IV тысячелетии до н.э. в Иране, Турции, Месопотамии, Египте. Самые первые колокольчики, дошедшие до наших дней, родом из Китая, откуда они по Шелковому пути распространялись в страны Азии, Ближнего Востока, Европы [1, с. 54—58].

В качестве сигнального инструмента колокола были ассимилированы русской культурой из Западной Европы. Гармония колокольного звона символизировала собою идею русской соборности, проистекающей из православного представления о Святой Троице [2, с. 11—114]. Сферическая форма колокола в христианской символике олицетворяла небесный свод, и внешняя его часть поярусно декорировалась орнаментом и священными текстами. Многие отмечают необыкновенные впечатления, создаваемые ростовской звонницей, тот небывалый душевный подъем, прилив радости и возвышенного состояния, который ни с чем нельзя сравнить. В православии колокола несли две основные нагрузки: сигнальную (оповещение о церковной службе, приближении неприятеля, бедствиях) и духовную (символ русской соборности, благовест, пасхальный звон и т.д.). Колокола дополняли богослужение, настраивая верующих на молитвенный лад, и были неотъемлемой частью русской жизни. В советский период их практически полностью изъяли из церковного и бытового обихода, что было связано с общим насаждением материалистического мировоззрения. В те времена, колокола, частично были использованы в качестве металлолома, для переплавки в различные промышленные изделия. Кроме того, развитие научно-технического прогресса сделало неактуальной сигнальную функцию колоколов. В истории новой России колокола не смогли полностью восстановить свой дореволюционный статус, в связи с тем, что была утрачена практика так называемых «звонарских уставов», когда при каждом храме имелся свой устав. Теперь это прерогатива лишь отдельных крупных православных центров [3, с. 58—64]. Исламская традиция не смогла адаптировать колокола, зато в буддистских и индуистских храмах их активно используют.

В последние годы появляются сообщения об изучении благотворного влияния колокольного звона на здоровье и психику человека. В авторском методе виброакустического массажа поющими чашами (государственный патент на изобретение RU2687006C1 [4, с. 1—28]) в качестве аппарата для вибромассажа используется инструмент «поющая чаша», произведенная из сплава близкого по составу к сплаву колокольной бронзы. Из поющей чаши специальной колотушкой извлекается вибрация, которая, при контакте поющей чаши с телом массируемого, передает свою вибрацию его телу. Данный инструмент является одним из видов «стоячих» колоколов и представляет собой самозвучащий ударный инструмент.

Цель нашей статьи: провести анализ библиографических источников, для определения исторических предпосылок применения авторского метода виброакустического массажа поющими чашами в народной медицине.

2.Виды колоколов и колокольного звона

Колебания твердых тел, в отличии, например, от воздушных резонаторов, представляют собой сложное явление, поскольку могут генерировать разные виды волн, включая волны сжатия, изгиба, кручения. Эти волны имеют множество мод колебаний. Примером такого твердого тела может служить колокол, от размера которого зависят издаваемые звуки. Как правило, чем больше колокол, тем ниже звуки он издает. Высота тона колокола определяется не основной частотой, а нотой, доминирующей сразу после удара, что примерно равно пятому обертону. Через какое-то время после удара начинают преобладать нижние обертоны [4, с. 315—317].

На Руси, примерно, в X веке н.э. колокола закупали, однако, постепенно, славяне начали осваивать литье и в течение нескольких веков совершенствовали свои умения [3, с. 58—64]. В домонгольский период колокольное дело существовало в основном на тех же принципах, что и на Западе, но в дальнейшем, технологии значительно разошлись. Основные принципы колокольного литья в России сложились примерно в XVI веке, но только в XVIII веке удалось найти удачную формулу, при реализации которой колокол приобретал гармоничное звучание. Конструктивно пришли к значительному расширению основания и наращиванию нижней части колокола, придавая ей вид заостренной массивной губы [5, с. 315—317].

В Древнем Китае инструменты из бронзы наделяли сакральными свойствами. Это было связано с отношением к металлу вообще, как общественному богатству земной производительной силы. Колокольное литье считалось делом особой государственной значимости. Колокола использовались в храмах и иногда в качестве музыкальных инструментов [6, с. 274—278].

2.1 Виды колоколов

Древние китайцы начали производить колокола уже в XXIII — XVIII вв. до н. э. Скорее всего колокола начали делать еще в Бронзовом Веке. Истоки подобной «индустрии» уходят в язычество, но производство колоколов укоренилось и развилось вместе с распространением буддизма, христианства, иудаизма. Колокола стали неотъемлемым атрибутом даосских и буддистских храмов [3, с. 58—64].

До появления знакомых нам колоколов на Руси использовали било (от слова «бить»). Его звон издавал тревожный набат, извещая горожан или селян о приближении неприятеля и призывая их на крепостные стены [3, с. 58—64].

Мастера прошлого выработали особый тип русского колокола, в котором диаметр нижней части равен высоте колокола, а диаметр верхней части — половине диаметра нижней. Для сравнения, типичный китайский колокол сильнее сжат внизу и генерирует глухой звук [5, с. 315—317].

В православной практике колокольного звона существовала иерархия колоколов согласно высоте тона. Полноценное звучание могли обеспечить по крайней мере три группы колоколов:

— большие колокола — благовестные или полиелейные (бас);

— средние — подзвонные (тенора);

— малые — зазвонные (дисканты).

Большие колокола задают тему и их удары были редкими, так как у них очень тяжелые языки. Период качаний больших колоколов практически одинаковый. Средние колокола заполняют звуковые промежутки между ударами больших колоколов и формируют основной узор музыкального звона. Дисканты малых колоколов окончательно оформляют ритмическую и мелодическую конфигурацию звука [2, с. 11—114]. По сути, звонница представляет собой уникальный оркестр из оригинальных музыкальных инструментов.

В 1991 году была разработана и отлита звонница из плоских колоколов (бил), которая не имеет мировых аналогов и способна издавать гармоничные звуки исключительной чистоты. Било отличается от традиционного колокола тем, что может генерировать одновременно два тона близкой частоты. Данная разработка привлекла внимание ученых благодаря подтвержденному факту благотворного действия плоских колоколов на здоровье человека [5, с. 315—317].

В Китае с древних времен различали несколько типов колоколов. Появление бронзы относят ко времени правления династии Ся (2205—1767 гг. до н.э.). Можно предположить, что первые колокола и бронзовые сосуды были взаимозаменяемы и одинаково использовались для извлечения звука. В древних текстах их обозначают, как бхандья вадья («инструменты-сосуды»). Колокола типа лин и до в качестве инструментов жертвоприношения распространились в эпоху династии Шан (1765—1122 гг. до н.э.). Также имелись безъязыковые колокола, звуки из которых извлекали при помощи удара молотком или горизонтальным бревном, подвешенным снаружи колокола. В эпоху династии Чжоу (1122—246 гг. до н.э.) они стали главными храмовыми инструментами. В ходу имелись небольшие колокола на подставке: их называли нао или чжэн, а если размер был большой, то колокол именовался данао. Колокола бо и чжун были оркестровыми инструментами и использовались в музыкальных целях. Позже различия между этими двумя видами стерлись и их стали называть бочжун. В Юго-Восточной Азии ранние культуры эпохи бронзы сменились высокой донгшонской цивилизацией (V–II вв. до н. э. — период ее расцвета), где основными памятниками искусства становятся так называемые бронзовые барабаны (самые древние — VI–V вв. до н. э.) — «полые сложнопрофилированные цилиндры с плоскостью сверху и без дна» [6, с. 274—276; 7, с. 1—26].

В Центральной Японии уже в I — III веках колокола дотаку были главным культовым инструментом и чаще всего имели трапециевидный профиль, овальное отверстие, плоский верх, на котором располагалась дужка-ухо. Звук извлекался ударом снаружи по нижней части колокола [7, с. 1—26].

Колокола являются традиционным музыкальным инструментом, используемым в буддийских храмах в разных странах наряду с гонгами, било, барабанами, тарелками и духовыми инструментами. В специальной деревянной звоннице подвешивали бонсё (буддийский колокол) или оганэ (канэ, большой колокол). Первоначально бонсё ввозились из Китая и Кореи, позже их стали отливать в Японии [8, с. 55—72].

В крупнейшем буддийском храмовом комплексе Мьянмы (Бирма) Шведагон композиционный центр Зеди украшен 4015 колокольчиками из чистого золота, издающими чистый мелодичный перезвон под каждым дуновением ветра [9, с. 32—42]. Подобные колокольчики можно встретить в любом храме Юго-Восточной Азии. Можно также упомянуть использование деревянных бил в качестве сигнальных инструментов в практике континентальной ваджраяны и дзэн-буддизма и звон колокола в поклонении отпечатку стопы Будды в Китае, Шри-Ланке, Таиланде [10, с. 336—366]. Верховные божества в Буддизме и Индуизме часто изображали с колокольчиками в руках, которые играли роль ритуального инструмента. Персонификацией колокольчика в Буддизме стало божество Дильбупа, которое изображается в позе лотоса и с колокольчиком в руках. В китайских буддийских храмах использовали оркестровый ансамбль фации, включавший помимо прочих инструментов колокол иньцин [11, с. 52—97].

Можно также остановиться на распространенных во многих культурах, чашеобразных колоколах, которые впервые начали применяться в древнем царстве Урарту. В Древней Греции такие чаши называли оксибафы и их использовали для акустических экспериментов в процессе изучения музыкальных интервалов. В Византии их приспособили для ритуально-обрядовых целей. Игра на джалтаранге входила в перечень 64 искусств Сарасвати, которыми должна была владеть идеальная женщина в Древней Индии. В практике Тибетского Буддизма есть ритуал подношения семи чаш с водой, в том числе раковины-трубы (дамару), которая считается подношением музыке. В службах японского Буддизма функционируют чашеобразные колокола (кин, кэйсу, сёкэй, кинсу, рин, сахари, утинараси). Музыкальные чаши использовали в Арабских странах и Персии [12, с. 503—507].

Китайские исследователи датируют введение в практику буддийской службы бронзовых колоколов, получивших наименование цин, III в. В VII в. Подобные колокола появляются в Японии. Удары в большие колокола толстой деревянной колотушкой с кожаным набалдашником, ритмически сопровождают речитацию сутр в храме, колокола малых размеров используются и ныне в домашних молениях для поминания предков, а также в похоронных ритуалах [12, с. 503—507].

2.2. Виды колокольного звона

В основном используют три основных приема извлечения звука из колоколов. Самым древним способом являются удары колотушкой. Данный способ распространен в Китае и Японии [2, с. 11—114].

Раскачивание колокола при неподвижном состоянии языка характерно для стран Западной Европы, Германии, Италии. Это наиболее трудоемкий способ.

Раскачивание самого языка при неподвижном состоянии купола характерно для русского колокольного звона [2, 11—114].

Неповторимость ростовской звонницы заключается в построении колоколов по камертону. Сюда входят 13 колоколов, среди которых доминируют два «гиганта» — Сысой (e-dur) и Полилей (e-moll). Движения из языков воспроизводят разные варианты ростовских мелодий в зависимости от периода и силы биений. Звоны дополняются мелодичными малыми колоколами, которые, однако, всегда согласованы с ритмами основных колоколов. В ходе воспроизведения такого «оркестра» поочередно усиливаются ритмы e-dur и e-moll, для каждого из которых характерны собственные обертональные характеристики. Интерференция указанных звуков и их производные обертоны порождают множество необычных дополнительных звуковых эффектов на некотором удалении от колоколен, создавая общее чарующее ощущение звукового единства [2, с. 11—114].

В практике богослужения используют два стиля колокольного звона:

— Западноевропейский тип: представляет собой создание темперированной гаммы определенного мелодичного звука на какую-либо готовую тему, а сама мелодия представляет собой повторение несложной музыкальной фигуры или интервала. При этом ритм звона играет подчиненную роль.

— Второй стиль характеризуется тем, что на первый план выдвигаются ритм, темп, тембр. Обертона колокола звучат очень громко и создают определенный тембр и диссонирующие гармонические колебания. В то же время мелодия находится на заднем плане [5, с. 315—317].

Существуют значительные различия в звучании и настройке русских и европейских колоколов. В Западной Европе колокола точнее, чище по звуку, в котором отчетливо преобладает основной тон. Назначение таких колоколов — исполнение музыкальных произведений, обладающих хороматическим звукорядом. Звучание европейских колоколов составляет на максимуме — 20 секунд, в то время как русский колокол может звенеть до 5 минут. На Западе отливают сразу линейку из 7—8 колоколов, каждый из которых имеет свой тон определенной высоты. Звук извлекается молотком или сотрясанием колокола. В России тоже пытались отливать колокола по камертону, но это мало соответствовало православной традиции и для русских колоколов в основном характерно большое количество негармонических камертонов, составляющих акустический спектр колокола [13, с. 105—109].

Извлечение звука из буддийского колокола оганэ или бонсё осуществлялось специальным бревном (сюмоку), которое подвешивалось снаружи. Им ударяли в специальное место (сюджа, цукидза) на внешней стороне колокола [8, с. 55—72].

3. История целительства колоколами в народной медицине России и за рубежом

Колокола являются неотъемлемой частью западной и восточной культуры, но больше всего традиции колокольного литья и повседневного использования колоколов были развиты в России. Колокольный звон сопровождал славян большую часть их истории и являлся органичным естественным фоном русской действительности.

Не всегда колокольный звон бывает полезен. Так, в одном из онкологических центров США было показано, что звон колокольчика по завершении курса химиотерапии усиливал дистресс у пациентов [14, с. 21—23]. Таким образом, следует очень тщательно анализировать показания и противопоказания к терапии колокольным звоном, ориентируясь на имеющуюся патологию, виброакустические характеристики инструментов, и технику использования колоколов.

3.1. История целительства колоколами в народной медицине в России

Впервые в русской летописи колокол был упомянут в 1066 году. Первые колокола пришли не из Византии, а из стран Западной Европы. Начавшееся на Руси колокололитейное дело заглохло в период монголо-татарского игра и возобновилось лишь в XV веке. Лидерство в этом направлении принадлежало Москве, где находился знаменитый Пушечный двор, в котором отливали пушки и колокола. У славян колокольчик использовался в периоды «перехода» — на свадьбах, похоронах, в дни солнцестояния, на Масленницу, в дни языческих и христианских праздников [1, с. 54—58].

Колокольный звон использовался для «отпугивания» чумы в XVIII веке в Москве [15, с. 6—9]. Сегодня такую тактику можно считать оправданной, учитывая способность ультразвуковой составляющей колокольного звона разрушать микроорганизмы, однако, действие это реализуется только в непосредственной близости к звенящему колоколу.

На Руси и позже, в России, с IX по XVIII века в целебных целях применяли так называемую колокольную воду. Дело в том, что отливка колоколов была делом хлопотным и опасным и сопровождалась частыми травмами и ожогами мастеров. Но было замечено, что, если на ожоги и травмы попадала колокольная вода, заживление проходило быстро и раны не нагнаивались. Исследования, проведенные в наши дни, подтвердили, что вода, омывая раскаленный металл, обогащалась оксидами меди и серебра, что придавало ей целебный эффект [16, с. 35].

В России в настоящее время практикуется воздействие как обычными, так и плоскими колоколами, которые по диапазону частот и спектру издаваемых звуков мало отличаются. Мелодии колоколов действуют в зависимости от психологического состояния человека и метода извлечения звуков, и могут: успокаивать, снимать стресс и напряжение, либо, напротив, бодрят, стимулируют умственную и физическую активность. Виброакустическое излучение низкой частоты (40 Гц — 2 кГц) стабилизирует душевное равновесие, улучшает гидродинамические свойства крови и лимфы, уменьшает периферическое сопротивление сосудов. Ультразвуковая часть спектра способна убивать патогенные микроорганизмы [17, с. 56].

Интересный факт, что в 2002г. в Москве синодальной Богослужебной комиссией был одобрен и утвержден «Устав церковного звона», в котором подробно описаны практические рекомендации по сохранению колоколов и бил [18, с. 33].

3.2. История целительства колоколами в народной медицине за рубежом

Практика лечения звуком продолжается уже несколько десятков тысяч лет, хотя научные исследования на этот счет начались совсем недавно. Еще 40000 лет назад австралийские аборигены использовали диджериду в качестве лечебного инструмента, но чаще музыкальные средства применяли для осуществления религиозных и духовных церемоний, а также для празднований и удовольствий. Разные народы применяли такие инструменты, как гонги, колокольчики, поющие чаши во время медитации, с помощью которых которой вызывали глубокое расслабление и ощущение благополучия [19, с. 401—406].

Не удалось найти зарубежных публикаций, содержащих результаты клинического исследования колокольного звона на организм больных людей, за исключением случаев с поющими чашами, которые представляют собой стоячий безязыковый колокол, и которыми воздействуют на человека дистанционно, либо контактно.

Практика использования поющими чашами скорее связана со звуковой, а не с музыкальной терапией, поскольку их эффекты больше сопряжены с вибрацией, нежели со звуком. На сегодняшний день, исследования действия поющих чаш сосредоточено на уменьшении боли различной локализации, включая спинальную боль [20, с. 273—277; 21, с. 130—137]. Кроме того, обнаружилось, что подобное виброакустическое воздействие уменьшает дистресс, нормализует эмоциональную сферу человека, уменьшает усталость, тревогу, депрессии, гнев, напряжение, устраняет спутанность сознания, повышает бодрость, улучшает показатели артериального давления, пульса, насыщения периферической крови кислородом, изменяет кожную проводимость, модулирует альфа-ритмы головного мозга на ЭЭГ [22, с. 102412].

На Западе и в других странах колокола не используют в качестве самостоятельного лечебного инструмента, а только как вспомогательный метод (колокольчики) в практике медитации, которая сама по себе оказывает мощное оздоровительное действие [23, с. 30—35].

4. Способы и методы целительства колоколами и колокольным звоном в наши дни

Не так давно, в Казани, в церкви Бориса и Глеба было внедрено одно из классических направлений психорелигиотерапии, или музыкотерапии, заключающейся в прослушивании канонических и неканонических (авторских) колокольных звонов. Данный метод еще называют кампанотерапией. Было установлено 10 церковных колоколов, ориентированных на разные стороны света:

— басовый колокол (благовестник), весит 424 кг и стоит по центру — частота 2—150 Гц (включает область ультразвука с доминантной нотой «ля»);

— два средних колокола, на северной стороне — частота 150—500 Гц нота «ми» и 600—1200 Гц нота «фа»;

— два малых, альтовых, колокола, стоят с восточной стороны — 1500—3000 Гц нота «соль диез» и 1900—4000 Гц нота «ми диез»;

— еще два колокола на южной стороне — их частота 5000 Гц и 7000 Гц, соответственно, ноты «ми» и «до диез»;

— три малых (трезвона) колокола, на западной части звонницы — их частота равна 6000—10000 Гц, 9500—11500 Гц, 17000—25000 Гц, включая область инфразвука и ноты, соответственно, «фа», «ми диез», «си».

Таким образом, суммарный диапазон с учетом всех обертонов составлял 2—25000 Гц. Предварительные клинические испытания кампанотерапии с участием 62 пациентов показали хорошие результаты. Курс лечения продолжался 1—2 месяца. Для сравнения брали контрольную группу из 70 человек, которые получали только санаторно-курортное лечение. Положительная динамика наблюдалась у 89,5% пациентов уже после седьмого сеанса: отмечалась нормализация психовегетативных расстройств, уменьшение концентрации сахара и кортизона в крови, улучшился сон, уменьшились болевые ощущения, наблюдалось спазмолитическое действие в случаях мигрени, заболеваний почек и печени. Под влиянием колокольного звона изменялись сигналы на ЭЭГ. Так, в начале сеанса отмечалось разлитое торможение коры головного мозга с дальнейшим медитативным эффектом, который появлялся в снижении альфа-ритма в затылочном отделе, увеличении медленных дельта- и тета-ритмов преимущественно в центральном отделе. Медитативное состояние сопровождается нарастанием спектральной мощности медленных ритмов. Через 10—15 минут от начала сеанса мощность ЭЭГ возвращалась к исходному уровню [24, с. 132].

5. Воздействие колокольного звона на человека: результаты современных исследований

Мир, в котором мы живем, наполнен вибрациями. Каждый орган и каждая клетка в организме обладает присущими ей резонансными характеристиками, которые соответствуют здоровому состоянию. Посредством возбуждения колебаний определенной частоты можно усиливать клеточный резонанс. Все колокола производят инфразвуки, которые, хотя и не воспринимаются человеческим ухом, являются составной частью издаваемых колебаний и обогащают звуковой спектр.

Есть мнение, что звуки низкой частоты влияют преимущественно на органы и психику человека; средний спектр воздействует на кровеносную и лимфатическую системы; ультразвуковой спектр влияет на течение болезней и может повышать иммунитет. Известно благотворное действие звуковых волн на кору мозга и нервную систему [5, с. 315—317].

В Древней Руси во время эпидемии был обычай звонить в колокола, и было замечено, что там, где звонил колокол, напряженность эпидемии была ниже. Это навело современных ученых на соответствующие гипотезы и эксперименты, подтвердившие сделанные еще в средние века наблюдения [13, с. 503—507]. Оказалось, что вибрации колокола разрушают микробы, посредством периодического сжатия-растяжения цитоплазматической мембраны. Возникающее внутри клетки избыточное давление заставляет белки коагулироваться, разрывает белковую оболочку, инактивирует ферменты, приводит бактериальную клетку к гибели. Бактерицидный эффект лучше всего обеспечивается в непосредственной близи от колокола. Структуры человеческого тела входят в резонанс с колебаниями колокола, при этом патологические, рассогласованные колебания затухают. Это способствует спокойствию ума, физическому здоровью, энергетическому и психическому благополучию [5, с. 315—317].

Колокола гармонизируют атмосферу, рассеивают негативную энергию, синхронизируют и уравновешивают пространственные токи — это действие основано на первозданной энергии ритма и его созидательном потенциале [25, с. 43—47].

Ряд специалистов полагают, что колокольный звон, оказывает анестезирующий эффект, помогает при астме, костных болях, язве желудка, желтухе, инфекции, дефектах речи [26, с. 310—311].

Колокольный звон улучшает душевное благополучие человека. После проведения курса из 7—10 одночасовых сеансов музыкотерапии колокольным звоном у испытуемых нормализовалось психофизическое состояние: улучшались сон, память, настроение, повышалась работоспособность, уменьшалась тревога [13, с. 105—109].

Упомянутая выше кампанотерапия постепенно получает научное обоснование. Сфера ее применения лежит не только в области духовного исцеления, но и определяется воздействием на биоэнергетические центры человека. При болезнях вен нижних конечностей и толстого кишечника используют медленный ритм большого колокола (благовестника) с частотой 60 ударов в минуту. При болезнях селезенки, печени, почек применяют средние колокола с мажорным звучанием — 60—100 ударов в минуту. Заболевания желудка и нижних долей легких требуют воздействия альтовыми колоколами в режиме 80—100 ударов в минуту. При болезнях сердца используют более мелкие мажорные колокола в средне-быстром темпе, а при депрессии, ипохондрии назначают циклические повторяющиеся звоны со сложным гармоническим рисунком [24, с. 132].

Не так давно было показано, что обработка капли крови человека с сердечнососудистой патологией звуком плоского колокола (било) в 6 повторах приводит к почти полному устранению слипшихся эритроцитов (сладжа), что приводило к улучшению тканевого дыхания и местного иммунитета. При этом распад «монетных столбиков» эритроцитов наблюдали непосредственно под световым микроскопом [27, с. 12—19].

Установлено также, что колокольный звон снимает психоэмоциональное напряжение, лечит депрессию, оказывает виброакустическое массирующее действие на все тело. Эффект реализуется через вегетативную нервную систему, оказывая влияние на отдельные органы и ткани организма. Также повышается работоспособность, улучшается работа сердца, желудка, улучшается состояние при психосоматических расстройствах [17, с. 56].

5. Воздействие виброакустического массажа поющими чашами на человека: результаты современных исследований

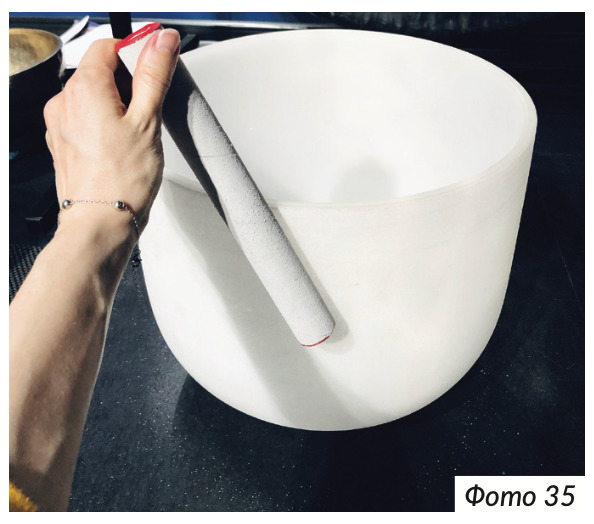

В последние годы набирает популярность виброакустический массаж с использованием поющих чаш. В 2018 году был разработан авторский способ виброакустического массажа поющими чашами (государственный патент на изобретение RU 2687006 C1, автор и патентообладатель — В. О. Огуй) [4, с. 28]. Поющие чаши имеют форму полой полусферы с внешним диаметром 278 мм, диаметром дна 140 мм, высотой стенок 125 мм, толщиной стенок 4,5 мм. Для извлечения вибрации используется колотушка с деревянной ручкой диаметром 20 мм, общей длинной 265 мм с утолщением на ударном конце с общим диаметром 50 мм, образуемым резиновой лентой шириной 30 мм обшитой сверху войлоком (Рис. 1).

Рисунок 1. Поющая чаша и колотушка

Из поющей чаши выполняется извлечение вибрации посредством удара колотушкой с резиновым наконечником о верхний край чаши. После окончания вибрации поющая чаша перемещается в следующее положение согласно направлению массажных движений, при этом происходит воздействие звуковыми волнами или на все тело массируемого, или локально (Рис. 2).

Рисунок 2. Выполнение авторского метода виброакустического массажа поющими чашами (патент RU 2687006 C1)

Изобретение относится к восстановительной медицине и может быть использовано для коррекции тревожных и инсомнических расстройств. В предварительных испытаниях было продемонстрировано, что указанный метод улучшает качество сна, физическое и эмоциональное состояние, стабилизирует психические процессы, уменьшает депрессию, личностную и ситуативную тревожность, снижает болевые ощущения, что в конечном итоге приводит к повышению активности и нормализации социальной жизни людей [28, с. 483—494].

В 2022 году нами была проведена серия экспериментов с целью исследования влияния ритмического воздействия поющими чашами на физико-химические свойства воды [29, с. 10—16]. Установлено, что в результате воздействия авторского метода виброакустического массажа молекулы воды возбуждались с изменением их физико-химических характеристик. В результате воздействия виброакустических колебаний, образуемых поющими чашами, значения водородного показателя (pH) и электропроводности дистиллированной воды достоверно повышались по сравнению с контрольным образцом (p <0,05).

6. Выводы

История использования человечеством колоколов насчитывает несколько тысяч лет, а бронзовые колокола были введены в обиход в разгар Бронзового века. Колокола считались сакральными предметами, что объясняет их традиционное использование в храмовой культуре и богослужениях. По всей видимости, первыми колокола стали использовать в Китае, откуда они по Великому Шелковому пути проникли в Европу и другие регионы. На Руси колокола заимствовали с Запада, постепенно осваивая колокольное литье. Конструктивное разнообразие данного инструмента очень велико, как и велико число вариантов извлечения звуков. Большое влияние на характеристику генерируемых колебаний оказывают состав сплава, техника удара, форма и размеры колокола.

Попытки использовать колокола в медицинских целях начались совсем недавно, и в настоящее время имеется слишком мало результатов, чтобы делать окончательные выводы о показаниях и противопоказаниях к проведению оздоровительных сеансов с помощью колоколов. Тем не менее, уже имеются данные о благотворном психоэмоциональном и физиологическом действии колокольного звона на организм человека. Изученные к настоящему моменту эффекты ставят вопрос о возможности применении колоколов и их аналогов в медицинской практике.

Согласно анализу литературных источников, существуют исторические предпосылки к применения авторского метода виброакустического массажа поющими чашами в народной медицине.

Выводы:

— Колокола и колокольный звон являются неотъемлемой частью европейской и азиатской культуры, и играет значительную роль в духовно-религиозной жизни многих народов.

— Колокола и колокольный звон с древних времен применялись в целительских практиках народной медицины.

— В наше время набирает популярность виброакустический массаж с использованием поющих чаш (стоячие колокола) в форме авторского метода виброакустического массажа поющими чашами (патент RU 2687006 C1). Данный метод имеет подтвержденную результативность в целях оздоровления организма.

— Существуют исторические предпосылки к применения авторского метода виброакустического массажа поющими чашами в народной медицине.

— Необходимы дальнейшие исследования воздействия виброакустического массажа на организм человека с целью разработки показаний, противопоказаний и методологических особенностей применения данного метода в народной медицине, оздоровительной и терапевтической практике.

Библиографический список:

— Прощенко Р. А. Феномен колокольного звона в секулярных и религиозных ритуалах славян // Теория и история культуры. — 2011. — №6 (44). — С. 54—58.

— Колесова И. С. Духовное содержание русского колокольного звона // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. — 2011. — №6 (12). — С. 11—114.

— Адибекян О. А. Ценность колокольного звона // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». — 2017. — №49. — С. 58—64.

— Патент №2687006 С1 Российская Федерация, МПК A61H 23/00. Способ вибрационно-акустического массажа: №2018121741: заявл. 14.06.2018: опубл. 06.05.2019 / В. О. Огуй. 29 с. https://patents.s3.yandex.net/RU2687006C1_20190506.pdf

— Давиденкова-Хмара Е. Ш. Акустика колокольного звона: методические аспекты толкования // Мир науки, культуры, образование. — 2018. — №2 (69). — С. 315—317.

— Сысоева М. А. Колокола в музыкальной культуре Китая // Пути Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. II / редкол.: А. Н. Гордей (отв. ред.), Лу Гуйчэн (зам. отв. ред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2011. — 434 с. — С. 274—278.

— Есипова М. В. Колокола Восточной Азии — их функции и семантика // Колокола: История и современность / сост. Ю. В. Пухначев. М.: Наука, 1993. — С. 1—26.

— Сердюк Е. А., Есипова М. В. Убранство, атрибуты богослужения и музыкальные инструменты в буддийских храмах Японии // Вестник Московского Университета. — 2006. — №5. — С. 55—72.

— Ратко М. В. Композиция буддийского архитектурного комплекса Шведагон // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. — 2015. — №11 (54). — С. 32—42.

— Есипова М. В. Музыкальные и музыкально-иконографические свидетельства взаимодействия христианства и буддизма в Центральной и Восточной Азии // Художественная культура. — 2020. — №2. — С. 336—366.

— Есипова М. В. Буддийская музыкальная иконография. Введение в проблематику //Научный вестник Московской консерватории. — 2013. — №. 4. — С. 052—097.

— Есипова М. В. Чашеобразные колокола: историческо-географический экскурс // Статьи и материалы XII Международного конгресса Благодатовские чтения. Выпуск 12. — СПб: Министерство культуры РФ, 2012. — С. 503—507.

— Сусоева О. В. Колокольные звоны и их психотерапевтические возможности // Музыкальная психология и психотерапия. — 2011. — №4 (25). — С. 105—109.

— Perron M. The Surprising Impact of Ringing the Cancer Bell // Oncology Times. — 2020 г. — V. 42 — №7. — PP. 21—23. DOI: 10.1097/01.COT.0000660244.08385.be

— Палеев Ф. Н., Оноприенко Г. А., Молочков А. В. Эпидемия чумы XVIII века и развитие здравоохранения в Москве // Альманах клинической медицины. — 2015. — Т. 37. — С. 6—9.

— Родимин Е. М. Вода колокольная, вода золотая, вода живая и мертвая. — М.: ОЗОН, 2018. — 35 с.

— Дорошкевич А. Н. Билотерапия. Преображение звуками поющей бронзы. — Москва: «Группа МФЦ», 2012. — 56 с.

— Устав церковного звона. Богослужебное издание. — М.: Издательский совет русской православной церкви, 2002. — 33с [Интернет-источник] Доступно по адресу: http://typikon.ru/books/kolokola.pdf (Ссылка активна: 23.06.2023).

— Goldsby T. L., Goldsby M. E., McWalters M., Mills P. J. Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An Observational Study // J Evid Based Complementary Altern Med. — 2017. — T. 22, №3. — C. 401—406.

— Imbriani C. The Tibetan Singing Bowls and the music therapy intervention // Giornale Italiano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia. — 2017. — T. 39, №4. — C. 273—277.

— Wepner F., Hahne J., Teichmann A., Berka-Schmid G., Hordinger A., Friedrich M. Treatment with crystal singing bowls for chronic, spinal pain and chronobiologic activities — A randomized controlled trial // Forschende Komplementarmedizin. — 2008. — T. 15, №3. — C. 130—137.

— Stanhope J., Weinstein P. The human health effects of singing bowls: A systematic review // Complementary Therapies in Medicine. — 2020. — T. 51. — C. 102412.

— Singer B. F. A mindful recovery // Addict Prof. — 2006. — T. 4. — C. 30—35.

— Маркелов В. Кампанотерапия. Лечебное воздействие церковного звона // православный собеседник. — 2012. — c. 132.

— Александрова Е. Слово о колоколах // Университетский научный журнал. — 2019. №49. — C. 43—47.

— Ратникова В. Чудесный и целебный звон колоколов // образование ххі века ‒, 2010. — c. 310—311.

— Симаков Ю., Дорошкевич А. Звуковое воздействие на агрегацию эритроцитов в крови человека (на примере плоского колокола–било круглого) // Физиотерапевт. — 2015. №3. — C. 12—19.

— Oguy V. O., Bykov E., Litvichenko E. Single Vibroacoustic Impact Effect of Singing Bowls over the Psycho-Emotional State and Cardiovascular System Work //Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. — 2021. — Т. 9. — №. 5. — С. 483—494, DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.05.7

— Огуй В. О. Влияние авторского метода виброакустического массажа поющими чашами на физико-химические свойства воды // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие» (Санкт-Петербург, Октябрь 2022). Международная научная конференция «Science. Research. Practice (Наука. Исследования. Практика)». — СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2022. — С. 10—16. — DOI: 10.37539/221026.2022.77.20.011.

Огуй, В. О. Колокола и колокольный звон в народной медицине: исторические предпосылки авторского метода виброакустического массажа поющими чашами / В. О. Огуй // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. — 2023. — №11. — С. 14—21. — EDN IUETXU. (РИНЦ)

1.1.3 Виды поющих чаш и колотушек для них

ВИДЫ ПОЮЩИХ ЧАШ

Сегодня существует очень много разных вариантов того, как же обозначить виды поющих чаш. Одна из классификаций принадлежит Френку Перри. Возможно, те названия, которые он написал, действительно существовали очень давно, в Индии и в Непале, но впервые целиком были опубликованы в одной̆ из его книг и видов этих очень много (среди них джамбати, тадобати, ултабати, манипури и другие). Самый распространенный вид чаш — джамбати, это непальские, или «гималайские поющие чаши», традиционная знакомая нам форма. Такие чаши мы видим преимущественно в магазинах и лавках Непала и Индии.

Кованые или машинные чаши джамбати. Название «джамбати» переводится с непальского как «круглое дно», разновидности джамбати также могут различаться по форме стенок и краев, диаметра дна. Также есть несколько интересных современных статей, написанных на тему зависимости процессов и механизмов вибрации с позиции акустики и материаловедения.

Другие виды поющих чаш — «тадобати» («плоское дно»), «шивалингам» (чаши с выпу- клостью внутри на дне), «ултабати» (загнутые вовне края кромки) и другие (фото 22, 23, 24, 25).

Для нас гималайская чаша (фото 21), является основной, с такими чашами сегодня мы работаем, выполняя контактный массаж и бесконтактные практики. Сегодня есть сомнения, что подобные железные чаши производятся кованым способом. Маловероятно купить в Тибете настоящие кованые чаши просто в силу того, что на рынке сегодня продается такое количество чаш, что технически вручную произвести их на месте нереально. Это моё экспертное мнение.

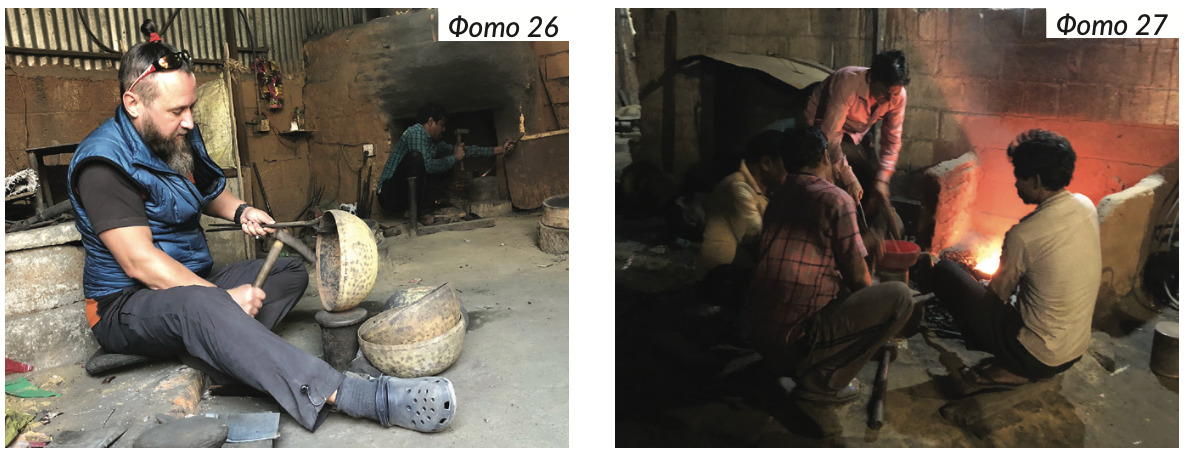

В 2012 году мы были на фабрике поющих чаш, где их куют, и я сам первый раз ковал поющую чашу (фото 26). Весь этот процесс утомительный и очень долгий. И если учесть производительность одной печи, умножить ее на количество чаш, которые должны производиться, получается, что фабрики в Гималаях должны быть гигантские, а там, как правило, в одной фабрике — две-три печки, или вообще одна. Значит, скорее всего, большинство чаш — машинные, не кованые (фото 27).

То, что большинство чаш — машинного производства, не мешает их использованию в лечебных целях. В Уральском государственном университете физической культуры в Челябинске я использую для исследований машинную (по моим предположениям) чашу. Моя чаша очень простая, имеет основную ноту «ля», и с ее помощью я провел исследование, изучал эффективность и физиологическое обоснование моего авторского метода массажа чашами на человека.

Когда для патента мы впервые собирали статистику, тоже делали процедуры очень простыми чашами, их эффективность доказана. Получается, что даже без каких-то дополнительных, сложных настроек, без поиска «магических древностей», используя простые чаши, методика работает. Чаши, о которых я пишу здесь, — вполне рабочий инструмент, который сегодня доказал свою эффективность.

Другие поющие чаши я бы условно разделил на два подвида, сейчас наиболее распространённые и известные.

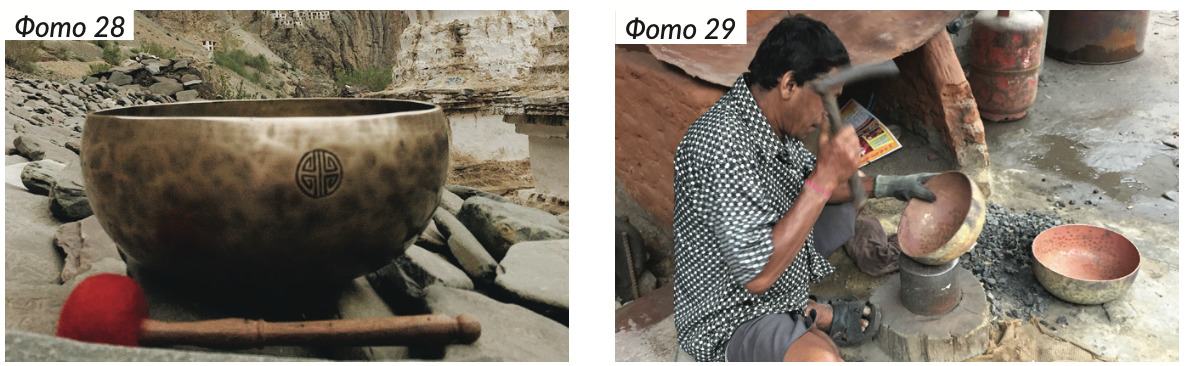

Многие уже слышали про поющие чаши полной луны, FullMoon. Про них говорят, что их куют в ночь полной луны, так, чтобы лунный свет падал на место, где их куют. Когда в Непале мы были на фабрике, то наблюдали этот процесс, именно в ночь полнолуния, поэтому можем утверждать, эти чаши действительно куют в ночь полной луны (фото 29).

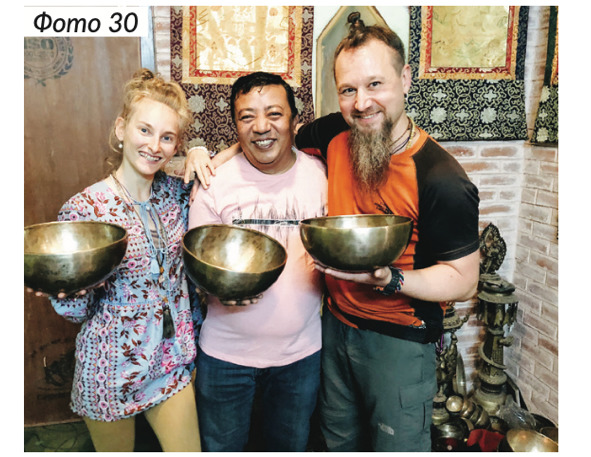

У чаш FullMoon очень красивое звучание, наверное, поэтому сейчас их очень много подделывают. Подлинные чаши FullMoon имеют определённыей логотип, как правило — мантру Ом Мани Падме Хум и надпись — Каса — это знак рода Санта Ратна Шакья, Мастера из Непала, который начал производство таких чаш самым первым. Мастер Санта — реальный человек, он был в Германии, выступал на телевидении, и один из немецких астрологов предложил использо- вать в производстве чаш астрологию, в частности идею о том, что чаша имеет «женскую форму», и связана с Луной (фото 30).

Так и возникла идея ковать чаши в полнолуние. Для этих чаш используется очень хороший сплав, не исключаю, что и выбор времени ковки также играет роль. Чаши «полной луны» звучат гораздо качественнее, звонче, лучше, дольше, чем иные разновидности чаш. Как правило, чаши FullMoon в два-три раза дороже, чем другие чаши такого же размера и веса. Именно поэтому чаш полной луны сегодня много подделывают. Почти в любой лавке в Непале можно найти всевозможные подделки и в том числе, правда пока очень редко, но стали подделывать сейчас и надпись: «Каса». А отличить чаши «FullMoon» от обычных чаш-подделок обывателю практически невозможно.

Сувенирные чаши со слегка загнутыми краями и отполированными боками. Из таких чаш очень хорошо извлекается вибрация трением, она даёт достаточно высокое, точное звучание, но непродолжительный звук и не богатый обертонами звук. Такие чаши производятся либо отливкой в готовую форму, также, как тибетские колокольчики, либо их вытачивают из какой-то простой отлитой формы на станках. Такие чаши называют индийскими поющими чашами. Про них говорят, что исторически они производились больше для подношений, ритуальных церемоний (фото 31, 32). Внутри таких чаш нередко можно найти рельефное изображение Будды, Ваджры или мантры. Кроме всего прочего, мы слышали, что подобные чаши использовались для практик, связанных «с массажем внутренних органов», их ставили на тело, и дальше извлекая вибрацию из чаши стиком, оказывали локальные воздействие на какую-то точку или орган.

Мы предполагаем, что, чем выше частота, тем более точечно воздействует вибрация.

Чаша кованая будет давать более низкую частоту в конечном счёте. А чем ниже частота, тем её воздействие на плотные ткани будет шире.

Китайская императорская ваза.

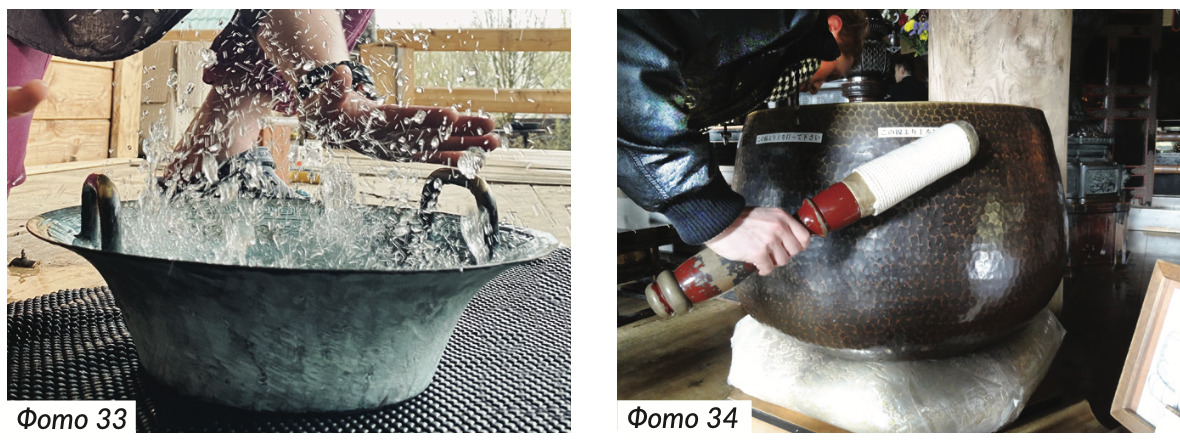

Выше мы описывали чашу с ручками, в которую наливали воду, чтобы при определенном подходе, при трении ручек, вода булькала (фото 33). Такие большие чаши стоят в китайских монастырях. Их можно найти во многих музеях. Очень часто у них еще внутри написаны некие тексты.

Чаши японского/корейского стиля. Чаша, используемая в корейских, и во многих японских храмах. Они большого размера, сделаны из бронзы или из меди, реально тяжёлые (Японские по ощущениям легче корейских и китайских). Их используют, извлекая колотушкой определённый ритм, обозначая начало и окончания чтения каких-то сутр, начало и окончания практик и медитации в храмах. В Японии во всех буддистских храмах обязательно на алтаре будет стоять такого вида чаша (фото 34).

Кварцевые поющие чаши. Еще один из видов поющих чаш — кварцевые, хрустальные, нередко абсолютно прозрачные, но чаще матовые (фото 35). Внутри гладкие, снаружи они немного шершавы. Звук из них извлекается легким ударом, и, преимущественно, трением. Они дают достаточно точные высокие частоты. В условиях хорошей акустики можно услышать дополнительно переливы. Кварцевые или хрустальные чаши бывают очень разных размеров и для простых акустических практик, не тибетских, непальских, индийских или аюрведических, а для экспериментов, связанных со звуком, они вполне уместны. Они достаточно тяжёлы и единственный их минус — хрупкость. Из плюсов — простота в извлечении звука, красивое звучание.

Таким образом, оптимально классифицировать чаши по формату. Есть кварцевые, хрустальные, звук из них извлекается преимущественно трением. Есть гималайские чаши, которые производятся ковкой, либо литьём. Есть чаши индийские, имеющие закруглённую форму. И есть чаши ритуальные, для подношений, так называемые, императорские, или китайские.

То есть форм и вариантов чаш очень много, мы используем сегодня чаше всего форму гималайских чаш джамбати, потому что она даёт возможность работать как в массажных, так и в акустических практиках.

ВИДЫ КОЛОТУШЕК ДЛЯ ПОЮЩИХ ЧАШ

Каждый вид и подвид колотушек (малетт, стиков) будет создавать совершенно разные вибрацию и звучание. Это закономерно, очень рекомендую иметь максимально широкий спектр колотушек для акустических практик, и чуть поменьше — для виброакустического массажа. Если вы занимаетесь акустическими практиками, концертами, медитациями, если для вас важны составляющие звука, его гармоничность, звучание, лучше иметь много разных колотушек.

Самое простое взаимодействие с чашей для того, чтобы она «запела» — это удар. Отсюда и самый первый вид колотушек — те, что используются для ударной техники, (извлечения звука из чаш ударом). Далее идут колотушки, или стики, или палки, или малле- ты, у которых нет какого-то единого названия — они похожи на гладко отполированные палочки, и они извлекают из чаш вибрацию трением. Если с их помощью извлекать звук ударом, то делать это надо очень аккуратно, особенно при виброакустическом массаже, чтоб не расколотить и не травмировать чашу. И, наоборот, колотушками первого вида добиться вибрации трением невозможно (фото 36).

Начнём с колотушек (стиков), которые извлекают звук трением (фото 38). Они, как правило, имеют форму цилиндра, и чаще всего один конец покрыт замшей или не покрыт, и стик полностью деревянный. Они могут быть разной величины.

Если стик полностью деревянный (без замши), то им не сложно извлекать вибрацию, но при любом неправильном движении сразу появляются какие-то короткие отрывистые звуки. Очень много при таком извлечении звука будет зависеть от того, каким образом, обработана сама поющая чаша, её кромка. У чаши с неровной кромкой, будет появляться дополнительное трение, наличие выбоинок или фаски по краю чаши даст дискомфорт- ный, резкий звук. Пока «заведётся» чаша с неровным бортиком мы услышим шуршанье, которое будет перемежатся дополнительными звуковыми «эффектами». В то же время, например, на маленьких чашах вибрация трением дает более качественный звук, если у них стеночка обработана ровно, ни за что ничто не цепляется, может быть, только вначале мы услышим немного шуршания.

Кроме деревянных стиков, ничем не заклеенных, есть стики частично «одетые» в замшу, звук от них будет уже совершенно другой. Благодаря замше у них нет шуршания, и звук другой. Звуковая волна очень быстро уходит в более высокие частоты. В то же время, такая колотушка даёт возможность более мягкого звучания, вы слышите, обертонное дополнение, своего рода вау-эффект.