Бесплатный фрагмент - Умер ли Шейкспир?

Предисловие

Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.

(Козьма Прутков)

Зри в корень!

(Козьма Прутков)

Родился всенародно почитаемый на Руси лирик и острослов Козьма Петрович Прутков 11 апреля не то 1803, не то 1801 года в деревне Тентелевой неподалеку от города Сольвычегорска, что в нынешнем Котласском районе Архангельской области. Имел хуторок вблизи железнодорожной станции Саблино. Уже сделавшись известным литератором, опубликовал рукописи деда, озаглавив их «Исторические материалы Федота Кузьмича Пруткова», в предисловии к которым пояснил: «Весь мой род занимался литературою». Отец писателя, Пётр Федотыч, действительно, даже оперетту сочинил — «Черепослов, сиречь Френолог». Женой на 25 году его жизни стала Антонина Платоновна Проклеветанова, с которой он прижил множество детей, из коих в живых осталось 4 дочери и 6 сыновей. Проживал в Петербурге в казённой — восемнадцатикомнатной — квартире в доме №28 на улице Казанской. Служил недалеко — в Пробирной Палатке Горного департамента министерства финансов. Умер там же, в Петербурге, 13 января 1863 года в 2 часа и три четверти.

Кроме приведённых в эпиграфе изречений, Козьма Прутков является автором расхожих мудростей, которые многими сегодня воспринимаются народными: «Не объять необъятное», «Бди»!, «Единожды солгавши, кто тебе поверит», «Хочешь быть счастливым, будь им», «Что имеем, не храним, потерявши — плачем», «Век живи, век учись» и т. д. и т. п.

И всё было бы хорошо, и в дом 28 по Казанской улице сегодня стояли бы очереди туристов, как в дом Шейкспира в Стратфорде-на-Эйвоне, и диссертации бы по его творчеству писали, и фильмы бы о нём снимали, и чего бы только ни делали, если бы Козьма Петрович Прутков не был бы… литературной маской. Не существовало такого. Не родился, не жил и не умер. А был просто-напросто придуман талантом таких литераторов, как Алексей Константинович Толстой, рано умерший штабс-капитан Александр Аммосов да три брата Жемчужниковы — Алексей, Владимир и Александр.

Если бы вышеупомянутые шутники и пародисты (а образ Пруткова замышлялся ими как пародия на тупость тогдашнего… всегдашнего… напыщенного чиновничества) промолчали и не признались в своём долгом и весьма плодовитом розыгрыше ни о чём, как всегда, не подозревающей публики, кто знает, возможно, на небосводе русской литературы до сих пор горела, не затухая, звезда по имени Козьма Петрович, а наши с вами дети так же скудно и неряшливо знакомились с его творчеством, как знакомятся они сегодня с творчеством Пушкина, Лермонтова и Толстого.

На «литературную маску» Пруткова я отвлёкся, разумеется, неспроста, а лишь затем, чтобы подвести вас, любознательный читатель, к вопросу «А был ли Шейкспир?» или, как задал его Марк Твен — «Умер ли Шейкспир?».

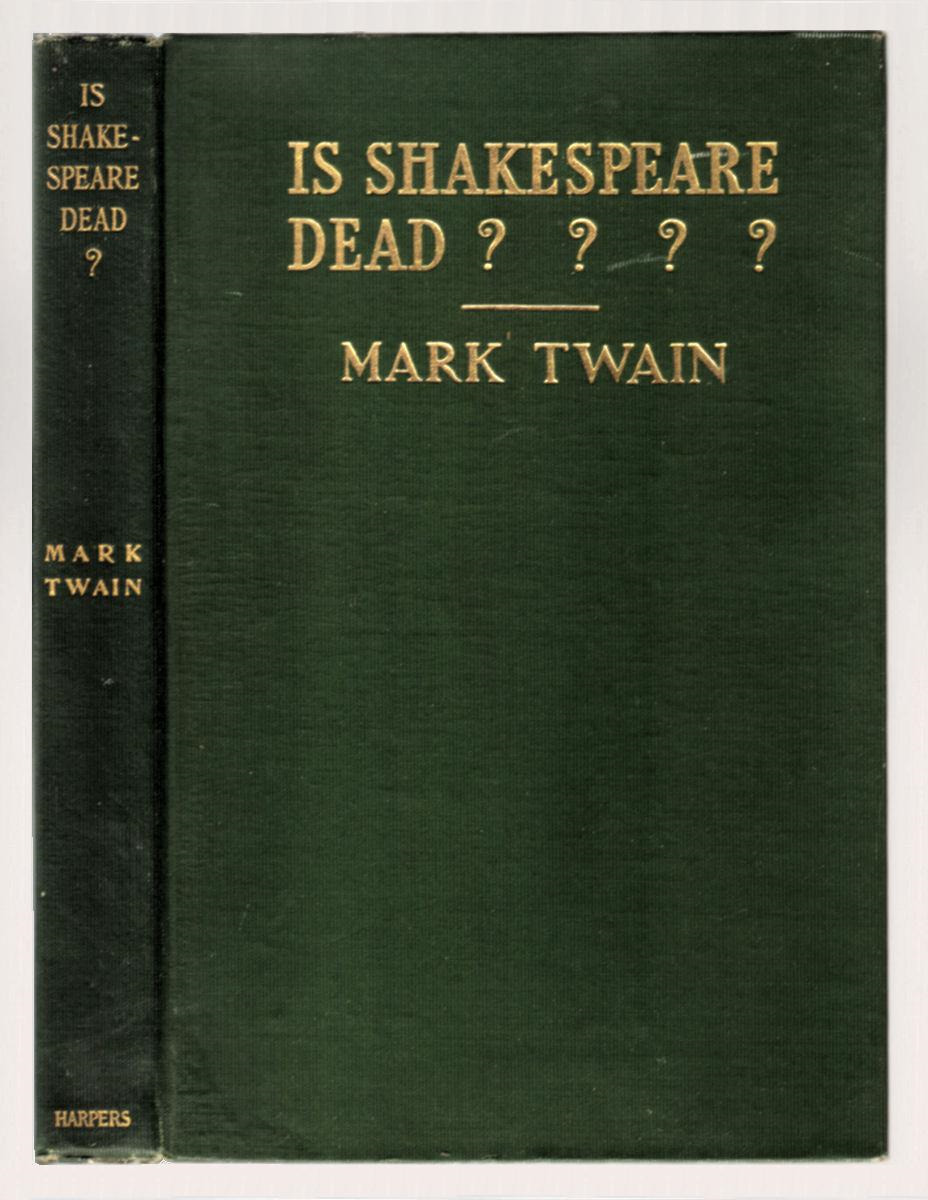

Автор «Тома Сойера», «Гекльберри Финна», «Принца и нищего», полагаю, в отдельном представлении не нуждается. Иначе вы бы сейчас не держали в руках эту книгу. Другое дело, одно из его последних произведений (фактически, последнее опубликованное при жизни), посвящённое весьма важной в мировой литературе загадке: кто же на самом деле писал знаменитые драмы и сонеты, и чьё имя чаще всего оказывалось на обложках вышедших из печати произведений в виде SHAKE-SPEARE или даже SHAKESPEARES. Своими размышлениями по этому поводу я поделюсь с вами в Приложении.

Что же касается Марка Твена, то он в своём эссе чётко следует одной из главных заповедей Козьмы Пруткова — зрить в корень. Если у вас до сих пор были хоть малейшие сомнения по поводу правоты или ошибочности сторонников теории происхождения Уильяма Шейкспира из Стратфорда-на-Эйвоне, то по прочтении этой книги вы вместе с её авторами неминуемо придёте к выводу, что «тот самый» Шейкспир автором почитаемых во всём англоязычном, и не только, мире произведений быть не мог ну никак.

Я не стану навязывать вам собственного мнения по поводу того, кто же на самом деле мог скрываться под «литературной маской» Шейкспира, тем более что я сторонник не одного автора, а нескольких, что объясняет и многогранность таланта, и эрудицию, и различия в стиле. Обращу ваше внимание лишь на основные моменты настоящего издания, чтобы упросить понимание некоторых существенных, на мой взгляд, деталей.

Во-первых, вы уже наверняка заметили, что фамилию знаменитого англичанина я пишу не в общепризнанной у нас манере — Шекспир, а так, как её принято произносить во всём англоязычном сообществе — Шейкспир. Для меня (и для установления истины) это принципиально, поскольку Шекспиром (а если быть совсем точным, то Шакспиром) звался как раз тот ростовщик, которого канонизировали в Стратфорде. Его фамилия в разных вариантах написания выглядела так: Shakp, Shaksper, Shakspe, Shakspere, Shakspere, Shakspeare. Автором же издававшихся книг указывался человек по фамилии Shakespeare, то есть Потрясающий (shake) Копьём (spear). Каковой («потрясающей копьём») была и Афина Паллада, чей образ в литературе Англии XVI века олицетворял столь угнетаемое королевой Елизаветой свободомыслие. В любом случае фамилия Shakespeare читается «Шейкспир». Тот, кто впервые в русской традиции перевёл её без «и-краткого», вольно или невольно подыграл нынешним владельцам дома-музея в Стратфорде и прочим алчным мифотворцам.

Поэтому всякий раз, когда Марк Твен упоминает реального персонажа, никем при жизни не известного и оставившего после себя лишь несколько корявых подписей, я перевожу его фамилию Шекспир. Когда же речь идёт о настоящих авторах сонетов, «Гамлета», «Трагедии Ромео и Джульетты» и т.п., вы будете читать правильную транскрипцию — Шейкспир.

Во-вторых, в это издание я включил интересную и познавательную во всех отношениях статью ныне здравствующего профессора Джеймса Норвуда, который любезно дал на то своё согласие и с которым меня познакомил президент Оксфордского общества Шейкспира (Shakespeare Oxford Fellowship) Том Реньер (Tom Regnier), практикующий адвокат из Южной Флориды, много лет посвятивший вопросу авторства шейкспировских произведений. Его выступления (а он человек крайне деятельный) вы можете сами при желании найти и послушать в интернете. Материал этот не только проливает дополнительный свет на личность любимого нами с детства Марка Твена, но и далеко не лишний раз даёт понять, что сегодня во всём мире думающие люди постепенно просыпаются и всё более настойчиво начинают задаваться вопросами, которые рано или поздно разрушат очень нужные кому-то догмы, сковывающие наше мировоззрение, а вместе с ним — наши самоценные жизни и судьбы.

Читайте и думайте.

Кирилл Шатилов

Москва, 2016

Умер ли Шейкспир?

Глава 1

В далёком будущем среди кип неопубликованных рукописей, составляющих эту мою внушительную автобиографию и дневник, то тут то там обнаружатся некоторые главы, касающиеся «Претендентов», претендентов печально знаменитых в истории: претендент — Сатана, претендент — золотой телец, претендент «х3оросанский пророк под вуалью», претендент — Людовик XVII, претендент — Уильям Шейкспир, претендент — Артур Ортон, претендент — Мэри Бэйкер Эдди — и все прочие. Выдающиеся претенденты, удачливые претенденты, претенденты проигравшие, королевские претенденты, претенденты-плебеи, претенденты-показушники, мелочные претенденты, претенденты почитаемые, претенденты презираемые, мерцающие подобно звёздам то здесь, то тут, то вон там среди дымки истории, легенд и преданий… о, вся эта шатия-братия облачёна в тайну и романтику, а мы читаем о них с глубоким интересом и обсуждаем с нежным сочувствием или со злобным негодованием в зависимости от того, к чьей стороне примыкаем. С человечеством так было всегда. Не попадалось ещё такого Претендента, который не был бы выслушан или который не смог бы собрать восторженную поддержку вне зависимости от того, насколько необоснованными и откровенно недостоверными были его притязания. Утверждение Артура Ортона о том, будто он и есть оживший исчезнувший баронет Тичборн было столь же беспочвенно, как слова миссис Эдди, мол, она написала «Науку и здоровье» под диктовку Божества; однако в Англии Ортон почти сорок лет назад имел огромную армию поклонников и безнадёжных сторонников, многие из которых тупо остаются при своём мнении после того, как их жирного божка уличили в жульничестве и посадили в тюрьму за лжесвидетельство, а сегодняшние последователи миссис Эдди не только бесчисленны, но и ежедневно продолжают прирастать количеством и энтузиазмом. Среди поборников Ортона было немало тонких и образованных умов, у миссис Эдди таковые наблюдаются изначально. Её церковь изобилует подобными личностями подстать любой другой церкви. Претенденты всегда могут рассчитывать на сторонников, и неважно, кто они и чего требуют, неважно, есть у них документы или нет. Так было всегда. Если вслушаться в бездну веков, из глубин давно исчезнувшего прошлого всё ещё донесутся многочисленные крики в поддержку Перкина Уорбека и Ламберта Симнела.

Один друг прислал мне из Англии новую книгу, «Пересмотр проблемы Шейкспира», хорошо написанную и чётко аргументированную, и мой пятидесятилетний интерес к этому вопросу, проспавший последние три года, вновь возбудился. Интерес этот был рождён книгой Делии Бэкон в незапамятном 1857, а может и 1856 году. Год спустя мой лоцман, Биксби, перевёл меня со своего собственного парохода на «Пенсильванию» и поставил под начало Джорджа Илера, ныне давным-давно покойного. Я много месяцев провёл за его штурвалом, что входило в скромные обязанности ученика лоцмана: нёс дневную вахту и крутил колесо под неусыпным надзором и выслушивая замечания хозяина. Он был превосходным шахматистом и боготворил Шейкспира. В шахматы он был готов играть с кем угодно, даже со мной, что выходило его официальной должности несколько боком. Кроме того, хотя никто его об этом не просил, он мог взять и начать читать мне Шейкспира, и не мимоходом, а часами, пока стоял на вахте, а я правил судном. Читал он хорошо, однако без пользы для меня, поскольку постоянно вставлял в текст команды. Это всё ломало, путало и перемешивало настолько, что если мы оказывались на каком-нибудь опасном и сложном участке реки, посторонний наблюдатель не мог бы отличить наблюдений Шейкспира от наблюдений Илера. К примеру:

— Что смеет человек, и я посмею! Приблизься ты, чего лежишь на лоте? Да кто тебя учил! Как яростный… трави её тихонько, ещё трави… медведь иль носорог иль… вот, пошла! Встречай её, встречай! Ты что, не знал, что носом в риф воткнётся, если переборщить? Иранский тигр, прими любую форму, и мой бесстрашный дух… мы налетим на мель быстрей, чем ты моргнуть успеешь! Отставить право руля! Даёшь лево руля! Снова право руля!.. Вот так, ты молодец, ложись на правый борт, выравнивай и прямо… не затрепещет: иль оживи и вызов мой прими… проклятье, ты эту тину не можешь что ли обойти? Тяни! Хватай её, хватай, безмозглый!.. мечём твоим, и коль охватит дрожь… лот подбирай!.. нет, только левый, не трогай правый… зови меня девчонкой несмышлёной. Прочь, злая тень!.. О, восемь склянок… похоже, вахтенный опять заснул, сходи-ка кликни Брауна… прочь, жалкая подделка!

Он был определённо хорошим чтецом, вдохновенно волнующим, неистовым и трагическим, но для меня это обернулось уроном, поскольку с тех пор я был уже не в состоянии читать Шейкспира спокойно и в здравом уме. Я не могу избавиться от его взрывных вставок, они вторгаются повсюду с этими неуместными «Какого чёрта ты затеял! Трави! Ещё! Ещё!.. Вот так, теперь держи» и другими беспорядочными перебоями, которые то и дело срывались с его языка. Когда я сегодня читаю Шейкспира, я слышу их так же отчётливо, как в то далёкое время… пятьдесят один год назад. Я никогда не считал декламации Илера чем-то образовательным. В моём случае они оказались вредоносными.

Его дополнения к тексту редко улучшали последний, но за исключением этого нюанса, чтецом он был хорошим, этого я у него отнять не могу. Книгами он не пользовался, да и нужды в них не испытывал. Он знал Шейкспира не хуже, чем Евклид знал свою таблицу умножения.

Было ли ему что сказать, этому влюбленному в Шейкспира лоцману с Миссисипи, относительно книги Делии Бэкон? Да. И он говорил, говорил всё время, на протяжении многих месяцев: на утренней вахте, на полуденной вахте, на собачьей вахте и, возможно, во сне. Он скупал литературу по этому диспуту сразу же, как только она выходила, и мы обсуждали её на протяжении всех тринадцати сотен миль реки по четыре раза за тридцать пять дней — время, требовавшееся скоростному судну, чтобы сделать две полные ходки. Мы обсуждали, обсуждали и снова обсуждали, дискутировали, дискутировали и снова дискутировали. Во всяком случае, этим занимался он, а я иногда вставлял слово, когда он переводил дух, и образовывалась пауза. Спорил он с жаром, энергично, неистово. Я же — сдержанно, с умеренностью подчинённого, который не жаждет вылететь из рулевой рубки на высоте сорока футов над водой. Он был люто предан Шейкспиру и от чистого сердца презирал Бэкон и все эти претензии бэконианцев. Что делал и я… поначалу. И поначалу он был рад такому моему отношению. Обнаруживались даже некоторые признаки того, что его это восхищало. Признаки эти, правда, тускнели за счёт расстояния между его начальственной возвышенностью и моей приниженностью, однако мной они были ощутимы. Ощутимы и переводимы в комплимент, снисходящий откуда-то из-за границы вечных снегов и не слишком оттаявший по пути, во всяком случае, не настолько, чтобы что-нибудь воспламенить, включая даже самомнение лоцмана-молокососа. И всё же комплимент заметный и драгоценный.

Естественно, мне это льстило, и я проникся к Шейкспиру лояльностью в большей степени, если это возможно, нежели раньше, а к Бэкон — большей предвзятостью, нежели раньше, если это возможно. Так мы продолжали спорить, оставаясь по одну сторону, и были счастливы. До поры. Всего лишь до поры. До очень и очень короткой поры. Потом атмосфера стала меняться, стала остывать.

Вероятно, человек более разумный увидел бы причину проблемы раньше, чем я, однако я заметил её достаточно рано с практической точки зрения. Дело в том, что Илер был спорщиком по натуре. А потому довольно скоро он устал спорить с собеседником, который соглашался со всеми его высказываниями и в итоге никогда не провоцировал на вспышку и демонстрацию того, на что он был способен, когда дело касалось ясного, холодного, твёрдого, искрящегося всеми своими гранями бриллианта рассуждения. Это его слова. С тех пор оно — рассуждение — с самодовольством использовалось множество раз в битве между Бэкон и Шейкспиром. На стороне Шейкспира.

Потом случилось то, что случалось не только со мной, когда общественные и личные интересы оказывались в противостоянии, и требовалось сделать выбор: я отринул общественное и перешёл на другую сторону. Не полностью, но достаточно, чтобы ответить на требования момента. Иначе говоря, я занял следующую позицию: я только верил в то, что Бэкон писал за Шейкспира, тогда как я знал, что Шекспир этого не делал. Илер остался доволен, и разразилась война. Исследования, практика, опыт во владении моим концом данного вопроса вскоре позволили мне принять новую позицию почти серьёзно, чуть позже — весьма серьёзно, ещё позже — нежно, благодарно, преданно, наконец — неистово, фанатично, бескомпромиссно. После этого я уже прикипел к моей вере, теоретически я был готов за неё умереть, и взирал с сочувствием, не чуждым презрения, на всех, чья вера не совпадала с моей. Вера эта, рождённая во мне эгоизмом тех давних дней, остаётся со мной до сих пор, и я нахожу в ней комфорт, утешение, мир и нескончаемую радость. Видите, насколько это любопытно теологически. «Рисовый христианин» востока проходит те же самые этапы, когда идёт за рисом, а миссионеры — за ним. Он идет ради риса и остаётся на богослужение.

Илер брал на себя большую часть наших «рассуждений», если не все. Рабы его культа обладают достаточной страстью, чтобы называть это таким громким именем. Мы же, другие, не называем наши индукции, дедукции и редукции вообще никак. Они заботятся о том, кто они, а мы можем с безмятежной уверенностью покинуть этот мир, пожаловав им титул по его собственному выбору.

Стоило Илеру прерваться на кашель, я собирал воедино свои индуктивные таланты и сам забрасывал лот противоречия, всегда доводя до восьми футов, до восьми с половиной, часто до девяти, иногда даже на четверть меньше твена, как мне казалось, но всегда «без дна», как выражался он.

Однажды я его превзошёл. Я подготовился. Выписал пассаж из Шейкспира — возможно, тот самый, который процитировал чуть раньше, не помню — и изрешетил его дикими вкраплениями лоцманских прибауток. Безопасная возможность представилась одним погожим летним деньком, когда мы промерили вдоль и поперёк путаницу проходов, известных как «Чёртовы пол-акра», вернулись на борт, и он триумфально протиснул через них «Пенсильванию», ни разу даже не задев песка, а «А.Т.Дэйси» последовал за нами по пятам и застрял, так что Илер чувствовал себя отменно, и я показал ему подготовленный отрывок. Его это позабавило. Я попросил Илера его озвучить: прочтите, прочтите, дипломатично добавил я, поскольку только он умел читать драматическую поэзию. Комплимент задел его за живое. И он прочитал, прочитал с непревзойденным огнём и задором, прочитал так, как не прочтёт уже никто и никогда, ибо лишь он один знал, как подбирать правильную музыку под эти громовые вставки и заставлять их звучать как часть текста, так, будто они вырывались из самой души Шейкспира, каждая — золотое вдохновение, которое нельзя опустить, не навредив массивному и величественному целому.

Я выждал неделю, дав этому событию забыться, выждал ещё немного, дождался, когда он созреет для спора и порицания моей любимой мысли, моего любимого аргумента, того, который был мне особенно дорог, который я ставил выше всех прочих среди моих боеприпасов, а именно: Шекспир не мог написать работ Шейкспира по той причине, что человек, их писавший, был бесконечно сведущ в законах, в судах, в судопроизводстве, в юридических экивоках и адвокатских фокусах — а если Шейкспир был одержим бесконечно противоречивой романтикой, лежавшей в основании этого огромного богатства, каким образом он это всё узнал, откуда и когда?

— Из книг.

Из книг. Всегда одна и та же мысль. Я ответил так, как научило меня отвечать чтение сторонников моего крыла этого великого разногласия: что человек не в состоянии так бойко, легко и успешно пользоваться жаргоном ремесла, которым не промышлял лично. Он допустит ошибку. Он не может и не сможет расставлять профессиональные словечки с безупречной точностью, а в тот момент, когда он чуть отклонится, хоть на йоту, от общепринятой в данной профессии формы, читатель, который этим ремеслом занимался, поймёт, что автор — нет. Илер не соглашался. Он заявил, что человек может узнать, как правильно распоряжаться тонкостями, тайнами и масонскими штучками любой профессии путём внимательного чтения и изучения. Однако стоило мне заставить его перечитать тот пассаж из Шейкспира со вставками, он сам осознал, что книги бессильны научить студента сбивающему с толку многообразию лоцманских фраз настолько глубоко и точно, что он мог бы говорить ими как по писаному в пьесе или беседе и не допускать при этом ошибок, которые бы лоцман сразу ни обнаружил. Это был мой триумф. Илер молчал, и я понимал, что происходит: он теряет самообладание. Я знал, что он скоро закончит разговор всё тем же старым доводом, который всегда был его опорой и поддержкой в минуту нужды, тем же старый доводом, на который я не мог ответить… потому что ответа не существовало: довод о том, что я осёл и мне лучше заткнуться. Он выдвигал его, а я подчинялся.

О, боже, как же давно это было, как трогательно давно! И вот он я, старый, покинутый, несчастный и одинокий, собираюсь снова вынудить кого-нибудь на этот же довод.

Когда у человека страсть к Шейкспиру, не подвергается сомнению, что он водит компанию с другими хрестоматийными авторами. У Илера в рубке всегда лежало несколько первосортных книжек, он перечитывал их снова и снова и вовсе не собирался менять на те, что поновее да посвежее. Он хорошо играл на флейте и получал огромное удовольствие от собственного исполнения. Я тоже. Он говорил, что флейта лучше сохраняется, если её разбирать, когда она не на вахте, а потому, когда она не дежурила, то отдыхала разобранная на компасной полке под грудной доской. Когда «Пенсильвания» взорвалась и превратилась в плавучую груду хлама, обремененную ранеными и умирающими беднягами (среди которых был и мой младший брат Генри), рулевой Браун находился на вахне внизу и, вероятно, спал, так и не узнав, что же его убило. А вот Илер остался цел и невредим. Он и его рубка взлетели в воздух, а потом грохнулись, и Илер провалился в разодранную полость, где когда-то находились штормовой мостик и котельная, и приземлился брюхом в гнездо, образованное останками главной палубы, поверх одного из не взорвавшихся котлов в клубах убийственно горячего пара. Однако пролежал он там недолго. Он не потерял головы: долгое знакомство с опасностями научило его держать её на плечах в любом чрезвычайном положении. Одной рукой он зажал нос лацканами кителя, предохраняясь от пара, а другой шарил вокруг, пока ни нашёл части своей флейты, после чего принял меры, чтобы спастись живым, и преуспел. Меня на борту не было. Капитан Клайневельтер отправил меня на берег в Новом Орлеане. Причина… однако, я уже рассказывал обо всём этом в книге под названием «Жизнь на Миссисипи», да оно и не важно, это ведь было так давно.

Глава 2

Будучи учеником в воскресной школе более шестидесяти лет назад, я заинтересовался Сатаной и захотел узнать о нём всё, что можно. Я начал задавать вопросы, однако мой классный, мистер Барклай, каменщик, отвечал на них неохотно, как мне казалось. Я мечтал, чтобы меня похвалили за то, что я обращаюсь мыслями к серьёзным предметам, когда во всей деревне нельзя было сыскать ни единого мальчугана, который бы сгодился для этого. Я очень заинтересовался тем, что произошло между Евой и змеем, и полагал, что спокойствие Евы говорит о её высоком благородстве. Я поинтересовался у мистера Барклая, доводилось ли ему когда-либо слышать о другой женщине, которая бы перед лицом приближающейся змеи не кинулась бы за соседнюю изгородь. Он не ответил на мой вопрос, но упрекнул за то, что я вторгаюсь в темы, которые превосходят мой возраст и понимание. В оправдание мистера Барклая могу сказать, что он был готов поведать мне факты из истории Сатаны, однако сдержался: он не мог допустить их обсуждения.

С ходом времени факты истощились. Их осталось всего лишь пять или шесть, и они все могли уместиться на визитной карточке. Я был разочарован. Я возмечтал о биографии и огорчился, когда обнаружил, что никаких сведений нет. Что и высказал вслух, глотая слёзы. В мистере Барклае взыграли жалость и сострадание, поскольку человеком он был добрейшим и мягкосердечным. Он погладил меня по голове и подбодрил, заметив, что сведений целый огромный океан! Я до сих пор помню счастливый трепет, обуявший меня после этих слов.

А потом он стал к моей вящей радости вычёрпывать из океана его богатства. Примерно так: считается — хотя и не доказано, — что Сатана изначально был ангелом небесным; что он пал; что он восстал и пошёл войной; что был побеждён и проклят на вечные муки. Кроме того, «у нас есть причины полагать», что впоследствии он сделал то-то и то-то; «мы правомочны предположить», что позднее он много странствовал, ища, кого бы поглотить; спустя несколько столетий «согласно преданию» он взялся за жестокое ремесло соблазнения людей им же на погибель, добившись многочисленных и ужасающих результатов; вскоре «по всей видимости» он мог сделать одно, вероятно мог сделать другое и наверняка сделал что-то ещё.

И так далее и тому подобное. Мы перечислили пять известных фактов на листе бумаги, и я озаглавил его «страница 1»; потом ещё полторы тысячи листов мы исписали словами «предположительно», «гипотетично», «может быть», «видимо», «несомненно», «по слухам», «по догадкам», «существует вероятность», «похоже», «допустимо полагать», «можно поручиться», «должно быть», «возможно», «наверняка», «несомненно», «нет ни малейших сомнений»… и вот поди ж ты!

Сведения? Да у нас их предостаточно, чтобы написать биографию Шейкспира!

И всё же он вынудил меня отложить перо. Он не мог позволить мне написать историю Сатаны. Почему? Потому что, как он выразился, у него были подозрения. Подозрения в том, что моё отношение к данному вопросу не почтительное. А человек должен быть почтителен, когда пишет о священных персонажах. Он сказал, что любой, кто рассуждает о Сатане легкомысленно, будет порицаем религиозным миром и призван к ответу.

Я заверил его в самых откровенных и искренних выражениях, что он понял моё отношение совершенно превратно, что я питаю к Сатане высочайшее уважение и что моё почтение к нему равно, если не превосходит, почтение любого члена церкви. Я сказал, что меня глубоко уязвляет понимание его слов в том смысле, будто я собираюсь посмеяться над Сатаной, высмеять его, поднять на смех, тогда как в действительности я никогда ни о чём подобном не думал, а имел лишь горячее желание высмеять других и посмеяться над ними. «Какие такие другие?». «Ну, все эти Вероятники, Гипотетичники, Можетбытники, Наверняки, Несомненники и весь этот забавный посев святых зодчих, которые незыблемо утвердились в пяти неопровержимых и несущественных фактах и построили на этом фундаменте Гипотетического Сатану тридцати пяти миль высотой».

И что мистер Барклай? Был ли он обезоружен? Умолк? Нет. Он был шокирован. Он был шокирован настолько, что заметно дрожал. Он сказал, что сатанисты-традиционалисты, вероятники и гипотетичники сами священны! Так же священны, как их труды. Священны настолько, что тот, кто отважится посмеяться над ними или высмеять их работу, впоследствии не сможет войти ни в один приличный дом, даже с чёрного хода.

Как же правильны были его слова, как мудры! Как бы мне повезло, если бы я к ним прислушался. Однако я был молод, мне было семь лет, мне, тщеславному глупышу, жаждущему привлечь внимание. Я написал ту биографию, и никогда больше не переступал порогов приличных домов.

Глава 3

До чего же любопытна и интересна эта параллель — в отношении скудности биографических делателей — между Сатаной и Шейкспиром. Она чудесна, она уникальна, она такая одна, ничего подобного больше не встречается в истории, ничего подобного нет в литературе, ничего хотя бы отдалённо похожего нет даже в преданиях. Как безукоризненно их положение, как непомерно, как заоблачно, как запредельно — два Великих Неизвестных, два Прославленных Может Быть! Они самые известные неизвестные личности, которые когда-либо дышали на этом свете.

Для пользы тех, кто не сведущ, я приведу сейчас перечень тех деталей из истории Шейкспира, которые являются фактами — проверенными, признанными, бесспорными.

ФАКТЫ

Он родился 23 апреля 1564 года.

У родителей, которые были добрыми крестьянами, не умевшими читать, не умевшими писать, не умевшими подписываться собственными именами.

В Стратфорде, маленьком захолустном поселении, которое в те дни было убогим, нечистым и поголовно безграмотным. Из девятнадцати человек, обременённых ролью правителей города, тринадцать были вынуждены «ставить крестики» на важных документах, поскольку не знали, как пишутся их имена.

О первых восемнадцати годах его жизни не известно ничего. Пустое место.

27-го ноября (1582) Уильям Шекспир взял разрешение на сочетание браком с Энн Уэйтли.

На следующий день Уильям Шекспир взял разрешение на сочетание браком с Энн Хатауэй. Она была на восемь лет его старше.

Уильям Шекспир женился на Энн Хатауэй. В спешке. По милости неохотно данного освобождения от обета появилось лишь одно объявление о предстоящем бракосочетании.

Через шесть месяцев родился первый ребёнок.

Последовали два (пустых) года, на протяжении которых с Шекспиром не произошло ничего, о чём хоть кто-нибудь что-нибудь бы знал.

Потом появилась двойня — 1585. Февраль.

Следуют два пустых года.

Затем — в 1587 — оставив семейство, он наносит десятилетний визит Лондону.

Следуют пять пустых лет. За это время, насколько всем известно, с ним не происходит ничего.

Затем — в 1592 — его упоминают как актёра.

На следующий — 1593 — год его имя появляется в официальном списке исполнителей.

В следующем — 1594 — году он играл перед королевой. Не относящаяся к делу подробность: прочие безвестные актёры делали это каждый год на протяжении сорока пяти лет её правления. И оставались безвестными.

Следуют три изрядно наполненных года. Наполненных театром. Затем…

В 1597 году он купил Нью Плейс в Стратфорде.

Следуют тринадцать или четырнадцать лет, годы, на протяжении которых он копил деньги, а также репутацию актёра и импресарио.

Тем временем его имя, записываемое на разные лады, стало ассоциироваться с рядом замечательных пьес и стихотворений как их (якобы) автора.

Некоторые из них в те годы и позже были заимствованы, однако он не протестовал. Затем — в 1610—1611 — он вернулся в Стратфорд, где поселился навсегда, занявшись ссудой денег, торговлей церковными десятинами, землёй и домами; уклоняясь от долга в сорок один шиллинг, занятых женой во время его долгого отъезда из семьи; таская по судам должников за шиллинги и медяки; оправдываясь в суде за шиллинги и медяки и пособничая соседу, который попытался лишить город прав на некий земельный надел, но безуспешно.

Пять или шесть лет — до 1616 — он прожил в радости сих великих дел. Потом составил завещание и подписал каждую из трёх страниц своим именем.

Завещание настоящего дельца. В нём поименован в мельчайших деталях каждый предмет его собственности на этом свете — дома, земли, меч, позолоченная серебряная чаша и так далее… вплоть до «второсортной кровати» и её фурнитуры.

Оно подробно и расчётливо распределяло его богатства между членами семейства, не оставив без внимания никого. Даже его жены: жены, на которой он смог жениться в спешке по срочной милости особого освобождения от обета до того, как ему исполнилось девятнадцать; жены, которую он оставил без мужа на столько лет; жены, которой из-за нужды пришлось одалживать сорок один шиллинг, так никогда и не полученных от преуспевающего супруга кредитором, так и умершим, их не дождавшись. Нет, даже эта жена была упомянута в завещании Шекспира.

Он оставил ей эту самую «второсортную кровать».

И ничего более, ни единого пенни, чтобы благословить её счастливое вдовство.

То было в высшей степени завещание дельца, а не поэта.

В нём не упоминалась ни единая книга.

Книги в ту пору были гораздо ценнее мечей, позолоченных серебряных чаш и второсортных кроватей, так что когда умирающий обладал хотя бы одной, он заносил её в завещание на почётное место.

В завещании не упоминалось ни пьесы, ни стихотворения, ни незаконченного литературного труда, ни клочка рукописи.

Многие поэты умерли в бедности, однако он единственный за всю историю, который умер настолько бедным; все прочие оставляли после себя какое-нибудь литературное наследие. И книжку. Или две.

Если бы у Шейкспира была собака… но не будем об этом: мы знаем, что он наверняка указал бы её в завещании. Хорошую собаку получила бы Сюзанна; посредственная пошла бы на утешение вдовствующей жены. Жаль, что у него не было собаки, не то мы могли бы увидеть, с какой скрупулёзностью в своей аккуратной деловой манере он разделил бы её между домочадцами.

Завещание он подписал в трёх местах.

В предыдущие годы он подписал два других официальных документа.

Эти пять подписей по-прежнему сохранились.

Никаких иных образчиков живости его пера не существует. Ни строчки.

Может, он относился к искусству предвзято? Его внучке, которую он любил, было восемь лет, когда он умер, однако она не училась, он не оставил ей средств на получение образования, хотя был богат, а в зрелые годы она не умела писать и не могла отличить рукописи своего мужа от чьей-либо ещё — она думала, что это рукопись Шейкспира.

Когда Шекспир умер в Стратфорде, в событие это не превратилось. В Англии его кончина произвела не больше шума, чем смерть любого другого позабытого актёра. Никто не приехал из Лондона. Не появилось скорбных элегий, ни панегириков, ни слёз национального масштаба — стояла кромешная тишина. Разительный контраст с тем, как когда Бэн Джонсон, Фрэнсис Бэкон, Спэнсер, Райли и другие прославленные литераторы шейкспировской поры уходили из жизни! Ни один хвалебный голос не возгласил о почившем Барде с Эйвона; даже Бэн Джонсон прождал семь лет, прежде чем поднять свой.

До сих пор мы знаем и можем доказать, что Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне за всю жизнь не написал ни единой пьесы.

До сих пор мы знаем и можем доказать, что он за всю жизнь не написал никому ни одного письма.

До сих пор мы знаем и можем доказать, что за всю жизнь он получил лишь одно письмо.

До сих пор мы знаем и можем доказать, что Шекспир из Стратфорда написал лишь одно стихотворение в жизни. Оно подлинное. Он действительно его написал — сей факт неоспорим; он написал его целиком; он взял его полностью из собственной головы. Он велел, чтобы это творение было запечатлено на его гробовой плите, и его волю исполнили. Там оно и пребывает по сей день. Вот оно:

Good friend for Iesus sake forbeare

To digg the dust encloased heare:

Blest be ye man yt spares thes stones

And curst be he yt moves my bones.

Мой друг, молю тебя, постой!

Не трогай тлен под сей плитой!

Будь счастлив, камни пощадивший,

И проклят, прах пошевеливший.

В приведённом выше списке изложены все доподлинно известные факты жизни Шекспира, такой же скудной и ограниченной, как и сам перечень. Кроме этих подробностей мы не знаем о нём ничего. Вся остальная часть его великой истории, приукрашенной биографами, построена, слой за слоем, на догадках, умозаключениях, теориях, домыслах — эдакая Эйфелева башня искусственных измышлений, вздымающаяся до небес, но стоящая на очень плоском и очень тонком фундаменте незначительных фактов.

Глава 4 — Домыслы

Историки «предполагают», что Шекспир учился в «свободной школе» Стратфорда с семи до тринадцати лет. Не существует ни малейшего свидетельства того, что он вообще ходил в школу.

Историки «высказывают догадку» о том, что латынь он изучал в школе — в школе, которую он посещал «предположительно».

Они «предполагают», что когда дела его отца пошли на спад, ему пришлось оставить школу, в которой он предположительно учился, и взяться за работу, чтобы поддержать родителей и их десять детей. Однако нет никаких доказательств того, что он когда-либо посещал или покидал школу, в которой, как они предполагают, учился.

Они «предполагают», что он помогал отцу-мяснику; что он, будучи ещё только мальчиком, участвовал не во всём процессе, а лишь резал телят. Кроме того, что всякий раз, убив телёнка, он произносил по этому поводу высокопарную речь. Это предположение зиждется на свидетельстве одного человека, которого в то время там не было; человека, который слышал об этом от человека, который мог бы там быть, однако не сказал, был он там или нет; причём оба они не подумали упоминать об этом на протяжении десятилетия, десятилетия, десятилетия и ещё двух десятилетий после смерти Шекспира (когда старость и слабоумие освежили и воскресили их воспоминания). Двух фактов о давно покойном выдающемся гражданине у них в запасе нет, но есть один: он резал телят и при этом разражался речами. Любопытно. У них только один факт, хотя выдающийся гражданин провёл в том крохотном городке двадцать шесть лет — добрую половину жизни. Однако, если присмотреться как следует, это самый важный факт, практически единственный важный факт из жизни Шекспира в Стратфорде. Если присмотреться. Ибо опыт — важнейшее средство писателя; опыт это то, что вкладывает в его книгу мышцы, даёт дыхание и пускает горячую кровь. Если присмотреться, забой телят объясняет «Тита Андроника», единственную пьесу — а разве нет? — которую когда-либо написал стратфордский Шекспир, и единственную, которую все пытаются у него отнять, включая бэконианцев.

Историки считают себя «правомочными верить», что юный Шекспир незаконно проник в оленьи угодья сэра Томаса Люси, за что его приволокли к этому мировому судье. Однако не существует ни малейшего достоверного доказательства того, что нечто подобное имело место.

Историки, решив, мол, раз это могло произойти, то это определённо произошло, без труда превратили сэра Томаса Люси в мистера Джастиса Шэллоу. Они давным-давно убедили мир — догадкой, не основанной ни на чём достоверным, — что Шэллоу и есть сэр Томас.

Следующее дополнение к стратфордской истории юного Шекспира не составляет труда. Историк строит его из предположительного воровства оленей, предположительного разбирательства у мирового судьи и предположительной сатиры, побуждённой местью, на мирового судью в пьесе: в результате юный Шекспир был таким диким, диким, диким, о каким диким проказником, и эта беспочвенная клевета отныне утверждена на веки вечные! Именно так мы с профессором Осборном составили колоссальный скелет бронтозавра, который, пятидесяти семи футов длиной и шестнадцати футов высотой, стоит к восторгу всего мира в Национальном историческом музее, самый величественный скелет из существующих на планете. У нас было девять костей, а остальные мы подладили ему из гипса. Гипс кончился, а то мы бы слепили бронтозавра, который сидел бы рядом со стратфордским Шекспиром, и никто, кроме специалиста, не мог бы сказать, кто выше или в ком больше гипса.

Шейкспир назвал поэму «Венера и Адонис» «первым плодом своего измышленья», явно намекая на то, что это был его первый опыт литературной композиции. Не стоило ему этого говорить. Для его историков она на протяжении многих лет была помехой. Им приходится делать вид, будто он написал это изящное, изысканное и безупречное произведение перед побегом из Стратфорда от своей семьи — в 1586 или 1587 — в возрасте двадцати двух лет или около того. Потому что на протяжении последующих пяти лет он сочинил пять замечательных пьес и не мог бы улучить минутку, чтобы написать хоть одну лишнюю строчку.

Всё это чрезвычайно затруднительно. Если он начал резать телят, воровать оленей, радоваться жизни и учиться английскому поелику возможно рано, скажем, в тринадцать, когда предположительно вырвался из школы, в которой предположительно запасался латынью для будущего литературного использования… в таком случае его юные ручонки были заняты, более чем заняты. Должно быть, ему пришлось отставить свой ворикширский диалект, который не поняли бы в Лондоне, и приналечь на английский со всем усердием. С усердием да ещё с каким, если в результате за каких-то десять лет сей труд увенчался гладким, округлым, подвижным и безукоризненным английским «Венеры и Адониса»; за то же время он превосходно освоил высочайшую литературную форму.

Однако мы лишь «предполагаем», что он справился с этим и много с чем ещё: познал законодательство и его лабиринты, сложные процедуры судопроизводства, узнал всё о службе в армии, о мореходстве, о манерах и традициях королевских дворов и аристократического общества, а, кроме того, собрал в одной голове все виды знания, каким тогда обладали учёные, а также всё то скромное знание, которым обладали низы и профаны, добавив к нему ещё более широкое и глубокое знание великой мировой литературы, античной и современной, чем обладал кто-либо из живущих в ту пору… ибо ему предстояло блистательно, легко и неотразимо восхитительно воспользоваться этими замечательными сокровищами в тот самый момент, когда он доберётся до Лондона. А если опираться на догадки, то именно так он и поступил. Да, хотя в Стратфорде не было никого, кто бы научил его этим вещам, равно как и библиотеки в этой крохотной деревеньке, чтобы оттуда их выудить. Отец его не умел читать, и даже предполагатели предполагают, что библиотеки в доме не было.

По предположениям биографов, юный Шекспир получил обширные знания юриспруденции и познакомился с привычками и профессиональным жаргоном юристов, будучи некоторое время клерком в стратфордском суде; точно так же, как какой-нибудь смышлёный пострел, вроде меня, выросший в деревне на берегах Миссисипи, должен был обрести превосходные знания в области охоты на касаток в Беринговом проливе и набраться словечек, которыми пользуются ветераны этого авантюрного предприятия, удя рыбёшку с дружками по воскресеньям. Однако это предположение портится тем фактом, что нет ни единого доказательства — и даже устного предания — того, что юный Шекспир служил клерком в каком-либо суде.

Далее предполагается, что юный Шекспир собирал свои драгоценные познания в законах в первые годы пребывания в Лондоне, «развлекаясь» тем, что почитывал юридические книжки в мансарде, а адвокатские словечки и всё прочее подцеплял, наведываясь в суды и слушая. Но это лишь предположение: нет ни малейшего доказательства того, что он когда-либо это делал. Это всего лишь несколько кусков гипса.

Существует легенда, по которой он зарабатывал на хлеб насущный тем, что держал под уздцы лошадей перед лондонскими театрами, утром и вечером. Может быть. Если так, то это серьёзно укорачивало часы его юридических штудий и отдыха по судам. В те же самые дни он писал великие пьесы и нуждался в каждой свободной минуте. Легенду о держании лошадей надобно придушить: она слишком внушительно увеличивает трудности историков в оправдании эрудиции юного Шекспира — эрудиции, которой он набирался, по крупинке, по зёрнышку каждый день той усердной жизни, чтобы на следующий день переложить дневной улов в очередную нетленную драму.

Одновременно он должен был набираться воинских премудростей, а также мудрости солдат, моряков, узнавать их говор, знакомиться с заморскими странами и их языками: ибо в свои драмы он ежедневно изливал многоречивые потоки и этих различных знаний тоже. Как же он раздобыл подобное богатство средств?

Как обычно: силой предположения. Предполагается, что он путешествовал по Италии и Германии и заносил разные аспекты их общественной и сценической жизни на бумагу; что по пути он совершенствовался во французском, итальянском и испанском; что он отправился в экспедицию Лестера в Нижние Земли не то солдатом, не то маркитантом, не то ещё в каком качестве на несколько месяцев или лет — смотря по тому, сколько времени нужно предполагателю — и таким образом ознакомился с военным искусством, армейскими порядками и солдатским жаргоном, а также с полководческим искусством, полководческими порядками и полководческим жаргоном, а также с морским искусством, морскими порядками и морским жаргоном.

Возможно, он всё это проделал, но я хочу знать: кто всё это время держал за него лошадей; и кто штудировал книжки в мансарде; и кто развлекался прогулками по судам. А также: кто был мальчиком на побегушках и актёром на сцене.

Потому что мальчиком-посыльным он таки стал; а уже в 93-м сделалася «бродягой» по юридическому выражению, означающему незарегистрированного актёра; а в 94-м — «постоянным» и официально зарегистрированным представителем этой (в те дни) легковесной и не слишком уважаемой профессии.

Вскоре после этого он сделался пайщиком в двух театрах, их управляющим. С тех пор он стал деловым и процветающим дельцом и на протяжении двадцати лет грёб деньги обеими руками. Затем, в неистовом порыве поэтического вдохновения он написал своё стихотворение — своё единственное стихотворение, свою любимицу — а потом лёг и умер:

Мой друг, молю тебя, постой!

Не трогай тлен под сей плитой!

Будь счастлив, камни пощадивший,

И проклят, прах пошевеливший.

Возможно, он был уже мёртв, когда писал эти строки. И всё же это лишь предположение. У нас есть лишь косвенное доказательство. Внутреннее доказательство.

Стоит ли мне перечислить остальные Предположения, из которых сложена гигантская Биография Уильяма Шейкспира? Не хватит полного словаря, чтобы вместить их. Он — бронтозавр: девять костей и шесть сотен бочонков гипса.

Глава 5 — «Мы можем предположить»

В предположенческом деле сделку заключают три отдельных и независимых культа. Два из этих культов известны как шейкспиристы и бэконианцы, а я третий — бронтозавровец.

Шейкспиристы знают, что труды Шейкспира написал Шекспир: бэконианцы знают, что их написал Фрэнсис Бэкон; бронтозавровец толком не знает, кто из них это сделал, однако вполне спокойно и осознанно уверен, что Шекспир этого не мог сделать, и сильно подозревает, что Бэкон мог. Нам всем приходится много чего предполагать, однако я почти не сомневаюсь в том, что в каждом из памятных мне случаев бэконианские предполагатели обогнали шейкспиристов. Обе стороны рассматривают одни и те же материалы, но бэконианцы кажутся мне при этом добивающимися гораздо более разумных, рациональных и убедительных результатов, нежели шейкспиристы. Шейкспирист производит своё предположение, исходя из определённого принципа, из неизменного и непреложного закона, а именно: если сложить 2, 8, 7 и 14, то получится 165. Подозреваю, что здесь затесалась ошибка. Без разницы: вы не сможете заставить отупевшего на своих привычках шейкспириста расшифровать существующие сведения на какой-либо иной основе. С бэконианцем по-другому. Если вы разложите перед ними вышеупомянутые цифры и попросите сложить, он никогда не получит из них больше 45 и в девяти случаях из десяти получит должные 31.

Позвольте мне попробовать проиллюстрировать обе системы на простом и доходчивом примере, рассчитанном на то, чтобы идею мог ухватить человек несведущий и неразумный. Рассмотрим случай: возьмём тепличного, вскормлённого на домашних харчах, необразованного и неопытного котёнка; возьмём грубого старого кошару Тома с головы до хвоста в рубцах от жизненного опыта, такого культурного, такого образованного и такого безгранично эрудированного, что любой скажет «всё кошачье знание — его компетенция»; в довершении возьмём мышь. Запрём их всех троих в тюремной камере без дырок и щелей. Подождём полчасика, затем откроем камеру, введём шейкспериста и бэконианца и позволим им посчитать и попредполагать. Мыши нет: таким образом, задача сводится к ответу на вопрос, где она? Оба вердикта можно угадать наперёд. Один вердикт скажет, что мышь находится в котёнке; другой с такой же уверенностью скажет, что мышь в котяре.

Шейкспирист будет рассуждать так (это не мои слова, а его). Он заявит, что котёнок, возможно, ходил в школу, когда никто этого не замечал; поэтому мы вправе предположить, что так и было; кроме того, он мог учиться в кабинете судейского клерка, когда никто не подглядывал; поскольку это могло иметь место, мы вправе допустить, что так и случилось; он мог изучать котологию в мансарде, когда никто его не видел — значит, он так и делал; он мог посещать котосуды по ночам на односкатных крышах, для развлечения, когда никто не замечал, и таким образом собирал урожай судейских котоформ и кошачьего юризма: он мог бы это сделать, значит, без сомненья, он это сделал; он мог пойти служить в стаю котов, когда никто не видел, и обучиться военным премудростям и тому, как поступать с мышью, когда предоставляется шанс; делаем из этого простой вывод о том, что именно так он и поступил. Поскольку все эти многочисленные вещи могли произойти, у нас есть все права думать, что так и произошло. Всем этим кровью и потом собранным знаниям и навыкам теперь нужно было лишь одно — возможность, чтобы преобразоваться в победное действие. Возможность представилась, и вот вам результат; вне всяческих сомнений, мышь в котёнке.

Здесь следует заметить, что когда мы из трёх культов сажаем «мы думаем, что можем предположить», то ожидаем, что при правильном поливе, удобрении и присмотре он в итоге вырастит в сильное, морозоустойчивое и не обращающее внимания на погоду «нет ни тени сомнений» — что обычно и происходит.

Мы знаем, что вердикт бэконианца будет: Нет ни малейшего свидетельства того, что котёнок обучался и получил образование и опыт, соответствующие данному случаю, или был готов на большее, нежели тырить беспризорное молоко; при этом существует изрядное количество доказательств — причём неопровержимых — что другое животное обладает всеми, исключительно всеми, необходимыми для данного случая навыками. Нет ни тени сомнения в том, что мышь в котяре.

Глава 6

Когда в 1616 году Шейкспир умер, великие литературные произведения, приписываемые ему, как автору, находились на виду у всего Лондона никак не меньше двадцати четырёх лет. И, тем не менее, его кончина не стала событием. Она не вызвала переполохи, не привлекла внимания. Его выдающиеся литературные современники определённо не осознали, какой прославленный поэт покинул их ряды. Возможно, они знали о том, что исчез некий незначительный актёришка, однако не видели в нём автора Произведений. «Мы вправе предположить» это.

Его кончина не стала событием даже в городишке под названием Стратфорд. Означает ли это, что в Стратфорде он вообще не считался никакой знаменитостью?

«Нам позволено предположить»… нет, на самом деле мы обязаны предположить, что это было именно так. Он провёл там первые двадцать два или двадцать три года своей жизни и, разумеется, всех там знал, и его там все прекрасно знали, включая кошек, собак и лошадей. Там же он провёл последние лет пять или шесть, усердно приторговывая крупно и мелко всем, на чём можно было сделать деньги; а потому мы не можем не предположить, что в те последние дни куча народу знала его лично, а остальные — внешне и понаслышке. Но не как знаменитость? Очевидно, нет. Поскольку скоро все позабыли о каких бы то ни было контактах или эпизодах, связанных с ним. Десятки горожан, по-прежнему здравствующих, которые знали его или знали о нём в те первые двадцать три года его жизни, пребывали в беспамятстве: если они и знали о каком-нибудь случае, связанным с тем периодом его жизни, то ничего не рассказывали. А рассказали бы, если бы их спросили? Весьма возможно. А их спрашивали? Очень похоже, что нет. А почему нет? Сдаётся мне, что никому ни там, ни где-либо ещё не было интересно это знать.

На протяжении семи лет после смерти Шейкспира никто как будто им не интересовался. Потом было опубликовано кватро, и Бэн Джонсон пробудился после долгой спячки безразличия, пропел хвалебную песнь и поставил её на титульный лист книги. И снова наступила тишина.

На шесть лет. Затем начали задаваться вопросы по поводу стратфордской жизни Шекспира, задаваться стратфордцами. Теми стратфордцами, которые знали Шекспира или видели его? Нет. То есть, стратфордцами, которые видели людей, которые знали или видели людей, которые видели Шекспира? Нет. Вопросы задавались стратфордцами, которые явно не были стратфордцами во времена Шекспира, но пришлыми позже; а то, что они узнали, досталось им от людей, которые не видели Шекспира; то, что они выяснили, не считалось фактом, а было лишь легендой — тусклой, увядающей и неясной легендой; легендой на уровне забоя телят и не стоящей того, чтобы о ней помнили как об истории или выдумке.

Случалось ли когда-нибудь прежде — или с тех пор, — чтобы знаменитый человек, который провёл ровно половину своей довольно длинноё жизни в деревне, где родился и вырос, ускользнул из этого мирка и не оставил после себя во всей деревне ни одной сплетни — буквально ни одной? Причём надолго. По-моему, такое случилось исключительно с Шейкспиром. А ведь не случилось бы, если бы ко времени своей кончины он считался знаменитостью.

Когда я рассматриваю свою собственную историю… но давайте решим эту задачку вместе и поглядим, не будет ли это воспринято как описание порядка вещей, которые определённо приводят, наверняка приводят, в значительной степени приводят к случаю с известной личностью, с благодетелем человечества. Вроде меня.

Мои родители привезли меня в деревушку Ганнибал, штат Миссури, на берегах реки Миссисипи, когда мне было два с половиной года отроду. В пять лет я пошёл в школу, а потом ещё девять с половиной лет кочевал от одной деревенской школы к другой. Потом отец мой умер, оставив наше семейство в крайне затруднительном положении; вот почему моё книжное образование застопорилось на веки вечные, и я стал учеником типографщика, за стол и одежду, а когда одежда сносилась, я получил вместо неё сборник церковных гимнов. Вероятно, чтобы носить его летом. В общей сложности я прожил в Ганнибале пятнадцать с половиной лет, после чего сбежал в соответствии с традицией тех людей, которые собираются стать знаменитостями. Больше я туда не возвращался. Четыре года спустя я стал «щенком» на одном миссисипском пароходе, участвовавшем в торговле между Сент-Луисом и Нью-Орлеаном, и через полтора года тяжких штудий и трудов правительственные инспекторы тщательно проэкзаменовали меня на парочке длинных маршрутов и решили, что я знаю каждый дюйм Миссисипи — тринадцать сотен миль — в темноте и средь бела дня — не хуже, чем дитя, которое и днём и ночью знает путь к материнской груди. Они вручили мне лицензию рулевого — так сказать, посвятили меня в рыцари — и я встал с колена облачённым авторитетом, дисциплинированный слуга правительства США.

Ну так вот. Шекспир умер молодым — ему было всего лишь пятьдесят два. Он прожил в своей родной деревне двадцать шесть лет или около того. Он умер знаменитым (если вы верите всему тому, что пишут в книжках). Однако когда он умер, никто ни там, ни где-нибудь ещё не обратил на это внимания; спустя шесть лет ни один горожанин не вспоминал ничего, что было бы связано с ним или с его жизнью в Стратфорде. Когда же наконец объявился исследователь, он получил в своё распоряжение лишь один факт — нет, легенду — причём из вторых рук, от человека, который слышал об этом как о слухе, и не потребовал на него копирайта как на продукт собственного воображения. Он не мог, очень хорошо, ибо приводимая дата противоречила дате его собственного рождения. Однако в Стратфорде неминуемо жило некоторое количество людей, которые во времена своей юности видели Шекспира почти каждый день на протяжении последних пяти лет его жизни, и они-то могли бы из первых рук предложить этому исследователю некоторые сведения о нём, ежели бы он был в те последние дни знаменитостью и потому небезынтересной для односельчан личностью. Почему же исследователь не отыскал их и не взял у них интервью? Разве оно того не стоило? Разве это был вопрос недостаточной значимости? Или исследователь уже договорился сходить на собачьи бои, и потому у него было в обрез времени?

Всё это намекает на то, что он никогда не был никакой литературной знаменитостью, ни там, ни где-либо ещё, и не имел существенной репутации ни как актёр, ни как импресарио.

Ну так вот, я немало пожил — мой семьдесят третий год уже давно позади — однако шестнадцать из моих ганнибальских одноклассников сегодня живы и могут понарассказать исследователям — и рассказывают — десятки историй из нашей юности; историй, которые произошли с нами на заре жизни, в пору юношеского расцвета, в те добрые старые дни, «в дни нашей цыганщины, давным-давно». В некоторые из них мне тоже верится. Одна детка, за которой я ухаживал, когда ей было пять, а мне — восемь, по-прежнему обитает в Ганнибале, а прошлым летам наведалась ко мне в гости, преодолев необходимые десять или двенадцать сотен миль по железной дороге без урона терпению и младо-стариковской энергии. Другая девчушка, которой я оказывал в Ганнибале знаки внимания, когда ей было девять, а мне — столько же, по-прежнему жива — в Лондоне — бодра и весела, как и я. А на тех нескольких уцелевших пароходах — медленных призраках и воспоминаниях о многочисленных флотилиях, что бороздили великую реку в начале моей водной карьеры — которое имело место ровно столько же лет назад, сколько выпало на всю жизнь Шейкспира — по-прежнему найдутся два или три лоцмана, которые видели, как я совершал нечто похвальное в те стародавние времена; и несколько убелённых сединой инженеров; и несколько палубных матросов и помощников капитана; и несколько подручных, которые бросали за меня лот и оглашали тишь ночного воздуха возгласом «шесть футов круто!», от которого я вздрагивал, или «марк — твен»!, от которого дрожь отпускала, а потом драгоценным «по глубине — четыре!», от которого я возносился на седьмое небо. Они меня знают и могут рассказать. Равно как и типографщики, от Сент-Луиса до Нью-Йорка; равно как и газетчики, от Невады до Сан-Франциско. Равно как и полицейские. Если бы Шекспир был таким же популярным, как я, Стратфорд мог бы понарассказать о нём всякого; и если мой опыт хоть чего-то стоит, они бы это сделали.

Глава 7

Окажись я назначенным разобраться в споре, писал Шекспир Шейкспира или нет, я бы точно поставил перед участниками лишь один вопрос: занимался ли Шейкспир юридической практикой? А всё остальное опустил бы.

Утверждается, что человек, написавший эти пьесы, был не просто неописуемо знающим, но также и неописуемо умелым; что он не только имел представление о тысячах вещей, составляющих человеческое бытие во всех его проявлениях и оттенках, о сотне искусств, наук, ремёсел и профессий, которым посвящают себя люди, но также умел говорить об этих людях, об их науках и ремёслах складно, не допуская ни единой ошибки. Может, оно и так, однако высказывались ли по этому поводу специалисты или только Том, Дик и Гарри? Зиждется ли данный экспонат на широком, неустойчивом и красноречивом обобщении — которое не является ни уликой, ни доказательством — или же на деталях, частностях, статистике, иллюстрациях, демонстрациях?

Насколько я в курсе диалога шейкспиристов и бэконианцев, специалисты бесспорного авторитета высказались определённо лишь по поводу одного-единственного из многочисленных умений Шейкспира — по поводу его правоведения. Что-то я не припомню, чтобы Веллингтон или Наполеон когда-либо исследовали шейкспировские сражения, осады и стратегии, после чего заключили бы раз и навсегда, что они с военной точки зрения безупречны. Я не помню, чтобы Нельсон, Дрейк или Кук исследовали его мореходные навыки и сказали, мол, они обнаруживают глубокое и точное знание этого искусства. Не помню, чтобы какой-нибудь король, принц или герцог когда-либо заявлял, что Шейкспир досконален в передаче придворных манер, речи и поведения аристократов. Не помню, чтобы кто-то из прославленных латинистов, эллинистов, французов, испанцев или итальянцев назвал его непревзойдённым экспертом в этих языках. Я не припоминаю… скажем так, я не помню, чтобы существовало свидетельство, важное свидетельство, внушительное свидетельство, неоспоримое и необоримое свидетельство того, что Шейкспир владел сотней специальностей, кроме одной — юриспруденции.

Всё прочее со временем меняется, и вот учёный уже не может с уверенностью вычленить перемены, через которые за век или два прошли те или иные ремёсла, их приёмы и терминологии, и выяснить, какими эти приёмы и терминологии были в стародавние времена, а вот с юриспруденцией дело обстоит иначе: она засвидетельствована и задокументирована до самых истоков, так что знаток этого чудесного, этого сложного и замысловатого, этого вызывающего благоговение ремесла обладает правомочными способами установить, хорошим Шейкспир был юристом или нет; правильны или ошибочны его описания судопроизводства, и является ли его юридический жаргон жаргоном бывалого адвоката или всего лишь механической фальшивкой, набранной из книг да благодаря праздному шатанию по Вестминстеру.

Ричард Г. Дана два года прослужил в качестве матроса и получил опыт, который выпадает на долю большинства моряков наших дней. Морской говор сходит с его пера с точностью, лёгкостью и уверенностью, как у человека, который прожил то, о чём рассказывает, а не понабрался этого из книг или слушая других. Вчитайтесь:

Подтравив якорь, отдав сезни, закрепив выносной бизанью пузо каждого из парусов, поставив человека на каждой рее, мы по команде распустили всю парусину и с максимально возможным проворством всё зачехлили и подняли лебёдками, якорь был выбран и закатан, и судно взяло ход.

Или вот:

Все бом-брам-реи были сразу же подняты, «летучие» паруса поставлены, а поскольку мы шли в галфвинд, то выстрелили лисель-спирты, и все с кошачьей живостью оказались на марсе, проводя лисельный такелаж; капитан продолжал громоздить все новые и новые паруса, пока судно не оказалось покрыто парусиной и не поплыло огромным белым облаком, покоящимся на чёрной коросте.

И ещё. Гонка в Тихом океане:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.