Бесплатный фрагмент - Трактат о вечной любви

Предисловие

У каждого человека имеется за плечами багаж неудач, промахов и досадных упущений. Однажды, в 1990-е годы, бывая в Венеции ещё студенческими наездами, я поселился во дворце на Большом канале ровно напротив Палаццо Грасси, где в те дни открылась крупная выставка Модильяни. Каждый день мне в окна с противоположного берега призывно сигналил красный транспарант «Modigliani», но было не до него. Ну чего я там не видел, на этой выставке, — думал я себе, и не пошёл.

О, нерадивость! Ведь сходи я туда, приключилось бы мне нешуточное счастье и сильнейший катарсис. Плюс несколько минут академической славы впридачу: если бы я на неё заглянул, то совершил бы сенсационное открытие. Но нет, это открытие — никогда себе этого не прощу! — совершил совсем другой счастливчик.

…Ахматова рассказывает, как Модильяни, с которым она познакомилась в бытность свою в Париже в 1910 году и с которым у неё было что-то вроде романа (она так старательно отводила от этой гипотезы мысли читателей, что сомнений решительно не остаётся), так вот, этот Модильяни попросил её позировать для него.

После сеансов он дарил модели эскизы, всего их набралось с дюжину. В революцию рисунки бесславно погибли. Как сообщает Ахматова, они были уничтожены самым невинно-варварским способом: рисунки разошлись на самокрутки революционных солдат, расположившихся на постой в их царскосельском доме. Бумага была для этого дела самое оно — тонкая, парижская, не чета грубым петроградским газетам.

«Он рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц … Он говорил: „украшения должны быть первобытно-дикими“, по поводу моих африканских бус, и рисовал меня в них». Будучи уверена, что рисунки навсегда исчезли, она безбоязненно приводит слова Модильяни о том, что «рисовал меня в них». И другие слова, сказанные ей перед Венерой Милосской в Лувре: «прекрасно сложённые женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях»… Подозреваю, что здесь на самом деле Ахматовой припомнился остроумный аргумент, при помощи коего Модильяни убедил двадцатилетнюю иностранку попозировать ему в одних бусах.

Модильяни и Ахматова… Рисунки, превращающиеся в дым… «Ну чего я там не видел, на этой выставке»…

Человек, который в отличие от меня не поленился пойти на венецианскую выставку Модильяни, увидел чудо: перед ним воскресли те самые печально знаменитые рисунки, подаренные молодым Модильяни молодой Ахматовой. Изображена была безусловно она: Модильяни не поскупился на портретное сходство, — она, тогда ещё не напечатавшая ни одного стихотворения и ничего не предчувствующая о страшных судьбах, своей и страны, — красивая гибкая женщина необыкновенной наружности.

Так как же рисунки воскресли? Ведь они и вправду превратились тогда в дым, Ахматова не солгала. Не знала она лишь того (или умолчала, предвкушая далёкую сенсацию?), что Модильяни делал рисунки под копирку, — один отдавал возлюбленной, другой оставлял себе.

Так вот, на той выставке они и предстали пред очи почтенной публики, причём впервые. И, пойди я на неё тогда, конечно тотчас бы узнал выкуренные листки, описанные Ахматовой, — как над этими строками когда-то сжималось сердце! Радость подобных открытий сложно себе представить. И радость эта досталось не мне, а некоей учёной даме, пришедшей туда вместо меня и узнавшей в египтянке Ахматову.

Вторым горчайшим упущением, закончившимся ожесточённым кусанием локтей, было такое. Большой почитатель Карло Гоцци, я, по приезде в Венецию, прослышал, что род Гоцци вот-вот угаснет. Лет тридцать назад последняя представительница фамилии вышла за кого-то замуж, в Венеции больше не живёт, а поселилась где-то в глуши. Сразу мелькнула романтическая мысль: вот бы найти её, последнюю Гоцци, свести знакомство, чтобы показала портреты, а вдруг сохранились какие рукописи ещё, черновики или письма… Выудить бы на белый свет что-нибудь неизвестное… Этакий синдром архивного Индианы Джонса. С замиранием сердца я подробно мечтал о наших встречах на старой вилле: о, трудные дипломатические подступы благоговейного хищника к неуступчивой ревнивице семейных бумаг… Сладострастно так воображал… И не сделал ни единого шагу. А ведь достаточно было дать себе труд полистать «Бархатную книгу знатных родов Италии», узнать, за кого вышла последняя графиня Гоцци и просто связаться с ней — и все дела… Что, собственно, без лишних фантазий и сделал некий профессор, исследователь творчества великого сказочника. Он разыскал графиню, вежливо поинтересовался, не осталось ли случайно в семейных архивах каких-нибудь бумаг касательно её славного предка. Что-либо, полезное для более полной картины его наследия… Неизвестные, так сказать, материалы для академического издания… — Да ради бога, он волен приехать и посмотреть, что там валяется на чердаке. Профессор доехал до виллы (поблизости от городка Порденоне), поднялся на антресоли, порылся там, и… Так явился на свет божий целый сундук с новыми рукописями Гоцци, плюс его переписка. Дамы и господа, там было целых три никому не известных комедии!

Одну из них вскоре поставили. Я понуро сходил, чтобы убедиться, на грани какого открытия я так бездарно топтался. Это была тревожная и остроумная пародия на бытовика Гольдони, написанная в 1763 году, но сделанная совершенно в духе театра XX века, куда-то в сторону Годо. Посудите сами. Всё действие пьесы некий обедневший дворянин, опрометчиво широким жестом пригласивший на ужин друзей (представим себе дам в кринолинах и кавалеров в камзолах), мучительно пытается оттянуть момент неотвратимого позора, так как выясняется, что потчевать гостей ему решительно и безнадёжно нечем… Проходит время, те пытаются вежливыми намёками, но всё более беспокойно, интересоваться, что сегодня ожидает их на ужин. Хозяин панически изобретает поводы для отсрочки подачи блюд, проходит время, гости начинают недоумевать, ропщут и перешёптываются, а наш несчастный герой (помнится, звали его уморительным именем Глориан), старается держать хорошую мину и умиротворяет присутствующих словами «flemma, flemma! — спокойстие, спокойствие!» сейчас мол всё будет, всё принесут. И знает, что не будет ничего.

Пьеса называлась «La cena mal apparecchiata», что можно перевести как «Накрывшийся ужин». Вот так. И опять не мне довелось извлечь всё это из небытия, из такого опровержимого небытия!..

На третий раз, мне повезло. В начале нулевых я состоял архивариусом у графа Джироламо Марчелло и разбирал его библиотеку, которая была эвакуирована из фамильной усадьбы, проданной незадолго до описываемых событий. По вечерам я приходил в Палаццо Марчелло (тот, что неподалёку от Фениче, в нём ещё в своё время гостил Бродский), — рыться в ящиках книг. Составляя каталог, каждую книгу следовало пролистать и письменно охарактеризовать (жанр и содержание, краткий комментарий; если обнаруживался курьёз — отдельная ремарка). Честно говоря, там было не так уж много интересных, в смысле редких, книг. И вдруг, после месяцев скучноватого разбора — это!..

…В толстую подшивку из очень разнородных текстов XVII века, в частности трактатов по естествознанию, диспутов с Ньютоном на латыни, опровержений каких-то мировых систем и одного опуса по эмблематике (теме, тогда модной) был вплетён некий манускрипт. Было впечатление, что он случайно затесался вперемежку с этими трудами, так как просто подходил по формату: in ½ folio.

Но интерес заключался не только в том, что это была рукопись, среди книг они изредка попадались. Когда я стал вчитываться, продираясь сквозь чужой почерк, оказалось, что в круге моей лампы — трактат, где выводится и обосновывается формула любви. Причём любви вечной.

В европейской традиции трактаты о сущности любви не редкость — от «Пира» Платона и «Жизни обновлённой» Данте, где впервые подан пример, как рассуждать диссертационным языком о столь трепетной материи, и до трактатов Стендаля и Ролана Барта. Я листал в своё время и «Уроки некоторых аспектов любви» гуманиста Бенедетто Варки, забавные контрацепции против любви в «Деифире» Леон-Баттисты Альберти, «Любовную философию» Франческо Патрици, профессиональные наставления по практике флирта знаменитых куртизанок Туллии д’Арагона и Нинон де Ланкло, «Азоланские беседы» венецианца Пьетро Бембо и графа Балтасара Кастильоне, который в «Придворном» подверг любовь всестороннему изучению. Заглядывал я в «Диалоги о любви» Леона Еврея, в комментарии Марсилио Фичино к платоновскому «Пиру», и в трактат «О супружеской любви» великого неаполитанца Понтано, инженера сердечных дел. Я уже не думал познать ничего нового в этих вопросах.

Но чем дальше я углублялся в пожелтевшую рукопись, тем больше росло удивление: это совсем не было похоже на помянутые трактаты; автор полностью оригинален в вопросе о свободе и о воле, а также когда говорит о мистической арифметике, о девственности, о мстительной любви.

Передо мной была вещь единственная в своём роде. Я рассказал о ней графу, он махнул рукой: таких рукописей, мол, в архиве его семьи с почти тысячелетней историей — пруд пруди. Понятное дело, надо было как-то скопировать рукопись, чтобы не обречь её вечному забвению. Но однажды я уже спрашивал у графа разрешения вынести из библиотеки один редкий мемуар начала XIX века о гибели Мадам де Ламбаль на пиках якобинцев, чтобы отксерить, и мне было мягко отказано. Поэтому оставалось переписать текст от руки, — помню, я просидел над страницами манускрипта всю ночь часов семь подряд (я работал в библиотеке когда мне было удобно, обычно по ночам, мне вверили ключ от этой части дома).

…Почерк манускрипта был красивый, быстрый, но разборчивый и без барочных орнаментальных загогулин, — почерк, производящий впечатление деловитости. Цвет чернил коричневый (конечно, это порыжел чёрный).

У рукописи, будто чтобы нарочно озадачить будущего тайноведа и искателя сокровищ, отсутствовали начало и конец, т. е. отсутствовало обращение к адресату и подпись автора. Не было там и артикулированного финала. Всё это было попросту отрезано. Кем, зачем? Изначально, письмо анонимным не было: в желании оставить частное послание без следов автора и адресата можно усмотреть скорее волю того, кто распорядился вплести письмо среди трактатов.

Каюсь: не уважая чьего-то стародавнего желания сохранить анонимат этого письма, я попытался вернуть ему авторство. По мере того, как я вчитывался в текст, начали приходить на ум гипотезы по атрибуции письма. Кто из эрудитов XVII века мог написать такое? Гарцони? Тезауро? Кирхер? Сфорца-Паллавичини? Магалотти? Следовало рассмотреть все гипотезы. В ходе проверок и трудоёмких компаративистских работ эти и все другие имена отступили перед уверенностью в авторстве одного вполне определённого писателя той эпохи.

Назову его. Это Даниэлло Бàртоли (1608—85).

Блестящий мастер пера, энциклопедически образованный священник ордена иезуитов, историк начинающейся «эпохи великих географических открытий», полиглот и убеждённый космополит (хоть и сторонник власти Рима), остроумный полемист и автор трудов по математике и музыке. Один заслуживающий доверия литературовед, Де Санктис, вполне обоснованно называет его «Данте итальянской прозы».

В пользу его авторства говорит, прежде всего, язык документа. Для сравнения, достаточно пролистать изданные книги Бартоли, особенно «О литераторе, человеке книги, взятом под защиту и отпущенном на волю» (1645). В нём автор, хоть и обрушивается на вычурность и нарциссизм письма современных ему писателей, сам при этом не чужд парнасского внимания к слову, то и дело обнаруживая склонность ко вполне барочному эпатажу и иронии. Его стиль и он сам тоже были объектом нападок — за раскованно-смелый «неправильный» слог, пестрящий озорными словечками, неологизмами и каламбурами, непривычной свежестью и (грубоватой на вкус того времени) манерой говорить без реверансов, слишком прямо и не обинуясь. Он легко переходит от учёного языка к игривому и наоборот. Пуристы неоднократно указывали ему, что мол «так писать нельзя». В ответ он разразился остроумной апологией своей манеры в трактате «Ошибочное, или право на Нельзя, данное по размышлении о множественности правил языка итальянского» (1655), один из тезисов коего гласит, что категорическое «нельзя» всего лишь порождаемый деспотическим сознанием запальчивый синоним для «мне не нравится».

Но главная «улика» — даже не язык, а родственные с письмом мотивы, которые встречаются в писаниях Бартоли. Например, в трактате «О литераторе» наш иезуит пускается в весьма рискованную для духовного лица трактовку художественного творчества. Вот то место, где считывается идейное созвучие в исходном постулате с нашим, назовём его так, «Трактатом о Вечной любви»: у них единый отправной пункт. «Жажда жить ведёт к открытию тысячи способов, как не умереть. И — поскольку медицина не знает ни врачевательных трав от старости, ни амброзии против смерти, — человек обратился к искусствам как к средству оставаться в живых после смерти. Конечно, можно ещё настрогать детей (si può tralignare i figli), однако, к сожалению, качество потомства не всегда следует пожеланиям порождающего (la tempra della prole, non segue la volontà dell’agente), и не таковы получаются дети, каковых хотелось бы. Только книги, чада нашего ума (i libri figli della nostra mente), вот кто наследует лучшее от нас (heredi della parte migliore), они суть живой образ и подобие нас самих, и только в них имеем жизнь, по крайней мере ту её толику, которую можно иметь после смерти (in cui tanto di vita si hà quanto haver se ne può dopo la morte)».

(Привожу цитату по изданию 1678 года «Dell’Huomo di lettere difeso & emendato». Venezia, p. 264—5).

С таким настроем мыслей и такой постановкой вопросов, безусловно можно было написать и мини-трактат в виде письма, предлагаемый вниманию благосклонного читателя. Эпистола эта вполне вписывается в сферу живых интересов Бартоли. Так, тему потусторонней жизни он затрагивает в ряде трактатов: «Вечность как советчик» (1650) «Чeловек нa кону, то есть человек нa грaни смерти» (1667), и «Две вечности человека» (1675).

Очевидно, перед нами не рукопись трактата, а частное письмо Бартоли (или кто бы ни был этот философ, да идентифицируют его окончательно следующие поколения пытливых исследователей) к одному из своих духовных детей. Принимая во внимание специфику графской библиотеки, отражающей многовековую историю семьи, можно быть уверенным, что письмо адресовано кому-то из сиятельных предков Джироламо Марчелло. Определённо, юной даме, и притом неплохо эрудированной. Эпистолярным характером этих страниц объясняется и относительная краткость текста, немыслимая для учёных трактатов эпохи барокко. Датируется письмо где-то третьей четвертью XVII века (между 1671 и 1685 годом).

Текст покрывал листы сплошь, без разбивки. Публикуя перевод, я рассудил, что для облегчения чтения нелишне отбить абзацы и, решившись на эту меру, взял на себя дальнейшую смелость оживить густой поток письма иллюстрациями и разбавить письмо-трактат посредством параграфов, — с заголовками, синтезирующими ход мысли иезуита.

Глеб Смирнов-Греч

Трактат о вечной любви

I. Три источника вечности

<перевод с итальянского>

…вопроса, которым вы озадачили меня в последнем Вашем письме. Вы одаряете меня большим доверием. С превеликой радостью поделюсь с вами моими соображениями об интересующем Вас предмете.

Любовь, наряду с искусством и богопочитанием — вот те три вещи, которые оправдывают существование человечества. В них основание его славы и гордости, на фоне остального тягомотного и суетного его прозябания.

Все трое рождены из одного источника — Вечности, от стремления к ней. Все трое односущностны по единящему их признаку: только они способны даровать бессмертие своим адептам.

Искусство и любовь сродственны друг другу, оба являются заявкой и притязанием человека на вечность, причём в обход тех или иных местных исповеданий (religioni particolari ovvero locali). Они суть две альтернативные формы торжества над смертью, помимо той, которая обещана человеку различными конфессиями. Поэтому стоит рассмотреть их в отрыве от религии (мы считаем религиозное чувство отдельным талантом — или везением? — человека).

Но бессмертие через искусство, на что Вы, помнится, так гуманно сетовали, — действительно, удел немногих. Похоже, только любви подвластны и к любви способны (впрочем, это ещё большой вопрос) решительно все на этой скорбной планете. Любовь! не ты ли самая доступная отрада человеков, не твоё ли небо — самое легкодостижимое из всех небес, не ты ли ощутимое дуновение рая?

Доступная? Мы не ослышались? Рай?! Быть может… да только рай, говорят знающие люди, это удовольствие отнюдь не для всех и каждого, но для очень и очень немногих избранных, он крайне малолюден.

Разберёмся.

II. Вечная любовь устами поэтов

Мы регулярно читаем у поэтов прозрения о божественности любви. От богословов же мы знаем, что главное свойство Божества — его вечность. Вот где ответ, почему у поэтов любовь снискала себе стойкий предикат вечности: ведь божественность предполагает вечность.

Вот отчего они согласно твердят о вековечной любви (amor sempiterno). О том, что земная любовь есть предвосхищение мира иного, что любить — это начать жить по ту сторону преходящей жизни, это изымать себя из дурного времени, которое улетучивается, и предварять тем самым бессмертие. В экстатическом состоянии любви поэты будто предчувствуют бытие после смерти, это какая-то неведомая чувственность рая. Оно, это бытие, мыслится поэтами в Элизиуме; они отводят великим влюблённым место там, в заветных кущах по ту сторону Леты. Филандр, оставив последний вздох на губах у своей милой Дианы, дожидается её в Элизиуме. Это не выдумка Вашего любимого д’Юрфе, — вспомните прекрасную Кинфию… После смерти она стала являться к милому ей Проперцию, дабы сообщить ему о своём пребывании в Элизии, где музыка и все танцуют, «нас здесь много, мы не скучаем, танцуем в тюрбанах…». Она упоминает, что пребывает среди героинь inter heroidas и называет своих подруг, женщин великих и верных в любви, подобных Андромеде и Гипермнестре и других, которые «лечат посмертным плачем прижизненную любовь».

Думаю, Проперций и сам был близок к тому, чтобы слёзно заклинать свою ушедшую из жизни возлюбленную оставаться верной ему в Элизиуме, ибо как умный человек он понимал опасности, грозящие её постоянству, учитывая, сколько соперников у него в том избранном обществе, куда вхожа ныне его Кинфия — обществе блистательных господ, достойных всяческой любви и преклонения! Но Кинфия предвосхищает его ревность, и, покровительственно взирая из мира иного на новые увлечения своего бывшего (del suo lasciato amore), держит себя в руках, ведь всё предначертано, и даже находит силы съехидничать, дразнясь: «будь покуда чей хочешь, скоро достанешься мне»… Напоследок, Кинфия предостерегает Проперция от сомнений в истинности грёз, коими веет от царства блаженных:

Nec tu sperne piis venientia somnia portis:

cum pia venerunt somnia, pondus habent.

Ты же, не смей насмехаться над благочестивыми снами,

что из-под двери мира блаженных сквозят:

небезпричинны они.

…Спасибо поэтам, с некоторых пор никем из серьёзных мыслителей аксиома о загробной встрече любовников не оспаривается. Тибулл очень к месту напоминает, что сам мир иной пребывает под скипетром любящей пары — Персефоны и Плутона (о, плутоническая любовь…). Тонкий мифологический намёк! В известной Вам элегии он вскользь упоминает «сладостные баталии любви» и выражает уверенность, что никто иная как сама богиня любви Венера, чьим фаворитом был он всю жизнь, в ответственный момент собственноручно проведёт его в елисейскую обитель:

Sed me, quod facilis tenero sum semper Amori,

Ipsa Venus campos ducet in Elysios.

Но как нежному я всегда был послушен Амуру,

То и в Элизий меня лично Венера сведёт.

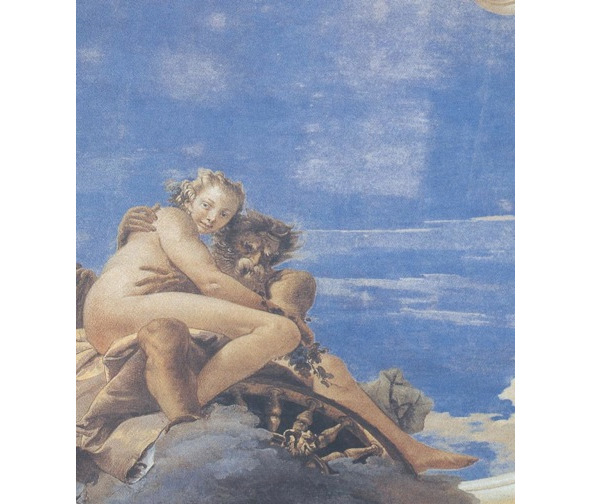

Палаццо Лабия, Венеция.

Элизиум — это та самая луговина мира иного, отведённая на радость великим влюблённым; там Тибулл со своей Делией, Протезилай и Лаодамия, Альцеста и Адмет, там Чино с подругой своей Сельваджей, там Джульетта Капеллетти и Ромео, Беатриче со своим верным Данте, и другие великие, умевшие любить (altri grandi amanti). Эту луговину живописует Петрарка в «Триумфе любви», — и там он, бесспорно, мыслил и себя самого рядом со своей Лаурой.

Да, об этом нередко приходится читать у поэтов, у наших и чужестранных. Не только об этом читать, но и видеть у иных художников, воображение которых не оставляет сей заповедный сюжет, будучи с ним как-то таинственно сроднено. Так, на одной старинной фреске в замке Торрекьяра я видел своими глазами апофеоз влюблённых в некоем Храме, — очевидно, это святилище вечной любви.

А можно и услышать: недавно во французской столице мне довелось насладиться балетом «Псиша» на музыку г-на де Люлли. Так вот, там влюблённым, погибшим добровольною смертью во славу своей любви, причитается вечное счастье вдвоём (gli amanti morti nella gloria del loro amore: ad essi è assegnata l’eterna felicità). Это не галльская блажь: один мой английский знакомец поведал мне, что соплеменник его, г-н Мэтью Локк, в молодости сочинил прекрасный речитатив Гермеса, где слышим «о, откройтесь Элизия рощи благие». C этими словами проводник душ встречает героев, расставшихся с жизнью ради любви.

Всё врут поэты? Но вот, если хотите, пример из жизни: Вы помните историю Вашего соотечественника Джорджоне, которую рассказывает Вазари? Джорджоне был влюблён в некую прекрасную даму, та отвечала ему взаимностью. Когда его возлюбленная заразилась чумой, он не покинул её, продолжил посещать её, готовый разделить с ней смертное ложе. Не в Элизиуме ли им причитается вечное счастье за гробом? И ни в каком другом месте не вообразить себе веронских самоубийц Ромео и Джульетту.

Выходит, Элизиум доступен не только людям великих деяний и дерзким художникам, но и посвящённым в мистерию любви.

Можно ли узнать, за какие такие заслуги (perché mai tanto honore)?

Лирики, как правило, не унижаются до объяснений причин, на каком конкретном основании функционирует приводной мотор этой их упорной веры (motore agente della sifatta tenacia fede). Насколько голословны поэты, когда провозглашают непреложность и неложность (dichiarano la certitude non menzognera) гарантии вечности, которую даёт человеку Любовь?

Копнув здесь поглубже, не удастся ли нам — кто знает? — заодно получше уяснить себе каверзный вопрос о бессмертии, поскольку любовь есть феномен, cродственный (un fenomeno intimamente affine) с этим вопросом вопросов, который никогда не переставал смущать и гнести смертного человека.

На общедоступном примере любви, и привлекая к сотрудничеству компетентные органы чувств, да проясним мы себе тем самым этот вопрос вопросов.

Mirar non può sì alto il mortal ciglio;

ma io a tua più intera cognizione

un sensuale esemplo per te piglio.

Улицезреть таких высот не может смертный взгляд,

но я, зане уразуметь тебе пристало,

пример доступный чувствам приведу.

III. Вечный движитель. Motor immobile и Парменид

Вечная любовь — вещь бесспорно не менее редкая, нежели случаи бессмертия среди художников. Это так. В сущности, смертный человек именно в любви отрицает Преходящесть (nega il Divenire), то есть пробует свои силы на пригодность к вечности (tenta l’eternità) и испытывает свою способность к бессмертию. Он извлекает себя из-под смерти, только когда серьёзно влюблён, — а точнее, любит. «Навсегда, навеки» — это слова, которые имеют реальный смысл только в устах влюблённых («Per sempre, in eterno», sono parole che hanno un reale significato soltanto nel lessico degl’innamorati). Только влюблённому, если не считать философа Парменида, удаётся убедительно отрицать Преходящесть (negare il Divenire).

Для пользы дела немного уклонюсь от прямого предмета разговора, чтобы напомнить об этом замечательном маэстро и чудаке (magistro et cervello eteroclito), которого подзабыли и сами знатоки от философии, тогда как, я убеждён, у нас нет более важного мыслителя.

Всё преходит, горевал Гераклит. О да, всё вокруг течёт и изменяется, и проходит, умирает. Мы втянуты в изнурительное, дурно-вечное развитие (viluppo maleterno), оно же не всегда к лучшему. Безропотная жизнь целых поколений — жертва безжалостного времени, мы конечны и превращаемся в ничто… Спокойствие, — прерывает Парменид, — хватит ныть (basta piangolare). Так ли уж всё преходяще?

Отнюдь нет. Обратите внимание, говорит Парменид, что ваши наблюдения относительно преходящести касаются вещей бытовых и житейских. Все эти вещи временно существуют, так сказать фигурируют, являются нам и после исчезают, но именно поэтому было бы большим недоразумением приписывать им бытие. Скорее, всю эту рутину, рутинную «явку» правильней расценивать как Не-бытие, — Небытие разной степени устойчивости и настойчивости (resistenza e persistenza). То, что преходит, — сплошь Ничто в своих разнообразнейших формах. Поэтому мы не должны оплакивать мир убывающих изменчивых вещей, отсюда недалеко и до пошлых вздохов обывателя (di un ἰδιώτης — [написано греческими литерами]), зацикленного (fissato) на собственном старении. Для человека с философским зрением (ottica filosofica) текучий мир Преходящего — попросту Ничто. И мир этот отменно доказывает нам своё ничтожество, в труху и рухлядь постоянно обращаясь. Река Времён в своём стремленьи уносит все дела людей (il fiume dello tempo scorre veloce e porta via oibo» tutte le humane faccende) … Однако философу не пристало опускаться до заурядных дрязговорчиков о бытовухе (fatui dissertaggini attorno alli accidentacci). Сие — для мелких умов, не видящих за деревьями леса.

А самое главное, То, что и представляется единственно интересным для философа — назовём это «Нечто», в отличие от «Ничто» — оно никуда не преходит, не имает конца, но пребывает вечно.

Правильней называть это Нечто — «Сущее», т. е. действительно существующее. Оно и есть то Что-то, что не может, будучи незыблемо вне тварного времени, ни состариться, ни измениться. Оно не знает ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения.

Бытие содержится в сущности вещей, но оно не так явственно, как мельтешащая явь этого мира (l’Essere sta nell’intimo delle cose, non essendo però sì palese come lo è la palesissima palla del sin troppo ovvio mundo). То, что меняется, к Сущему, как мы уже убедились, отношения не имеет: оно преходит, доказывая свою непричастность Сущему самой своей конечностью. Сущее отличается от преходящего тем, что оно есть, бытийствует, тогда как преходящее не может похвастаться бытием, бытийством, а только временным наличием.

Явь вся состоит из вещей. Преходя, эти вещи, как я думаю, дают нам представление о времени (острота осознания которого часто зависит от степени бренности вещи). За это им, вещам, отдельное спасибо. Единственное интересное в философском отношении качество, которым отмечены все эти непостоянные вещи — это время. Точнее, отрезок времени, в который вещь целиком укладывается. Но именно неполнота этого времени дисквалифицирует их, вещи, в качестве объекта философского рассмотрения (а для Парменида только такое рассмотрение мира достойно человека).

Истинный философ должен хорошенько продумать бытие, не вещи. Это собственно и значит вообще думать. По большому счёту, Мышление и Бытие идентичны: τò αυτό εστι είναι καί νοειν («одно и то же — мышление и бытие»). Бытие есть только в мысли, как бы это самонадеянно ни звучало, и только в бытии есть смысл. Короче, наш Парменид, великий метафизик, зарёкся и думать о «вещах», о сей полиматье (πολύ μάτια, дословно «многие вещи»).

Когда он произносил слово Действительное, то он понимал под ним отнюдь не ту конкретику подножной действительности, которую под этим словом подразумевают не-философы, а — Сущее, эссенциальную Реальность царственного Бытия, «архе».

Ну и нашёл бы, во избежание недоразумений, другое слово! — скажет здравомыслящий. Но он сознательно не хотел, он хотел оспорить у «действительности» право так красиво-благородно называться (contestare alla pretesa realtà la presunzione di chiamarsi così nobilmente), поскольку она — действительность мнимая. А то что мы называем действительностью, он обзывал так, что становилось понятным, что тут любое слово годится, хоть непечатное (una qualsiasivoglia parola, pur una parolaccia). «Действительность» есть чересчур амбициозное название для пошлой и рыхлой окрошки жизни, и наглость с её стороны присваивать себе такое самоназвание. У немцев вон имеется для этого слово Umwelt, «окружающий нас мир», — тот, где не надо сорить бумажками (ove guardarsene con certa condotta polita), окружающий такой, и не по-детски водящий нас вокруг пальца (un mondo cosiddetto circostante che ci prende non poco in giro).

Итак, полный обман честных граждан. Граждане, гремел Парменид, вас надули (Signori miei, gridò Parmenide, vi han raggirati!). То что вы видите, далеко не есть Действительность, а ровно наоборот, не-действительность.

А если вы берёте всё это в серьёзное рассмотрение, то это значит лишь, что философствовать вы не умеете, мира не видите, и рассуждаете как обыватели, а не как бытийствующие (non come essenti, ma come assenti dall’essere et disertori di esso nello quotidiano). Об обывании говорите, а не о бытии, — бросает нам Парменид, через века, упрёк.

Вот в каком смысле мы, вместе с Парменидом, говорим о бытии и главной его характеристике — вечности, непреходящести, неизменности.

IV. Воля как подтверждение выбора

Мы сказали, человек испытывает свою пригодность к вечности только тогда, когда говорит предмету своей любви: «навсегда, навеки». Ничего не зная о Пармениде, сложным философским приёмом упразднившим Преходящее, влюблённый своими силами из подручного материала делает то же самое — отрицает текучее время. Но в его случае, он добивается того же не умозаключением. Собственно, уже Зенон, послушав Парменида, хорошо доказал при помощи своих твёрдокаменных парадоксищ (paradossacci), что пытаться упразднить Преходящее рациональным умозаключением, — это языковая и логическая ловушка (и потому бесперспективное занятие).

Упразднить эту напасть можно, но — только посредством мужественного выбора, т. е. актом своей целенаправленной воли к одному избранному существу. Поскольку воля нетелесна и неразрушима (indistruttibile), ей в самый раз взять на себя функцию носителя и резервуара вечного (comodamente fungere da un capace contenitore et vehicolo dell’eterno). Заложенная в понятии вечности истина Неизменности становится чем-то конкретным, конкретизируясь в изъявлении неизменной любви к конкретному человеку. Это то, что мы обыкновенно называем «выбором» (un atto di volontà, quod onmes dicunt volgarmente «la scelta»).

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.