Бесплатный фрагмент - Толькины рассказы (дневник военных лет)

Часть 1

Памяти моих родителей

и всем детям военных лет посвящается…

ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу этого произведения вошли дневниковые записи моего отца, Ермолаева Арнольда Михайловича, 1929 года рождения. На момент начала Великой Отечественной войны ему было, полных, 12 лет. Русский по паспорту и воспитанию, имевший латышские корни и не знавший ни единого слова на латышском, рожденный в России и владеющий только родным русским языком, Арнольд c самого раннего детства стеснялся своего имени…

А происхождением своего непривычного для русского слуха имени Арнольд был обязан своим родителям. В «интернациональной» семье, где отец русский, а мать латышка, существовала супружеская договоренность — давать детям имена, присущие своим национальностям. Всего детей было двое. Старшему досталось русское имя Виктор, ну а младшему, согласно договоренности — Арнольд. В последствии сложное имя Арнольд очень быстро превратилось в более простое — Анатолий, так и прослужившее моему отцу до конца дней. Об Арнольде напоминали лишь метрические записи в паспортах, у Анатолия — в графе «имя», а у его детей — в графе «отчество».

Дословно цитирую слова отца: «от автора: Весь этот дневник я начал переписывать 20 ноября 1947 года с черновиков. В свободное время писал урывками по немного, бывали и свободные дни, в которые переписывал по многу. Но все же, много трудов и времени пришлось потратить, чтобы кончить 30 июня 1948 года. Читателю, как и многим другим не интересны мои записи, но, лично для меня, эта книга представляет огромный интерес…» Неправ ты, мой дорогой родитель! Даже теперь, на пороге уже 80-летия Победы (!), актуальность темы Великой Отечественной войны в нашей стране находится на очень высоком уровне (уверен — ты был бы этому рад!), и свидетельствует об этом повышенный зрительский и читательский спрос. А от меня тебе — огромная благодарность за эту реликвию, которая совершенно неожиданно оказалась в моих руках после продажи старенькой родительской (вашей с мамой) «хрущевки». Благодаря тебе, я имею возможность поделиться этими записями со своим читателем и предоставить ему возможность побывать в твоей эпохе…

Не менее благодарна тебе и твоя старшая правнучка, моя внучка, которая с радостью носит имя моей мамы и твоей супруги — Анастасия. В школьные годы Настя участвовала во Всероссийском конкурсе лучших сочинений на тему о Великой Отечественной войне. В своей работе она использовала материалы твоих дневниковых записей, в результате заняла первое место по Ярославской области и стала вторым призером по Российской Федерации, была награждена грамотами и ценными подарками.

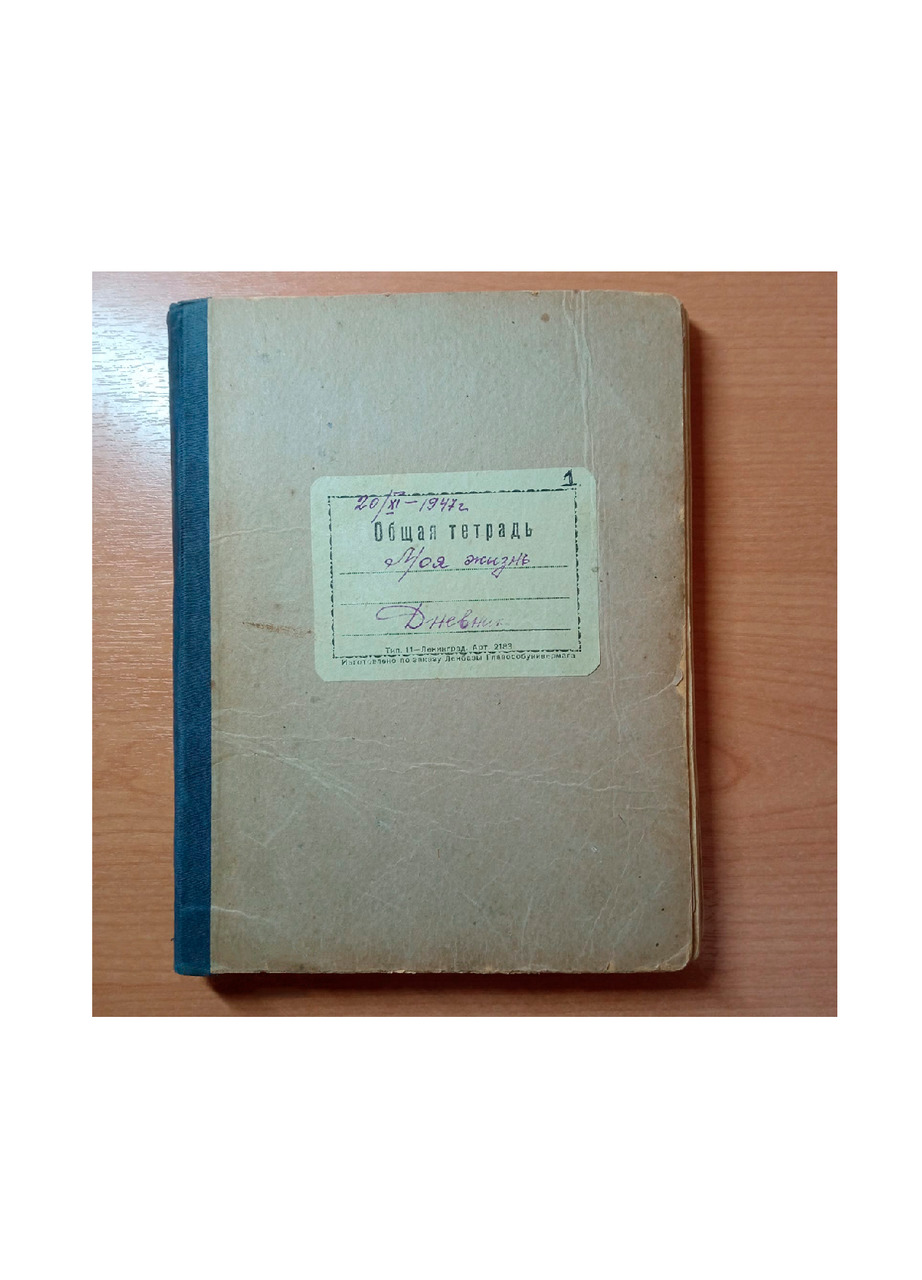

Дневник назван «МОЯ ЖИЗНЬ» и представляет собой две старинные общие тетради в линейку. Между линиями — две строчки красивого мелко-бисерного и хорошо читаемого почерка. Бумага очень грубая, с мелкими вкраплениями древесной стружки. Обложки сделаны из толстого картона, поэтому общий вид исписанной тетради напоминает, скорее, рукописную книгу в твердом переплете. На тетрадях отсутствует информация о дате изготовления и о количестве листов. Отец сам нумеровал страницы — по 212 в каждой, общий объем дневника — примерно, 1,8 тетради. Единственная информация — слегка кривая наклейка на лицевой стороне обложки с надписью: ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ и мелкий шрифт в самом низу: тип.11-Ленинград. Арт. 2183. Изготовлено по заказу Ленбазы Главособунивермага.

Читателю предоставлена возможность оказаться в трудном довоенном детстве автора этих дневниковых записей, затем взглянуть глазами подростка на внутреннюю обстановку в жившей под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» стране. Строгая карточная система снабжения, дефицит продуктов питания, задержка выдачи заработной платы, вырвавшиеся на свободу спекуляция и криминал — все это, помноженное на тревожные вести с фронта и гибель родных и близких, в итоге, обернулось для нашей страны единым общенародным горем и поразило ее на долгие годы. Эвакуация за линию фронта, налеты вражеской авиации, сигналы воздушной тревоги, бомбардировки стратегических объектов и предприятий. Раннее взросление, ответственность и забота о семье, тяжелый труд на оборонном предприятии, выбор и принятие важных решений, духовный поиск и самостоятельное изучение жизни. На общем фоне всех событий — фронтовые сводки от советского информбюро и четкий звонкий голос легендарного диктора Левитана. Об этом, и о многом другом повествует данное произведение… Желаю приятного прочтения. Всех вам благ…

Олег Лесин, июнь 2025 г.

⠀

⠀⠀⠀⠀

.Курсивный текст в книге — от автора.

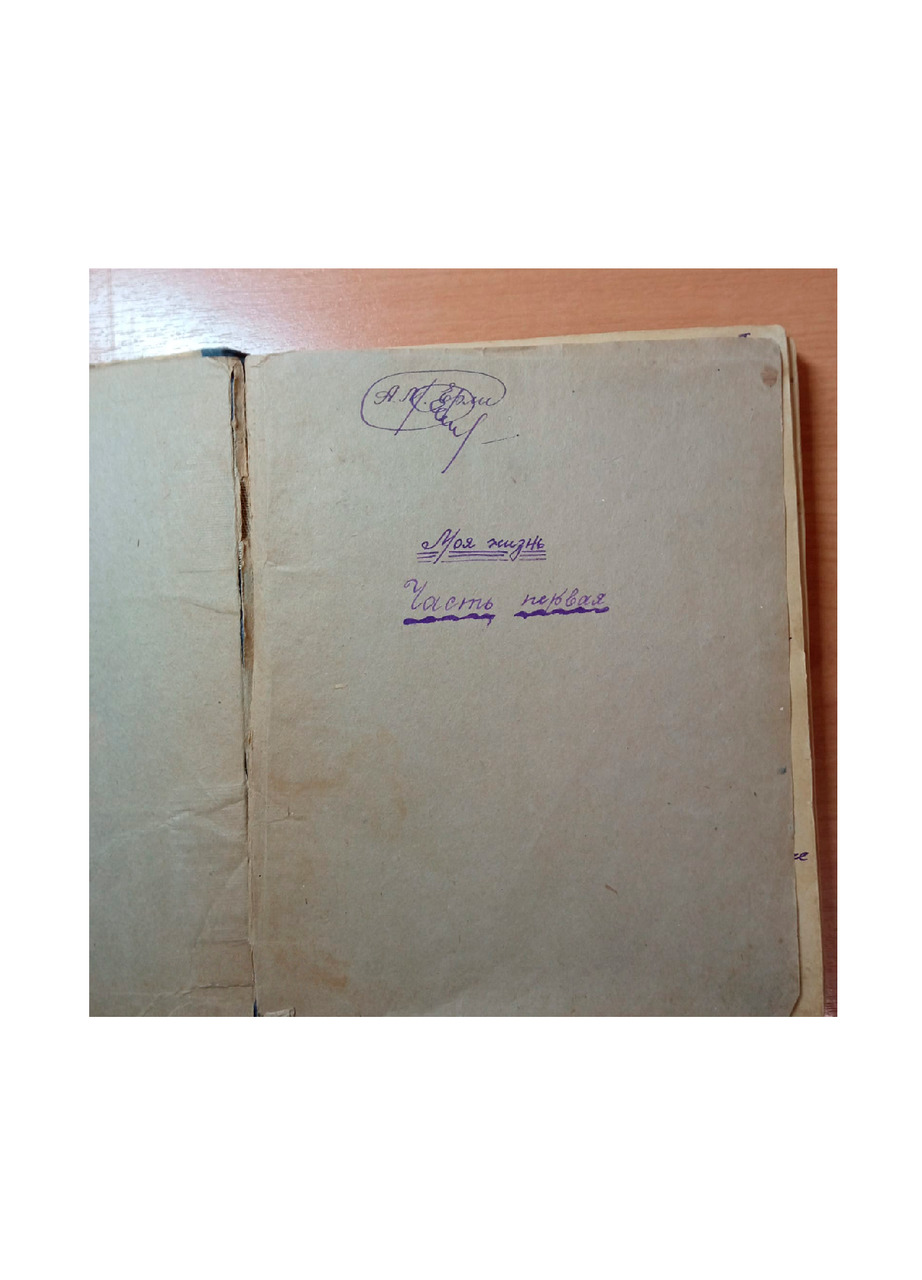

МОЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 1

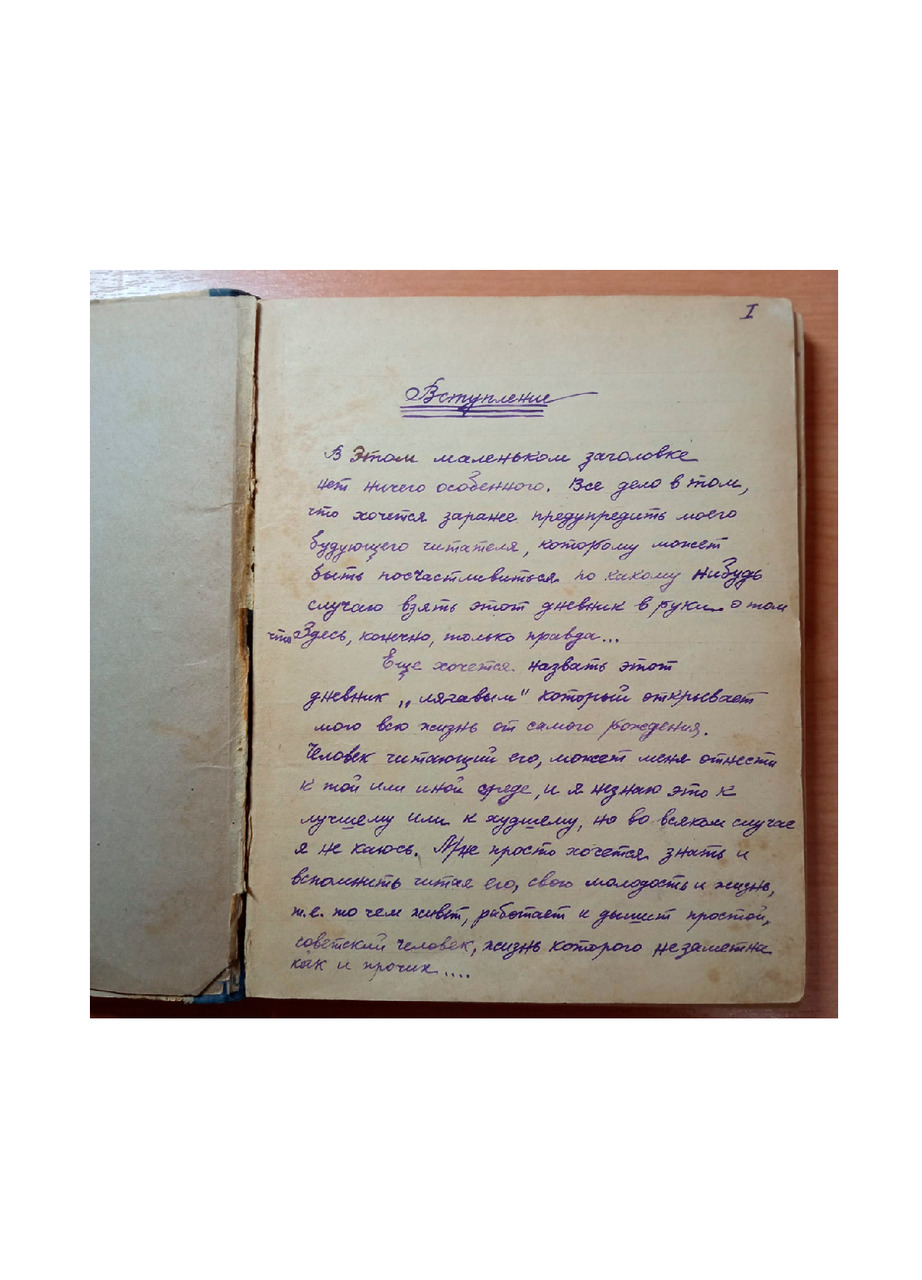

Вступление

Привожу цитату из дневниковых записей. «Моя жизнь… В этом маленьком заголовке нет ничего необычного. Просто хочу предупредить моего будущего читателя, в руках которого окажется мой дневник, о том, что здесь написана только правда.

Этот дневник открывает всю мою жизнь от рождения. Читатель может отнести меня к той или иной среде и по- своему оценить мой труд. Хорошо это или плохо — решать не мне. Лично я ни о чем не сожалею. Я просто хочу описать свою жизнь в свое время и показать читателю как живет, работает, чем дышит простой советский человек, жизнь которого незаметна, как и прочих…

Небольшие фрагменты из биографии моих родителей записаны со слов моей мамы, которая, к сожалению, помнила не так уж и много.

Начал вести дневник после эвакуации, в Ярославле, осенью 1941 года. Ввиду нехватки бумаги, вырывал листы из школьных тетрадей, за что хорошенько доставалось от мамы, которая и слышать ничего не хотела о ведении какого то дневника. Но я, потихоньку, продолжал делать свое дело, пронумеровывал листки и аккуратно складывал их в свой тайник, чтобы мать не нашла. К 1947 году записей на листках скопилось так много, что я решил переписать их в одно целое. Получилось две общих тетради, да и с бумагой, к тому времени, стало полегче. Записи мало изменились и вошли в дневник в нужном для меня порядке».

Родители

Отец

Отец мой, Ермолаев Михаил Дмитриевич, родился в 1892 году на зимнего Николу (19 декабря) перед Рождеством, в семье Ермолаева Дмитрия (к сожалению, мама не знала его отчества и года рождения) в деревне Заболотье Новоржевского уезда Санкт-Петербургской губернии (Ленинградская область). Дмитрий считался середняком, в его семье, кроме Михаила, было еще трое детей — старший сын Петр, дочь Дуня и младший сын Леонид. Здесь и провел свое детство и юность мой отец Михаил. Здесь он учился в церковно-приходской школе, работал, помогая отцу вести хозяйство, до начала империалистической (Первой мировой, 1914 г.) войны.

Сразу же после начала войны Михаил был мобилизован в Царскую армию, воевал на немецком фронте. В 1916 году, на территории Польши, был ранен в бедро и попал в немецкий плен. Несколько раз пытался бежать из плена, но из-за больной ноги не мог далеко уйти. Его ловили и жестоко наказывали — избивали, лишали воды и пищи на несколько дней, сажали в карцер. Годы плена Михаил вспоминал крайне неохотно, а немцев и поляков, если мягко выражаясь, называл одним словом — нелюди. (Эта аналогия повторилась и в следующую мировую 1941—1945, не так ли?)

Только спустя два года, в 1918 году, убив часового, Михаилу удалось бежать и перейти границу. Встретила Михаила совсем другая страна, да и патруль оказался не царским, а красноармейским. Таким образом, Михаил оказался в Красной армии, принял сторону революции, а затем вступил в члены ВКПб. В гражданскую войну отец воевал с немцами и белогвардейцами.

В 1920 году, по линии партии, отец был направлен в Псковскую губернию, где был назначен горсоветом старшим по налогу с единоличников (скорее всего, заведовал продразверсткой). Должность была очень опасной, многие отряды обстреливались и доходило до гибели исполнителей. Отцу, тоже, досталась кулацкая пуля во время осмотра ржаного поля, ранение оказалось легким, но плечо потом долго болело. Стрелявший кулак был строго наказан — арест, опись имущества и ссылка всей семьи…

Вправе ли я осуждать своего деда? Cтрогая партийная дисциплина не предусматривала самоотвод, раз назначен — значит должен справляться, иди и работай! Городское население в то время испытывало страшный голод, хлеб был только в деревне. На добровольную сдачу, как оказалось, рассчитывать не приходилось. Скорее всего, правительство вынуждено было пойти на крайние меры по изъятию хлеба у сельского населения. Как бы там ни было — не нам судить наших предков, время само все расставит, если уже не расставило, по своим местам…

После ранения горсовет назначил отца начальником железнодорожного депо и председателем местной производственной артели (о продукте производства информация отсутствует). Затем отца ждало повышение — он был назначен первым секретарем уездного (районного) отдела ВКПб и избран депутатом от Псковской губернии (области). На этом посту он и проработал до своей скоропостижной смерти… В брак с моей мамой он вступил в возрасте 30 лет в 1922 году.

Мать

Моя мама родилась в Латвии, в мае 1891 года, в местечке Кемерни, в окрестностях города Риги, в семье рабочего Крумина Якова Яковлевича. Мой дед, Яков Яковлевич, родился здесь же в 1862 году, а моя бабушка (имя нигде не упоминается), супруга деда, родилась в 1872 году в городе Рига. Семья состояла из десяти человек — отец, мать, дочери Ольга, Наталия, Альма {моя мама}, сын Кришьян, дочь Эльмира, сын Эдвард, дочь Павлина и сын Альфред.

К слову сказать, местечко Кемерни в окрестностях Риги, как в то время, так и в наши дни, считается немецким поселением. Именно этот факт и делает спорным вопрос о национальности моих предков по бабушке Альме — немцы или латыши? Да и само имя и отчество отца Альмы — Яков Яковлевич наводит на размышления о присутствии в его родословной еврейских корней. В дальнейших записях, к сожалению, о национальности моих предков нигде не упоминается…

Все свое детство мама провела, исключительно, в людях, где работала и жила. Нянчила барских детей, пасла барскую скотину, готовила еду для работников и чинила их одежду. Оплатой ее труда служило питание и койкоместо.

В 1908 году семья Якова переехала в Псковскую губернию, где Альма выучилась на кондитера (было ли это ремесленное училище или иное учебное заведение — не уточняется). Мама стала хорошим и уважаемым специалистом, проработала по специальности порядка четырех лет, до самого начала империалистической (1-й мировой, 1914 года) войны. Во время империалистической войны семья Якова оказалась на оккупированной территории, а маму мобилизовали поваром в немецкий госпиталь. Она вспоминала, как ей приходилось изображать дуру, косить глаза и кривить рот, лишь бы не казаться привлекательной для немецких солдат, а доступ к продуктам питания служил небольшой поддержкой для всей семьи.

Однажды, добавив сонный порошок в самогон и хорошенько «угостив» немцев, Альме удалось бежать и перейти линию фронта. Таким образом, она оказалась в Царской армии, где ей поручено было выполнять уже привычную работу — повар в русском госпитале.

После революции 1917 года мама оказалась в Красной армии и до 1921 года проработала вольнонаемной по той же специальности. В 1921 году мама вернулась к своей семье в Псковскую область.

В 1922 году, в возрасте 31 года, моя мама вышла замуж за моего отца. В результате совместной жизни, 3 августа 1926 года родился мой старший брат Виктор, а 4 апреля 1929 года родился младший сын Арнольд, то есть я.

Весной 1929 года мой отец, как первый секретарь уездного ВКПб и депутат Псковского губернского Совета, уехал с докладом в Москву. В Москве, после доклада, ему стало плохо и спустя неделю он умер в московской больнице от сердечной недостаточности и болезни печени. Видимо, сказались годы плена и утомительная работа. Около двух недель этапировали тело из Москвы. Хоронили в закрытом гробу, по причине состояния тела. Мне в этот день исполнилось двадцать пять дней от роду…

На тот момент наша семья порядка трех лет прожила в комнате, выделенной моему отцу от железной дороги. Мама, имея грудного ребенка (меня) на руках, нигде не работала. С детьми занималась няня, девчонка лет пятнадцати, а вот все хозяйство (корова, овцы, куры, готовка, стирка и т. п.) — все лежало полностью на маминых плечах. Я часто вспоминал и думал — каково было маме, потерявшей мужа и оставшейся с двумя маленькими пацанами на руках? Откуда она брала силы, оказавшись в таком положении? Осенью того же года умер мой дед Дмитрий…

Вскоре очень остро встал вопрос об освобождении нашей ведомственной жилплощади, и мама решилась переехать к сестре (имя не указано), в город Дно Ленинградской области. Продав оставшиеся после мужа пожитки, сдав всю скотину за копейки в близлежащий колхоз, мы втроем приехали в город Дно. Но здесь нас уже поджидало новое несчастье…

Странно звучит — не так ли? Первый секретарь райкома партии, областной депутат, лицо, напрямую связанное с первыми лицами центрального аппарата, живет со своей семьей в ведомственной коммуналке… С ведомственным жильем, как раз, все понятно — такое практиковалось даже во времена развитого социализма. Дело в том, что в то время жилой фонд принадлежал градообразующим предприятиям, в данном случае — это железная дорога. Предприятие, заинтересованное в каком-либо сотруднике, предоставляло ему жилплощадь на время работы на данном предприятии. В случае расторжения трудового договора по какой-либо причине, связанной с увольнением, этот сотрудник был обязан освободить предоставленную ему жилплощадь.

Почему же мой дед не воспользовался своим служебным положением и не позаботился о благополучии своей семьи? Истинный ответ теперь уже не получить. Возможно, не успел или откладывал этот вопрос на потом. Но, на мой взгляд, ответ находится в самом менталитете высоких чиновников тех лет. Выходцы из народа, закаленные в боях 1 мировой и гражданской, строители первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, свято верили в свой успех и были преданы своему делу. Наверное, в то время как никогда был актуален лозунг «Народ и партия — едины!» Не до себя им было, дело партии и задачи государства ставили на первое место. Были, конечно, и хапуги, и карьеристы, которых при любой власти всегда предостаточно, но именно то поколение первопроходцев своим самоотверженным трудом заложило мощный фундамент для строительства второй экономики мира…

Так уж повелось в этом мире, что любая идея, возможно, даже сильная и правильная, очень долго не живет, рано или поздно она подвергается забвению, а вспоминают о ней лишь критики последующих поколений. Не стал исключением и коммунизм. Вспомнилась шутка 1980-х годов… — Чем отличаются комсомольцы двадцатых от комсомольцев восьмидесятых? — Комсомольцам двадцатых было все по плечу, а комсомольцам восьмидесятых — все по… фигу!» Вполне исчерпывающе, не так ли? И все же, это великое поколение энтузиастов, безусловно, имеет полное право на наше уважение и нашу благодарность!

Буквально за день до нашего приезда сестра мамы попала под поезд и погибла. Схоронив кое-как сестру, мама долгое время в надежде хоть как-то устроиться, обивала пороги различных предприятий и государственных учреждений — горсовета и исполкома. Нам тогда приходилось ночевать на вокзале, устраивались, на сутки-двое, в дом колхозника (городская гостиница типа общежития, предназначенная для командированных из сельской местности), несколько раз выпрашивали угол на одну ночь на почте-телеграфе. Основной проблемой было то, что мы не были прикреплены к этому району (в советское время прописка, сейчас — регистрация). И все-таки, учитывая заслуги нашего отца, местные власти пошли нам навстречу. Сначала мама получила временную работу на стройке помощником каменщика, затем временно работала в артели кожсельхоза, и только в 1933 году (после четырех лет скитания!) получила постоянную работу уборщицей в фабрично-заводском училище (ФЗУ).

Жить нас направили подселенцами к одной неблагополучной семье. Здесь мы прожили около года, занимали отгороженный занавеской угол. Наши соседи — «каретная» супружеская пара пожилого, уже, возраста, вели разгульный образ жизни и имели прозвище «Шнячихи», благодаря своей хозяйке. Вечно пьяные муж и жена постоянно о чем-то спорили, что-то выясняли, а их трое детей постоянно находились в местах заключения и за год совместного проживания мы никого из них ни разу не видели. Сама Шнячиха была неравнодушна к мужскому полу, а ревнивый муж, сапожник по профессии, страшно ревновал ее к столбам, деревьям и друзьям и воспитывал ее всеми доступными средствами. К нам, как к соседям, они относились вполне дружелюбно, иногда баловали нас с братом пряниками или конфетами. Если не в сильном подпитии, то ругаться уходили на кухню, но к вечеру, когда градус накала страстей повышался, никого уже не стеснялись. Как-то днем мы с братом были дома одни и собирались гулять на улицу. Витька первым вышел из дома, а я, по-видимому, запутался в своей одежде и остался в комнате один. В комнату вбежала перепуганная Шнячиха и попыталась спрятаться под стол. За ней следом влетел сапожник с охотничьим ружьем в руках, грохнул выстрел. Я очень испугался и забился под свою раскладушку. Слава Богу, никто не пострадал, только дырка в стене осталась, а соседи вызвали милицию. Из-за этого испуга я стал, иногда, очень сильно заикаться, а пьяному сапожнику дали пятнадцать суток и отобрали ружье. Вскоре, эту разгульную пару вообще выслали на 101-й километр (административное наказание советских времен, применяемое к «неблагонадежным» городским жителям (как правило, с уголовным прошлым), означало, на деле, принудительное переселение пьяниц и дебоширов в глухую сельскую местность с целью «очищения» городского населения от подобных элементов), и больше их никто никогда не видел. Прошел слух, что их убили в пьяной драке, где-то на пути к новому месту жительства. Вся наша коммунальная квартира вздохнула с облегчением…

После этого случая, нас приютила благочестивая семья Романовых, они же и помогли маме выхлопотать отдельное жилье. У Романовых мы прожили год, а затем руководство училища разрешило нам временно пожить в коридоре на маминой работе.

Мама с малых лет была приучена к физическому труду, многое умела и любое дело в ее руках ладилось и спорилось. Каждый день она намывала 24 кабинета и нескончаемые коридоры трехэтажного ФЗУ. Выполняла она эту работу босиком (!), потому, что не имела резиновой обуви, а повседневную нужно было беречь. Впоследствии это отразилось на ее здоровье, о котором она вообще не думала, а жила лишь одной целью — накормить и одеть двух маленьких сыновей. А еще мама брала дополнительную работу на дом — заказы на пошив и вязание любой одежды, веяла и пряла овечью шерсть (ручная работа по выделке овечьей шерсти и получения из нее шерстяной нити для вязания). Я постоянно был на попечении брата, но зато у мамы была возможность заработать лишнюю, столь необходимую для нас денежку. На работе мама всегда была в почете, ей доверяли любое дело, награждали почетными грамотами и денежными премиями.

Основная зарплата мамы — 115 рублей в месяц. Нетрудно представить уровень нашей жизни, если учесть, что эти деньги тратились и на питание, и на одежду и обувь, и на учебу брату. Валенок у нас никогда не было, летом бегали босиком, а зимой — чулки и простые бурки с калошами. Не было у нас и лыж с коньками, но кататься и на лыжах, и на коньках доводилось — ребята во дворе были хорошими друзьями и иногда давали нам свой инвентарь…

Детство

Детский сад

Мне очень хорошо запомнился первый день в детском саде. Жили мы тогда у Шнячихи. Мама пришла с работы уставшая и голодная, но добрый и ласковый огонек в глазах говорил об очень хорошем настроении. После ужина мама взяла меня на руки и сказала — Ну, сынок, завтра пойдешь в детский сад! Я не понимал значения этих слов и спросил — А что такое этот детский сад? — А там такие же ребята, как и ты, там хорошо кормят и очень много игрушек! — С детским любопытством я задавал еще множество разных вопросов, мама охотно отвечала до тех пор, пока я не заснул у нее на коленях.

Всю ночь мне снился большой дом, в котором много детей, все они веселые, бегают и играют. Я тоже взял во сне какую-то игрушку и бережно зажал ее в своем кулачке. Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил, что никакой игрушки у меня нет. Я долго искал свою игрушку под подушкой, под одеялом и под кроватью. Мама с удивлением смотрела на своего трехлетнего сына и не понимала его поведение. Когда догадалась в чем дело, она сказала — Значит эта игрушка ждет тебя в садике, а теперь давай собираться, нам скоро нужно выходить. Из дома мы вышли около 9 часов утра. Щурясь от солнца, я старался идти вровень с мамой, но это у меня не получалось. Заметив это, мама замедлила свой шаг, и мы пошли в ногу. Шли молча, мама иногда тяжело вздыхала, а я думал о большом доме, где много ребят и о своей будущей игрушке. Прошли бульвар, поднялись на деревянный мост, раскинувшийся над железнодорожными путями. Я впервые в жизни оказался на такой высоте, весь город виден как на ладони, а внизу, в клубах белого паровозного дыма, пассажирский поезд. Слева железнодорожная станция, чуть подальше виден черный дым из труб железнодорожного депо, прямо под нами тот самый бульвар, только маленький и деревья в нем очень низкие. Спустились с моста, повернули направо и пошли по очень прямой, как свечка, улице, слегка ускорили шаг. Затем был поворот налево и через некоторое время мы вошли в поселок, в середине которого стоял очень большой двухэтажный дом, окруженный новеньким забором.

— Ну, вот и пришли — сказала мама и сжала мою руку покрепче. Минуя калитку, мы оказались внутри дома, зашли в какую-то комнату, где нас очень хорошо встретили. Какая-то тетя в очках и в белом халате, с палочкой в руках, велела мне раздеться. Потом она слушала меня через палочку спереди и сзади, заставила меня открыть рот и сказать «А». Мне стало неловко, но я подчинился и с недоумением посмотрел на маму. — Не бойся, сынок, это же доктор, тетя просто тебя осмотрит. — Мама еще долго разговаривала с очкастой тетей, а меня, тем временем, взяла за руку пожилая тетя и куда-то повела. Я испугался — куда меня ведут, а вдруг я больше никогда не увижу свою маму? Тетя поняла мое смятение и пояснила — Мы идем в столовую на завтрак, а мама и доктор идут за нами, не бойся! Убедившись в правоте ее слов, я набрался смелости и уверенно шагнул вперед…

Столовая оказалась большой и светлой. За множеством столиков, расставленных посредине, сидели дети с ложками в руках. Важно усевшись на маленький стульчик, я ощутил себя частью этого первого в моей жизни коллектива и уверенно взял в руки ложку. За столом нас было человек восемь, я внимательно разглядел несколько девчонок и мальчишек, затем посмотрел на тарелки, которые нам приносили. Ребята дружно звякали ложками, а я смотрел, не отрываясь, на тарелку с молочным супом, в котором плавала желтоватая пенка. На второе было картофельное пюре с котлетой, на третье сладкий компот из сушеных яблок и винограда (вероятно, речь идет о изюме). Поначалу я боялся кушать, но под увлекательный рассказ воспитателя о происхождении молока и мяса, картофеля, яблок и винограда, содержимое всей моей посуды незаметно оказалось в моем животе.

Стоит ли говорить, что за всю мою короткую жизнь для меня это был первый полноценный, вкусный и питательный обед! Дома мы питались гораздо скромнее, в основном это были овощные супы, оладьи и травяной чай. В общем, детский сад мне очень понравился, я довольно быстро забыл о маме и брате и с нетерпением ожидал чего-то нового и интересного.

После тихого часа был полдник — булка с молоком, затем нас ожидала игровая комната. Чего там только не было! И машинки, и куклы-пупсики, и какие-то тряпочные зверушки, и еще что-то. Я здесь очень быстро освоился и уже спустя неделю, обзавелся новыми друзьями. Лучшим другом был Володя, мы стояли друг за друга горой и дружили с двумя девочками — Люсей Ивановой и Клавой Кузьминой. Никак не могли поделить их между собой, по этой причине иногда спорили, но по-дружески…

Вскоре я снискал славу первого драчуна и забияки, даже в старшей группе меня побаивались. В драку первым никогда не лез, в основном заступался за слабых и за девчонок, а потому воспитатели и няни, в большинстве споров, всегда принимали мою сторону. Но потом, глядя на меня, все дружно качали головами и говорили — Сорви голова растет!..

Однажды, в выходной день, мы всей семьей ходили в баню. Город маленький и слух о том, что я был в бане в женский день, очень быстро дошел до садика. Объединившаяся группа мальчишек стала обзывать меня «бабником». Зачинщики об этом пожалели, но без фингалов на этот раз не обошлось. Вызов мамы, вопрос об исключении из садика, обещание наказать, прутья от веника по голому заду (скорее всего, прутья от метлы дворника). Досталась мне тогда двойная баня…

В то время большинство населения проживало в коммунальных квартирах c минимальными коммунальными удобствами — две раковины с холодной водой на кухне и в туалете, и один унитаз. Для стирки существовали специально оборудованные прачечные, где за небольшую плату можно было постирать, высушить и погладить белье. Мыться ходили в общественные бани, в графике работы которых были назначены женские и мужские дни. Решение — с кем и в какой день идет в баню маленький ребенок, принимали его родители. В семьях без отца дети, вне зависимости от пола, вынуждены были посещать баню в женский день.

Прошу прощения у читателя за скачки в хронологии событий. Не будем столь строги к автору описываемых событий, вполне возможна путаница в нумерации черновиков или частичная утрата материалов, а также, возраст и образование составителя на тот момент, дают ему право на снисхождение.

Однажды мой брат Витя очень сильно меня напугал. Дома мы были вдвоем, играли каждый по себе. Я сидел на крышке от швейной машинки и смотрел в окно, а брат вывернул наизнанку дубленку, которую мама шила на заказ, надел ее мехом вверх и незаметно подкрался ко мне. — Алька, медведь! — Я со страху упал с чемоданчика и больно ударился головой о пол, ревел навзрыд, благо, соседка успокоила. Заикание усилилось еще больше…

А вот вылечился я от заикания к 10-11-ти летнему возрасту, и помог мне в этом доктор Хрипунов Сергей Петрович. Не смотря на фамилию, голос у доктора был очень звонкий и мелодичный, с хорошо поставленным вокалом. Сергей Петрович заставлял меня говорить нараспев, не стесняться своего порока и твердо верить в свое исцеление. Для выполнения данных рекомендаций мне потребовалось немало усилий и несколько лет жизни, но цель, в данном случае, с лихвой оправдала все средства, а результат говорил, в прямом и переносном смысле, сам за себя! Лишь очень редко, при сильном волнении, слабое заикание, а скорее, запинание напоминало о себе. C тех пор привычка к пению навсегда поселилась во мне. Даже в детском саду, несмотря на мое тогда сильное заикание, все праздничные мероприятия и конкурсы проходили при моем участии — меня всегда назначали запевалой.

Обладавший идеальным музыкальным слухом и прекрасным вокалом, отец всегда был душой компании. Как только он брал в руки семиструнную (!) гитару или баян, а потом затягивал песню — все тут же с большим удовольствием его поддерживали, и песня лилась рекой! Тогда совместное пение в компаниях было нормой, дружно исполнялись «хиты» того времени — «Смуглянка», «Конь гулял на воле», «Маруся раз-два-три», «Стенька Разин» и многое другое…

Шкодником и проказником я был до самой школы, меня часто ставили в угол и лишали обеда. Как-то раз я обнаружил, вполне случайно, небольшую кладовку, где стоял бак со сладким чаем. Ну и повадился я ходить туда с кружечкой, как кот за сливками, пока… не нарвался на кочегара (и откуда только он там взялся?), который доставил меня со скрученным ухом к заведующей. Опять мама, опять прутик, опять баня. Привычные уже для меня последствия.

Как-то дал отпор обидчику одной девочки, так тот привел на помощь своего старшего брата-школьника. Мы с другом Вовкой быстро объединились и хорошенько проучили второклассника! Хоть и пророчил персонал детсада маме мое бандитское будущее, но, все же, меня все любили, могли доверить мне любое поручение и знали, что я не подведу. А это у меня от мамы, и это я знаю точно!

Жизнь коридорная

Несмотря на скромную должность, на работе мама пользовалась большим уважением у начальства и заслуженным авторитетом у сотрудников. Как-то, за хорошую работу маму наградили денежной премией и путевкой в дом отдыха. Друзья нашей семьи Романовы с трудом уговорили маму воспользоваться путевкой и съездить на отдых, а нас с Витькой предложили на это время взять пожить к себе. Вместе с нами, в дом Романовых были доставлены наши самые ценные вещи — швейная машинка (мамин хлеб) и пуховая перина (наверное, так назывался матрац). Мама благополучно уехала в дом отдыха на 10 дней, а мы с братом остались жить у Романовых. Вели себя хорошо, можно даже сказать, примерно. Я ходил в детский сад, а Витька гулял с друзьями на улице и чем мог помогал взрослым по хозяйству. Все было хорошо, но за два дня до маминого возвращения, в доме, в котором мы жили (дом Шнячихи), случился пожар, где сгорели все наши нехитрые пожитки. Сбор детской одежды для нас с братом организовали Романовы, они обошли соседей и вернулись не с пустыми руками. Маме тоже помогли всем миром, по-соседски. Не осталось в стороне и руководство ФЗУ, маме выделили материальную помощь и еще какие-то выплаты. Не смотря на эти трудности, мама безмерно была рада тому, что уцелела швейная машинка (источник дополнительного дохода) и пуховая перина, которая еще долго служила нам постелью.

А еще, после пожара, руководство ФЗУ разрешило нам временно пожить в коридоре учебного корпуса, где мы вскорости и расположились вместе с нашим небольшим имуществом. Устроились мы в самом отдаленном углу огромного коридора, а зону нашего проживания отгородили казенными занавесками. В угол поставили стол, стульями служили большой чемодан и чехол от швейной машинки, спали втроем на пуховой перине, разосланной на полу. Вскоре завхоз ФЗУ выделил нам одну казенную железную кровать со всеми спальными принадлежностями, для мамы. Вот в такой вот «спартанской» обстановке мы и жили какое-то время. Для меня это был настоящий клондайк и мне здесь очень нравилось…

Мой брат Виктор рос тихим и спокойным ребенком, я же, напротив, был непоседой и проказником. Брата все любили и всегда ставили мне в пример. Я же вначале делал, а потом только думал — удовлетворял сперва любопытство, а о послушании вспоминал, порой, очень поздно. Не даром сторожиха тетя Лиза меня не любила, всегда жаловалась на меня маме, указывала на разницу с братом, а еще называла меня буржуем за мое упрямство, большое пузо и избалованность.

Учебный корпус ФЗУ представлял собой огромную территорию для моей деятельности. Мама уже привела меня из садика, отпустила погулять по территории и, поскольку занятия в училище уже закончились, приступала к своей работе. Я же, после обхода территории, запевал себе под нос какую-нибудь песенку и, вдохновленный свободой, выходил на охоту. Мама начинала уборку с 3 этажа, я же начинал с 1-го, чтобы не попасться ей на глаза. Кабинеты всегда были открыты, я с удовольствием прыгал по столам и партам, с интересом рассматривал надписи на досках и плакаты на стенах, иногда находил в партах или на полу что-то привлекательное. Больше всего меня привлекал класс, где стояла огромная, в натуральную величину, модель паровоза. Все, что можно было здесь открутить, я уже открутил, но, сама по себе, эта огромная машина магическим образом притягивала меня к себе. Я гордо становился на место машиниста, мысленно закидывал в топку побольше угля и почему-то представлял себя летчиком, даже бомбы сбрасывал со своего «большого самолета». Все свои «трофеи» я прятал в вертикальном вентиляционном канале бывшей огромной печи, под колосником. Чего здесь только не было! Это ручки и перья для ручек, карандаши, напильники, гайки, стирательные резинки, и прочее, и прочее, и прочее! После сокрытия своих «трофеев», я убегал от мамы на улицу и пропадал там до вечера, играл с братьями Кондратьевыми, жившими в соседнем дворе.

Как-то раз ученики поднимали на второй этаж огромный ящик, который габаритами не проходил в двери и мог войти только в большой оконный проем. Без меня и здесь не обошлось! По моей просьбе, меня привязали под мышки и закинули на второй этаж тем же самым способом! Благо, взрослых рядом не оказалось и все прошло незаметно, лишь обоюдный хохот указывал на то, что свершилось что-то важное…

Как же мы были благодарны семье Романовых! Эта семья была нашим ангелом-хранителем, в трудную минуту всегда были рядом и помогали не только словом, но и делом (к сожалению, подробная информация об этой семье нигде не отражена, возможно, благодаря утрате некоторых записей). Вот и сейчас они объединились с руководством ФЗУ и хлопотали за нас перед вышестоящими инстанциями. Благодаря их действиям и заслугам нашего отца, учитывая наше положение, горсовет выделил нашей семье настоящую квартиру (вернее, комнату) в большом кирпичном трехэтажном доме. Семейной радости не было предела, мы не верили нашему счастью, а я и брат прыгали чуть ли не до неба!

Очень большой трехэтажный дом из красного кирпича был построен в виде буквы «Е» и находился на улице Коммуны, его так и звали дом-коммуна. Позднее, эта улица была переименована в улицу Дзержинского, что вовсе не повлияло на прозвище самого дома. Переехав в этот дом, мы, как будто, оказались в отдельной автономной республике…

Это был огромный многосемейный и очень веселый дом. На первом этаже основания буквы «Е» находились прачечная, продовольственный магазин, мастерская по пошиву и ремонту одежды и большая библиотека с читальным залом. Во всех трех лучах и на двух этажах основания буквы «Е», проживали 165 семей, а детей и подростков здесь было просто не счесть! Все три луча и два этажа основания соединены между собой сквозными коридорами и из каждого луча можно было попасть в любую точку дома. Поначалу я даже боялся здесь заблудиться, но очень быстро освоился и вскоре, вполне уверенно, бегал по этим километровым коридорам.

Комендант дома жил на третьем этаже. Это был достаточно строгий, даже суровый мужчина, с явной военной выправкой. Вечером, когда жизнь в доме закипала как вода в кастрюле, комендант неспеша начинал свой плановый поэтажный обход. Взрослое население уже пришло с работы, дети из школ и садиков. Женщины готовили ужин, а мужчины в это время собирались во дворе за игральными столиками, скидывались на спиртное, попивали, прячась от жен, или просто играли в карты или домино. Для их неугомонных детей наступало золотое время — они могли, не боясь родителей, беспрепятственно бегать по нескончаемым коридорам, прыгать, шуметь и визжать! Но, едва завидев коменданта, кто-то кричал — Шуба! Шухер! Комендант! — и все дети, с грохотом и топотом, рассыпались как горошины по этажам и прятались по своим комнатам. Наступала гробовая тишина…

В просторном и сухом подвале центрального луча находилось бомбоубежище, подвалы остальных лучей разделены на небольшие сараи, где зимой жильцы хранили овощи и заготовки, а еще был огромный чердак, предназначенный для сушки белья. Вдалеке, напротив дома, стояли три преогромных сарая, разделенные изнутри на двухярусные отсеки, число которых соответствовало количеству комнат в доме. Внизу жильцы содержали небольшой скот — козы, овцы, кролики или куры, а верхний ярус был предназначен для зимнего хранения сена, а еще забивался всевозможным хламом. Чуть дальше, за сараями, находился пруд Копанец, как его называли, он был вырыт для гашения извести при строительстве дома…

Жилье наше — небольшая комнатка на 3 этаже, очень уютная, теплая, сухая и светлая. Обстановка очень даже простая. Одна общая (двуспальная) деревянная кровать с пуховой периной — наше с братом ложе. Перед кроватью плита (печная плита для приготовления пищи), за ней, около окна, стоит на полу огромный сундук с нашей одеждой, а напротив — мамина односпальная железная кровать, которая досталась нам на память от завхоза ФЗУ. Из окна видно две школы — начальную №2 и среднюю №3. За начальной школой, чуть подальше, виден детский дом-интернат, за ним большой сосновый бор. Правее проходит, так называемая, Болошинская дорога, которая ведет в город Порхов, в 25-ти километрах от нас.

Ребята нашего двора

Как я уже говорил — детей в нашем доме было много, а если точнее, то очень много. Всех нас объединяла общая зона проживания, все мы являлись соседями, учились в одних школах, ходили в одни детские сады, да и условия нашей жизни, в принципе, тоже мало чем отличались. И оттого, наверное, сама детская атмосфера в нашем дворе, на радость родителям, была спокойной, доброй и дружелюбной. Дети, объединенные в группы по возрасту и интересам, были предоставлены сами себе и спокойно ходили-бродили «по своим делам». Старшие заботливо заступались за младших и во всем им помогали, младшие равнялись на старших. Случались, конечно, ссоры и драки, а как же без этого в детстве, но, в конечном итоге, все всегда заканчивалось примирением — виновные просили прощения, обиженные прощали и обе стороны очень быстро забывали о недавнем споре. Каждый день по вечерам звучала дружная родительская перекличка — Сережа, домой! — Из луча напротив откликалось — Петя, домой! — А потом уже со всех сторон — Коля, Слава, Катя, Маша… домой! — Местные ребята очень приветливо и дружелюбно приняли нас с братом в свою компанию и, уже пару дней спустя, мы полностью освоились, подружились и перезнакомились со всеми, или почти со всеми! Поначалу мы с Витькой подружились и гуляли с нашими ровесниками, но мне, как непоседе, эта компания очень быстро наскучила и я прибился к ребятам постарше. Это были, в основном, уже школьники, ученики 1-2-го классов. Брат же, как скромный и послушный, продолжал водиться с «салажатами». Спустя какое-то время, по моей просьбе, Витька был принят в нашу команду и прощен за то, что дружил с малышами. Новое общество благотворно повлияло на брата — он стал более быстрым, решительным и храбрым, вот уж точно — с кем поведешься! Годы, прожитые в этом доме, оставили в моей памяти самые светлые воспоминания…

Были у пацанов нашего двора свои игры, свои принципы и правила… Было в нашем обиходе заветное слово «цекни», а применялось оно исключительно к продуктам питания. Например, выхожу я во двор с какой-нибудь едой в руках (чаще всего, это был кусок хлеба), а какой-нибудь Колька из нашей компании первым говорит мне «цекни». В этом случае я обязан первому, кто это сказал (в данном случае Колька), отдать половину своего нехитрого лакомства, а вторые и третьи просители, при этом, пролетали. Получалось, что-то вроде — кто не успел, тот пролетел или опоздал. Особенно часто заветное «цекни» звучало на наших пикниках. Случалось это в любое время года (кроме зимы), обязательно в хорошую погоду и, преимущественно, в каникулы, в выходные или праздничные дни. Мероприятие это называлось очень просто — поход.

Почти все жильцы нашего дома держали в своих сарайках мелкий скот и курей, а, соответственно, и доступ к различным продуктам питания имелся абсолютно у всех членов нашей команды. Существовала вполне справедливая поочередность в вопросе снабжения нашего похода. Курятникам (кому выпало добыть куриные яйца) поручалось принести по 2—3 (можно больше) яйца, другие брали на себя снабжение картофелем, остальные отвечали за доставку хлеба, соли и немного подсолнечного масла. Снабжение продуктами осуществлялось по «скользящему графику» и, практически, не обременяло никого из снабженцев: тот, кто в прошлый раз приносил яйца — в следующий раз приносит хлеб или картофель, и так по кругу. День похода, наряду с ответственными за продукты, определялся заранее, поэтому у каждого была возможность подготовиться — ребята припрятывали через день по яичку-другому, отрезали по лишнему кусочку хлеба через день-другой, а с картошкой и остальным было и того проще. Самое главное в этом мероприятии — умыкнуть незаметно от родителей на какое-то время ключи от сарайки, но и это было по плечу, отработано и закреплено на практике! Просто идеальная схема снабжения мальчишеских мероприятий — и по семейному бюджету не бьет, и радость детям доставляет! Вот уж точно — и овцы целы и волки сыты! Спасибо старшеклассникам — опыт свой нам передали, могут гордиться подрастающим поколением! Мы с братом являлись постоянными хлебными снабженцами — не было у нас пока сарайки со скотиной, но зато свои 3/4буханки поставляли бесперебойно. Упреков и претензий к нам никогда не было, пацаны у нас отличные и понятливые. В назначенный день, с небольшими котомками, большая дружная компания выдвигалась в лесополосу, за Копанец, примерно, в километре от дома. Настоящий поход и превосходный отдых на природе! Разжигали костер, пели пионерские и хулиганские песни (запевалой, конечно же, был я), рассказывали смешилки и страшилки. Запекали картофель на углях и яйца в золе, хлеб на палочках на огне, а затем все это ели с солью и подсолнечным маслом, получался настоящий пир! Самым изысканным деликатесом считался черный хлеб, политый подсолнечным маслом и посыпанный солью. Домой возвращались поздно вечером с чумазыми лицами, пропахшие дымом от костра, уставшие, сытые и очень довольные. Примерный день следующего похода был уже намечен, снабжение распределено тоже…

В плохую дождливую или снежную погоду, когда игры на улице были невозможны, мы собирались в каком-нибудь сарае или, что чаще всего, в подвале нашего дома. Это мероприятие походило на проведение какого-то тайного ритуала. В центре небольшого помещения закреплялась и зажигалась большая хозяйственная свеча, а участники тайного собрания рассаживались по кругу. Лавками служили доски, разложенные на опоры — деревянные ящики, пустые бочки, старые стулья или табуреты. Наступала волнующая тишина и начиналось время господства его величества Разговора. Каждый, кто желал, по очереди брал слово и рассказывал собравшейся аудитории страшные, веселые, правдивые, полуправдивые или просто придуманные на ходу истории. Самым лучшим и самым изобильным для рассказов временем года была осень, когда все ребята возвращались из отпусков и пионерских лагерей и привозили с собой целый багаж различных историй.

Если рассказчику не верили, ему предлагали — Побожись! Это служило, своего рода, предупреждением о том, что за свои слова придется отвечать, а наказание, в случае обмана, назначалось не из приятных. Если звучала правда, рассказчик большим пальцем щелкал по зубам, а указательным проводил поперек горла. Это означало — если вру, то бейте по зубам и по горлу и служило весомым аргументом для веры. Но, если все-таки обман обнаруживался — наказание немедленно приводилось в исполнение.

Если в компании кто-то портил воздух (пукал) — ему били «чичиру», что-то вроде подзатыльника, но намного больнее. Отказавшийся участвовать в этой «экзекуции», получал чичиру тоже.

Весной и летом играли в «перебивочку», игра на деньги, но очень простая. Вначале оговаривалась ставка — сумма с каждого игрока на кон. Использовались строго металлические монеты, сумма ставки обычно не превышала 10—15 копеек. На земле чертилась линия, в центре которой друг на друга столбиком и «решкой» вверх ставились все монеты, это и был кон. С условленного расстояния в кон кидалась бита, которой служила толстая шайба определенного диаметра или, что реже, гайка похожего размера. Биту кидали по очереди все участники игры. Право первого удара доставалось тому, чья бита при броске пересечет черту и приземлится максимально ближе к кону. У кого был недолет — называли слепым, кто попадал в кон (случалось редко) — выигрывал и забирал все деньги. Основная задача — ударом биты по кону перевернуть как можно больше монет на «орла», эти монеты и считались выигранными. При неудаче ход переходил к следующему участнику. Редко обходилось без спора, иногда доходило до драки, но интерес к этой игре всегда подогревался возможностью разбогатеть.

Не менее популярной была игра на деньги в «стеночку», правила тоже очень простые. На договоренном расстоянии от стены любого дома или иного строения (обычно, около полуметра), на землю клали монету определенного достоинства. Ребром о стену ударяли такого же достоинства монету, которая, отскочив от стены, должна была коснуться монеты на земле. У кого это получалось — тот выиграл. Некоторые ребята становились просто асами — так четко рассчитывали место и силу удара монеты о стену, что почти никогда не проигрывали.

Очень живой и веселой была игра в «чирик». Для начала изготавливали сам чирик и колушку. Чирик — это фрагмент деревянного бруса небольшого квадратного сечения (в основном, 3 на 3 см) общей длиной, примерно, 8—10 см с заостренными с обеих сторон гранями на краях. На каждой грани делались надрезы по числу сторон — от 1 до 4, во время игры эти надрезы являлись набранными очками. К чирику нужна была колушка — обычная доска от деревянной тары, длиной, примерно, 35—40 см, которая полностью обрабатывалась наждачной бумагой во избежание заноз на руках. С одной стороны доски, для удобства в игре, вырезалась рукоятка, после чего общий вид колушки напоминал огромный деревянный нож с тупым лезвием. Как обычно, правила игры в чирик очень простые. С помощью жребия на спичках или монеты устанавливалась очередность участников игры, а на земле чертился квадрат определенного размера. Чирик помещался внутрь квадрата, а колушкой наносился удар по острой грани с любого края. Чирик вертелся в воздухе, при падении на землю показывал набранные очки и не должен был покидать границ квадрата. В случае «нарушения» зоны квадрата, ход переходил к следующему игроку. Обычно, играли до 30 очков, можно и больше, а победителем выходил тот, кто первым набирал нужное количество очков.

Дворовых игр было так много, что перечислить их не представляется возможным. Играли в лапту, в чихарду, в белки-собачки, в чурни. Девчонки дружно скакали в классики, играли в дочки-матери и т. п. Очень увлекательными были различные игры с мячом — в футбол, в картошку, в набивочку. Но, игры с мячом предназначались для более старших поколений, нам редко доводилось в них участвовать. Мяч считался дорогим приобретением, был большой редкостью и берегли его, как зеницу ока. На покупку мяча скидывались несколько семей, и только кто-то из взрослых, кому удавалось побывать в областном центре, мог привезти эту «волшебную» игрушку.

Значительная часть этих дворовых игр, с учетом небольшой разницы в названиях и правилах, перекочевала и в мое детство. Наше поколение, как и поколение наших родителей, росло и развивалось, если выразиться современным языком, в режиме «офлайн». Естественная среда обитания, естественное общение друг с другом, совместное планирование в ходе проведения каких-либо игр и мероприятий, совместная радость по достижении результата оказывали очень благотворное влияние на становление личности и характера подростков. Дети росли здоровыми и выносливыми, а уличные игры способствовали развитию моторики, реакции, смекалки, мышления, целеустремленности, настойчивости — все эти качества, как правило, очень востребованы в дальнейшей самостоятельной жизни…

Летом очень часто ходили в лес и играли в шишки, которые кидали по мишеням или друг в друга. Нарезали ветки черемухи и устраивали настоящие сражения на шпагах. Иногда устраивали настоящие «войсковые» баталии, боевые действия проходили между сараев, вокруг пруда Копанец, или вдоль каких-нибудь бесконечных заборов. Домой возвращались затемно, очень уставшими, да еще и очень грязными, но разве может сравниться гордое чувство победителя с какой-то там родительской руганью!.. Бабушки вот только головами качали — Войну накличите своими сражениями…

А еще летом, большой дружной компанией ходили на речку Полонку в пяти километрах от нашего дома. Ходили основательно, на целый день, с «легальными» припасами еды из дома. Иногда картофель варили в мундире на костре, иногда, что проще, запекали на углях, в золе запекали куриные яйца, жарили хлеб на огне, на палочках. Купались до посинения и лязга зубов, согревались тут же, у костра, а, выжатые после купания трусы, досыхали прямо на теле, во время обратного пути домой.

Веселое и беззаботное было время, самые лучшие воспоминания и впечатления!..

Болезнь мамы. Дед Яков Яковлевич

В середине лета 1936 года, неожиданно и очень серьезно заболела наша мама. Она сильно перетрудилась на основной работе — мыла нескончаемые коридоры и классы холодной водой, да еще и босиком (!). В свободное время тоже не сидела на месте, вместо отдыха всегда была занята дополнительным заработком — что-то вязала или шила. Приступ болезни спровоцировал один страшный ночной случай.

Этажом ниже, как раз под нами, муж ночью пришел с работы раньше времени и застал свою жену с любовником. Испуганный приятель жены в одних трусах сиганул со второго этажа и пустился наутек, а ревнивый и оскорбленный муж схватил охотничье ружье и начал палить ему вслед. В это время мы с братом мирно спали крепким и здоровым сном и не успели ничего понять. А вот мама, обладавшая более чутким сном, от испуга вскочила с кровати и упала в обморок. Когда мама пришла в себя, она не смогла самостоятельно подняться, не чувствовала ни рук, ни ног. С большим трудом мы с Витькой положили маму на кровать и позвали соседку тетю Надю Новикову. К тому времени уже весь дом стоял на ушах, женские голоса, подобно жужжанию пчел, наполнили все три этажа. Всего выстрелов было два, что соответствовало количеству стволов в охотничьем ружье. Оба выстрела не попали в цель и все закончилось приездом милиции. В последствии сосед получил условный срок с конфискацией ружья, казанову исключили из партии и сняли с руководящей должности, а главная виновница происшествия переехала в другое место…

Тетя Надя поговорила с мамой, успокоила ее, и мама снова уснула. Утром мама почувствовала себя намного лучше и, как обычно, к 8 утра ушла на работу, но потом все чаще и чаще стала жаловаться на общее недомогание, боли в суставах и ломоту во всем теле. Мы с тетей Надей напрасно настаивали на обращении к врачу, мама пыталась убедить нас в хорошем самочувствии, но в итоге, вскоре слегла окончательно. Тетя Надя вызвала врача на дом…

Врач Васильев Семен Ильич пришел достаточно быстро и после внимательного осмотра, прослушивания и постукивания по суставам, назначил маме госпитализацию. Потом врач сходил к коменданту, тот, в свою очередь, позвонил в больницу, и часа через два к нам приехала карета скорой помощи. Маму увезли в больницу, а тетя Надя, по поручению мамы, отправила телеграмму дедушке в Ленинград с просьбой о скором приезде.

Каждый день мы ходили к маме в больницу и со слезами смотрели на слабую, бледную и очень уставшую женщину. Мама старалась улыбаться, нежно гладила нас по головам и говорила слабым голосом — Ничего, сыночки, не плачьте. Я скоро поправлюсь, и заживем мы с вами вместе, как прежде, и все у нас будет хорошо. — Затем взглядом указывала на прикроватную тумбочку, где лежали гостинцы от посетителей. — Давайте, угощайтесь! –Мам, а ты? — А я уже покушала, а это вам оставила, берите!

Долгие годы эта картина стояла у меня перед глазами. Вряд ли мама что-то пробовала, наверняка все сохраняла для нас, но детская вера и соблазн перед конфетами, пирогами, пряниками и яблоками делали свое дело. А в глазах больной мамы отчетливо была видна нежность, вера, надежда и бесконечная материнская любовь…

Болезнь мамы сильно изменила нас с братом. Мы немного повзрослели и сплотились, стали дружнее, вместе готовили обед, расстилали и убирали кровать, я стал лучше слушаться во всем брата. Нам казалось, что мы неплохо справляемся с нашим небольшим хозяйством — по очереди прибирались в доме, самостоятельно ходили в школу и садик. Тетя Надя присматривала за нами, будила по утрам, кормила обедом, но, в основном, мы были предоставлены сами себе, а тетя Надя нас даже хвалила. Как-то раз, когда мы сообща собирали урожай с нашего небольшого огородика, к нам прибежал посыльный мальчуган. Он поведал нам, что маму перевозят в Ленинград, поезд уже на перроне и нужно спешить, чтобы успеть проститься. Мы со всех ног помчались на вокзал.

Учитывая сложность заболевания и отсутствие специалистов данного профиля в центральной районной больнице, главный врач принял решение перевести нашу маму на лечение в областной центр — в Ленинград. На перроне стоял состав без паровоза — успели! Проводница нас уже поджидала и беспрепятственно впустила в вагон, указала место, где находится мама. Наши взгляды упали на белую кровать, и мы в один голос крикнули — Мама! С большим трудом она повернулась в нашу сторону, и мы увидели бледную и изрядно похудевшую женщину. Ее ласковый голос и добрый взгляд, несколько успокоили нас и развеяли наши переживания. Мама обняла нас, благословила поцелуями в темечко, велела вести себя хорошо, ждать приезда дедушки и во всем его слушаться. Мы даже не успели ничего сказать и пообещать, так как, состав качнуло от присоединения локомотива, и раздался протяжный гудок. Мы вышли из вагона, а затем долго махали вслед уходящему поезду. Предчувствие долгой разлуки наполнило наши сердца…

Наше с братом самостоятельное проживание, а заодно и нашу самостоятельную жизнь, в один прекрасный день нарушил приезд дедушки. Прошедший две войны, переживший тяжелейшие условия в оккупации, дед не мог не быть спесивым сухарем, жестким, строгим и требовательным. Но, надо признать, что и справедливость в нем, какая-то, все же была.

Дед сразу же ввел свои порядки, чем нарушил наш привычный быт, а в нашу жизнь вошла палочная дисциплина. Материнскую ласку и внимание заменили матерщина и колотушка. Колотушкой мы прозвали костыль (что-то вроде трости), опора на который поддерживала больную, после ранения, ногу, и который помогал деду при ходьбе.

Вскоре после приезда деда к нам пришла комиссия из горсовета или собеса (точного названия не помню, какой-то орган по делам несовершеннолетних). Комиссия рассмотрела нашу ситуацию и приняла следующее решение. На время болезни мамы нашим опекуном становится дед. Поскольку дед пенсионер, то на свою пенсию он может содержать только одного иждивенца, которым был назначен я (скорее всего в расчет был взят мой младший возраст, а отсюда и экономия в расходах на содержание). Брата же, на время болезни мамы, берет на иждивение государство и его определили на круглосуточное содержание в мой же детский сад (в большом здании детсада была организована такая группа, к ней вел отдельный вход, с другой стороны дома). Это означало, что Витька будет бывать дома только в выходные дни и праздники. В случае продолжительной болезни мамы, я направлялся в первый класс начальной школы №2, а Виктор в третий класс школы-интерната. Выходные мы с братом проводили вместе, а улица для нас стала настоящей отдушиной после домашнего «казарменного» положения.

Стоит ли говорить, как я завидовал брату, он видел деда только два дня в неделю, а я имел это удовольствие каждый день. Но, и за время этого короткого свидания, Витька умудрялся огребать от деда по полной. Создалось впечатление, что дед воспитывает меня по будням, а брата по выходным.

С постели срочно исчезла пуховая перина, вместо нее, на голые доски, дед постелил два старых пальто, простыни тоже были изъяты, дабы не стирать, а одеялом нам служили две какие-то старые, но теплые дерюги. Обед и ужин строго по расписанию, кто вовремя не приходил — автоматически лишался этого приема пищи, а, при оспаривании своих прав, можно было лишиться и ужина. Про баню пришлось забыть, ноги мыли в грязном тазике в общественном туалете, холодной водой и без мыла, а ногти нам стригла, украдкой от деда, соседка тетя Надя. За любую, даже малейшую провинность, наказание получали оба, без разбора ситуации. Виктор, как старший, мыл полы, мне же была поручена чистка картофеля. Еда всегда была одна и та же и мы, даже будучи голодными, отказывались ее есть, за что грозило тыкание лицом в полную тарелку. Увернуться от подзатыльника стоило больших усилий, а дедов костыль мог догнать даже при сильном прыжке в сторону…

Со временем мы привыкли друг к другу, притерлись и даже, можно сказать, подружились, после чего начали совместное ведение нашего хозяйства. Мы с братом, по завершении сбора урожая на нашем огороде, ходили в лес за опятами. Дед сделал из даров огорода какие-то заготовки, часть грибов засолил в зиму, остальные пожарил с картошкой. Мы с Витькой трескали за обе щеки и нахваливали деда, тот был доволен и даже… улыбнулся нам в ответ. Мы хитро переглянулись и про себя отметили, что впервые видим улыбку на лице нашего деда.

Но от однообразной и, в основном, растительной пищи, а еще с учетом того, что и хлеб выдавался строго по норме, мы оба постоянно испытывали чувство голода. Как-то завхоз ФЗУ тетя Лиза дала нам два ведра яблок. Зная скупердяйство деда, мы, на пути домой с угощением, несколько раз остановились и приложились к лакомству, в результате чего нами было съедено по четыре немытых яблока, о чем мы, впоследствии, не пожалели. Дед, едва получив яблоки, тут же наложил на них вето. Одно ведро пошло на изготовление компота в зиму, а второе дед, с очень строгим взглядом в нашу сторону, поставил под кровать. К тому времени мурашки от взгляда деда у нас уже прекратились, но оба поняли, что наступил строгий яблочный дефицит, а значит не зря мы тайком полакомились! А на общем фоне этой радости «бурление» в животах показалось нам какой-то мелочью, которая не стоила нашего внимания. Да и скряга-дед, надо отдать ему должное, все же выдавал нам по одному яблоку в день. Один раз мы предприняли ночную попытку угоститься по яблочку, но чуткий сон и костыль деда напрочь отбили подобные выходки.

Постепенно наступила осень, и мы с братом пошли в школу. Виктор оказался в интернате, там он жил, учился и питался, домой приходил лишь на выходные. Я же пошел первый раз в первый класс и буквально через неделю мне там наскучило. Конечно, если бы Виктор был рядом, он бы смог меня поддержать и настроить на учебу, но рядом оказался только мой лучший друг по садику Вовка, с которым мы оказались еще и в одном классе. Два разгильдяя с похожими судьбами — он тоже без отца, мамы у обоих в больнице (так уж совпало на тот момент), оба жили с бабушками-дедушками, а потому, мы сплотились еще крепче и получали большое удовольствие от совместных шалостей…

Отучившись с чувством ответственности неделю-другую, мы с Вовкой решили заняться чем-нибудь более серьезным. Каждый день, делая вид, что уходим в школу, мы встречались в условленном месте, прятали в нашем тайнике школьные сумки и строили планы на предстоящий день. Поначалу просто слонялись по лесополосе, бродили по парку, ходили на большой стадион, болтались по каким-то подворотням и сараям, но очень скоро бесполезное времяпровождение нам наскучило. В конце концов, постоянное чувство недоедания потянуло нас на рынок. Выбрали сразу центральный, поскольку встреча с кем-либо из знакомых на местном рынке не входила в наши планы. Здесь мы просто ходили и попрошайничали! Сердобольные продавцы-женщины, из сострадания, угощали нас то молоком, то хлебом, то пирожками и яблоками, а иногда просто семенами подсолнечника (жареные семечки). Нам это очень даже понравилось, здесь мы быстро освоились и стали ходить сюда каждый день, как на работу. Но очень скоро колесо фортуны закрутилось для нас в обратную сторону. Во-первых, на большом рынке два маленьких беспризорника очень быстро примелькались и как-то раз мы едва унесли ноги от местного милиционера. Получилось, прямо как в пословице — За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь! А во- вторых, в один прекрасный день мы, лоб в лоб, столкнулись с тетей Аришей, уборщицей нашего дома-коммуны. На этот раз, видимо от неожиданности, мы вспомнили про свои ноги лишь тогда, когда возможности спастись бегством уже не было. Быстро сообразив в чем дело, тетя Ариша крепко взяла нас за руки, привела к себе домой и очень хорошо накормила. Во время обеда нам была прочитана лекция о правилах поведения детей нашего возраста в общественном месте. Тетя Ариша стыдила нас за плохое поведение и за попрошайничество, предложила представить, каково будет нашим больным мамам, когда они об этом узнают, а в конце лекции призвала нас к совести и ответственности перед школой и государством. Последней каплей послужила память о наших отцах, отдавших свои жизни ради нашего блага, которые хотели бы гордиться своими сыновьями. На этой ноте мы с Вовкой заплакали и, громко всхлипывая, попросили прощения у тети Ариши, пообещали больше никогда так не делать, вернуться в школу и хорошо учиться. Спустя годы, вспоминая этот эпизод из моей жизни, я не перестаю удивляться — каким же мощным педагогическим талантом была наделена простая уборщица! А может, и не простая вовсе? Женщине с такой внешностью сложно скрывать, даже под спецодеждой уборщицы, свою красоту и грацию, образованность и благородство, а еще чистоту души и потребность в помощи ближнему… В то время многие старались скрыть свое дворянское происхождение. Кем бы ни была тетя Ариша на самом деле, но именно ей досталась роль первого в моей жизни взрослого друга и наставника…

На следующий день мы с Вовкой, уже какими-то обновленными, явились в школу. До занятий нас не допустили и, спустя какое-то время, мы с нашей учительницей оказались в кабинете директора. Здесь мы узнали, что нам удалось прогулять уже три недели и изрядно отстать от основной школьной программы. Как ни странно, но тронувшее наши детские души общение с тетей Аришей, максимально подготовило нас к предстоящей «экзекуции»! Разговоры об исключении из школы, учете в детском отделе милиции, учебе в каком-то специальном режимном детском интернате, вызвали у нас гораздо меньше слез, чем более короткая беседа с тетей Аришей. После слез и обещаний мы были прощены и допущены к занятиям. Назавтра нас ждали в школу с родителями (об их отсутствии и наличии только дедушки и бабушки мы умолчали намеренно — а вдруг, как-нибудь да пронесет). И пронесло! Неделю «прокормили училку завтраками», потом объяснили свои ситуации с мамами и услышали долгожданное — Хорошо, я вижу, что вы стараетесь и исправляетесь, давайте подождем выздоровления ваших мам, а потом я с ними встречусь и поговорю. — Мы в оба голоса запричитали — А может не надо их расстраивать после болезни, мы же уже исправляемся! — Педагог слегка улыбнулась в ответ — Я подумаю, но смотрите, вы мне обещали! — Наша первая учительница, Кулиничук Надежда Григорьевна, в то время молодая и красивая девушка взяла над нами шефство. По окончании занятий Надежда Григорьевна давала нам каждый день 50 копеек на двоих и отправляла нас на обед в среднюю школу №3, где была столовая. После обеда, по два часа каждый день, она вела с нами дополнительные занятия — таким образом мы наверстывали упущенное во время наших прогулов. Мы с Володей оказались вполне способными, очень легко догоняли остальных и уже через месяц мы успевали по всем предметам наравне со всем классом! Учиться мне очень понравилось, я настолько увлекся, что уже не желал ничего другого. Кроме того, как и в детском саду, меня назначили запевалой, и я целиком погрузился в общественную жизнь нашей начальной школы. Но вот с дисциплиной, видимо по наследству от сада, у меня было очень плохо. Я заикался и этот недуг вынуждал меня говорить нараспев, что становилось поводом для насмешек со стороны одноклассников. Не желая с этим мириться, я давал хороший отпор любому обидчику, доходило, иногда, и до кулаков. В момент выяснения причины возникшего конфликта, я, как назло, от волнения начинал заикаться еще больше, что, как правило, сводило мои объяснения на нет. Зато мой обидчик болтал, как помело, и указывал пальцем на меня. В результате, виновным назначали меня, «неуд» по дисциплине тоже доставался мне, а дразнила выходил сухим из воды, хотя и знал, что ответит по полной во внеурочное время. Но в целом, даже несмотря на неудовлетворительное поведение, я стал твердым хорошистом, а по отдельным предметам даже отличником. А вот моего лучшего друга Володи хватило не на долго. Он, хоть и обладал хорошими способностями к учебе, но, видимо, лень-матушка не давала ему их развивать и, спустя какое-то время, он взялся за прежнее. Как и в прошлый раз, но уже без меня, он начал с прогулов, а потом и вовсе забросил школу. В результате, остался на второй год и на этом наши пути-дорожки разошлись…

И вот наступил долгожданный день! Однажды зимним вечером домой приехала мама! На ней была новая хорошая зимняя одежда и теплая беретка на голове. Обнялись и расцеловались с дедом, обняла и расцеловала меня, затем спросила до боли родным и знакомым, ласковым и нежным голосом — А где Витюшка? — Не знаю, что тогда на меня нашло, но я в присутствии мамы осмелел и, удивляясь самому себе, начал сдавать деда по полной! Дед, наверное, тогда подумал — Во стукачек растет! — Но я, ведомый детской наивностью, помноженной на обиду и уверенный в маминой защите начал выкладывать все под чистую. Я сказал (нараспев, по причине заикания), что Виктор живет в интернате, а я бегаю к нему на подкорм, что дед не кормит и бьет костылем. Дед, в свою очередь, начал было оправдываться, мол, я все вру, а еще и сам озорничаю, не слушаюсь и грублю, а вдобавок ко всему еще и плохо учусь. При этом даже пытался, по привычке, огреть меня костылем, но мама не дала. Маме и не нужно было ничего объяснять, она сама все прекрасно видела и, зная деда, понимала. Налицо голые доски без перины и скудный обед, дедов костыль и грубая матерщина. Мама прибралась в комнате, затем, под ворчание деда, на столе оказались разные вкусности, которых на этом столе давно не наблюдалось. Здесь были конфеты, пряники, пирожки, булочки с виноградом (изюм) и даже бутерброды с колбасой! Сразу чувствовалось возвращение долгожданной хозяйки из областного центра, да еще и из нашей культурной столицы. Перед сном на свое место вернулась пуховая перина, простыня и одеяло с подушками. Я пожалел, что Витьки нет с нами — вот бы порадовались вместе возвращению в наш дом уюта, тепла и материнской любви! Впервые за долгое время, я лег спать сытым, довольным и счастливым…

На утро дед заворчал пуще прежнего, засобирался домой в Ленинград, где постоянно проживал у сына. Перечить ему, и уж тем более уговаривать еще погостить, никто и не думал. Мы с мамой после завтрака отправились на прогулку в город. Зашли на вокзал и купили деду билет на вечерний поезд, посетили парикмахерскую и побывали в бане. А мне от мамы был пожалован целый рубль, который я долго берег, но потом все-таки проел в столовой. Вечером после ужина мама попросила соседа-шофера отвезти деда на вокзал. На прощание дед обнял и поцеловал маму, меня просто потрепал по голове, закинул свою котомку за плечо и привычной хромой походкой, опираясь на свой костыль, медленно вышел из нашей двери и из нашей жизни. Больше нашего деда мы никогда не видели… Таким вот образом, для дедушки, по его словам, закончилась каторга с двумя бандитами и он, наконец-то, обретет покой и поедет к сыну на отдых. Что же закончилось для нас с Витькой — мы решили не выяснять. Вскоре мама перевела Виктора в обычную школу, и мы вновь зажили слегка забытой, но все же привычной и размеренной жизнью нашей семьи из трех человек. На душе пели птички, а за окном слегка потрескивал мороз.

Незаметно подошло лето, я перешел во 2-ой класс, брат в 4-ый. После посевной на нашем огородике мама собрала семейный совет. — Сыны, я вижу, что вы у меня повзрослели и уже стали моими помощниками! Есть возможность увеличить наше хозяйство. Соседи уезжают жить в Украину, продают козу и уже приспособленный для содержания скотины сарай. Сарайки мы обменяем, а для покупки козы я продам что-нибудь из одежды. Зато всегда будем с молоком, творогом и сыром. Только от вас нужна помощь — вы пасете козу, убираете из-под нее и заготавливаете сено в зиму. Я беру на себя дойку и приготовление молочных продуктов. — Нашей радости не было предела! Вместе с козой нам по сходной цене достались еще четыре курицы-несушки! Мы с братом, окрыленные маминой оценкой и ее доверием, рьяно приступили к исполнению своих обязанностей. По очереди пасли козу и убирали навоз, все лето серпом жали траву, сушили и убирали на второй ярус сарая в зиму. С курами оказалось и того проще — кормили их хлебом и разными крупами утром и вечером, а в течении дня они гуляли в районе сараев и сами себе находили пропитание. Наступило счастливое для нас время! Да, козу звали Зойка…

1937—1941гг

Наш сарай мы обменяли на приспособленный для содержания живности с доплатой в 45 рублей. Козу купили за 200 рублей, звали ее Зойка. Она была серая с белыми пятнами и маленькими черными рожками, длинной клиновидной бородкой и коричневыми, даже шоколадного цвета, глазами. На первый взгляд, Зойка кажется немного злой и недовольной, но на самом деле, коза вполне спокойная, дружелюбная и послушная. К новым хозяевам, то есть к нам, Зойка достаточно быстро привыкла, и мы с ней подружились. Для покупки козы маме пришлось продать что-то из хорошей одежды и еще какие-то вещи, потому что ее зарплаты явно не хватило бы. Мама нас успокоила — Ничего, сынки, зато мы при хорошем питании, а наша живность еще поможет нам заработать за лето, там уж и куплю что-нибудь.

В марте коза принесла двух козлят — сына и дочку. Козленка, с упрямым белым лбом, назвали Сокол, а мелкую и слабую на ножки козочку, Майкой. Первое время, до лета, козлята жили у нас в комнате, ох уж и проказниками они были! Бегали, скакали, играли, стукались своими маленькими лобиками, запрыгивали на стулья, сундук и даже на высокий стол. Со стола лихо гарцевали на печную плиту, обжигались, жалобно блеяли, а потом снова за озорство! Полюбили с разбега бодать массивный сундук, но сообразив, что сундук не поддается, переключались на что-нибудь другое. Постоянно опрокидывали ведра, скамейку, стулья, раскидывали по всей комнате обувь, стаскивали на пол скатерть со стола, простыни и покрывала с постели. Когда их кормили и поили, Сокол постоянно обижал сестру — отталкивал от предназначенной для нее миски, а к своей не подпускал. Пришлось вводить для них раздельное питание и выводить, поочередно, в коридор на веревочке. Питание для козлят мы старались распределять строго поровну, но более слабой Майке всегда выделяли немного побольше.

К середине мая подросла трава, и мы с Витькой начали выпас всего козлиного семейства. Самым лучшим местом для выпаса был лес, где питания для коз просто в изобилии! А ели эти обжоры все подряд — и траву, и нижние ветви деревьев, могли даже целиком обглодать кустарник. Поначалу мама ходила с нами и учила нас как присматривать за козами, но мы очень быстро и успешно освоили это ремесло и справлялись самостоятельно.

А недели через две в нашем «полку» прибыло — две соседские козы Нюрка и Марта. Соседи обратились к маме с просьбой о выпасе своих коз вместе с нашими, с оплатой по 15 рублей в месяц за каждую. Таким образом, в наш семейный бюджет поступал дополнительный доход, а у нас с братом появилось целое козлиное стадо. Очень скоро мы с козами настолько привыкли друг к другу, что у нас появилась возможность совмещать полезное с приятным. К нам присоединились наши друзья, пацаны с нашего двора и мы вспомнили былые времена — сражения на шпагах, поход и пикник на природе, дворовые подвижные игры и многое-многое другое. Мы играли с ребятами, а козы уходили в чащу леса и бродили там сами по себе, но стоило только их позвать, они все вместе являлись по первому зову. Получалось очень даже занимательно — и козы сыты и нагуляны, и пастухи сыты и наиграны! В результате, мы и козы настолько привязались друг к другу, что нам иногда казалось, что пасем не мы их, а они нас!

Постепенно наше хозяйство разрослось. Мама купила еще несколько кур и цыплят, а потом еще и кроликов, после появления которых нам с Виктором пришлось разделиться. Кроликам требовался отдельный уход, они очень быстро размножались и еды для них требовалось все больше и больше. Основной рацион для кроликов — это трава, значит в зиму ее нужно заготавливать, а на «армию», которая вскоре у нас появилась, травы требовалось не менее, чем для коз. Вот и стали мы оба начальниками — я над козами, а Витька над кроликами и курами, только вот и нагрузка на каждого возросла соответственно. Оба жали траву серпами с учетом зимних запасов, выгребали за своими подшефными навоз, поили их водой. Но у меня была все же одна отдушина — ежедневная прогулка с козами по лесу, во время которой можно было и отдохнуть, и поиграть, и вкусно пообедать. На многочисленные просьбы брата поменяться обязанностями я регулярно отказывался, ссылаясь на распоряжение вышестоящей инстанции (мамы). Вскоре у Виктора появился помощник наш друг Антон Шевченко и брату стало намного легче, вдвоем они быстрей освобождались и приходили к нам в лес на игры, пикник или просто отдохнуть. Антон был другом нашей семьи, мама его очень любила. Летом он с большим удовольствием подменял нас по очереди, когда мы уезжали на смену в пионерский лагерь, а мама платила ему какую-то сумму деньгами. В начале войны Антон гостил у бабушки в Ленинграде и оказался в блокаде, судьба его неизвестна.

С развитием нашего, уже не маленького, хозяйства на наши с братом детские плечи легла такая же не маленькая нагрузка, но зато наш труд был щедро вознагражден! В нашу семью пришел относительный достаток, и мы были обеспечены питанием! Коза давала по 3 литра молока в день, этого хватало и на еду, и на изготовление творога и сыра, куры давали яйца и мясо, а кролики шли на мясо и на мех. Излишки мяса и молочных продуктов мама успешно продавала соседям, кроличий мех охотно скупал знакомый скорняк (обрабатывал шкурки и шил из них меховые изделия). Мы все трое были очень рады наступившим переменам и с улыбкой вспоминали нашу полуголодную жизнь с дедушкой Яшей. Мы с братом для себя твердо усвоили следующее — лучше много работать и хорошо питаться, чем мало работать и плохо питаться! Прямо, как у В. И. Ленина, получается — «Кто не работает, тот не ест!». Мудрым был наш вождь, предвидел, наверное, нашу историю.

В зимнее время без работы тоже не сидели. Скотина постоянно находилась в сарае в своем стойле, но ухода за ней требовалось не меньше, чем летом. Большим плюсом было то, что мы с братом могли заниматься скотиной по очереди. Помимо «сарайной повинности», мы с братом ходили в лес за дровами и хворостом, столь необходимыми для отопления и приготовления пищи. Большие связанные тюки дров или хвороста привозили на санках, 4—5 таких тюков, в зависимости от зимней погоды, полностью обеспечивали недельную потребность. Обычно мы с братом уделяли этому занятию один день в неделю, как правило, воскресенье, живность тогда была на мамином попечении. Иногда ездили в лес по очереди, тогда каждый из нас привозил, в среднем, по 3 тюка в неделю. Бывало, но очень редко, когда покупали готовые дрова у заготовителей.

Начальная школа

Подробнее хочу остановиться на моем четырехлетнем обучении в начальной школе. О сентябрьских прогулах и приключениях я уже рассказывал, о переменах в отношении к учебе тоже, а вот на своем неудовлетворительном поведении остановлюсь подробнее. То, что я давал отпор обидчикам, дразнившим меня заикой и при этом, как мне казалось, отстаивал свою честь — это лишь одна сторона медали. На самом же деле, я в целом был крайне недисциплинированным. Прямая противоположность брату, которого всегда мне ставили в пример. Мое действие всегда опережало мысль, а впоследствии я постоянно об этом сожалел. Я прекрасно ощущал, что во мне живут два абсолютно разных человека, каждый из которых дает мне свой совет для поведения, а мне нужно принять какую-либо из сторон. Я точно знал, что при выборе правильного совета — хорошо будет всем, а мне в первую очередь. При выборе противоположного — с точностью до наоборот. Я уже готов сделать правильный выбор, уже делаю первый шаг, но в последний момент происходит противоположная подмена и все повторяется по кругу! Моя первая учительница, Надежда Григорьевна Кулиничук, в которую была влюблена вся мальчишеская половина класса, учила меня четыре года, год из которых она со мною мучилась, а последующие три она мной гордилась, и когда я переходил в среднюю школу, мы расставались со слезами на глазах. Как бы не было мне стыдно, но я должен поведать читателю про первый год моего обучения. Получалось так, что при «неуде» по поведению и к удивлению всего взрослого окружения, я был твердым хорошистом и вполне «тянул» школьную программу. Надежда Григорьевна регулярно посылала маме записки примерно такого вот содержания: — «Тов. Ермолаева! Прошу явиться в школу (дата и время) для разговора о поведении вашего сына». Записки передавали маме соседские девочки Аля Шевченко (сестра Антона) или Люся Иванова (моя детсадовская любовь).

Надежда Григорьевна выросла в хорошей, культурной и образованной семье и, несмотря на молодой возраст, была прекрасным педагогом. Она хорошо видела мои способности к учебе и решила, с маминой помощью, заняться моим воспитанием. В беседах с мамой обсуждалось мое поведение, нарушений которого было предостаточно! В моем «послужном списке» чего только не было — удаление из класса, срыв уроков, наказание в углу или у доски, приводы в кабинет директора школы. Каково было маме, когда ей сообщали о ратных подвигах ее сына, что она собиралась предпринять в отношении моего воспитания — мне не было доподлинно известно, но я хорошо знал характер мамы, а поэтому всегда был готов к последствиям.

Я, едва узнав, что мама в очередной раз отправилась в школу, начинал просчитывать варианты своих действий. Наивный детский ум подсказывал мне, практически, всегда одно и то же. Я, как нашкодивший школьник (в прямом и переносном смысле), начинал «помогать» маме по хозяйству. С усердием чистил картофель, подметал и мыл полы, протирал пыль с сундука и подоконника и еще что-то. Я умел пользоваться мягким, добрым и отходчивым маминым характером. Мама, по приходу домой, вначале изучала меня суровым взглядом, который означал сильную обиду и нежелание со мной разговаривать. Так могло продолжаться до получаса, я же в это время демонстративно добавлял дрова в печь, ставил на плиту уже подготовленную кастрюлю с картофелем, бросал туда щипотку соли и с ложкой в руке ожидал появления пены. Заметив результаты моего труда, злой блеск в маминых глазах постепенно превращался в добрый, затем следовал тяжелый вздох и вполне ожидаемая фраза — Алька, ну неужели тебе не надоело мучить свою мать? Ведь каждый день записки… Я же не железная! Не хочешь учиться — не надо! Сдам тебя в специнтернат… Да уж нет! Лучше сразу в пастухи (впоследствии это пророчество сбылось!), хоть деньги будешь зарабатывать — и то будет польза от тебя! Выбирай давай — куда тебе лучше?

Если интервал между записками сокращался — мои хлопоты по хозяйству не приносили ожидаемого результата. Мама ругала меня последними словами, в руках у нее оказывался ремень или скалка и в этом случае мне приходилось рассчитывать только на свою реакцию. Редкий раз я пропускал один-два удара по спине или ниже поясницы, но, в основном, как мышонок от кота, я быстро выскальзывал за дверь и убегал по огромному коридору. Картофель, в этом случае, приходилось доваривать маме. В процессе приготовления пищи мама окончательно успокаивалась и после семейного ужина инцидент можно было считать исчерпанным. Я, как хитрая подлиза, ластился к маме и в очередной раз обещал исправиться. Но… следующая записка была уже в пути…

И все же, настойчивый характер Надежды Григорьевны, мамино влияние, да и мои выводы тоже, принесли долгожданные плоды, и я, похоже, начал меняться в лучшую сторону. Записки сходили на нет, а я стал вежливым, уважительным и более успевающим учеником. Активно участвовал в общественной жизни класса, в художественной самодеятельности в роли запевалы и солиста, даже участвовал в выпуске стенгазет. Да! Я ведь и заикаться стал гораздо меньше, что радовало не только меня, но и все мое окружение!