Бесплатный фрагмент - Тесинская пастораль

№1

ТЕСИНСКАЯ ПАСТОРАЛЬ, сельский альманах на 2005 год

Издание осуществлено с макет-оригинала, изданного в 2006 году. ООО Книжное издательство «Бригантина» г. Абакан, Н. М. Дувакина.

ББК 84 (2 Рос.-Хак.) — 5

В 32

Издается при финансовой поддержке

Районного управления культуры администрации Минусинского района и

Администрации Тесинского сельсовета

Издатели благодарят за помощь в издании альманаха:

Андарьянова Ильдуса Гимеляновича

Савина Леонида Георгиевича

Семенова Александра Николаевича

Буханцева Владимира Михайловича

Середина Михаила Владимировича

Головину Галину Евгеньевну

Злобина Михаила Васильевича

Егорову Анастасию Владимировну

Прохорова Анатолия Ивановича

Учредители:

РУК администрации Минусинского района

Администрация Тесинского сельсовета

Редколлегия альманаха

Редакционная коллегия:

Алексей БОЛОТНИКОВ — главный редактор

Людмила СОБОРОВА — секретарь

Члены редколлегии:

Виталий БЕСПРОЗВАННЫЙ

Валентина БОЛОТНИКОВА

Галина КСЕНЗИК

Николай КОРЕПАНОВ

Любовь ИСАКОВА

Сергей ПОЛИЩУК

Надежда СЕРЕДИНА

Б32 Тесинская пастораль. Сельский альманах — Абакан: ООО Книжное издательство «Бригантина», 2006

© А. Болотников, составитель, 2006

© М. Злобин, художник

© А. Буценик, фото

Журчи, мой родничок, родная речь.

Не иссякай, тесинская строка.

Я должен тебя холить и беречь,

Пока я есть и чувствую пока.

А. Болотников

Родословная моего села

Тесинское… Тесь

Сибирское село, основанное в конце XVII века в живописном природном уголке знаменитой Южно-Минусинской (Хакасско-Минусинской) межгорной впадины. Оно унаследовало уникальную территорию с археологическими памятниками древних культур и со своей, более чем двухсотлетней, историей освоения и преобразования Тесинской земли.

Предания глубокой старины, легенды и были истории русской деревни составляют неразрывную канву событий, чрезвычайно-притягательную для пытливого краеведа и патриота своей малой родины.

Как и в своей изначальной истории, тесинцы и поныне выращивают хлеб и овощи, производят мясо-молочную продукцию, трудятся в сферах обслуживания, образования, здравоохранения и культуры. Традиционный уклад способствует сохранению образа трудолюбивого, жизнестойкого, поразительно-терпеливого населения Теси — частицы огромной империи русского народа.

«Тесинская пастораль», сельский альманах на 2005 год, — плод вдохновения и творчества современных тесинцев. Создатели альманаха и его авторы представили в палитру «Тесинской пасторали» собственные творения — «экспонаты» духовности: стихи, песни, прозу, исторические очерки, обзоры, легенды, рисунки и фотографии, объединенные интересом к своему селу, его природе и истории. Очевидно, это только малая часть всего того, что входит в понятие «сельская культура». Учредители издания уверены: творческое наследие каждого человека — тесинца или минусинца, россиянина или иностранца — может и должно быть сохранено: это глубинные корни становления личности и показатель развития общества.

Учредители и коллектив редколлегии «ТП» приглашают к сотрудничеству в альманахе всех тех, кому дороги понятия любви, чести и достоинства, применимые к самому себе, своему роду, отечеству.

Тесь: наиболее важные события 2005 года

5 марта «тщанием прихожан» по инициативе священника Минусинского Спасского собора Михаила Пристая и главы администрации Тесинского сельсовета А. Б. Мастракова в с. Тесь в доме №37 по ул. Ленина был открыт приход для православных христиан — молитвенный дом. В канун святой Пасхи в новооткрытом приходе впервые за долгие годы (десятилетия) совершена праздничная Литургия и Крестный ход. Освящение и церковную службу совершил иерей Спасского собора отец Василий (Ахремичев). К службе в Тесинском приходе приступил священник Кочергинского монастыря отец Георгий.

17 апреля — день выборов. Были избраны: глава администрации сельсовета, Тесинский сельский совет (законодательный орган) и депутат в районный Совет (законодательный орган района). Кроме того, избиратели села, как и трех федеративных образований — Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов — участвовали в Референдуме по вопросу объединения трех вышеупомянутых субъектов федерации в единый Красноярский край.

На должность главы администрации Тесинского сельского совета баллотировались пять человек: Андарьянов И.Г., Болотников А. К., Долганин А. В., Иванов В. И., Мастраков А.Б.

По результатам голосования во втором туре главой администрации избран Андарьянов И. Г.

В Тесинский сельский совет по двум избирательным округам баллотировались 13 человек: Бердышева М. Ю., Белов В. П., Горшкова Л. И., Казачек Л. А., Мачоха В. С., Ткачева Н. Л., Якушкина В.И, Янукович Г. Д., Маничкин А. А., Андреева В. А., Чавкунькин И. А., Суворова А. Г., Макарчук А. Г.

В Тесинский совет депутатов большинством голосов избраны Бердышева М. Ю., Белов В. П., Казачок Л. А., Горшкова Л. А., Мачоха В. С., Якушкина В. И., Чавкунькин И. А., Суворова А. Г., Андреева В. А.

В Райсовет Минусинского района от Тесинского сельсовета баллотировались четыре человека: Голубев В. Е., Казачок А. В., Иванов В. И., Хаерутдинова Р. Э.

Депутатом Райсовета от Тесинского сельсовета избран большинством голосов Иванов В. И.

Референдум по объединению трех субъектов федерации в единый Красноярский край состоялся, и вопрос Референдума «Согласны ли Вы, чтобы Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округи объединились в новый субъект Российской Федерации — Красноярский край, в составе которого Таймырский (Долгано- Ненецкий) и Эвенкийский автономные округи будут являться административно-территориальными единицами с особым статусом, определяемым Уставом края в соответствии с законодательством Российской Федерации?» получил одобрение 96% избирателей. Федеральный Закон об объединении уже принят Госдумой и поддержан Президентом России В. В. Путиным.

9 мая в Теси, как и на всей территории прогрессивного сообщества, праздновалось 60-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

На праздничный сельский сход к недавно открытому (7 ноября 2004 г.) Мемориалу памяти собрались тесинцы, гости из близлежащих сел и города. Присутствовали на правах почетных односельчан ныне живущие ветераны войны. Вот их имена:

— Долганин Иван Степанович — рядовой;

— Долганин Степан Григорьевич — ефрейтор;

— Ермаков Яков Семенович — рядовой;

— Ивасенко Алексей Федорович — сержант;

— Нестеренко Николай Николаевич — рядовой;

— Николаева Зинаида Георгиевна — рядовая;

— Повышев Фома Афанасьевич — рядовой;

— Пугачев Сергей Дорофеевич — рядовой;

— Резников Владимир Иванович — рядовой;

— Романов Михаил Александрович — старшина;

— Семочкин Георгий Васильевич — рядовой.

Старейшины села, встретившие 60 лет назад день Победы в селе, вспомнили это грандиозное, великое событие — победу в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года с особенными чувствами. Тесинские школьники-краеведы, участники ежегодного краеведческого марафона, записали воспоминания некоторых односельчан, включили эти воспоминания в свои краеведческие работы и школьные сочинения.

Приводим некоторые воспоминания старейшин села.

«Вовсю шла посевная, — вспоминает сельский ветеран Прасковья Михайловна Романова (Белокопытова). — Был жаркий солнечный день. Мы, женщины–колхозницы, садили картошку на поле рядом с трактом, ведущим в село. Помню имена работающих рядом со мной женщин: Таратынова Акулина, Непомнящих Екатерина, Глазкова Лидия, Чеснова Екатерина, Мужайло Валентина… Земля, разогретая солнцем, струилась зыбким прозрачным маревом, в нем всё меняло очертания, становилось призрачным. Отрывались от земли курганы, и их золотые головы, поросшие желтой куриной слепотой, парили над полем. А в вышине, в бездонной синеве, заливался невидимый жаворонок. В душе у женщин пробуждалось радостное чувство весеннего обновления, и только омрачалось оно памятью о где-то грохочущей войне. Многие из работающих женщин давно получили похоронки на родных людей: отцов, мужей, сыновей. Но в этот светлый весенний день так не хотелось верить, что где-то ходит смерть.

День уже перевалил на вторую половину, когда на дороге, ведущей к селу, показалась сельский почтальон Белокопытова Кристина Ивановна. Она возила почту из Большой Ини и летом проделывала этот путь на велосипеде. Еще издалека заприметили женщины почтальона: на руле её велосипеда был прикреплен красный флажок. Кристина Ивановна громко кричала: «Бабоньки, война окончилась! Победа! Победа-а-а!!!» Мы все бросили работу, окружили почтальона, забросали ее вопросами, обнимали, целовали, плакали и смеялись. Бригадир отпустил нас с работы. А вечером… Вечером собрались солдатки в одном из домов, и всю-то ночь над селом плыли песни, сплетённые из женских голосов, песни тоски, радости и печали. Так я встретила долгожданный день Победы».

«Мне, кажется, даже природа сопереживала радости людей. — вспоминает ветеран села Ида Ильинична Резникова (Середина). — Накануне вечером небо было закрыто тучами, а утром солнце засияло с небесной высоты и весь день щедро заливало деревенские улицы.

Из палисадников домов свешивалась белыми кружевами черемуха. Её запах плыл по селу и дурманил головы. Мне семнадцать лет. Позади школа, а впереди ожидание Победы, а с ней надежда на возвращение с фронта отца и брата, от которых давно не было вестей. В этот день мы с мамой работали в огороде. Была уже вторая половина дня, как на улице послышался какой-то шум, возбужденные людские голоса. Выйдя из калитки, мы увидели, что посреди улицы идет почтальон Кристина Ивановна, она ведет велосипед с красным флажком на руле и громко кричит: «Люди, радуйтесь, ведь война окончилась! Дорогие мои, победа!» А за ней вприпрыжку бежали ребятишки и радостно кричали: «Победа! Победа!» Выходили из домов старики, и светлели их лица от такой радостной вести. Война окончена, а никому не верится, что она, проклятая, кончилась. Бежим к соседям, сообщаем радостную весть, а сами боимся радоваться: вдруг ошибка какая. Все не верится, неужели вправду весь этот кошмар, все эти страшные похоронки — всё кончилось? Все собравшиеся около нашего дома, ревут от радости, а кто от горя — у них похоронки. А вечером…

В тот день гудела вся округа.

Под сапогами грохал гром,

И пол поскрипывал упруго,

И сотрясался старый дом.

А в стороне на лавке чинно

Курили едкий самосад

Деды и средних лет мужчины

Из тех, кому уж не плясать.

Так к моим ровесникам пришла мирная жизнь. Мир — это было то, ради чего мы переносили лишения военных лет. Никто из нас не знал, что ждёт нас впереди, но верили — ждет хорошее».

«9 Мая. День стоял такой — никогда в жизни, кажется, не было такого теплого, яркого весеннего дня, — вспоминает бывшая шестиклассница, а ныне пенсионерка Черных (Романова) Лидия Александровна. — Мы, ребятишки, высыпали на переменке на школьное крыльцо и видим, по улице тихо идет грузовик, а в кузове Скоробогатова Даша, лаборантка Кочергинского заготзерно. Она ехала из Минусинска и раньше других узнала о Победе. В руках ее развевался красный платок, она махала им и кричала: „Победа! Война окончена! Победа!“ Мы почувствовали неописуемую радость и с этой радостью вернулись на уроки. Когда после занятий мы шли домой, то из каждого дома слышался плач: плакали от радости, плакали от горя. И этот плач на всю жизнь врезался в мою память».

«А мы, учителя начальных классов, — вспоминает наша старая учительница Филатова (Нестеренко) Анна Михайловна, — видя, что к сельскому совету быстро собирается народ, тоже поспешили туда. И тут мы услышали долгожданное слово: „Победа!“ Сразу же стало ярче светить солнце, и даже ветерок, кажется, нашептывал радостные слова: „Война окончилась! Война!“ Начался митинг. Многие колхозники предлагали прекратить работу в честь такого радостного дня, но выступил уполномоченный Кожедубов и предложил отметить этот день ударным трудом: выполнить двойную норму на посевной. На том и порешили. А мы же, трое молодых учителей, Бубнова Анна Ивановна, Руденко Анна Ивановна и я, так как не было занятий, решили пойти в бор, в тишину. Там среди могучих деревьев мы легли на поляне и долго слушали шум ветра в вершинах сосен. Затем мы пели, плакали, говорили о своём сокровенном. У каждой из нас была своя боль».

«Мы с детства к работе крестьянской привычны были, –вспоминает Пугачев Сергей Дорофеевич — а когда всех мужиков на войну забрали, мы и вовсе как за старших остались. Весной пахали на лошадях, на быках, на коровах, боронили, сеяли. Коров и быков приходилось водить, они не слушались так, как лошади. Картошку садили под лопату: встанут на поле человек тридцать, в основном, бабы, а то и ребята постарше, а мы с котелками за ними только поспеваем картошку в землю кидать. В сенокос косили косилками, запрягая лошадей «гусем», то есть, одна лошадь впереди, на ней погонщик, а две других в постромках позади тащат косилку, ею управляет паренек постарше. Кто малой ростом был, так ему лошадь запрягала звеньевая Таня Самкова. Это уж после того, как мерин один, рассердившись на Вальку Погодина, который никак не мог дотянуться уздечкой до лошадиной головы, ухватил его зубами за волосы и откинул в кусты… В сенокос мы неделями дома не жили, а жили на островах, известно: пора горячая, пока до дому доберешься, вёдро упустишь. Повариха наша собирала по домам кой-какие продукты да варила нам еду. А присматривали за нами старший конюх или дед-пильщик (пильщиками называли тех, кто затачивал пилы на жнейках да косилках). Ребятишек, что помладше, увозили на лето в сад, там они окапывали плодовые деревья, пололи картошку на ближних полях. А когда наступала страда, то уж совсем продыху не было, только знай — успевай жнейкой коси, в снопы укладывай, жгуты для снопов из осоки готовь, потом вяжи да на волокушах отвози на молотилку, что за Могилошным бором была. А там скирдуй снопы да жди зимы, когда молотить надо будет. А еще колоски подбирали на жнивье. Посадит нас дед Евсей Середа на телегу, быками запряженную, да и везет в далекое урочище Убрус. Холодно, слякотно, снег уж пробрасывает, а мы ходим по полю да собираем колоски в холщовые сумки, которые на шее висят. Промерзнем все, быстрее бы добраться до бригадной избушки да обогреться чуток. Мы до 1 октября не учились, некогда было, да и после первого октября мы с военруком Сверчиным Николаем Алексеевичем копали мерзлую сахарную свеклу, которую не успели собрать колхозники. Свеклу отвозили во двор школы. Там ее обрезали, мыли и делали из нее патоку, а из жмыха варили школьные обеды. Ребята, у которых в руках было больше силы, дергали кочкань (мужская особь конопли), затем её мяли и вили веревки для хозяйственных нужд. Стригли лошадиные хвосты и гривы всё для тех же веревок.

У нас в Теси стояла воинская часть. Для солдат мы заготавливали капусту, рубили ее лопатами, очищали, складывали на возы и возили на быках на склад. Быки — упрямые животные, не всегда слушались маленьких погонщиков, могли завести воз с капустой в болотину или в заросли тальника, попробуй их потом оттуда вытащить… Не было такой работы, которую бы мы, ребятня, не могли сделать. И зимой занятие находилось. Собирались вечерами в доме учительницы Анны Михайловны, писали письма на фронт, шили кисеты, а девочки вязали теплые носки да варежки солдатам. А еще мечтали поскорее вырасти да уйти на фронт, на войну, в разведку, в танкисты, в летчики…

Наступала весна. Мы шли на поля собирать остатки мороженой картошки, мыли её тут же в лужах, складывали в мешки и несли домой, чтобы потом её высушить и сделать крахмал, всё хоть какая-то добавка к скудному питанию. Матери нас тихонько жалели, только надеяться им было не на кого, кроме как на нас, маленьких помощников. Прошли годы, прежде чем мы поняли, что мы пережили, что на своих детских плечах вынесли такое тяжелое время, как война».

20—26 июля в Минусинске и Минусинском районе проходила международная археологическая конференция, в которой принимали участие более 150 археологов. В том числе ученые с мировым именем. Корифеи отечественной науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, других городов России, известные археологи из Германии, Финляндии, Франции, Хакасии, Тывы. Например, Н. И. Дроздов — доктор исторических наук, профессор, ректор Красноярского госуниверситета им. В. П. Астафьева; Э. Б. Вадецкая — доктор исторических наук из Санкт-Петербурга; Р. М. Мунчаев — член-корреспондент РАН, лауреат Госпремии; Герман Парцингер — доктор, профессор, президент Германского археологического института; А. В. Работкевич — представитель федеральной службы по охране культурного наследия (Москва); Ю. Ф. Кирюшин — доктор, профессор, ректор Алтайского госуниверситета; М. Я. Меркерт — доктор, профессор, специалист по древнейшим культурам Евразии; Е. Г. Дэвлет — доктор, профессор Российского гуманитарного университета и многие другие. В недельный график научной работы археологов входили пленарные заседания и работа по секциям. Возможность работать с первоисточниками в экспозициях Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова и в его фондах, выездные заседания, в т.ч. посещения археологических памятников Хакасско-Минусинской котловины. Около ста человек посетили с. Тесь, познакомившись с Шалаболинской и Георгиевской писаницами — петроглифами древности.

На живописном берегу р. Тубы, напротив с. Тесь, в день 25 июля местная исполнительная власть района и села устроили гостям большой праздничный обед и экскурсию в санаторий «Тесь», Норильский кадетский корпус, на курган, исследованный знаменитым археологом Аспелиным.

28.08 и 8.10 усилиями школьников, учителей Тесинской школы во главе с директором Т. Г. Бакайкиной, и активных тесинцев, приглашенных главой администрации И. Г. Андарьяновым, были очищены от многолетнего хлама и мусора территории сельского кладбища и прилегающего ленточного бора. Вывезено на свалку более 30 автомашин мусора. Начата работа по продолжению восстановления православной часовни на кладбище. В своей информационной листовке по этому событию школьный Совет старшеклассников писал: «Дорогие сельчане, мы все в ответе за экологию нашего села. Давайте вместе сохраним наш бор зеленым и чистым! Помните: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!»

Проза моего села

Антон Филатов. Главы из романа «БОМЖ, или хроника падения Шкалика Шкаратина»

Глава II. Легенда первая

(в сокращении)

«…Радиомузыка все более тревожила жизнь: пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали темы праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать». (Андрей Платонов. «Котлован»)

Евгений Борисович Шкаратин — герой нашего «криминогенного повествования», неприкаянный скиталец, известный более своей кличкой «Шкалик», ищет отца. Так уж случилось: умирающая мама оставила семнадцатилетнему Женьке одно лишь сердобольное завещание, уместившееся в короткую предсмертную фразу: «Найди отца, сынок… Он хороший… не даст пропасть…». Завещание матери стало для Шкалика делом его жизни. Всего-то и слышал Женька Шкаратин об отце: «…Он не русский, а звали по–русски… Борисом. Фамилию не запомнила… Не то Сивкин, не то Кельсин… Китайская какая-то фамилия. А вот примета есть… пригодится тебе… У него мизинец на руке маленький такой… культяпый. Найди отца, сынок…»

Шкалик родился пьяным…

Ой-ёй, мой трезвый, благоразумный читатель! Не швыряйте нашу эпатажную книжку в вашем благородном раздражении. Если позволите себе эн минут на обоюдное общение, возможно, разойдёмся с лучшими чувствами друг к другу. Вы поместите одиозную книгу на пианино, между Моцартом и Сальери, заткнёте ею отдушину в давно не отапливаемой комнате либо, преодолев минутный псих, прочтёте и эти строки. Мы же, паче чаяния, продолжим наше криминогенное повествование.

Женька Шкаратин действительно родился пьяным. Правда тошнее водки. Виновница проклятая! Водка, разумеется. А и правда недалеко ушла: на вину не пригонишь.

Надо ли нам, хватаясь за перо в борзописном порыве, зачинать горькое повествование так цинично и откровенно, точно срывая зло на слабом и беззащитном герое? Ан случилось! Узнаю страшную сивушную силу: рассосалась, расслабила и вылезла, как шило из мешка: «…родился пьяным…» В первую же строку, падла! А, впрочем, не всё ли равно где и как зачинать вопиющую тему? В честной компании перепившихся поэтов, в блевотинном ли кабаке с отклеившимся названием «…ик», в сибирском «Болдино», на полатях полусгнившего домика, помнящего вдохновенные лица несчастненьких ссыльных. Каждый зачинает как может: легендой, фактом… Всё один конец будет: горькое похмелье от сомнительных успехов.

Наш случай явился легендарным фактом.

Мама Нина, книгообразующая героиня, отойдя от послеродовой горячки, доверительно проболталась об интимных опытах единственной подружке. Светка рассвистела по всей Европе. Сельской, разумеется. И нам, приступая к хроникальному изложению художественных фактов, ничего не осталось, как обнародовать прискорбную правду. Какую имеем. Во всех подробностях. Дабы не утратить доверия и внимания твоих, терпеливый читатель.

Прозябая на сельских полатях, изучая ретроспективу эпохи развитого социализма, в хламе анналов новейшей истории доводилось обнаруживать сокрушительные перлы. Легендарные. Разоблачительно-обличительные… «…Квасили герои в запойные годы. Пили сообща. Точнее, советским сообществом. От Генсека до сексота. От незабвенного до новорождённого. Режим героических трудовых буден часто нарушался Торжествами. Торжества включали в себя партийные, советские и православные Праздники и похмелья, семейные и производственные Даты и похмелья, а также субботнее-воскресные Дни и похмелья. „И похмелья…“ официально не регламентировались, но существовали повсеместно и неотвратимо. Помимо знаменательных Торжеств отдельные личности сообщества позволяли себе отводить дополнительные Гулянья. По поводу и без. Последние в своём развитии доходили до регулярных Запоев. Но это явление было уже оборотной стороной Торжеств. Явлений, существующих нелегально, противоречащих общественной норме». «Так лирике противоречит проза», — добавили бы мы, выбегая по нужде в студёный декабрь, философствуя из нашего прагматичного времени. Кстати сказать, уже нестерпимо приспичило прекратить своё первое лирическое отступление от хроникального повествования. И, прекратив, вернуться к нашим истинным героям.

Мама Нина — Женькина родительница — миниатюрная курносая толстушка шестнадцати лет от роду, милое существо. Носила роскошную русую косу до пояса, а в остальном — незамужняя и недоучившаяся студентка провинского профтехучилища, ещё год назад ничего не знающая о таинствах любви и причинах беременности. Не догадывалась о своей первородной роли в замысле нашего повествования. Да и нам, отыскивающим образ, не являлись ни пророк, ни оракул, не вещали деревенские волхвы о зарождении фабулы, развитии сюжета, о чёрном и белом в коллизиях и перипетиях криминогенного повествования. Ничего не предвещало прискорбия легенд. Ничто не пугало свободу и дюжую борзопись пера.

Нина полнокровно жила-была в самом центре запойного сообщества. Ухажорила с сельскими пацанами, чистила глызы из-под коровы, убирала по субботам горницу.

Её родители угорели в бане, куда моложавой парой ходили дважды в неделю, справляя на независимой территории свои интимные надобности, а заодно — помыться. И происходило это не в крыму, не в дыму хмельного угара на священную Пасху или Пресвятую Троицу, а в прошлом веке среди обыкновенных будней провинциального захолустья. Угорели бесстыдно-нелепо, ославив себя и своих близких в осудительной молве на недолгие сорок дней.

Бабушка, на руках которой осталась неприкаянная малютка, протянула недолго и прибралась аккурат в тот день, когда внучке исполнилось шестнадцать. Похоронили миром. А про Нину ненароком забыли. А крошка-подросток в кромешном одиночестве выживала — на госпособии да на податки сердобольных соседей. Скоро привыкла. Смирилась. И не было никаких признаков на судьбоносные перемены в её жизни, в селе или даже в целом мире. А если и были необыкновенные обстоятельства, предупреждающие череду немыслимых коловращений судьбы, то едва ли кто замечал и придавал им апокалиптическое значение.

…Приближались осенние праздники — отжинки. Общественное Торжество.

— Нинуль! Айда с нами на опушку? Там качули поставили.

— Дядя Ваня на голяшке шпарит… аж дух захватыват! Ты Подгорна, ты Подгорна, озорная улица!

— …по тебе петух не скачет, токо мокра курица! И-и-х!

— А пацаны наши по четвертаку скинулись.

— И городские шефы, шофера-то, приехали. Форс-систые!

— Так ты идёшь, Нин?

— Счас… Туфли дёгтем смажу.

Первая сопричастность к компании… Чувство интимного локтя… Летка-йенька и бесстыдное танго… Да что мы водим вас за нос изнанкой винной пробки! Не пора ли распочать?..

Нина «залетела» на урожайной неделе с первой же страстной встречи. Тьфу ты!.. Гнусный язык… заскорузлое слово… А стиль… Кургузая метафора! Если бы знали и умели, повествованию не пришлось бы растекаться водянистыми строчками по блёклым страничкам. Не плодили бы прорвы подробностей в витиеватой канве повествования. Не смущали читателя замысловатой чередой эпитетов и глаголов. Но поздно.

Первый ком брошен, как книжный булыжник писателя. Живчик зачатия. И да будь что будет.

Мама Нина вынашивала плод скрытно и обыденно, точно капусту выращивала в огороде. Не делилась тайной ни с кем. Да и не с кем было. Кроме ближней подруженьки.

Немало погрешив против истины, стоило оговориться о цельности генетического кода. Мол, не было у Женьки отца — в прямом смысле слова. А в противном — переносном — не повезло пацану. Родное существо с именем «папа», явленное подсознанием младенца, изученное в воспитательном процессе, сосуществующее вокруг и около, познать и ощутить не довелось. Приходящие папы — все как один: Вадим с лодочной станции, любитель пивка и загородных заплывов; папаши Гриша, Юрок и Витёк, небрежно воспитывавшие Женьку на втором, третьем и пятом году жизни; и главный папан — Борис Шкаратин, усыновивший и давший фамилию отчим, - не состоялись в высоком предназначении. Так и не признал ни в одном из них Женька родителя. Папа Вадим не праздновал сына. Бесцеремонно вошёл в женькину жизнь, перетащив с лодочной станции жёлтый чемодан с «приданным», но самого Женьку так и не различил среди суеты повседневного житья. Ну, шлепнет по заднице сына, вертящегося под ногами, небрежным движением. Ну, хмыкнет в ответ на просьбу завязать шнурок. Оказывает внимание?.. Папа Гоша, напротив, не давал жить своей активностью: не говорил, а покрикивал, не просил, а требовал, не слушал, а сам отвечал на собственные вопросы, придавая им значение приговоров. Ужас, с которым Женька переживал присутствие этого папы, длился до первой затрещины, которую Гоша беспричинно закатил «сынку» и которую захватила мама Нина. С другими папами повезло больше. Они, в меру собственной состоятельности, пытались соответствовать понятию «отец», поучая и делая подарки, признавая семейные узы и даже гордясь обращением «папа».

Иметь любимого и любящего папу Женьке не посчастливилось.

Но маниакальные поиски истинного отца, юридическое установление отцовства неожиданно для нас обрело на страницах повествования черты подвижничества, породило заветную, навязчивую, фанатическую мечту главного героя. Уродившаяся фабула ожила и расправила крылья. А Нина или Женька, родившиеся в своё время и в своём месте, не отмеченные знаковым событием судеб, нелепой родинкой на приметном месте, могли в момент художественного творения автора чихнуть, кашлянуть или иным признаком отпугнуть призрак произведения и одномоментно загубить замысел. Когда бы в зачине испытали ужас ожидавшей их судьбы. Не чихнули, не кашлянули… И строка, которую пробегает ваш глаз, твердое тому подтверждение.

У родильной постели несмышлёной роженицы в ночь появления в бренный мир захолустного Провинска избранного героя не было ни души. «Чижолая» на живот Нина до последа не верила в своё возможное предназначение. О да! Она приблизительно знала о таинствах появления на божий свет новорождённых младенцев, о жертвенной роли женщины — родильницы. Но чтобы такое случилось с нею?..

Обретённый житейский опыт подсказывал всю трагичность положения и грядущие обстоятельства развязки. Младенец! Безотцовщина… И главная неотвратимость — роды. Да и все последующие пеленки-сопленки… И только одно чувство — необъяснимая тайная радость, изредка внезапно переполняющая члены, от сердца до селезёнки — на счастливый миг возносила юную женщину в космос блаженства и торжествующего ликования. Всепобеждающая сладость материнства! Ей не было меры.

Но всё по порядку.

По случаю всенародных Торжеств природа ликовала. Город Провинск благоухал в улыбках. Полуденное солнце нещадно палило опьянённые радостью праздника лица улыбчивых провинцев. Как хорошо-то, девочки! А мы не девочки! Всё равно хорошо! Парочки, семейные стайки горожан валили на площадь Третьего интернационала. Здесь, в старой части города, каруселился по наезженной традиции главный кураж Торжества. Всюду висели красные плакаты, вызывающие бодрость, радость и краткосрочную партийную преданность. Торговые столы благоухали мясом, пивом и крашеными кренделями. Самодеятельные артисты во всех углах городской площади потешали номерами художественной самодеятельности. Народ угощался, глазел и веселился! Лишь немногие, идущие в правильном направлении, раздражались идущими супротив. Неуёмная радость большинства удручалась единичными отщепенцами, но не омрачалась до упадка. Возможно, и в весёлом воздухе таилась какая-то неосмысленная грусть, как хмурость в изредка набегавших тучках, наводящих досадную тень на плетень. Подозреваем, что в наскучивших кабинетах устало хмурили лбы отцы города, вынужденные пережидать очередную плановую стихию, да некуда было им деваться. Не вливаться же в нестройные ряды торжествующих трудящихся, вызывая нездоровый ажиотаж любопытства и патриотизма!

Одни лишь стражи порядка, очно наблюдающие Торжество со стороны, бодро зевали в ожидании своего часа. Красные плакаты и у них вызывали зуд беспричинной весёлости.

Нина, выспавшись до обеда, поспешила в народ, одна-одинёшенька. Эти «проститутки сокомнатные», Юлька с Оксаной, улизнули утром в свою деревню, к маманькам да хахалям. Не торчать же в общаге в столь знаменательный день! В деревне происходили те же праздничные события, только на колхозном уровне. Нина же, сирота безродная, в деревню езживала только за пособием. Праздновать вливалась в стройные ряды провинцев одиночкой.

На мосту за Ниной увязался Гришуня, чувак из культпросвета. На «кульковских» танцах, куда девчонки из «сельхоза» иногда проникали на воскресные вечера, долговязый Гринька приглашал на шейх. Руки его, самозабвенные танцем, неосторожно касались нинкиных прелестей. Ой-ёй! Нина теряла равновесие духа. А то и — тела.

— Ты куда? — для поддержки разговора спросил парень.

— А ты? — не растерялась Нина. — Может, на рыбалку?

И молча пошли рядом, составив ещё одну людскую стайку спешащих на Торжество.

— А де другие чувихи? — модничая, спросил Гришуня, имея в виду, очевидно, Юльку с Оксаной.

— А я знаю? — неласково обошлась девушка.

Возле церкви, под сенью тополевой аллеи, дурманящей ароматом прели и потоками солнечной пестроты, Гришуня приобнял спутницу за плечи. Нина сомлела, но виду не подала и руку решительно не отвела.

— Хочешь мороженое? — напрямик спросил парень строптивую диву. — В стаканчиках или на разновес?

— Хочу, — также прямо ответила дива, слегка помедлив в речах. — Ты что ли угостишь?

— А хотя бы и я.

И они — парочкой — молча устремились к мороженице, встали в длинную очередь.

А город гудел бубном долгожданного всенародного Торжества, как разгорячённый духовой оркестр! Барабанный гул, радостные людские вскрики и бравурные обрывки патриотических гимнов взметались ввысь! Красные флаги гордо трепетали на древках вкупе с полотнищами на здании Горсовета. Воздушные шары, наполненные углекислым газом людских выдохов, волочились по асфальту и громко — на потеху — лопались. И явилось Торжество единым живым организмом, развязно требующим зрелищ и хлеба, хлеба и зрелищ, будто бы без этого разнузданного чревоугодия не трепетно реяли красные стяги и не бравурно гремели гимны.

Толпы шатающихся горожан, как ртутные лужицы, перетекали по площади, сливаясь в хохочущие группировки старых знакомых и друзей, сообща глазеющих на массовые зрелища. И вновь растекались в поисках невиданного и необычайного. Привлечённые гамом птицы эпидемически заражались людским азартом и возбуждённо обсуждали всеобщее сумасшествие.

Самая большая группа горожан толпилась у стола, в толпе, разыгрывающей беспроигрышную лотерею. Иногда здесь взрывались восторженным хохотом, выиграв погремушку, безделушку либо портрет партийного вождя в деревянной рамке.

— Пошли ко мне в общагу? — ласково пригласил Гришуня чувиху, аппетитно поедающую мороженое. Она аккуратно вылизывала серую стенку стаканчика и не спешила с ответом. — У нас никого нет. А на вахте Егорыч сидит, он с утра квасанул бражки…

— Не-е… — подумав, отказалась девушка. — Я беременная.

Гришуня стыдливо оглядел её аккуратненький животик, прикрытый пёстреньким сатиновым сарафанчиком, и, не обнаружив нужной приметы, недоверчиво улыбнулся.

— Ну и чо… беременная. А мне какая разница?

— Ты что, чувак, за дуру меня принимаешь? Сказано — беременная, значит, не могу я по общагам шариться.

— Да ладно… А ты чо — замужем? Или понтуешь?

— Не твоё дело. А хоть бы и замужем.

— Да ради бога! А де муж?

Нина аккуратно смяла стаканчик от мороженного, отбросила его к забору и независимо побрела сквозь толпу. Гришуня неотступно следовал в фарватере.

— Нинель, а Нинель… Я сохну по тебе. Поехали в Ермаки, с родителями познакомлю?

— Ещё не хватало! Сказано — замужем.

— Понтуешь. Я всё про тебя знаю. Мне Оксана с Юлькой разболтали. Не веришь?

— Верю — не верю, тебе-то что? Замужем — не замужем… Я не от тебя беременная! Успокойся, Гриня. Что ты, как маленький…

— …принц, что ли?

— Ага, вроде того.

— Маленький Принц — козырный чувак. Он был в ответе за тех, кого случайно… приручил. Ты читала?

— Ещё чего? Какой принц? Гриня, ты с Егорычем — не того, случаем? Не хватанул бражки? Смотри, загребут в капэзэ.

Обескураженный Гришаня молча следовал за горделивой подружкой. И уже не было уверенности в успехе, не веселило царившие вокруг Торжество, не имела смысла дальнейшая красота окружающего мира. А и чем впечатляться: в воздухе царило монотонное безобразие гула и гармонии, а по земле с обрывками газет волочило усталую праздность. Гришаня шёл поперечно.

— Нинель, а Нинель… А кто он, хахаль-то твой? Ну, отец… то есть… ребёночка? Может, я… всё же?

— Сказала же! И не лезь в душу! Что ты липнешь? Иди в свой кулёк, Мук… маленький! — и она заторопилась, уходя сквозь толпу, от обескураженного парня. И смылась с глаз. Он посмотрел ей вслед, зачем-то пересчитал мелочь в кармане и тоже растворился в толпе. Нина, тронутая за живое и бередимое, с обнажённой тоской в сердце, не испытывала ни радости, ни торжества.

А Торжество набирало обороты! Мужи, изрядно хватанувшие «бормотухи», продававшейся на розлив и потому называвшейся в народе «рассыпухой», куражились своими талантами. Кидали пластмассовые кольца на длинный нос фанерного Буратино. Качали между ног двухпудовую гирю, бегали в холщовых мешках. Победителей ждали признания жён и призы от спортсовета. Признания и призы были, как водится, символическими. Но лавры победителя — окрыляли.

— Люсьен, а Люсьен… — канючил иной победитель, — накати на стакашек, а?

— Я те накачу. Нос красный как у Буратины будет. Тебе дали соску, вот и соси, — и весело хохотала над удачным оборотом.

— Товарищ, победивший на подушках, подойдите ко второй палатке! — кричал хриплый рупор.

— …желающие на роль марионеток! — вырывалось из цветастого балагана.

— …бидоны… кадки… тазы для бани… — нудели торговые ряды.

— …кто по-бе-дил на по-душ-ках? — надрывался равнодушный хрип.

Нина бороздила толпу. На деревянных подмостках девчата из агитбригады исполняли популярную песенку. «Если тебе одиноко взгрустнётся…» — и попадали каждым прочувствованным словом в изнывающее сердце нашей слоняющейся героини. Процеживая рассеянным взглядом пёстрый калейдоскоп крикливого праздника, сквозь влагу глаз она бессознательно искала… его. Темнолицее азиатское лицо, облик… Наверное, тот единственный, дорогой ей образ… Может быть, туманное видение, секундный миг счастья, которые опрокинули бы напрочь этот безразличный и бессмысленный, куражливый мир. «…Если судьба от тебя отвернётся…». Сердце разрывалось от таинственной силы, вызывающей то сладкую истому, то слезливый спазм, а вовсе не боль и не муку. Смахивая слёзы, Нина чему-то даже улыбалась. Вдруг это случится! Вот-вот произойдёт необъяснимое чудо, и он, её… парень… любимый, драгоценный, такой близкий, такой желанный… Это её фантастическая мечта! И всё-таки пусть… обязательно… пусть!.. сбудется её радость! Иначе… слёзы задушат её.

Посредине кружка городских бардов, притулившихся на углу площади, под тенистой сенью тополей и акаций, упоительные голоса опять и опять кричали о том, как «… шептали грузчики в порту…», а «…атланты держат небо…»… Внезапно из этого кружка на Нину выпала бойкая желтоголовая блондинка.

— Нинель, как я рада! Никого из наших. Ты была на перетягивании каната? А я здесь с Минькой Носовым. Он башли зашибает на баяне. Слушай, айда с нами на… на… В общем, пойдёшь — не пожалеешь. Ой, какой сарафанчик! Где шляешься?

— С Гришаней бродила. Надоело всё. Ты наших не видела?

— Каких ваших? Сказилась, чувиха?.. Все же в деревне.

— Да знаю. А куда пойдём?

— В парк. Там танцы. — И Верочка Шиверских, как звали блондинку, беспечно поиграла бёдрами.

— Не. — Нина скисла. Она вдруг почувствовала непривычную усталость.

Хотелось немедленно присесть или прилечь. — Я до дому.

Внезапно появился Минька Носов. Прежней обаятельной персоной. Ежесекундно теряющей форс. Без баяна. Глаза его судорожно метались по лицам, точно запрещённые газовые фонари. Не заметив ничего подозрительного, игнорируя живописный образ Нины, он молча схватил Верочку и поволок её в аллею

— Ой, Минька… Нинель…

Нина пошла за ними. Минька Лом вынул из пазухи что-то жёлтое, перехваченное тесёмочкой.

— Спрячь! — и бесстыдно стал совать свёрток под подол Верочки.

— Ты что! Чокнулся! — Верочка стыдливо оглянулась на Нину. Свёрток аккуратно свернула и положила в прорезь платья, под лифчик.

— …В парке… за ракушкой… счас давай, мля, отсюда, — он бормотал явно с перепуга. Так и не заметив Нину, скачками убежал.

— Что это с ним?

— А я знаю?

— А что он тебе дал?

— Фарцовщик несчастный.

Девушки недоумённо глядели друг на друга, пытаясь оценить ситуацию. В ту же минуту рядом раздался знакомый свист, и два человека в милицейской форме пробежали следом за Минькой. Девушки, не сговариваясь, почуяв недоброе, поспешили обратно, в толпу. И это был их роковой шаг. Стоявший позади милицейского оцепления капитан окликнул их и жестом пригласил к себе.

Неожиданно Верочка попятилась и попыталась бежать. Но сержант из оцепления в два прыжка догнал её и заломил руки. Нину тоже взяли под локти и неласково повели к печально-знаменитому в городе автомобилю — ГАЗу из КПЗ. Хоп! — и студентки мигом оказались в одной компании с разогретыми «бормотухой» клиентами вытрезвителя. Их приняли весело и сочувственно: а как же иначе?

— А вас-то за что, девки? Вроде не выпимши.

— Небось, за анекдоты про Хруську?!

— …За песенки про Кубу! «Куба — любовь моя!..»

— Да ясно: шлюшки они!

Лечащий смех, сочувствие и сарказм как нельзя тесно уживаются в одной компании. А предвечернее остывающее солнце щурилось сквозь купола Спасского собора. И провинские горожане, утомлённые Торжеством и весенней солнечной радиацией, растекались по улицам и переулкам. Домой… домой, к вечернему столу и мягкому креслу. К казённым новостям из хриплого репродуктора. К соблазнительной супружеской постели.

Время и нам отбросить ненавистное перо, брезгливо прошествовать по черновикам к кухонному окну. Здесь, за плюшевой занавеской, в стекольной бутылочке нас ожидает ополовиненная праздничная норма. Праздник — он и в Африке смакует ром! Хотите… на брудершафт?..

…Нина всплакнула в одиночестве, вспомнив о распустившемся прямо на коленке чулке, с левой, кажется, ноги. Горько задумалась. Кровать с вензелями, швабра в углу… Жутчайшая распря с комендантшей, двойки по всем профилирующим предметам. Девятимесячная беременность!.. Боже, да когда это кончится? И кончится ли?

Едва не загребли в КПЗ… до выяснения. То есть до утра. Хорошо, что лейтенантша, обыскивающая её в камере, обнаружила неожиданно для себя не рахитичность в шестнадцатилетнем подростке, а самую обыкновенную беременность юной особы и тут же доложила капитану. Последний не преминул зафиксировать всевозможные сведения о клиентке в сорокаминутном протоколе. С сожалением отпустил. К ужасу Нины, не отпустил Верочку. В свёрточке, извлечённом лейтенантшей из интимного тайничка, оказалась жёлтая «водолазка» происхождением, со слов капитана, «маде ин не наша».

Слёзы заливали стекло на столе. Преодолев тихую истерику, Нина стала собирать вещи в сумку, с намерением уехать завтра в деревню. Будь — что будет! Вот тут-то это и началось. Внезапная спазматическая боль, тошнотворная слабость и темнота. И тоннель. Полёт в бесконечное ничто… Нина моментально всё поняла. Чуть отдышавшись от приступа, смоталась до 207-й, где у Лизы Баховой… всегда было. Разбудила Лизку, наврала в три короба и, трахнув её по балде книгой — для понятливости, взяла- таки «огнетушитель». О, это было всё!

Повеселев с первого же стакана, Нина моталась по коридору, выискивая очевидцев, а то и просто людей, знающих «что и как». Общага была полупустой, полупьяной и — попросту безразличной. Торжество лучистого дня закончилось, соблюдая традицию, пустотой бесприютной… Ох-хо-хо… Скучно-то как, девочки… Слышно было, как шелестел обрывок плёнки невыключенного магнитофона и лаялась комендантша внизу, на первом этаже, противостояла проникновению подвыпивших кавалеров. Кто-то неуверенно… вдоль стены… возвращался в комнату из туалета.

Нарыдавшись с тоски и одиночества, допив «огнетушитель», Нина отключилась и затихла до утра, о котором мы уже упоминали в нашем повествовании. Извините, если что не так. Свидетелей не было, за исключением медиков из родильного отделения, оправданно опоздавших по причине сгоревшего стартера или «полетевшего» трамблёра и поменявшихся сменой следующим утром, каким бы трагичным или счастливым оно ни было…

Ну, слава те, господи!.. Всё обошлось. За почин и благополучное завершение! Ибо это и был самый гнусный зачин повествования, для которого не только слов не было, но и шкалика не хватало.

Ах ты, Шкалик Шкаратин! Шка-лик-шка-ра-тин… Правда, интересное наблюдение? В молодости Женька получил по своим заслугам это удачное — в стилистическом смысле — прозвание Шкалик. И отзывается на него по сей час. Продумав эту деталь, находим, что надо следовать за устойчивой логикой жизни и тоже перейти в контексте повествования от незаконнорождённой фамилии Шкаратин к породнённому прозвищу Шкалик.

Итак, Шкалик родился пьяным.

Пошлёпав его по ягодицам и не дождавшись адекватной реакции в форме младенческого крика, гинекологические специалисты из родильного отделения ЦРБ положили тельце обратно в, извините, медицинский таз и призадумались: «Везти молодую маму в реанимационную палату роддома? Везти — чревато стопроцентной гарантией стафилококкового сепсиса, прочно осадившего роддом в разгар предварительной победы развитого социализма. Оставить здесь, в первобытнородильных условиях, — чревато служебным преступлением. Чёрт бы драл этих молодых безродных проституток! Чёрт бы драл это социалистическое отечество!.. Ни условий родить, ни презервативов, ни зарплаты… Ни чёрта!» Пока они так размышляли и чертыхались, Шкалик внезапно затрепыхался в медицинском тазу и впервые издал свой негодующий вопль с тривиальным на всех языках планеты текстом: «Ма-ма!». Ах, Женька, друг мой лапчатый, горемыка несчастный, как он гордился впоследствии биографическим фактом: это был первый раз, когда он, Шкалик, выручал всю честную компанию. Всё решилось как нельзя хорошо! В тютельку! В золотую сердцевинку конфликта… Служебное преступление, кстати, не первое в нашем криминогенном повествовании, не совершилось, само собой.

Нина внезапно перешла из состояния «девушка» в состояние «женщина с ребёнком», в односуточье стала мамой Ниной, героиней с незаконченной сюжетной биографией. У неё и у новорождённого сына впереди была целая жизнь, полная таинственных превращений и удивительных метаморфоз. Вам любопытно?.. Вам хочется песен, как говорят одесситы? Их есть у меня!

Любезные почитатели моего повествования! Как автор, преступивший тему, полную уродливых искажений действительности, абсурдов отвратительной реальности, со всеми её дырами, похмельными скандалами, ломкой, белой и даже родильной горячкой, глубоко понимаю ваши сомнения в отношении моей повествовательно-исповедальной линии. Понимаю, сочувствую вам, но не могу поступиться святой для меня, как для каждого честного автора, правдой вымысла.

В доверительной обстановке кстати вспомнить о Вирусе. О-о-о, это фантастическое Существо! Э, не Существо, а реальное аномальное явление. Да вы закусывайте, не торопитесь. Вас посещают видения? Мерещится всякая всячина? Может быть, чудится что-то необъяснимое? Это Вирус. Он давно открыт учёными, но не пойман и не опознан, как легендарный Снежный человек. Вы мне верите? Ныне, в доверительной компании, где милые незнакомые женщины приятно пахнут шотландским виски и божественными роллами и уже никто не помнит пойло сомнительного происхождения, отдававшее резиной и окрещённое в знающих кругах «калошей», — не пристало нести несусветную околесицу. В те застойные времена, вкушая легендарную «пшеничную», зажёвывая её вонючий запах хвостом ржавой атлантической селёдки, мог ли я позволить себе трезво врать собутыльнику по… застольному периоду? Пусть отсохнет наливающая рука! Не толкайтесь под… неё. Вирус существует! Точнее, является нашему воображению по строго определённым правилам. Но как его объяснить? Если вы до… живались до белой горячки, вам, очевидно, не надо толковать о зелёных чёртиках и белых боженьках, сосуществующих с нами в параллельных мирах. Гвозди, изгибающиеся живьём, как черви, и тыквы, накатывающиеся на нас по ночам… И человекоподобные прихвостни, портящие нашу голубую кровь! Всё Вирус. Вы понимаете? За это стоит плеснуть…»

Глава XX. Халява

«Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны;

уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу.., но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле». Н. В. Гоголь «Страшная месть»

Шкалик снова нашел работу. Как снег на голову обвалило. Неприятно, но прибыльно.

За неделю до этого чрезвычайного события ему приблазнился провидческий сон. Блям! Приснится же такое…

Он очнулся тем благодатным утром в своем теплом подвале. Оставаясь в забытье, между пропастью и вечностью, в состоянии аварийной загрузки, когда еще мозг не решил, что выбрать — возврат к реальности или виртуальное блаженство — Шкалик внезапно ощутил первобытную радость. Давно уже господь не играл с ним в эти… штуки. И, не открывая глаз, глупо улыбаясь в предутренней темноте, смаковал… чувство. «Укрепи и направь…», — вспомнил эротическую молитву. И раз за разом, блаженствуя, тупо повторял «укрепи и направь!».

В ночном забытье, или в сонном видении, он ощутил себя в крахмальном! воротничке. И в белоснежных манжетах. Немного жало горло. Немели руки.

На государевой службе в департаменте было ответственно и жутковато. В каком именно департаменте, в какой должности-звании — понять не довелось. Явно не чекеровщик- стропальщик…

Он сидел ТАМ, в великолепном кабинете, за СВОИМ белоснежным столом, на СОБСТВЕННОМ стуле. На столе стоял пузатый графин с… ВОДОЙ. В геометрии разбегающихся магистралей вкруг ЕГО кабинета раскинулись камеральные кабинеты СОТРУДНИКОВ. Девушки за жемчужно-блестящими столешницами… Прохладца от невидимых вентиляторов… И звонил телефон, точно колокол Спасского собора. Неодолимое требование снять трубку… Но именно этого автоматического навыка Шкалик не имел и, как ни силился, совершить не мог. Он трепетал, словно вольтова дуга, между ответственностью и честолюбивым желанием. А за спиной толпились КОЛЛЕГИ — накрахмаленные воротники и… и насмешливые женщины. Гулко шелестел сладкий шепоток, весь смысл которого умещался в одно короткое, но блаженное слово «ШЕФ».

Однако, когда-нибудь все, кроме покойничков, просыпаются. И «шеф» Евгений Шкаратин, возвращаясь от сна к своей привычной земной роли, очнулся. Не хотел открывать глаза и упускать миг блаженства. Хотел умереть. Просто распылиться. Исчезнуть в мире сна. И тогда господь послал ему… это чувство. Так сказать, для поддержки штанов.

…Сон сбылся! Ё моё! На Шкалика обрушилась халява. Надька Гурина притащила в подвал огромную пачку агитлистов за движение «Отечество». Она горячливо убеждала Шкалика в благородстве предстоящей миссии. Листки надо разложить в почтовые ящики всех живых и мертвых горожан. В течение одной ночи. Скрупулезно. Оплата наличными из рук самой Надьки. По результату — возможно «продолжение деловых сношений». Но, главное, производственный акт сравнительно-честного разложения листков позволял Шкалику — нет, вы только вдумайтесь! — позволял нашему криминогенному герою, как и любому другому посвященному в Дело, считать себя АГИТАТОРОМ и быть ЧЛЕНОМ.

Россию охватила демократия! Власть пробудившегося большинства. Золушка всех случившихся революций. И… кузина парламентаризма.

Шкалик навсегда забыл, когда он был в последний раз членом чего-нибудь. И успех предприятия, предложенного Гуриной, сулящий аккордно-сдельную халяву, будоражил в нем основательно забытое чувство партийного товарищества. Член движения!..

Вещие сны — сбываются.

Агитационные листки лежали аккуратной черно-белой стопкой на заплеванном бетонном полу подвала. Их девичья невинность обнадеживающе контрастировала с мраком подземелья. Наступала сакраментальная ночь. Шкалик готовился.

Столичный мэр учредил «Отечество». Некий политический ветер. Скорее, туман… Стихию! Ураганным ветрам планеты — цунами — удумали присваивать человеческие имена, чтобы помнили. Ироничный Клемент Раг оживлял тайфуны именами членов парламента, которые плыли против ветра. Иные абсурдисты возвеличивали смертоносные цунами женскими именами. Катаклизматические воронки их безвозвратно развеивались во вселенском просторе, а подрастающие дети нет-нет да и вспоминали страшный миг, «когда папу унесла «Луиза»…Или проклинали «Святую Анну», расщепившую жизнь на «до и после».

Новое российское движение назвали именем существительным.

В холодной войне лысолобых и покрытолобых вождей, способных слегка колебать огромные массы активного российского обывателя, вновь учрежденное движение «Отечество» — движение страстей, амбиций или несбыточных надежд — попало на благодатную политическую почву.

Лавиноподобно оно двинулось в другие столицы и губернские города, инерционно — в провинциальные уголки. Видно, хорошо была вспахана многострадальная российская территория, если семена политического центризма взошли повсеместно и споро, угрожая ураганным урожаем.

В Провинске политикой занимались семь человек: мэр, социолог, три бывших коммуниста и сумасшедший старик. Последний последовательно состоял во всех исполкомах вновь учреждаемых партий, союзов и движений. Произносимые им эмпиризматические речи не носили содержательного смысла, но существенно украшали форму косноязыких заседаний.

Он начинал на безупречном русском, слегка украшая его грузинским акцентом. «Уважаемые коллеги, товарищи, друзья! В своей неоправданно краткой речи я хотел бы обратить ваше слегка зазевавшееся внимание по существу вопроса, поставленного во главу угла повестки заседания. У меня есть что сказать, но… не в чем». Приводил много выдуманных примеров из личной жизни, каждый раз все более упрочивая свой политический вес. «На этапе разработки концепции реконструкции и социального переустройства территориально-производственного комплекса юга нашего края ваш покорный слуга достойно служил в управлении капитального строительства». Его ровная, слабо-эмоциональная речь завораживала. Хотелось верить и курить. Заканчивал традиционно бытовым слоганом на языке великого Гёте: «Их шрайбен аухвидерзеен майн кампф».

Социолог жил жертвенно и уничижительно. Он пожертвовал семью, рабочее место, душевный покой и прочие блага провинской цивилизации — местной беспринципной политике. В поисках вознаграждения за оппозиционные взгляды уничижался до выборной демагогии и разноцветного сепаратизма. Свою Утопию о социальной панацее, зашифрованную слоганом «Ассоциация избирателей», лелеял, словно невинный квазимодо распутную эсмеральду. И она, распутная, отвечала ему взаимным чувством.

Коммунисты были разного толка. Большевик, реваншист и пламенный патриот. Их объединяли народные чаяния и страдания. Разъединяли они же. Неисповедимы пути твои, господи!

Политика мэра заключалась в подавлении всех других политик.

Ах, милые провинциальные уголки! Заброшенные деревушки, запылившиеся города. Столичные страсти докатывались сюда, как волны затухающих колебаний, побуждая легкое волнение. Вулканические проявления большой политики доносили только пепел да острый нашатырный запах вольного ветра. И ничто, кажется, никогда не способно было разрушить это корреляционное равновесие.

Выходя в ночь, Шкалик «принял на грудь». Не из озорства — для храбрости. Помнил: его брата встречают по одежке, а провожают по морде. Чувство страха — среди других человеческих качеств — давно притупилось в нем, едва не до полной атрофии. Но инстинктивное опасение за успех нового предприятия периодично ворохалось в печенках-селезенках. Говорят, чаще стали убивать ночных бедолаг, грабить редких прохожих, насиловать особ обоего пола. Говорят, деклассированная молодежь лютует от безысходности. Говорят, организованные банды…

Когда-то Женька Шкаратин знал ночную жизнь городка лучше заслуженной проститутки. Но сейчас «ситуация вышла из-под контроля». Шкалик продефилировал через мост в старый город. Это был его объект. На других «зонах влияния» работали его коллеги. Он знал многих. У них была общая связная — Надька Гурина.

На северной меже «зон влияния» он соседствовал с Пыжом — тезкой Женькой Пыжовым. На южной — с Натахой Мадамадонной. Как ее по фамилии — Шкалик не знал. Однажды он привел ее в подвал на Ботанической улице. Она поселилась здесь навсегда, а Шкалика вынудила сменить место проживания. Ох и… знойная б… баба! Теперь она барражировала правым галсом провинской политики.

Заступив на объект, Шкалик в состоянии лихорадки стал бросать по почтовым ящикам два-три листа. Пальцы плохо слушались, в глазах рябило. Шкалик впервые осознал. как добывается нелегкий хлеб профессиональных политиков. Сравнимо, пожалуй, с проходкой канав вручную.

Избавиться от пачки в полторы-две тысячи экземпляров было сегодня делом всей жизни. И не легким делом. Ну, что же, с кем поведешься — так тебе и надо. Гурина угрожала выборочно проверить результаты выполнения контракта и либо выдать премиальные, либо недодать… штрафные. В конце концов, дело не в деньгах и не в их количестве, но в… Движении.

Шкалик свято верил в свое членство. Может быть, это и есть путь наверх, к возвращению. Но листки продолжал бросать, не утруждаясь пропорциями. Надька — своя. На ней негде ставить пробы. Завтрашний день, приносящий пищу, пока не брезжил. И Шкалик действовал нервно и решительно.

Скоро дрожь прекратилась. Было приятно брести по пустынному мраку избирательного округа. Прохладный августовский морок, опускаясь на город, прижимал к земле одинокую фигуру агитатора. Она, согбенная, словно лунный блик, скользила по закоулкам, совершая свою просветительскую нужду. Шарахавшийся из подворотни кот или иной неопознанный шорох ненадолго тормозили движение миссионера из «Отечества». Выстаивая в темном углу, он страстно мечтал поскорее закончить и… принять.

На исходе рабочей смены Шкалик совсем раскрепостился. В почтовый ящик и просто между двух штакетин он вкладывал уже по пять-шесть листов и готовился к победному завершению, когда случилось нечто невероятное.

Потеряв, очевидно, бдительность, на темном перекрестке улиц — грудь в грудь — Шкалик вдруг столкнулся с батькой Щетинкиным. С памятником в папахе! Так показалось в первое мгновение. Сшибка произошла внезапно, и удар был так силен, что Шкалик припал на колено и выронил оставшийся пакет агитационных листов. Они веером рассыпались по асфальту.

— Ты чо, гум-моза?! — крикливо и приглушенно вопросил памятник, словно у него перехватило дыхание. От неожиданности и он опустился на оба колена. — Зенки, блин, за-а-лил?

Из тысяч голосов Шкалик узнал бы этот милый фальцет. Из сотни тысяч определений выделил бы эти «гум-мозу» и «блин», пропитавшие насквозь всю человеческую сущность старого «закадыки», корешка и сподвижника Мишки Ломоносова. Шкалик, как при лампе в сто свечей, разглядел знакомую папаху и поломанный — сбитый набок — нос.

— Ты чо, Лом! — обрадовавшись, опускаясь перед Мишкой на второе колено, завопил Шкалик. — Своих не узнаешь?..

«Памятник» растерянно остолбенел. И, словно слезая с постамента, скованно попытался подняться.

— Ты… Женька? — нерешительно спросил он и, высвобождаясь от шока, снова завопил: — Ну ты меня кан-танул, гуммоза прелая! Ты куда когти рвешь? Чо это у тебя?.. Банк, блин, взял?

— Я, Лом… Это же я! А ты откуда пылишь? Какой на фиг банк… — в такт Мишке отвечал Шкалик. — Я же, дядь Миша, халяву надыбал! Постой, а чо мы сидим… на карачках?

И они поднялись с колен, словно воспарили над тротуаром, над этим темным городом и над собственным испугом. Заповедный лес дубоподобных страхов рассыпался в долю мгновения. Блаженное тепло адреналина, точно стакан водки, принятый натощак, прокатилось от голов до пят наших ночных героев. Они нюхом и осязанием ощутили реальный мир во всей его прелести и гармонии.

— Я же тебя за памятник принял, Лом! — вдруг вспомнил Шкалик. — Думал, у него крыша поехала…

— У тебя самого, видно, гуси гуляют. Какой памятник? — кореша отрясали колени.

— Какой-какой… В папахе, как у тебя… Щетинкин называется! Там стоит, напротив фээсбэ, — и Шкалик показал куда-то во тьму.

— Этот, что ли? — уточнил Ломоносов, показывая в противоположном направлении.

— Ага, он… — узнал Шкалик. И переменил тему: — А ты чо здесь шаришься, как кот мартовский? Вроде, не март.

— А ты?

— Так я же говорю: халяву надыбал… За «Отечество» призываю, за движение, то есть.

— За отечество? Погоди, ты чо меня, гуммоза, кантуешь? Мозги паришь… Это у тебя что за прокламашки?

Шкалик стал собирать листки. Ломоносов наступил ботинком на последний.

— Колись, Шкалик. Кто у тебя здесь пропечатан?

— Не знаю. — чистосердечно признался Шкалик. — Не читал.

— Опять впариваешь… Темнишь, значит. А я с трех раз догадаюсь. Усек я! Ты на «Медведя» работаешь, а? В деле, да? Не блефуешь?

— Не… — приходя в себя, обретая вес и статус, Шкалик доходчиво объяснил, — на «Отечество», на центристов, значит.

— А я на Медведя! — вдруг не менее важно признался Гришка. — На капэрээф! — И он вытащил откуда-то из темноты, словно важный вещдок, помятую кипу газет.

— Постой-постой, — заинтересовался Шкалик, — это на какого медведя? Где чемпион или где… этот?

— Какой чемпион? Ты чо, центрист, газет не читаешь? На, читай, — и он сунул в руку Шкалика ветхий ком газетной бумаги. И тут же переменил тон. — Погоди, Женька… А какой у тебя тариф? И чем платят? Токо не ври, мне прицениться надо.

— Стабильно, — зачем-то соврал Шкалик, — наш политсовет Прогиндеев в авторитете. Он ворованными ранетками платить не станет, исключено…

— Значит, наликом…, — разом поникнув, резюмировал Ломонос. — Везучий, ты, Шкалик. Видно, в детстве дерьмо ведрами ел… Ты как на халяву-то вышел? Кто тебя в движение привел?

— Так Надька же Гурина. Она и Пыжа, и Соболя… Мадамадонну.

— Погоди… Ты что-то путаешь. Это меня… Гурина! Она же за капэрээф!

— …И меня. За «Отечество»…

— Вот… проститутка… политическая! — искренне чертыхнулся Гришка. — Сепаратистка долбаная. На два фронта работает, значит.

— А может, она к вам… засланная, а, Лом?

— А может, к вам, а, Шкалик?

— Так, может, у нас платформа… общая? Ты программу-то освоил, Ломоносов?

— Наша платформа всем известная: землю — крестьянам, фабрики — рабочим… Банки под контроль политбюро. А у вас, центристов, ни фига не поймешь! И землю, и фабрики, и банки — все в Центр, в Москву, значит…

— Не… Погоди…

Приятели вышли из темного угла и углубились в процесс постижения общности политических платформ. По пути они выбросили в урну оставшиеся агитационные листки и газеты.

А над городом уже проявлялся сиреневый сумрак рассвета нового утра. Влажный воздух, напоенный томительной прелью ранней осени, тонко смешиваясь с пряным запахом кондитерской ванили, мог бы свести с ума целый мир горожан города Провинска. Но ранний утренний час оберегал сонное царство от помрачения. И ни единым знаком, ни самым малым намеком не омрачал картину восходящих событий грядущего дня.

Глава XXI. Наводнение

(в сокращении)

«Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял.» М. Булгаков «Похождения Чичикова»

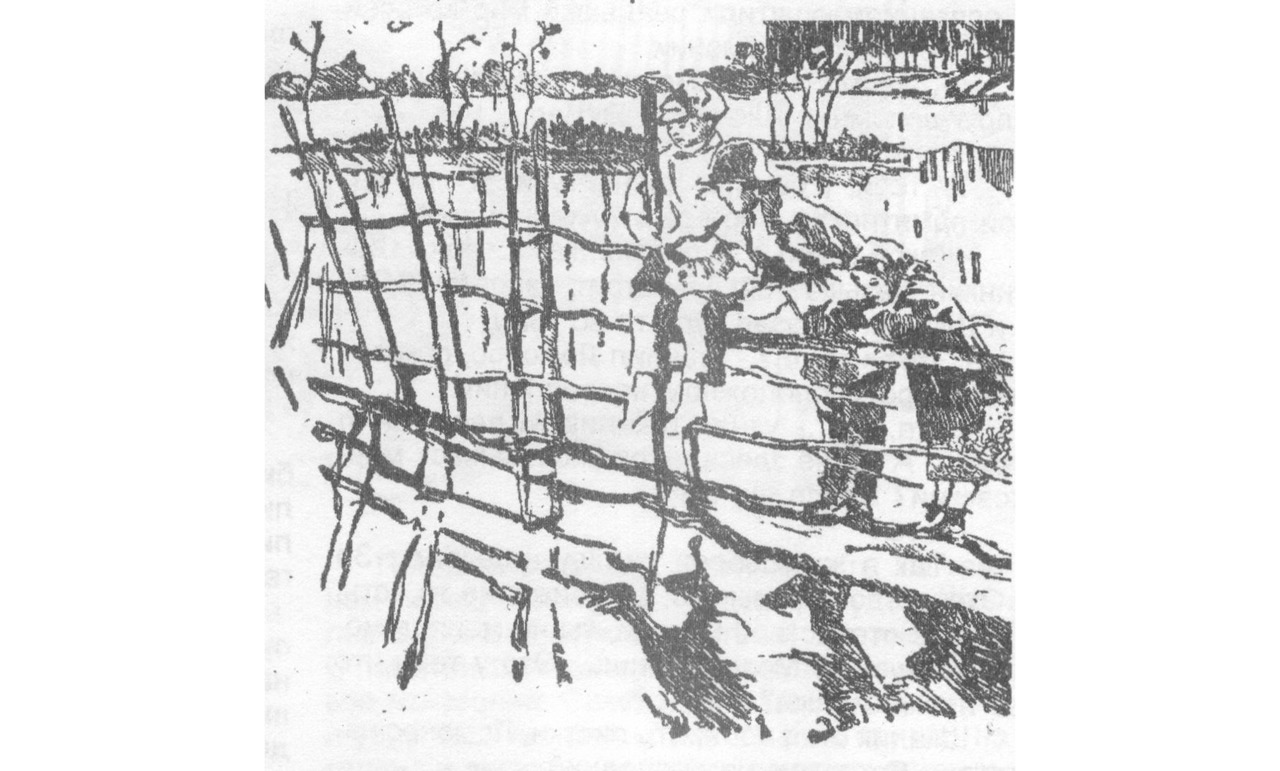

Непредсказуем вешний паводок. Бедово притубинское наводнение. Полая вода, веселая и пугающая, затопляя припойменные террасы, холмики, защитные гидротехнические сооружения, наступает незаметно и тайно — широким фронтом. Неостановимая силища!

Кажется, стоит мутная вода, лениво плескаясь в привычные очертания берегов, играет прибрежной пикулей, пляжным песком и плакучей ивой. И нет — не водится! — в ее бесхитростной игре лукавых и угрожающих замыслов. Ан, только кажется.

Мощная, распирающая масса, вызревающая холодной лавой где-то внутри, в мутном омутном русле, неуловимо и неуклонно пожирает жертвенные пяди суши. Пядь за пядью пропадают из виду осокори, кустарники, взлобки высоких берегов. Сливаясь позади обойденных препятствий, водные потоки завихряются в жуткой куражливой игре. Тонут былинки, бурьяны, заполняются игривой водой низинки, овраги, ямы, карьеры… Вот-вот и наступит, кажется, миг последнего предела, мгновение перевеса, некий стихийный баланс. Ан, не наступает! И следует за очередным мгновением — новая полнота событий. Вода, вода, куда ты ширишься, шальная?

Змеиный шелест широких водных потоков, вышедших за древние русловые преграды и ново насыпные защитные дамбы, порывисто, словно эхо лесного шума, занимал постройки притубинского селения. Обреченное на затопление Ошино с недоуменным и крикливым укором переживало стихию.

Подхвачены и увлечены водой дровяная щепа и поленья. Погромыхивает, волочась вдоль забора, ржавый жестяной таз. Мгновение — и все это залихватски закручивается в воронку над створом погреба. Подняла, понесла прелую солому навозных куч, в мгновение ока замыла рано вспаханный огород, сбила с ног насмерть перепуганного телка. Подняла, понесла, сволочила… Загуляла полая вода!

Шкалик Шкаратин заводил трактор. Старенький ЮМЗ, тянувший свой колхозный срок, был с причудами, неизвестными новому трактористу. Чих — пых, пара выстрелов в глушитель и — никак. К судорожной спешке Шкалика присоединиться не спешил: бузил.

Шкалик по колено в воде в плавающем гаражном хламе вылавливал что-нибудь похожее на бечеву. Вода студила ноги-руки, вертела с трактористом шашни. Гос-споди! За что сподобил нашего героя этой паводковой ситуации? Разве несть числа иных наказаний за грехи его тяжкие? Зачем и воду — это истинное твое благо — надо обращать в катаклизматическое зло?

Наконец, зацепив что-то подобное телячьему хвосту и удачно рванув маховик пускача, Шкалик завел трактор. В тот же момент шкаликовы ноги обвило обыкновенными конными вожжами. Чертыхнувшись, наспех собрав вожжи, новый артельский тракторист Евгений Шкаратин — с гармонически верным прозвищем Шкалик — направил бег трактора самым коротким путем в село. Поздно было и заправляться, и проверять сцепку с тележкой. "Авось, вывезем», — решил Шкалик.

По взгорку он гнал, не обращая внимания на буераки и рытвины. «Авось, авось…». Влетая в Ошино, сшиб окольный плетень и едва не задавил Саламатиху. Старая, точно в угаре, кинулась наперерез, тряся узелком в руке.

Ты чо? — грозно заорал Шкалик, осадив галоп трактора, запрокинув голову в окно. — Ты куда прешь, модель несчастная? А?..

Саламатиха, не обращая внимания на ехидство, бросилась к тележке, попыталась вскарабкаться по водилине на борт. Однако испуг и спешка исчерпали ее силы, и бабка, сбивая ноги, неуклюже барахталась перед неодолимой высотой.

— Ну, мля, — матюкнулся Шкалик, — видать, жить хочет. Он соскочил в воду, подхватил бабкину ногу и, поднимая грузную старуху на борт, весело рявкнул:

— Чо, бабуль, жить хочешь, а? Я тебя счас спасу, а ты меня опосля, лады? — водрузив Саламатиху в тележку, не просохшую от силосной массы, Шкалик воодушевился. Порыв к спасению живой души воскресили и азарт жизни. Он гнал трактор по селу, навстречу водному потоку и почти пел.

У подворья председателя, где его заждался народ, Шкалик с силой надавил на тормоз и — одновременно — рычаг сигнала. «Я здесь, люди! — как бы вопил он. — Я ваш новый Ной!»

Народ, матюгаясь, не заставил себя ждать. Быстро побросали сумки с вещами, сетки с продуктами и влезли в тележку, занимая места вдоль бортов.

Заправил, форкоп зачекил? — мимоходом спросил председатель Мужалин.

— Дак… как же… — так же мимоходом ответил наш герой, подавая председателю скарб.

— От тебя… пахнет? — тот напрягся и посмотрел на Шкаратина в упор

— Ну ты… вы, Михалыч, меня не знаешь, — вновь неопределенно ответил Шкалик и заспешил в кабину ЮМЗ. Он взял с места без предупреждения. Люди повалились вдоль бортов, снова ругаясь и похохатывая. Лихо выскочив за село, ЮМЗ покатил посуху.

За селом царила весна. На зеленом лугу болотистой поймы цвели фиолетовые пикули, сливаясь вдали с бирюзой горизонта. У подножий зеленых заветерий буйно цвела черемуха. Дурман ее пряного запаха заполонял ноздри.

Там и сям путь трактору пересекали суслики, снуя в нелепой спешке и в строгом миграционном марше. И одни лишь птицы, безмятежные степные хищники, лениво парили в глубоком омуте весенних небес.

Внезапно зрению ошинцев открылся вид моторинской балки. Пасторальную прелесть ее зеленых контуров грубо смазывало зеркало водоема: желтовато-мутной лавиной шла вода. Внезапная, невероятная, неотвратимая. Поток был так силен, что подмывал березовые колки, валил прибрежные сосенки. Он скрыл из виду привычную панораму балки: дорогу, овражки, ручей….

Шкалик, не успевая затормозить, вогнал трактор с тележкой на средину потока и — в оторопи — вел его по воде. Внезапно у него исчезло ощущение дороги. Привычный ее абрис растворился в мутном молоке. Где-то должен быть мостик, а с него — крутой поворот в балку. Шкалик с ужасом осознал, что ничего этого нет… «Авось, авось…», — быстро бормотал он, до предела снизив скорость. Но трактор мягко и резко ткнулся носом в воду, точно томимый жаждой конь, и — заглох.

Всевышний! Творимая тобой тишина лучше слов свидетельствует о тебе. Ты — есть, если способен на внеземные контрасты, приводящие нас, земных, в чувство.

Шкалик Шкаратин соскочил с сиденья, больно ударившись затылком и, хватая голову рукой, резко обернулся назад, в сторону села. Точно в полусне, он видел, как вода, бесформенное, изголодавшееся чудище, кинулась к тележке и заколыхала ее. Напрягся утлый тракторный дебаркадер, угрожающе накренился. В поднявшемся переполохе шарахнулись небеса и хляби земные. Люди с криками метались от борта к борту, цепляя и роняя друг друга. Сшибаясь головами, топтали поклажу и чужие ноги.

Выпрыгнул через задний борт, высоко в руке поднимая ружье, предприниматель Голин. Почти вплавь, словно в жутком киношном эпизоде о военной переправе, он, увлекаемый потоком, рывками рванулся к берегу. Уткнувшись головой в угол, мертво вцепившись в борт, поникла в страхе Саламатиха. Другие, менее перепуганные ошинцы, перекрикивая шум воды, требовали не раскачивать тележку. Онемевший Шкалик все это видел в столбнячном состоянии. Наконец, он обмяк на сиденье и тупо наблюдал за картиной.

Через минуту на борту все замерли. Вода, покойная, мирная, омывала колеса, плескаясь в днище, как бы приветливо ласкаясь.

— Влипли, — первым нарушил паузу председатель. — Я же говорил: от него воняет.

— А я так и знала, что этим кончится, — как-то удивительно хладнокровно поддержала мужа Татьяна Мужалина. Эта фраза расслабила ее. Она всхлипнула, уткнувшись лицом в плечо мужа.

— А у меня сало уплыло, — с досадой в голосе сознался ветеринар Короедов, — токо перекусить изготовился…

— …скажи спасибо, сам за салом не уплыл.

— …а я уж молилась.

— …на следующий год никуда… из дома.

— …а Голин-то смылся?..

Все вдруг загомонили, заозирались, оценивая ситуацию. И снова притихли. Мутный поток волочил по руслу балки сучья деревьев, сельскую утварь, кучи навоза. Изредка что-то цеплялось за колеса. До берега было недалеко, но никто не решался последовать примеру Голина. Мокрый, жалкий, но живой, он молча удалился в сторону села.

— Заводи, Шкаратин, — угрожающе крикнул председатель. — Заводи, говорю, не то я тебя… — Но и Мужалин, и Шкаратин, и другие пленники паводка понимали, что полузатопленный трактор уже не повезет их.

Пошли тягостные минуты ожидания. Моторинская балка наводнялась, а оба желанных берега неуловимо удалялись. В днище тележки нет-нет да и ударяло хлесткой волной.

«Жизнь прекрасна, но удивительно сурова» — эту банальную истину ошинцы — каждый по-своему — переоценивали заново. И цветущее луговище, и бездна небес с вольным полетом ширококрылой птицы, и ласковый, освежающий ветерок, и даже вода, пугающая силой, впечатляющая своевольным нравом, — все это вещное, гармоничное, цельное благо стократно усиливало жажду жизни. И страх потерять ее.

Надо что-то делать…

— …Как быть-то, а, Михалыч?..

Снова заговорили взволнованные люди. Что предпринять? Не полетишь. Не выпрыгнешь так, что вода останется позади. Вероятно, не поплывешь, подобно Голину.

Втайне все надеялись на Голина. Его решительный бросок в воду и стремительное удаление в село вселяли надежду. Образованный, предприимчивый, он, вероятно, достаточно нравственный человек — не оставит земляков в беде. Так думали люди.

И потянулись тревожные минуты. И сливались в тягостные часы. Вода проступала в днище тележки. Люди жались к сухому углу. Близился вечер.

Шкалика лихорадило. Его положение усугублялось осознанием вины и грядущим возмездием. Придется отвечать. Охо-хо! А как гладко все катилось. Перешел на сельскую ниву, вступил в артель. Дали трактор. Чтоб его глисты иссосали! После устойчивого городского бомжевания Шкалика поддерживала тихая надежда на новую «новую жизнь». Поджениться бы здесь на доярочке… Ну и… Более определенные параметры мечты сдерживало суеверное чувство. Каждый новый день приносил божественные плоды: аванс, постой у вдовой доярки, трактор… Проклятое наводнение!

На сиденье лежали вожжи, подобранные в гараже. Закрепив их между трактором и тележкой, он легко бы перебрался в «коллектив». Но не спешил. Опасался рук… правосудия. Кто его знает, этот ошинский народ? Под шум водного потока, уронив голову на рулевое колесо, Шкалик Шкаратин — наш криминогенный герой — мрачно думал. И дремал.

Мой доброхотный читатель! Выбрав в канве событий дремотную паузу, разомнем затекшие наши члены, расслабим взвинченное воображение. Посмотрите в окно, на рисунок горизонта. Либо — в холодильник. Отхлебните из вашего сосуда. Да-да, присоединяйтесь!

Как бы я хотел сесть против вас, соединить свой стакан с вашим и — под звонкий или глухой звук — помолчать вместе.

Возьму паузу и я, загляну на дно моего стакана, надеясь успокоить растрепанные чувства «Авось, — как говорит Шкалик, — вывезем».

Гришка Мужалин спасал кур. Семьи кроликов он побросал на крышу сенника, в соломенную труху, где разномастное их племя переживало зимы. А две дюжины несушек да пятипудового хряка, запертого в наспех сколоченную клетку, надо было вывезти на мехток.

Куриц покидал в кули. Насыпал туда же зерна, бросил по охапке сена — для мягкости. Понаблюдав за мешками, подобно гоголевскому куму в ночь перед Рождеством — экие страшные мешки! — Гришка вволю попотешался над сутолокой сбитых с толку кур. Выстриг в мешковине отверстия для голов. И скоро убедился: угодил птицам! Несушки высунули изумленные башки на божий свет и тупо соображали по поводу творимого над ними эксперимента. Иногда головы исчезали — посовещаться либо соблюдая очередность. И только хряк Борька визгливо возмущался глумлению над домашним скотом, неустанно ломая клетку и требуя свободы. Или хотя бы хлеба.

Гришка беспокоился за кота. И хотя тот, как кошка, гуляющая сама по себе, давно избрал конек крыши для широкоформатного обозрения, сострадательная душа парня переживала за его будущее. Каким будет наводнение? В какие закончится сроки?

Наконец, подошел трактор с арбой. Уполномоченный по спасению животных механик Ушков, жертва собственной инициативы, наспех приспособил соломовозку под эвакуацию скота. С настила — из клеток, плетенок, коробок и кулей — вразнобой верещали недоумевающие, недовольные твари, меченные синькой и солидолом, По бортам стояли сопровождающие их хозяева.

Водрузив Борьку и мешки с птицей, Гришка тоже устроился у борта. Трактор вышел за село и заспешил к Моторинской балке. Ушков — в отличие от Шкалика — был спецшипром. Специалистом широкого профиля. В отличие от Шкалика, он соблюдал трудовую дисциплину и не пил каждый божий день. Это обеспечивало ему моральное право у каждого нового тракториста спрашивать: «Пьешь?..» Проникаясь событийной канвой биографии нашего криминогенного героя, Ушков остался верен себе.

— Пьешь?.. — спросил, мельком листая журналы по ТБ, и удовлетворенно ухмыльнулся на излюбленное шкаликовое признание:

— Пью, но с отвращением.

Спецшипр Ушков не подозревал, что уже в самом скором времени его казенное отношение к должностным обязанностям подмочит его репутацию — дословно. И это чувство — среди дюжины других, удручающих неустроенное человечество — захлестнуло Ушкова мгновенно, едва он воочию оценил сцену в Моторинской балке. В средине паводкового потока, точно блуждающий «летучий голландец», дрейфовал артельский ЮМЗ с тракторной тележкой, переполненной перепуганными людьми. Асфальтовый путь к нему, пролегавший здесь зимой и летом, определимый на том и этом берегах, растворился под водой, словно обыденная реальность в сумраке уходящего дня.

Ушков не отрывал глаз от жутковатой яви, слушая крики из воды и суши, требующие что-то предпринять. Визги свиней, блеяния овец, крики, ровный шелест воды сливались в сознании спецшипра в один угрожающий аккорд. Он вышел из трактора и отступил в сторону, когда Гришка Мужалин с однокашником Петрухой отцепляли арбу. Молча присел на берег, равнодушно наблюдая, как пацаны разворачивали трактор и спяливали его в воду. Все замерло. Замолкли даже домашние животные, освобожденные от качки и вибрации. Только рев трактора сквозь роптание шумливой воды раскалывал вечернюю провинциальную тишину.

— Стой!.. Назад! — внезапно очнулся Ушков.– Там хода нет… пацаны… твою мать! — Он энергично махал рукой, взывая внимание. — Не по трассе идут… твою мать. — И был прав. Трактор, отошедший от берега как глиссер на воздушной подушке, внезапно наклонился на бок и осел на одно колесо. При попытке вернуться на асфальт еще более наклонился. Неожиданно для всех Ушков бросился в воду. И все более погружаясь в поток, так же неожиданно остановился. В то же мгновение внимание всех ошинцев вновь переключилось на трактор. Мучая сцепление, пацаны пытались вывести, выровнять его…

— Стоять! — вновь возопил Ушков. И, словно услышав его, трактор заглох.

— Пацаны… твою мать…, — мрачно подытожил спецшипр. — Надо было внатяг… — Он широко развел руки, как бы говоря: «Ну что теперь поделаешь…» — и побрел к берегу. Вышел. Вылил воду из сапог и быстро удалился в сторону села.

— Пошел Голина искать, — равнодушно заметила Татьяна.

Внезапно в тракторной тележке все оживились. Сюда — под шумок, пока было отвлечено общее внимание, перешел Шкалик. Решился, курилка! Набросив подобранные вожжи на заднюю фару, переметнув их мужику, курившему у переднего борта, он спокойно прошел от трактора до тележки. Затем отпустил один конец вожжей и выбрал их из волы. Молча передал председателю. Мужалин смерил взглядом Шкалика, взял вожжи и тут же проверил крепость потертых участков. Закрепил один конец за бортовой крюк.

— Миш! Вылезай, сынок, на капот. Ловить будешь, — показал на вожжи.

Изготовившись, он метнул моток вожжей в сторону сына.

— Ра-а… аз!..

— …и мимо, — комментировали зеваки на берегу. — Выбрав вожжи, Михалыч вновь метнул их. И снова, не долетев до трактора, моток упал в воду. Вожжа заструилась по течению и внезапно напряглась в руках Мужалина. На другом их конце взбурунилась волна.

— …глянь, клюет, — острили на берегу. Огромный черемуховый куст, подмытый с корнем, перехлестнувшись с вожжей, потянул председателя за борт. Люди кинулись помогать Мужалину. Тележка угрожающе накренилась.

— Назад!.. Не шевели!.. Сидеть! — закричали все разом. И только опыт, приобретенный ранее, позволил быстро уравновесить днище.

— Всем сидеть, без моей команды никому не… дышать…, — кричал председатель, перебивая всех. — Утонуть хотите? Шкаратин, иди ко мне… ты, Короедов… все. Тянем без рывков… по команде… — В этот момент куст отцепился. Три мужика, напрягшие силы в борьбе с «рыбиной» разом повалились к другому борту.

— Эх, сорвалась, — продолжал комментировать остряк на берегу.

— …Не кантуй… вашу мать! — снова сорвались на крик ошинские мужики. Но никто и не шевелился. Конец вожжей по-змеиному заструился в воде. Михалыч собирал их на локоть.

— Дай-кось я, Михалыч… Доверь… я умею, — Шкалик смотрел на председателя так выразительно, как на продавца винного магазина перед закрытием. И столько убедительности было в его рваной фразе, что Мужалин протянул вожжи.

— На, пробуй.

Шкалик взял в руки вожжи, как скрипач берет смычок. В несколько движений он собрал их по-конюховски и, поискав удобное положение ног, повертел моток над головой. Сильно метнул в сторону Мишки. Попал!

— Я быков из Тувы гонял, — смущенно пояснил Шкалик.

— …заарканил.

— …мастак, однако.

— Ему бы коней пасти… а не трактор.

Наконец натянутая вожжа струной пролегла между двумя опорами. Соломинка между двумя жизнями: прожитой и будущей.

— Кто смелый? — спросил Мужалин.

— Я ни за что не пойду, — быстро ответила жена. — …Смоет и унесет в Тубу.