Бесплатный фрагмент - Судебные истории советских знаменитостей

1922—1991

Судебные истории советских знаменитостей

Вступление

В различных энциклопедиях дается различное определение понятия «знаменитости». Сегодня оно чаще относится к людям публичной профессии (артистам, художникам, поэтам, спортсменам и т.п.), достигшим успехов в своей области и ставшим широко известными, благодаря СМИ.

В этой книге к «знаменитостям» относятся люди не только публичной профессии, но и те, кто стал прославленным и уважаемым в обществе человеком, достигнув своим трудом и талантом вершин в той или иной области деятельности. Причем, это люди, к которым в силу занимаемых ими должностей, а также рода их деятельности (полководцы, ученые, спортсмены и т.п.), применимы слова — номер первый в СССР. К примеру, если это подводник — то А. И. Маринеско, если летчик — то В. П. Чкалов, если космический конструктор, то С. П. Королев и т. д.

Русский юрист А. Ф. Кони точно подметил, что приговор суда — памятник эпохе. Это, действительно, так. Особенно для нашей страны. К сожалению, российская история 20 века и биографии большинства самых знаменитых в стране людей, будут неполными без обращения к материалам архивных следственно-судебных дел.

Из громадного массива таких дел в этой книге преимущественно использованы те, которые впервые были обнаружены автором в архивах в разные годы.

Сегодня судебные истории некоторых героев этой книги уже достаточно хорошо известны, но на тот момент, когда писались соответствующие главы о них, эти истории являлись неизвестными или малоизвестными, а в тех публикациях, которые появлялись, допускалось много неточностей и фактических ошибок.

В. Звягинцев. Август 2025 г.

Глава 1. Судебная история летчика №1 Валерия Павловича Чкалова

Когда обнаруживаешь в архиве новые, ранее неизвестные документы — чувствуешь себя первооткрывателем. Вдвойне — когда они касаются известного человека, в биографии которого, казалось бы, не должно быть существенных пробелов и белых пятен…

Приговор и другие судебные документы по делу Валерия Чкалова мне довелось первому отыскать в архиве, работая над книгой о «сталинских соколах». О тех из них, кто за совершенные подвиги был вознесен на пьедестал славы, а потом оказался под трибуналом и сменил летную форму на тюремную робу.

Валерий Павлович Чкалов — один из таких воздушных асов.

Справочно. Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года в селе Васильево Нижегородской губернии (ныне — город Чкаловск). Учился в Череповецком ремесленном училище, работал молотобойцем и кочегаром. В 1922 г. окончил Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1923 г. — Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, учился в Московской военно-авиационной школе высшего пилотажа и одновременно окончил Серпуховскую высшую авиационную школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя (1923—24 гг.) 14 августа 1924 года призван на военную службу во 2-й авиаотряд Ленинградской Краснознаменной истребительной авиаэскадрильи им. П. Н. Нестерова. С 1928 г. — старший летчик 15-й эскадрильи в гор. Брянске. С 1928 г. — в запасе. В 1929—1930 — лётчик-инструктор Ленинградского авиационного клуба ОДВФ. В 1930 г. вновь призван в армию. В 1930—1933 гг. — лётчик-испытатель НИИ ВВС. С 1933 — в запасе. Лётчик-испытатель завода опытных и экспериментальных конструкций №39 и ОКБ Н. Н. Поликарпова, испытал несколько десятков типов самолётов (И -14-16, И -180, ВИТ-2, НВ-1). Совершил беспосадочные перелёты на самолёте АНТ-25 (совместно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым) по маршрутам: в 1936 г — Москва — о. Удд (ныне о. Чкалов), протяжённостью 9374 км.; в 1937 г. — Москва — Северный полюс — Ванкувер (США), протяжённостью 8504 км. В 1936 г. В. П. Чкалов удостоен звания «Герой Советского Союза». Погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого вылета на самолёте И-180.

При изучении документов оказалось, что все ранее написанное — в том числе историками и родственниками — о судебной эпопее Чкалова не совсем соответствовало действительности…

Начну с того, что Валерий Павлович Чкалов — великий летчик и прекрасный человек. Но это не повод для замалчивания некоторых вех его биографии. Он был неоднозначной, противоречивой личностью, с крутым характером и большой пробивной силой. В рамках воинских уставов, ограничивавших творчество и не допускавших какую-либо самодеятельность, ему было трудно и неуютно.

Военная служба у Чкалова не задалась с самого начала. Среди сослуживцев и командиров за ним прочно закрепилось прозвище — «воздушный хулиган».

В 1932 году комбриг НИИ ВВС Адам Залевский писал о своем подчиненном в аттестации: «Общее развитие хорошее, политическое недостаточное, характер спокойный, твердый, настойчивый, но зачастую настойчивость переходит в упрямство и грубость, любит часто вступать в пререкания… Дисциплина на земле удовлетворительная, в воздухе недостаточная. Нередко нарушал наставления на летной службе, а также и аэродромный летный распорядок. В воздухе выкидывал номера, граничащие с хулиганством. Выпивает нередко и крепко…».

Некоторые исследователи считают эту аттестацию необъективной. Но те, кто знает о принципиальности и порядочности Залевского, согласятся с тем, что его выводы правдивы. И приговоры военных судов являются еще одним тому подтверждением.

В приговоре трибунала от 30 октября 1928 года есть такая запись: «Как видно из приказа по 15-й авиаэскадрилье за Чкаловым наблюдалась раньше недисциплинированность в полетах, именуемая хулиганской тактикой, проходящей красной нитью за всю его полетную службу»…

Это был уже второй суд. Но вначале о первом, который состоялся 16 ноября 1925 года.

Военный трибунал Ленинградского военного округа, рассмотрев дело №150, приговорил В. П. Чкалова на основании ст. 109 (дискредитирование власти должностным лицом), с последствиями по ч. 1 ст. 105 (должностное злоупотребление) УК РСФСР к 1 году лишения свободы, со строгой изоляцией.

Согласно приговору, В. П. Чкалов 7 сентября того же года «состоя в должности военлета 1-й эскадрильи… и будучи обязанным явиться на аэродром для совершения учебного группового полета к 3 часам дня, явился к указанному времени в совершенно пьяном состоянии, вследствие чего не только не мог лететь, но и вообще вел себя недопустимо, кричал, шумел и т. д.».

Между тем, с учетом смягчающих обстоятельств наказание В. П. Чкалову было снижено до 6 месяцев.

Потом был известный воздушный парад в Москве в честь 10-летия Октябрьской революции, куда Чкалова командировали от эскадрильи, разрешив делать фигуры высшего пилотажа. Он блестяще их выполнил на максимальной скорости. Хотя перед этим, 24 марта того же года, участвуя на «Фоккере» в учебном бою, задел и повредил самолет военлета Дроздова, нарушив установленную дистанцию. А когда тот стал снижаться, уходя от самолета Чкалова, последний продолжил его преследование и вынудил сесть. За это ЧП «воздушный хулиган» побывал на гауптвахте.

Есть основания полагать, что после парада кто-то из высокого военного начальства запретил сажать Чкалова под арест за его «художества». Тем не менее, впереди Валерия Павловича ждали не только дисциплинарные аресты, но и новый суд.

После перевода Чкалова в 15-ю эскадрилью, дислоцированную в г. Брянске, в июле 1928 года, на гомельском аэродроме при посадке он зацепил хвостом край оврага. Затем, когда его звену поручили перегнать из Гомеля три самолета, он решил «на бреющем» пролететь между телеграфными столбами. Но, видимо, не заметил, что один из проводов провис ниже остальных. Самолет задел его и при падении был сильно поврежден.

Суд состоялся в городе Брянске 30 октября 1928 года. Проведенным судебным следствием было установлено следующее:

«Чкалов 28 июля сего 1928 г., получив задание вылететь с Гомельского аэродрома… при посадке не проявил достаточной внимательности и, не имея никакого запаса, как по высоте, так и по расстоянию, вследствие такой невнимательности и излишней самоуверенности, не дал газ и не перетянул овраг полностью на границе аэродрома, почему самолет коснулся при приземлении посадочной площадки в то время, как хвост его находился в овраге, ударившись о край оврага, оторвался, следствием чего была порча самолета, потребовавшая малого заводского ремонта… 15 августа сего 1928 г. Чкалов, получив задание в составе эскадрильи произвести перелет из Гомеля в Брянск бреющим полетом… у разъезда Турбинки близь ст. Сураш, находясь на высоте меньшей, чем самолет ведущего, и вследствие проявленной халатности, выразившейся в невнимательности к местным предметам на пути полета, вследствие чего самолет Чкалова врезался в телеграфные провода железнодорожной линии и потерпел аварию, выведя из строя самолет, который признан технической комиссией к дальнейшей эксплуатации не годным…».

По статье 17 п. «а» Положения о воинских преступлениях и п. «а» статьи 193—17 УК РСФСР В. П. Чкалов был приговорен к 1 году лишения свободы.

В письме жене Ольге он писал об этом судебном заседании следующее: «Судили без свидетелей и защиты в закрытом заседании. Присудили к одному году лишения свободы. Я приговор обжаловал в Коллегию Верховного суда. Буду писать письмо Ворошилову».

Представляют интерес доводы и аргументы, изложенные в Чкаловым в кассационной жалобе.

В. П. Чкалов писал: «Прошу о пересмотре этого дела, или хотя бы (т. к. наличие вины моей безусловно имеется) об осуждении меня условно. …главное заключается в разном понимании характера подготовки летчика-истребителя. На мой взгляд, тенденция, имеющаяся в армии, к максимальной осторожности в полетах неверна, в особенности в истребительской авиации. Летчик-истребитель должен быть, на мой взгляд, смелым, с безусловным отсутствием боязни и осторожности в полетах. В противном случае, в воздушном бою с противником летчик, привыкший осторожно летать, больше будет думать о машине, чем о противнике. В результате чего безусловно будет сбит противником…».

ВРИД начальника ВВС Я. И. Алкснис ходатайствовал перед председателем Военной коллегии В. В. Ульрихом «о смягчении меры наказания в силу высших летных качеств т. Чкалова, как одного из лучших истребителей».

Однако Военная коллегия оставила приговор в силе и 2 января 1929 года Алкснис направил Ульриху еще одно ходатайство — «об амнистии тов. Чкалова». Свою просьбу он мотивировал следующим:

«…тов. Чкалов принадлежит к числу тех немногочисленных, исключительно решительных и смелых наших летчиков истребителей, которые нам крайне нужны будут в военное время как наши красные „ассы“. Горя законным желанием выжать из вверенной машины в воздухе все, что только от нее возможно, законным желанием совершенствоваться в технике пилотирования и стать виртуозом этого дела и имея достаточно „перца“ для всего этого, тов. Чкалов иногда проделывает эволюцию в воздухе ниже установленных нашими уставами и инструкциями высот, в этом главным образом и заключается его не дисциплинированность, за которую его прямые начальники все время арестовывали и сажали и за что он попал под суд…».

Наказание Чкалов отбывал в Брянской тюрьме. Освобожден был досрочно. В 1930 году Алкснис добился его возвращения в кадры РККА…

Глава 2. Судебная история спартаковца №1 Николая петровича Старостина

Начитавшись в 90-е годы разных публикаций о лагерной эпопее братьев Старостиных, в том числе просмотрев книгу воспоминаний самого Николая Петровича, решил найти подлинные архивные документы. Не без труда, но мне это удалось.

Выяснилось, что не все написанное об этом деле соответствует действительности. А рассекречивание ФСБ, поданное в 2018 году как сенсация, оказалось частичным. С большим уважением отношусь к Николаю Петровичу Старостину, и не утверждаю, что все факты, изложенные в судебном деле, которое изучал еще четверть века тому назад, являются истиной в последней инстанции. Но рассказать о том, что именно зафиксировано в материалах дела все же стоит. Особенно после их частичного рассекречивания (в основном — применительно к контрреволюционной тематике). Выводы же пусть делает сам читатель.

Имя братьев Старостиных в нашей истории неразрывно связано с футболом и «Спартаком». Старшего из них, Николая, называют основателем этой знаменитой команды. Он стоял у ее истоков, придумал ей имя и эмблему. Когда встал вопрос о новом названии, долго не могли прийти к единому мнению. «Спартак» мог бы стать «Соколом», «Звездой», или «Маяком». Но лишь предложение Старостина устроило всех. А потом он набросал эскиз эмблемы — красно-белый ромбик с перечеркнутой буквой «С».

Основные вехи биографии Николая Петровича Старостина тоже хорошо известны. Поэтому упомяну их совсем кратко. Детство прошло в Москве, на Пресне. Учился в коммерческом училище. А потом «заболел» футболом. Играл правым крайним нападающим, имел точный и мощный удар с обеих ног, считался мастером фланговых прорывов. Люди, видевшие Старостина в деле, называют его уникальным футболистом — стремительным, напористым, азартным…

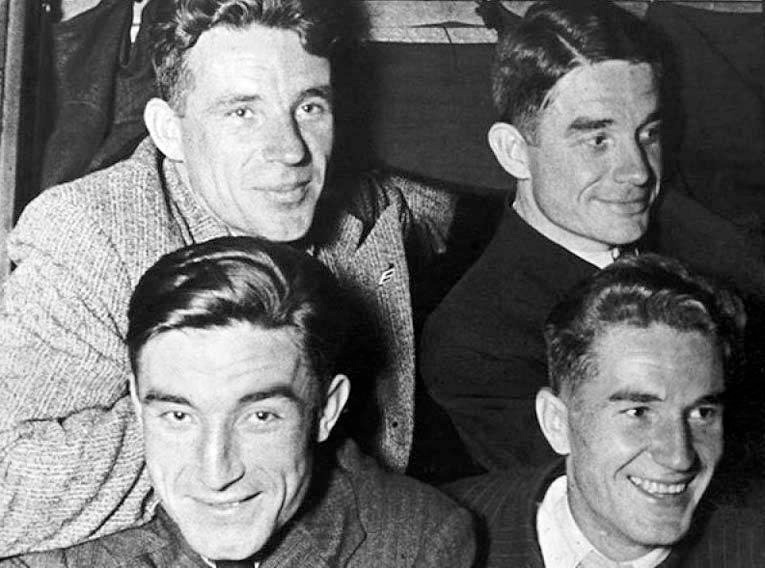

Николай Старостин играл в сборной г. Москвы и сборной страны, неоднократно был капитаном этих команд. Неоднократный чемпион СССР, РСФСР, а также победитель Всесоюзных Спартакиад и международных турниров. Участник первых матчей с зарубежными профессиональными футбольными командами. Играл также нападающим в хоккей с мячом, дважды становился чемпионом СССР. Ответственный секретарь (1935—36 гг.) и председатель правления МГС «Спартак» (1937 — март 1942 гг.).

А теперь, собственно, о деле.

Н. П. Старостин пишет, что его, а также братьев Андрея и Петра арестовали в ночь с 20 на 21 марта 1942 года. Потом «взяли» мужей их сестер, Веры и Клавдии — известных футболистов Петра Попова и Павла Тикстона и друзей семьи, тоже игроков московского «Спартака» — Евгения Архангельского и Станислава Леуту. Еще одного брата, известного защитника Александра Старостина, который в звании майора находился в действующей армии, сотрудники особого отдела НКВД Московского военного округа арестовали 28 октября того же года.

Знаменитые братья содержались в Лубянской тюрьме. Их обвиняли в пропаганде буржуазного спорта, пораженческих разговорах и подготовке покушения на Сталина, которое, по версии следователей, планировалось в 1937 году, во время парада на Красной площади.

Кроме того, арестованным вменялись общеуголовные преступления. В частности — хищение вагона с мануфактурой. По этому поводу в мемуарах Н. П. Старостина сказано следующее:

«Расскажите мне, куда вы дели вагон мануфактуры?

Теперь уже я был совершенно сбит с толку.

— Какой вагон мануфактуры?

— У нас есть сведения, что в первые месяцы войны из Иванова в адрес «Спартака» отгрузили вагон с мануфактурой. Он исчез.

— В первый раз слышу. Надо спросить у тех, кто занимался этим вагоном.

— Не прикидывайтесь. Без вас такая пропажа не могла состояться. Вы знаете, что такое мародерство?

— О мародерстве знаю, а о вагоне нет.

Суета вокруг вагона продолжалась недели две. Потом эта тема постепенно ушла из обвинительных формулировок. Я понял, что вагон обнаружили.

Впоследствии я узнал, что в неразберихе начала войны его отправили на какую-то другую станцию и потом доставляли в Москву кружным путем.

Нелепая возня с мануфактурой имела вполне определенную цель. По Москве распускали слухи, что Старостины расхищали народное добро, а значит, арестованы за дело и нечего о них сожалеть…».

Что касается истинных причин ареста, то Н. П. Старостин и большинство историографов его жизни, связывают их с «великим противостоянием «Спартака» и «Динамо». Утвердилось мнение, что столь триумфальный взлет команды пришелся не по нраву Лаврентию Берии, который дал соответствующую команду и сотрудники НКВД сфабриковали «дело» братьев Старостиных.

На самом деле эта версия далеко не безупречна. Аресты, как уже сказано, были произведены в 1942 году, когда вовсю полыхала война и Лаврентию Павловичу было не до футбола. Если бы он действительно захотел убрать Старостиных, то сделал бы это без особого труда еще в 1939 году. Тем более, что ситуация в этом плане была тогда более «благоприятная». Перед войной арестовали много спортсменов, в том числе — спартаковцев. Например, мужа одной из сестер Старостиных, бывшего футболиста «Спартака» Виктора Прокофьева.

Всего же в декабре 1937 года — феврале 1938 года арестовали более 10 человек из окружения братьев Старостиных. У одного из них, футбольного арбитра Виктора Рябоконя, и выбили признательные показания о подготовке Старостиным теракта против Сталина, который, якобы, планировалось провести на Красной площади.

Вот тогда бы, в самый раз и довести Лаврентию Павловичу это дело до логической развязки с помощью послушного репрессивного аппарата. Но этого не произошло, хотя Старостин пишет, что в 1939 году «ждал ареста каждый день», что его не покидало чувство тревоги, и при встречах с Берией он ощущал его «по-звериному холодный взгляд».

Утверждение Николая Петровича о том, что его не арестовали в 1939 году лишь потому, что В. М. Молотов не подписал ордер на его арест, представляется не совсем убедительным. Хотя является установленным фактом, что именно Берия в марте 1942 года направил Сталину спецсообщение о «профашистских настроениях и вражеской работе» братьев Старостиных, их причастности к контрреволюционным и экономическим преступлениям. Судя по резолюции Сталина, он обратил внимание лишь на преступления корыстной направленности: «За спекуляцию валютой и разворовывание имущества промкооперации — арестовать. И. Ст.».

Немало сомнений по поводу истинных причин ареста Старостиных возникает при изучении материалов архивного судебного производства. Оно начинается с обвинительного заключения по следственному делу №34047, которое 29 августа 1943 года было утверждено комиссаром госбезопасности 1 ранга Меркуловым. И уже в тексте этого документа обращают на себя внимание разночтения с воспоминаниями Николая Петровича.

Во-первых, он упомянул в мемуарах не всех фигурантов по делу. Их было девять человек: Старостины Николай Петрович, Андрей Петрович, Александр Петрович, Петр Петрович, Денисов Анатолий Никитич, Ратнер Исаак Матвеевич, Сысоев Александр Георгиевич, Леута Станислав Викентьевич и Архангельский Евгений Захарович.

Во-вторых, обвинения в совершении уголовных преступлений, о которых Старостин практически не пишет в своих мемуарах, упоминая лишь о вагоне с мануфактурой, на самом деле занимают в материалах дела центральное место.

Н. П. Старостин первоначально обвинялся по шести статьям — 19-58-1 п. «б» (покушение на измену родине), 58—10 ч. 2 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 (антисоветская организация), 117 ч. 2 (получение взятки), 118 (дача взятки и посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса РСФСР и статье 3 закона от 7 августа 1932 г. (хищения государственного имущества).

В обвинительном акте говорилось:

«В НКВД поступили данные, что братья Старостины:

…на протяжении ряда лет систематически расхищали промышленные товары и сырье из предприятий и артелей системы промкооперации, …похищенные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества «Спартак», …всего вывезли без оформления документов лыжных костюмов и других товаров на сумму 60 тыс. рублей.

…за взятки, даваемые военкому Бауманского райвоенкомата Кутаржевскому (осужден) Старостин Н. П. беспрепятственно оформлял отсрочки от мобилизации в Красную Армию на лиц, не желавших быть на фронте.

…за взятки, даваемые некоторым работникам милиции, беспрепятственно прописывал на жительство в Москве своих знакомых».

Судя по материалам следственного дела, Н. П. Старостин расхищал социалистическое имущество в течение длительного времени. Например, в 1930 году совместно с Масловым и Дунаевским похитил и реализовал без оформления документов приспособления для лыж на сумму 18 тыс. рублей. Но основная часть эпизодов датирована второй половиной 1941 года. Помимо братьев в качестве его соучастников в деле фигурировали Кожин, Смирнов, Тикстон, Оберг, Воздвиженский, Никифоров, Норвид, Кислягин, Ратнер. А людей, освобождению которых от мобилизации он способствовал путем выдачи брони, следствие насчитало около 60 человек…

Судебное разбирательство, состоявшееся осенью 1943 года, в воспоминаниях Старостина изложено кратко и скупо. Совсем иначе оно описано в почему-то помеченном грифом «совершенно секретно» протоколе судебного заседания Военной коллегии.

Председательствующий по делу генерал-майор юстиции Орлов открыл его в 12 часов 18 октября 1943 года. Допрос старшего брата длился более пяти часов, поэтому масштабы главы не позволяют нам привести всю стенограмму полностью. Обратим внимание читателя лишь на отдельные моменты.

Вначале суд установил личность подсудимого. Отвечая на вопрос председательствующего по делу, Н. П. Старостин ответил:

— Родился в 1898 году в Москве. В 1930 году арестовывался органами НКВД за хищения. До ареста — председатель Московского городского совета физкультурного общества «Спартак», награжден орденом Ленина.

Далее в протоколе сделана отметка, что допросы Старостиных Николая и Андрея «в интересах нераскрытия истины» производятся в отсутствие других подсудимых.

Судя по ответам Николая Старостина на вопросы судей, он частично признал вину в корыстных злоупотреблениях:

«-Мои первые хищения относятся к весне 1940 года.

— Мною была установлена практика брать деньги на расходы не из кассы спортивного общества «Спартак», а в магазине «Спартак».

— Всего получил от директора магазина Кожина около 20 тыс. рублей.

— Кожин говорил, что он это делал (излишки денег — авт.) за счет продажи товаров низших сортов по ценам высших и кроме того за счет прикроя — материал на 100 простыней, а из него вырабатывается 110…».

Между тем, вину в совершении контрреволюционных преступлений (статья 58 УК УСФСР) Н. П. Старостин отрицал. Он действительно, как об этом и сказано в его воспоминаниях, признал наличие пораженческих настроений, но обвинение в покушении на измену родине и создании контрреволюционной группы назвал необоснованным.

На завершающей стадии судебного допроса Н. П. Старостин, давая оценку своим действиям, заявил:

— Находясь в тюрьме я много передумал и пришел к выводу, что я недостаточно работал над собой политически. Меня засосала обывательщина и затянула в болото, я стал делягой… Находясь в тюрьме, все свои ценности я передал в Фонд обороны страны. Если суд поверил мне, то я прошу направить меня на фронт.

Оглашение приговора Военной коллегии закончилось в 24 часа 20 октября 1943 года. В нем говорилось:

«Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые Старостины Николай, Андрей, Петр и Александр, Денисов Анатолий, Ратнер Исаак, Сысоев Александр, Леута Станислав и Архангельский Евгений, будучи антисоветски настроены и связаны между собою многолетней дружбой, являлись участниками антисоветской группы, возглавляемой Старостиным Николаем». А далее, помимо упомянутых обвинений в антисоветских высказываниях и «суждениях пораженческого характера», перечислялись уголовные деяния осужденных: «На протяжении ряда лет подсудимые Старостины, а также Денисов, Ратнер и Сысоев систематически занимались расхищением спортивных товаров из предприятий системы промкооперации», причинив государству ущерб в размере 160 тысяч рублей и присвоив в процессе «хищений и мошеннических операций»: Николай Старостин — 28 тыс. рублей, Александр Старостин — 12 тыс. рублей, Андрей и Петр Старостины — по 6 тыс. рублей…

Далее в приговоре говорилось что, «руководствуясь корыстными соображениями, Старостин Николай во время Отечественной войны вошел в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским (осужден) и за взятки, даваемые последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения от райвоенкомата отсрочки от мобилизации не только в отношении работников спортивного общества „Спартак“, но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу». В числе этих лиц в материалах дела фигурировали руководители «Мосплодоовощторга» и магазинов «Молококомбината» Бедин, Звездкин, Трушкин и др., которые за оказанное содействие снабжали Николая Старостина продуктами «в неограниченном количестве».

Суд исключил из обвинения Н. П. Старостина две статьи — покушение на измену родине и дачу взятки. По остальным вмененным ему статьям он был осужден.

Согласно приговору, братья Старостины, а также бывший заместитель председателя спортивного общества «Спартак» А. Н. Денисов, получили «по 10 лет лишения свободы каждый, с поражением в правах на 5 лет каждый и конфискацией всего лично им принадлежащего имущества». Остальным суд определил по 8 лет лагерей, также с поражением в правах и конфискацией имущества. Кроме того, Военная коллегия постановила возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета Союза ССР о лишении осужденных государственных наград».

Дальнейшая лагерно-спортивная эпопея братьев хорошо известна. Их разбросали по разным лагерям. Находясь в заключении, они написали несколько жалоб и ходатайств о помиловании. Но все ходатайства были оставлены без удовлетворения.

О том, как Старостин был вывезен из лагеря и стал тренером футбольной команды ВВС также написано достаточно много.

После смерти И. В. Сталина Старостин написал заявление на имя Н. С. Хрущева ходатайство с просьбой о пересмотре дела.

16 июня 1954 года состоялось заседание Военной коллегии Верховного Суда СССР, которая исключила из обвинения Н. П. Старостина две контрреволюционные статьи, а его участие в хищениях и взяточничестве вновь признала доказанными. Но вскоре в суд поступило еще одно заключение Главного военного прокурора, которое было рассмотрено 9 марта 1955 года. На этот раз приговор Военной коллегии, вынесенный в 1943 году, был отменен и дело производством прекращено за недоказанностью обвинения. Военная коллегия, в частности, констатировала, что обвинение всех осужденных по закону от 7 августа 1932 года «было основано только на показаниях самих осужденных, а также на показаниях свидетелей Кожина, Смирнова, Маслова, Кабакова, Плугина и Тикстона», но в процессе дополнительной проверки указанные лица отказались «от ранее данных ими показаний и заявили, что следствие по делу проводилось необъективно и показания ими были даны под воздействием лиц, проводивших следствие». Лишь А. Н. Денисов, передопрошенный в процессе проверки, вновь подтвердил, что «Старостин Николай по сговору с другими лицами в 1941 году, путем незаконной операции с перепродажей лыжных ботинок через магазин „Спартак“, а также продажи принадлежащего стадиону „Спартак“ биллиарда, присвоили в первом случае 20 тысяч рублей, а во втором случае — 7 тысяч рублей», причем ему самому из этой суммы досталось 4500 рублей. Но эти показания Денисова суд посчитал неубедительными. Опять же по той причине, что остальные от своих признательных показаний отказались.

На этом судебная эпопея братьев Старостиных закончилась. Впрочем, последняя точка в этом деле была поставлена спустя почти полвека, когда 28 октября 1992 года Герой Социалистического труда Н. П. Старостин написал в Военную коллегию заявление с просьбой выдать ему справку о реабилитации. Его просьба была удовлетворена.

Глава 3. Судебная история «короля истребителей» Николая Николаевича Поликарпова

На звание авиаконструктора №1 могут претендовать несколько человек. Прежде всего, конечно, А. Н. Туполев, о котором расскажу в следующей главе. Если же вести речь о создании первых советских истребителей, то звание первого принадлежит Николаю Николаевичу Поликарпову. Его так и называли до войны — «королем истребителей».

В нашей семье фамилию Поликарповых всегда произносили с благоговением, поскольку брат конструктора, Сергей Николаевич, хирург железнодорожной поликлиники в г. Курске, после войны сделал моему деду две сложных операции, вернув его к жизни. Дед Харитон после этого не раз навещал Поликарповых и часто рассказывал мне о своем спасителе и его знаменитом брате…

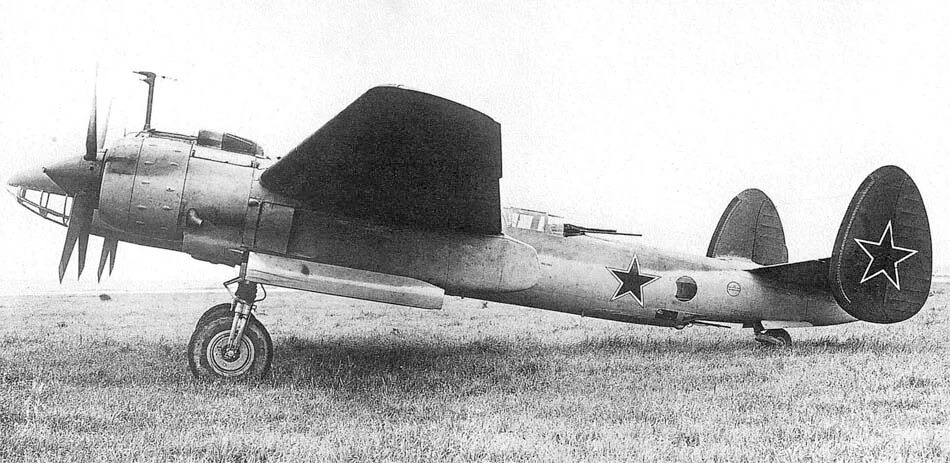

Справочно. Авиаконструктор Николай Поликарпов родился 28 мая 1892 года на выселках Поповка, близ села Георгиевское (ныне — село Калинино Ливенского района Орловской области). Учился в Ливенском духовном училище, потом поступил в Орловскую семинарию. В 1911 г. поступил в Петербургский «политех». Сначала — на механическое отделение. Потом еще и на корабельно-строительное, поскольку там открылись курсы по воздухоплаванию. В 20-е годы трудился в конструкторском бюро на заводе «Дукс» (Государственный авиазавод №1). С 1926 г. — начальник отдела сухопутного самолетостроения ЦКБ «Авиатрест». С декабря 1929 г. — в «Особом конструкторском бюро» ОГПУ (позже — ЦКБ-39). Во второй половине 30-х гг. работал главным конструктором авиазаводов №156, №1, №51, сконструировал самолеты По-2, Р-5, истребители И-5, И-15, И-16, И-17, И-153, И-180 и др. 28 октября 1940 года стал одним из первых Героев Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина и орденом Красной Звезды, дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1943).

Поликарпов был крепкого здоровья. Вспоминая годы учебы, он говорил:

— Мое здоровье выдержало эту бешеную работу на двух отделениях института, как раньше оно выдерживало прохождение семинарского курса и одновременно подготовку к экзаменам на аттестат зрелости, потому что физический труд в детские годы, затем гимнастика в семинарии, в институте закалили меня, а школа воспитала во мне чувство ответственности, трудоспособность, простоту в образе жизни.

Однако прожил конструктор немного — всего 52 года. Здоровье подорвали не только его необоснованное осуждение и бешеный ритм работы, но и события, о которых надо рассказать.

За свою недолгую жизнь Поликарпов сконструировал много хороших самолетов. Но даже если бы он создал всего один У-2 (после смерти конструктора переименован в ПО-2 — «Поликарпов-2»), его имя все равно бы осталось в истории авиастроения. Это один из самых удачных учебных самолетов в мире. На нем совершили свой первый полет сотни тысяч пилотов. И в рейтинге долгожителей У-2 — бесспорный лидер. Были у Поликарпова и другие самолеты — разведчики, пассажирские воздушные суда и др. Но большую часть своего времени конструктор все же отдавал истребителям.

«В авиационных кругах, — вспоминал известный авиаконструктор А. С. Яковлев, — Н. Н. Поликарпова называли „королем истребителей“: на протяжении почти десяти лет нашу истребительную авиацию вооружали исключительно его машинами».

За это Поликарпова и наградили «по-королевски». 28 октября 1940 года он стал одним из первых Героев Социалистического Труда. До войны этого высокого звания были удостоены всего 11 человек, в том числе И. В. Сталин.

Между тем, эта награда стала для Поликарпова слабым утешением. Хотя получил он ее вполне заслуженно.

У истоков советской авиации стояли три крупных авиаконструктора — А. Н. Туполев, Д. П. Григорович и Н. Н. Поликарпов, возглавившие первые советские авиационные КБ. Туполев в то время работал в ЦАГИ и преимущественно занимался созданием тяжелых многомоторных самолетов. А конструкторское бюро на заводе «Дукс» под руководством Григоровича и Поликарпова — конструированием машин легкого типа, прежде всего истребителей. Первый из них — И-1 был построен в 1923 году. С мотором «Либерти» он развил скорость около 265 км/час и был запущен в серию. Во второй половине 20-х годов Поликарпов сконструировал также истребители И-3, ДИ-2, самолет-разведчик Р-5. Но свои самые лучшие истребители ему пришлось проектировать уже в заключении.

В конце 20-х годов, вскоре после того, как началась компания по борьбе с вредительством в промышленности, в тюрьмах оказалось более 30 авиаконструкторов, инженеров, работавших в области самолетостроения, а также специалистов по авиадвигателям и авиаоборудованию.

Одним из первых, 1 сентября 1928 года, был арестован Дмитрий Павлович Григорович. Н. Н. Поликарпов через год — 24 октября 1929 года, вскоре после поездки в Лондон на Всемирную авиационную выставку. Следователи ОГПУ обвинили его в причастности к «контрреволюционной вредительской организации», особо отметив, что Поликарпов является сыном священника, а потому «не способен проникнуться марксистско-ленинской идеологией, уверовать в светлые идеалы коммунизма».

Судебной коллегией ОГПУ авиаконструктор был приговорен к высшей мере наказания. Однако в декабре того же года его неожиданно перевели в Особое конструкторское бюро, организованное в Бутырской тюрьме.

Вскоре в ОКБ приехал начальник ВВС Красной Армии Я. И. Алкснис и поручил «вредителям» спроектировать истребитель, который бы по своим характеристикам не уступал лучшим зарубежным образцам. Главным конструктором назначили Григоровича, его заместителем — Поликарпова. И арестованные конструкторы в кратчайшие сроки создали неплохой по своим летным качествам истребитель, получивший условное наименование И–5. На тот момент это была принципиально новая боевая машина, с которой по существу и началась эпоха создания отечественных истребителей. При ее создании Поликарпову и Григоровичу удалось решить немало технических проблем, связанных с уменьшением массы самолета и лобового сопротивления. Ко всем своим истребителям Поликарпов будет и в дальнейшем предъявлять два основных требования — маневренность и скорость за счет небольшого веса, максимально сжатого фюзеляжа и маленьких крыльев.

27 апреля 1930 года истребитель был предъявлен для испытаний и первые же полеты показали, что «вредители» действительно создали прекрасный самолет.

Постановлением коллегии ОГПУ от 18 марта 1931 г. смертная казнь Поликарпову была заменена на 10 лет лагерей, с отсрочкой исполнения приговора. 28 июня 1931 г., после серии удачных демонстрационных полетов самолета И-5, коллегия ОГПУ постановила считать приговор условным, а 7 июля Президиум ЦИК СССР амнистировал конструктора.

ОКБ переименовали в Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) и привлекли для работы туда вольнонаемных специалистов, среди которых был и упомянутый авиаконструктор А. С. Яковлев, который вспоминал, что эта организация была «многолюдная и бестолковая» и «только Поликарпов работал блестяще и дал за 1930—1934 годы истребители И-5, И-15, И-15 бис и И-16».

В ЦКБ Поликарпов продолжал работать над модернизацией И-5. Его последующие истребители И-15, И-16, И-153 («Чайка») можно назвать усовершенствованными модификациями этого самолета. Основная проблема заключалась в том, что в то время еще не были созданы мощные авиадвигатели. А на боевых машинах со слабыми моторами трудно было добиться высокой горизонтальной скорости и одновременно — хорошей маневренности. Поэтому Поликарпову в поисках оптимального сочетания скорости и маневренности приходилось параллельно проектировать свои истребители как бипланы, полуторапланы и монопланы. Бипланы были маневреннее, монопланы обладали большей скоростью. Например, скоростной истребитель И-16 был спроектирован Поликарповым как короткокрылый моноплан с низкорасположенным крылом. В январе 1934 г. В. П. Чкалов развил на этом самолете скорость 454 км/час. Позже на одной из модификаций И-16 была достигнута колоссальная по тем временам максимальная скорость полета 525 км/час.

Этот истребитель по праву называют одним из символов страны в предвоенные годы. Его изображение часто мелькало на страницах книг и газет. «Ястребок» продавался даже за границу.

Наиболее совершенный из этой серии созданных Поликарповым истребителей — И-153 («Чайка»). На нем был установлен двигатель М-62 мощностью 850 лошадиных сил, впервые применено убирающееся шасси, установлены четыре пулемета БС-12,7-мм, а на некоторых сериях этого самолета — две 20-мм. пушки.

П. М. Стефановский, испытывавший самолеты Н. Н. Поликарпова, писал о нем:

«Высококвалифицированный инженер, человек огромной научной эрудиции, Николай Николаевич был исключительно прост в обхождении с людьми, всегда внимателен и вежлив. Он вел абсолютно аскетический образ жизни… Мне всегда казалось, что главнейшей особенностью конструкторской деятельности Н. Н. Поликарпова было стремление к созданию того, чего не существовало в авиации ранее. Маневренный и скоростной истребитель. Крупнокалиберные пулеметы. Пушка, стреляющая сквозь вал редуктора мотора, а затем и через воздушный винт. Многоместный истребитель, впервые вооруженный небывалым количеством пушек большого калибра. Первый пикирующий бомбардировщик с подвижным и мощным пушечным вооружением. Первый герметический экспериментальный высотный истребитель. Многоместный десантный мотопланер… Везде Николай Николаевич прокладывал дорогу первым, получая порой весьма ощутимые удары судьбы».

Шквал таких ударов обрушился на Поликарпова во второй половине 30-х годов, подорвав его здоровье.

Несмотря на то, что истребители И-15, И-16 и «Чайка» в целом неплохо проявили себя во время боевых действий в Испании, на Халхин-Голе и в Финляндии, уже тогда летчики и специалисты стали говорить о том, что последние немецкие самолеты превосходят наших «ишаков» по ряду технических параметров. А в начале Великой Отечественной войны, как принято считать, это отставание проявилось еще более отчетливо.

Была ли вина Поликарпова в допущенном отставании?

Мнения на сей счет расходятся. Распространено суждение, что перед войной творческий потенциал «короля истребителей» начал иссякать. Представляется, что дело было не в этом, и причины его опалы лежали несколько в иной плоскости. Наглядное свидетельство тому — судьба последних разработок Поликарпова, которые не пошли в серию скорее по «политическим», а не по техническим причинам.

Например, в музее-ангаре В. П. Чкалова можно увидеть мало известный самолет Поликарпова И-17. Он был испытан Чкаловым и в 1936 году экспонировался в Париже на XV Всемирной авиационной выставке. Чкалов охарактеризовал этот самолет очень образно: «Перейти с самолета И-16 на самолет И-17 — это все равно что с «Форда» пересесть на «Линкольн».

Н. Н. Поликарпов верил в блестящее будущее И-17, работал с энтузиазмом, опережая по отдельным направлениям своих основных иностранных конкурентов Вилли Мессершмитта и Реджинальда Митчелла.

Почему же И-17, в отличие от получивших широкую известность и долгую жизнь Bf-109 и «Spitfire», не был запущен в серийное производство, хотя имел весьма схожую с ними компоновку и почти равные лётные характеристики?

Причин несколько. Но основная, по моему мнению, невысокий, в сравнении с Германией и Англией, технический уровень советской авиапромышленности, и прежде всего — применяемых нами технологий, материалов и авиадвигателей. Самолет Поликарпова как бы опережал время. В СССР еще не было создано мощного и надежного двигателя для И-17 (он должен был иметь мощность около 1000 л.с.). Да и не только для него. Череда катастроф, произошедших с другими опытными самолетами Поликарпова И-180 и И-185, тоже была обусловлена несовершенством авиадвигателей. Что касается И-17, то руководство ВВС не смогло вовремя оценить перспективность этого нового направления в развитии отечественных истребителей. Наркоматом авиапромышленности был сделан ошибочный вывод о том, что И-17бис «по своим летным данным уступает И-16».

Н. Н. Поликарпову пришлось распылять свои силы, уделяя немало времени модернизации состоявшего на вооружении и быстро устаревающего истребителя.

Время все рассудило. Оказалось, что Поликарпов оптимально выбрал тогда основные параметры И-17 и сделал обоснованный вывод о том, что будущее за истребителями именно такого типа. Но эти истребители, задуманные талантливым конструктором, были воплощены в реальность уже другими людьми.

В последние годы появилось несколько публикаций, в которых показано что следующими этапами развития И-17 стали И-200 (К) и МиГ-1. Технологичность нового истребителя, заложенная еще на раннем этапе его проектирования, бесспорно, была использована другими конструкторами. Будущие МиГи создавались не на пустом месте, а на основе «позаимствованного» у Поликарпова полного эскизного проекта И-200. Есть основания говорить и о том, что авторство Поликарпова наверняка было бы сохранено, если бы не полоса неудач с его самолетом И-180.

Этот истребитель с нетерпением и надеждой ждали в войсках. Он проектировался с учетом опыта боев в Испании. Конструктор не раз проводил консультации с побывавшими там летчиками и инженерами. Но самолет делался в страшной спешке и это обстоятельство явилось одной из причин гибели самого известного и любимого народом летчика-испытателя В. П. Чкалова, о котором рассказал в Главе 1.

Глава 4. Судебная история конструктора самолетов №1 Туполева Андрея Николаевича

Андрей Николаевич Туполев — выдающийся авиаконструктор, совершивший переворот в авиационной промышленности. Он запустил в производство цельнометаллические самолеты АНТ-З, АНТ-4, АНТ-6, тяжелые и дальние бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-З. Всего же под его руководством создано более 100 видов военных и гражданских самолетов, 70 из которых выпускались серийно. На самолётах А. Н. Туполева установлено 78 мировых рекордов. Среди самых известных самолетов ОКБ Туполева — турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 и сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, которые до сих пор находится на вооружении российской армии, а также — целая серия отечественных пассажирских самолетов.

Андрей Николаевич Туполев — самый титулованный авиаконструктор. Он — академик АН СССР (1953), Трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972), генерал-полковник-инженер, четырежды лауреат Сталинских премий (1943, 1948. 1949, 1952), а также — Ленинской (1957) и Государственной (1972) премий.

В то же время ему довелось побывать и в статусе заключенного…

Справочно. А. Н. Туполев родился 10 ноября 1888 года в усадьбе Пустомазово Суворовской волости Корчевского уезда Тверской губернии. В начале 20-х годов создал и возглавил конструкторское бюро в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), занимался проектированием катеров, аэросаней, дирижаблей, самолетов. В январе 1936 г. назначен первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной промышленности в Наркомате тяжелой промышленности. Одновременно возглавил выделенное из системы ЦАГИ конструкторское бюро с заводом опытных конструкций (авиационный завод №156). После ареста стал конструктором в авиационной «шарашке» ЦКБ-29 НКВД.

В послевоенный период в КБ А. Н. Туполева созданы стратегические бомбардировщики Ту-4, первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, бомбардировщик Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, первые отечественные пассажирские самолеты — с турбовинтовыми двигателями Ту-104, со сверхзвуковой скоростью Ту-144, ближние и средние магистральные самолёты Ту-124, Ту-134, Ту-154 и др.

А. Н. Туполев скончался 23 декабря 1972 г.

Идея о том, что интеллектуальные силы страны можно эффективно, то есть быстро и дешево, использовать в качестве подневольного труда, была реализована ОГПУ еще в конце 20-х годов. В Бутырке создали тогда Особое конструкторское бюро, где арестованные «вредители» Д. П. Григорович и Н. Н. Поликарпов разработали в кратчайшие сроки превосходный по своим летным качествам истребитель И–5.

Идею одобрили и руководители советской госбезопасности тут же выдвинули на повестку дня лозунг: у Туполева опытный самолет строится четыре года, а мы будем строить за три недели. Но что-то не заладилось и вскоре пришлось «брать» самого А. Туполева, ставшего к тому времени фигурой первой величины.

Заодно в 1937—1938 годах арестовали многих других ведущих авиаконструкторов страны: К. А. Калинина, В. М. Петлякова, В. М. Мясищева, Н. В. Кирсанова, А. И. Путилова, Р. Л. Бартини, И. Г. Немана, В. А. Чижевского, А. В. Надашкевича, а также конструкторов авиационных двигателей В. П. Глушко, А. Д. Чаромского, А. С. Назарова, Б. С. Стечкина, А. М. Добротворского, М. А. Колосова и других.

На момент своего ареста А. Н. Туполев работал первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной промышленности в Наркомате тяжелой промышленности. Одновременно возглавил выделенное из системы ЦАГИ конструкторское бюро с заводом опытных конструкций (авиационный завод №156).

Его арестовали 21 октября 1937 года, в рабочем кабинете на площади Ногина. Перечень обвинений был длинным: организация «русско-фашистской партии», «вредительство при подготовке рекордных перелетов Громова, внедрение в работу порочной американской технологии, срыв перелета Леваневского в Америку» и т. п.

Долгое время ходили слухи, что Туполев спрятал чертежи своего самолета в лонжеронах крыла самолета АНТ-25, на котором ничего не подозревавший об этом Валерий Чкалов переправил их в Америку. На самом деле, по мере продвижения следствия к завершению, на первый план вышло обвинение в том, что конструктор «являлся агентом французской разведки и передавал шпионские сведения французскому министру авиации Денену».

Около года Туполев провел в Бутырской тюрьме. Обвинительное заключение было подготовлено еще в апреле 1938 года, но дело долго лежало без движения «до разрешения вопроса об использовании Туполева на работе в Особом конструкторском бюро».

Когда ему предложили работать по специальности, но под надзором органов, конструктор оговорил свое согласие жестким условием — сначала он должен убедиться, что жена не находится в заключении, а дети, дочь Юлия и сын Алексей, — вместе с ней. Условие было принято. Жену освободили и осенью 1938 г. конструктор начал со своими помощниками работать в «шарашке»…

Обращает на себя внимание, что созданные в «шарашке» самолеты имели одно условное наименование, а выпускались в серию — под другими. С чем это связано?

Объяснялось все очень просто. Осужденных авиационных специалистов собирали в небольшом сортировочном лагере под Москвой, рядом с поселком Болшево и направляли в основном на завод №156 на ул. Радио в г. Москве, где прежде находились ОКБ и производственная база А. Н. Туполева. Заключенные именовали это заведение «обезьянником», а НКВД — Центральным конструкторским бюро №29. В ЦКБ работало около 200 «врагов народа». Бюро состояло из 4 отделов под общим руководством полковника НКВД Г. Я. Кутепова. Отделы В. Петлякова, В. Мясищева и А. Туполева именовались в целях секретности, соответственно, — шифром «100», «102» и «103», по мере прибытия конструкторских групп.

Туполев был доставлен в Москву в апреле 1939 г., несколько позже многих своих учеников, поэтому его разработки и числились под №103. Соответственно, отдел и будущий Пе-2 именовали «100». А отдел, возглавляемый В.М.Мясищевым, работавшим над проектом дальнего высотного бомбардировщика — «102».

Проект «103» (будущий Ту-2) — это разработка четырехмоторного пикирующего бомбардировщика, способного уничтожить «врага в его логове».

С одной стороны, конструкторы-туполевцы понимали, что создание такого самолета — дело нереальное. Но с другой, — над ними висел дамоклов меч НКВД. Поэтому для Л. П. Берии подготовили докладную, обосновав в ней не только проблемы, возникшие при выполнении поставленного задания, но и целесообразность создания вместо четырехмоторного монстра — более легкого двухмоторного фронтового пикирующего бомбардировщика.

Туполев рисковал, но Берия вникнул в суть преимуществ нового проекта и сменил гнев на милость. Даже распорядился кормить конструкторов как в ресторане. По воспоминаниям одного из них А. П. Алимова, когда начальник «шарашки» узнал об этом, он спросил Туполева:

— Ну и где я для вас возьму такого повара?

На что тот ответил:

— Ваша власть, арестуйте лучшего из «Националя» — и сюда.

В апреле 1939 года, после переезда в Москву, к Туполеву в отдел «103» перебрались многие его талантливые сподвижники.

Об этих людях и о себе А. Н. Туполев позже скажет фразу, ставшую знаменитой: «Мы любили Родину не меньше, а больше тех, кто собрал нас, поэтому мы, стиснув зубы, должны были сделать первоклассные самолеты».

28 мая 1940 года А. Н. Туполев был заочно осужден Военной коллегией по ст. ст. 58—6, 7, 8, 9 и 11 УК РСФСР на 15 лет лишения свободы, с поражением в правах на 5 лет и конфискацией имущества, в декабре того же года — лишен всех государственных наград.

В приговоре суда отмечалось, что Туполев А. Н. «возглавлял вредительскую антисоветскую организацию в авиационной промышленности и как сам лично, так и через соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности СССР, являлся агентом французской разведки, представителям которой предавал сведения, составляющие государственную тайну СССР».

Однако уже летом 1941 года конструктор был освобожден из заключения, со снятием судимости. Это решение было оформлено постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1941 г.. Полностью реабилитирован Военной коллегией 9 апреля 1955 г.

Глава 5. Судебная история военного теоретика №1 Александра Андреевича Свечина

В числе наиболее крупных советских военных теоретиков называют несколько имен — Владимира Кириаковича Триандафиллова (1894–1931), Андрея Евгеньевича Снесарева (1865–1939), Бориса Михайловича Шапошникова (1882–1945), и др. Но первую строчку здесь занимает выдающийся военный мыслитель — комдив Александр Андреевич Свечин.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.