Бесплатный фрагмент - Стратегическая управляемость

Как обеспечить устойчивое операционное управление в организации, оставаясь стратегом и визионером

Вместо предисловия

Фреймворк «Операционный атлас» возник как ответ на вызовы, с которыми столкнулись организации по всему миру в 2020 году. Масштабные сбои в логистике, нарушения привычных производственных ритмов, проблемы с выстраиванием координации в условиях удалённой работы, а также усилившееся давление на эффективность и прозрачность управления выявили ограниченность традиционных инструментов операционного менеджмента. Практика показала: стандартные оргструктуры, типовые процессы и формальные регламенты не обеспечивают необходимой гибкости, предсказуемости и управляемости в условиях высокой изменчивости.

Именно в этот период сформировалась Лаборатория современных технологий операционного управления (СТОУ-Лаб) — открытое экспертное сообщество, объединяющее специалистов в области стратегического, операционного и организационного управления. Цель сообщества — разработка и апробация современных практико-ориентированных решений, позволяющих выстраивать эффективные системы управления с учётом реальных условий функционирования организаций.

Участники сообщества исследовали типовые проблемы управляемости в организациях, сопоставляли подходы, применяемые в различных отраслях, и искали способы настраивать операционные модели без избыточной бюрократии, но с высокой степенью структурности. Ключевой задачей стало создание инструментов, позволяющих обеспечить согласованность между стратегическими приоритетами, операционной деятельностью и управленческой архитектурой.

Результатом этой работы стал «Операционный атлас» — фреймворк, обеспечивающий системное описание операционной модели организации от стратегических ориентиров до конкретных объектов управления, зон ответственности, инструментов контроля и механизмов адаптации. Его задача — создать «штабную карту» управленческой инфраструктуры, позволяющую организациям действовать осмысленно, гибко и эффективно в условиях постоянных изменений.

Эта книга обобщает накопленный опыт, подходы, инструменты и управленческие решения, применимые как в коммерческих, так и в государственных организациях.

Благодарности

Завершая эту книгу, мы хотим сказать спасибо нашим друзьям и коллегам — Лире Газизовой, Анастасии Гаранкиной, Андрею Жданову, Антону Колыбасову, Владимиру Лещенко, Екатерине Меркуловой, Владиславу Портнову, Андрею Репникову, Игорю Рыжкову, Зухре Саиткуловой и Александру Фетисову. Их поддержка и внимание к нюансам управленческой проблематики помогли нам уточнить формулировки и усовершенствовать структуру книги.

Отдельное спасибо Алсу Хузиевой — за постоянную поддержку, полезные советы и замечания, а также за участие в подготовке рукописи к публикации.

Мы с интересом и признательностью вспоминаем размышления Арсения Кутового о стратегиях и развитии брендов. Некоторые идеи, изложенные в этой книге, обязаны своим развитием инсайтам, возникшим под влиянием его лекций и телеграм-канала.

И, конечно, мы благодарим всех наших близких — за терпение, веру и готовность разделить с нами эту длинную и важную работу.

Управление без иллюзий

Почему этой книги не хватало

Кажется, про управление написано уже всё. Книг о стратегиях есть сотни. Книг о лидерстве — тысячи. Но одна зона чаще всего остаётся в тени — зона операционного управления (или управления операционной моделью). Не как совокупность функций и процессов, а как система, которая позволяет управлять.

Эта книга о том, что происходит между решением и результатом. Про управляемость не в идеальной модели, а на практике, где всё неровно и нервно, где нет идеальных исполнителей, а бизнес-цели меняются быстрее, чем подписываются приказы.

Мы написали её не для того, чтобы предложить новую концепцию.

Мы написали её потому, что старые концепции больше не работают. Точнее — работают только при «ручном управлении», и то — до первого кризиса.

О чём эта книга

Эта книга не про вдохновение и не про управленческую культуру будущего. Она не предлагает верить в гибкость или бесконечно «повышать эффективность». Она не расскажет, как «вдохновить команду» или «построить agile-среду».

Зато она даст:

— новый подход к формированию операционной модели,

— инструменты настройки операционного управления,

— диагностику — как понять, что именно не работает, и почему.

Эта книга не учит управлять. Она помогает создать систему, которая является управляемой. Именно поэтому здесь не будет длинных историй в стиле TED. Зато будет информация:

— как связать цели с действиями,

— как передавать решения, не теряя суть,

— как держать систему под управлением, даже когда она растёт или меняется.

Для кого эта книга

Эта книга — для тех, на чьих плечах держится вся архитектура организаций, для тех, кто отвечает не за один процесс, а за баланс всей системы управления; для тех, кто понимает: стабильность системы невозможна без её адаптивности.

Если вы — собственник бизнеса, и хотите перестать нести всё «на себе», но при этом не потерять контроль, то эта книга поможет вам выстроить систему, в которой делегирование не размывает ответственность, а поддерживает устойчивость.

Если вы — руководитель крупной компании или ведомства, и видите, что процессы начинают работать вне логики достижения стратегических целей, а управленческий контур всё чаще обслуживает сам себя, то здесь вы найдёте инструменты, чтобы пересобрать систему управления — спокойно, без революций, но с учётом контекста, ресурсов и приоритетов.

Если вы — управленец в дочерней структуре крупной компании или ведомства, и вам приходится работать при полной непрозрачности целей, ролей и критериев, то эта книга поможет увидеть систему как целое, настроить её и, возможно, даже — объяснить это тем, кто принимает решения.

Если вы работаете в малом или среднем бизнесе и перед вами стоит задача масштабирования без утраты смысла, фокуса и командной логики, то здесь вы найдёте ответы на вопрос: как масштабироваться, не разрушив при этом всё, сделанное ранее?

Как работать с этой книгой

Если вы готовы читать от корки до корки — отлично. Если нет — тоже хорошо. Это не бизнес-роман и не сборник рецептов. Это инструкция для тех, кто хочет сформировать для себя и «под себя» управляемую систему, в которой будет минимум неопределённостей и случайностей.

А можете сразу идти к конкретной главе, соответствующей тому вопросу, который вы решаете прямо сейчас.

Каждая глава устроена как управленческий модуль:

— сначала — ответ на вопрос, зачем что-то нужно,

— затем — что именно на самом деле нужно,

— потом — как это внедрить,

— в конце — на что обратить внимание при внедрении и при «эксплуатации» системы.

Книга устроена как технологическая карта: вначале мы разбираемся, почему прежние подходы больше не работают; затем — показываем, какие элементы должны быть в живой, адаптивной системе; и наконец — как эту систему собрать у себя. Не по чужим шаблонам, а с собственной ясной логикой.

Если вы хотите начать с простого: в приложениях к книге собраны практические инструменты для экспресс-диагностики управляемости. Ими можно пользоваться независимо от основного текста — хоть прямо сейчас, с блокнотом или Excel. Но мы всё же рекомендуем сначала прочитать книгу, потому что инструменты будут работать точнее, если вы понимаете, как они вписаны в архитектуру всей системы.

Если вы предпочитаете быстрое ознакомление с концепцией, в конце книги составлен конспект ключевых идей для применения фреймворка «Операционный атлас», который поможет быстро погрузиться в тему, структурировать восприятие подхода и поделиться избранными тезисами с коллегами.

Почему нельзя как раньше?

Сегодня наступило время адаптивных систем менеджмента — это другая управленческая реальность, где гибкость не означает хаос, устойчивость не требует жёсткости, а структура не душит, а даёт возможность дышать свободно. Потому что мы с вами живём в мире, где прогнозы устаревают быстрее, чем их публикуют; где стабильность из характеристики рынка превратилась в миф; где хватает одного сообщения, чтобы оборвать цепочку поставок и достаточно одного нового игрока, чтобы изменить ландшафт целой отрасли.

Такова повседневность любого управленца, на фоне которой традиционный менеджмент начинает трещать по швам:

— показатели не успевают за реальностью;

— регламенты становятся тормозом;

— жёсткая иерархия ослепляет систему, и та больше не слышит и не видит того, что происходит на местах;

— совещания требуют времени больше, чем приносят пользы.

Всё, что раньше считалось «управлением» — контроль, отчётность, лучшие практики — сегодня работает только в тепличных условиях, но не на передовой. Сегодня побеждает не тот, кто построил непробиваемую систему, а тот, кто может перестроиться без потери управляемости. Тот, кто умеет быстро:

— перекроить структуру;

— пересобрать команду под новые задачи;

— пересмотреть приоритеты.

И не потому, что он «гений», а потому что его система способна к адаптации.

Важно подчеркнуть:

Эта книга не о контроле, а об управлении.

Контроль — не есть управление:

— контроль фиксирует последствия, управление создаёт ценность;

— контроль наблюдает, управление направляет;

— контроль выявляет сбои, а управление создаёт структуру, в которой сбои минимальны.

В условиях неопределённости управление не усиливается за счёт ужесточения. Оно усиливается за счёт понятной и гибкой архитектуры системы — операционной модели.

Почему не надо бояться

Многим кажется, что настройка управленческих процессов — это сложный и болезненный процесс. Что придётся переписать все процессы, изменить оргструктуру, вводить сотни новых правил. Что это под силу только большим корпорациям с армией консультантов. На самом деле всё проще.

Подход Операционного атласа не требует революций. Он устроен как настройка уже существующего механизма: вы смотрите, что работает, что перегружено, что не соединено — и по шагам наводите порядок. Это как учиться водить: сначала страшно, глаза разбегаются, ноги путаются. Но потом — всё становится просто. Руль, педали, зеркала, поворотники — и вы уже не думаете об этом, а просто едете. Так и с управлением: сначала выстраиваете архитектуру, а потом она работает.

Большинство инструментов при этом просты. Они не требуют внедрения сложных IT-систем или крупных вложений. Матрица ответственности может быть простой таблицей в Excel. Карта — схемой «от руки» на листке бумаги. Даже если вы просто заведёте обычный реестр задач в блокноте и будете сверяться с ним каждую неделю — это уже начнёт менять логику управления. Потому что суть не в формате, а в намерении и внимании к архитектуре.

Когда система настроена правильно

Хорошая система управления не требует постоянного сопровождения и не нуждается в ежедневных подстраховках. Она держится сама — потому что собрана в понятной логике, каждый её элемент создан осмысленно и соответствует цели и решаемым задачам.

Способность адаптироваться без потери устойчивости — это не компромисс между хаосом и порядком, а нечто третье: управляемая форма, способная к перестройке.

Такое возможно, когда:

— у каждого элемента системы управления есть своё назначение и смысл;

— цели логично трансформируются в задачи, задачи — в действия, действия — в зоны ответственности;

— управленческое решение не изобретается каждый раз с нуля, а рождается из структуры, которая уже построена.

Одна из последних глав книги посвящена созданию Центра компетенций по операционному управлению. Это необязательный элемент — не все организации нуждаются в отдельной службе или отделе. Но если вы действительно хотите, чтобы операционная модель жила, развивалась и не рассыпалась при первой турбулентности, стоит задуматься о том, кто в вашей компании будет держать управленческую рамку.

Мы исходим из простой логики: у каждой системы должен быть носитель. Кто-то, кто понимает логику управления как архитектуру, а не как ручное реагирование. Центр компетенций — это не про «новую бюрократию», а про фокус и методологию. В малом бизнесе это может быть один человек, вооружённый блокнотом и здравым смыслом. В крупной компании — отдельная функция, связанная с внутренним обучением, аналитикой, поддержкой команд и проектами изменений. Главное, чтобы этот носитель у системы был.

Мини-глоссарий

Адаптивное управление (адаптивный менеджмент) — система операционного управления, в которой структура, полномочия, объекты и показатели настраиваются под текущие цели, сохраняя управляемость системы в условиях изменений, роста сложности и неопределённости.

Управляемость — способность организации принимать и реализовывать управленческие решения в условиях изменчивой среды — своевременно, с минимальными потерями и понятным механизмом принятия решений. Управляемость не тождественна контролю и достигается через архитектуру системы управления, а не через давление или микроменеджмент.

Операционная модель — целостная система, объединяющая управляемые объекты и субъекты, цепочку создания ценности, распределение ролей и полномочий, цели, метрики, механизмы контроля и обратной связи.

Операционный атлас — фреймворк для построения управляемой операционной модели, в которой роли, объекты, цели и решения связаны в единую архитектуру и позволяют принимать управленческие решения точно, своевременно и без лишних совещаний.

Операционный ландшафт — фактическая среда функционирования операционной модели: организационная структура, процессы, люди, культура, информационные и цифровые системы.

Объекты управления — конкретные элементы операционной деятельности, в отношении которых принимаются управленческие решения: продукты, заказы, процессы, клиентские сегменты, ресурсы, инфраструктура, компетенции и др.

Субъекты управления — роли, команды или должности, обладающие полномочиями управлять конкретными объектами. Каждому объекту должен быть назначен субъект. Привязка субъекта к объекту — ключ к управляемости.

Операционная цепочка (цепочка создания ценности) — логическая последовательность действий, обеспечивающая создание или доставку ценности конечному потребителю. Каркас для выстраивания карты объектов и системы управления.

Глава 1. Управление в современном мире

Старая логика больше не работает

Когда в середине XX века менеджмент формировался как практическая дисциплина, он рождался в определённом контексте. Компании работали в условиях предсказуемости. Рынки были локальными, цепочки поставок — линейными, управленческие связи — иерархичными. Это был мир, в котором можно было планировать на многие годы вперёд, оптимизировать «узкие места» и считать, что навороченная система контроля — это признак зрелости организации.

Эта управленческая парадигма была наследием промышленной революции и строилась по «инженерному принципу»: всё должно быть просчитано, закреплено, описано в стандарте, регламенте, инструкции, технологической карте. Управление в такой системе напоминало контроль за производственным конвейером — чёткие роли, пошаговые процессы, система показателей. Такая система действительно работала — в «том» мире.

Сегодня этот контекст ушёл, а системы управления — остались.

Мы продолжаем тянуть за собой в новый мир системы управления, созданные для устойчивой среды, в которой события развивались линейно. Продолжаем полагаться на жёсткие регламенты, статичные системы показателей и плоские матрицы ответственности, не замечая, что они больше не ускоряют, а замедляют., перегружают и маскируют отсутствие ясности.

И если вы ловили себя на мысли, что «всё вроде бы шло по плану, но что-то пошло не так…» — дальше вы увидите, почему так происходит и как это распутывается.

Организации, работающие в прежней логике, всё чаще сталкиваются с парадоксом:

— совещания проходят регулярно, но не приводят к принятию решений;

— задачи ставятся, обсуждаются, оформляются, но не продвигают к цели;

— показатели собираются, но не становятся ориентирами для действий;

— люди заняты — но результаты скромнее, чем планировалось.

Почему? Потому что устарела сама логика управления.

И эта устарелость чувствуется физически: в тоннах ненужных писем, в цепочках согласований, в боязни делегировать и в том, как легко теряется смысл в длинной цепочке от утверждения стратегии до её исполнения.

И дело не в том, что это — неработающие инструменты. Они прекрасно работали раньше, но в другой среде, когда всё «ехало по плановым рельсам».

В новых условиях управление не может ехать по рельсам — оно должно уметь поворачивать в любом месте, потому что теперь важна не устойчивость отдельных элементов, а гибкость и связность конструкции в целом.

Управляемость возникает не тогда, когда вы всё держите под контролем, а тогда, когда всем можете управлять.

Далее мы покажем, как изменилась не просто логика, а сама модель мира, под которую система управления больше не подходит. Именно так начинается разговор об адаптивном управлении — как альтернативе избыточному контролю и администрированию.

Переход от SPOD к VUCA

Мы уже показали: большинство управленческих систем продолжают опираться на старую логику, даже когда контекст уже изменился. Теперь важно задать следующий вопрос: насколько изменился сам контекст?

Мы покажем, что изменилась не только скорость — изменилась управленческая «гравитация», сама модель мира, в которой работает современная организация. И это требует не обновления инструментов, а изменения самой конструкции. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на то, что называют переходом от SPOD к VUCA:

SPOD-мир (вторая половина XX века)

Это та самая среда, под которую создавались классические подходы к управлению: от линейного планирования до жёсткой вертикали решений.

SPOD расшифровывается так:

— Steady — устойчивый. Изменения были медленными и поступательными.

— Predictable — предсказуемый. Прошлое помогало строить будущее.

— Ordinary — стандартный. Поведение потребителей и партнёров было шаблонным.

— Definite — определённый. Цели, границы, роли — всё поддавалось описанию.

Управление в SPOD-среде — это процесс или проект с понятной логикой и фиксированными входами и выходами. А управленец — координатор в стабильной системе.

VUCA-мир (начиная с конца XX века)

Сегодняшний управленческий ландшафт описывается другой аббревиатурой — VUCA:

— Volatility — изменчивость. Сценарии могут устаревать за месяц.

— Uncertainty — неопределённость. Данные есть, но выводов — нет.

— Complexity — сложность. Причин и следствий больше, чем кажется.

— Ambiguity — неоднозначность. Одно и то же действие может вести к разным результатам.

Если SPOD требовал чёткости, то VUCA требует готовности к переменам. Если раньше можно было выстроить жёсткую структуру и «запустить её в работу», то теперь система должна оставаться гибкой при сохранении управляемости.

Контраст не теоретический: он ощущается каждый день и на каждом уровне управления:

— раньше можно было планировать на пять лет, а сегодня — на пять месяцев, и то с оговорками.

— раньше структура организации была как чертёж, а сейчас — это штабная карта, которую нужно постоянно обновлять.

— раньше контроль приводил к результату, а сейчас контроль часто тормозит действие или требует ресурсов, которых нужны для другого.

И самое главное: мир не будет упрощаться ради того, чтобы нам было удобно им управлять.

Система управления сегодня должна уметь адаптироваться, причём не стихийно и не в режиме «тушения пожаров». Адаптивность должна быть нормой и формой устойчивости структуры, которая не рассыпается при изменении курса и не требует ежедневного «подруливания вручную». А это значит, что управляемость сегодня — это перманентная способность системы управления подстроиться под ситуацию.

Четвёртая промышленная революция и её последствия

То, что сегодня называют четвёртой промышленной революцией, — это не про заводы. Это про то, как работают (или перестают работать) системы управления.

Когда автоматизация только начиналась, она воспринималась как способ снизить издержки в производстве. Потом — как способ освободить людей от рутинных операций. Сегодня она делает нечто большее: убирает «ручной труд» из самой управленческой функции:

— согласования проходят в ИТ-системах;

— прогнозы строятся автоматически;

— решения инициируются «данными», а не людьми;

— алгоритмы ранжируют задачи, настраивают приоритеты, подсказывают следующий шаг.

Это не значит, что руководитель стал не нужен. Просто его роль изменилась — из координатора процессов он превратился в дизайнера среды, а из «постановщика задач» — в хранителя логики. И если вам казалось, что вы всё ещё «рулите», но в какой-то момент вы обнаружили, что на самом деле просто сопровождаете, — вы не одиноки. Это свойство старых систем управления в новой среде.

Если раньше система управления опиралась на структуру — должности, уровни, этажи, регламенты, — то теперь её приходится собирать как поток. Цепочка создания ценности превращается в цепочку управленческих решений, проходящих через людей, роли, данные, события.

— координация всё чаще становится горизонтальной — между командами, функциями, местами.

— центры принятия решений становятся распределёнными, потому что информация есть у всех, и она обновляется быстрее, чем приходят указания сверху.

— обратная связь встроена в интерфейс и происходит в моменте, а не в конце цикла.

Что это означает для управленца?

— Недостаточно «распределять ресурсы» — важно направлять внимание и задавать фокус.

— Недостаточно «следить за сроками» — нужно обеспечить связанность целей на разных уровнях.

— Недостаточно «держать в курсе» — нужно строить инфраструктуру, в которой обратная связь встроена по умолчанию.

Формальные схемы становятся ещё более формальными и перестают соответствовать реальности. Реальное управление происходит там, где есть понимание, кто с кем и зачем взаимодействует, где можно быстро перестроить логику действия не через совещание, а через адаптацию цепочки управления к динамично возникающим целям.

То, что ещё недавно казалось «хаосом» — неформальные связи, гибкие роли, цифровые трекеры — сегодня становится новым каркасом управления. Но не в смысле «технологии решат всё», а в том смысле, что теперь без технологической гибкости и мышления «через архитектуру» управлять невозможно.

Именно поэтому формируется запрос на новую управленческую систему, в которой:

— форма не фиксируется навечно, а создаётся под задачу;

— связи прозрачны и динамичны;

— полномочия не просто даны, а работают в связке с контекстом;

— данные не вытесняют мышление, а служат ему.

Вязкость системы управления

Какие-никакие ресурсы у большинства организаций есть. Есть люди, технологии, бюджеты, даже стратегии. Но, несмотря на это, движение замедляется:

— задачи ставятся, но не исполняются.

— решения принимаются, но не реализуются.

— системы формально работают, но фактически — буксуют.

Причиной этого не обязательно является дефицит какого-нибудь ресурса.

Это ВЯЗКОСТЬ — свойство управленческой системы, которая теряет скорость, не теряя нагрузки. Именно вязкость системы становится одной из ключевых причин управленческой перегрузки и потери операционной эффективности.

Признаки вязкости узнаваемы:

— Каждое действие требует согласования, даже если оно очевидно.

— Решения принимаются «по кругу», переходят от уровня к уровню, и теряют при этом свою остроту и фокус.

— Средний уровень управления перегружен «прокладочными» функциями, когда менеджеры не управляют, а координируют, контролируют и напоминают.

— Процессы есть на бумаге, в презентациях, в регламентах — но в реальности все работают не по ним, потому что «по ним» — неудобно.

Система вроде бы формализована, но не управляется, и каждое управленческое действие превращается в длинную петлю: постановка задачи — пояснение — согласование — переформулирование — возвращение к исходной точке.

И всё это — без злого умысла. Просто так устроено.

Почему так происходит?

Вязкость — это не «человеческий фактор». Там, где вы видите, что вязкость увеличивается из-за людей, вопросы не к операционной среде, а к корпоративной культуре (в этой книге мы дадим простой чек-лист, по которому вы сможете оценить уровень вязкости вашей управленческой конструкции — и понять, с чего начинать настройку).

Настоящая, инструментальная «вязкость» является следствием системы управления, построенной под «линейный» мир. Вот основные причины:

— Избыточная централизация (решения концентрируются на верхнем уровне, даже если касаются операционных мелочей).

— Жёсткая структура, в которой невозможно быстро перераспределить внимание или полномочия.

— Перекрытие функций и ролей (два отдела делают одно и то же, а третий координирует их действия).

— Отсутствие инструментов децентрализованного управления (невозможно передать принятие решений туда, где возникает потребность в быстрой реакции на изменение обстановки).

В таких системах всё становится слишком сложным, чтобы быть гибким, и слишком гибким, чтобы быть надёжным.

Что важно:

Вязкость — это не вина сотрудников организации, а свойство конструкции, которая создавалась под мир, где изменения были исключением. Сегодня изменчивость стала нормой. Систему нельзя «вывести на результат» просто за счёт мобилизации. Нельзя заставить её быть управляемой за счёт контроля. Она либо спроектирована для движения — либо нет.

Поэтому, прежде чем задаваться вопросом: «Кто виноват, что у нас не получается?», стоит спросить: «А как у нас это вообще устроено? И может ли оно двигаться быстрее?»

Устойчивость

Устойчивость управления сегодня — это не его стабильность, а его адаптивная гибкость.

В классическом менеджменте устойчивость понималась буквально: сохрани форму — и выдержишь удар. Это мышление бетонных конструкций: важна прочность, повторяемость, надёжность. В сегодняшней среде это перестало работать. Слишком много факторов одновременно. Слишком быстро меняется давление. В таких условиях жёсткая система ломается раньше, чем срабатывает.

Новая управленческая логика говорит о другом типе устойчивости: устойчив тот, кто умеет перестроиться, не разрушив себя.

Адаптивность — это не про «всё можно», не про хаос, вседозволенность и свободу от структуры. Это про «всё без проблем можно пересобрать под достижение изменившихся целей» и про структуру, которая меняется без потери управляемости.

Вот что она в себя включает:

— Умение быстро перестраивать систему под новую цель, не начиная всё «с нуля» (наличие архитектуры системы, а не только оргструктуры).

— Гибкость в распределении ресурсов и ответственности — возможность перераспределить усилия по ходу движения, не дожидаясь санкции сверху (управляемая децентрализация — передача решений туда, где возникает действие, с сохранением общего смысла и рамки стратегического целеполагания).

— Постоянная обратная связь по ключевым объектам управления (не отчётность «по итогам», а живой сигнал в моменте: где мы, что происходит, кто действует).

Структура, которую можно перестраивать, может быть простой или сложной, но она работоспособна в конкретной ситуации, а не только в регламенте. Её форма не фиксирована навсегда — она трансформируется под задачу, сохраняя при этом свою целостность. В ней:

— всё взаимосвязано, но может быть пересобрано;

— есть точки устойчивости, но нет точек жёсткости.

Сегодня важно не просто управлять, а уметь обеспечивать управляемость в конкретной ситуации. Это ключ к устойчивости в VUCA-среде и основа того, что мы называем адаптивным менеджментом.

В этой логике управляемость становится настраиваемым качеством системы, которое зависит от конструкции, а не от героизма отдельных людей. Управление больше не может быть набором приёмов. Оно должно быть системой, которую можно увидеть, обсудить, пересобрать, передать.

Глава 2. Цели в системе операционного управления

Почему цели в операционном управлении — это не просто стратегические ориентиры

Когда речь заходит о целях организации, чаще всего вспоминают стратегические ориентиры:

— увеличить долю рынка,

— выйти в новые сегменты,

— повысить узнаваемость бренда,

— усилить конкурентные преимущества.

Это важно. Но стратегия отвечает только на вопросы о том, куда мы движемся и зачем нам туда идти.

Чтобы движение произошло не только в умах первых лиц, но и в реальной системе операционного управления, необходим другой уровень работы с целями. Стратегические цели задают направление. Операционные цели обеспечивают движение в этом направлении.

Почему стратегия без операционных целей не приводит к результату

— Стратегия говорит, что нужно увеличить клиентскую базу. Операционная цель говорит, на каких сегментах, через какие продукты, каким способом, и кто за это отвечает.

— Стратегия формулирует, что необходимо снизить себестоимость. Операционная цель уточняет, на каких этапах цепочки ценности, какими средствами, на сколько процентов и кто за это отвечает.

Стратегические цели дают рамку. Операционные цели строят мост между намерением и действием. Без этого моста система перегружается несогласованными инициативами, буксует в согласованиях, теряет фокус на реальной ценности для клиента, скатывается в имитацию активности вместо движения к результату.

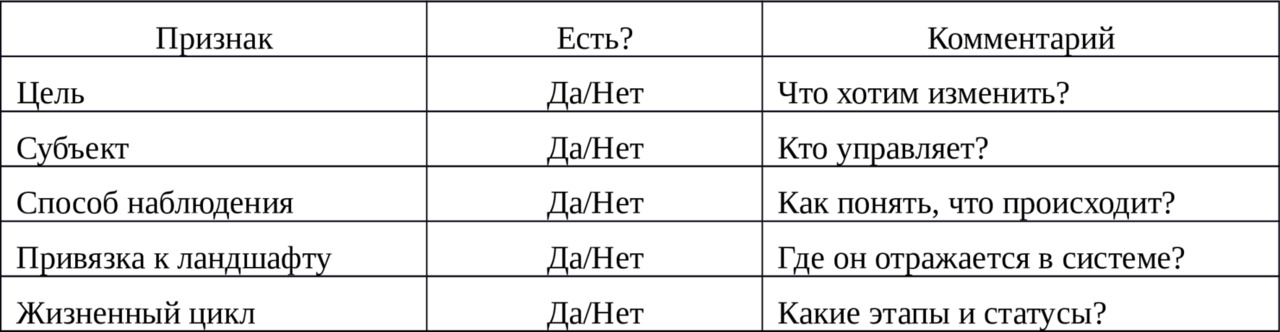

Операционные цели — это фундамент управления реальностью

Операционные цели:

— Привязываются к конкретным объектам управления — заказам, проектам, продуктам, процессам.

— Назначают субъектов, которые несут ответственность за движение к цели.

— Формируют навигацию: что делаем, зачем, как измеряем, как корректируем.

— Встраиваются в архитектуру цепочки создания ценности, а не существуют сами по себе.

Операционная цель — это рабочая конструкция, через которую организация связывает стратегию с действиями каждого уровня. Именно поэтому в адаптивном менеджменте мы уделяем такое внимание настройке целей в операционном управлении.

Без ясных целей система не сможет:

— адаптироваться,

— реагировать,

— масштабироваться,

— сохранять фокус на создании ценности.

Как связаны стратегические и операционные цели

Стратегические цели и операционные цели — это не два разных мира. Это две части одного процесса: наведения и реализации управления. Но чтобы система действительно двигалась к стратегическим ориентирам, между ними должна быть правильно выстроенная связка. Стратегические цели отвечают на вопросы «куда?» и «зачем?». Операционные цели — на вопросы «что?», «с кем?», «как?» и «через что?».

Когда стратегические цели существуют отдельно от операционной деятельности, стратегия превращается в красивый документ, а операционка живёт своей жизнью, усилия становятся реактивными, ресурсы тратятся на «пожары», а не на развитие, и система устаревает быстрее, чем рынок меняется.

Стратегические цели декомпозируются в операционные цели

— через объекты управления;

— через субъектов управления;

— через управленческое воздействие.

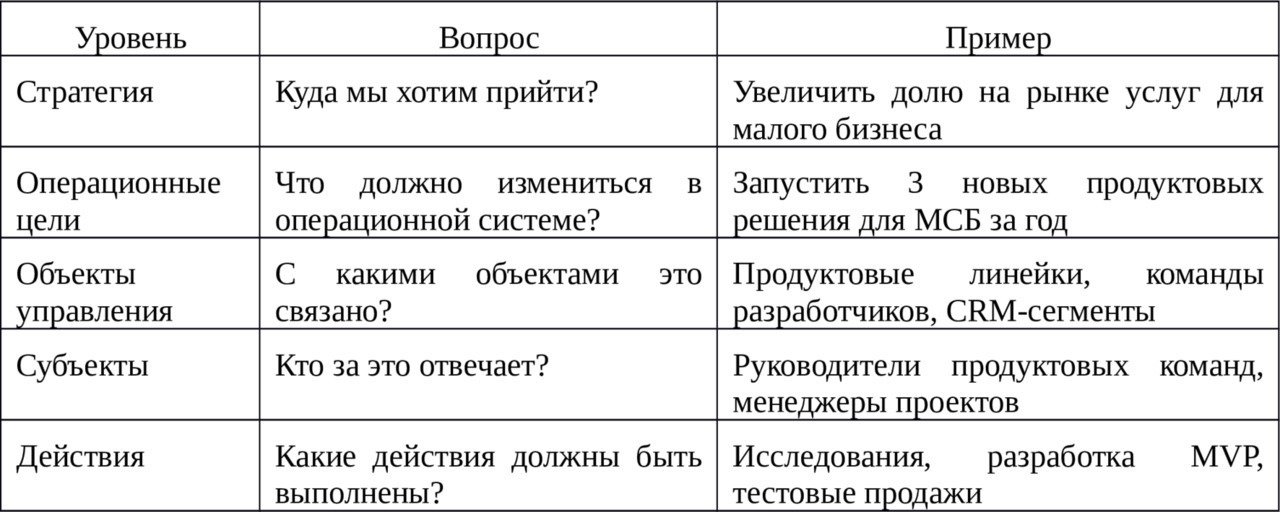

Схема декомпозиции (пример)

Где часто возникает ошибка

— Стратегические цели задаются «сверху», а в операционке мало что меняется.

— Операционные цели формулируются «снизу», но без проверки на соответствие стратегии.

— Операционное управление существует в режиме «что легче сделать», а не «что действительно нужно для движения к стратегической цели».

Стратегия без операционной привязки — красивая идея без реализации. Операция без стратегической привязки — активность без смысла. Только вместе они создают устойчивое движение.

Структура операционной цели

Чтобы операционная цель действительно работала, она должна быть не лозунгом и не благим пожеланием, а структурной единицей управления. То есть чёткой, проверяемой, связанной с объектом и вшитой в систему.

Структура операционной цели

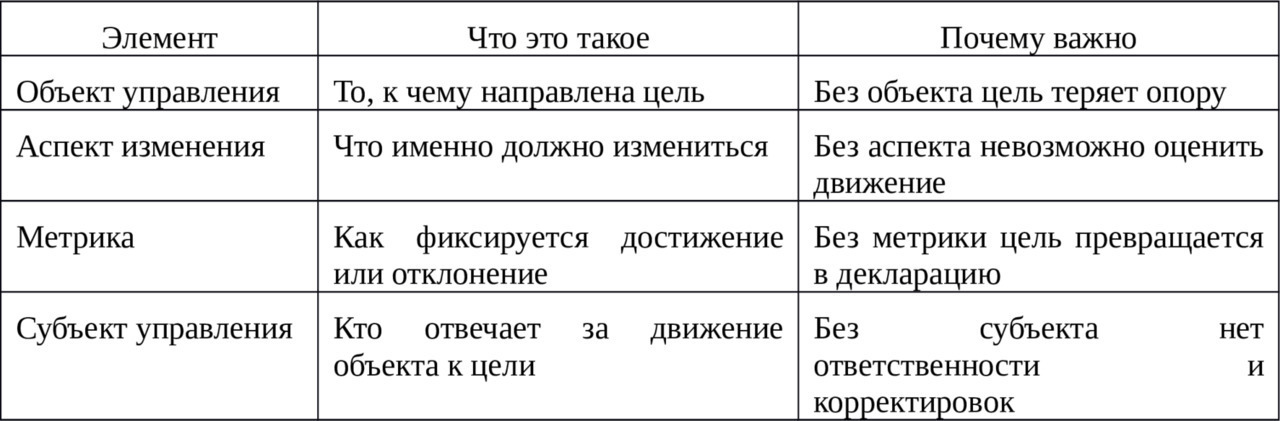

Хорошая операционная цель всегда включает четыре элемента:

Расшифруем каждый элемент:

1. Объект управления — конкретный элемент операционной системы, к которому привязана цель.

Примеры объектов:

— продукт,

— проект,

— клиентский сегмент,

— заказ,

— производственная линия,

— ИТ-сервис.

Вопрос: с чем именно должна произойти работа?

2. Аспект изменения — какой именно параметр объекта должен измениться или быть поддержан?

Типовые аспекты:

— качество,

— скорость,

— стоимость,

— надёжность,

— объём,

— время реакции,

— уровень сервиса.

Вопрос: в каком аспекте мы хотим изменения или удержания результата?

3. Метрика — как мы будем видеть и фиксировать движение к цели?

Метрика может быть количественной (объём, процент, время) или статусной (стадия выполнения, категория отклонений).

Вопрос: по какому признаку мы поймём, что цель достигнута или требует корректировки?

4. Субъект управления — кто отвечает за достижение цели в отношении объекта?

Это должен быть не абстрактный отдел или группа, а конкретная роль или конкретный управляющий субъект.

Вопрос: кто будет видеть сигналы, принимать решения и корректировать действия?

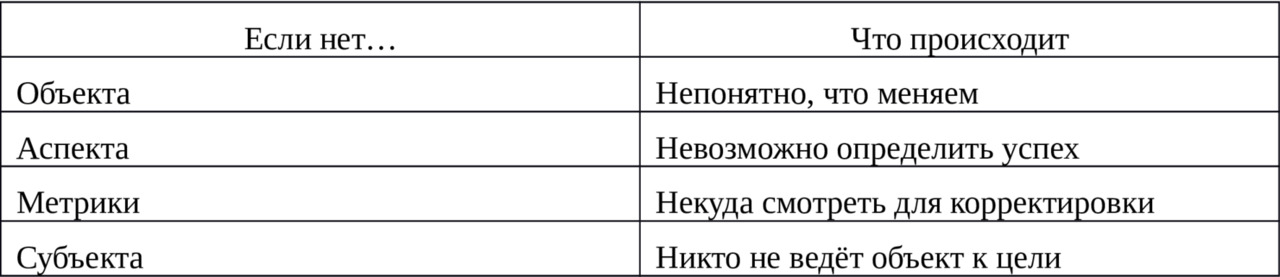

Почему все четыре элемента важны

Примеры операционных целей

Неудачный вариант: повысить эффективность работы отдела продаж.

Почему плохо:

— Нет объекта (что именно в продажах?),

— Нет аспекта (скорость? качество? конверсия?),

— Нет метрики,

— Непонятно, кто субъект.

Хороший вариант: увеличить конверсию заявок в контракты в сегменте МСБ на 15% к концу квартала. Объект — клиентские заявки в сегменте МСБ. Субъект — руководитель группы продаж МСБ.

Чем чётче структурирована операционная цель, тем быстрее и проще система реагирует на изменения, следовательно, тем меньше требуется «ручного управления» и «пинания процессов».

Типовые ошибки в формулировании целей

Даже понимая структуру операционной цели, организации часто совершают типовые ошибки, которые делают цели неуправляемыми. Рассмотрим их внимательно.

1. Цель без объекта

Как выглядит: «Повысить качество обслуживания». «Снизить затраты».

Проблема: непонятно, с чем конкретно должна быть проведена работа:

— какое обслуживание?

— какие именно затраты?

Что происходит:

— цели остаются лозунгами,

— действия не фокусируются,

— результаты не фиксируются.

2. Цель без аспекта изменения

Как выглядит: «Улучшить продукт Х», «Оптимизировать процесс Y».

Проблема: улучшить — в чём именно? Скорость? Стоимость? Качество? Объём?

Что происходит:

— у каждой команды формируется своё представление об «улучшении»,

— фокус расползается,

— созревает конфликт ожиданий и интерпретаций.

3. Цель без метрики

Как выглядит: «Повысить вовлечённость сотрудников», «Улучшить клиентский опыт».

Проблема: без метрики невозможно понять:

— продвинулись ли мы,

— где мы стоим сейчас,

— насколько отклонились от цели.

Что происходит:

— отсутствие сигналов о прогрессе,

— запоздалая реакция на отклонения,

— иллюзия работы без реального движения.

4. Цель без субъекта управления

Как выглядит: «Повысить качество обратной связи от клиентов» — без указания, кто за это отвечает.

Проблема: если нет субъекта:

— цель остаётся ничейной,

— при сбоях нет инициатора корректировок,

— объект «зависает» между звеньями операционной цепи.

Что происходит:

— отклонения игнорируются,

— решения принимаются поздно или не принимаются вовсе,

— управляющая система рассыпается в зоне этой цели.

5. Подмена цели процессом

Как выглядит: «Провести исследование клиентских ожиданий», «Запустить пилотный проект».

Проблема: процесс — это средство, а не цель.

Что происходит: процесс выполнен (исследование проведено, пилот запущен), но изменение в ценности, бизнесе или системе может не произойти вовсе. «Правильная» цель формулируется не через активность, а через изменение состояния объекта управления.

Как проверять себя на этапе формулирования целей

— Ясно ли, какой объект управления связан с целью?

— Понятно ли, в каком аспекте должна произойти трансформация?

— Есть ли способ наблюдать достижение цели через метрику или статус?

— Назван ли субъект, который держит цель в зоне управления?

Если хотя бы на один вопрос ответа нет — цель требует доработки.

Как цели привязываются к цепочке создания ценности

Одна из ключевых ошибок в операционном управлении — ставить цели отдельно от реальной работы с ценностью. В этом случае цели есть, деятельность кипит, но между ними нет реальной связи. В результате сотрудники заняты задачами, руководители оценивают активности, цепочка создания ценности буксует.

Цель должна быть привязана не к подразделению, не к должности, не к процессу. Цель должна быть привязана к объекту в цепочке создания ценности.

Как устроена правильная связь целей с цепочкой

На каждом этапе создания ценности:

— Есть объект управления.

— У объекта есть аспект, в котором нужно изменить или поддерживать состояние.

— У аспекта есть метрика.

— У объекта есть субъект управления.

Именно на этом уровне и ставятся операционные цели.

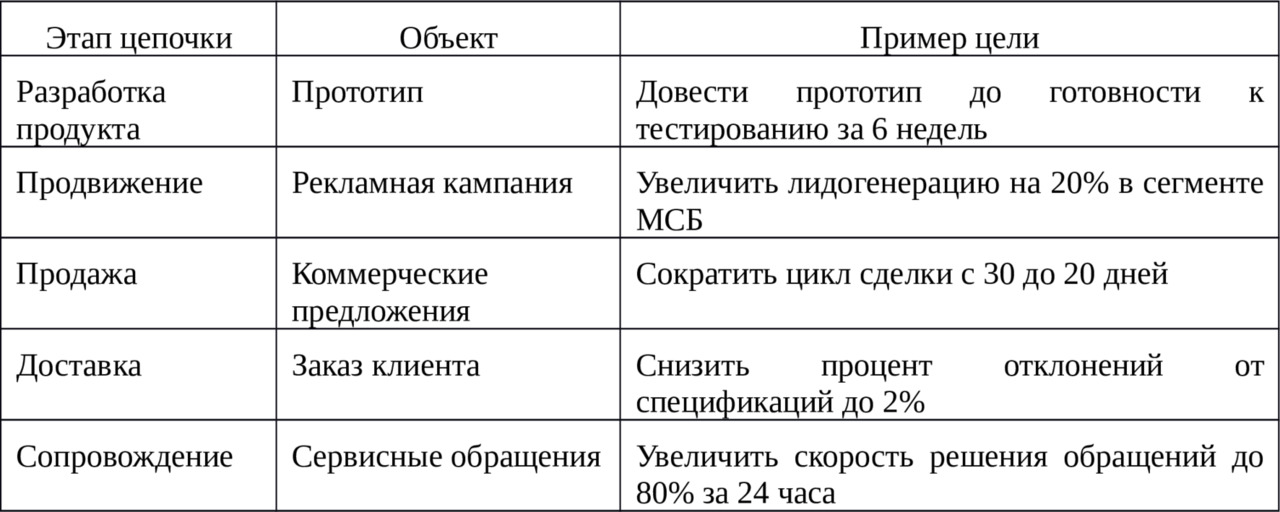

Типы целей в цепочке создания ценности

— Стабилизирующие цели — удерживать параметры качества, скорости, стоимости на заданном уровне.

— Развивающие цели — улучшать параметры: быстрее, дешевле, качественнее, удобнее для клиента.

— Корректирующие цели — устранять выявленные отклонения, снижать риски, устранять «узкие места» в цепочке.

Почему важно ставить цели именно по цепочке

— Управляемость усиливается на всём маршруте движения ценности.

— Ошибки и отклонения фиксируются на ранних этапах, до их накопления.

— Ответственность становится распределённой, но связанной с целями, а не с должностями.

— Система настраивается не по регламентам (которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью), а по реальному текущему состоянию ценности в цепочке.

Критерий проверки

Если на определённом этапе:

— объект ясен,

— цель объекта ясна,

— субъект управления определён,

— метрика установлена,

то значит, этап встроен в управляемую цепочку.

Если нет — это зона риска.

Реальная цепочка создания ценности — это цепочка управляемых объектов с ясными целями, а не просто маршрут передачи документов между отделами или изделия между цехами.

Видимость целей в операционной системе

Мало поставить цель. Мало даже правильно её сформулировать. Чтобы цель работала, она должна быть встроена в операционную реальность:

— видна,

— связана с объектами,

— встроена в процессы и интерфейсы,

— доступна для наблюдения, корректировки и управления.

Почему видимость критична

— Если цель не видна — ею никто не управляет.

— Если цель зафиксирована только в презентации или на совещании — система быстро её забывает.

— Если цель не встроена в реестры, цепочки и дашборды — она не участвует в повседневной логике управления.

Видимость целей — это не вопрос отчётности. Это вопрос способности управлять реальным движением ценности.

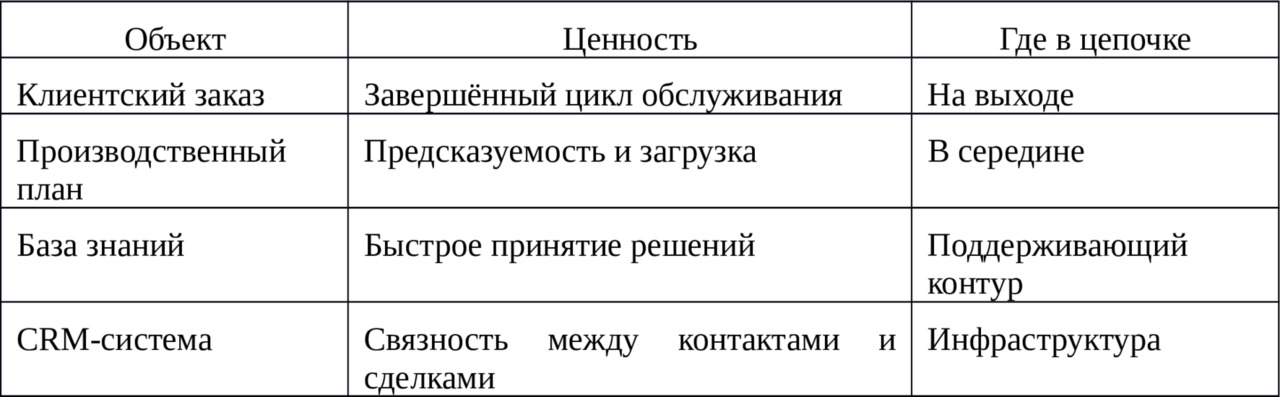

Где цели должны быть видимыми в системе

1. В реестрах объектов и задач для каждого объекта управления должно быть зафиксировано, какая цель на него направлена, кто субъект, какая метрика отслеживает выполнение. Цели не висят отдельно — они встроены в реестр как атрибуты объекта.

2. В карточках управляемых объектов (например, «Клиентский заказ», «Проект», «Сервисная заявка») должно быть видно целевое состояние, показатели достижения и отклонения. Карточка — это навигатор для работы с объектом через цель.

3. В визуализациях цепочки создания ценности важно не только видеть этапы и объекты, но и понимать, какая цель стоит на каждом этапе, и кто за неё отвечает. Без цели цепочка превращается в набор действий без смысла.

4. В управленческих дашбордах (панелях с ключевыми показателями) руководителя или команды должно быть видно не просто текущую активность, а движение объектов относительно их целей. Дашборд должен отвечать не только на вопрос «что сделано?», но и на вопрос «насколько мы продвинулись к цели?».

Ошибки видимости целей

— Цели фиксируются только в стратегических документах и не доходят до операционного уровня.

— Цели формулируются на старте проекта и теряются в повседневной текучке.

— Цели есть в отчётах, но не встроены в реальное принятие решений.

В адаптивной системе цель живёт не в отчётах, а в реестрах, в объектах, в интерфейсах — везде, где рождаются и предпринимаются управленческие действия.

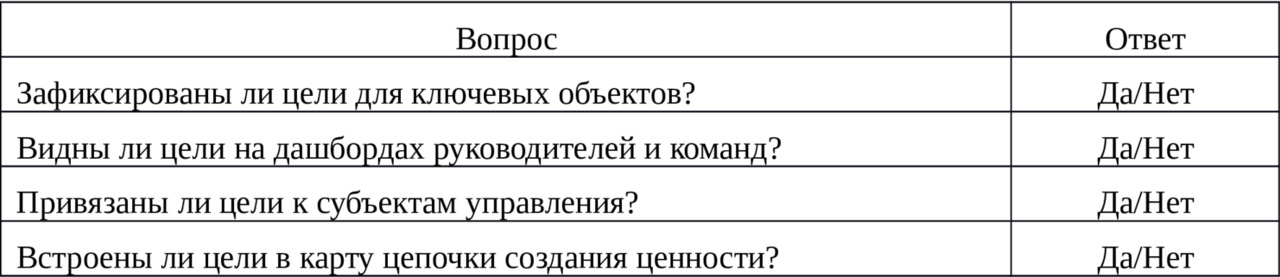

Мини-чек-лист для оценки видимости целей

Чем больше «нет» — тем ниже реальная управляемость через цели.

Как цели превращаются в действия

Цель сама по себе ничего не меняет. Как бы хорошо она ни была сформулирована, если она не превращается в понятные задачи и реальные действия, она остаётся абстракцией. Управляемость возникает там, где между целью и действием построен живой, сквозной маршрут.

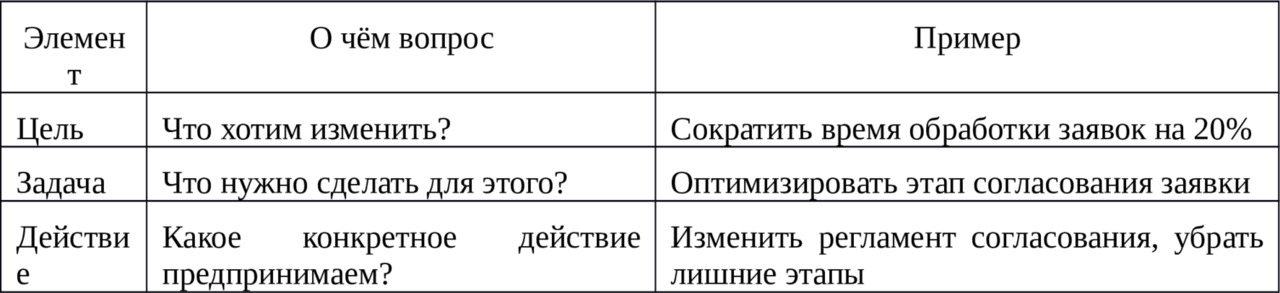

Структура связки: от цели к задаче, от задачи к действию

1. Цель — что должно измениться в объекте управления.

2. Задача — какое конкретное изменение нужно обеспечить.

3. Действие — какое управленческое усилие необходимо предпринять здесь и сейчас.

Принцип сквозного наведения

Каждая задача должна быть логически вытекающей из цели. Каждое действие должно быть логическим развитием задачи. Если действие существует само по себе, без привязки к цели — это лишняя активность, а не движение. Если задача сформулирована без фокуса на цель — она может улучшить процессы, но при этом не приблизить результат.

Почему цель важнее задачи

Задача может быть выполнена. Процесс может быть улучшен. Отчёт может быть сдан. Но если всё это не приводит к достижению цели объекта управления — работа остаётся бессмысленной в масштабе всей системы.

Ошибки разрыва между целью и действиями

— Формулируется цель, но не ставятся задачи — система буксует в неопределённости.

— Поручаются задачи, но не объясняется, какая цель за ними стоит — система перегружается бессмысленной активностью.

— Выполняются действия, но результаты не сверяются с целями — система теряет фокус и энергию.

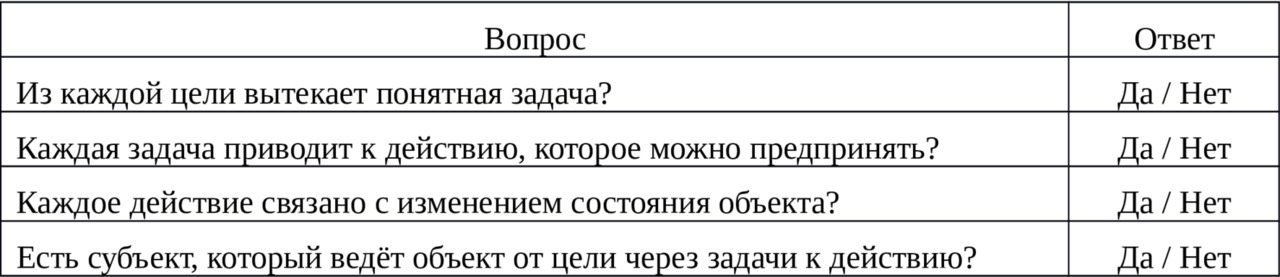

Чек-лист для проверки связки

Настроенная связка «цель — задача — действие» превращает архитектуру управления в живую, движущуюся систему.

Что можно сделать уже сейчас

Даже если у вас пока нет полного реестра объектов, даже если цели в вашей организации пока звучат только на стратегических сессиях, вы можете начать создавать управляемость в своей зоне влияния уже сейчас.

Вот несколько практических шагов, с которых стоит начать.

1. Проверьте: зафиксированы ли цели для ваших ключевых объектов?

— С какими объектами управления вы работаете ежедневно?

— Есть ли на каждый объект понятная цель?

— Чётко ли сформулировано:

— что должно измениться,

— в каком аспекте,

— с какой метрикой?

Если нет — это первая зона для настройки.

2. Свяжите задачи и действия с целями

Выберите любую активную задачу и спросите:

— Какой цели она служит?

— Какой объект через неё меняется или поддерживается?

— Есть ли у задачи измеримый результат, связанный с целью?

Если связи нет — задача требует пересборки.

3. Определите субъект для каждой цели

Для каждой операционной цели в вашей зоне влияния должно быть понятно:

— Кто является субъектом управления?

— Кто принимает решения и корректирует действия?

— Есть ли у субъекта доступ к метрикам состояния объекта?

Если субъект не определён — это источник управленческого риска.

4. Обеспечьте видимость целей

— Зафиксируйте цели в реестрах задач, в карточках объектов, в текущих планах.

— Проверьте, чтобы цели были видны не только руководителям, но и исполнителям.

— Постарайтесь включить цели в рабочие совещания и обсуждения — хотя бы в формате напоминания: «Куда мы сейчас движемся?»

5. Начните строить управленческий диалог через цели

— Вместо вопроса «Что мы сегодня делаем?» — спрашивайте: «К какой цели мы сегодня движемся?»

— Вместо отчётов о действиях — обсуждайте состояние объектов по отношению к целям.

— Вместо обсуждения срочности задач — обсуждайте их влияние на движение к результату.

Смена языка — первый шаг к смене логики управления.

И главное:

Не нужно ждать масштабных реформ. Управляемость создаётся не большими проектами, а ежедневной работой с объектами, целями, субъектами и действиями. Каждый правильно сформулированный фокус, каждая цель, встроенная в операционную реальность, — это шаг к более устойчивой, гибкой и управляемой системе.

Глава 3. Логика, структура и функции операционной модели

Что такое операционная модель

Большинство организаций сегодня живут в разрыве между стратегией и реальностью. На одном уровне — амбициозные цели собственника, презентации и дорожные карты. На другом — ежедневная операционная рутина, в которой одни тушат пожары, другие ищут, кто виноват, третьи работают на износ. Управленцы формулируют стратегии, но не видят, как они превращаются в действия. Сотрудники делают «свою работу», но не понимают, зачем именно так и к чему это ведёт.

Этот разрыв — не техническая ошибка, а признак отсутствия в организации операционной модели.

Операционная модель задаёт внутреннюю логику управления, которая соединяет стратегические намерения с повседневными действиями. Если бизнес-модель отвечает на вопрос «как и что мы делаем», то операционная модель — на вопрос «как мы этим управляем».

Она не описывает продукты и рынки. Она не объясняет, почему клиенты выбирают вас. Она говорит о другом: что внутри организации подлежит управлению, кто за что отвечает, по каким правилам принимаются решения, как измеряется результат, как распределяются роли и полномочия. Иными словами, операционная модель — это архитектура системы управления.

Она нужна не «для порядка», а для того, чтобы управлять эффективно:

— видеть, как устроена организация на уровне логики, а не должностных инструкций;

— обеспечивать согласованность действий разных подразделений;

— создавать структуру управления, в которой решения не теряются, задачи не повисают в воздухе, а роли не расплываются в бесконечных совещаниях.

Пока операционная модель не сформулирована, организация живёт в режиме импровизации. Иногда это работает — особенно если команда сработана, цели просты, а масштаб мал. Но как только появляются сложные цепочки взаимодействий, нестабильная внешняя среда или рост нагрузки — отсутствие модели становится источником потерь, ошибок и управленческой вязкости.

Архитектура системы управления может быть простой или сложной, чётко зафиксированной или неявно действующей, эффективной или хаотичной. Но она есть всегда — вопрос в том, осознаётся ли она, оформлена ли, и помогает ли она действовать эффективно.

Чем операционная модель отличается от бизнес-модели

Многие руководители, особенно в малом и среднем бизнесе, уверены: если у нас есть бизнес-модель — значит, всё в порядке. Мы понимаем, для кого работаем, чем отличаемся от конкурентов, на чём зарабатываем. Мы прошли стратегические сессии, заполнили всеми любимый остервальдеровский шаблон из девяти блоков, и вроде бы все ключевые вопросы заданы.

Но как только мы переходим от уровня идей к управлению, возникает ощущение, будто чего-то не хватает. Как будто у организации есть направление движения, но нет понимания, как она в реальности туда едет.

Это «что-то» — и есть операционная модель.

Если говорить образно, бизнес-модель — это маршрут, а операционная модель — трансмиссия, тормоза и руль. Первая говорит: «мы едем в Новосибирск, чтобы доставить свежие продукты». Вторая отвечает на вопрос: «на чём мы едем, кто ведёт машину, что делать, если пробка или поломка, и хватит ли нам топлива».

Разница между бизнес-моделью и операционной моделью — разница между замыслом и способом его исполнения.

Бизнес-модель фокусируется на:

— Ценностном предложении для клиента: зачем он нас выбирает?

— Каналах продаж и маркетинга: как мы доносим нашу ценность?

— Финансовой модели: как мы получаем прибыль?

— Рынках, сегментах, масштабировании.

Операционная модель, в свою очередь, описывает:

— Какие объекты подлежат управлению (продукты, процессы, компетенции, заказы).

— Кто именно за них отвечает — и в каком объёме.

— Как устроены внутренние связи между отделами, ролями, решениями.

— Какие правила, метрики, сигналы используются, чтобы понимать, всё ли идёт по плану.

— Как распределяется управленческое внимание на разных уровнях — от стратегического до исполнительного.

Можно сказать, что бизнес-модель создаёт внешнюю логику бизнеса, а операционная модель — внутреннюю логику исполнения. И та и другая нужны. Но они работают на разных уровнях.

Очень часто организация чувствует, что «что-то не так» в исполнении: цели понятны, рынок есть, клиенты довольны, но внутри всё вязнет. Команды не синхронизированы, решения запаздывают, зона ответственности размыта.

В этих ситуациях бесполезно менять или чинить бизнес-модель. Потому что проблема — в сломанной или отсутствующей операционной модели. Это всё равно что, заметив, что машина плохо едет, заново планировать маршрут. Дело-то не в маршруте, а в трансмиссии.

Почему без операционной модели невозможно управление

Когда в организации отсутствует операционная модель, управлять по-настоящему становится невозможно. Да, формально можно раздавать указания, собирать отчёты, требовать исполнения. Можно выстраивать контроль, устраивать совещания, назначать ответственных. Но всё это будет не системой управления, а её имитацией.

Почему? Потому что без операционной модели не существует единого контура управляемости. Есть разрозненные люди, решения, практики — но нет общей логики, которая позволяет управлять не вручную, а «через систему».

В таких условиях всё управление опирается не на принципы, а на личности.

— Работает не структура — работает «толковый заместитель».

— Решения принимаются не на основе модели, а потому что «мы так привыкли» или «директор сказал».

— Исполнение зависит не от архитектуры ответственности — а от наличия авторитета, доверия или страха.

В этом режиме организация живёт по законам ручного управления:

— интуиция вместо анализа;

— импровизация вместо предсказуемости;

— авторитет вместо архитектуры.

На первых порах, особенно в малом бизнесе или вокруг харизматичного лидера, это может даже казаться эффективным. «Зачем нам вся эта бюрократия? Мы и так справляемся». Но по мере роста, усложнения задач, появления нескольких уровней управления ручной режим перестаёт работать. И начинается то, что руководители описывают словами вроде «всё стало тормозить», «мы буксуем», «никто не берёт на себя ответственность».

Симптомы отсутствия операционной модели хорошо знакомы многим:

— Бесконечные совещания, на которых обсуждают одно и то же — но не принимают решений.

— Повторяющиеся сбои: одни и те же ошибки происходят снова и снова.

— Размытые зоны ответственности: никто не знает точно, кто за что отвечает.

— Взаимные обвинения между отделами: «это не мы», «нам не сказали», «это не в нашей зоне».

— Руководитель на пределе, потому что всё «держится на нём».

И наоборот: когда в организации есть операционная модель, то появляется другая логика. Руководитель может делегировать и быть уверенным, что система «поймает» отклонения. Команда знает, в какой логике она работает. Объекты управления и зоны влияния зафиксированы, и даже в случае форс-мажора понятно, как действовать каждому.

Управляемость — это не сумма усилий и не наличие сильных людей, а способность влиять на результат через систему без личного вмешательства. Если модели нет — организация управляется на уровне «инстинктов». Если модель есть — организация управляется на уровне принципов.

Слои операционной модели

Чтобы управлять системой, её нужно сначала увидеть. Но не как набор людей и процессов, а как структурированную логику создания ценности и управления ею. Для этого мы раскладываем операционную модель на слои как в хорошем инженерном проекте, где каждый уровень имеет свою функцию, связан с другими, и вместе они создают управляемость.

Ниже мы приводим не абстрактные категории, а реальные зоны управленческого внимания, которые можно фиксировать, настраивать и развивать.

Цепочка создания ценности

Любая организация существует не ради самого процесса, а ради того, чтобы создавать ценность — для клиентов, граждан, партнёров, общества. Но ценность не возникает в одной точке. Она проходит через цепочку, в которой участвуют разные подразделения, функции, роли. Первый слой операционной модели — это видение того, где и как создаётся ценность, и какие звенья в этом участвуют. Это основа всей конструкции, без понимания которой непонятно, на что опирается управление.

Объекты управления

Следующий шаг — понять, что именно подлежит управлению. Это могут быть продукты, проекты, заказы, процессы, клиенты, знания, сервисы, ресурсы — всё, на что направлена управленческая активность. Каждый объект имеет жизненный цикл: от появления до завершения, и на каждом этапе требует разных действий. Также объекты связаны между собой — один порождает другой, один зависит от другого. Всё это — часть управленческой картины, которую нужно зафиксировать, чтобы избежать потерь и разрывов.

Цели и задачи управления

Управление ради управления — бессмысленно. У каждого объекта должны быть понятные цели: зачем мы его создаём, к чему стремимся, какой результат считается хорошим. Это не только KPI. Это и смысловая рамка, и операционные задачи, и ожидаемые эффекты. Пока цель не названа, управление будет либо имитацией, либо бесконечной перегонкой ресурсов. А в команде — ощущение, что «мы просто делаем свою часть», не понимая общей логики.

Архитектура делегирования и мониторинга

Хорошая модель должна не просто описывать реальность, но и давать возможность управлять без перегрева. Это значит — выстроить делегирование: кто на каком уровне принимает решения, какие полномочия передаются, как устроен контроль. Важно также настроить мониторинг объектов управления (причём без микроменеджмента): как мы получаем сигналы о состоянии, где ловим отклонения, как возвращаем контроль.

Субъекты и зоны ответственности

За каждым объектом должен стоять конкретный субъект управления — не только по должности, но и по сути. Важно понять: кто владелец, кто оператор, кто инициатор изменений. И главное — где проходит граница его ответственности. Без этого в организациях начинают перекладывать решения, создавать лишние согласования и терять время.

Коммуникации операционного управления

Даже хорошая архитектура не работает, если коммуникации не настроены. Кто с кем говорит, в каком формате, в какой периодичности? Какие вопросы выносятся на уровень выше, а какие — решаются «на месте»? Какие сигналы должны вызывать реакцию, а какие — просто фиксироваться? Это тонкий, но критически важный слой: именно через коммуникации настраиваются ритм, устойчивость и согласованность всей системы.

Показатели результативности и эффективности

И, наконец, важно не только управлять, но и понимать, насколько это получается. Здесь появляются показатели — не только количественные, но и качественные, не только итоговые, но и промежуточные. Это и результативность (достигли ли цели), и эффективность (какой ценой), и устойчивость (можем ли повторить результат). Метрики нужны не для контроля ради контроля, а для поддержания управляемости на всех уровнях.

Все эти слои вместе составляют каркас операционной модели, которую можно не просто описывать, а использовать как основу для настройки. В следующих главах мы подробно разберём каждый из них.

Как в операционной модели формируется управляемость

Управляемость — это не качество коллектива организации, а свойство системы.

Можно собрать лучших специалистов, выдать им цели и полномочия, но без архитектуры управления даже сильные управленцы начинают работать вразнобой. Один затыкает дыры, другой работает по-своему, третий ждет указаний сверху. Кто-то берёт на себя лишнее, кто-то уходит в тень. В результате — хаос, переработки, конфликт интересов и чувство, что «никто ничем не управляет».

Качественная операционная модель снимает эту проблему. Она не заменяет управленцев, а помогает им быть эффективными.

Во-первых, она связывает стратегические цели и операционные действия. Цель «повысить эффективность логистики» — слишком абстрактна. Что именно нужно менять? Кто этим занимается? Как поймём, что сработало? Без модели всё это тонет в догадках. С моделью — видно: какие объекты участвуют, какие субъекты ответственны, какие метрики отслеживаются. Стратегия начинает просачиваться вниз, превращаясь в конкретные действия.

Во-вторых, модель делает роли и объекты управления прозрачными. Каждый понимает: за что он отвечает, в рамках какого объекта, какие решения в его зоне, какие — в соседней. Пропадает ощущение размытости, которое так выматывает в «текучих» организациях. Люди перестают бояться брать на себя ответственность, потому что знают, где проходит граница.

В-третьих, модель даёт каждому управленцу рабочую рамку. Это не «жёсткий регламент», а скорее набор ориентиров: вот ваша зона, вот цели, вот ресурсы, вот сигналы. Такой контур создаёт свободу в рамках понятной логики — и это ключевой элемент управляемости. Не потому, что кто-то «разрешил», а потому что система устроена так, что ответственность возникает естественно.

В-четвёртых, модель позволяет выстроить систему делегирования и контроля без микроменеджмента. Руководителю не нужно постоянно «влезать» в работу подчинённых. Модель сама «держит форму»: она подсказывает, где требуется вмешательство, а где — просто отслеживание отклонений. Делегирование перестаёт быть риском и становится рутинной частью управления.

Именно поэтому мы утверждаем: управляемость — это не результат усилий отдельных людей, а результат работы всей конструкции. Если эта конструкция отсутствует, то даже самые ответственные сотрудники рано или поздно выгорают, потому что система не поддерживает их усилия.

Как операционная модель отражается в «Операционном атласе»

Когда мы говорим об «Операционном атласе», мы имеем в виду не методику и не очередной управленческий шаблон. Атлас — это инструмент для того, чтобы сделать операционную модель видимой, управляемой, адаптивной и пригодной к развитию. Он показывает, как устроена ваша система управления — не в теории, а на практике.

Атлас не создаёт операционную модель с нуля. Он распаковывает и объединяет воедино то, что уже существует в организации, но зачастую скрыто в головах сотрудников, в черновиках, в неявных правилах и интуитивных решениях. Он помогает навести порядок в управленческой логике: не придумывает новую реальность, а делает явным то, что работает (или не работает) сейчас.

Это и есть одна из ключевых особенностей подхода: мы не приносим универсальную модель и не предлагаем вам перестроить всё «как надо». Мы работаем с тем, что уже есть, — и помогаем превратить сложную, разрозненную систему в понятную управленческую конструкцию.

Что делает Атлас? Он создаёт управленческую карту организации, в которой:

— цепочка создания ценности визуализирована и описана — понятно, где и за счёт чего возникает результат;

— объекты управления собраны и классифицированы — с указанием жизненных циклов, связей и точек управления;

— цели и задачи разведены по уровням и связаны с конкретными объектами;

— делегирование устроено прозрачно — с пониманием, кто принимает какие решения и как отслеживается исполнение;

— субъекты управления прописаны по ролям и зонам ответственности;

— коммуникации не оставлены на авось — ясно, кто с кем и о чём должен говорить в операционном контуре;

— показатели результативности и эффективности встроены в модель, а не прикреплены постфактум.

Все эти элементы связаны между собой в единую логическую систему, которая позволяет управлять не на уровне пожеланий или контроля, а на уровне архитектуры. При этом каждое звено остаётся «живым»: систему можно дополнять, настраивать и развивать под реальный контекст организации.

Именно поэтому большая часть книги посвящена детальному разбору этих элементов. Начиная с объектов управления, мы рассмотрим, как каждый слой операционной модели можно выявить, описать и встроить в практику — без бюрократии, формализма и иллюзий.

Типовые ошибки в построении операционной модели

Осознать необходимость операционной модели — уже большой шаг. Но не менее важно избежать типичных ловушек, в которые попадают даже опытные управленцы. Эти ошибки не всегда очевидны. На первый взгляд может казаться, что «модель есть» — всё красиво нарисовано, документы составлены, роли распределены. Но управляемости при этом не прибавляется. Почему?

Ошибка 1: «Операционная модель — это оргструктура»

Это, пожалуй, самая распространённая подмена. Организацию рисуют в виде иерархической схемы — с должностями, линиями подчинения и отделами — и называют это операционной моделью. Но оргструктура отвечает на вопрос «кто кому подчиняется», а не на вопрос «как управляется деятельность». Даже идеально отлаженная структура не гарантирует, что ключевые объекты действительно находятся под управлением, а цели — под контролем.

Ошибка 2: «Операционная модель — это регламенты»

Регламенты важны, но это не модель. Это инструкции, описывающие поведение в стандартной ситуации. Операционная модель, напротив, задаёт архитектуру управления: кто управляет, чем управляет, через какие механизмы. Если строить систему только на регламентах, она станет негибкой и перегруженной. В реальности большинство организаций не страдают от отсутствия инструкций — они страдают от отсутствия смысловых связей между ними. Свойство качественной операционной модели — адаптивность

Ошибка 3: «Операционная модель — это схема на слайде в презентации по совершенствованию системы управления»

Красивые диаграммы могут быть полезны, но если они не отражают реальное поведение системы, то только вводят в заблуждение. Настоящая модель — это то, что можно проверить на практике: кто действительно принимает решения, как именно двигаются объекты, по каким метрикам оцениваются результаты. Слайд не должен подменять реальность.

Ошибка 4: «Внедрим чью-то модель — и всё заработает»

Иногда организации пытаются скопировать чужой опыт: берут схему из книги, шаблон из интернета или модель «как у лидеров отрасли». Но операционная модель — это не готовый костюм. Это индивидуальный крой, учитывающий масштаб, культуру, зрелость команды, управленческую традицию. Универсальные решения почти всегда либо слишком сложны, либо слишком примитивны для конкретной ситуации.

Ошибка 5: «Модель создаётся раз и навсегда»

Управление — живая система. Меняются цели, появляются новые объекты, перераспределяются роли. Операционная модель должна быть не мраморным памятником, а настраиваемым каркасом. Её важно уметь адаптировать, дополнять, пересматривать без страха «сломать систему».

Эти ошибки происходят не из глупости, а из желания упростить сложное. Но настоящая управляемость возникает там, где есть понимание логики модели, а не просто её внешний фасад.

Далее мы покажем, как даже первый шаг — пусть и черновой — может многое изменить в реальности управления.

Что можно сделать уже сейчас

Операционная модель — это не привилегия крупных корпораций. Она нужна любой организации, которая хочет управлять собой осознанно. Да, в больших системах она может быть сложной, многоуровневой, подкреплённой цифровыми инструментами. Но даже самый первый, черновой набросок модели уже даёт управленческий эффект. И начать можно буквально сегодня.

Шаг 1. Провести экспресс-аудит управляемости.

Не в формате формальной диагностики или сложного анкетирования, а просто сесть и честно задать себе (или своей команде) несколько простых вопросов:

— Какие ключевые объекты подлежат управлению в нашей организации? (Проекты, клиенты, продукты, процессы, компетенции, риски… — мы вообще это проговаривали когда-нибудь?)

— Кто за что отвечает? (Не «номинально по структуре», а кто реально принимает решения?)

— Как мы отслеживаем результат? (Есть ли метрики, сигналы, «лампочки на приборной панели»? )

— Где заканчивается зона управленческого влияния у каждого уровня? (Может ли руководитель делегировать, не теряя контроль? Где контуры решений?)

Если хотя бы на половину этих вопросов у вас нет внятных ответов, значит, операционная модель либо не оформлена, либо работает по умолчанию, а значит неуправляема в условиях изменений.

Для экспресс-аудита можно использовать канвас «Операционного атласа» (см. Приложения). Но если у вас нет на это времени, то можно воспользоваться следующим вопросником:

Мини-чек-лист наличия модели.

Попробуйте ответить на следующие 10 вопросов:

1. Есть ли у вас представление о цепочке создания ценности — кто и как создаёт основной результат?

2. Названы ли ключевые объекты управления, за которыми надо следить и на которые влиять?

3. Прописаны ли жизненные циклы этих объектов и точки управленческого воздействия?

4. Понимают ли сотрудники, какие цели стоят перед ними в рамках этих объектов?

5. Разведены ли уровни управления — стратегический, тактический, операционный?

6. Есть ли в организации структура делегирования, позволяющая управлять без перегрузки?

7. Определены ли субъекты управления и их зоны ответственности?

8. Работают ли каналы операционных коммуникаций — без лишних дублирований и сбоев?

9. Отслеживаются ли метрики результативности и эффективности не только формально, но и по сути?

10. Можете ли вы нарисовать карту управления — пусть даже черновую — за один час?

Если у вас получилось:

— 7–10 «да» — у вас уже есть структурированные элементы операционной модели. Осталось оформить их в систему.

— 4–6 «да» — вы в точке перехода: пора осознанно выстраивать управляемость.

— 1–3 «да» — это нормально. Большинство организаций начинают с этого. Главное — начать видеть.

Шаг 2. Начать сборку модели с ключевого элемента.

Мы рекомендуем начать с цепочки создания ценности. Не с оргструктуры, не с регламентов, а с ответа на вопрос: что именно мы создаём, как это создаётся, и кто в этом участвует. Даже простая визуализация этой цепочки даст вам:

— больше ясности в задачах команды;

— основу для формулировки управленческих ролей;

— точку отсчёта для выстраивания всей операционной модели.

Не нужно сразу рисовать идеальную схему. Достаточно начать с «черновика»:

— зафиксировать основные объекты и роли;

— выделить зоны ответственности;

— указать цели и ожидаемые результаты;

— посмотреть, какие связи работают, а какие — нет.

Уже этот набросок даст вам «точку опоры». Это как обвести карандашом карту: вы ещё не построили всю систему, но уже перестаёте блуждать на ощупь.

В следующих главах мы шаг за шагом разберём, как выявить, структурировать и внедрить каждый из слоёв модели — начиная с самого базового: объектов управления. Именно с их идентификации начинается практическое построение адаптивной системы управления.

Глава 4. Цепочка создания ценности

Почему важно видеть цепочку создания ценности

Если вы не видите, как изменяется ценность, вы не управляете.

Многие организации уверены, что хорошо понимают свою работу:

— у них есть отделы,

— у них есть бизнес-процессы,

— у них есть цели и метрики.

И всё же, несмотря на внешнюю стройность, система буксует:

— Продукты не успевают за рынком.

— Клиенты теряются на этапе обслуживания.

— Проекты «разваливаются» на стыках отделов.

— Решения запаздывают, хотя процессы соблюдаются.

Почему? Потому что в их системе управляют не цепочкой создания ценности, а суммой неких внутренних процессов и задач, часто не связанных сквозным потоком.

Управляемость — это не результат наличия процессов. Управляемость возникает там, где видно, как именно через организацию движется ценность для внешнего мира.

Что такое цепочка создания ценности в реальности

Цепочка создания ценности — это не красивая схема в презентации. Это сквозной путь, на котором:

— идея превращается в продукт,

— продукт превращается в предложение,

— предложение становится заказом,

— заказ реализуется,

— результат доставляется клиенту,

— и сопровождается так, чтобы ценность усиливалась.

Каждый шаг — это не функция ради функции, а вклад в цель для внешнего потребителя.

Без карты ценности система фокусируется на себе

Когда в системе нет понимания цепочки создания ценности:

— Подразделения и бизнес-юниты оптимизируют свои процессы, не думая о «сквозном» результате.

— Решения принимаются исходя из внутренних удобств, а не потребностей клиентов.

— Возникают внутренние успехи — и внешние провалы.

— Нарастают затраты на координацию, но не на создание ценности.

Организация начинает жить по формуле: «Мы хорошо работаем. Почему рынок этого не замечает?»

Цепочка создания ценности — каркас управления

В реальной адаптивной системе цепочка ценности:

— Определяет, какие объекты важны и как они связаны.

— Определяет, кто и в какой точке принимает решения.

— Определяет, где нужны цели, метрики, контрольные точки.

— Фокусирует ресурсы не на «что угодно», а на прохождение ценности сквозь систему.

Именно цепочка создания ценности позволяет убрать лишние функции, которые не создают ценность; выявить зоны перегрева и провалов и синхронизировать усилия между функциями без бесконечной координации. Существует прямая связь с инструментом: нет карты цепочки создания ценности — нет управления ценностью — нет адаптивности.

Когда организация видит свою цепочку, то она:

— понимает, что действительно создаёт для внешнего мира,

— быстрее замечает отклонения,

— может перестраиваться, сохраняя фокус на цели.

Настоящая адаптивность — это не гибкость процессов, а способность цепочки создания ценности продолжать давать результат при изменении формы.

Что такое цепочка создания ценности в управленческой практике

Не процесс ради процесса, а поток создания результата для внешнего мира

Когда мы говорим «цепочка создания ценности», мы имеем в виду не схему процессов и не перечень функций. Мы говорим о сквозной логике, с помощью которой организация создаёт, оформляет, доставляет и поддерживает ценность для внешнего потребителя. Цепочка создания ценности — это не структура компании и не совокупность технологических процессов. Это путь, который должна пройти ценность, чтобы стать реальностью для клиента.

Управленческое определение

Цепочка создания ценности — это последовательность действий, объектов и решений, с помощью которых организация создаёт для внешнего мира результат, за который ей платят деньгами, доверием и вниманием.

— Каждое звено цепочки должно вносить вклад в конечную ценность.

— Каждое решение должно удерживать фокус на этой ценности, а не на внутренних удобствах.

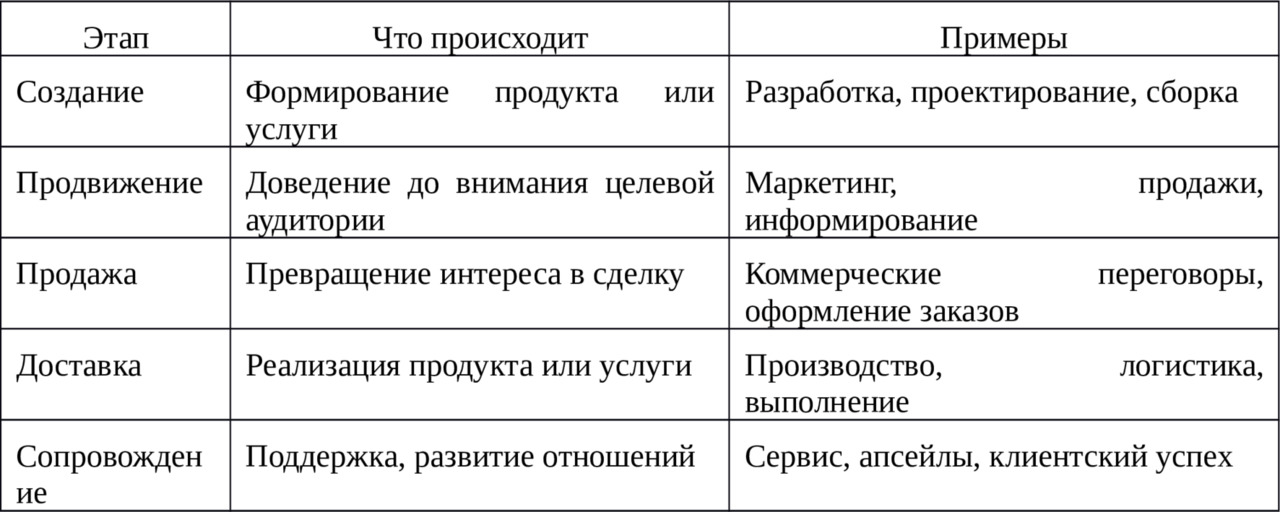

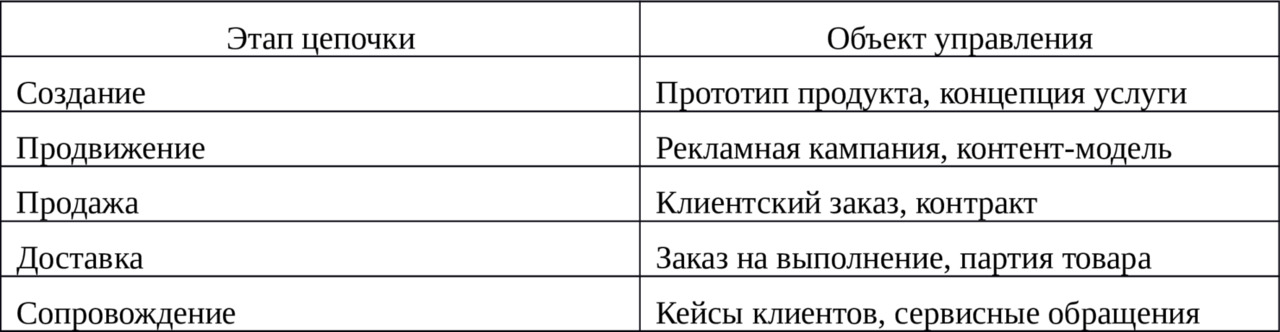

Базовые этапы цепочки ценности (на уровне любого бизнеса)

Каждый бизнес имеет свои особенности, но базовая логика остаётся: ценность создаётся не внутри функций, а в их взаимодействии — при прохождении сквозь всю организацию.

Цепочка создания ценности — это всегда движение через объекты

На каждом этапе:

— Есть объект, с которым работают (например, заказ, клиентский кейс, продуктовый модуль).

— Есть субъект, который управляет этим объектом.

— Есть цель, которая должна быть достигнута для передачи ценности дальше по цепочке.

Если одного из этих элементов нет — цепочка разрывается.

Цепочка создания ценности — не «схема», а инструмент управления

Цепочка позволяет:

— видеть, где действительно создаётся ценность, а где только «работа кипит»;

— понять, где процессы создают избыточные издержки;

— определить, какие зоны требуют развития, а какие можно автоматизировать;

— строить управление на уровне результата, а не занятости.

Цепочка ценности — это не картинка. Это способ держать систему в управлении через призму создания результата, а не через бесконечное улучшение процессов ради самих процессов.

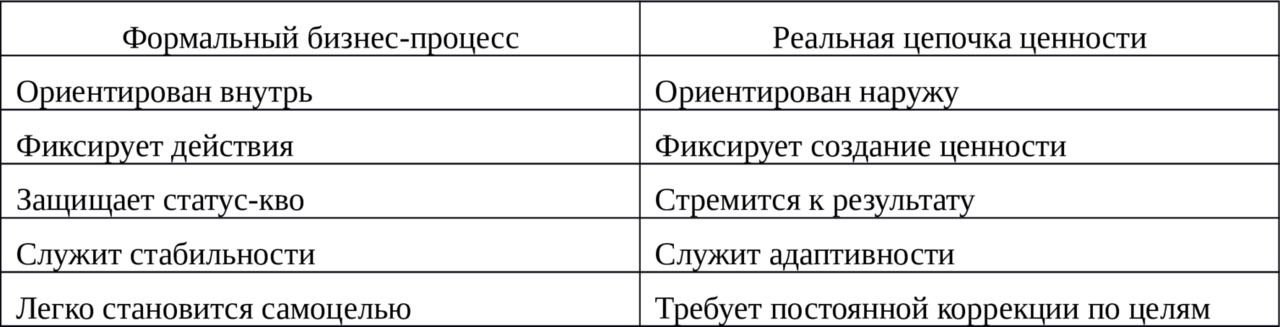

Чем отличается цепочка создания ценности от бизнес-процесса

В организациях часто есть всё, что, казалось бы, должно обеспечивать управляемость:

— описанные бизнес-процессы,

— регламенты,

— стандарты,

— должностные инструкции.

И всё же реальная управляемость оказывается низкой:

— ценность утрачивается на отдельных этапах своего создания,

— клиенты недовольны,

— сроки срываются,

— сотрудники перегружены согласованиями, но не двигаются к результату.

Почему? Потому что бизнес-процессы — это не всегда цепочка ценности. Бизнес-процесс — это про то, как действует система внутри. Цепочка создания ценности — про то, что получает внешний потребитель.

Как устроен формальный бизнес-процесс

Формальный бизнес-процесс отвечает на вопросы:

— Кто делает?

— Что делает?

— В какой последовательности?

Фокус: на соблюдении внутренних правил, регламентов и процедур.

Цель: чаще всего — выполнение предписанных действий без отклонений.

Формальный процесс может быть идеален — и при этом не приводить к реальному результату для клиента.

Как устроена реальная цепочка создания ценности

Реальная цепочка отвечает на другие вопросы:

— Как мы создаём ценность на этом этапе?

— Кому нужна эта ценность — и в каком виде?

— Какой объект мы передаём дальше?

— Какова цель нашего действия в общей цепочке?

Фокус: на создании и передаче ценности для внешнего или внутреннего потребителя.

Цель: получение результата, за который платят, выбирают, доверяют.

Ключевые различия

Почему формальные процессы не спасают без цепочки ценности

— Процесс может быть выполнен идеально — но для клиента ценность не появится.

— Процесс может быть стандартизирован — но не адаптирован к изменению ситуации.

— Процесс может быть оптимизирован — но не в том направлении, в котором меняется рынок.

Именно поэтому в адаптивных системах бизнес-процессы важны, но выстраиваются вокруг цепочки создания ценности, а не сами по себе.

В адаптивной архитектуре бизнес-процесс — это инструмент.

Цепочка создания ценности — это сквозная цель. Если инструмент начинает жить сам по себе — цель теряется.

Как объекты встраиваются в цепочку создания ценности

Ценность создаётся через управляемые объекты

Когда мы говорим о цепочке создания ценности, мы имеем в виду не просто поток задач или набор этапов. Мы имеем в виду сквозной путь объектов, через которые ценность:

— создаётся,

— передаётся,

— возрастает,

— доставляется потребителю.

Объект — это точка, вокруг которой концентрируется цель, субъект и действие. Без объектов цепочка создания ценности становится абстракцией.

Почему важны объекты в цепочке

— Они обеспечивают связность между этапами.

— Они дают возможность ставить цели на каждом участке цепочки.

— Они позволяют отслеживать состояние ценности в движении.

— Они дают основу для назначения субъектов управления.

Если нет объектов:

— ценность «расползается» по этапам,

— цели размываются,

— ответственность теряется,

— реакции на сбои запаздывают.

Пример: как выглядят объекты в цепочке

На каждом этапе:

— объект может быть измерен,

— объект может быть передан следующему субъекту,

— объект имеет цель, метрику и зону ответственности.

Как встраивать объекты в цепочку ценности

1. Идентифицировать — на каждом этапе:

— Что конкретно мы создаём или обрабатываем?

— Какой объект движется через этот этап?

2. Определить цели:

— Что должно произойти с объектом на этом этапе?

— Как он должен измениться или усилиться?

3. Назначить субъектов:

— Кто управляет объектом на этом участке пути?

4. Установить метрики:

— Как мы поймём, что с объектом всё в порядке — или что требуется вмешательство?

Что происходит, если в цепочку создания ценности не встраиваются объекты:

— Этапы работают сами по себе, без ориентации на общий результат.

— Передача ценности разрывается.

— Субъекты «разговаривают на разных языках»: один про задачи, другой про результат.

— Метрики теряют смысл: измеряется активность, но не движение к цели.

Управляемость цепочки ценности — это не контроль задач, а управление движением объектов через фокус ценности.

Как субъекты выстраиваются вдоль цепочки

Цепочка работает, когда объекты движутся под управлением

Мы уже знаем: объекты — это те точки, через которые проходит создание ценности. Но сами по себе объекты не движутся. Их ведут субъекты управления.

Субъекты — это «живые силы», которые несут ответственность за то, чтобы ценность не потерялась, не ослабла и дошла до получателя в нужной форме.

Почему субъект важен на каждом этапе

— Без субъекта объект теряет фокус и застревает.

— Без субъекта на стыках этапов ценность начинает «оседать» в зоне ничьей ответственности.

— Без субъектов возникают разрывы, двойные действия, перекладывание решений и потери времени.

Фокус адаптивного управления: на каждом этапе цепочки создания ценности должен быть определён субъект, который:

— понимает цель для объекта,

— управляет движением объекта,

— корректирует отклонения.

Как выстраиваются субъекты

1. Назначение субъектов на каждый объект

Для каждого объекта в цепочке создаётся связка: Объект — Цель — Субъект. Если на каком-то этапе субъект отсутствует или размыт — это риск для всей цепочки.

2. Сквозная передача ответственности

Когда объект переходит от одного этапа к другому:

— передаётся не только физический объект или информация,

— передаётся цель объекта, его состояние и управленческий контекст.

Плохая передача: «Вот, заберите, мы свою часть сделали».

Хорошая передача: «Вот объект, его цель — такая-то, состояние — такое-то, внимание на такие-то риски».

3. Логика согласованной субъектности

На этапах, где работают несколько функций: нужно чётко определить, кто главный субъект по объекту, кто оказывает поддержку, кто информируется о движении.

Иначе начинается «перетягивание объекта» или «отпускание объекта в свободное плавание».