- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Страницы культурной жизни 300 лет Екатеринбурга

ОБ АВТОРЕ

Егоров Вадим Владимирович, часто пишущий под фамилией с прибавкой «Гривский» (по названию малой родины отца), родился в августе 1958 г. в Свердловске (ныне вновь Екатеринбург) в семье уральского скульптора В. Е. Егорова. В 1980 окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького и потом — аспирантуру и докторантуру. Историк культуры, философ, краевед. В Уральском государственном экономическом университете прошел путь от ассистента кафедры философии до заведующего этой кафедрой, профессора, доктора философских наук.

Автор более 150 научных публикаций, в том числе ряда монографий («Наглядные образы в менталитете общества», «Наглядные образы как культурный феномен общественной жизни» и др.). И кроме этого он — автор 8 книг по культуре и искусству, истории Урала и Екатеринбурга. В 2007-2012 был кандидатом в депутаты Госдумы России, помощником депутата ГД РФ (на неосвобожденной основе).

Действительный член (академик) Российской академии социальных наук. Почетный работник сферы образования России. Вице-президент Фонда культуры и искусства «Сотворение», эксперт Славянского информационного агентства (СИА). Награжден медалями имени В. И. Вернадского, М. А. Шолохова, «В честь 285-летия Екатеринбурга».

ВВЕДЕНИЕ

Почему-то до сего дня не вышло у нас в городе и стране ни одной книги, книжки, где бы ни в форме учебного пособия жизнь и культура Екатеринбурга со времен его основания и до наших дней освещались как более или менее единая картина с живыми людьми. Все пока что написанное представляет собой некие краткие обзоры, очерки с известными всем именами — Татищев, де Геннин, Демидовы или отраслевые разделы о власти и экономике, науке и образовании и прочем. Восемнадцатый век предстает засушенной схемой, кочующей из издания в издание, да и век девятнадцатый до времен Мамина-Сибиряка и Бажова — молчащая тишина, улицам не бегают дети и не ходят взрослые. Заводы заводами, но на них ведь люди работали. И досуг имели, правда уж кто какой. Одни разухабисто расшвыривали червонцы, другие о сытой жизни только мечтали, довольствуясь в праздники и после работы привычными маленькими радостями, кружком семьи и близких.

Вроде бы всякий любящий свой город и народ должен понимать, что на одних градоначальниках и военачальниках, легендарных заводчиках далеко не уедешь. А на деле у наших очеркистов, краеведов даже в качестве массовки до двадцатого века нет народа, какое -то безлюдье. И нет рядовых чиновников, торговцев, художников, церковнослужителей, так больше нельзя.

Нами предпринята попытка восполнить означенный пробел, с использованием некоторых найденных в нашем семейном фотоархиве, в открытых источниках иллюстративных материалов.

Пусть хотя бы на книжных страницах оживут и вновь заживут наши пращуры и сограждане, ближние и чужедальние гости города, и пусть они говорят и поют, грустят и радуются, читателю это всё ж, пожалуй, больше по сердцу. Если кто -то из читателей вдруг подумает о некогда существовавших, но стершихся за давностью лет из памяти предшественниках, представит себя ими и, как в песне поется, «взгрустнет украдкой», значит это написано не зря и, слава богу, найдет в уже нынешнем веке свое продолжение!

Фото на обложке: Екатеринбург. Главный проспект, гимназия. Фото В. Метенкова. 1900-е

Часть первая. От первых жителей до Первой мировой войны и Революции

Глава 1. ХУДОЖНИКИ И ЧЕРТЕЖНИКИ

На улицах и во дворах Екатеринбурга одного из мартовских второй четверти века осьмнадцатого прохладно и сыро, но уже вовсю веет весной и жители повеселели, словно оттаивая от прошедших морозов и зимних сумерек. Вот стайка детей весело лепит из мокрого, но удобного для поделок, снега большую снежную бабу. Катают шары «тулова» обнажая будто полинявшую зеленовато -желтую прошлогоднюю траву. В стайке и три девочки, в том числе дочка старшего плотинного мастера Демьяна Спиркина желтоволосая одиннадцатилетняя Олёнка. А заправляет всем сын подканцеляриста Митяйка Левзин — мальчишка тоже на вид таких же годов — худенький, высокий и какой -то очень захваченный этим нехитрым ребячьим делом. «Погодите, олухи, сразу -то со всех сторон напирать, бабу уроните ж!», — незлобно ругается Митяйка на приятелей. Но мальчишки не шибко его слушают, а девчонки залились смехом. Так и видятся все вместе, дружат, больше всего любят проводить время на Плотинке реки Исеть, возле Монетного Двора.

Митяйка очень увлекся лепкой, сначала из снега, обнаружив, что помимо снежных баб, из снега можно создавать и гораздо более серьезные вещи. Как -то раз в книжке, каковые в повседневной жизни горожан были немалой редкостью, увидел он изображение древнегреческого героя Ахиллеса, сражающегося с троянским царевичем Гектором и сильно захотел вылепить сей поединок из снега. Решил, что в зависимости от материала надо выбирать и способы его обработки. Так снежные статуи надо сначала лепить, а после топориком, ножом срезать лишнее. Потом можно и даже нужно облить ледяной водой и тогда можно поработать ножом или стамеской над тонкими деталями. Людей лепить интереснее всего, но можно сделать и медведя, черепаху, петуха, орла, кувшин и даже царский трон.

Как -то во сне Митяйке причудилось будто созданные им ледяные скульптуры ожили и стали махать ему руками и крыльями, что -то напевать и пританцовывать. И что бы это значило? Поди -ка, что фигурки будут занимать не последнее место в его, Митяйкиной, дальнейшей жизни. Потом Митяйка продолжил тем, с чего, пожалуй, должен был начать — рисовать друзей, приятелей, соседей. Получались похоже, иногда даже немного смешно. Друзья смеялись, ободряли: «Молодец, Митюша! Здорово у тебя получается! И дома, Плотинка точь-в-точь как взаправду». А еще лепил мальчишка из глины фигурки животных, людей, птиц обычных и диковинных. Обрабатывал яшму, малахит, родонит, да так, что иногда и глаз не оторвешь. Видно стало, что из Митяйки может получиться настоящий художник. Старший брат Филя к художествам Митяйку маленького еще приохотил. Углем рисовали. В марте 1734 в Екатеринбурге по пути в северные края побывал штурман Семен Челюскин. Остановился он в доме Филиных и потом Митяйкиных родителей. Высокий, подтянутый, дружелюбный, в новеньких коричневой кожи ботфортах. «Паренек, ты, родители говорят, рисовать любишь. А меня нарисовать смог бы?» — «Попробую». Филюша взял кусок грубой бумаги и углем стал рисовать сидящего на скамье Челюскина. «Похож!» — воскликнул, увидев как получилось, Семен Иваныч. Попросил рисунок ему подарить, Филя с радостью согласился. Такому человеку! От двухгривенного «гонорара» отказался. Наверно хороший художник из Фили мог бы получиться. У иконописца в помощниках потом ходил. Потом в математической школе учился, в горном правлении служил. Да только помер брат в семьсот сорок седьмом, мучался от болей в желудке.

Рисовальная школа при Екатеринбургском металлургическом казенном заводе на Исети открылась еще в 1735 -м. Называлась она в ту пору и потом Школой Знаменования. Инициатором сего дела был В. Н. Татищев (Сафронова А. М. Первые учителя Екатеринбурга: 1724 — 1750. Екатеринбург, 2023). Несмотря на то, что Василь Никитич относил знаменование и живопись не к полезным, а к «щегольским» дисциплинам, вроде поэзии, музыки, танцев, вольтежирования (гимнастических упражнений на коне), он всё же всегда замечал, что «знаменование во всех предметах есть нуждно». В сорок девятом годе Митя очень готовился к этому удивительному событию, неделю плохо спал. Потом услыхал, что желающих и хоть немного уже умеющих рисовать и лепить ребят из семей свободных работников — служащих и мастеровых — есть установка после небольшой проверки у доски и короткой беседы принимать и немного успокоился. Вроде как устроят небольшое испытание, а все равно возьмут. Его встретил один из здешних учителей, как потом выяснилось — Мирон Васильевич Аврамов, симпатичный, годов около пятидесяти, с виду вроде суровый, но не злой. В чуть пожелтевшем седом парике, немного полинявших зеленых камзоле и штанах, желтых чулках и стоптанных башмаках с пряжками. Сидел за столом на стуле с высокой спинкой. «Кто ты таков будешь?» — спросил, вставая учитель. «Димитрий Петров сын Левзин», — приободрившись ответил Митяйка. Учитель снова сел и движением руки предложил мальчику сесть напротив.

— «Отец — Петр Матвеич, что в канцелярии служит?» — «Да, он». — «Значит, любишь рисовать и лепить?» — «Люблю». — « А какие-нибудь картины или гравюры с изображениями Урала или Екатеринбурга не доводилось тебе встречать?» — « Доводилось. Нравится мне вид Екатеринбурга, изображенный художником Иваном Ушаковым незадолго до рожденья моего в семьсот тридцать четвертом, кажется, году». — «Мне сие изображение тоже нравится. Не принес ли ты чего -нибудь из своих рисунков или других каких -то рукоделий?» — « Я не знал что это нужно, но принес на всякий случай кой — чего!» Митя достал из серой холщевой котомки несколько своих работ. Лиса, вытянув морду и подогнув хвост, словно за кем -то или чем -то наблюдает. Выкованная из куска медной проволоки гадюка. Деревянная голова Николая Угодника. На куске пергамента — трава, деревья, облака. Мирон Василич рассматривал всё неспешно, внимательно, затем удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Глянул на Митяйку, сказав: «Изрядно, юноша. Из тебя очень хороший художник получиться может!»

Так Митяйка оказался зачислен в ученики Школы знаменования, чему был несказанно рад. В то время под знаменованием понималось рисование карандашом, красками, тушью, пером. В школе должны были учить только черчению и рисованию, обработке камня, но надо было посещать смежные с этим цифирную и грамматическую и латинскую школы, обучаясь арифметике, грамматике и чистописанию, латинскому языку и нотному пению. Ну это ж еще лучше. Поклон за это Василью Никитичу господину Татищеву, беспокоящемуся, дабы на Урале из отроков воспитать грамотных людей. Если б не Татищев, то поди-ка и не появился б в 1723-м Екатеринбург (Господи, благослови тот год!), а сии места остались бы демидовскими, да строгановскими с центрами в Невьянске и Соликамске (и это немало, но теперь здешние места выходят на другой, более высокий и цивилизованный уровень).

Занятия пошли своим чередом. Многое здесь было интересно и полезно. Была и бестолковщина. Ритма, в который можно было вжиться, не было. Но Митяйка сбои и пропуски чего -то для него важного как бы достраивал собственными силами. Узнавая, читая, повторяя пройденное где и как мог. Ведь даже по арифметике проходили только сложение и вычитание. Приходилось самому осваивать умножение и деление, возведение в степень и извлечение корня. Мирон Василич рисовал быстро, выразительно. Митяйке и его новым приятелям — Егорке, Ване и еще восьмерым ребятам казалось, что это почти вершина изобразительного искусства, что -то по уровню приближающееся к Дюреру и Питеру Брейгелю. Василич и покойную государыню Екатерину Первую нарисовал. И здешнего кота Черныша. Аврамов брал карандаш как-то так, что он в его руке был держался и прочно, и в то же время совершенно свободно. И неширокими движениями изображал стоявшую на стуле вазу и офицерский шарф, небрежно брошенный перед ней. «Наше с вами художество, юноши, — говорил Аврамов, — это большая сила выражения любви к жизни, людям, родной природе. А иногда и нелюбви тоже, хотя не любить легче, чем запечатлеть нелюбимое в нужном виде. К тому же художество — это и средство сохранения на года увиденного и пережитого нами». Все слушали учителя внимательно, при этом представляли разное. На протяжении трех лет получали они знания и приобретали навыки, умения и по рисованию, гравированию, лепке, обработке дерева и камня, и по общим предметам. Вместе в Аврамовым опирались в учебе на двухтомник «Кирхенарова живопись», «Нюрнбергскую иллюстрированную Библию» и другой двухтомник «Врата в искусство». Одиннадцать книг из своей библиотеки отдал школе в полное владение перед своим отъездом в Оренбургскую экспедицию Татищев. В 1738 Аврамов с учениками расписывали церковь в Сысертском заводе. Митяйка тогда еще совсем младенцем был. Но теперь побывал в Сысерти и порадовался достижению старших.

Много учитель с учениками уделяли времени и картографии. Изучали как рисовать, гравировать не только виды городов, но и из планы-схемы. «Вы ведь должны быть не только художниками, но и чертежниками», — повторял Мирон Васильевич. Он сам вычерчивал разные планы очень хорошо. Ближе к окончанию учебы ученики обучались по переведенному на русский язык Академией наук пособием нюрнбергского художника и педагога Иоганна Прейслера.

Наконец в мае 1752 наступила пора итоговых испытаний и окончания учебы. На экзамене присутствовали директор школы, два горнозаводских начальника и, конечно, Аврамов. Митяйка получил отличный балл, его приятели Егорка и Ваня — тоже. Остальные выпускники в основном окончили хорошо, трое -удовлетворительно. Одного ученика перед самым окончанием чуть не выгнали из школы за приход пьяным на занятие, но все ж инспектор смягчился и позволил парню закончить. Отмечали окончание в трактире на прибрежной Харчевниковой улице Ванюшка с Егоркой. Вначале Ванюшка произнес небольшую речь: «Друзья, позади школа. Но и дальше нам видимо придется учиться. Уже у самой жизни! Мы — почти ровесники Екатеринбурга. Наши отцы приехали сюда издалека и, пожалуй, слава Богу! В сих местах для Отечества немалую пользу принести можно!» Друзья поддержали. Потом подъехали более старшие выпускники из певческой школы Сергуня Пахотинский и Ванюха Вторых. Впятером пели песни «Ветер волны подымает», «Как ведут казнить добра молодца», «Был я — не забыл я!» и еще, еще другие. Пришлось, конечно, выпить. Третий раз в жизни, что ж поделать. Пообещали друг другу помогать, видеться часто. «Парни, — сказал Иван, — пообещаем же помнить и поддерживать друг друга!» Все грянули: «Обещаем, Ура!» И сдвинули кружки. Ванюшка держался на ногах твердо, только далеко за полночь ненадолго задремав в углу стола. Наутро обнялись и, обнявшись, постояли молча и разъехались.

На службе в горном управлении Митяйка узнавал немало нового и старался узнанное запомнить навсегда. Задавал начальству вопросы, хоть это и не шибко разрешалось. Но без этого ведь не научишься. Работал чертежником в чине коллежского регистратора, потихоньку двигаясь в умении глубже и чином выше. И само Горное управлением набирало силу, авторитет. Только что было возведено кирпичное здание, в левом крыле теперь был маленький Мияйкин кабинет. Хотя юноша в кабинете бывал нечасто, в основном пропадал в местах, где под открытым небом кипели работы. Люди вокруг ценили Митеньку за его знания и умения, доброе к ним отношение. Дмитрий Петрович Левзин взял в жены девушку, с которой в не столь далеком еще детстве катали снеговика — Олёнку Спиркину, Олёну Демьяновну. Вскоре в их семье родился сын Гриша. Позже и дочки Дашенька, Настюша.

На престол уже десять лет как взошла при поддержке гвардии «дщерь Петрова» ея величество Елизавета Петровна. В честь коронации новой правительницы, как отец рассказывал, в апреле семьсот сорок второго в центре Екатеринбурга зажгли десятков пять больших факелов. В воздухе крутились «шутихи». Народу на Плотинке наливали водку по чарке ковшом из бочки. Гуляли и гуляли, казалось без конца. Селение Уктус с железоделательным заводом (кстати, основанным даже немного раньше Екатеринбурга), еще в двадцатые годы получившим с подачи генерала де Геннина «имя цесаревны Елисаветы», назвали Елизаветом.

Димитрий Левзин год служил в помощниках отца, ставшего уже старшим канцеляристом. А в шестнадцать стал канцеляристом и сам. Точнее даже — выше подымай — картографом. На службе в основном рисовал и чертил схемы Екатеринбурга и окрестных мест с заводами, домами и церквами, лесами и озерами. В ту пору секрета из таких планов-схем еще не делали. Но словно на всякий случай и не обнародовали. В 1753 Митяйка был уже ундер-шихтмейстером, участвовал в большом и важном деле — новом картографировании Екатеринбурга. В апреле в уктусском лесу нос к носом столкнулся с медведем, выстрелил, но промахнулся, на той они с Мишкой и разошлись, точнее -разбежались. Хорошо, что не убил зверя, пусть живет. Приехал домой и из куска каштановой с белыми прожилками яшмы стал делать косолапого прохожего. Похож, ничего не скажешь!

Подружился Митяйка с молодыми братьями Якимом и Нефедом Жуковыми, не так давно приехавшими из Владимирщины, точнее — из селения Кибирево Крутецкой волости Владимирского уезду Московской губернии. Парни умные, веселые. И батя их Фёдор Леонтьевич хороший. Братья Яким с двадцать второго году рождения, Нефёд — с двадцать четвертого. Значительно старше Митяйки. Оба уже тридцатилетние, рвутся в купцы. Приехали так далеко от родных мест по причине гонений на веру Никоновых последователей. Родители Митяйки тоже сочувствовали «древлему благочестию» и поминали протопопа Аввакума, но не были столь уж упрямыми в этом вопросе. Когда было время сидели друг у друга в гостях, смело обсуждали вопросы внешней и внутренней политики, ругали Синод. Позже Яким и Нефёд вышли в купцы, обзавелись семьями. Дружили семьями, помогали друг другу. Хорошие теплые отношения были у Митяйки и его семьи со старшим товарищем Иваном Денисовым и его семьей. Оба художника и братья Жуковы частенько выбирались на рыбалку, особенно летом. Пели, пили, шутили.

Побывавший на Урале в 1746 президент Берг-Коллегии А. Ф. Томилов повстречался с Аврамовым и учениками, выпускниками школы и очень хвалил их, называл «нашей гордостию». И теперь в письмах делами школы интересовался. В 1751 заработала городская Гранильная фабрика.

Неожиданно пришла горькая весть. В мае 1753 внезапно умер от простуды столько доброго сделавший Митяйке и другим ученикам школы знаменования Мирон Васильевич Аврамов. Может, он не блистал как художник и чертежник, но он воспитал хороших художников и чертежников. Почти полгода сразу после окончания школы Дмитрий помогал своему наставнику в преподавательском деле. Но теперь перейти из горного ведомства на службу в школу он не хотел. Да и не взяли б, шибко молод для штатного учителя. Только семнадцать стукнуло. Его уже в горном ведомстве считали одним из лучших художников, чертежников. Обещали в обозримом будущем чин шихтмейстера, офицера значит. Вскоре замена Аврамову нашлась. Ванюшкины приятели Ваня Морозов и Егор Южаков. И работу свою они стали делать очень успешно. В 1757 Кабинет Ея императорского величества Елизаветы Петровны потребовал в Санкт-Петербург 20 выпускников школ возрастом от 15 до 20 годов. В числе отправленных были и ученики, кои «рисовать и тушевать исправно умеют» — Д. Левзин, С. Вонявин и «совершенно рисовать умеют» — Л. Морозов, Н. Кайгородов, Ф. Иванов. В столице выпускники работали усердно, плодотворно, и репутация Екатеринбурга с этих пор утверждаться стала.

Глава 2. ПЕНИЕ, ПОЭЗИЯ, ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ И ПУГАЧЕВЦЫ

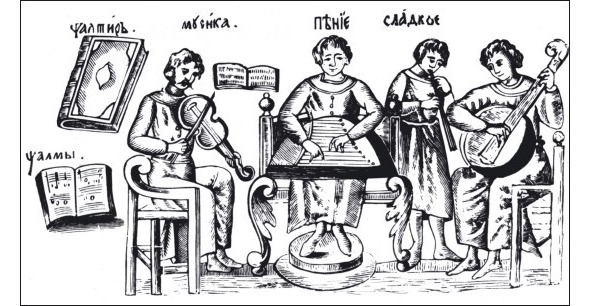

В рамках школы словесной осенью 1735 года в Екатеринбурге началась работа и музыкальной школы. Нужны ж Уралу певчие на клиросе, музыканты, более образованные и чувственно воспитанные люди. Способный слышать, воспринимать музыку, петь и читать по нотам более чуток к жизни, человеческим отношениям. А первые учителя помогут взрастить новый, более широкий круг учителей. Татищев и к этому отнесся с огоньком. Он почти всегда фонтанировал новыми идеями и старался доводить свои начинания до утверждения в жизни. Было затребовано в словесную школу «к пению книг нотных: Ермологов числом десять, Октаев нотных на восемь голосов числом десять, Триодей нотных числом пять, Обиходов или Трезвонов числом четыре, Ермологов нотных числом пять». Как без пособий обойтись, никак.

В штате поначалу было означено даже две вакансии учителя пения, но из-за перерасхода средств принять на работу второго учителя не удавалось. Жалование было маленькое, но не самое меньшее — восемнадцать рублей в год — это всё же не двенадцать. И в крайнем случае учителем может быть и ссыльным. По политическим, долговым, уголовным делам тогда ссылали немало, в том числе — образованных людей. Приходилось если что простить и повышенный интерес человека к хмельному зелью. Только б подрастающее поколение он учил хорошо. Ребята, по инструкции Татищева и по велению души, посещали церковные службы и пели церковном хоре. Приходили в ответ в школу певчие Диомид, Никодим.

Не только церковнослужительских детей, но и детей мастеровых, солдат, надлежало «учить пению по нотам, дабы в церкви искусными певцами быть могли». Только третий принятый в учителя пения — Феофилакт Митенев — запомнился ребятам и администрации. Он из ссыльных, некогда был монахом, сам пел душевно. Иногда мог растрогать до слёз. Он работал в школе с июня 1737 до сентября 1744. Брал для учащихся под расписку книги из церкви великомученицы Екатерины. Много нот постоянно переписывал. Очень интересно рассказывал о скоморохах, бродивших по Руси с 11 века и запрещенных патриархом Никоном перед тем, как он начал гонения на приверженцев старого обряда. Заразительно пел скоморошины, в которых было и непотребство всякое, но были и поучительные сценки городской и деревенской жизни, сказы о боярах и князьях, о ратниках, батыевом нашествии, о простодушных ротозеях и лихих разбойниках. Уличное пение и игры на дудочке встречались и после запретов, хотя уже не так размашисто и балагурно. Митенев хорошо разбирался в западноевропейской системе музыкального обучения. Обучение нотной грамоте было непреложной обязанностью учителя. Ученики к аттестации не только овладевали исполнительским навыками, но и должны были знать наизусть годовой круг пения, то есть актай, праздники, ирмосы, обедню, обиход как в знаменном, так и в киевском распевах. Киевское пение нужно было во время служб по праздникам.

Потом Феофилакта забрали его на службу в Военную коллегию. В последний год работы Митенев сделал свой третий выпуск, в том числе вручил аттестаты двоим блестящим отличникам из подъяческих детей Ивану Вторых и Сергею Пахотинскому. Тем самым, что приходили к Митяйке и его друзьям в трактире отметить окончание.

А затем последовало несколько коротких назначений, смерти подобранных учителей. Приезжавший в Екатеринбург в сорок шестом годе президент Берг-коллегии А. Ф. Томилов вник в вопрос обучения музыке, хотя решился он обстоятельно только через несколько лет. Школы пения («певчая школа») как самостоятельной учебной организации не существовало — на пение приходили по субботам учащиеся словесной и других школ. Причем обучение пению было то обязательным, то ориентированным именно на желающих приобщиться к музыке, а то и отобранных из числа желающих по голосу и слуху. Какое -то чередование добровольности и принудительности. Около шестидесяти ребят пели, играли на домре и флейте, отбивали ритмы на барабане, постигали азы нотной грамоты.

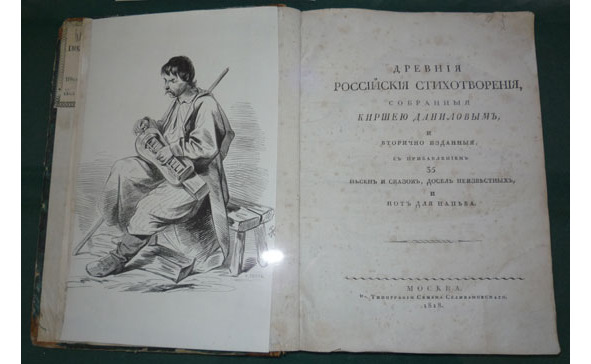

Помимо рисования, лепки и прочих художеств, а также пения и игры на музыкальных инструментах, в екатеринбургском обществе утверждалась и развивалась словесность. Конечно и этому изрядно содействовал Татищев, в первую очередь сам являвшийся автором обширных по объему и содержанию исторических фолиантах о жизни и деяниях наших предков от древних славян до птенцов гнезда Петрова и героев, мастеров, подвижников государства Российского последующих лет. Здесь научное и литературное творчество переплетались воедино. И путь дальнейшему развитию вербальной культуры, изящной словесности открылся многим тысячам наших соотечественников, земляков-екатеринбуржцев. Пишущим человеком был и В. де Геннин, написавший книгу «Описание Уральских и Сибирских заводов». В середине 18 века екатеринбуржцы приобщились к поэзии и фольклору через читавшийся поначалу в рукописном виде сборник «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Это фольклорное собрание, сделанное одним из служащих демидовского завода, названного «первым скоморохом России», стало замечательным явлением уральской и российской культуры. Впервые в истории русского фольклора появились подлинные записи русских былин и старых, старинных песен.

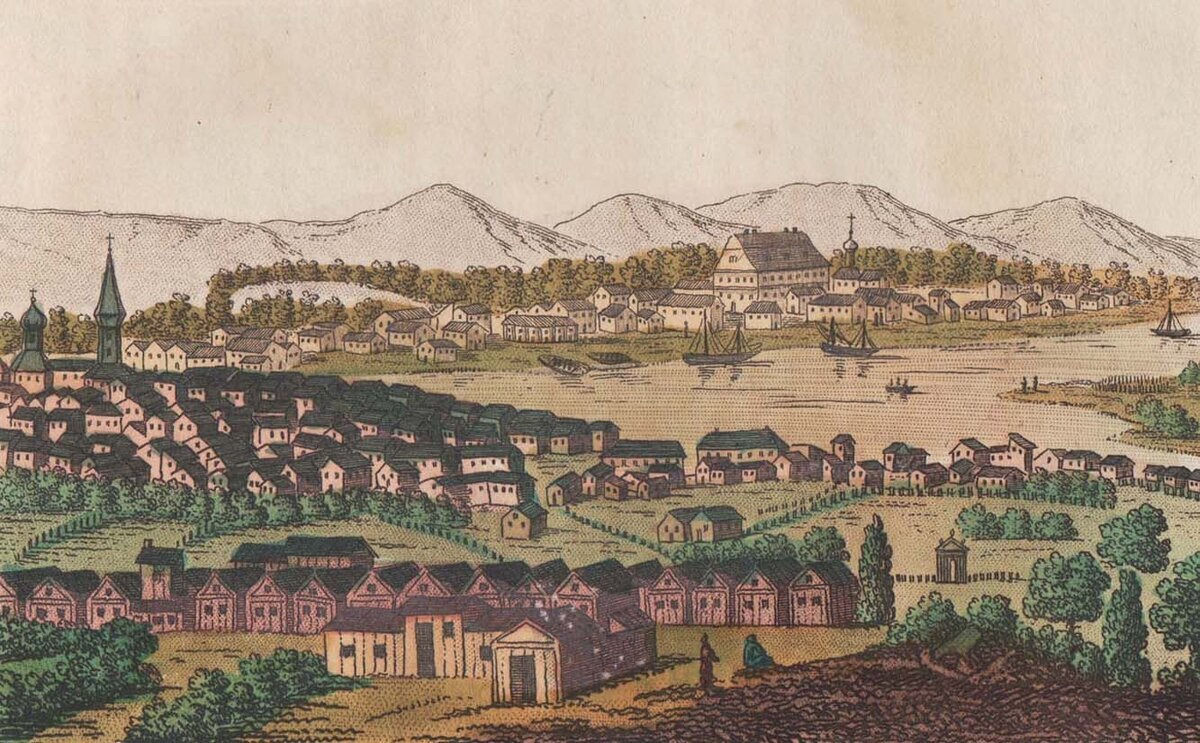

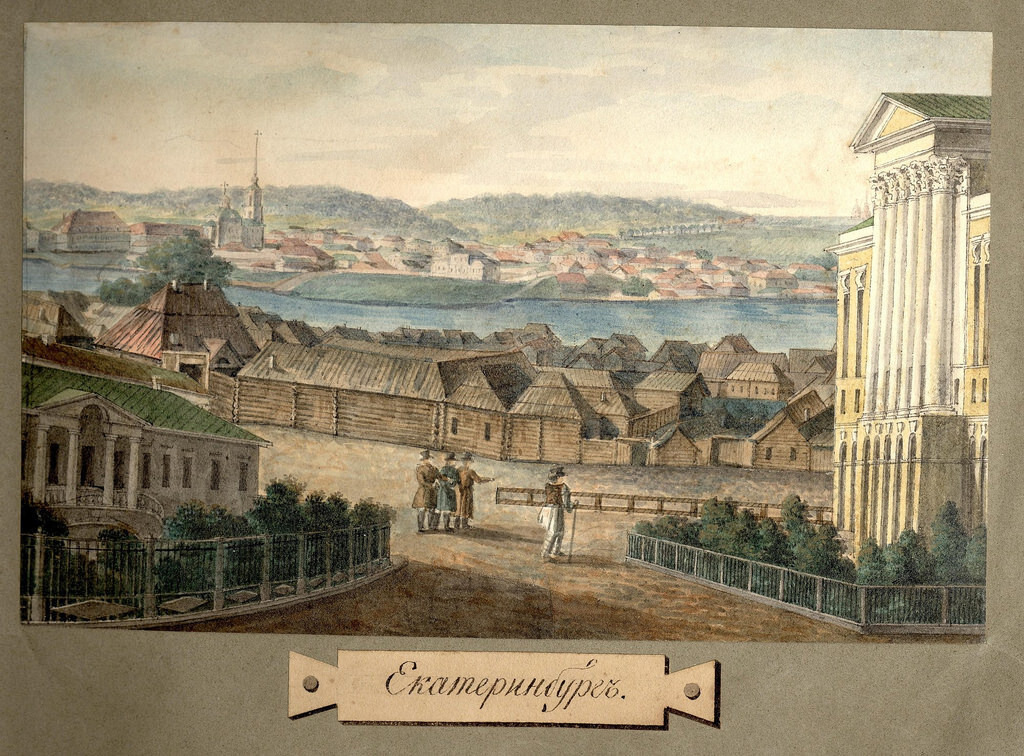

Екатеринбург с первых дней своего существования привлек внимание иностранных ученых и путешественников, временно или на всю оставшуюся жизнь состоявшим на русской службе. Первыми из них были немецкий биолог, доктор медицины Даниэль Готлиб Мессершмидт и его спутник географ, бывший пленный шведский капитан Филипп Иоганн Страленберг. Причем Страленберг, проживший на Урале и в Сибири целых тринадцать лет, отразил в своих записках впечатление именно от тогдашнего Екатеринбурга: «Катериненбург. Совсем новый город в Сибирской губернии, а именно в Угорской провинции, на реке Исети между Уральскими горами. Крепость имеет четырехугольную форму, шесть полных и четыре половинных бастионов; река Исеть протекает через город, на ней большая плотина и у последней заложены заводы и фабрики… Все это приводится в движение рекой и водой через сорок два колеса».

В августе 1742 в Екатеринбург приехал немецкий и российский естествоиспытатель, академик Иоганн Георг Гмелин. Это был уже третий визит сюда знаменитого ученого и путешественника, прежде он приезжал в 1733 и 1734 годах. И это третье посещение «Катариниенбурга», называемым не крепостью-заводом, а именно «городом», было самым продолжительным. «Со времени моего предыдущего посещения, — отмечал Гмелин, — город несколько вырос с западной стороны. А после того, как разрушили вал, там на этом месте устроили палисадники, которые соединяют по прямой линии угловые бастионы, и эти палисадники образуют три стороны на юго-запад, запад и северо-запад, причем длина этих сторон 126 саженей, а посредине имеются ворота. В городе 460 жилых домов, а за пределами крепостных валов вверху по обеим сторонам пруда, а внизу по обеим сторонам реки Исети есть еще и предместья, где живет либо обедневший, либо свободный люд, который поселился здесь, ища пропитания, со времени закладки города и работал на заводах за поденную плату. В конце верхнего предместья, на восточной стороне пруда, на возвышенности стоит дом главного горного начальника, а рядом увеселительный сад, и отсюда, с этой высоты можно видеть весь город. В конце нижнего предместья, на восточной стороне реки Исеть, расположены госпиталь и аптекарский сад». Довольно подробно академик написал о находящихся здесь и административных органах. «Главный военный начальник в настоящее время полковник, — пишет Гмелин, — и в его подчинении в главной горной канцелярии находятся два бергмейстера. Земская и судная конторы, а также полиция обособлены. Земская контора подчинена полковнику, а судная гауптману, который возглавляет гарнизон. В каждой из этих контор имеется по секретарю, а кроме того есть еще один секретарь, который занимается архивными делами. Имеются и таможенные служащие, которые проверяют доходы шинкарен всей екатеринбургской округи, но подчинены они наместнику в Тобольске». Гмелин также отмечал, что в городе продукты дешевы, а также что на улицах нет пьяных. Гмелин был не только выдающимся ученым, но и отличным художником, рисовальщиком, тонко и четко запечатлевая растения, цветы и другую фауну посещаемых им мест. Екатеринбурга — в том числе. В общем город путешественнику в целом понравился.

21 мая 1745 раскольник Ерофей Марков нашел под Екатеринбургом первое в России рудное золото. Принес находку в Горное правление. Отсюда и начиналась золотопромышленность не только Урала, но и всей России.

Все ворота крепости украсились в 1759 железными двуглавыми орлами. Екатеринбург обстраивался новыми административными постройками и жилыми домами. Повышение производительности понемногу улучшало качество жизни. Веселее и населённее стало. И люди говорили: «Глядите-ка, как хорошо теперь у нас!» Кто недавно приехал — не поймет, а кто с первых лет основания крепости-завода — тот уж точно поймет и порадуется вместе с другими такими же жителями. Основанная в 1738 Камнерезная мастерская в 1765 была реорганизована в Гранильную фабрику, ставшую потом известной не только на Урале, но и в стране. Через Екатеринбург в 1761 пролег Сибирский почтовый тракт.

В июне 1761 в Екатеринбург приехал французский астроном, аббат Жан Шап д* Отрош, командированный Парижской Академией наук в Сибирь наблюдать уникальное событие — прохождение Венеры по диску Солнца. Кстати из Петербурга это наблюдал в свой телескоп и русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, высказав в этой связи несколько важных гипотез. Отрош построил в Тобольске небольшую обсерваторию и внимательно просмотрел движение Венеры, сделал необходимые записи и через Екатеринбург отправился на родину. Он распорядился обить свою повозку железом и установить даже небольшую медную пушку, стреляющую картечью. В Екатеринбурге путешественник стал посещать дома богатых и авторитетных жителей, сетуя, что скоро начнет голодать и что из всей провизии у него и его окружения остались лишь две жаренные курицы. По возвращении я обнаружил в своей маленькой комнатке в десять квадратных футов двух баранов, которые не переставали блеять, гусей, уток и кур. Все эти животные производили страшный шум. Мне пришлось выйти на улицу. Один солдат взял одного барана и отнес старушке, жившей по соседству». Отрош организовал обед на сорок персон и в свой телескоп предлагал гостям увидеть Луну и Юпитер, те были под впечатлением. Бронированную коляску пришлось оставить, но доехал астроном домой без особых проблем.

В 1763 через Екатеринбург пролег Сибирский тракт. Впоследствии и ныне этот наш тракт протяженностью более тринадцати километров стал одним из самых больших и востребованных транспортных путей страны.

Декабрь 1765 ознаменовался выдающимся изобретением - механик Иван Иванович Ползунов изобрел первую в России паровую машину с первым в мире двуцилиндровым паровым двигателем, впервые в истории не требующим вспомогательного гидравлического привода. За это государыня императрица Екатерина Алексеевна наградила механика премией в 400 рублей и званием капитан -поручика.

Посетил Екатеринбург в 1767 и запечатлел его в рисунке французский художник Николя Луи Леспинас, тоже очень достойно встреченный уральцам. Позже с этого рисунка известным петербургским гравером Михаилом Иванычем Махаевым была исполнена гравюра. В атласе к сочинению Н. Ж. Леклерка «Физическая, моральная, гражданская и политическая история современной России», изданной в Париже в 1793, этот вид, но гравированный К. Н. Ниже, этот вид был издан.

В 1770 Екатеринбург посетил во главе экспедиции немецкий ученый на русской службе географ и биолог, академик Петер Симон Паллас, посетил здешние горные заводы. Об этом он написал в своем капитальном труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб, 1788. Приезжали в начале семидесятых и академики И. П. Фальк и И. И. Лепёхин, также опубликовавшие сведения о Екатеринбурга. Они отмечали состояние здешнего производства, а также тяжелый труд местного приписного населения.

Развивались понемногу и органы местного управления, самоуправления. По решению магистрата в октябре 1750 была учреждена Екатеринбургская ратуша, а в следующем году прошли выборы членов, появилась у ратуши и своя гербовая печать, и права взимания пошлин с посадского населения на общественные нужды, а также на взимания канцелярских и питейных сборов. Городом стали править сначала бургомистры Иван Данилович Харчевников, потом — Иван Дмитриевич Долгоруков — оба закончили арестом и разорением. А уже при матушке Екатерине Второй в 1767 власть перешла к «голове», каковым первым по счету стал Петр Дмитриевич Зырянов. Потом пришли новые.

В январе-феврале 1774 Екатеринбург осадили войска Е. Пугачева. На Урале у «чудесным образом спасшегося осударя Петра Третьего» тайных и явных сторонников оказалось очень много. Пугачевцами был взят Суксунский завод, золотые прииски, Шайтанские заводы, Уткинский казенный завод, осажден Уткинский железоделательный и чугунолитейный завод… Посланный из Екатеринбурга на помощь Кунгуру, где тогда заседало горное начальство, отряд оказался у пугачевцев в плену. В «Прелестных письмах» Пугачева, подписанных именем государя императора Петра Третьего, перешедшим на его сторону были обещаны воля, освобождение от подушных податей и рекрутских сборов, наделение землей, защиту «от злодеев дворян и мздоимцев-судей». И счастливой жизни для простого трудового народа, праведного страшного возмездия всем притеснителям, погубителям его не придется долго ждать. «И желаем вам, — гласит одно из писем, — каждый может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до веку продолжаться будет». Население многих территорий отказывались вступать в отряды территориальной самообороны. Победы Белобородова вызвали прилив радости и воодушевления, приток в пугачевское войско новых бойцов. Многие приписанные к Нижне-Тагильскому заводу готовились встретить пугачевцев хлебом-солью и повиноваться. В Екатеринбурге власть и имущие слои были очень встревожены. Под Кунгуром, защищая его от пугачевцев, погиб екатеринбуржец подпоручик Степан Посохов — прадед П. И. Чайковского.

Бибиков, — но не известный генерал-аншеф, а начальник заводов полковник Бибиков Василий Федорович вместе с городским головой Карпом Михайловичем Коробковым стали организовывать местный отряд самообороны из числа наиболее смелых обывателей. Сам Бибиков особой смелостью не отличался, но в конечном счете его нервные мольбы о помощи Екатеринбургу к однофамильцу — генералу Бибикову и другим высоким военным начальникам спасли город от «злодея-самозванца». С 11 января приписные крестьяне местных слобод, всего их было около 680, стали под началом майора И. Пирогова строить оборонительные укрепления с юга и запада Екатеринбурга и далее вокруг, насколько хватало сил. За укрепление рогаток и расчистку мест для установки батарей работники получали поденную плату, немного выше обычной. Бибиков обращался к генерал-поручику И. А. Деколонгу и генерал-аншефу А. И. Бибикову, взывая о подмоге. Бибиков панически предлагал даже сдать Екатеринбург, но встретив жесткую критику этой паники от идеи сдачи отказался. В начале апреля, согласно записи В. Ф. Бибикова, он просил высокое начальство о возвращении в Екатеринбург отправленные незадолго до этого в башкирские земли команд премьер-майора Ф. Т. Жолобова и секунд-майора Д. О. Гагрина. Осадивший Екатеринбург Белобородов якобы соединился с отрядами башкирца Салавата Юлаева при деревне Кызылбаевой, скопляют шайку. Место же сие лежит между Саткинским заводом, Красноуфимском и моим ведомством». И власти на этом фланге постарались собрать все возможные силы, чтобы добиться реванша. Отважно воевал против пугачевцев отряд под началом участника русско-прусской войны, поручика Костина (заменившего обвиненного в трусости капитана Ерапольского). Из Казани на помощь Екатеринбургу поспешил отряд секунд-майора Гагрина. Наш старый знакомый Митяйка — Дмитрий Петрович Левзин, 37 (38 скоро) лет, коллежский асессор, начальник отдела Горного правления — был с самого начала одним из организаторов обороны. В глубине души он понимал восставших, иногда даже сочувствовал им и самому Пугачёву, поскольку ненавидел торговлю людьми, беспощадные телесные расправы, мздоимство чиновников. Но он не примкнул к пугачевцам вовсе не от недостатка храбрости (ее-то как раз у Митяйки с детства хватало), а полагал, что победа восстания только пополнит ряды новых вельмож, но крепостного права в империи не разгромит и уклада жизни не изменит.

В церквах екатеринбургских — в Горном соборе и Храме сошествия Святого Духа — возносились молебны об избавлении от злодеев. Молитвы против ворогов были горячо пропеты в нижнем Никольском приделе Святодухова храма перед образом святителя Николая Чудотворца. И потом жители уверились, что Господь и сакральные святыни помогли им выстоять. На исходе февраля для защиты заводов, граждан и святынь в город вступили воинские формирования. Пугачевцы были вынуждены снять осаду. Ушли и сюда уже не вернулись. Отряды отошли вглубь Башкирии и далее — к крепости Магнитной.

Накануне этого Дмитрий как-то вырвался по делу из Екатеринбурга и на обратном пути чуть не попался в лапы пугачёвцам. Они его поздно заметили, гнались во весь опор, да не догнали — Дмитрий влетел в город и спасся. Потом нарисовал эту сцену карандашами на листе бумаги, очень достоверно. Гарин потом расхохотался: «Ну, чуть не попал ты в переделку, брат! Подари мне этот рисунок на память!» Да, бога ради, пусть берет, если так понравилось! Куда потом рисунок этот делся? Говорили, жена майора порвала: у ее родни крепостные усадьбу сожгли, а самих на вилы подняли. В марте под Татищевой пугачевцам было нанесено тяжелое поражение. В июне семьдесят четвертого судьба крестьянской войны была предрешена.

Победу над воинством Пугачёва императрица и ее власть в центре и на местах праздновали с размахом. Зачитывали на площади высочайший указ. Тут же на площадях всем наливали из ковша. И из пушек стреляли.

Новым начальником Главного правления уральских горных заводов в 1777 г. был назначен опытный старик-управленец Пётр Иванович Рычков. До этого он занимал высокий пост в Оренбургской губернии. И был географом, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук. Его вторая жена Елена Денисьевна вязала прекрасные пуховые платки и тем тоже получила известность среди местного населения. В лице Рычковой оренбургские пуховые платки и обрели широкий путь, вязание их стало с этих пор народным промыслом. И сыновья от первого брака стали известными людьми. Старший — Андрей Петрович — был полковником, комендантом Симбирска, оборонял город от войска Пугачёва, но был зарублен изменившими присяге, переметнувшимися к пугачёвцам, солдатами. Это сердечная боль и бессонные ночи отца на всю оставшуюся жизнь. Средний сын — Николай Петрович — тоже был, как и отец — не только чиновником, но и ученым-географом, членом-корреспондентом Академии наук, организатором российского шелководства, участником экспедиции академика Палласа. Рычков-старший попытался объединить образованных и вообще грамотных екатеринбуржцев в некое сообщество обмена идеями, задумками, да не сумел по причине смерти от сердечного приступа в том же 1777-м.

В 1781 государыня Екатерина Алексеевна высочайшим указом пожаловала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии. Он того давно уже заслужил, а теперь это произошло де-факто. Виват, Екатерина Великая! Богу и Отечеству земной поклон! В том году в городе проживало по тогдашним меркам уже довольно много постоянных жителей — 7969 человек, из них мужчин — 1822, женщин 1189, детей — 3858. И будет больше!

17 июля 1783 городу матушкой государыней был пожалован герб. В зеленом поле — серебряная плавильная печь и рудокопная шахта.

Россияне должны знать историю своего Отечества. В 1785 в словесной школе стали преподавать Историю России.

Первые выборы в городскую шестигласную думу состоялись в Екатеринбурге в 1787 году. Больше полувека к этому времени работал Монетный двор, что тоже было немаловажным вкладом в экономику страны.

В январе 1786 город посетил мореплаватель англичанин Джозеф Биллингс. Гулял по улицам, внимательно наблюдал жизнь наших людей. Об этом посещении им написано: «Екатеринбург насчитывает около двух тысяч домов, многие из них построены из камня и с большим вкусом. Имеются пять церквей и общественные школы. Продукты там очень дешевы».

Молодой художник Василий Петров приехал в город в 1789 г. Приветливый, приятный, преподает в Санкт-Петербургского горного училища. Надворный советник Левзин в нем узнавал себя. «Васенька, Василь Петрович, как тебе город наш?» — вот уже второй раз спрашивал он молодого коллегу. «Очень нравится», — ответствовал петербуржец. Отобедали в ратуше у городского головы Меркурия Степаныча Рязанова. Василий веселый, разговорчивый всем нравился с первых минут общения. И талант! Это ж он написал пейзаж с набережной городского пруда! И подарил пейзаж властям города.

Любил Вася пройтись по берегу пруда в своем коричневом бархатном платье и накинутом на плечи стареньком плаще. Иногда с Левзиным и его женой, взрослыми детьми, иногда один. Особенно в погожий полдень нравилось ему бывать здесь. Очень понравилось молодому художнику на Шарташе, на Каменных палатках. Шарташ он тоже запечатлел, рисуя карандашом. Вообще поселение Шарташ, основанное староверами, появилось еще в 1672 году, то есть еще при Алексее Михайловиче и в год рождения сына его Петра, а то и раньше. Побывали Петров с Левзиным и в других впечатляющих местах зело живописных гор уральских.

Побывал в декабре 1790 в Екатеринбурге на пути в Сибирь арестованный вольнодумец А. Н. Радищев. Допрос Александра Николаевича вел сам начальник Тайной экспедиции, пыточных дел великий мастер С.И. Шешковский. До наших дней дошел экземпляр радищевского сочинения, испещренный циничными замечаниями Екатерины Второй. За свое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев был приговорен в смертной казни, но высочайшей милостью «по милосердию и для всеобщей радости» казнь была заменена ссылкой в Сибирь. Так по пути в Сибирь Радищев оказался в Екатеринбурге. Он пробыл здесь 8 дней. Город ему понравилось. Побывал в здании Горного правления, сохранившемся и до наших дней. В путевых заметках писатель отметил: «Город построен по обе стороны реки Исети, которая течет в крепком каменном грунте. Примечания достоин в рассуждении своего положения, монетного двора, приисков каменьев, шлифовальни, гранильного искусства и мраморного дела. Медные и железные поделки дороги. Торг хлебом для городских жителей, рыба из Сибири. Мясом ведет больше торг в Вятскую и Пермскую губернию…». Впечатлил Радищева, кстати, Верх-Исетский пруд: «Пруд, длинною на 20, шириною на 10 верст, на нем острова. Летом вид прекрасный. Село большое. Если плотина сего завода прорвется, как та опасность настояла четыре года тому назад, то большая часть города будет потоплена и дворы снесет». Потом Радищев рассмотрел и такие малые поселения близи Екатеринбурга как Камышлов и Талица, рассказал и о непосещенном им Ирбите. После кончины Екатерины «бунтовщик хуже Пугачёва» был помилован Павлом Первым и в 1797 вновь проездом посетил Екатеринбург.

В самом конце ноября девяносто шестого года из двух полевых батальонов был образован Екатеринбургский мушкетерский полк. Двумя годами позже шефом полка был назначен Аггей Степанович Певцов, военными способностями, честно говоря, совсем не блещущий, но имеющий крепкие связи при дворе. Вскоре, по результатам инспекции вооруженных сил страны на Урале и хорошую боевую подготовку полка генерал А. С. Певцов был пожалован орденом св. Анны 1 степени. Затем Певцов стал инспектором дивизии, оставаясь в то же время вплоть до своей отставки в 1808 и шефом полка, проживая в Екатеринбурге. В феврале 1799 Певцов женился в Перми на Софье Карловне Модерах, дочери пермского губернатора. Наши мушкетеры старались совершенствовать свои воинские навыки, но были очень злы на новые тесные павловские мундиры, пришедшие на смену удобным екатерининским. И, чертыхаясь, матерясь, вечерами завивали к новой форме приложенные накладные букли из дешевой пакли, втыкали проволоку в фальшивую косицу, дабы браво торчала.

Глава 3. ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ НАЧАЛСЯ

На Урале, в том числе и в Екатеринбурге в начале девятнадцатого века побывал известный литератор и собиратель гравюр, рисунков Филипп Вигель. «Города, подобно людям, — писал Вигель, — наружностию показывают свои лета. Екатеринбург не был старик, как Кунгур, ни мальчик, как Пермь. В нем было чувствительно недавнее, но не вчерашнее». А в 1803 в городе открылась своя Типография, в дальнейшем выпустившая в свет немало интересных и полезных изданий.

В поэме «Возмездие» А. Блок сказал «Век девятнадцатый железный, Воистину жестокий век!» Он был прав, хотя в том веке немало и хорошего произошло. В том числе и в Екатеринбурге, на Урале. Здесь переплелись и тяжкий за мизерную плату труд приписных работников, и роскошная жизнь заводчиков, дворян, и замечательные творения рук человеческих и духа.

В окрестностях Екатеринбурга примерно с 1807 стали искать и находить золото. Но еще большие доходы сулили сибирские золотые прииски. Некоторые богатые екатеринбургские купцы стали заниматься изысканиями золота не только на Урале, но и в районах западной Сибири.

Из Петербурга в Екатеринбург не в первый уже раз приехал пожилой художник и гравер Прокопий Артемьевич Артемьев. Он родился в Петербурге, учился у немецкого живописца, рисовальщика Иоганна Элиаса Гримеля и у русского гравера Ивана Алексеевича Соколова, долгие годы служил художником-гравером Санкт-Петербургской гравировальной палаты. Увиделись с Левзиным, обнялись, радостно крича друг другу: «Здорово, старый черт!» Они ровесники. В этот раз Артемьич приехал в январе-феврале и написать «Вид Екатеринбурга зимой», запечатлевший «мороз и солнце» на улице Уктусской. Солнечным зимним днем здесь всё светится и вдаль зовет. С уважением высказался Артемьев о камнерезном мастерстве екатеринбуржцев и прочих прикладных художественных промыслах: «Из числа многих фабрик, здесь находящихся, заслуживают особое внимание: гранильная, мельница, золотопромывальная и монетный двор.

В этом же году город посетил живописец и рисовальщик Андрей Ефимович Мартынов, тоже петербуржец. Они с Левзиным раньше знакомы не были, познакомились только теперь. Мартынов занялся очень интересным и полезным делом. А именно — зарисовывал народные костюмы разных мест империи, людей разных слоев общества. Родившись в семье солдата-преображенца, он с детских лет попал в Академию художеств, проявил незаурядные способности и окончил курс ландшафтной живописи с золотой медалью. Жил и работал в Риме, вернулся и стал академиком живописи, советником Академии. В наступившем веке он стал получать заказы двора и знатных вельмож. И екатеринбуржцев Мартынов изобразил. Его «Екатеринбургская купчиха» 1808 очень понравилась всем ее увидевшим и нравится по сей день. А через одиннадцать лет художником была создана и издана книга «Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы советника Академии художеств А. Е. Мартынова». СПб, 1819. Она уже в те годы вызвала интерес многих читателей, зрителей. Маленькая частность, но сохранившая память о былом городе.

По Указу государя Александра Первого от 31-го дня декабря 1809 в городе начали строить Ново-Тихвинский женский монастырь, впоследствии горожанам весьма известный. Выхлопотали разрешение на создание этого долгое время заштатного монастыря (то есть без казенного вспомощевания) две замечательные, истово верующие женщины — Татьяна Костромина и грамотная Агафья Котугина. В 1810 Татьяна Митрофановна Костромина была пострижена в монахини. И 10 сентября решением Святейшего Синода стала игуменией, настоятельницей этого монастыря под именем Таисии.

В июне 1812 года началась Отечественная война и Екатеринбург, Урал за ход событий очень переживали, отправляя оружие, орудия. И 37-й Екатеринбургский пехотный (до 1811 — мушкетерский) полк принял в боевых действиях этой войны самое активное участие. Летом шефом полка стал генерал-майор князь Иван Степанович Гурьялов, а командиром полка — майор Василий Иванович Богданович. Полк вошел в состав 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта графа Александра Ивановича Остермана-Толстого.

В Бородинской битве полк занимал позиции позади и левее Курганной батареи, отбивая атаки французов и неся тяжелые потери. Потери полка составили около 300 солдат и офицеров. В октябре 1813 в «Битве народов» под Лейпцигом полк отличился особо, первым ворвавшись в Лейпциг и захватив 59 орудий. В марте 1814 полк участвовал во взятии Парижа, ворвался на вершину Монмартра. И после победы над войсками Наполеона полк продолжил храбро воевать за Россию. Награжден был Георгиевским почетным знаменем с Александровской лентой и серебряной трубой «За взятие Монмартра. 30 марта 1814 года». В награду за подвиги майоры Шильников и Слепцов были удостоены ордена св. Владимира 2-й степени; штабс-капитаны Бабинцев, двое братьев Зайдель, Протеинский, подпоручик Филиппов получили золотые шпаги с надписью «За храбрость»; поручик Бабинцев, подпоручики Гарбуз-Барзиловский и Грибов были произведены в следующий чин. Отмечены были и нижние чины полка. Особо отличившийся фельдфебель Коровин был сразу произведен в подпоручики; портупей-прапорщики Греков, Дранищников, Янчуров были произведены в офицерский чин прапорщика; 75 солдат и унтеров получили Георгиевские кресты.

Наверно в 1790 или даже ранее ушел из жизни Митяйкин друг, бывший лишь на год младше Екатеринбурга, Нефёд Фёдорович Жуков. Старшего его брата Якима Фёдоровича следы где-то затерялись. А сын Нефёда — Спиридон, купец второй гильдии — родившийся в 1757, торговал на Главной торговой площади мясом и кожами. Две небольшие лавочки имел. Да вот простудился Спиридон, да помер в 1805, сорока восьми годов от роду. Обоих коллежский советник Дмитрий Петрович Левзин проводил на староверческое кладбище в последний путь. Оба крепко веровали в бога, больших грехов за ними не водилось, наверно обрели себе Царствие небесное и взирают оттуда на столь знакомую им, но всё же потихоньку обновляющуюся жизнь екатеринбургскую. Сын Спиридона Нефёдовича — Кондратий, купеческий сын, родился в 1787 — человек серьезный, с головой. Заплатил за батюшку какие было долги, а вот в гильдию взносы платить не стал (иначе не на что хозяйство, дела обновить) и в 1808 (двадцати одного года от роду) съехал из купеческого звания в мещане. Тогда такое не в редкость было. Даже Рязановы — отъявленные богачи и давние приятели Жуковы — не раз съезжали в мещане и спустя время вновь возвращались в купечество. В 1823 Екатеринбург отметил свое столетие. Городским головой стал второй раз Лука Михайлович Тарасов (первый раз он был в 1817 — 1720). А одним из депутатов Екатеринбургской городской Думы стал 36-летний Кондратий Спиридонович Жуков, внимательный к делам и людям родного города. Гласный от мещан — самого многочисленного сословия нашего города, как, впрочем, и других больших и малых российских городов.

Глава 4. ПРИЕЗД АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО И ЭТАП ДЕКАБРИСТОВ

В сентябре 1824 Екатеринбург пережил потрясающее событие — приезд государя Александра Первого. На заседании думы 16 сентября, в котором участвовали гласные (депутаты) — от гильдии Тихон Гилев, от цехов Кирила Сюрин, от мещан Кондратий Жуков, городской голова Лука Тарасов. Отмечалась недостаточное подготовление города к приезду государя. Рыночные площади не посыпаны песком, не заровняны ямы, не снесены старые мясницкие лавки и часть изломанного моста через реку Исеть, не придано приличного вида дому для незаконорожденных и богадельне, невыкрашено палевой краской здание училище. Дума поручила гласному К. С. Жукову решительно ускорить подготовку к встрече и представить город в глазах государя самым достойным образом. Жуков старался с утра до ноги и город подготовил. Накануне визита в городе был выстроен новый деревянный мост через Исеть, позже названный Царским.

И вот 25 сентября в Екатеринбург прибыл государь император Александр Первый. Он въехал в город «сопровождаемый колокольным звоном и радостными восклицаниями восхищенного народа». В свите государя знающие люди узнавали барона И. И. Дибича, лейб-хирурга баронета Я. В. Виллие, лейб-медика Д. К. Тарасова и других. «Государю императору неугодно никаких встреч, — сообщалось в разосланном по маршруту царского следования циркуляре, — как со стороны начальников губерний, так и земских чиновников». Поэтому торжественность встречи небывало высокого гостя как-то причудливо переплетались с некоей сдержанностью, камерностью. Городской голова Л. М. Тарасов, промышленник (и будущий голова) П. Я. Харитонов, депутат К. С. Жуков, были представлены государю и с поклоном приветствовали его. За три дня царь посетил Гранильную фабрику, побывал на Монетном дворе, золотосплавочную лабораторию, Нижне-Исетский завод (входящий в Верх-Исетский заводской округ), госпиталь этого завода, а также Березовский и Пышминский заводы. На Нижне-Исетском заводе его владелец корнет в отставке Алексей Иваныч Яковлев и в особенности управляющий заводчика Григорий Федотыч Зотов очень впечатлили государя эффективным ведением производства и огромными прибылями предприятия. На сюжет посещения этого завода позже живописец Алексей Иванович Корзухин картину написал.

Его величество долго с глазу на глаз увлеченно беседовал с Зотовым. На «вы» его называл. Как можно достичь таких результатов просто уму непостижимо. При участии опытного мастера государь отковал на заводе у одного из горнов два гвоздя, а у другого горна отковал топор. И о госпитале заводском Александр Павлович сказал: «У корнета Яковлева есть такой прелестный госпиталь для рабочих, у российского императора нет такого для своих солдат». На гранильной фабрике его величество поучаствовал в украшении рельефом чаши из яшмы. Потом вазу украсили золоченой оправой с надписью: «Государь император Александр Павлович во время посещения своей Екатеринбургской гранильной фабрики 26 сентября 1824 года соизволил участвовать в обработке и украшении сей чаши». Остановился Александр Павлович в доме П. Я. Харитонова, просторном и величественным. Дальше царь отправился на Березовские золотые прииски, по пути посетив поселение Шарташ и там староверческую часовню. Александр Павлович был учтив, внимателен и обещал ревнителям «древлего благочестия» значительных шагов им навстречу. Так бы и произошло, проживи после сего государь хоть чуть подольше. Расставались тепло, можно сказать дружески, даже государь расчувствовался. В целом материальные и духовные ценности жизни и культуры монарху понравились.

Полюбили многие, очень многие екатеринбуржцы государя Александра Первого Благословенного. И поэтому когда пришло известие о его смерти в совсем не старом возрасте, это прозвучало как гром среди ясного неба. Люди плакали. Восшествие на трон Николая Первого восприняли настороженно. С вниманием и неявным сочувствием узнали о декабристах. И простой народ, хоть далеко не поголовно, но отчасти сочувствовал сердешным.

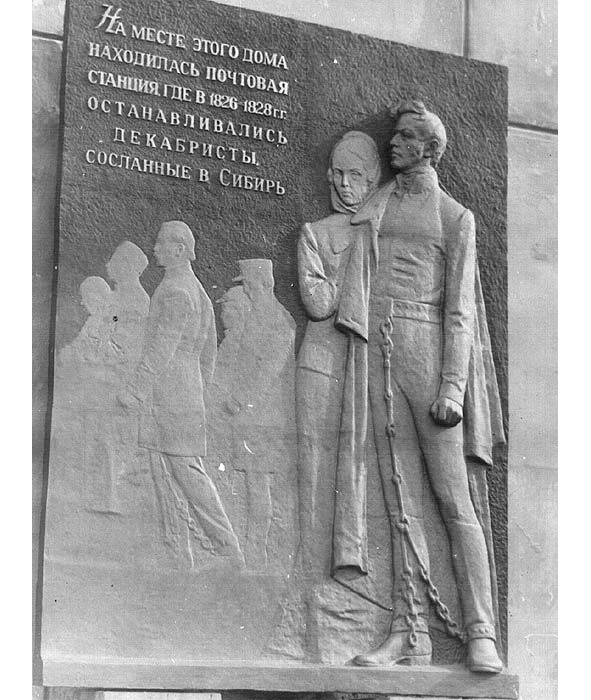

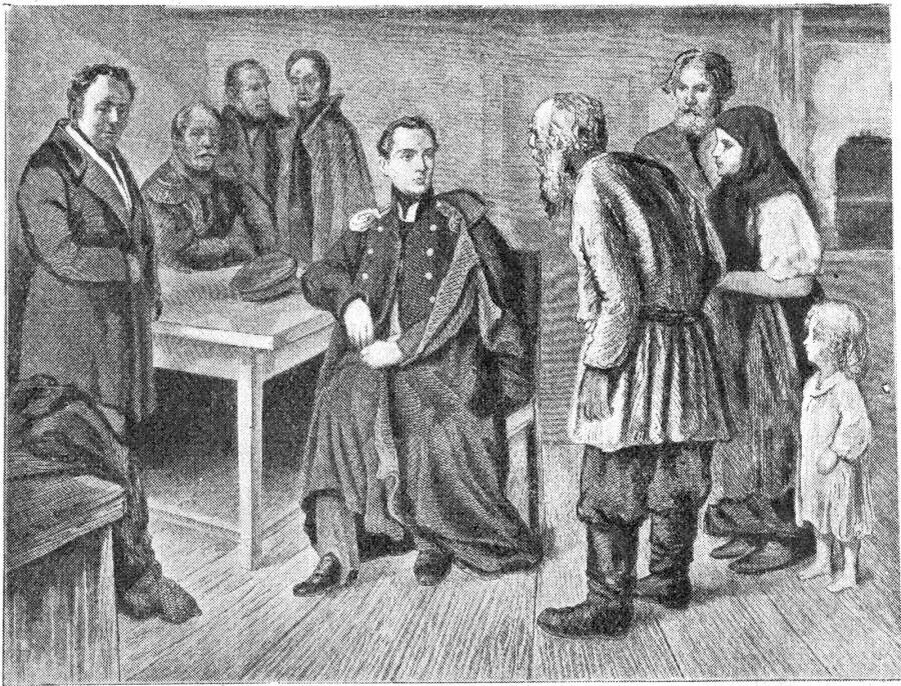

Первая партия отправленных в Сибирь через Средний Урал декабристов добралась до Екатеринбурга 2 августа 1826 года. Город был одним из самых крупных этапных пунктов следования осужденных. Они ехали в кандалах, останавливаясь только на ночлег, да на смену конвоирами лошадей. Осужденных подвозили в сопровождении фельдъегерей и жандармов к флигелю дома Гилевых на улице Колобовской, где тогда находилась почтовая станция. Здесь останавливались Сергей Волконский, Сергей Трубецкой, Матвей Муравьев-Апостол, Иван Пущин, Иван Якушкин, Евгений Оболенский, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Якубович, Александр Бестужев (Марлинский) и другие. Так продолжалось до 1828 года. Большинство декабристов проследовало этим путем, через Екатеринбург. Этим событиям посвящена мемориальная доска с барельефами авторства скульптора Владимира Егоровича Егорова.

И город с сочувствием, даже теплотой встречал недавних мятежников. Муравьев-Апостол, появившийся здесь осенью 1827 вспоминал: «Тут останавливались у почтмейстера, принимавшего нас с особым радушием. После краткого общения в зале открылись настежь двери в столовую, где был накрыт роскошно обеденный стол. Собралось всё семейство хозяина, и мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие от всех уже удобств жизни и уставшие от томительной дороги, очутились нежданно-негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и непритворным радушием. Осушили бокалы за наше здоровье». Этим путем вслед за мужьями проследовали и жены декабристов, в том числе Мария Волконская, Екатерина Трубецкая, Полина Анненкова-Гебль. Среди встречавших декабристов была Наталья Алексеевна Колтовская, полковница, дама эмоциональная, интересная, хотя и с репутацией особы весьма экстравагантной. Немного позже помогал В. К. Кюхельбекеру и некоторым еще декабристам начальник Уральских горных заводов генерал В. А. Глинка.

Наш Дмитрий Петрович Левзин тоже искренне сочувствовал декабристам (ненавидя крепостное право и вековое издевательство на простым народом — кормильцем всей огромной страны) доживая свой долгий век в имении мужа дочери под Москвой. До последних дней читал журналы и газеты, обсуждая вопросы политики. В 1827 обер-бергмейстер и коллежский советник в отставке Левзин отошел в мир иной на 91-м году жизни.

Среди предметов небольшого архива покойного господина советника были найдены одно видимо некогда отлитое его высокоблагородием в юные годы из чугуна блюдо с рельефами совы, медведя и лисицы. Рисунки бунтовщиков-пугачевцев и портрет художника и учителя знаменования Абрамова. Да красками же изображенный на соломенной крыше нахохленный сизый голубь. Несколько неотправленных писем на высочайшее имя государя Александра Палыча, да в Берг-коллегию.

После кончины игуменьи Таисии настоятельницей Ново -Тихвинского женского монастыря стала игуменья Александра, возглавлявшая монастырь более тридцати лет. В миру Анастасия Ивановна Неустроева, родом из -под Ирбита, она была искусной мастерицей, умевшей и любившей ткать тонкие узорчатые полотна всей округе на заглядение. При ней здесь была открыта своя иконописная мастерская.

В двадцатые годы в Екатеринбурге и окрестностях его побывал и художник, издатель Павел Петрович Свиньин. Акварели Свиньина запечатлели тогдашний вид дома Харитоновых-Расторгуевых и напротив стоящего дома Зотова.

Свиньин привез с собой в качестве небольшой выставки тонкие акварели с видами российских городов — Оренбурга, Вятки, Смоленска, Дерпта и т. д. Всем повидавшим эти картинки они нравились однозначно. В своем петербургском доме Свиньин показывает как собственные работы, так и полотна Левицкого и Боровиковского. Злые языки о Свиньине судачили, что он — любитель чужими руками жар загребать и присваивать своему перу едва ли не всё, что плохо лежит, а также имел «склонность к сенсационным вымыслам». Что якобы сам он — художник слабый, но умеет водить за нос своих значительно более талантливых в изобразительном искусстве знакомых и друзей, втягивая их немного помочь ему изобразить кого небо, кого башню, кого реку и прочее. С миру по нитке. Осенью 1828 в городе побывала экспедиция физико-химика, метролога, профессора Казанского университета А. Купфера. В составе экспедиции был Карл Клаус, оставивший как художник в память о пребывании здесь виды Екатеринбурга того времени. Позже эти рисунки нашли свое место в атласе книги А. Купфера. Путешествие на Урал в 1828 году. Париж, 1833.

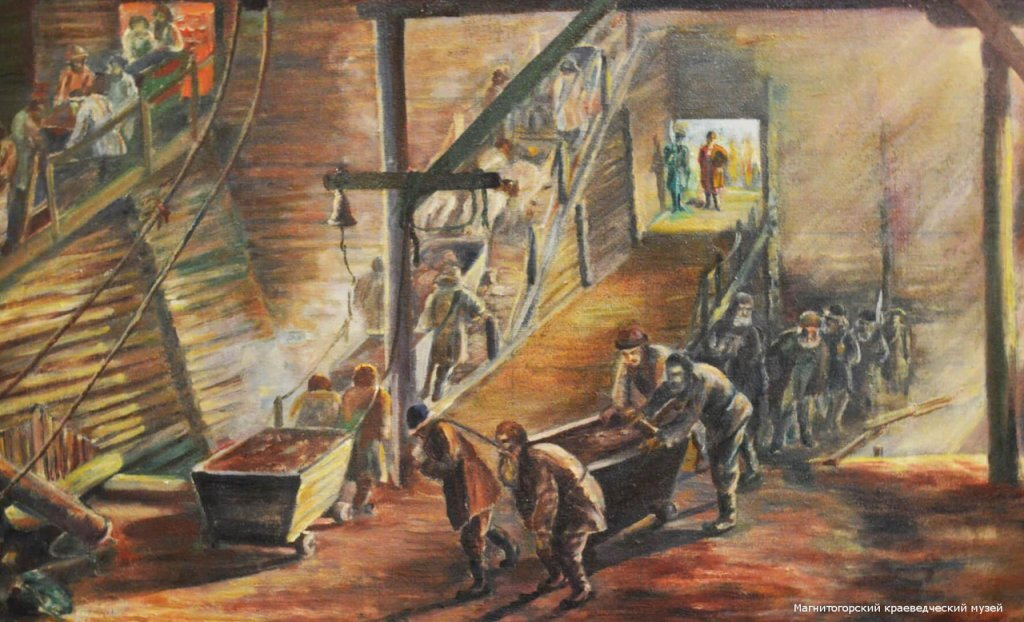

При поддержке Я. М. Рязанова городским головой в 1826 был избран Петр Яковлевич Харитонов. Однако в 1829 он, некогда удостоенный высочайшего благоволения Александра 1, оказался фигурантом уголовного дела против другого отмеченного бывшим государем заводского деятеля — Григория Федотыча Зотова. Мария, старшая дочь была замужем за сыном Харитонова Александром, а молодые люди в заводские дела отданного им в собственность Кыштымского завода совсем не вмешивались, поручив всё Зотову-старшему и тот «по-родственному» рьяно заводом этим стал рулить. Заводские рабочие подвергались невыносимой эксплуатации, при этом всякое их коллективное недовольство трактовалось как бунт. Дело о неповиновении заводских людей рассматривал екатеринбургский уездный суд. Условия заводской жизни и работы были просто жуткими, только вот как достучаться до судейских, стоящих на стороне заводчиков и не желающих от этого отклоняться даже под воздействием фактов, свидетельств. Оттого и боится простой народ судиться. Что толку, последнего лишишься, а то и самой жизни. Приписные крестьяне одного из сел через своего поверенного Морозова подали жалобу, но суд сделал вид, что не поверил поверенному, нарек его «нарушителем тишины». Его приговорили аж дважды к жестокому телесному наказанию и к тому же четыре месяца держали в кандалах. Подавались жалобы от Седельщикова, потом найденного мертвым в лесу, крестьянина Батина, женки Назаровой… Батина посчитали якобы сумасшедшим, женку Назарову четыре месяца держали под караулом, вынуждая отказаться от привезенной ею жалобы. Выплавка железа и добыча золота при Зотове приумножились, но серьезные результаты были достигнуты не путем использования машин, применения новых технологий, а путем чудовищного выжимания из людей последних жизненных сил. Главным театром были золотые сойминские промыслы, где было организовано даже собственное «кладбище для скоропостижно умерших». Не было никаких следов христианского попечения о людях, коих можно было сравнить разве что с каторжниками или неграми. Приезжали проверяющие, а уезжали сытыми и подразбогатевшими. Но заводчикам не повезло. После этих сальных коррупционеров напоследок уже в качестве проверяющего приехал граф Александр Григорьевич Строганов, распутавший этот мерзкий коррупционный узел. Он не хотел широкой огласки этого дела, но в остальном свою миссию выполнил блистательно. Раскопал и выявил всё как было. Зотов, а с ним и Харитонов хоть и избежали каторги, были морально и социально раздавлены. И умерли в ссылке в чухонском Кексгольме, не вынеся позора и разорения. Харитонов к этим ужасам отношения не имел, но был наказан, что не интересовался жизнью завода и его людей, отдав всё на милость этого «кыштымского зверя».

В двадцатые годы на Среднем Урале стали находить залежи платины. Ранее этот драгоценный металл обнаруживали только на западном полушарии — в Южной Америке, что вызвало немалый интерес в мире. И ученых — геологов, географов, металлургов это, конечно же, тоже взволновало. Впервые платину обнаружили в уральском рассыпном золоте. Россыпи платины были найдены под Нижним Тагилом вблизи завода тайного советника Николая Никитича Демидова в 1824, а в следующем 1825 г. началась их промышленная разработка. В июле 1827 под Тагилом нашли крупный самородок. Самый крупный платиновый самородок в мире на то время. Как-то наособицу, за десятки верст от платиновых россыпей. Этот или другой внушительных размеров слиток был подарен знаменитому немецкому географу, натуралисту барону Александру фон Гумбольдту.

3 июня 1829 в город прибыла возглавляемая Гумбольдтом научная экспедиция. От российского Горного департамента к экспедиции был прикомандирован инженер Дмитрий Меншенин. В детские годы будущий ученый жил в Екатеринбурге и рад был вспомнить город детство. Вновь увидеть, зарисовать. Гумбольдт хорошо рисовал. Совершив большое путешествие по Уралу, барон и академик описал богатейшие ресурсы этого края и его мощный промышленный потенциал. Встречали барона и академика пышно, радостно. По возвращении в Пруссию Гумбольдт опубликовал сочинение «Центральная Азия», значительно обогативший представления географов о России. Гумбольдт был человеком очень обаятельным, компанейским, мог выпить и попеть за столом. И встретившим его екатеринбуржцам несомненно понравился. Не обошлось и без невеселого для Гумбольдта курьеза. Купил он у одного местного торговца каменными вещами две топазовых печати за шестьсот рублей. Необычайной величины и чистейшей воды топазы очаровали именитого минералога. Очень подходящие подарки для высокопоставленных друзей. Каково же было разочарование, когда оказалось, что прекрасные топазы на самом деле являются обыкновенными стекляшками. Обидно и смешно, что самый компетентный во всей Европе в таких делах специалист попался на такой не шибко хитрой чепухе. Бывает, как говорят русские, и на старуху проруха. На этом мелкие злоключения минералога и путешественника не закончились. В отведенных ему просторных и до блеска отмытых апартаментах настроение портили… тараканы. Эти наглые рыжие твари безбоязненно сидели и бегали где ни попадя. Кто-то даже со смехом говорил, что специально разводит у себя тараканов в качестве символа растущего богатства и процветания. Удивительно! И еще больше удивились бы прусские гости — Гумбольдт со спутниками, узнав, что позже этих отвратительных насекомых русские прозвали пруссаками. Они только здесь с тараканами и познакомились впервые в жизни. Откуда же взялось такое прозвище? Возможно от того, что таракан — рыжий, наглый и усатый всё ж подчас напоминает прусского вояку -офицера. Ведь русский мужичок горазд подметить в вещах, животных и конечно людях некую забавную характерную черту. Об этом и Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» написал. «Выражается сильно русский народ, — говорит Гоголь, — и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство. И утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом не хитри, не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во всё свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица».

Побывал Гумбольдт и в Верх-Нейвинском заводе, где попросил привести к нему открывшую золото на берегу р. Ольховки золото Екатерину Богданову. Она еще четырнадцатилетней девочкой в 1813 г. на даче Верх-Нейвинского завода нашла случайно золотой слиток весом 1 фунт 34 золотника (около 550 граммов). Отец девочки отнес слиток в контору. Завод был взят у государства в концессию, и начальство не на шутку испугалось, что предприятие отберут обратно в казну. Поэтому главный заводской приказчик Полузадов в качестве награды Кате за находку распорядился… высечь девочку. На всякий случай, чтоб не проболталась. Иван Ефтифеич Полузадов — был одним из тысяч заводских бугров, кто превращали жизнь заводского населения в форменную каторгу (отпрыски его выбились даже в заводовладельцы. Кстати, в наши дни потомки Полузадова и его семейства гордятся своими именитыми предками). По прошествии некоторого времени после Катиного открытия владелец Верх-Нейвинского завода А. И. Яковлев отчеканил из первого (Катиного) золота на Екатеринбургском монетном дворе медаль в те же 1 фунт 34 золотника весом с именем своим и жены Марии Васильевны. Катю забыли, но она навсегда запомнила хозяйскую «милость». И когда Екатерину, уже взрослую женщину, пригласили приехать к знаменитому иностранцу, она была в панике. Но всё обошлось, Гумбольдт был приветлив.

В 1833 книгу о путешествии по Уралу Гумбольдта написал и издал его соотечественник Густав Розе, сопровождавший академика. Здесь встречается и упоминание о догадках, выводах насчет нахождения слитков и россыпей молодого местного инженера Фотия Швецова. Если б к выводам Швецова по платиновым залежам Николай Демидов и его ближайшее окружение прислушались, то уже тогда обнаружение сего драгоценного металла оказалось бы более результативным. В начале тридцатых в городе жил англичанин Джозеф Мейджер, приехавший наладить производство паровых машин, но вскоре увлекшийся золотодобычей. О стиле общения Мейджера по работе с местными рабочими ходили легенды. Это была какая-то престранная смесь разных языков, заключаемая русским матом. И вроде всё шло хорошо, но закончилось вдруг трагически. В ночь на 20 апреля 1831 г. Мейджер был убит в Малом Истоке двумя забравшимися в его золотопромывочную лабораторию крестьянами. Тридцатые годы многие называли золотым веком Екатеринбурга. Уральские промышленники Рязановы, Казанцевы, позже — Тит Поликарпович Зотов — здорово обогатились на золотодобыче не только уральской, но и сибирской, хоть Екатеринбург и оставался их постоянным местом жительства.

В тридцатые годы при Николае Первом возобновились наступления на староверчество. Многие, очень многие староверы были вынуждены перейти в лоно единоверческой церкви, что позволяло следовать обрядам «древлего благочестия», но при этом встроиться в структуры официальной православной церкви, признать главенство ее иерархов. Особенно эта тенденция перетекания в единоверчество проявилась у купечества и обеспеченной части мещанства. Менялся и архитектурный облик города. В это время протекала деятельность набиравшего известность архитектора Михаила Павловича Малахова. Дом Расторгуевых -Харитоновых, собственный дом, дом главного Горного начальника, дома Рязановых, здание Аптеки горного ведомства… — таков даже далеко не полный перечень работ зодчего, здание собора Александра Невского.

В 1836 на Плешивой горке была по предложению А. Гумбольдта построена Обсерватория. И потом сама горка стала называться Обсерваторской.

Глава 5. АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ И ЖУКОВСКИЙ

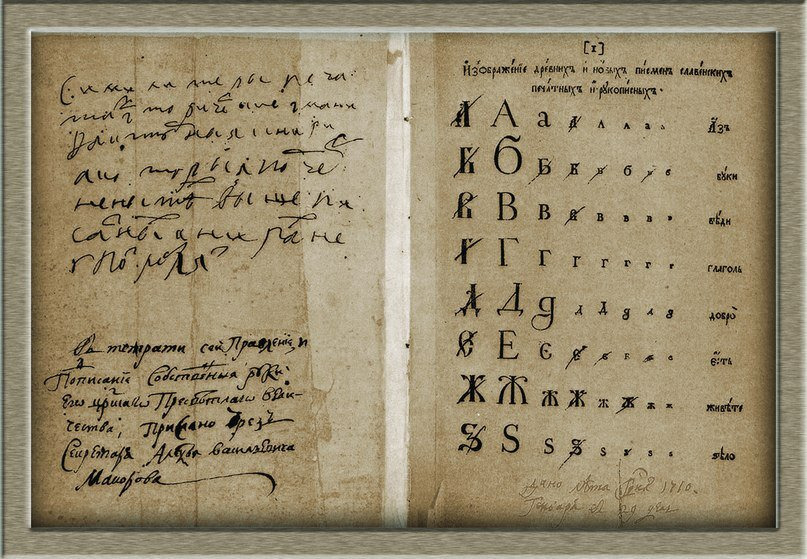

26 мая 1837 на территорию Монетного двора подъехал кортеж наследника императорского престола, девятнадцатилетнего цесаревича Александра Николаевича. Наследника встретили с подобающим почтением. И сопровождающих его лиц тоже. В числе сопровождавших был и замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Встретился Александр с нашим купечеством, дворянством. Некоторые из горожан читали «Светлану», «Людмилу» Жуковского, знали о его дружбе с недавно подло убитым А. С. Пушкиным. Жуковский был наставником цесаревича, его учителем. Правда не все одобряли это. « Жуковский, я думаю, — говорил А. А. Дельвиг, — невозвратно погиб для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, всё время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для с кладов картинки. Как обвинять его! Он преисполнен идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его». Разместили наследника и его свиту в доме Главного горного начальника с видом на городской пруд и Вознесенскую горку. Жуковский и часть свиты разместилась в Харитоновском доме. В честь высоких гостей устроили яркую иллюминацию. Цесаревич и свита осматривали Монетный двор, где наследнику показывали изготовление медных монет с барельефом его августейшего батюшки Николая Первого. Наследника это священнодействие, правда, не впечатлило. Осмотрели золотопромывательный завод и лабораторию плавления слитков. Побывали на основанной еще в 1811 году Гранильной фабрике и на метеогорке (тогда называвшуюся «Плешивой горкой»). Метеослужба на Плешивой горке как раз за год до этого была открыта здесь. Жаль Жуковский не написал стихов о Екатеринбурге, но город ему по-настоящему понравился.

Как и некогда Александр Первый, наследник побывал на огромном заводе Саввы Яковлева. Посещение Нижнего Тагила усилило впечатление приехавших от уральского горнопромышленного потенциала. В Тагиле наследник спускался в малахитово-медную шахту, побывал на Березовском прииске, Кушвинском чугунолитейном заводе и горе Благодать. Далее наследник отправился в сторону Тобольска и Тюмени.

Видимо к этому же времени относятся акварели, написанные в городе капитаном Р. Абаковым. Ныне эти три работы находятся в музее изобразительных искусств, больше к этому добавить в принципе нечего.

В 1839 г. в Екатеринбурге побывал Жан-Батист Эйриес. Потом о городе и людях его он в книге «Живописное путешествие по Азии» он высказался с искренним уважением — промышленность, искусные мастера, красивые женщины, живописная природа. Здесь достают руду, которая клокочет на многих заводах и обрабатывается в огромных палатах Монетного двора. В городе и вокруг него женщины и дети предлагают гостям купить драгоценные и просто красивые разноцветные камни. «Деревянные домики мастеровых, — писал Эйриес, — отличаются большой опрятностью». В повседневной жизни всё у них скромно, хоть люди и не бедные, зажиточные даже. Екатеринбургские мастера прекрасно отделывали вазы (чистотой отделки уральские не уступали античным) и другие украшения, изделия из агата, яшмы, порфира. Облик данного города красив, приятен, красивые дома обрамляют обширную квадратную рыночную площадь. И горой сей, несмотря на некоторые страсти, может быть причислен к кругу наиболее пригожих европейских городов. Несколько церквей и богатый монастырь украшают и освящают город. На балу в честь годовщины восшествия государя на престол все танцевали с чувством и умением. Ежегодно через город проходят до пяти тысяч заключенных. К этим несчастным горожане относятся со вниманием и сочувствием. Подзывают их к воротам и дают им милостыню. По отзыву и ныне видно, насколько вник в екатеринбургскую тему Ж.-Б. Эйриес и какую симпатию этот город у него вольно или невольно вызвал.

А вообще год 1837-й вдруг оказался для города опасным, злым. 24 сентября заполыхал большой сарай на улице Волчий порядок (ныне — Хохрякова). Этот большой сарай с сеном был, как показало расследование, подожжен умышленно. Через три дня, 27-го, заполыхала баня на Уктусской (ул. 8 Марта), сгорело 21 деревянных и 2 каменных домов. В том числе сгорел дом, принадлежавший городскому голове Савельеву. Правда в 1818 был пожар и пострашнее, уничтоживший почти всю правобережную часть города — более 250 домов. Но пожар тот не был каким-то злонамеренным поджогом, он возник стихийно, по разгильдяйству первых пострадавших. А здесь были поджоги. Наверху Сошествинской церкви сгорели крест и две маковки. Ущерб от пожаров достиг почти двухсот пятидесяти тысяч рублей. Появилась записка, где поджигатели требовали отступного — 25 рублей, в противном случае сгорят сорок домов. Однако полиции удалось выследить и схватить поджигателей. Это была целая банда городских мастеровых и крепостных, главарем оказался мастеровой Степан Петров. Делались эти поджоги ради воровства. «Зажигательство было делано, — отмечалось в тогдашней сводке, — только для того, чтобы воспользоваться имуществом, выносимым обывателями во время пожара из домов». И после поимки банды пожары в меньшем масштабе продолжались, но к концу года все же сошли на нет.

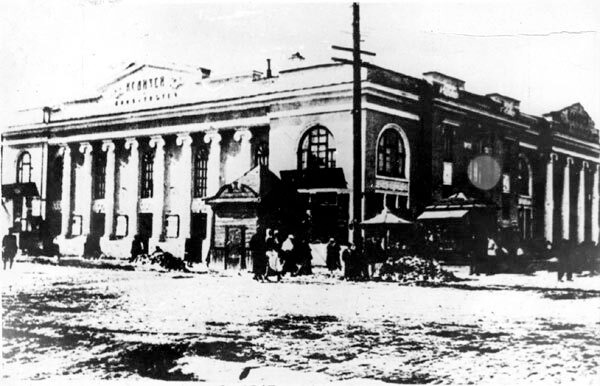

1842 стал последним годом жизни екатеринбургского архитектора Михаила Павловича Малахова, спроектировавшего за тридцать лет работы в городе ряд известных зданий, включая усадьбу Харитоновых -Расторгуевых, здание Гранильной фабрики, собственный дом, дома Рязановых, реконструировавшего дом начальника Горных заводов Уральского хребта.

В сороковые годы девятнадцатого века Екатеринбург стал одним из крупнейших центров выплавки металла и металлообработки в стране. Сюда перенесли резиденцию Главного начальника уральских горных заводов, который к середине века уже фактически единолично управлял городом. Недаром занимавший этот пост генерал В. А. Глинка заявлял, что он «царь и бог Уральского хребта».

Глава 6. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

Ноябрь 1843 г. стал временем рождения Первого городского театра. В пустовавшем цейхгаузе Александровского горного госпиталя (ныне — Воеводина, 5, здание ЕМИИ) 5 (17) ноября состоялись премьеры оперы «Женщина-лунатик» и водевиля «Ножка». Оперу М. Беллини отличала нежная музыка и захватывающий сюжет. Поставил это приехавший накануне из Казани режиссер, актер и антрепренер Павел Алексеевич Соколов. Романтично и страшновато, когда твоя избранница оказывается… сомнамбулой. В конце многие в зале плакали от радости. «Ножка» — типичный русский, переделанный из французского. Как говорится, смесь французского с нижегородским. Здесь взошла звезда актрисы госпожи Евдокии Ивановой, ставшей первой екатеринбургской профессиональной драматической актрисой, оперной певицей, примадонной.

Городским властям труппа Соколова (всего тогда в ней было шестнадцать актеров и восемь музыкантов с дирижером) необычайно понравилась и ее попросили остаться здесь навсегда, что было сделано. И через два года для актеров и зрителей было на Главном проспекте возведено капитальное каменное здание. Народ, который позажиточнее, повалил на спектакли толпой. Хотя много было и таких, кто считал «кеатр» бесовским развлеченьем. Актрису Евдокию Иванову искренне полюбили. Заказывали с нее карандашные портреты к радости обитателя Плотинки Лёньки Смирнова. Один раз какой-то восхищенный зритель из купцов на выходе встретил актерку с огромным венком живых цветов и золотыми сережками в подарок. Так и другим купцам да офицерам молодым понравилось — стали также шиковать!

Родилась Евдокия Алексеевна Иванова, сначала попросту Дуняша, в 1810 году в с. Спасское-Лутовиново в семье крепостных помещицы Варвары Петровны Тургеневой, матери И. С. Тургенева, будущего великого русского писателя. Играла в крепостном театре Тургеневой, выучившись сначала в актерской школе этого театра. Тургенев был в нее влюблен. С 1826, после блистательно исполненной партии Анюты в опере «Мельник, колдун, обманщик и сват» Иванова стала солисткой и исполнительницей центральных ролей. Исполненные ею в начале тридцатых оперные арии, роли в водевилях и драмах на театральных подмостках Воронежа, Тамбова, Саратова, Симбирска принесли актрисе шумный успех. В начале сороковых Соколов выкупил актрису на волю и женился на ней. С 1843 Евдокия Иванова и весь театр Павла Соколова навсегда связали свою жизнь и творчество с Екатеринбургом, многие годы даря горожанам и гостям города часы радости и катарсиса. В труппе было 30 актеров и 15 музыкантов. Ездили с гастролями в разные города уральские — Ирбит, Пермь… Ирбитская ярмарка была тогда после Нижегородской крупнейшей в России. В комической опере «Черное домино или таинственная маска» — Д. Обера на либретто Э. Скриба — Евдокия играла аж три роли — Амину, Анджелу и Анхен. И всегда ее встречали, сопровождали и провожали со сцены горячие аплодисменты зала. Она дожила до следующего века, прожив девяносто четыре года, а кто-то утверждал, что и вовсе сто пять. В любом случае Павел Соколов, Евдокия Иванова и их собратья основали первый в истории Екатеринбурга театр и за это поклон им от современников и благодарных потомков. Кстати и Романовские, и Лобановы тоже вышли из крепостного театра Тургеневой и потом блистали на сцене Екатеринбурга. В 1845, построенный на средства Рязановых под нажимом генерала Глинки по проекту архитектора Карла Густавовича Турского (он пришел на смену деревянному зданию сорок третьего года постройки) на углу Главного и Вознесенского проспектов, был целиком каменным и имел зрительный зал на шестьсот двадцать пять зрителей.

В 1847 город посетил английский путешественник и художник Томас Аткинсон. Неизвестно посвятил ли свои акварели Екатеринбургу, но в целом город впечатление на него произвел более чем просто благоприятное. Его приятно удивило, что значительное число частных зданий спроектировано и выстроено с таким изяществом, вкусом что с полным правом могли бы занять место в каждом крупном европейском городе.

А в сорок восьмом году в Екатеринбурге случилась большая беда — холера. От завезенных в город фруктов видимо. Многие померли. В первых числе — главный врач горного правления доктор Вульф. Причем не на службе вовсе. Марк Генрихович отведал тех фруктов, коими угощали на балу у избранного накануне городским головой Аникия Терентьича Рязанова. Зала, как всегда у Рязановых, переполненная высокими гостями, сверкала и переливалась, оркестр играл «Белую даму». Фрукты — персики, виноград, гранаты и прочие выглядели очень аппетитно. Доктор отпробовал и вскоре почувствовал себя нехорошо. Кто бы мог подумать!

Глава 7. СЕРЕДИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

В «Путевых записках из Петербурга в Барнаул» этнографа и журналиста Павла Ивановича Небольсина немалое внимание уделено и Екатеринбургу конца сороковых, изданных в 1850 году. О городе тех лет гость пишет с искренней симпатией. Он замечает, что уральские люди, в домах которых довелось останавливаться не встречают будущего постояльца с мрачным видом или не стоят, потупя взор, а радушно приглашают войти, заводят беседу и с интересом слушают, задают правильные, умные вопросы. В городе несколько пожарных команд. Даже в селах окрестных есть сельские пожарные команды. И железные дороги (чугунка) здесь далеко не новость, хоть и служат они для перевозки пассажиров, а не руды и грузов. На заводах немало образованных, причем не только из числа отставных чиновников или иностранцев, но и из так называемых «заводских людей». Гранильная фабрика занимается отделкою и «артистической обработкою драгоценных и разноцветных камней». Таких фабрик всего только три в империи — Петербургская, Колывановская и Екатеринбургская, «они находятся в ведении Кабинета Его Императорского Величества».