Бесплатный фрагмент - Стоп! Выгорание: Как вернуть себе силы и радость жизни. практическое руководство

«Как победить эмоциональное выгорание: путь к балансу и восстановлению»

Оглавление

Введение

Почему эмоциональное выгорание — проблема XXI века?

Мы живем в эпоху бесконечного потока информации, многозадачности и высоких ожиданий. Социальные сети диктуют нам гонку за успехом, работодатели требуют постоянной доступности, а внутренний критик шепчет: «Ты должен стараться больше». В таких условиях организм и психика работают на пределе, и рано или поздно ресурсы заканчиваются.

Эмоциональное выгорание — это не просто усталость. Это состояние полного истощения, когда пропадают силы, мотивация и даже простые радости жизни. По данным ВОЗ выгорание становится одной из главных причин потери трудоспособности. Но проблема не только в работе — она затрагивает родителей, студентов, творческих людей и даже тех, кто внешне кажется благополучным.

Почему книга нужна сейчас?

— Скорость жизни увеличилась, а механизмы адаптации остались прежними;

— Культура продуктивности обесценивает отдых, называя его «ленью» (мы совсем забыли, что когда-то лень была «двигателем прогресса»);

— Одиночество в цифровую эру: у нас тысячи «друзей» в соцсетях, но не с кем поговорить по душам;

— Стигматизация слабости: признать, что ты «не справляешься», стало стыдно.

Эта книга — не просто сборник советов. Это пошаговый путь к восстановлению, основанный на научных данных и реальных историях.

Что вы найдете в этой книге?

Книга разделена на три части:

Диагностика и понимание — вы узнаете, как отличить выгорание от стресса, какие стадии оно проходит и какие «маячки» подает тело.

Стратегии борьбы — от экстренной самопомощи до глубокой работы с мышлением.

Долгосрочные изменения — как перестроить жизнь, чтобы выгорание не вернулось.

Раздел «Приложения» содержит все практики, техники и чек-листы, о которых упоминается в книге, с конкретным описанием и примерами выполнения.

Фишки книги:

— Упражнения после каждой главы (не просто теория, а практика. Теорию необходимо закреплять сразу, а не откладывать на потом. Даже если лень и нет сил);

— Реальные кейсы — истории людей, которые смогли выйти из выгорания;

— Чек-листы — например, «10 признаков, что вам срочно нужен отдых»;

— В книге есть повторы заданий, некоторые немного измененные. Это сделано для вашего удобства, чтобы не было необходимости читать всю книгу, а достаточно было выбрать именно ту главу, которая для вас наиболее актуальна;

— Анти-советы — что НЕ делать, чтобы не усугубить состояние.

Кому подойдет эта книга?

Она написана для тех, кто:

— Чувствует, что «горит» на работе или в отношениях;

— Просыпается уже уставшим и живет «на автомате»;

— Потерял интерес к тому, что раньше радовало;

— Не видит смысла жить, а будущее кажется серым;

— Ничего не хочет, только лечь и лежать;

— Постоянно испытывает вину за «недостаточную» продуктивность.

Отдельные главы для:

— Родителей (выгорание от бесконечных забот);

— Предпринимателей (синдром самозванца + страх остановиться);

— Творческих людей (эмоциональные качели и кризисы смысла).

Как работать с книгой?

Это не учебник, который надо прочитать от корки до корки. Находясь в состоянии выгорания, сложно заставить себя много читать и делать. Поэтому книга структурирована так, чтобы открыв любую страницу, вы получили пользу. Тут нет долгих размышлений и демагогий. Тут четкие алгоритмы действий. И короткие главы, чтобы в тяжелом состоянии была возможность их прочесть без напряга. Вы можете:

— Выбирать главы по наиболее откликающимся темам (например, если главная проблема — родительское выгорание, начать с раздела про него);

— Вести дневник — в конце есть шаблоны для самоанализа;

— Двигаться постепенно — не требовать от себя мгновенных изменений;

— Открывать на любой странице и делать практику.

Важно: книга не заменяет терапию! Если выгорание перешло в депрессию или тревожное расстройство — обратитесь к специалисту.

Личная история: почему я пишу об этом?

Я помню свое состояние, когда я столкнулась с выгоранием. Состояние полнейшей апатии, бессмысленности своего существования, никчемности и лени. Нет сил и желания что-то делать. Не хочется НИ-ЧЕ-ГО. Хочется лежать забившись в угол под одеялом где-нибудь на полу, и чтобы никто не трогал и даже не дышал рядом.

Помимо физического бессилия еще и психологическое насилие над самой собой. Что я за человек такой, если не в состоянии ничего сделать? В тот момент даже сил не было бы сделать что-нибудь с собой.

Я попала в такое состояние не сразу, конечно же. А медленно угождала в этот капкан. Меня туда привели мои отношения с мужем алкоголиком. Это была моя грань невозможного принятия мужа с его алкогольной зависимостью, не желание что-то менять и идти в новую жизнь без него. Я с ним не могла, да и без него тоже. Вот так я и попала в купе созависимых отношений и выгорания.

Потом, выбравшись из своего ада, через время я попала в другое выгорание, связанное с работой. Был тяжелый кризисный момент, который затянулся на годы, а я все пыталась спасти свой бизнес, который давно потонул. Есть же поговорка: «Лошадь сдохла — слезь», но я упорно тащила эту «дохлую лошадь» на себе, не обращая внимания на то, что ее никак не реанимировать… Страшно было потерять бизнес и начинать жизнь с чистого листа. Но мое тело уже протестовало. В нем не было сил и здоровья. Постоянные врачи, лечение, хронические заболевания. Все тело говорило — Остановись ты уже!

Однажды утром проснувшись, я просто не могла встать с кровати. Тело отказалось двигаться, а в голове была только мысль: «Я больше не могу».

«Выгорание — это не провал. Это способ тела защитить вас от системы, которая вас уничтожает».

Сейчас я понимаю: если бы кто-то вовремя дал мне такую книгу, я бы сэкономила годы жизни. Поэтому я собрала все, что помогло мне и сотням моих клиентов — проверенные методы, ошибки и лайфхаки для возвращения к себе.

Главный миф о выгорании

«Просто возьми себя в руки!» — самое вредное, что можно услышать. Выгорание — не лень и не слабость. Это нормальная реакция на ненормальные нагрузки.

Что НЕ работает:

— Отдых «на неделю» (если не менять образ жизни, выгорание вернется);

— Витамины и БАДы без работы с психикой;

— Попытки «замотивировать» себя жесткой дисциплиной.

Что работает:

— Постепенное восстановление контакта с собой;

— Пересмотр ценностей («для чего я это терплю?»);

— Маленькие, но регулярные шаги.

Как понять, что книга вам поможет?

Пройдите мини-тест:

Если вы согласны с 3+ пунктами — эта книга для вас:

— Вы спите 6+ часов, но все равно чувствуете себя разбитым;

— Вы не видите смысла жизни, своего предназначения, выхода из сложившейся ситуации;

— Привычные радости жизни больше не приносят вам удовольствие;

— Кофе и энергетики больше не бодрят;

— Коллеги/семья раздражают даже без повода;

— Хобби кажутся бессмысленными;

— Вы часто болеете (простуда, головные боли);

На чем основаны методы в книге?

— Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — работа с токсичными убеждениями;

— Соматические практики — как снять напряжение через тело;

— Нейронаука — что происходит с мозгом при выгорании;

— Опыт людей — истории тех, кто смог восстановиться.

Чего ждать после прочтения?

— Через 2 недели: вы начнете замечать первые признаки улучшения (лучший сон, меньше раздражения);

— Через 2 месяца: появится энергия на маленькие радости;

— Через полгода: выстроите систему профилактики.

Это все примерные сроки. Мы все индивидуальны, находимся в разном состоянии, и с разными погружением и темпом будем читать книгу и выполнять практики. Но эффект обязательно буде, если вы не будите забрасывать эту чудо книгу.

Это не волшебная таблетка, но инструкция по спасению себя.

Начните с этого сейчас

Прямо сейчас закройте глаза и спросите себя:

«Что я чувствую? Какая часть тела напряжена? Чего мне сейчас не хватает?»

Запишите ответ. Это первый шаг к диалогу с собой — а он главный в борьбе с выгоранием.

P.S. Если при чтении возникнет сопротивление («это не про меня»), вспомните: выгорание мастерски маскируется под «нормальную усталость». Дайте себе шанс.

P.P.S. В конце каждой главы есть вопрос: «Что я могу сделать сегодня для себя?». Ответьте на него — и книга станет вашим личным терапевтом.

Глава 1. Что такое эмоциональное выгорание?

Определение: больше, чем просто усталость

Эмоциональное выгорание (англ. burnout) — это синдром хронического истощения, возникающий из-за длительного стресса, особенно в сферах, связанных с эмоциональными затратами (работа, уход за близкими, социальная активность, созависимые отношения).

Ключевые отличия от обычной усталости:

1. Восстановление после отдыха

Усталость — проходит после сна, выходных или отпуска.

Выгорание — даже после отдыха чувствуете опустошение, «неотдохнувшую усталость».

2. Эмоциональный фон

Усталость — раздражение временное, настроение улучшается после отдыха.

Выгорание — постоянная апатия, цинизм, чувство безнадежности («всё бессмысленно»).

3. Физические симптомы

Усталость — тяжесть в теле, сонливость, но нет хронических болей.

Выгорание — частые головные боли, бессонница, снижение иммунитета, скачки давления.

4. Работоспособность

Усталость — скорость снижается, но качество работы страдает незначительно.

Выгорание — прокрастинация, ошибки в простых задачах, «туман в голове».

5. Отношение к обязанностям

Усталость — «Надо отдохнуть и снова в бой».

Выгорание — «Ненавижу эту работу/жизнь, хочу сбежать».

6. Социальная активность

Усталость — хочется побыть одному, но общение с близкими радует.

Выгорание — раздражают даже родные, тянет к изоляции.

7. Длительность состояния

Усталость — несколько дней/недель.

Выгорание — месяцы и даже годы без улучшений.

Примеры:

Учитель с 15-летним стажем, который раньше любил свою работу, теперь чувствует раздражение при виде учеников, забывает проверять тетради и мечтает только об одном — чтобы его оставили в покое.

Врач, который мечтал помогать людям, теперь относится к ним без должного внимания и делает все на автомате, не погружаясь в историю их болезни, и иногда даже вредя.

Психолог, который пошел в профессию из любви к людям, теперь на консультациях переходит границы и может унизить пациента, пропало чувство эмпатии.

1.2. Три компонента выгорания

Психолог Кристина Маслач выделила три ключевых признака:

Эмоциональное истощение:

Ощущение, что «батарейка села»;

Слезы или агрессия из-за мелочей;

Физические симптомы: головные боли, бессонница.

Деперсонализация (цинизм):

— Отстраненность от коллег, клиентов, семьи;

— Мысли вроде: «Все они идиоты» или «Мне плевать»;

— Потеря эмпатии (например, врач перестает сопереживать пациентам).

3. Снижение продуктивности:

— Ошибки в простых задачах;

— Ощущение, что «все бессмысленно»;

— Прокрастинация + чувство вины.

Тест:

Ответьте «да» или «нет»:

После работы я не могу ни о чем думать, кроме как лечь и смотреть в стену.

Меня бесят люди, которые раньше не раздражали.

Я чувствую себя неудачником, даже если объективно все хорошо.

У вас нет времени и сил на личные дела и/или хобби.

Я чувствую эмоциональное истощение большую часть дня.

После отдыха я не чувствую себя отдохнувшим.

Если 2+ «да» — возможно, у вас начальная стадия выгорания.

1.3. Стадии выгорания: от энтузиазма до коллапса

Психолог Герберт Фрейденбергер описал 12 стадий (упрощенная версия):

1. Стадия компульсивного стремления доказать себя.

Описание: Человек начинает работать на пределе возможностей, чтобы подтвердить свою ценность.

Симптомы:

— Гиперответственность: «Без меня всё развалится»;

— Добровольные переработки;

— Гордость за свою «неутомимость».

Пример: Маркетолог Анна берет 5 проектов одновременно, хвастается в соцсетях: «Спала 4 часа — зато всё успела!»

2. Стадия усиленной работы.

Описание: Постепенное игнорирование собственных потребностей ради продуктивности.

Симптомы:

Отказ от отдыха и хобби;

Оправдания: «Я просто трудоголик»;

Первые признаки усталости (кофе + энергетики).

Физиология: Надпочечники начинают работать на износ.

3. Стадия пренебрежения собой.

Описание: Человек перестает замечать базовые потребности.

Симптомы:

Нерегулярное питание (перекусы на бегу);

Бессонница или прерывистый сон;

Отказ от спортзала: «Нет времени»;

Ключевая фраза: «Потом отдохну, когда все доделаю».

4. Стадия вытеснения конфликтов.

Описание: Тело подает сигналы, но разум их игнорирует.

Симптомы:

Частые простуды, головные боли;

Раздражительность, которую списывают на «плохой день»;

Отрицание: «Я не устал, просто много работы».

Опасность: На этой стадии многие начинают самолечение (обезболивающие, алкоголь).

5. Стадия пересмотра ценностей.

Описание: Обесценивание всего, кроме работы.

Симптомы:

Разрыв социальных связей («Друзья не понимают моей нагрузки»);

Цинизм: «Люди просто ленивые»;

Потеря радости от ранее любимых занятий.

Пример: Учитель Максим перестает ходить на рыбалку: «Какая разница? Всё равно тетради проверять».

6. Стадия отрицания проблем.

Описание: Окружающие замечают изменения, но человек агрессивно отвергает помощь.

Симптомы:

Фразы: «У меня всё под контролем!»;

Обвинение других: «Это они меня достали»;

Уход в изоляцию.

Физиология: Появляются хронические боли/болезни (спина, желудок, гастрит, тонзиллит и др.).

7. Стадия дезориентации.

Описание: Потеря контакта с реальностью и собой.

Симптомы:

Провалы в памяти (забывает ключи, имена);

Чувство опустошенности даже после сна;

Деперсонализация: «Кто я вообще такой?».

Критический момент: Первые мысли об увольнении/побеге.

8. Стадия поведенческих изменений.

Описание: Окружающие видят резкую трансформацию личности.

Симптомы:

Вспышки гнева на коллег/семью;

Апатия или истерики;

Злоупотребление стимуляторами/алкоголем.

Пример: Вечно спокойный Алексей начинает кричать на жену из-за немытой чашки.

9. Стадия деперсонализации.

Описание: Потеря связи с собственными эмоциями и телом.

Симптомы:

Ощущение себя «роботом»;

Равнодушие к близким;

Механическое выполнение обязанностей;

Жизнь по инерции.

Фраза: «Мне всё равно. Лишь бы отстали».

10. Стадия внутренней пустоты.

Описание: Полное эмоциональное выгорание.

Симптомы:

Чувство бессмысленности всего;

Суицидальные мысли (в тяжелых случаях);

Физическое истощение.

Физиология: Иммунитет резко падает, обостряются все болезни.

11. Стадия депрессии.

Описание: Глубокая апатия и отчаяние.

Симптомы:

Неспособность встать с кровати;

Отказ от гигиены;

Мысли: «Я неудачник», «Мне незачем жить», «Моя жизнь не имеет смысла».

Важно: На этой стадии часто требуется медикаментозная терапия.

12. Стадия полного истощения.

Описание: Организм начинает отключаться.

Симптомы:

Панические атаки;

Госпитализация с гипертоническим кризом/язвой;

Полная потеря трудоспособности.

Исход: Либо срочные изменения, либо тяжелые последствия для здоровья.

Как использовать эту информацию?

Определите свою стадию.

Если вы на 6+ стадии — срочно снижайте нагрузку и обратитесь к специалисту.

На 1—3 стадиях еще можно скорректировать образ жизни без радикальных мер.

Помните: Выгорание — это не слабость, а результат длительного дисбаланса. Чем раньше вы заметите признаки, тем проще восстановиться.

(По материалам работ Герберта Фрейденбергера, 1974 г.)

Важно: не все проходят все стадии. Некоторые «застревают» на 3—4 года в хроническом стрессе, например.

1.4. Физиология выгорания: что происходит в теле на биологическом уровне?

Эмоциональное выгорание — это не просто психологическое состояние, а глубокий физиологический сбой, затрагивающий все системы организма. Когда стресс становится хроническим, тело переходит в режим экстренного выживания, что приводит к опасным изменениям в работе органов и биохимических процессов.

1. Надпочечники и кортизол: почему стресс истощает.

Как работает система стресс-реакции:

Надпочечники — маленькие железы, расположенные над почками, — вырабатывают кортизол (гормон стресса) и адреналин. В норме они помогают мобилизоваться в опасных ситуациях.

Но при хроническом стрессе:

Надпочечники работают на пределе → истощаются через 6–18 месяцев;

Кортизол перестает вырабатываться ритмично → скачки от высокого уровня (тревога) до низкого (апатия);

Развивается надпочечниковая усталость (не путать с медицинской недостаточностью!).

Симптомы:

Утренняя разбитость, даже если спали достаточно;

Тяга к соленому (потеря натрия из-за дисбаланса кортизола);

Головокружение при резком вставании (снижение давления).

2. Иммунная система: почему вы начинаете постоянно болеть.

Кортизол и воспаление:

В краткосрочной перспективе кортизол подавляет иммунитет (эволюционно — чтобы бежать от опасности, а не бороться с вирусами).

При длительном выгорании:

Снижается количество лейкоцитов → учащаются простуды, герпес, грибковые инфекции;

Обостряются аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, псориаз);

Медленно заживают раны, появляются кожные высыпания.

Исследования:

У людей с выгоранием в 2 раза выше риск подхватить ОРВИ и в 3 раза дольше срок восстановления (American Psychological Association, 2018).

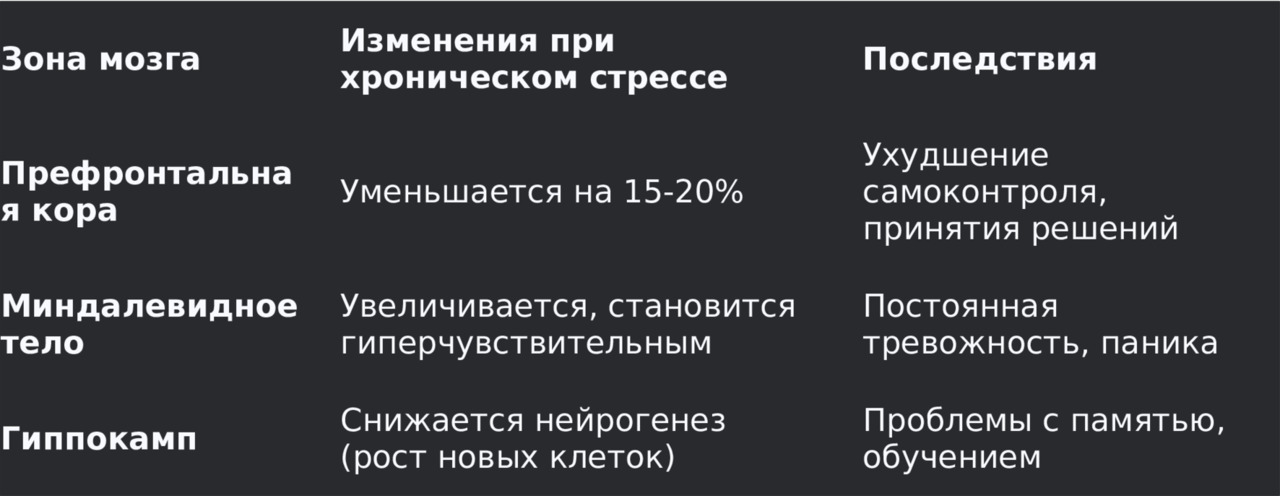

3. Мозг: как выгорание меняет его структуру.

— Уменьшение префронтальной коры:

Эта зона отвечает за:

Принятие решений;

Контроль эмоций;

Концентрацию;

При хроническом стрессе нейроны сокращаются (эффект «усыхания»).

Результат:

«Туман в голове» — сложно думать, запоминать;

Импульсивность — срывы на коллег/близких;

Прокрастинация — неспособность планировать.

— Гиперактивность миндалевидного тела:

Этот отдел мозга — «тревожная кнопка». При выгорании он:

Увеличивается в размерах;

Реагирует на любые стимулы как на угрозу;

Провоцирует панические атаки и бессонницу.

Последствия:

Даже после отдыха мозг долго остается в режиме «опасности» (месяцы или годы).

4. Сердечно-сосудистая система: скрытые риски.

— Повышенное давление:

Адреналин сужает сосуды → риск гипертонии и инфаркта.

— Аритмия:

Стресс нарушает работу блуждающего нерва, контролирующего сердцебиение.

Симптомы:

Учащенный пульс в покое;

Ощущение «замирания» сердца;

Боли в груди (часто без органических причин).

5. Пищеварение и метаболизм: от стресса к болезням.

— Синдром «дырявого кишечника».

Хронический стресс:

Разрушает микрофлору;

Повышает проницаемость стенок кишечника → пищевые аллергии, вздутие.

— Набор или потеря веса:

Кортизол провоцирует жироотложение на животе;

Адреналин ускоряет метаболизм → резкое похудение (если нет аппетита).

5 сигналов тела, требующих срочного вмешательства:

Дрожь в руках без причины (признак истощения нервной системы);

Головокружение при вставании (надпочечники не регулируют давление);

Выпадение волос (дефицит питательных веществ + гормональный сбой);

Звон в ушах (тиннитус) (спазм сосудов из-за адреналина);

Ночная потливость (дисбаланс вегетативной нервной системы).

«Тело всегда говорит правду. Если вы его не слушаете — оно начинает кричать.»

— Герберт Фрейденбергер

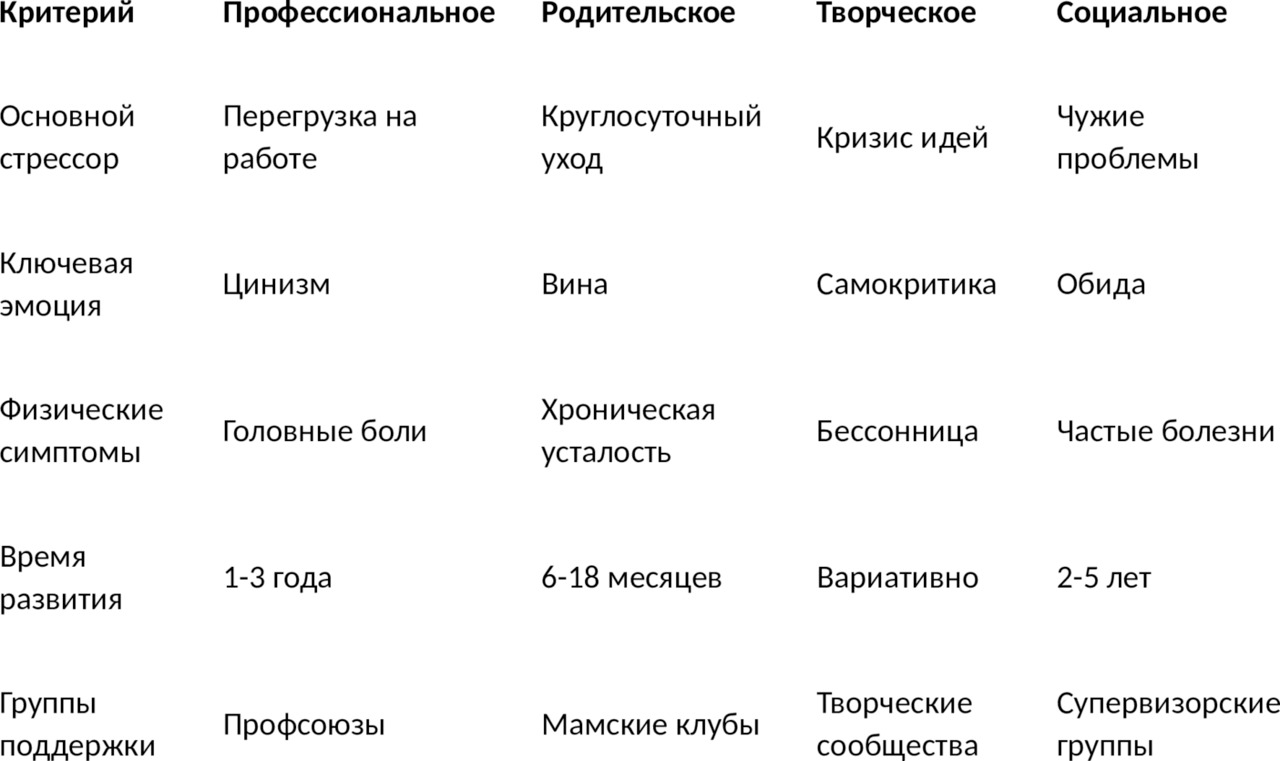

1.5. Виды выгорания

Выгорание принято ассоциировать с работой, но его формы гораздо разнообразнее. В этой главе мы детально разберем 5 основных вида выгорания, их уникальные симптомы и стратегии восстановления. Вы узнаете, как распознать скрытое выгорание в разных сферах жизни и почему стандартные подходы к «рабочему» выгоранию здесь не работают.

1. Профессиональное выгорание: когда работа становится каторгой

Группы риска:

Медики (врачи, медсестры) — 43% испытывают выгорание (Journal of the American Medical Association);

Педагоги — 58% учителей с стажем 10+ лет (исследование НИУ ВШЭ);

Офисные работники — менеджеры проектов, HR-специалисты;

Работники сферы услуг — колл-центры, продажи.

Уникальные симптомы:

Физическое отвращение к рабочему месту;

Циничное отношение к клиентам/пациентам/ученикам;

Навязчивая проверка рабочей почты в нерабочее время.

Кейс: Сергей, 38 лет, хирург: «После 12-часовой смены я мыл руки растирая ладони до боли — мне казалось, я никогда не смою с себя эту усталость. Но уйти не мог — кто-то же должен спасать людей?»

Специфика восстановления:

Супервизия — регулярные встречи со специалистом;

Ротация обязанностей — смена видов деятельности.

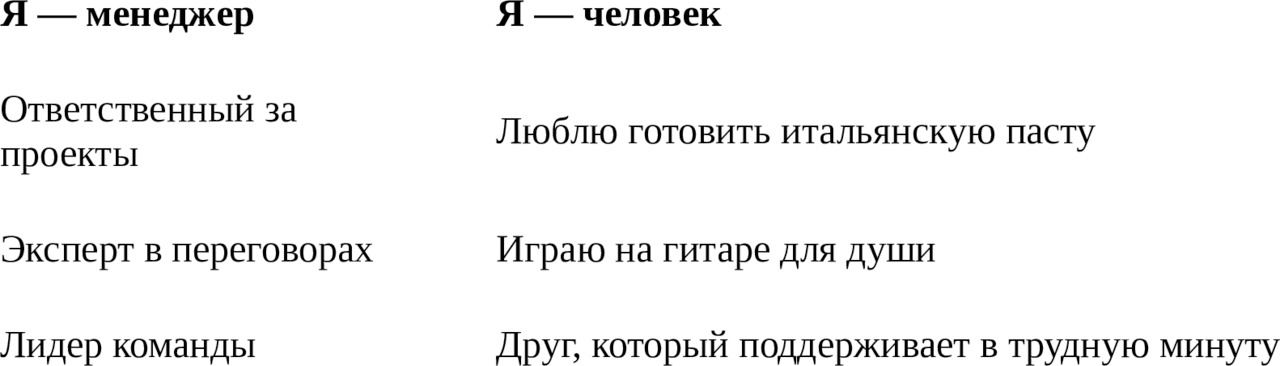

Техника «Профессиональная дистанция» — разделение личности и роли:

Практическое руководство для предотвращения выгорания:

Выгорание часто возникает из-за слияния личности с профессиональной ролью. Когда работа становится единственным источником идентичности («Я — только врач/учитель/менеджер»), любая неудача воспринимается как крах самооценки. Техника «Профессиональной дистанции» помогает создать здоровые границы между «я-человеком» и «я-профессионалом».

Шаг 1. Осознание ролевой идентичности:

Упражнение «Кто я кроме работы?»

Возьмите лист бумаги, разделите на две колонки:

«Я как профессионал» (роли, навыки, достижения);

«Я вне работы» (личные качества, хобби, отношения).

Заполните обе колонки.

Если вторая колонка пустая или почти пустая — это тревожный сигнал.

Пример:

Важно: Чем больше пунктов во второй колонке, тем устойчивее психика к выгоранию.

Шаг 2. Создание психологических границ:

Метод «Ритуал переключения».

После работы физически и ментально выходите из роли:

Смена одежды (например, переодеться в домашнее сразу после работы).

Символическое действие:

Врач: помыть руки и представить, как «смывает» рабочие проблемы.

Учитель: сложить тетради в шкаф и мысленно сказать: «До завтра».

Офисный работник: закрыть ноутбук и сказать: «Работа закончена».

Исследования: Ритуалы снижают уровень кортизола на 27% (Journal of Experimental Psychology, 2021).

Шаг 3. Развитие «непрофессиональной» идентичности:

Практика «Час другого Я».

Выделите 1 час в день на деятельность, не связанную с работой:

Творчество (рисование, музыка);

Физическая активность (танцы, йога);

Общение без обсуждения профессии.

В это время запретите себе:

Проверять рабочую почту;

Думать о задачах;

Говорить о работе.

Эффект: Мозг учится переключаться, снижая нагрузку на префронтальную кору.

Шаг 4. Работа с внутренними убеждениями:

Техника «Я ≠ Моя работа».

Замените токсичные установки:

«Если я плохой специалист, я никто» → «Моя ценность не зависит от продуктивности».

«Я должен быть идеальным на работе» → «Я имею право на ошибки, как все люди».

Упражнение:

Напишите 5 своих качеств, не связанных с профессией (например: «Я заботливый родитель», «Я люблю природу»). Перечитывайте список при чувстве профессиональной несостоятельности.

Шаг 5. Физическое разделение пространства:

Правило «Нет работе в спальне».

Если работаете из дома, не используйте места отдыха для профессиональной деятельности.

Для офисных работников: после работы убирайте рабочие атрибуты из виду (например, накрывать ноутбук тканью).

Почему это важно? Мозг ассоциирует пространство с деятельностью. Смешение зон приводит к хроническому напряжению.

Тревожные признаки, что дистанция не выстроена:

Вы снижаете самооценку из-за рабочих неудач;

Коллеги/клиенты называют вас только по должности («Доктор», «Начальник»), а не по имени;

В отпуске вы постоянно проверяете мессенджеры и всегда на связи;

Не можете ответить на вопрос «Кто я, если не моя профессия?».

Как поддерживать дистанцию:

Ежедневно напоминайте себе: «Я — больше, чем моя работа»;

Используйте ритуалы переключения между ролями;

Развивайте непрофессиональные стороны личности, занимайтесь хобби;

Работайте с внутренними убеждениями о своей ценности;

Организуйте физические границы между работой и личной жизнью.

Финальное упражнение:

Представьте, что завтра вы теряете свою профессию:

Что останется от вашей идентичности?

Чем вы будете гордиться?

Кто вас поддержит?

Как вы будите жить?

Ответы на эти вопросы — основа устойчивости к выгоранию.

«Ваша профессия — это то, что вы делаете, а не то, кто вы есть».

— Кэрол Дуэк, психолог

2. Родительское выгорание: темная сторона материнства

Шокирующие данные исследований:

72% матерей детей до 5 лет испытывают симптомы выгорания (Парижский университет, 2022);

Пиковый период: 2—3 год непрерывного ухода за ребенком;

Гендерный дисбаланс: 89% случаев родительского выгорания приходится на женщин (Journal of Child and Family Studies, 2023).

Почему общество не замечает проблему?

Миф о «радостном материнстве» — общество идеализирует материнство, не говоря о трудностях, и матерям порой стыдно признаться, что им тяжело. Ведь другие об этом не говорят;

Стигматизация жалоб — «Другим хуже, а ты ноешь» (такой ответ можно получить от второго родителя, который не хочет помогать и обесценивает труд родительства, считая это нормой. Но это очень опасно, не слышать своего партнера. А если еще сверху накладывается послеродовая депрессия, есть вероятность выхода в окно или натворить ужасных дел, которые не исправить потом;

Отсутствие медицинского диагноза — симптомы списывают на «плохой характер», или просто усталость.

Социальный эксперимент:

Когда мать публикует фото в социальных сетях с хештегом #УсталоеМатеринство, она получает в 3 раза меньше лайков, чем с #СчастливаяМама

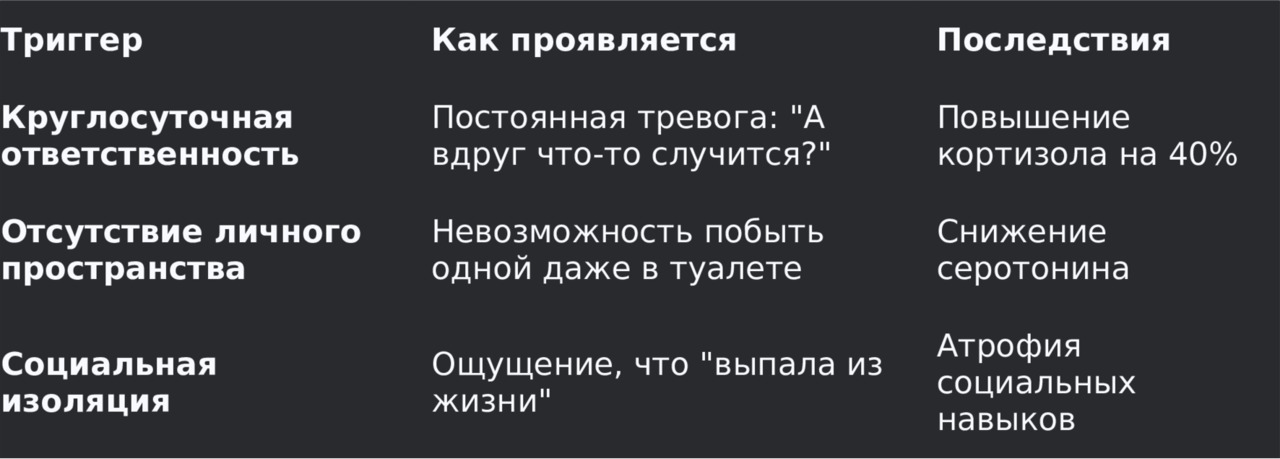

Анатомия родительского выгорания: триггеры и физиология.

Основные провокаторы:

Нейробиологические изменения:

Гиперактивность миндалины — постоянная готовность к опасности;

Истощение дофаминовой системы — потеря удовольствия от материнства;

Нарушение оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» — хроническая усталость.

Симптомы: как распознать опасное состояние.

Эмоциональные маркеры:

Ярость на ребенка за обычные действия (плач, беспорядок);

Чувство опустошения при виде малыша;

Фантазии о побеге («Хочу исчезнуть на неделю»).

Физические проявления:

Выпадение волос (дефицит цинка и витаминов группы B);

Хронические боли без медицинских причин;

Нарушения менструального цикла даже после завершения ГВ.

Когнитивные нарушения:

«Мамочья деменция» — забывчивость, рассеянность;

Неспособность принимать решения («Какой йогурт купить?» — становится трудным и стрессовым выбором);

Навязчивые мысли («А если я причиню вред ребенку?»).

Важно: Последний симптом НЕ означает, что мать опасна — это признак перегруженной психики.

Кейс Анны: разбор «момента срыва».

Ситуация:

30-летняя мать двоих детей (3 года и 8 месяцев) с высшим образованием, в декрете 4 года. Муж работает вахтой.

Хроника дня срыва:

5:30 — Подъем на кормление младшего;

7:00 — Старшая дочь отказывается от завтрака;

10:00 — Разбитая чашка, испачканный ковер;

13:00 — Невыспавшийся младший не засыпает;

15:30 — Пятое разлитое за день молоко → истерика.

Психологический анализ:

Накопленный дефицит сна — менее 5 часов в сутки 3 месяца;

Отсутствие поддержки — муж в командировке 2 недели;

Потеря идентичности — «Я только мать и больше никто».

Методы самопомощи: конкретные инструменты:

1. «Материнские каникулы» — алгоритм внедрения:

Договоритесь с партнером/бабушкой о 4 часах в неделю, когда они нянчиются с ребенком. Больше — можно, меньше — нет;

Составьте список мест для отдыха (НЕ магазин/поликлиника);

Начните с малого — 30 минут в кафе с книгой.

Важно: Это не роскошь, а необходимость — как кислородная маска в самолете.

2. Группы поддержки: как найти «своих».

Оффлайн: Встречи с мамочками без детей по интересам, совместные прогулки в парке.

Онлайн: Анонимные и нет: чаты, сообщества, форумы.

Посещение психолога.

Правило: Если в группе поддержки (онлайн или оффлайн, без разницы) культивируют вину — немедленно уходите. Это не то место, которое вам поможет. Вы не можете быть виноваты даже если не вывозите материнство. Вы живой человек, а не робот.

3. Распределение обязанностей — чек-лист.

Составить список всех дел по уходу за детьми и домом;

Выделить то, что МОЖЕТ делать муж/родственники/клининг/няня;

Ввести систему дежурств (например: «Суббота — папин день»).

Пример:

Мытье посуды → муж;

Прогулка с коляской → бабушка;

Выбор одежды → ребенок (с 3 лет).

Экстренная помощь при срывах.

Техника «СТОП-Мама».

Стоп — закройте глаза на 10 секунд;

Тело — сожмите и разожмите кулаки. Напрягите, затем расслабьте тело. Напрягайтесь изо всех сил;

Не трогайте пока ребенка — пусть посидит в манеже/кроватке. Ребенок поплачет 10 минут — это менее травматично, чем истеричная мать.

Долгосрочная профилактика.

1. Восстановление идентичности:

«Я-дневник»: ежедневно записывать 3 факта о себе, не связанных с материнством;

Мини-хобби: выращивание микрозелени, аудиокниги во время уборки, изучение каких-нибудь видео-курсов во время готовки, вышивание.

2. Физиологическая поддержка:

Добавки, БАДы. Сдача анализов на необходимые микро и макро нутриенты. Визит к врачу, для восполнения дефицитов;

Микротренировки: 5-минутная растяжка пока ребенок спит, медитации, поприседать 20—50 раз.

3. Социальная реабилитация:

«Дружеские дежурства» — по очереди с подругами сидеть с детьми;

Профессиональные «мостики» — даже 1 час в неделю удаленной работы поможет ощущать себя в социуме, а не выкинутой за борт.

Когда нужен специалист? Тревожные звоночки.

Мысли о причинении вреда себе или ребенку;

Потеря аппетита более 3 дней;

Полная бессонница (менее 3 часов сна сутки);

Отказ от гигиены («Нет сил принять душ»).

Важно: Это не делает вас плохой матерью — это признаки того, что организм на пределе.

История выздоровления.

Мария, 34 года (2 детей):

«После курса терапии я поняла: мое раздражение — не ненависть к детям, а крик организма о помощи. Теперь „мамины выходные“ — святое. Удивительно, но дети стали спокойнее, когда я перестала быть загнанной лошадью.»

Резюме.

Родительское выгорание — не слабость, а физиологическая реакция на хронический стресс;

Первые симптомы — раздражительность, вина, потеря радости;

Спасение — в регулярных «каникулах», распределении обязанностей и поддержке;

Вы имеете право нуждаться в помощи близких;

Критические состояния требуют профессиональной помощи.

Действие сегодня:

Выделить 15 минут только для себя;

Попросить о одной конкретной помощи (например: «Погуляй с ребенком 30 минут»);

Записать 3 своих качества, не связанных с материнством.

«Ребенку нужна не идеальная мать, а достаточно хорошая — та, которая иногда устает, но умеет восстанавливаться.»

— Дональд Винникотт, педиатр и психоаналитик

3. Творческое выгорание: когда иссякает вдохновение

Творческое выгорание — особый вид профессиональной деформации, при котором нарушается способность генерировать идеи и получать удовольствие от созидательного процесса. В отличие от обычной усталости, оно характеризуется:

Потерей связи между навыками и их воплощением;

Эмоциональным онемением к собственным работам;

Физиологической реакцией на акт творчества (тошнота при виде холста/текстового редактора).

Нейробиология процесса:

Истощение дофаминовой системы (отвечает за мотивацию и удовольствие);

Гиперактивация миндалины (страх «не соответствовать»);

Снижение активности префронтальной коры (нарушение креативного мышления).

Группы риска: кто в опасной зоне?

1. Писатели.

Типичные триггеры: дедлайны, критика, «синдром чистой страницы».

Физиологические маркеры: спазм в кисти руки, головная боль при чтении.

2. Дизайнеры.

Ключевые стрессоры: бесконечные правки, визуальная перегрузка.

Особенность: выгорание часто маскируется под профессиональное развитие («Я просто учусь»).

3. Музыканты.

Специфика: сочетание физической и творческой нагрузки.

Тревожный признак: потеря слуховой образности (не слышит музыку «в голове»).

4. Разработчики игр.

Уникальные факторы: конфликт между креативом и техзаданием.

Критический симптом: отвращение к собственному проекту после релиза.

Статистика:

68% креативных специалистов испытывают творческое выгорание минимум 1 раз в 2 года (Creative Professionals Survey, 2023);

Пик приходится на 3—5 год интенсивной работы в индустрии;

Без отпусков выгорание встречается гораздо реже.

Психологические особенности состояния:

1. Синдром самозванца

Проявления:

«Мой успех — случайность»;

Страх разоблачения;

Обесценивание собственных достижений («Другие могут еще лучше»);

Приписывание достижений внешним факторам.

Как распознать: Человек отказывается от заказов, говоря: «Я недостаточно хорош», при наличии объективного профессионализма и успехов в прошлом в данных сферах.

2. Паралич перфекционизма.

Механизм: Невозможность начать/закончить работу из-за страха неидеального результата.

Физиологические корреляты: повышение кортизола на 30% при мысли о проекте.

3. Эмоциональные качели.

Фаза эйфории: Работа «на одном дыхании», отказ от сна и еды;

Фаза опустошения: Полная апатия, длящаяся от 2 недель до нескольких месяцев.

Кейс Олега (гейм-дизайнер):

«После 18-часовых рабочих дней перед релизом я вдруг осознал, что ненавижу свою игру. Две недели не мог открыть ноутбук — начиналась дрожь в руках. Коллеги говорили: „Отдохни“, но я боялся, что никогда не смогу творить снова.»

Терапевтические методы

1. Метод «Плохого творчества».

Суть: Сознательное создание несовершенных работ.

Практика:

Установите таймер на 15 минут;

Создайте максимально «плохую» версию проекта (умышленные ошибки, кривые линии);

Сохраните без правок.

Эффект: Снимает блок перфекционизма, активирует игровое состояние, приходит понимание, что несовершенная работа — это не крах жизни, а всего лишь несовершенная работа.

2. Чередование проектов.

Принцип «творческого разнообразия»:

Основной проект (70% времени);

Экспериментальный «полигон» (20%);

Полный антипод основной деятельности (10%).

Пример для писателя:

Роман (основное);

Блог (эксперимент);

Рисование карикатур (антипод).

3. Техника «Творческого детокса».

Правила:

Полный запрет на профессиональное творчество 7 дней;

Разрешен только рутинный труд (например, административная работа);

Обязательная сенсорная стимуляция (музеи, природа — без анализа).

Опасность: Первые 2—3 дня возможна «ломка» (раздражительность, чувство вины).

Физиологические аспекты восстановления.

1. Нутритивная поддержка.

Ключевые элементы:

Омега-3 (лосось, льняное масло) — для миелинизации нейронов;

Магний (тыквенные семечки, шпинат) — снижает тревожность;

Антиоксиданты (черника, куркума) — защита от окислительного стресса.

2. Сон.

Рекомендации:

Не менее 6 полных циклов сна (≈7.5 часов);

Дневной 20-минутный сон для «перезагрузки» мозга.

3. Биомеханические практики.

Метод «Невесомой руки»:

Лягте на пол, руки вдоль тела;

Представьте, что кисти заполнены гелием;

Медленно «поднимайте» их без мышечного усилия (только мысленно).

Эффект: Снимает спазм от долгой работы за компьютером/инструментом.

Профилактика: как сохранить ресурс.

1. «Творческий дневник».

Фиксировать:

Часы максимальной продуктивности;

«Пустые» периоды;

Внешние триггеры вдохновения.

Анализ: Через 3 месяца выявляются индивидуальные паттерны работоспособности.

2. Принцип «Священного часа».

60 минут в день работать над проектом без:

Проверки соцсетей;

Правок;

Оценки результата.

Правило: Как в спорте — регулярные «тренировки» вместо авралов.

3. Социальная иммунизация.

Создать «антитоксичное» окружение:

Критики, дающие конструктив;

Коллеги без соревновательных установок;

Непрофессиональное сообщество для отвлечения.

Когда нужна профессиональная помощь?

Критерии для обращения:

Неспособность творить более 3 месяцев;

Физическая боль при мысли о работе;

Суицидальные мысли, связанные с творческим кризисом.

Варианты терапии:

Арт-терапия с акцентом на процесс, а не на результат;

Когнитивно-поведенческая терапия для работы с перфекционизмом;

Биологическая обратная связь (БОС) для контроля уровня стресса (данную технику найдете в конце книги, в приложении).

Резюме главы:

Творческое выгорание — физиологически обоснованное состояние, а не лень;

Главные враги: перфекционизм, монотонные нагрузки, социальное давление;

Восстановление требует системного подхода: от питания до пересмотра рабочих привычек;

Профилактика эффективнее, чем лечение развитого синдрома.

Практическое задание:

Сегодня создайте намеренно плохую работу (стихотворение, набросок, мелодию) и покажите ее хотя бы одному человеку. Это тренировка против страха оценки.

«Творчество — это не роскошь, а способ выживания. Но чтобы дарить миру свет, сначала нужно зарядить собственную батарею.»

— Клер Фонтайн, арт-терапевт

4. Социальное выгорание: цена помощи другим

Социальное выгорание — особый вид эмоционального истощения, возникающий у людей, профессионально или добровольно помогающих другим. В отличие от профессионального выгорания, оно характеризуется:

Потерей веры в ценность помощи;

Накопленной агрессией к подопечным;

Ощущение, что вас используют;

Гнев на тех, кому помогаете;

Потеря веры в добро;

Кризисом смысла («Зачем я это делаю?»).

Статистика:

68% социальных работников испытывают симптомы через 2—3 года работы (Journal of Social Work, 2023);

Среди волонтеров кризис наступает в среднем через 18 месяцев непрерывной деятельности;

92% «спасателей» в личных отношениях не осознают свое состояние (Family Therapy Journal).

Группы риска и их уязвимости:

1. Волонтеры (особенно в кризисных ситуациях).

Типичные триггеры:

Неблагодарность подопечных;

Ограниченность ресурсов;

Ощущение «вечного долга».

Физиологический маркер: Повышенный уровень интерлейкина-6 (маркер воспаления).

2. Социальные работники.

Факторы риска:

Бюрократические преграды;

Работа с тяжелыми случаями;

Низкая оплата труда.

Когнитивный симптом: Дегуманизация клиентов («Очередной алкоголик»).

3. «Спасатели» в личных отношениях.

Особенности:

Слияние с проблемами партнера/друзей;

Чувство вины за чужое неблагополучие;

Подмена ответственности.

Эмоциональный маркер: Раздражение при телефонных звонках «подопечного».

4. Психологи и коучи.

Профессиональные ловушки:

Иллюзия собственной неуязвимости;

Нарушение границ (работа 24/7);

«Синдром усталого терапевта» (компенсаторная холодность).

Нейробиология:

При социальном выгорании наблюдается снижение активности островковой доли мозга, отвечающей за эмпатию, и гиперактивация миндалины, что приводит к неконтролируемым вспышкам гнева.

Стадии развития: от энтузиазма до отчаяния.

«Медовый месяц» (0—6 месяцев):

Восторг от помощи;

Игнорирование собственных потребностей;

Работа сверхурочно;

Отдача всего себя другим.

Начальное истощение (6—18 месяцев):

Усталость после встреч с подопечными;

Первые мысли: «Они не ценят мою помощь»;

Учащение простудных заболеваний.

Хроническая раздражительность (18—36 месяцев):

Циничные комментарии о тех, кому помогаете;

Формальное выполнение обязанностей;

Проблемы со сном.

Кризис (36+ месяцев):

Открытая агрессия или полная апатия;

Физические заболевания (гипертония, язва, обострение хронических заболеваний, проблемы со спиной (непосильная ноша));

Мысли о смене профессии/волонтерства.

Кейс Лидии (волонтер):

«Три года я организовывала жилье для беженцев. Вдруг осознала, что при виде новых семей меня тошнит. Я начала намеренно затягивать оформление документов — будто мстила за свою усталость.»

5 ключевых симптомов, которые нельзя игнорировать:

Эмоциональное очерствение:

Безразличие к страданиям тех, кому раньше сочувствовали;

Механическое выполнение помощи без вовлеченности.

Перманентная усталость:

Сон не приносит отдыха;

Кофе/энергетики перестают действовать.

Психосоматические проявления:

Частые мигрени;

Кожные высыпания;

Расстройства ЖКТ.

Когнитивные нарушения:

Проблемы с концентрацией;

Ошибки в простых документах;

«Туман» в голове.

Потеря профессиональной идентичности:

«Я больше не хочу быть психологом/волонтером»;

Зависть к «равнодушным» коллегам.

Методы самодиагностики:

Тест «Шкала социального выгорания».

Оцените по шкале от 1 (никогда) до 5 (постоянно):

Я раздражаюсь, когда подопечные просят о помощи

Мне кажется, что люди специально не решают свои проблемы

Я чувствую себя использованным

Помощь другим больше не приносит удовлетворения

Я мечтаю сменить сферу деятельности

Результаты:

15—25 баллов — тяжелая стадия выгорания

10—14 — умеренная форма

5—9 — нормальное состояние

Стратегии восстановления:

1. Правило «Кислородной маски»: Трехуровневая система самопомощи при выгорании

Этот метод получил название по аналогии с инструкцией в самолетах: «Сначала наденьте маску на себя, потом — на ребенка». В контексте выгорания он означает — ваши ресурсы первичны, только наполненный человек может эффективно помогать другим.

Уровень 1. Физиологический (базовый).

«Тело — ваш фундамент».

1. Сон:

Минимум 7 часов (при дефиците сна когнитивные функции снижаются на 30%);

Техника «90-минутных циклов»: Ложитесь так, чтобы просыпаться после завершения полного цикла (7.5 или 9 часов);

Ритуал засыпания: За час до сна — теплый душ + чтение бумажной книги.

2. Питание:

Белково-жировой завтрак (яйца, авокадо) — стабилизирует уровень кортизола;

«Правило тарелки»: 50% овощи, 25% белок, 25% сложные углеводы;

Гидратация: 30 мл воды на 1 кг веса (при весе 70 кг — 2.1 л).

3. Движение:

Микроактивность: 5-минутная растяжка каждый час, или зарядка;

Сенсорные прогулки: 20 минут в день без телефона, с фокусом на запахи/звуки.

Уровень 2. Эмоциональный (стабилизирующий).

«Чувства — не враги, а сигналы».

1. «Минутки присутствия»:

Каждые 2 часа останавливайтесь и задавайте себе вопросы:

Что я сейчас чувствую? Где в теле это ощущается?

Используйте «колесо эмоций» Плутчика для точного определения

2. Техника «Контейнирование».

Возьмите коробку и мысленно «складывайте» туда тревожащие ситуации;

Договоритесь с собой вернуться к ним в четко обозначенное время (например, в 18:00).

3. Практика «Маленьких радостей».

Составьте список из 30 простых удовольствий (чашка какао, запах лаванды);

Ежедневно реализуйте минимум 3 пункта.

Список 30 простых удовольствий:

1. Потянуться после долгого сидения.

2. Выпить первый глоток утреннего кофе/чая.

3. Тёплая ванна с пеной или солью.

4. Хрустеть осенними листьями под ногами.

5. Завернуться в плед с любимой книгой.

6. Запах свежеиспечённого хлеба.

7. Слушать дождь за окном.

8. Найти деньги в кармане старой одежды.

9. Получить случайный комплимент.

10. Чистые простыни после стирки.

11. Видеть рассвет или закат.

12. Станцевать под любимую песню.

13. Спеть в душе.

14. Кормить птиц или уличных животных.

15. Гулять босиком по траве.

16. Вдыхать аромат после дождя.

17. Наблюдать, как цветёт растение, за которым ухаживаешь.

18. Рисовать каракули на бумаге.

19. Пересматривать старые фотографии.

20. Записывать мысли в дневник.

21. Лепить что-то из теста или глины.

22. Обнять близкого человека.

23. Смеяться до слёз над глупостью.

24. Посмотреть любимый фильм.

25. Погрызть семечки в парке.

26. Купить себе цветы.

27. Сделать маленький сюрприз без повода.

28. Поесть мороженного.

29. Зажечь ароматическую свечу.

30. Качаться на качелях.

Уровень 3. Смысловой (трансформирующий).

«Зачем я это делаю?»

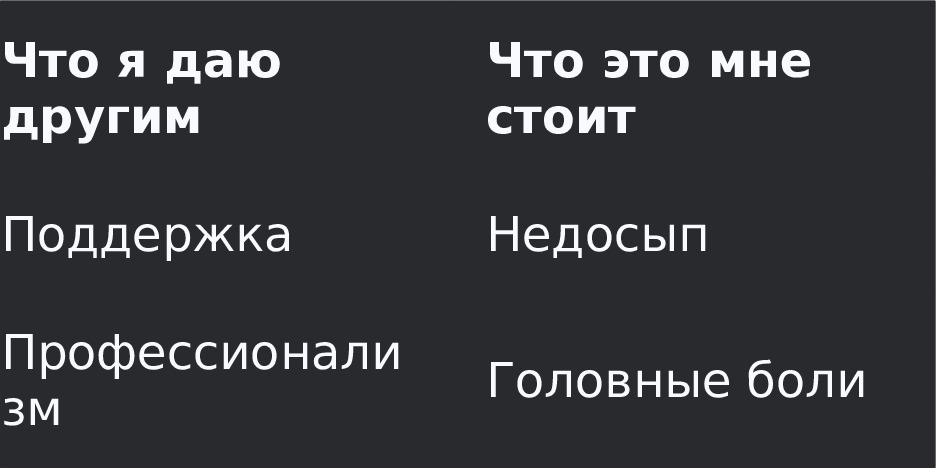

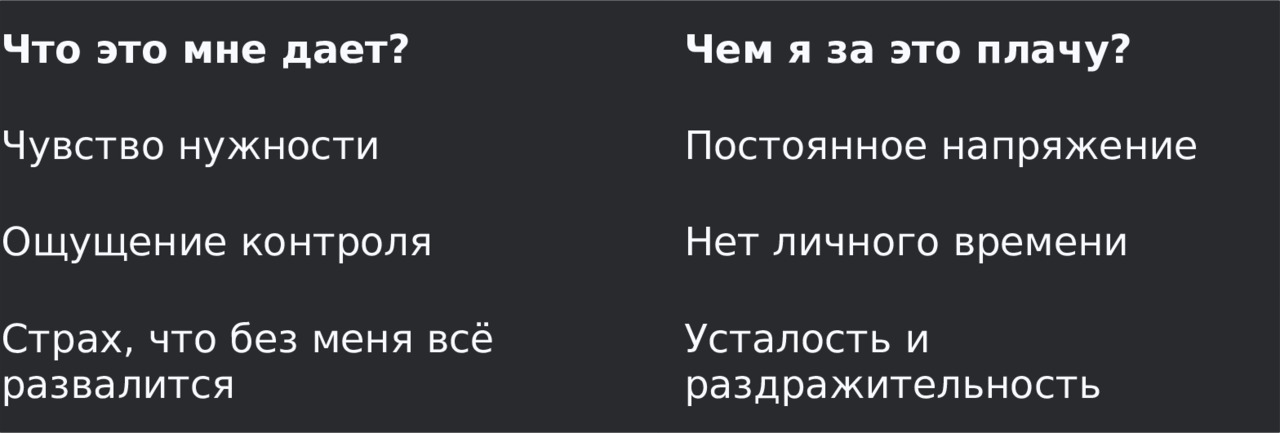

1. Анализ «Ценность/Затраты»

Нарисуйте таблицу:

Выделите 3 самых дорогих пункта в колонке затрат.

2. Техника «Переформулирование миссии».

Вместо «Я должен помогать» → «Я выбираю помогать в тех пределах, где сохраняю себя»

Запишите новую формулировку и повторяйте по утрам.

3. Ритуал «Подведение итогов».

Каждую пятницу анализируйте:

Какая помощь принесла ощутимую пользу?

Какие действия были напрасной тратой ресурсов?

Как применять правило?

Начните с 1 уровня — без физиологического базиса остальные неэффективны;

Добавляйте по 1 элементу с каждого уровня еженедельно;

Используйте «якоря» (стикеры, напоминания в телефоне).

Пример внедрения:

1 неделя: Сон + «минутки присутствия»;

2 неделя: Питание + контейнирование;

3 неделя: Движение + анализ ценностей.

Почему это работает?

Физиологический уровень снижает кортизол на 25—30%;

Эмоциональный повышает осознанность (снижает импульсивные решения);

Смысловой предотвращает экзистенциальный кризис.

Важно! При тяжелом выгорании начинайте с только физического уровня — попытки сразу работать с эмоциями/смыслами могут усугубить состояние.

«Забота о себе — это профессиональный навык помогающих профессий. Не роскошь, а требование.»

— Брене Браун

Дополнительные инструменты:

Чек-лист «Ежедневный минимум самопомощи», находится в приложении;

Рабочая тетрадь «Мои границы в помощи», находится в приложении.

Резюме главы

Социальное выгорание — профессиональная деформация помогающих профессий.

Ключевые симптомы: цинизм, психосоматика, потеря смысла.

Восстановление требует работы с границами и супервизии.

Профилактика эффективнее, чем лечение запущенных случаев.

Практическое задание:

Сегодня откажитесь от одного запроса на помощь (который можете не выполнять) без чувства вины. Наблюдайте за ощущениями.

«Спасая других, не утоните сами. Миру нужны живые помощники, а не мученики.»

— Виктор Франкл

Сравнительная таблица видов выгорания

5. Эмоциональное выгорание в отношениях

Эмоциональное выгорание — это не только профессиональное явление. Оно проникает в личные отношения, превращая любовь, дружбу и семейные узы в источник хронического стресса.

Когда один или оба партнера чувствуют постоянную усталость, раздражение и опустошение, отношения перестают быть ресурсом и начинают требовать больше, чем дают.

Эта глава поможет:

✔ Распознать признаки выгорания в отношениях

✔ Научиться восстанавливать эмоциональные ресурсы

✔ Выстроить здоровые границы без чувства вины

✔ Вернуть радость общения без самопожертвования

1. Как понять, что в отношениях началось выгорание?

Признаки у «дающего» партнера:

Физические симптомы:

Постоянная усталость, даже после отдыха

Бессонница или навязчивые мысли о проблемах партнера

Частые простуды (следствие хронического стресса)

Эмоциональные изменения:

Ощущение, что вас «используют»

Раздражение на привычки партнера, которые раньше не замечались

Чувство вины при попытке отдохнуть или заняться собой

Поведенческие маркеры:

Избегание разговоров («проще сделать самому, чем объяснять»)

Механическое выполнение обязанностей без радости

Снижение интереса к сексу и совместному времяпрепровождению

Признаки у «берущего» партнера:

Постоянные жалобы на нехватку внимания

Ощущение, что партнер «стал другим» (холодным, равнодушным)

Попытки усилить контроль («Почему ты не отвечаешь на сообщения?»)

Пример:

Алина три года ухаживала за больной матерью, одновременно поддерживая мужа после его увольнения. Сейчас она чувствует, что «ненавидит всех», хотя раньше была самой терпеливой в семье.

2. Причины эмоционального выгорания в отношениях

Дисбаланс «брать-давать»

Отношения требуют энергии от обоих партнеров. Если один постоянно дает (внимание, заботу, решение проблем), а другой только принимает, ресурсы «дающего» истощаются.

Почему это происходит?

Страх конфликтов («Лучше я потерплю, чем устрою скандал»)

Установка «Надо быть хорошим» (особенно у женщин)

Низкая самооценка («Меня бросят, если я перестану угождать»)

Слияние (отсутствие границ)

Когда партнеры растворяются друг в друге, исчезает личное пространство. Это приводит к:

Ответственности за чужие эмоции («Если он грустит — это моя вина»)

Потере собственных интересов

Ощущению «мы» вместо «я + ты»

Хронический стресс в паре

Финансовые трудности, болезни, сложные дети — любые длительные кризисы увеличивают нагрузку. Если пара не умеет распределять напряжение, наступает истощение.

3. Что делать? Стратегии восстановления

Осознание и признание проблемы

Первый шаг — честно ответить на вопросы:

Когда я в последний раз чувствовал (а) себя в этих отношениях счастливым?

Что изменилось с тех пор?

Что я делаю только из чувства долга?

Важно: Если вы думаете «Я больше не могу, но надо терпеть» — это тревожный сигнал.

Возвращение границ

Как установить границы без ссор:

Физические:

Выделите личное пространство (комната, кресло, час тишины).

Разрешите себе отдыхать без оправданий.

Эмоциональные:

Говорите «Я не могу решить это за тебя» вместо «Давай разберусь».

Откажитесь от роли «жилетки» 24/7.

Временные:

Введите правило: «С 21:00 до 09:00 — никаких серьезных разговоров».

Фразы для мягкого обозначения границ:

«Я сейчас не готова обсуждать это — давай позже»

«Мне важно побыть одному сегодня вечером»

«Я помогу, но только в пределах этого времени»

Баланс «брать-давать»

Упражнение «Счет эмоционального банка»:

Запишите, что каждый из вас делает для отношений (быт, поддержка, инициатива).

Оцените баланс: если один вкладывает 70%, а другой 30% — это дисбаланс.

Составьте список, какие обязанности можно перераспределить.

Пример:

Муж берет на себя утренние сборы детей в школу.

Жена перестает контролировать его методы воспитания.

Практика «малых радостей»

Выгорание убивает удовольствие от отношений. Верните его через маленькие шаги:

Для «дающего»: Разрешите себе получать, не испытывая вины (принять помощь, не отказываться от подарков).

Для «берущего»: Начните давать без напоминаний (сделать кофе, спросить «Как твой день?»).

4. Когда нужна пауза?

Иногда единственный способ спасти отношения — временно дистанцироваться.

Признаки, что нужен перерыв:

Мысли «Лучше бы я был один» возникают чаще 3 раз в неделю.

Физическое отвращение к прикосновениям партнера.

Ощущение, что вы «мертвы внутри» рядом с ним.

Как организовать паузу без разрыва:

Поездка к родственникам на неделю.

Отдельные спальни на месяц.

Курс индивидуальной терапии для обоих.

5. Профилактика выгорания в отношениях

1. Регулярные «аудиты»

Каждые 3 месяца спрашивайте друг друга:

Что в наших отношениях тебя радует?

Что истощает?

Что хочешь изменить?

2. Ритуалы перезагрузки

«Час без слов» — проводите время вместе молча (читать, гулять).

«Свидание с собой» — каждый выделяет 1 день в месяц на личные дела.

3. Терапия для пары

Если попытки наладить баланс не работают, обратитесь к психологу. Иногда нужен взгляд со стороны.

Отношения — как сад: если только отдавать, не восполняя ресурсы, почва быстро истощится.

Главное правило: Сначала наполните себя, потом — другого.

«Любовь не должна быть подвигом. Если вам постоянно тяжело — это нездоровая динамика».

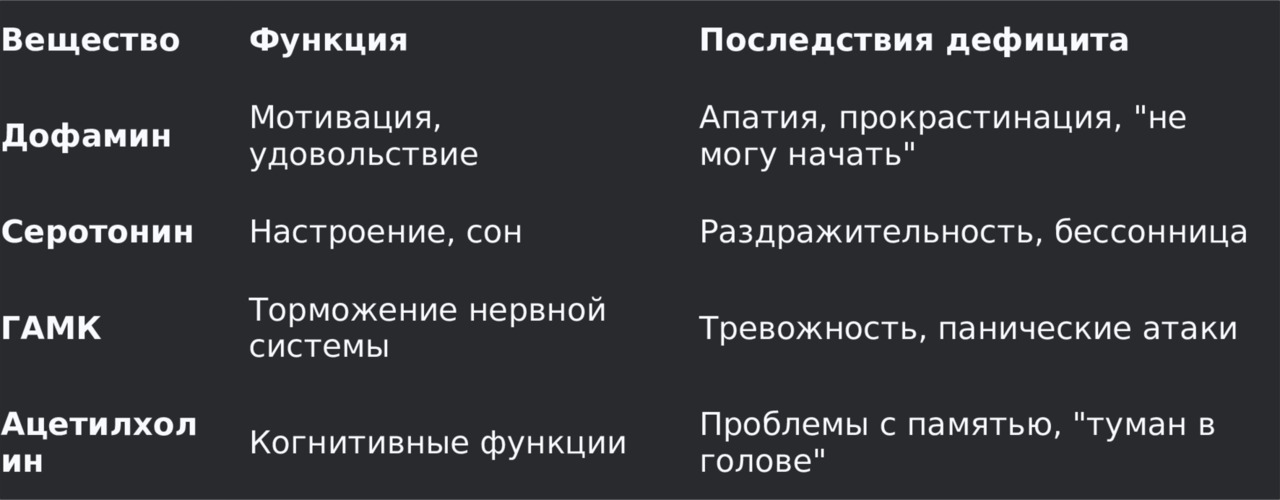

1.6. Мифы о выгорании

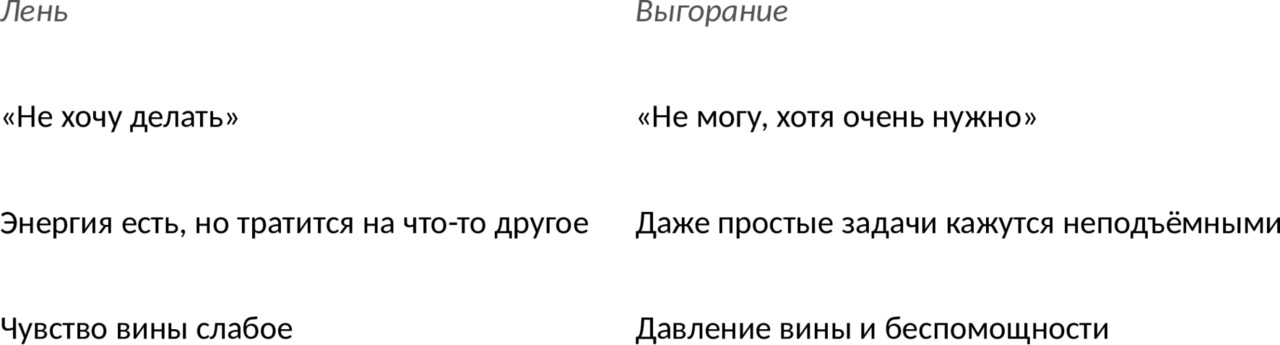

Миф 1. «Это просто лень».

Почему это миф?

Лень — это сознательное избегание деятельности, тогда как выгорание — невозможность действовать из-за истощения.

Научное объяснение:

При выгорании в мозге снижается уровень дофамина (мотивация) и серотонина (удовольствие), а кортизол (гормон стресса) зашкаливает. Это биохимический сбой, а не отсутствие силы воли.

Как отличить?

Что делать?

Перестать винить себя;

Проверить физические маркеры (анализы на кортизол, витамин D, гормоны щитовидки);

Начать с микродействий (например, 5 минут занятий каких либо вместо 0 часов).

Миф 2. «Пройдёт само, надо просто отдохнуть»

Почему это миф?

Выгорание — не простуда. Если не менять образ жизни, оно перерастёт в:

депрессию;

тревожное расстройство;

соматические болезни (гипертония, язва желудка).

Исследование (Maslach, 2016):

У 68% людей с нелеченым выгоранием через год развились клинические формы депрессии.

Что делать?

Режим сна (минимум 7 часов, засыпать до 23:00);

Цифровой детокс (никаких рабочих чатов в нерабочее время);

Техника «5-3-1» для восстановления:

5 дней в неделю — 30 минут физической активности;

3 раза в день — осознанные паузы (дыхание, чай без телефона);

1 час в день — занятие «для души» (рисование, музыка, прогулка).

Миф 3. «Виноват работодатель / токсичная работа».

Почему это не всегда так?

Да, плохие условия труда усугубляют выгорание, но большинство случаев связаны с внутренними установками:

«Я должен быть идеальным»,

«Просить о помощи — стыдно»,

«Отдых — для слабаков».

Эксперимент (University of Zurich, 2020):

Две группы в одинаковых условиях:

Группа А (перфекционисты) — выгорание через 3 месяца.

Группа B (гибкие установки) — сохраняли продуктивность.

Что делать?

Провести аудит убеждений (например, через дневник мыслей (найдете в приложении варианты аудита убеждений));

Научиться говорить «нет» (техника: «Сейчас я не могу, но предложу альтернативу»);

Разделять «я» и «работу» (ритуалы завершения дня: стикер «Мой рабочий день окончен» на ноутбуке).

Миф 4. «Выгорание бывает только у трудоголиков».

Правда:

Выгорание возникает и у тех, кто не любит свою работу, но вынужден её делать.

Триггеры:

Монотонность,

Отсутствие контроля (например, жёсткие KPI),

Конфликты в коллективе.

Группы риска:

Матери маленьких детей (эмоциональное выгорание),

Фрилансеры (нестабильность + гиперответственность),

Волонтёры («я обязан помогать»).

Что делать?

Найти смысл даже в рутине (например, «Этот отчёт поможет коллегам»).

Ввести правило 20% (20% времени — на задачи, которые нравятся).

Миф 5. «Достаточно взять отпуск».

Почему не поможет?

Отпуск снимет острое состояние, но не устранит причины.

Метаанализ (Journal of Occupational Health, 2021):

У 40% людей симптомы возвращались через 2 недели после отпуска.

Что делать?

Постотпускной план (постепенное возвращение к нагрузке).

Границы (не проверять почту в выходные).

Регулярные мини-отдыхи (например, «день тишины» раз в неделю).

Миф 6. «Выгорание — это про слабых»

Разоблачение:

Выгорание — эволюционный механизм. Оно сигнализирует: «Стоп, ты на пределе!»

Исторический пример:

Даже самые стойкие (врачи в пандемию, спасатели) сталкиваются с выгоранием.

Антидот:

Нормализовать состояние (это не стыдно).

Профилактика (техника «Светофор»:

Зелёный (норма) — я в ресурсе,

Жёлтый — начинаю уставать, нужен отдых,

Красный — срочно беру паузу.

Подробнее о технике в приложении).

Выгорание — не вина, а повод пересмотреть жизнь. Игнорирование мифов и работа с реальными причинами — путь к восстановлению.

Проверьте себя:

Есть ли у вас симптомы (раздражительность, бессонница, апатия)?

Какие мифы вы считали правдой?

1.7. Упражнение: диагностика своего состояния

Выгорание не возникает внезапно — оно подкрадывается постепенно, маскируясь под усталость, раздражение или «временный кризис». Чтобы вовремя распознать тревожные сигналы, нужна честная самодиагностика.

Это упражнение займёт 15 минут, но поможет:

Оценить уровень истощения;

Выявить деструктивные мысли, которые подпитывают стресс;

Обнаружить телесные симптомы, которые вы игнорируете.

Шаг 1. Оценка состояния по шкале от 1 до 10.

Ответьте на вопросы без раздумий (первая реакция — самая точная).

1. Физическое состояние

«Как часто вы просыпаетесь уже уставшим?»

(1 — никогда, 10 — каждый день)

«Бывают ли у вас головные боли/тошнота без причин?»

(1 — нет, 10 — несколько раз в неделю)

Пример:

«Утренняя усталость — 8/10. Головные боли — 4/10».

➔ Интерпретация:

1–3: Норма (зеленый уровень).

4–6: Умеренная усталость (жёлтый уровень).

7–10: Истощение (красный уровень).

2. Эмоциональное состояние

«Как часто вас раздражают коллеги/близкие?»

(1 — почти никогда, 10 — постоянно)

«Как сильно вы чувствуете вину за отдых?»

(1 — не чувствую, 10 — всегда)

Пример:

*«Раздражение — 7/10. Вина за отдых — 5/10».

➔ Интерпретация:

1–3: Здоровые границы.

4–6: Напряжение (риск выгорания).

7–10: Эмоциональное истощение.

3. Когнитивные симптомы

«Как часто вы прокрастинируете?»

(1 — редко, 10 — не могу начать даже важные задачи)

«Трудно ли вам принимать решения?»

(1 — нет, 10 — даже простой выбор вызывает стресс)

Пример:

«Прокрастинация — 6/10. Решения — 8/10».

➔ Интерпретация:

Выше 5: Мозг перегружен, включается режим «экономии энергии».

Шаг 2. Анализ автоматических мыслей

Выпишите 3 самые частые мысли о работе/обязанностях, которые крутятся у вас в голове.

Примеры токсичных установок:

«Я должен держаться, иначе всё развалится» → миф о незаменимости.

«Отдых — это роскошь» → отрицание базовых потребностей.

«Если я не идеален — меня отвергнут» → перфекционизм.

Как работать с мыслями?

Задайте вопрос:

«Кто сказал, что это правда?»

«Что случится, если я сделаю иначе?»

Переформулируйте:

Было: «Я должен работать без ошибок».

Стало: «Я имею право учиться на ошибках».

Шаг 3. Выявление «красных флагов»

Отметьте один симптом, который появился в последние месяцы и сигнализирует о перегрузке:

Физические симптомы:

Учащённое сердцебиение без нагрузки.

Бессонница или постоянная сонливость.

Частые простуды (снижен иммунитет).

Поведенческие изменения:

«Начал пить успокоительные» → самолечение вместо решения проблемы.

«Заедаю стресс сладким» → попытка восполнить нехватку энергии.

«Избегаю друзей» → эмоциональное истощение.

Почему это важно?

Тело кричит о том, что разум игнорирует. Например:

Головные боли → «Я слишком много анализирую».

Боль в спине → «Несу неподъёмную нагрузку».

Шаг 4. Сводная таблица диагностики

Заполните таблицу, чтобы увидеть полную картину:

➔ Если 2+ — срочно меняйте режим.

Дополнительные инструменты

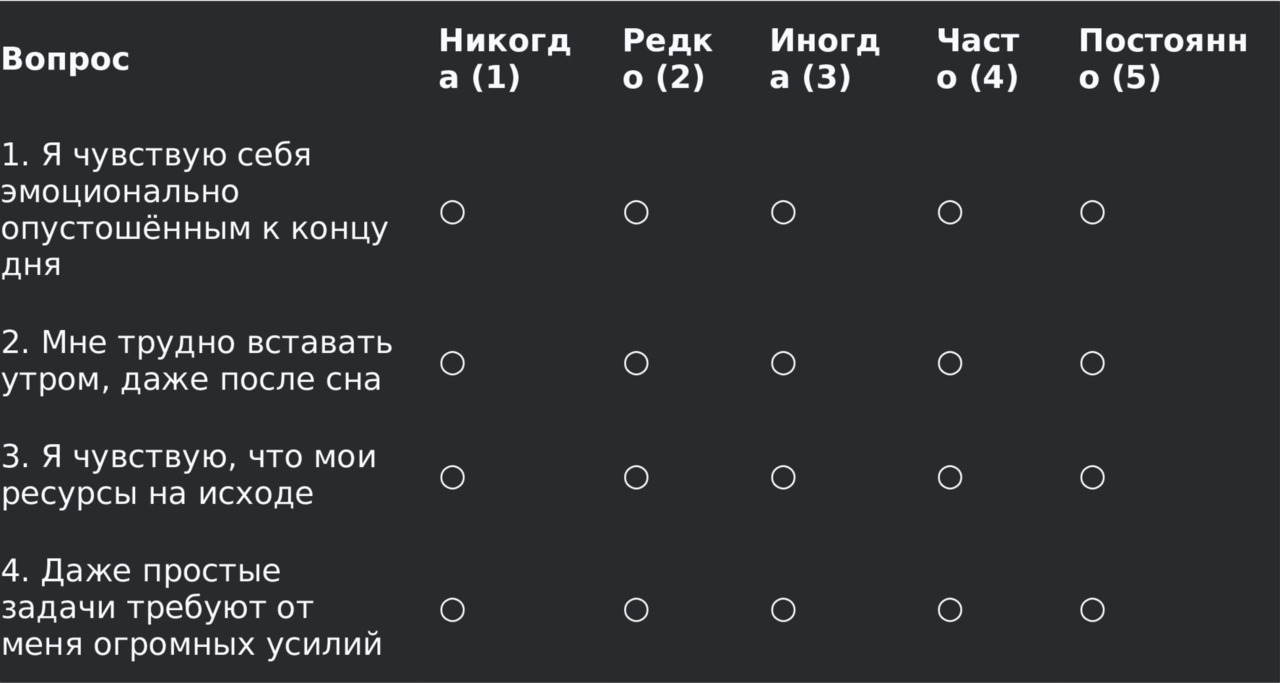

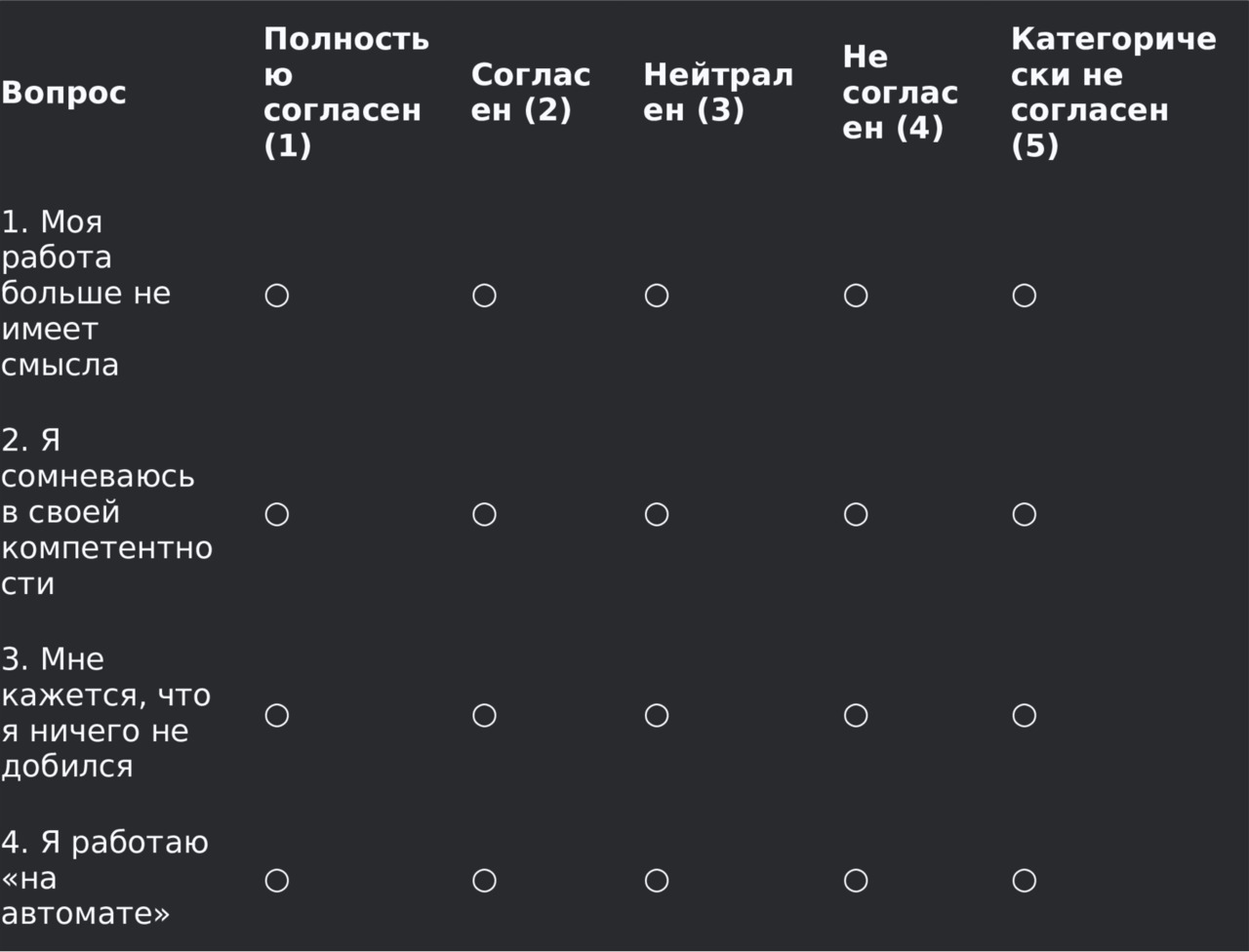

1. Тест на выгорание (MBI)

Этот тест поможет оценить 3 ключевых компонента выгорания. Отвечайте, выбирая вариант, который наиболее соответствует вашему состоянию за последние 2 недели.

Интерпретация:

5–10 баллов: Норма.

11–15: Умеренное истощение.

16–20: Критический уровень (требует вмешательства).

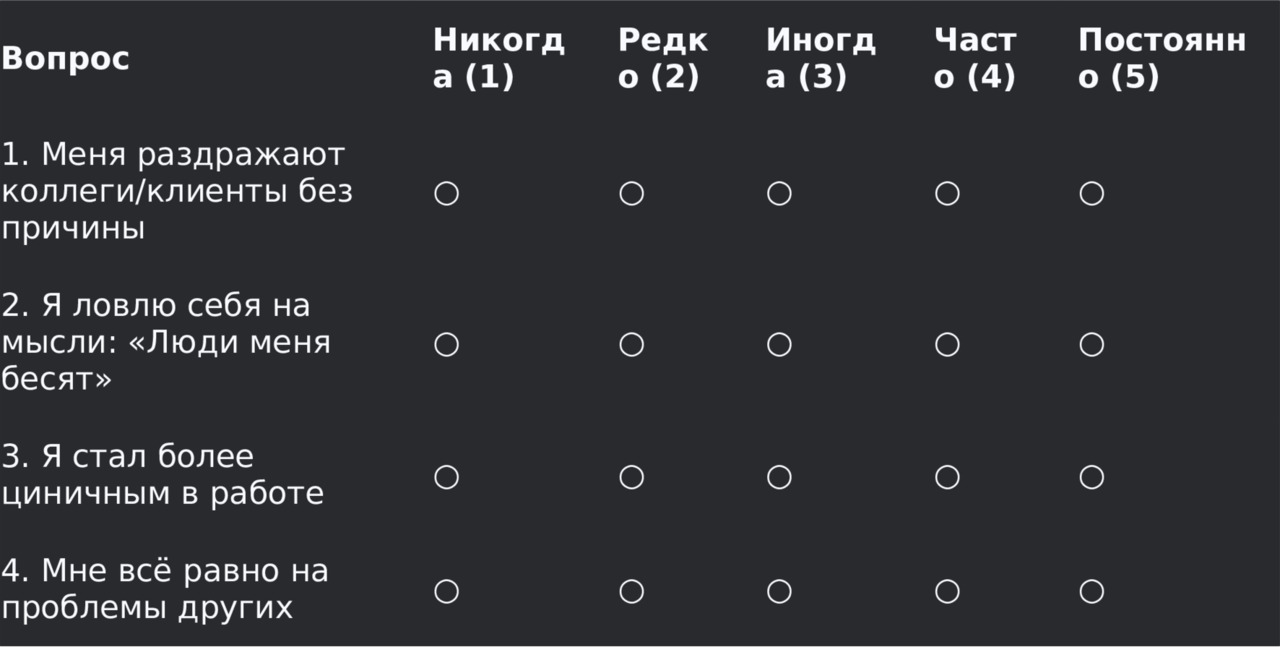

Часть 2: Деперсонализация

Насколько вам знакомы эти мысли?

Интерпретация:

4–8 баллов: Здоровые границы.

9–12: Нарастающее отчуждение.

13–20: Высокий риск профессиональной деформации.

Часть 3: Снижение достижений

Как вы относитесь к своей работе?

Интерпретация:

15–20 баллов: Удовлетворённость.

10–14: Потеря мотивации.

4–9: Глубокое чувство бесполезности.

Как подсчитать результаты?

Сложите баллы по каждой части.

Сравните с интерпретацией.

Тревожные сигналы:

Эмоциональное истощение> 15

Деперсонализация> 12

Снижение достижений <10

Пример:

Эмоции: 18 (красный)

Деперсонализация: 10 (желтый)

Достижения: 8 (красный)

➔ Высокий риск выгорания!

Что делать дальше?

Если преобладает зеленый:

Профилактика: техника «Светофор», регулярные перерывы.

Если много желтого:

Уменьшите нагрузку на 20%.

Введите «разгрузочные дни» (например, без совещаний в среду).

Если доминирует красный:

Срочный отдых: 2–3 дня полного отключения от работы.

Обратитесь к специалисту: психолог, коуч, невролог, психиатр.

Измените режим:

Сон 7–9 часов.

Делегируйте минимум 1 задачу в день.

Важно!

MBI — не диагноз, а индикатор. Даже высокие баллы — повод не для паники, а для изменений.

Дополнительные инструменты:

Дневник энергии (отслеживайте, что истощает больше всего).

Неделю записывайте:

В какое время дня вы на пике/в минусе.

Какие действия забирают силы (например, совещания).

Что делать дальше?

Принять результаты без самобичевания.

Выбрать 1–2 пункта для изменений (например, ложиться на час раньше + делегировать 1 задачу).

Повторять диагностику раз в 2 недели.

«Выгорание — не ваша вина, но ваша ответственность» (К. Маслач).

Резюме главы:

Шкала 1–10 помогает «измерить» неочевидное истощение.

Автоматические мысли раскрывают глубинные страхи.

Телесные симптомы — последний сигнал перед срывом.

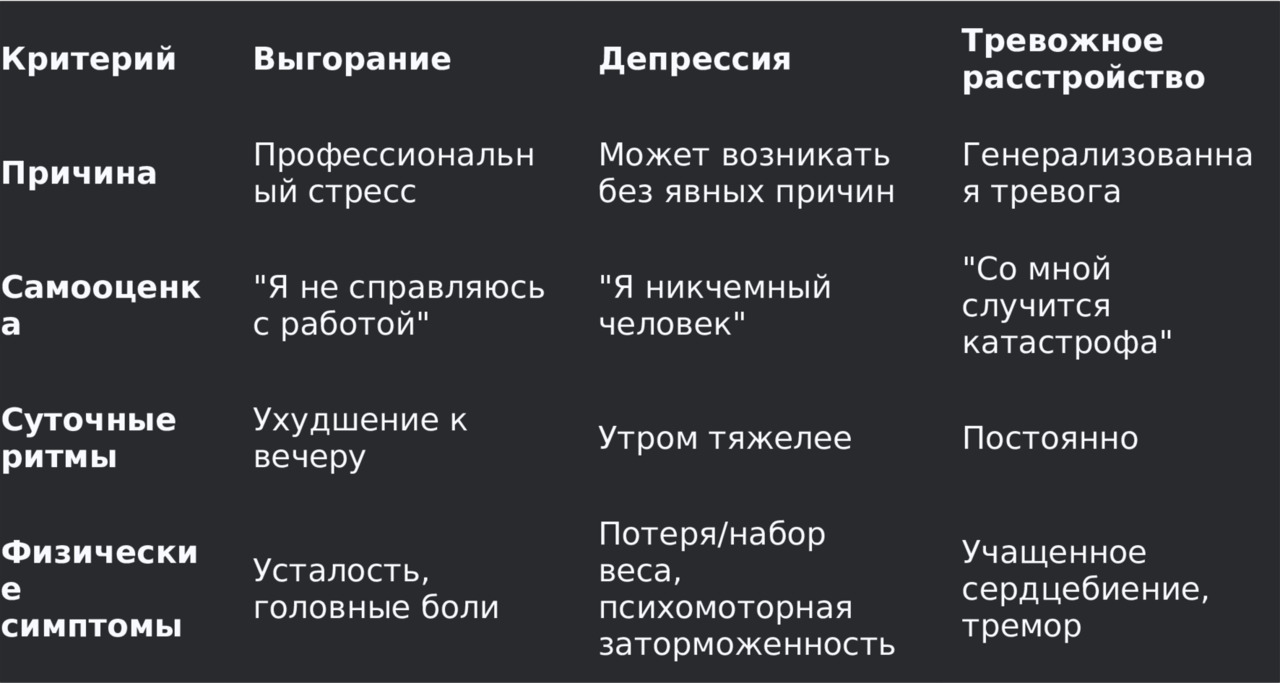

1.8. Когда пора к специалисту?

Выгорание часто существует в серой зоне между нормальной усталостью и психическими расстройствами. Важно понимать ключевые отличия:

Нейробиологические различия:

При выгорании: снижение активности префронтальной коры;

При депрессии: уменьшение объема гиппокампа;

При тревожности: гиперактивность миндалины.

5 абсолютных показаний для обращения к специалисту

1. Суицидальные мысли или планы:

Пассивные идеи («Лучше бы я не проснулся»);

Активное планирование смерти.

Важно: Даже разовые мысли требуют консультации специалиста, обращения к врачу.

Что делать немедленно:

Позвоните на горячую линию психологической помощи 8 800 2000 122

Поговорите со специалистами, и вам обязательно помогут.

Единый общероссийский телефон доверия.

Уберите потенциально опасные предметы;

Обратитесь к психиатру (не психологу!).

2. Длительная бессонница:

Невозможность уснуть> 3 ночей в неделю;

Ранние пробуждения с невозможностью заснуть.

Опасное последствие: Риск психоза при депривации сна> 48 часов.

Методы диагностики:

Дневник сна (фиксировать время засыпания/пробуждения);

Актография (аппаратное исследование циклов).

3. Неспособность выполнять базовые обязанности:

Не может ухаживать за детьми/пожилыми родителями;

Игнорирование личной гигиены> 3 дней.

Тест: Если утренние ритуалы (чистка зубов, завтрак) требуют невероятных усилий — это тревожный сигнал.

4. Дереализация/деперсонализация:

Ощущение «будто это происходит не со мной»;

Чувство отстраненности от собственного тела.

Физиологическая основа: Нарушение работы островковой доли мозга.

5. Психосоматические кризы:

Панические атаки> 2 раз в неделю;

Гипертонические кризы без органических причин;

Потеря чувствительности частей тела (при отсутствии неврологических патологий).

Как выбрать специалиста?

1. Психиатр (медикаментозная помощь).

Когда нужен:

Суицидальные мысли;

Длительная бессонница;

Панические атаки.

Что спросить на приеме:

Возможна ли когнитивно-поведенческая терапия параллельно?

Каков механизм действия назначаемых препаратов?

2. Клинический психолог (диагностика и терапия).

Методы работы:

КПТ (когнитивно-поведенческая терапия);

Схема-терапия;

Биологическая обратная связь.

3. Коуч по управлению энергией (профилактика).

Задачи:

Оптимизация режима;

Постановка границ;

Восстановление ресурсов.

Подготовка к первому приему

Дневник наблюдений за 2 недели:

Физические симптомы (по шкале 1—10);

Эмоциональное состояние (по колесу Плутчика);

Когнитивные способности (концентрация, память).

Пример заполнения:

Дата: 15.05.2025

Физическое: Головная боль (7/10), тремор рук;

Эмоции: Гнев (6) + Отвращение (4);

Когниции: Забыл оплатить счета, 2 ошибки в отчете.

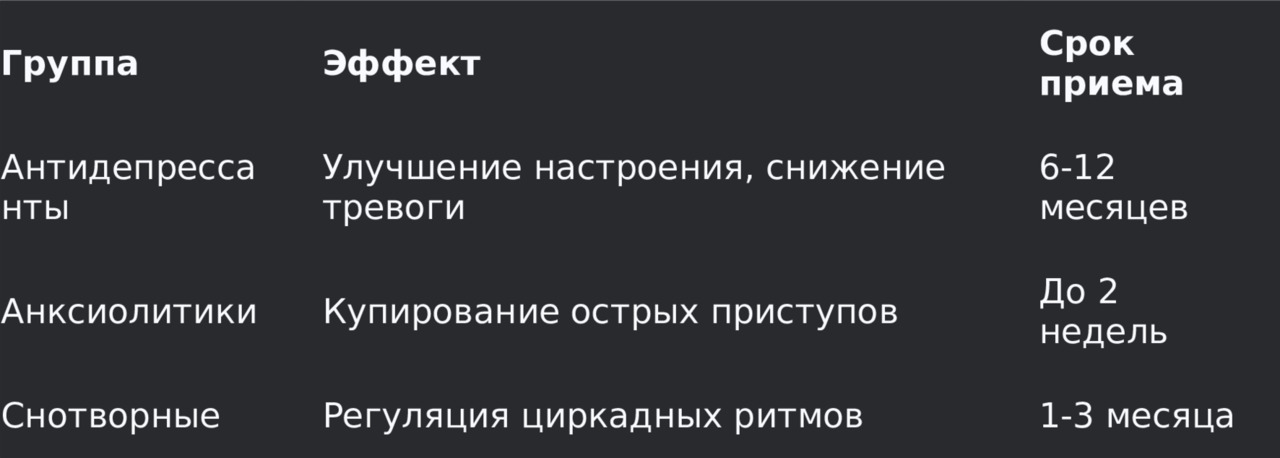

Медикаментозная терапия: что важно знать

В основном назначаемые препараты являются рецептурными, принимаются под наблюдением врача, и поэтому я не могу здесь приложить их перечень. Но вот общая таблица:

Важно:

Эффект антидепрессантов наступает через 2—4 недели;

Резкая отмена опасна синдромом отмены;

Алкоголь несовместим с большинством препаратов.

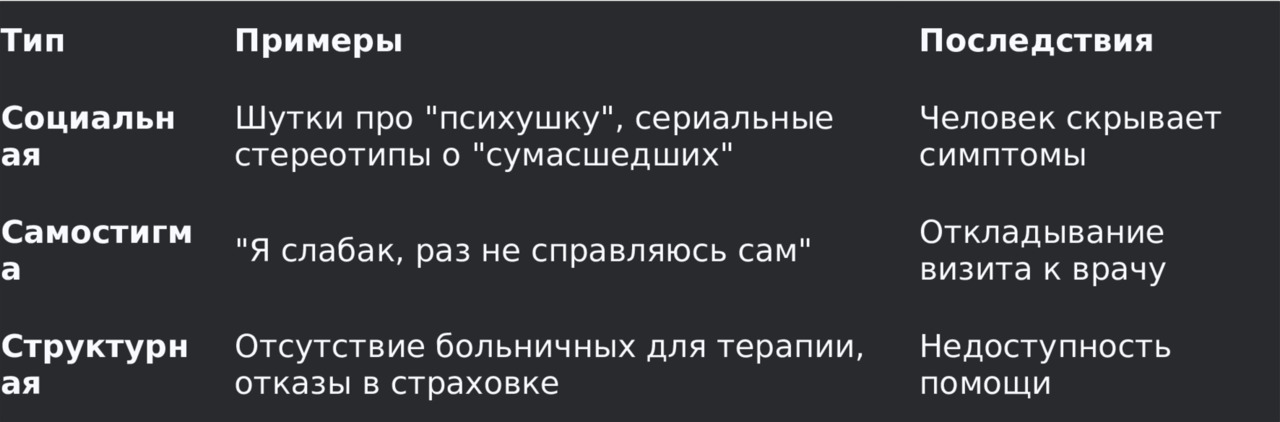

Что мешает обратиться за помощью?

Топ-5 барьеров:

«Справлюсь сам» (68% случаев);

Неверие в эффективность терапии;

Финансовые сложности;

Нехватка времени;

Страх стигмы (особенно у мужчин).

Страх стигмы — это тревога перед негативной социальной реакцией из-за обращения за психиатрической/психологической помощью. Проявляется как:

«Если узнают, что я хожу к психологу, подумают, что я псих»;

«На работе уволят, если обнаружат мои антидепрессанты»;

«Родители скажут: „Возьми себя в руки!“», чем обесценят проживаемое состояние.

Виды стигмы:

Группы особого риска:

Мужчины 30—50 лет: Культурный миф «настоящие мужики не плачут»;

Врачи/учителя: Страх потерять лицензию/доверие;

Публичные люди: Риск репутационных потерь.

Исследование: 62% людей с депрессией не обращаются за помощью именно из-за страха стигмы (WHO, 2023).

Как преодолеть?

Для себя:

Когнитивная перестройка:

«Терапия — для психов» → «Терапия — для тех, кто заботится о себе»

Конфиденциальность: Современные онлайн-сервисы (например, анонимные чат-терапии)

«Стигма убивает больше людей, чем психические расстройства».

— Томас Инсел, бывший директор NIMH

Тест: Если вы читали это и думали «Но меня-то точно осудят» — это и есть страх стигмы в действии.

История выздоровления

Кейс Дарьи, 34 года (банковский работник):

«После года бессонницы и двух панических атак я попала к психиатру. Оказалось, у меня было не просто выгорание, а тревожно-депрессивное расстройство. Комбинация КПТ и минимальной дозы антидепрессантов вернула меня к жизни за 4 месяца. Главное — я научилась распознавать ранние сигналы перегрузки.»

Чек-лист «Пора к специалисту?»

Отметьте симптомы, которые сохраняются> 2 недель:

Мысли о самоповреждении

Потеря интереса ко всем сферам жизни

Неспособность встать с кровати

Галлюцинации («голоса»)

Пренебрежение базовыми потребностями

Желание, чтобы «это все» быстрее закончилось

Нет просвета в жизни и радостных моментов

Будущее представляется только в черных красках

3+ пункта = срочно запланируйте визит

Резюме главы

Выгорание может перерасти в клинические состояния — важно вовремя распознать опасность.

Суицидальные мысли, длительная бессонница и потеря функциональности — абсолютные показания для помощи.

Комплексный подход (терапия + возможная медикаментозная поддержка) эффективнее самолечения.

Стигма — не повод откладывать лечение.

Действия сегодня:

Проверьте наличие красных флагов у себя или близких.

Если нужно — найдите 2—3 варианта специалистов в вашем городе.

Запишите один аргумент, почему вы заслуживаете помощи (даже если не обращаетесь прямо сейчас).

«Просить помощи — не слабость, а высшая форма заботы о тех, кто зависит от вас.»

— Карл Юнг

Глава 2. Причины эмоционального выгорания: почему мы «сгораем»?

2.1. Почему одни «горят», а другие нет?

Эмоциональное выгорание — это не просто результат переработок. Это системный сбой, возникающий на стыке трех факторов:

Организационных (как устроена среда);

Личностных (как мы мыслим и реагируем);

Физиологических (как тело отвечает на стресс).

Парадокс: Два человека в одинаковых условиях могут демонстрировать разную устойчивость. Секрет — в уникальной комбинации этих элементов.

1. Организационные факторы: когда система работает против человека.

Не все среды одинаково токсичны. Некоторые компании, отрасли и даже культуры труда буквально «заточены» под выгорание.

1.1. Хроническая неопределенность.

Человеческий мозг эволюционно запрограммирован искать стабильность. Если сотрудник не понимает, какие задачи приоритетны, как оценивают его работу и что ждет его завтра, уровень стресса растет.

Пример:

Два менеджера в одной компании. У первого есть четкие KPI и понятная система мотивации, а второй каждый месяц получает новые, противоречивые указания. Кто сгорит быстрее?

1.2. Отсутствие контроля

Чем меньше у человека влияния на процесс, тем выше беспомощность. Даже высокая нагрузка переносится легче, если есть возможность регулировать график или выбирать подход к задачам.

Исследование:

Эксперименты с крысами показали: животные, которые могли остановить электрический разряд, страдали от стресса меньше, чем те, кто не имел контроля, даже если получали одинаковые удары током.

1.3. Дисбаланс усилий и вознаграждения.

Выгорание ускоряется, когда вложения (время, силы, эмоции) не компенсируются деньгами, признанием или карьерным ростом.

Почему одни терпят, а другие нет?

Кто-то готов мириться с перекосами ради долгосрочных целей, а для кого-то несправедливость становится триггером опустошения.

2. Личностные факторы: почему некоторые «притягивают» выгорание.

Даже в жестких условиях одни люди сохраняют устойчивость, а другие быстро истощаются. В чем разница?

2.1. Перфекционизм как ловушка

Стремление к идеалу — главный союзник выгорания. Перфекционисты:

ставят нереалистичные стандарты;

воспринимают ошибки как катастрофу;

не делегируют, потому что «никто не сделает лучше».

Кейс:

Врач-перфекционист, который проверяет каждую запись в карте по 5 раз, сгорает быстрее коллеги, допускающего мелкие погрешности.

2.2. Гиперответственность и неумение говорить «нет»

Люди с синдромом «спасателя» берут на себя слишком много, игнорируя личные границы. Их установки:

«Если не я, то кто?»

«Просить о помощи — стыдно».

Почему это опасно?

Организм не может бесконечно компенсировать перегрузки. Рано или поздно наступит срыв.

2.3. Низкая осознанность

Те, кто игнорирует сигналы усталости («просто потерплю»), попадают в зону риска. Выгорание не приходит внезапно — ему предшествуют месяцы хронического напряжения.

Контрольный вопрос:

Когда вы в последний раз сознательно замедлялись, чтобы восстановиться?

3. Физиологические факторы: тело всегда правда

Стресс — это не только психология, но и биохимия.

3.1. Генетическая предрасположенность

Некоторые люди от природы более чувствительны к кортизолу (гормону стресса). Исследования близнецов показывают, что устойчивость к выгоранию на 30–50% зависит от генетики.

3.2. Дефицит ресурсов

Недостаток сна, несбалансированное питание и сидячий образ жизни снижают стрессоустойчивость.

Пример:

Два сотрудника с одинаковой нагрузкой. Один спит 6 часов, питается фастфудом и не занимается спортом. Второй выделяет время на сон, протеин и прогулки. Кто выдержит дольше?

3.3. Накопленный стресс

Тело не отличает рабочий дедлайн от угрозы жизни — оно реагирует на любые перегрузки. Если человек годами живет в режиме «бей или беги», ресурсы истощаются.

Важно:

Хронический стресс повреждает гиппокамп (зону мозга, отвечающую за память и эмоции), снижая способность адаптироваться.

Вывод: почему одни горят, а другие нет?

Устойчивость к выгоранию определяется балансом трех элементов:

Среда (есть ли четкость, контроль и справедливость?).

Личность (гибкость мышления, умение отдыхать, умеренный перфекционизм).

Тело (достаточно ли энергии, сна и движения?).

Хорошая новость: только один из этих факторов — генетика — не поддается коррекции. Остальные можно менять.

2.2. Внешние причины: токсичная среда

1. Рабочие факторы

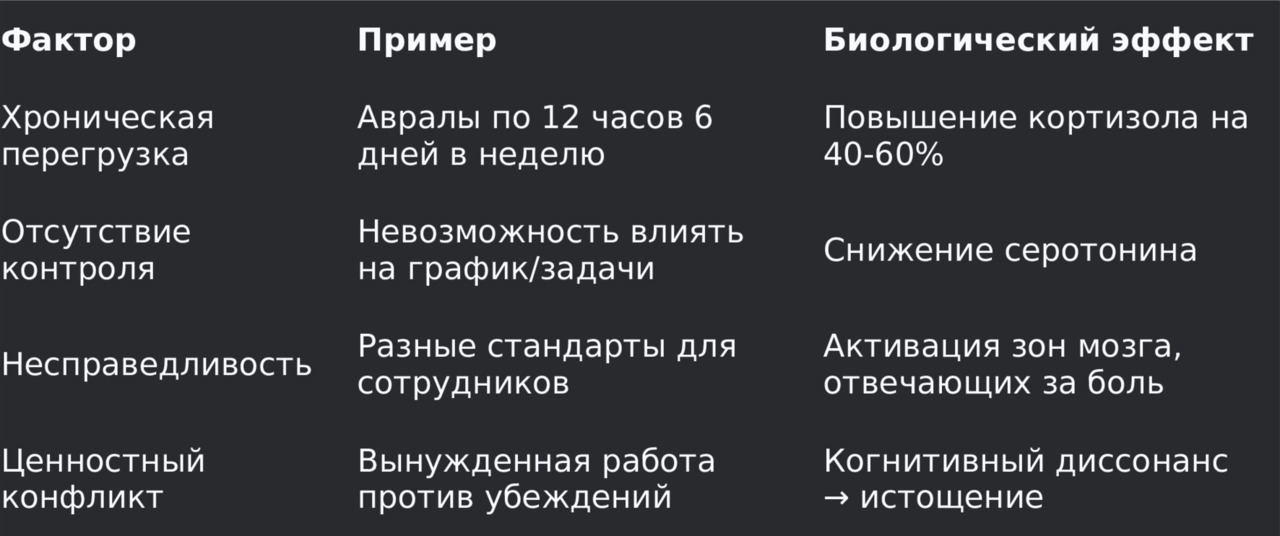

Психолог Кристина Маслач, одна из основоположников теории выгорания, выделила шесть ключевых факторов рабочей среды, которые приводят к истощению. Рассмотрим их с точки зрения биологии и психологии.

1.1. Хроническая перегрузка

Пример:

Авралы по 12 часов 6 дней в неделю, постоянные дедлайны, работа в режиме многозадачности.

Биологический эффект:

Повышение уровня кортизола на 40–60% (исследование American Psychological Association, 2021).

Ускоренный износ сердечно-сосудистой системы (риск гипертонии возрастает в 1,5 раза).

Почему это выматывает?

Тело не успевает восстанавливаться, и стресс становится хроническим.

1.2. Отсутствие контроля

Пример:

Невозможность влиять на график, методы работы или приоритеты задач.

Биологический эффект:

Снижение уровня серотонина («гормона удовлетворения»).

Активация миндалевидного тела (зоны мозга, отвечающей за тревогу).

Исследование:

Люди с низкой автономией на работе имеют в 3 раза выше риск выгорания (Journal of Occupational Health, 2022).

1.3. Несправедливость

Пример:

Разные стандарты для сотрудников, фаворитизм, нечестное распределение премий.

Биологический эффект:

Активация островковой доли мозга (той же зоны, что реагирует на физическую боль).

Повышение уровня адреналина (готовность к конфликту).

Почему это опасно?

Чувство несправедливости разрушает лояльность и мотивацию быстрее, чем переработки.

1.4. Ценностный конфликт

Пример:

Вынужденная работа против личных убеждений (например, продажа ненужных услуг клиентам).

Биологический эффект:

Когнитивный диссонанс → повышение уровня кортизола.

Снижение дофамина (гормона мотивации).

Последствие:

Даже при хорошей зарплате человек чувствует опустошение, потому что его труд теряет смысл.

Исследование: Люди с низкой автономией на работе имеют в 3 раза выше риск выгорания (Journal of Occupational Health, 2022).

2. Социально-культурные причины

Почему мы сами создаем условия для выгорания?

Выгорание — это не только личная проблема или следствие плохой организации труда. Это симптом больных социальных норм, которые возводят переутомление в культ, а отдых — в слабость.

В этой главе мы разберем три ключевых социальных фактора, подпитывающих эпидемию выгорания:

Культ продуктивности — убеждение, что ценность человека равна его рабочей нагрузке.

Стигматизация отдыха — восприятие пауз как чего-то постыдного.

Цифровая зависимость — размытие границ между работой и личной жизнью.

Так же покажу, как эти факторы запускают эффект домино — цепную реакцию, ведущую к физическому и эмоциональному коллапсу.

1. Культ продуктивности: «Если ты не занят — ты неудачник»

1.1. Откуда взялась эта установка?

Протестантская трудовая этика (XVI век): успех — знак благосклонности Бога, безделье — грех.

Капитализм XX века: человек = ресурс, который должен приносить максимум прибыли.

Соцсети XXI века: демонстрация «успешной занятости» как способ самоутверждения.

Статистика:

67% офисных работников признаются, что боятся выглядеть «недостаточно загруженными» перед коллегами (Gallup, 2023).

1.2. Чем опасна гонка за продуктивностью?

Подмена целей: мы делаем не то, что важно, а то, что «глянется» в отчете.

Потеря смысла: бесконечные to-do-листы убивают креативность.

Физиологические последствия:

Хронически повышенный кортизол → риск инфарктов (+30%).

Снижение уровня дофамина → ангедония (неспособность радоваться).

Кейс:

Японский феномен «кароси» — смерть от переработки. В 2022 году зафиксировано 2 968 случаев (данные Минздрава Японии).

2. Стигма отдыха: «Перерыв? Ты что — слабак?»

2.1. Как отдых стал «стыдным»?

Индустриальная революция: рабочие часы стали жестко нормироваться, паузы — наказываться.

Менеджмент XX века: миф о том, что «идеальный сотрудник» работает без остановки.

Гиг-экономика: фрилансеры, которые боятся отказаться от заказов («а вдруг больше не предложат?»).

Исследование:

54% remote-работников не берут полноценный обеденный перерыв, чтобы «не ударить в грязь лицом» перед начальством (Buffer, 2023).

2.2. Наука об отдыхе: почему он критически важен?

Циклы ультрадианных ритмов: мозг может фокусироваться только 90–120 минут, затем нужен 20-минутный отдых (NASA, 1980-е).

Эффект «рассеянного внимания»: у тех, кто не делает пауз, продуктивность падает на 40% (University of Illinois).

Физиология:

15-минутный дневной сон снижает риск выгорания на 25% (Journal of Sleep Research).

Практика:

Компании, внедрившие обязательные «тихие часы» (например, Basecamp):

На 30% меньше текучесть кадров.

На 18% выше удовлетворенность работой.

3. Цифровая зависимость: работа, которая никогда не заканчивается

3.1. Масштабы проблемы

78% сотрудников проверяют рабочую почту в отпуске (Microsoft, 2023).