Бесплатный фрагмент - Стимулы и мотивы

Серия: Операционная эффективность и бережливое производство в промышленности (учебное пособие для руководителей)

Введение

В научной и образовательной практике часто возникает вопрос: «Насколько человек действует осознанно?» Подобная постановка позволяет сместить внимание слушателей с привычного рационального уровня в область иррационального, от осознаваемого к бессознательному.

Современный человек стремится управлять окружающей средой преимущественно с опорой на рациональные, логически обоснованные методы и приёмы. Однако подобный подход неизбежно ограничивает восприятие, поскольку значительная часть реальности оказывается недоступной сознательным, рациональным механизмам. Точный масштаб этого ограничения определить сложно, и для его демонстрации часто используется психологический приём — обращение к аудитории с вопросом: «Насколько осознанно мы действуем?»

Под осознанными действиями понимается процесс, когда в сознание поступает информация, на её основе формируется вывод, принимается решение и предпринимается действие. В качестве упражнения аудитории предлагается оценить степень осознанности в процентном выражении: от 0 до 100%.

• 0% — жизнь на «автопилоте», то есть полное отсутствие осознанности;

• 100% — полное осознание происходящего и действий в соответствии с ним.

Ответы на этот вопрос значительно варьируются: от максимальных значений до практически нулевых. При этом наблюдается устойчивая зависимость от возраста. Молодые люди чаще полагают, что способны управлять своей жизнью и миром вокруг (их ответы колеблются в диапазоне 50–80%, иногда доходя до 100%), а люди постарше склонны оценивать степень осознанности значительно ниже (5–20%). Таким образом, с возрастом у человека происходит трансформация восприятия реальности: от убеждённости в собственном величии к признанию того, что большая часть их жизни идёт сама по себе.

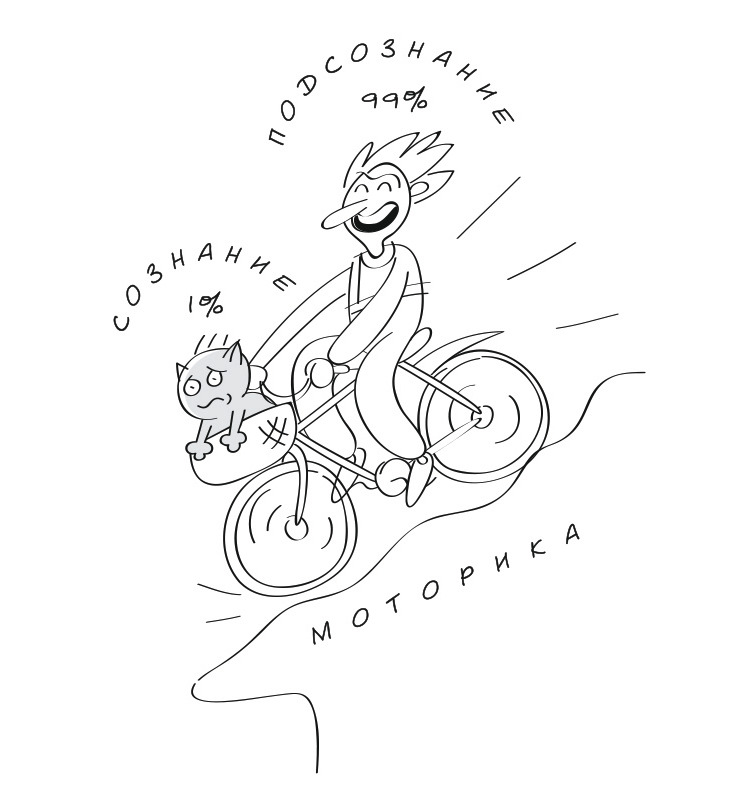

Подобная трансформация прослеживается и в развитии науки. Ещё недавно в научной литературе утверждалось, что человек использует лишь 5% потенциала мозга, то есть действует осознанно в пределах этих границ. Современные данные значительно скромнее: человеческий мозг способен воспринимать около 11 миллионов бит информации в секунду, но сознательно обрабатывает лишь около 40 бит. То есть, осознанию поддаётся менее 1% информации, всё остальное же остаётся в сфере бессознательного.

Если управление человеком и персоналом строится исключительно на рациональных методах и инструментах, эффективность воздействия оказывается крайне ограниченной. Поскольку в этом случае используется менее 1% потенциальных возможностей, и значительный ресурс, связанный с иррациональной сферой, включающей бессознательные механизмы и тонкие психические процессы, остаётся неиспользованным. То есть с научной точки зрения управление персоналом исключительно рациональными методами является нецелесообразным, так как остаётся неиспользованным значительный ресурс, связанный с иррациональной сферой, включающей бессознательные механизмы и тонкие психические процессы.

Сознание и подсознание

В научной материалистической традиции сознание определяется как отражение объективной реальности (например, у Карла Маркса). Однако подобная формулировка может показаться сложной для восприятия, и в образовательной практике целесообразно обращаться к более наглядным примерам.

Так, при обсуждении вопроса о том, обладает ли новорождённый ребёнок сознанием и способен ли он к осознанным действиям, большинство склоняется к мнению, что сознание на этом этапе либо отсутствует, либо находится в зачаточной форме. По мере взросления ребёнка его сознательная деятельность развивается: он начинает узнавать родителей, осознанно выражать потребности, предпринимать первые самостоятельные действия. Таким образом, окружающая среда активно формирует его сознание.

Также показательным является сравнение уровней сознательной деятельности у «маугли» и у городского жителя. Единодушный ответ обывателя заключается в том, что различия значительны, что подтверждает влияние среды на формирование сознания. Более того, сознание обладает пластичностью: при смене среды обитания структура и характер сознательной деятельности претерпевают заметные изменения.

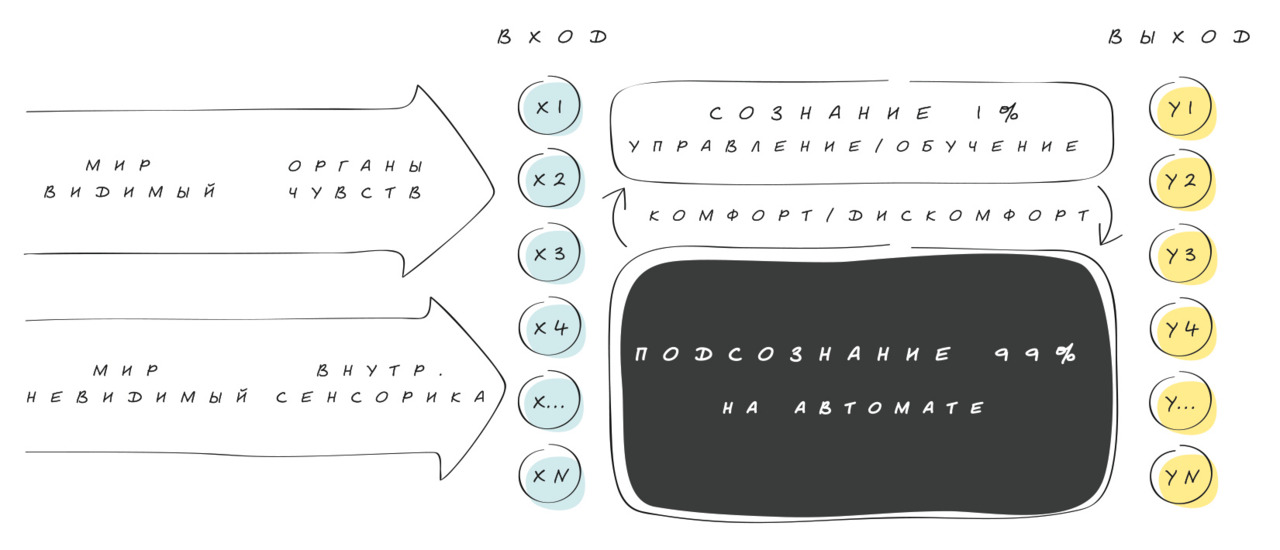

Новейшие исследования в области физиологии человека наглядно показывают, что рассмотрение одного лишь сознания не даёт полного представления о механизмах человеческой деятельности. Всё большее внимание уделяется понятию подсознания. Сознание можно трактовать как пространство психики, в котором человек определяет для себя степень комфортности того или иного состояния с учётом как внешних, так и внутренних воздействий. Причём внутренние побуждения, зачастую тонкие и неочевидные, играют не менее значимую роль, чем факторы внешней среды.

Сознание человека, охватывающее менее 1% поступающей информации, выполняет в первую очередь функцию выбора: оно определяет комфортность или дискомфортность состояния личности под воздействием внешних и внутренних факторов. Сознание как бы «наблюдает» за состоянием организма и классифицирует его как положительное или отрицательное.

Если состояние оказывается комфортным, то сознание формирует «разрешающий» сигнал для подсознания, закрепляя данный опыт. На этом основании в психике вырабатывается программа, позволяющая воспроизводить подобные реакции автоматически, без участия сознания. Таким образом, постепенно формируется множество подсознательных моделей поведения, основанных на прежнем опыте.

Если же состояние оценивается как дискомфортное, сознание блокирует его закрепление на уровне подсознания, маркируя как нежелательное. В результате у человека закрепляются преимущественно комфортные модели поведения, которые первоначально формируются осознанно, но впоследствии начинают проявляться автоматически. И, следовательно, сознание присутствует у ребёнка изначально, тогда как психика в её «запрограммированном» виде формируется по мере взросления, обеспечивая гармонизацию внешних и внутренних воздействий.

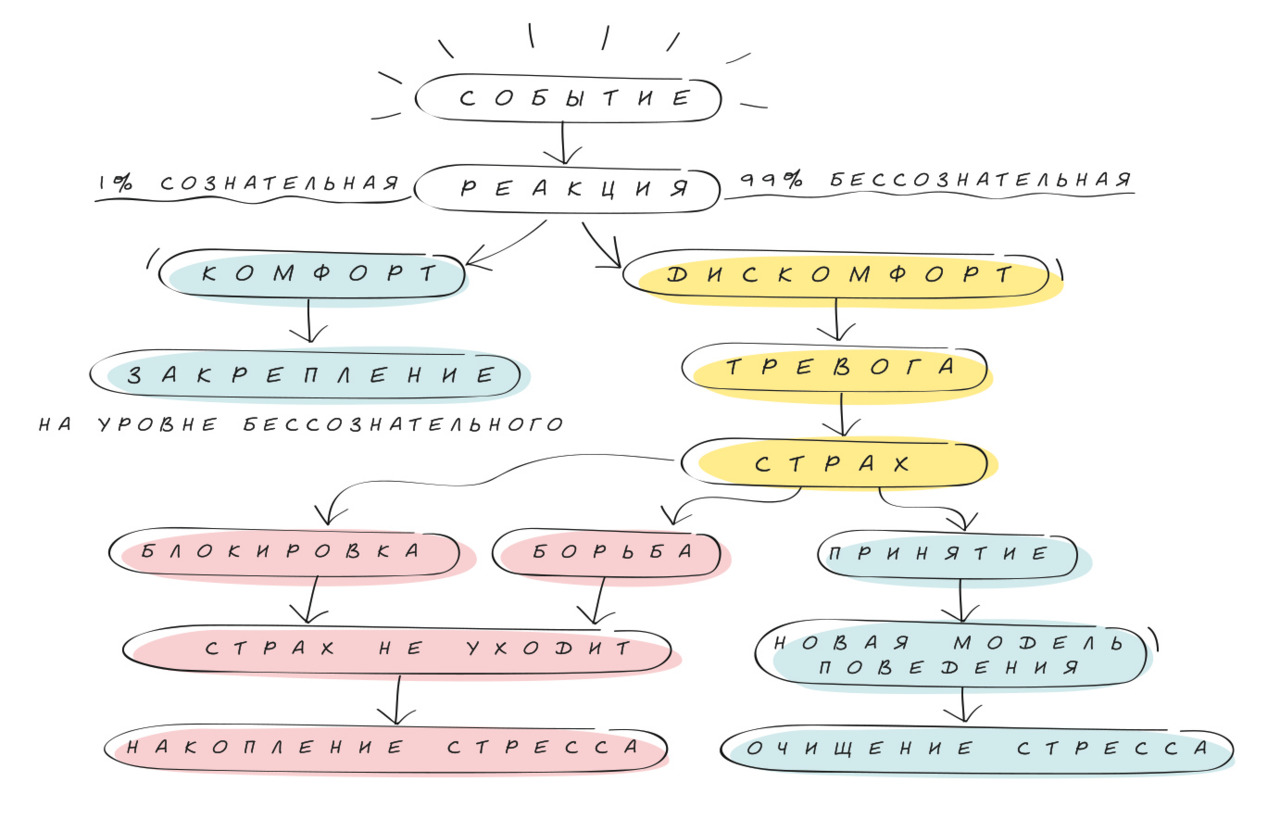

Сознание и подсознание функционируют как разные уровни психической организации. Сознание включается в критических ситуациях, требующих анализа и выработки новых решений, тогда как подсознание закрепляет устойчивые модели поведения — как на внешние, так и на внутренние стимулы. Следует отметить, что в подсознании могут фиксироваться не только комфортные, но и дискомфортные модели реагирования.

Дискомфортное состояние для сознания является критическим событием, требующим значительных ресурсов для поиска новой стратегии поведения. Время перестройки зависит от индивидуальных особенностей: одни люди быстро принимают новые условия и перестраиваются, другие проходят более длительный путь отрицания, борьбы и лишь затем — принятия. Есть те, кому не хватит всей жизни, чтобы адаптироваться к меняющейся реальности. Для них дискомфортные состояния становятся хроническими, что приводит к постепенному истощению внутренних ресурсов и сокращению жизненной энергии.

Убеждение и внушение

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.