Бесплатный фрагмент - Создавая титанов

Стратегия преемственности в эпоху перемен

Благодарности

Эта книга — результат не только моего опыта, но и влияния людей, которые формировали меня на протяжении всей жизни. Каждый из них внёс свой вклад в понимание того, что такое настоящее наследие.

Моим родителям, Вачагану и Арпик, которые дали мне больше, чем можно измерить деньгами. Отец научил меня видеть системы там, где другие видят хаос, мыслить стратегически в мире тактических решений, и хранить достоинство, когда проще его потерять. Мать показала, что сила — в эмпатии, богатство — в доброте, а настоящая победа — в верности своей семье. Они создали для меня условия, в которых я получал знания, недоступные большинству. Но главное — они показали, что такое преемственность на практике.

Моей старшей сестре Гаяне — за урок мужества. За то, что в самый тёмный час она встала у руля семейного дела и доказала, что истинная сила — это не отсутствие страха, а действие вопреки ему.

Моей средней сестре Наире — за то, что она открыла для меня миры за пределами логики и систем. За музыку и искусство, которые научили меня слышать то, что не выразить словами, и видеть то, что скрыто от глаз. Без этого дара эта книга была бы просто набором инструкций.

Моей младшей сестре Диане — за напоминание о том, что высочайший интеллект и дикое чувство юмора — две стороны одной медали. И за тот груз ответственности, который я ощущаю, стремясь быть достойным ее высокой веры в меня.

Моей жене Алисе, которая поддерживала каждое моё начинание, даже самые безумные. Особенно — самые безумные. Она вытащила меня из омута, в котором я тонул, и помогла обрести крылья. Благодаря ей я стал человеком, а не функцией. Она — живое доказательство того, что правильный партнёр умножает не только капитал, но и смысл жизни.

Моему сыну, который каждый день учит меня тому, что я, казалось бы, должен учить его. Благодаря ему я заново открываю любопытство, упорство и умение радоваться простым вещам. Он — моё самое честное зеркало и самый строгий учитель. Эта книга написана для него и его поколения.

Алексею Абрамову, который дал мне инструменты для работы со своим мыслительным процессом, благодаря которым я сумел вырваться из самой темной эпохи моей жизни, а также наградил меня самой сложной в моей жизни идеей, которую я до сих пор исследую: «Способность выбирать, как относиться ко всему — даёт безграничную власть».

Павлу Розову, который стал зеркалом, в котором я смог увидеть реальную стоимость своих компетенций, избавившись от привычки их обесценивать.

Гагику Насибяну, который своим примером доказал: масштаб бизнеса не должен выжигать душу. За урок о том, что можно строить империю, оставаясь человеком.

Роману Молчанову, за редкую и ценную форму дружбы: безжалостную честность. За то, что он не боялся быть зеркалом, в котором я видел свои худшие проявления, и тем самым заставлял меня становиться лучше.

Йиржи Новаку, моему другу и партнёру, который показал, что высочайший профессионализм совместим с человечностью, стратегическая жёсткость — с честностью, а большие цели достижимы без предательства принципов. Он вернул мне веру в то, что можно строить великое, оставаясь достойным человеком.

Алексею Станкевичу, который в нужный момент сказал нужные слова. Он помог увидеть высокую ценность того, что мы создаём в Custodia Silentis, когда я сомневался. Иногда один разговор меняет траекторию жизни — наш разговор был именно таким.

Дмитрию Часовникову, который показал мне, что можно резко изменить курс своей жизни, продолжая получать удовольствие даже от маленьких радостей в своей жизни и сохранять любовь к этой самой жизни..

Книгам и их авторам, которые стали моими безмолвными менторами. Роберту Грину — за понимание природы власти и за язык повествования. Альберту Эллису — за прикладные инструменты критического мышления и саморефлексии. Роберту Сапольски — за понимание биологии добра, зла и воли. Марку Аврелию — за стоицизм в действии. Десяткам автором, чьи имена я не упомянул — за кирпичики моего мировоззрения. Каждая прочитанная страница добавляла штрих к картине понимания.

Судьбе, которая была ко мне одновременно жестока и милосердна. Жестока — давая испытания на грани. Милосердна — позволяя выжить и извлечь уроки. Благодаря этому я получил редчайший набор знаний и шрамов, которые невозможно купить ни за какие деньги. То, что я здесь и могу написать эту книгу — чистая случайность. Или милость. Я не знаю, что из этого вернее.

Каждому, кто встретился на моём пути. Тем, кто помогал — за уроки великодушия. Тем, кто предавал — за уроки бдительности. Тем, кто верил — за силу продолжать. Тем, кто сомневался — за мотивацию доказать. Вы все — соавторы этой книги, даже если не знаете об этом.

И наконец, вам, читатель, за то, что дали этим идеям жизнь, открыв первую страницу. Книга без читателя — просто бумага. Спасибо, что вдохнули в неё смысл.

Пусть ваше наследие будет достойным того труда, который вы в него вложите.

Давид Асатрян

28 июля 2025 года.

Введение

Каждый день промедления с вопросом преемственности ставит будущее вашей семьи под угрозу. Поколение, которое должно продолжить ваше дело, может оказаться неготовым к вызовам, если не начать подготовку вовремя. Сегодня на кону больше, чем финансовый капитал — на кону долговечность фамильного дела и имени. Но преемственность — это не мрачное пророчество, а шанс: начав сегодня, ваша семья получает стратегическое преимущество. Вы закладываете фундамент, который выдержит любые потрясения, и создаёте «подушку безопасности» для своих наследников — вместо того чтобы оставить им мину замедленного действия.

Статистика говорит сама за себя. Из поколения в поколение состояние удерживает лишь малая часть семей. В народе недаром говорят: «дед нажил — сын растратил — внук по миру пошёл». По некоторым исследованиям, до 70% состоятельных домов теряют свой капитал уже ко второму поколению, а до 90% — к третьему.

При этом, согласно исследованию The Williams Group (по разным данным, охватывало от 2,500 до 3,250 семей на протяжении 20 лет.), подавляющее большинство неудач (85%) связано с внутренней семейной динамикой.

Мир вступил в эпоху беспрецедентного Wealth Transfer: Только в США в ближайшие два десятилетия владельцев сменят порядка $84 трлн, из них $72 трлн перейдёт наследникам (остальное уйдёт на благотворительность). При этом 42% этой суммы перейдет всего 1,5% домохозяйств, относящихся к категории состоятельных и сверхсостоятельных семей. Успех или провал передачи этого богатства определит судьбы династий и компаний на десятилетия вперёд.

При этом наследство — это больше, чем деньги. Речь не просто о том, как поделить счета и бизнес-активы. Гораздо важнее — что именно вы передаёте и как наследники этим распорядятся. Наследие включает материальные ценности и нематериальное достояние: культуру семьи, ценности, знания, социальный капитал, ответственность за доброе имя. Чтобы семья не растеряла состояние, мало написать завещание — нужно передать наследникам образ мышления, традиции и институции управления капиталом. Нужны новые лидеры, воспитанные заранее, и защитные механизмы, которые переживут основателя.

В этом документе команда Custodia Silentis предлагает стратегический подход к многопоколенному богатству. Мы опираемся на философские принципы преемственности, извлекаем уроки из исторических кейсов успешной и неудачной передачи капитала, анализируем современные практики (семейные офисы, институционализация капитала, «архитектура» доверия и контроля) и описываем прикладные инструменты — от сценариев доступа наследников до цифровой инфраструктуры управления активами. Каждый ключевой закон преемственности мы иллюстрируем примером (удачный кейс) и антипримером (неудача), формулируя практические выводы. Такой структурированный разбор — законы, кейсы, анти-кейсы, выводы — позволяет системно осветить тему и наглядно показать, что помогает сохранить и приумножить семейный капитал, а что ведёт к его распаду.

Мы уважаем уклады состоятельных семей, их стремление к контролю и сохранению влияния, но мыслим на горизонте поколений. Здесь не место навязчивому маркетингу — только глубокий анализ и выверенные рекомендации. Вместо сухой теории — стратегия с философским стержнем. И всё же, прежде чем перейти к практической части, начнём с небольшого исторического ракурса, который показывает, почему проблема преемственности смертельно серьёзна. А уже затем — перейдём к «анатомии решений».

Почему царевичей душили в тюрьме — и при чём здесь вы?

История даёт беспощадные уроки: отсутствие института преемственности ведёт к насилию и хаосу. В Османской империи наследников престола было принято устранять. Султан Мехмед II Завоеватель узаконил право нового султана казнить своих братьев, дабы предотвратить войну за власть. Прямая цитата из кануна: «Для блага государства любой мой сын, взойдя на престол, может казнить других своих братьев». В Московском княжестве XV–XVI вв. царевичей тоже убирали — наследник Ивана Грозного погиб при загадочных обстоятельствах, чтобы расчистить дорогу к трону Борису Годунову. Шариат запрещал проливать кровь членов династии, потому удушение шёлковым шнурком стало «юридически чистым» способом. Монархи шли на крайние меры: угроза нескольких наследников = риск гражданской войны, и даже сам факт жизни потенциального претендента считался мятежом против действующего правителя.

Конечно, сегодня никто не устранит ваших детей физически. Но суть остаётся: власть не терпит пустоты. Если вы не подготовили преемника и не урегулировали вопрос наследования, вокруг вакуума начнётся борьба — пусть не мечами, а судебными и корпоративными методами. Когда основатель молчит, говорить начинают другие — совет директоров, конкуренты, чиновники.

Прецеденты XXI века ничем не лучше средневековых. Вспомним семью Амбани (конгломерат Reliance в Индии): после смерти основателя его сыновья вступили в открытую «братоубийственную» войну за активы, разорвали бизнес на части и надолго отвлеклись от рынка. Или сага модного дома Gucci: после смерти основателя и короткого перехода власти к сыну внуки так и не смогли поделить компанию — годы скандалов и судов привели к упадку бренда и вынужденной продаже его внешним инвесторам. Неуправляемая конкуренция за наследство разрушает семью и бизнес — независимо от эпохи.

Наш подход строится на главном принципе: сначала показать, почему проблема преемственности смертельна, а затем — предложить систему решений. Ниже мы формулируем 23 закона преемственности капитала — своеобразные принципы, «написанные кровью» опыта многих династий. Каждый закон сопровождается кейсом соблюдения (когда принцип сработал) и несоблюдения (когда его игнорирование дорого обошлось), а также разбором подводных камней и, где уместно, практическими инструментами. Этот «документ» даст вам целостную стратегию передачи наследия. Не просто про деньги — а про уязвимости, устойчивость и личную передачу огня следующему поколению.

Закон №0: Архитектор, а не заказчик. Почему чудес не будет

«Величайшее достижение лидера — создать систему, которая больше не нуждается в нём. Величайшая трагедия — не суметь от неё отойти».

«Высшая цель родителя — стать незначительным в жизни своих детей. Стать ненужным.»

Личное признание: Урок, который я получаю каждый день

Я отец. И одна из моих самых сложных задач — это не вмешиваться, когда мой сын делает что-то, что кажется мне опасным или обреченным на провал. Будь то попытка взобраться на дерево или соединить провода для своего самодельного светильника. Еще больший вызов — не заставить его сделать что-то «правильно», когда я вижу, что это приведет к ошибке. Вместо этого — дать ему право самому ошибиться, почувствовать боль и сделать собственные выводы.

Как-то раз, когда сыну было три года, мы проходили мимо игровых автоматов. Он очень просился покататься на машинке, для которой нужна была монета в 10 рублей. У меня, как назло, были монеты любого номинала, кроме нужного. Я пытался объяснить ребенку, что автомат не будет работать, что там стоит устройство, которое определяет номинал. Но сын не унимался. Я сдался, отдал ему другую монетку и стал наблюдать.

Он закидывает монету. Автомат выплевывает ее обратно. Он снова закидывает. Автомат снова выплевывает. Это продолжалось достаточно долго, пока по какой-то неведомой причине автомат не запустился. Видимо, он устал и сдался под натиском моего ребенка.

В тот момент я крепко задумался. Если бы я настоял на своем видении мира, мы бы ушли в слезах, а я был бы врагом в его глазах. Но вместо этого я дал ему возможность самому проверить реальность. И мир ответил ему благодарностью за упорство.

Этот урок стал для меня ключевым не только в воспитании, но и в управлении. Он лежит в основе самого главного, нулевого закона преемственности: вы не можете навязать свое видение мира. Вы можете лишь создать условия, в которых наследник сам его откроет. И никто, кроме вас, не сможет создать эти условия.

Иллюзия наемного хирурга

Владельцы капитала, осознав масштаб проблемы преемственности, часто впадают в опаснейшую иллюзию. Они думают, что могут «заказать» решение. Нанять лучших консультантов из Big Four, именитых юристов, семейных психологов — и делегировать им самую болезненную часть работы. Они видят себя заказчиком, который платит деньги и ждет готовый результат.

Это — гарантированный путь к катастрофе.

Вы не можете нанять хирурга, чтобы он вместо вас перенес боль операции на открытом сердце. Вы не можете нанять тренера, чтобы он вместо вас пробежал марафон. Точно так же вы не можете делегировать трансформацию вашей династии.

Консультант — это скальпель. Но хирург — это вы.

Организм отвергает чужое

Любая компания, а семейная в особенности, — это живой организм со своей иммунной системой. Эта система состоит из неписаных правил, скрытых альянсов, старых обид и многолетней лояльности. Она годами выстраивалась вокруг вас. Любой внешний элемент — будь то новая стратегия или наемный CEO — воспринимается этой системой как инородное тело.

Статистика корпоративного мира беспощадна: более 70% всех инициатив по внедрению изменений проваливаются. Не потому, что планы плохи. А потому, что организм их отторгает.

Консультант приносит идеальный, стерильный план. Но этот план не имеет «антител» вашей семейной истории. «Старая гвардия» будет саботировать его, потому что «это не то, чего хотел бы шеф». Наследники не примут его, потому что «это навязано со стороны».

Единственный человек, способный подавить эту иммунную реакцию, — это вы. Только основатель может выступить гарантом изменений. Только ваше слово превращает «чужой» план в «наш». Если вы просто «заказываете» преемственность и отходите в сторону, вы обрекаете любую, даже самую гениальную, стратегию на отторжение.

Асимметрия ставок

Для консультанта провал вашего проекта — это строчка в отчете и упущенный бонус. Для вас — это крах дела всей вашей жизни. Ваши ставки асимметричны.

Консультант не будет принимать решения, которые несут для него репутационный риск, даже если они необходимы для выживания вашей империи. Он не будет вскрывать гнойники старых семейных конфликтов, рискуя быть уволенным. Он не будет проводить безжалостную «жатву» (Закон №22), увольняя людей, которые были лояльны вам десятилетиями. Он предложит «оптимальное», «сбалансированное», безболезненное решение.

Но преемственность — это не безболезненный процесс. Это хирургия. И она требует жестоких решений, которые может принять только тот, кто ставит на кон всё.

Вы — единственный, кто готов пожертвовать малым ради спасения целого, потому что для вас на кону не гонорар, а бессмертие вашего имени.

Невидимая архитектура

Консультант строит свой план на том, что видит: финансовые отчеты, организационная структура, юридические документы. Но 85% провалов при передаче капитала лежат не в этой видимой зоне.

Исследование The Williams Group, охватившее более 3200 семей, показало, что причины катастроф [в вопросах передачи наследия] распределяются так:

— 60% — разрыв в коммуникации и доверии внутри семьи.

— 25% — неготовность наследников.

— И лишь 15% — ошибки в налогах, юриспруденции и инвестициях.

Консультант работает с пятнадцатью процентами. Кто будет работать с остальными восьмьюдесятью пятью?

Только вы знаете невидимую архитектуру вашей семьи. Только вы знаете, почему ваш брат на самом деле ненавидит вашего сына, почему финансовый директор никогда не предаст вас, но саботирует любого преемника, и какой старый долг связывает вас с вашим главным конкурентом.

Ни один, даже самый дорогой, аудит не вскроет эту паутину. Любой план, построенный без учета этой скрытой реальности, — это карта прекрасной страны, нарисованная на болоте. Выглядит красиво, но первый же шаг — и вас засасывает трясина.

Асимметрия ставок и гравитация долга наследников

Тот же принцип асимметрии ставок, который отделяет вас от консультанта, еще более безжалостно работает в отношениях с вашими детьми.

Вы, как родитель, инвестировали в своего ребенка непропорционально огромное количество ресурсов: время, нервы, деньги, эмоции, упущенные возможности. Ваши дети, в силу возраста и положения, никогда не смогут инвестировать в вас сопоставимый объем. Это создает фундаментальную асимметрию, порождающую две трагедии:

— Трагедия мотивации: Ваша мотивация «сделать жизнь ребенка лучше» всегда будет на порядок сильнее, чем его собственная. Вы сражаетесь за плод всей своей жизни. Он — пытается найти свое место в уже построенном для него мире. Вы говорите на языке жертвы и преодоления. Он — на языке данности.

— Трагедия любви: Дети не могут любить родителей сильнее, чем родители любят их. Это закон природы. Ваша любовь — созидающая и защищающая. Их любовь — принимающая и, зачастую, бунтующая.

Эта асимметрия порождает невидимую, но всепроникающую силу — гравитацию экзистенциального долга. Ребенок с рождения чувствует, что он в неоплатном долгу перед вами. Не за деньги. За саму жизнь и те возможности, которые вы ему предоставили. Этот долг невыразим словами, но он давит на каждое его решение.

Именно эта гравитация и становится причиной паралича или бунта.

— Паралич: Наследник боится сделать шаг, потому что цена ошибки слишком высока. Провал будет означать не просто финансовую потерю, а то, что он не оправдал колоссальных инвестиций, сделанных в него. Проще ничего не делать, чем потерпеть неудачу и подтвердить свою «недостойность».

— Бунт: Другой способ сбросить с себя невыносимое давление долга — обесценить или разрушить то, что ему дали. Уйти в зависимости, растратить деньги, порвать с семьей — все это отчаянные, бессознательные попытки обнулить счет и сказать: «Я вам ничего не должен».

Но есть и хорошая новость: любой ребенок стремится выстроить со своими родителями наилучшие отношения. Он просто не знает, как. Он не может погасить этот экзистенциальный долг.

И здесь вступает в силу роль Архитектора.

Ваша задача — не ждать возврата инвестиций. Ваша задача — сознательно и в одностороннем порядке списать этот долг. Вы должны вербально и через свои действия донести до наследника простую мысль:

«Ты мне ничего не должен. Все, что я в тебя вложил, — это дар, а не кредит. Твоя задача — не вернуть мне долг, а построить собственную жизнь и передать этот дар дальше, своим детям. Мои ошибки — это мои уроки, а не твоя ответственность. Моя империя — это твой ресурс, а не твой приговор».

Только после такого «обнуления» гравитация долга сменяется гравитацией возможностей. Вы перестаете быть кредитором, а он — должником. Вы становитесь двумя архитекторами — опытным и начинающим, — которые смотрят на один и тот же чертеж: чертеж будущего.

Ваша истинная роль: Архитектор, а не заказчик

Все 23 закона, описанные в этой книге, — это инструменты в руках архитектора. Ваша задача — не заказать постройку здания, а спроектировать его и лично возглавить строительство.

Ваши не делегируемые функции:

— Быть носителем «Зачем»: Только вы можете определить миссию и ценности, которые станут фундаментом для новой системы (Закон №1). Консультант может помочь их сформулировать, но не может их создать.

— Быть главным хирургом: Только вы можете провести «жатву перед посевом» (Закон №22) — очистить империю от токсичных активов и людей, чтобы наследник получил чистое поле, а не джунгли.

— Быть верховным арбитром: Только вы можете легитимизировать наследника в глазах «старой гвардии» и семьи (Закон №5), разрешить конфликты и утвердить новый порядок.

— Быть живым примером: Только вы, отпуская бразды правления (Закон №14) и признавая пределы своей компетенции (Закон №15), можете показать, что система важнее личности.

Консультанты, юристы, советники — это ваши инструменты. Берите лучшие. Используйте их остро. Но никогда не отдавайте им в руки чертежи и право принимать финальное решение.

Чудес не будет. Будет только ваша воля. Или ее отсутствие.

Перед тем, как начать: «А есть ли кому передавать?»

Передача наследства — это не односторонний акт, а взаимодействие, в котором участвуют двое: тот, кто передаёт, и тот, кто принимает. Как в эстафете: если никто не протянет руку, палочка неизбежно упадёт на землю.

Это обращает внимание на самую болезненную иллюзию владельцев капитала: будто наследник появится сам собой, просто потому, что «сын уже взрослый» или «дочка умная». Реальность часто иная: в семье может не оказаться того, кто хочет или способен принять эстафету. Хуже того, иногда её принимают из чувства долга, без мотивации, интереса или веры в дело.

Прежде чем потратить годы и ресурсы на подготовку наследника, стоит задать себе фундаментальные вопросы:

— Есть ли кому передавать?

— Хочет ли наследник принимать то, что вы передаёте?

— Чего хотите вы сами: счастья и свободы для детей или продолжения империи любой ценой?

Почему это критически важно

Наследование — не ритуал, а живой и тонкий процесс. Если ваш ребёнок увлечён другой сферой (например, наукой, искусством или IT), попытка втянуть его в ваш горнодобывающий, строительный или юридический бизнес приведёт к трагедии для обеих сторон.

Более того, если ваш бизнес построен на серых схемах, связях и конфликтных партнёрах, стоит ли вам передавать это наследнику? Хотите ли вы, чтобы ваши дети жили под теми же рисками и страхами, которые вы привыкли считать нормой?

Ключевая идея: невозможно передать власть, если некому и незачем её принимать.

Признаки отсутствия наследника

— Дети не проявляют никакого интереса к бизнесу, даже минимального.

— Наследники открыто говорят о других целях (свой стартап, искусство, эмиграция).

— При попытке вовлечения возникает отторжение, тревога, противостояние, конфликт или равнодушие.

— У собственника есть иррациональная надежда, что кто-то из детей «всё-таки включится», без альтернативного плана.

Что делать, если некому передавать

Честно сформулировать собственную цель

— Вы хотите счастья и свободы для детей или чтобы фамилия осталась на фасаде компании?

— Этот вопрос — выбор между контролем и любовью.

Перестать насильно сажать наследника на трон

— Если он не хочет — не заставляйте.

— Нельзя сделать CEO из художника или учёного против его воли. Это разрушит и личность, и компанию.

Создать независимую от наследника структуру

— Нанятый управляющий, внешний совет, трастовый фонд — пусть бизнес функционирует как автономная система, не зависящая от семейной преемственности.

— Такой подход не только честнее, но и безопаснее, а зачастую и эффективнее.

Поддержать детей в их собственных решениях

— Ваш наследник может основать фонд, творческую студию, образовательный проект или благотворительную инициативу.

— Пусть ваша фамилия продолжится в других сферах — это тоже достойная форма наследия, передающая не бизнес, а дух и ценности семьи.

Продажа и упрощение активов

— Если вам известно, что никого на той стороне нет — имеет смысл рассмотреть вариант продажи текущего бизнеса. И вместо подготовки к передаче в наследство, начать готовить бизнес к продаже.

— При этом необходимо перенаправить вырученные денежные средства в более простой, не требующий высоких компетенций формат активов. Из банального примера: купите однушки в Москве и сдавайте в аренду. Частично причина описана в «Законе 15: В определённый момент вы перестанете понимать суть игры». Вам нужны активы, которые не потребуют вашей харизмы, компетенций и опыта для того, чтобы было возможно их обслуживать в условно-пассивном формате вашим наследникам.

Риски игнорирования этого вопроса

— Наследник, принявший бизнес из чувства долга, неизбежно столкнётся с выгоранием, внутренним саботажем и личностным кризисом.

— Основатель, не принимающий выбор детей, провоцирует конфликт поколений, разрыв связей и глубокие семейные травмы.

— Бизнес всё равно окажется под угрозой, только теперь с морально сломленными людьми внутри.

Практические инструменты для понимания готовности наследника

1. Семейный круглый стол: откровенный разговор, где каждый честно расскажет о своих желаниях и ожиданиях.

2. Карта интересов и талантов: пусть каждый член семьи письменно сформулирует свои сильные стороны и интересы, чтобы чётко видеть расстановку сил.

3. Независимый фасилитатор: пригласите family advisor или медиатора для беспристрастного обсуждения сложных вопросов.

4. Пробная вовлечённость: предложите каждому наследнику небольшой самостоятельный проект в бизнесе без давления и обязательств — это позволит понять, кто действительно заинтересован, а кто категорически не готов.

Передача наследства — это всегда диалог и взаимное согласие. Если некому передавать — примите это и не заставляйте. Сфокусируйтесь на создании устойчивой системы, способной существовать и без вашего наследника.

Иногда лучший способ сохранить семью и капитал — не требовать от детей продолжения династии, а дать им право на собственный путь.

Закон 1: Наследие — это не только деньги

Суть закона

Ваше истинное наследие — это не сумма на банковских счетах, а тот смысл и влияние, которые вы передаёте потомкам. Деньги без ценностного ядра легко превращаются в проклятие для наследников. Если ограничиться передачей материальных активов, вы рискуете оставить детям богатство без компаса. Закон гласит: успех династии измеряется не размером оставленного капитала, а глубиной укоренённых в семье ценностей, знаний и социального капитала.

Недаром великий проповедник Билли Грэм говорил: «лучшее наследство, которое вы можете оставить детям и внукам, — не деньги, а ценности и пример». Иначе говоря, передавайте не только активы, но и смысл их сохранения. Наследство — это трансформация, а не простой трансфер: наследник не обязан быть копией предшественника, но должен стать носителем эволюции фамильной миссии. В управлении капиталом контекст важнее суммы: понимание, ради чего накоплены деньги и как ими разумно распорядиться, ценнее голых цифр. Семейный капитал переживёт смену поколений, только если наследуется не просто состояние, а система ценностей и традиций, которая придаёт деньгам цель. Без передачи семейной философии даже огромные средства легко превращаются в бремя и раздор.

Соблюдение закона

Классический пример — семья Рокфеллеров, сумевшая сохранить и приумножить богатство на протяжении более 150 лет. Основатель Джон Д. Рокфеллер, нефтяной магнат, создал колоссальное состояние (оценки разнятся, но порядка $29,7 млрд в ценах 2020-х годов) и заложил особую философию обращения с ним. Во главе угла были трудолюбие, благотворительность и семейное единство. Рокфеллер стал одним из первых официальных миллиардеров и прославился меценатством — пожертвовал на благие цели свыше $500 млн (в ценах начала XX века). Но главное — его потомки унаследовали не только деньги, но и этот ценностный код. Создан фамильный фонд и другие институты имени Рокфеллеров, которые до сих пор финансируют искусство, науку, образование. Семья разработала «семейную конституцию» — внутренний устав, регулирующий бизнес, благотворительные инициативы и отношения между наследниками. Единая идеология десятилетиями сплачивает десятки потомков вокруг общих целей. Неудивительно, что даже распределённое среди более чем 70 наследников, совокупное состояние семьи по-прежнему велико (в 2020-е годы — около $10,3 млрд). Каждый новый лидер Рокфеллеров чувствовал себя не просто богатым наследником, а хранителем миссии.

Несоблюдение закона

Контрастом служит история Вандербильтов — американских магнатов Позолоченного века. Богатство семьи началось с гения предпринимателя Корнелиуса Вандербильта (железные дороги, пароходы) и ещё увеличилось при его сыне Уильяме. Однако внуки оказались не готовы ни ценностно, ни практически продолжить дело. Семью раздирали конфликты; расточительство и праздность вытеснили бережливость и трудовую этику основателя.

Из 120 наследников не осталось практически ни одного миллионера. Только правнучка. Наследники сорили деньгами на роскошные дворцы, вечеринки, азартные игры. Не было ни общего плана, ни объединяющих ценностей — каждый тянул одеяло на себя. В результате к третьему поколению легендарная империя угасла.

Глория Вандербильт оказалась единственной созидательницей (на пике карьеры ее личное состояние, заработанное в модной индустрии, оценивалось в $100 млн, а общая чистая стоимость активов на момент смерти в 2019 году, по многочисленным оценкам, составляла $200 млн), которая в свою очередь решила не оставлять наследства и отдала все на благотворительность.

Показательно, что правнук Корнелиуса, журналист Андерсон Купер, открыто отказался от семейных денег, заявив: «Я не верю в передачу больших богатств по наследству». Он сделал карьеру самостоятельно и пообещал оставить своему сыну лишь оплату образования, а не многомиллионный траст. Эта история наглядно демонстрирует: без воспитания и вовлечения наследников даже гигантский капитал может растаять за считанные десятилетия.

Оборотная сторона

Избыточное увлечение нематериальным наследием тоже чревато. Деньги важны, и преумножение капитала — не порок. В конце концов, именно финансовый фундамент позволяет поддерживать ценности семьи. Поэтому, воспитывая у детей уважение к труду и истории, не стоит демонизировать богатство. Баланс материального и идеального — вот ключ. Семья может гордиться миссией и традициями, но без денег эти идеалы будут трудно поддерживать. Кроме того, чрезмерное акцентирование на «фамильной миссии» рискует превратиться в догму, которая душит индивидуальность наследников. Новое поколение должно иметь пространство для своих идей и смыслов, иначе ценности превратятся в музейные экспонаты. Закон требует золотой середины: передавайте ценности вместе с капиталом и знаниями, а не вместо них.

Толкование

Парадокс золотой клетки

Почему дети миллиардеров чаще страдают от депрессии, чем дети из среднего класса? Почему наследник империи может завидовать стартаперу, живущему на рамене? Ответ кроется не в избалованности, а в фундаментальной проблеме человеческой психики: мы ценим только то, что заработали потом и кровью. Наследство убивает главный наркотик успешных людей — ощущение заслуженной победы.

Нейрохимия достижения

Когда основатель строит бизнес, каждая маленькая победа запускает дофаминовый каскад. Подписан первый контракт — взрыв удовольствия. Преодолён кризис — эндорфины зашкаливают. Мозг формирует прочную связь: усилие → результат → награда. Это создаёт то, что нейробиологи называют «цепью подкрепления» — чем больше трудностей преодолено, тем выше ценность результата.

У наследника эта цепь разорвана. Он получает результат без усилий. Мозг не понимает, как реагировать на незаслуженную награду, и включает защитный механизм — снижает чувствительность к удовольствию. То, что должно радовать, оставляет пустоту. Поэтому наследники часто ищут экстремальные ощущения: азартные игры, рискованные инвестиции, опасные увлечения. Они пытаются воссоздать недостающее звено — борьбу.

Но есть способ «перепрошить» эту систему. Когда к деньгам привязывается смысл, миссия, ответственность перед чем-то большим — мозг начинает воспринимать управление капиталом как значимую деятельность. Семейные ритуалы, благотворительность, участие в принятии решений с юного возраста — всё это создаёт новые нейронные пути, где награда приходит не от траты денег, а от их сохранения и приумножения для высшей цели.

Урок от Уоррена Баффета

Сын миллиардера Питер Баффет вспоминает момент, изменивший его жизнь. В 19 лет он получил наследство от деда — $90,000 (в долларах 1977 года) в акциях Berkshire Hathaway от продажи фермы деда. Отец сказал: «Это всё, что ты получишь от семьи.»

Питер продал все акции, бросил Stanford University, переехал в студию в Сан-Франциско и потратил деньги на музыкальное оборудование и 10 лет жил на грани бедности, строя карьеру композитора. Сегодня он успешный музыкант и филантроп. Как говорил сам Питер Баффет: «В те трудные времена я узнал о себе и своей жизнестойкости больше, чем когда-либо узнал бы, будь у меня куча денег и плыви я по жизни.»

Благословение ограничений

Парадоксальный вывод: лучшее, что можно сделать для наследников — создать для них «искусственную бедность» внутри богатства. Не лишать полностью, но дать ровно столько, чтобы они могли почувствовать вкус собственных достижений. Семьи, которые выживают поколениями, интуитивно понимают эту истину: они передают не готовое богатство, а инструменты и возможности для его создания. Наследство становится не подарком, а ответственностью. И именно эта ответственность, как ни странно, делает наследников по-настоящему свободными — свободными от проклятия незаслуженного богатства.

Практические инструменты

1. Быстрый самоаудит наследия

Спросите себя и наследников:

— Что наследуется в нашей семье, кроме денег?

— Есть ли у нас фамильная миссия?

— Закреплены ли ценности и история семьи в каком-то документе?

— Проводим ли мы регулярные встречи, где обсуждаем не только бизнес, но и традиции?

Если на большинство вопросов ответ «нет», стоит задуматься, как восполнить этот пробел.

2. Чек-лист нематериального капитала

Отметьте, передаёте ли вы следующему поколению:

— Историю семьи (знают ли дети истоки капитала, ключевые фамильные истории?)

— Сеть связей (знакомы ли наследники с вашими ключевыми партнёрами, менторами?)

— Репутацию и ценности (обсуждаются ли в семье правила и принципы, которых вы придерживаетесь?);

— Навыки и знания (готовите ли вы потомков управлять активами, даёте ли финансовое образование?).

Все пункты с «нет» — зоны внимания, требующие действий.

3. Формализация ценностей

Рассмотрите создание семейной хартии или миссии. Кратко и ясно опишите главную цель капитала и принципы семьи (например: «Наш бизнес служит развитию региона», «Мы верим в честность и благотворительность»). Этот документ станет компасом для наследников при принятии решений. (Согласно исследованию PwC Global Family Business Survey 2023, 43% семей зафиксировали свои ценности на бумаге.)

4. Семейные советы и собрания

Введите практику регулярных семейных собраний, где обсуждаются не только финансовые результаты, но и философия семьи.

Например, раз в квартал устраивайте часовой круглый стол:

— 15 минут — что нового в бизнесе и семье

— 30 минут — разбор одного стратегического вопроса (контекст → решение → вопросы)

— 15 минут — слово молодым (пускай младшее поколение предложит идею или проект, а старшие дадут честный фидбек).

Такие встречи (особенно с нейтральным модератором для снижения иерархии) воспитывают у наследников чувство сопричастности и дают им заработать доверие задолго до получения формальных прав.

Вывод

Передавайте последующим поколениям не только активы, но и смысл их сохранения. Если молодёжь понимает миссию семьи, уважает труд предков и имеет собственные ориентиры, деньги станут для них благом, а не проклятием. А чтобы эти ориентиры закрепить, важно говорить с детьми о капитале открыто. Исследования показывают, что главный враг семейного богатства — дефицит доверия и коммуникации: до 60% случаев утраты состояния связаны не с рынком или налогами, а с отсутствием взаимопонимания между старшим и младшим поколением. Поэтому налаживайте диалог в семье: рассказывайте историю бизнеса, привлекайте детей к благотворительности, обсуждайте ценность денег. Финансовая культура, подкреплённая открытостью, значительно повышает шанс, что полученное наследство не будет бездумно промотано, а послужит делу семьи.

Закон 2: Заблаговременно выстроите план и «институты» наследования

Суть закона

Откладывать разговор о наследстве «на потом» — роковая ошибка. Каждый день промедления повышает риск, что передача капитала пройдёт в хаосе. Закон предписывает: начинайте планировать передачу задолго до смены поколений. Спонтанность и неразбериха — враги преемственности. Если отсутствует чёткий план, наследство превращается в мину замедленного действия: семьи раскалываются, бизнесы гибнут в юридических войнах, состояния тают. Недаром говорят: «Не планируешь наследство — планируешь его потерю».

Заранее продуманная стратегия — это своего рода страховка. Вы структурируете активы, определяете, кто и когда вступит в права, при каких условиях, и как будет организовано управление. План включает подготовку завещаний, трастов, соглашений между совладельцами, механизмы передачи власти в чрезвычайных ситуациях. Проще говоря, институционализируйте наследование — превратите разрозненные активы в единую систему с чёткими правилами. (Если слово «институционализируйте» звучит сухо, представьте: вы собираете активы под крышей семейного фонда/холдинга, вводите понятные правила игры и органы контроля. Все знают, что делать, когда наступит X-час.) Крупный капитал должен переходить следующим владельцам не стихийно, а по продуманному сценарию, который регулярно обновляется.

Соблюдение закона

Один из образцовых кейсов — семья Уолтон, наследники империи Walmart. Основатель Сэм Уолтон ещё при жизни создал фундамент преемственности: оформил семейный траст и холдинговую компанию для управления акциями, составил подробное завещание, прописал условия управления бизнесом. Наследники были заранее вовлечены в дела через совет директоров. Более того, Уолтон нанял на пост CEO внешнего профессионального менеджера, а дети остались в совете и акционерах — то есть между наследниками не возникло конфликта за оперативную власть. В итоге Walmart после ухода основателя не только не потерял позиции, но и многократно вырос. Прозрачная структура (траст + совет семьи + независимый CEO) обезопасила бизнес. Примечательно, что «один трон» не помешал публичности: семья Уолтон по-прежнему контролирует ~50% акций компании, а ~50% находятся в свободном обращении — инвесторы уверены в преемственности, и капитализация Walmart продолжает ставить рекорды.

Несоблюдение закона

Противоположный случай — индийский конгломерат Reliance (семья Амбани), где отсутствие чёткого плана привело к затяжной братоубийственной войне. Основатель Дхирубай Амбани внезапно умер, не оставив завещания и не назначив преемника. Его двое сыновей буквально на глазах у всей страны боролись за контроль над активами — суда, публичные скандалы, вмешательство высших политиков. Компания за эти годы утратила значительную долю рынка, инвесторы были дезориентированы. В конце концов мать братьев вынуждена была разделить бизнес между сыновьями, но доверие было подорвано. Цена несоблюдения закона оказалась огромной: капитализация группы снизилась, а семейные отношения разрушены. Этот кейс — предупреждение: если вы сами не напишете сценарий наследования, жизнь напишет его за вас, но в жёстком жанре.

Оборотная сторона

Спланировать всё заранее — необходимо, но есть обратная сторона: даже самый ранний план устаревает, если его не обновлять. Мир меняется, семья растёт, активы ведут себя по-разному. Опасность — самоуспокоенность. Сделав один раз отличную схему, можно решить, что вопрос закрыт навсегда. Однако закон требует регулярного пересмотра стратегии. План должен жить: корректируйте завещания, пересматривайте трасты, учитывайте новые активы, рождающихся наследников, изменения законодательства. Предвидеть всё невозможно, поэтому важно не застывать. Также чрезмерно жёсткое планирование без учёта человеческого фактора иногда вредит. Наследники могут чувствовать себя марионетками строго расписанного сценария. Поэтому оставляйте элемент гибкости: адаптивность — часть хорошего плана.

Толкование

Феномен последнего дня

Почему 34% состоятельных людей умирают без завещания? Почему основатели корпораций, способные спланировать IPO на десятилетие вперед, не могут потратить один день на план передачи активов? Дело не в лени или забывчивости. Планирование наследства требует признать собственную смертность — а это самая болезненная мысль для человека, привыкшего всё контролировать.

Три ловушки мозга

Наш мозг эволюционно заточен на выживание здесь и сейчас. Три когнитивных искажения мешают планировать передачу капитала:

Первое — «временная близорукость». Префронтальная кора, отвечающая за планирование, буквально отключается при мыслях о событиях за горизонтом 5—7 лет. Мозг не видит разницы между «через 20 лет» и «никогда». Поэтому мы охотно планируем отпуск, но откладываем завещание.

Второе — «иллюзия прозрачности». Патриарх держит в голове сотни связей, договоренностей, паролей. Ему кажется, что всё очевидно. Но после его ухода эта невидимая карта исчезает. Исследования показывают: мы переоцениваем понимание окружающими наших мыслей в 3—4 раза.

Третье — «синдром замороженного конфликта». Обсуждение наследства вскрывает скрытые противоречия в семье. Мозг выбирает стратегию избегания: лучше не трогать, пока работает. Но нерешенный конфликт при $1 млн превращается в войну при $100 млн.

Цена промедления в цифрах

Семья Vanderbilt потеряла 90% состояния за 3—4 поколения, из 120 наследников не осталось ни одного миллионера. Но самый показательный случай — смерть Принса в 2016 году. Музыкант с состоянием $156,4 млн умер без завещания. Результат: 6 лет судов, $45 млн на адвокатов, семья расколота, половина активов ушла незнакомым «родственникам». Каждый день без плана увеличивает будущие потери на 0,01—0,05% от стоимости наследства — налоги, суды, обесценивание активов в период неопределенности.

Институты как противоядие

Секрет династий, переживших века: они не полагаются на биологию одного человека. Они создают «скелет» из правил, который держит форму, когда уходит создатель. Семейный совет, траст, протоколы передачи власти — это не бюрократия, а страховка от хаоса. План наследования работает как автопилот: когда эмоции зашкаливают, а горе парализует разум, заранее прописанные шаги ведут семью через кризис. Парадокс в том, что жесткая структура дает больше свободы — когда правила игры ясны, наследники могут сосредоточиться на развитии, а не на дележе.

Практические инструменты

1. Годовой чек-ап плана: заведите правило раз в 1–2 года пересматривать ключевые документы. Актуальны ли завещания и соглашения? Появились ли новые активы, бизнесы, внуки? Мир меняется — план тоже должен меняться.

2. Быстрый старт преемственности: составьте мини-чек-лист:

1) Есть ли у вас завещание и актуально ли оно?

2) Определён ли круг наследников и доли/ролы каждого?

3) Подготовлены ли корпоративные документы (акционерные соглашения, доверенности на случай недееспособности)?

4) Назначены ли доверенные лица (наместники, душеприказчики) на случай форс-мажора?

5) Закреплены ли резервные сценарии — например, план «Б» при одновременной гибели нескольких ключевых лиц?

Пробегитесь по этим пунктам — все «нет» срочно превращайте в «да».

3. Институты наследования: подумайте о создании семейного фонда или траста, куда заранее перевести ключевые активы. Такая структура задаёт правила: как распределяются доходы, кто и при каких условиях может управлять, как принимаются решения. По данным консалтинга, доля богатых семей, использующих трасты, за последнее десятилетие выросла примерно с 25% до 35% — люди видят в них залог сохранения богатства и предотвращения споров. Институт может быть разным (фонд, траст, семейная компания), но цель одна — защитить капитал от раздоров и случайностей. (Пример: в успешных семьях нередко вводят правило, что наследники получают доли в бизнесе через траст и не могут продать или заложить их по одиночке — это предотвращает распыление компании.)

4. План действий при ЧП: разработайте протокол: что делать, если основатель внезапно утратил дееспособность или умер. Кто берёт на себя управление немедленно? Есть ли «запасной исполнитель» завещания? Подготовлена ли команда советников, которая шагнет в игру, если лидера не станет? Такой «emergency plan» должен лежать в цифровом сейфе или у доверенного юриста. Этот шаг может показаться мрачным, но он спасает бизнес от паралича в критический момент. (Крупные компании оттачивают планы преемственности и аварийные сценарии, почему семье не иметь подобного?)

5. Учёт налогов и юрисдикций: заблаговременное планирование позволяет минимизировать налоговую нагрузку и бюрократию. Изучите, какие налоги на наследство или дарение действуют в ваших юрисдикциях. Возможно, имеет смысл перенести часть активов в trust-friendly страны или оформить дарения при жизни.

Вывод

Позаботьтесь о преемственности заранее и системно. У каждого владельца частного капитала должен быть актуальный наследственный план: от завещания и семейного траста до резервных сценариев и назначенных исполнителей.

Время × Деньги × Риск: чем раньше и тщательнее вы выстроите «институты» наследования, тем больше шансов, что ваш капитал переживёт смену фамилии на офисной табличке. И помните про гибкость: план — не высеченный в камне скрижаль, а живой документ, требующий обновления по мере изменения семьи и мира.

Закон 3: Власть не любит вакуума

Суть закона

Закон гласит: если вы сами не сформировали сценарий передачи власти и не назвали преемника, то преемника назначат без вас. Причём назначат, возможно, того, кого вы вовсе не хотели бы видеть у руля. Пустое место притягивает самых громких, настырных и беспринципных — стоит вам ослабить хватку, и именно такой человек может внезапно стать «голосом компании» вместо вас. Власть не терпит пустоты, и конкуренты, советники или родственники сразу начнут игру, если учуют, что преемник не определён. Другими словами, молчание лидера неизбежно породит чужой сценарий.

Соблюдение закона

Предприимчивые основатели избегают вакуума власти, готовя преемника и объявляя о нём открыто.

Banco Santander (2014): преемник был назначен через 18 часов

Исполнительный совет крупнейшего банка еврозоны собрался в ночь после внезапной смерти председателя Эмилио Ботина (09 сентября 2014 г.). Уже к утру 10 сентября Анна Патрисия Ботин — старшая дочь, до того момента глава британского подразделения Santander UK — была единогласно утверждена новым председателем правления.

Готовность задолго до ЧП.

— ещё в 2010-х Анна вошла в совет директоров группы и получила мандат на реструктуризацию Santander UK;

— комитет по назначениям ежегодно подтверждал «план А: Botín → Botín», держал досье на альтернативных кандидатов и заранее обозначил временную шкалу действий при force majeure;

— регулятор (ЕЦБ) и крупнейшие институциональные акционеры были проинформированы о порядке наследования; поэтому потребовалось лишь формальное уведомление.

Результат.

— Котировки Santander в Мадриде просели всего на 1,7% в день новости, отыграв падение за неделю — рынок увидел непрерывность управления.

— Рейтинговые агентства подтвердили investment-grade, сославшись на «ясность и скорость» перехода.

— Через шесть месяцев банк успешно прошёл AQR-стресс-тест ЕЦБ, а Анна Ботин объявила новый план повышения ROE, закрепив лидерство (при 81% поддержке акционеров).

Чётко прописанный и заранее коммуницированный порядок передачи снял соблазн для других претендентов «заявить права» в первые часы после смерти патриарха. Совместимость формального протокола (статут + позиция регулятора) и неформального авторитета (15 лет в операциях группы) заполнила вакуум раньше, чем он возник. Власть не осталась без хозяина ни на один банковский день — и именно поэтому никто не успел навязать банку чужой сценарий.

Несоблюдение закона

Один из ярких примеров — хаос в медиаконгломерате Viacom. Несмотря на огромное влияние, Редстоун до последних дней не определялся с наследником и фактически отрицал смертность. Когда он потерял дееспособность, началась ожесточённая борьба: его дочь, доверительные управляющие, топ-менеджеры — все претендовали на контроль. За 2016–2018 годы Viacom пережила череду судебных тяжб и скандалов. Компанию лихорадило, акции падали, ключевые решения парализованы из-за споров о власти. В конце концов активы разделили и частично продали, но фамильная империя была серьёзно ослаблена. Скептики могут подумать, что такая драма — редкость, но корпоративная история полна подобных кейсов. Закон работает жёстко: если вы не назначаете наследника, его назначают другие — через суды и конфликты.

Стоит отметить, что иногда владельцы пытаются залатать вакуум поспешным назначением кого попало — и это тоже плохо. Как пример — компания Samsung.

После того, как Ли Кун Хи в 2014 году перенес сердечный приступ и впал в кому, семья погрузилась в затяжные конфликты из-за отсутствия чёткого плана преемственности. Его сын Ли Джэ Ён (вице-председатель Samsung Electronics) унаследовал контроль, но сразу столкнулся с судебными исками: обвинения во взяточничестве (подкуп президента Южной Кореи), манипуляциях акциями и незаконной передаче активов.

Десятилетие прошло под знаком судов — Ли Джэ Ён дважды попадал в тюрьму (2017, 2021), управляя компанией из-за решётки через доверенных лиц, а наследники боролись за доли в холдинге.

Параллельно Samsung терял позиции: отставание в производстве чипов для ИИ, падение капитализации на 30% (2024) и уход клиентов к TSMC и SK Hynix 5. Лишь к 2024 году семья частично стабилизировала ситуацию, но репутационный и финансовый ущерб остался. Даже гигантские активы ($320+ млрд) не защищают от кризиса, если наследники не готовы к диалогу, а переход власти не прописан.

Вывод: назначить преемника надо не только вовремя, но и правильно. Лучше признать вакуум и привлечь профессионального управляющего, чем затыкать дыру первым встречным.

Оборотная сторона

Чрезмерная поспешность в объявлении наследника — тоже риск. Если вы выберете и обозначите преемника слишком рано, да ещё и неподготовленного, можно получить обратную ситуацию: новый лидер формально есть, но все понимают, что он «сирота при живом отце». Команда и рынок могут не воспринимать его всерьёз, ожидая реальных действий, а их нет. Более того, остальные потенциальные претенденты (родственники или топ-менеджеры) могут затаить обиду, считая назначение необоснованным. Таким образом, пытаться избежать вакуума любой ценой тоже неправильно — вместо вакуума получится фарс. Лидер должен не только назвать преемника, но и наделить его авторитетом и компетенциями, прежде чем уйти в тень (об этом подробнее в Законе 5). Если же наследник объявлен проформы, а фактически решения по-прежнему принимает основатель, вакуум никуда не делся — он лишь отсрочен.

Толкование

«Вакуум власти» — мгновенный и хищный

Как только с шахматной доски исчезает ключевая фигура, остальные фигуры начинают спонтанно перестраиваться. История знает бесконечные примеры:

— после смерти Сталина ближайшие соратники в считанные недели устранили Лаврентия Берию;

— смерть Стива Джобса спровоцировала кратковременную просадку котировок Apple и волну публикаций «а сможет ли Тим Кук?».

Общее у этих случаев одно: никто не любит неопределённость. Стоит «дамбе» харизматичного лидера треснуть, и поток интересов мгновенно ищет новое русло.

Биологическая подложка

Этологи давно описали «социальную тревогу» у приматов: когда альфа исчезает, уровень стресс-гормонов у стаи резко растёт и вспыхивают борьба за новый порядок иерархии. У людей механизм тот же, только вместо клыков — юридические манёвры, кулуарные альянсы и «утечка» инсайдов в прессу.

Важно: первым делом авторитет получает не самый компетентный, а тот, у кого уже есть технический рычаг — доступ к счетам, контроль над информационными потоками, личный канал к ключевым контрагентам. Если правила преемственности не зафиксированы заранее, именно эти «держатели ключей» задают новый расклад.

Удар по компаниям-«звёздам»

Чем ярче лидер, тем сильнее «эффект единственной опоры». Организация приучается к мысли: власть = этот человек, и любые протоколы обесцениваются.

В Samsung после инфаркта Ли Гон Хи (2014 г.) группа компаний просела на бирже, а внутри семьи началась публичная борьба за контроль. Только экстренное согласие родственников и быстрое объявление Ли Джэ Ёна исполняющим обязанности хоть как-то стабилизировали ситуацию, но нефинансовые издержки (юридические споры, расследования, утечка репутации) измерялись миллиардным эквивалентом.

Стартап-культуры, строящиеся вокруг «фундатора-мессии», сталкиваются с тем же. Apple, пережив кончину Джобса, выстояла лишь потому, что частично успела институционализировать процесс решений и публично показала, что стратегия будет продолжена.

Физика пустоты

Вода заполняет самую низкую точку — власть ведёт себя так же. Без заранее описанной передачи полномочий возникает «обратная тяга»:

— Сильнейшие подразделения или топ-менеджеры пытаются тянуть одеяло на себя.

— Внешние стейкхолдеры (банки, регуляторы, партнёры) испытывают шок от неясности и замораживают проекты.

— Средний менеджмент уходит в режим само-страховки, откладывая решения «пока не станет понятно, кто хозяин».

Подводя итог: Харизма — плохой цемент. Если система «настроена» только на личность, то её крах заложен моментом ухода этой личности. Единственный надёжный способ избежать эффекта вакуума — институционализировать власть до того, как она станет нужной:

— формальное назначение преемника или совета регентов;

— жёсткие регламенты доступа к финансам и системам;

— публичное и своевременное объявление правил игры.

Тогда, когда поток неизбежно двинется, он окажется в подготовленном русле, а не смоет всё, что строилось годами.

Практические инструменты

1. Чтобы вакуума не возникло: как только у вас появляется кандидат на преемника, озвучьте это в узком кругу семьи и советников. Начните постепенно вводить его в дела: предоставьте реальную должность, часть полномочий, позвольте ему проявить себя публично. Худший вариант — держать имя наследника втайне до последнего. Анонсирование преемника (пусть и неформальное на первых порах) укрепляет доверие команды и партнёров: люди знают, чего ожидать, снижается почва для спекуляций.

2. Публичное благословение: найдите способ официально представить преемника ключевым стейкхолдерам. Например, совместно выступите на отраслевой конференции, дайте совместное интервью или организуйте встречу с топ-клиентами, где вы лично представите наследника как своего продолжателя. Это производит сильный эффект: окружающие видят, что вы доверяете этому человеку. (Пример: в семье Ротшильдов в XIX веке глава рода объехал дворы Европы, представляя своего сына королевским дворам и партнёрам — он буквально «вручал» наследника сообществу, и тот автоматически получал кредит доверия.)

3. Делегирование реальных рычагов: проверьте себя: оставили ли вы преемнику хоть какие-то важные решения? Если все ключевые подписи и звонки по-прежнему идут только через вас, то никакого преемника, по сути, нет, как бы вы его ни называли. Введите правило: постепенно передавать наследнику один за другим управляющие рычаги. Пусть он, например, самостоятельно заключит несколько крупных сделок, подпишет квартальный отчёт, проведёт стратегическую сессию с топ-менеджментом. Такой практический опыт закаляет его в глазах команды.

4. Контрольный список «нет вакуума»:

1) Озвучено ли имя преемника (внутри семьи или компании)?

2) Есть ли документ, закрепляющий порядок передачи долей и должностей?

3) Знают ли ключевые партнёры, к кому обращаться, если вас не будет на связи?

4) Видит ли совет директоров в вашем наследнике будущее компании?

Все ответы должны быть «да». Если нет — устраняйте пробелы: публикуйте приказ о замещении, обновляйте учредительные документы, знакомьте партнёров с будущим лидером и заручитесь поддержкой совета директоров.

5. Сценарий передачи: пропишите пошаговый план, как именно вы уйдёте и он вступит. Например: «Через 3 месяца официально объявляем, через 6 месяцев сын станет гендиректором, я перейду в наблюдательный совет». Укажите конкретную дату или условие (скажем, достижение компанией определённого показателя или исполнение наследнику 30 лет) — это уберёт двусмысленность. И не бойтесь прописать форс-мажор: если наследник по каким-то причинам не сможет взять бразды, что тогда? Лучше иметь запасной вариант (временный внешний управляющий, продажа доли и т.д.), чем хаос.

Вывод

Если вы не назовёте наследника и не поделитесь властью вовремя, вакуум заполнится стихией — или людьми, которых вы туда не звали. Власть не терпит пустоты. Поэтому готовьте переход власти заранее, объявляйте преемника открыто и давайте ему себя проявить. Но следите за балансом: назначить недостаточно — важно обеспечить признание наследника. Формального титула мало, нужно фактическое лидерство (см. Законы 5 и 8). Последний штрих: когда всё готово, уходите вовремя (см. Закон 14). Если вы будете цепляться за пост до последнего, то сами создадите вакуум доверия — вокруг «номинального» наследника. Помните народную мудрость: «Если вы молчите — заговорят другие». Проверяйте, есть ли в вашей компании формальное и неформальное признание преемника, и действуйте, пока не стало поздно.

Закон 4: Институционализируйте капитал

Суть закона

Оформите семейное богатство так, словно это корпорация или фонд — со своей «архитектурой», защищающей от случайностей и раздоров. Иначе говоря, создайте институты управления капиталом, независимые от эмоций отдельных членов семьи. Такой подход включает: консолидацию активов (например, перевод бизнеса и недвижимости на баланс единого семейного холдинга или траста), выработку семейной конституции (устава, определяющего права, обязанности и правила разрешения споров) и создание органов управления (семейный совет, инвестиционный комитет, независимые директора). Архитектура капитала — это рельсы, по которым фамильный поезд поедет дальше, даже когда сменятся машинисты. Без «рельсов» даже самый мощный локомотив ценностей может сойти с пути.

Проще говоря, не надейтесь на неформальные договорённости.

Институционализируйте семейный капитал: превратите личные активы в систему с понятными правилами. Это может быть семейный фонд или траст, семейная инвестиционная компания, соглашения между акционерами — любая форма, которая установит формальные границы и механизмы управления. Институты выступают арбитром, когда возникают споры, и предохраняют от типичных бед третьего поколения: фрагментации активов, конфликтов между родственниками, неупорядоченных трат. Недаром семьи, которые формализовали управление богатством, теряют к третьему поколению существенно меньше капитала (по некоторым данным, менее 30% потерь) по сравнению с ~70% у тех, кто пускает всё на самотёк (PwC, 2024). Причина очевидна: когда есть система, меньше шансов на хаос.

Соблюдение закона

Многие старейшие династии обязаны долголетием именно созданию институциональных механизмов. Обратимся снова к Рокфеллерам: их успех во многом определило учреждение в 1917 году семейного офиса — отдельной компании, управляющей состоянием семьи как единым целым. Этот офис действовал почти как мини-банк или фонд, инвестируя капиталы Рокфеллеров, контролируя расходы, обучая новых членов семьи финансовой грамотности. Была выработана первая в США полноценная семейная конституция, где прописаны ценности, миссия и правила: как принимаются решения, как потомки входят в бизнес, как разрешаются конфликты. Создан и фонд Рокфеллера (Rockefeller Foundation), куда перешла значительная часть активов на благо общества. Итог: капитал семьи перестал зависеть от прихотей отдельного наследника. Институты создали каркас, который выдержал уже более века. В наши дни множество наследников Рокфеллера занимаются своими проектами, но капитал семьи живёт по корпоративным законам, а не по чьим-то субъективным хотелкам — и потому переживает поколения.

Другой пример — династия Ротшильдов. Ещё в XIX веке братья Ротшильды, унаследовав огромный банковский бизнес, разделили сферы влияния: каждый отправился руководить филиалом банка в своём регионе (Лондон, Париж, Вена и т.д.). Они заключили между собой семейный договор, обязавшийся не конкурировать и всегда приходить на помощь. Этот договор и согласованное разделение географии стали институтом: семьи были независимы в ежедневном управлении, но объединены общим брендом и взаимными обязательствами. Когда возникали конфликты, включался механизм арбитража между ветвями. Такой подход спас династию от братоубийственной борьбы. В XX веке Ротшильды также оформляли активы через трастовые структуры, что позволяло пережить войны и политические катаклизмы: даже если кого-то из семьи изгоняли или убивали (как во время Второй мировой), активы оставались под управлением надёжных юристов, а не конфисковывались.

Вывод: институциональный «скелет» сделал фамильный капитал устойчивым к ударам истории.

Несоблюдение закона

Еевропейские семьи Гуччи и российский бренд «Б. Ю. Александров» служат уже антипримерами. Семья Гуччи в XX веке не создала единого института управления: после смерти основателя не было ни семейного совета, ни устава, ни распределения ролей. У внуков не оказалось общего плана, и каждый стал тянуть одеяло на себя. Конфликты и суды разорили бизнес: к 1993 году (после череды скандалов) семья утратила контроль над компанией, продав бренд внешним инвесторам. 80% капитализации дома Gucci были потеряны — цена неинституционального подхода.

Похожая история произошла в 2020-х с производителем сырков «Б. Ю. Александров»: основатель внезапно умер, успев лишь переписать доли на дочь, но не создав механизма совместного управления с партнёрами. Не было ни конституции, ни совета, ни независимых директоров — ничего. В результате бизнес распался в конфликте дочери с менеджментом, потерял рынок и бренд был продан за бесценок. Семье достались осколки. Это примеры того, как отсутствие институциональной архитектуры превращает бизнес в «сиротский».

Оборотная сторона

Создание семейных институтов — не панацея, если относиться к ним как к раз и навсегда данному решению. Ошибка — думать, что система = гарантия. Любая институция эффективна ровно настолько, насколько люди ей следуют и регулярно её пересматривают. Забюрократизированная семейная конституция, пылящаяся на полке, мало чем лучше отсутствия правил. Более того, чрезмерно жёсткие институты могут… задушить бизнес. Если семейный устав запрещает любые риски, бизнес потеряет гибкость. Если институты становятся самоцелью, а не служат семье, капитал застывает, теряя динамику.

Пример позитивного баланса — швейцарская банкирская династия Pictet: у них есть строгий партнерский договор (аналог конституции), но каждые 5 лет партнёры пересматривают его условия. Они обновляют правила в соответствии с реалиями, сохраняя гибкость. В итоге институт остаётся живым инструментом, а не золотой клеткой.

Вывод: институт — это рельсы, а ценности семьи — локомотив. Без рельс поезд сойдёт с пути, но без локомотива он не поедет. Всегда помните, ради чего вы строите систему. Регулярно проверяйте: не превратились ли ваши механизмы в оковы? Хорошая семейная инфраструктура должна служить семье, а не наоборот.

Толкование

«Тёплая» семья vs «холодный» капитал

Капитал подчиняется рациональной логике — доходность, риск, дисциплина реинвестиций.

Семья живёт эмоциями — привязанностью, ревностью, страхом потерять влияние.

Если не построены формальные институты, эти два поля вступают в конфликт: решения принимаются «по любви» или «из обиды», а не по объективной выгоде. Именно поэтому, по оценкам консалтинговых и исследовательских групп (часто цитируется работа Williams & Preisser, 1995), до 70% состояний исчезают ко второму поколению и около 90% — к третьему: без правил преемственности эмоции постепенно «съедают» капитал.

Механика распада: эффект дробления

Демография против математики:

1 ↓ 2 ↓ 6 ↓ 20… — каждое поколение добавляет наследников быстрее, чем растёт бизнес.

Без жёстких оговорок (запрет продавать доли внешним лицам, обязательная норма реинвестиций) начинается версия семейной «трагедии общин»: каждый извлекает максимум текущих выгод, инвестиции в будущее откладываются, а общее «пастбище» истощается.

Формальные институты (семейный траст, устав, совет) работают как замедлитель реакции:

— задают минимальный объём капитала, который обязан оставаться в ядре;

— вводят порог голосов для судьбоносных решений;

— фиксируют прозрачный дивиденд-политику, чтобы спорить приходилось с документом, а не с братом.

«Внешняя память» вместо устных легенд

Организационные теории описывают, как с уходом ключевой фигуры исчезает «тактильное» знание — неформальные связи, личные договорённости, причины старых решений. Конкретные цифры разнятся, но большинство исследований корпоративной памяти сходятся: львиная доля критически важной информации уходит в первые 5–7 лет после ухода основателя, если не формализована заранее.

Институты (family office, инвестиционный комитет, архив решений) превращают этот распадающийся человеческий капитал в устойчивые процедуры:

— почему работаем с конкретным банком;

— какие сделки считаем «красными линиями»;

— что надо знать о ключевых партнёрах.

Кейс Ротшильдов: дисциплина длиною в два века

Майер Амшель Ротшильд ещё в начале XIX в. оформил партнёрское соглашение для пяти сыновей:

— распределение прибыли по фиксированной формуле;

— регулярный взаимный аудит;

— чёткие брачные и наследственные правила.

Детали со временем менялись (женщины давно вовлечены в управление), но сама культура «решаем по договору, а не по настроению» сохранилась. Результат — династия пережила войны, конфискации и смены режимов, оставаясь значимым игроком мировых финансов.

Токсичность неформальности

Когда правил нет, материальные вопросы маскируются под эмоциональные:

«Папа подарил тебе долю побольше — значит, любил сильнее».

Формализованный регламент охлаждает конфликт: обсуждают не «любовь отца», а пункты устава. Парадоксально, но именно «холодный» документ сохраняет «тёплые» отношения, выводя деньги из эмоциональной сферы.

Главный вывод: капитал без институтов распадается по законам энтропии; жёсткие правила — это не ограничение свободы, а способ превратить семейную энергию из взрывной в созидательную.

Практические инструменты

1. Что такое «семейная конституция»? Это внутренний документ, описывающий правила управления капиталом и семейными отношениями. В отличие от завещания (которое касается распределения имущества), конституция шире: она определяет, кто и как участвует в бизнесе, как принимаются решения, как разрешаются споры, политика в отношении браков и разводов, благотворительности и т. д. Например: в конституции семьи могут прописать критерии, кому из потомков разрешено занимать руководящие посты (скажем, только после 5 лет внешнего опыта и с высшим образованием), или установить обязательность ежегодных семейных собраний. Короткое определение: семейная конституция — это свод законов семьи и её капитала, который формализует то, что раньше передавалось устно.

2. Институциональный чек-лист: убедитесь, что у вашего семейного капитала есть хотя бы базовые «органы и правила»:

— Юридическая оболочка — компания, фонд или траст, где сосредоточены ключевые активы (чтобы наследство управлялось централизованно, а не разлетелось по личным карманам);

— Совет семьи — регулярная встреча или комитет из ближайших наследников и, возможно, внешних советников, который обсуждает стратегические вопросы и сглаживает конфликты;

— Правила вступления и выхода — документ, который описывает, как новые члены семьи (например, зятья/невестки) могут вовлекаться в дело, и наоборот, что делать, если кто-то из родственников захочет продать свою долю или выйти из бизнеса;

— Политика распределения прибыли — соглашение о том, какая часть доходов реинвестируется, а какая выплачивается членам семьи (чтобы не было ссор из-за дивидендов);

— Механизм арбитража — назначьте независимого доверенного советника или укажите авторитетного члена семьи, который будет третейским судьёй в случае спора, когда голоса разделились поровну.

3. Пятишаговый алгоритм институционализации:

— Инвентаризация активов — составьте полный список того, чем владеет семья (бизнесы, недвижимость, ценные бумаги, искусства, и т.д.).

— Выбор юр. структуры — вместе с юристом решите, что лучше: семейный траст, фонд, холдинговая компания? Выберите «оболочку», учитывая налоги и удобство управления.

— Проект конституции — пропишите проект устава семьи: миссию, ценности, правила управления, порядок наследования долей, разрешение споров.

— Создание органов — сформируйте совет семьи или попечительский совет траста, назначьте независимых директоров, определите аудиторский комитет.

— Тестирование и обучение — проведите «генеральную репетицию»: проиграйте сценарий кризиса (например, временной утраты дееспособности лидера) и посмотрите, как сработают институты. Обучите членов семьи тому, как действует система — чтобы не боялись и не саботировали новое.

4. Цифровая инфраструктура: современные технологии облегчают работу семейных институтов. Создайте «цифровой двойник» вашего капитала. Это может быть:

— Карта активов (dashboard) — защищённый онлайн-кабинет, где семья в режиме реального времени видит все активы, их стоимость, распределение (прозрачность снижает недоверие);

— Система сценарного планирования — используйте AI-алгоритмы для stress-тестов: модель показывает, что случится с семейным фондом при разных кризисах (потеря ключевого клиента, обвал рынка, введение налога) — так вы убедитесь, что ваша архитектура выдержит удары;

— Наследственный e-vault — цифровой сейф, где хранятся все критичные документы (завещания, пароли, договоры) с многоуровневым доступом. Семейный секретарь или доверенное лицо должно иметь к нему доступ в случае ЧП. (Типы платформ: Multi-family office SaaS для управления инвестициями, смарт-«сейф» для наследственных документов, семейный governance-портал с дифференцированным доступом — все это без рекламы можно нагуглить и внедрить.)

5. Обновление институтов: раз в несколько лет проводите аудит вашей системы. Семья растёт — правила должны подстраиваться. Проверьте, отвечают ли институты актуальным реалиям.

Пример ритуала: каждые 5 лет созывайте так называемый «конституционный совет», где обсуждается, что в семейном уставе пора изменить. Добавьте новые положения, если появились новые виды активов (например, цифровые), учтите уроки пройденных конфликтов. Институты не должны быть статичными. Это как проверка техники безопасности — проводите ревизию, чтобы не зависнуть в прошлом.

Вывод

Сильная семейная инфраструктура — прививка от хаоса. Каждый состоятельный род, переходя ко 2–3 поколению, должен обзавестись «конституцией» — формальным сводом правил, а также институциональными «предохранителями»: трастами, советами, независимыми администраторами. Институты сами по себе не гарантируют успеха, но они создают каркас, держась за который династия пройдёт через бури. При этом следите, чтобы институты не становились самоцелью: они нужны для служения семье. Стройте рельсы, но помните про локомотив. Институционализированный капитал + семейные ценности = устойчивое наследие, которому нипочём удары судьбы.

Закон 5: Титул — ничто без доверия

Суть закона

Формальная передача власти должна сопровождаться неформальной поддержкой. Одного завещания или приказа о назначении недостаточно, чтобы наследника признали лидером. Титул без реального влияния — пустой звук. Закон требует синхронизации двух сторон преемственности: официальной (юридические права, должности) и неофициальной (авторитет, знание дела, уважение команды). Преемник должен получить и печать, и престиж.

Если упустить первый аспект (формальный титул) — у наследника не будет легитимности, и конкуренты смогут оспорить его права. Если упустить второй (неформальный авторитет) — организация начнёт саботировать даже законного, но слабого лидера. История полна примеров «номинальных королей» при фактических регентах, равно как и случаев узурпации, когда отсутствовал законный наследник.

Вывод: передачу власти нужно готовить в обеих плоскостях: и бумаги, и дух. Это означает, что помимо юридических документов (завещаний, трастов, приказов) требуется огромная работа по завоеванию преемником доверия окружения. Наставничество, совместное управление какое-то время, публичная демонстрация преемственности — всё это столь же важно, как нотариальные печати.

Сценарии порождают уважение, а не одни лишь указы. Люди в организации должны увидеть будущего лидера в действии, прочувствовать, что ценности и компетенции не исчезнут. Только тогда они добровольно признают нового главу. Титул даёт право, доверие даёт силу.

Соблюдение закона

Успешные династии всегда сочетали формальное и неформальное. В корпорациях наследник часто проходит путь от низовых должностей до топ-менеджера под присмотром старого лидера ещё до формального вступления в должность — так завоёвывается уважение коллектива. В политических династиях преемника заранее вводят в «круг» элит, знакомят с ключевыми игроками.

В бизнесе можно привести пример Бернара Арно, главы LVMH. Он юридически обезопасил передачу — учредил семейный траст, продливший его контроль над компанией до 2052 года, распределил акции между детьми и установил 30-летний период блокировки продажи акций. Но одновременно он публично повышает репутацию своих детей в индустрии: включает их в советы директоров, поручает громкие сделки, появляется вместе на важных мероприятиях. Цель очевидна — чтобы отраслевые партнёры и сотрудники видели в его детях полноценных наследников его деловой хватки. В результате, когда придёт время, дети Арно будут обладать не только акциями, но и «невидимым» капиталом доверия.

Другой пример — банковская династия Ротшильдов в XIX веке. Помимо юридических соглашений о наследовании (что кому достаётся), глава семейства лично путешествовал по дворам Европы, представляя своего наследника ключевым партнёрам. Тот завязал сеть лояльных связей ещё до вступления в должность. Правило одно: передавай не только печати и ключи от сейфа, но и отношения — социальный капитал, без которого власть эфемерна.

Практика публичной легитимации работает и в современности. Недавно автор говорил с главой крупной азиатской корпорации, который готовил сына к роли CEO: помимо прочего, он организовал совместный «роуд-шоу» — объехал вместе с наследником всех главных клиентов и поставщиков, лично представил его каждому, а затем публично объявил, что отныне сын — его «полноценный партнёр» во всех проектах. Клиенты восприняли молодого преемника как своего, и переход власти прошёл гладко.

Несоблюдение закона

Если отсутствует либо официальное закрепление, либо личный авторитет — результат плачевен. Если старшее поколение не подготовило документов, то даже любимый наследник может быть отстранён (примеры мы уже обсуждали — без завещания и трастов бизнес могут отобрать или разделить конкуренты и дальние родственники).

Обратная ситуация: документы есть, но наследник не завоевал уважения — организация воспротивится. Классический случай — Генри Форд. В 1940-х он формально передал пост президента компании своему сыну Эдселу Форду, но сам продолжал вмешиваться в дела, не давая тому самостоятельности. Эдсел, не имея ни реальной власти, ни собственного голоса, не приобрёл авторитета ни у работников, ни даже у отца. Он страдал от стресса, тяжело заболел и рано умер, а компания под его «управлением» чуть не развалилась. Старый Генри Форд был вынужден вернуться к рулю, а потом в спешке передал дело внуку — фактически формальная передача превратилась в фарс. Проблема была в двоевластии: формально сын был главой, но де-факто отец правил, подрывая позиции наследника.

Другой пример — «синдром Коммодора» (по имени Корнелиуса Вандербильта, которого прозвали Коммодор). Вандербильт хотя и оставил сыну огромный капитал, но не уделил внимания наставничеству. Когда Коммодор умер, дети оказались без руководящей руки — и начались разброд и соперничество. Внуки Вандербильта затем растеряли большую часть денег (как упоминалось выше).

Урок: передавай и трон, и скипетр. То есть, передавай и формальные полномочия, и лидерское влияние. Если чего-то одного не будет — преемственность буксует.

Оборотная сторона

Иногда чрезмерная «опека» преемника играет злую шутку. Если старый лидер не даёт новому проявить самостоятельность слишком долго, организация застревает в двоевластии. Люди путаются: кого слушать — патриарха или наследника? Окружение может воспользоваться ситуацией, играя на противоречиях. Закон подразумевает, что старшему поколению надо вовремя отступить в тень (о важности своевременного ухода — см. Закон 14).

Другая сторона — возможная обида других членов семьи и команды. Если преемнику явно оказывают протекцию, уравнивая его в статусе с ветеранами, те могут воспринять его как выскочку. Мудрый лидер, обучая наследника, делает это деликатно:

— представляет его окружению, но не умаляет достоинств остальных;

— поручает ответственное дело, но даёт всем понять, что роль нужно заслужить.

Неформальное признание не терпит фальши — его нельзя просто «вручить», его должен заработать сам преемник.

Правило: помогай наследнику строить мосты с людьми, но не неси его на руках по этому мосту. Тогда, получив титул, он будет стоять на твёрдой почве доверия, а не висеть над пропастью.

Толкование

«Пустая корона»: титул без признания

Исторические и корпоративные хроники полны примеров, когда формальная власть не сопровождалась доверием подчинённых.

— Николай II унаследовал абсолютный титул, но не сумел выстроить прочную горизонталь доверия — аппарат пассивно сопротивлялся даже разумным реформам.

— Эдсел Форд формально получил пост президента Ford Motor, однако решения продолжал принимать Генри Форд-старший; команда воспринимала сына как «маску» при настоящем хозяине. Без пространства для собственных ошибок престиж унаследовать не получилось.

Вывод: корона, которую нельзя наполнить личным авторитетом, остаётся внешним атрибутом.

Две оси легитимности

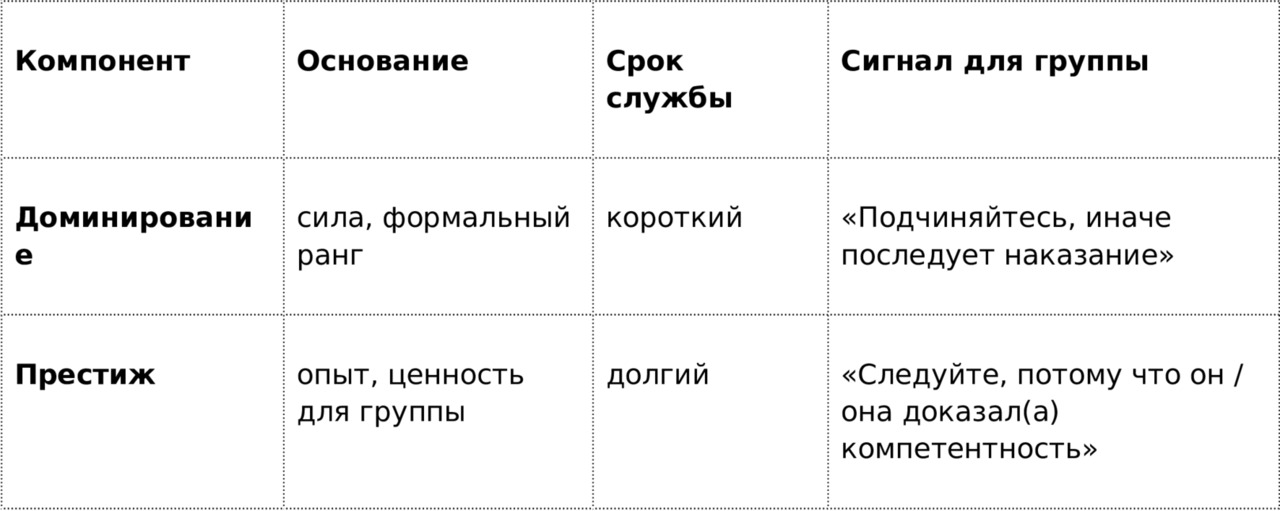

Социальная психология различает: