Бесплатный фрагмент - Смерть: чем она является и как ее не бояться

Предисловие

Нет причин бояться завершения земного пути, ведь мы и прежде существовали вне этого мира. По мере того, как растет осознанность благодаря знаниям, тревога уменьшается. Эта книга охватывает разнообразные аспекты смерти и предлагает рекомендации по борьбе с ее страхом — вопросом, волнующим немало людей. Индивидуальный опыт может различаться. При необходимости следует проконсультироваться с профессионалом.

I Что такое смерть?

1.1 Определение и таинство смерти. Популярность темы смерти

Определение и таинство смерти

Смерть в этом воплощении — полное прекращение жизненных процессов, которое в конечном итоге происходит во всех живых организмах. Смерть человека всегда была окутана тайнами и суевериями, а ее точное определение остается спорным и различается в зависимости от культуры и правовых систем.

Смерть — это конец жизни в этом воплощении. Будь то мгновение или годы, смерть всегда необратима, что бы ни пытались нам внушить фильмы о вампирах.

Популярность темы смерти

Во второй половине XX века тема смерти стала на удивление популярной. До этого, что, возможно, довольно удивительно, данная тема в значительной степени избегалась серьезными научными и, в меньшей степени, философскими рассуждениями. Она игнорировалась в биологических исследованиях и, находясь вне сферы компетенции врача, считалась практически неактуальной в медицинской практике. Однако в наше время изучение смерти стало центральной темой во всех этих дисциплинах, а также во многих других.

«Кажется, в наши дни умирает гораздо больше людей», — якобы сказала пожилая дама, просматривая колонки некрологов в известной ежедневной газете. Это был не просто комментарий к задокументированной кончине когорты. Различные журналы теперь не только перечисляют почивших, но и описывают, от чего они умерли, порой довольно подробно. Они открыто обсуждают темы, которые считались слишком деликатными или личными менее поколения назад. Телевизионные интервьюеры расспрашивают родственников умирающих — или даже самих умирающих — а фильмы показывают убийства или казни в ужасающих и часто довольно точных деталях.

1.2 Смерть больше не закреплена табу. Танатология

Смерть больше не закреплена табу

Повышенный интерес к этим темам и стремление общества получать больше сведений по ним свидетельствуют о трансформации общепринятых норм, сравнимой по масштабу с тем прогрессом в откровенности разговоров об интимных отношениях, который произошел после окончания Первой мировой войны.

Танатология

Танатология — учение о смерти — углубляется в столь разнообразные вопросы, как культурная антропология понятия души, погребальные обряды и практики ранних цивилизаций, расположение кладбищ в Средние века и концептуальные трудности, связанные с определением смерти человека, мозг которого необратимо мертв, но дыхание и сердцебиение которого поддерживаются искусственными средствами. Она охватывает биологическое изучение программируемой клеточной смерти, понимание ухода за умирающими и создание информированного общественного мнения о том, как закон должен справляться с потоком проблем, порождаемых технологиями интенсивной терапии.

Американский психиатр и писательница швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс (1926–2004), которая считается пионером в изучении смерти и умирания, была особенно известна тем, что выделила пять стадий горя, переживаемого умирающим. Ей приписывают принятие и уважение новой области танатологии и движения хосписной помощи.

1.3 Связанные с определением смерти коллизии. Значение смерти

Связанные с определением смерти коллизии

Юридические и медицинские коллизии, связанные с определением смерти и правами неизлечимо больных (или их семей) отказаться от лечения, продлевающего жизнь, заставляют врачей мыслить как юристы, юристов — как врачи, а тех и других — как философы. В своей «Естественной истории» (Historia Naturalis) римский писатель Плиний Старший писал, что «человеческое суждение настолько неопределенно, что они не могут определить даже саму смерть». Проблема остается, но если люди сейчас не могут дать некоторые ответы, то это не потому, что они не пытались.

Значение смерти

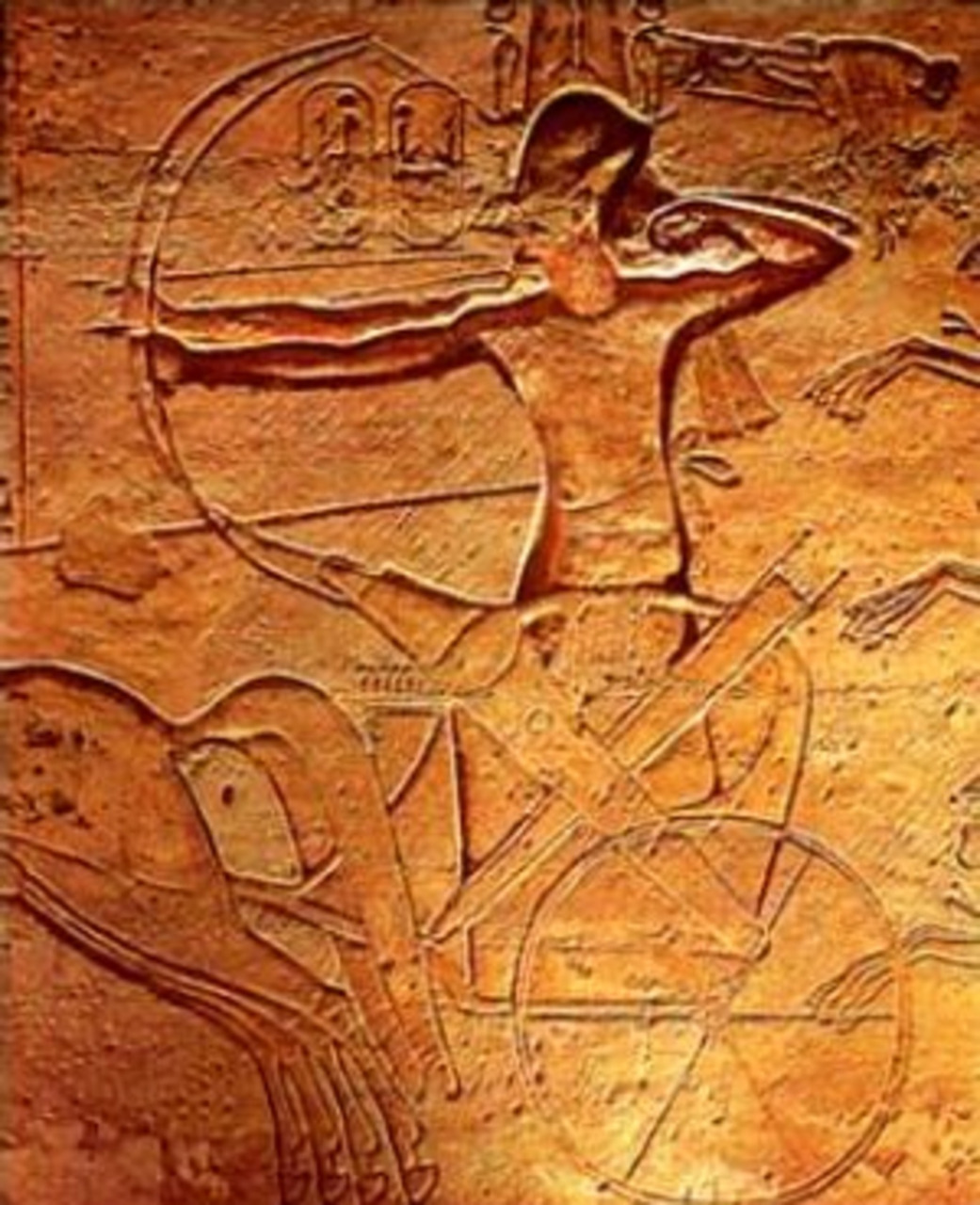

Вопрос поддается анализу через призму различных перспектив. К примеру, его можно изучать исторически, исследуя, каким образом народные верования о кончине находили отражение в поэзии, литературе, мифах или визуальном искусстве. В древнеегипетском изобразительном искусстве особое место занимают сцены гибели воинов и изображения их фрагментированных тел. Например, события кампании Рамзеса II против хеттов в XIII веке до н.э., включая битву при Кадеше, детально воспроизведены на рельефах храмов Верхнего Египта эпохи XIX и XX династий.

Сражение при Кадеше, произошедшее в позднем XIV — раннем XIII веке до нашей эры, стало противостоянием вооруженных сил Египта и Хатти, двух ведущих государств региона. Главнокомандующими были Рамсес II, правитель Египта, и Муваталли II, царь Хаттии. Битва развернулась возле города Кадеш у реки Оронт, расположенного на территории нынешней Сирии. Несмотря на численное превосходство хеттской армии, они допустили просчеты в управлении этим преимуществом, что повлекло за собой ожесточенный бой и значительные потери для обоих противников. Хотя тактический исход сражения оказался неопределенным, хетты добились стратегического успеха: египетское наступление было сорвано из-за невозможности захватить Кадеш и полностью уничтожить вражеские войска. После битвы последовала договоренность о мире между двумя державами, каждая из которых объявила себя победительницей.

Древний город Кадеш, также известный как Кадеш-на-Оронте или Кинза, находился в регионе Леванта у реки Оронт. Археологи предполагают, что это поселение совпадает с руинами неподалеку от нынешней деревни Телль-эн-Наби-Менд, примерно в двадцати четырех километрах к юго-западу от Хомса, в западной части Сирии.

Благодаря упоминанию в летописях как самих участников конфликта, эта битва привлекла внимание специалистов — ученых, изучающих военное дело, историков, египтологов и представителей вооруженных сил по всему миру. Сражение у Кадеша также ознаменовалось завершением периода бронзы, поскольку хеттское войско уже применяло оружейные изделия из железа. См. конец этой главы.

Аналогичная склонность к изображению мертвых прослеживается и в ассирийском искусстве: тела поверженных войсками Ашшурбанипала (процветавшего в VII веке до н. э.) часто представлены с выключенными стервятниками глазами. Эти детализированные изображения смерти, вероятно, имели в основном пропагандистский характер, усиливая уверенность победителей и вселяя страх в покоренных.

Хотя божества, связанные со смертью, были распространены во многих древних культурах, лишь Древний Египет достиг такого уровня развития погребальной иконографии, где как сами божества, так и те, над кем они властвовали, получили значительное художественное воплощение. После распространения культа Осириса с его обещанием загробной жизни для всех, египетские мастера создали поистине выдающиеся гробницы.

В Древней Греции и Риме также появлялись впечатляющие надгробья, но именно средневековое христианство вдохнуло новую жизнь в эту традицию, рассматриваемую как стремление сохранить память об усопших среди живых.

Образ Смерти как скелета, привычное нам сегодня, скорее всего, стало популярным лишь в период развития европейской религиозной живописи Средневековья. Альтернативный взгляд на смертное начало связан с представлениями о грядущем конце мира и жизни после кончины. Только люди регулярно совершают обряды захоронения, часто снабжая могилы вещами, которые, согласно поверьям, пригодятся в загробном мире. Впрочем, проявление скорби по умершим наблюдается и у некоторых животных, к примеру, у слонов.

1.4 Взаимосвязь религиозных убеждений и народных практик, связанных с памятью об умерших. Достоинство исторических и эсхатологических перспектив

Взаимосвязь религиозных убеждений и народных практик, связанных с памятью об умерших

Анализ похоронных ритуалов и обычаев ярко демонстрирует взаимосвязь религиозных убеждений и народных практик, связанных с памятью об умерших.

Такой подход позволяет рассмотреть восприятие смерти в культурах, где предполагалось лишь существование теней потустороннего мира или его полное отсутствие (например, финикийской, раннееврейской, гомеровской, эпикурейской и стоической); изучить традиции, характеризующиеся противоречивостью и неоднозначностью (такие как шумеро-аккадская); и выявить значение смерти в тех обществах, где центральное место занимало представление о конкретной, «телесной» загробной жизни или вечном духе (включая древнеегипетскую, зороастрийскую, индуистскую, орфическую, платоническую, христианскую, фарисейскую, иудейскую и исламскую).

Достоинство исторических и эсхатологических перспектив

И исторические, и эсхатологические перспективы обладают одним общим достоинством: они не нуждаются в предварительном определении термина «смерть». Они воспринимают ее как простой эмпирический факт, не требующий дополнительных разъяснений или анализа.

1.5 Столкновение с кризисом современной медицины и биологии. Становится очевидной неоднозначность понятия смерти. Наиболее полезные определения

Столкновение с кризисом современной медицины и биологии

Однако современная медицина и биология столкнулись с кризисом, вызванным осознанием того, что понятие смерти, которое веками считалось неоспоримым, нуждается в пересмотре. Биологический подход к изучению смерти, возможно, самый трудный из существующих, но, безусловно, отражает важные потребности нашего времени.

Становится очевидной неоднозначность понятия смерти

Многие словари трактуют смерть как «прекращение жизни» или «утрату существования». Учитывая сложность определения самой жизни, а также склонность людей мыслить в категориях привычного, становится очевидной неоднозначность понятия смерти.

Наиболее полезные определения

Наиболее полезными кажутся определения, акцентирующие внимание на функциях организма — будь то физиологических процессах, молекулярно-биологических реакциях, биохимии или генетическом потенциале. Соответственно, смерть можно рассматривать как необратимую утрату этих функций.

II Что о смерти говорят религии

При подготовке этой главы и глав 1—7 использовался источник [1].

2.1 Уход из жизни неизменно вызывает тревогу. Практически любая зрелая религиозная традиция предлагает свою интерпретацию процесса ухода из мира

Уход из жизни неизменно вызывает тревогу

Смерть всегда порождает беспокойство. Несмотря на то, что веками люди стремятся понять суть ухода из жизни, этот феномен по-прежнему окутан тайной, словно и был таковым тысячи лет назад. С древнейших времен человечество постоянно сталкивалось со смертями в различных проявлениях — будь то болезни, несчастные случаи во время охоты или внутренние конфликты, — и каждое подобное событие провоцировало глубокий шок и страх.

Столкнувшись с необъяснимым, люди всегда искали утешительные ответы, способные унять страх, даже если они далеки от истины. Поэтому ни одна религия не могла игнорировать явление смерти. Анализируя, как различные верования старались объяснить данный процесс, невозможно не отметить находчивость, с которой в них предлагаются всесторонние интерпретации событий и их возможных последствий.

Практически любая зрелая религиозная традиция предлагает свою интерпретацию процесса ухода из мира

Практически любая зрелая религиозная традиция не просто устанавливает нормы поведения на протяжении земной жизни, но и предлагает свою интерпретацию процесса ухода из мира. В этой главе мы рассмотрим, каким образом смерть изображается в различных мировых религиях, какую роль она играет в них и какие размышления и действия рекомендуются верующим перед лицом этой неотвратимости.

2.2 Особенности понимания смерти в разных религиях

Христианство

Христианство — одна из самых многочисленных и распространенных религий планеты. Вера учит, что изначально люди были созданы для вечной жизни: Адам и Ева должны были пребывать в раю без страданий. Но после их падения в мир пришла смерть, которая рассматривается как кара и одновременно как шанс на освобождение. Благодаря жертвенной смерти Иисуса Христа, люди получили надежду на спасение: его деяние исцелило человечество и открыло путь обратно к небесам.

В христианском вероучении бренное существование, отмеченное невзгодами и испытаниями, служит подготовкой к иной жизни после смерти, где души обретут свободу от земных оков и смогут полностью реализовать себя, получив обещанное «наследие от века». Вера в блаженство загробного мира побуждает благочестивого человека справляться со всеми жизненными препятствиями.

Душа, будучи бессмертной, немедленно отделяется от ушедшего из жизни тела и продолжает свое существование за пределами материального мира. Если при жизни человек чрезмерно увлекался мирскими удовольствиями, то после отделения души она столкнется с непреодолимым желанием вновь ощутить телесные радости, но, лишившись возможности их получить, будет испытывать страдания. Покойника, исповедующего христианскую веру, если он не был отягощен тяжкими грехами, принято предавать земле на кладбище. Погребальный процесс может включать различные церемонии и обряды, зависящие от конкретного направления в христианстве, однако все последователи этой веры разделяют скорбь по поводу утраты.

Даже если человеческая сущность покидает бренный мир, а физическое тело распадается, многие узы, связывавшие покойного с окружающими, также прекращают свое существование. Оттого траурные церемонии часто собирают множество родных и близких, открыто демонстрирующих скорбь, что вполне приемлемо согласно христианской вере. Согласно учению отцов Церкви, распад и утрата вещей в нашем мире будут длиться до пришествия Царства Христа и всеобщего Страшного Суда.

Рождение и кончина будут сопровождать все живое, и каждый во время своего земного пути обязан руководствоваться божественными предписаниями, чтобы впоследствии предстать перед высшим разбирательством. Во избежание гибели души, обреченной на бессмертие, важно постоянно осознавать конечность бытия и испытывать благоговейный трепет перед неизбежным.

Подводя итог, можно утверждать: для последователя христианства смерть представляет собой как испытание, так и величайшую ценность. Потеря жизни воспринимается как несомненное несчастье, но этот страх наполняет сердце ожиданием освобождения от мучений и перспективой вечного счастья.

Скончание жизни воспринимается не исключительно как возмездие небес, но и как благословение, дарующее возможность покинуть этот несовершенный мир и обрести прибежище в божественном, совершенном. Для верующего христианина «боязнь смерти» — это скорее опасение оказаться непригодным для вечной жизни, чем страх самого ухода из этого мира. Поэтому размышления христианских богословов о конце бытия всегда тесно связаны с представлением о Страшном Суде и Господе-Судии, который вершит расплату и оказывает милость тем, кто прожил свою земную жизнь. Ислам

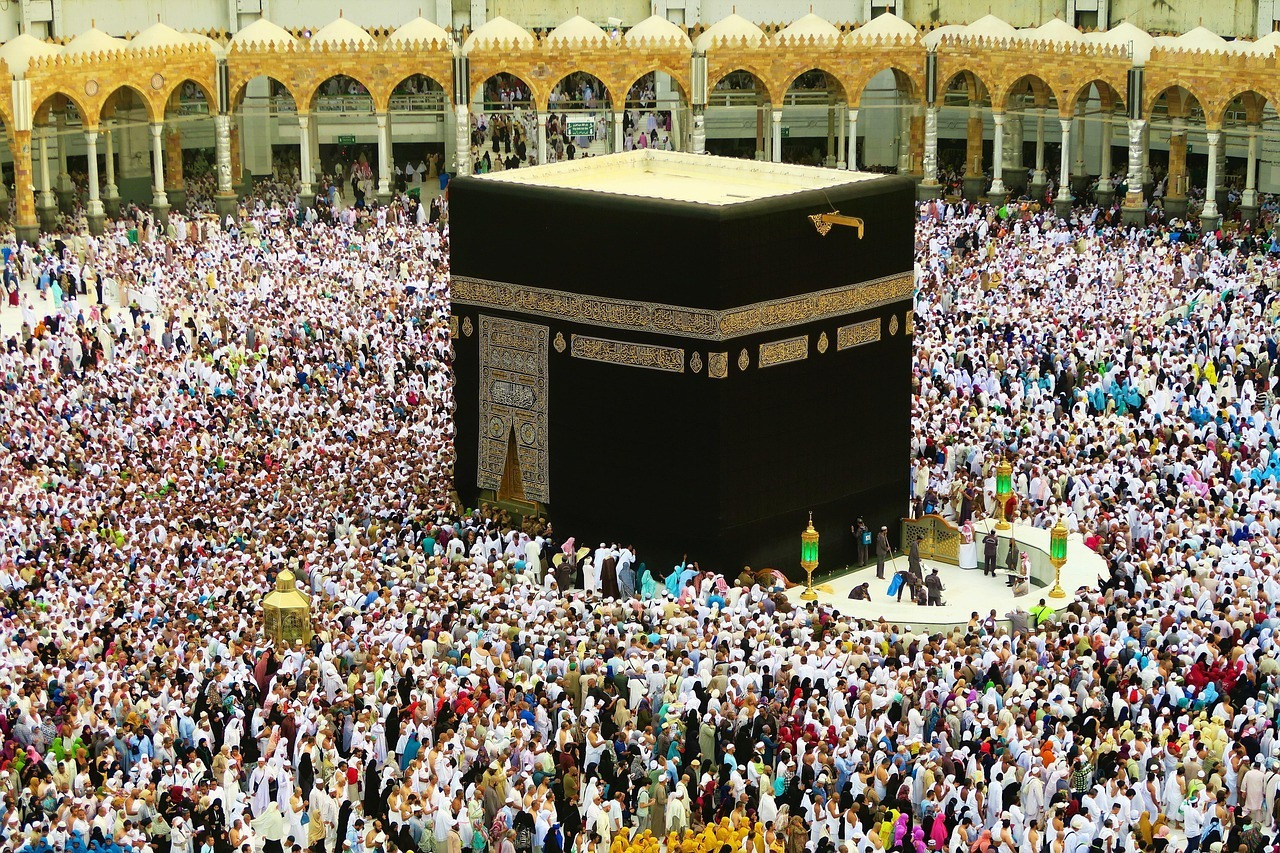

Ислам (в переводе означает «покорность» или «предание себя Богу») — одна из самых новых мировых религий авраамического цикла и вторая по числу последователей. В исламской традиции загробная жизнь называется ахират («конец», «завершение», «жизнь грядущая»). После кончины душа пересекает границу, известную как барзах. Как и в христианстве, смерть в исламе считается завершением всех земных проверок и испытаний. Время ухода каждого человека предопределено Аллахом, а его душу забирает Азраил.

На протяжении всей жизни последователь ислама призван совершать благие поступки и оставаться верен своим убеждениям, так как в назначенный срок Аллах соберет всех для отчета о земной жизни, после чего одних ждет награда в раю, а других — наказание в аду. Праведные люди уходят из жизни без страданий и обретают покой, тогда как грешники переживают долгий и болезненный процесс умирания. Не менее значимо и состояние души в момент кончины: чем ближе человек к Богу в последние мгновения своего существования, тем лучше.

Смерть во время хаджа в Мекку считается благословенной, а те, кто гибнут в борьбе за веру, удостаиваются немедленного попадания в рай. Истинный мусульманин не должен опасаться смерти, ведь его добродетельная жизнь свидетельствует о том, что мир подвержен изменениям, а бренность земного бытия сменяется вечностью. В день суда Аллах взвесит на гигантских весах добрые и плохие дела каждого человека, определяя их дальнейшую участь исходя из преобладания одного над другим.

В исламской традиции считается, что загробная жизнь подразумевает сохранение телесной формы. Благочестивые люди вкусят нескончаемое счастье в райском саду, тогда как грешники столкнутся с мучениями: их будет терзать огонь, они вкусят раскаленные плоды и утолят жажду зловонной влагой.

Иудаизм

Что касается индуизма, то он существенно отличается от западных и восточноближних верований, где переход от жизни к смерти представляется линейным процессом.

В иудейской традиции «Олам ха-ба» («грядущий мир») — понятие, обозначающее состояние человека после завершения земного бытия, которое наступает либо сразу после кончины, либо в отдаленной перспективе. В библейском понимании нет четкого представления о разграничении загробной жизни для праведных и грешников; упоминается лишь общее место упокоения усопших, известное как Шеол.

В древнееврейской традиции Шеол — это распространенное название места упокоения усопших, где души не разделяются по степени их добродетели или порочности.

Также см. Приложение 1.

Спасение души и освобождение еврейского народа от угнетения воспринимаются как взаимосвязанные процессы, объединяемые термином «геулла». Этот же термин используется для обозначения мессианского избавления как еврейского народа, так и всего человечества. Представление о благодатной посмертной жизни, воскрешении и будущем мире, где будет достигнуто окончательное спасение, сформировалось во времена Талмуда. Такое телесное и духовное спасение рассматривается как бесценный дар Божий, являясь неотъемлемой частью божественной природы (Псалом 27:1, 2).

Геулла, геула («освобождение», «избавление», «искупление») — в иудаизме избавление от чужой власти, невзгод, смерти, греха, а также духовное спасение. Под избавлением (на иврите «геулла») традиционно понимался выкуп родового участка земли, временно находящегося во владении чужого человека, то есть выкуп как избавление от чужого владения, чужой власти.

Индуизм

Согласно индуистскому мировоззрению, душа — это неумирающая и подлинная основа личности, в отличие от бренного тела. Именно поэтому ключевую роль играет концепция реинкарнации, описывающая бесконечный цикл перерождений, известный как сансара. Этот процесс тесно связан с законом кармы, согласно которому каждый несет ответственность за свои поступки и получает заслуженное воздаяние. Дальнейшая судьба души после смерти определяется ее кармой: она может переместиться в новое тело, будь то человеческое, звериное или даже насекомое.

Непрерывный цикл возрождений и ухода из жизни практически не имеет конца. Однако существует предел этому процессу — возможность освободиться от сансары, обрести мокшу или нирвану. Это отражает тесную взаимосвязь между индуизмом и буддизмом. В отличие от ряда иных верований, в индуизме смерть рассматривается как передышка перед новым этапом существования. С каждым воплощением душа жаждет земных удовольствий, но со временем насыщается ими и начинает стремиться к единению с высшей реальностью.

Буддизм

Буддизм возник около шестисот лет до нашей эры в Индии; его учредителем был Сиддхартха Гаутама, более известный как Будда. Подобно индуизму, центральной задачей буддизма является прекращение бесконечного скитания души в различных формах и достижение состояния нирваны.

Уход из жизни — это лишь смена локации и трансформация облика, определяемая прошлыми поступками. В буддийском учении утверждается, что любая одушевленная сущность неизбежно проходит через череду жизней и смертей, а освобождение от этой бесконечной петли возможно лишь благодаря просветлению.

Поскольку конечная задача состоит в полном прекращении земных мучений, каждый жизненный путь и его завершение рассматриваются как заключительные этапы развития. По мере накопления знаний и опыта, сознание постепенно приближается к высшему пониманию. Итоговый исход обусловлен совокупностью совершенных действий.

По завершении земного существования человек либо сливается с высшим началом, достигая состояния покоя, либо получает новую жизнь в иной оболочке, неся в себе отпечаток прошлого опыта и вновь направляясь к конечному результату. Тот, кто достиг нирваны, находит там вечный дом, избавившись от боли и забот, но при этом способен вернуться в физический мир в любом обличье по своему усмотрению.

Двойственность обусловлена наличием пространства за пределами цикла перевоплощений, где сознание пребывает в своей изначальной чистоте, будучи одновременно и присутствующим, и отсутствующим. Вероятно, буддизм и другие индуистские верования — одни из наиболее сложных для понимания, но вместе с тем обладают удивительной красотой и привлекательностью.

Дискуссии относительно того, что представляет собой смерть для последователя Будды, скорее всего, продолжатся всегда.

Синтоизм

Современная Япония представляется весьма неоднозначной страной. Здесь переплетаются противоположности: древние обычаи и технологический прогресс, согласие и конфликт. Религиозные взгляды также не являются исключением. Иногда сложно понять, какие убеждения разделяют японцы, или даже существует ли у них какая-либо вера вовсе. Синтоизм («путь духов») — это коренная японская религия, основанная на анимистических представлениях.

В синтоизме уход из жизни считается несчастьем, а все, что к нему привело, рассматривается как осквернение как физического тела, так и нематериальной части человека. Это препятствует посещению религиозных обрядов и святилищ. Однако, верующий сохраняет возможность возносить молитвы на дому и обращаться за поддержкой к духам предков, призванным неустанно оберегать их потомков.

Ками занимают центральное место в верованиях синто — почитаемые сверхъестественные силы, сочетающие в себе добро и зло. В синтоизме, древней японской религиозной традиции, ками — это разнообразные сущности: от олимпийских богов и богинь до духов природы, мифических персонажей и даже воплощения природных сил. Они также включают в себя души уважаемых предков, которым оказывают почтение.

Ками могут проявляться в облике духов зверей, душ умерших близких или просто достойных уважения личностей. Взаимодействие с ними является ключевым элементом синтоистского поклонения, а смерть, прерывающая эту связь, оценивается крайне негативно. Поэтому священнослужители синто традиционно избегали участия в похоронных церемониях, а захоронения не допускались на территории храмов.

Отклонением от обычного правила являлся лишь случай возведения святилища на месте упокоения выдающегося деятеля. Верили, что дух почившего преображается в божество и продолжает существовать среди живых, поэтому на кладбищах нередко устанавливали небольшие алтари и изящные памятники — своеобразное жилище для этих духов.

Почитатели усопших регулярно приходили к их захоронениям, принося дары. Формально священнослужители не совершали похоронные ритуалы в храмах, но постепенно такая практика распространилась, хотя и не непосредственно на территории культовых сооружений, а скорее в жилищах потомков или же непосредственно в доме покойного.

В синтоизме смерть воспринимается преимущественно как нежелательное явление, препятствующее взаимодействию с предками и религиозным обрядам. К тому же, эта вера подверглась сильному влиянию со стороны буддизма, что отразилось в мировоззрении японцев.

Зороастризм

Зороастрийская вера, известная также как маздеизм, была основана Заратуштрой, религиозным деятелем, традиционно считающимся создателем священной книги Авесты. Существуют древние иранские верования, известные как маздеизм, которые появились до возникновения зороастризма и нередко ошибочно принимаются за одно и то же явление.

Зороастризм — одна из старейших религий, сохранивших актуальность и в наши дни (в персидском языке название этой веры переводится как «благодатная вера»). Основоположником учения является Заратуштра, получивший божественное послание от высшего существа Ахура Мазда.

В зороастризме, древней иранской вере, Ахура Мазда, известный еще под именами Оромазд, Ормазд, Ормузд, Ормушд, Хормузд, Харзу, Хормоз, Хорм и Хурмуз, почитается как творец всего сущего и владыка небес. Его имя чаще других встречается в священных текстах — Яснах. Слово «Ахура» означает «владыка», а «Мазда» — «знание».

Согласно сохранившимся писаниям, в зороастризме рассматривают кончину как закономерное завершение земного пути, пока существует недобро во всем. Лишь когда исчезнут все проявления зла (ведь смертному подвластно все, включая самого Заратуштру), бессмертием одарят всех обитателей Земли и небес. До тех пор смерть будет неотступно следовать за жизнью — как за добром, так и за злом.

В этом учении бессмертие ассоциируется с привязанностью к окружающему миру и человечеству, с добросердечностью и заботой, тогда как конец жизни связан с безразличием и отсутствием любви. И только после полного торжества над негативом установится своего рода «земной рай».

В зороастрийской традиции считается, что проживание жизни, полной любви и милосердия, а также уход из нее без печали и опасений, представляет собой некое средство борьбы со злом и способствует наступлению благоприятного времени. Эти принципы детально изложены в древнем религиозном тексте «Авеста», который распространяется и доступен читателям во многих странах на протяжении нескольких тысячелетий.

Выбор человека и боязнь смерти

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя.

(Юрий Левитанский)

В случае глубокой веры в бессмертие души и продолжение сознания после ухода из жизни, человек скорее предпочтет прожить жизнь с достоинством и не будет испытывать чрезмерного страха перед концом.

III Биологические проблемы

3.1 Во всех случаях возникают определенные сложности. Что пытались выяснить философы

Во всех случаях возникают определенные сложности

Будь то гибель клеток, угасание небольших многоклеточных существ или кончина человека — во всех случаях возникают определенные сложности. Физик может испытать затруднения, стремясь установить критерии смерти через призму энтропии и второго закона термодинамики.

Примечание:

В научных дисциплинах, охватывающих как явления природы, так и строгие математические модели, понятие энтропии (происходящее от греческого слова, означающего «изменение») является ключевым. Этот термин впервые появился в термодинамике как характеристика состояния системы, отражающая степень необратимых потерь энергии или ее бесполезность, поскольку лишь часть общей энергии может быть преобразована во вполне определенную, практическую работу.

Еще примечание:

Фундаментальный принцип физики, известный как второй закон термодинамики, сформировался благодаря многочисленным экспериментам, изучающим взаимосвязь между теплом и энергией. В своей сути он гласит, что тепловой поток самопроизвольно направляется от источников с высокой температурой к объектам с низкой температурой («к холоду»), за исключением случаев, когда затрачивается энергия для обращения этого процесса.

Подобная проблема актуальна и для гистолога, изучающего микроструктуру отмирающей ткани под электронным микроскопом. В 1957 году Папа Пий XII, выступая перед участниками Международного съезда анестезиологов, поставил вопрос о моменте, когда в реанимационном отделении душа покидает тело.

Третье примечание:

Папа Пий XII (настоящее имя — Эудженио Мария Пачелли; 2 марта 1876 г., Рим — 9 октября 1958 г., Кастель-Гандольфо) был главой католической церкви с 1939 по 1958 год. За время своего служения он утвердил учение о вознесении Богородицы на небо и совершил торжественное освящение мира под защитой Её Непорочного Сердца в 1942 году. В 1967 году Папа Павел VI инициировал процедуру признания его блаженным, а сам Пачелли стал первым за три столетия понтификом, выбранным из числа госсекретарей, после Климента IX в XVII веке.

За время пребывания на папском престоле Пий XII совершил причисление к лику святых 34 человек, среди которых был Пий X, а также признал блаженными 41 личность. В 1949 он подверг отлучению от Церкви руководителей Чехословацкого государства коммунистической ориентации. Его часто именовали «Папой Марии» — это отражало его глубокую любовь к Богородице, выразившуюся в доктрине о Ее Успении. Помимо этого, он оказал существенное влияние на формирование основ католической социальной мысли. Пий XII умер 9 октября 1958 года, ознаменовав завершение периода, известного как «Эпоха Пиев».

Что пытались выяснить философы

Параллельно с этим философы, склоняющиеся к более прагматичным взглядам, пытались выяснить, какие именно качества являются определяющими для человеческой сущности, чтобы их утрату можно было назвать смертью.

Вопрос о допустимости запросов к «телу с бьющимся сердцем» (например, касательно предоставления органов для трансплантации или использования таковых в исследовательских целях) привнес дополнительную остроту в дискуссию, начатую английским писателем сэром Томасом Брауном еще в 1643 году: «Мы не знаем, какие тяготы и лишения ждут нас при появлении на свет, но выбраться из этого мира оказывается непростой задачей». В основе этих вопросов лежат общие методологические проблемы.

3.2 Утверждение выдающегося врача и автора Оливера Уэнделла Холмса. В подавляющем большинстве случаев смерть человека представляет собой длительный период изменений

Утверждение выдающегося врача и автора Оливера Уэнделла Холмса

Выдающийся врач и автор Оливер Уэнделл Холмс утверждал, что жизнь неотделима от деятельности, подчеркивая ее основное значение. Но кто или что именно обладает жизнью благодаря этой активности? Можно ли считать смерть окончательной утратой функций организма (или отдельных клеток), то есть прекращением жизнедеятельности всех его компонентов? Или же это означает потерю целостной, значимой биологической единицы — организма (или клетки) как таковой?

Разрешение этого противоречия лежит в основе многих современных дискуссий о природе смерти. Представленная здесь двойственность является лишь частью более масштабной картины: цивилизации рушатся, но составляющие их сообщества продолжают существовать; общества исчезают, но их члены остаются живы; люди умирают, в то время как их клетки по-прежнему осуществляют обмен веществ; отдельные клетки разрушаются, однако выделяемые ими вещества сохраняют активность на протяжении некоторого времени. Если бы мир был структурирован более упорядоченно, подобных сложностей не возникло бы.

В подавляющем большинстве случаев смерть человека представляет собой длительный период изменений

В подавляющем большинстве случаев смерть человека представляет собой длительный период изменений, а не одномоментное событие. За исключением ситуаций, связанных с воздействием ядерного оружия, человек редко умирает мгновенно. Тихая, традиционная смерть наиболее точно отражает суть этого постепенного процесса. Спустя всего несколько минут после остановки сердца, при помощи специальных датчиков можно зафиксировать небольшие электрические импульсы из предсердий. Через три часа зрачки глаз все еще демонстрируют реакцию на пилокарпин — сужение, а мышцы способны к механическим сокращениям под воздействием ритмичных постукиваний.

Пилокарпин — это алкалоид, используемый как медикамент с холиномиметическим действием. Он широко применяется в области глазных заболеваний и включён в список лекарств, необходимых для поддержания жизни и здоровья населения.

3.3 Что возможно через сутки после смерти. «Необратимые рубежи»

Что возможно через сутки после смерти

Через сутки после смерти возможно извлечение пригодного для трансплантации кожного покрова, костный материал сохраняет жизнеспособность в течение двух дней, а артериальные сосуды — даже через трое суток после наступления полной остановки сердца.

Различные типы клеток демонстрируют разную устойчивость к кислородному дефициту, который возникает вследствие прекращения кровотока. Подобные трудности возникают в значительно больших масштабах, когда мозг уже не функционирует, но сердце и другие органы поддерживаются искусственно. В таких случаях организм как единое целое можно считать утратившим жизненные признаки, несмотря на то, что многие его клетки остаются живыми.

«Необратимые рубежи»

Предположение о том, что смерть — это постепенный процесс, не исключает наличия «необратимых рубежей». Важно более точно установить эти границы для разных систем организма. С точки зрения клинической практики, стойкая остановка кровообращения долгое время рассматривалась как такой рубеж. Она по-прежнему является корректным и обоснованным показателем окончательной утраты функциональности всего организма.

3.4 Особенности современного понимания. Традиции фракийцев

Особенности современного понимания

Современное понимание все больше склоняется к тому, что прекращение циркуляции крови — это биологический процесс умирания, а не абстрактная идея о смерти; сердечная остановка становится фатальной лишь тогда, когда она продолжается достаточно долго для повреждения жизненно важных структур головного мозга; это обусловлено тем, что ствол мозга незаменим, в отличие от функции сердца как насоса. Речь идет не об открытии новых данных, а о переосмыслении уже известных фактов. Отсутствие возможности с уверенностью определить момент необратимости оказывало заметное влияние на медицинскую практику на протяжении многих столетий.

Традиции фракийцев

Древние фракийцы, известные также как траки (на болгарском — «Траки»), представляли собой союз индоевропейских народов, населявших восточную часть Балкан и западную оконечность Малой Азии. Они использовали в общении фракийский язык, классифицируемый лингвистами как один из древнейших палеобалканских языков.

Примечание:

Палеобалканские языки — условная категория нескольких индоевропейских наречий, на которых говорили на Балканах до прихода римлян и, вероятно, продолжали использоваться какое-то время спустя. Они сформировались благодаря соседству народов и взаимному влиянию в области словарного запаса и традиций. Дошедшие фрагменты письменных источников на этих языках очень немногочисленны, если не считать древнегреческий. Из-за недостатка материала родственные связи между ними остаются дискуссионными. Современные лингвистические работы предлагают выделить палеобалканскую подгруппу внутри индоевропейской семьи, объединяющую албаноидные (или иллирийские, то есть албанско-мессапские), армянские и греко-фригийские группы. Предполагается, что предковая ступень для протоалбанского, протоармянского и протогреческого диалектов позднего праиндоевропейского языка существовала в эпоху поздней бронзы, после переселения части населения из понтийско-каспийских степей в западном направлении.

Древние фракийцы, согласно сведениям Геродота, оставляли умерших без погребения до трех дней. Римляне практиковали более длительное хранение тел; Сервий, римский автор, указывал в своих комментариях к Вергилию, что тело кремировали на восьмой день, а прах помещали в могилу на девятый. Для проверки жизни использовали метод отсечения пальца и наблюдения за кровотечением.

3.5 Даже известные врачи допускали ошибки в диагностике. Многовековой страх оказаться похороненным живьем мучил людей на протяжении истории

Даже известные врачи допускали ошибки в диагностике

Андреас Везалий, фламандский медик XVI века, считающийся одним из величайших анатомов, профессор хирургии Падуанского университета и впоследствии лейб-медик императора Карла V, был вынужден спешно покинуть Испанию в 1564 году после того, как во время проводимого им вскрытия пациент, принадлежавший к знатному роду, проявил признаки оживания. Это произошло в период активной деятельности испанской инквизиции, и Везалию было даровано помилование при условии совершения паломничества к Гробу Господнему в Иерусалиме.

Многовековой страх оказаться похороненным живьем мучил людей на протяжении истории

Так, в XIX веке медицинские тексты содержали сообщения о случаях «погребения заживо», что обусловило необходимость признания разложения единственным достоверным подтверждением кончины.

Беспокойство достигло пика после появления жутких повестей Эдгара Аллана По, побудив русского дворянина, графа Карнице-Карнике, запатентовать особый гроб. В случае пробуждения после захоронения, человек мог подать сигнал с поверхности благодаря системе флажков и звонков. Реклама обещала доступную цену — всего двенадцать шиллингов.

На рубеже веков издания пестрели сообщениями о многочисленных «страшных тайнах», якобы погребенных в земле. Возможно, эти слухи имели под собой почву: во времена вспышек чумы, холеры и натуральной оспы нередки были потери сознания и даже летальные исходы. Забитые до отказа лечебницы и морги вызывали тревогу относительно заражения, что привело к усилению формальностей при оформлении похоронных документов. Лишь в 1874-м в Великобритании появилась нормативная база для обязательной регистрации уходов из жизни, а медицинское освидетельствование умерших тогда еще не было регламентировано..

3.6 Прорывы и современные технологии. Жуткая фотография

Прорывы и современные технологии

Во второй половине XX века произошли значительные прорывы в интенсивной терапии, вместе с тем возникли новые вопросы относительно момента необратимой гибели. Современное оборудование позволяет поддерживать дыхание (с помощью аппаратов искусственной вентиляции), функционирование сердца (различными системами поддержки), питание (внутривенным способом) и выводить отходы жизнедеятельности (диализ), даже если мозг уже прекратил свою деятельность.

Современные технологии нередко приводят к странным ситуациям, при которых разные аспекты прекращения жизни разделяются, и остановка мозговой деятельности случается до того, как перестают функционировать другие системы организма, например, сердечно-сосудистая. Такие случаи создают сложности как практического, так и философского характера, однако некоторые из них можно было бы избежать, если бы лучше знали механизмы, протекающие при отделении головы от тела. «Трупы с бьющимся сердцем» были известны врачам еще задолго до появления реанимационных отделений.

Жуткая фотография

Ярким примером служит фотография публичной казни в Бангкоке в 30-х годах прошлого века: тело привязывают к столбу, голову отрезают, но кровь, бьющая из сонных и позвоночных артерий, свидетельствует о продолжающейся работе сердца. Вряд ли кого-либо в подобной ситуации назовут живым — за исключением, возможно, некоторых его органов. Эта жуткая картина подчеркивает три аспекта: она вновь демонстрирует, что смерть — это не одномоментное событие, а продолжительный процесс; указывает на наличие критической точки, после которой возвращение к жизни невозможно; наглядно показывается разница между гибелью отдельных частей тела и кончиной всего организма целиком.

Осмысливая эти факты, мы делаем первые шаги к пониманию смерти мозга. Казнь была формой анатомического обезглавливания.

3.7 «Безвозвратная утрата функций всего организма» стала общепринятым клиническим определением смерти. Смерть мозга

«Безвозвратная утрата функций всего организма» стала общепринятым клиническим определением смерти

В 1968 году на 22-й Всемирной медицинской ассамблее в Сиднее (Австралия) эти аспекты получили авторитетную оценку. Ассамблея подчеркнула, что «важен не статус отдельно взятых клеток, а благополучие пациента. Время гибели отдельных клеток и органов менее существенно, чем уверенность в том, что изменения необратимы». Данное утверждение оказало значительное воздействие на современные медицинские представления. «Безвозвратная утрата функций всего организма» стала общепринятым клиническим определением смерти. Некоторые из разногласий, вероятно, были связаны с неоднозначностью терминов.

Смерть мозга

Смерть мозга — это своего рода физиологическое отделение головы: она возникает тогда, когда давление внутри черепа превышает давление крови, эффективно прекращая кровоснабжение мозга, подобно тому, как если бы голова была отсечена. Этот пример подводит нас к утверждению, что остановка мозговой деятельности является определяющим признаком наступления смерти человека.

3.8 Значение смерти в разных языках. Особенности опасений. Дополнительный источник путаницы, затрудняющий обсуждения смерти

Значение смерти в разных языках

В ряде языков, включая английский, слово «смерть» имеет различные значения. Так, «Краткий Оксфордский словарь» трактует его как «процесс умирания» и как «состояние после смерти». Примеры вроде «тяжелая смерть» или «замедленная смерть» демонстрируют частое употребление слова в первом смысле.

Особенности опасений

Многие опасаются самого процесса ухода из жизни, но спокойно воспринимают мысль о состоянии безжизненности.

Дополнительный источник путаницы, затрудняющий обсуждения смерти

Дополнительный источник путаницы, затрудняющий обсуждения смерти, был отмечен выдающимся математиком и философом Альфредом Нортом Уайтхедом как «ошибка неуместного конкретизма». Она возникает, когда абстрактные понятия (несмотря на их полезность для описания поведения или свойств объектов) рассматриваются как нечто осязаемое. Вопрос «Смерть, где твое жало?» может быть глубоко образным, однако он дезориентирует биолога. Когда поэт Джон Мильтон говорил о «страданиях смерти, какими бы они ни были», он сам создал концептуальную проблему.

Примечание:

Джон Мильтон (1608–1674) — выдающийся английский поэт, государственный служащий и философ, известный своими остроумными политическими брошюрами и теологическими работами. Он был одной из ключевых фигур литературной жизни в период бурного подъема Английской революции середины XVII века.

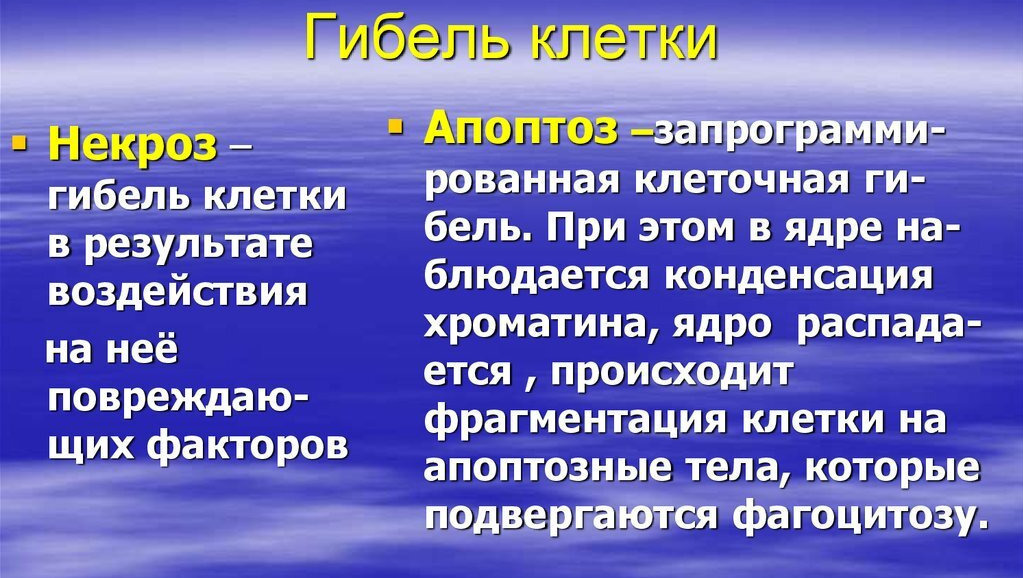

3.9 Клеточная гибель. Программируемая смерть. Что случается с организмом после ухода из жизни?

Клеточная гибель

С конца девятнадцатого столетия значительные усилия были направлены на исследование процессов размножения клеток. Однако изучение того, как и по каким причинам они прекращают свое существование, стало относительно новым исследовательским путем: понятие «клеточная смерть» впервые появилось в Index Medicus, справочнике медицинской литературы, лишь в 1979 году. Описываемый в большинстве учебников патологии процесс клеточной смерти, фактически, представляет собой коагуляцию, известную также как некроз. Это отклонение в структуре ткани, которое можно обнаружить под микроскопом.

Наблюдаются изменения в группах близлежащих клеток или функционально связанных совокупностях, которые возникают вследствие травмы, болезни или случайных обстоятельств. К факторам внешней среды, способным спровоцировать некроз, относятся недостаток кислорода (аноксия), повышенная температура тела, иммунные реакции и воздействие различных ядов, нарушающих ключевые внутриклеточные метаболические пути. Коагуляционный некроз является типичным примером изменений в клетках, наблюдаемых при самопереваривании тканей вне организма.

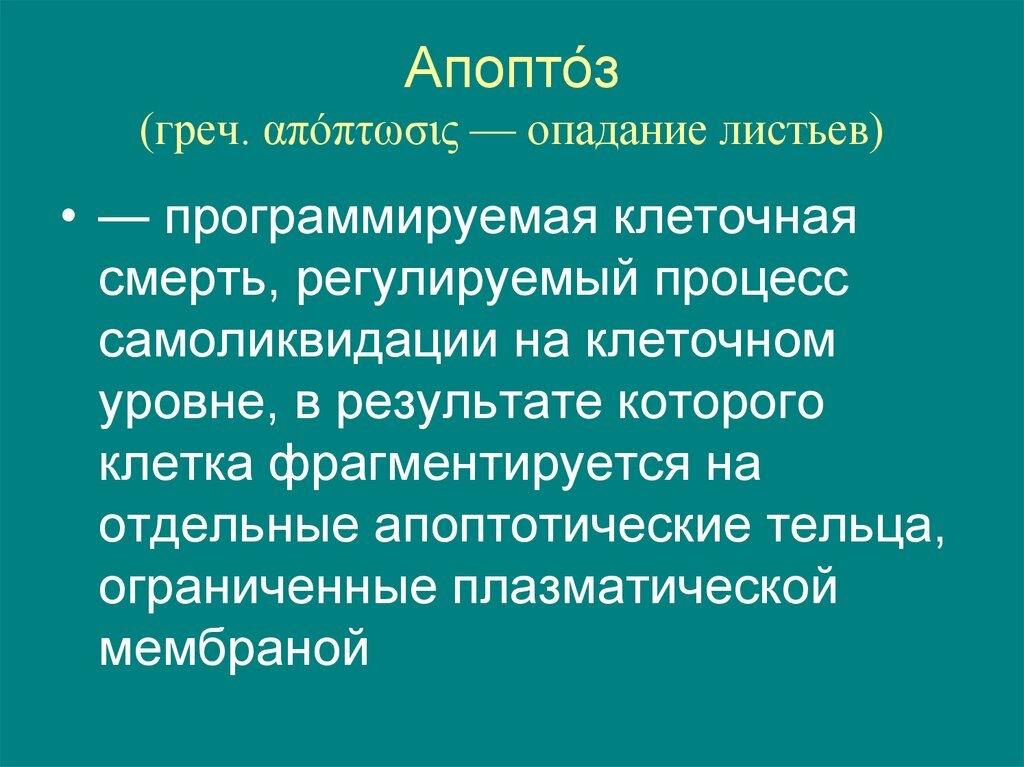

Клетки способны гибнуть как преднамеренно, так и непроизвольно. Научные работы в сфере изучения нарушений развития указывают на ключевую роль особого вида клеточной гибели — запрограммированной клеточной смерти. У позвоночных она известна как апоптоз, а у беспозвоночных — как удаление клеток. Регулируемые этапы играют важнейшую роль в становлении хордовых организмов, охватывая эмбриональное развитие, возникновение аномалий и радикальные изменения, наблюдаемые, к примеру, у личинок земноводных или бабочек. Эти направленные механизмы принципиально важны для создания сложного строения взрослого организма.

Волнообразная гибель клеток, обусловленная генетическими факторами, критически важна для правильной организации органов и систем. Например, изгибы развивающегося головного и спинного мозга млекопитающих, а также поддержание необходимого соотношения между взаимосвязанными группами клеток невозможно без понимания того, что гибель некоторых (или множества) клеток способствует созреванию других.

Локализованная клеточная смерть, возникающая в определенные этапы нормального развития, объясняет множество явлений, таких как формирование пальцев или исчезновение рудиментарных структур. Нарушения программируемой клеточной смерти могут быть причиной некоторых врожденных патологий. Самопроизвольная гибель клеток наблюдается в тканях, подвергающихся инволюции, например, в тимусе.

Клеточная гибель может запускаться или останавливаться под воздействием разнообразных факторов — как нормальных физиологических процессов, так и болезненных состояний. Она даже случается в некоторых клетках злокачественных новообразований, особенно при уменьшении опухоли после облучения или воздействия препаратов, усиливающих эффект радиации.

Программируемая смерть

Программируемая смерть также вовлечена в старение организма: некоторые клетки обречены на исчезновение после определенного числа делений. Например, меланоциты, определяющие цвет кожи и волос, могут утратить свою активность задолго до того, как волосы начнут седеть.

Два вида клеточной смерти — вызванная повреждением извне и происходящая по внутреннему сценарию — отличаются друг от друга по своим признакам и механизмам реализации. Некроз проявляется в виде быстрого набухания цитоплазмы и митохондрий. Затем появляются локальные уплотнения, вероятно, связанные с накоплением кальция в матриксе митохондрий. После этого происходит разрушение других органелл цитоплазмы и отделение погибших клеток от здоровых из-за нарушения связи между ними. Изменения в ядре происходят позже и менее выражены: оно увеличивается, темнеет (пикноз) и распадается (кариолизис), примерно одновременно с разрывом плазмалеммы — внешней оболочки клетки. Считается, что ключевым фактором некроза является потеря клеткой контроля над объемом, обусловленная изменением проницаемости ее мембраны.

Данный комплекс изменений лежит в основе ряда анализов, применяемых для определения некротических клеток при лабораторных исследованиях. Поврежденная мембрана утрачивает способность к транспортировке ионов, что приводит к значительному повышению концентрации натрия и кальция внутри клетки. Вслед за этим возникает осмотический дисбаланс и развитие внутренней кислотности.

Первичное нарушение работы митохондрий оказывает существенное влияние на окислительные процессы, происходящие внутри клетки. Критическая стадия характеризуется необратимыми изменениями структуры и функций митохондрий. Кроме того, лизосомы — мембранные образования с гидролитическими ферментами, характерные для большинства клеток — распадаются, высвобождая кислые вещества в цитоплазму. Все это формирует ионную среду, которая является губительной для ядра. Неспособность клетки производить белок служит явным свидетельством ее функциональной гибели. Обычно запрограммированная клеточная смерть затрагивает единичные клетки. Начальные структурные признаки включают разрушение связей между клетками и уплотнение цитоплазмы. Клетки уменьшаются в размере, а не увеличиваются. На поверхности ядра появляются скопления хроматина.

Ядерная оболочка формирует выступы, вследствие чего ядро распадается на множество взаимосвязанных участков, чья структура хорошо сохранилась, и эти фрагменты затем быстро захватываются специализированными фагоцитами или даже соседними клетками. Митохондрии, отвечающие за выработку энергии, сохраняются достаточно долго. Видимые изменения в ядре, похоже, зависят от энергетических ресурсов; они могут свидетельствовать о том, что гены внутри ядра начинают работать иначе под воздействием каких-то неизвестных факторов. Один из таких ответов, по всей видимости, заключается в активации собственных эндонуклеаз — ферментов в ядре, которые разрушают основные клеточные процессы.

Лишь время покажет, насколько оправданы различия между двумя типами гибели клеток, и будет ли концепция апоптоза широко принята. Скорее всего, картина окажется намного сложнее. На данном этапе следует, без преувеличения, учитывать два подхода к пониманию клеточной смерти: один описывает ее как процесс, приходящий извне, а другой предполагает, что гибель начинается изнутри самого живого ядра клетки.

Что случается с организмом после ухода из жизни?

Наряду с вопросом прекращения существования отдельных клеток стоит вопрос о завершении человеческой жизни. Установление точного времени наступления смерти сложно увязать исключительно с физиологическими процессами, поскольку необходимо учитывать моральные принципы и традиции разных народов. Каждое решение, касающееся этого вопроса, порождает значимые последствия — начиная от погребальных церемоний и заканчивая юридическим оформлением имущества, — и должно быть принято в соответствии с существующими социальными установками, в отличие от процессов, происходящих с клетками внутри тела. Без ясного определения понятия «смерть» невозможно научно установить констатацию факта ухода человека из жизни. Результаты научных исследований не способны предоставить ответы на абстрактные философские вопросы.

Считается, что прекращение деятельности головного мозга является ключевым признаком наступления смерти, однако понятие «смерти» трактуется исключительно как необратимое прекращение жизненно важных функций. Сопоставляя представления о смерти в древних культурах и современные наблюдения в отделениях реанимации, можно рассматривать смерть человека как необратимую утрату способности к осознанию мира в сочетании с необратимой остановкой дыхательной системы. Анатомическим фундаментом этой концепции служит потеря функциональности ствола мозга.

IV Концепция смерти ствола мозга

4.1 Функции мозгового ствола. Важно понимать, что осознание и содержание этого осознания — это разные вещи

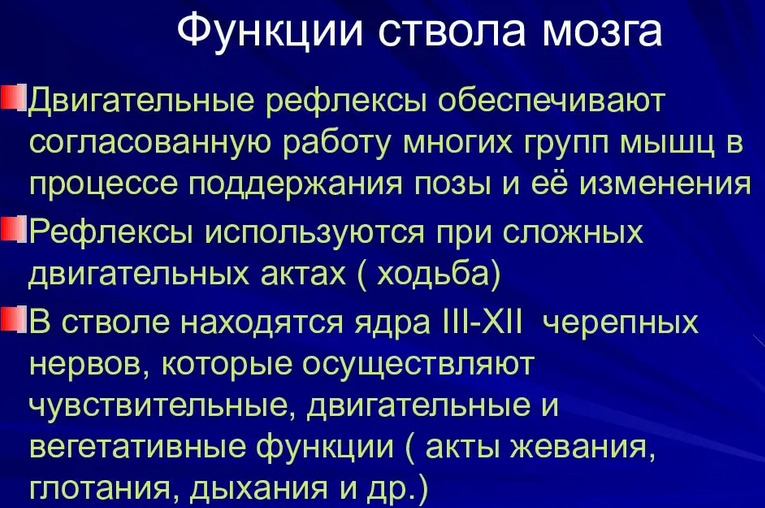

Функции мозгового ствола

Мозговой ствол — это нижняя часть головного мозга, состоящая из промежуточного, варолиева моста и продолговатого мозга. В нём расположены центры регуляции дыхания и тонуса сосудов, контролирующие соответственно эти процессы и поддерживающие нормальное давление крови.

Ключевым элементом является восходящая сетчатая активирующая система, обеспечивающая поддержание бодрствования и сознания; даже незначительные травмы в определенных участках среднего мозга и моста могут привести к продолжительной коме. Через стебель проходят все двигательные пути от полушарий, включая те, что отвечают за движения и речь, а также волокна симпатической и парасимпатической нервных систем, регулирующих общие функции организма.

Значительная доля сенсорной информации также обрабатывается в этой области. Из-за высокой концентрации жизненно важных структур, повреждения ствола мозга часто оказываются крайне опасными. Оценка функций этого отдела мозга посредством рефлекторных тестов позволяет провести клиническую диагностику с большой точностью и детальностью, превосходящей возможности других частей ЦНС (центральной нервной системы).

Важно понимать, что осознание и содержание этого осознания — это разные вещи

Важно понимать, что осознание (обеспечиваемое верхним стволом мозга) и содержание этого осознания (функция полушарий головного мозга) — это разные вещи, причем первое служит необходимым базисом для второго. Без нормальной работы ствола мозга невозможно полноценное функционирование полушарий, никакой когнитивной или эмоциональной активности, никаких мыслей и переживаний, никакого взаимодействия с миром вокруг — ничто из того, что позволяет называть человека Homo sapiens («разумный»). «Способность к сознанию», пожалуй, наиболее точно отражает биологическую основу понятия «души». Дыхание также контролируется стволом мозга, а нарушение дыхательной функции (апноэ) является важным признаком дисфункции нижних отделов ствола.

Во сне у людей с синдромом апноэ наблюдаются эпизодические остановки дыхания. Часто это проявляется громким храпом, который сменяется паузами — они бывают разной длительности, от нескольких десятков секунд и даже могут затягиваться до минуты, после чего человека охватывает глубокий вдох или слышны хрипы. Данное состояние является формой респираторного дистресса, возникающей вследствие перекрытия гортани и препятствующего нормальному воздухообмену.

Апноэ относится к числу самых опасных и часто встречающихся нарушений, сопутствующих храпу. Однако само по себе апноэ не равносильно смерти; пациенты с бульбарным полиомиелитом, страдающие от такого состояния, явно живы.

Несмотря на то, что полная потеря дыхания не имеет непосредственного отношения к философии, оно играет важную роль в определении момента смерти, поскольку напрямую связано с сердечной деятельностью: при отсутствии самостоятельного дыхания работа сердца крайне затруднена, а само дыхание традиционно ассоциируется с жизнью.

4.2 Причины гибели при поражении ствола головного мозга. Эволюция концепции смерти ствола мозга

Причины гибели при поражении ствола головного мозга На протяжении всей истории ведения медицинской документации отмечалось, что у людей, перенесших серьезные травмы головы или обширные кровоизлияния внутри черепа, остановка дыхания предшествует остановке сердечной деятельности. Это происходит из-за того, что давление в верхней части черепа возрастает настолько сильно, что ткани мозга выбухают через отверстие крыши твердой мозговой оболочки — кольцевидное образование в мембране, отделяющей полушария большого мозга от мозжечка.

Ствол мозга проходит через данное отверстие, и образовавшийся конусообразный выступ мозга может сдвинуть его вниз, вызывая необратимые повреждения вследствие сдавливания. Первым признаком этого состояния является нарушение сознания, а впоследствии наступает продолжительная неспособность дышать самостоятельно. Ранее это рассматривалось как неизбежный исход. Однако с развитием отделений реанимации в 1950-х и 1960-х годах все больше пациентов, находящихся на грани смерти, стали поступать в специализированные отделения и подключаться к аппаратам искусственной вентиляции легких непосредственно перед тем, как прекратится их самостоятельное дыхание. В отдельных ситуациях результат был весьма значительным: при успешном удалении тромба начальное поражение головного мозга и вызванный им конус давления могли восстановиться.

Дыхание возвращалось само собой. Но нередко серьезные структурные изменения в мозге оказывались безвозвратными. Искусственная вентиляция легких поддерживала жизнедеятельность организма, снабжая насыщенной кислородом кровью продолжающее биться сердце. Медицинская команда столкнулась с непростым выбором, во многом спровоцированным их собственными действиями: работало сердце, но кровь поступала в уже безжизненный мозг.

В некоторых ситуациях внутричерепное давление было настолько велико, что препятствовало циркуляции крови к голове. Передовые методы лечения требовали высокой платы: пульсация… сердце — лишь оболочка смерти. Повреждение ствола мозга могло быть вызвано внешними факторами, повлекшими за собой внутренние последствия. Причиной становилась остановка кровотока, обычно возникающая из-за несвоевременного или неэффективного проведения сердечно-легочной реанимации после инфаркта миокарда.

Тяжесть и характер внутричерепных последствий определялись продолжительностью и степенью нарушения мозгового кровоснабжения. Еще в 1930-х годах известный британский физиолог Джон Скотт Холдейн отмечал, что недостаток кислорода способен не просто остановить жизненные процессы, но и привести к необратимым повреждениям. Прекращение кровообращения на две-три минуты могло вызвать масштабное и непоправимое разрушение коры головного мозга, при этом ствол мозга сохранял устойчивость к кислородному голоданию.

Такие пациенты оказываются в состоянии персистирующей вегетации. Они обладают рефлекторной активностью — дышат и реагируют на болевые ощущения, демонстрируя нормальные показатели при неврологическом и физиологическом обследовании, однако полностью лишены признаков самосознания. Глаза у них иногда открыты, что исключает классификацию состояния как комы, но потенциальная возможность осознания остается бездействующей. В подобном состоянии некоторые люди могут пребывать годами. Несмотря на то, что они не являются умершими, продолжительность их жизни напрямую связана с уровнем медицинской поддержки. Вопросы, касающиеся их терапии, нередко поднимают дискуссии о добровольном прекращении жизни и «праве умирать». Эти темы принципиально отличаются от определения момента наступления смерти, а смешение этих понятий порождает значительную неопределенность.

Когда кровь перестает циркулировать продолжительное время — больше нескольких минут, наблюдается серьезное повреждение головного мозга, включая область, контролирующую процесс дыхания, подобно тому, как страдают большие полушария. В результате возникает необратимая утрата сознания и возможности дышать самостоятельно. В организме проявляются типичные симптомы биологической смерти, несмотря на возможное восстановление сердечной деятельности.

Эволюция концепции смерти ствола мозга

В середине XX века французскими специалистами в области неврологии было впервые зафиксировано особое состояние, получившее название «состояние за пределами комы». Характерной чертой пациентов являлось наличие изначально необратимых повреждений структуры головного мозга, пребывание в тяжелой коме и отсутствие самостоятельного дыхания.

Помимо утраты реакции на внешние раздражители, наблюдался полный контроль над внутренними физиологическими процессами. Тело теряло способность регулировать температурный режим, подвергаясь влиянию внешней среды, а также испытывало трудности с поддержанием стабильного артериального давления и нормальной пульсации сердца при воздействии различных факторов. Нарушался водно-солевой баланс организма, что проявлялось в обильном выведении жидкости. В целом, работа всех систем организма была существенно нарушена. Это состояние рассматривалось как рубеж между жизнью и концом существования, и искусственная вентиляция легких поддерживалась до наступления сердечной недостаточности, которая случалась обычно в течение нескольких суток.

В 1968 году комитет Гарвардской медицинской школы представил в «Журнале Американской медицинской ассоциации» отчет под названием «Определение необратимой комы». Этот важный документ содержал признаки для выявления так называемого «синдрома смерти мозга». В нем говорилось, что состояние, характеризующееся отсутствием дыхания и состоянием комы без каких-либо реакций со стороны ствола и спинного мозга, наряду с фиксированной плоской электроэнцефалограммой, зафиксированное в течение суток, указывает на наступление биологической смерти, при условии известной причины комы и исключении обратимых факторов, вызывающих нарушение работы головного мозга, таких как пониженная температура тела или отравления наркотическими веществами.

Отчет фактически отождествлял смерть мозга со смертью (не ставя целью ее определения) и рекомендовал в подобных ситуациях прекращение искусственной вентиляции легких. Подтверждающих данных о необратимости коматозного состояния не было предоставлено — то есть, не существовало доказательств того, что продолжение искусственного поддержания дыхания никогда не приводило к восстановлению сознания у этих пациентов, и что они неизменно умирали вследствие остановки сердца. Тем не менее, члены комитета обладали значительным медицинским опытом, и их утверждения получили широкое признание в дальнейшем. Зарегистрированных случаев, противоречащих этим выводам, обнаружено не было. В последующие годы диагностика смерти мозга становилась все более сложной, хотя ни один из новых методов диагностики не превосходил первоначальную клиническую оценку.

В 1973 году два специалиста по хирургии нервной системы из Миннеаполиса (Миннесота) официально установили, что поражение ствола мозга является окончательным критерием констатации летального исхода. Спустя три года, а также повторно в 1979-м, конференции ведущих медицинских учреждений Великобритании опубликовали важные руководства по данной теме. Первое из них включало список симптомов, свидетельствующих о прекращении функций ствола мозга, второе — прямо связывало это состояние со смертью человека.

В 1981 году Комиссия при Президенте Соединенных Штатов, изучающая вопросы биоэтики и науки, выпустила доклад «Определение смерти», содержащий рекомендации, аналогичные британским нормам. Комиссия также разработала проект закона о едином определении смерти, получивший поддержку ведущих медицинских и юридических организаций страны, и впоследствии принятого в ряде штатов. Мировая общественность и профессиональная практика постепенно склонились к признанию понятия гибели ствола мозга.

4.3 Диагностика смерти ствола мозга. Этапы диагностики смерти ствола мозга. Проверка рефлексов

Диагностика смерти ствола мозга

Определение кончины вследствие поражения ствола мозга диагностируется без особых затруднений. Во многих государствах сейчас полагаются лишь на клиническую картину. Задача при проведении подобных исследований состоит не в детальном изучении каждого нейрона внутри черепа (что невозможно реализовать), а в подтверждении окончательного прекращения функционирования жизненно важных структур ствола. Это ключевое условие указывает на необратимую утрату сознания и остановку дыхания, что вместе свидетельствует о наступлении смерти.

Практический опыт демонстрирует, что методы, используемые для оценки состояния коры головного мозга, такие как ЭЭГ и исследования кровоснабжения, не позволяют предсказать исход для сердечной деятельности. Они предоставляют неоднозначные результаты по вопросам, которые часто оказываются некорректными.

Примечание:

Электроэнцефалография, обозначаемая как ЭЭГ, представляет собой область в электрофизиологии, которая занимается анализом общих электрических импульсов мозга, фиксируемых через кожу на голове. Кроме того, это способ диагностики работы головного мозга, основанный на записи его естественных электрических сигналов без причинения вреда.

Учитывая сравнительную новизну понятия «смерть ствола мозга», большинство стран требуют проведения этих проверок специалистами с высокой квалификацией. Данные эксперты — как правило, неврологи, анестезиологи или реаниматологи — должны быть независимы от лиц, принимающих решения об использовании органов умершего для трансплантации.

Этапы диагностики смерти ствола мозга

Определение смерти головного мозга состоит из трех последовательных шагов. 1. Сначала выясняют причину коматозного состояния и убеждаются в наличии необратимых поражений структуры мозга у пациента, который изначально находился в состоянии апнотической комы и поддерживался аппаратом ИВЛ в течение определенного времени.

Необратимость повреждений определяется исходя из обстоятельств, длительности процесса и отсутствия положительной динамики при проведенном лечении.

2. Затем следует исключение факторов, способных вызвать обратимую неисправность функций ствола мозга, например, пониженной температуры тела, отравления наркотическими веществами или выраженных метаболических нарушений. 3. Завершающим этапом является демонстрация полного исчезновения всех стволовых рефлексов и подтверждение невозможности самостоятельного дыхания, вне зависимости от интенсивности раздражителей.

Проверка рефлексов

В ходе проверки рефлексов врачи оценивают наличие ряда физиологических реакций.

Для верификации необходимых условий и исключения альтернативных объяснений может потребоваться до двух суток; само исследование работы ствола мозга занимает значительно меньше времени — около получаса. В ходе проверки рефлексов врачи оценивают наличие следующих физиологических реакций: (1) сужение зрачков под воздействием света, (2) моргание при касании роговицы, (3) гримаса в ответ на давление над глазницами, (4) движение глаз при промывании ушей холодной водой и (5) кашель или рвотный позыв при введении аспирационного зонда в трахею.

4.5 Чтобы убедиться в отсутствии реакций. Общество и особенно медики столкнулись с необходимостью пересмотреть привычные взгляды на смерть

Чтобы убедиться в отсутствии реакций

Чтобы убедиться в отсутствии реакций, апноэ диагностируется повторно после кратковременного прекращения подачи кислорода с помощью искусственной вентиляции легких. Пациента предварительно максимально насыщают кислородом, используя 100% кислород в течение некоторого времени, а также обеспечивают поддержание оптимального уровня оксигенации в трахее во время проведения этой процедуры. Это делается для предотвращения критического дефицита кислорода в организме во время временного отключения от аппарата ИВЛ. Также см. Приложение 2.

Проверка направлена на выявление полного отсутствия попыток вдохнуть, даже при значительном повышении содержания углекислого газа в крови — стимулятора дыхания, который должен активировать оставшиеся клетки дыхательного центра. Следовательно, перед оценкой пациента на предмет смерти ствола мозга он подвергается тщательному контролю и ряду исключающих критериев. Такой акцент на строгом соблюдении условий проверки внес существенный вклад в понимание критериев смерти ствола мозга и минимизировал потребность в дальнейших исследованиях данной темы.

Бесчисленное количество людей, отвечавших заданным параметрам, нуждались в искусственной вентиляции легких; у каждого из них вскоре, в течение нескольких часов или дней, наступала остановка сердца, и никто не возвращался к осознанному состоянию. Абсолютно никаких отклонений от этого правила не наблюдалось. Диагностика отсутствия функций мозга проводилась тщательно и без суеты. Специалисты по трансплантации не торопили процесс. Появление этой идеи и методов диагностики стало ответом на сложную теоретическую проблему. Благодаря достижениям реанимационной медицины было спасено множество жизней, но одновременно возникло большое число пациентов с повреждением головного мозга.

Общество и особенно медики столкнулись с необходимостью пересмотреть привычные взгляды на смерть

Чтобы разобраться в этом положении дел, общество — а особенно медики — столкнулись с необходимостью пересмотреть привычные взгляды на смерть. Фокус сместился с наиболее типичной причины смерти (то есть необратимой остановки кровообращения) на последствия, возникающие после нее: окончательная утрата способности к сознанию вместе с постоянным прекращением дыхания. Эти признаки, которые также могут быть вызваны серьезными поражениями внутри черепа, предложили рациональные, этически обоснованные и пригодные для практического применения альтернативы представлениям о «уходе души» и «потере жизненной силы», имевшим важное значение для некоторых древних цивилизаций.

V Традиции погребения: Культурный фон

5.1 Влияние культуры всегда было определяющим фактором восприятия людьми явления смерти. Для чего необходимо изучение этих представлений

Влияние культуры всегда было определяющим фактором восприятия людьми явления смерти

Различные народы формировали совершенно непохожие взгляды на саму суть жизни и процесс ее завершения — то, как «душа покидает бренное тело».

Для чего необходимо изучение этих представлений

Изучение этих представлений необходимо для того, чтобы (1) понять важные аспекты народных верований, (2) проследить эволюцию мировоззрения о смерти — пройденный или не пройденный путь от древности к современности, и (3) оценить актуальность некоторых старинных идей в современных дискуссиях касательно прекращения деятельности мозга и этической допустимости трансплантации органов. В дальнейшем будет рассмотрено, каким образом культурные представления о кончине соотносится с современной трактовкой этого процесса.

5.2 Древний Египет

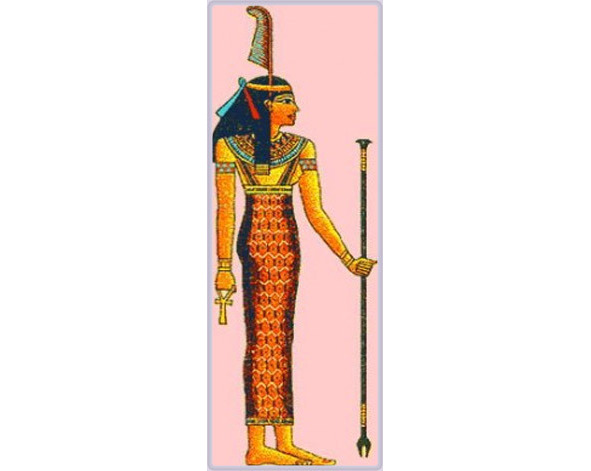

В Древнем Египте доминировали две идеи, оказавшие значительное воздействие на понимание смерти во многих других культурах

Первая из них связана с мифом об Осирисе — боге смерти и воскресения, способном даровать бессмертие верующим; возможность загробной жизни изначально была доступна лишь фараонам, а затем стала желанной для огромного количества простых людей.

Вторая касается убеждения древних египтян в необходимости посмертного суда, исход которого зависел от прожитой жизни.

Древнеегипетское общество включало в себя умерших, божества и тех, кто еще жив

По мнению исследователей, древнеегипетское общество включало в себя умерших, божества и тех, кто еще жив. На протяжении всей своей истории египтяне уделяли значительное внимание размышлениям о кончине и подготовке к существованию после смерти. О высокой степени этой заинтересованности говорят масштабность и распространенность погребальных сооружений, поражающих своим величием.

Забота о физическом сохранении тела была ключевой частью подготовки к загробной жизни

Забота о физическом сохранении тела была ключевой частью подготовки к загробной жизни; египтяне отличались практичностью, и мысль о жизни без плоти казалась им немыслимой. Человеческое тело представлялось как сложная совокупность множества взаимосвязанных элементов, каждый из которых имел свою судьбу после ухода из мира.

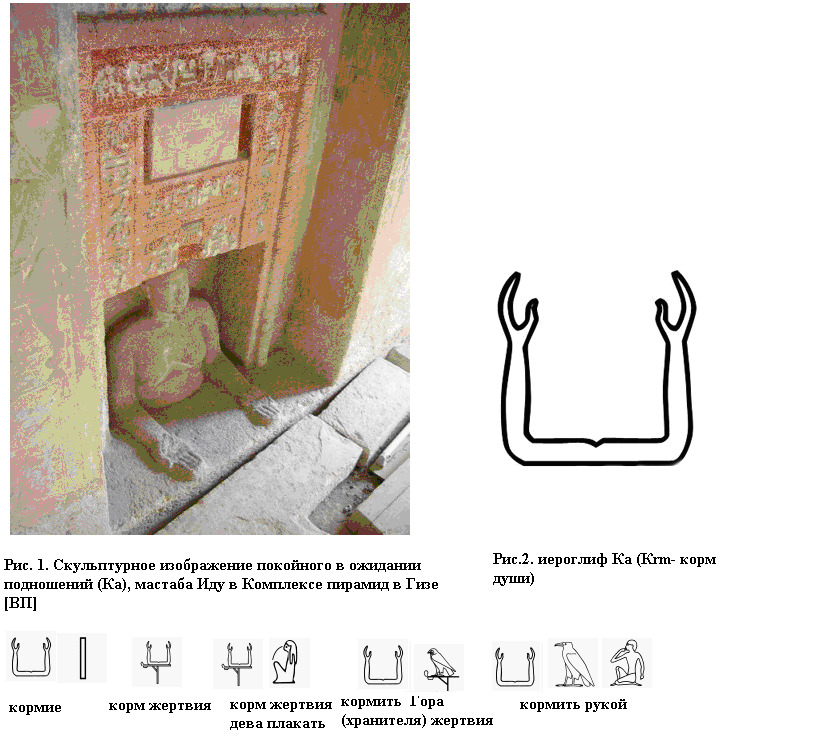

Физическое тело называлось «ка» — понятие, подразумевающее неизбежный распад. Ка также являлся двойником человека, отражая все его черты. Местонахождение ка при жизни оставалось неизвестным, однако фраза «идти к своему ка» служила завуалированным обозначением смерти. Кат символизировал силу и благополучие, позволяя покойному вкушать пищу, утолять жажду и ощущать запахи благовоний. Его необходимо было подпитывать, что поручалось жрецам. Ка дарил умершему утешение и защиту, а его изображение в виде двух рук, тянущихся вверх, олицетворяло объятия.

Душа (Ба) обладала способностью воплощаться в теле или существовать вне его по собственной воле

Душа (Ба), нередко интерпретируемая как нечто благородное и возвышенное, обладала способностью воплощаться в теле или существовать вне его по собственной воле. Образ Ба часто представлялся в виде сокола с человеческим лицом, что, вероятно, символизировало его неуловимость.

Ба испытывал особую привязанность к ушедшему телу и, казалось, несет ответственность за его сохранность. Его обычным мотивом было изображение в полете возле погребальной камеры или сидящего на дереве неподалеку. Несмотря на неопределенность относительно его физической природы, существование Ба было неразрывно связано с сохраненным телом.

Важные аспекты человеческого бытия

Помимо этого, важными аспектами человеческого бытия считались духовный разум («ху»), жизненная сила («сехем»), тень («хайбит») и имя («рен»). В пирамиде царя Пепи I, правившего в эпоху 6-й династии (примерно между 2345 и 2182 годами до н. э.), зафиксировано, как умерший царь «преодолевает железную преграду, являющуюся потолком небес. В облике пантеры, вместе со своим телом, он движется вперед, радуясь своему имени и обретая жизнь со своей двойственной сущностью».

Изображения усопших были воплощением стремления к бессмертию. Устранение же имени человека равносильно его окончательному исчезновению из истории. Позднее аналогичные методы использовались сталинистским и маоистским режимами в Советском Союзе и Китае, преследуя схожие цели. Однако они также разработали концепцию посмертного оправдания репутации.

В древнеегипетской анатомии сердце занимало ключевое положение

В древнеегипетской анатомии сердце занимало ключевое положение, определяя восприятие работы человеческого тела. Вероятно, политические и религиозные убеждения обусловили столь значимую роль этого органа. Многие утверждения, содержащиеся в «Папирусе Эберса» — древней медицинской книге, созданной около 1550 года до нашей эры, представляются скорее спекуляциями. Это кажется неожиданным, принимая во внимание нередкое препарирование тел во время мумификации.

Египтяне полагали, что от сердца расходятся каналы ко всем частям тела, а само оно якобы общается с конечностями через сосуды. Считалось, что эти сосуды переносят разнообразную смесь веществ: воздух, кровь, слезы, мочу, слюну, слизь из носа, семенную жидкость и даже фекалии.

Во время бальзамирования сердце всегда оставляли нетронутым или помещали обратно в грудную клетку. Как отмечал востоковед Сэр Уоллис Бадж, египтяне верили, что сердце является «центром жизненной силы», и любое его повреждение равносильно «второй смерти», подразумевающей полное исчезновение всех аспектов человека (ка, ба, ху и рен). На некоторых саркофагах сохранились проникновенные просьбы о спасении от этой второй гибели.

В древнеегипетской культуре сердце воспринималось не просто как орган тела, но и как символ духовной природы человека, вмещающий в себя широкий спектр чувств — от разума и памяти до храбрости, скорби и любви. Именно это метафизическое понятие сердца играло ключевую роль в сцене суда над умершим, запечатленной на Папирусе Ани и других документах того времени.

Опровергнув все обвинения в грехах, душа усопшего возлагалась на весы напротив символа правды и честности — пера богини Маат. Этот ритуал служил доказательством соответствия небесным принципам. Если чаша с сердцем оказалась равной перу, это означало благословенную возможность явиться к Осирису и войти в его обитель. Иначе же душе грозила гибель от пасти ужасного Аммита, пожирателя бренных душ.

Рельефы храма Карнак содержат сцены, где богиня Маат оказывает содействие фараону и главе Фив при закладке краеугольных камней на освященной земле. Небольшой храм, дань уважения Маат, появился здесь благодаря Аменхотепу III во времена Среднего царства. Важно отметить, что в древнеегипетском языке термин «маат» охватывал широкий спектр значений, включая «правдивость», «истину», «законность», «моральные принципы», «незыблемые законы природы и человеческого поведения», а также «духовные и моральные нормы». «Маат» воплощала гармонию мироздания и общественных отношений, созданную высшей силой, олицетворяя все верное, точное, справедливое и истинное.

Изображения богини Маат в древних документах указывают на то, что она воплощает собой определенное философское понятие. Ее имя встречается даже в «Текстах пирамид», где Ра заявляет о восстановлении Маат, а также описывается радость неба и земли от того, что фараон вернул ее на место хаоса. В «Поучениях Птахетепа», произведениях литературы раннего периода, опытный визирь делится с юным учеником ценностью правдивости.

На монументе, посвященном «возрождению», рассказывается о Тутанхамене (правившем приблизительно с 1347 по 1335 год до нашей эры), что он прекратил хаос в Египте и вернул верность принципу Маат. Неправда вызывала отвращение, и государство обрело первозданный облик. Каким было это состояние во времена бога Ра, повествуют предания, записанные в храме эпохи эллинизма и римской империи в Фивах: «Маат сошла на землю во времена могущественных богов и породнилась с ними»; «Маат спустилась с небес в их эпоху и слилась с земными обитателями». Значение Маат значительно усилилось к закату периода Древнего царства.

В древнеегипетской мифологии богиню связывали с Ра, представляя ее его дочерью. С появлением бога солнца в роли высшего божества, защитника фараонов — своего рода «отца» — Маат стала олицетворять божественный порядок, истинность мироздания и моральные нормы. Именно концепция Маат лежит в основе египетской системы ценностей. Высшие должностные лица, начиная с V династии, выполняли функции служителей Маат, а судей часто можно было узнать по изображению богини на цепочках вокруг шеи. Культ Маат поддерживался в знаковых религиозных центрах, включая храм в Дейр-эль-Медине.

Правитель Египта, считавшийся потомком божества и земным воплощением высших сил, нес ответственность за поддержание космического порядка — Маат. Эта идея нашла отражение даже в литературных произведениях, например, в «Сказке о справедливости и несправедливости», где главный персонаж, лишенный зрения по ложному обвинению, носит имя Маат. Существуют научные работы, такие как исследование Р. Антеса, посвященные этой концепции в амарнских документах. Кроме того, можно проследить опосредованное воздействие идеи обожественного Маат на создание более позднего восточного романа об Ахикаре, изложенного на арамейском языке.

Возрождение подразумевало не восстановление плоти умершего, а возникновение нового существа (Саху), через которое должна была выраститься душа. Египтянам было крайне важно обеспечить возможность дышать ушедшим в иной мир. Чтобы осуществить это, выполнялся особый ритуал «открытия уст», подробно изложенный в Писаниях пирамид. Незадолго до того как помещали мумию в гробницу, священнослужители поднимали ее в положение стоя, прикасались к лицу ножом и произносили заклинание: «Гор своим пальцем раскрыл твои уста, подобно тому, как он освободил уста своего предка Осириса». Взаимосвязь этой церемонии с понятиями ка и ба представлялась неоднозначной для понимания.

В древнеегипетских медицинских документах мозг практически не упоминается

Иногда его представляли как источник слизи, вытекающей из носа, либо обозначали общим термином для внутренних органов. Жизнь и уход считались вопросами сердца, хотя представления об их связи порой казались необычными — например, утверждалось, что «душа покидает тело», когда кровеносные сосуды сердца загрязняются отходами. Лишь однажды в папирусе Эберса (в глоссах 854 и далее) встречается утверждение, связывающее смерть со стволом мозга: там говорится о том, что «жизненная сила входит в тело через левое ухо и покидает его через правое».

Понятно, почему древние египтяне никогда не прибегали к кремации — это бы разрушило все их надежды на существование после смерти. К счастью, вопрос трансплантации органов тогда вообще не стоял; в рамках господствующего мировоззрения такая практика была бы неприемлема. Интересно предположить, хватило ли бы фараонам власти — или смелости — чтобы преступить общепринятые правила, если бы трансплантация стала возможной.

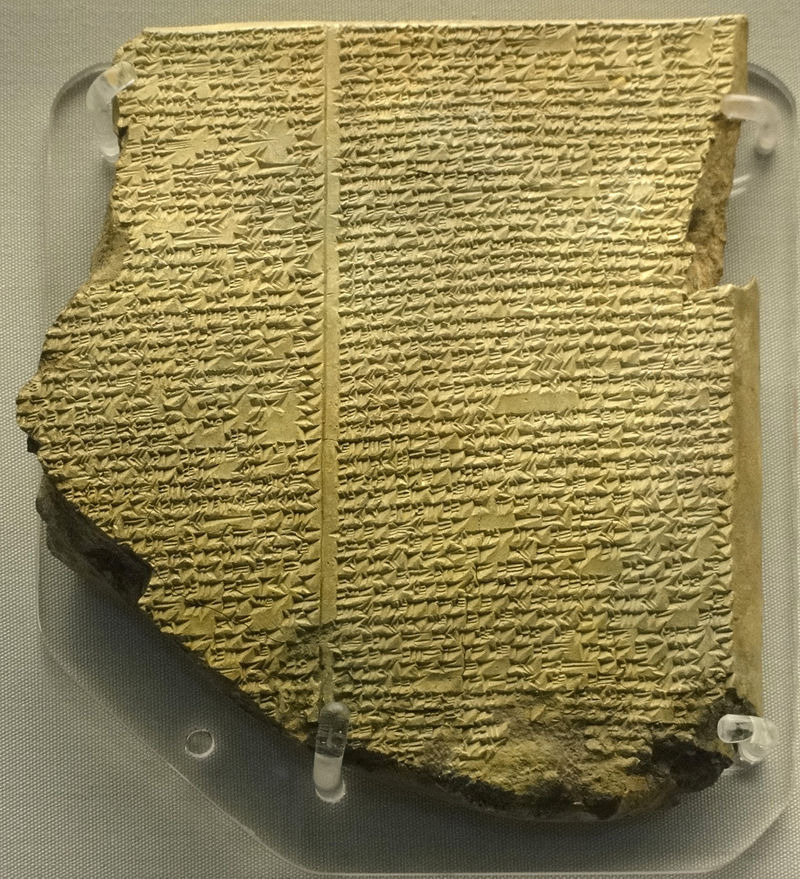

5.3 Месопотамия

Взгляды месопотамцев существенно отличались от египетских

Взгляды месопотамцев (шумеров, вавилонян и ассирийцев) на смерть существенно отличались от египетских. Они были мрачными и суровыми: болезнь и кончина рассматривались как расплата за грехи. Эта концепция, с ее бесспорной логикой и простотой, проникла через иудаизм в христианство.

Примечание:

Древние шумеры, которых сами себя называли «черноголовыми» (шум. sag-gig-ga), заселяли южные районы Месопотамии, что сейчас является территорией Ирака, и использовали шумерский язык. Именно им обычно приписывают зарождение цивилизации, изобретение письма, а также формирование первых городских центров и государственных образований в Древней Месопотамии.

A. Forestier (Paris 1854 — 18 November 1930 London), in 1928. Этот файл был извлечён из другого файла

В Месопотамии умерших хоронили, но никаких усилий по сохранению их тел предпринимать не стали.

Как божества сотворили людей