Бесплатный фрагмент - Синдром Кандинского-Клерамбо

Две художественные повести о трагических судьбах гениальных психиатров: В. Х. Кандинского и Г. Клерамбо

Дисклеймер

«Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным, и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью.»

От автора

Дорогой читатель,

Перед тобой — две истории, сплетенные воедино трагической нитью одного открытия. Виктор Хрисанович Кандинский и Гаэтан Гасьян де Клерамбо — выдающиеся психиатры, разделенные временем и пространством, но навеки связанные именем синдрома, ключевого для понимания шизофрении: синдрома психического автоматизма, или синдрома Кандинского-Клерамбо.

Кандинский первым описал этот страшный феномен — ощущение, что твои мысли, чувства и поступки управляются извне, «вкладываются» кем-то посторонним. Его «Опыт» — это уникальная, основанная на реальных дневниках, попытка услышать голос человека, затерянного в лабиринтах собственного разрушающегося разума, и честно задокументировать крушение изнутри. Он умер в стенах лечебницы, которую когда-то возглавлял.

Клерамбо, развивая идеи Кандинского, дал синдрому его окончательное имя и клиническое оформление. Его история в «Покровах Безумия» — это путь в одержимость, где научный интерес сплетается с личной трагедией, а страсть к красоте узоров ткани становится мостом в мир необратимых псевдогаллюцинаций и навязчивых идей. Его конец был закономерен и ужасен.

Объединяя эти повести под одной обложкой, я хотел не просто рассказать две биографии. Я хотел показать жуткую ипостась познания, когда объект изучения — твой собственный разум — становится твоей тюрьмой и палачом. Хотел напомнить, как хрупок гений и как велика цена, которую платят те, кто заглядывает в бездну человеческой психики слишком пристально.

Это книги о мужестве, отчаянии и научном фанатизме. Они — памятник двум гениям, чьи имена навсегда вписаны в историю науки кровью и безумием.

Спасибо, что пройдешь этот мрачный путь до конца. Возможно, закрыв последнюю страницу, ты услышишь тиканье часов в своей комнате чуть громче, чем прежде.

Посвящается Марии Сергеевне Дягилевой.

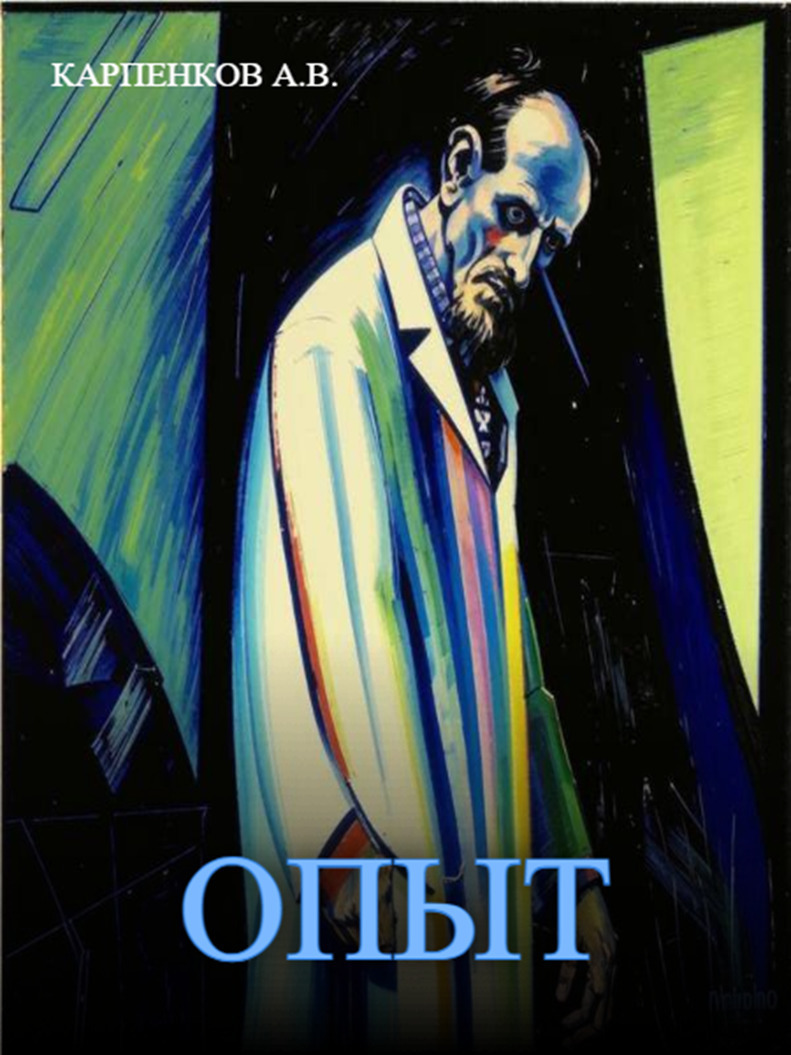

ОПЫТ

Петербург, 1880-е годы. Виктор Кандинский — психиатр, сам становится жертвой расстроенных нервов. Сначала — усталость, бессонница, страхи. Потом — голоса «внутри головы».

Вместо того чтобы бежать от болезни, он решает сделать её предметом изучения и начинает эксперимент: наблюдает за своим опытом падения в бездну, фиксируя каждый шаг в дневнике. «Опыт» — жестокая и честная повесть о цене научного подвига, одиночестве гения и о том, как тонка стена, отделяющая тех, кто лечит, от тех, кого лечат.

От автора

Дорогой читатель,

Перед тобой — история, основанная на реальных событиях. Виктор Хрисанович Кандинский (1849–1889) — выдающийся русский психиатр, чьи работы о псевдогаллюцинациях и психических автоматизмах перевернули науку. Его жизнь оборвалась трагически. Он умер там же, где лечил других — в психиатрической лечебнице, с тем же диагнозом, который когда-то вписывал в чужие истории болезни.

Эта повесть — попытка услышать голос человека, затерянного в лабиринтах собственного разума. Попытка понять, каково это — чувствовать, как рушится твой мир, и при этом беспощадно документировать крушение. Здесь нет вымысла в деталях лечения (бромиды, холодные обертывания, клиника Штейна), нет натяжек в симптомах — только честная хроника падения, написанная с пронзительной болью и научной достоверностью.

Часть I. Тени Предчувствия

Петербург. Октябрь. Дождь. Не тот яростный, хлещущий ливень, что смывает краски с города, а мелкий, назойливый, как через сито. Он сеялся уже третью неделю, пропитав сыростью камни, дерево, души. В окна квартиры на пятом этаже дома у Семеновского моста стекали мутные ручейки, искажая вид на бесконечные мокрые крыши, трубы, далекие колокольни — все в серых размытых тонах.

Виктор Хрисанович Кандинский сидел за письменным столом. Перед ним лежали исписанные листы — черновик статьи о дифференциальной диагностике истерии и начинающейся паранойи. Рядом громоздились медицинские журналы, учебники, выписки. Воздух был густ от запаха старых книг, пыли и мокрой шерсти, на спинке стула висел поношенный халат. Сам Виктор Хрисанович казался частью этого кабинетного пейзажа: худощавый, чуть согбенный, с бледным, утомленным лицом и глубоко посаженными глазами, в которых светился напряженный, почти болезненный интерес к тексту. Пальцы, тонкие и нервные, перебирали перо, но не писали. Мысль, еще недавно ясная, расплывалась, как город за мутным стеклом.

«Субъективные ощущения больного… объективные признаки… где грань?» — пронеслось в голове. Грань… Она всегда волновала его как психиатра. Где кончается здоровье и начинается болезнь? Где усталость переходит в неврастению, а тревожность — в предвестник бреда? Он взглянул на чайник на краю стола — фаянсовый, с потрескавшейся глазурью. Анна Петровна ставила его час назад. Чай давно остыл. Виктор Хрисанович потянулся, и кости хрустнули с неприятной отчетливостью. Бессонница последних ночей давила свинцовой усталостью, но сон не шел. В ушах стоял гул — то ли от дождя за окном, то ли от тишины огромного города, то ли изнутри.

— Виктор Хрисанович? — Тихо скрипнула дверь. В проеме стояла Анна Петровна, дальняя родственница лет сорока пяти, с добрым, но вечно озабоченным лицом. — Чай-то совсем холодный. Согреть прикажете?

— А? — Кандинский вздрогнул, словно пойманный на чем-то. — Нет-нет, Анна Петровна, благодарю. И так сойдет.

— Да нехорошо это, холодное-то. Желудок испортите. — Она вошла, взяла чайник с ловкостью, несвойственной ее грузноватой фигуре. — Вы бы хоть воздухом подышали, Виктор Хрисанович. Пройтись бы сходили. Весь день за бумагами. Цвета нет на лице.

— Работа, Анна Петровна, — отмахнулся он, стараясь говорить мягче. — Статью нужно дописать. Дело не терпит.

— Дело делом, а здоровье дороже, — вздохнула она, уже наливая в чайник кипяток из принесенного кувшина. Запах свежего чая на миг перебил затхлость кабинета. — Вон доктор Громов Сергей Николаевич, тот не засиживается. Все говорит: «Отдых, Анна Петровна, первое дело для медика». И правда. Вы бы на юг съездили, солнышко бы погрело.

— Сергей Николаевич… — Виктор Хрисанович позволил себе слабую улыбку. — Он человек общительный, ему везде легко. А мне… — Он недоговорил. «А мне здесь спокойнее», — подумал он. Спокойнее в этой тишине среди книг, где мир подчинен логике симптомов и диагнозов. Хотя… спокойно ли сейчас? Эта назойливая усталость, это ощущение, будто кто-то стоит за спиной, когда он один в комнате… «Переутомление, — строго сказал он себе. — Астеническое состояние. Надо будет бром пропить». — Сергей Николаевич молод, ему отдыхать легко, — произнес он вслух. — А мне и здесь хорошо.

Анна Петровна покачала головой, поставила свежий чай на поднос. Ее простые заботы — о чае, о прогулке, о солнце — казались ему сейчас какой-то иной, недостижимо простой жизнью. Он чувствовал, как между ними натягивается невидимая струна непонимания. Она видела его усталость, а он чувствовал что-то большее, смутное и тревожное, что не мог выразить словами, да и не хотел пугать ее.

— Ну, как знаете, — сдалась она. — Только не засиживайтесь допоздна. Свечи глаза портят.

Она ушла, оставив дверь приоткрытой. Оттуда доносились привычные звуки квартиры: стук посуды, шаги кухарки в кухне. Звуки нормальной жизни. Виктор Хрисанович закрыл глаза, прислушиваясь к ним как к чему-то драгоценному и хрупкому. Потом взглянул на холодный сырой квадрат окна. «Воздухом… А что, если правда?» Но мысль о выходе на улицу под этот вечный дождь, в толпу вызвала лишь смутную тошноту. «Нет, лучше здесь. За работой». Он потянулся за чашкой.

* * *

Больница. Длинные, вымытые до скрипа коридоры пахли карболкой, йодоформом и чем-то еще — нездоровым, сдавленным. Виктор Хрисанович шел по ним быстрым привычным шагом, стараясь не смотреть в полуоткрытые двери палат, откуда доносились невнятные бормотания, всхлипы или просто тяжелое молчание. Его отделение нервных и душевнобольных было его царством и его крестом.

В ординаторской его ждал Сергей Николаевич Громов. Коллега, друг, а иногда — раздражитель. Громов, плотный, румяный, с окладистой бородой и веселыми глазами, сидел, развалясь на стуле, и с аппетитом жевал бутерброд.

— А, Виктор Хрисанович! — воскликнул он, вставая и протягивая руку, чуть липкую от масла. — Явились! Уж думал, вас дождь смыл окончательно. Как статья? Готова громить медицинское сообщество?

Кандинский пожал руку, стараясь скрыть легкую брезгливость, и сел за свой стол.

— Здравствуйте, Сергей Николаевич. Статья… продвигается. Медленно. — Он открыл папку с историями болезни. — А как наш Федоров? Тот — с бредом ревности.

— Ах, Федоров! — Громов махнул рукой, проглатывая последний кусок. — Сегодня утром устроил сцену санитару Мишке. Уверяет, что тот шептался с его супругой через замочную скважину. Воображаемой, естественно. Супруга-то его три года как скончалась. Пытался объяснить ему несоответствие — упирается. Классика жанра. Назначил ему теплые ванны и увеличение дозы брома. Авось угомонится.

Громов говорил легко, почти весело. Его оптимизм и способность отстраняться от трагедии, разворачивающейся за стенами палат, всегда удивляли, а иногда и раздражали Кандинского. Как можно так… поверхностно?

— Бред ревности… — задумчиво проговорил Виктор Хрисанович, не поднимая глаз от бумаг. — Упорная штука. Особенно если подпитывается реальными воспоминаниями о неверности. А у Федорова, кажется, жена и правда… — Он замолчал, почувствовав на себе пристальный взгляд.

— Виктор Хрисанович, — Громов наклонился, всматриваясь в его лицо. — Вы сегодня… какой-то не свой. Бледный. Рассеянный. Как студент перед экзаменом по гистологии, ей-богу! — Он засмеялся, но смех прозвучал неуверенно. — Не прихворнули?

Кандинский напрягся: «Неужели так заметно?»

— Пустяки, Сергей Николаевич, — поспешил он ответить, стараясь придать голосу бодрость. — Недосып. Статья. Знаете, детали прорабатываю. Требует сосредоточенности.

— Детали, детали… — Громов покачал головой. — Вы себя совсем загоняете, коллега. Нервы не железные. Вот поглядите на меня — работаю, но и жить умею. Клуб, театр, друзья… А вы — дом, больница, книги. Да еще и по ночам пишете. Это же путь к астении, дорогой мой. К неврастении! — Он произнес это слово с подчеркнутой значимостью, как диагноз.

— Возможно, — уклончиво согласился Кандинский, чувствуя, как под этим взглядом его собственная усталость и тревога становятся еще осязаемее. — Но работа… она требует.

— Работа требует здорового исполнителя, — парировал Громов. — Подумайте о юге. Крым. Одесса. Солнце, море, фрукты. Месяц всего. Вернетесь новым человеком.

— Подумаю, — сказал Виктор Хрисанович, уже мысленно возвращаясь к своим бумагам, к Федорову, к статье. К той смутной тревоге, что не отпускала. Юг казался нереальным, как картинка из журнала. Здесь же, в больничных стенах, среди страданий, было… понятнее. Хотя и тяжелее.

Громов вздохнул, поняв, что разговор зашел в тупик.

— Ладно, ладно. Упрямец. Пойду Федорова проведаю. Авось переубедит меня в своей правоте насчет Мишки-соблазнителя.

Он вышел, оставив за собой запах еды и легкий флер беспокойства. Виктор Хрисанович остался один. Тишина ординаторской, прерываемая только далекими больничными звуками, снова сгустилась вокруг него. Он взял перо, но вместо истории болезни Федорова машинально вывел на чистом листе: «Астения. Симптомы: повышенная утомляемость, раздражительность, рассеянность, нарушения сна… Субъективные ощущения…» Он остановился. «Субъективные ощущения…» А что он ощущал? Не просто усталость. Ощущение… наблюдения. Как будто кто-то стоит за спиной и читает его мысли. Смешно. Нелепо. «Переутомление. Сенсорная гиперчувствительность на фоне истощения нервной системы», — строго определил он про себя. Но тень сомнения, крошечная трещина в уверенности, уже возникла. Он отложил перо и потянулся к медицинскому журналу на краю стола.

***

Вечер. Дождь за окном не утихал. В кабинете горела лампа под зеленым абажуром, отбрасывая круг света на стол, заваленный бумагами. Анна Петровна давно ушла спать. В квартире царила гробовая тишина, нарушаемая лишь тиканьем стенных часов да редкими шумами с улицы — скрипом пролетки, чьими-то шагами по мокрой мостовой, которые почему-то отдавались в ушах с преувеличенной громкостью.

Виктор Хрисанович читал. Не статью, а свежий номер «Вестника клинической медицины». Его внимание привлекла небольшая заметка, перепечатанная из французского источника. Речь шла об экспериментах доктора Жака-Жозефа Моро де Тура с гашишем. Описывались яркие, красочные галлюцинации, которые вызывал наркотик у здоровых испытуемых: искажение пространства, звуков, появление фантастических видений, ощущение полета…

Кандинский читал внимательно, с профессиональным интересом, но постепенно его брови сдвинулись. Он отложил журнал и подошел к окну. Темнота. Отражение лампы в мокром стекле. Его собственное бледное лицо, смотрящее из темноты.

«Если здоровый ум, — размышлял он, вглядываясь в свое отражение, — под влиянием внешнего агента, вещества, может быть временно смущен до такой степени… если он способен порождать столь яркие, чуждые, навязанные ощущения и образы…»

Он повернулся от окна, его взгляд упал на стопку историй болезни на столе. На лица больных, погруженных в свои миры бреда и галлюцинаций.

«…то, что же происходит в уме больном? Где почва уже подготовлена наследственностью, истощением, травмой? Где грань между смутным предчувствием, навязчивой мыслью и… началом болезни?»

Вопрос повис в тишине кабинета. Никто не ответил. Только часы мерно тикали, отсчитывая секунды. Виктор Хрисанович вернулся к столу. Он открыл ящик, достал чистую тетрадь в темно-синем коленкоровом переплете. На первой странице твердым, чуть нервным почерком вывел: «Наблюдения над астеническим состоянием. Дневник. В. Х. Кандинский».

Он записал дату. Описал погоду — «сыро, пасмурно». Оценил свой сон прошлой ночью — «неудовлетворительный, прерывистый». Отметил усталость, легкую головную боль, рассеянность во время разговора с Анной Петровной и Громовым. Упомянул статью Моро де Тура. И добавил почти невзначай:

«Заметил сегодня усиленную чувствительность к звукам. Шаги за дверью, стук колес кажутся необычно громкими, резкими. Возможно, следствие бессонницы и переутомления. Также — эпизодическое ощущение… присутствия? Неясно. Вероятно, тот же генез. Требуется отдых и режим. Начать прием брома с завтрашнего дня».

Он перечитал написанное. Все строго, научно, рационально. Ничего, что выходило бы за рамки обычной астении. Он закрыл тетрадь, поставил ее на полку рядом с другими медицинскими трудами. Погасил лампу. В комнате воцарилась почти полная темнота, нарушаемая лишь слабым отсветом фонаря с улицы.

Лежа в постели, Виктор Хрисанович долго вглядывался в потолок, теряющийся во мраке. В ушах снова загудело. Мысли о гашишных экспериментах, о больных с их видениями, о своей собственной, внезапно обострившейся чувствительности смешались в тревожный клубок. «Все объяснимо, — упрямо твердил он себе. — Нервы. Усталость. Пройдет».

Но где-то в глубине, как тот мелкий назойливый петербургский дождь за окном, стучал новый неотвязный вопрос: «А что, если не пройдет?»

Тень предчувствия, едва заметная в начале дня, к ночи сгустилась и легла на сердце холодным камнем.

Часть II. Начало Опыта

Дни после первого явления голоса тянулись, как густая мутная смола. Петербург не выпускал из своих сырых объятий. Дождь сменился мокрым снегом, который тут же превращался в серую кашу под ногами и въедался холодом в кости. Бром, принимаемый исправно, оставлял во рту стойкий металлический привкус и ощущение тяжелой ваты в голове, но не приносил желанного успокоения. Бессонница стала постоянной спутницей. Сны, когда удавалось забыться, были хаотичными, наполненными тревожными образами искаженных лиц, бесконечных коридоров и неразборчивых голосов, сливавшихся в гул. Просыпался он разбитым, с ощущением, что не отдыхал вовсе.

Синяя тетрадь «Наблюдения над астеническим состоянием» лежала теперь всегда на столе. Записи в ней утратили прежнюю лаконичность. Они стали подробными, почти исступленными, фиксирующими малейший отклик нервной системы:

«Утро. Пробуждение в 05:47. Чувство разбитости, тяжести в затылке. Звук падающей в кухне ложки (Анна Петровна) воспринят как несоразмерно громкий, резкий, вызвал вздрагивание и кратковременную тахикардию. Свет из окна (пасмурный) кажется слишком ярким, „режущим“ глаза. Ощущение… напряженности в воздухе, как перед грозой. Пульс 88 уд/мин. Принят раствор брома (0,5%)».

«Полдень. Во время обхода палаты №4 (эпилептики). Шум больного Петрова (бормотание) вызвал внезапный прилив раздражения, граничащего с тошнотой. Потребовалось усилие, чтобы сохранить внешнее спокойствие. Отмечена гиперчувствительность к запаху йодоформа — казался удушающим. Временное головокружение при наклоне над картой больного. Субъективное ощущение: взгляды санитаров и фельдшера Николая стали „тяжелыми“, оценивающими. Иррациональная мысль: „Они что-то знают“».

Мир не просто натянулся — он исказился. Краски стали блеклыми, звуки — либо приглушенными, как из-под воды, либо пронзительно острыми. Свет лампы бил в глаза, заставляя щуриться. Но самым мучительным было это постоянное навязчивое чувство «наблюдения». Оно не покидало его ни в пустом кабинете, ни на людной улице. Спину ломило от невидимого взгляда, затылок холодел. Он ловил себя на том, что оборачивается в пустоту, проверяет, закрыта ли дверь, прислушивается к малейшему шороху в квартире. Анна Петровна, войдя однажды без стука, чтобы поправить занавеску, вызвала у него такой приступ немого ужаса, что она отшатнулась, пробормотав: «Батюшки, Виктор Хрисанович, да я же нечаянно!»

Он пытался объяснить это все усиливающейся астенией, ипохондрической фиксацией. Но рациональные конструкции начали трещать по швам. Однажды, подписывая письмо попечителю больницы, он вдруг застыл. Фамилия чиновника — Смирнов — показалась ему зловеще знакомой, наполненной скрытым угрожающим смыслом. «Почему Смирнов?.. Где я слышал это в таком контексте?..» — пронеслось в голове с навязчивой силой. Ладонь вспотела, перо выскользнуло из пальцев. Он вскочил, начал метаться по кабинету, пытаясь вспомнить, откуда этот внезапный иррациональный страх. Вспомнил лишь, что неделю назад читал историю болезни пациента с бредом преследования, где фигурировал некий «агент Смирнов». Стыд и новый виток страха захлестнули его. «Ассоциативный бред? Начало параноидальной интерпретации?» — в ужасе подумал он, записывая эпизод в тетрадь дрожащей рукой, подчеркивая слово «иррациональный» трижды. Тень уже не просто треснула — она зияла.

***

Вечер был особенно тягостным. Мокрый снег хлестал в окна. Виктор Хрисанович сидел за столом, не в силах взяться ни за статью, ни за корректуру историй болезни. Мысли путались, цепляясь за обрывки фраз, за звуки за окном. В голове стоял гул — низкий навязчивый фон, в котором тонули попытки сосредоточиться. Он чувствовал невероятную усталость, но знал, что сон не придет. Страх перед бессонницей стал почти физическим. «Надо лечь… Попытаться… Хотя бы просто лежать…» — подумал он с отчаянием.

И тогда это случилось снова. Неожиданно с леденящей ясностью прямо внутри его сознания, словно мысль, но чужая, навязанная, прозвучал голос. Тот же низкий, чуть хрипловатый, с оттенком циничной усмешки:

«Ну что, доктор? Опять боишься? Темноты? Тишины? Или того, что услышишь в ней?.. Ложись. Попробуй. Послушаем вместе…»

На этот раз ужас был еще острее. Холодный пот мгновенно окатил все тело, сердце замерло, потом рванулось в бешеной скачке, заглушая все. Но вместе со страхом пришло и жуткое узнавание. Это был «тот же» голос, что и в первый раз. Тот же тембр, та же интонация язвительного «собеседника». И локализация — не в ухе, не в комнате, а именно внутри черепной коробки, как чужеродный сигнал в его собственном мыслительном пространстве.

Он не шелохнулся, вцепившись пальцами в ручки кресла. Глаза были широко открыты, уставлены в темный угол комнаты, где колыхались тени от керосиновой лампы. «Псевдогаллюцинация… Вербальная… Императивная? Нет, скорее провоцирующая…» — пронеслось в голове с автоматизмом врачебного анализа, отчаянно пытающегося защититься классификацией.

Голос не умолк. Он заговорил снова — тише, но отчетливее, как бы комментируя его внутреннюю панику:

«Холодно? Да знаем, знаем… Пот льет градом. Сердце колотится, как у зайца. Интересно, долго ли оно выдержит такую гонку? Анализируешь, доктор? Ставишь себе диагноз? Мило… Продолжай».

Виктор Хрисанович застонал. Рука непроизвольно дернулась, смахнув со стола пресс-папье. Оно с глухим стуком упало на ковер. Звук отозвался в тишине комнаты гулким эхом. Он зажмурился, стиснул зубы. «Молчи! Уйди! Это нереально!» — мысленно закричал он.

В ответ раздался тихий отвратительный смешок, явственно звучащий внутри:

«Нереально? Ох уж эти доктора… Все, что не влезает в их учебники, — „нереально“. А что реально, доктор? Этот стук? Этот холод? Этот страх? Он-то очень даже реален…»

Тишина. Только бешеный стук сердца в ушах и хриплое собственное дыхание. Голос умолк, но ощущение его присутствия, этого наглого всевидящего «собеседника» внутри его черепа, осталось. Оно было почти осязаемым, как паразит. Он сидел, обмякший, побежденный. Рациональные объяснения («истерия», «астения») рассыпались в прах. Это было «оно». Настоящее. Необъяснимое наукой его времени до конца, но известное по учебникам и палатам буйных. «Психическое расстройство. Психоз».

***

На следующий день в больнице Виктор Хрисанович двигался как автомат. Лицо его было маской профессиональной собранности, но внутри все сжималось от ожидания нового «голоса» и стыда. Стыда перед самим собой, перед своей профессией. Он ловил на себе взгляды — казалось, что все знают. Особенно невыносимым был взгляд фельдшера Николая. Тот, казалось, чувствовал неладное интуитивно.

После перевязки сложного больного (попытка суицида, вскрытые вены), когда они остались вдвоем в перевязочной, Николай, моя руки в тазу, спросил негромко, не глядя:

— Виктор Хрисанович, а вот у того, что сегодня с венами… Он сказывал, голоса слышал. Приказывали. Как думаете, он их взаправду слышал? Или так — мысли свои да страшные?

Кандинский вздрогнул. Вопрос попал точно в цель. Он медленно складывал бинты, стараясь, чтобы руки не дрожали.

— Николай… — начал он с усилием. — Это… сложный вопрос. Для больного — да, он слышит их как реальные звуки. Но… — Он искал слова, безопасные слова. — Но иногда… при некоторых расстройствах… голоса могут восприниматься не как звук снаружи, а… как бы изнутри головы. Как чужие мысли, вложенные кем-то.

Николай кивнул, вытирая руки. Его умное морщинистое лицо было серьезным.

— Так точно. Вот, например, мещанин Семен в седьмой палате… Тот прямо говорит: «У меня в башке комитет засел». И голоса эти — они не ушами, а «мыслеушами» слышат.

Спорят там, обсуждают его, приказы отдают. Смеются гадко. Он иной раз плачет: «Да замолчите вы, бесы! Дайте поспать!» Жалко человека. — Николай вздохнул. — И ведь умный был мастеровой. А теперь… сам не свой.

Кандинский слушал, и каждое слово было как удар ножом. Описание было поразительно точным. «Комитет в башке». «Мыслеуши». Отчаянные мольбы замолчать. Он чувствовал, как кровь отливает от лица. Его собственный «собеседник» был пока один, но манера… манера была та же! Насмешливая, навязчивая, «внутренняя».

— И они… — голос Кандинского предательски дрогнул, — они реагируют? На его просьбы?

— А как же! — Николай покачал головой. — То замолкнут на время, то еще пуще орут. То дразнятся: «А слабо тебе, Семен, язык откусить?» Страшно, Виктор Хрисанович. Будто человек не один в своей голове. Будто его… захватили.

«Захватили». Слово повисло в воздухе перевязочной, наполненной запахом карболки и крови. Кандинский оперся на тумбочку с инструментами. Ноги подкосились. Весь ужас его положения обрушился на него с новой силой. Он был как этот Семен. Его разум был захвачен.

— Да… — прошептал он едва слышно. — Страшно.

Николай обернулся. Его взгляд, обычно доброжелательный и спокойный, стал пронзительным. Он окинул доктора с ног до головы, задержавшись на мертвенной бледности лица, глубоких тенях под глазами, нервном подергивании века.

— Барин… — сказал он тихо, с неподдельной тревогой. — Вы себя-то пожалейте. Совсем измучились. Лицо — восковое. Трясет вас мелкой дрожью. Не глядите, а я замечаю. Может, отпуск? Сергей Николаевич, он тоже… поглядывает на вас. Очень беспокоится.

Этот простой и искренний вопрос, этот взгляд, полный не служебной, а «человеческой» заботы и… понимания происходящего, стал последней каплей. В глазах Николая он увидел то же, что и в зеркале: отражение больного. Его, доктора Кандинского, автора статей, уважаемого специалиста, теперь жалели как жертву болезни. Унижение, стыд и леденящий страх сдавили горло. Он резко выпрямился, пытаясь придать лицу начальственную строгость.

— Пустяки, Николай! Переутомление. Много работы. Благодарю за… за участие. — Он почти выбежал из перевязочной, оставив фельдшера стоять среди запахов болезни с выражением глубочайшей печали на лице.

***

Вечером, когда Кандинский, пытаясь заглушить внутренний гул чтением «Медицинского Вестника», услышал решительный стук в дверь, он понял — пришел Сергей Николаевич.

Громов вошел без обычной своей размашистости. Лицо его, обычно румяное и добродушное, было суровым, почти чужим. С него капала мокрая снежная крупа.

— Не выдержал, Виктор. Зашел. Говорить будем, — отрезал он, снимая пальто и шапку. — Николай сегодня ко мне подходил. В слезах почти. Говорит, ты совсем плох. И я вижу. Вижу уже неделю.

Анна Петровна, испуганная видом гостя и хозяина, подала чай и поспешила исчезнуть. В кабинете повисло тягостное молчание. Громов сел напротив, не отрывая пристального взгляда от Кандинского.

— Что происходит, Виктор? — спросил он прямо, без предисловий. — Я твой друг. И коллега. Говори. Отбрось гордость. Это уже не просто усталость. Это что-то серьезное.

Кандинский сидел, сжавшись в кресле, глядя на пар, поднимающийся из чашки. Борьба внутри него достигла апогея. Страх признаться. Жажда помощи. Ужас перед диагнозом. И всепоглощающий научный интерес к своему состоянию. «Сказать? Громов поймет? Или испугается? Примет меры? Прервет опыт?»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.