Бесплатный фрагмент - Сибирь — любовь моя, неразделённая

Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)

Роман от первого лица

Не бойся врагов —

в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей —

в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных —

они не убивают и не предают,

но только с их молчаливого согласия

существует на земле предательство и убийство.

Бруно Ясенский

Страдания любви нельзя победить философией — можно только с помощью другой женщины.

Эрих М. Ремарк

1956 год

Проскочил незаметно январь, от которого сохранилось лишь два листочка в блокноте. Восьмого числа, например, зашёл на наряде раз-говор о труде, о производительности его. В ответ на моё замечание, что её рост обогащает страну и увеличивает возможности для повышения благосостояния населения, один из навалоотбойщиков бросил в сердцах: «Какое мне дело до всеобщего благосостояния — я жрать хочу!» Какое убийственное у всех равнодушие ко всему, кроме этого: «Я жрать хочу!»

…Насколько мне было тягостно и тоскливо в эти январские дни можно судить по заметке восемнадцатого января о весне сорок первого года с любящими меня матерью и отцом и другими людьми, с пекарней на барже и заключённым пекарем-грузином и его ласковым словом «синок». От приятных воспоминаний поднималось в какой-то, знать, степени настроение, становилось чуточку легче и теплей на душе.

…Вдруг, после многомесячного молчания, я получаю от Людмилы письмо — не письмо, паническую записку: у неё болят глаза, кажется, она начинает слепнуть. Я рассказал о письме своему начальнику, и он разрешил мне прихватить пару деньков к выходному, чтобы съездить к возлюбленной.

…Открыв дверь, любимая меня обняла, прижалась всем телом ко мне, и губы наши слились в поцелуе. В долгом, кружащем голову, обещающем поцелуе. Все они были, кружащими и обещающими… А глаза у неё действительно покраснели, и на работу она не ходила — больничный лист был.

Не знаю, чем я мог ей помочь, и для чего она меня вызвала. Тоска тоже, что ли, нахлынула?.. Днями мы бродили по городу и говорили, и говорили, и говорили. Жалела меня, что мне трудно в глуши, где я, вероятно, отвык от высоких домов, театров, трамваев… Вспомнила! Но ни в какие театры, ни в какое кино мы с ней не ходили, я и не подумал её туда пригласить, как не подумал и о ресторане. Мне и без того было с ней хорошо, ничего мне этого было не нужно, мне была нужна лишь она. Только видеть её, только слышать… А о ней, что ей нужно, не подумал ни разу. Кем же я в глазах её выглядел? То-то. Ей, возможно, совсем другого хотелось, чем од-

ни разговоры. Но и меня можно понять. Я так безумно любил, так страшился её навсегда потерять, и так был ею два раза ушиблен, что страх сковывал меня по рукам и ногам, я мог только приходить в восхищение ею, но ни на какое действие решиться не мог, инициатива должна была теперь только от неё исходить. Легко, конечно, меня назвать дураком, но побывали бы вы в моей шкуре.

…на ночь я уходил в знакомую комнату на втором этаже общежития, где всегда находилась пустая кровать, всегда кто-то был в третьей смене.

Я вернулся на шахту и вдруг стал получать от неё за запиской записку (такие уж письма у неё выходили). «Володя! — в первой писала она. — Обеспокоена твоим молчанием… Пойми, дорогой, что это молчание страшно угнетает меня, в голову лезут чёрт знает какие нелепые мысли… Несколько раз я порывалась приехать, но не могла: вечером не идут к вам машины, а я могу уехать только вечером… Всё ещё хожу по бюллетеню, но я уже почти здорова… Пиши. Напиши хоть одно слово… Люся».

…много позже, перечитав эти записки, я подумал о причинах её беспокойства: не случилось ли чего со мной в шахте? Да, пожалуй, в то время это был бы самый лучший выход для нас, для меня то есть, хотел я сказать… И в порывы её не очень поверилось. Почему только вечером? За два года, последовавших затем, так ни разу и не приехала, хотя побывала в гостях у многих друзей и съездила аж в Таштагол на самом юге Кузбасса, километрах в ста за Осинниками.

…В следующей записочке: «Вовочка! Я очень хотела, чтобы ты приехал. Не приехал, значит, не мог… Не приехал, но ведь ты же мог ответить хоть на одно моё письмо хотя бы двумя словами…» И ещё: «Фразы и слёзы к чёрту! Хочу, чтобы ты приехал! Вот и всё. Жду тебя. Люся».

Какой музыкой звучали эти слова! «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»

…вероятно, и ей на шахте было тоскливо, но не горше же моего? Город большой, есть театр, кино, и свои ребята живут в общежитии… Но нельзя исключать, в большом городе одиночество и свою затерянность чувствуешь сильнее… А друзей, интересных знакомых у неё, по всему, пока не было.

В конце января я ещё раз побывал у неё. Она мне сказала будто слышала в разговоре о создании в Сталинске института ВНИИГидроуголь на основе отделения гидродобычи КузНИУИ. И что этот институт рассылает в тресты заявки на курсы по гидродобыче, а те, в соответствии с приказом комбината, отправляют на эти курсы людей.

…Я мигом помчался в Прокопьевск: в Сталинске был готов только корпус, а люди и штаб-квартира оставались ещё там. В КузНИУИ я застал заместителя Мучника, Теодоровича Михаила Борисовича, того самого, кому встретился ночью с перевязанной головой. От него я узнал, что сообщение о курсах — правда, и попросил его посодействовать мне попасть на эти курсы. Михаил Борисович тотчас же поручил секретарше отпечатать письмо в трест «Молотовуголь» и, спросив:

— Вы то теперь куда?

— В Сталинск, — пригласил меня в свою машину:

— Я тоже в Сталинск сейчас выезжаю.

Вместе с нами поехал и руководитель моей дипломной работы Караченцев Валентин Игнатьевич. В пути на «Победе» Теодорович веселил меня смешными историями, случавшимися с Караченцевым — они вместе воевали солдатами, — а Караченцев в ответ подначивал Теодоровича: «Остановимся ночевать где-нибудь в хате, хозяйка на стол горшок вареников выставит, а Теодорович давай нас смешить. Пока нахохочемся, глядь, а горшок уже пуст: Теодорович все вареники слопал».

…По возвращении из этой поездки я проработал на своём участке день или два. Во исполнение приказа по тресту Плешаков направил меня с первого февраля на двухмесячные курсы повышения квалифи-кации в области гидродобычи в Сталинск в Сибирский металлур-гический институт. Приехав в институт и получив направление в общежитие, я обнаружил там четверых наших ребят, в том числе Суранова Славу и Потапова Людвига. Остальные были людьми, не имеющими никакого понятия о гидравлической добыче угля.

Мы, выпускники КГИ, поселились в одной большой комнате, больше похожей на зал с двумя высоченными окнами. Собравшись вместе, мы решили нагрянуть в гости к Володиной, и там кого-то из нас осенило: а нельзя ли и её к нам пристроить на курсы. Людмила пришла от этой идеи в восторг — ещё бы!.. на два месяца с шахты удрать!

Идея, конечно, была хороша, но как её в жизнь провести?.. Тут все взоры оборотились ко мне, о моих «особых» с ней отношениях, оказалось, знали решительно все. И поручили этим делом заняться… кому же ещё?.. мне, разумеется.

Наутро я снова у Михаила Борисовича. Он и Мучник уже перее-хали в Сталинск в здание института, покуда ещё необжитое, гулкое пустотой и сияющее свежей побелкой и, в коридорах, голубой крас-кой панелей. Приёмная у них была общая, кабинеты — напротив, как водится.

…вот вхожу я к Теодоровичу в кабинет, большой, светлый, не загромождённый какой-либо мебелью. Теодорович один, за столом. Я здороваюсь и, обращаясь по имени-отчеству, говорю: так, мол, и так, вот я прибыл на курсы, а здесь на шахте работает моя невеста, тоже выпускница нашего института. Нельзя ли и её на курсы устроить?

— Она тоже дипломировала по гидродобыче? — спрашивает Теодорович меня.

— Нет.

— Ну, да это не так важно… Фамилия?.. Имя?.. Отчество?..

— Володина Людмила Кузьминична.

— Кем? На какой шахте работает?

— Помощником начальника участка вентиляции шахты имени Орджоникидзе треста «Сталинуголь», — выпаливаю я без запинки.

— Ну, что ж, попробуем… — тянет Теодорович, поднимается и идёт в угол к маленькому столу, на котором стоит пишущая машинка… Тут надо сказать, что Мучник был человеком неординарным, взглядов самых передовых, и старался оснастить свой институт тем, что позже стали оргтехникой называть… Из доступных в то время средств этой техники были в Союзе лишь комбайны чертёжные и пишущие машинки. Ими Мучник и снабдил каждого инженера, включая себя и своего заместителя, чтобы не бегали с каждой чепуховой бумажкой к секретарю-машинистке или в машинописное бюро института…

…и вот навис огромный Теодорович над пишущей машинкой, заложил в неё бланк с грифом «ВНИИГидроуголь» и не очень умело начал выстукивать текст:

Управляющему трестом «Сталинуголь»

Прошу направить выпускницу Кемеровского горного института, специализировавшуюся в области гидравлической добычи угля и работающую в настоящее время помощником начальника участка вентиляции шахты им. Орджоникидзе, горного инженера Володину Людмилу Кузьминичну на двухмесячные курсы повышения квалификации при Сибирском металлургическом институте с…

— Какое у нас сегодня число?

— Третье…

…с 5-го февраля 1956 г.

Директор В. С. Мучник

— Посиди, — говорит Михаил Борисович мне, — я схожу к Мучнику, подпишу.

Через несколько минут он возвращается:

— Уже отправили… Ну, что?.. Доволен?

— Большое спасибо, — говорю я, приподнимаясь со стула, — очень большое спасибо.

Теодорович смеётся:

— Ничего… Пусть у тебя будет всё хорошо, — он жмёт мою руку, и я ухожу.

…через два дня Люся на курсах.

Эти два месяца мы (кроме Людмилы) ходили регулярно на курсы в СМИ, слушали лекции. Я занимался прилежно, тем более что занавес, отделявший нас от презренного Запада, чуть приоткрылся, и нам давали кое-что новое, чего я прежде не знал. Да, я занимался усердно, то есть писал конспекты, перечитывал их, запоминал всё, что услышал и, тем не менее, в памяти эти два месяца запечатлелись как непрерывное сидение в общежитии за столом с бутылками и закусками и с Людмилой подле меня.

Но, странное дело. Ещё две недели назад забрасывавшая меня своими записками-письмами — приезжай!.. хочу тебя видеть! — она сейчас была… как бы это сказать… нейтральна со мной, неприветлива. Ни любезной улыбки, ни не только что предложения её проводить, но и неизменное её уклонение под каким-либо выдуманным предлогом от подобного моего предложения… Да, за эти два, нет, три — потом месяц добавят ещё — за эти три месяца мы ни разу не остались наедине, мы ни разу по городу не гуляли. Встречались лишь на занятиях, которые она посещала нечасто, да за пиршестен-ным столом в общежитии, где, я думаю, товарищи мои специально делали так, чтобы она оказалась рядом со мною. После пиршества она исчезала, без меня, разумеется.

…Но застолья наши были весёлыми, шумными, ребята шутили, острили. Я, не чувствуя таланта быть душою компании, не выпен-дривался, из кожи не лез и, по привычке, отмалчивался, хотя от всей души веселился вместе со всеми.

…и пусть глаза любимых нам не улыбаются при встрече.

…Лишь единожды в ответ на чьи-то слова я вбросил реплику в разговор, от которой все покатились и долго от хохота не могли прийти в нормальное состояние, после чего кто-то восхищённо воскликнул: «Ай да Платонов!.. Молчит, молчит, но если уж скажет…»

Не скрою, такая оценка мне польстила. В самом деле, я часто бывал остроумен, но с замедлением остроумен. Как говорят французы — на лестнице. И посему моё остроумие бывало никем не замечено, ибо не было выказано. Не ляпнешь же остроумную фразу не к месту, когда разговор зашёл о другом. Так и дурнем не трудно прослыть: как до жирафа доходит. А на деле дошло-то мгновенно, да ответ на малый миг запоздал. И обнародовать его теперь было бы до крайности неуместно. Вот такая недоделанная у меня голова.

…За три месяца я в Томусе так ни разу и не появился. По воскресеньям мы всей тёплой компанией ездили в гости к кому-либо из наших товарищей и проводили время в застольях, не зная вестей, не слушая радио, не читая газет.

Два раза мы были в Прокопьевске у Юли Садовской. Двухкомнатная квартира. Из коридора, ведущего в кухню, две двери. Первая — в комнату Сюпа, вторая — к Юлии. К ней переехала мама, Екатерина Константиновна, знакомая мне по Гурьевску. Она хлопочет на кухне, чтобы хлебосольно встретить гостей. На стол выставляются необъятных размеров сковорода с подрумянившимися ломтиками поджаренного картофеля, миски с солёными капустой и огурцами и целое блюдо котлет. Мы извлекаем из свёртков бутылки с сорокаградусной влагой и, опрокинув в себя по стакану, с большим аппетитом уплетаем никогда не приедающуюся еду.

…Тут, у Юли, мы узнаём, что у Сюпа начинается драма. Пережив измену любимой, наш Юра, приехав на шахту, мгновенно влюбился в молоденькую маленькую и очаровательно красивенькую евреечку — секретаря шахтного комсомольского комитета. И не просто влюбился, но и скоропалительно женился на ней. И тут-то и началось… Секретарь комитета по определению должна быть общительной. Вот она и общалась и на шахте, и в горкоме на собраниях, заседаниях, пленумах, конференциях с шустрыми комсомольскими вожаками. И это общение порой неприлично затягивалось. И слухи всякие появились, и до Юриного уха дошли, хотя он вроде на людях и не бывал, пропадая по двенадцать часов ежедневно на шахте и в шахте… И начались объяснения, выяснения отношений. В довершение молодую супругу не устраивал маленький заработок мужа. Участок, где Юра работал помощником начальника, плана не выполнял, а это — больше работы, больше ругани, нагоняев, и — только оклад. А оклад у помощника — возле двух тысяч. Это по шахтёрским меркам немного… Вот и упрекнёт её Сюп за свободное поведение, а она ему скандальчик в ответ, что он на её шее сидит и в шахте своей ни черта заработать не может.

…После набегов к Юле, мы зачастили к Потапову Людвигу, всё в тот же Прокопьевск, где жила его тёща и беременная жена. Дом их стоял в самом центре Прокопьевска на взлёте трамвайных путей, необычность которых была нами замечена во время подготовки дипломных проектов.

Трамвайная линия от шахты «Красногорская» №1—2, где я в 53-м году на практике был, подходила к впадине центра Прокопьевска и прогибалась чрезвычайно крутой дугой — не верилось, что трамвай из неё сможет выехать… Но трамвай опускался, похоже, без тормозов с жутким лязгом и внизу летел бешено, так что страшно становилось за пассажиров и за себя, и, набрав сумасшедшую скорость, без труда взлетал на подъём. Этот трюк представлялся мне очень опасным, но каждый раз как-то всё обходилось. Пируя у Людвига, мы то и дело слышали чудовищный грохот из котловины.

…У Потапова, кроме того, что было везде, на столе появлялся томатный соус, приготовленный его домовитою тёщей. … Изумительный соус! Вне конкуренции! И меня от него не могли оторвать, я бессовестно съедал, наверно, полбанки. За едой я никого никогда не стеснялся. Любил вкусно поесть.

…и всегда крутилась чёрная пластинка на патефоне, и игла извлекала слащавую мелодию на сладенькие слова:

Пой, ласточка, пой.

Пой, не умолкай —

Песню блаженства любви неземной

Век мне напевай.

…зато сам Людвиг порадовал нас своим пением. Был он в ударе, пел много, задушевно и с большим артистизмом. Голос у него ещё сохранялся, был полным, чудесным — и доставил нам огромное удовольствие.

…Из занятий на курсах, кроме, естественно, Мучника, помню лекцию Караченцева о креплении анкерами. Это была новинка, впорхнувшая к нам из Соединённых Штатов Америки в ту самую щель под железным занавесом, приоткрытым Хрущёвым. Получалось и в самом деле отлично для крепления выработок на пологом падении: пропластки породы в кровле пласта сплачивались анкерами в сплошной монолит и не отслаивались, и, поэтому, по отдельности не обрушались. А монолит трудно обрушить. Кровля стояла. Это похоже на пакеты из досок. Когда доски просто лежат на опорах одна на другой, то выдерживают нагрузку много меньшую той, которую выдержат, если стянуть их болтами.

Интересно, захватывающе читал лекции нам сам Мучник. Но вот ничего из них я не помню, как не помню и названия его курса. Во многом они были общими рассуждениями. Караченцев окрестил его курс «Философией гидродобычи». Суть философии была в том, что заметный скачок в производительности труда дают лишь технологии, сокращающие число операций в процессе. Говорил он с большим увлечением, горячо, убедительно, подкрепляя выводы из суждений примерами и расчётами. Безапелляционная убедительность его выступлений захватывала меня и других и позднее, когда слушал его на совещаниях и конференциях.

…А в жизни было всё не так убедительно. Всё было сложнее. Не в одном сокращении операций зарыта собака. Гидродобыча их действительно в ряде случаев сокращала. Но ведь и сами-то операции требуют тщательной отработки, шлифовки, чтобы шли они без сучка, без задоринки. А вот эту сторону Мучник упускал, от неё просто отмахивался. И когда противники его способа, выступая с трибун, называли многочисленные ухабы и нестыковки, на которых застревала работа, зал охватывал панический пессимизм. В самом деле, всё разваливается на каждом шагу, и при таком положении ничего из нашей затеи не выйдет. Тогда вновь в заключение выступал на сцену Мучник и, отметая, как мелочь, как сор, все возражения, говорил о существенном, главном, о таких значительных преимуществах, что все предыдущие построения его недругов рушились карточными домиками, воспринимаясь как нечто нестоящее. Настроение зала менялось, речь Мучника казалась неотразимой, противники, не найдя знáчимых аргументов для возражений, молчали. Слушатели убеждались: всё хорошо, всё хорошо! В таком состоянии и покидали мы зал, с тем и разъезжались по шахтам. Но проходили дни и недели, жизнь подбрасывала новые затруднения и проблемы, да и старые трудности никуда не девались, и вновь колебания начинали одолевать многих из нас.

…И снова критика на очередном совещании, и снова выступление Мучника, не оставляющее и тени сомнения в его правоте: «Всё хорошо!.. Всё хорошо!»

…надо уметь убеждать, увлекать!

…В одной из своих лекций Мучник заговорил о постоянных изменениях представлений в науке, о постоянных сменах её воззрений на мир и, в этой связи, упомянул о книге Инфельда и Эйнштейна «Эволюция физики», что подвигло меня к дальнейшему стремлению расширить свои взгляды на строение мира. Этот вопрос был мне чрезвычайно интересен всегда. И тут же в Сталинске в магазине, не найдя упомянутой книги, я увидел другую книжку Эйнштейна «Сущность теории относительности». Я её, конечно, сразу купил. Сущность-то в общих чертах я знал и до этого, но мне захотелось в неё проникнуть поглубже. Однако после первых страниц я перестал вообще что-либо понимать, споткнувшись на тензорах. Что это за зверь, я не знал, и спросить было не у кого.

Сейчас мне смешно. Ведь ещё в школе мы с тензорами дело имели, изучая взаимодействия электрических и магнитных полей. Вспомните хотя бы взаимодействие тока: «Правило правой руки», «Правило левой руки», где результирующий вектор направлен перпендикулярно к плоскости взаимодействия двух векторов, но никто не упомянул, что это результат умножения векторов. А в институте, где тоже эти векторы перемножали, никто не сказал, что такое умножение и есть этот самый тензор. Вообще оказалось, что, не подозревая о том, мы знали больше, чем думали. А не догадываясь об этом, не умели свои знания применить, как у меня получилось с теорией ошибок в маркшейдерском деле.

…Не удивительно, что при таком философском размахе двух месяцев на обучение не хватило, и Мучник испросил у министра продления срока курсов на месяц… Мы ликовали!

…По окончании курсов мне вручили чёрную книжечку — удостоверение в том, что я повысил квалификацию, и где против всех прочитанных дисциплин стоит одна и та же отметка — отлично.

…В один из последних дней апреля я, наконец, явился на шахту, где был ошарашен ворохом новостей.

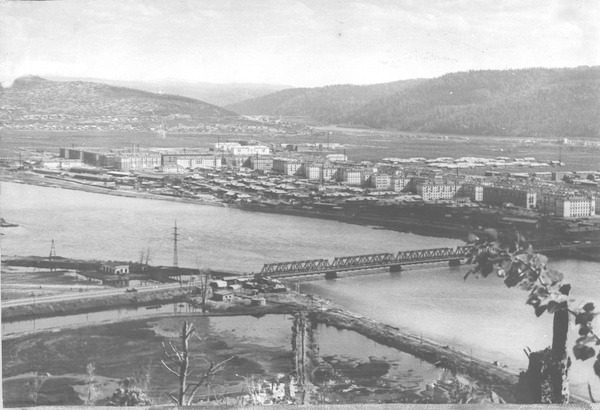

Закончилось строительство четырёхэтажных домов у края проспекта, начинавшего город за проездом под линией железной дороги. Город начал приобретать очертания, и наше дотоле безымянное поселение, затерянное среди сопок Горной Шории меж реками Томь и У-су, было наречено городом, и имя ему было присвоено: Междуреченск.

В Междуреченске утверждалась советская власть, вскоре должны был появиться и все властные и не властные атрибуты: горком партии, горсовет, горком комсомола, горком профсоюзов, военкомат. Из треста «Молотовуголь» выделялся самостоятельный трест «Томусауголь», и несколько работников и работниц с мужьями и жёнами уже прибыли в новый трест из Осинников, и с ними — работница планового отдела, которая накануне трестовского раздела сумела подписать у Соколова приказ о назначении её мужа Свердлова начальником строящегося Томусинского гидрокомплекса. И Плешаков этот приказ продублировал!

…Вот это был удар так удар!.. И он требовал незамедлительного ответа. Ни слова ни говоря, — не буду же я пустыми руками перед Плешаковым размахивать, — я разворачиваюсь и еду в комбинат в Кемерово к Кожевину.

…наутро я уже в его приёмной, но Кожевина нет в комбинате, Кожевин в командировке. В отчаянье я направляюсь в приёмной к противоположной двери, к Ковачевичу, заместителю Кожевина по добыче.

…передо мной за громадным столом сидит человекообразная глыба со звездой Героя Социалистического Труда на груди. Это и есть Ковачевич. Я объясняю ему происшедшее, прошу вмешаться, восстановить справедливость. Слова мои производят на Ковачевича впечатление обратное ожидаемому. Лицо его багровеет, и, опираясь руками о стол, он приподнимается, оторвав огромный зад от широкого кресла:

— Ты чего шляешься здесь?! Марш на шахту немедленно! И работать! — орёт он таким страшным голосом, что сейчас, думаю, рявкнет: «Вон!» — но он молча плюхается в кресло.

— До свиданья, — говорю ему я, понимая, что делать здесь больше нечего, и выхожу, ошеломлённый приёмом.

Неужели всё рухнуло?! Нет, есть ещё один шанс: я вспоминаю о договорённости Мучника с Линденау и поднимаюсь на третий этаж в приёмную главного инженера. Кажется, я здесь когда-то бывал. Во всяком случае, красавица секретарша с бровями, удлинёнными тушью наискосок и придающими ей сходство с очаровательной японкой, сидевшая за столом, повернулась ко мне и благожелательно улыбнулась. Так улыбаются людям, которых видели и к которым благоволят.

Не успел я и рта раскрыть после приветствия, как она опередила вопрос:

— А Николая Ивановича сейчас нет, но после двух часов он будет.

— Спасибо, — улыбнулся и я, — я зайду после двух часов.

…в четырнадцать ноль-ноль я открыл дверь приёмной, в которой тонкими духами благоухала красавица. Она снова мне улыбнулась:

— Он у себя. Заходите.

Я вошёл, рассказал о причине приезда. О своём визите к Ковачевичу, благоразумия ради, я умолчал.

Линденау нажал кнопку селектора и вызвал к себе начальника отдела руководящих кадров.

— Да захватите с собой все дела по строящимся гидрокомплексам, — добавил он под конец.

Когда вызванный начальник вошёл и, приглашённый жестом руки, сел за приставной столик напротив меня, интеллигентнейший Николай Иванович сказал ему:

— Как-то у нас была договорённость о руководителях строящихся гидрокомплексов. Посмотрите в своих бумагах, там всё должно быть.

Кадровик раскрыл папку, перелистал в ней бумаги и протянул Линденау большой сдвоенный лист, на котором напечатано было что-то вроде таблицы.

— Пришла пора сделать назначения, — взглянув на таблицу, сказал Линденау. — И сегодня же — в приказ! Особо проследите, чтобы начальником Томусинского гидрокомплекса был назначен горный инженер Плато-онов, — он протянул предпоследний слог и вопросительно взглянул на меня.

— Владимир Стефанович, — догадался подсказать я.

— Владимир Стефанович, — повторил Линденау и, встав, протянул мне руку:

— Желаю удачи, Владимир Стефанович!

Я поблагодарил его и вышел.

— Ну, как, всё в порядке? — поинтересовалась очаровательная красавица.

— Да, всё хорошо. Вам большое спасибо, — и я распрощался тронутый расположением дивной красоты секретарши.

…и какое счастье, что в жизни не одни Ковачевичи!

…Время в поездках издали кажется промелькнувшим совсем незаметным, впрочем, как и вся прожитая жизнь, хотя в жизни той дни порой тянулись до чрезвычайности нудно и медленно. Но, так или иначе, вернувшись из Кемерово в Междуреченск, я приступаю к своей работе помощника на прежнем участке. В последний апрельский день я сижу на первом наряде. Звонит телефон. Мой начальник берёт трубку, слушает, говорит: «Да, хорошо, — трубку кладёт и посылает меня к Плешакову. — Плешаков тебя вызывает».

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, вхожу в кабинет начальника шахты.

— На, познакомься, — он подаёт мне лист, на котором читаю: «Приказ по комбинату „Кузбассуголь“ номер (такой-то) от (такого-то) апреля…» — Я пропускаю преамбулу и бегу глазами вниз по листу до слов «произвести назначения». Теперь я читаю внимательно. Слева — названия гидрокомплексов, справа — должности и фамилии. Гидрокомплексы мне знакомы — знакомой фамилии против них — ни одной.

Наконец, в самом низу:

Гидрокомплекс шахты «Томь-Усинская» №1—2

— Начальник — Платонов Владимир Стефанович

— Механик — Исаев Александр Иванович

Да, это же тот самый Санька Исаев, которому палец отдавило на практике на «Пионере» в Белово и которому я на «Полысаевской» нечаянно дорогу перебежал, уведя возлюбленную его. Чудны дела Твои, Господи, в третий раз вне института наши дороги пресекаются.

Я от радости прыгать готов, разумеется, не от Саньки — он то мне безразличен — от назначения…

Между тем Плешаков предлагает мне стул (!) и заводит такой разговор:

— Работы по гидрокомплексу, в сущности, у вас пока нет никакой.

Тут я позволяю себе его перебить. Дело в том, что ещё в декабре прошлого года, я сумел выкроить время и заглянуть на участок, где, как мне сказали, шахтостроители закончили горные работы для гидрокомплекса. Безусловно, поступил я в нарушение всех правил техники безопасности, отправившись в путешествие это на заброшенные горные работы один, но я знал, что шахта наша не газовая (в ней не было обнаружено выделений метана), и, стало быть, в восстающих выработках метан не соберётся, и мне ничто не грозит. Что касается углекислого газа, то он опускается вниз и уносится током свежего воздуха, поступающего в шахту снаружи.

Участок шахтного поля, отданный гидрокомплексу, был частью того же ІІІ пласта и на том же горизонте, где я на трёх участках в разных слоях поработал. Вскрывался он небольшой самостоятельной штольней, пройденной по углю и креплённой деревянными рамами. Метрах в четырёхстах от устья эта штольня смыкалась с главной штольней горизонта +345 м, вильнувшей к пласту и перешедшей там в откаточный штрек. Следовательно, наша штольня могла проветриваться за счёт общешахтной струи, но проветривалась ли, я не удосужился выяснить. Я проник на участок не через неё, а по параллельному ходку, вроде того, в котором полтора года назад трудился на «Пионере». В ходке на почве были уложены четыре нитки десятидюймовых труб большого диаметра — два водовода и два пульповода, то есть был резерв на случай аварии. Это порадовало — хорошо! Пробираясь по трубам, я миновал забетонированную камеру углесосной станции, сопряжённой с ходком. Трубы заворачивали туда, но углесосов пока что там не было. Удивило меня, что остальные три стены камеры углесосов были глухие, не было никакого намёка на зумпф — колодец забора угольной пульпы — около углесосной. Дальше пошли ещё более странные вещи: трубы — теперь уже только две нитки — снова вышли из углесосной и потянулись далее по ходку. По ним я и вышел к первому очистному забою — печи. Вышел… и пришёл в изумление… ахнул. Зрелище было для человека, в горном деле хоть что-либо смыслящего, потрясающее — вверх по восстанию поднималась выработка невероятных размеров. В высоту метра четыре и столько же в ширину. Для чего?.. Чтобы поместить в нём водомёт (гидромонитор, по-научному) высотой в семьдесят сантиметров и человека — в метр восемьдесят?.. В самом деле, не железнодорожные же вагоны мы туда собирались пускать?! Идиотизм настоящий!

И какой дурак станет работать в этой печи на границе с выработанным пространством (где каждый миг грозит обрушение) под прикрытием верхняка на недосягаемой высоте?!

…Да, то, что сотворили в шахте шахтостроители, привело меня в ужас! Впрочем, шахтостроители тут не причём, они исполняли проект, а проект смастерили спецы из Всесоюзной проектной конторы «Союзгидромеханизация», никакого представления о подземных работах никогда не имевшие: они занимались вскрышными работами на карьерах. И всё, что делалось на поверхности, они бездумно в шахту перенесли. Трудно даже поверить, что у серьёзных людей не хватило простого здравого смысла.

Трубы обрывались сразу у первой печи, но за ней были пройдены ещё три такие печи, через десять метров каждая. Как из них уголь брать после выемки первого же столба и обрушения кровли — неизвестно, никаких охранных целиков не было предусмотрено. А как уголь из печей до углесосной камеры транспортировать?.. Чуть позже, зайдя в маркшейдерский отдел и найдя в нём проект горных работ гидрокомплекса, я увидел синьку: вверху перед выработанным пространством стоит монитор, за ним две плахи от бортов печи под углом сходятся к жёлобу, направляя в него поток пульпы. Из жёлоба пульпа попадает в дробилку, а оттуда передвижным углесосом подаётся в камеру к углесосам стационарным. Полный абсурд!

Не говоря уже о том, что надобно будет перетаскивать неподъёмные механизмы, так и сами они не смогут работать.

Струя воды смывает уголь неравномерно, бывает, вода скапливается за грудой угля, а потом как прорвёт её, хлынет с углём — селевой поток позавидует… И уже завалены с верхом и дробилка, и углесос… и маши-ка лопатой, матушкой-выручалочкой, да ещё ведь и снова вопрос: куда ею маши?!

Словом, проект никуда не годился, и горных работ, считай, не было, печи были практически бросовые. Ну, допустим, проектировщики — дураки с открытых работ, шахты не видели, — но как мог проект миновать отделение Мучника? Он же всё контролировать должен, он заказы министерства на проекты проталкивал. Неужели ему было всё безразлично, и он довольствовался тем, что гидрокомплексы спроектированы и строятся потихоньку. Или всё у него по русскому обычаю выходило: вали кулём — потом разберём!

…Я даже не стал читать пояснительную записку к этому бреду. А ведь всё до крайности просто и на «Полысаевской-Северной» в принципе отработано. Перед углесосной — зумпф и дробилка, далее с уклоном пять сотых — аккумулирующий штрек с желобами, от него вверх по почве пласта — печи, сечением максимум два метра на два.

А надо сразу сказать, более идеального места для гидравлической добычи угля, чем здесь, невозможно было представить. Мощность пласта — девять с половиной метров, падение пологое. При обычной технологии пласт отрабатывался четырьмя слоями — я описал, как там работается. Гидравлический способ же без труда позволяет вынимать уголь сразу на всю мощность пласта. При том же самом, как и на прочих гидрокомплексах, объёме подготовительных работ, к выемке здесь подготавливается в три-четыре раза больше угля. А если ещё учесть, что отрабатываемый горизонт на сто метров выше промплощадки, и, гидротранспорт затрат энергии не потребует, то, думаю, пояснения не нужны.

…Но, безусловно, горные работы надо было проектировать и выполнять заново. Я, хотя и желторотый юнец, понимал, коль деньги потрачены, то ничем не заставить ни проектантов, ни шахтостроителей всё переделать. Выходит, проектировать систему разработки для этого пласта придётся мне самому и согласовывать её с Мучником, и утверждать в Гостехнадзоре.

…Но в суматошной жизни своей, занятый другими делами, я сразу ничего не предпринял; к тому же шахтостроители пока других работ не вели, поверхностный комплекс вообще не был построен… и до пуска — ай как ещё далеко!.. Да ведь и полномочий я не имел никаких. Хотя надо бы, надо бы было дать знать Мучнику. Видно думал, что это никуда от меня не уйдёт. Или ничего вовсе не думал.

Итак, эта картинка до поры выветрилась из головы у меня, чтобы возникнуть сейчас, когда я перед Плешаковым сижу и разглядываю его. Я уже кое-что знаю о нём. Может пообещать, но почти никогда обещанного не выполнит, ну, разве обещанное само свалится с неба. Жёсток, хваток, самолюбив, властолюбив. Не любит, когда ему перечат. Летом ходит в тёмном костюме. Осенью и весной носит длинное демисезонное пальто и большое кепи, правда, всё же меньших размеров, чем «аэродромы» лиц «кавказской национальности».

…Сейчас я впервые внимательно его вблизи рассмотрел. Низенький человек с сообразной росту комплекцией, плотен, не толст. Лицо крысиное какое-то, угловатое с желваками на щеках, клином суживается книзу, так и кажется, что оно должно закончиться короткой бородкой, но бородки не было. Щёки и подбородок выбриты тщательно и отливают синевой — щетина, видно, густая. Волосы зачёсаны назад. Выражения глаз не разглядеть — взгляд уклончив. И вот, глядя в эти уклончивые глаза, я и вспомнил картину горных работ гидрокомплекса. А, вспомнив, позволил себе его перебить:

— Не совсем так, — проговорил я, — горные работы хотя и выполнены, но выполнены по проекту безграмотному, совершенно безумному. В таком виде принимать гидрокомплекс нельзя. Пока есть возможность и время необходимо внести в проект горных работ изменения, и это некому сделать кроме меня. Выработки для начала очистных работ, скорее всего, придётся проводить нам самим после сдачи комплекса в эксплуатацию. Но для гидродобычи это не вопрос. Выработки все по углю, и мы сами проведём их за два месяца, но надо решить вопрос с шахтостроителями, чтобы они сделали непредусмотренный зумпф и поставили перед ним дробилку и гидромонитор, дабы мы могли проходку начать сразу после ввода в строй гидрокомплекса. К тому же сейчас начинается строительство наземных объектов, а за ними — монтаж оборудования, тут за строителями тоже нужен догляд. Так что…

Выслушав мою речь, Плешаков чуть смягчился:

— Ну, скажем так, работой пока вы не будете перегружены. Поэтому на какое-то время я предлагаю совместить её с работой диспетчером шахты…

Пока строители не развернули работ на поверхности, у меня не было никакого резона артачиться, и я согласился. Тем более, что появлялась возможность познакомиться с работой этой огромной уникальнейшей шахты, самой крупной в Союзе, с производительностью десять тысяч тонн угля в сутки, на которой только добычных участков было более двадцати. И пласты «Томь-Усинская» №1—2 разрабатывала редчайшие: кроме нашего, почти десятиметрового III-го, под ним пласт IV — V, двенадцатиметровый, разделённый тонкой породной прослойкой, отчего и двойное название у пласта, за ним, ниже, отрабатывался шестиметровый VI-й пласт — и везде великолепнейший малозольный коксующийся уголь. А ещё ниже целая свита невскрытых пластов вплоть до XVIII-го, разведанных до глубины восемьсот метров.

— Вот с первого мая и приступайте, — заключил разговор Плешаков, — тут уже твой механик прибыл.

— Исаев? — спросил я.

— Да, Исаев.

…С Первого Мая, чередуясь с Исаевым и ещё кем-то третьим, я по двенадцати часов через день дежурю в диспетчерской за столом, хочется сказать: перед пультом, но тогда пультов не было, а стояли два двадцатиномерны́х ручных штекерных коммутатора, по одному на каждый горизонт.

…слышится писк, и над одним из двадцати гнёзд ящика коммутатора загорается красная лампочка. Я вставляю в гнездо штекер. Звонит мастер второго добычного участка:

— Закачали двадцать пять вагонеток и всё, стали, нет леса.

— Заявку на транспорт давали? — спрашиваю.

— Да.

Вставляю второй штекер в гнездо участка шахтного транспорта горизонта. Щёлкаю тумблером: даю зуммер. На другом конце провода берут трубку.

— Вам второй участок давал заявку на стойки и затяжки?

— Да.

— Так какого вы чёрта их до сих пор на участок не завезли, полсмены прошло, лава стала!

— Только что отправили, — оправдывается диспетчер шахтного транспорта.

— Хорошо. Проследите, чтобы на другой участок не заехали невзначай. — Я выдёргиваю штекер и — горному мастеру:

— Слышали?

— Да.

— Если будет задержка — звоните.

Выдёргиваю и этот штекер. Сижу, жду. Если звонков нет, читаю книжку. Но напряжён, как на школьном уроке — успеть спрятать книжку под стол, если дверь начнёт открываться. В конце смены звонят мастера, передают, сколько загружено и вывезено вагонеток. Сверяю их цифры с тем, что даёт опрокид — виноват, разгрузка, у нас ведь вагонетки не опрокидываются, разгружаются над бункером через дно.

…сводка готова. Можно докладывать Плешакову или главному инженеру, тому, кто проводит планёрку, и идти домой, благо сменщик уже стоит за спиной.

…Прошёл май, заметно зашевелились строители, начали рыть котлован под отстойники возле ОФ. В пристройке к фабрике, стали устанавливать центрифуги для обезвоживания угля. Появились люди и на отделке здания насосной станции возле У-су, у моста, и под землёй — в углесосной.

В тресте «Томусауголь», управляющим которого стал Василий Сергеевич Евсеев, учредили дирекцию строящихся предприятий. Директором её назначили Ложкина Николая Ивановича. Я зашёл к нему познакомиться: финансирование шахтостроителей и приёмка работ проходили через него. Встретил он меня доброжелательно, и я стал часто бывать у него, расспрашивая о тонкостях строительных дел. Мы почти подружились, насколько это возможно при такой разнице лет: мне — двадцать четыре, ему — под шестьдесят.

Он был весьма симпатичен, спокойный, большеголовый, высокий седой человек. Вероятно, и во мне он почувствовал человека порядочного, так как стал вести со мной откровенные разговоры. Я уж не говорю о том, что он с его большим жизненным опытом был мне полезен во всех отношениях, его дельные советы были бесценны для новичка. И, полагаю, не обошлось без него: без всяких просьб с моей стороны с июня Плешаков освободил меня от диспетчерской службы и приказом по шахте поручил контролировать строительно-монтажные работы, проводимые на гидрокомплексе генподрядчиком, Ольжерасским ШСУ и его субподрядчиками, строительно-монтажными управлениями (СМУ).

…Николай Иванович был одним из тех старых русских инженеров (послереволюционных, конечно, но учившихся ещё у старых профессоров), которых весной пятьдесят шестого года выпустили из сталинских лагерей… Тогда же стали исчезать и сами эти лагеря вблизи Междуреченска. То ли их вообще уничтожили, то ли часть из них передвинули подальше в тайгу, в сторону строившейся ветки железной дороги от Междуреченска до Абакана.

К сожалению, большинство этих событий прошло мимо меня, просеялось разговорами, слухами. Я не проявил необходимого любопытства, занятый делами и сугубо личными переживаниями, не побывал хотя бы в верховьях Ольжераса, не посмотрел, что там сейчас происходит. — Через год мне доведётся съездить туда, там будет совершенно другая картина. А сейчас немало из тех, кто обрёл недавно свободу и кому некуда и не к кому было деваться, устраивалось на работу на шахту проходчиками, забойщиками, крепильщикам, лесогонами; все те, кто никакой специальности не имел. Среди них случались и уголовники, которые, опять же по слухам, начали безобразничать на нарядах и в городе, но от таких быстро избавились или они попритихли. Возможно, милиция в те времена своим делом занималась усерднее, чем ныне.

Но уголовники меня не занимали, а вот с другими я охотно поговорил бы… Не поговорил. Всё было некогда. И неудачливая любовь моя своими тягостными переживаниями многое заслоняла. Я ведь и разоблачение Сталина пропустил. Хотя тут и есть оправдание. Двадцатый съезд проходил, когда я свою квалификацию «повышал» в городе Сталинске.

Там я даже газет не читал. Впрочем, из газет всё равно ничего не узнал бы, там об этом ничего не писалось. Секретное письмо ЦК партии зачитывали на закрытых партийных и комсомольских собраниях. Я на собрании не был, и о Сталинском бандитизме узнал от мамы по тем отрывкам, которые ей запомнились. Но и этого было достаточно… Это был шок. Сотни тысяч людей казнены ни за что, накануне войны обезглавлена армия. Тухачевский «признался» в заговоре под пытками. Расстреливаемый Якир успел выкрикнуть: «Да здравствует Сталин!» — на что вождь отреагировал в своём стиле: «И перед смертью, подлец, не покаялся».

…Всё это маму потрясло в прямом смысле этого слова. Обрушилось всё, чему она верила слепо. Рухнул мир лжи, пелена спала с глаз. Со слезами рассказывала она мне, как её привлекли к раскулачиванию, к выселению «кулаков»: «А кого высылали? Обыкновенных крестьян-казаков. Дети — мал мала меньше — полураздеты, плачут. Взрослым с собой из вещей взять почти ничего не дают, а на дворе холод, зима. Сердце обливается кровью, глядя на них, а тебе твердят: это враги. Но ведь я живой человек — жалею. Кому незаметно что-либо суну сама, где-то сама „не замечу“, что взяли что-то из неположенного — а что больше могли мы, рядовые партийцы? Что сделать могли?.. Понимали — несправедливо. Думали, местные власти с неугодными свои счёты сводят. Пролезли вредители в райкомы и сельсоветы и творят безобразия. А это, оказывается, сверху всё шло. А как же мы радовались, когда Сталин разоблачал их, „Головокружение от успехов“ напечатал в газете. А всё это ложь. Всё ложь. А я, малограмотная, вождям нашим верила…»

Я был не меньше маминого потрясён. Беззаконие, произвол меня всегда возмущали. И Сталина я, как и мама, с того момента возненавидел. Но дальше этого не пошёл. Крепко сидели у меня в голове с детства вбитые догмы о справедливейшем строе. Медленно, медленно приходило ко мне понимание, что преступна вся наша система, созданная Лениным и большевиками. Ленин ещё много лет для меня оставался кумиром. Я наивно верил, очистившись от сталинской скверны, партия вернёт жизнь в нормальное русло, что никаких беззаконий впредь не допустит. И ведь на каждом шагу убеждался, что в партии честности нет, а всё верить хотелось. Вера — страшная вещь. Недаром ведь сказано было незаурядным умом: «Подвергай всё сомнению». Я этот принцип вроде и исповедовал и многое в нашей системе не принимал, осуждал, а вот глубже проанализировать всё — ума не хватило. Слишком легко дал себя убедить в том, что злодей был один, ну, не один — банда была, и что, убрав её, мы с отвратительным прошлым покончили. И антисталинизм мой на поверку оказался не слишком глубоким, Сталина ненавидя, я ещё начну оправдывать его действия, не разобравшись в событиях, на которые был богат этот год. Событий, ошеломивших меня своей неожиданностью — а ведь всё давно вызревало!

…но сначала было беспредельное возмущение. Я даже в письмах к Людмиле об этом писал. Она меня утешала: «Живут же люди, и ошибки Сталина их не волнуют». Это меня взорвало, я был вне себя. Как это у неё просто выходит: «ошибки!» Да, пожалуй, мне стоило призадуматься, какие мы разные люди. И не в том смысле, как это она понимала, не в том, что я с людьми не просто схожусь, а она с кем угодно — мгновенно, а в том, что вся идейность её напускная, что никакой идейности нет, а есть один практицизм, что ей лю́бы лишь радости жизни — и трын-трава всё остальное. Но до этого я тогда не додумался. И не главное, что в итоге она оказалась права, а я ложью коммунистической пробавлялся. Я честно, искренне заблуждался, а она откровенно лгала.

До конца путь пройти к неприятию большевизма помогла только гласность в восьмидесятых годах. Лишь тогда я впервые серьёзно о многом задумался. Со своим умом, склонным к анализу, ни свою жизнь, ни жизнь общества, я, выходит, не анализировал нисколько, и от этого наплодил столь много ошибок. Даже не по Бисмарку выходило, хуже — и на своих ошибках ничему не учился. Но и по Бисмарку, ибо каждая глупость в новом виде предо мной представала.

…Но вот что странно, проявив на курсах полное ко мне равнодушие, Людмила снова начала переписку со мной. Письма шли от неё, правда, не часто, и были они коротки — чуть длиннее зимних записок. Я же ей отвечал длинными письмами с размышлениями своими о разных вещах, меня интересовавших тогда, и всегда начинаемых и кончаемых признаниями в беспредельной любви.

…да, да, несмотря ни на что, я любил её именно беспредельно. Жизнь без неё не мыслилась у меня. Но всегда она уклонялась от какого-либо ответа, да ведь я ответа и не спрашивал никогда, я только писал о любви. Я вполне понимал, что надо, надо собрать свои силы и переписку, и отношения с ней прекратить. И не мог этого сделать. Мне казалось, я не выживу без неё. Мне было страшно. Страшно потерять её навсегда. Тогда жизни конец, нет в ней просвета…

…В мае я написал ей, не помню о чём, в мае же и ответ её получил: «…ты написал так, как будто и не собираешься приезжать в Сталинск… Приезжай!» И ещё через несколько строк: «Приезжай, Вовчик, обязательно…»

Бог знает, что я ей на это ответил, но в июне в выходной день, в воскресенье, я съездил к ней в Сталинск. Чтобы лишний раз убедиться: не очень-то она со мной встречи ждала. Объятие и ни к чему не обязывающий поцелуй на пороге, и мы тут же едем на встречу с её новыми друзьями. Друзья — молодая пара, не то муж с женой, не то любовники. Влезаем в трамвай и долго тащимся в нём через весь город и ещё долго за городом на пляж на берегу реки Кондомы, впадающей в Томь выше Сталинска…

…лежим на горячем песке, потом лезем в воду. Плаваем. Я в чёрных «семейных» трусах, но это нисколько меня не смущает, поскольку о существовании плавок я не подозреваю. Снова бросаемся на песок. Солнце жжёт, тело жаждет прохлады и влаги, и мы, натянув на невысохшие трусы и купальники брюки, рубашки и платья, идём в павильон «Пиво — воды», пьём холодное пиво. Людмила оживлённо болтает с друзьями о вещах мне неведомых, не обращая на меня никакого внимания, не предприняв и слабой попытки ввести меня в курс разговора. Я чувствую, что оказался не к месту, что положение моё унизительно, что так продолжаться дальше не может… и продолжается. Я не могу встрять в разговор: говорят о людях настолько мне неизвестных, что я понять не могу о чём, собственно, речь… Сейчас бы я инициативу перехватил, влез бы в первую паузу и навязал свой разговор. Но тогда… был несмел… и неопытен… и считал неуместным перебивать разговаривающих…

А ведь можно было просто начать расспрашивать об этих вот неизвестных, кто они, чем занимаются, что с ними произошло. Тут только начни — а потом тебя понесёт!.. В то время я этого не умел, и Людмила не пришла мне на помощь. Неужели ей нравилась роль, которую мне навязали, роль неинтересного бессловесного человека, плетущегося у них по стопам… Да, я чувствовал себя совершенно ненужным, и плёлся, как тень, как собака побитая. И всё больше мрачнел.

…и снова трамвай, «друзья» выходят в центре, а вскоре и я, безрадостный, прощаюсь с любимой… Зачем я к ней приезжал?

…Людмила сговорилась с Самородовой Зиной в отпуск отправиться в Крым. Я дал ей адрес тёти Наташи, и написал тёте письмо с просьбой принять мою «невесту» с подругой.

…в начале августа я получаю письмо: «… Ну вот, милый, я и на юг помчалась…» Далее она путано объясняла, как неожиданно её раньше срока отправили в отпуск, и что поэтому она не смогла заехать ко мне… Да, это у неё всегда хорошо получалось — не заехать ко мне. Совести не было у неё. Вот и сейчас, разве так обязательно в первый день отпуска в Крым уезжать?.. Путёвка у неё не горела. Да если бы и горела, — один день ничего не решал, если хочется встретиться с человеком. Тут никакая путёвка не станет помехой. Разве стала бы помехой она для меня? Ясно, не было у неё желания встречаться со мной. Это больно уязвило меня. Очень обидело. Ну и дрянь! Но чего не вытерпит любящий человек!

…правда, обещала заказать разговор со мной из Москвы, где она недельку погостить собиралась.

…и позвонила. Что-то у неё в столице стряслось, и она попросила выслать ей денег на главпочтамт. Сумму не указала. Я тотчас выслал семьсот рублей телеграфом, но через несколько дней получаю письмо, отправленное из Москвы в день отъезда, что денег она не получила. Перевод не дошёл.

…С этого и закрутилась у меня телеграфная карусель. Я мгновенно на почте телеграфом дослал из Москвы в Алушту отосланный ранее перевод на семьсот рублей и одновременно послал туда телеграфом ещё триста рублей.

В её письме из Алушты было всего несколько слов о том, как они наслаждались красотами Крыма, и приписка, что триста рублей она получила, а семьсот — снова нет. Пришлось мне телеграфировать ей в Москву ещё пятьсот рублей, а семьсот из Алушты отзывать назад в Междуреченск… Пятьсот рублей на сей раз она получила благополучно, а семьсот, совершив почти кругосветное, путешествие, вернулись ко мне в сентябре почти одновременно с письмом Людмилы, посланным из Москвы… В письме она писала, что по дороге из Крыма заезжала к знакомым в Тулу, откуда уезжала здорово под хмельком, и что добрые люди её обобрали.

Я тогда значения этому не придал — в жизни всяко бывает. Но пришло письмо дяди Вани, в котором он сообщал, что передал мне с Людмилой бутылку редчайшего массандровского муската… и не то, что сомнения зародил он во мне — жена Цезаря вне подозрений! — но сделалось мне как-то не по себе. Я воздержался от выводов и заключений — очень любил её и не мог допустить, что она… Сейчас я могу сформулировать то неясное ощущение, что меня охватило. Я впервые почувствовал, не отдавая ещё себе в том отчёта, что Людмила со мной неправдива. Всё время она мне лгала.

…и бутылку у неё не украли, кстати, она и не заикнулась о ней, да и не в бутылке ведь дело. И скорее со «знакомыми» в Туле она в поезде лишь познакомилась, а в Туле это знакомство продолжила, и уезжала здорово под хмельком от мне неизвестного зелья, в котором было и что-то от чудеснейшего массандровского вина.

…Освободившись от диспетчерской службы, я начал обходить разбросанные по промплощадке и в шахте стройки гидрокомплекса. Первым делом я снова отправился в шахту, не только для того чтобы ещё полюбоваться произведением человеческой глупости, уникальным творением Всесоюзной конторы, но и на месте решить, что и как нужно сделать, чтобы можно было работать. Собственно, чтó, я и так знал, теперь следовало прикинуть, где, как и в каком объёме.

…Процедура переоблачения в шахтёрскую робу не показалась на сей раз мне мучительной. Потому, возможно, что бельё и спецовка были сухими и чистыми — мама дома их выстирала, и не надо было спешить, и никакие заботы не мучили, и обстановка располагала… За тот месяц, что я просидел в диспетчерской, в итээровской мойке произошли перемены. Вместо мрачных громоздких деревянных шкафов, поперёк зала воздвигли ряды изящных металлических — на две стороны — шкафчиков, сверкавших приятной эмалевой краской цвета стали с лазурью. В каждом шкафчике три отделения. Вверху — для чистой одежды, ниже — для грязной, а в выступающей части в самом низу, на которой сидят, — отделение для сапог. Задняя стенка шкафчика — дырчатая, за ней, между обеими половинами ряда, трубы с отверстиями для подачи горячего воздуха — одежду сушить…

И сразу в зале стало светло и просторно…

И ещё, к каждому шкафчику — ключик, один ключ открывал все три свои отделения, не открывая чужие. Я с ребятами все замки перепробовал — ни один чужим ключом не открыл. Болезненная проблема была решена. Кражи, подмены сапог — бич жизни шахтёрской — были в зародыше пресечены.

…да, одежда для шахты была у меня теперь всегда чистой, сухой, и переодеваться в неё, в чистые трусы, в белоснежные кальсоны с рубахой, в лёгкую хлопчатобумажную спецовку стало удовольствием даже… Навернув на ноги выстиранные портянки, натянув на ноги резиновые сапоги, а на голову под каску берет, я — чистый, звонкий и прозрачный — иду в ламповую, где, отдав свой жетон, получаю лампу с аккумулятором и коробку самоспасателя на ремне (род противогаза без маски). Перебросив последний через плечо, я цепляю банку аккумулятора на поясном ремне за спиной. Саму лампу в гнездо на каске я почти никогда не вставляю, предпочитая вешать её у подбородка, из-за шеи перекинув кабель сюда. Когда нужно, я снимал лампу, рукой направляя луч света туда, где хотел высветить что-то, головой не вертя каждый раз. Но это когда руки свободны, а у начальника они свободны всегда, если только рабочему не возьмёшься помочь.

…с последней открытой бортовой машиной утренней смены, совершено пустой, ехавшей забрать людей ночной смены, я отправляюсь наверх на горизонт +345 метров. Сидя на скамье спиной к кабине машины и лицом к удаляющейся промплощадке, я с удивлением обнаруживаю, что в момент, когда машина, начальный подъём на гору одолев, втягивается в суживающееся ущелье, строения шахты и Лысая сопка за ними, перестав удаляться, медленно наплывают, надвигаются на меня. Точно не я и машина от них уезжаем, а они приближаются. И я не сразу понял, как такое явление объяснить. Видимо, более быстрым сужением угла зрения на всё обозреваемое пространство, чем на отдельные предметы в этом пространстве. Куда ни кинь — везде относительность!

…вверху, лихо через борт машины спрыгнув на землю и миновав устье штольни этого горизонта, я прямиком направляюсь к небольшой нашей штоленке. Устье её забетонировано метров на двадцать, дальше — крепление деревянное, неполный дверной оклад, стойка к стойке, без каких-либо промежутков. Выше штольни вверху, в десяти метрах, ходок, по которому я пробирался зимой. В штольне настланы рельсовые пути, по которым я и пошёл, переступая по шпалам. Два десятка шагов прошёл при тускнеющем свете дня, не включая своей лампы, чтобы глаза приспособились к сумеркам. Когда сумрак сгустился до темноты, я включил свой фонарь.

…лучик света выхватил впереди верхняки, стойки крепи, я опустил его вниз, осветив рельсы и шпалы. Всё было мшистым, несвежим, изнутри пахну́ло плесенью. Штольня плохо проветривалась или не проветривалась совсем, видно, были закрыты вентиляционные двери у сопряжения штольни с главным откаточным штреком. Я прошёл ещё несколько метров вперёд… и глазам моим открылась фантастическая картина феерического царства плесени и грибов. Плесень с каждой рамы свисала сверху сплошными завесами от борта до борта выработки, кружевными покрывалами, белыми гардинами с неповторимым узором на них. Я шёл вперёд, и предо мной с каждым шагом представали новые непохожие занавеси. Так изощрённо разнообразно раскрашивает узорами окна только мороз. Так непохожи бывают на нашей Земле разнообразные звери, рыбы, птицы, кораллы. Так неповторимо из ночи в ночь заливает нашу планету своим светом Луна, только тут не было света, а была абсолютная чернота, и бесконечность белых покровов. Мне жутковато даже стало немного, будто попал в заколдованное глухое забытое царство. Размахивая фонариком, я рвал сказочные узоры, пролагая дорогу, и шёл всё дальше и дальше…

…вообще-то это был с моей стороны шаг безрассудный — нельзя в заброшенные непроветриваемые выработки заходить. И если вверху, в печах, прошлый раз я был уверен, что метана там нет, хотя и за это никогда нельзя поручиться, то в отсутствии углекислого газа здесь, внизу, никакой уверенности быть не могло. Но молодость опрометчива, бесшабашна, об опасности и мысли у меня не мелькнуло — было просто интересно до крайности, и, как говорится, мне повезло…

…но по мере того, как шёл я по штольне, ошеломление сменялось другим, уже удручающим впечатлением. Впечатлением запустения, разрухи, и тлена. Только змей здесь ещё не хватало. И подумалось, что крепление сгнило, превратившись в едва связанную труху, что от кашля, чихания, крика оно тотчас и рухнет, рассыплется… Я поцарапал стальным ребром лампового зацепа замшелую стойку. Снялся тонкий грязный налёт, а под ним — твёрдая белая древесина. Слава богу, штольню не надо перекреплять, если крепь водою обмыть, побелить — всё придёт в нормальное состояние.

…Через полторы сотни метров я через сбойку вышел в ходок как раз в том самом месте, где он расширялся в бетонную камеру углесосной станции. Оборудования в них по-прежнему не было… Ну, а за камерой — пресловутые печи «Союзгидро…". Я не отказал себе в удовольствии ещё раз взглянуть на глупость, учинённую людьми в больших званиях и чинах. Посмотрел, усмехнулся и, не выдержав, плюнул: как можно таких болванов при ответственном деле держать?!

…жаль было бессмысленно растраченного труда. А ведь всё так просто решалось. Об этом я раньше сказал. А теперь прикидывал место, где устроить колодец с дробилкой над ним, и ясно видел, как вода понесёт к ним из забоев уголь в желобах по небольшим аккуратным печам, а потом по аккумулирующему штреку безо всяких человечьих и машинных усилий. При наклоне пять сотых водный поток увлекает куски угля средней крупности (до пятнадцати сантиметров), а и выплывет в штрек из печи случайная глыба и возникнет затор, — то скопившаяся выше вода так нажмёт, что и он понесётся, да и первый же проходящие мимо затора рабочий, не дожидаясь того, пнёт глыбу ногой, придав ей бóльшую скорость — и понеслось, загудело всё до самой дробилки, где любая глыба будет расколота на куски.

…План развития горных работ был несложен, он давно сложился у меня в голове, сложность в том состояла, как уломать ШСУ, израсходовавшее все деньги для горных работ, пройти нужный колодец, забетонировать стенки… Как удалось мне подвигнуть на неплановые работы начальника Ольжерасского ШСУ Соротокина? Что-то нашёл я в другом месте, что было не сделано, и что делать было не надо, съездил в институт к Мучнику, закрепившего за моим гидрокомплексом главного инженера проекта Дельтувá Альфреда Антоновича, тот согласовал все мои изменения, и Соротокин за счёт этих денег согласился под землёй всё до ума довести.

…Это мой посещение шахты закончилось тем, что я зашёл в трест на приём к главному инженеру Филиппову Антону Порфирьевичу. Филиппов — крупный рыхлый мужчина лет пятидесяти с большим розово-поросячьим лицом и белёсыми бровями над выцветшими глазами и такими же волосами, редкими на голове и густыми на руках и на пальцах, не произвёл впечатления ни умного, ни хотя бы к делу неравнодушного человека. Мой доклад о том, что к моменту пуска гидрокомплекс не будет обеспечен ни одним метром горных выработок, так как-то, что сделано, никуда не годится, он выслушал без всякого интереса. Он равнодушно смотрел мимо меня водянистыми глазами, и, казалось, ничего не улавливал.

— Но это ещё полбеды, — говорил я, — мы за два месяца сами можем нарезать все выработки и подготовить комплекс к добыче. Беда в том, что нет ни метра толстостенных цельнотянутых труб диаметром сто миллиметров. А нам для работы таких труб нужно не менее километра, и к ним тысячу фланцев и пятьсот хомутов быстроразъёмных соединений, не считая тысяч резиновых колец-уплотнений. Ничего этого ни генподрядчиком (ШСУ), ни субподрядчиком (СМУ) не заказано, так как в проекте не значится, и работать нам будет нечем.

— Ну, хорошо, — ответствовал, наконец, мне Филиппов, возвращаясь из небытия, в котором пребывал весь разговор, — я дам указание, чтобы трестовские снабженцы всё заказали. С этим я и спустился со второго этажа от Филиппова вниз к Ложкину Николаю Ивановичу. Пересказав ему разговор, я услышал от Николая Ивановича дельный совет:

— Всё это очень серьёзно. Если гидрокомплекс не заработает после пуска, с кого-то голову будут снимать. И, скорее всего, это будет твоя голова. Так что все доклады свои оформляй докладными записками в нескольких экземплярах и отправляй их официально через секретаря начальника шахты, а один экземпляр с датой и номером регистрации себе оставляй. То же самое делай и со всеми заявками, письмами. Это будет твоя защита. Я знаю этих людей — от любых слов отрекутся, а бумага со штампом, датой, номером, подписью — документ.

Мы ещё о чём-то поговорили, потом Ложкин сказал:

— Сейчас я иду на отстойники гидрокомплекса, там строители начинают арматуру под днище вязать, если хочешь, пойдём вместе со мною.

Я с радостью за ним увязался. Мы вышли из треста на улицу и вместе с улицей повернули к тоннелю под полотном железной дороги — отнюдь не триумфальному въезду в наш город. Проезжавшие по дороге грузовики обдавали нас пылью, и наши белые рубашки быстро поменяли свой нарядный цвет на затрапезный мышиный, да и чёрные брюки приобрели сероватый оттенок. Перед тоннелем от шоссе вправо ответвилась дорога, плавно вползла вместе с нами на насыпь и вывела нас на мост, стальной красной конструкцией перекинувшийся через У-су. Мы шли по дощатому тротуару моста вдоль железной решётки, ограждающей его от реки, изредка перегибаясь через ограду и вглядываясь в неправдоподобно прозрачную воду: не то что галька — каждая песчинка виделась отчётливо на дне, чуть подрагивая в свивающихся струях реки. В воде сверкали чешуйчатым серебром крупные хариусы, изломанной стайкой пересекая реку, а их тени стремительными зигзагами метались по дну в глубине, освещённой дневным ярким солнцем. А глубина была здесь немалая — до четырёх метров в эту пору низкой воды.

…накалённые фермы моста обдавали нас пышущим жаром — невыносимо пекло. И глядя на очевидно прохладную воду, я испытал вожделение, и оно тотчас и проявилось в мысли мной высказанной вслух:

— Вот бы вниз сейчас бултыхнуться! Ух!

— Выскочишь, как ошпаренный, — усмехнулся на это Ложкин, — вода ещё ледяная. А у меня, между прочим, — добавил он, невесело усмехаясь, — навсегда неприязнь ко всему ледяному. Люблю тёплое солнышко.

— Это после того? — спросил я с робким намёком на то, что мне известно о его судьбе зэка.

— Да. Там с нами не церемонились, но самым страшным для меня были зимние дни в нетопленой камере без одежды, в белье. Мерзавцы стёкла в окошке выбили, чтобы было ещё холодней. Всю ночь по камере бегаешь, чтоб не замёрзнуть.

— Вас до войны ещё взяли?

— Да. В тридцать восьмом. И если я выжил и дожил до сего дня, то виной тому моя строительная профессия. Она жизнь мне спасла: строили много. Поперву, не разбираясь, всех в гроб клали подряд, потом спохватились, стали делать это, как бы сказать… выборочно. Кое-кому работу давали по специальности. Вот так я и выжил, а остальные почти все в земле.

Из деликатности, боясь причинить нечаянным словом боль этому человеку, я не стал допытываться подробностей. А он не продолжил. Ничего больше о его злоключениях я так и не узнал и очень жалею об этом.

…Пройдя мимо шахтного АБК к обогатительной фабрике, мы остановились у котлована размером сорок метров на тридцать, не считая заездов. На усыпанном щебнем ровном дне котлована из такого же щебня были насыпаны пять подушек под основания секций отстойников, пять усечённых низеньких пирамид, напоминавших надгробья в метр высотой, длиной в двадцать метров и шириной чуть больше пяти.

Поздоровавшись с рабочими, возившимися на дне котлована, мы сверху наблюдали за тем, чем они занимались.

…два крайних «надгробия» были покрыты чёрными полосами рубероида, проклеенного битумной мастикой — изоляцией от воды. На них электросварщики варили объёмную сетку их стальных рифлёных прутков. В углублениях вне подушек и между подушками рабочие вязали каркасы фундаментов стен здания и секций отстойников.

Николай Иванович указал мне на каркас и на сетку:

— Видишь под нижними прутьями деревянные чурочки.

— Да.

— Это для того, чтобы и рубероид при сварке не сжечь, и, главное, чтобы под арматурой лёг защитный слой бетона. Кстати, — сказал он, — когда начнут бетонировать, не забудь проследить, чтобы после того, как бетон под арматуру зальют, чурочки вынули, и пустоты тоже бетоном заполнили.

Между тем Николай Иванович продолжал:

— И договоримся. Я буду подписывать форму два о выполненных работах только после твоей подписи — подтверждения, что скрытые работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиПами).

Я поблагодарил Ложкина. К этому его никто не обязывал, а у меня появлялся реальный рычаг воздействия на строителей. Не подпишу я — не подпишет и Ложкин, и банк денег за выполненные работы не даст.

…в то время как на первых двух основаниях вязали и варили каркас арматуры, на трёх остальных ещё только раскатывали рубероидные рулоны. Они уже стояли по трём сторонам перед каждым «надгробием», каждый последующий позади предыдущего со сдвигом в сторону почти на всю ширину, так что при раскатке последующий перекрывал его всего на несколько сантиметров. Перед раскаткой щебёнку залили расплавленной битумной мастикой, затем начали раскатывать крайний рулон вдоль длинной стороны насыпи, затем второй, третий… Раскатанные полосы рубероида ложились внахлёстку и покрыли целиком всю поверхность. Эту поверхность вновь залили сплошь битумом и на ней раскатали рулоны поперёк продольных полос, вдоль короткой стороны «могильного камня». Их тоже залили мастикой и накрыли опять вдоль длинной стороны днища секции. Три слоя рубероида на битумной мастике были уложены быстро и аккуратно, что свидетельствовало о сноровке рабочих. Впрочем, о чём тут говорить? Половина крыш в Советском Союзе была устроена именно так, только без этой тщательности, да и не всегда в три положенных слоя, один из них, а то и все два иногда исчезали «экономии ради», — хотя в форме два, по забывчивости, очевидно, писали всегда ровно три. И по этой забывчивости три четверти крыш в Советском Союзе безнадёжно текли. И никто не мог понять: почему?!

…Памятуя наставления Ложкина о постоянном контроле, я пошёл к Плешакову и сумел его убедить в том, что мне предстоит серьёзная переписка, так как работы на всех объектах разворачиваются во всю, а в проектах полно несуразностей; строители тоже допустили ряд грубых ошибок, и всё это надо, пока есть время, устранять, согласовывая изменения в проектах и на стройках с институтом ВНИИГидроуголь. Ведь государственным планом сдача гидрокомп-лекса в эксплуатацию предусматривалась в этом году.

— Если всё это свалить на вашу секретаршу, — говорил я ему полушутя, — то ей больше ни на что времени не останется, только мои бумаги печатать и будет.

Словом, выбил я у Плешакова пишущую машинку, притащил её в кабинет, который Плешаков выделил мне в левом крыле первого этажа АБК, и застучал по ней сперва одним пальцем, а потом и двумя, оживляя навыки, приобретённые в бытность мою в КГИ заместителем редактора институтской газеты. Итак, я получил в своё распоряжение кабинет с телефоном, пишущую машинку и право, минуя Плешакова, вести всю переписку по гидрокомплексу на официальных бланках шахты за своей подписью. Так я стал полноценным «директором» строящегося предприятия.

…не теряя попусту времени, я отстучал в трёх экземплярах заявки на трубы, фланцы, хомуты, уплотнения и желоба в отделы снабжения шахты и треста, сочинил докладную об отсутствии всего упомянутого в заявках ОШСУ и СМУ главному инженеру треста Филиппову. Первую заявку я сам отнёс в отдел снабжения шахты, вторую же, как и докладную записку отправил в трест через канцелярию, получив в свои руки копии с указанием всех атрибутов регистрации и подписью юной девы, исполнявшей обязанности секретарши.

…да, по одному экземпляру заявок и писем пошло адресатам, одни копии были подшиты в папку исходящих шахтных бумаг в канцелярии, другие — легли в мою белую папочку с белой тесёмкой, которую я неотлучно держал при себе, начав ограждать себя документами от возможных опасностей.

Предусмотрительность не помешает.

…Прошёл месяц, другой, шахтостроители везде вроде бы шевелились, но их стало как-то значительно меньше. После бурного весеннего всплеска работ к середине лета обозначился спад. Дела шли ни шатко, ни валко, сроки затягивались, месячные планы не выполнялись. Это меня обеспокоило, и я отослал письма в Ольжерасское ШСУ, трест «Томусашахтострой» в Мысках, комбинат «Кузбассшахтострой» в Прокопьевске, в наш трест и в обком партии в Кемерово. Нечего и говорить, что ответа я ни от кого не получил, а, главное — мои письма на темп работ нисколько не повлияли.

…а, между прочим, тезис о строительстве гидрокомплексов и об их в воде в работу до конца этого года был записан отдельной строкой в Законе о Пятилетнем плане, утверждённом Двадцатым съездом КПСС.

И поэтому я полагал, что все на уши должны стать, из кожи вылезти, но гидрокомплекс достроить до первого января. Со школьной скамьи мною было заучено, что пятилетний план — это закон, да он законом и назывался. И он не может быть не выполнен никогда. Он может быть выполнен в срок или досрочно, он может быть перевыполнен, хотя это последнее я плохо себе представлял в отношении гидрокомплекса — зачем мне, к примеру, две угленосных или шесть секций отстойников вместо необходимых для работы пяти.

…тем не менее, простейшая арифметика мне показывала, что при нынешних темпах шахтостроители до января и половины работ не успеют сделать. И я снова принялся бомбардировать письмами все инстанции — в результате работы ещё сильнее замедлились. Так я впервые столкнулся с великой фальшью, что звалась у нас пятилетними планами.

…А жизнь шла своей чередой. Жил я с мамой по-прежнему в квартире вместе с Петровыми, ни с кем не сошёлся, никаких друзей и приятелей не завёл. Тоненькая ниточка взаимной приязни с Юришем оборвалась. Сначала я закрутился с работой и курсами и к Юришу перестал заходить, а по весне Володю избрали первым секретарём Междуреченского горкома комсомола — и уже он утонул в комсомольских делах. В довершение Володя женился на миловидной девчушечке, и появились у него новые интересы.

…В июле, по окончании КГИ в Междуреченск приехали шахтостроители Тростенцов и Китунин и в первый же день навестили меня. Григория Тростенцова я не знал, с Мишей Китуниными был немного знаком. Познакомился с ним в счастливые дни своей «медовой недели» в конце пятьдесят четвёртого года — он захаживал в ту же комнату, что и я, у него был роман с Юлей Садовской, неизменной подруги Людмилы с первого курса. Миша и Гриша были года на три постарше меня, учились курсом младше меня.

Гриша Тростенцов был женат. Отец его, оказалось, был у нас в институте профессором, чего я не знал, он читал лекции шахтостроителям, а до этого был главным инженером комбината «Кузбассшахтострой». Позже я узнал из отрывочных фраз, услышанных мною, что выросший в семье хорошо обеспеченной, он в юности ступил на кривую дорожку. Украл с дружками сладости из ларька, и лишился свободы. Выйдя на волю, он урок из случившегося извлёк. В сущности, он всегда был порядочным человеком, так, бес попутал.

Миша, наоборот, был из самой простецкой бедной семьи. Всю войну, с двенадцати лет, проработал за станком на военном заводе. «Работали, как и взрослые по двенадцать часов, — рассказывал он, — Стоя у станка, мальчишки, бывало, не выдержав, засыпали, падали лицом на резец или на вращавшийся шпиндель. Правда, меры приняли быстро. Стали привязывать. Засыпает мальчонка, но верёвки держат его, упасть не дают. Перестали ребята уродоваться»

…И эти такие несхожие люди сдружились. Что их объединяло — трудно сказать. Добросовестность, дотошность в делах, трудолюбие. И вот они у меня. Они побывали в Томском шахтостроительном управлении, которое строило город, дороги, разрезы (карьеры), и куда они получили направление на работу, а потом решили ко мне заглянуть. Мама захлопотала, мы отметили встречу, а потом, узнав, что они собираются ночевать на столах в управлении, никуда их от себя не отпустили, и дней семь они прожили у нас.

…на пол брошены два лишних матраса. Подушки, одеяла и простыни тоже нашлись.

…по утрам мама жарила нам картошку с котлетами или разогревала на большой сковороде узбекский консервированный плов. Удивительно вкусный плов появился в изобилии в магазине, и мы отдавали ему должное. Удлинённые зёрнышки риса — я до этого таких никогда и не видел, подкрашенные морковью и до прозрач-ности насыщенные бараньим жиром вместе с нежнейшей бараниной таяли блаженно во рту. Перекусив, выпив чаю, мы разбегались на день, я — на шахту, они — в своё ШСУ.

…Вскоре после того, как Миша с Гришей получили комнату в общежитии, приехал ко мне Людвиг Потапов, пришёл Юриш Володя, сошлись все наши ребята. Собирались на встречу, а вышло на проводы. Юриш не удержался на высоком комсомольском посту — честному человеку вообще трудно там удержаться — и уезжал с молодою женой с мостопоездом вглубь тайги в сторону Абакана. Было грустно. Мы гурьбой вышли во двор, провожая его, и, когда он скрывался за углом нашего дома, Людвиг крикнул вдогонку ему на прощанье: «Но ты пиши! Обязательно пиши!»

Я понял так, что «письма пиши!» и тоже крикнул:

— Пиши обязательно! — имея только письма в виду, и лишь после этого сообразил, что Людвиг кричал о другом, о стихах. И мне стало страшно неловко от своей несообразной нечуткости, что я о творчестве Володином позабыл, хотя внешне слова мои не отличались от Людвиговых. Я стыдился того, что не те интонации меня могли выдать. И приземлённость моих пожеланий могла видна стать всем. Мне и до сих пор как-то совестно эгоистичности этой своей — о себе только думал. Хотя, конечно, никто ничего не заметил.

…но эти краткие эпизоды, не избавляли от одиночества. Днём меня занимала работа, по вечерам… А были ли вечера? Кажется, были… Мамы нет дома. В комнате у меня неизвестно откуда взявшаяся гибкая раскованная девица, весьма миловидная. Мы стоим, обнявшись, тесно прижимаясь телами друг к другу. Кровь моя взбудоражена жаркими поцелуями, я охвачен желанием неудержи-мым, я не могу больше вынести поста, в котором годы держу себя сам по незримой воле Людмилы. Я переламываю девицу, ломлю её на матрас. Вот оно, вот то, от чего уклоняется непрестанно Людмила… Но девица выскальзывает из-под меня, страстно шепча:

— Сейчас, сейчас, пойдём лучше ко мне. Хорошо?

— Хорошо, — я отрываюсь от неё разгорячённый и обалдевший, и она убегает к себе на пятый этаж. Она живёт в одном со мною подъезде.

Я порываюсь идти вслед за ней, но передышка охладила меня, в дело вступает разум, всплывают страхи о возможных последствиях… и я остаюсь на площадке, не бегу по лестнице вверх. Трус я несчастный! Об этом я уже говорил.

…откуда взялась эта девица и куда она потом запропала? Раньше я, вроде, её не встречал, а после точно ни разу не видел. Может, она приснилась мне наяву? Однако мама мне говорила, что она справлялась несколько раз обо мне, спрашивала, где я, куда подевался?.. Прямо чертовщина какая-то… А пропадал я на шахте, на курсах.

…Спокойная тихая жизнь в петровской квартире с приездом мамы разладилась. Начались обычные квартирные склоки. Юридически мы в квартире с Петровыми были равными, но они повели себя как хозяева, у которых мы квартиранты. Причём, как прижимистые хозяева и крохоборы. Накидывались на маму по любому никчемному поводу: то много жжёт электричества в кухне и туалете — как бы рубль лишний не переплатить! — То кастрюля не там стоит на плите, то пол не так вымыт. Придирались к маме супруги и без повода, а поскольку их было двое против одной, то она немало от них натерпелась, хотя и умела давать отпор. Впрочем, она вскоре устроилась на работу кассиром в швейную мастерскую промысловой артели «Правда», где её — вечная участь — избрали не освобождённым парторгом артели. Время для скандалов Петровы теперь находили с трудом. Но обстановка была накалённой до такого предела, что побудила меня усилить хлопоты для получения отдельной квартиры.

Квартиру мне обещали и раньше, я вновь Плешакову напомнил об этом, и он заверил меня, что выделит мне её в первом же законченном доме… Однако в августе, когда дом был готов, и я пошёл к Плешакову справиться относительно ордера на квартиру, он мне сказал, что свободных квартир в этом доме у него уже нет, и мне придётся подождать до сдачи нового дома. Я ответил, что ждать не могу, и развернулся, едва не хлопнув дверью в сердцах, но в последний момент благоразумно сдержался — хлопаньем дверей никому ничего не докажешь, только выкажешь слабость свою. Но необязательность Плешакова меня возмутила до крайности, никогда обмана я не терпел. От Плешакова я направился в трест и в приёмной управляющего Евсеева сгоряча написал заявление, не озаботившись, что из этого выйдет. А могло выйти и плохо, нехорошо для меня могло выйти. Всё же надежда была, что против моего назначения комбинатом управляющий не пойдёт. Посему заявление вышло такое:

В связи с невозможностью предоставить мне квартиру прошу откомандировать меня в распоряжение комбината «Кузбассуголь».

То есть пошёл я ва-банк. Могли бы и вышвырнуть, как зарвавшегося щенка. Но не вышвырнули. Не решились. На следующее утро меня вызвали к заместителю начальника шахты по быту и выдали ордер на квартиру номер девяносто три в доме семь, построенном покоем, с фасадом на главный проспект, не имевший названия.

Квартира оказалась однокомнатной. Это не оправдало надежд, думалось, что двухкомнатную дадут — я даже не знал, что однокомнатные квартиры бывают. Но комната была большой, к тому же и с нишей, невидной от порога двери, в которой свободно уместилась мамина кровать, и которую можно было завесить пологом. Ну а всё остальное было, как в нормальной квартире: маленькая прихожая, коридор в кухню с разделочным столом и встроенным под ним шкафчиком-холодильником у наружной стены (поступление холода через отверстие в стене регулировалось тряпкой-затычкой). Из коридорчика — двери в ванную и туалет. Отопление в доме центральное, в кухне плита, топящаяся дровами или углём. Во дворе, повторяя очертания дома, стояли внушительные деревянные ящики с наклонными крышками, с дужками для висячих замков и с номерами квартир. Это были ящики-сундуки, для хранения дров и угля.

Так, я ещё раз с помощью треста, а точнее Евсеева, победил Плешакова — были на руках ещё козыри — но слишком после этого успокоился. Казалось, все преграды преодолены, и больше никаких препятствий не будет. Плешаков же поражений своих не забудет, за моей спиной сплетёт умно интригу, так что я пустить козыри в ход не смогу, и возьмёт реванш за всё сразу. Но до этого пока далеко.

…В моём доме получил двухкомнатную квартиру от ТШСУ и Тростенцов, как человек семейный, женатый. И жена к нему сразу приехала. Мише пришлось подождать — их отношения с Юлей ещё не были оформлены официально.

Вскоре Миша женился и ждал Юлю с мамой.

…Оба они, и Гриша, и Миша, были назначены прорабами на строившийся гигантский разрез №3—4, и работали рьяно, без передышки. Все вечера — а я к ним частенько заглядывал — я заставал их лежащими на полу на расстеленных синьках в Гришиной комнате, изучающих по чертежам всё, что предстояло им строить. Иногда я у Тростенцовых задерживался допоздна, когда работа над синьками прекращалась, и тогда они оставляли меня ужинать с ними. Ужин был однообразным и бедным. Жена Гриши, миловидная Рая, ставила на стол тарелки с варёной картошкой, селёдку с луком, политую подсолнечным маслом, хлеб, чай. Скудость их ужина нас с мамой всегда удивляла. Рая работала инженером в управлении, и вместе они зарабатывали должно быть больше, чем мы. Мама получала в артели семьсот рублей, мой оклад был установлен по минимуму, чуть больше двух тысяч двухсот — мой гидрокомплекс пока угля не давал.

…возможно, скромность в расходах была проявлением рачительности, благоразумия, заботы о завтрашнем дне. Я жил одним днём, нимало не заботясь о будущем. И когда фортуна лишила меня своей благосклонности, я сразу же на мели оказался, не имея ничего за душой, кроме знаний и опыта, не бог весть какого.