Бесплатный фрагмент - Сибирь – любовь моя, неразделённая

Том I

Предисловие

Эта книга — воспоминания о жизни в СССР двадцатилетнего человека на переломе эпох: от сталинской тирании к оттепели авторитарного правления Никиты Хрущёва.

Молодой восторженный человек, с пелёнок одурманенный большевистской пропагандой, изливающейся на него непрерывно из радиорепродуктора, со страниц газет, журналов и книг, совершенно оторван от реалий обыденной жизни.

Обладая достаточными знаниями и неплохими способностями, он волей случая (из-за нелепой описки при поступлении в московский вуз) оказывается в Сибири, в Кемеровском горном институте за тысячи километров от родных ему мест.

Проходя обучение в институте, он сталкивается с неприглядной действительностью, с тем, чего, по его мнению, в социализме быть не должно, и впервые приходит в недоумение от расхождения между тем, что было ему внушено государственными печатью и радио (иных в СССР просто не было) и тем, что происходит на самом деле).

Влюбившись в сокурсницу, он, почитая женскую красоту как нечто возвышенное, неземное, трепетно к ней относясь, стесняется с девушкой объясниться, и попадает в глупые положения. Студентка, узнав, что он любит её, подаёт ему некоторую надежду, но вскоре отвергает его, повергая в страдания неразделённой любви, доводя его до отчаяния.

Но жизнь идёт. Год от года отлично сдаются экзамены, проходят лагерные военные сборы в Юрге и Красноярске, где он тоже сумел отличиться, любимая неожиданно признаётся, что любите его, и тут же обманывает возродившиеся надежды, снова обрекает его на мучения.

Наконец, вуз окончен, получено направление на шахту в городе Междуреченске. Тут всё ясно, но в отношениях с девушкой полная неопределённость. Работа на шахте и завершение производственной сибирской «карьеры» и отношений с любимой — во второй книге повествования: «Междуреченск».

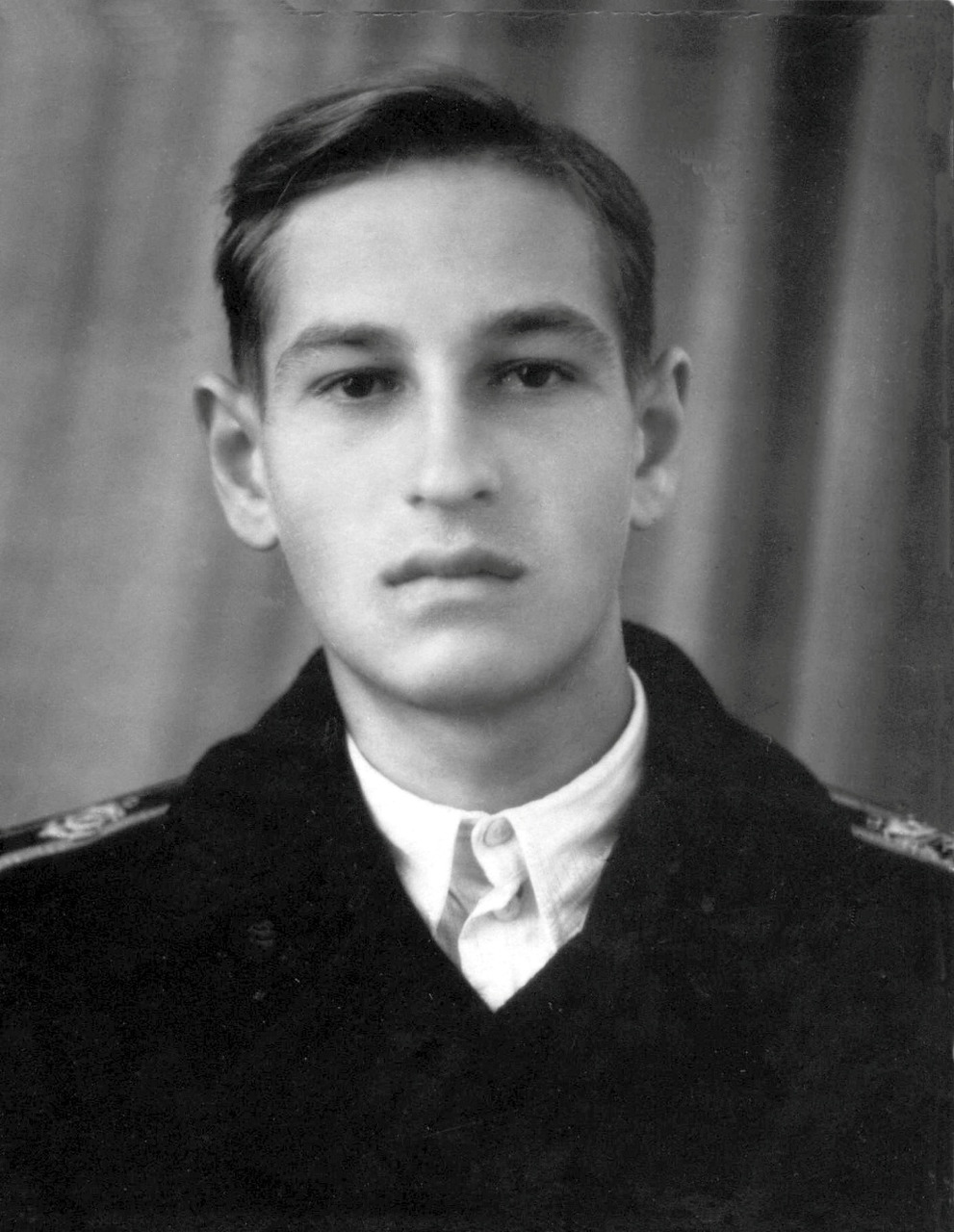

Рис. 1. Нет, я не Штирлиц — я другой.

1950 год

…Снег не стаял ни первого, ни второго, ни третьего января. Второго числа, сговорившись со своими одноклассниками Ростиком Козловым и Боровицким Ефимом, мы взяли лыжи в школьной кладовой (каким образом их в Крым занесло — объяснить невозможно!) и отправились кататься в Рабочий Уголок. Накатавшись там вволю по окрестным горам, мы к концу дня засобирались обратно, решив сократить путь и перевалить через гору между Уголком и Алуштой у дачи писателя Сергеева-Ценского. Поднимаясь лесенкой в гору и чертовски устав, я помянул, что здесь где-то должна жить Лена Полибина и, быть может, нам стоит к ней завернуть и немного передохнуть.

— Да, верно. Давай к ней заедем, — подхватили товарищи моё предложение.

…Дом Лены отыскался довольно легко, он стоял на горе на отшибе как раз чуть выше дачи писателя. Лена весьма удивилась неожиданному нашему появлению, но вида не подала, то есть вида не подала, что удивилась, зато сам вид её свидетельствовал, что ей это приятно. Она и её мама, Клара Михайловна, пригласили нас в дом, и мы, оставив лыжи во дворе, вошли в странную комнату, остеклённую от пола до потолка, как мне показалось, со всех четырёх сторон. Нет, вместо четвёртой, конечно, был коридор. Тут же на столе явились и чашечки с кофе, которого я, должно быть, до этого и не пробовал никогда, и что-то к нему.

…посидев немного с этими милыми женщинами и поболтав бог весть о чём, мы попрощались и скатились на лыжах в Алушту уже в сумерках.

…Зимние каникулы пролетели так быстро, как всегда пролетает беззаботное время. Начались рабочие будни. По вечерам я зачастил к соседу своему Кроку. Мы вместе с ним делали уроки по математике, ну, и болтали о школьных делах. Виталий мне открылся, что пишет стихи, и прочитал большое стихотворение о пограничниках, охраняющих рубежи… Складное стихотворение, но особого впечатления не произвело. А вот то, что у Крока есть такая способность, было узнать интересно. У меня такой способности не было.

…в один из вечеров нам пришла в голову мысль пошутить над своей одноклассницей Ханиной Верой, девушкой миловидной, но полной сверх всякой меры. Мы засели писать ей стихотворение, которое как-то само собой приобрело фривольный оттенок. Причём я весьма деятельно участвовал в сочинении, помогая застрявшему Кроку подыскать подходящую рифму, а то и целую строчку придумать. Стихотворение вышло длинное, на целую страницу, из него приведу лишь последние строчки:

Чтоб ты сама мене сказала:

Давай, мой миленький, ещё.

Я не случайно выделил здесь слово «мене». «Поэты» мы были настолько беспомощные, что не сообразили: это несуразное безграмотное «мене» при сохранении смысла и ритма легко заменить пристойным «бы мне». Это «мене» и позволило адресату заподозрить в авторстве Крока. В этом Вера призналась мне несколько лет спустя. Крок, оказывается, не вполне правильно говорил (а я этого и не замечал!), и это самое «мене» употреблял в своей речи. Я, разумеется, о своём участии в составлении опуса застенчиво промолчал.

…но доказательств нашего авторства не было никаких. Под стихотворением, переписанным нейтральным чертёжным почерком, красовалась собственноручная подпись Ефима Боровицкого. На него, естественно и обрушился удар разгневанной Веры Ханиной.

…Подпись Ефима скопировал я, хотя скопировать её было непросто: очень витиеватый был почерк. Но я дока по части подделывания подписей (упаси вас Боже подумать, что я это где-то использовал — просто так, из любви к искусству освоил я это занятие).

…на другой день, на перемене, улучив момент, когда в классе, то бишь в физкабинете, в котором размещался наш класс, не было никого, мы сунули своё сочинение в Верин раскрытый портфель между страницами учебника.

В тот ли день или в один из ближайших, записка и обнаружилась. Войдя в класс, я увидел возле Вериной парты всех наших девчонок и с ними Ефима, багровое лицо которого выражало крайнюю степень растерянности, недоумения и негодования. Шло возмущённое обсуждение нашего «лирико-эротического» послания. В гаме множества девичьих голосов выделился голос Ефима, повторившего несколько раз: «Подпись моя, но письма я не писал, не подписывал».

…что-то в ту зиму мы зло шутили над Боровицким, хотя я к нему не только зла, но и малейшей недоброжелательности не испытывал, он был моим хорошим товарищем. Видно, энергии нашей нужен был выход, и он находился в далеко неблаговидных поступках, в глупых небезобидных дурачествах. А может, меня подбивал Крок?.. Во всём он выступает активным началом. Я начала эти охотно поддерживаю и участвую в них, но инициатор-то он.

…однажды, узнав, что Ефим по какой-то причине задержится в школе до позднего вечера, мы с Виталием помчались домой. Он натянул на себя кожух, вывернутый наизнанку, мехом наружу, и такую же лохматую шапку нахлобучил на голову. Я тоже облик свой как-то преобразил, и, прихватив с собой игрушечный браунинг, который ни формой, ни величиной не отличался от настоящего, притаился с Кроком в неосвещённом глухом переулке возле каменной лестницы, зажатой в узком проходе меж стен. Лестница крутыми ступеньками спускалась сверху от улицы с магазинами, церковью, поликлиникой и милицией вниз к речке Улу-Узень возле городской бани. Здесь Ефим кратчайшим путём ходил из дому в школу и из школы домой.

Ночь была ветреной, сырой, нехорошей. Мы иззяблись, топчась на месте в ожидании Фимы. Наконец, в слабом свете верхнего уличного фонаря замаячила высокая фигура Ефима. Когда он поравнялся с площадкой, где мы поджидали его, прижавшись к стене, мы выскользнули к нему словно тени на ногах полусогнутых, чтобы себя ростом не выдать, загородив спуск Ефиму.

— Сколько времени? — спросили мы изменёнными сиплыми голосами (Ефим был единственным в классе, у кого были ручные часы).

Ефим подтянул рукав кожаного пальто:

— Тут темно, рассмотреть невозможно, — сказал он. Голос его был напряжён.

— Снимай часы, мы рассмотрим, — проблеяли мы и для острастки направили на него наган.

— Да, что вы, ребята, — заговорил Ефим, и в голосе его был уже настоящий испуг.

…Послышались шаги человека, спускавшегося сверху по лестнице, — мы быстро юркнули в темноту узкого извилистого переулка. Разумеется, мы не собирались грабить Ефима, хотели просто дурака повалять, но не продумали, как будем выпутываться из этой истории. Что бы мы делали, если бы он отдал нам часы? Непредусмотренные шаги легко всё разрешили… Надо сказать, что Фима не крикнул и на помощь себе не позвал. Впрочем, помощь могла не прийти: возможно, топала какая-либо девчушка.

…нас Ефим не узнал. Наутро в классе мы с Кроком с интересом ожидали его рассказа о ночном нападении, но он не сказал об этом ни слова. Само собой, благоразумно промолчали и мы.

…С приходом третьей четверти на меня обрушилась напасть — я стал заикаться. Причём очень сильно, как прежде никогда не бывало. В разговорах с товарищами всё было нормально, но стоило выйти к доске отвечать, как я начинал безбожно б-б-бекать и м-м-мекать. С чего это вдруг? До сих пор не пойму, уроки я знал, отвечать не боялся. Семь потов сходило с меня, пока я, н-н-наконец, договаривал фразу. Учителя слушали меня терпеливо, иногда останавливали: «Достаточно», и ставили очередную пятёрку. Но какой это был стыд для меня заикой стоять перед классом, и какая же мука! Промучился я этак месяца два, а к началу весны заикание само собою незаметно пропало, — будто и не было ничего, оставшись кошмарным воспоминанием.

Весной мне стали сниться сны об отце. Будто он приходит домой невредимый, в сером бумажном костюме, высокий, худой, но живой, а мы-то думали, что он умер. Несказанная радость охватывает меня. Вот он, мой папа, стоит рядом со мной, я могу дотронуться до него, и он такой добрый, хороший. Кто же уверил нас, что он умер? Просто он был далеко-далеко, откуда и письма не доходили.

Этот сон повторялся через неделю, и каждую неделю я был счастлив во сне оттого, что папа мой жив, жив, жив — так, очевидно, мне его не хватало.

И вдруг мне приснился сон очень странный, цветной, но впервые в жизни не радостный, как это было с цветными эротическими снами, а зловещий. Будто мы с мамой и тётей Любой ночью в нашем деревянном доме на хуторе на Кубани. Мама и тётя укладывают штабелями в комнате красное мясо, нарезанное аккуратно ровнёхонькими квадратными пластами, какими бывает нарезан дёрн для газона или свиное сало с бледно-коричневой кожицей.

Я со стороны наблюдаю за их спокойной работой: комната до полвины заполнена жуткими кровоточащими кусками, а они всё носят и носят с улицы новые и новые пачки, деловито ровняя их на полках. Никто не произносит ни слова, но мне почему-то известно, что алое мясо — не что иное, как человечина. Во мне застыл ужас, тошнота, рвота подступают к самому горлу…

Я просыпаюсь, сердце колотится так, словно хочет вырваться из груди. И сразу осознаю — это ведь сон, только сон и не больше, и я не на хуторе, а в Алуште. К чему бы это? А, вроде, и ни к чему. Но, возможно, это было предвестье болезни, которая в мае и началась, а перед этим — ни с того, ни с сего — заикание. Говорят же: во сне видеть мясо — к беде. Впрочем, в вещие сны я не верю.

…Ещё с началом зимы я стал часто бывать в интернате, где жили мои одноклассники из окрестных сёл Тремпольц, Лисицын и Турчин. Против школы через дорогу был двор, огороженный каменной стенкой и покоем построенными длинными смыкавшимися домами. Слева — часть в полтора этажа, в ней внизу находились подсобки, а вверху — за открытой верандой — школьный клуб или, иначе, актовый зал. Прямо — в один этаж — интернат. Что было справа — не помню. Может, и не было ничего, а была глухая стена алуштинской церкви или глухая ограда.

За сплошной застеклённой верандой интерната сквозь стекло угадывалось членение дома на комнатки с дверьми и окошечками. В них жили ученики старших классов. Наши жили втроём в такой комнатке. Были они весьма мне любопытны, достаточно начитанны, и, придя к ним, я сразу втягивался в обсуждение «философских» вопросов. Об искривлении пространства, как это и что? И сразу решал для себя: «Нужно заняться изучением геометрии Лобачевского» — и действительно изучал. Часто спорили мы о таких категориях, как случайность, необходимость, приходя к единому мнению лишь на простейших примерах. Кирпич ни с того, ни с сего на голову с крыши не упадёт, но с полуразрушенной крыши он упадёт обязательно рано иль поздно, ему некуда деться, ему просто необходимо будет упасть, когда последняя подпорка истлеет. Так что падение кирпича есть необходимость в данных условиях. А вот то, что вы в этот момент подставили под него свою голову, есть случайность чистейшей воды. Если не верить, конечно, в предопределённость божественную, но тогда всю философию с логикой вместе надо выбросить к чёртовой матери… Я в Бога интуитивно не верю, бытие Божие (как, впрочем, и небытие) доказать невозможно. Но даже если принять существование Первичного Разума, то, по-моему, смехотворно надеяться, что он будет движения каждой букашки предопределять. И коль скоро такие букашки Вселенной, как люди, творят неописуемые безобразия и бесчинства, то придётся признать, что очень плохо Творец управляется с делами своими. Скорее уж он самые общие законы движения установит, а движение каждой песчинки само выльется из столкновения миллиардов причин. Тогда, безусловно, всё на свете предопределено, и то, что мы называем необходимостью, есть не более, как знание безусловных причин, вызвавших действие, а случайность — полное незнание всех их из-за их несчётной бесчисленности. И вот тут философия с логикой и психологией (она ведь тоже логика — поведенческая) к месту в познании нашего мира точно так, как кинетическая теория газов, позволяющая судить о процессах в больших их объёмах, не касаясь движения каждой отдельной молекулы (и даже не зная о ней).

Иногда в разговорах своих мы переходили на литературные темы, дух творчества был нам не чужд, двое из нас (я в это число не вхожу) хорошо рисовали, и как-то так вышло, что мы сами выпустили стенную газету с юморесками на собратьев по классу и с карикатурами на них и себя. Дух спайки, товарищества у нас был высок, выделяться никто не хотел, и мы подписали свой номер общим для всех псевдонимом Трелистурплат, псевдонимом, надо сказать, очень прозрачным. Его мигом расшифровали, не прилагая усилий.

Математик наш, Елизавета Андреевна Новосельцева — в тот год она стала классным руководителем, — начинание наше одобрила и на классном собрании предложила избрать редколлегию, куда всех нас и избрали. Вероятно, для нашего возраста и состояния газета была интересной, потому что ученики с нетерпением дожидались каждого понедельника, когда мы поутру рано вывешивали свежий номер газеты, толпились возле него, похохатывая. А между этими и школьными делами и приготовлением домашних заданий, которые я выполнял с увлечением — решал не только заданное к уроку, но всё подряд, без единого пропуска, одну главу задачника за другой и по алгебре, и по тригонометрии, и по стереометрии, и по физике, химии, астрономии, — я начал самостоятельно изучать геометрию Лобачевского, понимая ход рассуждений и не понимая нисколечко сути, то есть, не понимая тогда, для чего нужна геометрия Лобачевского.

Ни тогда, ни сейчас, когда я кое-что знаю о пространствах и Римана, и Лобачевского, я не мог, не могу согласиться с утверждением, что параллельные линии где-то пересекаются. Они не могут пересекаться по самому определению своему, иначе они, скажем так, не совсем параллельны, как меридианы Земли. Пятый постулат для меня по-прежнему аксиома. Если, разумеется, говорят о действительно идеальной плоскости, а не об искривлённой поверхности в искривлённом пространстве, где евклидово определение параллельности попросту невозможно. Там должна быть своя геометрия. И нельзя говорить, что Евклид был не прав потому, что в реальном пространстве не существует абсолютно плоской поверхности. Математика — вещь сугубо абстрактная и поэтому именно логикой чистого разума создала поистине изумительный аппарат для познания. Практическое применение этого аппарата в каждом случае требует внесения необходимых поправок в зависимости от условий, в которых рассматривается изучаемый нами реальный объект. Только и всего.

…пока я разбирался со своим Лобачевским, Лёня Тремпольц безнадёжно влюбился в стройненькую худенькую и вертлявую Гризу. Он крутился возле неё, где только мог: в школе, на улице, дома. Гриза снисходительно принимала знаки внимания, но была с ним холодна, а порой и пренебрежительна. Мы все переживали за Лёню: и надо же было ему влюбиться, чёрт знает в кого! Ну, не было в ней решительно ничего, ни обаяния, ни красоты, ни ума. Но от факта не уйти никуда: Лёня пал жертвой неразделённой любви.

…бедняга.

…я, свободный от любовных переживаний, всё в новых и новых занятиях проявлял деятельную сторону своей натуры. В школе у нас сохранились великолепнейшие физический и химический кабинеты, где приборы и препараты накапливались с царских времён. С ними мы могли проводить любые эксперименты, упоминавшиеся в учебниках и не упоминавшиеся в них. Нас поражала самоотверженность старых учителей, сумевших сберечь это богатство и в революцию, и при гитлеровском нашествии. Ничего подобного у людей, которых я встречал в жизни, в школах не было. А наглядный опыт так помогает человеческому, мыслительному развитию!

Все опыты в классе мне удавались отлично, и химичка, Клавдия Алексеевна Полякова, предложила мне провести в школьном клубе «Вечер чудес», а, если он будет удачен, то и ряд таких вечеров. Не ограничиваясь одной только химией, я и физику подключил. И «чудеса» начались:

…на сцене, на столе, накрытом праздничным красным сатином, стоят два тонких прозрачных стакана, наполовину заполненные «чистой» водой. Я из тьмы сцены подхожу к освещённому столику (зал в полутьме), беру в руки стаканы и объявляю:

— Я знаю магические слова, заклинания, которые превращают воду в вино.

Я бормочу под нос загадочные слова, развожу в стороны руки, описываю стаканами замысловатые дуги, круги и «восьмёрки», и переливаю «водичку» из одного стакана в другой. И, о чудо! В стакане искрится вино, прозрачное на просвет, неподражаемо красное с примесью янтаря. Я приподнимаю стакан к электрической лампочке, свисающей с потолка над столом, чтобы все могли оценить и прозрачность вина, и его божественный цвет. Для достоверности пригубив стакан (в малых дозах раствор безопасен), я с восхищением восклицаю:

— Как вкусно! А какой цвет, аромат! — и, заговорщицки подмигнув сидящим в зале ученикам, понизив голос, доверительно добавляю: — Я непременно с удовольствием выпил бы весь этот стакан перед вами, но, — выдержав паузу, — в зале учителя, — тут я притворно вздыхаю, — а школьникам пить запрещается. — И состроив гримасу страдания, я выплёскиваю «вино» в ведро, стоящее под столом, и ополаскиваю стакан водой из графина: улики нельзя оставлять.

Ученики в зале, внизу, дружно мне хлопают, а учителя довольно посмеиваются.

Следуют дальнейшие чудеса — успех грандиозный, и вечера продолжаются.

…чистый лист ватмана я разворачиваю перед залом и прошу убедиться, что на нём нет ничего, но «по желанию моему огонь напишет на нём, что угодно». Тут я чиркаю спичку о борт коробка и язычком жёлтого пламени тычу в еле заметную точечку на листе. Она вспыхивает золотистой искоркой, и искорка эта, превратившись в красный кружочек, витиевато бежит по листу, оставляя чёрный след обожжённой бумаги, слагающийся в обращение:

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

ПРОЩАЯСЬ С ВАМИ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ, Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ

И ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ ОТЛИЧНЫХ ОТМЕТОК!

ДЕД МОРОЗ

Пожелание Деда Мороза встречается аплодисментами. Ученики средних классов, ещё не знают премудростей, которым обучены мы. А хитрого здесь нет ничего. Текст был мною написан заранее прозрачным насыщенным раствором селитры без отрыва плакатного пера от бумаги; естественно, связи меж буквами я делал ребром пера, чтобы они не были очень заметны. Вода высохла, селитра осталась, и огонёк побежал по её тоненькой плёночке, кислородом своим поддерживавшей горение бумаги до конца последнего слова.

Я вообще способен на многое. Могу без пороха или пружины выстрелить шариком вверх из игрушечной пушки-зенитки. Я приглашаю всех убедиться, что ствол пуст внутри, затем опускаю в него стальной шарик, и… он по команде летит вверх к потолку. Его вытолкнуло магнитное поле, когда я незаметно ногой под столом нажал кнопку, замкнувшую электрический ток. На «ствол» замаскировано по спирали намотана проволока — он просто-напросто электромагнит.

…Я показываю небольшой виток медного провода, концы которого припаяны к лампочке от карманного фонарика. «Как видите, — говорю я, — никакого источника электропитания лампочки нет, тем не менее, я зажгу эту лампочку». Я прошу погасить свет надо мной, делаю сложные «пасы» и проношу виток над столом. Лампочка вспыхивает, хотя источника тока нет. Но под столом у меня — укрытый скатертью мощный излучатель электромагнитных волн, и, когда виток их пересекает, в нём наводится ток, достаточный, чтобы накалить волосок моей лампочки.

И… новое чудо.

— При каком напряжении электрический ток может убить человека? — спрашиваю я у притихшего зала.

— Двести двадцать вольт, — слышатся голоса.

— Верно, — соглашаюсь я с ними, — а вот я заколдован, и никакой ток меня не берёт. — Я ставлю на стол закрытый прибор (катушку Румкорфа) с торчащими из него электродами-остриями и продолжаю. — Этот прибор вырабатывает ток напряжением два миллиона вольт, проверьте, пожалуйста… — А теперь я поднесу пальцы свои к электродам, и этот ток пройдёт сквозь меня и ничего мне не сделает.

Гаснет свет. Зал замирает. Я приближаю руку к катушке Румкорфа, и из её острия сыплются к пальцам моим снопы длинных изломанных молний. «Видите», — говорю. В самом деле, я не чувствую ничего, сила тока в разрядах чрезвычайно мала, мощность тока ничтожна. Эти разряды хотя и эффектны, но от них никакого вреда.

…Слава богу, в математике, физике, химии — тишина (о кибернетике мы пока и слыхом не слыхивали), зато в биологии — бой не на жизнь, а на смерть с буржуазными вейсманистами-морганистами. «Учение» Лысенко-Мичурина кажется нашим неокрепшим и неискушённым умам правильным и логичным, мы с юным азартом крушим бастионы буржуазной биологической науки (и невдомёк нам, что наука, если это наука, может быть только наукой без всяких эпитетов), высмеиваем идеалистическое учение о наследственном веществе, так гены в учебниках называли (материалисты, «горе-философы», не могли мы понять, что большего материализма, чем гены, придумать нельзя, но в верхах-то нашего безбожного государства какие должны были быть идиоты?!).

Совпало с этой борьбой и клеймение безымянных безродных космополитов и низкопоклонников перед Западом. Эти последние меня мало трогали, и всё же и в отношении их я был настроен воинственно. На уроках литературы мы задалбливаем постановление ЦК партии (сорок восьмого года), доклад Жданова, где Зощенко — злобный клеветник на нашу действительность, а Ахматова — великая блудница. Ни того, ни другой мы не знаем, но раз партия говорит…

Нет, к этой травле я совсем равнодушен, слишком всё это далеко от забот моих, моей жизни. Впрочем, в сорок восьмом году, когда доклад Жданова напечатали, и я его прочитал, а в нём рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» был упомянут, во мне взыграло ретивое, и я на перемене помчался в городскую библиотеку. Там, по счастью, «крамольную» литературу ещё не изъяли — приказ, видимо, запоздал, — и я в читальном зале этот рассказ прочитал, не найдя в нём ни очернительства, ни даже насмешки. Речь, помнится, шла об обезьяне, удравшей из цирка (или из зоопарка, быть может). На воле встретился ей овощной магазин, где продавали морковку, и поскольку она была голодна, то решила чуточку подкормиться. Очередь была так велика, что к дверям магазина ей было никак не пробиться, и тогда обезьяна, вскочив на головы людям, зажатым в толпе, по ним и добралась быстренько до прилавка. Скучный рассказ, не смешной, но в рассказе всё правда. Очереди были везде (и, похоже, всегда). А ирония писателя, если она и была, вполне объяснима, очереди эти не радовали никого, даже меня, со времён войны в них не стоявшего. Неприятия Зощенко не возникло.

То ли в том же докладе, то ли где-то ещё, стихотворные строчки пародии на «Евгения Онегина», приписываемые чуть ли не той же Ахматовой (на деле написанные Хазиным Александром), привели меня в настоящий восторг.

Собственно, это и не пародия даже, а смещение героя из девятнадцатого в бурный двадцатый век:

В трамвай садится наш Евгений,

О, бедный, милый человек! —

Не знал таких передвижений

Его непросвещённый век.

Судьба Евгения хранила,

Ему лишь ногу отдавило,

И только раз, толкнув в живот,

Ему сказали: «Идиот!»

Он, вспомнив древние порядки,

Решил дуэлью кончить спор.

Полез в карман, но кто-то спёр

Уже давно его перчатки.

За неименьем таковых

Смолчал Онегин и притих.

И ещё строчки запомнились, не знаю, из того же постановления или другого:

Бразды пушистые взрывая,

Бежит студент быстрей трамвая,

А на пальто его давно

В Европу прорвано окно.

…Весь первый квартал был отголоском празднования семидесятилетия Сталина. Конечно, Сталина мы — я то уж точно — боготворили, и всё-таки странно было ежедневно прочитывать в «Правде» из месяца в месяц по две (четыре нынешних) страницы перечислений названий заводов, училищ, строительных управлений, правительств, колхозов, королей, институтов, компартий, консерваторий, министерств, совхозов, президентов, горсоветов, учреждений, академий, фабрик, МТС, организаций, шахт, флотов, обкомов, горкомов, райкомов, театров, трестов, училищ, парламентов, флотилий, рудников, облисполкомов, леспромхозов, комбинатов, военных округов, школ, кораблей, приславших поздравления к юбилею вождя… Кому это нужно? Тем не менее, я пробегал глазами по строчкам: «Кто там поздравил ещё?»

…На уроках современной истории мы штудировали брошюру Сталина «О Великой Отечественной войне» — сборник его речей и докладов, все их я слушал, читал во время войны. С тех пор и запомнил характерный акцент его речи. Не только запомнил, но мог с точностью и воспроизвести. И вот теперь на перемене, став перед классом у учительского стола, сталинским голосом я начинал:

— Товарищи! Братья и сестры! Рабочие и колхозники! Красноармейцы и краснофлотцы! Командиры и политработники! К вам обращаюсь я, друзья мои.

Одноклассники в восторге бурно мне аплодировали. Это было весьма приятно, всегда приятно быть объектом дружеского внимания, но вот что внимание может быть иного рода совсем, мне не приходило и в голову. Хорошо, что в классе у нас все были людьми с неплохими человеческими наклонностями, ну, валяли иногда дурака, ну, допускали выходки необдуманные — с кем этого не бывает, но в целом мы были порядочными людьми и уж никак не доносчиками. Правда, могли и случайно проговориться — у Козлова Ростика, например, отец был завуч, историк, парторг. Но, видно не проговорились, а может быть, и проговорились, да никто значения не придал… Могли бы мне приписать, что я пародирую Сталина, хотя, видит бог, я этого в уме не держал. А если бы придали значение? Тогда бы строчки эти написаны не были.

…такие были тогда времена.

…С наступлением тепла на переменах все выбегали во двор и, став вкруговую, начинали играть в волейбол. Мне игра очень нравилась, но играл я из рук вон как плохо. Если взять мяч и передать его удачно партнёру я ещё мог, то резать над сеткой мячи, забивать «гол» противнику я не умел совершенно. Это меня угнетало, тем более что все ребята из класса играли неплохо, а Ростик Козлов просто великолепно. Из девчонок отлично играла Лена Полибина. Была она очень гибкой и ловкой в игре — загляденье просто. Характер у неё был замечательный, лёгкий, добрый, весёлый. И лицо у неё было приятным и привлекательным, хотя красавицей она не была. И, любуясь игрой её, гибкостью тела, блеском глаз на разгорячённом лице, я стал всё чаще и чаще засматриваться на неё. Она нравилась мне всё больше и больше.

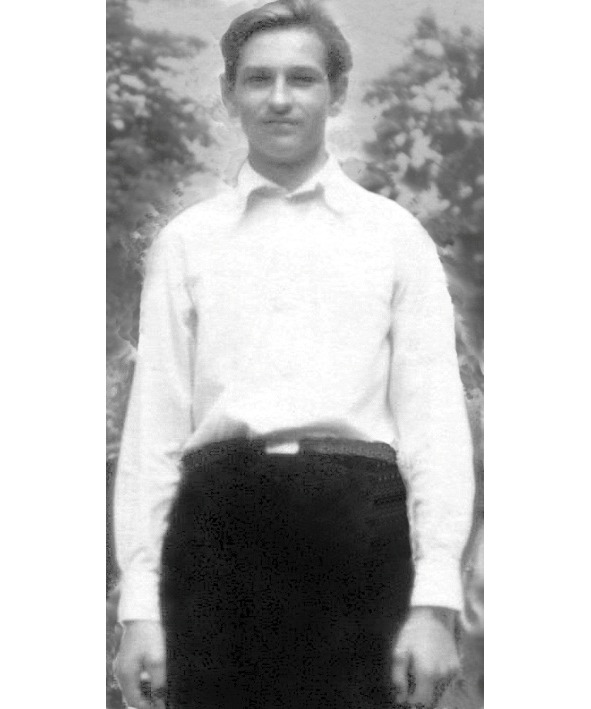

…и тут я увлёкся неожиданно фотографией. В физкабинете был фотографический аппарат, допотопный, громоздкий. Я выпросил его на время у физика, Василия Леонидовича Шерстобитова, в магазине купил фото-пластины, и, имея смутные представления о времени выдержки и никаких о глубине резкости изображения, я начал снимать своих одноклассников. Как ни странно, скажу, забегая вперёд, у меня получились удачные снимки. Но сейчас мне предстояло после съёмок проявить пластинки с эмульсией, и, если что вышло на них, напечатать на фотобумаге. Всё, что нужно для этого я купил в магазине, но нужна была ещё затемнённая комната. При том положении с жильём, что было тогда, никто не мог мне её предоставить.

Выход из положения сам собой напросился. Я обратился к Василию Леонидовичу: «Нельзя ли мне ночью заняться фотографией в классе, в физкабинете?» Василий Леонидович всегда отличал меня, возможно, даже любил, и вот, ни слова не говоря, он достал связку ключей от кабинета и всех шкафов в нём и отдал её мне.

Вася Турчин вызвался помогать мне в этом деле, и с наступлением темноты мы прокрались с ним в школу, отпёрли класс — в нём на окнах были даже сверху опускающиеся шторы из плотной чёрной бумаги, и шторы эти мы опустили, отградившись от внешнего мира.

В физкабинете было всё, что нам нужно: и красный фонарь, и кюветы для фоторастворов, и рамка для прижатия пластины к бумаге при контактной печати. Мы развели химикаты в воде и, проявив пластины при свете красного фонаря, убедились, что на негативах всё хорошо получилось. Вся эта церемония заняла порядочно времени, и, оставив пластины сушиться и убрав всё за собой, мы ночью выскользнули из школы. Пробравшись тихо домой и поспав часа три, я ранёхонько до занятий прибежал в школу и забрал пластинки с высохшей эмульсией.

Несколько следующих ночей мы провели с Турчиным за печатанием. Печатали фотографии с негативов, положенных на фотобумагу и прижатых к ней стеклом рамки. На несколько секунд включали лампочку для засветки, после чего проявляли бумагу. И так снимок за снимком. Фотографии неожиданно получились хорошими, резкими, проработанными в деталях.

Напечатав контактным способом снимки для всех, мы в последнюю ночь решили один из них увеличить. Никакого увеличителя не было и в помине, посему мы попробовали приспособить для этой цели проектор, пластинки наши к нему подходили. Серьёзной загвоздкой было лишь то, что проектор, стоя на столе, давал изображение лишь на вертикальном экране. Подвесить его над столом мы не могли, приходилось выкручиваться по-другому. Заложив негатив свой в проектор и, двигая тот по столу, мы подогнали размер изображения на стене под четверной лист фотобумаги (двенадцать на восемнадцать), с наивозможнейшей точностью установили резкость картинки и отметили точками её уголки. При свете красного фонаря прижали стеклом в намеченном месте лист фотобумаги, на миг включили лампу нашего аппарата и торопливо начали проявлять. Снимок вышел нерезким. И как мы ни бились — лучшего нам не удалось получить. Разрешение камеры, (число точек на сантиметр) было, видимо, невысоким.

Рис. 2. Больше половины нашего 10-го класса

На вышеприведённом снимке: Ефим Боровицкий, Василий Лисицын, Ростислав Козлов, Виталий Крок, Владимир Платонов, Гриза, Елена Полибина. Василий Турчин по ту сторону фотокамеры.

На этом тогда и закончилось моё увлечение фотографией, впрочем, с некоторыми последствиями. На другой день после последнего ночного занятия, выбежав из класса на перемену, я увидел своего дядю Ваню, выходящего из учительской. Ничто на свете не могло поразить меня больше. Чего это его туда занесло? Оказалось — справку навёл, где это я пропадаю ночами? Чем занимаюсь? Хотя всё это я с самого начала объяснил тёте Наташе — не поверила… Не иначе, как по её наущению дядя Ваня явился в учительскую… Вот дела-а, вышел я из доверия совершенно.

…а я вскоре загорелся новой идеей. Что если к репродуктору подвести ток через повышающий напряжение трансформатор. Будет ли он громче орать? Задача была в том, где взять трансформатор. Ответ опять-таки сам собою нашёлся: в физкабинете. Но попросить его на время у нашего физика я постеснялся, или быть может заранее решил, что домой он не даст. Оправдав доверие Шерстобитова ночью, днём я его обманул, не выдержав соблазна в борьбе с собственной совестью. Я трансформатор из физкабинета украл. Украл, понимая, что всю жизнь буду себя упрекать и стыдиться такого поступка. Желание нетерпеливое, срочное прорвало границу нравственного закона, и я его преступил.

…На последней перемене, когда все выбежали из класса во двор, и я остался один, я открыл дверцу шкафа, набитого трансформаторами на любой вкус и цвет. Мелкие — я отринул с порога, полагая, что нет нужной мощности в них, чтобы заставить орать репродуктор. Крупные — были весьма велики для портфеля, который я в этот день, готовясь к деянию, гроссбухами не загрузил. Всё же один трансформатор мне удалось в него втиснуть — при этом бока его раздулись чрезмерно, после чего, как ни в чём не бывало, я уселся за парту в ожиданье звонка.

…после уроков, выждав немного, пока все разойдутся, чтобы никто не заметил мой растолстевший портфель, я унёс его из физкабинета домой. Там я вытащил репродуктор из комнаты на веранду, подключил его к трансформатору проводами, а тот включил в радиосеть. Репродуктор взвыл, оглушая всю улицу рёвом, превзошедшим все мои ожидания. Превзошедшим настолько, что я тут же выдернул провода, не на шутку перепугавшись, что всполошу жителей окрестных домов и раскрою себя. Нестерпимое любопытство было удовлетворено, трансформатор был мне больше не нужен.

Теперь предстояло вернуть украденный трансформатор. Кажется очевидным, это можно сделать тем же способом, каким уносил. Но волненье моё, беспокойство почему-то были гораздо сильнее сейчас. Прав, тысячу раз прав Михаил Афанасьевич Булгаков: «Украсть не трудно. На место положить — вот в чём штука». Перед открытием школы всегда перед ней толпились ученики. А необычно раздутый портфель привлёк бы внимание непременно. Так и не помню, проделал ли путь назад мой трансформатор, или я струсил и его не отнёс, побоявшись попасться. И это очень смущает меня. Очень не хочется чувствовать себя вором. И не важно, что не было в этот раз ключей у меня, и что шкаф был не заперт, и что трансформатор тот был не нужен никому совершенно, и что, если он и не вернулся на место, то его всё равно никогда никто не хватился, и, что учителя моего давно нет на свете, а вот совесть всё гложет меня, и хочется верить, что я всё же как-то отнёс его в школу.

…С приходом тепла нами всерьёз озаботился военкомат, мы становились допризывниками. Сначала прошли медкомиссию. Боже, какой это стыд голенькими предстать перед женщинами-врачами, сидевшими за столом. Но это ещё полбеды. Женщины пожилые, их взгляд можно стерпеть. А вот ужас весь где: — у стенки, подпирая её, стоят молоденькие медсёстры из знакомых семей. И они смотрят на нас, не стесняясь. Мы, смущаясь, краснея поворачиваемся к женщинам боком, прикрывая ладонями низ живота, но безжалостные врачи заставляют руки убрать, смотрят, щупают место, которое мы от них закрываем. Дальше — большее унижение: молоденькая врачиха, приказав согнуться и руками ягодицы растянуть, заглядывает туда, куда никому заглядывать ни к чему. И не сделаешь ничего, и не спрячешься, как когда-то от укола, в какой-нибудь школьной кладовке.

…все мы были признаны годными к строевой.

Раз в две недели после признания этого нас стали вызывать в военкомат и водить на учения за город. Чаще всего это была стрельба из боевой винтовки. Стреляли из положения: лёжа с упора. В ста метрах от нашей позиции насыпан был вал, мишени расставляли вплотную к нему. И тут взял я реванш за все свои физкультурные неудачи. Оказалось — стреляю я лучше всех. Все пули мои ложились кучно, две трети и больше — в десятку, ну, а треть — в девятку возле неё…

…однажды вместо винтовок в поле привезли мотоцикл и начали обучать нас вождению. Тех, кто умел на велосипеде кататься. Как ни странно, трое из наших ребят не умели. Я умел и оказался в числе счастливой четвёрки. После краткого объяснения, где «газ», где сцепление, где тормоза, начали ездить.

Когда очередь дошла до меня, я, взявшись руками за руль, где на рукоятках — «газ», сцепление и тормоз ручной, резким толчком ноги по торчащему рычагу завёл мотоцикл, вскочил в седло, дал полный газ и выжал рычаг сцепления. Мотоцикл рванул с места с такой неожиданной прытью, что я не успел довернуть руль и вместо ровной дороги помчался по вспаханному полю с большущими глыбами закаменевшей земли. Мотоцикл перескакивал через них, я взлетал от толчков над седлом, рискуя при приземлении в него не попасть. От перепуга во мне мгновенно сработали все системы защиты. Вмиг сбросил газ, зажал ручки сцепления, ручного тормоза и выбросил вперёд свои длинные ноги, тотчас упёршиеся в две глыбы земли. Мотоцикл встал, как вкопанный, точно на стенку наткнулся. Ко мне, смеясь, подбежали соклассники и военрук: «А мы думали, что тебе вот-вот конец. Ну и реакция у тебя! Моментальная. Только ногами вот зря рисковал, есть ножной тормоз для этого». Да, в горячке бешеной скачки я про главный тормоз забыл. Я хотел повторить попытку, чтобы лихо промчаться по гладкой дороге (какой же русский не любит быстрой езды!), но мне больше мотоцикл не доверили.

Эти совместные походы в военкомат необычайно сблизили нас, ребят, мы уже не делились на группки, чувствуя себя частью большой единой семьи. Возвращаясь с нашего «полигона» домой затемно, мы шли по проезжей части шоссе, обнявшись за плечи, шеренгой и пели, и пели:

Летят перелётные птицы в осенней дали голубой,

Летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой,

А я остаюся с тобою, родная на веки страна,

Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.

Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду,

Но, если ты скажешь мне слово, я снова всё это пройду.

Надежды свои и желанья связал я навеки с тобой,

С твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой.

Впереди была прекрасная жизнь в прекрасной стране…

…В начале мая единокровная сестра моя Шура, бывшая замужем за лейтенантом-строителем Константином Ивановичем Муравицким и жившая в Ялте, пригласила меня к себе в гости. В ближайшую субботу я собрался и поехал к ним… Вид Ялты меня удивил. С суши ограждена она была сплошной скалистой стеной высоченного плоскогорья (Крымская Яйла), сузившего её горизонт до предела. Она словно бы задыхалась от нехватки пространства и по живописности проигрывала Алуште. Не было этих гор, что в Алуште, лесов на горах, не было великолепных скалистых вершин — Демерджи, Чатыр-Дага и Роман-Коша, не было перевалов, долин между горами.

Словом, Ялта мне не понравилась.

Шура с Костей жили за окраиной Ялты, в селе Ущельном, близ закрывавшей полнеба стены плоскогорья. У них была одна комнатка над землёй, вход в неё шёл по крутой деревянной лестнице с вытертыми ступеньками, а под ней была ниша в пол-этажа. Вместе с молодыми жила и мать Шуры, Горбанёва Татьяна Ивановна, первая жена моего отца, бросившая его за то, что не захотел променять хлебопашество на высокий заработок забойщика в угольной шахте. Я необходимый ей паспорт.

…в Ялте я пробыл до вечера воскресенья и уехал, не помня ничего, кроме автобуса и дороги.

Весна шла с любовным томлением, воздух будто сгустился над нашими головам, горяча их, туманил, пьянил. После уроков ребята и девочки из нашего класса стали собираться у Веры Ханиной в её комнатке, которую ей в Алуште снимала мама её — главврач санатория «Утёс», что у самого моря ниже села Малый Маяк по дороге в Гурзуф и на Ялту. Шли туманные разговоры, бог знает о чём, с недомолвками, с недосказанностями. Все млели от близости тел, сгоравших от страстных желаний. Не хватало лишь искры, чтобы вспыхнул пожар. Но искра не проскочила.

…кто-то свёл всю нашу компанию с двумя сёстрами, девицами-еврейками. Неизвестно откуда они появились в Алуште с собственной комнатой, чем занимались. Обе они были весьма миловидны, но мне не понравились. Обе были похожи одна на другую, и звали их тоже похоже: Динэрой — старшую, и младшую — Эрой. У Эры с Динэрой так же сгущалась вокруг нас атмосфера страстных намёков, недоговорённостей, любовной истомы, неутолённых желаний. Но и эти «собрания» закончились без результата, ничем.

…Я и сам не заметил, как начал по вечерам провожать домой Лену Полибину. Жила она далеко, дальше всех, выше всех. После заезда к ней на лыжах зимой я, пожалуй, и стал на Лену заглядываться, старался быть всё время возле неё, «невзначай» касаться руки её и плеча, это так было приятно.

Объяснения у нас с ней не было никакого, один раз увязался её проводить, и так повелось. Мы поднимались мимо санатория метростроевцев, сворачивали с асфальта на узкую боковую тропинку, взбиравшуюся на гору, слева оставляя тёмную кипарисовую аллею, заслонявшую свет санатория и фонарей, так что тьма под ногами становилась почти абсолютной. Шуршат только угловатые камни, осыпаясь из-под наших подошв, да в траве на склоне горы оглушительно лязгают своими ножницами цикады, почему-то их раньше я их никогда не слыхал, а тут вдруг услышал.

Оттого, может быть, что не знал, о чём надо с ней говорить — мне и без слов хорошо и приятно, — я почти всю дорогу молчал от стеснения. Иногда мы шли молча, иногда Лена что-то рассказывала. Моё молчание поначалу не угнетало меня, но когда я начинал понимать, что оно неприлично затягивалось, я начинал разговор. Но, глупец, не о ней говорил, не расспрашивал, не о чувствах, которые испытывал к ней, хотя бы намёком, а о школьных делах и товарищах…

В иные ночи нам дорогу подсвечивала луна. Тогда было совсем романтично: впереди стройная девушка с русыми волосами в белом платье легко идёт в гору, а вокруг всё переливается светом и серебрится. Но порой при луне становилось тревожно, когда тучи несутся, бегут, и луна торопливо мелькает в разрывах…

У дверей дома Лена приглашала меня зайти, я заходил. Клара Михайловна, подвижная, быстрая, с поразительной для её возраста белизной гладкой кожи лица, оживлённой будто природным румянцем, перехватывала меня, вела к рукомойнику, где я с мылом мыл руки, и усаживала за стол в той самой стеклянной комнате, служившей и прихожей, и гостиной одновременно. Угощали меня сладким кофе с молоком и бутербродами с листочками солёного свиного сала. Необычное сочетание это вначале сильно меня удивило, но я вовремя вспомнил: «Папа любил мёд с солёными огурцами», и попробовал угощение. Оно оказалось приемлемым. Поклонником кофе в сочетании с салом я не стал, но пил и ел с удовольствием, тем большим, что пил, ел у девушки, нравившейся мне всё сильнее. Попав на свет, в комнату, я становился окончательно молчаливым, большей частью женщины разговаривали между собой. Странным образом повторялась знакомая мне с раннего детства картина: я молчу и сижу, любуясь милым лицом.

…из мимолётных своих разговоров с ними я всё же узнал, что до Германской войны четырнадцатого года первый муж Клары Михайловны, инженер Красовский, спроектировал постройку железной дороги от Симферополя через Алушту до Ялты через тоннели, которые предстояло пробить в Крымских горах. Тогда он и купил этот участок земли на пригорке, где собирался построить большой и красивый дом для семьи, но успел возвести только времянку, которая волей судьбы (а, скорее, волей «товарища» Ленина и стечением обстоятельств) стала его жене постоянным жильём. Октябрьский переворот похоронил и проект железной дороги. О судьбе инженера Красовского не говорили. «Умер», — было сказано глухо. Где? Как? При каких обстоятельствах?

…Несмотря на свою любознательность и чрезвычайное любопытство, я никогда не пытался узнать больше того, что люди мне о себе говорили. Я очень боялся бестактным или нежелательным для человека расспросом поставить его в неловкое положение, заставив замолкнуть или начать лгать, изворачиваться. Наивный, я полагал, что если человек хочет и может, то он сам всё и расскажет без наводящих вопросов. От этого ошибочного воззрения я многое потерял. Часто ведь и сам человек хочет с кем-либо чем-то глубоким в нём поделиться, сам ждёт, чтобы его расспросили, надо только тонко, умно и осторожно подвести его к этому, располагая к себе. Я этого не понимал.

…Лена Полибина родилась от второго мужа Клары Михайловны. Кто он? Где? Куда подевался? Тоже умер? Ничего об этом не говорили.

…я сидел в обществе этих двух женщин, при взгляде на одну из которых у меня замирало сердце, и мне не хотелось уходить от них никуда. Проходил час, второй… К концу третьего часа положение становилось совсем нестерпимым. Мочевой пузырь разрывался от боли, но не мог же я сказать, что мне надо выйти и помочиться. Вот плоды дурацкого воспитания; воспитывать-то меня было некому, некогда — безотцовщина, и мама в постоянных трудах, чтобы добыть пропитание. Я бы сгорел от стыда, если бы у женщины справился, где у них туалет. А если эта женщина нравится очень?! Вот и приходилось прощаться.

Возвращался домой я далеко за полночь. Дверь на веранду запиралась на ключ, но что стоило мне обернуться вокруг столбика под крышей: веранда была ведь открытой, не застеклённой. С веранды я на цыпочках проходил в свою комнату (кухню), раздевался бесшумно впотьмах, и, не разбудив никого, валился к себе на кровать, засыпая мгновенно. Тётя Наташа терзалась в догадках, когда же я прихожу, и, наконец, придумала способ, как меня вывести на чистую воду. В одну из ночей, пробираясь к кровати, я налетел на стул посреди комнаты, где он никогда не стоял. Стул с грохотом опрокинулся, переполошив всю квартиру. В тётиной комнате загорелся свет, я был пойман с поличным. Тётя прочитала нотацию, что, впрочем, не помешало мне и дальше проделывать то же, только с большею осторожностью.

А в голове песенки, строчки из кинофильма «Весна»:

Приходит время,

Люди голову теряют,

Снеговые горы тают,

Называется — весна!

И:

Текут ручьи.

Поют скворцы.

И каждый день

Приносит счастье…

И каждый день —

Счастливый день.

Весна идёт, весне — дорогу!

Так и прошла вся весна. Я не решался на действие, даже на поцелуй. Лена ни словом, ни жестом не поощряла и не отталкивала меня, и я застыл в состоянии радостной ровной спокойной влюблённости, довольный тем, что мои робкие ухаживания (а о том, что ежедневные провожания не могли быть ничем, кроме ухаживания, не догадаться было нельзя) принимаются. Лена была старше меня года на два, но у неё не было никого: на заезжих курортников наши девушки не «клевали», а все Ленины сверстники разъехались кто куда. Впрочем, и в девятом классе у неё не было никого.

…Со мной стали происходить странные вещи. Обычное дело — выпьешь стакан газировки на набережной и закусишь его пирожком. И, вдруг, сильная тошнота, рвота, резь, боль в желудке и слабость, так что идти невозможно. Забьёшься в какой-нибудь уголок потаённый, благо их тогда было в Алуште немало, и свалишься на скамейку. Смотришь, через час-полтора — всё прошло, и снова я на ногах. За весну случилось такое со мной раза три. Но приступы были так кратковременны и проходили так без всяких последствий, что я значения им не придал никакого, даже тёте о них не сказал. Так и не знаю, что это было.

…А ведь это был, пожалуй, тоже сигнал!

За неделю, за две до начала экзаменов у меня вдруг от дичайшей боли раскололась вся голова. Отчего? Почему?.. Все давалось мне очень легко и, как видели выше, я не особо занятиями себя утруждал, не уставал никогда. Я делал, порой, больше, чем нужно, но это получалось так быстро, без всякого напряжения, что об утомлении смешно говорить…

Боль была настолько сильна, всеобъёмна, всепоглощающа, что, видимо, рассказав о ней тёте Наташе, я вынужден был пойти в поликлинику. Там сразу направили меня к «ухо-горло-носу» — слова «отоларинголог» в ходу тогда не было. Женщина-врач без всяких исследований, без рентгена поставила мгновенно диагноз: гайморит. Поставив, походя, этот диагноз, врачиха выписала капельки в нос — протаргол, который я тут же купил и начал закапывать. Через несколько дней боль утихла, но осталось в голове нечто неосязаемое, но мешающее, несвежесть какая-то, зачумлённость. Я старался на это внимания не обращать, но оно во мне оставалось.

Это теперь я понимаю, что жизнь моя сломалась в те дни. Не будь их — всё было бы по-другому.

…О моих головных болях узнали каким-то образом в школе, может быть, я уроки последние пропустил, получив освобождение у врача. Учителя ко мне проявили внимание, участие приняли, иные — своеобразное очень. Клавдия Алексеевна, например, предложила перенести госэкзамены мне на осень. Очень был бы я ей благодарен за это! Военкомат сразу бы руку на меня наложил, что равносильно бы было самому её на себя наложить. Иронично рассыпавшись словами признательности за заботу, я решительно её предложение отклонил и сказал, что буду сдавать вместе со всеми.

…Будучи с любимой крайне стеснительным, в школе я умел быть находчивым, метким, та же Клавдия Алексеевна не раз говорила: «Ну и язва же ты, Платонов».

…Накануне экзаменов тётя и дядя повели меня в магазинчик, покупать мне костюм. Семьсот рублей на него мама оставила тёте в свой приезд в прошлом году. Костюм был хорош, шерстяной (шевиот ли, бостон — в этом мало я разбираюсь), цвета тёмно-стального и сидел, как ни странно, на мне хорошо (долговязая нескладная фигура моя подходила редко к чему) и стоил семьсот рублей ровно. Я радовался ему — красно-коричневые штаны и к ним такая же куртка, в которые я был обряжен, мне порядочно поднадоели (подозреваю, что то была пижама для офицеров не высокого ранга из дома отдыха Академии бронетанковых войск, где работала тётя), — однако радость моя была преждевременной. Одобрив костюм, тётя Наташа почему-то его не купила. Я был сильно обижен, но унынию предавался недолго, не судьба, значит, мне в красивом костюме пощеголять.

…а пощеголять так хотелось.

Помню, как-то я выпросил китель с погонами у заехавшего к нам Муравицкого Константина и помчался в нём в школу покрасо-

ваться. Ну, и зря, — одноклассники и учителя, сделав вид, что никто ничего необычного не заметил, «дурачок», — подумали, верно.

…После этого случая я старался вести себя посолиднее, сдержанно, не выражать никогда удивления и вообще чувств никаких, равнодушно цедить в разговоре слова (но не с Леной Полибиной), изображать из себя человека, в жизни повидавшего многое. Очень дорого мне обходились до этого непосредственность, живость и эмоциональность моя.

…Между тем дела в школе складывались для меня неприятно. Директор школы, ещё осенью позапрошлого года предлагавший мне возглавить ученический комитет, после моего отказа на меня озлобился, и теперь его неприязнь сыграла не на руку мне. В первых двух четвертях я схватил три четвёрки, во втором полугодии я положенье исправил, по всем предметам получал только пять и надеялся, что последние две четвертные пятёрки по трём дисциплинам перевесят две прежних четвёрки, и я получу по ним за год пять. Увы, четвёрки мне не повысили, хотя и могли, и я полагаю, что настоял на этом директор. Поскольку на медаль я вроде не выходил — хотя госэкзамен мог это поправить, — то меня и не срезали ни на чём, даже на письменной литературе, несмотря на враждебное директорское ко мне отношение. Впрочем, оно проявилась в другом. Все экзамены я сдал отлично, в том числе сочинение и немецкий, но годовые четвёрки мне опять не повысили, и они пошли в аттестат. А я без медали остался.

…до конца срока подачи заявления в институт оставалось чуть больше месяца, но я никак не мог определиться, куда мне поступать. Меня влекла физика, математика, манило синее море. Я перебирал «мореходку», Ленинградский кораблестроительный институт, Московский университет, но по невежеству своему ни на чём остановиться не мог.

От университета меня отвратило чьё-то внушение о том, что оттуда направляют в школы работать учителем. А учителем я быть не хотел. «Мореходка»? Но не стану же сразу я капитаном, а иным быть — неинтересно… Корабли строить? Дело рутинное, а мне хотелось что-то новое узнавать, открывать. Дядя Ваня предлагал поступать в Симферополь, в торговый или винодельческий техникум, но это я отвергал. Виноделие и торговля обещали сытую жизнь, но разве в этом смысл жизни? Да, и техникум — для меня оскорбительно мало. Я способен на большее. Только где, как способности свои проявить? Я не знал, и никто не мог мне посоветовать.

Вот, что значит среда…

…не вспомню, что такое случилось, что стряслось, что я срочно, не дожидаясь выпускного вечера, получил документы и из Ялты морем выехал на Кубань. Накануне я встретился только с Леной на набережной и получил фотографию, которую у неё попросил.

Перед отъездом тётя Наташа подарила мне вместо костюма демисезонное пальто чёрного цвета, с рукавами покроя дотоле мне неизвестного — реглан. По-всему, тоже из дома отдыха. Сей «подарок» восторга не вызвал, но я безропотно принял его.

…в шесть часов следующего утра палубным пассажиром теплохода «Адмирал Нахимов», так трагически погибшего спустя сорок лет, я отчалил из Ялты на Черноморское побережье Кавказа, на Туапсе. Впервые я плыл морем на большом корабле (раньше только на катерах доводилось). Но что-то смазало мои впечатления. Без сомнения, этим что-то явилась тревога, возникшая в полдень на корабле из репродуктора корабельного радио. Напряжённо-торжественный голос диктора возвещал:

— Вчера утром… войска Южной Кореи… напали на территорию Корейской Народно-Демократической Республики. Силами армии КНДР нападение отбито. Войска КНДР, перейдя демаркационную линию, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, стремительно продвигаются на юг Корейского полуострова…

Конечно, я не могу дословно по памяти восстановить передачу, но отлично помню, что на корабле воцарилась зловещая тишина: «Неужели снова война?» Все мы знали, что у нас с КНДР договор, Южная же Корея — за Соединённые Штаты. И во что это может вылиться, не представляли…

Перипетий международных событий после войны были мне в чертах общих известны. Но всё это было вне моей жизни, было фоном далёким, не касавшимся вроде бы нас, а тут вдруг так касаемо близко: «Война!» Оттого и нет других впечатлений ни от моря, ни от «Нахимова», ни от Туапсе, ни от встречи с мамой в станице Костромской…

Там я встретился с другом детства, Жорой Каракулиным, разговор наш происходил в темноте возле штакетника у выхода из подросшего парка, насаженного стараниями мамы. Мы стояли под деревьями, чуть освещённые лампочкой над входом в церковь. В парке и вокруг нас было много и парней молодых, и девушек, и это как-то связывается у меня со свадьбой Жорика и молоденькой школьной учительницы.

Он тут же в парке подвёл меня к ней — тоненькое миловидное создание. Мы познакомились, но её окружили и увлекли в сторону подружки. Рядом промелькнула сестра его, Катя.

Тут Жорик и предложил мне обратить внимание на неё: «Ты посмотри, какие у неё плечи, — говорил он, — и подкладок не надо». В самом деле, у милой Кати от постоянной физической работы плечи были развиты, и весьма, только Жорик отстал, подкладки под плечи в женских платьях и блузках, популярные в первые послевоенные годы, вышли из моды. И, по правде сказать, они женщин не украшали. Это была дань войне, когда многие женщины носили погоны.

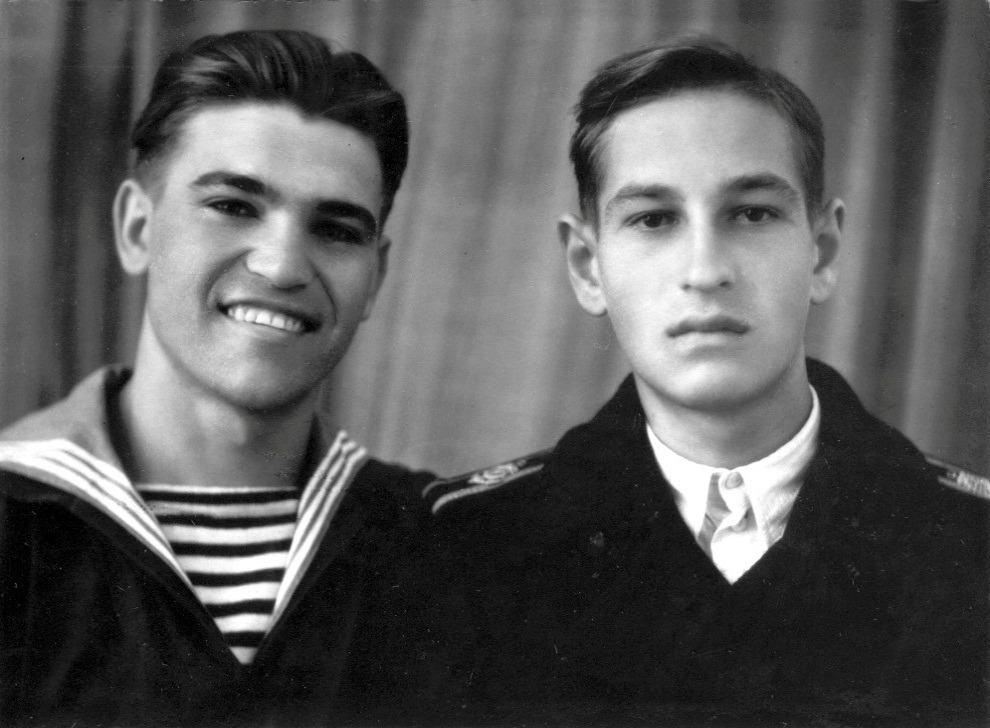

Рис. 3. Георгий Каракулин и я

…к жизни очнулся я в комнате старого приятеля, Генки Мишучкина. За столом сидели двое ребят и две девушки: Дударева и… Женя Васильева, в которую был когда-то безумно влюблён, проявившая живейший ко мне интерес. Женя окончила первый курс Краснодарского пединститута и приехала домой на каникулы. Была она очень милой, приятной и обаятельной, и ямочки на щеках её были по-прежнему хороши, но любовного чувства к ней не возникло, не прервалось дыхание при виде её, и пути наши, пересёкшись, сразу и разошлись. Я был независим, ровен, спокоен и деланно равнодушен, как человек, повидавший в жизни немало. Когда все ушли, и мы с Геной остались вдвоём, он сказал мне:

— Брось ты эту манеру, Володька! Будь самим собой. Лучше, когда чувства и мысли отражаются в голосе и в лице.

Как ни странно, но я его послушался сразу. Расхохотавшись, я стал рассказывать ему что-то голосом своим, не искусственным.

— Ну, вот и хорошо, — резюмировал он, дослушав рассказ.

Но не всё было так хорошо. Я, по-прежнему, не знал, куда же податься. Генка увлекал меня радиотехникой и увлёк таки её перспективами. Мы оба послали свои заявления в Москву, в Энергетический институт имени товарища Маленкова, на радиофакультет.

…Из месяца, что провёл я в Костромской, помню только, что мама была очень огорчена тем, что тётя Наташа костюм мне не купила, да что очень сильно запаздывали газеты, по которым следил я за корейской войной… Реляции шли оттуда победные, это наполняло сердце моё ликованием: «Мы побеждаем!» Вот уже и вся Южная Корея в течение нескольких дней в руках Ким Ир Сена. У американского ставленника Ли Сын Мана только порт Пусан на самой оконечности полуострова. Ещё маленькое усилие, и его вышвырнут в море, и вся Корея станет социалистической страной.

…да, гладко было на бумаге.

…случилось немыслимое, невероятное для всех тех, кто не знал о диких провалах сталинской дипломатии (я только год спустя, сопоставив все действия и шаги наших правителей, пришёл только в этом одном частном случае к такому вот выводу, но, понятно, помалкивал). В Совете Безопасности ООН накануне конфликта США, Англия, Франция провалили (применив вето) советское предложение об изгнании из ООН чанкайшистского представителя, о замене его представителем КНР. Тогда, в знак протеста (нашли перед кем протестовать!), представитель СССР в этом Совете покинул заседание и вылетел в Москву (по указанию Сталина, ясно, без него никто б не посмел). И вот, с началом Корейской войны, собрался Совет Безопасности и при единогласии членов его (место советского представителя пустовало, некому против было голосовать) объявил Северную Корею агрессором и принял решение о посылке туда войск ООН для отражения нападения. И эти войска спешно начали формироваться.

…Разумеется, мы тут же стали вопить, что решение неправомочно, но ответ получили очень резонный: кто виноват, что вас не было на заседании?! Вы добровольно в заседании не участвовали, право вето своё не использовали, все присутствовавшие были «за»… Разумеется, мы тут же вернулись в ООН, в пустой след руками махать.

…пока танковые дивизии КНДР катили стремительно к южной оконечности полуострова, спешно создавались силы ООН, в основном из американских военных соединений при символическом участии ряда стран (батальон, полк, бригада) из американского блока. Высадив внезапно с моря десант севернее Сеула, американцы вмиг перерезали полуостров, главные силы КНДР были отрезаны и обречены. Но внезапным удар была не для всех, не для всех, но об этом чуть ниже.

…Получив вызовы из института, мы очутились в Москве, в Лефортово, в МЭИ в первый день жаркого августа.

Комната в общежитии — четырёхэтажном здании постройки тридцатых годов с ленточными окнами вдоль этажей — была совсем небольшой. В ней — две двухъярусные кровати, между ними узкий проход к окну от дверей и небольшой стол со стульями у окна. Мне досталось место внизу, слева от входа, Генке — справа. Надо мной поместился славный малый, Женька Феськов, а над Генкой какая-то бесцветная личность, следа не оставившая.

…узнав в институте расписание экзаменов и номера групп куда, мы попали, а попали мы все в разные группы, мы начали с утра до ночи набивать головы знаниями из учебников, прерываясь, когда надо было перекусить. Где перекусывали — я не помню, но иногда варили на кухне картошку. Кто-то из нас оказался запасливым и приехал с кастрюлей средних размеров, и кастрюля та оказалась подспорьем бесценным в наших бесхитростных развлечениях после занятий по вечерам, когда начинались хождения «в гости». Мы подвешивали кастрюлю с водой над дверным косяком, привязав к одной ручке её бечёвку, другой конец этой бечёвки закреплялся на ручке двери. Дверь, как и положено, открывалась внутрь комнаты. Когда её стремительно открывали, а её именно так всегда открывали — стремглав, так как молоденькие девушки, парни не умели ходить — они мчались, бежали, летели, врывались, — так вот, когда дверь рывком открывали, бечёвка, потянув вниз ручку кастрюли, враз опрокидывала её, обрушив три литра холодной воды на влетевшую горячую голову. Ошарашенный и подмоченный посетитель валил с хохоту на кровати всю нашу четвёрку. Забаву эту быстро в других комнатах переняли, так что и нам пришлось пострадать от собственной выдумки, посему мы к соседям входили теперь осторожно, после стука дверь рукой приоткрыв, пережидали пока выплеснется сверху на пол вода.

…пример, называется, подали.

…Одурев от чтения, днём мы давали себе передых, запуская с третьего этажа из окна своей комнаты бумажные самолётики. Описав плавно дугу, самолётик красиво снижался, скользил по зелёной лужайке двора и в траве застревал. Увлечение это стало повальным. Отовсюду и с нашего, и с вышележащего этажа, кружа, летели во двор самолёты, превращая его во двор зимний и белый. Так длилось два дня. На третий, пустив очередной свой самолёт, я заметил, как из-за угла вышла группка мужчин. Я мигом спрятался за стеклом, наблюдая за ними. Мужчины, задрав головы вверх, равнодушно смотрели на облака и на летящие из окон самолёты. Постояв минут пять, полюбовавшись на небо, они молча, спокойно ушли. А спустя полчаса, под надзором этих самых мужчин, строители самолётов, коих мужчины те за запуском засекли, были выведены во двор, и, к восторгу нашему беспредельному, заставили их граблями, мётлами очищать двор, лужайку от самолётного мусора. Ах, как весело было смотреть на попавшихся простаков, на их работу, на прощание с ними надсмотрщиков. Им ни много, ни мало пообещали не допустить их к экзаменам, если ещё хоть один летательный аппарат покусится на девственную чистоту дворового газона.

…самолёты перестали летать.

…Первым экзаменом во всех группах был экзамен по русской литературе. В большой светлой комнате нас рассадили по двое за столами, а на доске написали три темы, каждый волен одну из них выбрать по вкусу себе. Первые две касались, кажется, Горького и Салтыкова-Щедрина. Третья тема — свободная. Смысл её — мы за мир во всём мире.

Прочитав названия первых двух тем, я понял, что путного не напишу. Оставалась свободная тема. Я взялся за неё, и вдохновение меня понесло. Вступление я начал с того, что нам наша победа и мир достались дорогой ценой. Причём как-то ловко ввернул совершенно ненужную, на мой нынешний взгляд, цитату из выступления Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Обосновав разрушениями войны и лишениями, перенесёнными советским народом, особую надобность мира для нас, для улучшения жизни людей, для выполнения планов, которые на это направлены: строительство гидроэлектрических станций на Волге, великий сталинский план преобразования природы в Европейской части Союза и всё остальное, я с искренним восторгом писал, что все эти планы советский народ осуществляет по замыслам великого Сталина и под его руководством, недаром стройки эти в народе зовут сталинскими стройками коммунизма. Для всего этого нам нужен мир, и советское правительство прилагает неимоверные усилия для сохранения мира. И я перечислил все многочисленные предложения и действия правительства СССР, направленные на сохранение мира.

Конечно, я сейчас не могу так широко и свободно, слогом отнюдь не избитым эту тему развить. Но тогда меня, говорю, понесло.

Проверив текст и знаки препинания в нём, я сдал сочинение, не ожидая, впрочем, ничего хорошего от него.

По заведённой традиции день после экзамена освобождал меня от забот, я был совершенно свободен и мог делать всё, что хотел. И я на трамвае поехал хотя бы пока из окна посмотреть на Москву, иногда вылезая из вагона там, где что-то заинтересовало меня. Трамвай кружил по незнакомым мне улицам, где были одноэтажные деревянные домики с поленовскими двориками, травой, крыжовником, яблонями, липами, тополями — этими остатками старой купеческой Москвы, невообразимыми в столице социалистической Родины. Но и она появилась огромным многоэтажьем домов, трамвай выкатился на площадь, где был ЦК комсомола, и в этом было что-то значительное для меня. Вроде знака на будущее. Я вышел на площадь, но ничего особенного в высоком здании не нашёл. Вечерело. Окна в домах вспыхнули ярким электрическим светом, осветившим сумрачный сквер, и это было красиво, но за этими стёклами текла жизнь для меня совершенно чужая, и ей до меня не было дела… Возвращаясь, я соскочил на ходу с подножки вагона на повороте, где трамвай замедлял ход близ сада имени Баумана. В небольшом, но с густыми деревьями парке на помосте, играл духовой оркестр, и трубы нарядно поблёскивали золотистой латунью. На танцплощадке кружились пары под звуки томной мелодии. Всё было так мне знакомо и недоступно, и приступ грусти, тоже давно мне знакомой, охватил меня, стало жалко себя, своей незадавшейся юности без девичьей ласки, любви.

Добравшись до вечернего общежития, я увидел свалку возле красного уголка. В дверях толпились абитуриенты, которых не мог вместить переполненный зал. А там, как сказали, чудо невиданное — телевизионный экран. Мне тоже захотелось взглянуть на него, и я с превеликим трудом втиснулся в зал. Там, на столе стоял большой ящик, втрое больше ящиков из-под папирос или водки, а в нём малюсенький смехотворно экран, чуть больше папиросной коробки «Казбека».

Перед экраном, чуть-чуть увеличивая его, была укреплена на кронштейнах пузатая линза, и вот её-то размеры меня поразили, никогда подобной не видел. В увеличенном линзой экране мелькали серые изображения, как в чёрно-белом кино, потом крупным планом появилась некрасивая дикторша, стала о чём-то вещать. Всё это не показалось мне занимательным, и я выбрался из душного зала.

Пора было спать, завтра надо готовиться к следующему экзамену — письменной математике. Не надо думать, однако, что в дни подготовки я из общежития не вылезал. Бывало, обалдев от занятий, выскочишь на часок, проедешь несколько остановок, соскочишь на повороте, где трамвай замедляет ход, тормозя, и пешком прогуляешься, зайдя по пути в магазин купить что-то поесть. Это вот помню, а о столовой следа в памяти нет, хотя в институте она должна была быть. При Сталине было много столовых, да и при Хрущёве ещё, это при Брежневе они стали таять, как снег, превращаясь в непомерно дорогие с невкусной едой рестораны. Но тогда, занятый мыслями об экзаменах, при полном равнодушии к съедаемым блюдам, я столовую не запомнил, зато помню солнечный день, скамейку у входа в сад Баумана, я уминаю свежую булочку и запиваю её газированной сладкой водой из бутылки. И тут меня вдруг замутило, затошнило, как весною в Алуште. Я вырвал в рядом стоявшую урну и свалился обессиленный на скамейку. Вид мой, вид, как я думаю, позеленевшего после рвоты лица привлекал внимание женщин, проходящих мимо меня, они подходили ко мне, участливо спрашивали, не вызвать ли скорую помощь, но я отказывался: «Спасибо, не надо, мне нужно только отлежаться немного». Часа через два я поднялся вновь полный сил и зашагал в институт. Это был последний приступ неизвестной болезни, нежданно-негаданно неизвестно откуда и почему свалившейся на меня.

…через день в институте вывесили отметки за сочинение. Против своей фамилии я увидел пятёрку. Это было неплохое начало, и нечего говорить, как на душе у меня отлегло. Генка получил за сочинение двойку, для него в МЭИ всё было кончено, в то время как я был полон надежд — самое трудное миновало. Математика для меня чепуха.

…Гена до конца экзаменов жил в общежитии, работу искал, строил планы, как год перебиться.

Феськов получил по литературе четвёрку, у него тоже были высокие шансы.

…экзамен по математике. В прежней аудитории нас по-прежнему рассадили по двое за столами. С доски сдёрнули покрывало, и перед нами предстали два варианта примеров, задач. Их было пять, этих примеров, и они были неприлично для вуза легки. Я решил их мгновенно, всё так хорошо упростилось, что я, не проверив, сдал работу задолго до срока. Должен сказать, что не всем даже лёгкость такая была по плечу. Всё время сзади высовывалась голова и, заглянув в мой листок, тут же скрывалась, чтобы через минуту появиться опять. Списывал некто.

…Да, всё было так просто, я сдал лист свой первым, не удосужившись проверить его, позабыв старую истину: «Поспешишь — людей насмешишь». Вышел гордый собой и довольный, как-никак два экзамена с пятёрками позади.

…заноза тревоги возникла лишь к вечеру, когда я, вернувшись с шатания по Москве, узнал, что в группе Феськова были такие же варианты, и ему достался такой же, как мне. Четыре ответа у нас с ним сошлись, в пятом обнаружилось расхождение. Я стал лихорадочно вспоминать выражение, а затем начал преобразования с ним. И тут обнаружил описку. Дикую. Нелепее не придумать. Вместо lg100 = 2 я написал единицу. Ребёнок знает, что только десять, помноженное на десять, даст сто в результате, а десять, взятое один только раз, так десяткою и останется. Как могло это со мною случиться? До сих пор не пойму. Ко всему, выражение так легко упростилось, что и тени сомнения возникнуть не могло у меня. Простой результат усыпил мою бдительность, и я в этот час на собственном опыте убедился, чем потеря бдительности грозит. Да, настроение моё резко упало, хотя я понимал, что двойки не будет, и втайне надеялся на четвёрку (из пяти четыре решил правильно ведь, да и в пятом не ошибка — описка). К тому ж и на устном экзамене можно улучшить своё положение. Ещё три пятёрки у меня впереди: математика устная, физика и немецкий. Блажен, кто верует.

…Ну, а теперь вернёмся к тем счастливым часам, что провёл я после легчайшего в мире экзамена. Я поехал в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Там, на лодочной станции возле большого пруда, сдав паспорт в залог и уплатив тридцать копеек, я взял лодку на час. Бросив вёсла и уключины в лодку, я отомкнул цепь от столбика пристани и, держа её в правой руке, ступил левой ногой на скамью лодки между носом её и кормой. От толчка лодка сдвинулась, отошла от причала, а я завис широко над водой с расставленными ногами в положении неустойчивом, в равновесии, так сказать, динамическом. Одна нога в лодке у борта, вторая — на крае настила причала. Стоило мне любой ногой шевельнуть, как лодка, качнувшись, выказывала угрожающее стремленье отринуть от берега. Тогда бы ноги мои, левая ль, или правая, или обе совместно, соскользнули б с опор, и я рухнул бы вниз. Оттолкнуться от пристани и рывком броситься в лодку я не мог, не успел бы мгновенно сместить в лодку центр тяжести тела — весьма далеко — и оказался б в воде. И от лодки я не мог оттолкнуться, чтобы вспрыгнуть на пристань, так как борт от малейшего шевеления норовил рвануть от меня, и я снова бы шлёпнулся в пруд неминуемо — вот что значит отсутствие в воде должного трения!

Трудно представить отчаянность моего положения, я ведь, вдобавок, боялся не только воды, но и паденья меж лодкою и причалом, мог бы, я думал, и голову, ударившись, проломить. Мысль моя работала лихорадочно, я искал выхода, но его невозможно было найти. Не было ни одного человека в округе, не было никого, кого можно было бы на помощь позвать, кому мог протянуть бы я руку или кто лодку бы к берегу подтянул.

Цепь носовая всё время была в руке у меня. Я сам попробовал было за неё потянуть, и нос ко мне повернулся, но корма-то, корма… Лодка крутилась, и её корма, и злополучный борт с моею ногою стремились удрать от меня. Я уж и так почти на «шпагате» держался. Правда, от цепи и польза была. Цепь, если её не дёргать, не беспокоить, не давала своевольничать лодке, но сколько я мог так продержаться? Рухну, в конце концов, в пруд ко всеобщему веселию публики, которая, будьте покойны, уж тут непременно появится.

…так я тосковал, над водою распятый, но всё ещё не сдавался. Едва заметным шевелением пальцев в ботинке, молекулярным движеньем ноги, покоившейся на доске за бортом, я старался подвинуть борт этот к берегу. Увы, бесполезно! Только чудо могло спасти меня от падения. Только оно! И чудо свершилось таки. Вдруг в напряжённых ногах я почувствовал едва заметное облегчение, и я понял, что лодка послушалась и на один-то, пожалуй, всего миллиметр приблизилась к пристани. Но это был золотой миллиметр. Он решил всё. Не дыша, осторожно подтягивал я одеревеневшую ногу и лодку с нею, конечно. Вот просвет меж ногами уже невелик, я решаюсь и, резко склонив тело к настилу, вырываю ногу из западни. От толчка лодка мгновенно отшвыривается чёрт знает куда, но ноги там моей уже нет, обе ноги мои на опоре незыблемой. У-ух!.. Вздох облегчения.

Теперь подлая лодка в моей полной власти, я подтягиваю нос её цепью к себе, с носа влезаю в неё, перебираюсь на середину и плюхаюсь на поперечную доску сиденья. Остаётся вставить в дырки уклю-

чины, вложить вёсла в них, взмахнуть вёслами, пронеся их назад низенько над водой, и, погрузив их легко в воду без всплеска, напрячь бицепсы для гребка. Лодка неслась, и наслаждению моему не было никакого предела. Ведь скольжение сродни полёту, и я летел над водой, посылая лодку сильными гребками вперёд, на ходу разворачивал её круто на месте резким разводом вёсел в противные стороны или останавливал сходу, табаня, и снова мчался без устали. Есть наслажденье в труде. В труде, доставляющем удовольствие. Укрощённая лодка чутко отзывалась на все посылы мои, выполняя всё, что хотел.

Всласть накатавшись и, наконец, изрядно устав, я отправился к себе в общежитие, где столкнулся с уже описанной неожиданной неприятностью.

Следующие дни прошли в подготовке к устному экзамену по математике.

На экзамен пошёл я в числе первой пятёрки, вытянул билет, взял со стола чистый лист бумаги с круглой гербовой печатью в углу, сел у окна за столик готовиться. Ответы на вопросы билета я знал превосходно, задачи решил быстро и первым вызвался отвечать. Но, вопреки ожиданию, экзаменатор, молодой ещё человек, спрашивать меня по билету не стал и даже мельком не взглянул на решённые мною задачи, а стал листать экзаменационную ведомость. (Тогда я этому значения не придал, а сейчас полагаю, что это была непорядочность — составлялось предвзятое мнение). Найдя там то, что искал, он сокрушённо вздохнул:

— Письменный экзамен вы сдали неважно. С таким баллом у нас трудно пройти. А вот сочинение, смотрите, вы написали отлично. Это такая редкость. Вам бы, наверное, лучше было в гуманитарный вуз поступать.

Я робко заметил, что по математике я занимался лучше, чем по литературе. (Как я был неразвит в общении! Ну к чему эта фраза? Чем она могла мне помочь? Лучше попытался бы рассказать об ошибке — по ведомости её не узнать! — убедить, что это описка, нелепая, дикая, тогда, может быть, он отнёсся ко мне снисходительнее, ведь оценку по письменной работе можно было опротестовать. Этого тогда я не знал).

— Ну, что ж. Я дам вам пример. Если вы решите его, тогда может выйти в среднем хороший балл по результатам двух экзаменов.

Он написал на листе довольно громоздкое выражение с секансами и косекансами и предложил мне его упростить, но не отпустил меня от себя, что, конечно, мешало сосредоточиться. Я терпеть не могу, когда кто-то смотрит на то, что пишу, нервничаю, начинаю спешить, торопиться.

Написанное экзаменатором выражение нисколько не испугало меня: нечто подобное мы в школе решали, к тому ж и все формулы тригонометрии я знал на зубок. Я смело приступил к преобразованиям. Однако дело сразу же не заладилось, выражение изменялось, но не упрощалось нисколько. Видно, я сразу не сделал нужной замены. Надо бы было бросить его и начать всё сначала, но под нетерпеливым взглядом экзаменатора я не мог на это решиться и продолжал бессмысленные замены, не дающие результата, уже холодея от мысли, что время проходит, а я всё не могу решить не бог весть какой трудный пример.

Наконец, мой мучитель сказал: «Достаточно», — и поставил в экзаменационную ведомость тройку.

Нечего и говорить, как я был огорчён и расстроен. Если я не был убит, то лишь от надежды, что пятёрками от следующих экзаменов я наберу проходной бал. (Как же я заблуждался! Раненым не подают руку помощи, их добивают).

После экзамена я поехал побродить по улице Горького. Затерявшись в толпе, я спустился по ней вниз к Охотному ряду. Здесь на углу по правую руку был уютненький магазинчик под вывеской «Московские сухари», и сухарики в нём были отменны. В очень чистом небольшом помещении тонко пахло сладостью и ванилью, а на полках вдоль стен в лоточках лежали вкусные сухари десятков сортов. Я до того перепробовал их немало (не первый раз заходил в магазин) и остановился окончательно на ванильных. Я купил большой кулёк сухарей, и вновь побрёл по улице Горького, теперь уже вверх, разгрызая сладкие рассыпчатые сухарики…

…В общежитии мы жили по-прежнему вчетвером. Генка не спешил покидать первопрестольную, где-то пропадал целыми днями, всё ещё пробовал устроиться на работу, но не находил ничего. Настроение у обоих было подавленное. Денег не было, и мы упражнялись в открытии честных способов добывания их.

Кто-то всерьёз рассказал: в медицинских вузах не хватает скелетов для обучения и для опытов, так как родные предпочитают хоронить покойников целиком, не отдавая на растерзанье анатомам. Ввиду этой нехватки мединституты заключают договоры с живыми обладателями скелетов, дабы заполучить эти скелеты после смерти их обладателей. Причём сразу платят наличными сто рублей.

Мы кинулись по Москве искать учреждения, где можно было заложить свой посмертный скелет, но таковых не нашли.

…Из Алушты мне переслали адрес тётки Лены Полибиной в Ташкенте, у которой была сейчас Лена (она поступала в тамошний мединститут), и я стал посылать ей (Лене, не тётке) после каждого экзамена длинные (на многих листах) письма, описывая наше житьё-бытьё, пересыпая написанное грустным, печальным юмором… Да, я писал ей грустные, но забавные письма. Её тётушке мои письма так нравились, что она их читала знакомым… И куда всё ушло?

…Наступил экзамен по физике. Я взял билет, подготовился — ничего там трудного не было, решил все задачи и пошёл отвечать. К ответам по билету претензий не было никаких. Начались дополнительные вопросы. Один, второй, третий, …, десятый. Я безукоризненно ответил на все.

— Довольно, — сказал экзаменатор и поставил четвёрку в экзаменационный листок.

Это было несправедливо. Я понял, что из-за тройки по математике меня бессовестно режут. Сейчас бы я спросил: «Почему?», а тогда несмелый, неопытный, молча проглотил эту подлость.

Да, с теперешним опытом я бы действовал по-иному. После письменного экзамена по математике пошёл бы в приёмную комиссию и доказал бы, что у меня не ошибка, а описка, могу заново сегодня же с любой группой экзамен сдавать. В крайнем случае, дошёл бы до директора и министерства. Точно так же после экзамена по физике, указав на предвзятость преподавателя, потребовал бы экзамена перед комиссией. Но, увы, ничего этого я тогда не знал, не умел.

…с двойками отсеивалось очень много абитуриентов, и я ещё мечтал пройти в институт.

…И вот, последний экзамен. По немецкому языку.

Билет попался лёгкий совсем, вопросы по грамматике и текст — биография Бетховена, которую я знал наизусть. Отвечал я отлично, точно рассказал о правилах по грамматике, безупречно перевёл текст и бойко пересказал содержание. Я был в ударе, мгновенно отвечал на вопросы, не получил ни одного замечания, ни одной поправки. И, тем не менее, «немка» поставила мне четвёрку. Было больно и горько от такой нечестности взрослых людей.