Бесплатный фрагмент - Семейные истории

Воспоминания. Очерки

ВОСПОМИНАНИЯ

Юрий Полуполтинных

Детство

Сколько себя помню, мне всегда было радостно возвращаться в Читу. Зима, мороз и солнце — лучшие воспоминания детства. Правда, снега всегда было маловато. Сопки, окружающие город, стеной стояли на пути снежных тучек, и поэтому они обходили Читу стороной. Зато на пути морозов препятствий не было никаких — вот они и доходили до 45 градусов. Возвращение в Читу всегда было для меня праздником, душа рвалась домой, и встреча с родным городом и родителями, вызывала почти собачий визг, заставляя сжиматься сердце. Уже на трапе самолёта, вдыхая полной грудью забайкальский воздух, ощущаю себя дома. А в такси город разворачивает передо мной в приветственном подарке, как некий прекрасный фильм — всю свою суровую красоту. Всматриваюсь в зеленоватые волны забайкальских сопок и в проплывающие мимо низкие редкие тополя, серые, кое-где даже чёрные, дома. Я люблю этот город с его голубым высоким небом, прямыми, врезающимися в сопки, улицами, с его простором и здоровым духом людей, уверенных в себе и своих силах.

Бродя по городу, я чувствую себя как в собственном дворе. Узнаю каждый домик, каждую тропинку. Радуюсь новым, ещё не знакомым мне, домам, горжусь их новейшим архитектурным решениям. Спустя сорок лет, я снова пришёл на площадь им. В. И. Ленина, посмотреть парад войск Сибирского военного округа, в честь Победы 9 мая. В голове, как и много лет назад, звучит музыка знакомой и родной с детства песни: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»… Мы, ребята, шагая в колоне демонстрантов, радостно пели, своими детскими голосами, эту первомайскую песню и верили в наше светлое будущее.

Последние события ушедшего тысячелетия рассеяли моё коммунистическое чувство и привели к глубокой вере, но первомайская песня ещё и сегодня звучит в моих ушах, напевая её, я радуюсь жизни. И сегодня я среди тех, кому дорога не материальная, а духовная жизнь. Многие так и не поняли, что произошло в стране. Молодым нравится свобода, а старшее поколение жалеет коммунистические времена, хотя многие не состояли в партии коммунистов как, например, мои родители. Из всех моих многочисленных родственников в партии состояли только я, моя жена и двоюродная сестра Мария, и то только потому, что служили в органах МВД СССР. Коммунистом же был один единственный человек — мой дядя по линии мамы Пётр Спиридонович Манаев, он стал членом коммунистической партии в 1941 году и гордо пронёс это звание до конца своей жизни.

Он, как и другие коммунисты, которые с гордостью носили это звание, не думали что партия, которой они отдали свои жизни, незаконно управляла страной, игнорируя власть народа, не считаясь с Советами.

В 1977 году партия, наконец, поняла, что Генеральный секретарь КПСС не может быть главой государства — и поэтому его не признаёт мировое сообщество. Они срочно вводят в Конституцию СССР главу шестую — о руководящей и направляющей роли партии — и избирают Брежнева Председателем Верховного Совета СССР.

В настоящее время коммунисты, которые стали демократами, привели в соответствие все институты власти, но, как и прежде страной управляют незаконно бывшие коммунисты, которые стали ОЛИГАРХАМИ — это такие же монстры, как и во времена Сталина. Разница только в том, что сталинским монстрам принадлежала безраздельно вся страна вместе с её народом, а «новые русские» лично владеют её природными богатствами: нефтью, газом, золотом и лесом. Сейчас они хотят владеть и землёй, чтобы она стала товаром.

Шагая по улицам родного города, я вспоминал, какими мы были в те счастливые годы нашей жизни. Каждый выход в город был для нас праздником, мы объедались мороженым, на каждом углу пили газировку с двойным сиропом, смотрели кино, в парке катались на карусели и качелях и, довольные, возвращались домой, наперебой делясь впечатлениями. Жизнь нам казалась сказкой.

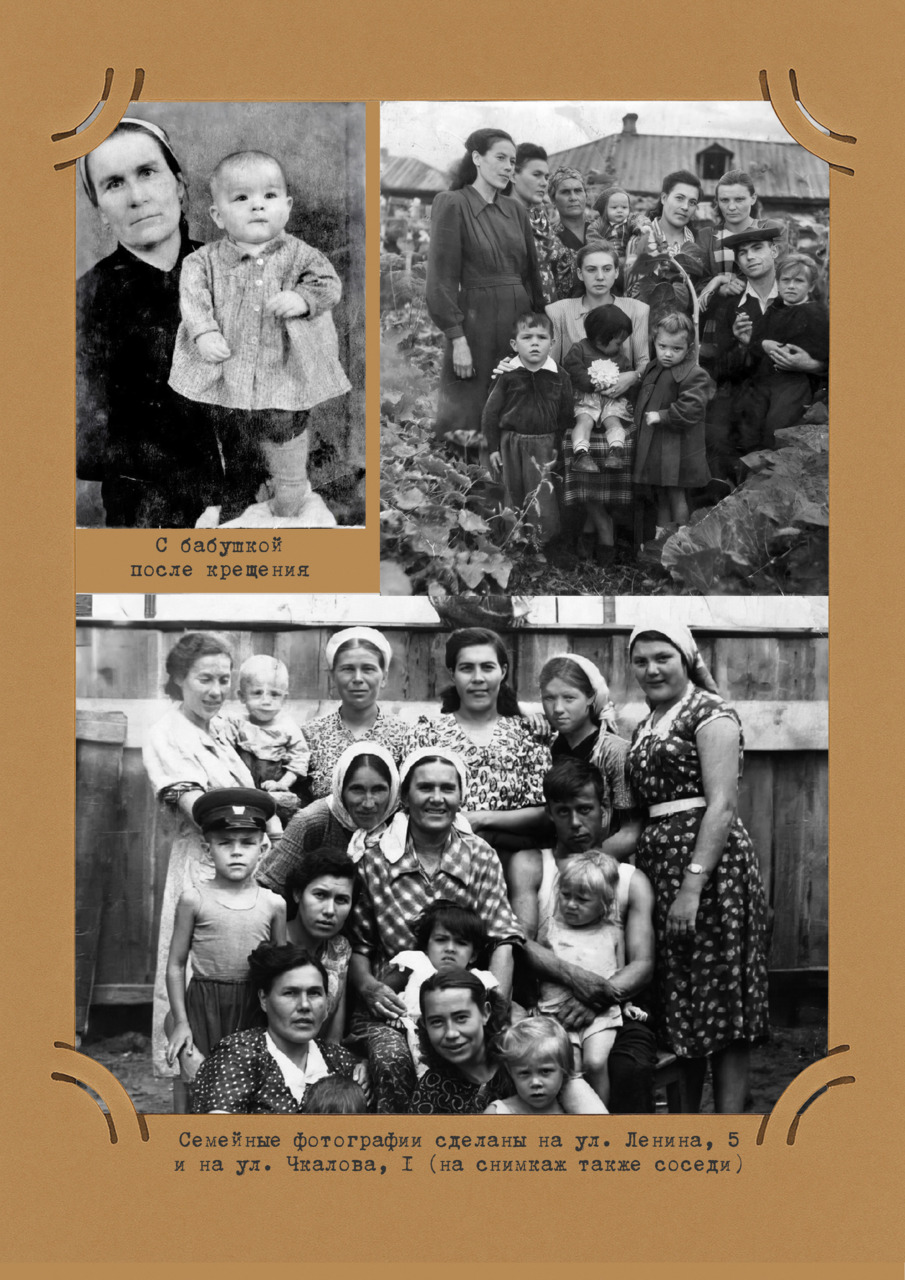

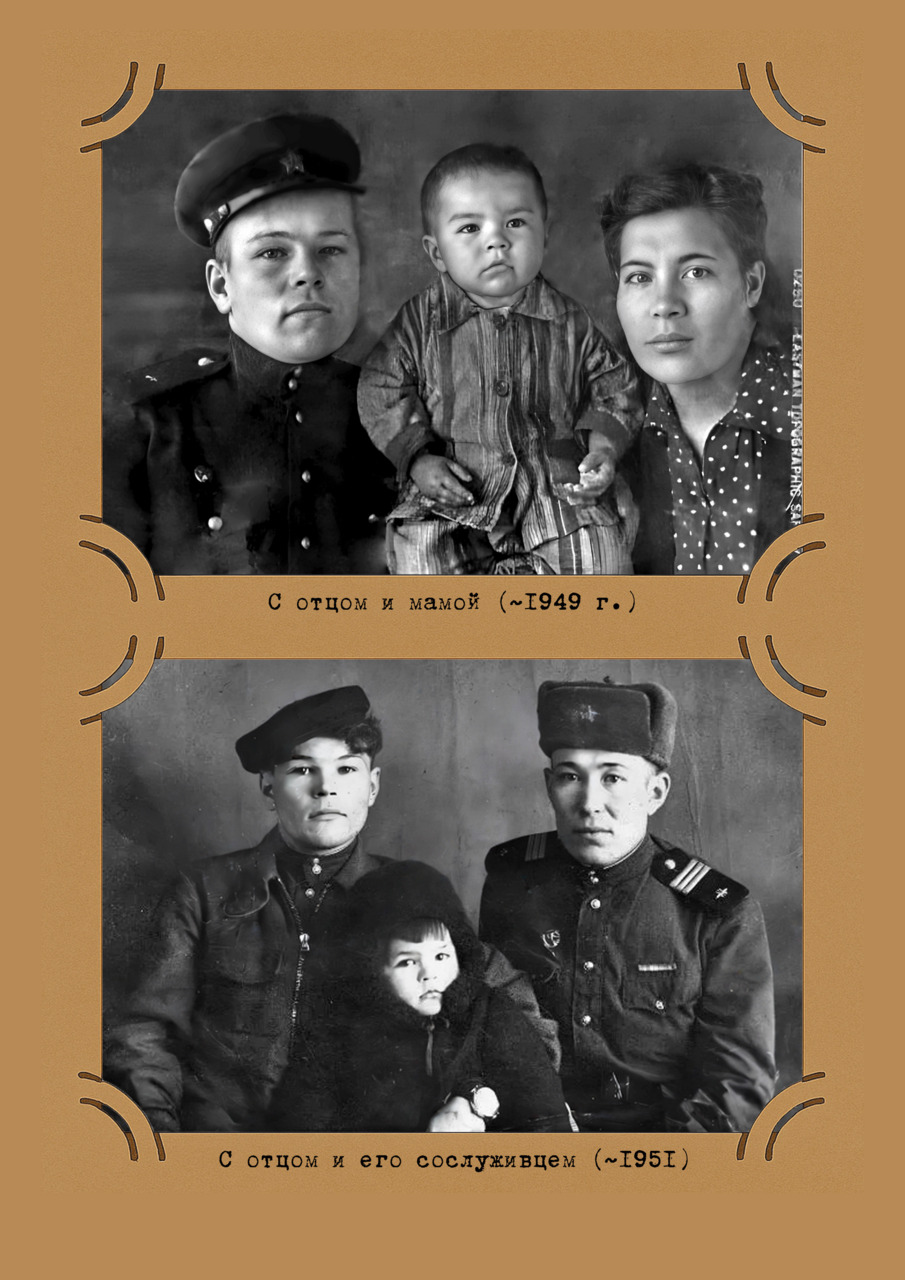

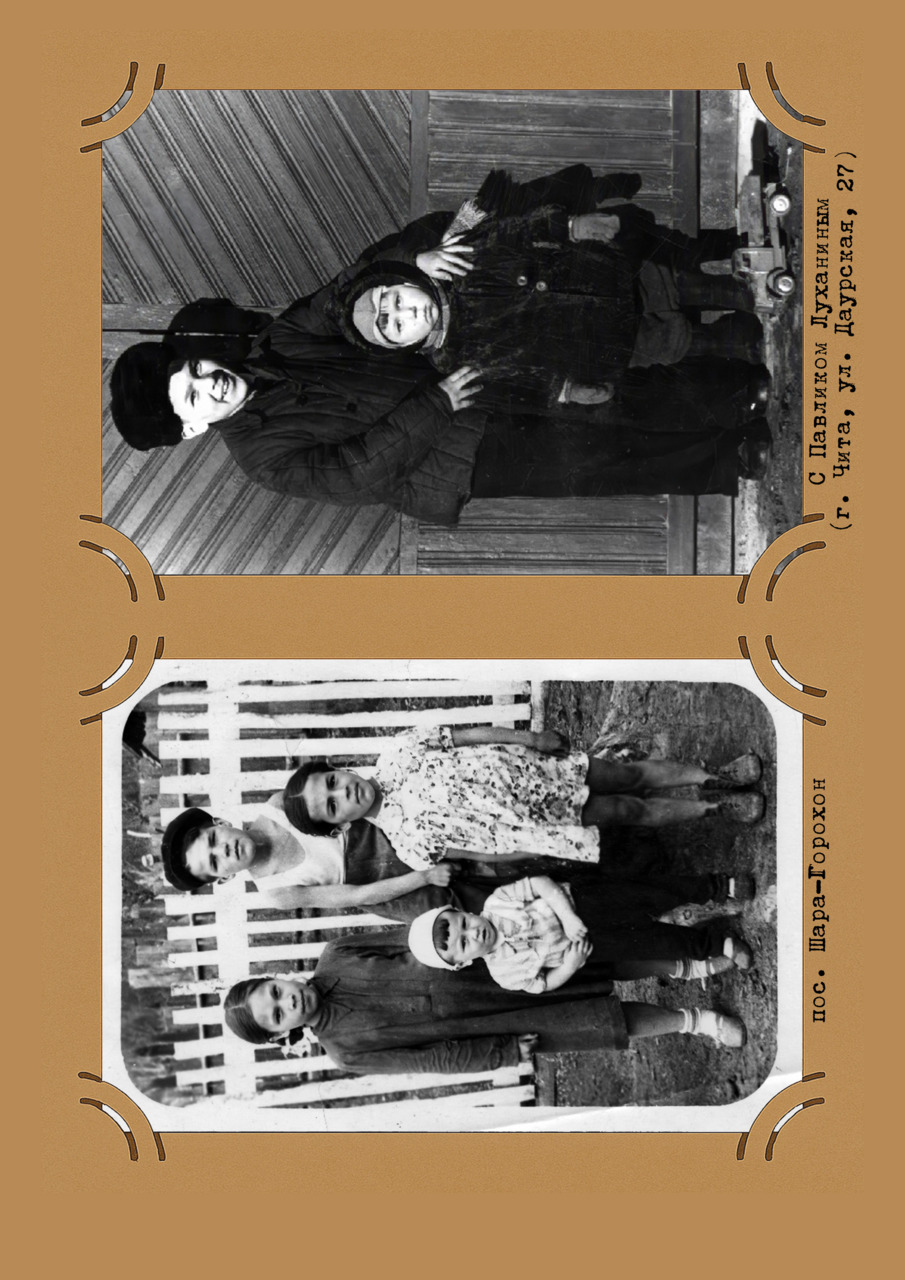

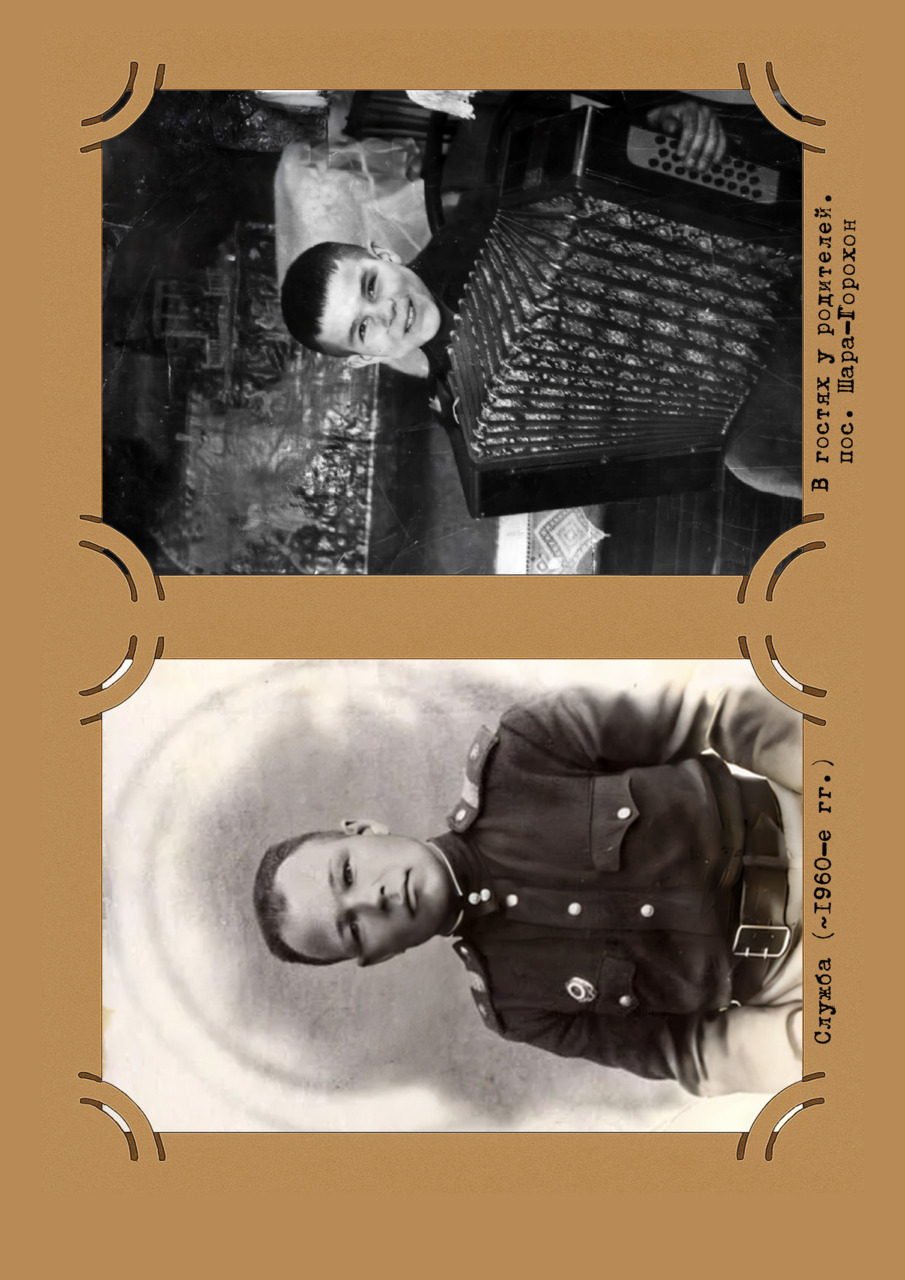

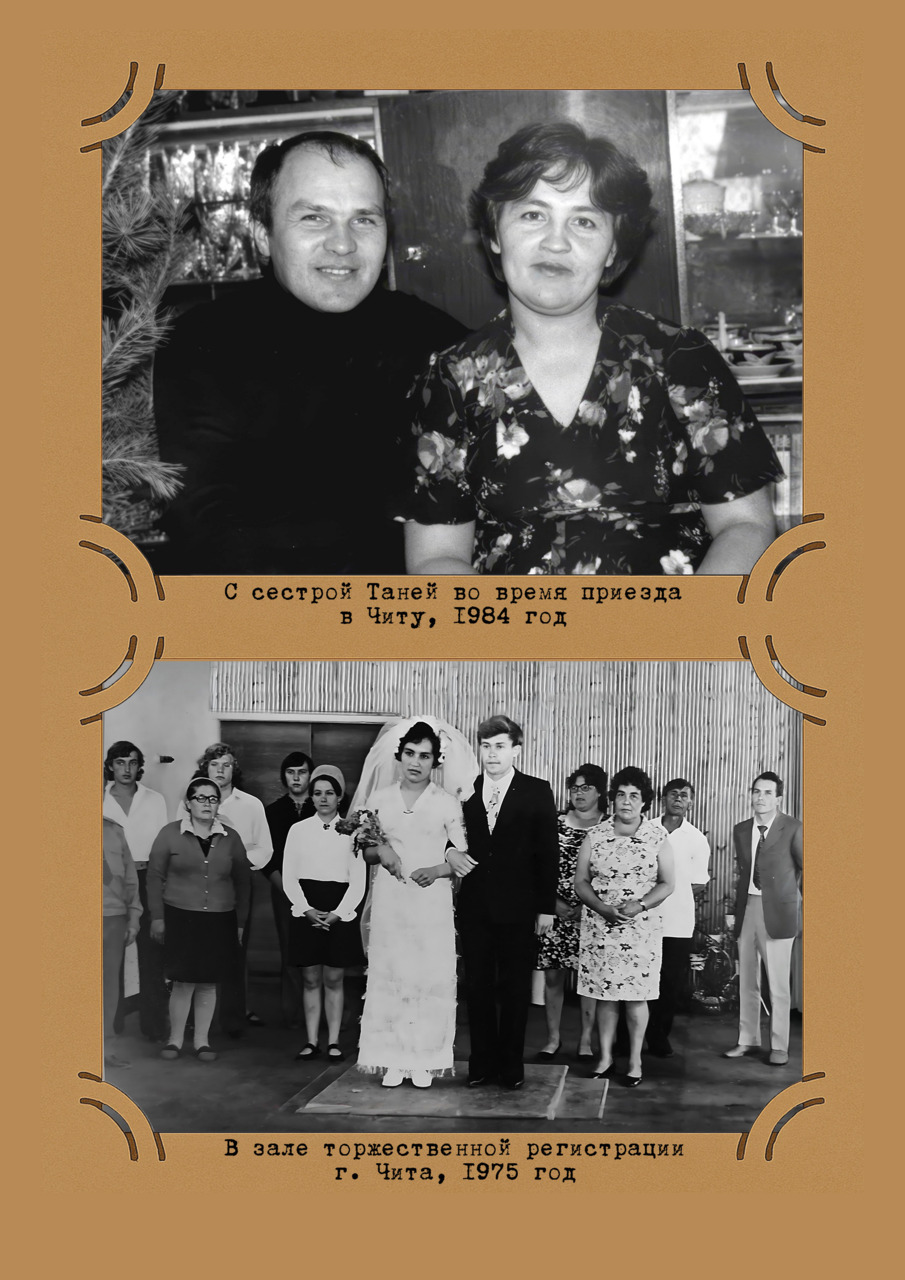

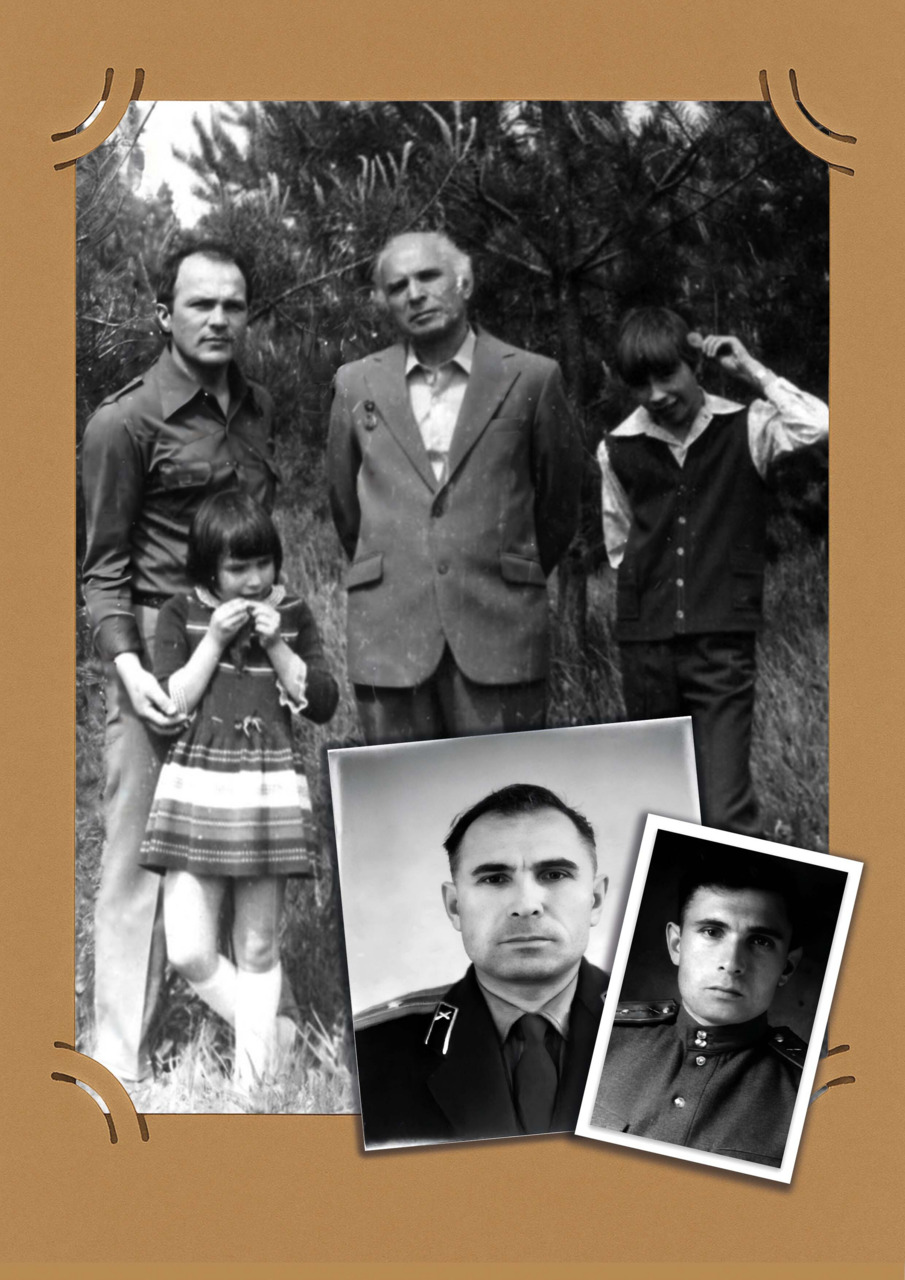

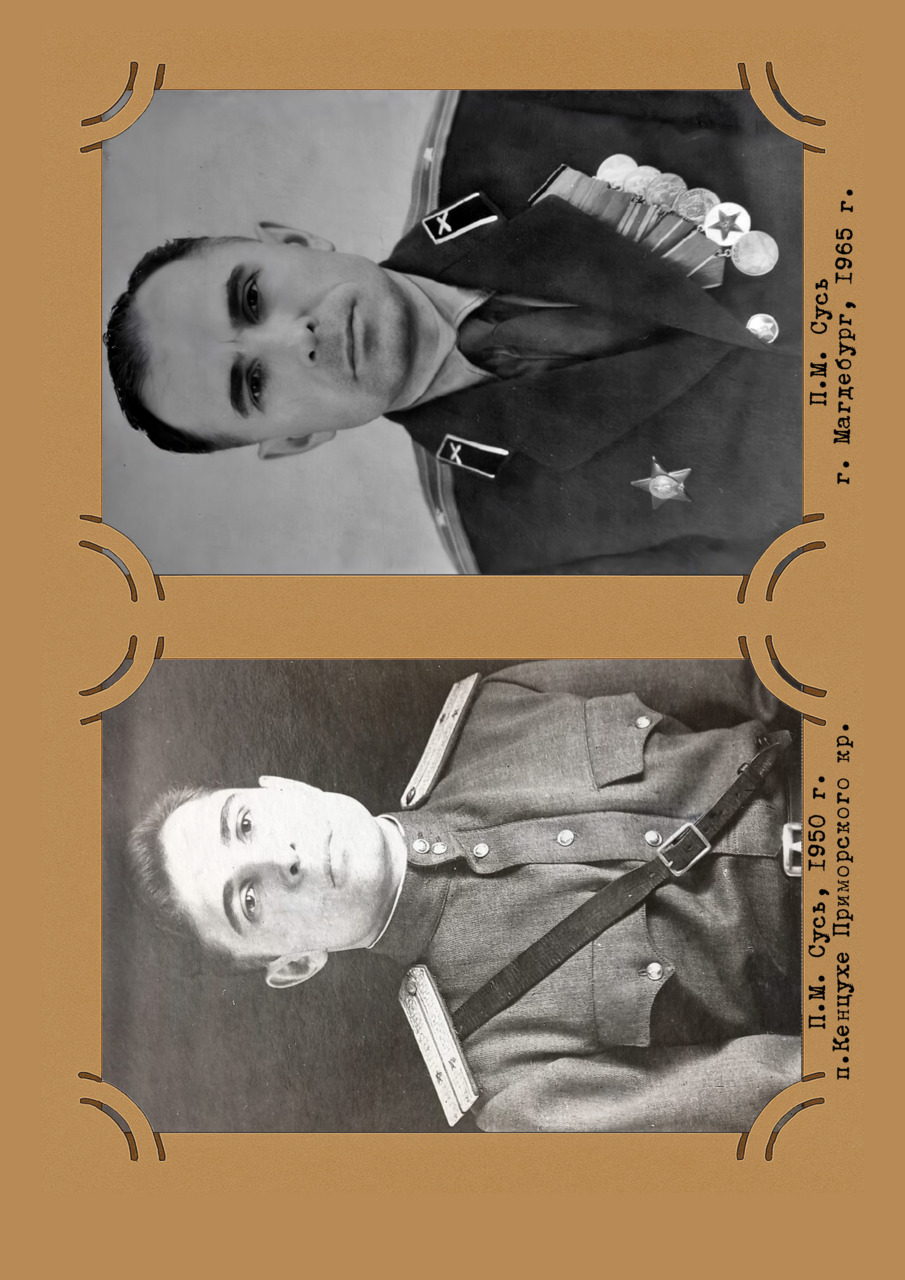

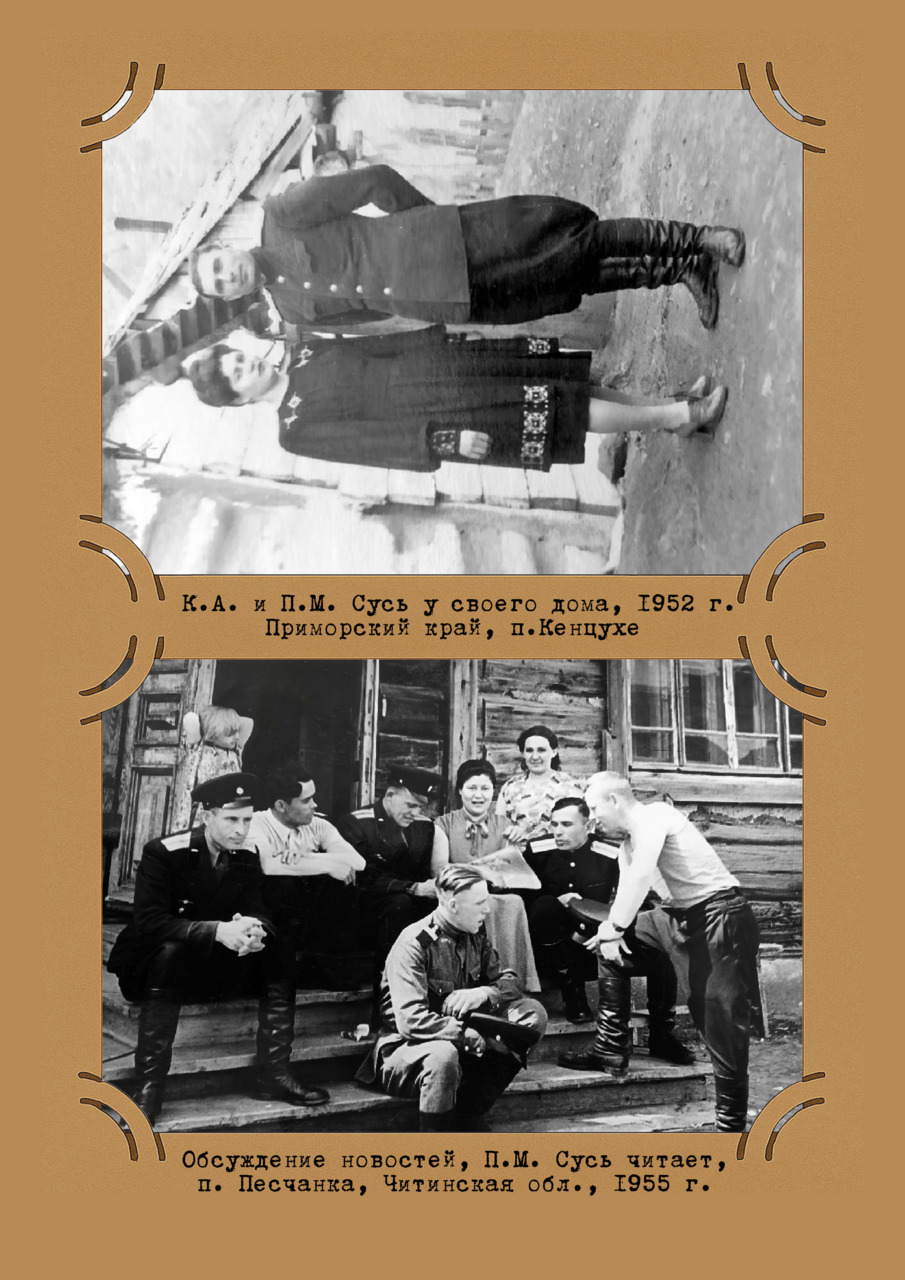

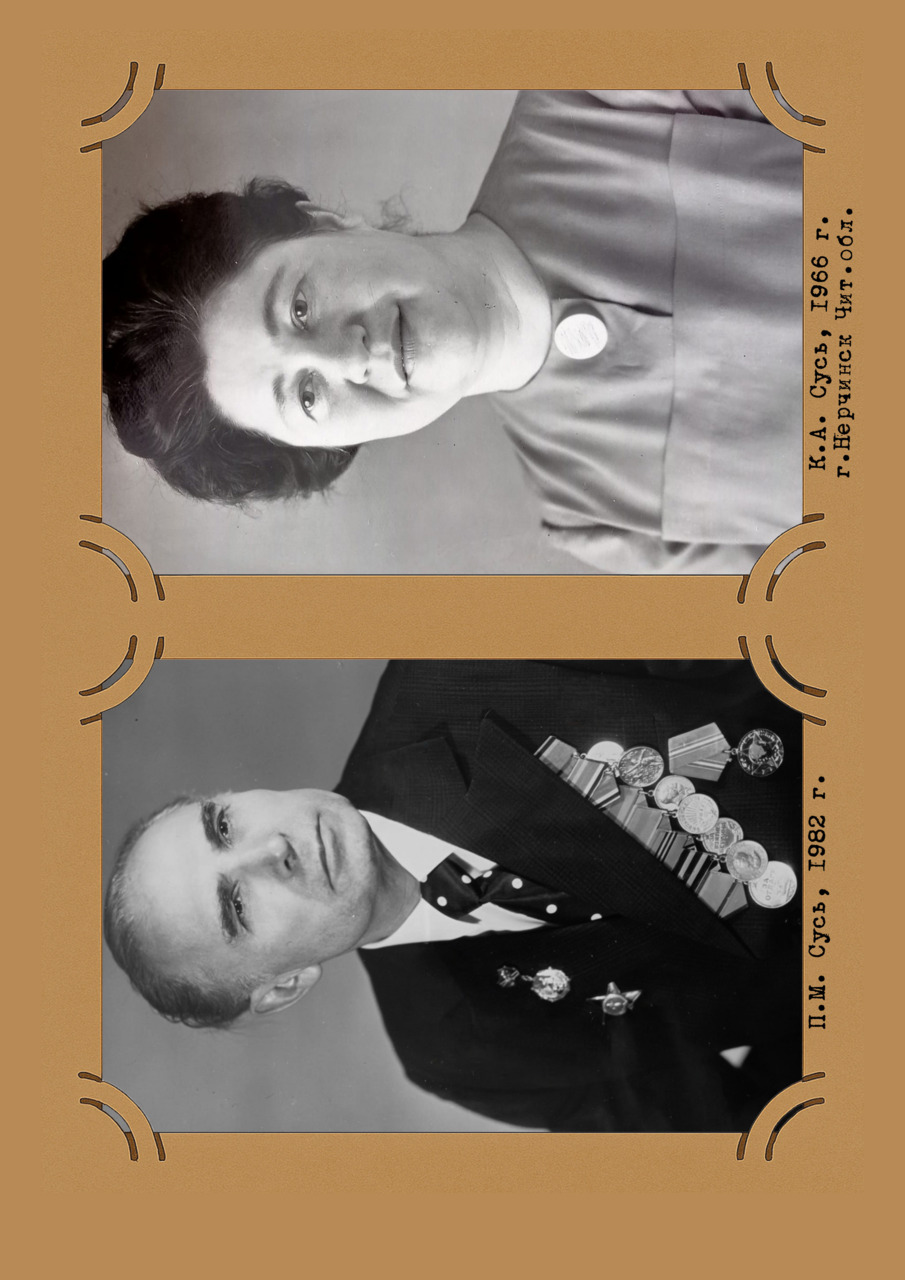

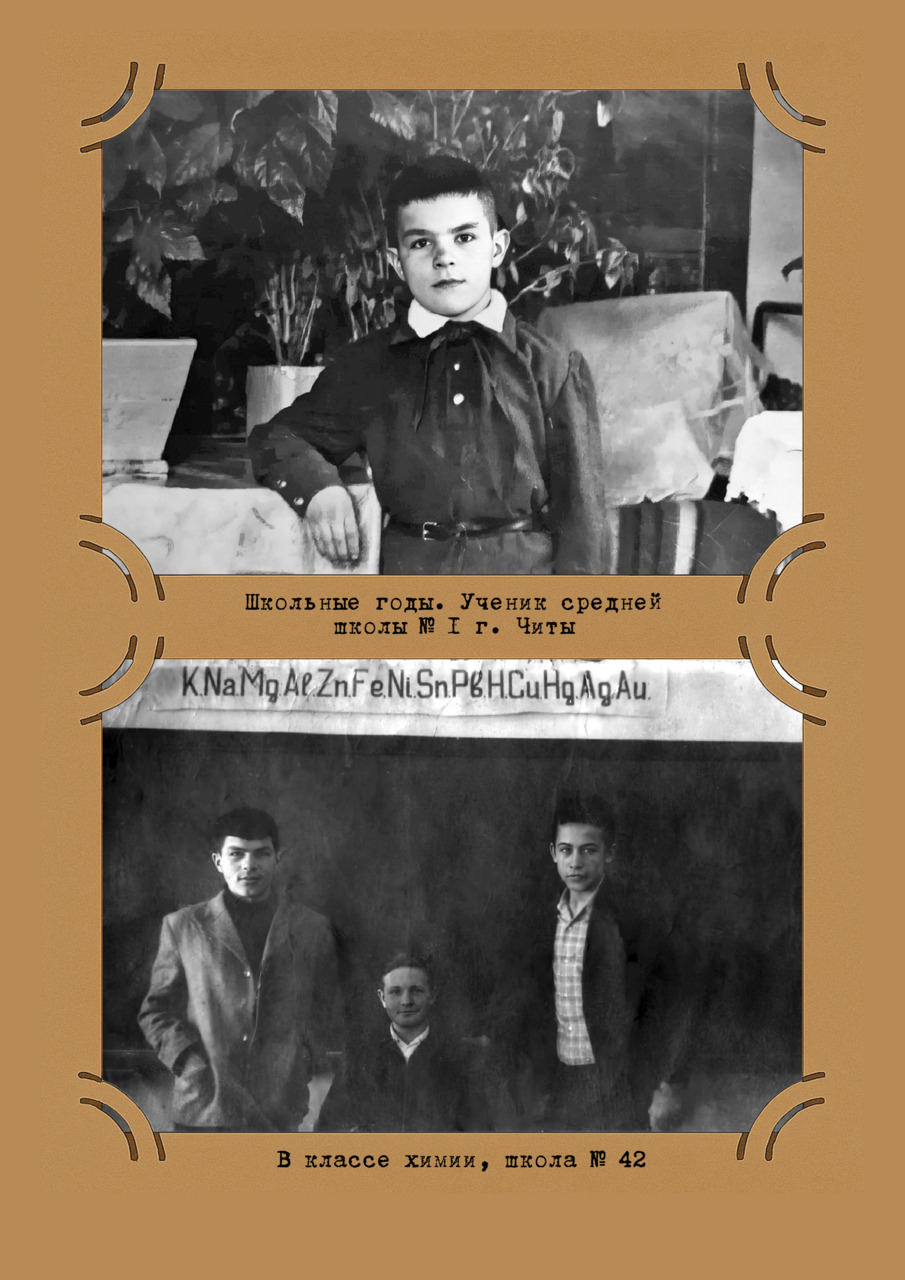

Мой отец служил во внутренних войсках МВД, поэтому они с мамой, забрав младшую мою сестру Таню, жили сначала в посёлке Шара-Горохон, там дислоцировалась ИТК-2, а я оставался жить у бабушки в городе. Учился в школе №1, с первого по четвёртый класс. Нашей учительницей была уже не молодая женщина, звали её Анастасия Федоровна. За все мои шалости она вызывала в школу бабушку и отчитывала меня при ней, но бабушка никогда меня не ругала и родителям не жаловалась. На каникулы отец забирал меня к себе, где я отлично проводил время, а когда надо было уезжать, то я давал волю чувствам, убегал, меня ловили, силой запихивали в машину и увозили в Читу. Да и, действительно, уезжать от родителей и из такого красивого посёлка, приютившегося у подножья высокой сопки, заросшей сосной, спрятавшегося в тайге у маленькой речушки без названия, было, конечно, жаль. Там у моих родителей гостили почти все родственники. Помню, моя тётя Галя привезла туда своего внука Андрея. Он был ещё маленький и очень слабенький, совсем не держал головку и не ходил. Она сажала его в цинковый бачок, который ставила на берегу речушки, подступающей прямо к огороду, и он сидел, дышал свежим воздухом, веточкой отгоняя уток и кур, норовивших его клюнуть. Андрей тогда сразу поправился на парном молоке и яйцах, уезжая в Читу, он уже бегал и весело смеялся.

Я же много времени проводил у отца в роте. Занимался с солдатами на полосе препятствий, играл в волейбол и, конечно, бывал на стрельбах. Отец учил меня стрелять. Однажды, он сказал своему другу Собирову, что я уже хорошо научился стрелять. Собиров был большой шутник, он предложил отцу вместо мишени использовать свою фуражку, чтобы я попал в ромбик. Он поставил фуражку вместо мишени, будучи уверенным, что я не попаду в цель, это было понятно по его иронической интонации, и я решил отомстить ему. Тщательно прицелился, но не в ромбик, а в козырёк, в самую его середину, и выстрелил. Когда Собиров возвращался с фуражкой от мишеней, мы с отцом увидели его улыбающееся лицо. Папа подумал, что я промазал, а Собиров как всегда шутил:

— Плохо, что теперь солнце глаза слепит через дырку в козырьке, я то хотел, чтобы ты мне, Юрка, для вентиляции головы дырку сделал.

А сейчас сделаю небольшое отступление из стихотворения «Сын артиллериста».

Прошло ещё два три года, и в стороны развело Полуполтинных и Собирова военное ремесло. Отец служил, в Падь-Сахе, а Собиров в Шара-Горохоне. Однажды он сидел над книгой под зелёной настольной лампой, вошёл молодой лейтенант, косая сажень в плечах. «Здравия желаю, товарищ майор». «А ну, повернись к свету, — Юрка? «Так точно, товарищ майор»… Мы послужили только два месяца, меня перевели служить в другое место. Я помню всех друзей отца. Назову ещё некоторых: В. Глухов, Алфёров (он потом сидел в тюрьме, и я разговаривал с ним там), Фирсов, Лях, Клиничев. Я с ними потом служил, и они мне много интересного рассказывали про отца.

Падь-Саха. Там дислоцировалась ИТК-3, а до этого какая-то стрелковая дивизия МО СССР. Посёлок городского типа, построенный военными во время войны, в приаргунских степях недалеко от Даурии, был хорошо спланированным и подходил для колонии. Отец занимал должность заместителя командира батальона по службе контролёров. Дом, в котором жила наша семья, состоящий из шести комнат, пока не отремонтировали административные здания, служил штабом. Напротив стоял такой же большой дом, в котором жила семья начальника колонии Шаврина. У него было две дочери, они всегда приходили к нам в дом играть с моей сестрой. Спустя несколько лет с одной из них я служил в ИТК-11, и она была подругой моей жены Ларисы. Как-то раз, катаясь на лыжах, я провалился в глубокий окоп, на дне которого нашёл заржавевший пистолет «ТТ». Подержав его в керосине, я привёл его в боевое состояние, но и, конечно, решил показать находку родителям. Вечером, когда родители ужинали, я вошёл в кухню и направил пистолет на отца, он поднял руки вверх и спокойно попросил опустить оружие. Встал, подошёл ко мне и попросил передать пистолет ему, который я потом никогда уже не видел. Был случай, когда я стащил автомат Калашникова. Отец с друзьями вернулись с охоты, автоматы оставили в прихожей, прикрыв их куртками, а сами выпивали на кухне. Я нашёл их, а один утащил на улицу показать ребятам, отец хватился пропажи сразу, и вместе с Глуховым нашли нас на дивизионных воротах. Я помню, как папа снизу кричал: «Только не бросай автомат на землю и не бойся, я тебя не накажу». Глухов поднялся к нам на ворота, забрал автомат и сказал, чтобы мы сразу не спускались. Нотацию мне отец прочитал хорошую, и в наказание отправил меня к бабушке в Читу.

На летние каникулы я приехал в Падь-Саху. И вот — судьба, она всегда расставляет всё на свои места: здесь я впервые переступил порог зоны. Мне было всего 12 лет, отец повёл меня к парикмахеру, а проводить меня к нему поручил весёлому осуждённому. «Ты, Сурин, за него головой отвечаешь», — как-то спокойно сказал ему отец и пошёл по своим делам. Я запомнил это на всю жизнь, потому что мне до сих пор снится и проходная, и эти серые бараки, и множество глаз, смотрящих на меня как на диковину.

Сотрудников колонии, находившихся на КПП в тот день, я тоже хорошо запомнил. Начальник оперативной части Ю. Г. Иванов, дежурные контролёры Фирсов и Ласточкин, ДПНК Сумароков и многие другие, с которыми через 13 лет пришлось вместе служить в Новоорловске.

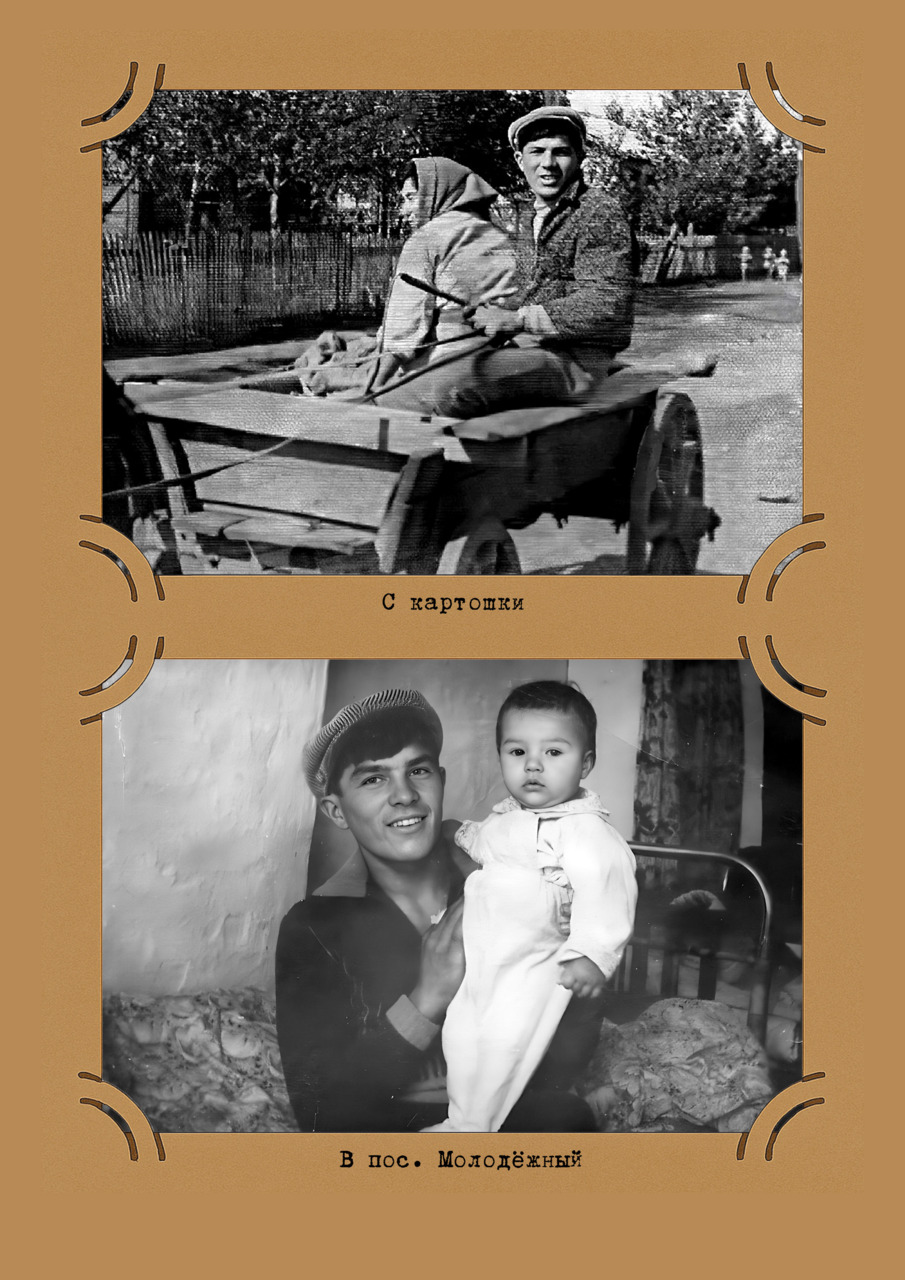

Через год в колонии был допущен побег, который за одни сутки был ликвидирован. Во время ликвидации побега, было допущено нарушение социалистической законности, за что отец был уволен из армии, а через четыре года был восстановлен и в звании, и в должности. В это время, наша семья жила в посёлке Молодёжном Приаргунского района Читинской области. Посёлок этот, отец сам же и строил в 1955 году, во время освоения целинных и залежных земель по призыву партии. О нём был написан большой очерк, который вошёл в сборник «Октябрьский марш», изданный Восточно-Сибирским книжным издательством в 1977 году. Этот посёлок Молодёжный стал местом рождения моего брата Александра, так что этот этап жизненного пути был вовсе не случаен. Мы похоронили там нашу маленькую сестрёнку. Она умерла в девятимесячном возрасте, и судьба подарила нам брата, который стал продолжателем дела отца.

Когда отца восстановили в МВД, он уже постоянно проходил службу в войсковой части №6578, дислоцировавшейся в городе Чите.

Первая любовь

Погружаясь в воспоминания, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что судьбу мы не выбираем — нас уверенно ведут по жизни по хорошо разработанному сценарию.

Мистика? Нет, это не мистика. Это судьба. Судьба, предначертанная Богом.

Чита. Март. 1972 год. Мороз ещё крепкий, хотя уже весна. Я зашёл к бабушке погреться. На кухне тепло, пахнет свежезаваренным чаем, от этого очень уютно, не хочется выходить на улицу.

— Ой, внучек, а молочка-то нет. Какой же чай без молока. Сбегай быстренько в «Восточный», купи бутылочку молока, пока чай настаивается, — скороговоркой сказала она, как бы извиняясь.

— Конечно, бабуся, сейчас я мигом сбегаю.

На ходу застёгивая пальто, побежал к магазину и на крыльце столкнулся с двоюродным братом Валеркой.

— Ты куда бежишь, Юрка, — каким-то хриплым голосом спросил он.

— Я от бабушки. Просила молока купить к чаю…

— А ты куда? — уже, выходя из магазина, спросил я его.

— В поликлинику. Подрался, голову пробили.

Валерка рассказал мне о ночном приключении и, уже у бабушки, в коридоре, стянув шапку, показал под волосами рану, которая кровоточила. Бабушке, конечно, он сказал, что упал в котельной. Чай пить не стали — Валерка попросил меня пойти с ним.

— Идите вместе. Вдруг Валере станет плохо — так ты, Юра, поможешь ему дойти до поликлиники.

В этой поликлинике, «на Гагарина», я не бывал никогда — потому что у меня, как у сотрудника УВД, а раньше — как у члена семьи военнослужащего, была своя ведомственная поликлиника. Войдя в здание, я вдруг почувствовал какое-то внутреннее оцепенение, как будто переступил невидимую черту.

Стоя у регистратуры рядом с братом, я как бы растворился в прошлом времени — совсем забыл, зачем я здесь. Из оцепенения меня вывел голос:

— А вам, молодой человек, к какому врачу?

— К зубному, — сказал я.

— Фамилия ваша? — вежливо спросила девушка.

— Луханин. Павел Владимирович, — уточнил я каким-то не своим голосом.

Карточку моего другого двоюродного брата, Павла, она нашла быстро и убежала по коридору.

— Ты что? Зачем? — испуганно спросил меня Валерка.

— Да ладно, покажу зуб. Всё равно тебя ждать. Да и вообще, мне давно надо зуб дёргать. Бабушка звонила Яну Генриховичу — он в нашей поликлинике работает. Он же бабушкин друг, ты знаешь?

— Вот и иди к Яну, — настаивал Валерка, чего-то опасаясь.

— Хорошо. Иди к хирургу. Если быстро выйдешь, то уйдём отсюда вместе.

Прошло минут пятнадцать, и я вдруг услышал:

— Луханин, заходите к доктору.

Я вошёл в кабинет спокойно, улыбаясь. Одно из кресел было свободным, и я уверенно направился к нему.

— Нет, садитесь вот в это кресло, молодой человек, — сказала беленькая, симпатичная врач.

— Какой зуб будем лечить? — машинально задала она вопрос.

— Восьмёрка нижняя, слева, — повторил я слова Яна Генриховича.

Когда он осматривал мой рот, я знал, что эту восьмёрку нужно удалять, и тянул время — боялся, не шёл к нему на приём.

Врач осмотрела мои зубы, поморщилась и сказала:

— Седьмой, шестой и шестой справа надо лечить, а эту восьмёрку надо удалять, но зуб очень сложный, я не могу. Приходите завтра, вот за тем креслом работает врач Прохорова, она вам удалит этот сложный зуб. Хорошо, молодой человек?

Когда я вышел из кабинета стоматолога, Валерка меня уже ждал.

— Ну что? — спросил он, облегчённо вздыхая.

— Завтра сказали прийти к Прохоровой — она удаляет хорошо.

— Вот и хорошо, вместе пойдём. Мне тоже надо на перевязку.

Мы вышли на улицу. Ярко светило солнце. Снег сверкал как множество бриллиантов, рассыпанных на снегу. Душа моя радовалась солнцу, этому необычному дню и ждала перемен.

Утром следующего дня я у бабушки ждал Валерку, почему-то нервничал. Прохорова принимала во вторую смену. Надо было идти к двум часам, и чтобы зайти первым, нужно было прийти пораньше. Время шло, а Валерки всё не было.

Наконец он прибежал.

— Пойдём, меня папка только на один час отпустил, — задыхаясь, выпалил он. — За драку ругал, что поддался. Короче, я побежал, процедурная до часу!

Я вышел ровно в час и, не спеша, направился в поликлинику. Мысль в голове всё время одна: зачем? Зачем? Можно не ходить. Зуб пока не болит, потом пойду к Яну. А ноги идут и идут, кто-то невидимый подталкивает меня.

Незаметно подошёл к поликлинике. Вошёл. Сдал пальто в гардероб, постоял ещё у окна, обдумывая — надо или не надо заходить в кабинет врача. Решаю — надо! И уверенно направляюсь к кабинету №15, возле него два человека.

— Кто к Прохоровой? — спросил я сдавленным голосом.

— Мы к Ведуновой, а к Прохоровой вы будете первым, — ответила мне одна из женщин.

Я стал ждать, постоянно глядя на часы. И вдруг сердце ёкнуло и как бы сжалось. По коридору стремительно шла девушка в светлой фетровой шляпке с козырьком, одной рукой придерживая голубую лёгкую косынку. Сердце моё стучало так громко, что совпадало ударами со стуком её каблуков.

Я весь подался вперёд — ей навстречу. Взгляды наши встретились, и между нами сверкнула как бы молния, пронзившая наши сердца. Когда она вошла в кабинет, пробежал лёгкий ветерок, коснувшись меня едва уловимым запахом духов и свежести. Я в напряжении ждал, когда снова почувствую этот запах, когда снова взгляну в глубину этих тёмных глаз — и утону в них навсегда.

Как выстрел, хлопнула дверь. Вышла врач, которая вчера осматривала меня — её смена закончилась, она спешила домой.

— Луханин, заходите. Лариса Павловна вас ждёт, — улыбнувшись, сказала она и добавила: — Не волнуйтесь, всё будет хорошо.

Когда я вошёл в кабинет, от волнения не мог говорить — язык прилип к нёбу, руки вспотели, меня била лёгкая дрожь. Это волнение было не от страха перед зубной болью — это было совсем другое чувство, которого я раньше никогда не испытывал.

Сидя в кресле, кроме её глаз я не видел никого. Моё сознание было в какой-то прострации. Когда она ко мне прикасалась, по телу пробегала волна дрожи. Её руки тоже были холодными, но я не чувствовал, что она делала — я видел только её глаза.

Странно, я даже не чувствовал боли. Для меня в этот момент ничего не существовало: я был дух, я был вселенная. Я никогда не испытывал такого чувства.

Это была любовь. Любовь, которая коснулась меня в первый раз и опьянила моё сознание. Меня не стало прежнего — в этом стоматологическом кресле родился совсем другой человек.

Лариса Павловна просила меня прийти через неделю — пока не заживёт ранка на месте удалённого зуба. Сказала ещё, что будем лечить все зубы.

Я ликовал. Ждал следующей встречи как свидания, считал дни — а они тянулись мучительно медленно…

В поликлинику я ходил как на свидания. Уже знал её подруг, и, сидя в кресле, рассказывал им разные истории о криминальном мире — о том, что знал не понаслышке, не из газет. Всё подбирал момент, чтобы наконец сказать, что я не Павел и что фамилия моя вовсе не Луханин.

Случай представился в конце апреля. Мы готовились к первомайской демонстрации, получили новую парадную форму — и я решил пойти к ней в парадном мундире.

Все, конечно, удивились моему торжественному виду — да ещё с букетом сирени. Пришлось рассказать им всё, а в заключение я предложил отметить завершение лечения в ресторане.

— Мы согласны, — сказала Лариса, глядя на Лидию Николаевну.

— Нет, я не могу… — пыталась отказаться Машукова.

— Идёт, идёт! — сделала заключение Лариса.

День выдался солнечным и тёплым, весна чувствовалась всё отчётливее.

Я подъехал к поликлинике на такси, забрав их прямо из кабинета, и повёз в ресторан «Забайкалье». Выбрав столик у витрины, откуда открывался вид на площадь им. Ленина, осмотрелся. У противоположной стены сидела шумная компания кавказцев, а слева — трое парней, которых я буквально несколько дней назад освобождал из СИЗО. Они дружески поздоровались:

— Привет, начальник! А ты, молоток — сразу двух подцепил!

Делать заказ я не умел, поэтому коротко сказал официанту:

— Шампанское, коньяк и закуску на твой выбор.

— На какую сумму рассчитываем? — уточнил официант, поняв, что пояснений не будет.

— Неси — расплатимся, — резко отпарировал я.

Пожав плечами, официант ушёл и через несколько минут заставил стол закусками — как я ему и сказал, по своему выбору.

В ресторанах я, конечно, бывал, но в обществе врачей — никогда, и поэтому чувствовал себя скованно. Затем мы проводили Лидию Николаевну и ещё долго гуляли по улицам. Город изменился вместе со мной — всё было наполнено поэзией, и в моих мыслях постоянно возникали поэтические строки.

Наконец мы остановились напротив её дома, зашли в ветхие ворота какого-то двора, и, затаив дыхание, Лариса сказала, что ей пора домой. Я неловко обнял её и впился губами в её губы. Она ждала этого — рот её был горячим, я чувствовал учащённое дыхание.

Поцелуй был долгим и страстным. Мы как бы прислушивались к своим чувствам, оценивая происходящее.

События стали развиваться стремительно. Лариса рассказала мне, что в тот вечер у дома её ждал муж. Он видел нас и требовал объяснений. Она сказала ему, что между ними уже давно нет ничего общего, что она давно приняла решение расстаться с ним — просто ждала случая.

И вот я решил как можно быстрее расставить все точки. Для себя я уже давно всё понял: это — любовь. Без Ларисы я уже не представлял себя. Необходим был серьёзный разговор — и я его готовил.

День выдался солнечным. Настроение — отличное, хотелось увидеть Ларису. Прохоров теперь часто бывал у неё в кабинете, ждал её и провожал домой. Необходимо было быть осторожным.

Я взял такси и поехал в поликлинику. Остановив машину у входа, попросил водителя подождать девушку, а сам пошёл к телефонной будке, которая стояла напротив окна регистратуры. Набрав номер, я попросил пригласить Прохорову.

Когда в трубке раздался знакомый голос, я сказал:

— Привет, Лора! Видишь такси под окном? Это для тебя. Отпросись и выходи — нам надо поговорить. Возражений не принимаю. Видишь меня в будке телефона-автомата? — помахав ей рукой, я повесил трубку.

Спустя пару минут Лариса вышла и села в такси. Машина тронулась, а за углом остановилась. Когда я сел на заднее сиденье, Лариса, рассмеявшись, сказала:

— Ну ты и конспиратор! Действуешь по всем правилам уголовного жанра. Его не было в кабинете, он меня вечером встречает. Мог бы спокойно прийти и поговорить.

Машина остановилась возле особняка, окружённого забором — с большими тёсовыми воротами и высокой калиткой с тюремным глазком. Этот особняк когда-то принадлежал командующему пограничным округом, затем его передали войсковой части, и в нём жил заместитель командира полка по тылу. Теперь вот в нём жила наша семья.

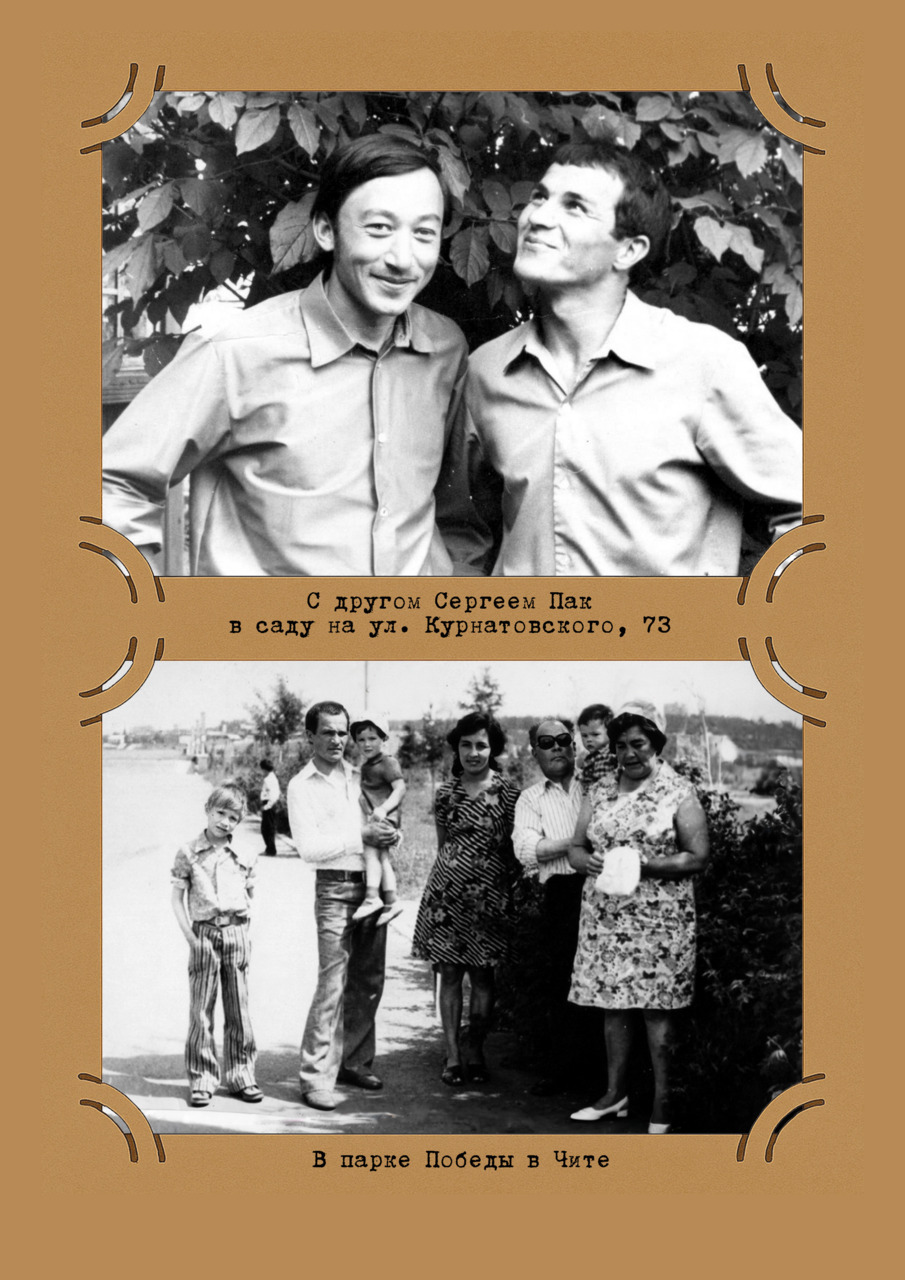

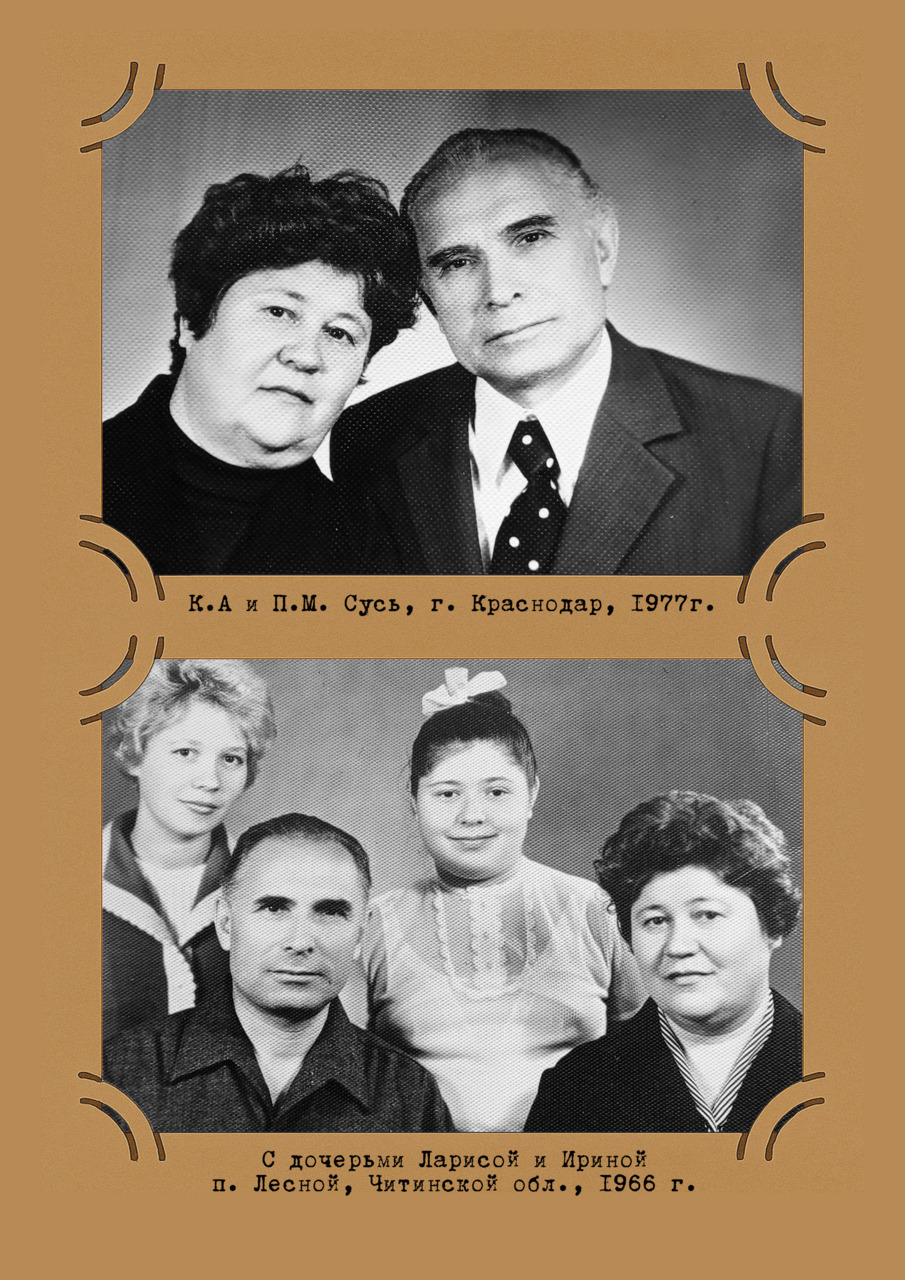

За домом был большой сад и баня — главная достопримечательность. Я взял Ларису за руку и увлёк за собой: показал комнаты брата, сестры, родителей, и через большой зал провёл её в свою комнату. Устроившись в уютных креслах, я слушал её неторопливый рассказ о родителях, живущих в Краснодаре, и о её взаимоотношениях в семье.

Проговорив до вечера, я пошёл её провожать. Долго бродили по ночному городу и, остановившись у её дома, Лариса сказала:

— Прохорова нет дома. Он с Андреем у матери в Нерчинске. Приедут завтра.

Она держала мою руку, как бы приглашая зайти. Соблюдая осторожность, Лариса шла впереди — чтобы случайно не встретить соседей. Стараясь не стучать каблуками, мы поднялись на четвёртый этаж, в её квартиру.

Мы целовались до рассвета. Часы показывали пять — пора было уходить… Я шёл по ещё спящему городу, обдумывая своё поведение. Возможно, надо было быть настойчивее и поступить иначе — ведь она замужняя женщина…

Нет, — сказал я себе, — всё правильно.

Так я пришёл домой — и, счастливый, завалился спать.

А через два дня меня разбудил настойчивый звонок. Открыв ворота, я увидел красный «Москвич». За рулём сидел подполковник в лётной форме. На заднем сиденье лежали вещи, а на них — сидел мальчик.

Обернувшись, я заметил Ларису: она стояла за створкой ворот.

— Я забрала Андрея из садика, чтобы Прохоров не украл его. Пока, если можно, поживём у вас, а через неделю мы улетаем в Краснодар, к маме, — выпалила Лариса всё сразу, не дав мне и слова вставить.

— Хорошо, — наконец сказал я первые слова. — Давай заносить вещи в дом, а Андрей пусть играет во дворе, осваивается.

Мы занесли в мою комнату нехитрый скарб: телевизор «Горизонт», ковёр, узкие дорожки зелёного цвета. Мама в это время молча готовила завтрак, и, когда мы закончили раскладывать вещи, пригласила пить чай — так в Забайкалье называют и завтрак, и обед, и ужин.

За столом Лариса рассказала, что совсем ушла от мужа — он ударил её, и щека была немного припухшей.

— Нет сил больше терпеть издевательства. Улечу к родителям, в Краснодар. Оставлю Андрея, а сама прилечу в Читу — буду оформлять развод, — говорила она быстро, чтобы мы с мамой задавали меньше вопросов. — Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита… Я — как выжатый лимон.

Я побледнел. В её глазах появилось то же выражение, которое поразило меня при нашей первой встрече. Я протянул руку и взял её ладонь. Крепко сжал её.

— Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид, — сказал я. — Мне это слишком больно. Я хочу, чтобы ты была счастлива — и буду стараться делать всё для этого.

— Я на всё согласна. Я ни разу, ни на миг не пожалела, что встретила тебя и полюбила. Мы пока будем жить вместе. Спать на твоей кровати будем вдвоём, а Андрей — в кресле. Оно же раскладывается, — утвердительно сказала Лариса, чтобы ни у мамы, ни у меня не возникло вопросов по этому поводу.

Андрей беззаботно играл в саду. Для него эта свобода была настолько необычной, что он ни разу не промолвил ничего, что могло бы помешать нашему нелёгкому разговору.

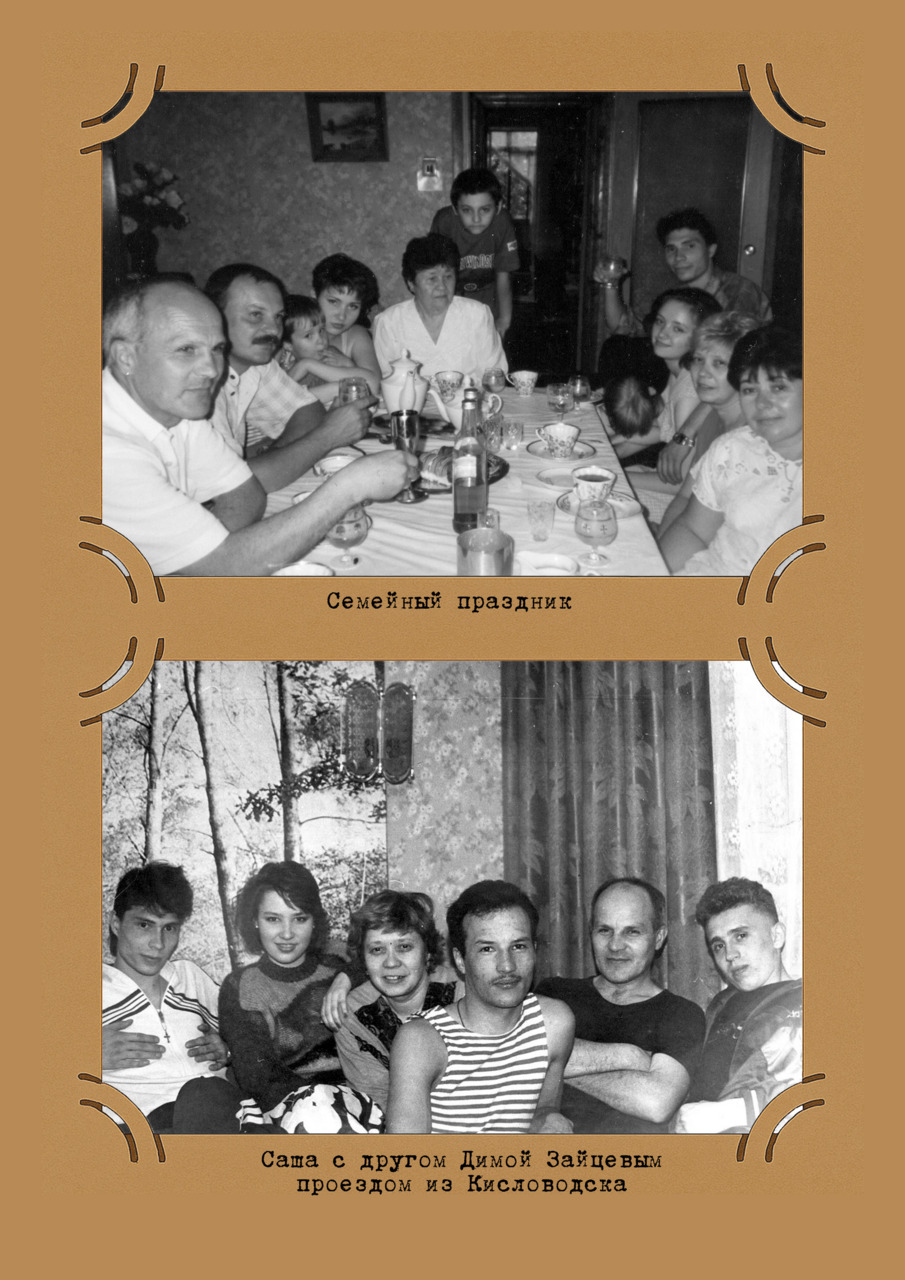

Вечером, когда собралась вся семья, мы выпивали — за нашу помолвку и за знакомство…

Так пролетела неделя нашей совместной жизни. Я провожал её с сыном в аэропорт на два дня позже запланированного — Лариса поменяла дату вылета, чтобы Прохоров не смог помешать.

Оставшись один, я потерял покой. Всё моё сознание было обращено к ней. Я страдал, ничего не ел, запирался в своей комнате и читал стихи:

О, неужели, милая моя,

И у тебя болит и ноет сердце,

И ту же боль ты чувствуешь, что я —

Боль, от которой никуда не деться…

Её фотографии были расставлены повсюду. Я смотрел на это любимое лицо днём и ночью, думая о ней:

И, как ты, я гляжу на книги,

На картину, где брезжит Крым…

И слова твои вдруг возникли —

Адресованные другим.

Ты — далёкая, в неизвестном.

И понять ты ещё не смогла:

Эта комната мне дороже —

Потому что ты в ней была…

Ждать пришлось невыносимо долго. И вот — долгожданный день наступил. Я встречал её в аэропорту с букетом алых роз. Очень волновался, но, увидев её улыбающейся, понял: всё хорошо — она прилетела ко мне…

Мы жили в доме родителей и по заданию отца искали обмен нашего дома на благоустроенную квартиру, потому что обслуживание огромного дома стало для всех обременительным занятием. Отец привозил с полка солдат — для сбора ягод и фруктов, и всю собранную продукцию отправлял в полковую столовую.

Наконец обмен был осуществлён. Мы с Ларисой нашли хорошую четырёхкомнатную квартиру в микрорайоне Сосновый Бор, и в начале сентября переехали. Квартира устраивала всех — для нас с Ларисой была выделена отдельная комната.

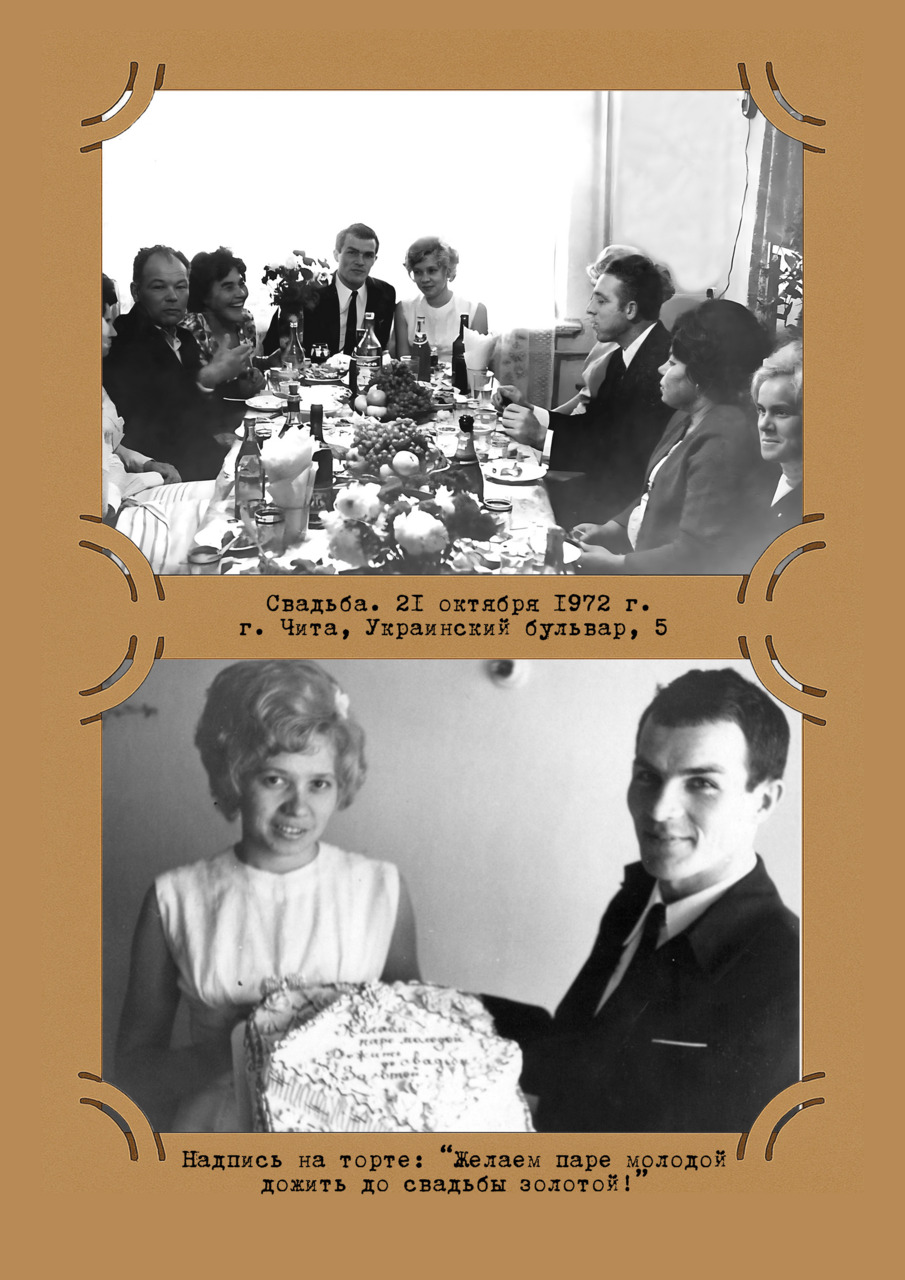

21 октября 1972 года в этой квартире мы сыграли нашу свадьбу…

Пакет особой важности

Я работал в областном отделе фельдъегерской связи в должности офицера особых поручений. Работа была интересной и довольно престижной. Нас, кроме формы, хорошо одевали. Потому что мы постоянно ходили в штатском, а я почти ежедневно бывал в зданиях КГБ, обкома партии, управления Забайкальской железной дороги и штаба ЗабВО.

Однажды мне пришлось доставлять пакет особой важности — серии «К», который лично получает первое лицо. Меня долго инструктировал начальник ООФС о фиксировании времени по каждой операции получения и передачи документа, начиная с борта самолёта рейса 112 Москва — Владивосток. Во время дозаправки самолёта я, в сопровождении двух человек, вошёл в салон, предъявил документы фельдъегерю, летящему этим рейсом во Владивосток, получил от него пакет, завизировав время, сбежал к машине, ожидавшей меня у трапа. «Волга» рванула с места и помчалась в сторону города. Уже в городе водитель коротко бросил:

— Куда?

— На дачу командующего ЗабВО, — тоже коротко ответил я.

Машина, визжа сиреной и тормозами, подкатила к воротам дачи и остановилась в пяти шагах от калитки, спрятанной в стене. Нажав кнопку звонка, я увидел, как калитка сразу открылась, и я, с двумя охранниками, оказался в маленьком тамбуре.

— Офицер особых поручений Полуполтинных, с пакетом особой важности — лично командующему, — отрапортовал я адъютанту командующего.

— А я не могу принять? — спросил он меня.

— Нет, серия «К» вручается лично первому лицу, — немного волнуясь, ответил я майору. — Доложите, пожалуйста, командующему, что время вручения пакета ограничено рамками протокола, — вежливо напомнил я, помня наставления начальника. Через минуту послышался знакомый мне звук электрического замка, и майор разрешил мне пройти одному, без сопровождения. Я оказался ещё в одном тамбуре.

— Оружие есть? — спросил майор.

Я, откинув борт пиджака, показал ему рукоятку «Макарова».

— Сдайте! — резко приказал он.

Поставив пистолет на предохранитель, я передал его лейтенанту, сидевшему у пульта связи.

Мы шли по длинному коридору, мягко ступая по ковровой дорожке, и остановились перед дверью из красного дерева. Войдя в кабинет, я увидел огромный стол, который занимал почти всё пространство. Свободными оставались лишь два участка: у окна, где помещалось одно большое кресло, и у двери, где можно было только стоять по стойке «смирно».

Я поставил чемоданчик на стол и стал набирать код замка. Оставалось только нажать кнопку, чтобы он открылся. Ждал. Я не заметил, когда в этом пространстве у окна появилась огромная фигура командующего. Он застёгивал форменную рубашку с погонами генерала армии.

— Здравия желаю, товарищ командующий! Вам правительственный пакет. Щёлкнул замок, я извлёк пакет красного цвета и протянул его генералу. Но так как стол был длинным, пришлось подтолкнуть его в сторону командующего. Он поймал пакет, прижав рукой к столу. А я за пакетом протянул ему реестр — но это был стандартный лист, и он не «летел», как пакет. Мне пришлось почти лечь на стол, и вытянутой рукой я доставал до середины. Генерал нагнулся, протянул руку и едва достал реестр.

Этот кабинет явно не предназначался для подачи рапортов.

— Что я должен написать? — спросил генерал армии, рассматривая реестр.

— Получил, лично, в 11:55, дата и подпись, — пояснил я генералу. И он крупно, на двух строчках, написал — и ещё на двух расписался: Белик.

Он встал и протянул мне реестр, нагнувшись над столом. Теперь мне пришлось ложиться на стол, чтобы забрать листок.

— Печать поставит адъютант, — коротко бросил Белик, через очки рассматривая пакет.

— Есть! — по-военному ответил я и, повернувшись кругом, вышел из этого странного кабинета.

Печати на даче командующего не оказалось. Мне пришлось, включив сирену, нестись в штаб округа, чтобы в положенное время сдать реестр в специальную часть областного отдела фельдъегерской связи.

Работа мне нравилась. Я был горд, что именно мне поручали вручать документы особой важности — первым лицам области, ездить на чёрной «Волге» в сопровождении охранников. Мне нравилось летать на самолётах, ездить в почтовых вагонах — в специально оборудованных купе. Я любил приходить домой, где меня ждала любимая жена. Театрально снимал кобуру с пистолетом, небрежно бросал её под подушку и страстно целовал жену, вдыхая её волнующий запах.

Город, где зимой цветут розы

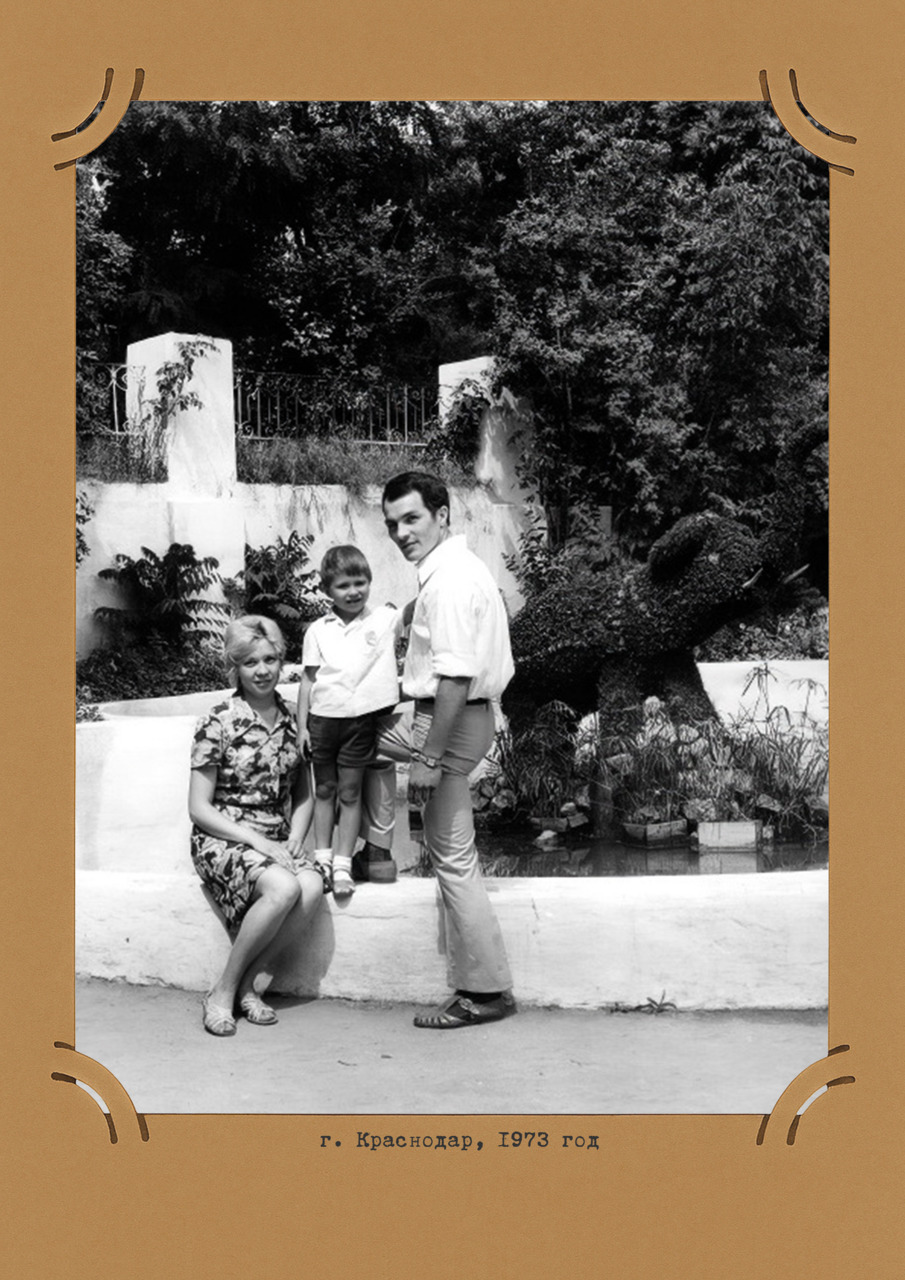

Всё было хорошо, но у Ларисы с мамой не складывались взаимоотношения, и мы решили уехать в Краснодар, где у родителей Ларисы жил Андрей. Это был самый весомый аргумент в пользу нашего решения.

Чита провожала нас холодной, морозной погодой, хотя была уже середина марта. Настроение моих родителей тоже соответствовало погоде. Мама плакала. Отец молчал и, обняв на прощание, сказал:

— Если будет трудно — возвращайтесь домой. Я помогу, если потребуется.

Москва встретила нас тоже зябкой погодой. Снег был мокрым и серым. За окном автобуса, который стремительно нёсся в аэропорт Внуково, мелькали подмосковные высокие деревья, а в лесу снег лежал глубоким белым покрывалом. Я молчал, думая о том, почему оставил родной город, родителей, работу… и зачем еду в незнакомый. В памяти всплывали строчки стихов: «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь…» А почему Русь покинул? Мы же в России, а не за границей будем жить…

Внуково. Объявили наш рейс — 3349. Самолёт — Ил-18. Ту-104 в Краснодар не летают: взлётно-посадочная полоса короткая.

В самолёте — тоже молчим. Разговаривать невозможно из-за шума двигателей. Лариса дремлет, а я смотрю в иллюминатор на проплывающие внизу облака. В динамиках слышен свист и голос стюардессы:

— Наш самолёт произвёл посадку в аэропорту города Краснодар. Температура воздуха в городе — плюс 15 градусов.

— Вот это да! Плюс 15! В Чите было 20 градусов мороза, в Москве — два градуса, а здесь — 15 тепла, — произношу я первые слова после двухчасового полёта.

Выйдя на трап, ещё больше удивляюсь: воздух — как в теплице, пахнет землёй. Мы в меховых шапках, Лариса — в зимнем пальто. Жара. У нас много вещей.

С аэропорта в душном автобусе ехали до железнодорожного вокзала. Кругом — машины, люди, троллейбусы. Через мост, проходящий над железнодорожными путями, выходим по Лунному переулку на улицу Карла Либкнехта.

Поднявшись на пятый этаж, Лариса дрожащей от усталости рукой нажала кнопку звонка. Дверь открыла женщина. Она широко улыбалась и приговаривала: — Андрюша, внучек, где ты? Мама приехала! Куда ты спрятался? А мы вас ждали вечером. Папа скоро придёт.

Говорила она скороговоркой, почти не делая пауз, не давая нам проронить ни слова.

Но мне всё же показалось, будто эта ещё незнакомая женщина посмотрела на меня с удивлением. А впрочем, пожалуй, и нет — попадая в чужой дом, ситуацию всегда оцениваешь по-разному.

Андрей, прижавшись к матери, почему-то плакал. Наверное, от радости.

Вечером, когда собралась вся немногочисленная семья, мы сидели за большим праздничным столом, который был накрыт, должен признаться, с большим вкусом. Однако же в этом доме я мог наблюдать тот же самый образ жизни и те же самые мысли, те же манеры, те же традиции, что и у нас. Родители Ларисы — и отец, и мать — старались показать, что они рады нашему приезду, хотя в глубине души переживали за нас.

Начался краснодарский период нашей жизни. Андрей с радостью принял весть, что мы остаёмся в Краснодаре. Лариса занималась обстановкой квартиры — она действовала поспешно, чтобы скорее распрощаться с прошлой жизнью и почувствовать себя дома. Она вернулась к родным корням. Ей нужна была эта поддержка. Вторым её прибежищем стал Краснодар. У неё появилось желание бродить по городу, и вскоре эти прогулки стали потребностью.

Мы искали работу не только в городе, но и в станицах. Отправляясь в неближний путь, мы не знали, кто и где сможет нас приютить.

Я же был разочарован — мне не нравился город. Он больше подходил к станице. Южный город жил своей жизнью. Большинство обитателей неказистых домиков торговали прямо у калиток, выставив в ведрах сирень, цветы, фрукты и даже банки с консервированными овощами. Они на фоне облупившихся фасадов выглядели, будто из пятидесятых годов.

Ларисе посчастливилось устроиться на временную работу в стоматологическую поликлинику, а я — на ХБК кладовщиком-грузчиком. Здесь я столкнулся с предприимчивостью кубанцев: они умели извлекать выгоду из ничего. Например, легко шли навстречу просьбам водителей по недогрузу фур на одну треть, оставляя им свободное место. Водители же использовали это пространство под загрузку овощей и фруктов для перевозки их на продажу в другие города страны. За это водители платили грузчикам и кладовщику хорошие деньги.

Побег в Читу

Я хорошо понимал, что грузчики здесь как бы ни при чём, а вот мне предстояло при отчётах занижать объём фур, оставляя свой личный след на бумаге. Транспортные площади не соответствовали отправленному товару, и в конце месяца выплывала цифра затоваривания складских помещений. Отдел сбыта заказывал дополнительные машины, а это увеличивало транспортные расходы. Я подал заявление об уходе, ничего не сказав жене. Купил билет на самолёт за 15 дней до вылета и отрабатывал две недели по закону на ХБК.

Рассказал жене всё, когда получил расчёт. Разговор был трудным. Получалось, что я бросаю семью и сбегаю от трудностей. Но переубедить меня уже было невозможно. Я принял решение, вынашивая его долгих пять месяцев. Главным моим аргументом была фраза: «Здесь живут одни дельцы, и мне, простаку, здесь делать нечего». Я с полной уверенностью заявил, что сразу получу работу и квартиру, и через месяц заберу Ларису с Андреем к себе. Мне, конечно, никто не верил. Павел Михайлович осуждающе смотрел на меня. Его доводы не действовали. Тёща громко причитала, ругая дочь, что связалась со мной…

Всю ночь не спали, а утром, в гробовой тишине, попрощавшись, я уехал в аэропорт. Моё сознание переключилось на предстоящую встречу с родителями. Одобрения моего поступка я не ждал, а вот поддержку и понимание знал, что получу. Настроившись на получение удовольствия от полёта и от скорой встречи с родным городом, увлёкся красотой земли, простиравшейся под крылом самолёта…

Проспал почти весь полёт. И когда самолёт подрулил к аэровокзалу, я снова почувствовал этот восторг радости — душа рвалась домой.

И вот, судьба… Я снова повторяю эту фразу, потому что утром следующего дня, около дома, встретил полковника Палкина. Он служил с отцом и хорошо меня знал с детских лет. Он знал, что я в Краснодаре, поэтому удивился, увидев меня. Спросил, что случилось, почему я в Чите? И я рассказал ему, что не мог там найти работу и что жена работает на временной работе.

— Поедем в УВД, у меня есть предложение, надо кое-что согласовать. Согласен?

— Согласен, Дмитрий Ильич! — уверенно заявил я, радуясь неожиданной встрече.

В управлении меня долго расспрашивали о Краснодаре. Все были удивлены, что в УИТУ нет вакансий. Мне же предложили на выбор несколько должностей в системе исправительно-трудовых учреждений, но мне ещё нужна была квартира, поэтому я согласился поехать с Палкиным в Новоорловск.

— Когда поедем? — спросил я Дмитрия Ильича.

— Да вот сейчас и поедем. Я передаю колонию майору Иванову Юрию Григорьевичу. Ты, Юра, его знаешь. Он в Падь-Сахе с твоим отцом служил. Так что встретишься со многими. И подружка твоя Людмила, дочь полковника Шаврина, тоже в колонии работает. Сейчас заедем к отцу в полк. Он нас покормит, и — в путь. К вечеру будем в Орловке.

Палкин был в хорошем настроении. Они с отцом хорошо выпили, и Дмитрий Ильич всю дорогу шутил, рассказывал анекдоты…

Когда проехали окружной центр Агинское, наш ГАЗ-69 запылил по гравийной дороге, которая проходила вдоль небольшой речушки. Переехав мост, шофёр свернул с гравийки в сторону леса, и машина запетляла по лесной дороге. Запахло таёжными ароматами. Когда-то в детстве я много раз с отцом ездил по таким дорогам, поэтому с нетерпением ждал встречи с таёжным посёлком, но неожиданно в распадке двух сопок увидел несколько пятиэтажек, озарённых заходящим солнцем. Дома сверкали на солнце множеством окон. Сопка, освещённая солнцем, вся пестрела цветами — их было такое множество: красных, жёлтых, синих и белых, и разбросаны они были по зелёному фону в таком живописном беспорядке, что сопка казалась нарядной, словно кто-то нарисовал живые узоры.

— Красота, — невольно вырвалось у меня после долгого молчания.

— Это ещё не всё. Тормозни-ка у источника, водички испить, — приказал полковник солдатику.

Машина остановилась, и Палкин тяжело вышел, разминая затёкшие ноги, направился к источнику. Он, опираясь на деревянный сруб, зачерпнул кружку прозрачной воды и подал её мне.

— Пей, Юра, и благодари Бога, что я тебя сюда привёз. Вижу, тебе здесь понравится.

Я начал пить холодную, искрящуюся воду, наслаждаясь её вкусом. Вода была сильно газированной и отдавалась содой.

— Рядом с нашим домом есть ещё один минеральный источник — тот после похмелья хорош. Идёшь утром на работу, голова болит, кружку минеральной воды выпьешь — и боль как рукой снимет, — рассказывал мне Дмитрий Ильич о достопримечательностях Новоорловска.

Мне очень понравилось в этом строящемся городе. Здесь было много интересного. Во-первых, строилась обогатительная фабрика по добыче тантала — третья в мире. Одна в Китае, вторая в Эстонии и третья, российская, в посёлке Орловский, которая добывала тантал в малом количестве. Политическая и экономическая обстановка складывались так, что в стране не стало электрических лампочек и других нагревательных приборов. Партия и правительство решили строить фабрику на месте залегания руды.

Размеры строительства поражали. Достаточно сказать, что с верхней точки обозревался весь Агинский национальный округ, а по ступенчатой кровле разъезжали «Белазы» как по проспекту — можно без труда представить себе масштабы строительства.

Конечно, хотелось быстрее сообщить жене, что я получил назначение и квартиру — двухкомнатную на третьем этаже, которую мне сразу показали. Пока шло оформление на службу в органы внутренних дел, я жил у родителей, ожидая Ларису с Андреем и подписания приказа.

Стояла сухая, жаркая погода. Полтора месяца не было дождей. В воздухе висела пыль, и от неё голубое небо выглядело серым. Лариса с Андреем прилетела накануне своего дня рождения, и для неё новое место жительства было дорогим подарком.

Правда, два месяца мы жили в штабе. Старший лейтенант Капанин ждал приказа о переводе на другое место службы и не освобождал квартиру, а потом ещё был ремонт. Обставили квартиру мебелью, присланной из Краснодара — по тем временам шикарной. Ларису назначили начальником медико-санитарной части, а меня — начальником отряда, вместо Капанина.

Мне нравился мой кабинет, обставленный пышной растительностью, за которой любовно ухаживал мой завхоз. Я засиживался в кабинете до позднего вечера для индивидуального знакомства с осуждёнными моего отряда. А по утрам, отправив осуждённых на объект работы, изучал личные дела, одно из которых меня заинтересовало.

Это был бывший «вор в законе», осуждённый Сурин. Нельзя сказать, что «воры в законе» держали зоны, как в пятидесятых годах — им дали хороший урок, физически уничтожив «паханов», хотя эта акция была незаконной, зато эффективной. До конца семидесятых зонами управляла администрация, а не авторитеты.

Его личное дело украшала красная полоса, проведённая по диагонали. Это означало склонность к побегу. Хотя сила и власть были у администрации, с ними как бы сотрудничали, и через них узнавали многие секреты.

Придя в кабинет, я вызвал к себе завхоза и приказал пригласить на беседу осуждённого Сурина.

— Извините, гражданин начальник, можно я вам дам совет? — запинаясь, сказал мне завхоз.

— Пожалуйста, — одобрил я.

— Вам к нему лучше подойти самому, для вашей же пользы, — загадочно убеждал меня завхоз.

Я не стал возражать и на следующий день, обходя помещения отряда, зашёл в небольшую чистую секцию, примыкавшую к моему кабинету. В дальнем углу на кровати лежал человек, на подоконниках стояли горшки с цветущей геранью. Когда я приблизился, он встал, поздоровался, с любопытством меня рассматривая.

— Помню, помню. Как же, похож на отца. Я же его давно знаю. Толковый начальник, его на зонах уважают. И тебя… извините, Вас вот таким помню. — Он показал рукой, держа её чуть выше метра от пола. — Присядьте вот на эту кровать, на ней никто не спит, — он кинул на кровать светлый коврик, приглашая к беседе.

Осторожно присев, я задал ему вопрос, чуть поперхнувшись:

— Вы, Сурин, почему не на работе? Это нарушение режима. Вы же знаете, что отказчиков от работы строго наказывают.

— Я, гражданин начальник, когда холодно, на объект не выхожу, — он сделал ударение на слово «объект», показывая мне, что не на работу, потому что он никогда не работал и работать не будет, а на объект выходит ради разнообразия и прогулки — и только в хорошую погоду. — Но у меня есть освобождение, ваша жена дала.

Он лукаво посмотрел на меня, ничуть не смущаясь; на его лице играла, знакомая мне с детства, лукавая улыбка.

Я помнил многое: и парикмахера Шапиро, и самого Сурина, и закройщика в швейной мастерской, который шил для меня габардиновый костюм к школе. Я помнил свои стрижки и запах дорогого одеколона, который они тщательно прятали и, явно выдавая себя, не жалели для меня, мальчишки, этого маленького мирка с воли. Они были благодарны моему отцу, потому что он один доверял меня зэкам. До него и после никто больше этого не делал.

— Вы, гражданин начальник, не волнуйтесь, в нашем отряде всё будет на мази, и теперь ни один лишний волосок не упадёт с вашей головы, если вы, как отец, будете справедливы. Мы все будем вам помогать, — весело улыбаясь и показывая ряд золотых зубов, заключил он нашу короткую беседу.

23 февраля 1974 года на торжественном собрании, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-морского флота, был зачитан приказ министра внутренних дел СССР о присвоении мне звания «младший лейтенант внутренней службы». А вечером, по неписанному закону, все офицеры подразделения ЯГ-14/11 собрались в нашей квартире, чтобы обмыть первую офицерскую звёздочку, которую опустили в мой хрустальный бокал.

Итак, я стал офицером. Форму очень любил и носил её с гордостью — она шла мне, я казался выше ростом, подтянутым, строгим. За мои деловые качества меня уважали и даже любили.

Моим другом стал замполит Иванов Владимир Кириллович — он, уходя в отпуск, всегда оставлял меня за себя. Меня даже прозвали «замзама», а вместе нас называли Кирилл и Мефодий.

В один из выходных дней в нашей квартире раздался резкий, продолжительный звонок в дверь. Я подумал: «тревога», и сразу открыл. На площадке стоял офицер в полевой форме, рукава мундира были закатаны по локоть, кобура с пистолетом сдвинута к пряжке ремня. За его спиной стоял ещё один офицер с погонами капитана и автоматом на плече. Сразу, поняв, что это Прохоров, я захлопнул дверь.

— Лариса, там за дверью Прохоров, что делать? — шёпотом спросил я взволнованную жену. — Выйди, поговори с ним спокойно, от него можно ожидать всё что угодно, — сказала Лариса, вытирая полотенцем руки.

Накинув военную рубашку с погонами, я вышел на площадку.

— Где Лариса? — спросил с вызовом Прохоров и, не ожидая ответа, без какого-либо вступления начал говорить:

— Я по поводу алиментов. Вы собираетесь или нет усыновлять моего сына? Думаете, я буду платить алименты? Не выйдет! Где Андрей?

Стараясь быть спокойным, я объяснил ему, что мальчишку сейчас лучше не травмировать: он уже привык, называет меня папой, не знает, что у него другой отец. Здесь, в садике, он на нашей фамилии, а когда пойдёт в школу — объясним, что у него другая фамилия. Алименты идут на его книжку. Когда вырастет, распорядится ими сам.

Напряжение нарастало с каждой минутой. Дверь подъезда хлопнула, и я услышал тяжёлые шаги — на площадку третьего этажа, тяжело дыша, поднимался старший лейтенант Туранов. Его огромная, внушительная фигура застыла за спиной Прохорова.

— Какие проблемы? Вы что-то хотели узнать, товарищи офицеры?

— Всё, уже поговорили, — доложил я.

— Юра, иди домой, Лариса переживает, а я сам провожу ваших гостей, — отрывисто приказал Туранов и почти запихнул меня в квартиру.

Лариса рассказала мне, что, увидев в глазок пистолет, очень испугалась и позвонила Туранову.

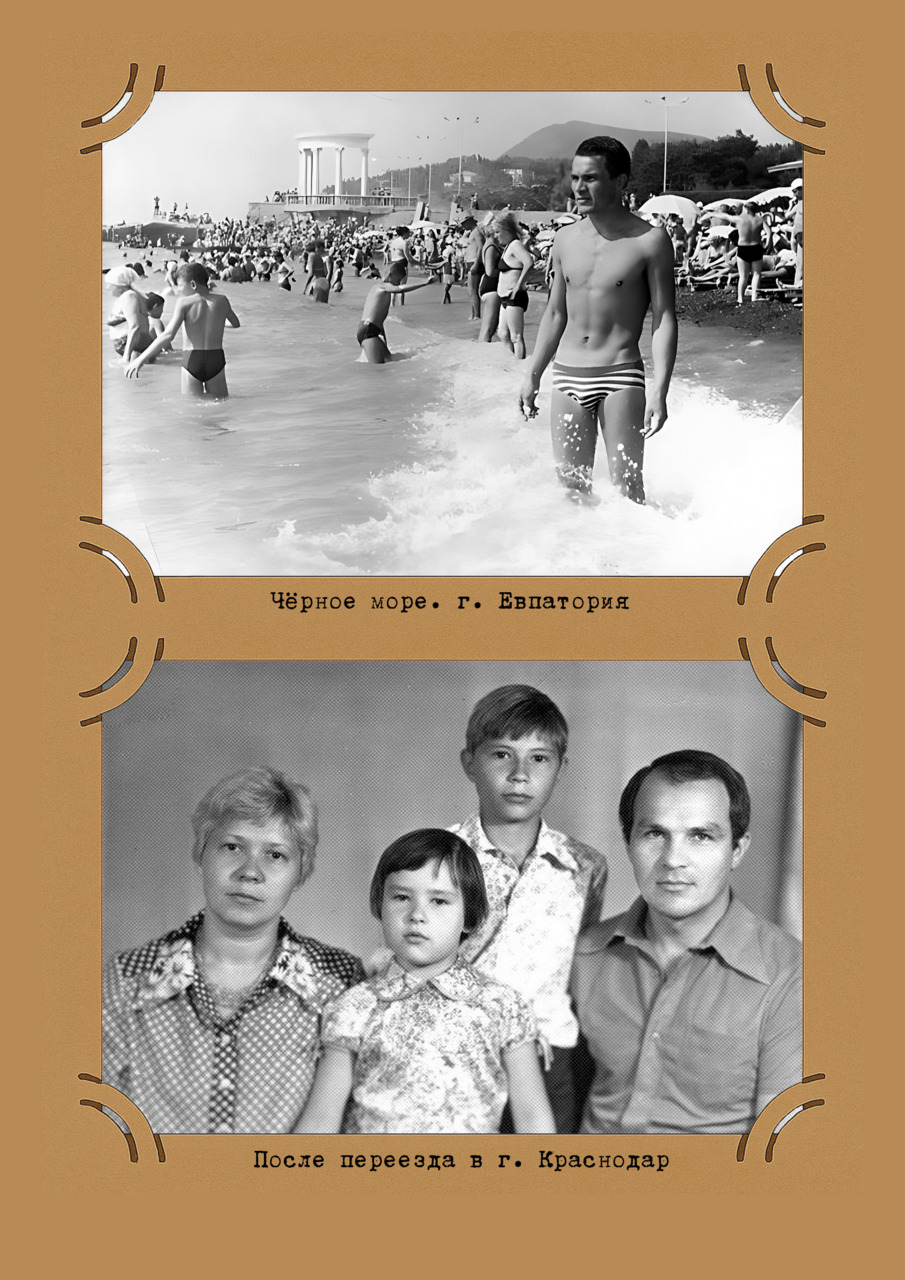

В июле нам дали отпуск, и мы, взяв с собой Андрея, полетели в Краснодар. Появившись перед родителями Ларисы в парадном мундире с золотыми погонами, я, конечно, их изумил. Ещё год назад им это казалось детским лепетом. Я вспоминал грустные глаза моего тестя, которые сейчас светились радостным блеском. Он был искренне рад за нас обоих, расспрашивал про службу, наши бытовые условия, удивлялся, что у нас есть газ, горячая вода, отопление. В качестве подарка он отправил нас на свою базу в Кабардинку.

Отдохнув три недели и вернувшись в Краснодар, мы с Ларисой бродили по городу, пили холодное вино, любовались парком Горького с его жёлтыми песчаными дорожками и почти дикими зарослями. Я отдыхал душой, удовлетворённый своими достижениями.

И вот мы летим домой. В иллюминаторе я увидел Яблоновый хребет и за ним вскоре — родной город, освещённый первыми лучами восходящего солнца. Улицы города пестрели уже жёлтыми деревьями, кое-где курчавились сизые дымки. На зеркальной глади Кенона отражались прибрежные кусты и проплывающие над озером белые, как вата, облака. Из моей груди вырвался визг. Я всегда, приезжая или прилетая в Читу, испытываю эту собачью радость, потому что здесь мой дом. Это моя малая Родина.

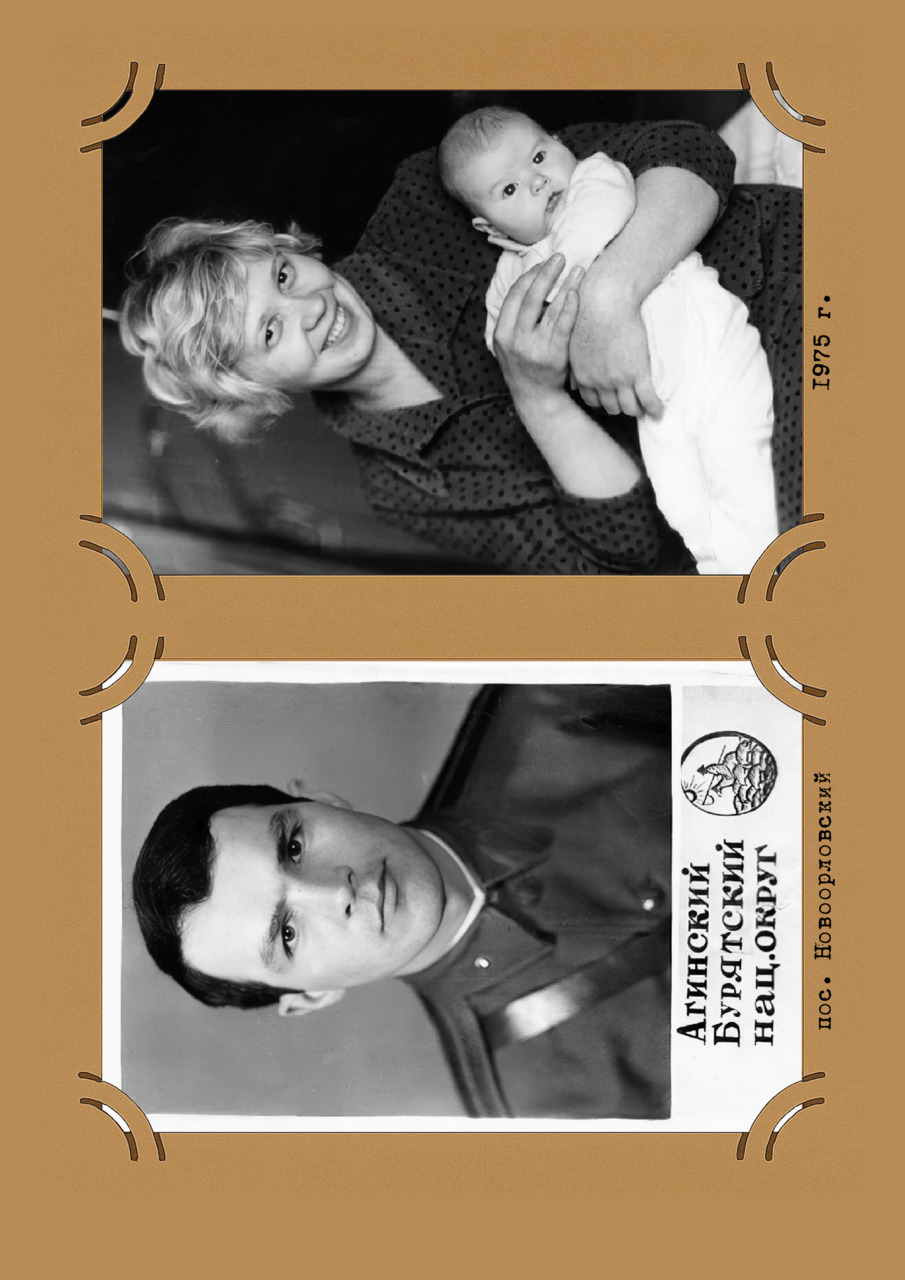

Рождение дочери

Прошло два с лишним года. Мы жили в Новоорловске и уже полюбили этот райский уголок в Агинской степи — за природу, за красоту экспериментального городка. Зима в тот год наступила раньше обычного: снега выпало много, и морозы стояли суровые. 1975 год встречали дома. Лариса была на последнем месяце беременности, и я очень переживал за неё, помогал во всём, чаще бывал дома, постоянно звонил. Дежурных по роте и по колонии держал в готовности, чтобы они могли без промедления прислать машину. Лариса успокаивала меня и решила лечь в больницу чуть раньше. 23 января, ранним морозным утром, её увезли в Агинское — там была окружная больница. А через два дня меня разбудил резкий телефонный звонок:

— Юрка! Хватит дрыхнуть — у тебя родилась дочка! Быстро одевайся, я уже отправил тебе машину! — голос Сашки Гранина звенел, как будто это у него родилась дочка.

Над лесом стоял морозный туман, сквозь него тускло пробивалось зимнее восходящее солнце. Машина неслась по ровной снежной дороге. Скорость не пугала меня — какая-то сила несла вперёд, сердце клокотало где-то в горле, оно рвалось навстречу крохотному существу, появившемуся сегодня на свет.

В расстёгнутом полушубке, весь в клубах морозного пара, я мчался по коридору в сторону родильной палаты. За мной бежала, пытаясь остановить, пожилая санитарка.

— Ой, батюшки-светы! Да что же это такое! Остановите этого сумасшедшего! Шубу хоть сыми! — Эти слова я запомнил навсегда. В них не было злости — каждый тембр её голоса напоминал радостную мелодию, давая понять: с женой и дочкой всё в порядке.

Сбросив на ходу полушубок на руки этой санитарки, я обнял её и поцеловал.

— Да вот же она! — добродушно сказала она, указывая на каталку.

Я увидел Ларису — бледную, но счастливую. Она улыбалась одними глазами.

— Ты как здесь оказался? — едва шевеля губами, спросила она.

— Дочка где? Покажите мне дочку! — взволнованно кричал я, держась за горячую руку жены.

— Иди, сынок, на улицу — тебе её в окно покажут, — сказала санитарка, набрасывая на меня полушубок. — Сумасшедший он у вас… Значит, любит, — заключила она, уже обращаясь к Ларисе.

Выбежав на улицу и обогнув здание больницы, я стал искать глазами окно. В одном из них увидел знакомое лицо — Лариса показала на соседнее.

С трудом влез на цокольный выступ, постучал по замершему стеклу. Меня увидела девушка в белом халате и, улыбнувшись, взяла со стола маленький свёрток. Чуть наклонив, показала мне.

Я увидел маленькое припухшее личико с заплывшими глазками.

— Неужели это существо — моя родная дочка, моя кровиночка… — подумал я почему-то мамиными словами.

Ящик с шампанским открыли прямо в автобусе, по пути из штаба на обед. А вечером все собрались у нас в квартире — отметить радостное событие.

Маша Кеменова и Людмила Шаврина хлопотали на кухне, готовили закуску. Народу было — полон дом. Поздравляли, обнимали, пили не только шампанское… Утром, собирая Андрея в детский сад, я с удивлением обнаружил гору пустых водочных бутылок.

В этот момент в дверь позвонили. Я удивился, увидев на пороге Анну Михайловну Волкову.

— Юра, извини за ранний визит, — торопливо заговорила она. — Но я пришла за шарфиком, который, возможно, Наташа оставила у вас вчера вечером. А то Лариса приедет — могут быть неприятности…

Говорила она так быстро, что я не сразу понял, о чём речь. Честно говоря, я вообще с трудом вспоминал, кто был у меня вчера.

— Разреши, я всё-таки посмотрю, пока ты одеваешь сына, — не дожидаясь ответа, она юркнула в прихожую, быстро перебрала пальто и шубы, выудила злополучный шарф — и, извившись, поспешно убежала.

Два дня я чистил и наводил порядок в квартире, ожидая жену с дочкой домой. Начиналась новая веха нашей жизни…

Знакомство со «Сталиным»

Служба захватила меня целиком — я растворился в ней полностью и, казалось, только этим и жил.

Начальника нашей колонии перевели в областное УВД, а на должность начальника ИТК-11 назначили майора Шагербаева из Приморского УВД. Нас поразило его внешнее сходство со Сталиным. Он это знал — и сознательно подражал «отцу народов» во всём: говорил с акцентом, курил трубку, не вынимая её изо рта.

В это время я исполнял обязанности замполита. Владимира Кирилловича, моего непосредственного начальника, на момент вступления нового начальника в должность не было — он был на сессии. Учился уже тринадцатый год и часто шутил:

— Первые десять лет тяжело, а потом привыкаешь.

Шагербаев с первых дней вёл меня за собой повсюду: на совещания в стройуправление, в окружком, в окрисполком. Я выступал вместо него — пока лучше знал положение дел на стройке и умел говорить с присущей мне эмоциональностью, что нередко определяло нашу «победу» в спорах и обсуждениях.

В своём кабинете Шагербаев повесил портрет Сталина над головой, а портрет Ленина — над дверью. Его не все замечали: выходили из кабинета, понурив головы. Об этом вскоре узнал начальник политотдела, полковник Власов — и позвонил мне.

— Как ты это допустил? Ведь это же антиполитично! Ты что, ему сказать не можешь? — рычал в трубку полковник.

— Как он это объясняет? Ты его спрашивал? — продолжал возмущаться Власов.

— Да у него не только портрет Сталина, у него весь книжный шкаф забит полным собранием сочинений Сталина, — тоже раздражённо доложил я Власову.

— А по поводу портрета над столом он мне пояснил, что каждый входящий в его кабинет должен, увидев портрет Сталина, понимать: служба — это серьёзно, и за нарушения устава будут спрашивать строго. Портрет Ленина у него перед глазами потому, что он — учитель и вождь. Я не смог ему возразить, не нашёл аргументов, — пояснил я начальнику политотдела и замолчал, не кладя трубку.

Власов тоже молчал, я слышал его дыхание — видимо, соображал, что предпринять по этому поводу. Ничего не придумав, заключил:

— Ты с ним не очень говори о политике, я ему сам всё объясню. Или подождём Владимира Кирилловича.

Время шло, отряд, которым я командовал, уверенно занимал первое место в соревновании. Я первым ввёл вологодский метод работы с осуждёнными и получил грамоту МВД за достижение высоких показателей в выполнении социалистических обязательств.

Однажды, сопровождая колонну осуждённых, мне пришлось превысить полномочия, предотвратив нападение на охрану. Вырвав автомат у солдата, я дал очередь вверх и положил осуждённых на дорогу лицом вниз. Затем, приказав отконвоировать нарушителей в штрафной изолятор, разрешил начальнику караула продолжать движение к объекту работы.

На следующий день оперативные работники доложили в ОИТУ УВД о происшествии и не разрешили мне заходить в зону в целях моей безопасности. В колонию приехал начальник ОИТУ УВД полковник Кристалинский, который принял решение ходатайствовать перед начальником УВД о моём переводе на другое место службы.

Перевод на равноценную должность означал наказание, но так как я проявил находчивость, меня решили перевести с повышением — на должность старшего инженера собственного производства лечебно-трудового профилактория.

В ноябре 1976 года был подписан приказ начальника УВД Читинского облисполкома.

Я, конечно, возмущался: как это — политработника назначать старшим инженером? Я и станков ни разу не видел, меня директор производства не поймёт.

Представлять меня коллективу поехал начальник производственного отдела, подполковник Бурдуковский. В купе мы были одни, и я пытался убедить его поговорить с Кристалинским об аннулировании приказа, хотя прекрасно понимал — это практически невозможно.

Посёлок Линево Озеро встречал нас ясной морозной погодой. На станции нас встретил сам директор производства на ГАЗ-69. Дорога петляла по заснеженному лесу. Снег был такой белизны, что от него слепило глаза. Над посёлковыми домами стояли столбы белого дыма, подпирающие голубое небо.

Говорить о работе не хотелось, но я всё-таки убедил директора поговорить с начальником ЛТП и отпустить меня в УВД — на приём к генералу Щелканову. После дружеской беседы я вернулся в Читу один, без подполковника Бурдуковского.

В приёмной начальника УВД, предварительно записавшись у секретаря, я ожидал вызова. Вдруг в приёмную вбежал Кристалинский. Он, гневно взглянув на меня, попросил разрешения войти в кабинет и скрылся за дверью. Я понял — ему доложили о моём возвращении, и он решил форсировать события сам.

Ждать приёма пришлось довольно долго. Через какое-то время в кабинет вызвали полковников Палкина и Власова — они, погрозив мне, исчезли за дверью кабинета.

Наконец начальник УВД подписал новый приказ о моём назначении на должность начальника отряда ИТК-2, отменив свой же приказ №314 по личному составу.

Оленгуйская ИТК-2 дислоцировалась в посёлке Шара-Горохон, где проходил службу мой отец. Здесь же жил мой друг Кириллович, которого тоже перевели на должность директора производства. Продолжал службу и друг моего отца Собиров — в доме у него я и остановился. После смерти жены он жил один.

Через две недели я решил снова штурмовать кабинет начальника УВД и просить перевода на прежнее место службы в ИТК-11, где жила жена с двумя детьми. Решил: если откажут — подам рапорт об увольнении из органов.

Приехав в Читу, встретил Палкина. Он жил в соседнем доме, и долго оставаться незамеченным было невозможно.

Разговор в кабинете Кристалинского был долгим и всё время срывался на крик. Я клал рапорт на стол — Кристалинский его сбрасывал. Затем позвонил Шагербаеву и попросил пригласить к телефону Ларису Павловну. Услышав её отказ переезжать в ИТК-2, начальник нервно забарабанил пальцами по столу.

— Ты понимаешь, что я скажу генералу? — Кристалинский говорил, не глядя на меня. — «Отмените приказ, мы ошиблись с переводом, потому что этот пацан не желает выполнять приказы»? Уволить тебя тоже невозможно — месяц назад писали представление на награду… Он замолчал, задумчиво глядя в окно. Все молчали, утомлённые долгим разговором.

— Надо позвонить Шагербаеву. Пусть он решает, — сказал Палкин, нарушив затянувшуюся тишину.

— Вот сам и звони, — буркнул Кристалинский, выходя из-за стола.

Вскоре после незначительных, приветственных фраз мы услышали спокойный голос с кавказским акцентом:

— Мне товарищ Полуполтинных здесь очень нужен. Я гарантирую ему безопасность. Только у меня нет свободных вакансий — нужно ввести дополнительную должность в штатное расписание. — Он делал ударения на последний слог, почти каждого слова, от чего слова принимали весомое значение и звучали убедительно.

Кристалинский встал и, не сказав ни слова, вышел из кабинета. Прошло около получаса. Он вернулся с новым приказом в руках. Вручив его мне, сухо произнёс:

— Это в последний раз. Возвращайся. И чтобы я тебя больше здесь не видел.

Партийное задание

Риск работы в колонии, конечно, был. Шагербаев поручил мне заниматься вопросами, связанными со строительством, хотя специально для меня была введена должность инструктора политчасти.

На одной из планёрок присутствовал первый секретарь окружкома КПСС Намдаков. Он довёл до присутствующих стратегическую задачу, поставленную партией и правительством, — о сокращении сроков строительства.

Потребовалось срочно вводить в строй вспомогательные объекты, важнейшим из которых был объект «Склады». Намдаков просил уделить этому направлению особое внимание и предложил назначить меня главным координатором — с предоставлением машины и дополнительных полномочий.

Я взялся за это дело незамедлительно. Во-первых, мне нужен был авторитетный человек из числа осуждённых, который мог бы возглавить бригаду строителей. И, конечно, это был Сурин — но он отбывал наказание в ПКТ за инцидент на дороге, связанный с моим участием. Оперативники посчитали его виновным и посадили в ПКТ на шесть месяцев. До освобождения оставалось два месяца, но я настоял, чтобы его освободили.

Сурин охотно взялся за выполнение поставленной задачи — формирование строительной бригады, половину которой пришлось досрочно освободить из ПКТ. Работа закипела. У нас была чёткая договорённость: беспрекословная дисциплина и, кроме чая, никаких спиртных напитков.

Кроме того, Сурин пользовался телефоном, который ему без возражений подавали в окно начальники караулов с КПП.

Однажды он срочно вызвал меня прямо с совещания. Сурин ждал меня в тамбуре КПП.

— ЧП! — сказал он интригующе. — На объекте водка. Пять бутылок у меня в каптёрке. Если не изъять, могут выпить, — скороговоркой, задыхаясь, выпалил Сурин и, уже на улице, громко говорил о проблеме цемента, который действительно не завезли, как обещали ещё вчера.

Пройдя по стройке, и осмотрев пустые цементные ёмкости, я попросил Сурина, угостить меня чаем. Он стал отказывать, потому что за нами как привязанные ходили несколько человек его приближённых, они знаками показывали ему не задерживать меня. Не обращая внимания на возражения, я направился в прорабку. Сурин следовал за мной. Закрыв за нами дверь, он кинул перчатки на холодную печь, показав мне, где водка. Надо было теперь найти повод изъять её. Дверь открылась, и на пороге появился один из его приближённых с электрической плиткой.

— Э, нет, я хочу с дымком. Мне дома надоело на газовой печке чай кипятить. Дайте мне самому заняться растопкой, — и, не давая им возразить, открыл дверцу печи, начал шуровать поленьями.

— Стоп. Там что-то есть, — ткнув с силой поленом, услышал характерный звон и, не обращая внимания на осуждённых, вынул пакет с бутылками.

Дальше всё происходило стремительно. Сурин что-то кричал, кто-то пытался оправдываться, а я уже стоял у шлагбаума под прикрытием караула. Не говоря ни слова, я ударил пакетом о железную трубу. Водка брызнула на шинель и сапоги, а на снегу растеклась искрящаяся на солнце лужица.

Позади послышался чей-то стон. Не оборачиваясь, я пересёк КПП и вышел.

По оперативным данным, моё пребывание в колонии вызывало опасения. Было принято решение направить меня на учёбу в Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР.

Однако принимали туда только членов КПСС или кандидатов в члены партии. Получив три рекомендации от старших товарищей, в мае 1976 года я стал кандидатом в партию, чем очень гордился.

Перед вылетом в Ленинград меня лично инструктировал начальник политотдела полковник Власов. Артём Евстафьевич просил меня найти и познакомиться с выпускником ВВПУ капитаном Федорасом Сергеем Васильевичем и убедить его попросить направление в УВД Читинского облисполкома, сориентировав на Новоорловск. Там он должен был занять мою квартиру, а я — его в Ленинграде.

Ленинград встретил меня сезоном белых ночей. Я впервые увидел это явление природы и осознал поэтические строки великого поэта:

«ОДНА ЗАРЯ СМЕНИТЬ ДРУГУЮ, СПЕШИТ, ДАВ НОЧИ ПОЛЧАСА».

Красиво, но холодно и сыро. Гуляя по городу, я постоянно одевал плащ-накидку — в ней было теплее, и руки можно было держать в карманах брюк, так что патруль не замечал нарушения устава.

С Федорасом я, конечно, познакомился, и не только с ним, но и с его семьёй — женой Галиной и сыном Виталиком. Они стали моими экскурсоводами и гидами. По выходным наши культпоходы длились по восемь, десять часов. Усталые, мы ужинали в их небольшой квартирке, пристроенной на четвёртом этаже лестничного марша, высокой, но удобной, с маленькой кухней и ванной комнатой, затем они провожали меня на такси.

Я на всю жизнь запомнил исторические сооружения и сейчас без труда узнаю их в художественных фильмах.

Учиться предстояло четыре года, и все офицеры решали проблемы трудоустройства своих жён и местожительства. В УВД города мне сказали, что жену примут на работу только в качестве вольнонаёмного врача, но ни в коем случае речи о переводе её на аттестованную должность быть не может. Я понял, что не жить мне в этом прекрасном «городе на Неве», который так и называли на Западе. Слушая зарубежное радио, мы услышали сообщение: «В городе на Неве проведён очередной выпуск офицеров полевой жандармерии». Вот, оказывается, кем я был — «офицером полевой жандармерии».

В решении вопроса о возвращении домой сыграла телеграмма от Ларисы: «У Наташи заглоточный абсцесс. Срочно везу в Читу на операцию». Это подтолкнуло меня к действию. Я написал рапорт о направлении на прежнее место службы и, получив проездные документы, помчался в Пулково — на самолёт.

Чита, как и прежде, приветливо встречала меня. Радостно сверкал на солнце Кенон, над головой простилалось голубое небо, какого я не видел в Ленинграде почти месяц. Я знал, что моё возвращение вызовет негодование у руководства. Единственным утешением была весть о том, что я выполнил задание, и уговорил капитана Федораса получить направление в распоряжение УВД Читинского облисполкома. Его назначили заместителем начальника колонии по политико-воспитательной работе с осуждёнными, а я стал его заместителем, в качестве инструктора по ПВР.

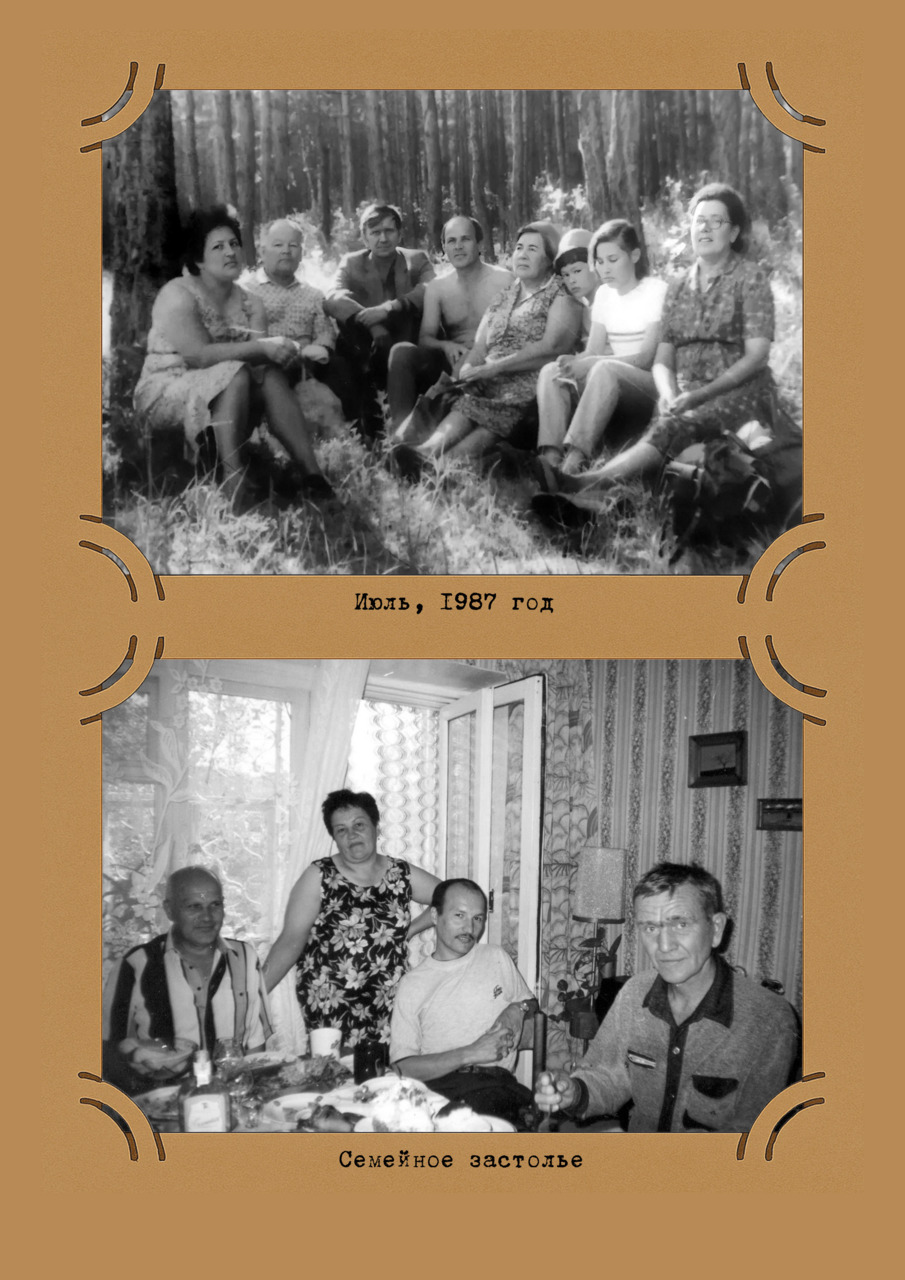

Наша дружба крепла, Сергей был моим наставником во всём, даже в семейных отношениях, потому что наши жёны стали подругами. Мы отмечали вместе все государственные и семейные праздники, в число которых входила и Пасха. Общение доставляло нам удовольствие, мы веселились, как умели, пели украинские песни, рассказывали анекдоты, шутили. Федорасу нравилось в Новоорловске, у него была хорошая четырёхкомнатная квартира в пятиэтажном доме, весь первый этаж которого занимал промтоварный магазин. Он с удовольствием строил дачный домик своими руками. Мне нравилось, как они с Галиной тщательно обрабатывали свой земельный участок — ровно лопата к лопате вскапывали землю под картошку. Я же делал всё наспех, трактором пахали мне землю, не ровно, какими то кривыми закруглёнными бороздами, которые я не ровнял, а прямо в них кидал картошку, и потом не окучивал и не пропалывал. Сергей с Галей только шутили. А урожай у нас был таким же, как и у них. По двадцать мешков накапывали картошки и съедали её за долгую зиму. Для строительства дачного домика, пиломатериал мне привёз командир взвода с солдатами. Он отказывался, но командир батальона, подполковник Пилипенко, приказал. Кеменов возмущался вечером за столом у нас на кухне. Они с Машей жили с нами на одной площадке, и мы часто выпивали вместе.

— Что это командир так о тебе заботится? Солдат дал и заставил доски доставить на твою дачу. Мне своей нет времени заниматься — на службе днём и ночью, а я на твою дачу должен доски возить, да ещё приказал сложить аккуратно, — жуя всё время, говорил незло Кеменов.

— Что ты всё жуёшь? — спросил я пьяным голосом Мишку.

— Да, блин, колбаса жёсткая попалась. Так, причём здесь командир? — без перехода допытывался он, продолжая жевать.

— Отец попросил его, когда Пилипенко в полку был, обедали вместе у отца в столовой. Говорит, в отпуске буду, поеду строить сыну дачный домик, а то он никогда не построит.

— Нам с этой службой, конечно, нет времени дачами заниматься, пусть бабы в земле роются. — Согласился со мной Мишка, дожёвывая колбасу.

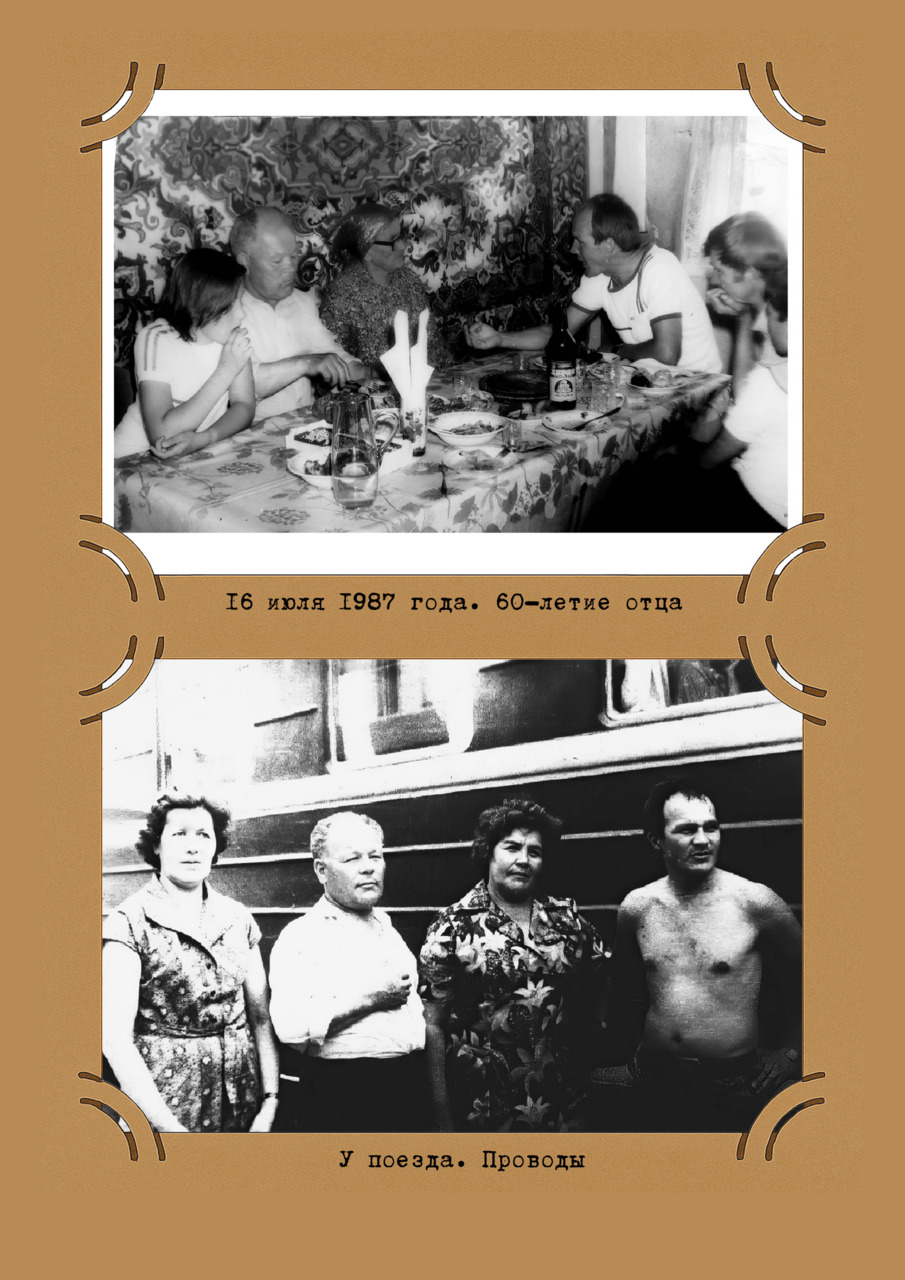

Папа с Сашей, действительно, вскоре приехали в Новоорловск. Погостив сутки, он принялся за дело. Поставил на дачном участке палатку, забрал с собой Сашу и Андрея, начал строить домик. Вечерами мы с Ларисой навещали их, приносили продукты. Беседовали подолгу у костра, прихлёбывая крепкий, с молоком, чай. Отец с довольным видом посматривал на мальчишек, хвалил их за помощь.

В воскресенье мы пришли помогать в окончании работы. Унылый участок словно переродился. Домик весело смотрел на улицу стёклами небольших окон. С южной стороны ограды на врытых в землю столбиках были скамейки. Работа ещё кипела. Отец уже закончил крыть крышу, и сегодня по тёмному от пота желобку на военной рубашке я понял — сделал немало. Саша с Андреем складывали в ящик у ограды обрезки досок, брёвен, щепки и даже стружки. Папа любил порядок во всем и требовал это от нас.

— Ну как, ребята, вид? — весело спросил отец, подойдя к нам. — Хорошо, шибко хорошо! — сам же и ответил на свой вопрос.

Уже закатилось солнце, в воздухе повеяло вечерней прохладой, но никто не хотел уходить, мы ещё долго любовались новым домиком.

Учеба в Москве

Служба шла своим чередом. Постепенно я овладевал навыками психологии и ораторского мастерства. Мне необходимо было продолжать учёбу, и поэтому Федорас, согласовав предложение с Власовым, решил отправить меня в Москву — в Институт повышения квалификации руководящих работников органов внутренних дел МВД СССР.

4 января 1979 года я, экипированный по уставу, улетел в Москву. Институт дислоцировался в полутора километрах от города Домодедово, окружённый со всех сторон лесом.

И вот опять — мистика. В одной группе со мной учился старший лейтенант Ярыгин, инструктор по ПВР одной из краснодарских колоний. А так как к тому времени я уже хорошо знал Краснодар (у родителей жены жил Андрей), я сдружился с Ярыгиным и рассказал ему об этом.

Мы с ним планировали в один из выходных дней слетать туда — билет был недорогим, стоил 28 рублей, а аэропорт находился рядом. Но Ярыгин в последний момент отказался лететь, а я один не решился.

За период учёбы в Москве мы многое повидали. Главным событием стало посещение Мавзолея В. И. Ленина. Весь наш курс — 480 человек — ввели в строй граждан, движущихся непрерывным потоком к мавзолею вождя.

В Александровском парке, перед Могилой Неизвестного Солдата, когда мы всей шеренгой поравнялись с ней, прозвучала команда: «Приставить ногу!». Нас построили колонной, а очередь пропустили вперёд. Четыре курсанта строевым шагом возложили цветы, все офицеры приняли «стойку смирно» и взяли под козырёк. Со стороны это выглядело очень торжественно и длилось не более десяти минут.

Затем общее движение колонны продолжилось по Красной площади. У Мавзолея церемониал с возложением венков повторился. Перед чёрными воротами, слева и справа, застыл караул Поста №1. Неожиданно появились два офицера с синими околышами — сотрудники КГБ. Они внимательно осматривали нас с ног до головы.

Спереди по цепочке передали команду: «Вынуть перчатки из карманов шинели и надеть их». Это касалось всех, даже гражданских, которые шли следом: в руках нельзя было держать ничего, а карманы не должны были оттопыриваться. Мавзолей охранялся от возможных террористических актов — Москва готовилась к Олимпийским играм.

После возвращения из Москвы мы с Ларисой стали думать о моём переводе в Краснодар. В апреле 1980 года я направил в Москву два рапорта о переводе. Главным аргументом, на который мы ссылались, было проживание сына Андрея в Краснодаре у родителей жены — по климатическим условиям ему было противопоказано жить в Сибири.

Из управления кадров в Москве пришёл ответ, в котором затребовали обоснование от врачей. Пришлось действовать решительно, подтверждая необходимость переезда медицинскими справками.

В марте 1981 года Лариса подала рапорт на увольнение из органов, чтобы дополнительно аргументировать мой перевод решением жены оставить службу. В апреле мы собрали контейнер для отправки вещей в Краснодар, и она улетела к родителям на юг.

Я оставался один в пустой квартире с мебелью, которая состояла из одной разваленной кровати и стола на кухне, на котором стоял неработающий телевизор «Горизонт». Возвращаясь с работы, я смотрел на тёмные окна нашей квартиры, вспоминая строчки из песни: «На третьем этаже квадратики огня — теперь они уже горят не для меня».

В пустой квартире я находиться не мог — всё напоминало о семье. Я отдал её лейтенанту Тарских, а сам перешёл в однокомнатную квартиру лейтенанта Дуброва. К этому времени Федораса тоже перевели в г. Нерчинск на должность начальника ВТК.

Наконец пришёл ответ из управления кадров МВД СССР с требованием направить моё личное дело в УВД Краснодарского крайисполкома. Мне оставалось лишь ждать вызова, но его всё не было. Пришлось взять кратковременный отпуск и полететь в Краснодар.

В УВД Краснодарского крайисполкома вопросами моего перевода занимался кадровик. Он знакомился с семьёй моей жены, осматривал квартиру. После изучения личного дела пришёл официальный ответ на рапорт: связи с Краснодаром не усматривается. Поэтому мне снова пришлось лететь с рапортом в Москву, в управление кадров МВД СССР. И вот — чудо! Сам бы я, наверное, никогда на это не решился, но какая-то сила будто подталкивала меня. Неожиданно для себя я попал на приём к самому Чурбанову.

Огромный кабинет поразил меня. Впечатлял и сам генерал-полковник Чурбанов. Его чёрные, набриолиненные волосы сверкали в лучах солнца. Лица я не видел — он сидел, наклонившись над документами. Не поднимая головы, каким-то резким, металлическим голосом он спросил:

— Что у вас?

Я сбивчиво начал объяснять ему ситуацию: рассказал о семье, о том, что кадровики УВД не усматривают оснований для моего перевода в Краснодар. Пояснил, что жена с детьми живёт в Краснодаре и работает в исполкоме.

Чурбанов протянул руку:

— Ваш рапорт.

Он крупно писал прямо на рапорте и, ставя точку, проткнул лист бумаги. Затем, не поднимая головы, передал его мне и сказал:

— Передайте секретарю.

Я вышел и прочитал его неразборчивый почерк на моём тексте: «Перевести в г. Краснодар или города Краснодарского края на равноценную должность».

Передав рапорт в канцелярию, я направился в аэропорт. Но билетов на ближайшие семь дней до Читы не было. Ехать поездом означало опоздать. Нужно было что-то предпринимать.

На читинский рейс №110 уже шла регистрация, я ждал, но свободных мест не оказалось. Рядом оформлялся рейс на Красноярск. По радио объявили, что на этот рейс есть свободные места. Я рванул в кассу, купил билет и пошёл на посадку. Самолёты стояли рядом. Около самолёта рейса №110 стоял человек в лётной форме. Его лицо показалось мне знакомым, я стал мучительно вспоминать, где и когда видел этого человека. И вдруг вспомнил, что когда-то в молодости я работал у него заправщиком на самолёте АН-2. Я сразу начал с вопроса:

— Лёша, привет! Ты меня узнаёшь?

Прошло больше десяти лет, он мог меня и не вспомнить. Я обратился к нему:

— Прошу помощи, мне нельзя опаздывать.

— Хорошо, — ответил он, — пойдём к командиру.

Мы поднялись по трапу в кабину самолёта, где лётчики уже готовились к полёту.

Лёша стал объяснять командиру:

— Командир, тут знакомый офицер, ему нужно в Читу. Билет у него на Красноярский рейс, но он всё равно опаздывает, нужно помочь.

— Нет. У нас перегруз, да и в Новосибирске топлива нет. Надолго застрянем. Уж, лучше ему в Красноярск лететь. Всё к Чите ближе. — Уверенно сказал тот, как бы оправдываясь.

Я спустился по трапу и направился к самолёту рейса Москва — Красноярск, но от него уже отогнали трап. Растерявшись, стоял с билетом в руке, не зная, что делать. Самолёт начал выруливать и медленно катился к взлётной полосе. Я не заметил, как ко мне подошёл бортинженер.

— Опоздал на свой рейс, — уныло сказал я потерянным голосом.

— Ничего, полетишь с нами в пилотской кабине. Будешь сидеть на стуле в нашем гардеробе. Войдёшь за мной и сразу налево за ширму. Понял? — Инструктировал меня Лёша.

Мы поднялись по трапу, который сразу же отошёл от самолёта. Я неуверенно шёл за ним, скрываясь за его спиной, войдя в кабину, нырнул за шторку. Сел на жёсткий стул. Слышно было щёлканье тумблеров, команды командира, чёткие ответы членов экипажа: — Второй готов? — Готов. — Выполнить рулёжку? — Готов. — Полоса? — Свободна. — Ветер? — 60 градусов с левого борта. — Форсаж — тысяча пятьсот оборотов. — Готов.»

Самолёт задрожал, гудя турбинами, и резко рванулся вперёд, придавив меня к жёсткой спинке стула. Выглянув из-за шторки, я увидел красный диск заходящего солнца и стремительно надвигающиеся на нас облака. Мгновенно стемнело, и перед глазами открылось звёздное небо.

— Ну, что у тебя случилось, лейтенант? — после взлёта и долгой рабочей паузы раздался голос командира воздушного лайнера. Вопрос был адресован мне, но я не сразу понял, наивно полагая, что лечу незамеченным.

— Он опаздывает из отпуска, — ответил за меня бортинженер.

— Можешь открыть шторку, лейтенант, а то спрятался, как мышонок. Я же видел, как сто третий ушёл без тебя, а мы сибиряки своих земляков в беде не бросаем. Давай раздевайся, устраивайся удобнее, сейчас будем ужинать. Настенька, давай на пятерых, — по-хозяйски распорядился командир, и приказал второму пилоту:

— Включи автопилот. Ты, что ужинать не хочешь? — Его тон был доброжелательным, а голос добрым.

Ужин был обильным: курица, бульон в огромном кувшине, ещё всякая всячина, шоколад и фрукты.

— Так что случилось, лейтенант? — Повторил вопрос командир, после обильного ужина.

И я рассказал о переводе в Краснодар: как попал к Чурбанову и что опаздывать нельзя — могут затормозить перевод.

Перед Новосибирском радист связался с аэродромными службами, передав радио командиру.

— Ну, ты счастливчик, лейтенант. Нас заправят, а больше топлива нет. Будешь в Чите вовремя.

Только через месяц, в октябре 1981 года, получили приказ Министра внутренних дел: «Откомандировать старшего лейтенанта Полуполтинных Ю. М. в распоряжение УВД Краснодарского крайисполкома».

В УВД Краснодарского крайисполкома не понимали, почему рапорт подписан Чурбановым, а приказ — Министром внутренних дел Щёлоковым. Обычно все приказы по личному составу подписываются начальником управления кадров — генерал-полковником Чурбановым Ю. М. Я же ничего толком объяснить не мог, так как не понимал существа вопроса.

В краснодарских учреждениях не было свободных должностей инструктора политчасти, поэтому мне предложили должность инструктора по ПВР в ИТК-8 города Усть-Лабинска, расположенной в пятидесяти километрах от Краснодара. В ИТК-8 отбывали наказание осуждённые, больные туберкулёзом. С осуждёнными работали в основном проштрафившиеся офицеры, а начальник колонии, подполковник Лукашевич, был переведён с Камчатской области тоже за какие-то грехи. По стечению обстоятельств мне пришлось исполнять обязанности замполита. В моём подчинении находились восемь офицеров, шесть из которых — в звании майора. Один из них — капитан милиции — носил штатский костюм, другой — старший лейтенант, в прошлом фельдшер, недавно переведён на должность начальника отряда. Все — с ромбиками на засаленных мундирах. Меня особенно удивил старший лейтенант: его вид оставлял желать лучшего — изо рта уродливо торчал жёлтый зуб. Говорил он, почти не открывая рта, цедя слова сквозь зубы. Я приказал всем офицерам привести форму одежды в надлежащий вид и не позорить органы:

— А вам, товарищ старший лейтенант, может быть, удалить этот зуб?

— Пожалуйста! — не обидевшись, сказал он и, вынув его изо рта, показал мне. Все дружно рассмеялись.

— Это чеснок, Юрий Мефодьевич. Вам тоже советуем держать чеснок во рту — от палочки хорошая защита. А формы нужно иметь два комплекта: в одной работаете в зоне, другую надеваете домой, чтобы не подвергать опасности окружающих и родственников заражению туберкулёзом, — дал мне разъяснение бывший фельдшер.

Мне стало неловко. Я извинился перед офицерами и всё же попросил иметь опрятный вид.

В Усть-Лабинске располагался ОИТУ УИТУ УВД КК и дислоцировались пять учреждений, в одном из которых инструктором по ПВР был старший лейтенант Ярыгин — тот самый, с которым мы учились в Москве. В нашей колонии служил его брат — лейтенант Ярыгин. Мы, конечно, за столом многое вспоминали. Здесь тоже есть мистика, как ни странно.

Служба в Краснодаре

Да, работа в краснодарских колониях отличалась от службы в колониях Забайкалья. Условия содержания осуждённых были несколько мягче — и не только из-за климата. Например, ИТК-8 числилась как колония строгого режима, а условия содержания осуждённых были как в больничном учреждении. Осуждённых на утренних и вечерних проверках не строили на плацу, а считали по секциям в любую погоду. Мне вместе с командиром роты пришлось приучать их к построению на плацу — с усиленной охраной и пулемётом, выставленным на небольшом кургане за пределами зоны. Со мной соглашались и даже побаивались — видимо, слух о моём рапорте, подписанном Чурбановым, распространился за пределы отдела кадров УВД.