Бесплатный фрагмент - Российский институт местного самоуправления

Предыстория, история, проблемы и перспективы

Б. Хачатурян, Е. Шишкина. Российский институт местного самоуправления: предыстория, история, проблемы и перспективы: преимущественно на материалах дальневосточных субъектов РФ и Республики Саха (Якутия). Учебно-монографическое исследование. 2025 г.

Рецензенты:

М. И. Никулин, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ

М. А. Ковальчук, доктор исторических наук, доцент

Е. Н. Чадаев, кандидат исторических наук, доцент

Со второй половины XIX в. российскими научными кругами высказывается большое количество гипотез, теорий и мнений о причинах развала Российской империи в 1917 г. и Советского Союза в 1991 г., но ни в одном из них, как правило рассматривающих отдельно события начала и конца XX столетия, не выводятся общие причин этих трагедии. В данном издании делается попытка исправить этот исторический пробел и через изучение истории проникновения в российский лексикон предложенной в середине XIX в. российской либерально настроенной интеллигенцией идеологемы «самоуправление» и производного от неё словосочетания «местное самоуправление» закреплённых в конце XX в. в российское правовое пространство теперь уже либерально настроенной партийно-государственной верхушкой СССР в виде правового института, формулируется гипотеза причин их несовместимости с российским менталитетом приведших в течении одного столетия к развалу обоих российских государств.

На основе проведённого анализа в работе делаются вывод о том, что, во-первых, словосочетание «местное самоуправление» в виде системы управления на местном уровне — это масштабный социальный обман, «раковая опухоль» в теле российского государства, в течение десятилетий разъедающая его изнутри, что в связи с этим требует немедленного её удаления из российского правового пространства. Во-вторых, высказывается ещё одна точка зрения на причины, приведшие к развалу Российской империи и СССР, а именно появление в российском лексиконе в течении десятилетий никем не понятной, но агрессивно пропагандируемой идеологемы «самоуправление» главная задача, которой под разговоры о демократии и гражданских свободах, возбуждение у населения сепаратизм. В-третьих, формулируются соответствующие выводам предложения.

Книга рассчитана на научных работников, специалистов в области государственного и регионального строительства, депутатов представительных органов, должностных лиц и работников органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов всех, кто интересуется вопросами государственного и муниципального строительства.

Таблиц — 13, схем — 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против её будущности, и которые бы не старались повредить ей».

Ф. И. Тютчев. Неопубликованное письмо дочери Анне. 26.06.1864 г.

Введение

Актуальность исследования объясняется тем, что среди сложного комплекса факторов, обусловивших специфику хозяйственного освоения россиянами территорий вошедших в середине XIX столетия в состав Российской империи и включённых в 2000 г. в состав Дальневосточного федерального округа, наименее изученным остаётся история реформирования института местного управления в России с середины XIX в. с появления журнально-публицистических размышлений о самоуправлении и производного от него словосочетания местное самоуправление в российском лексиконе до закрепления в постсоветском правовом пространстве института местного самоуправления (далее — МСУ).

Разобраться в истинном положении дел позволяет ретроспективный анализ истории формирования российского института местного управления рассматривающий в связке и опыт дореволюционного земства и опыт советского местного управления и постсоветский институт МСУ. При этом ставя такую задачу, авторы исходят из того, что «наука требует преемственности, и не только чаяния перспективы, но и знания ретроспективы» тех или иных общественных отношений. Исходя из такого понимания предыстории российского местного управления и истории института МСУ авторы (Б.Х. и Е.Ш.) предлагают своё видение, истории, причин и итогов появления в российском лексиконе в середине XIX в. идеологемы «самоуправление» и производного от неё словосочетания «местное самоуправление», формирования в конце XX — начале XXI вв. в России нового правового института — института местного самоуправления и делают свои выводы и предложения.

Необходимость исследования предыстории российского института местного управления и формирования в конце 1980 — начале 1990 гг. в СССР института МСУ объясняется также и тем, что в конце XX столетия в России в результате проводимых реформ вновь произошла коренная ломка основ всей жизни её граждан. Прежде всего, преобразования изменили государственность страны и её составляющих — союзных республик, в том числе и РСФСР, и их экономический уклад.

Создание общества с частной собственностью на средства производства и рыночной экономикой поставило на повестку дня вопрос о роли и месте местного управления в системе органов публичной власти. В свою очередь, степень и характер институализации общественных отношений, в том числе возникающих в нём институтов и лёгкость их образования, свидетельствуют об уровне развития и типе общества, его политической системе и ассоциативной жизни, свободе образования политических и иных группировок. В связи с этим, одна из задач позднесоветской административной реформы — реформирование местных органов государственной власти и управления в РСФСР на новых принципах и основах, а задача научных кругов, изучив эти преобразования дать им оценку и показать перспективы.

Ретроспективный взгляд на историю реформирования государственного управления показывает, что на протяжении нескольких десятилетий российская либеральная элита пытается внедрить в России различные западные системы власти и управления, как правило направленные на децентрализацию российского единого государственного управления, как на уровне федерации и субъектов Российской Федерации, так и ниже, на уровне — район, город, село.

В результате были созданы новые системы власти и управления: федеральный уровень государственной власти, государственный уровень власти субъектов Федерации (по примеру США), для формирования местного уровня управления были вытащены из небытия смутные либеральные церковно-философские рассуждения XIX в. о местном самоуправлении оформленные в конце XX в. в правовой институт — институт местного самоуправления, зачастую обрастающий различными мифологемами к тому же на протяжении длительного времени не имеющей единого общепринятого понятия, а потому требующей всестороннего изучения обществоведами, в том числе историками. В тоже время, как показывает история, развитие любого государства во многом зависит от состояния местного управления, его правового, экономического и идеологического обеспечения. Особенно наглядно эту зависимость проявили события после 24.02.2022 г., анализируя которые российские граждане, в большинстве своём, соглашаются с тем, что они (события) в очередной раз поставили на грань существования Российское государство.

Прошедшие после принятия Конституции РФ годы показывают, что процесс поиска оптимальных форм и методов управления как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях продолжается и в третьем десятилетии XXI в., приходит осознание, что управлять по одним и тем же лекалам в европейской части России, в Зауралье, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке невозможно поэтому вопросы, связанные с реформированием управления этих уровней, весьма актуальны в условиях современной России. При этом, ключевым словом в сегодняшней политической риторике является слово — суверенитет и не только в экономике, но и в политической жизни, в том числе и в государственном строительстве и в системе управления на местах. Причём как выразился 19.12.2024 г. подводя итоги года В. В. Путин «Мы становимся по настоящему суверенной страной», тем самым подтвердив, что на пути суверенизации у нас ещё много препятствий которые тормозят укрепление нашего суверенитета. Но вот что интересно, в связи с суверенизацией России на современном этапе госстроительства, всё чаще и чаще Путин говорит, что нам от наших предков досталось государство с прочным фундаментом и мы его должны только укреплять, а не расшатывать. Но в том фундаменте не было никакого самоуправления, его привнесли в наш язык, как покажет далее наше исследование, либералы, вдохновлённые фейками о его роли в зарубежных обществах и сейчас всеми силами, пытающиеся впихнуть его в этот фундамент вытесняя из него всё национальное.

Кроме того, появление в российском правовом пространстве в конце XX в. института МСУ регламентирующего постсоветское российское местное управление ставит перед исторической наукой вопрос об истории появления понятия «самоуправление» и производного от него словосочетания «местное самоуправление», его целях, природе, сущности, признаках и перспективах формирования как нового института публичной власти, практика строительства которого требует раскрытии его отличительных признаков, особенностей деятельности, по сравнению с земством пореформенной России, системой местных советских органов управления и причин замены последних местным самоуправлением.

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что реформирование институциональной структуры, трансформация форм и методов управления, динамика общественных отношений обусловливают потребность в уточнении понятия «местное самоуправление» как одной из составляющей системы российской публичной власти, в знании её властных полномочий и принципов функционирования на муниципальном уровне и необходимости его (самоуправления) наличия в правовом поле России. На наш взгляд, развитие международных событий вокруг РФ после 24.02.2022 г. показывают, что история на постсоветском пространстве никогда не была так актуальна, в том числе и история строительства государственного и местного управления, как сейчас. В итоге, необходим ответ на ряд важных вопросов, которые сформулированы в целях и задачах данного исследования.

Проблемы определения места и роли местного управления в общественной и политической жизни, а также обнаружение рациональных форм согласования направлений и методов деятельности государственного и муниципального уровней, адекватных происходящим преобразованиям в институциональной сфере, требуют объединения усилий учёных, прежде всего, историков, юристов и политологов.

Особенно всё выше сказанное злободневно для Дальнего Востока России и Сибири с их огромными малозаселёнными территориями, создающими затруднения в решении местных вопросов. К тому же сами дальневосточные и сибирские субъекты РФ имеют существенные различия не только в природно-климатических, но и в экономических, этнодемографических и прочих условиях. Нельзя не учитывать также приграничное расположение всех дальневосточных российских субъектов, которое требует особого и осторожного подхода к внедрению общероссийских методов и форм организации местного управления. Российскому политикуму в связи с этим необходимо помнить судьбу всех приграничных союзных республик СССР, в одночасье пожелавших расстаться с этим государством.

Актуальность данного исследования объясняется также тем, что оно способствует более полному изучению российского института местного управления и постсоветского института МСУ, помогает воссоздать объективную картину их развития как в целом по России, так и в отдельных административно-территориальных образованиях — субъектах Федерации, включённых в 2000 г. в состав Дальневосточного федерального округа.

По нашему мнению, организация МСУ в каждом исторически сформировавшемся регионе, в том числе и в субъектах РФ, включённых в состав ДФО, должна осуществляться с учётом их географических, демографических, исторических особенностей и традиций.

Сегодня имеется достаточное количество нового материала, позволяющего исследователю рассматривать с различных точек зрения устоявшуюся историю строительства местного управления как в России в целом, так и на различных её административных территориях, но в большинстве случаев этот процесс рассматривается на его отдельных этапах: пореформенного — с принятием положений о губернских и уездных земских учреждениях и городового (1864, 1870 гг.), периода «революционной демократии» (февраль — октябрь 1917 г.), советского периода государственного строительства (1917—1991 гг.), постсоветского периода МСУ (1992 г. — настоящее время). Комплексных работ, обобщающих процесс строительства института местного управления с момента появления в российском лексиконе понятия «самоуправление» и словосочетания «местное самоуправление» и формирования института МСУ в России, нет. История же показывает, что легко запутаться в фактах, когда видишь лишь часть общей картины, что и происходит с постсоветскими исследователями, изучающими институт постсоветского МСУ в его разных ипостасях, а не целиком: от появления слова «самоуправления» в российском лексиконе до создания постсоветского института МСУ.

Вследствие этого, в практическом смысле наиболее актуальным видится анализ целей, характера и последствий земской и городской реформ, земского управления, советской системы местного государственного управления и постсоветских институтов регионального и местного самоуправления на российских дальневосточных территориях. Этот анализ может способствовать разработке такой дискуссионной проблемы, как история власти и административных реформ на Дальнем Востоке России на протяжении последних полутора веков. Обращаясь к истории российских дальневосточных территорий, мы можем проследить основные этапы становления и развития здесь управления для учёта и дальнейшего использования исторического опыта при определении и уточнении целей и задач, которые должны быть решены государством и обществом.

Исходя из всего вышесказанного, по нашему мнению, реконструкция дореволюционной российской модели местного управления, советской системы местного государственного управления, в том числе и местного уровня, и изучение постсоветской системы местного самоуправления под новым углом зрения представляют не только научный, но и практический интерес, тем боле, что в современном мире, под воздействием идеологических предпочтений нередко возникают различного рода фальсификации.

Поэтому сегодня, когда в стране идёт очередная реформа местного управления, предложенная проектом Федерального закона №40361—8, в пояснительной записке к которому авторы, обосновывая его необходимость, объясняли, что он принимается «В целях обеспечения стабильности системы публичной власти» тем самым признавая, что созданная ранее (пятью предыдущими законами СССР, РСФСР и РФ о местном самоуправлении) система публичной власти в РФ была нестабильной, отечественный опыт формирования местного управления России, накопленный за последние 150 лет, востребован и должен быть изучен и проанализирован.

Именно на это и нацеливает обращение Президента РФ В. В. Путина к российским законодателям, высказанное им ещё в апреле 2002 г. в ежегодном Послании российскому парламенту и сформулированное как необходимость уточнения самого понятия и перечня вопросов местного значения, структуры местного самоуправления, его доходной базы. При этом, по словам президента: «Нелишне вспомнить и наш собственный, ещё дореволюционный исторический опыт», добавим сюда и советский опыт.

На этом фоне совершенно справедливо смотрится решение российских законодателей о денонсации договоров заключённых Россией с Советом Европы (далее — СЕ) в разные годы, в том числе и Европейской хартии местного самоуправления (далее — Европейская хартия, Хартия и производные от них), так как по мнению большого числа постсоветских исследователей её назначение как записано в самой хартии состоит в:

— «достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием». То есть лишение суверенности отдельных государств в определении, принципов, способов и методов в организации управления на территории государств, вступивших в СЕ, что позволяет говорить о том, что страны, подписавшие Хартию, после её подписания становятся далеко не суверенными государствами, строящими не суверенное государственное управление, в том числе и на местном уровне;

— строительство самоуправления на принципах «демократии и децентрализации власти». То есть разрушение национальных систем управления руками самих жителей этих стран так как либерализм не подразумевает национальных интересов и усиление роли центра управления;

— обзывании государств, желающих присоединиться к СЕ, к закреплению в национальном законодательстве и применению на практике совокупность юридических норм, установленной ею. То есть политико-юридического давления со стороны либерального Запада на суверенные страны.

Именно с этой целью, на наш взгляд, и разрабатывалась Хартия. А потому, мало заявить о денонсации того или иного договора, необходимо проанализировать итоги внедрения принципов этого документа в практику, чему и посвящена данная работа.

Таким образом, актуальность предпринятого исследования определяется научно-теоретическим и практическим значением, на первый взгляд устоявшейся темы, но большое количество новых источников поваляет рассмотреть её с новых позиций и сделать новые выводы и предложения.

Территориальные рамки исследования включают границы Дальневосточного федерального округа по состоянию на 13.05.2000 г., который, не являясь административно-территориальной единицей, объединяет несколько субъектов РФ, имеющих территориальную близость друг к другу, общую историю освоения, общность национально-культурных традиций, схожий социально-экономический уклад.

Установление таких территориальных рамок исследования объясняется историей освоения российских дальневосточных территорий и тенденциями их социально-экономического развития.

История показывает, что, начиная c XVII столетия русские служилые люди в погоне за драгоценной пушниной и другой «государевой выгодой» осваивали сибирские и дальневосточные земли через Мангазею и Енисейск, и присоединённые земли входили в состав сибирских административно-территориальных единиц. Несмотря на многолетнее вхождение территории Якутской области в состав Иркутского, Сибирского, Восточно-Сибирского (так термин писался в то время) и вновь Иркутского генерал-губернаторства, именно в XX в. данные территории всё больше и больше экономически стали связываться с дальневосточными землями. В середине 1960 гг. Якутия вошла в состав Дальневосточного экономического района, в начале 1990 гг. стала членом Межрегиональной ассоциации по экономическому сотрудничеству Дальнего Востока и Забайкалья (создана по инициативе администрации Хабаровского края), затем — Ассоциации законодательных (представительных) органов Дальнего Востока и Забайкалья (создана по инициативе депутатов Хабаровской краевой Думы первого созыва) и, наконец, в 2000 г. Указом Президента Российской Федерации была включена в состав ДФО.

В 1970—1980 гг. Дальний Восток России был быстро развивающимся районом, но в конце XX — начале XXI вв. стал депрессивным. В 1991 г. впервые на российских дальневосточных территориях было зарегистрировано снижение общей численности населения, которое продолжается до настоящего времени. Депрессивность сказалась и на муниципальных образованиях (далее — МО), общее количество которых с 2006 г. (1418 МО) к 2012 г. сократилось до 1378. В 2023 г. по данным Росстата их уже было 1069, что очень красноречиво говорит о неэффективности формируемого в РФ института МСУ и апатии населения к их (МО), существованию на тех или иных территориях, а в общем то и к самому институту МСУ.

Хронологические рамки исследования охватывают три временных периода: со второй половины XIX в. до третьего десятилетия XXI в.: период пореформенного государственного строительства, советский период государственного строительства и современный — постсоветский период формирования института местного самоуправления.

Нижняя граница исследования (1864—1870 гг.) определяется, во-первых, началом реформы российского местного управления, предложенного российским правительством в лице Министерства внутренних дел и почти одновременным появлением первоначально в российской журнально-публицистической прозе и делопроизводственном лексиконе слова «самоуправление» и производное от него словосочетания «местное самоуправление» как перевод английских терминов self-government и local self-government; во-вторых, присоединением к России в середине XIX в. обширных дальневосточных территорий населённых народами имеющими свои системы управления.

Верхний рубеж исследования (2023 г.) связывается с принятием 28.02.2023 г. Федерального закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, в том числе, как устанавливает Федеральный закон и Европейской хартии. Авторы надеются, что это будет началом конца самоуправленческого этапа в истории местного управления в России. На наш взгляд обозначенный период позволит комплексно осмыслить суть, значение и влияние импортных терминов self-government и local self-government переводимых как «самоуправление» и «местное самоуправление», внесённых в российский научный лексикон в середине XIX в. и оказавших, по-нашему мнению, отрицательное влияние на государственное строительство в Российской империи, СССР и Российской Федерации и сделать новые выводы и предложения.

Объектом исследования является российский институт местного управления.

Предметом исследования являются исторические формы и содержание процесса становления местного управления на Дальнем Востоке России со второй половины XIX по второе десятилетие XXI вв. Это предопределило выбор цели, задач и структуру работы, позволило сформировать гипотезу исследования о враждебности института местного самоуправления для России и российских граждан.

Степень научной разработанности проблемы.

Длительный исторический период исследования процесса формирования института местного управления на российских дальневосточных территориях заявленный в названии исследования потребовал специального анализа историографии и источниковой базы вопроса. Было изучено более 800 источников, а итоги отражены в научных статьях, отдельных изданиях, вышедших в 2000—2020 гг. и в монографическом учебном пособии подготовленном Б. Хачатуряном, Б. Шишкиным и Е. Шишкиной в 2022 г. В связи с этим в данном разделе авторы ограничились упоминанием некоторых выводов из указных выше произведений. Что касается источников, появившихся после указанных выше изданий, то их анализ будет проведён ниже в специальной главе данного исследования.

Проведённый авторами анализ источников рассматривающих процесс становления и развития российского института местного управления на российских дальневосточных территориях позволил провести периодизацию процесса формирования органов управления на этих территориях, которая шла в русле общероссийской историографии и имеет три периода: досоветский, советский и постсоветский, подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе I. Причём, каждый из этих периодов имеет как общероссийские черты, так и особенности, характерные для данных территорий:

во-первых, досоветский период (1864—1917 гг.) развития местного управления на российских дальневосточных территориях имеет значительные отличия от становления местного управления в её центральных районах, заключающиеся в том, что здесь малая плотность населения, очаговое его расселение способствовали формированию городского управления как чисто государственного (властного) института; кроме того население дальневосточных территорий было более политически инертно, а коренное население имело свои системы решения местных проблем. Отношение к полемике, о самоуправлении активно проходившей в европейской части России, на её дальневосточных территориях было достаточно холодным.

Кроме того, научая литература этого периода на Дальнем Востоке России не отличается изобилием и в большинстве своём носит не столько научный, сколько публицистический характер. Тем не менее, рассматривая систему местного управления на этих территориях, дореволюционные исследователи (в отличие от большинства постсоветских) одновременно обращали своё внимание на регламентацию ответственности органов и должностных лиц местного управления и низовую юстицию, в том числе и национальную, как составляющие местное управление.

Главный вывод этого периода касаемый всей империи, заключается в том, что, во-первых, царское и Временное правительства сделав ставку на создание единой системы государственной власти и управления не пустили либеральное местное самоуправление с его принципами и прежде всего децентрализацией в российское правовое пространство. Несмотря на это многие исследователи в последующем называли системы местного управления, установленные князьями, царями, императорами и Временным правительством — местным самоуправлением; во-вторых, учёным удалось создать целостную картину местного управления как в целом по России, так и на её восточных территориях, включающих Якутию и дальневосточные губернии и области. Сегодня это наиболее изученный историками этап строительства местного управления; в-третьих, дальневосточными и сибирскими учёными XIX — начала XX столетий при характеристике основ местного управления во внимание брались не только земские и городские органы управления, но и национальное управление, корпоративное общественное управление как составляющие российского института местного управления;

во-вторых, историография советского периода (1917—1991 гг.) показывает, что исследования советскими научными кругами земства и западных либеральных церковно-философских размышлений обозначенных в России как «самоуправление» и производного от него словосочетания «местное самоуправление» позволяет сделать вывод о том, что придя к власти в 1917 г. большевики первоначально попытались использовать либеральные самоуправленческие принципы, предложенные либеральной оппозицией, но в ходе их применения быстро поняв их направленность на разрушение существующих систем управления, от них отказались и перешли к формированию собственной системы — системы Советов хорошо себя зарекомендовавшей в ходе революционных событий в 1905—1907 гг., соединив её в последующем с коммунистической идеологией.

Что касается историографии строительства советских органов местного управления на дальневосточных территориях, то она, как и сам институт советского местного управления, так же имеет свою специфику. Это связано, прежде всего, с тем, что организация здесь Советской власти началась значительно позже нежели в европейской части России, так как, во-первых, прерывалась Гражданской войной, во-вторых, созданием на Дальнем Востоке буферного государства — Дальневосточной республики (ДВР), в-третьих, присоединением, по итогам войны с Японией (1945 г.), новых территорий (Южный Сахалин и Курильские острова) на которых необходимо был внедрять советскую систему управления установленную к тому времени на всей территории СССР.

В довоенное время литература, посвящённая местному самоуправлению, в СССР практически исчезает. Либеральные деятели, занимавшиеся этой проблемой, или переключаются на другие виды деятельности или арестовываются.

В послевоенное время партийные (КПСС) функционеры начинают использовать понятие «самоуправление» вкупе с термином демократия первоначально в партийных документах, а затем в 1990 г. запускают в правовое пространство СССР. На этом фоне в научных кругах происходит всплеск интереса к досоветскому литературно-публицистическому самоуправлению. Авторы статей, монографий, которые ещё вчера взахлёб расхваливали советскую систему управления, теперь уничижительно высказываясь о ней, пытаются преподнести дореволюционные рассуждения о МСУ как самую демократическую возможную систему, о которой российский народ мечтал веками.

Работа неолибералов и перерожденцев в рядах КПСС в конце 1980 гг. по разложению советской системы управления принесла свои плоды: после принятия закона о местном самоуправлении в СССР и союзных республиках советская система путём децентрализации управления прекратила своё существование, что привело в конечном итоге к исчезновению СССР как государства и появлению на его просторах 15 самостоятельных государственных образований с разной степенью суверенности;

в-третьих, постсоветский период (1991 г. — настоящее время) характеризуется «научным» обоснованием и на этой основе формированием правовой базы института МСУ предложенного неолибералами и неокоммунистами. При этом, несмотря на то, что «научные» изыскания в области МСУ расцвели пышным цветом, российские исследователи совместно с законодателями в течение нескольких десятилетий погружены в бесплодные попытки дать ему определение. В результате граждане России более 30 лет живут в неведении того, что же такое МСУ, на чём оно зиждется, а система управления тем временем разваливается. Проведённый авторами анализ позволяет к существующим на сегодняшний день характеристикам предпосылок, периодов и этапов становления и развития местного управления как в целом в России, так и на российских дальневосточных территориях, добавить положение о том, что строительство института МСУ в постсоветской России идёт с большим напряжением, оно оказалось малоэффективным, не встречает поддержки населения, которое относится к процессу его формирования равнодушно, оставаясь пассивным наблюдателем за действиями властей. Кроме этого очень тихо звучат голоса о тем, что созданная в 1990 гг. либералами система управления закреплённая в Конституции РФ оказалась мало эффективной, не способствующей суверенизации страны, а наоборот ставит на грань разрушения страну, но об этом научные круги предпочитают молчать. Именно об этом и говорил В. В. Путин на 19.12.2024 г. на подведении итогов года.

В целом источниковая база, находящаяся в распоряжении авторов достаточно обширна и позволяет к выводам, сделанным в 2013 г. сделать новые выводы и предложения. В частности, сформулировать гипотезу о несовместимости с российским менталитетом либерального института местного самоуправления.

Как показывает анализ источников представленная тема исследования ранее практически на серьёзном или монографическом уровне не изучалась и может быть интересна исследователям российского местного самоуправления.

Целью исследования является комплексное исследование эволюции института российского местного управления в систему постсоветского местного самоуправления и механизма закрепления этой системы в правовом пространстве РФ, выяснение его (МСУ) роли и места в развитии российской государственности, формулировании этапов его становления, дачи ему оценки на всех этапах.

Исходя из цели, авторами определены следующие исследовательские задачи:

— провести историко-правовой анализ предыстории и причин (целей) появления земской системы управления в пореформенной России, её сути и задач. Выяснить, кто инициировал этот процесс, и какие политические силы стояли за ним;

— на основе комплексного анализа системы законодательства Российской империи, СССР и Российской Федерации проанализировать предысторию и причины (цели) появления в русском языке рассуждений о самоуправлении и производном от него словосочетании «местное самоуправление», природу и культурные коды, позволяющие их использование в анализируемых источниках и литературе в рассматриваемые исторические периоды, их соотношение с земской системой, выявить инициаторов подобных рассуждений в России. То есть данная работа — это попытка обратиться к истокам российского местного самоуправления;

— выяснить почему продискутировав десятилетия на тему self-government и производную от неё local self-government англичане не включили эти словосочетания в свои нормативные правовые акты (далее — НПА), а использовали для обозначения национальных систем местного управления другие термины;

— сделать заключение о выводах современных российских либералов, о значимости взятых из-за рубежа размышления self-government и local self-government переведённых в России как «самоуправление» и «местное самоуправление» и оформленных в российском постсоветском правовом пространстве в виде конституционного института «местное самоуправление», в решения вопросов местной жизни и направленности на разрушение предыдущих российских систем управления (земство и Советы);

— осветить роль и место советской системы местного государственного управления в РСФСР и СССР в процессе государственного строительства;

— найти ответ на вопрос — почему многолетние рассуждения европейцев о self-government и local self-government как «самоуправление» и «местное самоуправление», подхваченные российскими либералами в середине XIX в. нашли своё отражение и закрепление в Конституции СССР только в 1991 году;

— установить механизм и итоги внедрения системы МСУ в практику государственного и муниципального строительства в постсоветское время, его соотношение с системой местного управления в западных странах;

— на основе объективного анализа вскрыть исторические корни российского муниципализма как в России в целом, так и в отдельных субъектах РФ, выявить его цель, движущие силы и социальные группы населения, заинтересованные в реформировании местного управления в России;

— рассмотреть особенности и проблемы формирования: а) системы местного управления, возникавшие в ходе освоения и заселения российских дальневосточных территорий в дореволюционный период (вторая половина XIX — начало XX вв.); в период «революционной демократии» и Гражданской войны (февраль 1917 — октябрь 1922 гг.); б) института местного самоуправления в последнее десятилетие XX — первые годы XXI столетий. Сравнить модели местного управления в указанные периоды с учётом особенностей социально-политической ситуации в стране;

— изучить процессы формирования территориальных, организационных и финансово-экономических основ советского местного управления в российских дальневосточных территориях, выделить и обосновать основные этапы, принципы, тенденции и особенности эволюции местного управления в рассматриваемый период, выяснить его соотношение с постсоветским местным самоуправлением;

— проанализировать механизм имплементации системы МСУ на российском постсоветском пространстве. Причины принятия Европейской хартии, причины и итоги её денонсации;

— определить эффективность деятельности органов местного управления и самоуправления в различные периоды государственного и муниципального строительства на основе анализа участия местных органов в строительстве жилья и развитии сельского хозяйства на российских дальневосточных территориях. Авторы считают, что стройиндустрия и сельское хозяйство не только стимулируют развитие других отраслей, но и являются драйверами экономического роста при нормальной системы управления;

— сформулировать с учётом исторических особенностей развития местного управления на Дальнем Востоке России некоторые концептуальные подходы к проблемам местного управления, к пониманию его природы и перспектив развития в условиях новой российской государственности;

— на основе изучения архивных материалов опровергнуть высказывания отдельных исследователей о повсеместном игнорирование органами МСУ разработки и принятия уставов (положений) о местном самоуправлении на подведомственной территории после принятия Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г.;

— перевести рассматриваемую проблему в плоскость публичного обсуждения и принятия конкретных мер и сформулировать выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования российского местного управления.

Цель и задачи исследования, а также анализ постсоветского российского МСУ позволили авторам сформулировать гипотезу исследования, заключающуюся в неприемлемости для России европейских церковно-философских рассуждений на тему self-government и производного от них local self-government некорректно переведённых на русский язык как «самоуправление» и «местное самоуправление» чуждых российскому менталитету и не воспринимаемых российским населением на протяжении более 150 лет. Более того рассматриваемые им (населением), во-первых, как пустые разглагольствования спровоцировавшие в начале XX в. развал Российской империи, во-вторых, как систему являющуюся одной из причин развала советского государства в конце XX в. и грозящую развалом теперь уже Российской Федерации, находящейся под мощнейшим давлением объединённого Запада который более ста лет всякими путями, пытается навязать нам (императорской России, СССР) своё видение системы управления, в том числе и местного (направленного на их разрушение) и наконец в конце XX в. ей это удалось с помощью верхушки либерального руководства КПСС.

Методологическая основа исследования.

В методологическую основу исследования входит комплекс научных методов познания, включающий в себя как специальные методы познания (проблемно-хронологический, системный, компаративный, формально-юридический, институционный, информационный), так и общенаучные (анализ синтез, дедукция, индукция) и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что работа, являясь первым комплексным исследованием процесса формирования МСУ на российских дальневосточных территориях, создаёт в исторической последовательности модели местного управления одной из обширных российских территорий в период формирования его главных компонентов.

В работе предпринято комплексное исследование основных причин ухода с исторической сцены самобытных органов местного управления у народов, населяющих дальневосточные территории, городского общественного управления, местных Советов, появления в российском научном лексиконе понятия самоуправления и закрепления в российском правовом пространстве института местного самоуправления.

На основе широкого круга источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот, раскрыты основные принципы, тенденции и особенности становления городских органов общественного управления на российских дальневосточных территориях и история появления в дореволюционной российской научной литературе словосочетания «местное самоуправление».

Впервые обобщён уникальный опыт создания органов местного управления на российских дальневосточных территориях в широких хронологических рамках, рассмотрены территориальные, финансово-экономические и правовые основы организации местного управления и их особенности применительно к сибирским и дальневосточным российским территориям. Сформулированы теоретические и практические выводы, даны конкретные рекомендации практикам, занимающимся вопросами местного управления в России в XXI в.

Проведённый анализ исследовательской литературы позволил выделить исторические этапы становления представлений о местном управлении на Дальнем Востоке России и рассмотреть историографию каждого из этих этапов. Изучение научных работ, посвящённых российскому муниципализму, дало возможность выявить основные исследовательские подходы к рассмотренному комплексу проблем, связанных с описанием, анализом и осмыслением проявления такого важного социально-политического феномена, как местное управление.

Изученный опыт функционирования местных органов управления, на территориях, включённых в состав Дальневосточного федерального округа, позволил прийти к выводу о том, что местное управление в России имеет глубокие многовековые корни и исторические традиции, а социальным слоем, заинтересованным в становлении и развитии данного института, является социальный слой «среднего собственника».

Впервые обоснованы и выделены наиболее важные в методологическом и теоретическом плане исторические вопросы сущности и содержания проводимых в субъектах РФ муниципальных реформ в конце XX — начале XXI вв. Дана характеристика систем управления на Дальнем Востоке России в разные периоды формирования местных органов власти и управления, что позволило выполнить периодизацию данного исторического процесса.

В результате сравнительно-исторического исследования выявлены особенности процессов формирования и эволюции систем местного управления в российских дальневосточных субъектах. Полученные данные могут быть использованы при строительстве постсоветского местного управления как на Дальнем Востоке, так и в целом в Российской Федерации.

В работе на примере отдельных дальневосточных муниципалитетов впервые подробно рассмотрена история разработки и принятия уставов муниципальных образований с момента их появления в 1991 г. и до третьего десятилетия XXI столетия. Сделана периодизация истории их разработки и принятия. На основе анализа содержания уставов делается вывод о том, что они занимают особое место среди муниципальных нормативных правовых актов и их необходимо рассматривать как совершенно новый для России муниципальный документ.

Материалы исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение. Проведённое исследование всех основных периодов становления института местного управления на территориях, включённых в состав ДФО, поможет преодолеть сложившуюся в общественном сознании тенденцию представлять историю российского самоуправления как новую и прогрессивную форму решения вопросов местной жизни в России.

История местного управления на Дальнем Востоке России представлена в контексте мировой политической истории, выявлены тенденции исторического процесса в данных хронологических и территориальных рамках, позволяющие показать историческую принадлежность этих территорий России.

Анализа впервые вводимых в исторический исследовательский оборот малоизвестных документальных материалов позволил на основе научной импровизации определить варианты поведения земских, городских общественных и советских органов управления в процессе их ликвидации, уточнить причины данной политики со стороны центральной власти.

Теоретические выводы исследования и практические рекомендации могут быть использованы при совершенствовании нормотворческой деятельности как органов власти Российской Федерации и её субъектов, так и органов современного МСУ. Учёт высказанных авторами предложений может способствовать повышению качества нормативных правовых актов, издаваемых как органами государственной власти, так и муниципальными.

Вычленение оптимальных моделей взаимоотношений центра, субъектов Федерации и муниципалитетов (а также дестабилизирующих факторов в формировании местного управления) будет полезно учёным и практикам, занимающимся муниципальными проблемами, при разработке курса лекций и в преподавании истории, конституционного и муниципального права, для подготовки учебно-методических пособий по этим предметам с учётом компонента конкретных субъектов РФ, при принятии решений государственными и муниципальными служащими.

В работе использован широкий круг неопубликованных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот и будут интересны широкому кругу читателей, а также могут быть использованы в преподавательской работе и составлении спецкурсов для студентов, обучающихся на исторических и юридических факультетах. Основные положения работы могут оказаться востребованными при создании обобщающих трудов, касающихся истории субъектов РФ, включённых в состав ДФО.

В условиях, которые переживает российская государственность после 24.02.2020 г., представленный в работе анализ строительства постсоветского МСУ приобретает актуальное значение, и может быть использован при формировании нового российского института МСУ как одного из институтов гражданского общества в современной России.

Фактический материал монографии, выводы и рекомендации, содержащиеся в ней, позволяют скорректировать муниципальную политику как в ДФО, так и в целом в России с учётом не только сложившейся на сегодняшний день конъюнктуры, но и исходя из имеющегося исторического опыта.

Материалы монографии используются в вузах России в качестве учебных пособий для студентов исторических и юридических факультетов, а с 1998 г. автор читает по разработанной им программе «История Дальнего Востока» специальный курс лекций на экономических факультетах вузов Хабаровского края, на семинарах и курсах повышения квалификации государственных и муниципальных служащих российского Дальнего Востока, преподавателей истории средних школ и техникумов.

Материалы исследования и содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут послужить основой для последующих научных исследований в данной области и помогут формированию правосознания у населения не только Дальневосточного федерального округа, но и России.

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена комплексным исследованием обширного спектра привлечённых источников, на основе которых формировался институт управления на различных этапах его строительства, которые тщательным образом освещены, а также многочисленными экспертными оценками, связанными с предметом нашего исследования.

Главным критерием достоверности выводов по исследуемой теме является практическая деятельность местных органов власти и управления и её итоги, отображённые в примерах, приведённых в работе, позволившие сделать соответствующие выводы и предложения.

Апробация работы. Результаты и концептуальные подходы исследования были изложены и обсуждены на парламентских слушаниях, более чем в 40 международных, всероссийских, региональных, республиканских и межвузовских конференциях, симпозиумах и конгрессах, семинарах и «круглых столах» в городах: Москва, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Воронеж, Владивосток, Иркутск, Пенза, Анапа, Улан-Уде.

По теме исследования опубликованы: 6 монографий общим объёмом 103,13 усл. печ. л.; научное и практическое пособие (курс лекций) объёмом 14,1 усл. печ. л.; 38 научных статей общим объёмом более 50 усл. печ. л. из них 17 статей объёмом более 10,13 усл. печ. л. в журналах, внесённых в перечень ВАК и 25 в иных изданиях.

Опыт работы одного из авторов (Б. Г. Хачатуряна) депутатом Хабаровской краевой Думы, начальником отдела Главного управления Минюста РФ по ДФО по экспертизе и регистрации региональных нормативных правовых актов и регистрации уставов муниципальных образований и директором Дальневосточного научного центра муниципального права позволил апробировать выводы исследования и реализовать их в процессе участия в подготовке ряда законов Хабаровского края по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (Устав Хабаровского края, законы о краевых государственных органах, органах местного самоуправления, Устав муниципального образования г. Хабаровска и т.д.), автором и соавтором которых он являлся.

Структура исследования построена по проблемно-хронологическому принципу, соответствует цели и задачам исследования и служит углублённому анализу рассматриваемых проблем. Монография состоит из введения, пяти глав, заключения, глоссария и библиографии.

Глава 1 Историографические и источниковедческие основы исследования

§1 Историография строительства института местного управления в России, на её Дальнем Востоке и Якутии

Классификация исторических источников в российском источниковедении на протяжении многих лет является одной из сложных научно-теоретических проблем и отличается большим разнообразием. Так Л. Н. Пушкарев в 1975 г. выделял следующие типы исторических источников: письменные, вещественные, устные (фольклор), этнографические, данные языка (лингвистические), кинофотодокументы, фотодокументы. С. О. Шмидт в 1985 г. предложил свою квалификацию включив в неё: 1. Вещественные источники. 2. Изобразительные источники: a) художественно-изобразительные (произведения искусства, кино и фотографии); b) изобразительно-графические (карты, схемы и т.д.); c) изобразительно-натуральные (фотографии и кинокадры). 3. Словесные источники: a) разговорная речь; b) фольклор; c) письменные памятники; d) письменные памятники и фонодокументы. 4. Конвенциальные источники (все системы «условных обозначений графическими знаками» и «информацию, записанную на машинных носителях», то есть современные электронные источники). 5. Поведенческие источники (обычаи, обряды). 6. Звуковые источники. Есть и другие классификации.

В связи с отсутствием единой точки зрения на классификацию исторических источников авторы предложили своё видение этой проблемы применительно к истории МСУ.

1.1 Исследование источников строительства местного управления в пореформенный период и в начале XX в., истории появления в российском лексиконе идеологемы «самоуправление»

Исследования, проведённые Б. Хачатуряном Е. Шишкиной на протяжении ряда лет, позволяют сказать, что при схожести событий второй половины XIX и конца XX вв. историографами даются различные оценки изменениям в государственном устройстве России этих периодов. Так, если вторая половина XIX в. в России большинством исследователей характеризуется как время реформирования государственного управления с целью укрепления российского государства, то конец XX в. — как время разрушения российской государственности и самого российского государства (СССР) и появления на его просторах 15 самостоятельных государств, в том числе и РСФСР-Российской Федерации. Заметное место в этих разрушительных процессах занимает механизм изменения систем управления, в том числе и местного.

Однако, несмотря на большой исторический отрезок времени освоения дальневосточных территорий, специального комплексного исследования проведения таких изменений, в границах обозначенных территориальных и временных рамок, нет. При этом дальневосточные территории имеют черты, отличающие их от европейской России, начиная от особенностей их освоения россиянами и заканчивая системами управления, существовавшими у народов, населяющих эти территории как в досоветское, советское, так и в постсоветское время.

Кроме того, обширность российских территорий, их богатство природными ресурсами порождают у многих стран желание аннексировать их, и она вынуждена на протяжении столетий вести постоянное вооружённое сопротивление этим агрессивным планам. При этом и в XIX и в XX и в XXI вв. Россия всё-таки теряла часть территорий на своих европейских и среднеазиатских окраинах, зачастую под впечатлениями разговоров о самоуправлении переходящими в национально-территориальный сепаратизм. Поэтому если Россия хочет сохранить дальневосточные территории и их богатства за собой, то ей необходима особая стратегия их развития, в том числе и в управлении, которое должно разительно отличаться от европейской России, в том числе и в устройстве местного управления и прежде всего во взаимоотношении между органами власти и управления. Государство должно брать на себя большую часть местных забот, что позволит выровнять, и даже больше — повысить жизненный уровень на Дальнем Востоке выше уровня жизни населения европейской части России, а это в свою очередь позволить прекратить отток населения, а в будущем его увеличение. При этом необходимо учитывать, что времени для выработки такой стратегии у России всё меньше и меньше, история же освоения дальневосточных земель и формирования здесь системы управления показывает, что подобный опыт как положительный, так и отрицательный Россия имеет.

Так, ретроспективный анализ источниковой базы позволяет сказать, что реорганизация местного управления в России во второй половине XIX в. проведённая Александром II, способствовали преобразования, начавшиеся с освобождением крестьян из крепостной зависимости в 1861 г. Отмена крепостного права потребовала проведения целого ряда преобразований. В результате были проведены реформы: финансовая (1863), высшего образования (1863), земская (1864), судебная (1864), цензурная (1865), городского управления (1870), благодаря чему к концу XIX в. Россия вышла на одно из передовых мест в мире начав новую историческую эпоху.

Своё переустройство Россия начала будучи аграрной страной, население которой в основном было сельским. Настроения, царящие к этому времени в сельском сообществе, прекрасно передал художник С. Коровин в своей картине «На миру» (фото 1), где отобразил сход жителей деревни. Картина является откликом на события, происходящие в крестьянской среде после реформы 1861 г. и показывает сложные процессы расслоения крестьянства в современной ему капитализировавшейся деревне — кто-то обеднел ещё больше, кто-то стал зажиточным и у каждого из них своя правда. На селе появляются свободные рабочие руки, наличие которых позволило начать не только капитализацию экономики но и заселение дальневосточных территорий свободными людьми.

Положение дел в стране требовало коренного изменения во всех сферах жизни, в том числе в государственном и местном управлении. В российских научных ругах начинаются обширные дискуссии о системе управления в том числе и на уровне губернии, уезда.

По мнению авторов данного исследования, историография пореформенного местного управления начала интенсивно развиваться с опубликования и обсуждения двух документов: Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 01.01.1864 г. и Городового положения от 16.06.1870 г., разработка которых была поручена императором Александром II МВД России.

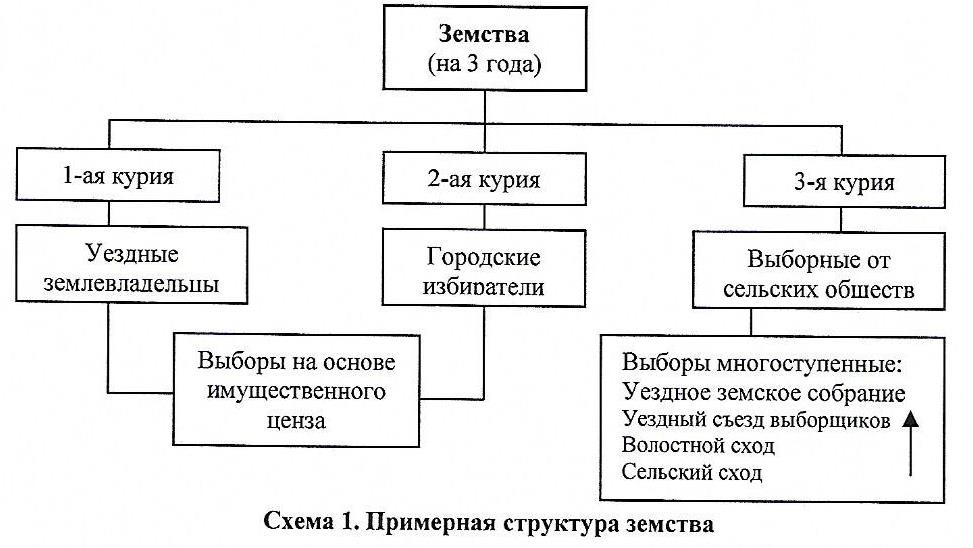

Изученные источники позво-ляют сделать вывод о том, что Положение о губернских и уездных земских учреждениях закрепило переход к системе местного цензового (имущественного) представительства посредством курий, формируемых на основе имущественного ценза и введения системы прямого и косвенного избрания в состав выборных (представительных) органов. В результате были созданы земские органы управления: выборные земские собрания (губернские, уездные), состоящие из гласных и избираемые ими соответствующие земские управы — исполнительные органы.

Правом голоса пользовались исключительно мужчины. Избиратели распределялись на 3 курии (разряда): землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских крестьянских обществ.

Земские органы делились на распорядительные и исполнительные. Распорядительные земские собрания — состояли из представителей всех без исключения сословий в лице избранных гласных (депутатов). Гласные как в уезде, так и в губерниях избирались на 3 года.

Земские собрания выбирали исполнительные органы — земские управы, которые также функционировали 3 года. Председателем земского собрания был предводитель дворянства.

Земства были лишены каких-либо политических функций, область задач, которые решали земские учреждения, были ограничены местными делами: содержанием путей сообщения; постройкой и содержанием школ и больниц; наймом медицинских работников и фельдшеров; устройством курсов для обучения жителей и устройством санитарной части в городах и деревнях; «попечением» о формировании местной торговли и промышленности, обеспече-нием народного продовольствия (устройством хлебных складов, семенных депо); заботой о скотоводстве и птицеводстве; взиманием налогов на местные потребности и т. п.

Материальной базой работы земств был специальный налог, которым облагалось недвижимое имущество: земля, дома, фабрично-заводские предприятия и торговые заведения.

В целом, анализ Положения 1864 г. позволяет сделать вывод о расширении общественных начал в управлении губерниями и уездами. Структуру, основные принципы, состав электората наглядно показывает схема 1.

Но положение о губернских и уездных земских учреждениях на территорию Восточно-Сибирского генерал-губернаторства распространено не было. По мнению российских исследователей правительство неведение его здесь объясняло тем, что население территорий не было готово взять на себя функции местного управления, поскольку, во-первых, прошло всего несколько лет с тех пор, как к России были присоединены приамурские и приморские земли, малоизученные, со слабым укоренением славянского населения, с протяжной «прозрачной» границей с сопредельными странами, что требовало от центральной власти особых решений в их управлении, во-вторых, отсутствовало крупное (помещичье) землевладение, а именно — на помещика опиралась власть, проводя земскую реформу. Но сибирские территории имели более длительную историю их освоения русскими и, по-видимому, не только вышесказанное было причиной неведения здесь земского управления.

Именно отсутствием данной системы управления на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири объясняется кратки общий её анализ, проведённый выше.

Городовое положение с момента его принятия вводилась в жизнь постепенно и избирательно. В 1870 г. новая форма была введена лишь в 46 губернских и иных городах. В городах Санкт-Петербурге и Москве городовое положение вводилось по заключению общих городских дум. Относительно западных губерний (кроме городов Киева и Кишинёва, где новая система была введена сразу же — в 1870 г.), включая и прибалтийские губернии, министр внутренних дел совещался с генерал-губернаторами для подготовки совместных, направляемых в законодательный орган предложений. В городах и посадах остальных губерний новации вводились с учётом сложившихся обстоятельств на основе предложений министра внутренних дел. Таким образом, можно сказать, что введение положения 1870 г. во многом зависело от влиятельности и активности общественности в конкретной местности.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Городовое положение вводилось сразу.

В положении было прямо записано, что городское общественное управление в пределах представленной ему власти действует самостоятельно и, по сути, основано на тех же принципах, что и земское управление. Территории полномочий органов городского общественного управления были ограничены границами населённого пункта. Но в отличие от земства Городовое положение заменило городские сословно-бюрократические органы управления всесословными (органы городского общественного управления решали территориальные и сословные проблемы одновременно).

Учреждениями городского общественного управления были городские избирательные собрания, объединившие горожан, включённых в списки избирателей; городские думы (введённые ещё Екатериной II) — представительные органы, состоявшие из гласных (т.е. имевших право голоса), избираемых сроком на четыре года, и городские управы, осуществлявшие функции исполнительного органа, формируемые представительными органами и им подотчётные.

В соответствии с первым параграфом городового положения властно-управленческие взаимоотношения в новой системе определялись как «общественные отношения» но не как «самоуправление», то есть система понималась более широко.

Более подробно история внедрения Городового положения рассмотрена авторами (Б.Х. и Е.Ш.) ниже, в специальном параграфе.

На земские и городские органы возлагались задачи: управление местным бюджетом, строительство дорог, строительство и содержание земских школ, строительство и содержание земских больниц, развитие местной промышленности, сбор статистических данных, оказание продовольственной помощи населению в годы неурожая, агрономическая и ветеринарная помощь крестьянам и ряд других. Им запрещалось заниматься политической деятельностью.

Исследователи различных научных направлений с воодушевлением принялись обсуждать новые веяния в формировании местного управления. В обсуждение земской системы включились широкие научно-политические круги. Большинство авторов, анализирующих нормативные документы рассматривали взгляды общественных деятелей того времени на различные проблемы в области развития земских учреждений, в частности, на вопросы земского устройства, результатом чего стало издание значительных по объёму произведений общего характера, в разные периоды государственного строительства империи с анализом деятельности как в целом по России, так и по отдельным административно-территориальным образованиям. Основным, обобщающим место земства в системе публичной имперской власти, был четырёхтомный труд Б. Б. Веселовского «Истории земства за сорок лет». Эта работа является, пожалуй, самой полной по истории всего земского движения в России.

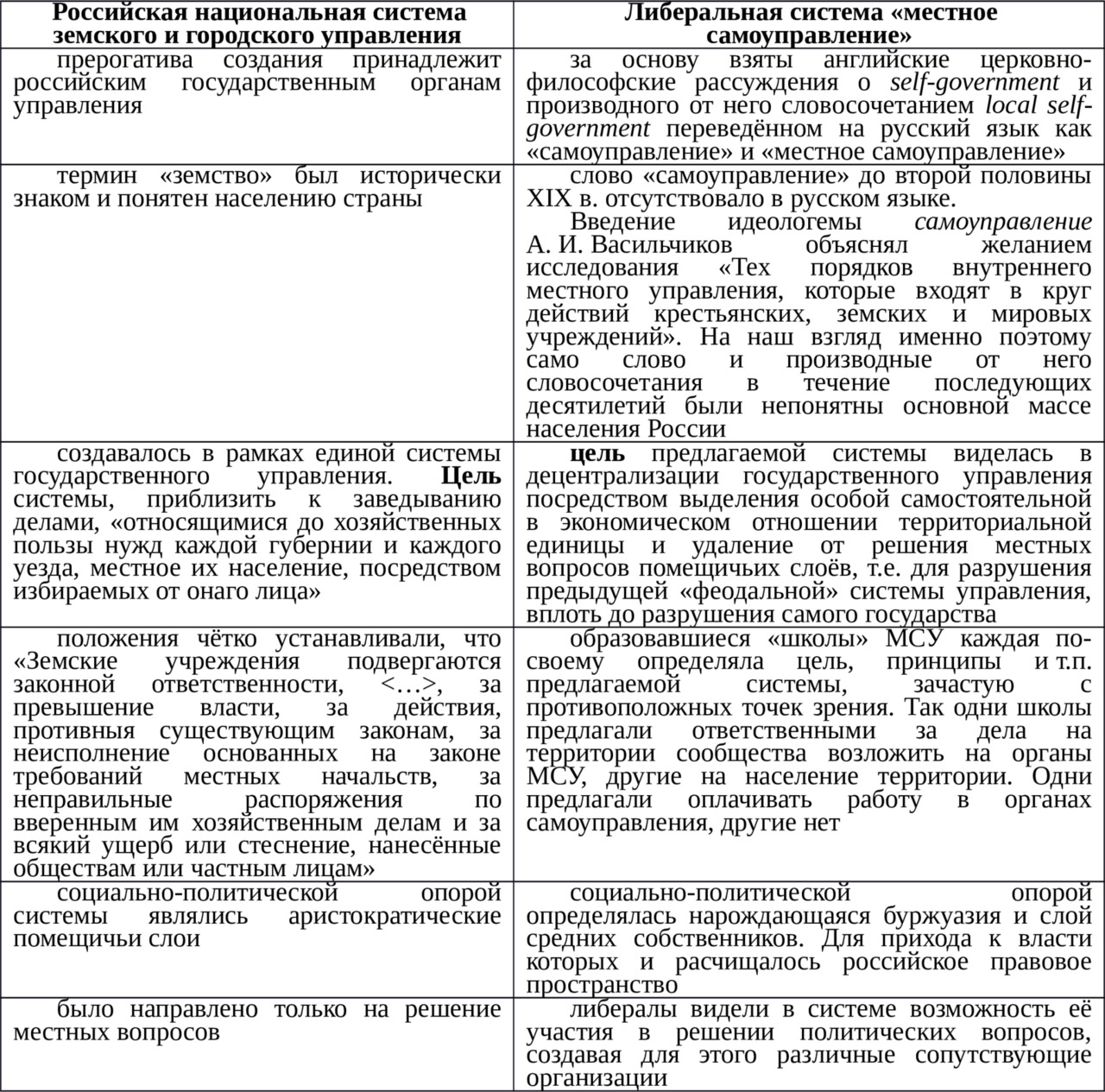

Для понимания сути той или иной системы управления предлагаемой в разные исторические эпохи важным является определение её цели. Именно группа ниже перечисленных источников (научная литература, СМИ, архивы, нормативные правовые акты и т.п.) позволяет сделать вывод о том, что цель новой системы (земство и городское общественное управление) разработчикам виделась в объединении различных исторически сложившихся общественных форм решения местных проблем существовавших на тот момент и созданных по социальному, профессиональному, национальному признакам, имевших свои сословные представительские учреждения и исполнительные органы в единую систему управления посредством организации новых учреждений, заведующих местными хозяйственными делами основной задачей которых было решении социально-экономических вопросов через привлечение к управлению широких масс населения.

Одним из краеугольных вопросов любой системы управления является вопрос ответственности за порученные дела. Оба положения, возлагая её на органы местного управления, устанавливая, что «Учреждения подвергаются законной ответственности, порядком, ниже сего указанным, за превышение власти, за действия, противныя существующим законам, за неисполнение основанных на законе требований местных начальств, за неправильные распоряжения по вверенным им хозяйственным делам и за всякий ущерб или стеснение, нанесённые обществам или частным лицам».

Органы надзора состояли из представителей губернских учреждений, вице-губернатора и лиц местного прокурорского надзора под председательством губернатора. Упразднены в 1917 г.

Как показывает анализ источников предложенная правительством система местного управления на уровне губернии, уезда, города, строилась на следующих принципах: всесословного представительства, участие населения в управлении в общине, хозяйственно-финансовой самостоятельности, законной ответственности и контроля со стороны правительственных властей (именно этот принцип наиболее беспощадно критиковался оппозицией и, по её мнению, требовал изменения).

Оценивая земскую систему, большинство исследователей в последующем сходятся во мнении, что земская реформа совместно с другими реформами второй половины XIX в., заложила основу развития экономики, благодаря чему Россия к началу XX в. вышла на лидирующие позиции по многим показателям став четвертой экономикой мира и, по всей видимости, это был не придел.

Но, как показывает история, такая перспектива и такие результаты не устраивали отдельных членов российского общества, находящихся под влиянием различных зарубежных политических теорий, течений, партий и они начали искать альтернативу национальной государственной системе власти и управления исходя из своего понимания возможного госустройства России и будущего её развития.

Основными противниками правительственной земской реформы во второй половине XIX — начале XX вв. были представители либеральной оппозиции, корни которой были связаны прежде всего с преклонением российских либералов перед Западом, а так же с непоследовательностью правительства в осуществлении государственной экономической политики заключающейся в принижении роли дворянства и предпочтении индустриализации, чрезвычайные меры против политических агитаторов всех мастей. Такая направленность в действиях правительства побудила либерально настроенных представителей российских общественных и научных кругов первоначально развернуть легальную борьбу с произволом (по их мнению) властей и органами управления на всех уровнях.

Задавшись целью разрушения авторитарной российской системы управления, прикрываясь обещаниями сделать Россию демократическим правовым государством, отвечающим западным взглядам на госустройство, российские либеральные круги занялись поиском альтернативы развития России способной изменить вектор движения страны, который они зачастую называли периодом «реакции в российской истории».

Будучи не в состоянии предложить что-нибудь своё национальное и по идеологическим соображениям отказываясь от устоявшихся к тому времени в русском языке таких понятий как народоправие и народовластие, самостоятельность — как качество, свойство или автономия, российская либеральная интеллигенция в третьей четверти XIX в. остановила свой взгляд на дискутируемом в течении столетий в английских церковно-философских кругах аморфном выражении — Selfgovernment предложив для его перевода очень интересную интерпретацию граничащую с некорректностью — «самоуправление», наивно подразумевая под ним систему местного управления коей она ни в Англии, ни в других странах ни когда не являлась. Так как это были п р о с т о многолетние церковно-философские рассуждения о возможных путях развития английского общества (как социализм, коммунизм и т.п.). В последующем присовокупив к этому термину слово local создав новое словосочетание — local self-government переведя его как «местное самоуправление».

С появлением в российском лексиконе нового слова в российских кругах под влиянием широкого кругу представителей либеральной журнально-публицистической прозы, начинается эдакое фрондирование в форме лёгкого флёра, в противовес правительственной системе управления (земства), обсуждение непонятного, но красиво звучащего слова «самоуправление», одновременно делаются попытки охарактеризовать и определить его (самоуправления) место в общественной жизни.

Так К Н. Лебедев, один из деятелей 1850—1860 гг., в своём дневнике в 1863 г. писал: «У нас, по западной моде, теперь в ходу мысли о самоуправлении. Англичане не выходят из моды, selfgoverment. Оно нигде не удалось в той мере, как действует в метрополии и как желали бы привить его подражатели и поклонники (…) Самоуправление есть право, возможное и действительное при известном развитии общества», (курсив наш — Б.Х., Е.Ш.)). И. С. Тургенев в своём произведении с говорящим названием «Дым» вкладывает в уста одного из своих героев фразу: «Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, — разве кто его просит?», (курсив наш). Как показывает история весьма сомнительный вывод. Не то что просят, а навязывают его России последние 150 лет. Н. Г. Чернышевский, говоря о жизни племён, составлявших общий союз и в то же время самостоятельно управлявшихся, заявляет: «Учёным образом подобное состояние называется самоуправлением и федерациею», (курсив наш). Вот, наверное, от куда «растут ноги» желающих привязать общинное управление к самоуправлению.

Делаются попытки внести журнально-публицистическое выражение «самоуправление» в российский делопроизводственный оборот. Как пишет В. П. Безобразов одна из первых таких попыток зафиксирована в «Объяснительной записке к проектам Положения о земских учреждениях и временных правил для сих учреждений внесённых при этом проекте в Государственный Совет 26.05.1863 г. министром внутренних дел П. А. Валуевым». Но в текст самих Положений слово самоуправление не попало.

Возникает вопрос: почему российскими либералами для обозначения предлагаемой ими системы управления не воспринимались как русские термины, так и известный в то время на западе термин автономия? Как бы отвечая на этот вопрос Б. Н. Чичерин в книге «Несколько современных вопросов», характеризуя словесные «ярлычки» 1850—1860 гг., указывает, что в ту эпоху «Похвалу означали ярлычки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.д.» (курсив наш) и, наоборот, «мрачными демонами назывались: централизация, регламентация, бюрократия, государство». Примерно в такой же тональности (с такими же ярлычками) начнётся критика советской системы управления в конце 1980 — начале 1990 гг.

С высоты сегодняшнего дня мы можем сказать, что русские термины, в отличии от self-government, чётко указывали место территорий с такой системой управления в государственном устройстве России, и не подразумевали децентрализацию единого госуправления. Термин «автономия» понимался в то время именно как системе госуправления, предоставившая территориям право на самостоятельность в решении своих задач, а не на децентрализацию и сепаратизм. В России же в последующем, с появлением в русском лексиконе выражения «самоуправления», эти понятия («самоуправление» и «автономия») российскими исследователями, для того чтобы затушевать смысл первого, зачастую смешиваются и в таком понимании закрепляются в научном обороте.

Сформировавшаяся ко второй половине XIX в. ситуация в российском обществе описанная выше показывает, что в обществе на фоне снисходительного отношения к своей стране к своей истории на фоне многолетней тяги россиян ко всему западному сложилось понимание своей вторичности и на этом фоне начинается «глубокомысленны» обсуждение бестолкового для русского уха зарубежного слова.

В связи с этим представляет интерес история появления в английском лексиконе словосочетаний self-government и local self-government рождённых в ходе многолетних церковно-философских рассуждений, их понимание и перипетии в употребление как в английской, так и в российской научно-публицистической литературе, закрепления их в европейском правовом пространстве так как этому вопросу на всём протяжении их использования исследователями уделяется незначительное место.

Первые размышления о self-government по мнению отдельных как зарубежных, так и российских исследователей, в том числе и авторов данного исследования, появились в текстах протестантских священнослужителей в средние века в понимании как «самолюбие», «самообладание», «самовластие» т.е. что-то вроде русского слова — самостоятельный и производные от него и как прилагательное, относящееся к лицам, «отмеченным самообладанием», до существительного в XVI в. как «управляющая власть» или «системы, с помощью которой управляется вещь», как право индивида на личную свободу, одним из критериев которого указывалось предоставление широкому кругу подданных английской короны различных прав и свобод. Итогом многовековых разговоров на тему self-government стало разрушение единой римско-католической церкви и появление в средние века в Англии самоуправляемой от Рима протестантской Англиканской, сегодня имеющей несколько направлений.

В XVII в. в Англии появляется первое политическое движение несущее либеральные идеи — партия вигов, члены которой из-за разнообразия в понимании self-government и его расплывчивости в толковании, что позволяло ему (слову) нести различную смысловую нагрузку, о чём указывалось выше, предложили его как возможность под прикрытием мифов о демократии улучшить положение индивида, понимая self-government как право индивида на личную свободу, прежде всего, в экономической сфере.

В это же время английские богословы и светские философы начинают переносить self-government на систему государственного управления. Представители нарождающейся английской буржуазии под разговоры о self-government начинают претендовать на своё участия в решении государственных вопросов через создание специального органа, то есть через децентрализацию единой государственной власти, который представлял бы их интересы в высших эшелонах власти имеющего право формировать бюджет государств и контролировать его исполнение через приятия специальных нормативных правовых актов — з а к о н о в, получившего название парламент.

Например, в книге Ф. Либера (1883 г.) «On Civil Libertyand Self-Government», автор (Ф. Либер), приводит цитату, высказанную Т. Джефферсоном (1798 г.): «The residuary rights are reserved to their (the American states’) own selfgovernment» (курсив наш), которую можно перевести как «остальные права сохраняются за их (штатов Америки) собственным самоуправлением». Причём как мы видим, здесь термин selfgovernment характеризует не систему управления на уровне государства или город-село, а именно систему по децентрализации власти и управления на уровне государство — штаты (в современном российском лексиконе — субъектов Федерации), их борьбу за суверенность — сепаратизм. Итогом чего стал выход 13 колоний из состава британской Северной Америки, их война с Великобританией за свою независимость и создание самостоятельных административных единиц — штатов, в последствии объединившихся в единое государство — США.

Но вот что интересно, часто встречающееся в трудах английских богословов и светских философов XVI — XIX вв. выражение self-government не фиксировалось в английских НПА как норма права, по крайние меры такого авторы (Б.Х., Е.Ш.) не обнаружили. Кроме того, как отмечал 1893 г. Ф. Либер, он не нашёл понятие self-government «Ни в одном из английских словарей, хотя в них приводится длинный список слов, сложенных с self, и среди них много таких, которые в настоящее время совершенно вышли из употребления». То есть, первоначально это были именно церковно-философские рассуждения, провоцирующие англичан к сепаратизму с целью получения английской церковью независимости от римско-католической в виде права на самоуправление в решении церковных дел под разговоры о self-government, и отдельные английские территории к самоуправлению в последующем с претензией на научность, что в конце концов достигло положительных результатов.

Говоря о времени появления существительного self-government как самоуправление, то как отмечают английские электронные источники, первое упоминание существительного self-government как самоуправление произошло вначале XVII в., в сочинениях Джозефа Холла, епископа Норвича, религиозного писателя и сатирика.

Примерно такого же мнения придерживается и наш современник Н. Старжински считающий, что «Термин „самоуправление“ (self-government) появился в Англии в конце XVII века, после Английской революции, и означал, прежде всего, состояние английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных представительных органов, не знающих административной опеки со стороны правительственного аппарата и его чиновников».

По всей видимости ни Джозеф Холл ни Н. Старжински не связывают многовековую борьбу английской церкви и английской буржуазии с правом самостоятельно решать свои вопросы с борьбой за самоуправление на уровнях церковной иерархии и буржуазии.

На наш взгляд, такое поверхностное отношение к истории появления self-government не даёт нашим современникам понять скрытый смысл этого термина, а потому они его даже не исследуют. Скрытый же смысл церковно-философского либерального понимания, по нашему мнению, заключался в стремлении английской протестантской церкви к реформированию на своей территории римской католической, и децентрализации авторитарной монархической государственной системы управления путём: создания самоуправляемой церкви и превращение абсолютной монархии в парламентскую, то есть разрушение существующей на тот момент системы феодального государственного устройства и замены её капиталистической в интересах нарождающегося слоя буржуазии. Именно в этом понимании он и был воспринят либералами по обеим сторонам Атлантического океана. Причём либералы допускали для достижения подобных целей применение силы, чем и занимается Великобритания, с тех пор насаждая по миру самоуправление с целью разрушения государства — соперника.

В результате многолетнего дискурса о self-government в английских как церковных, так и светских структурах произошли революционные изменения: церковь была разделена, абсолютизм был свергнут, но королевская власть хоть и ограниченная парламентом сохранилась. Буржуазия получила своё: доступ к решению государственных вопросов, поскольку могла избирая в парламент своих депутатов участвовать в распределении госбюджета и контроле за его исполнением. В стране появилась свобода торговли и предпринимательства, но главное страна смогла на тот момент ограничиться self-government на уровне общественного обсуждения и не перешла к его крайней и радикальной форме — сепаратизму.

Авторы провели этот экскурс в историю употребления в английском языке церковно-философских рассуждений self-government для того, чтобы показать, что к XIX в. он был хорошо знаком для обывателя Англии в разных ипостасях, а вот для россиян рассуждения о самоуправлении предложенные российскими либеральными кругами во второй половине XIX в. были совершенно новым и непонятным явлением.

В ходе буржуазных преобразований в английском обществе в Англии появляется новый слой — слой средних собственников, который так же начал выражать свои претензии на участи в решении теперь уже местных вопросов. Начинаются разговоры о local self-government, которые в России воспринимаются как «местное самоуправление».

Причём если первоначально оба термина и self-government, и local self-government связывались прежде всего с децентрализацией органов власти и управления, то позже стали ассоциироваться с демократией, то есть — есть в государстве самоуправление и местное самоуправление — значит государство демократическое, нет — авторитарное.

Но как показывают источники в отличии от разговоров о self-government приведших к изменению церковного и государственного устройства в Англии, разговоры о local self-government были менее успешны.

В последующие годы церковно-философские рассуждения о self-government как о самоуправлении и local self-government как о местном самоуправлении в Англии начали выходить из общественного употребления. Можно предположить, что содержание обоих понятий англичан перестало удовлетворять, так как многолетние дискуссии на эту тему спровоцировавшие децентрализацию как церковной, так и светской власти и управления, свою скрытую задачу выполнили, и теперь концепция угрожала единству английского государства и провоцировала дальнейшее дробление англиканской церкви. И чтобы не искушать в будущем население страны призраком self-government и не допустить окончательного разрушения управляемости в стране, англичане отказались от употребления обоих словосочетаний в своих дискуссиях.

Как пишут историки к середине первой половины XIX в. в официальном английском делопроизводстве появляется термин local government без self, (где local — местный, government — администрация, управление, правительство, власть) в прямом переводе как местное управление, местная власть. Одним из первых таких документов, по мнению английского историка Б. Кейт-Лукаса, был Доклад комиссии по муниципальным корпорациям (1835 г.), который и стал первым правовым актом, заменившим для достижения подобных целей партикулярные нормы грамот и хартий, регулирующих городское управление и введший новое правовое понятие.

Напрашивается вывод о том, что, в те годы (конец второй половины XIX в.) англичане не хотели связываться именно с self-government — самоуправлением, грозящим сепаратизмом, а потому поговорив на эту тему не пустили ни self-government, ни local self-government, в своё правовое пространство, удовлетворившись в последующем словосочетанием local government.

Как показывают источники, дискуссии о self-government как о самоуправлении в английских научных кругах закончились в 1888 г. с принятием в Англии закона «Local Government Act 1888» — «О местном управлении 1888» отбросившим в своём названии и содержании смутные рассуждения о самоуправлении, не пустившим в английское правовое поле термин self-government и давшим новое определение системе английского местного управления — local government переводимом как «местное управление». Основные составные части закона предусматривали, что, во-первых, при формировании муниципальных органов избирательный корпус был ограничен населением, имеющим собственность в виде недвижимости; во-вторых, муниципальные органы ставились под правительственный надзор в целях подчинения местных и групповых интересов общегосударственным интересам, права органов устанавливались законом.

Этот факт говорит о том, что развитие местного управления при классическом капитализме (XIX — начало XX в.) началось под знаком отступления от провозглашённых ранее в ходе рассуждений о self-government, демократических лозунгов о свободе и равенстве.