Обретение предков

Моя родовая ветвь… Выискивала информацию в Интернете, в фондах Брянского областного Архива, вписывала отрывки из воспоминаний мамы, Сафоновой Марии Тихоновны, сожалея о том, что не сделала этого раньше, когда были еще живы ближние родственники. И всё же надеюсь, что даже эти скромные записки мои послужат потомкам и пробудят в их душах добрую память.

САФОНОВЫ

Тягловые или черносошные, даточные или посошные люди, мои предки по отцу карачевские экономические крестьяне слободы Рясника Христофор Иванов Потапов, Его жена Марфа Казмина, его сын Никита, жена Мария Казмина, его дочь Пелагея… Кажется, с укоризной смотрят они на меня из тёмного небытия. И совестно мне, — совесть зарит! — но хочу, хочу избавиться от этого стыда-незнания о них. Так пусть любопытство и терпение помогут мне докопаться до значения незнакомых речений и, хотя бы размыто, словно в тумане, увидеть их, моих далёких предков, узнать, как жили, о чём тревожились, чему радовались, как одевались. И обернуться в незнаемое пособит мне Интернет да вот эта папка с выписками из реестров канувших в Лету годов.

Итак, кем были тягловые или черносошные люди?

«В отличие от крепостных не были они лично зависимыми, а потому несли тягло (налог) не в пользу помещиков, а в пользу государства».

А даточные и посошные?

«Временные рекруты в Русском государстве XVI — XVII веков, по указу набиравшиеся в княжеское войско по сошному окладу, — с сохи».

Похоже, я начинаю распутывать сбившуюся нить размотавшегося клубка… Википедия, выручай! Что значит оклад — с сохи? «Еще татары брали дань с сохи, а с XIII по XVII век дань стала податным обложением, с 1678 года заменена дворовым числом, — соху стало составлять определённое количество дворов». Сколького ж не знаю!.. Стыдно.

А теперь — к выпискам из документов Архива.

«1772 г. Ревизская сказка экономических крестьян слободы Рясника. Иван Сергеев сын, переведен из д. Байковой того же ведомства. У него жена Устинья. Взята из слободки Рясника, написанной в последней 3-й ревизии. У них дочь, рожденная после ревизии Настасья полугодка…»

Но что за сказки и с каких времен проводились?

«Ревизские сказки — документы именной переписи податного населения с целью подушного налогового обложения, в которых указывались имя, отчество, фамилия владельца двора, членов семьи, отношение к главе семьи и включались лица мужского и женского пола. Проводились в селениях старостами с 18 до середины 19 века».

Так вот почему Архив не дал мне сведений более раннего периода! Жаль… Ну, что ж, тогда вначале попытаюсь узнать: как и с какого времени стал складываться класс крестьян на Руси, к которым принадлежат мои предки по отцу. «Издавна из Днепровского бассейна к севру и востоку за Волгу и Оку продвигались поселенцы, посреди лесов и болот отыскивали сухие места, отрытые пригорки, выжигали леса, выкорчёвывали пни, поднимали целину…» И вначале селились они отдельными дворами, где после смерти отца одни сыновья оставались в «селе», а другие уходили на новые места, где и возникали однодворные деревни-починки, превращаясь в маленький двухдворный или трехдворный поселок «c пожнями, и дворы, и дворища и орамых земель, и с притеребы, и с рыбными лови и со всеми угодьи.» А границы деревни тогда не обозначались, простора было много, и определялись тем, «что к той деревни потягло из старины, куды и серп и топор и коса и соха ходила из тое деревни».

«…куды и серп и топор и коса и соха ходили». Значит, и не столь давние предки мои — прадед, дед, — пахали всё той же сохой, как и далёкие, а, значит, и тем, и другим хватало работы зимой, летом, осенью, весной, как и рассказывала мама:

«Как только снег сойдёть и земля чуть прогреется, вот и начнется пахота. А пахали-то сохой… и сажали под соху, это только потом плуги пошли, те уже на колесах были, а соху-то в руках надо было держать, вот и ну-ка, потаскай ее цельный день! Посеить мужик… не перевернулся — сорняки полезли, полотье подошло, а тут уже и картошку окучивать надо. Ее ж по два раза сохой проходили, межи-то во-о какие нарывали! Вот потом она и вырастала с лапоть. Чего ж ей было не расти? На навозце, земля — что пух. Ступишь на вспаханное поле, так нога прямо тонить в земле-то!.. А покосы начнутся, жатва подойдёть?.. Ох, и трудная ж это работа была — хлеб убирать! Его-то ведь зорями косили, а если лунные ночи, то и ночами… днем-то рожь жёсткая становилася, а зорями и ночью влага колосок схватываить и не даёть ему осыпаться, вот поэтому и жали, когда роса выпадить, а бабы так уж и старалися к утру перевёсел накрутить из хорошей соломы. Заткнешь их потом себе за пояс, свернешь сноп граблями, свяжешь перевеслом этим и ставишь, свяжешь и ставишь. И часов до трех так, пока жара не вспечёть, а спадёть, и опять пошли… Но снопы вязать, это еще ничаво, можно было, а вот серпом жать… во когда лихо! Жали-то серпами днем, в самую жару, когда роса сойдёть. По росе не жали, не-ет, ты ж вся мокрая сразу станешь! Мы с мамкой мало ржи сеяли, так, бывало, обобьем ее сразу пральником вот и весь урожай, а Писаревы мно-ого сеяли! И вот как пойдем им помогать… Боже мой, ну до того руки исколешь!.. аж напухнуть потом. Ведь хорошая жница за день до двух копён нажинала, а в каждой — по пятьдесят одному снопу.

Да потому по пятьдесят одному, что последний сноп на самый верх стоймя ставился колосьями вниз, что б видно было: копна готова. Если рожь сырая была, возили ее сушить на рыгу, и у Писаревых бо-ольшая рыга была. Привязуть эти снопы и как расставють!.. Тут уж дед цельными днями только и сушить её, топить соломой или суволокой, и только потом молотили её, обмолачивали. Пока бабка встанить да завтрак сготовить, мужики копну и обмолотили в четыре цепа. В хороший год пудов по десять с копны намолачивали. Оставляли сжатую рожь и до осени, если не управлялися. Сожнуть ее, а потом и связуть в сараи, и кладуть там адонки…

А это когда в сарае снопы складывають, то под них слой дядовника укладывають… мыши-то не полезуть туда, где дядовник. Вот и стоять потом эти адонки, а когда управлялися с урожаем, тогда и начинали молотить. Перевезуть эту рожь на рыгу, наладють печку, сушуть и молотють. И какой же потом хлеб душистой из этой ржи получался! Пшеницы у нас тогда еще не сеяли, не-ет, пшеничную муку только на пироги к празднику и покупали, а так всё лепешки ситные пекли. Высеють ржаную муку на сито, вот и замесють тесто. Да попрохоней, пожиже его ставили, а потом — на капустный лист и в печку. Бывало, все лето эти листья ломаешь, обрезаешь да сушишь, сушишь…»

Но снова — к пращурамВначале владения их были свободными заимками, — земля была «ничья» или «божья», — но позже князья стали объявлять её своей, и хотя крестьяне платили налоги, но всё еще верили: «Земля царева и великого князя, а моего владенья, и роспаши наши и ржи наши… и та деревнишка от веку вотчина дедов наших и отцей наших». В последующие века владельцев земель государственных или монастырских становилось всё больше, — «сила покоится на богатстве», — крестьяне превращались в арендаторов или холопов и в XIV–XV веках основной массив уже составляли слободы с крестьянами черных или тягловых (государственных) волостей, и к началу XX их стало около 80% населения Руси. А были они низшим неравноправным сословием разных категорий: приписные — феодально-зависимые, обязанные вместо уплаты оброчной и подушной подати работать на казённых или частных заводах, фабриках, — прикреплялись (приписовались) к ним; экономические — государственные крестьяне, образовавшаяся из бывших монастырских и церковных крестьян; помещичьи (наиболее многочисленные) — крепостные, принадлежащие дворянам-помещикам; дворцовые или удельные — принадлежавшие лично царю и членам царской фамилии (их земли назывались дворцовыми); черносошные — не были лично зависимыми и несли тягло в пользу государства. А теперь, после такого расследования, снова — к моим не столь далёким предкам по отцовской линии:

«1850г. Ревизская сказка экономических крестьян слободы Рясника. Христофор Иванов Потапов 53 (лет), его сын Иван 19 умер в 1849г., Ивана сын Василий 7, Христофора Иванова сын Никита 28, Никиты сыновья: Иван 4 умер в 1839г, от 2-й жены Василий 10, Александр 8, Стефан 5…»

И все они, мои экономические или казённые предки-крестьяне, еще указами Петра первого были закреплены из остатков не закрепощённых черносошных крестьян, однодворцев, беглых крепостных, нерусских народностей с завоеванных территорий и конфискованных церковных владений, так что, как говорила мама, «крепостными наши деды и прадеды никогда не были, и спокон веку летом работали на земле, а зимой подряжалися к брянским купцам или овёс куда отвезти, или еще какого товару: пеньку, вино…

Во 2-й половине XVIII века, при Екатерине второй, окончательно закрепившей крепостное право, помещикам раздали сотни тысяч государственных крестьян, и всё равно со стороны дворянства не раз поступали предложения ликвидировать это сословие с тем, чтобы их земли передать в их пользование. Но относительная численность государственных крестьян всё же росла, и если к первой переписи 1724 года составляло 19% населения, то к последней, в 1858-м — 45%, а численность крепостных уменьшилась с 63% до 35%. Вот так… Оказывается, к реформам Александра второго в1961 году крепостных крестьян оставалась всего треть, а нам при социализме твердили, что все крестьяне России были закрепощены.

«Государственные крестьяне рассматривались как свободные сельские обыватели, имеющие юридические права, — могли выступать в суде, заключать сделки, владеть собственностью, — им было разрешено вести розничную и оптовую торговлю, открывать фабрики, заводы и предприятия».

Ну да, ведь и у Сафоновых была… А впрочем, вот что мама рассказывала:

«Раньше Листафоровы бочки делали, и специалисты бо-ольшие по этому делу были, ну а когда мужики стали колёса железом отягивать, они и завели кузню и мой будущий муж Семён в ней работал за главного кузнеца, а помогали ему братья Васька, Митька, Колька и Шурик. Так-то приедить мужик, а ему и колеса отянуть, и ось железную сделають, и всю снасть починють, да и с мелочью разной всё-ё к ним шли: крюк какой согнуть, кастрюлю залатать, а баба другая и ухват или кочергу выковать попросить. А место для кузни было бойкое, бывало, как заставють всю горку повозками!.. А тут еще рядом мельница стояла, вот мужики и зерно в ней смелють, и починють в кузне что надо, и лошадь подкують. Цельными днями наши из кузни не выходили, все вместе к столу и не сходилися. Как же ты кузню-то с огнем бросишь? И вот если кто вырвется, прибягить домой, тогда мать и ташшыть чугунок из печки, так цельный день и двигаить его туды-сюды. Ну-ка, прокорми эту ораву! Хлеба-то, бывало, начнем печь, так пуда полтора-два муки сразу и замесим, и это уже наша работа была, кто помоложе».

«С 1801 года экономические крестьяне могли покупать земли на правах частной собственности «ненаселёнными» (без крепостных) и были обязаны вносить деньги на земские нужды, платили подушную подать и отбывали натуральные повинности (дорожную, подводную, постойную, ямскую и другие, а за исправное несение повинностей отвечали круговой порукой».

Ну что, может, чтобы до конца более-менее прорисовалась картина жизни моих предков до двадцатого века взять и это? «В начале XIX века стали вспыхивать волнения против сокращения крестьянских наделов, тяжести оброков и в 1837—41 годах было учреждено Министерство государственных имуществ, проведшее реформы, разработанные П. Д. Киселёвым, — крестьяне получили самоуправление, возможность решать свои дела в рамках сельской общины, но по прежнему оставались прикрепленными к земле. Следующее реформирование было после отмены крепостного права в 1961 год, но снова наталкивалось на сопротивление помещиков и не было реализовано, а в ноябре 1866 года был принят закон «О поземельном устройстве государственных крестьян», по которому «за сельскими обществами сохранялись земли, находившиеся в их пользовании на правах «владения» (прямого пользования), но выкуп был регламентирован, в результате чего наделы сократились на 10%, а выкупные платежи возросли по сравнению с оброчной податью на 45%, но были прекращены с 1 января 1907 года при аграрной реформе Столыпина и под влиянием революции 1905 года».

После 1905 года, вернее, с 1917 началась другая история моих предков, — продразвёрстки, продналоги, разорение, голод, — и через одиннадцать лет самых работящих крестьян России стали «уничтожать как класс», а остальных снова закрепощать колхозами, — паспортов не выдавали до 1974 года. Но не буду в этом моём «исследовании» поминать о годах социализма (об этом уже написала и в «В Перестройке. 1987—2000», и в «Ведьме из Карачева»), и снова возвращусь к предкам отца, Сафонова Семена Афанасьевича (1903—1956).

«Из метрической книги церкви Обновления Храма Воскресения Христова Карачевской бывшей Тихоновой пустыни: Бракосочетание. 1 ноября 1848 года. Слободы Рясника государственного крестьянина сын Никита Фристофаров Сафонов 26 лет и девица Мария Космина Нехаева 22 лет деревни Погибелки Косьмы Гаврилова дочь. Поручители по жениху: деревни Пастушки однодворецДмитрий Никифоров Самодуров и слободы Рясника крестьянин Пахомий Алексеев Потапов; по невесте: отставной солдат Егор Семенов Нехаев и крестьянин Илья Николаев Нехаев. 20 апреля 1850 года родилась дочь Мавра государственного крестьянина слободы Рясника Христофора Иванова Сафонова и законной жены его Марфы Косминой. Восприемникислободы Рясника государственный крестьянин Тихон Петров Черников и карачевская мещанская жена Марфа Иванова Измайлова.

1851год. Восприемницей сына Федора у государственного крестьянина слободы Рясника Петра Васильева Логвинова была слободы Масловки однодворческая жена Пелагея Христофорова Пищулина». Взяла именно эту выписку из метрической книги потому, что из неё прослеживается положение государственного крестьянина по отношению к другим представителям русского общества: поручителями при бракосочетании Никифора и Марии были крестьянин и отставной солдат, восприемником и восприемницей при рождении дочери — крестьянин и мещанская жена, при рождении сына Федора — однодворческая жена. Так что жили тогда «представители» «на равных», хотя перед государством и несли разные повинности.

О моих предках однодворцах по материнской линии — речь впереди, а вот о восприемниках хочу оставить несколько слов, ибо вместе с ними почти канули в Лету вот такие традиции, которые они чтили. А были они крёстными отцами (крёстный), крёстными матерями (крёстная), между собой и родителями ребенка назывались кумовьями и с момента крещения становились духовными родителями, принимающими ответственность перед Богом за воспитание и благочестие крестника или крестницы. Им надо было научить их обращаться к таинствам церкви, посещать церковные службы, поститься, давать знание о смысле богослужения, а еще помогать в повседневной жизни, защищать от соблазнов и искушений, давать советы в выборе образования, профессии, супруга или супруги.

Сколько же потеряли мы в своём духовном содержании за семьдесят лет социализма! И возвратимся ли, найдём ли утраченное?

Подходит к концу моё «расследование» об экономических крестьянах Сафоновых, а поскольку в русской генеалогии прямым считается родство по мужской линии, то назову имена тех, кто считается продолжателем родов. А пробандом был Сергей около 1720 года, и далее: Иван Сергеев 1747г. — 1807г. Христофор Иванов 1796г. Никита Христофоров 1822г. Афанасий Никитин около 1870г. Семен Афанасьев 1903г. — мой отец. О Сергее и Иване ничего не знаю, кроме того, что написала об экономических крестьянах, а вот о Никите Христофорове… Наверное, вот этот рассказ мамы может относиться и к нему, понеже он — из 1812 года: «Спокон веку деды наши и прадеды жили и работали на земле. Крепостными никогда не были, а поэтому летом дома трудилися, а зимой подряжалися к купцам в Брянске куда-либо овёс отвезти, пеньку, вино, или еще какого товару, и этим занималися все обапальные деревни: Масловка, Вшивка, Трыковка, Песочня, Рясники. У кого лошади хорошие… что ж, стоять, они чтолича будуть? Ведь хлеб, картошка, масло, крупа, мясо — это все свое было, а на расходы-то деньги нужны? Вот в извоз мужики и ездили. Помню, когда отец возвращался, то всегда нам гостинцев привозил, а для матери вынимал из кармана деньги. И вот как начнёть сыпать на стол золотые пятерки, а они блестять, как живые!.. На лошадях работали и дед отца, и прадед, ездили даже и в Москву, деньги туда возили, а оттуда — товары разные. Сейчас как соберутся в дорогу, так и едуть к купцу. Открываить им тот амбары, а они бяруть лопатки, ставють мерку и набирають этими лопатками пятаки. А они бо-ольшие были! И на что их такими делали?.. Набяруть этих пятаков в мешки, завяжуть, на возы и-и по-оехали. Раз так-то едуть, а навстречу им — мужики: — Куда вы? — В Москву.

— Да что ж вы туда едете-то? В Москве ж хранцуз!

Ну, раз там хранцуз, так что ж туда ехать-то? Развернули наши лошадей да назад.»

А вот этот эпизод уж точно о Никите Христофорове (позже называли «Листафоровы»), который тоже рассказан мамой и есть в моей повести «Ведьма из Карачева»: «Едить он раз с извозу, смотрить, а мужики мост ремонтирують и бабку, которой сваи забивали, поперек дороги бросили, ни-икак ему не проехать! Вот он и говорить им: ребяты, уберите, мол, бабку. А те сидять и курють. Он опять: «Уберите, ребят»! Ни-ичего те, только один и отвечаить: «Сам убери, коль она тебе мешаить». Ну, свекор и согласился: ладно, мол, уберу, только тогда не обижайтеся! Те-то: ха-ха-ха! А в бабке этой, должно, пудов пятнадцать было. Подошел он к ней, поплевал на руки, да как хватить за конец!.. потом — на попа и ку-увырк с дороги! А там как раз болото рядом был, вот и попади эта бабка в него да петлёй вниз! Попробуй-ка, достань ее теперича! Бросилися мужики к свёкору, а один и остановил их: «Не-е, не троньте его. Пусть едить. Он же просил вас…»

Рассказывала мама и о сыне Никиты Христофорова, моём прадеде Афанасии: «Мужа своего свекровь моя не то чтоб любила, но уважать — уважала, и жили они в ладу, я и не помню, чтобы ссоры между ними были. «Когда меня просватали за Афоню, — рассказывала, — и надо было венчаться, то у него сапог даже не было, в лаптях только и ходил. А для тех, кто женится, у старосты хранилися саппоги общественные, и можно только себе представить, какого они размеру были, что б всем в пору. И вот как надел мой жених эти сапоги, как принарядился!.. так с места ног и не сташшыл. Посмотре-ел, посмотрел на него батя, да и сжалился: поехал в город и купил ему сапоги. Так потом вся деревня завидовала Афоне: в своих сапогах венчался! Трудяга свёкор был, каких мало! Ча-асто, когда ложился спать и скажить так-то: — Ох, как же дома хорошо! Хоть отосплюся теперича.

Он же всё в извозы ходил, а когда ехали, то молодые ребяты как бы там ни было, а заснуть да заснуть, вот ему и приходилося сторожить за всех. Так, бывало, уцепится руками за задок саней, идёть и спить на ходу. А раз согласилися они так-то с братом и купили револьверты… водку ж купеческую охранять надо, не раз их бандиты встречали. — И вот, — рассказывал, — едем мы, сижу я на задней повозке… а заря уже занималася, и вдруг вижу: как грач какой через дорогу ша-асть! Другой за ним, третий… Закричал Митьке, а тот подхватился, да как давай спросонья пулять куда попало из револьверта! Пули прямо мимо меня фью-ють, фью-ють! Плюхнулся на воз, а одна даже картуз так и снесла. Остановили лошадей, глянули, а на среднем возу в веретьи дырка прорезана и бутылки повыташшаны. Воры-то, значить, забралися на воз, да по одной и кидали в канаву, ехали и кидали, бутылки эти, как грачи, и летали. В семье нас было тринадцать душ, а чтоб какой скандал затеялся… Боже упаси! Если кто и начнёть, так свекор сразу:

— Что такое?.. Чтоб у меня этого не было! Как вечер — кто на балалайке играть, кто на гармошке, а он — рассказывать, вот тогда сидим и слушаем. И смеяться свёкор любил, гро-омко так смеялся! Особенно, когда приходил к нам Гарася и истории разные рассказывал про чудеса, про науку. Сын-то у него на инженера был ученый, вот, значить, Гарася кое-что от него и знал. Расскажить так-то, а свёкор смеяться: — Да никакой науки нетути! Все люди только по опыту живуть. Спорють они, спорють так-то… а раз Гарася этот и говорить: — Ну ладно, раз не веришь в науку, то я к тебе сына пришлю. Вот придёть, посмотрить, к примеру, на твою свинью и сразу точно определить, сколько весить. — Ха-ха-ха! — свекор-то. — Да я и так знаю. Должно, пудов девять или десять. — Да-а, хорошо же ты знаешь!.. А сын тебе до фунта сосчитаить! — Ну, брось ты… До фунта! Ха-ха-ха! — свёкор опять.

— Не веришь, значить. Ну, ладно, когда будешь резать, скажи. Ну, свекор так и сделал. Приводить Гарася своего Федю, посмотрел-посмотрел тот на свинью, стал обмерять да записывать, обмерять да записывать… Ну, потом зарезали эту свинью, взвесили. И точно! Фунт в фунт!

Тут-то свекор и спродивился прямо: — О-о, пралич тебя убей! Во, что значить ученый! И как он мог так сосчитать? Мерил-мерил, писал-писал и-и… на тебе, до фунта! Сразу поверил в науку. А вот докторам не верил до конца дней своих. Как-то заболел у него зуб, а у нас врач знакомый был, вот и пошел к нему. Угостил тот его спиртом, поговорили они о том, о сём… свекор и ушел. И зуб у него успокоился. Да он и сроду ничем не болел! А вот умер за несколько дней от простуды, вскорости после войны последней. Раз неподалеку от них машина с зерном в речку перевернулася.

Да мост-то во время войны немцы взорвали, и что б на другой берег перебираться, натаскали мужики на воду кой-чего… как плот всеодно соорудили, вот и переезжали. Ну, а эта машина возьми да перевернись, зерно и высыпись в речку. Машину-то потом кой-как выташшыли да уехали, а зерно… А зерно свекор с Тихоном и сообразили оттудова таскать, время-то голодное было. А заморозки уже начиналися. Вымокли они, конечно, намерзлися и занездоровилося ему. Ну, что б доктора позвать, ведь в то время какие-никакие, а были, но куда там! А Сережка, сын его, в пожарке тогда работал, в Карачеве, и там у них банька была, вот и говорить бате: пойдем-ка, мол, папаш, в баню, распаришься хорошенько, все и пройдёть. Пошел свёкор… и распарилися они там, а когда домой шли по заречью-то… а там же ветер всегда как привязанный всеодно!.. их и продуло. Как пришли, так на другой день оба и захворали. Ну, свёкор сразу слег, а Тихон хоть и продержался дня два, но тоже слёг и помер, а через четыре дня и свекор. Восемьдесят четыре года ему тогда уже было!» Ну, а о сыне Афанасия, моём отце Семене, — в «Ведьме из Карачева».

БОЛДЫРЕВЫ

Открываю папу с копиями документов Архива и читаю самую позднюю запись о предках по материнской линии:

«Книга Севского стола 1782 г. Карачевские Беломестные казаки: Яков Ивана сын Болдырев, Беломестных казаков дети: Фетька Болдырев, Ермошка Болдырев…» Что за беломестные? Но, может, вначале уточнить: кто такие казаки вообще? «Еще в летописях упоминаются бродники, которые ходили за черту княжеств, поэтому одни историки и предполагают, что именно они стали казаками».

А другие историки что пишут?.. «Слово это тюркского происхождения, так называли легковооруженного воина». «Казаками звали слуг государя, связанных со сбором ясАка (налога), но которые попутно занимались и простым грабежом».

Вот так… Ну да, не зря же в разных регионов «слово «казак» несло в себе смысл: «свободный человек», «вольнонаёмный работник», «свободный воин» и даже «бандит». А беломестные? Неужели и они грабили?

«В семнадцатом веке это — общины служилых казаков Московии, которые, после карательной экспедиции Василия II в 1456 году, разгромившего Новгородскую оппозицию, бежали на границы и стали первыми поселенцами земель Северского княжества». Что за Северское княжество? «Северщина или Северская земля, Северная страна, Севея, Сиверия — область в VIII — XVII веках на северо-востоке современной Украины и на юго-западе современной России. Название — от племени, населявшему территорию, — северяне, севрюки». И после отвоевания Иваном Грозным этих земель у литовцев в 1517—1523 годах, к его титулам прибавилось: «Северныя страны Повелитель» и появилось Новгород-Северское наместничество, в которое входили и земли современной Брянской области.

Значит, все мои далёкие предки, называвшиеся беломестными казаками и жившие почти два с половиной века назад, — Яков, Фетька, Ермошка, Петр Данилов Болдыревы да и живущие «вослед за ними» были поселенцами окраин и служилыми людьми России, охранявшими землю, на которой живу… Кстати, а какова этимология слова окраина? Переферия, краина… а еще и оукраина?

«Слово оукраина упоминается в Ипатьевской летописи 1187 года в связи со смертью в Переяславской земле князя Владимира Глебовича, — «о нем же оукраина много постона».

С того времени и до XVI века в письменных источниках употреблялось в значении «пограничные земли», а, значит, во времена моего предка Ермошки и его братьев Северское княжество называлось уже не оукраиной, а окраиной, которую они и охраняли. И каков же, апеллируя к современным понятиям, был статус беломестных?

«За особые государственные заслуги они освобождались от податей (тягла), получали „белые земли“ (обелённые, обельные, белые места), и дворы их назывались „беломестными“ в противоположность дворам „чернослободским“, с которых брали подати». Стало быть, были они из привилегированных сословий.

«И больше всего беломестных казаков было на Верхнем Дону и в районах Ельца, Курска, Путивля и Орла…» Орёл… в восьмидесяти километрах от моего Карачева. «Подчиняясь местным воеводам, управлялись атаманами, несли службы наряду с казаками-однодворцами, детьми боярскиимии занимались земледелием». Словом, хотя и несли службу, но работали на земле, как и мой прадед Илья, живший во второй половине девятнадцатого века.

Из воспоминаний мамы:

«Помню дедушку Илию… И старым уже был, а всё-ё ему покою не было ни летом, ни зимою. И морозы начнутся, а он — цельный день на дворе то грабли какие ладить, то бороныремонтируить, то повозку чинить. А когда овцы начнуть котиться? Тогда и вовсе ночами из сарая не выходил: не прозевать бы ягнят! Как только окотится овца, сразу и несёть ягненка в хату. И вот так отдежурить несколько ночей, а потом ка-ак повалится на кровать прямо в валенках, в шубе и захрапел сразу. А разве поспишь днем-то? Тут же со скотиной управляться надо, тут сын с извозу приехал, надо лошадей отпрячь, накормить, напоить… Трудилися, не покладая рук, всё крестьянство на силе только и держалося. Силён — будешь жить крепко, и землю обработаешь, и урожай соберешь хороший, сам будешь сыт, и скотинка твоя в достатке будить. По праздникам только и отдыхали. Бывало, как только подходить какой, так дед Илья и запрягаить лошадь: мучички белой купить, сахарку, водки бутылку и две четвертушки, и вот когда придуть все от обедни разговляться, так и выпьють по рюмочке, и женщинам дадуть чуть-чуть, и детям по напёрсточку. Семья-то наша была одиннадцать душ!.. а только бутылку водки и распивали. На другой день уже только четвертушку поставють на завтрак, и нам уже никому не дадуть, а еще одна останется: не пришел бы гость какой. Вот тебе и вся выпивка, а потом только и отдыхали. В праздники не работали, не-е, это ж грехом-то каким считалося! Хоть тут что, а не работали. Бывало, полотье самое подойдёть, а тут как раз — наш приходской праздник Тихоны, вот и празднують… А Петров день? Покосы ж как раз начнутся, а всё равно и в чистенькое переоденутся, и на чистой постельке поспять, в церковь обязательно сходють и Богу помолются, потом вкусненьким побалуются, а мужики сойдутся и о своих делах потолкують.»

В моей папке с фото-выписками из реестров за 1834 год записаны однодворцы Беломестной слободы Сергей Иванов Болдырев, его жена Евдокия, их дети Петр, Сергея брат Захар Иванов. Кем же они были, — однодворцы?

Одно из первых упоминаний слова «однодворец» относится к 1636 году. И были они свободными, имели фамилии, уходящие своими корнями еще к военно-служилому сословию четырнадцатого века. Земли их были или поместными участками предков, или захваченными в дикой степи, или купленными, жалованные правительством в вотчину и распределялись не подушно, а подворно, — возможно, отсюда и название. Жили однодворцы на бывших приграничных землях, в том числе и на Орловской, в которую входил Карачев. Сословие сформировалось из детей боярских, стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей, обедневших дворян, а также татарской аристократии и службу были обязаны нести в течение 15 лет, так что служили, как дворяне, а налоги платили, как крестьяне (дворяне налогов не платили), и за это правительство выделяло им не только небольшие земельные участки, которые они могли продавать друг другу, но и одну семью крепостных крестьян, живших с ними одним двором и нёсших те же повинности, что и владельцы. Те, у которых все дети служили, могли оставаться в дворянах, а те, кто не хотел, записывались в однодворцы, но многие из них всё же сохраняли «родословные деревья» (генеалогические таблицы), так что нередко однодворцы называли себя «лапотными дворянами», — были как бы промежуточным сословием между помещиками и крестьянами, но не слились ни с теми, ни с другими. В 1714 году, при Петре первом, слово «однодворец» впервые употреблено официально когда царь решил «турка воевать» и для этого создавалась Ландмилиция, род поселенныхъ войскъ для защшы окрайны от крымских татар. «А стояти сторожем на сторожах с конь не сседая, переменяясь и ездити по урочищам, переменяясь же, на право и на лево по два человека по наказам, каковы им наказы дадут воеводы. А станов им не делати, а огни класти не в одном месте; коли кашу сварити, и тогды огня в одном месте не класти двожды; а в коем месте кто полднивал, и в том месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полдневати» В общем, для однодворцев в те годы настали лихие времена, — каждый проезжий армейский обер-офицер норовил ободрать его хозяйство, — да и во все времена их земли подвергались сильнейшему сокращению под натиском помещиков, а При Екатерине второй, когда крепостное право достигло наибольшего расцвета, помещики стали вести себя по отношению к однодворца еще более нагло и бесцеремонно. Не могу «пройти мимо» вот этих строк, — ярких и образных, — из наказа однодворцев в Уложенную комиссию 1767 года, где они обращаясь к Екатерине второй, вот так отстаивали свои права от дворян: «… В прошлых давних годах по указам предков вашего императорского величества великих монархов, наши… прапрадеды, прадеды и деды из разных городов сведены в украинские порозжие земли и дикие поля для обороны России от находящих на ту землю варвар и крымских татар и распространение славы Российской империи и исправляли службу дворянскую и на тех землях поселены… и им те земли даны в поместье и вотчины… за добропорядочные и усердные… службы, за осадное сидение, за оборону российской земли и за полонное терпение… верстаны землями и денежным окладом и крестьянами и имеют некоторые из нас жалованные грамоты, писцовые, спорные и отказные выписи. Званием же состояли… в равном классе с нынешним дворянством… и мы, нижаишие, имеем дворянское право, ибо некоторые дворяне… нам, нижаишим, состоят одних фамилей, в ближних и дальних родствах… А с 1719 года по соизволению высочайших предков вашего императорского величества монарших указов, деды и отцы наши на содержание российской армии положены в подушной оклад и названы ни за какие винности и преступлении однадворцами, но только для одной государственной пользы… а по именному блаженной и вечной славы достойной памяти государыни императрицы Анны Иоанновны 731 года генваря 18 дня однодворцов и протчих служеб служилых людей, ландмилицию содержащих, черносошными и государственными крестьянами именовать не велено… От чего ж против предков наших, достоинство и лишение чести от многих дворян ныне мы претерпеваем великую укоризну, поношение и злословие и уже называемы от них, дворян, в равенстве их людей и крестьян. И всегда они, дворяне, везде нами ругаются и бьют смертно. В судебных же местах мы с ними, дворянами, несравняемы и называемы от них необузданными… А по указом блаженной и вечной славы достойной памяти государя императора Петра Великого повелено производить всех служащих по достоинству, кто б какого звания не был… А впредь им, дворянам, однодворческих земель, людей и крестьян у однадворцов и их жен, дочерей и протчих женского пола родственниц покупать не велено. Но оные дворяне те земли и ныне покупают, завладев насильно… а нас, однадворцов, до владения собственного нашего не допускают…»

И в конце обращаются с просьбой к государыне: «И чтоб дворяне нами не ругались и необузданными не называли, в том им запретить». Но от Екатерины однодворцы не дождались милости, и только при Павле первом, в 1798 году вышел указ, предписывающий: «…земли однодворцев, принадлежащие предкам по дачам или купленные сверх положенной нормы в 15 десятин, не трогать, в казну не отбирать, а еще удовлетворять прирезкой из казенных угодий до 15 десятин на душу.» И это значило, что мои предки-крестьяне получили частнособственническое право на землю. Но к 1832 году положение их стало таким:

«…Как сии земли и угодья принадлежат во владение не каждому крестьянину порознь, но всем вообще обывателям одной слободы, села или деревни, то распределение их на участки по семействам принадлежит целому мирскому обществу… Остающиеся после умерших поселян участки не могут быть делимы на части наследникам и женам; они подлежат распоряжению мирских обществ», и однодворцам дозволено было удерживать в своей собственности не только уже имеющиеся земли, но и поселенных на них крестьян. А в 1850 году Государственный Совет решил: «…земли, отведенные однодворцам до 1724 года для первого поселения и исправления служб, составляют собственность казны или общества, но следует принять такое правило: …последние должны оставаться в пользовании потомков и переходят в распоряжение общества лишь в случае отказа их от этого».

А теперь — о культуре однодворцев. Долгое время у них сохранялись собственные традиции в одежде, фольклоре, речи и эту особенность отмечал родившийся и живший среди однодворцев Иван Бунин, вышедший из мелкопоместного дворянства: мужчины слыли домовитыми и аккуратными, одевались чисто и «не без форса», а мундир, оставшийся после службы в драгунах или в ландмилиции, бережно хранили и надевали по праздникам. А вот об особой гармонии платья и природной красоте однодворок писал Ивану Тургеневу литературный критик В. П. Боткин, посетивший вместе с поэтом Афанасием Фетом деревни Ливенского уезда Орловской губернии:

«Не могу не сказать о женщинах, или точнее — одеждах их. Говорят, что однодворческие женщины давно одеваются так, а именно: рубашки с высоким воротом, вроде мужской, с широкими, к концу суживающимися рукавами; юбка красная и широкая, обшитая черной или синей каймой, плотно охватывает стан. Грациознее этой одежды трудно выдумать, особенно на молодых девушках».

Однодворческие женщины хорошо готовили. Например, густой, как каша, молочный суп, заправленный мукой (мама называла его молочным киселём), или суп с салом или маслом и гречневой, просяной или пшеничной мукой (мама тоже варила). Когда семья садилась за праздничный стол, покрытый холщовой скатертью, хозяйка выносила блюдо с нарезанным тёплым хлебом-ситником (мама называла ситными лепешками, для которых тесто ставилось «попрохоней», пожиже, а ржаная мука для них тщательно и мелко высевалась), политым коровьим маслом, а хозяин «обносил» (наш термин) гостей, при этом пили все из одной чарки. Был еще и холодец, домашний квас, отварное мясо из гуся или индейки (разводились главным образом однодворцами) и на десерт — та самая молочная каша. Что же до сильной стати потомков, то Лев Толстой написал: «…они (однодворцы) никогда не знали помещиков-крепостников. Это и сказывалось на их свободном и доверительном отношении и чувстве собственного достоинства. Они относились к дворянам не как к господам, а как к богатым хуторянам и, здороваясь, протягивали руки, приглашали их в гости, не стеснялись, не притворялись». Вот такое скромное моё разыскание о беломестных казаках и однодворцах. Но не могу не вставить в свою «монографию» очень яркого свидетельства, — инструкции о защите от воров и пожаров некоему дворецкому Ивану Немчинову:

«Понеже (поелику, ибо, так как) у нас в государстве разбои и татьбы ни от чего так иного умножаются, а мужика нечем противиться обыкновенно разве у осторожного человека в доме перержавелая рогатина, а у иного случается и того нет, кроме одного ожега, которым в печи дрова мешает. И тако, например, которая деревня состоит в числе пятидесяти дворов, а разбойников в ту деревню придут человек двадцать или меньше, которым мужики не токмо противятся, но и того не ведают, как и в деревню войдут: понеже караулов нет, а когда услышат… не токмо выручать, но и кричать не смеют и всякой ищет места, куда б уйти и схорониться. А и нарекать на них за то нельзя, понеже с голыми руками не токмо против рогатины или еще пищали, но и против дубины не пошто соватца. А когда случаются и погони за разбойниками, собирается мужиков погонщиков иногода по нескольку сот; но и таким людством сделать ничего не могут, разве удастся на таких безоружных напасть, каковы сами погонщики, но и таких большую половину упустят, и сие желается токмо от того, как вышепоказано, и от неискусства мужиков: понеже не токмо стрелять, но и за пищаль приняться не умеют. Того ради надобно, чтоб у всякого десятского была пищаль, гладкая, а не винтовальная, так как бывают завесныя пищали; и ежели не сыщется деланных, то вели сам нарочно сделать… а ценою чтоб пищаль была не выше рубля. На которую покупку деньги собери с мужиков, и сам оныя пищали подряди и раздай десятским во всех деревнях. И чтоб конечно всякой десятской умел из пищали стрелять; буде же который десятской стар, то вместо его чтоб умел сын его или брат… Протчие ж мужики, сколько б их во дворе ни было, от четырнадцати или пятнадцати лет и до самых таких престарелых, что который уже работать не может, чтоб у всякаго было копье с ратовищем длиною в две сажени. Также во всякой деревне чтоб по ночам всегда был часовой, понеже сие потребно не токмо иметь ради опасности от воров, но и для пожаров; и чтоб было какое звонкое бревно или доска: ибо когда увидит караульной воров или пожар, чтоб мог стучать, и тем прочим людем всем знать дать. Также во всех деревнях поделать и трещотки и приказать, чтоб у каждаго крестьянина в доме были трещотки. И ежели десятской услышит от караульнаго голос или крик, то он должен кого из своих с трещоткою послать или сам по деревне ходить и трещать, чтоб всякой мог услышить скорее; и каждой повинен бежать к десятскому на двор, и тут собрався, иттить помогать; а которые из дворов своих не выдуть тем чинить жестокое наказание… Также везде в деревнях в домах поставить в пристойных местах у ворот или где удобнее, караульни высокия на четырех столбах, и сверху покрыть дранью или тесом… где стоять караульному, а с сторон забрать до половины кровли досками для защиты от погоды… И чтоб на той караульне, как ночью, так и в день, часовой был — в летнее время в день из конюхов, а по ночам и зимою из крестьян караульные. И понеже у нас довольно есть колоколов, того ради выбрать колокол, который всех больше и… велеть повесить на караульне… Сие сделано не для того, чтоб часы бить в колокол, но для пожаров и для плутов; и для того в колокола часов отнюдь не велеть бить, но в доску или бревно, дабы всяк мог знать, что в колокол не даром бьют. Также обычай у нас в деревнях сторожам быть на наших дворах, которые приходят с одними голыми руками, что весьма запретить, и приказать, чтоб во всех деревнях приходили на сторожу с копьями или с рогатинами, а для караулов или сторожу купить песочные часовые стеклянные часы и разослать по всем деревням. Также купить на мои деньги завесных пищалей гладких и раздать конюхам, и сверх того давать им в год по фунту пороху и по фунту свинцу на человека, и приказать прикащикам, чтоб они учили их стрелять в цель; однакож, конюховым пищалям лежать всегда у прикащика, а не у них по избам». Вот ведь как изменилась жизнь за два века! Пищали с копьями и рогатинами для обороны от разбойников, «копье с ратовищем длиною в две сажени», трещотки, с которыми надо было «ходить и трещать, чтоб всякой мог услышить»… Читаешь и не вериться: да было ли всё это? Но ведь было, было!

Хочу знать: а как они, мои сторожевые предки и землепашцы, охраняли окраины России?

Помоги Интернет! Найди что-то о вонах семнадцатого века, ибо в папке из Архива мои служилые предки упоминаются только с 1674 года.

«Смоленская война 1632—34 годов или Северский поход…» Ну да, помню: Северские земли, отвоёванные Иваном Грозным у литовцев… Новгород-Северское наместничество, в которое входил и Брянск. Так что я — на «верном пути», и сейчас в описании Смоленской войны непременно найду что-то о своих предках-воителях. Правда, война эта была гораздо раньше, но ведь дед или Иван, отец Якова, Фетьки и Ермошки, могли участвовали в ней.

«По условиям подписанного в декабре 1618 года Деулинского перемирия, завершившего войну, длившуюся с 1609 года, к Речи Посполитой (польско-литовского государства) отошли «искони» принадлежавшие Московии города Северской земли: Новгород-Северский, Чернигов, Трубчевск, Стародуб и Почеп…» Теперь эти три города — в Брянской области, как и мой родной Карачев. «Сроки перемирия укладывались в 14,5 лет, но уже в начале 30-х годов обе стороны начали готовиться к началу боевых действий, и ратным людям Северской украины было предписано «с боем» посещать «бывшие» уезды Московии, которые «были отданы к Литве на время», после Смуты, где им надлежало «чинить неприятелю задоры, промышляти, смотря по вестем и тамошнему делу», а плацдармом для наступления московской рати был Севск (тоже город нашей области), сюда же начали стекаться служилые люди из Карачева, Брянска, Рыльска, Путивля в лице дворян, детей боярских, стрельцов и казаков всех мастей». Да, читать о Смоленской войне интересно, но мне надо брать что-то самое конкретное, яркое. Пожалуй, вот это: «Ивану Еропкину было поручено прибрать в казаки в Северских городах охочих «всяких неписменых людей» И что за охочие, неписменные? «Охочие — вольные, не записанные в тягло люди, выходцы из семей ремесленников, мануфактурных рабочих, посадских и дворцовых крестьян, прибранных к ратной службе и участию в военных походах и обязаны были явиться на службу «о дву конь или о дву мерин».

Итак, к началу фразы: «Ивану Еропкину было поручено прибрать в казаки в Северских городах охочих „всяких неписменых людей“ (не записанными в тяглые) с пищалями, численностью 500 человек, с жалованьем, зельем (порохом) и свинцом. Для этой цели были посланы дворяне и подъячие, дабы местные воеводы отпускали всех желающих. Полностью укомплектовать штат охочих казаков, разумеется, не удалось, — „Из северских, государь, городов, и из Камарицкой волости охочих людей в казаки нихто не пишуца и в службу не прибираюца“, — но в зимней осаде Трубчевска в 1633 году принимали участие…»

Ну да, вот: «…принимали участие карачевские и комарицкие охочие люди, — с Иваном ходили 200 карачевских и трубчевских охочих людей… наиболее крупный штат состоял из дворцовых крестьян Комарицкой волости и Карачевского уезда, и обычно ратная служба была без жалования, только «за добычу», захваченную в походе, — скот, лошади, коровы, рухлядь — да еще за полон, который, правда, было «даром имать не велено». Так что «ратная служба была без жалования, только «за добычу», стало быть грабить и брать в полон государство поощряло, и посему возьму с сайта вот этот эпизод из войны, — пожалуй, он самый красноречивый: «В конце ноября 29-го числа 1632 года севским воеводой к Трубчевскому рубежу были направлен отряд, задачей которого было «обереганье» западных границ, а также «промысел» над литовскими людьми, — готовился самый настоящий погром над ними. И вот через день появился литовский отряд числом 200 человек и водворился в деревне Дубровке (в 40 верстах от Карачева). Тут же из Карачева выдвинулся крупный отряд местных дворян, детей боярских и беломестных казаков атамана Ильи Горячкина и 3 декабря, в первую неделю Филиппова поста («Филиппова говейна»), литовский отряд занял и село Брасово, деревню Сныткино. Встревоженные близостью врага к своим поместьям, карачевцы Осип Бакшеев и братья Веревкины Горностай и Семен выступили ратью в 700 человек, подошли беломестные казаки карачевского атамана Ильи Горячкина да еще в тот же день на сакме (дороге) они встретились с охочими людьми севского подьячего Григория Ферапонтова, тем самым отряд пополнился еще на 500 человек. На совете Ферапонтов был избран «головой», после чего карачевцы и севчане двинулись в сторону Трубчевска, и на помощь им выступил севский стрелецкий полк со стрельцами и казаками, которые везли с собой 2 пищали полковые, 5 пудов зелья, 3 пуда свинца т 50 ядер. Трубчевск был осажден «и севчане с карачевцами городским сидельцам многую тесноту учинили и воду отняли», ибо московским начальным людям стоило больших трудов удержать комарицких и карачевских охочих людей от грабежа». Да уж ясное дело, раз воевали «обычно без жалования, только «за добычу», то как же было не грабить? Не удивительно, что «стоило больших трудов удержать» служилых от этого.

«Но неожиданно в только что перешедший в руки московских служилых Трубчевск просочился слух о том, что даже урядник Трубчевска Богдан Красковский был ограблен братьями Бакшеевыми с комарицкими и карачевскими охочими людьми, — отобрали, мол, у него рыжего аргамака и «всякую збрую», Семену Веревкину «с братиею» досталась телега со всяким скарбом и рухлядью, и даже в плен взяли пахолков Красковского, после чего с награбленным добром упомянутые «молодчики» бежали. Оправдываясь, Григорий Бакшеев и Семен Веревкин сказали на допрашивании, что Красковского не трогали вовсе, что ложный изве на них был составлен от Андрея Зиновьева, брянского головы, также участвовавшего в осаде города и что тот написал извет по зависти, — сам, мол, желал прихватить в Трубчевске меда, соли и рыбы, — а Красковского же на посаде пограбили комарицкие мужики, Григорий же Бакшеев с Семеном Веревкиным, прибежавшие на шум, остановили комарицких мужиков и вернули награбленное Богдану Красковскому. После этого у Григория Бакшеева с бывшим трубчевским урядником произошла справедливая «мена» — за рыжего мерина он дал трех лошадей и две шубы. Правда, на этом совместные боевые действия севчан и карачевцов на Северщине не закончились — позже этот отряд был переброшен под черкасский город Борзну «промышлять сколько милосердый Бог помощи подаст.»

Разборки при грабежах ратных людей семнадцатого века почему-то вызывают улыбку и не знаю почему?.. А, может, потому, что моё отстранённое восприятие тех событий кажется весьма невинным (раз поощрялось государством!), и поэтому не столь жестоким в сравнении с современной историей, — годами последней войны, когда… А, впрочем, не буду о безмерной жестокости прошлого века, да и двадцать первого — тоже, лучше опять — туда, в семнадцатый, мне ТАМ интересней.

«А в декабре 1633 года Трубчевск, в штурме которого также участвовал охочий люд из карачевских ратников головы Семена Веревкина, был взят и головою города стал Григорий Бакшеев. Разгул ратных людей, охочих до наживы, приобрел угрожающие масштабы: брянскому голове Андрею Зиновьеву поступали жалобы от литовских людей Трубчевска «чтоб от грабежа комарицких мужиков и карачевских казаков унимал», ибо добыча в завоеванном городе являлась камнем преткновения у ратных людей были попытки отобрать что-либо даже у соотечественников. Так, в челобитной крестьян всех четырех станов волости была жалоба на брянских дворян и детей боярских, грабивших их «по дарогам.» Но, по случаю взятия Трубчевска, ко двору государя Михаила Федоровича с сеунчем направили карачевских Горностая Веревкина и атамана Илью Горячкина. По словам служилых, доставивших государю сеунч, Веревкину за два ранения в «трубчевскую осаду» были назначены деньги «на лечьбу», некоторые поляки, гайдуки и прочие литовские люди пожелали целовать крест Михаилу Федоровичу, а с отказавшимися присягнуть Москве поступили благосклонно — разрешили уйти в Литву». Разве по современным понятиям не гуманный поступок государя по отношению к иноземцам, постоянно досаждавшим России? «В 1633 году воевода Федор Тимофеевич Пушкин велел в четырех станах Комарицкой волости «биричем кликать не по один день» и обратился с воззванием, что если все желающие «охочие крестьянишки и всякие неписьменные охочие гулящие люди похотят служить и со всеми прочими в полку быть на службе, шли в полк государю служить и в литовскою землю ходить воевать».

И уже в декабре воевода направил охочих людей с головами под Борзну «для промыслу над городом». В селе Полошкове «на Спаском поли» сошлись они с путивльскими и рыльскими ратными людьми и объединенным отрядом Борзна была взята, московитам достался артиллерийский наряд и знамена, взяты языки, а большой и малый остроги села и деревни округи были сожжены. Потом северский отряд, в котором были и карачевские беломестные казаки, выступил в Севск и близ Спасского поля путивльские дворяне, дети боярские и верстанные казаки «боем» стали отнимать у них полуторную пушку, прочие трофеи «и с пищалей… почели стрелять». Было убито несколько охочих людей и, как утверждали комаричане, путивльцы ограбили их «завидоючи». «Завидоючи»… Даже в самом звучании слова слышится коварство и зло, а уж по смыслу какое живучее! Сколько ж несчастий, крови пролилось от зависти! И сколько еще прольётся?

А тогда злоключения охочих людей не закончились.

«Подходя к Борзне верст за 50, комаричане оставили («пометали») свои запасы, сани и коней на Спасском поле «на станех», а путивльцы опять «поработали»: запасы и кони были увезены, охочих людей, стороживших все это добро, переранили, «а иных до смерти побили», так что комаричане и карачевцы возвращались в Севск пешими».

Почти вижу: вот они, мои далёкие предки-воины, ограбленные и лишённые коней, — стрельцы, пушкари, копейщики, — в высоких шапках из сукна и длиннополых красных, желтых, голубых кафтанах, похожих на шинели, устало бредут по уже припорошенной снегом сакме с тяжёлыми копьями на плечах, мушкетами, пищалями и упорами для них… Ох, не скоро еще увидят они крепостные сооружения, обнесённый земляными волами с башнями и рядами частокола, с родными церквами и домами, в которых ждут их жёны, дети и которых тоже надо охранять, иначе…

«7 марта 1634 года карачевский стрелецкий и казачий голова Григорий Афонов с отрядом охочих людей, который включал стародубских детей боярских, а также карачевских беломестных казаков (всего 160 человек) ходил «для промыслу над литовскими людьми», проникшими в Комарицкую волость. В двадцати верстах от Севска отряд погромил находящихся там черкас, а 16 марта служилые люди доставили захваченных языков в Карачев и от них удалось узнать, что под Севском стоят «жолнеры (польские ратники), гайдуки (по простому — разбойники), подымовные* люди и волохи (румыны)».

А 23 марта в Карачев прибежали люди Камарицкого головы Ивана Колошинского и рассказли, что в Сомовской волости хозяйничают литовцы и «крестьян многих посекли», и что Иван Колошинский был вынужден с боями отступать к Карачеву, но черкасы идут по пятам и вот-вот будут под городскими стенами. Тогда Григорий Афонов начал поспешно укреплять город, расписывать по башням служилых людей и в ночь с 23 на 24 марта «за четыре часа до света» неприятель взял город в плотное кольцо. С большим трудом карачевцы и комаричане отразили вражеский приступ и им даже достались 15 человек языков, а позже литовские люди были выбиты с посада, который те всё же успели поджечь и поспешно уйти «тою же сакмою». Тем временем польское войско, несколько дней пытавшееся взять приступом город Севск, тоже ушло по Карачевской дороге в Комарицкую волость, где стало «табурами», так как накануне у поляков и черкас была рада, на которой последние пожелали уйти «в свою землю», куда, по слухам, пришел сам «турской» (турецкий) султан.

Как же трудно жилось моим предкам, отвоёвывавшим окраины России от наседавших поляков, литовцев, волохов и прочих гайдуков! Ведь после поборов врагов, надо было не только восстанавливать порушенное, но снова браться за соху и возделывать родную землю, — кормить семью. И вот теперь, когда всё больше узнаю о них, они, — белобрысые и голубоглазые, а, может, и темноволосые, кареглазые — словно глядят на меня, улыбаясь, и благодарят за то, что вспомнила о них.

Но тогда, зимой 1634 года Смоленск был сдан полякам, — война была проиграна, — и Московским государем по украинным городам были разосланы грамоты о прекращении боевых действий, «чтоб на обе стороны кровь христианскую унять», и начался обмен пленными: «а которые русские люди в полону в Польше и в Литве… отпустить в московское государство тотчас; а которые польские и литовские люди в полону в нашем… отпустить в Польшу и в Литву». Ныне походы «для промыслу» в литовские и черкасские города русских ратных людей пресекались и «в литовскую сторону, за рубеж, в войну… ратных людей не посылали… и мимо указа самовольством за рубеж не ходили и с порубежными людьми задоров никаких не чинили», а всякому, кто ослушался бы этих предписаний, грозила смертная казнь.

Немного узнала я о том, как воевали мои предки. Но хочу, хочу узнать поболе, да не вижу: за что зацепиться? Ведь кроме переписи с указанием имен, в документах Архива ничего нет: «1858г. Гаврила Васильев Болдырев, его жена Александра Стефанова, Гаврилы сын Алексей, Гаврилы сын Иван 18 лет, отдан в рекруты…» Кстати, в рекрутах был отдан в 1795 году и сын вдовы Марфы Панкратовой, дочери Болдырева, Петр, так что узнаю-ка кое-что и о рекрутах.

А брали в рекруты вначале от 15 до 20 лет, затем 20—30 лет (до 1726 года), потом — «всякого возраста». Ростом они должны были быть не менее двух аршин и двух вершков (155 см), здоровые и не увечные. Брали их из количества дворов (один рекрут на 20—30 дворов), а с 1724 г. — из числа душ, — и каждый должен был иметь при себе одежду, обувь и продовольствие. Для предотвращения побегов рекрутам стригли лбы, к месту службы шли они «прямыми трактами» и в хорошую погоду проходили 20—30 километров. Как правило, набирали холостых, но жёнам разрешалось следовать за мужем к месту службы, а не женатый мог жениться и солдатские дети потом обучались и получали казённое содержание. Скупая информацию о защитниках отечества… А поэтому, чтобы «обряд» набора рекрутов в 1725 году прорисовался более ярко, добавлю вот эту инструкцию некоего Н. Г. Строганова вотчинным приказчикам Федору Клинову и Данилу Черникову:

«Когда по указом, присланным от орловских прикащиков, велено будет с вашего ведомства набрать в рекруты коликое число человек. иадлежыт тогда собрать бы вам всех мирских людей в земскую избу, и о том с ними советовать, кого они в рекруты похотят отдать; и кого на оном совете отдать положат, то оных людей велеть им, мирским людем, взяв, приводить в земскую избу самим и отдавать за арест определенным караульщыком. Токмо смотреть того накрепко, чтоб оные люди в рекруты привожены ими были к службе годные, и никаких болезней не имеющые, понеже за брачею негодных приключатца в миру напрасные великие убытки, для того что в Москве и в Санкт-Питербурхе таковых негодных отставливают, а вместо их спрашивают других, из чего видно, как напрасные убытки быть имеютца. А такой хватки, как наперед сего бывало, что посылалися домовые нашы люди и хватали неволею, ково хотели, из своих корыстей, ныне не чинить, понеже между тем чинилися многие вредительные причины, а имянно: из ружья и из луков друг по друге стреляли, а иные топорами секли и ножами резали. И кого бы надлежало прямо отдать в салдаты, но вышеписанным боем отбивались и убегали, и вместо оных уже отдаваны были, кого бы и отдавать не надлежало, отчего в вотчине нашей напрасныя раззорения происходили. Токмо весьма подтверждаетца смотреть накрепко, чтоб в рекруты отдавать таких, которыя безпахотные и протчих никаких промыслов не имеющые, и безданных, которые только всегда обращаютца в гульбе, от которых никакого благонадежия как нам, так и мирским людем надеятца не возможно.. и которыя полезного не творящых, и пьяниц отдавать вместо крестьян в салдаты, дабы, на оное взирая, и другие старание имели и безчинствовать не дерзали… Ежель случится, что две иль три деревни будут причтены одна к другой платить рекрута, то кинуть между оных деревень жеребей; и на которую жеребей падет, той и платить, а протчим деревням сообща дать онаму рекруту кавтан, шапку и все надлежащее в силу указов… И когда несколько чыслом излишнее против положеннаго будут взяты, тогда при сходе же их смерить, для чего надлежит иметь рекруцкую меру верную. И ежель которой в меру не придет, то такого под караулом не держать дабы: 1. те сами, которые идти в рекруты не могут, быв под караулом, не потеряли напраснаго времяни, которое бы они могли употребить в работу; 2. чтоб великое число содержавшихся под караулом не могло быть в тягость и другим крестьянам».

И вот еще одна, последняя зацепка из Архивных документов: «Прадед Алексей Егоров Болдырев (1824 года рождения) служил писарем Драгунской волости Карачевского уезда». А стало быть, хочу знать: а кто был такой — волостной писарь? «Писец, писарь в Волостном Правлении был кем-то вроде натариуса. Хотя писцы по закону не пользовались никакой властью, но в реальной жизни, неплохо разбираясь в законах и распоряжениях администрации и хорошо зная крестьянские традиции, имели большое влияние, являясь единственными грамотными людьми, ведущими делопроизводство правления и суда». Выходит, в среде неграмотных крестьян мой пращур был образованным человеком.

«В Волостном Правлении голове и писарю назначалось по 60—120 рублей, писарь носил форменный кафтан, а Правление меблировалось так: 2 шкафа, 3 стола, крытых сукном, 7 стульев, 1 сундук для кассы и ящик для баллотирования».

А готовились писари в училищах, которые открывались по одному на волость, в кандидаты набирались способнейшие крестьянские мальчики не старше 16 лет, окончившие сельское училище, и оставлялись на год для практических занятий при волостных и окружных правлениях, а затем, смотря по способностям, назначались или прямо на должности сельских писарей, или же помощниками волостных писарей. Отсутствие умственных развлечений побуждало писарей прибегать к пьянству, но несмотря на это, они редко увольнялись и если начальством часто замечались в неисправности, лишь подвергались взысканиям и, в крайнем случае, перемещению из волостных — в сельские, из сельских — в помощники волостного писаря.

Вот, пожалуй и всё, что смогла узнать о своих пращурах и не столь отдалённых предках по материнской линии, осталось лишь привести выписку из поколенной росписи однодворцев Карачевской Беломестной слоболды с именами тех, кто считается продолжателем родов, а пробандом был Данила Болдырев около 1700 года, и далее: Петр Данилов 1728—1768гг. Василий Петров 1764—1829гг. Егор Васильев 1798—1826гг. Алексей Егоров 1824г. Алексей Алексеев 1847г. — мой прадед, о котором и знаю из рассказов мамы:

«А был дед Ляксей грамотный, начитанный. Помню, сойдутся к нему мужики в хату, вот и начнёть им книги божественные читать: про святых, про чудеса разные, про конец света.

— Опутается весь мир нитями, и сойдутся цари: верный и неверный, и большой битве меж ними быть, и будут гореть тогда и небо, и земля… Си-идять мужики на полу, на скамейках и слушають: Маныкин, Зюганов, Лаврухин, Маргун… а бабы прядуть. Лампа-то у деда хо-орошая была, видная! Ну а мы, дети, ишшо и расплачемся, испугаемся, что земля и небо-то гореть будуть! Тогда он утешать начнёть:

— Дети, не плачьте! Это всё не скоро ишшо будить, много годов пройдёть, и народ прежде измельчаить… Спросим: — Дедушка, а как народ измельчаить? — А вот что я вам скажу, — улыбнётся. — Вот в печке загнетка, к примеру, и тогда на ней четыре человека рожь молотить смогуть. Уместются!.. Да-а, вот таким народ станить. Но цепами тогда молотить уже не будуть, а все машинами. И ходить не стануть, всё только ездить. — А потом и прибавить: — Не плачьте, дети. После нас не будить нас… — Это он ча-асто любил повторять. — Бог, дети, как создал людей, так сразу и сказал им: живите, мол, наполняйте землю и господствуйте над ней. Создал, значить, и вот так мудро сказал. И Бог вовси не требуить от нас такого поклонения, чтоб молилися мы ему и аж лбы разбивали, ему не это надо. Бог — это добро в душе каждого человека, добро ты делаешь, значить, и веришь ему. Вот так и понимал он религию. Ну, а бабушка не такого понятия придерживалася, и бывало, как начнёть турчать: — Во, около печки кручуся и в церкву сходить некогда. А дед и скажить: — Анисья! Ну чего ты гудишь? Обязательно, чтолича, Бог только и в церкви? Да Бог везде! Вон, иди в закутку коровью и помолись, Бог и там. — Да что ты говоришь, Ляксей! Господь с тобой! — всполошится та.

— А как же? Бог везде! И в поле, и в лесу, и в хате нашей, и в закутке… Во, видишь, как он?.. А ей обязательно надо было в церкву идти, стоять там, молиться, поклоны класть. Но он и в церковь ходил, как же! Там ведь часто дети его пели, когда маленькими были: дядя Коля, дядя Ваня и мамка. У нее зво-онкий голосок был! Она-то нам и рассказывала, что под Пасху ходили они обязательно на спевки, и когда потом торжественная служба шла, то мальчики становились по бокам, а мамка — в серёдке, и вот как запоють «Аще во гроб»!.. так кто в церкви был, все и плакали. Да и дедушке раз чуть плохо ни стало от их пения, аж к стенке прислонился… аж мороз по зашкурью пошел! Во как пели. А еще помню, всё-ё мамке он советовал: — Ты, Дуняш, так воспитывай детей, чтоб они ничего не боялися.

Да и мне часто говорил:

— Не верь ты, Машечка, ни в чертей, ни в сотан, всё это от невежества людского. — И начнёть учить: — Вот, к примеру, показалося тебе в углу что-то не так, а ты и не упускай случая, подойди да обязательно проверь и когда убедишься, что там ничего такого нет, тогда тебе и не будить страшно. Не любил он разных приходней деревенских, ни к души ему всё это было, можить поэтому люди его и уважали, всё-ё, бывало, как горе какое у кого, так и шли к нему за советом: Ляксей Ляксеич, вот так-то, мол, и так… посоветуй! Со всей деревни к нему ходили. А умер дед Ляксей в девятнадцатом, в Гражданскую войну, как раз разруха была, голод, холод, и мамка ходила на Масловку хоронить его одна, а нам не довелося… не в чем было пойти, ни обувки, ни одёжи, вот и сидели на печке, ревели. И бабушка Анисья тоже вскорости… Она ж на еду пло-охая была, а тут как раз — ни булочки, ни сахарку.

Всё-ё просила перед смертью: — Чайку бы мне с булочкой, чайку…» Так-то заплошала, заплошала, да и померла. Вскорости за дедом и отправилася.»

По рассказам мамы, у деда Алексея было три сына: Иван, Николай и Илья.

«Когда среднего сына Колю забрали в солдаты, то служил он там писарем, а вернулся и стал болеть. Раз так-то встал утром, ходить по хате да все приговариваить: — Ох, томно мне что-то, томно… Мать — к нему: — Колечка, да что с тобой? А он… то туда пойдёть, то сюда. Потом так-то вышел в сад, обнял дерево и стоить. Дедушка видить такое дело да думаить: и что это Коля мой в такой позе? Подходить к нему и за плечо… а тот на руки ему так и упал. И помер.

Осталися вести хозяйство старший Иван да младший Илья.

А Ильюшка был такой своевольный! А еще коней очень любил, и когда призвали его

в солдаты, то стал там на призах лошадиных играть. Сколько ж наград у него разных было! Помню, приезжал раз на побывку и показывал, а когда опять уехал на службу, то больше не вернулся, лошадь его на что-то наткнулася и он погиб.

Остался Иван. На войну его, правда, не взяли, он же один кормилец на всю семью был, на нем все хозяйство держалося, но позже, году в двадцать восьмом, коммунисты надумали его раскулачить и сослать в Сибирь, так мужики воспротивилися: да что ж вы, мол, делаете!.. последнего человека у деревни отымаете, который в земле что-то смыслить! Он же на деревне за агронома был и знал, когда что сеять, убирать, вот и не отдали его тогда мужики, не тронул его сельсовет. Но когда колхозники собрали первый урожай и повезли его с красным флагом сдавать, то посадили дядю Ваню впереди и этот флаг ему в руки сунули… Значить, уважали его… а Катюха Черная подскочила да как закричить: — Кулак, и будет наш флаг везти! И вырвала из рук… Она ж комсомолка была, что с нее взять? Пришел дядя Ваня домой расстроенный. Напугался все ж! Ведь она, Катька эта, такая сволочь была! Ну-у брехать что зря начнёть! Тогда ж и в Сибирь могли сослать. А у него сын тогда уже подрос, тоже Ванюшкой звали, и умница был, грамотный, вот и говорить бате: — Не бойся, папаш, я за Катькой поухаживаю. И подкатился к ней… Так больше не тронули коммунисты дядю Ваню.

Да Ванюшку этого потом в последнюю войну убили, сразу он погиб, даже ни одного письма не прислал. Ну, а после войны, когда немец уходил и весь Карачев спалил, вся семья дяди Вани перебралася жить в погреб, а как раз осень начиналася, дожди, потом и морозы ударили, старики попростудилися и там-то, бедные, в подвале этом и померли.» Такой была ветвь моих предков-крестьян по материнской линии. А по отцовской… «В двадцать девятом и на кузни, как наша, стали налоги присылать. Пришел к нам как-то знакомый из правления и сказал: скоро и до вашей семьи доберутся, расходитеся, мол, молодые пусть уезжають, а стариков не тронуть. И потому не тронуть, что с дедом оставалися четверо детей от старшего брата, его-то на войне убило, мать их вскорости померла, дед и растил сирот, его могли не тронуть, а нас таких-то… Отберуть кузню, чем тогда жить? Ведь у Тихона уже двое детей было, у нас двое… Вот и разъехалися мы: Тихон с семьей ушел жить на квартиру в Карачев, а мы с Сенькой… Он же всю зиму на шофера учился, а когда прислали в Брянск первые автобусы, мы и уехали туда жить, а он — работать на них. А с кузней и домом нашим только-только построенным вот что стало: когда нас знакомый из сельсовета предупредил, что, мол, и дом ваш под контору присмотрели, мы решили его продать. Нашли покупателя, приехал он с сыном, разобрали наш дом и увезли куда-то. И корову продали… да и свёкор оставил себе только одну телочку и поросеночка, а кузню ликвидировал… А так ликвидировал: инструменты — в яшшык, кузню — на замок, вот и все дела. И налог не успели прислать.»

В самом начале я написала:

«И совестно мне, — совесть зарит, — но хочу, хочу избавиться от этого стыда-незнания». А теперь спрашиваю себя: дало ли вот это скромное «расследование» утешение и с каким чувством передаю его потомкам? Казалось бы, сделала всё, что могла, но осталось, не ушло смущение: ну почему не взялась за это раньше, когда были еще живы родственники, — сколько б интересных страниц вписалось теперь!.. И всё же все эти дни, когда слагала своё повествование с именами предков, словно вызывала их души, вглядывалась в их лица, глаза. И оживали! Оживали и улыбались с теплой благодарностью, что вспомнила о них.

В Поминальной молитве православных священников, под которую уходили в небытие мои предки, есть вот такие слова: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго престаиввшегося раба Твоего… и отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольные его согрешения и невольныная… и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя…» Так, может, я должна хотя бы иногда просто произносить имена ушедших, — Василий Петров Болдырев, его жена Аксинья, сын Егор, жена Егора Ульяна, их сыновья Алексей, Гаврила…, — и благодарить за то, что эстафетой, из рода в род, передали шанс жить и мне.

Использованные источники: ВИКИПЕДИЯ Сайт: Ракитин А. С. «Охочие люди Северской Украины в Смоленскую войну 1832—34 годов».

Материалы Орловского и Брянского Архивов.

Его путь к «Троице»

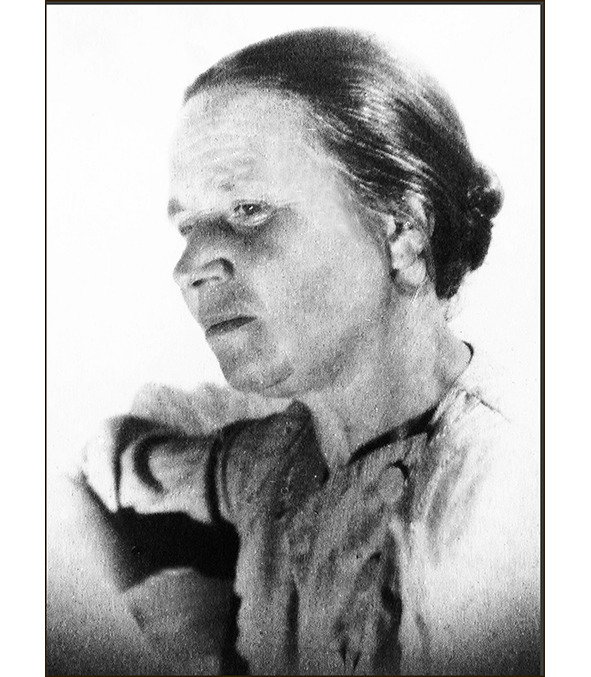

«Его путь к «Троице» — повествование о моём брате Викторе Сафонове (1928—2013), посвятившему жизнь написанию романа «Троицын день», в котором прослеживал пути русской деревни с начала 20 века, в послереволюционные годы, в период коллективизации тридцатых годов, а также участие героев романа в Великой Отечественной войне 1941—45 годов. Писала по дневниковым записям, воспоминаниям, телефонным разговорам и монтировала (термин моей профессии), не предваряя пояснениями и кавычками, надеясь, что читатель сам поймёт, что есть что.

2013-й

Привет, братец! А мы на даче, Агнешка нас привезла и вот сейчас внучку на качелях качаю… Нет, у нас тепло, солнышко светит, а у тебя?.. Вот и хорошо… Ага, завтра иду закупать продукты для тебя… Ладно, успокойся, не так уж это мне и трудно. Конфет каких купить?.. Ну да, знаю, «Алёнка» называются. А еще каких?.. Хорошо, сама посмотрю. Пресервы из горбуши брать?.. Хорошо, не буду, но как и всегда — творожку вкусного в банках, шоколадного плавленого сыра и, конечно, котлеты из трески испеку, зельца «Деревенского» куплю, да?.. Ой, аж два килограмма!.. Ну да, если заморозишь… всё, заказ принят, но пока выползай-ка на солнышке погреться! А ты потихонечку, помаленечку, со своим Кейтом поговоришь… Ага, на этот раз я сама всё привезу. Да ладно, возьму сумку на колёсиках, так что не надорвусь… Пока, до вечера, до «спокойной ночи»!

И то был последний телефонный разговор с братом.

Конец сороковых, начало пятидесятых годов прошлого века… Отец наш, хотя и возвратился с войны, но уже в 46-м от медленной парализации после ранения и контузий умер в госпитале Москвы. Старший брат Николай, тоже фронтовик, уже учился в Ленинградском институте и к нам приезжал только на каникулы, так что, по сути, Виктор стал мне отцом. Тогда он работал в деревне под Карачевом преподавателем физкультуры и, приезжая домой, привозил мне гостинец, — несколько пряников… нет, тогда они назывались жамками, и почему-то всегда были чёрствыми, но когда я залезала на печку и подолгу их грызла, то казались они настоящим лакомством.

В 23 года Виктор начал писать свой роман, с трудом доставая ленту для печатной машинки, которую привёз из Германии старший брат Николай, а вот с бумагой было совсем плохо. Но как-то Женя, будущая жена брата, прислала из Смоленска, где училась в Медицинском институте, две пачки («Пиши, мой дорогой!»), а денег, чтобы получить посылку с наложенным платежом, у нас не было, но всё же наскребли, получили. А через какое-то время — еще одна, мне, из Москвы, и прислал её мой поклонник Юрка, который в тот год поступил в военную Академию. И снова сбились на получение, а в ней — килограмма три серо-зелёного пластилина («Лепи, моя дорогая!»). Ну да, я же так мечтала научиться ваять! Вот потом и лепила с увлечением руки, ноги, а как-то заинтересовался моим творчеством Виктор, посмотрел, посмотрел на только что изваянную серо-зелёную ступню, а потом загнул один палец верх, на другой прилепил что-то вроде мозоли, маленький подогнул, ближе к пятке сделал несколько вмятин… и странно, моя, вроде бы правильная, но безжизненная ступня ожила! И то был урок, преподанный братом: если в «творении» нет следов жизни, то зачем оно? А тогда изваяла я еще и голову, которая потом долго валялась на чердаке и каждый раз пугала того, кто туда лез.

Пытаюсь, но не могу вспомнить: сохранилась ли обида на брата хоть за что-то? А, впрочем… Я лежу на печке и с упоением читаю роман «Кавалер золотой звезды». (Удивительно, но так отчётливо запомнилось, что именно роман этого прославленного тогда писателя Семена Бабаевского.) Так вот, с увлечением читаю, но входит Виктор, спрашивает: что за книга? Показываю. А он выхватывает её и бросает под стол. Я — в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И других обид не помню, а вот такое… Пошла я встречать корову из стада, но та пришла сама, а меня мама нашла в двенадцатом часу ночи, висящей на заборе городского парка, — там шел концерт заезжих артистов, — и гнала домой толстой верёвкой, а я, вбежав в хату, забилась меж кроватью и стенкой, ожидая: вот-вот достанет! Но вступился Виктор, прикрыв собой: — Да ладно, прости её. Она больше не будет.

2012-й

Да, Ви, что так рано звонишь-то, не случилось чего? Ведь ты обычно около двенадцати звонишь, а тут… Всё в порядке, ну, и слава богу. А нога твоя как?.. Да не ругай ты её, несчастную, а лечи, если в больницу не хочешь… Облепиховым маслом пробовал?.. Но, может, всё же — к врачу?.. Ну, чего ты их к чёрту посылаешь? Мне они помогали, может, и тебе… Да помню, помню, как два года назад к одному ездили, а, может, на этот раз получше попался бы… Ну, смотри, Ви, я не знаю, чем тебе помочь… Да котлет тебе я всегда… А в последние я свинины добавила, вот они и вкусные… А в паштет печеночный яиц, лука… ну да, лук сладость придает… Да брось ты, не перетружусь с котлетами твоими два-то раза в месяц… Да ты что? По две в день многовато, они ж здоровенные, ты лучше пряники, с молоком… Вкусные? То-то ж, а ты не хотел. Ага, пока. Держи хвост пистолетом!

Да-да, слушаю. Нет, Ви, дети еще не приехали из Европы, деталь какая-то в машине сломалась… Ага, поставь, поставь свечку перед Христом и помолись за них, ты же у нас, как отшельник. Как, не замёрз в своей келье, на улице-то минус одиннадцать… А в хате шесть? Ой, и как же ты там?.. А-а, если печка… но весь дым — в хату? По курному, значит, топишь, как твои предки далёкие? Угореть же можешь!.. Дверь открыл, так ведь холод же — в хату. Сколько раз тебе летом твердила, что б трубу починил, а ты всё над романом своим сидел… Сына надо было заставить… Начал, но не закончил? А теперь как без печки?.. Мало ли что обогреватели, их же на ночь не оставишь… Ну, три одеялки согреют, конечно, но… А-а, ну если еще и три кошки… Ага, говорят, что они лечат, вот ноги твои больные и подлечат, так что не гоняй их с кровати… Ну, как не волноваться? Если б приехала да смогла трубу твою подправить… Конечно, теперь уж с такой — до лета, а сейчас заворачивайся в одеялки, включай обогреватели и… да не забудь отключить их перед сном… Ну да, да, а то… Пока, спокойно ночи.

Привет, братец, как дела?.. Да ты что? И чего ж это Кей выл? Ну да, ты ж его с цепи не спускаешь, вот и… И я завыла б, если б меня — на цепь… Ну и что, что на ночь в коридор берешь, он же молодой, ему охота общаться с особями по виду, а ты… Нет, надо, надо тебе хотя бы на ночь его отпускать. Ну да, прямо сегодня и отпус… Вот и молодец, набегается твой Кей и не будет выть. Да у нас-то всё нормально, дети деталь сменили, так что выезжают в Россию… ага, наверное, завтра приедут… Да нормально моё здоровье… И у Темы в принципе, вот только руки дрожат всё больше… Не, травы ему уже не помогут… Нет, Ви, не помогут, а чаем зелёным пою. А твои ноги как?.. Болят. Но ты же сказал, что если в нашем возрасте ничего не болит, то уже померли… Держишь хвост пистолетом? Вот и молодец. И у меня — пистолетом… и у Тёмы… Пока-пока.

1975-й

Еду в Карачев. И как всегда, за утешением. Нет, рассказывать маме про «удары судьбы» Платона не буду, а просто Карачев всегда врачует. И уже шарю глазами по прилавкам базара, ищу Виктора, а не маму, — она уже почти не торгует. Да вот же он, с рассадой сидит, и по всему вижу: стесняется! Но улыбается:

— Не-е, здесь хорошо-о. Как в театре! Девки, бабы молодые идут и все жопа-астые! — смеется. — А вон как раз напротив меня Лёха торгует, тоже университет закончил и прилавки теперь — наши с ним кафедры. А дома мама уже нервничает, ждет сыночка, и через полчаса говорит: — Иди, узнай, что там… как там у него?

А часам к двум… Вроде бы его мотороллер застучал? Ага, приехал. И уже сидит на ступеньках в коридор и рассказывает:

— Остались у меня последние огурцы здорове-енные, сложил их на прилавок в кучу, собираюсь домой, а тут подходят две бабы деревенские, смотрят, смотрят на них, а потом одна и спрашивает: «За сколько отдашь-то?» «Да берите даром» — отвечаю. Нет, не берут, а от огурцов глаз не отрывают. Я опять: да берите! Тогда та, что постарше и говорит: «Давай, кума, возьмём. Хоть огурчиков наядимси.» — и смеётся. — А вчера старуха подошла… ну, точно с картины Рембрандта! И сама черная, и одежда черная, а лицо го-орестное! Попросила огурчика, а я говорю: «Да берите любой». Посмотрела, посмотрела на меня, отвернулась и пошла. — Подумала, наверное, что пошутил.

— Да я догнал её, дал несколько штук.

Ну, еще бы, как же ты мог не дать?

Конечно, стесняется Виктор продавать, но в тоже время базар для него в какой-то мере был и развлечением. Как-то рассказывал: идет баба вдоль рядов, за ней пацан лет шести тащится и гугнявит, дёргая за подол: «Ма, ну купи лучкю-то, купи»! Та вначале вроде бы и не замечает его, но вдруг останавливается и рявкает: «Мо-олчи, змей, сластена»! А теперь мама сидит на ступеньках и, опершись на лыжную палку, слушает сына, улыбается:

— Ох, и как же я страдаю, как страдаю, когда ты на базар едешь! — И губы ее подергиваются. — В следующий раз сама поеду. И не держи, и не упрашивай. — Не-е, матушка, — смеется, — ты уже своё отъездила, больше не пущу тебя. Меня, наверное, бабы и так засудили, как, мол, не стыдно матку мучить!

А она смотрит на него с любовью и я слышу: — Ох, сколько ж горя он мне приносить!.. и сколько радости. Ухожу на огород, оставляя их вдвоем и думаю: да, жалела мама нас со старшим братом, да, была заботлива и самоотверженна, но и только, а вот Виктора… Только при нём вот так загораются ее глаза любовью и радостью.

Выручал нас огород. Выращивали мы на нём рассаду, зелёный лук, редиску, раннюю капусту, огурцы и мама всё это продавала, так что весна для нас была, как и для всех «тружеников полей», самым напряжённым временем года. И всё же и до сих пор — в памяти: наконец-то земля подсохла, согрелась, Виктор вытаскивает из коридора своего Гошу — плуг собственной сборки, на котором собирается пахать огород и который собирал всю зиму. И где доставал детали? О всех не знаю, но какие-то находил на городской свалке, ибо в те времена с металлом не считались и выбрасывали. Оттуда же как-то привёз и несколько металлических ёмкостей, которые из колонки и по ночам, (чтобы днём не мешать соседям) наполняли водой, а днем поливали всё, что нужно.

Согревающим воспоминанием живет до сих пор и такое: тёплый весенний вечер, мы еще хлопочем над парниками, поливаем рассаду, укрываем её рамами, а в парке уже духовой оркестр играет вальс и сейчас Виктор разожжет горелку, подсунет ее под бочку с водой, потом я окунусь в тёплую воду и, освежённая, надену красивое платье, побегу с подругами навстречу тому вальсу.

2012-й

Слушаю, Вить… Нет, не разбудил, еще не ложилась, досматриваю передачу… Да разбирается московская элита: что такое гражданство и что с ним делать… Да, конечно, нет у нас еще гражданского общества, выбили из нас коммунисты даже понятие это… Ладно, не заводись, не трать свои мобильные денежки на Сталина и его окруж… да, да, конечно, но ты мне лучше скажи: сколько градусов у тебя в хате?.. Всего восемь… Хорошо, да не очень. У нас восемнадцать, и то я в двух свитерах и трех носках… Ага, конечно, жалко, что только в Италии от морозов уже больше ста замерзли… ну да, и в Европе… Может, и конец света… Ментолом тот газ называется, он при потеплении воды со дна океанов начинает подниматься и менять погоду… Да ладно тебе об их пророчестве, просто у этих майя на две тысячи двенадцатом году закончился тот камень, на котором выбивали свои предсказания, а наши предсказатели теперь и каркают: конец света, конец света!.. Ага, пока не наступил, топи свою печку пожарче. Кстати, а котлеты еще есть у тебя?.. Ну и хорошо, через неделю еще пришлю… Конечно, кошки будут смотреть в глаза, им же тоже котлеток хочется, дай и им по кусочку… а как же, и собаке. Кошки тебя от мышей спасают, собака — от воров… Пока, пока.