Бесплатный фрагмент - Эксперт и репетитор по обществознанию

ОГЭ 2025/2026

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного

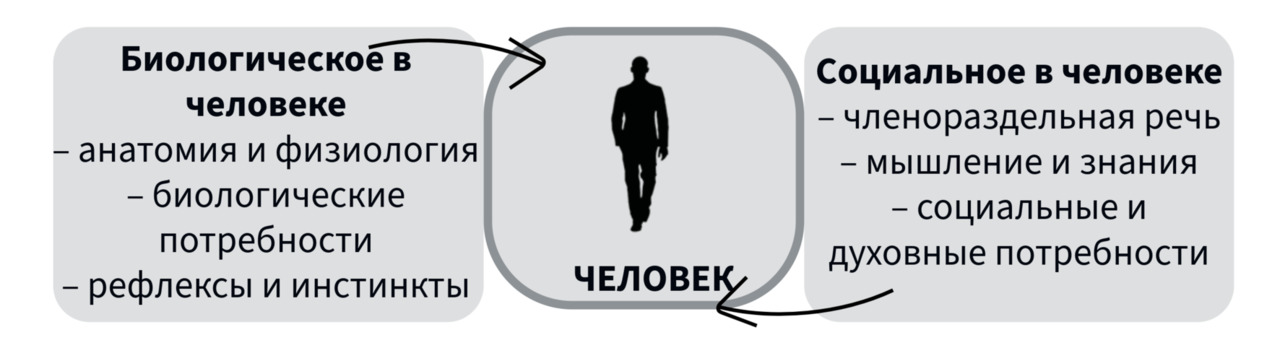

1) Биологическое и социальное в человеке

В философии и обществознании человек рассматривается как биосоциальное существо. Понятие «биосоциальное» указывает на то, что в человеке соединены две сущности, две природы — биологическая и социальная.

Биологическое указывает на то, что человек является неотъемлемой частью природы. Биологически он связан с иными формами жизни, схож с другими живыми организмами:

— физическим строением (костная, мышечная, нервная системы и т. д.);

— биологическими (естественными) потребностями (питание, вода, воздух и т. д.);

— наличием рефлексов и инстинктов (инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, инстинкт поиска и усвоения пищи).

Для решения задания 1 в КИМ необходимо запомнить определения понятий «рефлекс» и «инстинкт».

Рефлекс — это простейшая бессознательная реакция организма на раздражение рецепторов. Безусловные рефлексы являются врождёнными (например, переваривание пищи), а условные — приобретёнными (например, чтение, плавание).

Инстинкт — это сложная цепь безусловных рефлексов.

Всё, что генетически природа заложила в человека, является его биологической программой. Она незначительно отличается от биологических программ других видов животных и определяет развитие человека как живого существа. Так, человек, как и все живые организмы, рождается, растёт, взрослеет, стареет и умирает.

Социальное в человеке означает его неразрывную связь с другими людьми. Полноценное развитие и становление личности невозможно без общества. Многие личностные качества, мировоззрение и черты характера формируются только во взаимодействии с окружающими. Полноценное развитие человека возможно лишь в обществе.

Биологическое и социальное в человеке находятся в сложном взаимодействии и определяют психическое развитие и своеобразие человеческой личности.

2) Черты сходства и различия человека и животного

Человек обладает мышлением. Мышление — высшая ступень человеческого познания. Это сложная форма психической деятельности человека. Мышление человека отличается способностью к сложному анализу, формированию умозаключений, возможностью мыслить абстрактно и логически. В процессе мышления человек взаимодействует с окружающим миром и объектами познания, а также облекает полученную информацию в слова. Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природным и социальным условиям своей жизни, а преобразует их.

Человек обладает членораздельной речью. Мышление неразрывно связано с речью. В отличие от животных, чьи звуковые сигналы закреплены биологически и имеют определённый ограниченный набор, человеческая речь весьма разнообразна и постоянно обновляется. Речь — это одна из самых важных психических функций человека, инструмент познания и саморазвития. Речь является основой мышления. С помощью словесной речи, через диалог с другими человек строит свою личность, свой внутренний мир.

Человек способен не только изготавливать орудия труда и использовать их в своей деятельности, но и постоянно совершенствовать их. Исторический процесс развития речи у человека шёл параллельно процессу овладения орудиями труда. Овладение речью улучшало коммуникацию и способствовало закреплению и передаче опыта по созданию орудий труда. Использование, а затем и создание новых орудий формировало навык планирования, который, в свою очередь, помогал развитию речи.

Некоторые животные могут использовать предметы из окружающей их природы, например камни и палки. Но только человек способен изготавливать орудия труда посредством других орудий. Первые рубила, палки-копалки и копья на современном этапе переросли в сложные механизмы, машины, комбайны, роботы, оружие. Создание и совершенствование орудий труда способствовали развитию общества в целом, а научно-технологические революции создали новые, не существовавшие прежде сферы деятельности.

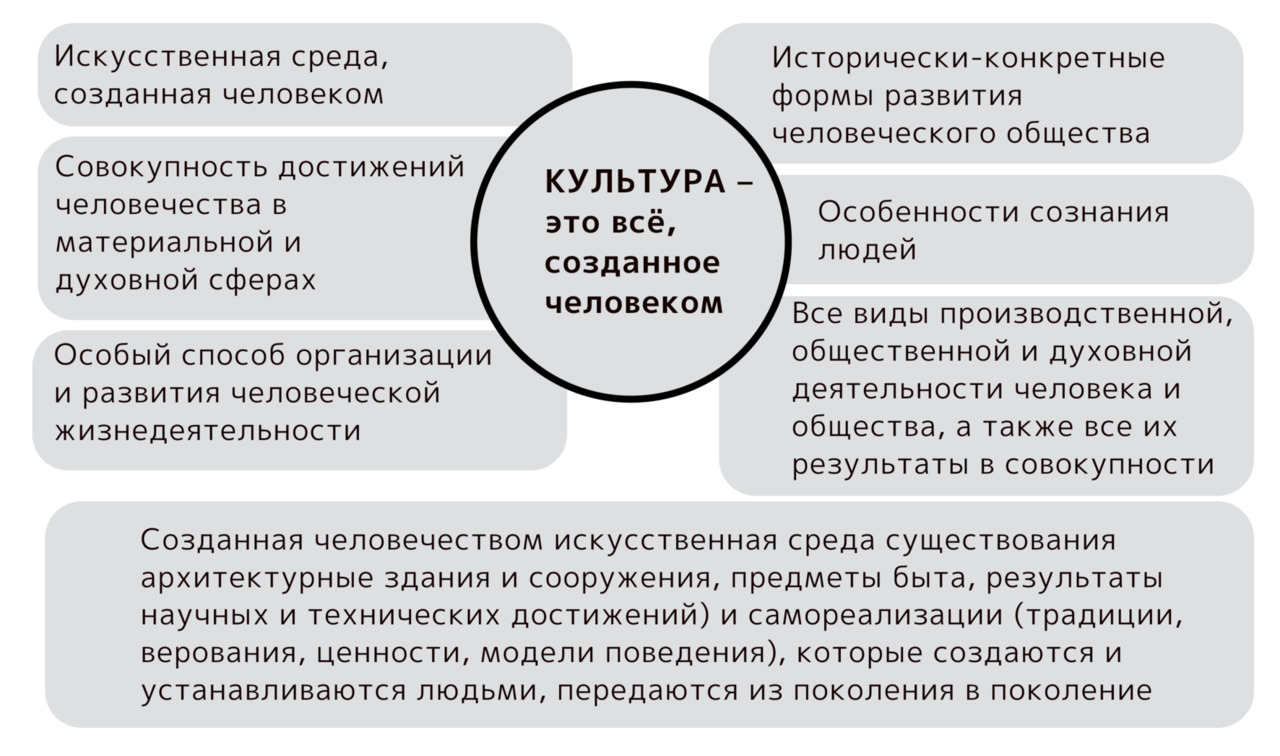

Человек способен преобразовывать окружающий мир, он создаёт «вторую» природу — культуру: архитектурные здания и сооружения, машины и технику, произведения искусства. Животные, в отличие от человека, по возможности лишь приспосабливаются к новым условиям, но не могут их изменить. Таким образом, человек может создавать условия и средства жизни в совместной с другими деятельности.

Человеческая деятельность целенаправленна и осознанна. И человек, и животное осуществляют деятельность в целях удовлетворения своих потребностей, но только человек может осознавать цель своих действий. Сознательная деятельность предполагает не только осмысление того, что происходит вокруг, но и складывание определённого отношения к предметам, явлениям и событиям, выработку собственного взгляда на вещи. В процессе жизнедеятельности человек ставит перед собой цели и достигает их. Таким образом, поведение человека определяется знанием ситуации, полученным в предшествующем опыте или в процессе приобретения соответствующих знаний, а также предвосхищением тех последствий, которые могут возникнуть.

Человек способен заниматься творчеством. Только человек способен творить, создавая качественно новые материальные и духовные ценности. При этом человек сам определяет свою социальную роль, выбирает вид деятельности, а также способы и средства достижения цели, составляет прогнозы. Животные в своей деятельности руководствуются только инстинктами.

Человеку свойственны духовные потребности. Духовные потребности — это стремление познавать окружающий мир, самого себя и смысла своего существования, стремление к самосовершенствованию. Духовные потребности не заложены в человека природой. Они формируются и развиваются социальным окружением индивида в процессе его воспитания и образования.

В материалах ОГЭ выделяются следующие общие черты человека и других живых существ:

— наличие инстинктов;

— биологические потребности;

— осуществление деятельности связано с удовлетворением потребностей;

— забота о потомстве;

— способность приспосабливаться к окружающей среде;

— использование предметов, данных природой, для своих нужд.

Вопросы из ОГЭ

1 (1 в КИМ). Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании биологической природы человека?

Характер, инстинкт, деятельность, рефлекс, творчество, образование.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.

Рекомендации составителей КИМ ОГЭ

Задание 1 проверяет освоение теоретических знаний, в частности ключевых обществоведческих понятий.

Рассмотрим пример задания:

Какие два из перечисленных понятий используются, в первую очередь, при описании политической сферы общества?

Страта, доход, власть, монархия, собственность.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.

В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) власть, монархия;

2) власть — возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей.

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого одного из них — 2 балла.

Правильно выписаны только два верных понятия ИЛИ правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл — 1 балл.

2. Человек, в отличие от животного, может

1) действовать сообща с себе подобными

2) осознавать цель своих действий

3) обучать потомство

4) поддерживать нормальный теплообмен

3. И для человека, и для животного характерно то, что их

1) конкретные действия вызываются определёнными потребностями

2) активность способствует развитию их личности

3) поведение определяется социальными нормами

4) условные рефлексы доминируют над безусловными (врождёнными)

4. И деятельность человека, и поведение животного характеризуется

1) выдвижением целей

2) удовлетворением потребностей

3) осознанным выбором средств достижения цели

4) способностью оценивать свои действия

5. Верны ли следующие суждения о человеке?

А. Человек, в отличие от животных, способен действовать сознательно.

Б. Человеку, как и животным, свойственны социальные потребности.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

6. В приведенном списке указаны черты сходства человека с животным, а также черты отличия человека от животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) необходимость поддержания теплового баланса тела

2) осознание собственных потребностей

3) создание нового, не имеющего аналогов в природе

4) потребность в пище и питье

Ответ: сходство ___ ___, различие ___ ___

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

1.2 Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека

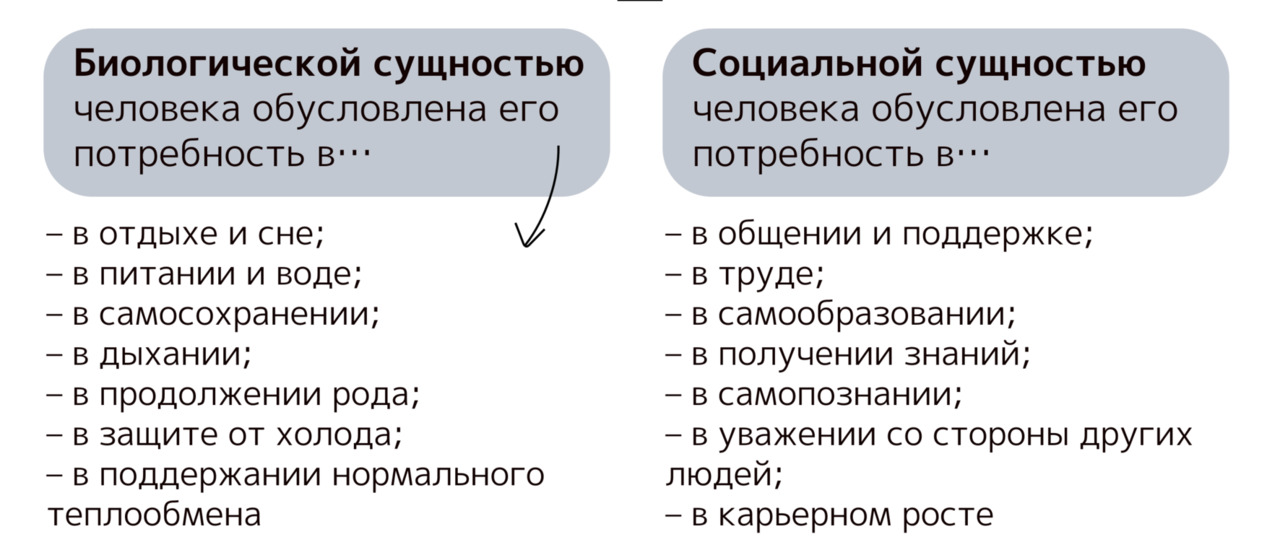

1) Потребности человека (биологические, социальные, духовные)

Потребности играют важную роль в жизни человека, поскольку они мотивируют его деятельность и направляют его поведение. Потребность — это осознание, ощущение, переживание недостатка в каком-либо жизненном условии, благе, необходимом для жизни и развития.

Основными потребностями человека являются биологические, социальные и духовные.

Биологические потребности связаны с физическим телом, и их удовлетворение необходимо для поддержания жизни и развития. К таким потребностям относятся:

— потребность в воздухе для дыхания;

— потребность в пище и воде;

— потребность в движении;

— потребность в продолжении рода;

— потребность в сне и отдыхе.

Данный вид потребностей свойственен всем живым существам. Их также называют естественными, физиологическими, природными или органическими.

Социальные потребности — это потребность человека во взаимодействии с другими людьми, общении, взаимопонимании. К ним также относятся:

— потребность в общении и поддержке;

— потребность в труде;

— потребность в жизненном успехе;

— потребность в занятии определённой позиции в обществе.

Социальной сущностью человека обусловлена и его потребность в самореализации. Самореализация — это претворение в жизнь своих внутренних возможностей и способностей посредством собственных усилий. Самореализация играет важнейшую роль на всём жизненном пути личности, по сути, определяя его. От степени самореализации зависит удовлетворённость личности жизнью, деятельностью, её духовно-душевное и нравственное совершенствование. О людях, которые смогли реализовать свои внутренние ресурсы, обычно говорят, что они состоялись в жизни.

Духовные (идеальные) потребности — это потребности в познании окружающего мира, достижении гармонии и красоты, в религиозной вере, художественном творчестве. Духовные потребности выступают как стремление к созданию духовных ценностей, духовному общению. Предела реализации данного вида потребностей не существует, нет и границ в выборе средств и способов их удовлетворения.

2) Способности человека

Чтобы успешно заниматься какой-либо деятельностью, необходимы способности. Природной предпосылкой для развития способностей являются задатки.

Задатки — это заложенная генетически предрасположенность человека к какому-либо виду деятельности (например, музыкальный слух). У каждого человека свой уникальный набор задатков. Однако способности человека формируются и проявляются в деятельности и зависят также от условий воспитания и особенностей развития общества.

Так, например, для того чтобы стать хорошим пианистом, недостаточно иметь хороший слух и длинные пальцы — кроме этого необходимо долгие годы заниматься музыкой и оттачивать навык игры. Важную роль играет и признание способностей обществом, одобрение окружающих. В противном случае способность не сформируется, а останется на уровне задатка.

На основе одних и тех же задатков могут развиваться разные способности. Например, если у человека есть талант к рисованию, он может стать художником, дизайнером, архитектором, модельером или преподавателем.

Способности — это индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями успешного осуществления какой-либо деятельности. Каждый человек является обладателем своего уникального набора способностей. Они формируются и развиваются на протяжении всей жизни человека.

Выделяют общие и специальные способности. Общие способности являются основными и помогают во всех видах деятельности (хорошая память, способность вести диалог и др.). Специальные способности необходимы в определённых специфических видах деятельности (например, математические и лингвистические способности).

Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешно выполнять какую-либо работу, называют одарённостью. Обычно под этим словом понимают способность, данную человеку «в дар от бога». Одарённость определяет только возможность достижения успеха в той или иной деятельности, реализация же этой возможности определяется тем, в какой мере будут развиты соответствующие способности и какие будут приобретены знания и навыки.

Так, например, человек может быть одарён хорошим слухом, но профессионально заниматься не музыкой, а медицинской практикой. Характеризуя способности человека, часто выделяют такой уровень их развития, как мастерство.

Мастерство — это навыки и умения, приобретённые человеком в ходе образования и практической деятельности, доведённые до совершенства.

Высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных, — это талант. Для проявления таланта необходимо сочетание нескольких способностей, которые позволяют человеку идеально и оригинально самому осуществлять какую-либо деятельность. У разных людей талант проявляется в разной мере.

Наивысший уровень развития способностей как общих, так и специальных — гениальность. Гениальность — это способность создавать что-то принципиально новое, не существовавшее ранее.

Признанных во всём мире гениев немного, их список пополняют такие выдающиеся люди России, как:

Михаил Ломоносов — энциклопедист, физик, химик, астроном и реформатор русского языка. Создал фундаментальные концепции в различных областях науки.

Дмитрий Менделеев — создатель периодического закона химических элементов, универсальный энциклопедист, автор классических трудов по химии.

Александр Пушкин — основоположник современного русского литературного языка, чьи произведения переведены на множество языков мира.

Вопросы из ОГЭ

1. Какая потребность присуща как человеку, так и животным?

1) в самореализации

2) в самосохранении

3) в познании мира

4) в успехе

2. Несмотря на врождённый музыкальный слух, Анастасия не стала заниматься музыкой. В данном случае речь идёт о

1) таланте

2) задатках

3) мастерстве

4) гениальности

3. Одиннадцатиклассник Дима любит физику. Он много занимается, успешно участвует в конкурсах и олимпиадах, занимает призовые места. Какие качества Димы проявились в данной ситуации?

1) способности

2) гениальность

3) потребности

4) задатки

4. Верны ли следующие суждения о потребностях человека?

А. Потребность в самореализации относится к биологическим потребностям человека.

Б. Социальные и духовные потребности свойственны только человеку.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Рекомендации составителей КИМ ОГЭ

Задание 5 имеет следующую структуру: фотоизображение и условие, включающее в себя, вопрос, явно связанный с сюжетом фото, и несколько вопросов (заданий) в контексте изображённого на фотографии.

Даны правильные ответы на три вопроса, приведено объяснение (всего четыре элемента) — 3 балла.

Дан правильный ответ на первый вопрос, приведены только два других элемента — 2 балл.

Дан правильный ответ на первый вопрос, приведён только один другой элемент ИЛИ Дан только правильный ответ на первый вопрос — 1 балл.

5 (5 в КИМ). Рассмотрите фотографию.

Для иллюстрации какой социальной потребности человека может быть использовано изображение женщины на фотографии?

Объясните, почему данную потребность относят к социальным потребностям.

Как Вы думаете, какие качества необходимы человеку для того, чтобы деятельность при удовлетворении данной потребности была успешной?

Какие ещё потребности относят к этому виду? (Назовите любые две потребности.)

6 (5 в КИМ). Рассмотрите фотографию.

Для иллюстрации какой идеальной (духовной) потребности человека может быть использована данная фотография?

Объясните, почему эту потребность относят к идеальным (духовным).

Как Вы думаете, какие качества необходимы человеку для того, чтобы деятельность при удовлетворении данной потребности была успешной?

Какие ещё потребности относят к данному виду? (Назовите любые две потребности.)

7. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) защита от холода

Б) общение с друзьями

В) реализация своих способностей

Г) самосохранение

Д) достижение карьерного роста

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ

1) биологические

2) социальные

8. В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от животных.

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) потребность в пище и воде

2) способность к творчеству

3) наличие органов чувств

4) наличие сознания

Ответ: сходства __ __, различия __ __

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

1.3 Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция

1) Индивид, индивидуальность, личность

Понятие «человек» является обобщённым и подразумевает представителя человечества, живое существо, обладающее мышлением и речью, способное преобразовывать окружающий мир.

В психологии и социологии понятие «человек» отождествляется с понятиями «индивид», «индивидуальность», «личность».

Индивид — это единичный представитель человечества. Этот термин был введён древнеримским философом Цицероном как своего рода «атом» человеческого общества. Индивид — это и единичный представитель человечества как рода, и существо, обладающее своими уникальными, своеобразными особенностями. Таким образом, понятие «индивид» характеризует человека как носителя определённых биологических свойств.

От рождения каждый индивид обладает индивидуальными особенностями, которые в процессе жизни развиваются и проявляются всё больше, формируются новые качества. Понятие «индивидуальность» выделяет человека из общества других людей. Индивидуальность — это своеобразие и неповторимость личности, которое проявляется в чертах характера, интересах, способностях, свойствах интеллекта человека, внешности. Индивидуальность человека закрепляется в стиле и образе жизни, имени, общении и деятельности. Даже у близнецов существуют свои уникальные индивидуальные особенности.

С рождения человек входит в общество, начинает взаимодействовать с другими людьми, погружается в систему общественных отношений. В процессе образования и воспитания индивид развивает значимые для жизни качества, усваивает культуру данного общества и становится личностью. Личность — это совокупность социально значимых качеств, черт человека, которые он реализует в общественной жизни. Личность — это совокупность психологических и физических индивидуальных особенностей человека, его привычек и предпочтений, социального опыта, характера, определяющих его поведение в обществе. Главное понимать, что личность формируется во взаимодействии с окружающими людьми, то есть является социальной сущностью человека.

Большинство людей ошибочно предполагают, что слабохарактерные и пассивные люди не являются личностью. Но ведь это просто их особенности. Учёные и психологи исключают из этой категории лишь детей до трёх лет, первобытных людей, не владеющих речью.

Человеком рождаются, личностью становятся на протяжении всей жизни. Ребёнок появляется на свет со всеми необходимыми для существования биологическими качествами, заложенными природой. Взрослея в обществе, он начинает усваивать, перенимать и накапливать знания, которые в будущем будут переданы другим поколениям. Развитие личности продолжается на протяжении всей жизни. Каждый человек проходит свой неповторимый определённый путь развития и становления — путь социализации.

Социализация (от лат. socialis — общественный) — это процесс становления человека в обществе, усвоение им социального опыта (социальных норм, ценностей, образцов поведения, социальных ролей, установок, обычаев и т.д.).

На формирование личности влияют:

— социальное окружение человека;

— врождённые качества (наследственность);

— культурные традиции и ценности;

— природная среда;

— личный опыт.

2) Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста

Возрастные периоды жизни человека можно разделить на несколько основных этапов, каждый из которых имеет свои особенности и влияет на формирование личности:

Детство (от рождения до 12 лет). В этом возрасте человек активно учится, формирует основные навыки и проходит через различные стадии развития: эмоциональное, когнитивное и социальное. В детстве формируются основа самооценки, моральных ценностей, взгляды на мир и отношения с окружающими.

Подростковый возраст / отрочество (12–18 лет). Это период интенсивного физического, эмоционального и интеллектуального роста. Подростки начинают искать свою самостоятельность и идентичность, проявлять интересы и предпочтения, а также формировать свои ценности и убеждения.

Юность (18–25 лет). В этом возрасте многие люди переходят от статуса подростка к взрослому. Происходит завершение процесса формирования личности, установление собственных целей, планирование будущего и принятие ответственности за свою жизнь. Важным аспектом этого периода является выбор профессии и развитие социальных навыков.

Взрослый возраст (25–60 лет). Человек активно ведёт профессиональную, семейную и социальную жизнь. Устанавливает собственные отношения, строит карьеру, создаёт семью, занимается воспитанием детей и достижением своих целей. Взрослый возраст также является периодом личностного роста и развития.

Пожилой возраст (60 лет и старше). Это период, когда человек обычно выходит на пенсию и передаёт активные обязанности молодому поколению. Возможны изменения в физическом и психологическом здоровье, но при правильном подходе пожилой возраст может быть периодом спокойствия, мудрости, удовлетворённости и развития духовности.

Каждый из этих возрастных периодов влияет на формирование личности человека через опыт, образование, отношения с другими людьми и саморазвитие.

На каждом жизненном этапе отношения между поколениями играют важную роль, поскольку они влияют на психологическое развитие человека. Межпоколенческие отношения передают ценности, культурное наследие, обеспечивают эмоциональную поддержку, обмен опытом и обучение на примере старших поколений. Отношения между поколениями представляют собой динамическую и сложную систему взаимодействия и влияния между различными поколениями людей.

Важно отметить, что отношения между поколениями могут быть как конфликтными, так и гармоничными. В конфликтных ситуациях поколения могут не понимать или не уважать друг друга из-за различий во взглядах и ценностях, и такие разногласия могут вести к социальным или культурным напряжениям. Влияние технологического развития также играет важную роль в отношениях между поколениями. Каждое поколение растёт в различных условиях и с разными технологическими возможностями.

Однако существуют и примеры гармоничных отношений между поколениями, где старшее поколение может быть источником мудрости и опыта, а молодёжь — источником новых и инновационных идей и энергии.

В целом, отношения между поколениями являются важной частью социальной динамики общества. Создание здоровых и гармоничных отношений между различными поколениями имеет большое значение для поддержания стабильности и прогресса в обществе.

3) Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция

Люди с ограниченными возможностями здоровья — это люди, у которых есть физические, интеллектуальные или психические ограничения, способные негативно повлиять на их способность функционировать в обществе. Эти ограничения могут быть врождёнными или приобретёнными в результате болезни, травмы или старения.

У таких людей могут возникать особые потребности, обусловленные их ограничениями. Например, они могут нуждаться в доступном транспорте, адаптированных жилищных условиях, доступной информации и коммуникации, специализированных услугах реабилитации и медицинском обслуживании. Им также может требоваться поддержка для преодоления препятствий, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Социальная позиция людей с ограниченными возможностями здоровья может быть неравной из-за их ограничений. Они могут сталкиваться с дискриминацией, социальным и экономическим исключением, ограниченными возможностями в сфере образования и занятости. Это может привести к социальной изоляции, низкому уровню жизни и ограниченным возможностям для саморазвития и участия в общественной жизни.

Различные страны принимают меры для улучшения положения людей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения их социальной интеграции. К таким мерам относятся законы о защите прав инвалидов, программы социальной поддержки, создание доступной среды и адаптированных услуг. Однако вопросы и проблемы, связанные с этой категорией населения, всё ещё остаются актуальными и требуют дальнейших усилий для их решения.

Вопросы из ОГЭ

1. Что характеризует человека как личность?

1) тип темперамента

2) черты внешнего облика

3) принадлежность к определённой расе

4) качества, проявляющиеся в общении

2. Понятие «личность» используется прежде всего для характеристики

1) деятельности человека

2) неповторимого своеобразия человека

3) совокупности социально значимых качеств человека

4) человека как отдельно взятого представителя человеческого рода

3. Максим — отец двоих детей, руководитель предприятия. В свободное время он тренирует дворовую футбольную команду. У Максима много друзей, он общительный, энергичный человек. Обогащая таким образом собственный социальный опыт, Максим развивается как

1) руководитель

2) личность

3) индивид

4) член семьи

4. В. 25 лет. Она высокая стройная девушка с каштановыми волосами. Эти качества характеризуют её, прежде всего, как

1) индивида

2) работника

3) личность

4) потребителя

5. Верны ли следующие суждения о человеке?

А. Каждый индивид наделён определёнными биологическими чертами.

Б. Врождённые качества человека оказывают определённое влияние на развитие личности.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

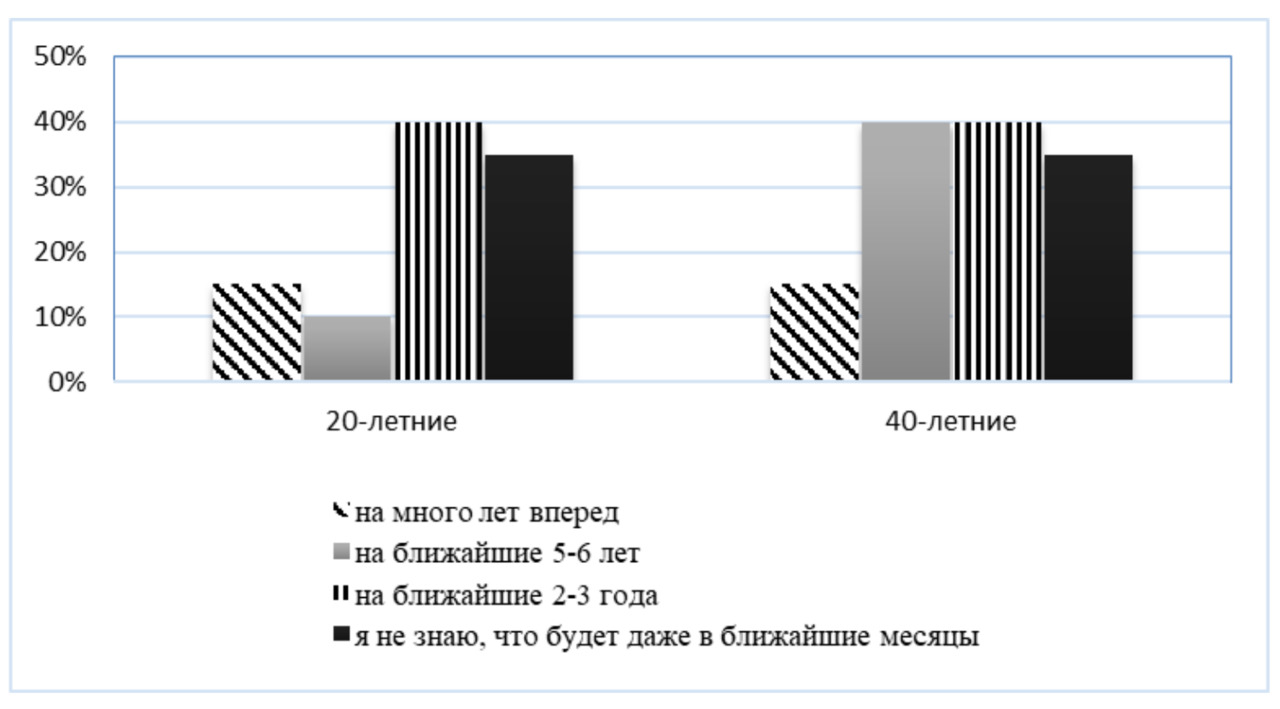

6 (12 в КИМ). В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан им задавали вопрос: «На сколько лет вперёд вы с уверенностью можете говорить о своём будущем?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие.

Рекомендации составителей КИМ ОГЭ

Задание 12 проверяет умения искать социальную информацию по заданной теме из различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников) и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.

Задание 12 является четырехбалльным. Полный правильный ответ предполагает, что обучающийся выявил одно любое сходство позиций опрошенных (вывод о сходстве) и высказал предположение о его причинах; выявил одно любое различие позиций опрошенных (вывод о различии) и высказал предположение о его причинах (всего 4 элемента ответа).

Например, в правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:

а) о сходстве, например: среди опрошенных в странах Z и Y пользуются одинаковой популярностью общественные слушания (возможное объяснение, например: жители этих городов часто используют данную форму участия для решения местных проблем и вопросов);

б) о различии, например: в стране Z респонденты выделяют среди эффективных способов решения местных проблем обращения в городской совет (возможное объяснение, например: в стране Z городские советы доказали свою эффективность в решении различных проблем граждан)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при формулировке ответов не используйте такие слова как «число», «количество», «проголосовали», «голосование», что при проверке считалось фактической ошибкой, так как в задании речь идет о процентах и долях. Наличие фактических ошибок приводит к тому, что эксперт выставит 0 баллов.

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

1.4 Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение)

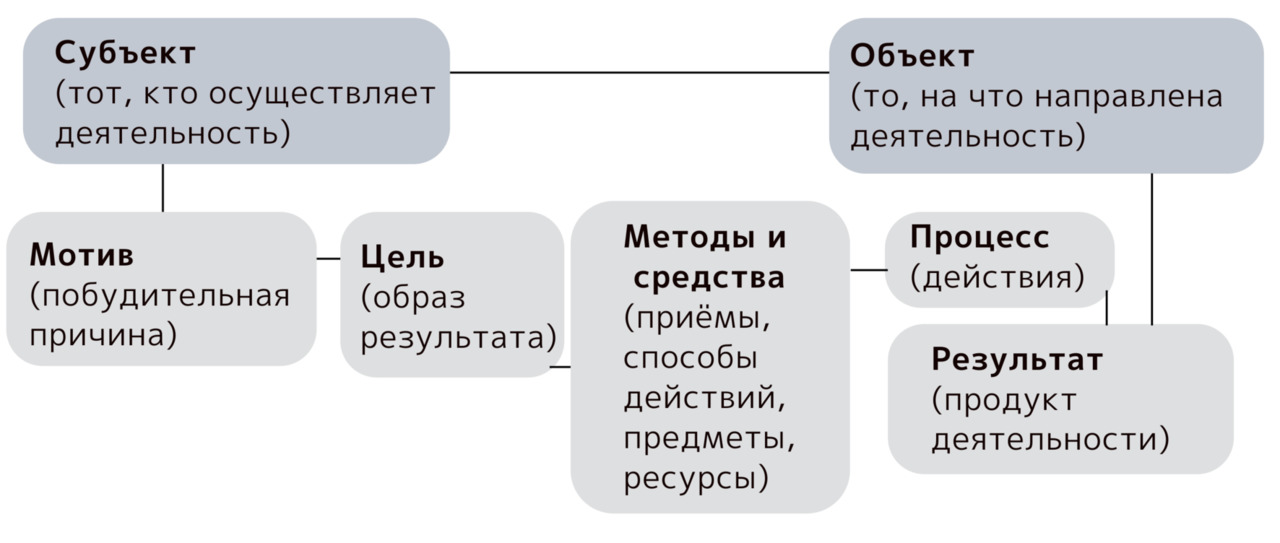

1) Цели и мотивы деятельности

Деятельность — это специфический способ существования человека, ведь вся история человеческой жизни — это история его деятельности. Деятельность — это процесс взаимодействия человека с окружающим миром, но процесс не пассивный, а активный и сознательно регулируемый. Она непосредственно связана с удовлетворением потребностей, является основой социализации и оказывает большое влияние на каждого. Именно посредством своих действий индивид самореализуется и самоутверждается как личность.

Деятельность — это совокупность действий, направленных на достижение поставленных целей и преобразование окружающего мира. В основе любой деятельности лежит мотив.

Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) — это материальный или нематериальный предмет, ради которого человек совершает те или иные действия. Мотив подталкивает человека к деятельности. В качестве мотива могут выступать: потребности, социальные установки, убеждения, интересы и желания, влечения и эмоции, идеалы. Один и тот же вид деятельности может быть связан с различными мотивами.

Структура деятельности предполагает наличие субъекта (того, кто осуществляет действие) и объекта (того, на что/кого направлено действие), а также цели, которую человек преследует, совершая действие, и мотива. Целью деятельности является то, что в данный момент отсутствует и должно быть достигнуто с помощью действий, т.е. цель — это идеальный образ результата деятельности в сознании человека.

Получить необходимый результат, а значит, достигнуть поставленной цели, помогают различные методы и средства (приёмы, способы действий, предметы, ресурсы, используемые человеком для достижения желаемого), и, конечно же, сами действия — процесс деятельности.

Рассмотрим пример: ученик готовит доклад к уроку химии. Субъектом деятельности является ученик, объектом — доклад, мотивом — получение хорошей отметки, одобрение учителя и родителей.

Цель данной деятельности — написать доклад. Поход в библиотеку, чтение книг, подбор информации в интернете — это методы и средства, которые школьник будет использовать для написания доклада. Само составление, оформление, набор текста и распечатывание — это и есть процесс деятельности, его действия. Результат — готовый доклад.

2) Виды деятельности (игра, труд, учение)

В настоящее время существует большое количество различных классификаций видов деятельности:

— созидательная и разрушительная;

— индивидуальная, коллективная, массовая;

— экономическая, производственная, потребительская;

— государственная, международная, военная, политическая;

— научная, образовательная, досуговая, интеллектуальная и др.

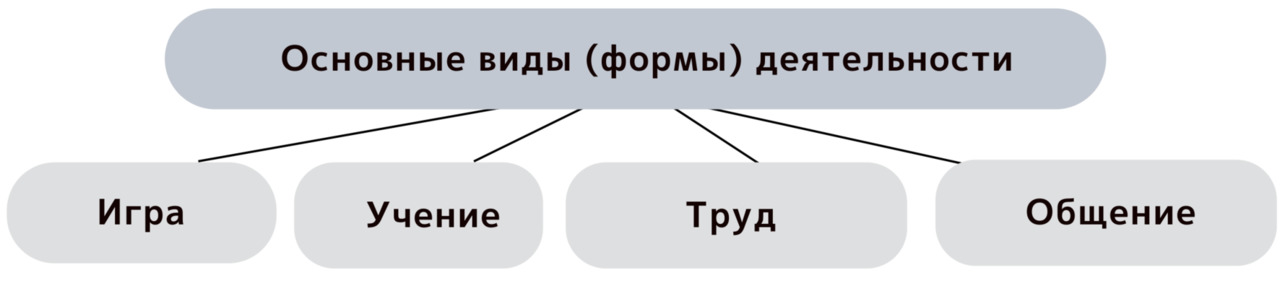

Основными видами деятельности человека на протяжении его жизни являются игра, учение, труд и общение, которые обеспечивают существование человека и формирование его как личности.

Игра — это свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию, ради удовольствия не только от результата, но и от самого процесса, имеющая условный характер. Движущей силой игры является интерес человека, возможность делать не то, что должен, а то, что хочется.

Основные свойства игры:

— творческий характер, наличие воображаемой обстановки;

— освоение новых социальных ролей;

— наличие определённых правил.

Для детей игра — это возможность примерить на себя роли взрослых, перенять социальный опыт. Если ребёнок не играет, то он не развивается. Для взрослых игра — это возможность отвлечься от дел, отдохнуть.

Учение — это целенаправленный процесс получения знаний и развития умений. Процесс учения может быть организованным (например, в школе) и неорганизованным (например, в процессе игры, трудовой деятельности или самообразования). Учение подготавливает человека к труду.

Труд — это процесс взаимодействия человека с окружающим миром, в ходе которого он создаёт материальные и духовные ценности. Трудовая деятельность человека направлена на получение практически полезного результата. В процессе трудовой деятельности человек производит необходимые ему материальные и духовные ценности.

В отличие от учёбы и игры, труд требует от человека определённой подготовки или квалификации. Так, шахтёр, который не имеет медицинского образования, не сможет провести даже простую хирургическую операцию. Квалификация — это уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определённого вида профессиональной деятельности. Различают физический и умственный труд.

Любой вид деятельности, при котором человек выражает свои чувства в новой, оригинальной и значимой форме, называется творчеством.

Вопросы из ОГЭ

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании структуры деятельности?

Объект, игра, цель, труд, учёба.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.

2. Ученики сельской школы после уроков посещают ветеранов войны, помогают им с уборкой дома, работой в огороде и саду. Данный пример иллюстрирует в первую очередь деятельность

1) игровую

2) трудовую

3) учебную

4) познавательную

3. Виолетта учится на отлично, она готовится к экзамену и читает учебник, справочную литературу, решает задачи. Одним из средств этой деятельности является

1) экзамен

2) учебник

3) отметка

4) увлечение музыкой

4. Что отличает трудовую деятельность от игры?

1) возможность коллективных действий

2) возможность проявления способностей человека

3) направленность на достижение практического результата

4) следование определённым правилам и нормам

5. Накануне соревнования атлет занимается в тренажерном зале. Объектом этой деятельности является (-ются)

1) физические качества атлета

2) тренажёры

3) персональный тренер

4) соревнование

6. В школе проводилась экономическая игра. Учащиеся воспроизводили процесс создания фирмы: разработали и представили бизнес-планы, организовали их презентацию, провели голосование. Назовите субъект данной деятельности.

1) подготовленный бизнес-план

2) презентация

3) проведение голосования

4) учащиеся — участники игры

7. Верны ли следующие суждения о деятельности человека и её структуре?

А. Для достижения цели человек может использовать различные средства.

Б. Деятельность человека имеет по преимуществу инстинктивный характер.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

8. Рассмотрите фотографию.

Для иллюстрации какой формы (вида) деятельности может быть использовано изображение женщины в маске? (Укажите не конкретное, а наиболее общее название.)

Объясните, в чём состоит сущность данной формы (вида) деятельности.

Какова положительная роль данной деятельности в жизни человека?

Почему заботу о своём здоровье считают важнейшей потребностью человека?

9. Георгий — ученик 9 класса. Помимо учёбы большое место в его жизни занимают компьютерные игры, которым он отдаёт много свободного времени. Сравните два вида деятельности, упомянутые в условии задания — учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) дает возможность овладеть новыми умениями

2) построена на замещении реальных предметов условными

3) имеет определённые мотивы и цели

4) ведет к усвоению предметных областей знания

Ответ: сходства __ __, различия __ __

10. Установите соответствие между примерами и видами (формами) деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) посещение молодым человеком курсов вождения автомобиля

Б) приготовление хозяйкой праздничного ужина

В) подготовка школьника к контрольной работе

Г) уборка дачного участка

Д) участие старшеклассника в городской олимпиаде по химии

ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) труд

2) учение

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

1.5 Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности

Всю свою жизнь человек познаёт мир вокруг себя. Немецкий социолог Эрих Фромм говорил о том, что стремление к познанию — одна из фундаментальных потребностей человека.

Познание — это активное отражение действительности в сознании человека, процесс постижения фактов, явлений и законов окружающего мира. Результатом познания становится новое знание, информация и опыт. Познавательная деятельность всегда опирается на факты, которые создают основу для практических опытов и формирования научных теорий и гипотез.

Познание — деятельность человека по получению достоверных знаний об окружающем мире, действительности, человеке и обществе. Она основана на чувственном и рациональном постижении реальности.

Процесс познания включает:

— субъект (познающий);

— объект (то, что исследуется).

Познание состоит из двух форм — чувственное и рациональное.

Чувственное познание — начальная ступень, которая формируется при непосредственном взаимодействии человека с предметами через органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание).

Чувственное познание включает ощущения, восприятие, представление.

Ощущение — отражение отдельных свойств объекта при их непосредственном воздействии на органы чувств. Ощущения связывают человека с внешним миром, являясь основным источником информации и основой эмоций.

Основные виды ощущений:

— осязание (тактильные ощущения);

— вкус;

— обоняние;

— слух;

— зрение.

Первые ощущения появляются у ребёнка ещё в утробе матери, после рождения они интенсивно совершенствуются, но, тем не менее, уровень их развития у людей неодинаков.

Информация, полученная от органов чувств, в сознании человека объединяется в сложные целостные образы. Восприятие — это отображение целостного образа познаваемого объекта при его непосредственном воздействии на органы чувств. Будучи необходимым этапом познания, оно всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, памятью и вниманием. Помимо ощущений, в процессе восприятия задействован и предыдущий опыт — осмысление того, что воспринимается.

Память человека делает возможным запоминание объектов и при необходимости воспроизведение их образов в мыслях, когда данного объекта нет поблизости. Представление — это чувственный образ, воссоздающий объект по памяти. Так, в процессе представления в мыслях воспроизводится образ объекта без его непосредственного воздействия на органы чувств на основе предыдущего опыта.

Чувственная картина мира необходима, но недостаточна для глубокого, всестороннего познания. Поэтому для познания закономерностей окружающего мира, выделения общего и существенного из данных, полученных эмпирическим путём, необходимо рациональное познание (от лат. ratio — разум).

Рациональное познание — это высшая ступень познания, осуществляемая при помощи мышления и логики в форме понятий, суждений и умозаключений. Оно осуществляется исключительно благодаря деятельности головного мозга, а его результаты закрепляются в различных знаковых системах и языке.

Исходным элементом рационального познания является понятие. Понятие — это слово, включающее основные признаки и характеристики объекта. Например, понятие «космос» включает: 1) всё пространство вокруг нашей планеты с многочисленными звёздами, галактиками, планетами; 2) безграничность; 3) мироустройство; 4) относительно пустые участки вселенной; 5) абсолютную тишину (так как при отсутствии воздуха звуки не распространяются, и огромные космические взрывы происходят в полной тишине).

Таким образом, понятие — это перевод многообразия признаков, качеств и свойств объекта в знаковую систему языка, то есть слово, позволяющее выделить данный объект из ряда других. Понятие также фиксирует существенные общие признаки группы, класса объектов. Например, к понятию «шар» относятся: воздушный шар, стеклянный шар, земной шар, шар для бильярда, шар для боулинга, луна, планета, пузырь, мяч и т. п., так как они все имеют схожие признаки.

Каждое понятие в сознании человека находится в определённой связи с другими, что даёт возможность изучать предметы и явления окружающего мира, а также передавать эти знания другим с помощью суждений и умозаключений.

Суждение — это высказывание, утверждающее или отрицающее какой-либо факт о познаваемом объекте или наличие каких-либо признаков, связей у познаваемых объектов. Например, суждениями являются утверждения: «Планеты вращаются вокруг своих звёзд, а спутники — вокруг планет» или «Луна вращается вокруг Земли».

На основе логики суждений формулируется вывод — умозаключение. Умозаключение — это мыслительный процесс, результатом которого является вывод нового суждения из двух или нескольких существующих. Оно состоит из суждений (посылок) и вывода. Например:

Планеты вращаются вокруг своих звёзд, а спутники — вокруг планет (посылка).

Луна вращается вокруг Земли (посылка).

Следовательно, Луна — это спутник Земли (вывод).

Рациональное познание имеет абстрактно-теоретический характер (связано только с мыслительной деятельностью) и позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности и законы. Чувственное и рациональное познание тесно взаимосвязаны, так как одно не может существовать без другого.

Вопросы из ОГЭ

1. Школьники по заданию учителя биологии провели наблюдения и на их основе определили основные источники загрязнения школьных классов. Какую деятельность иллюстрирует данный пример?

1) исследовательскую

2) хозяйственную

3) политическую

4) производственную

2. Установите соответствие между формами и этапами (ступенями) познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФОРМЫ

А) понятие

Б) ощущение

В) представление

Г) умозаключение

Д) восприятие

ЭТАПЫ (СТУПЕНИ) ПОЗНАНИЯ

1) чувственное

2) рациональное

3. Установите соответствие между примерами и видами (формами) деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) уборка квартиры

Б) обучение на курсах иностранного языка

В) приготовление обеда

Г) выполнение домашнего задания по математике

Д) наблюдение за поведением птиц

ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) познание

2) труд

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Выявление специфичных для каждого периода детства ведущих типов деятельности, изучение их своеобразия, взаимосвязи с другими видами деятельности чрезвычайно важно, поскольку позволяет построить процесс воспитания, отдельные звенья которого должны отличаться особыми формами и способами организации деятельности.

<…> В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность. При переходе к подростковому возрасту ведущий тип деятельности меняется. Учебная деятельность, сохраняя свою актуальность в системе образования, в психологическом отношении уже не играет решающей роли в развитии личности.

Ведущей для психического развития личности подростка оказывается общественно-полезная деятельность. <…> В различных формах эта деятельность присутствует и в младшем школьном возрасте, но там она недостаточно развёрнута. Основная психологическая потребность подростка — овладение формами общения — выдвигает на первый план деятельность, обеспечивающую выработку умения организовать своё общение, выстроить его в соответствии с поставленными задачами. Данное положение особенно важно, поскольку формирование у подростков развитой системы общения возможно в ситуации, предъявляющей человеку достаточно высокие требования, то есть предполагающей развитое самосознание. В старшем школьном возрасте учебная деятельность вновь превращается в ведущую, но уже в связи с новой задачей этого возраста — выработкой жизненных планов, поиском средств их реализации.

Основной критерий выделения ведущего типа деятельности — её воздействие на психическое развитие растущего человека. Главным в этом случае является не фиксация того, что ребёнок выполняет какую-то деятельность, и не её чисто внешняя организация, а такое направление деятельности, которое способствует формированию необходимых для данного возраста личностных качеств.

Д. И. Фельдштейн

4 (21 в КИМ). Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

5 (22 в КИМ). Какой критерий выделения ведущего типа деятельности называет автор? Почему, по его мнению, необходимо выделять и изучать ведущие типы деятельности для каждого периода детства? Какую деятельность автор считает ведущей для психического развития личности подростка?

6 (23 в КИМ). В чём, по мнению автора, заключается основная задача старшего школьного возраста? Приведите три примера влияния этой задачи на учебную деятельность.

7 (24 в КИМ). В обществе бытует мнение, что ведущий тип деятельности во многом определяется личностными характеристиками человека. Используя обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в подтверждение данного мнения.

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

Рекомендации составителей КИМ ОГЭ

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом адаптированного научно-популярного текста и направлены на проверку следующих умений:

— искать социальную информацию по заданной теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах, носителях аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23);

— составлять на её основе план (задание 21);

— приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их структурных элементов и проявлений основных функций разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в разных сферах (задание 23);

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников, соотносить её с собственными знаниями (задание 24).

Задание 21 требует составить план текста, выделив его основные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Для выполнения этого задания необходимо внимательно прочесть текст, уяснить его содержание, выявить основные идеи. Несмотря на конкретное число пунктов плана, указанных в критериях, необходимо учитывать именно смысловые фрагменты.

Например, план может выглядеть так:

1) роль образования в XXI в.;

2) нравственная ответственность человека науки;

3) молодые годы — время учёбы;

4) уметь найти радость в учёбе.

Максимальный балл — 2.

Задание 22 предполагает извлечение информации, представленной в явном виде. Требуемая информация может быть приведена в форме прямой цитаты из текста, причём может быть приведена короткая фраза с узнаваемым смыслом. Информация может быть дана в форме близкого к тексту пересказа.

Оба эти варианта выполнения задания равноправны.

Максимальный балл — 2.

Задание 23 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение контекстных знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного социального опыта выпускника. Какие требования предъявляются к выполнению подобных заданий? Во-первых, точность и корректность приводимых фактов (социальных фактов или

моделей социальных ситуаций), их соответствие приведённым в задании теоретическим положениям.

Например:

Укажите любые две организации (должностных лиц/ представителей организаций и т.п.) в сфере защиты прав человека в Российской Федерации и кратко охарактеризуйте круг полномочий каждой (каждого) из них.

Ответ может выглядеть следующим образом:

1) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации / омбудсмен (контроль соблюдения законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц);

2) судебные органы (защита нарушенных прав и законных интересов человека).

Максимальный балл — 3.

Задание 24 предполагает формулирование и аргументацию участником экзамена собственного суждения по актуальному проблемному вопросу общественной жизни. По сути, объектом оценивания здесь являются приведённые обучающимся аргументы — их ясность, логичность, опора на обществоведческие знания и содержание текста.

Например:

Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два объяснения важности образованности детей и взрослых в области прав человека.

Ответ может выглядеть следующим образом:

1) знание своих прав помогает человеку в наибольшей степени реализовать свой потенциал, свои жизненные планы;

2) если человек знает свои права, он может их отстаивать, защищать себя и своих близких от несправедливости.

Максимальный балл — 2.

1.6 Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося

1) Право человека на образование

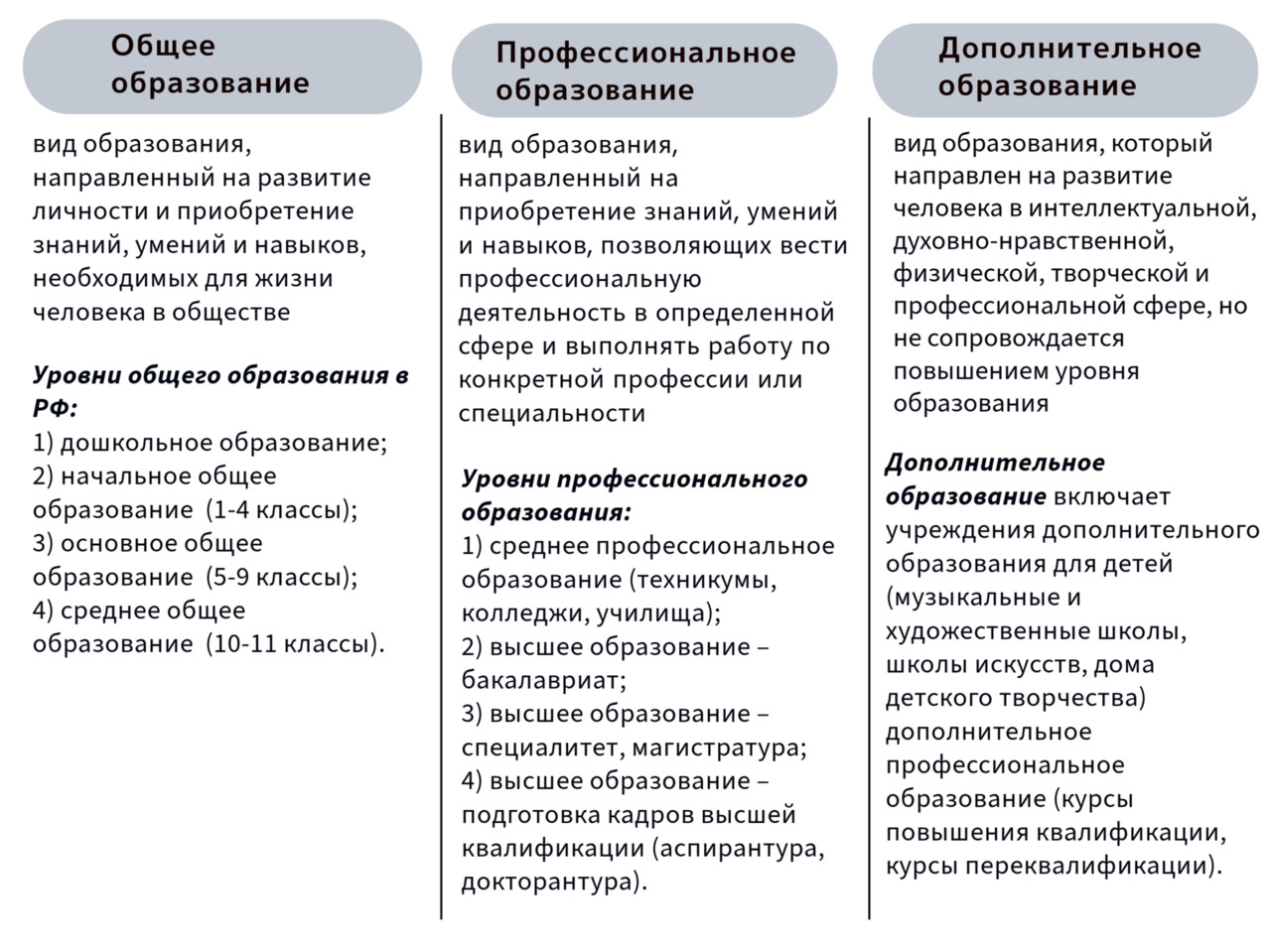

Полноценное развитие личности в современном обществе невозможно без образования. Право на его получение является одним из основных и гарантируется Конституцией РФ.

Из Конституции РФ

Статья 43

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.

Образование — это целенаправленный, организованный процесс передачи новым поколениям систематизированных наукой знаний об окружающем мире, опыта и достижений человеческой культуры, а также воспитания личности и помощи в её становлении.

Из Федерального закона

Статья 2.

1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в РФ

1. В РФ гарантируется право каждого человека на образование.

2. Право на образование в РФ гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получения гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.05.2025) «Об образовании в РФ»

Система образования ориентирована на потребности государства и общества, обеспечивая развитие личности, формирование духовности и подготовку высококвалифицированных специалистов для различных сфер деятельности.

2) Школьное образование. Права и обязанности учащегося

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» прописаны права и обязанности обучающихся.

Академические права обучающихся:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования;

5) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования);

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

8) каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

9) переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета;

10) перевод в другую образовательную организацию;

11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

14) участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

15) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

17) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

Обязанности и ответственность обучающихся:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживать в ней чистоту и порядок;

6) с учетом возрастных и психофизических особенностей участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование у обучающихся трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда.

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, в том числе требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в такой организации, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

— замечание;

— выговор;

— отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Вопросы из ОГЭ

1. Целенаправленная познавательная деятельность человека по получению новых для себя знаний и умений называется

1) творчеством

2) образованием

3) социализацией

4) наукой

2. Верны ли следующие суждения об образовании?

А. Согласно Конституции РФ гражданам гарантировано бесплатное получение основного общего образования.

Б. Система образования ориентируется на потребности государства и общества.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

3. Верны ли следующие суждения об образовании?

А. Образование служит для передачи социального опыта от одних поколений людей к другим.

Б. В основе образования лежат культурные традиции конкретного общества.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

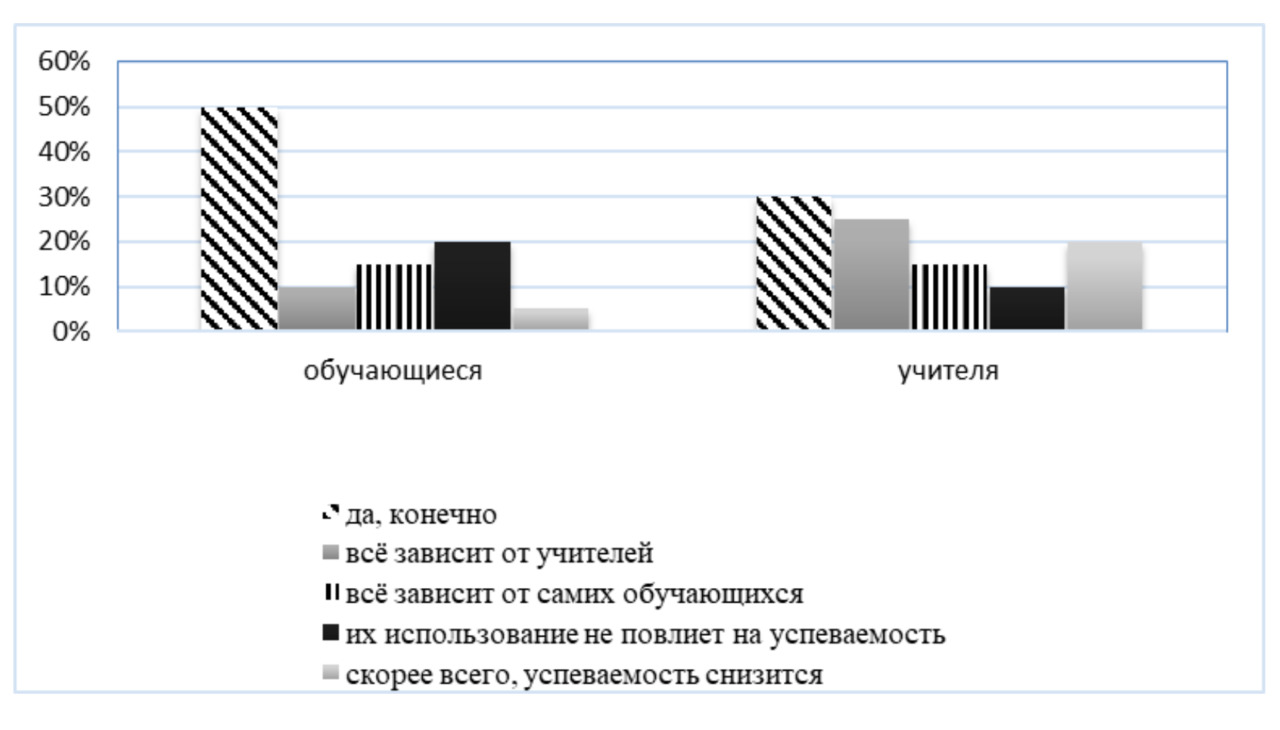

4. В городе Z в ходе социологического опроса гражданам задавали вопрос: «Поможет ли использование электронных средств обучения повысить успеваемость школьников?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие.

5. Установите соответствие между действиями и элементами статуса обучающегося в РФ: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

ДЕЙСТВИЯ

А) бережно относиться к имуществу образовательной организации

Б) выполнять индивидуальный учебный план

В) уважать честь и достоинство работников образовательной организации

Г) участвовать в формировании содержания своего профессионального образования при соблюдении установленных законодательством условий

Д) осуществить переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РФ

1) академические права

2) обязанности

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

1.7—1.8 Общение. Цели и средства общения. Общение в современных условиях. Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях

1) Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных условиях. Особенности общения в виртуальном пространстве

Особой формой взаимодействия людей в обществе и в межличностных отношениях является общение.

Общение — это процесс передачи информации от одного индивида к другому, обмен мыслями, чувствами и эмоциями. Потребность в общении — одна из основных потребностей человека.

В процессе общения осуществляется:

— обмен информацией и знаниями;

— передача опыта, научение, социализация личности;

— формирование индивидуальности;

— выражение личных переживаний, эмоций, чувств.

Различают следующие виды общения:

— прямое (личный контакт, личная встреча) и косвенное (через посредника);

— формальное (общение в профессиональной сфере, которое основывается на документообороте) и неформальное (общение между близкими людьми, друзьями);

— межличностное (между двумя людьми) и групповое (между тремя и более людьми).

Цели общения могут быть самыми разными: это может быть обмен информацией, установление контакта, решение проблемы, достижение согласия или достижение определённых результатов. Средства общения также могут быть очень разнообразными. Это могут быть слова, мимика и жесты, интонации и тембр голоса, язык тела и т. д. Важно помнить, что каждое средство общения имеет свои особенности и может использоваться в зависимости от ситуации и целей общения.

Особенности общения подростков:

— ведущая деятельность — общение, освоение норм социального поведения и морали;

— две системы взаимоотношений: со взрослыми и со сверстниками;

— чувство взрослости и стремление к самостоятельности;

— ранимость и потребность в поддержке со стороны взрослых;

— изменчивость настроения и неадекватность реакций;

— важность общения со сверстниками, дружба обретает особую ценность;

— интерес к противоположному полу и первые романтические отношения.

В современном обществе общение подростков претерпевает значительные изменения, связанные с развитием информационных технологий и социальных сетей. Виртуальное пространство становится неотъемлемой частью жизни молодых людей, предоставляя им новые возможности для самовыражения и взаимодействия с окружающими.

Особенности общения в виртуальном пространстве:

— расширение возможностей и границ коммуникации, так как собеседники могут находиться в разных городах и странах;

— преимущественно письменная форма общения (чат, электронная почта);

— наличие умений и навыков работы с интернетом.

Однако виртуальное общение сопряжено с рядом проблем: обесценивание живого общения, манипуляция информацией, мошенничество.

2) Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения с друзьями и сверстниками

Отношения в малых группах характеризуются взаимодействием между членами группы, основанным на личных качествах, социально-психологических отношениях и взаимном влиянии. Значимые взаимодействия, вызывающие определённые эмоции, называют межличностными отношениями.

Межличностные отношения основываются на общении, но могут проявляться в поступках людей в процессе совместной деятельности.

Выделяют следующие виды межличностных отношений:

— официальные (формальные) и неофициальные (неформальные);

— деловые и личные.

Официальными (формальными) называют отношения, которые регулируются какими-либо имеющими юридический статус документами, включая законы, постановления, уставы, распоряжения, приказы. В такие взаимоотношения люди вступают по должности, а не из личных симпатий или антипатий друг к другу.

Неофициальные (неформальные) — это отношения, которые не имеют под собой юридической основы, то есть не регулируются какими-либо документами или чем-либо другим, что имеет правовой статус.

Деловые отношения — это формализованные отношения, общение в которых регламентируется строго в рамках определённых задач и установок руководства. Деловые отношения складываются во время совместной трудовой деятельности людей.

Личные отношения — это отношения между близкими людьми без формального оттенка. Личные отношения не связаны с трудовой деятельностью, а основываются на эмоциональной сфере, на чувствах симпатии и антипатии. Личные отношения проявляются в виде знакомства, товарищества, дружбы.

При этом формальные и неформальные отношения могут быть как деловыми, так и личными. Так, например:

1) Встреча начальника и подчинённого по рабочим вопросам — это формальные деловые отношения.

2) Встреча начальника и подчинённого в кафе для обсуждения нового проекта — это неформальные деловые отношения.

3) Если начальник является отцом, а подчинённый — сыном, то их встреча вечером после работы — это неформальные личные отношения.

4) Если отец оформил дарственную сыну на автомобиль — это формальные личные отношения.

Формы межличностных отношений: любовь, дружба, приятельские отношения, альтруизм, безразличие, ненависть, агрессия.

В малых группах всегда выделяется лидер. Лидерство в группе означает влияние одного или нескольких членов группы на мнения, оценки и поведение других участников. Лидерство основано на личных качествах лидера, социально-психологических отношениях и групповых нормах. Лидерство может быть формальным (назначенным руководителем) или неформальным (возникающим спонтанно в процессе взаимодействия).

Групповые нормы и правила определяют поведение и взаимоотношения внутри группы. Они формируются на основе ценностей, традиций и ожиданий участников группы. Нормы и правила обеспечивают стабильность и согласованность действий членов группы.

3) Конфликты в межличностных отношениях

Межличностные отношения играют важную роль в жизни любого человека, определяя его психологическое благополучие. Однако конфликты в этих отношениях неизбежны. Понимание причин конфликтов и способов их преодоления поможет создать гармоничные и удовлетворительные взаимодействия.

Межличностные конфликты — это ситуации противостояния, разногласий, столкновений между людьми.

Одна из основных причин конфликтов — несоответствие ожиданий и потребностей. Каждый человек имеет свои уникальные ценности, убеждения и приоритеты, и когда они не совпадают с ожиданиями и потребностями других людей, возникают конфликты.

Недостаток коммуникации и непонимание также могут стать источником проблем. Нерешённые проблемы, накопившиеся обиды и недовольства постепенно разрушают отношения и приводят к конфликтам.

По социальным последствиям конфликты делятся на конструктивные и деструктивные. Конструктивный конфликт — это конфликт, позитивно влияющий на структуру, динамику и результативность социально-психологических процессов и служащий источником самосовершенствования и саморазвития личности. Деструктивный конфликт — это конфликт, негативные последствия которого после завершения борьбы сторон в целом заметно превосходят его позитивные результаты. Деструктивные последствия конфликтов связаны прежде всего с гибелью, увечьями и стрессами людей.

Для того чтобы разрешить межличностный конфликт, важно понять позицию другой стороны, необходимо научиться понимать и уважать интересы другого человека. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно отнести нахождение компромисса, сотрудничество и переговоры.

Стили поведения в конфликте / способы разрешения конфликта:

— уход от конфликта (избегание, бездействие, игнорирование, уклонение);

— уступка (приспособление);

— компромисс (решение проблемы через взаимные уступки);

— сотрудничество;

— переговоры (мирное обсуждение возможных путей решения проблемы);

— противоборство (борьба, конкуренция, соперничество, конфронтация);

— использование посредничества;

— метод судебного или третейского разбирательства, арбитраж.

Вопросы из ОГЭ

1. Какие два из перечисленных понятий используются для обозначения способов разрешения конфликта?

Социальная мобильность, стратификация, компромисс, переговоры, эскалация конфликта.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.

2. Какой пример иллюстрирует официальное межличностное общение?

1) Врач дал ключи от своей квартиры соседям.

2) Врач пригласил родственников пожить у него на даче.

3) Врач встретился со своими бывшими однокурсниками.

4) Врач вызвал родственников пациента для разговора о его лечении.

3. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение?

1) Журналист задал вопрос на пресс-конференции главе государства.

2) Учителя слушают доклад министра просвещения.

3) Подруги встретились в кафе и обсудили предстоящий праздник.

4) Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга.

4. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах?

А. Для того, чтобы разрешить межличностный конфликт, важно понять позицию другой стороны.

Б. К наиболее эффективным способам разрешения любых межличностных конфликтов относят приспособление к мнению противника, полный отказ от своих интересов.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

5. Иван узнал, что Артём пригласил на свой день рождения всех одноклассников, кроме него. Он не стал выяснять причины этого поступка, просто перестал разговаривать с Артёмом. Какой способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует этот пример?

1) посредничество

2) сотрудничество

3) уход из конфликтной ситуации

4) уступку противоборствующей стороне

6. Марина предложила Лене свою помощь в подготовке к экзамену, но была вынуждена уехать к заболевшей бабушке. Лена обиделась и не ответила на телефонные звонки Марины. После возвращения Марины девушки спокойно разобрались в ситуации, и конфликт был исчерпан. Какой способ разрешения конфликта иллюстрирует этот пример?

1) сотрудничество

2) противоборство

3) уход от конфликтной ситуации

4) уступка

7. Учитель на уроке рассказывал о межличностных конфликтах и способах их конструктивного разрешения. Сравните два способа разрешения конфликта: соперничество и компромисс. Выберите и запишите порядковые номера черт сходства, а затем порядковые номера черт отличия.

1) участники частично отказываются от своих интересов

2) одни участники стремятся к доминированию над другими участниками конфликта

3) определённый способ поведения участников межличностного конфликта

4) участники ищут пути решения межличностного конфликта

Ответ: сходство __ __, различие __ __.

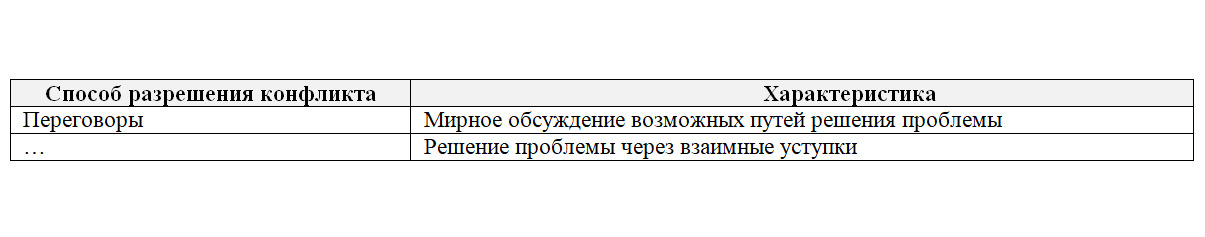

8. Заполните пропуск в таблице.

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

2.1 Что такое общество. Связь общества и природы

1) Что такое общество

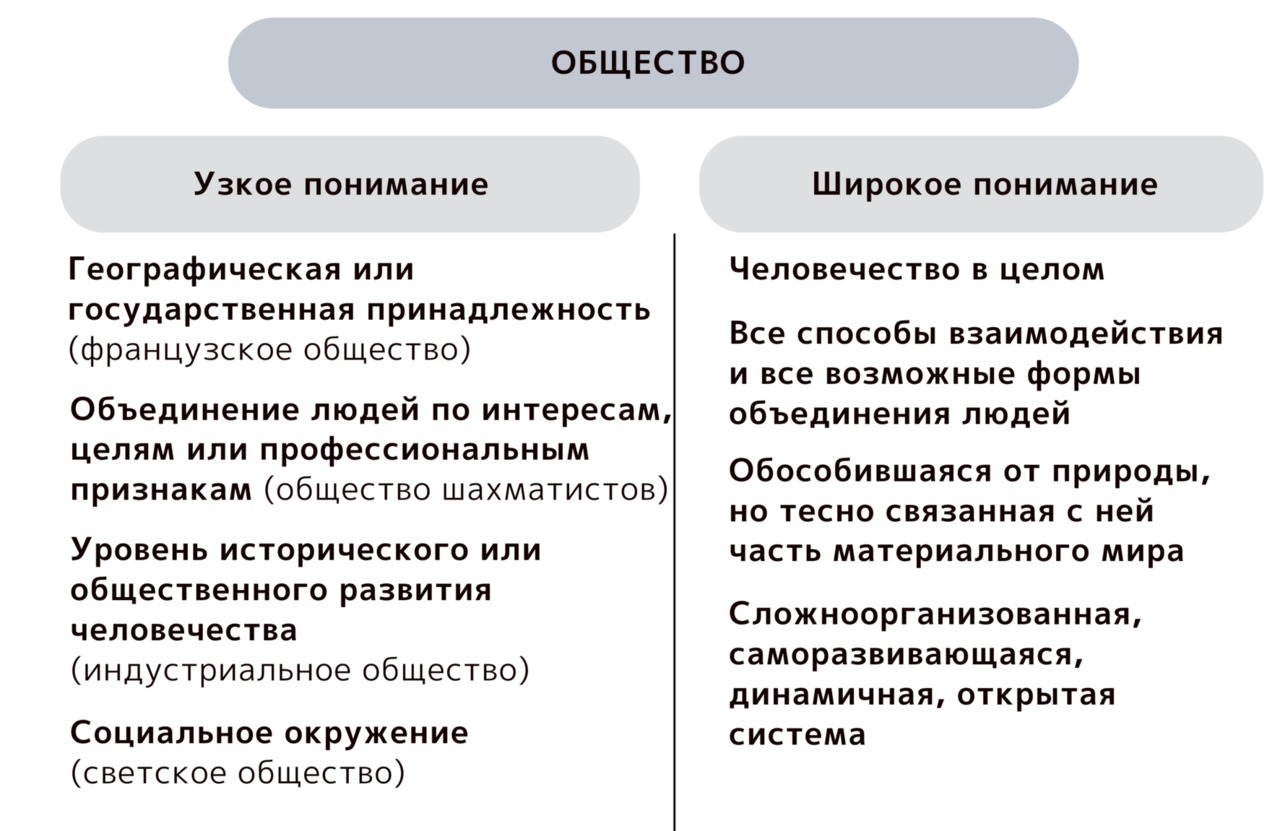

Понятие «общество» имеет много определений. Однако их важно различать в узком и широком смыслах.

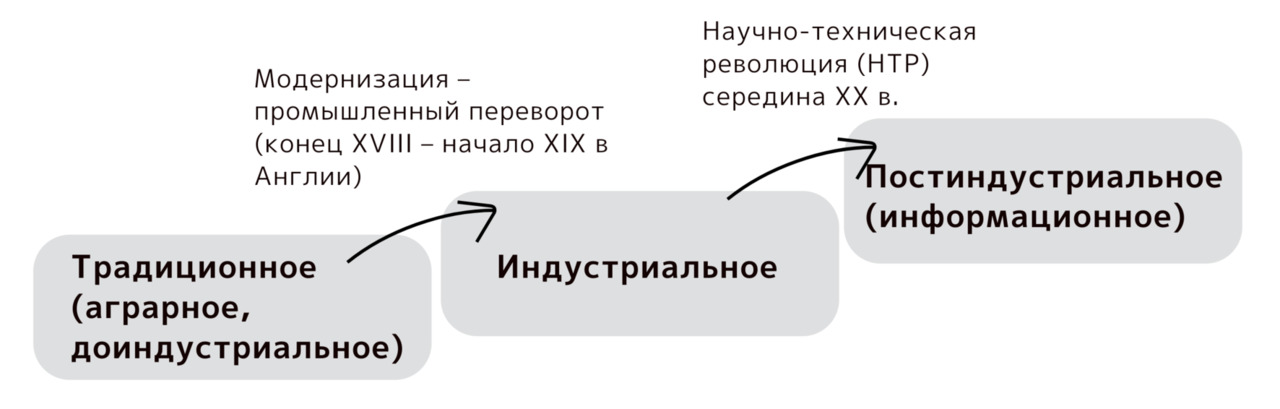

В социологии предпринималось множество попыток классификации обществ. Так, например, выделяют дописьменные (не имеющие письменности) и письменные (имеющие алфавит) общества, а также простые и сложные.

В простых обществах отсутствует социальное неравенство, деление на классы, не развиты товарно-денежные отношения и ещё нет государственности. Сложные общества характеризуются появлением государства, развитием товарно-денежных отношений и большого аппарата государственного управления.

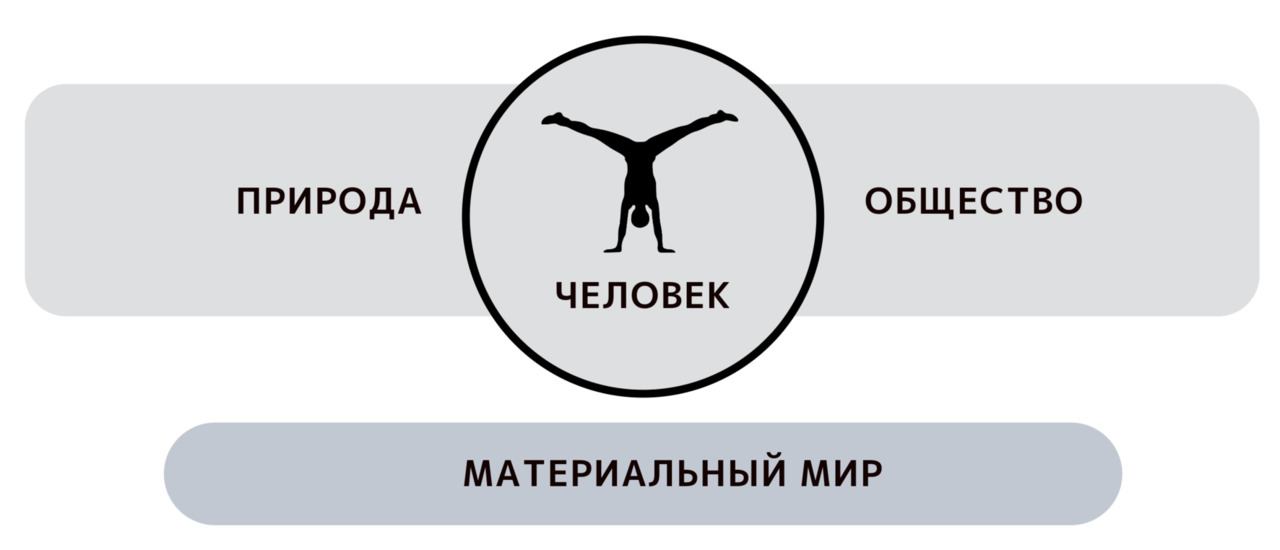

2) Связь общества и природы

Весь окружающий материальный мир состоит из двух основных элементов — природа и общество. Под словом «природа» мы имеем в виду весь естественный окружающий мир, а также среду обитания человека и общества. В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно взаимодействует с природой, ведь все необходимые ресурсы для своего существования он черпает именно из окружающего мира.

Однако общество и природа — это две абсолютно разные саморазвивающиеся системы. В природе действует стихийность, а в обществе именно человек является движущей силой развития и исторического процесса.

Общество — это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, включающая все способы взаимодействия людей и все возможные формы их объединения.

Данное определение является общепринятым в обществознании, и в экзаменационных бланках при необходимости пишется именно оно.

Следует заметить, что общество — это «обособившаяся часть материального мира», но не отделившаяся, так как общество и природа неразделимы. В то же время взаимодействие природы и общества имеет противоречивый характер.

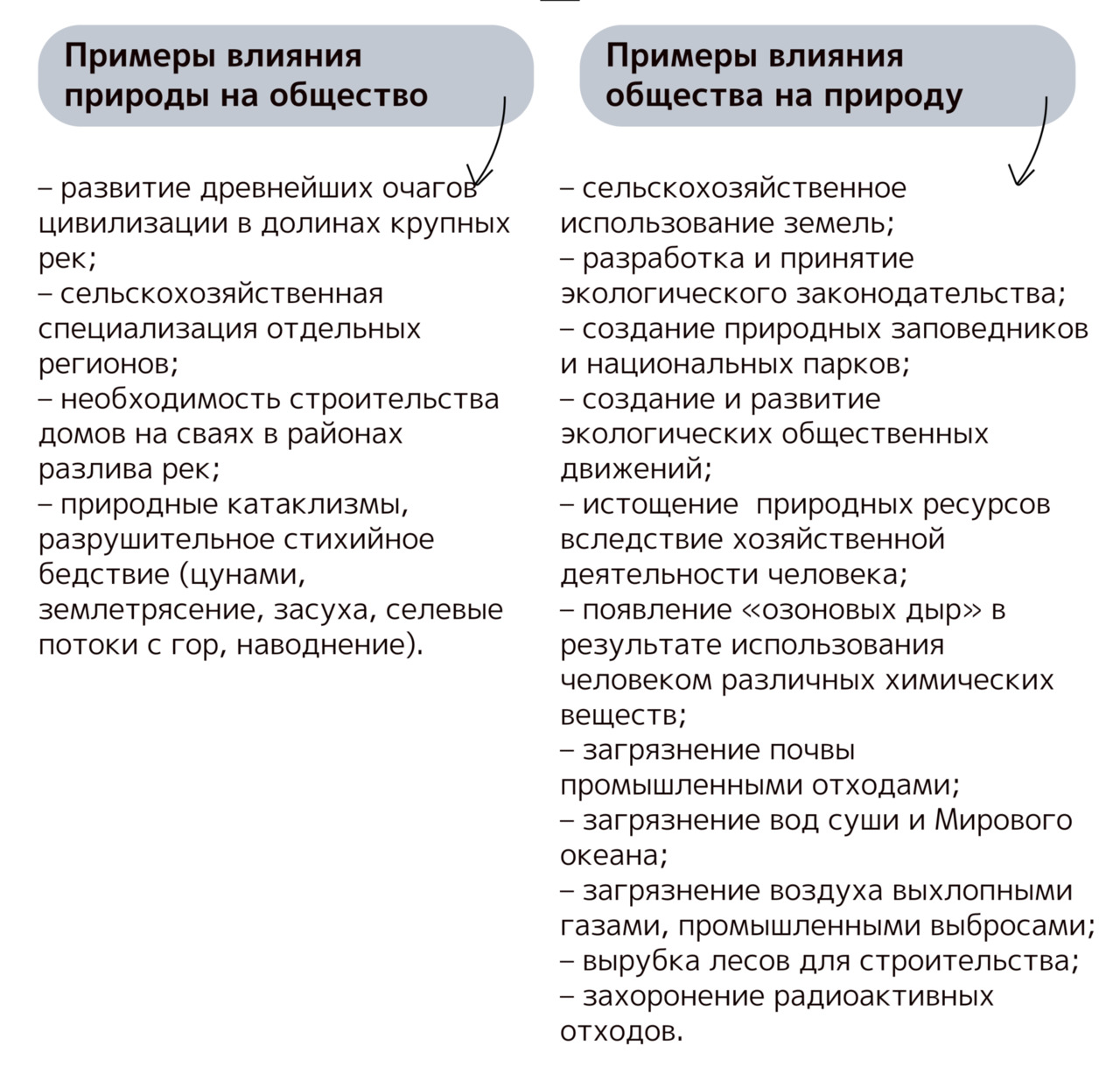

Влияние природы на общество. Исторически природа «старше» общества и существовала на Земле задолго до появления человечества.

С одной стороны, природа — это кладовая ресурсов, которые необходимы человеку в производственной деятельности и повседневной жизни. Природа оказывала и оказывает огромное влияние на становление общества. Вспоминая историю древнего мира, мы знаем, что люди селились на берегах рек, так как существование человека без пресной воды невозможно.

Природа воздействует на общество, создавая ему благоприятные или неблагоприятные условия для функционирования и развития. Природные условия влияют на экономическую специализацию различных регионов мира, ведь на основе природных ресурсов осуществляется производство определённых видов товаров и услуг. Очевидно, что и вид деятельности, культура, традиции и обычаи народов зависят от природной среды регионов проживания. И сегодня люди, живущие в разных уголках мира, различаются внешностью, характером, образом жизни.

С другой стороны, природные катаклизмы могут уничтожить человечество или нанести ему серьёзный урон.

Влияние общества на природу. Изначально отношения человека и природы представляли собой взаимное воздействие друг на друга (человек сильно зависел от природы и извлекал для себя питание, орудия труда и быта). Однако по мере становления общества, государства, совершенствования орудий труда и научно-технической революции влияние человека на природу возросло.

Общество потребляет природные ресурсы, оказывает антропогенное влияние. Антропогенное воздействие — это все формы влияния людей на окружающую природу. С каждым днём возрастает уровень этого влияния: прогресс науки и техники, а также демографический рост населения вызывают всё большую потребность в природных благах.

Природа стала рассматриваться человеком уже не как самостоятельная реальность, а как сырьевой источник для удовлетворения потребностей. Это привело к появлению глобальных проблем и экологического кризиса. Грубо вторгаясь в природу, человечество наносит ей невосполнимый ущерб.

Прогресс науки и техники вызывает ещё большую потребность в полезных ископаемых, а демографический рост населения влияет на увеличение потребления природных ресурсов. Разрушение природной среды ведёт к ухудшению здоровья людей, снижению качества их жизни.

Многие страны также столкнулись с проблемой изменения климата («глобальное потепление»). Катастрофические наводнения, засухи и лесные пожары происходят всё чаще.

Общество может ограничить своё негативное влияние на природу, поэтому внимание к проблемам охраны природы в настоящее время возрастает.

Вопросы из ОГЭ

1. Под обществом в широком смысле понимают

1) весь материальный мир

2) исторический период в развитии народа

3) объединение единомышленников

4) все способы взаимодействия людей и формы их объединения

2. Верны ли следующие суждения об обществе как форме жизнедеятельности людей?

А. В широком смысле общество — это всё человечество в прошлом, современности и перспективе.

Б. В узком смысле под обществом понимают определённый этап исторического развития.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

3. Верны ли следующие суждения об обществе?

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия людей.

Б. Общество включает в себя весь окружающий человека материальный мир.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

4. Ученые-обществоведы определяют общество как

1) меру свободы человека

2) обособившуюся от природы часть мира, включающую в себя способы взаимодействия людей

3) единство живой и неживой природы

4) совокупность всего созданного человечеством

5. Что иллюстрирует влияние общества на природу?

1) проведение выставки пейзажной живописи

2) сельскохозяйственное использование целинных земель

3) конкурс работ фотографов-модернистов

4) открытие в стране новых филиалов Красного Креста

6. Примером непосредственного влияния природы на общество может служить

1) вырубка леса под строительство жилых домов

2) восстановление почвы после ликвидации свалки отходов

3) разрушение прибрежной зоны отдыха мощным тайфуном

4) организация природного заповедника

7. Верны ли следующие суждения об обществе?

А. Общество является частью природы.

Б. Общество представляет собой обособившуюся от природы часть мира, связанную с жизнью людей.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

На основе Открытого банка заданий ФИПИ

2.2 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие

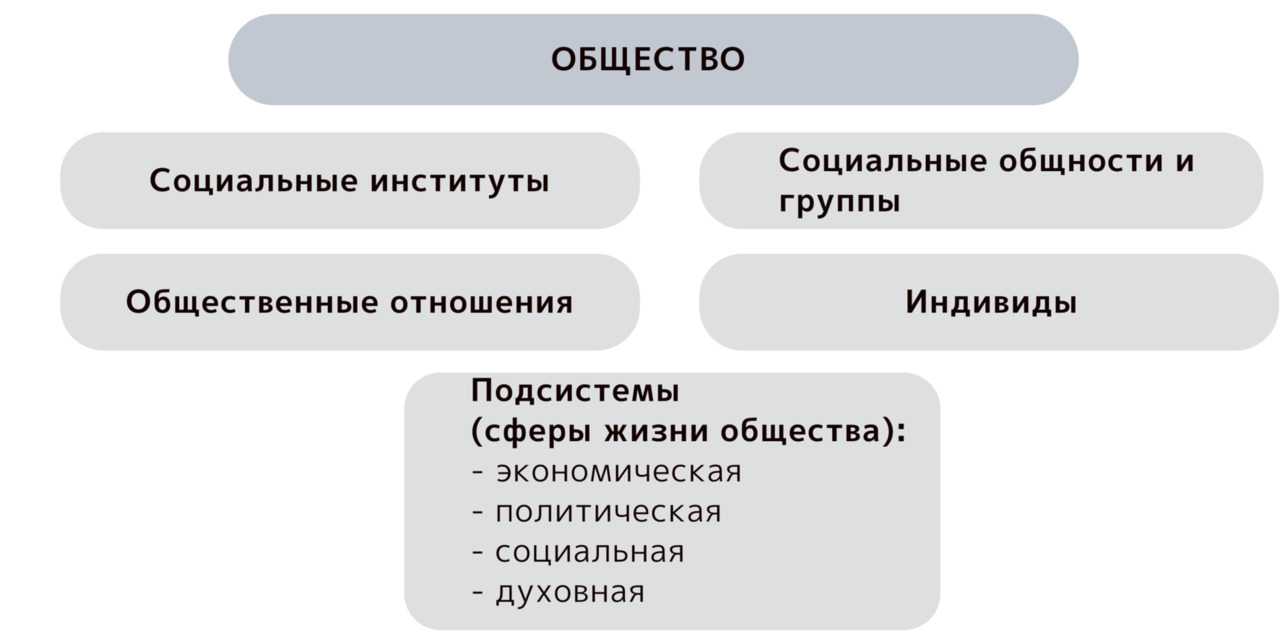

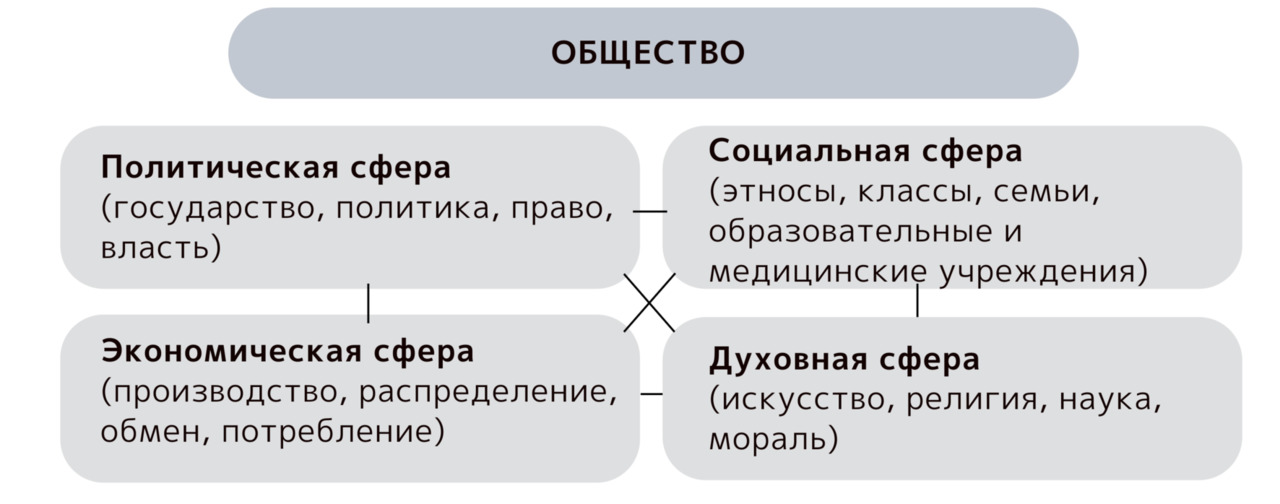

С точки зрения существующих в философии и науке подходов, общество можно охарактеризовать как сложноорганизованную и саморазвивающуюся систему.

Под системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое и постоянно взаимодействуют. Элементы общества — это индивиды, социальные группы и общности.

«Промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система, называются подсистемами.