Светлой и доброй памяти

Владимира Александровича Лефевра посвящается

Москва, 2021

От автора

30 июня 2020-го года меня пригласили на заседание СМД-бара, в режиме Zoom, естественно для обсуждения темы, связанной с рефлексией. Обстановка в этом методологическом клубе в целом понравилась, как и люди, составившую эту кампанию. Вместе с тем, я обнаружил, что у многих коммуникантов и диспутантов необычные, до фантастичности, представления о том, что такое рефлексия, и я пообещал собрать несколько своих текстов по рефлексии в качестве — не учебного пособия, но насколько возможно полного изложения одной из имеющихся точек зрения. Наглость этой заявки объясняется тем, что мною действительно за двадцать с лишком лет написано всего и всякого про рефлексию, что меня считают специалистом в этом вопросе и даже иногда приглашают в качестве спикера (как в случае с СМД-баром, например) и что я действительно несколько лет общался и учился у Г. П. Щедровицкого в рамках Московского Методологического Кружка (ММК) и у его вечного оппонента В. А. Лефевра, то у него в Ирвайне, штат Калифорния, то у меня в Монтерее, штат Калифорния: 400 миль по местным дорогам — это сущие пустяки, по времени гораздо быстрее, чем дорога Москва-Питер, хотя расстояние одно и то же.

Эта книга — и есть обещанное в баре, и, надеюсь, «Рефлексия» будет интересна и полезна не только методологам, но и коллегам по образованию и науке, что она вызовет рефлексию и мышление у читателей, потому что «мысль, не порождающая другую мысль, мыслью не является», и я не хотел бы плодить мёртворождённое, только для заполнения книжных и библиотечных полок и компьютеров.

Александр Левинтов

Предисловие

Девять кругов рефлексии

Писать предисловие к философским и околофилософским трудам занятие почетное, но весьма трудное, ибо, с одной стороны, не пристало своим любомудрием лукавым соревноваться с автором, пытаясь, как это порой случается, затмить его светоч, а с другой — негоже издеваться над читателями, заставляя их проглатывать навязанный аперитив, отдаляя тем самым сладостный момент погружения в настоящий пир духа. По сему, на мой взгляд, натренированный чтением иных предисловий, хорошее предисловие должно быть кратким, как тост или анекдот, чтобы только обозначить, но ни в коем случае не предвосхитить основное настроение авторского текста.

В конце 1987 года, когда я впервые окунулся в бездонную бочку Московского методологического кружка, меня — тогда чистую, но не лишенную способностей доску — многие считали одним из самых рефлексивноспособных новобранцев в группе С. В. Попова. В те поры я еще не был способен отличать глубины мыслей Г. П. Щедровицкого от глубин мыслей В. А. Лефевра, и даже не мог представить себе содержательную основу их философско-методологического противостояния. Я просто не знал, что отцом рефлексии и рефлексивного управления был именно Лефевр (судьба свела меня с ним, когда он уже жил в США, да и то лишь на одну короткую встречу, которая, тем не менее, запомнилась надолго). А рефлексия Щедровицкого, как она виделась мне в то время, носила во многом формально-функциональный характер и служила лишь инструментом для организации мышления и деятельности, практически не коррелируясь с пониманием и сознанием. Примерно в те же годы я впервые увидел Александра Евгеньевича Левинтова — автора настоящего труда, ставшего впоследствии моим учителем и большим другом. Этот незаурядный человек сразу поразил меня своим умением сочетать слабосочетаемое: науку с методологией, цели с ценностями, практическую деятельность с мистической работой души.

Мало-помалу оперившись и самоопределившись по жизни, я провел многие десятилетия в духовных поисках, и теперь, так и не получив ясного представления о рефлексии, я, тем не менее, могу любому объяснить, что это такое, как это часто практикуется в среде методологов. Другое дело Левинтов с его рафинированным научным подходом, вызывающим глубокое уважение. Вот уж кто-кто, а он-то точно понимает, о чем говорит. Так что, уважаемые читатели, рекомендую прислушаться. И если вы не сумеете с его помощью докопаться до полного понимания рефлексии, то по крайней мере насладитесь поистине великим мастерством интерпретаций, которые уже сами по себе задают необходимое понятийное поле, полное аллюзий и противоречий, мыслительных изысков и их живописного отображения простым и живым языком философа-беллетриста. Идя вслед за автором, вы узнаете, как понятие соотносится с пониманием, а представление с понятием, увидите, как уживается мышление с сознанием, рассмотрите различия между харизмой и поросом, и, наконец, почувствуете, какую роль во всем этом играет рефлексия, поскольку она не просто «отражение» сознания, как мыслится непосредственно из этимологии, но представляет собой явление гораздо более сложное и многоплановое.

Я бы не побоялся сравнить эту мыслительную операцию, этот душевно-духовный процесс с дантовскими девятью кругами ада, которые сужаются по спирали и с каждым витком становятся все более и более изощренными. К первому разряду относится рефлексия топическая, по сути дела, ставящая один-единственный вопрос: «Где я?» Во втором круге живет рефлексия онтологическая, в третьем — логическая, в четвертом — мыследеятельностная, в пятом — типологическая и т. п. Ответив на вопросы этих уровней, человек понимает, что, собственно, происходит вокруг него и зачем. Ему становится ясно, в какую неразрешимую ситуацию погрузила его жизнь, почему так произошло и как с этим разбираться. Далее рефлексия покидает пределы мышления и целевых установок, где она базировалась исключительно на проблемах понимания деятельности, и устремляется в безбрежные просторы сознания. И там, так же, как у Данте, она становится все менее и менее материальной, прагматической и конкретно-прикладной, завершаясь к восьмому и девятому кругу поистине гамлетовским поворотом глаз «зрачками в душу», когда человек уже решает сложнейшие психологические, ценностные и экзистенциальные вопросы наряду с вопросами совести: кто он такой и в чем смысл его существования, хороши или дурны его мысли и поступки, добры они или злы. Одним словом, рефлексия — это тонкий и интимнейший разговор с самим собой на витальные темы.

В нынешнюю эпоху, когда слово «рефлексия» уже вовсю звучит с экранов телевизоров, мелькает в публичных выступлениях и документах государственных чиновников и даже встречается в повседневной речи обывателей, взращивание собственного представления об этой мыслительной процедуре крайне полезно и даже необходимо. Иначе обесценивание непростого, исполненного тайн понятия рефлексии и превращение его в междометие неизбежно. И как любое междометие, оно будет либо начисто лишено смысла, либо этот смысл предстанет настолько сильно расчлененным, истонченным или символизированным, что добраться до него смогут лишь особо одаренные умы. Автор же умело и неутомимо борется с этим процессом обессмысливания, так что известную фразу из «Ревизора» Н. В. Гоголя «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем» на современный язык можно перевести примерно так:

«Рефлексия! — сказали мы с Александром Евгеньевичем».

Роман Максишко,

март 2021

Понимающая рефлексия и рефлексивное понимание в процессе образования

На примере лингвистического образования

В методологическом сообществе тема понимающей рефлексии (ПР) и рефлексивного понимания (РП) занимает заметное место. Она привлекательна не столько своей вычурностью, сколько, с одной стороны, возможностью размышления на понятийных нюансах, что требует ювелирного мышления, а, с другой, — несомненной актуальностью, особенно в сфере педагогики. Так или иначе ее касались Г. П. Щедровицкий, Г. И. Богин, В. Г. Богин и другие методологи педагогики и методологизированные педагоги.

В течение последних трех лет автор приобрел уникальный педагогический опыт работы с иноязычными студентами, не имеющими практически никаких интеллектуальных средств (по преимуществу, выпускников американских школ, где львиная доля уроков отведена под физкультуру и познание политкорректности, где судорожному курсу американской истории не противостоит ни мировая история, ни география, где в математике пропущены счет и геометрия, а в родном языке пропущена грамматика и т. д. до утомительного изумления), к тому же — военнослужащих, к тому же, в силу организации школьного образования, совершенно неприученных к длительным формам слвместной деятельности. Это обеспечивает почти полное отсутствие какой бы то ни было знаниевой основы и вынужденную необходимость организации понимания.

Данная статья — еще одна попытка в заявленной тематике. Автор при этом исходит из предположения, что работа по этой теме должна строиться «на качелях» ПР и РП. В качестве дисциплинирующего средства написания и чтения часть текста, относящегося к РП и написанного в жанре и состоянии РП, выделяется курсивом.

Прежде всего, следует указать, что ПР — рефлексия, направленная на понимание. ПР не нормирует рефлексируемый материал, не проспективна и не ретроспективна, она всегда и по принципу актуализирована, как актуализировано и само понимание. Грамматически это значит, что ПР — несовершенное настоящее (а совершенное настоящее в русском языке явно отсутствует), она тянется и тянется, пока неожиданно не исчезает от ага-эффекта понимания (этот эффект и акт понимания вовсе необязательны). В этом смысле ПР имеет столько же уровней и слоев, сколько и понимание.

РП — понимание, сопровождающееся рефлексией процесса и средств понимания. В сочетании с ПР оно создает самозатягивающийся узел, наворачиваясь на каждый новый виток ПР еще одним уровнем рефлексии этого витка. Именно из-за этого свойства — в целях самозащиты сознания — РП чаще всего отключается, а потому явление РП гораздо более редкое и экзотичное, нежели ПР.

Что происходит с пониманием, когда включается РП? Понимаем ли мы в это время? — Маловероятно. Если РП честное, то оно по сути своей рефлексивности становится проблемным, оно возникает там и тогда, где и когда понимание наталкивается на проблему и останавливается, фиксируется, как непонимание.

Понимание и визуально и по сути очень напоминает Млечный Путь (это все лишь гипотетическое предположение, но за ним уже многое стоит: мир, по-видимому, устроен точно также, как и мы, либо мы собой повторяем мироздание и меняемся вместе с меняющимися онтологиями порождающе нас-порождаемого нами мира): та же звездная пыль искр понимания, та же гигантская и сложная спираль, если смотреть не в узком спектре понимания, а со стороны (например, со стороны знаний). Монады понимания по природе своей — понятия. Для ПР они — то, что открывается нам по мере понимания, продукты и результаты понимания. Рефлексия щедро — до безрассудности — разбрасывает их и делает наш понимающий путь туманным из-за обилия роящихся понятий, смыслов, семантических атомов. В РП бытие, стоящее за этими понятиями, уже практически неразличимо и несущественно, оно, за счет своей перфектности, может быть каким угодно: инфинитивным, прошедшим или предстоящим, но только не настоящим. Настоящее для РП — понимаемое во всем своем несовершенстве.

Важнейшее свойство понятий — их коллективность, сопризнание их общими для участников коллективной мыследеятельности, в данном конкретном случае — образовательной деятельности, деятельности по освоению иностранного языка. Понятия возникают (вспыхивают) на пересечениях индивидуальных представлений и воспринимаются как единицы и ощутимые доказательства взаимопонимания.

Платон неслучайно использовал диалог как самую компактную форму и процесс взаимопонимания между персонажами, автором (и стоящим за ним переводчиком) и читателем (включая комментатора).

Среди мириадов понятий сверхновыми вспыхивают ага-эффекты и озарения понимания, по большей части ложные или эфемерные, но порой и весьма устойчивые.

Понятийный хаос усиливался бы до бесконечности, если бы не было РП, организующего и структурирующего поток понятий. Тут позиции ПР и РП относительно понятий близки буддисткой бинарности ян-инь, порождающему и успокаивающему началам.

В классической методологической схеме мыследеятельности понимание в неявной форме представлено между мышлением и мысль-коммуникацией. Вместе с тем понимание (на это неоднократно указывал Г. И. Богин) ортогонально рефлексии: рефлексия возникает только в непонимании, понимание закрывает собой и останавливает рефлексию. Эта ортогональность порождает обычно странные эффекты: понимание благодаря этой ортогональности мимикрирует то под мышление, то под знания, то замещает собой понимаемую реальность: то мы думаем, что мы мыслим, то нам мнится, что мир таков, каким мы его понимаем, то нам кажется, что мы его знаем, коль понимаем. Сосуществуя, ПР и РП составляют постоянно спотыкающееся и запинающееся единство: отсюда млечная непроявленность понимания, размытость и галактичность пути. В отличие от мышления с его кристаллической решеткой логических процедур, понимание аморфно и невыразимо.

В еще менее выраженной форме понимание присутствует в пространстве между мысль-коммуникацией и мыследействием: оно представлено осмысленными (рефлексивно отнормированными и закрепленными в практике и опыте) навыками и умениями.

И, наконец, все пространство мысль-коммуникации заполнено (или осваивается) пониманием, непременным условием коммуникации, превращающейся без этого понимания в бред и абсурд. Это означает, что ПР и РП пронизывают собой мысль-коммуникацию, конфигурируют в ней лакуны взаимонепонимания, делают ее драматически сложной, турбулентной — живой.

Адекватная схеме коллективной мыследеятельности, схема полипроцесса образования представлена просвещением (в слое мышления), воспитанием (в слое мысль-коммуникации) и обучением (в слое мыследействия). Это может показаться парадоксальным и даже экстравагантным, но лингвистическое образование ориентировано прежде всего на воспитание речевых норм коммуникации и поведения (реальный пример, подтверждающий эту мысль: в парную входит американский преподаватель русского языка, интеллигентный даже в голом виде, что дано преимущественно лишь русским, и грамматически абсолютно правильно, без тени акцента говорит: «С легким паром!»; сидящий со мной русский, совершенно не привыкший к местным особенностям, от изумления чуть не катится с верхней полки, а потом трагическим шепотом предупреждает меня: «это не наш человек!» — ну, не принято у нас желать друг другу легкого пара до завершения банного ритуала).

Сознанию свойственна метонимия и экономность: во многом этим объясняется свернутость многих речевых и прочих культурных норм в символы. Чем универсальней символ, чем больше смыслов упаковано и запечатано в нем, тем более он не поддается пониманию и, за счет дефицита понимания, тем богаче и разнообразней ПР, тем сильнее искушение впасть в бездны РП.

Проблема РП и ПР — перманентная проблема лингвистического образования именно в силу упора на речевое воспитание. Однако существуют и специфические трудности и проблемы в пограничном пространстве между воспитанием и просвещением: надо обладать особой прыгучестью, чтобы объяснять исключения из правил окончаний множественного числа существительных в родительном падеже людям, до сих пор жившим в уютном мире отсутствующих падежей. В этой ситуации ПР просвещаемого пытается связать вместе идею падежа вообще, 15 функций родительного падежа, 7 групп правильного склонения во множественном числе, 11 групп неправильного склонения в том же числе плюс исключения из этих исключений (например, «семян», выходящих из общего ряда исключений «времен», «знамен», «имен» и т.д.) — когда дело доходит до этих семян, ПР сменяется РП: зачем это все понадобилось таким странным русским, как они все этосами понимают, удерживают в головах и даже оперируют этим, и почему он, просвещаемый, должен все это терпеть? Вполне экзистенциальная, хотя и неприличная по форме мысль о несчастном финале детства, а, возможно, и зачатия, окончательно выбивается с пути понимания, застревая на гамлетовом «А не дурак ли я?» — и только после этого возникает понимание того, что все эти грамматические сложности — цена компактности языка, что бесконечному нанизыванию слов в английском может быть противопоставлена русская игра в управление суффиксами, окончаниями и приставками немногочисленных слов.

В лингвистическом обучении плотность понимания минимальна. Эта ненапряженность пространства понимания почти исключает и ПР и РП. Вполне возможно, здесь дело не в природе мыследействия, а в преобладании педагогических средств обучения: запоминание за счет бесконечных повторений, навязывание речевых автоматизмов, ориентация на скорость говорения и использование готовых фразовых конструкций.

У детей лингвистическое просвещение начинается гораздо позже воспитания и обучения. У взрослых, увы, все три процесса совмещены во времени. Ничто так не мешает лингвистическому обучению, как параллельно текущее лингвистическое просвещение — они взаимоисключают друг друга вопросами, типичными для ПР и РП: зачем? почему? на каком основании?

Эти вопросы зримо срываются с губ образуемых и время от времени даже посещают образователей, большинство из которых, из-за неудобства подобных вопросов, накладывают табу на вопросы понимания: «так сложилось!», «в лингвистике вопрос „почему“ отсутстствует», «не отнимайте время!» и т. п.

Не отрицая всех трудностей, дискомфорта и проблемности, прихотливости ПР и РП в образовании, особенно в лингвистическом образовании, попытаемся все же выйти на конструктивный путь и ответить на вопрос об организации пространства ПР и РП.

Трехортное пространство ПР представлено плоскостью наших целей (или предцелей — желаний, интересов, всего того, что Ансельм Кентерберийский называл интендированием) или, что то же самое, дефектной ведомостью наших средств (недостающих или негодных средств). Второй ортой является плоскость наших потенций, накопленного или данного от природы и Бога потенциала (таланта, способностей, наклонностей). Наконец, третью плоскость следует назвать задачной — она представлена задаваемыми извне (учителем, обстоятельствами, ситуацией) требованиями, приказами, заданиями и указаниями, порой и чаще всего слабо согласуемыми (иногда даже противоречивыми) плоскости интендирования: только очень послушные отличники, ботаны и буквари умудряются внутренне согласовывать внешние импульсы с внутренними, ловко переводя экзогенные факторы в режим эндогенных.

Совсем иные декорации — у РП: основанием этого пространства является плоскость «так не бывает!» — некоторая антиобъектная плоскость, которую можно интерпретировать также в качестве антиконнотантной. Негативное содержание основания РП делает этот основание бездонным, благодаря чему возникает ощущение пустоты, глубочайшей пустоты (некоторые при этом ощущают необыкновенный прилив свободы, другие — столь же мощный прилив страха и неуверенности в себе — в любом случае эта пустота потенциально чревата творческими разрешениями, но только потенциально). Две других ортогонали пространства РП — теоретические и исторические устои и опоры: не доверяя себе, собственному опыту и интеллекту в условиях повисания над пустотой, мы обращаемся к известным нам теоретическим утешениям и построениям («это невозможно, потому что не укладывается в общую теоретическую схему») либо исторической практике человечества, доступной нам («это невозможно, потому что такого еще не было»).

Таким образом, пространство РП призвано, прежде всего, проблематизировать не объект понимания-непонимания (уже существующий, но пока недоступный нам), а наши теоретические и исторические знания, действительности и представления. В пространстве РП начинается ревизия и инвентаризация нашего теоретического и исторического багажа.

Как и всякая профессионально и культурно окрашенная мыследеятельность, образование коммуникативно и предполагает как минимум две позиции (на самом деле их гораздо больше): образователя и образуемого. И у каждого из них — свой мир понимания, ПР и РП.

Если признавать необходимость и неизбежность ПР и РП (их вполне можно игнорировать, и 90% позиционеров образования успешно обходятся без этого, защищаясь всепобеждающей формулой интеллектуального фашизма: «нам бы чего попроще»), то существуют определенные техники ПР и РП образователя, образуемого и даже совместные.

Горький опыт показывает: любая попытка отчуждения (демонстрации, описания) техник и методик в сфере образования приводит лишь к нелепым и удручающим результатам, к примивитизации (до убожества), а равным образом — к индульгированию самого гнусного и гнусного преподавательского греха: назидательству.

В связи с этим желание закончить данную статью «конкретными примерами» и «передачей опыта» сознательно и принципиально отвергнуто. Остается лишь обощить общий пафос текста: путь понимания не легче любого другого пути познания, но усыпан (горькими и сладкими — как случится) плодами проникновения в самого себя, понимающего и вечно пропадающего в пустотах непонимания. А Генисаретское озеро — оно ведь существует независимо от нас и без нас.

Апрель 2002

Поверим алгеброй мировую дисгармонию

интервью, взятое Г. Копыловым и А. Левинтовым у В. Лефевра

В начале 2003 года в издательстве «Когито-Центр» вышло русское, дополненное и исправленное, издание книги В.А.Лефевра «Алгебра совести». Первое ее, английское, издание появилось в 1982 г., а отрывки из нее были впервые опубликованы по-русски альманахом «Кентавр» в 1990 г. (www.circle.ru/kentavr/TEXTS/…).

Напомним, что В.А.Лефевр с 1960-х гг. (в сотрудничестве с Г.П.Щедровицким и другими участниками ММК, а затем самостоятельно) занимался исследованиями рефлексивных процессов и рефлексивных игр (первые результаты были опубликованы в книге «Конфликтующие структуры», М., «Советское радио», 1967, переиздание 1999 г.).

В последние четверть века В.А.Лефевр, уже находясь в США, разрабатывал серию модельных представлений, позволяющих описывать этическое поведение индивидов. В ходе этих разработок им был обнаружен весьма примечательный факт: можно формально построить две разные, но в равной степени непротиворечивые этические системы. В каждой системе существуют свои святые, герои и обыватели, но по своим проявлениям они сильно отличаются. А исходное различие заключено в следующем: компромисс может в принципе оцениваться либо положительно, либо отрицательно. Стоит ввести первую или вторую оценку в систему аксиом, как мы получим две разные этические системы.

Опыт жизни, полученный В.А.Лефевром в СССР и в США, позволил ему сформулировать затем следующую гипотезу: две эти страны, два этих мира представляют собой социальную реализацию двух этических систем, выведенных формально. Специальные тесты и опросы позволили Лефевру удостовериться в этом выводе. К этому же заключению подталкивал и анализ классической литературы обеих стран.

Десять лет назад, когда карта мира была еще биполярной, а Россия — перестроечной, открытой для самокритики, можно было без особого внутреннего напряжения признать, что окружающий тебя в России социальный мир регулируется второй этической системой, в то время как в США он регулируется первой. Но сегодня, когда после 11.09.2001 на мировую арену вышла новая сила, заставляющая пересматривать картину мира, когда в облике человека начинают действовать такие существа, которых мы и помыслить себе не могли, которые, возможно, обладают вообще другой системой регулятивов — однозначность отнесения показалась мне смазанной. С представителем ЭС-2 отождествляться, извините, уже не захотелось. А если уж мы принадлежим к ЭС-2, то надо бы ввести еще одну, третью, систему, равноудаленную и от первой, и от второй. Но возможно ли это формально?

Вот с такими достаточно смутными ощущениями начался мой короткий разговор с В.А.Лефевром, поводом для которого все-таки был выход книги «Алгебра совести» на русском языке.

Инт: Владимир Александрович! Как вы считаете, описывается ли сегодняшняя «посттеррористическая» ситуация Вашими представлениями о двух этических системах?

В.Л.: Да, конечно, только в отношении культурных различий. Культурные различия заключаются в том, что идеальный человек первой этической системы (ЭС-1) стремится к жертвенному компромиссу, а идеальный человек ЭС-2 — к жертвенной конфронтации.

Инт: И это все объясняет?

В.Л.: Да

Инт: И подготовку к войне с Ираком, которую ведут США, тоже?

В.Л.: Обратите внимание, что я сказал «идеальный человек». Вы уверены, что подготовку к войне ведут идеальные люди?

Инт: Разумеется, нет. Но мой вопрос в другом. В английском варианте вашей книги Вы сравнивали две этические системы, которые Вы отождествили с западной и с советской. И это было убедительно и интересно. Неужели эта новая опасность, которая идет совершенно из других корней — описывается этим противостоянием?

В.Л.: Давайте сначала попытаемся ответить на Ваш первый вопрос. У меня в книге (русское издание) на с.122 есть таблица групп нормативных индивидов в каждой из этических систем. Они вытекают из моей модели.

Рассмотрим первую этическую систему, где цель не оправдывает средства. Самого высокого индивида — а этические статусы в модели вычислимы — в этой этической системе я назвал святым. Он неагрессивен, стремится к компромиссу с партнером, имеет низкую самооценку. Этот компромисс жертвенен. Он, например, входит в чумной барак, и не чувствует гордости от этого. Следующий по иерархии — герой: он неагрессивен, стремится к компромиссу и имеет высокую самооценку. Он тоже войдет в барак, но, как Наполеон, будет высоко держать голову. Третий нормативный индивид — обыватель. Он агрессивен, стремится к конфликту с партнером, и имеет низкую самооценку. Четвертый — лицемер: агрессивен, стремится к конфликту с партнером и имеет высокую самооценку. Он, подойдя только на километр к чумному бараку, будет страшно гордиться этим.

Так вот, когда вы рассматриваете поведение, скажем, американских лидеров, как нормативное, вы должны спросить тебя не то, к какой этической системе они принадлежат — они принадлежат к первой, потому что они воспитаны в ее рамках — вы должны спросить, какой нормативный индивидуум реализован в них.

Я думаю, что в них реализован лицемер. Ведь обратите внимание, как оформляется этот конфликт. Это же протянутая рука дружбы иракскому народу: освободить его от диктатора, от нищеты. Ведь не сказано, что иракский народ нужно уничтожить. Так что наш диагноз однозначен: в американской политике относительно Ирака реализуется — что?

Инт.: По вашей версии это первая этическая система, а нормативный индивид — лицемер.

В.Л.: Правильно. Вот я и ответил на ваш вопрос: как согласуется сегодняшнее поведение мировых лидеров с предсказаниями модели.

И не считайте, что ЭС-1 — это хорошая система, а ЭС-2 — плохая. Они разные. В каждой системе есть свои хорошие и плохие индивидуумы, высокие и низкие, только низость и высота у них проявляются по-разному.

Теперь относительно Вашего второго вопроса. Рассмотрим нормативных индивидов второй этической системы. В ЭС-2 жертвенный индивид, святой — он агрессивен, стремится к конфронтации, имеет низкую самооценку. В книге (с.124—125) я проанализировал, как строится официальный портрет Ленина — он строится по трафарету этого типа. Но и Осама бен-Ладен ведет себя по трафарету жертвенного индивида ЭС-2! Он скромно в своих первых выступлениях после 11 сентября говорил, что это не он герой, что герои — команда. Он скромен. Подчеркивают небольшие собственные заслуги.

Кстати, его поведение после взрывов было интерпретировано совершенно неправильно. Когда он отрицал, что он организовал этот взрыв, в США говорили, что он таится и боится. Нет, он просто скромен. Нескромно приписать такой большой успех себе.

Это о святом во второй этической системе. Теперь герой — он агрессивен, стремится к конфликту, обладает высокой самооценкой. Это же — Че Гевара! И его образ так строился, и сам он олицетворял собой такого индивида. Обыватель: неагрессивен, стремится к компромиссу, имеет низкую самооценку — примерно так, с точки зрения арабов, ведут себя палестинцы, лояльные Израилю. И наконец лицемер: неагрессивен, стремится к компромиссу и имеет высокую самооценку: он дал 10 долларов в фонд борьбы против Израиля и считает себя героем.

Теперь: есть опасность того — и она постоянно реализуется — что люди, принадлежащие к разным этическим системам, неправильно идентифицируют друг друга. Вот, смотрите.

Святой ЭС-1 и обыватель ЭС-2 имеют общие черты: они оба неагрессивны, стремятся к компромиссу, обладают низкой самооценкой. Поэтому их можно перепутать друг с другом. Это, кстати, была обычная ошибка эмигрантов из СССР лет тридцать назад. Человек вел себя сверхскромно на интервью при приеме на работу, говорил: и это он не может, и это, он-то пытался выглядеть хорошо, а выглядел плохо.

Святой ЭС-2 и обывательЭС-1 тоже одинаковы, герой ЭС-1 и лицемер ЭС-2 — тоже. Поэтому одни и те же черты нормативной личности, которые реализуются на живых персонажах, воспринимаются совершенно неодинаково.

Инт: И как же их отличить?

В.Л.: По знанию двух этических систем. Здесь интуиции недостаточно. Она мешает. Она заставляет нас проецировать нашу собственную сетку трафаретов нормативного поведения вовне, на другую систему.

Инт.: Но есть ли какая-нибудь проба?

В.Л.: Есть. Эта проба — философия. В первой этической системе цель не оправдывает средств. Во второй — оправдывает. Так что вы должны независимо от этих портретов попытаться выяснить этот вопрос.

Например, я в книге (глава 15, с.135) анализировал героев «Преступления и наказания» Достоевского. И получается, что он как бы знал это. Если говорить психоаналитически, то его Эго знало всю эту таблицу. Он высоко оценивал жертвенных индивидов и низко — нежертвенных. Ему было в каком-то смысле все равно, к какой этической системе принадлежит индивид. Он как раз и проводил этот самый тест.

Вот попытка ответить на ваш вопрос. Потому что люди, которые лишь понаслышке знают о двух этических системах, думают, что в них существуют только герои. И сразу возникают вопросы. Но американское правительство в рамках ЭС-1 ведет себя негероически (а противостоят-то ему герои и святые в смысле ЭС-2) и это сразу же вызывает очень подозрительное отношение в мире и у населения США.

Инт.: Спасибо. Давайте немного сменим тему. Скажите, как Вы оцениваете возможности смены заложенной в человека этической системы с помощью различных внешних средств: массмедиа, рекламы, пропаганды и т.д.?

В.Л.: Вот что я вам должен сказать. Первое издание моей книги пользовалось большой популярностью у интеллигентных эмигрантов из разных стран. То, о чем мы говорили — это понимание дает ответ на вопрос, в чем причина неудач, преследующих людей, приехавших сюда, в США. Люди из стран, где реализована вторая этическая система, старались вести себя (с их точки зрения) достойно: отстаивали с пеной у рта свою точку зрения, — и бывали шокированы, когда их просто увольняли с работы. Трафарет поведения лица в ЭС-1 совершенно иной: человек протягивает вам руку, он улыбается — но это совсем не значит, что он не сообщит вам в конце разговора смертный приговор. Форма самопредставления иная. Культура общения, коммуникации, предопределена этической системой. Вы можете увидеть двух американцев, которые разговаривают как близкие друзья, являясь открытыми смертельными врагами.

Инт.: Это только бизнес, ничего личного.

В.Л.: Абсолютно. Это реализация достойного поведения. Если вдруг один повысит голос, то это будет означать, что он морально проиграл. В американских комедиях этот момент обыгрывается очень тщательно: у сильного человека не хватило силы, и он скатился в обывателя и лицемера. Стандартный комедийный трюк.

Теперь. Я не верю, что взрослый человек может изменить надетую на себя этическую систему. Однако он может создать себе очень хорошую маску. И вести себя адекватно, понимая, что происходит. Один мой приятель рассказывал, что когда он входит в лифт, он закрывает глаза и руками делает улыбку, потому что мышцы лица плохо слушаются его. Он несет свою маску до своего кабинета и расслабляется, и его лицо — как он говорит — принимает удобный и привычный для него звериный оскал.

Инт.: А второе поколение эмигрантов?

В.Л.: Абсолютные американцы. ЭС-1. Как только вы берете ребенка и сажаете его у американского телевизора: всё. Независимо от того, какие ужасы он по нему смотрит, это правосистемная культура, правосистемное телевидение, правосистемное развитие мышц лица, соответствующая жестикуляция, гримаска. Поле создается такое, против которого ничего нельзя сделать. Я бы даже сказал, что во мне, в старом эмигранте, существуют как бы две личности. Я их ощущаю в самом себе, они в плохих отношениях друг с другом. Они по разному смотрят на жизнь и по разному умеют делать одни и те же вещи.

Инт.: Большое спасибо за ваше интервью. Передаю слово другому интервьеру.

Инт-2: Начну сразу с неприятного вопроса. Возможно ли самоопределение и самоидентификация в той или иной этической схеме и в той или иной позиции? Ну, например, святой не может самоопределяться как святой без потери своей святости.

В.Л.: Вы правы, такая самоидентификация невозможна, то есть, она технически возможна, но она будет некорректна, ибо адекватность, по крайней мере для святого, явно нарушается. Святой, по мере самоосознания, видит в себе все более глубокие пласты греховности, он испытывает нарастающее чувство вины и несовершенства. Скорее всего, он самоидентифицирует себя с обывателем или даже лицемером

Инт-2: как отец Сергий у Толстого.

В.Л.: отец Сергий представлен нам глазами Толстого, объективированно.

Инт-2: мне кажется, Толстой просто сам «залез в шкуру» отца Сергия, как он «залезал в шкуру» Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова и всех тех персонажей, которыми дорожил.

В.Л.: Бог с ним, с Толстым.

Инт-2: Мне почему-то кажется, что не только святой — никто не может корректно и адекватно самоопределяться в Вашей позиционной схеме: обыватель и лицемер просто в силу своего природного и естественного лукавства, герой — в силу занятости своим подвигом. Мне также показалось, что эта невозможность самоопределения закрывает путь и воспитания и самосовершенствования.

В.Л.: тут я с Вами несогласен. От того, что святой не может идентифицировать себя как святого, не меняется ничего в его стезе самосовершенствования через признание своей греховности и вины. И то, что обыватель и лицемер лукаво отказываются от идентификации себя с идеальным обывателем и лицемером, понуждает их что-то менять в себе, хотя бы и пусть даже внешне, в отношениях с другими людьми, а ведь это и есть воспитание и самовоспитание. Путь на этический верх не заказан никому, хотя этот верх и недостижим для большинства.

Инт-2: еще один вопрос из разряда неприятных и неудобных. Математизированная категоричность и категориальность ваших оценок закрывает возможности коммуникации и совместной деятельности. Вот, например, я — бизнесмен. Я решил протестировать, в соответствии с Вашей этической теорией, коллектив людей, с которыми предполагаю начать работать. Как честный предприниматель (извините за оксюморон), я опубликую среди этих людей результаты тестирования — и на этом мой бизнес кончится: люди не смогут вместе работать.

В.Л.: Вы очень точно выразили естественно-научную позицию, которая совершенно неприемлема в социальной среде и общественной жизни. Понимаете, наличие или отсутствие квантовой теории никак не влияет на поведение кванта. Квант не способен опровергнуть или подтвердить теорию о себе. Человек же — это такой объект исследования и теоретизирования, который столь же совершенен, как и субъект этого исследования или теоретизирования. Человек в состоянии опровергнуть любую теорию, в которой его рассматривают как субъект. Он тут же вступает в диалог с субъектом теоретизирования себя — и начинается рефлексивная игра, описанная мною в «Конфликтующих структурах».

Инт-2: совсем недавно я проводил семинар в Пало-Альто, где интерпретировал Вашу «Алгебру совести». Среди собравшихся оказалось человек пять, когда-то, давным-давно, участвовавших в Вашем эксперименте, описанном в «Алгебре совести», в составе группы недавних эмигрантов из СССР. Прошло, по-моему, уже более двадцати лет с тех пор, но они продолжают пылать к Вам ненавистью. Эта ненависть так и оставила их, в отличие от других, не участвовавших в эксперименте, во второй этической системе, и их доводы и аргументы против Вас застыли, как в сонном царстве; эти несчастные калеки Вашего эксперимента пытались на мне отыграться и отомстить Вам и лишь мое благодушное невежество спасло меня от растерзания. Зрелище для остальных участников семинара было презабавнейшим, да и у меня настроение поднялось, но проблема-то осталась: коммуникация и взаимодействие с этими «поименованными» просто невозможны.

В.Л.: мне искренне жаль этих людей. Но тут, в условиях диалога между объектом и субъектом теоретизирования возникает проблема инварианта. Необходимо найти такие параметры и характеристики субъекта, которые он, субъект, не в состоянии изменить. В чем заключалась коренная ошибка Маркса? — Он создал теорию человеческой истории, которую общество сумело адаптировать и тем самым изменить. Беда и катастрофа Маркса заключается в том, что его идеи овладели массами, а потому они смогли изменить ход истории и тем опровергли теорию и социальные прогнозы Маркса. Мы еще нескоро дойдем до полного осознания этой великой ошибки Маркса, произошедшей, в общем-то, случайно — его учение могло и не стать социальным оружием и тогда бы оно мирно и спокойно лежало бы на полке рядом с такими же учениями Гегеля и других философов и ученых.

Инт-2: а Вы уверены, что нашли такие инварианты?

В.Л.: в общем-то, да, потому что именно инварианты и искал. И нашел их. Я не думаю, что, прочитав «Алгебру совести», лицемеры станут святыми, а обыватели — героями. А вот смена этической парадигмы вполне возможна: средствами образования и воспитания, как это происходит с большинством эмигрантов, особенно молодых, либо насильственным образом и с помощью пропаганды, как это было в СССР.

Инт-2: ну, что ж, будем надеяться, что я понял Вас более или менее правильно и спасибо за интервью.

Март 2003

Рефлексия

Ровно двадцать лет тому назад, в марте 1983-го года в пансионате ММФ «Монино» состоялась 23-я ОДИ., достаточно рядовое событие в истории Московского методологического кружка, но необычное действо для сотрудников и руководства института «Союзморниипроект», который существенно раньше всей страны начал разваливаться и коллапсировать. Этот распад, воспринимавшийся многими как развитие (а, что, есть большая разница?, а что, свадьба и похороны, разве не похожи друг на друга и ритуально и по содержанию?), был для некоторых из нас, союзморовцев, пробуждением личностей от сонного и бессмысленного «проектирования и планирования», пьянства, выходом из гаремной организации института. Более всего наше воображение потрясла идея рефлексии. И мы, робкие евнухи процесса удовлетворения затухающих желаний дряхлеющего руководства (отдела, института, отрасли, страны — рамки были удивительно одинаковы и разнились только масштабом), спрашивали друг друга: «А, как по-твоему, у меня хоть немного рефлексия есть?» — «Наверно, есть, но маленькая» — «Где ж взять-то ее?» — «Не дано нам». И мы горестно вздыхали и каждый про себя принимал твердое решение: «Все, больше не пью, а то и это малое пропить можно» и «Надо работать!». Эта наивная максима, «надо работать!» по сути и есть выражение рефлексии, как я понимаю ее теперь, спустя двадцать лет. Все не так просто, как кажется, все гораздо проще — «надо работать!», потому что это — единственное, что и порождает рефлексию и поддерживается ею и составляет ее содержание. И совершенно не важно, кто ты — ученый, художник, писатель: важна монотонность, непрерывность, холизм этого процесса. Рефлексия обладает свойством и даром речи, речения, это просто поток, в который вступаешь и которым следуешь, но речь, в отличие от реки, это поток, который ты же и создаешь. Рефлексия, возникающая в игре и любой другой имитации, — рефлексия переживания своего профессионального, деятельностного опыта, драматическая, порой даже трагическая (я после второй своей игры, в Одессе, чуть не бросился с отчаяния под трамвай, остановила лишь вопиющая пошлость смерти под одесским трамваем). Поэтому игровая рефлексия людей неопытных и начинающихся — какая-то игрушечная, типа «все, что было не со мной, помню». Вообще, игровая непрофессиональная, а игротехническая и методологическая рефлексия, даже в исполнении Г. П. Щедровицкого, носила обычно неестественный характер: засунутая в расписание и прокрустово ложе «от сих до сих» на заданную тему, она, как таковая, отсутствовала. Мысль прихотлива, мысль о мысли прихотливей вдвойне. Конечно, были мастера и мастерицы по вызыванию рефлексии, но чаще всего это, как два пальца в рот, — рвотное.

Конечно, мощная и гротескная фигура Г. П. Щедровицкого притягивала к себе; конечно, игротехники казались мне мальчиками-волшебниками из фильма «Золушка», прекрасными и могущими уже очень многое; но более всего меня потрясли организаторы рефлексии, «рефлексуньи»: Светлана Поливанова, Галина Александрова и другие жрицы стареющего Аполлона (без всякой доли иронии — ГП без свиты фей просто немыслим). Поначалу я, когда начинались эти ежедневные тягомотные расспросы, просто сматывался в буфет попить водочки, благо здесь она была без наценки, чем и привлекало «Монино» моряков со всей страны. По-видимому, когда-то кто-то из верхних людей Минморфлота сказал пансионатским: воруйте на чем угодно, что угодно и сколько угодно, но водку наливайте честно и без наценки! С тех пор и повелось. Я хлебал свою водовку, свободный от жужжания рефлексуний и от зудящего желания затащить хоть какую-нибудь из них в койку. И, раскрепощенная, во мне начинала разворачиваться образная рефлексия. Постепенно, глоток за глотком, стакан за стаканом, я полюбил эту внутреннюю работу и стал прислушиваться к жужжанию рефлексуний и наконец понял-таки, что им совершенно не важны наши невнятные и неразборчивые ответы на их скрипучие вопросы, что здесь вообще никто никаких результатов не ждет от рефлексии, что важны не результаты рефлексивной работы, а сама эта работа, ее процесс, пусть слаботочный и прерывистый, но все-таки идущий, а не гаснущий сразу после первого «м-м-м».

Очарование рефлексии, в конце концов, оказалось настолько велико, что вся игра и вся методология стали представляться окрашенными этой рефлексией — да Г. П. Щедровицкий со своей свитой и командой и не отрицали этого.

А ведь начиналось все несколько иначе.

В начале 60-х в кружок вошел В. Лефевр, когда-то учившийся в 9-й школе у преподавателя психологии Г. Щедровицкого, боровшегося и отстаивавшего свою, принципиально безсубъектную, теорию деятельности. Лефевр же со своими идеями рефлексии и рефлексивного управления, устанавливал права рефлексии на самостоятельное изучение, по сути опровергал безсубъектную деятельность, поскольку рефлексия по принципу субъектна. Поддержанный лишь О. Генисаретским, Лефевр в условиях дефицита, а правильнее, полного отсутствия оргресурсов, покинул кружок и в дальнейшем двигался самостоятельно. Уже в 1965-ом году он опубликовал первые статьи по рефлексии, рефлексивной системе и рефлексивному управлению и далее, встав на этот путь, продолжал и продолжает движение по нему безотносительно методологического сообщества.

Несомненная заслуга В. Лефевра заключается в том, что, по сути, он выполнил завет К. Маркса, выраженный в одиннадцатом тезисе о Людвиге Фейербахе: «ранее философия только объясняла мир, теперь она призвана его преобразовывать» (так, кажется), но не относительно всей философии, а лишь философского понятия рефлексии, выведя это понятие на панель (или на свободу?) управления, социальных и морально-нравственных отношений.

Г. П. Щедровицкому с сотоварищи пришлось проделать гигантскую работу по адаптации идей рефлексии к теории деятельности — и эта работа также была проделана, хотя сама теория деятельности была преображена почти до неузнаваемости.

Если у Лефевра рефлексия — предмет символической, схематической, математической работы, строгой и категориально беспощадной, то у Щедровицкого она приобрела театрально-организационный характер. За рефлексивной работой Лефевра остается лишь исполнение вынесенного им приговора, Щедровицкий и его последователи, в противоположность, рефлексией начинают и сопровождают действо и деятельность.

Когда утверждается, что рефлексия по Лефевру субъектна, то это вовсе не значит, что она человечна. «Субъект» Лефевра так же похож на человека, как «идеальный объект» Галилея на кусок фанеры, сброшенный с Пизанской Башни. Недаром же у Лефевра одна из самых лучших книг называется «Космический субъект», где действуют некие тепловые машины, самим же Лефевром называемые «чайниками».

Не собираясь вставать по ту или иную сторону баррикады между Г. Щедровицким и В. Лефевром, а лишь отдавая дань случившемуся и гению обоих, я пытаюсь выразить свое понимание того, что называется рефлексией. Скорей всего, мои заблуждения важны только для меня, но есть некоторое количество шансов, что они укажут другим, куда ступать не стоит.

Прежде всего, как мне кажется, рефлексия начинает выстраиваться топически.

Топическая рефлексия (рефлексия места и времени, рамочная) возникает первой. Как первичен вопрос «где я?». Вопрос «кто я?» не возникает в топическом залоге по той простой причине, что душа помнит себя. И это «где я, в каком месте и времени?» заставляет озираться и оглядываться: кого на просторы мира и истории, кого — на начальство. Я заметил, что, чем просторней культурное и духовное пространство человека, тем тесней и жестче для него социальные рамки ситуации, тем больше его выпихивает стихия свободы из душных лап КГБ или рыночной экономики, тем более он не от мира сего. Каким-то образом Аристотелю удается, например, разговаривать с нами, а Хайдеггеру — с Платоном, но ни Хайдеггер, ни Аристотель не были поняты и приняты своими соотечественниками и современниками в полной и удовлетворительной форме.

Библеровское недоумение по поводу неразличимости границ личности в культуре, — одно из самых честных признаний топической рефлексии.

В топической рефлексии свернуты и приговорены к раскрытию скобки последующих шагов рефлексии, прежде всего, образной (онтологической) и логической.

В судорожном мельтешении образов онтологическая рефлексия упорядочивает их бег, задавая некоторый общий вектор прорисовывания. Это хорошо известно художникам, напластовывающим краски на холст по мере проникновения художника в собственный замысел. Нам, стоящим сбоку, эта работа представляется — от начала до конца — бессмысленно непонятной. Но точно также нам непонятна фраза И. Бродского «стихи рождаются из гула». И сорок недель рождения, пусть даже проскочившие всего за пять минут или одну бессонную ночь, кончаются не с последним словом последней строчки, а в тот момент, когда выходящий из рефлексии поэт, быть может, в первой строчке, меняет мажорное и боевое «а», но горестное «о». И выходит, окончательно выходит из созданного. И демонстративно отворачивается от него, как отворачивается, вытирая кисти, художник, складывая инструмент — музыкант, наливая стакан — писатель.

Онтологическая проспективная рефлексия обладает футурологическими средствами, не менее мощными, чем логическая. Юрий Дышленко еще в 70-е запротоколировал в своих картинах глобальные преступления и акции предапокалипсического ХХI века, намного опередив в этой работе логическую рефлексию современной и будущей истории А. А. Зиновьева.

Онтологическая рефлексия есть композиционное упорядочивание онтологического хаоса, логическая рефлексия — сюжетная гармонизация отрывочных, разнородных и бессвязных мыслительных процессов, монологизация и\или диалогизация «голосов» толпы, живущей в каждом из нас. Из броунады куцых и невежливых друг к другу мыслей и мыслишек выстраивается путь, пусть извилистый серпантин, но единый и непрерывный, благодаря чему удается двигаться в нем в обе стороны. Собственно, реализация этой возможности перемещения в обратном направлении собственного потока мысли и есть построение метода.

Законы, по которым простраивается логическая рефлексия, имеют универсальный характер, но мы до сих пор не знаем, существуют ли столь же универсальные законы онтологической рефлексии. Если да, то все предопределено, мы живем в проектном пространстве запроектированного мира и наша задача — быть достойными исполнителями замысла. Если таких законов нет, то мы — соучастники замысла, а не его исполнители или воплощения. Мы терзаемся этой неопределенностью и не доверяем собственным представлениям. Мы — очень робкие художники, каждый раз приговаривающие «не я, но кто-то водил моей кистью по этому полотну». Возможно, мы и правы в своей робости.

Двойственностью нашей позиции по отношению к самим себе определяется вся проблематика рефлексии и понимания, рефлексивного понимания и понимающей рефлексии, рефлексии понимания и понимания рефлексии — тут можно создать многоярусную конструкцию и композицию взаимопроникновений и взаимоотношений между рефлексией и пониманием, хотя, строго говоря, рефлексия и понимание — вещи взаимоисключающие друг друга.

Понимание, скорее всего, не отражение либо весьма своеобразное отражение реальности или текста как реальности (а, может, реальности как текста): понимание есть присвоение, приватизация текста, вплоть до полной приватизации (интерпретация). И потому рефлексия возникает лишь в провалах процесса присвоения: там, где мы не понимаем, мы начинаем рефлектировать ситуацию непонимания (то есть и текст и себя). Понимание одновременно схоже и на рефлексию? и на отражение, что позволяет нам сопровождать рефлексию пониманием, а понимание рефлексией, боле того — понимать собственную рефлексию и рефлексировать собственное понимание. Эта сложная композиционная полипозиционная игра с самим собой напоминает процесс писательского творчества, ВТШ и инакомыслия — недаром именно писатели с их самиздатом оказались авангардом диссидентства 60-х и тем заполняли собой советские психушки чаще других.

Рефлексия как философское понятие была введена Локком, однако мне более импонирует интерпретация рефлексии, данная Гегелем в «Науке логики». В афористической форме гегельянская концепция звучит следующим образом: рефлексия — это то, без чего то, что было, не было. Гегель располагает рефлексию как связь между бытием и кортежем понятий о бытии. Понятия, согласно Гегелю, формируются и существуют не в реальности жизни, а в эмпиреях мышления, институализированного в науке и философии. Эти понятия, достаточно внешние к бытию, превращают, кристаллизуют бытие, вневременное и завременное, в сущее, обладающее статусом истинного бытия, бытия в истине и по истине, бытия по сути бытия. Работа по розыску в бытии существенного, заключенного в понятийном существовании, и есть рефлексия. Согласно Гегелю, рефлексия — не односторонний поток от понятий к бытию, это река с двусторонним течением и потому, в имплицитной форме, в схеме рефлексии Гегеля уже заложена схема социокультурного воспроизводства, широко используемая в методологии. Следует особо подчеркнуть, что Гегелю принадлежит несомненный приоритет во включении в социокультурную трансляцию рефлексии как основного механизма этой трансляции.

Первое, что говорят, объясняя суть рефлексии, это отражение. Мне кажется, такое «зеркальное» представление о рефлексии попахивает ленинизмом. Я не Иван Петрович Павлов и не знаю, что там чувствует и понимает собака, рефлексируя себя в зеркале или луже. Думаю, она слабо осознает, что это ее собственное отражение, а не другой сукин субъект. Думаю также, что она объектно смотрит на это отражение. В отличие от человека. Первый импульс взгляда на свое отражение, несомненно в отождествлении себя с отражением, самоидентификация (верх желания собачьего разума). Трудно представить себе ужас непризнания себя в своем отражении, хотя такое и бывает изредка. Вослед самоидентификации приходит признание редукции отражения относительно реальности: мы видим, например, не объемность, а плоскость отражения, мы осознаем несамостоятельность действий нашего отражения и тому подобное. И только после этого начинает возникать и строиться третья позиция, видящая и способная сравнивать реальность и ее отражение. Эта позиция и есть рефлексия, которая а) не возникает автоматически и непременно, как это делает зеркало, б) совершенно необязательна и возникает далеко не по любому поводу, в) не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с отражением, в том смысле, что она неизобразительна и не таблоидна. Рефлексия представлена чаще всего текстуально, коммуникативно, диалогично, хотя такая форма представления вовсе необязательна. Рефлексия подобна ходу червя в земле: она пропускает через себя рефлексируемое содержание, и мы только по этому переработанному следу можем судить о траектории рефлексии. И еще одно важное отличие рефлексии от отражения: отражение (зеркальное и любое другое) всегда редукция отображаемого и отражаемого. Рефлексия же вовсе необязательно редуктивна. Более того, она способна к созданию «отражения», смысловым и содержательным образом более богатого, чем отражаемая реальность. На этом свойстве и эффекте рефлексии, например, строится живопись, литература и практически все остальные виды искусств, более или менее. Рефлексия — и в этом его предназначение, кажется, — несет на себе и в себе большее, чем рефлекcируемая реальность: символическое значение реальности.

Согласно Платону и всей античной традиции (включая, в частности, торговую практику), всякая вещь по понятию вещи не является таковой без своего символа. В торговле это выражалось в том, что товар становился товаром лишь при наличии у него «символа» — названия или описания этого товара, включая его наименование и стоимость. Именно маркировка, говоря современным языком, делает товар товаром, а вешь — вещью. Без символа вещь не вещает ничего и является просто предметом, неопознанным объектом. Анаксагоровское буйство и бесчинство вещей — из хаоса дорефлектируемого мира.

Когда мы обсуждаем рефлексию деятельности, то мы немного лукавим: деятельность нерефлексируема, рефлексируема лишь ее мыслительная составляющая. Рефлексировать «он ему как даст, а он ему как врежет, а он опять ему как даст, а она взяла и ушла с другим» могут лишь сопливые и неразборчивые подростки.

В этом месте шуточкой не отделаешься и, чтобы утверждать, что деятельность нерефлексируема, необходимо поднимать не только весь этот пласт, но, прежде всего, восстанавливать теорию деятельности раннего Г. П. Щедровицкого и истоки этой теории, заложенные в логических разработках А. А. Зиновьева.

Деятельность, согласно этим представлениям, втягивает в себя человеческий материал, но существует независимо и самостоятельно от людей. Так и история, субъектом которой никто не является (есть лишь субъекты действий и событий, имеющих историческое значение). История не пишется — она существует сама по себе и может быть описана в разных интерпретациях и пониманиях историков.

Деятельность формируется по законам и в логике формирования деятельности, поэтому ее практические воплощения разнятся лишь декоративно. А раз так, то существуют универсальные логические, онтологические, организационные схемы той или иной деятельности, независимые от их интерпретаций, но вмещающие в себя и допускающие любые интерпретации.

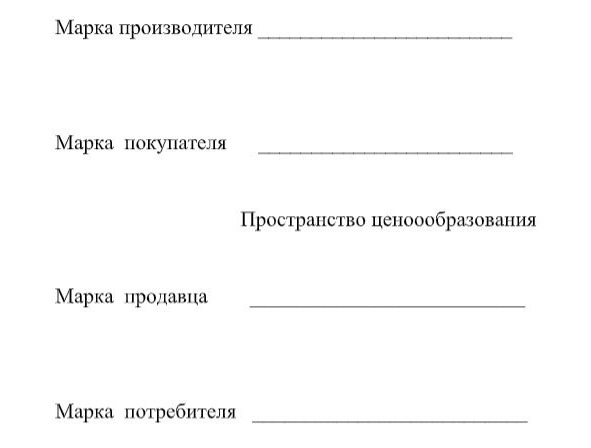

В качестве примера такой схемы приведем схему рынка (см. рис.).

Утверждается, что марка производителя всегда больше марки потребителя, но на рынке (в отличие от обмена) встречаются не эти позиции, а продавец и покупатель, при этом марка продавца есть сумма издержек производства и действующей в данное время и в данном месте нормы прибыли, а марка покупателя отражает его представления о стандартах качества жизни. Пространство ценообразования взаимовыгодно (любая точка этого пространства имеет цену выше, чем марка продавца и ниже, чем марка покупателя) только потому, что в сознании покупателя образ (символ) жизни всегда превосходит саму жизнь.

Эта схема применима к любому рынку, восточному и западному, античному, средневековому и современному, этот механизм работает и на Коптевском колхозном рынке и на Нью-Йоркской бирже, в условиях разгула демократии и деспотизма, в мирных и военных условиях — она универсальна.

И в ней нет места для рефлексии.

Рефлексия возникает у А. Смита, П. Рикардо, К. Маркса, М. Зомбата, Ф. Броделя — у тех, кто, наблюдая реальную экономику и проявления рынка как деятельности, пытается вычленить из этого хаоса событий, фактов и катастроф конструктивные константы существования, законы. И мы вновь возвращаемся к схеме рефлексии по Гегелю, к тому, что рефлексия возникает лишь при сравнении реальности с ее теоретическим (проектным, символическим и т.п.) отражением. «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.1.12,18, 25) — троекратное описание Божественной рефлексии при сравнении Им своего замысла с воплощением, где и к тому, и к другому относится слово «хорошо».

Апрель 2003

Две рефлексии

В шестидесятые в Московском методологическом (тогда — логическом) кружке произошел раскол: молодой математик Владимир Лефевр стал требовать переориентации работы кружка с теории деятельности на рефлексивное управление.

Упорствующий в своих требованиях бунтарь покинул сообщество и почти в одиночку, с очень коротеньким шлейфом последователей, продолжил свои разработки в избранном направлении. Он успел издать две небольшие монографии, в том числе «Конфликтующие структуры», был даже выдвинут на премию ЦК ВЛКСМ для молодых ученых, но сам снял свою работу с конкурса, опубликовал статью в «Вопросах философии» «Формальный метод исследования рефлексивных процессов» (1971) …и еще несколько статей, и, в конце концов, в семидесятые годы уехал в США, где довольно быстро стал признанным авторитетом по проблемам рефлексии. Его работы «Алгебра совести» (1982), «О.62», «Космический субъект» (1996) и другие составили кортеж новой, математизированной психологии. После перестройки В. А. Лефевр стал появляться в России, лично и публикациями на русском языке, например, «Рефлексией» (2003), усилиями В. Е. Лепского создан регулярный семинар-конференция по рефлексивному управлению.

В конце 70-х-начале 80-х лидер ММК Г. П. Щедровицкий вынужден был признать необходимость рефлексии в деятельностном подходе и тем самым пересмотреть всю свою теорию деятельности. Созданные им и кружком организационно-деятельностные игры (ОДИ) в основе своей строились как рефлексивные. Рефлексия стала знаменем системо-мыследеятельностного подхода и игротехнического движения. Новые генерации методологов и игротехников уже не различали взгляды В. А. Лефевра и Г. П. Щедровицкого, считая обоих благоговейной классикой.

И как-то затерлось, и забылось, что речь идет о двух совершенно разных по своей природе рефлексиях.

Рефлексия В. Лефевра — рефлексия сознания. Она присуща любому субъекту и в этом смысле тотальна для всего человечества. Рефлексия доступна и присуща любому сознательному существу или носителю сознания (например, космическому субъекту). По сути, рефлексия сознания может быть синонимизирована с совестью (в английском языке conscience означает и сознание, и совесть).

Согласно И. Канту и В. Лефевру сознание всегда эгоцентрично: оно выталкивает человека в центр мироздания и заставляет взять на себя, в пределе нравственного императива, всю полноту ответственности за этот мир. Между И. Кантом и В. Лефевром необходимо также поместить Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше, позиции которых в этом вопросе находятся в том же ряду, а также Дж. Буля, создавшего алгебру, которой и оперирует В. Лефевр в своих теоретических построениях и моделях.

Всеобщность сознания и рефлексии позволяет (и математику В. Лефевру и писателю Ф. Достоевскому) говорить о возможности точного описания рефлексивных переживаний и переживаний совести человеком, а, следовательно, о возможности рефлексивного управления: ведь, если сознание, совесть, рефлексия прихотливы и непредсказуемы, то и управление ими невозможно.

Помимо всего прочего, такое понимание и представление о рефлексии практически напрочь уничтожает свободу совести: человек действует не своевольно, а в твердом соответствии с этическими законами, независимо от того, знает он о них или не знает (точно также все мы действуем в точном соответствии с законами Ньютона, независимо от оценок, полученных по физике в девятом классе, а также с законом тезаврации денег, который вообще никогда не проходили и не сдавали).

Это посягательство на нашу внутреннюю свободу, как правило, вызывает бури протеста и неприятия, постольку поскольку задевает самую интимную и болезненную струну: «так кто я — Бог или червь смердящий?»). Введение внутрь себя некоей этической универсалии похоже на уязвление и изгнание Христом бесов: кому охота избавляться от собственных прихотей и своеволия, да еще под напором бездушной и бездуховной математики? И, кроме того, это уравнивает человека со всеми другими субъектами сознания, ведь в той или иной степени и звери, и птицы обладают сознанием, следовательно им доступна рефлексия сознания и совесть.

Наиболее неприемлема идея рефлексии сознания для атеистов или неверующих, поскольку со-весть есть признание совместности знания человека с некоторым абсолютным носителем Добра и зла, диалогичности и со-вести и со-знания.

Ситуация усугубляется тем, что, по сути теории В. Лефевра, ничего другого в сознании, кроме этических оснований поступков и принятия решений, не рефлексируется и рефлексии не поддается. И в этом смысле со-знание и со-весть просты и примитивны до убожества и полной математизации.

В идеологии методологии Г. П. Щедровицкого лежит идея элитарности мышления, его недоступности всем и всяким. Одна из любимейших и наиболее цитируемых фраз его и его учеников: «Мышление среди людей также редко, как бальные танцы среди лошадей, и также нужно людям, как эти танцы лошадям».

Согласно Г. П. Щедровицкому, мышление и деятельность принципиально «безлюдны», лишены сознания и всех связанных с сознанием реальностей: эмоций, чувств, сантиментов, страстей, «психологии», озарений и пророчеств. Человек может вступить в пространство мышления и в пространство деятельности, но это для него необязательно. Более того, вступая в мышление и деятельность, человек всегда оказывается на периферии того и другого, будучи, в масштабе времени и организованности, лишь периферийным элементом. Элитность пребывания в деятельности и мышлении определяется не продолжительностью этого пребывания и даже не центральностью положения, а захваченным человеком плацдармом мышления и деятельности. В этом смысле поле деятельности, мышление и рефлексия мышления безопасны и предоставляют возможность своеволия, «озорства», а, если называть вещи своими именами, то блудливости, которую и демонстрируют наиболее продвинутые и отпетые из числа игротехников и методологов. Изворотливость на периферии мышления и деятельности делает субъекта непредсказуемым ни в мышлении, ни в рефлексии по поводу этого мышления, рефлексивное управление в этом случае перестает быть управлением и превращается в искусство жонглирования и манипуляций: кто кого переманипулирует и перекукловодит.

Рефлексия мышления, по Г. П. Щедровицкому, есть «мышление мышления», поток мышления, ортогональный рефлексируемому потоку мышления. Мышление без мышления мышления не существует и превращает мышление в «думание», в бесплодные потуги мысли.

При всей невозможности, с точки зрения В. Лефевра, рефлексии мышления и деятельности, такая рефлексия существует. Здесь следует пояснить, почему рефлексия мышления и деятельности, по Лефевру, невозможна.

Если человек не имманентен мышлению и деятельности, если они существуют сами по себе, безлюдно и надлюдно (или межлюдно), если язык мышления (методологические схемы) отделим от носителя этого языка, человека, то исчезает субъект рефлексии, он становится необязательным, либо рефлексия приобретает черты причудливой лжи тем, кто, принципиально отсутствуя в деятельности и мышлении, рефлексирует свое принципиальное присутствие в них

Рефлексия мышления, независимо от ее теоретической обоснованности или необоснованности имеет практику, существующую более четверти века, вполне успешную в решении многих интеллектуальных задач и проблем. Если в природе незаконное существовать не может, то в человеке может существовать все, в том числе и незаконное. Такова удивительная природа человека. Правда, вполне возможно, что настанет день, и то, что сегодня называется рефлексией мышления, окажется чем-то другим, а, с некоторой долей вероятия, подобное можно предположить и о рефлексии сознания.

В отличие от рефлексии мышления, рефлексия сознания, в принципе, просто в силу возможности ее математического описания, технологизируема. Это означает, что она вполне может быть массово репродуцирована, если на то появится спрос и нужда, например, в сфере воспитания и образования.

Страшно представить себе школу-конвейер будущего, где клонам будут ставить совесть.

Февраль 2004

Методология харизмы. Харизма в методологии

В кортеже методологических социо-инженерных исследований и разработок, начавшихся около двадцати лет назад в ММАСе, одном из первых новобразований ММК, вопросы, связанные с харизматикой, стыдливо замалчивались и редко всплывали в обсуждениях. Эта тема, если и обсуждалась, то вскользь и в других местах и скоплениях методологической мысли. Основных причин на то три:

Демонстративный отказ большинства методологов, особенно имеющих психологическое образование, от традиционной психологической тематики, в том числе и от этой темы.

Ориентированность ММК не на сознание, а на мышление, в то время как харизма — феномен сознания.

Харизматичность всего методологического движения и прежде всего его лидера Г. П. Щедровицкого, в чем признаваться публично — не хочется до сих.

Настоящая работа есть попытка восполнения возникшего пробела — восполнения, необходимого и в качестве рефлексии всего методологического движения и как средства дефлорации таинственности, снятия загадочного флера ММК. Волей-неволей мне придется приводить примеры из практики своих коллег, но, так как этот текст все-таки ДСП, «для внутреннего пользования», то, надеюсь, он будет воспринят ими без обид. Еще раз — здесь нет умысла кого-то задеть, обидеть, «разоблачить», «свести счеты» (которых нет) — далее стремления понять феномен харизмы в ММК автор не продвинулся. Тем не менее, все извинения — заранее и вполне искренне.

М. Вебер (1), обсуждая типы власти, выделял харизматический тип — основанный на личных качествах и достоинствах лидера, данных ему свыше, от Бога, судьбы или еще каким трансцендентным, сакральным, таинственным, мистическим образом. Харизматическая власть может иметь политический (Сталин, Гитлер), военно-политический (Перикл, Александр Македонский, Цезарь, Тимур, Наполеон), духовный (Будда, Сократ, Платон, Христос, Магомет), военно-духовный (Оттон 1, Шамиль, Дудаев) и духовно-политический (Хомейни, Бен Гурион) характер.

Харизматическая власть по большей своей части находится в сложных отношениях с действующими на арене ее появления и проявления законами, даже если она и не претендует на политическую сферу: Платон дважды оказывался в рабстве у сиракузского тиранна, Сократа судом приговорили к смертной казни, Иисуса распяли, Магомет был вынужден бежать из Мекки в Медину, Будда сменил касту и т. д. Она практически нелегитимна и не наследуется как харизматическая. Само понятие харизмы (святости) пошло с Троицы, Пятидесятницы, когда на 12 апостолов снизошла благодать (харизма) и они заговорили разными языками и приступили к своему апостольскому подвигу.

Уже из приведенных примеров становится очевидным, что харизматическая власть может быть и воплощением Добра, и служением злу: на мощь и силу воздействия харизматика его этическая принадлежность не влияет.

Харизму следует отличать от пороса (Порос — античный бог богатства) — энергии власти (в английском языке power одновременно и власть, и энергия), а также от пассионарности, носящей, согласно Л. Гумилеву, массовый, этнический характер. Пассионарный лидер — не более, чем выразитель этнической пассионарности. Хотя, разумеется, все три понятия очень близки.

Реально харизма проявляется не только и даже не столько в личности ее носителя, сколько в признании этой харизмы окружающими. Этот феномен позволяет разыгрывать различные игры, оборачивания, перевертыши в харизматической практике — от потешных до ужасных. Нынешний российский президент — яркий пример «наведенной» имиджмейкерами харизмы: теперь любому слову этого «поручика Киже» придается неимоверный вес, некая государственная глубинная мудрость. То же можно сказать и про нынешнего президента США: многие его высказывания, принадлежи они простому смертному, чреваты тюремным сроком или психлечебницей, но выдаются средствами массовой информации как перлы государственной мудрости и необыкновенного гражданского мужества.

Попадая в ситуацию внешне оформленной (масс-медиа, свитой, церемониалом жизни, неутомимыми имиджмейкерами) харизмы, подобного рода личности начинают вести себя как типичные харизматики, более того, они начинают и сами верить в особость, божественность и т. п. своего происхождения, предназначения и призвания. После чего и начинаются трагикомические игры — с разбиванием орехов государственной печатью, трусливой ложью о тонущей подлодке, бросанием войск и бомб на ни в чем неповинные страны, расстрелом собственного парламента, разгоном телепередач, программ и вообще любой оппозиции. Мифологизация личности, почти неизбежно присущая выборным кампаниям, чаще всего представляет собой стартовую площадку формирования харизматического лидера, за душой которого ни откровений, ни озарений. И чем очевидней их отсутствие, тем исступленней и пиаровское мифотворчество, и потуги веры в собственное величие мифологизируемого заживо.

В этом смысле нетрудно предсказать конец карьеры нынешнего президента России — когда, наконец, будут рассеяны, рассажены, разогнаны и прикончены все помехи и преграды, когда настанет время показывать чудеса или, на худой конец, фокусы, харизма сама собой рассосется и исчезнет, цены на нефть (по странному стечению обстоятельств) и авторитет поползут вниз до полного и глубоко всеобщего презрения. Сценарно это может разворачиваться в следующих направлениях:

— окружение, столь же слабое, как и окруженный, выдавит из себя новую, еще более жалкую креатуру;

— будет найден другой объект харизматизации, не обязательно столь же ничтожный, но более адекватный ситуации;

— начнется раскручивание какого-нибудь и неизвестного доселе откровенного фашиста или террориста, в борьбе с которым нынешнему президенту здравомыслящим обществом будет предложено бессрочное правление.

Впрочем, возможны и другие варианты — данная статья посвящена не этому. Просто, нынешний президент — уж больно ловкая мишень для оплевывания.

Именно харизматичностью (мнимой или истинной), но не только ею, конечно, объясняется нетерпимость «правителей из народа» к «иной правде», к любой оппозиции (все-таки это больше похоже на трусость и обидчивость, характерные для подобного рода лидеров), к неизбежному свертыванию любой демократии в тоталитаризм, тиранию и деспотизм, как это было и при Ленине-Троцком, и при Сталине и всех последующих и наследующих.

И при Гитлере, и при Кастро, и при Саддаме Хусейне. Легитимная власть держится не столько на законе, сколько на либеральном и полифоническом обсуждении этих законов (этим легитимная власть отличается, согласно М. Веберу, от традиционной, где основным принципом является священность и неизменность, «скрижальность» законов и установлений). Но именно поэтому легитимная власть и харизматики не уживаются. Традиционная же власть, особенно на старте карьеры, вполне устраивает харизматиков. Сталин, например, почти до конца своекго правления оставался «верным учеником и продолжателем дела Ильича». Все харизматические самозванцы, Гришка Отрепьев, Емельян Пугачев и другие, рядились в тоги традиционной власти. И. Шиффер (5) выделял несколько типов харизмы:

харизма чужака (этой харизмой часто пользовался Г. П. Щедровицкий, выступая перед совершенно новой и неизвестной ему аудиторией с необыкновенным бесстрашием)

харизма неполноценности, физической, умственной или жизненной (гомосексуализм Цезаря, малый рост Наполеона, хромота Тимура, эпилепсия Магомета, раннее сиротство Ивана Грозного и Петра Первого и т.п.)

харизма призвания («голоса» Жанны д’Арк, обращения Иисуса к Отцу)

харизма притворства (особый, «птичий» язык методологов, церковные ритуалы и церемонии)

К этому перечню, вероятно, следует добавить харизму одержимости (блаженные, шаманское камлание, вакхическое неистовство, дионисийский энтузиазм). На многих играх методологов (ОДИ) вдруг появлялись такие одержимые, которых либо отправляли в психушку, либо они переходили в свиту игроков-фанатов и метаидиотов при дворе того или иного руководителя игры.

В свое время я, пытаясь понять природу харизмы, проводил несложные тесты в различных аудиториях (учебных, образовательных, игровых; в общей сложности в экспериментах и тестах поучаствовало около тысячи человек).

Первая часть теста — по мотивам работы В. А. Лефевра (3) на выявление позиций «героя» (минимизатора чувства вины за счет максимизации страданий), «святого» (максимизатора страданий и чувства вины), «лицемера» (минимизатора страданий и чувства вины) и «обывателя». (минимизатора страданий за счет максимизации чувства вины). Эти «герои» и «святые», в отличие от «лицемеров» и «обывателей», харизматических дебилов, по выражению А. Сосланда (4), обладают харизмой — в той или иной степени проявленности.

Другая часть теста — на угадывание «красной» и «черной» карты (в серии из 20 попыток). Выяснилось, что харизмой и тягой к лидерству обладают те, кто в состоянии предвидеть и предугадывать будущее с определенной степенью точности (13 и более угадываний из 20). Глубина же и точность знания будущего зависит от меры принадлежности к миру мертвых. Дело тут, конечно, не в возрасте, а в приобщенности к смерти, в проживании жизни как испытания перед смертью. Тезис о связи знания будущего со знанием мира мертвых вполне согласуется с буддисткой, иудаисткой и христианской традициями (ислам мне мало знаком) запрета живым заглядывать в будущее. Именно тогда я понял, что в будущее не надо лезть, оно дается само — каждому по его мере харизматичности.

Третья — модификация социального теста американского психотерапевта А. Шуца по выделению социальных лидеров, социальных агентов и социальных аутсайдеров: всех участников просят построиться в три колонны по собственному разумению, что проходит достаточно безболезненно. Затем в каждой колонне выделяются лидеры, середняки и замыкающие, которым предлагается построиться в колонну. Тут уже часто дело доходит до драк и потасовок: лидеры желают оставаться лидерами и ни в какую не смиряются с позицией аутсайдера, середняки охотно идут в лидеры и середняки, но только не в аутсайдеры, среди аутсайдеров начинается борьба всех против всех.

Те, кто в конце концов становится лидерами лидеров, показывают наилучшие результаты в отгадывании карт и непременно — либо святые, либо герои. А аутсайдеры среди аутсайдеров удивительно плохо угадывают карты и являются откровенными обывателями и лицемерами. Корреляция — необыкновенно высокая.

Социальный опыт и социологические исследования и разработки, в частности, работа с кандидатами разных уровней, позволяют наметить некоторую социально-харизматическую типологию, не противоречащую и не отрицающую типологию И. Шиффера, но дополняющую ее в социальном ракурсе.

Безусловный харизматический лидер — личность, харизма которой признается всеми или большинством. При этом границы и определенность «всех» или «многих» весьма расплывчаты — это могут быть и современники, и соотечественники, и «все человечество». Как бы позитивно, негативно или нейтрально ни относились к Сократу, все признавали за ним его харизматическое превосходство и лидерство. К этому же типу харизматиков может быть отнесен и Г. П. Щедровицкий. Разница лишь в масштабе явлений — сила харизмы прямо пропорциональна продолжительности времени и пространства ее влияния. Палаты №6 битком набиты Цезарями и Наполеонами, но еще никому в больную голову не пришло считать себя Жириновским, кроме, разумеется, самого Владимира Вольфовича. Впрочем, опытные психиатры говорят, что сейчас полно Жириновских чуть не в каждой палате, а Цезари и Магометы повывелись — бред удивительно чутко реагирует на культурные изменения. Если это так, то, во-первых, психи, оказывается, ничем не отличаются от покойников, которые первыми в нашем обществе сменили красные звезды на кресты, а, во-вторых, в психлечебницах, наверное, не осталось ни одного Горбачева, и все Михал Сергеечи мирно сидят по домам с психинвалидностью первой группы.

Групповой харизматический лидер — человек, харизма которого признается только строго определенной группой людей: для мормонов Джон Смит — более, чем апостол, для всех остальных… несчастный был обвалян в перьях и дегте и публично сожжен. За каждым более или менее удачливым (в коммерческом отношении) экстрасенсом тянется шлейф и эскорт почитателей, обожателей, обращенных, спасенных и подражающих. Сюда же следует отнести спортивных, эстрадных и экранных звездных харизматиков, сила харизмы которых измеряется их ангажированностью и, грубо говоря, продажностью. Здесь важен не размер группы (Мао был харизматиком по крайней мере для миллиарда китайцев, в кильватере Кашпировского — всего несколько тысяч охмуренных), а определенность границ.

Сектовая харизма — коллективная харизма избранности, приобщенности, причастности. Первой такой сектой были апостолы Христа, последней (на моей памяти) — ММК. Между ними — бесчисленное множество самых разных сект, обществ и групп: рыцарских орденов, тайных обществ, разного рода и фасона масонов, а также изуверов и отщепенцев. Сектовая харизма характерна и популярна также среди актеров и домотканных поэтов. Сейчас Интернет заполнен и разогрет до белого каления сектами форумов, бандами хакеров, чат-компашками, задешево, почти на халяву, балдеющими от своей коммунально-бытовой харизмы. В известном смысле евреи, называя себя избранным народом, обладают сектовой харизмой. Сектовая харизма, как, впрочем, и все остальные формы групповой харизмы, но сектовая особенно, сопряжена с определенной аскезой, вплоть до формирования внутрисектовой морали. Одна из участниц ММК призналась мне много лет спустя, что, будучи в обычной жизни сексуально предприимчивой, она подумать даже боялась наладить с кем-нибудь сексуальные контакты во время игры. «Нам это строго запрещено» — сказала она, забыв, что всего полчаса назад рассказывала мне о лихих похождениях методологов.

Партийная харизма — всякая секта стремится к самоизоляции и сохранению своей харизмы (спасения) в тайне от мира, всякая партия стремится к противоположному — перетащить под свои знамена или одеяла всех. Партийная харизма, так хорошо еще памятная по советской эпохе, всегда стремится к большевизму — чаще за счет усекновения других партий, чем за счет собственного роста и развития. В США, стране двух партий, постоянно разыгрывающих между собой роли большевиков и меньшевиков, коммуникация сводится к обливанию холодным душем, помоями, грязью своих оппонентов при стыдливом умалчивании собственных достоинств (имеются в виду политические, а не физические или семейные достоинства). Любой театр — это пример партийной харизмы, где собственно харизматиком непременно является режиссер.