Бесплатный фрагмент - Работа над студенческим медиапроектом

Создание, управление, наполнение

Введение

Современный мир переживает период интенсивных трансформаций, оказывающих влияние на все сферы жизни. Стремительное развитие технологий, изменения в геополитической ситуации, модернизация социально-экономических моделей и столкновение различных культурных и религиозных взглядов создают динамичную, но вместе с тем и неопределенную среду, требующую от специалистов креативного подхода и нестандартного мышления.

В России наблюдается устойчивый рост медиапотребления и активное внедрение информационных технологий. Цифровизация охватывает все больше аспектов жизни общества, формируя новые модели поведения, в том числе и в онлайн-среде. Социальные сети, мессенджеры, видеоплатформы и онлайн-игры становятся не только источниками информации, но и инструментами образования и саморазвития. Это предъявляет новые требования к образовательным проектам, стремящимся быть актуальными и конкурентоспособными в цифровом пространстве.

В связи с этим, проектная деятельность приобретает особую значимость, благодаря своей адаптивности и способности быстро реагировать на изменения внешней среды. В медиаиндустрии все большую роль играют медиапроекты, способные предложить оригинальные и креативные решения, выделяясь на фоне конкурентов.

В условиях растущей значимости медиапроектов важно рассмотреть, как создаются медиапроекты в университетах, как выстраиваются коммуникации внутри команды проекта, что составляет содержательную основу проекта, как ведется планирование деятельности участников, каковы факторы эффективности медиа, с какими трудностями для преподавателя связано управление подобными проектами в студенческой среде.

Сначала условимся, что будем здесь считать медиапроектом. Медиапроект, являясь результатом творческой деятельности, представляет собой не просто информационный продукт, а средство коммуникации с аудиторией. Эффективное управление медиапроектом невозможно без выстраивания четкой системы коммуникаций, как внешней, направленной на целевую аудиторию, так и внутренней, обеспечивающей слаженную работу команды. Именно коммуникации внутри команды являются первичным звеном, определяющим успех всего проекта.

Теоретическую базу исследования составили современные работы авторов на тему управления проектами, коммуникации в проектной группе: Балашов А. И., Белоусова Н. М.; изучения новых медиа, медиаобразования, развития социальных сетей и особенностей коммуникации в них: Ермакова Е. Е., Коломийцева Е. Ю., Мазикова Н. Ю., Келлнер Д. и Шер Дж.; работы по теории поколений: Самоукина Н. В., Балашова К. А., Овсянникова А. А., Мазикова Н. Ю.

Обзор научных работ позволил выделить важные тезисы: одной из главных задач в управлении медиапроектами является создание эффективной структуры коммуникации внутри команды. Кроме того, установление четких каналов коммуникации помогает избежать недопонимания и конфликтов, которые могут возникать в условиях жестких сроков и высокой степени неопределенности. Эффективное руководство должно учитывать индивидуальные потребности каждого члена команды, создавая комфортную атмосферу для обсуждения идей и предложений.

Таким образом, внимание к внутренним коммуникациям становится залогом успешной реализации медиапроектов. Исследования (Строев В. В., Сиренко К. В., Тихонов А. И.: 2023; Соловьева И. А., Мостовщикова И. А. (2021)) показывают, что команды с высокой степенью взаимодействия способны генерировать более инновационные решения, что критически важно в условиях постоянно меняющегося информационного пространства. В условиях медиапроектов, где сроки выполнения задач часто сжаты, способность к оперативному обсуждению идей и проблем становится крайне необходимой.

Поскольку в данном пособии речь идет о студенческих медиапроектах, то объектом изучения являются представители поколения Z, зумеров (согласно теории поколений), а именно особенности их работы над общим проектом, источники вдохновения, мотивационные стимулы молодых людей.

Рассматривая механизмы создания цифрового медиа, важно добавить, что кроме процесса командообразования, необходимо владеть знанием о современных каналах коммуникации, где создаются новые цифровые медиа, в том числе о популярных социальных сетях, например, российской соцсети «ВКонтакте». Работа над новым медиапроектом подразумевает регистрацию нового сообщества или публичной страницы в социальной сети, заполнение основной информации о проекте, разработку брендбука проекта, составление контент-плана, наполнение страницы разнообразным контентом, мероприятия по продвижению проекта (в случае студенческой проектной деятельности — бесплатных способов продвижения), оценку (мониторинг) эффективности ведения сообщества в социальной сети.

Эта работа особенно актуальна для тех студентов, в чьи обязательные профессиональные компетенции входит владение данными инструментами. Например, для студентов, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика». Активность в подобных медиапроектах призвана развить креативность студентов — посредством деятельности, которая включает создание, генерацию медиаконтента; исследовательские навыки (по изучению наиболее эффективных инструментов коммуникации с аудиторией, поиску информации и др.); способствует критическому мышлению и самовыражению будущего молодого специалиста, формирует медиаграмотность.

Названные Д. Келлнером и Дж. Шером такие особенности медиаобразования, как изучение влияния медиа на общественные процессы, формирование социального капитала и критического сознания, активизация медиапроизводства, — несомненно, относятся к процессу создания нового медиа в студенческой среде. Заметим, что категория медиаграмотности для студентов названных направлений — не дополнительная компетенция любого современного человека, а первейший навык совершенствования творческих способностей в создании собственных медиасообщений.

Все вышеперечисленные факты говорят о необходимости тщательного изучения опыта создания и функционирования студенческих медиапроектов. В этой связи видится актуальным исследование такого проекта — «Мастерской вкусной речи», реализуемого на базе Санкт-Петербургского государственного университета. «Мастерская» — площадка междисциплинарной производственной (профессионально-творческой) практики для обучающихся магистратуры по программам «Медиакоммуникации», «Корпоративные коммуникации и реклама» и студентов бакалавриата направлений «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика». В проекте классическое теоретическое образование соединяется с решением реальных задач. Мастерская призвана объединить магистрантов, ментора-преподавателя, экспертов, чтобы развить у будущих выпускников «жесткие» навыки (копирайтинг, PR, дизайн, видеопроизводство) и «гибкие». Это гибридный проект: помимо ведения сообщества в digital («ВКонтакте», https://vk.com/vkus.rech), производства ежемесячного видео и аудиоподкаста, участники вовлечены в организацию и проведение очных мероприятий.

Кроме практической пользы для образовательного процесса в университете, проект был задуман автором пособия с экспериментальными целями: изучить особенности работы студентов поколения Z по созданию медиа, исследовать их поведенческие характеристики в выполнении индивидуальных задач и командной работе, их способности к творчеству и креативности. Моделируя ситуацию «реальной» работы в медиа, можно наблюдать за поколением молодых специалистов, что даст ценные сведения для руководителей компаний, HR-специалистов.

Цель данного исследования — обобщить опыт создания образовательного медиапроекта «Мастерская вкусной речи» и управления им, которая будет реализована в следующих задачах: описать алгоритм создания и развития реального студенческого проекта, поделиться результатами деятельности по проекту, данными наблюдений за поведением участников проекта, студентов поколения Z, составить список основных трудностей в работе; дать рекомендации по созданию медиапроекта в университетской среде.

Отметим, что опыт создания проекта можно считать успешным, поскольку он получил грантовую поддержку Фонда Потанина в 2025 году.

ГЛАВА 1. Управление медиапроектом: от теории к практике

Управление проектом — это искусство и наука применения знаний, навыков, инструментов и методов для достижения поставленных целей. Эффективное управление позволяет не только достигать намеченных результатов, но и повышает шансы на успех проекта, минимизирует риски, обеспечивает своевременную реакцию на изменения и оптимальное использование ресурсов.

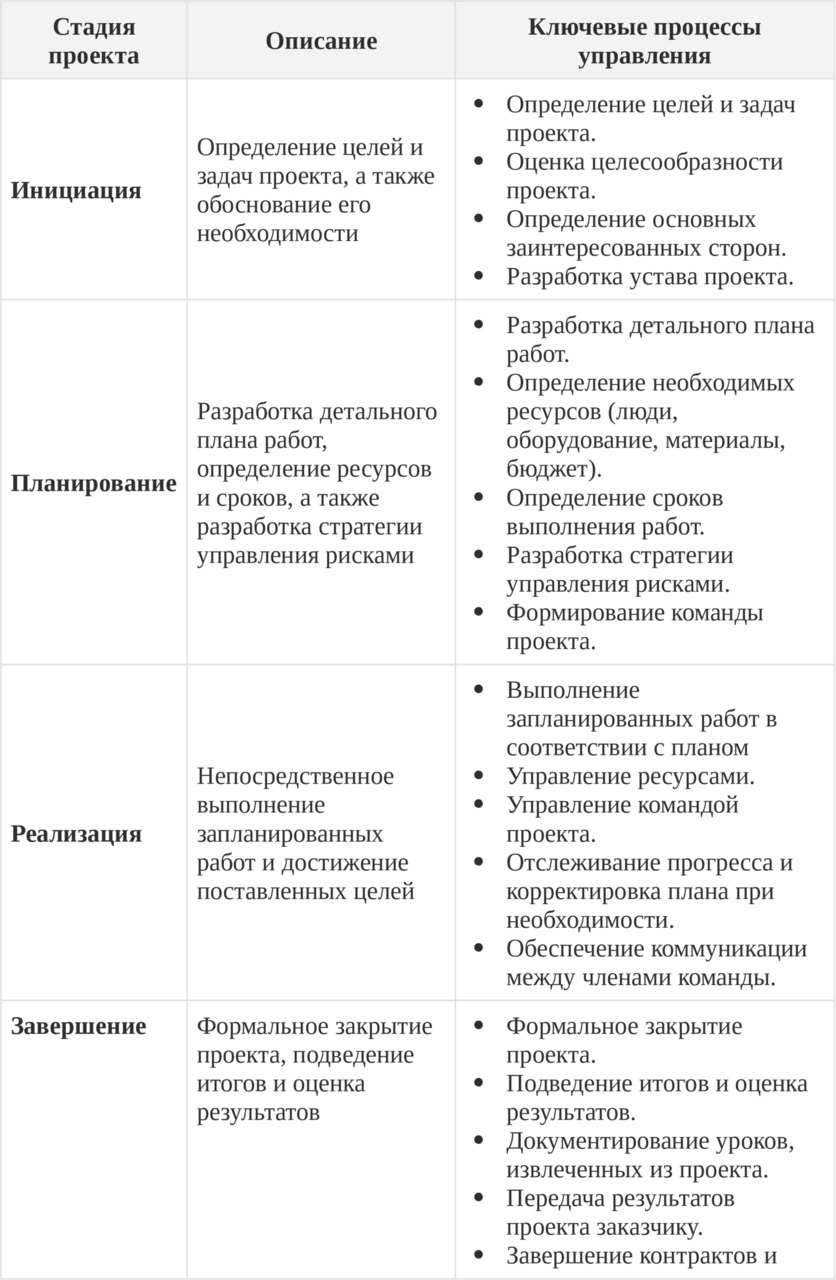

В общем виде проект проходит через четыре основные стадии: инициация, планирование, реализация и завершение. Каждой из этих стадий соответствуют определенные группы процессов управления (см. таблицу 1):

Таблица 1. Стадии проекта и соответствующие им группы процессов управления

В рамках каждой стадии проекта необходимо учитывать десять ключевых областей знаний в управлении проектами: управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, ресурсами, коммуникациями, рисками, закупками и заинтересованными сторонами.

Сегодня проектное управление является важным инструментом повышения конкурентоспособности компаний. Современные тенденции в этой области включают в себя:

— широкое использование гибких методологий управления проектами (например, Agile), позволяющих адаптироваться к быстро меняющимся условиям;

— упрощение структуры команд, переход к модели, где руководитель выступает в роли стратега и координатора;

— приоритет эффективных коммуникаций внутри команды и оперативному принятию решений;

— повышенное внимание к управлению изменениями в проекте;

— для небольших медиапроектов использование сложных инструментов планирования (диаграммы Ганта, сетевые графики, бизнес-планы) может быть избыточным;

— медиапроекты часто реализуются в дистанционном формате, с использованием онлайн-инструментов и технологий;

— при создании и реализации медиапроектов активно используются новые технологии и инновационные подходы;

— жизненный цикл медиапроекта может быть достаточно коротким;

— в условиях высокой конкуренции на медиарынке, особое значение приобретает продвижение медиапроекта и выстраивание внешних коммуникаций;

— долгосрочный успех медиапроекта во многом зависит от взвешенных стратегических решений и управления репутационными рисками;

— творческая составляющая медиапроекта требует нестандартных управленческих решений, особенно в части организации взаимодействия внутри команды;

— управленческие решения должны оперативно адаптироваться к быстро меняющимся условиям медиаиндустрии;

— оценка качества медиапроекта во многом субъективна и зависит от восприятия аудитории.

Ключевой фактор успеха медиапроекта — его эффективность, которая определяется как объективными обстоятельствами, влияющими на условия работы, так и человеческим фактором, определяющим качество взаимодействия между членами команды и руководителем.

Эффективная внутренняя коммуникация является двигателем медиапроекта, способствуя формированию сплоченной команды, способной быстро реагировать на изменения и корректировать планы.

Коммуникации в медиапроекте

Медиапроект сам по себе является средством коммуникации с внешним миром. Поэтому эффективное управление коммуникациями рассматривается, как необходимое условие успешной реализации проекта. Управление же коммуникациями проекта включает в себя следующие виды деятельности:

— Осуществление коммуникационных операций (совещания, презентации, обсуждения).

— Создание артефактов коммуникационной деятельности (отчеты, регламенты, протоколы, электронная переписка).

Процесс управления коммуникациями включает в себя три этапа:

— Планирование коммуникаций: определение потребностей в информации, выбор каналов коммуникации и разработка общего плана коммуникаций проекта.

— Обеспечение коммуникаций: сбор, создание, распространение и хранение информации в проекте.

— Контроль коммуникаций: мониторинг эффективности системы коммуникаций и получение обратной связи.

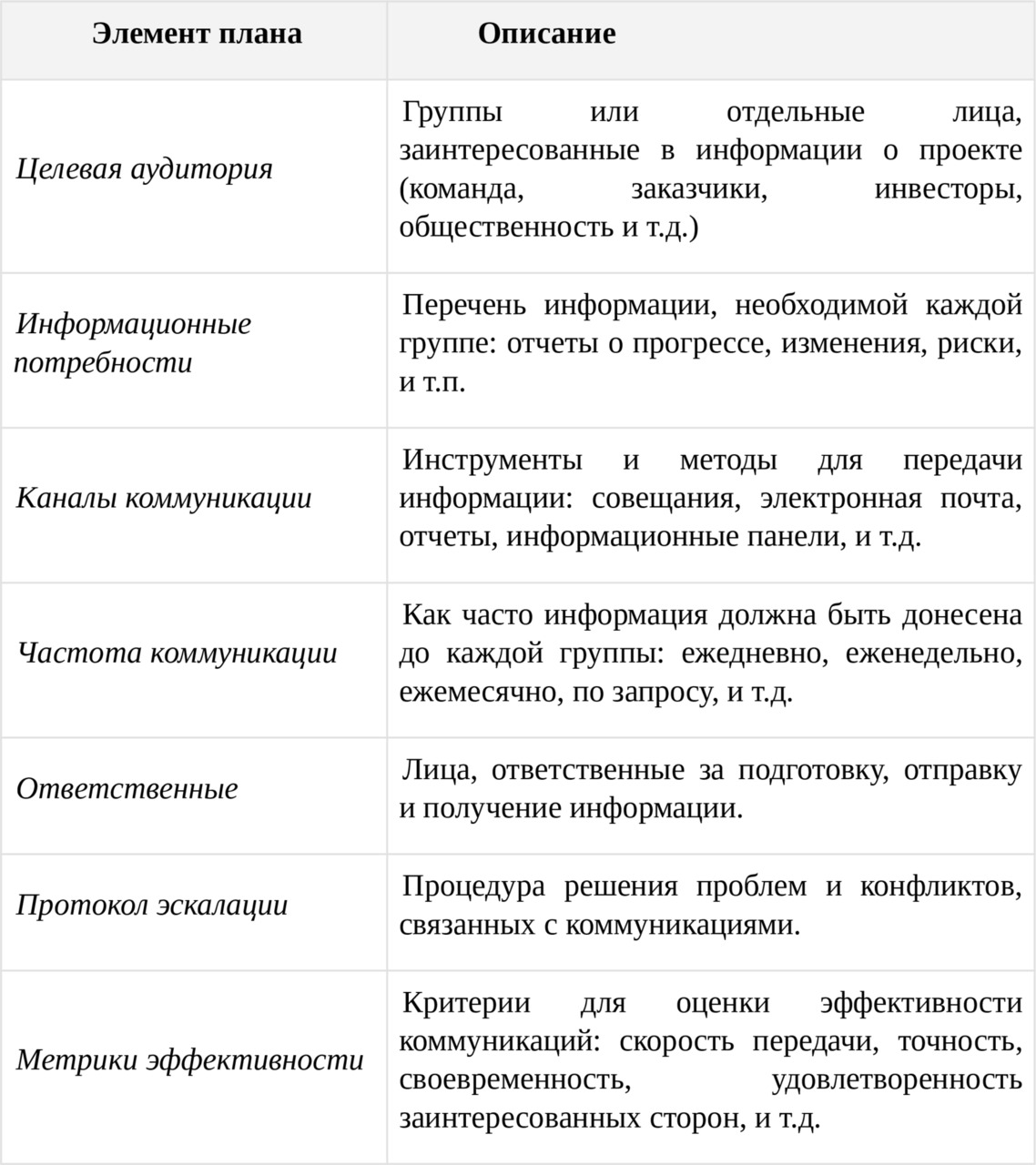

План коммуникаций — основа эффективного взаимодействия

Эффективное управление коммуникациями — залог успешной реализации любого проекта. Ключевым инструментом здесь выступает план коммуникаций проекта — документ, определяющий стратегию информационного обмена между всеми участниками и заинтересованными сторонами. Он отвечает на вопросы:

— Кто нуждается в информации?

— Какая информация требуется?

— Когда эта информация должна быть предоставлена?

— Как будет осуществляться взаимодействие (методы и каналы коммуникации)?

— Кто отвечает за передачу информации?

— Как часто будет передаваться информация?

— Как будет осуществляться мониторинг и контроль коммуникаций?

— Кто ответственен за коммуникационные процессы?

— Как разрешаются конфликты, связанные с коммуникациями?

Наглядную структуру плана коммуникаций можно представить в виде таблицы 2:

Таблица 2. Структура плана коммуникаций в проекте

Несмотря на значимость плана коммуникаций, его разработка целесообразна не для каждого проекта. В небольших проектах с ограниченным числом участников формальный план может оказаться избыточным. Решение о необходимости планирования коммуникаций должно основываться на оценке сложности проекта, количестве заинтересованных сторон и его стратегической значимости. Разработка плана становится актуальной при четком понимании целей проекта и потребности в структурированном информационном обмене.

Грамотное управление коммуникациями обеспечивает:

— Вовлеченность заинтересованных сторон: понимание целей и задач проекта, активное участие в принятии решений.

— Сплоченность команды: эффективное сотрудничество, взаимопонимание, снижение конфликтов.

— Контроль над проектом: своевременное выявление проблем, гибкое реагирование на изменения.

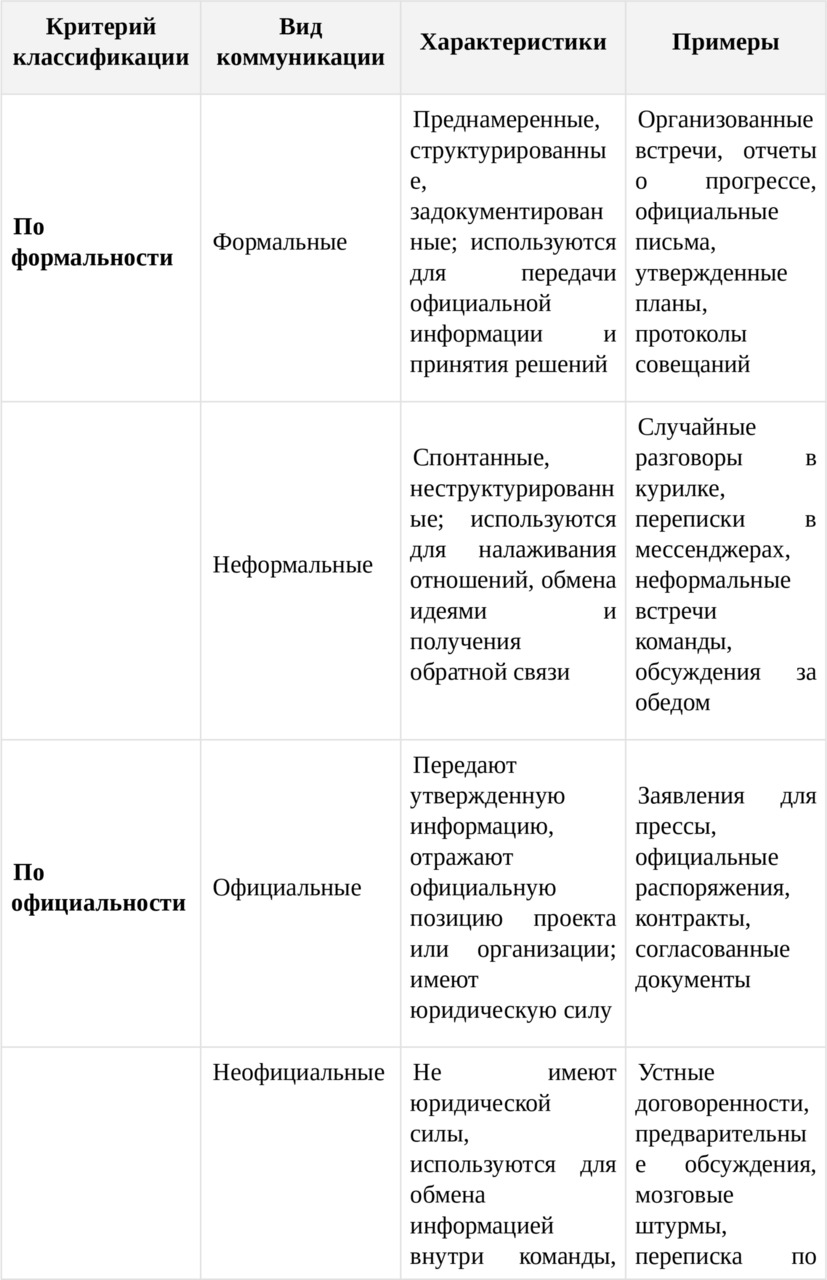

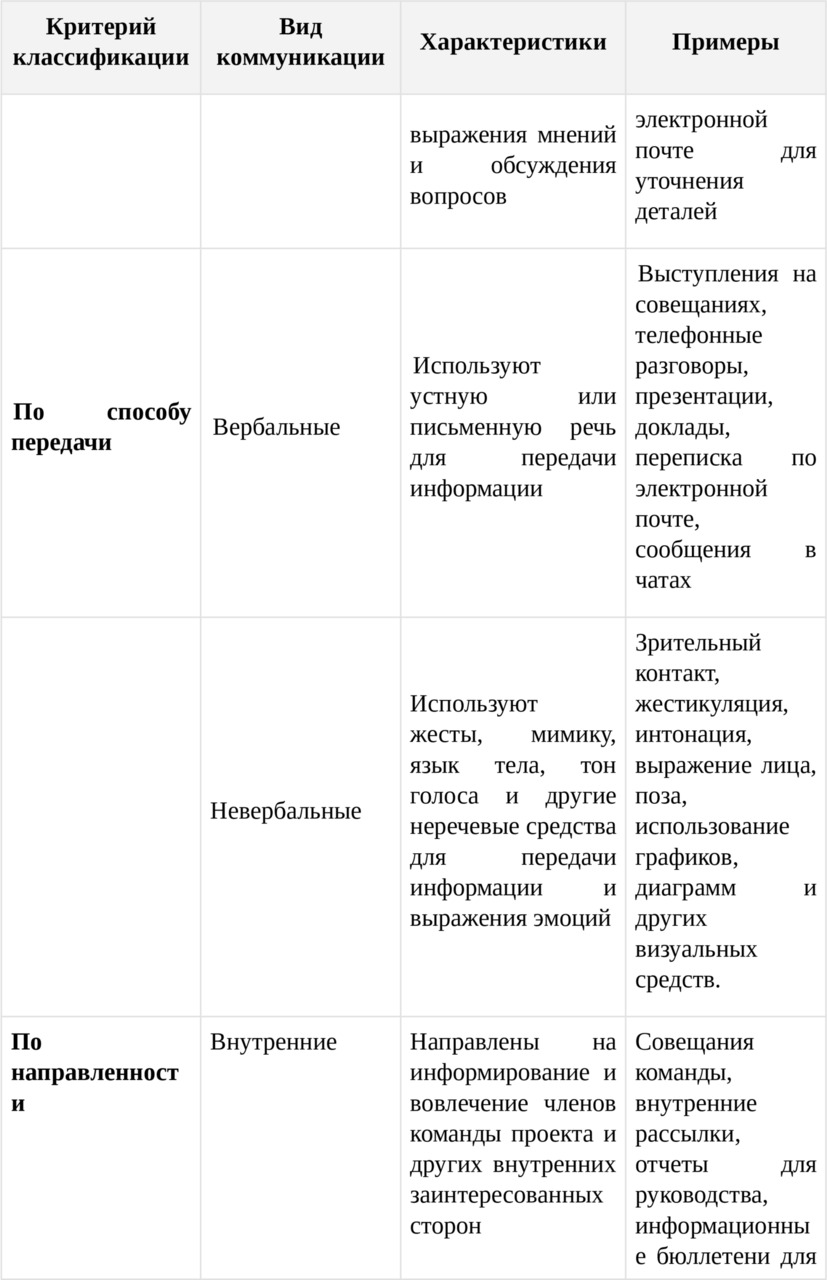

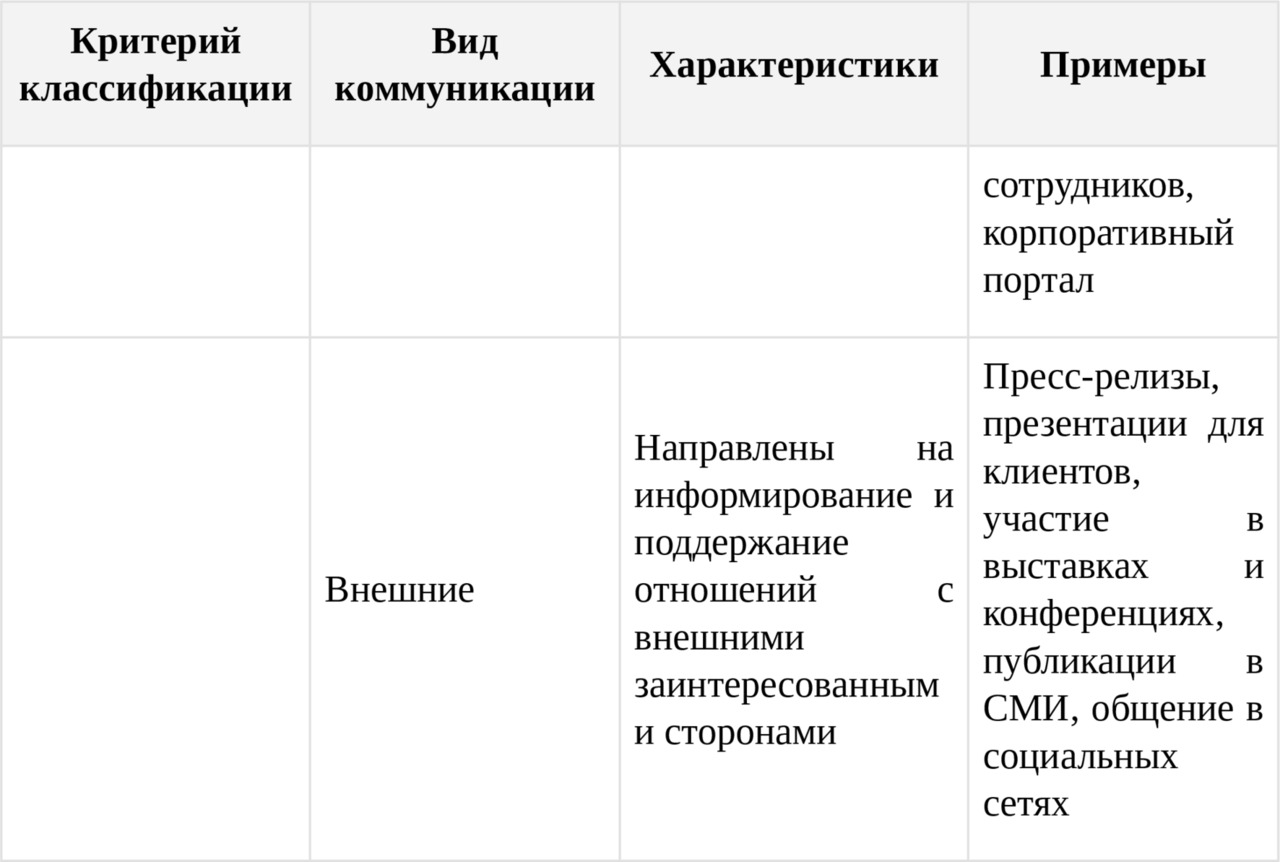

Коммуникации в проекте можно классифицировать по различным критериям (см. таблицу 3). Каждый вид коммуникаций может осуществляться как традиционными способами (устно, письменно), так и посредством современных цифровых технологий.

Таблица 3. Классификации коммуникаций в проекте

В современном мире приоритет отдается автоматизированным коммуникациям с использованием цифровых инструментов. Это обусловлено их преимуществами: высокая скорость и доступность информации: мгновенная передача данных, возможность доступа к информации в любое время и в любом месте; удобство хранения и редактирования: централизованное хранение документов, возможность быстрого внесения изменений и совместной работы; простота установления контакта и поддержания связи: возможность оперативной связи с участниками проекта через различные каналы.

Важно помнить, что избыточная коммуникация может привести к информационной перегрузке и снижению эффективности работы. Управление коммуникациями должно быть простым, понятным и соответствовать потребностям проекта.

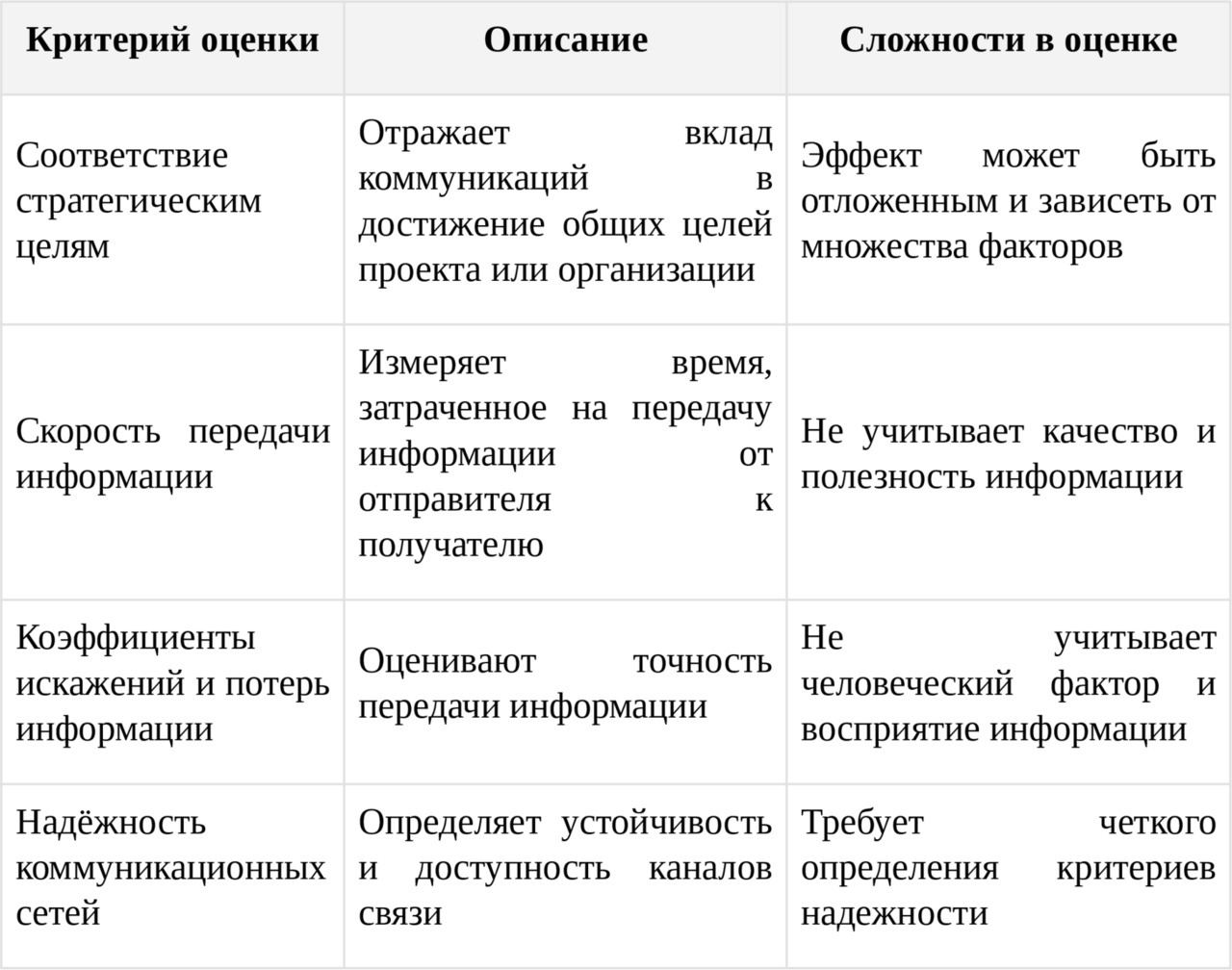

Для успешного управления коммуникациями необходимо проводить оценку их эффективности. Существуют различные критерии оценки, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки (таблица 4):

Таблица 4. Критерии оценки эффективности медиапроекта

Для получения объективной картины рекомендуется использовать комплексный подход, сочетающий как количественные, так и качественные критерии. Главное, чтобы система оценки отражала реальное состояние коммуникаций в проекте, выявляла проблемные зоны и способствовала улучшению информационного обмена. Ключевым требованием к системе измерений коммуникаций является ее соответствие задачам и целям управления коммуникациями и простота внедрения.

Медиапроект на связи: эффективные форматы общения в команде

Для эффективного взаимодействия в проектной группе, оптимизации рабочих процессов, обмена информацией и обсуждения хода реализации медиапроекта, применяются разнообразные коммуникационные инструменты. Важно отметить, что в условиях возможности полной удаленной работы, коммуникации могут быть организованы как исключительно с использованием цифровых технологий, так и в смешанной форме, сочетая физические встречи с онлайн-форматами. Выбор подходящей модели определяется эмпирически, исходя из ее влияния на эффективность коммуникаций в конкретном медиапроекте.

Рассмотрим основные виды мероприятий для организации коммуникаций в команде.

Презентации, например, как в запуске нового сезона сериала Netflix «Очень странные дела», могут проводиться как в начале проекта для представления целей и задач команде, так и на заключительном этапе для подведения итогов.

Совещания — это более продолжительные встречи с четкой повесткой дня, на которых собирается вся команда. На них обсуждаются стратегические вопросы, решаются возникающие проблемы или готовятся важные документы. Например, собрания редакции онлайн-издания для обсуждения редакционной политики или годового плана. Частота таких совещаний варьируется в зависимости от потребностей проекта.

Планёрки — это краткие (до 30 минут) встречи, посвященные обсуждению конкретных задач, оперативных изменений, анализу рабочих процессов или ответам на вопросы. В отличие от совещаний, на планерках присутствуют только те, кто непосредственно вовлечен в обсуждаемую тему. Например, ежедневные онлайн-планерки команды подкаста «ЖИЗА» для координации выхода новых эпизодов. Планёрки, особенно в дистанционном формате, поддерживают связь между руководителем и командой, создавая эффект «живого» общения. Важно избегать чрезмерно частых планерок, чтобы они не мешали продуктивной работе.

«Мозгоштурмы» — это незаменимый инструмент для медиапроектов, требующих творческого подхода. Такие мероприятия позволяют команде генерировать новые идеи, находить креативные решения и адаптировать проект к изменяющимся обстоятельствам. Например, креативные сессии сценаристов YouTube-канала «Чикен Карри» для разработки новых скетчей. «Мозгоштурмы» повышают вовлеченность участников и укрепляют связи внутри команды. Оптимальным форматом для таких мероприятий является личная встреча.

Мастер-классы и обучающие сессии особенно важны в образовательных медиапроектах, направленных на развитие навыков участников. Они позволяют участникам освоить необходимые знания и умения для успешной реализации проекта. Например, проведение воркшопов по мобильной фотографии для участников студенческого медиапроекта.

Тимбилдинг, или мероприятия по командообразованию, играют важную роль в повышении сплоченности команды и создании благоприятной рабочей атмосферы. Тимбилдинг помогает укрепить командный дух, улучшить настроение, снизить уровень конкуренции и установить более доверительные отношения. Важно, чтобы подобные мероприятия были добровольными, интересными и не вызывали негативных эмоций. Например, совместные занятия керамикой для членов съёмочной группы.

Стоит отметить важность digital teambuilding, особенно для команд, работающих дистанционно. Он направлен на создание эффективной среды взаимодействия в цифровом пространстве.

Тимбилдинг в медиапроектах целесообразно рассматривать как совместное времяпрепровождение вне рабочих процессов, например, совместный просмотр и обсуждение фильмов, квесты или мастер-классы. Главное, чтобы такие мероприятия соответствовали интересам команды, были востребованы и не становились обременительными элементами в работе.

Поколенческие различия как фактор коммуникации в студенческом медиапроекте

Теория поколений, предложенная Н. Хоувом и У. Штраусом, утверждает, что каждые 20 лет на смену друг другу приходят поколения, отличающиеся друг от друга системой ценностей, взглядами и поведенческими моделями. Эта цикличность повторяется приблизительно каждые 80—90 лет, когда новые поколения наследуют черты предыдущих с учетом современных реалий. Формирование ценностей и мировоззрения происходит в детстве (до 12—14 лет) под влиянием окружающей среды.

Е. Шамис и А. Антипов адаптировали эту теорию к историческому контексту России, выделив следующие поколения:

— поколение «Победителей» (1900—1923 гг. р.);

— «молчаливое» поколение (1923—1943 гг. р.);

— поколение «Беби-бумеров» (1943—1963 гг. р.);

— поколение «X» (1963—1984 гг. р.);

— поколение «Y» (1984—2000 гг. р.);

— поколение «Z» (с 2000 г.р.).

Сегодня в молодежной среде преобладает поколение Z, которое в скором времени будет определять общественное развитие. Представители этого поколения, рожденные в начале 2000-х, активно включаются в общественную и трудовую жизнь, что требует изучения их особенностей для эффективного взаимодействия в команде.

Ключевые характеристики поколения Z, важные для коммуникации в медиапроекте:

— Привыкли к общению в виртуальной среде и активно используют интернет-технологии.

— Предпочитают гибкий график и удаленную работу.

— Сложно запоминают большие объемы информации, полагаясь на быстрый поиск.

— Обладают способностью быстро переключаться между потоками информации.

— Склонны к «клиповому мышлению», воспринимая информацию фрагментарно, что затрудняет системное мышление.

— Визуальный канал восприятия информации является доминирующим.

— Предпочитают текстовые сообщения телефонным звонкам.

— Испытывают трудности с длительной концентрацией внимания, предпочитая многозадачность.

— Креативны, но ориентированы на потребительское отношение к миру.

— Нуждаются в мотивации и поощрении при работе над долгосрочными проектами, иначе быстро теряют интерес.

— Сотрудничество для них важнее конкуренции, но могут возникать сложности в общении.

— Ценят индивидуальность и личное мнение, что может приводить к приоритету личных задач над командными.

— Ориентированы на обучение, развитие и самореализацию.

— Могут проявлять инфантильность, что сказывается на ответственности.

— Болезненно реагируют на критику.

— Склонны к «игровому формату» взаимодействия.

— Ожидают обратную связь по результатам работы.

Руководителю команды необходимо учитывать эти особенности, чтобы направить потенциал поколения Z в продуктивное русло, создать благоприятную атмосферу для эффективного и приятного взаимодействия.

Критики теории поколений отмечают ее упрощенность, однако идея о преемственности исторических эпох и влиянии коллективной деятельности на развитие общества находит отражение в трудах И. Канта, И. Гердера, Д. Дидро, Ж. Пиаже, Д. Вико, К. Мангейма, М. Лисиной, П. Гальперина и других ученых.

Формирование личности происходит под влиянием исторических, общественных событий, а также информационной среды. Оценка настоящего и анализ влияния событий лучше всего происходят в ретроспективе. Таким образом, при анализе поколений важно учитывать локальные факторы, определяющие развитие конкретного общества. Мы считаем, что несмотря на недостатки, исследования теории поколений необходимо продолжать для улучшения понимания концепции и ее применения к анализу поведения людей.

ГЛАВА 2. Работа со студентами над медиапроектом на примере проекта СПбГУ «Мастерская вкусной речи»

Этапы создания образовательного медиапроекта

Прежде всего, следует объяснить детальнее эмпирический материал. Для этого перечислим этапы создания проекта.

Экспериментальное изучение процесса создания и развития студенческого образовательного медиапроекта «Мастерская вкусной речи» началось в мае 2023 года на базе Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ (далее — «Институт ВШЖиМК»). Проект «Мастерская вкусной речи», созданный автором настоящего пособия, посвящен теме ораторского искусства, мастерству эффективно говорить и развитию навыков выступлений, является гибридным проектом: подразумевает очные мероприятия и полноценное ведение цифрового медиа — сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Проект развивался поэтапно.

На первом этапе (с мая по август 2023 г.) был организован набор студентов, желающих принять участие в серии тренингов по искусству публичных выступлений, — 20 человек. Параллельно была создана группа «медиакоманды» из числа студентов, желающих пройти летнюю производственную (профессионально-творческую) практику на базе Клиники коммуникационных проектов СПбГУ, определен куратор творческой команды из числа магистрантов программы «Медиакоммуникации». Вся коммуникация с участниками двух групп велась в созданных закрытых группах мессенджера «Telegram». Проект «Мастерская вкусной речи» вошел в состав «клинических» проектов (СПбГУ реализует актуальный клинический подход в высшем образовании), поэтому позволил студентам выбрать его в качестве места прохождения обязательной практики.

Первый этап был нацелен на подготовку базы «мастеров» речи, которые оттачивали свои ораторские и коммуникативные навыки в ходе пяти полуторачасовых тренингов, проводимых руководителем «Мастерской». Учитывая особенности расписания занятий студентов, серию тренингов пришлось сделать интенсивной: все занятия прошли в течение 5 недель, захватывая период летней сессии. Второй задачей этапа было вхождение на площадку «ВКонтакте» — создание сообщества, наполнение контентом, набор первых подписчиков.

Второй этап развития проекта начался в сентябре 2023 г. и завершился в июне 2024 г. Состоялась масштабная презентация проекта на очном мероприятии — дне открытых дверей Клиники коммуникационных проектов СПбГУ, собравшем более 100 студентов 1-го курса. Это позволило осуществить набор новых участников двух команд: на очные тренинги и в медиакоманду, создающую цифровой контент. Серия из шести тренингов по искусству «вкусной речи» растянулась на 6 месяцев: с октября 2023 г. по апрель 2024 г. (исключая периоды зимней сессии). Завершилась серия выпускным заданием — записью в телестудии факультета импровизированных речей, а также записью чтения с суфлера стихотворений А. С. Пушкина. Последнее задание вошло в спецпроект «Глаголом жги»: серия видео, приуроченных к празднованию 225-летия со дня рождения поэта А. С. Пушкина.

Завершение сезона «Мастерской» прошло в Ботаническом саду СПбГУ, где в рамках «Пушкинского пикника» был организован литературный вечер «Глаголом жги» и конкурс по чтению вслух — «Homo lectio». Организаторами, участниками и корреспондентами мероприятия стали участники проекта «Мастерская вкусной речи», вносившие в свое профессиональное портфолио и свой отчет практиканта различные виды деятельности в проекте.

Третий этап (с сентября 2024 года по май 2025 года) отразил существенные изменения в проекте. Было решено прекратить серии тренингов по ораторскому искусству, а созданную базу из 18 мастеров двух сезонов направить на экспертную работу в кадре: самые активные из выпускников были приглашены на роль модераторов подкастов, где им предлагалось составить канву будущей беседы на актуальные темы с профессорами, доцентами СПбГУ, приглашенными специалистами из сферы культуры, стать участниками записи подкаста, режиссерами выпусков. Подкасты стали выпускаться на регулярной основе, ежемесячно.

Кроме того, команда проекта получила разрешение от администрации «ВКонтакте» и официально запустила новый формат в социальной сети — аудиоподкасты. Фокус внимания третьего этапа оказался на продвижении медиапроекта в социальной сети «ВКонтакте». В январе 2025 года руководитель «Мастерской» подала проект междисциплинарной практики на грантовый конкурс им. В. Потанина.

Четвертый этап (с мая 2025 года по настоящее время) ознаменовался значительным расширением возможностей и признанием проекта «Мастерская вкусной речи». Ключевым событием стала победа в грнатовом конкурсе Фонда Потанина, благодаря чему проект получил финансовую поддержку и смог закупить необходимое современное оборудование для видеопроизводства и записи звука. В рамках празднования Пушкинского дня был успешно проведен тематический вечер во Всероссийском музее А. С. Пушкина, включавший два конкурса ораторского мастерства и интерактивные программы для гостей.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.