Введение

Когда тело говорит то, что мы боимся или не умеем произнести вслух.

Мы живём в эпоху, когда медицина достигла немыслимых высот: пересаживаются органы, печатаются кости на 3D-принтерах, изобретаются лекарства от болезней, ранее считавшихся смертельными. И всё же миллионы людей продолжают страдать от симптомов, причины которых невозможно найти даже при самой глубокой диагностике. Им говорят: «У вас всё в порядке». Но тело продолжает болеть. Что это — ошибка, совпадение, нервное истощение?

Психосоматика — не эзотерика, не магия, не уход от медицины. Это направление на стыке психологии, неврологии, медицины и философии, которое помогает понять: эмоции, мысли, подавленные переживания могут проявляться в теле — как болезни, как боль, как усталость.

Многие из нас научены игнорировать чувства. Быть «сильными», не «ныть», не «раскисать». Но чувства не исчезают — они опускаются глубже, в тело. Там, где их не видно. Там, где они начинают говорить своим, телесным языком.

Эта книга — не просто собрание знаний. Это приглашение к диалогу с собой. К тому, чтобы научиться слышать своё тело, понимать его сигналы и заботиться о себе так, как возможно раньше не умели. В ней — и научная база, и реальные случаи, и практические методы. А главное — путь от симптома к смыслу.

Глава 1. Что такое психосоматика? Современный взгляд

«Все болезни от нервов» — эта фраза, несмотря на свою наивность, оказалась куда ближе к истине, чем можно было бы подумать.

Психосоматика: определение

Термин «психосоматика» происходит от греческих слов psyche (душа) и soma (тело) и буквально означает «душа и тело». Это междисциплинарное направление, изучающее, как психологические процессы — мысли, чувства, стресс, подавленные эмоции — могут влиять на физиологическое состояние организма, вызывать или усиливать болезни.

Важно понимать: психосоматическая болезнь — это не «придуманная» болезнь. Это реальное телесное страдание, но с корнями в психоэмоциональной сфере. Тело и психика — неразрывная система. Если в душе долго копится боль, однажды она начнёт искать выход.

Психосоматика в контексте медицины

Современная медицина официально признаёт, что целый ряд заболеваний может быть обусловлен психоэмоциональными факторами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает, что от 60 до 80% болезней так или иначе связаны со стрессом.

Среди них:

— гипертония,

— язвенная болезнь,

— мигрени,

— синдром раздражённого кишечника (СРК),

— астма,

— кожные заболевания (экзема, псориаз),

— аутоиммунные расстройства,

— хронические боли,

— расстройства пищевого поведения и сна.

Более того, даже простудные заболевания могут активизироваться именно тогда, когда человек эмоционально истощён.

Как это работает: механизм психосоматики

При сильных или длительных стрессах происходит следующее:

— Активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГН-ось).

— В кровь выбрасываются гормоны стресса (кортизол, адреналин).

— Организм готовится к «борьбе или бегству» — учащается пульс, повышается давление, замедляется пищеварение.

— Если стресс хронический, организм начинает изнашиваться — нарушается работа органов, снижается иммунитет, возникают сбои.

Но кроме физиологии есть ещё психическая реакция — подавленные эмоции, невыраженный гнев, стыд, страх, утраты. Если эти переживания не осознаются, не проживаются — они находят выход в теле: как симптом.

Почему мы игнорируем связь «тело-психика»?

Современная культура до сих пор склонна разделять ум и тело, хотя это деление давно устарело:

— «Это у тебя в голове» — часто звучит как упрёк.

— Боль без органической причины считают «ненастоящей».

— Многие врачи не обучены видеть эмоции за симптомами.

Но правда такова: всё, что мы не можем выразить словами — тело выразит симптомом. Не сразу. Но точно. Оно не мстит — оно говорит.

Пример из практики

Анна, 35 лет, офисный работник. Несколько месяцев мучается от сильных болей в желудке. Анализы в норме. Диета не помогает. В процессе психотерапии выясняется: у Анны сильный внутренний конфликт — она ненавидит свою работу, но боится увольнения. Проглатывает раздражение, подавляет обиду. Симптом — гастрит, «непереваривание» ситуации.

После осознания, проработки чувств и постепенного изменения поведения боли ушли.

Современная парадигма

Сегодня психосоматика — это не просто метафора, а научно подтверждённая реальность, которую изучают:

— психонейроиммунология (влияние эмоций на иммунитет),

— нейропсихология (мозг и поведение),

— телесно-ориентированная терапия,

— когнитивная психотерапия,

— психонейроэндокринология (влияние стресса на гормоны).

Психосоматика — это не про «всё у вас от головы». Это про целостный подход к человеку. Когда врач и психолог не ищут виноватого, а вместе помогают услышать, что на самом деле хочет сказать тело.

В следующих главах мы подробно разберём, какие болезни имеют психосоматическую природу, как они формируются и как с ними работать. А главное — как научиться жить так, чтобы тело не кричало от того, что душа молчит.

Глава 2. История психосоматики: от Гиппократа до XXI века

«Болезнь не есть враг — она посланник. Вопрос не в том, как заставить тело замолчать, а в том, что оно пытается нам сказать.»

I. Античные истоки: человек как целое

Когда мы говорим о психосоматике, мы невольно возвращаемся к тому периоду, когда медицина, философия и психология ещё не были разделены. В Древней Греции и Древнем Востоке здоровье рассматривалось как равновесие внутри человека и между ним и миром.

Гиппократ (460–370 до н.э.)

Гиппократ, которого называют отцом медицины, утверждал, что болезнь возникает не как наказание богов, а из-за дисбаланса внутренних сил организма. Он рассматривал человека в единстве тела, духа и среды. У него впервые появляется мысль о темпераментах — холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик — как психофизических типов.

«Нельзя лечить глаз, не леча головы; нельзя лечить голову, не леча тела; нельзя лечить тело, не леча душу.» — Гиппократ

Восточная медицина

В китайской, тибетской и индийской медицинских традициях связь между телом, энергией, эмоциями и духом была фундаментальной. Болезнь рассматривалась как блокировка энергии, нарушение внутренней гармонии (инь-ян, прана и т.п.). Эмоции при этом играли важную роль: например, в китайской медицине печень связывали с гневом, лёгкие — с грустью, и это влияло на подход к лечению.

Средневековье и религиозная медицина

С падением античной культуры и ростом влияния религии в Европе произошёл поворот к дуалистическому мышлению: тело считалось «греховным сосудом», а душа — вечной и возвышенной. Болезнь нередко воспринималась как испытание, кара или очищение.

Это время, когда чувства и желания стали вытесняться, телесное начало подавлялось. Впоследствии именно такая подавленность эмоций и инстинктов станет основой для психосоматического симптома.

Новое время: механистический человек

С XVII века с ростом науки, медицины и техники человек стал рассматриваться как биологическая машина. Это направление укрепил философ Рене Декарт, предложив дуализм: «тело и разум — разные субстанции».

Такое мышление дало мощный толчок анатомии и физиологии, но отрезало медицину от психики. Врачи стали лечить только «тело», а с душой — разбиралась религия или философия.

Это и стало одним из главных разрывов в понимании целостного человека, последствия которого мы наблюдаем до сих пор: врач лечит орган, а не человека в целом.

XIX–XX век: рождение психосоматической мысли

Фрейд и психоанализ

Зигмунд Фрейд, австрийский врач и психолог, один из первых предположил, что вытесненные психические конфликты могут проявляться в теле. Он называл это «конверсией», когда психическая энергия превращается в соматический симптом.

Пример: его знаменитая пациентка Анна О. страдала параличом руки, не имея физических причин. Фрейд пришёл к выводу: симптом был связан с пережитой травмой.

Фрейд также описал понятие «вторичной выгоды» — болезнь может приносить бессознательную пользу: внимание, заботу, освобождение от ответственности.

Его работа положила начало целому направлению — психодинамической психосоматике.

Франц Александер и «Чикагская школа»

В 1930-х годах в США развивается так называемая психосоматическая медицина. Один из её основателей — Франц Александер — описал «психосоматическую семёрку»: 7 болезней, у которых явно прослеживалась психогенная природа (язва, гипертония, астма, тиреотоксикоз, артрит, нейродермит, язвенный колит).

Он впервые систематизировал подход: как определённые конфликты, эмоции и характер влияют на конкретные органы.

Вторая половина XX века: наука и интеграция

Психонейроиммунология

В 1970–80-х развивается психонейроиммунология — наука, доказывающая, что эмоции напрямую влияют на иммунную систему, гормоны и воспаления. Исследования Роберта Адера и Кандиса Перта показали: иммунитет и мозг связаны через нейропептиды — химические молекулы эмоций.

Это было научное доказательство того, что «тело чувствует» — буквально.

Восток возвращается

В 1990-х на Западе происходит интеграция восточных практик: йога, медитация, цигун, телесно-ориентированные практики становятся частью терапии. Человек вновь начинает рассматриваться как единая система тела, ума, духа и среды.

XXI век: психосоматика сегодня

Сегодня психосоматика развивается как междисциплинарное направление, соединяя:

— психологию,

— неврологию,

— эндокринологию,

— психотерапию,

— телесные практики,

— биохимию и генетику.

В мире активно внедряются интегративные модели здоровья — где врач, психолог, нутрициолог и телесный терапевт работают в команде.

Почему всё ещё сопротивление?

Несмотря на прогресс, многие пациенты (и врачи) всё ещё отвергают психосоматическую природу болезни. Почему?

Это требует ответственности: признать, что болезнь — не только внешняя причина, но и внутренний отклик.

Это часто больно: за симптомом может скрываться травма, вина, стыд.

Это не всегда очевидно: мозг защищает нас вытеснением.

История психосоматики — это история возвращения к целостному взгляду на человека. От древних врачей, чувствующих связь тела и души, к науке, пытающейся расчленить и проанализировать, а затем — к интеграции и пониманию, что человек — это не органы, не анализы, не «стресс», а целый живой мир.

Мы прошли путь от святых, изгоняющих «болезненного духа», до нейробиологов, исследующих, как травма детства меняет структуру мозга. И всё же главный вопрос остаётся прежним:

Что хочет сказать нам тело, когда начинает болеть?

Именно на этот вопрос мы будем искать ответы в последующих главах, разбирая по частям эмоциональную природу конкретных болезней и пути к их исцелению.

Глава 3. Наука и мифы: где заканчивается метафора и начинается тело

«Тело — это не поэтический образ, а биологическая реальность. Но иногда метафора помогает начать разговор о том, что слишком долго замалчивалось.»

Психосоматика между двух берегов

Психосоматика — дисциплина, стоящая на границе между наукой и субъективным опытом. С одной стороны — реальные биологические механизмы. С другой — личная история, чувства, страхи, травмы. Именно в этой «пограничной» природе кроется причина, почему вокруг психосоматики так много недоверия и путаницы.

В этой главе мы:

— разберёмся, что действительно научно обосновано;

— какие распространённые мифы сбивают с пути;

— почему метафоры важны, но опасны, если воспринимать их буквально;

— и как выстроить взвешенное и уважительное отношение к собственному телу.

I. Что говорит наука: доказательная база психосоматики

Современная наука подтверждает, что длительный стресс, травма, подавленные эмоции и хронические психические состояния (тревожность, депрессия, ПТСР) напрямую влияют на физиологию организма. Причём не только через поведение (например, переедание, курение, бессонница), но и напрямую через нервную, гормональную и иммунную системы.

Мост между психикой и телом:

1. Психонейроиммунология

Изучает, как эмоции влияют на иммунитет, воспаление, заживление.

Пример: стресс снижает активность Т-лимфоцитов — защита организма падает.

2. Психонейроэндокринология

Связывает эмоции, гормоны и хронические заболевания.

Пример: тревожные расстройства повышают кортизол — приводят к гипертонии, ожирению, диабету.

3. Нейрофизиология боли

Хроническая боль (например, фибромиалгия, мигрени) часто не связана с повреждением тканей, но вызвана дисрегуляцией в мозге — в зонах, отвечающих за страх, тревогу и контроль.

4. Эпигенетика

Показывает, что стресс может изменять экспрессию генов. То есть психическое состояние может влиять даже на наследственные факторы.

5. МРТ и КТ исследования

У людей с депрессией, травмой, хронической тревожностью наблюдаются изменения в структурах мозга (амигдала, гиппокамп, префронтальная кора), которые участвуют в регуляции боли, эмоций, гомеостаза.

Это не эзотерика — это наука. И она говорит: тело реагирует на психику не «возможно», а обязательно.

II. Мифы и заблуждения, мешающие восприятию психосоматики

Несмотря на доказательную базу, существует множество мифов, мешающих адекватному пониманию психосоматической природы болезни:

Миф 1: «Если болезнь психосоматическая — значит, ты всё придумал»

Реальность:

Психосоматическое заболевание — это не «вымышленная» болезнь. Симптомы реальны. Боль, усталость, головокружение, диарея, тремор — всё это может быть вызвано не вирусом или опухолью, а реальными нейрохимическими процессами, запущенными психикой.

Страдание не становится менее настоящим только потому, что причина — не в теле, а в душе.

Миф 2: «Значит, ты сам виноват в своей болезни»

Реальность:

Психосоматика — не про вину, а про ответственность и осознанность.

Большинство психических реакций бессознательны: мы не выбираем испытывать травму, вытеснять боль, формировать телесный симптом. Это механизм защиты, а не наказание.

Миф 3: «Надо просто думать позитивно — и всё пройдёт»

Реальность:

Позитивное мышление важно, но оно не может заменить глубокую психоэмоциональную работу. Принудительное «думай о хорошем» — часто способ вытеснить реальные чувства. И тело, как ни странно, будет болеть ещё сильнее, если не дать себе право на злость, слёзы, страх.

Миф 4: «Каждый симптом — это чёткое послание, и по таблице Луизы Хей всё можно вылечить»

Реальность:

Метафоры важны, но обобщения опасны. Нет «волшебной» таблицы, где чётко написано: «зубы — это агрессия», «ноги — путь в жизни». Это может откликнуться, но может и навредить, если использовать это вместо глубинной работы и персональной диагностики.

Психосоматика — это не сборник интерпретаций, а путь к себе. Через осознавание. Через диалог. Через индивидуальный опыт.

III. Метафоры: мост между телом и душой?

Многие терапевты используют метафорический подход в объяснении симптомов: «ты не перевариваешь ситуацию», «тебя тошнит от чего-то в жизни», «ты держишь боль в спине, потому что на тебе груз семьи». Это может помочь, но при должной осторожности.

Плюсы метафор:

— Помогают установить контакт с подсознанием.

— Делают симптом понятным и осмысленным.

— Открывают доступ к эмоциям через образы.

Риски:

— Обесценивание уникальности истории человека.

— Подмена терапии — «если я понял, значит, вылечился» (а это не так).

— Навязывание ложных интерпретаций — например, пациентка с аутоиммунным заболеванием начинает думать, что она «себя ненавидит», хотя на деле причина глубже и сложнее.

IV. Ключевой вопрос: когда тело говорит, а когда фантазирует?

Зрелая психосоматическая диагностика — это не гадание по симптомам, а поиск связи между телом, эмоциями и жизненным контекстом.

Например:

— Вдруг начавшаяся аритмия у мужчины 42 лет. Нет кардиологических проблем. В процессе терапии выясняется: его отец умер от инфаркта в том же возрасте. Подсознание запускает тревогу и «повторение сценария».

— Женщина с онемением рук. Терапевт замечает: она сдерживает агрессию к партнёру и «не даёт себе ударить, кричать». Тело символизирует блокировку действия.

Это не мистика. Это работа подсознания, эмоциональной памяти и тела как единой системы.

V. Как наука и психотерапия могут работать вместе

Сегодня всё чаще создаются интегративные клиники, где работают:

— Врач (диагностика, исключение органических причин),

— Психотерапевт (выявление психотравмы, проработка эмоций),

— Телесный терапевт (помощь в снятии мышечных зажимов, восстановление контакта с телом),

— Нутрициолог, физиотерапевт, коуч (восстановление целостной системы поддержки).

Именно такой подход становится будущим медицины. Не «или психика, или тело», а «и то, и другое».

Психосоматика — это не магия и не фэнтези. Это язык тела, который может быть очень разным: химическим, мышечным, символическим, гормональным, болевым. Метафора помогает начать разговор. Но реальное исцеление начинается там, где человек не просто расшифровывает послание тела, а осознаёт свои подавленные чувства, проживает их и меняет образ жизни.

«Нельзя вылечить тело, если душа кричит. Но и душу нельзя исцелить, игнорируя боль тела.»

Глава 4. Почему тело говорит — язык симптомов

«Слова, которые мы не произнесли, превращаются в боль. Слёзы, которые мы не пролили, становятся напряжением. А страх, в котором мы себе не признались, поселяется в сердце, коже или животе. Тело говорит, когда душа молчит.»

I. Симптом как сообщение

Каждый симптом — будь то боль в спине, удушье, кожная сыпь или онемение пальцев — не случаен. Тело не выбирает симптом произвольно, не «выдумывает» его без причины. Это результат сложного взаимодействия между психикой, нервной системой и биологией.

Симптом — это язык, на котором тело пытается донести то, что сознание по какой-то причине вытеснило, не захотело или не смогло выразить.

Симптом — это не враг. Это информация.

II. Как тело начинает говорить: путь от эмоции к боли

1. Эмоциональное событие

Это может быть:

— конфликт,

— потеря,

— страх,

— стыд,

— эмоциональное насилие,

— невозможность выбора.

2. Подавление чувства

Эмоция не проживается — она вытесняется или «замораживается». Почему?

— «Я не имею права злиться на мать»

— «Мужчины не плачут»

— «Я должен быть сильной»

— «Если я проявлю страх — меня уволят»

3. Внутренний конфликт

Создаётся разрыв между тем, что чувствую и тем, что «можно». Это и есть внутрипсихический конфликт, который и запускает соматизацию.

4. Перенос в тело

Тело начинает «нести» на себе подавленную эмоцию. Напряжение, гормональный всплеск, нарушения кровотока, сбой в иммунитете — и возникает симптом.

III. Почему симптом появляется именно «там»?

Это главный вопрос пациентов:

«Почему у меня болит желудок, а не спина?»

«Почему у меня бронхиальная астма, а у сестры — экзема?»

Есть несколько факторов, влияющих на локализацию симптома:

1. Генетика и слабое звено

У каждого из нас есть «уязвимые места»: кто-то склонен к кожным реакциям, у кого-то слабая дыхательная система, у кого-то — ЖКТ. Стресс «бьёт» туда, где тонко.

Пример:

женщина, у которой в семье у всех женщин — язва желудка. При сильном стрессе именно у неё развивается гастрит, а не, скажем, астма.

2. Нейрофизиологическая карта тела

В головном мозге за каждый орган, часть тела, эмоцию — отвечают конкретные зоны. Если эмоция вызывает возбуждение определённого участка, связанного с, например, кишечником — симптом проявится там.

Пример:

при страхе активизируются области мозга, связанные с дыханием и ЖКТ — у кого-то начинается тахикардия, у кого-то диарея.

3. Телесный «язык» биографии

Тело — носитель всей истории жизни. То, что мы пережили в раннем детстве, отражается в телесных реакциях.

Пример:

ребёнок, которого в 3 года часто оставляли одного, развивает страх покинутости, который во взрослом возрасте «пробуждается» при расставаниях — и может проявиться как удушье (символическая невозможность «вдохнуть поддержку»).

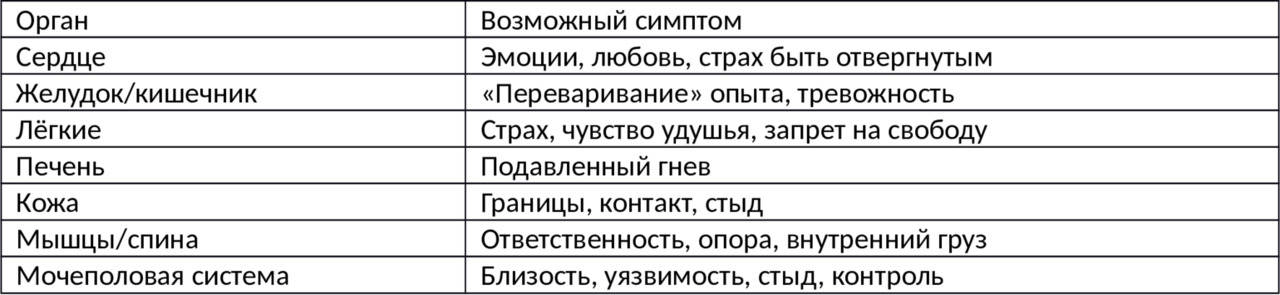

4. Символика органа (осторожно, но уместно)

Тело может выбирать орган, исходя из психологической функции. Этот подход называют метафорическим, и он не должен быть шаблонным, но может быть полезным.

Некоторые условные соответствия (требуют индивидуальной проверки!):

Важно: это не универсальные законы. Это возможные направления исследования, не «приговоры» и не замены терапии.

IV. Язык тела: примеры из практики

1. Панические атаки как крик подавленного страха

Мужчина, 28 лет, начал страдать от приступов удушья, тахикардии. Медицинских оснований нет. В терапии выясняется: он чувствует себя «в ловушке» в браке, не может признаться себе, что хочет развода. Тело «кричит» то, чего сознание не позволяет.

2. Экзема как метафора отвержения

Женщина, 34 года. В период конфликта с матерью (которая обвиняла её в «неблагодарности») — появляется сильная сыпь на руках. В терапии — глубинный страх быть «неприкасаемой», плохой. Кожа — как «контакт с миром» — реагирует.

3. Потеря голоса как запрет говорить правду

Подросток, 17 лет, в период конфликта с отцом внезапно теряет голос. Медики не находят причины. В психотерапии — подавленный гнев и страх противостояния. Символическая невозможность «говорить своё».

V. Как научиться слушать тело

1. Замечать повторяющиеся симптомы

Какие части тела чаще болеют? При каких обстоятельствах?

2. Отслеживать эмоции до болезни

Что происходило за 1–3 дня до появления симптома? Какие чувства не были выражены?

3. Вести телесный дневник

Каждый день отмечать, что чувствует тело: тяжесть, боль, усталость, напряжение. Это поможет сформировать эмоционально-соматическую карту.

4. Задавать вопрос: что моё тело пытается мне сказать?

Не как обвинение, а как забота:

«Почему тебе сейчас больно?»

«Где я себя предал?»

«Какие чувства я не выразил?»

5. Слушать, а не спорить с телом

Тело не врёт. Оно не манипулирует. Оно — зеркало.

Симптом — это не сбой, а сообщение. Он приходит не «вместо» эмоций, а вследствие их подавления. И чем внимательнее мы слушаем, тем меньше тело нуждается в крике.

Тело говорит, когда слов нет. Но если мы научимся говорить сами — от души, честно, открыто — телу не придётся страдать.

РАЗДЕЛ I: Основы психосоматики

Глава 5. Психика и тело: союз или поле битвы?

«То, что ты не осознаёшь, управляет тобой. А тело — первое, кто об этом скажет.»

I. Два языка, одна система

Тело и психика — это не две независимые сущности, как предполагал Декарт. Это единая система, которая просто говорит на разных языках:

Психика говорит эмоциями, мыслями, образами, сновидениями.

Тело — симптомами, движениями, болью, гормональными реакциями.

Но цель у них одна: поддерживать гомеостаз, целостность и выживание личности.

И всё же, как часто мы воспринимаем эти два элемента как антагонистов. Мы говорим:

— «Я не могу справиться со своим телом».

— «Меня предаёт организм».

— «Голова хочет, а тело не может».

Так возникает внутренний конфликт, где тело становится как бы «врагом», а не союзником. Почему?

II. Как возникло разделение тела и психики

Исторические корни

Религия Средневековья провозгласила тело грешным, недостойным.

Рационализм Нового времени (Декарт) закрепил дуализм: душа — высшая субстанция, тело — механизм.

Современная медицина пошла по пути фрагментации: врач лечит орган, не человека в целом.

Это породило отчуждение от тела — мы перестали его чувствовать, понимать, воспринимать как часть себя.

Тело стало «инструментом» для достижения целей, а не живым партнёром.

III. Как психика влияет на тело

Связь психики и тела происходит на трёх уровнях:

Нервная система

Эмоции запускают активацию вегетативной нервной системы:

Симпатическая (напряжение, стресс): учащение пульса, повышение давления, тревожность.

Парасимпатическая (расслабление): замедление дыхания, восстановление.

Пример:

вы получили критику от начальника — возникает стресс, учащается сердцебиение, сжимаются мышцы. Это мгновенный отклик психики на угрозу.

Гормональная система

Эмоции напрямую влияют на эндокринные железы:

— Стресс — кортизол, адреналин

— Страх — подавление серотонина, окситоцина

— Радость — дофамин, эндорфины

Пример:

хроническая тревога приводит к перенапряжению надпочечников, истощению организма, нарушению сна и снижению иммунитета.

Иммунная система

Доказано: стресс ослабляет иммунитет, а положительные эмоции — его укрепляют.

Пример:

у студентов в период экзаменов уровень иммуноглобулина резко падает — тело «обороняется» хуже.

IV. Когда союз превращается в бой

Система «психика–тело» начинает давать сбой, когда между ними нарушается обратная связь. Это может происходить по разным причинам:

1. Игнорирование тела

Когда человек систематически игнорирует сигналы тела, они накапливаются и трансформируются в более громкие формы — от усталости до болезни.

Пример:

вы чувствуете усталость, но продолжаете работать — через неделю вы «вылетаете» с температурой.

2. Эмоциональное вытеснение

Когда чувства не признаются и не проживаются, тело «берёт на себя» их выражение.

Пример:

вы сдержали слёзы на похоронах, не позволили себе горевать — через месяц появляется давящая боль в груди, как будто что-то «не выплакано».

3. Когнитивный разрыв

Мы можем мыслить одно, чувствовать другое, а действовать по третьему. Такое расщепление вызывает напряжение в системе, которое выражается в теле.

Пример:

женщина говорит себе: «Я счастлива в браке», но её тело — бессонница, боли в пояснице и хронические инфекции — говорят об обратном.

V. Как восстановить союз тела и психики

1. Переосмыслить отношение к телу

Не как к машине, которую надо «чинить», а как к живому партнёру, с которым стоит наладить диалог.

Тело — не инструмент, а компас.

2. Начать слушать тело регулярно

Вместо «я не обращаю внимания, пока не заболею» — ежедневная практика самонаблюдения:

— Где напряжение?

— Что болит?

— Когда я устал?

— Что я сейчас чувствую?

3. Соединить психику и тело через практику

— Телесно-ориентированная терапия

— Осознанное движение (танец, йога, цигун)

— Психотерапия с акцентом на тело

— Медитации «в теле»

— Письменные практики с описанием телесных ощущений

4. Говорить от первого лица, с телом, а не о нём

Вместо: «Моя спина сводит с ума» —

«Я чувствую, как в спине много боли. Что ты хочешь мне сказать?»

VI. Клинический пример: конфликт с телом

Мужчина, 45 лет, предприниматель. Приходит с жалобами на хроническую бессонницу, боли в животе, упадок сил. Анализы в норме. О себе говорит: «Моё тело меня предаёт».

В процессе терапии выявляется:

— он игнорирует усталость,

— живёт в режиме постоянного давления на себя,

— не даёт себе права на отдых.

Тело перестало быть союзником, потому что психика «эксплуатирует» организм без согласия. Симптомы — способ заявить: «Стоп. Я не выдерживаю».

Через телесные практики, осознавание границ и эмоциональную работу наступает восстановление — тело возвращается как партнёр.

Связь тела и психики — это не теория и не философия, а физиологическая и психологическая реальность. Мы не можем быть по-настоящему здоровыми, если в нас идёт война между желаниями, чувствами и потребностями.

Настоящее здоровье начинается там, где психика и тело вновь становятся союзниками, а не противниками.

Глава 6. Нейрофизиология стресса

Как эмоции становятся гормонами, реакции — симптомами, а напряжение — болезнью

«Стресс — это не то, что с нами происходит. Это то, как наш мозг, гормоны и тело реагируют на угрозу. И если стресс хронический — организм платит телом.»

I. Что такое стресс на самом деле?

Слово «стресс» стало таким привычным, что потеряло смысл. Мы говорим:

— «Я в стрессе»,

— «У меня стрессовая работа»,

— «Всё из-за нервов».

Но что на самом деле происходит в теле, когда мы сталкиваемся с угрозой, конфликтом, тревогой?

Стресс — это естественная биологическая реакция организма на воспринимаемую угрозу. Она запускает цепочку нейрохимических и гормональных реакций, предназначенных для выживания.

II. Как мозг распознаёт опасность

Вся стрессовая реакция начинается не с события, а с восприятия. То есть:

Не то, что случилось, вызывает стресс — а то, как это интерпретирует мозг.

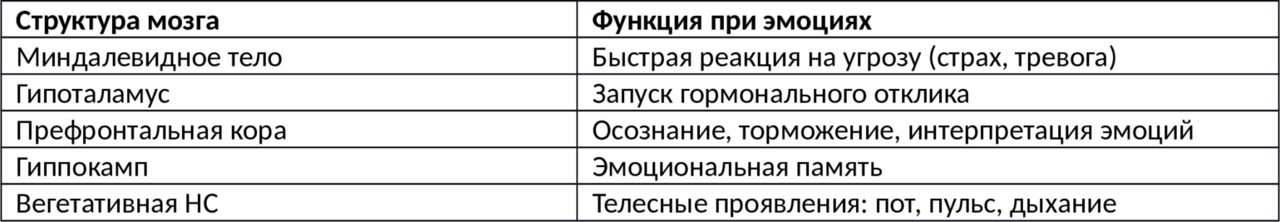

Механизм восприятия угрозы:

1. Амигдала (миндалевидное тело) — как «сигнализация», мгновенно реагирует на опасность.

2. Гипоталамус — запускает каскад телесных реакций.

3. Гипофиз — даёт команду надпочечникам выделять гормоны стресса.

III. Каскадная реакция: от мысли к гормону

Этап 1: Острая стрессовая реакция («бей или беги»)

Надпочечники выбрасывают адреналин и норадреналин —

— учащение пульса, сужение сосудов, повышение давления.

Выделяется кортизол —

— повышение сахара в крови, подавление иммунитета, торможение пищеварения.

Это позволяет:

— мобилизовать энергию,

— повысить внимание,

— ускорить реакцию.

Полезно для кратковременного выживания. Но опасно при длительном стрессе.

Этап 2: Хронический стресс

Если угроза не исчезает (например, конфликт в семье, финансовое давление, ненавистная работа), стресс становится перманентным.

Организм больше не отличает:

— реальную угрозу (тигр),

— от эмоциональной (начальник, тревожная мысль, перфекционизм).

И тогда:

— Кортизол остаётся высоким постоянно.

— Снижается чувствительность к инсулину.

— Иммунитет «гаснет».

— Мышцы остаются в напряжении.

— Мозг «перегорает»: ухудшается память, нарушается сон.

Хронический стресс разрушает все системы организма — медленно, но неотвратимо.

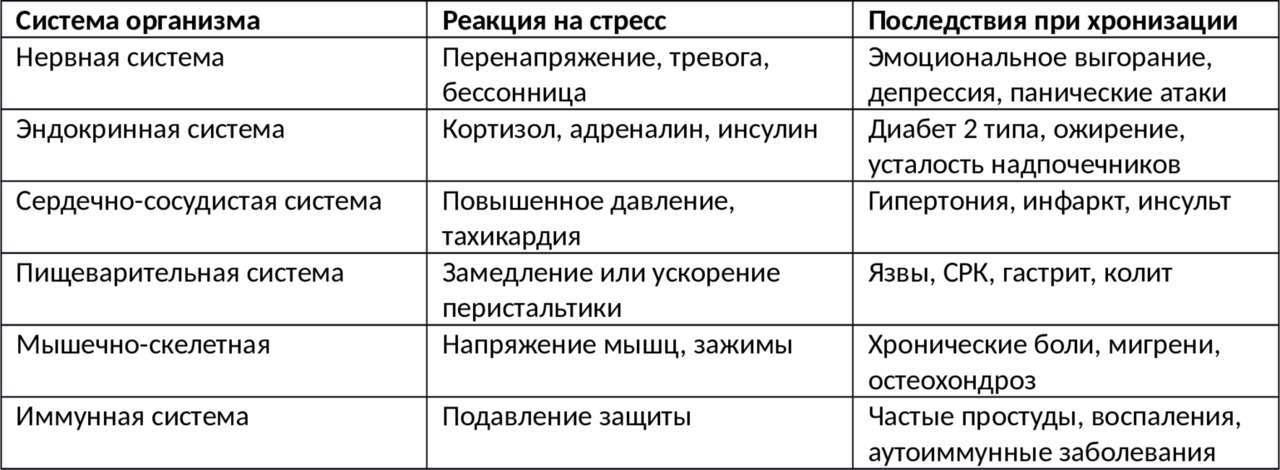

IV. Как стресс влияет на тело: системный обзор

V. Токсический стресс: когда эмоции становятся болезнью

Токсическим стресс становится тогда, когда:

— он длится месяцами или годами,

— человек не может ничего изменить,

— отсутствует эмоциональная поддержка.

Примеры токсического стресса:

— Проживание в абьюзивной семье.

— Работа в режиме «выживания».

— Подавление чувств: «нельзя злиться», «нельзя плакать».

— Заболевания близких, долгосрочный уход.

Результат: психосоматические симптомы и заболевания.

VI. Что происходит с телом под действием хронического кортизола?

Кортизол — жизненно важный гормон. Но при перенасыщении он превращается в разрушителя:

— Снижает серотонин — депрессия

— Повышает глюкозу — диабет

— Подавляет иммунитет — частые инфекции

— Уменьшает объём гиппокампа — ухудшается память

— Повреждает сердечно-сосудистую систему

Кортизол буквально «ест» тело, если его уровень остаётся высоким.

VII. Почему мы не замечаем стресс?

1. Привыкание: многие живут в стрессе с детства — считают его «нормой».

2. Социальное одобрение: «Я в стрессе» = «Я продуктивен».

3. Отсутствие навыков саморегуляции: не умеем отдыхать, останавливаться, просить о помощи.

4. Разделённость с телом: игнорируем сигналы — усталость, головную боль, учащённый пульс.

Пример:

женщина 38 лет. Работает в режиме 12 часов в день, бессонница, лишний вес, хронический цистит. Считает себя «успешной». На терапию приходит только после того, как падает в обморок на работе.

VIII. Как остановить стрессовую реакцию

1. Сознание угрозы ≠ реальная угроза

Обучение переоценке опасности (когнитивная терапия).

2. Физическая регуляция

Стресс — это телесная энергия. Её нужно высвобождать:

— Дыхательные практики

— Телоцентрированная медитация

— Танец, бег, растяжка

— Элементы TRE (разрядка через дрожь)

3. Эмоциональная осознанность

Перестать подавлять эмоции, научиться их чувствовать, называть, выражать.

4. Поддержка и отношения

Социальная привязанность снижает кортизол.

Один разговор по душам может спасти от панической атаки.

5. Ритуалы восстановления

— Сон

— Еда по потребности, а не по графику

— Уход за телом

— Природа, одиночество, тишина

IX. История из практики: жизнь в «боевой готовности»

Алексей, 41 год. Руководитель отдела, дважды лежал в больнице с гипертоническим кризом. Уровень кортизола в крови — вдвое выше нормы. Симптомы: бессонница, мигрени, эректильная дисфункция.

На первой сессии он сказал:

«У меня нет проблем. Я просто устал.»

Выяснилось:

— Чрезмерная тревога за сотрудников

— Внутренний конфликт: «я должен быть идеальным»

— Страх провала

— Полное подавление эмоций

После 3 месяцев терапии, телесных практик и обучения саморегуляции:

— нормализовалось давление,

— улучшился сон,

— вернулся интерес к жизни.

Он сказал: «Я впервые почувствовал, что я в теле, а не просто ум, который несётся вперёд».

Стресс — это не абстракция. Это физиология.

Если его не осознавать и не перерабатывать — он разрушает тело, превращая эмоции в гормоны, а гормоны — в болезни.

Настоящая психосоматика начинается не тогда, когда появляются симптомы, а тогда, когда мы перестаём слышать себя.

Глава 7. Эмоции как биологический процесс

Почему эмоции — это не слабость, а язык тела, и что происходит, когда мы их не слышим

«Эмоции не про чувства. Эмоции — это движение. Если их остановить, остановится тело.»

I. Что такое эмоции: мифы и факты

В повседневной речи эмоции часто путают с:

— настроением («я в плохом настроении»),

— чувствами («я люблю», «я обижен»),

— мыслями («мне плохо, значит, что-то не так»).

Но эмоции — это прежде всего физиология.

Эмоция (от лат. emovere) = «двигать изнутри».

Она запускает телесную реакцию, направленную на приспособление к изменяющейся среде.

II. Зачем нам эмоции?

Эмоции — древнейший биологический механизм, который:

1. Оповещает о значимости происходящего (опасно / безопасно / приятно / угрожающе).

2. Мобилизует тело для действия.

3. Сообщает другим о нашем состоянии (через мимику, голос, позу).

4. Регулирует поведение: помогает избегать боли и искать удовольствия.

Пример:

Страх — учащается пульс, напрягаются мышцы — бегство.

Злость — прилив крови к конечностям — защита.

Радость — расслабление, окситоцин — социальная близость.

III. Нейрофизиология эмоций: что происходит в теле

Основные структуры мозга, вовлечённые в эмоции:

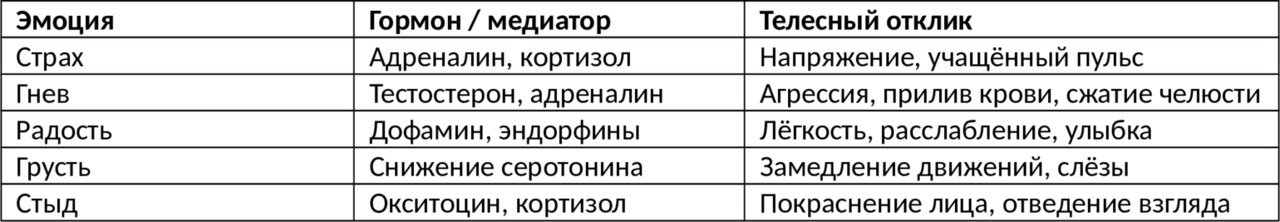

Эмоция — гормон — поведение — физиологический отклик

Это циклический процесс, а не просто чувство «внутри».

Гормоны и эмоции

IV. Эмоции и психосоматика: что происходит при подавлении?

Подавление эмоций — это телесная блокировка.

Когда эмоция не находит выхода (через действие, слёзы, выражение), она:

— «застревает» в теле,

— вызывает мышечные зажимы,

— приводит к хроническому напряжению,

— изменяет гормональный фон,

— переходит в соматический симптом.

Пример:

— Подавленный гнев — напряжение в шее и челюсти — мигрени, бруксизм.

— Подавленная печаль — сдавленность в груди — тахикардия, «ком в горле».

— Подавленный страх — спазмы кишечника — СРК, колит.

Эмоции никуда не исчезают. Они просто переходят в симптомы.

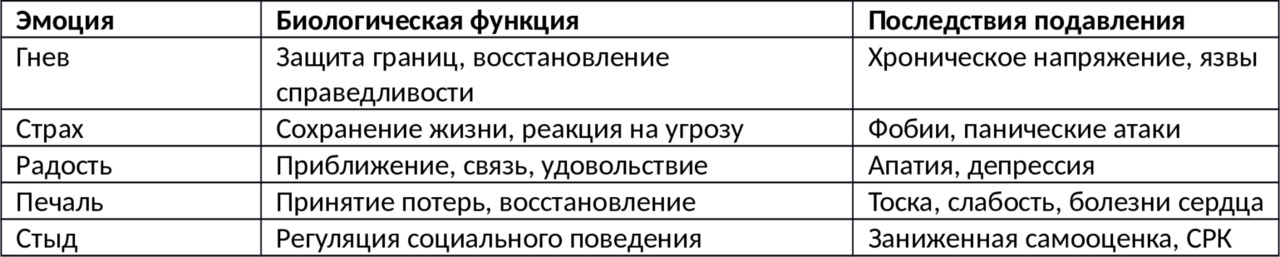

V. 5 базовых эмоций и их функции

Эти эмоции все важны. Нет «хороших» и «плохих». Есть естественные и подавленные.

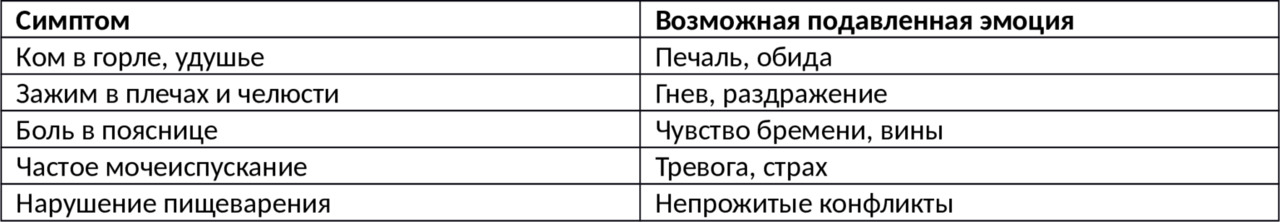

VI. Как распознать «заблокированную» эмоцию в теле?

Тело говорит, когда эмоции молчат.

VII. Практика: как возвращать эмоции в поток

1. Осознанность

— Что я сейчас чувствую? Где в теле это ощущается?

— Назвать эмоцию = снизить её интенсивность.

2. Дыхание + движение

— Дыхание «через» эмоцию (спокойное, глубокое).

— Мягкое движение: покачивание, вытягивание, тряска.

3. Выражение эмоции безопасным способом

— Гнев: ударить подушку, крик в подушку, спортивная активность.

— Печаль: позволить себе плакать, слушать грустную музыку.

— Радость: танец, смех, разговор с близким.

4. Дневник эмоций

— Писать каждый день: что чувствую, когда, при каких обстоятельствах.

VIII. История из практики: тело как крик эмоций

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.