Бесплатный фрагмент - Проза

Рассказы

Бомба для Парижа

В тот вечер я разговаривал с моим новым знакомым в ресторане отеля. Огромное стекло, словно граница между двумя мирами, отделяло светлый зал ресторана от тускло освещённого холла. Там, в полумраке, прогуливались советские туристы из нашей группы. Их взгляды, полные тоски и зависти, скользили по уголку роскоши, в который они не могли попасть из-за отсутствия иностранной валюты. А когда их взоры падали на меня, сидящего в компании пожилого господина, на их лицах застывало выражение смешанного недоумения и нескрываемого любопытства.

— А они не сообщат в КГБ? — спросил Гюнтер на немецком, с ноткой тревоги в голосе.

— Нет. Россия сильно меняется, — сказал я, тщательно подбирая немецкие слова. — Мы живём в эру демократии. Горбачёв. Гласность. Перестройка.

Последние слова, известные теперь во всём мире, не требовали объяснения, и немец понимающе закивал.

На столе стояли тёмная продолговатая бутылка «Бабича» и два пузатых бокала, наполненные на треть фиолетово-красным вином. Вино благоухало сладковато-виноградным ароматом, и нежная теплота уже растеклась по моему телу и создала ощущение приятного спокойствия.

Я просто не мог поверить в то, что происходит со мной. Впервые в жизни я оказался за границей, да ещё в таком изумительном месте, как Югославия. Купался и загорал на берегу Адриатического моря — в октябре! — когда в родном Забайкалье вот-вот ударят первые морозы. А теперь ещё что-то невероятное — встретил настоящего немца из ФРГ и, наконец-то, смогу говорить на языке, который усердно изучал многие годы — в школе, а потом в университете. Всё, что раньше казалось таким недостижимым, оказалось реальностью.

Гюнтер, несмотря на свои семьдесят пять лет, выглядел поразительно свежо и энергично. Высокий рост, гладко зачёсанные наверх седые волосы, очки в тонкой оправе и выхоленное белое лицо — он мало напоминал наших стариков, измученных болезнями и нуждой.

Мы познакомились с ним вчера. Я увидел, как он что-то покупал в киоске, и, услышав немецкую речь, решил заговорить с ним. Он очень удивился, когда узнал, что я из России, и ещё больше заинтересовался, когда услышал слово «Сибирь». Он стал рассматривать меня, как какую-то невидаль. Ещё его поразил мой вполне сносный немецкий. Кстати, оказалось, что и он знает несколько слов по-русски. Лексикон его был специфичен: «Давай, давай, работать!», «Курить», «Пошёл, пошёл!», но в первый день знакомства он не стал распространяться, откуда у него такие познания. Мы долго разговаривали в холле, устроившись в мягких кожаных креслах, а на следующий день он пригласил меня продолжить нашу беседу в ресторане.

Уже битый час мы цедили вино. Я слышал, что немцы могут просидеть за одной бутылкой и три часа, поэтому, допив последний глоток из своего бокала, преодолевая робость, я нагнулся к пакету, стоявшему на полу, и выставил на стол бутылку «Столичной», рядом положил фотоальбом «Забайкалье» и набор открыток «Великая Отечественная война», которые захватил из номера в качестве сувениров.

— Водка?! — не смог сдержать удивления Гюнтер.

— Да. Хочу вас угостить… Настоящая водка. Из Москвы.

— Вино… водка… — растерялся немец, — Нет, нет, это плохо для здоровья!

Не реагируя на возражения, я решительно встал, подошёл к барной стойке и вернулся с двумя изящными хрустальными стопками.

Немец с обречённым видом поднял руку с двумя выставленными пальцами и сделал заказ подошедшей официантке. После недолгого молчаливого ожидания она принесла две изысканно сервированные тарелки: в каждой на зелёном листе свежайшего салата лежал хорошо прожаренный в румяных крошках сухариков бифштекс, а рядом золотилась приличная горка картофеля фри.

— Да — водка! Хорошая русская водка! — сказал, выпив первую рюмку, Гюнтер.

Я стал наблюдать, как Гюнтер очень аккуратно отрезает блестящим никелированным ножом кусочки сочного мяса, как медленно и тщательно жуёт крепкими, наверняка, вставными зубами. Закусив как следует, он положил нож и вилку крест-накрест и, наконец, заинтересовался лежащими на столе книгой и открытками. Альбом он пролистал бегло, не проявляя особого интереса, все снимки в нём — железная дорога, плавка стали, тайга, багульник, снег и оленеводы — не отличались высоким качеством. Набор открыток со знаменитым памятником в берлинском Трептов-парке на обложке брал с нескрываемым трепетом. Моё внимание привлекла его рука с крепкими длинными пальцами и ухоженными розовыми ногтями.

— Русский солдат с немецкой девочкой, — проговорил он, благодарно кивая седой головой.

Потом молча и хмуро просмотрел несколько открыток, только один раз, узнав на фотографии знаменитую реактивную установку, сказал негромко, по слогам: «ка-тю-ша» и, аккуратно собрав открытки, положил набор на стол.

— Война… Зачем нужна была эта война? — задумчиво произнёс он после недолгой паузы.

Я налил водки, подал ему рюмку. Немец выпил и на этот раз до дна.

— Гюнтер (он разрешил мне называть его по имени), кем вы были во время войны? — осторожно спросил я.

Немец молчал. Хмель сразу овладел им, шея его побагровела, голубые глаза влажно заблестели, чем-то он уже стал напоминать мне наших русских ветеранов. Я только догадывался, о чём мог думать сейчас этот старый солдат.

Гюнтер думал о ней. Он всегда вспоминал её, когда речь заходила о войне.

Они познакомились во французской столице в 1939 году на площади Трокадеро. Она стояла у фонтана в летнем простого покроя платье цвета фламинго, с маленькой сумочкой на плече, в изящных туфлях на высоких каблуках.

— Я первый раз в Париже, — сказал он по-французски и улыбнулся.

— Вы из Германии? — догадалась она по его акценту. — Нравится Париж?

— А вы парижанка?

— Я из Шони́, но живу здесь уже давно. Училась в консерватории по классу вокала, но прошлой зимой простудила горло, и, к сожалению, пришлось оставить учёбу…

— Как жаль, у вас потрясающий голос. Вы говорите, будто поёте.

— Не льстите мне. Преподаватель сказал, что о карьере певицы мне надо забыть… — Тёмные глаза её с бархатными ресницами наполнились грустью. — У меня был редкий голос — лирическое сопрано.

— Но вы остались жить здесь?

— О да, я так влюбилась в Париж! Сначала жила у моей бабушки… К сожалению, она умерла не так давно. Представляете, она была коммунаркой! Самой настоящей, сражалась на баррикадах…

— Вы знаете, и мой отец выражал сочувствие коммунистам. И даже… не разрешил мне присоединиться к Гитлерюгенду…

— А сейчас?

— А сейчас он просто молчит. Времена изменились. Но я уверен, что он остался верен своим идеалам.

— Вы член нацистской партии? — неожиданно спросила она.

— Нет, — он улыбнулся, встретив её тревожный взгляд. — Наоборот, дрался однажды со штурмовиками… Совсем ещё мальчишкой… Вернулся домой с синяками. Отец похвалил меня.

— А потом?

— Призвали в Люфтваффе. Летать я мечтал всегда…

— Так вы лётчик?

— Получил «крылья» в этом году. Не успел даже пошить парадный мундир. Дали короткий отпуск — и вот я здесь… Хотелось увидеть Париж.

Наконец, они узнали имена друг у друга. Её имя идеально подходило ей, и он сразу полюбил его — Ани. Безденежье заставило устроиться девушку певицей в кабаре, где пригодились также навыки танцовщицы, полученные ей в школе танцев в Шони́.

— Хотите посмотреть, как я танцую? — спросила она, окончив рассказ о себе. — Сегодня вечером я выступаю.

— Хочу. Очень. — Гюнтер смотрел на девушку уже влюблёнными глазами.

Прошло столько лет! А каким счастьем, радостью, надеждой до сих пор сияет в памяти тот июньский день, который перевернул весь его мир!

Я налил ещё по рюмке и не спеша доедал бифштекс.

— Я был лётчиком… — наконец произнёс старый немец.

— На Восточном фронте? — вырвалось у меня от нетерпения услышать воспоминания живого свидетеля далёкой войны.

— Да. Но до этого была Франция…

Он снова замолчал.

— Франция… — повторил он, словно пробуждаясь ото сна. — Наша армия была молодой, неудержимой. Мы стремительно продвигались вглубь страны. Ночью вели бомбардировку, а затем наша пехота шла в атаку — много шума, взрывов, огня… Это была настоящая война.

Старик вздохнул. Чувствовалось, как трудно ему даются воспоминания.

— Тогда я осознал, что война — это не только героизм и победы. Это также поступки, которые убивают душу. Я стал осознавать, что война — не игра, о которой мы мечтали в своей юности.

Вдруг он замолчал. Молча взял рюмку и опрокинул в рот. Выпил и я.

— Потом приказали бомбить Париж… — Гюнтер взглянул на меня, и в его глазах замерцала влага искреннего сожаления. — Париж, в котором жила моя любимая женщина!

Холодок пробежал по моей спине. Я ждал продолжения рассказа, но мой собеседник снова замолк, словно переносясь в своё прошлое, полное горечи и потерь.

Гюнтер видел город — Париж, величественный и невинный. Далеко вдали, среди редких молочных облаков, словно страж, возвышалась над всем Эйфелева башня. Из еле заметной голубой дымки выступали острые зубцы замков, светлела бесконечная лента Сены.

Он сидел в кабине своего бомбардировщика, приближаясь к точке сброса. С высоты город казался неуязвимым, полным жизненной силы и красоты. Но для Гюнтера он был мишенью — частью его боевой задачи. Он пытался сконцентрироваться только на своей миссии, подавляя все посторонние мысли. Но когда он лишь на секунду вспомнил Ани, её красивые глаза, нежные черты лица, улыбку, сердце сжалось от безысходности.

Преодолевая предательскую слабость, лётчик решительно положил палец на кнопку бомбосбрасывателя. Ещё мгновение — и звук сработавшего механизма отозвался болью в его сердце. Гюнтер почувствовал, как смертельный груз отделился от самолёта.

«Сброс выполнен», — сухо передал он на землю.

«Цель атакована!», «Возвращаюсь на базу», слышались в эфире бодрые рапорты пилотов эскадрильи.

Выполняя разворот, он видел, как, достигая земли, бомбы превращали красивые и живописные улицы Парижа в развалины и огонь. Уже повсюду потянулись чёрные хвосты дыма. Но самое горькое в этой ужасной картине заключалось в том, что разрушениям подвергся район, где жила его Ани. У Гюнтера перехватило дыхание, слёзы пытались прорваться наружу. С тяжёлым бременем в груди он летел к аэродрому.

— Она осталась жива? — спросил я осторожно.

— К счастью, да. — Тихо проговорил Гюнтер. — Но об этом я узнал намного позже. Из письма, которое передал мне мой отец.

Гюнтер снова замолчал.

Письмо Ани к Гюнтеру

Мой любимый Гюнтер,

я не знаю, дойдёт ли до тебя это письмо, но я должна попытаться. Я должна сказать тебе, что я чувствую, прежде чем будет слишком поздно.

Ты помнишь, как мы встретились в Париже в прошлом году? Как мы гуляли по Елисейским полям, смотрели на Сену, целовались под Эйфелевой башней? Как мы любили друг друга без оглядки на то, что ты — немецкий лётчик, а я — французская девушка? Как мы мечтали о будущем, в котором не будет войны и границ?

Я всё ещё люблю тебя, Гюнтер. Я всё ещё жду тебя. Но я не знаю, сможешь ли ты вернуться ко мне. И я не знаю, сможешь ли ты простить мне то, что я собираюсь сказать.

Ты знаешь, что 3 июня Париж был бомбардирован? Ты знаешь, что твои товарищи сбросили на мой город тысячи бомб, убивая и раня сотни людей? Ты знаешь, что одна из этих бомб упала на мой дом на улице Буало?

Я чудом осталась жива, Гюнтер. Я была в подвале, когда всё произошло. Я слышала грохот, треск, крики. Я видела огонь, дым, кровь. Но я выжила в этом аду.

Я не знаю, был ли ты среди тех, кто бомбил Париж. Я не хочу верить в это. Я хочу думать, что ты не мог сделать такое. Что ты не мог причинить столько страданий тем, кого любишь.

Но я не уверена, Гюнтер. Я не уверена, что ты всё ещё любишь меня. Я не уверена, что ты всё ещё помнишь наши счастливые дни. Я не уверена, что ты всё ещё человек.

Я пишу тебе это письмо, чтобы спросить тебя: почему? Почему ты делаешь это? Почему ты служишь этому злому режиму? Почему ты поддерживаешь эту безумную войну? Почему ты убиваешь невинных людей?

Я пишу тебе это письмо, чтобы сказать тебе: остановись. Остановись, Гюнтер. Брось свой самолёт. Брось свою форму. Брось своего фюрера. Вернись ко мне. Вернись к жизни.

Я пишу тебе это письмо, чтобы попросить тебя: прости. Прости меня, Гюнтер. Прости за то, что я жива. Прости за то, что я плачу. Прости за то, что я ненавижу.

Я ненавижу то, что ты делаешь. Я ненавижу того, кем ты стал. Я ненавижу то, что ты сделал мне. Но я всё ещё люблю тебя, Гюнтер. Я всё ещё люблю тебя.

Твоя Ани.

Он выучил это послание наизусть. В нём каждая строка, каждая точка и запятая, словно крик её души. За каждым словом её боль, а голубые разводы чернил — следы слёз, пролитых им и его любимой Ани — они словно свидетельства, навсегда соединившие их сердца в этой немыслимой истории.

Буря любопытства разгоралась внутри меня: удалось ли ему встретить Ани? И уже хотел прервать затянувшееся молчание Гюнтера, как он сам продолжил рассказ.

— Письмо передал мне мой отец, когда я навестил его в своём краткосрочном отпуске, — начал Гюнтер, глядя в рюмку с водкой, словно пытаясь утопить в ней свои мучительные воспоминания. — Письмо без обратного адреса! Только номер почтового отделения в Бордо. К тому же прошло два года!

Он повертел рюмку в руках, глядя, как горькая жидкость лениво омывает стенки хрусталя.

— Из Бергхайма мой путь лежал на Восточный фронт. На Юге России шли ожесточённые бои. 2 июля 1942 года мы бомбили бухту Анапы. Корабли в ней смотрелись детскими игрушками. Тяжёлые лесовозы стояли неподвижно, катера совершали невероятные манёвры, оставляя шлейфы белой пены. Мы старались попасть в них — таков был приказ.

Перед ним возник образ утопающего в солнечном свете песчаного пляжа Анапы, роскошного в своей широте и протяжённости, и бирюзовая гладь прозрачного, как стекло, моря у берегов.

— В тот день меня сбили, — продолжал Гюнтер. — Самолёт охватило огнём. Из-за низкой высоты я принял решение садиться на пляж. Самолёт врезался в огромную песчаную дюну. Пламя пожара погасло. Чудом меня даже не ранило, ни одной царапины! Меня сбивали и раньше, но именно в тот момент, на том пляже, в жаркий солнечный день я понял — моя война закончилась. Меня схватили русские моряки. Я не сопротивлялся…

Гюнтер выпил, его руки дрожали, как от холода.

— Так начался мой плен.

В ресторане висело молчание. Казалось, все сейчас слушают Гюнтера.

— А как же Ани? — почти выкрикнул я. — Вы так и не увиделись больше?

— Я писал ей из плена. В никуда. Ведь я не знал, где она… Я писал каждый месяц, чаще было нельзя. Последнее письмо я отправил, когда узнал о моей амнистии…

Гюнтер тяжело вздохнул.

Письмо Гюнтера к Ани

Моя дорогая Ани,

каждый месяц я пишу тебе из лагеря в Иваново, не зная, дойдут ли до тебя мои слова. Здесь я провёл почти пять лет своей жизни. Пять лет, как пять веков ада, которые я пережил только благодаря тебе.

Ты помнишь, как мы встретились в Париже? Как мы сразу почувствовали, что созданы друг для друга? Как мы наслаждались каждой минутой, проведённой вместе? Как мы не обращали внимания на наши убеждения и национальности, которые разделяли нас? Как мы дали друг другу клятву верности до конца? Я всё ещё помню, Ани. Я всё ещё держу своё обещание. Я всё ещё люблю тебя больше жизни.

Но я не знаю, помнишь ли ты меня, Ани. Я не знаю, любишь ли ты меня ещё. Я не знаю, ждёшь ли ты меня. Я не знаю, где ты и что с тобой.

Я получил от тебя только одно письмо, ещё на фронте. Ты писала мне, что ты жива и что ты любишь меня. Ты писала мне, что ты ждёшь меня. Ты писала мне, что ты простила меня. Это письмо — мой самый дорогой клад. Я читаю его каждый день. И живу благодаря ему.

Я отправляю тебе письма каждый месяц. Пока был жив мой отец, я отправлял их ему, писал в Бордо и на адрес парижского дома, который разрушен. Возможно, его разрушила моя бомба. Эта мысль разрывает мне сердце. Я не могу себе этого простить.

Прости меня, Ани. Прости за то, что я причинил тебе боль. Прости за то, что я сделал твоему городу. Прости за то, что я сделал нашему миру. Я не хотел этого, но не мог тогда поступить иначе. Я находился в плену заблуждений и обмана. Я был слеп и подчинялся чужой воле.

Все пять лет я живу в ужасных условиях: холод, голод, болезни. Три года работал на авиационном заводе, где ремонтировал самолёты, которые потом бросали бомбы на немцев. Я ненавидел себя за то, что я делал. Я ненавидел Советы за то, что они делают со мной, за те моральные страдания, которые я испытываю. Но я не сдаюсь, Ани. Я не становлюсь жестоким и злым. Я не теряю человечности и совести. Я не забываю о тебе и о нашей любви. И когда я беру папиросу у русского конвоира, в моем сердце нет места для злобы и ненависти — только благодарные чувства, и тоска по прошлому, в котором мы были счастливы с тобой.

Я проклинаю нацизм, и всё что он сделал моему народу. Я раскаиваюсь за каждый взлёт, каждую сброшенную бомбу. Но я люблю свою родину, Ани. Я люблю Германию. Я люблю её такой, какой она была до фюрера, и буду любить такой, какой она станет после него. Я верю в её возрождение и процветание. Я верю в мир и дружбу между людьми.

Я скоро буду свободен, Ани. Я скоро буду на родине. Но я не буду счастлив без тебя. Ты — мой единственный свет в этой тьме. Ты — моя единственная надежда в этой безысходности. Ты — моя единственная любовь в этой жизни.

Я буду искать тебя, Ани. Я буду искать тебя по всей Европе. Я буду искать тебя, пока не найду. Как сказал великий Гейне, если любовь живёт в нас, мы вечные. Я буду искать тебя до последнего дыхания.

Я люблю тебя, Ани. И всегда буду любить.

Твой Гюнтер.

— Вино, водка… Нехорошо. — Сказал Гюнтер, выпив ещё рюмку, а потом добавил: — Хорошая водка!

Он, видимо, забыл о моём последнем вопросе и стал искать глазами официантку, явно намереваясь уходить.

Рассчитавшись за нас двоих, он поднялся из-за стола, и в этот момент в зал вошла элегантная пожилая дама в брючном костюме цвета фламинго, с красиво уложенными седыми волосами, с маленькой сумочкой на плече. Она подошла к нашему столику.

— Извините, молодой человек, — обратилась она ко мне на немецком. — Мой муж… Кажется, он выпил слишком много.

Гюнтер попытался выпрямиться и расправить плечи при виде супруги.

— Алекс, это моя жена. Моя Ани.

Потрясённый, я поднялся и поздоровался с женщиной.

— Тебе нужно отдохнуть. Пойдём в номер, — женщина осторожно взяла мужа под руку, и они медленно пошли к выходу.

У самой двери он вдруг остановился и повернулся к залу.

— Слушайте, господа! — произнёс он громко и отчётливо. — Я хочу сказать вам одну вещь. Война — это нечто ужасное. Война — это бедствие. Война — это смерть. Война — это безумие. Война — это ад. Война — то, что я ненавижу больше всего на свете. Война — это то, что хотело отнять у меня мою любимую женщину, мою Ани. Будьте прокляты те, кто разжигает новые войны!

Сидящие за столиками с удивлением смотрели на старика. Наверняка, его слова поняли не многие. Но все почувствовали, что они полны горечи и любви. Раздались благодарные аплодисменты, несколько человек почтительно встали со своих мест.

Последнее, что я увидел, как Ани нежно поцеловала Гюнтера в щёку и что-то прошептала на ухо. Я думаю, что это были слова: «Я люблю тебя, Гюнтер. И всегда буду любить».

1994, 28.02.2024 г.

Телопись

1

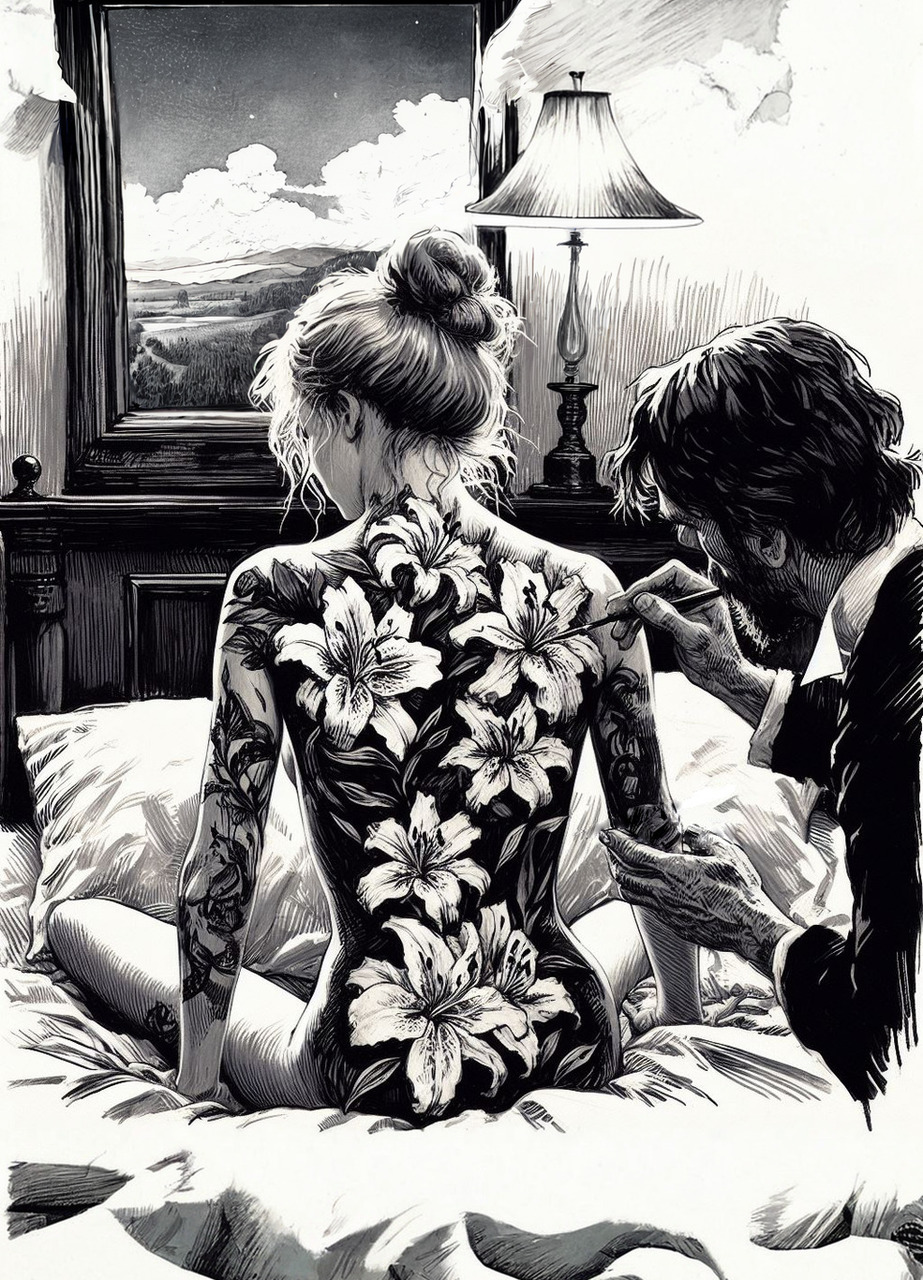

Художник из Замухрайска Сергей Пятиалтынный впервые за свою творческую жизнь рисовал на своей жене.

Минуту назад был сделан последний мазок, и теперь Пятиалтынный стоял, замерев, на расстоянии пяти шагов от Виолетты, и внутренний восторг, готовый вот-вот вырваться наружу вулканом страсти, переполнял художника. На спине жены, крутых её ягодицах, бёдрах, словно языки пламени, полыхали чудесно выписанные огненно-красные лилии. Плавные линии лепестков и тычинок, нежно-зелёных стеблей и остроконечных листьев гениально гармонировали с нежными изгибами молодого статного тела Виолетты, делая всю композицию единым и неразделимым целым. Виолетта стояла неподвижно, чуть дыша, на фоне задёрнутой серой бархатной портьеры мастерской. Её обесцвеченные волосы были собраны на затылке в круглую шишку и заколоты шпилькой. Минут пять в мастерской стояла торжественная тишина.

— Ну как, любимый? — Виолетта наконец осмелилась чуть повернуть голову.

— Чудесно! Невыразимо! — встрепенулся от полузабытья Сергей. — Право, я не ожидал… не ожидал такого результата…

— Ну, что ты! Ты у меня такой талантливый! — расцвела в улыбке жена. — Мне не терпится посмотреть!

Она, было, подалась всем телом в сторону большого овального настенного зеркала, но Сергей остановил её:

— Нет, нет! Не двигайся! Вдруг что-нибудь испортится! Подожди немного!

Сергей внёс из соседней комнаты заранее подготовленный трёхногий штатив, на котором чернел массивный фотоаппарат.

— Сейчас, сейчас… мы эту красоту… увековечим! — Сергей направил на жену большой синий глаз объектива.

Освещённая мягким светом трёх маленьких софитов, Виолетта стояла неподвижно, как музейная скульптура. В полуобороте головы была заметна её самодовольная улыбка.

Наконец послышались характерные звуки срабатывания затвора фотографической камеры: раз, второй, потом ещё и ещё. Пятиалтынный на всякий случай сменил несколько ракурсов. Виолетта покорно ждала окончания съёмки.

— И как этот жанр называется? — полюбопытствовала жена.

— Ну, вообще-то, это называют боди-пейтингом, что по-английски значит «рисунок на теле». Но ты же, милая, знаешь, что я не люблю всей этой иностранщины. По-русски это будет назваться проще и понятней — телопись.

— Как здорово! Телопись! Ты сам придумал?

— Сам, сам…

— Какой ты у меня замечательный, Сергунчик!

Она уже вся горела страстью и не могла стоять спокойно. Впрочем, Сергей сделал уже достаточно снимков.

— Ну, иди же ко мне, моя расписная матрёшечка…

Жена, как дикая кошка, уже летела в объятия своему мужу.

После душа Виолетта и Сергей — она обёрнутая розовым махровым полотенцем, он с голым торсом, в полосатых трусах — сидели у компьютера и рассматривала сделанные снимки.

— Вот этот убери… И этот, пожалуйста…

— А этот великолепный, правда? — говорил, не отрываясь от монитора, Сергей. — Какая же ты у меня… Настоящая Афродита!

— Спасибо, милый! — Виолетта чмокнула мужа в плечо. — Это ты у меня необыкновенный, одарённый. Такую замечательную телопись сделал! Жаль эта красота недолго просуществовала на свете… Даже плакать охота. И никто не увидит, и не оценит… А может, в интернете разместим? — Её глаза азартно загорелись.

— Скажешь тоже, — серьёзно сказал Сергей. — Интернет что большая помойка. Валят туда что ни попадя. Да и где разместить? И приличного места не найдёшь… М-да… А ведь это идея! — неожиданно воскликнул Пятиалтынный. — Ведь в нашем Союзе художников есть свой журнал! «Замухрайский вернисаж»! Ура! Моя телопись, кажется, спасена!

— Наша! — поправила жена.

— Наша! Наша!

И они снова потонули в пылких объятиях друг друга.

2

«Замухрайский вернисаж» выходил раз в полгода. Редактор издания и давний друг Сергея Пятиалтынного ещё со школьной скамьи Боря Белибердин с удовольствием взял репродукцию телописи в очередной номер, который уже был почти свёрстан.

— Ну, неплохо, неплохо! — прицокивал языком Боря, разглядывая принесённые Сергеем фотоснимки. — А какие формы! Вах, вах! И кто она?

— Супруга. Виолетта. — Сергей, немного смущаясь, опустил лысеющую голову.

— Уже Виолетта?! — Боря поднял в удивлении густые брови. — Мне кажется в последний раз…

— Да, была Анна… Но с ней мы давно расстались. Кстати, полными друзьями.

— Ну и прекрасно, что друзьями! — Масленые глазки Бори ни на секунду не отрывались от телописи. — Представляю, когда журнал выйдет из печати… Твоё имя будет у всех на слуху. Давненько мы не печатали ничего подобного. А тут надо же! Да ещё жена! А, кстати, подписи сделать никакой не нужно? Для ясности?

— Нет, не надо. Свои, думаю, и так узнают, а Виолетте такую рекламу я делать не желаю. В конце концов, Боря, это же моё искусство. — Сергей сделал ударение на слове «моё». — Художника!

— Несомненно, старик! — Белибердин отложил фотоснимок, но правый глаз невольно ещё косил в его сторону. — Ты большой мастер! И «Лилии» твои — просто блеск! Но ты же сам понимаешь, что без этой вот… — он подбирал слова, — …естественной, живой, основы они ровно вполовину проиграли бы.

— Я рад, Боря, что ты не отказал. — Пятиалтынный поднялся из мягкого кресла. — Спасибо! А что если… прямо на обложку! — Вдруг остановился он уже у самой двери.

Грузно поднялся из-за стола и Белибердин. Показался его круглый живот, переваливающийся через тонкий кожаный брючной ремень:

— Обложку не обещаю… Сам знаешь, обложка у меня под рекламу рассчитана. Но анонс с картинкой дам несомненно. Это привлечёт читателя. А телопись твою разместим на страницу целиком. Знаешь, под глянец, да чёрном фоне — вот так будет смотреться! — И Боря выставил вперёд пухлый кулак с оттопыренным вверх толстым большим пальцем.

3

Пока журнал готовится к печати, немного расскажем о наших героях.

Как уже сказано, Виолетта и Сергей Пятиалтынные были молодой парой, хотя оба находились в возрасте, когда образование, трудовые навыки, житейский опыт и репутация в обществе обязаны были, как говорится, приносить ощутимую отдачу. Сергей терпеливо ждал свой сорокалетний юбилей и награду от Союза художников. Виолетте не исполнилось ещё и тридцати трёх. Она преподавала в замухрайском юридическом институте историю отечественного права, писала кандидатскую. У неё была тринадцатилетняя дочь Тая, которая в основном жила у бабушки.

От первого мужа Виолетте досталась не очень благозвучная фамилия Шатёркина, но после своей второй свадьбы она безоговорочно стала Пятиалтынной. Дело в том, что Сергей Пятиалтынный был давней мечтой Виолетты. Ещё в студенческие годы она увидела на одной из выставок его картину «Уголок счастья», на которой двое влюблённых в обнимку сидят под раскидистой берёзой, рядом на траве раскрытая книга, а у девушки в полурасстёгнутой блузке виднеется очень эротично выписанная грудь.

Она просто заболела этой картиной, вырезала из рекламного проспекта её репродукцию и повесила в рамке дома. А в лихие девяностые, когда жизнь прижала и Пятиалтынного, и он выставил «Уголок счастья» на продажу, она тут же, не раздумывая, купила её за бешеные по тем временам деньги, хотя сама потом перебивалась с хлеба на воду — зарплату не платили месяцами. Хорошо, выручала мама, которая работала на престижной должности в городской замухрайской администрации.

Виолетта была красивой, высокой, одевалась с большим вкусом, носила длинные юбки с роскошными воланами и сильно приталенные кофточки. Лицо её на первый взгляд казалось холодным, тонкие губы редко улыбались, косметикой она почти не пользовалась, волосы обесцвечивала и, когда была вне института, носила распущенными. Дело в том, что за институтской кафедрой с заколотыми в шишечку волосами она смотрелась солидной дамой, но стоило ей убрать заколку, как она преображалась и молодела на десять лет. Наглые студенты затевали с ней в маршрутном такси непринуждённые беседы, и она вступала с ними в эти словесные игры не без удовольствия, одаривая очередного случайного собеседника своей притягательной улыбкой.

С Шатёркиным она уже не была счастлива. Он довольно успешно раскручивал свой бизнес, но часто задерживался, вечно был издёрган, ночью с ней груб, а Виолетте хотелось нежности, романтики, ласковых слов, и она год от года всё тоскливей смотрела на «Уголок счастья», который висел в спальне напротив их широкой кровати. Наконец, взвесив все за и против, Виолетта сама подала на развод.

Когда в маленьком Замухрайске прошёл слух, что Пятиалтынный развёлся с очередной женой, Виолетта Шатёркина сразу решила действовать. Она расчётливо выбрала момент, когда Союз художников проводил очередную выставку в местной галерее. Там-то она и подошла к Пятиалтынному и рассказала трогательную историю про «Уголок счастья». Склонный к сентиментальности, Сергей просто не мог устоять перед очаровательной блондинкой, да к тому же поклонницей его таланта, и пригласил Виолетту в свою мастерскую на чашку кофе.

С того памятного вечера и закрутился очередной роман художника.

Пятиалтынный никогда не стремился стать живописцем, а в художественное училище попал случайно. Его школьный товарищ Гена ради хохмы позвал его попробовать там свои способности. «В художке уже второй год недобор. Диктант уж как-нибудь напишем. А на творческом конкурсе вазу какую-нибудь нарисуем, и считай, мы студенты!», — убеждал Гена. Пятиалтынный рисовал плохо, а у Гены отец был известным художником, и сам Гена рисовал сносно. Но на экзамене судьба подшутила над ними: Пятиалтынного приняли, а Гене сказали, что ему лучше пойти в маляры.

Сергей учился с удовольствием. Его дипломная работа «Уголок счастья» была признана лучшей, хотя официально он получил за неё «тройку». Все объяснялось тем, что Пятиалтынный отступил от «темника», списка тем, на которые дипломникам разрешалось живописать. Например, «Рекордный надой» или «Рабочая жилка». Картины на заданные темы, как правило, предназначались для всесоюзных выставок и должны были отражать социалистическую действительность. Тем не менее, преподаватели пророчили ему большое будущее и советовали продолжать учёбу в Москве. Но потрясённый несправедливостью Пятиалтынный выбрал скромную профессию художника-оформителя в одном из кинотеатров Замухрайска, малевал там афиши, а для души работал дома, больше писал маслом, но иногда небезуспешно тешил своё самолюбие графикой.

Внешне он был похож на южного француза, как однажды ему заметил на одной из выставок заезжий немец турист. Он носил тонкие черные усы, очень короткую стрижку, был немного вял и задумчив. Но женщинам он нравился, потому что умел преподать себя как личность романтическую, увлечённую и загадочную. В беседах он всегда будто что-то недоговаривал, на вопросы любопытных дам, покажет ли он им свои картины «в святая святых», в мастерской, всегда многозначительно отвечал, глядя в глаза: «Посмотрим, посмотрим, сударыня…».

У него было много женщин, но семьёй он обзаводиться не спешил — боялся ошибиться, а потом всегда ждал от очередной встречи чего-то необыкновенного, сверхъестественного, романтического. И женился на совсем молодой девчонке, вчерашней студентке Анюте. Их любовь была красивой и короткой, как в сказке: букеты роз, шампанское и даже свадебное путешествие в Париж… В общем, Пятиалтынный быстро спустил все деньги, которые копил на новую квартиру с большой мастерской. Анна же требовала «продолжения банкета», но тут в стране грянул дефолт, кинотеатр, где работал Сергей продали под ресторан. К тому же, как выяснилось, Анна не переносила запаха масляных красок, а им, ей казалось, были пропитаны все вещи в доме Пятиалтынного. У неё развилась жуткая аллергия, и однажды Анна сказала мужу: «Или я, или твоя мазня?» Этим роман с Анютой и закончился.

Горевал после расставания Пятиалтынный недолго. Скоро в его жизнь вошла зрелая и интеллигентная женщина Виолетта. Она была просто без ума от таланта Пятиалтынного, любую «мазню» превозносила до небес и всё мечтала, что когда-нибудь Сергей её нарисует и она, наконец, прославится на весь Замухрайск, а может и на весь мир. Но Пятиалтынный всё тянул время, говорил, что если и создавать шедевр мирового масштаба, то не с кондачка, мол, надо созреть для такой работы, а для этого нужно время и вдохновение.

Поэтому, когда Пятиалтынный решил написать картину прямо на теле Виолетты, она была в полном восторге — сбылось! Её Сергунчик займётся ей, самой прекрасной, самой сексуальной, самой любимой из всех женщин! Втайне она давно мечтала позировать мужу обнажённой. Она просто бредила этой мечтой, но сказать об этом почему-то не решалась, хотя их супружеское ложе не знало каких-то запретов и ханжеских предрассудков.

И вот — пусть не полноценное полотно, не «Даная» и не кустодиевская «Красавица», и всё же творение настоящего мастера — телопись! Она уже воображала её в журнале, как будут говорить, не столько о работе Пятиалтынного, а об её восхитительном теле. И Виолетта даже была огорчена, что Сергей не расписал заодно и грудь. Мог бы получиться фантастический диптих. Ведь у неё просто фантастическая грудь! Но она снова не решилась сказать об этом мужу. Ей казалась, что муж сочтёт её порочной, бесстыдной женщиной. И она счастливо довольствовалась тем, что уже свершилось в её жизни.

4

Когда свежий номер «Замухрайского вернисажа» положили на стол редактора, Белибердин первым делом открыл разворот, где красовалась телопись Пятиалтынного.

— Ну-у-у! Хороша-а! Хороша-а! — протянул Борис. — Жаль лица совсем не разберёшь… Но тело! Тело! Везёт же дуракам! Такую писаную красавицу отхватить! Писаную-расписанную… Хм… Однако! — ему самому понравился его каламбур.

Белибердин, не отрываясь от репродукции, набрал на мобильнике номер Пятиалтынного:

— Слышишь, старик? Хочу тебя порадовать: держу в руках «Замухрайский вернисаж». Твоя телопись — просто гвоздь номера! Просто волшебно вышло, волшебно! Знаешь, это всё равно, что на греческой скульптуре вангоговские «Подсолнухи» написать — вдвойне шедеврально! Конечно, приезжай! И для тебя экземпляр найдётся. И коньячку, коньячку захвати…

5

Стоял декабрь, улицы Замухрайска были погружены в студёную мглу. После весёлой встречи с Белибердиным Пятиалтынный сидел в домашнем кресле немного чумной от выпитого коньяка и ощущения свершения чего-то очень значимого в его жизни. Хотелось творить, хотелось писать вдохновенно! Придя домой, Сергей, едва скинув обувь и шубу, прямо в шапке, в шарфе, пробежал напрямки в мастерскую, схватил палитру. Здесь в углу давно стоял неоконченный этюд «Казачонок» — светлоголовый мальчишка на полотне тайком рассматривает вынутую наполовину из ножен шашку. Но чего-то в этой работе не хватало, чтобы считать её законченной. Сергей по какому-то внутреннему наитию выдавил на изрядно перепачканную палитру несколько красок: белила, берлинскую лазурь и немного индийской жёлтой… Так, не снимая шапки, чуть смешав краски тонкой колонковой кисточкой, Сергей сделал несколько, как говорят художники, «ударов» мазком… Отпрянув от мольберта, он был изумлён, что «попал» — на полотне шашки, в глазах мальчика появился тот живой, искомый блеск, которого и не хватало в картине. Пятиалтынный тут же бросил кисть, палитру, шапку и шарф и, уже несколько успокоенный, прошёл сначала в прихожую, где с маленького столика взял «Замухрайский вернисаж», потом в комнату, и опустился в мягкое кресло с раскрытым журналом в руках.

Мысли были о Виолетте, о восторженном Белибердине и о прогнозируемом успехе его телописи. А может быть, пришло время написать живописный портрет жены? Работу, которая его наконец-то прославит? И не просто портрет, а обнажённую натуру? Ведь писал же свою Галу Сальвадор Дали? Но согласится ли позировать Виолетта, солидная женщина, преподаватель отечественного права?

Так он просидел в раздумьях до глубокой ночи.

Как уже заметил читатель, Виолетты дома не было. В это самое время она находилась в купе скорого поезда Екатеринбург — Замухрайск, железно громыхающего на стыках бесконечных рельс: дыды-дыдых, дыды-дыдых… Напротив сидел крупнолицый Миша Скотинцев, рыжий, с большими всегда удивлёнными глазами, студент института, где преподавала Виолетта. Они возвращались из Екатеринбурга, где на научной конференции по праву Древней Руси Скотинцев читал доклад «„Русская Правда“ как образец гуманизма Средневековья». Виолетта была его научным консультантом и содокладчиком. Выступил Скотинцев блестяще.

По глупому стечению обстоятельств больше в купе никого не поселили. В полумраке тесного пространства висела тягостная пауза. Виолетта, одетая по-домашнему в чёрную футболку с изображением храма Василия Блаженного и бриджи, с заколотой шишечкой волос на затылке, только что выслушала признание Миши в любви. В глазах её стояли слёзы умиления и благодарности к этому молодому человеку, нашедшему силы излить ей свою душу. Она и сама ещё вчера будто невзначай рассказала ему и о грубом бездушном Шатёркине, и о талантливом, добром, но не способном понять её женскую мятущуюся натуру Пятиалтынном. И вот теперь судьба ей подарила общение с этим милым мальчиком, у которого над мясистой губой и на круглом подбородке только чуть-чуть пробились будущие усы и бородка. Он, искренне разволновавшись, тяжело дышал, даже как-то смешно пыхтел, на лбу его выступили крупные капли, и он не знал, что ему делать дальше. Ему казалось, что сама жизнь закончилась вместе с последней фразой долгого и мучительного признания, высказанного самой мудрой и красивой женщине во Вселенной — Виолетте Васильевне, в которой в один миг воплотились его юношеские грёзы, его женский идеал. Без Виолетты Васильевны он уже не представлял дальнейшей жизни.

Виолетта знала, что минуты счастья не могут тянуться бесконечно. А она чувствовала себя счастливой сейчас. Ведь её назвали Виолочкой, солнышком, чудесенкой, феей и ещё сотней самых-самых сладких слов. И что может быть больше этого, подобно девятому валу внезапно нахлынувшего счастья? Виолетта знала, что только она сейчас может принять это счастье и, приняв, разделить на двоих.

— Иди же ко мне, мой Мишуточка! — сказала она чуть слышно, утирая ладонью последнюю слезу.

Она взяла его за руку и потянула к себе легонько, будто проверяя, поддастся ли Миша её робкому приглашению. И Миша, большой, нескладный, вдруг побелевший, поддался и оказался рядом с ней, и уже в следующее мгновение её страстные жадные губы ловили его дрожащие мокрые губы, и он растерянно и громко стал чмокать всё её лицо, глаза, нос, лоб, и руки уже не знали, что делать дальше, но грузным взмокшим животом он с трепетом уже чувствовал, как её тоненькие пальцы торопливо расстёгивают ремень на его брюках…

А за чёрным вагонным стеклом волнами уплывали куда-то назад, качаясь, жёлтые, белые, синие огни.

6

Виолетта даже не попыталась скрыть от Сергея своей связи с молодым любовником, да и Сергею сразу показалось, что супруга вернулась из поездки в Екатеринбург абсолютно другой. Финал скоротечного брака, который не дожил и до своей годовщины, был определён — развод.

Рассказчик намеренно опускает душевные терзания героя и героини, чтобы они не стали кульминацией повествования. Были и слёзы, и уговоры, и оправдания… Были и всплески эмоций с обеих сторон, которые вылились в разбитую без вины репродукцию «Уголка счастья» (оригинал Сергей благоразумно не тронул), и ночной побег испуганной Виолетты в домашних тапочках к маме, и в удар по лицу Скотинцева, который он, надо сказать, достойно перенёс, учитывая своё подлое поведение.

Однако читателю нет повода расстраиваться, так как главное событие будет описано впереди. Впрочем, для того, чтобы эти события наступили, прошло долгих четыре месяца.

А началось всё с визита Пятиалтынного в суд.

— Ваша бывшая супруга написала заявление, — привычно объяснила причину вызова секретарша, девушка с большими зелёными глазами и короткой стрижкой. — Вот тут распишитесь за копию…

Пятиалтынный расписался и взял скреплённые скобкой листы. Читать не было смысла — рука дрожала.

Тут в кабинет быстрой походкой вошёл молодой судья, в чёрной мантии, с папкой в руках. Сергей узнал его. Это был Хорьков, который однажды вынес убийственное для всех замухрайских художников решение: галерею их «Союза» за долги отсудил известный на всю область финансовый воротила, бывший работник городского комитета по имуществу. Поговаривали, что Хорьков получил крупную взятку за это. Оскорблённые художники нарисовали на судью карикатуру и поручили Пятиалтынному провести одиночный пикет против несправедливого решения. Снимок, где Сергей стоит с плакатом возле входа в городской Дворец правосудия напечатали сразу несколько местных газет.

— А, Пятиалтынный! — мимоходом бросил Хорьков, копаясь в бумагах на столе секретаря. — А мне тут ваша жена бывшая, Шатёркина, все нервы повымотала. Нельзя что ли мирно было всё решить? — И так же спешно исчез за дверями.

Дома, выпив для успокоения рюмку коньяка, Пятиалтынный стал читать заявление. И чем дальше он читал, тем всё больше хотелось порвать эти мерзкие листки в клочья. Чётким юридическим языком Виолетта требовала признать опубликование в «Замухрайском вернисаже» фотографии с её изображением… разглашением семейной тайны и взыскать денежную компенсацию за причинённые ей душевные страдания — тридцать тысяч рублей!

— Наглость! Неслыханная! — вырвалось у Сергея из гортани.

Выпив ещё рюмку, Сергей позвонил своему давнему другу и профессиональному юристу Анциферову.

— Ты не поверишь, Андрюха! — почти кричал он в трубку. — Моя бывшая… Виолетта, да, Виолетта… надумала судиться со мной. За телопись!!! Ну да, в суд подала! Помнишь, «Замухрайский вернисаж»? Тридцать тысяч отсудить хочет… Стерва!

Требовалась ещё одна рюмка. Пятиалтынный налил и выпил. Только теперь почувствовал, что немного захмелел.

Анциферов посоветовал для начала… выпить граммов сто водки (вино, коньяк и прочие напитки он принципиально как лекарство не признавал), успокоиться, лечь поспать и главное — не отчаиваться.

Водку пить Пятиалтынный не стал, выпитого ему хватило.

Пройдя в спальню, Сергей, не раздеваясь, рухнул на большую двуспальную кровать, чтобы забыться сном, но уснуть так и не смог.

7

Суд назначили через месяц. Это говорило о том, что Хорькову хотелось рассмотреть дело как можно быстрее. На первом заседании он сразу определил свою позицию:

— Мне некогда с вами долго разбираться. Я знаю, что бывшие супруги будут судиться, пока друг другу всю кровь не выпьют!

Виолетта пришла на заседание в строгом чёрном костюме, белой блузке с двумя длинными острыми языками отглаженного воротника. Шишечку волос сзади, словно стрела, пронзала тонкая металлическая шпилька. Лицо выражало строгость и сосредоточенность. Она изредка бросала колючий взгляд в сторону Пятиалтынного.

Пятиалтынный надел обычную рубашку в клетку, джинсы и кроссовки. Зато его представитель Анциферов выглядел настоящим франтом: в сером костюме и розовой сорочке. Очень впечатлял подобранный в тон рубашке атласный галстук с бордовыми полосками. Перед Анциферовым лежала толстая папка с бумагами.

В воздухе висело напряжение, готовое в любой момент вспыхнуть искрами. Ещё до входа в зал Хорькова Анциферов не зло бросил Виолетте короткую фразу:

— Бить будем больно. Что ж, нет профессии циничней, чем профессия юриста…

На это Виолетта лишь криво усмехнулась.

Однако и стреляному воробью Анциферову, и наивно верящему в торжество Фемиды Пятиалтынному стало просто не по себе, когда Шатёркина с холодным спокойствием зачитала свой иск. Из её выкладок следовало одно — её бывший муж опозорил её на весь Замухрайск, поместив её «интимную» фотографию в журнале. Это, писала она, вызвало шок не только у самой Шатёркиной, но и у многочисленного её семейства: отца, матери, сестры с мужем, племянницы, но, в первую очередь, малолетней дочери, которая, увидев маму в неприкрытом виде, получила душевную травму на всю жизнь. А её близкий друг, фамилию которого она, конечно же, не назвала, отказался на ней жениться, посчитав недостойным связывать свою судьбу с женщиной, открыто демонстрирующей себя на страницах публичных изданий. В результате всего этого у истицы случился эмоциональный срыв, на почве которого она заболела «нервной болезнью», что в свою очередь потребовало немалых средств на лечение. В общем, тридцать тысяч она требовала, имея на то все законные основания.

Ошарашенный услышанным, Пятиалтынный пытался взывать к разуму, если уж не бывшей супруги, так хоть правосудия в лице Хорькова:

— Позвольте вспомнить изображения первой женщины, Евы, искушённой змеем, на полотнах великих живописцев, таких как Тициан и Рафаэль. Что в них интимного и постыдного, а уж тем более вредного и оскорбляющего чью-либо нравственность? Это только художественные образы, воспевающие красоту женского тела! Моя же телопись, или боди-пейтинг по-английски, это только произведение искусства — роспись на коже женского тела, природная пластика и выразительность которого придают работе живописца особое восприятие.

Ответная реплика Шатёркиной была сказана также без всяких эмоций:

— Ваша честь, не надо сравнивать меня со средневековыми натурщицами, которые явно не отличались высокими нравственными качествами и которые явно позировали Тициану и Рафаэлю за соответствующую плату. К тому же, они прекрасно знали, что их изображения будут использоваться публично. Я же согласия на демонстрацию своего изображения никому не давала.

— Виолетта Васильевна! — не удержался Пятиалтынный и вскочил со скамьи. — Что вы говорите?! Это же ложь! Вы же и в Интернете хотели разместить нашу… то есть вашу… — Художник в растерянности не мог подобрать слово, — то есть эту… мою телопись!

Хорьков только посмеивался про себя над мечущимся ответчиком, предвкушая скорую расправу.

Наконец, в дело вступила тяжёлая артиллерия — матёрый Анциферов. Он провёл многозначительно ладонью по своей гладко причёсанной шевелюре и выдал тираду:

— Ваша честь! Что, вообще, мы тут рассматриваем? Ни одна экспертиза не докажет что на этой фотографии изображена гражданка Шатёркина. На этой репродукции из журнала изображена разрисованная спина, по сути, неизвестной нам женщины и её ягодицы, на которых изображены лилии. Кому принадлежит эта спина и ягодицы, не знает никто, кроме двух человек: самой натурщицы и художника, который на ней рисовал. Посмотрите: лица на этом изображении не видно. Значит, идентифицирующих признаков личности человека — а это может быть только лицо — нет. Хорошо, мы могли бы отличить человека по родинкам, по шрамам — но тут и их нет! Если бы таковые были, мы бы попытались найти аналогичные на теле истицы, и тогда попытаться установить личность Шатёркиной хотя бы по этим признакам! Но мы ничего тут не видим! Зритель, посмотревший на это фото, при всём своём богатом воображении не сможет определить, чья это спина и ягодицы. Тем более, всё внимание сосредотачивается на рисунках лилий. Таким образом, мы не можем идентифицировать изображение спины и ягодиц именно с Шатёркиной, а, следовательно, это изображение никак не может умолять ни чести и достоинства Шатёркиной, ни шокировать её родственников, ни общественность нашего Замухрайска.

Хорьков безучастно листал толстое дело, секретарь торопливо писала протокол, Пятиалтынный уже не слышал ничего, находясь в полной прострации, и только Шатёркина с каким-то злым любопытством смотрела на Анциферова.

«Ага! Попал!» — сказал про себя Анциферов, окрылился и ярко закончил речь:

— Честно говоря, фотография спины и ягодиц не является интимной фотографией, так как самые интимные части тела там не изображены. Что касается ягодиц, то сейчас даже в общественных местах купальники молодых женщин как раз показывают эту часть тела. Вы догадываетесь, ваша честь, что я говорю о бикини, состоящем из двух шнурков!

Суд неминуемо подходил к своему неутешительному завершению. По издевательским и молчаливым ухмылкам Хорькова на заявления Анциферова, по вдруг повисшей мрачной и вялой тишине в зале Пятиалтынный понял, что всё это судилище лишь удобный случай для Хорькова расправиться со строптивым художником, намалевавшим на него в далёком прошлом карикатуру.

Вердикт Хорькова, как и ожидалось, оказался безжалостным: исковые требования Шатёркиной удовлетворить и взыскать с Пятиалтынного моральный ущерб в полном объёме.

8

Вот такая история произошла с художником из маленького сибирского городка Замухрайск. Вы, наверное, думаете, что всё это я выдумал. Должен вас разочаровать, я лично знал Пятиалтынного. Он и сейчас живёт в Замухрайске, продолжает писать. В городе открылся Музей изобразительного искусства, и часть его холстов можно увидеть в постоянной экспозиции.

А вот о Шатёркиной мне рассказали весьма печальную историю, не знаю, верить ей или нет. Будто она по прошествии времени стала совсем странной. Пыталась разыскать все экземпляры того злополучного журнала с её фотографией, но не жгла их, как можно было предположить, а просто складывала дома и скоро заполнила ими большой шкаф. Уж зачем ей они понадобились, никто не скажет. Только всякий раз, когда очередной журнал попадал ей в руки, она открывала его на развороте и объясняла бывшему владельцу, что это не она изображена на репродукции, и чтобы о ней не смели плохо думать, потому как изображена как бы и она, но — та, другая, которой сейчас нет уже, что это только видимое изображение её тела, ошибка порочной молодости, материализация греха, плод бесовского наваждения. Её внимательно слушали, искренне пытались понять, но, в конце концов, от чистого сердца желали чего-нибудь хорошего и стремились скорее распрощаться с чудаковатой женщиной.

Я также слышал, что Виолетта и вовсе ушла в монастырь, постриглась в монахини и живёт теперь там под другим именем. Писательское воображение почему-то рисует мне, как она в своей келье тайком достаёт из укромного места «Замухрайский вернисаж», смотрит на него при тусклом свете лампадки, плачет сухими слезами, пытается, понять, она ли там на потрёпанной картинке с подписью «Телопись» или уже не она, а потом крестится, крестится своей тонкой иссохшей рукой, прося чего-то у Бога.

Октябрь 2009 — январь 2010 г.

Конь пегасый

Звонок Семипядова

— Антош, тебе из Новосибирска звонят! — Оля протянула мне трубку домашнего телефона.

— Антон Михайлович, здравствуйте, дорогой мой! — Услышал я знакомый голос профессора Семипядова. — Вы уж простите меня, что самым бессовестным образом порчу вам праздник. Но эксперимент я решил начать раньше намеченного срока. Так что 8 января жду Вас у себя дома в Академгородке — естественно, в полном физическом здравии и бодрым духом!

Больше Семипядов ничего объяснять не стал. Передав «нижайший поклон» моему семейству, профессор положил трубку.

Я стоял онемевший, не решаясь сразу сказать супруге, что Рождество нынче пройдёт без меня. Мне так хотелось побывать на ночной праздничной службе в жарко натопленном Воскресенском храме, возвратиться домой пешком, озябнув от январской стужи, но по-детски радостным, и с чувством, которое, кажется, бывает лишь в эту ночь…

Оля, узнав, что я уезжаю из дома в праздник, да ещё на целых десять дней, закатила скандал. Маленькая трёхлетняя дочка заплакала, а старшая, подражая маме, жгла меня укоризненным взглядом. Как мог успокаивал я жену, а потом выпалил: «Я тебе… соболей на воротник привезу, ведь в тайгу еду…» «Ой, — махнула рукой супруга, — ты привезёшь!» Действительно, ляпнешь так, не подумав. Какие там соболя — ни денег больших, ни ружья я в жизни в руках не держал…

Окончательно же я уговорил жену тем, что за материал, который я привезу из командировки, мне обещали хорошо заплатить. Про научный эксперимент я, конечно, не мог ничего ей сказать, хотя контракт у Семипядова подписал давно, и сумма в нём значилась просто фантастическая по моим меркам.

Сборы прошли более-менее спокойно, без нервов. Сумку собирал по списку, выверенному за двадцать лет журналистской работы — только самое необходимое, ничего лишнего. Надеть решил всё самое тёплое, что у меня было: дублёнку, норковую ушанку, меховые ботинки — конечный пункт «командировки» был мне известен — Красноярский край, самая что ни на есть Сибирь.

6 января я ждал такси. От предложенной Олей курочки решил отказаться и продлить себе постные дни на время пути. Поцеловав на прощанье дочек, обняв жену, поехал на вокзал. Внезапно нахлынувшие мысли оказались мрачными и тревожными. Вернусь ли я? И когда? Передо мной стояла полная неизвестность.

Ровно через 51 час после того, как я выехал из Читы, я прибыл в столицу Сибири — Новосибирск. Успел устроиться в гостиницу, нормально пообедать в недорогом кафе и побродить по центру города.

Вечером того же дня, в Академгородке со мной беседовал сам профессор Семипядов:

— Честно признайтесь, Антон Михайлович, побаиваетесь?

Над кружкой с кофе, стоящей передо мной, вился горячий парок.

— Да не то слово, Семён Леонардович, просто душа в пятки опускается.

— Понимаю, понимаю… — Напротив меня, откинувшись на спинку мягкого кожаного кресла, сидел знаменитый учёный. — Вы у нас, дорогой мой, сравнимы только с первым космонавтом. Ну, ну, не смущайтесь! Только и отличаетесь от него тем, что он на весь мир славой своей прогремел, а о вашем подвиге только я да несколько моих сотрудников будем знать… Не пришло ещё время, не настало… — Он посмотрел на меня пристально голубым чистым взглядом. — Не откажетесь?

Беседа проходила в скромном домашнем кабинете Семипядова, моего давнего знакомого, с которым мы вели активную переписку по электронной почте и два раза встречались, когда я писал для «Науки и жизни» серию материалов об Институте физики тонких энергий, где он работал. Семипядов слыл настоящим патриотом, долго трудился над разработкой альтернативного топлива для ракет, но оставшись без государственного финансирования проекта, остановил работы. И вовремя: часть учёных его лаборатории продолжили исследования, используя зарубежные гранты, и вскоре поплатились за это. По обвинению в шпионаже в пользу США двух ведущих разработчиков осудили, вынудив остальных прекратить дальнейшие изыскания. Профессор Семипядов, не упав духом, на голом энтузиазме взялся за разработки в области лептонно-вихревой физической концепции, которая ещё несколько лет назад считалась лженаукой. Первые выводы Семипядова повергли мировую науку в шок — путешествие в прошлое физически обосновано!

Такому учёному нельзя не доверять.

Тягучая тишина повисла в воздухе. Семипядов, не отводя взгляда, ожидал моего ответа.

— Не откажусь, Семён Леонардович. Полностью вам доверяю.

— Благодарю за доверие. — Семипядов отозвался с улыбкой. — Для вашего полного спокойствия поделюсь последними достижениями. Мы смогли телепортировать собаку и через день вернуть её обратно — в полном порядке.

— Ваши успехи впечатляют, Семён Леонардович! — невольно вырвалось у меня с облегчённым выдохом.

— Это была Жулька, вторая наша испытуемая, — продолжил Семипядов, не обращая внимания на моё волнение, и медленно размешивал кофе золотистой ложкой. — А вот Чернушка, первая собачка, исчезла без следа…

— Погибла? — спросил я, чувствуя, как тревога снова захлёстывает меня.

— Нет, она просто сбежала из зоны телепортации. Следующую собаку мы отправили уже с гирей в восемьдесят килограммов. Изучив следы грунта на её лапах, после ретемпорации, мы убедились в успехе. Они соответствуют той самой местности, куда мы отправили Жульку… Понимаете, это настоящий прорыв русской науки! Всё пошло по нашим расчётам.

— Сенсация, ни меньше! — воскликнул я, не в силах скрыть восторг. — А вы рассказываете так, будто это обыденность, Семён Леонардович!

Семипядов, большой, седовласый, с сильными белыми руками, легко поднялся из кресла, подошёл к окну, задёрнутому тонкой чёрной органзой.

— Не хотел до поры говорить вам об этом, Антон Михайлович, — загадочно произнёс он. — Но завтра вы всё равно узнаете… Мы работаем под строгим наблюдением соответствующих органов. И это, разумеется, понятно… Мы предпринимаем попытку проникнуть в прошлое, понимая, что от него зависит наше настоящее. Представители государственной безопасности считают, что любое нарушение естественного порядка событий там может повлечь необратимые изменения здесь… Но, прошу прощения, я не могу говорить об этом сейчас. Остальное — завтра, — он сделал паузу. — Поэтому выбор пал на вас, Антон Михайлович. Вы должны понять меня… Я ведь в определённой степени вами рискую. Но сейчас я никому не могу доверить эксперимент, кроме вас…

Я торжественно поднялся со своего кресла.

— Уверяю вас, дорогой мой, все получится! — Семипядов по-свойски потряс меня за плечи. — Вы не переживайте! Знаете, как мы назвали эксперимент? «Конь пегасый». В мифологии древних славян есть такой крылатый конь, который способен мгновенно перемещаться в пространстве и времени. Древние будто знали то, до чего мы теперь с таким трудом доходим. Вихревое вращение с определённой скоростью и в определённой форме — вот ключ к путешествиям в прошлое и будущее! Ведь в сказках, помните: «Обернулся вокруг себя, преобразился и поскакал.» Гениально! «Обернулся вокруг себя»! Вы же видели хоть раз в жизни, как вихревой поток поднимает в воздух различные предметы? В вихре не работают законы гравитации! А в сверхбыстром вихревом потоке перестают работать законы времени и пространства. На этом и основаны мои работы!

— Вот теперь мне всё понятно, Семён Леонардович! А то уж я подумал, разберут меня по косточкам, по атомам…

— Дорогой мой! Меньше читайте фантастику! — Рассмеялся Семипядов. — Это только там «разборка-сборка» со всеми вытекающими последствиями: руки там у кого-то недостаёт или ноги, а то, вообще, был человек как человек, а стал кучкой фарша… простите… Страшилки какие-то! Так что идите, идите, отдыхайте, человече!

Я отдыхал в одноместном люксе гостиницы «Обь».

После разговора с профессором о причастности к его разработкам «соответствующих органов», спалось мне неспокойно. Теперь стало понятно, зачем мне предписано явиться утром в региональное управление ФСБ, что называется, «с вещами». «Не хотел до поры говорить вам…», вспоминал я слова Семипядова, «мы предпринимаем попытку проникнуть в прошлое… нарушение естественного порядка событий там может повлечь необратимые изменения здесь…». Неужели мне хотят дать какое-то секретное задание?

Мне казалось, что горничная, женщина лет сорока, в круглых очках, которую я видел в коридоре, стоит у дверей и подслушивает.

«Глупости! — говорил я себе. — Спать! Спать!»

Утром я проснулся совершенно разбитым, болела голова. Всю ночь мне снились собаки, привязанные к гирям, бегающие вокруг своего «якоря» и отчаянно царапая когтями землю, а также изуродованные человеческие тела, покалеченные в ходе «разборки-сборки».

Рано утром, когда улицу ещё окутывал густой холодный мрак, я собрал свои вещи и вызвал такси. Горничная, с которой я даже не попрощался, проводила меня подозрительным взглядом. Бросив на стойку администратора ключи, я быстро вышел на улицу и плюхнулся на сиденье старенького «Жигулёнка» с жёлтым «светильником» на крыше.

— Пожалуйста, в церковь… — сказал я.

— В какую?

— Мне все равно… Где-нибудь в центре. И поближе к управлению ФСБ…

Пожилой водитель посмотрел на меня удивлённо, но не задавал больше вопросов. Машина медленно тронулась и не спеша покатилась по улицам, дремлющим в сереющей предрассветной дымке.

Меня просто поразило обилие советских названий, мелькавших на рекламных щитах и табличках с названиями улиц: «Большевистская», «Красный проспект», «Октябрьская», «им. Урицкого», «Советская»… Я уже чувствовал себя попавшим, хотя и в недалёкое, но прошлое. Неожиданно с левой стороны из-за голых серых крон деревьев выросла громада храма с большим низким центральным куполом, напоминающим шлем русского витязя, куполов было несколько, вокруг каждого яркими золотыми ожерельями горели многочисленные фонарики.

— Вот тут вам понравится, — сказал после остановки водитель. — Собор Александра Невского, самый красивый у нас. Внучку тут крестил… А до ФСБ недалеко, можно и пешком. — Он показал, в какую сторону надо идти. — Дойдёте до Коммунистической, а там уж спросите.

В храм я вошёл одним из первых. Здесь ещё стоял тот таинственный полумрак, который остаётся какое-то время после долгой безмятежной ночи. Поражённый красотой внутреннего убранства, обилием синих и голубых оттенков на стенах, полу и сводах, я остановился в средней части собора между Распятием и иконой Божией Матери. Молодой безусый пономарь в длиннополом стихаре из серебристой парчи, подошедший неслышно, стал зажигать лампадки. Загорались рубиновыми огоньками одна, другая, третья… Лики на иконах засветились золотистым тёплым светом…

Справа, у аналоя, на котором лежали Крест и Евангелие, стала собираться очередь на исповедь. Я, задвинув сумку под скамейку, встал третьим за маленькой сгорбившейся бабушкой в белом платочке. Когда за мной выстроилось человек десять, из правой двери в алтарь вышел пожилой священник в очках, с гладко убранной головой и кисточкой из седых волос на затылке, и не спеша прошёл к правому аналою, повернулся лицом к иконе, помолился. Первый исповедник, высокий мужчина с чёрной бородкой, подошёл к нему и, размашисто осенив себя крестом, низко склонил голову и что-то стал говорить чуть слышно. Священник слушал, стоя недвижно.

Бабушка в белом платочке долго у аналоя не задержалась. Священник накрыл её епитрахилью и, возложив руку на голову, прочитал скороговоркой разрешительную молитву.

Настала моя очередь.

— Батюшка, не знаю, как сказать… — полушёпотом начал я. — Завтра мне предстоит… переместиться в прошлое…

Я успел заметить, как расширились до невероятных размеров его глаза, и без того сильно увеличенные толстыми стёклами очков.

— Господи помилуй! — вздохнул тяжело священник и смиренно приготовился слушать дальше.

— Это научный эксперимент, и я в нём участвую… Телепортация. Эксперименты с собаками удались, но ведь… животные не имеют души… Что будет со мной… Мне страшно… а если…

Я замолчал, собирался с мыслями, боролся с сомнениями, страхом. Священник ждал.

— Отказываться поздно, — продолжал я, — подписан контракт, да и подвести учёных не могу, они на меня надеются… Что делать?

— Маловерие — грех, — сказал священник, — а душа Божия бессмертна. Не бойся. Молись Архангелу Михаилу, он защитит…

Я с лёгким сердцем отстоял всю Божественную литургию, с радостью причастился. На душе стало светло, вся усталость прошла без следа.

Дежурный регионального управления Федеральной службы безопасности, посмотрев мой паспорт, проводил меня в кабинет, где кроме стола, двух стульев и кушетки ничего не было. Вскоре подошёл средних лет мужчина с крупным носом и большими ушами, в костюме, при галстуке. В одной руке его был довольно объёмный мешок, в другой он держал чёрную кожаную папку для бумаг.

— Меня зовут Матвей Миронович, — представился он, положив мешок на кушетку.

— Очень приятно. А я Антон Михайлович…

— «Антон Михайлович» да не совсем… — улыбнулся Матвей Миронович. — Вы присаживайтесь, пожалуйста… — Он раскрыл кожаную папку. — Вот ваши новые документы…

Он достал пожелтевший лист бумаги.

— Вот. — Он протянул листок мне. — Вы теперь Пятигоров Антон Михайлович. Имя и отчество мы вам сохранили для удобства, 1864 года рождения, уроженец Екатеринодара. У вас ведь там брат, верно?

Я кивнул. В Краснодаре у меня действительно живёт брат.

— Вы осуждены за участие в пропагандистской работе среди рабочих Екатеринодара… В общем, там всё написано: следуете по проходному свидетельству за свой счёт к месту ссылки. Здесь прочитайте свою легенду, постарайтесь запомнить. — Матвей Миронович протянул мне несколько скреплённых скобкой листов. В правом углу стоял штампик «Сов. секретно». — Ну, на это мы вам ещё дадим время. Теперь возьмите вот это.

В руках у меня оказались несколько старинных зелёных «трёшек», розовых «червонцев» и одна почти новая 25-рублёвая купюра. Я из любопытства посмотрел четвертную на просвет. Неожиданно для меня на купюре чётко выступил водяной портрет Александра III.

— Думаю, вам хватит на время эксперимента, — сказал самодовольно Матвей Миронович. — Вот тут распишитесь… — Он открыл кожаную папку. — А теперь вам надо переодеться. Отсюда мы сразу отвезём вас в лабораторию профессора Семипядова.

— А я думал, отправлюсь в своём, — кисло улыбнулся я.

— Напрасно. В этом вам будет спокойней. Переодевайтесь, Антон Михайлович. Верхнюю одежду и чемодан я принесу позже…

Когда эфэсбэшник вышел, я посидел ещё немного, почитал «легенду». От того, что мне предстоит играть роль революционера, мне стало совсем грустно.

Только сейчас я заметил на стене фотографический портрет Феликса Дзержинского в фуражке со звездой.

Вытряхнув содержимое мешка на кушетку, я стал перебирать вещи. Это были совсем новые брюки из толстого сукна, две добротных рубахи, нелепого покроя не то костюм, не то сюртук, крепкие ботинки, пара носков, одни вязаные, нижняя рубаха и кальсоны с завязками, какие я носил когда-то в армии. В отдельной коробке я нашёл старинные карманные часы, ручку с пером, пузырёк чернил, ножницы (старинные, видимо, из музея). В общем, собрали меня органы госбезопасности «в командировку» не хуже, чем я сам привык собираться. Были здесь и сухари, сахар, сухофрукты, рис и шесть консервных банок с мясом.

Я обречённо разделся, сняв с себя всё, кроме термобелья и трусов. Кальсоны и нижнюю рубаху сунул обратно в мешок, сверху забросал своими вещами. Казённая одежда пришлась впору. Свою сумку я даже не распаковывал, госбезопасники предусмотрели всё — не забыли положить для меня миску, кружку, ложку, мыло, полотенце и зубной порошок. Я хотел поменять порошок на зубную пасту «Splat», которую взял с собой, да потом махнул рукой — обойдусь. И всё же я решил оставить себе сотовый телефон, который в принципе был мне абсолютно не нужен, и я, стараясь быть не замеченным возможной камерой видеонаблюдения, переложил телефон во внутренний карман сюртука.

Переодевшись, снова сел читать «мою» биографию, сочинённую современными чекистами.

Через полчаса вошёл всё тот же Матвей Миронович с потёртым чемоданом и зимними вещами под мышкой.

— Ну, что, господин Пятигоров, готовы?

— Всегда готов! — постарался пошутить я сникшим голосом.

— Тогда надевайте пальто, оно на вате — тёплое, — улыбнулся Матвей Миронович, — шапку — лисья, хорошая, складывайте вещи в чемодан. Машина уже ждёт.

Завтракал я в буфете института совершенно один. Буфетчица, полненькая женщина с доброй полуулыбкой, не сходившей с лица, принесла мне простой, но сытный завтрак: сваренное вкрутую и разрезанное напополам яйцо, щедро политое майонезом, а также горячую овсяную кашу, в которой плавала янтарная лужица растопленного сливочного масла. К этому подали четыре ломтика белого хлеба и стакан кофе. Я съел всё с большим аппетитом.

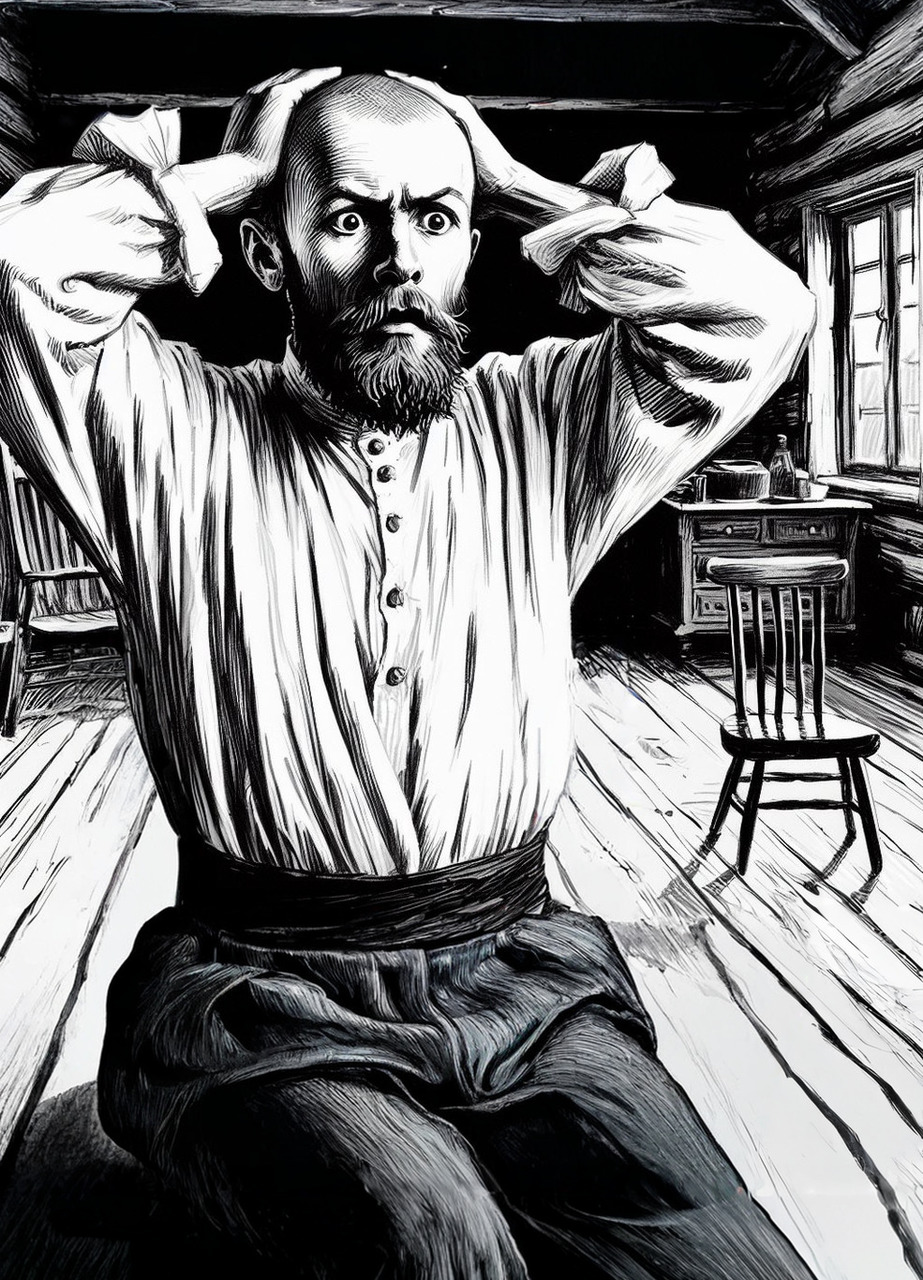

Выглядел я, в длинном сюртуке, мешковатых брюках, конечно, колоритно. Очень шла к этому наряду моя седоватая бородка и усы. Я долго рассматривал себя в круглом зеркале, висящем в туалете.

Потом мне пришлось снять ненадолго своё облачение: меня осмотрели врачи. Быстро, по-деловому смерили давление, сделали кардиограмму, заглянули в рот…

Все это время я не видел самого Семипядова, ко мне были приставлены два сотрудника: один приехал со мной из ФСБ, другой представился работником института. Институтский сотрудник оказался немногословным: «Проходите, Антон Михайлович…», «Раздевайтесь, Антон Михайлович…», «Сюда, пожалуйста, Антон Михайлович…» и т. п. Эфэсбэшник молчал.

Полчаса заняло общение с главным научным консультантом, молодым человеком лет тридцати, назвавшимся заместителем Семипядова. После встречи с ним настроение моё резко переменилось, я даже хотел отказаться от участия в эксперименте. На это были веские основания.

Наша беседа проходила с глазу на глаз в маленькой комнате без окон, похожей на бытовку. Говорил Алексей (он так просил его называть) почти шёпотом и быстро, так как опасался, что войдёт приставленный сотрудник ФСБ.

— Антон Михайлович, говорю с вами по личной просьбе Семёна Леонардовича. Он не мог с вами сам об этом говорить, но всё, что я скажу вам — его слова. ФСБ с самого начала подключилось к работам профессора. Видите ли, они убеждены, что, изменяя что-то в прошлом, можно влиять на будущее. Они неспроста настояли, чтобы объектом эксперимента стал Ленин. Они хотят с помощью наших исследований воздействовать на его судьбу. Например, предотвратить покушение на него Фанни Каплан, и потом продлить годы его жизни, насколько это возможно…

— Это ужасно! — вырвалось у меня.

— Успокойтесь, Антон Михайлович! У них ничего не получится! Не задавайте сейчас никаких вопросов, у нас слишком мало времени. Доверьтесь профессору Семипядову! По его гипотезе, пока гипотезе, — а это расчёт, научный расчёт, прежде всего! — изменить прошлое невозможно, понимаете? Невозможно! Но это тоже надо доказать, иначе гипотеза останется лишь гипотезой…

— Что я должен сделать? — меня трясло как в лихорадке.

Алексей достал из кармана блокнот, щёлкнул кнопкой авторучки и стал быстро писать. Написав, он передал листок мне.

«На дне вашего чемодана вы найдёте заряженный револьвер. Вы выстрелите в Ленина.»

— Нет, я не могу это сделать! Не могу! — затряс я головой.

— Антон Михайлович! Это личная и настоятельная просьба Семипядова. Только вам он смог это поручить. Это научный эксперимент! Эксперимент! Историю изменить невозможно! Поймите, что ни для вас, ни для этого человека не может быть никакого вреда!

— Я… я попробую…

Алексей поджёг зажигалкой исписанный листок, бросил его в пепельницу и, нервно сунув в рот сигарету, закурил.

Путешествие началось

После потрясения, которое я испытал, беседуя с Алексеем, я с трудом смог себя успокоить. Прошло около двух-трёх часов прежде, чем я увидел профессора Семипядова. Он был в прекрасном расположении духа.

— Ну, дорогой наш Антон Михайлович, не будем вас больше мучить, — произнёс он добродушно, взяв меня за плечи. — Сейчас я покажу вам наш торсионный генератор.

Мы вошли в лифт и примерно минуту поднимались. Меня это обрадовало, потому что я думал, что лаборатория находится где-то под землёй. Мы попали в просторное круглое помещение с естественным освещением — весь куполообразный потолок был прозрачный, — погода на улице была хорошая, вид синего безоблачного неба окончательно вселил в меня уверенность, что всё закончится благополучно.

По всей окружности вдоль больших круглых окон стояли пульты, за которыми сидели научные сотрудники в белых халатах. В центре помещения располагался большой, почти под потолок, цилиндр, сверкающий белой эмалью. Он был гладкий, с редкими пупырышками заклёпок. Мой взгляд невольно задержался на рисунке в древнерусском стиле — крылатом скакуне.

Семипядов подвёл меня к этой махине (её диаметр бы метров десять), и тотчас мягко и почти бесшумно из цилиндра выдвинулась массивная дверь и плавно отъехала в сторону. Внутри цилиндра находился ещё один модуль.

— Ну, вот, это и есть моё детище, — сделал пригласительный жест Семипядов. — Торсионный генератор «ГМВЭ-01». Здесь создаётся макроскопический вихрь эфира, с помощью которого вы и переместитесь на сто с лишним лет назад… Как настроение?

— Хорошее! — Соврал я. — Я в церкви был с утра…

— Вот и славно. Тогда — с Богом!

Мне казалось, что эта экскурсия сейчас закончится, и мы пойдём обедать. Но дверь внутреннего модуля также тихо отворилась, и я увидел сиротливо лежащие прямо на белом полу: знакомое ватное пальто, лисью шапку и «мой» жёлтый кожаный чемодан, перетянутый ремешками — больше ничего.

Я растерянно смотрел на эти вещи.

— Давай, Антоша! — Семипядов очень редко называл меня Антошей. — Как там у Гагарина? «Поехали!»

Мы обнялись. Профессор похлопал меня, как родного сына, по спине.

Как только я перешагнул порог генератора, дверь за мной плотно закрылась.

«Антон Михайлович, как чувствуете себя?» — услышал я голос из невидимого динамика. Это был сам Семипядов.

— Хорошо, — ответил я. — Немного необычно, хочется куда-то присесть…

«Надевайте пальто, Антон Михайлович, шапку… Можете присесть на чемодан… Но лучше держите его за ручку… Сейчас мы опустим температуру до минус десяти, чтоб вам было комфортнее…», — звучал всё тот же голос.

Я дрожащими руками оделся, и тотчас начал медленно гаснуть свет. Научный консультант Алексей предупреждал об этом, но всё равно становилось жутковато. Когда тьма сгустилась настолько, что я уже не мог различить собственную ладонь, я закрыл глаза. Так, казалось, легче. Я сполз с чемодана, на котором сидел, и лёг на него, продолжая по совету профессора держать его за ручку.

«Начинаем обратный отсчёт…», — я уже не мог различить, кто это говорил. А потом явственный спокойный женский голос стал считать:

«девять, восемь, семь…»

Мне показалось, что я стал медленно кружиться, или какое-то поле стало вращаться вокруг меня. «Надо бы сказать Семипядову, что меня тошнит», — подумал я.

«…четыре, три, два…»

Вдруг я перестал ощущать своё тело, его будто приподняло над полом… И в следующую секунду я почувствовал сильную вибрацию, а за ней частые колебания. Меня как будто забило о стенки какой-то узкой трубы, в которой, мне казалось, я летел… О, Господи! В мозгу всплыл образ священника из церкви, его изумлённые большие глаза за толстыми линзами, Евангелие и Крест, которые я целовал. «Молись Михаилу Архангелу…» Я стал читать про себя молитву: «…сохрани меня от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольского…»

И тотчас страх ушёл, и тряска прекратилась. Неприятный холодок, который я испытал поначалу, мгновенно прошёл, и с двух сторон меня будто бы подхватили чьи-то руки, тёплые и надёжные. Я продолжал читать, погруженный в совершенное блаженство: «Не презри меня, грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем…» Я не смел открыть глаза, хотя мне казалось, что уже не тьма, а яркий свет окружает меня.

Скоро небывалая лёгкость прошла, и я стал ощущать своё тело, тяжёлое и усталое, и неудобное ватное пальто на нём. Волосы под шапкой взмокли, рука до боли сжимала ручку чемодана. Но чьи-то руки будто бы продолжали меня удерживать. Вновь я почувствовал сильную вибрацию, в голове поплыло, и в следующее мгновение я провалился во что-то мягкое и холодное.

Я открыл глаза. Режущая глаза белизна ослепила меня — снег! Снег искрился, словно усыпанный алмазами, я поднял глаза — солнце! И ещё, что меня изумило, — воздух! Морозный, кристально чистый воздух. Легкие мои непроизвольно работали, как меха, наполняя меня свежестью и энергией ясного зимнего дня.

«Я жив, жив! — ликовал я внутренне. — И, кажется, в полном порядке!»

Картина была, однако, весьма странная: я всё ещё лежал в глубокой лунке на чемодане посреди раскинувшейся вокруг нетронутой снежной глади.

Радостное чувство прошло. Теперь я должен хорошо запомнить место куда «высадился». Это место и будет телепортом, той спасительной дверью, в прежний мой мир при возвращении. Потерять или забыть это место означало бы остаться тут навсегда.

Я обратил внимание на идущую в метрах десяти хорошо наезженную дорогу. А вот и прекрасный ориентир — одинокая толстая берёза с круглой прозрачной кроной у самой кромки дороги. Я облегчённо вздохнул — место это не спутаешь: в ту и другую сторону тракта никаких деревьев и кустов не было…

И вдруг меня бросило в жар. С правой стороны я увидел двигающийся по дороге в мою сторону воз. Я, было, бросился к дороге, ухватив чемодан, но снег был такой глубокий, что я, утопая в нём по пояс, просто застрял. Приближающаяся лошадь тянула сани, нагруженные сеном, которое свешивалось с обеих сторон и волочилось по дороге. Впереди сидел бородатый мужик с кнутом, в сером армяке, валенках и овчинной шапке.

— Тпруу! — заорал лошади мужик, потянув на себя поводья.

Лошадь остановилась, сразу стало тихо, слышно было только её усталое пофыркивание. Это был низкорослый мерин пегой масти, видимо, старый, с округлыми боками, на которых кудрявился морозный иней.

— Здорово, добрый человек! — сказал я первым как можно веселее.

Возница не спускал с меня удивлённых глаз, видимо, силясь понять, какая сила забросила меня в снег далеко от дороги.

— Здорово, барин! — он продолжал смотреть на меня с открытым ртом, заросшим рыжей растительностью, на которой ершились ледяные сосульки.

— Да ты не смотри так, — успокоил я. — Я ссыльный к вам, на поселение приехал… прилетел то есть…

— Энто как так, прилетел? По воздуху чо ли?

— По воздуху, — стал врать я, видя, что у этого крестьянина кроме церковно-приходской школы за плечами ничего нет. — Не слышал ты что ли про аэропланы?

— Еропланы? Не, барин, не слыхал…

— Да ты бы помог мне, мужик…

— Ага, энто мы мигом!

Возница прытко соскочил с саней и бросился ко мне самоотверженно, как будто я тонул в море, а не в снегу. Он с разбегу пропахал метра три и ушёл в снег почти с головой. Смешно докарабкался до меня, я толкнул ему мой чемодан. Сам стал выбираться к дороге по проложенной моим спасителем колее.

Пристроив чемодан на возу, я занял место рядом с мужиком.

— А деревня-то как ваша называется — спросил я осторожно.

— Дак Шушенская!

Меня снова бросило в пот от услышанного. Мозг отказывался понимать происходящее со мной. Вокруг было снежно, вдали за полосой леса и дальними сопками виднелись высокие горы в белых шапках.

— А это Саяны?

— Оне! — гордо сказал мужик.

Пегий мерин резво бежал вперёд.

— А звать тебя как? — спросил я.

— Иваном. Да меня боле-то по отцу кличут. Сосипатычем.

И в третий раз меня бросило в жар. Имя это мне было хорошо знакомо по историческим книгам.

— А много тут ссыльных? — снова спросил я.

— Да есь. Токо я-то одного знаю…

— А кто он? Откуда?

— Да Ильич. Адвокахтом в столице был. Теперича вот у нас по политическому делу. Размилой человек! Охотник!

Я стянул с головы лисью шапку, ощущая, что волосы под ней мокрые. Оцепеневший от волнения, я надолго замолчал.

Наконец очнулся, надел шапку:

— Сосипатыч! А есть у вас тут постоялый двор какой? Гостиница?

— Заезжой двор купец Сапогов держит. Токо вам, барин, не по карману там будет. Вам лучче на квархтере селитца.

— А Ильич где обитает? — спросил я.

— А у Петровой! — весело ответил Сосипатыч. — Сперьва-то у Зырянова комнатёшку сымал, а потом к ему жонка приехала. С тёш-шей! Так он сразу энту домину у Зырянова и снял. Ничо таки хоромы — три горницы, и девка у их в работницах…

— Так ты что-то там про квартиру…

— А коль не побрезгуете, барин, то и у меня могёте поквархтировать. Я с вас много за постой не возьму: три рубля при ваших харчах.

«Ну, Сосипатыч! — подумал я. — Жук! Бедный, бедный, а туда же — не упустит лишнюю копейку!» А вслух сказал почти обречённо:

— Согласен!

Черёмуховый пирог

Надя Крупская с детства боялась медведей. История приключилась глупая: старшая девочка, которая была у неё вроде няньки, оставила как-то её раз на святки одну дома, а сама побежала к подружке. Чтобы Надя не заскучала, сказала смотреть в большое зеркало — увидишь, мол, жениха, будет интересно. Долго и с любопытством смотрела маленькая Надя в это старинное тусклое зеркало, пока за спиной у неё вдруг не появился громадный медведь! Надя упала без чувств.

Шли годы, а образ медведя так и стоял перед глазами. Более того, мучила мысль, что это и есть её суженый — ведь так говорила няня. Гнала от себя эти думы прочь, но ничего не помогало. Так и решила: мужа мне не видать, не за медведя же выходить. Так и просидела в девках до двадцати девяти лет. Когда ехала в ссылку, в Шушенское, дав согласие стать женой Володи Ульянова, всю дорогу преследовали те же дурные раздумья: еду в Сибирь выходить за медведя. Сравнивала Володю с тем страшным зверем, показавшимся в зеркале, и ничего не находила общего, разве что глаза — у Володи они маленькие, с каким-то бурым отливом, и которые бывали недобрыми, когда он говорил о том, что было против его убеждений.