Бесплатный фрагмент - Пробуждение спящей красавицы

Психологическая инициация женщины в волшебных сказках

Предисловие

Моей дочери, Анне Ефимкиной, посвящается

В этой книге я объединила все свои мысли по поводу работы с инициациями, которые я проводила в женских терапевтических группах за последние десять лет. Инициатический подход представляет собой дальнейшее развитие юнгианских, гештальтистских и процессуально-ориентированных методов работы, используемых мной в психотерапевтической практике или разработанных самостоятельно. Основная идея книги состоит в том, что психотерапевтическая сессия представляет собой инициацию, подобно тем, что проводились с людьми в племенных обществах в доиндустриальный период. Этот социальный институт в настоящее время утрачен, однако структура и символика инициатических практик нашла отражение в структуре и символике текстов волшебных сказок, которые по-прежнему актуальны для современного человека.

Новый метод, описанный в этой книге, основывается на моем исследовании взаимосвязи между психологией женщины и текстами волшебных сказок. Чтобы ответить на вопрос, как возникла эта взаимосвязь, нужно рассказать предысторию.

Как психолог я провожу образовательные программы по психологическому консультированию и психотерапевтические группы. Подавляющее большинство участников этих программ — женщины. Работая с ними, я обнаружила, что причиной психологических проблем является то, что они в чем-то «не выросли», в каких-то аспектах своей личности оставшись маленькими девочками. Речь здесь ни в коем случае не идет о биологической составляющей взросления. Если традиционно признаком взрослой жизни является начало сексуальной жизни, замужество, рождение детей, то почти все мои клиентки в этом отношении состоялись и являются взрослыми. Однако в психоконсультационной практике я обнаружила, что, обладая вышеперечисленными признаками, реально женщины не чувствуют себя таковыми.

Для того, чтобы взросление состоялось, необходимо осуществить ряд переходов из одних состояний в другие: от девочки к девушке, от девушки — к женщине, от женщины — к старухе. Эти переходы происходят на нескольких уровнях. Приобретение социально-психологической зрелости является процессом сложным, оно сопровождается дисбалансом в жизни и деятельности человека, неадекватностью в социальных проявлениях и срывами нервно-психического и соматического состояния. Причина кроется в том, что человек — существо многоуровневое: не только естественное, природное, но и искусственное, культурное, «сделанное» обществом. Если биологическая зрелость в большинстве случаев наступает благодаря участию природы, то социально-психологическая зрелость не наступает сама, для этого общество заготавливает для человека определенные схемы. В традиционных обществах это были обряды инициаций. Наши современники остаются один на один с грандиозными разрушительными и созидательными процессами, которые неминуемо переживаются во время переходов. В психологии эти переходы получили название нормативных кризисов развития. Пройдет или не пройдет человек кризисный период — обществу неважно, оно все равно предъявит к нему требования как к человеку зрелому. Отсюда противоречие: внешне человек выглядит как взрослый, стараясь соответствовать социальным ожиданиям, а внутренне от испытывает неуверенность, зависимость от авторитетов, тревожность, страх, отсутствие поддержки и собственную ненужность — то есть подобен маленькому ребенку, зависимому от взрослого.

Мой подход в психотерапии заключается в выявлении личностных аспектов женщины, которые остались не выросшими, и осуществлении их перехода в следующую стадию развития. Я называю такой переход инициацией, а терапевтические сессии такого рода — инициатическими. На мой взгляд, актуальность такого подхода очевидна в любое время, но сегодня в особенности.

Причина особой актуальности этого подхода заключается в следующем. Говоря о современном состоянии российского общества, нельзя не отметить его проблем, ведущих к проблемам отдельных его членов. Смена социалистического уклада на новый, которому пока еще даже нет окончательного названия, привела к тому, что сложившиеся за годы советской власти социальные ритуалы разрушены безвозвратно, а новые еще не сформированы. Возникновение в России в массовом порядке психологических служб и увеличение в геометрической прогрессии количества российских психологов свидетельствует об огромном спросе на них населения, пусть даже не осознанном. По сути, психотерапевты сейчас взяли на себя по отношению к некоторым слоям общества такие социальные функции, которые традиционно осуществлялись в различные социально-исторические периоды представителями религиозных культов (шаманами, магами, колдунами, знахарями, священниками и т. п.), а также работниками идеологической сферы. При этом не факт, что все психотерапевты справляются с возложенными на них ожиданиями, потому что не все осознают социальный контекст проблем современных клиентов.

В связи с вышесказанным можно рассматривать современную психотерапию как набор социотехнических практик, которые позволяют организовать инициацию: обнаружение «не выросшего» аспекта личности клиента, создание условий для завершения его «роста» и переход на следующую стадию развития, соответствующую биологическому возрасту клиента.

Книга написана в соответствии с той последовательностью, в которой я шла сама в своем поиске ответа на вопрос, как и почему «работает» психотерапевтическая сессия.

Вот этот путь. Несколько лет назад я заметила, что, рассказывая о своем опыте или разыгрывая сцены своей жизни в психодраматическом подходе, женщины бессознательно, сами того не подозревая, проигрывают мифологические сюжеты. Например: «Когда моя мать была мною беременна, старая цыганка предсказала ей, что рожать она будет в муках…» — чем не сказочный зачин? Было очевидно, что опыт людей, будучи воплощен в слова, как-то связан со сказками. Я обратилась к книгам филолога В. Я. Проппа, который, исследуя морфологию сказки, обнаружил структурное единообразие всех волшебных сказок мира. Это единообразие отразило феномен, исторически уходящий корнями в родовой строй, — обряд инициации. Перечтя В. Я. Проппа «психологическими» глазами, я поняла, что в волшебной сказке отражена не только структура обряда инициации, но и развернута схема инициации, которую можно применять в современном психотерапевтическом контексте. С того, как «устроена» волшебная сказка, начинается книга.

Сказка потянула за собой целый культурный пласт — существовавшие в племенных обществах обряды инициации, которые являются историческими корнями волшебной сказки и лежат в основе сказочных сюжетов. Я окунулась в этнографическую литературу и все, что нашла по этой теме, изложила во второй главе.

Потом я поняла, что обнаружение исторических корней сказки хотя и проливает свет на значение ее символов, но не отменяет первоначального вопроса — почему психотерапевтические сессии похожи на сказки своими сюжетами, тем более что обрядов давно уж нет, а сказки есть. Я стала искать помимо исторических корней психологические корни сказок. Оказалось, что за инициациями скрыты нормативные психологические кризисы. Я углубилась в изучение кризисов взрослых людей. Однако если кризисы детей изучены в психологической литературе более или менее хорошо, то кризисы взрослых практически не изучены. Кризисам взрослости посвящена третья глава.

«Вооружившись» всеми этими знаниями, я снова возвратилась к сказке, чтобы теперь уже постичь ее тайны. Я обнаружила в ней не одну, как было принято, а три инициации, и перевела сказку с языка метафор на психологический язык, чтобы получить доступ к сокровищнице народной мудрости и применить эти сокровища в психотерапевтической практике в работе с женщинами. Четвертая и пятая главы посвящены расшифровке сказочных кодов.

И, наконец, шестая глава — это описание терапевтических сессий моих клиенток на тему инициаций с комментариями — то есть то, ради чего я и предприняла это путешествие «за тридевять земель в тридевятое царство тридесятое государство».

Хотя основное содержание книги (за исключением последней главы) вошло в мою кандидатскую диссертацию по социальной психологии «Социально-психологические особенности возрастных кризисов женщины в инициатических сюжетах волшебных сказок», предлагаемый читателю материал не предназначен для представителей какой-либо определенной науки. Он изложен языком, одинаково доступным как ученым, так и неспециалистам.

Глава 1. Исторические корни волшебной сказки

Прикосновение к чуду

Впервые отнестись к сказке «научно» мне пришлось, когда я была студенткой филфака, на лекциях по устному народному творчеству (в обиходе — УНТ) профессора Михаила Никифоровича Мельникова. Тогда он еще не был профессором, а был потрясающим рассказчиком, чрезвычайно темпераментным, фанатично влюбленным в свой предмет, а потому особенно убедительным. Его лекции были похожи, скорее, на страстные драматические монологи: «Почему баба яга — „костяная нога“?! Почему ее нос „в потолок врос“?! Почему избушка „без окон и дверей“ стоит „на курьих ножках“?! Да потому, что баба яга — не человек, а мертвец!! Она лежит в гробу, вот почему у нее нос в потолок врос! И эта избушка — без окон и дверей, как и гроб. А на курьих ножках она стоит потому, что гробы не закапывали, а ставили на сваи, чтобы звери не достали…»

Аудитория не дышала, потрясенная и самим рассказом, и открытием. Мы-то думали, что баба яга — страшноватый, но все-таки смешной персонаж детских сказок, и выдумана она в педагогических целях хитроумными взрослыми наряду с милиционером, бабаем и дядькой с мешком, которые забирают непослушных детей. А еще точнее — мы вообще не думали про сказки как про что-то серьезное, — так, детские россказни для развлечения, чем бы дитя ни тешилось… Однако выяснилось, что в основе волшебных сказок лежат реальные исторические события и что на эту тему даже есть научное исследование, осуществленное отечественным фольклористом В. Я. Проппом.

Книги В. Я. Проппа по морфологии сказки в те времена и достать-то было невозможно, то, что в сказке может быть что-то «спрятано» — казалось фокусом. Однако с изумлением мы открывали, что сюжет сказки всегда «прячет» в себе не что иное, как околосмертный опыт героя, или его инициацию. То есть сюжет любой волшебной сказки сконцентрирован вокруг главного события: герой, допустив оплошность, должен исправить ее, а для этого пройти смертельные испытания, победить и в результате преобразиться.

Почему этот опыт так важен, что его зафиксировали тысячи сказочных сюжетов? Тогда, в пору студенчества, я не очень задавалась подобными экзистенциальными вопросами, жизнь сама по себе держала в тонусе, хватало того, что есть. Однако соприкосновение с этим околосмертным сказочным опытом было и в ту пору ошеломляющим. Когда мы слушали рассказы о путешествии героя, о бабе яге, то мурашки пробегали по коже и охватывал трепет сладкого ужаса. Так бывает, когда встречаешься с тайной, мистикой, чудом, которым в обыденной жизни нет места, но без которых жизнь пресна и пуста.

Другая профессия

Потом несколько лет мне, как и всей стране, было не до сказок и не до чуда. Началась перестройка, в целях социального выживания я получила другую профессию, выучившись сначала на психолога, затем — на психотерапевта, не подозревая тогда, что найду таким образом не только свое призвание, но и основную линию жизни. Я сертифицировалась в арт- и гештальт-подходах, а также в психодраме, стала вести женские психотерапевтические группы, и рассказы женщин об их жизни во время групповых тренингов все время казались мне чем-то уже знакомы. Затаив дыхание и понизив голос, они готовы были поведать нечто такое, что не вписывается в рамки обыденной жизни: «Когда мне было лет семь, ко мне ночью приходили чудовища и пугали меня…» Или: «Недавно мне явилась моя покойная бабушка в виде привидения…» Слыша подобные «зачины» психотерапевтических сессий женщин-клиенток, я узнавала в них мифологические сюжеты и догадывалась, что это неспроста. Я предполагала, что опыт людей, рассказанный словами, как-то связан со сказками. Но как? И тут мне пригодилось первое образование. Я снова открыла книги В. Я. Проппа о волшебных сказках, изданные теперь большими тиражами, и прочла их заново уже другими, «психологическими» глазами.

«Тайный» язык сказки

Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970) — русский ученый, фольклорист, профессор Ленинградского государственного университета, вошедший в историю мировой филологической науки благодаря тому, что разработал основы структурного анализа сказки. Две его знаменитые книги по сказкам, которые часто публикуют как две части одной книги, на самом деле вышли с разницей почти в тридцать лет.

Первая книга «Морфология сказки» появилась в 1928 году. Напомню, что морфология (морфе — форма, логос — наука) — учение о формах, о составных частях, о строении. Я не знаю, что сподвигло В. Я. Проппа сравнить между собою сюжеты волшебных сказок (лично у меня пусковым механизмом было желание понять структуру и механизм воздействия терапевтических сессий клиенток), но он взял из сборника А. Н. Афанасьева наугад подряд сто сказок (всего их было четыреста) и изучил их строение. В результате его ждало сенсационное открытие: сказки, совершенно разные по содержанию, оказались одинаковыми по структуре.

Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведу пример. Когда я пыталась как-то объяснить себе невероятное сходство психотерапевтических сессий и сюжетов волшебных сказок, я вспомнила несколько самых популярных женских сказок и сравнила их между собой. «Женскими» принято называть те сказки, в которых главный действующий персонаж — девушка или женщина, то есть героиня, а не герой. Например, это «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка», «Снегурочка» из сборника А. Н. Афанасьева, «Госпожа Метелица» братьев Гримм, «Золушка» и «Спящая красавица» Ш. Перро, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, а также сказка об Амуре о Психее, вставленная Апулеем в его «Метаморфозы». Сходство сюжетов буквально бросается в глаза.

Сюжет кратко можно изложить так: мачеха (антагонист), обнаружив, что падчерица (героиня) подросла и хороша собой, старается сжить ее со свету. Отец почему-то не заступается за дочь перед обидчицей. Наконец, мачеха дает задание, с которым девушка не справляется и этим нарушает приказ. За это мачеха выгоняет ее из дому, а родной отец (отправитель) увозит ее в лес. Там она встречает волшебное существо (дарителя: фею, Морозко, госпожу Метелицу, медведя, бабу ягу и т. п.), которое устраивает девушке смертельное испытание. С помощью волшебных помощников девушка справляется с непосильным заданием. За это она получает от дарителя вознаграждение и возвращается домой. Появляется молодой человек (царевич), который влюбляется в нее и сватается. В эпилоге — счастливое замужество героини, зависть сестер (ложных героинь), посрамление мачехи или даже гибель ее.

В скобках я указала названия персонажей, действующих в сказке. Эти названия дал В. Я. Пропп, когда обнаружил, что в сказках, несмотря на богатое разнообразие персонажей, выделяется всего семь типов этих самых персонажей. В. Я. Пропп назвал их семиперсонажной схемой. Перечислю их еще раз: антагонист, герой (героиня), ложный герой, отправитель, даритель, помощник, царевна (царевич). Они названы так в соответствии со своими функциями. При отсутствии в сказке одного или нескольких из них их функции передаются другому персонажу. Здесь важно не авторство того или иного персонажа, а само значение его поступка.

За единицу сказки ученый принял ход персонажа, который был назван функцией. Это поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости для хода действия. Всего В. Я. Пропп обнаружил в сказке тридцать одну функцию. Пронумеровав и обозначив каждый ход буквой алфавита, он записал их один за другим в последовательности, которая составила как бы формулу сказки. Эта последовательность оказалась такова (для простоты я использую только порядковые номера функций, а буквы опускаю):

Структура волшебной сказки по В. Я. Проппу

Подготовительная часть

— Отлучка

— Запрет (или приказ)

— Нарушение

— Выведывание

— Выдача

— Подвох

— Пособничество

Завязка

— Вредительство (или 8а: недостача)

— Посредничество

— Начинающееся противодействие

— Отправка

Основная часть

— Первая функция дарителя

— Реакция героя

— Снабжение, или получение волшебного средства

— Пространственное перемещение между двумя царствами

— Борьба

— Клеймение

— Победа

— Ликвидация беды или недостачи

— Возвращение

— Преследование, погоня

— Спасение

Дополнительный сюжет, в котором действует лжегерой.

Первая его часть (новое вредительство) аналогична функциям 8—15.

8 bis. Братья похищают добычу.

10—11 bis. Герой снова отправляется на поиски.

12 bis. Герой вновь подвергается испытаниям

13 bis. Герой снова реагирует на действия дарителя

14 bis. Герой снова. получает волшебное средство

15 bis. Возвращение с новым средством домой.

С этого момента развитие повествования уже иное, сказка дает новые функции.

— Неузнанное прибытие героя

— Необоснованные притязания лжегероя

— Трудная задача

— Решение

— Узнавание героя

— Обличение лжегероя

— Трансфигурация героя

— Наказание лжегероя

— Свадьба, воцарение героя.

Выделив и описав персонажей и функции, В. Я. Пропп пришел к тому выводу, что действие решительно всех сказок отобранного им материала, а также очень многих других волшебных сказок самых различных народов развивается в пределах этих функций. При этом структура сказки подчиняется следующим закономерностям:

— Функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются, служат постоянными, устойчивыми элементами сказок. Они образуют основные составные части сказок.

— Максимальное число функций, известных волшебной сказке, — 31.

— Последовательность функций всегда одинакова.

— Все волшебные сказки однотипны по своему строению.

В каждой отдельной сказке присутствуют не все функции, но взаимоотношение между функциями всегда то же самое, то есть всегда присутствует базовая структура. Она обеспечивает единство повествования, целостность и предсказуемость.

А вот теперь самое важное. Если принять все сказанное выше — что все волшебные сказки, не только русские народные, но и многих народов мира, имеют одинаковую последовательность ходов, — то тогда неизбежно возникает вопрос: какая закономерность кроется за этими функциями и их последовательностью? Зачем народу понадобилось на сто рядов повторять практически один и тот же сюжет в сотнях и тысячах вариантов волшебных сказок? Что он этим хотел сказать? Этот вопрос, если мы на него ответим, возможно, прольет свет на первоначальный наш вопрос: почему терапевтические сессии так часто напоминают сказочные сюжеты.

Сам В. Я. Пропп обнародовал свою версию единообразия сказок спустя почти тридцать лет после выхода в свет «Морфологии сказки». В 1946 году Владимир Яковлевич публикует продолжение книги и называет его «Исторические корни волшебной сказки». Для В. Я. Проппа морфология сказки не была самоцелью, он стремился к выявлению жанровой специфики волшебной сказки для того, чтобы впоследствии найти единообразию волшебных сказок историческое объяснение. Во второй книге он делает попытку ответить на тот же вопрос, который интересует и нас: какое общее явление кроется за одинаковой последовательностью функций в сказке.

В связи с этим ученый обратил внимание на следующий феномен. Главное в структуре сказки то, что герой отправляется из дому в лес, подземелье или «иной мир», умерщвляется и воскресает, приобретя таким образом магическую силу, затем он возвращается к людям в ином уже статусе, более высоком, чем был до ухода. В. Я. Пропп настаивает: «Обратим особое внимание на то, что посвящаемый якобы шел на смерть и был вполне убежден, что он умер и воскрес… Почему герой попадает к вратам смерти?.. Почему сказка отражает в основном представления о смерти, а не какие-нибудь другие? Почему именно эти представления оказались такими живучими и способными к художественной обработке?»

Ответ на этот вопрос В. Я. Пропп получает из рассмотрения обрядов инициации — посвящения юношества при наступлении половой зрелости — явления уже не только в области мировоззрения, но и в области конкретной социальной жизни. С целью поиска общей основы сказки В. Я. Пропп обращается к этнографическому материалу, собирая все возможные и доступные для него на тот момент данные относительно обрядов инициации (мы тоже чуть позже это сделаем) и приходит к выводу, что композиционное единство сказки кроется «не в каких-нибудь особенностях человеческой психики» (курсив наш, заметьте, что В. Я. Пропп не исключал психологических причин единства корней сказки), не в особенности художественного творчества, оно кроется в исторической реальности прошлого. То, что сейчас рассказывают, некогда делали, изображали, а то, чего не делали, представляли себе. Из этих двух циклов первый (обряд) отмирает раньше, чем второй. Обряд уже не производится, представления о смерти живут дольше, развиваются, видоизменяются уже без всякой связи с данным обрядом. Исчезновение обряда связано с исчезновением охоты как единственного и основного источника существования».

Согласимся пока с такой трактовкой. Чтобы не сбиться, напомню первоначальный ход мысли: (1) терапевтическая сессия по сюжету напоминает волшебную сказку; (2) каждая сказка содержит рассказ об околосмертном опыте, который есть не что иное, как символическое описание инициации, то есть описание перехода человека из одного статуса в другой. Чтобы мы могли продвинуться дальше в поисках истины, давайте остановимся на инициатических обрядах и узнаем о них побольше.

Глава 2. Обряды инициации

Чтобы стать взрослым, ребенок должен «умереть» в детстве.

Мирча Элиаде

Сейчас я уже знаю, что такое инициации. Но когда я предположила, что во время терапевтических сессий клиенты переживают не что иное, как инициатический процесс, я захотела узнать о нем больше. Реального обряда инициации, как это делают антропологи и этнографы, я никогда не видела, разве что по телевизору, однако и особенной проблемы в связи с этим я не ощущала. Мне казалось, что на сегодняшний день найти информацию о чем бы то ни было не составляет труда: набрал в поисковой системе всемирной сети нужное слово, и Интернет буквально обрушивает на тебя информационный поток. Каково же было мое изумление, когда, сделав запрос на слово «инициация», я обнаружила только две более-менее внятные ссылки! А про женские инициации — просто ноль информации! (стихи).

Тогда у меня возник азарт: найти и узнать во что бы то ни стало! Итоги своих изысканий я привожу в этой главе. Эти итоги меня не очень удовлетворяют, потому что пишу я о женщинах, а про женщин в этой области известно очень и очень мало, почти ничего. На это есть свои причины, о которых тоже будет сказано ниже.

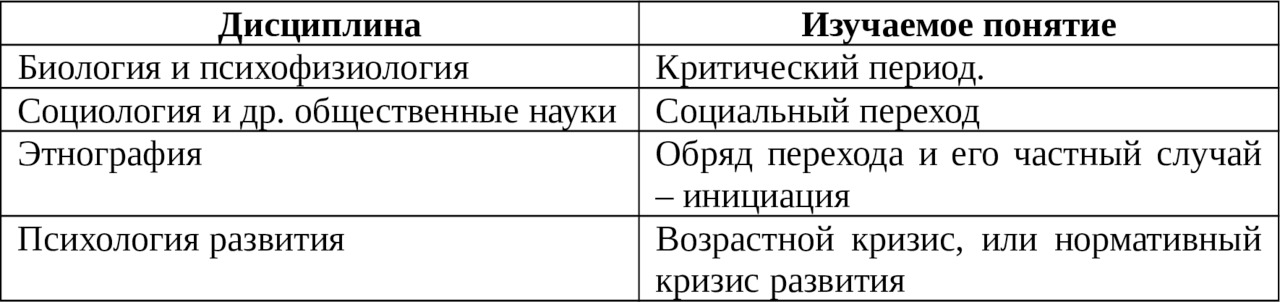

Понятие инициации в этнографии

Итак, начнем с определения. Понятие инициации изучается в различных науках, а именно в этнографии, истории, фольклористике, мифологии, психологии, этнопсихологии и др., соответственно, определяется оно по-разному. Традиционное понимание инициаций, принятое в этнографии, следующее: инициации» (от лат. initiatio — посвящение, совершение таинства) — обряды посвящения, один из видов обрядов перехода. Термин «инициации» употребляется в широком и в узком значениях.

Инициации в широком значении

Инициации в широком значении — любые обрядовые действия, сопровождающие и формально закрепляющие изменения социального статуса и социальной роли индивида или группы людей в связи с вступлением в какое-либо корпоративное объединение или возведением в какую-либо социальную должность, сопряженную с выполнением особых функций (служителей культа, носителей общественной власти и т. п.).

Инициации в широком значении — явление универсального географического распространения, встречающееся в любые исторические эпохи и на любых стадиях социального развития: от посвящений в члены тайного союза до приема в пионерскую организацию, от посвящения в жрецы или в вожди до инаугурации президента индустриальной державы. Сюда же относятся обряды включения в касту или профессиональную корпорацию (например, в средневековую ремесленную или купеческую гильдию), в религиозную общину (например, христианское крещение или католическая конфирмация), в сословие (посвящение в рыцари), посвящения первобытных шаманов, возведение в сан священнослужителей, коронации монархов и т. д.

Инициации в узком значении

Инициации в узком значении — так называемые первобытные возрастные инициации, характерные преимущественно для доклассовых и раннеклассовых обществ обряды возведения юношей в ранг взрослых мужчин и включения их в определенный возрастной класс или какую-то иную возрастную группировку. Менее распространены женские инициации, как правило, связанные со вступлением в женские союзы. Их не следует смешивать с пубертатными обрядами. В отличие от последних, первобытные возрастные инициации представляют собой институт социализации, способствующий кардинальному преобразованию личности неофита путем включения в замкнутую возрастную структуру и приобщения к ее нормам и ценностям.

Инициации во многих случаях вводят посвящаемого в круг лиц, обладающих комплексом эзотерической, тайной, недоступной для непосвященных информации, и имеющих, в частности, в силу этого, более высокий социальный статус.

Обряды перехода и пубертатные обряды

Близки по значению понятию инициации обряды перехода и пубертатные обряды. Обряды перехода — обряды, отмечающие и формально закрепляющие переход индивида или группы людей в новую социальную категорию и приобретение нового социального статуса. Обряды перехода впервые выделены бельгийским этнологом Арнольдом ван Геннепом (1908). К ним относятся: обряды жизненного цикла (родильные, пубертатные обряды, свадебные, похоронные), обряды, сопровождающие различные формы адопции, перемену места жительства или места временного пребывания, инициации. Как правило, обряды перехода имеют трехстадиальную структуру — сегрегация, транзиция (лиминальность), инкорпорация — которая наиболее отчетливо выражена в обрядах инициаций.

От обрядов перехода отличаются пубертатные обряды. Пубертатные обряды (от лат. pubertas — половая зрелость, возмужалость, зрелый возраст) — один из видов обрядов перехода. Пубертатные обряды относятся к категории обрядов жизненного цикла и знаменуют наступление половой зрелости индивида. Как правило, они четко приурочены к проявлениям соответствующих биологических признаков (например, первая менструация у девушки, начало развития третичного волосяного покрова у юноши). Часто пубертатные обряды (особенно женские) неверно отождествляются с возрастными посвятительными обрядами. В отличие от последних пубертатные обряды не ведут к вступлению в корпоративную возрастную структуру типа возрастных классов или иных группировок и к приобщению к эзотерической информации. Пубертатные обряды обычно проводятся отдельно для каждого индивида, в то время как возрастные инициации часто совершаются над целыми группами посвящаемых и принимают характер крупного общественного события. Пубертатные обряды имели преимущественное распространение в доиндустриальных обществах. В индустриальных обществах сохранились как реликты.

Инициация как переход

Помимо традиционного первого значения (инициация как обряд), существует второе — сам переход, оформляющийся обрядом. Меня больше интересует именно этот аспект значения, потому что обряды перехода уже утрачены, а сами переходы были, есть и будут, и взрослеть современным людям как-то все-таки надо. Во втором значении инициацию рассматривают уже не этнографы, а представители юнгианской аналитической психологии. С их точки зрения, инициация есть не что иное, как переход индивида из одного статуса в другой, в частности включение в некоторый замкнутый круг лиц (в число полноправных членов племени, в мужской союз, эзотерический культ, круг жрецов, шаманов и т.п.) и обряд, оформляющий этот переход; обряды или ритуалы инициации также называются переходными или посвятительными. Здесь делается акцент на двух сторонах одного явления — на внутреннем содержании и внешней форме проявления.

С точки зрения содержания, то есть в психологическом смысле, инициация возникает тогда, когда человек осмеливается действовать вопреки природным инстинктам и открывает в себе возможность движения в направлении к сознанию. Сложность обрядовых церемоний предполагает переключение психической энергии от рутинных занятий на новое и необычное дело. С инициируемым происходит онтологическое изменение, что позднее находит свое выражение в осознанной перемене внешнего статуса. Но самое главное, что в процессе инициации человек приобщается не к знанию, а к тайне.

Эта причастность к тайне указывает на нуминозный аспект явления инициации. Замечено, что обряд инициации — это всегда «таинство», «мистерия», сопровождаемые многочисленными религиозно-мистическими атрибутами и строжайшим сохранением тайны. Совокупность обрядов и устных наставлений имеет своей целью радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого. В терминах философских посвящение равнозначно онтологическому изменению экзистенциального состояния. К концу испытаний неофит обретает совершенно другое существование, чем до посвящения, он становится другим: посвящение вводит неофита одновременно и в человеческое общество, и в мир духовных ценностей, мир сакрального.

Типы инициаций по содержанию

Традиционно инициации разделяют на три категории, или типа. Первый включает коллективные обряды, знаменующие переход от детства или юношества к взрослому возрасту и обязательные для всех членов общества. В этнографической литературе эти обряды рассматриваются как обряды, связанные с возрастом половой зрелости», «племенные посвящения» или «возрастные посвящения». Другие посвящения отличаются от названых тем, что они не обязательны для всех членов общины и по большей части производятся индивидуально или в очень узких группах. Ученые предполагают, что инициации по случаю зрелости были введены в более древние времена, чем посвящения в тайные союзы: они получили более широкое распространение и отмечаются на самых архаических уровнях развития культуры.

Вторая категория посвящений включает все виды обрядов вступления в тайное общество, в союз или братство. Эти тайные общества предназначены для людей одного пола и очень ревниво охраняют свои секреты. Большинство братств объединяют мужчин и составляют мужские союзы, но существуют и женские тайные общества. На уровне первобытных культур общества, приемлемые для обоих полов, крайне редки.

Наконец, третья категория посвящения подтверждает мистическое призвание, которое на уровне первобытных религий представляет собой призвание колдуна — знахаря и шамана. Те, кто проходит через испытания этой третьей категории посвящения, предназначены для участия в религиозном переживании более сильном, чем то, которое выпадает на долю остальным членам общины. Шаманом или колдуном можно стать как по личному желанию, приобщившись к сверхъестественным силам, так и по призванию, то есть когда человека вынуждают стать шаманом «Сверхъестественные Существа».

Между всеми категориями посвящения, как уже было сказано, существует структурное единство, и в этом все они схожи. Наиболее существенное различие кроется не в структуре, а в том, что посвящение первого типа обязаны проходить все подростки, в то время как остальные доступны лишь определенному кругу взрослых.

Это очень важное различие: если для подростков и молодых людей в традиционном обществе заготовлены схемы перехода (в виде обрядов инициации) из одной жизненной стадии в другую, то для зрелых людей, которые готовятся перешагнуть порог старости, возрастные обряды либо не предусмотрены, либо они есть, но в моем распоряжении нет этнографических материалов, чтобы в этом убедиться. Зато специализированные инициации, которые подробно описаны этнографами, скорее, предназначены для представителей старшего поколения, но не для коллективного, а индивидуального прохождения.

Можно предположить, что переход в стадию старости мог совпадать с переходом «в смерть» ввиду недолгого срока жизни представителей традиционных обществ. Те же старики, кто доживал до глубокой старости, подвергались уже не возрастной общепринятой инициации, а индивидуальной специализированной, так как само умение дожить до старости в трудных условиях само за себя говорило о том, что человек, в отличие от своих соплеменников, пользуется более эффективными стратегиями, чем и превосходит их. Таким образом, эти люди становились для племени наставниками, носителями общезначимого социального опыта, что выражалось в присвоении им соответствующего статуса, закрепляемого обрядом.

Структура инициации

Специальное исследование структуре инициаций посвятил бельгийский этнограф Арнольд ван Геннеп (1873—1957). Это ученый, который сделал для этнографии то же, что В. Я. Пропп для литературоведения: последний обнаружил структуру сказки, а первый — структуру обряда инициации.

Согласно подходу А. ван Геннепа, отдельная культурная система не сопоставима с другой в целом, но факты, элементы поддаются формальному анализу и классификации. В монографии «Обряды перехода» (1908) он подчинил определенной схеме большое количество сведений из жизни самых различных народов. Сущность многочисленных обрядов перехода заключается в том, что человек в течение жизни проходит ряд этапов, переходя из одного состояния в другое. И последовательность этих переходов существует во всех обществах, независимо от разнообразия традиций. В структуре инициаций А. ван Геннепом выделяется три стадии:

— сепаративная, состоящая в откреплении личности от группы, в которую она входила раньше;

— лиминальная, или стадия «нахождения на грани»;

— восстановительная (реинтегративная).

Смена социального или иного статуса, составляющая основную цель инициационных испытаний, предполагает «выход» из прежнего состояния, отказ от культурных функций, разрушение социальной роли. До А. ван Геннепа никто из исследователей не обращал внимания на промежуточную стадию, имеющую огромное значение.

Если мы вспомним то, что выше говорилось о сказке, то легко заметить, что структура инициации запечатлена в странствиях сказочного героя или героини, когда он/она отправляется туда — не знаю куда, покидая дом, родных и не имея ни плана, ни стратегий. Когда героиня сказок прыгает в колодец за веретеном или, изгнанная мачехой, отправляется на санях в зимний лес, чаще всего в ее сознании это равносильно тому, что она идет на верную гибель. Однако в сказках это смертельное испытание героиня проходит с честью и возвращается назад в новом статусе. Но о сказках чуть позже.

Феноменология посвящения

Сценарии инициации различны в различных культурах, на разных этапах развития общества, однако некоторые общие моменты есть. Наиболее распространенный сценарий инициации — символическая смерть посвящаемого и его последующее возрождение в новом качестве, что находит отражение в присвоении ему нового или дополнительного имени. Во многих случаях инициации сопровождаются сложными психологическими и физическими, подчас весьма мучительными, испытаниями (пост, испытание бессонницей, хирургические операции, например, обрезание или подрезание, и т. п.). По окончании инициаций проводятся очистительные обряды (омовение, окропление водой, иногда кровью, окуривание дымом). Как правило, вновь посвященный получает определенные знаки отличия (в традиционных культурах это могут быть шрамы на теле или татуировка), подчеркивающие социальную грань между инициированными и неинициированными. Все инициационные ритуалы выполняют функцию психологических механизмов, способствующих овладению неофитом новой социальной ролью.

Церемония повсюду начинается так же, как и в сюжете волшебной сказки, — с того, что неофита забирают из семьи и уводят в глушь леса. Уже в этом присутствует символ смерти: лес, мрак символизируют потусторонность, ад, иной мир. Содержание ритуалов различается в зависимости от традиций. Так, по словам Мирчи Элиаде, изучавшего инициации как мифолог и историк религии, у некоторых народов считается, что за кандидатами в посвящение приходит тигр и уносит их на спине в джунгли: зверь олицетворяет мифического Предка, хозяина посвящения, который отправляет юношей в ад. У других народов бытует поверье, что неофит поглощается чудовищем, в брюхе которого царит космическая ночь — зачаточный мир как в плане космическом, так и в плане человеческой жизни. Во многих районах в глухих джунглях возводят специальную хижину для посвящения. В ней юные кандидаты проходят часть испытаний и обучаются секретным традициям племени. Таким образом, посвятительная хижина символизирует утробу матери. Главное на этом этапе — физическое отделение от родителей, от теплого домашнего очага — от всего того, с чем очень тяжело расстаться добровольно.

Далее следует этап смерти. Смерть неофита означает возврат в эмбриональное состояние в смысле не только физиологическом, но и космологическом; зародышное состояние равноценно временному возврату к состоянию доформенному, докосмическому. Феноменология также очень разнообразна в зависимости от местных обычаев. По свидетельству М. Элиаде, у некоторых народов кандидатов кладут в свежевырытые могилы, или закапывают в землю, или заваливают сухими ветвями. Юноши лежат недвижимо, подобно мертвым. Иногда их натирают белым порошком, чтобы сделать похожими на привидения. Неофиты, впрочем, и имитируют поведение привидений: они не дотрагиваются до пищи руками, а хватают ее непосредственно зубами — считается, что именно таким образом едят души умерших. Нанесение увечий (вырывание зубов, отрубание пальцев и т. п.) также заряжено символикой смерти. Кроме специфических операций, таких как обрезание, субинцизия и нанесение увечий, существуют и другие внешние знаки смерти и воскрешения: татуировка, скарификация и т. д. В контексте посвящения смерть несет потерю детской зависимости.

Неразрывно связана со смертью стадия возрождения. Символика мистического возрождения также предстает в самых разнообразных формах. Кандидаты получают новые имена, которые становятся их настоящими именами. У некоторых племен считается, что после посвящения молодые люди начисто забывают всю свою прежнюю жизнь. Сразу же после посвящения их кормят, как маленьких детей, водят за руку и обучают, как нужно себя вести.

Неотделима от предыдущих стадий стадия обучения. Обычно, пока юноши и девушки содержатся в глубине джунглей, их обучают не только практическим навыкам, свойственным взрослым людям, но и новому языку или, по крайней мере, новым секретным словам, которые ведомы только посвященным. В духовном смысле смерть и возрождение означают преодоление мирского, неосвященного состояния, духовной слепоты. Таинство посвящения приоткрывает перед неофитом истинные измерения бытия, вводя его в мир священного и обязывая взять на себя ответственность быть человеком.

Обязательно во время инициации присутствует испытание. Опять-таки, можно перечислять бесконечное количество форм испытания, заготовленного обществом для неофита: изоляция, запрет видеть солнечный свет, ступать на землю и т. п. Смысл испытания — перестать опираться на внешние ресурсы, а обратиться к внутренним, своим собственным, до сей поры неведомым.

Наконец, в любом ритуале посвящения есть стадия возвращения. Это праздник для всего племени, неофита чествуют как победителя, прошедшего испытание и ставшего взрослым, самостоятельным, знающим — то есть посвященным.

А теперь сравним феноменологию посвящения с тем, что происходит в сказке. «Непосвященного» героя (или героиню) из дому увозит из дому от матери чаще всего в лес отправитель (обязательно мужчина, как и в реальных обрядах). Герой (героиня) попадает в «иное царство», где встречает дарителя (в обрядах — наставника). Даритель дает испытание, сопряженное с околосмертным опытом, в результате чего герой трансформируется, приобретает магическую силу (помощника). Он возвращается другим человеком, «посвященным». После этого герой или героиня могут вступать в брак, так что сказка зачастую кончается свадьбой (с царевной или царевичем). Символика посвятительных обрядов и сказок во многом настолько схожа, что рассказ о некоторых обрядах сам напоминает сказку.

Патронирование неофита

Во время обрядов инициации необходимым лицом является наставник — человек старшего поколения, выступающий, с одной стороны, как представитель общества, заинтересованного в посвящении членов племени, с другой — как посредник между людьми и высшими силами. На этой функции наставника — посредничество между природой и культурой — настаивает М. Элиаде. Он считает, что, по мысли первобытного человека — человека создают; сам, в одиночку, он «сделать себя» не может. Его «делают» старики, духовные наставники, но пользуются они при этом тем, что было им открыто в Начале Времен Сверхъестественными Существами, представителями которых, часто даже их инкарнацией, они являются. Чтобы стать подлинным человеком, необходимо походить на мифическую модель, и его создают вновь по образцовому трансчеловеческому канону.

Поскольку в психическом плане инициация подразумевает отмирание менее адекватных и неактуальных условий жизни и возрождение обновленных и более соответствующих новому статусу инициируемого, то неофит сталкивается с трансформацией, изменением, поэтому сами ритуалы так таинственно-пугающи. К. Юнг главное назначение наставника видит в том, чтобы взять под контроль состояние неофита, когда у него в связи с трансформацией состояния происходит временная утрата эго: «Обряд инициации предполагает жертву, и именно она является главным источником страдания. Для его облегчения предусматривается некое переходное состояние, соответствующее временной утрате эго. В соответствии с этим инициируемый сопровождается или патронируется кем-то, например, священнослужителем или наставником (шаманом), мана-личностью, способным взять на себя проектируемый перенос того, чем предстоит стать инициируемому. Отношения между инициируемым и инициатором носят глубоко символический характер. В психической жизни индивида инициация занимает важное место, и внешние церемонии соответствуют психологическому образцу изменения и роста. Ритуалы или обряды попросту оберегают человека и общество от дезинтеграции, в особенности когда в них происходят глубокие внутренние и всеобъемлющие изменения».

В волшебных сказках наставник — необходимый персонаж инициатического сюжета. Согласно семиперсонажной классификации В. Я. Проппа, наставник называется дарителем, потому что он дарит герою или героине волшебное средство, помогающее успешно пройти смертельные испытания, и награждает героев или карает лжегероев. В сказке наставниками являются либо волшебные существа (корова в «Крошечке Хаврошечке», Мороз в «Морозко», госпожа Метелица в одноименной сказке братьев Гримм, фея в «Золушке» Ш. Перро и т. п.), либо старичок или старушка — то есть представители старшего поколения, наделенные магической силой.

Сценарий женской инициации

Я писала книгу, прежде всего, о женщинах и для женщин, поэтому постараюсь более подробно остановиться на сценарии женской инициации.

Степень распространенности и изученности

Исследование женских сказок подтверждает мысль о том, что женщина, как и мужчина, нуждается в искусственном социокультурном структурировании своего жизненного цикла. Однако большинство признанных специалистов считает, что женские инициации распространены менее, нежели мужские. Это кажется странным, потому что любой индивид, независимо от пола, сталкиваясь с кризисными, переходными моментами своей жизни, нуждается в структурировании этого периода и наставничестве, иначе он рискует остаться на прежней стадии развития. Я считаю, что причин может быть по крайней мере две. Первая связана с социальной зависимостью женщин, развитию которых «мужская» культура уделяет меньше внимания. Вторая, на мой взгляд, не в малой распространенности, а в малой изученности инициаций вообще и женских в особенности. На это есть очень простая причина: посвящение — обряд тайный. Информация о посвящении в первобытных обществах имеется от тех белых исследователей, которым либо удалось самим пройти посвящение, либо получить ее от туземцев. Таким образом, получается, что женские обряды не изучены потому, что исследователи, как правило, сами являются мужчинами, а к обрядам инициации не допускаются лица другого пола.

Пока что факт остается фактом: мы имеем очень мало сведений о женских инициациях. И эти скудные сведения ниже я постаралась изложить более или менее систематизированно.

Сценарий инициации девочек

Так же, как и мужские, женские инициации бывают двух типов: 1) пубертатные, 2) связанные со вступлением в женские союзы. Пубертатные отличаются от мужских пубертатных тем, что девочки достигают половой зрелости не одновременно, и поэтому проходят возрастные обряды посвящения не коллективно, как мальчики, а по одиночке. Чаще всего женский пубертатный обряд инициации заключается в изоляции, запрете видеть свет, ступать на землю и употреблять в пищу некоторые виды продуктов, а также в обучении женским ремеслам (ткачество) и мифам.

Наиболее типичной является инициация девочек в Австралии. Вот как описывает ее М. Элиаде: «При первых признаках зрелости девочек отделяют от основного поселения и посылают на несколько дней в изоляцию. Разрыв с миром детства провоцируется физиологическими симптомами менструации. По этой причине инициация девочек в большой степени индивидуальна. Во время периода изоляции девочек учат старшие женщины. Девочки узнают песни и определенные мифы, и в особенности — поведение и обязанности замужних женщин. Заключительная церемония проста, но существенна. Среди некоторых прибрежных племен северной Австралии женщины раскрашивают девочку охрой и богато украшают. В кульминационный момент все женщины сопровождают ее на заре к потоку пресной воды или лагуне. После ритуального купания ее с процессией ведут в основное поселение под шумные возгласы одобрения, и ее социально принимают как женщину».

Как видим, в инициации девочек прослеживаются три этапа, выделенные и описанные А. ван Геннепом: отделение, изоляция, возвращение в племя. «Самый существенный ритуал — торжественное представление девочки общине. Ее показывают как взрослую, то есть, что она готова принять способ существования, приличествующий женщине. Это церемониальное объявление о том, что таинство свершилось. Показать что-то церемониально — знак, объект, животное — значит провозгласить священное присутствие, приветствовать чудо толкования (hierophany). Этот обряд, простой сам по себе, указывает на архаичное религиозное поведение. Очень возможно, что это церемониальное представление посвященной девочки представляет самую раннюю стадию церемонии».

В других местах инициация девочки включает искусственную дефлорацию, за которой следует ритуальное сношение с группой мужчин. М. Элиаде при этом считает, что «такие операции и искусственная дефлорация, а также церемониальное групповое сношение с молоденькой девушкой — вероятнее всего, искажения ритуала и ритуалы, изобретенные мужчинами и навязанные женщинам на определенной стадии растущей власти мужчин».

Похожие описания женских пубертатных обрядов приводит Дж. Фрэзер в «Золотой ветви». По объему они занимают сравнительно небольшую часть книги — 10 страниц из почти 800, — однако они дают представление о том, как проходило половое созревание девушек в самых различных частях света. Приведем только одно из них, так как оно достаточно типично: «В Новой Ирландии девушек на четыре-пять лет подвергают заточению в тесных клетушках; все это время они проводят в темноте без права ступать на землю.

Вот как описывает этот обычай очевидец: «Я слышал о существовании диковинного обычая, относящегося к некоторым совсем молоденьким девушкам, от местного учителя и обратился к вождю с просьбой отвести меня к их хижине. Хижина эта имела около восьми метров в длину и была обнесена оградой из бамбука и тростника. Над входом в знак того, что хижина находится под строгим табу, был повешен пучок сухой травы. Внутри хижины находились три сооружения конической формы, приблизительно 7—8 футов высотой и 10—12 футов в окружности у основания. Сделаны эти клети были из широких листьев пандануса, пригнанных друг к другу так плотно, что через них почти не проникали воздух и свет. Сбоку в каждом таком сооружении имелось отверстие, прикрытое двойной дверью из сплетенных листьев кокосовой пальмы и пандануса. На высоте около трех футов над землей вместо пола был настлан бамбуковый помост. Нам сообщили, что в каждой из этих клетей было заключено по девушке: узницы оставались там не меньше четырех-пяти лет, не имея права выходить из хижины. Слыша все это, я не верил своим ушам, — рассказанное казалось слишком ужасным, чтобы быть правдой. Я обратился к вождю и сказал, что мне бы хотелось заглянуть внутрь клеток, а заодно увидеть девушек, чтобы иметь возможность подарить им бусы. Он ответил, что смотреть на них — табу для любого мужчины, за исключением их родственников. Но, видно, прельстившись обещанными бусами, он послал за старухой, которая присматривала за узницами и одна имела право отворять двери клеток. Пока мы ждали, девушки недовольным тоном разговаривали с вождем, как будто были с ним в чем-то не согласны и выражали какие-то опасения. Наконец пришла старуха, и выражение лица у нее было, надо сказать, далеко не дружелюбным. Она, по-видимому, неодобрительно отнеслась к просьбе вождя разрешить взглянуть на девушек. Впрочем, ей пришлось подчиниться вождю и открыть дверь. Девушки стали с любопытством рассматривать нас и, получив приказание, протянули руки за бусами. Я, однако, намеренно присел в некотором отдалении от них и вынул приготовленные бусы, так как хотел, чтобы они вышли из клеток и дали мне возможность осмотреть их изнутри. Мое желание создало дополнительную трудность: девушкам во все время заточения не разрешалось касаться ногами земли. Но им очень хотелось заполучить бусы, так что старухе пришлось выйти наружу и набрать хвороста. Она разложила его на земле, после чего подошла к одной из девушек и помогла ей выйти из клети. Старуха поддерживала ее за руку, когда та переступала с одного полена на другое, пока не приблизилась ко мне настолько, чтобы взять протянутые бусы. Я пошел осмотреть внутренность покинутой ею клетки, но едва мог просунуть в нее голову — такой спертый там был воздух. Клеть была вычищена, и, за исключением нескольких коротких стволов бамбука для хранения воды, в ней не было ничего. Пространства девушке хватает лишь на то, чтобы сидеть на бамбуковой платформе на корточках или лежать поджав ноги. Если прикрыть дверь, то в клетке, пожалуй, не видно ни зги. Выходить из клети девушкам позволяется всего один раз в день для того, чтобы обмыться в деревянной лохани или тазе, стоявшем рядом с каждой клетью: они, говорят, сильно потеют. Сажают девушек в эти душные клетушки в совсем юном возрасте и держат до тех пор, пока они не достигают брачного возраста. Затем их выпускают на свободу, где их ждет роскошный свадебный пир. Одной из девушек было лет четырнадцать-пятнадцать, она, по словам вождя, провела в своей клети пять лет и скоро должна была выйти на волю. Двум другим было приблизительно восемь и десять лет, и им предстояло высидеть там еще несколько лет».

Несколько стадий женской инициации

Точно так же, как и в случае с мальчиками, ритуалы зрелости для девочек — только начало ее инициации. Половая социализация не заканчивается в подростковом возрасте, а длится всю жизнь, потому что общество в каждом возрасте требует от индивида соответствия принятым гендерным стандартам. Женщина должна вести себя «правильно» на всех стадиях жизни: в детстве, девичестве, замужестве, материнстве, старости.

В некоторых случаях можно говорить даже о постепенных стадиях инициации. Однако сведений о них у этнографов мало. Так, М. Элиаде приводит данные о том, что среди племен северо-восточной Австралии с сексуальной зрелостью девочка может принимать участие в женских тайных ритуальных танцах корробори. После того как у нее рождается ребенок, она может помогать в обрядах, проводимых для ее родственниц. Позднее она постепенно узнает священные песни, которые являются табуированными для мужчин, а в старости она руководит процедурами и становится ответственной за передачу своих знаний следующему поколению женщин. Рождение ребенка составляет особенное таинство. Исследователям было труднее собрать тайные песни, которые поют при рождении, чем получить от мужчин информацию относительно инициации мальчиков. У большинства племен Северной Территории и в соседних районах у женщин есть свои тайные ритуалы, на которые мужчины не допускаются.

Специализированные инициации для женщин

Выше шла речь о первом типе посвящений — возрастных, обязательных для всех девочек, вступивших в пубертат, а также более поздних, связанных с рождением первого ребенка и т. д. Однако, несмотря на то, что женщины оказались под властью мужчин, им не чужды были и инициации второго типа. Речь идет о тайных женских обществах.

Тайные женские общества менее распространены, чем мужские братства. Хотя многие из них заимствовали некоторые внешние стороны организации тайных мужских обществ, однако феномен женских тайных обществ не сводится к простому подражанию. Специфика женского религиозного опыта объясняет желание женщин организоваться в кружки закрытого типа, чтобы праздновать свои таинства, связанные с рождением, оплодотворением и всеобщим плодородием. И, наконец, организация тайных обществ придает женщинам религиозно-магический престиж, позволяющий им выйти из состояния полного подчинения мужьям и пользоваться относительной свободой.

Примерами могут служить свидетельства, приведенные М. Элиаде и др. Женщины, входящие в распространенные в Западной Африке общества Ниембе, в отличие от женщин аналогичных племен из других местностей, пользуются большой свободой. Мужчины боятся Ниембе и не смеют возражать женам или следить за тайными обрядами. За попытку приблизиться к месту, где происходил ритуал Ниембе, две европейские женщины — жены туземцев, были фактически приговорены к смерти. Им удалось спастись в последний момент, заплатив внушительный штраф и покаявшись.

Другой пример — туземки Сьерра-Леоне. У них есть тайное общество Бунду, которым руководит колдунья, известная под именем «Дьяволица Бунду». Попытка подглядывать за церемонией для мужчины смертельно опасна. Если кто-нибудь ведет себя неуважительно по отношению к членам общества, колдунья предстает перед ним в костюме «Дьяволицы» и с веткой, которую она держит в руках, приказывая следовать за ней. Приведя провинившегося в лес, она назначает выкуп, который он должен внести. Если же он отказывается, его привязывают к позорному столбу, а раньше могли продать в рабство.

Характерными особенностями африканских женских обществ являются: тайна, которой окружены их обряды, высокий религиозный престиж самого общества и особенно его руководительниц. Бунду хранят тайну еще строже, чем мужское братство Поро. О ритуалах Бунду неизвестно ничего, кроме того, что молодых девушек посвящают в традиционные обычаи, относящиеся к их полу. Что касается характерных ритуалов общества Ниембе, то в 1904 году Нассау признался, что ему удалось узнать только то, что во время обряда женщины танцуют голыми и разучивают непристойные песни и ужасные ругательства.

М. Элиаде отмечает в связи с этим, что с древних времен грубой непристойной лексике приписывается магическая сила. Так что, с одной стороны, магия ругательства позволяла женщине защититься от мужчин и вообще от любой опасности (диких животных, демонических существ, несчастий и т. п.). Но, с другой стороны, обряд вызывал экзальтацию, спровоцированную нарушением обычного поведения женщины, переходом от скромности к агрессивности. Нарушение нормального поведения означает переход от бытового, регулируемого принятыми нормами состояния к состоянию «спонтанности» и исступления, в котором интенсивно участвуют религиозно-магические силы. Ругательства и непристойности отмечены всюду, где существовали тайные женские общества, — от дионисийских вакханок до крестьянок Восточной Европы XIX века.

В Африке, как и во всем мире, престижность магически-религиозных тайных обществ более всего привлекает к ним женщин. Вступительные взносы иногда очень велики. Обучением неофиток руководят более пожилые женщины — члены общества. Вообще, существует множество степеней посвящения. Так, девушка, уже вступившая в Бунду, если она того пожелает, может последовательно домогаться трех высших степеней. Третья степень предназначена для будущей патронессы Бунду. В обществе Ниембе женщин, особенно хорошо знающих обряды и танцы, называют «госпожами». Чтобы стать «госпожой», женщина должна выбрать неофитку и сопровождать ее во всех испытаниях посвящения. Иначе говоря, «госпожа» вторично проходит весь ритуал вступления в общество. Как и в мужских, в женских тайных обществах допуск к сакральному происходит постепенно, для этого требуется особое призвание и более продолжительное и подробное обучение.

Итак, все формы посвящений состоят в открытии неофиту священных, тайных знаний, недоступных для непосвященных и чаще всего для женщин. Однако, говоря о тайных женских обществах, М. Элиаде стремится донести ту основополагающую идею, что святое доступно каждому человеческому существу, включая женщин, но начальные знания о нем его не исчерпывают. Религиозные испытания и знания все более высокого уровня не могут принадлежать всем без разбора. Углубление религиозного опыта и знания требуют особого призвания, исключительной силы воли и ума. Чтобы стать шаманом или мистиком, простого желания недостаточно, нельзя подняться до высших уровней посвящения, не доказав свои духовные качества.

Как эта информация относится к сказке? В полных сказках тоже несколько стадий инициаций, или, правильнее сказать, не одна, а три инициации героини. Так, пройдя первый цикл испытаний, девушка получает новый статус и, кажется, могла бы остановиться на достигнутом и, как говорится, жить припеваючи. Например, в сказке «Аленький цветочек» героиня живет в волшебном царстве, где невидимые слуги исполняют все ее желания.

Но… случается нечто, что заставляет героиню потерять все достигнутое. И с этого момента в сказке начинается второй круг испытаний. Точно так же «устроены» сказки «Амур и Психея» Апулея, «Перышко Финиста ясна сокола» и др. Я объясняю это тем, что три инициации женщины в сказке не идентичны друг другу. Так, первая возрастная инициация девушки не является для нее делом выбора — девушку из дому выгоняет мачеха, а увозит ее из дому отец против ее воли.

А вот вторая инициация совершается более осознанно, здесь не вмешивается ни мачеха, ни отец-отправитель, девушка отправляется на испытания сама, чтобы вернуть утраченное. И эта вторая инициация в сказке, на мой взгляд, более соответствует не возрастной, а специализированной инициации. В пользу этой гипотезы свидетельствует и тот факт, что героиня после второй инициации воцаряется (становится царицей или бессмертной богиней), в то время как первая инициация в лучшем случае заканчивается просто свадьбой.

Третья инициация в сказке предназначена для женщины, которая вышла из детородного периода. Это не просто обычная, возрастная инициация, когда речь идет о переходе в стадию старости, это высшая ступень посвящения, которую проходят единицы. В результате нее женщина обретает статус дарителя и сама проводит инициации.

Сходство и различие инициации юношей и девушек

Мужские и женские инициации, разумеется, отличаются друг от друга, есть в них и сходство. Сравнивая обряды инициации у девочек и мальчиков в этнографической литературе, я не один раз обращала внимание на присущий подобным исследованиям эффект гендерной пристрастности, при котором мужские качества представлены как норма, относительно которой измеряются качества женщины. Например, С. А. Токарев, рассматривая существенные черты инициаций австралийцев, предпочитает делать это через призму мужских инициаций:

— обязательность прохождения установленных обрядов для всех членов племени в определенном возрасте;

— обряды посвящения юношей резко отграничены от обрядов посвящения девушек, они гораздо более сложны и длительны, и с ними связаны более важные религиозные представления;

— инициации юношей — дело всей общины и, в конечном счете, — всего племени; при этом в них участвуют обычно гости из других племен;

— инициации юношей распадаются на несколько этапов и растягиваются на длительный срок в несколько лет;

— существенные моменты инициации состоят из серии физических и моральных испытаний, долженствующих приучить юношу к жизни охотника и воина, к выносливости, твердости и дисциплине;

— на время испытаний юноша изолируется, отделяется от семьи и особенно от женщин;

— он подвергается ряду ограничений и запретов, особенно в пище;

— юноше сообщают священные предания и верования племени и внушают повиновение обычаям и моральным предписаниям, в особенности в области половой жизни и в отношении к старейшим;

— в связи с инициациями юношей устраиваются священные религиозно-магические церемонии;

— инициации девушек более просты и скромны, они приурочиваются к моменту половой зрелости и состоят в ритуальной дефлорации и тому подобных обычаях, носящих характер пережитков группового брака, а также в изоляции и ограничениях.

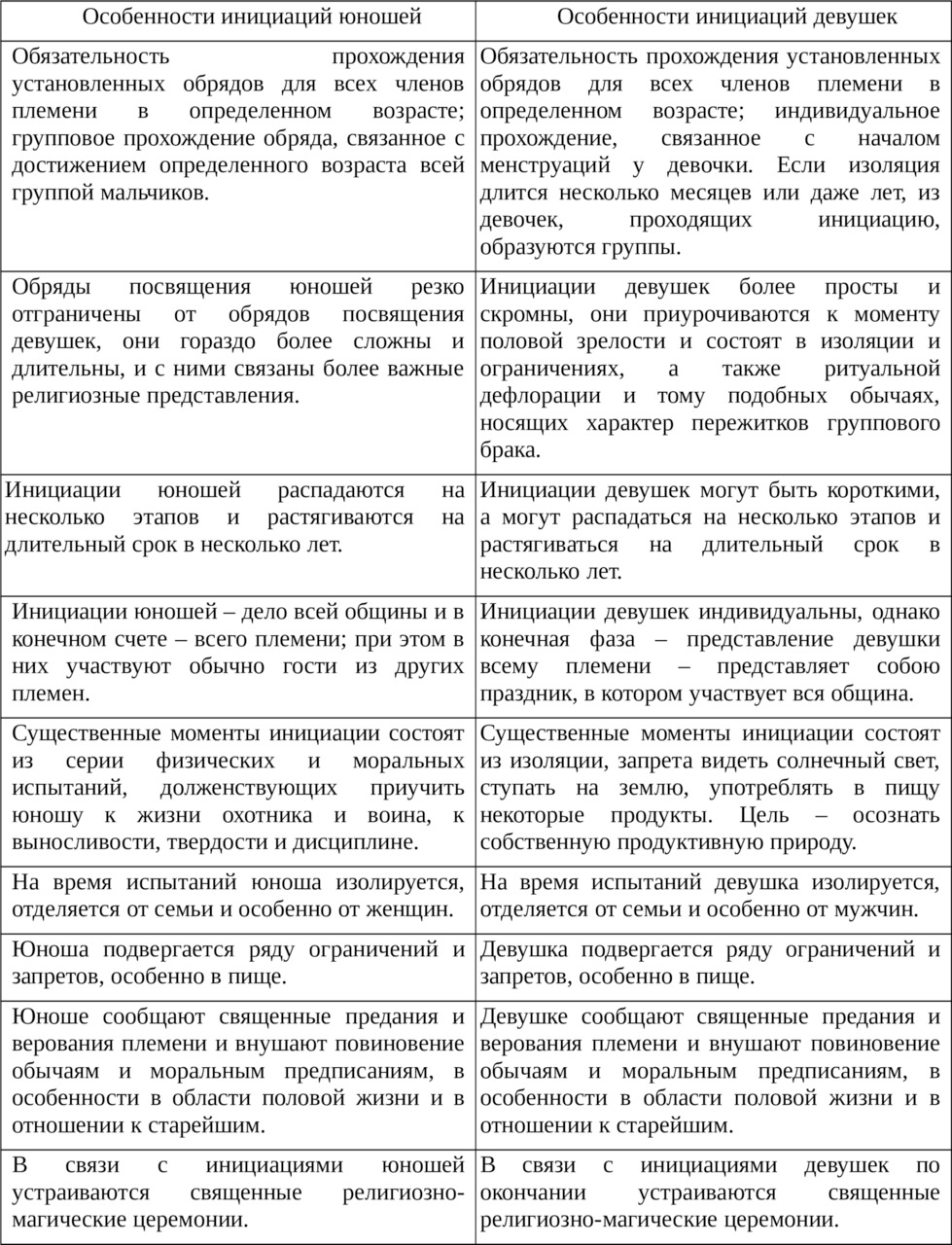

Обратим внимание на то, что среди перечисленных пунктов только один непосредственно касается девушек (10), один (1) является общим для обоих полов, остальные автор формулирует, опираясь на особенности юношеских инициаций. Не имея возражений по поводу содержания, я считаю, однако, что большинство пунктов (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) можно сформулировать иначе — так, что они будут верны и по отношению к девушкам. Для меня это является важным по той причине, что я разделяю концепцию андрогинии, которая дает возможность безоценочно сравнивать качества, традиционно считающиеся женскими, и качества, которые привыкли считать мужскими.

Поясню: разделение человеческих качеств на «мужские» и «женские» в большой степени обусловлено социальными ожиданиями. Гораздо полезнее в плане личностного развития культивировать в себе андрогинность — то есть черты того и другого пола, потому что таким образом на смену одностороннего развития приходит целостное, дающее человеку гибкость, полноту и богатство стратегий.

Исходя из такого подхода, я составила новую сравнительную таблицу, которая отражает сходство и различие в обрядах юношей и девушек без гендерных предпочтений.

Таблица 1. Сходство и различие инициации юношей и девушек

Хотя бытует мнение, что инициации девочек проще, сравнивая обряды по отдельным пунктам, легко убедиться в том, что у девочек инициации не проще, чем у мальчиков, они просто другие. Сходство у обоих полов заключается в принятии на себя ответственности за свое существование: как сказал М. Элиаде, теперь, чтобы прокормиться, они больше не зависят ни от матери, ни от пищи, добываемой взрослыми. Таким образом, посвящение равнозначно открытию святости, смерти, сексуальности и борьбы за существование. Настоящим человеком можно стать, только приняв на себя все параметры человеческого существования.

Суть различия не в содержании, а в приоритетах. Вот данные А. Шлегеля и Г. Барри, касающиеся содержательных различий женских и мужских инициаций. Они выделили несколько ведущих тем:

— фертильность (плодородие, репродуктивные способности),

— сексуальность (сексуальные способности и привлекательность;

— доблесть (смелость, проявляемые на войне и при родах);

— мудрость (знания и опыт, прежде всего в духовных делах);

— ответственность (осознание важности взрослых обязанностей, особенно трудовых).

Далее выясняется, что для обоих полов главными темами являются ответственность, фертильность и сексуальность. Однако мужские инициации сильнее всего подчеркивают момент социальной ответственности, на втором месте сексуальность и мудрость. В женских инициациях подчеркивается, прежде всего, фертильность, затем — ответственность и, наконец, сексуальность.

По мнению Б. Линкольна, «Вместо того, чтобы изменять статус женщины, инициация меняет ее фундаментальное бытие, адресуясь, скорее, к онтологическим, чем к иерархическим проблемам. Женщина становится не более могущественной и авторитетной, а более творческой, живой, онтологически реальной. Структура женских инициаций подразумевает не смену статуса и положения в социальной иерархии, а обогащение и увеличение силы, способностей и опыта. Они подчеркивают, скорее, космические, нежели социально-структурные параметры бытия. «Стратегия женской инициации состоит в том, чтобы увести жизнь женщины (и, следовательно, ее внимание) из социополитической сферы, приобщив ее взамен к реальному или воображаемому величию Космоса. Другими словами, женская инициация предлагает религиозную компенсацию за социополитическую депривацию».

Возвращаясь к сказке, мы и здесь обнаружим разницу, существующую между мужскими и женскими инициациями. Так, например, в женских сказках мы никогда не найдем функции боя с антагонистом, она есть только в мужских сказках. Например, в мужской сказке «Царевна-лягушка» Иван Царевич, чтобы добыть свою жену, должен убить Кащея Бессмертного. Героини женских сказок выступают только жертвами и искательницами, но никогда не участвуют в боях. Причины будут отчасти рассмотрены ниже.

Антагонизм и взаимное притяжение между полами

Говоря о различии в обрядах инициации мальчиков и девочек, мы не можем не отметить в связи с этим две противоположные тенденции. С одной стороны, наблюдается стремление обоих полов оградиться друг от друга, сохранить свои тайны. С другой — зависть и ревность друг к другу, желание любой ценой узнать эти тайны. М. Элиаде отмечает тот факт, что всегда существует напряженность между двумя типами сакральности, мужской и женской, взаимная зависть и ревность к тайнам другого пола. Ученый приводит в виде примеров множество фактов, свидетельствующих о напряжении между полами. Из них он делает вывод, что сакральность женщины отличается от сакральности мужчин в том, что, в противоположность женщинам, мужчины вынуждены во время посвящения осознавать «невидимые» реалии и узнавать священную историю, которая не дается им в непосредственном опыте: «Для мальчиков посвящение состоит из введения в мир, который не является сиюминутным: в мир духа и культуры. Для девушек, напротив, посвящение состоит из ряда откровений, касающихся тайного смысла явления естественного и очевидного: видимого знака их половой зрелости».

Этнологи приводят многочисленные свидетельства враждебности мужчин и женщин по отношению друг к другу. Например, если у С. А. Токарева мы читаем, что «тайные союзы мужчин являются прежде всего общественной организацией» и что «это один из важнейших рычагов ниспровержения материнского рода и установления господства мужчины в семье и в обществе», то М. Элиаде пишет: «Подобно тому, как „мужские союзы“ терроризируют женщин, эти последние оскорбляют, угрожают и даже избивают мужчин, которые встречаются на пути их буйных процессий». Тем не менее, взаимное притяжение сильно в такой же точно степени.

Можно утверждать, что всегда существует напряжение между двумя видами сакральности, составляющими два различных и полярных мировоззрения: мужское и женское. Мотив появления женских тайных обществ лежит в специфичности женского религиозного опыта. Это опыт святости Жизни, тайны рождения и всеобщего плодородия. Цель культовых объединений женщин — обеспечить полное и беспрепятственное участие в этой космической сакральности, а посвящение женщин можно рассматривать как введение их в тайну рождения, — известный символ духовного возрождения. Напряжение между двумя видами сакральности предполагает одновременно их антагонизм и взаимное притяжение. Известно, что особенно на древних уровнях культуры мужчины были околдованы «женскими тайнами», а женщины — «мужскими».

Психологи придают большое значение тому факту, что мужчины в первобытном обществе завидовали «женским тайнам», особенно менструации и способности к рождению. Но они не обращают внимания на очевидность другого феномена: женщины тоже завидовали магии и мужскому знанию (магии охоты, тайнам Высшего Существа, шаманству, подъему на Небо, общению с мертвыми). Если мужчины в своих тайных ритуалах использовали символы, связанные с особенностями женской жизни (см., например, символику рождения при посвящении), то женщины, в свою очередь, как только что было сказано, заимствовали мужские обряды и символы. Такое амбивалентное поведение по отношению к «тайнам» противоположного пола — фундаментальная проблема для психолога. Но религиозный историк принимает во внимание только религиозное значение поведения. Если расшифровать антагонизм и притяжение двух видов сакральности — мужской и женской, — то, с одной стороны, мы видим сильное желание углубить специфический опыт собственного пола, стараясь воспрепятствовать проникновению пола противоположного, — и, с другой стороны, парадоксальное стремление изменить экзистенциальную ситуацию, фактически не подлежащую изменению, и найти путь к «общему».

Лично я придерживаюсь того мнения, что мужчина и женщина проходят свой жизненный путь параллельно. Сначала, в детстве, пол не принципиален, разделение является, скорее, искусственным, под влиянием социальных стереотипов. В детородном возрасте пол, безусловно, имеет значение, поляризация мужского и женского важна, в первую очередь, для воспроизведения потомства. В старости, по большому счету, снова неважно, мужчина ты или женщина. С точки зрения вопроса человеческого существования, и мужчина, и женщина одинаково озабочены поиском ответа, и ответ этот, по крайней мере, в сказке, один и тот же, за исключением нюансов, связанных с разницей анатомии и социальных ролей. Бытийно человек является андрогинным, соединяя в себе признаки обоих полов.

Потребность в обрядах у современного человека

Мы постоянно сетуем на то, что институт социализации с помощью ритуалов инициации утрачен. Да, это так, но психологическая потребность в нем, тем не менее, выливается в спонтанные самостоятельные попытки детей устроить себе «испытания». Чтобы повзрослеть, нужно, упрощенно говоря, нарушить запрет родителей. Запрет-нарушение-кара — вот универсальная схема взросления. Нарушил запрет — вырос, не нарушил, остался послушным — стагнировался в своей стадии. Субкультура детского общества сохранила множество ритуалов, игр, времяпрепровождений, способствующих развитию взрослости и самостоятельности, например, такой ритуал, как поход на кладбище для испытания «храбрости».

Психолог М. В. Осорина, пожалуй, единственная из отечественных психологов пишет об этом феномене детского социального развития. Причем это известное явление, с которым многие из нас знакомы по своему собственному детско-подростковому опыту, однако психологически оно до сих пор мало осмыслялось. Тем не менее, поход на кладбище — аналог подростковых обрядов инициации, сценарием которых, как я уже писала, является проживание околосмертного опыта. Если ребенок готов посетить кладбище и войти в контакт с чувством страха, это свидетельствует о его готовности контактировать со «страной предков» — своим бессознательным, из которого он черпает новые ресурсы, необходимые для взросления.

В книге «Секретный мир детей» М. Осорина описывает такой поход, свидетелем которого она стала летом 1981 года. Организатором похода была девочка тринадцати лет. Все мероприятие было редким и особым событием, которое устраивалось только раз в год, и сопровождалось оно одновременно чувством страха и дерзновенности. Походу предшествовала подготовка, состоявшая в том, чтобы за несколько дней оповестить всех детей села и при этом скрыть мероприятие от взрослых. В назначенный час вечером детская толпа человек в тридцать собралась идти на кладбище за село, чтобы рассказывать там страшные истории. Основную массу составляли дети девяти-двенадцати лет, но среди них были младшие братья и сестры, которых взяли, чтобы они никого не выдали взрослым. Несколько мальчишек собрались устроить засаду: накрыться простынями и пугать идущих, как привидения (что и произошло позже).

По пути наблюдалась следующая динамика. Сначала заволновались самые маленькие и тут же все вместе двинулись назад. Чуть позже начали отставать и некоторые дети постарше: «поодиночке они молча и неожиданно отделялись от группы идущих, как будто твердо знали, что им нельзя идти дальше какой-то невидимой черты, и брели назад, объединяясь на обратном пути маленькими молчаливыми группками. Шедшие впереди, казалось, не замечали отставших». К середине дороги состав группы полностью определился и остался таким до конца.

М. В. Осорина так описывает кульминационный момент: «Наконец — дошли. Впереди поперек проходила широкая дорога, а за ней стояли большие деревья темного, уже погружавшегося в ночь кладбища. На той стороне дороги все было так сурово-величественно, что одна мысль о том, что туда можно пойти рассказывать дурацкие страшные истории, казалась нелепой и даже кощунственной».

Выбрав место в большой неглубокой яме, где был когда-то фундамент сторожки, дети расположились в ней на корточках, и на этом месте завершилась главная часть похода: отсеялись те, кто не дорос, и выяснилось, кто может претендовать на членство в основном составе детского сообщества в качестве «посвященного». Страшные истории стали дополнением к главной цели и позволили детям ощутить сплоченность и общность.

О завершающем этапе М. В. Осорина сообщает: «Обратно дошли так быстро, что было странно — почему так медленно добирались до этого кладбища вначале? На следующий день и последующие две недели детские разговоры так или иначе были связаны с вечерним походом. Все прекрасно помнили, кто откуда ушел и кто „был вместе с нами“. Конечно, поход был групповым испытанием: одни подтвердили свое авторитетное положение и значимость, другие фактически проходили обряд посвящения. Также было ясно видно, что реально происходившие события чем дальше, тем больше становятся поводом для разнообразных невероятных рассказов, где желаемое выдавалось за действительное, все было сильно преувеличено, много нафантазировано, — но никто из реальных участников против этого не только не протестовал, а наоборот — принимал активнейшее участие в распространении фантастических версий. Событие превращалось в групповой миф, который детям был нужен».

Комментарий

Я выделила в рассказе о походе на кладбище те моменты, по которым можно судить, что перед нами не что иное, как спонтанная инициация.

1. Возраст детей. Организатором всего мероприятия является девочка тринадцати лет, а остальным детям от девяти до двенадцати. Это тот возраст, когда латентный период детства заканчивается, и ребенок готовится к тому, чтобы вступить в критический период «возраста второй перерезки пуповины» — то есть к прохождению пресловутой схемы «запрет-нарушение-кара».

2. «Редкое и особое событие». Сами эти слова свидетельствуют о сакральности происходящего, о том, что инициация — это не просто событие, а веха в жизни ребенка. Сакральным мы называем все то, что касается жизни души, в противовес профанному, материальному, с которым мы имеем дело ежечасно.

3. «Скрыть от взрослых». Важнейшим качеством для того, чтобы пережить предстоящую эмансипацию от родителей, является «окаянство» нарушить родительский запрет. Главное, ради чего совершаются подобные события, — справиться со своим страхом самостоятельно, без помощи родителей. Именно это делает ребенка большим. Поэтому ритуальное действо предполагает изоляцию по отношению к взрослым и, в частности, родителям.

4. «Страх и дерзновенность». Любая страшная сказка строится по формуле «запрет-нарушение-кара». Страх нарушить запрет родителей всегда компенсируется любопытством и дерзостью ребенка узнать больше того, что ему положено. Этой же схеме подчиняются и не санкционированные взрослыми мероприятия типа похода в запретное место. Так что страх и дерзновенность — палка о двух концах, некий психологический континуум, в котором одно является противоположностью и одновременно дополнением другого. В русском языке этому континууму соответствует ставшее идиоматическим выражение «страшно интересно».

5. «Невидимая черта». Каждый из детей доходит до «невидимой черты» на карте своих внутренних ресурсов. Эта территория с возрастом расширяется, человек захватывает все новые пространства. Чтобы соотнести себя со сверстниками, ребенку нужна «опорная шкала» — видимое и наглядное доказательство его достижений. Вот почему сам поход в сторону страшного места является «важной и, может быть, главной частью: отсеялись те, кто не дорос, и выяснилось, кто может претендовать на членство в основном составе детского сообщества в качестве «посвященного». По этой же причине после похода «все прекрасно помнили, кто откуда ушел» — ежегодный «гамбургский счет» был осуществлен. Наконец, это является объяснением того феномена, что «обратно дошли быстро».

6. «Кощунственная мысль». Рассказывать на кладбище дурацкие страшные истории показалось нелепым и даже кощунственным, потому что живые люди с их чувством страха относятся к миру профанного, а ночное кладбище со спящими вечным сном — к миру сакрального. Между этими двумя мирами как внутри человека, так и в материальном мире всегда есть черта, которая «четко разделяет два мира — потусторонний таинственно-мрачный кладбищенский и наш». В сказках эту черту от посягательства живых охраняет баба яга, и пройти через нее может только герой, да и то со специальными волшебными атрибутами.

7. Создание группового мифа. Это неотъемлемая часть подобных ритуалов; ее назначение в том, чтобы зафиксировать феномен в субкультуре детского общества для передачи следующему поколению.

Мой опыт прохождения обряда инициации

Когда мне исполнилось сорок лет, я поняла, что не хочу этим летом проводить свой отпуск респектабельно. Я стала искать специалиста, который разбирается в настоящих, древних инициатических обрядах, чтобы поехать в уединенное место и пройти то, что некогда человек испытывал во время подобных практик. Я предполагала, что опыт, полученный чувственным путем, — совсем не то, что приобретенный рационально, через знакомство с книгами. Зверь на ловца бежит, и вот в июле 2002 года я отправилась из Новосибирска на Урал в заповедник Зюраткуль, где предстояло жить с группой участников в палатках, готовить еду на костре и проходить духовные практики. Я ехала в составе семерых новосибирцев, тоже, как и я, испытывающих энтузиазм при мысли провести неделю отпуска в дикой природе. Почти все мы были исконными стопроцентными горожанами, мне предстояло жить в палатке впервые с тех пор, как мы ходили в двухдневный поход в седьмом классе. Когда выяснилось, что билеты есть только в плацкартный вагон, я опрометчиво сказала: «Чем хуже, тем лучше» — и под этим девизом проходили все семь дней нашего пребывания в этом красивейшем уголке России, красоту которого оценить нам никак не удавалось из-за дождя: он начался, как только мы ступили на заповедные земли, и не прекращался почти всю неделю.