Бесплатный фрагмент - Pro меня и Pro тебя

Предисловие

Теплое солнце ласково гладит по щеке. Адриатическое море беседует со мной шумом волн и порывами ветра. Это время — предвечерние прогулки по Черногорскому побережью — кажется «потайным кармашком» моей Вселенной. В серой несгибаемой Москве остались бизнес-процессы, показатели эффективности и слова, переизбыток которых ведет к нервному тику. Онлайн плотно накладываются задачи одна на другую, но я не заглядываю туда. Я здесь, у шелкового моря, и весь мир обнимает меня лучами солнца и нежным ветром. В душе у меня какой-то особый шорох. Не сразу могу понять его, но как только прислушиваюсь, понимаю — это шепот страниц книги, которую я напишу. О себе, о мире и о тебе.

«Про тебя и про меня» — книга, разделенная пополам с читателем. Часть «Про меня» посвящена моей истории. Я — Елена Муся, и сейчас меня могут знать как бизнес-консультанта, тренера, ментора и коуча. Но в этой книге я проведу вас, читателей, не только по моему карьерному пути, но и познакомлю с другой Леной — Леной, которая когда-то не знала ничего про большой бизнес; Леной, которая переживала, боялась, сомневалась и боролась с трудностями. С Леной, которая научилась быть сильной и смелой, не отрицая своих слабостей.

Та же часть, что написана «Про тебя», посвящена практическим, конкретным навыкам, упражнениям и знаниям, которые помогут вам лучше узнать себя, вырасти над собой и стать более уверенными, эффективными и счастливыми.

В этой книге много сказано про бизнес, карьеру, управление персоналом и принятие сложных решений, но прежде всего это разговор. Разговор между нами, про вас и меня, который начинается на страницах и продолжается внутри каждого читателя. Моей задачей было сделать этот разговор личным и откровенным, поэтому в этой книге много чувствительных и болезненных тем. И мне бы хотелось, что бы вы во время чтения и размышлений над материалом были с собой столь же откровенны, сколь была и я во время написания этой книги.

Я хочу, чтобы эта книга стала для вас не «марафоном», не «курсом» и не «волшебной таблеткой», за которыми обычно приходят к настав никам по бизнесу. Эта книга — как уютный вечер в компании друга, где вы оба делитесь сокровенным, при этом понимая и извлекая важные и полезные вещи из диалога.

И я хочу стать вашим другом. Другом, который многое пережил, многого добился, многое знает, но самое важное — другом, который остается на вашей стороне, как бы трудно вам ни было прямо сейчас, когда наш разговор только начинается.

Так давайте же начнем его скорее?

Про тебя и про меня

Опора на себя

Второго марта, в мой день рождения, часто случалась резкая оттепель. Начало марта в Омске еще морозное, снежное. Но каждый год во второй день весны на улице становилось чуть теплее, и это превращало подтаявший снег в скользкий слой кашицы поверх плотно гольда.

День рождения мне нравился тем, что в этот день у нас дома всегда появлялся торт. Мама много работала на заводе и не успевала печь сама, но каждый год заказывала у поварих из столовой торт с бисквитом и масляным кремом. Кому-то покажется, что это самый обычный торт, но я ужасно его любила. Один из дней рождения запомнился особенно отчетливо. Снова случилась оттепель, и мама, несшая из столовой праздничный торт, поскользнулась и села прямо на коробку. Домой она принесла кашу из торта, а на следующий день дома стоял уже но вый, свежеиспеченный.

Мама как могла старалась создавать праздник, поддерживать нас, показывать, что в мире есть хорошее и светлое. Что это хорошее и светлое есть и внутри нас и на него можно опираться.

Мама рано вышла замуж по любви, они с папой были красивой парой, но расстались, когда мне не было и пяти. Привет, быт! О который разбился не один корабль с алыми парусами. Папа не смог быть нам любящим, заботливым отцом и остаться в нашей жизни. Мама очень любила нас, но ей было трудно: приходилось занимать-зарабатывать-отдавать-занимать-зарабатывать-отдавать — и так по кругу.

Она решила не устраивать нас с братьями в детский сад, а доверить бабушке и дедушке, ставшим для меня примером крепкой настоящей семьи. Их любовь, взаимное уважение распространялось и на нас, детей: то было самое беззаботное для нас время — никаких подготовительных групп и гонки за знаниями, необходимыми для школы. Были только мы, улица и теплая семейная атмосфера в доме, который был крепостью, защитой от любых невзгод.

Самым близким другом во всех детских играх был Сашка, мой младший брат-погодка. Его спина закрывала меня в случаях угрозы, но рука давала тумака в наших детских сражениях. И все же как старшая сестра я несла за него ответственность, помогала и поддерживала, как могла и умела. А его поддержка пришлась кстати очень скоро, когда я пошла в школу.

***

Сквозь сон я чувствую бережные мамины руки на волосах. Она аккуратно плетет косички в школу, не поднимая меня с кровати. После слышу, как мама тихо прикрывает входную дверь: уходит на работу, а я скоро пойду в школу.

— Саш, ты со мной сегодня?

— С тобой, — сонно кивает он. Ему еще год до школы, но иногда вместо ожидания дома он приходил ко мне в школу. Поддержать.

Потому что там оказалось сложно. Я домашний ребенок и была со всем не готова к школе. Дело даже не в письме и не в чтении, а в навыках общения с людьми вне семейного круга: у меня они были «прокачаны» слабо. К тому же весь мой класс состоял из детей, которые дружили еще с садика, — они перешли в первый класс все вместе прямо из подготовительной группы. Я была не «с классом» — мое место всегда было где-то «около» него.

Помню состояние растерянности. Что и когда можно? Что и когда нельзя? Как лучше? Почувствовать себя увереннее помогал мой брат: Сашка сидел на уроке со мной, и я чувствовала себя спокойнее. В этом чуждом мирке был тот, на кого я могу опереться.

В первом классе выяснилось, что я левша. Поначалу это не доставляло особых неприятностей: я училась писать как все, только левой рукой. Учительница не акцентировала на этом внимания, и дети этого тоже не замечали. Но со второго класса педагог сменилась, и новая учительница объявила, что в ее классе все пишут правой рукой. Было ли это связано с раздражением по поводу «выделяющихся» детей или недостатком педагогической компетенции — не знаю. Но с ее приходом мне в школе стало еще тяжелее.

Постоянная борьба с моим почерком, постоянная критика, росчерки красной пасты в тетради, высмеивание и давление все чаще напоминали мне — я здесь белая ворона.

— Ну хоть кто-то выучил параграф и сделал задание, молодец! — слышала я от учителей, но уже в средней и старшей школе. Меня часто хвалили — называли «светлым пятном» на фоне среднеуспевающего класса. Но эта похвала чаще всего приносила мне не радость, облегчение, гордость — она приносила с собой только унижения и насмешки, а иногда и прямые вызовы от «дружного класса».

***

Я не всегда умела постоять за себя. Это сейчас я могу «воздать по заслугам», а тогда ситуация была иной. Помню животный страх и оцепенение, когда произошел один случай — память выдрала из него только яркие куски без контекста и пояснений, — как меня окружила толпа девчонок из класса.

К тому моменту меня не приняли за свою, но мирились с моим существованием в коллективе. Приходилось вести себя осторожно, что бы не вызвать всплеска агрессии. Когда социализация становится похожа на прогулку по минному полю, учишься не говорить лишнего и «не отсвечивать». Но была одна мина, которую я нехотя задела. Девочка Марина — яркая, красивая, вечно в центре круга из поклонников и девчонок, желающих примазаться к ее популярности. Не помню точно, сказала ли я что-то про нее или ей просто в тот день захотелось сорвать злость, но меня выбрали жертвой.

Мы с подругой стояли на площадке детского сада — частое место прогулок, болтали обо всем и ни о чем. И в один момент подошли мои одноклассники, вокруг сомкнулось злобное кольцо. Никто не командовал, все просто инстинктивно ощутили Маринину ко мне неприязнь и моментально вокруг нее сплотились.

Это было состояние не «бей или беги». Это было состояние «замри и умри».

Я не чувствовала, что сказала или сделала что-то плохое. Я ощущала только то, что они сейчас могут на меня броситься, а я не смогу им ничем ответить. Кругом ходили взрослые, которые видели эту немую сцену, но всем было плевать. Зачем мешать детям в их «игре»? Все, что мне оставалось, — глотать слезы бессилия.

Внезапно я услышала:

— Приве-е-е-ет! Это ты?! Я даже и не узнала тебя сразу. Как я рада! Слушай, надо чаще встречаться!

Я даже не сразу поняла, что так обращаются ко мне. Но именно ко мне и подошла девушка лет двадцати. Через минуту она уже обнимала меня. А я, испуганная и растерянная, в ее объятиях внезапно поняла: теперь все будет хорошо!

— Извините, ребята, но вашу подругу я украду. Мы слишком давно не виделись. Рассказывай, как ты? Какие новости?

Улыбаясь и задавая вопросы, обнимая за плечи, девушка настойчиво уводила меня подальше от толпы подростков, которые никак не ожидали такого разворота событий. Неожиданно для самой себя я начала отвечать на вопросы. Со стороны казалось, что пара знакомых, которые не виделись сто лет, рады встрече друг с другом. Эту девушку я видела впервые, как и она меня. Просто она поняла — человек в беде. Нужна помощь. Поспешила помочь и проводила меня до мой. У меня тогда не было внутренней опоры. Но нашлась, к счастью, внешняя.

Этот случай дал понять — нужно самой себе стать опорой. Не в любой ситуации придет незнакомая спасительница. Иногда единственный ресурс, который у меня есть, — я сама. И через год представился случай проверить и подтвердить это. Мне пришлось преодолеть себя и впервые ударить человека в ответ. Защитить себя.

С Диной мы дружили долгое время. В какой-то момент мы перестали общаться, но всплеск агрессии ударил в меня именно от нее. Те, кто рос в то время и учился в провинциальных школах, знают, как это бывает. Слово за слово, и вот тебя уже зовут на «стрелку» среди гаражей.

Она ударила первой.

Я ударила в ответ.

Мы расцарапали друг другу лица.

Я пришла домой заплаканной. Мама обняла, успокоила, дала мне тональный крем «Балет» и показала, как замазать царапины. Это было огромным преимуществом моего семейного воспитания — отсутствие прессинга со стороны родителей. Какие бы дикие выходки мы ни выкидывали, будучи школьниками, мама никогда не раздувала из этого скандал. Нас могли пожурить, но никаких строгих наказаний после этого не следовало. Как бы ни было нам тяжело, благодаря маме мы, дети, сохранили в себе позитивный взгляд на мир и волю для борьбы с неурядицами.

Что такое опора на себя и зачем она нужна

Строительство дома начинается с фундамента. Строительство жизненной состоятельности начинается с поиска внутренней опоры. Кто-то сравнивает ее с колонной, с непоколебимым столпом, со стволом дерева. Для меня внутренняя опора похожа, скорее, на куклу-неваляшку. Дерево можно сломать, колонну — разрушить, а неваляшка под ударами судьбы отклоняется, качается, но очень скоро вновь поднимает голову вверх. Не зря эта игрушка — символ стойкости.

Внутренняя опора — совокупность внутренних ресурсов: уверенности, самооценки, умения адекватно анализировать ситуации, делать выводы не только относительно всего в этом мире, но и о собственных поступках. Это умение найти в себе силы, подобрать слова для успокоения, приободрения самого себя. Это наша внутренняя опора, можно сказать, что это мы сами.

Когда жизнь бьет по лицу, вы можете сами подняться, как неваляшка, и снова встретиться лицом к лицу с миром. И эта опора может со временем меняться и развиваться. И это можно делать вполне осознанно. Поэтому мне так нравится сравнение с неваляшкой — оно делает понятие «опоры» более изменчивым и динамичным.

Опоры бывают не только внутренними, но и внешними. Если у дома нет фундамента, можно сколь угодно долго подпирать стены палками. Они все равно рухнут. Для человека такими «палками» — внешними опорами — становятся друзья, родные, дети, жены, мужья, психологи, коллеги… Все, кто может дать то, что необходимо в моменте уязвимости.

Это не только эмоциональная поддержка, но и практическая помощь — посидеть с детьми, подвезти, дать дельный совет или помочь с финансами. Человек без опоры на себя всю жизнь находится в прямой зависимости от внешнего. В рассказе для меня внешней опорой были брат на уроках и та незнакомая спасительница.

Внутренняя опора — это все, что человек может сделать для себя сам, чтобы справиться с жизнью, улучшить свое состояние. Внешняя поддержка — то, что дают человеку другие люди и окружающий мир.

Рано или поздно настанет момент, когда внешнее перестанет помогать, сколько ни хватайся за окружающих. Вовсе не значит, что нужно замкнуться в себе. Но если у человека есть внутренняя опора, то он и от внешнего мира берет ровно столько, сколько нужно.

Мы все рождаемся «без фундамента». Беспомощными. Младенцы не понимают границ своего тела и полностью зависят от матери. Миссия родителей — дать ребенку опору на тот период, когда он в ней нуждается, и отпустить, когда он готов пойти сам. Не все родители полностью сознают эту необходимость и готовы отпустить ребенка вовремя. Некоторые и вовсе не дают поддержки, когда она так нужна. Поэтому нет ничего стыдного в том, что не каждый из нас вышел во взрослую жизнь с умением самостоятельно справляться с проблемами.

В момент, когда нужно проявить внутреннюю силу, многие оказываются по-детски растеряны. Для кого-то этот момент оказывается точкой роста, для других — точкой слома. Но можно и не дожидаться такого момента. Внутреннюю опору можно найти безопасно и бережно к себе, если знать, где искать.

В вопросах поиска внутренней опоры много слов с приставкой «само». Самоопределение. Саморефлексия. Самокопание. Если вы хотите обрести самость и самому справляться с трудностями, придется погрузиться в процесс изучения себя. И вероятно, он будет не быстрым.

В глобальном смысле внутренняя опора — это знание о самом себе. Чем больше вы себя изучаете и наблюдаете, чем больше особенностей вам известны, тем лучше вы сможете адаптироваться к внешним условиям и помочь себе справиться с трудностями.

Представим вашу опору в виде центра тяжести неваляшки. Он со стоит из твердого и неподвижного ядра, окруженного сферами. Чем дальше от ядра находится сфера, тем она более пластична. Она под дается изменениям в течение жизни, и ее можно контролировать. Соответственно, чем ближе к ядру, тем структура плотнее и жестче и тем больше с ней приходится считаться.

Из чего состоит внутренняя опора

Ядро «Что дано мне природой?»

Мы должны понимать, с чем мы родились, что не меняется в течение жизни (или меняется совсем незначительным образом). Что это может быть?

1. Темперамент (или тип нервной системы).

2. Хронотип (индивидуальный режим дня).

3. Врожденные особенности.

4. Склонности и способности.

Врожденные данные — это то, что можно только выявлять и наблюдать. Сова или жаворонок, холерик или меланхолик, технарь или гуманитарий — все это есть в нас от рождения.

Я левша, и, сколько бы меня ни переучивали, я никогда не смогла бы добиться каллиграфического почерка правой рукой.

Будете ли вы спать шесть часов в день или 10, спринтер вы или марафонец, насколько интенсивной будет нагрузка и в какой сфере вы сможете себя применить — вещи, которые следует только принять и с которыми бесполезно бороться.

Наблюдайте за собой. Интересуйтесь разными проявлениями своего организма: какая вам подходит пища, во сколько лучше ложиться спать, нравятся ли вам интенсивные тренировки или продолжительные.

Подмечайте, запоминайте, выявляйте закономерности и внедряйте их в жизнь. Обратите взор внутрь себя и ежедневно открывайте в себе что-то новое. Ценность этой информации бесконечна.

Самоопределение

С детства я знала, что у меня талант к математике и анализу. Но так же я знала, что страдаю от врожденной неграмотности. Как бы ни старалась, даже получила диплом с отличием на филологическом факультете, но так и не научилась идеально расставлять запятые и правильно применять частицы «не» и «ни».

Тем не менее я пишу эту книгу. Потому что я знаю, что у меня получается выстраивать повествование и чувствовать текст. Даже в школьных сочинениях я получала пятерки за содержание и двойки за грамотность.

Важно знать, какой вы человек и что вы любите. Вспомните фильм «Сбежавшая невеста». Героиня меняла мужчин, а вместе с ними каждый раз менялись ее любимые блюда из яиц — пашот, Бенедикт, омлет. Но она просто не знала, что и как ей нравится: ни в мужчинах, ни в еде.

Наблюдайте за собой. Ищите то, в чем вы сильны, и знайте свои слабости. Делегируйте дела там, где не чувствуете за собой мастерства или вовлеченности. Выкладывайтесь на полную там, где уверены в своих способностях.

«Каковы мои ценности?»

Чтобы не провести жизнь в бесплодных метаниях и четко принимать решения в стрессовых ситуациях, нужно очень трезво отдавать себе отчет: «что я могу» и «чего не могу». Что для вас ценно, а что — нет.

Например, благородство — ваша ценность. Вы говорите себе «я ни когда не пойду по головам» и больше никогда не мучаетесь вопросом о том, стоило ли подсидеть коллегу. Или же ваша ценность — это благополучие вашей семьи. И тогда вопрос о том, что для вас важнее — оплатить ребенку учебу или выбирать только интересные проекты с минимальной загрузкой, — для вас тоже навсегда закрыт.

Некоторыми ценностями приходится поступаться. Поэтому для себя необходимо определить табу (что вы никогда не сделаете) и приоритеты. Например, маленькая компания проживает кризисные времена. Собственник ценит своих немногочисленных сотрудников, потому что каждый из них на вес золота. И он выбирает сохранить крепкую команду и не уволить никого, зато сократить расходы на содержание офиса.

Когда человек хорошо себя знает, ему проще поддержать себя и наполнить, когда это нужно.

Ресурс. «Что придает мне сил?»

Это знания о том, что подпитывает изнутри и помогает сохранять баланс. То, на что в трудную минуту можно опереться без угрозы для своего психологического здоровья. Например, мне помогает устроиться где-нибудь на горе или подняться на смотровую площадку небоскреба и посмотреть с высоты на дома и проспекты, огоньки вывесок, окон и гирлянд, чтобы видеть — город живет. Моим ресурсом может быть и покупка классных тетрадей и блокнотов, ведь я люблю красивые канцелярские принадлежности.

Ресурс влияет на наше состояние и, как следствие, на выполнение рабочих задач, на общение с людьми. Приведу пример. Собственник бизнеса заметил, что сотрудники стали один за другим «выгорать», в компании появились упаднические настроения, и, как следствие, клиенты недовольны. Но когда он обратил внимание на себя, понял, что давно не пополнял свой ресурс — его собственная батарейка на нуле. Он не может заряжать свою команду, команда не отдает клиентам, клиенты ругаются — и требуют еще больше внимания и ресурса. Замкнутый круг. Ресурсное состояние собственника бизнеса напрямую влияет на его сотрудников и на компанию в целом.

Ресурс — часть опоры. Он помогает оставаться в адекватном состоянии и справляться со сложными эмоциями.

Эмоции. «Что я чувствую?»

С эмоциями нужно разбираться. Есть устоявшееся мнение, по которому воспитывали всех нас: плакать — плохо, улыбаться — хорошо. На самом деле у эмоций нет оценки. Это не «плюс» и «минус», а «от сих до сих», два полюса, между которыми «протянут» целый спектр самых разнообразных чувств.

Эмоции не стоит игнорировать и копить. Они обязательно аукнутся, и, может быть, даже болезнями. Ментальными или физическими.

Поэтому важно соблюдать эмоциональную гигиену. Найдите безопасный способ выразить свои эмоции. Прокричаться (я советую делать это не в подушку, а в емкость с теплой водой), побить грушу, заняться физической активностью. Эмоциям нужно давать адекватный выход, иначе они начнут пожирать нас изнутри.

Сдержитесь на важной встрече. Но после — покричите. Ищите то, что вам поможет.

Для начала вам может потребоваться профессиональная помощь, потому что работать над эмоциями нужно с толком. Обратитесь к психологу, сходите на курсы по управлению гневом, выберите гуру медитации. Слушайте себя. Ищите то, что вам подходит.

Цели. «Чего я хочу добиться?»

Это одновременно и конечная точка, и начальная. На целях вся структура вашего внутреннего противовеса замыкается.

Если вы точно знаете, чего хотите добиться, то это придает вашей личности структуру. Но если нет, то из структуры вашей внутренней опоры вы можете найти глобальную цель для движения.

Моя цель — стать и быть женщиной, которую весь мир знает как лучшего коуча-катализатора, трансформирующего мышление и бизнес. И исходя из этого я начинаю себя изучать и думать, чего мне не хватает для достижения этой планки. Сюда входит все: от дисциплины и ранних утренних подъемов до навыков оценки рынка и личной философии.

Цель — это стимул «вылепить» себя. Двигаться вперед. Постоянно совершенствоваться. Наращивать противовес.

Сканирование состояния. «Как я себя чувствую прямо сейчас?»

Наш мозг — это всего лишь процессор в огромном и сложном компьютере. И этот процессор обслуживает множество систем.

Если вы не обращаете достаточно внимания на здоровье своего тела, на регулярность сна, на усталость, ваш процессор сгорит. Когда тело нездорово, когда оно просит о помощи, ваша задача — прислушаться к нему и восполнить баланс.

Даже сейчас, в век медийной психологии и глобального просвещения, есть мнение о том, что к психологам ходят психи, а в больницы обращаются больные.

Не доводите себя до крайностей. Относитесь к здоровью души и тела бережно и уважительно. Проходите профилактику и прислушивайтесь к своим симптомам. Только так вы сможете планомерно двигаться к успешной и счастливой жизни.

Практика

Задание 1. Поиск «заправок»

Несмотря на то, что способы восполнения ресурса не самая глубинная структура, начать лучше именно с них. Работа над собой тоже требует сил, и для их восстановления вам нужно знать, где искать.

Возьмите листок бумаги (работа с бумагой сама по себе является ресурсной) или откройте заметки в телефоне — как будет удобнее. Уделите себе время, расслабьтесь и вспомните, когда вам было хорошо и что наполняло вас силами.

Начните выписывать все подряд: фильмы, которые заряжают вас хорошим настроением, любимую музыку, места для прогулок, занятия. Пишите все, что придет в голову. Вы можете оставить этот список открытым и возвращаться к нему тогда, когда вспомните или найдете для себя новое занятие, которое наполняет вас силами.

Затем упорядочьте список. Разбейте его на разные категории: по тому, сколько времени занимает каждое занятие и в какой ситуации вы можете его применить. Можете не переписывать список заново, а воспользоваться цветными маркерами и пометками.

Например, вас заряжает силами физическая активность. Но в офисе вы не можете обратиться к этому ресурсу — он требует особой формы одежды и времени. Подумайте, как вы можете преобразовать это занятие — например, ввести короткую разминку в обеденный перерыв или пешую прогулку за кофе. Оцените, насколько это для вас работает. Подмечайте, какие именно факторы вам важны — конкретный зал, продолжительность, вид тренировки или общение с тренером.

Работайте со списком, продолжайте прислушиваться к себе и экспериментировать. Так вы начнете подмечать закономерности и открывать для себя больше вариантов восполнения ресурсов.

Задание 2. Интервью с собой

Список вопросов для того, чтобы побеседовать с собой и составить свой портрет:

• Что я всегда умел делать хорошо?

• С чем мне всегда было тяжело?

• Какой я человек?

• Каким человеком я точно не являюсь?

• Какой комплимент, сказанный с абсолютной искренностью от человека, которым я глубоко восхищаюсь, мог бы окрылить меня?

• Что самое худшее обо мне можно сказать, чтобы удар был нокаутирующим?

• В чем я стараюсь произвести впечатление на других?

• В чем смысл моей жизни?

• С чем мне никогда не хотелось бы сталкиваться?

• Что хотелось бы делать больше всего в жизни?

• Благодаря какой стратегии получалось выживать в детстве и юношестве?

• Каковы мои сильные стороны и уникальные качества?

• Какие ценности и принципы я признаю самыми важными в своей жизни?

• Что приносит мне наибольшее удовлетворение и радость?

• Чем я горжусь в своей жизни?

• Какие цели и мечты у меня есть на ближайшее время?

• Как я справляюсь с трудностями и вызовами в жизни?

• Какие препятствия или убеждения мешают мне двигаться вперед?

• Как я управляю своими эмоциями и стрессом?

• Как я отношусь к себе и своему телу? Как это влияет на мое самочувствие?

• Как я устанавливаю границы и защищаю свои интересы?

• Какие увлечения и хобби приносят мне удовольствие?

• Какие навыки или знания я хотел бы развить в себе?

• Как я принимаю решения и какие критерии использую для оценки альтернатив?

• Какое влияние оказывает окружение на мою жизнь и решения?

• Как я проявляю заботу и поддержку по отношению к себе и другим?

• Что делает меня уникальным и особенным?

• Какие страхи или сомнения у меня есть и как я с ними справляюсь?

• Какие обстоятельства в моей жизни сейчас влияют на мои решения и настроение?

• Какие ошибки и неудачи я считаю важными уроками и опытом?

• Чему я научился?

• Как я поддерживаю свои внутренние опоры в периоды неуверенности или стресса?

• Какие привычки и рутинные действия помогают мне поддерживать баланс и стабильность?

• Что для меня является источником вдохновения и мотивации?

• Какое значение для меня имеют межличностные отношения и как я укрепляю связи с другими людьми?

• Что бы я хотел изменить в своей жизни?

Задание 3. Сеанс самопознания

В этом упражнении вы научитесь определять для себя ценности и приоритеты. Вам снова понадобится место для записей — бумага или электронные заметки. Выпишите в список несколько случайных слов, которые приходят вам в голову как ассоциации со словом «ценности». Если вам трудно найти эти слова внутри себя, подумайте о том, что вам нравится в других людях. В ваших близких, персонажах фильмов, любимых историях. Вы можете воспользоваться приведенным ниже списком.

Ценности развития: Анализ, Видение, Внимательность, Гибкость, Дальновидность, Делегирование, Интеллект, Книги, Личностный рост, Логика, Навыки, Надежность, Нестандартность, Обновление, Обучение, Осведомленность, Осознанность, Подражание, Привычки, Продуманность, Проницательность, Размышления, Самообразование, Смысл, Сосредоточенность, Способности, Структура, Сфокусированность, Точность, Ум, Уникальность, Управление, Характер, Цель, Четкость, Эффективность.

Ценности, связанные с материальным благополучием: Активы, Амбициозность, Бизнес, Богатство, Вещи, Власть, Выгода, Выигрыш, Господство, Дело, Деньги, Дом, Достижение, Доход, Драгоценности, Законность, Известность, Инвестиции, Инновация, Капитал, Комфорт, Конкуренция, Обладание, Покупки, Польза, Превосходство, Предприимчивость, Предпринимательство, Престиж, Прибыльность, Приобретение, Пространство, Прочность, Риск, Роскошь, Рост, Собственность, Стабильность, Статус, Честолюбие.

Самореализация, предназначение, цель жизни:

Автономность, Антихрупкость, Благополучие, Величие, Вклад, Воображение, Востребованность, Вызов, Глобальность, Знаменитость, Знания, Значимость, Индивидуальность, Искусность, Исполнительность, Исследование, Карьера, Качество, Компетентность, Креативность, Лидерство, Мастерство, Мотивация, Независимость, Победа, Последовательность, Призвание, Профессионализм, Разделение, Руководство, Техничность, Триумф, Трудолюбие, Удовлетворенность, Улучшение, Услуга, Успех, Целеустремленность, Экспансия, Энтузиазм.

Духовные ценности:

Аскетизм, Безграничность, Безмятежность, Бережность, Благоговение, Бог, Бытие, Гармония, Глубина, Единство, Здравый смысл, Истина, Космос, Легкость, Любопытство, Мудрость, Новизна, Обязательство, Опыт, Осмысление, Открытие, Познание, Предназначение, Прозрачность, Простота, Развитие, Смирение, Содержание, Созидание, Сотрудничество, Сочувствие, Счастье, Творчество, Терпимость, Тишина, Толерантность, Умиротворение, Философия, Церковь, Чистоплотность, Этичность.

Ценности отношений:

Любовь, Альтруизм, Баланс, Благотворительность, Близость, Верность, Дарение, Доброта, Доверие, Дружба, Интуитивность, Искренность, Искусство, Красота, Надежда, Отдача, Откровенность, Поддержка, Преданность, Принятие, Радость, Свобода, Спонтанность, Страсть, Уверенность в себе, Чувственность.

Нравственные ценности:

Бдительность, Безопасность, Бесстрашие, Вежливость, Великодушие, Выразительность, Гениальность, Дисциплина, Доблесть, Достоинство, Зрелость, Изящество, Контроль, Оптимизм, Организованность, Осторожность, Отвага, Ответственность, Решительность, Самостоятельность, Сдержанность, Сила духа, Смелость, Спокойствие, Талант, Тщательность, Убежденность, Уверенность, Умеренность, Цельность.

Радость, удовольствия, отдых:

Артистизм, Вдохновение, Веселье, Восторг, Досуг, Желания, Жизнерадостность, Игры, Наслаждение, Развлечение, Сюрприз, Удивление, Хобби, Шалость, Эмоции, Эстетичность, Юмор.

Здоровье:

Активность, Внутренний огонь, Выносливость, Драйв, Естественность, Интенсивность, Ловкость, Натуральность, Подвижность, Потенциал, Производительность, Процветание, Сила, Сила духа, Скачок, Скорость, Соперничество, Спорт, Ускорение, Ухоженность, Фитнес, Фундаментальность, Энергичность.

Семейные ценности:

Близость, Взаимопонимание, Государство, Дети, Забота, Команда, Общение, Одиночество, Понимание, Предки, Принадлежность, Прощение, Родственники, Рождение, Сообщество, Среда, Супруг, Традиции.

Моральные ценности:

Благородство, Мир, Основательность, Постепенность, Правда, Правила, Принципиальность, Равенство, Справедливость, Стойкость, Традиционность, Уважение, Честность, Честь, Экологичность.

Выставьте оценку каждой ценности, которую вы выписали. Вы можете просто сравнивать их между собой и ставить «выше» или «ниже» или воспользоваться шкалой — например, от одного до 10.

Некоторые ценности могут делить между собой одно место или со временем меняться местами. Это нормально. В течение жизни ценности могут уточняться, изменяться или вовсе терять значимость под влиянием внешних обстоятельств. Вашей главной задачей является очертить круг наиболее значимых вещей и проранжировать их относительно друг друга хотя бы приблизительно.

После упражнения вам могут открыться инсайты касательно и ресурсных состояний, и ваших целей. Вы можете обращаться к списку время от времени и работать над ним по мере того, как с вами происходят различные значимые события или появляется новая тема для размышлений.

Чтобы увидеть, нужно поверить

Мое детство пришлось на перестроечный период. С каждым годом в памяти бледнеют воспоминания о страшненьком полушубке, перешитом из маминой «чебурашки», и тарелке пустого супа из картошки. Я предпочитаю помнить о другом — об объятиях, поддержке, семейных застольях со смехом и болтовней.

Такие застолья случались в день маминой зарплаты. Дома появлялись сладости, а полки холодильника заполнялись разными продуктами — замечательное время. Лучше него только мешок конфет на Новый год и маленький рождественский подарок под подушкой, например фольгированный мячик на резиночке. Это было чудо! Настолько прекрасное, что представить что-то лучше мне не позволяло воображение. Я просто жила как есть.

В то время многие семьи жили так же, как и мы. Многие, но не все. Первое мое открытие другой жизни состоялось лет в пятнадцать.

Мы тогда жили в обычной «панельке», и в квартиру прямо под нами заселилась молодая бездетная пара. Как позже выяснилось, успешная в финансовом отношении. Не могу сказать точно, чем они занимались, но уровень их достатка существенно отличался от других жильцов дома.

В чем проявлялась эта разница? Например, в том, что женщина из этой пары могла себе позволить покупать каждый свежий выпуск Cosmopolitan (не газеты из тонкой серой бумаги, а глянец). Она прочитывала журналы, а затем выносила в подъезд и оставляла у мусоропровода. Просто так. Она не вырывала страниц для коллажей и даже пробники кремов и парфюма оставляла нетронутыми.

Такими я их и находила в подъезде. Тяжелые, глянцевые, все еще едва уловимо пахнущие типографией журналы, оставленные на лестничной площадке. Спустя несколько месяцев соседства я уже знала точно, когда она вынесет следующий журнал — такой же безупречный и едва пролистанный, как и прошлый.

Я приносила их домой, жадно разглядывая фотографии, и читала истории о молодых и успешных. В некоторых журналах попадались интервью с директорами компаний. Я смотрела и не могла поверить: им было по 30 лет, а у них — свой бизнес. Так бывает? Я не была знакома ни с одним молодым предпринимателем. Да хотя бы просто с предпринимателем! Потрясенно рассматривая портреты этих молодых директоров, читая их ответы журналистам, пробовала на вкус слово «бизнес» и думала о том, какие они крутые, — я так, наверное, никогда не смогу.

Такие люди живут в другом мире. Тогда я даже не представляла, что тоже буду директором своей компании. Но чтобы им стать, мне нужно было поверить, что так может быть.

***

Довольно скоро эта молодая пара съехала из нашего дома. Слишком они отличались от всех нас по уровню дохода, по образу жизни, поэтому выбрали жилье более высокого класса, а в квартиру заселили «бедных родственников» — среди них по счастливой случайности оказалась моя ровесница Аня, с которой мы быстро познакомились и подружились. Семья, въехавшая в квартиру, действительно была бедной. Возможно, поэтому нам с Аней было так легко понять друг друга.

Так я смогла побывать в квартире тех загадочных людей, которые вели «другую» жизнь. Конечно, там не оказалось интерьеров из каталога мебели, но зато прежняя хозяйка оставила часть своей одежды и обуви.

Одну пару сапог из ее гардероба мы с Аней даже носили некоторое время по очереди: у нас обеих не было зимней обуви. По утрам я надевала их и шла сквозь метель в школу, а после уроков отдавала Ане — она брала их, чтобы пойти учиться во вторую смену.

Несмотря на то, что мы все еще делили эти сапоги на двоих, я уже точно знала: другая жизнь есть. В глянцевых журналах и у девушки, которая оставляла их у мусоропровода. В этих сапогах из настоящей кожи, купленных не на китайской «оптовке», примеренных не на картонке и оплаченных не последними деньгами.

А если она существует, то почему не для меня?

С того момента я начала себе воображать другую жизнь. В реальности оставалась юбка, перешитая из лоскутов, и единственный свитер, но это было уже не столь важно. В моем сознании зародилась мысль о том, что жить по-другому возможно. Мой разум уже начал искать способы того, как найти дорогу к этой жизни и перебирать доступные способы. Цеплялся за возможности, обдумывал и анализировал. Процесс был запущен.

А по мере «насмотренности», расширения моих внутренних горизонтов иными становились и желания. И это были уже не только хорошие зимние сапоги.

Как расширение картины мира влияет на человека

Картина мира — это образ окружающей реальности, который существует в сознании каждого из нас. Представьте стеклянный ящик, в который залетают мелкие мыльные пузыри. Они летают, прилипают к стенкам, сталкиваются между собой и схлопываются в пузыри побольше. Вот стеклянный ящик — это мир. А объем каждого пузыря — внутренняя картина мира каждого человека. Какие-то из них пересекаются, какие-то вмещают больший объем, но ни один из пузырей не приближается к размерам целого ящика. Только если достаточно много прилипнет друг к другу и схлопнется в один, им удастся охватить значительную часть. Но даже так они никогда не примут форму ящика и не узнают, что находится за его пределами.

Пока ваш «мыльный пузырь» еще мал, вы просто не знаете о том, каков мир вокруг. Не видите окружения, возможностей, а самое главное — себя. Внутри своего пузыря каждый из нас имеет определенные страхи, границы и ценности. И еще — сценарии. Если жить в мыльной шапке из скопления таких маленьких, почти одинаковых пузырьков, то можно никогда и не узнать, что можно взлететь высоко вверх и стать намного больше…

Когда человек видит одни и те же сценарии жизни — у себя, друга, родителей, соседа — откуда ему знать, что можно жить и по-другому. Свободнее. Комфортнее. Интереснее. Поэтому наблюдать за другими, проявлять любопытство и исследовать — это развивать себя, допускать больше сценариев развития, примерять на себя разные варианты и разрешить себе быть другим.

Знать о мире многое — способ защиты. Вспомните себя, когда были подростком или ребенком. Как впервые столкнулись с обманом. С несчастной влюбленностью. С агрессией. И какой трагедией казались тогда для вас ситуации, которые сейчас представляются несущественными, просто возней в песочнице. Но тогда вы не осознавали, что так может быть, и не знали, что другие тоже переживают эти ситуации. А сейчас знаете. И чем больше вы будете знать, тем меньше значимости будет иметь для вас любая драма. Ее масштаб уменьшится.

Представим, что начинающий предприниматель сталкивается с кассовым разрывом: бизнес не убыточный, но вот прямо сейчас денег нет, внести какой-то горящий платеж не получается. Для предпринимателя новичка это сильный стресс, мир клином сошелся на этих цифрах. Пройдет время, и он узнает, что да, такое бывает, это не конец света. Есть финансовое планирование, отсрочка платежа, уступка задолженности и множество других инструментов. Картина мира расширилась.

Чем больше ваш «пузырь», тем проще вам адаптироваться к разным предлагаемым обстоятельствам. Их изменение больше не воспринимается как конец света, а становится лишь частью из огромного множества допустимых вариантов.

Человек с широким кругозором может позволить себе не противостоять противоположному мнению, а учитывать его. Это открывает множество возможностей, при которых вы не замыкаетесь на ограниченном круге решений, а можете выбирать из бесконечного множества наиболее приемлемых.

Все эти факторы позволяют личности с широкими рамками кругозора более успешно формировать отношения с окружающими.

Исчезает внутреннее противостояние и сопротивление, вы больше не боретесь с каждым непохожим на вас человеком, а просто решаете — принимаете его в свой круг или нет.

В бизнесе критично важно расширение картины мира предпринимателя, потому что она напрямую влияет на развитие своего дела: зашоренному человеку трудно осознать, какие направления можно запустить, что из имеющегося лучше масштабировать, как внедрить новое в свою технологию. Расширенная картина мира помогает легче воспринимать кризисы: это не финал, а этап, точка роста.

Да и вообще, жить становится не так страшно. Расширение кругозора здорово помогает снизить уровень тревожности и стресса, поскольку на любой стрессовый фактор при должной эрудиции и насмотренности можно легко подобрать либо адекватный ответ, либо способ унять волнение.

Почему расширять картину мира страшно

В русскоязычном пространстве отношение ко всему новому двоякое. Несмотря на существенные социальные изменения, наше общество во многом остается закрытым и консервативным. Нам легче вести оседлый образ жизни и заниматься накопительством в привычных условиях, чем отправляться за новыми знаниями в неизвестность.

Чаще всего, когда я спрашиваю людей о том, почему они не путешествуют, мне отвечают: «Нет денег». Путешествия воспринимаются как излишество, что-то нематериальное, и для нас гораздо понятнее вложить деньги в недвижимость, купить что-то роскошное или даже проесть-пропить избыток средств. Путешествия, то есть впечатления и опыт, не считаются ценностью.

По своему опыту могу сказать, что моя жизнь круто повернулась, когда я начала путешествовать. До 25 лет я даже не покидала Омск, а потом начала ездить «как все» — раз в год на отпускные. Приезжая из отпуска, я привозила с собой такой заряд энергии, который давал мне толчок для развития на весь следующий год. Казалось, что привычный мир мне мал. Я заходила в квартиру и думала — кто эта женщина, которая здесь живет? Потому что сама становилась немного другой.

В поездках я заряжалась энергией, получала мотивацию, делала полезные для себя открытия. Я решила, что путешествовать нужно обязательно и как можно чаще, поскольку каждая поездка приносит с собой непередаваемое чувство обновления. Теперь это одно из моих жизненных правил: не «сначала — деньги, потом — путешествия», а наоборот. Сначала нужно сменить обстановку и наполниться новыми чувствами и открытиями, а потом с их помощью делать свою жизнь лучше.

Даже обеспеченные люди часто отказывают себе в новых впечатлениях. Это касается не только путешествий, но и любых попыток получить опыт. Тому есть несколько причин:

Эволюционные механизмы. Древний мозг заставляет нас сидеть в пещере и сохранять энергию. Мы уже давно не те люди, что страдали от набегов хищников, но укоренившиеся программы заставляют нас избегать потенциальной угрозы, раз за разом повторяя проверенные и безопасные действия.

«Ведро с крабами». Есть известный эффект, благодаря которому крабы не могут выбраться из ведра: сородичи тянут их обратно. С людьми отчасти происходит то же самое — под давлением окружения мы стараемся «не высовываться», даже если это равносильно бесславному прозябанию.

Боязнь потерять идентичность. «Мне плохо, но привычно» — частое состояние, из-за которого люди отказываются идти на терапию или предпринимать решительные действия для изменения жизни. Они боятся, что перестанут быть собой, что начнут совершать непривычные для себя поступки и перестанут быть для себя предсказуемыми.

Коллективная травма. На каждой стране лежит отпечаток прошлого, и некоторая часть воспитания наших родителей и прародителей переходит к нам, уже не имея ничего общего с реальностью. Репрессии и послевоенные годы наложили на старшее поколение отпечаток с установкой на тихую и стабильную жизнь без излишеств.

Готовность к позитивным изменениям в жизни складывается из трех компонентов: ощущения собственной безопасности, доверия к миру и открытости новому. Они связаны между собой: согласитесь, без доверия миру сложно проявлять открытость.

Открытость включает в себя две ключевые характеристики — широту взглядов и воображение. Чтобы реализовать что-то, нужно это придумать и поверить в то, что это возможно. Ведь еще 100 лет назад ноутбук и облачный документ, в котором я сейчас пишу книгу, были плодом воображения фантастов, изобретателей и прорывных предпринимателей.

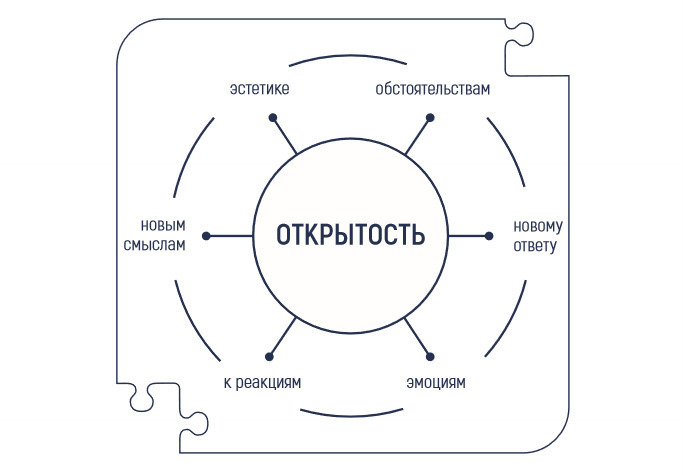

Открытость может быть разной, она состоит из нескольких «слоев»: открытость новому опыту и обстоятельствам, смыслам и эстетике, эмоциям и реакциям. В одном человеке может сочетаться высокая открытость к одному и закрытость к другому. Например, предприниматель смело действует в незнакомых обстоятельствах, легко подхватывает необычные идеи, пробует новое и внедряет это в свой бизнес, но не принимает те эмоции и реакции, которые его сотрудники демонстрируют при изменениях чего-либо в компании: растерянность, фрустрацию, недовольство, медлительность.

Как расширить картину мира

Для меня лучший способ расширить границы «внутреннего горизонта» — это отправиться в путешествие. Смена места пребывания позволяет в краткий промежуток времени погрузиться в быт других людей: их архитектуру, язык, кухню, обычаи. Не обязательно погружаться в их жизнь полностью, достаточно наблюдать и видеть, как по-разному живут люди.

В путешествиях легко проявить любопытство. Некоторая его часть становится необходимостью, если вы не едете по путевке «все включено». Экскурсии, азы языка, пересчет валюты, знание местных обычаев и правил — все это расширяет наши границы в максимально естественной и органичной обстановке.

Тем не менее путешествия подходят не всем. На то есть различные причины — от вполне объективных, вроде состояния здоровья или отсутствия времени, до чисто субъективной неприязни к поездкам. Но путешествовать по миру (пусть это мир науки, культуры, психологии или даже мир музыки, мемов и мотоциклов) можно и в интернете: есть множество ресурсов с разной степенью научности, погружения в материал и формальностью подачи. Есть материал на любой вкус и по любой теме, главное — развить в себе любознательность.

Выбор знаний в качестве отдыха от основной деятельности и инвестиции в себя — это еще и развитие механизма «дорогого дофамина». Если вы будете получать знания регулярно и без насилия над собой, то со временем этот процесс станет приносить вам гораздо более долгосрочное и стабильное удовольствие, чем просмотр коротких смешных видео.

Еще один способ расширения своих границ — это общение с новыми людьми. С разными людьми. В обстановке, непривычной для вас. Сходите на бизнес-завтрак, в фонд помощи бездомным или на курсы кройки и шитья и разговаривайте с людьми, наблюдайте за ними. Любой опыт вы сможете в дальнейшем использовать себе во благо.

К примеру, вы сказали себе: «Хочу стать миллиардером». Чтобы добиться этой цели, нужно точно знать, что именно значит «быть миллиардером». Сделайте для себя список из людей, на которых вы хотели бы быть похожими. Изучайте их интервью, профили в социальных сетях. Ходите на те же завтраки. Читайте те же книги. Приближайтесь к их образу жизни, и тогда вы будете уже больше «там» и этот путь вас преобразит.

Расширение границ как способ найти цель

Некоторые люди, весьма талантливые и не обделенные умом, не могут достичь значимых успехов в жизни только из-за того, что не видят перед собой конкретной цели. Часто это происходит не от неспособности сосредоточиться на чем-то одном, а просто от незнания. С расширением границ личности человек получает новый опыт, а попытка примерить его на себя и освоить новые навыки может привести к пониманию своих целей. К примеру, вы никогда не пробовали шить, но как вы в таком случае поймете, что вам это нравится? Можно всю жизнь не любить чай из-за того, что он горчит. А потом вы выйдете на пенсию, внуки привезут белый чай, и окажется, что чай может быть вкусным.

Или же вы никогда не отдыхали на море, а потом попробовали и поняли, что это возвращает вас в ресурсное состояние. После этого у вас уже появляется цель: располагать таким уровнем достатка, чтобы позволить себе этот отдых регулярно. Но и это не предел. Потом вы решились на поход в горы — и поняли, что лучшего опыта в вашей жизни еще не было. И у вас вновь появляется цель: улучшить физическую подготовку, маршрут, навыки выживания…

Постоянное расширение границ позволяет всегда находить в себе мотивацию к действиям и меняться к лучшему. Не пренебрегайте новым опытом, потому что, даже если вы не станете лучшим скалолазом на свете и не погреетесь на каждом из мальдивских пляжей, свежие впечатления позволят вам не выгорать и жить интересную, наполненную жизнь.

«Внутренняя емкость» и способы ее увеличения

«Внутренняя емкость» — это то, насколько быстро и широко может быть расширена картина мира конкретного человека.

Концепция «Внутренней емкости» появилась в книге «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» за авторством доктора философии Кэрол Дуэк. Она много пишет о мотивации и развитии личности, и мне, как коучу по трансформации мышления, ее идеи оказались близки. Дуэк пишет о том, что рамки развития каждого человека не определены генетикой или судьбой и в течение жизни их можно постоянно расширять. Люди, занимающиеся собственным делом и несущие на себе большую ответственность за капитал и коллектив (руководители, управленцы и предприниматели), обязаны соответствовать масштабам, на которые претендуют.

Именно поэтому необходимость постоянной работы над рамками своего восприятия — это такая же потребность, как и делегирование рутинных задач, подбор кадров и другие базовые вещи, необходимые для ведения бизнеса.

Если вы хотите иметь оборот в миллиард, нужно, чтобы этот миллиард помещался у вас в голове. Чтобы вы могли не только его заработать, но и распорядиться им. Чтобы ваш масштаб личности соответствовал запросам, нужно постепенное развитие как границ восприятия, так и профессиональных навыков. Это часть масштабирования своей картины мира.

Когда ко мне в бизнес-коучинг приходят предприниматели с запросами развития компании до мирового уровня, мы всегда начинаем с мышления собственника. Потому что компания — отражение ее владельца и того, кто ею управляет. Часто бывает, что у собственника не хватает этой самой емкости, и мы постепенно начинаем расширять его мир, рассматривая новые варианты — если так? а вот так? а может ли быть по-другому? Но бывает и другая ситуация — компания уже хорошо развита, производится уникальный проработанный продукт, и компания уже готова стать мировой. Но сам собственник этого масштаба не видит, потому что его картина мира ограничена реалиями условного Омска. Поэтому расширять картину мира, увеличивать внутреннюю емкость — навык эффективного руководителя.

Практика

Задание 1. Получение нового опыта

Попробуйте практику осознанного получения нового опыта. Это позволяет развивать людей на руководящих позициях, предотвращать их выгорание и постоянное пребывание в «дне сурка».

Суть этой практики состоит в том, что каждую неделю вы выделяете себе от двух до четырех часов на получение нового опыта. Начните с малого — того, что не требует больших затрат и усилий. Выберите другой путь до дома, смените машину на велосипед или пройдитесь пешком в ту часть города, которую до этого никогда не посещали. Посмотрите лекцию в той области, которая не была вам интересна, или фильм в нетипичном для себя жанре. Закажите новую еду в новом ресторане. Научитесь делать кундюмы (или хотя бы загуглите, что это такое).

Двигайтесь постепенно. Начните с малых изменений в своей жизни и вводите их регулярно. Прислушивайтесь к своим ощущениям и делайте пометки — возможно, вы найдете для себя новый ресурс.

Задание 2. Открытость

Открытость может быть разной. Оцените собственную открытость по шкале, где один — вы закрыты, а 10 — абсолютно открыты.

Задание 3. «ОКЭАН»

Быть примером

возможного для других

Вдохновлять и мотивировать

Когда я училась в выпускном классе, по телевизору начали крутить бегущую строку: «„Дом Моды“ приглашает девушек для кастинга в модельное агентство». Может, попробовать? А вдруг? Мысль о том, что мне стоит попробовать свои силы, укрепилась внутри. Не как четкий план, а как авантюра.

Домашнего телефона у нас не было. Увидев в очередной раз объявление, я записала номер на бумажке и наконец решилась позвонить. Сжимая шершавый бумажный квадрат, дошла до ближайшего телефонного автомата, набрала номер. Сказала, что хочу принять участие в кастинге. Мне назначили день и рассказали, куда прийти.

Чтобы стереть неизбежную неловкость и волнение, уговорила поехать вместе с собой еще и подругу. Катя тоже была не против попробовать себя в роли модели. Вместе мы зашли в «Дом Моды», отстояли огромную очередь из таких же девочек, как мы, отметились в списке и сделали пробный проход. Конечно, мы не были ни Шалом Харлоу, ни Наоми Кэмпбэлл. Два подростка, скованных смущением, прошлись по импровизированному подиуму, и в итоге подруге — увы — не повезло, а вот во мне жюри увидели потенциал и пригласили на второй тур.

Для второго тура нужно было собрать образ. Я тогда еще понятия не имела, что это значит. Как к этому готовиться? Что будет? Я просто надела все самое лучшее, что было дома, сделала «взрослую» укладку и макияж.

Приехала в студию. Во время своего выхода включила песню «Pretty Woman» и ходила под музыку туда-сюда, не совсем понимая, чего от меня ожидают, но искренне желая пройти кастинг. А еще — я зажгла внутри себя особое чувство уверенности, что все получится. Что впереди — новая глава моей жизни, чистая страница, на которой я смогу написать интересную историю.

Удивительно, но это сработало. Меня приняли в крошечную группу из 10 девчонок-фотомоделей. Когда я увидела свою фамилию в списке, внутри меня прыгала маленькая Леночка и восторженно кричала: «Приняли! Меня! Фотомоделью!»

Я была так счастлива. Рассказала маме. Меня! Выбрали! Но дальнейшее обучение было платным.

«Мам, откуда ты нашла деньги?» — думаю я иногда, но и тогда, и сейчас благодарна ей за то, что поддержала меня. Для меня в тот момент это было невероятно важно.

Я научилась красиво ходить и держать спину. Не бояться камеры и удачно получаться на фото. Для меня сам факт того, что я модель, стал огромным шагом вперед. Потому что я стала отчасти той, кто смотрел на меня с глянцевых страниц журналов.

***

Помните то волнующее чувство, когда держишь за веревочку шарик, наполненный гелием, и вот-вот отпустишь, а он улетит выше крыш — к птицам и облакам, — становясь маленькой точкой? Что-то похожее было на душе перед школьным выпускным, которого я ждала с нетерпением, хоть травля в отношении меня и поутихла в старших классах. Казалось, там, во взрослой жизни, будет что-то уже другое. Большее и лучшее, чем сейчас. Я готовилась «отпустить шарик в небо» и освободиться от всех трудных воспоминаний и школьной атмосферы в тот самый момент, как получу свой аттестат и без оглядки перешагну порог, отделяющий «детское» от «взрослого».

И вот — выпускной. Я была на нем «приглашенной гостьей». Денег у нас в семье было немного, и родительский комитет решил внести за меня часть суммы, чтобы ученица из малообеспеченной семьи смогла отметить праздник вместе со всеми.

Наверное, каждая девочка помнит платье, в котором она была на школьном выпускном. Я пришла туда в мамином — прямом, элегантном, блестящем, оно сверкало в вечернем электрическом свете. Я называю это платье «селедочным»: блестки искрились на мне, как рыбья чешуя. Еще недавно я была просто отличницей-тихоней, закрытой девчонкой, но в день выпускного — выпрямила спину и пошла.

Казалось, что люди, знавшие меня годы, будто бы встретили меня на выпускном в первый раз. Рассмотрели. Увидели, какой могу быть красивой. Я была Золушкой, которую преобразила фея. Я наконец проявилась.

Уверенной походкой модели мимо рядов выпускников, учителей, родителей я шла за аттестатом. Мир замер в этот момент, все взгляды были прикованы ко мне…

— Ты как модель!

— Я и есть модель, больше года уже в «Доме Моды».

— Оу, а мы и не знали…

Только и разговоров было: «Она фотомодель!», «Хоть на обложку журнала!». На одну ночь я стала королевой. Со мной хотели танцевать, ко мне подходили, на меня смотрели. Даже директор восхищенно ахнула, когда увидела меня в новом образе. И это была уже другая Я.

Вдохновлять и мотивировать

Служить для других позитивным примером — это важная часть жизни, особенно для тех, кто управляет людьми и развивает личный бренд. В том, чтобы служить позитивным примером, есть свои плюсы и минусы, к которым стоит быть готовым. Их принятие позволит вам продолжить идти по избранному пути, не набив себе слишком болезненных шишек по дороге.

Быть примером для других — вдохновляющий процесс и, более того, взаимный. Вы приносите пользу тем, кто ориентирован на вас, а взамен получаете больше ресурса для того, чтобы становиться лучше, увеличиваете социальный капитал и раскрываете новые грани своего естества.

Те, для кого вы становитесь примером, получают готовую ролевую модель. Вы даете им опору, определенный конструкт действий во многих непростых ситуациях. Ваш позитивный пример вдохновляет и мотивирует стараться больше и получать больше, быть добрее к окружающим и развивать свою личность. При этом вы можете не только демонстрировать определенный тип поведения, но и непосредственно помогать другим на их собственном пути становления. Вы поддерживаете чужие стремления, помогаете найти ресурс и одобрение, так необходимое в сложных ситуациях.

С другой стороны, вы, как мотиватор, получаете поддержку и положительное отношение со стороны окружающих. Вами восхищаются, вас одобряют — это тоже важный ресурс. Вы можете получать рекомендации, открываться новым контактам и возможностям, становитесь видимы для других «вдохновителей» и успешно обмениваетесь с ними опытом, помогая друг другу расти. Вы также развиваете свои лидерские качества, потому что служить позитивным примером и при этом быть лидером — это очень логичные и дополняющие друг друга роли.

Помимо прочего ваша роль «вдохновителя» способна излечить ваш собственный экзистенциальный кризис. Когда вас снова накроет сложными вопросами из разряда «Зачем я живу?», вы всегда можете оглянуться и понять, что ваша миссия — быть классным и помогать становиться классными другим. Это взаимный обмен положительными качествами, навыками, ресурсами и статусом, и, если бы как можно больше людей в обществе стремились к тому, чтобы придерживаться этой философии, мир стал бы гораздо лучше.

Однако многие понимают этот термин превратно, что превращает красивую и вдохновляющую историю в кошмар для самого вдохновителя. Это совсем не про «успешный успех», стремление к которому сковывает и превращает в человека, которому нельзя ошибаться.

Позитивный пример может быть разным. Это как пазл из тысячи маленьких кусочков, где каждый несет в себе определенный тезис, посыл, идею. Быть позитивным примером — значит соблюдать высокие стандарты жизни, уделять внимание деталям, стремиться к лучшим качествам.

Во-первых, это качества чисто человеческие — честность, порядочность, терпимость и принятие чужого мнения, других углов зрения. Это нравственность и этичный подход к окружающим. Невозможно быть позитивным примером человеку подлому и корыстному, зато на честного и доброго не только хочется быть похожим — с ним хочется сотрудничать, ему хочется доверять.

Второй уровень позитивного примера — самодисциплина и самосовершенствование. Стремление к углублению знаний, к повышению профессиональных компетенций, собранность и даже требовательность к себе. Человек, на которого хочется быть похожим, делает свою работу на совесть и строг к себе, но не до самобичевания, а в рамках продуктивности.

Наконец, третий уровень — это принятие окружающего мира, дружба с ним. Человек — позитивный пример не обязан со всеми соглашаться, но он имеет необходимую широту взглядов, которая позволяет ему учитывать различные культурные особенности и другие точки зрения. Он готов мотивировать других, оказывать помощь, когда она нужна, и делать это добровольно, по широте своей души, а не будучи «плакательной жилеткой».

Человек, с которого хочется брать пример, обладает бодростью духа, активным интересом к жизни, он оптимистичен и открыт, несмотря на обстоятельства, но при этом не доверчив и не наивен. В коллективе такой человек даже незримым своим присутствием (например, в качестве руководителя) задает стандарты, правила и создает мотивацию, которой «загораются» все сотрудники и партнеры.

Звучит заманчиво и даже нереалистично, правда? Так вот, еще одно важное качество человека, служащего позитивным примером, — готовность не быть идеальным. Потому что все равно не получится.

Ловушка позитивного примера

Главной опасностью на пути становления «вдохновителя» является разотождествление себя со своими ошибками. Тут возможно два варианта:

Человек остается слеп к своим ошибкам, продолжает настаивать на своей правоте, даже если это ведет к негативным последствиям для окружающих. В качестве оправдания может списывать ответственность за допущенные ошибки на любые внешние факторы: подчиненных, конкурентов, внезапное стечение обстоятельств и т. д.

Человек при первой же оплошности впадает в самобичевание, апатию, депрессивное состояние. Даже если он не проявляет эти признаки явно, утрата энтузиазма и тяжелое переживание ошибок тяжело сказываются и на рабочем процессе, и на коллективе.

Какой есть третий, позитивный вариант? Признание того, что все люди могут допускать ошибки и никто от них не застрахован. Более того, их можно использовать как возможность для роста, и это тоже важно демонстрировать на собственном примере.

Допустим, вы руководитель фирмы и нашли поставщика с выгодными условиями, поторопились и заключили контакт. В итоге был предоставлен товар ненадлежащего качества или вас попросту «кинули». Была ли в этом ваша ошибка? Частично — да. Что вы можете сделать как позитивный пример для сотрудников? Разработать план поиска другого поставщика, покрытия финансовых убытков и — на будущее — разработать алгоритм проверки ваших деловых партнеров, благодаря которому вы сможете минимизировать риск подобной ошибки в будущем.

Если вы хотите, чтобы люди считали ваши действия позитивным примером, то нужно осознавать предел своих компетенций, свои сильные и слабые стороны — то, о чем я писала в первых главах книги. Вы — герой, но героям любой сказки нужен мудрый наставник и добрый друг, который сможет дать волшебный пинок, клубочек, зеркало или другой артефакт, помогающий двигаться дальше.

Подражание или наставничество?

У героя может быть свой собственный герой! Вам не обязательно полагаться только на себя. Помните, я писала, что для внешней опоры подойдут примеры людей, к успеху которых вы хотели бы приблизиться? В том, чтобы «подсматривать» за более мудрыми и успешными и извлекать уроки из их опыта, нет ничего стыдного. Вы можете успешно интегрировать их успех в свою жизнь и тем самым повысить ее качество.

Также вы можете заметить, что и вам подражают те, кого восхищает ваш успех. «Подражание — самая искренняя форма лести», как говорил Оскар Уайльд, и с этим тоже придется смириться. Мы, люди, социальные существа, и у каждого есть подражатели и образцы для подражания. Главное — не теряйте своей идентичности, не становитесь дешевой копией кого бы то ни было, подчеркните те качества, которые присущи именно вам, и будьте своеобычны, аутентичны.

На этом пути легко попасть в ловушку. Если вы выбираете себе пример для подражания, тяжело оставаться в рамках позитивного сравнения, так называемой «белой зависти», когда вы стремитесь к достижению того же уровня свершений. Еще можно угодить в череду самоуничижения и токсичного сравнения с успехами других, когда ваш собственный успех будет всегда казаться вам недостаточным, недостаточно «успешным».

Многим из нас свойственно сомневаться в истинности своих достижений, в том, что нас признали по заслугам, в том, что мы достаточно старались. У этого явления есть еще одно, более глубокое и патологическое проявление — когда под страхом «разоблачения» человек предпочитает вообще не проявляться и прятать свои достижения.

Если в более легкой степени человек демонстрирует свои способности, но испытывает внутреннюю неуверенность и сомнения по поводу их «настоящести», то в запущенных случаях его сомнения приобретают параноидальный характер. Он предпочитает потакать болезненным мыслям и играть в маскировку умений, и вправду создавая видимость своей бестолковости.

Постоянно сравнивая себя с другими и признавая ничтожность собственных заслуг, человек постепенно утрачивает себя целиком. Он забывает о своих целях, желаниях, мечтах, отказывается развивать свои способности, потому что внутренне уже смирился с тем, что ему «никогда не быть таким же крутым, как…». Причем чем глубже становятся эти переживания, тем больше растет круг этих «крутых» людей вокруг, и человек начинает считать себя хуже всех на свете.

Чтобы справиться с этим болезненным чувством, человек может войти в роль другого. Следовать его целям, мечтам, пытаться повторить его успехи, даже копировать внешность, вместо того чтобы принять себя целостным и уникальным.

Думаете, что вас это точно не касается? Вспомните социальные сети. Что это, как не ярмарка тщеславия и витрина «примеров для подражания»?

Когда мы полны сил и находимся в ресурсном состоянии, чужая красивая жизнь может оказать на нас положительное влияние. Мы можем вдохновиться утренней пробежкой, красивым завтраком, учебой и новыми достижениями других людей. Но когда мы и без того раздавлены вечными сравнениями себя с другими, не признаем своей ценности, просмотр ленты превращается в зубовный скрежет: «Я еще проснуться не успела, а она уже красивая йогу делает!»

У вас могут быть объективные причины на то, чтобы чувствовать себя неважно и быть менее продуктивным в конкретный момент, но токсичное сравнение с «успешной жизнью» только заставит вас еще глубже погрузиться в апатичное состояние. Это может взрастить ложное ощущение того, что вы полностью отрезаны от мира, потому что все вокруг живут лучшую жизнь, кроме вас. Просто вы видите только успешную часть других людей, а не их «плохие дни».

И это на самом деле может вас изолировать от других, поскольку вы сосредоточиваетесь на негативных аспектах своей жизни. Замкнутый круг, из которого можно выйти, только придя в «ресурсное состояние» и изменив внутренние установки. Не стоит поддаваться влиянию внешних образов целиком: всегда нужно делить надвое свои мысли и эмоции и рефлексировать по их поводу.

Положительный пример в корпоративной культуре

В небольших компаниях, где не слишком развита философия и корпоративная культура, личные примеры руководителей и отдельных сотрудников невероятно ценны. Если в такой компании найдется яркий «вдохновитель», то его образ послужит оздоровлению всей структуры: росту профессионализма, мотивации и улучшению микроклимата среди сотрудников. В такой ситуации особенно важно проявлять личные, человеческие качества, которые помогут сплотить людей и вдохновить их на собственные проявления лучших сторон характера. Например, эйчар-менеджер может служить положительным примером в том числе через мероприятия. Надо подбадривать и поощрять сотрудников, которые выбирают учебу и развитие, открывать доступ к различным программам, мастер-классам, встречам профессионального сообщества.

Если руководство компании само принимает активное участие в таких мероприятиях, то и сотрудники начинают стремиться к высотам, брать пример.

Во многих бизнесах главным капиталом являются люди. И в тех, с которыми я работала, мы стремились сделать так, чтобы люди развивались не в однобоком профессиональном ключе, а во всем, что они считают важным. Это касается и мышления, и личностного роста. И начинали мы трансформацию всегда с «головы», то есть с собственника и топов. Потому что развитие собственника всегда дает остальным сотрудникам толчок к своему развитию. Скажем, в сфере IT история с личным развитием сотрудников решается через помощь в собственных проектах. Как говорят в этой сфере, «плох тот айтишник, который не хочет свой стартап!». Поэтому во многих крупных компаниях действуют стартап-центры и центры компетенций, которые позволяют сотрудникам выделить нерабочее время на собственные разработки, дают им возможность обучиться и открыть сбор средств на выпускаемый продукт. И если продукт получается действительно классным и успешным, то компания либо выкупает его, либо выделяет ресурсы на «доведение до ума» и затем приватизирует.

Грамотный эйчар видит, на каком из сотрудников есть «волшебная пыльца», и пытается отсыпать ее и другим. Чаще всего это реализуется через практику менторства, когда одаренный сотрудник собирает под своим началом новичков, делится с ними опытом и мотивирует на работу.

Такая практика позволяет «зажигать звездочки». Новички, которые хотят трудиться под началом вдохновляющих сотрудников, сами приходят в наем и стремятся за успехами старших. Компания тем временем убивает сразу двух зайцев: и экономит на поиске сотрудников, и получает классный продукт, созданный сильной и мотивированной командой. Не зря раньше вешали «доски почета» — в современных компаниях вместо них сияют «звездочки» личных брендов успешных специалистов.

Большие компании в качестве мотивации используют ценности и на этой основе выстраивают внутреннюю этику и культуру. Например, «наши ценности — это отличное качество продукта, понимание запроса клиента и личный рост сотрудников». Когда происходит регулярный обмен «обратной связью», руководитель может использовать эти «столпы» для оценки работы сотрудников. Например, можно сказать:

«Все было сделано классно, и мне понравилось, с какой тщательностью ты отнесся к качеству финального продукта. Ты — лучший сотрудник месяца». Или: «Мне очень нравится, как ты ищешь подход к клиентам, но неплохо было бы усилить твои компетенции. Я предлагаю тебе пройти обучение за счет компании». Таким образом, вся команда «встраивается» в систему ценностей собственника и мотивируется им соответствовать. Это крайне важно постоянно декларировать, чтобы сотрудники четко представляли себе вектор развития.

Особенно важно говорить о достижениях, если есть ценности, не только прописанные на бумаге, но и те, которые чувствуются «на кончиках пальцев». Потому что именно согласно им будут выстраиваться все деловые процессы. На бизнес-коучингах одна из задач руководителя — необходимость взглянуть на текущий процесс и задать себе (и команде) вопрос: как мы будем решать это, исходя из наших ключевых ценностей?

Даже в больших компаниях люди могут опираться на личность собственника, и именно на него равняются сотрудники. В банке «Тинькофф» было заметно присутствие Олега Тинькова (признан иноагентом) и после его ухода. Изучая процессы «Магнита», до недавних пор можно было увидеть в них руку и ценности Сергея Галицкого. Приехав в Краснодар, вы своими глазами видите плоды его работы: парки и стадионы, строительство которых он проспонсировал. Таких людей много, и они являются реальными вдохновителями и мотиваторами других. И вы тоже для кого-то пример.

Практика

Задание 1. Ролевая модель

Вам нужно выписать для себя несколько насущных целей, которые помогут подтянуть то, что «просело» в вашей жизни в разных сферах. К примеру, «посещать бассейн трижды в неделю», «проводить с семьей не менее одного дня в неделю» и «поучаствовать в новом рабочем проекте».

После этого вам нужно подумать, на кого из «ролевых моделей» вы могли бы ориентироваться. К каждой цели нужно подобрать не менее 10 примеров и изучить информацию об их достижениях, потому что одно дело — то, чего они достигли, и другое — то, каким путем они этого достигли. Одна стратегия вам может показаться приятной, другая — недопустимой, и вы должны доверять своим ощущениям.

Среди ролевых моделей могут быть не только знаменитые на весь мир личности, но и локальный инфлюенсер в социальных сетях (это здорово, потому что вы можете лично задать ему вопрос!), ваш друг или даже тренер в том бассейне, в который вы хотите отправиться. Они смогут подсказать вам, с чего начать, как вырабатывать правильные привычки и совместить это занятие с остальными аспектами вашей жизни.

Вам совсем не обязательно выбирать только одну ролевую модель. Старайтесь развивать кругозор и выбрать как минимум две-три, принципы которых вы сможете совместить для достижения собственных целей. Не забывайте про то, что цели должны быть именно вашими!

Чем больше у вас ролевых моделей для разных сфер жизни, тем выше вариабельность вашего поведения, а значит, меньше ситуаций, потенциально способных вогнать вас в стресс. Совмещение фрагментов из разных «ролевых моделей» подарит вам больше шансов на то, чтобы в конечном счете остаться самим собой.

Этот принцип называется «воровать как художник», потому что художники крайне редко создают что-то принципиально новое. Чаще всего их авторский почерк является компиляцией техник и стилей других мастеров, пропущенных через их собственное восприятие. Со временем они учатся вырабатывать собственную манеру и делать ее узнаваемой и индивидуальной.

Так и вы можете выработать свой собственный стиль жизни и стать вдохновителем для других, если поначалу научитесь «копировать» отдельные фрагменты жизни других людей и совмещать их в собственной картинке.

Задание 2. «А как поступил бы…»

Второе упражнение пригодится вам, чтобы получить мощный заряд мотивации и увидеть путь к решению тех задач, которые поначалу кажутся вам невероятными. С этого и начинается само упражнение — вам нужно составить список задач из разных сегментов «колеса», которые кажутся для вас недостижимыми.

Выпишите те результаты, которых, по вашему мнению, вы никогда не смогли бы достичь. А затем найдите информацию о тех людях, которые уже их достигли. Миллиардеры, гуру здорового образа жизни, счастливые пожилые супруги — в зависимости от того, что именно вас интересует.

Применяем тот же принцип, что и в прошлом упражнении. Изучите путь этих людей к успеху, анализируя методы и ресурсы, которыми они пользовались. Попробуйте «примерить» для себя несколько способов достижения желаемого и подумать, какой из них наиболее для вас ограничен. Это может быть метод, составленный из жизненного пути сразу нескольких людей.

После того как вы собрали информацию, вновь вернитесь к списку недостижимых целей и задайте вопрос: «А как поступил бы (любой из „вдохновителей“, которых вы сочли подходящим для ролевой модели)?» И напишите те шаги, которые он прошел на пути к достижению этой цели. Будет здорово, если вы найдете ситуации, в которых нескольким ролевым моделям пришлось прибегнуть к вариабельности действий, и сможете непротиворечиво совместить их в своем «плане» или прописать «план Б».

Готово! Получившийся список и прилагающиеся к нему планы — это и есть тот план действий, по которому прошел бы ваш «идеальный „Я“». Осталось только приступить к выполнению!

Каждый день

с чистого листа

Тринадцатое января. Старый Новый год, в этот же день у моей кузины день рождения. Родня собралась вместе: веселый добродушный праздник, концерт по телевизору, салаты и конфеты на столе, разговоры, перемежающиеся улыбками и смехом, все в приподнятом настроении. Уютный радостный семейный праздник, где каждый сам себе аниматор, гость и хозяин.

Звонок в дверь. Это дедушка. Он говорит что-то совсем не празднично, а мы даже понять не можем — шум, гам, сразу и не расслышать. И вот до нас доходит. Бабушка умерла.

Мы все в оцепенении. В это невозможно поверить — так скоропостижно и неожиданно — бабушка еще молодая! Это кажется какой-то злой ошибкой, пока не приходит понимание, что это правда. Горькая, такую хочется выплюнуть из своей реальности, вырвать, взорвать. Слишком тяжело.

Мы справлялись, как могли. Но для дедушки бабушка была половиной его самого. И он заболел, не справившись с горем… Сгорел на глазах за чуть больше чем год. Когда я подавала вступительные документы в университет, он скончался. И это был тяжелейший момент для всей нашей семьи, как если бы в рюкзак с камнями, который повесили на каждого из нас после январской новости, сгрузили еще один грузовик щебня.

Их больше нет. И внутри меня будто бы захлопнулась дверь в теплую светлую комнату моего детства, которое я провела в их доме.

Все были подавлены и по-своему переживали утрату. Меня некому было поддержать на пороге важного решения, а я ведь до сих пор не знала, чего хочу от жизни, и главное — кем я хочу быть. Жизнь сама положила передо мной чистый лист бумаги. Но то мысли не шли, то ручка не писала, а помощи попросить я не решалась — эти метания мне самой казались не такими уж важными на фоне семейного горя. Я выбрала решать проблемы сама, как могу.

Самым близким к тому, что мне нравилось, был факультет дизайна одежды. Для поступления не нужно было сдавать экзамен по рисунку, и я пришла туда с отличным школьным аттестатом и…

…забрала документы. Я волновалась, видела, что другие пришли учиться после окончания художественной школы. А я не ходила в художку! Мне было страшно. Очень страшно.

Все решилось практически случайно. Пока дедушка болел, мы очень сблизились с моей родственницей — тоже Леной, на год старше меня. Она планировала поступление в том же году, и общие печали, волнения и интересы сдружили нас крепче. Лена всю жизнь хотела поступать в железнодорожный. Не знаю точно, почему именно. Но страх, стыд и желание поступить хоть куда-то отправили меня по этому пути вместе с ней.

Лето близилось к концу. Сроки подачи документов заканчивались, и в железнодорожный мы уже опоздали. Зато успели в строительный. Факультет был выбран почти спонтанно — по принципу «куда бы успеть» и «где можно заработать потом денег».

— Мам, я не пошла в тот институт, — сказала я маме в один вечер.

— А что так? — она внимательно посмотрела на меня.

— Решила, что хочу в строительный.

— Да? — она приподняла брови. — Хорошо, интересно.

— Я уже поступила.

— Хорошо, учись. — через паузу ответила мама с поддерживающей улыбкой.

Сегодня это решение выглядит почти необъяснимым, но на тот момент все укладывалось в логику вещей. Для молодых девчонок на кафедре строительства мостов и других искусственных сооружений было одно неоспоримое преимущество: огромный выбор мальчишек. Проблема «на десять девчонок по статистике девять ребят» была нейтрализована с лихвой.

На новой странице моей жизни стали выводиться первые конспекты по строительному делу. К учебе я отнеслась с любопытством, как к приключению: новая взрослая жизнь, другие обстоятельства и множество возможностей для приятных знакомств.

***

Первое время так и было. Мы много общались, тусовались в парке неподалеку, прогуливали пары и находились в той самой веселой атмосфере студенчества. Однако довольно скоро я поняла, что учеба в университете — это не то же самое, что в школе. Привычные высокие оценки сменились на «неуды», и у меня было слишком мало желания их исправлять. Фракции щебенки и свойства строительных материалов занимали так мало места в моем сердце, что успеваемость продолжала стремительно падать. А я… я не привыкла перебиваться с двойки на тройку.

Но даже этот конфликт между прошлыми успехами и нынешними провалами не заставил меня отказаться от идеи продолжить обучение. Мне все еще нравились предметы, связанные с физикой и математикой, — сопромат и геодезия. Сложные предметы, которые давались мне легко. Доконали же меня чертежи. Инженерная графика отказывалась мне даваться, и «столетняя» строгая преподавательница ситуацию не улучшала. Я хорошо читала чертежи и понимала схемы, но начертить даже с линейкой ровную линию нужной толщины, сдать готовую работу без «грязи» было для меня почти невозможным.

Решение было принято. Я пришла к куратору курса и сообщила, что намерена закончить обучение. Куратор пыталась меня отговорить, предлагала просто попросить одногруппников делать чертежи за меня, но мой юношеский максимализм оказался сильнее. Я решила: или учиться хорошо, или не учиться вообще.

Ответила куратору, что просто не буду ходить две недели на пары и меня отчислят. Сказано — сделано. Пора переворачивать страницу.

***

Начался период просмотра объявлений в газетах, на телевидении и на досках объявлений. И если сейчас соискатели страдают от избытка информации и обилия предложений, то тогда, в ранние 2000-е, информация добывалась гораздо более сложными способами. Поэтому, когда в очередном объявлении мне встретилось слово «маркетолог», пришлось лезть в справочник за пояснением.

Выглядело предложение очень заманчиво. Обещали бесплатное обучение, карьерный рост и вакансию специалиста в сфере рекламы. Обучение, карьерный рост и настоящая зарплата — ну что может быть лучше для страдающего от неопределенности подростка? Тем более что сфера рекламы показалась мне довольно интересной.