Бесплатный фрагмент - Праздник неповиновения

Забавный, несколько эстетский роман, полный фриков и нескучных приключений

Виталий Амутных

Праздник

неповиновения

РОМАН

Боги и люди совершают свои обыденные обряды.

Адипарва

Деятельность этих людей была занимательна

для меня только в смысле иллюстрации того

закона, который заставляет человека,

исполняющего самый несвободный поступок,

подделывать в своем воображении целый ряд

ретроспективных умозаключений, имеющих

целью доказать ему самому его свободу.

Лев Николаевич Толстой

* * *

Смрад поднимался от земли. Над колышущейся избурачерносерой массой, облепившей всю ширину площади, там и тут виднелись черные дымки мангалов, на которых жарилось мясо. К запаху жаренины примешивалась вездесущая здесь вонища горелой резины и керосина. Холодный сырой ветер то и дело накатывал зловоньем человеческих выделений.

— …а-а-а-а-а-а-а-а…

— …а-аньба-а! Га-аньба-а! Га-аньба-а-а!..

— Ой, а яки у ных тут магазыны! Зайдэшь — а унутрях, як у цэркви!

— Геть! Геть!

— Слава Українi! Слава Українi!

— Запысуйтесь у «Спильну справу»! Запысуйтесь у «Спильну справу»!

— Чай — кофе — капучино! Чай — кофе — капучино! Чай — кофе…

— Геть злочинну владу!

— Пойте Господу, живущему на Сионе!..

— Our people want to get to know your country still better. What youth societies have you?

— За безкоштовними обiдами — до польової кухнi! Кто пожрать — к полевой кухне!

— Can I have a veal cutlet? Why not? In which restaurant do they serve Welsh dishes?..

— Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего!

— Україну в Європу! Януковича в жопу!!!

— What party do you belong to? Who is the leader of the your party?

— Геть! Геть!

— …а-а-а-а-а…

— Как сказал патриарх Майер Амшель Ротшильд, дайте мне управлять деньгами государства, и тогда мне дела нет до того, кто выпускает его законы…

— Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…

— Олигархи дерут друг другу пейсы, а у хохлов чубы трещат!

— Вы ест сердце Европа! Этот день судьба Европа решается на Майдан.

— Україна понад усе!

— Абсурд… Абсурд…

— Москалiв на ножi!

— Українськi прапорцi. Купляємо! Купляємо!

— We invite you to the press conference.

— Мы будемо рвать тех собак, тех подлюк!..

— Україна — це Європа! Україна — це Європа!

— Пошла вон отсюда, тварь педикулезная!

— L’Ukraine était déjà la grande civilisation quand la Russie n’existait pas!

— …москалiв на ножi!..

— Цигарки-пиво-пирiжки! Цигарки-пиво-пирiжки!

— Араба, бардак, ками, анта, далга, элбиси, фаре, газете…

— Мы будемо рвать тех подлюк!..

Зыбкая черная пленка, одевавшая черную землю, едкая, вонючая; пленка, тем не менее, способная воспринимать и кое-как осмысливать внешние объекты, шумливая, лихая — этот образованный людьми субстрат становился все горче, все токсичнее. Все удушающей делались производимые им испарения, шум и главное — мысли. Все наглее, все настырнее ядовитый продукт жизнедеятельности расползающейся человеческой суспензии мытарил затерзанную землю. Все глубже проникал в ее тело, разъедая, отравляя, уязвляя его. Застонала земля, зарыдала, захлебнулась слезами. И тогда стали на землю сходить Боги… ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Грациозно ставя узкую стопу на качкие студеные ступени черных с просинью, с белесоватым отливом, зимних облаков… Нет, не так. Твердо ставя могучие лохматые лапы на трепетные тучевые уступы… Хотя, может быть, вам не близок зооморфизм. Возможно, и миксантропизм вы не решились бы поддержать. Тогда так: подобные сполохам цветных молний, в рокоте громовных раскатов… Нет? Не по сезону? Быть может: в виде загадочных огней Святого Эльма Боги нисходили долу от своего небесного обиталища? Впрочем… Какая разница, какую форму может принять природа разумного духа! И почему непременно его местом постоянной дислокации должно признавать воздушное пространство? Туманными тенями, неявственными вздохами-лепетами, неизъяснимыми уплотнениями мысли… целиком или отдельными своими частями… Но все-таки Боги рассудили, что у них появились основания проведать многострадальную Землю. Навестить для блага всех миров.

Вообще-то, говоря о тех сверхсуществах, точнее было бы назвать их Полубогами, ибо, что бы там ни втирали в уши простолюдина служители отдельных религии, Бог, он у всех народов, во всех культурах всегда был один. «Многобожие» (если, конечно, слово не использовано в качестве стилистической фигуры, нарочитого нонсенса) — это феномен не культурный, не географический и не исторический, а социальный. Это чернь во все времена не могла собрать воедино даже несколько божественных аватар, инкарнаций всепроникающего аспекта Всевышнего. Как сказал бы Посидоний, — ипостасей. Просвещенное же сознание от начала времен никакой закавыки в данном вопросе не усматривало. Такое и прежде бывало: в напряженный час, к народам, претерпевающим бедствия или какие-то судьбоносные передряги, являлись Полубоги. (Для удобства будем называть их Богами). Если честно, то вряд ли кто возьмет на себя смелость объяснить, что понуждает их оставить свою Вайкунтху или какой иной Парадиз, зачем, собственно, они заявляются к нам с визитами. Впрочем, вряд ли когда человеку доведется постичь божественную природу. Не в том его (человека) назначение. Нельзя сказать, что припожалуют Боги к нам в драматичные моменты с целью в чем-то помочь, как-то облегчить нашу участь. Невозможно с уверенностью утверждать и обратное — будто как раз для того Боги иной раз посещают нашу жестокую юдоль, чтобы еще более наэлектризовать обстоятельства, еще сильнее воспалить ситуацию. Может, они и не исчезают никогда, а просто выказываются определеннее при многозначительных пертурбациях. А вот каковы их при том цели, задачи?.. Тайна великая.

В те дни жителям и многочисленным гостям города Киева приводилось сталкиваться с чем-то таким… запредельным, что вроде, как и невидимо, но как бы, и видимо… отчасти… иногда… С тем удивительным, что подчас кажется неподвижным, а временами — молниеподобным, о чем можно было бы сказать — «нечто, постигаемое одним только переживанием». Впрочем, далеко не каждый, кому выпадало такое свидание, способен был различить даже то смутное чувствование, ощущение рядом чего-то непреложного и вместе с тем тончайшего. Ведь большинство людей всечасно слишком заняты насущными проблемами отпущенной им повседневности.

Вот и напротив окон Андрея Платоновича, на уровне антаблемента здания, расположенного на противоположной стороне улицы, показалось что-то такое… Блеснуло?.. Вздохнуло?.. Но Андрей Платонович ничего не заметил, поскольку был, так сказать, увлечен обсервацией совсем иного явления, предметного, вульгарного, чреватого чем-то зловещим, потому что в это время смотрел вниз.

— Абсурд… Абсурд… — отступив от окна, проговорил про себя Андрей Платонович, и второе слово даже почти обрело звук.

Четверть часа он наблюдал, как под окном, в ущелье улицы, промороженной бесснежным чумазым началом зимы, протекала, меняя плотность, толпа. Бубнила. Ревела. Затаенно сипела. Редкие снежинки, чей тайный десант был выявляем светом того или другого окна, вдруг прочерчивали серые косые штрихи и надолго терялись в черноте. Стены домов, асфальт, сами бредущие люди — всё было черным… Или каким там?.. Может быть, избурачерным, смурым, и при том промерзшим, ледяным. Лед этот каменный тоже был черным, грязным, смутно посверкивал под дряблым электрическим светом. А всё то, что укрывалось в щелях и провалах, казалось каким-то мохнатым, точно было законопачено, заткнуто, затянуто звериными шкурами бусой шерсти. Однообразное это зрелище хоть и надокучило за последние дни, всё же приковывало взгляд, приневоливало сознание пытаться предугадывать события, способные из него произрасти.

Вдруг тьма спустилась, будто при затменье,

Я замер с орхидеями в руке…

Как грязен мир, как слеп и неразборчив!

Там губят все и завистью живут.

Непроизвольно Андрей Платонович вычертил губами эти строки Цюй Юаня — поэта, еще современниками признанного образцом благородства и непреклонности. Прошептал почти беззвучно. Повернулся. Какое-то время постоял, прислушиваясь к переменчивому рокоту за стеклом. После чего решил вернуться в свой крохотный зимний садик. Прошел через комнату, прошел через другую, выходящую в чудно´ тихий колодец двора. Эта комната имела довольно большой балкон, оборудованный под теплицу. Орхидариум. Который хозяин называл выспренно «Павильоном орхидей».

В это время года уж после трех часов Киевом начинают овладевать мутные безотрадные мерзлые сумерки. Теперь было вовсе темно, и в этом хмуром сумраке балкон-орхидариум озарял все вокруг просто неземным сиянием. «Как хорошо, что балкон выходит во двор, а не на улицу, — вновь подумалось Андрею Платоновичу, лишь только он притворил за собой белую дверь теплицы. — А то такой яркий свет только раздражал бы их… тех… тех… этих… людей…» Им созданная вселенная, столь антитетическая темному декабрьскому миру, состояла всего из нескольких кубических метров воздуха, теплого и тяжко влажного, насыщенного ослепительным светом, дерзкой яркости зеленью и странными ароматами нездешних цветов.

Прежде всего, в глаза бросались огромные цветы каттлей, с лепестками многокрасочными, удивительнейшего, диковинного излома… «Излом орхидей… Излом орхидей… — вдруг завертелось в голове Андрея Платоновича. — Откуда это?» К почину каттлей успели присоединиться некоторые цимбидиумы. Массивные гроздья тяжелых крупных цветов с толстыми лепестками, точно вылепленными из цветного воска, то зеленого, то коричневого, то розового с пунцовой крапиной, сгибали длиннющие пруты цветоносов, как бы испытывая их на излом. «Излом…. Излом орхидей… Странно…» Свесившая из пластмассовой корзинки чуть ли не метровую бороду толстых белых удивительнейших корней, голубая ванда также украсила себя цветоносом. Из имевшейся на нем дюжины бутонов раскрылся пока только один цветок — округлый, на белом поле лепестков синяя сетка ажурного узора. Декабрь. Во всю колосились метелки людизий, похожие на прореженные кисти белой сирени. Белые, они матово сияли на фоне темных листьев, точно вырезанных из пурпурно-коричневого, черно-зеленого, сумеречно-багряного бархата, прошитого нитями-жилками червонного золота. Именно эти ювелирные листья людизий, анектохилусов, макодесов, способные на свету переливаться десятками восхитительных оттенков, дали повод орхидологистам выделить их в отдельную группу и назвать ее — «драгоценные орхидеи». Свет, преломляясь на поверхности драгоценного листа, как бы обволакивает… «Излом… А! Конечно. „Излом орхидей“ — это название китайской пьесы».

Чу, призывные гонги —

«Излом орхидей"* за рекой!

Дружно лодки спешат.

Сами собой всплыли строки из поэтического цикла «Двенадцать лун», сотворенного Ма Чжиюань. «Да… Да… И с надорванным сердцем стоит человек у земного предела…»

Андрей Платонович не был синологом. Андрей Платонович не был ботаником-орхидологистом. Просто он любил орхидеи. Любил китайскую поэзию, китайскую каллиграфию, живопись, философию. У него имелся даже великолепный столик из тикового дерева, выполненный в лаковой технике династии Мин, красный, с интарсией, с ажурной царгой, на котором были удобно расположены перья, дорогие желтые волчьи кисти, заячьи и даже кисти из лебяжьего пуха. Кроме того, разумеется, там присутствовала изящная тушечница белого нефрита (как было особенно модно в эпоху Хань), брусочек самой туши (в которую, конечно, были подмешаны мускус и гвоздика) с рельефом дракона, и толстая пачка листов превосходной бумаги. гладкой, лощеной (источающей едва уловимый аромат сандала) цвета неотбеленного хлопка. Ведь хорошая бумага вдохновляет художника. А стиль обладает формообразующим значением. Поэтому с ним Андрей Платонович стремился согласовывать не одни лишь инструменты творчества, не только плоды вдохновения, но и свои мысли, поведение, окружение, всё — вплоть до этого красного тикового столика.

А работал Андрей Платонович в киевской мэрии. Служил. В департаменте общественных коммуникаций. В управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью. Первым заместителем начальника управления. Будучи рожден в семье пусть не самых знатных, но и не последних партийных функционеров советских времен, Андрей Платонович был попросту обречен на светлое будущее. В обиходном, разумеется, осмыслении данного понятия. И то, занимаемая им должность представляла собой чисто синекуру. (Конечно, это было не столь урожайное место, как юридическое управление или департамент строительства и жилищного обеспечения, департамент земельных ресурсов). Ведь никаким серьезным трудом никто на том ярусе начальствования, на котором находился Андрей Платонович, обременен не был. Его заместитель (заместитель заместителя) Феликс Эфройкин любил время от времени повторять веселую сентенцию, знанием которой он очень гордился: посвящать делам службы следует не более пятнадцати минут в день — чтобы успеть раздать подчиненным задания. Но то, что было естественно для Эфройкина, Андрею Платоновичу представлялось не столь праздничным. В то же время отказаться от доходного места он тоже воли не имел. Так и продолжал складывать некие отпечатанные на принтере бумажки в пластиковые файлы. Файлы — в канцелярские папки. Папки — на полки в шкафы. Подписи, телефонные звонки, встречи с какими-то людьми. Людьми настолько, с его точки зрения, странными, что те воспринимались Андреем Платоновичем едва ли не как фантомы, не очень умелые списки с человека, театральные образы-персонажи, вообще — некие аллегории, иносказания. И вновь — мокрые печати, звонки, бланки, звонки, ручки, скрепки, звонки, принтеры, степлеры… Да… Андрей Платонович с трудом переносил горечь официальной службы и, если честно, свои чиновничьи обязанности исполнял с отвращением.

Я весь в орхидеях,

цветущих в безмолвии гор.

О, как я хотел бы

бежать от мирской суеты,

Навеки забросив

чиновничий жалкий убор!

Весь в орхидеях, в данную минуту, Андрей Платонович прислушивался к беспокойному перегуду, упрямо стремившемуся просочиться сквозь микроскопические поры практически герметизированного балкона-теплицы. Сюда этот шум вкрадывался совсем хлипким, едва уловимым. Но и в таком, вельми притупленном качестве, он умудрялся удерживать некую отталкивающую физиологическую ноту — то ли стон недужного, то ли находящегося в течке животного…

Среди тонких струй орхидейных ароматов Андрей Платонович уловил проскочивший плесенный душок. Конечно, то заявил о себе бульбофиллум медуза. Это миниатюрная орхидея, чьи цветы напоминают пучок свисающих седых волос. Или — НЛО, шарящий тонкими лучами под собой, каковым изображают его популярные издания. Или в самом деле, может быть, этот цветок похож на медузу, морскую… либо на раскосмаченную голову мифической,… С чем угодно можно было бы сравнить тот цветок, но только не с цветком. Андрей Платонович взял в руки небольшой горшочек, в котором помещалось мелкое чудовище — запах плесени усилился. «Все-таки страшненькая какая», — подумал. Повертел горшок в руках, рассматривая растение с разных сторон. «Но ведь и та, дочь Форкия, со змеями вместо волос, чей взгляд всех смотревших на нее обращал в камень, тоже ведь в кралях не числилась. А между тем, из тела обезглавленной Медузы, как известно, родился Пегас — волшебный крылатый конь, да, тот самый, ударом копыта которого из горы Геликон был высечен источник вдохновения — Иппокрена. Ключ, чей ритм пробуждает некую поэтическую сущность, и по сей день (пусть и скудно) подпитывающую истощенный страстями мир. Одни скажут: диалектика. Другие скажут: сущность Безымянного — начала неба и земли». Андрей Платонович провел подушечкой указательного пальца по ярко-зеленому овальному лаковому листику, такому истинному, такому подлинному. Удивительная его гладкость представлялась таким же знаком бессмертия и вечности, как и любая другая форма, вышедшая из хлябей космической потенции и соединенная со всей вселенной одушевляющим ритмом. Воистину, вселенная скрывается в зернышке! Вселенная помещается в листике. Любуясь гроздьями созвездий, волнами облаков и гор, извивами рек, телом человека и прихотливым изломом лепестка орхидеи, у смертного есть шанс проникнуть духовным взором в их скрытую сущность и обрести кратчайший путь приобщения к Тому, кто имеет мириады имен, а, в конечном счете, не имеет имени. Несомненно, все эти зримые образы — всего лишь некие взлетные маячки для духа, готовящего себя к полету. Любуясь ими — ликами истины и красоты, просветляется зрение, очищается дух… Еще чуть-чуть и живописцу откроются самые-самые настоящие значения. Литератор, уняв метания и страх, найдет единственно верные слова. Но главное — и тот и другой только тогда и смогут ощутить удовлетворение от сознания исполненного долга.

Взгляд мирно скользил по дивным цветам, восхищаясь непостижимым вкусом, изобретательностью и даже юмором их создателя. А внутренний взор ухватывал той минутой некую мистическую взаимосвязь меж зрителем и этими сокровищами Творца. Сосредоточение внимания на данном объекте пробуждало мысль, что самое это внимание вызвано взаимодействием между духовным воплощением родственных явлений, между объектами одного и того же рода. Еще Конфуций говаривал, что вещи одного рода обречены на взаимотяготение. Огонь — к сухости. Вода — к влажности. Облака — к дракону… Что в состоянии соединить его, первого заместителя начальника управления по вопросам внутренней политики киевской мэрии, и удивительное существо под названием орхидея? Наверное, это способность ценить постоянство, без которого невозможно создать ничего значительного. Это способность контролировать дарованные свыше силы. Силы, необходимые для того, чтобы достичь процветания своих замыслов. Орхидеи, размышлял Андрей Платонович, как и его самого, можно назвать образцом терпеливости, силы воли и жизнелюбия. Во всяком случае, именно этими своими качествами невероятные растения мобилизовывали его мысль. Орхидеи восхищали тем, что, проживая на какой-нибудь ветке, между небом и землей, они способны создавать сами себя из воздуха и света да еще из дождевых капель, а плод их творчества — ошеломляющие цветы — обнаруживает красоту столь пронзительную, что устоять перед ней сможет разве что самое бездарное сердце.

Андрей Платонович столь глубоко погрузился в помыслы о данном предмете, что, похоже, дух его, действительно, стал освобождается от всякой частной мысли. Он уже был близок к тому состоянию, которое, по мнению Лу Цзи, одно дает человеку способность «заключить небо и землю в клетку слов». И в Андрее Платоновиче совсем уж вызрело намерение переместиться за стол… Нет, не тот, тиковый, для занятий шрифтом. Андрей Платонович имел еще одну заветную склонность — пописывать небольшие тексты, стихотворные либо прозаические, и для этого у него тоже имелось специальное место. Но тут из соткавшейся было почти мистической неги его вышвырнул внезапный всплеск за стеклами орхидариума почти увявшего было шума.

— Банду геть! Геть! Геть!..

— Європа! Ми є тобою!

И опять потянуло туда, к окну комнаты, выходящему на противоположную сторону дома. Андрей Платонович, еще раз любовно оглядев орхидею-Медузу, нехотя возвратил оную на принадлежащее ей постойное место и покинул орхидариум, плотно притворив за собой дверь.

Темный людской поток все тек и тек, все шли и шли рваной толпой смурые мужички и бабы, вышагивали какие-то в военном камуфляже, много молодежи — развеселой, точно попавшей на карнавал, эти — с желто-голубыми флагами атамана Калнышевского и Петлюры, черно-красными — анархо-синдикалистов и галичанских ультраправых начала двадцатого века, те — с дубинами, домодельными, эти — с дорогими магазинными бейсбольными битами. Фанерные щиты. Пластиковые щиты. Металлические щиты. Обрезки труб. Обрезки стальных прутов. Тут же плелись и маркитанты — кто с лотком бутербродов и пирожков собственной выпечки, иные — груженые бутылками пива и лимонадов с оптового рынка, в надежде выгодно их перепродать в месте столь многолюдном и страстующем. Здесь же волонтеры заморских организаций, якобы проповедующих человеколюбие, всем предлагали бесплатные презервативы. У одних толпежных людей были в руках лопаты, другие несли канистры, некоторые же шагали налегке, но шагали, не отнимая от уха мобильных телефонов, напряженно обсуждая что-то с далекими собеседователями.

— Нi корупцiї! Нi брехнi!

Среди торчащих из людской черной каши лопат, дубин, флагов были и сенные вилы Васыля Грыцюка — обычная селецкая железная тройчатка. Правда, украшенная бантиками из желто-голубых ленточек. Вилы Васылю выдали в штабе майдана. Сам он ни в жизнь не додумался бы прихватить из родной Яровки столь обыденную и непрезентабельную вещь. Начальник четвертой сотни, из рук которого было получено столь родное сельскохозяйственное оружие, велел нести его с достоинством, поскольку железная тройчатка будто символизирует трезуб — Знак Княжеской Державы Владимира Великого. Васыль в школе учился плохо. А вернее сказать, так и вовсе почти не учился. Может, оно дело и хорошее, ученье, коль о том постоянно говорят, а только нет в сельском укладе столько времени, чтобы много тем заниматься. Корова, свинья и зимой есть хочет. Дел всегда столько, что имей хоть сто рук, всё равно всего не переделаешь. А ведь хочется, чтобы огород не хуже, чем у Порошенчихи. Чтобы братья Семищенко злыднем не обзывали. Чтобы накопить на мотто-косу, как у Петра Наливайко. И забор вечно так и норовит покоситься. И в курятнике… И… А крыша, как дождь, так и норовит прохудиться. Да и школу, из-за ветхости ее, частенько закрывали. Так что, ходить по науку надо было в соседнее село. А это уж… К тому же в сельскую школу Васыль захаживал первые два класса, курс одного из которых по причине неуспеваемости ему пришлось прослушать дважды. В десять лет Васыля сдали в интернат. Там дисциплина, конечно, была армейская. Да и «дедовщина», не иначе, оттуда же позаимствована. Надо было исхитряться, чтобы добывать какие-то копейки в качестве дани старшим и наиболее агрессивным однокорытникам. Опять же — на сигареты. Ведь сигареты — это и валюта, и откуп от внеочередной зуботычины, и респект. Короче, на многие вещи приходилось отвлекаться. Посему Васыль Грыцюк до своих тридцати четырех лет так и не сподобился узнать, кто такой Владимир Великий, и чем он там велик. Не знал он, что до Владимира князя такой же значок внушал расположение и Рюриковичам, Чингисхану, и хану Джучи, и хану Батыю. А до эпохи героев он будто бы был симпатичен и Богам — Агни, Варуне, Шиве и его Дурги, а также Ишкуру, Тешубу. Пользовался им даже Посейдон… У римлян — Нептун. Вот про Нептуна Васыль что-то такое слыхивал. Кажется, в пионерском лагере, куда ему единожды привелось проникнуть, не смотря на то, что для колхозной детворы в летнее-то время находились занятия куда более важные. Попал в пионерлагерь как раз перед тем, как эти воспитательно-оздоровительные учреждения из самых обычных и общедоступных превратились в удовольствие, вероятное разве что для детей самых богатых перекупщиков и самых удачливых фермеров. Там, в пионерлагере, было что-то связанное с Нептуном… У Нептуна имелись, возможно, какие-то вилы… Праздник, что ли, какой-то? Больше про трезубец Васыль Грыцюк ничего не слыхивал.

— А шо, їй там i краще. Вдома, — на ходу отвечал кому-то из своих новоявленных дружков Василь Грыцюк, и голос его при том в обстоятельствах возбудительных, пьянящих, насквозь проникнутый непреходящей приподнятостью, сообщал несложным речам его изрядную долю потешности. — Вона — жiнка. А я — козак. Я тут можу майданувати хоч сто рокiв!

— Нравится здесь? — из общего гуда разноречия и шаркающих-топочущих ног бодро вынырнула веселая подначка.

— А що ж може бути ще краще?! Лiжко — задарма. Кулiш — задарма. Iж, хоч лусни. Одяг ось дали теж задарма. А Даринi, їй вдома i краще… їй i без мене добре житии. Нехай вдома…

— Дарина — то жинка твоя?

— Ну… так. Цивiльна. Ми до церкви не ходили. Так жили… їй там кращє. Сина народила. Краще, щоб вона там… їй I без мене добре жити. Не голодує. Звикла. А я тут можу майданувати хоч сто рокiв!

— А кем хочешь в Самообороне быть?

— Завхозом хочу, — простодушно признавался Васыль, и на его грубом носатом лице проступила легкая улыбка провидца, мысленным взором распознающего осуществление мечты. — А жiнка нехай вдома сидить…

— Ну а как захочешь кочерыжку попарить? — задорно хохотнул вышагивавший рядом с Васылем только недавно обретенный им корешок.

— Так це… того… — переконфузился было Грыцюк, поскольку никогда в неистовых селадонах не числился; но с младых ногтей усвоивший науку своей касты возводить в кумир женолюбие, скоро нашелся: — Так якщо треба кудись качан припасувати…

Раздавшийся несколько из-за спины женский смех, грубый, разбитной, заставил его оглянуться. Хохотали две кургузые бабенки, обе лет на десять старше Васыля. У одной в руках был желтый плакат на палке с синей надписью «Не всеремось! #Евромайдан», у другой — флаг партии «Свобода» — желтая кисть руки, оттопырившая три пальца, на голубом поле. Как бы застуканный врасплох, Грыцюк смутился более прежнего, оттого и бухнул шутоломом громче обычного:

— Якщо качан припасувати, так я он у дiвчат попросю. Вони не видмовлять!

— О-ой, кобелюга! — еще бедовее зареготала пара крепких коренастых женщин, в соответствии с каноном простонародного кокетства резко повышая голоса, отчего те сделались пронзительными до невыносимости. — Кочан у него! Ты слышала: кочан!

— Пристроить захотел! Да кочан ли там у тебя?! — особенно боевито выкрикивала та, у которой поверх серой вязаной шапки был надет аляповатый венок из тряпичных подсолнухов, роз, маков и прочих больших и ярких цветов. — Да у тебя, может, там огрызок от сосиски, а не кочан!

Блудливое гоготание соседей, слышавших нарочито зычные выкрики развеселых баб, залило краской ту часть щек Васыля Грыцюка, которая не была прикрыта долгой щетиной. На этот гогот спереди наплывал время от времени истошный голос невидимого закликалы:

— Україна!..

— Понад усе! — всякий раз отвечали его призыву десятки людей. Сзади несколько человек не слишком слаженно драли глотку:

— Україна — це Европа!

Какие-то голоса, нетвердые от усталости, также присоединялись к ним. И все-таки в этой части толпы бенефицианткой была, несомненно, шутиха в цветочном венке.

— Я бы, может, и дала, — не переставала она орать, чуя поддержку стаи, инстинктивно порываясь услужить артельному вожделению, — так ты давай-ка мне вот покажи… — всё продолжала перетирать одну и ту же шутку бойкая бабёха.

* * *

Звали ее Маричкой. Приехала она сюда с Любкой Сандуляк, вдовой кумой двоюродного брата. Из села Жабьего, что рядом с Говерлой, и рядом с румынской границей. Может, Маричка и не поперлась бы в такую даль, но товарка застигла ее в таком состоянии, в таких растрепанных чувствах…

На весну, на лето жабинцы отправлялись на заработки. Некоторым удавалось добраться до Киева, до Москвы даже, и там, по местным представлениям, грести деньги лопатой. Кому особенно повезет, поселялись там и жили годами, работали кем придется, и только слали своим родственникам добытые деньги, чтобы те где-то надежно их схоронили либо употребили на поддержание хозяйства. Самым счастливым удавалось вырываться в Мишкольц, Белосток, Кошице, Люблин. Кто-то добирался даже до Лодзи, Кракова, Варшавы и Брно. Но не всем, далеко не всем так везло. Большинству приходилось изыскивать менее прибыльные и более хлопотные занятия. Как только приходили первые теплые деньки, жители поселка бросались в лес ломать красные ветки верб, обсыпанные белыми пушистыми цветочными почками — котиками. Этот товар на месте не стоил ничего. Да и вообще, чтобы вязанки этих веток сделались товаром, их нужно было вывезти в крупные города, и там, проводя по перекресткам на мартовском морозце дни за днями, этот прутняк мог превратиться в деньги. Нужно ли говорить, сколько трудностей, сколько опасностей подстерегало в этом предприятии: и в борьбе за лучшее место, и в договорах с местными милициантами, хулиганами, всякими передрягами под кровом снятых лачуг… Да что там! За вербой шли подснежники. Но с каждым годом этого товара становилось все меньше, ибо первые пролески и прочие первоцветы каждый год выкашивались сотнями корзин. Дальше — по сезону. Каждый из обитателей поселка имел какой-то клочок земли, и то немногое, что тот мог произвести, надо было вывезти туда, где у людей водились деньжата. Огородная зелень, клубника, фрукты. У кого пасека — мед. Потом опять в лес — за ягодами. И Маричка вместе со всеми специальным таким совком, с широкой вилкой впереди, косила чернику-ягоду. За черникой шла голубика, лечебные травы, орехи, шиповник, клюква… Кто держал овец, тащил на продажу в большие города мотки шерстяных ниток, вязаные рукавицы, носки, свитера. Кто горазд был что-то ладить из лозы, вез разновидные лукошки, плетеную мебель и абажуры. Все это было чрезвычайно хлопотно, и не то, чтобы этим способно было взаправду обогатиться. Но прочие занятия, какие возможно было отыскать в поселке и его околотке, были крайне редки и приносили уж вовсе смехотворное вознаграждение.

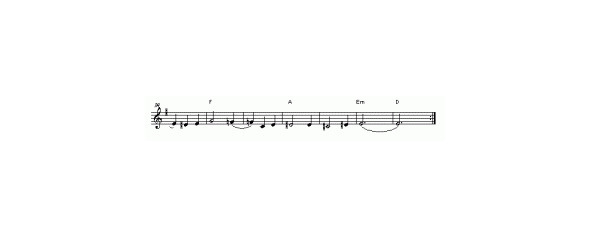

А как заканчивалась клюква, Маричка шла работать в детсад, От отца ей достался старый немецкий баян, который ее дед в сорок пятом вывез из Германии в качестве трофея. Дед и научил ее кое-как играть. Инструмент тот уже не понятно как держался, дышал на ладан, но звуки всё еще издавал. С их помощью Маричка вводила жабинскую малышню в мир музыки, прививала, так сказать, любовь к искусству. Ну и воспитателем — чуток по совместительству.

Вот и в тот декабрьский день, когда прискакала к ней Любка, Маричка, стиснув от злобы и безысходности зубы, наяривала на своей кнопочной рухляди, тешившей «рокотом густых басов и перезвоном ладов», видать, еще во времен битвы в Тевтобургском лесу какого-нибудь Арминия.

Мы круг ялынкы спиваем,

Взявшись за рукы в танку, —

День Новоричный стричаем

В нашим дытячим садку.

Любка хитро подмигивала ей из щели приоткрытой двери и делала какие-то знаки.

Под ударом Маричкиного пальца вылетело наконец последнее фальшивое «фа». Крепкие руки Марички с силой сдвинули черные мехи баяна, на прощанье издавшего стон умирающего животного.

Просто последние дни привели Маричку едва ли не в состояние истерии. Да что там — последние дни! Последние годы. Издохли последние надежды, что устоявшийся ход тягостных обстоятельств когда-то переменится, что явится некая сила, способная разметать нагромоздившиеся вороха незадач, всяческих жизненных рогаток, сотен больших и малых несчастий…

Опять целый день дети кричали как сумасшедшие. Как вчера, как позавчера… Опять кто-то кого-то укусил, а все остальные, вся средняя группа детсада «Сонэчко», воспаленная чужим возбуждением, пришла просто в форменное неистовство. Каждый из дней, складывавшихся в годы, Маричке казалось, она сдерживается уже из последних сил. И только боязнь потерять рабочее место заставляла ее, предпринимая нечеловеческие усилия, крепиться. Только страх оказаться, как говорится, на улице не позволял дать волю переполнявшим ее чувствам. Эти безмозглые дети при каждом подобном инциденте теряли всякую возможность контролировать себя, — и тут же всем скопом становились абсолютно неуправляемыми.

Да, возможно, Маричке, как работнице учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста, стоило прилагать больше усилий для обуздания собственных нервических порывов. Но как это возможно, когда все вокруг шатается, валится… Зарплату, вроде добавили, но тут же цены буквально на все выросли настолько, что уже и покупая лук, задумаешься: «А, может, все-таки на полкилограмма меньше взять?..» Здоровье — ни к черту. Мужики… О-ох, мужики…

Вот даже утром того дня — дочка Дорошенок разбегалась, точно ей скипидаром задницу натерли. Бегала, бегала, да и зацепила цветочную горку — с самой ее верхушки сверзился горшок с рождественником. Вдребезги разлетелся. Ботаника Маричку никогда особенно не волновала, но земля, грязь по всему полу — убирать-то ей. Так она к девчурке той подскочила, да так… посмотрела (и слова-то еще не сказала), что та на том же месте и уписалась. То есть, к землюке еще и лужу добавила. Ну как тут нервам здоровыми быть?! Надо бы, конечно, каких-нибудь таблеток усмиряющих купить. Рекламу вот постоянно крутят… Так у них же цена как у золотых! А стали за детьми родичи приходить… Богдашки папаша, нет, чтобы поскорее сынка своего забрать (всем ведь домой надо), так он, вишь, апельсин достал, чистить стал. Почистил — протягивает детенышу своему. А Маричка-то, она вчера только в поселковый мегамаркет (вывеска такая на нем) заходила. Между прочим, и к апельсинам приглядывалась. Дороги!

— Ну чего ты прилезла? — простонала-проревела Маричка, когда Любка наконец приблизилась к ней. — О! Еще и нажралась. Ты хоть думай — дети же тут все-таки.

— Ой, уж и нажралась! — хихикнула та. — Ленька Безручко американским коктейлем «Лонд Айлад» в баре угостил. А что, я женщина свободная. Вот кто мог двадцать лет назад подумать, что у нас в селе свой бар будет, да?

— Чего надо? — не слишком приветливо откликнулась Маричка.

— А поехали-ка, подруга, в Киев.

— Блин, вот ты, я вижу, точно уже поехала. В Киев! Отчего же не в Париж?

— Дура ты, Мара, я ведь тебя зову не деньги развозить. А наоборот — на заработки.

— В бригаду штукатуров?

— Интереснее, — хитро пропела Любка, делая ударение на предпоследнем слоге. — На майдан. Самое меньшее — триста гривен в день. А можно и пятьсот, — она изобразила на своем красноватом лице еще более хитрую мину, добавила со значением: — И четыре тысячи, говорят, бывает. Это в день!

Маричка уж готовилась, по обыкновению, обругать Любку… но тут в ней что-то оборвалось.

— Ну уж… четыре…

Маричка, как и прочие насельники здешних палестин, с младых ногтей проходила школу — мол, жизнь-то одна, и все лучшее, что в ней есть, — это, понятно, удовольствия. Удовольствия предоставляют деньги. А деньги добываются беспрестанным напористым трудом. А тут… Хоть и не верилось, чтобы прям уж четыре…

— Так чего, едем до Киева!

— Щас, только шнурки поглажу! Дуру нашла! — гордо ответствовала Маричка.

А через два дня в страховитом веночке она уже шагала по Крещатику в пахучей голосистой толпе себе подобных.

Куда же тек весь этот многочисленный люд? Куда стремился? Его влекло туда, где наибольшая масса толпы, в соответствии с законом гравитации, неумолимо тянула к себе ничтожные окраинные частицы. Континуум пространство-время-масса следил за исправностью процесса. Люди шли туда, где земля сплошь была покрыта многочисленными их соплеменниками, вид которых от возбуждения был ужасен.

— Україна — понад усе! Зека геть!

Они шли туда, где удрученная земля, перегруженная остервенением своих желавчивых детей, зловонием развернутого ими всесожжения, неистовостью ярых хватальщиков наслаждений, туда, где измученная, страдающая земля медленно погружалась в топь ненависти, исправно перемешанной со сладострастием. Неделю назад там каким-то чудесным образом возникло пятнадцать армейских брезентовых палаток и два десятка тентов. Кто, какой чародей установил их? Никто из бредущих людей о том не задумывался. А ведь сами они таковского инвентаря не имели.

— Сеня, я сейчас в толпе — плохо слышно. Давай я тебя потом наберу, — говорил, казалось бы, сам с собой кургузый человек, с крупным мясистым носом и жирными, по моде небритыми щеками; однако тонкие проводки наушников, пробиравшиеся сквозь черную щетину и нырявшие под трикотажную шапочку, подсказывали, что человек тот не сумасшедший — он был соединен мобильной связью с неким абонентом:

— Хорошо, хорошо. Давай сейчас все обсудим. Шо ты бежишь, как на срачку? Успеем… Да, слышно плохо. Ну, говори. Кто кричит? А ты таки слышишь? Да одна тут, — он оглянулся, — поцарша. Буфера? Она ж в куртке. Зато вижу, мадам сижу у нее будь здоров. Да, я понял. Почему нет? Палаток им еще привезем, вот только добазаримся… Утепленные армейские палатки. Первый сорт. Отапливаются буржуйками. Электричеством. Генераторы поставлены. Пока десять поставили. Мы только за них пятнадцать штук денег отслюнили. Еще подвезем. Бензина жрут дофига, соляры. Ну сколько… Где-то полтонны бензина в день. Хавчик народу возим. Я всего несколько дней, как с Одессы. Пока возвращаться не собираюсь. Мишу знаю, конечно. Последний раз видел его в «Фанкони». Да, это на углу Ланжероновской и Екатерининской. Он обещал тоже подкинуть… Или бабла… Или медицины всякой… Понятно — у него ж сеть аптечных складов. Да, хозяин будет доволен. А шо я? А шо у меня? Вашим врагам такие доходы! Палатки привез… Хавчик возим… Шо? Скорее да, чем нет. Шо? Скорее нет, чем да. Сеня, не крути мне мудебейцалы. Я говорю: баки не забивай.

Крики:

— Богородиця, Янека прожени!

К этому моменту человек из Одессы проскочил улицу Липскую и, влекомый толпой по Институтской уже был вынесен общим движением к правительственным кварталам. Однако еще не поздно было попытаться свернуть на Шелковичную. Иначе дальнейшее продвижение в прежнем русле должно было бы вытолкнуть его в средоточие инкубатора страстей, чью инфраструктуру (по его же словам) он и его соумышленники развертывали, налаживали и опекали.

— Так, Сеня, — вытащив из складок шарфа микрофон наушников и приблизив его к пухлым губам, обведенным толстой щетиной, раздельно проговорил одессит, — не делай мне беременную голову. Ты меня заболтал — я уже чуть на майдан не выперся. Пора валить. Сегодня здесь будет жара. А мне отъехать в местный Валиховский переулок что-то пока не интересно, так что — конец связи. Ну шо ты по третьему разу? Я всё уже понял. Всё будет хип-хоп. Ладно, кончаем балясы-белентрясы.

И кургузый принялся энергично выдираться из человеческого потока. Это было непросто, так как на том рубеже толпа успела изрядно уплотниться. Щиты, дубины, черно-красные и желто-голубые полотнища, лопаты и вонючие канистры, всё это немало осложняло продвижение, но человек из Одессы о наступающей ночи знал больше, чем несомые страстью статисты, и никак не хотел себе дополнительных осложнений.

— Ми проти полiцейської держави! Банду геть!

Кто знает, какое число недружественных локтей ему довелось пересчитать, прежде чем достичь относительно безопасной береговины. Были среди них и острые злые локти Маркияна Кнура и жены его Соломии. Впрочем, активист из Одессы серьезных тычков успел получить всего несколько. И то лишь потому, что, выбираясь из быстрины рока, невольно перерезал дорогу также несомой людским потоком чете Кнуров. Дело, казалось бы, в такой-то толпе самое обычное… Но единожды только пересекшись взглядом с Маркияном, одессит невольно перетрухнул — столько какой-то нечеловеческой ненависти вырезалось на физиономии случайно задетого им человека. Привычно восприняв это внезапное проявление чувства неприкрытой неприязни проявлением ксенофобии, пришелец из города у моря очень вежливо извинился, а про себя подумал: «Шагай, шагай, вуйко с полоныны, сейчас еще тебе жратвы подвезут. Жри пока…» Однако приняв Маркияна Кнура за инсургента, восставшего против действующей власти и ведомого так называемой оппозицией, одессит ошибся. Кнура приманили сюда вовсе не эфемерные перспективы. Отнюдь не какие-то маловразумительные петиции о получении свободного выезда в Европу (на что бы он выезжал?), о превращении всех судей и прочих чиновников из мздоимцев в людей кристальной честности (это уж смеху подобно!), о доведении материального достатка тутошнего обывателя до уровня благосостояния челядинцев Эвелина Ротшильда… Или самого Ротшильда? Чушь какая! Никаким блесткам столь дешевого шарлатанства Маркиян Кнур не верил и в укреплении своего довольства полагался исключительно на себя. В развернутой кампании по свержению действующей власти было создано немалое число способов, быть может, не так, чтобы значительно, но быстро обогатиться. И все-то эти пути казались Маркияну слишком шаткими, слишком опасными… Короче — для дураков и безнадег. Кнур признавал только верность. Благословляя обстоятельства, он, как и большинство в этой толпе, уповал на упроченье своего материального положения. Но совсем иным путем. В кармане его кожуха лежал очень неожиданный предмет. Это был ключ для закатывания крышек, какой используют при консервации в стеклянных банках овощей и фруктов. Рядом с владельцем сего инструмента шагала верная его худосочная жена Соломия. С ними (женой и ключом для консервации) Маркиян связывал куда как больше надежд, чем с разрекламированным шутовским подписанием Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом и прочим шельмовством, рассчитанным на глупость и жадность ненасытной толпы.

— Мешков сколько взяла? — на ходу выплюнул несколько слов Маркиян.

— Так три, — с поспешностью отвечала Соломия, — как и сказал.

— Сказал… — недовольно просипел Кнур, не находя зацепки для праведности возмущения.

А через несколько шагов добавил:

— Давай, Солома, выбираться из этого Первомая. Сколько мешков взяла?

— Три. Три, как ты хотел.

— Откуда ты знаешь, сколько я хотел? — огрызнулся Супруг.

Длинное смуглое лицо супружницы Маркияна еще вытянулось, на нем обозначились тщетные содрогания мысли, но на ответ Соломия не решилась.

— Бараны… — супруг перелил свое раздражение на бредущий толпой люд, а затем жене: — Надо будет потом в церковь зайти. Пусть долгогривый грехи снимает. Что?

Кнур оглянулся на жену, скорбно поджавшую тонкие губы, отчего те и вовсе исчезли. Она боязливо потупилась, точно опасаясь того, что благоверный прочтет ее мысли. Нехитрые думы ее он, надо быть, без труда уловил, но они отнюдь не усугубили его недовольство, а напротив — взвеселили:

— Снимет, снимет, — вдруг как-то странно захихикал Кнур; странно, поскольку хихиканье это больше походило то ли на фырканье кошки, то ли на урчание пса, то ли… на подражание голосу какого иного животного. — Снимет. Хорошо заплатим, так и снимет. За мной иди.

И он бросился поперек течения. Соломии приходилось немало напруживаться, чтобы не быть унесенной толпой.

— Кияни — на майдани! Слава Українi!

Люди шли, шли, шли… Все уже было приготовлено для них. Не только палатки посреди главной площади Киева, не только жаркие митинги и развеселые концерты со знакомыми по телеэкрану песельниками, не только неограниченно обильные даровые обеды… Была уж установлена и плата за бесплатные потехи. Но люди шли, шли, шли… Они были убеждены не только в том, что впереди их ожидает небывалое счастье, ткущееся вот сейчас, сию минуту, специально ради их удовольствия. Большинство большинства веровало, что это они, вечно возбужденные, вечно находящиеся в поиске выгоды, гневливые, страдающие, торопящиеся, требующие, вожделеющие, дрожащие, добывающие, нечистые, что это они создают реальность, а не реальность с их помощью воплощает какие-то свои невнятные задачи. И сия убежденность немало им облегчала тот поход.

Однако она же и не позволяла освободить мысль, освободить чувства, если уж от рождения никто из них не был награжден боговидением. Их глаза смотрели и видели яркие флаги, их уши слышали пылкие выкрики, их ноздри обоняли будоражащий запах гари и соблазнительный запах пищи. Способны ли были при том их оглушенные чувства различить нечто более тонкое да еще и необычное? А между тем, многие в эти минуты могли бы ощутить некое уплотнение воздуха, как бы его пульсацию, колебание. Могли бы и уловить странное, едва распознаваемое свечение, наполнившее пространство. Не то, чтобы странное… но какое-то не такое… Белесое фосфористое свечение, искажающее перспективу и неожиданно изменяющее объемы окружающих предметов. Или, предположим, у кого-нибудь из текущих людей как-то по-особенному защемило бы сердце… Но нет. Если у кого что и щемило, то, определенно, никак увязать такой симптом с приближением чего-то невероятного он и не попытался бы.

* * *

Между тем на пятидесятиметровом каменном столбе, торчащем с краю площади, который еще недавно венчала черная с пятнами позолоты бронзовая баба, возникло нечто. Нет, баба никуда не исчезла, она просто была отодвинута в сторону и висела теперь на той же высоте в нескольких метрах от столба, слегка покачиваясь. А на варварски щедро напиханной золочеными листьями капители (как бы коринфского ордера), на освободившемся абаке теперь помещалось существо, видимо, огроменное… Нездешнее. Конечно, то был кто-то из Богов. Но как же его назвать и как обрисовать столь необычную внешность? Да и возможно ли это? Одни, вероятно, сравнили бы его стройность с «тонким, прекрасным омелы побегом». Иные, обладай они даром различать подобные явления, могли бы сказать: «Опаляет живущих он сияньем». И это даже несмотря на то, что мрак налезавшей зимней ночи все безудержней пожирал любые проблески света. А кто-то и вовсе утверждал бы, что то была женщина, «цветом лица подобная гирлянде темно-синих лотосов»… Да вот только некому там было утверждать ни то, ни другое, ибо… Ах, недаром же говорят: «Люди — как пахтанье, Боги — как масло, человеки и Боги — как мякина и пшеница!»

— Самграма, — сказал тот, кто занимал сейчас на столбе место бронзовой бабы.

И это можно было бы перевести так, используя более доступную нам, так сказать, систему словарно-грамматических средств.

«Глядя на эти полчища, трудно представить, что люди были созданы духовными, что были они обладателями Божественного Знания. Но жадность подтолкнула их к соглашательству с неправедностью. Они оправдали вреждение, стали жить торговлей, не чуждались любой работы, лишь бы она способна была приносить им грубые удовольствия. Чтобы ничто не мешало им добывать их, неразумные стали переписывать данные им свыше законы, измышлять уставы, удобные их похоти, и, наконец, впали в неведение. Утратили чистоту. Лишились творчества. Сделались черными. В сознании людей этой ступени сознания, несомненно, существуют свои заповедные сады. Но те идеалы, те стремления неизменно материальны, телесны, имущественны. Оттого испокон веку если в каком народе расплодятся тучные стада трударей — всяческих мастеровых, землеробов, представителей рабочей силы, утративших единокровного вождя, то там непременно неподалеку становится на дежурство какой-нибудь паразитический народ. Не решаясь наброситься сразу, примериваясь и приготовляясь к броску, он долго с помощью различных отрав проращивает в избранной жертве болезнь, вьет силки, спеленывает соблазнами, наконец в обездвиженную душу народа впрыскивает похоть, чем и растворяет ее окончательно. Теперь захребетнику остается только вонзить в сплетенный им кокон свой жадный хоботок и высосать разжиженное сердце плененного им народа. Да… вместе с утратой желания размышлять, утратой щедрости, стремления к правде, совестливости, прямоты, терпения они взрастили зло и растеряли силу. Жалкие…»

И еще сказал тот, кто находился на столбе над площадью:

— Дхарма саммудха цетаса.

Но для того, чтобы перевести это, потребовалось бы слишком много человеческих слов… Да и точность такого перевода, бесспорно, была бы весьма и весьма приблизительна.

Толпа копошилась, удерживая курс. И что там происходило на высоте всего только пятидесяти метров, никто не способен был различить сквозь пласт черных облаков, налегших над их головами каменным потолком подземелья. Навершия древков с флагами царапали тот низкий свод. Сплетения азартных выкриков ударялось о него, и глухое эхо возвращало их косноязычные копии, то обрывая, то проглатывая отдельные слова.

— …краина! …опа! …краина! …опа!..

Гудело эхо.

Гудели люди:

— Хотiв один м'ясо їсти. А нам шоб нiчого не лишалося. Падлюга!

Это о президенте.

— Злочинна Влада! Гэть злочинну владу!

Это о клевретах президента.

— Україна — це Європа! Європа! Європа! Навiки разом!

Неделю назад прокураторов Союза европейских стран согнали в Вильно на так называемый «Саммит восточного партнерства», на котором украинская власть должна была торжественно поклясться (и подкрепить ту клятву подписанием необходимых документов), что добровольно и навеки переходит под юрисдикцию Лондона. Подобно прочим колониям и криптоколониям западной оконечности материка Евразии, обступающим ростовщическое сердце Британской империи. Как вдруг посаженный на киевский престол приказчик отчурался от этой почести. Однако ростовщики никогда не играют в одну игру и карт в их манжетах всегда предостаточно. Так что, на каждый случай (включая причуды иронии судьбы) их исследовательские институты, их статистические службы и всякие прозорливцы от науки разрабатывают отдельный сценарий. (А то и с привеском вариантов). Разумеется, отречение приказчика, надсматривающего над украинской территорией, не явилось чем-то уж вовсе нечаянным, негаданным и непоправимым. Тут же были открыты все шлюзы, были сорваны пломбы со всех рубильников, повернуты все вентили и запущены все двигатели загодя просчитанных и отрегулированных запасных лазеек.

Уже к десяти часам вечера того же дня через социальные сети Интернета, усилиями несчетных гуманитарный фондов, новостийных агентств и всевозможных институций — партий, профессиональных союзов, силами молодежных и детских учебных заведений было разослано предписание явиться на главную площадь Киева всем, кто желает плохую жизнь сменить на хорошую, болезнь на здоровье, нищету на богатство, ярем на вольную волю. Митинговать. Требовать шикарной и беспечальной жизни. В первый день таких набралось… может быть, тысяча. Филистеры пока только присматривались — почем будет этот праздник неповиновения? Крепки ли, богаты ли его устроители? Сможет ли эпатаж перерасти в по-настоящему доходное предприятие. В основном первый отряд мятежников был представлен (помимо профессиональных организаторов — тертых искусников) студентами, во все времена легкими на подъем. К тому же, со многими из них планировщиками кампании ни один год проводилась соответствующая «разъяснительная» работа. В эту же ночь как по волшебству на площади посреди города возник палаточный лагерь.

— Что это за власть?! Ну что это?! Перепуганная… Или из Лондона пришло указание не рыпаться? Да в первый же день, если бы как в Китае, на

Тяньаньмэнь, прокатили бы по ним танки, по всем этим активисткам, по журналисткам — давалкам госдеповским, так назавтра уже никому не захотелось тут шляться, — так говорил на пороге одного из пунктов общественного питания своему приятелю некий молодой мужчина, чьи усы, бородка клинышком и длинные волосы выдавали в нем лицо духовного звания.

Хоть речь того и была проникнута неким эмоциональным подъемом, говорил он не так, чтобы очень громко. И, тем не менее, его товарищ, постоянно озирался и, похоже, был немало напуган таким прямодушием. Действительно, находясь в непосредственной близости от стадного народа, возбужденного ссуженным ему неповиновением (ах, знали бы те люди, — под какой процент!), благоразумнее было бы не противоречить охватившей его лихорадке. Приятель облаченного в гражданскую экипировку попа был, вероятно, и сам попом. Но выглядел он намного провинциальнее. Одежда на нем была какой-то старомодной и по-захолустному невзрачной. Он даже не позволил себе длинных волос, надо быть, опасаясь в родной глухомани привлекать к себе излишнее внимание.

— Отец Вафусий, — в очередной раз вздрогнул он от очередного слишком откровенного высказывания, — вы бы того… Ведь услышать могут… А чьи то будут уши, нам ведь предугадать не дано… Темна вода во облацех воздушных!

Он успел поднатаскаться в каких-то расхожих сентенциях с сакраментальной, окраской. Однако отец Вафусий только поморщился, не оценив, как видно, просвещенческих потуг грамотея:

— Прокатили бы по ним танки, и никому назавтра уже блажить не захотелось бы. Ни за деньги, ни баловства ради. Эх, Егоруша… потерявшаяся власть… Да нет тут никакой власти. Вся власть в Лондоне сидит. А здесь смердюков на киевский престол посадили, за смердюками же и присматривать. Удержат ли они те букеты плотских утех, что свалились на их плебейские судьбы? — так велеречиво закончил свою тираду отец Вафусий, закончил — к немалому облегчению своего визави.

Егор приехал в Киев действительно из провинции. Из небольшого городка под Днепропетровском. Пару лет назад, на тридцать втором году жизни, зачислился в попы. Он сам был удивлен, с какой легкостью ему это удалось. Просто пришел в одну из мелких днепропетровских церковок киевского патриархата, сказал, хочу-де работать попом. Ему сказали: «Работай». И приняли. Он и предположить не мог, что данный вопрос решится с такой немыслимой легкостью. Пошел-то так — наобум. Церковка, правда, представляла собой нечто, напоминающее вагончик для строительных рабочих с «золоченой» оксидом титана маковкой над ним; всей-то площади метров семь на три. Но люди туда ходили. Деньги носили. Многие и десятину соглашались отдавать за содействие в чем-либо. Конечно, новобранцу велели выучить какие-то отрывки из еврейских книг, переложенные на украинский язык, ибо именно на этом наречии велась там служба. Наставники обучили нескольким па, объяснили их порядок. И всё. И сразу — к работе. Через полгода, правда, его все же направили на стажировку, как это ни странно (ведь киевский патриархат вел лютую войну с московским за стадо), в Московскую область, в Богородскую епархию. Но стажировка та была непродолжительной. Затем велели поступить в киевскую семинарию. И хотя обучение в семинарии Егорку ожидало заочное, и особенно напрягаться в богословских науках, в овладении догматами веры ему не приводилось, все же терпения хватило только на год. Впрочем, начальство на продлении обучения настаивать не стало. А вот теперь он был направлен в Киев своим руководством с куда более ответственной миссией. Егору уж приводилось бывать здесь с подобным заданием.

Его маленький коллектив душепитателей, душецелителей во имя укрепления благосостояния церквишки, ну и, понятно, ради паствы, одноисповедников решил наладить торговлю некрепким хмельным напитком, что когда-то варили из солоду и хмелю, а теперь… а теперь из чего бодяжат — одному Богу известно. Благословение на торг нужно было получить в Киеве. И таковое было добыто. Теперь же рукоположенные служители алтаря умозаключили расширить зело успешное предприятие и к торгу пивцом прибавить торгованье также солеными орешками к пиву, фасованной соленой рыбой к пиву, солеными сухариками с химической отдушкой тоже к пиву, а заодно уж присовокупить к тому и курагу, чернослив, мятные лепешки, батончики из соевого шоколада, китайские зажигалки для курильщиков, одноразовую посуду, ну… и еще кой-какие активно потребляемые мелочи.

Проведывая Киев, Егор на ночлег останавливался в маленькой гостинице для своих при Андреевской церкви, что возвышается над Андреевским спуском. Там-то он в этот раз и сошелся с отцом Вафусием — местным иереем. Хоть приютившее его подворье и принадлежало украинской автокефалии, договориться о постое с его хозяевами могли и поклонники второго лица святой троицы, приписанные к киевскому патриархату. Ведь чисто мирские, чувственные, политические пристрастия у них, вроде, были едины. Тем более неожиданными для Егора явились откровения отца Вафусия. Неожиданными и даже пугающими.

— Как же — танками? — негромко проговорил поп-пивоторговец, поминутно тревожно озираясь.

— А если не танками — так жди смуту. Они ж невменяемые. За полмиски вышкварок, за полбутылки горилки они маму родную ни то, что в цирк, в зоопарк продадут! Это ж чернь! Подлый народ.

Егор вновь кинул беспокойный взгляд на идущих, невольно поежился:

— А как же того… патриотизм там?..

Отец Вафусий повернул свое носастое лицо в профиль и выкатил на вопрошателя удивленный лошадиный глаз:

— Патриотизм? Чернь, конечно, может воспользоваться подобными мысленными отвлечениями… но только в том случае, когда их можно конвертировать во что-нибудь… съедобное или в каком ином смысле пользительное.

Эти слова отнюдь не привели чувства, владевшие Егором, к уравновешенности. Во-первых, он не очень четко представлял себе значение слова «чернь» и исподволь подозревал, что, может быть, сам имеет отношение к данному определению. Во-вторых, прежде ему приходилось сталкиваться со свидетельствами того, что работники автокефальной церкви, как и работники киевского патриархата, всегда держались националистического пафоса… А все эти революционные события, как и самое слова «майдан», будто бы выказывали шовинистические, украинские настроения… И вдруг такое ниспровержение клановых доктрин, такое… вольтерьянство. (Впрочем, ничего Егор из сочинений Мари Франсуа Аруэ никогда не читал). Он уже не рад был, что пригласил своего нового знакомца в эту ресторацию. Но с другой стороны — нужно ведь как-то налаживать отношения со столичными коллегами. А как их налаживать? Совместное питие — проверенный метод.

— Отец Вафусий, давайте уже пойдем отсюда, — вновь завертел головой Егор, — а то неровен час… сами знаете…

— Пойдем, Егорий, — отвечал Вафусий, ухватив себя за ус и подсовывая его вплотную к ноздре. — Всё ещё стерлядкой пахнет! Пойдем, а то ведь, чернь бунтует — чего не знает. В гостиницу?

Егор решил схитрить, чтобы как-то дипломатично отвязаться от опасного наперсника:

— Да я хотел еще туда… — он указал на противоположную сторону улицы. — Надо бы мне еще на Михайловскую. В семинарию заглянуть.

— Да кого ж ты там в таком часу найдешь?

— А! Да… — сник незадачливый обманщик. — Ну… тогда… куда… и туда можно…

Он потоптался в нерешительности на месте, оглянулся на сверкающие витрины ресторана:

— Дякуэмо тобi, Христе Боже наш, що ти наситив нас земними твоiми дарами — залопотал молитву по-украински, как то и прилично было работнику киевского патриархата, — не позбав нас i небесного твого царства.

Отец Вафусий вновь обратил на богомольщика изумленный взор. Под этим взглядом, как-будто, даже исполненным недоверия, у Егора почему-то приподнялось одно плечо, и он прибросил:

— Присвята Тройце, помилуй нас… В смысле… надо ведь как-то через улицу перебраться…

И тогда они ринулись поперек человеческого потока, то погружаясь в его волны, то выныривая, то теряя друг друга из вида, то вновь обретая…

А над улицами, истекающими людом, на столбе из белого мрамора с золоченой коринфской капителью, никем не подмеченные произошли перемены. Теперь там находилось уж не одно Божество, но сразу три. А поскольку места на абаке для этих титанов было недостаточно, двое из них болтавшуюся рядом бронзовую бабу привели в горизонтальное положение и сидели теперь на ней, едва-едва покачиваясь.

Уж говорилось, что крайне сложно недальнему человеческому уму, обремененному грехами, выразить божественный образ. Ну вот как, к примеру, пытались справиться с этим вопросом лучшие из нас, составившие самую первую из книг. Сверкающие, с ужасным обликом. Это о Богах. Яростные, как змеи. Впечатляет, но не слишком зримо выходит. Грозные, сильные, пышущие мощью, Ну это тоже никак не касается внешних черт. Быки, способные к волшебным превращениям, испускающие яркие лучи. Для нашего современника — пугающе зооморфно. Можно встретить иной описательный штрих. На груди — золотые пластинки, пронзительно яркие украшения, на плечах — шкуры антилоп. Избыточно причудливо. А вот… С лицом, обращенным во все стороны. Вот это, пожалуй, всего лучше. Но изобразительности, опять же, никакой.

Конечно, человеческие возможности восприятия весьма ограничены и весьма специфичны. Вот и сейчас, говоря о мраморном столпе, о зимних улицах, о городе, находящемся на периферии ойкумены Британской империи, непременно обращение не просто к человеческому методу осмысления действительности, но к самому первичному уровню анализа воспринятой информации. А ведь вовсе не исключено, что взгляд какого-нибудь более совершенного, более прозорливого существа увидел бы перед собой отнюдь не мраморную колонну, а… Допустим — богатую лунным блеском гору, а, может быть, не смотря на ночь, эти глаза различили бы гору, отражающую сияние солнечных лучей? Сверкают под солнцем зеркальные спины рек, обвивающих склоны. Те покрыты красивыми деревьями, способными давать плоды всех желаний (и нет среди них ни одного дерева без соцветий или плодов), окутана гора удивительными лианами с целебными листьями и осыпана невероятными цветами всех времен года. Среди тех цветов и чародейных трав бродят разные звери: звери, похожие на светло-желтых коней, звери, похожие на пятнистых коров, на росомах и львов, на слонов и черепах, а также сходственные со всеми другими известными нам зверями. Налетает ветер — и деревья проливают многоцветные цветочные дожди под ликующее жужжание пчел, под обольстительные рулады невесомых птиц. И вот на самой вершине той несравненной горы, среди блистающих изумрудных и сапфировых утесов, собрались Боги.

А подножие горы охвачено океаном. Распростирается во все стороны его безграничность, не на мили — на века и тысячелетия, и на сотни тысячелетий. Черные слизкие волны разбухшими языками жадно вылизывают подошву горы. Все азартнее, все яростнее. Уж поднимаются в черном далеке черные буруны, взвиваются черные смерчи, выказывая ту невероятную жизненную силу, что заключена в этих безднах черной слякоти. Ту жизненную силу, мельчайшие частицы которой, разметанные в неизмеримости черной прорвы, способны поднимать могучие шторма, приводить в неистовство просторы оцепенелой жирной слизи. Но, если добыть вытяжку из тука черного океана, если ничтожные йоты жизнедательной силы, рассеянные в его водах, распределенные среди населяющих океан мельчайших организмов и гигантских чудовищ, вступающих в сражения с самими китами, если собрать те животрепетные частицы воедино, то можно получить удивительный эликсир. Эликсир, который наделяет Богов всеми теми сверхъестественными качествами, о которых напрасно грезят смертные.

Черный океан, цветущая гора, недоступная ни только человеческому телу — недоступная для человеческого глаза и даже недосягаемая для мысли большинства из людей. И вот нет океана, нет горы. Но все еще стоит мраморный столб посреди мрачного Киева. И Боги у его резного навершья. А под ними люди, люди, люди… непреклонно текут к неким самостоятельно обозначенным или кем-то прописанным целям. Чего же хочет вся эта смурая публика? Но… чего может хотеть большинство, чьи действия обусловлены их природой? Черные, главным украшением которых является расторопность… Впрочем, обо всем этом они скоро сами расскажут. А пока попытаемся наугад выхватить еще несколько капель из этого потока неизбежности, несколько атомов мчащихся в темноте вечности.

Вот группа студентов из Дрогобыческого пединститута — полтора десятка наберется. Третий курс. Флаги, сине-желтые ленточки, небольшие транспаранты — все как положено.

— Хочу в Польшу на пмж!

— Если у тебя в роду были поляки…

— Прадед. Приехал из Польши в Советскую Россию строить коммунизм. Идейный был. Темнота!

— Czy Pani mo’ wi po polsku?

— М-м…

— Тогда учи польский, Если выучишь, можно получить «карту поляка». Как в Штатах. Можешь уточнить в консуляте.

— А зачем эта карта?

— Зачем? Зачем?! Карта поляка — это все. Это значит, можно там жить. И на работу можно в Польше. И полное медицинское обеспечение.

— Ничего не полное. Только в срочных случаях. Если припадок какой.

— У кого карта, тому разрешают машину водить. И ездить всюду по ЕС. И на работу можно в другие страны. Например, в Чехию. Там больше платят…

— Там — меньше!

— Да нет, карта поляка не дает права работать в других странах. Это ты ее перепутал с «картой по быту».

— Правда, поляки украинцев не любят. Презирают. Серьезно относятся только к тем, кто с восточной Украины — тех боятся.

— Но теперь им уже Америка сказала, чтобы никакого презрения не было. Чтобы дружили. Как все в Европе дружат и любят друг друга.

— Что вы, у поляков нет никакой к нам ненависти. Не осталось. Теперь мы в одном Евросоюзе… в одной стране, можно сказать, будем…

— А как там с овощами?

— Ой! Очень хорошо! Всего полно и все ужасно дешево.

— Там так чисто… говорят. Кругом одни цветы!

— Там каждый, кто захочет, может «Мерседес» купить.

— Каждый не может, не гони.

— Говорю, может. Нас на саммит украинско-польской дружбы возили. И там один говорил…

— Я, вообще-то, пшеков… не очень. Но я хочу жить в Польше.

— Единственный вариант — учеба. Или брак…

— Я не такая.

— А я такая. Я европейка!

— Для начала — поступить в польский вуз, Потом можно по программе Erasmus по обмену уехать из Польши в нормальную страну ЕС..

— Ничего себе! А Польша — что, ненормальная?!

— Смотря с чем сравнивать. Я читал, на сайте польского консульства пишут…

— Нужно открыть ООО. Это будет стоить где-то пять-шесть тысяч уе. Например, консалтинговую фирму.

— Ага, а уе откуда взять? Пять тысяч!

— Можно в Германии… Или можно даже в Англии гувернанткой устроится. Санитаркой. У Настки получилось. Ну… она писала, что получилось.

— Поэтому пусть нас в Евросоюз принимают!

— Слава Украине!

— Слава Украине!

Вот Толик Волощук. Толику пятьдесят четыре года. В этой сумасбродной толпе он один. Толик вчера лишь приехал в Киев. Приехал сам по себе, не подыскав попутчика. Да, если четно, так и не очень-то его выискивал. Толик был мужчиной самостоятельным. Хорошо чуял пульсацию всяческой конъюнктуры. При том имел энергию, задор, аппетит. Пил с мужиками из числа «нужных людей». Женщинами интересовался не так как большинство мужчин — подпевая канонам социума, а по взаправдашним требованиям организма. Короче, был особью, называемой в породившем его обществе «нормальным» и даже «стоящим мужчиной». И вот… кто бы мог такое предположить! С пьедестала, который слагали престижная должность, приличный оклад, квартира в хорошем районе, жена, вполне приемлемая еще внешность, почти спортивная, а к ней в довесок азартность… с этого постамента его опрокинула любовь. (Ну то, что в общежитии называется этим словом). Да-да, поверить в это было бы трудно даже ему самому. Но так случилось. Год назад, на пятьдесят четвертом году жизни, Толик влюбился в двадцатичетырехлетнюю сотрудницу Лену. Взглянув на Лену, понять Толика, вроде, было бы не сложно. Столько в ней было приманчивости: и приятное лицо, и в меру выдающиеся подтянутые ягодицы, и даже на вид твердая грудь, и, что уж редкость редкая в наши дни — почти покладистый характер. Но удивительным было то, что Толик был настолько «нормальным» и «стоящим», что подобные прелести никак не должны были бы поколебать железобетонные устои его признанной обществом добропорядочности. Однако поколебали. Скандалы. Развод. Утрата должности. Потеря жилья. И т. д. и т. п. Наконец вместе с Леной Толик оказался в маленькой съемной квартирке, нанятой у родственников за полцены. Для того, чтобы как-то содержать семью, пришлось заняться извозом на уже немолодой «шкоде» (октавия, десять лет, полный фарш, сто пятьдесят тысяч пробега) — единственном осколке былого благополучия, которому задалось прибиться к утлому островку его новой жизни. Но то был всего лишь пролог грустной пьесы, в которой Толику предстояло взять на себя одну из главных ролей. Буквально через несколько первых месяцев, еще пропитанных, прослоенных и осыпанных подарками сладострастия, у Лены обнаружилось серьезное заболевание. Серьезное заболевание вскоре оказалось раком щитовидной железы во второй степени. Наливная красавица в считанные месяцы сильно похудела, пожелтела, осунулась. Героизм оперного любовника уже собирался показать пятки, но тут же жизнь принесла очередную новость — Лена беременна. Лекари потребовали сделать аборт. Но Лена неожиданно проявила бесстрашие, неслыханное для современных женщин, развращенных эгоцентризмом: она ответила эскулапам, резать-де плод согласия не даст, ибо если уж ей не суждено жить, то пусть хоть ребенок останется. Врачи сдались, но больницы, теперь уже как одного, так и другого профессионального профиля, с беспощадной резвостью принялись высасывать изнурительным трудом добываемые Толиком тощие деньжонки. Как-то те маломощные резервы нужно было пополнять. С помощью извоза решить эту задачу оказалось невозможно. А сделавшиеся перманентными укусы обстоятельств делались все более жгучими: подозрительность и отступничество друзей, письма экс-жены, участившиеся «внезапные» встречи с экс-тещей, звонки кредиторов, боль, стыд, голод, отчаяние… И тут — кто-то там в Киеве собирает людей на бунты. Толику было абсолютно безразлично — кто собирает и против чего, кого надобно бунтовать. Для него не имело значения, какие партии, товарищества, какие национальные группы затевали ту возню — у него была больная жена, отсутствовало собственное жилье, вот-вот должен был родиться ребенок. К тому же, прежде пребывая на престижных должностях, Толик хорошо изучил кухню этих деловаров — сам не однократно переходил при смене конъюнктуры из партии в партию, провозглашал новые ценности, патетически отрекался от старых… Все это было ему знакомо. Не было секретом и то, что все массовые сборища, абсолютно все, имеют свою статью расходов. Что народ можно, конечно, завлечь в какую-то кутерьму праздником неповиновения, но останется толпа на площадях только в том случае, если отыщет в этих действиях некую свою нынешнюю выгоду. Непременно нынешнюю, сегодняшнюю. И каждый организатор брожений, безусловно, знает, что мятеж для черноты необходимо непременно превратить в коммерчески выгодное предприятие. Только тогда можно понадеяться на пособие столь переменчивого, столь вероломного компаньона, как черная толпа. Толик не сомневался, что из этой затеи сможет извлечь куда больше прибытка, чем добивать немолодую машину на дорогах, давно не знавших даже так называемого «ямочного» ремонта. И всё. А дальше — чемодан, вокзал, Киев.

Вот черные волны человеческого потока несут девицу лет двадцати. Если даже внимательный глаз присмотрится к ней, то и он вряд ли распознает, что девице вот только исполнилось четырнадцать. Когда же мимо шествующий какой-нибудь дядя в качестве предварительной рисовки забросит ей: «Киска, а как тебя зовут?», то киска с готовностью ответит: «Кристинка». Услыхав же ее голос, дядя лишь утвердится в предположении, что деваха давно уж совершеннолетняя (ни только зрелая, а и наторелая); но в ее ответе он непременно расслышит и другое — киска совсем не против продолжить знакомство. И даже нетрудно предположить, в каком направлении это знакомство ей хотелось бы развить. Спросит дядя: «Чиги-пиги-ай-лю-лю?» А девица улыбнется олигофренической улыбкой и ответит: «Джур-джур, коллега!» «Джур-джур» — это профанированное «бонжур». А «коллега»… Ну просто слово ученое и потому красивое. Вообще-то из родной Пеньковки (это под Жмеринкой) Кристинку принесло сюда с перепугу. В марте прошлого года по телику ей рассказывали, как в городе Николаеве одна девушка, правда, несколько постарше, напилась с тремя парнями водки, они пригласили ее в гости и там, как потом говорил телевизор, изнасиловали. После того, как изнасиловали, хлопцы ту горемыку слегка придушили и отнесли на стройку, где бросили в тлеющий костер. В течение нескольких месяцев телевизор в деталях (может, реальных, а, может, примысленных) расписывал ужасы того происшествия. И поскольку у Кристинки кавалеров было много, и все они во многом напоминали николаевских лиходеев, под воздействием телешлифовки девица струхнула. Убоялась, что ее не слишком учтивые поклонники могут и с нею учудить нечто подобное. А тут такая удачная оказия — все эти майданы. Не долго предававшись размышлениям, Кристинка поспешно стартовала. Имея внешность вполне сложившейся женщина и серьезный опыт общения с мужчинами самого разного возраста, она знала, что не пропадет. Да и хотелось на что-нибудь еще посмотреть, кроме Пеньковки и Жмеринки. На что-нибудь очень богатое. Съесть чего-нибудь очень вкусного. И много.

Когда страсть овладевает человеком, зарождается зло. Каково бы ни было основание той страсти, если вожделение пробило броню рассудка, ежели инфицированный изъявил готовность поблажать ему, зло непременно разбухнет. Кто-то млеет от куска жирной копченой мертвечины. Кто-то безотчетно влечется к обладанию (как ему кажется) чужими судьбами. Кто-то жаждет одури от веселящих токсинов. Иной пребывает в необузданном хотении сексуальных причуд. Но всякая алчба требует денег и она ненасытна. А значит — обязывает своего раба верно служить беспредельному стяжанию. Упрощенное сознание возводит богатство в символ поклонения. И душа продолжает дичать от вожделений. Скорее всего, потомство в этом случае тоже будет испорчено. И только счастливый катаклизм, благодатная катастрофа могла бы остановить вырождение народа. Но такую благодать, как всемирный потоп или вселенский пожар, тоже ведь нужно уметь заслужить. А как парализованный алчбой может достигнуть мысли, что даже набалованное богатством тело — все равно остается лишь инструментом души?

* * *

Точно разверзлась земля, и все упокойники прежних веков ринулись на поверхность, согласно растиражированному еврейскому эсхатологическому мифу; как фантазировал Ефрем Сирин, земля и море, звери, птицы, рыбы и гроба принялись отдавать назад, поглощенные ими тела мертвецов. И уже будто звенит в липком холодном воздухе синкопированная, чем-то неожиданно напоминающая творения Джона Кандера, секвенция «Dies irae». Подступившая ранняя зимняя ночь продолжала испускать потоки людей. То гудящие, то воющие человеческие реки соединялись, сливались, не останавливая движения, неся в своих колышущихся черных, извивающихся, тускло поблескивающих телах и знаменоносцев со стягами Евросоюза, и не сумевшего выехать на заработки в Румынию безработного тракториста из Кострижевки, и пробавляющихся случайными заработками братьев Кузьму и Павлика, и обученного в Пярну сотника с дневным окладом в сто долларов, и завезенного, в числе прочих, автобусом из Ровно пенсионера за вознаграждение — пятьдесят гривен в день плюс питание, и бескорыстную городскую сумасшедшую, прозываемую злыми детьми Жучкой… Бесноватый артист областного академического украинского музыкально-драматического театра из города Луганска, с «казацкими» усами, висящими едва ли не до груди. Котя, Мотя и Денис, все киевляне, с петлюровскими флагами, наброшенными на плечи, завязанными под горлом. Баба Шура из Винницы, обмороченная аферистами, изгнавшими ее из собственного дома. Ира-дыра из Луцка. Наталья Богдановна Усаченко, не так давно доведавшаяся, что ее доброкачественное образование на самом деле — метастазирующая синовиальная саркома. Дюжина учеников девятого класса средней общеобразовательной школы номер двести тридцать пять имени Вячеслава Черновола. Снайпер из Израиля, бейтаровец. Работница фонда «Фридом Хаус» из Кракова под ручку с местным СБУшником. Билетерша из краеведческого музея города Белая Церковь. Парень спортивной выправки. Разорившийся постижер. В коротенькой лаковой куртке порывистый молодой человек из Черновцов по прозвищу Шарлота. Грузин Пинхас, а с ним двое грузинских евреев — Додик и Сиприк, все профессиональные провокаторы еще со времен мятежей в Тбилиси в две тысячи третьем году, не однократно стажировавшиеся в Варшаве. За ними группа из двух десятков студентов Киево-Могилянской академии с огромными бело-красным грузинским флагом и бело-голубым флагом Израиля. Сотрудник «Ми-6». Поэтесса-аматёрка Снежана Лисняк из города Хмельницкого, публикующаяся под псевдонимом Украинка-Подолянка, накрапавшая стихотворение лиро-эпического характера «Смэрть москалякы», широко распиаренное интернет-ресурсами Цукермана. Сотрудница «Ми — 5». Трое мужиков в оранжевых пластиковых касках строителей. Девушка, жующая на ходу банан. Несколько молодых людей с оголенными бритыми головами, украшенными длинными «оселедцами». Женщина, которую месяц назад бросил муж. Женщина, случайно побывавшая в Лозанне, и мечтающая, чтобы такая же жизнь установилась в ее родном Цюрупинске Херсонской области. Одинокая женщина, прельщенная суетой, общением с людьми, рассчитывающая на неожиданные встречи, интересные знакомства, новую дружбу и неподдельную любовь. Парень спортивной выправки. Не вполне трезвая дивчина на плечах у парубка. Попукивающий при каждом шаге жирный тенор народной академической хоровой капеллы НТУУ. Романтичная молодая пара: не смотря на поздний час, у отца на плечах сидит пятилетний ребенок. Вышибленный с работы бывший вышибала стрип-клуба «Мятный носорог», что на улице Красноармейской в Киеве. Группа парней спортивной выправки со стеклянными глазами. Дядька в камуфлированном бушлате. Дядька в черном китайском пуховике. Дядька в смердящем отрепье, со связкой картонок под мышкой — бомж. Тетка в голубой вязаной шапке, с нашитыми на нее стеклярусом и блестками. Никитич — ночной сторож в трамвайном депо. Софа — владелица нескольких магазинов, торгующих секон-хендом. Фольклорный коллектив «Барвинок» в полном составе.

Уж очи неба окончательно смерклись, как вдруг блеснула из под мокрого холодного века лучащаяся литера «С». Но никто из людей этого не заметил. Впрочем, то скорее была не литера «С», а огненный гаммированный крест, свершавший едва уловимый вращательный разворот. Хотя… Может быть, и не крест… Скорее все-таки тот знак напоминал триграмму Гэнь… А точнее — вообще ничего такого там не было Просто один из Богов, обосновавшихся над главной площадью Киева, поднялся со своего места и произнес:

— Дэвана.

Что человеческий разум мог бы истолковать приблизительно так: «Раз уж нас направил сюда тот, кто над нами, мы не сможем уклониться от действия. И хотя каждый благоразумно предпочел бы недеяние, но кто бы смог отвильнуть от назначенного? Возможно ли отказаться исполнить предписанный долг? Мы ни в чем не нуждаемся, мы ничего не желаем, но для каждого установлены особенные обязанности. Всякому даны свои возможности. Самые неразвитые из людей, живущие только ради удовлетворения чувств, уверены, что пища Богов необыкновенно аппетитна и возбуждающа. Зная правду, они никогда не смогли бы понять, отчего пища небожителей абсолютно безвкусна. Итак, если уж нам предписана ответственность за удовлетворение тех или иных жизненных потребностей человека, то пусть каждый возьмется за труд природного ему поприща. Если бы мы этого не делали, люди давно бы уже уничтожили всё, данное им во временное пользование. Поэтому я предлагаю немедленно бросить кости — кто первым обратится к поступкам, кто вторым, и так далее».

Пока слагалось это решение, рядом с тремя Богами уловчились возникнуть еще несколько их сродственников. И тотчас перед всем собранием соткалась прямо из болтавшихся тут и там всяческих молекул пара костяшек. Невозможно утверждать с полной убежденностью, в какой именно материал соединились те молекулы — был то нефрит, мамонтовая кость или орешки дерева вибхитака. Но брякнулись они с каким-то странным стуком, ведь падали, вроде бы, с воздуха на воздух.

— Дьюта, — ответил собрату Бог, оседлавший расставшуюся с зависимостью от требований гравитации многопудовую бронзовую бабу.

Это был Бог… Какое бы подобрать здесь определение? Вот говорил же предыдущий трибун, каждому из них-де предписана ответственность за удовлетворение тех или иных жизненных потребностей человека. Так вот, этот Бог, что сидел на бронзовой бабе, был ответственен за такие области человеческой души, в которых могло зарождаться и отрастать все, что связано с необузданностью, дикостью, жестокостью.

Внешний же лаконизм высказывания, разумеется, как это наблюдается в природе Богов, размещал под собой колоссальный объем значений, из которых человеческое восприятие способно было бы уловить в лучшем случае самую малую толику. Если бы, конечно, кому-то привелось хоть что-нибудь распознать сквозь гул ощущений, посылаемых чавкающим человеческим прибоем.

— Дьюта, — сказал воинственный Бог, и это можно было бы попытаться объяснить следующим образом.