Бесплатный фрагмент - По следам экспедиции капитана Кука

Книга третья

Книга третья ФИДЖИ. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ историко-географические хроники

П Р Е Д И С Л О В И Е

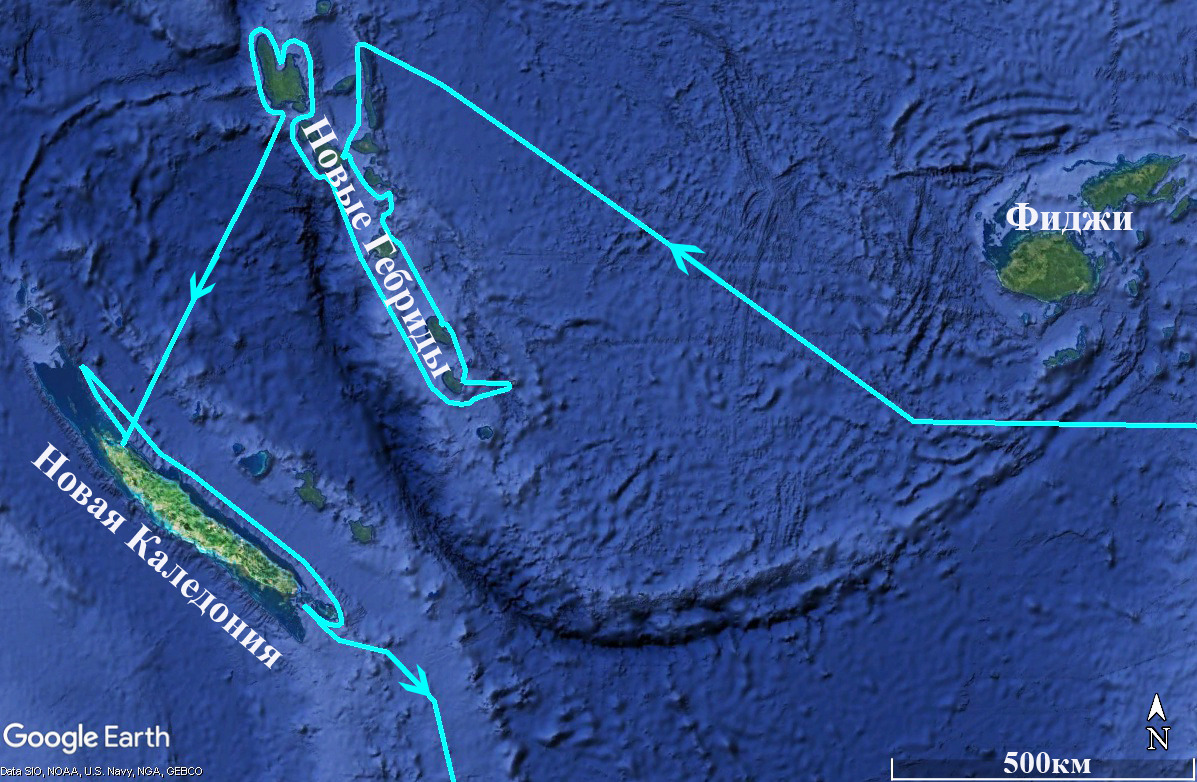

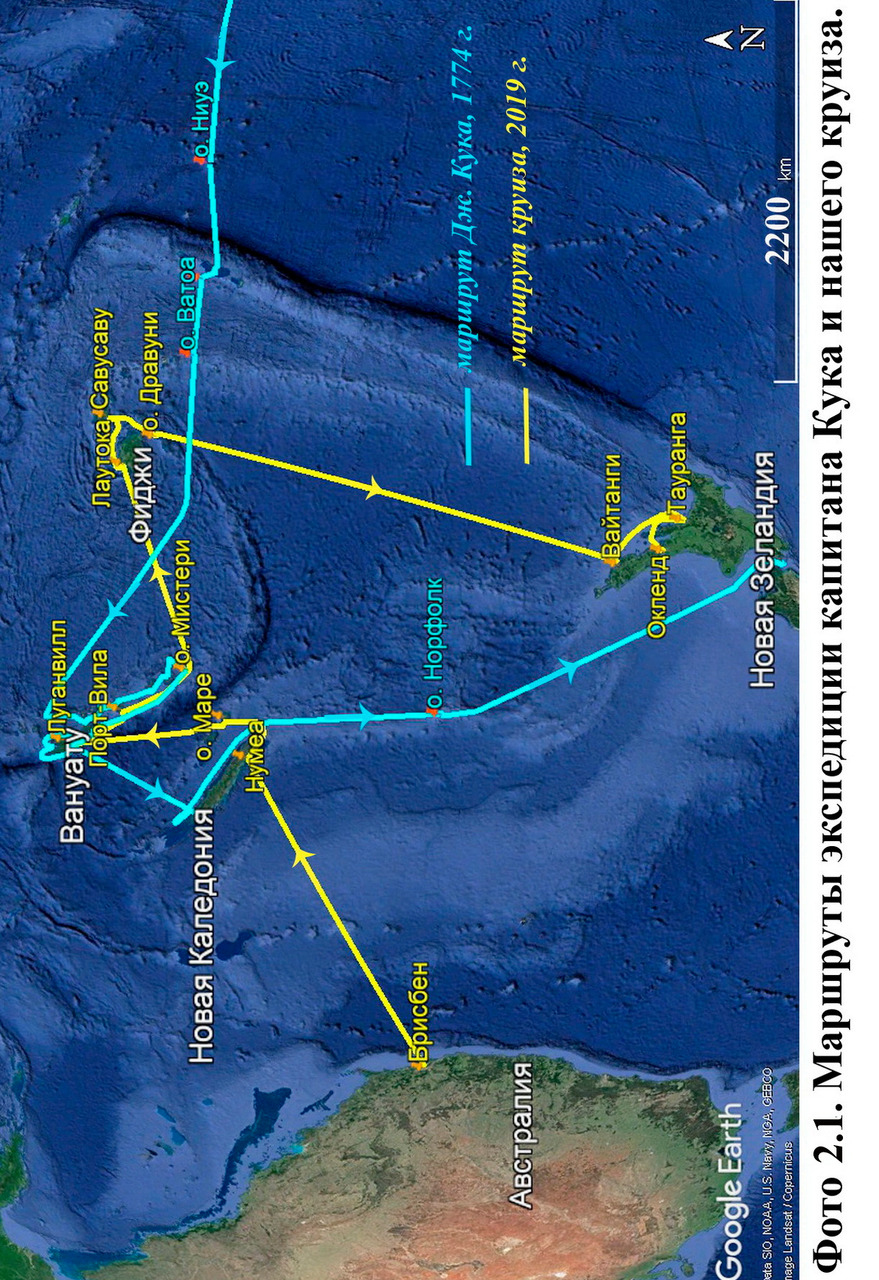

В третьей, заключительной книге историко-географических хроник, продолжается рассказ о круизном путешествии автора по странам Океании, и параллельно идёт повествование о пребывании в этих краях во второй половине XVIII века двух экспедиций под командованием капитана Джеймса Кука. Побережье Новой Зеландии капитан обследовал во время своего первого кругосветного плавания, поэтому после рассказа о завершении его второй экспедиции пришлось нарушить хронологию и перенестись во времени на шесть лет назад.

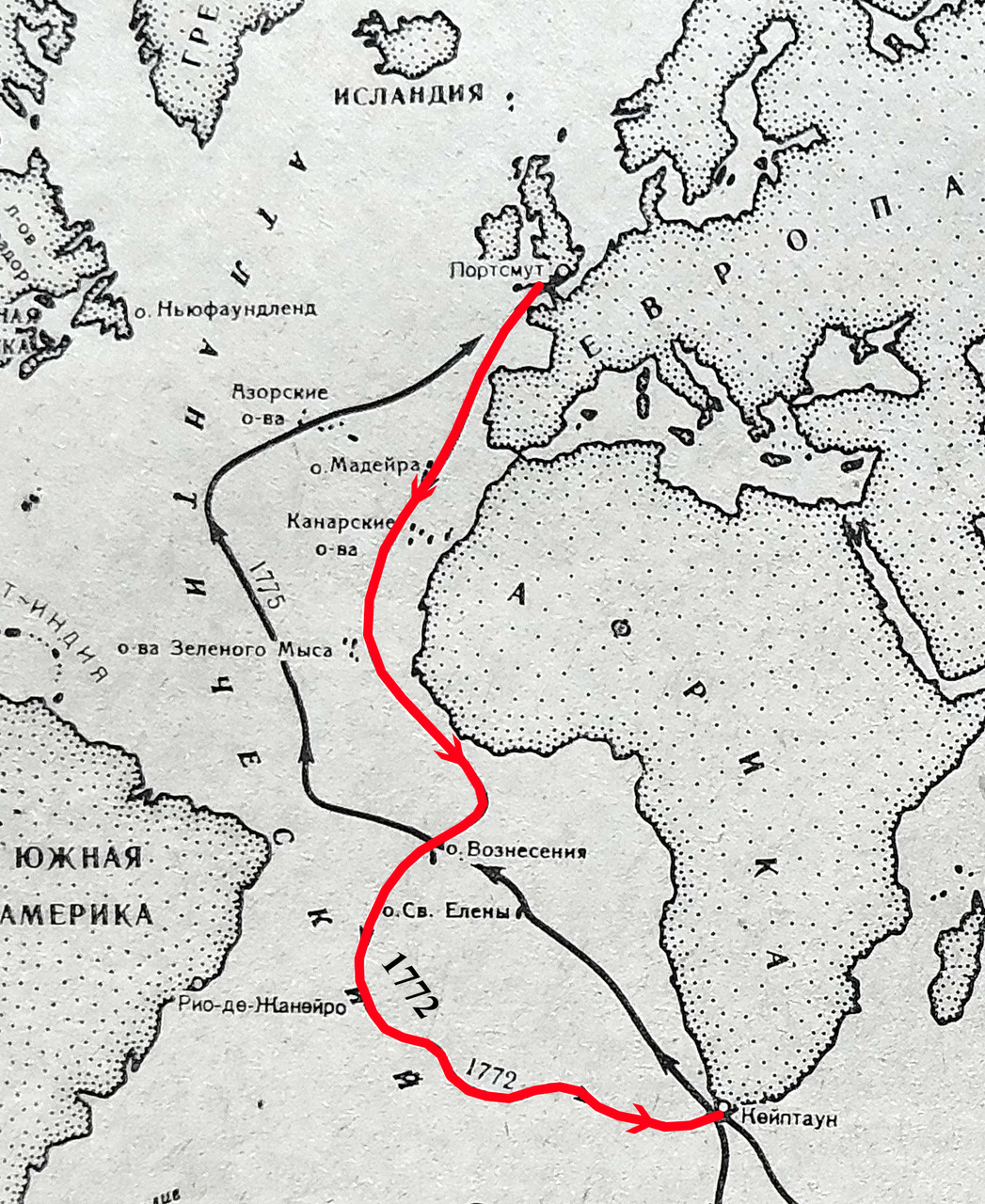

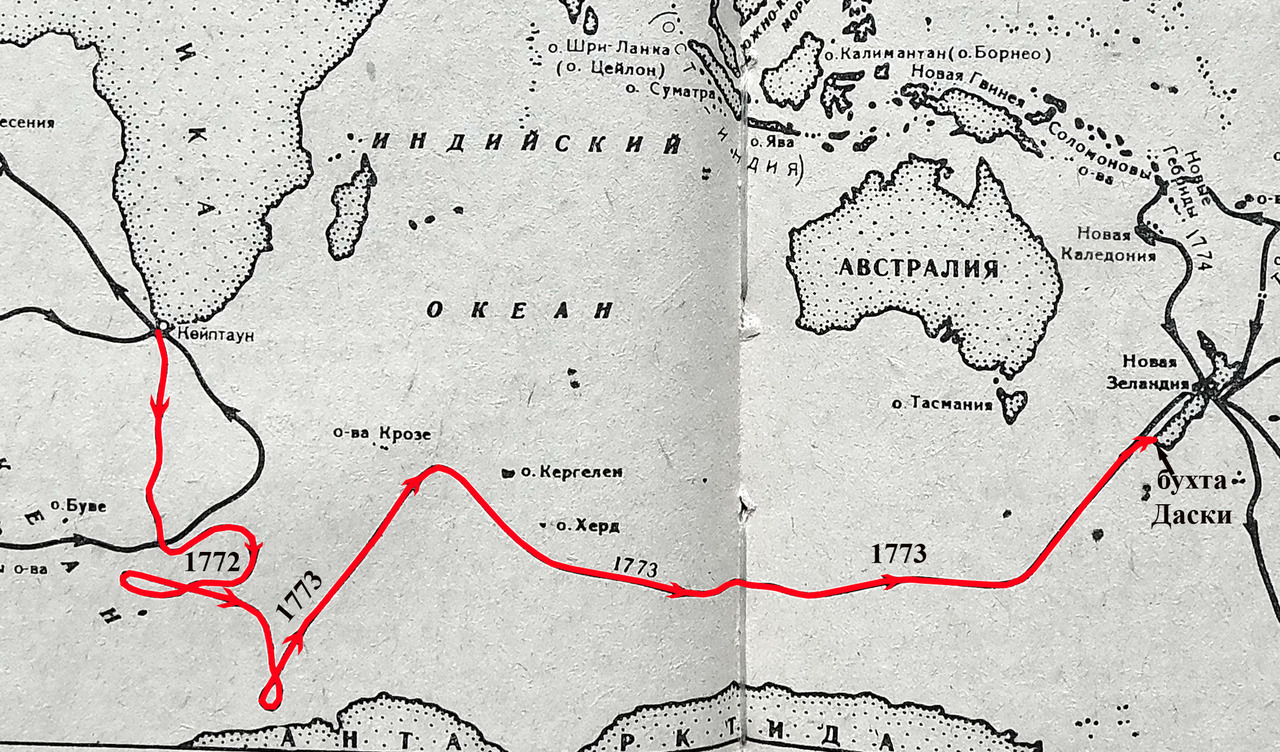

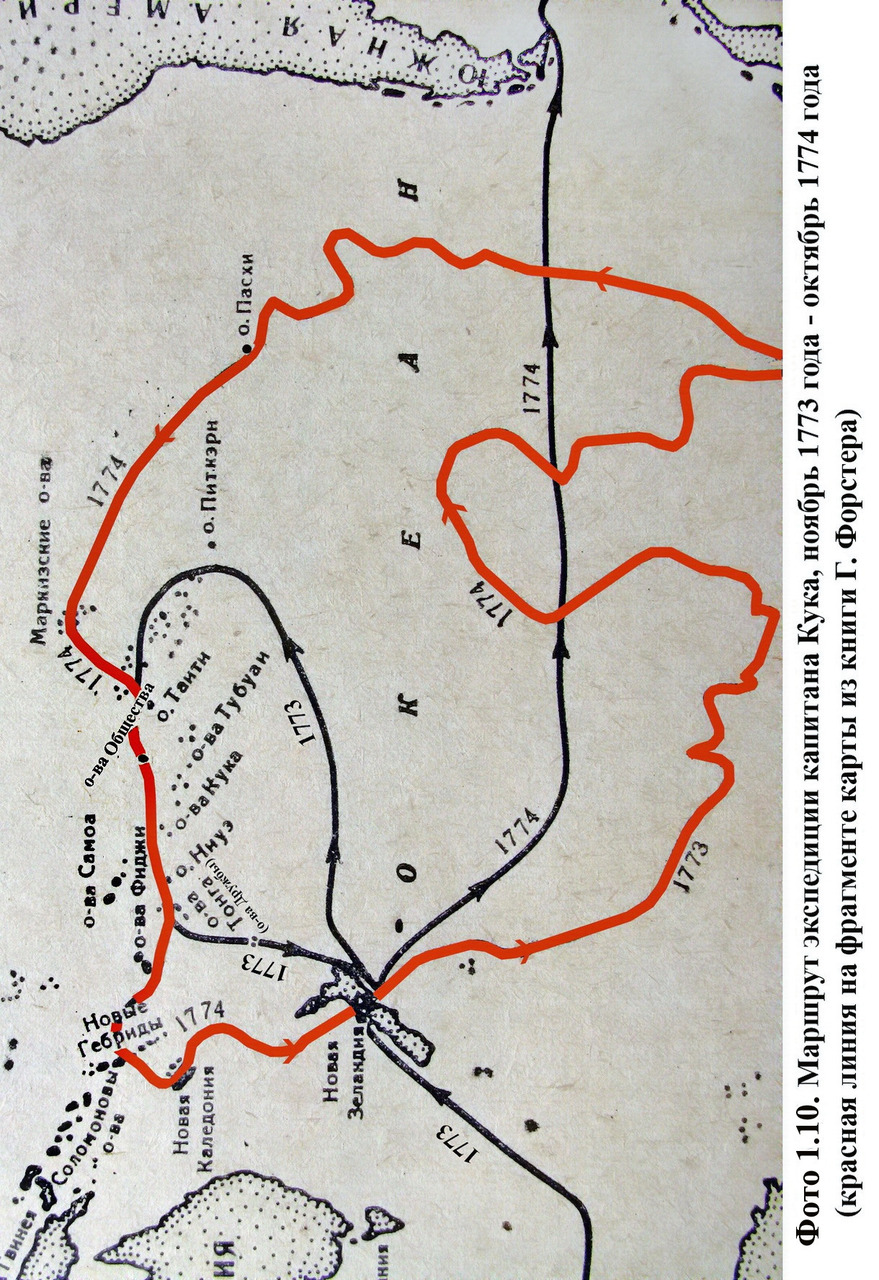

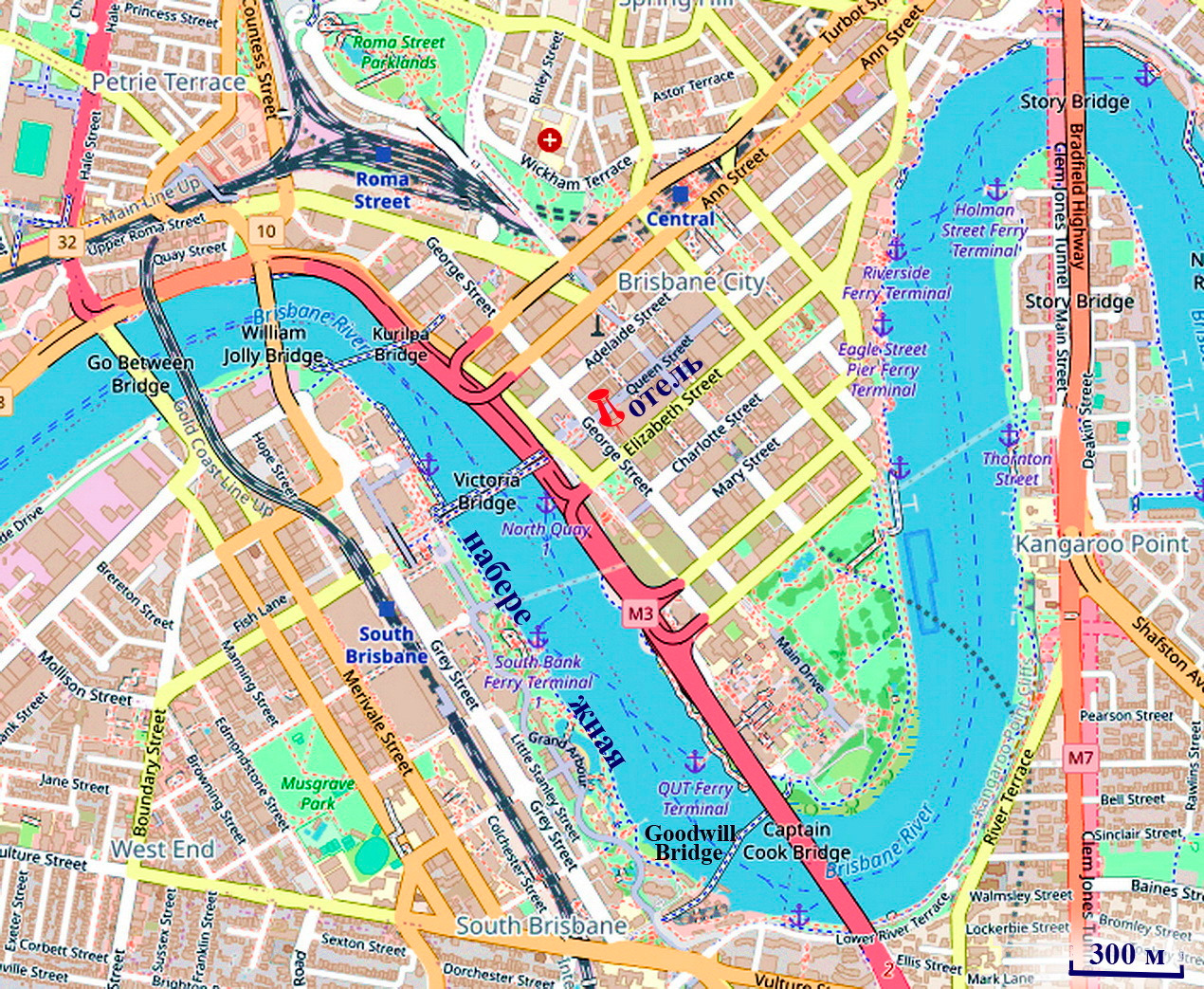

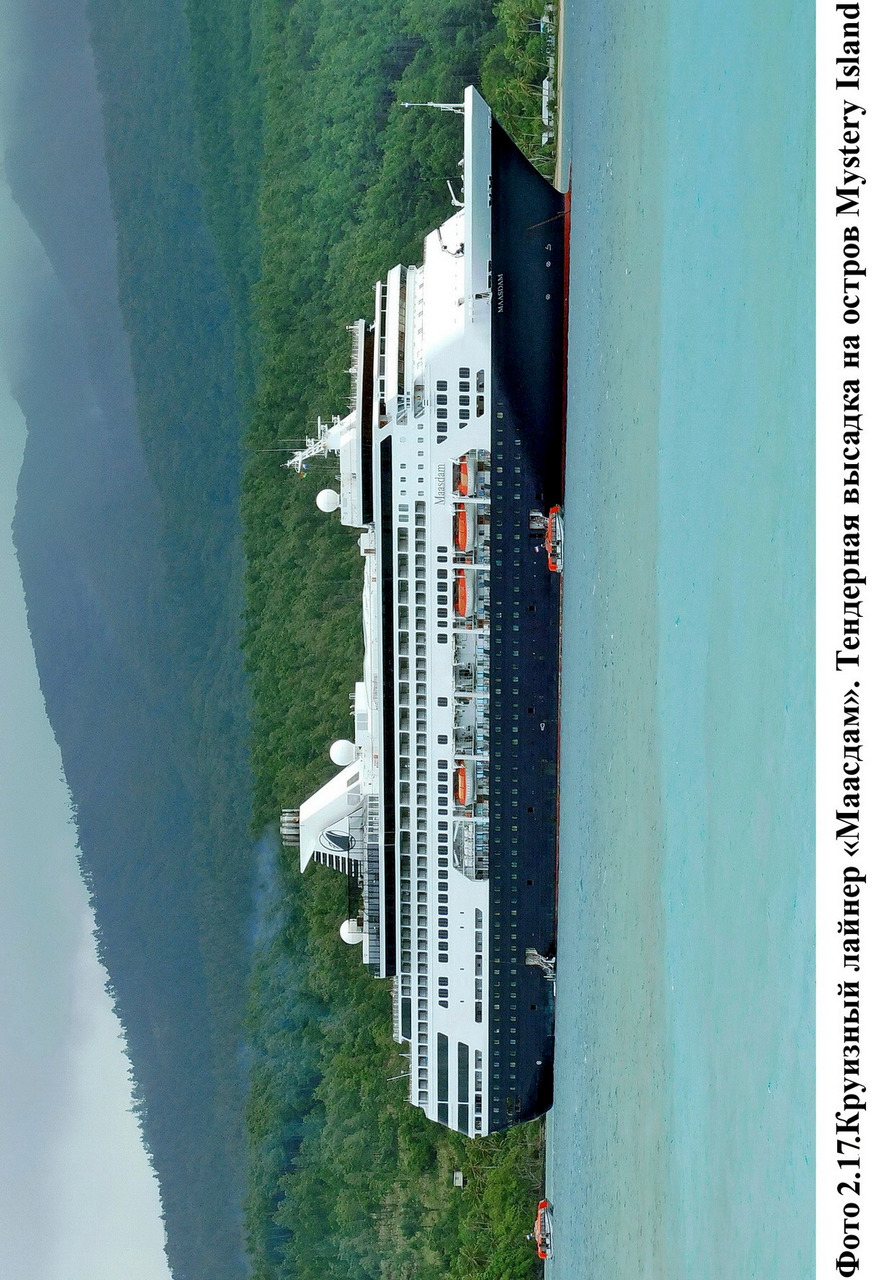

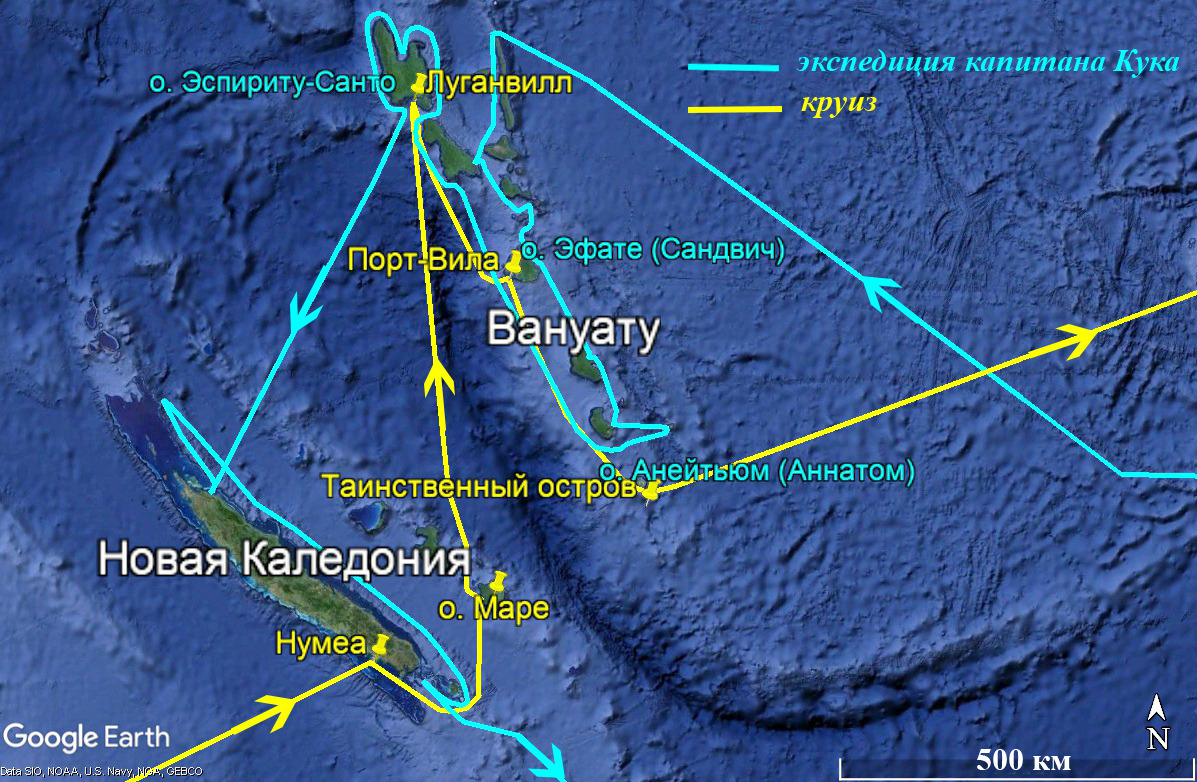

В начале книги даётся краткое изложение истории путешествий, описанных в первых двух книгах. В первой главе речь идёт об экспедиции капитана Кука в период от её начала в июле 1772 года и до октября 1774 года. Во второй главе рассказывается о нашем путешествии из Минска (Беларусь) в Брисбен (Австралия), к месту посадки на корабль, и о первом этапе круизного маршрута по островам Новой Каледонии и Вануату в марте — апреле 2019 года.

Основное содержание новой книги в части, касающейся путешествий капитана Кука, посвящено описанию заключительного этапа его второго кругосветного плавания с октября 1774 года и до возвращения в Англию в июле 1775 года. В этот период экспедиция Кука побывала на Огненной Земле, острове Эстадос, открыла Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова. Также рассказывается об изучении капитаном Куком побережья Северного острова Новой Зеландии с октября 1769 года по февраль 1770 года во время его первой кругосветной экспедиции. Что же касается круизного маршрута, то в третьей части историко-географических хроник речь идёт о нашем посещении Фиджи и Новой Зеландии в апреле 2019 года.

Для рассказа о втором кругосветном плавании капитана Кука использована книга, написанная участником этой экспедиции, немецким натуралистом Георгом Форстером, «Путешествие вокруг света» (издательство «Наука», 1985 год). Другим важным источником информации стали оцифрованные дневники капитана Кука, изданные в СССР в 1948 году (Джемс Кук. «Путешествие к Южному полюсу и вокруг света». — М.: ОГИЗ, 1948, пер. Я. М. Света.) и размещённые на сайте vostlit.info. Информация о первом кругосветном путешествии капитана получена из представленных на том же сайте дневников Кука, которые были изданы в 1960 году (Джемс Кук. «Первое кругосветное плавание капитана Джемса Кука. Плавание на <<Индеворе>> в 1768 — 1771 гг.» — М.: Географгиз, 1960, пер. Я. М. Света).

Цитируемый по литературным источникам текст выделен курсивом. Примечания автора в цитатах даны в квадратных скобках. Курсивом выделены также латинские наименования видов животных и растений, взятые у Г. Форстера. В настоящее время некоторые виды называются иначе.

В третьей книге приведены фотографии многих, прежде всего малоизвестных, видов животных и растений, которые упоминаются в тексте. Исключениями являются первая и вторая главы: основные иллюстрации к ним размещены в первой и второй книгах историко-географических хроник. Иллюстрации к описанию круизного путешествия взяты из фотоархива автора. В главах, относящихся к экспедиции капитана Кука, даны изображения, полученные из открытых интернет-источников либо из книги вышеупомянутого Г. Форстера. В таких случаях это указано в подписи под фотографиями.

На обложке: верхнее фото — вид на центр Окленда со стороны бухты Окаху — сделано автором; нижнее фото — гравюра Г. Пеквелла по рисунку У. Маклеода «Капитан Кук вступает во владение Австралийским континентом от имени Британской короны, 1770 г.», 1886 год — взято из открытых интернет-источников.

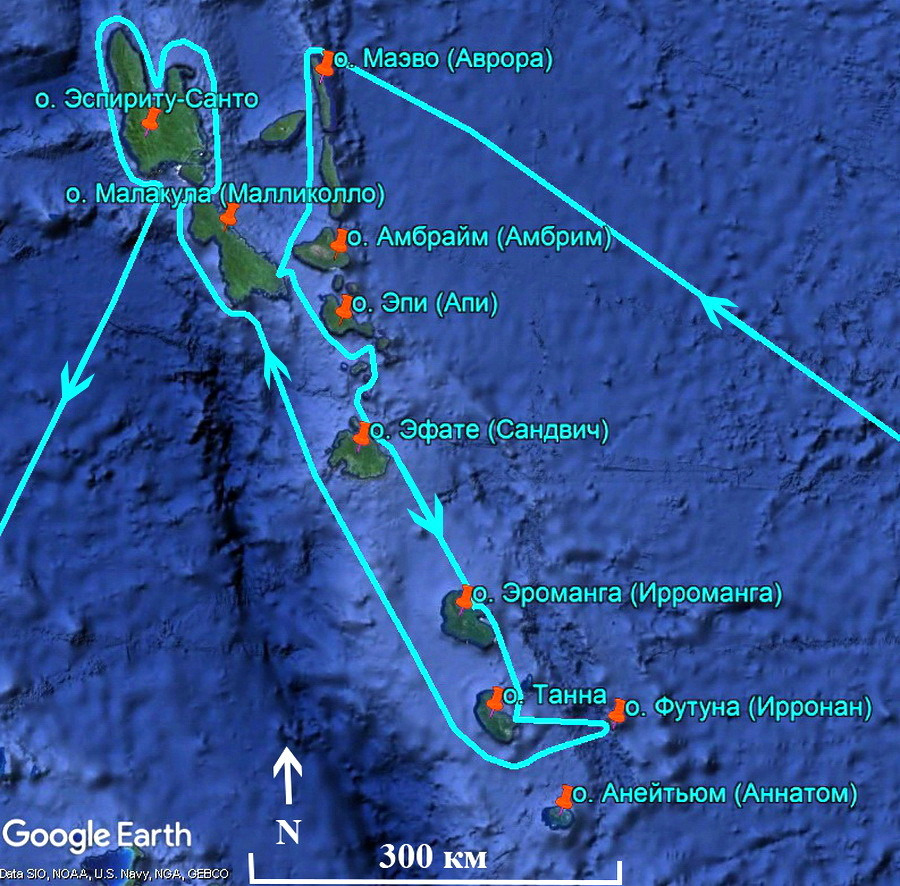

Для получения исходных изображений географических карт использовались программы Google Earth и OpenStreetMap. Маршрут экспедиции капитана Кука на картах Google Earth проложен на основании географических координат и описаний местности, взятых из дневников капитана и книги Г. Форстера. Из-за отсутствия данных о координатах корабля на круизном маршруте, линии между местами стоянок круизного лайнера нанесены произвольно.

На картах с маршрутом экспедиции капитана Кука в скобках указаны названия островов и других географических объектов, приведённые в книге Г. Форстера и дневниках капитана. В тексте, наоборот — в скобках даны современные названия.

В третьей книге, в отличие от предыдущей, наши впечатления от местных жителей не сопоставлены с описанием аборигенов в трудах Кука и Форстера. Дело в том, что капитан Кук не бывал на Фиджи, а в Новой Зеландии в настоящее время доля коренного населения невелика, и живут маори, в основном, в фольклорных деревнях, которые мы не посещали.

Несмотря на то, что данное литературное произведение не является научным трудом, приведённые в нём факты проверялись, по возможности, по нескольким источникам.

Надеюсь, что все, кто неравнодушен к путешествиям (прошлым и нынешним) и любит живую природу, найдут для себя в этой книге что-то интересное и полезное.

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭКСПЕДИЦИЯ КАПИТАНА КУКА, ИЮЛЬ 1772 ГОДА — ОКТЯБРЬ 1774 ГОДА

1.1. Путешествие из Англии к Новой Зеландии, Таити, островам Общества и Дружбы; июль 1772 года — ноябрь 1773 года

Вторая кругосветная экспедиция под командованием капитана Джеймса Кука началась 13 июля 1772 года, когда два экспедиционных корабля — «Резолюшн» и «Эдвенчер» — вышли из Плимута и взяли курс на юго-запад. «Резолюшн», больший из кораблей, имел водоизмещение 462 тонны и 12 пушек. Длина корабля по палубе составляла 33,7 метра, ширина — 9,3 метра, судном командовал сам Кук. Экипаж состоял из 112 человек, в том числе 45 матросов и 20 морских пехотинцев. «Эдвенчер» был водоизмещением 336 тонн и имел 10 пушек. Экипаж — 81 человек, в том числе 33 матроса и 12 морских пехотинцев. Командовал им капитан Тобайас Фюрно. По классификации оба корабля относились к трёхмачтовым шлюпам.

В состав команды на каждом корабле входили врач и астроном с комплектом необходимых астрономических и навигационных инструментов. Одним из основных навигационных инструментов в то время являлся хронометр, используемый для определения долготных координат.

На борту «Резолюшн» также находились художник Уильям Ходжс и натуралисты отец и сын (Иоганн и Георг) Форстеры. Книга Георга и является основным источником для моего повествования об экспедиции капитана Кука.

Главная задача экспедиции состояла в поиске и колонизации территорий так называемого Южного материка, в существовании которого в то время было уверено большинство лидеров европейских государств. Интерес подогревался ещё и тем, что 1 января 1739 года французская экспедиция под командованием Шарля Буве обнаружила в южной части Атлантического океана высокий берег, покрытый снегом. Предположительно, это мог быть выступ большого южного континента. Буве назвал его в честь церковного праздника мысом Обрезания Господня, что по-французски звучит как Сирконсисьон.

Капитану Куку надлежало проследовать до мыса Доброй Надежды, там пополнить запасы продовольствия и затем направиться на поиски мыса Сирконсисьон. Если мыс будет найден и окажется частью материка, то Куку предписывалось обследовать возможно большую часть территории и оценить её полезность для торговли и колонизации. Если же мыс окажется частью острова или не будет найден, то Кук должен был двигаться к Южному полюсу пока это возможно, а затем, повернув на восток, обогнуть земной шар, вернуться к мысу Доброй Надежды, а оттуда — в Англию. Экспедиция планировалась на несколько лет, поэтому зимние месяцы предполагалось проводить в более тёплых экваториальных широтах.

Основываясь на опыте своего первого кругосветного плавания, Кук большое внимание уделил правильному подбору продовольствия, чтобы максимально сохранить здоровье экипажа в таком длительном путешествии. В качестве основного противоцинготного средства были взяты 60 бочек кислой капусты и 30 тонн солода. Поскольку часть маршрута должна была пролегать в холодных высоких южных широтах, экипаж был снабжён тёплым обмундированием. Для возможности пополнения пищевого рациона свежей рыбой, на борту имелись рыболовные снасти. Кроме того, был взят запас тканей, изделий из железа и других предметов с целью их обмена у аборигенов на провизию, а также в качестве подарков.

Итак, стартовав 13 июля (вероятно, Кук не был суеверным), через 16 дней экспедиция прибыла в город Фуншал на острове Мадейра, принадлежащим Португалии. Здесь путешественники пробыли три дня, пополнили запасы воды и продовольствия, а натуралисты Форстеры ознакомились с образом жизни и бытом островитян, а также с местной флорой и фауной.

Через несколько дней после отплытия с Мадейры корабли экспедиции миновали Канарские острова и 12 августа прибыли на остров Сантьягу, входящего в принадлежавшую Португалии группу островов Зелёного Мыса (ныне это государство Кабо-Верде). Здесь путешественникам, к сожалению, не удалось получить хорошую провизию, и даже вода оказалась солоноватой.

После Сантьягу экспедиция направилась к южной оконечности Африки, к мысу Доброй Надежды. В это время наступил период дождей, что позволило путешественникам, растянув по кораблю полотнища палаток, пополнить запасы воды. В своей книге Георг Форстер описывает множество птиц и морских обитателей, которых в течение всего пути наблюдали участники экспедиции. В научных целях неоднократно проводились замеры температуры воды на поверхности и на глубине 150 — 200 метров. К сожалению, не обошлось без ЧП: пропал плотник, работавший за бортом; вероятно, он сорвался в море.

30 октября корабли бросили якорь в Столовой бухте, вблизи того места, где в наши дни находится город Кейптаун. В то время здесь находилась Капская колония, основанная Голландской Ост-Индской компанией как база для своих торговых судов.

Форстеры сразу же приступили к своим ботаническим прогулкам для изучения животного и растительного мира. Они познакомились со шведским натуралистом доктором Спаррманом, который находился здесь после путешествия по Китаю. Доктор с энтузиазмом принял приглашение Форстеров присоединиться к их экспедиции. Примечательно, что, по свидетельству Георга Форстера, уже в то время местный губернатор запретил охоту на носорогов и бегемотов во избежание их полного истребления.

За время стоянки суда были отремонтированы, обновлён их такелаж, пополнены запасы продовольствия и воды. Закупили также овец в качестве мясного резерва и для подарков жителям островных территорий.

22 ноября корабли покинули Столовую бухту и взяли курс на юг, на поиски мыса Сирконсисьон. На кораблях был установлен строгий регламент пользования питьевой водой и постоянно работал дистилляционный аппарат. В конце ноября похолодало, стало сильно штормить, полы и перекрытия в каютах пропитались водой. Однажды ночью в одной из кают ударом волны сорвало люк, и корабль стало затапливать. В авральном порядке пришлось откачивать воду и устранять повреждения.

Случилось и ещё одно происшествие. Форстер старший и астроном Уолс, воспользовавшись штилем, отплыли от корабля на маленькой шлюпке для замеров температуры воды на большой глубине. Пока учёные были заняты делом, туман сильно сгустился и они потеряли корабль из вида. К счастью, через некоторое время раздался звон корабельного колокола, и испуганные исследователи смогли определить направление и возвратиться на корабль.

С середины декабря экспедиция занялась поисками мыса Сирконсисьон и 1 января 1773 года корабли находились наиболее близко к указанным Буве координатам мыса. Однако никакой земли за всё это время обнаружено не было. Следует отметить, что предполагаемый мыс на самом деле оказался островом (впоследствии получившим имя Буве), который располагается более чем на 400 километров западнее места, указанного его первооткрывателем.

Убедившись в отсутствии земли, экспедиция двинулась на юго-восток и 17 января остановилась перед сплошным ледяным полем. Дальнейшее продвижение на юг стало невозможным, и капитан Кук отдал приказ взять курс на северо-восток. Участники экспедиции не подозревали, что до берегов Антарктиды оставалось всего 75 миль.

Двигаясь на северо-восток, корабли вскоре достигли того района южной части Индийского океана, где годом ранее французская экспедиция обнаружила какую-то землю. Экспедиция Кука землю здесь не нашла и направилась на юго-восток, но вскоре в густом тумане корабли потеряли друг друга. Попытки найти «Эдвенчер» успехом не увенчались и 10 февраля «Резолюшн» продолжил свой путь в одиночестве.

Южнее широты 58о путешественники в течение нескольких ночей наблюдали южное полярное сияние в виде столбов белого цвета, поднимающихся от горизонта почти до самого зенита.

Длительное нахождение в холодном и влажном климате стало отрицательно сказываться на здоровье людей: у многих появились признаки цинги. Животные на корабле тоже страдали, отказывались от еды и сильно исхудали. В этой ситуации капитан Кук принял решение прервать плавание в полярных широтах и направиться к Новой Зеландии. 26 марта «Резолюшн» бросил якорь в бухте Даски на южной оконечности Новой Зеландии.

Найдя удобное место для стоянки, экипаж занялся ремонтом корабельного оборудования, заготовкой дров и заполнением бочек свежей водой. Астроном Уолс приступил к определению координат лагеря и оценке точности хода хронометров. Кук намеревался пробыть на стоянке некоторое время, чтобы восстановить здоровье людей и обследовать эту часть Южного острова. Питались участники экспедиции в основном рыбой, разнообразие в меню вносили добытые птицы. Вместо чая использовалась заварка из листьев дерева, называемого чайным растением, которое обнаружили Форстеры.

6 апреля капитан Кук вместе с Форстерами, Спаррманом и художником Ходжсом на шлюпке отправились обследовать северную сторону бухты Даски. На обратном пути путешественников окликнул туземец, стоящий на скале вместе с двумя женщинами. После того как Кук продемонстрировал своё дружелюбие, контакт с аборигенами был установлен. На следующий день Кук захватил подарки и вместе со своей компанией вновь прибыл к индейцам. (В то время «индейцами» было принято называть, в том числе, и жителей Юго-Восточной Азии и Океании.) Мужчина-абориген провёл гостей к своему жилищу и познакомил с семьёй. В качестве ответных подарков Куку был вручён боевой топор, льняная циновка, пояс из травы и украшения из птичьих костей и кусочков кожи. В последующие дни путешественники ещё несколько раз встречались с этим семейством и даже принимали аборигенов на корабле. Были встречи и с другими островитянами. В конце своего пребывания в бухте участники экспедиции выпустили на берег пять гусей для их дальнейшего расселения, а также расчистили место и высадили огородные культуры.

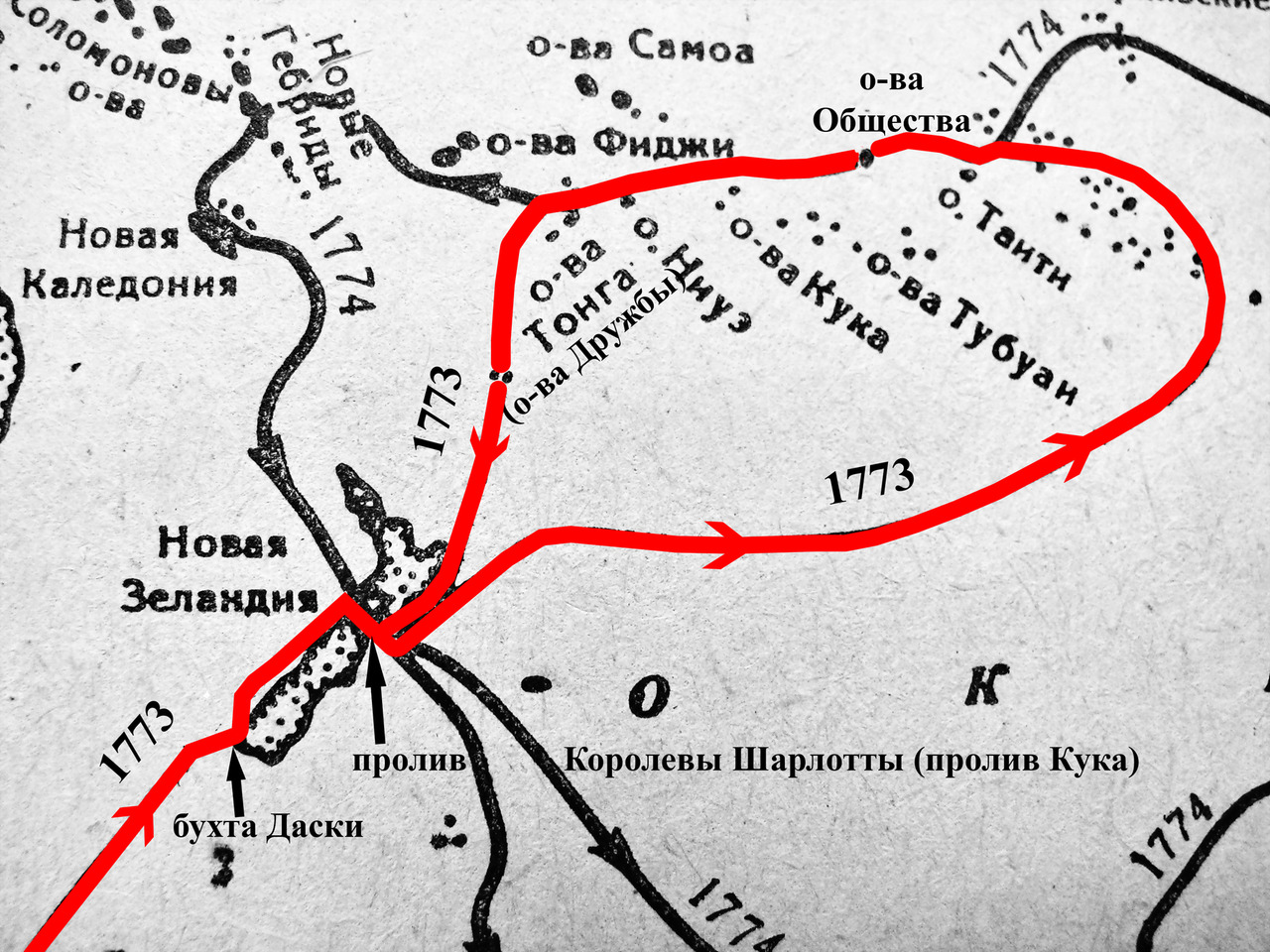

4 мая «Резолюшн» покинул бухту, вышел в открытое море и снова стал на якорь у крайнего мыса. Здесь Кук поручил лейтенанту Пикерсгиллу и Форстерам обследовать морской рукав, уходящий далеко в глубину суши. Когда на другой день разведывательная экспедиция собралась возвращаться на корабль, погода резко испортилась, налетел сильный шторм. Людям пришлось провести ночь под дождём на мокрой земле и направиться к кораблю только следующим утром. Дождавшись попутного ветра, 11 мая экспедиция капитана Кука снялась с якоря и двинулась на север к проливу Королевы Шарлотты (ныне пролив Кука), который разделяет Северный и Южный острова Новой Зеландии.

Весь путь до пролива занял неделю, а наиболее интересным событием было наблюдение водяных смерчей в виде шести гигантских водяных столбов. 18 мая «Резолюшн» вошёл в пролив Королевы Шарлотты и вскоре в одной из бухт путешественники увидели «Эдвенчер», находившийся здесь уже около шести недель.

Капитан Фюрно рассказал, что после безрезультатных поисков «Резолюшн» он двинулся в направлении Новой Зеландии, решив предварительно выяснить, есть ли пролив между Вандименовой землёй (о. Тасмания) и Новой Голландией (Австралия). Продвинулся Фюрно на север недостаточно далеко, пролива не нашёл, и поэтому ошибочно заключил, что Вандименова земля является частью Новой Голландии.

Вблизи стоянки кораблей имелись противоцинготные растения: дикий сельдерей и разновидность овощного осота. Кроме того, команда Фюрно разбила на скалах огород, где выращивалась привычная европейская зелень.

К кораблям неоднократно приплывали каноэ с островитянами с целью обмена рыбы и своих изделий на интересующие их предметы: главным образом, железные изделия и предметы одежды. Некоторые туземцы помнили капитана Кука по его пребыванию в этих местах во время своего первого путешествия. Среди прибывающих к кораблям аборигенов были и девушки, которые не отказывали матросам в ласках в обмен на подарки для себя и своих мужчин.

По распоряжению капитана Кука вблизи стоянки было подготовлено пять участков, на которых высадили картофель, зерновые и бобовые растения. На пустынном берегу одной из бухт выпустили козла и козу.

7 июня оба корабля покинули стоянку и взяли курс на северо-восток, так как Кук хотел проверить предположение о существовании Южного материка к востоку от Новой Зеландии. Тем временем, на «Эдвенчере» среди команды появились больные: два матроса получили венерическое заболевание после общения с туземками, около двадцати человек страдали от цинги, умер повар. Такое большое количество цинготных больных по сравнению с экипажем «Резолюшн» (всего один человек), объяснялось тем, что экипаж Кука регулярно употреблял кислую капусту, пивное сусло и зелень, а команда Фюрно не ела зелень даже на стоянках.

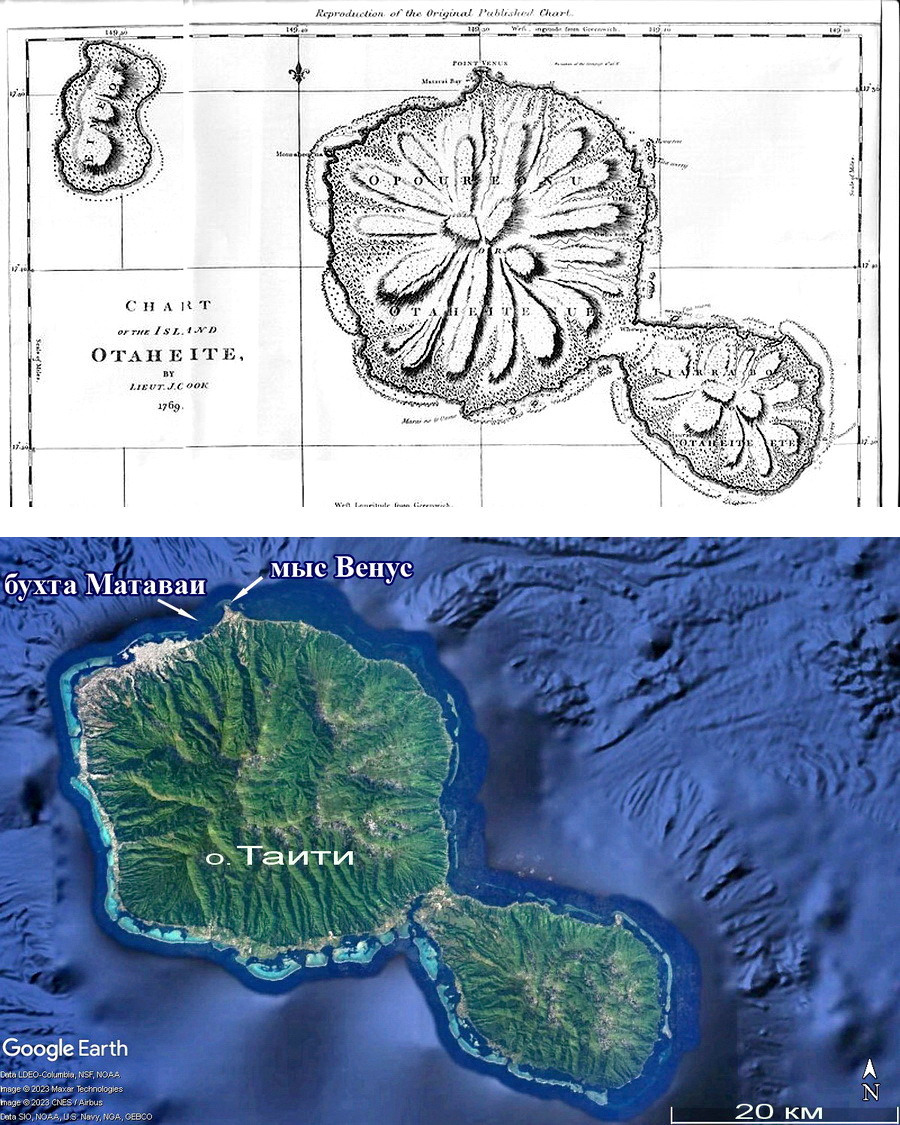

В течение двух месяцев плавания земля обнаружена не была, и капитан Кук направился к острову Таити, куда экспедиция прибыла 15 августа. Для капитана Кука это было уже второе посещение острова. Первый раз он побывал на Таити в 1769 году во время своего первого кругосветного плавания.

Сразу же появились каноэ с туземцами, и началась оживлённая торговля. Островитяне предлагали бананы, кокосовые орехи, плоды хлебного дерева, таитянскую материю, каменные топоры и другие изделия. Взамен они получали бусы, железные гвозди и ножи.

На следующий день Кук вместе с Форстерами высадились на берег и отправились на экскурсию в глубину острова. К обеду компания вернулась на корабль и уселась за стол вместе с гостями-островитянами. Затем случился неприятный инцидент. Один из гостей был уличён в воровстве, задержать его не удалось, поэтому Кук приказал временно конфисковать два каноэ. Затем по просьбе туземцев каноэ им возвратили, и добрые отношения восстановились.

Во время прогулок путешественников по острову местные жители неоднократно приглашали их в свои жилища, угощали кокосами, яблоками, плодами хлебного дерева; иногда даже демонстрировали свои музыкальные таланты: один молодой мужчина дул ноздрями в бамбуковую флейту, а другой пел. По словам Георга Форстера, этот концерт произвёл на него усыпляющий эффект.

Капитан Кук во главе делегации встретился с королём Малого Таити — той части острова, где находилась экспедиция. Кук познакомился с ним во время первой экспедиции, когда нынешний король был ещё подростком. В ответ на преподнесённые подарки король подарил Куку несколько свиней.

После возвращения лейтенанта Пикерсгилла, направленного на закупку продовольствия, корабли снялись с якоря и перебазировались к северной стороне Большого Таити в бухту Матаваи вблизи мыса Венус, откуда в 1769 году экспедиция Кука вела астрономические наблюдения за Венерой.

На следующее утро оба капитана, Форстеры и доктор Спаррман нанесли визит королю большого Таити. Состоялся обмен подарками.

Путешественников одарили разноцветной таитянской материей, надушенной благовониями. Эта материя изготавливается из подкоркового слоя шелковичного дерева, волокна которого склеиваются жидкостью, добытого из какого-то растения. На другой день король с подарками лично прибыл на корабль Кука с ответным визитом. Матросы пригласили на судно несколько таитянок, которые устроили танцевальное представление под музыку из носовой флейты, а когда стемнело, девушки удалились с палубы вместе со своими кавалерами.

Георг Форстер отмечает склонность таитян устраивать не только музыкальные и танцевальные представления, но и настоящие спектакли. В частности, когда Кук посещал короля в его резиденции, в честь капитана было дано представление, в котором сочетались элементы балета и комедии. В нём участвовали сестра короля и пятеро мужчин, длился спектакль около двух часов.

Однажды несколько солдат и матрос избили таитянина, вероятно, из-за женщины. Виновники отказывались давать пояснения. Чтобы продемонстрировать местным жителям своё возмущение поступком драчунов, Кук приказал в присутствии таитян наказать каждого виновника двенадцатью ударами.

Форстеры и доктор Спаррман постоянно совершали ботанические экскурсии для исследования природы острова. Во время одной из вылазок они открыли новое растение — дерево с красивыми крупными белыми цветами, которое назвали баррингтонией. Как-то путешествуя по острову, Форстер-младший и Спаррман повстречали таитянина, пригласившего их зайти к нему в гости и отдохнуть. Островитяне отнеслись к англичанам очень заботливо. Перед тем, как хозяин предложил путникам угощение, дочь хозяина и её юные подруги сделали гостям массаж плеч и бёдер.

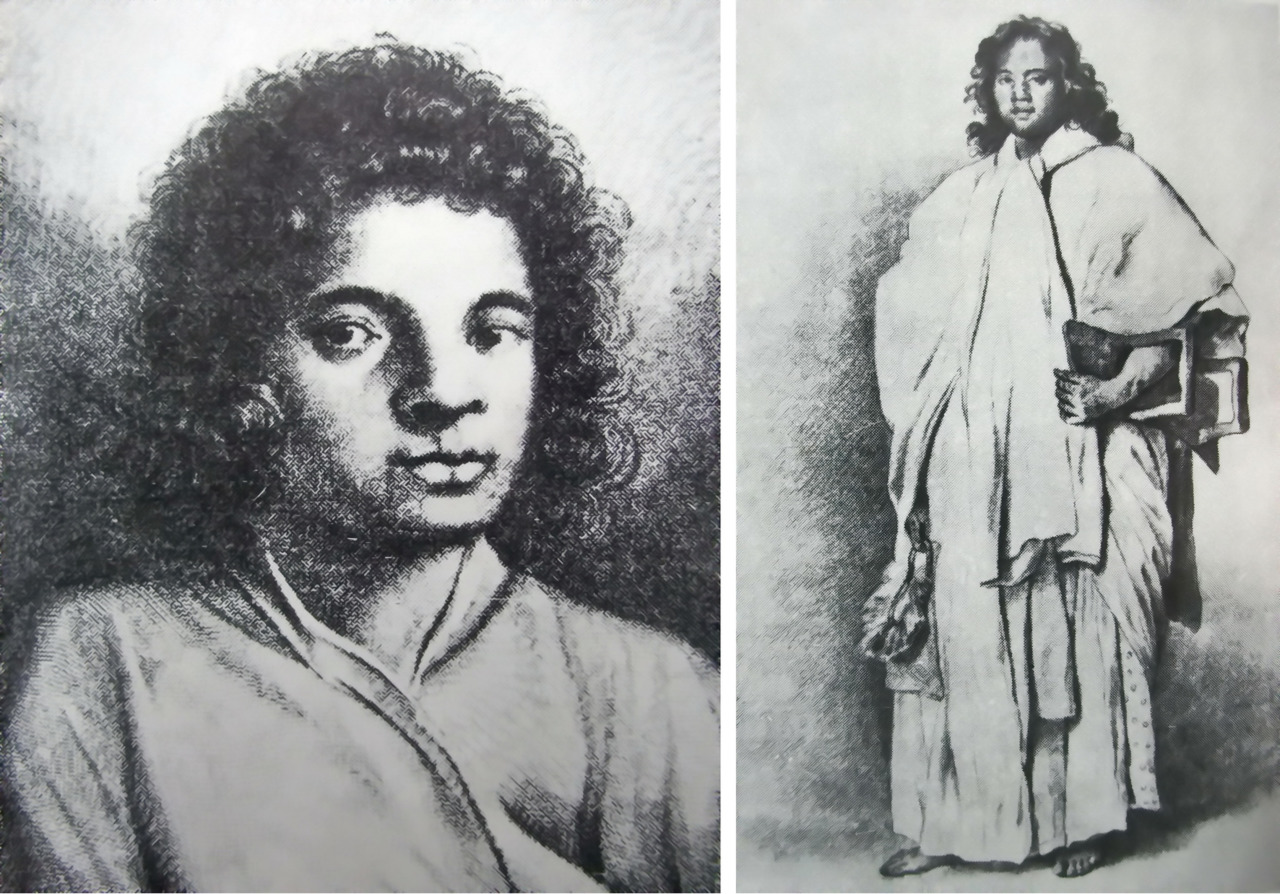

Перед самым отплытием с острова к капитану Куку обратился юноша лет семнадцати по имени Порео с просьбой взять его с собой «в страну Британию». Обычно Кук такие просьбы отклонял, но в этот раз согласился и Порео взяли на борт.

2 сентября экспедиция прибыла на остров Хуахине, один из островов Общества. В настоящее время эти острова являются частью Французской Полинезии и включают 14 островов, самым крупным из которых является Таити. Сразу, как только корабли бросили якорь, появились каноэ островитян, и началась оживлённая торговля. Особенно путешественников порадовало наличие больших кур. На следующий день был нанесён визит вождю острова, который помнил Кука по его прошлому посещению.

Несколько дней шла активная торговля. Свиней и кур для питания участников экспедиции вполне хватало, а вот зелени и фруктов было маловато. Часто приходилось довольствоваться отварными клубнями ямса.

Не обошлось без эксцессов. Сначала один туземец попытался отнять мешок с гвоздями у корабельного писаря, а когда вмешался Кук, то абориген стал угрожать капитану. Пришлось разоружить и прогнать дебошира, которого дружно осудили его соплеменники. Только все успокоились, как появился доктор Спаррман, полуодетый и со следами побоев. Выяснилось, что, когда он в одиночку совершал ботаническую прогулку, на него напали с целью ограбления два туземца. Доктору удалось вырваться, лишившись кортика и части одежды. Узнав о случившемся, вождь приказал найти грабителей. Вечером были возвращены кортик и часть куртки доктора, а на следующий день грабителей поймали. Кука пригласили присутствовать при их наказании, но он не хотел задерживать отплытие и не принял приглашение.

Незадолго до этого капитан Фюрно взял на борт юношу по имени Омаи с соседнего острова. От соплеменников он отличался острым умом и тактичным поведением. Позже, в Лондоне, Омаи был представлен королю и введён в высшее светское общество. Прожив в Англии почти два года, юноша стал тосковать по родине и с третьей экспедицией капитана Кука вернулся на Таити.

Покинув Хуахине, экспедиция остановилась в бухте соседнего острова Раиатеа. Кук вместе с Форстерами нанёс визит вежливости правителю острова и установил добрые отношения с ним и его семьёй. Путешественникам было дано два представления. Сценой импровизированного театра являлась лужайка, зрительным залом — просторная хижина, а кулисами служила перегородка, за которой наряжались артисты. Сюжет первой пьесы рассказывал о двух ворах и поймавших их стражниках, которых воры сумели победить. Второе представление было танцевальным. Форстер отмечает очень красивую одежду танцовщиц, но называет некоторые их позы и жесты весьма вольными. Гостей с корабля угостили очень вкусной свининой, завёрнутой в банановые листья и запечённой в яме между двумя слоями раскалённых камней.

Вскоре выяснилось, что сбежал таитянин Порео. Предположительно, он увлёкся одной девушкой и скрылся вместе с ней. Вместо Порео Кук взял на борт юношу по имени Охедиди, который был близким родственником вождя острова Бора-Бора.

Дождавшись возвращения шлюпки, посланной на соседний остров за продуктами, капитан Кук скомандовал сниматься с якоря, и 17 сентября экспедиция взяла курс на юго-запад к островам Дружбы. Здоровье людей значительно улучшилось. Правда, у многих матросов появились признаки венерического заболевания, которое, к счастью, протекало легко и хорошо поддавалось лечению. Из-за большой скученности животных на корабле они стали дохнуть, поэтому часть свиней пришлось забить и мясо засолить.

2 октября корабли стали на якорь у северо-западной части острова Эуа — одного из островов Дружбы. Ныне этот архипелаг носит название Королевство Тонга и включает 177 островов в Полинезии. Самый большой остров — Тонгатапу, где расположена столица — Нукуалофа.

К кораблям сразу же устремились каноэ с островитянами, некоторые поднимались на борт. Один из них, вероятно, вождь пригласил путешественников в свой дом, где во время трапезы три женщины развлекали гостей мелодичным пением. Затем участники экспедиции отправились на экскурсию по острову, а когда вернулись к месту высадки, то их встретили трогательными и сердечными приветствиями сотни островитян. На продажу они предлагали рыболовные крючки, украшения и оружие.

На другой день капитаны вместе с Форстерами нанесли вождю прощальный визит и вручили подарки. Затем экспедиция направились к острову Тонгатапу, расположенному поблизости. Когда во второй половине дня корабли стали на якорь, Кук и его спутники встретились с местным вождём. На берегу началась торговля, а натуралисты и часть офицеров отправились осматривать остров. Их внимание привлекло своеобразное дерево — казуарина, издали напоминающее длиннохвойную сосну. Часто вблизи казуарин располагались святилища аборигенов: храм в виде крыши из пальмовых листьев на столбах, внутри которого находится постамент, выложенный из синих камней.

У местных жителей встречались те же пороки, что и у обитателей других островов: девушки оказывали интимные услуги за вознаграждение, неоднократно наблюдались случаи воровства, а Георг Форстер во время ботанической прогулки подвергся нападению. Грабитель-туземец попытался вырвать из рук Георга ружьё, но крики о помощи услышал доктор Спаррман и туземец вынужден был прекратить драку и бежать.

В конце пребывания на острове Кук встретился с королём, преподнёс ему подарки и на следующий день получил ответные дары: крупную тушу свиньи и корзины с жареными бананами и плодами хлебного дерева.

Через пять дней, 7 октября, корабли экспедиции вышли в море и взяли курс на Новую Зеландию, где Кук планировал подготовиться к дальнейшему плаванию в суровых условиях высоких южных широт.

В двадцатых числах октября экспедиция добралась до пролива Королевы Шарлотты, но из-за разыгравшегося шторма и сильного встречного ветра корабли не могли войти в пролив. Пока путешественники, борясь со штормом, ожидали благоприятных условий, в одну из ночей был потерян из вида «Эдвенчер». О его судьбе ничего не было известно до прибытия корабля Кука к мысу Доброй Надежды на обратном пути в Англию. Но об этом — чуть ниже.

Наконец через девять дней, 3 ноября, «Резолюшн» смог войти в пролив и бросить якорь в той же бухте, откуда отправился в путь пять месяцев назад. Посетив место, где перед отплытием был устроен огород, путешественники обнаружили, что часть высаженных культур чувствовала себя хорошо, а вот бобовые пропали, картофеля тоже почти не осталось. Было подозрение, что ещё не проросшие клубни выкопали и съели островитяне (это напомнило мне известный анекдот).

Вскоре на корабль прибыли индейцы, многие из которых уже были знакомы путешественникам, и стали обменивать рыбу на таитянскую материю. Конечно, не обходилось без воровства. Команда занималась ремонтом судна, заготовкой дров, заполнением бочек водой и сортировкой сухарей, больше половины запаса которых оказалось непригодной в пищу. Матросы, как обычно, установили контакт с женщинами. Один из них получил в жёны девушку вполне законно — от её родителей. Она хранила моряку верность, а встречались они на берегу, где парень угощал её некондиционными сухарями.

Случилось в эти дни и трагикомичное происшествие. На корабль прибыл хорошо знакомый Куку туземец с сыном, дочерью и другими аборигенами. Кук пригласил туземца с детьми в каюту и преподнёс подарки. Мальчику досталась рубашка, и он побежал на палубу хвастаться перед соплеменниками. В это время там находился старый козёл, которого стал раздражать мальчишка, бегающий в развевающейся рубахе. Разъярившись, козёл боднул ребёнка и опрокинул его на палубу. Крик пострадавшего вызвал ещё большую ярость, и козёл ударил ещё раз. Дело могло кончиться плохо, если бы матросы не оттащили агрессивное животное.

Однажды Форстер-старший во время прогулки наблюдал шокировавшую его сцену. Мать попыталась наказать сына шести — семи лет за то, что он бросил в неё камень, но отец подскочил к ней и начал избивать. Матросы на берегу подтвердили, что видели такое поведение туземцев неоднократно.

Вскоре участники экспедиции смогли воочию убедиться в каннибализме новозеландцев. Между местным и соседним племенами произошло сражение. В результате, на берегу близлежащей бухты участники экспедиции обнаружили останки человеческих тел. Туземцы пояснили, что часть трупов врагов они уже съели. Лейтенант Пикерсгилл купил у индейцев голову юноши, чтобы передать её в анатомический музей в Лондоне. Когда он с покупкой прибыл на корабль, то находившиеся там туземцы выразили желание съесть мясо с головы. Получив разрешение, они отрезали кусок, поджарили и с удовольствием съели. Это зрелище произвело на индейца Охедиди с островов Общества такое сильное впечатление, что он убежал в слезах и долго не мог успокоиться.

К концу ноября корабль подготовили к дальнейшему плаванию, был сделан запас дров и воды, люди окрепли, больных цингой не было. Перед отплытием Кук оставил для капитана Фюрно послание, которое поместил в бутылку и закопал на видном месте на территории огорода. 25 ноября «Резолюшн» направился к выходу из пролива. Находясь в его водах, Кук каждые полчаса подавал сигнал выстрелом из пушки, но ответа от «Эдвенчера» не получил. На следующий день, выйдя из пролива, экспедиция взяла курс на юг для продолжения исследования южной акватории Тихого океана.

Что же касается «Эдвенчера», отнесённого штормом в открытое море, то капитан Фюрно смог привести корабль в бухту, которую уже покинул Кук, только 30 ноября. Фюрно нашёл послание Кука в бутылке и дал команду готовить корабль к дальнейшему плаванию. Всё шло хорошо до последнего дня. Накануне отплытия Фюрно отправил на шлюпке 10 человек за зеленью. Когда люди не возвратились даже на следующее утро, снарядили поисковый отряд, который принёс ужасную весть: вся команда первого отряда была убита и уже частично съедена. Поражённый случившейся трагедией, капитан Фюрно, тем не менее, решил продолжать экспедицию. Он двинулся на юго-восток, миновал мыс Горн и вышел в район, где должен был находиться пресловутый мыс Сирконсисьон. Не обнаружив там никакой земли, Фюрно направился к мысу Доброй Надежды, поскольку продукты на корабле пришли в полную негодность. После ремонта и отдыха в Столовой бухте, 14 июля 1774 года «Эдвенчер» вернулся в Англию почти ровно через два года после начала путешествия.

1.2. Плавание от Новой Зеландии до архипелага Новые Гебриды, ноябрь 1773 года — июль 1774 года

После того как, выйдя из пролива Королевы Шарлотты, капитан Кук потерял надежду отыскать «Эдвенчер», он приказал взять курс на юго-восток и возобновить движение к Южному полюсу. Отдых в Новой Зеландии благоприятно повлиял на здоровье участников экспедиции, однако настроение экипажа и пассажиров, по свидетельству Георга Форстера, оставляло желать лучшего. Все понимали, какие трудности ожидают их при плавании в приполярных широтах, а надежды открыть новые земли у большинства путешественников уже не было.

12 декабря «Резолюшн» находился на широте 61о46», термометр показывал -0,3оС. Вскоре движение стало невозможным из-за сплошных ледяных полей. Пришлось взять курс на северо-восток, чтобы их обойти, а затем вновь повернуть на юг.

В каютах было сыро и холодно, многие жаловались на ревматические боли. Печек в каютах Форстеров не было, они продувались ветром и не всегда спасали от дождя. В результате, Форстер-старший простудился и был вынужден лечь в постель.

В 20-х числах декабря экспедиция достигла широты 67о12», то есть находилась за Южным полярным кругом. В эти дни солнце не опускалось за горизонт. Капитан несколько раз отправлял людей за льдом, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Некоторые путешественники стали чувствовать признаки цинги и понемногу пили пивное сусло.

Тяжёлые условия плавания отрицательно сказывались на моральном состоянии людей, и Кук принял решение повернуть на север. Стало теплее, участники экспедиции приободрились, но радость была недолгой: 11 января 1774 года капитан приказал снова взять курс на юго-восток.

Через четыре дня корабль попал в сильный шторм, высокие волны заливали каюты и, в дополнение ко всем бедам, привели в негодность запас сухарей.

Несмотря на трудности, плавание продолжалось, и 30 января мореплаватели достигли широты 71о10», при этом они находились в 160 милях от берегов Антарктиды, конечно, сами этого не подозревая. Дальнейшее продвижение было невозможно из-за необозримого ледяного поля, простиравшегося с востока на запад, поэтому капитан Кук принял решение двигаться на север, в сторону экватора.

6 февраля Кук записал в своём дневнике, что уверен в отсутствии материка в южной части Тихого океана, но намерен продолжить плавание, так как здоровье людей и запасы продовольствия это позволяют. Он собирался, двигаясь на север, посетить остров Пасхи, зиму провести в тропиках (следует помнить, что июнь, июль и август — зимние месяцы в южном полушарии), а затем направиться на запад от Таити и побывать на Южной земле Святого духа (Эспириту-Санто). Этот самый большой остров Новогебридского архипелага был открыт капитаном Киросом в 1606 году. Следующим летом Кук собирался обследовать южную часть Атлантического океана.

В этот период здоровье капитана Кука ухудшилось, возникли проблемы с пищеварением. В какой-то момент жизнь капитана находилась под угрозой, но самоотверженные действия доктора Паттена по уходу за больным помогли Куку выздороветь. Георг Форстер, как и многие участники экспедиции, страдал от цинги: дёсна загнивали, ноги опухли, на теле появились синие пятна. Так что, ко времени прибытия на остров Пасхи, здоровье путешественников было сильно подорвано.

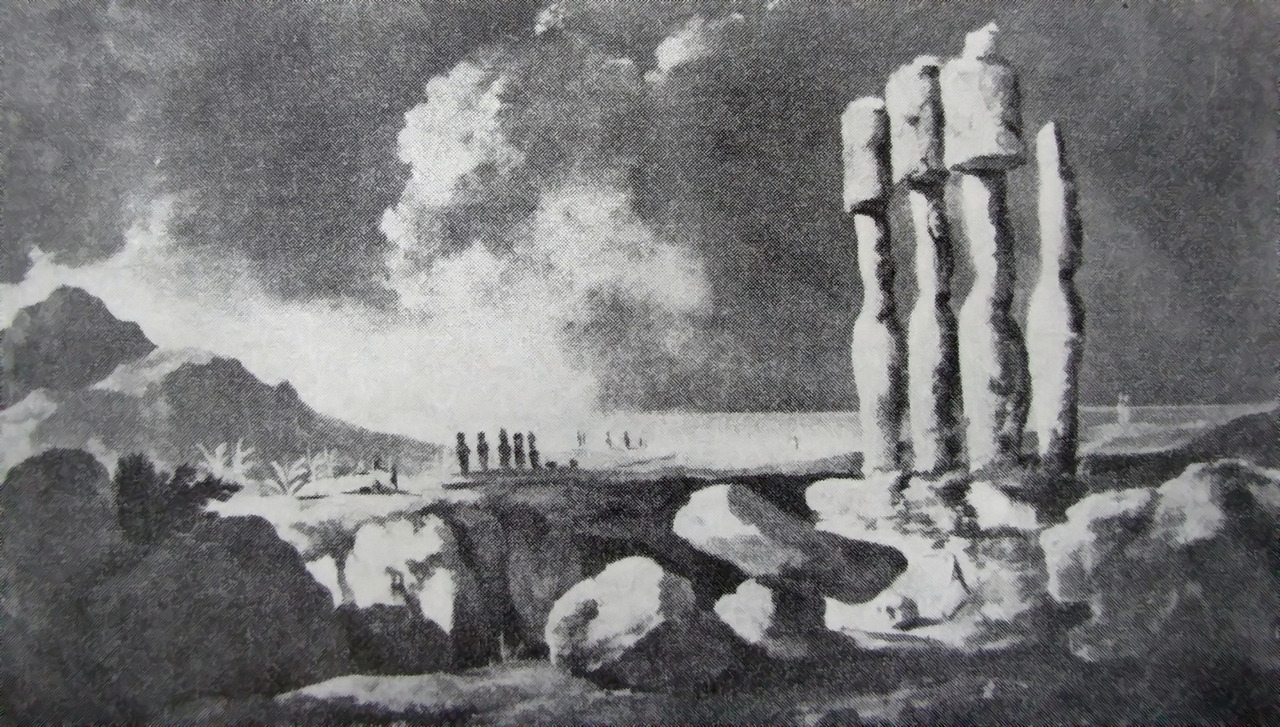

13 марта «Резолюшн» приблизился к южной оконечности острова Пасхи, который был открыт голландским капитаном Якобом Роггевеном в пасхальное воскресенье 6 апреля 1722 года.

Остров имеет площадь 163,6 км2, с 1888 года является территорией Чили, и по данным переписи 2017 года на нём проживало 7750 человек.

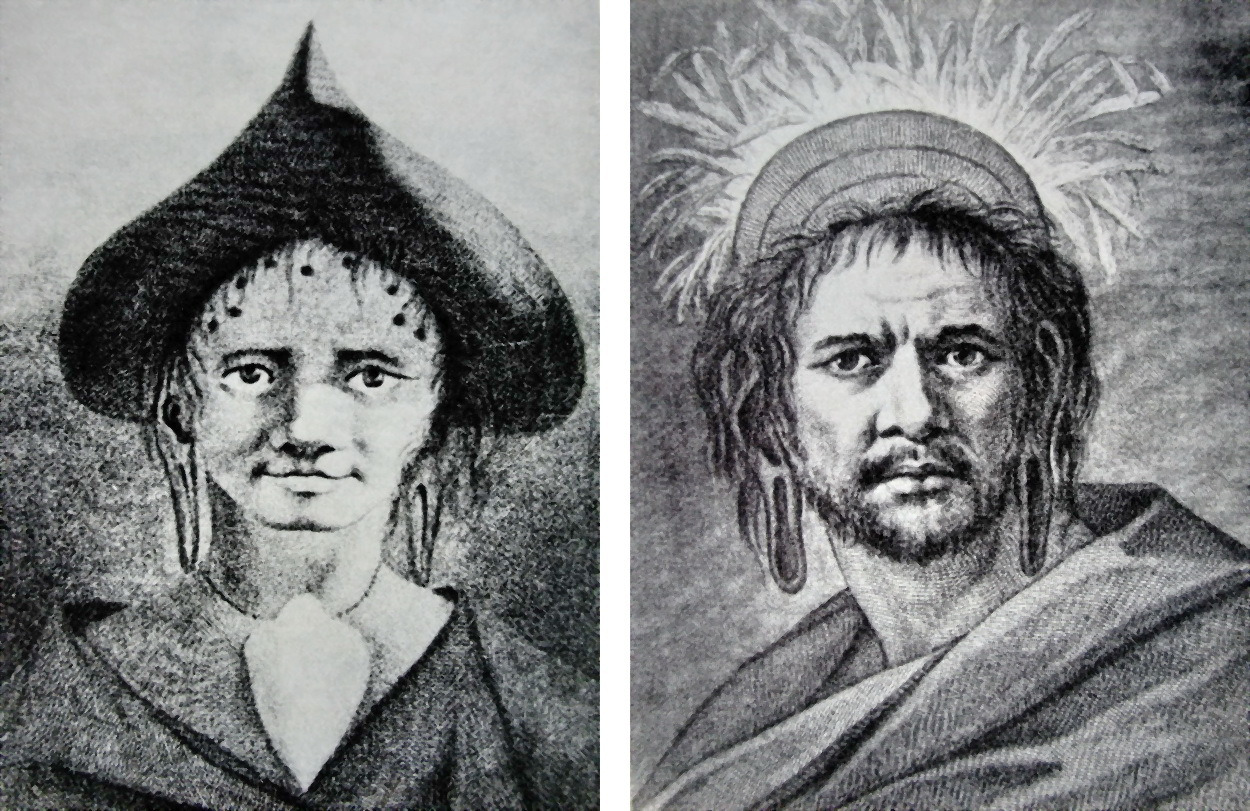

Прибывших на берег участников экспедиции Кука встретили местные жители, в основном безоружные мужчины. Они имели средний рост и нормальное телосложение, а вот женщины были невысокие и слабой телесной конституции. Для защиты от солнца аборигены использовали своеобразные головные уборы. У мужчин — это толстый обруч (деревянный или сплетённый из травы) с воткнутыми в него по кругу длинными птичьими перьями. Головы женщин украшали широкие шляпы из искусно выделанных циновок. Более всего в облике островитян удивляли уши, мочки которых были растянуты почти до плеч и имели огромные прорези.

В обмен на гвозди, материю и зеркала путешественники смогли получить у местных жителей бананы, сладкий картофель, сахарный тростник и несколько уже приготовленных кур.

Во время прогулки по острову англичане увидели гигантские каменные фигуры, которые ранее сильно поразили первооткрывателей острова, голландцев. Эти статуи-гиганты были вырублены из цельного куска камня и изображали человеческую фигуру до бёдер с длинными, по местной моде, мочками ушей. Голову статуи венчал цилиндрический камень, похожий на головной убор. На восточном берегу, путешественники наблюдали каменных идолов на постаментах, некоторые фигуры лежали на земле. Одна из поваленных статуй имела девять метров в длину и около трёх в поперечнике.

По мнению капитана Кука, каменные изваяния обозначают места захоронений, относящихся к отдельным родовым группам, поскольку аборигены называют статуи разными именами, а перед именем используют слово, обозначающее место погребения или сна. После имени иногда используют окончание, соответствующее понятию «вождь». Капитан предположил, что поднимать гигантскую фигуру в вертикальное положение можно было, подкладывая под неё камни, начиная с самых маленьких у головы статуи. Затем размер камней постепенно увеличивали и продвигали их к основанию фигуры. Однако Кук считал, что современные обитатели острова физически слишком слабы, чтобы выполнять такую работу.

Известный норвежский учёный и путешественник Тур Хейердал в 1955 — 1956 годах предпринял экспедицию на остров Пасхи, в ходе которой, в частности, доказал возможность изготовления, подъёма и перемещения гигантских каменных статуй без использования каких-либо механизмов. Во второй книге историко-географических хроник я более подробно рассказал об этом, воспользовавшись книгой «Тайна острова Пасхи», которую учёный написал по результатам своей экспедиции. Кстати, Хейердал приводит фотографию и подробно описывает, как местные жители по его просьбе поднимали каменного гиганта, и этот процесс полностью соответствует тому предполагаемому способу, который капитан Кук указал в своём дневнике.

Участники экспедиции отмечали, что аборигены, встреченные во время прогулки по острову, вели себя вполне дружелюбно и предлагали на обмен уже приготовленный картофель. В то же время, как и на других островах, здесь процветало воровство. Причём воровали не только из карманов и сумок, но туземцы даже ухитрились сорвать шапки у занятого рисованием Ходжса и у индейца Охедиди с острова Бора-Бора, которого такое безобразие повергло в шок. Несмотря на то, что на острове англичане видели в основном мужчин, немногочисленные девушки-туземки вели себя весьма вольно и за кусок ткани могли выполнить любое желание матросов.

По оценке капитана Кука на острове проживает не более 700 человек. Местные жители выращивают сахарный тростник, бананы, сладкий картофель, тыквы. Пресная вода плохого качества, поэтому аборигены утоляют жажду соком сахарного тростника. Петухи и куры на острове встречались довольно редко. Островитяне используют орудия труда, изготовленные из камня, кости и морских раковин, а железные предметы не ценят.

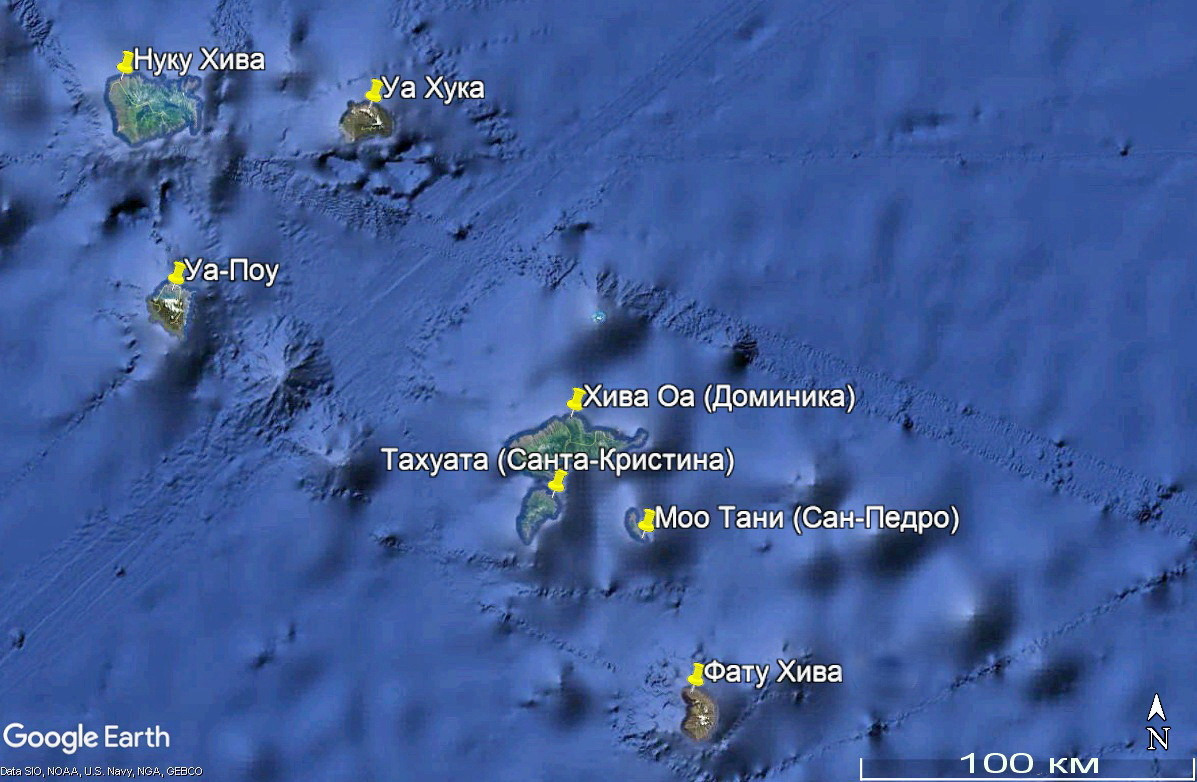

16 марта экспедиция капитана Кука покинула остров Пасхи, взяла курс на северо-запад и 7 апреля подошла к группе из четырёх островов, открытых в 1595 году испанским капитаном Менданьей и названных им Маркизскими.

Как только корабль стал на якорь в красивой бухте острова Санта-Кристина (ныне Тахуата), к судну направились десятки каноэ с аборигенами. Началась оживлённая торговля. Путешественников особенно радовали плоды хлебного дерева, фрукты и рыба.

По мнению участников экспедиции, островитяне являются самыми красивыми людьми среди жителей южных морей. Они высокого роста (около 180 сантиметров), пропорционального телосложения, с правильными чертами лица. Мужчины носят только набедренную повязку, а женщины — короткую юбку и накинутый на плечи платок. Головной убор мужчин представляет собой венок из волокон кокосового ореха, в который сверху вставляют разноцветные птичьи перья. Спереди к венку крепится перламутровая раковина, инкрустированная посередине пластинкой из черепахового панциря. Для украшения ушей иногда используют овальные пластинки из лёгкого дерева, выкрашенные в белый цвет.

Бойкая торговля была прервана из-за печального инцидента. Один из офицеров выстрелил в туземца, укравшего элемент корабельной оснастки, и убил его. Участникам экспедиции всё же удалось объяснить аборигенам причину применения оружия и убедить их в своих мирных намерениях, после чего торговля возобновилась.

На другой день Георг Форстер с несколькими спутниками отправился на прогулку в глубину острова. По мере удаления от берега появлялось всё больше бамбуковых хижин. Местные жители вели себя дружелюбно и приносили остановившимся на отдых путешественникам фрукты и воду. Возле хижин ходили свиньи, бегали куры и крысы. Островитяне питаются, главным образом, плодами хлебного дерева, которые поджаривают, запекают или размачивают в воде. Плоды используют также для получения сбродившего теста, и получают блюдо подобное пище, популярной у таитян.

По наблюдению Форстера местные жители менее чистоплотны, нежели обитатели островов Общества: они реже купаются и моют лицо и руки, меньше соблюдают чистоту при приготовлении пищи. Зато они зарывают свои испражнения, положительно отличаясь этим от таитян, которые оставляют следы отправлений человеческого организма на поверхности совершенно открыто.

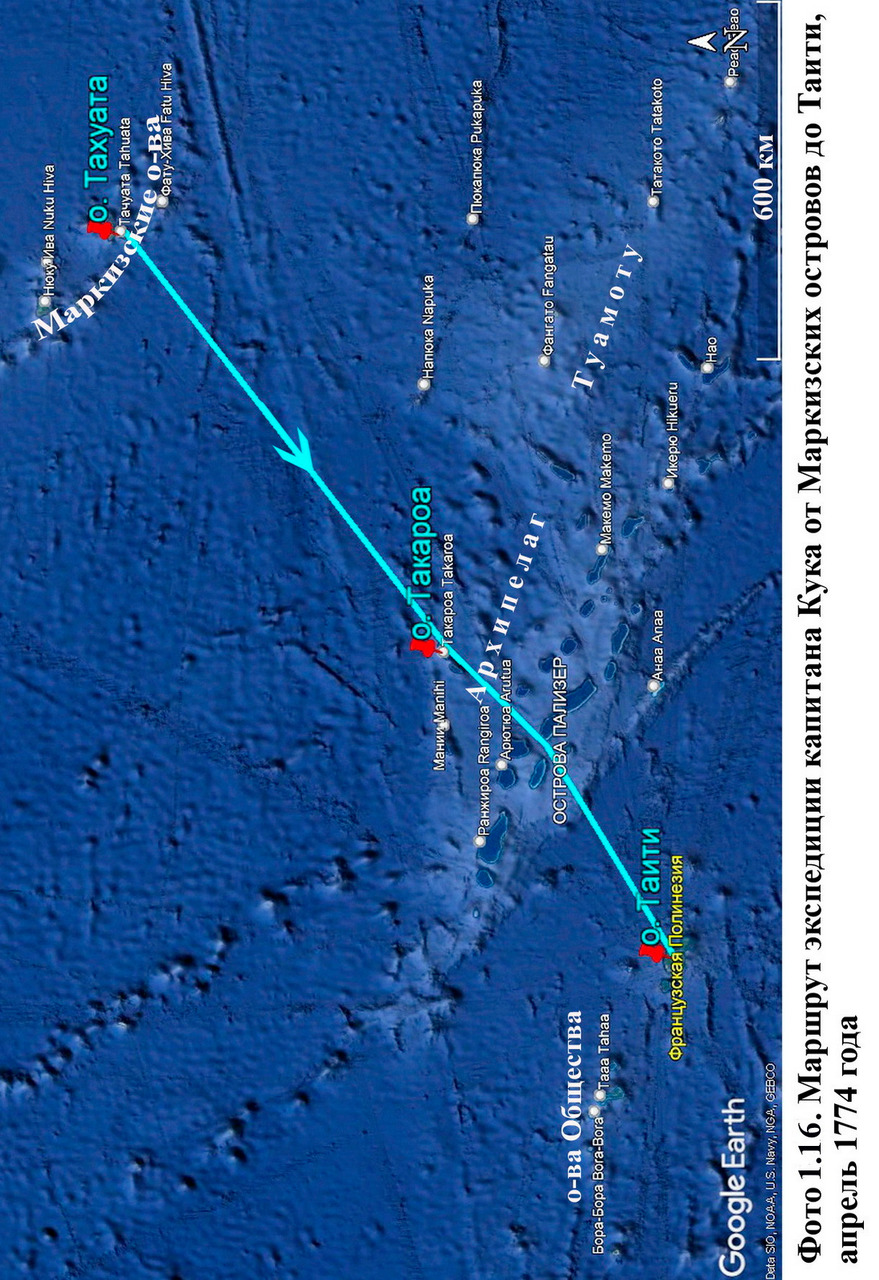

11 апреля «Резолюшн» снялся с якоря и взял курс на Таити. По пути экспедиция подошла к острову Такароа, открытому капитаном Роггевеном в 1722 году. Этот остров представляет собой эллиптический риф с внутренней лагуной и является частью огромного архипелага, который в настоящее время называется Туамоту.

Десант под командованием лейтенанта Купера на двух шлюпках был отправлен на остров. Завязалась меновая торговля. Форстеры, также высадившиеся на остров, решили совершить ботаническую экскурсию. Обойдя поселение, они неожиданно увидели большую группу вооружённых туземцев, которые скрытно направлялись к месту высадки англичан. Получив эту информацию, Купер приказал срочно возвращаться на борт, поэтому к моменту появления на берегу отряда вооружённых аборигенов, путешественники были уже в шлюпках. Дикари, поняв, что задержать пришельцев не удастся, стали швырять в них камни.

Несмотря на неудачное завершение визита, путешественникам удалось приобрести у островитян несколько десятков кокосовых орехов и пять собак.

Утром 22 апреля экспедиция прибыла на Таити и бросила якорь в бухте Матаваи. Таитяне с большим воодушевлением встретили европейцев, побывавших здесь почти восемь месяцев назад, в августе 1773 года.

Местные жители привезли на продажу рыбу, кокосовые орехи, бананы, плоды хлебного дерева и таитянские яблоки (ботаническое название — спондиас сладкий). Употребление последних благоприятно сказывалось на здоровье участников экспедиции, особенно тех, кто страдал желудочными заболеваниями.

Остров радовал глаз: деревья были полны плодов, ручьи полноводны, были построены новые жилища, а козы, подаренные королю, принесли потомство и прекрасно себя чувствовали. Весь экипаж радовался прибытию на этот благодатный остров. Изголодавшиеся по женской ласке матросы две ночи подряд предавались с таитянками любовным утехам. Охедиди был очень рад прибытию в родные края. Он сразу стал пользоваться уважением соплеменников и привлекать благосклонное внимание местных красавиц.

Через пару дней на корабле появились с подарками — свиньями и фруктами — король Оту и несколько местных вождей. В качестве ответных подарков они особенно хотели получить красные перья попугаев, приобретённые путешественниками на островах Дружбы (Тонга). Благодаря этим перьям, участники экспедиции оказались обеспечены большим запасом свинины. За попугайские перья отдавали воинские щиты, шлемы и даже особо ценный ритуальный наряд. Один из вождей предложил Куку в качестве платы за перья свою жену, которая тут же попыталась соблазнить капитана.

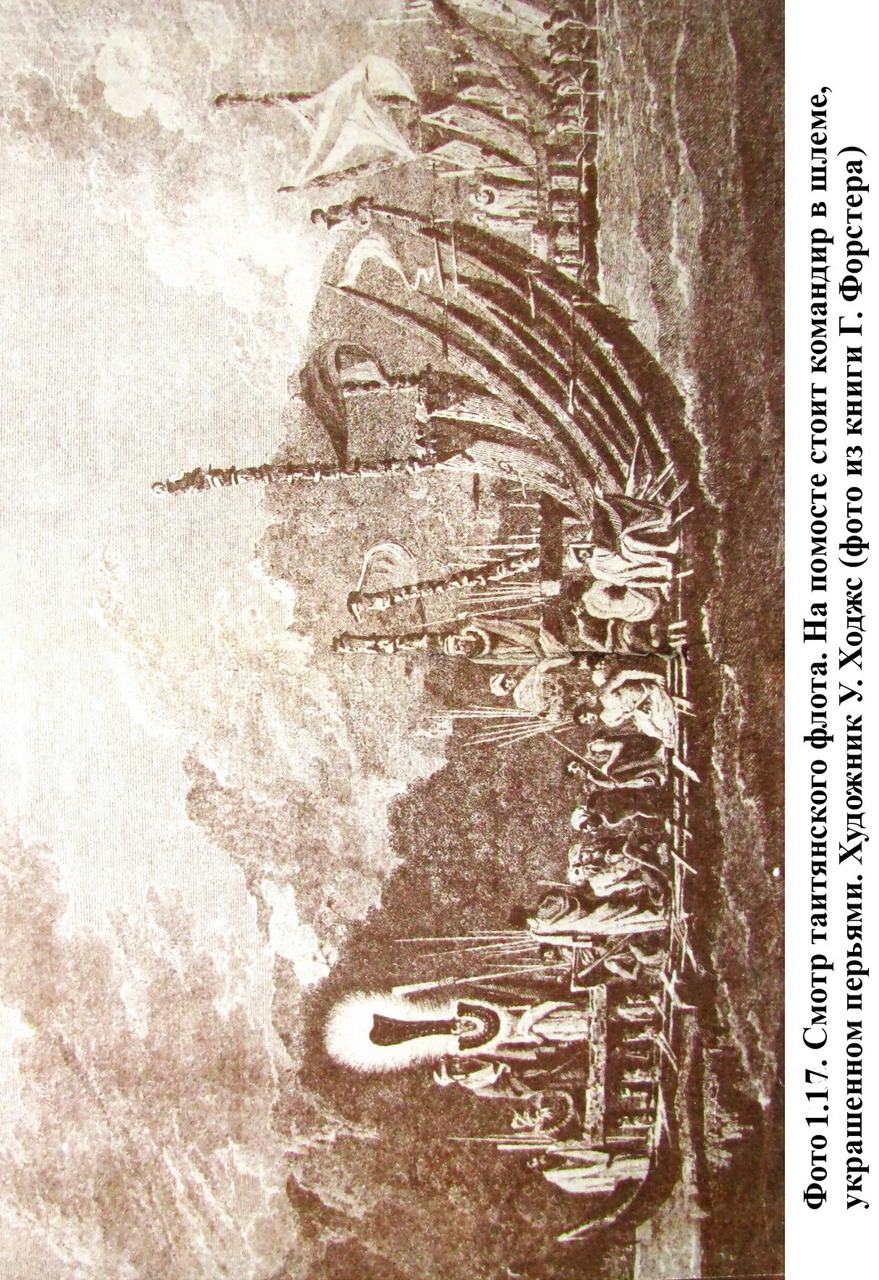

Время ответного визита делегации во главе с капитаном Куком совпало со смотром таитянского флота. Масштабность и красочность зрелища поразили путешественников. Кук насчитал 160 больших двойных каноэ, некоторые длиной не менее 25 метров. На них находились воины в боевом облачении и оружие — копья, палицы, боевые топоры. Помимо военных судов в состав флотилии, по оценке Кука, входило не менее 170 транспортных каноэ. Капитан считал, что во всей армаде могло находиться до 8000 человек.

Во время смотра англичане познакомились с командующим флотом, адмиралом Тоху, и пригласили его посетить корабль. Прибыв к адмиралу с ответным визитом, европейцы были удивлены тем, что хозяин перенял их манеру поведения за столом: он нарезал ножом еду на порции, в качестве вилки использовал бамбуковую палочку и попеременно откусывал кусочек рыбы и съедал немного плода хлебного дерева, а не отправлял пищу в рот пригоршнями.

Несмотря на самое дружественное отношение островитян к путешественникам, не обошлось без конфликта. Ранним утром к капитану Куку прибыл посланник короля и сообщил, что ночью один из туземцев украл мушкет из лагеря морских пехотинцев, расположенного поблизости, на мысе Венус. Король и члены его семьи к этому времени уже скрылись в глубине острова, опасаясь гнева англичан. Кук прибег к испытанному методу: приказал задержать несколько каноэ, принадлежащих местной знати. В результате, уже к вечеру был возвращён не только мушкет, но и одежда и песочные часы, украденные тогда же. На следующий день дружба с королём была восстановлена и торговля возобновилась.

14 мая перед отплытием с острова капитан Кук и его спутники нанесли прощальный визит королю и смогли наблюдать за учебными манёврами сорока боевых каноэ. Европейцев удивила слаженность и чёткость движения судов эскадры, которыми управлял командир с длинным жезлом в руке, находящийся на помосте центральной лодки. Затем воины высадились на берег и, разделившись на два отряда, вступили друг с другом в учебный бой, демонстрируя искусное владение оружием. Оказалось, что войско готовится к походу на соседний остров, вождь которого взбунтовался и не желает подчиняться королю.

Настало время путешественникам двигаться дальше. Охедиди тоже поднялся на борт. Он женился на дочери одного из вождей и собирался остаться на Таити, но сейчас решил вместе с экспедицией отправиться на остров Раиатеа и оттуда посетить родных и друзей на других близлежащих островах Общества. Король Оту лично прибыл проводить капитана Кука и находился в каноэ рядом с кораблём до того, как подняли паруса.

Во второй половине следующего дня «Резолюшн» стал на якорь у острова Хуахине (см. фото 1.7). Сразу появились вождь острова и местные жители с подарками, а на другое утро — Пореа, тот самый молодой парень с Таити, который напросился на корабль и затем пропал на стоянке у Раиатеа. Оказалось, что юноша увлёкся молодой островитянкой, а отец девушки с помощью нескольких туземцев похитил его и держал в плену, пока корабль Кука не покинул остров. После своего освобождения Пореа сразу отправился на Хуахине.

Натуралисты занимались изучением природы острова: несколько раз посетили лагуны, собирая образцы их обитателей, поднимались и в горы. В один из дней два лейтенанта и штурман отправились пострелять уток, и всё было бы хорошо, если бы они не повели себя оскорбительно по отношению к встреченным туземцам. Те побили обидчиков и отобрали у них ружья. Только благодаря вовремя подоспевшему вождю, ружья и другое имущество вернули потерпевшим, и конфликт разрешился мирным путём.

24 мая корабль перешёл к острову Раиатеа, расположенному по соседству с Хуахине. Так совпало, что на Раиатеа в это время находилось более семисот ариоев. Эти люди — члены тайной организации на островах Общества, они принадлежат к высшему сословию и называют себя воинами. Ариои в определённое время собираются в большие компании и путешествуют по островам, а люди более низкого сословия должны их поить и кормить.

Путешественникам довелось наблюдать несколько спектаклей. У местных жителей наибольшим успехом пользовалась постановка, в финале которой молодой туземец, игравший роль новорождённого, бегал по импровизированной сцене, а за ним тянулась верёвка, изображавшая пуповину.

Капитану Куку подарили двух свиней, одну из которых он распорядился зажарить и угостить островитян. В своём дневнике капитан подробно описывает процесс приготовления свинины в земляной печи. Выпотрошенную и обмытую тушу укладывают в яму на раскалённые камни. Рядом в корыте помещают сало и жир. Туда же укладывают завёрнутые в листья сгустки свернувшейся крови, плоды хлебного дерева и бананы. На всё это сверху укладывают раскалённые камни, несколько слоёв листьев и затем присыпают землёй. Через два часа печь вскрыли и все приступили к трапезе, причём у туземцев наибольшим спросом пользовались жир и кровь. В пиршестве участвовала только знать, простые туземцы довольствовались ролью наблюдателей. Небольшие порции еды достались только жене и дочери вождя, которые расположились неподалёку, чтобы, следуя установленным правилам, принимать пищу отдельно от мужчин. Кук взял с корабля несколько бутылок водки, разведённой водой, и угостил островитян, которым напиток очень понравился.

На 4 июня капитан Кук назначил отправление корабля. За шесть недель, проведённых на Таити, участники экспедиции существенно укрепили своё здоровье, избавились от цинги и желчной болезни, но почти половина матросов оказалась заражённой венерическим заболеванием, протекающим, к счастью, в лёгкой форме.

Провожать путешественников прибыло много островитян с подарками. Все они очень сожалели, что европейцы покидают остров и просили Кука обязательно возвращаться. Расставанием особенно был расстроен Охедиди, он прощался со своими друзьями со слезами на глазах.

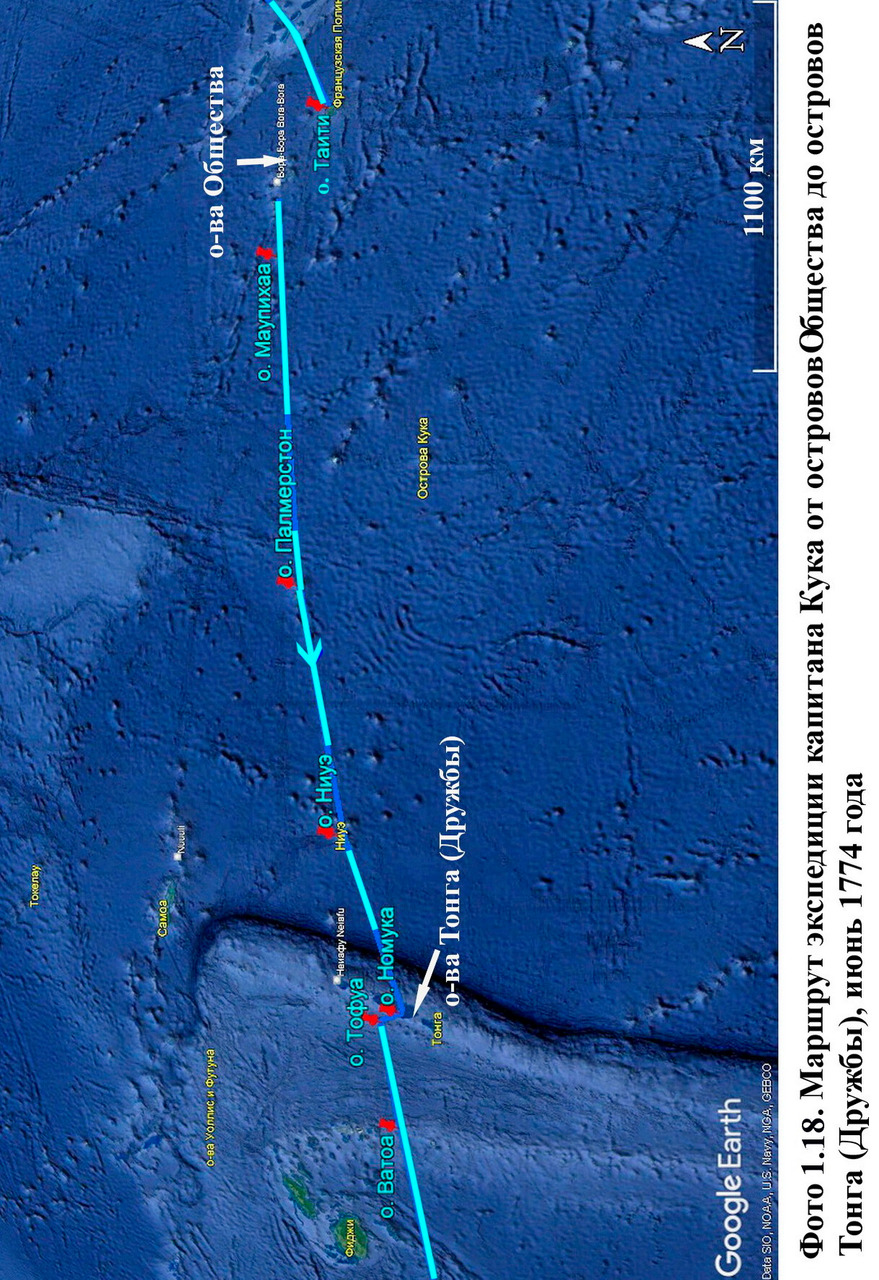

Утром следующего дня мореплаватели увидели кольцеобразный коралловый остров с лагуной посередине, который был открыт капитаном Уоллисом в 1767 году (тогда же он открыл и остров Таити) и назван именем лорда Хау (ныне Маупихаа).

16 июня корабль приблизился к группе мелких островов, соединённых между собой рифами и поросших кокосовыми пальмами. В честь одного из лордов Адмиралтейства эту землю назвали островом Палмерстон.

Мореплаватели продолжили движение на запад-юго-запад и через пять дней подошли к гористому острову, на берегу которого увидели с десяток вооружённых туземцев. Капитан Кук, оба Форстера, Ходжс и доктор Спаррман под охраной морских пехотинцев высадились на остров и стали звать аборигенов, которые скрывались в лесу. Через некоторое время появились два туземца. Старший — с копьём, младший держал в руках лук. Едва появившись, молодой дикарь швырнул камень и ранил Спаррмана. Тот в ответ выстрелил, но не попал, и туземцы скрылись. Отыскав другое место высадки, Кук оставил на берегу подарки, но появившиеся индейцы бросили в англичан два копья и чуть не попали в капитана и Георга Форстера. После этого, под прикрытием огня морских пехотинцев путешественники вернулись к шлюпкам. На следующее утро экспедиция продолжила движение на запад, а негостеприимный остров получил название острова Дикарей (ныне Ниуэ).

26 июня «Резолюшн» прошёл между рифами и двумя заселёнными островами и направился к острову, который был открыт голландским капитаном Тасманом в 1643 году и назван Роттердамом (ныне Номука). Этот остров входит в архипелаг Дружбы, поэтому вид островитян, их язык и обычаи были такими же, как и у жителей острова Тонгатапу, где путешественники побывали в октябре прошлого года.

Капитан Кук и штурман Гилберт, высадившись на берег, были любезно встречены островитянами. Англичанам по их просьбе показали озеро с пресной водой, а одна старая туземка предложила капитану за гвоздь или рубашку воспользоваться интимными услугами красивой девушки, которую она привела с собой. Вежливый отказ капитана вызвал гневную речь старухи и выразительные жесты, которые свидетельствовали о том, как низко Кук пал в её глазах.

К этому времени вокруг корабля собралось много каноэ с женщинами, желающими поближе познакомиться с матросами, но капитан запретил допускать на борт женщин, а заражённым людям спускаться на берег, так что туземки возвратились ни с чем.

Форстеры и доктор Спаррман отправились на ботаническую экскурсию и обнаружили довольно большое солёное озеро, по которому плавали многочисленные утки, а на его лесистых берегах водились в большом количестве и другие пернатые.

На берегу торговля шла весьма успешно, удалось запасти много сочных плодов помело и ямса, но, несмотря на дружеское отношение островитян, всё же не обошлось без конфликтов.

Доктор Паттен, увлёкшись охотой на уток, упустил момент, когда все находившиеся на берегу участники экспедиции в шлюпках отбыли на корабль. Доктор обратился к туземцу в каноэ с просьбой доставить его на судно. Тот согласился, но в последний момент выхватил у Паттена ружьё, отобрал уток и уплыл. В это время группа дикарей попыталась ограбить безоружного доктора, который немного отпугнул их футляром для зубочисток, направив его на грабителей подобно пистолету. К счастью, на помощь пришла молодая островитянка, которая угостила страдальца куском помело и оставалась рядом с ним до тех пор, пока грабители не скрылись, увидев, что к берегу направляются корабельные шлюпки.

Другая неприятная история произошла на следующий день, когда отряд матросов во главе с лейтенантом Клерком прибыл к озерцу, чтобы заполнить бочки водой. Один туземец выхватил у Клерка ружьё и убежал, другой — украл у бондаря его инструмент, тесло. Капитан Кук, прибыв на берег, вызвал отряд морской пехоты, задержал в своей шлюпке несколько туземцев и потребовал вернуть похищенное. Оружие возвратили ещё до появления солдат, а Кук, получив подкрепление, арестовал два каноэ. По недоразумению они принадлежали туземцам с другого острова, приплывшим для торговли. Один из владельцев каноэ попытался оказать сопротивление, и Кук ранил его дробью. В результате, большинство островитян разбежалось, но вскоре принесли ружьё Паттена и вернули тесло. Доктор оказал легкораненому медицинскую помощь, оставил водку для промывания ран, а капитан сделал ему подарок. Вскоре туземцы стали возвращаться на берег, и женщины принесли для угощения англичан плоды помело. Чтобы окончательно восстановить мир, участники экспедиции одарили всех островитян бусами.

29 июня «Резолюшн» отправился к расположенному неподалёку острову Тофуа. Над ним поднимался столб дыма и на склоне виднелись следы недавнего извержения. Через три дня корабль приблизился к острову с кокосовыми и хлебными деревьями, среди которых виднелись хижины. Из-за мелководья к острову подойти не удалось, а возвратившийся с рекогносцировки штурман доложил, что в бухте видел много больших черепах. Остров назвали Черепаховым (ныне Ватоа, принадлежит Фиджи), и корабль отправился дальше к острову Эспириту-Санто, который капитан Кирос принял за оконечность Южного материка.

1.3. Обследование островов Новые Гебриды, открытие Новой Каледонии и возвращение в Новую Зеландию; июль — октябрь 1774 года

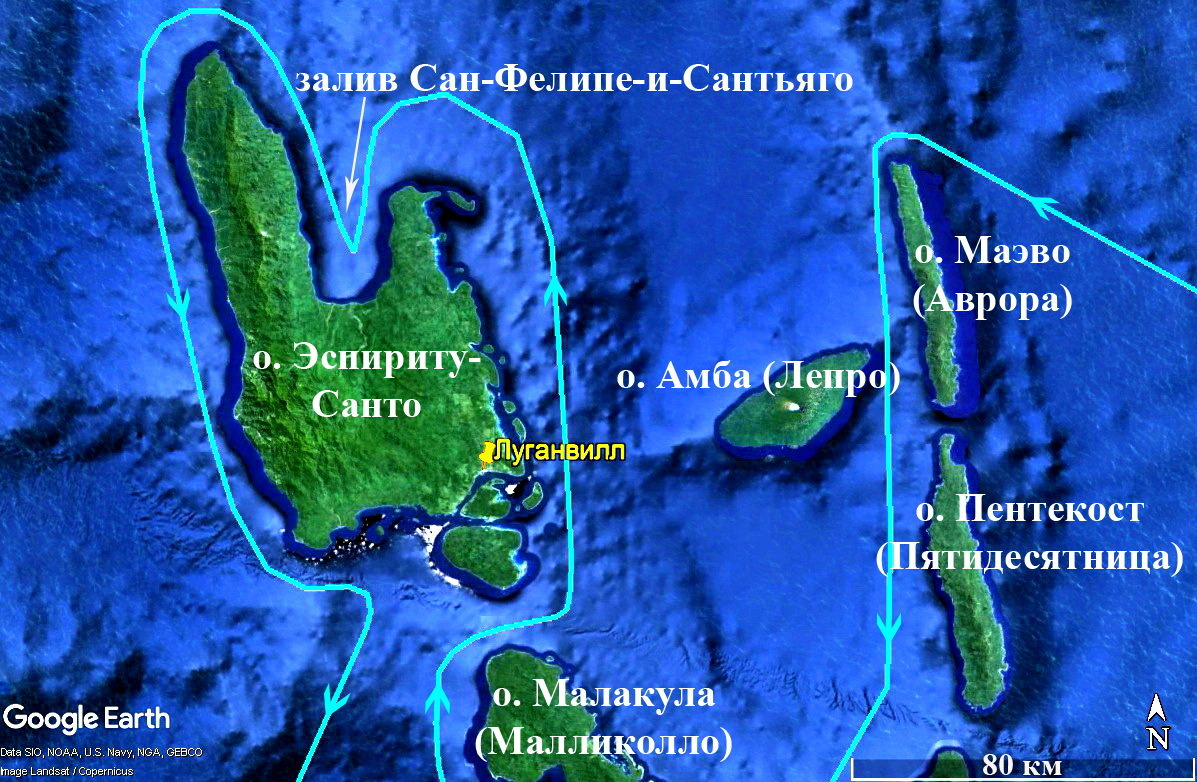

17 июля экспедиция приблизилась к островам, входящим в архипелаг, названный капитаном Куком Новые Гебриды в честь Гебридских островов у западного побережья Шотландии. Первые три острова на пути следования корабля — Аврора (Маэво), Лепро (Амба) и Пятидесятница (Пентекост) — были открыты экспедицией Луи Бугенвиля в 1768 году (здесь и далее в скобках даны современные названия островов). Миновав эти острова, путешественники 20 июля в южном направлении увидели остров, над которым поднимались два столба дыма от вулкана. Вскоре в том же направлении стали видны ещё два острова. Продолжая следовать прежним курсом, к полудню корабль достиг какого-то острова и бросил якорь в хорошо защищённой от ветра бухте. Кук назвал её Порт-Сандвич.

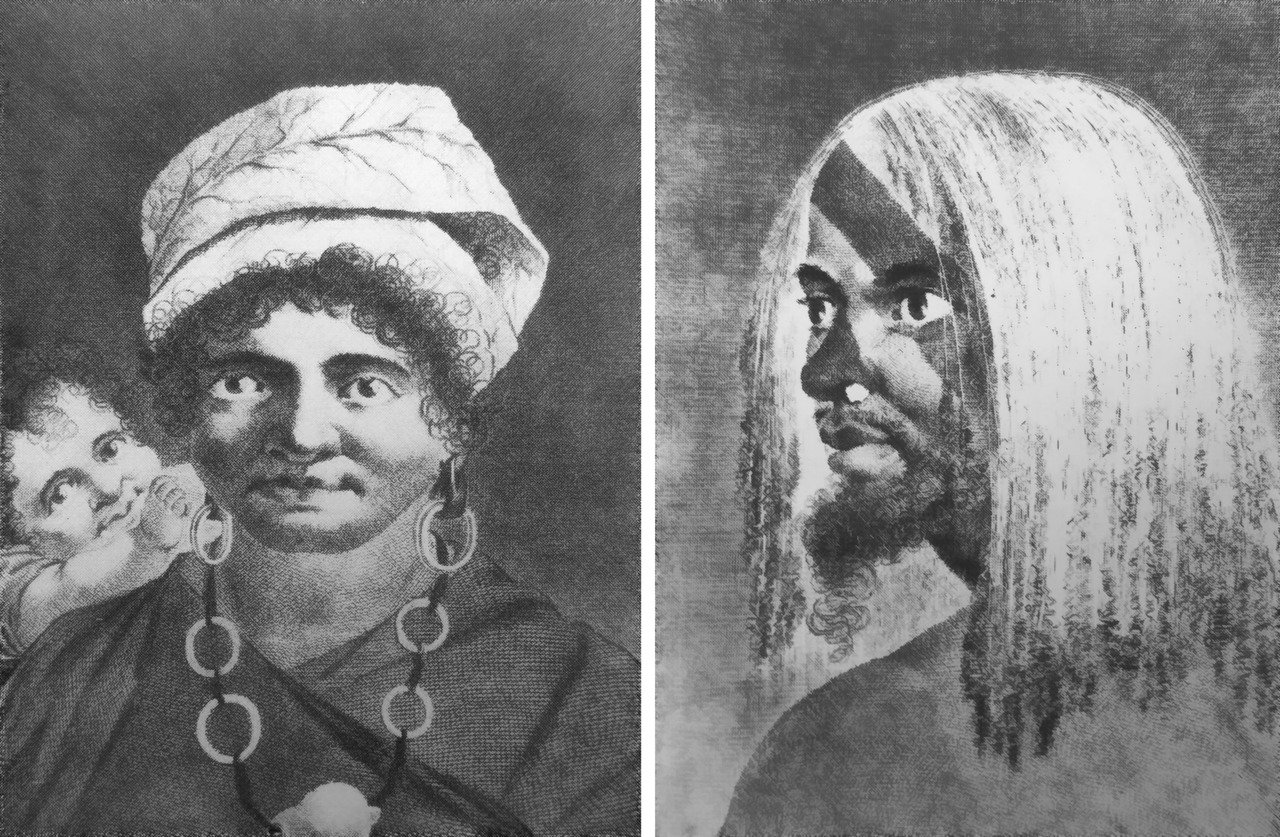

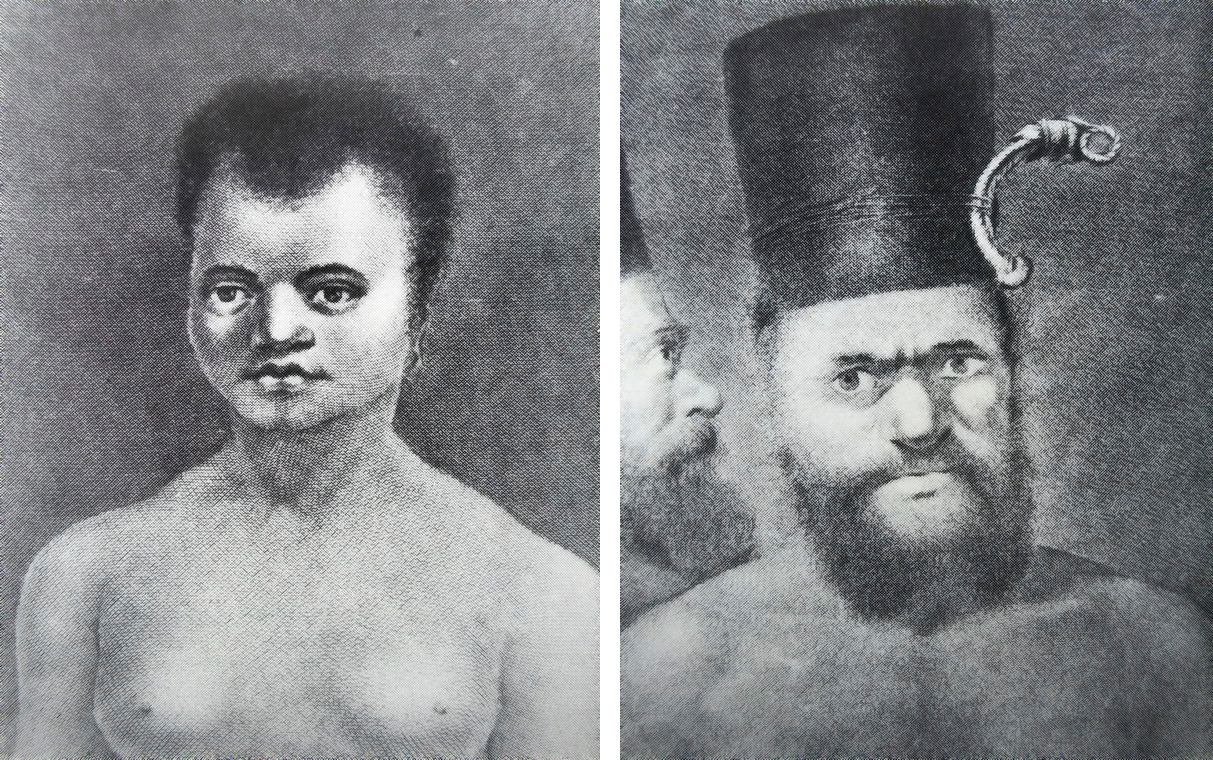

К кораблю сразу же устремились каноэ с туземцами, которые выражали свои дружеские намерения, размахивая зелёными ветками и поливая головы морской водой. Состоялся обмен подарками. Островитяне были очень общительными, смело поднимались на борт и даже залезали на мачты. По мнению Георга Форстера, они имели безобразный внешний вид: непропорциональное телосложение и низкий рост, широкие приплюснутые носы и маленький плоский лоб. У мужчин из одежды имелся только шнур вокруг талии, к которому был прикреплён обёрнутый чем-то половой орган. Женщины от бёдер до колен были прикрыты кусками материи или циновками, в другом случае к шнуру вокруг тела крепились пучки травы наподобие передника.

На берегу англичан встретил отряд туземцев, которые были вооружены, но настроены миролюбиво. Вождь подарил капитану поросёнка и позволил матросам заняться заготовкой дров. Натуралисты попытались сходить на экскурсию в лес, но появившиеся вскоре местные жители попросили их вернуться.

Островитяне рассказали, как они называют близлежащие острова. Тот, где находились путешественники — Малликолло (Малакула); остров с дымящимся вулканом — Амбрим (Амбрайм); южнее него находится Поум (Паама), а за ним на юге — Апи (Эпи).

В качестве товаров для обмена местные жители предлагали только оружие и украшения, получить у них продовольствие никак не удавалось, возможно, из-за его недостатка.

22 июля «Резолюшн» снялся с якоря и направился к острову Амбрим, а на следующий день Кук развернул корабль на юго-восток и взял курс на остров Апи. Миновав его, мореплаватели обследовали район с более мелкими островами и, двигаясь в юго-восточном направлении, подошли к острову, который Кук назвал Сандвич (Эфате). В настоящее время на юго-западе острова Эфате находится город Порт-Вила, столица государства Вануату, расположенного на архипелаге Новые Гебриды. Остров выглядел довольно привлекательно, но капитан решил здесь не останавливаться, поскольку хотел установить, насколько далеко на юг простирается этот архипелаг.

3 августа корабль стал на якорь в обширной бухте очередного острова, который, как позже узнали путешественники, носил название Ирроманга (Эроманга). Поскольку было необходимо пополнить запасы питьевой воды и дров, капитан Кук со штурманом и группой матросов отправились на остров. Кук вместе с одним из матросов сошёл на берег, а остальным людям в двух шлюпках приказал держаться поблизости. Встречавшие их туземцы, несмотря на внешнее дружелюбие, выглядели весьма воинственно и были вооружены. Особенно подозрительно вёл себя вождь, который всё время пытался убедить капитана подвести шлюпки поближе к берегу. Кук решил не рисковать и, сказав вождю, что скоро вернётся, направился к своим спутникам. В этот момент дикари бросились к шлюпкам, стали тащить их к берегу и вырывать у гребцов вёсла. Пришлось открыть огонь по нападавшим. В результате, двое туземцев были убиты, несколько ранено, а двое англичан получили ранения, попавшими в них дротиком и стрелой. Так и не пополнив свои запасы, экспедиция двинулась дальше.

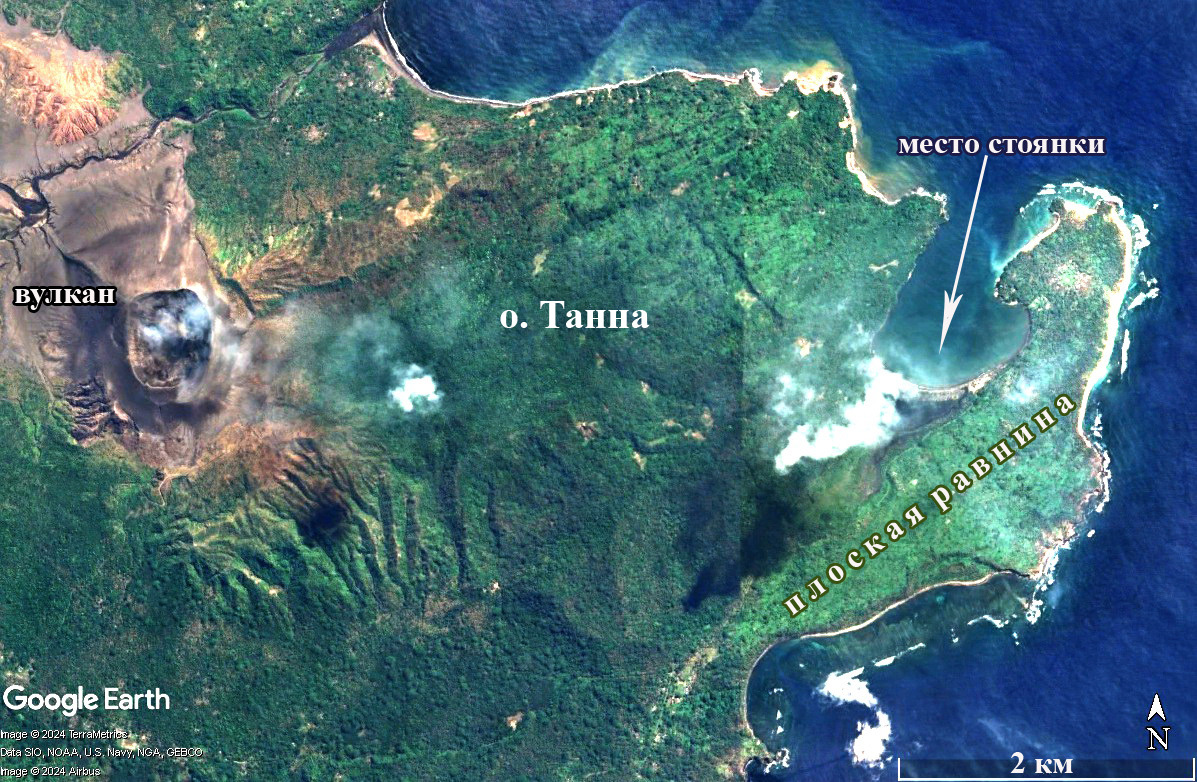

Утром 5 августа путешественники приблизились к зелёному острову, покрытому кокосовыми пальмами, в юго-восточной части которого виднелся столб дыма и оттуда доносился гул. Вскоре была найдена удобная бухта, и корабль стал на якорь. Сразу же появились каноэ с туземцами, предлагавшими кокосовые орехи и клубни ямса. Многие пытались стащить всё, до чего могли добраться: от якорного буя и до флага. Пришлось силой оружия наводить порядок.

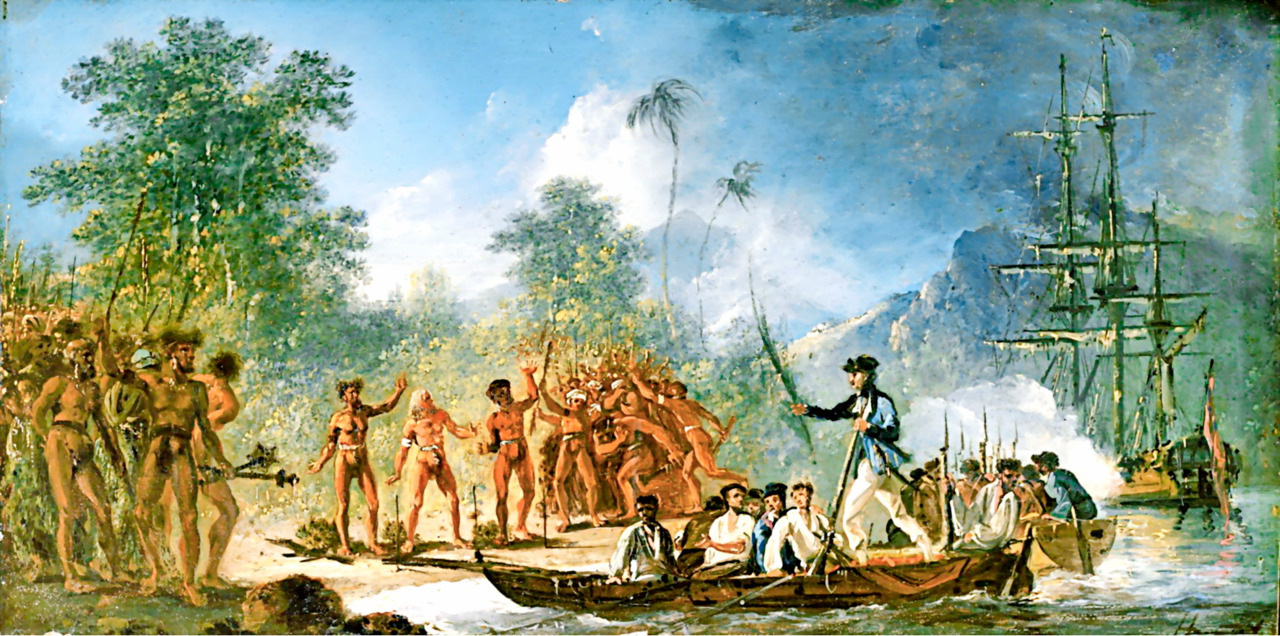

После обеда капитан Кук во главе большого отряда под охраной морских пехотинцев высадился на берег. Англичан встретили аборигены с зелёными ветками в руках, но при оружии. Островитяне имели тёмно-коричневый цвет кожи, средний рост и телосложение более пропорциональное и крепкое, чем у малликольцев. Одеты они были подобно жителям Малликолло. От местных жителей путешественники узнали, что остров называется Танна.

На следующее утро Кук со своим отрядом на трёх шлюпках снова отправился на берег. Там уже собрались две большие группы аборигенов. В одной из них было человек семьсот, и держались они довольно воинственно. Другой отряд, который вёл себя более спокойно, насчитывал человек двести. Между этими группами, у кучи бананов, кокосовых орехов и ямса стояли три аборигена. Один из них, старый туземец, был уже знаком путешественникам. Накануне он призывал своих соплеменников к миролюбию по отношению к европейцам. Требование Кука сложить оружие выполнено не было, поэтому для безопасной высадки на берег, с корабля пришлось дать орудийный залп. Туземцы разбежались, остались только старик и два его товарища. Высадившись, англичане огородили место для набора воды и выставили защитную линию из морских пехотинцев. Вскоре из зарослей появились аборигены; им пояснили, что запретную линию пересекать нельзя. Зайти за неё, в знак доверия, разрешили только старику-миротворцу, которого звали Паованг, и туземцам, сложившим оружие.

Натуралисты, также прибывшие на остров, не рискнули отправиться в лес на экскурсию, а стали общаться с островитянами. Они обратили внимание на причёски аборигенов, состоящие из тонких косичек, перевитых гибким стеблем. У туземцев с короткими волосами косички торчали во все стороны, подобно иглам дикобраза. Если же волосы были длинными, то косички ниспадали на плечи. Голову прикрывают свёрнутым листом банана либо плетёной шапочкой. Почти у всех в ноздри вставлены тонкие палочки или камни, в ушах — кольца из черепашьего панциря.

Во второй половине дня натуралисты решились немного углубиться в лес на экскурсию. Во время прогулки к ним подошёл Паованг и подарил Форстеру-старшему поросёнка. На следующий день Иоганн Форстер в качестве ответного жеста подарил старику топор. Скоро топоры стали пользоваться спросом, но отдавать за них свиней туземцы отказывались.

Через несколько дней капитан пригласил на борт юношу-туземца по имени Фанокко. Тот сообщил, что высокий остров к востоку от Танны называется Ирронан (Футуна), а лежащий к югу — Анаттом (Анейтьюм). По просьбе Фанокко его друзья привезли в подарок капитану сахарный тростник, кокосовые орехи и петуха. Юношу угостили обедом и провели по всему кораблю. Из всех животных, которых, кроме свиней, Фанокко увидел впервые, больше всего ему понравились собаки. Капитан подарил юноше двух собак, топор и разные мелочи.

В последующие дни аборигенов вблизи места высадки экспедиции стало меньше, и Форстеры принялись более активно путешествовать по острову. Вначале они прошли по равнине, расположенной за источником, где набирали воду. На ней находились плантации таро, росли кокосовые пальмы. В лесу обитало множество птиц: пищухи, мухоловки, разные попугаи и голуби, которых приручают местные жители.

В другой раз натуралисты решили подняться в гору на западной стороне бухты. Двигаясь по тропе, через некоторое время они оказались на площадке, лишённой растительности и покрытой охрой, которую туземцы используют для раскраски лица. Из земли поднимался горячий пар с едким серным запахом. Затем натуралисты продолжили путь в сторону вулкана и, подойдя поближе, полюбовались его извержением.

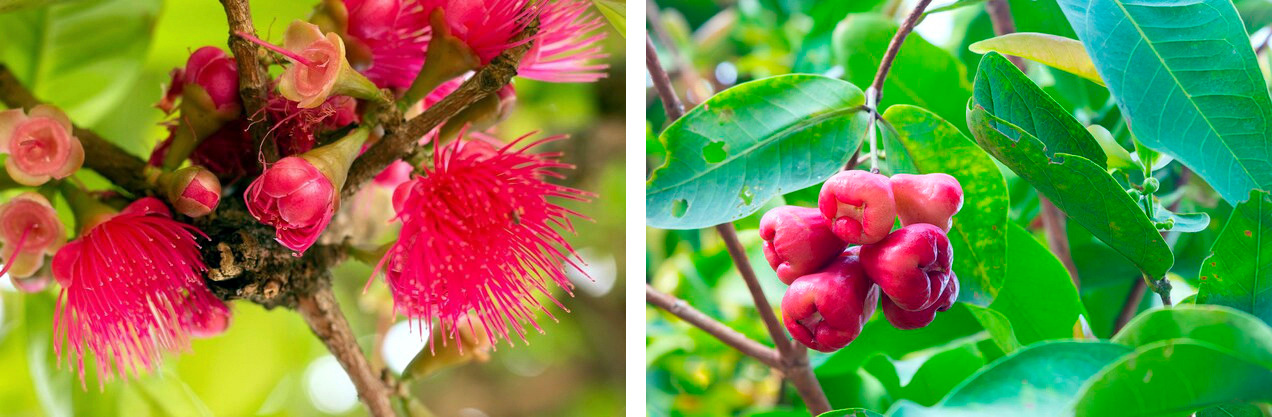

Однако путешественникам не всегда удавалось свободно гулять по острову. Когда Форстеры направились на экскурсию к восточному мысу, то встреченные туземцы попросили их вернуться, дав понять, что иначе пришельцы будут убиты и съедены. Англичане повернули в другую сторону и направились к хижине, расположенной на холме, но, увидев незваных гостей, обитатели жилища схватились за оружие. Натуралистам пришлось отступить. К счастью, появившийся старик Паованг взялся сопровождать путешественников, и это позволило им пройти по всей равнине. В западной её части были высажены фикусовые деревья, росли деревья джамбо с мелкими красными плодами грушевидной формы и капустные пальмы.

Вскоре Паованг привёл Форстеров к хижинам, в которых проживала его семья. Хижина представляла собой шалаш длиной до двенадцати метров, торцы жилища прикрывали плетёные заслонки из тростника и палок. Земля в шалаше была устлана сухой травой, на которой лежало несколько циновок из пальмовых листьев.

В один из дней Форстеры вместе с доктором Спаррманом решили навестить семейство Паованга и его соседей. Вскоре они встретили знакомых мальчиков, которые угостили путников плодами фикуса и джамбо. Дальше дети взялись сопровождать натуралистов, демонстрируя своё умение пользоваться пращой и дротиком.

Добравшись до хижин, англичане увидели, что женщины разложили под большим фикусом костёр, чтобы печь клубни ямса и таро. Расположившись на лежащем рядом бревне, натуралисты стали общаться с хозяевами. Вскоре появились туземцы с близлежащих участков и вступили в беседу. Услышав, что Георг напевает какую-то песенку, островитяне стали просить своих гостей что-нибудь спеть. Им очень понравились английские и немецкие весёлые песни, но больше всего — шведские народные песни, исполненные Спаррманом. Затем несколько песен спел один из туземцев. По мнению путешественников, они звучали более мелодично, чем песни, услышанные ранее у таитян и жителей Тонгатапу. Какие-то аборигены принесли музыкальный инструмент в виде скреплённых в ряд восьми тростниковых трубочек, длина которых уменьшалась от одного края флейты к другому. (Похожий музыкальный инструмент мы видели у встречавших нас жителей Луганвилла, города на юге острова Эспириту-Санто архипелага Новые Гебриды.)

К обеду натуралисты вернулись на корабль, а затем снова отправились к своим знакомым островитянам и продолжили развлекать друг друга пением. Вскоре к слушателям присоединились вышедшие из хижин женщины. По наблюдению путешественников, мужчины не проявляют к женщинам никакого уважения, а те им совершенно покорны и часто, находясь рядом с мужчиной, играют роль вьючного животного.

Капитан Кук организовал небольшую экспедицию, в состав которой входили Форстеры, Спаррман, астроном Уолс и врач Паттен, чтобы поближе посмотреть на вулкан. По пути, увидев трещину в земле, из которой поднимался пар, они закопали термометр прямо в почву. Через минуту он показал 210оF (98,9оС).

Продолжив движение, путники встретили воинственного туземца с копьём, который сказал, что покажет им путь к вулкану, но завёл отряд совсем в другое место. Возвращаясь назад, путешественники сбились с пути и вышли на поляну с несколькими хижинами, у которых настороженно сидели вооружённые островитяне. Англичанам ничего не оставалось, как спросить дорогу к берегу. Туземцы сразу успокоились и вызвались проводить отряд, а во время привала угостили путников кокосовыми орехами, бананами и сахарным тростником. Таким образом, эта попытка подобраться к вулкану поближе, как и предпринятая Форстерами несколькими днями ранее, окончилась неудачей. Вообще, несмотря на дружелюбное отношение к европейцам, островитяне не приветствовали дальние прогулки чужеземцев по острову, особенно, в места своих поселений.

Что касается меновой торговли, то туземцы предлагали, главным образом, сахарный тростник, бананы и ямс. Женщины иногда приносили кур и съедобные плоды растения евгения. У островитян большим спросом пользовались таитянская материя, кусочки зелёного новозеландского нефрита и черепаховый панцирь, а вот железные изделия (кроме топоров) их мало интересовали.

В один из последних дней пребывания экспедиции на острове произошёл печальный инцидент. Матросы под охраной солдат грузили в шлюпку казуариновое дерево, срубленное с разрешения Паованга. Дерево потребовалось для ремонта румпеля — рычага для поворота руля корабля. Один из наблюдавших за погрузкой туземцев пересёк запретную линию и солдат вытолкнул его обратно. Тогда абориген навёл на обидчика свой лук, а тот, не раздумывая, выстрелил и убил туземца. Капитану Куку удалось успокоить островитян, и в дальнейшем агрессии по отношению к путешественникам они не проявляли.

20 августа, воспользовавшись попутным ветром, корабль вышел из бухты и покинул остров Танна. Георг Форстер отмечает богатый животный и растительный мир острова, а также разнообразие рыбы, которую в прибрежных водах успешно ловили матросы. Помимо акул попадались корифена (золотая макрель), кефаль, несколько видов скатов, султанка (барабулька) и рыба-попугай.

«Резолюшн» взял курс на восток, прошёл вблизи острова Ирронан и затем направился на юго-запад. На следующий день экспедиция проследовала на расстоянии около 50 километров севернее острова Аннатом (Анейтьюм) и двинулась на северо-запад. Миновав острова Танна, Ирроманга и Сандвич, «Резолюшн» обогнул с севера остров Малликолло и 24 августа находился в проливе между ним и островом Эспириту-Санто.

Выйдя из пролива, капитан Кук направился на север вдоль побережья Эспириту-Санто и, обогнув его северную оконечность и двигаясь на запад, обнаружил большой залив, который далеко вдавался в сушу. Глубоко войти в залив не удалось из-за отсутствия ветра, но к кораблю подплыли три каноэ с туземцами. Они были похожи на малликольцев, но более высокие и крепкие. Получив подарки, аборигены в знак дружбы передали ветку перечного дерева. Языка, на котором разговаривали на островах Малликолло и Танна, они не понимали, поэтому из-за краткости общения узнать местное название острова не удалось. Залив Кук назвал Сан-Фелипе-и-Сантьяго.

Капитан принял решение продолжить движение и, обогнув западный мыс, направил корабль на юг вдоль западного побережья острова. 31 августа экспедиция достигла его южной оконечности, на юго-востоке находился остров Малликолло. Таким образом, экспедиция капитана Кука обошла весь архипелаг и открыла ряд крупных островов. Теперь, следуя своему плану, Кук взял курс на Новую Зеландию.

4 сентября с корабля увидели землю. Она была довольно обширна, в нескольких местах поднимался дым, что могло указывать на её обитаемость. Впоследствии капитан Кук назвал открытую им землю Новой Каледонией в честь древнего названия Шотландии — Каледония.

В нескольких милях от берега параллельно ему тянулся риф, за которым плавали каноэ под парусами. Вскоре проход в рифе был обнаружен, и «Резолюшн» благополучно стал на якорь в миле от берега. Корабль сразу же окружили каноэ, состоящие из двух лодок длиной около 9 метров, которые соединялись между собой дощатым помостом трёхметровой ширины. На помосте на куче камней располагался очаг, в котором постоянно горел огонь. Многие островитяне сразу поднялись на борт и с интересом осматривали корабль.

После полудня капитан Кук во главе большого отряда высадился на берег, где уже собрались местные жители, настроенные вполне дружелюбно. Молодой вождь Тебума обратился к англичанам с речью, ими не понятой, но звучавшей доброжелательно.

Местные жители отличались от аборигенов других островов более высоким ростом (в дневнике Кук отмечает, что встречал людей ростом около 193 сантиметров) и мягкими чертами лица. Волосы туземцы оставляют свободными и по мере необходимости укорачивают, либо связывают на затылке в пучок. Мужчины носят такие же набедренные повязки, как и на Новогебридских островах, а женщины — очень короткие (длиной 15 — 20 сантиметров) юбки из волокон банана. Голову некоторых туземцев-мужчин украшал цилиндр, свёрнутый из грубой чёрной материи и открытый сверху. В качестве оружия островитяне используют дротики, копья, палицы и пращи, а вот лук и стрелы им не известны.

Два аборигена сопроводили путешественников к реке, где можно было набрать пресной воды. В этом месте проживало несколько семейств, и все они безбоязненно вышли европейцам навстречу.

Жилища островитян имели круглую форму с островерхой крышей. Высота стен составляла около полутора, а всей хижины — порядка трёх метров. Плетёный каркас строения покрывается травой. В хижинах имеются два очага, в которых постоянно поддерживается огонь; дым выходит через отверстие в стене, заменяющее дверь. Пищу — в основном, коренья и рыбу — готовят в глиняном горшке; очаг устраивают вне хижины.

На следующий день капитан отправил отряд, к которому присоединились и Форстеры, на поиски воды, расположенной поближе к месту стоянки. Немного пройдя по берегу на запад, отряд повернул в глубину острова. Вскоре путники увидели небольшую речку, вполне пригодную для пополнения корабельных запасов воды.

7 сентября капитан Кук во главе небольшого отряда вместе с Форстерами отправился на берег, чтобы осмотреть внутреннюю часть острова. Отряд стал подниматься в горы и через час повстречался с большой группой туземцев, которые шли из глубины острова к берегу, чтобы посмотреть на чужестранцев. После встречи большинство туземцев присоединилось к отряду Кука.

Достигнув вершины, путники рассмотрели противоположный берег моря. Горную гряду, проходящую вдоль острова, разделяла широкая долина. По дну долины протекала извилистая река, вдоль берегов которой располагались поля, сады и селения. За вторым горным кряжем до самого моря также были видны возделанные поля и жилища туземцев.

Вернувшись, путешественники увидели, что на берег прибыло много аборигенов, и торговля стала более оживлённой. Туземцы предлагали оружие и разные украшения в обмен на таитянскую материю. Позже, убедившись в пользе железных предметов, они стали охотно брать гвозди, ножи и топоры. В связи с недостатком на острове продовольствия, его на продажу не приносили.

Форстер и Кук отмечают честность и целомудренность местных жителей: за всё время пребывания на острове не было ни одной попытки кражи, и ни одна из женщин не вступила с европейцами в близкие интимные отношения.

В один из дней капитану передали рыбу, купленную у одного из туземцев. По мнению Форстера, рыба относилась к семейству иглобрюхих, и натуралист предупредил Кука о ядовитости некоторых видов этого семейства. Капитан ответил, что ранее уже употреблял подобную рыбу и распорядился приготовить её к ужину. Кук и Форстеры съели по маленькому кусочку рыбьей печени, имевшей неприятный маслянистый привкус. Даже такой небольшой порции оказалось достаточно для сильнейшего отравления, симптомы которого проявились уже в три часа ночи. Прийти в себя и восстановить работоспособность капитан и натуралисты смогли только через несколько дней. После поедания рыбьих потрохов от яда пострадали также собаки, и подох единственный поросёнок.

Почувствовав себя лучше, Форстеры предприняли экскурсию по острову. Двигаясь вдоль берега, они подошли к группе хижин, возле которых туземцы на огне готовили моллюсков в большом глиняном горшке. Здесь же ходили довольно крупные куры, других домашних животных у островитян не было. Немного дальше натуралисты увидели небольшой холм, окружённый оградой из кольев. Внутри ограды стояли шесты, на которые были надеты большие морские раковины. Оказалось, что это могила вождя. В горах Форстер тоже видел много могил. Таким отношением к умершим местные жители отличаются от таитян, которые оставляют покойников лежать на земле.

В течение нескольких дней Форстеры совершали свои ботанико-зоологические экскурсии и обнаружили несколько новых видов птиц и неизвестную породу попугая, а также разновидность растения пассифлора с очень необычными красивыми цветами.

По приказу капитана лейтенант Пикерсгилл и штурман Гилберт с командой отправились на двух шлюпках к острову Балабиа (Балабьо), расположенному, примерно, в 20 километрах на северо-западе. Жители этого острова дружелюбно встретили моряков и снабдили питьевой водой. (Бочонок с водой, взятый с собой в экспедицию, из-за возникшей в пути течи пришлось выбросить в море, чтобы облегчить шлюпку.) Один раз в ходе общения с туземцами возникло недоразумение. Ужиная, англичане достали большую говяжью кость, чтобы обгрызть с неё солонину. Это вызвало изумление и отвращение островитян, которые дали понять, что считают чужестранцев людоедами. Дело в том, что эти люди никогда не видели четвероногого животного.

Накануне отплытия с острова Кук подарил своему другу-туземцу пару свиней для их дальнейшего разведения на острове. Животные вызвали у семейства аборигенов испуг, и они попросили увести свиней. С большим трудом удалось убедить островитян в том, какую пользу принесёт им разведение этих животных.

Ранним утром 13 сентября «Резолюшн» поднял якорь и, выйдя за пределы рифа, взял курс на северо-запад. За время, проведённое на этой земле, путешественники убедились, что местные жители не похожи ни на аборигенов Новой Голландии (Австралии), ни на людей, населяющих острова в Южном море. Новокаледонцев отличает не только язык, но и миролюбивое, доброжелательное отношение к чужестранцам. Они оказались единственным народом, у кого с экспедицией капитана Кука не возникло никаких конфликтов. Георг Форстер характеризует островитян как вялых, равнодушных и почти лишённых любопытства. Они очень редко смеются и не склонны к ведению разговоров. Участников экспедиции удивило также отсутствие на острове какой-либо музыки или пения, не видели они и танцев. Единственным «музыкальным инструментом», попавшимся на глаза путешественникам, был деревянный свисток.

Участники экспедиции пришли к выводу, что занятие земледелием не может полностью прокормить население острова, значительная часть территории которого занята горными кряжами. Узкая полоса земли между горами и море во многих местах заболочена, а более высокие участки равнины, наоборот, слишком сухие. Растительность здесь довольно бедная, особенно по сравнению с тропическими островами. В некоторой степени решению вопроса пропитания способствует наличие рыбы и других даров моря.

В течение трёх дней экспедиция двигалась на северо-запад, так как Кук хотел обойти Новую Каледонию с севера, но увидев, что из-за рифов сделать это невозможно, отдал приказ плыть в обратном направлении. Из-за слабого ветра судно двигалось очень медленно. Через неделю путешественники заметили на берегу какие-то высокие колонны. Это оказались гигантские араукарии — деревья, растущие в Новой Каледонии и на островах к югу от неё.

24 сентября экспедиция добралась до мыса, который образовывал восточную оконечность острова. Капитан Кук назвал его мысом Королевы Шарлотты. Продолжая держать курс на юго-восток, через три дня корабль приблизился к острову, поросшему араукариями. Кук назвал его островом Сосен (Пен), так как считал, что деревья относятся к этому семейству. Обойдя остров Сосен с юга, Кук направил корабль к южному побережью Новой Каледонии. Близко к берегу подойти не удалось из-за рифов и отмелей, поэтому стали на якорь у небольшого островка. Капитан определил координаты юго-западной оконечности Новой Каледонии, находящейся, примерно, в 30 километрах от места якорной стоянки, и назвал её мысом Принца Уэльского. Впоследствии оказалось, что это небольшой остров, отделённый от Новой Каледонии узким проливом.

На островке, у которого путешественники бросили якорь, обитало множество птиц. Натуралисты обнаружили на нём также несколько полезных для людей травянистых растений: ложечницу, обладающую противоцинготными свойствами, и тетрагонию, которую добавляют в суп как приправу. У берега плавали плоскохвостые морские змеи. Островок посещали люди: путешественники видели следы костров и разбитое каноэ.

Капитан Кук направил на остров, названный им Ботаническим, команду для заготовки древесины. Древесина растущих здесь араукарий — плотная, упругая и лёгкая — очень хорошо подходила для изготовления мачт, рей и других элементов рангоута.

Ранним утром следующего дня экспедиция покинула остров и взяла курс на юго-восток. Из-за часто устанавливающегося штиля корабль двигался медленно. В этот период морякам, к всеобщей радости, удалось поймать акулу, подстрелить несколько буревестников и альбатросов, и даже загарпунить дельфина. Форстер пишет, что его мясо было совершенно чёрным и непривлекательным на вид, но по вкусу — не хуже вяленой говядины.

10 октября корабль подошёл к покрытому лесом небольшому острову. Наличие множества непуганых водоплавающих птиц позволяло предположить, что остров необитаем. Высадившись на северо-восточной стороне острова у гряды больших утёсов, отряд во главе с Куком отправился вдоль ручья в глубину острова.