Бесплатный фрагмент - Орниатрия

Очерки поведенческой взаимопомощи человека и городских птиц

ОРНИАТРИЯ \ORNIAREIA

Очерки поведенческой взаимопомощи человека и городских птиц.

Treatment via mutual healing behavior Man & Birds.

Гонорар за книгу предназначен для помощи птицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В некоторых главах использованы переработанные и дополненные материалы из книги «Селфбилдинг. Как справиться с выученной беспомощностью и работать с телом, мотивацией и сознанием в зрелом возрасте», 2023г.

Во всех случаях, когда автор использует работы других исследователей, он приводит их с соответствующими ссылками.

Ключевые авторские термины\модальности

Key points:

Transfocusing: Way to solve «learned helplessness»

Orniatrea: Birds Lifes Matter

Motivation for changes

Орниатрия (Ornitos — птица; iatrea — лечение, забота) — вариант лечебного воздействия на человека через изменение его поведения, а именно, благодаря оказанию помощи в выживании птицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Разновидность прямой Трансфокусировки. Не путать с Орнитотерапией! — способом психорелаксации через пассивное слушание пения птиц, еще одним проявлением человеческого эгоизма, «потребления» природного ресурса для себя, любимого.

Трансфокусировка прямая\внешняя — перенос жизненного контроля из внутренней, пораженной области во внешнюю, здоровую и способную к развитию. Пример в книге — Орниатрия.

Трансфокусировка обратная\внутренняя — напротив, перенос контроля из неблагоприятной, травмирующей внешней ситуации на способствующую развитию внутреннюю, например Селфбилдинг.

Локус позитивного контроля — область возможного влияния на положительное развитие локальной ситуации вопреки преобладающему негативному «жизненному» фону.

Селфбилдинг — самостоятельные усилия по сохранению\развитию своего тела, а также стабилизации, или снижению биологического возраста, разновидность внутренней трансфокусировки.

Поведенческая деградация — совершение сознательных, либо неосознанных действий по снижению своего жизненного потенциала, сокращению продолжительности здоровой жизни, разрушению своего тела. Несколько более расширенное понятие, нежели известное Автодеструктивное (саморазрушительное) поведение.

Фильмография по теме

Обычно такую информацию предоставляют в конце книги, но есть смысл смотреть фильмы из этого списка по мере прочтения книги. Все они разные, но общее у них одно: высокое качество драматургии, режиссуры, актерской игры. Убежден, что вы видели лишь некоторые из них, или не смотрели их вообще (кроме «старых» советских). Таким образом, впечатление будет более цельным, тем более что в каждом фильме тема отношений врача, пациента и его болезни, тема отношения к своему телу составляют одну из важных сюжетных линий.

В этих фильмах нет упоминаний об отношениях человека и птиц (исключение: «Птицы» А. Хичкока, наиболее спорная и малопонятная его работа. Но с точки зрения орниатра — все там на своих местах: Слоган этого фильма, по-моему: «Освободите птицу и как-нибудь живите дальше, придурки!».

— Коллеги, 1962г. Драма.

— Не горюй! 1967, драмеди, В. Кикабидзе.

— Неоконченная пьеса для механического пианино, 1977г., драма.

— Просто Саша,1976г., драма. И. Кваша, М. Неелова.

— Афина, 1954, комедия о начале эпохи ЗОЖ и культуризма, Дж. Пауэлл, Дебби Рейнолдс.

— Больница, 1971, трагикомедия о личном и профессиональном кризисе главного врача городской клиники в детективной «оболочке».

— Секс и незамужняя девушка, 1964, легкая комедия с Т. Кертис и Натали Вуд.

— Монт — Ориоль, 1982, драма с элементами сатиры по роману Ги де Мопассана. Е. Соловей, В. Стржельчик, Ю. Демич, Л. Луппиан, Р. Нахапетов.

— Окончательный анализ, 1992г., Р. Гир, К. Бейсингер, У. Турман. Психологический триллер-нуар.

— Доктор Голливуд. 1991г., М. Дж. Фокс. Добрая комедия.

— Врач страховой кассы. 1968, гениальная медицинская комедия-сатира с А. Сорди.

— Кожаный нос. 1952г., драма с Ж. Марэ.

— Целитель. 1953г., драма с Ж. Марэ.

— Врач и знахарь. 1957г., трагикомедия с М. Мастрояни и В. Де Сика.

— Интенсивная терапия, 1997г., современная медицинская драма.

— Опасная жалость. 1979г., мелодрама по роману С. Цвейга «Нетерпение сердца».

— Портрет в черных тонах. 1960г. Триллер с Л. Тернер.

— А как же Боб? 1991г., психотерапевтическая комедия с Б. Мюррей.

— Другая любовь. 1947г., драма с Б. Стенвик.

— Доктор. 1991, врачебная драма.

— Лето и дым. 1961г. Психологическая драма по пьесе Т. Уильямса.

— Три лица Евы. 1957г., психодрама с Дж. Вудворт.

— Зачарованный. 1945г., психодрама с Г. Пек, И. Бергман.

— Двустворчатое зеркало. 1958г., семейная драма о пластической хирургии с Ж. Моро.

— Внезапно, прошлым летом. 1959г., Классическая психодрама с Э. Тейлор.

— Дилемма врача. 1959 г. По пьесе Б. Шоу, с Натали Вуд.

— Готова на все. 1993. А. Болдуин, Н. Кидман. Медицинский триллер.

— Фрейзер. 1992—2003, 11 сезонов. Лучший ситком в истории. 31 премия Эмми. Тонкий, разнообразный юмор. Много комичных ситуаций врач-пациент.

Посмотрите эти фильмы в любом порядке, это удовольствие можно растянуть хоть на годы… Эти фильмы не только про медицину. Это очень точные в психологическом плане и полезные для жизни произведения. Независимо от того, врач вы, или нет, но уж точно были когда-нибудь пациентом и поэтому увидите ситуацию с разных сторон.

Глава 1. История Жорика и Щечкина. У птиц есть для нас послание

Очень холодной зимой 23–24 года, когда с ноября по февраль температура держалась в интервале минус 15—25, у нас на балконе появился Жорик. Он был довольно зрелой синицей, как говорится, мужчиной в расцвете сил. Под новый год, на украшенном гирляндами балконе до самого позднего вечера Жорик скакал туда-сюда, подолгу сидел в окне своего мини-кафе, иногда садился у ног керамической собаки и задумчиво смотрел на разноцветные огоньки. Скорее всего, его заботили не вопросы эстетики поздней стадии угасания человечества, а практические моменты наличия семечек, личинок и маслица в кормушках. Он прилетал раньше всех, примерно в 6 утра, а улетал, бывало, после 21–00. Иногда мы обнаруживали его сидящим на промерзлой земле в большой кадушке с увядшими давно вымерзшими цветами.

Фото автора

Пришлось утеплить это место одеялком и освещать балкон допоздна, чтобы Жорик мог наблюдать иллюминацию и не бояться. Он, думаю, перенес серьезное нервное потрясение, связанное с внезапным лишением еды, например, развалилась кормушка, или туда перестали класть корм, или во время «ледяного» дождя кормушка покрылась смертельно толстым и плотным слоем льда… Да мало ли… И вот Жорик нашел для себя временное пристанище на чердаке нашего дома, какой-никакой ночлег, и при этом изобилие еды, в которое все никак не мог поверить.

Фото автора

Фото автора

Ему казалось, что этот мираж вдруг исчезнет, и он останется один на один со страшным ночным холодом и однажды просто не проснется, как и многие его родные и друзья. Жорик был одинок как, впрочем, и многие другие самцы. Во вторую зиму умерла его спутница и он больше не женился. Так вот и вдовствовал, жил то с одной, то с другой стаей. Пока не прогонят. Всем приходится трудно, чужаки не нужны никому. А здесь он немного отъелся, успокоился, почувствовал, что кто-то о нем позаботится. В конце февраля Жорик улетел и не вернулся. Он так и не дал ответа на вопрос, что его привлекало на ночном балконе, сидя в лапах дежурной по балкону собаки — только лишь возможность вволю и не торопясь наесться до отвала, или игра огоньков от гирлянд что-то будила в его душе, заставляя вспомнить нечто теплое, летнее, хорошее и обнадеживающее…

Прилетел он только осенью, сразу деловито взялся за дело. Расщепил веревочную перекладинку на пти-кафе и стал туда засовывать семечку, чтобы поесть, не прибегаю к помощи своих лапок. Жорик оказался очень изобретательной птицей, он находил разные укромные местечки на карнизах, на балконе, в кирпичной кладке и туда припрятывал свои семечки. Вообще, организация схронов — не сильная сторона синиц. Быть может, еще и поэтому их так мало выживает к весне. Но Жорик пережил немало в своей жизни и оказался прирожденным спецом по выживанию. Он и теперь участвует в жизни синичьего сообщества, показывая пример изобретательности и позитивного отношения к реальности. Говорят, что синицы не создают схронов. Это их уязвимое место. Нет запасов к зиме — жди беды… Но Жорик и тут явился исключением. Он нашел укромные местечки в кирпичной кладке, щелях между карнизом и стеной стал припрятывать туда семечки (что для синиц совсем нехарактерно!) Как только пти-кафе пустели (очень редко, но такое случалось), он бросался проверять свои «припасы», придирчиво и осторожно (мало ли желающих!) рассматривая спрятанное.

Таким образом он демонстрировал Когерентность — это состояние внутренней согласованности, при котором наши эмоции, убеждения и воспоминания образуют логичную и целостную картину. Этот подход используется в терапии, чтобы изменить глубоко укоренившиеся эмоциональные установки, которые определяют наше поведение и восприятие жизни. Разработанный в конце 1990-х годов Брюсом Экером и Лорел Халли, метод когерентности объединяет идеи из психодинамической теории, когнитивно-поведенческой терапии и современных нейробиологических исследований.

Основной принцип нарушенной когерентности заключается в том, что наши симптомы — тревога, депрессия или разрушительные модели поведения — имеют внутреннюю логику и выполняют определённую функцию. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, помогают нашему разуму поддерживать эмоциональную согласованность, даже если это происходит в ущерб нашему благополучию.

Так вот, у птиц поведение абсолютно когерентно. А у людей — нет.

У птиц нет конфликта между мотивами, целями, действиями и достижениями.

Наблюдая за ними можно и нужно «построить» свою модель поведения, «упростив» логику своей жизни.

Кстати, Жорик и теперь старается быть поближе к эстетике окружающего мира, даже за трапезой. Глиняную собачку он, очевидно, считает свои талисманом и садится есть поближе к ней.

Той же зимой 23—24 года, в феврале появился Щечкин. Этот забавный и по-

Той же зимой 23—24 года, в феврале появился появился Щечкин. Этот забавный и по-своему трагичный персонаж был возрастной птичкой, немало испытавший, переживший и наверное, потерявший в своей беспокойной жизни. Он был, как и Жорик одинок, старался прибиться к стайке, которая подъедалась на нашем балконе в трех пти-кафешках.

Фото автора

Щечкин был серьезно болен, эта была глубокая 2-я стадия птичьей оспы, на правой щечке под глазом у него была небольшая, но зловредная опухоль, которую он старался счесать. Что ему однажды удалось после проведенного курса лечения сложным травяным составом. Но болезнь вызвала прогрессирующую деформацию клювика, он потерял твердость и приобрел «клестовидную» форму. Теперь ему не давалась обычная твердая пища, семечки он лущить больше не мог, только мучился. Поэтому пришлось изобретать для него особые блюда, сиропы, соусы с которыми он мог справиться. Иногда Щечкин жаловался на больные клювик и горлышко, подлетал и показывал, что ему трудно глотать. Вообще, благодаря ему в рационе всех синичек появились очищенные семечки. Ему-то они не особо помогли, зато все остальные стали намного быстрее справляться с этим блюдом, что на морозе минус 25 было немаловажным. И то сказать, вместо одной семечки в скорлупке они могли съесть 3–4 очищенных. Возможно, это кому-то очень помогло. И в этом заслуга Щечкина. Постепенно он осваивался, начал чувствовать себя хозяином. Да и внешне округлился, стал плотненьким, гладким, не таким растрепанным и вечно чумазым как раньше. А странной «крестообразной» формы клювик стал частью его имиджа, довольно внушительной и даже угрожающей. Ему, думаю, помогло специальное «меню» из толченых орешков, семечек, сливок и меда.

Фото автора

Всего-навсего две крышечки от консервных баночек, а птица воспряла душой и телом. Тем более, Щечкин очень ревностно относился к своим блюдам и посягательства на них сразу пресекал.

Фото автора

И когда по весне появились дрозды и стали примериваться к новой жилплощади, Щечкин один объяснил «гостям» что место занято и никаких перспектив у них тут не будет.

Фото автора

И хотя дрозд был в несколько раз больше и выглядел пугающе, Щечкин, повидавший виды и не раз глядевший в глаза смерти, не дрогнул…

Он пропал в один из теплых апрельских дней, вволю налетавшись между домов и деревьев, поднявшись над крышей, глянув в сторону реки, взмахнув быстро-быстро своими небольшими крылышками… и исчез. Мы ждали его несколько дней, ждал его и приятель, молодой самец-синичка, который обожал поддразнивать Щечкина, а потом удирать и прятаться в ветвях. Он сидел на перилах и целых три дня призывно посвистывал, звал друга… Не дождался. А потом весна и лето новыми заботами и делами приглушили память синичьей компании о такой удивительной, мужественной и стойкой птице — Щечкине Великом. А мы его помним.

Фото автора

Всегда можно найти того, кому хуже, чем тебе. Это общеизвестно. Вопрос в том, радует ли нас беда ближнего нашего, или заботит. От этих сложных моральных выкладок можно легко избавиться, начав проявлять элементарную заботу о лучших обитателях городов на сегодня — птицах.

Переходя от слов к делу, первым делом определите, где будет ваше пти-кафе. Дома, на работе, на даче и т. д.

Конечно, наличие балкона упрощает задачу. Там можно установить несколько кафе, лишь бы хватало корма. Если балкона нет, подойдет вариант установки на внешней стороне окна.

Фото автора

Разумеется, дизайн пти-кафе — это ваш выбор. Ваша вкус и эстетика. Главное, не тянуть,, не задавать себе идиотский вопрос: «А зачем мне это надо?» Просто сделать это как можно скорее, пока зима своим холодом и люди своим безразличием убивают тысячи птиц в наших городах.

Чем скорее вы начнете практиковать орниатрию, тем вероятнее начало изменений в вашем теле и сознании. Кстати, врачи болеют едва ли не чаще и тяжелее, чем их пациенты. Только начав самому \ самой такое лечение, врач сможет транслировать его своим пациентам. Это могут быть хронические больные с умеренным болевым синдромом, или без него, перенесшие инфаркт, инсульт, временно ограниченные в передвижении и так далее. Но это все условно. Любой человек может и должен спасти хотя бы одну птицу. Тогда птица спасает дерево. И так далее, так это работает.

Прямая\внешняя Трансфокусировка — это не только перенос внимания и активности изнутри вовне. Это постепенная перестройка приоритетов, изменения отношения к реальности, вероятно, смена жизненной парадигмы.

Свободные и по-своему счастливые птицы у ваших окон прекрасный фон для развития детей, если они живут с вами. При этом нет необходимости в регулярном уходе, затратах на ветеринара, дорогой корм и т. д. Конечно, элементарная уборка балкона один раз в 2–3 дня необходима. Вы общаетесь со свободными существами, ваша помощь — это не взаимная зависимость. Птицы у вас ничего не клянчат, они умирают молча. Насколько вы способны перенести чувство стыда за не спасенную вами пусть трудную, но прекрасную и свободную жизнь? Сегодня вы ляжете спать, вздыхая от якобы неразрешимых жизненных тягот, а за окном, на стылом ветру будут замерзать забытые вами чудесные божьи творения. Которых вы могли спасти несколькими простейшими действиями. Но не спасли. Начните сейчас, если вы все еще человек.

Врачу же всегда проще давать указания своему пациенту, кем бы тот ни был. В самом деле, даже большой начальник вынужден быть в подчиненным положении в общении с врачом, если авторитет лечащего врача для него значим. Значит, если вы врач с авторитетом, вы легко справитесь с рекомендацией пациенту. Правда, рекомендовать «большим людям» орниатрию я бы пока повременил, слишком несоизмерим в их сознании масштаб их личности и судеб каких-то «бесполезных» для их «жизнебизнеса» птиц…

Вначале вероятно некоторое недоумение пациента, как и у вас сейчас. Очевидно, вам стоит показать видео, фото своих пти-кафе, рассказать историю. Конечно, пациента надо «подобрать «адекватного» этой цели, с определенными личностными характеристиками. Многие люди готовы совершать необременительные, малозатратные добрые дела. И орниатрия это как раз то, что надо.

Как известно, нередко хронические болезни как бы «упакованы» в липкую ленту под названием «выученная беспомощность»:

— Сделать ничего не могу, от меня это не зависит, никто мне этого не говорил, все равно ничего не получится, мне уже ничего не поможет, ерунду какую-то предлагаете, выписывайте рецепт и я пойду!

Это стандартный набор внутренних высказываний любого, кто прочно засел в тюрьме собственной беспомощности. Простейший способ выйти оттуда — не работа над собой (это удел немногих), а помощь тому, кто страдает еще больше, кто находится на грани жизни и смерти. Это я о птицах зимой.

Фредерик Перлз, основоположник гештальт-терапии и телесно-ориентированной психотерапии, называл это «сенсомоторным сопротивлением», состоянием психики, когда человек обходится в своей жизни ограниченным числом «выученных» эмоций и действий, которыми реагирует на абсолютно все жизненные вызовы. В этом случае он не «разжевывает» впечатления от жизни, не проживает их, а «глотает», чтобы поскорее набить свое эмоциональное «брюхо». При этом любые отклонения от такого сценария воспринимает враждебно, задавая вопросы, чтобы отделаться от любых непривычных эмоциональных состояний и нетипичных действий. Именно поэтому даже начав что-то делать (например, заниматься своим телом), вскоре отказывается от любых, даже не обременительных, усилий. Это же относится к алкоголю, курению, сильнодействующим препаратам, общению с «токсичными» людьми и т. п.

В этом случае внешне необычное предложение что-то сделать для птиц окажется надежным маркером вероятности изменений в его поведении. Встретит его в штыки, значит и все остальное не сработает. Подтверждено неоднократно. Сенсомоторное сопротивление изменениям работает универсально — и птицам не станет помогать, и собой заниматься будет лишь формально — «так и быть начну принимать „ваши“ таблетки, но уверен, и они мне не помогут!»

Глава 2. «Кортизоловый» человек и «выученная беспомощность»

Подобная установка характерна для «кортизолового» человека. Дистресс, т.е. хронический стресс, не разрешаемый вариантами «сражайся или беги», приводит к изменениям в организме, внешнем облике, поведении. Человек как бы зависает между могу-не могу, хочу-не хочу, буду — не буду и т. д. И отказывается от определенных действий, так как они связаны с риском, пусть даже минимальным что-то изменить. Типичный пример — Гамлет, принц Дании в одноименной трагедии Шекспира. Монолог «To be or not to be» это манифест такого кортизолового человека. Кстати, и внешность Гамлета, вопреки расхожим представлениям, как о герое (благодаря импозантным актерам в этой роли — Ричард Бартон, И. Смоктуновский), у Шекспира описана именно как кортизоловая: немного полноватый, с одутловатым лицом и даже с одышкой после быстрой ходьбы. Это в его -то годы! Другое дело, что он в итоге преодолевает свое сенсомоторное сопротивление. И чем все заканчивается, мы знаем. Кто не знает, почитайте, хотя бы фильмы посмотрите…

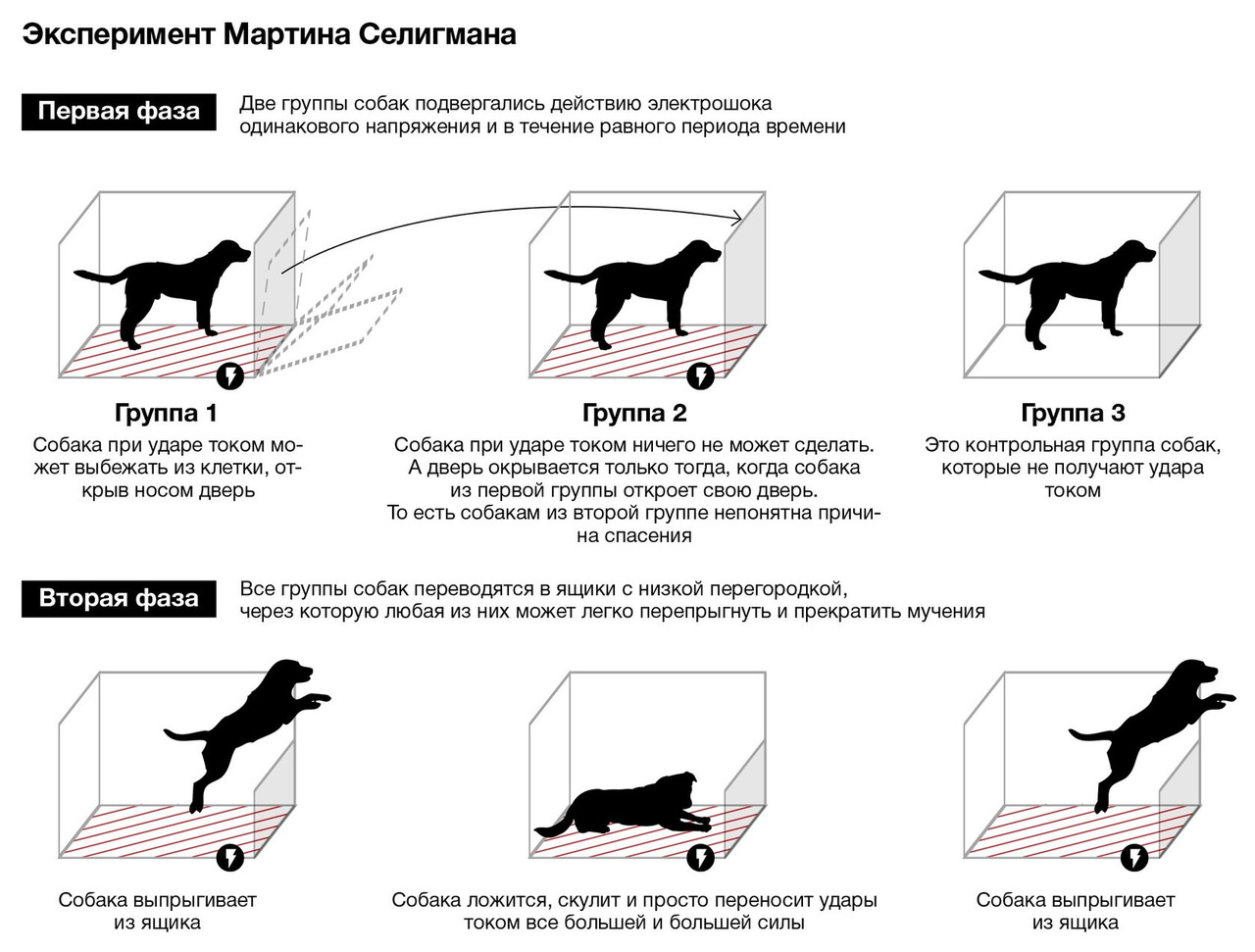

В 1964 году американский психолог Мартин Селигман инициировал серию экспериментов над собаками в психологической лаборатории Пенсильванского университета.

Эксперименты ставились по схеме классического обуславливания, часть их состояла в том, чтобы сформировать у собак рефлекс страха на звук высокого тона. В качестве негативного подкрепления использовался несильный, но чувствительный удар электрического тока, который собаки, сидя в клетках, испытывали после того, как слышали звук.

После нескольких стимуляций клетки открыли, чтобы проверить, начали ли собаки бояться звука. Экспериментаторы ожидали, что в силу сформированного рефлекса страха собаки будут убегать, заслышав высокий звук, чтобы избежать удара током. Однако, вопреки ожиданиям, собаки не убегали. Они ложились на пол и скулили, но не совершали никаких попыток убежать, хотя при открытых ящиках это было несложно

Наблюдая неожиданные результаты эксперимента, Мартин Селигман предположил, что, возможно, собаки не пытаются избежать удара током не из-за отсутствия страха — по их поведению было очевидно, что они ожидают удара — а потому, что в ходе эксперимента они несколько раз попытались избежать его, но поскольку это не получилось, они привыкли к его неизбежности. Иначе говоря, собаки «научились беспомощности».

Эксперимент

Селигман решил самостоятельно проверить своё предположение и в 1967 году вновь использовал схему И. Павлова для экспериментального изучения природы беспомощности. Вместе с коллегой Стивеном Майером он разработал похожую схему эксперимента с ударом током, но уже с участием трёх групп собак.

Фото\рисунок из открытых источников

Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия: нажав носом на специальную панель, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей удар. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, её реакция имела значение. У второй группы отключение шокового устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала связанная с ней собака первой группы. Третья группа собак (контрольная) удара вообще не получала.

В течение некоторого времени две экспериментальные группы собак подвергались действию электрошока равной интенсивности в равной степени, и в течение одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одни из них могли легко прекратить неприятное воздействие, а другие успевали убедиться в том, что не могут повлиять на неприятности.

После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть, и таким образом избавиться от электрошока.

Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать удар. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Однако собаки с опытом неконтролируемости неприятностей метались по ящику, а затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током всё большей и большей силы.

Селигман и Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, неприятности происходят сами по себе и на их возникновение влиять никак нельзя. Первые эксперименты Мартина Селигмана получили широкую известность, были опубликованы солидными психологическими журналами.

Продолжение исследований

Контроль и его влияние на здоровье престарелых

Изучение беспомощности, контроля и их влияния на психику человека продолжили в 1976 году психологи Э. Лангер (англ.) и Дж. Роден, проведя ставшее впоследствии знаменитым исследование в доме престарелых Арден-Хауз в штате Коннектикут (США).

Для проведения исследования Лангер и Родин случайно выбрали два этажа дома престарелых, обитатели которых стали участниками эксперимента. Таким образом, в экспериментальную группу вошло 8 мужчин и 39 женщин (четвертый этаж), в контрольную — 9 мужчин и 35 женщин (второй этаж), всего 91 человек.

Ход эксперимента

Экспериментаторы договорились с администрацией заведения о двух типах экспериментальных условий. Вкратце их можно описать так: жителям четвертого этажа предоставлялась увеличенная ответственность за себя и свой образ жизни, жителям второго этажа оставляли возможность вести обычный для пациентов дома образ жизни, в окружении внимания и заботы персонала.

Жителям второго этажа на первом собрании дали стандартную инструкцию:

«Мы хотим, чтобы ваши комнаты выглядели как можно уютнее и постараемся все для этого сделать. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь счастливыми, и считаем себя ответственными за то, чтобы вы могли гордиться нашим домом престарелых и быть здесь счастливы… Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам… Я хотел бы воспользоваться возможностью и вручить каждому из вас подарок от Арден-Хауза (служащая обошла всех и вручила каждому пациенту по растению) теперь это ваши растения, они будут стоять у вас в комнате, медсестры будут поливать их и заботиться о них, вам самим ничего не нужно будет делать».

Жителям четвертого этажа было сказано следующее:

Вы сами должны решить, как будет выглядеть ваша комната, хотите ли вы оставить там все как есть или желаете, чтобы наши служащие помогли вам переставить мебель… Вы сами должны сообщить нам свои пожелания, рассказать, что именно вы бы хотели изменить в своей жизни. Кроме того, я хотел бы воспользоваться нашей встречей, чтобы вручить каждому из вас подарок от Арден-Хауза. Если вы решите, что вы хотите завести растение, то можете выбрать то, которое вам понравится, из этого ящика. Эти растения ваши, вы должны содержать их и заботиться о них так, как считаете нужным. На следующей неделе два вечера, во вторник и в пятницу, мы будем демонстрировать фильм. Вам нужно решить, в какой именно день вы пойдете в кино и хотите ли вы вообще смотреть фильм.

Таким образом, группе четвертого этажа (экспериментальной) была предоставлена возможность делать выбор и контролировать ситуацию по различным жизненным вопросам. Обитателям же второго этажа (контрольной группе) было сказано как будто то же самое, однако из сообщения было понятно, что большинство решений, касающихся их жизни, будут принимать не они, а руководство. Эксперимент длился 3 недели, в течение которых администрация и персонал четко придерживались заявленной политики на обоих этажах. По истечении трех недель среди пациентов были проведены опросы, измеряющие удовлетворенность собственной жизнью, кроме того, медперсонал получил опросники по активности, общительности, общему тонусу, питанию и привычкам пациентов. Также замерялось, сколько испытуемых из каждой группы решили посмотреть фильм, и сколько из них решили поучаствовать в несложном соревновании (угадать количество конфет в большой банке).

Результаты

Различия между двумя группами оказались экспериментально значимыми. Так, отрицательный средний уровень счастья −0,12 у «группы второго этажа» противопоставлялся средней оценке +0,28 у «группы четвертого этажа» (по личным сообщениям пациентов). Изменение состояния пациентов по оценкам медсестер у экспериментальной группы показало +3,97 (улучшение) против −2,39 (ухудшение) у контрольной. Значительно различалось также время, потраченное на общение с другими пациентами, беседы с персоналом, а также пассивное наблюдение за персоналом (последний критерий показал −2,14 у экспериментальной группы против +4,64 у контрольной).

Оценки фактического поведения жильцов также подтвердили предположение о позитивном воздействии контроля и возможности влиять на свою жизнь. Большее число участников экспериментальной группы посмотрели кинофильм и поучаствовали в игре на отгадывание (10 против 1). Сделанный исследователями вывод гласил, что некоторые негативные явления, сопутствующие старению (потеря памяти, снижение тонуса), вероятно, связаны с утратой возможности контролировать собственную жизнь, а значит, их можно предотвратить, вернув пожилым людям право принимать решения и чувствовать свою компетентность.

Продолжение наблюдений

Через полгода после исследования Лангер и Родин вернулись в Арден-Хауз, чтобы произвести еще один замер и выяснить, продолжается ли экспериментальное действие. Оценки медсестер показали, что испытуемые из группы с увеличенной ответственностью продолжают находиться в лучшем состоянии: общая средняя оценка для них составляла 352,33 против 262,00 у контрольной. Также были отмечены небольшие улучшения здоровья у экспериментальной группы и ухудшения у контрольной. И наконец, за интервал времени, прошедшего с момента первого исследования, 30% участников контрольной группы умерло, тогда как из числа участников экспериментальной ушло из жизни 15%. На основании полученных результатов администрация Арден-Хауза приняла решения и дальше поощрять стремление пациентов к контролю за собственной жизнью.

Последующие исследования престарелых другими психологами позволили также предположить, что в жестких условиях невозможности выбирать, пожилые пациенты могут проявлять саморазрушительное поведение (отказываться от еды и лекарств), так как это единственное, что они еще могут выбирать.

Влияние контроля на тревожность

В других экспериментах было выявлено влияние контроля (и его отсутствия) и на другие аспекты психического состояния человека. К примеру, переполненный лифт субъективно воспринимается как более свободный и вызывает меньшую тревогу у тех пассажиров, которые стоят ближе к контрольной панели. В другом исследовании две группы испытуемых должны были решать задачи при сильном шуме. Одна из них никак не могла влиять на шум, другой же было сказано, что они смогут отключить звук в любой момент, но их просят не выключать, если они еще могут терпеть его. Вторая группа справилась с заданиями значительно успешнее.

Надеюсь, вы внимательно прочитали статью. О ком она? Она не только про американских собачек, старушек и студентов, она про всех нас.

Делаем выводы. А заодно формулируем сообщения для пациента.

Если вы не пытаетесь принять и реализовать решение и ждете, что все самой как-то утрясется — вы ошибаетесь!

Если вы надеетесь, что кто-то умнее и сильнее вас решит ваши проблемы — вы ошибаетесь!

Если вы смирились с нарастающим страхом и болью — вы ошибаетесь!

Возможно, вы не отдаете себе отчет в том, насколько выученная беспомощность укоренилась в обществе.

Если вы сами, или окружающие часто повторяют:

— это невозможно,

— у меня не получится,

— не вижу смысла,

— все равно это никому не нужно,

— от меня не зависит,

— я ничего не решаю и тому подобное, значит, синдром выученной беспомощности — ваш их\диагноз.

Как исправить ситуацию? Очевидно, из результатов эксперимента — самому менять положение вещей, не смиряться с проблемами. Это полностью относится к состоянию больного организма.

Кому же сейчас может быть хуже, чем вашему пациенту? С его точки зрения никому. Глубоко фиксированное в амигдоле и ретикулярной формации страдание, «спаянное» с жалостью к себе создает мощный щит от каких-либо попыток действовать проактивно. Поэтому пациенту удобнее ждать той самой помощи, которая делает его еще более беспомощным.

Заменой такому беспомощному ожиданию может стать забота о тех, кому хуже и тяжелее, чем пациенту. Например, птицам зимой. Для того, чтобы позаботиться о них и спасти многих не нужны особые навыки, силы, время и даже деньги. Это совсем несложно и попробуем это доказать в дальнейшем.

Очень пожилые люди помогали растениям и жили дольше. Вы\ ваши пациенты могут помогать птицам и жить дольше. И растениям, конечно, тоже…

В пособиях, посвященных состояниям хронической боли очень много внимания, уделяется трем составляющим терапии (помимо собственно медикаментозной).

— когнитивно-поведенческой,

— релаксационной

— коммуникативной (общение с врачом и позитивно-настроенными близкими).

Эта триада в том, или ином сочетании рекомендуется при миофасциальном болевом синдроме, фибромиалгии, кокцигодинии, хронической боли в спине, сомато-вегетативных расстройствах типа синдрома раздраженной кишки и многих других состояниях, сопровождающихся жалобами пациента на боль.

Психофизиолог Роберт Дж. Гатчел показал в своих исследованиях насколько переживания боли связаны с жизненным опытом человека, его воспитанием, социальными ролями и т. д. то есть боль индивидуальна и от личности пациента зависит насколько она станет (или нет) частью его жизни. Страдающий хронической болью в своем развитии проходит, по его мнению, три стадии:

— растерянность, возмущение, раздражение, поиск «чудесного» исцеления и т. д.

— депрессия, уныние, нежелание что-то делать, отказ от усилий в лечении

— возникновение поведенческой установки — «Я-больной», защита от внешних побуждений, ограничение своей собственной активности, сужение спектра жизненных целей. Например, человек с болями в спине отказывается от более активной работы, спорта, секса, имея оправдание своему бездействию. Конечно, присоединяются симптомы других «болезней» — артериальная гипертония, метаболический синдром, СРК, и дальше, и дальше…

В то же время попытки дистанцироваться, изолироваться, отвлечься от боли редко бывают успешными. Та же медитация, о которой стало модно говорить в медицинском сообществе лет 20 назад, вообще означает самопогружение настолько глубокое, что в идеале предполагает обретение там, на самом дне своего «Я» абсолютную пустоту. И только тогда обретаемая в результате легкость тела и духа позволяет не чувствовать ни боли, ни вины, ни вообще какого-либо смысла в чем-то. Великое Ничто. И где вы видели в наших широтах такого гуру, коуча, психотерапевта, клинического (прости господи) психолога, который бы сам владел такой практикой?

Фредерик Перлз писал: «С тем, чтобы избежать конфликтов, остаться в среде общества, или другого целостного образования, индивид отторгает те части своей личности, которые способны привести к конфликтам с окружением. Уклонение от внешних конфликтов, однако, приводит к образованию внутренних».

Комментарий к нашей ситуации — кормить птиц это не мое, неудобно, несолидно и вообще… Пусть старушки и дети этим занимаются. Щелк! — в этот момент срабатывает триггер перевода внешнего конфликта (пусть и совсем незначительного) во внутренний. Кормить не буду, а нечто внутри меня, отмирающий остаток человеческого подает слабый голос — неужели их тебе не жалко? Но мощное «сверх -Я» подавляет этот слабый голос, скорее даже писк и вот он, внутренний конфликт. Теперь, проходя мимо сценок кормления птиц и других малых сих вы будете отворачиваться, чтобы удержать под контролем свой конфликт с лучшим собой.

Иногда для анализа истинной проблемы пациента хорошо помогает модель Эрика Берна из его книги «Игры, в которые играют люди». Пациент-хроник нередко играет в эту «игру». Он\она, пациентка, разумеется жертва. Болезнь — агрессор, Врач стало быть долгожданный спаситель. Но в процессе этой игры она превращается в другую: «Посмеемся над дураком». Как только врач пытается что-то изменить, Жертва объединяется со своим Агрессором против Спасителя, не желая менять свою жизненную установку. Ведь если я не Жертва, значит, возрастает моя ответственность перед собой и социумом. А это трудно. Лучше оставаться Жертвой и смеяться над очередным врачом — «спасителем» и его неудачей в лечении. Заодно и рассказать, пожаловаться на него и все врачебное сообщество, неспособное вылечить нашу Жертву. Болезнь тут только в помощь. То есть этот Агрессор-болезнь просто собачка на поводке, сначала понарошку нападает на хозяйку, а потом они дружно ругают незадачливого прохожего-спасителя, опрометчиво бросившегося на помощь хозяйке.

Трансфокусировка.

Поэтому одной из альтернатив может быть активная, действующая форма терапии пациентов, которую автор называет внешней трансфокусировкой. То есть перенацеливанием своего внимания с собственной боли на избавление от боли других. Кого? Ну, не другим же больным людям они смогут помогать, если и врачи с этим не всегда справляются. А вот малым нашим, птицам, единственным, кто еще остался, чтобы связывать нас с природой, которую мы почти уничтожили, помочь можно. Сам ритуал, организация этой помощи содержат в себе и когнитивный и релаксационный (попробуйте понаблюдать за оживленным пти-кафе четверть часа, сами поймете) и коммуникативный (со временем вы будете различать всех посетителей этого пти-кафе, дадите им имена и т.д)…

Все традиционные стратегии помощи замыкаются на самом пациенте в связке с терапевтом, а должны быть открытыми вовне и приносить эмоциональное и практическое удовлетворение.

Домашние питомцы тут не годятся. Милые собачки, котики и прочие четвероногие члены семьи и сами живут с вами и сами страдают от тех же проблем, живут в той же парадоксальной комфортно-болезненной обстановке. Кроме того, они всегда рады вам, по-своему проявляют признательность и любовь. Хорошо ли это? Да, как утешение, как «подкормка» вашей (т.е. пациента) жалости к себе, прощение себе своей лени, обжорства, неряшливости, обычной бытовой дурости и не лучших человеческих качеств. Ваш кот любит вас за приют, корм и чувство безопасности, а не за высокие моральные принципы, совершенное тело и наличие турбодизеля на колесах под окном. Вы даете ему свою заботу как члену семьи и подсознательно «зарабатываете» себе своего рода психологическую индульгенцию: «Вот я проявляю бескорыстную и социально-одобряемую заботу, и довольно!»

А вот дикие птицы в городе существа независимые, ведут жестокую борьбу за каждый прожитый день и ласкаться к вам не будут. Творите добро незаметно (еще помните кто это сказал?) — это про них. И для них. Конечно, со временем, стаи голубей, воробьев, ворон, синиц, дроздов могу начать вас узнавать издалека, ориентируясь на шанс поесть чего-нибудь. Автор столкнулся с этой реальностью. Но также скоро про вас забудут, если вы забудете о них. В этом сила их самосохранения. Не будут они годами прилетать туда, где вы с ними расстались. Это не история про верного пса, который годами ждет хозяина на заброшенном полустанке… Но это история о том, что активная деятельность может придать вам, или вашему пациенту веру в свои силы и возможность что-то изменить к лучшему в этом мире, изменить здесь и сейчас.

Вот пример внешней Трансфокусировки с положительным итогом. Постепенно регулярные (2 раза в неделю) завтраки в парке совместно голубей, воробьев и ворон привели к тому, что автор перестал встречать (как это раньше случалось практически каждый месяц) забитого воронами голубя. Уже более полугода нет ни одной жертвы. Почему? Все вместе собираются в одном месте в одно время, стоят рядом, одни едят нечто вегетарианское, другие — совсем уж скоромное. Так медленно формировалась терпимость, взаимное уважение (да-да, именно уважение) и даже вежливость. Если раньше ворона с карканьем врывалась в голубиный круг, разгоняя и пугая всех, то теперь входит медленно, солидно: «Ну, что там у вас? А, овсянка… Пардон. Я бы тоже Cher Ami, не отказалась!» Голуби вежливо, но с достоинством отходят в сторонку, совсем недалеко. Не вспархивают в панике, не пугаются, ждут, когда ворона сама отойдет в сторонку. Так создается социокультурная орниатрическая общность в пределах одного двора, или квартала. При этом автор получает возможность на таком позитиве решать и свои проблемы с позитивной точки зрения.

Разумеется, врачу (да и любому желающему помогать другим) лучше всего начать с себя. Важно пройти самому \самой этот нехитрый путь. Просто начните с установки пти-кафе (кормушка — это как-то унизительно, свои рестораны мы ведь кормушками не называем) у себя на балконе, на окне. Вы увидите новую, активную, забавную, иногда жестокую, но настоящую жизнь, которая так, или иначе существует благодаря вам. Затем вы сможете убедительно передать свои эмоции и доводы пациенту, членам его семьи. Особенно это эффективно, если пациент временно, или стойко ограничен в своих возможностях. Это пациенты после инсульта, инфаркта, больные дети, жертвы тяжелых травм конечностей и множество других, прикованных к постели, к квартире, нередко одинокие. Даже вполне себе сохранные пациенты, но страдающие от хронических заболеваний могу получить мощный позитивный импульс от ухода за птицами и наблюдением за перипетиями их жизни. Нередко более содержательной и увлекательной, нежели наша с вами. Уж поверьте.

Нельзя представить себе сегодня более зрелое социальное, вернее, анималистское, поведение, нежели спасение птиц. Представьте, что каждый год восемь, или девять из десяти ваших родных и близких погибают от холода и голода. Вместо 10–12 лет, городская птичка проживает в среднем только один-два года. Это, как если бы человек жил в среднем семь-восемь лет. Этот экзистенциальный ад существует рядом с нами здесь и сейчас. Что нужно сделать для их спасения, в чем тут выученная беспомощность? А просто в бездействии. И в незнании, конечно. Представьте, на что бы вы оказались способны, спасая разом вашу жену\мужа, детей, родителей, близких друзей? И ведь жертвы от вас никакой не требуется. Замените покупку пачки сигарет или пары чашек суррогатного кофе (другой найти очень непросто) на 1кг гречки, пшенки, овсянки, очищенных семечек, измельченных орехов. Вы спасете жизнь нескольким птицам. Пусть только на пару дней. Что ж, пусть так. Вы курите ежедневно, значит, и помогать можете ежедневно. Просто не покупайте сигареты и всякое мерзотное пойло, не будьте поведенческим деградантом. Вы можете создать 1–2 пти-кафе из пятилитровой банки для воды, тогда весной появятся несколько новых прекрасных живых существ, которых послал нам Создатель в напоминание и назидание. Существ, которые без устали трудятся с апреля по октябрь, спасая все еще выжившие в городском апокалипсисе деревья. Одна синица спасает за лето одно дерево. А вы?

Убивая себя, своих близких т. н. «цивилизацией» в виде омерзительной зимней жижи, растворяющей не столько лед, сколько весь слой плодородной земли, в виде выхлопов авто, в виде несметных гор отбросов мы, позевывая, перекладываем все дальнейшие заботы на тех, кто еще остался рядом с нами в городах, на птиц. Но даже сим малым нам помочь недосуг, ведь заняты мы самым важным — самоуничтожением.

Герберт Маркузе, автор «Одномерного человека», книги, наделавшей в 60-е годы много вполне оправданного шума, описывал человека, «запертого» в туннеле неизбежности своего безальтернативного привычного жизненного маршрута и становящегося «одномерным», не объемным и даже не плоским. Если мы составим объемное восприятие человека через четыре базовых измерения: тело, сознание, поведение, время, то поймем, что одномерный человек заперт в своем ущербном «сознании», а все остальное воспринимает как нечто чуждое. Например, время для него не движется, поведение его стереотипно и неизменно, тело вообще чуждая и непонятная субстанция и пусть живет своей жизнью. Такого человека несложно вычислить, рутинная жизнь в скорлупе привычного паттерна и живущего от рождения до смерти неизвестно зачем. При этом в теле некрасивом, дряблом, слабом. Чеховский «Человек в футляре», короче…

Фото автора

Помогать птицам надо тоже с умом. Не все мы орнитологи, как и автор этих строк. Достаточно начать, постепенно расширять свои знания, наблюдая, совершая ежедневно малые полезные дела, этого достаточно. Далее будут указаны самые простые и необходимые элементы орниатрии.

Признаю закономерным вопрос: что это за игры разума, как это вообще может помочь лечению хронического соматического заболевания? А как в свое время плесневые грибы из рода Penicillinum спасли десятки миллионов жизней и продолжают это делать до сих пор? И разве не считали поначалу тех, кто вел такие исследования не совсем учеными (в лучшем случае)?

Механизм трансфокусировки заключается в создании центральной поведенческой доминанты помощи птицам у вас, у пациента (если вы врач), и в одновременном смещении на периферию обыденных активностей, которые незримо связаны с этим самым основным заболеванием. Например, приходя домой, пациент первым делом не включает телевизор, откуда обычно льются обыкновенные ментальные помои, а проверяет состояние пти-кафе, контролирует количество корма, чистоту в них и вокруг. Невольно задерживается, чтобы посмотреть на разнообразные игры, суету, и прочие движения птичьего сообщества. Приходит осознание того, что вы, или пациент создали новое пространство живой жизни, где смогут пережить страшные зимние месяцы несколько совершенных творений природы.

Существуют исследования уровня гормонов «позитивности и удовольствия» — окситоцина, серотонина, дофамина. Они доказывают, что в случае, если вы КОНТРОЛИРУЕТЕ ситуацию (без внешнего приказа, а просто в соответствии со своими ценностями и целями), вы повышаете выработку этих эндорфинов\нейромедиаторов. То есть можете управлять своим эмоциональным фоном без вредоносных искусственных стимуляторов. Помощь птицам — идеальная модель для того, чтобы сделать себя если не абсолютно счастливым, то спокойным и довольным собой и своей жизнью. Орниатрия может стать своего рода «центром эмоциональной кристаллизации» всего положительного, собрать воедино все ценное и жизнеспособное, что в вас еще осталось. А что потом делать с такой мотивацией — уже ваше дело. Помните про дарованные свыше свободу воли и возможность выбора?

Если спросить десять обыкновенных человек, кем бы они хотели родиться, если не человеком — восемь десять скажут — птицей. Если спросить, каким животным хотели стать после смерти, если бы переселение душ было бы реальностью, большинство захотят побыть птицей. Чтобы познать счастье полета, приблизиться к небу и отдалиться, наконец, от бренной опостылевшей земли.

При этом мы готовы равнодушно смотреть, как на наших глазах гибнут эти прекрасные создания, а цена вопроса этому — копейки и несколько минут, проведенных на свежем воздухе. Беспомощность не просто выучена, она заучена, вызубрена и доминирует в поведенческих паттернах.

Быть самодостаточным в одной сфере жизни и беспомощным в других означает иметь расщепленную личность. Обычно такие люди пытаются компенсировать успехами в чем-то одном неудачи в другом. Это утомительная жизненная стратегия, это не движение, а беготня от утюга к чайнику и обратно, когда неизвестно, который из них включен…

Как только фокус страдания удается вывести наружу, и найти объект испытывающие бОльшие чем у нас проблемы, ваши ресурсы смогут высвободиться для решения этой «чужой проблемы». Ваша доминанта страдания освобождается и постоянной активации, она становится невостребована, нет ресурсов и времени ее «кормить».

Как вообще это работает, эта трансфокусировка?

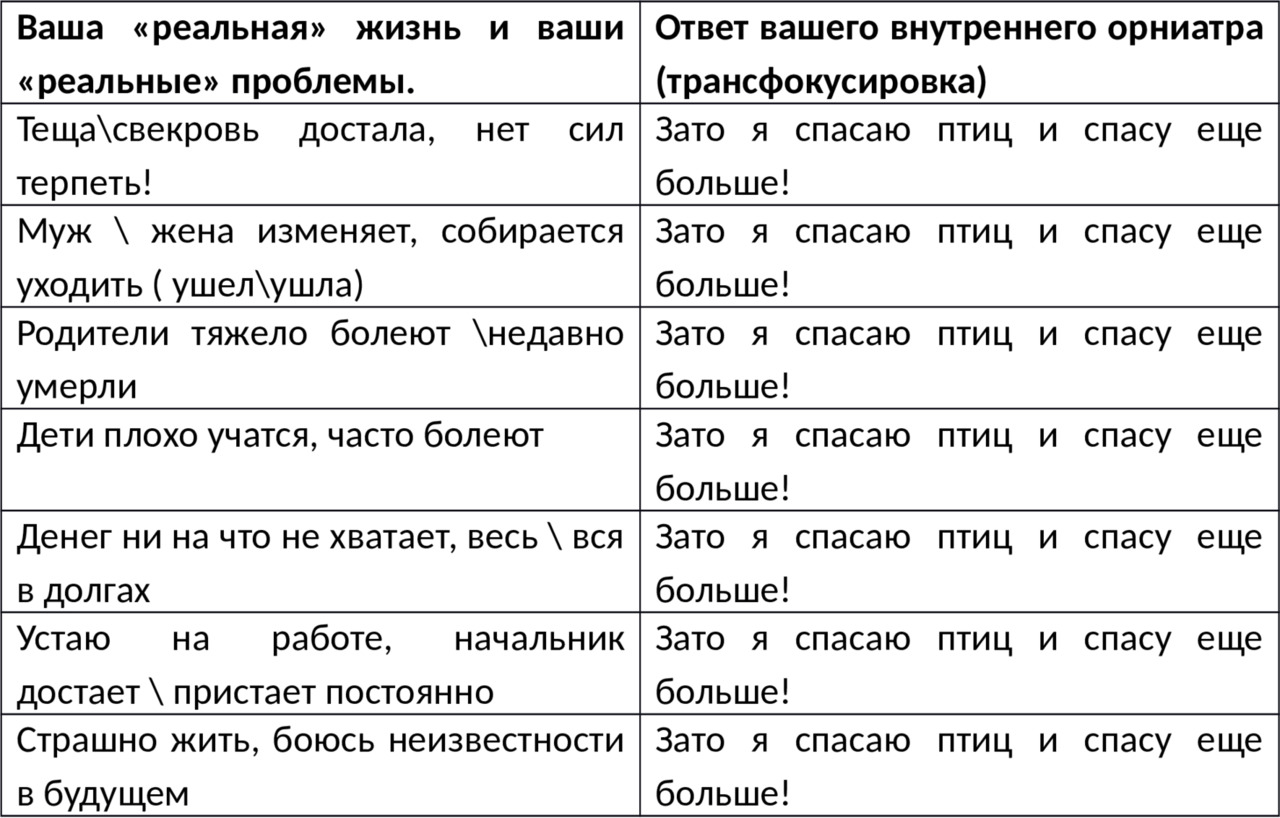

Глава 3. Орниатрия и преодоление выученной беспомощности

На первый взгляд, выглядит как так себе месседж. Между тем, его надо повторять себе (если вы врач) вслух регулярно, но без фанатизма, конечно и уж точно не вслух общественных местах. Со временем, странным (а как вообще работает расстановка по Б. Хеллингеру? А как работает Балинтовская (Михаэль Балинт) врачебная группа? — толком еще никто не объяснил, а они работают!) образом выравниваются отношения, удается найти нужное решение, избавиться от лишних, «токсических» отношений, и даже (есть такой пример) найти хорошую работу и мужа взамен прежних, опостылевших. Впоследствии, как только у вас сформируется новый паттерн и вы почувствуете себя орниатром (автор, как основоположник метода, если вы захотите, может вручить вам соответствующий диплом) начинайте трансфокусировку у своего первого пациента.

Лучше начинать с создания 1-2-х пти-кафе у себя во дворе. Это 5-литровая банка с двумя окнами, одно побольше и пониже, второе поменьше и повыше. Расположены рядом, а не напротив. Для такой конструкции есть основания: удобство для малых птиц, защита от голубей, предотвращение затекания дождя и снега, профилактика сквозняка и др. Обрезанные края необходимо аккуратно оклеить, защитить липким скотчем, чтобы птицы не повредили лапки.

Размещение — чуть в стороне от пешеходных дорожек, прочная фиксация к дереву, кустарнику синтетической веревкой. Не забудьте про крышку! Оконные «жалюзи» не надо загибать кверху, им достаточно наклона 45 град. Ширина окошек 4—5 см, высота 3—4см. Не больше. И самое главное — регулярно, то есть каждые 1-2-3 дня наполнять емкость содержимым, т.е. простой смесью из гречки, пшена, семечек. Это минимум. Объем не менее 200 г. Обратите внимание, сколько на городских деревьях заброшенных, убогих, скореженных и совершенно непригодных для использования т.н. «кормушек» — это следы человеческого непостоянства и безответственности.

Дезориентированные социальными проблемами граждане в порыве краткого ложного «птицелюбия» разрезают такие окошки, чтобы «улучшить» доступ птицам в пти-кафе. Это приводит к тому, что малые создания — воробьи, синицы, дрозды просто не успевают поесть — пара голубей влезает в банку и все съедает. Кроме того, такие банки быстро наполняются дождевой и талой водой, остатки пищи начинают разлагаться — в общем, все становится как у людей… Для голубей есть своя программа поддержки, в книге об этом написано.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.