Бесплатный фрагмент - Орлы и утки

Расправь свои крылья

Предисловие

Кто такие утки?

— Да все нормально. Будет работать! — так мне ответил техник по настройке роутеров, спешивший уйти после проделанной работы.

Эта история произошла несколько месяцев назад. Я вызвал техника для настройки новой системы роутеров с двумя модулями для создания Wi-Fi-сети в квартире. Пришли два техника. Открыли коробку с двумя новенькими Wi-Fi-модулями, установили, подключили кабели как положено и, как я предполагал, настроили всё через приложение. Как человек далекий от техники, я всегда в разумных пределах полагаюсь на специалиста. Ребята явно торопились уйти, настолько, что не стали дожидаться завершения обновления прошивки. Я с удивлением спросил: «Может, есть смысл после завершения установки новой прошивки еще раз проверить, как работает система?» Но они уверенно ответили: «Все будет работать отлично, не волнуйтесь». Да, так и сказали. И я, как наивный юноша, конечно же, уверовал в столь смелое заявление.

Удерживать их у дверей и кричать «Не пущу!» я не стал. Подумал: «Ладно, раз сказали, значит, так и есть. Не буду изображать тревожного клиента. Ведь они же всё вроде сделали». «Специалисты» бодро попрощались и ушли. Через десять минут обновление завершилось, и оказалось, что второй из двух модулей выдает скорость интернета по Wi-Fi в два раза ниже, чем должен.

Я позвонил одному из настройщиков. Любезнейший молодой человек мне ответил: «А что поделать? Такое бывает. Это нормально». Я понял, что дискутировать с ним бесполезно, и начал серию звонков специалистам провайдера, от имени которого и работают эти «молодцы-удальцы». Техподдержка проверила работу системы удаленно и пришла к выводу, что есть проблемы, предположительно, в настройках. Несколько позже мне позвонил тот самый техник, который ранее осчастливил меня своим визитом, и сообщил, что улучшить ситуацию не получится. С его слов, он сделал все что мог. Остальное — моя проблема. Он не сказал это прямо, но именно это подразумевалось. После моего легкого психологического давления на его истерзанную работой душу он все же согласился на дистанционную диагностику по телефону. В тот момент, когда по его указаниям я стал переставлять кабели и проверять соединения, неожиданно обнаружил, что кабель, соединяющий первый и второй модули, не был подключен, а просто болтался в свободном поиске «друзей», как ненужный аксессуар. Техники-настройщики упустили из виду важную и элементарную часть своей работы. Два специалиста, два взрослых мужчины, словно сговорившись, забыли о сущей мелочи — соединить между собой модули.

Как только я выполнил эту «сложную» работу — все пришло в порядок. Стоило мне, простому смертному, вставить один-единственный кабель в нужное гнездо — и, о чудо, вселенная Wi-Fi наконец-то ожила.

На выяснение причин проблемы с Wi-Fi у меня в общей сложности ушло около трех часов. Из-за этого у меня отменилось важное мероприятие и клиентский сеанс. Все потому, что кому-то было лень сделать работу до конца. День трещал по швам и разваливался на глазах — всего лишь из-за двух специалистов, которые решили, что полдела — это уже вполне себе успех, которые не захотели выполнить свою работу качественно и в полном объеме.

Кто они, эти люди, которым все равно, что и как делать, которым безразличны результаты их работы? Вопрос большой и непростой — и, быть может, это один из главных вопросов нашей эпохи, когда равнодушие стало привычной формой самосохранения.

Многие из них наверняка хорошие, душевные люди. Не исключено, что иногда они честные и доброжелательные. Но что-то у них внутри так устроено, что для них окружающий мир и их роль в этом мире не особо интересны. Они исполняют свои функции, но без глубокого погружения и энтузиазма. Они живут словно по инструкции: шаг влево — сбой, шаг вправо — перегрузка. Ни души, ни азарта, ни огонька в глазах.

Они как бы здесь, но их здесь нет. Физически они рядом, а по сути — где-то на своей орбите. Возможно, даже не нашей планеты.

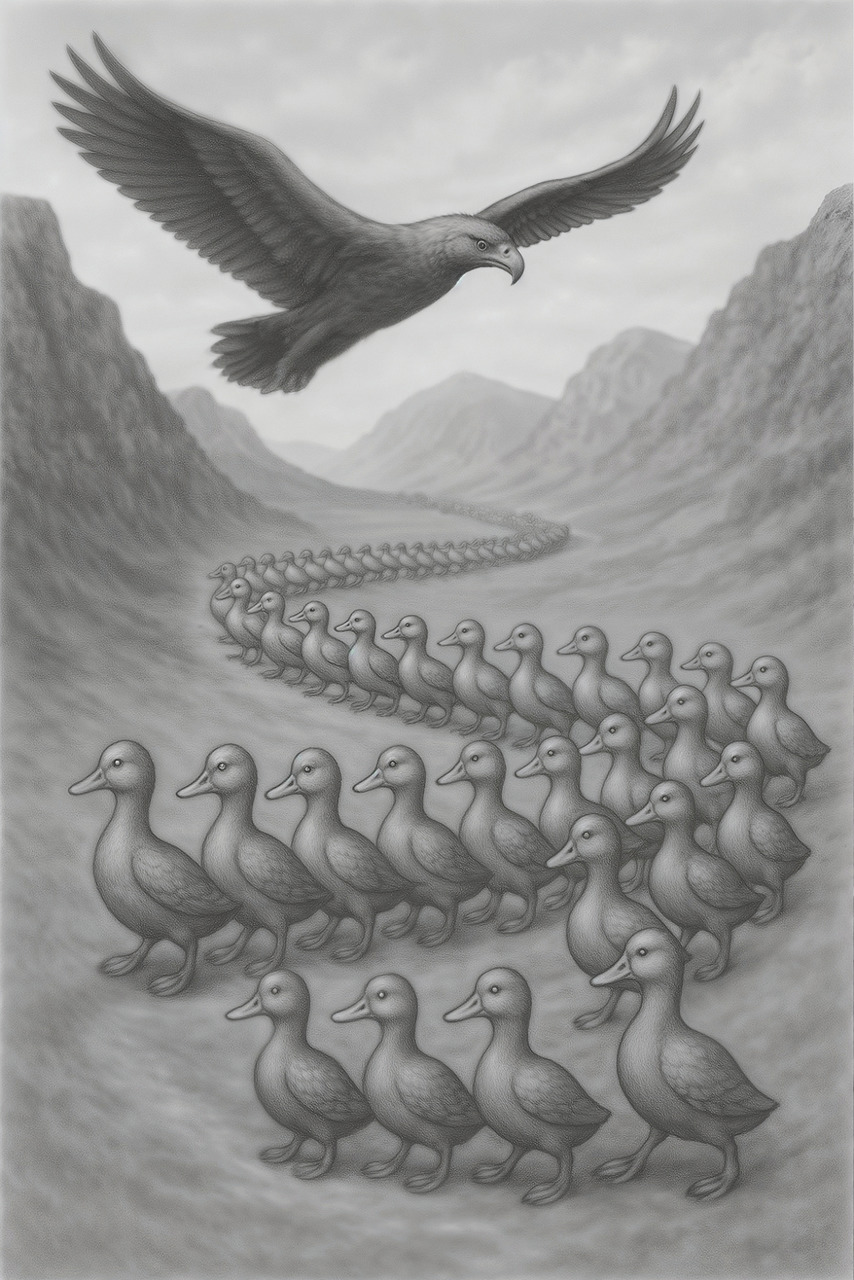

Речь идет о людях-«утках», разумеется, в метафорическом понимании.

Итак, кто такие «утки»? «Утки» — это все, кто не орлы, кто живет наполовину, кто не включен или не полностью погружен в процесс жизни. Кто не верит в позитивное, кто думает исключительно о себе, кто стремится получить, и желательно побольше, но отдавать как можно меньше. Кто равнодушен к окружающему миру. Утки — это те, кто крякает о своих потребностях так громко, что не слышит биения своего сердца и криков своей души. Кто сосредоточен на своем маленьком мирке и не видит бесконечного Мира вокруг себя.

Люди делятся на умных и глупых, добрых и не очень добрых, открытых и закрытых, доверчивых и подозрительных, ответственных и безответственных. Люди по разным критериям и свойствам делятся на виды, группы, категории и т. п. Делятся и всегда будут делиться.

Утверждение, что каждый человек индивидуален, — это глупость, потому что если бы мы все были абсолютно индивидуальны, т.е. не похожи друг на друга, как минимум не было бы ни одной гуманитарной науки, включая психологию, социологию, и, разумеется, не было бы медицины. Человек — существо одновременно и уникальное, и универсальное. Каждый из нас обладает своей индивидуальностью, своими чертами характера, внешности и неповторимым жизненным опытом. Однако при всей этой внешней и психологической разнице мы гораздо больше похожи друг на друга, чем различны. У нас единая анатомическая и физиологическая база: одинаковое строение тела, одни и те же органы, общие принципы работы нервной системы и мышления.

Все люди очень схожи между собой — и по анатомии, и по физиологии, и по психологии. Мы — вариации одной природы, одного биологического и психологического кода. Тем не менее внутри человеческой расы не может не быть различий. За счет этих внутривидовых различий создается и поддерживается жизнь и глобальный драматизм нашего существования.

Эта книга — о двух психотипах, о двух психологических и социальных ролях, через которые проявляются все люди на нашей планете. Или, если точнее, о двух группах, на которые делится почти вся человеческая масса. Да, всего две группы, но они настолько разные, что их разделение становится ключом к пониманию наших жизненных выборов. Если спросите, почему я выделяю всего два типа людей, я отвечу, что речь идет о глобальной тенденции, наблюдаемой в поведении большинства, а не о жесткой классификации каждого индивидуума. Конечно, люди невероятно разнообразны, и любое разделение упрощает сложную реальность, но именно эта схема помогает уловить фундаментальные различия в мировоззрении, ценностях и стремлениях.

Представители первой группы — это те, кто смотрит в небо, кто готов расправить крылья и стремиться к вершинам, не боясь брать на себя ответственность и творить свою жизнь. Другие же выбирают уютные, но тесные пределы привычного, где страх перемен и нежелание принимать вызовы становятся их нормой. Эти два типа, которых я условно называю орлами и утками, не являются абсолютно фиксированными категориями, а скорее отражают общие тенденции, которые пронизывают наше общество.

В этой книге я постараюсь показать, что настоящая сила и зрелость приходят тогда, когда человек осознает свои возможности, перестает жить по навязанным шаблонам и берет управление своей судьбой в свои руки. Мы разберем, как одни люди создают свою жизнь, наполняют ее смыслом и ответственностью, а другие остаются заложниками привычных страхов и ограничений. Это не просто теория, а практический путь, который каждый из нас может пройти, чтобы превратиться из маленькой утки в могущественного орла. Пусть эта метафора станет для вас не только поводом задуматься, но и отправной точкой для перемен, которые способны изменить как вашу жизнь, так и мир вокруг вас. Надеюсь, уважаемому читателю придется по вкусу легкая доля иронии, которая необходима нам всем для глубокого исследования загадочной человеческой натуры.

Глава 1. Два мира, две судьбы

Почему орлы и утки, а не суслики, например?

В этой книге я предлагаю метафорическое разделение людей на две категории через образы орлов и уток, заимствованные у американского писателя Бодо Шефера. Для описания психологии «больших» и «маленьких» людей эта метафора оказывается невероятно точной и глубокой. Давайте разберемся, почему именно эти образы были выбраны и что они олицетворяют.

Наблюдая за птицами, я обнаружил, что они демонстрируют различные психологические феномены, с удивительной точностью совпадающие с человеческими повадками и мышлением. В конце концов, мы все животные, поэтому некоторые метафорические сравнения людей с крылатыми друзьями вполне уместны. В определенном смысле птицы очень похожи на людей. Такие же хитрые, коварные, иногда глупые, иногда нелепые, красивые и умные. Разные, внутренне противоречивые и загадочные. В мире, где каждый выбирает свое небо, орлы и утки представляются нам не просто птицами, а символами двух противоположных подходов к жизни.

Когда мы размышляем о природе человека, о его стремлениях, мотивациях и поведении, становится ясно, что люди принципиально различаются по своим жизненным ориентирам, ценностям и уровню осознанности. Эти различия влияют на то, как человек воспринимает мир, как взаимодействует с людьми, реагирует на трудности, строит свою жизнь и принимает решения.

Мир людей всегда делился — и, по всей видимости, будет делиться — на два типа. Это не социальные классы и не образовательные уровни. Это — внутренние состояния, глубины личности, масштабы мышления. Это — образы, архетипы, выражающие нашу человеческую суть, стратегии мышления, личностную организацию, способы взаимодействия с миром. В этой книге я говорю об орлах и утках не как о ярлыках, а как о символах двух разных способов прожить свою жизнь.

Это не разделение людей на хороших и плохих, умных и глупых, сильных и слабых. «Орел» и «утка» живут внутри каждого из нас. Вопрос только в том, кого больше. Кого я больше в себе кормлю: орла или утку, «большого» или «маленького»?

Я считаю, что о подвигах и человеческих достоинствах нужно говорить громко, а о пороках — еще громче. Не для того, чтобы осудить, а чтобы пробудить. Для того, чтобы стать лучше.

Люди принципиально различаются в своих жизненных ориентирах: одни стремятся к постоянному росту, другие предпочитают стабильность. Орлы и утки — не просто птицы, а метафора двух типов мышления. Первые олицетворяют целеустремленность, свободу и широкий взгляд на мир, вторые — привязанность к привычному, избегание рисков. Эти образы позволяют наглядно показать, как выбор между развитием и комфортом определяет судьбу.

«Большие» люди, или люди-орлы, и «маленькие» люди, или люди-утки, — это две социально-психологические роли, которые мы выполняем в жизни. На основе этих психологических ролей формируется наш жизненный путь.

Эта метафора может объяснить, почему разные люди проживают очень разные жизни, играют разные социальные роли и драматически по-разному проводят свое время на Земле. Видение через образы орлов и уток поможет нам глубже понять, почему одни люди достигают невероятных высот, а другие остаются «на месте».

Образы орлов и уток понятны каждому. Мы легко можем представить, как орел величественно парит в небе, окидывая взором просторы, и как утка важно крякает, неуклюже передвигаясь в своем пруду. Эти образы вызывают определенные ассоциации и помогают легче воспринимать и запоминать концепции, о которых идет речь в книге.

Орлы и утки представляют два принципиально разных подхода к жизни, две разные психологические установки. Эти образы помогают легко и интуитивно разделить тех, кто живет в состоянии роста, стремления и свободы (орлы), и тех, кто ограничен страхами, конформизмом и заботой о безопасности (утки).

Орлы как символ психологически больших людей

Орлы — благородные хищники, цари неба, которые символизируют смелость, внутреннюю силу и свободу. Эта птица наблюдает за миром с высоты, что дает ей обширный обзор и возможность видеть все в перспективе. Орлы живут там, где другие не могут находиться. Это олицетворяет внутреннюю уверенность и готовность принимать вызовы.

Люди-орлы стремятся к высшим целям, преодолевают трудности и не боятся быть первыми, выйти из зоны комфорта, за пределы своих возможностей.

Большие люди — это те, кто движим внутренними ценностями и стремится к постоянному личностному и духовному росту. Они понимают, что для достижения высоких целей необходимы смелость, дисциплина и вера в свои силы. Орлы выбирают путь одиночества не потому, что им не нужен никто, а потому что знают: чтобы подняться на вершину, часто приходится идти в одиночку, следуя своему предназначению.

Психология больших людей отражает стремление к самосовершенствованию и постоянному расширению своего сознания. Орлы не ограничиваются рамками привычного — они всегда ищут новые горизонты, учатся, развиваются, выходят за пределы обыденного и понятного. Их жизнь управляется не страхами и сомнениями, а уверенностью в своем потенциале и масштабными устремлениями.

Утки как символ психологически маленьких людей

Утки — земные птицы, живущие в ограниченном пространстве и довольствующиеся малым (хотя есть тип уток, которые компенсируют ограниченность через ненасытность и стяжательство). Большую часть времени они проводят на земле или в воде, предпочитая оставаться в безопасности и избегая рисков. Таким образом, утка — это символ застоя, ограниченности и посредственности, а также зависимости и заземленности.

Психологически маленькие люди, которых я метафорически называю утками, характеризуются типом мышления, ориентированным на конформизм, безопасность, предсказуемость и избегание перемен. Маленькие люди живут в пределах своей зоны комфорта и редко стремятся выйти за ее пределы, предпочитая стабильность, определенность и спокойствие.

Утки живут в стае, и это отражает коллективное мышление и страх перед проявлением индивидуальности. Маленькие люди часто склонны полагаться на мнение окружающих, боясь выделяться или идти против течения. Им комфортнее следовать за большинством, чем брать на себя ответственность за свою жизнь. Такие люди ограничены в своих стремлениях, и часто их основной целью становится простое выживание, а не достижение чего-то большего.

***

Понимание различий между большими и маленькими людьми важно не только для осознания того, почему одни люди достигают великих высот, а другие остаются на одном месте, но и для того, чтобы увидеть собственные ограничения и потенциал. Эти различия коренятся в психологии — в том, как люди мыслят, какие ценности исповедуют и как реагируют на вызовы.

В этой книге я раскрываю психологические механизмы, стоящие за поведением и мышлением больших и маленьких людей. Мы рассмотрим, как формируются эти два типа мышления, как они влияют на жизнь человека и что нужно, чтобы превратиться из утки в орла — из человека, ограниченного своими страхами, в того, кто осмеливается лететь выше всех и жить полной жизнью.

Каждый из нас в каждое мгновение жизни делает выбор — оставаться на земле, будучи ограниченным рутиной и страхами, или подняться в небо, преодолевая себя и открывая новые горизонты. Этот выбор делается и сознательно, и неосознанно. Выбор держит нас на земле или поднимает в небеса.

Не могу исключать, что разделение людей всего на два психотипа очень утрированно. Конечно, в реальности все намного сложнее. Не все орлы — супергерои, и не все утки — бесполезные глупцы. Но метафора помогает нам увидеть основные различия между двумя типами людей. И это главное.

Не думайте, что «утки» — это плохо. Нет, они не плохи. Они просто другие. Мир нуждается и в орлах, и в утках. Кто-то должен парить в небесах, а кто-то должен охранять земные воды. Просто есть люди, которые выбирают быть утками, и есть те, кто решает стать орлами.

Иногда быть уткой проще и выгоднее. Никакой ответственности, никаких рисков, знай себе крякай и жалуйся на «несправедливый» мир. Но лично я предпочитаю быть орлом. Да, иногда это больно, иногда страшно, иногда одиноко. Но зато какой вид сверху!

Личный опыт

Я прошёл большой путь — от военного врача, для которого скальпель и антибиотики казались вершиной врачебного искусства, до психотерапевта и психолога, глубоко верующего в главную управляющую роль психики в жизни человека. Я искал ответы там, где большинство специалистов не задает вопросы. Получил пять врачебных специализаций, потому что сколько себя помню в профессии, всегда искал глубинные корни проблем со здоровьем и наилучшие способы их решения. Чем больше я узнавал, тем больше понимал: за телом стоит душа, за симптомом — страдания, за диагнозом — система убеждений.

Я шел от стандартных медицинских шаблонов — подавление симптомов — к глубоким и трудным вопросам: «Почему люди болеют? И где главный источник этих болезней? Страдают, болеют, разрушают себя и свои жизни, даже имея все шансы на здоровье, счастье и успех. Что ими движет? Кто внутри главный — кто управляет этой игрой? Где находится та кнопка, с помощью которой включаются или выключаются страдания?»

Отказ от классического клинического мышления был очень долгим и непростым, и в итоге привел меня в бескрайние пучины хаоса человеческой души. Но именно в этом хаосе я нашел понимание глобального порядка — закономерности, которые объясняют больше, чем любые анализы.

За время моей медицинской и психологической практики через мои руки прошло несколько десятков тысяч человек — с разными судьбами, характерами, диагнозами. И однажды я заметил: все делятся не просто на больных и здоровых, не на тревожных и уверенных, не на истеричных и эмоционально стабильных. Есть нечто более глубокое: уровень мышления и сознания. Масштаб личности. Способность брать на себя ответственность. Глубина понимания жизни. И вот тогда, в какой-то момент, не сразу, я осознал глубинное значение той самой метафоры: «орлы и утки».

Сам я родился «уткой», в семье интеллигентных «уток», хотя мой дедушка по материнской линии был стопроцентным «орлом». Свою семью я любил и буду любить всегда. Поэтому для меня принципиально, чтобы в книге «звание» «утки» не выглядело оскорбительным. Ведь утка — это не ярлык или, к счастью, не принадлежность к касте, как это бывает в некоторых странах. Орел и утка — это образ мыслей или модель жизни. Это социальные роли, которые нам прививаются извне и с которыми впоследствии мы идем по жизни.

Предполагаю, что мне удалось стать орлом или чем-то близким к орлам. Стоило мне это большого пути и многих трудов. Мне понадобилось много времени, чтобы отказаться от «крякания» и подняться по ступеням жизни повыше. Туда, откуда жизнь как на ладони. Откуда мир и люди, птицы и другие животные воспринимаются большой, единой, простой и сложной суетной средой.

И я хочу поделиться этим видением с вами. Возможно, мои мысли, взгляды и рекомендации помогут вам найти свой оптимальный путь.

В каждом из нас есть и орел, и утка. Вопрос в том, кого больше

В каждом «утенке» может проснуться «орленок». Каждый человек — это поле боя между орлом и уткой. Один зовет к высотам, другой — к пруду комфорта. И тот, кто сегодня еще крякает в болоте, завтра может расправить крылья. Потому что орел ждет, когда его разбудят.

Даже если сейчас человек чувствует себя «маленьким», зависимым, неуверенным — это не значит, что в нем нет высоты. И задача не в том, чтобы «переделать» утку, а в том, чтобы разбудить орла. Психологически маленький человек — это не порок, а этап, состояние сложенных крыльев. Переход в орлы возможен. Главное — захотеть услышать в себе зов высоты.

Наша личность состоит из множества субличностей, внутренних ролей и состояний. Мы можем быть уверенными и амбициозными в одних сферах жизни и одновременно нерешительными и зависимыми — в других. Например, один и тот же человек может быть орлом в профессии — стремиться к развитию, идти на вызовы, проявлять лидерство и одновременно быть уткой в отношениях — бояться близости, держаться за привычные, но деструктивные сценарии. Так устроена человеческая психика: мы многослойны и внутренне противоречивы.

Орел зовет вверх — туда, где холодно, одиноко, но свободно. Он зовет на высоту, где открывается сила. Утка чаще зовет вниз — туда, где тепло, привычно, знакомо, но тесно. Иногда мы слышим только зов утки: она шепчет нам о страхе, сомнениях, усталости. Иногда может проснуться орел, и тогда нас тянет вырваться, рискнуть, совершить прорыв.

Эти состояния чередуются в жизни каждого. Нет ни одного человека, который всегда был бы только орлом или только уткой. Внутренний орел может долго дремать, пока не случится кризис, порыв вдохновения, встреча с мудрым наставником или просто внутреннее прозрение. Также и утка может неожиданно взять верх в момент слабости, уязвимости, страха.

Есть одна древняя притча, которая точно отражает, как работает внутренняя дуальность (двойственность), — притча о двух волках (хотя, на мой взгляд, использование образа собак могло бы лучше раскрыть смысл притчи).

Старый индеец рассказывает своему внуку:

— Внутри каждого человека идет борьба. Это борьба между двумя волками. Один волк — это зло: страх, зависть, гнев, жалость к себе, бездействие, стыд и лень. Второй — это добро: смелость, любовь, честность, сила духа, решимость, мудрость.

Мальчик задумался и спросил:

— А какой волк победит?

Старик ответил:

— Тот, которого ты кормишь.

В каждом человеке живет и утка, и орел. И в каждый момент жизни побеждает тот, кого мы больше кормим.

Орел и утка — это два голоса внутри каждого из нас.

Нет людей, которые были бы только орлом или только уткой. Все мы бываем разными — в разные моменты, в разных сферах жизни. Но у каждого есть склонность, устойчивая внутренняя настройка: у кого-то чаще побеждает орел, у кого-то — утка. Все зависит от того, кого вы больше кормите — орла или утку. Кому вы отдаете свои силы, внимание, ценность. Мы — не только то, что в нас есть, но и то, что мы в себе взращиваем и в какой реальности соглашаемся жить.

Орел внутри нас проявляется, когда мы решаем взять на себя ответственность, когда идем туда, где страшно, ради чего-то по-настоящему важного. Это голос, который говорит: «Ты можешь больше. Ты создан для большего. Встань, рискни, взлетай».

Утка — это тот голос, который шепчет: «Не высовывайся. Лучше не рисковать. Подожди еще чуть-чуть. Останься с остальными. Делай как все».

И каждый день мы выбираем, кого слушать. Это не статичное состояние — это динамика. И даже самые сильные личности могут поддаться «утиным» сомнениям. И наоборот — многие, долго жившие в страхе, однажды совершают внутренний прорыв. В каждом утенке может проснуться орел.

В реальной жизни каждый из нас в определенный период или в определенной ситуации выбирает направление: думать, действовать, жить как орел или как утка. Кто-то позволяет страху, зависимости, ограниченности управлять своими чувствами и мышлением. Кто-то выбирает путь преодоления, роста, ответственности.

Именно поэтому в социуме мы видим две группы людей — больших и маленьких, орлов и уток. Это не сущности, а психологические роли, состояния, внутренние векторы, которые присутствуют в каждом человеке и которые определяют его жизнь, судьбу, качество мышления и уровень ответственности.

Почему «орлы» не в тренде, а «утки» учат жизни и управляют государствами

«Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно…»

Из фильма «Белое солнце пустыни»

Ценности современного человека радикально изменились. Стало необязательно быть взрослым, умным, делать что-то полезное. Интеллектуальные и творческие виды деятельности приобрели характер имитации, так как мыслить и реально созидать теперь не в моде. Инфантильно-потребительская парадигма разрушила ценности предыдущих поколений, мечтавших о великих свершениях в науке, освоении космоса, и воздвигла на пьедестал деньги, потребление и развлечения.

В современном обществе что-то серьезно сломалось. Последние десятилетия культурных и социальных изменений привели к тому, что социум все чаще ценит и поощряет «маленьких» людей — тех, кто выбирает безопасность и комфорт вместо смелости, риска и внутреннего роста.

В период подъема и созидания общество возвышает наиболее достойных своих членов — тех, кто обладает талантами, интеллектом, деловыми качествами, способностью творить, создавать или реорганизовывать. Процветающее общество стимулирует рост числа героев, психологически больших людей — орлов.

В сложные, критические времена государственная система выдвигает наиболее подходящих кандидатов для непростой работы, больших достижений и подвигов. Примеров много, особенно ярко это проявлялось в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Люди «из ниоткуда» назначались на ответственные должности, и многие из них, не имея ни опыта, ни особого образования, творили невозможное. Почему? Потому что государственная и общественная система была мобилизована на продуктивность и победу.

В периоды деградации общество задвигает орлов и повышает ценность психологически маленьких людей — уток. Слабому, инфантильному утиному обществу не нужны герои, ему нужны диктаторы, клоуны и как можно больше потребителей.

По этой причине мы сейчас живем в эпоху, когда герои и орлы не «в тренде», не популярны. В обществе запрос на эпатаж, хайп, демонстративность, поверхностность, развлекательность и т. п. Профессионализм и компетенция перестали быть чем-то значимым и необходимым.

Если собрать в единый образ все идеологические скрепы наших дней, то получится психологически незрелый человечек, зависимый от внешней воли — родителей, коллектива, общества, — бесконечно влюбленный в себя, а точнее, в свое детское, зависимое, слабое состояние, и отгороженный от мира и здравого смысла так называемыми личными границами. Про отказ от ответственности, лозунг «я никому не должен» и принципиальное нежелание работать уже и говорить не стоит. А еще он по-детски высокомерен и, кроме как о деньгах, ни о чем другом думать не в состоянии. Если вы посчитаете этот образ излишне утрированным — ваше право. Для меня он достаточно точно отражает реальность, в которой мы находимся.

С неандертальского периода преимущественно умные и сообразительные были наверху социальной пирамиды. С очередным расцветом технического прогресса такие качества, как ум, честь, достоинство, интеллигентность, становятся необязательными и устаревшими.

Люди-орлы, гордо парящие в небе, становятся обществу не так уж нужны, а утки с их примитивными потребностями — во власти, славе, неуемной жажде денег — в глазах большинства «взлетают» в цене. Люди с животно-инфантильными претензиями получают авторитет и признание, и все больше окружающих пытаются им подражать.

Для иллюстрации приведу такой пример. На одном участке активно выращиваются культуры, например яблони, а другой, где царствует равнодушие и полная незаинтересованность в урожае, зарастает сорняками. Нетрудно догадаться, что со временем первый участок превратится в плодоносящий сад, а второй — в заброшенную территорию, заросшую сорной травой.

Так же и в обществе. Оно не может процветать, если не взращивает героев, а вместо этого культивирует бесполезные сорняки, которые просто заполняют пространство, мешая расти сильным и полезным растениям. Если общество выращивает героев: ученых, мыслителей, инженеров и т. п. — получает процветание. Выращивает пустышек, лишенных моральных принципов и социальной и личной ответственности, приходит в упадок.

Кого прославляет общество, кого показывает по телевизору, кому посвящает фильмы, сериалы, книги т.д., тот и становится авторитетом, тот и формирует в конечном итоге сознание людей.

Нельзя десятилетиями транслировать пустоту — снимать пустые и бездарные фильмы, сериалы о полицейских, о «пацанах» и других низших социальных слоях — и в итоге получить думающее и ответственное поколение. Так не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Пропагандируешь потребительство — получишь инфантильность. Закон причинно-следственных связей работает безупречно.

В нашем мире, который социолог Зигмунт Бауман назвал «текучей современностью», понятие настоящего героя становится архаичным. И, к сожалению, с этим не поспоришь. Если раньше героем был тот, кто жертвовал собой ради высших ценностей, вел за собой общество и предлагал ему долгосрочное видение, то сегодня социум в этом просто не нуждается. В мире, где доминируют потребление и краткосрочные выгоды, проявления героизма воспринимаются как пережиток.

В прошлом герой был фигурой, олицетворявшей устойчивые идеалы: честь, долг, силу духа, самопожертвование. Но в эпоху «текучей современности» никакие ценности не считаются неизменными, а потому героизм, основанный на служении этим ценностям, тоже теряет свою значимость.

Общество, ориентированное на потребление, не нуждается в героях. Ему нужны селебрити — люди, привлекающие внимание, но лишенные глубины, света, любви. Настоящий герой не продает себя, не гонится за хайпом, не развлекает. В отличие от медийных персонажей, он не меняет принципы в зависимости от трендов, а живет ради своих высоких идей. В мире, где важны лайки, рейтинги и продажи, люди, не играющие по этим правилам, оказываются не у дел.

Такая схема общественных отношений «ломает» внутренний потенциал орлов.

По уже понятным причинам общество не стимулирует потенциальных орлов становиться орлами — они ему не нужны. На высокие должности выдвигаются посредственности, а орлы занимают свои скромные ниши, сливаясь в общую массу с утками, и отказываются от высоких стремлений создать великое или улучшить мир.

Орлам нужна постоянная «подкормка» — общественное признание и поддержка. Без этого они становятся утками либо, что происходит чаще, улетают в другие края, где чувствуют себя более востребованными.

Вспоминаю ситуацию, которая произошла около десяти лет тому назад. Одна моя коллега рассказывала о нашей общей знакомой, сыновья которой заняли первые места на сложном математическом конкурсе среди московских школьников. Сразу после конкурса мама и ее талантливые дети получили предложение от австрийской IT-компании продолжить обучение детей в Австрии с перспективой работы в этой компании. Мама согласилась на это предложение. Моему удивлению не было предела: «Почему из наших российских компаний никто не сделал им подобного предложения? Неужели у нас нет никакой системы выявления талантов? Нам не нужны одаренные люди?!» Как нетрудно догадаться, на все мои, почти риторические, вопросы я получил отрицательные ответы.

Очень известная и популярная книга А. Рэнд «Атлант расправил плечи» как раз описывает гибельные процессы… в масштабах государства. Автор этого прекрасного литературного произведения ярко описала ситуацию обесценивания и изгнания психологически больших людей во имя некой всеобщей социальной справедливости. По сути, речь идет о деструктивной государственной политике, когда кучка недалеких людей пыталась за счет ущемления возможностей «больших» и успешных бизнесменов создать «рай для всех». Понятно, к чему это привело: к хаосу и разрушению страны. В результате гибели страны лучшим ее гражданам пришлось создать свое поселение, где правит вроде бы справедливый капитализм и «разумный эгоизм». Таким образом, автору этого романа-антиутопии удалось раскрыть главную идею: общество, которое подавляет своих лучших представителей, обрекает себя на разрушение. Прогресс создают единицы, но пользуются этим — миллионы.

Три причины, почему орлы не в тренде

Причин глобальной деградации ценностей немало: начиная от влияния социальных сетей, толерантности к социальному и «цифровому рабству» и заканчивая общемировой интеллектуальной и психологической деградацией.

Ниже рассмотрим три причины этого явления: технологический прогресс, высокий уровень комфорта жизни, идеология потребительства и эгоизма.

Технологический прогресс

Технологический прогресс, казалось бы, должен был открыть новые горизонты для человечества. Однако, как ни парадоксально, именно он стал одной из главных причин, по которым орлы теряют свое место в обществе, уступая его уткам.

Современные технологии, созданные для упрощения жизни, на деле начали упрощать и самих людей. Они освободили человечество от необходимости прилагать усилия, мыслить глубоко и развиваться. Интернет сводит к минимуму интеллектуальную работу, а социальные сети заменяют настоящие социальные связи. Люди разучились двигаться «против ветра», потому что технологии предложили им комфортные и быстрые пути достижения упрощенных целей.

Интеллектуальный труд, когда-то считавшийся высшей доблестью, сегодня перестал быть необходимым. Зачем изучать что-то глубоко, если можно за пару секунд получить ответ, введя вопрос в поисковой строке? Зачем искать истину, если достаточно посмотреть несколько видео и после этого почувствовать себя знатоком жизни? Зачем тратить годы на фундаментальное образование, если можно пройти онлайн-курс и стать «суперспециалистом»? Современный мир подменил мудрость клиповым восприятием, а подлинную компетентность — демонстративностью, эпатажем и иллюзией знаний. Люди создали цивилизацию, где главный навык — не мыслить, а имитировать мышление. И теперь мы стоим на пороге нового средневековья: всезнающие невежды с гаджетами вместо факелов.

Технологический прогресс породил поколение, воспитанное на мгновенном удовлетворении желаний. Все доступно в одно касание, все упрощено до абсурда. В результате исчезает стремление к сложности, к глубине, к настоящим достижениям. Орлы, которые мыслят масштабно и готовы преодолевать трудности ради высокой цели, становятся аутсайдерами в мире, где эпатаж важнее смысла, а удобство выше личностной свободы.

Более того, современные технологии породили иллюзию равенства там, где его быть не может. Каждый, имеющий доступ к интернету, считает себя экспертом в любой области. Компетентность перестала быть ценностью, уступив место поверхностному знанию и уверенности, часто не подкрепленной реальными достижениями.

Технологический прогресс сформировал общество, в котором уткой быть выгоднее и проще, чем орлом. Вместо того чтобы открыть человечеству новые вершины, он запер в железную клетку тех, кто по природе своей создан для полетов.

Высокий уровень комфорта

Современное общество достигло беспрецедентного уровня комфорта. Большинство людей сегодня живут так, как не мечтали даже короли прошлого: доступ к еде, теплу, медицинской помощи, информации. Все это стало обыденностью. Однако парадокс в том, что именно комфорт служит одним из самых мощных инструментов, разрушающих стремление к высшему, к сложному, к великому.

Человеческая природа устроена так, что она адаптируется к любым условиям. Когда борьба за выживание уступает место борьбе за удобство, происходит подмена ценностей. В эпоху, когда все доступно без значительных усилий, люди привыкают к минимальному сопротивлению и начинают избегать даже малейших трудностей. Высокий уровень комфорта стал своеобразным наркотиком, который лишает людей способности к внутреннему росту.

Комфорт подавляет стремления. Когда не нужно сражаться за выживание или добиваться чего-то значимого через усилия, пропадает мотивация не только двигаться вперед, но вообще что-то делать. Зачем стремиться к вершинам, если ты уже находишься в уютном гнезде? Зачем напрягаться, если все необходимое и так доступно? Орлы же рождаются именно в условиях вызова и риска. Они вырастают благодаря борьбе, преодолению, сопротивлению. А в мире, где все усилия направлены лишь на поддержание комфорта, где предпочитают благополучие и стабильность, орлам становится тесно.

Поколение родителей, выросших в условиях дефицита, вырастило поколение «снежинок» — «нежных» потребителей, детей с королевскими запросами и нежеланием взрослеть. Они называют работу — рабством, начальников — абьюзерами, а любой дискомфорт — травмой. При этом они с большим удовольствием потребляют все плоды цивилизации, созданные как раз теми, кто умел работать, терпеть и добиваться. Их идеал — мир, где все дается без усилий, как в детской сказке: нажал на кнопку — получил результат. Парадокс в том, что высокий уровень жизни не возвышает человека, а, наоборот, выхолащивает все лучшее в нем. Он культивирует не гениев, а потребителей — тех, кто привык получать, но не созидать.

Идеология потребительства и эгоизма: культура «бери всё и побольше»

Никогда прежде человечество не жило в настолько ориентированном на потребление мире. Реклама, маркетинг, социальные сети и масс-медиа внушают людям одну мысль: «Ты имеешь право на всё. Ты должен получить всё, что хочешь, немедленно».

Культура потребительства создает иллюзию счастья, которое можно купить. Вещи стали заменителями высоких целей. Больше не нужно достигать чего-то значимого, создавать, развиваться — достаточно приобрести новый гаджет, модную одежду, путешествовать, вести «гламурный» образ жизни, как можно больше развлекаться. Этот подход убивает стремление к большему, потому что мгновенное удовлетворение замещает долгий и трудный путь настоящего самосовершенствования.

Идеология потребления порождает глобальную инфантильность. Реклама и маркетинг, манипулируя человеческими слабостями и глупостями, создают иллюзорный мир, где все должно быть легко и приятно. Каждый человек, который в своей жизни сделал хоть что-то стоящее, знает, что именно в борьбе, в напряжении достигаются высокие результаты. А «диванные» достигаторы — это тренд, рассчитанный исключительно на инфантильную мечтательность и низкий уровень сознания.

Эгоизм и культ личного успеха — естественное продолжение потребительского мышления. Когда каждый внушенный посыл сводится к «я» — мои желания, мои цели, моя удобная жизнь, — все остальное перестает иметь значение. Уходят в тень идеи коллективной работы, служения, миссии, высокого предназначения. Люди-орлы, которые стремятся к большему, чем просто личное обогащение, выглядят наивными, несовременными, оторванными от реальности.

Кроме того, потребительство и эгоизм создают новый вид невроза — денежную «паранойю». В современном мире деньги стали не только средством достижения целей, но и самоцелью. С детства человеку внушают, что успех измеряется количеством денег и вещей, которые он способен получить. Финансовый успех подается как единственный критерий значимости личности. Сегодня общество восхваляет тех, кто умеет зарабатывать деньги и получать удовольствие, даже если это делает их духовно пустыми и интеллектуально ограниченными.

Но деньги — это инструмент, а не цель. Орлы понимают, что богатство должно служить высоким задачам, однако в обществе потребления подобные мысли кажутся чуждыми.

Идеология потребительства и эгоизма в корне подрывает возможность настоящего роста. Люди становятся пленниками своих же ложных, поверхностных целей. Они стремятся к легкому, быстро достижимому результату и утрачивают способность мыслить масштабно, терпеть, ждать, трудиться ради высокой цели.

Самое большое богатство человечества

Кого вы кормите, кому вы аплодируете, кем восхищаетесь — это и определяет ваше настоящее и будущее.

Самое большое наше богатство — это не природные ресурсы. Это не нефть и газ, не золото и алмазы, хотя они часто воспринимаются как символы достатка. Настоящее сокровище человечества — это его герои.

Герои, психологически большие люди, которые поднимают нас выше обыденности, дают пример мужества, силы и служения высшим идеалам. Это герои в самых разных сферах жизни: духовные учителя, государственные деятели, защитники Родины, ученые, врачи, учителя, рабочие, писатели, создающие будущее своими руками. Они оставляют след, не просто проживая жизнь, а наполняя человеческую среду светлыми, жизнеутверждающими смыслами.

Как сказал один мудрый человек: «Каждая буква алфавита должна быть связана с именем героя». В этой простой и глубокой мысли заключен большой смысл. Алфавит — символ знаний, культуры, цивилизации. Если каждое имя героя станет частью нашей коллективной памяти, мы создадим фундамент для будущих поколений. Причем поколений не потребителей, а именно героев.

Истинные герои всегда были опорой общества. Это люди, чьи поступки проникнуты глубоким смыслом, чьи усилия направлены на общее благо. Они не искали славы, а жертвовали собой ради чего-то большего: свободы, правды, знаний, человечности.

Герой — это человек, который отдал намного больше, чем взял. Потребители — это антигерои, у которых все наоборот. Герой — это тот, кто меняет мир, кто бросает вызов посредственности, кто идет против течения ради высшей цели. Но если общество построено так, что высших целей нет, а есть только выгода и пустота, то герои становятся лишними, неудобными, ненужными.

Самое большое наше богатство — это те, кто своей жизнью напоминает нам о том, что человек способен быть больше, чем обстоятельства. Герои прошлого учат нас помнить о важных вещах. Герои настоящего вдохновляют действовать. Герои будущего — это… возможно, мы с вами.

Скажите мне, кто ваш герой, и я скажу вам, кто вы.

Хотите понять, что происходит с обществом, страной? Включите телевизор и посмотрите, кого больше всего показывают, чьи имена чаще всего упоминают. И станет сразу все понятно. Если на экране телевизора, в соцсетях, в СМИ чаще появляются или упоминаются люди, которые никакой реальной пользы, ничего созидательного обществу не несут, значит, общество болеет, «проседает». Кого вы цените, так вы живете, туда вы и идете.

Герои как зеркало общества

Каждое общество и поколение порождает своих героев или антигероев. Герои и антигерои отражают боль, болезни, направление движения и уровень развития сознания общества.

Общество, будучи большим единым организмом, выбирает тех, кто резонирует с его внутренним состоянием и запросами. Известный швейцарский психиатр Карл Юнг разработал понятие «коллективное бессознательное» — общая для всех людей часть психической деятельности, в которой хранятся так называемые архетипы. Герой — один из архетипов по Юнгу: мудреца, воина, целителя, искателя. Когда общество признает и прославляет героя, оно как будто говорит: «Этот человек олицетворяет то, что нам сейчас важно».

Например, в эпоху освоения космоса героем стал Юрий Гагарин. Его образ олицетворял не только научный прогресс, но и надежду на новые горизонты развития человечества. В те годы люди мечтали о звездах, и Гагарин был отражением духа мечтаний миллиардов людей по всей планете. Сейчас, к сожалению, имена пустых деятелей, посредственных певцов, артистов, блогеров люди знают гораздо лучше, чем имена современных героев науки и космоса.

Последствия поклонения суррогатам

Когда общество возводит на пьедестал ложных героев, оно платит за это высокую цену: психологическая и интеллектуальная деградация, массовая инфантилизация, потребительство и разобщенность. Через ложных героев общество рассыпается на множество индивидуалистических микропесчинок, возомнивших себя независимыми и самодостаточными.

Если мы не хотим, чтобы наше общество окончательно превратилось в дикие заросли серости и никчемности, нам нужно менять саму систему критериев. Нам нужно заново научиться ставить на пьедестал тех, кто этого достоин. Поднимать вверх не тех, кто громко кричит, а тех, кто действительно несет в себе что-то большое и достойное. Декоративные идолы, фальшивые звезды, созданные маркетологами и медиасферой, должны уступить место тем, кто обладает реальными качествами лидера, стратега, созидателя. Если этого не произойдет, нас ждет неминуемый спад, потому что общество без орлов, без героев, без людей масштабных нежизнеспособно. Оно может какое-то время существовать по инерции, но рано или поздно оно рассыплется.

Когда же система начнет разрушаться, утки засуетятся, бросятся искать виноватых, требовать спасателей. Вот только к тому моменту орлов — тех, кто способен мыслить и действовать, — может уже и не быть. Они либо улетят в другие края, либо исчезнут, измотанные борьбой с хаосом, который неизбежно создают утки, дорвавшиеся до власти. И тогда мир окончательно погрузится в пучину глупости, беспомощности и самодовольного кваканья.

Возможен ли ренессанс орлов?

Исторические примеры (эпоха Просвещения, послевоенное восстановление Советского Союза) показывают: возрождение героического идеала происходит в моменты кризисов, военных конфликтов, когда общество осознает тупиковость текущего пути. Не могу сказать, что наше общество что-то осознало. Признаков осознания пока нет, но будем надеяться, что просвет в общественном сознании появится и отношение к большим людям изменится.

Невостребованность орлов — не приговор, а симптом переходной эпохи. Выбор между дальнейшей деградацией и возрождением героического начала зависит от способности общества переосмыслить свои приоритеты. Темнота поглощает мир не потому, что сильна, а потому, что свет гаснет в сердцах тех, кто мог бы его поддерживать.

Орлы не исчезли. Они просто молчат, пока утки кричат. Но законы природы не обманешь: сорняки захватят все, если их не остановить. Выбор за нами: продолжать крякать или начать взлетать.

Личность — главная движущая сила истории, или Почему один орел значит больше, чем все ресурсы мира

Историю человечества нельзя понять без роли Личности. Никакие проекты, бюджеты, корпорации или системы не живут и не движутся сами по себе. Все, что происходит в этом мире — в политике, в культуре, в науке, в бизнесе, в обществе, — создается и реализуется личностями. Конкретными. Живыми. Настоящими. За каждым историческим явлением стоит конкретный человек, чья воля, ум и характер определили ход событий. Проекты, деньги, технологии — лишь инструменты в руках тех, кто способен мыслить и действовать масштабно.

Когда такая личность появляется — происходят революции, строятся города, создаются шедевры. Когда ее нет — даже самые грандиозные ресурсы превращаются в пыль.

Личность — это и харизма, и влияние, и внутренний масштаб. Глубина мышления. Способность брать на себя ответственность. Видеть дальше. Созидать, а не просто потреблять. Такие личности могут менять судьбы — сначала свои, а потом и других.

Маленький человек, даже с доступом к деньгам и власти, в лучшем случае поддерживает статус-кво, в худшем — растрачивает потенциал системы и разрушает ее.

Великие эпохи всегда начинаются с ярких личностей. Итальянское Возрождение — это Микеланджело, да Винчи, Галилей. Русский космический прорыв — Циолковский, Королев, Гагарин. Американская технологическая революция — Эдисон, Тесла, Маск. Эти люди не просто участвовали в исторических процессах — они их инициировали, направляли, наполняли смыслом.

Сегодня, как никогда, важно понимать: будущее создается не «объективными тенденциями», а конкретными людьми. За каждым технологическим прорывом, за каждой социальной трансформацией стоит чья-то воля, чей-то интеллект, чья-то решимость. И если мы хотим жить в мире развития, а не стагнации, нам необходимо культивировать ценность психологически больших людей — масштабно мыслящих, альтруистичных созидателей.

В конечном счете ценность общества измеряется не его ВВП или военной мощью, а тем, сколько по-настоящему значимых личностей оно способно породить. Ибо только они, эти «орлы человечества», способны вывести нас за пределы обыденности к новым горизонтам возможного.

Вот почему для разумного общества высшей ценностью должна быть именно личность. Не просто человек — а человек, ставший личностью. Развивший в себе силу, глубину мышления, достоинство. Чем больше таких людей — тем крепче общество. Тем выше уровень культуры, морали, научного прогресса и духовной зрелости.

Именно поэтому личность — не просто фактор. Это — критерий, мера, ядро. Основа всего.

Итак, как мы уже выяснили, каждый человек содержит в себе две природы, или два начала:

— стремление вверх, к свободе, осмысленности, ответственности, развитию — это «орел»;

— стремление к безопасности, предсказуемости, слиянию с мнением большинства — это «утка».

В реальной, внешней, социальной жизни мы склонны утверждаться в определенной роли. Кто-то стабильно живет как орел, кто-то годами выбирает путь утки. На основе выбора строится качество мышления, поведение, уровень сознания и жизни. Поэтому общество можно разделить на два типа — на больших и маленьких, орлов и уток. Но важно напомнить, что из одной группы в другую перейти довольно легко. Утке достаточно начать мыслить и жить как орел, а орлу — как утке. В этом смысле орлу проще перейти в утки, так как катиться вниз всегда легче, чем подниматься.

Мы — не фиксированные, мы — динамичные сущности. Направление нашей внутренней динамики, т.е. кого мы в себе поддерживаем, и определяет, кто мы сейчас и кем можем стать.

Орел просыпается тогда, когда человек сталкивается с кризисом или с вдохновляющим примером. Когда привычные шаблоны устаревают, перестают работать. Когда он впервые слышит: «Ты можешь по-другому. Ты не меньше. Ты не навсегда здесь». Даже если ты прожил полжизни в пруду, это не значит, что ты не можешь подняться в небо. Данные природой крылья не исчезают. О них просто надо вспомнить. И сделать первый взмах.

Может показаться, что делить всех людей лишь на две категории — это слишком грубо. Жизнь сложнее, чем черное и белое. В этом смысле любое жесткое разделение выглядит упрощенным, даже примитивным взглядом на человеческую природу. Но, как я выше говорил, метафора «орлы и утки» — не про людей как сущностей, а про вектор мышления, способ жизни, уровень существования. Это символическое обозначение того, в каком направлении человек движется по жизни, развивается, какой мир он создает вокруг себя.

«Орел» — это не кто-то «лучше», а тот, кто берет на себя ответственность, мыслит широко, стремится к свободе и росту. «Утка» — не «хуже», а тот, кто выбирает безопасность, удобство, адаптацию, жизнь в стае и под внешним управлением.

Такое разделение полезно не для того, чтобы судить, а чтобы видеть закономерности. Чтобы различать уровни мышления и стратегии жизни. Это не о людях «как таковых», а о том, что в них проявляется. Мы все носим в себе и утку, и орла. Но наш путь определяется тем, чьим голосом мы живем каждый день. Поэтому — да, деление слегка упрощенное, но с практической точки зрения оно функционально, наглядно и создает язык для обсуждения ключевых различий между двумя важнейшими жизненными стратегиями. Иногда простая метафора может сказать больше, чем сложные описания.

Дорогой читатель! Если вы вдруг заметите пару противоречий, которые я специально оставил, не спешите волноваться. Я это сделал только для того, что простимулировать ваш интерес к теме изучения человеческой природы. Кроме того, там, где есть суть, там нет противоречий. А есть только по-разному изложенные факты и убеждения, и дверь, открывающая дорогу к новому.

Восемь маленьких историй об орлах

Люди всегда восхищались теми, кто находил в себе силы подняться над обстоятельствами. Теми, кто рождался в грязи, но не позволял себе утонуть в болоте. Теми, кто, несмотря на жестокие удары судьбы, не просто выживал, а становился сильнее. Мы называем таких людей орлами — не потому, что у них от рождения есть привилегии или сверхспособности, а потому, что у них есть то, чего нет у большинства: внутренний стержень, сила духа и масштаб личности.

Орлы не всегда рождаются орлами. Некоторые из них появляются на свет среди уток, перенимают их привычки, говорят на их языке, живут их жизнью. Они не осознают себя орлами. Живут как большинство людей: едят ту же пищу, ходят по той же земле, дышат тем же воздухом, но мыслят они совсем иначе. Что-то внутри них не дает им покоя, не позволяет раствориться в общей серой массе психологически маленьких людей. Они не всегда сразу понимают, что с ними не так, — им кажется, что они просто «не такие, как все», что окружающий мир будто им тесен.

Сначала они пытаются подстроиться. Жить как все, говорить как все, мыслить как все. Ведь так проще, так безопаснее — не выделяться, не рваться выше, не ставить под сомнение общепринятые идеи. Но чем больше они пытаются притворяться, тем сильнее ощущают разрыв между собой и остальными. Они замечают, что там, где уткам достаточно комфорта и привычного ритма жизни, у них возникает ощущение голода. Не физического, а интеллектуального, духовного, смыслового. Им нужно больше — глубже, шире, выше.

Окружающие их утки не понимают их терзаний. Они недоумевают: «Почему тебе не сидится спокойно? Почему нельзя просто жить как все? Чего тебе не хватает?» И орлы, еще не осознающие своей природы, иногда начинают сомневаться в себе. Может, с ними и правда что-то не так? Может, стоит просто смириться и перестать думать, перестать искать, перестать стремиться?..

Не все осмеливаются взлететь. Некоторых сдерживают страх, давление окружения, привычка не выделяться. Но те, кто все же решаются, уже не могут вернуться назад. Ведь однажды увидев небо, невозможно снова поверить, что жизнь ограничивается пребыванием на земле.

Настоящих орлов тысячи. Их имена редко мелькают в заголовках, их лица не украшают обложки журналов, о них не говорят с восхищением ведущие ток-шоу. Но они есть. Они ходят среди нас — обычные с виду люди, без корон, без фанфар, без титулов. Только вот внутри у них есть то, чего не хватает большинству: сила духа, достоинство, независимость от толпы и умение не предавать себя даже под давлением обстоятельств.

Несмотря на то, что в своей практике я видел много боли и страданий, историй об орлах у меня тоже немало. О людях, которые не испугались, когда было страшно. О тех, кто не продался, когда было выгодно. О тех, кто мыслит не только категориями личной выгоды и спасения своей «шкурки».

Это истории не о героях из учебников и не о великих исторических личностях. Это истории о простых людях, не обладающих сверхспособностями, но сделавших выбор в пользу жизни в полете.

Каждая из этих историй — маленькая, почти незаметная для мира, но именно в таких моментах скрывается главное. Орлы не кричат о себе. Они просто живут так, как считают нужным, потому что у них есть личностный стержень. И в этом их сила.

Героев в этом мире больше, чем кажется. Это и солдаты, совершающие подвиги на поле боя, и подростки, которые рискуют жизнью, спасая людей из воды или огня, и спортсмены, отказывающиеся выступать под нейтральным флагом. Орлов, героев — тысячи, но я расскажу лишь восемь маленьких, но показательных историй, потому что не всегда нужно лепить целую эпопею, чтобы передать суть. Иногда один эпизод, один жест, одно решение говорят о человеке больше, чем ордена, интервью и речи со сцены. Эти истории не о пафосе, а о настоящем. Не о победных фанфарах, а о внутреннем выборе, который каждый орел делает во внутренней тишине — без зрителей, без аплодисментов, но с полной ответственностью перед собой и своей жизнью.

Именно такие моменты и формируют силу. Именно в них возникает та самая разница между уткой, живущей как все, и орлом, который не может иначе, даже если это неудобно и небезопасно.

Я сознательно не стал включать в эту главу истории военных героев, спасателей, пожарных — не потому, что они этого не заслуживают, а наоборот: их подвиги очевидны, о них говорят, их чествуют, и им по праву отдают должное. Это признанные герои, и к ним у общества, как правило, уже есть уважение, даже если оно слишком формальное.

А я хотел показать других орлов — тех, кто не в бронзе, не в новостях и не на трибунах. Людей, которых почти никто не замечает, хотя их поступки требуют не меньшей воли и силы, не меньшего мужества. Эти герои — среди нас. В зале ожидания, в маршрутке, в почтовом отделении, на улице, где кто-то принимает трудное, но честное решение. И именно эти, на первый взгляд «незаметные», орлы, делают общество живым. Не громкими лозунгами, а личным примером.

История №1. Бизнесмен, который не может жить только для себя

У меня есть приятель — человек, которого трудно отнести к какой-либо категории. Бизнесмен? Да, но не типичный. Интеллектуал? Безусловно, но не кабинетный теоретик, а человек действия. Он может поддержать разговор практически на любую тему — от квантовой физики до истории средневекового искусства. Его бизнес связан с производством сложной технической аппаратуры — редкая, сложная и крайне востребованная ниша. Он объездил половину мира, защитил кандидатскую диссертацию, многократно выступал на научных конференциях. Его доходы весьма высоки — в его положении можно было бы просто наслаждаться жизнью, инвестировать в комфорт и преумножать свои богатства, как это делает большинство успешных предпринимателей.

Но он не может жить только для себя. Его орлиная натура требует не просто накопления, а созидания. Поэтому он оказывает серьезную материальную поддержку дому инвалидов и детскому дому, финансирует благоустройство территории вокруг своего многоквартирного дома. Но и этого ему недостаточно.

За свой счет он открыл центр просвещения, место, где проходят лекции по искусству, истории т. д. Оплата за вход символическая, потому что деньги в этом деле для него не цель. Когда я спросил, зачем ему все это, он ответил с абсолютной серьезностью: «Хочу нести культуру в массы».

Это не шутка. Он действительно верит, что культура — это основа развития общества, что интеллектуальная пустота вокруг него не должна восприниматься как данность, что каждый, у кого есть возможность менять мир, обязан это делать. Это занятие стоит ему серьезных денег, но он продолжает, потому что иначе не может.

Центр работает уже несколько лет. За это время он успел стать популярным местом, куда люди приходят не за развлечениями, а за смыслом. Мой приятель мог бы закрыть его в любой момент, если бы мыслил как обычный человек, считая в первую очередь свои расходы. Но он не собирается этого делать, потому что его мышление гораздо масштабнее. Ему важно не просто существовать, не просто жить комфортно, а оказывать влияние на мир.

Так живут орлы. Они не могут довольствоваться личным успехом — им нужно больше. Не в смысле накопления, а в смысле вклада в окружающее пространство. Утки собирают для себя. Орлы создают для всех.

Я знаю еще троих бизнесменов, которые делают то же самое — регулярно направляют свои средства на благотворительность, поддерживают важные социальные инициативы. Но, к сожалению, такие предприниматели в нашей стране — редкость. Большинство по-прежнему мыслят исключительно категориями личного обогащения, а не общественного блага: «Я заработал — значит, это мое». Они не видят смысла тратить деньги на что-то, что не приносит им личной выгоды. Даже если и помогают кому-то, то чаще всего по двум причинам: либо ради налоговых льгот, либо для имиджа. Настоящая же социальная ответственность, искреннее желание давать, а не только брать, свойственны немногим.

Почему так? Потому что культ личного обогащения слишком глубоко пророс в общественное сознание. Люди привыкли мыслить в парадигме «если я чего-то добился, значит, должен тратить только на себя». Дома, машины, острова, элитные развлечения — все это считается показателем успеха. А вот вклад в общество — почти всегда чем-то второстепенным, ненужным, даже странным.

Но именно такие «странные» люди, как мой знакомый, как эти три бизнесмена, создают настоящее будущее. Они понимают, что быть богатым — не самоцель, а инструмент для чего-то большего. Что успех должен масштабироваться не только на личный комфорт, но и на пользу для окружающих.

К сожалению, в нашем обществе к этому пока не пришли. Мир бизнеса не всегда видит смысл в социальной роли предпринимателя. Мы не привыкли к образу бизнесмена как создателя ценностей для общества. У нас предприниматель — это хищник, который всех обманывает и живет ради себя. И те немногие, кто выходит за рамки этого шаблона, кажутся исключением, хотя в нормальном, развивающемся обществе именно они должны были бы стать правилом.

Пока что таких орлов мало. Но они есть. Они делают то, что кажется невозможным, — думают не только о себе, но и о мире вокруг. И если таких людей станет больше, если культура бизнеса изменится, если предприниматели начнут видеть себя не только как добытчиков, но и как созидателей, тогда наше общество действительно сможет подняться выше.

Глава 2. Признаки больших и маленьких людей

Семь признаков психологически больших людей

Крайне редко можно встретить человека, обладающего всеми описанными ниже признаками одновременно. Но не надо думать, что данные качества присущи лишь некоему идеализированному образу большого и достойного человека. Я в своей жизни сталкивался с людьми, обладающими некоторыми из перечисленных признаков. Так что это все реально. И соответственно, чем больше в одном человеке «орлиных» признаков, тем больше в нем «орлинности», силы, значительности и т. п.

…Один говорил: «Наша жизнь — это поезд».

Другой говорил: «Перрон».

Один утверждал: «На пути нашем чисто»,

Другой возражал: «Не до жиру».

Один говорил, мол, мы машинисты,

Другой говорил: «Пассажиры».

…А первый кричал: «Куда хотим, туда едем

И можем, если надо, свернуть».

Второй отвечал, что поезд проедет

Лишь там, где проложен путь.

А. Макаревич

В те годы, когда А. Макаревич был орлом, он писал прекрасные песни. И эти слова из песни «Вагонные споры», на мой взгляд, прекрасно отражают различия в мировоззрении людей с разным восприятием мира, с разным набором убеждений и психических программ. Рекомендую прочитать полный текст или прослушать эту песню. Мне кажется, в ней очень точно переданы расхождения и возможные разногласия между орлами и утками.

Признак 1. Личная и социальная ответственность как основа силы и свободы

Первый и самый важный признак большого человека — это личная ответственность.

На практике я столкнулся с тем, что многие люди неправильно понимают значение слова «ответственность». Для них ответственность — это добросовестное выполнение каких-то функций или обязанностей. И более того, ответственность у них чаще ассоциируется с работой, с выполнением именно профессиональных функций.

Я предлагаю более точное определение личной ответственности.

Личная ответственность — это когда человек осознает, что все происходящее в его жизни зависит от него самого. Каждое событие, радость, боль — все это является отражением его внутренних убеждений, установок, взглядов и решений.

Это не значит, что мы можем полностью контролировать окружающий мир. Это значит, что наша реальность — это зеркало, которое отражает то, что мы думаем, чувствуем и во что верим.

Личная ответственность — важнейший отличительный признак орлов. Орлы живут с глубоким убеждением, что их жизнь — результат их решений, действий или бездействия, а не случайных обстоятельств или «пакостей» других людей.

Орлы осознают себя творцами своей жизни, маленькие люди — «невольными» свидетелями, наблюдателями и жертвами. Орлы носят небо на спине и не замечают тяжести.

Неправильно говорить, что большие люди берут на себя ответственность. Скорее они пропитаны ответственностью. Это как вторая кожа. Для орла брать на себя ответственность так же естественно, как дышать, есть и пить. Потому что ответственность дает человеку силу, способность и намерение управлять обстоятельствами своей жизни. Не плыть по течению, а создавать свое «кино», в своем жанре и со своим финалом.

Ответственность как конструктор реальности

Представьте, что наша жизнь — это огромный конструктор, тысячи мельчайших деталей, которые каждый день разбросаны перед нами. Одни люди смотрят на них и видят хаос, другие — потенциал.

Маленькие люди живут так, будто конструктор им достался случайно. Они беспомощно разглядывают детали, жалуются на их недостаток или несовершенство. «Если бы у меня были другие условия, другие люди вокруг, больше удачи…» Они что-то складывают из этого конструктора, небрежно, хаотично, с постоянными попытками обвинять окружающих и оправдаться за неудачи.

Большие люди понимают: каждая деталь — это их убеждение, решение, действие. Это строительные блоки их реальности. И их главная сила — в том, что они признают свою ответственность за жизнь, которую строят.

Ответственность как конструктор реальности — это осознание, что все, что мы видим вокруг себя, мы сами и создаем. Большие люди понимают, что их успехи и провалы не падают с неба. Это узоры, сплетенные их собственными руками. Когда великие люди терпят неудачи, они не винят внешний мир, не проклинают обстоятельства. Они разбирают конструкцию до основания, смотрят, какие детали не подошли, заменяют их и начинают строить заново. Для них ошибка — не трагедия, а просто часть процесса. И в этом сила больших людей: они понимают, что конструкция их жизни не застывшая статуя, а живая, динамичная форма. Они могут ее менять в любой момент.

Маленькие люди строят по чужим чертежам, принимают готовые шаблоны. Большие люди сами рисуют планы, пересматривают их, пробуют новые пути. Именно так появляются масштабные идеи, создаются великие проекты, именно так жизнь наполняется смыслом. Не случайно, не чудом, а через смелую готовность взять конструктор в свои руки и строить собственную реальность.

Личная ответственность как понимание, что наша жизнь — это зеркало, а не случайный пейзаж за окном

Представьте, что реальность — это гигантское зеркало. Оно не оценивает, не осуждает, не наказывает. Оно просто отражает то, что происходит в нашей душе.

Если вам постоянно грубят — возможно, это отражение ваших глубоких, неосознаваемых, внутренних противоречий, конфликтов. Если деньги утекают сквозь пальцы — где-то внутри сидит убеждение, что «богатство — это грязь». Если отношения рушатся — спросите себя: какие свои страхи вы проецируете на партнера? Вы просыпаетесь утром, и день складывается не так, как хотелось: пробки, начальник не в духе, кофе остыл. Чья это зона ответственности?

Маленький человек злится на город, начальника, на бариста и на себя. Большой человек спрашивает себя: «Какие мои решения привели меня сюда?»

Наша жизнь — не лотерея. Это последовательность выборов, которые мы делаем каждый день: поздно легли → не выспались → почувствовали раздражение; не готовились к встрече → получили справедливую критику; игнорировали здоровье → теперь болит спина.

Ответственность — это когда вы перестаете искать виноватых и начинаете искать причины внутри себя. Пример: два сотрудника не получили повышение. Утка: «Начальник дебил, система гнилая!» → остается на месте. Орел: «Что я сделал не так?» и «Что я могу улучшить?» → через полгода возглавляет отдел или как минимум не чувствует себя униженным.

Убеждения как строительные блоки реальности

Пример: два человека теряют работу. Первый: «Кризис, страна разваливается, куда теперь?» — год в депрессии. Второй: «Значит, пора наконец заняться тем, о чем давно мечтал» — через полгода открывает свое дело. Один и тот же факт. Разная интерпретация. В итоге разные жизни.

Вопрос читателю: как будут различаться жизни и судьбы двух человек, если у одного устойчивое убеждение «мне должны», а у другого — «я могу»? Догадаться нетрудно. Кого из них выберете в качестве друга, или сотрудника, или партнера?

Кроме личной есть еще и социальная ответственность. Социальная ответственность — это способность человека осознавать, что его поступки и образ жизни влияют не только на него самого, но и на других людей, на страну, на общество, частью которого он является. Это способность действовать, учитывая последствия своих решений не только для себя, но и для окружающего мира.

При этом социальная ответственность — не обязанность, продиктованная извне, а этическое чувство психологически большого, зрелого человека, который понимает свою сопричастность к глобальным процессам, происходящим в мире. Иногда сопричастность и социальная ответственность могут проявляться в мелочах: не бросать мусор мимо урны, относиться к другим с уважением, соблюдать правила не из страха наказания, а потому что это делает жизнь общества лучше.

Низкая социальная ответственность характерна далеко не только для представительниц «древней профессии». Я считаю, что низкая социальная ответственность наблюдается во всех слоях общества. Независимо от пола, возраста, образования и уровня благосостояния. Все люди, равнодушные к происходящему в его городе, стране и тем более наносящие ущерб обществу, — все они могут именоваться людьми с низкой социальной ответственностью. Так что «ночные бабочки» не самое большое общественное зло.

С моей точки зрения, к тем, кто демонстрирует наиболее низкий уровень социальной ответственности в наши дни, относятся многие блогеры, лжепсихологи, журналисты, некоторые руководители телеканалов и чиновники с начальным уровнем сознания. Представители этих групп своей деятельностью наносят настолько значительный вред умственному и психологическому состоянию страны, который не сравнится с ущербом от прилета вражеской ракеты.

Социальная ответственность — это та форма зрелого сознания, когда человек перестает быть только потребителем ресурсов общественной среды, а становится ее активным участником. Это уже не просто забота о себе, а осознанное участие в жизни общего пространства: социального, экологического, культурного. Это ощущение: я — часть чего-то большего и от меня что-то зависит. У большого человека есть внутреннее убеждение, что, если он может что-то сделать, он должен и обязан это сделать. В противном случае он не сможет ощущать себя хозяином своей жизни. Ведь пассивная социальная позиция — это удел маленьких людей.

Признак 2. Масштабность мышления

Умение мыслить глобально, широко и системно.

Представьте, что каждый человек создает вокруг себя собственный мир — пространство, которое он поддерживает и за которое несет личную и социальную ответственность. Этот мир не только физический, он состоит из идей, ценностей, целей и тех задач, которые человек считает важными.

Маленькие люди рисуют вокруг себя крохотный круг. Их мир — это тесный дворик личных интересов, который едва охватывает их собственные потребности, семью и узкий круг близких. Их мысли вращаются вокруг будничных задач: заработать на хлеб, обеспечить минимальный комфорт, защитить свое маленькое убежище от вторжений извне. Эти люди способны тратить колоссальные усилия на сохранение границ своего крошечного мира, но редко задумываются о том, что существует нечто большее. Их горизонт ограничен ближайшими заботами, и они не пытаются его расширить.

Но вот приходит другой человек. Он рисует свой, огромный круг, охватывающий не только его личные интересы и близких, но и город, страну, человечество. Человек стремится решать задачи, касающиеся не только его самого. Он размышляет о будущем, о людях, которых никогда не встретит, о прогрессе, который может изменить мир.

Масштабность личности проявляется тогда, когда ваш круг охватывает больше, чем просто личные нужды. Когда вы чувствуете ответственность не только за себя, но и за идеи, принципы, людей, общества. Это когда внутренний мир становится настолько обширным, что ему тесно в границах собственного «Я».

Каждый поступок — это расширение или сужение круга ответственности. Маленькие люди сужают его, заботясь о том, чтобы сохранить и обезопасить свой ограниченный мир. Большие — расширяют, стремясь охватить взглядом больше, взяться за масштабные задачи, осмыслить не только настоящее, но и будущее.

Масштаб мышления — это не уровень IQ и не количество нулей на счету. Это размер мира, в котором ты позволяешь себе жить и который живет в тебе.

Эволюция масштабности личности — это лестница, по которой поднимаются немногие.

Первый уровень — забота о себе. Маленькие люди часто остаются на этом уровне. Их мир не выходит за пределы личных интересов. Они строят маленькие крепости, пытаясь защитить их от мира, который кажется им враждебным.

Второй уровень — забота о семье и близких. Этот круг больше, но все еще ограничен конкретными людьми. Уровень эмоциональной связи определяет границы ответственности.

Третий уровень — забота о коллективе, обществе, мире. Большие люди не боятся расширить свой круг. Они начинают видеть взаимосвязь между собой и миром, между своими действиями и тем, что происходит за горизонтом их личной жизни. Их мышление становится глобальным, их личность — масштабной.

Четвертый уровень — ответственность за идеи, принципы, глобальные проекты. Самые великие личности поднимаются на эту ступень. Для них важно не просто то, что происходит сейчас, но и то, как их идеи и дела повлияют на мир в будущем. Это люди, которые творят историю, создают концепции и двигают человечество вперед.

Масштабные личности создают огромные миры, за которые готовы отвечать. Они мыслят категориями будущих поколений, строят дороги, которыми когда-нибудь пойдут другие. Они не боятся раздвигать горизонты, потому что знают: мир велик настолько, насколько велика их готовность принимать ответственность. Именно такие люди — орлы, парящие высоко над землей, видящие не только то, что перед ними, но и то, что за горизонтом. Их масштабность — это способность охватить своим мышлением и личностью необъятное, преобразовывая мир и придавая ему новые смыслы.

Не могу не привести еще одну метафору. Представьте себе два дерева в лесу. Одно — маленькое, слабое, листья его редки. Оно заботится только о собственных корнях и тонком стволе. Все его внимание сосредоточено на том, чтобы найти воду и выжить. Вокруг него пусто. Оно не дает ни тени, ни укрытия, ни плодов. Его корни охватывают лишь небольшой участок земли, и оно растет медленно и осторожно, замыкаясь в своем ограниченном пространстве.

Рядом возвышается другое дерево. Мощное, сильное, с раскидистой кроной, что простирается над целой рощей. Его корни уходят глубоко в землю, поддерживая не только его ствол, но и связь с множеством других растений. Оно щедро делится плодами, его ветви укрывают от дождя и палящего солнца зверей и птиц. Каждый лист, каждая ветка существуют не только для самого дерева, но и для жизни вокруг него. Оно — центр целой экосистемы, основа, на которой строится жизнь.

Так и с людьми. Маленькие люди подобны маленьким деревьям. Они редко задумываются о чем-то большем, предпочитая укрыться на своей маленькой, защищенной территории, где их власть абсолютна, но ничтожна по масштабу. Они живут, чтобы выжить, а не чтобы создать что-то большее.

Большие люди, напротив, подобны большим деревьям. Их масштаб охватывает не только собственные нужды, но и потребности других. Они растут не только вверх, но и вширь — в сторону идей, общества, человечества. Они строят мосты, а не стены, создают возможности, а не ограничения. Они становятся источниками жизни и поддержки для других.

Такие люди создают миры, в которых могут существовать и развиваться другие. Как дерево, дающее прохладу в жаркий день, так и большие люди создают условия, в которых другие могут расти, находить вдохновение и защиту. Их влияние выходит далеко за пределы их собственной жизни. Их масштабность — это не просто величие целей. Это умение создавать нечто большее, чем они сами. Это способность мыслить так широко, что их идеи и дела охватывают целые сообщества и поколения.

Маленькие деревья могут выжить в тени больших. Но большие деревья не просто живут — они создают жизнь вокруг себя. Это и есть истинная масштабность — не ограничивать свой мир крохотным пятачком личных интересов, а охватить мыслью и делом все, что нуждается в твоем свете. В истории человечества всегда находились те, кто становились «большими деревьями», — не просто людьми, живущими для себя, а теми, кто преобразовывал мир, создавал новые реальности и вдохновлял поколения.

Леонардо да Винчи — универсальный гений эпохи Возрождения, чьи идеи и творчество охватили практически все сферы знаний. Его инженерные чертежи опережали время на века, демонстрируя, что великие умы могут видеть значительно дальше, чем их современники. Да Винчи был «большим деревом», чьи идеи до сих пор питают современную науку и искусство.

Никола Тесла — человек, который мыслил в масштабах будущих поколений. Он не стремился к богатству или славе — его целью было улучшить жизнь человечества, создав мир, где энергия доступна всем. Его идеи беспроводной передачи энергии, альтернативных источников питания стали корнями, из которых выросли современные технологии.

Махатма Ганди — масштабность его личности заключалась в способности охватить мыслью и действием целую нацию. Ганди стал воплощением моральной силы и непротивления, вдохновляя миллионы на борьбу за свободу не через насилие, а через силу духа.

Илон Маск — человек, чьи идеи и проекты устремлены далеко за пределы сегодняшнего дня. Его стремление колонизировать Марс, развивать электрический транспорт и обеспечить человечество возобновляемой энергией демонстрируют умение мыслить в масштабах планеты и даже за ее пределами. Маск не просто строит компании — он закладывает основы для будущего человеческой цивилизации. Что может быть масштабнее?!

В российской истории сотни масштабных личностей. Назовем лишь несколько известных имен:

1. Петр I Великий — император, расширивший горизонты России. Петр I — один из ярчайших примеров масштабности мышления и личности в истории России. Его взгляд на развитие страны выходил далеко за рамки личных интересов, краткосрочных целей или ограниченных представлений. Он стремился преобразовать Россию, сделать ее сильной, могущественной и современной державой.

Он мыслил не только в масштабах времени своего правления, но и в масштабах будущих поколений. Он понимал, что трансформация страны потребует времени, которое превысит срок его жизни.

Кроме этого, масштабность и сила его личности проявилась в способности ломать старые устои, преодолевая колоссальное сопротивление, сталкиваясь с непониманием и критикой. Он видел цель, которая находилась далеко за пределами личных интересов, и ради нее был готов идти до конца. Его гений проявился в проведении широкомасштабных реформ, направленных на модернизацию государства, развитие промышленности, науки, культуры и армии, создание мощного флота, строительство Санкт-Петербурга как «окна в Европу».

2. Екатерина II Великая — императрица, просветительница и реформатор. Екатерина стремилась превратить Россию в просвещенное государство, укрепить ее международный авторитет и повысить уровень жизни в стране. Период правления Екатерины II оценивается историками как эпоха процветания, общественного, интеллектуального, государственного развития России.

3. Михаил Ломоносов — гениальный русский ученый, чьи интересы охватывали сразу несколько областей знания: физику, химию, астрономию, географию, филологию и историю. Ломоносов внес огромный вклад в развитие естествознания, сформулировал закон сохранения массы, предвосхитив многие открытия химии и физики. По его инициативе в 1755 году был основан Московский университет, ныне носящий его имя. Ломоносов стал символом не только научного разума, но и духовной силы, упорства и стремления к знанию.

4. Сергей Королев — конструктор, покоритель космоса. Человек, благодаря которому Советский Союз стал первой страной, отправившей человека в космос. Именно он стоял за проектами запуска первых спутников, полета первого человека в космос и созданием одной из самых передовых космических программ в истории. Его инженерные решения и научные идеи позволили вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли, открыть человечеству путь в космос и заложить фундамент технологий, которые до сих пор используются в космическом ракетостроении.