Бесплатный фрагмент - Орфей неприкаянный

…Все, что потерял я, отлюбил, что не свершилось

Вырастет подстрочником зелёным на золе…

Ю. Шевчук.

Предуведомление

Данный текст является художественным произведением. Все совпадения имён, прозвищ, места действия т. д и т. п. прошу считать случайным стечением обстоятельств.

Ничего из нижеизложенного никогда не происходило, не происходит, и происходить не намерено.

1А. …за спинами стариков и детей…

Только мы никогда не сойдёмся в цене

С их торгашеской сутью безродной…

И. Сивак.

— Димыч, ты помнишь вкус хлеба? Простого деревенского хлеба? — с трудом оторвавшись от телевизора, где крутили съёмку побоища, произошедшего в Одессе неделю назад, хотел я спросить сидящего рядом товарища. Но слова застряли в горле, не шли. Жуткие стоп–кадры: горящий Дом Профсоюзов, расплывчатые фигурки людей, выпрыгивающих из окон прямиком в вечность; густой дым, устремляющийся в небо вместе с душами преданных и убитых пророссийских активистов; ухмыляющиеся морды палачей; малолетки, разливающие бензин по бутылкам; сотник Мыкола, стреляющий из пистолета по цепляющимся за карнизы кукольным силуэтам; бордовые лужицы на асфальте; размазанные в предсмертной надежде глотнуть чистого воздуха следы ладоней на закопчённой стене коридора; белобрысый Гончаренко, переворачивающий обугленные трупы, снимающий их на мобильник и радостно скалящийся… Тот Гончаренко, что спустя год будет задержан правоохранителями на нацистском шабаше в Москве, а затем с извинениями и уверениями в нижайшем почтении, отпущен. Чтобы и дальше мог убивать.

Холёный, лоснящийся депутат, приглашённый в студию, вдохновенно и пафосно бросал в зал лозунги, эмоционально тряся кулаками. «Они понесут кару… мы не допустим эскалации насилия… наша могучая возрождённая армия по приказу, как один встанет за спинами стариков и детей…». Зрители, управляемые ведущим, аплодировали. Женщина с платочком, которым она чуть ранее промокала ресницы, кричала: «Позор убийцам!» Народный избранник вытер блестевшую от пота лысину и уселся в кресло. Май, жара, софиты. Известный журналист, причёсанный на пробор, сверкнул отрепетированной улыбкой, и, засветив перед камерой швейцарские наручные часы, передал микрофон очкастому политологу, специалисту по российско–украинским отношениям. Эксперт поправил галстук за 100 баксов и, нацепив на лицо маску серьёзности, гнусаво обрадовал:

— Уверяю вас, Президент обладает самой полной, на сегодняшний день, информацией. Исходя из этого, я с абсолютной ответственностью заявляю: нестабильности на границе мы не потерпим… поддерживаются конструктивные контакты с нашими киевскими партнёрами и коллегами по НАТО, имеются их твёрдые гарантии…

Я отвернулся и про себя выругался. Дёрнул одеревеневшими пальцами верхнюю пуговицу рубашки, и она неожиданно отскочила, прыгнула на пол, покатилась к выходу. Проводив её взглядом, я сделал вид, будто ничего не заметил. Мой приятель хмыкнул, но промолчал. Душно. Скучавшая за стойкой длинноногая девица, демонстрируя глубокое профессиональное декольте, в бархатном полумраке тоскливо потягивала мохито через соломинку. Ловить ей тут пока было нечего. 14:00 — не лучшее время для охоты на одиноких зажиточных мужчин. На экран любительница коктейлей не смотрела, изредка вороша короткую причёску и стряхивая невидимую пыль с мини–юбки. Я не мог определить издалека, парик это или нет, да и возраст девчонки оставался загадкой, но кроваво–красная помада, вкупе с медийной кровью, производила неприятное впечатление. На нас с Димкой, старых и хмурых седых бобров, путана не обращала ни малейшего внимания. Как и на расположившуюся за третьим столиком пару, парня и девушку, негромко смеявшихся и о чём–то споривших. Высокий молодой человек, со светлой чёлкой, а–ля Гитлер, показавшийся мне смутно знакомым, повесив модный пиджачок на спинку стула, вытащил пачку «Marlboro», бросил её на скатёрку около пепелки, щёлкнул зажигалкой. Парочка закурила. Деваха в белой футболке, с практически незаметной грудью, порылась в заднем кармане джинсов, вытянула небольшой плоский белый пакетик и протянула собеседнику. Тот, мазнув рыжими глазами по сторонам, кивнул, взял порошок и спрятал его в пиджак. Определённо, я где–то видел его. Но где? Точно не в Губернске. В Тачанске? У нас? Подавшись друг к другу, они продолжили недоступный посторонним ушам разговор.

Видимо, включённый телеприёмник начал раздражать длинного, поэтому он гибко поднялся, приблизился к бару и что–то приказал бармену, указал сигаретой в плазменную панель. Юноша на кассе моргнул, поднял пульт, и по залу разнеслась дёргающаяся, визгливо–кричащая песня на английском языке, исполняемая подпрыгивающим в клетке полуголым татуированным существом неопределённой половой принадлежности.

Я вернулся мыслями к только что увиденному. «Да, эти помогут, эти не допустят, эти не упустят на чём ещё можно нажиться, набить мошну. Тварюги! Ваши киевские партнёры людей живьём жгут, а вы с ними ручкаетесь и лобызаетесь. Чем же вы их–то лучше? Но одно, ты, морда, не соврал, вы всегда прятались и продолжите прятаться за спинами стариков и детей. Деточки–то небось в Лондоне да Париже развлекаются. А ты тут, бедолага, патриотствуешь…»

Со дня жестокой расправы с антифашистами в славном курортном городе–герое прошло более недели, а имеющий всю полноту информации президент, точно воды в рот набрал. Над миром нависло Грозное Русское Мычание. Буржуазные пропагандисты изо всех сил тужились, проявляя холопское нутро и изливая в сеть, на тв, потоки помоев под лозунгом: «никто никому ничего не обещал…. Сами–сами–сами… наши мальчики не должны умирать за хатаскрайников».

Я сперва не верил, уподобляясь многим тысячам наивных, что дело, начавшееся с грозного молчания, закончится подлым предательством. Кое–кто, посмеиваясь и стирая щёки в ужимках, вещал про Хитрый План, но зверь насладился вкусом крови и остановить его лживыми завываниями не могли даже исключительно упоротые охранители вроде Ромы Подносикова и Серёжи Колбасникова.

А в первой половине лета я уже не питал вообще никаких иллюзий по данному поводу. Авиаудар по Луганску 2 июня являлся одновременно и ударом по престижу России. То же и с нападением на Российское посольство в Киеве 15-го числа. Перечисленные, и некоторые другие резонансные акции зависли без внятного ответа со стороны вельможных кремлёвцев. Хотя, нет, не совсем без ответа. Несколько позднее представитель МИД РФ сплясала «Калинку», и опубликовала очередной стотысячепятисотый разоблачительно–разгромный пост на своей страничке в «Фэйсбуке».

Мы сидели в одном из далеко не дешёвых ресторанов Губернска, куда Лазаревич привёз меня, выписанного из больницы. Заштопанный после ножевого ранения, утомлённый примитивным казённым бытом, я рвался домой. Димыч заехал за мной сам. Мы списались с ним накануне, и он обрадовал известием, что мою пьесу, по слухам (увы, они оказались слухами), берут к постановке в каком–то микроскопическом алтайском городишке. А я посетовал, что завтра освобождаюсь, да добираться до Тачанска без денег проблематично. Лазаревич сказал: «Фуфло вопрос!», и уточнил, во сколько выписка.

Выпнули меня к 12:00, вручив выписной эпикриз и направление на дополнительное обследование.

Я не решился беспокоить жену и просить её приехать за мной из Тачанска. Дочь болела, и кто–то должен был находиться с ребёнком. Простуды в детском возрасте — обычное дело, хотя и случаются, по обыкновению, весьма не вовремя, вот как теперь, в конце учебного года.

Забросив мои пожитки на заднее сиденье великолепно–хищного «Джипа Чероки», Димка кивнул на место рядом с водителем, мол, садись. Придерживая, по привычке, саднящий левый бок, я осторожно расположился справа, кашлянул и захлопнул дверцу.

— Убавить? — он потянулся к панели мурлыкающего радио.

— Приглуши малость.

— Ну, раненый, где твоя пристань? — показывая все тридцать три зуба, бодро спросил мой однокашник.

— На вокзале, — я блаженно зажмурился и откинулся на спинку, задрав вверх небритый подбородок. — Где ещё–то?

— На вокзале? Хрен те! Однокурсник называется. Двадцать лет не видались, а он: на вокзале, на вокзале! Так, слухай сюды, Василич. Сейчас же завалимся в ресторан и устроим натуральный ЖБО. Ты понял, усач?

— ЖБО? Что — то новенькое!

— Девиз моей фирмы: Жри, Болтай, Отдыхай! Серость!

— «Болтай»? Остроумно! Чем?

— А что подвешено лучше, тем и болтай. Хошь — языком, а не хошь — … другой… хе–хе–хе… частью тела.

— Да чёт ничем не тянет …болтать. Умаялся. Да и дома потеряют. Ждать, ведь, станут. Знают, выписываюсь нынче… — вяло отреагировал я, морщась от солнца, бьющего в глаза. — Аппетита нема. Завтрак недавно ж…

— Я те дам щас в лобешник, дома его потеряют, — пробурчал Димыч, поправив георгиевскую ленточку у зеркала и опуская солнцезащитный козырёк. — Закатимся к феминам, а утром уедешь. Я плачу! Девочки — высший класс! Массажик, тайский, кстати, а не хухры–мухры, расслабон гарантирую! Ишь, позавтракал он! Выпендривается. И чем это, интересно? Жидкой пюрешкой с котлетой из капусты? Ха–ха!

— Ага. Откуда ты знаешь–то? Ну, давай по массажисткам! И по новой лечиться. Да? Соображаешь вообще–то? У меня кровопотеря охрененная, я сплю на ходу, а ты о «мочалках»…

— Да шучу, шучу! Чё, испугался? — расхохотался Димыч, начавший у меня в эту минуту ассоциироваться с шумным игривым гризли, не осознающим собственной, силы и поэтому сметающим, балуясь, любые препятствия на своём пути. — Но без банкета не отпущу! Усёк, жук в лабиринте? Столько времени не виделись!

— Валяй! — смирившись, согласился я. — Банкет, так банкет. Действительно, вдруг снова четверть века не свидимся.

— То–то же! Сразу бы без разговоров! Погнали! Свожу в один закуток! В «Гнезде перепёлки» обалденные блинчики дают! Без принуждения в рот прыгают, словно галушки! А борщец! Клянусь, ты похожего борща в жизни не ел. У них не борщ, а подлинный нектар! Пища богов! Читал Уэллса? Во! Мигом оживёшь. Вино буш? Я–то за рулём…

— Нет. Семь лет в завязке.

Жутко хотелось закурить и дерябнуть стакан хорошего винца. Привычки молодости удивительно живучи, м–да.

— Ну, слушай, я безумно рад тебя видеть! Помнишь вот это: «Так вы пихаете или не пихаете?» А другое: «Первый русскый карабл «Ороль…»?»

— Помню, Димыч. Особенно «Орола».

Лазаревич тронул пальцем радио и из динамика приглушённо зазвучало: «Себе такую дорогу ребята выбрали сами…»

Да. Дорога… Пока она привела меня только в отделение хирургии областной клинику города Губернска, в коей я месяц с кисточкой провалялся с продырявленным Игнатом лёгким.

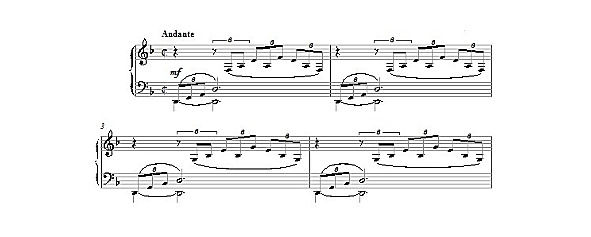

Приёмник на секунду умолк, затем ласково, проникновенно заиграло фортепиано.

«Ты с высоты

Даришь мне всю свою любовь.

И даже я, для тебя

Пронесу всю свою любовь…»

«Они называют это джазом. Бедная Элла!»

«Скорую» для меня тогда вызвала женщина с собачкой, утащившая перепугавшегося шпица на руках обратно в квартиру. Странно, но к моменту приезда врачебной бригады, я оказался более жив, нежели мёртв, хотя и крови потерял прилично, и пульс почти не прослушивался. Это обстоятельство, да ещё занесённая в рану грязь, и обусловили тяжесть выздоровления. Едва я немного очухался и пришёл в сознание, меня сплавили в Губернск, ибо в родном Тачанске медицинское обслуживание зареформировали до крайней степени, и светила почёсывали затылки и размышляли, сразу меня похоронить или предоставить шанс помучиться. Нестандартное проникающее ранение поставило их в тупик.

Следователю, или дознавателю, не сохранилось в памяти, кем он представился, я давал показания лишь однажды, перед самой отправкой в Губернск, и разговор у нас продолжался приблизительно пятнадцать — двадцать минут. В основном, он свёлся к вопросам капитана, узнал ли я нападавшего, имеются ли злобные недруги, и кого бы я мог заподозрить в организации нападения.

— Нет, ударившего меня ножом, я не знаю. Впервые столкнулся. Врагов стараюсь не наживать. Тем паче, способных на подобное. Нет, описать не в состоянии. Слишком неожиданно события разворачивались. Он ткнул и убежал. Может, пьяный, бомж, наркоман на дозу денег искал.

— Вот–вот, деньги, ценности Вы носили с собой?

— Ценности? Нет. Откуда? Разве, телефон. Мне его вернут?

— Нет, к сожалению. Он будет фигурировать в деле, как улика. Да и нельзя с него теперь звонить. Если б не сотовый, не беседовали бы мы с Вами сейчас. Лезвие по нему скользнуло и вниз отклонилось. А иначе, исходя из траектории, прямо в сердце вошло бы. Но экран изуродован. Потому… сомнительно… Говорите, обрисовать преступника не получится?

— Нет, навряд ли. Не разглядел толком. Тёмное расплывчатое пятно вместо лица.

— Одежда, рост, отличительные приметы?

— Пожалуй, ниже меня, одет в какое–то тряпьё. Приметы? Не до отличительных примет, ежели в тебя ножиком тыкают.

— В тряпьё?

— Да. Балахон с капюшоном.

— Вероятно, Вы правы. Наркоман или бомж. А что за девушка вас сопровождала? В объяснительной фельдшера «Скорой помощи» упоминается неизвестная, невысокая в сером пальто, сидевшая рядом с Вами в сугробе, и державшая Вас за руку при погрузке в автомобиль. Сказала Фомину, санитару со станции, якобы она — ваша родственница. А потом исчезла.

— Представления не имею. Предполагаю, прохожая.

— Прохожая? Вы уверены?

— Абсолютно. Я, видите ли, несколько не в форме находился, чтоб у неё паспорт испрашивать. Да и была ли девочка?

— Была. В том–то и дело, что была. Следы на снегу подтверждают слова Фомина.

— Мало ли, кто у подъезда шатается.

— Не мало. Но многие ли из шатающихся у подъезда станут на прощание целовать потерпевшего?

Я отвернулся, и устало уставился в стену.

— Позовите медсестру, пожалуйста. Бок разболелся что–то.

— Ясно. Я Вас прекрасно понял. Ещё одно. Документы надо подписать. Укажите: «С моих слов записано верно». Дата, роспись. Отлично. Лечитесь, Сергей Васильевич, выздоравливайте, мы с вами свяжемся, навестим.

— Найдёте?

— Преступника?

Капитан замялся, отвёл глаза.

— Врать не возьмусь. Будем работать. Свидетели, практически, отсутствуют. Сплошные нестыковки… До свидания. Медсестру я пришлю Вам.

Пока я лежал в Губернске, по поводу инцидента меня никто не навещал.

Валяясь под капельницами, я неоднократно прикидывал, что стряслось с Линой, куда она пропала и появится ли снова. Вспоминался её намёк, будто она может всё исправить, но в этом случае мы более не встретимся. Верить в подобный расклад не хотелось, но за месяц пребывания в больнице она не приснилась мне ни единожды. А я так представлял, как она впорхнёт в комнатку и спросит про погоду! Не впорхнула. Не спросила.

В палате нас прописалось четверо. Двое отходили от операции, третий, на стройке наткнулся на штырь и распорол себе бочину. В общем–то, нормальные мужики. Гене, тому, которого с железяки сняли, друзья приволокли миниатюрный телевизор, и по вечерам мы смотрели сериалы, новости. Я не особо до тех дней интересовался происходящим на Украине, отслеживал события в фоновом режиме, считал, что волна скоро уляжется. Однако, вопреки моим прогнозам, с каждым днём ситуация накалялась. Вот полыхнула Одесская Хатынь, а в районе Краматорска нацисты расстреляли молоденькую медичку Юлю Изотову, и отметились праздничным побоищем в Мариуполе.

Худенькому тридцатилетнему Гоше Барыгину, с синими от татуировок с драконами предплечьями, трудившемуся парикмахером собачьих стрижек, удаляли аппендикс. Глядя ТВ, Гоша горячился и громко требовал прекратить вмешиваться в дела суверенного соседнего государства. С ним долго и до хрипоты спорил другой аппендицитник — Бруно Гаспарович, пожилой, сутулый, сухопарый бухгалтер из крупной оптовой фирмы. Этот, патологический интеллигент, прежде чем начать спор, поправлял очки и произносил что–то вроде: «Гошенька, мальчик, вы покамест потрясающе молоды…» Гошенька не обращал на доводы Гаспаровича ни малейшего внимания, ссылался на ролики какого–то Наврального, приводил в пример «цивилизованный Запад», и в беседе «тыкал» пожилому человеку. К Гоше через день прилетала симпатичная конопатая девчонка, напоминавшая юную Марианну Полтеву, снабжавшая парикмахера шоколадом, фруктами и сигаретами. Пряча принесённый хабар в тумбочку, Гоша бросал ей зажигалку, девушка говорила: «Оп–па», ловила её на лету, и они направлялись в курилку. Возвращался он один.

Геннадий отмалчивался или вздыхал: «Да ну вас в *опу, спорщики херовы, без нас всё решат, переключите на «Шоу рус!» Выздоровление у Гены продвигалось ни шатко, ни валко, разрез гноился, на перевязках он шипел от боли. Жены он не заимел, навещала его мама, притаскивавшая груды пирожков, беляшей, коробок с соком. Генке стряпню было нельзя, оттого–то пирожками и наслаждались мы.

После переливаний крови я чувствовал себя относительно сносно, только частенько задыхался, но и мне процедуры обработки раны удовольствие доставляли сомнительное, особенно поначалу, когда выяснилось, что в Тачанске прописали неверный курс терапии, из–за чего позднее пришлось несколько раз откачивать кровь из левого лёгкого и чистить поражённые ткани.

Первым богоугодное заведение покинул Гоша, упорхнув наводить красоту четвероногим, а за ним в свою бухгалтерию, придерживая правый бок, отправился и Бруно Гаспарович. Их койки заняли пенсионер язвенник Гаврилыч, обожавший футбол, а в перерывах между матчами предпочитавший спать, и почечник, мелкий торгаш Вепревчук, достававший присутствующих продолжительными инструктажами по мобиле оставшихся на должностях сотрудников его конторы. Закупка макарон, крупы, поставщики, безнал, контрагенты, премии, штрафы, — в конце дня у меня опухала голова. Как–то на обходе, Вепревчук, вальяжно почёсывая волосатое пузо, спросил у врача:

— А почему, собстно, меня определили непонятно с кем в одну палату? Почему не в урологию?

— У нас клиника не резиновая. В урологии пока мест нет. Освободятся — переведём.

— Вечно у вас ничего нет. Небось, сунул бы в конверте, мгновенно бы нашлось…

Приходившей к нему толстой супруге, никогда ни с кем не здоровавшейся, извлекавшей из сумки творожки, настрого запрещённую полукопчёную колбасу и ещё что–то завёрнутое в непрозрачный пакет, Вепревчук жаловался:

— Даже в больнице спокойно не полежишь. Аля, ты думаешь, здесь лечат? Таки нет, меня в подобном клоповнике окончательно искалечат. Уколы непонятные ставят, капельницы зачем–то. Я им: камень в почке, а они таблетки приносят. Выйду, сразу жалобу накатаю в областное министерство. Пускай проверят, чем они тут занимаются и отчего в урологии место не отыскали.

Аля Вепревчук, устремляя надменные взгляды на меня и Гаврилыча, вытаскивала благоверного в коридор, и булькающе сипела нечто нечленораздельное. В ответ он тоже переходил на сдавленные хрипы, среди коих я различал: «А мне бояться нечего!» и прочее в том же духе.

Супруга навестила меня дважды. Привезла кое–что из одежды, планшет. Кормили в больничке средне. Дополнительными килограммами не обзаведёшься, но и от недожора не опухнешь. Поэтому в поставках продуктов с воли я не нуждался. А вот лэптоп оказался именно тем, чего не хватало. И телефон, пусть и неудобный, и компьютер, пусть и тормозной. К вящему моему изумлению, в комнате ловилась незащищённая беспроводная сеть, и я стал потихоньку просматривать хронику украинских событий, да комментарии друзей по поводу майдана и обрушившейся на страну гражданской войны.

Большая часть твёрдо верила, будто спустя полгода, максимум месяцев восемь, «незалежной» придёт «каюк», ибо промышленность остановится, а население замёрзнет и перемрёт с голоду и холоду, а Стрелков с пацанами триумфально войдёт во Львов. Скептики робко указывали на помощь «жёвто–блакитным» «коллективного Запада». И лишь очень немногие, считавшиеся маргиналами, заявляли, что нынешнее правительство РФ проспало обострение ситуации и теперь, опасаясь санкций за Крым, само же и вскормит фашистскую хунту, нацеленную на уничтожение и расчленение России.

Не явился для меня откровением пост Борюсика Филлиповича. На своей странице он выдал примерно следующее: «Всем френдам! Вы в курсе, какая трагедия происходит в соседнем государстве. Путинские наймиты бояться допустить вхождение независимой Украины в Великую Свободную Европу. Они ощетинились ракетами, напичкали границы танками, и гонят сепаратистам–террористам оружие, наркотики и наёмников–зэков. Элита украинской нации, такие люди, как Филатов, Геращенко, Яценюк, мужественные ребята Яроша, противостоя гэбэшному нашествию оккупантов, ждут нашей поддержки. В настоящее время кремлёвская клика втаптывает в грязь ростки демократии. Протянем руку солидарности Революции Достоинства. Укажем „вате“ её место! Соберём средства! Яндекс–кошелёк… Лайк, репост!»

По поводу массового убийства в Одессе он разразился очередной блевотиной: «…мы прекрасно понимаем: это дело кровавой НКВД–КГБ–ФСБ, испокон веков истреблявших лучших людей мира, в частности, и моих предков тоже. Провокация, выразившаяся в том, что скрывшиеся в здании Дома Профсоюзов подожгли сами себя, стремясь продемонстрировать появление в Украине мифического „нацистского“ режима, провалилась. Весь мир сознаёт, чьё это преступление, а мы с вами должны вести разъяснительную работу на англоязычных сайтах. Люди с разговорным английским — стучитесь в личку. За нашу и вашу свободу! Яндекс–кошелёк… Лайк. Репост». Репостнули 548 человек.

Замирая от брезгливости, я пролистывал статью за статьёй его журнала, пытаясь обнаружить на них хотя бы какие–то песчинки того Филлиповича, с которым я общался раньше. Их не было. Непрерывно натыкался на новые, модные среди креативного класса, словечки: «ватники», «колорады», «москали», «беспощадная гэбня», «кацапские рабы». Каждая заметка сочилась ненавистью к тому, что представляло ценность для меня и представителей моего круга.

— У нас тут на метро быстрее доберёшься! — в сердцах воскликнул Лазаревич, треснув по рулю, стоило нам опять встать в глухой пробке. — Проехать полтора километра всего. И ведь не час пик покуда.

«Группа крови, на рукаве, мой порядковый номер, на рукаве», заблажил Димкин «сотик».

— Внимательно! Да! Да, в городе. Нет, Вов, в течение часа, ну, никак! Дельце одно есть. Сколько? Ну, два — три. Я сказал, не выйдет, не успеваю! Подождёт твой сахар, не растает! Всё, как только, так сразу! Бывай!

Положив трубку в карман кожаного пиджака, он объяснил:

— Забот полно. Без шефа ничего решить не могут. Я предупреждал, а толку? Звонят!

«Лина, где ты сейчас?»

Димыч потыкал в радио, сменил канал на новостной.

— Ты не поделился, кто тебя на шашлык–машлык возжаждал пустить. Тайна сие грандиозная? Или жалко?

— Или жалко… Да и шашлык–то из меня… Рёбрышки уж скорее… Подкоптить разве…

— Ишь! Жалко ему! Жалко у пчёлки! В попке! Полиционерам–то чего соврал? Приходили хоть?

— Навещал горемыка. Капитан. Разочаровал я его, заявил, будто знать не знаю, ведать не ведаю…

— И мне не скажешь?

— Прости, Дим. Не скажу. Да и зачем? Это мои проблемы…

— А если повторить попытается?

— Маловероятно. Наказать хотел. Наказал.

— За что так жёстко–то?

— За правду…

— Правду не любит?

— У него она своя. Видишь ли, их правда вступила в противоречие с моей. Только и делов.

— Даже — «их»?

Я не ответил, пожал плечами, вздохнул.

Мы помолчали. Я разглядывал нарядные магазинчики, красочные рекламные растяжки, дорогие автомобили. Названное поразительным образом уживалось с обшарпанными серыми стенами домов, ямами на дороге, толпами на остановках.

— О, вот хороший канал! — довольно заверил Лазаревич, когда сигнал приёма стал уверенным, без треска и шипения.

— «… наши корреспонденты передают, что Верховный совет самопровозглашённой ДНР, назначил Игоря Стрелкова главой комитета безопасности и министром обороны, непризнанной республики»

— Опа! — обрадовался Дмитрий. — Ну, сейчас Игорь Иваныч им покажет!

— Думаешь?

— Не думаешь, а знаешь!

— Оптимист эпохи пессимизма…

— А что не устраивает? — вопросил Димыч, выруливая на стоянку ресторана «Гнездо перепёлки». — Каждый сам куёт себе судьбу, и любой опыт учит нас чему–то. Просто мы не всегда понимаем, чему. Дверь захлопни сильнее. Пошагали. Щас получим опыт поглощения настоящего борщеца, не дешёвых китайских подделок, ха–ха–ха.

— Часто бываешь в «гнёздышке»?

— Не то, чтобы часто, иногда забегаю, — усмехнулся он.

«They drank up the wine and they got to talking

They now had more important things to say

And when the car broke down they started walking

Where were they going without ever knowing the way?»

Поднявшись по ступенькам, мы миновали отделанные под старину створки и, оставив позади неработающий в это время года, гардероб, и скучающего охранника, вошли в интимный сумрак зала. Высокие сводчатые стёкла прикрывались бархатными малиновыми портьерами.

Один столик был занят парочкой, остальные свободны. Негромко вещал телевизор, информируя о состоявшейся накануне закрытой беседе президента с премьером.

Едва мы расположились неподалёку от окна, рядом возникла симпатичненькая стройная официантка. Белоснежная рубашка, чёрный жилетик, зелёный галстук–бабочка, длинная тёмная юбка. На руках светлые перчатки, на сгибе — чистейшая салфетка.

— Добро пожаловать, господа. Рада приветствовать вас в «Гнезде перепёлки»! Вы уже ознакомились с нашим предложением? Если вы не определились с выбором, могу порекомендовать фирменное блюдо…

— Нам три корочки хлеба… — пробасил Димка и, видя вытянувшееся лицо девушки, щёлкнул пальцами, засмеялся. А отсмеявшись, расплываясь в улыбке, продолжил:

— Ир, я чувствовал, что сегодня твоя смена.

Затем бросил мне:

— Полистай меню. Твой заказ, мои бабосы, кароч, не стесняйся. А я пока со старой подружкой пообщаюсь.

— Димка! — ахнула служительница, но тут же вернула самообладание, привстала на цыпочки, снова опустилась на всю ступню.

— Ага, я — Димка. Чего не звонишь–то? Лучше нашла?

— Это ты, похоже, лучше нашёл! Столько месяцев ни слуха, ни духа.

Ирина нервно сжимала и разжимала кулачки.

— Ир, давай не будем ругаться при посторонних, а то ты мне другана испортишь.

— Ещё чего! Ругаться! Я с клиентами, к вашему сведению, не ругаюсь!

— С клиентами, выходит.

— С клиентами.

— Ирин, ну ты хоть вспоминала? Ну, изредка, а?

— Он спрашивает! Вспоминала! Жену твою — великомученицу.

— Ох, ты ж! Сюрприз, сюрприз! Ну, Васильич, выбрал?

— Слушай, Димыч, я в таких яствах не секу. Может, на усмотрение заведения? Вот, что означает капрезе? А это — каре ягнёнка? Моэлье какое–то…

— Ладно. Ирин, записывай.

«Лина, не молчи, пожалуйста!»

Приятель повернулся ко мне и принялся допытываться:

— Первое навернём? Борщ «Московский». Мне и Серёге. Тэ–э–экс… Блинчики с мясом…

— С сёмгой… Не против? — спросил я.

— Записала? Значится, идём дальше. Фаршированную куриную грудку для меня. Серёг, берёшь?

— Я б кролика по–домашнему отведал.

— Ого, губа не дура! Будет тебе кролик! Угу… На гарнир — картоху с лучком и грибками и…

— Мне тоже!

— Отлично. Правильный выбор, Максимыч! Салатики. Пиши: две «Жемчужины».

— Всё? — Ирина захлопнула блокнот.

— Всё? Нет, конечно! — взвился Димыч. — А выпить?

— Чайку малость, — успокоил его я.

— Чай, так чай. Ирин, «Ассам» и «Фруктовый микс».

— Хорошо, мальчики. Только кролика и грудку минут двадцать обождать придётся. Устроит?

— Устроит. Тащи остальное пока.

— Не разоришься? — поинтересовался я у приятеля.

— А! — отмахнулся Лазаревич. — Не каждый день гуляю!

— Откуда баблишко? — засмеялся я.

— Друзья, слышишь, рубят, а я — вывожу! — Димон кивнул на вновь ожившую мобилу.

— Маш? — вытаращенные от удивления глаза. — Да, привет. Не получится, дела. И вечером не могу. Совещание. Когда? Давай, я прикину и наберу через полчасика… Да подожди! Слушай, ну без истерик, я не один. Чёрт!

Дмитрий положил трубку на стол и начал копаться в настройках аппарата.

— Блокировал вроде её номер, отчего же лоханулся–то так? Чего она с Мишкиного–то звонит?

— Подруга Иришкина? — не сдержался я от подначки.

— Ну, дык! В определённом смысле. Боевая.

— Кучеряво живёшь. На работу силы остаются?

— Силов у меня навалом! — он продемонстрировал руку, напоминающую медвежью лапу. — Да надоели эти тараторки, бабловыжималки… Иринка тока нормальная… Фигня, разберусь.

Вскоре перед нами появилась первая часть заказа и мы, удовлетворённо урча, набросились на борщ.

— Изголодался, поди, в больничке–то? — довольно глядя на мои манипуляции с ложкой, спросил Лазаревич.

— Есть маненько, — ответствовал я, пытаясь постичь, как это люди умудряются готовить такие вкусности. — А не в курсе, хлеба чёрного нет? В клинике всё белый больше, да серый.

— Да я без мучного ем, сам–то. Ну, сейчас уточним. Ирина, подойди, пожалуйста.

Ирина приблизилась, делая пометки в книжечке.

— Ириш, товарищ хлебом чёрным интересуется. Держите?

— Чёрным хлебом? — изумлённо переспросила девушка. — Извините, чёрный в нашем меню отсутствует. Не пользуется спросом. Возьмите французские булочки или «а–ла Паризен». Или белый. Из канадского зерна высшего сорта.

— Спасибо, Ирина, — покачал я головой, — мне бы обычного, «Крестьянского».

Официантка пожала плечами и отошла к бару.

— Как идёт! Как идёт! — восхитился Димыч, оторвавшись от блинчика с икрой. — Эх! Ты представляешь… Что там, у Пушкина, про женские ножки?

— Насколько помню, примерно, так:

«Люблю я бешеную младость,

И тесноту, и блеск, и радость,

И дам обдуманный наряд;

Люблю их ножки; только вряд

Найдёте вы в России целой

Три пары стройных женских ног.

Ах! долго я забыть не мог

Две ножки… Грустный, охладелый,

Я всё их помню, и во сне

Они тревожат сердце мне».

— Бедный Сан Сергеич! Его бы к нам! Всего две ножки и видал! Ох, он бы тут, разгулялся…

— Да, тяжёлое время выпало, но это он скромничал. Одна Анна Петровна Керн, писал, чего стоила. Ты кстати, читал об их последнем свидании? Она жизнь заканчивала в бедности, в разорении. И процессия с её гробом на выезде из Москвы вынужденно встала на обочине, чтоб пропустить ввозимый в столицу памятник Александру Сергеевичу.

— Господь — первоклассный режиссёр.

Снова звякнул сотовый. Лазаревич взял трубку, глянул, кто звонит и сбросил входящий.

Как раз в этот момент на экране тв и замелькали кадры с горящим Домом Профсоюзов.

— Смотрел? — ткнул я вилкой в сторону телевизора, поглаживая то место, где раньше крепилась пуговичка

— Конечно. Сам не свой ходил. Снилось всякое… Хотя сентиментальностью не страдаю…

— Что думаешь? Обо всём этом…

— Доскутся они. Ополченцы раскидают их по фонарям, не дожидаясь Гааги.

— Сложновато, однако, против регулярной–то армии.

— Наши подсобят.

— Ты веришь в детские сказки?

— Если хоть в какие–то сказки не верить, совсем тоскливо жить получится.

Я отхлебнул чай. Сахара не положили, и сие лишь увеличило мои симпатии к данному заведению.

«Лина, отзовись!»

— Помнишь Филлиповича, Дим?

— М–м–м, — задумался друг. — Борьку?

— Его самого. У меня жуткое желание при встрече плюнуть ему в морду и сказать: «Это тебе за Юлю Изотову».

— Кто такая? И почему обязательно плюнуть?

— Медсестра из Краматорска. Красивая девчонка была. Вон, на твою Ирину чем–то походила.

— Была?

— Расстреляли нацики. 21 год ей шёл. Ни малейшего шанса. В спину.

— А Борька при чём здесь.

— А Филиппович прокукарекал в блоге, будто их бригаду обколотые российские наёмники убили, переодетые в украинскую форму.

— Мразь. Конченная. Я не зря брезговал с ним якшаться. За подобное не плевать надо, а до кровавой юшки… Он где обитает–то нынче?

— В Северной Пальмире устроился.

— Охохо! Ишь ты! Другой край географии! Отсюда вывод: дуэль ваша — маловероятна.

— Земля, Димыч, она круглая. Бумеранг недостаточно бросить, его, вдобавок, надо уметь поймать.

— Тут ты прав.

— Ещё Игорь Сивак уже больше недели на сообщения не отзывается… Он там, в Одессе, в Сопротивлении… Надеюсь, прорвётся… Жаль будет невероятно, если…

— Друг?

— Нет. Это ты загнул. Знакомый. Он — поэт, музыкант. Не слишком давно диск выпустил. «Нехолодная война». Не слышал?

— Не довелось. Мимо прошло. Лишнего времени меньше и меньше с каждым годом…

— На вокзал поедем, я включу на планшетнике. Оценишь. На некоторые песни я ему видеоролики делал.

Лазаревич перекатывал из руки в руку бокал с «Фруктовым миксом»:

— Чёт невесело стало…

Вдруг на экране, взамен поющих трусо́в, в новостном выпуске появились кадры из обороняющегося Славянска.

«На короткой пресс–конференции, устроенной после окончания обстрела со стороны украинских войск, Игорь Стрелков обратил внимание журналистов на…»

— Э, халдей, выруби этих сепаров! MTV давай! — крикнул вьюнош, ранее подходивший к бармену с требованием переключить канал.

Димон напрягся.

— Обожди переключать, — лаконично и внушительно бросил он стоящему за стойкой молодому человеку, и продолжил, обращаясь уже к субъекту, недовольно крутящему носом:

— Уважаемый посетитель сего богоспасаемого от налоговой и Роспотребнадзора, пункта общественного питания! Вас не устраивает обслуживание в данном заведении? Что ж, вы всегда вправе с чистой совестью избавить нас от своего присутствия. Будем чрезвычайно благодарны. А коли не спешите выходить на улочку и вялиться на солнышке, а желаете и впредь находиться в тенёчке, так лучше не отсвечивать и помалкивать. И не раздражать остальных!

Белобрысенький обеспокоенно оглянулся на медвежью фигуру моего собеседника, заёрзал на месте. Послышалось: «Ватник… колорад… мало жгли… я б их…!» и что–то неразборчивое.

— Не внял, значит, гласу разума, — поднялся Дмитрий.

— Ты серьёзно? Стоит ли шум поднимать? — спросил я.

— Серьёзно. Очень серьёзно. Не волнуйся, всё тихо пройдёт.

— Помочь? — я отложил салфетку.

— Хо–хо! Сиди, смотри и наслаждайся, подранок! В бой идут старики!

Неторопливо, вразвалку, Димыч подошёл к парню и едва тот попытался вскочить, положил ладонь ему на затылок, вдавив поскакунчика обратно в стул.

— Слушай, бандера, и мотай на ус. Здесь тебе не там. У себя в «Жан Жаке» кукарекай. Я, как потомственный колорад и заслуженный ватник мигом тебе фалафель на смузи натяну.

Говорил Лазаревич негромко, но весомо и доходчиво. К нему было рванулась Ирина, но он жестом остановил её, и она застыла посреди зала, не зная, что предпринять дальше.

— Усёк? — Дмитрий сдавил плечо побледневшего любителя MTV, и показал кулак привставшей девчонке: — Молчи, крыса. Думаешь, полиция не заинтересуется маленьким беленьким пакетиком?

Девица обалдело уставилась на него и плюхнулась обратно на стул, позабыв закрыть рот.

Потом Лазаревич взял, лежащую у тарелки, тускло поблёскивавшую ложку, согнул её пополам и сунул в карман рубашки «щеневмерлика»:

— Дарю на память о ватничках! Привет Бандере!

И взъерошив совершенно опешившему хипстеру причёску, возвратился к нашему столику, отчеканив:

— Ирин, эту ложку мне в счёт тоже поставь.

— Ну, ты зверь! — восхитился я. — Не впервой инвентарь — то гнуть?

— Не впервой, — широко улыбаясь, хмыкнул он. — Пробовал ещё вилки, но они, заразы, ломаются. Точно бабы, чесслово!

Между тем, пострадавшая парочка подозвала официантку, расплатилась, и, стараясь не смотреть в нашу сторону, покинула «Гнездо перепёлки».

— О! Давно бы так! — потёр лапищи Дмитрий, — А то сидят тут атмосферу портят. Итак–с, ты в норме? Наелся?

— Фу, до отвала, — я откинулся назад, изображая, насколько сыт. — Блин! У меня стойкое ощущение, что я знаю этого крысёныша с чёлкой. Но никак не могу вспомнить, где видел. Журналист какой–то, кажись…

— Преувеличиваешь! Откуда? Морда непримечательная, среднестатистическая. Перепутал, считаю. Однако, я тож не вмещу и лягушачьей лапки! Погнали что ль? В пробках опять торчать придётся.

— Да, пора бы выбираться…

— Ириш, голубушка, принеси–ка цифирь.

Подавая Димону листок, девушка, покусывала губы, перекладывала из руки в руку карандаш.

— Ир, я позвоню…

— Не надо, Дим, не стоит…

— Серёг, ты сумму проверь, я потолкую с барышней.

Они отошли к окну, и содержание их дальнейшей беседы осталось для меня тайной.

— Верно, без ошибок, — молвил я, когда хмурый Дмитрий, вернувшись, стал рыться в портмоне.

— Хватит? — спросил он и бросил на блюдце красненькую бумажку.

— Самое то.

— Сувенир «бандере» внесли в перечень?

— Внесли.

— Сдачу оставь себе, — буркнул Димыч красавице, ткнув в деньги. — «Рафаэлло» купи. Или ка–ра–мель–ку… Пошли, Максимыч.

Ирина собралась было ответить, но мы уже покидали пригревший нас перепелиный приют.

Обходя сзади «Джип», я заметил кое — что интересненькое.

— Димыч, — окликнул я товарища, — глянь. Полагаю, понравится. Щенячий восторг гарантирую.

И указал на заднюю дверцу. Её пересекала коряво нацарапанная чем–то острым надпись: «вата».

— Мать моя! Ах, он козлище! Зря я ему узелок–то в одёжку засунул, в следующий раз в другое место впечатаю. Походит пускай недельку в раскоряку. Поработает на проктолога, глядишь, думать научится. Выцеплю паскудину, вниз котелком в канализацию запихаю! Попадётся он мне на узкой тропке!

Поохав и поругавшись ещё чуток, он махнул:

— Ладно, толку–то теперь причитать. Садись.

Пристегнувшись ремнём, я задал мучивший меня вопрос:

— Где слов чудных набрался? Фалафель, смузи? Сказка!

— Хрен зна! — пожал плечами Лазаревич. — Слышал, читал, думал! Звучит смачно, вот и взял на вооружение.

Он зыркнул на часы.

До вокзала мы бы скорее добрались пешком, нежели на «Джипе», еле ползущем по трассе. Опустив стекло, я, слушая радио, рассеянно наблюдал за обычным днём областной столицы. Троллейбусы, трамваи, велосипеды, мотоциклы. По тротуарам из модной плитки неторопливо и важно прогуливаются мамаши с колясками. Школьники деловито возвращаются с занятий, лупцуя друг друга ранцами, а, может быть, наоборот, торопятся на вторую смену. Суета, рутина. Люди настолько привыкли к ней, что не видят окружающих, не обращают внимания на происходящее. Они поглощены собой. Их ждут школы и институты, распродажи в магазинах и поликлиники. Мчатся недели, месяцы. Весна сменяет зиму, за весной спешит краткосрочное лето. И без остановки, по кругу. Через край перехлёстывают неосознанность и машинальность. Зачем думать о грядущем, если есть настоящее… Голова отныне — инструмент поглощения пищи. «Об этом я подумаю, когда придёт завтра». Никогда не любил «Унесённых ветром».

«Сестра и брат… Взаимной верой

Мы были сильными вдвойне.

Мы шли к любви и милосердию

В немилосердной той войне»

«А ведь в последний раз я гулял по этому проспекту невообразимо давно. С Линой. Отвозил её на учёбу. Это сколько ж лет–то минуло? Четырнадцать? Настю тогда дома не застали и начали обходить родственников в поисках хозяйки квартиры. Подсчитывал позднее по карте намотанные километры. Около восьми. Лина пятку стёрла, хромала. А я в урне рылся. Выкинул, не глядя мусор из кармана, а вместе с ним и билеты на обратный путь. И нашёл! Фантастика! Чудны дела твои…»

Из задумчивости меня вывел Лазаревич. Он успел прослушать несколько песен из «Нехолодной войны» и находился снова в отличном расположении духа.

— Не намерен в Губернск перебраться? Здесь возможности покруче, зарплаты повыше.

Я вздохнул:

— В прошлом горел такой идеей… А потом… перегорел. Не выношу я города, особенно миллионники. Чем дальше, тем сильнее. Мне б домик в деревне, на берегу речки… Смотрел «Брата»? «Город забирает силу…» Да и жить–то осталось с гулькин хер. Хочется многое написать. За все годы, проведённые бессмысленно, впустую. Авось песчинка сдвинется в нашем не самом лучшем мире.

— Откуда в тебе это занудство? — покосился Дмитрий. — Есть у меня по поводу затронутой тобою темы чуток соображений. Высказать, правда, их, особо некому. Не бабам же, верно?

— Смотря каким…

— Да любым. Выслушать–то выслушают. Однако не поймут ни бельмеса, и вдобавок, услышанное извратят, перевернут, опошлят по причине присущего им скудоумия… Короче, мало не покажется. Наши сверстники, согласись, — яркий пример жизни не на полную катушку. Мы хотели горы свернуть, да и могли бы это сделать, уверяю, да лень и страх нам мешали. А бороться мы не умели, не научились, и ангелы явные рядом не тусили. Потеряли дорогу и не нашли других.

— Лень? Страх? Неа… Не в них дело. Современная эпоха — эпоха античеловечности. А нас с тобою воспитывали под иное. Свобода, равенство, братство. Солидарность! А выживать пришлось чужаком в стае. Человек человеку оказался волком. «Мы — дети полдорог, нам имя — полдорожье… Не мы повинны в том, что половинны…

«Родилось рано наше поколенье —

Чужда чужбина нам и скучен дом.

Расформированное поколенье,

Мы в одиночку к истине бредём»

— О, «Юнона» … уважаю… Но сейчас в тренде перекладывать своё раздолбайство на общество, на его несправедливое устройство, — скептически отозвался Дмитрий. — Но кое в чём ты прав: дней в запасе — кот наплакал. Я иногда пытаюсь представить, что мог бы сделать иначе. Интересная картинка вырисовывается. Перебираю варианты, а в голову приходит только одно: надо общаться больше с близкими и друзьями. Уходят люди, а остаётся пустота. Даже не от отсутствия тех, с кем рос, а от того, что ты что–то не исправил, не выручил их, хотя мог, не поддержал в трудную минуту. А теперь и не скажешь… И ощущаешь на себе часть вины в их уходе… И тащишь её. Остальное — мелочи, они рассыплются в прах по прошествии лет.

«Группа крови — на рукаве…». Сотовый жужжит, ползя по панели…

— Внимательно. Степан Сергеевич? Да, я в курсе. Сахар, да. Через часик, примерно. Пробки везде… Ясно… Документы оформлю в наилучшем формате. Всего…

Прибыли. Финишная прямая.

— Всё, базар — вокзал! Конечная остановка. Возьми флешку, скинешь мне на неё песни Игоря. Заеду с оказией в Тачанск, заберу. Дюже зацепили. Сиди тут. Я мигом билет возьму. Тебе докуда? До Кировки?

— Лучше до Кировки, само собой, — кладу флеху в левый карман брюк, к платку.

— Десять минут!

Димыч убегает, сунув в куртку мобилу и ключи от машины. Расслабляюсь, жду. Наслаждаюсь видом из окна. Автовокзал, по меткому определению моего товарища, безо всяких преувеличений, напоминает базар. Ларьки, будочки, павильончики, стенды, битком набитые мусорки, пыль, клочья бумажек на дорожках, окурки на вытоптанных газонах. «Шаурма», «Беляшик», «Мороженый Джим» (киоск мороженого), аптека «Бодрость», «Пластилиновый Кеша» (детские игрушки), столик с разложенными солнцезащитными очками, прилавок с таёжными сувенирами, «Хот Дог». Лица, лица. Молодые и старые, усталые и бодрые. Спешат, торопятся, на бегу кусают мороженки, двумя пальчиками придерживают жирные пирожки. Мужчины, женщины, дети. Волокут баулы, тележки, катят вместительные сумки на колёсиках.

«Взгляды, жесты, очертанья, ароматы, звуки, краски.

Словно кадры, недоснятого кино.

Обещанья и молчанье, трепет самой первой ласки.

Всё осталось там, где нет меня давно»

— Объявляется посадка на маршрут №731, Губернск–Тараканово, отправление с десятой посадочной площадки…

Стоп! Время словно замерло. Живой ранее поток, застыл. Знакомая лёгкая кофточка, туфельки на платформе, милый профиль, копна волос… Лина? Лина! Как тут открывается? Проклятье! Я знал, она…

Распахиваю дверь, ору изо всех сил:

— Лина! Лина, я здесь, здесь.

Закашлялся.

Девушка не оборачивается, продолжает движение в сторону касс.

Выскакиваю из авто, бегу за Линой. Уворачиваюсь от рюкзаков, колясок, локтей, стараюсь не потерять её из вида. Наконец, запыхавшись с непривычки, догоняю, придерживаю за предплечье, разворачиваю:

— Лина, люби…

И давлюсь словами.

Это не Лина! Похожа, но, увы, не она. Стыдно, старик, стыдно. Будто пацан, ей богу!

— Ай! Мужчина! Вы что себе позволяете? Немедленно уберите от меня свои пальцы.

Незнакомка напугана, потирает плечо.

— Кто вы такой? Хам!

Прижимаю ладонь к груди, склоняю голову, произношу с раскаянием и отчаянием:

— Простите! Я, кажется, обознался! Честно, не специально! Мне почудилось… Я вовсе не хотел Вас испугать.

Смотрит оценивающе. Взгляд её неуловимо меняется, делается мягче. Вылитая Лина. Только… Другая…

— «Почудилось!» Запомните, — поучительно говорит она, — сейчас подобным образом не знакомятся.

Краснею. Неужели краснею? Достаю из кармана брюк носовой платок, мну его, точно собираясь вытереть пот со лба.

— Извините…

— Да! Имя — не повод хватать на вокзалах приличных женщин! Пусть и зовут меня…

Разворачиваюсь и, не оглядываясь, несусь обратно к машине. Наполеон при Березине. Фу, противно.

Барышня неразборчиво кричит мне вслед. Текста не понимаю, но догадываюсь. Она по–своему права, все мужики — немного козлы. Особенно, если не могут ничего прояснить, а лишь блеют беспомощно.

— Васильич, прах тебя побери! Ты где шатаешься? Ты ж «тачку» незапертую оставил! Сбрендил? На, держи путёвку в прежнюю жизнь! Автобус через восемь минут. Стрелой на перрон! Куда? Сумку, сумку возьми!

Действительно, я припустил было с билетом на контроль, совершенно позабыв про вещи на заднем сиденье джипа.

— Димыч! Спасиб за всё! Я тебе деньги на мобильник закину! Или проще на карту перевести?

— Я те закину! Я сказал: забыли! В Тачанске ты меня в ресторан ведёшь. И весь вопрос! В расчёте! Ну, обниматься не станем, не бабы, чай. Давай пять!

Он жмёт мою протянутую руку, я морщусь. Мощи он своей не осознаёт! Бегемотище африканский!

— Ни пуха!

— К чёрту. Гляди, с сахаром не продешеви!

Он смеётся, грозит мне кулаком.

— Объявляется посадка на маршрутное такси, следующее рейсом №77 до Нижнего Тачанска. Пятая посадочная площадка.

Поглаживая левый бок, продираюсь к перрону и нахожу пятую площадку. Народ в очереди дожидается контролёра. Пристраиваюсь в хвост за торопливо докуривающим дядькой с пакетом собачьего корма и кошачьим лотком.

Начинается посадка. Позади не занимают, все давно здесь.

— Мужчина! Я что, искать вас обязана? — неожиданно раздаётся за спиной, и я медленно оборачиваюсь.

Предо мной с недовольным видом, постукивая носком туфельки об асфальт, стоит давешняя девица, ошибочно принятая за Лину.

— Вот! Это ваше! — она протягивает мне что–то упакованное в бумажку. — Флешка! Вы её выронили! Я звала вас, да вы стрекача задали. Пятки сверкали!

Беру флеху, сжимаю так, что костяшки белеют.

— Спасибо! Я…

— Гражданин! Ваш билетик! Вы до Тачанска? — обрывают меня строгим тоном.

— Да, обязательно. Вот, — отвлекаюсь я, отдаю проездной нервной тётке с бейджем на форменной тужурке: «Величавая Илона Францевна».

А когда вновь поворачиваюсь к незнакомке, её уже и след простыл.

— Эй! Чё спишь? — разоряется водитель, — Тебя ждём!

Поднявшись в салон, ищу место и устраиваюсь в мягком кресле, думая абсолютно о другом. В голове хаос. Рядом, у окна расположилась бабуся, суетливо теребящая бусы под жемчуг.

«Ездить, что ль, боится?».

Едва транспорт трогается и выруливает на городскую улицу, я вспоминаю про карту памяти, лежащую в кармане, но вытаскиваю не её, а то, во что она была завёрнута. Листочек из блокнотика. Пронумерован. Страница 12. В линию. Синие спешащие ко мне буковки: «Алина Юргина».

И номер телефона.

1Б. «Стой, жених! Ни шагу с места…!»

«Горько!», — орал бесстыжий рыжий кот.

С. Трофимов.

Даже самая счастливая парочка не способна безошибочно предсказать, как именно пройдёт их свадьба. Милым не возбраняется взахлёб строить планы и писать сценарии, детально продумывая каждый вздох, реплику, заранее прокручивая в воображении экспромты, подчёркивая красным предложение: «Гости кричат «Горько!» и рисуя после него ряд восклицательных. Но и идеальный регламент не устоит, если в события вмешивается непредсказуемый фактор. Ну, а коли подобных факторов имеется более одного, то с приличной долей вероятности молодых можно предупредить, чтобы они готовились к чему угодно и надеялись на чудо.

У нас с Линой вводных катастрофы существовало предостаточно. Но их ни в ком случае не следовало бы называть непредвиденными. Тяжесть переменных обсуждалась нами накануне, и я приложил минимум усилий к предотвращению надвигающихся неприятностей, рассчитывая на «авось», и гася тревогу повторяемым, словно заклинание, — «небось».

Однако магия не включилась, ни первое, ни второе не сработало. И фрегат нашей с Линой семейной жизни получил мощнейшую пробоину ниже ватерлинии, залатать, которую, полностью, мы оказались не в состоянии. Тем более, что всегда находились желающие расширить её, имеющие для того определённые средства.

Проснулся я около семи. Спал тревожно, без конца ворочался в духоте июльской ночи, а сжёванная с вечера таблетка снотворного осталась малодейственной, путала мысли, но не усыпляла. Позёвывая от нервозности и скудного сна, я приготовил яичницу, заварил покрепче чёрный чай и, барабаня ложечкой по столешнице, уселся на кухне в ожидании подъёма гостей. Спустя полчаса они тоже были на ногах, но составить мне компанию за трапезой не пожелали, дождавшись, пока я позавтракаю и отправлюсь на балкон покурить.

Разговаривали мы мало, перекидываясь односложными фразами, ибо я по маковку погрузился в предвкушение предстоящего вскорости действа.

— Ты бы хоть, Серёжа, поговорил с нами, а то молчишь, злишься чего–то, — наконец не выдержала мама. — Мы, ведь, ещё ничего плохого–то не совершили, не преступники.

«День длинный, а дурное дело — нехитрое» — хихикнул я про себя.

— Есть у меня теперь время в душеспасительные беседы с вами вступать! Через сорок минут машина подойдёт. Собирались бы, лучше, — отбрехивался я, раскладывая на рабочем столе, покрывало, включая утюг и, бросая марлю в миску с водой. Гладить костюм я не доверял никому, оставляя эту обязанность исключительно своей прерогативой. Хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Бабушка ходила по квартире с красными глазами и хлюпала носом.

Владлен с женой отсиживались в гостиной, тихонько переговариваясь о личных проблемах, о «Графе» и возврате ему долга.

Картина больше напоминала подготовку к погребению усопшего, нежели утро дня праздника.

Выбрав гармонирующий с костюмчиком галстук, я вертелся у зеркала, когда домофон пропиликал, извещая о новоприбывших.

Я, с зашедшимся в беге сердцем, снял трубку.

— Сергей? — послышался голос Инессы Васильевны, — Мы внизу, лифт вызывать не станем. Тут постоим.

— Ясненько! Сейчас спустимся.

Я пристроил трубу на стену и шуганул остальных:

— Карета подана, быстро вниз! Омнибус опоздавших не подбирает.

— Все, наверное, не уместимся. Кто на маршрутке поедет? — встревоженно спросила матушка.

— Решим, кто и где поедет, не беспокойся, — утешил я её.

«Лимузин» «Шестёрка» Колчиных цвета свежескошенной травы ожидала у ограды, а Анатолий Сергеевич в летней рубашке нетерпеливо прохаживался вокруг неё. Автомобиль не успели украсить лентами и шарами, но после вчерашней помывки он блестел, поигрывая, точно новенький, в пинг–понг с солнцем.

«Зелёный фургон из детства в зрелость. Красавчик!»

— Свистелки–перделки позже прилепим, пока вы выкупом занимаетесь, — заверил хозяин «кабриолета».

Сидений в «телеге», как и предсказывалось, на всех не хватило. Инесса Васильевна и бабушка направились на маршрутку, а я, мамаша и Владлен с супругой загрузились в авто.

Колчин, невысокий, полноватый мужчина сорока с лишним лет, стремительно теряющий шевелюру, с быстрыми карими глазами и куцей щёточкой усов, красноречием никогда не блистал. Вот и сейчас он не горел желанием разводить антимонии, отдавшись процессу управления железным конём.

Дабы хоть как–то завести беседу, я прошёлся по удачной погоде и поинтересовался, где их дочери.

— Леонку с Карей мы у Линки оставили, — лаконично, простецки, почти по–родственному, пояснил он, усиленно демонстрируя нежелание попусту сотрясать небеса.

Я смирился, и до конца пути более не проронил ни слова.

Тачанск не отличался повышенным автомобильным трафиком и километровыми пробками. Вдобавок стояла суббота, и в это относительно раннее утро машин на улицах было не много. Свежие, выспавшиеся, обдуваемые лёгким прохладным ветерком переулочки, проносились за окном. Редкие прохожие спешили по своим делам. Никто их них не знал о моей женитьбе, никого не волновало, что сегодня я и Лина станем, наконец–то, вопреки обстоятельствам, супругами, открыв новый этап в жизни.

К дому Юриных примчались за двадцать минут.

Подъезд был приветливо распахнут, а у входа даже висел свадебный плакат, гласивший: «Стой, жених, ни шагу с места, здесь живёт твоя невеста!» Он являлся творением художественного таланта Лины. Похоже, и вывешивала–то сие произведение искусства она сама. Ни Ложкиных, ни Свистюшкиных поблизости не наблюдалось.

Покинув машину, я, ничтоже сумняшеся, прошествовал к ступенькам и, одолев их, взбежал на пятый этаж, к квартире Юриных. Жать на кнопку звонка не потребовалось, дверь оказалась приоткрытой. Чем я и воспользовался, проникнув внутрь.

«Охрана молодой, видать, с ночи наклюкавшись „Контушовки“, дремлет в пыльной подсобке».

Лина перед трельяжем примеряла шляпку, пристраивая её так и этак, то набекрень, то опуская вуаль на личико, а заметившая меня Нина Васильевна замахала руками и принялась кричать:

— Куда, Сергей? Куда? Нельзя! Рано ещё!

Обернувшаяся на её крики Лина, бросилась ко мне. Мы обнялись, стали шептаться. Леона расположилась на диване, лизала мороженое и с любопытством за нами наблюдала. Расфуфыренная Карина, в коротком синем платьице, крутила, подбрасывая к потолку, головной убор, который ей доверила Лина.

«И в воздух чепчики бросали…»

Практически всё пространство гостиной занимал длинный раскладной стол, притащенный от соседей. На голубоватой скатерти уже расставили пустые, жадные бокалы, тарелки с голодно поблёскивающими приборами, пузатые бутылки с шампанским, вином и водкой, коробки с соком, минералку, дымчатые стопки, хрупкие вигвамы салфеток. Для выхода на балкон между креслами и стульями сохранили узкий проходик.

Свадебный наряд на Лине я уже видывал, но внезапно избранница показалась мне сущим идеалом. В белых миниатюрных туфельках она, порхая от меня к маме и обратно, лучилась счастьем, улыбка не сходила с её личика. В то же время, девушка тревожилась, видимо, не меньше моего, а то и больше. Хваталась то за часики, то, оставив их, за цепочку.

— Как твой ядовитый зуб? — спросил я, помня, что накануне боль у неё обострилась.

— Наточила Чуточку лучше, — поморщилась Лина.

Котлова находилась на балконе и примеривалась к съёмке.

— О, наконец–то, и свидетели подъехали, — громко произнесла она, появляясь в гостиной. — Ну–ка, жених, давай–ка, с вещами на выход, и руки за спину. Я снимать стану, а ты уж не ударь в грязь лицом. Да и остальным тоже. Ничего не забыл? Цветы не потерял?

— Не забыл, — похлопал я себя по карманам пиджака, наполненным мелкими трескучими монетками. — Букет внизу пока.

Сбежав на первый этаж, я поздоровался с Ложкиными и Свистюшкиными, чьей машине предстояло стать второй в автопарке нашего брачного кортежа.

— Готов, герой дня? — улыбнулся Веня.

— Всегда готов! — решительно ответил я.

Веня тут же перехватил руководство процессом. Он, Свистюшкина и Филатова встали на крыльце подъезда, раскрыли папочку с текстом сценария и принялись его обсуждать, тыча пальцами в строчки.

Тётя Люба Котлова прицеливалась, а Инесса Васильевна и вся моя родня ожидали начала клоунады.

— Внимание! Запускаем Серёгу! Камера! Мотор! — крикнул Вениамин, отходя в сторону, и Котлова указала, где мне полагалось протиснуться на сцену.

Слово взяла Филатова, выглядевшая не лучшим образом из–за обильно подведённых глаз и чрезмерно нарумяненной мордашки. Свистюшкина оделась неброско, скромненько, но со вкусом, в длинное серебристое обтягивающее платье с боковым разрезом до бедра.

Филатова: Ох, вы гости, господа! Вы откуда и куда? Есть у нас одна девица. За дверьми она таится. Чтоб её заполучить, нас должны вы подкупить.

Свистюшкина: Здравствуй, молодец, прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Где ты был и что нашёл?

Я: За невестой я пришёл!

«Не зря репетировали! Ох, не зря!»

Филатова: Посмотри невест у нас. Тебе будут в самый раз! Вот — красива! Вот — бела! Вот — румяна! Вот — скромна! Выбирай! Какая?

Я: Мне нужна другая!

Свистюшкина: А другая у нас — дорогая. Чтоб её забрать нужно испытание пройти и выкуп заплатить.

Филатова: У нас есть листочек с загадкой несложной. Найдёшь ли ты губки своей наречённой?

Сзади засмеялись.

«Ну–ка, ну–ка! Что за фигня? Не прописывали же номер!»

Передо мной расстелили внушительных размеров кусок ватмана, усеянный следами помадных поцелуев. Из десятка требовалось выбрать одни губки. Линины. Я склонился над бумагой, и многозначительно промычав «Угу, тэээк! Ага…», задумался, теребя ус.

Котлова: Ну, примерься усищами–то!

Все снова расхохотались. А я тянул кота за хвост, да почёсывал тыковку. Ибо к подобному повороту оказался совершенно не готов. Не предупредили заранее, злыдни!

Решившись, наугад показываю в крайний справа отпечаток.

Свистюшкина (изумлённо): Нет! Неправильно.

Котлова: О–о–о! Он не померился, он ошибся! Давай, примерь, примерь!

Свистюшкина: Пять рублей плати, штрафа! Каждая ошибка пять рублей!

Гогот позади не прекращался.

Делаю второй заход и на этот раз указываю верно.

Свистюшкина (с облегчением): Правильно!

Путь открыт, и народ вслед за мной устремляется в подъезд. Алика Мингазовича я не разглядел.

Обшарпанные стены, отбитая штукатурка, висящая зелёная краска, под ногами что-то хрустит.

Свистюшкина (держа вместительную тарелку с, хм! голубой каёмкой): Положи сюда столько денежек, сколько с женой проживёшь лет!

Передав кому–то из родни букет, я залез в карман и на блюдце забрякали кругляшики. Горсть, вторая.

«Пожалуй, достаточно. Вечно не живут…»

Филатова (с улыбкой): Долго будете жить! А теперь наполни нам бокалы. В одном, чтоб сверкало, в другом, чтоб звенело, а в третьем, чтоб бурная пена шипела.

Для меня это не сюрприз, всё предварительно обговаривали с Ложкиным.

Щёлкнув пальцами, потребовал:

— Гарсон, стаканы́!

Ведущие, замешкавшись, не смогли сразу найти нужное, и сзади кто–то поторопил:

— Ну, куда стопари–то задевали?

Наконец, Свистюшкина, изящно изогнувшись, подняла их с пола, из угла.

Я: Что там? В одном, чтоб звенело?

Свистюшкина: Да.

Колчина И. В.: Что ж вы стаканчики такие маленькие взяли?

И тут прошло на отличненько, без сучка и задоринки, поэтому вскоре двинулись на следующий этаж. Впереди деловито шествовали Свистюшкина с красной папкой и Филатова с блюдом монет.

Свистюшкина: Коль споёшь, то дальше пойдёшь.

Я (растерянно): А чего спеть–то? Так недоговаривались.

Свистюшкина (посмеиваясь): Пой, пой!

С укоризной оглядываюсь на Веню.

Ложкин (разводя руками): Я здесь ни при чём.

Голос из массовки: Арию влюблённого!

Приоткрылась дверь и на площадку из–за общего хохота выглянула встревоженная голова соседа. Беспокойство его, впрочем, мгновенно улетучилось без следа после того, как ему поднесли кубок шампанского. Перекрестившись зачем–то, он ухнул игристое в себя, и вернул посуду Колчиной:

— Ну, ребята, счастья, согласия! Алла я в бар! Аллилуйя!

А я, затянул, одолевая ступеньки:

«Ты нужна мне — что ещё?

Ты нужна мне — это все, что мне отпущено знать;

Утро не разбудит меня, ночь не прикажет мне спать;

И разве я поверю в то, что это кончится вместе с сердцем?

Ты нужна мне — дождь пересохшей земле;

Ты нужна мне — утро накануне чудес.

Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звёздах небес;

Как это полагается с нами — без имени и без оправданья…»

И ещё одна площадка осталась позади, только чей–то голос разочарованно протянул:

— Ну–у–у, что за тоску развёл? Веселей выступай! Задорней! Забористей.

А мне, упёршемуся в наглядную агитацию «Это ж надо так влюбиться, что придумали жениться!», снова преградили дорогу.

Филатова: Есть вода солёная, горькая и сладкая. Угадай, какая судьба ждёт тебя.

Я уже заметил стоящие на подоконнике лестничной клетки три наполненных бокала. Поколебавшись, я выбрал крайний справа.

Свистюшкина (экспрессивно): Э, э! Ты зачем взял? Угадай вначале, а потом пей.

Я собрался было вернуть чашу на место, но резко передумал и заявил:

— А я уже отгадал!

Котлова: Бегом, бегом, выпивай скорей!

Свистюшкина: Что ты отгадал?

Я: Сладкая!

Попробовав содержимое, довольно хмыкнул и допил остатки и осчастливил присутствующих афоризмом:

— Халявную Медовую жизнь пьют до дна!

Из массовки: Лишь бы не бедовую!

«Пророк фигов, оглоблей тебя по дышлу!»

Котлова: Следующий пробуй!

Я: Лопну же! Мне к невесте, а я напьюсь у вас, куда побегу? А?

Подъезд вновь сотрясся от группового хохота.

Шутник из массовки: Такими темпами туда очередь выстроится.

Второй шутник: Жениха без очереди!

Свистюшкина: А теперь вопрос другой. Ты, жених наш дорогой, быстро голову ломай, эти числа разбирай. Ну–ка, что означает каждое из них?

Передо мною разложили карточки с нарисованными на них цифрами. 29, 78, 99, 12, 4, 9. Орешек расколол за две минуты, ни единожды не сбившись. Ребусы, связанные с Линочкой я знал назубок.

Свистюшкина: Ой, молодец!

Филатова (указывая на вырезанные из бумаги следы ног): Отыщи ножку твоей любимой.

Засучив рукава и присев, я принялся измерять пальцами фигурки и поднял первый:

— Вот этот!

Свистюшкина: Сергей, ты переверни и прочитай!

Я (переворачивая): Лина!

Ложкин: Хорошо подготовился!

Котлова: Класс!

И чудо свершилось, мы оказались у дверей квартиры Лины. Но что это? На стенке укреплена картонная замочная скважина. Однако, очень странная. Силуэт ключа поразительно напоминал фигуру бутылки.

Свистюшкина: Что ты видишь пред собой? Тут висит засов большой. Если ключик подберёшь, то замочек отопрёшь!

Я: Да, своеобразный замочек. Вень, где там у нас отмычки?

Ложкин, замучившийся таскать сумку со стеклом, охотно передал его мне, и я нашарил то, что, по моему представлению, больше соответствовало роли ключика.

Котлова: Шикарный ключ!

Я: О! Сразу подошёл!

Ложкин: Подходит!

А за дверью, в коридоре, честную компанию с нетерпением поджидали. Волнующаяся завитая и накрашенная Наталья Васильевна, Ядвига Львовна.

Свистюшкина: Ну и вот твоя невеста. Забирай!

Я (заглядывая с интересом за её плечо): Где моя невеста?

И разглядев, что ко мне подталкивают Карину под вуалью свадебной шляпки, отвечаю:

— Это не моя невеста! Это чья–то чужая невеста.

Карина, сыграв сценку, упорхнула в спальню, где пряталась Лина.

Свистюшкина: Больно уж ты придирчивый, да разборчивый. А чтоб мы знали её имя, выложи его рубликами.

Пока я выкладывал имя, Котлова комментировала:

— Не жадный простофиля Серёга! Большими буквами всё делает!

Ложкин: Не влезет, места мало.

Котлова: Перенос напишет. Грамотный. О, крупнее валюта пошла.

Я: Готово.

Котлова: Сейчас проверим, прочитаем: Лина. Правильно!

Свистюшкина: В светлицу девичью стремясь, скажи пред всем народом…

Я: Лина, я люблю тебя!

Котлова: Ой, тихо, ой, тихо. Ну–ка громче!

Свистюшкина: Конечно, громче!

Я, набрав в лёгкие воздуха, ору: Лина, я люблю тебя!!!

Свистюшкина: А где невеста–то пропала? Линка, выходи быстро!

Лина, смущённо улыбаясь, пряча за вуалькой направленный в пол взгляд, появилась из соседней комнаты и приблизилась к нам.

Свистюшкина: Ты посмотри, какая красивая! За невестино платье нарядное, дай, молодой, нам, вино виноградное.

Я: Держите вино виноградное.

Свистюшкина: За невестины туфли–лодочки, дай, жених, нам, бутылочку водочки.

Я (извлекая бутылку водки): Водочку.

Свистюшкина: За невестины глазки — килограмм «Маски».

Я (роясь в пакете): А безмен у вас есть?

Наталья Васильевна: Верим, верим.

Я: А вдруг на двести граммов обвешаю?

Свистюшкина: Чтобы жизнь казалась сладкой, угости, женишок, шоколадкой! За невестины губки бантиком, сверни 50 рублей фантиком!

И тут я заметил скромно стоящего у пианино Алика Мингазовича, видимо, успевшего просочиться на праздник, покуда мы устраивали аттракционы. Алик Мингазович скучал и нетерпеливо подёргивал себя за усики.

Филатова: Овечке волк сказал: «Овца, у вас прекрасный цвет лица!» Ах, если хвалит волк овечку, не верь ни одному словечку.

Алик Мингазович зевнул и глянул в окно.

Филатова: Как ты станешь называть свою жёнушку? Ступая к Лине, говори по слову.

Папа Алик отвернулся, а Ядвига Львовна уставилась в потолок.

Я: Кхм. Ну, вы, блин, отчебучиваете! За каждый шаг слово?

Свистюшкина: Да.

Ложкин: Шагай малютками!

Я: Ну да! Прыжками! Вообще, прыжками! Линочка! Линусенька! Линусечка! Милая! Любимая! Ненаглядная! Малявочка! Деточка.

Котлова: Лялечка.

Я: Лялечка!

Комнатка не настолько большая оказалась, особо не разбежишься и, выговорившись, я очутился рядом с Линой, сжал её руку. Прозвища я произносил голосом нашкодившего крокодила кота, и слушатели покатывались со смеху. Отец Лины, не отрываясь пялился в кухонное окошко. Лина истерично хохотала, закрыв личико шляпкой, а я, забрав головной убор, прижался губами к губам Лины.

Гости одобрительно зашумели и кто–то сказал:

— Правильно, неча тут отлынивать!

Вскрикнувшая испуганно Свистюшкина, своевременно спохватилась:

— А цветы? Цветы ведь должен подарить!

Котлова: Да обождите, подарит. Видишь, дорвался. Никогда в жизни не целовались!

Под хихиканье девчонок мне переслали сзади букет и, прервав поцелуй, я вручил его Лине, а она пальчиком стёрла с моего носа след от помады.

К нашему возвращению к машине, технику успели украсить приличествующим поводу образом и, сделав у подъезда несколько кадров на фотоаппарат Колчиных, наша тёплая компания отправилась на регистрацию брака. Снова часть приглашённых добиралась до пункта назначения пешком, благо идти там было недалеко, ну, а нас с Линой, как и положено, доставили в персональных авто. Однако, в разных. Меня везли Колчины, а Лину — Свистюшкины.

В холле Дворца Бракосочетаний меня молниеносно взяла в оборот церемониймейстер, напомнив, что кольца необходимо передать ей сейчас же. Еле совладав с пакетиком, беспощадно изорвав его, я, дико волнуясь, звякнул, наконец, колечками о блюдце.

Бабушка непрерывно плакала, Филатова тоже ходила с красными глазами. Алик Мингазович держался в отдалении. Лина невероятно тушевалась и вела себя скованно, неизменно отрицательно реагируя на многочисленные призывы Котловой повертеться на камеру. Очутившись на красной ковровой дорожке, уводящей вверх по лестнице, в недра святилища, Лина левой рукой вцепилась мне в локоть, правой придерживая букет. Я ласково поглаживал её пальчики, а сам отстранённо припоминал очерёдность действий, которые потребуется вот–вот совершить.

Едва послышались усиленные динамиками первые бравурные звуки скрипок из «Имперского Свадебного марша» Феликса Мендельсона, как церемониймейстер, кивнула и сказала:

— Следуйте за мной.

Лина, задевая моё плечо краем широкополой шляпки, задрожав до боли впилась мне в предплечье, и я шепнул, наклонившись к ней:

— Лин, всё хорошо! Успокойся, держись за меня.

Гости, приглашённые в зал раньше, уже разместились на мягких креслицах с вишнёвой обивкой, расставленных по периметру большого просторного помещения с незамысловатыми репродукциями натюрмортов и абстрактной живописи. Дневной свет, проникая внутрь сквозь стёкла витражей, приобретал оранжево–огненную окраску, поэтому комната словно купалась в лучах заката.

Сделав от входных дверей, положенные по инструкции, пять шагов, я притормозил, а Лина, забыв про условия, по инерции чуть было не протащила меня дальше. Мы остановились аккурат под круглой люстрой, имитирующей средневековый светильник со свечами. Апельсиновые плафоны, висящие на стенах, подчёркивали радостную, солнечную атмосферу всего действа, в то же время, создавая особенный, домашний уют, ибо стулья для родных располагались в розоватой полутени. В углу, на случай исполнения живой музыки, служители приютили пианино. Поблёскивая чернотой, оно органично вписывалось в интерьер, добавляя ему шарм академичного нуара.

Слева от меня, чуточку позади, напряжённо замерла Свистюшкина. Возле Лины –Ложкин. Котлова, нарезая круги, снимала нас то с одной точки, то с другой. Неподалёку суетился оператор официальной съёмки. Я чувствовал себя в тот момент актёром бюджетного сериала, продолжавшим, несмотря на понимание несерьёзности происходящего на площадке, старательно проживать выпавшую ему роль, в надежде добросовестной игрой смягчить огрехи режиссёра.

Композиция стихла и ведущая, находящаяся на помосте, у окон, обратилась к нам:

— Дорогие Сергей и Лина! Сегодня в вашей жизни самое яркое и замечательное событие. Незримыми узами вы соедините свои судьбы. Друг перед другом, перед людьми и законом вы станете мужем и женой. Согласно ритуалу торжественной регистрации, я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным и добровольным? Прошу невесту.

— Да! — Лина вздёрнула носик. От волнения голос её сорвался, а головной убор движения немного съехал на бок.

— Жених…

— Да!

— Я предлагаю вам подняться на подиум и скрепить зарождающийся семейный союз подписями.

Мы с Линой, оставив свидетелей на прежнем месте, величаво прошествовали к столику, стоящему на небольшом возвышении и расписались в журнале учёта ручкой, похожей на гусиное перо пушкинской эпохи. Фарфоровая фигурка худенького усатого кавалера во фраке и дамы с зонтиком, служила своеобразным пресс–папье, надёжно хранящим заполненные бланки свидетельств.

— В соответствии с «Законом Российской Федерации о Браке и семье», ваш брак зарегистрирован. С данной минуты я объявляю вас мужем и женой. И по вашему взаимному желанию вам сохранены добрачные фамилии. Примите «Свидетельство», как памятный документ рождения вашей семьи.

Гости захлопали, а я взял поданную мне бумагу и, не ведая, куда её деть, начал обмахиваться.

Мы вернулись в центр зала и приблизились к треножнику с блюдечком, на поверхности коего лежали наши колечки.

— А теперь, пожалуйста, обменяйтесь кольцами.

Обмениваемся. Лина нервно хихикает.

— Подарите друг другу первый в новой жизни поцелуй.

Лина привстала на цыпочки, а я слегка наклонился и сдвинул на затылок её шляпку. Чтоб не мешала.

— Счастливому мужу предоставляется возможность пригласить милую очаровательную жену на первый супружеский танец.

Никогда не слыл мастаком в плясках, да и Лина, напоминавшая мне в те секунды, в своей шапочке, гриб, собственно, тоже. Но, под задорную оптимистичную мелодию, я полагаю, мы справились достаточно убедительно. Хотя постороннему наше топтание, наверное, показалось бы смешным, ибо Лина постоянно приподнималась на носочках, пытаясь выглядеть повыше. А я, будучи неуклюжим, силился не наступить ненароком на ногу моей маленькой жёнушке, поэтому, шоркая по ковру, почти не отрывал подошвы от пола. В итоге, едва не грохнулся, зацепив каблуком край верхней дорожки, постеленной внахлёст нижней.

— Уважаемые супруги, вместе с вами, важность торжественного дня разделяют самые близкие вам люди — ваши родные. В течение многих дней и лет они о вас заботились. Уважаемые родители, я поздравляю вас с появлением замечательной семьи! Благополучия вам, здоровья и долголетия! И пусть ваша мудрость и опыт приходят на помощь молодожёнам. Уважаемые молодые, я предлагаю вам поблагодарить родителей за всё, что они для вас сделали, а сегодня благословляют на безоблачную совместную жизнь.

Грянул вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», и мы попали в родственные объятия. Прошли сквозь строй. Мне протянула ладонь Наталья Васильевна, и я вполне искренне ответил пожатием. Лина обняла мать, и они расцеловались. Алик Мингазович кивнул мне, а я — ему. Лина вообще не обратила на него внимания, сразу отправившись к маме Зое и бабушке Кате. Я не отставал.

До прочих мы добраться не успели. Ведущая продолжила:

— Сергей и Лина, прошу вас выйти на середину. Уважаемые свидетели, вам следует позаботиться о том, чтобы это событие остался в памяти ваших друзей на долгие годы. И да превратятся встречи с ними в хорошую традицию. Вы можете подойти и поприветствовать молодожёнов.

Свистюшкина прильнула к щёчке лучащейся радостью Лины, и заботливо стёрла след своей помады. Ну, и моя не идеально бритая скула ощутила прикосновение её губок. Ложкин в стороне не отсиживался, чмокнув Лину в запястье. Меня Веня снисходительно потрепал по плечу и пожал руку.

К товарищам присоединились и остальные: Филатова, Инесса Васильевна с Анатолием Сергеевичем, Свистюшкина–старшая, Владлен с пассией, Карина и Леона, Ложкина. Они выстраиваются вдоль коврика, а мы напутствуемые их аплодисментами, звоном колоколов из настенных колонок и прощальным словом администратора, спускаемся в студию для фотографирования. Присутствующие устремляются за нами, а последним, сказав: «Всем спасибо», комнату покидает папа Алик.

Лина заметно утомилась, и с видимым усилием старалась получиться на фотографиях лёгкой и беззаботной, что ей удалось замечательно. Затем прозвучало приглашение в просмотровую. Здесь на мягких диванчиках, за сиреневыми шторами, компания могла выпить шампанского и оценить видеозапись церемонии, занявшей восемь минут.

Фото на улице, насколько впоследствии выяснилось, оказались не вполне удачными. День набирал обороты, солнце пекло вовсю, и мы щурились и плавились от его лучей. Лина совершенно раскисла и куксилась. Совершив традиционный небольшой вояж по проспектам и переулкам, мы выбрались к въездной стеле Нижнего Тачанска, неспешно отсняли там десятка полтора кадров и спустя примерно час, вернулись в город.

Заметив наш автомобиль, замерший у росшей во дворе рябины, Наталья Васильевна с отцом Лины и моей мамой поспешили встретить новобрачных у подъезда. Наталья Васильевна держала на рушнике выпечку, а её бывший возвышался мрачно, по–наполеоновски.

Ложкин: Чтобы вступить в семейный путь, навечно, а не как–нибудь, нам нужно здесь вопрос решить, кто будет все дела вершить. Дабы решить вопрос вам этот, прошу сей каравай отведать. Он — пышен, он — красив, он — вкусен, в нём аромат родной земли. И больше кто кусок откусит, тому и быть главой семьи.

Приблизившись к булке, Лина собралась впиться в неё, но тут притянула за пиджак и меня:

— Ком цу мир! Вместе же надо кусать!

— Почему вместе–то? По очереди.

— Вместе!

Ложкин: Нет, не вместе. Зачем вместе–то?

Я ни на чём не настаивал, считая, что меня утроит любой вариант.

Лина, примерившись, отхватила маленький кусочек, сопровождаемая комментариями со стороны зрителей:

Нат. Вас.: Аккуратней, зубы сломаешь!

Ал. Минг.: У неё и так зубов нет.

Ложкин: О–о–о, главой не бывать!

Я прицеливаюсь, хватаю калач и отгрызаю почти четверть.

Котлова: Вот куснул, так куснул.

Ал. Минг: Эх, Лина! Один раз в жизни могла от души тяпнуть, и то…

Лина: У меня зуб мудрости режется!

Ал. Минг., (меланхолично): А к чему женщине мудрость?

Жениху полагается вносить невесту в дом на руках, и я приготовился исполнить данное правило. Несмотря на активные возражения Нат. Вас., окружающие меня поддержали, и шляпка Лины перекочевала к Свистюшкиной.

— Ой, мамочки, я пошла, — единственно и успела взвизгнуть Лина, когда я поднял её и шагнул к ступеням. — Ай!

— Осторожней, осторожней, о двери не стукни! — заголосила Наталья Васильевна, но мы с Линой уже находились внутри. Я бережно поставил любимую супругу на ножки.

Как сказал в начале празднования Ложкин: «Свадьба — дело долгое, поэтому выбирайте соседа или соседку по вкусу. Не скучайте да ухаживайте!» Он и Свистюшкина превратились в ведущих и тянули на себе всё мероприятие. Поздравления сменяли конкурсы, конкурсы чередовались с поздравлениями, пожеланиями и криками «Горько!» Вилки продавали по пять рублей, ложки по десятке. Гости не жадничали. Казалось, ничто не способно омрачить нашу светлую радость.

В середине банкета, Ложкин предоставил слово родителям.

Наталья Васильевна: Сергей должен помнить: Лине ещё четыре года учиться! Он обязан ей помогать, содействовать, она не должна бросить консерваторию, ведь занимается она хорошо. Нельзя её талант зарывать. Ну, и всего–всего вам!

Мама Зоя: Ну, ребята, коли уж вы нашли друг друга, то живите. Мирно и уважительно. … И между вами будут ссоры, … что может случится, это предсказать никак нельзя, но вы делите проблемы пополам. Лина, уступай Сергею, а, ты, Сергей — Лине. Обязательно! А иначе, конечно, хорошего не видать. Поэтому цените счастье и живите складно.

Алик Мингазович: Не снимай, я… себя лучше вживую в зеркале увижу.… А главное до меня отметили. Это — уступать. Ну, а на счёт таланта я с Наташей поспорю. Талант, либо есть, либо его нет. Если Сергей поможет ей угробить талант, тогда, его и не имелось. Выходит, это не самое страшное. Наиболее важное, действительно, — подстраиваться… бояться сделать другому больно. Слушать и понимать, заботиться. А коли этого не появится, значит ничего и не существовало. … это обман… вон, фокусник у нас этот… «Поле чудес» в стране дураков… вот и это тоже подобное получится… т.е. — подарок и компенсация… и человек отказывается от подарка, потому что нужно платить за него больше, нежели он стоит…. То есть, я рассчитывал подсказать: … чтоб у вас происходило не понарошку. Видите, проще простого!

Владлен (с рюмкой в кулаке, пошатываясь): Знаешь, у нас уже сыну четыре года, пятый идёт. Чё у нас не бывает? Ужас, чё бывает! Дым столбом и тапки врозь! Живите в мире, согласии, чтоб у вас полная любовь была! И наилучшего вам. Поехали! (залпом выпивает)

Лина (глядя в стол): Ну, что нам ответить родителям… огромное спасибо, что они нас вырастили, воспитали и немеряно сил нам отдали. Очень хотелось бы учиться на чужих ошибках, а не на своих. У них… давно примерно такое же было. Им давали советы, их наставляли. Мы вас… обожаем и хотим, чтобы и ваша жизнь текла замечательно…. И то, что вы с нами, это так должно быть…. И за это вам искреннее спасибо! А бабушкам спасибо, что они вынянчили наших пап и мам. И дедушкам поклон. Они нас, я уверена, слышат. Они незримо с нами. И я вообще хочу родственникам… напомнить: мы — единая упряжка, да, волейбольная команда. Стена.

Я: Трудно соврать сориентироваться… ну, … как и Лина, я вначале выражу признательность Наталье Васильевне, Алику Мингазовичу за то, что они… вложили в этого чудесного ребёнка, в Лину, лучшее, чем она обладает. Само собой, надо упомянуть и тех, кто принимал участие в торжестве, кто помогал, организовывал. Благодарю! Верю, дальше у нас будет превосходно, как и нынче вечером.