- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Опыт восхождения к цельному знанию

Публикации разных лет

Материалы девяностых годов двадцатого века

PROCEEDINGS TO THE XII CONFERENSE OF THE WORLD FUTURE STUDIES FEDERATION

Barcelona, Spain, September 1991

S. Galperin,

the All-union Centre

of Future Researches,

USSR

Change of natural-scientific paradigm is unavoidable

The stable present-coming ecological crisis is not difficult to be found in the fundamentals of philosophy of the contemporary natural science: in contradiction of spirit and matter (subject-oriented division), in stating the equality of originality and usefulness (phenomenological coming), in attempt of seeing the Universe as a system, which can be explained by the ultimate logic-mathematical analysis.

But there had existed principally different understanding of the world in the origins of the world cultures which the superior rationalism tried not to notice. The development of such of understanding may be found out in the works of Russian thinkers: V. Solovyov, N. Fyodorov, P. Florensky, N. Berdyaev, A. Losev.

Owing to the understanding of equality of stability and motion with endless great velocity it is not reasonable to take into consideration subject-object division, i.e. the law of equality of formal logics (A = A) should be changed (A = not A). The understanding itself is not to be the result of formal measurement (comparison) but the act of inner integration of cognitive subject with cognitive object.

The foresight is taking place a part from biological structures, the main basis of Reason. The numeric point of isotopic and heterogeneous space is inexhaustible. An ambiguity of corpuscular-wave dualism is change by single impression of interconnection of nondiscrete and discrete, about the nature of c, the world phenomenological constants are being deciphered.

Multiaged mystery is coming to its end. The human-being in this mystery was given a role of a possible watcher. The over-value of values is to be unavoidable. Its necessity is not only for science but also for social consciousness as a whole is indisputable.

Из материалов Всесоюзного центра

по исследованию будущего (СССР)

для XII конференции Международной федерации

по изучению будущего (ротапринт);

Барселона, Испания, сентябрь 1991

Неизбежность смены естественнонаучной парадигмы

Неотвратимость наступления нынешнего экологического кризиса нетрудно обнаружить в истоках философии современного естествознания: в противопоставлении духа материи (субъектно-объектное расчленение), в провозглашении тождества истинности и полезности (феноменологический подход), в попытке представить мироздание системой, поддающейся исчерпывающему логико-математическому анализу.

Между тем в истоках мировых культур как Востока, так и Запада существовало принципиально иное восприятие мира, которое преуспевающий рационализм старался не замечать. Развитие такого восприятия можно выявить в трудах русских мыслителей: В. Соловьёва, Н. Фёдорова, П. Флоренского, Н. Бердяева, А. Лосева.

Благодаря осмыслению тождества покоя и движения с бесконечной скоростью несостоятельным оказывается субъектно-объектное расчленение: закон тождества формальной логики (А = А) подлежит существенному видоизменению (А = неА); само знание предстаёт не как результат формального измерения (сравнения), а как акт внутреннего объединения, познающего с познаваемым.

Реальную основу обретает наличие предвидения вне биологических структур — основной прерогативы Разума. Неисчерпаемой оказывается нульмерная точка изотропного и однородного пространства; двусмысленность корпускулярно-волнового дуализма уступает место однозначному представлению о взаимосвязи непрерывного и дискретного, о природе квантования; расшифровываются мировые феноменологические постоянные.

Многовековой мистерии, в которой человеку была отведена роль бесстрастного наблюдателя, приходит конец; переоценка ценностей неизбежна. Необходимость её не только для науки, но и для общественного сознания в целом — неоспорима.

ЯЗЫК И ТЕКСТ: ОНТОЛОГИЯ И РЕФЛЕКСИЯ

Сборник материалов первых международных

философско-культурологических чтений,

СПб., 1992. С. 145 — 151.

Онтологические основы выразительности слова (имени) у А. Ф. Лосева

Слово (имя) играет ключевую роль в учении А. Ф. Лосева об эстетике как науке о выражении.

Привычный, сугубо прагматичный подход к реальности не даёт возможности выявить изначальную гармонию слова (имени), осмыслить его онтологическую основу. Дискурсивное (логическое) мышление использует лишь познавательный аспект слова, игнорируя его выразительную компоненту как несущественную, излишнюю, как информационный шум.

Толкованием смысла словесного текста заниматься осознанно начали ещё в эпоху эллинизма, анализируя наследие Гомера. Так возникла герменевтика (греч. germēnua — разъясняю), трансформировавшаяся в средние века в экзегетику (токование Священного Писания). Сейчас герменевтика переживает новый взлёт: она пытается не столько «понять» текст, сколько дать ему онтологическое основание. Ещё одна сфера, использующая слово как носитель смысла — семиотика (греч. semeion — знак); здесь изучаются любые знаковые системы и, конечно, естественные языки. Выявляется внутренняя структура системы, отношения её с пользователем, возможности системы как средства выражения смысла.

Однако, несмотря на достижения названных наук, приходится признавать правоту поэта: «Мысль изреченная есть ложь…» Даже если мы стараемся говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды.

В чём дело? Да хотя бы в том, что «мысль изреченная», — словесная конструкция, — состоит из дискретных элементов (слов), и они не в состоянии адекватно отразить непрерывность мыслительного процесса. О существовании такого неустранимого противоречия я впервые прочёл однажды в неопубликованной статье В. В. Налимова «Выход в другую культуру».

Между прочим, у древних греков и «слово», и «мысль» обозначались как «логос». Но у них же «слово» имело более древние выражения: «миф», «эпос». Последователь Лосева О. С. Широков обращает внимание на, то что ранние значения отражают коллективное мнение, «логос» же индивидуальную мысль.1

Слово (имя) имеет с реальностью двойственную связь: 1) через предмет, которому оно принадлежит (к которому относится); 2) через грамматическую (логическую) конструкцию, в которую оно входит.

Мыслимая предметность — это эйдос. В нём явлена сущность предмета (его «чтойность»).2 Логос, как и эйдос, представляет собой чистый символ, но в то время как эйдос вещи есть сама вещь, логос вещи — некий абстрактной момент вещи, он реален, как принцип и метод, как инструмент, «как щипцы, которыми берут огонь, а не сам огонь». 3

А вот и более развёрнутое сопоставление их, приведённое Лосевым: «Эйдос видится мыслью, осязается умом, созерцается интеллектуально; логос не видится мыслью, но полагается ею; не осязается умом, но сам есть щупальцы, которыми ум пробегает по предмету; не созерцается интеллектуально, а есть лишь задание, заданность, метод, чистый закон, чистая возможность интеллектуального созерцания». 4

Итак, связь имени с эйдосом определена: эйдос явлен в имени. Выявлены и корни двойственности имени, отражённые в отношениях эйдоса и логоса. Но это лишь один план его бытия.

Слово (имя) непосредственно связано с предметом. Это его символ, который может иметь как звуковое (фонемное), так и письменное (иероглифическое) выражение. Принципиальная разница между ними в том, что произносимое слово (имя) непосредственно связано с личностью, написанное же слово в значительной степени отчуждено от неё. Связь эту П. Флоренский выявляет в общем для древних языков корне «маг»: «внутреннее вечного и могучего, владеющего силой мудрости и знания». Сила мага переходит в его слово: «Восторг (воз-торг) есть мгновенное отторжение себя от себя. Слово кудесника, рождённое в восторге, несёт в себе, возносит с собой отторженный кусок его волнения». 5

Однако символика иероглифического выражения также по-своему содержательна, хотя и в ином ракурсе. На это обратил внимание, в частности, М. Волошин, цитируя французского писателя Клоделя: «Всякое письмо начинается с черты или линии, которая сама по себе в своей длительности представляет чистый знак и личность. Линия или горизонтальна, как всякое явление, которое в одном направлении к своей собственной сущности находит достаточное основание бытия; или вертикальна, как дерево, как человек, указывая на действие или утверждая; или наклонна — тогда она обозначает движение и чувство». 6

Заслуживает внимания подход современного поэта Конст. Кедрова, который в книге «Поэтический космос» связывает начертание букв русского алфавита (кириллицы) с действиями человека. У меня при этом возникли, в частности, интересные ассоциации с формой буквы Ж («живая точка»), буквы В с учётом смысла префикса в предлоге «в»), буквы К с учётом смысла предлога «к») и некоторых других. А насколько глубок символизм слова, составленного из двух предлогов В — ОТ! (хотя это и выглядит весьма спекулятивно). Вместо неподвижного формально указанного места мы получаем подвижный покой (свёртку-развёртку) живой точки. И ведь это слово идёт к нам из глубокой древности: «И реша ноугородьци Святославу: «Въдай ны Володимера». Он же рече им: «Вото вы есть». 7

Энергия сущности, проявленная в действии, находит богатое выражение в слове. Глагол считается душой древних языков. И в наше время неизбывная действенность прорывается в словотворчестве ребёнка.8

Обратимся к происхождению той же «точки», сугубо геометрического, статического понятия, и мы обнаружим исходную динамичность этого символа. Этимология его — сплошная глагольная среда в разных языках:9

«точка» (русск.) от тъкнути, воткнуть;

«бод» (чешск.) от бодати, колоть;

«стигме» (др.-гр.) восходит к значению «укол»;

«пунктум» (лат.) восходит к «пунго» — колю;

«ташкас» (литв.) восходит к «тяшка» — капает, брызгает;

«крапка» (укр.) от крапаты — капать.

Вернёмся к философскому осмыслению имени. Конечно, оно принадлежит предмету, особи, человеку. И-мя — то, что я имею, моя собственность, но благодаря ей я связан с миром людей. Лосев пишет об этом: «Тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми… Слово — мост между „субъектом“ и „объектом“. Имя предмета — арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого… Без слова и имени человек — вечный узник самого себя, антисоциален, необщителен несоборен, следовательно, также и индивидуален, не-сущий, он чисто животный организм». 10

Рассмотрим вместе с Лосевым слово (имя) как целостность — феномен, обладающий внутренней сущностью, продвигаясь вглубь, осуществляя свёртку.

Внешний слой — фонематический, связанный со звуковой формой имени: звук как физическое явление (воздушные колебания), голос (членораздельные звуки определённого тембра), индивидуальность произношения.

Далее предлагается рассмотреть семему — сферу слова, обладающую характером значения (вместо совокупности звуков рассматривается значение самого слова). Выявляется этимон (корень слова), морфема (грамматическая структура), синтагма (смысловая энергия предложения, которую несёт слово), наконец, символическое единство слова.

Ещё более глубокий пласт — ноэма (греч. noema — мысль). Чистая ноэма есть понимаемая предметность, то «что в обывательском сознании, т.е. в школьной грамматике и психологии некритично трактуется как „значение слова“». Однако это мёртвая абстракция. Лосев пишет: «Тайна слова в том и заключается, что оно орудие общения с предметом и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью… Ноэма есть свет смысла, освещающий, т.е. осмысливающий звуки и от значения звуков как таковых совершенно отличный… В ноэме должна быть арена… встречи адекватного понимания с адекватно понимаемым. Назовём эту арену полного формулирования смысла в слове идеей, считая, что это слой — дальнейший за семемой вообще… и за самой ноэмой». 11

На идее свёртка имени завешается. В идее взаимоопределяются сущее и не-сущее (меон) — ключевой пункт лосевской диалектики: «не-сущее» (иное) как инобытие сущего (одного). Любой предмет — «нечто» — отличается от «иного». При этом «иное не имеет самостоятельной природы, это лишь момент отличия и различия. Сущее есть основание и опора смыслового рационального, «иное» (меон) — диалектически необходимый иррациональный момент в самой рациональности сущего. Идея предмета и есть его инобытие. «Если под инобытием мыслится человеческое или иное сознание, то идея в этом смысле есть полное и адекватное понимание предмета». 12

Иное сознание» воплощено в единстве подвижного покоя самотождественного различия, т.е. в нуль-мерной точке, чей покой тождествен движению с бесконечной скоростью. Отсюда можно начинать второй этап онтологизации имени — развёртку. Лосев осуществляют этот процесс с помощью энергемы. Это «смысловая изваянность выражения… Меон и энергема фактически одно и то же, однако меональная вещь получает осмысление лишь извне и сама не рождает смысла и выражения. Энергема же есть смысловая выраженность, естественная выраженность сущности». 13

«Смысл живёт своей внутренней жизнью, нуждаясь в „ином“ лишь как в окружающей тьме; иное — ничто». 14 Однако смысл может передаваться иному, это и есть проявление энергии сущности. Энергема, следовательно, будет представлять собой ту или иную степень осмысленности.

Лосев предлагает следующую иерархию самоутверждённости:15

— чистое «вне себя» (физическая энергема): — физическое пространство (вещь);

— знающее чистое «вне себя» (органическая энергема): — раздражение (организм);

— знающее себя без осознания (сенсуальная энергема): — ощущение (животное).

Следующие четыре степени осмысленности относятся к человеческому сознанию; последняя из них сближает его с Богом:

— самосознание себя как себя в ином — восприятие;

— самосознание себя как иного в себе — представление;

— самосознание себя как себя в себе — мышление;

— самосознание себя как абсолютной единичности — умный экстаз.

Физической, органической и сенсуальной энергемам соответствует просто звук, органически-физиологический звук, животный крик. Энергемам восприятия, представления, чистого мышления и сверх-умного мышления — имя (слово). Но слово — «не дым и звук пустой». Это ипостась сущности. Пройдём вслед за Лосевым по вехам, отмеченным им: «Сущность есть a) эйдос. Но этот эйдос соотнесён с алогическим инобытием и потому как бы заново нарисован, но уже алогическими средствами. Следовательно, он, а вместе с ним и сущность есть b) символ. Но это тот символ, который сам себя соотносит с собой и с иным, а не кто-нибудь иной это делает. Следовательно, он есть абсолютное (или его степень) самосознание, т.е. миф. Отсюда, сущность есть с) миф. Но эйдетически выраженная символическая стихия мифа и есть имя, слово. Следовательно, сущность есть d) имя, слово.

Если сущность — имя и слово, значит и весь мир, вселенная и есть имя и слово, имена и слова». 16

В тайнах выразительности слова (имени) скрыты основы мироздания, предельное обобщение мировых явлений — Бог. «В Бога имени, — говорит Лосев, — произносимом со звуками и буквами, существует сам Бог. Но не в субстанции, а в своей акциденции, в своей энергии». 17

Одна и та же сущность, явленная в разных формах своей энергии, это и есть основа мироздания. Это доказано весьма убедительно.

Примечания:

1 Лосев А. Ф. и культура ХХ века. Лосевские чтения. М., Наука. 1991.

2 Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., Советский писатель. 1990, С. 35.

3 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 100.

4 Там же. С. 101.

5 Философские науки. №12. 1990.

6 Волошин М. А. Лики творчества. М., Наука. 1979.

7 Повесть временных лет (древнерусский текст) // Литература древней Руси (Хрестоматия). М., 1990. С. 17.

8 Чуковский К. И. От двух дол пяти. М., 1968.

9 Откупщиков Ю. В. К истокам слова. М., 1973. С. 114—115.

10 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. С. 38.

11 Там же. С. 41.

12 Там же. С. 97.

13 Там же. С. 75.

14 Там же. С. 73.

15 Там же. С. 52 — 73.

16 Там же. С. 127.

17 Контекст — 1990. М., Наука. 1990. С. 18.

РОССИЯ И ЕВРОПА

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы международного симпозиума,

Саратов, 1993. С. 44—49.

Диалектическая тетрактида А. Ф. Лосева — фундамент новой парадигмы

К концу второго тысячелетия н.э. человечество оказалось в тисках жесточайшего гносеологического кризиса. Неудачи и провалы в отдельных сферах общественного бытия и общественного сознания, будь то технология или культура, экология или экономика, отражают приближающуюся к критической отметке степень неадекватности расщеплённого восприятия реальности в сложившейся системе знаний самой целостной реальности. Эти знания не позволяют установить фундаментальные взаимосвязи между явлениями или хотя бы осмыслить их, повлиять на их протекание, предвосхитить их последствия. Изменения в природе и обществе происходят быстрее, нежели накопление знаний, позволяющих предвидеть результаты таких изменений. Вследствие этого человечество по существу оказывается во власти слепых, весьма разрушительных сил, зачастую вызванных им самим по незнанию. Ожидаемый прогресс на базе компьютеризации при всех колоссальных возможностях в части обработки информации, выбора оптимальных решений не сможет оправдать возлагаемых надежд: он не затрагивает онтологической основы знаний.

Язык природы не сводится ни к логико-математическому, ни к логико-понятийному. Самое совершенное математическое моделирование способно воспроизвести вещь, процесс, факт лишь схематично, но не сущностно. Уложенное в прокрустово ложе формальной логики, научное мышление не может выйти за пределы абстракций, осуществляя именно на их основе теоретические построения. Однако научный эксперимент, благословляемый теорией проводится отнюдь не с абстрактными понятиями и субъективными идеями, а с конкретными вещами в биоценозе, в производственно-социальной сфере — с фактами. Подход к фактам в современной науке однозначен — это подход феноменологический. Это законное дитя субъект-объектного расчленения реальности. Объективация природы превращает человека (мыслящий дух) в бесстрастного наблюдателя, фиксирующего в пределах формальной логики результаты своих наблюдений. Этот подход находит опору и оправдание в релятивизме, господствующем в науке, в её недвусмысленном отказе о Абсолютной Истины; в утончённой механистичности, которая благополучно перекочевала из классического естествознания в физику микромира.

Предельно расчленённая картина мира не может не способствовать нарастанию тотального отчуждения. Мысль о неизбежности смены парадигмы проникает в общественное сознание всё глубже. Проблема в том, в каком направлении вести поиск новой.

В этой связи заслуживает первоочередного внимания философское наследие А. Ф. Лосева. В своём замечательном «восьмикнижии» — итоге самого плодотворного этапа деятельности — он не только ставит проблему радикального переосмысления основ мироздания, но и предлагает прямой путь к её решении. Его вывод: естественной основой любой теории является диалектика. Сверхсущее (перво-единое), бытие одного, его синтез с иным в становлении и явленность ставшего (факта) — суть диалектической тетрактиды, предложенной Лосевым вместо обычной триады: «Диалектическую триаду легко понять (и понимали) как чистую идею и смысл, в то время, как диалектика захватывает как раз всю стихию живого движения фактов, и потому надо говорить не просто об отвлечённой триаде, но и о триаде как о вещи, как о факте, т.е. триада должна вобрать в себя действительность и стать ею. „Четвёртый“ момент и есть у меня „факт“. Только таким образом и можно спасти диалектику от субъективного и бесплотного идеализма, оперирующего с абстрактными понятиями, не имеющими в себе никакого тела». 1

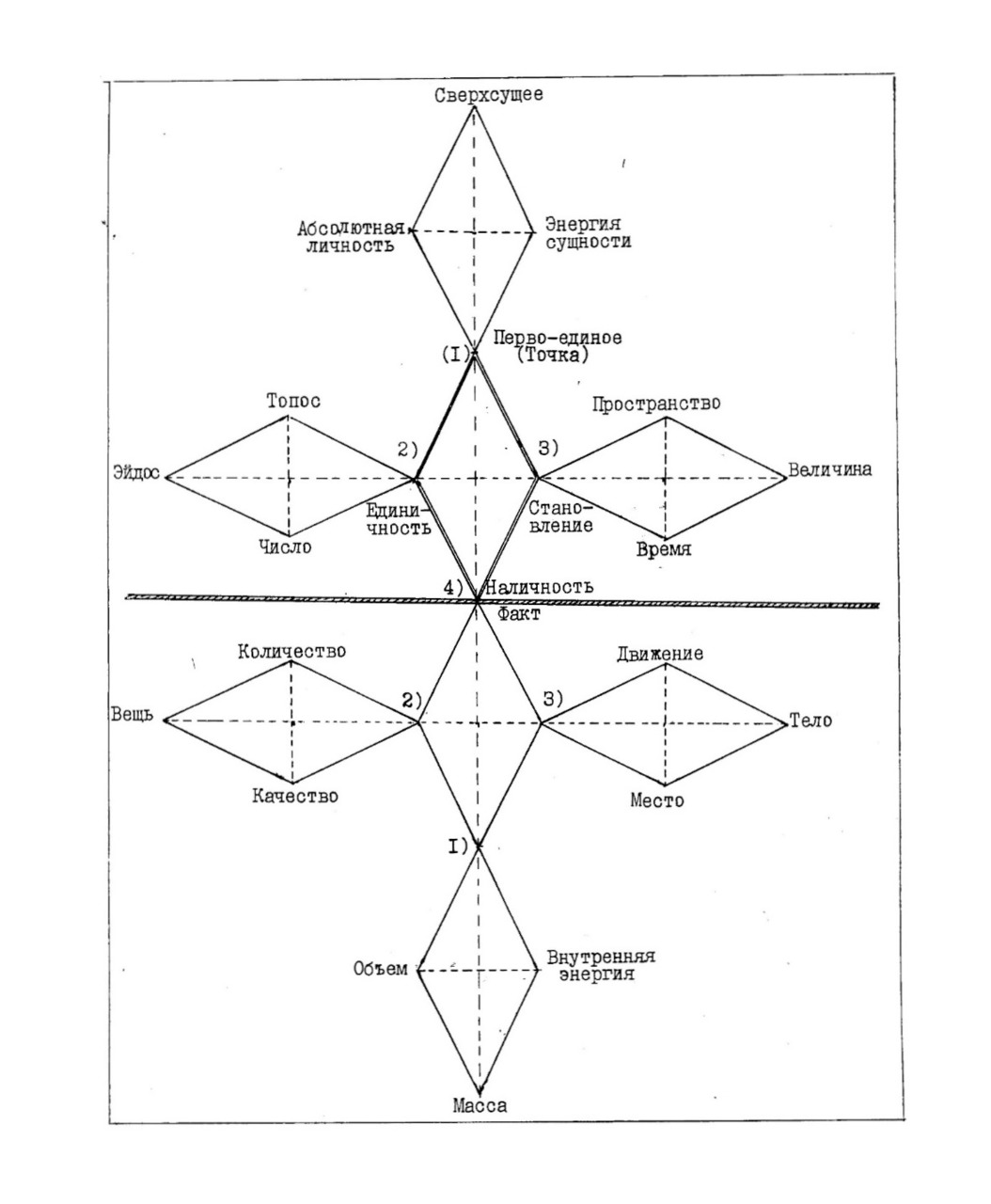

Первая диалектическая тетрактида Лосева оказывается не просто погружённой в многообразие реальности, — она сама становится настоящим центром кристаллизации, выявляющим внутреннюю упорядоченность как в сфере смысла, так и в сфере факта. Я пытаюсь для наглядности отразить это схематически, используя (при отдельных исключениях) лосевские наименования категорий (см. схему):

Анализируя второе начало тетрактиды — смысл (единичность как раздельную множественность), Лосев возвращает ему многозначность и многомерность, которой обладал он в античном мировосприятии под именем эйдоса. В лосевском определении смысл (эйдос как сущее) — это единичность данная, как подвижной покой самотождественного различия.

Провозгласив факт полноправной диалектической категорией, Лосев сразу же находит радикальное средство, связывающее единый категориальный смысл факта с многообразием его форм, проявляющихся в реальности — выражение. Это — соотнесённость внешнего с внутренним, имеющая характер символа; здесь логический смысл сущности отождествлён с его алогической явленностью — феноменом. Следовательно, подход Лосева к постижению реальности — феноменолого-диалектический. Преимущества его как перед феноменологическим, так и перед чисто логическим очевидны.

Феноменологический подход, используемый наукой, опирается исключительно на математику. Но физическая реальность, представляемая математической структурой (то есть схемой), не выхолит зав пределы логического анализа (по Лосеву: «Математика — логос схемного логоса»). Здесь выражение соотнесённости внутреннего с внешним может носить лишь характер механизма, идея которого даёт лишь метод объединения частей; факт остаётся отчуждённым от целостного мира.

Диалектический подход, применяемый до настоящего времени, сводится по существу к логическому, поскольку не выходит за пределы абстракций. Абстрактные идеи и понятия, формулирующие «законы диалектики», проецируются на такие же абстракции — «материя», «движение», именуемые «объективной реальностью». Лосев чётко выразил взаимоотношения конкретных наук с диалектикой: «Науки, где отвлечённый анализ и без того весьма развит, инстинктивно боятся дальнейших абстракций, и им кажется бесполезным нагромождать за выработанными формулами ещё какие-то другие формулы, которые, не становясь, например, математическими, претендуют, однако, на то, чтобы быть логическим основанием самой математики». 2

Природа, которую, исходя из логики, пытаются объяснить конкретные науки, используя математический метод, либо философия, используя диалектический метод, действительно обладает внутренне присущей ей алогичностью. Она — живая, она не механизм, но организм, поскольку на любом уровне пронизана смыслом — разумом. Одним логико-понятийным уровнем здесь не обойтись. В тетрактиде Лосева вершины ромбов — категории, обозначаемые понятиями, и действительно представляют собой эйдосы. Что же, в таком случае, понятие? Это всего лишь тень чистого смысла вещи, её сущности, это логос эйдоса, взятого, как некая единичность. «Логос вещи есть некоторый абстрактный момент в вещи… Реальность логического есть реальность применения логического принципа, в то время как реальность эйдетического есть непосредственная, ни от какого принципа не зависимая явленность сущности вообще». 3

Логически эйдос представлен понятием, алогически он явлен в мифе. Изъятый из социально-культурных сфер (богословской, этнографической и др.), миф выявляет свою первоначальную феноменолого-диалектическую природу. «Миф есть внутренняя жизнь символа, — пишет Лосев, — стихия жизни, рождающая её лик и внешнюю явленность». 4

Развёрнутое единство мифа и символа, их тождество, явлено в личности. К личности («я») приводит рассмотрение мифа не в чисто смысловой стихии, но как несомое при посредстве «факта». Личность есть факт, это символически осуществлённый миф, следовательно, она мифична, причём, миф утверждает её не субстанциально, а энергийно; миф — это лик личности.

В личности явлена сущность, в ней символически осуществлено самосознание и самоощущение. Личность утверждается: в религии — в вечности; в искусстве — в образах, имеющих самодовлеющую созерцательную ценность; в науке — в понятиях, имеющих ценность познавательную. В личности сосредоточено начало цельного знания. Исходит оно из равнозначности логического и алогического. В этом — основа лосевской диалектики.

Равнозначность эта исчерпывающе разрешает антиномию веры и знания, предполагает их равноправную ценность, создаёт условия для их естественного синтеза. «Таким синтезом является в е д е н и е, равноправно вмещающее в себя веру и знание и не способное осуществляться ни без веры ни без знания, — пишет Лосев. — Это — простейший и притом чисто логический, совершенно невероучительный синтез. Но признать его, понять и утвердить его можно только при соответствующем мифологическом, т.е. чисто жизненном опыте. Я называю эту мифологию абсолютной: она всегда ведение, г н о с и с. Фидеизм же и рационализм есть виды относительной мифологии». 5

Сформулированный современной наукой «антропный принцип», будучи полным благими намерениями, сохраняет за человеком ранг наблюдателя. Последний обречён оставаться перед наглухо запертой дверью Природы, и к его услугам лишь замочная скважина. Лосев нашёл ключ от этой двери. Остаётся воспользоваться им. Выбор за нами.

Примечания:

1 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. М., 1927. С. 133.

2 Там же. С. 3.

3 Лосев А. Ф. Философия имени.// Из ранних произведений. М., 1990. С. 100.

4 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 26.

5 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. // Из ранних произведений. С. 585.

ПАРАДИГМЫ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

Сборник материалов вторых международных

философско-культурологических чтений,

СПб., 1995. С. 211—216.

Алексей Лосев: прорыв в новую реальность

ALEXEI LOSEV: BURSTING INTO THE NEW REALITY

Modern science understands the world through concept which limit the sense of phenomena and objects. This is the paradigm of logical-conceptual thought. Alexei Lossev offers quite a new approach: the essence of a thing is unique and unitary, but can manifest itself in a great many different ways. Here essence of a thing is left as a mystery, but a thing finds itself as a symbol. It has categories of difference and identity. The meeting of these divergent categories creates an eidos which is seen through the mind´s eye as a quality of sense. Thus a new model of reality is formed — the symbolic paradigm.

Everything has its name connected to essence through the energy of sense. Here dialectics is used as logic of symbol. Its appearance offers the chance for the unity of different branches of knowledge: the synthesis of science, religion, art.

The historical role of unified knowledge lies in the fact that it seeks to expose the fallacy of theories based on a division between various branches of knowledge.

Symbolic reality helps to resort the perception of the world as it really exists, in the magnitude of its Unity.

В 1919 году в Цюрихе вышла на немецком языке книга под названием «Die russische Philosophie (Rußland: Geistesleben, Kunst, Philosophie, Literatur)». Среди материалов сборника, отражавших культурно-духовную жизнь России, была статья Алексея Лосева «Русская философия» объёмом в два авторских листа. В ней двадцатипятилетний философ выделил главные особенности самобытной русской философии, дал её характеристику, попытался предугадать судьбу.

«…Русской философии, в отличие от европейской, и более всего немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности…

…Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно поднимающимся на новую ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом…

…Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалипсической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения…»1

Фундаментальные труды Алексея Лосева, созданные им между тридцатью и сорока годами, в расцвете творческих сил, со всей полнотой выразили то, о чём писал он в своей ранней программной статье. Судьбе было угодно, чтобы эти замечательные работы, в которых как раз и кристаллизовалось откровение, предчувствуемое глубоко верующим мыслителем, долгие десятилетия находились под запретом, а некоторые так и оставались в рукописях в архиве учёного. Они все по-настоящему лишь сейчас выходят в свет прежде всего благодаря усилиям вдовы философа, его верного соратника Азы Алибековны Тахо-Годи. И нам дана возможность прикоснуться к тайне, оставленной нам в наследство, переживать её неисчерпаемость, созерцать её красоту.

Выявлению и обсуждению неисповедимых тайн сущности вещи, её полагания (бытия), первого зачатия мысли посвящена работа Лосева «Самое само», обнаруженная в его архиве в 1990 году и включённая в третий том ранних работ А. Ф. Лосева. Написанная замечательно живым языком, в котором строгость логики сочетается с парадоксами диалектики, а холодный блеск ума — с благодатным порывом чувства, она заслуживает особого внимания.

Всякая вещь хранит тайну своего бытия и разгадать её невозможно. Если мы даём вещи определение, то тем самым о-пределяем границу её смысла, устанавливаем предел её значимости. В действительности вещь не есть ни один из её признаков, ни все они вместе взятые. Можно лишь констатировать, что всякая вещь исключает полное совпадение с чем бы то ни было, и это просто невозможно выразить так же абсолютно. Кстати, наука на это и претендует. И мир вещей, и мысль об этом мире сводится наукой к той или иной системе фактов, явлений (феноменов), каждому из которых соответствует своё понятие. В целом всё это представляет собой логико-понятийную парадигму (модель) реальности. В этой модели имеется ниша для наук о природе (физики, химии, биологии и др.) и для наук о человеке (антропологии, психологии, социологии и др.). Предел научного мышления сводится к пределу применимости понятия; именно здесь следует искать корни современного гносеологического кризиса.2 Ни наука, некогда провозгласившая устами Ф. Бэкона тождество истинности и полезности, ни философия, выросшая из пелёнок протестантизма, где даже Бог оказался понятием, никакой изначальной тайны вещи просто не чувствуют.

У Гегеля реальность и познание реальности сводятся к единой цепи категорий, начинающейся с «ничто» и завершающейся «абсолютным знанием». В этой цепи «сущность является», а «явление существует» — и только. Но и то, и другое принадлежит полю понятий, в которое явленная вещь сама по себе никак не вписывается. Если же последовать совету гуссерлианцев и рассматривать её как чисто смысловую данность, наглядную целостность, то тогда останется лишь примитивная описательность, лишённая познавательной ценности, где исследователя вообще не интересует природа явления (последнее даже объявляется важнейшим достижением феноменологического подхода).

Лосев предлагает вернуться к исходной позиции: считать, что данная вещь есть именно она сама. Это относится и к миру в целом.

— Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир? — спрашивает он. — На все эти вопросы я могу сделать только указательный жест, и — больше ничего. Вот он, этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом.3

В логико-понятийной парадигме подобные действия выражают абстрактное мышление. Именно так поступает ребёнок, не ведающий ещё о неисчерпаемости мира. Но природная любознательность заставляет его задавать свои «почему?» — и мир начинает понемногу разворачиваться перед ним как бесчисленное множество осознаваемых проявлений. Однако то же самое относится к любой вещи. Она дана в какой-нибудь конкретной значимости, но её можно рассматривать с разных точек зрения, стало быть, она способна обнаружить бесчисленное количество своих интерпретаций, не теряя, естественно, при этом свою индивидуальность, свою самость — самое само. Сохраняя всякий раз тождество внутреннего (самости) и внешнего (явленности), вещь предстаёт как символ бесконечности. Отсюда главный постулат Лосева: «Самое само дано только в символах (каковы бы ни были эти символы)». 4 Отсюда и его обобщающий вывод: «Всё существующее (логика с её категориями, природа с её вещами и организмами, история с её людьми и их жизнью, космос со всей его судьбой) есть только символы сáмого самогó, или абсолютной самости, т.е. одни только символы абсолютной самости и существуют… Не быть символистом — это значит быть или только рационалистом, или только эмпириком. Но разум со всей его логикой и наукой есть только абстракция живого бытия, и чувственный опыт с его наглядностью и непосредственной реальностью, есть только абстракция живого бытия». 5)

Лосев не делает никаких исключений для осмысления выявленной им реальности, напоминая, что симоволическими являются даже рассуждения о сáмом самóм: оно остаётся непознаваемым и до-логическим. Если мы хотим зафиксировать первое движение мысли после этого сáмого самогó, то должны предложить некое первое полагание. А это не что иное, как бытие. Сáмому самомý не свойственна категория бытия. Но именно она лишь и способна связать с ним вещь, которая есть символ, стадо быть вообще есть. И вот тут-то и выявляется тайна первого полагания мысли:

«Чтобы был ум, требуется тайна его первого зачатия, и тайна эта уже не есть тайна только ума… Это тайна сáмого самогó и тайна его эманирования. Она — абсолютно неразрешима, но она в то же время и абсолютно необходима… Она являет себя как тайну, и она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений человеческого разума и смысла вообще». 6

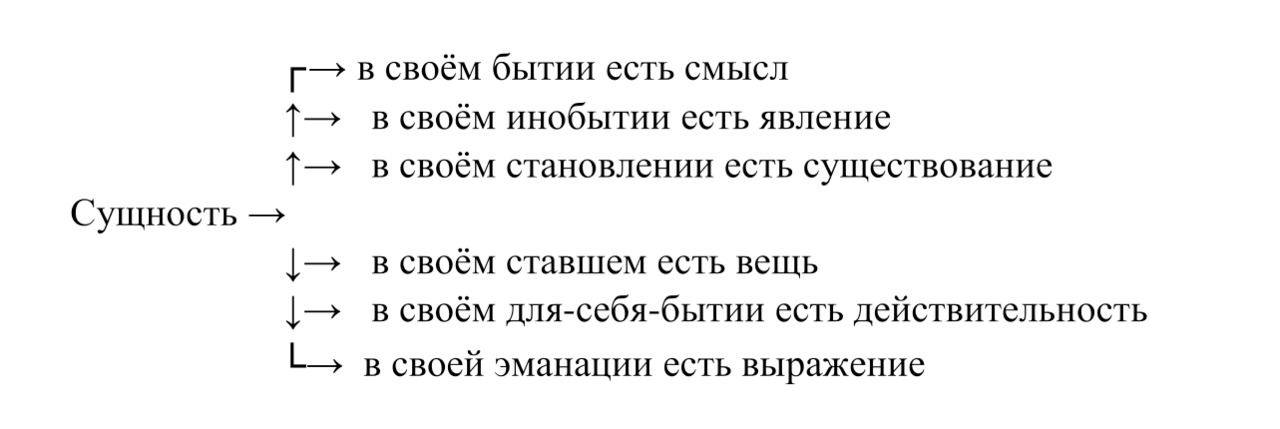

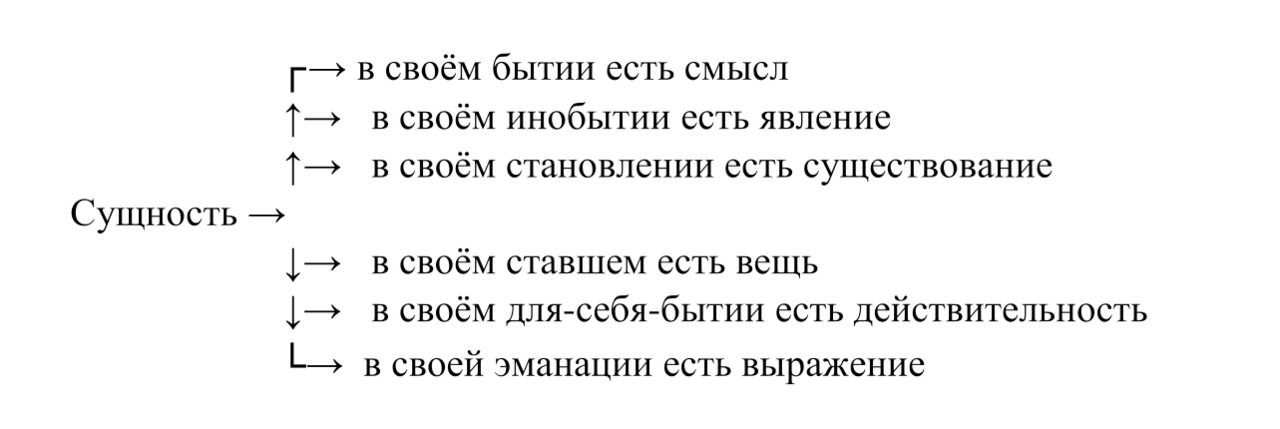

Из всего этого следует, что наряду с исторически сложившейся в общественном сознании онтической логико-понятийной парадигмой реальности существует алогическая символическая парадигма с непрерывно-сплошной текучестью становления и физиономической выразительностью ставшего, с изначальной апофатичностью (допредметной и докатегориальной сверхмыслимостью) и катафатичностью (вездесущим выразительным проявлением энергии смысла). Содержательную бедность и смысловую несостоятельность законов тождества и противоречия аристотелевской логики, которые пытается снять гегелевская диалектика понятия, здесь заменяет платоновская диалектика «одного» и «иного», бытия и небытия. Лосев приходит, рассматривая их отношения, к исчерпывающим характеристикам инобытия, числа, границы, выявляет смысловую основу противоречия и противоположности. Вполне закономерным представляется его вывод: диалектика — логика символа. Он предлагает возвратить в философский обиход категорию «эманация», отсутствующую у Гегеля, естественно, не связывая её ни с какими физическими аналогиями типа «рассеяние», «распыление». Это — определение самой вещи в её явленности всему иному». 7 Эманация бытия — это и есть первый полный символ, который позволяет охватить и представить главные проявления сáмого самогó (сущности):8

Тайна бытия распространяется и на сферу смысла. Однако он проявлен: смысл бытия есть всё то, что можно помыслить (почувствовать, представить, высказать и т.д.). При уточнении оказывается, что символ вещи есть то, чем она отличается от всего прочего, т.е. сама категория различия. Надо искать в вещи то, что делало бы эти различия ею самой, при этом сохраняя себя, объединяясь в слитное, нераздельное единство. А ведь это не что иное как тождество! «Различие есть бесконечный символ тождества, и тождество есть бесконечный символ различия». 9 Они раздельны, обособлены, в своём становлении, но встретившись, образуют цельнораздельное единство, устойчивую мыслимую предметность — эйдос. «Эйдос есть самотождественное различие, данное как ставшее, как наличное бытие, как определённое качество, т.е. как ставшее, как наличность, как качество смысла». 10

Этим определением заканчивается лосевское «Сáмое самó», труд, который по праву может считаться вершиной русской религиозно-философской мысли в сфере онтологии на пороге третьего тысячелетия от рождения Христа. Если каждая вещь имеет сáмое самó, то все вещи вместе также образуют нечто, что есть оно самó — абсолютную самость. Но поскольку каждая вещь — символ своего сáмого самогó, а оно входит в абсолютную самость, то и каждая вещь оказывается символом абсолютной самости. Лосев не только избегает по известным причинам собственного имени этой «абсолютной самости» — Бога, он даже не делает прямо напрашивающегося вывода, что цельнораздельное единство абсолютной самости — в гармонии Всеединства и Всеразличия — Единого Бога и тварного мира. И всё же эзотерическая, божественная основа бытия выявлена им чётко и однозначно.

В непосредственно примыкающей к рассмотренной выше другой ранней работе «Вещь и имя», впервые опубликованной в 1993 году, Лосев осуществляет диалектическую развёртку качества смысла: голый, пустой, изолированный, отвлечённый смысл выявляет себя в понятии… т.е. смысл = тезис, алогическое бессмыслие = антитезис, понятие = синтез». 11

Далее понятие выражается словом. В слове-понятии символическая реальность не может быть раскрыта: символ здесь всего лишь термин, слово — знак вещи, условно передающий её значение: вещь является тем-то. Здесь лишённое рельефности поле.

Между тем смысловое содержание слова не ограничивается его понятийной формой. Слово способно выявить себя в умной смысловой энергии, становясь ликом. В энергии смысла выявляется личностное начало всякой вещи, и утверждается оно как личность, но не в субстанциальном, а в умном (смысловом) отношении: энергия сущности явлена в имени. Имя оказывается нижней ступенью диалектической последовательности, последним уровнем инобытийности в нисходящей пирамиде символической реальности.

Понятие, определяющее вещь — тоже имя, но нарицательное, устанавливающее отношение «общее — единичное». В нём энергия смысла не проявлена в отличие от имени собственного, где именно она создаёт нерушимую связь: Единое — единственное — единичное, становится реальным средством общения с обладателем имени. Здесь ясно ощутима эзотерическая природа имени, корни христианского логизма (всякая вещь таит скрытое Слово, в котором сотворён мир; Слово воплощено в Абсолютной личности — Ипостаси Сына) и православного энергетизма (тварный мир причастен Богу не субстанциально, а энергийно).

Итак, в символической реальности осознаётся изначальное равенство непостижимой для человеческого ума Тайны и благодатности Божественного откровения. Но каким образом может это отразиться на научном подходе? Неужели его можно соединить с религиозным? Ответ однозначен: и можно, и должно. Необходимо лишь отказаться от иллюзии, доставшейся нам от эпохи Просвещения: смысл всему на свете придаёт сам человек. В основе нынешней теории познания (теории отражения) нетрудно разглядеть изначальное свойство человеческого ума — его интенцию (направленность на исследуемую вещь). Отражение — лишь осознаваемый её результат. В символической реальности всякая вещь способна вы-ражать; в её имени явлена энергия смысла, личностное, умное начало. «Энергия смысла» современным образованным человеком понимается лишь как своеобразная метафора, поскольку общеизвестна механическая основа термина «энергия». Между тем, то, что ныне в науке именуют «энергией», всего лишь триста лет тому назад Лейбниц называл «мёртвой силой». Зато впервые применивший это понятие Аристотель, относил его, как неоднократно отмечает в своих работах Лосев, к принципу становления смысла.

Привыкнув к представлению, что чувственно воспринимаемая реальность существует в пространстве и времени, мы уже давно не думаем о том, что невидимый мир, окружающий эту реальность, проникающий во все её закоулки, не подчиняется пространственно-временным зависимостям и ограничениям, и поэтому энергия, образующая смысловые связи, действует с неотвратимой и бесконечной силой в отличие от её механического аналога. Это она мгновенно образует экспоненту в любом свободно развивающемся процессе,12 и даёт результат «дважды два — четыре» в привычной таблице умножениям, проявляя интенсивность любого соединения, включая «произведение масс» в ньютоновском законе всемирного тяготения, воспроизводит цельнораздельное единство числа в степенном ряду, как и в любом волновом процессе,13 выявляет механическую содержательность элементарного электрического заряда, одновременно предлагая осуществить «голубую мечту» современной физики — расшифровать мировые феноменологические постоянные.

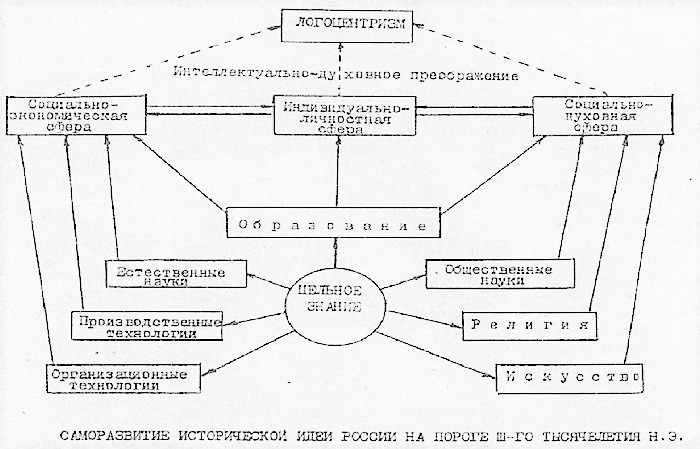

Символическая реальность, раскрываемая Лосевым, формирует основу задумываемого им с юных лет цельного знания — синтеза религии, науки, искусства, с проявлением равноправия алогического и логического в единстве веры и знания — ведении. В современных условиях при этом появляется реальная возможность выработать новую стратегию развития науки, включая фундаментальные исследования; ускорить технологический переворот, с учётом экологической целесообразности; существенно сократить сроки получения образования при одновременном кардинальном повышении уровня знаний; ликвидировать отчуждённость человека от внешнего мира, раскрыв смысл его творчества как продолжения миротворения, сотворчества с Богом.

Историческая роль цельного знания видится в том, что оно вскрывает ложность начальных посылок, оправдывающих любое расчленение: смысловое соединение универсально и вездесуще. Символическая реальность воссоздаёт восприятие мира человеческим разумом, очами ума таким, каков он есть на самом деле — во всём величии Всеединства.

Примечания

1 Лосев А. Ф. Русская философия // Страсть к диалектике. М., 1990. С. 73, 78, 101.

2 Гальперин С. В. Лосев и путь к цельному знанию // Сб. Абсолютный миф Алексея Лосева /в печати/.

3 Лосев А. Ф. Самое само // Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 318.

4 Там же. С. 335.

5 Там же. С. 350.

6 Там же. С. 403.

7 Там же. С. 449.

8 Там же. С. 469.

9 Там же. С. 505.

10Там же. С. 526.

11 Лосев А. Ф. Вещь и имя // Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 840.

12 Гальперин С. В. Лосев и путь к цельному знанию /в печати/.

13 Гальперин С. В. Православно понимаемый неоплатонизм Лосева и смена естественнонаучной парадигмы /в печати/.

14 Гальперин С. В. Моё мировидение. М., 1992. С. 162.

ОЙКУМЕНА МЫСЛИ

ФЕНОМЕН ЛОСЕВА

Сб. статей, Уфа, 1995. С. 26—37.

Об историзме Алексея Лосева

Примерно год тому назад мне возвратили из «Культурной инициативы» («Фонд Сороса») не прошедшую по конкурсу рукопись общеобразовательного пособия, которое, как я предполагал, могло быть использовано в семейном обучении (есть сейчас и такая форма образования). Уже на второй странице краткого предисловия, где я упоминал о пользе цельного знания, против слов: «…чьи основы заложил выдающийся мыслитель ХХ века Алексей Лосев» на полях был выписан безымянным рецензентом выразительный вопросительный знак. Второй красовался тремя строками ниже, где говорилось, что миф отнюдь не противостоит реальности, что это жизнь, увиденная изнутри, отрешённая по смыслу (но не по факту) от привычного рефлексивного восприятия.

Мог ли я упрекнуть старательного рецензента в предвзятости или, того хуже, в невежестве? Что может знать сегодня о Лосеве гуманитарий школьной сферы (историк, обществовед, словесник) с солидным профессиональным стажем? Возможно, лишь жутковатый анекдот минувших лет. «Сталину сказали: «Вот Лосев — идеалист». А тот спрашивает: «А все другие?» — «А все другие — материалисты, Иосиф Виссарионович.» — «Тогда пусть будет одын идеалист». 1 Вероятно, и поныне законопослушный специалист из сферы образования, услышав о Лосеве, привычно произнесёт на всякий случай «чур меня». Что ж тут удивляться вопросительным знакам на полях отвергаемой им рукописи?

Сам Лосев ответил на вопрос о себе прямо и откровенно: «Что же со мною делать, если я не чувствую себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалектиком, ни метафизиком, если даже все эти противоположения часто кажутся мне наивными? Если уж обязательно нужен какой-то ярлык и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только одно: я — Лосев!». 2

Всякий, кому близок лосевский образ мыслей, ощутит в этом заявлении и неисчерпаемость апофатичности, и пафос самоутверждения автора. Отказываясь от застывших ярлыков, отражающих как метафизическое бессилие понятийного аппарата философской науки, так и ограниченность людей, применяющих его, он предлагает обратить внимание на другое: «…Если угодно отнестись ко мне добросовестно, надо принять как непреложный факт: с именем Лосева связано самое острое чувство истории. Всё, что дано, есть и будет, всё, что вообще может быть, конкретным становится только в истории». 3

Но прежде, чем перейти к особенностям историзма Лосева, обратимся к трактовке самого этого термина в современном отечественном словаре. Историзм определяется как «принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии в органической связи с порождающими их условиями». Естественно, он является мощным инструментом марксизма: «Благодаря этому принципу, составляющему неотъемлемую сторону диалектического метода, марксизм сумел объяснить сущность таких сложных общественных явлений, как государство, классы и др., предвидеть исторически преходящий характер капитализма, неизбежность смены его социализмом». И, конечно, последнее слово остаётся за воинствующим материализмом: «Одна из характерных черт современной немарксистской философии и социологии — отрицание принципа историзма, борьба против него или же такое истолкование, которое выхолащивает из него материалистическое и диалектическое содержание». 4

Нет, Лосев не отрицает принцип историзма и не борется против него. Наоборот, он-то как раз и применяет его в полном соответствии с приведённым выше определением. История — выражение жизни, а жизнь — не что иное, как становление — непрерывно-сплошная текучесть. Оно присуще и человеку, и окружающей его природе. «Не история есть момент в природе, но всегда природа есть момент истории». 5 Сама констатация факта, его «здесь и теперь» даже в причинной зависимости от каких бы то ни было условий никакого отношения к истории не имеет. Явленность факта — это всегда ставшее. Ему соответствует логико-понятийная схема (система) — механизм. Становлению же, то есть истинному историческому процессу, соответствует организм, в котором явленность факта выражает внутреннюю сущность символически, а не онтически.

Конечно, такой историзм действительно «выхолащивает» марксистскую его трактовку, убедительно изложенную правоверным марксистом Г. В. Плехановым: «Великая научная заслуга Маркса заключается в том, что он… на природу человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исторического движения, причина которого лежит вне человека (курсив автора — С.Г.). Чтобы существовать, человек должен поддерживать свой организм, заимствуя необходимые для него вещества из окружающей его внешней природы (курсив автора — С.Г.). Это заимствование предполагает известное действие человека на эту внешнюю природу. Но, „действуя на внешнюю природу, человек изменяет свою собственную природу“. В этих немногих словах содержится сущность всей исторической теории Маркса…»6

Ни Маркс, ни его последователи даже не почувствовали, что от самого принципа становления остаются при таком его понимании «рожки да ножки». Он подменён главной, по их мнению, причинно-следственной связью, существующей между человеком и природой, обусловленной его целесообразной предметной деятельностью — трудом и применяемыми орудиями труда. Это весьма недвусмысленно подтверждает Плеханов следующим заявлением: «Всё существование австралийского дикаря зависит от его бумеранга, как всё существование современной Англии зависит от её машин. Отнимите от австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою природу». 7

Увы, всё оказалось не так просто. Жизнь вновь и вновь подтверждает правдивость евангельского символического: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Лк., IV, 4). Попытки осуществить социальные утопии, изменить образ жизни целых народов чреваты трагическими последствиями. Мир человека не сводится к удовлетворению потребностей благодаря окружающей его природе, а деятельность — к производству материальных благ. Фундамент марксистского историзма: «Бытие определяет сознание», — оказывается на поверку весьма рыхлым. «Между бытием и сознанием, — утверждает Лосев, — существует вовсе не причинно-следственная и вещественная связь, но диалектическая». 8 Действительно, невозможно отрицать, что реальная жизнь людей существенно влияет на их сознание. И причина изменений этой реальной жизни действительно «лежит вне человека», то есть вне его телесно-духовной осуществлённости здесь и теперь, стало быть, и вне человеческого сознания. Становление, переживаемое как непрерывное изменение, как алогическое исчезновение в момент появления (отражённое, по Лосеву, в континуальном типе античного мышления) и есть суть исторического. Сама же практика человека, как и его воззрение на мир, преходящи, временны, представляя собой сгусток общественно-исторических отношений. Кредо Лосева чёткое и недвусмысленное:

«Для меня нет никакого бытия более реального, чем историческое. Ни одну логическую идею, ни одну художественную форму, ни одну научную теорему я не могу понять вне истории. В этом смысле я иду гораздо дальше многих марксистов. Так, большинство марксистов считает, например, математику и механику вечным и нерушимым бытием; я же считаю, что механика Ньютона, ровно как и система Коперника, есть специфически классовая идеология буржуазии, основанная на опыте изолированного индивидуализма и рационалистической метафизики. То и другое как немыслимо для феодализма, так и должно отпасть, если окончательно погибнет капиталистическая культура. Большинство марксистов абсолютизирует так называемые „законы природы“, в то время, как для меня они просто стиль эпохи, т.е. в конце концов тот иди иной классовый стиль. Большинство марксистов апеллируют в религиозных вопросах к тому, что „доказывала наука“ в то время как, по их же собственному мнению, наука вся буржуазная и доказывает то, что угодно господствующему классу. В таком случае, спрошу я, не слишком ли высокое место отводится „доказательствам“, заимствованным из естествознания, и не лучше ли здесь просто апеллировать к власти и воле пролетариата, а не к науке, которая ведь всегда служанка того или иного класса? И т. д. и т. д. В распространении историзма я несомненно иду дальше многих марксистов: и тут скорее можно бояться у меня преувеличений, чем преуменьшений». 9

Вот он — подлинный Лосев, бросающий вызов догмам, откуда бы они ни исходили, обличающий незадачливых их защитников! В основе этих догм лежит логико-понятийная парадигма, в которой формируются механизм, схема, система, то есть именно то, что лишь и приемлемо для рефлексирующего сознания (его именуют ещё и «здравым смыслом»), что даёт возможность разобраться в реальности, попытаться вначале мысленно, а потом и на деле упорядочить её. Если исходить из того, что человеческий разум — единственное, что придаёт смысл реальности во всём её многообразии, где даже Абсолют становится понятием, то и сама диалектика оказывается лишь методом, которому суждено оставаться всегда в поле абстрактных понятий и служить средством для доказательства жизнеспособности субъективных идей, вплоть до самых бредовых, какими бы «объективными» они ни объявлялись. Необходимость, которая присуща миру природы, рассудочное сознание предусмотрительно заключает в рамки «закона — следствия», причина появления которого просто неизвестна (в современном естествознании слово «закон» иногда вообще подменяют словом «запрет». ). Скорей всего это некоторая уступка пантеизму, однако и здесь учёный мир ни на йоту не отступает от антропоцентризма, предел которого соответственно именуется «антропным принципом».

Выявление законов развития человеческого общества по аналогии с законами природы, составляющее суть перехода от диалектического материализма к историческому материализму, требовало ликвидации в общественном сознании сформировавшегося за века, прошедшие с начала европейского Возрождения, представления о природно-духовном дуализме человека. Если в античности он ощущал себя неотъемлемой частью Космоса — микрокосмосом, красота и величие которого воспринималась им в созерцании, здесь он должен был ощутить себя частицей наиболее совершенной формы материи, достигшей в своём развитии собственного самосознания, — человеческого общества, в котором общественное бытие определяет общественное сознание. Из трёх видов производства, на которые способен человек: производство людей, производство вещей, производство идей, — основным признавалось производство вещей. В этом нет ничего удивительного: ведь Маркс и Энгельс выбрали для себя в сложном переплетении современных им общественных отношений чётко определённую классовую позицию, а именно, позицию главного производителя вещей — рабочего класса — в развивающемся капиталистическом производстве. Естественной точкой, формирующей эти переплетения, оказался товар, а форма отношений, в которых он существует — рыночный обмен. Динамика спроса и предложения с большой точностью воспроизводится в метаболизме — обмене веществ в живом организме, вплоть до его клеточного уровня. Стало быть, и сама природа как будто целиком подтверждает правильность предположений. Диалектика как единство и борьба противоположностей оказалась применимой к рассмотрению не только природных процессов, но и общественно-исторического развития. Неутихающая борьба природных стихий во всей своей мощи воспроизводится в антагонизме классовой борьбы. Это ли не возрождение античной мифологии вообще, облечённой в современную логико-понятийную упаковку: язычество, требующее своих идолов и своих жертвенников?

Естественно, монотеизм христианства, даже доведённая до пределов секуляризации протестантская культура с Богом-понятием, не могли удовлетворить создателей теории неотвратимой победы коммунизма. Игнорируя замечательнее по своей глубине, пронизанные диалектикой труды выдающихся богословов ортодоксального христианства IV–VIII веков н.э. (а возможно и не подозревая об их существовании), новые пророки безапелляционно заявляют: «Религия есть самоосознание и самочувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял». 10 По боку истинный путь формирования представлений о личности, который начинается с Абсолютной Личности воплощённого в облике обóженного человека Слове — Иисуса Христа. Вместо цельнораздельного единства, достигаемого в Богочеловечестве; благотворения, в котором проявляется подобие человека Богу; свободы, реализуемой в сотворчестве его с Богом по преображению мира, человек оказывается всего лишь частицей безликой производительной силы, удовлетворяющей потребности некоего ненасытного желудка, каким представляется общество; «продуктом общественных отношений», определяемых, естественно, характером производства «пищи» и условиями её переваривания этим прожорливым чудищем; существом, чьё бытие в качестве «частицы» и «продукта» воспринимается им самим как осознанная необходимость и потому становится… свободой.

И вот уже саму историю человечества выстраивают по ранжиру: первобытный коммунизм — рабовладельческий строй — феодализм — капиталистическая формация — коммунизм, в котором достигнут идеал человечества: от каждого — по его способностям, каждому — по его потребностям. Не беда, что ни Индия, ни Китай, ни империя инков не знали рабовладельческого общественного строя; что целые цивилизации не изъявили внутренней потребности отказаться от первобытнообщинной формации; что страны с развитым капитализмом, по всем признакам готовые к осуществлению мировой революции во имя победы коммунизма, почему-то вовсе не собирались её начинать. Но если факты не соответствуют единственно правильной теории, то тем хуже для них.

На фоне чудовищного эксперимента, невольными участниками которого оказались многие поколения, особенно ярко выделяется твёрдая убеждённость Лосева, который всего через полтора года после возвращения из гулаговского кошмара противопоставляет догмату исторического материализма ясную и стройную позицию исторического идеализма — философию истории, являвшуюся стержнем русской религиозно-философской мысли:

«Всякая логическая идея погружена в недра материальности и в значительной мере ею определяется. Но как бы она ею ни определялась, её всегда можно выделить из конкретного исторического процесса и рассмотреть её в собственном процессе… Если марксизм есть учение о том, что саморазвивается одна только материя, а всё прочее есть только механический привесок, не содержащий в себе никакого имманентно-телеологического саморазвития (!!! — С.Г.), то в этом я отличаюсь от марксистов, тут я — идеалист… Итак, я признаю саморазвитие общеисторической идеи и отрицаю абсолютность, единственность саморазвития как только одной логической идеи, так и только одной материи». 11 И далее вновь: «Для меня последняя конкретность, — это саморазвивающаяся историческая идея, в которой есть её дух, смысл, сознание, и есть её тело, социально-экономическая действительность. В процессе этого саморазвития последняя определяет первую сферу, но определяет не вещественно-причинно и не логически-дедуктивно, определяет не экономически, не эстетически, не психологически (и тем более не индивидуально-психологически), но физиономически-выразительно и символитчески-бытийственно». 12

Эти предельно чёткие и ясные утверждения стали достоянием общественности лишь сейчас, опровергая безапелляционность догматов, насаждаемых усердствующими идеологами под видом философии во всех сферах, и в первую очередь в нашем образовании. «Они просто стремились создать охваченную единой дисциплиной (но не в научном смысле дисциплиной) некоторую совокупность мыслей и убеждений у части общества. И люди знали, что они преподают вовсе не философию; их задача была другой — создать некоторое единомыслие. Отсюда, по этой схеме, выросла внешняя структура преподавания философии, которая с природой философии не считалась». 13 История развития общественного сознания оказывалась перерезанной непрерывной линией фронта борьбы материализма с идеализмом. При этом вопреки всякой очевидности идеализм, как и материализм, провозглашался монистическим учением. В действительности монизму материализма, для которого человеческое сознание — продукт материи, а идея (смысл), естественно, — продукт сознания, противостоит столь же монистический спиритуализм, где духовное реально, а материальное, вещественное — призрачно.

Идеализм дуалистичен в своей основе, несмотря на примат идеального над материальным. Бытие и сознание антиномичны диалектически, поэтому столь однозначен и вывод Лосева, выражающий его историзм:

«… В саморазвивающейся исторической идее я вижу её дух, им вижу её тело, производственные отношения. Покамест дух не проявился в своём собственном специфическом теле, до тех пор я не знаю никакого духа. Тело осуществляет, реализует, впервые делает существующим внутренний дух, впервые выражает его бытийственно. Сознание только тогда есть осознание, когда оно действительно есть, то есть когда оно определяется бытием. Это диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть последняя известная мне реальность. Экономика делает специальную идею выразительно сущей. Дух, который не создаёт своей специфической экономики, есть или не родившийся, или умирающий дух». 14

Не имея реальной возможности опубликовать сами принципы исторического идеализма, Лосев тем не менее остаётся верен своей философии истории как фундаменту, на котором строится его многотомная «История античной эстетики». Следите за его мыслью:

«Если отвлечься от непосредственной картины рабского способа производства и поставить вопрос об его обобщении, то прежде всего станет ясно, что перед нами не просто отношения раба как вещи, как „говорящего орудия“ (instrumentam vocale) и рабовладельца как его господина, но и отношения неосмысленно действующей рабочей силы и осмысленно направляющего эту силу интеллекта. Тут мыслится уже не просто отношение раба и рабовладельца, но отношение рабочей силы и принципа её целесообразной направленности». 15 Лосев убедительно показывает, что ни принудительность рабского труда, ни собственническое отношение рабовладельца к труду не являются определяющими. Реальность и целесообразность античного рабовладения отражена в философских обобщениях: «Именно идея в античной философии не есть рабовладелец, а материя не есть раб, но всё-таки идея почти всегда трактуется здесь как формообразующий принцип, а материя — как пассивный материал для этого формообразования. В античном способе производства рабовладелец выступает не как цельная личность, но только как интеллект, как орудие формообразования; и в античной философии интеллект трактуется не как абсолютный дух, но только как принцип формообразования; и поэтому он в такой же степени не есть цельная личность, в какой не является ею и раб». 16

Лосев обращает внимание на то, что «класс, как явление чисто экономическое, возник лишь в Новое время в связи с появлением буржуазно-капиталистической формации». 17 Отсюда несложно сделать вывод о высокой вероятности ошибок при трактовке явлений, относящихся к весьма отдалённым временам, с современных (классовых) позиций.

Вот характерный пример, относящийся именно к попытке изложить античное миросозерцание подобным способом. Основывая марксово (и своё собственное) отношение к роли производительных сил, Плеханов внезапно делает следующее «лирическое» или скорее историческое отступление:

«Но вот что, например, может показаться на первый взгляд совсем непонятным: Плутарх, упомянув об изобретениях, сделанных Архимедом во время осады Сиракуз римлянами, находит нужным извинить (курсив автора — С.Г.) изобретателя: философу, конечно, неприлично заниматься такого рода вещами, рассуждает он, но Архимеда оправдывает крайность, в которой находилось его отечество… Но откуда взялось у греков такое странное „мнение“? Происхождение его нельзя объяснить свойствами „человеческого разума“. Остаётся припомнить их общественные отношения. Греческие и римские общества были, как известно, обществами рабовладельцев (курсив автора — С.Г.). В таких обществах весь физический труд, всё дело производства достаётся на долю рабов. Свободный человек стыдится (курсив автора — С.Г.) такого труда, и поэтому, естественно, устанавливается презрительное отношение даже к важнейшим изобретениям, касающимся производительных процессов и, между прочим, к изобретениям механическим». 18

Ну что ж, объяснение как будто достаточно убедительное. Но обратимся непосредственно к Плутарху. Он не только извиняет Архимеда, применившего механику, но вдобавок делает, как и его будущий комментатор, специальное отступление:

«Механика, предмет искания и прославления, есть изобретение Евдокса и Архита. Они захотели некоторым способом иллюстрировать геометрию (дать геометрии внешнюю прикрасу) и основать на чувственных и материальных примерах теоремы, которые трудно решить с помощью рассуждений и научных доказательств. Так, для теоремы о двух средних пропорциональных, для разрешения которой мало одних рассуждений и которая, однако, необходима по отношению ко многим фигурам, они прибегли к механическим средствам и составили род мезолябии при помощи кривых линий и конических сечений. Но скоро Платон в негодовании стал упрекать их, что они портят геометрию, лишают её достоинства обращают в беглого раба (курсив мой — С.Г.), заставляя её от изучения бестелесных и умственных вещей переходить к чувственным предметам и прибегать, кроме рассуждения, к помощи тел, рабски изготовленных работою руки (курсивы мой — С.Г.). Так униженная механика была отделена от геометрии. Она стала одним из военных искусств». 19

Будучи настроенным на «классовую волну», можно вполне согласиться с плехановской трактовкой и Плутарха, и Платона. Но как же быть с тем, что в античности весьма уважительно относились вообще к ремеслу (τεχνη, δημιουργια), его не отличали от науки, искусства? «Разве не удивительно, что когда Платон стал строить свой мир, то назвал строителя „демиург“? — пишет Лосев. — А „демиургос“ — это же мастер, плотник, столяр». 20 Если следовать мысли Плеханова, следует предположить, что Сократ должен был стыдиться своего отца-каменотёса; что титанический труд Праксителя и Лисиппа был унизителен, поскольку их шедевры были созданы исключительно «работою руки».

Нет, не стыдится свободный человек в эпоху античности физического труда. Но он крайне уважительно относится к священному порядку, существующему в мире (и первое, и второе — одно и то же /κοσμος/). Секуляризованному сознанию постренессансного человека трудно представить сакрализованное восприятие реальности человеком античности. «Изучение бестелесных и умственных вещей» геометрией означает, что здесь соблюдается гармония формообразующего принципа, мира идей с воплощением их в чувственно воспринимаемой форме — чертежах, построение которых является единственно возможным для уважающих этот порядок трудом. Изготовление же прибора, замена благородных рассуждений недостойным их трудом разрушает эту божественную гармонию. «Беглый раб» — именно такой образ лишь и может передать вопиющее нарушение космического равновесия, допущенное Евдоксом и Архитом; относится этот образ, однако, не к их труду, а к самой науке… Впрочем, обретя свободу, она со временем стала «одним из военных искусств».

Саморазвитие внеличностного космологиям как основы мира античности, детально раскрытое Лосевым, даёт возможность переосмыслить содержание древних текстов. Но главное не это. Лосев делает решительный шаг, взаимно отождествляя античную мифологию, эстетику, философию. Действительно, они выражают, хотя и в разных категориях, одно и то же — космоцентризм. В знаменитых 12 тезисах об античной культуре она предстаёт отнюдь не надстройкой над общественно-экономическим базисом, но смыслом, сознанием, духом космологизма. Имеет он и собственное тело («σωμα») в буквальном смысле. Это тело и осязает человек той эпохи, и видит как в себе самом, так и в окруждающей его реальности: в естественных вещах и произведениях искусства, в общинно-родовом строе и рабовладельческом полисе, в богах-стихиях и скульптурной гармонии самого Космоса.

Идея космологизма, лишённого личностного начала, воплощённая сперва в дорефлексивной мифологии, а затем в натурфилософии, по мере развития, с одной стороны, идеального восприятия действительности, а с другой — логико-понятийного аппарата, начала клониться к своему закату. Архаический миф явился предметом, а мифологическая рефлексия — средством, которые совместно и довершили её разрушение. Круг неоплатоников стал последним обобщающим символом античности. «Эти философы, глубоко понимавшие сущность античной философии, всё-таки в конце концов пришли к выводу, что всё это — пустыня. Почему? Нет никого, раз нет личности, а есть только что. Космос — это „что“, а не „кто“… Так кончились те светлые дни, когда человек молился на звёзды, возводил себя к звёздам и не чувствовал собственной личности». 21

Точно так же, с позиций исторического идеализма, успешно осмысливается саморазвитие идеи теоцентризма (христоцентризма) средневековья в её собственном теле и духе, в противоречиях, порождённых приматом христианской аскезы над природным началом человека. «Выяснилось, что принудительное осуществление Царства Божия — невозможно; принудительно, без согласия, без участия свободных, автономных человеческих сил не может быть создано Царство Божье». 22 Антропоцентризм эпохи европейского Возрождения — закономерный этап её саморазвития, когда человек наиболее полно ощутил своё особое положение: «Только человеку дал Отец семена и зародыши, которые смогут развиваться по-всякому. Каков будет за ними уход, такие они принесут цветы и плоды. Посеет он семена растений, вырастет существо чисто растительной жизни; будет давать волю инстинктам чувственности, одичает и станет, как животное. Последует он за разумом, вырастет их него небесное существо. Начнёт развивать свои духовные силы, станет ангелом и сыном Божиим!«23

Развитие протестантско-просвещенческих взглядов способствовало абсолютизации человеческой личности. Богочеловек начала антропоцентризма исподволь замещался человекобогом. Он воплощался в разных ипостасях, будь то «экзистенция» Кьеркегора или «сверхчеловек» Ницше, культ класса в марксизме (теория) или культ личности (читай: культ вождя) в СССР (практика).

Абсолютизация человеческой личности, носителя разума, с апелляцией к последнему, как к высшей инстанции, не могла не привести к господству рационализма и прагматизма в науке, к объективации природы и сведению её к роли «окружающей среды», к порабощению самого человека машинной культурой — уродливым детищем этого самого разума. Нынешняя «компьютеризация», по всей видимости, завершающий этап развития этой культуры, в очередной раз сулящий весьма обманчивое на поверку благоденствие.

Осознает ли общество и как скоро, что от саморазвития исторической идеи никуда не деться? Нынешнее брожение умов, охватившее наше общество в целом, не миновало и круги экономистов, историков, политологов. За их разноречивыми мнениями, ссылками на мировой опыт, на национальную идею и т. д. проглядывают «уши» того самого исторического материализма с его неуничтожимой основой: «Общественное бытие определяет общественное сознание». Правда, общественное бытие рассматривается теперь не только с классовой позиции, как у коммунистов, но и с других: экономической, национальной, культурной и пр.

Претендующие на власть над умами деятели даже не подозревают, что религиозный миф правдивей и грандиозней самой заманчивой утопии. «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». 24

Исторический идеализм, являвшийся основой русского философского историзма, блестяще подтверждённый лосевскими работами, до настоящего времени не стал достоянием мировой общественности, упрятан за семью печатями от сферы образования. Конечно, саморазвитие исторической идеи неуничтожимо; действуя слепо, она пробивает дорогу сквозь множество иллюзий, оставаясь доступной интуитивному восприятию. В этой связи небезынтересно привести отрывок из интервью в газете «Аргументы и факты» с выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным»: «Мысль о том, что всякие религиозно-общественные движения якобы начинаются с движения материального, с моей точки зрения, глубоко ошибочна. Но, как ни странно, демократы и все обновленцы в России продолжают так думать. А история говорит о том, что все движения родились с параллельным рождением объединяющего мифа. Идея христианства родилась из основополагающего христианского мифа. То же самое происходило с мусульманской идей, с идеей коммунизма и фашизма. Всюду имел место этот объединяющий миф». 25 Конечно, автор проявляет незаурядные способности к обобщениям, обладает замечательным историческим чутьём. И тем досадней, что ни он, ни те, кого он критикует, по всей видимости, не знают о существовании богатейшего духовного наследия, которое даёт возможность избежать глухих тупиков в общественном развитии.

Лосевские труды, идеи, мысли составляют существенную часть этого наследия. И если они остаются «твёрдым орешком» для многих именитых историков и философов, искусствоведов и филологов, вскормленных щедро унавоженной почвой коммунистической идеологии, которые не в состоянии оправиться от растерянности, сменить стереотипы, то молодёжи эта доля наследия необходима сегодня, сейчас. Её освоение поможет ощутить твёрдую почву под ногами, восстановить связь времён, осмыслить и пережить цельнораздельное единство мироздания.

Примечания:

1 Зёрна. 4. РОУ. М., 1992. С. 3.

2 Лосев А. Ф. История эстетических учений. Предисловие // Путь. 1993. №3. С. 251.

3 Там же. С. 245.

4 Философский словарь. М., 1991. С. 170—171.

5 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 529.

6 Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949. С. 132.

7 Там же. С. 133.

8 Путь. 1993. №3. С. 247.

9 Там же. С. 247.

10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 414.

11 Путь. 1993. №3. С. 246.

12 Там же. С. 249.

13 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 25.

14 Путь. №3. С. 249.

15 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1. М., 1992. С. 394—395.

16 Там же. С. 396.

17 Там же. С. 395.

18 Плеханов Г. В. См. указ. соч. С. 141—142.

19 Плутарх. Жизнь Марцелла. Цит. по кн.: Кудрявцев П. С. История физики. М., 1948. С. 53—54.

20 Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1989. С. 167.

21 Там же. С. 170.

22 Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. С. 101.

23 Пико делла Мирандола. О достоинстве человека. // Цит. по кн.: Дживелегов А. К. Возрождение. Собр. текстов. М.-Л., 1925. С. 33.

24 Соловьёв Вл. С. Русская идея// Сб. «Россия глазами русского». С.-П..1991. С. 312.

25 Аргументы и факты.1994. №34. С. 7.

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

научно-образовательный вестник,

1.96, М., 1996. С. 40 — 49.

От цельного знания — к цельной личности

(Расписание на завтра)

Публикуя статью С. Гальперина, редакция допускает, что в ряде положений она не бесспорна. Однако сама постановка темы нам представляется интересной и заслуживающей внимания. Мы рассчитываем, что оппоненты подхватят её и выскажутся по затронутой проблеме.

Пять лет (всего лишь пять!) осталось до наступления третьего тысячелетия от рождения Христа. В нашей исторической литературе продолжают писать «н.э.», вслух произнося то «новой эры», то «нашей эры», заменяя таким нехитрым способом конкретную историческую наполненность безликой условностью. Однако подмена эта напоминает фиговый листок, которым пытаются прикрыть выхолощенную наготу мысли, лишённой величайшей непостижимой тайны рождения человека в Боге и рождения Бога в человеке. Само нынешнее брожение умов, захлестнувшее Россию, тоже всего лишь одно (будем надеяться — последнее) из зловещих следствий, оставленных воинствующим материализмом, усердно перепахивающим общественное сознание. Конечно, было бы наивным считать, что внезапное исчезновение жёстких идеологических установок, десятки лет навязываемых обществу, тут же позволит ему прозреть. На просторах России осели сотни миллионов экземпляров научных трудов, учебных пособий, словарей, справочников, способных ещё долго генерировать токсины знаний, питаемых пафосом богоотрицания. Нет недостатка и в толкователях таких знаний.

Но и одно лишь признание Бога не спасает от жестоких заблуждений. Современная мировая наука и поныне устами своих деятелей апеллирующая подчас к «космическому религиозному чувству», исподволь превратила знание из силы созидающей в силу разрушающую. Именно сейчас человечество всё сильнее сжимают тиски жесточайшего гносеологического кризиса: экологические катастрофы и социальные сотрясения — лишь разные стороны его проявления. Активно применяемые знания при сохранении нынешней расчленённой картины мира не дают возможности предвосхитить последствия результатов их использования для биосферы, для социума. Так что человечество оказывается по существу во власти слепых сил, вызванных им самим.

Всё болезненней ощущается отсутствие исторической цели в нынешнем развитии человеческого сообщества, всё явственней признаки тотального отчуждения, которое не преодолеть ни компьютерными сетями и сверхсовременными средствами коммуникации, ни призывами к свершению добрых дел и всеобщей медитации. Отказавшись от призрачной цели — строительства коммунистической утопии и взяв курс на западную цивилизацию, постсоциалистическая Россия почти мгновенно достигла самого зыбкого места трясины, в которую эта цивилизация уже давно понемногу погружается. Советы соседей, соорудивших себе временную экономическую твердь и пока чувствующих себя достаточно вольготно, ей бесполезны — они никак не связаны с подлинно религиозным корнями русской души: мистическим переживанием Божественной тайны, неизбывной верой в Божью справедливость, неистребимой тягой к духовному соработничеству с Богом.

К счастью общество не сводится к гигантскому механизму производства и потребления со своим «пламенным мотором» — рынком, его питает живительными соками не менее реальный и стократ более совершенный организм — духовная культура с её неугасимым стремлениям к идеалам: Добру — Истине — Красоте, и ведь всё это имена Бога. И хотя нынешние политические и государственные деятели России самого разного толка, и бывалые и малоискушённые, но, по-видимому, уже с молоком матери впитавшие «бессмертные» принципы исторического материализма, основывают свою стратегию и тактику на том, что бытие определяет сознание, что культура — всего лишь надстройка над производственным базисом, всё яснее становится несостоятельность попыток построить сколько-нибудь надёжные экономические подпорки прежде, нежели будет создана возможность расправить всё ещё сложенные крылья отечественной культуры, мощный взмах которых не только вырвет Россию из болотной хляби одряхлевшей цивилизации, но и вынесет её на вольный простор для выполнения своей исторической миссии на удивление и в пример другим странам и народам.

Для этого необходимо прежде всего восстановить порушенную связь времён: начало ХХ века в России (её духовно-культурный Ренессанс, безжалостно прерванный большевистской экспансией, на корню пресекавшей в дальнейшем любые попытки его продолжения) — с нынешним смутным временем конца тысячелетия, наполненным эсхатологическими предчувствиями, тревогами и ожиданиями. Замечательные плоды «серебряного века» русской религиозно-философской мысли, — наше бесценное духовное наследие, — могут уже сейчас стать основой образования в России, послужить надёжной базой для фундаментальных открытий в естествознании и гуманитарной сфере, воплотиться в принципиально новых производственных и организационных технологиях, выразиться в эффективной экономической стратегии и мудрых политических решениях. Самое главное — продолжится саморазвитие исторической идеи России, воплощаемой как в полноте её духовной культуры, так и в социально-экономической реальности.