Милые спутники, делившие с нами ночлег!

Версты, и версты, и версты, и черствый хлеб…

Марина Цветаева

Там, у Цветаевой, про другое. Но именно это просится почему-то. А может, тут еще замешан пресловутый страх перед чистым листом. Он по нынешним временам не в ходу за отсутствием листа. Но ведь голый экран компьютера столь же пугающ. Особенно когда мировая атмосфера угрюма и тот, кто повадился бросать в ревущие метафорические волны бутылки со своими записочками, имеет все основания полагать, что он идиот. Куда им плыть? Кому при такой погоде твои посудины выуживать? Дюзнутся о первый камень — и ко дну. Не понимаешь, что ли?

А если, как я сейчас, толковать собираешься о них, дела твои подавно плохи.

«Они первыми бросятся нам навстречу, как только мы окажемся там…»

Не стану называть знаменитого имени той, от кого, если верить молве, исходит это обещание. Претит нынешняя развязная манера приписывать почем зря, кому вздумается что придется, а всеведущий ГУГЛ авторства не подтвердил. Но верится в него, в это авторство, ГУГЛу наперекор. Уж больно человек был хороший. Прелестный… Ведь такое мало кто способен придумать. И, что важнее, мало кому позволительно это сказать. Хоть меня взять — никогда бы. Мне и сама возможность не изничтожиться, переходя ту границу, более чем сомнительна. А поверить, что ее можно нарушить так радостно? Смешно, помилуйте!

В моих устах было бы — да, обхохочешься. А у нее почему-то нет.

Зацепило. От зависти? Не исключаю.

Все равно расскажу. Давно собираюсь. Просто так. Без надежды, что в должный час организуют встречу. Да и случись она, выйдет потеха. У меня их, ежели посчитать, много было. Это что же, стая набежит, дерясь и толкаясь?

Смешно не смешно, а заманчиво, что скрывать. Райская идиллия, как теперь выражаются, не прокатит, ну и ладно. А вообразить — кто запретит? Почему нет, ведь каждого помнишь в лицо. Видишь, как живого.

***

Насчет лица — это не умилительности ради. Исключительно из уважения к нормам языка. «Помнить в морду» — не звучит.

Да не у всякого и морда есть. У Полуэкта, к примеру, не имелось.

Вон он, Полуэкт, хоть до поры и безымянный. Жалобно топорщится на июньском солнцепеке под каменной стеной университетского здания, того, «старого», что на Моховой.

Слеток воробьиный. Оперившийся. Но летать еще не умеет. Шансов у него, соответственно, ноль.

А я мимо иду. С экзамена. Конец третьего курса, сессия тяжелая, а мне плевать. Не потому, что отличница, — и близко нет. Мой победный лейтмотив без зазрения совести спёрт у Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Великий старик так похвастался на склоне дней, а я — уже, чего там стесняться! Я ого-го! Тихая — и никакого рожна не боюсь. Сильная — никогда не плачу. Лопнуть готова от эмоций, но никому не позволю об этом догадываться. Дружбу ставлю выше любви, благо с последней еще не знакома. Жить долго не планирую, этот мир того не стоит. Но пока жива, верна себе и более ничему.

Девица, романтическая на всю голову, короче.

А он там сидит. Пропадает.

Таить свою дурацкую импульсивность от воробьенка — пустая забота, поэтому дело решает один прыжок. Ловить нет нужды — хлоп, и готово. Добыча в горсти. Горячая. Дрожит. Пути назад нет. О том, как это приобретение усложнит мою жизнь, я призадумаюсь уже в электричке «Москва-Балашиха». Запоздалые сожаления ничего не меняют. С той минуты, как у случайного существа появляется имя, оно больше не приблудное.

«Полуэкта» я позаимствовала у Стругацких. Мы в те дни азартно играли фразами из их «Понедельника», что «начинается в субботу». Ах, какой это был веселый бадминтон! Потом, годы и годы спустя, мне предстоит перечитать культовую повестушку похолодевшими глазами литературного критика, констатировать, что не все там сплошь блистательно, и схлопотать за свои кощунственные наблюдения ушат брани от фанатов, беззаветно преданных каждой написанной кумирами букве. Кто-то, как у нас принято, выскажет даже предположение, что я продалась спецслужбам. А пока я еду домой в подмосковной электричке, и в ладонях трепыхается уже не кто-нибудь — Полуэкт. Значит, всё: он мой.

Однако где Полуэкту жить?

Клетки у нас нет. Но нет и кошки — уже хорошо. Так называемую «большую» (о, боги!) комнату занимают родители. Мы с сестрой ютимся в пенальчике. Две койки. Одежный шкаф. Маленький письменный стол со стулом. Куда приткнуть Полуэкта?

На подоконник, вестимо. Больше некуда.

Ставится блюдце с водой. Второе с размоченным хлебом и крутым толченым яйцом. Смысла в этом мало, воробей еще не научился клевать самостоятельно. Пихать липкие катыши ему в глотку буду я, и делать это придется как можно чаще. Каникулы, считай, насмарку, черт! Ну, пусть еда все-таки стоит перед клювом постоянно. Авось это пробудит в Полуэкте дух инициативы.

Жердочку бы надо. Он же птица.

Сколотить я, безрукая, ничего не сумела. Какую-то коробку… или ящик фанерный… — в деталях память все же подводит, картинку заволакивает туманом — словом, что-то уродливое, на что воробей может при желании вспорхнуть и уцепиться коготками, я на подоконник взгромоздила, и дело с концом.

Отец поморщился: его позволения «опять не удосужились спросить». Но из-за такой маленькой гадости, как Полуэкт, сцену закатить не снизошел. Будучи мастером монологов громоподобных и саркастических, презрел этот пучочек перьев, как слишком ничтожный повод для словоизвержения, обличающего мою дочернюю бессовестность. Мама и сестра отнеслись с пониманием, то есть беспечно и великодушно. Из чего, однако, не следует, что на них можно свалить такую нудную комиссию как кормление птенца.

Теперь изволь, сдав очередной предмет, нестись, как ошпаренная, домой. Иначе Полуэкт сдохнет, чего доброго, с голодухи. Прямо над блюдцем с едой.

Бесцельные блаженные шатания с друзьями по Москве приходится отложить до лучших времен. Мало того: из-за Полуэкта я отказываюсь от баснословно дешевой — в кои-то веки даже мне по карману! — путевки на юг. Куда? Что-то на «А» — Алушта? Анапа? Кто ее предлагал? Забыла. Но как горевала и злилась, помню. Ведь еще ни разу не видела моря! А мечтала о нем всю жизнь! Почему я тогда мимо не прошла? Эх, некстати обуяла дуру сентиментальность!

Вдобавок Полуэкт, как выясняется, крайне неудобный питомец. При первых лучах рассвета комнату наполняют его пронзительные вопли. А я не мама-воробьиха, я всем совам сова. Мне бы в самый раз еще часов пять продрыхнуть. Не тут-то было. Вставай, тащись, пошатываясь, к подоконнику, заталкивай корм в жадную крошечную пасть, роняй размокшие мерзкие крошки, неловкими спросонья пальцами подбирай их, роняй снова. И так каждое утро.

Поначалу пробую сопротивляться. Натягиваю одеяло на уши в надежде заглушить младенческое истошное верещанье, поспать еще хоть минут пятнадцать… десять… пять… Полуэкт в два счета пресекает этот бунт. Он летает, оказывается! Еще плохо, но вполне достаточно, чтобы спорхнуть с подоконника, прошелестеть, отчаянно молотя крылышками, через комнату и с безошибочной меткостью приземлиться на мою макушку, торчащую из-под одеяла. Там несносный птиц принимается топтаться, тычется клювиком, щекочет коготками, вороша волосы и не переставая орать.

— Будь ты неладен, исчадие птеродактиля!

В детстве я уже пробовала выкармливать слетков. Они неизменно погибали на вторые-третьи сутки. Неужели Полуэкт выживет? Я, взрослая дылда, хоть не удержалась от очередной попытки, помнила, как хоронила своих пациентов под старой лиственницей, и на успех надеялась мало.

Но дни шли. Сессия кончилась. Июнь миновал, благополучно начался июль. Каждое утро кляня Полуэкта, на чем свет стоит, я сама не заметила, как привязалась к нему. А он уже и сообразительность проявлял — пытался поклевывать корм из блюдца. Пока не получалось, но было видно: еще чуть-чуть, и он это освоит. Наконец-то станет можно исчезать из дому на многие часы. Я обрету свободу.

Обрела. Но не так.

Казалось, все идет, как обычно. Звонкие требовательные крики на рассвете. Заполошный шелест лупящих по воздуху слабых крыльев, умилительно щекотная возня, будто у тебя на голове в панической спешке вьют гнездо. То же, что всегда, редкое едва слышное чириканье днем и затиханье под вечер.

И все же настало утро, когда никто меня не разбудил.

Птичка лежала на боку возле блюдца с кормом.

Старой лиственницы у меня уже нет. Да и лопаты. Мы больше не живем, как раньше, в сколоченной папиными руками несусветной хибаре под высокими деревьями, среди чиста поля. Кому нужна лопата в пятиэтажке городского типа?

Да и мне незачем. Я взяла то, что валялось на подоконнике, прицелилась и зашвырнула в пыльную заросль крапивы за окном. Это уже не Полуэкт. Ведь я и сама не имею ничего против, если суждено истлеть в бурьяне. Каким будет конец, последнее, что случится со мной, — это важно, да. Но то, чему потом гнить, — не я. Мне безразличны ритуалы. Все. Любые.

Что с ним-то стряслось, с Полуэктом? Почему? Ночью, пока все спали. В тишине. Он не кричал. Я бы услышала.

Две слезы выползли. Здрасте! Что за чушь? Ведь я и правда не плачу. Даже когда позапрошлой весной умерла лучшая школьная подруга. Первая встреча со смертью близкого человека страшно вышибла из колеи…

Ладно, не первая. Была еще бабушка. Но там смерть пришла как освободительница. Добрых… нет, безобразно жестоких полгода старая женщина пролежала в параличе. Не то, что встать — слова не могла выговорить. Положим, я еще раньше отошла от нее, когда-то любимой. Бабушка, по натуре ласковая, мечтательная, смешливая, выросла в жесткой семье немецкого профессора. Была несокрушимо благовоспитанна. Теперь-то понимаю, до чего он хрупок, этот панцирь хороших манер — единственная ее защита от грубости, царившей в окружающем мире, за долгую бабушкину жизнь предательски изменившемся. Да и от такого зятя, как наш с сестрой родитель, не было у нее иной обороны. Но меня, подростка с идеями, чем дальше, тем сильнее бесило, что рядом — будто не родная душа, а демонстрационный стенд подобающего поведения. Казалось, хоть рухни сейчас небесная твердь, мне покажут, как надлежит вести себя воспитанной особе, когда ей на голову падает небо.

Да, о бабушке я не горевала. Эта грусть догнала позже. Но когда не стало Галки, с которой еще вчера болтали, хохотали, философствовали, бродя по Москве и жуя зеленый виноград — с особым смаком оттого, что немытый… Ох, я насилу оклемалась. Мыкалась, сама не своя от тоски. И все всухую. А тут, проводив взглядом темный комочек, описавший дугу в последнем полете, хнычу, как корова. Почему? Это оказалось больнее, чем ожидала?

***

К осени воспоминание о Полуэкте озарится лучезарным, едва ли не мистическим сиянием. О, птица счастья! Ведь это из-за него я прошляпила анапскую путевку. А упустив ее, поневоле коротала летние недели, болтаясь, где ни попадя. Так и забрела от нечего делать на Бережковскую к отдаленным знакомым, застав у них другого, тоже не частого гостя. Занятный такой грустноглазый шутник, очкарик-краснобай, странно даже, что не из наших, не с филфака. Этот парень чуть не силком всучил мне потрепанный номер журнала «Москва» с первой частью недавно вышедшего романа «Мастер и Маргарита». Я высокомерно отнекивалась — мол, сенсации наводят на меня скуку, пожалуй, я полистаю это лет через десять, когда восторги утихнут и толпа рассосется.

Но собеседник так пылко убеждал, так шпарил наизусть диковинно роскошные пассажи про какую-то тьму, пришедшую со Средиземного моря, и белый плащ с кровавым подбоем, что я снизошла. А уже на следующий вечер, ошалев от бессонной ночи, проведенной за чтением, обрывала телефон:

— Хочу вторую часть! Можно сегодня?

— Прости, но… у меня ее нет.

— Что?! Какие к черту извинения?! Так не поступают! Мне нужна вторая часть!

Я не говорю с людьми — ни близкими, ни тем паче полузнакомыми — в манере «вынь да положь!» Это в моей практике был единственный случай. Похоже, меня обуяли демоны.

Журнал он раздобыл. По тем временам это стоило подвига. Деяние в стиле рыцарских романов. А вскоре мы уже вдвоем, в соавторстве родили глубокое литературоведческое заключение:

— В этой книге потрясающе все, кроме мастера и Маргариты. Автору мерещилось, что он сочинил историю великой любви? Ха! Да эти бледные тени ее близко не видели! Кому и знать, как не нам?

Та встреча была случайной. При одной мысли, что могли разминуться, я еще долго буду леденеть от ужаса. Благословен усопший воробьенок!

Однажды я перестану благословлять его.

А много позже, в другом тысячелетии, ни с того, ни с сего сочинится гунделка. Глуповатый, но ласковый, кто понимает, привет им обоим.

Да, и Полуэкту и изменнику:

Ты, птица, прекрасна, когда пролетаешь

Вдали неизвестно куда

И в бледном пространстве изысканно таешь,

Притом навсегда.

Тотчас ретивое рванется вдогонку,

А крыльев-то нет, не дано.

В квартире же ты омерзительно звонко

Орешь… И потом, гуано…

Никак нам с тобою не слиться в экстазе,

И эта разлука навек.

Мой прежний супруг тут прибегнул бы к фразе

«Вот так же и ты, человек!»

***

Спасти того, кто погибает, — это ведь соблазн. Еще какой! Промелькнут пять лет… оглянувшись издали, видишь, что они именно промелькнули, а тогда этот отрезок пути казался моей главной, наконец-то подлинной жизнью, вместившей столько всего…

Чего? Сколько? Милый невесомый прах высыпается между пальцами. Да и речь не о том. Итак, через пять лет после неудачи с Полуэктом меня постигнет новое искушение. На сей раз я устою.

Решение такого рода принимаешь в считанные минуты. Но бывает, что помнить его суждено всю жизнь. Тогда именно так и вышло.

Воскресный солнечный день. Расторгуево, поселок детства. Мы с ним расстались тогда же, когда с детством — в мои девятнадцать. Возвращаться сюда после Галкиной смерти мне довелось трижды. Импульс был всегда один — продемонстрировать свою историческую местность кому-то, кому, как предполагалось, важно узреть мою колыбель. В последний раз я совершила сие паломничество с тем самым поклонником Булгакова, что ниспослан мне взамен ускользнувшей путевки в Анапу. Мы с той поры неразлучны. Если сейчас я одна, муж, надо полагать, в командировке.

Откуда эта блажь, что за смятение толкнуло потащиться одной в такую даль, в поселок, некогда опостылевший, словно тюрьма? Видно, что-то со мной уже не так. Счастье, с которым я ношусь, как с писаной торбой, дало трещину. Только я пока об этом не знаю. Как и о том, что следующая одинокая прогулка по здешним местам ждет меня на седьмом десятке биографии, затянувшейся сверх предположений надолго. Это будет прощание перед отлетом в Израиль. С мужем.

Не с этим, с другим.

А пока перед глазами проплывают серые, до мелких трещин памятные заборы, домики, сосны, поле за оврагом, груда прелых досок на месте нашей хибарки, пруд, кладбище. Пора возвращаться. Взойду еще только на тот косогор — мы там когда-то…

Додумать не успеваю. На холмике, где я собиралась напоследок испытать еще один мучительно сладкий приступ ностальгии, лежит больная собака.

Невзрачная мелкая дворняжка. Короткошерстная, тускло желтая. Забилась в ямку. Или сама ее вырыла, обеспечила себе последний приют.

Когда с детства имеешь дело с животными, научаешься их понимать без перевода. Пока мы здесь, в Расторгуеве, жили, у нас всегда были собаки.

Эта уже ни на что не надеется. Наши взгляды встречаются, и желтая говорит:

— Уходи. Не мешай умирать.

Она сдалась, но я-то не хочу. В разы быстрее, чем можно об этом рассказать, представляю, что сейчас сделаю. Добегу до ближайшей помойки — вон в том переулке, кажется, маячила мусорная куча. Отыщу, если повезет, какую-нибудь тряпку, на худой конец газету. Псина грязная, а на мне, как на грех, светлое платьишко-мини без рукавов. Ее надо бы во что-нибудь завернуть. Она не встанет, уговаривать бесполезно. Значит, понесу. Сколько она весит? Килограммов пять, как минимум. И у нее наверняка что-нибудь болит, нести придется осторожно. Сумочку под мышку. Будет страшно мешать, ладно, справлюсь… До станции по жаре минут сорок. Электричкой до Павелецкой — еще столько же. Потом на метро до Курской, оттуда опять электричка до Балашихи. Ну, и там от станции полчаса через парк. Сегодня к ветеринару не успеть. Значит, завтра.

Мысленно я уже затаскиваю собаку на наш третий этаж, обливаясь потом и задыхаясь. Тут-то воображение, достоверное, как система Станиславского, напомнило, чего ждать в финале. Вот я на подгибающихся от усталости ногах переступаю родной порог, таща в охапке свою полуживую ношу. И тут на нас обрушивается мощный голос с актерским раскатистым «Р», с богатыми язвительными модуляциями:

— О, подарок? Премного благодарен! А теперь, будь любезна, убери эту мерзость с моих глаз и потрудись — знаю, от тебя мудрено ожидать благоразумия и такта, но все-таки потрудись впредь избавить меня от сюрпризов подобного сорта!

Надеяться, что все обернется иначе, оснований нет. Мама не поможет. В душе она на моей стороне, но бережет мир в семье. А для этого существует единственный способ — уступать ему. Всегда и во всем.

Правда, мы с мужем живем на две квартиры. С тех пор, как сестра перебралась в университетское общежитие, это возможно. Квартиры абсолютно одинаковые — у него в Железнодорожном такая же двушка, как наша балашихинская: в проходной комнате побольше живут родители, в узкой крошечной — мы. Так, может, туда?

Нельзя. Его старики недавно из села. Собака понятна им только на цепи, как сторож. Для них это одна из прелестей жизни в доме городского типа: наконец, хоть на склоне дней, никакой скотины! И тут я приволоку… Нет, скандал они вряд ли устроят. Моя персона действует на них ошеломляюще. Вежливость, обеспечивающая дистанцию почти официальную, глухая закрытость с неизменно приветливой улыбкой, мальчишеское равнодушие к быту, нежелание рожать — по их меркам я, должно быть, монстр. Они-то мне втайне симпатичны, я понимаю, как это много с их стороны — не возненавидеть меня. Но сближение исключено. Такой, как я есть, они меня не примут никогда. А я никогда не стану другой им в угоду. Тут дистанция необходима. Спасительна для обеих сторон. При таких обстоятельствах злоупотреблять их растерянным терпением было бы подло…

— Да иди уже, — собака устало прикрывает глаза.

У нее нет имени. И не будет.

Я шагаю по утомительно знакомым улицам налегке. Если не считать булыжника, засевшего где-то в области диафрагмы. Глаза ни на что больше не смотрят. Скорее бы домой.

Домой? У меня нет дома. Шавка, подыхающая в пыльной яме, на прощание одарила меня сногсшибательным открытием.

Крыша над головой — да, есть. Теперь, можно сказать, целых две крыши, и что с того? Я окончила университет, таскаюсь на постылую службу, даже замуж вышла, чего трудно было от меня ожидать. Вроде по всем статьям взрослая, поздно мечтать о том, что будет, «когда вырасту». А дома нет, как и не было. Твой дом — это место, куда ты вольна привести, кого пожелаешь. Шелудивого пса, друга, терпящего бедствие, беглого заключенного, бродягу в истлевших лохмотьях. Никто не может тебе это запретить, никого не надо умолять о позволении. Где такое право есть, там и дом, будь он хоть бочкой, как у Диогена. Но если нет, не обольщайся, знай: ты бездомна. Так только, ютишься в уголке. Хижины или дворца, все едино.

Доза горечи в сем нехитром умозаключении такая, что я пугаюсь. Второпях напоминаю себе, что несказанно счастлива. Пропади пропадом все дома на свете, пусть у нас на веки вечные над головами только навес от дождя — главное, мы с ним нашли друг друга!

Из командировки любимый возвращается с бутылкой портвейна, чего и следовало ожидать. Мы распиваем эту подозрительную жидкость кирпичного цвета вечером в нашем пенальчике. Тускловатая лампа освещает две прикнопленные к стене журнальные картинки. Когда садишься за стол, они торчат прямо перед глазами. На одной щекастая котовья морда, на другой — гнусного вида дракон-альбинос. Первый мил и по тем временам популярен. Не настолько, как почти обязательный портрет Хемингуэя, на которого он даже слегка смахивает, но котище бесспорно оценен публикой — я его встречала на чьих-то еще стенах. Дракона же при всем почтении к мифическим существам лучше бы упразднить. Вид у бедняги такой, будто он состоит в ближайшем родстве с глистами. Но я не посягаю ни на того, ни на другого. С момента моего воцарения на этом пятачке здесь ничего не изменилось. Что, пожалуй, странно. Никогда раньше об этом не задумывалась…

Мы весело делимся впечатлениями дней, проведенных врозь. Потом, слегка пригорюнившись, я вспоминаю о желтой псине. Не о пресловутой бездомности, нет — еще не хватало отравлять наш вечер бесполезными ламентациями! — только о бедной ничейной дворняжке:

— Ужасно хотелось ее взять. Но куда? Мой родитель поднял бы адский хай, твои… вообрази их восторг! А она так смотрела! Презрительно. Будто заранее знала, что ждать от меня нечего.

Он выдерживает паузу, осушает бокал и медленно, будто в раздумье, произносит:

— Если бы ты была настоящим поэтом, ты взяла бы ее, несмотря ни на что.

Это не про то, что я сочиняю шуточные стишки, которые впоследствии, уже без него, получат прозвище гунделок. И не о том, что он охотно обзавелся бы домашним животным или вдруг пожалел умирающую собаку. Тогда о чем? О разочаровании. Я не настоящий поэт. Не такое чудо, каким казалась.

Чудо, оно бы не размышляло. Повинуясь первому и лучшему порыву, схватило бы желтую в охапку, приволокло… а потом? Оглушило бы недовольных домочадцев воплями, утопило в слезах, гневно затоптало вот этими плоскими, без каблуков босоножками? Интересно, как он себе это представляет. Спросить?

Не стоит. Его слова вряд ли что-нибудь значили, вернее, они — еще один симптом того, что меня давно тревожит. Он чем дальше, тем быстрее пьянеет.

Фраза повисает в воздухе. От нее веет холодком. Хотя он, похоже, забыл, о чем говорили. Опрокидывает еще бокал, смотрит опять влюбленно, а вот уже затянул:

Скажите, девушки, подружке вашей,

Что я ночей не сплю, о ней мечтая,

Что всех красавиц она милей и краше.

Я сам хотел признаться ей, но слов не находил…

Обожаю его голос. И эту манеру, одновременно беспечную и печальную. Но с какой стати ему так полюбилась песня, далеко не лучшая в его репертуаре? Цепляет, чем-то тематически близка?

Вряд ли. Что-что, а слова он умеет находить. Ни до нашего знакомства, ни после разрыва я, весь век проведя среди литераторов, не встречала смертного, способного так передавать в речи неуловимейшие оттенки смыслов и настроений. Какие-то сверхточные датчики имеются на сей счет в его технарской голове. Наверно, тем он меня и взял. Таких признаний, на какие я развесила свои длинные уши, через подружек не передашь. Да и вся наша с ним взрослая и детская, игровая и рассудительная дружба, так чарующе игравшая гранями, на чем держалась? На виртуозном искусстве трепать языком. Это был преимущественно его талант. Хотя, конечно, я тоже не лаптем щи хлебала…

А все ж не зря мой самородный художник слова воспевал девушек-посредниц. Недалек час, он еще прибегнет к их услугам. Сказать, что нам пора расстаться, что встретил другую, не сможет. Впрямь слов не найдет, а кажется, чего уж проще? И предпримет взамен финт ушами. Устроит так, что подружки одна за одной станут, смущенно потупясь, сообщать мне, что он… ну, может, во хмелю, … ну, даже наверняка не всерьез, но все-таки было бы нечестно скрывать, что он пытался… да, и еще сказал, что со мной страшно… когда женщина так видит тебя насквозь, это, пойми, чересчур…

Вряд ли его новая пассия, настоящая моя соперница, одобрила бы столь замысловатый способ разделаться с бывшей. Мне он тоже не понравился. Но ему так легче. Душе, чья сверхвосприимчивость доставляла мне столько радости, в трудную минуту потребовались чрезвычайные меры самосохранения.

Я ухожу. В два счета избавляю его от проблемы.

***

Ох, какой же я была неблагодарной! Запоздалое смиренное спасибо покойной бабушке. Она не дошлифовала меня — я, к примеру, поныне ножом и вилкой орудую как-то неловко. Но при любом градусе отчаяния не бесноваться, не вымещать свои корчи на других, обойтись без нытья и трагических поз — полезный, оказывается, навык.

Да, небесная твердь таки пошла трещинами, рушится, давя меня в лепешку, кромсая и погребая с головой. Это впечатляющее действо разыгрывается наперекор естеству бесконечно долго, месяцами, хотя такого, по всему, и пяти минут не выдержать.

А я с тупым упорством продолжаю имитировать нормальную жизнедеятельность. Исправно скалю зубы при всех «Здравствуйте» и «До свидания». Учтиво хмыкаю, прослушав анекдот. Аккуратно отвечаю на письма иногородних разлетевшихся по стране однокашников. Никого не обременяю жалобами. А слезы — странно, что подушка, впитав столь многое, не скрипит от солевых отложений — проливаю по ночам. Без свидетелей.

И тут у меня появляется собака.

***

Это идея отца. Старик проницателен, как змей. Мама и сестра верят в мою мифическую стойкость. Стены в квартире тонкие, практически фанера, и мне порой слышны их кухонные перешептывания.

— Так подавлена…, — удрученно бормочет мама.

— И ужасно постарела! — подхватывает сестра.

— Она справится.

— Конечно, при ее-то гордости… Но так вдруг проступило, что ей уже под тридцать! Я стараюсь не оставлять ее одну, но у меня столько дел…

— Не надо. Она сама знает, как ей лучше.

Сочувствуют. Но насколько плохи дела, к счастью, не догадываются. А папу моим вялым домашним лицедейством не надуешь. Сам комедиант, каких поискать. Он-то в курсе, что я схожу с ума. Диво дивное: не шпыняет! Впервые в жизни. Положим, и не стоит труда — меня теперь не проймешь, хоть из пушки стреляй. Выстрел я бы, напротив, приветствовала. Без шуток.

— Раз ты повадилась болтаться одна по лесу, купи пса. Только, уж сделай милость, породистого. И выбери посерьезней, иначе какой смысл?

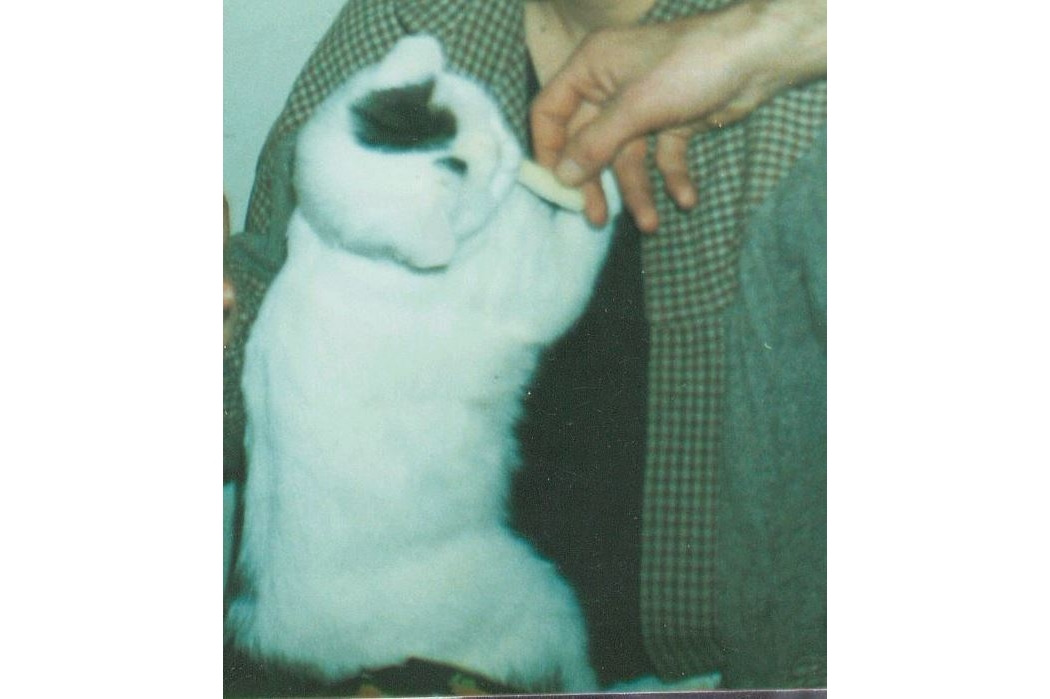

Что ж, я листаю подсунутый им (нет, ну надо же!) рекламный проспектик, останавливаюсь на боксере, просматриваю объявления, звоню хозяевам ощенившейся суки, еду по названному адресу и, расплатившись, заталкиваю в сумку круглое пучеглазое существо. Сумка протестующе корячится, попискивает и оттягивает руку — животное, маленькое с виду, отличается поразительным удельным весом.

По клубным правилам кличка должна быть на «А». Ладно. Допустим, Али.

С его появлением имитация жизни досадным образом усложняется. Возникают новые задачи. Породистому щенку требуется много чего. И перво-наперво лечение: Али мигом подхватывает чумку, если не куплен уже больным. Спасти его удается, но пасть искривилась. Нас предупредили: возможно, что и нормальных зубов не будет. Такое осложнение после чумки не редкость.

— Ветеринар предложил выписать справку, чтобы можно было вернуть Али заводчику и получить взамен полноценного щенка! — негодующим басом гудит мама, взявшая на себя перипетии лечения. — Они, дескать, обязаны выдать нам другого, этого остается только усыпить!

Предложение не обсуждается. Родословная утратившего ценность Али улетает в мусорное ведро, а мы принимаемся растить криворожего дурня с желтыми пенечками вместо зубов, которому предстоит до старости сохранять щенячий нрав. Мы так и не узнаем, что это с ним — еще одно постчумное осложнение или дар судьбы, обеспечившей псу столь ценимые по нынешним временам безоблачно позитивное отношение к жизни и напористую любовь к себе. Научить его чему-либо, кроме этого, так и не удалось.

Роль грозного защитника, которую ему прочили, станет предметом дежурного семейного осмеяния. А я превращусь в собачницу — мне-то от своей роли никуда не деться. Прогуливай, воспитывай, обучай на площадке и вне.

Ни шатко, ни валко исполняю положенное. Знакомлюсь с местными собаковладельцами, выгуливающими питомцев в том же лесопарке. Все мы встречаемся на его дорожках, петляющих над прудом среди сосен. На ходу обмениваемся собачьими, а то и житейскими историями, советами, шутками. Это выглядит приятельством, им не являясь. Личные качества собеседников здесь, как ни крути, фактор второстепенный. Всяк ищет общения с хозяевами собак, состоящих в дружбе с его собственной, и торопливо сворачивает на боковую тропку, приметив тех, с кем возможна грызня.

Нас никто не сторонится. Али игрив, юн, бугрист и поджар, как надлежит боксеру, признан красавцем, несмотря на перекошенную челюсть, и так безобиден, что импонирует всем. Сам всех любит — дву- и четвероногих — и пользуется взаимностью.

Клуб своего рода. Люди, за редкими исключениями, милые. Я уже и собак знаю по именам. Чего от кого ждать, мало-помалу разбираюсь. А один молоденький доберман в меня влюбляется. По утрам, когда бегу на электричку, несется, унюхав издалека, не обращая внимания на крики уязвленных хозяев, напрыгивает, немилосердно пятнает лапищами мои одежки, ляпает по носу мокрым язычищем.

— Хороший, — говорю я ему. — Славный пес.

А в душе, кроме боли, ничего. Люди, звери, свои, чужие — мне все едино.

Врет народная поговорка про вышибание клина клином. Если этот способ и годится, то не для серьезных случаев. Никого нового — ни собак, ни любовников — нет резона заводить, пока ты такая. Грешным делом, я так и не смогла толком полюбить Али, которым обзавелась на пике своего кошмара. Да и роман, наметившийся через пару лет, оказался пустой затеей, хотя и мой друг был добрый малый, и я питала благие намерения. Раз забрела в пустыню, остается только ее пересечь, без вариантов. Топай, как можешь, на миражи не зарься.

Однако Али все-таки не мираж. И не только потому, что туловом плотноват: больно увесистый обман зрения. Главное, в наших стенах он появился очень кстати. Стал настоящей отрадой. Но не для меня — для мамы.

Прежде ей помогала жить наша дружба. Задорный романтический союз. Он не нуждался в излияниях, подарках, знаках ритуального внимания — мы с ней в грош их не ставили. Когда мне пришлось подделывать внешние проявления своего разрушенного изнутри бытия, оказалось, что формальностям, которые можно сымитировать, между нами нет места. А так понимающе встретиться глазами в самую нужную долю секунды, заговорщицки ухмыльнуться, со смаком выдать цитату из Козьмы Пруткова или Тэффи, как водилось у нас прежде, — ничего этого я больше не могу.

Гомеопатические крупицы радости, сущий пустяк, но без них мама осталась один на один с нудными тяготами быта, отцовыми злыми нападками, сетованиями разочарованной жизнью сестры. Все это и раньше медленно подтачивало ее, а когда единственная крошечная отдушина закрылась, стало убивать.

— Когда же ты опять станешь веселой? — вырвалось у нее однажды так тоскливо, что у меня сердце упало. Я бездарно промямлила что-то ободряющее. А внутренний голос каркнул свое «Невермор».

Зато Али весел неподдельно и постоянно. Резвый, придурковато хитрый, шаловливый. Он создает уйму проблем, но его неуклюжая суета разгоняет морок уныния. Вертя мускулистым задом, он с грохотом обрушивает стулья. Вертя передом, ликующе разевает пасть, пускает пузыри и плюется, как верблюд. Толкаясь — похоже, нарочно, из озорства, — оставляет на своих и чужих липучие рыжие шерстинки.

Он смешной. Маме необходимо смеяться. Это для нее условие выживания. Раньше мы смеялись вместе. Поводы изыскивали где придется, все шло в ход — книги, повседневность, воспоминания. Теперь ей осталась в утешение только лукавая Алишкина рожа с вечной ухмылкой и торчащим справа одиноким недозубом. Неважно, что он не светоч ума, наплевать, что ни к кому особенно не привязан — всем одинаково рад. Он радуется — вот что главное. Тут на него можно положиться.

Выгуливать это сокровище — то еще приключение. Держать его вечно на поводке жестоко, а отпуская, приходится много чего бояться. Ненавижу конфликты. А ему только дай подразнить прохожих. С лаем носится, петляет вокруг перепуганной старушки или разъяренного офицера, забавляется стонущими вскриками одной и грозным рычанием другого. Отбирает у гуляющих детей мячи, а у мужиков, вздумавших нарубить в лесопарке хвороста, топоры. В ответ на такую попытку один недоумок чуть не раскроил ему череп. Доверчивый пес в восторге — игра же! — плясал перед ним, увертываясь от топора с поистине боксерской сноровкой, а этот тип, плотоядно бормоча «Урою, падла!», снова и снова прицеливался, размахивался, мазал, прицеливался опять.

Я бежала к ним со всех ног, выкрикивая извинения и уверения, что «не укусит», но осознав происходящее, изрыгнула угрозу, какой от себя не ожидала. Затрудняюсь вспомнить в точности, что именно услышал из моих уст дровосек, но прозвучало экспрессивно — противник спасовал. Подозреваю, однако, что моя старорежимная бабушка таких бы слов не одобрила.

В тот момент до меня дошло, что какая-то жизнь во мне, пожалуй, теплится. Но пока никто не посягает на безопасность Али, он меня положительно бесит. Ходить с ним на собачью площадку скука смертная. Рявканье тупого отставника-инструктора «Собака должен знать дисциплину!» навязло в ушах. Али с особым цинизмом плюет на этот лозунг. На занятиях он кобенится, как ленивый троечник. Команды худо-бедно выполняет, похоже, все-таки опасается инструкторского гнева, но всем существом дает понять, что с его стороны это не более, чем одолжение. Дома, где ничто не отвлекает, в охотку изображает из себя ученого пса. Перед гостями выпендривается. А вырвавшись на волю, никаких «Ко мне!» и «Фу!» знать не желает, чинно шествовать рядом отказывается категорически, и не поймешь, что с его двойными стандартами делать.

— Я думала, он чистосердечный дурак, а он еще и прикидывается! — брюзжу я. — Стоит ли давать ему образование?

— Хочешь, я буду водить его туда? — предлагает мама. — Пусть уж доучится. Тебе надоело, а я полна свежих сил. К тому же ты ходишь в должность, а я свободна.

— Правда? И тебя не затруднит?..

— Нисколько.

С этого начинается мое постепенное, шаг за шагом уклонение от прямых обязанностей. Мама не свободна, куда там: она тащит на себе все хозяйство дома сего и терпит все его занудство. А ведь ей за семьдесят. Но она держится так, что об этом легко забыть. Пройдет год-другой, и никто не вспомнит, что Али куплен, собственно, для меня. Он мамин. Уже не я, а она приносит с прогулок нехитрые байки лесопаркового собачьего общества:

— Помнишь Оду и Тегри?

— Конечно. Серая грозная боксериха и рыжая глуповатая догиня. Подружки.

— Они в ссоре! Возненавидели друг друга люто. Их хозяева теперь только и делают, что озираются, опасаясь встречи. Вместо «Добрый день!» кричат издали: «Вы случайно Оду не видели?», «Простите, там Тегри не пробегала?» А сегодня недоглядели. Врагини столкнулись нос к носу. Сцепились! Ревели, как бешеные львы! Хозяйка Тегри чудом умудрилась поймать ее за ошейник, а Владовский — при его-то чопорности! — в прыжке плюхнулся на живот и ухватил Оду за задние лапы. На это стоило посмотреть!

— Они подрались, а у тебя рука перевязана. Ты что, ввязалась в миротворческую операцию? Пролилась кровь?

— Ну, пролилась, — мама мрачнеет, сердито дергает плечом. — Там ввязываться было ни к чему, они сами справились. Меня тяпнула Криста. Бедная собака, у нее хозяин сволочь…

Криста — черная терьериха, она души не чает в маме. Увидев ее, бежит навстречу, льнет кротко и жалобно, бодается, будто кот-гигант, лохматой башкой, просит ласки…

— Не может быть! Как это случилось?

— Все было, как всегда. Я ее гладила. Она вдруг дернулась и вцепилась. Наверняка у нее там, под шерстью, ушиб, я сделала ей больно. Собака замучена вконец, этот гад ее бьет. Он и тут набросился, принялся избивать несчастную. Я пыталась его остановить, но где там, это же форменный садист! Сам говорил — завел собаку, только чтобы на щенках подзаработать! Относится к ней черт знает как, запугивает, истязает! Это у него называется «собаке нужна мужская рука!» Ох! Самого бы его так!

Непроизвольно сжимает кулаки. Красное пятно на бинте взбухает новым соком. Мама не смотрит — подумаешь, царапина! Она лихо дралась в детстве, которое пришлось на годы военного коммунизма — шальное время, когда профессорская внучка могла предводительствовать поселковой мальчишеской ватагой. Заслушаешься, какими страстными понятиями о благородстве ее бандиты руководствовались. Было нельзя ударить упавшего, постыдно напасть вдвоем на одного, немыслимо обидеть увечного, будь он хоть трижды доносчиком, а если крадешь яблоки в чужом саду, дело хорошее, но не вздумай ветку сломать! И вопрос чести — защищать слабых! Сейчас, я-то знаю, в ней на миг «открыла два огромных глаза» не печаль, а отроческая рыцарственная мечта отметелить негодяя за бедную Кристу.

— Мама! Он победит! Я его помню. В нем килограмм сто пятьдесят! И это не жировая ткань, а стальные мускулы. Ими же плотно набит его череп. Жалко Кристу. Но тут ничего не поделаешь. Она уже сумасшедшая. Держись от нее подальше, — говорю я, понимая, впрочем, что сотрясаю атмосферу напрасно. Маме тоже жаль истеричную терьериху, но не так отвлеченно, как мне. При первой же встрече она ее снова погладит. Не бросать же друга в беде из-за пустячного укуса!

— А знаешь, какой смешной казус случился с Владовским в экспедиции?..

Вот о Владовском не надо бы. Вторичное упоминание одной и той же фамилии, тем паче мужской, отцу не понравится. Он тиранически ревнив, ему невыносимо любое проявление маминого интереса к кому-либо, кроме его персоны, и с годами эти страсти не остывают. Владовский — собранный, до педантизма опрятный, рано лысеющий мужчина лет сорока, самый занимательный из всех собеседников, каких возможно встретить в нашем лесопарке. К тому же он снискал мамину приязнь по-умному заботливым обхождением со своей любимицей, этой жутковатой Одой. Ода — единственное в мире существо, перед которым благоговеет Али. Мы, хоть мама, хоть я, можем сколько угодно надрываться, оглашая местность унылыми призывами «Али, ко мне!» — он появится не раньше, чем сам того пожелает. Но случись рядом Владовский, все решается мгновенно. Стоит ему обронить вполголоса:

— Ода, Али — к хозяйке, — и дело в шляпе. Собака ныряет в чащу, что у них там происходит, остается за кадром, но почти сразу они появляются вдвоем. Наш рыжий нахал трусит следом за суровой, темно-серой в полосочку Одой (эта масть у знатоков именуется тигровой, хотя не похожа). Его круглые гляделки прикованы к обрубку ее хвоста, в них читаются преданность и восхищение. Даже вечная кривая ухмылка с торчащим коричневым недозубом кажется не дерзкой, а подобострастной. Негодный пес давно прошел весь курс собачьего обучения, но, кроме Оды, никто ему не указ. Она же, как водится у царственных особ, позволяет себя боготворить, не более того.

— Пятеро друзей, все из одного НИИ, — беззаботно продолжает мама, а я вижу, как леденеют без того светлые глаза на отцовой небритой физиономии, как кривится тонкий ехидный рот, — взяли отпуск. Идея — бежать от цивилизации. Подались наудачу, куда глаза глядят. Дома предупредили только, что направление — север. Забрались там на какой-то остров, где, кроме поселочка и леса, ничего нет. Поставили на берегу палатки, ловили рыбу, жгли костер, блаженствовали. Только на жен злились: ни одна за месяц даже открытки не прислала. Они-то чин-чином бросали свою корреспонденцию в почтовый ящик, обратный адрес «до востребования» сообщили… Только перед самым отъездом выяснилось: этим ящиком, что на стене почты, пользоваться не принято. Письма надо было отдавать продавщице в лавке! Кто бы догадался? А женам каково? Сгинула же вся группа, ни слуху, ни духу, неделями нет вестей! Они уже считали себя вдовами. А мадам Владовская с ее нервами, она же, наверное…

Какие они разные, родители! Мама, загорелая, с размашистыми движениями не по-женски больших добрых рук и все еще отливающими зеленью молодыми глазами, не умеющими загодя примечать опасность, и он — бледный, как гриб в подвале, надменный, малорослый, хищно настороженный: о, не надейтесь, от него ничто не укроется! Даже то, чего нет.

Жалеет ли он, что когда-то предложил мне купить собаку? Ведь если бы не Али, в маминой жизни не появились бы все эти отвлекающие глупости, эти, может статься, греховные искушения!

Вопрос праздный. Отец ни о чем не жалеет. Все, что он когда-либо сделал, сказал, решил, было правильно до великолепия. Если же последствия столь безукоризненных демаршей выйдут все-таки неважнецкие, ответственности он на себя не возьмет, не мечтайте. Он звучит так гордо, что даже по мелочам не раскаивается. То, что ему не к чести, подлежит забвению. Дурная выходка, несправедливое обвинение, неудачный замысел?! Их не было! Какая низость — приписывать ему подобные вещи! Он не имеет к ним ни малейшего отношения. Кто угодно, только не он!

Али тем временем, помусолив и маму, и меня, подкатывается к непреклонному старцу, тычется сопливым носом ему в колено, требует свою порцию ласки. Вымогает, так уж и быть, небрежное, якобы бессознательное похлопывание. В сущности, папа любит и животных вообще, и наше несуразное четвероногое в частности. Но если завтра из его гневных уст прогремит сообщение, что ему «эту безмозглую тварь нагло навязали», я не удивлюсь.

Удивится мама. Она все еще принимает его игры за чистую монету. Ей кажется, что столь творчески манипулировать прошлым можно, только если ты последняя дрянь. Думать так о нем она не в силах. Я тоже, сколько ни бешусь, знаю: такого простого ответа здесь нет. Но ее попытки напоминать, как все было на самом деле, эти наивные «Постой, ты же тогда первый…» — такая тщета! Кроме вязких велеречивых сцен, пыточных для нее и возбуждающих (боюсь, что приятно возбуждающих) его, это ни к чему не приводит. Никогда.

«Странно, — не в меру самонадеянно дивлюсь я, — зачем она, умный человек, снова и снова наступает на те же грабли? Вот уж не стала бы! Пора, наконец, понять: он не желает помнить, он творит другую реальность. Все их препирательства о невозвратном былом строятся на один манер: для него правда не то, что было тогда, не эти ее скучные, как прошлогодний снег, ненужные подробности, а то, как ему угодно, чтобы их — наша — предыстория выглядела отныне и навеки. Ради этой картины собственного сочинения автор готов, почти рад тупой пилой перепиливать оппонента. Будет возмущенно разоряться, риторически скорбеть, ядовито обличать. Мама устало замолчит. И ему в который раз покажется, что он победил».

Смотрю — не в упор, нельзя, искоса, — как его изящные, подпорченные контрактурой пальцы нервно сжимаются, как подрагивают, дымясь «Беломором», тонкие ноздри. Он дуется из-за Владовского. Ищет повода затеять очередной спектакль. Экскурс в псевдопрошлое зреет, как зреют нарывы. Вот-вот прорвется. Мамино бабье легкомыслие, с младых лет неисцелимо изранившее его чистую, возвышенную мужскую душу, снова будет изобличено. Пора удирать.

— Я, пожалуй, пройдусь.

— Али возьмешь? Смотри, чтобы бедного песика кто-нибудь не обидел!

— Не беспокойся. За БП я костьми лягу!

Мы с ними по-прежнему живем под одной крышей. Я стараюсь проводить под ней поменьше времени. Выхода нет. Мама его не бросит. Сорок пять лет она ждет, что он образумится. Тридцать два года назад и меня-то родила, потому что любимый клялся: «Тогда у нас все изменится!» Почему-то не изменилось. Ах да, он забыл уточнить, что мечтал о сыне. В сорок мама решилась на вторую попытку. Снова девчонка. Так что мы с сестрицей, можно сказать, порождение не только его чресл, но и его мечт. Мечтать он мог хоть о купидоне с крылышками, по этой части наш родитель большой дока. Стать другим, вот что ему не дано. Впрочем, это под силу мало кому из нас.

Да, только мама способна все еще верить, что происходящее с ними — не ошибка, которую можно поправить, а закономерность. Любовь двух столь несовместимых людей безысходна до тошноты. Капкан, которого мне не сломать. Отстраниться — единственное, что осталось. Смириться.

Что же, я отошла от них?

Течением отнесло. Да и теперь несет куда-то, «как дохлую рыбу». Сравнение из убогой насквозь партийной книжки, а поди ж ты, привязалось, будто мотивчик дешевого шлягера. Однако я уже слегка пошевеливаю плавниками. Так ведь и время на месте не стоит. Сестра в свой черед успела окончить университет. Распределение ей досталось волшебное. Куба на два года — сказка же!

Я вяло завидую и анемично радуюсь этому чувству как доказательству, что жива. Сочиняю длинное неуклюжее напутствие, мол, «дружок, возьми в баул дорожный на счастье пару домовых, Али немыслимую рожу на фотографии и стих вот этот, зависти отравой пропитанный: «Зачем не я..?» И тэ дэ. Новоиспеченная филологиня отбывает, искрясь и волнуясь, к далекому теплому морю учить военизированных, но все еще не по-советски разнузданных кубинских детей русскому языку. Я остаюсь зализывать старые шрамы, получать письма из Гаваны, строчить ответы. Еще чаще и длиннее, чем друзьям.

Уже второй год она там. К ее возвращению я задумала квартирный обмен. Ссылаюсь на ряд соображений — в Балашихе, дескать, скверная экология, да и сестре после какой-никакой заграницы легче будет вернуться в отремонтированную квартиру вместо нашей пещеры, обшарпанной и мрачной, которую проще поджечь, чем довести до ума самим. В подспуде прячется третья причина — моя жажда сменить обстановку. Перебраться куда-нибудь, где не кишат вампирствующие призраки былого.

Об одном я забыла подумать: хорошо ли это для мамы. Переезд оборвет последние паутинно слабые ниточки, связывающие ее с внешним миром. Скоро балашихинский лесопарк и все сообщество рыщущих по нему собак с пастырями их отойдет в прошлое, как ранее отошла мамина служба. Ее там ценили за блестящий профессионализм, тревожно уважали за независимость суждений, любили за остроумие и великодушие. Но друзей настолько близких, чтобы остаться с ней после ухода на пенсию, не нашлось. И быть не могло. Родитель их бы не потерпел.

***

Да, на новом месте, в малолюдном поселке, все иначе. Маме отныне предстоит бродить с БП по лесной опушке и вечно пустынному вертолетному аэродрому безо всякого светского общения. Али тоже лишится товарищей игр, зато обзаведется врагами. Пес из ближней деревни — этакая взлохмаченная черная копна — повадится кидаться на него, сверкая маленькими свирепыми глазками и белоснежными острыми зубами из-под торчащих во все стороны лохм. До драки, правда, не доходит. По деревне и мама, и я водим Али на коротком поводке. Черный не решается подскочить к нам вплотную. Но в его атаках, даром что дистанционных, столько раскаленной ярости, что всякий раз чудится: ох, сегодня без кровопролития точно не обойтись!

— Какой он злой у вас, — вздыхаю я, заметив у калитки хозяйку агрессора.

— Не, он добрый вообще-то. Только породистых собак ненавидит. Это у него вроде классовое чувство, — усмехается тетка.

Можно бы проникнуться к ней уважением за точность формулировки. Но я не проникаюсь: под дремучим спутанным мехом классового врага угадывается скелет. Разглядев его бедные выпирающие кости, я начинаю потихоньку подкармливать экстремиста. На обратном пути из продуктовой лавчонки, проходя мимо той избы, всякий раз отщипываю и бросаю кусок батона. Заглатывая его, Черный начинает мелко дрожать. Он не подойдет приласкаться, как сделал бы другой. Но его благодарность так ощутима, так душераздирающе нежна, что становится не по себе. Странный зверь.

На Али он больше не бросается. Когда мы появляемся вместе, только рычит. И трясется. Этот жирный боксер ему по-прежнему ненавистен. Но рядом я, подательница хлебных обломков…

Мы проживем там несколько лет. Проходить мимо того домика доведется сотни раз. Черный так и будет при каждой встрече неистово вибрировать от любви и злобы. Привычка, говорят, лечит? Э, нет. Не всегда.

Что до породистых собак, их в нескольких пятиэтажках, из которых состоит поселок, почитай и не водится. Аристократ-пекинес, второй враг, каким обзавелся Али, здесь сугубая редкость. Ссора произошла на моих глазах, жестокая, непоправимая — и стопроцентно аристократическая.

Невежа Али слыхом не слыхал, насколько тонкое дело Восток. Миниатюрный китаец, пучеглазый, важный, золотисто пушистый, приблизился к нашему обормоту, семеня и переваливаясь с огромным достоинством. Намеревался, судя по всему, исполнить некий изысканный ритуал знакомства. А этот простофиля разинул пасть да и лизнул — так от души, что спесивая мордочка пекинеса исчезла из виду, вся облепленная чужим языком, громадным, слюнявым, бесцеремонным!

О, как вознегодовал оскорбленный пекинес! Как шарахнулся прочь, задыхаясь от возмущения, еще не веря, что это с ним, и не во сне, а наяву посмели обойтись столь развязно! Если бы не миг такого сомнения, он вонзил бы зубы в этот наглый язык!

Мы с пекинесовой хозяйкой отреагировали синхронно. Она схватила своего гневного мандарина в охапку, я рысцой поволокла озадаченного Али к дому. Нам обеим суждено отныне неусыпно бдить во избежание новых встреч. Приметив друг дружку на горизонте, мы приветственно машем руками и разбегаемся в разные стороны. Ибо пекинес не намерен прощать. Даже с большого расстояния не упускает случая уведомить об этом. Маму грозный малыш забавляет ужасно. Но и она поневоле осторожничает. Драмы случаются и промеж собак. Мы в балашихинском лесопарке наслушались печальных историй.

***

Итак, сестра вернулась с Кубы. Устроилась на работу, благо ее профессия отныне определилась: преподавание русского языка иностранцам. Довольно престижно, со средней школой не сравнить. Но все же и там изволь, рта не закрывая, а главное, увы, не затыкая ушей, часами, что ни день, производить и выслушивать всевозможные звуки. «Тишины хочу, тишины! Нервы, что ли, обожжены? Тишины!» — стонал поэт-современник, впечатлительная натура, сестрин в ту пору любимец.

Вот и ей подавай тишину. А во время лесных прогулок, по которым она стосковалась, и подавно. Но тут далеко уже не юный Али к немалой нашей досаде продемонстрировал, что способен изобретать свежие фокусы.

Мы догадывались и раньше, что при всем своем простодушии БП изрядный прохвост. Поначалу он потешался, облаивая именно тех прохожих, которые пугались или скандалили. Со временем его солдатский юмор стал проявляться и по отношению к хозяевам. Было, к примеру, замечено, что, возвращаясь из леса с пакетом ягод или грибов, необходимо держать ухо востро. Иначе сукин сын разгонится у тебя за спиной, как хороший болид, да и врежет башкой по пакету. Добычу после этого хоть выбрасывай.

Как это прикажете понимать? Случайность или злонамеренность? Милый песик просто разрезвился? Или, заметив, что несчастный пакет оберегают, воспринял это как вызов и раздробил грибы нарочно?

Видимо, все же второе. Пока с ним гуляли мы с мамой, к шумам терпимые, он и не думал попусту гавкать. Но появилась полузабытая, почитай что новая спутница. Хо-хо, как она смешно вздрагивает от резких звуков! Эврика!

И началось.

Али вдруг потерял интерес к прохожим. Нас больше не донимают их крики «Уберите собаку!», нет нужды без конца извиняться, клясться, что не кусается, что никогда… Облегчение? Как бы не так! Ибо негодяй брешет. Без умолку. Издевательски. Передвигается он теперь задом наперед — мордой к нам, приноравливаясь к ритму наших шагов, сопровождая каждый шаг громогласным «Гав!» и отскакивая. Его, с позволенья сказать, кормА, назло природе превращенная в нос, вихляется при этом тоже ритмично: отскок — вправо, отскок — влево. А из пасти, обращенной к идущим, всё «Гав!» да «Гав!»

Молчит он только дома или на поводке. Не спускать? Тогда он тянет и дергает во все стороны, поскольку и в лучшие времена твердо стоял на том, что команда «Рядом!» актуальна на учебной площадке и больше нигде.

Прогулки, милые душе, под такой аккомпанемент утрачивают всякую привлекательность. Сестра вне себя от раздражения. У нее напрочь пропадает охота составлять нам с мамой компанию. Еще бы! Не только наслаждаться лесной тишью, но и беседовать стало трудно.

Как прекратить безобразие? Над этой задачей мы бьемся долгие месяцы. Кричать «Фу!», гоняться за мерзавцем с хворостиной — пустые хлопоты. Однажды передышка вроде забрезжила. У меня к тому времени наклюнулся роман. Я пока не считаю его серьезным, но что-то в нем есть, и я весело киваю, когда его будущий герой произносит историческую фразу:

— У вас есть собака? Вы ее прогуливаете? А не могли бы вы заодно хоть изредка прогуливать меня? Ничего, если я побуду вашей второй собакой?

Вскоре я перебираюсь к нему в московскую коммуналку, странность и неприютность которой меня совсем не смущают. Неприютность и странность, в конечном счете, моя стихия. Да и вряд ли я там задержусь.

Тут наступает лето, и мы уже вдвоем частенько наезжаем к родителям в Черное. Сестра и мама нас привечают. Отец, разумеется, не жалует моего кавалера. Содержательно молчит, напитывая свое безмолвие всей присущей ему желчью.

Долго дышать этой едкой взвесью никаких легких не хватит, и мы, естественно, сбегаем в лес. Али, оставить коего дома не позволяет неписаный закон, вырвавшись на волю, мигом принимается за старое. Скачет задом наперед и гавкает во всю свою луженую глотку. Послушав это минут пять, мой друг-французист внезапно разражается в высшей степени темпераментной скороговоркой. Что это стихи Жака Превера, он мне потом объяснит. Пока же я внимаю его декламации не более осмысленно, чем БП.

Ошарашенный пес сбивается с ритма и замолкает. Декламатор тоже. Али возобновляет концерт. Превер тут как тут. Лай опять прерывается, захлебнувшись. После третьей неудачи посрамленный БП отбегает на обочину дороги, что-то там нюхает, всухую задирает лапу, озирается, якобы любуясь пейзажем… и молчит, молчит! Неужели мы спасены?

Пока еще нет. Как вскоре выясняется, без заклинаний Превера номер не проходит. То ли русская Муза для нашей цели не годится, то ли в моей манере исполнения чего-то не хватает. Да и моему будущему (что пока непредставимо) супругу недолго удается поэтическими средствами усмирять Али. Сдавшись еще раза два-три, наш безобиднейший пустобрех совершает то, чего отродясь себе не позволял и больше не сделает никогда. Он бросается на человека! Да не на какого-нибудь пьяного нахала, а почитай уже на члена семьи. (Не его собачье дело, что замуж я не собираюсь!) Заслышав постылого Превера, по-волчьи с рыком кидается лапами на грудь… Это настолько нелепо, что не пугает. Хотя должно бы. При его силе рыжие ноздреватые пенечки, заменяющие ему клыки, отнюдь не безопасны.

Мой злобный окрик мгновенно отрезвляет собаку. Но мы все же решаем такого кондового патриота больше иноземной речью не раздражать. Али трубит победу: снова пятится и голосит. И тут меня осеняет идея, примитивная, как кукиш. Что, если при каждом «Гав!» останавливаться? Так ведь тоже можно сбить его с ритма. Превер показал, что без пляски задом наперед злодею не гавкается. А для пляски важен ритм…

Сработало! Поначалу, конечно, пришлось замирать без движения чуть ли не на каждом шагу. Но противник недолго хорохорился. Приуныл, родимый. Утих. Недели не прошло, как он думать забыл о развлечении, которому предавался так долго и нестерпимо для нас. А там и сестра заново приобщилась к общесемейному лирическому дивертисменту — прогуливанию Али в живописных окрестностях станции Черное. Ведь он больше не нарушал ее возлюбленную тишину. И это было куда как кстати, поскольку Бедный Песик оказался эффективным сватом. В ее давнем стихотворении (сестрица у меня поэтесса) не зря проскользнуло — «и на теплой собачьей спине наши пальцы случайно встречаются». Спина была та самая, Алишкина. И пальцы, какие нужно. Правильно встретились.

***

Долго ли коротко, вот мы обе и замужем. Сестра сверх того ждет ребенка. Что до нашей анархической четы, мы-то расписались, чтобы прорваться в спецмагазин для новобрачных. Постельное белье изодралось вконец. Как выяснилось, этот дефицит больше нигде не продается. Ну, мы хмыкнули да и поженились.

Этак можно бы отовариваться хоть каждый год. Подавать заявление в ЗАГС, получать пропуск к источнику благ, а на регистрацию не являться. Нам потом рассказывали о более сообразительной паре, которая так и действовала, при надобности снабжая дефицитом не только свое растущее семейство, но и ближайших друзей. А те вместо благодарности еще и зубоскалили: «Променяли идеалы на одеялы!»

О, это и мы бы не преминули. Если бы сообразили вовремя. А потом советская власть кончилась. «Одеялы» больше не требовали жертв, и граждане до смешного скоро стали позабывать, что такое вообще возможно.

Да, штампы, нашлепнутые отныне в наших паспортах, ничего не значат. Казенные кляксы, память о приобретении простынь. Любопытно другое. Первоначальная насмешливо ласковая приязнь — легкое винцо, что должно бы скиснуть или выдохнуться, — годами сохраняет аромат. Даже вроде настаивается. Нам бы давно полагалось соскучиться от взаимной разности. Таков обычный порядок вещей. Похоже, мы из него выпадаем.

Однажды вечером к нам в московскую коммуналку врывается — есть такие бурные личности, чей визит больше походит на вторжение — старинная знакомая мужа. Возвещает с порога:

— Одноглазая Берта ощенилась! Шестеро! Короче! У меня есть для вас обалденный щен!

Ну, строго говоря, весть прозвучала не совсем так. Её обильно украшали фигуры речи, по тем временам еще пикантные в дамских устах. Наша гостья придерживается на сей счет особого мнения, притом мотивированного эстетически. Она большая эстетка, прекрасное ее конек, и не поздравишь того, кто вздумал бы с ней об этих материях спорить. Да она и впрямь сквернословит как-то мило.

Берту, только что вкривь и вкось обматеренную хозяйкой, мы знаем. Элитная французская бульдожка. Глаз ей выкусил эрдель, встреченный в подъезде. Эрделя можно понять: Берта напала первой и успела его хорошенько прокомпостировать, хотя было ей в ту пору всего полгода — возраст, когда нормальная собака нежна и беззащитна, как ландыш, даже если впоследствии ей предстоит сформироваться в волкодава. Но такова уж Берта. Дьявольское отродье. Хозяйка ее обожает. Эти обсценные речитативы — песнь гордой любви. Свет не видел такой сучищи, разрази ее!

— Ты забываешь, что мы голодранцы. Щенок Берты должен стоить…

— Ха! Как же! Эта стерва потекла на даче! Вокруг рыщут деревенские кобели! Я заперла ее на террасе. Так чтО, по-вашему, моя тварюга учудила? Выбила окно и пошла в народ!

— Понятно.

— Думаешь, я тебе шавку подзаборную норовлю сплавить? То есть… ну да, она таки наплодила не пойми чего, но там есть один такой щен! Красив — не поверишь! Совсем как Берта маленькая! Один в один! Сучонка такая сладкая! Берите! Специально для вас отобрала! Ну?!

Не надо бы соглашаться. Мы на финансовой мели. И понятия не имеем, когда удастся с нее сползти, да и сползем ли хоть когда-нибудь. Муж, едва успев напечатать свою первую книгу, монографию о французском театре XIX века, тут же попался на глаза партийному начальству и угодил в черный список. Добро бы как диссидент, хоть не обидно. Так нет, просто не повезло. Высунулся некстати. Оно чревато, с такой национальностью высовываться. Теперь подрабатывает редко перепадающими техническими переводами. Я тоже в должность больше не хожу. Не гнали, сама не выдержала, сбежала. Строчу критические статьи и рецензии в журналы, тем в основном и питаемся. Вольные хлеба прекрасны и без масла. Но, грешным делом, скудны. Чем тебя кормить, дщерь Одноглазой Берты?

Вопрос риторический, ответ на него неясен. И все же мы, переглянувшись, киваем. Позволяем себе быть легкомысленными. Допустить шутки ради, что наша пыльная конурка настоящий дом, тот невозможный, какого мне когда-то так захотелось на расторгуевском пригорке, где умирала ничейная собака. Чего бы, черт возьми, стоила эта жизнь, если даже маленькой глупости сделать не моги?

А сделать придется сразу две.

***

За несколько дней до того, как нам принесут седовато черненькое бесхвостое нечто с прозрачными хитрющими глазками, куда как мало напоминающее французского бульдога, в нашей коммуналке уже завелось другое животное.

Помню ту сцену, будто вчера. Сосед Федя, плечистый голубоглазый блондин, опасный во хмелю, входит на кухню, где мы с мужем пьем чай. В ладонях он бережно греет белого с черным жидким хвостиком и кривым пятном на лбу тощего котенка.

Тверезый, значит, пока. В этом состоянии Федя благолепен, словно сказочный богатырь из слащавого детского фильма. Перед нами не бешеный скандалист, гроза всего дома, в недалеком будущем убийца, а могучий заступник угнетенных дев, добрый ангел бедных зверушек.

— Вот, — церемонно и застенчиво объясняет этот светлый образ народного героя. — Был у друга сейчас. Их кошка недавно окотилась. Котят не то пять, не то семь. Хорошенькие такие, в коробке сидят, смотрят. А он говорит: «Отец вернется к вечеру, всех утопит». Ну, понимаете, я просто не мог! Решил: хоть одного спасу. Стою над ними, всё выбрать не могу — которого? А этот взял и на задние лапки поднялся, как суслик. Будто понял! Вы не против, если он у меня в комнате поживет?

— Конечно, о чем разговор?

— Спасибо! Большое вам спасибо! — Федя так проникновенно благодарит, словно мы совершили подвиг великодушия. Налицо стихийный прилив добрых чувств. Да, собственно, у нас с ним даже с пьяным всего один был скандал, и тот давно. Мы ладим. К счастью для обеих сторон. Он пока не в тюрьме, мы еще живы — плохо ли?

Между тем Федя хлопочет, по-детски упиваясь тем, какой он хороший мальчик. Люди, гады, не понимают, а сердце-то у него золотое! Приносит ящик с тряпками — замену кошачьего туалета, глубокую тарелку с молоком и такой кус мяса, что хватило бы на праздничный пир Али. Втаскивает все это в комнату, запирает там спасенного котенка и уходит.

Федор, собственно, живет не здесь. Респектабельная актерская семья, устав от сыновних бесчинств, выделила ему эту комнату специально для попоек, сопряженных с ними драк и любовных утех. В свободное от увеселений время он обитает в другом подъезде с родителями.

А тут, как назло, дни идут, и ни красотки, ни компашки с бутылками. Только одинокий котенок пищит за дверью. Оттуда уже и падалью тянет — мясцо протухло. Наконец является Федор в сопровождении очередной фифы. Он на этой ниве востребован — девочки, как на подбор, конфетки.

Новое мясо притащил. Вонючие тряпки поменял. Подружку потискал. И уже снова собирается смыться.

— Ваш кот плачет часами, скучает, — угрюмо бубню я.

— Она вообще-то кошка. Я ее Мышкой назвал, — наивно улыбается Федя, отказываясь воспринять упрек.

Муж в свой черед пробует урезонить его:

— Послушайте, не запирайте дверь, не надо. Украсть у вас там нечего, комната пустая. Зачем зверю сидеть под замком? Ей тоскливо, она орет. Пусть бегает по квартире.

— Что вы, как можно? — ужасается деликатный Федя. — Она же будет вам мешать!

Энергичный поворот ключа, и парочка упорхнула.

— Мяу? — тихонько вопрошает затворница. И, осознав, что опять бросили, все громче, все жалобней. — Мяу! Мяу!! Мяу-у-у!!!

Слушать этот безутешный плач еще тягостней, чем тупой грохот музыки, сопровождающей Федины вечеринки, матерные вопли пирующих, глухие отвратительные плюхи мордобоев. Как бы вразумить этого олуха, чтобы он перестал запирать бедняжку?

Хитростей не потребовалось. Мышка все решила сама. Когда Федор заявился снова, я работала за письменным столом и не заметила его прихода. Зато муж видел, как это было. Едва сосед приоткрыл дверь, Мышка вместо того, чтобы, как раньше, кинуться к нему, долгожданному, проскользнула мимо его ног, опрометью пронеслась по коридору и завернула в нашу комнату.

Вбежав, она без малейшего колебания запрыгнула ко мне на колени, вскарабкалась по бюсту вверх, обхватила лапками шею и принялась мусолить ямку над ключицами. Да не шершавым языком, как обычно лижется, чуть не царапая кожу, благосклонное кошачье, а только самым кончиком — нежнейшим, почти неощутимым.

Мышка проживет с нами весь ей отпущенный век. Эта привычка сохранится у нее до старости. С годами она вспоминала о ней все реже. Но в особенно ласковые моменты пожилая многоуважаемая кошка будет так же обнимать и по-странному целоваться, как тот отчаявшийся котенок.

А пока я насилу опоминаюсь от неожиданности. Из коридора доносится:

— Кис-кис-кис! Мышка! Ну, где же она? Мышка?

Федя заглядывает в дверь. Видит котенка, повисшего на моей шее. Наши взгляды встречаются.

— А, ну тогда… ладно.., — бормочет парень. И скрывается из виду.

Да и собутыльники уже топчутся в коридоре. Пиво не ждет.

Все то время, что нам суждено соседствовать, Федя будет жаловаться на неблагодарную кошку:

— Чего она бегает от меня? Даже не смотрит? Я же спас ее все-таки! Кормил! Почему?

Обижался, но чтобы, скажем, пнуть — никогда. Вообще, хотя более веских доказательств не имею, я по сей день уверена, что этот пропащий малый, при первом знакомстве грозивший зарезать моего мужа и таки загубивший потом чью-то жизнь, не был по-настоящему злым.

***

На следующий день после появления у нас Мышки хозяйка Одноглазой Берты принесла обещанного щенка. Что бы она там ни говорила, единственным признаком полублагородного происхождения «сладкой сучонки» являлось врожденное отсутствие хвоста. Впрочем, сходство со знатной мамашей скоро проявится. Но в другом. В характере.

— Как назовем?

— Такую черную? Гапка.

Пройдет неделя-другая, и Гапка превратится в чертенка, а там и в сатану. Но пока она растеряна. Новое место… Берта куда-то пропала… Али в аналогичном случае проголосил всю ночь. Гапка молчит. Но ей не по себе. А Мышка уже чувствовует себя хозяйкой. Прыгает, теребит щенка лапкой, пристает.

— Этот котенок не дает ей покоя! — ворчит муж.

Мышка раздражает его тем, что она, в отличие от Гапки, не была предусмотрена. Он терпеть не может сбоев в планах. Это у него что-то не столько идеологическое, сколько органическое. С возрастом иные сбои даже станут опасными — у него от них давление прыгает. А мне повезло: плевала я на планы. Они мне пофигу как органически, так и идеологически.

— Брось. Она забавная. Но знаешь что? Раз их двое, они наверняка подружатся. Надо ее сразу отучить от их вечной привычки спать на человеке. Иначе и Гапка за ней к нам на тахту попрется. Кому это нужно?

Ничего глупее, чем отучать кошку от кошачьих обычаев, придумать нельзя. Я еще не в курсе, что упрямее кошки существа нет, а если где-то такое и водится, это не я. Вообще разбираться в кошачьих — особая наука, нам еще предстоит ее осваивать. Под руководством этой самой Мышки. К тому же мне втемяшилось, что я больше люблю собак. От этого предрассудка тоже придется избавиться.

Комната у нас высокая, но тесная. Забита книгами доотказа. Книжные полки по всем стенам, кроме той, к которой придвинута низкая тахта, обставленная шкафами — одежным и опять-таки книжным. Пробраться на нее можно только сквозь узкую щель между ними.

Муж одарен счастливым талантом засыпать быстро и крепко, как дитя. У меня отношения с Морфеем складываются не столь благостно. Тягучее, неглубокое погружение в сон для меня работа — стихия тупо выталкивает на поверхность. Ее надо перехитрить, что удается не всегда. Ну, а в тот вечер, само собой, стоило улечься, как мягкий, чуть слышный звук возвестил о прибытии котенка.

Нащупав слабо белеющую в темноте Мышку, беру ее за шкирку и довольно резко — она должна осознать неуместность своих поползновений — вышвыриваю в щель между шкафами.

Прислушиваюсь. Ничто не шелохнется. Хорошо. Значит, поняла. Умница.

Долго одурманиваю себя мельканием образов не образов, мыслей не мыслей — в том и загвоздка, чтобы не позволять этим фантомам воплотиться во внятные формы. Тогда не уснешь. А так они постепенно размываются, подергиваются туманом, ты уже почти спишь…

Прыжок. Тихий-тихий, осторожный-осторожный. Котенок, как вор, ползет по самому краю тахты, огибая спящего мужа и меня, насилу задремавшую. Ищет, где бы пристроиться, не выдавая себя. Смекнул, что это не приветствуется, и норовит пробраться незамеченным. Не на ту напал! Хватаю. Встряхиваю грубо, чтобы припугнуть. Бросаю в темноту.

Сна ни в одном глазу.

Вызвать обратно томный хоровод усыпляющих видений удается далеко не сразу. Но вот, наконец, закружились, замелькали, будто листопад в потемках на беззвучном ветру… улетаю с ними… блаженно растворяюсь…

Черта с два растворишься! Крадется! Опять! Ясно: выжидает, когда засну — к дыханию, небось, прислушивается, стерва. И только потом предпринимает новую попытку вторжения. Ну, погоди у меня!

Выбрасываю вперед руку, цапаю котенка и со всего размаху мечу — куда? Понятия не имею, темно же! Куда придется! Костлявое тельце ударяется в полете о какую-то преграду, книжную кипу, небось — там и нет ничего, кроме книжных кип. Тома валятся на пол. Грохот такой, что разбудил бы зимнего медведя в берлоге. Но не моего мужа. Он мирно посапывает….

Что я делаю?! Совсем ополоумела спросонок! Это же не мешок с картошкой, а хрупкое живое созданье. Такое крохотное… Как я могла? Ей же больно! А если я ее покалечила?

И тут… Этому невозможно поверить, но слышу — прыжок. Больше не таясь, не выжидая, котенок с тихим урчанием идет на приступ. Да не по краю дрыхла, как раньше, а прямиком по спящему мужу топает к моему лицу. Продолжая урчать, бережно вылизывает зажмуренный глаз. Я не шевелюсь. Мое сопротивление сломлено. Раз и навсегда.

На следующую ночь Мышка затевает новый демарш. Право почивать на тахте завоевано. А под одеялом нельзя? Надо проверить!

Я со своей стороны меняю тактику. Притворяюсь спящей. Интересно, как она поведет себя на этот раз. А у котенка цель — просочиться под одеяло, меня не разбудив. Его приемы бесподобны: проползет сантиметров пять и затаится. Подождет — еще сантиметра три-четыре одолеет. Снова затихнет, да так, будто и не дышит… Минут за двадцать Мышка таким манером доползла до моего бока и там, видимо, собралась угнездиться. Я в свой черед просовываю туда руку, ласково касаюсь замершего котенка. Дескать, все в порядке, ну тебя, спи.

Она и правда засыпает, на всякий случай утверждая новое завоевание. Но больше это не повторится. Спать под одеялом ей не понравилось. Поверху — иное дело. Иногда прямо у меня на голове или на шее. К счастью, Гапку этот пример нисколько не соблазняет. Она преспокойно ночует в уголке. Напрасно мы боялись. Правда, щенок, и сам по себе шкодливый, с Мышкиной помощью натворит еще много безобразий. Но на тахту не полезет.

Почему? Или Мышка нашла способ дать ей понять, что этого — не надо? Дикое предположение, согласна. Но у меня мало-помалу создается впечатление, что от Мышки всего можно ожидать. Если однажды застану ее за чтением, я уже, признаться, не очень удивлюсь.

Никогда еще ни одно животное не было мне так любопытно, как этот лядащий котенок. Ума и обаяния в нем столько, что не поймешь, где они умещаются в таком задохлике. Между тем Мышку многие назвали бы уродливой. Присмотревшись, мы догадались, почему она в судьбоносный (да, но слово все равно противное) момент «встала, как суслик» и временами этот трюк повторяет.

То ли вследствие рахита, то ли еще почему ее передние лапы искривлены. За счет этого они короче задних. Многие ее движения и позы сохраняют присущую кошкам грацию, а столбик из нее получается просто неотразимый. Но никуда не денешься: когда она бежит, вид удручающий.

Гнутые передние лапки семенят смешно и нелепо. Зад выше головы. Шерстка короткая и слабенькая, жидкая. Окрас скучный. Да и растет плохо — уже понятно, что это будет до жалости мелкая кошка. И все же какая удача, что Федя выбрал тогда именно ее!

Удача-то удача. Но по мере того, как крепнет Мышкин преступный союз с Гапкой, в нашем жилище нарастает разор. Изобретательности этой парочке не занимать. Кошка забирается по полкам под самый потолок. Собака тоже пробует, но при ее плотном округлом брюшке и коротковатых лапах трудно удержаться за узкий свободный от книг краешек доски. Да и падать страшновато. С третьей, четвертой полки куда ни шло, а выше ей не лезется.

Ничего, устроились: Мышка ловко сбрасывает вниз плохо лежащие книги и папки с мужниными конспектами. Гапка упоенно терзает все это на полу. А там и кошка, сверзившись из-под потолка, включается в ведьминскую пляску. Эх-ма, клочки по закоулочкам!

От репрессий, как в свое время с Али, толку чуть. Больно лупить этих хулиганок рука не поднимется. Рекомендуемое компетентными источниками хлопанье сложенной газетой их не впечатляет. Али, тот наших воспитательных глупостей просто не замечал: пофыркивал на газету, как на докучную муху. Гапка, напротив, при одном виде газеты поднимает истошный визг. Что, если ее вопли услышат?

Боюсь, это даже не вопрос. Дом у нас добротный, звукоизоляция на высоте, но вряд ли такого можно не расслышать. В том числе на сопредельных улицах. Обитатели квартала, должно быть, полагают, что здесь засел изверг-маньяк, который регулярно покушается освежевать собачку живьем. В цивилизованной стране на нас бы давно натравили полицию. Между тем Гапка, разражаясь криками о пощаде еще прежде, чем карающая газета соприкоснется с ее бесстыжим носом, похоже, и не пугается вовсе — шалит. Использует повод поверещать в свое удовольствие. А голос до чего противный! Режущий, пронзительный. Он буквально терзает барабанные перепонки.

Книгами и конспектами ущерб не ограничивается. Вскоре Гапка ополчается на кресло. Мое любимое, оно же единственное. Строго говоря, полноценное кресло в нашу комнату не влезло бы, это скорее мягкий стул с ватно-пружинным сиденьем, спинкой и подлокотниками, облеченный в старенький пестрый чехол. Нам его подарила за ненадобностью моя бывшая коллега по службе.

При виде нашей аутсайдерской житухи у этой тихой женщины, раз и навсегда смирившейся с надобностью «быть, как все», в глазах вспыхивали искорки еретической мечтательности. Мы нравились друг другу: она нам своей тайной тоской птицы с перебитым крылом, мы ей — безрассудной отвагой закусивших удила маргиналов. Но столь вопиющее отсутствие уюта ее все же смущало. А кресло так и сяк пришла пора выбрасывать: семейство меняло мебель.

Кресла — моя слабость. Знакомые той поры, глядя, как я целыми днями и частично ночами сурово корплю за письменным столом, напрасно уважали меня за аскетизм и трудолюбие. Черт возьми, праздность и сибаритство подошли бы мне куда больше. А потому и кресло, посещаемое моим задом от случая к случаю, было во сто крат милее сердцу, чем постылый шрайбтыш. Забыть о сроках сдачи работ, о концепции очередной рецензюхи и о том, что такое «листаж», откинуться на спинку, дремотно прикрыв глаза и сладострастно расслабив все члены, ах, это было славно!

И вот однажды, вернувшись домой уж не помню, откуда, мы увидели, что чехол и обивка кресла растерзаны, груды ваты желтеют на полу, из раскуроченных недр мрачно торчат обнаженные пружины…

— А-а-а! — возопила Гапка еще прежде, чем я нашла глазами бесполезную газету.

— Выбросим, — муж бесчувственно пожимает плечами. Он кресел не жалует. Придерживается убеждения, что сидеть на мягком вредно. К тому же на свой манер он тонкий стилист. Такая вещь в этот интерьер не вписывается. Диссонанс, с вашего позволения.

— Ни за что!

Сметаю с пола раскиданную по всей комнате вату. Заталкиваю обратно в сиденье. Чехлу конец. Обивка тоже невосстановима. Но дыру можно прикрыть какой-нибудь тряпкой. Кстати, в искалеченном виде кресло будет гармоничней сочетаться с прочими присутствующими здесь предметами домашнего обихода.

Увы, тщета моих реставраторских усилий вскоре станет очевидной. Всякий раз, покидая жилище, мы возвращаемся к выпотрошенному креслу. Гапкино заполошное «А-а-а!» — уже без пяти минут традиционное приветствие любимым хозяевам. Да и само кресло утрачивает былые достоинства. Пружины почему-то стали выпирать, ваты не хватает. Ест она ее, что ли?

Так и быть, прощай, кресло. Хорошо, если бы ты было самой грустной нашей утратой. Но нет…

Мы по-прежнему навещаем родителей в Черном. Гапку приходится брать с собой. В электричке она ведет себя сносно: дергается, но в меру. С Али тоже проблем не возникает. Взбалмошный щенок и степенный немолодой пес друг другу не интересны, но и не цапаются.

А вот прогулки снова превращаются в сущее наказанье. Гапка то заберется в чужую ограду и забыв, где лаз, через который она туда проникла, диким верещаньем зовет на подмогу, то чудом отыщет зимой гигантскую лужу, набежавшую из прохудившейся трубы, срывается туда и плавает, отчаянно вылупив глаза, в дымящейся от мороза воде… да еще вода ли это? Труба проходит по лесу, там неподалеку армейский поселок, уж не его ли канализацию прорвало?

Вылавливаем утопающую из этой сомнительной жидкости, рискуя в свой черед туда соскользнуть. Галопом тащим мокрую на глазах обледеневающую собаку домой, моем в ванне, отогреваем в одеяле, почти не надеясь, что моржовое купанье обойдется без последствий. Однако обходится. Вечером пострадавшая уже снова катается по пыльному полу в обнимку с Мышкой. Гапка теперь раза в три крупнее и раза в четыре тяжелее кошки, даром что поначалу подруги были одинакового размера. Растут, естественно, обе, но собака сильно обгоняет. Когда, захлебываясь азартным рычанием, она немилосердно треплет маленькую Мышку, на это страшновато смотреть. Но та не проявляет ни малейшего беспокойства. Ей весело. Больно иногда, Гапка явно зарывается, но Мышка готова ей простить все, что угодно.

Любит. До странности. Но уж больше никого из животных, с которыми ей придется делить наш кров, эта кошка, брюзга и гордячка, за всю свою жизнь так близко не подпустит. Хотя они все, собаки и кошки, будут относиться к ней с исключительным пиететом.

Беда случилась весной. Тоже в лесу. Гапке исполнилось полгода — тот самый возраст, когда ее матушка в неравной драке лишилась глаза. Мы, помня об этом, старательно избегали ее контактов с другими собаками. Надеялись, что, повзрослев, она хоть немного умерит свой боевой пыл.

Она не повзрослеет. В лесу в тот день не было ни собак, ни людей. Только поодаль одна единственная машина проехала по пустынному шоссе. Гапка бросилась на нее сама, первая, как малютка Берта на громадного эрделя. Издали приметив, рванула наперерез врагу. Да не сбоку, а спереди налетела. Это был форменный вызов на бой.

Когда автомобиль промчался, Гапка с удивленным видом сидела на дороге. Жива! Проскочила между колесами, не задело!

Рано радовались. Встать она не смогла.

С нами была корзина. Рассчитывали набрать крупных, круглых, испещренных извилинами весенних грибов, именуемых у нас «мозгами». О том, что это строчки, мы узнаем позже.

Мозгов не нашли. Не успели. Корзина послужила носилками. Примчавшись в Москву, бросились к ветеринару. Гапка сидела в корзине, непривычно тихая. Ничего, кроме недоумения, не читалось в ее небольших, на редкость выразительных глазах. В ней только и красивого, что эти глаза и подвижные, острые, тоже выразительные уши. Но те и другие так милы, что на Гапку всегда тянуло смотреть. От нее исходила, точнее, из нее перла кипучая энергия. Слишком кипучая…

Доктор взял что-то, похожее на шило, и ткнул им собаку в спину. Гапка не шелохнулась.

— Позвоночник перебит, — сказал врач.

— Это безнадежно? Совсем ничего нельзя сделать?

Он ткнул еще раз.

— Только усыпить. Если бы хоть слабенькая реакция, был бы какой-то шанс, а так… Полная потеря чувствительности. Сами видите. Оставьте ее здесь.

— Нет. Сделайте сейчас. При мне.

— Что ж, пройдемте в коридор. Сюда, пожалуйста. Посадите ее на стол.