Бесплатный фрагмент - Ниже ватерлинии

Биография автора от Клуба «Русская морская традиция»

Борис Николаевич Седых родился 5 марта 1965 года в Петродворце.

Окончив школу-интернат в Зеленогорске, в 1980 году поступил в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (ЛНВМУ 2-я рота, 23-й класс). Главным итогом учёбы в «Питонии» (так нахимовцы называют alma mater) стал осознанный выбор специализации — служба на подводных лодках.

В 1982 году поступил на штурманский факультет Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола (ВВМУПП).

В 1987 году направлен для прохождения службы в 41-ю дивизию подводных лодок Краснознамённого Северного флота (КСФ, Гремиха). Служил на головном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «К-279», проекта 667Б. Совершил несколько боевых походов в должности инженера и командира электронавигационной группы. В 1994 году уволен в запас в звании капитан-лейтенанта.

Работал на производственных предприятиях Мурманска в сфере судоремонта, производства оборудования для горнорудной, перерабатывающей и рыболовной отраслей. Имеет патентные разработки. Удостоен звания «Лучший предприниматель Мурманска». Профессионально занимался кроссом и ледовыми гонками на легковых автомобилях. Чемпион Мурманской области 2001 года. Воспитал трёх мастеров спорта, победивших в чемпионате России по ледовым гонкам и в Кубке России по ралли.

Участник регат разных лет: «Парусная неделя», «Балтийский ветер», «Orange Race», «Гогланд Race» в качестве штурмана. Организатор яхтенного похода «Боевая слава подводников» (2020 г.)

Пронёс через всю жизнь любовь к морю, воплотив её в литературное творчество. С 2019 года ведёт блог на канале Яндекс. Дзен (https://dzen.ru/profile/editor/borisedykh, 26 тыс. подписчиков).

Член Российского союза писателей с 2021 года. Награждён памятными медалями за вклад и развитие русской литературы:

— «Фёдор Достоевский 200 лет» (2021);

— «Святая Русь» (2022);

— «Марина Цветаева 130 лет» и «Максим Горький 155 лет» (2023);

— «Александр Пушкин 225 лет» и «Николай Гоголь 215 лет» (2024).

Номинант премии «Писатель года» (2022), вошёл в топ-100 российских авторов 2021 года.

Публикации в престижной для писателей «Антологии русской прозы»:

— «Дебют 2021»

— «Детская литература 2021»

— «Писатель года 2021»

— «Детская литература 2022»

— «Антология русской прозы 2022»

— «Антология русской прозы 2023»

Автор восьми произведений:

1. «Проза морской жизни» (2021) — записки подводника о службе, дружбе и романтике эпохи СССР.

2. «Море на двоих» (2021) — история дружбы лейтенантов, разбросанных судьбой по флотам.

3. «Прочный корпус» (2022) — сборник историй о подводном братстве.

4. «Позывной — Питон!» (2022) — воспоминания выпускников ЛНВМУ.

5. «Будни лейтенанта Барсукова» (2023) — становление офицера на Крайнем Севере.

6. «Секретный поход» (2024) — реалии службы подлодок в условиях холодной войны.

7. «Кильватерный след» (2025) — жизнь нахимовцев в разные периоды.

И, наконец, вы держите в руках сборник «Ниже ватерлинии» — его восьмую книгу.

На творчество автора повлияли учитель литературы Исай Шейнис, а также В. Пикуль, А. Чехов, Дж. Лондон, Э. Хемингуэй, Е. Водолазкин.

Благодаря помощи Игоря Лысенко более 2500 книг переданы в библиотеки страны, включая районные и сельские библиотеки. Выпускники ЛНВМУ-1982 поддержали издание «Позывной — Питон!» для всех филиалов училища. В 2025 году книги направлены в госпитали, военные училища и центры реабилитации.

Проживает в Санкт-Петербурге. Участник флотских мероприятий. В 2025 году планирует штурманский поход на яхте «Мария» по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск под вымпелом «Слава подводным силам России!».

«Человек Мира» (не пацифист, а воин, познающий мир) яхтсмен и писатель, для которого «морская вахта» продолжается на страницах книг и палубе корабля.

От клуба «Русская морская традиция»:

Боевому товарищу-подводнику — неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и воплощения самых смелых замыслов!

КЛУБ «РУССКАЯ МОРСКАЯ ТРАДИЦИЯ»

Предисловие Измаила Петрова

Книга, которую вы держите в руках, — не просто сборник историй. Это документ эпохи, запечатлевший судьбу поколения, выросшего на стыке времён. Борис Седых, выпускник Нахимовского училища, офицер-подводник Северного флота, не создаёт вымысел — он восстанавливает живую память. Его проза, как штурманская карта, точна в деталях, а глубина понимания человеческих характеров сравнима с теми морскими милями, что нам довелось пройти на проекте 667Б.

«Ниже ватерлинии» — книга о нас. О тех, кто родился в середине 60-х, чья юность пришлась на счастливую «эпоху застоя», зрелость — на перестроечную сумятицу, а опыт — на испытания 90-х. Автор не избегает противоречий: его герои ошибаются, сомневаются, теряют почву под ногами, но продолжают идти вперёд. В этом — правда поколения, вынужденного переосмыслить ценности, не предав себя.

Стиль автора — лаконичный и плотный, будто отсеки подлодки, напичканные дорогим оборудованием. Здесь нет лишних слов, только факты, эмоции, диалоги, выверенные как курс подводной лодки и сверенные по спутникам и земным светилам. Читатель ощутит холод северных морей, услышит скрежет металла в глубине, узнает, как рождалось братство тех, кто годами жил «под водой», выполняя долг перед Родиной.

Особая ценность книги — в её достоверности. Автор не идеализирует прошлое. Он пишет о трудностях службы, о конфликтах, о цене, которую платили подводники за каждое возвращение на базу. Но именно поэтому его проза становится мостом между поколениями: ветераны узнают в тексте себя, молодые — понимают, что такое ответственность и стойкость.

Награды Российского союза писателей — закономерное признание таланта Бориса. Однако главная его заслуга — в умении говорить о сложном без патетики, с доверительной прямотой. Это не «литература» — это жизнь, пропущенная через призму опыта человека, который и сегодня остаётся на вахте. Только вместо штурманского автопрокладчика и планшетов — строки, где каждое слово заряжено смыслом.

«Ниже ватерлинии» — необходимая книга. Для тех, кто помнит. Для тех, кто хочет понять. И для тех, кто верит, что даже в самых тёмных глубинах можно найти свет.

Измаил Петров, капитан-лейтенант запаса, штурман, питонский брат, редактор всех изданных книг автора и канала Борис Седых в Яндекс. Дзене.

От автора

Лучше, чем автор, о себе никто не расскажет, и изящнее никто не соврёт. Никогда этого не делал — может, время пришло? Всё-таки вы держите в руках мою восьмую книгу.

Начну коротко: родился, женился несколько раз, детей нажил, обеспечил жён и отпрысков элитным жильём, дал им достойное образование (включая жён, кроме первой — она в жизни книгу в руки не брала, работала медсестрой в психбольнице). Лес посадил. Можете посмотреть на улице Коллонтай, у дома 21: берёзы тянутся к небу, подросли до седьмого этажа. Помогал людям, шагавшим рядом по жизненным тропинкам. Уверен, никто не скажет обо мне дурного слова. Есть завистники, злопыхатели. Как без них? В природе всегда найдутся паразиты и сорняки.

Мне всегда везло. Я — обласканный Создателем поздний ребёнок. Мать, Галина Никитична, приехав в Ленинград с голодной Украины в 1946-м, через пятнадцать лет родила меня в тридцатисемилетнем возрасте в Петродворце. Имея семь классов образования, она сумела дать мне прекрасное воспитание. Мало кто знает: в СССР в сороковые годы среднее образование после седьмого класса было платным. Каждую свободную минуту мама брала в руки книгу. Читала запоем, особенно на пенсии, писала без единой ошибки — в отличие от меня. На учёбу определила в школу-интернат в Зеленогорске — ей было тяжело одной. С отцом, которого видел лишь грудничком, она развелась, когда мне не было и года. Говорит, были проблемы. А что там случилось на самом деле — не мне судить.

Выживала с двумя детьми на руках: пятилетней дочкой и мной. Оказались в Рощино под Ленинградом. Потом жили в Нейшлотском переулке Выборгского района, в коммуналке с коридором длиною в дом, стоявшем у самой железной дороги. Вдоль коридора, прозванного мной Нейшлотским проспектом, справа и слева ютились тридцать крошечных комнатушек. Их населяли странные молчаливые люди. Они почти никогда не улыбались, только ругались на огромной кухне с газовыми плитами. Я боялся туда заходить — как бы не угодить под горячую руку или не ошпариться кипятком.

Во втором классе по программе расселения аварийного жилья мы переехали в новую трёхкомнатную квартиру в Невском районе. Спасибо партии и правительству! В новостройках сажали деревья, облагораживали дворы, построили волейбольную площадку, зимой превращавшуюся в хоккейную коробку. Ребята во дворе были дружными — играли в войнушку и разведчиков.

Я благодарен учителям школы-интерната, где пионерская дружина носила имя Гагарина. Особенно — Тамаре Александровне и Исаю Наумовичу Шейнисам, преподавателям русского языка и литературы. Они сыграли ключевую роль в моём становлении. Горжусь, что автором гимна Зеленогорска стал Исай Шейнис — учитель от бога, одарённый творчеством.

Важную роль в моей судьбе сыграл Лев Николаевич Столяров — начальник Нахимовского училища, контр-адмирал, Герой Советского Союза. Его подлодка совершила кругосветку вокруг Антарктиды, пройдя с Северного флота на Тихоокеанский, «помахав» антеннами мысу Горн.

Как это вышло? Мама работала в столовой училища. В седьмом классе она завела разговор:

— Ты о чём думаешь? Кем собираешься стать?

— Краснодеревщиком, — ответил я не задумываясь.

Причины были веские: в шестом классе сделал лучшую в школе табуретку; обожал запах стружки и работу на винторезном станке; чертежи, алгебра, геометрия давались легко, как щелкать семечки.

Но мама настаивала:

— Контр-адмирал Столяров спросил: «Ваш сын скоро окончит восемь классов? Посоветуйте ему Нахимовское училище. После — вуз без экзаменов, служба Родине, ранняя пенсия. А потом — хоть краснодеревщиком!»

Я задумался. Закончил восьмой класс с одной четвёркой по русскому. Всё вышло точно, как предрёк адмирал. Ушёл на пенсию и стал писателем — работа не менее творческая, чем столярное дело.

О книге «Ниже ватерлинии». Это четвёртый сборник из серии «Записки подводника». Ватерлиния — граница между прочным корпусом лодки и хаосом морской пучины. Над ней находится весь водонепроницаемый объем подводной лодки — запас плавучести, который даст приют и спасёт от штормов и ураганов. Ниже — непредсказуемая стихия моря. Оказаться за бортом ниже неё — верная гибель. При поступлении воды внутрь корпуса тонны солёной тяжести ударят прямо по тебе. Но даже тогда надо бороться за живучесть до конца. Прямо как в жизни.

Истории, собранные здесь, — мои и моих друзей-подводников. Благодарю их от всего военно-морского сердца:

— Андрей Килин (матрос, пр. 667 БДР);

— Измаил Петров (капитан-лейтенант, редактор, без него не вышло бы ни одной книги);

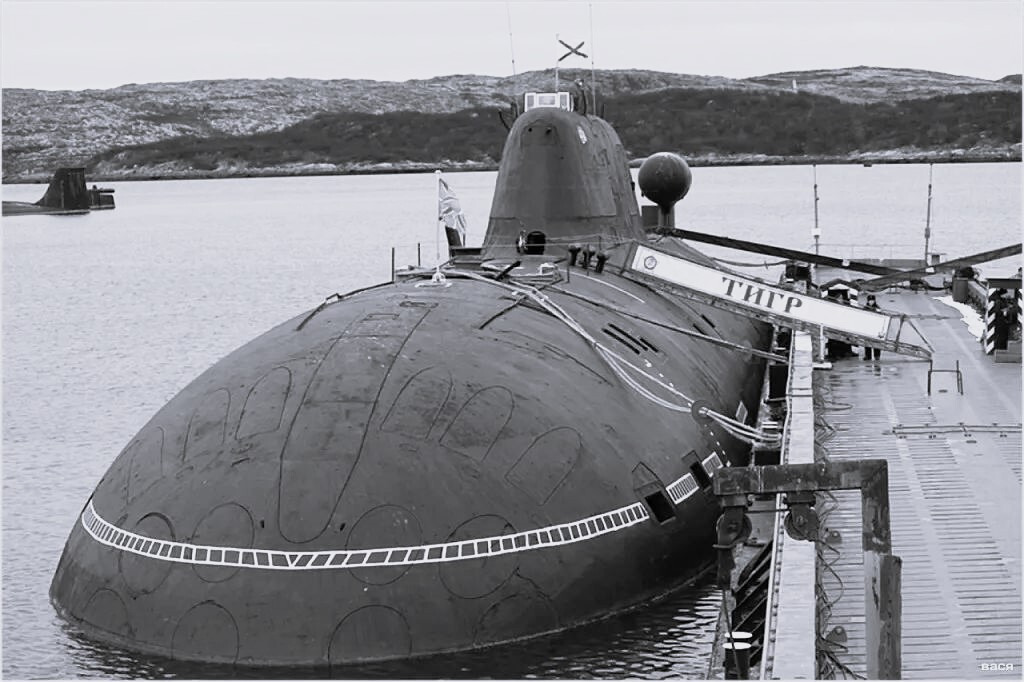

— Алексей Сорокин (капитан 1 ранга, командир ПЛ пр. 971);

— Алексей Тарасов (капитан 1 ранга, флагманский штурман 2 флотилии КТОФ);

— Сергей Дёмин (капитан 3 ранга, старпом по боевому управлению «К-193»);

— Игорь Рассказов (некогда Панькин) (капитан 2 ранга, КДЖ из второго экипажа славного крейсера «К-279»);

— Николай Евменов (адмирал, начальник Военно-морской академии);

— Павел Саранов (капитан 2 ранга, мой сослуживец, старпом «К-279», художник, яхтенный капитан);

— Игорь Носиков (КГУ БЧ-2 «К- 193»);

— и многих других, включая родственников, передавших рукописи контр-адмиралов Коржавина и Захарова.

Историю флота пишут все: от матроса до адмирала.

Приятного чтения!

Ваш Борис Седых

Курс молодого бойца

Сразу после школы, едва забрав документы из десятого класса, будущий офицер-подводник нашего экипажа окунулся в суровые объятия военной учебки «Голландии». Эта история случилась с ним ещё на курсе молодого бойца — КМБ, который, как ни странно, проходил на солнечном Черноморском побережье. Вот она, от первого лица.

А произошло это событие в далёком августе 1982 года. Для справки, условно по степени готовности к военной жизни курсантов «Голландии» можно поделить на две категории: поступившие по окончании школы — «с гражданки»; «старослужащие» — после срочной службы в ВС или ВМФ. Выпускников Ленинградского военно-морского училища, в тот год желающих учиться в высшем военно-морском инженерном училище на Чёрном море просто не оказалось.

Я попал в воинское пекло, как котёнок в море, непосредственно с гражданки, после зачисления меня подстригли максимально коротко, чтобы всем было ясно — это «нулевой» боец, старшинам с ним можно делать всё, что заблагорассудится. Меня направили в строй первого курса училища, где после отбоя и выключения света старослужащие с причёской, длиной поболее, рассказывали разные крутые истории со службы. Головным убором являлся чехол от бескозырки, выкрашенный в синий цвет, со звёздочкой. Выглядело это смешно и в какой-то степени «абортно».

Видимо, флотское командование решило, что прежде, чем учить нас скользить в тишине под водой, надо пройти школу жизни на суше, чтобы положить основу для невыносимости берегового бытия, для чего ранним утром, в 06:30, наш взвод погрузили в «Урал» для выезда на побережье играть в войнушку. Задача — научить нас, зелёных салаг, борьбе за живучесть на суше — рыть «окопы» в песчаном грунте. Честно говоря, энтузиазмом в этом предприятии не горел не только наш взвод. Водитель «Урала», похоже, грезил о гамаке под виноградником у любимой тёщи, а не о тряске на бездорожье. Его лицо выражало всю скорбь человека, которого оторвали от подушки в такую рань. Загрузились быстро, рванули в путь. Полтора часа дороги, из которых лишь первые 40 минут — по асфальту. Остальное — адская смесь из ухабов и испытаний на прочность советской подвески, отчего мы жаждали поскорее выскочить из этого скотовоза и поскорее начать играть в войнушку.

Когда «Урал» наконец-то свернул, мы очень обрадовались. А по факту водитель просто проспал нужный съезд к полигону и в итоге остановился на побережье у какого-то пляжа, что не вызвало у нас никакого удивления — Черноморское побережье — один сплошной пляж.

В 08:00, вывалившись из кунга вусмерть укачанными, мы с жаром взялись за лопатки и немедленно приступили к рытью всего, что можно вырыть, отработке наступления и защиты того, что мы отрыли — атаки, оборона — всё как полагается. Около 09:30 на горизонте появилась группа «местных жителей». Весьма странная компания. Берег там высокий, а спуск к воде — прямо рядом с нами. Сначала мы не поняли, в чём дело. Пока не разглядели детали: к нам приближались полуобнажённые, а то и вовсе «разоблачённые» молодые граждане.

Каждый шаг, который вёл их в нашу сторону, вызывал у нас необычайное удивление и абсолютно выбивал желание что-либо делать. А проблема была в том, что в том месте, где мы оказались, был нудистский пляж.

Вид голых грудей девушек для 17-летних ребят, которые последний месяц видели только потолок казармы да унылые лица старшин, оказал эффект разорвавшейся бомбы. Наставники-офицеры пытались криками и пинками загнать нас в только что вырытые окопы, сами краснели до ушей, пытаясь сориентироваться в возникшей пикантной ситуации. Но что толку? Глаза у нас стали стеклянными, лопатки замерли в воздухе… Любовь к прекрасному оказалась сильнее войны.

Когда завораживающая процессия скрылась за дюнами, мы могли рыть окопы без сапёрных лопаток и без рук. Просто лёжа на животе. К сожалению, познакомиться с ними не получилось, они нас одарили смеющимися взглядами и прощальными улыбками, а мы ещё час не могли прийти в себя.

А потом, конечно, наступила расплата. Чтобы выбить дурь из наших юных голов, опомнившиеся отцы-командиры наконец сориентировались на местности и погнали нас марш-броском до нашего полигона. И рыли мы окопы уже там, и с таким усердием, будто от них зависела маскировка всей атомной эскадры.

Иногда в прочном корпусе подводного ракетоносца, вспоминая тот день, уже понимал: флотская жизнь — она ведь не только вахты и глубины. Иногда ещё и уроки стрессоустойчивости — когда вместо перископа перед тобой вдруг возникает… ну, вы поняли. Зато теперь, если на борту случится ЧП, хоть знаем — главное не отвлекаться на «визуальные помехи». Шутки шутками, но именно такие моменты и сплачивают экипаж. И да, спасибо тому водителю «Урала» — он невольно устроил нам лучший тест на боеготовность.

Посвящается «управленцам» — выпускникам той самой «Голландии», виртуозам пульта ГЭУ, сердцу нашей «К-279». Моим друзьям: Андрею Смолянинову, Андрею Кожевину, Николаю Кушниру, Коле Казанцеву, Вадиму Прокопенко и Александру Зыкову. Все вы были блестящими преферансистами и интеллектуалами, чьи знания простирались далеко за пределы ядерной физики.

Чёрный курсант

«Людям без чувства юмора нужно выдавать инвалидность»

А. И. Райкин

История страшная, про чёрного курсанта. Мы учились на третьем курсе ВВМУПП — самое беззаботное время, охочее на приключения и любовные похождения. В тот год пятикурсник по фамилии Варяг вывалился из последнего вагона поезда, возвращаясь с дальних Северов со стажировки. С такой звучной родословной карьера светила статься удачной — дослужиться до адмиральских погон. Но «зелёный змей» поставил точку в его славном пути.

И вот, стал появляться призрак того курсанта ночью, разгуливая по казарме, как живой. Призраку сразу присвоили погоняло Чёрный курсант. Сначала было жутко страшно, потом привыкли, курсант ко всему привыкает как к должному. Даже старшина роты по фамилии Черняев, варягом пришедший со старших курсов нас, бедолаг, строить и ровнять хотел призрак записать в список роты и зачитывать его на вечерней поверке первым, как погибшего в неравной схватке с зелёным змием.

По редкому совпадению учился с нами курсант Миша Черняховский.

Чеканя шаг, вышел на развод начальник курса Иван Павлович Черняк. Любил он службу до косточки мозга, отчего серое вещество его твердело до состояния камня. Ваня любил курсантов, по-доброму к нам относился, берёг от опасностей в городе и часто за мелкие нарушения объявлял «неувольнение». Он бы с удовольствием объявил и пять неувольнений, но, к его глубокому сожалению, это не положено по Уставу. Мы к Ване привыкли, он по сути своей был хорошим человеком, но фамилия его выворачивала порой наружу какую-то черноту.

Если Ваня печатает шаг, быть «разбору полётов» и означает: что-то случилось.

Окинув взглядом строй, он глубоко вздохнул, поправил огромные очки на мясистом носу и начал вынос мозга:

— Я вот не понимаю, товарищи курсанты, что такого сложного: сходить в увольнение? Вышел в город, побарахтался, пожрал гражданской еды, склеил девку с титьками, помял, хорошо провёл время и вернулся в училище. Всё просто. Но не для нас, — многозначительно сделал паузу, раскатывая туловище взад-вперёд; слегка привстав на носочки, и, сделав пару фрикций в сторону строя, продолжил, — Не для нас.

Остановившись, он внимательно посмотрел на носки своих, всегда сияющих ботинок, дожидаясь, пока личный состав усвоит сказанное, потом вскинул голову, безошибочно выцепив взглядом залётчика:

— Курсант Черняховский! Выйти из строя! Вот, товарищи, полюбуйтесь…

Ваня сделал пару фрикций в сторону Мишки, поправил средним пальцем правой руки огромные очки и продолжил, — Зачем так жестоко избивать гражданских лиц в общественном транспорте? Хотелось почувствовать себя защитником сирых и обиженных, как Дядя Стёпа моряк?

— Действовал по обстоятельствам, — скромно ответил курсант.

Что произошло на самом деле?

…В чёрном вечернем городе, по чёрной улице Черняховского, в чёрной шинели бежал курсант Черняховский. На душе было черным-черно. Чёрная мысль не давала покоя, как этот чернявый урка всё-таки ухитрился выскочить на ходу из электрички.

Надо было торопиться, чёрные командирские часы показывали, что до окончания увольнения всего полчаса. Пришлось бежать к родной системе вдоль чёрного Обводного канала. Сердце подводника билось ровно, нервы североморца, закалённые в прочном чёрном корпусе проекта 667БДР, где проходил срочную службу, позволили события, произошедшие буквально час назад, воспринимать спокойно, — жизнь есть жизнь: то белая полоса, то чёрная.

Всё произошло, как в чёрно-белом фильме. Сон уставшего курсанта в ночной электричке, мчащейся в Ленинград чёрной осенней ночью, был прерван криками: «Деньги, кольца и ценности, — сюда! Живо!». По вагону уверенно двигалась блондинка слегка поношенного вида в чёрном плаще на голое тело и собирала с притихших пассажиров золото, бриллианты, кошельки. В дверях с двух сторон стояли урки: один — с ножом, второй — со стволом… Кадр, отлитый чёрной тушью — грабёж в поезде.

Никто не обратил внимания на дремавшего на первом сиденье у входа в вагон курсанта в чёрной шинели. Но стоило бандиту со стволом отвлечься, мгновенно взметнулась чёрная тень. Прямой в челюсть, и ойкнуть не успел налётчик, как выпал в астрал. Чёрная шинель рванулась ко второму негодяю сквозь вагон в броске. «Сборщица драгметаллов» от удара локтем в подбородок с размаху влетела в чёрное ночное окно. Голова её застряла в звёздах разбитого стекла, где она и осталась висеть с блаженной улыбкой на своём, теперь, изрядно поношенном лице. Нервы второго налётчика не выдержали, увидев своё будущее в чёрных красках, открыл ножом дверь электрички и выскочил на ходу в чёрную ночь…

Так курсант совершил в вагоне подвиг Дяди Стёпы моряка.

И теперь горды ребята, —

Пионеры, октябрята, —

Что знакомы с краснофлотцем,

С настоящим моряком!

Он домой идёт с Арбата.

— Как живёшь? — кричат ребята.

И теперь зовут ребята

Дядю Стёпу «Маяком».

После отважного поступка курсанта Черняховского в общественном транспорте Чёрный призрак больше по роте ночью не гулял, а Ваня Черняк перед строем выразился в своём репертуаре:

— Черняховский, за доброе дело, в наказание, отменяю роте одно неувольнение, чтобы помнили: геройство — это хорошо, а дисциплина — лучше.

Извините, такой, вот чёрный юмор.

Да, совсем забыл. В то интересное время Генсеком был Константин Черненко.

Снежная пыль

Мой друг Алексей, однокашник по штурманскому факультету ВВМУПП им. Ленинского комсомола, послуживший на подводной лодке проекта 971 в должности «первый после бога» цельных девять лет, на презентации книги «Будни лейтенанта Барсукова» поделился этой историей на традиционном чаепитии после официальной части творческой встречи.

Стою дежурным по роте, а значит, прикрываю тех, кто в самоходе. В конце концов, кому как карта выпадет. Валет старше десятки, а дама бьёт валета, на то она и дама. Сколько офицерских карьер загублено ещё в курсантские годы благодаря соблазнительницам слабого пола, к которым молодые организмы уходят в самовольные отлучки. И не стоит булки расслаблять, есть ещё короли и тузы.

Выхожу перед факультетом покурить на свежим морозным осенним вечерком. Красотище! Первый снег выпал. Слабые фонари изящно подсвечивают сказочное очарование! Наблюдаю картину. Справа, где помойка, стройный курсант пробирается из города тропой Хошимина, поскальзывается на крыше помойки и опадает, как озябший осиновый лист, прямо в бак, предназначенный исключительно для него.

Бак оказался со строительным мусором и несколькими вёдрами побелки.

Мы оба видим, со стороны проходной идёт Ваня Черняк, начальник курса будущих штурманов-подводников, посланный нам с минно-торпедного факультета. Ваня раньше минёров учил уму-разуму, его там любили, а за нас браться — время терять, отношения не складывались. Ваня, как обычно, шёл, напевая какой-то детский мотив, не иначе пришёл из дома проверить самоходчика Борю, которому сказал на чистом французском языке: «Ёк». Что означало: «Выход в город запрещён».

Боря, наблюдая за приближающейся опасностью, просит:

— Лёха! Прикрывай!

Сам погибай, товарища выручай! Так и сделал, прикрыл бак крышкой. Ваня упавшего в бак в полумраке не заметил. Но ему до всего есть дело, и погоны с повязкой дежурного сквозь свои большие очки как-то разглядел:

— Товарищ старшина второй статьи! Что вы делаете на помойке?

— Мусор выкидываю! — и громко стукнул кулаком по крышке помойного бака, чтобы Борька раньше времени не вылез.

Ответил чётко, командным голосом, не поворачиваясь, стоя спиной к непосредственному начальнику. Ваня довольный поскакал вверх по лестнице в роту.

— Фу, пронесло! — Боря выскочил из мусорного бака, как опытный танкист, — Что делать? Я весь в побелке?

— Не переживай! Скажи, попал под снегопад, и вьюга запорошила.

— Хорошо.

— Только не забудь Ване честь левой рукой отдать.

— Спасибо, друг, — ответил Боря и пошёл сдаваться, по пути отряхивая строительную пыль.

Я сделал театральную паузу, поднялся в роту, открываю дверь. Вижу, Иван Павлович стоит перед огромным зеркалом в пол и сам себе отдаёт честь, сначала правой рукой, любуется собой, потом левой. Меня не видит, увлечён.

Перехожу на строевой шаг и чётко докладываю:

— Товарищ капитан второго ранга! За время вашего отсутствия замечаний нет! Потому что я тута! — а сам руку приложил к левому уху.

Ваня принял доклад:

— А ты чего не в снегу?

— Я через коридор по первому этажу от ракетчиков шёл, вот и не попал в пургу.

Черняк опять подошёл к зеркалу, отдавая себе честь то левой, то правой рукой, не догадываясь о зеркальном отображении. А может он оценил шутку Борину и мою? И по доброте душевной решил нас не наказывать. Быть может, догадывался, что из этих великовозрастных шалопаев могут вырасти командиры подводных атомоходов, адмиралы, а то ещё, не дай боже, писатели, которые об этом напишут.

Мы всё-таки любили нашего начальника курса Ивана Павловича Черняка и поминаем его с улыбкой.

Среди выпускников Михаила Макаровича Каширина, Ивана Павловича Черняка, Сергея Львовича Самарина — наших наставников в разные годы обучения на штурманском факультете — вышла целая плеяда капитанов 2-го и 1-го ранга: командиры подводных лодок, надводных кораблей, некоторые имеют научные степени. Миша Банных командовал «акульей» дивизией на КСФ, жаль, рано погиб. Поэт Никсон, член союза писателей; ещё литератор и продюсер Клаус; московский целитель Серж; чиновники федерального уровня: Искандер, полный адмирал Николай; Славян, отбивавший атаки бандеровцев в Севастополе; Костя Федотко, выживший во время жуткой аварии на «Комсомольце», большое сердце которого остановилось через несколько лет. Замечательные друзья, которые по настоящее время меня поддерживают: Верх, Петруха — святой человечище, Старик, Пиля, Кацо, Бася! Да всех не перечесть!

Думаю, от всего нашего выпуска выражу общую благодарность нашим отцам-командирам!

P.S. А кто-то на трубе играет и поёт под утренним душем, возможно, танцует… Не зря про нас говорят — выпускники училища песни и пляски с Лермонтовского проспекта. Сюжет рассказа — чистой воды литературный вымысел. В мусорном баке мог прятаться любой из нас. Не только я, а даже адмирал.

Как рождаются семьи

Конец декабря, мороз. Прохожие передвигаются по улице перебежками, но за окнами домов кипит бурная жизнь — советский народ готовится к встрече Нового года.

Трое курсантов пригласили в гости девушек. В тесной комнатушке суета: делается приборка, идет поиск посуды, накрывается стол. Уже куплены шампанское и торт. Готово всё. Отсутствуют только гостьи и третий молодой человек, посланный за водкой.

Пришли девчонки, а «Германа всё нет». Куда мог затеряться шалопай с целой авоськой спиртного? Но ликование не отменить, как и нельзя давать скучать гостьям. Жеманницы почему-то заведомо стали отказываться от шампанского и попросили чаю. В этом доме отродясь его не бывало, здесь водились водка, портвейн, пиво, рассол. Однако желание дам закон: горячая вода из-под крана, заварка, — и чай готов.

Во время чаепития в комнату впал Герман. Мелодично рыгнув, он добрался до койки и сел прямо в торт. Кулинарное произведение приобрело форму ягодиц и прилипло так, что держалось за штаны даже после того, как их обладатель встал и начал прохаживаться.

Притомившись, Герман лёг вздремнуть на пузо кверху тортом.

После вынужденного перерыва чаепитие возобновилось, чтобы продолжиться до утра. Настроение поднималось пропорционально употреблённым дозам. Был съеден торт, сняты и «вылизаны» единственные Германовы штаны, которые затем были постираны.

Однако пришло время разбирать шапки. Очнувшийся Герман изъявил желание поучаствовать в этом процессе. Отговорить его не удалось, решительный молодой человек натянул мокрые брюки и пошёл провожать ближайшую к нему девушку.

Нельзя долго находиться на морозе, особенно если дефилировать в мокрых штанах. Так можно незаметно стать каменным или ледяным гостем в доме малознакомой девицы. Однако дом приближался быстрее, чем обледеневал нижний этаж курсанта. Через полчаса гостеприимные хозяева поставили Германа в коридоре. А через час, уже оттаявший, он сидел за столом, пил чай и ел сладкие вкусняшки, спиртного ему не хотелось.

Бывает, что так рождаются семьи.

У памятника Крузенштерну

Набережная Лейтенанта Шмидта, Санкт-Петербург. Васильевский остров. Удивительно редкое и яркое июньское солнце прогревает город, его жителей и гостей. По набережной шествуют восторженные видами иностранцы, в соответствии с веянием времени непрерывно фотографируют: кто на смартфон, с селфи-палкой, иные — на профессиональный фотоаппарат.

Любоваться есть чем, их объективам открывается завораживающая локация: за Благовещенским мостом купол Исаакиевского собора величественно возвышается золотой колоннадой. Шпиль Адмиралтейства блестит на солнце, в растерянности уносясь стрелой ввысь. Оттого в растерянности, что привык протыкать насквозь низкие питерские тучи, а сегодня — только устремлённая вдаль синь, ни одного облачка на всём небосводе.

Памятник адмиралу Ивану Фёдоровичу Крузенштерну. Для петербуржцев он напрочь лишён классической монументальности, наоборот, близок и человечен. Первый русский кругосветный мореплаватель, как уверенный в себе мореход, с непокрытой головой, свистком на цепочке, скрестил руки на груди, готовый в любой момент сойти с капитанского мостика и «свистать всех наверх», противостоять ветрам и штормам и вести свой корабль вперёд. Мы у его подножья. По левому плечу адмирала божественный вид — Успенская церковь, построенная в псевдорусском стиле. Рядом с ней, у плавучих причалов — подводная лодка-музей С-189. Поодаль — Горный институт и ледокол Красин.

Крузенштерн стоит спиной к Неве, обратив взор на Морской корпус Петра Великого, в недавнем прошлом ВВМУ им. Фрунзе, одно из старейших учебных заведений в Петербурге. «…Быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно искусств учению» — строки из указа Петра I от января 1701 года считаются датой основания Московской школы математических и навигацких наук, в которую в год основания добровольно поступило лишь четыре ученика. Стараниями государя-императора повышенные наборы из недорослей, подьячих, дворовых чинов, посадских, боярских, церковников и сыновей военнослужащих в первые полтора десятилетия на два порядка увеличили численность юных навигаторов. Но и они не смогли в полной мере удовлетворить потребность стремительно развивающегося Балтийского флота. Поэтому царём было принято решение основать в новой столице специализированное военно-морское заведение для обучения исключительно дворянских юношей. Указом от 1 октября 1715 года начинается история Морской академии.

Когда читаешь историю этого учебного заведения, дух захватывает от имён выдающихся флотоводцев, выпускников этих стен. Среди них известные писатели, композиторы, художники, кругосветные мореплаватели, первооткрыватели и бесстрашные авантюристы. И наш бронзовый герой не минул почётной участи стать его славным выпускником.

Под пристальным взглядом Ивана Фёдоровича до сей поры протекает жизнь на набережной. Вот отъезжает свадебный кортеж, старший лейтенант с невестой в белом — возложение цветов, традиционная фотосессия.

Адмирал радуется таким встречам:

— Помню жениха, обер-офицера, мой гардемарин, тельняшку надевал на мои бронзовые плечи в ночь накануне выпускной церемонии, с меня не убудет, тельняшка не портупея. Ох, переживал тем днём за него — изобличат и выставят из корпуса. Гардемарином слыл недурственным, токмо ветер порой блуждал в его голове.

Стоит Иван Фёдорович на постаменте, как на командирском мостике, на вечном посту, в полушаге от альма-матер. Бывает, незримо сойдёт с него, остановится напротив Морского Корпуса и следит, как постигают знания будущие покорители морей и океанов. Заглянет в окна начальника Морского корпуса, переживает, блюдутся ли славные традиции военно-морского флота России. Будут ли офицеры-выпускники служить Отечеству, не жалея живота своего? Но нет, с поста не сходит, значит, традиции не нарушены.

Иван Фёдорович замечает подле себя девушку в лёгком шёлковом платье. Есть ощущение, что принадлежит она к его времени, но тем не менее, выглядит современно.

Стремительно и плавно она, как белоснежная яхта, скользит по залитой солнцем набережной. У неё изумительная утончённая фигура. Длинные ноги говорят о возвышенности натуры и отрешённости от земной обыденности. Лёгкий ветерок тонким материалом платья обволакивает всю её стройность, рассыпает по плечам непослушные золотистые волосы. Как представителю противоположного пола не испытать вожделение от такой картинки? Хочется просто пройти рядом, невзначай коснуться, ощутить шлейф аромата юности и женственности, а если повезёт, заговорить, познакомиться поближе.

Её окликнули,

— Танюша!

Оборачивается. Доли секунд стоит неподвижно.

Какое у неё красивое лицо. Оно настолько лёгкое, насмешливо-открытое, лишённое классических канонов красоты, со слегка неправильными чертами: курносый нос, широкие брови, пухлые губы, ямочки на щеках, — что каждой чёрточкой говорит о том, насколько она искренна, без единого грамма обманчивой непорочности.

Иван Фёдорович застиг себя на мысли, что начал увлекаться младой очаровательницей:

— Стыдно, лет мне не счесть, без меня, старика, пусть житием радуются, — прикрыл веки и задремал стоя.

Навстречу бежит пятикурсник, главный старшина. Девушка улыбнулась и устремилась навстречу, по-детски, вприпрыжку. Обвила трепетными руками любимого, нежно и долго поцеловала.

Идут вместе по набережной, сцепив руки мизинцами, признак ребячества людей, давших друг другу обещание быть вместе, наслаждающихся новизной своих отношений.

— Серёжка, я каждый раз так радуюсь встречам!

— Танюша, буквально на минуточку вышел из училища, надо бежать назад.

— Милый, как я боюсь за тебя, служба на подводных лодках — это же очень опасно. Это можно как-то изменить? Служить на берегу, к примеру? Ведь это тоже служба! Зато мы всегда будем рядом.

— Нет, либо на подводных лодках, либо не на флоте. Не переживай, моя птичка, вчера рапорт подал, контракт не буду подписывать. На гражданке устроюсь.

Сергей улыбался, уже научился принимать важные решения в жизни легко и безоглядно.

Таня удивилась, раньше он не говорил об этом с такой лёгкостью. Подумала: «Какой он у меня решительный».

— Извини, любимая. Нужно бежать к начальнику факультета. У меня с ним встреча, будет мне сказки рассказывать про героическую профессию, не иначе.

Долгий прощальный поцелуй. И всё. Решение принято. Уже легче! Сергей быстрым шагом идёт по коридорам, бежит по трапам, в начищенных ботинках, весь с иголочки, поскольку дело знает, службу любит.

Подходит к кабинету начальника факультета.

Видит табличку «Начальник штурманского факультета». Стучится.

— Товарищ капитан первого ранга, прошу разрешения.

Начфак, не поднимая глаз:

— Заходи, коль не шутишь, главный старшина. Разговор будет долгим, прочитал твой рапорт…

Дружба или служба

Рано или поздно каждому приходится совершать нравственный выбор. Часто случается это делать в очень непростых жизненных ситуациях, потому всегда необходимо выбирать между тем, чтобы проявить смелость или проявить малодушие.

Идя по коридору училища, Сергей, сам того не желая, зачем-то двинулся через зал Боевой славы выпускников Корпуса, это не самый короткий путь в кабинет Начфака. Был телефонный разговор с Никитой, другом с Питонии и недавним одноклассником, уволившимся на третьем курсе «по состоянию здоровья», а ныне успешно устроившимся на «гражданке» разработчиком компьютерных игр в международной IT-компании. С Никитой они сроднились в Нахимовском — умница и балагур по жизни, душа компании, всегда готовый на любые «подвиги», увлечённый боксом и Гарри Поттером, говорили с ним на одном языке, понимали друг друга с полунамёка. На третьем курсе на тренировке в спарринге Сергей нанёс другу не совсем удачный хук. Никита оказался в госпитале, реабилитация протекала долго, свободное время стал всё больше посвящать гаджетам и играм, постепенно забросил учёбу, и к концу третьего курса оформил себе медицинскую справку, вследствие чего успешно был комиссован.

Но другом Никита быть не перестал, и постоянно был на связи. Сергею казалось, что он имел моральные обязательства перед товарищем, считал, что не изменившиеся интересы, а именно его хук поменял судьбу друга. Во вновь приобретённой специальности товарищу периодически требовались консультации от человека «в теме», который мог внести в морской виртуальный мир только ему ве́домые профессиональные термины, обозначения и правки. На четвёртом и пятом курсе преподавали тактику ВМФ: современные стратегии и тактики веде́ния боя кораблей. Сергей был негласным консультантом, поэтому дела у Никиты шли хорошо.

— Привет, бро! Ты как там?

— Привет, привет, компьютерный гений! Да всё идёт по плану.

— Рапо́рт отнёс?

— Да, мы же договорились! А мужчины не меняют решений. Я уже всё обдумал окончательно, не бойся, не сверну. Иду на последний бой с Начфаком, и «окей», расчищай площадку.

— Молодца! Жду тебя к себе. Английский у тебя достойнейший ещё с Питонии. А твои знания техники, карт и морского пространства просто бесценны. Наконец-то замутим с тобой колоссальную живую «игрулю», настоящие подводники смогут в ней себя ощутить, как на подлодке… Ойййй, меня, кажется, убили, чёрт!

— Оторвись ты уже от своих игрушек хотя бы на время разговора!

— Не могу, старичок, извини. Виртуальный мир настолько поглощает и захватывает, что живёшь как в реале, стирается время и пространство, даже поесть забываю, да и лояльный график работы тому способствует. Так вот, о чём это я? Это будет суперморская подводная стратегия, абсолютная симуляция, с реальной прокладкой маршрутов, погружением, торпедными атаками, нештатными ситуациями, аварийным всплытием, приборной доской, центральным и гиропостом, локатором — в общем, будет очень круто! И тут ты как раз незаменим в плане консалтинга. Потихоньку вживёшься, освоишься, поработаешь сначала тестировщиком, подучишь С# и ещё парочку языков, а потом мы тебя в «геймдэвы» введём!

— Много новых слов.

— Это пока они для тебя новые, скоро заговоришь нормально, на сленге программистов, будешь как родной. И, кстати, есть одна идея! Помнишь, «Атмосферу» в Гостинке — клуб виртуальной реальности — где мы с тобой гоняли над городом на высоте птичьего полёта? Вот было бы идеально создать такой же виртуальный проект с подводной лодкой! Поставим его в проходном месте, придумаем какое-нибудь крутое название, типа «НС-500», раскрутим сайт, и организуем народу виртуальное погружение! Вот это будет тема! Нигде такого в мире нет, прикинь! Я узнавал.

— А что это за проект «НС-500»?

— Эх, ты, подводник! Кругозор пора расширять, всплывай уже! НС — по первым буквам наших фамилий, а 500 — это стоимость «проезда», с каждого российского и даже иностранного гражданина. Но, в принципе, цифру можно поставить любую: 855 — почти «Ясень», 955 — почти «Борей». Выбирай. Как пойдёт, как раскрутим! Аббревиатура символизирует название подводной лодки. Круто я придумал?

— Пока не могу оценить, так далеко я ещё не смотрел. Мне бы для начала уйти достойно. С этим тоже нужно смириться. Думаешь, легко предавать мечту?

— Ой, я тебя умоляю! Ну чего тут париться? Мечта отличается тем, что она реально невыполнима, а если выполнима, то это уже не мечта, а план. Ты только подумай, когда на флоте получишь свою первую зарплату, и в каком размере? А я тебе уже на старте предлагаю вполне осязаемую сумму, между прочим, молодые лейтенанты о такой могут только мечтать. Это раз. Как ты собираешься со своей якобы пролеченной астмой реально служить на подводной лодке? Я помню, как тебе поплохело на тренировках по «водолазке», при выходе с торпедного аппарата. Не говори мне, что это был единичный случай. В замкнутом подводном, плохо вентилируемом пространстве рецидив может возникнуть в любой момент. Подумай о здоровье. Это два. И потом, твоя Танюша. Ты всерьёз собрался тащить её на какие-то там Севера́, к какому-то там мифическому полярному сиянию? То, что она грезит красотами Териберки и готова тебя ждать на берегу, терпя коммунальные неудобства и отбиваясь от домогательств людей мужеского пола — полная фигня, несерьёзная оценка грядущих реалий и детский сад. Мы родились в замечательном красивом городе, культурной столице, тут и будем жить и работать. Извини, старичок, но добровольно уезжают из него только дебилы. Рискуешь потерять и Питер, и любимую. Это три. Так что давай, подбери слюни, собери волю в кулак и выдержи свой последний «морской бой». Сделай это красиво, как я. И добро пожаловать в новую реальность! Она тебя ждёт с нетерпением!

Разговор с начальником факультета получился долгим. Он рассказал о тяжёлой аварии на его борту во время службы на Северном флоте. Были жертвы, погибли подводники.

В конце беседы подытожил:

— Ну вот, сынок, рассказал тебе всю правду о службе на подводных лодках. Тебе решать.

Через месяц молодой лейтенант Сергей с золотыми погонами и кортиком на боку после торжеств выпускного вечера гулял по Северной столице, обнимая хрупкую Танечку. Его принцесса сразу как-то повзрослела, она с любимым собиралась на Крайний Север…

Верх

Верх — это фамилия.

«Курсант Верх» — так он обычно отзывался, когда к нему обращались, причём не только офицеры, но и друзья-однокашники. Внешне похож на Гоголя, только чуть более поупитанней, и черты лица не такие острые, зато большой нос, чёрные глаза-буравчики, в которых всегда плясали малорусские чертята-смешинки делали его очень похожим на классика русской литературы. Из-за нависающих бровей лицо его казалось склонным к серьёзным выражениям, но натура пофигиста откладывала весёлый отпечаток на всём его внешнем облике.

Вот говорят: «Ему всё по барабану», — это в точности про нашего Верха.

У него мозг неформала с тенью интеллектуала, противника любой системы; демонстративно невоенный — к пятому курсу строевым шагом ходить так и не научился, а когда, стоя у тумбочки с сине-бело-синей повязкой, вытягивался по стойке смирно, казалось, он куражится. Точно, как герой Ярослава Гашека солдат Швейк тонко издевался над начальниками, которые подвоха не подозревали.

Верх среди нас самый гражданский, ну, не создан человек для военной жизни, не карьерист и не отличник, ни разу не покомандовал даже отделением. История умалчивает о том, как он попал в нашу «систему». Однако ходили слухи, мол Игорь Верх поступил в училище сразу после срочной службы в танковых войсках, что придавало Игорьку шарм и поводы для подколок однокашников. Подводник по сути своей ничем не отличается от танкиста, оба жизнью рискуют в железной банке, лишь размер бедствия будет розниться, если вдруг. Шутник по жизни, живой классик туповато-глуповатого ВВМУППовского юмора исключительно для избранных.

У него всё в жизни по-молдавански. Середина 80-х. Питер. Май. Пятый курс. Диплом написан. Живём в каюте: я, Сканя (Искандер по-татарски), Бася, Тапп Валера и Верх. Каждый день после обеда нас отпускают в увольнение в город до 24 часов, а кому есть, где бросить кости на ночь, то до утра — сбывшаяся мечта с первого курса, хоть какое-то время в этой жизни побыть «гражданским». По широкой винтовой лестнице устало карабкаюсь на пятый этаж спального корпуса, где доживает свои последние дни 35-я рота — пятый курс третьего штурманского факультета ВВМУ подводного плавания имени Ленинского комсомола. Захожу в полупустую роту. Будущие офицеры-подводники разбежались, растворившись в петербургских колодцах — кто у законных жён на Петроградской, кто в женских заводских общагах, раскиданных в большом количестве среди пролетарских районов Обводного канала. Поесть домашней пищи, а после уснуть в объятиях любимой — идеал мирной жизни, ради которого мы готовы были терпеть любые лишения воинской службы.

Звук шагов гулко отскакивает эхом от стен, окрашенных грязно-синей масляной краской. Скрипучие полы. Маркс и Ленин, как всегда, вместе и смотрят куда-то в неведомую нам даль. Красная звезда, серп и молот.

Открываю дверь. Три двухъярусные кровати опрокинуты и свалены друг на друга к центру, матрасы на полу, постельное бельё перемешалось, подушки в куче. Наши тумбочки стоят вверх дном, исторгнув содержимое наружу. В правом дальнем углу на контрасте уголок порядка. Там обитает Верх. Он лежит на своей койке, подняв ноги на спинку и обвязав вокруг головы полотенце, как Домоправительница из мультфильма «Малыш и Карлсон».

— Что за пень, Верх. Ты зачем это сделал, вообще опупел? Что опять с тобой не так?

— У меня хандра, — никогда не понять, то ли он шутит, то ли всерьёз.

— Достали уже твои заскоки. Какого чёрта ты всё здесь перевернул?

И, главное, сам лежит среди бардака ровно!

На лице Верха начинают проявляться первые признаки получаемого удовлетворения — доставил собрату неприятность и радуется, что кому-то стало немного хуже. Фишка юмора, понятного только нам, курсантам, в том, чтобы по общепризнанным нормам проделка была по-дурацки глупой, предельно идиотской, до абсурда детской. Воинская служба 24/7 на самом деле непростая: сложное обучение, ответственная специальность, муштра, подчинение, дисциплина, — поэтому видеть во всём этом юмор было испытанным способом для поиска внутренних резервов, чтобы нести свой крест, как должно. Я ни в коей мере не злюсь на друга. Даже наоборот, в душе веселюсь идиотизму выходки собрата.

— Ну, ты и придурок, Верх. Давай убирай, — и начинаю приводить каюту в исходное.

Я — главный старшина, он — простой курсант, но звания между нами ничего не значат, мы все равны, когда вне строя.

— Сам убирай, на меня сплин напал.

— Сплин. Слова-то какие аглицкие выучил, — на губах Верха промелькнула тень улыбки — английский не был его коньком, — тебя Бася завтра убьёт за свою тумбочку, — говорю я, складывая без разбора обратно в хранилище Плюшкина бесконечно ценное имущество, нажитое непосильным трудом за пять лет обучения, а теперь усыпавшее весь пол приступом бесовской силы.

Через пятнадцать минут кубрик мною приведён в исходное, всё это время Верх лежал, изображая из себя нервного больного. Я разделся, выключил свет и отрубился.

Поворочавшись с минуту на своей кровати, Верх вскочил и включил свет:

— Петруха, давай картошку сварим, — его улыбающееся во весь рот лицо нависло над моим.

— Игорь, как же ты достал. Ну, почему не поехал к Люсе? — у Верха была девушка, которую он скрывал от всех, и даже её имя, поэтому мы прозвали незнакомку Люсей.

— Она сегодня занята, мы не смогли встретиться.

— Отлично. Теперь ты отыгрываешься на мне. Хватит меня мучить, выключай свет, дай поспать.

— Ну давай сварим картофан, я есть хочу.

— О, боже, Верх, у тебя хоть картошка есть?

— Конечно, Пиля молодых бойцов прислал с камбуза, — Валера Полёткин по просьбе оставшихся в роте проверил камбуз, заступив помощником дежурного по училищу.

— А как варить ты собираешься?

— Кипятильником.

— Откуда у тебя кипятильник, Люся что ли подарила?

— Неважно.

Весь прикол идеи с картошкой ночью в том, что это было чистое ребячество, неподобающе курсантам пятого курса — самим варить картошку — ведь всегда можно заслать дневального с младших курсов, чтобы притащил что-нибудь поесть с камбуза. К тому же питаться училищной едой у нас считалось несолидно и даже неприлично для «без пяти минут лейтенантов». При таком раскладе получалось, что мы, как вечно голодные дети-первокурсники, втихаря под одеялом будем уминать пюрешку.

В этом заключалось наше курсантское братство — мы были на одной волне, понимали друг друга без слов и принимали без обид даже туповатые военно-морские шутки юмора.

P. S. Игорь Верх, уволившись из ВС в своём первом резюме написал: умею управлять подводной лодкой, танком Т-72 и мотоциклом с коляской. Теперь руководит крупными бизнес-центрами.

Рассказал редактор этой книги Измаил Петров.

Встреча в Кольском заливе

До службы на флоте Андрей работал в Калининграде, на судостроительном заводе «Янтарь». Строил корабли для ВМФ.

Служить попал на подводный крейсер проекта 667 БДРМ. Достойное продолжение пути для судостроителя.

Возвращается экипаж из командировки. Переподготовка в светлом городе Палдиски, в учебном центре, завершилась. В гостях хорошо, а в родной базе — привычнее. В Мурманске с поезда перешли верхним переходом через пути на Морской вокзал. Погрузились на маленький пассажирский пароходик и двинулись по Кольскому заливу. По пути зашли в Североморск, забрали футбольную команду, игравшую на первенство флота.

Электрик Саня, лучший корефан, зовёт:

— Пойдём-ка, покурим-ка… на палубе развеемся.

Вышли наверх. Глубоко вдохнули воздухом Баренцева моря. У каждого моря свой цвет и особенный запах. Баренцуха — тёмно-серая. Ни одного намёка на оттенки южных морей. Ничего лишнего. Строгие картины, тёмные сопки со стальным налётом, без пошлого глянца. Чёткий, величавый, аскетичный пейзаж: молчаливые камни, крутые утёсы, как и жители этого края, которых есть, за что уважать. Здесь, на краю земли, за Полярным Кругом люди трудятся и Родине служат. В награду за тёмную ретушь иногда по небу высыпается ярким разноцветьем Северное сияние. Неуловимо размашисто трепещется по небосводу космических цветов флагом. Или после длинной полярной ночи мутный диск солнца вылезает на несколько минут порадовать красными лучами при восходе и синхронном заходе.

Два друга, два моряка, стояли на палубе морского трамвая, широко расставив ноги, в чёрных бушлатах, бескозырки на затылке, чубы на ветру развеваются. Небольшая зыбь, не больше одного балла, но низкий борт морского муравья слегка качает. Молчаливый дружеский перекур, не спеша дымят на лёгком бризе. Наблюдают за скалистыми берегами. Вдыхают морской воздух, наполненный ионами, фосфором погибших моллюсков — странная капельно-воздушная смесь над заливом, намешанная с дизелем и металлом. Со стороны смотрятся два матроса брутальной наружности, гармонично вписываются в северный морской пейзаж.

Андрей наблюдает за надводным монстром серого цвета, выкрашенным родной шаровой краской. Вскидывает голову. Видит здоровенные, надраенные латунные буквы МИТРОФАН МОСКАЛЕНКО.

В груди заклокотало! Большой Десантный Корабль (БДК) проекта 1174 знаком не понаслышке:

— Сань, я эту железяку вот этими руками строил!

— Да ну нафиг! Не верю!

Вон там находится рубка. Здесь — док-камера, грузовой трюм, дальше ангар для четырёх вертолётов.

Приятно встретить БДК, в который вложил собственные силы и душу. В такой момент сентиментальный не каждый поймёт порывы судостроителя.

Ребята всё не верили, что Андрей такого красавца строил. ПСЗ (Прибалтийский Судостроительный Завод) «Янтарь», в прошлом «Шихау», располагался в пределах города Калининграда, близ бывшего района Кенигсберга Шпандин. Завод был, как маленький город, с улицами и проспектом.

Молдавский заплыв

В Гаджиево экипаж ждал другой, новый шедевр творения технического прогресса. Раскрасавец, построенный в Северодвинске — ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667 БДРМ (в дальнейшем ему дадут звучное имя «Верхотурье»). Корабль приняли через две недели.

У срочников подплава КСФ одно время была фишка — привозить на ДМБ шкатулку с приклеенным на крышке местным морским обитателем. Во время отлива в Гаджиево много чего можно было подобрать. Это не губа Оленья, где берега почти отвесные. Кто морскую звезду крепил, кто мелкого крабика, кто высушенного бычка. И как-то решили поймать краба. А стояли в Оленьей, там у торца пирса порядка 120 метров глубины. Но матросы — народ находчивый, приключений себе всегда найдут… Отыскали сетку от казарменной кровати, выпросили у кока кусок мяса, привязали на сетку и опустили до касания дна. Верёвки понадобилось до хрена, но на святое дело не жалко. Вот только не учли, что камчатский краб с момента заселения в Кольский залив весьма расплодился. Подёргали — вроде как потяжелела сетка. Вытащили, там и в самом деле КРАБ сидит, мясо доедает. Ростом почти нам по пояс, да еще и в отвратительном настроении. С голыми руками на него идти оказалось стрёмно. Почесали репу, прикинули, что такой «сувенир» даже для чемодана великоват будет, не то, что для шкатулки, — так что с пирса его скинули и — бегом.

Вскоре случился «молдавский заплыв» в холодных кольских водах бухты Ягельная. В отделении Андрея машинистов-трюмных служили два двоюродных брата-молдаванина, Сергей Иванович и Сергей Петрович.

Принимали воду с берега. А делалось это обыкновенно ночью. Конец лета. По жребию выпало Андрею и братьям. Приняли большую часть, осталось только в десятом последние две цистерны заполнить. Открыли аварийный люк. Вылезли наверх. Осадка кормы ниже ватерлинии, аж оголился корпус, поросший тиной и ракушками. Погода стояла пасмурная и прохладная. Все в ватниках. Одному из братьев взбледнула полнолунием точно в гипоталамус гениальная мысль на грани идиотизма: набрать забортной водицы зачем-то.

Не иначе испить, чтобы в молдавского тюленя превратиться. Взял он какую-то банку консервную и на корточках начал спускаться, благо в корме обводы корпуса более пологие. Потихоньку сползает, до воды всё дотянуться не может. Ещё чуть-чуть — не может, ещё — никак. Добрался до тины, и здесь поехал вниз, как на саночках с горочки. Схватить его не успели, и верёвок под рукой не было. Чтобы не поднимать шум «человек за бортом» и не получить клеймо «самоубийц-членовредителей», пришлось «молдавскому тюленю» плыть целых 50 метров! Сухой братишка бежал по ракетной палубе, пока мокрый плескался в ватнике вдоль борта. Заплыв закончился удачно, никто не утонул. Через люк десятого обратно спустились сушить пловца-молдаванина.

Вот и задумаешься: как только матрос перестаёт думать о водке и о том, где её найти, так сразу попадает в опасную историю на грани жизни и смерти.

Военно-морской ум

Славик был сыном интеллигентных родителей, которые хотели для него самого лучшего будущего, а именно на флоте, как у его славного дедушки. И никого из них не интересовала ни его тонкая душевная организация, ни гуманитарный склад, которые могли разбиться о твёрдую, шершавую поверхность военно-морского ума, а он, как известно, в тупик никогда не заходит, но почему-то периодически трахает сам себя…

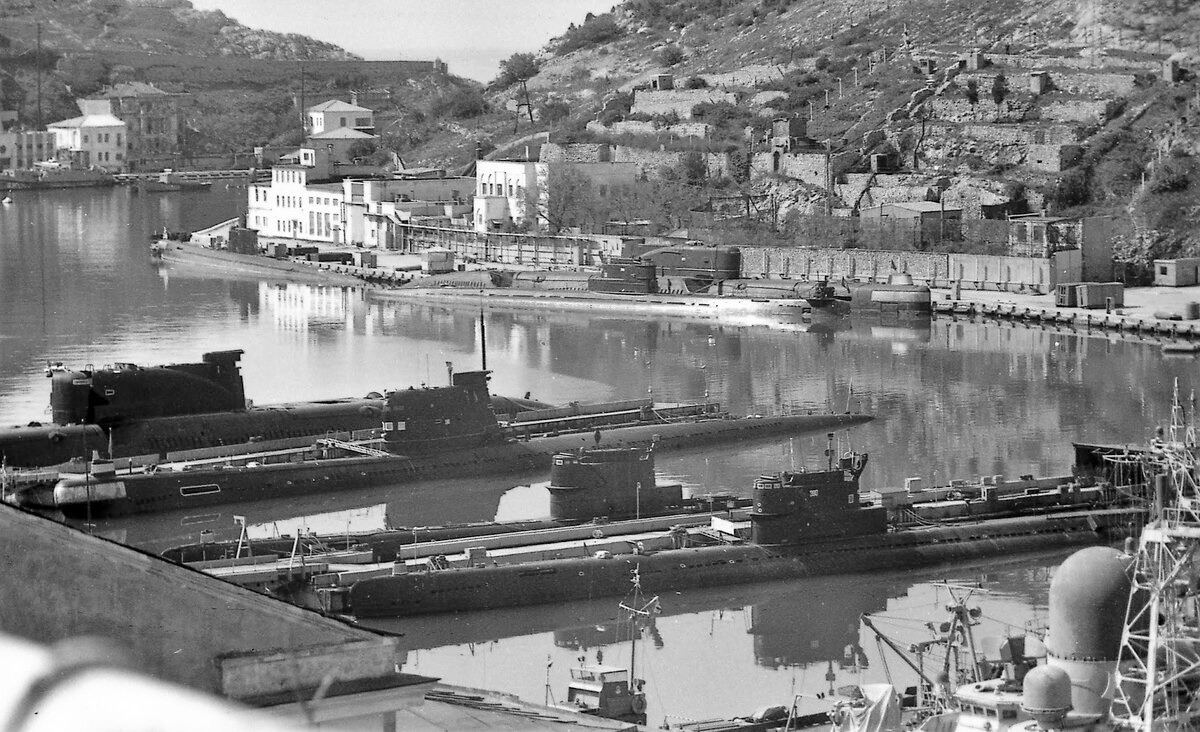

В отличие от нас, амбициозных мечтателей о службе на атомных ракетоносцах суперсовременных КСФ и КТОФ, нежная натура Славика стремилась прежде всего к теплу, поэтому в числе немногих он попал на самое синее в мире — Чёрное море.

Легендарный Севастополь! Тепло, красота загорелых женских тел.

Наверное поэтому условия офицерской службы в Крыму советских времён поддерживали визуальную гармонию места: денежное довольствие невысокое, по плацу и причалам — строевым шагом; масса всяких береговых дежурств и патрулей; служебные квартиры не предоставляются — снимай угол, чердак, сарай, гараж. Любящие родители оплачивали Славику квартиру, чтоб не уставал Родину любить комфортно.

На Камчатке или Севере служба, конечно, интереснее. Суровые условия компенсируются новейшей техникой, свежими кораблями, да и зарплата в два раза больше. На ЧФ — только солнце, тепло и любовь к Отчизне! Да, и к синему-синему морю.

Он уже успел послужить пару месяцев в Балаклаве командиром электронавигационной группы штурманской боевой части на дизелюхе, присылая нам в октябре фото «как хорошо на море летом». Командир корабля уже прикипел к его нестандартному мышлению и утончённой натуре.

И вот одним будничным утром Славик просыпается в съёмной квартире и не находит подаренные мамой на совершеннолетие золотую цепочку с крестиком, которые непременно должны лежать на прикроватной тумбочке. Проведя ряд серьёзных умозаключений и прибегнув ко всем известным ему способам дедукции, он приходит к выводу, что злодеем и вором быть некому, кроме хозяина квартиры, и не важно, что тот проживает на другом конце города, и таких квартир у него пять.

Звонок командиру, доклад о совершённом против него преступлении и просьба задержаться до прибытия милиции.

Девять утра. В квартире: участковый, опер, хозяин квартиры и Славик.

Участковый:

— Вы уверены, что не потеряли крестик с цепочкой?

— Да, я всегда снимаю его перед сном и кладу на тумбочку.

Хозяин очень южной наружности выражает крайнее удивление во взгляде.

Опер:

— Вы проверяли, может он упал или вы его в другое место положили?

— Нет, я даже за тумбочкой проверил, нет его, — настаивает Славик, демонстративно отодвигая тумбочку.

Хозяин всё больше офигевает.

Опер открывает верхний ящик тумбочки, видит крестик с цепочкой, разворачивается, молча выходит из квартиры.

Участковый:

— Это он?

Славик, разводя руками:

— Да.

Участковый закрывает папку, молча выходит вслед за опером.

Удивление хозяина перерастает в непосильную молчаливую ярость.

Славик:

— Ну хорошо, что всё так закончилось, большое спасибо, что приехали, Микаэл Саркисович, мне нужно ехать на службу.

Хозяин с налившимися кровью глазами наконец прерывает молчание и смачно выдаёт что-то непереводимое с русского мата и армянского…

Командир корабля после обеда курил на юте и, наблюдая медленного бредущего по пирсу Славика с кучей чемоданов, всё понял и даже не собирался задавать никаких вопросов. Но он ещё не знал, что ровно через 15 минут раздастся звонок, и он будет жалеть, что два месяца назад не поинтересовался у командования, за какие грехи Славика назначили ему в экипаж. Ведь у Микаэла Саркисовича снимал квартиру ещё ЗКПЧ…

А Славик с той поры поселился в казарме с матросами, но стал обладателем офицерской привилегии — спал в Ленинской комнате.

Сухопутные моряки

Воспоминания контр-адмирала В. П. Захарова об автономке длительностью полтора года, запомнившейся, помимо прочего, особыми обстоятельствами, затянувшими возвращение на 3 месяца.

Дело было так. 1983 год, Средиземное море, боевая служба, СКР проекта 35, экипаж 100 человек.

Международная обстановка: 1 сентября близ Камчатки в воздушном пространстве Советского Союза сбивают Боинг. Обстановка напряжённая. Несём БС (боевую службу).

БРзК «Крым» или «Кавказ», какой точно, не помню (корабль 1 ранга) — исполняет специфические задачи.

Большой разведывательный корабль ГРУ (БРзК) ССВ-590 «Крым».

Предназначен для радиоэлектронной разведки радио, радиотехнических излучений надводных кораблей, подлодок, авиации и стационарных станций ВМС, ТР и РР ЛС вероятного противника. Ни одна армия и флот в мире не обходится без разведки. Флотская разведка часто действовала под эгидой Гидрографической службы, и её корабли часто именовались гидрографическими или судами связи (ССВ), хотя на Западе этот «секрет», естественно, давно был известен.

На БРзК — прикомандированные солдаты из Прикарпатского и Одесского военных округов, радиоразведка, офицеры-переводчики, солдаты-слухачи.

Так называемые «гидрографы» с успехом выполнили свою задачу в Средиземном море и должны уходить к берегам США. Солдаты им больше не нужны, и на одну неделю их пересаживают ко мне на СКР, со всеми их ящиками с аппаратурой.

По плану их надо пересадить на ракетный крейсер «Слава», который впоследствии станет «Москвой».

Крейсер в охранении СКР проекта 1135 возвращается с СФ, где отстрелялся на учениях по полной.

Встречаемся у берегов Туниса, погода хорошая, но накат (ветровая волна) такой, что в дрейфе валяет очень крепко. Тем не менее, волевой комбриг Ерёмин (будущий адмирал и начальник Академии) решительно спускает баркас с СКР, который разбивается, поднять его не смогли и впоследствии буксировали. Попытка спустить свой большой баркас также закончилась плохо: кран так раскачало, что поставить на кильблоки было невозможно, пришлось просто бросить на палубу, разбив топливные баки. Наблюдая эту картину, понимал — не пересадим «пассажиров»! Как в воду глядел.

Среди них были: лейтенант Валя Поспелкин (впоследствии ставший нарицательным героем, прославившись в автономном плавании длиной 2 года и 5 месяцев), морские офицеры-пограничники (тоже отдельная история, как попали на борт), сухопутные офицеры — 6 человек и 10 солдат в серых шинелях и сапогах.

Таким образом, разведчики, слухачи и переводчики, волей непогоды остававшиеся у меня на борту, вернулись в Севастополь не скоро, и это здорово — мне они очень помогли в развёртывании аппаратуры, когда получил команду перехватить в Мальтийском проливе свежий британский авианосец класса «Invincible» с кораблями охранения.

Когда пришлось его далее сопровождать до Суэцкого канала, приказал нести им полноценную вахту. Без участия специалистов разведки я бы задачу не выполнил — англичане так исхитрялись, что могли обмануть, ребята очень выручили.

Но своим видом очень забавляли и вводили в заблуждение капитанов танкеров.

Когда пополнял запасы продовольствия и топлива, они с издёвкой спрашивали:

— Ты командир военно-морского или «сухопутного» корабля?

Ребят переодеть было не во что, а на палубу они выходили. Парни смирились с судьбой и хорошо вписались в несение вахт, подружились с экипажем.

Всё шло по плану, после прохода Босфора я сообщил старшему группы, майору Журавлеву (он сейчас проживает в Одессе):

— Получена команда зайти в порт Варна, забрать сдаточную команду гражданских специалистов-судоремонтников, — и неосторожно пошутил, — Это займёт несколько дней.

На календаре 24 декабря, Новый год на носу. Бедные солдаты очень расстроились. Дело дошло почти до слёз. Я запоздало понял, что переборщил.

На рейде Варны передали специалистов рейдовым тральщиком. На загрузку ушло 5 часов, и всё улеглось. Таким образом, 27 декабря 1983 года 30-суточная командировка сухопутных «моряков» закончилась, продлившись больше трёх месяцев. Мне осталось вернуться в Донузлав (Крымская военно-морская база — разнородное оперативно- территориальное объединение Черноморского флота ВМФ СССР, сейчас — ВМФ России) и без выхлопа (грубых проступков) уволить переслуживших Отечеству все положенные сроки, рассчитать 25 дембелей, посадить в поезда ж/д вокзала Симферополя.

Для моего экипажа весьма успешно, без пьяного беспробудства завершилась боевая служба длиною 1 год 6 месяцев. А вот испуг и слёзы в глазах сухопутных «моряков» в Босфоре запомнились надолго. Больше так никого не пугал! Каюсь!

Прошу обратить внимание на обширную географию, разнообразие сил и средств, используемых ВМФ СССР, включая подводный флот, который скрытно находился в это время рядом, в морской пучине, — в небольшом сюжете из прошлого от контр-адмирала Владимира Петровича Захарова.

Родился 24.02.1953 г. в Североморске. Окончил Ленинградское Нахимовского военно-морское училище в 1971 г., затем штурманский факультет ВВМУ им. М.В.Фрунзе 28.06.1976. Командир БЧ-1 (КСВ-5, МТЩ, МПК) 68-й бригады кораблей ОВР ЧФ (Севастополь) 1976–1978. Помощник командира СКР-112 1979–1981, командир СКР-13 1982–1984 17-й бригады противолодочных кораблей Крымской ВМБ ЧФ (Новоозёрный). Командир РКА-18 1984–1985, РКА-161 1985–1987, начальник штаба 1987–1990, командир 1990–1995 296-го отдельного дивизиона РКА ЧФ (Черноморское). Окончил командный факультет ВМА (заочно) в 1995 г. Заместитель начальника штаба Крымской ВМБ ЧФ 1995–1996 г. г. После завершения раздела ЧФ (08.1996 г.) назначен в Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ: Старший офицер-оператор, начальник группы, заместитель начальника направления (по два года в каждой должности) 1996–2001. Окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба ВС РФ в 1999. Начальник 2-го направления 3-го управления ГОМУ (планирования обеспечения вооружением и военной техникой ВМФ, ВВС, РВСН, КВ и 12 ГУ) 2001–2007. Уволен в запас 25.10.2007. Награждён орденом «За военные заслуги» (2006), медалями. Проживает в г. Москва.

Кадровая история

Полковник Сушков — образцовый офицер и кандидат на продвижение по службе. Это хорошо известно непосредственному начальнику, поэтому он и вписывает его фамилию в список кандидатов к назначению на вышестоящие должности. Но при этом от многочисленных переписываний из фамилии Сушков выпадает буква «в». Видимо руководитель отвлёкся в процессе выполнения своих непосредственных обязанностей на какое-то более важное дело, и получилось так, что идти вверх по служебной лестнице уже до́лжно было никому неведомому Сушко.

Вот нехитрое начало необычной кадровой истории.

Список кандидатов на продвижение попадает на стол начальника более высокого уровня. Он просит принести личное дело некоего Сушко, потому как с ним не знаком и хочет изучить. Сушко нашёлся (нередкая, видимо, фамилия на Руси). И дело его личное было представлено в лучшем виде. Но странное обстоятельство, не подходит он к продвижению. И учился-то он плохо, и прохождение службы у него не то, и характеристики с аттестациями, мягко говоря, не самые блестящие. А академию он вообще не заканчивал.

— Ну, где там эти кадровики? Почему они подсовывают мне такого кандидата? — начал раздражаться начальник высокого уровня.

Позвали кадровиков, причем сразу двоих. Ну и стали с них спрашивать, нерадивых:

— А почему представляемый к продвижению кандидат не заканчивал академию? А?!

Кадровики струхнули малость. Они вроде как бы помнили, что Сушков в академии учился. Но мысли, синхронно и лихорадочно метавшиеся в их головах, упёрлись в определяющие слова предыдущего предложения: «вроде как бы». И кадровики оставалось лишь изворачиваться:

— Да понимаете ли, мы его собирались направить на заочное обучение после назначения. Подучится пусть, ума-разума наберётся…

— Какого такого разума?! Он же на одни тройки всегда учился! Вот, посмотрите приложение к диплому!

— Товарищ генерал! Ну почему же на одни тройки? Вот тут ещё «зачтено» есть.

— Зачтено… Шутники хреновы! Вы на возраст его посмотрите. Ему же через полтора года на пенсию, а вы его на повышение выдвигаете. Как понимать? У вас что, мозги вытекли?

Ну что тут скажешь? Всё правильно высокоуровневый начальник говорит. Про мозги вот неправильно, а всё остальное по заслугам. Неужели так лопухнулись? Надо выходить из положения:

— Так это… нет никого больше. Вот Сушко — самый реальный кандидат. И срок службы продлить ему можно. Так что успеет ещё повоевать!

— Повоева-а-ать, вашу мамку! Я вас самих на войну пошлю, чтобы попробовали, что это такое! Кстати, а вы знаете, что у Сушко со здоровьем не всё в порядке? У него ноги нет!? Он на службу только на носилках прибывать может! А если это назначение состоится, то я сделаю так, что именно вы его на службу «прибывать» и будете. Всё, хватит! Надоело мне с вами разговаривать! Плохо вы выполняете свои служебные обязанности. Идите и ищите другого кандидата, — и стал выпроваживать упирающихся и протестующих кадровиков, которые что-то выкрикивали о протезах.

Но тут в кабинет вошёл непосредственный начальник Сушкова, по упущению которого и заварилась эта каша. Он-то и внёс ясность в запутанную кадровую историю. Доподлинно выяснилось, что нога у Сушко всё-таки есть, просто осерчавший высокоуровневый начальник, чтобы поучить нерадивых кадровиков, на время её отнял, но потом всё вернул в исходное, на штатное место.

Вот так произошло рассмотрение кандидатов к назначению на вышестоящую должность на альтернативной основе. Естественно, назначен был Сушков. Было бы странно, если произошло по-другому. Хотя…

Рассказ контр-адмирала Владимира Коржавина.

Превратности службы

Верите ли вы, что военно-морской офицер смог получить три воинских звания: каплея, кап. 3 ранга и кап. 2 ранга в течение одного календарного года? Поделился этим неправдоподобным сюжетом Борис Тимохин на юбилее выпуска штурманов-подводников. Борька загнал меня в курилке в угол, сказал: «Слушай!». Мне сложно отказать штурману, волею судьбы ставшему тружеником ФСО, охранявшего президента при посещении флота. Не поспоришь, Боря приёмчики знает…

В обшарпанном коридоре штаба, выкрашенном некогда едкой масляной краской гумозного цвета, слышался баритон:

— Товарищ капитан-лейтенант! Что вы себе позволяете? Вы не выполнили боевую задачу!

— Я, как командир корабля, принял единственное правильное решение.

— Правильное? — командир бригады от негодования побагровел, затем посинел баклажаном, начал задыхаться, как рыба на берегу, и хватать ртом воздух, — Да ты полный идиот, пошёл вон с глаз долой! За твою снайперскую стрельбу тебя самого надо к стенке ставить.

— Ставьте, если виноват, отвечу, — безразлично ответил Толя Щуров. — Разрешите идти? — развернулся и вышел из кабинета командира бригады.

Чёрное море — это не только южный берег Крыма для счастливых курортников из трудового народа и бонз советской партийной элиты. Здесь также честно и славно служат военные моряки.

Ветреная осень 1978 года. Море бушует в своё беспечное удовольствие, окончательно освободившись от загорающих на пляжах побережья стройных женских, и не только, тел, шумно завершает бархатный сезон. МПК (малый противолодочный корабль) проекта 1124 бестолково проболтался в морях пять минувших недель.

«Особое задание» на выход не предвещало осложнений, максимум три дня на всё про всё: прийти в заданную точку, найти буй, обозначающий место затонувшей по непонятной причине «интересной» торпеды во время учебных стрельб (что-то с изделием пошло не так). Затем болтаться рядом с буем, отгонять чаек, любопытных соотечественников и врагов. И, наконец, ждать водолазное судно для подъёма секретной игрушки взрослых дяденек, после чего успешно возвратиться в базу. Торпеда имела государственный интерес как новое оружие, отчего и суета такая.

— Есть! Будет исполнено! — бодро доложил Толя.

Анатолий Щуров по окончании ТОВВМУ им. Макарова направлен служить на надводные корабли ЧФ в г. Феодосия. Служил не тужил, был на хорошем счету, начал службу командиром минной БЧ-3, после присвоения каплея в срок был назначен командиром корабля 3-го ранга МПК, одним словом, «перспективный офицер». Но постучалось испытание откуда не ждали — «особое задание».

Буй нашли в обозначенных координатах без труда.

— Найден буй, жду водолазов! — улетело в штаб.

— Ждите.

Прошла неделя, водолазов нет. Штормит. Корабль лежит в дрейфе, что зря топливо палить? МПК кидает и швыряет в чёрных водах одноимённого моря. Проходит ещё неделя, экипаж — влёжку, но боевую задачу выполняет.

Следуют вопросы в штаб:

— Когда?

В ответ немногословное и ёмкое:

— Ждите.

Проходит ещё две недели, море не успокаивается, а про малый корабль, похоже, забыли вовсе.

На доклад из моря:

— Закончилось продовольствие и питьевая вода. Пришлите катером пополнение запасов.

Неизменный ответ:

— Ждите.

Голодный экипаж с ненавистью смотрит на буй. Ещё через неделю уничтожен неприкосновенный запас. Командир не выдерживает, стыдно экипажу объяснять и оправдываться за невыносимые условия, созданные бездарным командованием. Вышел на ют, достал пистолет Стечкина и со словами:

— Вот нам буй, а вот вам …уй! — метко расстрелял никчёмный объект, после чего невозмутимо доложил командованию, — буй утонул, охранять нечего, возвращаюсь в базу.

Наказание за дерзкую выходку оказалось суровым, расстрелять не расстреляли, но разжаловали в старшие лейтенанты, с должности сняли и понизили в командиры БЧ-3 на том же МПК. Дырка в погонах от улетевшей четвёртой звёздочки в космос, в район чёрной дыры, не давала повода Толику для глубоких переживаний, служил как положено. Умный, грамотный минёр через год был назначен флагманским минёром дивизиона, и звёздочка заслуженно опять слетела с неба прямо на погон.

Но судьба-индейка настигла. Через год, будучи в отпуске, пришлось вернуться в часть досрочно, вызвали. Произошёл неприятный случай на учебных стрельбах.

Случилась трагедия, снаряд взорвался, погиб матрос. Матроса не вернуть, и виновным назначили дивизионного минёра, который неосмотрительно отдыхал в отпуске и не проконтролировал безопасность стрельбы. Разжаловали, четвёртая звезда опять вернулась на небосвод. Здравствуй, родной корабль и минно-торпедная боевая часть!

История на этом не заканчивается. Дальше будет интересней и ещё более непредсказуемый разворот событий. Старший лейтенант служит исправно и бодро. Любимое дело прежде всего, эмоции — потом.

Приезжает на ЧФ инспекция МО. Строевой смотр, опрос жалоб и предложений. Две шеренги вытянулись в Керченско-Феодосийской базе. Рядом за забором отдыхающие гуляют, тётеньки и дети. Практически на их глазах военморов насилуют дурацкими вопросами — публично, чтоб до жалоб дело не дошло. Московские генералы, чинные адмиралы с пауками на погонах проверяют знание Уставов и различных приказов с особой циничностью.

Один из них подошёл к Толику и вопрошает:

— Доложите директиву №65.

Толик отбарабанил.

— А приказ №400?

Выпалил звонко и без запинок.

— А обязанности начальника караула?

Ответы все в яблочко. Генерал, более чем приятно, удивлён. Моряки во время инспекций в этих вопросах всегда пузыри пускают.

— Товарищ старший лейтенант, откуда вы всё знаете? — искренне удивляется инспектор.

— А я, товарищ генерал, по всем этим приказам имел взыскания. Пришлось изучить на практике, — без тени лукавства сознался старлей.

Генерал махнул рукой и увёл гуськом ватагу проверяющих.

Старлей продолжает служить в удовольствие, благо грамотный, многое знает и опыт колоссальный. И тут судьба военная опять повернулась к нему передом, а к лесу задом.

Толика как самого достойного по деловым качествам назначают на майорскую должность, за что автоматом присваивают каплея. А поскольку долго перехаживал капитана, через полгода получает капитана 3 ранга. После очередного визита Министра Обороны и отличной оценки Черноморскому флоту за боевую готовность Анатолия Щурова подали на поощрение с повышением в должности и досрочным присвоением капитана 2 ранга. Вот таким судьбы сплетением за один год офицер получил три звания, полностью оправдав свою перспективность!

Произошёл ещё небольшой курьёз с Толиком уже на береговой службе.

Назначили в базу свежего адмирала командовать. По этому случаю в качестве знакомства нового начальника с личным составом проводили смотр. В строю под тысячу военных, не только плавсостав, но и многочисленные службы обеспечения. Перед строем адмирал со свитой, поздоровался… А за его спиной, на глазах всей Керченско-Феодосийской военно-морской базы Толя Щуров перемещает тело неловкими движениями через забор, за что-то зацепился, повис вверх ногами. В этом забавном моменте адмирал неожиданно повернулся и уже вместе со всеми увидел в столь незадачливом положении капдва. Под силой сурового взгляда командования Толик отцепился и рухнул на землю.

Адмирал всем видом возмутился и строгим голосом командует:

— Товарищ капитан второго ранга! Ко мне!

Толя трусцой подбежал и доложился:

— Капитан второго ранга Щуров прибыл!

— Как вы смеете опаздывать на смотр? — было начал распекать адмирал.

Толя так же громко, командным голосом доложил:

— Товарищ адмирал! Виноват! Исправлюсь! Во всём виноват возраст. Проснулся вовремя, начал перебираться через жену. Был выявлен, пришлось отрабатывать, долго не мог закончить, но справился!

Возникла гробовая тишина.

— Молодец, капитан! Доклад чёткий, и флот не опозорил! — Разрядил обстановку командир базы, и строй одобрительно засмеялся, оценив, что им достался настоящий адмирал.

Вскоре Анатолия назначили на должность оперативного дежурного военно-морской базы и в срок присвоили звание капитана первого ранга.

Мораль сей басни такова: военная судьба всегда поправит карьеру, если честно служишь Отечеству.

Аварийная тревога

Подводная лодка 671РТМК стояла в базе у причала.

Его сбросил с койки сигнал аварийной тревоги — резкие короткие звонки. Динамик корабельной трансляции прокричал голосом дежурного по кораблю:

— Аварийная тревога! Пожар в третьем отсеке!

И он побежал. Пролетел из второго отсека в третий, туда, где горело. Влетев на ГКП), увидел дым, который быстро сгущался и заползал во все углы. В корме отсека мерцало зарево, доносились гул и матерная брань дежурного по лодке.

«Надо включиться в ПДА (портативный дыхательный аппарат, служит для защиты органов дыхания от продуктов горения)», — первая мысль, посетившая его после увиденного.

«ПДА в руках: открыть коробку, надеть аппарат, маску, повернуть рычажок.… Всё, аппарат заработал, можно дышать! Теперь отсек: надо его загерметизировать».

Увидев матроса, крикнул:

— Наверх! Задраить верхний рубочный люк!

Матрос как ждал этой команды и пулей вылетел наверх.

Про себя отметил: «Закрыл люк! Задраил с внешней стороны, собака! Ну и чёрт с ним, пусть катится».

Сейчас звонить оперативному. В голове эхом опять: «Звонить оперативному. Подводной лодке нужна помощь, и нам всем она нужна тоже».

— Говорит командир БЧ-5 (электромеханическая боевая часть). Большой пожар в третьем отсеке. Очаг пожара на нижней палубе в корме, сильная задымлённость, в отсеке есть люди, количество уточняется… — трубу телефона не положил, бросил на стол, чтобы оперативный мог слышать, что творится на корабле.

С нижней палубы вперемежку с бранью кричали:

— Вэпээлом (ВПЛ — система воздушно-пенного пожаротушения) не потушить. Давайте ЛОХ скорее (лодочная объёмная химическая система пожаротушения), сгорим тут к чёртовой матери!

«Надо давать ЛОХ, другого выхода нет! Надо давать ЛОХ, другого выхода нет! Надо…», — приговаривал механик то ли про себя, то ли вслух.

И в следующую секунду проорал по корабельной трансляции, предупреждая людей о том, что собирался сделать:

— Даётся ЛОХ в третий отсек! Даётся ЛОХ в третий отсек! Даётся ЛОХ в третий отсек! Всем включиться в ПДА, кто ещё не сделал этого, задохнётесь, медь её!

Подбежал к пульту и повернул два ключа: «выбор отсека» и «подача команды». Ключи поворачивал на ощупь, по памяти — в отсеке от дыма уже ничего видно не было. Всё сделал правильно и в следующую секунду ощутил капли жидкости, падающие за шиворот.

— Внимание по кораблю! Произошло возгорание в третьем отсеке. В руководство борьбой за живучесть вступил командир БЧ-5. Дан ЛОХ в третий отсек. Устанавливаю рубежи обороны: носовая переборка четвёртого отсека и кормовая переборка второго. Своим заместителем назначаю старшего лейтенанта Матвеева. Повторяю, мой заместитель — старший лейтенант Матвеев.