Бесплатный фрагмент - Нить Ариадны

Путеводитель по лабиринту жизни

Предисловие

В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее загадочные древние мифы и предания. А также мистические учения и религии, существующие у разных народов мира. Мифы и предания высвечены в книге с иной, неизвестной прежде стороны, а при описании мистических учений и религий акцент сделан не на истории их возникновения и развития, а на практических методах, используемых в различных традициях, и том опыте, который открывается следующим по этому пути.

По форме повествования книга напоминает иллюстрированный словарь, она состоит из отдельных небольших историй: «Лабиринт», «Миф», «Вивасван», «Йога», «Сфинкс», «Рай», «Левиафан», «Тайная вечеря», «Библия», «Афина» и др. Все истории, словно фрагменты одной мозаики, перекликаются и дополняют друг друга, складываясь в целостную картину. Ассоциации и чувства, возникающие при этом, дают иное прочтение древних преданий и мифов, видение сокрытых в них смыслов и более глубокое понимание того послания, которое они в себе несут.

Лабиринт

В марте 1900 года английский археолог Артур Эванс, проводивший раскопки на острове Крит, обнаружил руины древнего сооружения, погребенного под землей. В ходе археологических работ и последующей реконструкции Эванс установил, что когда-то на этом месте находился огромный дворец, принадлежавший неизвестной прежде цивилизации. Дворец состоял из прилегающих друг к другу зданий, расположенных вокруг прямоугольного двора. В зданиях было множество комнат и залов, соединявшихся между собой сетью коридоров, лестниц и крытых галерей. Дворцовый комплекс был оснащен всем необходимым для комфортной жизни: в нем был проложен водопровод, имелась вентиляция и канализация с дренажной системой, были помещения для принятия ванн, а также фонтан и бассейн. Стены внутри дворца были расписаны удивительными по красоте фресками, на которых были изображены растительные орнаменты, разноцветные птицы, лесные животные и морские обитатели: осьминоги, летающие рыбы, дельфины. Помимо этого, на фресках сохранились изображения и самих обитателей дворца — это были загорелые, атлетически сложенные мужчины и красивые, статные женщины в изысканных нарядах.

Богатое внутреннее убранство и необычная планировка дворца позволили Эвансу предположить, что он нашел легендарный дворец-лабиринт царя Миноса, о котором упоминали многие античные авторы в своих произведениях.

Открытие Эванса мгновенно стало сенсацией, о нем писали все ведущие газеты мира. Репортеры из разных стран съехались на Крит, откуда ежедневно вели свои репортажи. Рабочие каждый день извлекали из-под земли все новые и новые предметы: керамические сосуды, статуэтки, монеты, печати и ювелирные украшения из драгоценных камней и металлов. Ученые всего мира с интересом следили за ходом раскопок по публикациям в газетах и научных журналах. Вскоре находку Эванса признали наиболее значительным археологическим открытием века.

Еще ранее, задолго до этого события, археологам, работавшим в Греции и на Крите, попадались старинные монеты с изображением лабиринта, но никто не мог всерьез предположить, что миф о критском лабиринте не является выдумкой, а имеет непосредственное отношение к реальности.

По свидетельству греческих и римских писателей, в древности на острове Крит существовала могущественная морская держава со столицей в городе Кноссе. Во главе этой державы стоял легендарный царь по имени Минос. Первые упоминания об этом принадлежат Гомеру, который говорит в «Одиссее»:

Есть такая страна посреди винно-цветного моря —

Крит прекрасный, богатый, волнами отовсюду омытый.

В нем городов — девяносто, а людям — так нету и счета…

Кносс — между всех городов величайший на Крите. Царил в нем

Девятилетьями мудрый Минос, собеседник Зевеса.

Плутарх, также упоминавший о Крите, вслед за Гомером называет критского царя Миноса мудрым законодателем и добавляет, что законы, которые Минос дал своему народу, впоследствии были взяты за основу спартанским царем Ликургом. Поэтому спартанцы считали себя духовными братьями критян.

Фукидид называл Миноса великим «талоссократом», то есть «властителем моря», так как он создал большой военный флот, искоренил пиратство и сделал Эгейское море безопасным для судоходства.

Гесиод говорил о Миносе следующее:

Царственнейшим он родился средь смертных царей величайших,

Множеством повелевал кругом обитавших народов,

Скипетр Зевеса держал и правил с ним городами.

Под «скипетром Зевса» Гесиод подразумевал те установления, которые Минос получал напрямую от Зевса и опираясь на которые, мудро правил людьми. Как гласит предание, каждые девять лет Минос покидал свой дворец в Кноссе и отправлялся на гору Ида, где находилась пещера Зевса. Поднявшись по лесистому склону горы, Минос входил в эту пещеру и долгое время оставался там совершенно один. Говорят, что, уединяясь в пещере, Минос беседовал со своим небесным отцом — Зевсом, а затем, опираясь на полученные им знания, принимал мудрые решения и устанавливал законы, которые способствовали благоденствию всех жителей его страны.

При Миносе Крит стал занимать ведущее положение в Восточном Средиземноморье, одновременно выступая в роли политического и духовного лидера, влияние которого ощущалось на всех близлежащих территориях. Население Крита было неоднородным, здесь, как сообщает Гомер, жили: ахейцы, этеокриты, кидонцы, дорийцы, пеласги, причем это было содружество разных народов, а не доминирование одних над другими, о чем свидетельствовал весь строй и уклад их жизни. Власть Миноса основывалась не на силе, а на мудрости и справедливых законах, поэтому не только жители Крита, но и окрестные народы охотно присоединялись к нему.

Законы Миноса получили наименование «медные», потому что были записаны на медных табличках. Эти законы впоследствии старались копировать многие выдающиеся цари, в том числе правитель Спарты Ликург. Восхищаясь мудростью Миноса и стремясь во всем подражать ему, Ликург тоже время от времени покидал свой дом в Спарте, но вместо затворничества в пещере он уезжал в Дельфы, где беседовал со жрецами и вопрошал оракула Аполлона о том, что ему необходимо предпринять для разумного благоустройства своей страны.

В основе критских законов лежали знания о священных вещах, которые назывались так по причине своей ценности, актуальности и жизненности. Это были знания о том, что ведет к росту, процветанию и развитию как отдельного человека, так и целого народа. Платон, говоря о критских законах, писал: «Они правильны, так как делают счастливыми тех, кто ими пользуется, предоставляя им все блага. Есть два рода благ: одни — человеческие, другие — божественные. Человеческие зависят от божественных. И если какое-либо государство получает бóльшие блага, оно одновременно приобретает и меньшие, в противном же случае лишается и тех и других».

Крит считается источником многих древних преданий и мифов, а также родиной героев и богов, которых сегодня принято называть «греческими». Например, на Крите появился на свет бог богатства Плутос и бог виноделия Дионис. По сюжету знаменитого мифа, именно здесь, на Крите, на лесистых склонах горы Ида, богиня Рея скрывалась от Крона. Здесь, в тихом гроте Идейской горы, она родила сына, которому было суждено стать владыкой Олимпа. Здесь же, на Крите, произошло рождение Зевсом богини мудрости Афины.

Как сообщает Диодор Сицилийский, священные празднества, обряды и игры, которые были так популярны среди греков и римлян, также изначально появились на Крите. Например, Самофракийские и Фракийские мистерии, основателем которых был Орфей, а также знаменитые таинства Деметры, которые афиняне совершали в Элевсине, — все это было заимствовано с Крита. На это указывал и римский поэт Вергилий:

Матерь — владычица рощ Кибелы и медь корибантов,

Имя идейских лесов, нерушимое таинств молчанье,

Львы, в колесницу ее запряженные, — все это с Крита.

Находки, сделанные Эвансом в Кноссе и в других критских городах, а именно: необычная архитектура зданий, яркие росписи стен, утонченные художественные образы, драгоценности и предметы искусства — все вместе это говорило о том, что жители этой островной страны обладали жизнерадостным мировоззрением и тонким чувством красоты. В отличие от представителей более поздней ахейской культуры, отличавшихся своей воинственностью, критяне мирно сосуществовали друг с другом. Их дворцы не имели оборонительных стен, и искусство не изображало батальных сцен. Свою силу, ловкость и мужество они проявляли не в войнах друг с другом, а в гимнастических состязаниях и в смертельно опасных играх с быками.

На фресках, украшающих стены Кносского дворца, изображены сильные, стройные юноши и девушки, совершающие головокружительные прыжки над быком. Атлеты, выполнявшие этот опасный акробатический трюк, хватали мчащегося на них быка за рога и, подброшенные животным в воздух, совершали сальто над ним, а другие атлеты подхватывали их на руки, помогая сохранить равновесие, когда они, перевернувшись в воздухе, приземлялись на землю позади быка.

В ходе раскопок на Крите Артур Эванс обнаружил сотни глиняных табличек с загадочными письменами. Спустя время часть этих табличек удалось расшифровать. В результате стали известны некоторые подробности о жизни и хозяйственной деятельности обитателей дворца, но о предназначении лабиринта и связанных с ним обрядов в них ничего не говорилось, поэтому главная тайна Крита так и осталась нераскрытой.

Критский дворец-лабиринт был не единственным сооружением подобного рода. По другую сторону Средиземного моря, на севере Африки, находился другой знаменитый лабиринт, который послужил образцом при строительстве дворца-лабиринта Миноса. Этот лабиринт находился в Египте, в живописном оазисе Эль-Файюм. Египетский лабиринт был не только древнее критского, но и значительно превосходил его в размерах. По свидетельству Геродота и других античных авторов, это было грандиозное архитектурное сооружение, которое поражало воображение всех, кто его видел. Снаружи египетский лабиринт был обрамлен высокой монолитной стеной, за которой находилось двенадцать дворов, окруженных колоннадами. Внутри дворов было множество покоев, залов и галерей, которые соединялись между собой извилистыми переходами и коридорами. Вот как об этом сообщает Геродот: «Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления: из дворов переходишь в покои, из покоев — в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы. Всюду каменные крыши, так же, как и стены, а эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннами из тщательно прилаженных кусков белого камня. А на углу в конце лабиринта воздвигнута пирамида высотой 40 оргий (80 метров) с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход».

Египетский лабиринт имел два уровня, один из которых находился под землей. Подземный лабиринт тоже состоял из множества соединенных между собой залов, галерей и комнат, причем количество их было таким же, как и у лабиринта, находившегося снаружи. Однако Геродоту побывать в подземном лабиринте не удалось, так как смотрители его туда не пустили. В отличие от верхнего лабиринта, всегда открытого и доступного для посещений, подземный лабиринт большую часть времени был закрыт и открывался лишь во время проведения мистерий.

Оазис Эль-Файюм, на территории которого находился лабиринт, был одним из наиболее удивительных и красивых мест в Египте, египтяне относились к нему с особым почтением и называли «земным раем» в пустыне. Со всех сторон Эль-Файюм был окружен песками, а внутри него была богатая растительность с плодородными полями, усеянными хлебными злаками и цветами. Посреди оазиса находилось рукотворное озеро гигантских размеров, которое было создано в период правления фараона Мерида. Это озеро, по замыслу его создателей, олицетворяло собой космический океан Нун. В центре озера был остров, на котором возвышались две пирамиды, а возле них стояли статуи колоссальных размеров, изображавшие женщину и мужчину.

Весь этот комплекс в Эль-Файюме, включавший в себя лабиринт, рукотворное озеро с островом, пирамиды и скульптуры, по словам самого Геродота, произвел на него гораздо большее впечатление, чем Сфинкс и великие пирамиды Гизы.

О причинах постройки и предназначении египетского лабиринта еще в древности высказывалось много предположений, однако, как отмечает римский историк Плиний Старший, среди древнегреческих и римских писателей на этот счет не было единого мнения. Геродот писал, что это сооружение должно было возвеличить имена двенадцати возводивших его царей, последним из которых был Псамметих. Демотел утверждал, что это был царский дворец Мотерида. Ликей говорил, что лабиринт и пирамида возле него служили усыпальницей Мерида, но большинство склонялось к тому, что лабиринт был построен как святилище Солнца, что наиболее вероятно.

Что касается самого слова «лабиринт», то его происхождение до сих пор остается не выясненным. По мнению некоторых ученых-египтологов, это слово могло означать «храм у входа в озеро». По другой версии, впервые озвученной Плутархом, греческое labyrinthos происходит от лидийского слова labrys, что означает «двойной топор» или «обоюдоострая секира». Интересным представляется и тот факт, что близкое по написанию латинское слово laborintus буквально означает «внутренняя работа» (от лат. labor — «работа», «труд» и intus — «внутри»).

В настоящее время от египетского лабиринта не осталось ничего, кроме упоминания о нем в произведениях древних авторов. От критского дворца-лабиринта сохранились только отдельные фрагменты здания и фундамент. Время безжалостно разрушило обе грандиозные постройки, но тайна символики и предназначения лабиринта сохранилась.

Помимо лабиринтов в Египте и на Крите, был еще лабиринт на острове Самос и подземный лабиринт царя Порсены в городе Клузиуме в Этрурии (сейчас это город Кьюзи в Италии).

Похоже, что лабиринт был одним из ключевых символов некой древней цивилизации, влияние которой распространялось на разные континенты и страны. Изображения лабиринта находят по всему миру, они присутствуют на стенах пещер и домов, на глиняной посуде, на монетах, предметах интерьера и быта. Кроме того, существует множество каменных и земляных лабиринтов, обнаруженных во многих североевропейских странах. Например, в Швеции, Норвегии, Дании, Англии, Эстонии, Финляндии, а также на севере России. Большинство из них находится в труднодоступных местах, на побережье, вдоль устьев рек и на островах. Сложенные из дерна или подогнанных друг к другу камней, они образуют замысловатые узоры на земле. Письменные источники, содержащие сведения о строителях и назначении этих лабиринтов, отсутствуют, а народная молва связывает их появление с мифическими персонажами, полубогами и героями, либо с кельтскими жрецами — друидами. При этом многие североевропейские лабиринты носят имена древних городов, таких как Троя, Иерусалим, Вавилон, Иерихон. Например, лабиринты, которые находятся на Русском Севере, среди местных жителей поморов именуются «вавилонами».

Такое название — «вавилон», на аккадском — bab-ilani, что означает «врата богов», носил город, о котором упоминается в Библии, и развалины которого в прошлом веке были обнаружены на территории современного Ирака. Каким образом лабиринты Русского Севера связаны со столицей некогда могущественного Вавилонского царства, непонятно, тем не менее данные лабиринты почему-то издревле носят именно такое название.

Возможно, что название лабиринтов-вавилонов также связано с таинственным островом Авалоном. Об этом острове упоминается в старинных кельтских преданиях, в том числе в легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. И в Корнуолле, в окрестностях знаменитого замка Тинтагель, который считается местом рождения короля Артура, есть изображения лабиринтов, вырезанных на камне. В кельтских легендах остров Авалон выступает аналогом библейского рая. Само его название: «Авалон», на валлийском ynis afalon — «остров яблок», указывает на его связь с мифом о райском саде.

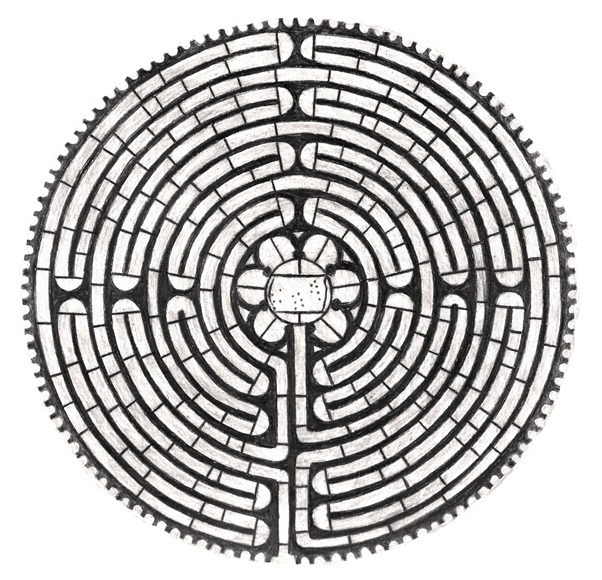

Все североевропейские лабиринты, независимо от места их расположения и размеров, между собой очень похожи. По форме своего построения они аналогичны тем, что изображены на монетах, найденных археологами на Крите. Эти лабиринты состоят из семи или одиннадцати концентрических окружностей и представляют собой не столько путаницу, сколько схему движения, направление пути. В отличие от более поздних дворцово-парковых лабиринтов, они сооружались и выкладывались не для украшения или развлечения местной знати, а служили местом проведения особых священнодействий, содержание которых издавна хранилось втайне.

По той же схеме были выложены и средневековые лабиринты в соборах Шартра, Реймса, Арраса, Амьена и Санса. Считается, что лабиринты в христианских церквях олицетворяли собой путь человека к Богу, были символом восхождения в Небесный Иерусалим, то есть высшее Божественное Царство — место обитания святых, удостоившихся радости богообщения, вечного счастья и блаженства. Вот как говорит об этом Делия Стейнберг Гусман: «Немало лабиринтов было и в готических соборах Средних веков. Один из самых известных, изображения которого довольно распространены, — лабиринт, выложенный на каменном полу главного собора в Шартре. Он был создан не для того, чтобы кто-то в нем затерялся, но для того, чтобы по нему шли: это был своего рода путь инициации, путь свершения и путь достижений, который должен был преодолеть кандидат, ученик, тот, кто стремился быть принятым в Мистерии. Действительно, потеряться в лабиринте Шартра крайне сложно: все его дороги исключительно символические, все повороты и перепутья видны. Самое главное здесь — достичь центра, квадратного камня, на котором гвоздями обозначены различные созвездия. Для человека это аллегорически означает достичь Неба и стать в один ряд с божествами».

Помимо лабиринтов критского типа, существуют еще лабиринты-путаницы, которые появились в Европе в эпоху Ренессанса. В то время среди представителей высшего света и знати пробудился интерес к древним мифам, легендам и преданиям. Вслед за этим по всей Европе на территории дворцов, замков и вилл стали появляться садово-парковые сооружения в виде лабиринта. Данные лабиринты создавались из определенным образом высаженных и подстриженных растений (живой изгороди). В отличие от лабиринтов критского типа, они имели уже не одну, а несколько расходящихся в разные стороны тропинок, поэтому каждый вошедший в лабиринт неизбежно сталкивался с необходимостью выбора, по какой дороге ему пойти. Часто в середине такого лабиринта находилось дерево или фонтан как символ источника жизни, однако попасть к нему было не просто, так как лабиринт был сконструирован таким образом, что большая часть дорог уводила путника в сторону и заводила в тупик.

Возникнув как один из элементов дворцово-парковой архитектуры, садовые лабиринты какое-то время были популярным местом для прогулок, любовных игр и светских развлечений. Некоторые из этих лабиринтов сохранились до наших дней и открыты для посещений. Например, садовый лабиринт на вилле Пизани, в Италии, в городе Стра, неподалеку от Венеции. Данный лабиринт был создан в 1721 году по заказу венецианского дожа Альваро Пизани. Этот небольшой по размерам, но изящный по своему исполнению лабиринт состоит из нескольких извилистых тропинок, которые замысловато петляют между зеленых насаждений, а в центре лабиринта находится башня с винтовой лестницей, на вершине которой установлена статуя богини мудрости — Афины.

Вероятно, лабиринт издавна использовался в качестве образа этого мира и символа тайного пути. Например, в старинных манускриптах и иконографии, встречаются аллегорические изображения, на которых мир — «mundus» представлен в образе лабиринта, то есть такого места, где можно легко запутаться и потеряться. Каждый вступающий в этот мир, встречает на своем пути множество препятствий, ловушек и соблазнов и если человек предоставлен сам себе, если не имеет рядом с собой опытного провожатого, то может с легкостью сбиться с пути и потеряться. Речь в данном случае идет не о потере ориентации в окружающем пространстве, а об утрате внутреннего ориентира, о потере себя, забвении своего истока и основания.

В книге Яна Коменского «Лабиринт мира и рай сердца», опубликованной в 1623 году, рассказывается о некоем Страннике, попавшем в город-лабиринт. Жизнь в этом городе, похожем на гигантский муравейник, протекает в постоянной суете и движении: все куда-то бегут, чего-то хотят, на что-то надеются, к чему-то стремятся, вся жизнь обитателей города-лабиринта проходит в непрестанной погоне за счастьем. Однако жители города не замечают того, что в действительности они живут в мире обмана, так как в самой структуре этого города заложена способность вводить его обитателей в заблуждение. И лишь те немногие, кто сумел выйти из этого города-лабиринта, вернувшись в дом своего сердца, обрели подлинное счастье.

Существуют археологические и литературные данные, свидетельствующие о связи лабиринта с круговым обрядовым танцем — хороводом. Этот танец существует у многих народов, хотя называться он может по-разному: хора, хорэ, коло, оро, хороми, хорос, хоровод. Название данного танца указывает на его связь с круговращением и солнцем, однако хороводы водят не только кругами, хореография этого танца обширна и разнообразна. Например, вначале движение в танце может идти по кругу, когда участники танца, взявшись за руки, начинают двигаться то в одну, то в другую сторону. Затем ведущий танца, разомкнув круг, устремляется к центру, увлекая за собой остальных танцующих. На полпути он внезапно меняет направление, поворачивая обратно, затем снова направляется к центру, и так повторяется неоднократно. Меняя направление и ведя за собой остальных, он словно рисует узор с помощью одной непрерывной линии. Иногда ведущих в танце двое, и они создают две линии или два круга, — один в другом. Иногда линии могут переплетаться, создавая запутанный клубок, который участники танца должны распутать, не разрывая цепи и не размыкая рук.

Первые упоминания об этом танце можно обнаружить у Гомера в его знаменитой «Илиаде». Повествуя о событиях Троянской войны, Гомер уделяет внимание не только героям, но также их оружию и доспехам, в которые они были облачены. Так, восхищаясь тонкой работой мастера Гефеста, который изготовил щит для непобедимого героя — Ахиллеса, поэт подробно описывает рисунок и те фигуры, которые были на этом щите изображены. В центре щита Ахилла, по словам Гомера, было изображено солнце, луна, многочисленные созвездия в небе, земля и моря. А по окружности, от центра к периферии, — различные сцены из жизни, в том числе круговой обрядовый танец в исполнении юношей и девушек:

Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный,

Оному равный, как древле в широкоустроенном Кноссе

Выделал хитрый Дедал Ариадне прекрасноволосой.

Юноши тут и цветущие девы, желанные многим,

Пляшут, в хор круговидный любезно сплетяся руками.

Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы

Светло одеты, и их чистотой, как елеем, сияют;

Тех — венки из цветов прелестные всех украшают;

Сих — золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых.

Пляшут они и ногами искусными то закружатся,

Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной,

Если скудельник его испытует, легко ли кружиться;

То разовьются и пляшут рядами, одни за другими.

Купа селян окружает пленительный хор и сердечно

Им восхищается; два среди круга их головоходы,

Пение в лад начиная, чудесно вертятся в средине.

Согласно преданию, греков научил этому танцу афинский герой Тесей. Как сообщает Плутарх и другие античные авторы, когда Тесей возвращался с Крита после победы над Минотавром, он посетил остров Делос, где вместе с другими юношами и девушками исполнил танец «хоровод». Исполняя этот танец, Тесей и его спутники держались за руки и, двигаясь цепочкой друг за другом, совершали ритмичные движения и повороты то в одну, то в другую сторону, воспроизводя запутанные ходы лабиринта.

На Делосе этот танец получил название «геранос» («журавлиный») и стал частью празднества в честь Афродиты и Аполлона. Впоследствии делосцы стали танцевать его при свете факелов. Исполнявшие танец юноши и девушки в одной руке держали зажженный факел, а другой — держались за веревку. Ведущий танца вел за собой остальных, а зрители наблюдали движущуюся дорожку из огней, воссоздающую на площадке для танца сложный рисунок в виде лабиринта.

Связь хоровода с лабиринтом может показаться странной, но в этом нет ничего необычного. Как говорил знаменитый этнолог Мирча Элиаде, «…все танцы изначально были сакральны. Танцевальные ритмы берут свое начало за пределами мирской жизни человека, воспроизводят ли они движение тотемного животного или движение звезд, сами ли по себе являются ритуалом (продвижение по лабиринту, прыжки, действие с культовыми предметами и т. д.) — танец всегда воспроизводит действие эталонное или мифологическое».

Помимо своей изначальной сакральной функции, танец, как и любой другой вид искусства, имеет и терапевтический эффект, так как способен оказывать влияние на внутреннее психоэмоциональное состояние человека. Об этом было известно еще в глубокой древности, да и сейчас любой может легко в этом убедиться, если обратит внимание на те эмоции и чувства, которые он испытывает, наблюдая за танцующими, и тем более, когда сам танцует. А во время группового, совместного танца, исполнение которого требует точности и синхронности движений всех его участников, происходит гармонизация человека не только с самим собой, но и с другими людьми и всем окружающим пространством.

В культуре народов Древней Эллады танцы, сопровождаемые пением и игрой на музыкальных инструментах, были не просто красивым и приятным занятием, доставляющим удовольствие, но и одновременно служили цели воспитания, помогая развивать чувство гармонии, ощущение меры и ритма, которые важно соблюдать не только в искусстве, но и в жизни.

Поэтому музыка, пение и танец были неотъемлемым элементом праздничных игр и обрядов, которые, по мнению эллинов, были дарованы им богами не только для отдыха от повседневных забот, но и для установления и поддержания связи между Небом и Землей, миром людей и миром богов. Вот как об этом писал Страбон: «Музыка, сопровождающая пляску, ритм и мелодия приводят нас в соприкосновение с божеством одновременно как вызываемым ею удовольствием, так и художественным исполнением, что происходит по следующей причине. Хотя и верно следующее изречение: „Люди более всего уподобляются богам тогда, когда они творят добро другим“, но, пожалуй, правильнее было бы сказать: „…когда они счастливы“. А такое счастье создают радости, празднества, занятие философией и музыкой».

А вот что об этом говорит Платон: «Те же самые боги, о которых мы сказали (Музы и Аполлон), что они дарованы нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках. Хороводы (χοροΰς) были названы так из-за внутреннего сродства их со словом „радость“ (χαράς)».

Примечательно, что именно это слово χαράς («радость») в форме χαῖρε — «радуйся» («будь радостен») являлось наиболее распространенным приветствием среди древних греков, наподобие нашего «здравствуй» («будь здоров»). Так как спокойное, радостное расположение духа есть наглядный признак внутреннего здоровья человека. Не лицемерная улыбка и не показное пьяное веселье, а именно радость, идущая изнутри человека, рожденная в недрах его духа.

Танец-хоровод является частью традиционной народной культуры, и там, где она сохранилась, его до сих пор танцуют во время народных праздников, обрядовых игр и гуляний. Истоки этого танца связаны с Критом и находившимся там лабиринтом. Лабиринт и хоровод являются частью одной и той же загадки, ключи к пониманию которой содержатся в древних преданиях и прежде всего в мифе о Минотавре.

Миф

Слово «миф» происходит от греческого mifos, что означает «речь, повествование, рассказ». Как правило, это рассказы о наиболее значимых вещах, таких как возникновение мира, происхождение человека и других живых существ. Мифы повествуют об истоках всех явлений и вещей, о космосе и силах, действующих в нем, о том, что происходит на небе и на земле, о подвигах героев и деяниях богов.

Из всего многообразия существующих мифов можно выделить два наиболее распространенных мифологических сюжета, которые встречаются у всех народов мира: это миф о творении Вселенной и миф о победе над драконом.

В греческих мифах процесс возникновения мира представлен как движение от Хаоса к Космосу, то есть от непроявленного и бесформенного к проявленной гармонии и красоте. Вначале, как считали греки, была непознаваемая, таинственная бездна — Хаос, у этой бездны не было ни формы, ни пределов, ни начала ни конца. Но однажды в Хаосе зародилось желание, стремление проявить себя. Это желание, по-гречески «Эрос», то есть «влечение», «любовь», стало первым творческим импульсом, с которого все началось. Эрос привел в движение праматерь Гею (праматерию, или первовещество), пробудив покоящуюся в хаосе силу, и тогда в непроглядной тьме (Эребе) воссиял свет (Эфир). Так появились день (Геба) и ночь (Нюкта). Воспламененная Эросом Гея — «Мать всего» — стала порождать из себя разнообразные формы, которые наполняют этот мир. Сначала это были беспорядочные и чудовищные формы, которые не радовали, а пугали своим ужасным видом. Но затем образовался Космос, то есть гармоничный, упорядоченный мир.

Похожим образом процесс возникновения мира представлен в мифах египтян. В древнеегипетских текстах сказано, что было время, когда не существовало ничего, кроме неописуемого, бесформенного и безграничного океана, у которого не было начала и конца. Этот океан, по-египетски «Нун», является тайной, о которой невозможно что-либо помыслить и сказать. Но однажды Дух безграничного океана ощутил в себе желание творить. Это желание положило начало миру и всему, что существует в нем. Сначала в океане появилось нечто похожее на сияющую сферу или золотое яйцо. Затем это яйцо раскололось или взорвалось, и из него вырвался яркий Свет, по-египетски «Ра». Ра выпустил из себя Воздушное пространство (Шу) и Влагу (Тефнут), и так, будучи един, он стал тремя: Свет (Огонь), Пространство (Воздух) и Влага (Вода). Затем Шу и Тефнут произвели из себя Землю (Геба) и Небо (Нут). Земля и Небо породили богов, а боги, в свою очередь, породили людей.

В древнеиндийских мифах также говорится о том, что начало творению положил таинственный, безграничный, непознаваемый океан. Однажды внутри этого океана появилось золотое яйцо, затем яйцо раскололось надвое, и из него вырвался незримый Свет. Так появился Брахма — «Творец всего». Стремительно распространяясь в абсолютной тьме, изначальный Свет (Брахма) сотворил весь многообразный мир. Из него возникло небо, появились звезды, обрели свое место солнце, луна и земля, затем появились горы и долины, деревья и скалы, растения, птицы, животные и все остальные живые существа.

В другом древнеиндийском мифе процесс творения мира и появления всех живых существ предстает как акт жертвоприношения Пуруши (Первосущества), который, будучи один, становится всем. Этот акт творения мира возобновляется вечно, раз за разом, словно выдох и вдох, происходит сжатие и расширение Вселенной, появление и исчезновение всего. Примечательно, что само слово «Вселенная», по-английски universe, что буквально означает: «весь мир», происходит от латинского universum (от unus — «один» и vertere — «превратиться»).

Как нетрудно заметить, то, о чем говорится в мифах о творении мира, перекликается с научной теорией о возникновении нашей Вселенной в результате Большого взрыва. Согласно этой теории, до Большого взрыва не было ничего, кроме неописуемой пустоты, которая содержала в себе бесконечный энергетический потенциал. В этой пустоте, по неизвестной науке причине или вовсе без нее, появилась яркая сфера крошечных размеров (по сравнению со всей пустотой), но огромной массы и бесконечно большой плотности. Затем эта сияющая сфера взорвалась, в результате чего произошел выброс колоссального количества энергии. Эта чистая, сверхпрозрачная энергетическая субстанция стала стремительно распространяться во все стороны, тем самым создавая космическое пространство. По мере удаления от источника взрыва чистая энергия остывала и превращалась в материю, сначала очень тонкую и прозрачную, а затем в более плотное вещество. В результате остывания и уплотнения материи стали появляться элементарные частицы: кварки, протоны, нейтроны, из которых образовывались атомы, а из атомов складывались более сложные структуры. Так появился газ водород, частицы которого под действием неизвестной нам силы распределились в пространстве таким образом, что образовали красивую ячеистую структуру. В некоторых местах этой, похожей на сеть структуры, частицы газа стали сильно притягиваться друг к другу, и по мере их сближения они воспламенялись, образуя газообразные облака. Эти раскаленные газообразные облака, продолжая стремительно сжиматься, принимали форму огненного шара, так появились звезды. Возникнув из газообразного облака, каждая звезда продолжает сжиматься, и процесс этот, по земным меркам, растягивается на миллионы и миллиарды лет, а когда сжатие достигает своего предела, звезда взрывается. В результате этого взрыва в космическое пространство выбрасывается большое количество вещества, которое становится строительным материалом для других тел во вселенной: планет, комет и астероидов. Именно так появилась наша планета Земля с ее экосистемой и не только наша планета, но и мы сами, наши физические тела созданы из этих частиц звездного вещества.

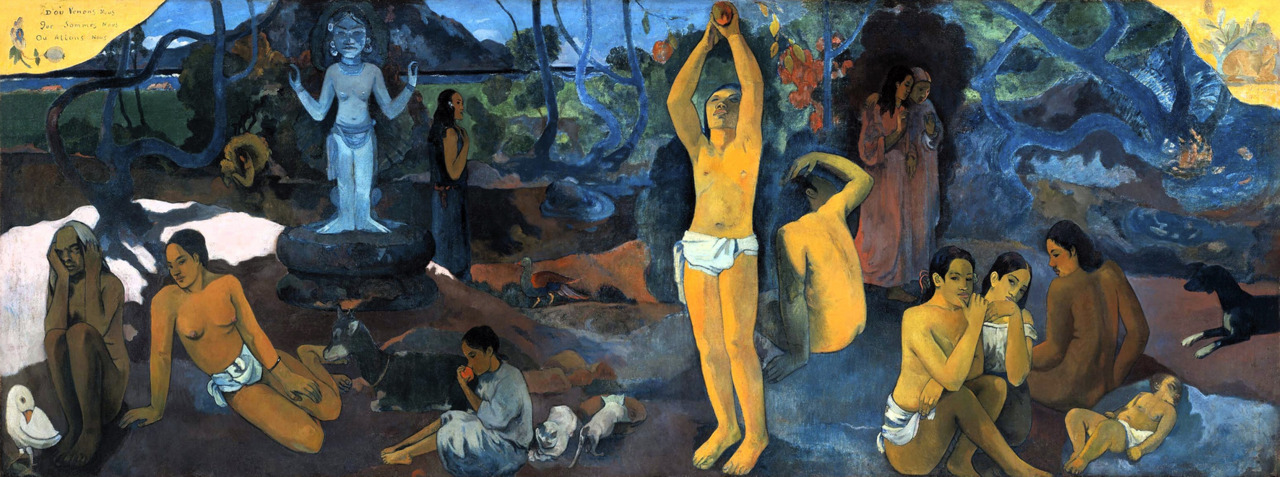

Научная картина мира не является чем-то неизменным и застывшим, она постоянно дополняется и расширяется по мере совершения новых открытий. В основе этих открытий лежит наше природное любопытство, естественное стремление человека к познанию окружающего мира и самого себя. Целью всех научных изысканий является поиск ответов на главные, фундаментальные вопросы бытия: «Кто мы?», «Где мы находимся?», «Как все устроено?», «Откуда все появилось?», «Что было прежде?», «Что будет потом?»

Мифы поднимают те же вопросы, но отвечают на них иначе, более простым и доступным языком. В традиционной культуре миф играл важную роль, он помогал человеку сформировать в своем сознании картину окружающей реальности. Мифы были неразрывно связаны с возрастными посвящениями. Проходя эти посвящения, слушая мифы и разъяснения к ним, человек получал представление о мироздании и различных силах, действующих в нем, а также узнавал нечто важное о себе самом. Он учился не бояться этого огромного и таинственного мира, а осознавать свое неразрывное единство с ним. Учился чувствовать свое внутреннее родство со всем, что его окружает, с природными стихиями: ветром, водой, землей, огнем, с растениями и деревьями, с животными и птицами, с каждым живым существом. Миф помогал человеку не просто выжить в этом мире, он давал внешние и внутренние ориентиры, которые поддерживали и направляли его на протяжении всего жизненного пути. Отсюда столь бережное отношение к мифам и преданиям, которое прослеживается во всех древних культурах, стремление сохранить их любой ценой, чтобы передать последующим поколениям.

Изначально мифы не записывались, а запоминались, их хранили и передавали устно, причем не столько рассказывали, сколько воспроизводили с помощью пения, музыки, танца. Исполнение мифа происходило во время праздников, а также различных обрядов и ритуалов, которые сопровождали все наиболее значимые события в жизни человека.

Главными персонажами мифов являются боги и герои. Согласно преданиям, боги живут высоко на Небе, но иногда спускаются на Землю, чтобы передать некое знание или научить чему-либо людей. Небо в представлении древних — это не только воздушное пространство над землей, по которому летают птицы и плывут облака, но и огромный, уходящий вдаль космический простор, где сияет солнце, звезды и луна. Боги могущественны и бессмертны, они летают по Небу на золотых колесницах и обладают неизвестным, мощным оружием. В те времена, когда слагались рассказы о богах, люди передвигались по земле на лошадях, повозках и боевых колесницах. Соответственно, и боги, о которых говорится в мифах, летают по Небу на золотых колесницах.

Внешне боги похожи на людей, у них тоже есть тело, голова, руки и ноги, но при этом они обладают удивительными возможностями и способностями, которые пока недоступны людям. Например, способностью принимать любой облик или становиться невидимыми. Поэтому при посещении Земли боги чаще всего остаются незамеченными и неузнанными людьми. Вот как об этом говорит Гомер в «Одиссее»: «По городам нашим бродят, различнейший вид принимая, и наблюдают и гордость людей, и их справедливость».

Боги бессмертны, хотя тоже были когда-то рождены. Чтобы сохранять свою силу и молодость, боги вкушают особую пищу — амброзию и пьют напиток — амриту, которые позволяют им не стареть и жить бесконечно долго.

В мифах разных народов говорится о противостоянии между двумя различными классами богов. В древнеиндийских текстах они именуются дэвами и асурами, в древнегреческих мифах — богами и титанами, в скандинавских сагах — асами и етунами, а в библейских преданиях — ангелами и демонами. Противостояние между ними имеет древние и глубокие корни. Иногда между ними происходят небольшие, локальные столкновения, а иногда — крупномасштабные войны.

Герои — это потомки богов, которые живут и действуют на земле. Герои выглядят и ведут себя как обычные люди, они испытывают те же эмоции и чувства, так же любят и ненавидят, радуются и грустят. Их тела уязвимы для оружия, страдают от зноя и холода и подвержены различным недугам. Отличие героев заключается лишь в том, что они знают о своем происхождении, они чувствуют, что являются чем-то большим, чем просто существами из плоти и крови. Герои ощущают в себе незримую силу, слышат ее беззвучный зов, который призывает их вступить на путь подвига. На этом пути герои сталкиваются с различными трудностями, их поджидают всевозможные препятствия и ловушки, преодолевая которые они проявляют скрытые в них способности и реализуют свой потенциал. Следуя своему призванию, герои совершают подвиги, сражаются с чудовищами, добывают сокровища и в итоге восходят на Небо к богам.

Согласно мифам, у богов и у людей есть общий враг, который обладает невероятной силой и имеет вид чудовища. Сражение с этим чудовищем и победа над ним являются ключевым событием в жизни бога или героя, что находит отражение в мифах о нем. Например, в угаритском мифе бог Баал побеждает змея Лотана, а библейский Саваоф убивает морского дракона Левиафана. В греческих мифах бог Зевс борется со змеевидным чудовищем Тифоном, а бог Аполлон побеждает дракона Пифона. В древнеиндийском мифе бог Индра убивает таинственного змея Вритру. В хеттском мифе бог Тархус сражается со змеем Иллуянкой. А скандинавский бог Тор выходит на битву с гигантским змеем Ермунгандом.

При этом во многих мифах говорится о том, что, вступая в поединок со змеем, бог вначале проигрывает бой. Но затем, освободившись из плена, одерживает верх над змеем. Другой характерной для многих мифов чертой является то, что победа бога над змеем часто происходит при поддержке других богов или людей. Например, в хеттском мифе богу Тархусу, который оказался в плену у змея Иллуянки, помогает богиня Инара и человек по имени Хупасияс. Богу Зевсу, которого пленил змеевидный Тифон, помогает его сын Гермес и богини судьбы мойры. А ведическому богу Индре, который был проглочен змеем Вритрой, помогают: Вишну, Шива и другие боги.

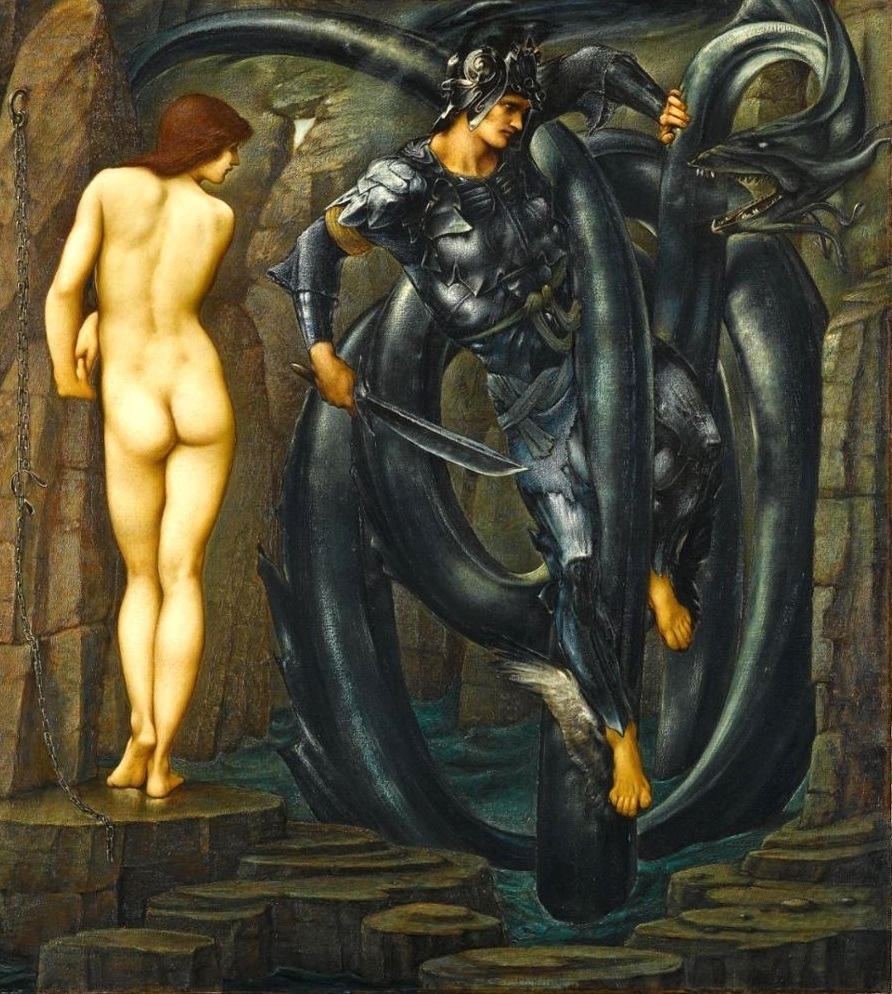

Герои, следуя примеру богов, тоже совершают подвиги, главным из которых является победа над чудовищем. Так, греческий герой Кадм победил Фиванского дракона. Могучий Геракл одолел Гидру и Ахелоя. Персей сумел победить горгону Медузу и гигантского морского дракона. Герой скандинавских преданий Сигурд одолел дракона Фавнира, а герои древнерусских былин Еруслан и Добрыня побеждают Змея Горыныча.

Сюжеты этих мифов, несмотря на имеющиеся между ними различия, во многом очень похожи. Главным противником богов и людей всегда выступает некая таинственная сила, которая предстает перед ними в виде чудовища, чаще всего в образе змея или дракона. Эта сила действует против богов и людей, стремясь лишить их жизни и свободы, потому что такова ее вечная функция и роль. А задача бога или героя заключается в том, чтобы сразиться с этой силой и победить ее.

Древние мифы и предания не случайно привлекают к себе наше внимание: это не просто выдумки, не пустая фантазия, а особая форма сохранения и передачи информации. При внимательном изучении мифа оказывается, что за внешней простотой и по-детски непосредственной формой такого рассказа лежат глубокие знания о внутренней природе человека и природе мироздания. Но смысл мифа раскрывается человеку не сразу, чаще всего он лежит не на поверхности, а сокрыт внутри повествования. Миф нельзя понимать буквально, так как знание, содержащееся в нем, передается нам не прямо, а иносказательно, такова традиция, которой издревле следовали сказители этих рассказов и их авторы. Об этом необходимо знать и помнить, когда мы слушаем или читаем миф, тогда, возможно, нам удастся увидеть сокрытую в нем тайну и понять его глубокий смысл.

Философия

Философия — греческое слово, которое буквально означает «любовь к мудрости» (от phileo — люблю и sophia — мудрость). Считается, что это слово придумал и ввел в оборот древнегреческий ученый Пифагор.

По мнению многих, именно Пифагор был первым, кто назвал себя «философом», а произошло это следующим образом. Однажды, путешествуя по Пелопоннесу, Пифагор встретился с Леонтом, правителем города Флиунт. Между Пифагором и Леонтом завязался разговор, который вскоре перерос в увлекательную беседу. Леонт, пораженный умом и красноречием Пифагора, спросил его: «Откуда у тебя такие знания?»

Пифагор сказал, что никаких особых знаний у него нет.

«Но ты говоришь как мудрец», — сказал Леонт.

На что Пифагор ответил: «Я не мудрец, а всего лишь философ».

Удивившись новому слову, Леонт спросил: «Кто такие философы, чем они отличаются от остальных людей?»

«Жизнь человеческую, — сказал Пифагор, — можно уподобить рыночной площади, на которую во время ярмарки стекаются толпы людей. Одни демонстрируют здесь свое тело, стараясь поразить всех силой или красотой, чтобы в награду получить всеобщую славу и известность. Другие бойко торгуют на этом сборище, что-то продают и покупают, желая извлечь из этого выгоду и разбогатеть. И лишь немногие не стремятся здесь ни к славе, ни к прибыли, а отбросив все остальные дела, внимательно всматриваются в природу вещей — они-то и называются „любителями мудрости“, то есть философами. И как на состязаниях благороднее всего смотреть и ничего для себя не искать, так и в жизни лучше всего созерцание и познание сути вещей».

Впоследствии слово «философ» стали широко использовать по отношению ко многим древнегреческим мыслителям, которые занимались исследованием различных явлений и тайн природы. Это были выдающиеся люди, обладавшие пытливым умом, стремившиеся к более глубокому пониманию действительности. Они хотели понять, как и откуда возник этот мир, как устроено общество, что собой представляет человек, какова его суть и предназначение.

Философия начинается с удивления чему-либо, что открывается нашему взору. За удивлением следует желание разобраться в данном явлении или вопросе: сначала рассмотреть его как следует, а затем всесторонне исследовать — изучить более глубоко, чтобы в итоге осмыслить. Разумеется, не все это делают, таковых всегда меньшинство. Но именно эти немногие люди способны оказывать наибольшее влияние на общество, то есть на остальных людей, составляющих большинство.

Главное отличие философии от других наук состоит в том, что она объединяет в себе все знания о мире и человеке, таким образом формируя у нас целостное мировоззрение. Это естественный, присущий нам от природы процесс, то, к чему подсознательно стремится каждый человек вне зависимости от его уровня образования и возраста. Потому что именно мировоззрение, то есть понимание того, кто мы и как устроен мир, играет важную роль в выборе того пути, по которому идет развитие каждого отдельного человека и всего общества.

Если философия — это любовь к мудрости, то что же такое мудрость? Одно из лучших определений мудрости было дано Аристотелем, который сказал: «Мудрость есть знание и интуиция наиболее ценных по своей природе вещей. Поэтому Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрыми, но не умными, видя, что они игнорируют собственную выгоду, и говорят, что они знают нечто исключительное, изумительное, трудное и божественное, ибо они ищут не человеческих благ».

Имена Анаксагора и Фалеса, которые упоминает Аристотель, давая определение мудрости, были известны всем образованным грекам его времени. Оба этих философа были родом из Ионии — обширной области, расположенной на западном побережье Малой Азии. Фалес считается первым греческим ученым и родоначальником всей античной философии. Фалес родился в Милете, богатом портовом городе, расположенном на берегу Эгейского моря. Как и его отец, Фалес был купцом и с юных лет много путешествовал. По торговым делам он часто бывал в Египте и Вавилоне. Долгое время жил в Фивах и в Мемфисе, где встречался и беседовал со жрецами Пта и Амуна, постигал под их руководством различные знания и перенимал их мудрость. По возвращении на родину Фалес написал несколько книг и основал в Милете школу, где обучал своих соотечественников различным наукам. У себя на родине Фалес щедро делился теми знаниями, которые он получил во время своих странствий, и стал знаменит как философ, геометр, астроном, математик. Говорят, что Фалес первым из греков определил продолжительность года в 365 дней, разделив его на 12 месяцев. Установил время солнцестояний и равноденствий. Предсказал затмение Солнца, произошедшее в 585 году до н. э., и объяснил своим согражданам истинную причину этого и других природных явлений. Кроме того, Фалес построил в Милете водяные часы, сформулировал несколько теорем в геометрии и научил греков применять математические методы в различных областях знаний.

С именем Фалеса также связано несколько забавных историй, которые греки передавали из уст в уста еще при жизни философа. Рассказывают, что однажды ночью, прогуливаясь по саду, Фалес наблюдал за небесными светилами и так увлекся этим процессом, что оступился и упал в колодец. А находившаяся поблизости служанка, девушка миловидная и бойкая, рассмеявшись, сказала: «Ты так стремишься знать то, что на небе, а того, что рядом с тобой и у тебя под ногами, не замечаешь».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.