Бесплатный фрагмент - Нескончаемая дорога в Рай

НЕСКОНЧАЕМАЯ ДОРОГА В РАЙ

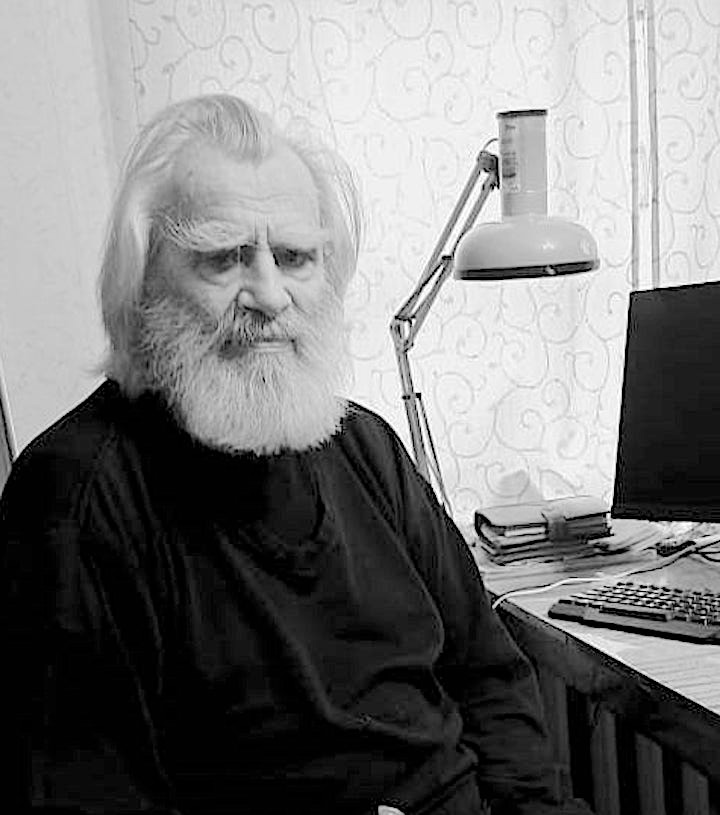

От автора

Когда мне было двенадцать лет, а это было в 1942 году, и мы были под немецкой оккупацией, мать меня отдала учиться к сапожнику, к нашему соседу Гороховскому Станиславу. Он меня дня два потренировал, и сразу давал выполнять уже не пробные а настоящие работы. Конечно вначале очень простые, ежедневно их усложняя. Конечно пока только по ремонту обуви.

Так-как за эти работы ему заказчики вносили плату, то он за обучения с моей матери гонорар не брал. Дескать я уже своей работой оплачивал своё «университетское» образование. Если бы он даже хотел взять какую-то мзду, то платить было нечем. Мы с матерью жили одни, и жили очень бедно.

Мастерская была в его доме, в маленьком чуланчике.

В обеденный перерыв он покидал чуланчик, заходил в жилую комнату и там со своей семьёй обедал.

Мне он говорил — «Коля, иди домой пообедай и сразу сюда». Я знал, что дома ничего нет. — Мы с матерью кушали очень скудно и кушали два раза в день — утром и вечером. Экономили картошку, чтоб дотянуть до весны. Поэтому я отвечал ему — «Дядя Стас, мне кушать не хочется, лучше я поработаю» — «Ну, как знаешь» — говорил дядя Стас.

Я сидел один очень голодный и сочинял невероятные картины будущего. Тогда-то я и думал, вот вырасту, вот выучусь и обо всём напишу. Но не выучился, потому, что Красная Армия вернулась когда мне было четырнадцать лет и я проучился только немного в седьмом классе, минуя пятый и шестой.

В пятнадцать лет меня по доносу моих сельских друзей арестовали. Не буду вдаваться в подробности, я о них где-то писал.

Я сидел в камере предварительного заключения и тоже мечтал в дым — «Вот меня выпустят на свободу, я выучусь и обо всём напишу» Но не выпустили — дали десять лет, после побега из лагеря, ещё добавили.

На Ухтинской нефте-шахте, работая на разных участках, я тоже мечтал, но уже очень робко, что выйду на свободу, немножко подучусь и обо всём напишу. Но темы мои значительно расширились.

Вышел я на свободу раньше срока, после смерти Иосифа Виссарионовича, и ме было уже 23 года. Я приехал к своим родным в г. Киев. Мне выдали паспорт в г. Белая Церковь, но он был с особой отметкой. С такой отметкой паспорт считался волчьим билетом. Волчий билет не приветствовался. Нужно было приспосабливаться, чтобы жить и уже о том, чтобы что-то писать я не мечтал.

В 42 года я закончил Львовский полиграфический институт. Только потом нормальная работа, семья.

В 80 лет я начал писать. В 84 года, я вспомнил что давал себе обещание обо всём увиденном и пережитом написать. И вот только сейчас, в 93 года, я закончил первую книгу из обещанных самому себе — трёх. Хотя по счёту это одиннадцатая мной написанная книга.

Судить вам.

Пролог

Маленькие босые ножки мальчика топали по чуть влажной, но тёплой траве и радовались жизни. Яркая бабочка, порхающая с цветка на цветок и пьющая из них самые сладкие природные соки, тоже радовалась жизни. Радоваться вместе приятнее. Радость заразительна! К ним присоединился одуванчик. Он срывал из себя пушистые белые зонтики и отдавал их на потеху дуновению ветра. Одуванчик хотел, чтоб радовался и ветер. А ветер, в свою очередь, игрался с одуванчиком. с радужной бабочкой, со светлыми, мягкими как шёлк кудряшками мальчика. Ласково трепал их.

Радовалась вся природа.

Знала природа, что голубые, как утренняя заря глазки маленького мальчика — и есть часть её самой. Часть природы. И что они появились на свет, чтобы природа могла его глазками увидеть саму себя. Только ребёнок с огромным интересом и так непосредственно воспринимает окружающий мир. Для него всё интересно, всё приятно и всё родное, потому что природное. — Его частица, как и сам он — Её частица!

Ребёнок, тигрёнок, львёнок, котёнок, волчонок с огромной радостью воспринимают друг друга. Их глаза полны неподдельной любви и ласки! Нет в них коварства, нет зависти, нет недоверия! Ещё не очерствевшей душой инстинктивно понимают — они одно целое! И они — бессмысленны друг без друга!

Черствеют с возрастом. В них появляется необходимость бояться друг друга.

Бог так устроил, что всем необходимо есть. И все поедая друг друга, поедают сами себя! Такая формула жизни. — Устроенная самим Богом! Поэтому перестаньте утверждать, что Бог явление гуманное! Палач, в человеческом облике, занёсший топор над головой жертвы, тоже человеческого облика — порождение самого Бога. — Его иерархия! И не нужно сваливать вину на Дьявола! — Потому, что Бог и Дьявол, есть две стороны одной и той же медали, попеременно меняющиеся и равноудалённые от главной ординаты мира.

От того-то и радость очень часто заканчивается печалью и наоборот. — В общей массе! — Что касается индивидуума, то здесь зависит как он грёб окружающее своими руками, как быстро раскручивал и прилаживал к себе текущие события его мозг! Как он натренировал его. Там где мог догнать жертву

— его взяла! — А где не смог убежать — он жертва!

Пока наш малыш, наступающий маленькими босыми ножками на огромный земной шар, радуется всему окружающему — не радуется его мать, что ведёт сына за ручку. Огромная в ней печаль. Животный страх гложет её душу. И за себя и за малыша. А зовут мальчика Тарасиком.

Не раз, она просыпалась ночью в холодном поту. Её сердце сжималось и она спрашивала саму себя: " что будет»?

Когда встречали односельчане, то каждый гладил мальчика по головке. Рука сама тянулась к светлым пушистым волосикам. Не возможно было не порадоваться голубым глазкам, таким невинным, таким притягивающим к себе. — Только, уже когда проходили, останавливались, смотрели им в спину, то задавали себе тот же вопрос — «что же будет»?

БЕЗ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОГО СТЕКЛА

Оккупация

Шёл 1943 год. Тяжёлый год.

Немецкая армия, пропахав огромную территорию Советского Союза, как бы налегке, наконец натолкнулась на непреодолимое препятствие у Сталинграда. Остановилась, дрогнула и медленно, как бильярдный шар откатывалась назад. Откатывалась, где полноводной рекой, а где маленькими ручейками, что разбрелись по всей многострадальной Украине.

Украинские сёла, страдающие уже два года от лишений военного времени, и не приветливостью немецких властей притаились подслеповатыми хатками с соломенной крышей, под глубокими снегами и трескучими морозами зимы 1943 года.

В деревнях остались старики, женщины и малые дети. Мало кто выходил днём на улицу, потому что всеми сёлами, всеми улицами и всеми дворами разорённых домов, владел Страх! Жестоко владел! — Днём по деревням ходила полиция в чёрных шинелях, властно, как в свои апартаменты, заходила в дома, в сараи и забирала то, что ещё где-то осталось. Днём, казалось — деревни мёртвые. И только в глубокие сумерки, кое где загоралось тусклым свечением маленькое, не совсем прикрытое соломой, окошко. Солому предательски сдувал морозный ветер А, уже поздней ночью, сам Страх боялся высунуть своего носа! Полиция баррикадировалась в полицейских участках, охраняя свои полицейские жизни от существующих и мнимых партизан. Тогда, ночью, женщины, не боясь партизан, — (свои люди!), собирались по 3 — 4 голодных и промёрзлых, чтоб вместе пойти до ближайшей скирды и набрать соломы. — Соломой чуть протопить печь, условно согреть избу и приготовить, даже не скромную, а нищенскую еду. В основном еда состояла из картошки и свеклы, выращенные на своём огороде.

Немцы отступали.

Самые страшные были маленькие ручейки. Без центрального снабжения, с командирами низшего ранга, а то и без них, озлобленные, голодные, усталые, промороженные, продвигающиеся на запад. Они грабили, насиловали, убивали. Иначе им не выжить. Они продлевали агонию. Свою агонию.

Фактически они являлись разношёрстной бандой в кожухах, ватных телогрейках, одетых на тонкие шинели, закутанные поверх военного головного убора награбленными шерстяными платками. На сапогах плетённые из соломы лапти. — Мороз!

Озлоблены на всех! На свою страну, что послала в морозный (по понятиям немецких солдат — ад) — умирать! На командование, что обещало мгновенную победу, на жителей сёл и деревень, что нечего уже было у них грабить — всё разграблено их же предшественниками.

Боялись встретить засаду партизан, не потому, что партизанов было много, а потому, что невозможно угадать место и время… встречи с засадой. И вымещали своё зло, на тех кто не мог дать отпор.

В деревнях, я уже говорил, остались старики, женщины и дети с измождёнными лицами и горящими от ненависти глазами. В таких сёлах отступающие могли грабить, насиловать, убивать. Война им дала такое право. Сопротивляться было нечем и некем…

Война дала право не только немецкому солдату убивать, чтоб грабить! Ладно бы грабили чужие — так устроен человек, что чужих не жалко. Но ещё человек устроен так, что те у кого есть чего грабить — всегда чужаки, по классу. Это в мирное время. А в военное — молодой сосед, когда-то порядочный парень, одел чёрную форму полицейского, пособника гитлеровской идеологии и сразу преобразился! Ему гитлеровская армия дала преференции отбирать всё, в том числе и саму жизнь у своих соседей, в прошлом друзей! — К сожалению — не только гитлеровская армия.

Любая армия предназначена и готовится для войны. В любой армии мира учат без жалости убивать! А для этого из друзей нужно сделать врагов, нужно научить солдата не жалеть «врагов», восторгаться запускающимся механизмом азарта от вражеской крови! Поэтому служащие в гитлеровской полиции украинские парубки, одевшие немецкие шинели превратились во взаимных антагонистов со своими односельчанами. Они уже не жалели друг друга! Но полицейский имел в своём арсенале немецкое оружие, а оставшийся сельский житель только ненависть к нему! — К своему бывшему другу. К тому, бывшему маленькому мальчику, которого сосед с любовью гладил по головке, и получал взамен благодарную улыбку.

Мальчик вырос. Мальчику уже двадцать лет. И он остался в деревне, только потому, что Красная Армия в начале войны из-за своей неподготовленности терпела поражение. У двадцатилетнего сельского парня два явных и один туманный выбор. — Уезжать в Германию неизвестно зачем, поступать в немецкую полицию, или организовывать голыми руками партизанские отряды. — Самый лёгкий — сделаться полицейским. Хоть он из идейных соображений — самый постыдный и… так же опасный. Никакой вариант не давал гарантию — выжить.

А кто вам сказал что во время войны есть какая-то гарантия, хотя бы у кого нибудь остаться живым. На то и война, мои дорогие, чтоб вы умирали раньше срока и не коптили своими человеческими заблуждениями чистое небо. Потому, что только вы — грамотные, культурные, учёные, читающие одновременно, и Генриха Гейне, и Александра Пушкина, придумали ужасающие орудия смерти и пытки, и умеющие до умопомрачения ненавидеть свой собственный вид! — Вид человека!

Читающие одновременно, и Лермонтова, и Байрона придумали отличающиеся друг от друга сущей ерундой идеологемы, позволяющие одну часть общества, признать другую часть общества врагами с враждебной, не приемлемой и не примиримой идеологией! Потому, что оказывается, самое главное в твоей жизни, за что ты должен бороться и отдавать свою жизнь — даже не Солнце и не Хлеб — а… идеология! —

Враньё всё это! Самое грязное и подлое вранье! — Гипнотизируют и вооружают народы непримиримыми идеологиями, только для того, чтоб отобрать хлеб у других и не отдать своего хлеба!

На самом деле человечество так и осталось обществом дикарей, припудренным гуманитарными и психологическими псевдо-понятиями. (Я не говорю обо всех! — это чисто моё убеждение) — Самые главные заботы у нашего предка Неандертальца — убегать и догонять! А мы… никуда далеко не ушли, и остаёмся теми же Неандертальцами! И главный постулат наш — убегать, чтоб не отобрали… и догонять, чтоб отобрать у слабого — самому! (Это символически).

И вот результат. Обескровленные сёла с блуждающим по опустевшим улицам страхом в виде полицейских — днём, и в виде партизан — ночью. Те и другие одной веры, одной религии,

одной нации и жители одного села! — Вот вам древние неандертальцы убегающие и догоняющие попеременно! Но!.. уже не убежать и не догнать! Человеку, как биологическому существу нет никакой разницы где положить свою голову — В немецком плену, в полиции, обслуживающей варварское нашествие немцев, или в партизанах, противостоящей немецкой полиции.

С бренного твоего тела никто не спросит. Даже Бог, потому, что он равноудалённый к твоим друзьям и врагам твоим. Уже ты сам, по твоему восприятию мира, создаёшь в душе своей своего, персонально личного Бога. Ему и следуешь, ему и служишь. Вышел ли Бог твой из рядов коммунистической партии, из фашистских ли рядов, или ещё черт знает из каких рядов, для того и внушён твоему разуму, чтоб догонять и убегать.

А ты, даже читая того же Гейне и Пушкина, того же Лермонтова и Байрона, послушно внушаешься как годовалый телёнок, хотя ты кандидат всевозможных наук, хотя ты профессор математики, подготовленный идеологами получающими за это хлеб насущный, а иногда и с маслом! Трудней внушить человека, выращивающего хлеб, что ежедневно ходит с косой и плугом. У него свой Бог! — Правильный Бог! Того можно только сломить. Заставить нельзя!

А вот и «гости»

Входная дверь открылась и повеяло холодом. В полутёмной «каморке», что служила одновременно спальней, кухней и столовой ввалились три фигуры. Странную одежду, и ещё более странные головные уборы покрывал сплошной иней. Из того места, где должна находится голова, через тряпьё сверлили пространство злые глаза.

В русской печке горел огонь. Молодая женщина подкладывала в печь солому, и орудовала ухватом. Напротив, на сооружении, подобном кровати сидел скукоженный от холода мальчик лет девяти-десяти и смотрел в печку. В доме было прохладно. На мальчике и на женщине было одето какое-то рваньё, напоминающее фуфайки, чуть защищающих их от холода.

При виде непрошеных гостей женщина поставила ухват и тупо со страхом уставилась на них. Губы её чуть дрожали. Она свою фуфайку застегнула на все пуговицы Мальчик подвинулся в глубь, в самый угол и съёжился в маленький комочек, прикрыв босые ножки свои соломой, что лежала на топчане. Потом на кровать села мать, и заслонила собой мальчика.

«Гости» выглядели насколько нелепо и страшно в своей сборной одежде, прячась в ней от мороза, что хотелось сорваться и убежать. Но, во первых и женщина и мальчик на ногах не имели никакой обуви, а мороз около тридцати градусов. Во вторых нужно было пробежать мимо странных и страшных потвор, в данный момент нисколько не похожих на человеческие личности. И ещё главней — куда бежать? И женщина и её сын были в шоке. Воцарилось предчувствие, что это встреча просто так не закончится. Не в первую их хату заходят такие незваные «гости». И ничем хорошим не кончается!

«Гости» вели себя так, вроде кроме них здесь никого не

было. Вроде они зашли в свою собственную гостиную, и удивлялись, что нет той вещи, где они вчера положили своими руками вот на этом месте. Один, из них подошёл к печке, протянул к огню руки, чтобы согрелись, потом взял ухват, вытащил из печки горшок, и, обнаружив, что там варится картошка, издал

радостный крик.

— Meine Herren, Kartoffel! verdammt! *

— Kann in diesem Drecksloch noch irgendwas? **

— Zweifel ***

— Nun bring was zu Essen, schon die Kiefer treibt ****

— Man könnte denken, dass du täglich isst Erbsen mit Schweinefleisch und trinkst Bier? *****

— Nicht klug! Komm, ich Schneide ich das Fett, was gestern im Nachbardorf holten. ******

— Dieser verdammte Griff ...nicht gewohnheitsmäßig ziehen… aus dem Russischen Ofen *******

— In ein solches Loch uns fuhr Hitler! ********

— Schweig *********

*Господа, картошка! Чёрт побери!

**Может в этой чёртовой дыре есть ещё что нибудь?

***Сомневаюсь

****Ну тащи что есть, уже челюсти сводит!

***** Можно подумать, что ты ежедневно ешь горох со свининой и запиваешь пивом?

****** Не умничай! Давай! Я нарезаю сало что вчера добыл в соседней дыре.

******* Этот чёртов ухват… не привычно… вытаскивать из русской печки…

******** В такую дыру нас загнал Гитлер!

********* Помалкивай

Солдаты стаскивали из себя тряпки. Под тряпками были тонкие солдатские шинели и немецкие автоматы. На физиономиях солдат торчала трёхнедельная, или даже месячная рыжая, почти красная щетина. Значит было не до бритья.

Отступала немецкая армия.

Когда была съеденная картошка, и какие то пожитки, награбленные где-то, они уже сидели вальяжно без шинелей отогретые и сытые, и вели свои беседы.

По интонации можно было понять, что диалог составлялся из грубой брани. Время от времени говорящий вскакивал, стучал кулаком по столу, бил себя в грудь, размахивал кулаками над головой и посылал проклятия в какой нибудь угол невысокого потолка.

Присмотреться — то это были молодые парни, не старше двадцати, двадцати пяти лет. Но щетина на бороде, и обветренные на морозе лица, делали их на много старше и на вид свирепыми. При других обстоятельствах они были бы достойные жалости. Но!.. при других обстоятельствах.

Где-то далеко у каждого из них были мамы, готовые при любых поворотах жизни, и, при любой навязанной идеологии, прижать их к своей груди и не отпускать на эту чёртову войну! Нет! Мамы не хотели их видеть мёртвыми героями! Каждая, даже немецкая мама, ждала их живыми. Но!.. сейчас каждая русская мама, видя их издевательства на своей земле, в своём доме — желала им скорее смерти, может даже жестокой! Очерствели, ожесточились сердца человека к человеку!

Женщина с ребёнком сидели ни живые, ни мёртвые. И боялись даже пошевелиться.

Примерно через час, гости начали успокаиваться и на их физиономиях появлялось что-то похожее на улыбку. Кое-кто даже начал зевать.

Видя, что солдаты, как-бы не агрессивные, душа женщины возвращалась из пяток. Оцепенение прошло и она позволила себе пошевелиться и кашлянуть. Тут её присутствие и обнаружилось! Все трое повернулись в её сторону. На физиономиях застыл вопрос — «здесь ещё смеет быть кто-то»?

Они настолько чувствовали себя хозяевами, что другие живые души воспринимались как куча соломы, дополнительно к той, что валялась на земле.

«Кучей соломы» оказалась молодая и, по украински, красивая женщиной.

Живая беседа возобновилась вновь. Но теперь уже с другим тембром, и громким нагловатым смехом.

Один из солдат вынул из кармана кости и бросил их на стол. Последовал взрыв смеха. Все посмотрели в сторону женщины. Намерения их были ясны. Женщина нервно вздрагивала, мальчик тихонько всхлипнул.

Поднялся здоровенный детина. Он потянулся, расправляя кости и слюнявая вожделенная улыбка обезобразила небритое лицо. Так женщине показалось. На самом деле лицо было по европейски нормальное. Но это чисто условное понятие. — Смотрится ли нормальной, красивой мордочка кошки на взгляд мышки?! Спросите её — мышку то эту… и ответ будет ясный.

Может быть он никогда не имел женщины, не чувствовал её, но у него был инстинкт мужчины, и, дополнительно, инстинкт зверя, приобретённый и воспитанный гитлеровским режимом. и многочисленными лишениями войны. Дополнительно он имел юридическое право своей страны, убивать и наслаждаться продуктом убийства.

Он подошёл к Марине, так звали женщину, схватил ворот фуфайки и разорвал её вместе с кофтой.

Даже в таких случаях, в полевых условиях, природа требует, пусть грубоватой, но нежности и интимности. А где её взять?

Из под обрывков кофты показалось красивое женское тело, с очень полной, всегда зовущей к любви, украинской грудью. Мужчины издали инстинктивный животный крик и вскочили с насиженных мест. Все накинулись одновременно!

Женщина отбивалась сколько было сил и крикнула — «Ваня, беги»!

Бежать было невозможно. Нужно проскользнуть мимо остальных двоих, босяком в трескучий мороз. Тем более, что он сидел как парализованный.

Когда у женщины иссякли силы, она изловчилась и больно укусила насильника за руку. Последовала жёсткая оплеуха и женщина свалилась на пол.

Сработал инстинкт! — Мальчика подбросило как пружиной. Он, уже ничего не соображая, подхватился, прыгнул на солдата и маленькими ручками вцепился ему в горло. В глазах потемнело… Через секунду малыш лежал на полу и получил несколько ударов кованым сапогом по голове. Сознание помутилось. — Раздался выстрел и истошно закричала кошка. Выстрел привёл Ваню в чувство и он шмыгнул под печку, в печурку, там забрался до самого конца небольшой туннели. Такие туннельки делают под русской печкой со сводчатым перекрытием. Оттуда достать его было трудно — глубина печурки метра три, можно только пристрелить, но нужно стать на колени. Солдат поленился. Вслед за Ваней приползла кошка, оставляя за собой кровавые следы.

Женщина умоляла, потом кричала, потом стонала. Стоны были страшные, хриплые, и… затухающие. Каждый стон всё тише и тише. Ваню бил озноб, наконец он впал в забытьё. Сработала защитная реакция организма.

Когда Ваня открыл глаза, то почувствовал холод. Было тихо. Под ним оказалась мокрая лужа. В какой то момент мальчик описался. Возле, лежала мёртвая кошка с перекошенным ртом. Было светло. Ваня в своём убежище пролежал до утра. Он прислушался какое то время и решил выбираться. Нужно было или перелезть через мёртвую кошку и придавить её, или толкать перед собой. Он выбрал последнее.

Мать лежала на спине без движения. От её одежды рядом валялись разбросанные лохмотья. Женщина была голая. Ваня первый раз увидел голую женщину и испугался. Растрёпанные волосы полностью закрывали её лицо, руки раскинуты по сторонам, ноги широко раздвинуты и из лона вытекала какая то мутная тошнотворная жидкость. Мальчика трясла лихорадка. Его стошнило и он вырвал.

Дверь, что вела в сени была полураскрыта и оттуда тянуло холодом. Он бросился босяком полураздетый бежать. Уже выбежал наружу, там валил снег. Вернулся. Взял охапку соломы и накрыл матери живот и ноги. И тут он увидел, что на одной и другой груди, с запекшейся кровью была выцарапана свастика. В отдельных местах, царапины ещё кровоточили. Руки и ноги у Вани дрожали. Он обессиленный сел рядом и опять вырвал. Хотел заплакать, но не смог.

Бегериха

Баба Бегериха жила через дорогу. Жила одна. Её избушка стояла чуть ли ни на курьих ножках, но дверь хорошо закрывалась, окна хорошо законопачены и в доме держалось условное тепло. Засовов её дверь не признавала. Какая-то невиданная сила хранила этот дом. Баба Бегериха умела жить. Всегда в доме была соль и краюха хлеба. Возле печки лежал и сушился охапок дров.

На вид Бегерихе можно было дать и шестьдесят, и сто лет. Во всей согнутой фигуре чувствовалось, что жизнь её ломала, но сломить не смогла и так и оставила, чуть согнутой, но даже не надтреснутой. Когда Ваня зашёл, она ещё лежала на топчане и недовольно крикнула —

— Ну чего тебя чёрт несёт в такую рань? Быстрее закрывай дверь, не напускай холода. Опять мать за солью послала? Я и сама уже ем почти без соли. Ироды проклятые, когда их нечистая возьмёт! —

И тут она заметила что то неладное. Мальчик стоял бледный, осунувшийся, без шапки, в расстёгнутой рубашке и в опорках на босу ногу. Было слышно, как с дрожью стучали его зубы. Он пытался что то сказать, но сумел только выдавить — «мама» — и показал дрожащей рукой в сторону своего дома.

Нужно сказать несколько слов о бабе Бегерихе. В селе она появилась в году — 1928. — Примерно. — Раньше она жила на хуторе учреждённом и построенном согласно столыпинской реформе. Был муж удачливый сельский труженик, коренастый, как и полагается землепашцу. Два сына, что работали на земле и по хозяйству. Ещё дочь — украинская красавица, пышная и грудастая. Но несмотря на это ленивой не была. Работала наравне с братьями. Дом их ежегодно прирастал разными пристройками. То конюшней, то сараем для свиней, то гумном для обмолота хлебов. С кровли исчезла кровельная солома и появилось железо, выкрашенное в зелёный цвет. — Цвет полей украинских.

К моменту уничтожения хуторов их дом представлял странное живописное строение, неподдающееся никакой архитектурной логике. Сыновья поженились. У каждого своя семья и своя пристройка к общему дому. Рабочих рук добавилось. Сеяли хлеб, выращивали овец, свиней, сами ели-пили и продавали. Деньги хранили в банке.

Жадничали нажитым, хотелось больше. Наняли двух работников. Хлопцы ленивые, но из под кнута работали исправно. Платили им за работу деньгами. Выдавали исправно, каждую субботу после обеда. К вечеру их на усадьбе уже не было. Хлопцы запрягали одноконную линейку и уезжали в район. Там в разных, любящих деньги, заведениях просаживали нажитое недельным трудом и, немного помятые к утру понедельника являлись в хозяйство. Выпивали для поправки здоровья по пару литров хлебного кваса, и как новенькие, приступали к работе. Это летом. Зимой работы было меньше и в основном они спали.

Так и проходила хуторская жизнь. До поры-до времени. Но грянул набат. Пришёл 20-й и 21-й год. До хутора доходили такие слова, как Петлюра, революция, Ленин, Скоропадский, немцы.

Благо хутор был на отшибе, километров за 15 от большака, то пока приходили только жуткие слухи. Наёмные работники куда-то уезжали и приезжали возбуждённые. Они же и приносили неслыханные до толи слова.

Через какое-то время хозяин узнал, что банк лопнул и денежки тю-тю. Как мог лопнуть банк, он так и не мог представить. Здание-то кирпичное. Раз банк лопнул, то работникам зарплату он выдать не мог. Сошлись — что они взяли по недокормленному поросёнку. Тут же их зарезали, мясо увезли и пришли через две недели под хмельком качать права. Но помогла хозяйская берданка. Испугались. Исчезли.

Однако все напасти начались ещё раньше. К концу восемнадцатого года появились немцы. Чопорные и наглые. На них всё как полагается — шинель, парабеллум на поясе и винтовка через плечо. Весь джентльменский набор. Немцам понадобились лошади, много овса для кормления тех же лошадей и свинина для собственного прокорма. Всё получили. Уже берданка не помогла. Он её и не показывал. И слава Богу.

В том же году исчезла дочь. Горевали сильно. Через пару лет пришли слухи, что она сбежала с немецким унтер-офицером. Куда он её довёз, и довёз ли вообще — неизвестно.

Потом появились махновцы. Позже узнали что махновцы липовые — настоящие устраивали Гуляй Поле не в этих краях. Всё равно — и не настоящим понадобились для убоя коровы. Остался пустой коровник и окровавленный труп сына. Он имел неосторожность зачищать собственность.

Второй сын скирдовал солому. Залез на скирду, поднял вилы и… трахнул гром! Хоронили уже без слёз. Остался старик со старухой. Ещё крепкие. Молча работали. Слова были лишние. От слов становилось очень больно.

Немцы ушли — пришли советы. Советская власть крепчала. Ей нужно было золото для подъёма народного хозяйства. Появились уполномоченные. Все в кожаных куртках и у каждого маузер. Искали золото. Нашли. У хозяйки на пальце кольцо и в ушах серьги. Но к кольцу и серьгам ещё прихватили мебель и другие ценные вещи. Утюг, самовар, фарфор, стекло и так дальше. Нагрузили два воза и уехали. Уполномоченные оказались настоящими.

Остался пустой, но большой дом. Эхо так и гуляло по комнатам. На полу валялось разные шмотки непригодные для конфискации И ещё коза и две овцы. Во время шмона они паслись в поле. Клин запустел. Ничего не сеялось. Сад зарос. Опустились руки. Но были вдвоём. Коротали дни. Жизнь течёт. Однако, скучать уже стареющим не дали.

Пришли другие уполномоченные. Одёжка победнее, но кое-кто имел маузер. На рукавах красные ленты. Комиссары — они назвали себя так.

Их дело раскулачивать. А семья кулацкая. Хоть и поредела — всё равно кулацкая. Вон какой дом! Эти тоже искали. Досталось мало. Ножницы, ножи, трое штанов, да две юбки. Ширяли землю в разных местах. Нашли в земле ржавую берданку. «Во, кулацкая семья — оружие для пролетариата приготовила»! — крикнул тот, что с маузером. Мужику связали — (а как же иначе?) верёвкой руки и увезли. Разве кто скажет куда? — Никто не скажет! — Но, увезли на веки вечные!

Осталась одна. Но не долго.

Через время пришли два бывшие работники. На рваных телогрейках, рваные рукава тоже имели красные повязки. В этих маузера не было… Но!..«Из комитета бедноты» — сказали. Оно и видно. «Пришли дораскулачивать» — ещё сказали.. Уже сами по себе — «мы комитетчики». — Видишь же красную повязку! Значит имеют право. Пошарили — ничего нет! О! Кулацкое отродье! Не сдирать же последнюю юбку с женщины. Как-то стыдно. Да и юбка гроша ломаного не стоит! — Но, отродье то ведь кулацкое. — Во, какой дом!

Женщину выгнали на улицу и подожгли дом с разных сторон.

Грелись, пока не сгорит. Пусть помнят как на них батрачили! А, уходя, назвали её Бегерой. Чудное слово какое то. Может оно и было производным от какого-то исковерканного слова. С тех пор она сама уже называла себя Бегерихой.

Появилась она в селе в 34 году. Ещё были не залеченные раны голодовки. За собой Бегериха тащила маленький ручной возок на двух колёсах. На дне возка лежали колоски ржи и пшеницы, прикрытые засаленным мешком для посева. Ещё харч какой-то. Скудный.

В селе, на бугорке, на голом месте стоял полуразрушенный дом. Маленький. Раньше в этом доме, далеко от наших событий, жила семья погибшая от неизвестной в тех местах, и в то время, болезни. Туда никто не заходил пока они не истлели и высохли.

Приезжий фельдшер порекомендовал властям убрать высохшие трупы. Неохотно, но убрали, Через пару лет, когда всё выветрилось, поселилась туда, Бог знает откуда взявшаяся, бедная семья. С ней случилось тоже самое. Умерли. Власти поступили уже по накатанной — вывезли высохшие трупы. Больше к дому никто не подходил ни при немцах, ни при Петлюре, ни при Скоробогатском, ни при фальшивых махновцах, ни, даже при советах. И почему-то не сожгли — Боялись. Смелые! — Не верящие ни в чёрта, ни в Бога — но боялись. Даже подходить боялись. А может быть были другие, более важные дела. Вырывать с корнями, там где имелось, а из заразного дома что возьмёшь? То-то! — Только руки испачкаешь!

Вот к этому дому и пришла Бегериха. Тронула дверь. Она поддалась. Открылась. Был разгар лета. Бегериха втащила туда свой возок и среди грязи и паутины легла на пол спать. Спала долго. Утомилась.

Когда выспалась — обследовала дом. В чулане нашла топор, молоток, ручную ножовку, гвозди и другой не мудрёный инвентарь и инструмент. Сколько лет прошло — а не тронули! Но всё ржавое. Придётся камнем оттирать ржавчину.

«Сам Бог послал мне жильё» — подумала она и так в нём и осталась. Домик постепенно приобретал вид жилья. Ремонтировала его сама. Ходили слухи что на её хуторе зарыт клад и она оттуда черпает. Время от времени туда ходили мальчишки, рылись на заросшем бурьяном пепелище. Находили ли там что нибудь? Разве кто скажет.

Вернёмся к нашим событиям. Ваня стоял рядом. Возле лежащей матери.

Несмотря на неординарную обстановку, баба Бегериха вела себя спокойно. Она стала на колени, приложила ухо к груди женщины и спокойно сказала —

— Она живая! Успокойся. Слава тебе господи, дышит. Помоги мне перетащить её на топчан. Сейчас я пойду возьму кой какие снадобья. и тут же приду обратно. Слава тебе господи, живая. Не плачь. —

Горький гостинец

Минут через десять баба Бегериха пришла и уже не уходила целую неделю. Мать отходила долго. На какое то время она потеряла дар речи и как будто заново училась разговаривать. Многочисленные порезы, в виде свастики, заживали, гематомы рассасывались, но осталась душевная рана.

Не раз она хотела наложить на себя руки, но её удерживало беспокойство о сыне. Что он будет делать? Ведь отец может и не вернуться — шла война. Да ещё ей было стыдно перед сыном. Он всё видел и пережил, а она, от такого негодующего позора не умерла.

Когда мать и сын смотрели друг другу в глаза, у каждого из них возникала та, нечеловеческая сцена. И они отворачивались. За эти несколько дней Ваня повзрослел, стал мужчиной. Теперь на нём лежала ответственность за мать и перед селом, и перед отцом, если он вернётся. Новость распространилась по селу в тот же день. Пока ей все сочувствовали и жалели.

Самое страшное пришлось испытать недели через три, когда задержались месячные. Пока была маленькая надежда, что задержка произошла из за пережитого стресса, но когда прошёл ещё месяц и всё оказалось в той же поре, Марина поняла, что забеременела. Здесь её охватила жуть. Забеременеть от немецкого солдата, носить в себе немецкого ребёнка это было предательством не только перед мужем, что гнил в окопах, но и перед всей страной.

Живот рос и росла в ней ненависть к самой себе. Было стыдно перед сельчанами, но особенно перед сыном. Сын чувствовал её стыд, поэтому больную тему не затевали. Хотя мать и замечала что сын проявляет к ней особую заботу. От такой заботы ей было ещё более горько и, оставаясь наедине сама с собой, она до остервенением колотила кулаками по своему животу, и ей казалось что она бьёт тех ненавистных солдат. Сколько слёз и проклятий!

Отчуждение

Ночью Марина проснулась от необъяснимой тревоги. И самое главное, что эта тревога была приятная. Какая то благодать пробежала по её телу. В её животе ворочалась жизнь, била ножками по её чувству, по вечному зову Божьего торжества. В ней вместо самки родилась мать и она почувствовала, она осознала, что никакая сила больше не заставит обидеть эту новую жизнь, и, что она за эту жизнь будет стоять насмерть.

Пришло время и Марина родила мальчика. Повитухой была баба Бегериха. Ваня в начале сторонился ребёнка, но потом тоже почувствовал в нём брата и стал помогать матери. Пока ещё Украина была под немецкой оккупацией, односельчане к ней и к её новорождённому относились сносно. Но вот прошли войска Красной армии и в селе восстановилась Советская власть.

Село словно подменили.

Навстречу шла подруга. Но не доходя метров двадцать, несмотря на непроходимую грязь перешла на другую сторону улицы и на приветствие Марины, ничего не ответила, как бы её незамечая. Когда через несколько дней они встретились вновь и Марина спросила в чём дело, Галя ответила —

— Ты извини, я не хочу из за тебя пострадать —

— О чём ты говоришь, Галя, как ты из за меня можешь пострадать? —

— Как, как! А ты знаешь что говорят на селе?

— Что говорят на селе?

— Что, что… А ты не догадываешься?

— Пока нет.

— Странно.

— Ну, говори, что говорят на селе? —

Галя замялась, отвернулась, а потом выпалила —

— Да говорят, что ты немецкая шлюха, немецкая пособница, да ещё воспитываешь немецкого ублюдка. Ты бы избавилась от него как нибудь, может постепенно забудут.

— О чём ты говоришь, Галя? Ты же знаешь как это было. Ты разве могла бы выбросить своего ребёнка?

— Я то знаю, да и не знаю. Я свечку не держала. А на счёт ребёнка, то я, слава богу от немца не рожала. —

У Марины брызнули слёзы. Это первые слёзы. Она ещё не знала сколько слёз ей придётся пролить. Она повернулась и как убитая потащила ноги к своему «немецкому ублюдку».

На следующий день Марина пошла к бабе Бегерихе.

— Ну, чего пришла? Что то тебе надо, может из детей кто заболел?

— Да нет, слава Богу, все в здравии. Да вот у меня сердце не спокойно.

— Куда ж ему быть спокойным, сама знаешь…

— Баба Бера, что там за разговоры, вы же всё видели, разве вы не рассказывали.

— Я то рассказывала и вначале все верили, сочувствовали, а вот сейчас…

— А что сейчас?…

— Что сейчас?… Пригрозили мне, чтобы язык не распускала. — Она понизила голос до шёпота, и ещё посмотрела на дверь — Эта вот, соперница твоя, она ещё до вашей свадьбы смотрела на твоего Петра и зуб поимела, говорят. А сейчас вон оно как. Она ж партейная… да… Билет то она спрятала при немцах и никто, дай Бог им здоровья, не донёс. А сейчас когда пришли наши, она бац, партбилет на стол… вот и поставили её председательшей сельсовета. —

Марина сидела, опустив голову. Баба Бегериха немного помолчала, зачем то взяла в руки зубчик чеснока, покрутила его и продолжала. —

— Так вот, она встретила меня, председательша — то, да и говорит: «будешь выгораживать, пойдёшь вслед за Мартынюком».

— Ну Мартынюк то был помощник старосты. —

— Вот, пособничество и связь с немцами. Так вот она и говорит: « дескать, поставят дело так, что я сводила тебя с немцами, стало быть способствовала — Наступило глубокое молчание. Затем Марина сквозь слёзы —

— Боже мой! Ведь всё село знает. Знают же как я хотела сделать аборт, знают же что ничего не получилось, знают же, что я чуть не умерла. Да я бы и умерла, если бы не Ванечка. Разве никто не скажет слово.

— Знать то они знают, да боятся.

— Чего же они боятся?

— Как чего? За укрывательство по головке не погладят. Запрут так, что и не видно будет. —

Где то в углу в паутине паук душил муху и лишь она своим скорбным криком нарушала тяжёлое молчание. —

— Теперь вот что, раз пошёл такой разговор, то я скажу всё, что до сих пор скрывала. Петро твой то пишет письма. Вначале он написал тебе. Но письма идут через сельсовет. Там их вскрывают и читают. Военная цензура называется. А что там их вскрывать! Тот треугольничек, развернул и читай. Твоё письмо и попало в руки председательницы. Она тебе его не отдала, но ему написала. Что написала, Бог его знает, но ничего хорошего, я так думаю. Он ей и ответил, она даже давала селянам прочитать. Так вот он пишет, что когда ему даст Бог остаться живым, то порешит и твоего выродка, и тебя саму, а если нет, то чтобы это сделали другие. Теперь там такая переписка, такая любовь. Может Бог и пронесёт, если ты на него не будешь претендовать, а ещё лучше, если куда то уедешь.

— Куда я уеду? Будь что будет. То-то я вижу, что ко мне соседи как то охладели, да и моего Ваню ребята сторонятся. Боже мой! Разве нигде нет правды? Ну есть же. в конце концов, товарищ Сталин, разве он не заступится? —

Баба Бегериха шёпотом-

— Ты про Сталина лучше молчи — и добавила — нужно будет, приходи ко мне, но лучше поздно вечером, чтобы меньше видели. — На том и разошлись.

Поединок

С этого момента Марина почувствовала, что они с селом живут разной жизнью. Она уже сама старалась меньше общаться с односельчанами. При чём странно было, когда они с кем то встречались один на один, к ней относились, как бы нормально, но стоило ей встретить троих, или даже двоих, то те же люди от неё сторонились как от прокажённой. Даже когда она приходила в колхоз на работу, где почти ничего не платили, но работать обязывали, ей всегда давали отдельную делянку, где можно было работать одной. В этом способствовал председатель колхоза однорукий Патутин Андрей Андреевич.

После освобождения его прислал район председательствовать, как пострадавшего, но выжившего фронтовика и коммуниста, хотя в сельском хозяйстве он был абсолютный ноль.

Председатель как то подошёл к Марине и сказал —

— Знаешь землячка, ходят разные сплетни, я им не верю, но не считаться с мнением людей я не имею права. Поэтому давай я тебя буду как то ограждать от ненужных контактов, а там жизнь сама поставит точки где надо. — На том и порешили.

Марина стала привыкать к роли отверженной, хотя ей было очень не легко. Но больше её беспокоило что придёт время осени, Ваню нужно посылать в школу и как к нему будут относится учителя и сверстники. А ещё нужно регистрировать рождение малыша. Здесь её постигал ужас, ведь нужно будет назвать отца. Что она скажет? Ваня часто приходил с заплаканными глазами и жаловался, что его называют фашистом. Уже полтора года восстановилась советская власть, а маленький Тарасик ещё не зарегистрирован.

Война кончилась и ждали возвращения живых. Петро числился в списках живых и Марина с нетерпением, с надеждой и с большим ужасом ждала Петра. Что то оно будет? Ваня спрашивал — «А папа придёт»? И Марина на этот вопрос ничего не могла ответить, только как то сжималась и опускала глаза.

Шёл июль сорок пятого года. Ваня на огороде надолбил молодой картошки и Марина собиралась поставить её варить. Дверь открылась и в дом зашла Любовь Петровна. Так звали председательницу сельсовета. Прежнюю её подругу а позже проигравшую соперницу. Она была в офицерском кителе без погон в юбке военного образца и в сапогах. Сразу же она скомандовала, обращаясь к Ване-

— Малец, выйди! —

Ваня вышел. Любовь Петровна села на лавку, вынула пачку Беломор канала и закурила. Марина стояла возле печки, и оперлась руками и бородой на черенок ухвата. Двухлетний малыш прятался за юбкой матери и с опаской выглядывал. Две женщины молча смотрели друг на друга. Так прошло минут пять, но Марине это показалось вечностью. Первой, разговор начала Любовь Петровна.-

— Так, подруга… мир не без добрых людей, сообщили тебе и ты, наверно знаешь, что Петро к тебе не вернётся. Он приедет ко мне. Сам Бог создал такую ситуацию, чтобы я заполучила Петра. Ты его у меня отняла, теперь справедливость восторжествует. Не так ли? —

Марина молчала. Замолчала и Любовь Петровна. Она вынула другую папиросу и прикурила от самодельной армейской зажигалки. Молча сделала несколько затяжек, мизинцем сбросила пепел, зачем то пальцем постучала по столу и продолжила, сначала уперев взгляд в глиняный пол, а потом Марине в глаза.

— Так вот… я тебя понимаю, я тебе может где то сочувствую и я даже вижу ту несправедливость, что проявляют к тебе сельчане, в том числе и я — всё это знаю. Знаю, что ты пострадавшая и к тебе нужно отнестись со состраданием и снисходительностью. Но, понимаешь ты… понимаешь… здесь замешана любовь и ничего я сделать не могу, кроме того, что сделала. Потому, что атмосферу враждебности вокруг тебя создала я. И готова пойти на большее. Ничего несправедливей и жёстче не бывает, чем любовь к любви — своей сопернице! Но, из за того, что мы были в далёком прошлом подруги мне где то в глубине души жаль тебя и у меня есть к тебе дельное предложение.-

Марина кивком головы спросила какое? —

— Да уйми ты этого малыша, чего он орёт? Дай ему что нибудь.-

Марина взяла его на руки и он замолчал. —

— Ах, ты смотри, он ещё и хорошенький такой, не смотря что немец, даже чем то напоминает Петра, вот чудо. Но тогда, тем более, я буду настаивать на своём предложении. Первое — я тебе выдам паспорт. Второе — я зарегистрирую малыша. Фамилию отца ты назовёшь любую. Погиб на фронте. С этими документами ты уедешь в Белую Церковь, или даже в Киев. Там будут отстраивать Крещатик. Нужны рабочие. Со своими детьми ты сможешь получить общежитие. Петро приедет через месяц, или даже раньше. Он приедет ко мне, но всё равно вы с ним не должны видеться. Иначе он убьёт тебя и твоего немчуру. Деньги на первый случай я тебе дам. Месяц-два ты сможешь на них перекантоваться. Ну как?

— Я никуда не поеду, это мой дом. —

— Не правда. Этот дом строил Петро. —

— Он его строил когда мы уже с ним жили и я была беременная. Он строил его для нашей семьи.

— Но не для фашисткой семьи. Если ты уважаешь Петра, то должна уехать. Не ставь его в дурное, а может и опасное положение.

— Нет, я не уеду. Что будет-то будет.

— Хорошо. Тогда держись и не кусай себе локти!.

Любовь Петровна ушла, сильно хлопнув дверью.

Душевные смятения

Баба Бегериха пришла поздно вечером к Марине и принесла печёную картошку. Дети уже спали на одной кровати и сопели своими носиками.

— Я думала они ещё не ложились поэтому принесла гостинец.

— Баба Бера, говори чего пришла, не юли.

— Да, да… Так вот я же тебе и говорю — она замялась — вот я хотела сказать и поддержать тебя…

— Да знаю я. Ваня вчера его видел, правда издалека.

— И что не подошёл?

— Нет, не подошёл.

— Живёт же в этой председательницы, говорят пьёт без пробуду. Ей же самогонку носят, там за справку, или ещё за что.

— Пусть пьёт, он прошёл всю войну.-

Марина задумалась и появились слёзы.

— Ну ты того… ты смотри…

— Ладно баба Бера, иди, без тебя тошно. Может справлюсь.

— Так я же и говорю, к своему сыну то не пришёл.

— Иди баба, не мучь меня.

Баба Бегериха ушла, Марина потушила каганец и прилегла возле детей. Через окно светила полная луна. Боже, как она хотела увидеть его, прижаться, выплакать свои слёзы, и как она по животному боялась его. Ей казалось, что страх был меньше, когда над ней издевались немцы, чем страх перед своим мужем.

Особенно она боялась за своего ребёнка. А она полюбила его и он занимал всё её материнское сердце. Это её ребёнок. Да, он посеян чуждым ей, заблудившимся семьям, но он вырос и отделился от её плоти. Так разносит ветер семена клёна, какое то зёрнышко попадает на благодатную почву и прорастает в той почве. И этот росток её — росток этой земли. С такими очень простыми, неказистыми мыслями она отошла ко сну. Дай Бог ей хорошего сновидения, терпения и силы, они ей понадобятся.

Встречи на вокзале

Лязгнув несколько раз буферами, заскрежетав тормозными колодками и выпустив из под колёс плотную горсть искр, товарный вагон остановился напротив входа в полуразрушенный вокзал станции Белая Церковь. Через распахнутую дверь вагона плотной толпой над защитными гимнастёрками улыбались радостные лица. И тут же вся эта общая масса зашевелилась и высыпала на перрон. Кто спрыгивал сам, а кому то помогали товарищи, поддерживали и уже на перроне подавали костыли. Это была мужская масса. Она тут же смешалась с женской, что уже почти час ожидала прибытия товарняка. Такое зрелище не поддаётся описанию. Цветы, объятия смех, счастливые слёзы и слёзы разочарования, и стоны разочарования. Возгласы: «видел, не видел, приедет, не приедет»?.. «Где»?.. «Там под Берлином»?.. «Нет, под Варшавой»… «Как?.. Было письмо из Гданьска, вот оно, я его сейчас покажу»… — «Что я поделаю милая»?.. «Мне очень жаль»… «Так случилось, что я приехал, а он нет»… «Я не виноват и мне даже стыдно перед вами — это война»… «Боже мой, Боже мой, было же письмо, было же письмо»!.. «Что я скажу Маруси и Васе… они так ждут, они так надеются что мы вместе»…«Ой»! «Люди добрые, люди добрые!.. Было же письмо»… Эти стенания глохли в других стенаниях, в радостных возгласах, в стуке и скрежете колёс. Поезд уже тронулся. Кто то кричал вдогонку: «Напиши письмо, как приедешь». — другой удаляющийся голос отвечал: «Напишу-у». Откуда то взялась гармоника и по перрону понеслась мелодия «на сопках Маньчжурии», кто то крикнул: «Ой солдатка нэ журысь, тай на мэнэ подывысь»! — И под эту мелодию одной ногой с костылём начал выплясывать гопака. И уже расходились, в подавляющем большинстве, не по одиночке, а парами. Кто то оставался на перроне и ждал очень долго, и не хотел уходить, и надеялся, что вот ещё придёт такой поезд и оттуда спрыгнет пусть и не на обеих ногах, пусть даже без ног, лишь бы приехал, лишь бы прикоснуться к этой заросшей щетине, к этим морщинам, что прорезала война и пролить на них слёзы, слёзы радости, слёзы умиления и дать услышать как трепещет, как бьётся сердце. Сострадающее сердце. Но поезд проходил. Проходил не один раз. Чаще не останавливался. Бывало, что останавливался. Высыпали другие люди, другие солдаты, но не было ожидаемого. И как было обидно, и как было завидно. И как всё кричало: «Зачем, зачем, почему так, почему я одна, почему мой маленький Толя должен смотреть как соседский счастливый Вася идёт за руку со своим отцом в орденах и медалях, а мой сын должен смотреть им вслед и глотать горькие слёзы. Зачем? Кому так было нужно, что изменилось?.. Что… что изменилось? Зачем, зачем, зачем»?

— Петро! Петро, я здесь! Я здесь, куда ты смотришь? Я здесь, дорогой, я уже неделю приезжаю ежедневно, а тебя всё нет и нет. Думаю, не дай Бог, что то случилось. —

Люба была с огромным букетом роз, в голубом сарафане, из под которого выглядывали округлые и, нужно сказать, много обещающие плечи. Ярко накрашенные губы источали завораживающую улыбку.

— Да задержался я у друга, такого же демобилизованного ещё год назад, старшины. Остался без ног, но на протезах ходит.

— Да здесь, здесь я, вот она я, куда ты оглядываешься? —

Люба знала куда он оглядывается, поэтому сразу бросилась ему на шею, и начала оставлять на его чуть заросшем лице следы дешёвой губной помады.-

— Пойдём, здесь моя двуколка. Я без кучера. Приехала сама. Выпьем по рюмашке за приезд и ай-да домой. Там всё готово, я к твоему приезду даже побелила комнату, накрытый стол и ждут не дождутся тебя гости. Всем хочется видеть героя войны. Во, сколько орденов и медалей»! —

Она его любила. Любила ещё с десятого класса. Любила, когда он сказал: «Нет», любила когда он женился, любила, когда у него родился сын и с завистью смотрела на коляску с его сыном, любила когда он работал кузнецом и часто придумывала дела, чтобы зайти в кузницу, любила когда провожали его на войну, грезила о нём, молилась за него, хотя и была атеисткой. И ждала его, и дождалась.

И как хорошо, что с его женой произошёл этот ужасный случай, и как хорошо что удалось скрыть истинную причину, ну прямо, как по заказу. Как по заказу. И теперь она будет держать его руками и ногами, и никуда он не денется.

— Хочешь побыть моим кучерем? Не забыл держать вожжи? Жеребец норовистый, но если почувствует твёрдую руку идёт как по линейке.

— Нет не забыл, На войне всего хлебнул. За день не расскажешь.

— У нас впереди много дней.

— Дай Бог, дай Бог. —

Жеребец действительно почувствовал твёрдую руку, угадывал желание кучера и повиновался малейшему натяжению поводьев. Вдоль дороги созревали озимые, сплошь заросшие сурепкой. И не поймёшь, что посеяно, пшеница, или сурепка. Хорошо хоть так. Пол дороги молчали. Петро правил правой, слева села Люба и плотно прижалась к его плечу. Изредка ехали навстречу, или обгоняли американские студебеккеры. Но это только до Озирно, до сахарного завода, а там дорога будет пустынной. Петро попустил поводья и жеребец перешёл с рыси на шаг. Жеребец чувствовал настроение кучера, которому хотелось, почему то всеми силами, оттянуть хоть на час прибытие в свою деревню.

— Дай мне вожжи, иначе мы так до вечера не доедем.

— Пусть, я собираюсь с мыслями. Там вдали было всё понятно, а сейчас что то сильно колотится сердце.

— Заживёт. Она не стоит твоего сердца. А Ивана мы заберём к себе, он должен расти в нормальной советской семье.

— Нормальной?

— Да, нормальной! И сегодня этот вопрос оставим в покое. Давай о другом. —

Разговор оборвался. В душе Петра боролись два чувства. Он очень любил и так же ненавидел Марину? Как она могла? Ладно, он мог бы простить её, если бы она связалась с соотечественником. Но с врагом страны, с его личным врагом?! Он несколько раз умирал от рук солдат, которых… оказалось, любила его Марина. Он боялся встречи с ней, и даже оставил у друзей именной пистолет, чтобы не застрелить их всех. Потому, что даже сын, его любимый сын, теперь в родстве… он брат его личного врага. Такие мысли роились в голове Петра. Он ещё бы сомневался, если бы получал письма только от Любы. Но он получил больше десяти писем от односельчан, и они все говорили о коварстве и предательстве его любимой жены. Он только не понимал, как это власти до сих пор не арестовали её. И он об этом сожалел. Ведь теперь вопрос возмездия придётся решать ему. И эта тяжёлая ноша казалась, лично для него, тяжелей самой войны.

С письмами всё было очень просто. Вести уходившие на войну, и приходившие с войны были прочитаны и скорректированы Любой.

Прозрение

К приезду Петра, на самом деле всё было готово. Стол накрыт. Накрыт не плохо. Было всё, что можно было достать через какие-то месяцы после войны. В бутылках стоял не только самогон, но ещё что то в красивой упаковке и с иностранным названием. Гости представляли собой с одной стороны разношерстность, с другой стороны завидную сплочённость. Две молодые женщины, два демобилизованных, среднего возраста солдата три старушки и дед, что ежеминутно кряхтел и гладил усы выпестованные на украинский лад. Как позже оказалось, это были все родственники Любы.

— Ну, наконец то. Пока ждали такого молодца во всех горло пересохло.-

Не успел Петро переступить порог, как уже, одна из молодух, подавала ему полный стакан самогона, а в другой руке на вилке держала малосольный огурец. Тут все, как по команде закричали —

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна! —

Петро и без них выпил бы до дна, потому что на душе скребли кошки. Во время трапезы и беседы каждый из гостей норовил вставить недоброе словечко о Марине, но Люба тут же становилась на защиту Марины.-

— Друзья мои, друзья мои! молодая кровь играла, а мужиков не было, волей неволей пришлось связаться с нашими врагами. Но больше ни слова, не бередите душу Петра, пожалейте героя. —

Но всё равно, каждый как по очереди норовил возобновить эту тему, и каждого Люба обрывала, правда, после того, как он успел высказаться.

После каждой такой разоблачительной речи, Петру наливали стакан спиртного, чтобы он залил свое горе. Уже через полтора часа после частой заливки, Петра нужно было волоком тащить в приготовленную кровать и раздевать с помощью Любиных ласковых женских рук. А они на самом деле в этот момент были очень ласковые.

Когда Петро просыпался, то за столом уже сидели три-четыре человека, и с нетерпением ждали, чтобы опохмелиться и продолжить задушевную беседу, чаще о делах военных. Эта опохмелка затягивалась до глубокого вечера. Велись и беседы о текущей жизни, о нуждах села и уже пророчили Петру после того как отдохнёт, стряхнёт с себя пыль военных дней, председателя колхоза.

Нынешний председатель не тянет и это была правда. А у Любы есть, и в районе, и даже в области нужные люди. Помогут. А вы с ней прекрасная пара. А такой симбиоз — жена председатель сельсовета, муж председатель колхоза — это для села, ох, какая находка! Правда, в партийных кругах такой симбиоз не очень то поддерживали, но здесь случай особый, нужно поднимать сельское хозяйство.

Так длилось больше трёх недель. Но, однажды какой то старичок, Бог знает откуда он взялся, когда они остались наедине, сказал —

— Сходил бы ты, сынок, к бабе Бегерихе. Она же повитуха твоего сына. Ой, как обрадуется. Да и расскажет, может что полезное. Сходи, сходи, пока она ещё не умерла. Все под Богом живём, а ей уже вон сколько лет. А не увидишь её сейчас — жалеть будешь. — Но тут появились ещё люди и старичок замолчал, а потом незаметно исчез.

Петро, всё таки, сходил к бабе Бегерихи. Успел. На следующий день баба Бегериха умерла. Говорили, что от желудочных коликов.

В деревне любая новость распространяется с быстротой молнии. Но и запрет на какую нибудь из новостей распространяется с быстротой молнии, особенно в то, послевоенное время. Страна покончила с внешним врагом, теперь нужно было расправиться с врагом внутренним. (А для этого нужно его найти, или придумать)! Люди немели от страха, и, что нужно было властям чтоб забыли — мгновенно забывали.

После встречи с бабой Бегерихой, Петро стал уклоняться от бесшабашной попойки. Стал выходить чаще на улицу, встречаться с односельчанами, расспрашивать о житье-бытье. Но как только он касался больной ему темы, собеседник заикался, опускал глаза вниз, и только и мог сказать: «Кто его знает, люди по разному сочиняют». Петро постепенно, но стал верить бабе Бегерихе. Несколько раз он прошёл мимо своего дома. Ныло сердце. Однажды проходя мимо, он набрёл на Ивана. Оба вздрогнули, остановились, Иван опустил глаза и ковырял большим пальцем ноги дорожную пыль. Молчали. Сердца разрывались. И у того и у другого выступили слёзы. Петро дрожащей рукой взял руку Ивана и сказал —

— Пойдём, сынок. —

Пошли. В сторону его родного дома. Открыли дверь. Переступили порог. Петро остановился. Марина сидела на кровати, из за её спины выглядывали голубые глаза красивого мальчика. Марина задрожала и спрятала мальчика дальше за свою спину. Потом взмолилась —

— Убей меня, дитя не трогай. Он не виноват. Умоляю тебя. —

Петром владели противоречивые чувства. Он не понимал, толи это была глубокая любовь, толи неудержимая ненависть. Но здесь, с этим чувством справиться было невозможно и он выбежал на улицу. Хотел уйти. Хотел уйти к Любе и… навсегда.

Но второпях наткнулся на забор, а тот, полусгнивший, упал. Всё рухнуло и даже забор упал. Всё рухнуло!. И тут его поразила мысль — а если забор поднять?.Кто же его поднимет, кроме него. Какая то пелена спала с глаз. Вот тот же сарай, им построенный. Странно, но инструмент спрятанный им уцелел и находился в том же схроне. Из дома вышел Иван.

— Ваня, надолби молодой картошки, скажи матери чтоб сварила, я что-то проголодался. А потом выходи, помоги мне поднять забор.

Забор стоял. Молодая варёная картошка, посыпанная укропом, дымилась на столе. Марина сидела всё на той же кровати и за её спиной прятался мальчик. Что будет, что будет? Петро подошёл и рухнул. Он зарылся головой в её колени и зарыдал как маленький ребёнок.

— Дорогая, любимая, прости меня, прости нас всех что допустили до такого и что такое могло случиться. Прости меня. —

Он почувствовал знакомый запах, который могла издавать только его жена, его кровиночка. И рыдая, он вспомнил всё. Всю войну. И то как под Кенинсбергом, после боя, озлобленный, разъярённый он встретил немецкую девушку. Девушку, отец которой, возможно убивал его друзей –, дочь врага. И тут же на пустынной улице, угрожая автоматом он насиловал её. И он не думал ни о совести ни о чести, потому: что завтра предстоял бой, и кто знает увидят ли его глаза следующий рассвет.

И здесь на коленях у своей жены он почувствовал с животным страхом, что где то там, в далёкой земле, тянет ручки к матери такой же малыш, но не с голубыми а с чёрными глазами. И он встал, и взял мальчика на руки, и сказал-

— Ты, малыш, брат Ивана, а значит мой сын. Садимся все кушать. Прорвёмся, не в таких ситуациях прорывались».

Петро был дома. Это его дом и весь смысл жизни защищать этот дом.

Следующий день выдался хорошим. Солнце заглядывало в окна и освещало все изъяны, все запустения, все отсутствия хозяйских рук. Но это второй план. Сейчас нужно решить главное. И он сказал семье —

— Собирайтесь. Пройдём все вместе по селу, чтобы всё было понятно и пресечь все дальнейшие кривотолки.

— А может не надо. Петя, я очень боюсь. Ведь всё село на меня смотрело волком. Иван лишился всех друзей. Даже называют его фашистом.

— Вот по этому и пойдём, пусть попробуют! — Пойдём в сельсовет. Малыш должен иметь имя и фамилию. Теперь это мой сын и он должен быть под защитой советских законов.

— Петя, там же председатель Люба. Я боюсь.

— Не бойся, ты под моей защитой. Под защитой солдата победителя. —

И они пошли. Марина держала его под руку, а малыша отдали на попечение Ване. Тот вёл его за ручку. Так они заняли всю улицу. До сельсовета километра полтора. Из за заборов на них смотрели сельчане. Как смотрели — сейчас не важно. Пусть смотрят, пусть привыкают. Петро шёл гордо. Это он гнал немца до самого Берлина. Это он победитель. Он это знал. Но он не знал, что война кончилась и теперь он просто винтик. Маленький винтик. Его можно выбросить, затоптать в болото, заменить другими такими же винтиками.

На банкете, в честь победы, товарищ Сталин сказал, что он благодарит российский народ — (российским народом он называл все народы Советского Союза), эти маленькие винтики, друг друга заменяемые винтики, что держали и удержали в самое жестокое время всю систему. И гордился каждый россиянин, что товарищ Сталин не забыл их, что они винтики. Винтики в отвёртке товарища Сталина. Но в руках товарища Сталина была большая отвёртка. Эта большая отвёртка рассыпалась на отвёртки поменьше, те на множество ещё меньших, и наконец на самые маленькие. Именно самые маленькие отвёртки крутили и раскручивали все винтики, кому как хотелось, и все от имени товарища Сталина.

Петро с семьёй шли в сельсовет. Шли торжественно. Шли по важному делу. И не важно, что председателем была Люба. Он, Петро, гражданин Советского Союза. И пусть только посмеют. Но весть что Петро идёт в сельсовет пришла на много раньше его и уже во дворе сельсовета его встретила председатель и два исполнителя.

— И куда это собралась фашистская семья? Пачкать сельсовет! Марать Советскую власть! —

Глаза Любы высекали искры. Марина съёжилась. Сдержанно, но очень жёстко Люба добавила —

— Марина, моё предложение в силе. Пол часа на размышление. Время пошло.

— Сейчас за Марину отвечаю я — сказал Петро.

— Скажите пожалуйста, отвечает он! Ты бесстыдник променял меня на немецкую шлюху, на немецкую пособницу, да ещё притащил в сельсовет фашистского ублюдка! —

Люба кипела, её обуял гнев, она хотела сказать ещё что то, но получила такую пощёчину, что не удержалась и свалилась на землю. Когда она поднялась, из носа показалась струйка крови. Воцарилась немая сцена. Во всех захватило дыхания. Один исполнитель хотел подать ей платочек, но она его грубо оттолкнула. Чеканя слова с интервалами, в которые вкладывала весь гнев, сказала-

— Ты пожалеешь!.. Ох, как ты пожалеешь!.. Петро… слышишь Петро! —

Потом быстро подбежала к двуколке. Двуколка всегда стояла запряженная, вскочила в неё, и не садясь, стоя, крикнула жеребцу: «Пошёл»! И улетела, Улетела как Амазонка.

Она ехала в район. Ехала стоя. Жеребец шёл галопом. Ему передавалось бешенство кучера. А кучер, казалось, хотел сохранить это бешенство, не расплескать его по дороге, чтоб в таком бешеном состоянии донести его куда надо. Гнев, обида и слёзы душили её грудь и она повторяла: «Петро, любимый Петро, что ты наделал дорогой мой Петро?! Нет, нет, нет! Если не мне, то никому ты не достанешься»!. И вновь жеребцу: «Пошел»! И хлестала его кнутом. Хлестала до боли в руке, хлестала до крови!

Арест

Все четверо были молодые, красивые, стройные. Сапоги начищены до блеска, кителя новые, галифе выглаженные со стрелочкой, портупеи сидели лихо, а на поясах висела кобура и с неё холодным блеском выглядывали рукоятки пистолетов. Всё как полагается. Зелёные погоны и зелёные околыши военных фуражек и все, как один, лейтенанты.

Когда они зашли в дом, Петро ещё лежал на топчане, дети спали на кровати, а Марина уже чистила картошку, чтоб приготовить завтрак. «Вот так гости»! подумал Пётр, но сердце защемило. Он знал, что такое зелёные околыши на фуражках.

— Чем обязаны такому раннему визиту?.. Вы уверенны, что пришли по адресу?

— Уверены. Вставай одевайся, ты арестован.

— Как арестован, за что? Я только что мобилизовался, я полный кавалер орденов славы! За что? —

Петро знал цвет этих погон. На фронте их ненавидели, но полковники другого цвета погон, не могли перечить даже младшему лейтенанту с зелёными погонами.

— Как бывшему кавалеру орденов славы мы обещаем вывезти из села без наручников.

— Почему бывшему?

— Ты будешь лишён всех наград.

— Но ещё не лишён. Лейтенант, объясни за что?

— Считай, что уже лишён. А за что, на этот вопрос мы отвечать не обязаны, но как бывшему вояке скажу. Ты обвиняешься в покушении на власть и связь с немецким пособником.

— Кто немецкий пособник?

— Твоя жена. Она тоже арестована.

— Это нужно ещё доказать. Есть свидетели.

— Докажем. Об этом можешь не переживать. Мы всё докажем! Так… быстро! Собирайтесь! Бельё и тёплые вещи. Вы на долго. Фашистского выродка мы тоже забираем с собой, пойдёт в детдом, там он не узнает своего происхождения.

— А как же Иван? Ему только десять лет.

— Пока будем считать, что твой Иван не виновен. О нём побеспокоится сельсовет.-

Заговорил второй лейтенант, более мягким и как бы извиняющимся голосом-

— Прощайтесь, скоро вы не увидитесь.

— Если увидитесь вообще, — добавил грубо первый.

Возле ворот стояли два американских виллиса. Через пять минут один с Петром взял курс на Таращу, второй-с Мариной и её маленьким сыном на Белую Церковь.

Так началась очень длинная дорога и никто не знал, чем она закончиться…

ПЕТРО

Начало длинного пути

— Так парень, я тебе обещал без наручников провезти по селу. Как видишь я обещания выполняю. Но село кончилось. Маленькое у вас село. Не наша вина. —

По содержанию — сказал он издеваясь. Но в интонации никакой издёвки не чувствовалось, Скорее всего вымученность. И после очень очаровательной, и, как бы, издевательской улыбки, (потому, что самому было неприятно и ещё не очень привычно), лицо его вдруг преобразилось, приобрело театральную гримасу колючести и зверства, и он крикнул до срыва в голосе, переходя от юношеского баса, до женской визгливости.

— Одеть наручники! … наручники одеть! … —

Казалось, он хотел произвести впечатление бывалого, обветренного, овеянного порохом комбата, что посылает свой батальон в атаку. У Петра в душе невольно проскользнула улыбка.

Командовал водитель. При этом автомобиль сделал несколько смертоносных зигзагов. (Знать кричал он не даром) Автомобиль его крик впечатлил и испугал.

Лейтенанты не внушали никакого страха, но департамент их (так сказали бы сейчас), был учреждением страшным. Этот департамент Петро знал. Водитель показывал всем видом, что он старший в группе. Мальчики учились, проходили практику остервенения, чтобы ожесточиться и соответствовать. Остальные двое сидели по бокам Петра на заднем сиденье. Тесновато. Сиденье виллиса на троих не рассчитано. По сути это четырёхместный мотоцикл.

— Лейтенант…

И опять тот же, с напускной не то со строгостью, не то со злостью басовито визгливый голос-

— Гражданин лейтенант! … Заруби себе на носу! … Гражданин лейтенант!… Даже гражданин начальник! … Привыкай! … Привыкай скотина! —

— Ребята, да вы же совсем не страшные! Зачем так?! Можно без наручников? Я убегать никуда не собираюсь.

— Ха! Только попробуй! Так и перережем с автомата на две части. Ну, давай! Беги! Чтобы с тобой предателем не возится! Получи своё!

— Учишься стрелять по мирным целям? Настоящего пороху не пробовал?

— Заткните этой падле пасть! —

И тут же Петро получил удар в висок рукояткой пистолета. Но удар он, как бы не почувствовал, как бы его и не было, только крик лейтенанта справа —

— Получай скотина! —

Что за цирк, подумал Петро. Одели наручники. Остальную часть пути ехали молча.

Думы житейские — думы тяжёлые

Ехали. Все думали о своём.

Водитель — « Какая глупая история. Попал мужик не солоно хлебавши. Сядет вояка, и сядет на долго. Так… зазря. За чужую попойку. Эх, не было бы здесь тех двух однокашников, остановил бы машину и сказал: « Беги мужик, да побыстрее и подальше от этих мест и от греха»

Лейтенант справа: «Буду просится в другую опергруппу. Сколько раз мне приходилось имитировать бойню беззащитной морды, исполняя животные повадки своего свирепого начальника. А ведь иногда нужно, чтобы и кровь пошла, спасая собственную шкуру. Да, спасая… а что делать? Хлеб с маслом только здесь дают»

Лейтенант слева: «Да… Коллеги озверели... А может такие и родились? … Рассказывали старики, что мы особая каста… Неужели и я так озверею? Если останусь здесь работать, то придётся вписываться в общую систему. С волками жить — по волчьи выть. Думаю впишусь. Я бы мазанул его покруче, чтоб видели, чтоб знали, что я с их же стаи… Что я не хлюпик. Хотя с моей душой такое сложно… Ничего… Привыкну…»

Петро: «А был ли у меня другой выбор? — Дорога представляла собой сплошные колдобины и автомобиль тянулся медленно. Пришлось объезжать рытвины заполненные грязной водой с какими-то белесыми разводами. Над полем справа и слева висели жаворонки и пели. Песня красивая. Жаворонки птица вполне уважаемая, но к чему б им петь, если поля не обработанные, заросли сплошным бурьяном, а потенциального пахаря везут в наручниках, черти куда, и черти зачем! Сплошные вопросы —

Выбор был. Выбор есть всегда. Но все варианты доступные его понимания — тупиковые. Он мог бы не приехать в родное село. Жениться. Постепенно забыть сына. Забыть жену, забыть её мнимую измену. Но был бы он счастлив? Смог бы спокойно засыпать по ночам? Нет, не смог бы! Нужно переродиться в другого человека. То был бы не он, не Петро Гончар. А Марина? Ей как бы жилось с его сыном? Нет!…

А сын? Смог бы он счастливо жить чувствуя на себе предательство своего отца? И так всю жизнь. А учитывая сложившиеся обстоятельства с его женой, жить презренным своими же людьми, лишёнными их защиты.

Другой вариант — остаться с Любой. Для Марины и его сына ещё больней знать что отец здесь рядом, а его не достать, не видеть его заботу, его ласку, испытывая стыд перед своими сверстниками, быть ущербными. Ведь он бы тоже это знал. Думал бы по ночам.

А ложиться ежедневно в постель с чужой нелюбимой женщиной, зная, чувствуя, что где-то рядом любимая им и желанная.

А та правда о его жене, та несправедливость рано или поздно, всё равно раскрылась бы. И он бил бы себя головой об стенку, кусал бы себе локти.

Люба, ведь тоже родила бы ему ребёнка. И потом разрываться и делать плохо всем. Нет, не вариант. И здесь он почувствовал, что его инстинкт привел к самому правильному решению. И есть Бог. Потому что только Бог мог направить его душу, поставить его ноги на правильный путь. Тяжёлый путь. Но самый справедливый путь.

Все они будут испытывать огромные лишения. Конечно будут. Их ждёт неизвестность, скорее самая горькая, но их помыслы свободны, их души чисты. И если даже им предстоит испытание никогда больше не увидеться, то он знал, что эта семья, пусть семья виртуальная, но крепкая и эту крепость они пронесут через всю свою жизнь. Трудную. Жестокую.

После таких рассуждений он посмотрел на свои руки, что набрякли от крепко зажатых наручников, улыбнулся, посмотрел на конвоиров и подумал: «Господи, да я же вольнее чем вы». И ему стало легко. Это тоже была защитная реакция организма, предоставленная самой природой… Приехали.

Дороги к «Раю»

Описывать такие места почти невозможно. Для лейтенантов внутренних войск это было место работы. Место дающее им хлеб, почти всегда с маслом, положение в обществе. В обществе, как все утверждали, строящем коммунизм! Светлую жизнь! И, вообще, что-то подобное библейскому раю. Поэтому облупившаяся штукатурка, замурованные кирпичом окна, кое где проглядывающие следы былой покраски на укреплённом не тёсанными брёвнами заборе, оборванные водосточные трубы, насквозь проржавевшие, груды мусора из прогнивших веток и прошлогодних листьев, три женщины седевшие на полусгнившем бревне с небольшими тряпичными котомками и несчастными лицами (так им и надо! … они принесли передачу заключённым, а значит врагам народа) — это и есть дорога к светлому будущему. К коммунизму! Что делать?! — Дорога в процессе строительства, по чертежам никем ещё до конца не осмысленным, и строение по ним не опробованным. И ещё война! Она прокатилась и обескровила! Поэтому и форпост к коммунизму такой обшарпанный. — Исправим! Покрасим и замалюем…

Почему-то в последние годы — (особенно после перестройки), кто с издёвкой, кто со смехом говорит о коммунизме. Все перестроились. Даже подлинные коммунисты! Так удобнее?!

А скажите — кто нибудь, что-то лучше коммунизма придумал? И не придумает. Оно придумано давно. Ещё в дохристианскую эпоху, только по другому называлось.

Коммунизм — это уже последний форпост человечества. Дальше идти некуда. Всё! Цель достигнута. Бороться нет за что! Всё есть! Побеждать некого. Все побеждены! И что дальше делать? Делать нет чего, значит и жить нет для чего.

Но сам путь к коммунизму! Это самая прекрасная дорога! Но, и самая длинная. Нужно вволю насладиться надеждой! Нужно чтобы сама надежда, дорога к ней, уже воспринималась как апогей коммунизма! Это та же дорога к Богу, та же дорога к Раю! — Никогда и никем недостижимая!

К сожалению, отдельной группой умников, начата слишком рано, совсем не зрело, не чистыми руками и не очеловеченным духом. Началась там, где были сплошные топи, сплошные завалы не расчищенные тысячелетиями. Потому и была опошлена. Не пришло время быть человеком. Не ушёл зверь из сердец. Рано! Нужна ещё не одна тысяча лет, чтобы ступил человек на путь коммунизма! — И топал по этому пути долго, отодвигая всё дальше и дальше от себя сам коммунизм!

Всмотритесь! Всё идет к разрушению, а не к созиданию! Вслушайтесь в гул планеты, к её стону от сплошного насилия. Вдумайтесь! Это тоже чистилище перед Адом и Раем! Проба на выносливость насилуемую и насильников! Гордыня вселилась в человека и он подумал, что как и Бог — может всё! Но есть точка икс. Она неминуема!

Она вытравит гордыню ядерным взрывом, уничтожит цифровые технологии, криптовалюту и другие, ещё не придуманные атрибуты равняющие человека с Богом. И тогда, те что останутся поймут, что для жизни, (для счастливой жизни) нужны самые человеческие технологии — лошадь запряжённая в соху.

Там все, от мала до велика, умоются утренней росой и выйдут в поле вспахать свою ниву, расправляя силы молодецкие, чтоб кормиться трудом своим, не завидуя друг другу. Все равны! Не нужны для счастья цари и президенты! Не нужны военачальники и адские машины. Нужно рожать детей, своим, не изнурительным трудом кормить их и радоваться их молодости и созреванию.

Коммунизм и коммунисты, запомните это!

По другому послевоенный форпост к коммунизму, с его замурованными окнами воспринимается такими, как арестованным Петром, и Петром, арестовавшим его.

Если где-то далеко есть Рай, пусть и в образе коммунизма, то такое неприглядное, такое хмурое и неприветливое здание районного отделения милиции воспринимается как его чистилище.

Здесь почистят, здесь всё вычистят, всё вытряхнут, всю твою душу, всё твоё сознание, всё старое представление о жизни, о добре и зле и выйдешь, если выйдешь, то совсем налегке! И в твоём арсенале останется лишь злость, или безразличие ко всем и всему. Чем не идеальный экземпляр для Рая (то есть- коммунизма)? Единственное неудобство — чистилища, что оно преференция католиков. Но то уже детали.

Конвейер

Лейтенанты своё дело сделали. Человек тем и отличается от животных нижайшего края развития, что у него, есть статический порядок — каждый занимает свою ячейку. Своеобразный конвейер. А в этом департаменте конвейер работал исправно и ячейки были заполнены!

Ячейки могли быть не заполнены в любом другом

месте. — Там где варят сталь, там где пекут хлеб. Даже на поле боя могли защищать свою землю неукомплектованными дивизиями и получать поражения. Но здесь всё не так! Там где один человек получает наслаждение от издевательства над другим должно быть всё в полном порядке!

По другому и не могло быть. На все винтики нужны соответствующие гайки. Иначе всё развалится. Рухнет система! И как тогда? — Не дай Бог человек увидит, что жить можно и без насилия! Подходы к чистилищу, в своём априори, должны быть крепкие, ритмичные, перспективно изложенные, понятные…

Петра, мимо трёх страждущих женщин, завели в клетушку и передали сержанту и старшине, предварительно сняв наручники и, потребовав, чтоб те подписали какие-то бумаги. Сержант и старшина оказались возрастом постарше лейтенантов. Они всем видом показывали огромный опыт, отработанный до пренебрежения, какую-то вальяжность и категорическое нежелание лебезить перед молокососами, пусть и старшими по званию.

Один из них, с большой неохотой отыскал между журналами ручку, проверил перо, протёр его пальцами, обмакнул в чернильницу, проверил есть ли там чернила и поставил на бумаге каракулю. Потом, не глядя на лейтенантов, положил ручку и отодвинул подписанную бумагу. Этим он показал что миссия лейтенантов выполнена исправно и им здесь больше нет чего делать. Конвейер подвинулся на ступеньку вперёд и пришла очередь другому, встроенному в систему блоку, накручивать гайки на вновь испечённый винтик.

Очень спокойно, без никаких эмоций, как будто перед ними был не человек, а куль с мусором, обчистили все карманы, вытащили из брюк ремень, обрезали все пуговицы, в сапогах оторвали стельки и вытащили супинатор, наконец остригли наголо. И пояснили —

— Чтоб вшей не было.

Петро попробовал возмутиться —

— Братва, как же без пуговиц? Ну рубашка ещё ладно… а штаны? —

Тот, что постарше открыл ящик некрашенного стола, порылся там в мусоре и вынул верёвочку сантиметров 25. Потом в штанах Петра прорезал дырку, там где ещё недавно была пуговица и сказал —

— Вот верёвочка. Затяни её в петельку и прорезанную дырку и завяжи. Так штаны не спадут. Другое не положено…

Как всё отлажено! Ну, как по маслу. Положено именно вот так. И положено не сейчас, не при строителях коммунизма, а давно, в веках. Такое нельзя отработать за одну человеческую жизнь. Нужно, чтобы оно шлифовалось из поколения в поколение, чтоб, наконец, вросло в гены! Издеваться над человеком может только сам человек! И здесь Боже упаси возразить! Иначе ты попадёшь на другой конвейер — шлифовальный. И отшлифуют так, что никаких углов, никаких бугорочков, никаких ершистых мыслей — лишь сможешь задавать себе вопрос — человек ты, или амёба? И никакого вразумительного ответа.

Посвящение в арестанты

Со скрежетом открыли оббитую ржавой жестью дверь, легонько втолкнули Петра и тот что помоложе сказал-

— Теперь ты дома… Обживайся … —

И даже похлопал его плечу, как бы из закадычной дружбы, или из сочувствия. Такие жесты даром не проходят. Потом добавил —

— Будут приносить передачу, не забудь и нам по пирожку —

Дверь захлопнулась. У Петра заныло под ложечкой и захотелось опять в окопы, чтобы смотреть в будущее через прицел винтовки. Как он рвался с фронта… и парадокс! Опять бы с радостью ушёл на фронт!

И теперь он понимал тех солдат-штрафников, что забрали из тюрем. Они видели смерть, шли на смерть, но обратно в тюрьму не хотели.

Вначале в глазах темнота То ли от шока, то ли, на самом деле; от мизерного количества поступающего света. Под потолком в замурованном окне оставлено небольшое отверстие. Оно одновременно снабжало и светом и свежим воздухом. Справиться с поставленной задачей отверстие не могло уже по несопоставимым задаче габаритам.

Поэтому, прежде, чем глаза успели адаптироваться к мраку, нос поразил спёртый застоявшийся, вобравший все ароматы жизнедеятельности мужского тела, воздух. А дышать нужно, не отвертишься! Одновременно с обонянием, как-то синхронно, но, показалось, что с какой-то глубины, с какой-то невообразимой морской впадины доносились стоны, хрюканье, храпение и повизгивание. Мозг, глубоко верующего человека, в таких случаях, сконструировал бы в своём воображении картины Ада, и я за его дальнейшее душевное состояние не ручаюсь.

Но постепенно глаза стали привыкать. За привыкание, за приспособление к условиям жизни, в самом широчайшем диапазоне, природным и человеческим (а они тоже природные) явлениям, нужно поблагодарить нашего творца! И не важно приверженцы мы к какой-то религии, или атеисты. Творец был! Без Творца такое невозможно!

Первое, что увидел Петро, после адаптации. На полу лежал человек, с деревянной ложкой во рту и бился головой о подстеленную под голову солому. На губах выступила пена. Два адепта чистилища, крепко держали его за руки, другие два — за ноги.

— Это Кавун, — объяснил стоящий рядом арестант — у него эпилепсия. Бьётся каждую неделю, а то и два раза. Политический. Через две-три минуты приступ кончается, а потом он сразу засыпает и спит часа два. А ты проходи. Не стесняйся. Свободной соломы, правда, уже нет, но ты я вижу, мужик крепкий. Перебьёшься.

И на самом деле, секунд через тридцать Кавун не стал дёргаться и захрапел.

— Фу ты! Ну и сильный же сволочь когда кондрашка бьёт. Руки еле удержал. — Говоривший обращался к Петру. —

— У нас этикет простой, приглашают сесть без протокола. Так что садись и почитай устав. — Потом добавил — здесь кого не спроси, сидит ни за хрен собачий. Ну, а ты за что? Ладно, время много, расскажешь.