Бесплатный фрагмент - Секрет молодости мозга

Как тренировать память, внимание и интеллект

Введение

«Память — это не склад вещей, а сад, который цветёт, если о нём заботиться.»

Иногда мы с улыбкой говорим:

— Ах, память уже не та!

И машем рукой, будто это нечто естественное, неизбежное, почти смешное.

Но правда в том, что память не уходит сама по себе.

Она — не свеча, которая догорает, а мускул, который слабеет без движения.

Стоит лишь начать тренировать, кормить, беречь — и она возвращается.

За много лет работы психологом и нейропсихиатром я видел сотни людей, которые приходили ко мне с тревогой:

«Я стал забывать имена, слова, даты. Это старость?»

Но чаще всего я видел, как эти же люди через месяц-другой начинали улыбаться:

«Представляете, я запомнил стихотворение! Я вспомнил телефон без записи! Я снова чувствую себя живым!»

Именно это ощущение — живости ума, лёгкости, внутренней молодости — мы будем возвращать вместе с вами, шаг за шагом.

О чём эта книга

Эта книга — не сухая теория и не сборник медицинских советов.

Она — дорожная карта, ведущая к ясности мысли, крепкой памяти и радости быть собой в любом возрасте.

Мы поговорим о том, как мозг стареет — и почему он вовсе не обязан это делать,

о том, что разрушает память,

и о том, как можно тренировать нейроны, словно мышцы, с помощью простых, но мощных практик.

Вы узнаете:

— как питание, сон и движение напрямую влияют на способность запоминать;

— как эмоции и вера в себя восстанавливают нейронные связи;

— как превратить заботу о памяти в ежедневный, лёгкий и радостный ритуал;

— и как в любом возрасте чувствовать себя умным, бодрым и интересным миру.

Для кого она

Для молодых — чтобы не терять концентрацию в мире гаджетов.

Для зрелых — чтобы вернуть уверенность и ясность мышления.

Для пожилых — чтобы помнить, чувствовать, жить полноценно.

Память — это не только то, что мы храним,

но и то, кем мы остаёмся.

И последнее

Если вы держите эту книгу в руках, значит, вы уже сделали важнейший шаг — решили заботиться о своём разуме.

Не для науки. Не ради рекордов.

А ради себя, своих близких и тех моментов, которые хочется помнить всегда.

Мозг — удивительный орган. Он способен меняться, учиться, восстанавливаться до последних дней жизни.

И я покажу вам, как пробудить эту силу — мягко, с любовью, шаг за шагом.

Давайте начнём это путешествие вместе.

Ведь хорошая память — это не роскошь.

Это форма любви к себе и к жизни.

РАЗДЕЛ I. Почему память стареет — и как это остановить

Глава 1. Что такое память на самом деле

«Память — это не то, что у нас есть.

Это то, кем мы становимся.»

Мы часто говорим о памяти, как о чём-то внешнем:

«У меня плохая память», «Память меня подводит», «Где она, когда нужна?»

Словно память — это нечто, что живёт отдельно от нас, капризная соседка, которая то помогает, то исчезает.

Но на самом деле память — это сама ткань нашей личности.

Без неё мы не знали бы, кто мы, где живём, кого любим, что умеем.

Мозг, лишённый памяти, — словно чистый лист, на котором нет имени, вкусов, привычек, ни одного следа прожитых дней.

Память — это жизнь, записанная электричеством

С точки зрения науки, память — это способность мозга сохранять и воспроизводить опыт.

Когда вы видите, чувствуете, слышите, что-то переживаете — в вашем мозге рождаются миллиарды крошечных электрических импульсов.

Нейроны общаются между собой через тончайшие мостики — синапсы.

И если опыт повторяется, эти мостики укрепляются, утолщаются, становятся надёжными дорогами.

Так, шаг за шагом, в мозге вырастают целые нейронные сети — как города из света.

Одни отвечают за язык, другие — за эмоции, третьи — за движение, запахи, лица.

И каждый раз, когда вы вспоминаете что-то,

мозг не просто «извлекает» файл,

он воссоздаёт целую симфонию активности, оживляя прошлое здесь и сейчас.

Память — это зеркало нашей души

Мы не просто «запоминаем». Мы придаём смысл.

Когда вы вспоминаете утро детства — запах хлеба, голос мамы, солнечное пятно на стене — вы возвращаетесь не в событие, а в состояние.

Именно это делает память живой: она окрашена чувствами.

Чем глубже эмоция — тем прочнее след в мозге.

Именно поэтому мы помним первый поцелуй, но не номер автобуса, в котором ехали вчера.

Память не механична.

Она человечна.

Память — это процесс, а не полка

В старости часто говорят:

«У меня память ослабла».

Но на деле ослабло не «хранилище», а механизм доступа к нему.

Всё, что вы когда-либо знали, не исчезает.

Оно просто «свернуто», как свиток, который нужно снова развернуть.

Секрет в том, что нейронные пути нужно поддерживать в движении.

Как тропинки в саду зарастают, если по ним не ходить,

так и нейронные связи тускнеют, если ими не пользоваться.

Поэтому память не уходит — она ждёт,

чтобы вы снова начали ходить по её дорожкам.

Память — это навык, который можно развивать

Хорошая новость: мозг пластичен.

Он способен создавать новые связи до конца жизни.

Даже в 80 лет можно выучить язык, освоить игру на инструменте, запомнить десятки стихов.

Всё, что нужно — правильная тренировка и вера в себя.

Мы не сможем остановить время, но можем изменить способ, которым мозг к нему относится.

Память — как мышца:

кормите её хорошими впечатлениями, тренируйте упражнениями,

и она будет служить вам верой и правдой десятилетиями.

Маленькое упражнение

Закройте глаза на минуту.

Вспомните момент из жизни, который вызывает у вас тёплую улыбку.

Это может быть встреча, запах, мелочь — неважно.

Почувствуйте, как образ становится ярче, как будто вы там снова.

Услышьте звуки, ощутите воздух.

А теперь — улыбнитесь.

Вы только что активировали десятки тысяч нейронов и укрепили сеть, связанную с радостью и воспоминанием.

Поздравляю — вы сделали своё первое упражнение на улучшение памяти.

В следующих главах мы разберём, как именно устроена память,

почему она иногда «сбо́ит»

и как шаг за шагом вернуть ей силу, гибкость и лёгкость.

Помните:

Память — это не возраст.

Это привычка жить осознанно.

Глава 2. Как мозг хранит воспоминания

«Память — это не склад, а бесконечная симфония живых связей.

Каждый наш опыт — это нота, звучащая в оркестре разума.»

Нейрон — строитель воспоминаний

Всё начинается с клетки.

Наш мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов — маленьких, но гениальных существ.

Они похожи на звёзды: у каждой — тело и лучи-отростки, по которым бегут сигналы.

Нейроны не хранят память по отдельности — они создают её вместе.

Когда вы учитесь новому — например, запоминаете лицо человека,

— между определёнными нейронами возникают связи.

Эти связи называются синапсами.

И чем чаще вы активируете одну и ту же цепочку — тем прочнее она становится.

Это как тропинка в траве:

если пройтись один раз — след исчезнет.

Если ходить каждый день — появится настоящая дорожка.

Именно так формируется нейронная сеть памяти.

Как рождается воспоминание

Представьте, что вы впервые видите закат над морем.

Глаза передают сигнал в зрительную зону мозга.

Уши — шум волн.

Нос — запах соли.

Кожа — прохладу ветра.

Каждое из этих ощущений активирует свою группу нейронов.

И вдруг — они синхронизируются, создавая единое впечатление:

«Я у моря. Я счастлив.»

В этот момент между нейронами возникают новые синапсы — и эта комбинация становится памятью.

Позже, услышав похожий звук или почувствовав запах моря,

мозг активирует ту же сеть —

и вы словно снова стоите на берегу,

чувствуете ветер и то же самое лёгкое счастье.

Вот что значит «вспомнить»:

воспроизвести активность сети нейронов,

оживить рисунок, созданный однажды.

{} Гиппокамп — библиотекарь памяти

Если мозг — это огромный город,

то гиппокамп — его библиотека, архивариус, распределяющий все книги по полкам.

Гиппокамп (греческое слово, означающее «морской конёк») — это структура глубоко внутри мозга, отвечающая за запоминание нового опыта.

Он словно регистратор, который решает:

«Это важно — сохранить!»

«Это незначительно — можно стереть.»

Каждый день гиппокамп получает лавину данных.

Но хранит не всё — иначе мы бы утонули в деталях.

Если вы учите стихотворение, гиппокамп сначала удерживает его в кратковременной памяти.

А когда вы повторяете строки, читаете их с чувством,

гиппокамп «передаёт» материал в долговременное хранилище — кору головного мозга.

Так память «переезжает» из оперативного режима в постоянное.

Роль сна в закреплении памяти

Самое удивительное:

воспоминания формируются не тогда, когда вы учитесь, а когда вы спите.

Во сне мозг воспроизводит те же нейронные паттерны, что и днём, только в замедленном режиме.

Он «прокручивает» ваш день, отбирает важное и стирает лишнее.

Если вы учите что-то, но не спите — материал не закрепляется.

Поэтому бессонные ночи перед экзаменом или тревожные мысли ночью — враги памяти.

Хороший сон — это не роскошь, а главный помощник гиппокампа.

Где хранятся воспоминания

На самом деле у памяти нет единого «места хранения».

Каждый вид информации живёт в своей части мозга:

— слова и речь — в височных долях;

— движения — в моторной коре;

— образы — в затылочной области;

— эмоции — в миндалине;

— логика и осмысление — в лобных долях.

Поэтому, когда вы вспоминаете,

мозг объединяет кусочки информации из разных отделов —

словно собирает пазл из тысячи деталей.

Именно поэтому запах может вызвать целый поток воспоминаний,

а мелодия — вернуть вас на десятилетия назад.

Эти сигналы просто «включают» нужные нейронные цепочки.

Память — это не архив, а живой организм

Каждый раз, когда вы вспоминаете что-то,

воспоминание меняется.

Мы не достаём его, как фотографию из коробки.

Мы пересоздаём его,

иногда добавляя новые эмоции, образы, интерпретации.

Вот почему через годы одни события кажутся светлее, другие — тяжелее.

Мозг постоянно «редактирует» наше прошлое,

подстраивая его под сегодняшнее «я».

И в этом есть великая мудрость:

мозг защищает нас от боли, сохраняя смысл, а не факт.

Сила повторения и смыслового кода

Чтобы что-то запомнить надолго,

нужно не просто повторять, а понять и связать с личным смыслом.

Когда мы осознаём, почему это важно,

гиппокамп получает сигнал:

«Это имеет значение — сохрани!»

Поэтому сухие факты забываются,

а история, которая вас тронула,

остается навсегда.

Здесь рождается принцип смысловой памяти:

чем глубже вы проживаете опыт, тем прочнее он становится.

Мозг в движении: что помогает памяти работать

Чтобы память функционировала, мозгу нужно:

— Кислород — для питания нейронов.

— Глюкоза — энергия для электрических импульсов.

— Нейромедиаторы — химические «мостики» между клетками.

— Сон — для закрепления и сортировки опыта.

— Эмоции — для придания значимости.

— Движение — для улучшения кровотока и выработки новых нейронов.

Да, вы не ослышались:

новые нейроны рождаются даже в зрелом возрасте!

Этот процесс называется нейрогенез — и особенно активен в гиппокампе.

Он усиливается при физической активности, хорошем сне и положительных эмоциях.

Так что прогулка в парке или танец под музыку — это не просто удовольствие,

а реальная «подзарядка» для вашей памяти.

Удивительный факт

Учёные из Гарварда обнаружили, что когда человек учит что-то новое,

его мозг буквально изменяет свою форму:

под микроскопом видно, как вырастают новые дендриты —

веточки нейронов, соединяющие клетки в сеть.

То есть каждый новый навык оставляет след в материи мозга.

Вы становитесь физически другим человеком — с новой архитектурой ума.

Маленькое упражнение: «След воспоминания»

— Вспомните одно событие из недавнего времени — например, встречу с другом или прогулку.

— Закройте глаза и попытайтесь воспроизвести всё, что было:

— что вы видели;

— какие звуки слышали;

— какие запахи чувствовали;

— что ощущали телом;

— какие эмоции испытывали.

— Теперь произнесите вслух одну фразу:

«Я помню это. Это часть меня.»

Этим вы «включаете» сразу несколько зон мозга — зрительную, слуховую, эмоциональную, моторную.

Так вы укрепляете след воспоминания и тренируете способность к осознанному запоминанию.

Вместо вывода

Память — не архив, не жёсткий диск, не полка с файлами.

Это живая сеть, в которой прошлое и настоящее сплетаются, создавая вас.

Мозг хранит не только факты — он хранит жизнь.

И чем внимательнее вы относитесь к тому, что чувствуете, замечаете, проживаете —

тем богаче становится ваш внутренний мир,

тем ярче светятся ваши нейронные «дороги памяти».

«Мы не просто вспоминаем —

мы продолжаем жить в том, что помним.»

Глава 3. Почему мы забываем: физиология забывания

«Забывание — не ошибка памяти, а её мудрость.

Мозг не всё хранит, потому что не всё нам нужно, чтобы быть счастливыми.»

Забывание — естественный процесс

Часто мы относимся к забывчивости как к врагу:

«Опять забыл, куда положил ключи»,

«Имя знакомое, но не вспомню»,

«Всё время вылетает из головы».

Мы злимся, тревожимся, обвиняем возраст, стресс или себя.

Но на самом деле забывание — не сбой,

а механизм самоочищения.

Мозг не компьютер.

Его задача — не хранить всё, а сохранять только то, что имеет смысл.

Если бы мы помнили абсолютно всё,

то утонули бы в шуме информации и не смогли бы думать.

Забывание — это способ мозга защищать нас от перегрузки.

Как мозг решает, что забыть

Всё, что мы видим, слышим и чувствуем, попадает сначала в сенсорную память — крошечное окно длиной в доли секунды.

Оттуда часть информации передаётся в кратковременную память,

и лишь малая часть — в долговременную.

Процесс похож на работу строгого редактора:

— Это важно?

— Это повторяется?

— Это связано с эмоциями?

Если ответ «нет», мозг мягко стирает след —

и место освобождается для нового опыта.

Так работает синаптическое «забывание» — нейроны, между которыми нет активности, постепенно теряют связь.

Если вы перестали использовать навык, повторять язык, играть на инструменте —

синапсы начинают угасать.

Это не разрушение —

это экономия энергии и гибкость.

Три типа забывания

Учёные выделяют несколько видов забывания — и все они выполняют полезную функцию.

1. Физиологическое забывание

Происходит естественно, когда следы памяти (синапсы) ослабевают от неиспользования.

Так мозг обновляется, избегая перегрузки.

2. Мотивационное забывание

Иногда мы бессознательно вытесняем неприятные или травмирующие воспоминания.

Это защитный механизм психики:

мозг «прячет» то, что больно, чтобы сохранить эмоциональное равновесие.

3. Информационное забывание (интерференция)

Когда новая информация «перекрывает» старую.

Например, вы выучили новый пароль — и старый моментально исчезает.

Так мозг освобождает место и предотвращает путаницу.

Синаптическое ослабление — язык забывания

Помните, как в предыдущей главе мы говорили о синапсах, связях между нейронами?

Когда вы учитесь, эти связи укрепляются.

Когда не повторяете — они ослабевают.

Это называется синаптическая пластичность —

способность нейронов изменяться в зависимости от опыта.

Есть даже особый процесс — «депрессия синапсов»,

когда связи намеренно уменьшаются, чтобы не мешать новым обучающимся цепочкам.

Так мозг поддерживает баланс:

он не может всё время только строить —

ему нужно иногда разбирать старое, чтобы появилось место для нового.

Это не потеря — это обновление.

Сон и очищение мозга

Во сне мы не только закрепляем память, но и забываем лишнее.

Исследования показывают, что ночью мозг активирует особую систему — глимфатическую,

которая буквально «вымывает» из нейронов ненужные продукты обмена.

Это как уборка в библиотеке:

часть книг остаётся, часть списывается.

Так мы просыпаемся с более чистым и готовым к восприятию умом.

Поэтому фраза «утро вечера мудренее» — не поэтическая метафора, а нейрофизиологический факт.

Когда забывание становится тревогой

Иногда человек начинает замечать, что память «ослабла»:

часто теряются слова, вещи, мысли обрываются.

Он пугается, думает — старость, болезнь.

Но в 80% случаев это не болезнь, а перегрузка и стресс.

Современный мозг живёт в режиме постоянного потока:

уведомления, новости, задачи, тревоги.

В таких условиях мозг не успевает перевести кратковременную память в долговременную.

Информация просто не закрепляется — не потому что память «плохая»,

а потому что внимание распылено.

Чтобы запомнить, мозгу нужно хотя бы несколько секунд спокойного фокуса.

А у многих людей этих секунд за день почти нет.

Забывание как очищение

Иногда забывание — не потеря, а исцеление.

Когда мы переживаем утрату, стыд, боль, обиду,

в мозге активируются сети, связанные с сильными эмоциями.

Если мы не возвращаемся к этим мыслям,

синапсы, отвечающие за них, постепенно ослабевают.

Так мозг смягчает боль, не стирая опыт,

а просто делая его менее острым.

Забыть — значит перестать страдать.

И в этом — великое благо:

мозг помогает нам не застревать в прошлом,

давая возможность идти вперёд.

Забывание как часть обучения

Парадоксально, но без забывания мы бы не могли учиться.

Когда мозг забывает старые или неактуальные связи,

он освобождает нейронные ресурсы для новых.

Это как в саду: чтобы выросли свежие ростки,

надо убрать старые листья.

Так же и память: она расчищает пространство,

чтобы новые знания легли на свободную, живую почву.

Поэтому, если вы забыли что-то, что когда-то знали,

— это не конец,

а призыв мозга:

«Давай обновим. Освежим. Пересоберём.»

Эббингауз и кривая забывания

Ещё в XIX веке немецкий психолог Герман Эббингауз провёл простые, но гениальные эксперименты.

Он заучивал бессмысленные слоги и измерял, сколько из них помнит через разное время.

Оказалось, что через 1 час теряется до 50% информации,

через день — до 70%,

а через неделю остаётся лишь 20–30%.

Но если материал повторять,

кривая забывания выравнивается.

Каждое повторение замедляет процесс стирания,

и информация начинает закрепляться навсегда.

Вот почему повторение — не «зубрёжка»,

а способ убедить мозг, что это действительно важно.

Баланс памяти и забвения

Иногда люди говорят:

«Я хочу помнить всё!»

Но если бы это было возможно — мы бы быстро сошли с ума.

Мозг хранит миллиарды впечатлений, но активно использует лишь крошечную часть.

Это как айсберг:

на поверхности — актуальные воспоминания,

под водой — огромный пласт неосознанной памяти.

И именно эта невидимая часть влияет на нас —

на эмоции, решения, вкусы, страхи.

Мозг не забывает полностью,

он просто делает воспоминания «тише»,

чтобы не мешали жить настоящим.

Как помочь памяти «забывать с умом»

— Снижайте поток информации.

— Избыточные новости и уведомления перегружают внимание.

— Повторяйте важное.

— Это сигнал мозгу: «Сохрани!»

— Высыпайтесь.

— Сон — время сортировки и очистки.

— Отпускайте эмоции.

— Не держите старые обиды — пусть мозг сам решит, что оставить.

— Двигайтесь.

— Физическая активность улучшает кровоснабжение мозга и способствует обновлению связей.

— Медитируйте или просто дышите осознанно.

— Это восстанавливает концентрацию, а значит — улучшает запоминание.

Маленькое упражнение: «Благодарное забывание»

— Вспомните ситуацию, которую вы хотели бы отпустить.

— Что-то, что тревожит, но уже не имеет смысла.

— Закройте глаза и скажите себе:

«Я благодарю это воспоминание. Оно сделало меня сильнее. Теперь я отпускаю его.»

— Сделайте глубокий вдох — и на выдохе представьте, как оно растворяется в свете.

Это не метафора — это работа мозга.

Так вы активируете области, отвечающие за переработку эмоций,

и даёте сигнал гиппокампу: «Опыт усвоен. Можно отпустить.»

Вместо вывода

Забывание — это не враг, а партнёр памяти.

Мозг не стирает жизнь — он оставляет место для новой.

Он, как садовник, обрезает ветви, чтобы дерево цвело снова.

Он не рушит — он обновляет.

«Память хранит то, что питает нас.

Забывание убирает то, что мешает цвести.»

Глава 4. Старение мозга — мифы и правда

«Мозг не стареет — он просто учится по-другому.

Старость — не конец ясности, а начало мудрости.»

Мозг — не лампочка, а огонь

Когда люди говорят:

«Возраст… память уже не та»,

в их голосе звучит смирение — будто с этим ничего нельзя поделать.

Но это неправда.

С возрастом мозг не гаснет — он меняется.

И эти изменения не всегда означают ухудшение.

Да, некоторые функции действительно снижаются: скорость реакции, кратковременная память, способность к быстрой многозадачности.

Но взамен появляются другие — глубина анализа, эмпатия, интуиция, устойчивость к стрессу.

Мозг не угасает, он перестраивает приоритеты.

Это не поломка — это эволюция.

Что происходит с мозгом с возрастом

На протяжении жизни мозг действительно претерпевает биологические изменения:

— уменьшается объём серого вещества (нейронных тел),

— замедляется передача сигналов по нейронным путям,

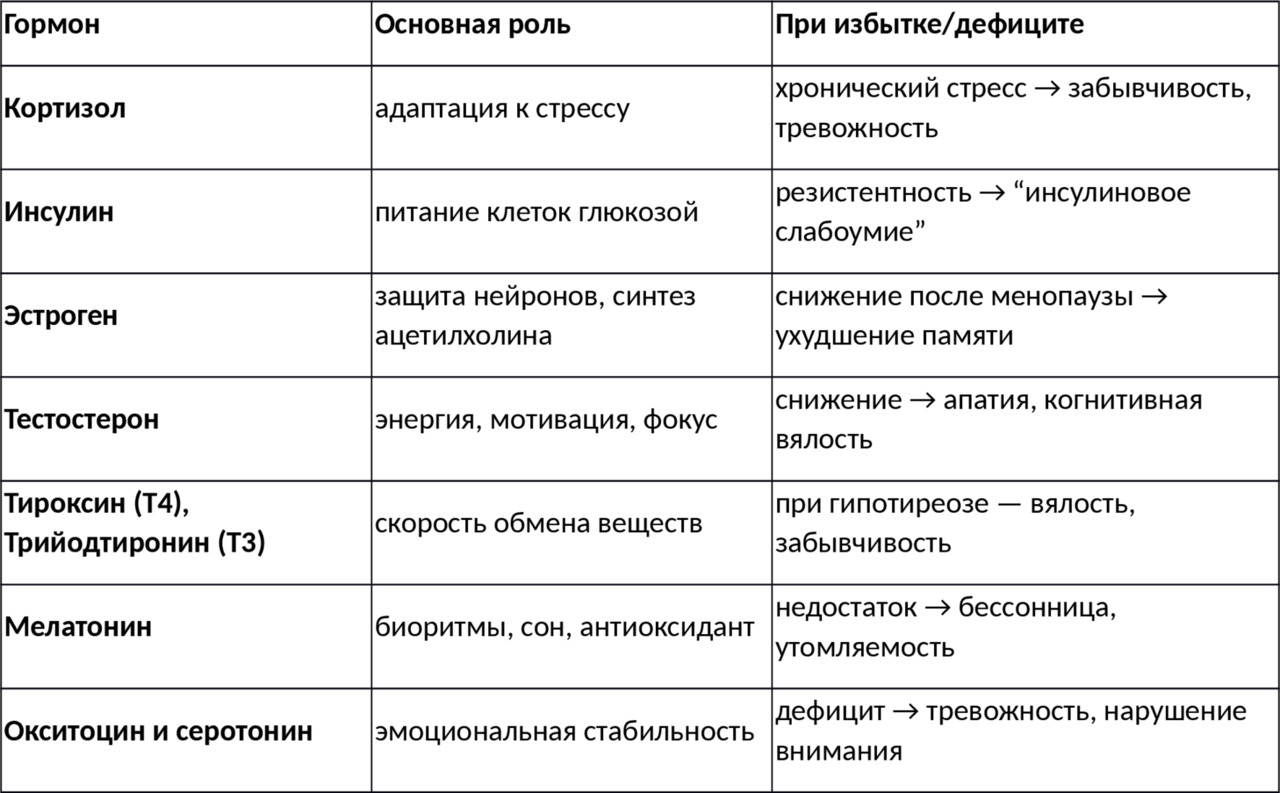

— снижается уровень некоторых нейромедиаторов (дофамина, ацетилхолина),

— немного ухудшается кровоснабжение.

Но!

Эти процессы компенсируются другими —

ростом новых связей, усилением взаимодействия между полушариями, активизацией «резервных» зон.

Этот феномен называется когнитивная компенсация —

мозг ищет новые пути, чтобы решать те же задачи.

Поэтому пожилой человек может обдумывать медленнее,

но точнее и глубже.

Нейропластичность — великая сила мозга

Ещё недавно считалось, что нейроны не восстанавливаются.

Сегодня наука уверенно говорит: восстанавливаются!

В гиппокампе (зоне памяти) и обонятельной луковице даже у 80-летних людей обнаруживаются новые нейроны.

Они рождаются каждый день — если есть подходящие условия: движение, питание, сон, интерес, смысл.

Это и есть нейропластичность — способность мозга

создавать новые связи, маршруты и сети даже в зрелом возрасте.

Если вы учите новое,

путешествуете,

общаетесь с разными людьми,

занимаетесь творчеством,

— ваш мозг молодеет.

Он не знает, сколько вам лет в паспорте.

Он «возрастает» ровно настолько, насколько вы ему позволяете.

Миф 1. «После 50 мозг уже не учится»

Правда: учится — и как!

Просто немного иначе.

У молодого мозга сильнее кратковременная память и скорость,

у зрелого — структурное мышление и ассоциативное обучение.

Он запоминает не мелочи, а смысл.

Поэтому люди после 50 быстрее схватывают связи,

глубже понимают тексты,

и могут учить даже иностранные языки, если подходить не механически, а через интерес и эмоцию.

Возрастной мозг — как винтажное вино:

теряет резкость, но приобретает аромат.

Миф 2. «Старение мозга — это болезнь»

Нет. Болезнь — это патологический процесс (например, деменция, Альцгеймер).

А нормальное старение — это естественная перестройка.

Снижение скорости не равно деградации.

Мозг просто начинает работать экономнее — он не тратит энергию на лишнее.

Если в 25 лет вы учите всё подряд,

то в 65 вы выбираете, что действительно стоит запомнить.

И в этом есть мудрость — мозг становится селективным,

оставляя место только для значимого.

Миф 3. «После 60 интеллект падает»

Наоборот.

Многие исследования показывают, что «кристаллизованный интеллект» — то есть накопленные знания, опыт, понимание закономерностей — растёт до 70–75 лет.

Это объясняет, почему великие философы, писатели, учёные создавали свои шедевры именно в зрелом возрасте:

Толстой, Гёте, Бетховен, Ганди, Эйнштейн, Галина Уланова —

все они расцветали тогда, когда большинство считало, что «всё позади».

Потому что их мозг работал на основе огромной базы опыта.

Он мог видеть глубже, чувствовать шире, думать дольше.

Миф 4. «Нейроны умирают — и это необратимо»

Частично да, но не трагично.

Ежедневно мозг теряет часть клеток — но одновременно строит новые связи.

Главное не количество нейронов,

а качество их соединений.

Даже при потере клеток мозг может перераспределить функции —

передавать задачи другим областям.

Это как город, где закрыли одну улицу,

а движение перенаправили по другой.

Да, путь чуть длиннее, но цель всё равно достижима.

Миф 5. «Забывчивость — признак старости»

Не всегда.

Часто это признак перегруженности.

Мозг пожилого человека может быть таким же сильным,

но ему нужно больше времени на переключение внимания.

Это не утрата памяти,

а изменение стратегии её использования.

Пожилой мозг предпочитает глубокую концентрацию вместо поверхностной многозадачности.

Поэтому, если вы не вспомнили слово сразу —

дайте себе пару секунд.

Оно придёт.

Нейроны просто ищут нужную дорогу.

Правда: мозг можно «омолаживать»

Мозг постоянно обновляется, если вы даёте ему три вещи:

— Движение — улучшает кровообращение и стимулирует рост нейронов.

— Обучение — активирует нейропластичность.

— Эмоции и общение — выделяют дофамин, серотонин и окситоцин — гормоны молодости мозга.

Добавьте к этому любопытство,

и ваш мозг будет расти даже в 90 лет.

Любопытство — это антивозрастной витамин для нейронов.

Когда вы искренне интересуетесь чем-то,

мозг зажигается как фонарь:

«Это важно! Это нужно помнить!»

Научный факт

В 2018 году учёные из Колумбийского университета провели исследования мозга пожилых людей, не имевших деменции.

Результат ошеломил:

в гиппокампе у 70–80-летних участников нашли клетки, не отличимые от нейронов 20-летних.

То есть нейрогенез — рождение новых нейронов — не прекращается.

Он лишь требует больше «внимания»:

— физической активности,

— кислорода,

— полноценного сна,

— эмоциональной насыщенности.

Мозг любит жизнь

Мозг стареет не от времени, а от монотонности.

Когда дни похожи друг на друга,

мозг перестаёт получать новые стимулы.

Если вы перестаёте учиться, удивляться, менять маршруты —

мозг «засыпает».

Но стоит сделать что-то непривычное —

новая дорога, новая песня, новое блюдо —

и гиппокамп просыпается,

выпуская волны дофамина и строя новые связи.

Мозг, как ребёнок, любит игру и новизну.

И пока вы сохраняете игровое отношение к жизни,

он остаётся молодым.

Маленькое упражнение: «Пробуждение мозга»

— Выберите один день недели, когда вы делаете всё по-новому.

— Идите на работу другим путём.

— Поменяйте руку, которой чистите зубы.

— Позвоните старому другу.

— Слушайте новую музыку.

— Вечером запишите три ощущения, которые были новыми.

— Улыбнитесь и скажите себе:

«Сегодня мой мозг стал моложе.»

Каждое такое «новое» действие — это нейронная тренировка.

Даже мелочи способны пробудить спящие зоны.

Старение — не потеря, а переход

С возрастом мы перестаём стремиться к количеству,

и начинаем искать качество.

Мозг перестраивается, чтобы служить не скорости, а смыслу.

Это не деградация, а переход к мудрости.

Молодой мозг — быстрый.

Зрелый мозг — осознанный.

И в этом — огромная сила.

Вместо вывода

Мозг не стареет, если живёт.

Если он учится, смеётся, любит, вспоминает,

если вы каждый день находите хоть что-то, что вас удивляет,

— нейроны поют,

и ваш ум остаётся ясным, как утренний воздух.

«Возраст мозга измеряется не годами,

а количеством новых связей,

которые вы создаёте каждый день.»

Глава 5. Что разрушает память быстрее всего

«Память — не стена, которую рушат, а сад, который перестают поливать.»

Почему мы теряем ясность

Часто люди жалуются:

«Что-то память уже не та…»

«Забываю имена, слова, зачем вошёл в комнату…»

Но в большинстве случаев это не старость и не болезнь.

Это усталость мозга, вызванная образом жизни.

Наш мозг невероятно вынослив,

но он не вечный двигатель — ему нужна забота.

Когда мы перегружаем его стрессом, тревогой, недосыпом и хаосом,

он начинает защищаться — сокращает активность, чтобы выжить.

А мы называем это «забывчивостью».

1. Хронический стресс

Стресс — главный враг памяти.

Когда мы тревожимся, организм вырабатывает гормон кортизол.

Он помогает нам мобилизоваться — но если его слишком много и слишком долго,

он становится токсичным для гиппокампа — той самой зоны, где рождаются новые воспоминания.

Хронический стресс буквально сжимает гиппокамп,

уменьшая его объём и способность создавать новые связи.

Исследования показывают, что у людей с постоянным стрессом

гиппокамп может уменьшаться на 8–10% за несколько лет.

Но хорошая новость:

при снижении уровня тревоги структура восстанавливается!

Что делать:

— Делайте паузы.

— Дышите медленно, осознанно.

— Практикуйте прогулки без телефона.

— Ведите «дневник благодарности» — 3 приятных момента в день.

— Эти простые вещи снижают кортизол и возвращают мозгу способность к обучению.

2. Недосып

Мозг — как библиотекарь.

Днём он собирает книги (информацию),

а ночью расставляет их по полкам (формирует память).

Если вы не спите достаточно,

гиппокамп не успевает обработать всё накопленное.

В результате — информация теряется, воспоминания «расплываются», внимание падает.

Сон — это не отдых, а рабочее время мозга.

Во сне происходит:

— консолидирование памяти,

— выведение токсинов,

— восстановление синапсов.

Даже одна бессонная ночь снижает концентрацию и память на 30–40%.

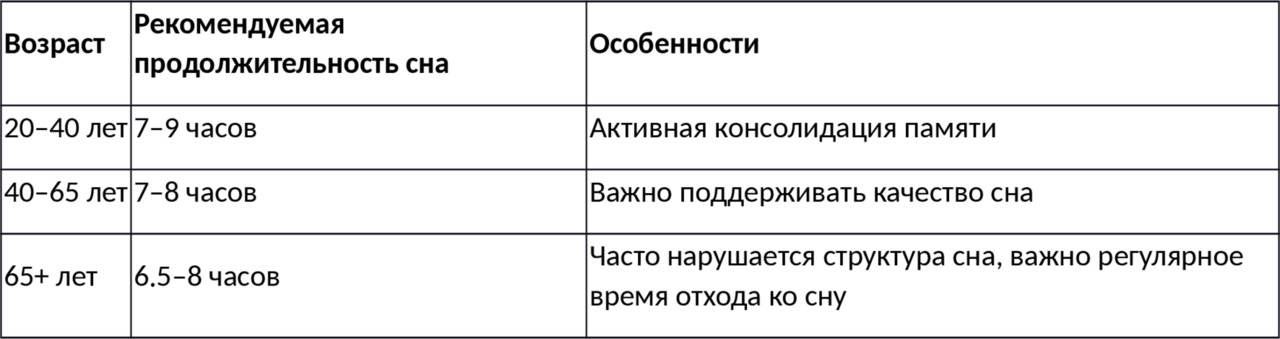

Что делать:

— Спать 7–8 часов, желательно в одно и то же время.

— Убирать экраны за час до сна (синий свет мешает выработке мелатонина).

— Проветривать спальню, спать в прохладе (18–20° C).

Хороший сон — лучшее лекарство для памяти.

3. Переизбыток стимуляторов: кофеин, сахар, никотин

Умеренный кофе бодрит.

Но когда вы пьёте кофе постоянно, чтобы выжить,

он перестаёт быть помощником и становится маской усталости.

Кофеин усиливает выброс адреналина и кортизола,

перегружает нервную систему,

и через несколько часов вызывает спад — «когнитивную яму».

Сахар действует так же:

всплеск энергии, а потом — усталость и туман в голове.

Никотин и алкоголь ещё коварнее:

они нарушают кровоснабжение мозга и разрушают нейронные связи.

Что делать:

— Уменьшать кофеин до 1–2 чашек в день, пить до 14:00.

— Заменить сладости на фрукты, орехи, горький шоколад.

— Делать «детокс-дни» без стимуляторов — чтобы мозг дышал сам.

4. Цифровая перегрузка

Мы живём в эпоху «внимательного голода»:

уведомления, соцсети, новости, реклама — всё борется за наш фокус.

Мозг просто не успевает завершить цикл внимания.

Он запоминает начало и конец,

а середина теряется.

Так рождается ощущение «я ничего не помню».

Многозадачность — миф.

Мозг не делает несколько дел одновременно —

он быстро переключается, теряя энергию и память при каждом скачке.

Что делать:

— Делайте одно дело за раз.

— Выключайте уведомления во время работы.

— Устраивайте «цифровой пост» хотя бы один день в неделю.

Через пару дней вы почувствуете,

как мозг становится спокойнее и чище.

5. Плохое питание

Мозг — это 2% массы тела, но потребляет 20% энергии.

Без качественного «топлива» нейроны начинают «голодать».

Особенно опасен дефицит:

— Омега-3 жирных кислот (рыба, льняное масло, орехи),

— витаминов группы B,

— магния,

— белка.

Избыток соли, сахара и трансжиров разрушает сосуды мозга,

а значит — ухудшает его питание и память.

Что делать:

— Есть «мозговую еду»: рыбу, авокадо, орехи, ягоды, зелень, оливковое масло.

— Пить достаточно воды — мозг на 75% состоит из неё.

— Уменьшить фастфуд и «пустые калории».

Пища, которую вы едите, буквально строит нейроны.

6. Малоподвижный образ жизни

Без движения мозг «застаивается».

Физическая активность улучшает кровообращение, насыщает нейроны кислородом и стимулирует выработку нейротрофических факторов — веществ, которые способствуют росту новых клеток.

Даже короткая прогулка усиливает приток крови к гиппокампу на 20–30%!

Что делать:

— Ходить пешком минимум 30 минут в день.

— Делать растяжку, лёгкую зарядку, дыхательные упражнения.

— Пробовать танцы или йогу — они стимулируют одновременно тело и мозг.

Каждое движение — это «аплодисменты» для нейронов.

7. Социальная изоляция и одиночество

Мозг — орган общения.

Когда мы разговариваем, слушаем, смеёмся,

активируются зоны речи, эмоций, памяти, эмпатии.

Одиночество буквально «гасит» эти зоны.

Исследования показывают, что хроническое одиночество

повышает риск когнитивных нарушений на 60%.

Что делать:

— Общайтесь с разными людьми, даже кратко.

— Поддерживайте старые связи.

— Станьте частью клуба, группы, кружка, волонтёрства.

Каждый разговор — это гимнастика для мозга.

8. Невыраженные эмоции

Задержанные чувства — как несортированные файлы в памяти.

Они занимают место, шумят на фоне, мешают сосредоточиться.

Когда человек подавляет гнев, боль, тревогу,

в мозге повышается уровень стресса,

и внимание расходуется на внутреннюю борьбу, а не на запоминание.

Что делать:

— Разговаривайте о своих чувствах.

— Ведите дневник.

— Плачьте, если нужно.

— Говорите «нет», когда чувствуете переутомление.

Освобождённый мозг помнит лучше.

9. Некоторые лекарства и болезни

Антидепрессанты старого поколения, снотворные, антигистаминные, анальгетики могут вызывать «туман в голове».

Также память ухудшают:

— гипертония,

— диабет,

— атеросклероз,

— депрессия.

Здесь важно не паниковать, а работать вместе с врачом.

Иногда достаточно скорректировать дозу, питание или физическую активность — и мозг снова яснеет.

10. Отсутствие смысла

Парадоксально, но один из самых мощных разрушителей памяти — потеря интереса.

Когда человеку «всё равно»,

гиппокамп перестаёт выделять дофамин,

а без дофамина мозг не «помечает» информацию как важную.

Скука — это не просто эмоция.

Это сигнал, что мозг перестал видеть цель.

Что делать:

— Ставьте себе маленькие, вдохновляющие цели.

— Учитесь новому ради удовольствия, не только пользы.

— Вспоминайте, что вас когда-то зажигало — и возвращайте это в жизнь.

Интерес — это огонь, который питает память.

Маленькое упражнение: «Проветривание мозга»

— Возьмите лист бумаги и разделите на две колонки:

— «То, что наполняет»

— «То, что истощает»

— В течение дня наблюдайте, какие дела, люди, ситуации вас вдохновляют, а какие «съедают» энергию.

— Каждый вечер вычёркивайте по одной истощающей привычке — и добавляйте что-то из «наполняющих».

Через неделю вы почувствуете,

как память становится легче, а голова — яснее.

Вместо вывода

Память не рушится внезапно —

она устает от невнимания.

Забывчивость — это не слабость,

а сигнал: «позаботься обо мне».

Берегите мозг, как сад:

питайте, проветривайте, наполняйте светом.

И он отблагодарит вас ясностью, живостью и теплом мыслей — в любом возрасте.

«Мозг не стареет, пока его слушают.

А память не уходит, если её любят.»

Глава 6. Генетика против привычек: кто побеждает?

«Гены — это не приговор, а исходная мелодия.

А как она зазвучит — зависит от того, кто дирижирует: вы или случай.»

Что такое генетика памяти

Мы часто слышим:

«У меня плохая память — по наследству.»

«Все в нашей семье рано начинали забывать.»

Звучит обречённо.

Но современная наука говорит: генетика — это не судьба, а склонность.

Гены действительно влияют на работу мозга —

они определяют особенности обмена веществ, скорость передачи сигналов, уровень нейромедиаторов,

и даже то, насколько быстро стареют нейроны.

Но эти «настройки» можно усилить или ослабить с помощью образа жизни.

Именно это называется эпигенетикой — наукой о том,

как привычки «включают» или «выключают» гены.

Эпигенетика: как привычки переписывают ДНК

Представьте, что ваши гены — это клавиши рояля.

Они все у вас есть с рождения.

Но то, какая музыка зазвучит —

зависит от того, как вы на них играете.

Питание, сон, движение, стресс, любовь, обучение —

всё это «нажимает» разные клавиши.

Какие-то включают здоровье,

другие — болезни.

Учёные обнаружили, что образ жизни может менять метилирование ДНК — то есть регулировать активность генов.

И эти изменения не просто обратимы,

они могут передаваться потомкам.

То есть, заботясь о мозге, вы улучшаете память не только себе —

но и будущим поколениям.

Гены, влияющие на память и старение

Существуют десятки генов, связанных с когнитивными функциями,

но наиболее изученные — это:

— BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) — отвечает за рост нейронов и нейропластичность.

— Его активность повышают движение, обучение и положительные эмоции.

— APOE (аполипопротеин Е) — регулирует обмен жиров в мозге.

— Вариант APOE-ε4 связан с риском болезни Альцгеймера,

— но наличие этого гена не означает, что болезнь разовьётся.

— COMT, DRD2, MAOA — влияют на уровень дофамина и способности к концентрации.

— Их работа тоже регулируется сном, питанием и стрессом.

То есть даже «неудобные» гены можно уравновесить правильной жизненной средой.

Генетика задаёт потенциал, привычки формируют результат

Генетика — это как семена.

В одном — дуб, в другом — берёза, в третьем — роза.

Но вырастут ли они — зависит от почвы, воды, света и заботы.

Если вы питаете свой мозг, тренируете память, двигаетесь,

гены здоровья «просыпаются».

Если живёте в хроническом стрессе, не спите, не учитесь —

гены утомления и разрушения получают преимущество.

Наследственность можно перепрограммировать через привычки.

Пример из науки

В исследовании Гарвардской школы общественного здоровья

наблюдали за людьми с «плохими» вариантами гена APOE-ε4.

Считалось, что они обречены на слабую память в старости.

Но оказалось, что у тех, кто

— не курил,

— ел много рыбы, овощей и ягод,

— регулярно занимался спортом,

— имел активную социальную жизнь,

— риск деменции был на 60% ниже, чем у носителей того же гена,

— но с нездоровым образом жизни.

То есть привычки победили наследственность.

Как «включить» гены молодого мозга

1. Движение

Физическая активность повышает уровень BDNF —

главного фактора роста новых нейронов.

Достаточно 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю,

чтобы активировать «гены омоложения мозга».

2. Питание

Омега-3 жиры (рыба, семена чиа, льняное масло),

антиоксиданты (ягоды, зелёный чай, куркума),

витамины группы B —

помогают «включать» гены нейрозащиты и снижать воспаление.

3. Сон

Во сне активируются гены восстановления ДНК и вывода токсинов.

Недосып буквально «глушит» их работу.

4. Обучение и любопытство

Новизна и интерес повышают экспрессию BDNF и дофаминовых генов.

Каждый новый навык — как сигнал:

«Мозг жив, ему нужно развиваться.»

5. Эмоции и общение

Любовь, дружба, добрые слова, благодарность —

всё это снижает уровень стрессовых генов,

и активирует «гены долголетия» (например, SIRT1).

Эпигенетическая формула молодости мозга

Мозг = Гены × Среда × Привычки

Если гены — это 30%,

то среда и привычки — все 70%.

Вы можете иметь «идеальные» гены и разрушить мозг сидячим образом жизни.

Или иметь «плохие» — но сохранить ясность до 90 лет.

Каждый ваш день — это голос за одну из сторон.

Пример из жизни

Мария, 72 года.

Её мать умерла от деменции в 80 лет, и Мария всю жизнь боялась повторить судьбу.

Но вместо страха она выбрала действие:

начала ходить пешком, учить итальянский, танцевать аргентинское танго,

а вечером — писать письма внукам от руки.

Прошло 15 лет — и врачи удивлены:

объём её гиппокампа почти не уменьшился,

память — отличная, реакция — быстрая.

Гены те же,

но программа — другая.

Как привычки перепрограммируют мозг

Каждая привычка создаёт нейронную петлю —

цепочку «сигнал → действие → результат → удовлетворение».

Сначала её формирует поведение,

а потом она становится автоматической.

Но — важно — автоматизм работает и в пользу разрушения, и в пользу здоровья.

Если вы привыкли проверять телефон каждые 2 минуты —

вы тренируете мозг на рассеянность.

Если привыкли читать перед сном —

тренируете концентрацию и память.

Гены дают возможности.

Привычки определяют, какие из них вы используете.

6 привычек, которые «переписывают» генетику мозга

— Ежедневное движение.

— Даже 20 минут ходьбы усиливают нейрогенез и циркуляцию крови.

— Сон без гаджетов.

— Глубокий сон активирует «гены уборщиков», очищающих мозг от шлаков.

— Еда для мозга.

— Рыба, ягоды, орехи, зелёные овощи, вода.

— Осознанное дыхание и расслабление.

— Уменьшают экспрессию генов стресса.

— Социальные связи.

— Регулярное общение, дружба, юмор — мощнейшая эпигенетическая поддержка.

— Непрерывное обучение.

— Новые книги, навыки, путешествия, язык, музыка.

— Это не просто хобби — это нейронная гимнастика.

Вы можете быть сильнее своей ДНК

Ваши предки могли передать вам не только гены болезней,

но и гены выживания, адаптации, любопытства.

Они жили, боролись, учились — значит, в вас есть та же сила.

Каждое ваше доброе, осознанное действие

— шаг в сторону новой генетической программы.

Маленькое упражнение: «Мой ген здоровья»

— Напишите на листе:

«Я унаследовал не только болезни, но и силу.»

— Вспомните 3 качества или способности, которые передались вам от предков.

— Может быть, вы наблюдательны, упорны, умеете заботиться или видеть красоту.

— Напишите, как вы можете использовать эти качества, чтобы поддержать свой мозг сегодня.

Этот акт признания включает в вас ресурсную часть наследственности —

и направляет внимание не на страх, а на возможности.

Вместо вывода

Генетика — это старт.

Но финиш определяете вы.

Ваш мозг не раб ДНК.

Он живой, гибкий, чувствительный к каждому вашему выбору.

Когда вы выбираете движение вместо пассивности,

сон вместо тревоги,

любопытство вместо скуки,

вы не просто улучшаете самочувствие —

вы меняете сценарий своей жизни на клеточном уровне.

«Мы не можем выбрать свои гены,

но можем выбрать, какие из них будут звучать.»

Глава 7. Нейропластичность: мозг, который способен обновляться

«Мозг — это не камень, а река.

Он не застывает — он течёт, меняя русло под каждый новый поворот жизни.»

Что такое нейропластичность

Ещё полвека назад учёные считали, что мозг человека — как бетон:

всё, что не заложено в детстве, больше не изменится.

Но открытия последних десятилетий перевернули это представление.

Теперь мы знаем: мозг способен меняться в любом возрасте.

Эта способность называется нейропластичность —

от слов «нейрон» и «пластика» (гибкость, податливость).

Нейропластичность — это способность мозга:

— создавать новые нейронные связи,

— усиливать существующие,

— «переподключать» функции между разными зонами,

— восстанавливаться после травм или инсультов,

— обучаться и адаптироваться к новым условиям.

Проще говоря: мозг учится, перестраивается и омолаживается, если мы даём ему стимулы.

Мозг — строитель, который никогда не останавливается

Представьте, что ваш мозг — огромный город.

В нём миллиарды улиц (нейронных связей).

Каждый раз, когда вы что-то делаете, думаете, чувствуете —

вы проходите по этим улицам.

Если вы часто используете одну и ту же дорогу —

она становится широкой, освещённой, скоростной трассой.

Если же путь не используется — он зарастает травой.

Мозг постоянно строит новые дороги и демонтирует старые.

Этим он экономит энергию и повышает эффективность.

И что особенно важно —

строительство никогда не прекращается.

Даже в 90 лет ваш мозг способен прокладывать новые маршруты.

Как это работает

Когда вы учите новое слово,

решаете задачу,

встречаетесь с человеком,

играете на инструменте,

в голове активируются определённые нейроны.

Если это повторяется,

между ними образуется синапс — «мостик» передачи сигнала.

Чем чаще проходит импульс,

тем прочнее становится этот мост.

Так нейроны образуют цепочки — нейронные сети.

Именно они хранят ваши навыки, воспоминания, эмоции.

Нейропластичность — это процесс, при котором

одни сети усиливаются,

другие ослабевают,

и мозг постоянно «оптимизирует» себя под ваш опыт.

Пример из жизни

Представьте пианиста, который играет каждый день.

Его мозг буквально растёт:

в области, отвечающей за координацию пальцев и слух,

увеличивается количество связей и плотность серого вещества.

То же самое происходит у людей,

которые учат новый язык, осваивают шахматы или даже просто регулярно танцуют.

То есть каждое новое умение —

это не абстрактное «знание», а физическое изменение мозга.

Мозг восстанавливается даже после поражений

Один из самых потрясающих примеров нейропластичности —

восстановление после инсульта.

Когда часть мозга повреждена,

другие зоны берут на себя её функции.

Человек, потерявший речь,

может заново научиться говорить,

если регулярно тренируется, активируя соседние области.

То есть мозг способен «переподключать» себя —

как умный город, который быстро находит обходной путь при закрытой улице.

Нейрогенез — рождение новых нейронов

Ещё одно удивительное открытие:

взрослый мозг не только перестраивает связи,

он рождает новые нейроны.

Это происходит в основном в гиппокампе — центре памяти и обучения.

Процесс называется нейрогенез.

Каждый день мозг создаёт тысячи новых клеток —

но выживают только те, которые включаются в работу.

Если вы учитесь новому, двигаетесь, радуетесь —

эти нейроны «приживаются».

Если живёте однообразно, скучно, в тревоге —

они гибнут, не успев созреть.

Нейропластичность — это не только рост, но и выбор

Мозг пластичен всегда —

но это работает в обе стороны.

Он может стать умнее, добрее, внимательнее.

Но может и наоборот — «натренироваться» на раздражение, тревогу, пассивность.

Каждый день вы программируете свой мозг.

Когда вы повторяете мысль — «я ничего не помню»,

мозг укрепляет сеть забывчивости.

Когда вы говорите: «я тренирую память» —

он строит новую сеть роста.

То, что вы думаете, буквально формирует анатомию вашего мозга.

Что усиливает нейропластичность

— Новизна

— Всё новое — мощный стимул для роста связей.

— Новое место, новое хобби, новая еда, новый человек.

— Интерес

— Мозг не запоминает скучное.

— Он активирует BDNF (фактор роста нейронов) только при внутренней вовлечённости.

— Движение

— Физическая активность усиливает кровоток и рост новых нейронов в гиппокампе.

— Общение

— Разговоры, шутки, диалоги стимулируют разные области — речь, эмоции, память.

— Сон

— Во сне мозг «укладывает» новые связи, переводя их из кратковременной в долговременную память.

— Эмоции

— Радость, любопытство и чувство смысла вырабатывают дофамин,

— который помогает нейронам соединяться.

Мозг любит движение и тишину

Нейропластичность требует ритма:

чередования активности и отдыха.

Мозгу нужно возбуждение (новизна, обучение)

и пауза (тишина, прогулка, расслабление),

чтобы «перепаять» новые связи.

Если вы учитесь без отдыха,

мозг не успевает закрепить материал.

Если вы только отдыхаете — ему нечего закреплять.

Только ритм жизни — вдох и выдох — делает нейропластичность устойчивой.

Нейропластичность и старение

Возраст не разрушает способность мозга к обучению.

Её разрушает рутина.

Пожилые люди, которые читают, путешествуют, учатся новому,

сохраняют плотность серого вещества, сравнимую с 30-летними.

Напротив, те, кто замыкается в привычках и однообразии,

теряют связи быстрее.

Нейропластичность — это не «дар молодости»,

а привычка живости.

Пример из нейронауки

В Лондонском университете изучали водителей знаменитых «чёрных такси».

Чтобы работать, они должны знать наизусть тысячи улиц и маршрутов.

Сканирование показало:

у всех опытных водителей гиппокамп увеличен в объёме.

А у тех, кто ушёл с работы,

через пару лет объём снова уменьшался.

То есть мозг растёт, когда его используют —

и «сжимается», когда нет.

Маленькое упражнение: «Три новизны в день»

Каждый день выбирайте три мелочи, которых вы раньше не делали:

— Почистите зубы другой рукой.

— Слушайте музыку нового жанра.

— Пройдите домой другим маршрутом.

— Поменяйте место за столом.

— Позвоните человеку, с которым давно не общались.

Каждая такая новинка — это не развлечение, а тренировка мозга.

Вы буквально стимулируете рост новых нейронных связей.

Парадокс нейропластичности

Чтобы сохранить стабильность, мозг должен меняться.

Чтобы быть молодым, он должен учиться.

Он не боится возраста, ошибок, даже болезней —

он боится застоя.

Пока вы что-то осваиваете,

пока вы удивляетесь,

пока вам интересно —

мозг строит новые дороги.

И эти дороги ведут к ясности, уверенности и радости жизни.

Вместо вывода

Нейропластичность — это доказательство того,

что никогда не поздно начать заново.

Вы можете восстанавливать память,

тренировать внимание,

избавляться от старых привычек,

создавать новые —

и ваш мозг откликнется.

Он всегда готов начать перестройку,

если вы покажете ему направление.

«Человек стареет не тогда, когда ему много лет,

а когда он перестаёт удивляться.

Нейропластичность — это вечная молодость вашего мозга.»

Глава 8. «Возраст мозга» — понятие, которое можно изменить

«Возраст мозга измеряется не годами,

а тем, сколько в нём движения, любопытства и света.»

Паспортный возраст и возраст мозга — не одно и то же

Когда человеку 70, мы автоматически предполагаем, что его мозг «старый».

А если ему 30 — что мозг «молодой».

Но это вовсе не так.

Возраст мозга — это не количество прожитых лет,

а состояние его нейронных сетей.

У каждого из нас есть паспортный возраст (по дате рождения)

и биологический возраст мозга —

по тому, как быстро и эффективно он обрабатывает информацию, запоминает, принимает решения, восстанавливается после усталости.

Современная нейронаука умеет измерять этот возраст по ряду параметров —

скорости нейронных реакций, плотности серого вещества, состоянию гиппокампа и уровню нейротрофинов (BDNF).

И знаете что?

Иногда мозг 70-летнего человека оказывается моложе, чем мозг 35-летнего офисного сотрудника, живущего в постоянном стрессе и рутине.

Что делает мозг «старым»

Мозг стареет не из-за календаря.

Он стареет от неиспользования, стресса и токсичной среды.

Основные факторы ускоренного «старения мозга»:

— Однообразие.

— Когда жизнь превращается в повторяющийся сценарий, мозг перестаёт создавать новые связи.

— Хронический стресс.

— Гормон кортизол разрушает гиппокамп — центр памяти и обучения.

— Сидячий образ жизни.

— Без движения мозг недополучает кислород и питательные вещества.

— Плохой сон.

— Во сне мозг «чистится» и восстанавливает связи. Недосып — прямая дорога к туману в голове.

— Избыточный сахар и воспаление.

— Повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервные клетки.

— Социальная изоляция.

— Отсутствие общения снижает когнитивную активность и чувство смысла.

— Недостаток радости.

— Без позитивных эмоций мозг не вырабатывает дофамин и серотонин — вещества молодости.

Как мозг «молодеет»

Хорошая новость: всё это обратимо.

Мозг — орган, который способен к обновлению даже после десятилетий бездействия.

Когда вы начинаете давать ему правильные сигналы —

он «просыпается», словно сад после долгой зимы.

Вот что реально омолаживает мозг:

— Новизна и обучение.

— Каждый новый навык, язык, книга, путешествие — это нейрогимнастика.

— Движение.

— Кардионагрузки (ходьба, плавание, йога, танцы) усиливают кровообращение и рост нейронов.

— Сон.

— 7–8 часов глубокого сна ежедневно — «ночная регенерация мозга».

— Здоровое питание.

— Омега-3 жиры, антиоксиданты, витамины B, магний — всё, что кормит нервные клетки.

— Общение.

— Диалоги, чувство принадлежности, смех, близость — натуральная терапия против старения мозга.

— Психологический смысл.

— Люди, у которых есть цель и интерес, живут с «молодым мозгом» даже в 90 лет.

Что такое «мозг 20-летнего» в 70 лет

Учёные из Стэнфорда наблюдали за группой людей старше 70 лет,

которые занимались умственными и физическими тренировками.

Через год их когнитивные тесты показали тот же уровень реакции и внимания,

что у 20-летних студентов.

Сканирование мозга выявило:

объём серого вещества у них вырос, а связи между областями стали плотнее.

То есть мозг реально омолодился — не метафорически, а биологически.

Эпигенетика и возраст мозга

Вы уже знаете из предыдущей главы,

что гены можно «включать» и «выключать» привычками.

То же самое относится и к старению мозга:

мы можем замедлить, остановить, а иногда и обратить этот процесс вспять.

Некоторые привычки активируют гены восстановления и «очистки» клеток:

сон, движение, медитация, смех, любовь.

А вредные — активируют «гены воспаления и разрушения».

Ваш мозг каждую минуту слушает, какой образ жизни вы ведёте —

и в зависимости от этого «выбирает», стареть ему или обновляться.

Как определить свой возраст мозга

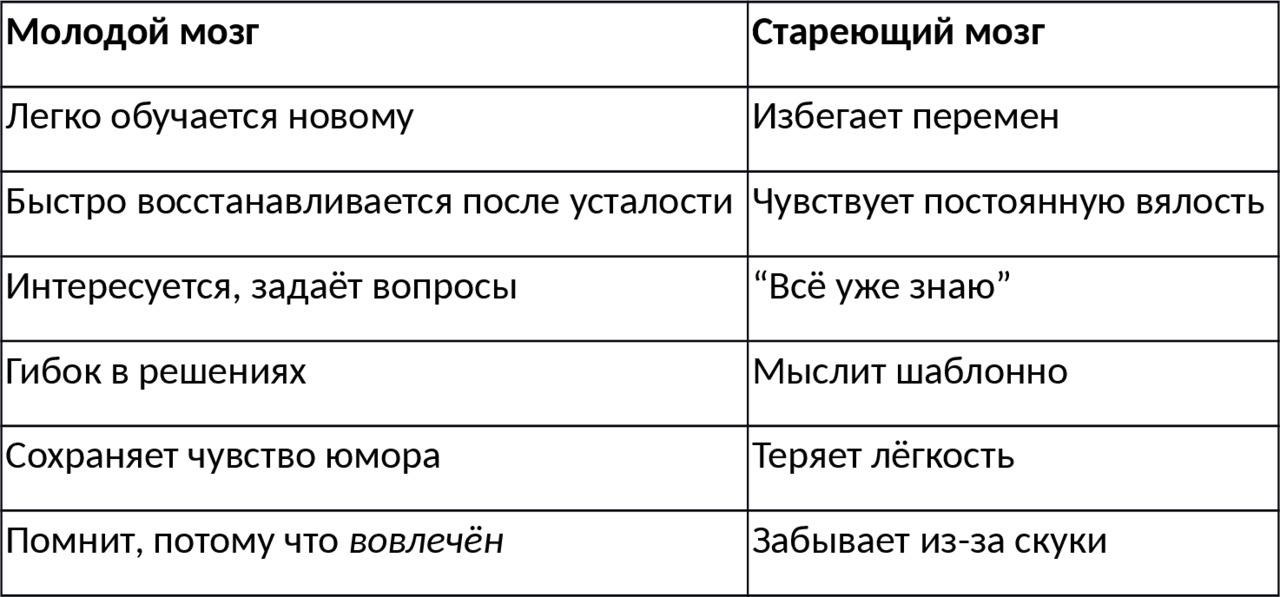

Учёные выделяют несколько признаков «молодого» и «старого» мозга:

Ваш мозг может быть молодым, даже если у вас седые волосы.

И наоборот — он может «постареть» в 25,

если живёт в постоянном стрессе и однообразии.

Как снизить возраст мозга на 10–20 лет

1. Каждый день — маленькая новизна.

Новый маршрут, новое блюдо, новый способ подумать.

Мозг «любит» удивляться.

2. Умеренные физические нагрузки.

Ходьба, плавание, танцы, йога.

Движение — это кислород для нейронов.

3. Питание, защищающее клетки.

Ягоды, орехи, рыба, зелень, оливковое масло, вода.

4. Сон до полуночи.

С 23:00 до 2:00 мозг «ремонтирует» себя — именно в это время идёт максимальная очистка токсинов.

5. Эмоциональная чистота.

Прощение, благодарность, юмор, доброта —

всё это снижает уровень стрессовых гормонов.

6. Общение и любовь.

Близость активирует окситоцин,

а он защищает нейроны от старения.

7. Интерес и смысл.

Когда есть «зачем», мозг сам ищет «как».

История из практики

Однажды ко мне пришёл 68-летний мужчина — профессор математики.

Он сказал:

«Мне кажется, я уже не способен запоминать. Всё — в прошлом.»

Я попросил его попробовать простое:

начать учить итальянский и ходить пешком по парку каждый день.

Через полгода он вошёл в кабинет сияющим:

«Представляете, я стал лучше запоминать даже формулы, которыми пользовался 40 лет назад.

А ещё начал сочинять музыку!»

Его мозг не просто восстановился — он омолодился.

Не таблетками, не чудом — привычками.

Маленькое упражнение: «Моему мозгу — новый день»

Каждое утро, просыпаясь, скажите:

«Сегодня мой мозг живой и молодой.»

И сделайте три вещи, которых не делали вчера:

— прочитайте новую статью,

— позвоните кому-то,

— попробуйте новое блюдо,

— выучите 5 слов на другом языке.

Каждый день таких шагов — минус один «лишний» год для вашего мозга.

Вместо вывода

Возраст мозга — не диагноз.

Это процесс, который можно управлять.

Мозг стареет не потому, что вы прожили много лет,

а потому, что перестали учиться, удивляться, мечтать.

Если вы снова начнёте это делать —

он начнёт молодеть.

«Мозг не знает, сколько вам лет.

Он знает только, живёте ли вы.»

Глава 9. Первые сигналы снижения памяти

«Память не уходит внезапно.

Она сначала тихо просит внимания.»

Забывчивость — не всегда болезнь

Каждый человек иногда забывает, зачем пришёл в комнату, куда положил ключи или как зовут актёра из фильма.

Это нормально: мозг не обязан хранить всю информацию.

Он постоянно отбирает — что важно, а что можно «удалить».

Но бывает, что забывчивость становится заметнее, чем раньше.

Человек теряет концентрацию, забывает имена близких, путает слова, теряет нить разговора.

Тогда стоит задуматься: мозг устал или просит помощи?

Память редко ухудшается внезапно.

Обычно это постепенный процесс — и чем раньше мы замечаем его сигналы, тем легче восстановиться.

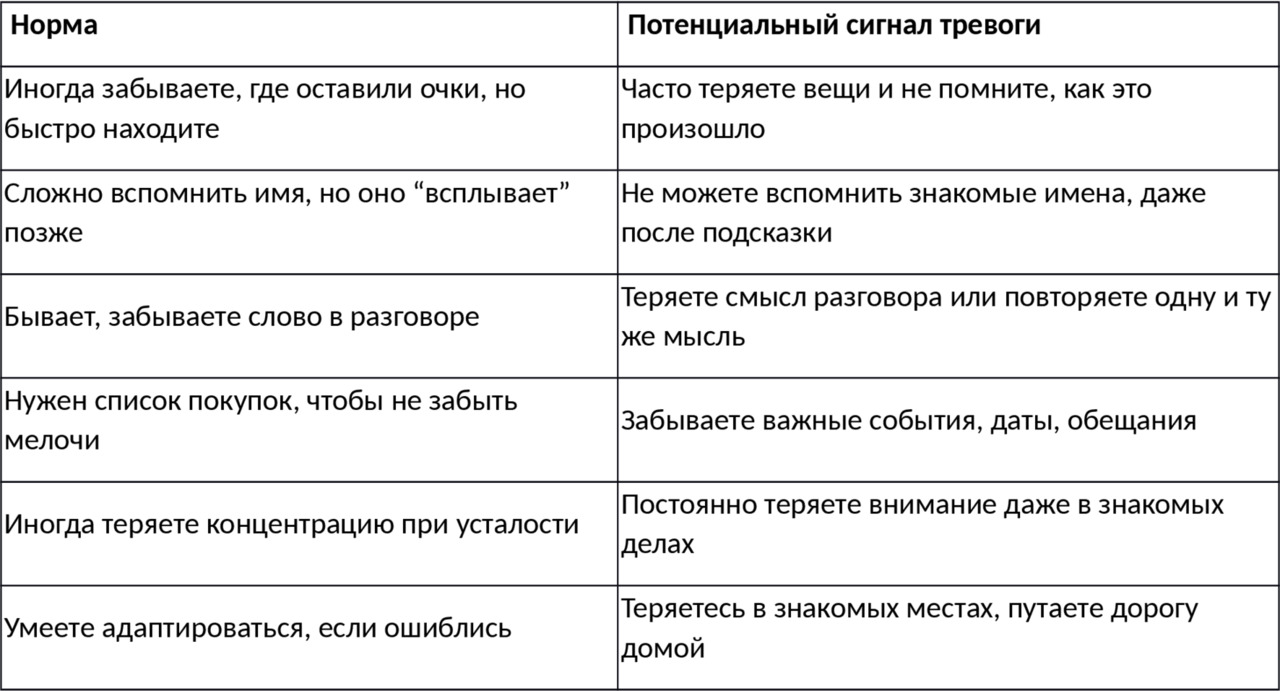

Нормальные возрастные изменения или тревожные признаки?

Чтобы не тревожиться напрасно, важно различать:

что является естественным снижением когнитивной скорости, а что — началом деструктивных процессов.

Если у вас или близких появляются вторые признаки, это не повод для паники,

но это сигнал: мозгу нужна забота.

Почему память «сбоит»

Память — не отдельный орган.

Это функция целого комплекса систем: внимания, восприятия, эмоций, сна, питания, сосудов.

Если страдает хоть одна из них — страдает и память.

Вот частые причины, которые маскируются под «возрастное забывание»:

— Хронический стресс.

— Повышенный кортизол буквально «выключает» гиппокамп.

— Мы не можем запомнить, когда постоянно находимся в режиме тревоги.

— Недосып.

— Без глубокого сна мозг не закрепляет новые воспоминания.

— Мы можем «слышать», но не «сохранять».

— Дефициты витаминов (особенно B12, D, фолиевой кислоты).

— Без них нарушается обмен нейромедиаторов, и сигналы в мозге проходят медленнее.

— Обезвоживание.

— Даже лёгкий дефицит воды снижает внимание и память.

— Малоподвижность.

— Без движения — меньше кислорода, меньше энергии, больше усталости.

— Перегрузка информацией.

— Мозг устаёт от постоянного потока новостей, сообщений, соцсетей.

— Он перестаёт фильтровать, что важно.

— Отсутствие интереса.

— Когда жизнь становится однообразной, мозг не получает «сигнала к обучению».

Что происходит в мозге при первых нарушениях

Первое, что страдает — это внимание.

Человек не столько «забывает», сколько не успевает зафиксировать.

Информация просто не попадает в память, потому что мозг занят другими делами — стрессом, тревогой, фоном.

Далее ухудшается консолидация памяти — перенос из кратковременного хранилища в долговременное.

Это делает гиппокамп, который особенно чувствителен к стрессу и недосыпу.

Если нагрузка продолжается — нейронные связи в гиппокампе истончаются,

и мозг начинает «забывать» даже простые вещи.

Как понять, что память просит помощи

Вот 10 сигналов, на которые стоит обратить внимание:

— Всё чаще забываете, зачем зашли в комнату.

— Начинаете терять нить разговора.

— Становится сложно сосредоточиться на тексте или фильме.

— Замечаете «пустоты» в воспоминаниях о недавних событиях.

— Путаете даты, дни недели.

— Теряетесь в незнакомом месте.

— Повторяете вопросы или истории, не замечая этого.

— Становится трудно запоминать новые имена.

— Возникает раздражение или тревога из-за забывчивости.

— Чувствуете «туман» в голове, особенно к вечеру.

Если вы отмечаете у себя 3–4 пункта — пора остановиться и уделить внимание мозгу: отдыху, питанию, тренировкам.

Часто это не старость, а переутомление

Современный человек перегружен:

информацией, делами, ожиданиями, стрессом.

Мозг просто не успевает «переварить» всё, что на него сваливается.

Он не стареет — он защищается.

Он говорит:

«Я устал. Пожалуйста, дай мне паузу.»

Иногда достаточно двух недель нормального сна, прогулок и отключения от телефона —

и память «возвращается».

Что делать при первых сигналах

— Замедлиться.

— Не спешите. Когда вы делаете всё в спешке, мозг не успевает записывать информацию.

— Укрепить сон.

— Ложиться и вставать в одно время, не использовать гаджеты за час до сна.

— Пить воду.

— 1,5–2 литра в день — это «масло» для мозговых механизмов.

— Добавить движение.

— 30–40 минут ходьбы в день активируют приток крови к гиппокампу.

— Снизить информационный шум.

— Не держите открытыми 20 вкладок, 5 чатов и телевизор одновременно.

— Есть «мозговую еду».

— Рыба, орехи, ягоды, зелень, яйца, оливковое масло, куркума, тёплая вода с лимоном.

— Тренировать память.

— Заучивать стихи, играть в шахматы, решать кроссворды, учить слова на новом языке.

— Улыбаться чаще.

— Смех и радость вырабатывают дофамин и серотонин — гормоны памяти и внимания.

Маленький тест: «Как работает моя память?»

Ответьте «да» или «нет»:

— Я часто возвращаюсь, чтобы проверить, выключил ли утюг.

— Мне трудно сосредоточиться на длинном тексте.

— Я часто забываю, зачем открыл телефон.

— Мне сложно вспомнить имена знакомых.

— Я чувствую усталость и «туман» в голове.

Если «да» — на 2–3 вопроса, это усталость.

Если «да» — на 4 и более — стоит заняться восстановлением когнитивного здоровья.

История из практики

Анна, 55 лет, жаловалась:

«Я всё забываю — имена, пароли, даже зачем пошла в магазин.»

После обследования оказалось:

сон по 5 часов, обеды — на бегу, 10 часов в день за компьютером.

Мы начали с малого: нормализовали сон, добавили прогулки, убрали кофе вечером, ввели упражнения на внимание.

Через месяц она сказала:

«Память вернулась! Я снова могу читать книги, не теряя сюжет.»

Её мозг не болел — он просто нуждался в отдыхе и заботе.

Главное правило

«Забывчивость — это не враг, а сигнал.»

Она говорит не о старости,

а о том, что пришло время замедлиться, вдохнуть, обновиться.

Мозг благодарно отвечает даже на малейшее внимание.

Иногда простая прогулка, разговор с близким и улыбка

омолаживают его больше, чем любые таблетки.

«Память — это живое существо.

Если к ней относиться с теплом, она всегда возвращается.»

Глава 10. Можно ли повернуть время вспять? Научный взглядм

«Возраст — не то, что написано в паспорте.

Возраст — это состояние ваших нейронов.»

Время идёт, но мозг не обречён

Многие верят:

«После пятидесяти мозг уже не тот.»

Но современные исследования опровергают этот миф.

Наука сегодня утверждает:

мозг способен обновляться, восстанавливаться и расти в любом возрасте.

Более того — многие процессы, которые мы считали «необратимыми»,

на деле можно замедлить, компенсировать и даже частично обратить вспять.

Это не чудо и не магия.

Это — нейропластичность, о которой мы уже говорили:

способность мозга перестраивать свои связи под новые задачи.

Старение мозга: что на самом деле происходит

Мозг стареет иначе, чем тело.

Он не «изнашивается», как суставы,

а перестраивает приоритеты.

— Некоторые нейроны действительно погибают — но их место занимают новые связи.

— Мозг становится экономнее: он меньше тратит энергии на поверхностные стимулы.

— Опыт и знания позволяют быстрее принимать решения при меньших затратах ресурсов.

То есть, с возрастом мозг не обязательно «слабеет» — он меняет стратегию.

Проблема лишь в том, что мы редко даём ему шанс перестроиться.

Мы перестаём учиться, повторяем одно и то же, ограничиваемся привычными делами.

А для мозга это — сигнал «спячки».

Что говорит наука

Учёные из Гарвардского университета, Кембриджа, Оксфорда и Токийского института изучают нейрогенез — процесс рождения новых нейронов.

Ещё 30 лет назад считалось, что новые нейроны у взрослых не появляются.

Сегодня доказано:

в гиппокампе — центре памяти — нейроны рождаются даже в 80 лет.

Но есть условие:

они выживают только если мозг получает стимул — физическую активность, обучение, эмоции, интерес.

Если человек перестаёт развиваться — новые клетки не приживаются.

Что помогает «омолаживать» мозг

Современные исследования показывают:

определённые привычки способны буквально повернуть биологические часы мозга.

Вот что доказано экспериментально:

1. Физическая активность

Даже быстрая ходьба 30 минут в день увеличивает объём гиппокампа.

У пожилых людей, которые гуляют регулярно, память улучшается на 20–30%.

Движение — это не просто тренировка тела,

это включение кислородного потока в мозг.

2. Интеллектуальные вызовы

Изучение нового языка, освоение музыки, решение логических задач —

всё это активирует рост новых нейронных связей.

Даже если кажется «трудно», именно в этот момент мозг омолаживается.

3. Эмоциональные переживания

Позитивные эмоции стимулируют выработку дофамина — нейромедиатора мотивации и обучения.

Чем больше радости и интереса — тем сильнее память.

4. Качественный сон

Во сне мозг очищает себя от токсинов и лишних белков (в том числе амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера).

Хороший сон — это «ночная стирка» для памяти.

5. Питание для нейронов

Омега-3, антиоксиданты, флавоноиды, витамины группы B —

всё это строительные материалы для обновления мозга.

6. Социальные связи

Общение — мощнейшая тренировка мозга.

Когда вы разговариваете, спорите, шутите, вы одновременно тренируете память, эмоции, внимание и речь.

7. Медитация и осознанность

Практики медитации увеличивают плотность серого вещества в областях, отвечающих за внимание и память.

5–10 минут в день — и мозг действительно «омолаживается».

Эпигенетика: наука, которая доказала обратимость

Раньше считалось, что гены определяют всё:

если в семье были болезни памяти — ничего не поделаешь.

Но эпигенетика показала:

гены — это не приговор, а потенциал.

Наши привычки, питание, мысли, даже эмоции включают или выключают гены.

Можно родиться с «слабой» генетикой, но активировать в себе гены долголетия.

Это и есть способ повернуть время вспять на уровне клеток.

Как мозг сам себя «омолаживает»

В последние годы появилось множество открытий, которые звучат почти фантастично:

— У пожилых людей, начавших учить иностранный язык, увеличился объём серого вещества.

— После трёх месяцев умеренной физической активности активизировались гены, отвечающие за нейрогенез.

— После восьми недель осознанных медитаций улучшилась память, концентрация и настроение.

— После смены питания на «средиземноморский рацион» снижался риск деменции на 40%.

Наука говорит ясно:

мозг не стареет — он ждёт, когда вы дадите ему новый вызов.

А можно ли «вернуть» утраченные способности?

Частично — да.

Если снижение памяти связано не с нейродегенеративной болезнью, а с образом жизни, стрессом, усталостью — восстановление возможно.

Когда человек начинает:

— больше спать,

— правильно питаться,

— заниматься делом, которое вдохновляет,

— тренировать внимание и память —

через 2–3 месяца наблюдаются реальные улучшения:

мозг быстрее обрабатывает информацию, память становится ярче, а настроение — устойчивее.

Пример из жизни

Ивану 68 лет.

Он считал, что «стареет»: забывал имена, терял концентрацию, не мог запомнить номера телефонов.

После обследования оказалось:

недосып, сидячая работа, мало общения, однообразный рацион.

Он начал с малого:

ходьба по 40 минут в день, изучение итальянского, отказ от гаджетов перед сном, прогулки с друзьями.

Через 6 месяцев тесты показали:

его когнитивный возраст снизился на 8 лет.

А сам он сказал:

«Я снова чувствую себя живым.»

Можно ли обмануть часы?

В каком-то смысле — да.

Мы не можем остановить биологическое время,

но можем ускорить обновление мозга настолько,

что его функциональный возраст станет моложе реального.

Научные данные говорят:

у людей, ведущих активный, эмоционально насыщенный образ жизни,

«возраст мозга» на 10–15 лет меньше, чем у их ровесников.

Практическое упражнение: «День обновления»

Один день в неделю посвятите перезапуску мозга.

— Утро — прогулка без телефона, наблюдая за природой.

— Днём — новое занятие: чтение, рисование, изучение языка, кроссворды.

— Вечером — встреча с друзьями, разговор без жалоб и новостей.

— Перед сном — 10 минут тишины и благодарности.

Через месяц вы почувствуете:

мозг стал яснее, настроение — ровнее, память — надёжнее.

Время можно не повернуть, но можно изменить его скорость

«Время течёт одинаково для всех,

но восприятие времени зависит от того, как живёт ваш мозг.»

Активный, любопытный, эмоциональный мозг «замедляет» ощущение старения.

Он живёт не в годах, а в событиях.

Именно поэтому одни люди в 70 — светятся энергией,

а другие в 40 — чувствуют себя усталыми.

Главное открытие

«Мы не стареем, когда становимся старше.

Мы стареем, когда перестаём удивляться.»

Мозг, который каждый день открывает что-то новое,

никогда не бывает старым.

И если вы читаете эту книгу,

интересуетесь, думаете, задаёте вопросы —

значит, процесс обновления уже начался.

Вывод:

Да, время идёт.

Но мы можем управлять его влиянием.

Память, внимание, ясность — всё это можно вернуть.

Не таблетками, а образом жизни, смыслом, радостью и движением.

Время не враг.

Это материал, из которого мы лепим свой разум.

РАЗДЕЛ II. Фундамент памяти: здоровье тела и мозга

Глава 11. Кровь, кислород и движение — три кита ясного мышления

«Чтобы думать ясно, нужно дышать глубоко и двигаться с радостью.»

Введение: Мозг — самый «капризный» орган

Наш мозг весит всего около 2% от массы тела,

но потребляет до 20% всего кислорода и энергии, которые мы производим.

Он невероятно активен, но у него нет собственных запасов топлива.

Если кровь перестаёт приносить кислород и питательные вещества —

через 10 секунд снижается концентрация,

через 60 — теряется сознание,

через 5 минут — начинаются необратимые повреждения.

Мозг живёт на острие кровотока.

Каждая мысль, каждое воспоминание, каждое чувство —

это результат того, как кровь танцует по его капиллярам.

Кровь — река жизни для памяти

Сеть сосудов мозга — словно река, разветвлённая на тысячи ручьёв.

Она несёт кислород, глюкозу, аминокислоты, микроэлементы.

Если кровоток ухудшается, мозг «голодает»:

мы чувствуем усталость, рассеянность, забывчивость, сонливость.

Это не «ленивый характер» — это снижение питания мозга.

Почему сосуды важны:

— Мелкие капилляры — «провода», по которым идёт энергия.

— Артерии — «магистрали» доставки кислорода.

— Вены — «каналы очистки» от продуктов обмена.

Стоит одному элементу работать хуже — память страдает.

Кислород — невидимый корм для нейронов

Кислород — это «валюта» мозга.

Без него нейроны не способны производить энергию (АТФ),

а без энергии они перестают передавать импульсы.

Когда мозг недополучает кислород, человек может ощущать:

— Заторможенность, «туман» в голове

— Снижение концентрации

— Головные боли

— Забывчивость

— Сонливость и апатию

Даже лёгкое снижение насыщения крови кислородом (SpO₂ ниже 95%) уже снижает когнитивную эффективность.

Интересный факт:

Исследования Гарвардской медицинской школы показали:

у людей, которые ежедневно практикуют глубокое дыхание и прогулки,

уровень оксигенации мозга выше на 10–15%.

Это напрямую связано с улучшением памяти и внимания.

Движение — главный стимулятор кровотока

Мозг не имеет мышц — но живёт за счёт их работы.

Каждый шаг, каждое сокращение мышц ног, живота, спины —

это насос для крови, который гонит кислород к голове.

Когда вы сидите по 8 часов в день, кровоток замедляется,

и мозг начинает «засыпать».

Но стоит пройтись, подняться по лестнице, сделать несколько глубоких вдохов —

и уже через 2–3 минуты нейроны получают новую порцию энергии.

Почему движение «омолаживает» мозг:

— усиливает приток крови и кислорода,

— активирует рост новых сосудов,

— стимулирует выделение BDNF (фактора роста нейронов),

— улучшает настроение и мотивацию.

BDNF — это, по сути, «удобрение» для памяти.

Он помогает нейронам расти, соединяться и восстанавливаться.

Связь между сердцем и мозгом

Наши сосуды не знают границ между «тело» и «ум».

Когда сердце здорово — мозг счастлив.

Когда сосуды эластичны — память сильна.

Каждое сердцебиение посылает в мозг новую волну жизни.

Если давление слишком высокое — сосуды повреждаются.

Если слишком низкое — мозг не получает достаточно крови.

Поэтому контроль давления — это не просто профилактика инфаркта.

Это инвестиция в ясность мышления и память.

Мозг и дыхание: связь, которую мы забываем

Современный человек дышит поверхностно.

Мы живём в режиме «пола вдоха».

А мозг требует полного дыхания — глубокого, диафрагмального.

При глубоком вдохе активируется блуждающий нерв,

который снижает уровень стресса, улучшает кровоток и помогает памяти.

Простое упражнение:

— Сядьте удобно, закройте глаза.

— Сделайте медленный вдох на 4 счёта.

— Задержите дыхание на 2 секунды.

— Медленно выдохните на 6 счётов.

Повторите 10 раз.

Вы почувствуете, как ум проясняется, а голова «светлеет».

Это не магия — это кислород.

Малоподвижность — главный враг памяти

Учёные называют сидячий образ жизни «новым курением».

Он повышает риск снижения когнитивных функций на 30–40%.

Когда тело неподвижно:

— падает уровень кислорода в крови;

— сосуды теряют эластичность;

— нейроны получают меньше питательных веществ.

Результат — утомляемость, «затуманенность», забывчивость.

Простые способы насытить мозг жизнью

— Ходите каждый день.

— Не ради фитнеса, а ради ясности ума.

— Даже 15–20 минут прогулки после еды улучшают мозговое кровообращение.

— Дышите глубже.

— Несколько раз в день делайте 5 глубоких вдохов.

— Это «мини-зарядка» для мозга.

— Не сидите дольше 1 часа подряд.

— Вставайте, потянитесь, разомнитесь.

— Держите спину прямо.

— При сутулости лёгкие не раскрываются, мозг получает меньше воздуха.

— Танцуйте.

— Это сочетание движения, эмоций и координации — идеальная тренировка мозга.

— Следите за уровнем гемоглобина.

— Анемия — одна из скрытых причин слабой памяти.

— Не бойтесь физической активности после 60.

— Исследования показывают: умеренные нагрузки безопасны и значительно повышают когнитивные функции.

История из жизни

Марии было 64.

Она жаловалась: «Стала забывать слова, мысли путаются, голова как в дымке.»

Анализы в норме, давление тоже.

Но образ жизни — 10 часов за компьютером, редкие прогулки.

Мы начали с простого: 30 минут утренней ходьбы и дыхательные упражнения.

Через 3 недели Мария сказала:

«У меня словно свет включился в голове. Я снова быстро думаю.»

Наука объясняет это просто:

движение включило кровоток,

кровоток — питательные вещества,

а они — работу нейронов.

Вывод

Память живёт не только в голове.

Она живёт в теле, в дыхании, в каждом сердцебиении.

Кровь приносит мозгу жизнь,

кислород — ясность,

движение — энергию.

«Если хочешь помнить — двигайся.

Если хочешь думать — дыши.

Если хочешь жить — иди.»

Глава 12. Мозг и питание: топ-20 продуктов для памяти

«Ты — это то, чем питаешь свой мозг.»

Почему питание — ключ к ясности мышления

Мозг не может запасать энергию «впрок».